Записи с меткой каф

(и еще 290 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

80-е ereignis indian summer melanie safka objet petit a tom waits Атлантида авраам болеслав покой агальма аристотель борис гребенщиков бытие вампир друзей гёльдерлин гегель гераклит гуссерль евгений головин егор летов каф кожев конец истории копирайт лакан лосев маркузе метафизика мировая ночь моррисон нагарджуна ницше означаемое означающее парменид пауль целан пир друзей платон понимание постмодерн свобода симург сократ становление стругацкие тотальность феноменология философия хайдеггер шен-шуй яков чернихов

Окончание продолжения "про Симурга". |

Дневник |

Я заранее прошу простить мне мою панковско-киническую иронию, а временами и некоторый патос. Несмотря ни на что, я надеюсь, читатель сможет самостоятельно уложить мозаику и увидеть простое. Если я недостаточно сказал, чтобы структура "схлопнулась", став достаточно тучной, чтобы породить молнию Понимания, то... Тогда "...слушай! О, Сватакету!"

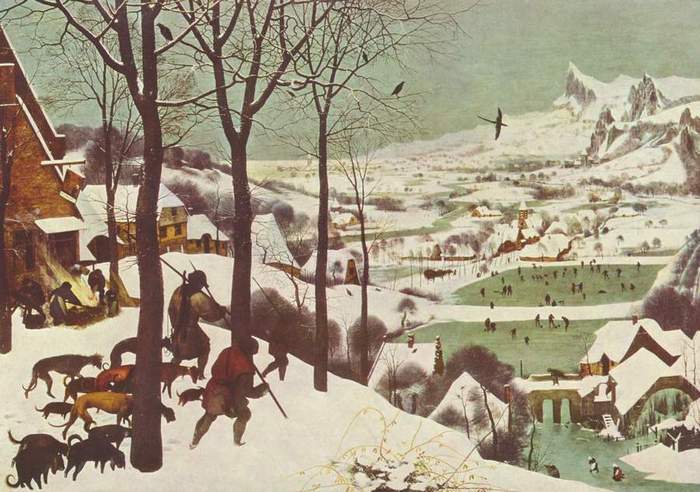

Добравшись до изумрудной горы Каф, тридцать птиц внезапно поняли, что они и есть - Симург. Все сразу. Запредельное входит в границы композиции, образованной терминусами. Они недаром удерживали пустоту меж собой. Невозможная энтелехия ариадновой нитью интуиции и догадок приводит терминусы (метафоры и схемы) к их единственно-возможным местам в общем композиционном строе, замкнутому, подобно кругу, с пустотой-впусканием в центре. Но хитрость в том, что каждый элемент-терминус как-бы подвешен в пустоте, не имея видимой, однозначной связи с прочими. Тем самым, замкнутость общего "контура" весьма условна, если угодно виртуальна, столь же невидима, как и нити энтелехии. Но и сами терминусы в процессе создания композиции должны потерять свою навязчивую однозначность, как-бы жертвуя ею во имя чего-то другого. То есть речь идёт об "остранении", Verfremdung'е, alienation effect'е. И вот терминусы больше не мешают друг другу, паузально замирая в ожидании Годо.

Итак: разъятая структура, собранная вокруг пустоты-впускания. Назовём её "кенотической" формой. "Воля к Истине", осуществившая свой кенозис, способна создать формальное вместилище невместимой Истины, суть которой - непотаенность Тайны. Если части разъято собраны, то появляется шанс впустить Целое. Исцеляющее. "Но как же? Ведь говорилось же, что Истина, Смысл не могут входить целиком в загородки формы?" - спросит читатель. Так и есть. Целое, большее своих частей и от них не зависящее, входит в пределы формы как отсутствующее Присутствие. Оно появляется, как Дух, невидимый, неосязаемый и не имеющий телесного лика. Единственным образом такого Присутствия может быть лишь светлый простор, в котором и которым несомненно, достоверно, Кто-то или Что-то апофатически присутствует. "Не всегда необходимо, чтобы истинное телесно воплотилось; достаточно уже, если его дух веет окрест и производит согласие, если оно, как колокольный звон с важной дружественностью колышется в воздухе".

Входя в терминусональную композицию, в этот дом-храм ожидания, Целое исцеляет части, делая каждый элемент и всю систему целиком как-бы своим разъятым телом, неким органом восприятия, оптическим прибором, через которые можно увидеть и пережить Невидимое, как невидимое. Тридцать птиц становятся Симургом, Царём птиц. И тут происходит удивительное. В свете тихой молнии, повисающей в некоей "вечности", человек вдруг видит сам Мир. Напряжение и суета уходят, освобождая "умное место" собранной распахнутости самого белого света, мира. Человек блудил невесть где, пытаясь отыскать забытую Итаку, и вот - он вернулся домой. Целое мира выводит на свет вещи, кенотически позволяя им быть просто самими собой, являть их простую "чтойность". Хотя бы в мерцании человек может увидеть и пережить совместность всего, событие Со-Бытия. Просторную ладность всего, охваченную незримым присутствием Целого, как Дара всему.

Ну что же, сказанного пока довольно. В дальнейшем, я надеюсь, буду проговаривать всё вновь и вновь, добавляя детали и расширяя главное, пытаясь многословием указать на тишину Целого.

|

Метки: сватакету каф verfremdung alienation effect остранение годо чтойность |

Продолжение проекта "Симург". |

Дневник |

Настроение сейчас - Превосходное.

4. Место Встречи изменить нельзя. Логос-собор. Архетип дома-храма

Простор - есть высвобождение мест.

М. Хайдеггер

Итак, кружа в хитросплетениях симургической мысли, мы подходим к одному из важнейших пунктов нашего пневмопутешествия. А именно, попробуем, насколько в наших силах, осветить вниманием загадочную тему Места. То, что это будет непросто, показуют годы симургических изысканий и опытов.

Встав на путь, ведущий к изумруду горы Каф, человек вынужденно дёргает невидимые нити, приводящие в движение механизмы Необходимого. Любой симургонавт, взявший в качестве смысловой цели Понимание, с неизбежностью впускает в свою жизнь множественные события энтелехии. Оператор проскакивает через один паузальный узел к другому, через одну каузальную цепочку к следующей, борется и барахтается в nigredo, пока не оказывается у порога искомой цели. И вот недостижимая Цель наконец достигнута. И тут человек, охваченный обрушившимся на него Пониманием, непосредственным образом прозревает, что цель, к которой он так долго и мучительно стремился и была причиной движения к ней. То, что человек пред-ставлял, оказалось тайным его движителем. "Истинное Место" - так древнегреческие симургетики решили назвать этот онтологический феномен. Динамический аспект истинного Места Аристотель и назвал энтелехией. Сворачивающийся в свой родной локус Путь. Путь, как модус цели. Медленное возвращение домой. Только в этом ключе, как считают некоторые кафкианцы (так в "СиЛе" прозвали сотрудников отдела "Каф") можно понять сакраментальное высказывание отца нашего, Парменида - "Бытие тождественно мышлению". Только ум, достигший своего истинного Места, может постичь само Бытие. Применительно к жизни сознания, греки энтелехию называли, со свойствнной им простотой и поэтичностью, "умным местом". Только находясь в нём, можно что-то Понять, и породить то, что классики называли "законорожденной мыслью". Мысль, порождённая не случайными психологическими сцеплениями, не житейскими обстоятельствами быта, не ментальной инерцией, а Законом, собранностью, особым образом явленным Бытием. Толька та мысль, что рождена от прикосновения Бытия, может называться мыслью, как таковой, мыслью по преимуществу. Опять вспомним достославного Парменида - "Бытие есть, небытия же нет".

Итак, Место. Что это такое? Какова его структура? Попробуем внимательно рассмотреть эту проблематику. Ухватившись за онтологическую мысль греков, мы сможем усмотреть в нашей обычной жизни ряд некоторых вещей, казалось бы простых, но под таким углом, который придаст нашему зрению необходимую остроту и подтолкнёт наше сознание к вИдению сути этих вещей. Как уже говорилось в предыдущей главе, исходная экзистенциальная реальность человека - хаос. Меон, нечто-ничто. Распадающиеся обрывки мыслей, дел, обещаний, надежд, представляющихся проснувшемуся уму континуумом дискретных, бессвязных состояний, почерпнуть смысл из которого не представляется возможным. Да и усилия на это тратить глупо. Бытие есть, небытия же нет.

Единственным выходом из повседневного морока может являться только человеческая собранность. Дело в том, что наличный хаос состоит, несмотря не на что, из структурных элементов - вещей, событий и т.д. Задача симургонавта состоит в том, чтобы из них, средствами усилия создать некую композицию, связывающию все элементы особым - собранным образом. Ситуация "обезьяны с очками" на этом этапе совершенно неизбежна, но не стоит этого бояться, помятуя об энтелехии. Человек судорожно сопоставляет элементы, гадательно перебирает возможности и чутко ждёт. Кроме того, вы помните, о чём я говорил в предыдущей главе - о зазоре. Субъект, решившийся на самостоятельное мышление, вводит в ткань наличного пустоту, зазор, ожидая превращения её в пустоту-впускание. Но подвешивая "самособойразумеемости", впуская в свою жизнь ситуацию "эпохэ", человек подвергается нешуточному риску сойти с ума в буквальном смысле. Ведь привычное ушло, оно отброшенно. Естество ума содрогается, его лихорадит, почва у души уходит из-под ног. Вот тут важно понимать, что привычно-наличное, естественное не терпит пустоты. Оно стремится затянуть прореху зазора своей давящей континуальностью, своей симуляционной тотальностью. Этого допустить нельзя, иначе всё симургическое предприятие пойдёт насмарку.

И теперь, со всей необходимостью, мы подходим к теме границ. Или, если угодно, подходим к границам. Утверждаю, со всей делегированной мне "СиЛой" ответственностью, познание, как таковое - есть установление границ. Выхватывание из хаоса определенностей, о-ПРЕДЕЛение чего-либо и есть познание. Отграничивание некоторой вещи от неразличимого сонма прочих предметов, стихийно наличиствующих, от стремящегося накрыть нашу апперцепцию инерционного хаоса и есть главный шаг к Пониманию. В известном смысле, можно сказать, что вещь и появляется, только в акте различения-отграничения. Нет лика вещи, нет и вещи. А любая вещь определяется термином, сложная - терминами. Так вот, следует вам знать, что в древнем Риме ТермИн (Терминус) - это божество межи, границы между наделами. Термин представлял из себя каменного идола, обожествленный межевой камень, которому приносились соответствующие жертвы, и передвигать который считалось кощунством.

Итак, удерживая ариаднову нить симургической логики, мы придём к следующему: усилия собирания - есть не что иное, как отграничение терминусами зазора. То есть, мы имеем дело с конструированием особой терминусональной композиции, призванной превратить пустоту Зазора в пустоту-Впускание. Это и есть Место. Умное Место Встречи. Место Встречи с Бытием.

Вернёмся опять к древнегреческой мысли. Все ли знают, что значит греческий "логос"? Первоначельный смысл этого удивительного слова, изменившего лик мира, был таков: собирание, собор всего, относящегося к делу. Но ведь логос - это, прежде всего, смысл вещи. То, ЧТО вещь есть на самом деле. Следуя в фарватере онтологической мысли Хайдеггера, рискнем утвердить такое: любая вещь - суть собор терминусов, место появления смысла этой вещи, её собственного бытия. Тогда становится понятным задача искусства - сотворение собранностей-композиций, которые, как вы, наверное, уже поняли и есть художественная форма. Пользуясь принятой в "СиЛе" оптической метафорой, скажу так: форма есть некий магический шар, оптический прибор, позволяющий видеть художнику и реципиенту само невидимое Бытие. Как, по каким принципам создается подобная форма - есть секрет творчества и ремесла. Хотя несколько слов об этом, я надеюсь, будет сказано в следующих главах.

В дальнейшем, если всё будет складываться удачно, мы рассмотрим набросанные здесь смыслы более подробно, приближаясь к конституированной нами цели. Однако, в конце этого отрезка пути я хотел бы рассказать ещё об одной вещи, самым непосредственным образом относящейся к нашему делу. В своё время, силами отдела "Каф" было предпринято одно любопытное исследование: были проанализированны архитектурные формы народных домов большинства этносов мира. После обобщения данных, были получены удивительные результаты. Если абстрагироваться от несущественных деталей, то можно смело утверждать о существовании общего для всех народов архетипа дома. Не имея возможность представить графическую схему, ограничусь вербальным описанием архетипа. Выяснилось, что его форма, являя собой единство функционального и духовного, представляет из себя параллелепипед с проёмами, тяготеющий к кубу - основное тело здания (стоит заметить, что то же самое у кочевников - круг в плане), перекрытое пирамидой кровли (реже свод и плоская кровля). В центре - очаг, являющийся одновременно домашним алтарем, местом жертв. То есть дом у архаичных народов служил, помимо прочего, и семейным, родовым храмом. Исключений почти нет. Эта удивительная статистика, позволяющая говорить об архетипичности, подтолкнула сотрудников "СиЛы" к напрашивающимся симургическим интерпретациям. А именно: внешняя мембрана стен может быть осмысленна как терминусональная система I порядка, ограждающая семейный собор от внешнего хаоса; проёмы - суть места Впускания, осуществляющие связь желающих соединиться со смыслом дома, с семьей. Стоит заметить, что в русском языке сохранилась смысловая связь понятий "семья-дом". Вспомните, например - "дом Романовых". Далее: сам круг семьи, собранной вокруг очага-алтаря, может рассматриваться, как система II порядка, где терминусами пребывают сами члены семьи, являя собой семейный собор. Тогда образом открывающегося логоса-смысла будет огонь очага-алтаря, ведь огонь, по традиционным воззрениям - самая субтильная стихия. Уже когда результаты исследования были готовы, сотрудники "СиЛы", к своему смущению, обнаружили аналогичную графическую схему архетипа у академика Б. Рыбакова. После первой реакции разочарования, последовала другая, более взвешенная - конгениальность обоих работ может говорить только об одном: архетип Дома-Храма - не домысел, он - потрясающая реальность. Таким образом, симургическая теория и практика получила ещё одно весомое подтверждение, подтолкнувшая нас, симургетиков к дальнейшим плодотворным изысканиям.

|

Метки: путь бытие хайдеггер аристотель архетип парменид каф энтелехия умное место меон зазор |

| Страницы: | [1] |