-Метки

sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ПАЛЕТКА НАРМЕРА |

А.И. Кудрявец

ПАЛЕТКА НАРМЕРА

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.

Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:

Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.

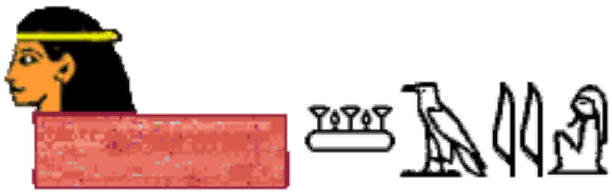

Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:

Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».

Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:

У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:

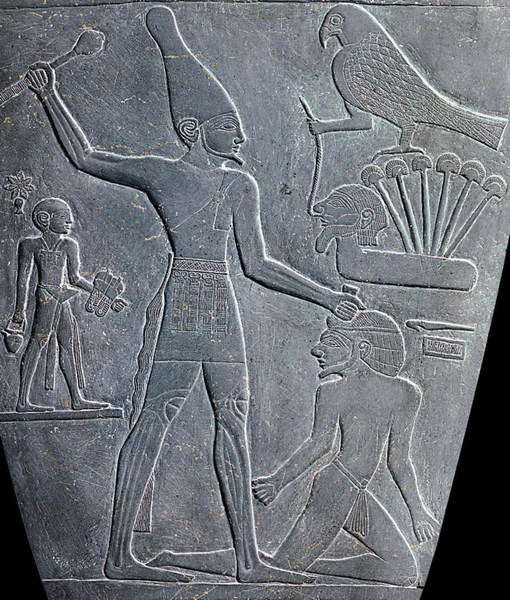

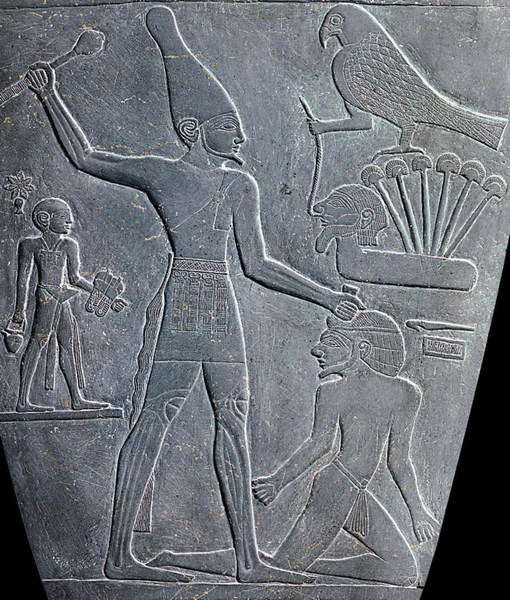

Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру): , читается «ша».

, читается «ша».

А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.

Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.

В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов, устрашённые приближением фараона, для которого сом —священное животное.

Далее рассмотрим верхний регистр аверса. Слева мы видим фараона, за которым следует слуга, несущий царские сандалии. Это снова говорит о ритуале, совершаемом без обуви. Фараон идентифицирован своим именем (напротив лица) и теперь на нем красная корона дешрет (dšrt), дающая статус земного правителя. Перед фараоном идёт сановник по имени Чет, далее четыре человека несут штандарты номов, на которые, судя по всему, и распространялась власть фараона. Вся процессия направляется к 10 обезглавленным телам. Для их идентификации резчик изобразил сверху большую лодку, над которой летит Хор, держащий в лапах багор. То есть очевидно, что в данной сцене отражена участь 10 рыбаков, находившихся в лодке и занимавшихся ловлей сомов. Присутствие непонятных символов рядом с лодкой в виде какой-то створки и птицы не мешает общему восприятию: аверс, как и реверс, иллюстрирует неотвратимость наказания за ловлю священных сомов в виде казни провинившихся.

В среднем регистре аверса две львицы с длинными шеями образуют круглое углубление для растирания красок. Необычный художественный приём, видимо, следует более раннему канону, но никакой смысловой нагрузки не несёт.

Нижний регистр снова посвящен карам, постигшим врагов фараона: он их попрал, приняв образ быка (свидетельством этому является, изображенный на палетке, атрибут фараона — бычий хвост, прикрепленный сзади к набедренной повязке), а также разрушил стены их домов.

Сделанный нами анализ палетки Нармера в корне противоречит надуманным утверждениям о якобы ее свидетельстве в пользу захвата царем Верхнего Египта территории Нижнего. В действительности она всего лишь предупреждает о наказании за непочтительное отношение к сомам и, в особенности, за их ловлю баграми. Источником заблуждения служит неверная интерпретация корон египетского фараона хеджет и дешрет,¹ а также ошибочное представление о Верхнем и Нижнем Египте.

_______________________________

[1] Кудрявец А.В. Символическое значение египетских царских корон дешрет и хеджет.

_______________________________

ПАЛЕТКА НАРМЕРА

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.

Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:

Палетка Нармера — алевролитовая пластина культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера. Палетка Нармера исполнена в виде победной стелы и повествует о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. Это подарок царя Первой или Нулевой династии Иераконпольскому храму, который увековечивал его победу над мятежными ливийскими номами в Западной дельте Нила.

Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.

Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:

Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».

Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:

У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:

Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру):

А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.

Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.

В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов, устрашённые приближением фараона, для которого сом —священное животное.

Далее рассмотрим верхний регистр аверса. Слева мы видим фараона, за которым следует слуга, несущий царские сандалии. Это снова говорит о ритуале, совершаемом без обуви. Фараон идентифицирован своим именем (напротив лица) и теперь на нем красная корона дешрет (dšrt), дающая статус земного правителя. Перед фараоном идёт сановник по имени Чет, далее четыре человека несут штандарты номов, на которые, судя по всему, и распространялась власть фараона. Вся процессия направляется к 10 обезглавленным телам. Для их идентификации резчик изобразил сверху большую лодку, над которой летит Хор, держащий в лапах багор. То есть очевидно, что в данной сцене отражена участь 10 рыбаков, находившихся в лодке и занимавшихся ловлей сомов. Присутствие непонятных символов рядом с лодкой в виде какой-то створки и птицы не мешает общему восприятию: аверс, как и реверс, иллюстрирует неотвратимость наказания за ловлю священных сомов в виде казни провинившихся.

В среднем регистре аверса две львицы с длинными шеями образуют круглое углубление для растирания красок. Необычный художественный приём, видимо, следует более раннему канону, но никакой смысловой нагрузки не несёт.

Нижний регистр снова посвящен карам, постигшим врагов фараона: он их попрал, приняв образ быка (свидетельством этому является, изображенный на палетке, атрибут фараона — бычий хвост, прикрепленный сзади к набедренной повязке), а также разрушил стены их домов.

Сделанный нами анализ палетки Нармера в корне противоречит надуманным утверждениям о якобы ее свидетельстве в пользу захвата царем Верхнего Египта территории Нижнего. В действительности она всего лишь предупреждает о наказании за непочтительное отношение к сомам и, в особенности, за их ловлю баграми. Источником заблуждения служит неверная интерпретация корон египетского фараона хеджет и дешрет,¹ а также ошибочное представление о Верхнем и Нижнем Египте.

_______________________________

[1] Кудрявец А.В. Символическое значение египетских царских корон дешрет и хеджет.

_______________________________

|

Метки: Египет |

ИСИДА В ЭПОХУ СИНКРЕТИЗМА |

А.А. Захаров

МОЛИТВЫ К ИСИДЕ

Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.

__________________________________

[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.

Греки называли ее «тысячеликой» (πολυπρόσωπα, θεά με χίλια πρόσωπα) и «многоименной» (πολυώνυμα) и это вполне справедливо. Бругш (Heinrich Karl Brugsch) собрал длинный список эпитетов и имен, под которыми почитали ее жители нильской долины: «Великая; Та, которая была сначала; Царица всех богов; Правое око Ра; Открывающая день Нового года; Владычица небес; Великая на небе; Сияющая как золото; Царица земли; Могущественнейшая между могущественнейшими; Царица полудня; Госпожа теплоты; Божественная мать Гора; Создательница зеленого посева; Дарующая всем людям жизнь; Госпожа хлеба; Госпожа пива; Госпожа блаженства и радости; Госпожа любви; Учительница магии; Та, чей сын есть господин земли; Та, чей супруг есть господин глубины» — вот важнейшие из эпитетов, прилагавшихся египтянами к своей богине, и переданные ими народам классического мира.

В романе Апулея «Превращения» (Metamorphoses), его главный герой Люций, обращенный волшебницей в осла, изнемогая под бременем бедствий, обращается к Исиде с молитвой, в которой отождествляет египетскую богиню с рядом божеств греко-римского пантеона.

__________________________________

[2] Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин, город к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны. HH., Pind., Her.

[3] Πάφος ἡ Пафос, город на юго-зап. побережье Кипра с известным храмом Афродиты Пафии (Ἀφροδίτη Παφίη) Hom., HH.

Такое разнообразие функций естественно повлекло к тому, что поклонниками египетской богини в греко-римском мире явились самые разнородные классы общества. Напрасно римские магистраты не раз разрушали храмы Исиды в Риме (в 59, 53, 50, 48 до н.э., при Тиберии), самая повторность этих разрушений показывает чрезвычайную живучесть культа и то, что он отвечал каким-то влечениям римского общества, а таковыми было недовольство как прежними, безлично действующими божественными силами исконной римской религии, так и художественно прекрасными богами греческого Олимпа. Египетский культ обещал загробное блаженство, и на это обещание массами стремились люди того времени, преимущественно женщины, которые готовы были на что угодно, лишь бы заслужить милость богини. Ювенал так описывает одну из ее поклонниц, которая:

Расцвета своего культ Исиды и связанных с нею египетских божеств Осириса, и особенно Сераписа, достигает в начале III в. н.э., позднее начинается возвышение сирийских Ваалов и персидского Митры, а еще позднее христианство начинает свою борьбу против всех языческих культов, борьбу, которая вызвала у автора «Сивиллиных оракулов» такие горькие жалобы на упадок древнего благочестия:

__________________________________

[4] Ἀχέρων (-οντος) ὁ Ахеронт, болотистое место возле Мемфиса, на западном берегу Нила.

Умершая, как отдельная богиня, Исида многие подробности своего культа и обрядов передала христианству. Уже довольно давно отметили сходство между стилем тех мест вышеназванного романа Апулея, в которых описывается культ Исиды, и стилем отцов церкви: «речи составляют ткань странно перемешанных метафор из абстрактных существительных и обременены эпитетами; жрецы составляют «священное воинство»; Рим — святой город» и т.д. Что терминология иудейских и христианских писаний совпадает по настроению и отдельным выражениям с вышеприведенными молитвами к Исиде вполне понятно, если припомним, как много взято было из иудейства в христианство, с одной стороны, а в культ синкретистических божеств — с другой. Но влияние культа Исиды сказалось и в ритуале: троекратные в продолжение дня службы в Исейонах (Ἰσεῖον) напоминают христианские богослужения. Можно отметить большое сходство между исиастическим и христианским духовенством или между отшельниками Серапеума в Мемфисе и христианскими монахами — посвящение, обеты, тонзуру (tonsura, стрижка) у духовенства, посты, покаяние мы находим в обоих культах. Культ Исиды уже знал белую одежду жрецов, святую воду, фимиам и возжение светильников. Систр доныне употребляется при религиозных обрядах в Абиссинии. Приношения (ex voto) Исиде напоминают такие же приношения Мадоннам в католических церквах. Внутренность храма Исиды в Филе до сих пор имеет следы гвоздей, при помощи которых прикрепляли одежду на каждую фигуру Исиды, подобно тому как многие изображения Мадонны имеют такие же demirobes, прикрепляющиеся к стене. В эфиопской литературе мы встречаем прямое отождествление Девы Марии и Исиды. Так в эфиопской апокрифической легенде пророка Иеремии мы читаем: «Пророк Иеримия сделал следующее указание египетским жрецам: «Ваши божества поколеблются и все дело рук человеческих сокрушится, когда в Египет придет Дева со своим Младенцем, сыном Божиим». Поэтому они почитают Деву, которая родила, помещают ее сына в ясли и распростираются перед ним». Привычкой к культу Исиды, может быть, объясняется и особое рвение древне-египетской церкви в деле установления почитания Божией Матери, так как в коптских календарях каждое двадцать первое число полагаются праздники Богоматери. В католических странах многие эпитеты Исиды были перенесены на Деву Марию.

Связь между культом Девы Марии и богини Исиды можно проследить и в заимствовании христианством у древних египтян изображений богини, сидящей и кормящей младенца, хотя, отметим мимоходом, аналогичное изображение мы встречаем еще в Индии. Это Деваки, кормящая Кришну, восьмую аватару Вишну. В Западной Европе мы находим несколько аутентичных изображений Исиды с младенцем, считающихся за образа Богородицы. Таково изображение в церкви св. Урсулы в Кельне; в Швейцарии, в Энзидельне (Einsiedeln), в бенедиктинском аббатстве изображение Исиды из черного дерева почитается как чудотворный образ Богоматери, подобное же изображение есть в кафедральном соборе в Пюи (Puy) и в Альтэттинге (Alt-Oettingen) возле Зальцбурга.

Некоторые исследователи думают найти следы культа Исиды и сказаний о ней в житиях иных христианских святых; так Узенер доказывает, что св. Пелагия является перенесением в христианство Афродиты Пелагии (Πελάγια, «морская»), к которой примыкает Ἶσις Πελάγια. Л.Конради отмечает черты легенды об Исиде и Осирисе в житиях св. Онуфрия, св. Екатерины и св. Павла Фиваидского, а Сэнтив видит в культе Исиды основу сказаний о св. Женевьеве.

Возможно, что можно было бы указать еще более точек соприкосновения между культом Исиды и Девы Марии, если бы до нас дошли богослужебные книги античных религий эпохи синкретизма, но христианство так старательно уничтожало их, что мы не имеем ни одного «служебника» того времени. Отрывок астрологического сочинения, изданный Дитерихом, как литургия Митры, едва ли является таковой по заключению лучшего знатока митраизма Фр. Кюмона. К религиозной литературе синкретизма относятся два посвящения Исиде, в которых богиня в первом лице излагает свою сущность и перечисляет свои функции, подобно тому, как делает она в романе Апулея. Мы приведем одну из этих надписей, написанную гекзаметром (J.G., XII, fasc. V, pars I, № 379):

__________________________________

[5] Βούβαστις, -ιος ἡ Бубастис, город на юго-востоке дельты Нила (у Пелусийского рукава Нильской дельты) Her.

Этот памятник нельзя, конечно, назвать молитвой или воззванием к богине, но он интересен как текст, доказывающий знакомство греков с разными сторонами деятельности египетской богини.

Самое обстоятельное и интересное обращение к Исиде мы имеем в недавно изданном папирусе из Оксиринха (Oxyr. Pap. № 1380), которого перевод мы и даем, так как он на русском языке не был еще опубликован.

Текст памятника дошел до нас не в целом виде; не хватает начала и конца, есть пробелы и в середине; по характеру письма документ следует отнести ко II в., эпохе Траяна или Адриана. Сохранившийся отрывок распадается на две части; первая часть (строки 1-119) содержит список имен и титулов Исиды, вполне оправдывающий ее прозвище «многоименная». Сначала перечисляются прозвища богини в городах и номах Египта, причем список содержит лишь упоминания местностей Дельты. Гренфель и Хэнт, издавшие папирус, думают, что перечисление городов Верхнего Египта было в утраченном начале памятника. Затем идет такое же перечисление прозвищ Исиды и отождествление ее с разными божествами в других частях света. Вторая часть (строки 119-142) начинается с перечисления ряда эпиклес, с 142 строки до конца идет прозаический гимн в честь богини в различных аспектах ее божественной мощи.

Текст, по мнению издателей, по-видимому, базируется на египетских документах, подобных тем, из которых Бругш собрал список египетских прозвищ Исиды.

ПАПИРУС ИЗ ОКСИРИНХА

I столбец.

[Призываю тебя … в Афродито]поле Оне[… в] доме Гефеста […]хмевнис; [в …]офис Бубастис […] называемую; в Летополе Великом единую (μίαν), […]иос; в Афродитополе Просопитском начальницу флота (στολαρχείδα), многоόбразную (πολύμορφον) Афродиту; в Дельте подательницу радости (χαριτοδώτειραν); в Каламисе кроткую (ἠπίαν); в Керене нежнолюбящую (φιλόστοργον); в Никии бессмертия подательницу (ἀθάνατον δότειραν); в Иерасе […]афроихис; в Момем[фисе прави]тельницу (ἄνασσαν); в Псохимисе приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Милоне правительницу; в Ке[…]кулемисе […]тин; в Гермополе прекрасновидную (καλλίμορφον), священную (ἱεράν); в Навкратисе безотчую (ἀπάτειραν), радостную (εὐφροσύνην), спасительницу (σώτειραν), всемогущую (παντοκράτειραν), величайшую (μεγίστην); в Нитине Гинекополитском Афродиту; в Пефриме Исиду правительницу, Гестию госпожу всей страны;

II столбец.

В Эс[…]н, Геру божественную […]; в Буто искусную счетчицу (λογιστικήν), в Тонисе любящую (ἀγάπην) […] времени и […]; в Саитском номе победительницу (νικήτηριαν) Афину, нимфу; в Нибео […]; в Кене Радостную; в Саисе Геру, правительницу совершенную; в И[сейоне Иси]ду; в Себенните рассудительную (ἐπίνοιαν), повелительницу (δυνάστιν), Геру святую; в Гермополе Афродиту, царственную благочестивую (βασίλεισσαν ἁγείαν); в Диосполе Малом правительницу; в Бубасте всевышнюю (ἄνω); в Гелиополе Афродиту; в Атрибе Мать справедливую (Μαῖαν ὀρθωσίαν), в Иере Фтемфтутийской лотосоносную (λωτοφόρον); в Теухии благочестивую госпожу; среди Буколов Майю (Μαῖαν); в Ксоисе всевышнюю (ἄνω), возвещающую (χρησμῳδόν); в Катабатме Провидицу (πρόνοιαν); в Апее Разумную (φρόνησιν); в Левко-Акте Афродиту Мухис (Μοῦχιν) Эсеремфис (Ἐσερέμφιν); в Фрагурополе […]фис; в Хоатине победительницу (νεικήτριαν);

III столбец.

в […] искусную в писаниях (γραμματεικήν) […; в Кино]поле Бусиритском Праксидику (Πραξιδίκην, «вершительницу справедливости»); в Бусириде благую Тюхе (τύχην ἀγαθήν); в Гермополе Мендесийском предводительницу (ἡγεμονία); в Фарбете прекрасновидную (καλλίμορφον); В Исидии Сетроитском мужезащитницу (ἀνδρασώτειραν); в Леонтополе благую змею (ἀσπίδα ἀγαθήν); в Танисе прелестновидную (χαρειτόμορφον); в Схедии рассудительную (ἐπίνοιαν); в Гераклее владычицу морскую (πελάγους κυρείαν); в Канобе, в честь которой […] был основан; в М[…]енестии величайшем коршуновидную (γυπόμορφον) Афродиту; в Тапосире Тавестис, Геру подательницу (δώτειραν); на острове Несос быстропобедную (ταχυνίκην); в Певкестиде кормчую (κυβερνήτιν);

IV столбец.

в Мелаиде многоόбразную; в Менуфе воинственную; в Метилитском номе Кору; в Харикее Афину; в Плинтине Гестию; в Пелусии приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Касийской области Тахнипсис (Ταχνῆψιν); в Гекрегмате Исиду спасительницу (σώζουσαν); в Аравии великую божественную (μεγάλην θεόν); на Несосе дающую победу на священных играх (ἱερωνικοτελοῦσαν); в Ликии Лето; в Мирах Ликийских заботливую освободительницу (κεδνήν ἐλευθερίαν); в Книде отражающую нападения (ἄφεσιν ἐφόδων), указующую (εὑρέτριαν); в Кирене Исиду; на Крите Диктинну (Δίκτυννα — «Охотящаяся с сетями», эпитет Артемиды); в Халкедоне Фемиду; в Риме воительницу (στρατίαν); на Кикладских островах три естества имеющую Артемиду (τριφυήν Ἄρτεμειν); на Патме молодую (νέα) […]; на Пафосе непорочную, божественную, кроткую (ἁγνήν, δία, ἤπια); на Хиосе шествующую (στίχουσαν); на Саламине взирающую (κατόπτιν); на Кипре всещедрую (πανάφθονον); в Халкидике благочестивую (ἁγίαν); в Пиерии зрелую (ὡραίαν); в Азии почитаемую на перекрестках (τριοδεῖτιν); в Петре спасительницу (σώτειραν); в Гипсиле величайшую (μεγίστην);

V столбец.

в Риноколурах всевидящую (παντόπτιν); в Дорах дружелюбную (φιλίαν); в Стратоновой башне Элладу добрую (Ἑλλάδα ἀγαθήν); в Асколоне сильнейшую (κρατίστην); в Синопе многоименную (πολυώνυμον); в Рафии госпожу (δυνάστιν); в Триполе справедливую (ὀρθωσίαν); в Газе преисполненную (εὐπλέαν); в Дельфах доблестнейшую (ἀρίστην), прекраснейшую (καλλίστην); в Бамбике Атаргатис (Αταργάτει); во Фракии и на Делосе многоименную; у амазонок воинственную; у индийцев Майю; у фессалийцев луну (σελήνην); у персов Латину (Λατείνην); у магов⁶ Кору, Тапсеусис (Θαψεῦσιν); в Сузах Нанию (Νανίαν); в Сирофиникии богиню (θεός); в Самофракии волоокую (ταυρῶπις); в Пергаме владычицу (δεσπότις); в Понте пречистую (ἀμίαντος); в Италии божественную любовь (ἀγάπην θεῶν); на Самосе священную (ἱεράν); в Гелеспонте дарующую таинства (μύστειν); в Минде божественную (δίαν); в Вифинии Елену (Ἑλένην); на Тенеде солнца имя⁷ (ἡλίου ὄνομα); в Карии Гекату; в Троаде и Диндиме Т[…]вию, Палентру (Παλέντραν), неприступную (ἀβείβαστον) Исиду; в Берите Майю;⁸ в Сидоне Астарту;

__________________________________

[6] Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her.

[7] Возможно имеется в виду эпитет Аполлона — Феб, и равнозначный ему эпитет Артемиды — Феба.

Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

Φοίβη ἡ Феба, «сияющая, сверкающая», эпитет Артемиды.

[8] В тексте стоит имя Μεαν, в пояснительной ссылке дается, якобы, равнозначное имя Μαῖαν. Сочетание αι дает звук [e], и в зависимости от ударения имя Μαῖα читается либо Майя, либо Мея.

Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph.

μαῖα ἡ

1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph.

2) мать, мама (ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. — о, мать-земля!)

3) мамка, кормилица Hom., Eur.

VI столбец.

в Птолемаиде разумную (φρονίμην); в Сузах при Эритрейском море Саркунис (Σαρκοῦνιν); ту, которая самая первая толкует в пятнадцати постановлениях; властительница вселенной; смотрительницу и руководительницу; морских и речных устьев госпожу; искусную в писаниях и счете; рассудительную; ту, которая и Нил по всей стране ведет; чей териоморфный образ прекрасней других богов; имеющую в Лете (Λήθη)⁹ радостный лик; руководительницу муз; многоокую; на Олимпе пригожую богиню; прекраснейшую и нежно любящую; в собраниях исполненную легкости; в празднествах кружащуюся; проводящую прекрасные дни в изобилии; […] божественного Гарпократа;¹⁰ среди богов — вседержительницу, гнушающуюся ненависти; истинную яшму дуновения и жизни диадему; ту, из которой образы и существа всех богов имени твоего

__________________________________

[9] Λήθη, дор. Λάθᾱ ἡ Лета (дочь Эриды, богиня забвения Hes.).

[10] Ἁρποκράτης ὁ младенец Гор (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd), сын Исиды.

VII столбец.

имеющую преклоняются. Госпожа Исида, величайшая из богов, прежде зовомая Ио, Сотис. Ты господствуешь над воздушными явлениями и запредельным. Ты изобретаешь и […] ткать. Ты, чтобы здоровые женщины с мужчинами сожительствовали, желаешь. Все старейшины в […] воскуряют фимиам. Все молодые […] в Гераклеополе обращаются к тебе, дабы обустроить страну. Взирают на тебя согласно клятве призванные, из которых […] согласно достоинству 365 сопоставленных дней. Нежна и миролюбива милость твоих двух повелений. Солнце с восхода до заката ты двигаешь и все боги радуются. При восхождении светил неустанно поклоняются тебе туземцы, и все священные животные и святилище Осириса радостными становятся, всякий раз как произносится имя твое. […] демоны послушными тебе делаются.

VIII-XII столбец.

(приводим лишь связные фразы, опуская все испорченные места).

Гибель даешь ты, кому хочешь, погибших же возвеличиваешь и все очищаешь; всякий день для радости ты предназначила […]. Ты всего влажного, и сухого, и холодного, из чего все состоит, открывательницей всего являешься; ты брата своего одна вывела снова на свет, руководя прекрасно и, как следует, совершив погребение; […]. Предводительница диадем; увеличения и упадка и […] госпожа […] Исейоны во всех городах на вечные времена ты поставила, и всем законы и год совершенный передала […]. Ты сына своего Гора-Аполлона повсюду господином новым всего мира и […] на вечное время поставила. Ты женщинам равную силу с мужчинами сделала […]. Всего ты госпожа во веки […]. Ты над ветрами, и громами, и молниями, и снегами власть имеешь; ты госпожа войны и начальствования, легко губишь верными советами; ты великого Осириса бессмертным соделала, и всей стране […] передала религиозные обряды […]. Ты и света, и пламени госпожа […]».

_______________________________

_____

Мы не станем сейчас входить в разбор намеков на разные мифы, связанные с Исидой в этом тексте, тем более, что многие из них нам плохо известны или даже совершенно незнакомы, но нам хотелось бы обратить внимание на самую внешнюю форму данного текста. Несомненно он был составлен жрецами для употребления при богослужении, и до известной степени правы те, кто видит в нем прототип акафиста; во всяком случае он является одним из памятников, указывающих на то, как египетские божества и верования причудливо сплетались в эпоху синкретизма с верованиями народов классического мира и подготовляли почву для гностицизма, с одной стороны, христианства — с другой.

The Oxyrhynchus papyri

_______________________________

МОЛИТВЫ К ИСИДЕ

Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.

__________________________________

[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.

Греки называли ее «тысячеликой» (πολυπρόσωπα, θεά με χίλια πρόσωπα) и «многоименной» (πολυώνυμα) и это вполне справедливо. Бругш (Heinrich Karl Brugsch) собрал длинный список эпитетов и имен, под которыми почитали ее жители нильской долины: «Великая; Та, которая была сначала; Царица всех богов; Правое око Ра; Открывающая день Нового года; Владычица небес; Великая на небе; Сияющая как золото; Царица земли; Могущественнейшая между могущественнейшими; Царица полудня; Госпожа теплоты; Божественная мать Гора; Создательница зеленого посева; Дарующая всем людям жизнь; Госпожа хлеба; Госпожа пива; Госпожа блаженства и радости; Госпожа любви; Учительница магии; Та, чей сын есть господин земли; Та, чей супруг есть господин глубины» — вот важнейшие из эпитетов, прилагавшихся египтянами к своей богине, и переданные ими народам классического мира.

В романе Апулея «Превращения» (Metamorphoses), его главный герой Люций, обращенный волшебницей в осла, изнемогая под бременем бедствий, обращается к Исиде с молитвой, в которой отождествляет египетскую богиню с рядом божеств греко-римского пантеона.

«2. Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков, что, вновь дочь обретя, на радостях упразднила желуди — дикий древний корм, — нежную, приятную пищу людям указав, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь;² будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном,³ морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов и, столько племен взрастившая, ныне в преславном эфесском святилище чтишься; будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящею, что триликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая. О, Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы и, когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая; как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличии ни надлежало чтить тебя…

<…>

25. О, святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь Солнце, управляешь Вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, подымаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие».

(Луций Апулей. Метаморфозы XI).

__________________________________

[2] Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин, город к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны. HH., Pind., Her.

[3] Πάφος ἡ Пафос, город на юго-зап. побережье Кипра с известным храмом Афродиты Пафии (Ἀφροδίτη Παφίη) Hom., HH.

Такое разнообразие функций естественно повлекло к тому, что поклонниками египетской богини в греко-римском мире явились самые разнородные классы общества. Напрасно римские магистраты не раз разрушали храмы Исиды в Риме (в 59, 53, 50, 48 до н.э., при Тиберии), самая повторность этих разрушений показывает чрезвычайную живучесть культа и то, что он отвечал каким-то влечениям римского общества, а таковыми было недовольство как прежними, безлично действующими божественными силами исконной римской религии, так и художественно прекрасными богами греческого Олимпа. Египетский культ обещал загробное блаженство, и на это обещание массами стремились люди того времени, преимущественно женщины, которые готовы были на что угодно, лишь бы заслужить милость богини. Ювенал так описывает одну из ее поклонниц, которая:

«В реку замерзшую сходит, разбивши кору ледяную,

Трижды зимой по утрам погружается в Тибр коченея,

С благоговеньем спеша окунуться до самой макушки.

После ж, нагая, дрожа, на коленах, точащихся кровью,

Царское поле она проползает во славу богини,

Только ей Ио вели — и она устремится охотно

В дальний Египта предел, в раскаленное солнцем Мерое

За освященной водой, окропить чтоб святыню Исиды».

Расцвета своего культ Исиды и связанных с нею египетских божеств Осириса, и особенно Сераписа, достигает в начале III в. н.э., позднее начинается возвышение сирийских Ваалов и персидского Митры, а еще позднее христианство начинает свою борьбу против всех языческих культов, борьбу, которая вызвала у автора «Сивиллиных оракулов» такие горькие жалобы на упадок древнего благочестия:

«Трижды печальна стоишь ты над Нилом, богиня Исида,

Возле песков Ахеронта,⁴ одна, исступленно терзаясь:

Самая память уже о тебе на земле исчезает.

Также страдать будешь ты, возлежащий на камнях, Серапис,

И несказанные беды падут на злосчастный Египет,

Скорбь и рыданья рождая у всех, тебя чтивших с любовью».

__________________________________

[4] Ἀχέρων (-οντος) ὁ Ахеронт, болотистое место возле Мемфиса, на западном берегу Нила.

Умершая, как отдельная богиня, Исида многие подробности своего культа и обрядов передала христианству. Уже довольно давно отметили сходство между стилем тех мест вышеназванного романа Апулея, в которых описывается культ Исиды, и стилем отцов церкви: «речи составляют ткань странно перемешанных метафор из абстрактных существительных и обременены эпитетами; жрецы составляют «священное воинство»; Рим — святой город» и т.д. Что терминология иудейских и христианских писаний совпадает по настроению и отдельным выражениям с вышеприведенными молитвами к Исиде вполне понятно, если припомним, как много взято было из иудейства в христианство, с одной стороны, а в культ синкретистических божеств — с другой. Но влияние культа Исиды сказалось и в ритуале: троекратные в продолжение дня службы в Исейонах (Ἰσεῖον) напоминают христианские богослужения. Можно отметить большое сходство между исиастическим и христианским духовенством или между отшельниками Серапеума в Мемфисе и христианскими монахами — посвящение, обеты, тонзуру (tonsura, стрижка) у духовенства, посты, покаяние мы находим в обоих культах. Культ Исиды уже знал белую одежду жрецов, святую воду, фимиам и возжение светильников. Систр доныне употребляется при религиозных обрядах в Абиссинии. Приношения (ex voto) Исиде напоминают такие же приношения Мадоннам в католических церквах. Внутренность храма Исиды в Филе до сих пор имеет следы гвоздей, при помощи которых прикрепляли одежду на каждую фигуру Исиды, подобно тому как многие изображения Мадонны имеют такие же demirobes, прикрепляющиеся к стене. В эфиопской литературе мы встречаем прямое отождествление Девы Марии и Исиды. Так в эфиопской апокрифической легенде пророка Иеремии мы читаем: «Пророк Иеримия сделал следующее указание египетским жрецам: «Ваши божества поколеблются и все дело рук человеческих сокрушится, когда в Египет придет Дева со своим Младенцем, сыном Божиим». Поэтому они почитают Деву, которая родила, помещают ее сына в ясли и распростираются перед ним». Привычкой к культу Исиды, может быть, объясняется и особое рвение древне-египетской церкви в деле установления почитания Божией Матери, так как в коптских календарях каждое двадцать первое число полагаются праздники Богоматери. В католических странах многие эпитеты Исиды были перенесены на Деву Марию.

Связь между культом Девы Марии и богини Исиды можно проследить и в заимствовании христианством у древних египтян изображений богини, сидящей и кормящей младенца, хотя, отметим мимоходом, аналогичное изображение мы встречаем еще в Индии. Это Деваки, кормящая Кришну, восьмую аватару Вишну. В Западной Европе мы находим несколько аутентичных изображений Исиды с младенцем, считающихся за образа Богородицы. Таково изображение в церкви св. Урсулы в Кельне; в Швейцарии, в Энзидельне (Einsiedeln), в бенедиктинском аббатстве изображение Исиды из черного дерева почитается как чудотворный образ Богоматери, подобное же изображение есть в кафедральном соборе в Пюи (Puy) и в Альтэттинге (Alt-Oettingen) возле Зальцбурга.

Некоторые исследователи думают найти следы культа Исиды и сказаний о ней в житиях иных христианских святых; так Узенер доказывает, что св. Пелагия является перенесением в христианство Афродиты Пелагии (Πελάγια, «морская»), к которой примыкает Ἶσις Πελάγια. Л.Конради отмечает черты легенды об Исиде и Осирисе в житиях св. Онуфрия, св. Екатерины и св. Павла Фиваидского, а Сэнтив видит в культе Исиды основу сказаний о св. Женевьеве.

Возможно, что можно было бы указать еще более точек соприкосновения между культом Исиды и Девы Марии, если бы до нас дошли богослужебные книги античных религий эпохи синкретизма, но христианство так старательно уничтожало их, что мы не имеем ни одного «служебника» того времени. Отрывок астрологического сочинения, изданный Дитерихом, как литургия Митры, едва ли является таковой по заключению лучшего знатока митраизма Фр. Кюмона. К религиозной литературе синкретизма относятся два посвящения Исиде, в которых богиня в первом лице излагает свою сущность и перечисляет свои функции, подобно тому, как делает она в романе Апулея. Мы приведем одну из этих надписей, написанную гекзаметром (J.G., XII, fasc. V, pars I, № 379):

Нильской долины царица, одетая в льняную столу,

Ты, чьей заботой зерно в борозде прозябает обильно,

Чей охраняющий взор обращен на Бубаст систроносный,⁵

И на веселый Мемфис на равнине, снопами обильной.

Там, где старинных царей благочестия памятник вечный,

Камень священный гласит о тебе преклоненным с мольбою:

«Мощная скиптром Исида, я правлю с высот златотронных,

Солнца лучом огневым озаряя кормилицу землю;

Мудрых скрижалей Гермеса я символы смертным открыла

И начертала резцом письмена сокровенные тайны, —

В трепет ввергавшее дух недоступно-священное слово.

Общие смертных пути я в уме глубочайшем соткала,

Кроноса старшая дочь и царя Осириса супруга,

Страстным желаньям кого ложесна я родные разверзла,

В пышные кудри цветы и лозу винограда вплетая.

Я учреждаю закон и храню повеления неба,

Те, что ни дерзость людей, ни забвенье седое не сгубят…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Звезд направляя пути и оплот городов созидая,

Горний держу я Олимп и увлажненно-черную землю.

Мною, Исидой, светил создана вековая дорога,

Светлого месяца ход, чередой озаряющий небо.

Огненных солнца коней я направила в круг неизменный

Мерным движением делить дня и ночи текучее время.

Первой средь смертных людей проплыла я пучинное море.

Мужа с женой сопрягла и, десятой луны появленьем

Зрелый приветствуя плод, размноженья порядок свершила.

Мной правосудье царит и почтенье к родителям в детях.

Я беззаконной любви усмирила свирепые страсти…

Правлю над пашнями я и рождаю пшеницу в колосьях,

Людям забыть повелев об убийством рождаемой пище,

Даже зверей недостойной, живущих средь дебрей пустынных.

Солнца сотронница я и несусь на его колеснице,

Вечно готова свершить, что глубоким умом созерцаю,

В трепете клонятся ниц пред кивком моим царственным боги,

И неизбежной судьбы разрешать я всесильна оковы…

__________________________________

[5] Βούβαστις, -ιος ἡ Бубастис, город на юго-востоке дельты Нила (у Пелусийского рукава Нильской дельты) Her.

Этот памятник нельзя, конечно, назвать молитвой или воззванием к богине, но он интересен как текст, доказывающий знакомство греков с разными сторонами деятельности египетской богини.

Самое обстоятельное и интересное обращение к Исиде мы имеем в недавно изданном папирусе из Оксиринха (Oxyr. Pap. № 1380), которого перевод мы и даем, так как он на русском языке не был еще опубликован.

Текст памятника дошел до нас не в целом виде; не хватает начала и конца, есть пробелы и в середине; по характеру письма документ следует отнести ко II в., эпохе Траяна или Адриана. Сохранившийся отрывок распадается на две части; первая часть (строки 1-119) содержит список имен и титулов Исиды, вполне оправдывающий ее прозвище «многоименная». Сначала перечисляются прозвища богини в городах и номах Египта, причем список содержит лишь упоминания местностей Дельты. Гренфель и Хэнт, издавшие папирус, думают, что перечисление городов Верхнего Египта было в утраченном начале памятника. Затем идет такое же перечисление прозвищ Исиды и отождествление ее с разными божествами в других частях света. Вторая часть (строки 119-142) начинается с перечисления ряда эпиклес, с 142 строки до конца идет прозаический гимн в честь богини в различных аспектах ее божественной мощи.

Текст, по мнению издателей, по-видимому, базируется на египетских документах, подобных тем, из которых Бругш собрал список египетских прозвищ Исиды.

ПАПИРУС ИЗ ОКСИРИНХА

I столбец.

[Призываю тебя … в Афродито]поле Оне[… в] доме Гефеста […]хмевнис; [в …]офис Бубастис […] называемую; в Летополе Великом единую (μίαν), […]иос; в Афродитополе Просопитском начальницу флота (στολαρχείδα), многоόбразную (πολύμορφον) Афродиту; в Дельте подательницу радости (χαριτοδώτειραν); в Каламисе кроткую (ἠπίαν); в Керене нежнолюбящую (φιλόστοργον); в Никии бессмертия подательницу (ἀθάνατον δότειραν); в Иерасе […]афроихис; в Момем[фисе прави]тельницу (ἄνασσαν); в Псохимисе приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Милоне правительницу; в Ке[…]кулемисе […]тин; в Гермополе прекрасновидную (καλλίμορφον), священную (ἱεράν); в Навкратисе безотчую (ἀπάτειραν), радостную (εὐφροσύνην), спасительницу (σώτειραν), всемогущую (παντοκράτειραν), величайшую (μεγίστην); в Нитине Гинекополитском Афродиту; в Пефриме Исиду правительницу, Гестию госпожу всей страны;

II столбец.

В Эс[…]н, Геру божественную […]; в Буто искусную счетчицу (λογιστικήν), в Тонисе любящую (ἀγάπην) […] времени и […]; в Саитском номе победительницу (νικήτηριαν) Афину, нимфу; в Нибео […]; в Кене Радостную; в Саисе Геру, правительницу совершенную; в И[сейоне Иси]ду; в Себенните рассудительную (ἐπίνοιαν), повелительницу (δυνάστιν), Геру святую; в Гермополе Афродиту, царственную благочестивую (βασίλεισσαν ἁγείαν); в Диосполе Малом правительницу; в Бубасте всевышнюю (ἄνω); в Гелиополе Афродиту; в Атрибе Мать справедливую (Μαῖαν ὀρθωσίαν), в Иере Фтемфтутийской лотосоносную (λωτοφόρον); в Теухии благочестивую госпожу; среди Буколов Майю (Μαῖαν); в Ксоисе всевышнюю (ἄνω), возвещающую (χρησμῳδόν); в Катабатме Провидицу (πρόνοιαν); в Апее Разумную (φρόνησιν); в Левко-Акте Афродиту Мухис (Μοῦχιν) Эсеремфис (Ἐσερέμφιν); в Фрагурополе […]фис; в Хоатине победительницу (νεικήτριαν);

III столбец.

в […] искусную в писаниях (γραμματεικήν) […; в Кино]поле Бусиритском Праксидику (Πραξιδίκην, «вершительницу справедливости»); в Бусириде благую Тюхе (τύχην ἀγαθήν); в Гермополе Мендесийском предводительницу (ἡγεμονία); в Фарбете прекрасновидную (καλλίμορφον); В Исидии Сетроитском мужезащитницу (ἀνδρασώτειραν); в Леонтополе благую змею (ἀσπίδα ἀγαθήν); в Танисе прелестновидную (χαρειτόμορφον); в Схедии рассудительную (ἐπίνοιαν); в Гераклее владычицу морскую (πελάγους κυρείαν); в Канобе, в честь которой […] был основан; в М[…]енестии величайшем коршуновидную (γυπόμορφον) Афродиту; в Тапосире Тавестис, Геру подательницу (δώτειραν); на острове Несос быстропобедную (ταχυνίκην); в Певкестиде кормчую (κυβερνήτιν);

IV столбец.

в Мелаиде многоόбразную; в Менуфе воинственную; в Метилитском номе Кору; в Харикее Афину; в Плинтине Гестию; в Пелусии приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Касийской области Тахнипсис (Ταχνῆψιν); в Гекрегмате Исиду спасительницу (σώζουσαν); в Аравии великую божественную (μεγάλην θεόν); на Несосе дающую победу на священных играх (ἱερωνικοτελοῦσαν); в Ликии Лето; в Мирах Ликийских заботливую освободительницу (κεδνήν ἐλευθερίαν); в Книде отражающую нападения (ἄφεσιν ἐφόδων), указующую (εὑρέτριαν); в Кирене Исиду; на Крите Диктинну (Δίκτυννα — «Охотящаяся с сетями», эпитет Артемиды); в Халкедоне Фемиду; в Риме воительницу (στρατίαν); на Кикладских островах три естества имеющую Артемиду (τριφυήν Ἄρτεμειν); на Патме молодую (νέα) […]; на Пафосе непорочную, божественную, кроткую (ἁγνήν, δία, ἤπια); на Хиосе шествующую (στίχουσαν); на Саламине взирающую (κατόπτιν); на Кипре всещедрую (πανάφθονον); в Халкидике благочестивую (ἁγίαν); в Пиерии зрелую (ὡραίαν); в Азии почитаемую на перекрестках (τριοδεῖτιν); в Петре спасительницу (σώτειραν); в Гипсиле величайшую (μεγίστην);

V столбец.

в Риноколурах всевидящую (παντόπτιν); в Дорах дружелюбную (φιλίαν); в Стратоновой башне Элладу добрую (Ἑλλάδα ἀγαθήν); в Асколоне сильнейшую (κρατίστην); в Синопе многоименную (πολυώνυμον); в Рафии госпожу (δυνάστιν); в Триполе справедливую (ὀρθωσίαν); в Газе преисполненную (εὐπλέαν); в Дельфах доблестнейшую (ἀρίστην), прекраснейшую (καλλίστην); в Бамбике Атаргатис (Αταργάτει); во Фракии и на Делосе многоименную; у амазонок воинственную; у индийцев Майю; у фессалийцев луну (σελήνην); у персов Латину (Λατείνην); у магов⁶ Кору, Тапсеусис (Θαψεῦσιν); в Сузах Нанию (Νανίαν); в Сирофиникии богиню (θεός); в Самофракии волоокую (ταυρῶπις); в Пергаме владычицу (δεσπότις); в Понте пречистую (ἀμίαντος); в Италии божественную любовь (ἀγάπην θεῶν); на Самосе священную (ἱεράν); в Гелеспонте дарующую таинства (μύστειν); в Минде божественную (δίαν); в Вифинии Елену (Ἑλένην); на Тенеде солнца имя⁷ (ἡλίου ὄνομα); в Карии Гекату; в Троаде и Диндиме Т[…]вию, Палентру (Παλέντραν), неприступную (ἀβείβαστον) Исиду; в Берите Майю;⁸ в Сидоне Астарту;

__________________________________

[6] Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her.

[7] Возможно имеется в виду эпитет Аполлона — Феб, и равнозначный ему эпитет Артемиды — Феба.

Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.

Φοίβη ἡ Феба, «сияющая, сверкающая», эпитет Артемиды.

[8] В тексте стоит имя Μεαν, в пояснительной ссылке дается, якобы, равнозначное имя Μαῖαν. Сочетание αι дает звук [e], и в зависимости от ударения имя Μαῖα читается либо Майя, либо Мея.

Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph.

μαῖα ἡ

1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph.

2) мать, мама (ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. — о, мать-земля!)

3) мамка, кормилица Hom., Eur.

VI столбец.

в Птолемаиде разумную (φρονίμην); в Сузах при Эритрейском море Саркунис (Σαρκοῦνιν); ту, которая самая первая толкует в пятнадцати постановлениях; властительница вселенной; смотрительницу и руководительницу; морских и речных устьев госпожу; искусную в писаниях и счете; рассудительную; ту, которая и Нил по всей стране ведет; чей териоморфный образ прекрасней других богов; имеющую в Лете (Λήθη)⁹ радостный лик; руководительницу муз; многоокую; на Олимпе пригожую богиню; прекраснейшую и нежно любящую; в собраниях исполненную легкости; в празднествах кружащуюся; проводящую прекрасные дни в изобилии; […] божественного Гарпократа;¹⁰ среди богов — вседержительницу, гнушающуюся ненависти; истинную яшму дуновения и жизни диадему; ту, из которой образы и существа всех богов имени твоего

__________________________________

[9] Λήθη, дор. Λάθᾱ ἡ Лета (дочь Эриды, богиня забвения Hes.).

[10] Ἁρποκράτης ὁ младенец Гор (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd), сын Исиды.

VII столбец.

имеющую преклоняются. Госпожа Исида, величайшая из богов, прежде зовомая Ио, Сотис. Ты господствуешь над воздушными явлениями и запредельным. Ты изобретаешь и […] ткать. Ты, чтобы здоровые женщины с мужчинами сожительствовали, желаешь. Все старейшины в […] воскуряют фимиам. Все молодые […] в Гераклеополе обращаются к тебе, дабы обустроить страну. Взирают на тебя согласно клятве призванные, из которых […] согласно достоинству 365 сопоставленных дней. Нежна и миролюбива милость твоих двух повелений. Солнце с восхода до заката ты двигаешь и все боги радуются. При восхождении светил неустанно поклоняются тебе туземцы, и все священные животные и святилище Осириса радостными становятся, всякий раз как произносится имя твое. […] демоны послушными тебе делаются.

VIII-XII столбец.

(приводим лишь связные фразы, опуская все испорченные места).

Гибель даешь ты, кому хочешь, погибших же возвеличиваешь и все очищаешь; всякий день для радости ты предназначила […]. Ты всего влажного, и сухого, и холодного, из чего все состоит, открывательницей всего являешься; ты брата своего одна вывела снова на свет, руководя прекрасно и, как следует, совершив погребение; […]. Предводительница диадем; увеличения и упадка и […] госпожа […] Исейоны во всех городах на вечные времена ты поставила, и всем законы и год совершенный передала […]. Ты сына своего Гора-Аполлона повсюду господином новым всего мира и […] на вечное время поставила. Ты женщинам равную силу с мужчинами сделала […]. Всего ты госпожа во веки […]. Ты над ветрами, и громами, и молниями, и снегами власть имеешь; ты госпожа войны и начальствования, легко губишь верными советами; ты великого Осириса бессмертным соделала, и всей стране […] передала религиозные обряды […]. Ты и света, и пламени госпожа […]».

_____

Мы не станем сейчас входить в разбор намеков на разные мифы, связанные с Исидой в этом тексте, тем более, что многие из них нам плохо известны или даже совершенно незнакомы, но нам хотелось бы обратить внимание на самую внешнюю форму данного текста. Несомненно он был составлен жрецами для употребления при богослужении, и до известной степени правы те, кто видит в нем прототип акафиста; во всяком случае он является одним из памятников, указывающих на то, как египетские божества и верования причудливо сплетались в эпоху синкретизма с верованиями народов классического мира и подготовляли почву для гностицизма, с одной стороны, христианства — с другой.

The Oxyrhynchus papyri

_______________________________

|

Метки: Изида Греция Рим |

ВОСКРЕСЕНИЕ, ЕГИПЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ |

А.Б. Зубов

РЕЛИГИЯ ЕГИПТА

Погребальный обряд, который совершался в Египте, воспроизводил смерть и воскрешение Осириса. Человек и его тело были образами Первообраза (т.е. Осириса, который первым претерпел смерть от своего брата Сета и воскресение в жизнь вечную).¹ То есть человек воспринимался как Осирис, его тело воспринималось как тело Осириса. Смерть сама по себе не требовала ритуала, она — противоестественная естественность, которая происходит с каждым человеком, независимо от того, верующий он или неверующий, посвященный или непосвященный. Смерть просто констатируется.

А вот воскресение, воскрешение умершего в загробной жизни, воспроизводилось в ритуале. Начинался ритуал с «обретения» тела умершего. В целом ряде Текстов пирамид Исида и Нефтида отыскивают тело Осириса. На самом деле они отыскивают тело умершего — не физически, но мистериально. Обряд плачей по умершему и отсутствовавшему Осирису, а потом его обретение — это был важный элемент ритуала (Тексты пирамид: § 584, 1008, 1256, 2144). Потом обретенное тело оплакивалось (Книга мертвых 19,11 и 20,5). После чего тело омывалось и восстанавливалось (разрубленное тело Осириса сочленялось и мумифицировалось). Этот обряд зафиксирован в параграфе 1981 Текстов пирамид. То, что было с Осирисом, должно было произойти и с Тети, Неферкара, Меренра, Ани. Потому что все они были посвящены в мистериальные таинства, они знали, что произошло с Осирисом и они одно с Осирисом. Если Осирис жив, то и Пепи жив, если Осирис предвечен, то и Пепи предвечен.

[1] Хентиаменти (ḫntj-jmntjw) — «Первый среди западных», т.е. владыка дуата (царства мертвых). Главенство Осириса в дуате связано с тем, что он первым прошел Небесный джаджат (ḏȝḏȝt, священный суд девятерицы богов). И будучи первым, получившим оправдание, он получил право судить души усопших на посмертном суде. «Тот, кто первым прошел [посмертный суд], получает право судить других» [P.125.7].

[2] (ḏd mdw jn nbt-ḥwt) jj.n(.j) pẖr.n(.j) ḥȝ sn jsjr nswt nb tȝwj nb-ḫprw-rˁ s.mn.n.j n.k dp/tp.k ḥr nḥbt.k dmd n.k jnpw ḳsw.k snb.f ḥˁw.k dr.f ḏwt nb rwj.f jhȝ.k nn ḏˁmw.k (Piankoff, Chapelles, pl. III)

Для древнего египтянина верование в жизнь вечную было не сомнительным знанием, не каким-то скучным догматом, это было сутью жизни. В одном из Текстов Пирамид говорится: «О Унас, ты не приходишь мертвым, ты приходишь живым». Что такое прийти в вечность мертвым? Это значит прийти в вечность вне Бога и обрести ту вечность, которая есть «тьма внешняя, где плач и скрежет зубов». «Воссядь на престоле Осириса. Скипетр в деснице твоей. Да повелеваешь ты живыми. Лотосо-бутонный скипетр твой,³ в деснице твоей. Да повелеваешь ты теми, сиденья которых сокрыты (т.е. обитатели инобытия, духи)».

______________________________

[3] Символика голубого лотоса (sšn, сешен) является наиболее заметной отличительной чертой религиозной традиции Древнего Египта, пронизывая искусство храмов и гробниц на протяжении более 3000 лет. В этих изображениях цветок и его аромат ассоциируются с любовью, возрождением и дыханием духовной жизни.

В следующей строке речения говорится: «Руки твои — Атум, плечи твои — Атум, чрево твое — Атум, спина твоя — Атум, задние части твои — Атум, ноги твои — Атум, лик твой — Анубис». То есть здесь утверждается не только полносоставное и абсолютно телесное обожение, но одновременно здесь обыгрывается еще одна мысль, Атум это tm — полнота. И этим утверждается, что сам умерший он целостен, он не распался, «он не познал тления», он не стал зловонным распадающимся трупом, он целостен. И речь в этом тексте конечно же говорит о воскресении, а не о сохранении, потому что он «пришел живым и целостным» — это знаки того, что человеку суждена вечность в Боге, что он прожил жизнь в соответствии с Богом и достиг вечной жизни в Боге. Он и Бог-Творец (Атум) — одно. И завершается это речение словами: «Сколь прекрасным стало твое бытие. О Унас, воскрес ты среди братьев твоих богов. Свершилось. Свершилось».

Подобных речений много в Текстах Пирамид. Например: «О Пепи, ты пришел чтобы познать жизнь, ты не пришел чтобы познать смерть». Познать — это принять в себя, стать одним целым с объектом познания. «Ты пришел чтобы воскреснуть во главе всех воскресших, чтобы обрести могущество над всеми живыми. Будь мощным, имеющий мощь. Будь сильным, имеющий силу».

В Древнем Египте верили, что человек вечен, что человек от Бога изшел и к Богу возвращается, что он был до сотворения мира. «Мать Пепи тяжела была им (беременна им), тем кто пребывал во чреве Нунет (мать вечности). Вылеплен был Пепи отцом своим Атумом до того как возбытийствовала Нут, до того как возбытийствовал Геб, до того как возбытийствовали люди (то есть он был вылеплен Атумом до того как появились люди, он был божественной энергией), до того как рождены были боги, до того как возбытийствовала смерть». И это очень важно, потому что тот кто был до смерти будет и после смерти. Т.е., Пепи, в качестве божественного замысла о нем, — вечен. Он возвращается туда откуда вышел.

В Египте человек после смерти в ином мире всегда становится царем. Когда человека почитают как умершего с ним всегда связана царская титулатура, царская эмблематика, и в могилу умершего кладутся изображения царского венца, скипетра, как знаки его царского достоинства. Не случайно в Египте умерший объявляется Атумом, Гебом, Осирисом. То есть речь идет не о том, что после смерти жалкий человек теряет свою свободу, а речь идет о том, что он приобретает абсолютную божественную царскую качественность, он и есть бог в полноте сил. Но это не значит, что он есть еще один бог, а он и есть Бог-Творец. Вся египетская эсхатология пронизана одной этой важной мыслью — «ты здесь свободно действующий член Бога, который может от него и отпасть, там — сам Бог-Творец, ты многоипостасен, но ты и есть Осирис».

Последнее речение Книги Мертвых говорит: «О отец мой Осирис, соделай со мной то, что отец твой Ра соделал с тобой. Да прибуду я долго на земле, да прочно будет утвержден престол мой, да прибудет в добром здравии наследник мой, да сохранится долго гробница моя, и слуги эти мои на земле. Ибо я — сын твой, о отец мой Ра. Соделай так дабы был я жив, невредим и здрав (категории царского титула). Утвержден Гор на престоле своем, и потому пришло для меня время стяжать удел блаженных». На престоле утвержден сын, наследник, а Осирис, умерший стяжал удел блаженных. Умерший объединяет в себе всю полноту мира. Чтобы охарактеризовать человека египтяне использовали категорию истечения из тела Бога, говоря что человек это слезы Бога,⁴ например.

______________________________

[4] Относительно людей, рожденных их слез бога, имеет место игра слов. Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Хотя, первых богов Шу и Тефнут демиург Атум творит тоже посредством «истечений», совокупляясь со своей рукой. Он изверг семя себе в рот, оплодотворив сам себя, и вскоре выплюнул изо рта Шу, бога ветра и воздуха, и изрыгнул Тефнут, богиню мирового порядка.

Если человек выходя из Бога является его истечением, то каков же обратный путь, когда человек входит в Бога? Это путь совершенно естественный. Как мы делаем вне нас находящиеся вещи частью нашей силы? Мы их поглощаем (вбираем в себя).

Как же умерший восстанавливает свою божественную целокупность, которую он при жизни не имел? Для этого он «ест» весь мир, но не в буквальном смысле слова, это конечно же метафора. Этот принцип воспроизводится в знаменитом гимне, который присутствует в 273 и 274 речениях Текстов пирамид, называемом «Каннибальским гимном». Каннибальским — потому что, когда его прочли ученые, они решили, что речь идет о каком-то древнем, людоедском обряде, древнем обряде каннибализма. Борис Александрович Тураев, наш замечательный русский востоковед, автор двухтомной истории Древнего Востока и специальных книг по религии древнего Египта, назвал этот гимн крайне грубым и примитивным. Однако в этом гимне, отрывок которого приведен ниже, содержится очень глубокая идея.

Дальше в гимне подробно говорится о том, кого он ест на завтрак, кого на обед, кого на ужин. Вот это, разумеется, смущает, но на самом деле здесь речь идет совершенно о другом. Не случайно Тети вместе с Тем, Чье имя сокрыто, с Творцом мира — с Осирисом и с Атумом-Ра. Он стоит спиной к Гебу, повернувшись лицом к Инобытию, к вечности.⁵ Более того, он будет вершить суд. Он будет вершить суд тогда, когда будут убиты наидревнейшие (smsw, семсу) — по всей видимости, это отпавшие и воюющие против Бога духи.

Поглощаемые Единым Богом люди и духи уже перестают быть независимыми, волящими существами — они становятся одно с Творцом.⁶ В этом смысл каннибальского гимна и в этом смысл его употребления в заупокойной традиции. То есть Тети, как и Бог-Творец, вновь поглощает все энергии и становится их обладателем. Он уже не одно, а Бог — другое, а он и Бог — одно, и все остальные боги вместе с ним.

______________________________

[5] Быть обращенным спиной к кому-либо означает быть под его защитой, опекой, точно также как иметь кого-либо стоящим за спиной.

[6] Иногда дуат, в представлении египтян, описывается как пространство заключенное внутри тела Осириса. И вход в дуат, в этом случае, описывается как огромные уста спящего Осириса. Солнечный бог размыкает эти уста и в своей ночной ладье входит внутрь этого тела, где находится предвечная тьма, освещая ту или иную область, по мере прохождения всех 12-ти ночных залов дуата. Отсюда берут истоки средневековые представления о том как души усопших попадают в ад, входя в пасть дьявола. Видимо, эти же аллюзии лежат и в основе развития «Каннибальского гимна».

В Текстах ковчегов, в речениях 132 и 136, также присутствует аналогичный «каннибальскому» гимн, где провозглашается тождественность умершего Богу-Творцу в Его эсхатологическом образе Судьи и Поглотителя сотворенного Им.

В целом ряде речений, которые принадлежат IX-X Гераклеопольской династии, например, в речениях, записанных на ковчеге Месхети из Асьюта, которые называются «речениями для воссоединения с семьей в Инобытии», описываются жуткие образы этого пожрания богов и людей. А ведь у этого речения такая мирная цель — воссоединение с семьей в Инобытии. Потому что воссоединение с семьей происходит не так, как в этом мире. Нет, воссоединение с семьей происходит в единстве Бога. И его семья вместе с ним тоже. То есть воссоединение с семьей — это воссоединение в такое единство, какое здесь и не снилось или только в какие-то отдельные моменты переживается, может, только во время соединения полов, в абсолютном экстазе.

Но для простых людей эпохи Первого Переходного периода самое главное не вот это соединение с Богом, самое главное — соединение с близкими. Но мистериально, ритуально эта мечта воплощается в этом же образе, если угодно, «каннибальского» гимна.

Тексты ковчегов Сенени, Херихеба, Хенуи из Саккара, уже упоминавшегося Хатиа Месхети из Асьюта, все они, собственно говоря, об этом. У Месхети из Асьюта это речение завершается так: «Я есть Атум, сотворивший этих великих. Я есть тот, кто сотворил Шу и создал Тефнут. Я есть тот, кто разделил их единство еще в Нуне» (CT 132).

Понятно, что как Творец поглощает в себя все силы, все энергии мира, также поглощает их Тети в «Каннибальском гимне» и Хатиа Месхети в этом гимне Текстов ковчегов. Таким образом достигается то, что греческий богослов назвал бы омоусийностью⁷ с Творцом: Месхети становится единосущен Творцу. Та формула, которую христиане употребляют в отношении Иисуса, и после многих споров эта формула вошла в жизнь на Первом вселенском Никейском соборе в 325 году, этот же принцип для египтянина был принципом для каждого человека: каждый человек становится омоусиен Творцу.

______________________________

[7] ὁμοούσιος — омоусийный, единосущный (от ὁμός — «один, в равной степени, общий»; οὐσία — «сущность»).

Мы воспринимаем себя как кого-то отдельного, каждый из нас сам по себе. Но египтянин понимал, что он личность, он задуман в Боге, он вошел в этот мир в соответствии с волей Бога, и он этот мир возвращает Богу уже преображенным своей единой с Богом волей. И этот возвращенный Богу мир и есть его тело. Его тело это и его физическое тело, которым он действует, и все то по отношению к чему он действует и орудует. Всю силу свою, все дело свое на земле он возвращает Богу. А тот кто делал не Божье на земле, тот не может ничего Богу возвратить, и поэтому такие дела сгорят, и этот человек спасется, но из огня.

Этот образ человека как преобразователя мира своими энергиями находит свое отражение в идее царского земного венца. В Египте царь венчался двумя коронами, белой (небесной) и красной (земной). Именно красная корона (dšrt, дешрет) является образом владычества человека над землей. И это владычество человек достигает если служит Богу и возвращает этот мир Богу. Об этом хорошо сказано в речении Книги Мертвых: «Правда является из-за плеч Осириса. Красный венец сияет на дискосе. Поглощено око, и тот кто искал его приведен. Ведомо мне сие, ибо был я посвящен в таинства эти. Никогда я не говорил этого людям и не повторял этого богам, пришел я по повелению Ра дабы явилась правда из-за плеч Осириса, дабы воздвигнут был красный венец на дискосе, дабы умиротворилось око для того кому принадлежит оно. Пришел я с властью, ибо то что ведомо мне никогда не говорил я людям, никогда не повторял я сказанное мною».

_______________________________

_________

Тексты Пирамид. Пирамида Униса. Передняя комната. Восточный фронтон.

(Каннибальский гимн 273-274)

273 (§393a-403b)

Небо пасмурное, звезды гаснут, небесное пространство трясется, кости Горизонтов дрожат, gnmw молчат, когда они видят Униса. bȝ появляется как бог, питающийся своими отцами, питающийся своими матерями. Унис — это владыка поучения. Его мать не знает его имени. Почтение Униса — на небе. Его сила — в Ахет (ȝḫt, горизонт). Как Атум, его отец, родивший его. Хотя он (Атум) родил его, он (Унис) сильнее его. kȝw-сила Униса — вокруг него. Его ḥmwst (судьба) — под его ногами. Его боги — на его голове. Его Уреи — на его волосах. Змея-проводник Униса — на его лбу — та, которая видит bȝ, Урей изрыгающий пламя. Сила Униса защищает его. Унис — это бык неба в своем сердце, питающийся формой любого бога: тех, которые едят свои внутренности, тех которые вернулись с острова огня со своими телами, полными магии. Унис — это оснащенный, соединяющий свои ȝḫw. Унис появляется как этот Великий, владыка «находящихся в месте руки». Он сидит, спина же его [направлена] к Гебу. Это Унис, тот, кто судит с «Тем, чье имя сокрыто» в этот день убийства старших [богов]. Унис — это владыка жертв, стягивающий веревку, делающий свою пищу сам. Унис — это тот, кто ест людей, тот, кто питается богами, владыка гонцов, отправляющих сообщения. Это «Хватающий [за] волосы, находящийся в kḥȝw», тот, кто ловит их арканом для Униса. Это змей «Поднимающий голову», тот, кто сторожит их для него, тот, кто сдерживает их для него. «Находящийся на Ивах», тот, кто связывает их для него. Хонсу,⁸ убийца богов, тот, кто сворачивает их шеи для Униса. Он вытаскивает для него то, что в их телах. Это поручение, тот, кого он посылает для сдерживания. Это Šsmw,⁹ тот, кто убивает их для Униса, тот, кто готовит из них еду в его печах для [приготовления] ужина.

274 (§403c-414c)

Унис — это тот, кто ест их магию, тот, кто проглатывает их ȝḫw.¹⁰ Их большие — для его завтрака. Их средние — для его ужина. Их маленькие — для его ночной еды. Их старики и старухи — ему на [благовонное] каждение. Великие с северного неба, помещающие для него огонь к котлам, которые под ними, с сильными руками их старших (в качестве топлива?). Унису служат обитатели неба. Печки украшены для него ногами их жен. Он обошел два полных неба. Ему служат два берега, Унис — это «Великая Власть», [Унис —] самый властный. Унис — это самое святое изображение Великого. Тот, кого он находит на своем пути, он ест его сырым. Защита Униса впереди всех должностей, которые есть в Ахет. Унис — это самый старший бог. Ему служат тысячи. Ему жертвуют сотни. Sȝḥ,¹¹¹ отец богов, дал ему грамоту, как «Великой Власти». Унис повторил появление в небе. Он коронован Белой короной как «Владыка Ахет». Он посчитал позвонки позвоночника. Он завладел сердцами (ḥȝtjw)¹² богов. Он съел Красную корону. Он проглотил Зеленую (Wȝḏt).¹³ Унис питается легкими мудрецов. Он доволен как «питающийся их сердцами (jbw)¹⁴ и магией». Унис испытывает отвращение когда он слизывает рвотные массы находящиеся в Красной короне. Унис доволен, когда их магия в его теле. Не отнимут привилегий Униса у него. Он проглотил sjȝ¹⁵ каждого бога. Вечное повторение — это длина жизни Униса. Вечное единообразие — это его предел, в этой его привилегии «Если он хочет — он делает, если он не хочет — он не делает», которая в пределах Ахет навечно. Вот их bȝ¹⁶ в теле Униса, их ȝḫw с Унисом, его пища от богов, приготовленная из их костей. Вот их bȝ с Унисом, их тени [отняты] от тех, кому они принадлежат. Унис — это тот, кто появляется, появляется, кто сокрыт, сокрыт. Тот кто творит зло — не имеет власти для уничтожения места сердца [гробницы] Униса среди живущих в этой земле во веки веков.

275 (§415a-416c)

Унис пришел к вам, о Соколы. Ваши дворы закрыты от Униса. Его одежда на его спине, сделанная из кожи бабуина. Унис открывает дверь. Унис принес к границам Ахет. Он сбросил его одежду на землю там. Унис становиться Великим, находящимся в Крокодилополисе.¹⁷

______________________________

[8] Ḫnsw — Хонсу («Странник»), в египетской мифологии, бог луны, времени и его измерения, сын Амона и богини неба Мут.

[9] Šsmw — Шезму, бог пресса для выжимки масла или вина. Шезму был известен как истребитель преступников, с отвращением кладущий их головы под винный пресс, и великий защитник добродетели.

[10] ȝḫ (мн. ч. ȝḫw) — просветленный дух.

[11] Sȝḥ — Сах, созвездие Ориона, отождествляемое с Осирисом.

[12] ḥȝtjw — анатомические сердца.

[13] Wȝḏt, Wȝḏjt («Зеленая») — Уаджит, богиня покровительница Нижнего Египта.

[14] jbw — духовные сердца.

[15] sjȝ — магическая сила творения.

[16] bȝ — душа ба.

[17] Κροκοδειλόπολις (Κροκοδείλων πόλις) — греческое название древнеегипетского города Шедит (Šdjt), расположенного на берегу Меридова озера в Файюмском оазисе. Культовый центр Себека — бога почитавшегося в образе крокодила.

_______________________________

РЕЛИГИЯ ЕГИПТА

Погребальный обряд, который совершался в Египте, воспроизводил смерть и воскрешение Осириса. Человек и его тело были образами Первообраза (т.е. Осириса, который первым претерпел смерть от своего брата Сета и воскресение в жизнь вечную).¹ То есть человек воспринимался как Осирис, его тело воспринималось как тело Осириса. Смерть сама по себе не требовала ритуала, она — противоестественная естественность, которая происходит с каждым человеком, независимо от того, верующий он или неверующий, посвященный или непосвященный. Смерть просто констатируется.

А вот воскресение, воскрешение умершего в загробной жизни, воспроизводилось в ритуале. Начинался ритуал с «обретения» тела умершего. В целом ряде Текстов пирамид Исида и Нефтида отыскивают тело Осириса. На самом деле они отыскивают тело умершего — не физически, но мистериально. Обряд плачей по умершему и отсутствовавшему Осирису, а потом его обретение — это был важный элемент ритуала (Тексты пирамид: § 584, 1008, 1256, 2144). Потом обретенное тело оплакивалось (Книга мертвых 19,11 и 20,5). После чего тело омывалось и восстанавливалось (разрубленное тело Осириса сочленялось и мумифицировалось). Этот обряд зафиксирован в параграфе 1981 Текстов пирамид. То, что было с Осирисом, должно было произойти и с Тети, Неферкара, Меренра, Ани. Потому что все они были посвящены в мистериальные таинства, они знали, что произошло с Осирисом и они одно с Осирисом. Если Осирис жив, то и Пепи жив, если Осирис предвечен, то и Пепи предвечен.

[Нефтида:]______________________________

«Пришла я, обошла я вокруг брата-Осириса, царя-владыки Обеих Земель Небхепрура. Установила я тебе голову твою на шею твою. Собрал тебе Анубис кости твои. Оздоровил он тело твое. Удалил он дурное (т.е. разложение) все. Отринул он скорбь твою. Не погибнешь ты («нет гибели твоей»)».²

[1] Хентиаменти (ḫntj-jmntjw) — «Первый среди западных», т.е. владыка дуата (царства мертвых). Главенство Осириса в дуате связано с тем, что он первым прошел Небесный джаджат (ḏȝḏȝt, священный суд девятерицы богов). И будучи первым, получившим оправдание, он получил право судить души усопших на посмертном суде. «Тот, кто первым прошел [посмертный суд], получает право судить других» [P.125.7].

[2] (ḏd mdw jn nbt-ḥwt) jj.n(.j) pẖr.n(.j) ḥȝ sn jsjr nswt nb tȝwj nb-ḫprw-rˁ s.mn.n.j n.k dp/tp.k ḥr nḥbt.k dmd n.k jnpw ḳsw.k snb.f ḥˁw.k dr.f ḏwt nb rwj.f jhȝ.k nn ḏˁmw.k (Piankoff, Chapelles, pl. III)

Для древнего египтянина верование в жизнь вечную было не сомнительным знанием, не каким-то скучным догматом, это было сутью жизни. В одном из Текстов Пирамид говорится: «О Унас, ты не приходишь мертвым, ты приходишь живым». Что такое прийти в вечность мертвым? Это значит прийти в вечность вне Бога и обрести ту вечность, которая есть «тьма внешняя, где плач и скрежет зубов». «Воссядь на престоле Осириса. Скипетр в деснице твоей. Да повелеваешь ты живыми. Лотосо-бутонный скипетр твой,³ в деснице твоей. Да повелеваешь ты теми, сиденья которых сокрыты (т.е. обитатели инобытия, духи)».

______________________________

[3] Символика голубого лотоса (sšn, сешен) является наиболее заметной отличительной чертой религиозной традиции Древнего Египта, пронизывая искусство храмов и гробниц на протяжении более 3000 лет. В этих изображениях цветок и его аромат ассоциируются с любовью, возрождением и дыханием духовной жизни.

В следующей строке речения говорится: «Руки твои — Атум, плечи твои — Атум, чрево твое — Атум, спина твоя — Атум, задние части твои — Атум, ноги твои — Атум, лик твой — Анубис». То есть здесь утверждается не только полносоставное и абсолютно телесное обожение, но одновременно здесь обыгрывается еще одна мысль, Атум это tm — полнота. И этим утверждается, что сам умерший он целостен, он не распался, «он не познал тления», он не стал зловонным распадающимся трупом, он целостен. И речь в этом тексте конечно же говорит о воскресении, а не о сохранении, потому что он «пришел живым и целостным» — это знаки того, что человеку суждена вечность в Боге, что он прожил жизнь в соответствии с Богом и достиг вечной жизни в Боге. Он и Бог-Творец (Атум) — одно. И завершается это речение словами: «Сколь прекрасным стало твое бытие. О Унас, воскрес ты среди братьев твоих богов. Свершилось. Свершилось».

Подобных речений много в Текстах Пирамид. Например: «О Пепи, ты пришел чтобы познать жизнь, ты не пришел чтобы познать смерть». Познать — это принять в себя, стать одним целым с объектом познания. «Ты пришел чтобы воскреснуть во главе всех воскресших, чтобы обрести могущество над всеми живыми. Будь мощным, имеющий мощь. Будь сильным, имеющий силу».