-Рубрики

- Архитектура (495)

- история архитектуры, (326)

- проекты,эксперименты, (223)

- парковая архитектура, (192)

- церкви,мечети,синагоги,храмы, (190)

- малые формы-люстры,окна,стены,фронтоны, (186)

- интерьер (185)

- война-мир (434)

- Воскресный кинозал (1229)

- вязание (689)

- век вяжи и век учись (297)

- микроигрушки,самодельные игрушки, (17)

- Ирландское кружево (14)

- Тунисское вязание (10)

- валяние (4)

- кардиганы,кофты,пончо, (76)

- носки.чулки,гольфы (29)

- пледы (13)

- туники,пуловера,свитера,сарафаны, (109)

- шапки,варежки,перчатки, (22)

- шарфы,шали,платки, (70)

- юбики,рейтузы.колготки,леггинсы,брюки (18)

- вязание:схемы ,уроки (516)

- гобелен (27)

- вышивка (22)

- Гениальные жители земли (158)

- домашнее хозяйство (314)

- Еврейский образ жизни (162)

- кулинария (114)

- шитьё,починка.переделка, (36)

- живопись (875)

- жанр (272)

- реализм (125)

- возрождение (78)

- модернизм (67)

- акт (58)

- историзм (51)

- импрессионизм (44)

- барокко (37)

- наивное искусство (33)

- перидвижники (28)

- роккоко (28)

- сюрреализм (28)

- готика (26)

- прерафаэлиты (15)

- ташизм,дадизм,абстрактионизм, (12)

- сентиментализм (12)

- икона (43)

- монументальная живопись (67)

- натюрморт (135)

- пейзаж (223)

- портрет (295)

- Здоровье без лекарств (350)

- гомеопатия (11)

- диэта (113)

- народные средства (162)

- профилактика (228)

- растения (71)

- Знаменитости (2369)

- интересные сообщения (6088)

- юмор (637)

- полезность (202)

- курьёзы,случаи, (139)

- антиквариат (106)

- интернет бизнес (9)

- копирайтинг,рерайтинг,переводы,работа с текстом, (8)

- компьютор (2)

- искусство (2309)

- История искусства, (1626)

- прикладное искуствоо (214)

- бижутерия,бисер,украшения (88)

- скульптура (171)

- история (2445)

- Еврейская культура (352)

- философия, (311)

- Иудаизм (122)

- транспорт (55)

- история вещей (580)

- история камней (101)

- история моды (175)

- Кино (688)

- куклы,о куклах,для кукол (78)

- литература (959)

- книга он лайн (62)

- мода (220)

- музыка (753)

- эстрада (293)

- Классическая музыка (155)

- инструментальная музыка (143)

- романс,баллада, (138)

- опера,оратория,речитатив,оперетта,мюзикл, (87)

- джаз,соул,свинг, (86)

- музыка кино (85)

- авторская песня (68)

- фольклор (43)

- Теноры (41)

- рок энд ролл (23)

- Сопрано Колоратурное (20)

- Меццо-Сопрано (13)

- духовная музыка (13)

- Бас (6)

- рок,рэп,рэгги, (5)

- Альт (4)

- Дискант (2)

- политика (885)

- поэзия (509)

- природа (224)

- притчи,сказки,мифы, (118)

- проза (276)

- психология (276)

- путешествие (304)

- изучение языка (61)

- английский язык (35)

- иврит (16)

- немецкий (12)

- рисунок (333)

- акварель (177)

- орнамент,каллиграфия,иероглиф, (83)

- карандашные рисунки (82)

- старинная книга,книжные миниатюры, (42)

- книжная иллюстрация (165)

- станковая графика (100)

- эстамп (39)

- скульптура (18)

- сюморон (20)

- Танец (72)

- балет (36)

- Театр (510)

- аудиокниги (292)

- радиоспектакль,театр у микрофона, (30)

- балет (25)

- фотография (710)

- пейзаж,детали ландшафта, (281)

- репортажная съёмка,с места действия, (255)

- портрет,груповой портрет,исторический портрет, (179)

- животные,птицы,насекомые,макросъёмка, (83)

- постановочная фотография,акт, (73)

- натюрморт (36)

- фотошоп (29)

- спортивная фотография (13)

- чувства (69)

- шитьё (56)

- миниигрушки,игрушки из носка, (20)

- выкройки (16)

- вышивка (8)

- бельё (3)

- искусственные цветы, (3)

-Ссылки

Художница Maria Zeldis.Живая графика. - (2)

Йеллоустоун – точка невозврата пройдена. Учёные бегут из США - (0)

Девочку, 15 лет прикованную к коляске и попросившую тренажер у Путина, немцы научили ходить за три дня - (0)

Текст Пионтковского-читаем!!! - (0)

Разоблачаем ! Бывает ли жареный верблюд на бедуинской свадьбе ? | ИнфоГлаз - (0)

-Музыка

- Вальс дождя

- Слушали: 137182 Комментарии: 0

- Oscar Benton

- Слушали: 8756 Комментарии: 0

- Carmen Cuesta ~ La Paz...

- Слушали: 469 Комментарии: 0

- Carmen Cuesta ~ Jobim...

- Слушали: 371 Комментарии: 0

- Enigma

- Слушали: 28761 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 9794

Комментариев: 2501

Написано: 17465

Миниатюры из особых, коронационных библейских рукописей: композиция, символика и литургический контекст. |

Библия и репрезентация власти

Дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами видели, хоть и кратко, каких высот достигло искусство Каролингского возрождения, и сегодня речь отчасти пойдет о продолжении этого ренессансного движения. Мы поговорим о сути его на примере прежде всего одной конкретной миниатюры.

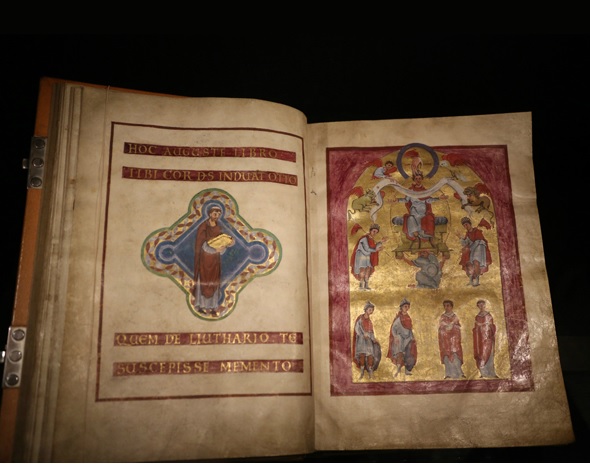

Начало 71 псалма. «Утрехтская псалтирь». Сер. IX в.

Каролинги в искусстве книги, в общем-то, научились всему у античности, но творчески развили античный художественный язык. Пример такого эллинистического по стилю, но уже христианского по духу нарратива представляет собой уникальная «Утрехтская псалтирь» середины IX в., памятник очень авторитетный, копировавшийся даже в Средние века. Т.е. при Каролингах рождается, пусть на античных и раннехристианских основах, новый язык библейского рассказа.

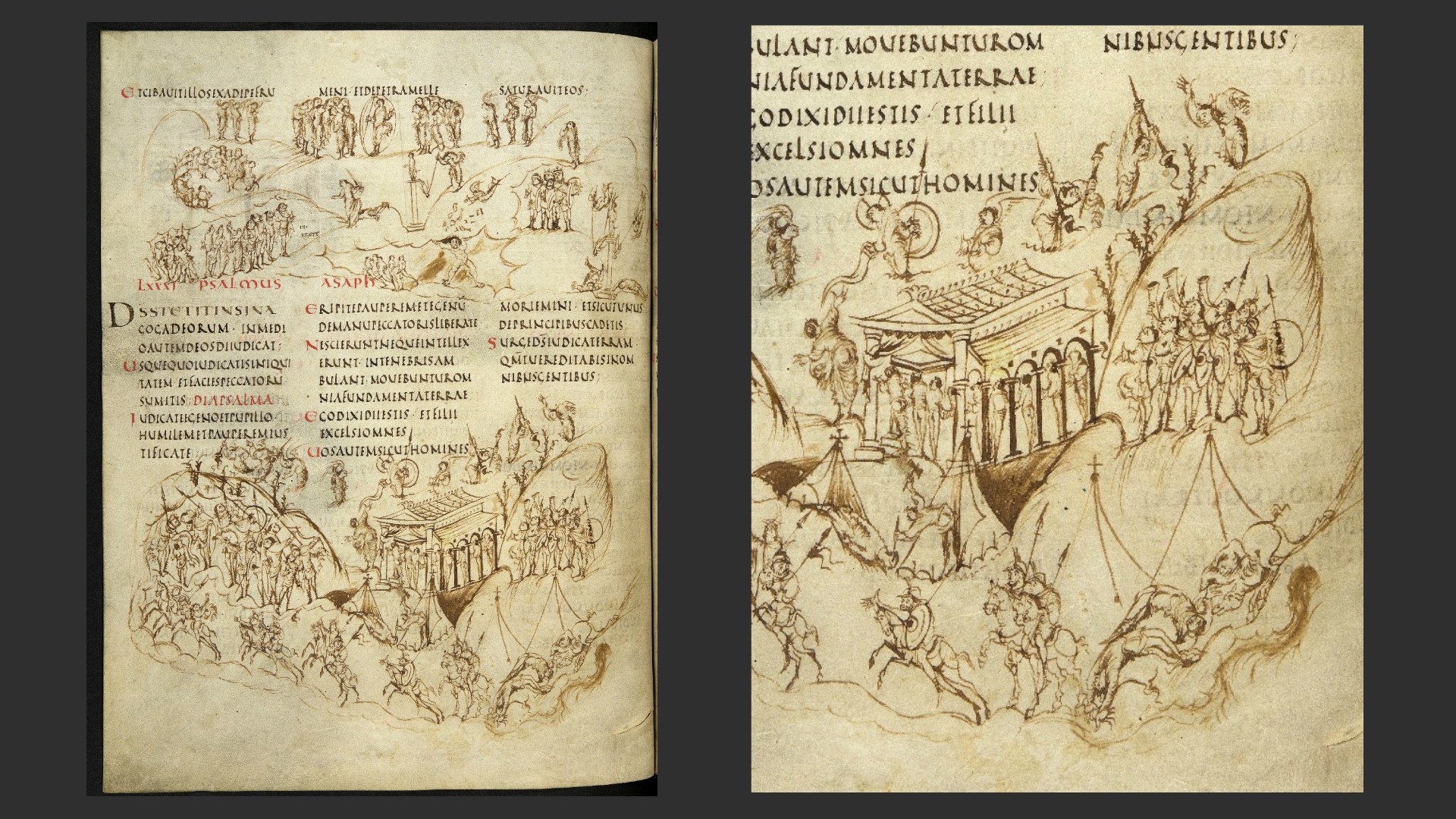

Суд Соломона и история Моисея. Ок. 875 г.

Библия Сан Паоло фуори ле Мура

Наряду с ним, с этим самым библейским рассказом, очень дорогой Каролингам темой была тема присутствия власти, репрезентации власти. Типичный тому пример – вот такая Библия, созданная при дворе Карла Лысого, внука Карла Великого, и подаренная Папе Римскому, т.е. специально для Рима созданная, хранящаяся сейчас там, куда ее положили в IX в. – в церкви базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. На этих двух иллюстрациях, полностраничных миниатюрах, мы видим справа историю Моисея, великого пророка, дарящего, приносящего с Синая законы иудеям. И слева мы видим образ царя Соломона, который вершит свой праведный суд. Совершенно очевидно, что средневековый государь строил свой собственный политический образ, основываясь на подобных библейских образцах.

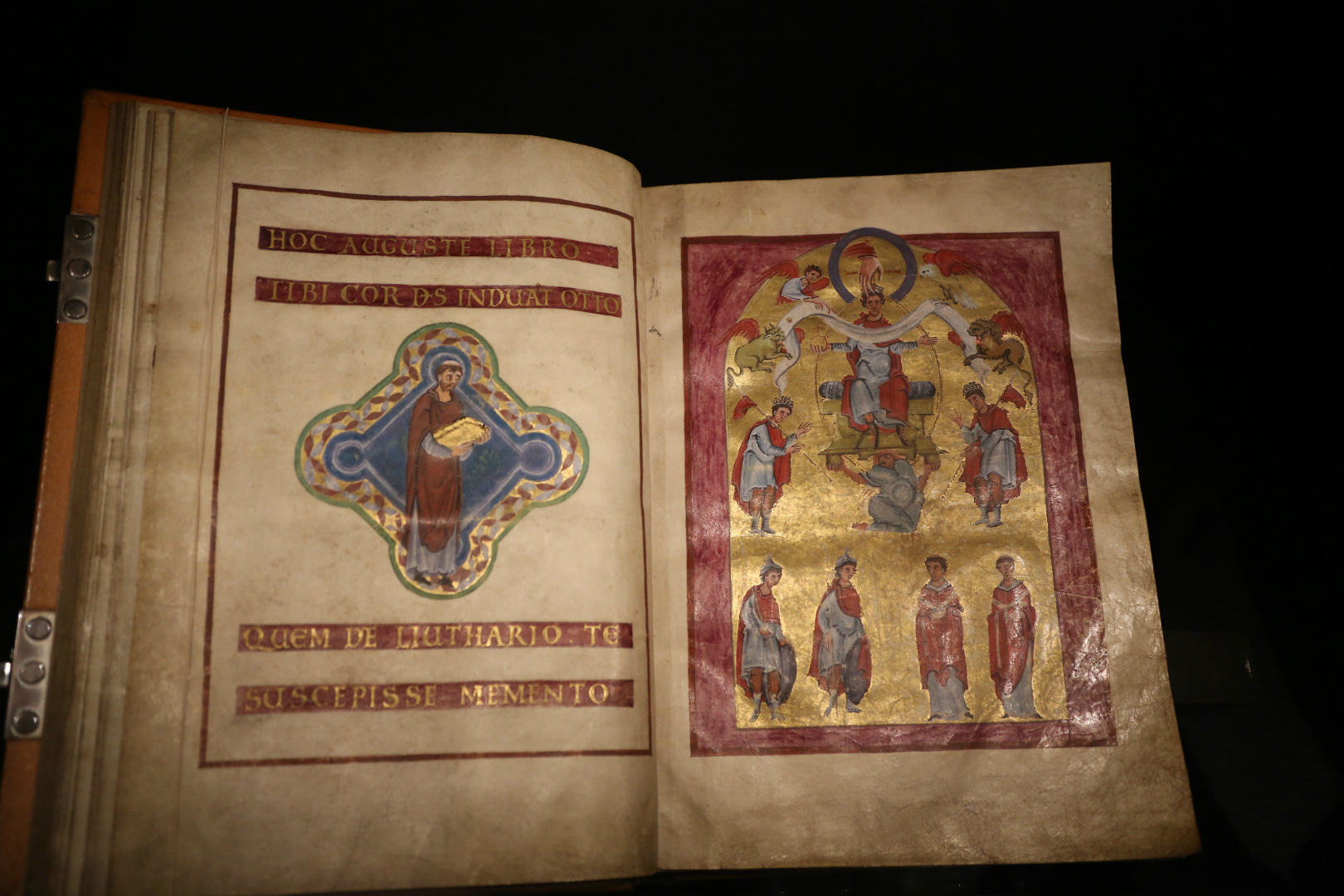

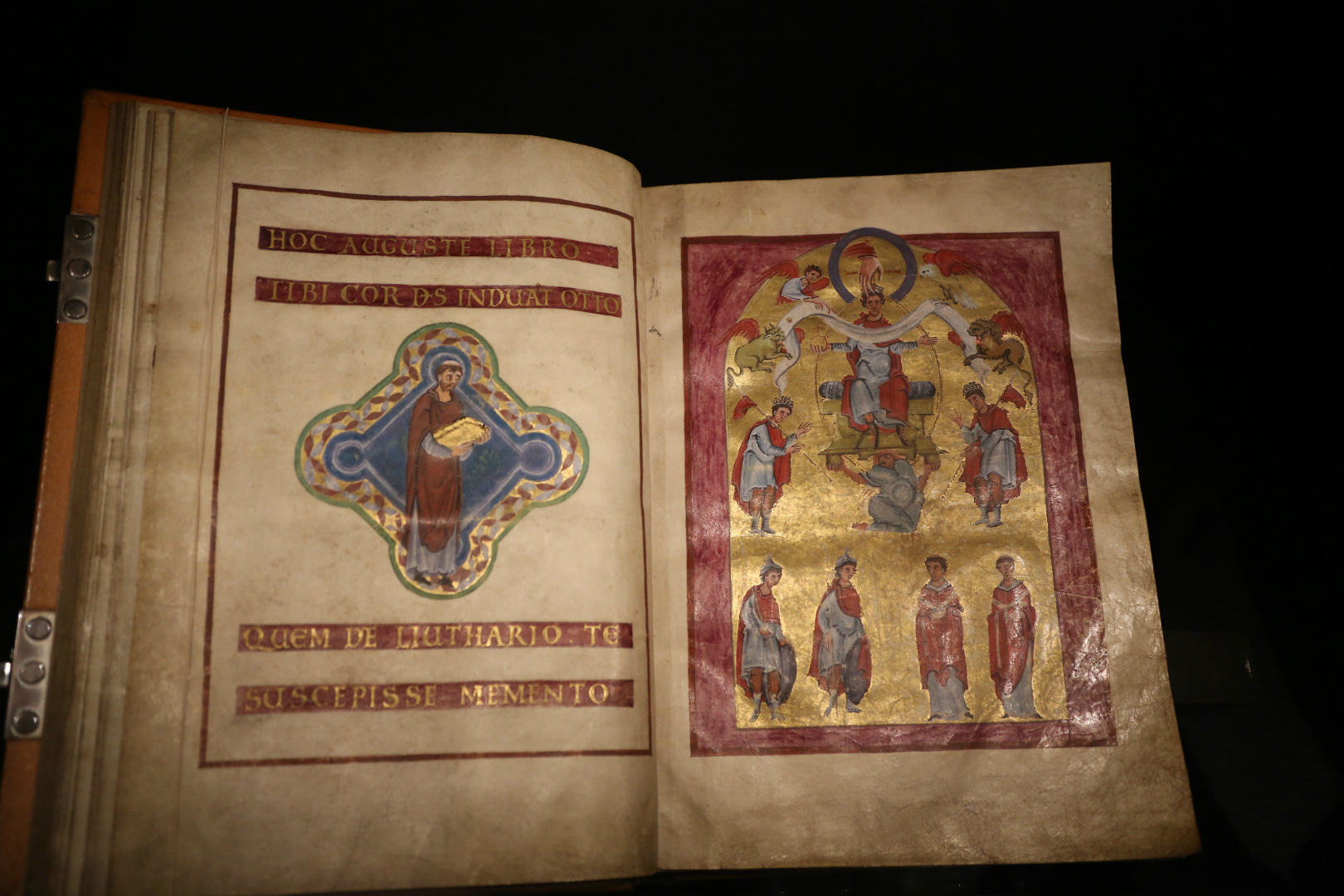

Слева: Первая Библия Карла Лысого. Тур, ок. 845 г. Национальная библиотека Франции, Париж. Справа: Коронационное Евангелие Оттона III. Ок. 996 г. Сокровищница Ахенского собора

Сравним теперь, вначале кратко, потом более детально, вот эти два изображения. Слева перед нами очень важная, парадная Библия Карла Лысого примерно 845 года, т.е. Библия, созданная в Туре, когда он еще был только королем франков, пусть и могущественным. Эта миниатюра изображает подношение ему, королю, той самой книги, которую мы как бы виртуально держим сейчас в руках. (Естественно, такие книги никто сейчас никому держать в руках не дает, и правильно делает.) Перед нами сцена приношения книги.

Слева мы видим группу товарищей во главе с графом Вивианом, светским аббатом монастыря Святого Мартина в Туре. На троне восседает, как нетрудно догадаться, король франков, по бокам от него его отважные воины. Как бы перед ним и немного спиной или боком к нам, но, естественно, внизу на плоскости пергамена, обретаются другие клирики, воины. Все вместе они замыкают некий такой круг, хоровод, если угодно. И хоровод этот они водят одновременно и на земле, и на небе. Т.е. государь оказывается как бы и на земле, потому что трон его вполне хочется поставить на землю, но трон этот, в общем-то, висит в облаках, и приближенные к трону тоже в облаках.

Над троном мы видим занавес такой приподнятый, за этим занавесом в самостоятельной, собственной такой сфере обретается десница Божия. Кадило, паникадило, добродетели, которые собираются венчать государя своими коронами – все это такой небесный, уже даже наднебесный мир, который через атмосферу, через небо спускается сюда к нам на Землю. В общем, в такой церемониальной сцене одновременно чувствуется присутствие каких-то надмирных сил, и эти силы, в общем-то, вполне реальны. Вся вместе сцена вписывается в такую триумфальную раму. Ну, с точки зрения истории искусства называть ее рамой не очень корректно, потому что рама у картин, а перед нами не картина, а, повторяю, миниатюра внутри священного текста. Миниатюра, сопровождающая священный текст.

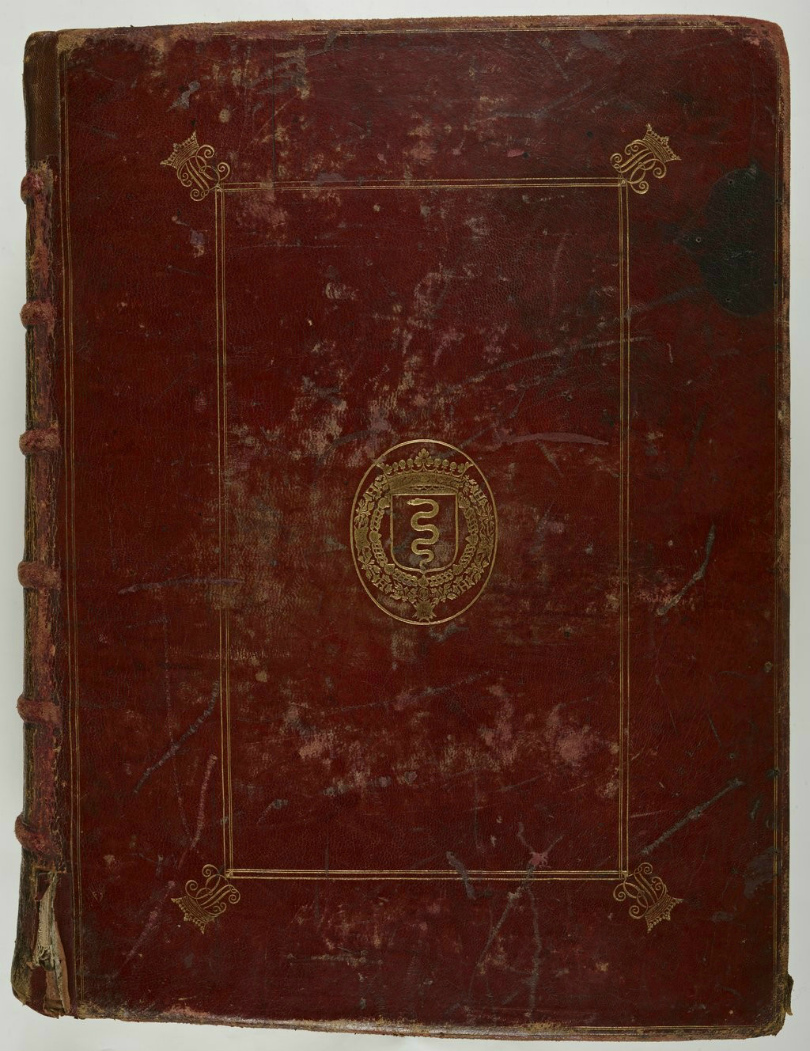

Первая Библия Карла Лысого. Тур, ок. 845 г.

Национальная библиотека Франции, Париж

Это миниатюра 845 года, условно говоря, середина IX в. Миниатюра в первой Библии Карла Лысого. Ясно, что такой Кодекс, такая рукопись воспринималась и тогда как сокровище, и она хранилась как святыня, путешествовала с государями… Она становилась как бы инсигнией наряду с другими инсигниями, т.е. знаками, атрибутами власти, каковые и у современных властей тоже существуют, только они обычно не художественного свойства, а такого практичного, типа длинного мерседеса или ядерного чемоданчика. Он, вполне возможно, из хорошей кожи сделан, но это все-таки боеголовка, а не священный текст. Библия, кстати, входит в число знаков власти в Соединенных Штатах, потому что на ней может клясться в определенной ситуации президент США, но у нас президент на Библии не клянется, во всяком случае, не считает себя обязанным.

Коронационное Евангелие Оттона III. Ок. 996 г.

Сокровищница Ахенского собора

В Средние века Библия – это не просто священный текст. У нас есть возможность посмотреть на такую совершенно особенную Библию глазами моего фотоаппарата, если можно так выразиться. Вот она лежит в таком вот виде там, куда она была положена более тысячи лет назад. Коронационное Евангелие Оттона III было создано, скорее всего, но не точно, в связи с его имперской коронацией в 996 году. Он еще мальчишка совсем, ему лет 14-15, грубо говоря – возраст зрелости, когда мужчина может принимать решение, в том числе обретать власть. Он становится рыцарем и может быть полноправным правителем.

Императрица Феофано. 1990

Скульптор – Элизабет Баумайстер-Бюлер (нем. Elisabeth Baumeister-Bühler, 1912–2000). Башня Кёльнской ратуши

Оттон отца потерял рано, но жил с мамой. Мама его была гречанкой, принцесса Феофано, женщина властная и очень интересная. По счастью, ее могила в Кёльне сохранилась. Т.е. Оттон был наполовину грек, примерно как наш Всеволод Большое Гнездо. И как наш Всеволод, тоже был таким уникальным государем, только он не успел оставить наследников и умер от болезни очень рано, в 21 год. Я думаю, что если бы он прожил на 30 лет больше, история Европы была бы просто иной.

Саркофаг императрицы Феофано

Церковь св. Пантелеймона, Кёльн

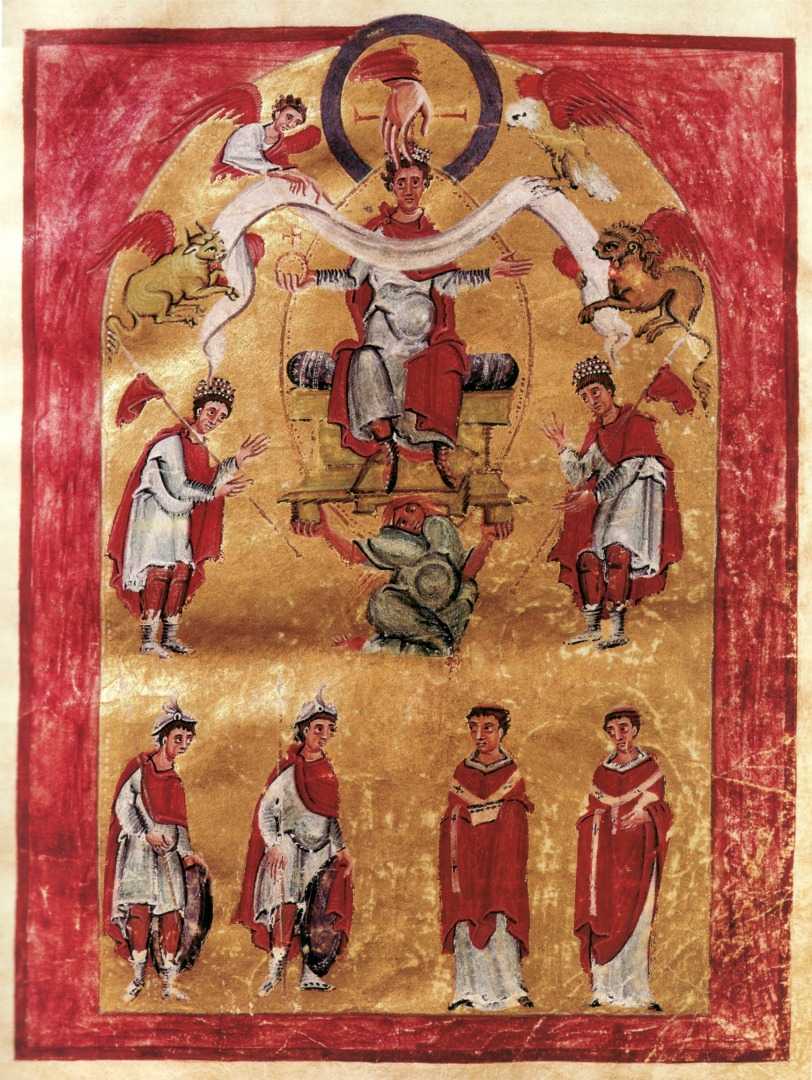

Но мы вместе с историей не любим сослагательное наклонение, поэтому поговорим о том, что мы сейчас перед собой видим. На развороте, если мне память не изменяет, 15V-16 R, т.е. как бы листы 15-16-й, после литургического календаря у нас открывается такое вот двойное изображение. За ним следуют тексты молитв и четырех Евангелий. Т.е. перед нами священная книга христиан, создаваемая для совершенно особой ситуации – коронации императора Римской империи, которая в XII в. получит от Барбароссы название Священная Римская империя. Тогда это просто Римская империя, т.е. мы должны понимать, что этот государь, молодой совсем четырнадцатилетний мальчик, глядя на это изображение, становится государем Средневекового Запада.

Перед нами, в общем-то, тоже сцена подношения. Но если в каролингской рукописи она умещена в один лист, то здесь эта сцена разведена, что несколько меняет весь смысл. Вот этот самый смысл, как открытый, так и скрытый, меня сейчас вместе с вами до боли волнует. На левой странице мы видим на фоне ромба фигуру монаха с позолоченной книгой в руках. Это та же самая книга, которая перед нами сейчас лежит, Евангелие. Монах этот может быть как художником, так и писцом. И это мог быть один и тот же человек, а мог быть главный в мастерской, где эта книга создавалась. Мы этого никогда не узнаем.

Но есть надпись, написанная золотом на пурпуре. Пурпурная краска, как нетрудно догадаться, так же ценна, как порфир в монументальном искусстве, это цвет такой же имперский, как и золото. Идет надпись гекзаметром: «Hoc Auguste libro tibi cor Deus induat Otto. Quem de liutario te suscepisse memento». Два гекзаметра на четырех таких пурпурных балках, если угодно. Перевести их можно так: «Книгой сей, Август Оттон, пусть Бог облачит тебе сердце. Помни о том, что как дар тебе преподнес ее Лютхар». Я, естественно, немножко поменял порядок слов, но все слова сохранены. «Hoc Auguste libro tibi cor Deus induat Otto».

Монах в сером подряснике и бордовой рясе по цвету, в общем-то, как бы сливается с теми фигурами, которые мы видим на основном изображении. Более того, это высокая фигура, и ее достоинство выделено тем, что она не просто на фоне пергамена, кстати, очень качественного пергамена, очень крепкого, ценного. Он помещен в ромб, словно такой почти что евангелист или ктитор какой-нибудь. Он, в общем, сознает свое достоинство. Он одновременно идет в сторону получателя книги Августа Оттона (Август тут, понятно, то же самое, что «цезарь» или «государь», или «император»), но он идет, он никуда не бежит, не спешит. Такое положение его фигуры – не совсем в фас, не совсем в профиль, не совсем статическое, не совсем динамическое – тоже не случайно. Он сохраняет как бы пафос дистанции по отношению к государю, находящемуся на следующей странице. Но между тем он не стесняется поместить себя на том же самом развороте.

Если книгу закрыть, то слово Deus в середине второй балки окажется на груди у Оттона. Книга, которую подносит Лютхар (современный Лютгар), окажется у ног трона, прямо у подножия. Грубо говоря, он на ступни государю положит эту самую свою золотую книгу. Т.е. этот самый пафос дистанции сохраняется даже с помощью таких, для нас совершенно непривычных средств выразительных. Но это очень важно, что миниатюры ведут диалог друг с другом, и ведут они его не только в открытом состоянии, но и в закрытом. То же самое следует учитывать, когда мы анализируем, например, полиптихи, когда створки закрываются.

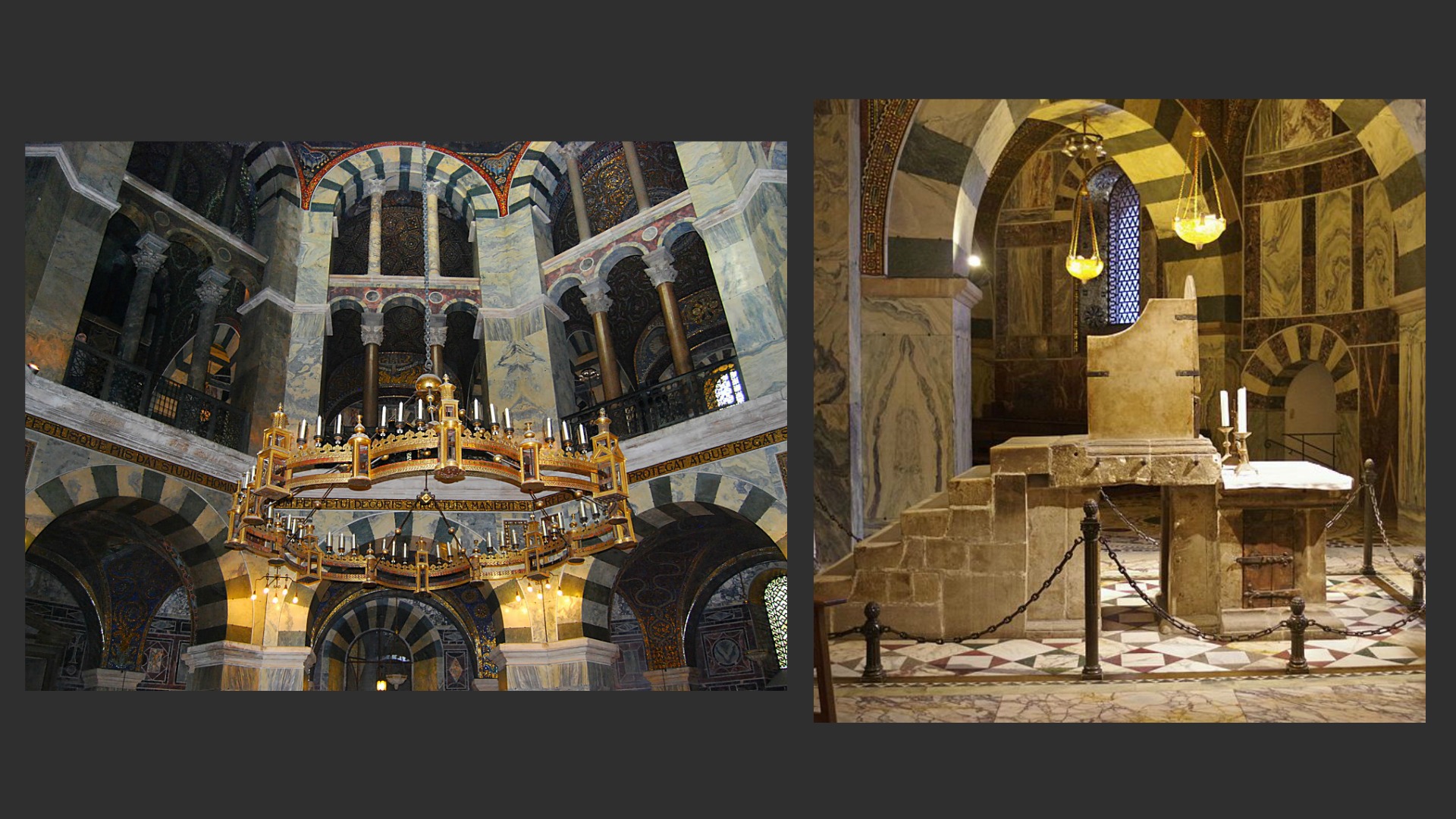

Ахенский собор. Ок. 1900

Дело даже не в том, что на обороте створок обычно есть какое-то изображение, потому что обычно полиптих стоит закрытым, как и книга лежит закрытой. Но важно также и то, что фигуры эти как бы живые, они как бы действуют, потому что книга живая. Она лежит в священном пространстве не чего-нибудь, а Ахенской капеллы, т.е. смыслового центра Каролингской и Оттоновской империи, вообще всей средневековой империи. Ахен и сейчас – одно из великих совершенно мест общеевропейской памяти, это одна из столиц Европы. Это очень хорошо, как мне кажется, сейчас чувствуется в этом месте, и в особенности чувствуется в сокровищнице, где лежит эта Библия.

Значит, если мы закрываем книгу, то диалог между изображениями как бы продолжается. Слово «Бог» оказывается как раз на сердце у государя, как просит об этом стихотворение. А книга оказывается у ног государя. Вполне все так вот, если угодно, куртуазно исполняется. Кстати, в скобках отмечу, что сама культура куртуазности, обычно приписываемая времени несколько более позднему – XII в., XIII в, и вроде не Германия, скорее Франция, Лангедок – на самом деле, культура куртуазности, как мне кажется, рождается именно здесь, у Оттонов. Но это отдельная большая тема.

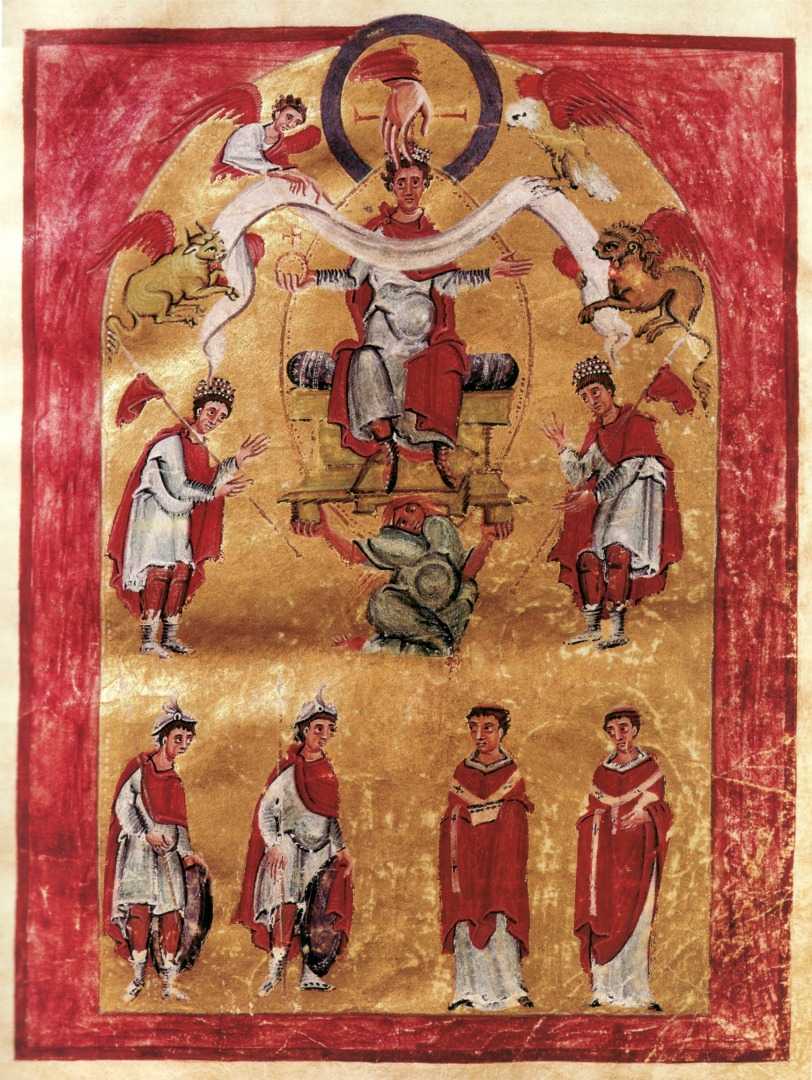

Обратимся к главному, собственно, изображению, хорошо известному в истории искусства. Об этом изображении ломались и ломаются копья аж по сей день, пытаются прочитать, что оно, собственно, значит. Азарт, который охватывает историка, искусствоведа, да и вашу покорную слугу, связан с тем, что к этому изображению нет какого-то словесного комментария. Но оно очень выразительно. Попробуем его сначала описать.

У нас на листе белого пергамена in folio (крупная книга) миниатюра высотой сантиметров, наверное, 22-23, по моим воспоминаниям. Но она настолько монументальна, что хочется оговориться и сказать, что перед нами метры. Это не случайно, потому что рама эта, рамка, условно говоря, вообще-то напоминает монументальную архитектуру Ахенской капеллы, которая вся изнутри и строится из таких вот как бы триумфальных арок. Золотой фон вписан, фактически наложен на фон пурпурный. Это два таких, если угодно, мегацвета, или метацвета. Золото вообще не цвет, это метафора вечности. Т.е. как бы суперцвет, если можно так выразиться. На всякий случай – это первое в истории средневековой западной живописи применение золота в качестве фона. Это, естественно, очень дорого, но дело даже не в этом, а в том, что это особая техника, пришедшая, конечно, из Византии вместе с Феофано. Но делали это западные мастера, это миниатюра, конечно, не греческой руки, тут нет никаких сомнений. На этом золотом фоне размещен ряд фигур, которые вполне прочитываются.

Иштван Святой принимает посланников Папы римского с короной. 1770

Художник – Питер Жозеф Верхаген (нидерл. Pieter-Jozef Verhaghen, 1728–1811). Музей изобразительных искусств, Будапешт

Внизу справа мы видим двух церковных иерархов. Это могут быть аббаты монастырей, или скорее, конечно, архиепископы, потому что они украшены паллиумами, примерно соответствующими нашим епитрахилям. Паллиум – это знак особого церковного достоинства, потому что в Х в. его присылали из Рима. Папа римский его присылал, чтобы выделить конкретного аббата или епископа среди прочих. В общем, это как бы клир, церковь. Слева мы видим двух воинов с щитами. Не то чтобы они воюют, они просто держат копья, едва заметные на слайде, очень тонкие копья и щиты. И они в шлемах. Т.е. перед нами основные сословья: миряне и клирики. Но миряне, естественно, только те, которые вообще достойны такого высокого почета – оказаться на такой миниатюре. Естественно, никаких тружеников, пахарей, упаси бог, или там купцов – всю эту челядь мы здесь не увидим. Перед нами, естественно, элита. Т.е. человечество. Т.е. подданные государя.

Галерея и трон Карла Великого

Ахенская капелла

Государь сидит на троне без спинки, расправив руки в форме креста. В левой руке он не держит ничего, в правой руке он держит державу, один из символов своей власти. Трон этот опять же помещен на золотой фон. Он стоит не на земле как поземе, который мы только что видели на каролингской миниатюре, а его держит с большим трудом скорчившаяся под тяжестью фигура Теллус, т.е. Земли. Искусствоведы говорят о теллурическом образе. Теллус – одно из античных названий Земли, т.е. это персонификация.

Трон стоит на земле, но почему-то не земля, не шар там какой-нибудь будет изображен, а именно персонификация, которая в свою очередь уже фактически висит, как бы парит где-то. Но слова «парить», «лететь» здесь будут большой неточностью: эти фигуры все помещены не в пространство, а в локус. Перед нами место, и у каждой фигуры здесь свое иерархически выверенное место присутствует.

Фигура Оттона тоже, как можно видеть, крупнее раза в полтора, чем все остальные, если он встанет, то он будет нечеловеческого роста, что тоже не случайно. Он выше человеческого роста, но изобретения оттоновского здесь нет, мы видели, что Карл Лысый тоже крупнее. Это вполне типично для языка средневекового искусства. Искусство это антиперспективно.

Паникадило «Небесный Иерусалим», заказанное Фридрихом I Барбароссой. 1165-1170

Ахенская капелла

Иногда говорят об обратной перспективе, это немножко сбивающий с толку термин. На самом деле это искусство антиперспективно, потому что золото не допускает пространства. Пространство, если позволите мне такой каламбур, здесь неуместно. Я бы говорила о неуместности пространства. Как сказал по этому поводу старый немецкий искусствовед Ганс Янсен, выразился он таким непереводимым немецким словом Unraum, т.е. как бы «антипространство», «внепространство», где Un- сопоставимо с каким-то абсолютным нулем. Это не совсем то же самое, что nicht, это абсолютное отрицание. Золото – это метафора вечности, и эта вечность одновременно и пространство. На языке Эйнштейна это, наверное, называлось бы Spime, на языке Бахтина – хронотопом, т.е. время здесь утратило звук, и люди как бы присутствуют при чем-то творящемся даже не на небесах, а где-то в вечности, в присутствии божества. Они соприсутствуют божеству.

Слева: оклад Евангелия с евангельскими сценами и Одигитрией. Чеканное золото, слоновая кость. Константинополь. Справа: Литургическая пиксида для святой воды. Слоновый бивень и серебро. Ахенская капелла

Амбивалентна, или даже можно сказать – многозначна фигура государя. Он сидит на троне неудобно, не подбоченившись, а в позе, чем-то отдаленно напоминающей позу распятого Христа. Понятно, что Христос висит, а вовсе не сидит. Хотя он далеко не всегда висит на распятьях в те далекие времена, он часто не мертвый бог, не агонизирующий, не умирающий бог, а бог вполне живой, побеждающий смерть. Но все-таки Бог, идущий на крестные муки.

По груди государя проходит белый платок, если угодно, или свиток скорее, который держат в руках и лапах символы четырех евангелистов. Этот свиток (понятно, что это Евангелие) спускается, проходит как бы сквозь сердце государя, по груди и плечам государя, словно бы иллюстрируя то, что сказано в гекзаметре, и спускается на короны двух каких-то государей… В отличие от всех остальных это государи тоже, потому что у них короны на головах. Это могут быть как герцоги какие-то, приближенные к трону – условно говоря, герцог Баварии, герцог Саксонии, что-нибудь такое.

Болеслав I Храбрый. 1890–1892

Художник – Ян Матейко (польск. Jan Matejko, 1838–1893)

Но могут быть, по версии одного моего знакомого, Иоханнеса Фрида, и основателями двух новых королевств, Польши и Венгрии, т.е. Болеслав Хробрый (Храбрый) и святой Иштван. Дело в том, что их-то и сделал королями по своей собственной воле молодой Оттон, вызвав тем самым массу всякий политических неприятностей. Но он оказался, во всяком случае, основателем двух крупных средневековых монархий, превратившихся в национальные государства.

Оттон, в общем, нечасто рассказывал где бы то ни было о своих представлениях о власти и как он там мыслил себе империю. Но все-таки по ряду текстов мы можем реконструировать, что он, собственно, хотел от своей страны. Он хотел, чтобы она стала таким содружеством христианских государств, молодых и старых, под эгидой его мудрого правления. Мудрецом на троне он был, конечно, таким же, как и все остальные средневековые мудрецы, т.е. мог, в общем-то, выдрать ноздри, непокорного папу римского спустить с лестницы, а то и сбросить с башни, т.е. вполне себе такой просвещенный варвар, не хуже современных, государь нового времени. Казнил и миловал, миловал и казнил. Но человеком он был глубоко-глубоко религиозным, и для него одинаково много значила, с одной стороны, память о Карле Великом, сознание того, что он наследник великой державы Карла, и христианство, с другой стороны, его христианская вера, в особенности подражание Христу здесь, на земле.

Ахенская капелла, как я сказала, это место особенное не только для Германии, но и для всей Европы. Представим себе, что Оттон, хоть и германец по происхождению худо-бедно, ну, наполовину сакс, наполовину грек, но по политическому сознанию он совмещает в себе и то, чему его могла научить лично Феофано и греки, которых она привезла с собой и которые тоже могли повлиять на формирование нашего героя. Но, конечно, Ахенская капелла.

Посмотрим на арки, которые формируют эту самую капеллу. В общем-то, эти самые арки верхнего яруса, где стоял этот вот необычный трон, возможно, Карла Великого, но возможно, кстати, поставленный самим Оттоном – эти арки как бы напоминают мотив, формирующий композицию всех миниатюр интересующей нас рукописи.

Ахенская капелла – это место власти и место святости, то место, где, глядя на мозаики, созданные… Это, конечно, новодельные мозаики, но когда-то купол украшала греческая мозаика, и Оттон ее видел. Именно здесь он получил королевскую корону, уже потом короновался в Риме императором. В этой капелле хранились все основные инсигнии, и само убранство капеллы сочетало в себе как монументальные такие моменты, так и очень небольшие, некрупные произведения литургического обихода.

Аахенская капелла

Когда мы говорим «литургический обиход», это для нас нечто такое внешнее по отношению к собственно художественной форме. Для человека 1000 года художественной формы вне литургического пространства, в общем-то, не существует. Поэтому вполне резонно видеть и в книге в таком вот окладе, и в литургической пиксиде для святой воды некий единый религиозно-художественный и политический комплекс. На пиксиде все из той же Ахенской капеллы изображены опять же воины, опять же государи, папа римский, христианские святые.

Слева: оклад Евангелия с евангельскими сценами и Одигитрией. Чеканное золото, слоновая кость. Константинополь. Справа: Литургическая пиксида для святой воды. Слоновый бивень и серебро. Ахенская капелла

На окладе другой, несохранившейся ахенской рукописи… Не сохранилось оклада ахенской рукописи, к сожалению. Но по другому окладу мы можем видеть, что книга мыслится как часть этот самого алтарного пространства. Она и лежала, собственно, на алтаре. Такие рукописи не были рассчитаны на какое бы то ни было тиражирование и на частое рассматривание. Ее, эту рукопись и миниатюру, которую мы только что описали внешне, рассматривали лишь немногие приближенные, и более того – нечасто. Я думаю, что эта книга раскрывалась по самым особым случаям. К сожалению, у нас нет письменных свидетельств того, как именно заказчики и государи рассматривали эта рукописи и что они могли вынести из этих миниатюр, создававшихся не под их личным контролем, а для них.

Монастырь на острове Райхенау в наши дни

Мы не знаем, ни как Каролинги рассматривали свои рукописи, ни как рассматривал их Оттон. Мы только знаем, что все важные политические события – съезды, битвы, советы – всегда приурочивались в те времена к церковным праздникам. Эти церковные праздники – ну, те же самые, что и у нас: Вознесение, Успение, Пасха, Рождество, Богоявление, Крещение и т.д. Все эти праздники государь должен был проводить в разных местах своего государства. У него могла быть любимая резиденция, предположим, Ахен. Могли быть любимые монастыри, в которых он хорошо если побывает три-четыре раза в жизни.

Роспись стен храма св. Георгия. X в.

Остров Райхенау

В каждый свой приезд государь должен был что-то подарить храму, а храм тоже должен был что-то подарить государю. Государь мог подарить, например, жалованную грамоту, освобождающую храм от всех возможных налогов. Или разрешить спор между аббатом монастыря и каким-нибудь графом. Ну, а аббат должен как-то отблагодарить. Наверное, следует предполагать какую-то серьезную пьянку и празднество на всю ту орду, которая сопровождала государя, т.е. этот постой был дорогим удовольствием. Но намного дороже были, конечно, подобные дары.

Оклад «Евангелия Оттона III». Ок. 1000 г.

Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Ахенское евангелие, которое мы только что видели, создано на острове Райхенау, где и сейчас еще расположены замечательные храмы с монументальной живописью того времени. Райхенау был великой художественной школой времен Каролингов и Оттонов, там была прекрасная библиотека, вовсе не только религиозная, от которой почти ничего не осталось. По счастью, наиболее ценные рукописи все-таки сохранились.

Эти рукописи лежат в нескольких важнейших библиотеках мира. Прежде всего это Бамберг, Мюнхен, Париж, Балтимора и еще парочка. Эти рукописи составляют особую статью во всемирном наследии ЮНЕСКО, потому что это уникальные по значимости памятники. И, в общем, для меня это – почему я так долго говорю, собственно, об этой рукописи, – потому что она являет собой момент какого-то равновесия между старым и новым, если угодно. Здесь искусство книги, искусство книжной миниатюры достигло, в общем-то, всего, что это искусство могло достичь. Это не значит, что оно дальше развивалось как-то подражательно, вовсе нет. Но оттоновские художники, условно говоря, могли все, что хотели. С помощью зачастую лаконичных выразительных средств эти художники могли донести до зрителя очень сложные, трудновыразимые даже на современном языке идеи.

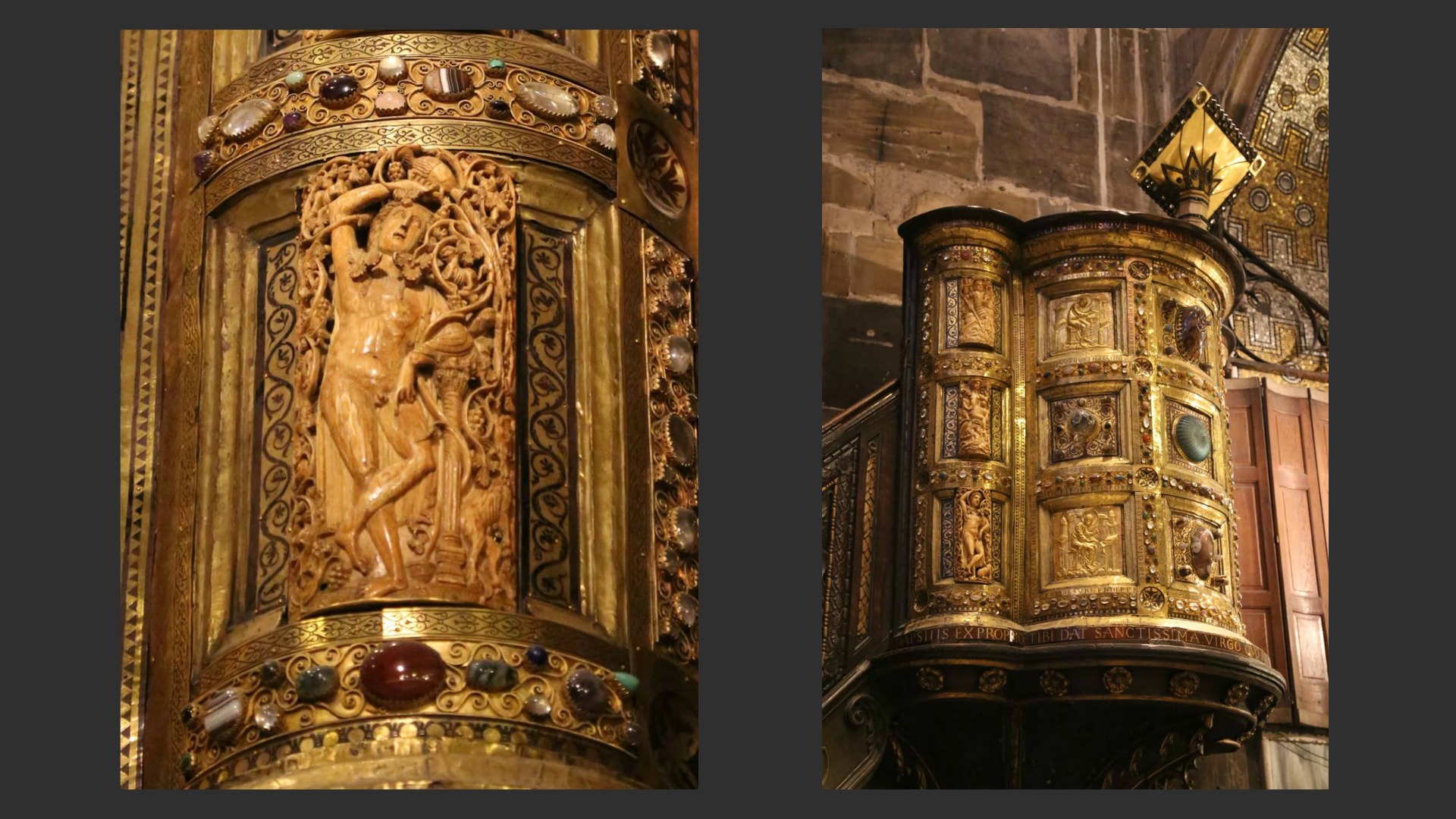

Епископская кафедра. Ок. 1000 г.

Чеканка, драгоценные камни, слоновая кость. Ахенская капелла

Важно то, как я уже сказал, что эта книга, предположим, читалась вот с такой вот кафедры. Это епископская кафедра, созданная, возможно, при Оттоне или сразу после него, при Генрихе II. Епископская кафедра в Ахенской капелле. Кадр сделан фактически от гроба Карла Великого. Т.е. я – фотограф, сейчас нахожусь, в общем-то, в сакральном пространстве, настроение у меня соответствующее. Но мы должны себе представить это Евангелие в перформативной его функции. Т.е. когда оно торжественно открывается, пропеваются соответствующие песнопения, зачитывается текст из Евангелия, и потом подходит молодой государь и читает текст клятвы, в которой он клянется быть не только защитником церкви в целом, своих подданных и прочего, но и, в частности, церкви Пресвятой Девы Марии в Ахене.

Очевидно, что книга имеет совершенно определенную такую религиозно-политическую функцию. И представим себе, что на этой епископской капелле – вот подобные, удивительные совершенно слоновой кости антикизирующие изображения, казалось бы, никак не вяжущиеся с христианской аскетикой и со святостью момента, если угодно. Такое вот обнаженное тело условного Диониса, если угодно, или Аполлона, конечно, переосмысленное, но вместе с драгоценными камнями. Это совершенно удивительные всё памятники.

Литургическое опахало из Турнюса. IX в.

Музей Барджелло, Флоренция. Саксонская плакетка. 960-е гг. Моржовая кость

Представим себе также, что литургическое пространство может реконструироваться и по другим предметам. Вот здесь слева, например, каролингского времени мы видим литургическое опахало. Такие литургические опахала, рипиды, в нашей традиции используются и сейчас при архиерейском служении, в том числе в московских храмах. Если служит епископ, то соответственно ему сослужат несколько священников и дьяконов, и используются один или два рипида, чтобы отгонять насекомых от святых даров. Казалось бы, какая-то такая маленькая формальность. Но представим себе, что муха попадет в пресуществленные уже дары. И что она тогда, куда ее девать? Она что, тоже превращается в Тело Господне?

Литургический гребень. Мец, сер. IX в.

Музей Шнютген, Кёльн

Т.е. на самом деле вопрос очень серьезный, поэтому даже такие простые литургические предметы для особого литургического пространства, как ведерко для святой воды или опахало, оформлялись фигуративно и несли с собой тоже определенный текст. Вовсе не только Библия. Например, на этом опахале из Турню, или Турнюс, как еще его произносят в Бургундии, изображены сцены из «Буколик» Вергилия. Это многое говорит об эпохе, которая… В общем, Каролингское и Оттоновское возрождение в этом во многом схожи. Это эпохи, которые не боятся высокой классической латыни и классической образности для подкрепления собственной веры, если угодно. Вместе с тем алтари украшались и слоновой, и моржовой костью. Вот один такой фрагмент, он очень маленький на самом деле, это квадратик примерно десять на десять сантиметров, где изображается исцеление наинского отрока, т.е. сцена из Евангелия, точно так же, как подобные сцены изображаются и в книжной миниатюре того времени.

Еще один, тоже совершенно удивительный памятник того времени я вам показываю, это одно из самых красивых средневековых произведений из слоновой кости. Это литургический гребень из Меца, сейчас он хранится в Кёльне, это такая как бы изюминка Кёльнского собрания средневекового искусства, тоже очень богатого. Перед нами распятье, которое фактически на рукоятке гребня изображено. И ангелы соприсутствуют, силы небесные, Солнце и Луна присутствуют при смерти Спасителя.

Теперь представим себе, что вот этим предметом, видимо, архиепископ Меццо или Кёльна, меццский архиепископ тоже был очень значительной фигурой, хотя, по-моему, он еще тогда не был архиепископом… Во всяком случае, гребень этот использовался и используется по сей день архиереем: он расчесывает им волосы и как бы символически грехи всей своей паствы с головы вон выгоняет. Я очень упрощаю, но смысл такой подобных предметов.

Корона императоров. X–XI вв.

Венская сокровищница

Все эти предметы вместе, подчеркиваю, могли находиться в Ахенской капелле рядом с величайшими святынями средневековой империи: корона, которая перед вами, украшала головы средневековых государей. На лобной стороне мы не видим никаких украшений, в отличие от боковых пластин. Мы видим только 12 драгоценных камней, которые могут, наверное, символизировать апостолов. На кресте мы видим хрусталь, это очень ценный, хоть он и не обработанный, не светится, но это очень ценный камень в средневековой системе ценностей. И еще четыре камня, как бы четыре евангелиста, если угодно. И по одному из изображений идет надпись Per Me Reges Regnant, т.е. «Государь правит по моему соизволению». Тем самым подчеркивается, что государь здесь на земле подражает Государю Небесному.

Слева: держава. Справа: копьё св. Маврикия

Венская сокровищница

Такие же функции соединения земли с небом выполняли и другие инсигнии, другие знаки власти. Вот держава. А вот копье Святого Маврикия. Согласно преданию, это копье использовал сотник Лонгин, чтобы прекратить крестные муки Христа. Его жест, в общем-то, не воспринимался в каком-то негативе. Лонгина никогда не увидишь в средневековых текстах как врага христианства, это не Ирод и не Пилат. Он выполнил свою такую, как будто заранее, прежде век задуманную функцию. Господь должен был принести себя в жертву, и кто-то должен был его убить. И, в общем-то, это был жест по своему доброй воли, чтобы человек перестал мучиться. И знали по текстам Евангелия, что когда копье это проткнуло бок Христа, то из ребра вытекли вода и кровь нашего спасения.

Слева: процессионный «Крест Лотаря». Ок. 1000 г. Сокровищница Ахенского собора. Справа: престольный крест Оттонов. 1024–1025 гг. Венская сокровищница

Представим теперь себе, что это копье хранилось в кресте, который мы видим справа. Это имперский крест. И, соответственно, этот крест, бывший, наверное, главной инсигнией средневековой империи, представлял собой такую, выражаясь такой сниженной метафорой, боеголовку средневековой империи. Но отчасти эта метафора и метонимия, потому что копье, в общем-то, боевое оружие. Вроде бы исследователи говорят, что это копье никогда никого не ранило, не участвовало в битве, оно, конечно, не настоящее копье Лонгина, а вовсе даже бургундское скорее всего по происхождению копье каролингского времени. Но в сердцевине лезвия – один из гвоздей, которыми был пригвожден Спаситель.

«Крест Лотаря». Камея Августа и Распятие на оборотной стороне. Ок. 1000 г.

Сокровищница Ахенского собора

А слева вы видите другой крест. Он условно называется «крестом Лотаря», но на самом деле, скорее всего, он заказан тем же самым Оттоном III, о котором мы сейчас говорим. Самое интересное, что на лицевой его стороне мы видим не изображение Христа, а великолепную августовскую камею. Т.е. как бы в сознании Оттона образ его политического предшественника сливается с образом того Небесного Государя, которому он, Оттон, призван подражать здесь, на земле.

Этот крест несли перед Оттоном, скорее всего, во время церемоний разного рода, потому что не может человек идти перед Спасителем. А Оттон, представим себе, шел сзади и видел вблизи, мог видеть вблизи видимое на втором слайде изображение распятого, только что умершего Христа, выгравированное на позолоте. Над фигурой Христа в терновом венке как бы изображение птицы, и скорее всего это Святой Дух, который спускается из небесной сферы, придавая силу жертве Бога-Сына. Такое слияние Троицы на кресте, вполне объяснимое и понятное. Не видно на слайде, потому что это невозможно сфотографировать, но видно глядя вблизи, что из бока Христа, из ребра фактически уже льется кровь, т.е. мы понимаем, что это уже умерший Христос. Надпись как бы на трех языках над ним написана, то, что Пилат приказал написать и сказал «еже писах, писах»: «Иисус Христос – Царь Иудейский». Вот такое вот искусство, в котором сливается имперская идея, сознание своей исключительной роли среди христианских государей, и идея подражания Христу в лице государя. Искусство совершенно удивительное, одновременно парадное и аскетическое.

Церковь св. Михаила в Хильдесхайме

Аскетизм этого искусства чувствуется еще в некоторых постройках того времени, более-менее хорошо сохранившихся. Например, церковь святого Михаила в Хильдесхайме, конечно, пострадавшая, как и всё, во время бомбежек Второй мировой войны, но все-таки сохранившая совершенно особый ритм оттоновской базилики. Ну, конечно, она покрашена в новое время, отреставрирована. Даже здесь можно видеть, что это здание по видимости простое, но на самом деле очень светлое.

Оно построено одним из учителей Оттона III святым Бернвардом, фактически основателем величия Хильдесхаймской епархии. Огромные окна и такой ритм квадратных в плане опор и колонн. Колонны эти изначально заканчивались не орнаментальными капителями, а такими коробообразными, сугубо аскетическими капителями. Те, которые вы видите на переднем плане, – вот это как раз капители, собственно, оттоновского времени. В XII в. некоторые из них, ближе к алтарю, заменили уже более традиционными тогда романскими капителями. Но, повторяю, это искусство в чем-то сопоставимо с той миниатюрой, которую мы сейчас рассматриваем.

Слева: «Евангелие Оттона III». Ок. 1000 г. Школа Райхенау. Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Справа: «Евангелие Хитды». 1020-е гг. Музей земли Гессен, Дармштадт

На самом деле величие этого искусства можно видеть в целом ряде рукописных памятников того времени. Это искусство отражает удивительное духовное напряжение. И распахнутые глаза на лице евангелиста Луки, которого вы видите слева, – это такая метафора этого самого духовного напряжения. Это тоже одна из парадных рукописей того времени, тоже евангелие Оттона, но уже не коронационное, а, возможно, то, которое ездило с ним. Оно хранится сейчас в Мюнхене и не случайно называется то ли Пурпурным кодексом, то ли Золотым кодексом. В общем, Евангелие Оттона – здесь тоже используется еще более яркий пурпур, в нем больше, если угодно, роскоши такой, больше миниатюр, чем в Лютгеровском, Ахенском Евангелии.

Или еще один пример тоже такого удивительного искусства, очень энергичного, динамичного: это Кодекс аббатисы Хитды. Это тоже одно из таких знаменитых изображений, буря на Генисаретском озере, когда, если помните, началась буря, а Спаситель плывет со своими учениками на корабле, вот их там как раз, наверное, человек 11-12 насчитается. Не считайте их по нимбам, потому что нимбы должны просто более-менее всех покрывать, но не обязательно. Мы видим, что это судно потеряло управление. И то, как выстраивается рисунок в совершенно невероятном, удивительном таком ракурсе, подсказывает нам, что само суденышко-то перепугалось, что оно сейчас потонет. Парус сорван, ветер поднялся, такой вполне достойный какого-нибудь «Крика» Мунка по тому, как гуашь здесь лежит. Такое вот там море, оранжевый с белым парус, весла кто во что, кто куда. И Спаситель спит. Они все кричат, теребят Спасителя, кто-то схватил его за плечо: «Господи, проснись, проснись!» А он спит. Т.е момент как бы страшный. Мы, конечно, перелистнув страницу, прочтем дальше, что все будет хорошо, не бойтесь, и вера ваша спасет вас даже в самой страшной буре. И совершенно удивительно, по-моему, это здесь сделано.

В миниатюре слева нечто иное: мы видим в иератическом возбуждении, что ли, пребывает фигура евангелиста. На лоне у него лежат книги как бы, это, в общем, та книга, которую он пишет, Евангелие. Из ног его льется вода спасения, и лани приходят испить этой воды, точно так же как мы, ищущие спасения христианские души, открываем Евангелие, чтобы найти там свое спасение. Евангелист при этом восседает не на троне, а фактически на радуге, это такой апокалиптический символ, зрительно сопоставляющий фигуру евангелиста с фигурой Судии во время Страшного суда, потому что «Откровение Иоанна Богослова» нам рассказывает, что судья сидит на радуге. А в руках он держит такую невероятную конструкцию из собственного символа, крылатого быка, и из-за этой фигуры выглядывают головы пророков самых разных. Во главе их Давид, как бы, если угодно, главный пророк, царь и пророк. На всякий случай: Псалтирь воспринималась и как пророческая книга, и как книга молитв, и как книга поэзии. Ну, и другие малые пророки, тоже важные. И небесные силы, ангельские силы передают этот текст нам сюда, на землю. Но земли при этом, подчеркиваю, нет, земля – это мы с вами, а здесь перед нами явлен некий совершенно особенный мир.

Слева: Снятие с креста и положение во гроб. 980-е гг. «Кодекс Эгберта». Школа Райхенау. Археологический музей Чивидале. Справа: Распятие архиепископа Геро. Ок. 970 г. Кёльнский собор

Оттоновское искусство во многом иератическое, конечно, глубоко символическое, но я не люблю ни к чему не обязывающее слово «символизм». Между тем это и искусство рассказывающее, повествующее историю спасения. И вот такие характерные примеры я вам показываю: еще одно Евангелие… Точнее, «Евангельские чтения», неполный текст Евангелия. Литургические чтения, созданные немного ранее, в конце X в., для трирского архиепископа Эгберта, очень просвещенного архиепископа, явно обладавшего эстетическим чутьем. Это один из первых, если не первый полноценный христологический цикл в истории европейской живописи. В Византии они, конечно, были, возможно, были и на Западе чуть ранее, но мы о них не знаем. Намеки, естественно, были и у Каролингов, но так вот чтобы иллюстрировать все Евангелие – вроде бы это одна из первых рукописей.

Акцент в иллюстрировании Библии в те времена, и это, в общем, сохранилось в средневековой традиции, делается на Страстном цикле. Снятие с креста, положение во гроб, в монументальной пластике, в общем-то, тоже. Ноги Христа прибиты к кресту еще двумя гвоздями, т.е. он почти что стоит, но все-таки на знаменитом распятии кёльнского архиепископа Геро, современника Эгберта и старшего современника Оттонов, мы видим, что Христос уже умер.

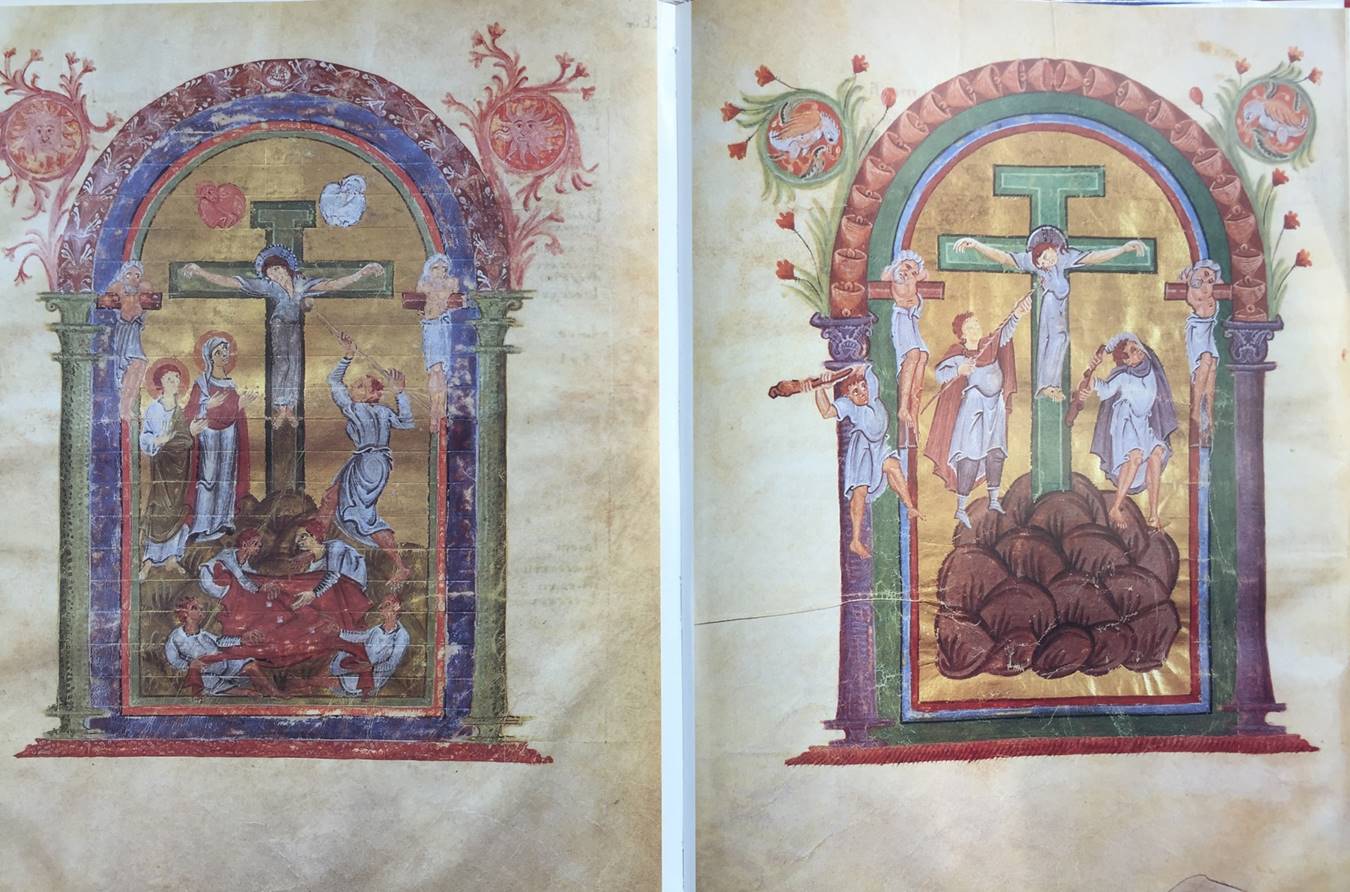

Сцены Распятия. Ок. 996 г.

Коронационное Евангелие Оттона III. Сокровищница Ахенского собора

И подобные же миниатюры украшали и интересующее нас сегодня Евангелие. Их там больше 10, и тоже мы видим на одном развороте, как перед нами раскрывается вот эта трагическая история. Даже, собственно, на убиение Христа фактически уходит две сцены: на одной ему дают выпить уксус, издеваясь над ним, воины мечут жребий о ризах его – он изображен в ризе, а не обнаженным. Мария с Иоанном стоят и плачут. На следующей сцене мы видим, как разбивают колени злодеям, преступникам, которые распяты вместе с ним, Дисмасу и Гестасу. И Христос умер-таки. Т.е. прямо на миниатюре мы видим, как он умирает.

И после этого, завершая наш разговор, мы можем вернуться к нашей сцене и попытаться ее прочитать заново, увидеть в ней некие скрытые смыслы. Конечно, перед нами изображен апофеоз Оттона. Он не на земле, а где-то даже над… Ну, фактически частично над небом. Он напрямую общается не только с евангелистами, но и с самим Богом. Его десница то ли кладет ему на голову корону, то ли благословляет уже лежащую корону. Десница выделена собственной сферой, что тактично по отношению к божеству, и человек не обожествляется, а входит в непосредственный контакт с божеством. Но этот контакт не остается его личной прерогативой, а смысл этого контакта в том, что он передает как бы эту харизму, передает контакт с божеством людям, находящимся вокруг него. Герцоги это или короли двух новых королевств, конечно, важно, но мы никогда не узнаем наверняка, кто прав из современных исследователей. Мы только можем констатировать, что, по мысли создателей этой миниатюры, наверняка что-то понимавших в мыслях лично Оттона III, Евангелие – это то, что объединяет людей здесь, на земле, и в то же время возвышает их до контакта с божеством.

Фигуры в верхнем ярусе этой миниатюры представляют собой ряд концентрических кругов, если угодно, такой спирали, которую можно провести по ним… Естественно, не грифелем, а мысленно проведем круг, проходящий по земле, по фигурам двух этих герцогов, условно говоря, по линии евангельского свитка вплоть до головы Оттона и Божьей десницы. Можно провести несколько таких линий. Естественно, что фигура круга, в отличие от какого-нибудь овала или даже квадрата – это фигура совершенства, фигура, которую никак не изменить, фигура какой-то законченности, фигура гармонии. Поэтому я толкую это изображение в том смысле, что под эгидой Евангелий и под эгидой не меча, а мирной, подчеркиваю, мирной, подражающей смиренно умирающему на кресте Спасителю власти человечество способно объединиться.

Эрнст Канторович (нем. Ernst Hartwig Kantorowicz, 1895–1963)

Ну, это не более чем мое толкование, есть и другие, намного более авторитетные, в том числе знаменитого историка Эрнста Канторовича, которого можно почитать по-русски, и многих других. Я выбрала это изображение, чтобы вам продемонстрировать на конкретном примере, что искусство книжной миниатюры где-то в 1000 году, в середине нашего этого самого тысячелетнего царства, способно выражать очень многие идеи, ценности и образы как при помощи текста, так и без него.

Материалы

Воскобойников О.С. Снова о теле короля. Некоторые особенности поэтики оттоновской книжной миниатюры // Одиссей. Человек в истории. 2013. М., 2014. C. 177–204.

Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 2014.

Caillet J.-P. L’art carolingien. P., 2005.

Dodwell Ch.R. The Pictorial Arts of the West. 800–1200. New Haven, London, 1993.

Jantzen H. Ottonische Kunst. München, 1947.

Kendrick L. Animating the Letter. The Figurative Embodiement of Writing from Late Antiquity to the Renaissance. Columbus Ohio, 1999.

Lasko P. Ars sacra. 800–1200. New Haven, London, 1994.

Mayr-Harting H. Ottonian Book-Illumination. An Historical Study. L., 1999.

Галерея (35)

Серия сообщений "старинная книга,книжные миниатюры,":

Часть 1 - Книга сокровищ герцогини Анны Баварской

Часть 2 - Французская "Книга об охоте", 15 век

...

Часть 39 - Да Винчи vs Дюрер. Кто кого?

Часть 40 - Книжная миниатюра раннего Средневековья.Иллюстрированные кодексы

Часть 41 - Миниатюры из особых, коронационных библейских рукописей: композиция, символика и литургический контекст.

Часть 42 - Часослов Жанны д Эврё

| Рубрики: | искусство/История искусства, рисунок/книжная иллюстрация рисунок/орнамент,каллиграфия,иероглиф, интересные сообщения история история из доступных источниковВоскресный кинозал |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |