-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Луи Ленен |

Луи Ленен (1593-1648) - французский живописец, мастер групповых портретов из жизни крестьян.

Творчество Луи Ленена и двух его братьев, Антуана и Матье, которые были родом из Лана в Нормандии, принципиально не похоже ни на чьё другое. Луи Ленен трактовал свои сюжеты с торжественной монументальностью. Серьезные персонажи этих картин, как и само представленное здесь существование, умеренное и бережливое. В них нет ничего от развесёлости буйных сцен, изображавшихся в Харлеме. Нет вообще ничего комичного или галантного, плутовского или покровительственного. Мало предметных деталей, которые позволили бы обнаружить в картине присутствие натюрморта; нет морализации, равно как и ничего аморального. Вся выразительность заключается в серьезности изображаемого, в собранности этого затененного пространства с приглушенным светом. Свет, падающий сбоку, усиливает убедительность моделировки фигур, которые пребывают в задумчивом ожидании, будто ждут, пока их напишут. Запечатлена трудовая жизнь в условиях, близких к бедности, и все же в ней явственно звучит то философское спокойствие, с каким переносится нужда и сдерживается расточительность.

Картина «Семейство молочницы» показывает крестьянскую семью, отправляющуюся на рынок. Ленен здесь выступает и как великолепный портретист, наделенный даром тонкого психологизма, и как мастер пейзажа. В изысканной серебристо-серой цветовой гамме запечатлены холмы и поля Северной Франции. Композиция Ленена проста и немногословна. Четыре фигуры, стоящие вокруг ослика, образуют свободную и пластичную группу. Образы озарены внутренним достоинством. Но и второстепенные детали картины, будь то изображения животных или натюрморт, доведены им в художественной законченности до высоты шедевра. Эта широта и разносторонность таланта соединяются у Ленена с умением легко и естественно находить для всего разнообразия мира ясные, обобщенные формы. В Эрмитаж картина поступила в период между 1763 и 1774.

На картине "Крестьянская семья" изображена семья крестьян, собравшихся вокруг стола; их суровое достоинство придает сцене дух протестантского благочестия. Узнаваем колоритный персонаж главы семьи. Это тот же крестьянин, что и в картине "Семейство молочницы".

Творчество Луи Ленена и двух его братьев, Антуана и Матье, которые были родом из Лана в Нормандии, принципиально не похоже ни на чьё другое. Луи Ленен трактовал свои сюжеты с торжественной монументальностью. Серьезные персонажи этих картин, как и само представленное здесь существование, умеренное и бережливое. В них нет ничего от развесёлости буйных сцен, изображавшихся в Харлеме. Нет вообще ничего комичного или галантного, плутовского или покровительственного. Мало предметных деталей, которые позволили бы обнаружить в картине присутствие натюрморта; нет морализации, равно как и ничего аморального. Вся выразительность заключается в серьезности изображаемого, в собранности этого затененного пространства с приглушенным светом. Свет, падающий сбоку, усиливает убедительность моделировки фигур, которые пребывают в задумчивом ожидании, будто ждут, пока их напишут. Запечатлена трудовая жизнь в условиях, близких к бедности, и все же в ней явственно звучит то философское спокойствие, с каким переносится нужда и сдерживается расточительность.

Картина «Семейство молочницы» показывает крестьянскую семью, отправляющуюся на рынок. Ленен здесь выступает и как великолепный портретист, наделенный даром тонкого психологизма, и как мастер пейзажа. В изысканной серебристо-серой цветовой гамме запечатлены холмы и поля Северной Франции. Композиция Ленена проста и немногословна. Четыре фигуры, стоящие вокруг ослика, образуют свободную и пластичную группу. Образы озарены внутренним достоинством. Но и второстепенные детали картины, будь то изображения животных или натюрморт, доведены им в художественной законченности до высоты шедевра. Эта широта и разносторонность таланта соединяются у Ленена с умением легко и естественно находить для всего разнообразия мира ясные, обобщенные формы. В Эрмитаж картина поступила в период между 1763 и 1774.

На картине "Крестьянская семья" изображена семья крестьян, собравшихся вокруг стола; их суровое достоинство придает сцене дух протестантского благочестия. Узнаваем колоритный персонаж главы семьи. Это тот же крестьянин, что и в картине "Семейство молочницы".

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 24 - Веласкес на марках разных стран (часть 3)

Часть 25 - Веласкес на марках разных стран (часть 4)

Часть 26 - Луи Ленен

Часть 27 - Антуан Ленен

Часть 28 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Веласкес на марках разных стран (часть 4) |

19. Менины.1656. Мадрид. Прадо. Картина «Менины» написана с удивительной смелостью, легкостью и свежестью. Менины - так называли в Испании прислуживающих инфанте девушек из хороших семей. Основная версия сюжета: Ателье Веласкеса в королевском дворце. Художник пишет портрет Филиппа IV и его супруги Марианны, которые видны отраженными в зеркале, висящем на дальней стене его ателье. В центре сцены стоит пятилетняя инфанта Маргарита со своей свитой. Свет, так же как и взгляды родителей, направлен на девочку. Это единственная картина Веласкеса, на которой король и королева изображены вместе, но очень неотчетливо, схематично. Филипп на 30 лет старше своей второй жены и является её дядей. Инфанта Маргарита на момент написания картины была их единственной дочерью. Она, пятилетняя, берет кувшин, не глядя на него, что очень необычно для её возраста. На Фрейлину она не обращает ровным счетом никакого внимания. В этом проявляются первые успехи воспитания самоконтроля и осознания собственного величия. Взгляд девочки, как впрочем, и почти всех находящихся в ателье прикован к королевской чете, сидящей перед картиной. Это им показывает инфанта, как она может неподвижно стоять, как она может себя держать. Чтобы вынести строгий придворный этикет и дворцовую скуку, при дворе заводили шутов и карликов. Ни при каком другом европейском дворе не было их так много как при испанском. Карлики существовали вне придворной иерархии и содержались как домашние животные.

20. Пряхи.1657-59. (Фрагмент). Мадрид. Прадо. По широте охвата мира в «Пряхах» Веласкес идет дальше, чем в «Менинах». Картина прекрасно скомпонована, сосредоточенные на своей работе пряхи полны энергии, объединенные единым размеренным ритмом движения, их позы грациозны и непринужденны, ловкие жесты уверенны. Среди них выделяется женственной прелестью девушка справа. Два источника солнечного света создают ощущение пространства и глубины интерьера гобеленной мастерской. Погруженная в полумрак прозрачных теней среда напоена мерцающим золотистым светом. В атмосфере дальнего плана растворяются контуры предметов, и вытканные на коврах мифологические фигуры сливаются в живописном единстве с изображенными реальными. По легенде у Афины-Палады, богини, которая дает мудрость и знание, учит людей искусствам и ремеслам, возник спор с молодой девушкой ткачихой Арахной. Арахна проиграла состязание и Афина превратила её в паука-Арахну. Таким образом, молодая женщина, слева - Арахна; у прялки - Афина, в образе старой женщины. На заднем плане картины, способом "одновременных эпизодов," показана вторая часть легенды : Арахна стоит перед своим гобеленом, вытканным на тему "Похищение Европы" по картине Тициана.

21. Инфанта Маргарита Терезия.1659. Вена. Художественно-Исторический музей. (Также Будапешт.Музей изобразительных искусств). Восьмилетняя инфанта изображена в роскошном платье из голубого бархата с фижмами, по моде тех лет. Плотное и гладкое письмо лица и рук сменяется пастозными мазками, которыми написаны пышные рукава платья. Холодные тона наряда и металлический блеск украшений образуют тонкий контраст с нежным и тёплым цветом лица Маргариты.

22. Принц Филипп Просперо.1659. Вена. Художественно-Исторический музей. Филипп Просперо - первый сын Филиппа IV от второго брака. На него возлагались большие надежды, но он был слаб здоровьем и не дожил до четырехлетнего возраста.

23. Филипп IV. Бухарест. Музей изобразительных искусств. Филипп IV хотя и отличался изящной фигурой, однако его голову, вероятно, было ужасно трудно писать не только из-за невыразительности черт лица, но из-за странной формы лба. Во всех портретах короля, за одним лишь исключением, его лицо изображено в три четверти и с правой стороны.

24. Инфанта Маргарита.1660. Мадрид. Прадо. Веласкес несколько раз писал портреты инфанты. На этой картине инфанте 9 лет. Эту картину Веласкес начал в год своей кончины. Завершил её Хуан Батисто Мазо де Мартинес . Он был учеником Диего Веласкеса. В 1633 году Мазо вступил в брак с дочерью севильского гения, a после смерти Веласкеса в 1660, занял его должность королевского художника.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 23 - Веласкес на марках разных стран (часть 2)

Часть 24 - Веласкес на марках разных стран (часть 3)

Часть 25 - Веласкес на марках разных стран (часть 4)

Часть 26 - Луи Ленен

Часть 27 - Антуан Ленен

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Веласкес на марках разных стран (часть 3) |

13. Коронация Девы Марии.1645. Мадрид. Прадо. Картина написана по просьбе королевы Испании для ее покоев. На полотне изображен момент коронации Девы Марии Святой Троицей после ее вознесения на небеса, - один из наиболее почитаемых моментов Библии в католической религии. К этому библейскому образу обращались многие известные художники, такие как Эль Греко, Ван Эйк, Рубенс. Конечно же, не мог пройти мимо такого важно сюжета в жизни человека того времени и Веласкес. Полотно исполнено с присущим художнику реализмом в изображении людей.

14. Дама с веером.1648. Лондон. Собрание Уоллес. На картине изображена одна из придворных дам двора Филиппа IV, придворным живописцем и фаворитом которого был Веласкес. Современные исследователи предполагают, что картина может быть портретом известной герцогини де Шеврез. Во времена Веласкеса изображение дам, с которых писался портрет, с веером в руках, очень широко использовалось в художественной среде. При этом веер использовался не только как складное опахало, но и для передачи сигналов, с помощью изменения его положения, открытия или закрытия этого предмета.

15. Венера с зеркалом.1649-51. Лондон. Национальная галерея. Сюжет этого полотна навеян венецианской живописью эпохи Возрождения. Предположительно, Веласкес написал «Венеру с зеркалом» во время своего визита в Италию, так как инквизиция в Испании запрещала писать обнажённое женское тело. «Венера с зеркалом» — единственное сохранившееся изображение обнажённого женского тела кисти Веласкеса. В конце XVIII века полотно висело во дворце герцогини Альбы подле вдохновлённой ею «Махи обнажённой». Картина не избежала нападения в 1914 году. Вместе с тем собственно «божественного» в героини полотна мало. «Картина изображает обнаженную женщину, - описывал свое приобретение первый ее владелец, - лежащую на ткани спиной к зрителю, облокотившись на правую руку, и глядящую на себя в зеркало, которое держит перед нею ребенок». В этом свидетельстве нет даже намека на мифологический сюжет. Картина была снисходительно одобрена королем Филиппом IV. Может быть потому, что художник с целью некоего сарказма или иронии изобразил в зеркале богини красоты Венеры одутловатое лицо уже немолодой женщины. Свои названия - «Венера с зеркалом» - эта работа получила, когда находилась в английском поместье Рокеби Парк, в графстве Йоркшир. В 1906 году ее приобрела лондонская Национальная галерея.

16. Портрет Марианны Австрийской.1652-53. Мадрид. Прадо.Марианна Австрийская — испанская королева, вторая жена Филиппа IV. Донья Марианна Австрийская была немолодая женщина с нарумяненными щеками и некрасиво выпуклым лбом, утопавшая в огромных платьях доведенной до безобразия барочной моды.

17. Инфанта Маргарита Терезия.1653. Вена. Художественно-Исторический музей. Веласкес писал инфанту Маргариту Терезию много раз. Дочь короля Филиппа IV и его жены Марианны. Своими многочисленными портретами Веласкес прославил девочку-инфанту. Хотя дальнейшая её судьба была печальной.

18. Инфанта Маргарита Терезия.1654. Париж. Лувр. Из стихотворения Павла Антокольского "Портрет инфанты": Душа художника. Она была собой. Ей мало юности. Но быстро постареть ей. Ей мало зоркости. И всё же стать слепой. Потом прошли века. Один. Другой, И третий. И смотрит мимо глаз, как он ей приказал, Инфанта-девочка на пасмурном портрете. Пред ней пустынный Лувр. Седой музейный зал.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 22 - Веласкес на марках разных стран (часть 1)

Часть 23 - Веласкес на марках разных стран (часть 2)

Часть 24 - Веласкес на марках разных стран (часть 3)

Часть 25 - Веласкес на марках разных стран (часть 4)

Часть 26 - Луи Ленен

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Веласкес на марках разных стран (часть 2) |

7. Ужин в Эммаусе.1628-29. Нью-Йорк. Метрополитен. Сюжет картины о явлении Христа двум ученикам на третий день после Распятия взят из Евангелия. Эпизод, точнее изображение ужина, кульминационного момента, стало очень популярно в изобразительном искусстве XVII века. Два ученика, направляющиеся из Иерусалима в Эммаус, встречают незнакомца и приглашают его разделить с ними вечернюю трапезу. Христос, преломив хлеб и благословив их был узнан, но тут же «…стал невидим для них». В своей картине Веласкес сосредоточился на самом главном, убрав все отвлекающие детали.

8. Кузница Вулкана.1630. Мадрид.Прадо. Художник обратился к античной мифологии и показал кузницу бога Вулкана. Именно в этой кузнице изготавливались известные доспехи бога. Веласкес придает изображению жанровый характер. Несколько полуобнаженных мужчин, днём и ночью трудятся над созданием самых лучших доспехов. К ним пришел сам Вулкан. Он объясняет, какими должны быть латы, какой удар они должны выдерживать. Мужчины внимательно слушают его и думают, как воплотить в жизнь задумку Вулкана. Диего Веласкес выделил мифического бога другой одеждой и изобразил божественное сияние над его головой.

9. Герцог дон Фернандо на охоте.1632-35. Мадрид. Прадо. Фердинанд (или же дон Фернандо) Австрийский, младший брат Филиппа IV и Анны Австрийской, королевы Франции. В возрасте 10 лет инфант получил сан архиепископа Толедского (высшая церковная должность в Испании) и кардинальскую шляпу. Само собой разумеется, мнения мальчика никто не спрашивал, хотя с возрастом стало очевидно, что он, обладатель весьма энергичного характера, больше тяготел к военному делу и политике, нежели к спасению душ верующих. Примечательно, что в самом Толедо принц так ни разу не появился. Как и его царственный брат, он получил отменное образование, знал несколько языков, любил чтение и немало времени проводил в беседах с учеными мужами. Что любопытно, инфант не позировал Веласкесу. Этот портрет был написан на основе рубенсовского портрета 1628 года.

10.Портрет принца Балтасара Карлоса на пони.1634-35. Мадрид. Прадо. Веласкес писал инфанта Балтасара Карлоса не однажды, и всякая работа является вехой модернизации его техники. В данной работе очевидны параллели с «Конным портретом Филиппа II» (1628) кисти Рубенса. С Рубенсом Веласкес дружил и эту картину наверняка знал. Сын Филиппа IV Балтасар Карлос был прямым наследником престола. Он умер шестнадцатилетним.

11. Сдача Бреды (Копья).1634-35. Мадрид. Прадо. Картина изображает сцену передачи ключей от города его губернатором Юстином Нассауским главнокомандующему испанских войск Амброзио Спиноле 5 июня 1625 года. По размеру это самое большое полотно художника. Композиция произведения предельно симметрична, жесты персонажей сдержанны. Веласкеса привлекало раскрытие гуманистического момента: голландский военачальник передает Спиноле ключи от крепости, а тот великодушно отпускает его на свободу. Мы видим растерянных, разрозненно стоящих голландцев — и сгрудившихся единой массой испанцев с надменным выражением лиц.

12. Придворный карлик (Антонио Энглес) с собакой.1640-42. .Мадрид. Прадо. Непременным атрибутом двора Филиппа IV- как, впрочем, и любого королевского двора средневековой Европы - были шуты и карлики, которых держали здесь ради забавы. Среди них были и профессиональные шуты, и люди, «обиженные» природой. Служа при дворе, Веласкес не раз писал и шутов, и карликов. В этих произведениях нет ни тени насмешки или брезгливости - они написаны с явной нежностью и симпатией. Этот факт нам многое говорит о характере самого автора.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 21 - Веласкес на марках СССР

Часть 22 - Веласкес на марках разных стран (часть 1)

Часть 23 - Веласкес на марках разных стран (часть 2)

Часть 24 - Веласкес на марках разных стран (часть 3)

Часть 25 - Веласкес на марках разных стран (часть 4)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Веласкес на марках разных стран (часть 1) |

На марках, которые я приобрёл до 2000 года, представленных ниже, изображено 24 картины (или фрагменты картин) Веласкеса. Выборочно представлены и репродукции этих картин.

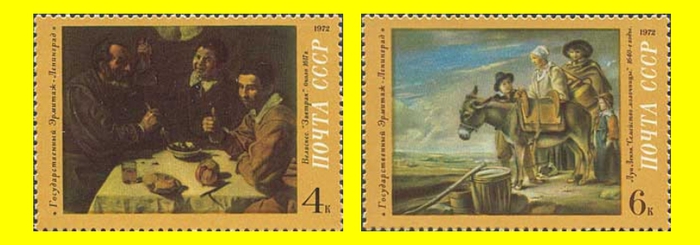

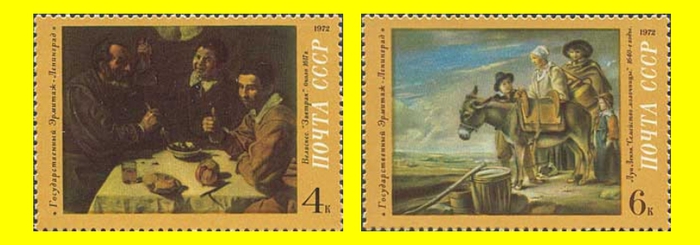

1. Обедающие крестьяне.1618. Будапешт. Музей изобразительных искусств. Эта картина является вариантом эрмитажного "Завтрака". Комментарии к картине "Завтрак" подходят и к будапештской картине.

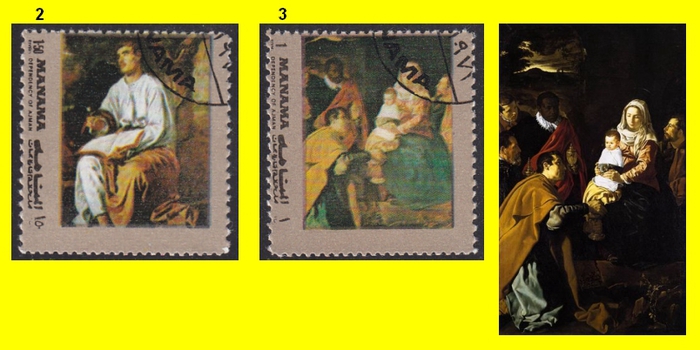

2. Св. Иоанн Евангелист на острове Патмос.1618. Лондон. Национальная галерея. Иоанн Евангелист (Иоанн Богослов) -один из Двенадцати апостолов, согласно христианской традиции предполагаемый автор Евангелия от Иоанна. Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Иисуса Христа апостол был приговорён к смерти. Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым. Также он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет.

3. Поклонение волхвов.1619. Мадрид. Прадо. Картины Веласкеса часто изображают сцены из Библии. На этой картине художник показал, как Волхвы пришли к Марии с благодарностью за рождение Иисуса. Они упали на колени перед маленьким Иисусом и его матерью. Они принесли ему дары из золота, ещё не понимая, что истинным подарком для всех живущих является сам Иисус. Мария благостно склонила голову, протягивая волхвам богоданное дитя, а Сын Божий смотрит на них прямо и с любовью, как бы уже осознавая свою миссию на земле.

4. Старая кухарка.1620. Эдинбург. Национальная галерея. Несмотря на ранний период творчества, мастерство художника уже очевидно: Старая женщина отрешенно смотрит в пустоту, совершенно забыв о яичнице. Веласкес сумел точно запечатлеть выражение задумчивости на ее лице. Яйца на сковороде изображены в тот момент, когда у них начинают затвердевать белки. Разнообразная фактура предметов, образующих натюрморт воспроизведена Веласкесом с мастерством, достойным зрелого живописца.

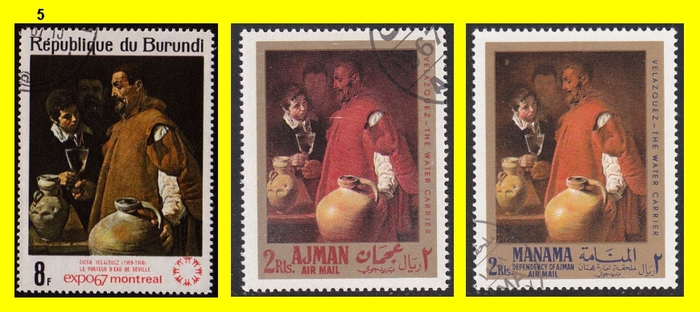

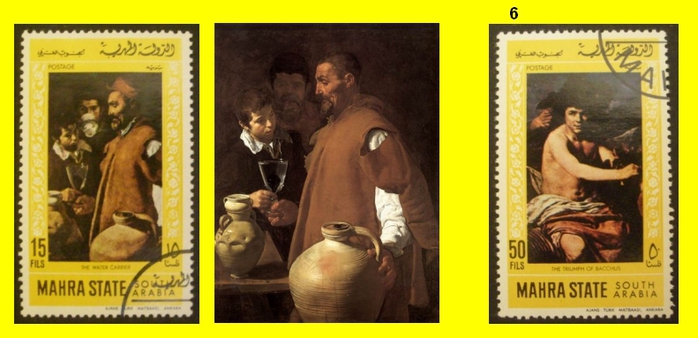

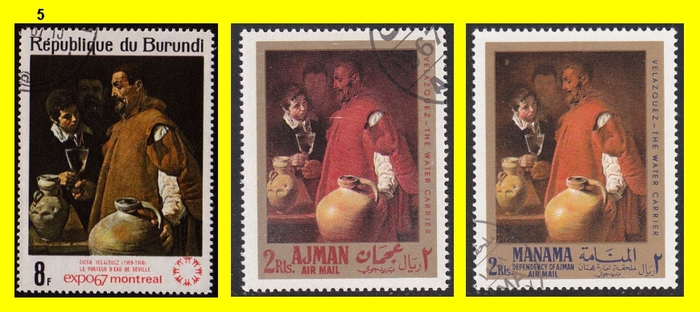

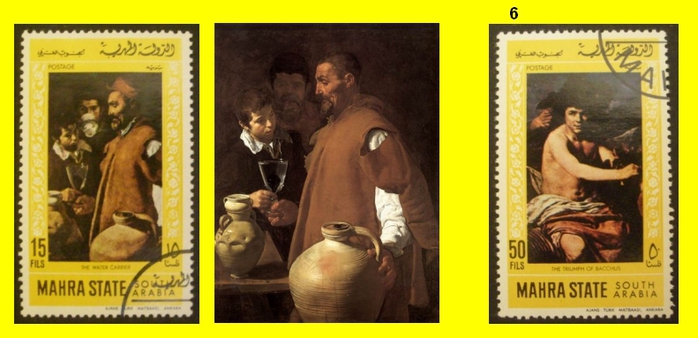

5. Водонос из Севильи.1623. Лондон. Музей Велингтона. Картина из цикла бодегонес имеет также и другое название «Продавец воды из Севильи». Испанское слово «бодегон» означает дешевый трактир или харчевню - соответственно к жанру бодегонес относились картины, изображающие сценки из жизни занятых едой и питьем простолюдинов. Покидая Севилью, художник взял с собой свой лучший, по общему признанию, бодегонес «Водонос». Эту работу он подарил одному из вельмож, помогавшему ему на первых порах. Мастерство, проявляющееся в изображении ряда деталей (например, капли воды на кувшине) удивительно для столь молодого живописца каким был тогда Веласкес.

6. Триумф Вакха (пьяницы).1626-29. Мадрид. Прадо. Веласкес изображает на фоне горного ландшафта пирушку испанских бродяг в компании античного бога Вакха. Бог вина и веселья здесь изображен как друг и помощник бедняков. Вакх венчает венком вставшего на колени солдата, который, вероятно, заслужил такую награду за такое пристрастие к выпивке. Полуобнаженный, как и его спутник сатир, бог сидит на бочке с вином скрестив ноги. Один из участников пирушки подносит к губам волынку, чтобы ознаменовать музыкой этот шутливо-торжественный момент. Особенно обаятельно открытое и прямодушное лицо крестьянина в черной шляпе с чашей в руках. Его улыбка передана необычно живо и естественно. Она горит в глазах, озаряет все лицо. Обнаженные фигуры Вакха и сатира, написаны, как и все прочие, с натуры, с крепких деревенских парней. Веласкес запечатлел здесь представителей социальных низов, передав правдиво и ярко их выразительный облик, огрубевшие под знойным солнцем лица, полные простодушного веселья, но в то же время отмеченные печатью сурового жизненного опыта. Но это же не просто пьяная пирушка: в картине есть ощущение вакхической стихии. Художника интересует не собственно мифологическая сторона домысла, а возникающая благодаря введению мифологических персонажей атмосфера общей приподнятости образов, как бы приобщение к силам природы.

1. Обедающие крестьяне.1618. Будапешт. Музей изобразительных искусств. Эта картина является вариантом эрмитажного "Завтрака". Комментарии к картине "Завтрак" подходят и к будапештской картине.

2. Св. Иоанн Евангелист на острове Патмос.1618. Лондон. Национальная галерея. Иоанн Евангелист (Иоанн Богослов) -один из Двенадцати апостолов, согласно христианской традиции предполагаемый автор Евангелия от Иоанна. Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Иисуса Христа апостол был приговорён к смерти. Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым. Также он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет.

3. Поклонение волхвов.1619. Мадрид. Прадо. Картины Веласкеса часто изображают сцены из Библии. На этой картине художник показал, как Волхвы пришли к Марии с благодарностью за рождение Иисуса. Они упали на колени перед маленьким Иисусом и его матерью. Они принесли ему дары из золота, ещё не понимая, что истинным подарком для всех живущих является сам Иисус. Мария благостно склонила голову, протягивая волхвам богоданное дитя, а Сын Божий смотрит на них прямо и с любовью, как бы уже осознавая свою миссию на земле.

4. Старая кухарка.1620. Эдинбург. Национальная галерея. Несмотря на ранний период творчества, мастерство художника уже очевидно: Старая женщина отрешенно смотрит в пустоту, совершенно забыв о яичнице. Веласкес сумел точно запечатлеть выражение задумчивости на ее лице. Яйца на сковороде изображены в тот момент, когда у них начинают затвердевать белки. Разнообразная фактура предметов, образующих натюрморт воспроизведена Веласкесом с мастерством, достойным зрелого живописца.

5. Водонос из Севильи.1623. Лондон. Музей Велингтона. Картина из цикла бодегонес имеет также и другое название «Продавец воды из Севильи». Испанское слово «бодегон» означает дешевый трактир или харчевню - соответственно к жанру бодегонес относились картины, изображающие сценки из жизни занятых едой и питьем простолюдинов. Покидая Севилью, художник взял с собой свой лучший, по общему признанию, бодегонес «Водонос». Эту работу он подарил одному из вельмож, помогавшему ему на первых порах. Мастерство, проявляющееся в изображении ряда деталей (например, капли воды на кувшине) удивительно для столь молодого живописца каким был тогда Веласкес.

6. Триумф Вакха (пьяницы).1626-29. Мадрид. Прадо. Веласкес изображает на фоне горного ландшафта пирушку испанских бродяг в компании античного бога Вакха. Бог вина и веселья здесь изображен как друг и помощник бедняков. Вакх венчает венком вставшего на колени солдата, который, вероятно, заслужил такую награду за такое пристрастие к выпивке. Полуобнаженный, как и его спутник сатир, бог сидит на бочке с вином скрестив ноги. Один из участников пирушки подносит к губам волынку, чтобы ознаменовать музыкой этот шутливо-торжественный момент. Особенно обаятельно открытое и прямодушное лицо крестьянина в черной шляпе с чашей в руках. Его улыбка передана необычно живо и естественно. Она горит в глазах, озаряет все лицо. Обнаженные фигуры Вакха и сатира, написаны, как и все прочие, с натуры, с крепких деревенских парней. Веласкес запечатлел здесь представителей социальных низов, передав правдиво и ярко их выразительный облик, огрубевшие под знойным солнцем лица, полные простодушного веселья, но в то же время отмеченные печатью сурового жизненного опыта. Но это же не просто пьяная пирушка: в картине есть ощущение вакхической стихии. Художника интересует не собственно мифологическая сторона домысла, а возникающая благодаря введению мифологических персонажей атмосфера общей приподнятости образов, как бы приобщение к силам природы.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 20 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1972

Часть 21 - Веласкес на марках СССР

Часть 22 - Веласкес на марках разных стран (часть 1)

Часть 23 - Веласкес на марках разных стран (часть 2)

Часть 24 - Веласкес на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Веласкес на марках СССР |

Диего Де Сильва-и-Веласкес (1599–1660) – испанский художник.

Веласкес родился в Севилье в семье португальских евреев, принявших христианство. Учился живописи в родном городе у Франсиско Эрреры Старшего и у Франсиско Пачеко, на дочери которого, Хуане Миранде, он женился в 1618 году. До 1623 Веласкес работал в Севилье. Рано обратившись к кругу новых для испанской живописи тем и образов, в сценах из народной жизни создал галерею ярко характерных, полнокровных народных типов. Контрастное освещение фигур, выдвинутых на передний план, плотность письма, интерес к точной передаче особенностей натуры сближают живопись севильского периода художника Диего Веласкеса с караваджизмом.

В 1623 году Веласкес переехал в Мадрид и стал королевским живописцем. Знакомство с королевским собранием картин, встречи с Петером Паулем Рубенсом, посетившим Испанию в конце 1628 – начале 1629, и поездка в Италию (конец 1629 – начало 1631) содействовали совершенствованию его мастерства. На формирование Диего Веласкеса как портретиста огромное воздействие оказала жизнь при королевском дворе, научившая художника постигать глубины человеческого характера, скрытые под маской придворного этикета. В поздних произведениях Веласкеса с наибольшей полнотой сказались особенности его творческого метода: глубокое постижение жизни во всем богатстве и противоречивости ее проявлений. Живописец Диего Веласкес писал без предварительных набросков, прямо на холсте, органично соединяя непосредственные впечатления от натуры со строгой продуманностью композиции, достигая впечатления, казалось бы, вольной импровизации и вместе с тем широкого обобщения. Творчество художника Веласкеса является вершиной испанской живописи XVII века и одним из ярчайших явлений мирового искусства.

Завтрак — одно из наиболее ранних произведений Веласкеса. В нем чувствуется увлечение натурой, стремление передать сцену как можно реальнее. Однако картина кажется застывшей. Движение в ней не показано в его развитии. Краски, тусклые и жесткие, не объединены в одно целое. Свет и тень ложатся резкими пятнами. Освещение падает сверху, как бы из люка, выхватывая из черной тени и фона объемы и формы тел. Но при всем этом, по сравнению с поздним маньеризмом, такая картина была шагом в сторону реализма, в сторону жизненной правды. В своей борьбе с традициями маньеризма Веласкес следует приемам итальянского художника конца XVI—начала XVII века Караваджо (несколько тяжёлая и плотная живопись, подчеркнутая объемность вещей, темный фон, резкие контрасты света и тени).

Очевидно, Веласкесу позировали хорошо знакомые люди, их изображения встречаются во многих работах художника. Так, старик слева повторяется в сходном варианте Будапештского музея. Мальчика, находящегося в центре нашей картины, можно видеть в «Музыкантах» (Берлин-Далем, музей), в «Приготовлении яичницы» (Ричмонд, коллекция Кука) и «Севильском продавце воды» (Лондон, коллекция Веллингтона). Что касается фигуры справа, то существует предположение, что это автопортрет Веласкеса. Несмотря на желание художника сделать сцену непринужденной, персонажи выглядят позирующими. Здесь еще нет той свободы, артистичности исполнения, которые свойственны произведениям Веласкеса зрелого периода.

С большой тщательностью выполнен натюрморт. Художник старается воспроизвести фактуру вещей. Он любуется игрой вина в стакане, красной мякотью и коричневой кожурой граната. Увлекаясь передачей объемов, Веласкес помещает нож на самом краю стола, как будто не вмещающимся в пределы картины, «разрывающим» ее плоскость. В этой детали видно наивное восхищение молодого художника беспредельными возможностями живописи.

Картина принадлежит к наиболее ранним приобретениям Эрмитажа; поступила до 1772 года.

В 1622 году Веласкес первый раз отправляется в Мадрид. Целью поездки был поиск возможности приблизиться к придворным кругам и даже написать портрет короля или инфанта. Полностью своей цели художник не достиг, но среди лиц, с которыми он познакомился, были люди весьма влиятельные, в том числе всесильный граф-герцог Оливарес (глава правительства), который отнесся к нему с должной симпатией. Трудно сказать, что скрепило приязнь двух столь разных людей: то ли происхождение, то ли протекция друзей, то ли прекрасные профессиональные качества живописца, то ли просто личная симпатия. Известно одно — Оливарес сделал все, чтобы Веласкес получил заказ на портрет восемнадцатилетнего монарха. Граф-герцог Оливарес был почти чудовищно безобразен: огромного роста, тучный, с вдавленным основанием носа. Можно заметить неуверенность Веласкеса в первых его портретах Оливареса.

В портрете Оливареса 1638 года всё внимание Веласкес концентрирует на лице, раскрывая сложный характер главного министра короля Филиппа IV, где за улыбкой, внешним спокойствием и мнимой мягкостью скрывается незаурядность натуры, проницательный ум и железная воля. Картина выдержана в строгом сдержанном колорите. Глубокий чёрный тон одежды сопоставлен с изысканным оливковым фоном и белым пятном воротника. Элегантный костюм, соответствующий торжественности дворцового церемониала, способствует приподнятости образа.

Веласкес родился в Севилье в семье португальских евреев, принявших христианство. Учился живописи в родном городе у Франсиско Эрреры Старшего и у Франсиско Пачеко, на дочери которого, Хуане Миранде, он женился в 1618 году. До 1623 Веласкес работал в Севилье. Рано обратившись к кругу новых для испанской живописи тем и образов, в сценах из народной жизни создал галерею ярко характерных, полнокровных народных типов. Контрастное освещение фигур, выдвинутых на передний план, плотность письма, интерес к точной передаче особенностей натуры сближают живопись севильского периода художника Диего Веласкеса с караваджизмом.

В 1623 году Веласкес переехал в Мадрид и стал королевским живописцем. Знакомство с королевским собранием картин, встречи с Петером Паулем Рубенсом, посетившим Испанию в конце 1628 – начале 1629, и поездка в Италию (конец 1629 – начало 1631) содействовали совершенствованию его мастерства. На формирование Диего Веласкеса как портретиста огромное воздействие оказала жизнь при королевском дворе, научившая художника постигать глубины человеческого характера, скрытые под маской придворного этикета. В поздних произведениях Веласкеса с наибольшей полнотой сказались особенности его творческого метода: глубокое постижение жизни во всем богатстве и противоречивости ее проявлений. Живописец Диего Веласкес писал без предварительных набросков, прямо на холсте, органично соединяя непосредственные впечатления от натуры со строгой продуманностью композиции, достигая впечатления, казалось бы, вольной импровизации и вместе с тем широкого обобщения. Творчество художника Веласкеса является вершиной испанской живописи XVII века и одним из ярчайших явлений мирового искусства.

Завтрак — одно из наиболее ранних произведений Веласкеса. В нем чувствуется увлечение натурой, стремление передать сцену как можно реальнее. Однако картина кажется застывшей. Движение в ней не показано в его развитии. Краски, тусклые и жесткие, не объединены в одно целое. Свет и тень ложатся резкими пятнами. Освещение падает сверху, как бы из люка, выхватывая из черной тени и фона объемы и формы тел. Но при всем этом, по сравнению с поздним маньеризмом, такая картина была шагом в сторону реализма, в сторону жизненной правды. В своей борьбе с традициями маньеризма Веласкес следует приемам итальянского художника конца XVI—начала XVII века Караваджо (несколько тяжёлая и плотная живопись, подчеркнутая объемность вещей, темный фон, резкие контрасты света и тени).

Очевидно, Веласкесу позировали хорошо знакомые люди, их изображения встречаются во многих работах художника. Так, старик слева повторяется в сходном варианте Будапештского музея. Мальчика, находящегося в центре нашей картины, можно видеть в «Музыкантах» (Берлин-Далем, музей), в «Приготовлении яичницы» (Ричмонд, коллекция Кука) и «Севильском продавце воды» (Лондон, коллекция Веллингтона). Что касается фигуры справа, то существует предположение, что это автопортрет Веласкеса. Несмотря на желание художника сделать сцену непринужденной, персонажи выглядят позирующими. Здесь еще нет той свободы, артистичности исполнения, которые свойственны произведениям Веласкеса зрелого периода.

С большой тщательностью выполнен натюрморт. Художник старается воспроизвести фактуру вещей. Он любуется игрой вина в стакане, красной мякотью и коричневой кожурой граната. Увлекаясь передачей объемов, Веласкес помещает нож на самом краю стола, как будто не вмещающимся в пределы картины, «разрывающим» ее плоскость. В этой детали видно наивное восхищение молодого художника беспредельными возможностями живописи.

Картина принадлежит к наиболее ранним приобретениям Эрмитажа; поступила до 1772 года.

В 1622 году Веласкес первый раз отправляется в Мадрид. Целью поездки был поиск возможности приблизиться к придворным кругам и даже написать портрет короля или инфанта. Полностью своей цели художник не достиг, но среди лиц, с которыми он познакомился, были люди весьма влиятельные, в том числе всесильный граф-герцог Оливарес (глава правительства), который отнесся к нему с должной симпатией. Трудно сказать, что скрепило приязнь двух столь разных людей: то ли происхождение, то ли протекция друзей, то ли прекрасные профессиональные качества живописца, то ли просто личная симпатия. Известно одно — Оливарес сделал все, чтобы Веласкес получил заказ на портрет восемнадцатилетнего монарха. Граф-герцог Оливарес был почти чудовищно безобразен: огромного роста, тучный, с вдавленным основанием носа. Можно заметить неуверенность Веласкеса в первых его портретах Оливареса.

В портрете Оливареса 1638 года всё внимание Веласкес концентрирует на лице, раскрывая сложный характер главного министра короля Филиппа IV, где за улыбкой, внешним спокойствием и мнимой мягкостью скрывается незаурядность натуры, проницательный ум и железная воля. Картина выдержана в строгом сдержанном колорите. Глубокий чёрный тон одежды сопоставлен с изысканным оливковым фоном и белым пятном воротника. Элегантный костюм, соответствующий торжественности дворцового церемониала, способствует приподнятости образа.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 19 - Пикассо на марках разных стран (часть 8)

Часть 20 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1972

Часть 21 - Веласкес на марках СССР

Часть 22 - Веласкес на марках разных стран (часть 1)

Часть 23 - Веласкес на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1972 |

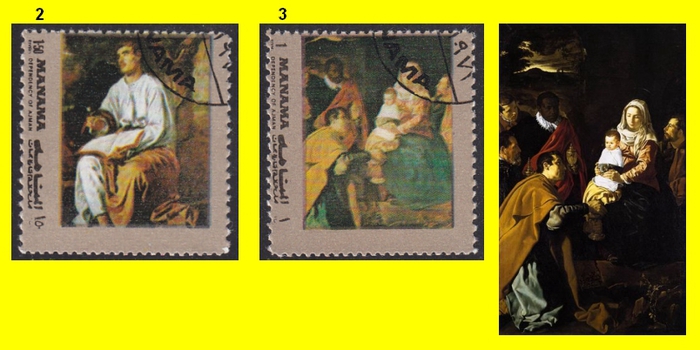

В серии марок выпуска 1972 года представлена подборка шедевров западноевропейской живописи из Эрмитажа в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Это был третий подобный выпуск по теме "Западноевропейская живопись в музеях СССР". На марках представлены полотна Веласкеса, Ленена, Мурильо, Ватто, Делакруа и Ван Дейка.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 18 - Пикассо на марках разных стран (часть 7)

Часть 19 - Пикассо на марках разных стран (часть 8)

Часть 20 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1972

Часть 21 - Веласкес на марках СССР

Часть 22 - Веласкес на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

И на Тихом океане свой закончили поход |

По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с боя взять Приморье — Белой армии оплот

Наливалися знамена Кумачом последних ран, Шли лихие эскадроны Приамурских партизан

Этих лет не смолкнет слава, Не померкнет никогда — Партизанские отряды Занимали города.

И останутся, как в сказках, Как манящие огни Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни.

Разгромили атаманов, Разогнали воевод И на Тихом океане Свой закончили поход.

Слова этой песни-марша написаны на памятниках во Владивостоке и Хабаровске, изображённых на первых двух марках.

Правда, первоначально марш на слова полковника П. Баторина был заказан командиром Дроздовского полка полковником Туркулом композитору Дмитрию Покрассу в Харькове 27 июня 1919 г. и исполнен уже 29 июня на банкете в честь занятия города белыми. И слова в нём, конечно, были другие: Из Румынии походом Шёл Дроздовский славный полк, Во спасение народа Исполняя тяжкий долг. Много он ночей бессонных И лишений выносил, Но героев закалённых Путь далёкий не страшил! Генерал Дроздовский смело Шёл с полком своим вперед. Как герой, он верил твёрдо, Что он Родину спасёт! Видел он, что Русь Святая Погибает под ярмом И, как свечка восковая, Угасает с каждым днём. Верил он: настанет время И опомнится народ - Сбросит варварское бремя И за нами в бой пойдёт. Шли Дроздовцы твёрдым шагом, Враг под натиском бежал. И с трёхцветным Русским Флагом Славу полк себе стяжал! Пусть вернёмся мы седые От кровавого труда, Над тобой взойдёт, Россия, Солнце новое тогда!

Революционные события 1917 года породили хаос власти на Дальнем Востоке. На руководство Владивостоком претендовало Временное правительство, казачьи атаманы Семёнов и Калмыков, Советы (большевики, эсдеки и эсеры), правительство автономной Сибири и даже директор КВЖД генерал Хорват.

4 апреля 1918 года во Владивостоке было совершено убийство двух японцев, а уже 5 апреля в порту Владивостока высадились японский и английский десанты (англичане высадили 50 морских пехотинцев, японцы - 250 солдат) под предлогом защиты своих граждан. Однако возмущение немотивированной акцией оказалось столь велико, что через три недели интервенты все же убрались с улиц Владивостока на свои корабли. 6 июля 1918 года в городе высадились многочисленные десанты интервентов, а союзное командование во Владивостоке объявило город «состоящим под международным контролем». Целью интервенции было объявлено оказание помощи чехам в их борьбе против германских и австрийских пленных на территории России, а также оказание помощи Чехословацкому корпусу в его продвижении с Дальнего Востока во Францию, а затем на родину. Чрезвычайный V съезд Советов Дальнего Востока решил прекратить борьбу на уссурийском фронте и перейти к партизанской борьбе. Функции органов Советской власти стали осуществлять штабы партизанских отрядов. В ноябре 1918 г. к власти в регионе пришло правительство адмирала А.В. Колчака. Уполномоченным Колчака на Дальнем Востоке был генерал Д.Л. Хорват. В июле 1919 г. военным диктатором Приморской области стал генерал С.Н. Розанов. Все областные правительства и иностранные державы признали А.В. Колчака «верховным правителем России».

Разгром войск Колчака вынудил главнокомандующего войсками интервентов в Сибири ген. Жаннена начать срочную эвакуацию чехословаков, среди которых началось революционное брожение. Под влиянием успехов Красной Армии участники интервенции на совещании 16 дек. 1919 г. вынесли решение о прекращении помощи белогвардейцам на территории России.

В начале 1920 года власть во Владивостоке перешла к Временному правительству Приморской земской управы, состоявшему из представителей разных политических сил от коммунистов до кадетов. Чтобы парализовать распространение японской агрессии в Забайкалье, 6 апреля 1920 года была создана буферная Дальневосточная республика (ДВР).

На переговорах, состоявшихся на станции Гонгота (24 мая—15 июля 1920), японская делегация была вынуждена согласиться на эвакуацию своих войск из Забайкалья. Эта дипломатическая победа Москвы и предательство колчаковских генералов осенью 1920 года, стоявших во главе Дальневосточной армии дало возможность НРА в октябре — ноябре 1920 разгромить Вооруженные силы Восточной окраины атамана Семёнова.

26 мая 1921 белогвардейцы при поддержке японских войск произвели во Владивостоке переворот, приведший к власти контрреволюционное "Приамурское правительство".

10-12 февраля 1922 года Народно-революционная армия под командованием В. К. Блюхера разбила белых в Волочаевском сражении. 14 февраля был освобожден Хабаровск. В Японии росло недовольство, широкие массы требовали прекращения интервенции.

25 октября 1922 года Владивосток был взят частями НРА, Дальневосточная Республика восстановила контроль над всей территорией Приморья. В этот же день закончилась эвакуация японских войск. Оккупированным японцами оставался только Северный Сахалин, откуда японцы ушли только 14 мая 1925 года.

14 ноября 1922 года командиры частей НРА ДВР от имени Народного собрания ДВР обратились во ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав РСФСР, который через несколько часов 15 ноября 1922 года включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную область.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 26 - Грузинский Чапаев Васо Киквидзе

Часть 27 - Парижская комунна

Часть 28 - И на Тихом океане свой закончили поход

Часть 29 - Восстание на броненосце "Потемкин"

Часть 30 - Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский.

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Индия - СССР |

Незадолго до объявления независимости, в апреле 1947 года, Индия установила дипломатические отношения с СССР. В Париже посланник Неру и советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов договорились об экспорте в Индию советского зерна в обмен на индийский чай. Однако отношения двух стран в то время были далеки от дружественных. Стремительное развитие дружеских отношений с Индией началось после смерти Сталина. Под восторженное скандирование “Хинди-руси бхай-бхай!” (индийцы и русские - братья!) Джавахарлала Неру встречали в Москве, а Никиту Хрущева - в Дели.

Советско-индийские отношения начали успешно развиваться с визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Советский Союз в июне 1955 года, а затем и визита Никиты Хрущева в Индию осенью 1955 года. В это время Хрущев объявил, что Советский Союз поддерживает Индийский суверенитет над спорной территорией Кашмир. Во время пограничного Индо-Китайского конфликта 1962 года, Советский Союз заявил о своей нейтральности ко всему происходящему. Советский Союз дал Индии существенную экономическую и военную помощь во время Хрущевского периода. Это стало ещё одним пунктом разногласий в китайско-советских отношениях. К концу 60-х годов в СССР окончательно укрепилось убеждение, что Индия является надежным и естественным партнером на Востоке.

Советско-индийский Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, подписанный 9 августа 1971 г., ознаменовал начало нового этапа в двусторонних отношениях. В Договоре зафиксировано, что партнеры не будут участвовать в каких-либо военных союзах, направленных против другой стороны. В случае, если одна из стран станет объектом нападения или угрозы, СССР и Индия должны приступить к взаимным консультациям для устранения таковой. Для СССР это был первый подобный договор, заключенный с несоциалистической страной и с государством, не отнесенным к категории так называемых стран социалистической ориентации. Когда в ноябре 1971 г. началась индийско-пакистанская война СССР всю ответственность возложил на правительство Пакистана. Советский представитель на заседаниях Совета Безопасности три раза накладывал вето на резолюции о событиях на Индостане, предложенные американским делегатом.

К 80-м годам СССР удовлетворял уже 75% потребностей Индии в закупках вооружения. СССР предоставлял весьма льготные долгосрочные кредиты и соглашался на предоставление технологии, а не только вооружений. В середине 70-х годов на долю предприятий, построенных с помощью СССР, приходилось около 80% производства металлургического оборудования, более 50% добычи и 30% переработки нефти, 30% выплавки стали и около 20% производства электроэнергии.

Советско-индийские отношения начали успешно развиваться с визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Советский Союз в июне 1955 года, а затем и визита Никиты Хрущева в Индию осенью 1955 года. В это время Хрущев объявил, что Советский Союз поддерживает Индийский суверенитет над спорной территорией Кашмир. Во время пограничного Индо-Китайского конфликта 1962 года, Советский Союз заявил о своей нейтральности ко всему происходящему. Советский Союз дал Индии существенную экономическую и военную помощь во время Хрущевского периода. Это стало ещё одним пунктом разногласий в китайско-советских отношениях. К концу 60-х годов в СССР окончательно укрепилось убеждение, что Индия является надежным и естественным партнером на Востоке.

Советско-индийский Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, подписанный 9 августа 1971 г., ознаменовал начало нового этапа в двусторонних отношениях. В Договоре зафиксировано, что партнеры не будут участвовать в каких-либо военных союзах, направленных против другой стороны. В случае, если одна из стран станет объектом нападения или угрозы, СССР и Индия должны приступить к взаимным консультациям для устранения таковой. Для СССР это был первый подобный договор, заключенный с несоциалистической страной и с государством, не отнесенным к категории так называемых стран социалистической ориентации. Когда в ноябре 1971 г. началась индийско-пакистанская война СССР всю ответственность возложил на правительство Пакистана. Советский представитель на заседаниях Совета Безопасности три раза накладывал вето на резолюции о событиях на Индостане, предложенные американским делегатом.

К 80-м годам СССР удовлетворял уже 75% потребностей Индии в закупках вооружения. СССР предоставлял весьма льготные долгосрочные кредиты и соглашался на предоставление технологии, а не только вооружений. В середине 70-х годов на долю предприятий, построенных с помощью СССР, приходилось около 80% производства металлургического оборудования, более 50% добычи и 30% переработки нефти, 30% выплавки стали и около 20% производства электроэнергии.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 21 - СССР - Афганистан. Предыстория советско-афганской войны

Часть 22 - Лейпцигская ярмарка

Часть 23 - Индия - СССР

Часть 24 - Брежнев, Индия и кот

Часть 25 - СЭВ

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Архитектурные памятники Украины |

На марках:

1. Львов. Площадь Рынок. Старая ратуша

2. Чернигов. Памятник гражданской архитектуры XVIIв. – здание Полковой канцелярии

3. Киево-Печерская лавра. Ковнировский корпус (арх. С. Кивнир, 1721-1727 и 1746-1773)

4. Каменец-Подольский. Крепость XIV – XVII вв.

По итогам социальных опросов и голосований в 2007 году было выбрано «7 чудес Украины», а точнее историко-архитектурных памятников Украины:

1. Киево-Печерская Лавра, Киев.

В 1051 году два монаха Анатолий и Феодосий прибыли в Киев. Поскольку жить было негде – начали рыть пещеры и использовать их в качестве жилья. По правде говоря, в те далекие времена практически все население Киева жило в пещерах и землянках. Со временем все большее количество монахов съезжались в здешние края. Подземный город продолжал расти, а позже – и надземные каменные постройки с храмами. Были возведены мощные стены, что закрывали собой соборы, церкви, колокольни, входы во множество пещер. В стенах Киево-Печерской Лавре похоронен Нестор Летописец, автор известной «Повести временных лет», и основатель Москвы – Юрий Долгорукий. Сейчас Лавра – самый крупный православный монастырь Украины.

2. София Киевская, Киев.

София Киевская – один из многих памятников архитектуры Киевской Руси, который сохранился до наших дней. В начале XI века она была заложена князем Ярославом Мудрым. София еще и известна коронацией Владимира Мономаха. В свое время София была разрушена сыном Юрия Долгорукого. Ее сжигал хан Менгли-Гирей, грабил хан Батый. Восстанавливал гетман Иван Мазепа. Но этим испытания не закончились. Храм разграбили большевики, а немного позже – гитлеровцы. София Киевская выстояла хранит 260 кв. метров мозаики и 3 тысячи кв. метров фресок. Это самая большая и уникальная коллекция подобной живописи эпохи раннего Средневековья Европы.

3. Дендропарк «Софиевка», Умань, Черкасская область.

Граф Станислав Потоцкий создал восхитительный парк «Софиевка» для своей обожаемой жены Софии. На постройку парка ушло 6 лет, и в далеком 1802 году графиня уже наслаждалась своим подарком.

4. Заповедник «Каменец», Каменец-Подольский, Хмельницкая область.

Прекрасный памятник фортификационного архитектурного интернационализма – Каменецкая крепость. Никто не проходил мимо крепости, из-за этого она получила за годы своего существования влияния не одного народа: турки, украинцы, поляки, русские, армяне. Сейчас в стенах крепости проводят множество рыцарских турниров и фестивалей. Так же Каменец-Подольский полюбили участники воздушных видов спорта, каждый год в мае десятки воздушных шаров пролетают над крепостными стенами заповедника «Каменец».

5. Хотинская крепость, Хотин, Черновицкая область.

В XIII веке в древнем городе Хотине на берегу Днестра соорудили крепость. И кто владел крепостью, тот становился владыкой здешних территорий. Правителями крепости за все восемь веков побывали как украинцы, так и турки, и поляки, и молдаване, и австрийцы, и россияне, и обратно украинцы. В Хотине проходили съемки множества фильмов советских времен. В стенах крепости снимали такие кинокартины: «Стрелы Робин Гуда», «Три мушкетера», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

6. Остров Хортица, Запорожье.

Самый большой остров на Днепре (длинна в 12,5 км) – Хортица. Но не этот факт стал причиной внесение его в список 7 Чудес Украины. В XV-XVIII веках на острове образовались казацкие укрепления Запорожской Сечи. На Хортице жили запорожские казаки, готовились к боевым походам, занимались строительством своих знаменитых кораблей – «чаек». В 1709 году Запорожская Сечь была разрушена московскими войсками.

7. Херсонес, Севастополь.

На память о былых временах греки оставили нам руины Херсонеса. Древние улицы города греков были найдены при раскопках археологов.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 36 - Мордовия

Часть 37 - Тува

Часть 38 - Архитектурные памятники Украины

Часть 39 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 40 - Освобождение Эстонии в 1944

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

Часть 3 - Ижорский завод в Колпино

Часть 4 - Архитектурные памятники Украины

Часть 5 - Политехнический музей в Москве

Часть 6 - Вильнюс

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Полярный викинг Руаль Амундсен |

Руаль Амундсен - норвежский полярный путешественник и рекордсмен, «Наполеон полярных стран». Первый человек, достигший Южного полюса (14 декабря 1911 года). Первый человек, побывавший на обоих географических полюсах планеты. Первый путешественник, совершивший морской переход Северо-Западным проходом (по проливам Канадского архипелага), позднее совершил переход Северо-Восточным путём (вдоль берегов Сибири), впервые замкнув кругосветную дистанцию за Полярным кругом. Один из пионеров применения авиации — гидросамолётов и дирижаблей — в арктических путешествиях. Погиб в 1928 году во время поисков пропавшей экспедиции Умберто Нобиле. Имел награды многих стран мира. Его именем названы многочисленные географические и иные объекты. Все его путешествия сопровождались неимоверными трудностями, но это была его стихия.Это была эпоха, когда "белые пятна" на карте таяли, как снег под лучами весеннего солнца, когда со всех тайн снимались покровы, для настоящих приключений оставался один-единственный край, где еще никогда не ступала нога человека: ледяные пустыни полюсов.

В Норвегии Амундсен признан национальным героем с ореолом мировой славы. Вместе с тем критики Амундсена осуждали его авторитарные методы управления и нетерпимость к мнениям оппонентов.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 42 - Академик Богомолец

Часть 43 - Эрнест Резерфорд - отец ядерной физики

Часть 44 - Полярный викинг Руаль Амундсен

Часть 45 - Николай Коперник

Часть 46 - Советский полярник Эрнст Кренкель

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Олимпиада Мюнхен -1972 |

Советские спортсмены одержали на этой Олимпиаде убедительную победу, завоевав 50 золотых медалей. У спортсменов США было только 33 высших наград. По общему количеству медалей команда СССР также была впереди США (99 против 94).

Из наиболее запомнившихся результатов:

Аспирант из Киева Валерий Борзов выиграл забеги на 100 и 200 метров, прервав гегемонию американских спортсменов. Вторую золотую медаль в тройном прыжке выиграл Виктор Санеев. В прыжках в высоту победил Юрий Тармак. Киевлянин Анатолий Бондарчук с новым олимпийским рекордом победил в метании молота. Новый мировой рекорд в десятиборье установил одессит Николай Авилов. Три раза улучшала мировой рекорд на дистанции 1500 метров представительница Краснодара Людмила Брагина. Лучшей в толкании ядра была ленинградка Надежда Чижова и в метании диска — москвичка Фаина Мельник.

Мужская сборная СССР по баскетболу впервые завоевала золотые медали, обыграв в напряженном и драматичном матче сборную США. За 3 секунды до конца матча американцы вышли вперед 50:49. Модестас Паулаускас ввел мяч в игру из-за лицевой линии, и сразу же зазвучала финальная сирена. Американцы начали праздновать победу, но советские представители указали на нарушение правил: счетчик времени должен включаться не в момент передачи, а в момент приема. Судьи признали ошибку и дали советской сборной повторить ввод мяча. На этот раз мяч взял Иван Едешко и метнул его через всю площадку мимо двух защитников прямо в руки Александру Белову. Центровой советской сборной не промахнулся, матч закончился со счетом 51:50. Сборная США отказалась принять серебряные медали и на церемонию награждения не вышла.

Советский борец вольного стиля, белорус, Александр Медведь стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Он был знаменосцем советской сборной, а до этого его долго уговаривали принять участие в этой Олимпиаде. Запомнился и другой советский борец Иван Ярыгин. Он одержал чистые победы во всех семи схватках, установив своеобразный рекорд — на все поединки он затратил времени меньше, чем продолжительность одной схватки.

Абсолютной чемпионкой Игр по гимнастике стала ростовская студентка Людмила Турищева. На соревнованиях на отдельных видах блистала школьница из Гродно Ольга Корбут, ставшая телевизионной звездой соревнований.

Феноменально выступил американский пловец Марк Спитц. Он выиграл семь золотых медалей, причём во всех стартах были установлены мировые рекорды.

Увы, Олимпиада в Мюнхене ознаменовалась жестоким террористическим актом. 5 сентября 1972 года ход Игр приостановили террористы организации «Черный сентябрь», которые утром проникли в олимпийскую деревню и захватили в качестве заложников нескольких членов делегации Израиля, а в ответ на непродуманные действия баварской полиции открыли огонь и убили 11 заложников. Трагедия едва не сорвала состязания. Чрезвычайная сессия МОК приняла решение продолжить Игры-72. Президент МОК Эвери Брендэдж сказал: «Мы не можем позволить, чтобы Олимпиада стала местом торговых, политических акций или преступных действий, не можем позволить, чтобы горстка террористов загубила один из основных каналов международного сотрудничества». Правительство и олимпийский комитет Израиля поддержали это решение.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

Часть 3 - Олимпиада Мюнхен -1972

Часть 4 - Центральный спортивный клуб армии

Часть 5 - Спортивное общество "Динамо"

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Международный геронтологический конгресс-1972 |

Геронтология - наука, изучающая аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним (омоложение). Возникла около века назад.

IX Международный геронтологический конгресс состоялся в 1972 году в Киеве. Своими мыслями о долголетии делится участник конгресса Лев Бобров:

Вполне реально продлить жизнь на треть и даже больше! В таком примерно изложении вышла в эфир и проникла в печать всего мира "сенсация с берегов Днепра", где проходил конгресс геронтологов.

Поиски новых фармацевтических средств, благотворных для стареющего организма, продолжаются. Этот путь, вероятно, скорее приведет к ощутимым практическим результатам, чем другие, ибо куда труднее избавить человека от вредных эмоций или, скажем, от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря этому средняя продолжительность жизни приблизится к 100-летию.

Перепись 1959 года показала: в расчете на 100 тысяч жителей в Азербайджане 84 человека в возрасте 100 лет и старше. Несколько меньше в соседних закавказских республиках: в Грузии - 51, в Армении - 33. Но все равно это немало. Вот данные по другим союзным республикам: в Эстонии - 1, в Латвии - 3, в Молдавии и на Украине - по 6, в РСФСР и Туркмении - по 8, в Казахстане и Узбекистане - по 10, в Таджикистане и Киргизии - по 11, в Белоруссии - 13, в Литве - 17. Надо сказать, долгожители распределены неравномерно и внутри каждой республики. Первое место занимает Нагорно-Карабахская автономная область (144), второе - Нахичеванокая АССР (112), опережая включающий их Азербайджан (84). В сельской местности СССР долгожители встречаются в 4 раза чаще, чем в городе.

Одно из вернейших средств продлить свой век - жесткое (конечно, разумное) самоограничение в еде, сообщал лондонский "Нью сайентист". Это убедительно подтвердили эксперименты с теми же крысами и мышами. Полезна умеренность. Аппетит отражает, конечно, потребности тела, но зачастую не объективные, а субъективные - просто привычку получать удовольствие от насыщения. "Он ел и пил в меру", - гласит надпись на памятнике в честь древнего римлянина, прожившего 112 лет. Поведение, достойное подражания. Только вот что значит "в меру"? Как правильно питаться, чтобы не болеть и прожить дольше? Приглашение "кушайте на здоровье" с одновременным напоминанием "чем тоньше талия, тем длиннее жизнь" требует, очевидно, многих уточнений. "Книга о вкусной и здоровой пище" неодинакова для разных народов. Индусы, скажем, испокон веков были вегетарианцами, а чукчи, эскимосы и другие потомственные охотники - любителями мясного. Да что отдельные национальности или страны! Есть "континентальные" особенности меню. Известны, например, краткие его формулы: европейская ("хлеб плюс мясо") и азиатская ("рис плюс рыба"), А многовековая привычка не может не учитываться в рекомендациях диетологов.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота |

В 1810-1811 годах Федор Алексеев, уже признанный тогда мастер, совершил путешествие в Москву с целью "запечатления" ее видов. Это был второй этап работы художника над изображением древней российской столицы: начальные опыты были сделаны в первых годах XIX века. Облик Москвы в работах Алексеева предстает в ином ключе, чем образ Петербурга, "героем" городского пейзажа теперь становится не пространство, а старая московская архитектура в живом единстве ее разностильных зданий, которое складывалось веками. Эту историчность облика Москвы, это чувство старины удалось выразить Алексееву в серии пейзажей.

В пейзаже "Вид на Воскресенские и Никольские ворота" на первом плане художник изобразил мост через реку Неглинку, ведущий к Воскресенским (Иверским) воротам с двумя шатровыми башнями и Иверской часовней между проездами. К воротам примыкает здание Главной аптеки, в котором первоначально находился университет. Справа изображена Арсенальная башня Московского Кремля. Между Воскресенскими воротами и Арсенальной башней – часть Китайгородской стены. Слева видно здание Монетного двора. Солнечный свет окрашивает весь пейзаж в теплые, золотистые тона. Внимательно вглядываясь в изображения многочисленных горожан, толпящихся на площади, можно получить представление о внешнем облике москвичей рубежа XVIII-XIX столетий. Кареты, повозки, всадники на лошадях, собаки – все это кажется художнику важным для создания образа первопрестольной столицы.

Подвижное беспорядочное нагромождение стен, зданий, как бы вырастающих одно из-за другого, дробящиеся пространственные ячейки улиц, множество башен и башенок, гнездящихся одна подле другой, даны в ясно обозримом картинном единстве.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 38 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 39 - Шибанов. Крестьянский обед

Часть 40 - Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота

Часть 41 - Советская живопись-1972

Часть 42 - Чепцов. "Заседание сельячейки"

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

Метки: Русская живопись |

Процитировано 1 раз

Шибанов. Крестьянский обед |

Высокие живописные качества этой картины ставят её в один ряд с наиболее выдающимися произведениями русского искусства XVIII века, а продуманность и оригинальность замысла, меткая наблюдательность, острый психологизм и совершенное умение справиться со сложной многофигурной композицией свидетельствуют о большом художественном опыте и творческой зрелости мастера. «Крестьянский обед» представляет собою внимательный и точный этюд с натуры, в котором правдиво и метко переданы характерные типы крестьян. Пленяет фигура молодой матери, ее исполненное нежности лицо. На голове ее богатый кокошник, украшенный позументом и жемчужными подвесками, спускающимися на лоб. Левой рукой она держит ребенка, а правой расстегивает пуговицу сарафана, собираясь кормить его грудью. Художник стремился здесь прежде всего к живой естественности изображения.

Тематика картины с изображением бытовой сцены из крестьянской жизни совершенно необычна для живописи XVIII века. В эстетике того времени бытовому жанру отводилось самое низшее, подчиненное место. Изображение современной действительности не признавалось задачей, достойной кисти художника. Народные образы были, в сущности, изгнаны из сферы официального искусства. Правда, в Академии художеств в 1770—1780-х годах существовал так называемый класс домашних упражнений, где изучали бытовую живопись. Но сцены из «грубой» жизни простого народа, разумеется, не допускались и там. Шибанов первым среди русских художников обратился к народным образам и темам, взятым из крестьянской жизни.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 37 - Левицкий. Портрет Н. И. Новикова

Часть 38 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 39 - Шибанов. Крестьянский обед

Часть 40 - Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота

Часть 41 - Советская живопись-1972

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

Метки: Шибанов |

Процитировано 1 раз

Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина |

В первое десятилетие XIX века портретная концепция Боровиковского претерпевает значительную метаморфозу: его кисть склоняется к классицистическому идеалу. Простым и ясным становится силуэт, на смену свето-оттеночному приходит локальный цвет, уплотняется живописная фактура. Как правило, художник предпочитает портретировать особ зрелого возраста, чья горделивая осанка преисполнена «благородной простоты и спокойного величия». В русле этого направления нашел свое место и образ Г.Р. Державина, великого поэта русского классицизма.

Державин Гаврила Романович (1743-1816) - поэт, государственный деятель, тайный советник. Из мелкопоместных дворян. В 1762 начал службу солдатом Преображенского полка. Вместе с полком участвует в дворцовом перевороте, в результате которого на престол всходит Екатерина II. В 1772г. Державина производят в офицеры. К этому же периоду относятся его первые выступления в печати. В 1773 Державин участвует в подавлении пугачёвского восстания. При подавлении мятежа Державин проявляет себя храбрым и энергичным офицером, но неумение угодить начальству приводит к тому, что наградами его обходят. Попытки Державина добиться заслуженной награды закончились увольнением на гражданскую службу в чине коллежского советника и получением 300 душ крестьян в Белоруссии. В 1777, найдя покровительство у князя Вяземского, Державин поступает на службу в Сенат. В 1778 женится на 16-летней девушке Екатерине Бастидон. В 1780 получает чин статского советника. В 1784 после конфликта с Вяземским, скрывавшим государственные доходы, выходит в отставку, становится губернатором Тамбова. Его энергия очень скоро привела и здесь к столкновению с начальством. Сенат не поддержал Державина – не только удалил его от должности, но завел против него дело. Императрица дело закрыла, но не подтвердила его невиновность. Его оды, однако, нравились Екатерине и ее фаворитам. Державин был назначен статс-секретарем императрицы. Но служба и здесь для Державина была неудачной. Он не сумел угодить императрице, поскольку она требовала новых стихов, а он носил Екатерине кипы бумаг, требовал ее внимания к запутанным делам, связанным с коррупцией придворных и высших чиновников. Екатерина II назначает Державина своим кабинет-секретарем. Но и на этом посту его характер остается прежним: не угодив императрице, Державин отставлен от должности и в 1793г. – назначен сенатором. При той малой роли, которую играл Сенат, это было знаком немилости. Награжден орденом Владимира II степени и получает чин тайного советника. После воцарения Павла I Державин сначала подвергся гонению, но потом одой на восшествие на престол императора вернул его милость. Поэт получает почетные поручения, делается кавалером Мальтийского ордена, (1794г) назначается президентом Коммерц-коллегии. Умирает жена Державина. На ее кончину в 1793 г. он пишет проникновенное стихотворение «Ласточка». Вскоре (1795г.) Державин женится на Дарье Алексеевне Дьяковой. Быстрый второй брак он сам объяснял не любовью, а «чтобы, оставшись вдовцом, не сделаться распутным». Детей не было ни от первого, ни от второго брака. В 1802–1803 гг., в связи с преобразованием государственного аппарата, Александр I назначил Державина первым в истории России Министром юстиции с одновременным выполнением функций Генерального прокурора. В должности он продержался всего год и был отправлен в полную отставку. На прямой вопрос, за что его увольняют, император откровенно ответил: «Ты очень ревностно служишь».

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 36 - Рокотов. Портрет поэта В. И. Майкова

Часть 37 - Левицкий. Портрет Н. И. Новикова

Часть 38 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 39 - Шибанов. Крестьянский обед

Часть 40 - Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

Серия сообщений "Писатели-3":

Часть 1 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 2 - Финский поэт и русский революционер Ялмари Виртанен

Часть 3 - Французский драматург Жан Расин

...

Часть 48 - Этот многогранный Максимилиан Волошин

Часть 49 - Трагические фантасмагории и волшебные сказки Алексея Ремизова

Часть 50 - Русский поэт эпохи романтизма Николай Языков

|

Метки: Боровиковский |

Процитировано 1 раз

Левицкий. Портрет Н. И. Новикова |