-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Правила дорожного движения для детей |

Стихотворение Н. П. Кончаловской:

Пристают к отцу ребята: "Подари нам самокат!" Так пристали, что отец Согласился наконец. Говорит отец двум братцам: "Сам я с вами не пойду. Разрешаю вам кататься Только в парке и в саду". На бульваре старший брат Обновляет самокат. Младший брат не удержался И по улице помчался. Он летел вперед так скоро, Что не видел светофора. Вот без тормоза , один, Он попал в поток машин... Так и есть - шалун споткнулся, Под машину подвернулся. Но водитель был умелый - У мальчишки руки целы. Жив остался в этот раз, Слезы катятся из глаз... Можно ездить по бульвару. По дорожке беговой, Но нельзя по тротуару, И нельзя по мостовой.

Наталья Петровна Кончаловская (1903-1988) — русская советская детская писательница, поэтесса и переводчица. Отцом Кончаловской был русский художник Пётр Петрович Кончаловский, дедом по матери — художник Василий Иванович Суриков. От первого брака с Алексеем Алексеевичем Богдановым (советским коммерсантом и разведчиком) — дочь Екатерина (жена писателя Юлиана Семёнова), удочерённая Сергеем Михалковым. В 1936 году Кончаловская вышла замуж за начинающего тогда детского писателя Сергея Михалкова, будучи на 10 лет его старше. Двое сыновей от этого брака — Андрей и Никита — стали известными режиссёрами.

Для сравнения стихи на эту же тему Сергея Владимировича Михалкова:

Движеньем полон город - Бегут машины в ряд, Цветные светофоры и день и ночь горят. И там , где днем трамваи Звенят со всех сторон, Нельзя ходить зевая, Нельзя считать ворон. Но кто при красном свете Шагает напрямик? А это мальчик Петя - Хвастун и озорник. Волнуются шоферы, Во все гудки гудят, Колеса и моторы Остановить хотят. Свернул водитель круто, Вспотел как никогда: Еще одна секунда - Случилась бы беда. И взрослые и дети Едва сдержали крик: Чуть не убит был Петя - Хвастун и озорник...

Мне кажется, что у Натальи Петровны стихотворение не хуже, чем у её именитого мужа.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 42 - Советский пропагандистский проект Джамбул Джабаев

Часть 43 - Шостакович о Джамбуле

Часть 44 - Правила дорожного движения для детей

Часть 45 - Советский полярник Эрнст Кренкель

Часть 46 - ГТО - Готов к труду и обороне

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Рылов. В голубом просторе |

Вольный полет белых птиц над безбрежным северным морем надолго завладел воображением художника. И в 1918 году он на одном дыхании пишет картину «В голубом просторе». Это было повторение написанной им же в 1914 году картины «Полет лебедей над Камой», но на этот раз - в мажорном ключе. В новой картине А.А.Рылов достиг не только выразительного лаконизма художественного языка, но и символического звучания образа. Сине-зеленые волны набегают на скалы далекого острова. На вершинах скал поблескивает искристый снег. Легкий парусник покачивается на волнах. А над горизонтом в нежной лазури медленно проплывают легкие облака. Величавая и суровая северная природа встречает утро нового дня. Белые лебеди, словно купаясь в хрустальном воздухе, парят над водой, то снижаясь, то поднимаясь к сиреневым курчавым тучкам. В картине столько воздуха, что зритель, кажется, и сам ощущает свежее дыхание ветра.

Этот полный веры в жизненные силы образ был использован в идеологических целях. Реалистичность в изображении натуры сочеталась у Рылова с романтизацией образа, поэтому его работа получила символическую трактовку: мотив бескрайнего простора, сурового моря и сильного ветра ассоциировался с «ветрами революции». Полотно А.А.Рылова вошло в официальную историю искусства как чуть ли не первая полноценно-«советская» картина, полная «революционной романтики». Картину объявили первым советским пейзажем, а Рылова - основоположником советской пейзажной живописи.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 46 - Струнников. "Партизан А. Г. Лунев"

Часть 47 - Грабарь. "Автопортрет в шубе"

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Грабарь. "Автопортрет в шубе" |

Это произведение написано в пору, когда Грабарь достиг зенита своей творческой славы – и как живописец, и как ученый, и как общественный деятель. Редкий из служителей муз имел столько почетных званий, степеней, должностей и наград, сколько имел их Грабарь. Да и сам художник хорошо знал себе цену. Все это и нашло яркое отражение в рассматриваемом автопортрете. Его можно было бы назвать «победоносным». Уже сама композиция произведения говорит о том, что перед нами человек, хорошо осознавший свою значительность. Взятая по пояс фигура, заполнившая практически все живописное поле холста, горделиво откинута назад. Распахнутая шуба с поднятым воротником, высокая зимняя шапка естественно увеличивают, приподнимают фигуру, усиливают ее значительность, придают ей монументальность. Свободен и широк жест руки, придерживающей полу шубы. Спокойной уверенностью и чувством глубокого внутреннего достоинства проникнуто лицо портретируемого, а в смотрящих на зрителя чуть свысока, иронически прищуренных глазах светится всепобеждающая мысль.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 45 - Ряжский. "Делегатка"

Часть 46 - Струнников. "Партизан А. Г. Лунев"

Часть 47 - Грабарь. "Автопортрет в шубе"

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Струнников. "Партизан А. Г. Лунев" |

В период 1927-1930 годов Струнников был официальным художником Наркомата обороны СССР и создал целую галерею портретов героев Октябрьской революции и гражданской войны. За портрет партизана Лунева Струнникову присуждена Золотая медаль на международной выставке в Париже в 1937 году.

Александр Георгиевич Лунев (1895-1940) - активный участник гражданской войны. Родился в Тульской губернии в крестьянской семье. 17-летним юношей уехал в Москву. Работал грузчиком, молотобойцем на заводе. Смог закончить 4 класса гимназии. Во время 1 мировой войны был призван на флот, окончил минную школу в Севастополе и был произведен в младшие унтер-офицеры. С февраля 1918 г. Лунев - председатель судового комитета броненосца "Борец за свободу". В 1918 г. Павлоградская партийная организация приняла его в члены РКП (б). Здесь, по заданию горкома партии, Луневым были сформированы 12 партизанских отрядов, которые, прорвав кольцо вражеского окружения, соединились у станции Лозовая с регулярными частями Красной Армии. Из этих отрядов был образован 1-й Екатеринославский полк. В 1919-1920 Лунев в качестве командира стрелкового полка участвовал в боях на Южном фронте. Был дважды награжден высшей боевой наградой РСФСР - орденом Красного Знамени. После гражданской войны Лунев закончил курсы комсостава РККА "Выстрел", военную академию, был военным руководителем ряда московских вузов. В 1932 приказом наркома обороны был переведен в распоряжение войск ОГПУ СССР, где командовал полком, затем бригадой. В 1940 полковник А.Г. Лунев был репрессирован и погиб. Реабилитирован посмертно в 1956.

Александр Георгиевич Лунев (1895-1940) - активный участник гражданской войны. Родился в Тульской губернии в крестьянской семье. 17-летним юношей уехал в Москву. Работал грузчиком, молотобойцем на заводе. Смог закончить 4 класса гимназии. Во время 1 мировой войны был призван на флот, окончил минную школу в Севастополе и был произведен в младшие унтер-офицеры. С февраля 1918 г. Лунев - председатель судового комитета броненосца "Борец за свободу". В 1918 г. Павлоградская партийная организация приняла его в члены РКП (б). Здесь, по заданию горкома партии, Луневым были сформированы 12 партизанских отрядов, которые, прорвав кольцо вражеского окружения, соединились у станции Лозовая с регулярными частями Красной Армии. Из этих отрядов был образован 1-й Екатеринославский полк. В 1919-1920 Лунев в качестве командира стрелкового полка участвовал в боях на Южном фронте. Был дважды награжден высшей боевой наградой РСФСР - орденом Красного Знамени. После гражданской войны Лунев закончил курсы комсостава РККА "Выстрел", военную академию, был военным руководителем ряда московских вузов. В 1932 приказом наркома обороны был переведен в распоряжение войск ОГПУ СССР, где командовал полком, затем бригадой. В 1940 полковник А.Г. Лунев был репрессирован и погиб. Реабилитирован посмертно в 1956.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 44 - Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами"

Часть 45 - Ряжский. "Делегатка"

Часть 46 - Струнников. "Партизан А. Г. Лунев"

Часть 47 - Грабарь. "Автопортрет в шубе"

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Ряжский. "Делегатка" |

Ряжский - член АХРР (Ассоциации художников революционной России) «убежденный художник реалистического направления» – создает целую галерею типизированных женских образов. «Делегатка» – один из подобных типажей. Это не столько портрет, сколько собирательный образ новой советской женщины, «одаренной энергией, волевым началом и четкостью сознания», активной участницы производственной и общественной жизни страны. Раскрытие образа начинается с композиции. Женщина стоит прямо и независимо, в ее свободной позе чувствуется, что перед нами новый человек «рожденный советским временем». Придавая фигуре героини некоторую монументальность, Ряжский стремится подчеркнуть пафос времени.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 43 - Юон. "Конец зимы. Полдень"

Часть 44 - Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами"

Часть 45 - Ряжский. "Делегатка"

Часть 46 - Струнников. "Партизан А. Г. Лунев"

Часть 47 - Грабарь. "Автопортрет в шубе"

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами" |

В январе 1923 года Советское правительство присвоило Касаткину первому в России звание Народного художника Республики. Благодарный художник откликнулся целой серией картин о новой советской молодежи.

На этой картине в отблесках пионерского костра на холодном вечернем фоне изображена девушка с книгами. Приостановив на мгновение шаг, она пристально взглянула прямо на нас. Чёткая, «скульптурная» светотень лица и борьба на нём теплых, оранжевых отсветов с холодными, зеленовато-голубыми тонами вечерних сумерек придают округлым и по-детски пухлым чертам облика девочки строгий и волевой характер. Удачно найдено собранное, бодрое движение фигуры с крепко зажатыми в левой руке книгами и наивным, по-юному непосредственным жестом правой руки, придерживающей галстук.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 42 - Чепцов. "Заседание сельячейки"

Часть 43 - Юон. "Конец зимы. Полдень"

Часть 44 - Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами"

Часть 45 - Ряжский. "Делегатка"

Часть 46 - Струнников. "Партизан А. Г. Лунев"

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Юон. "Конец зимы. Полдень" |

Лигачево. Типичный уголок Подмосковья. Дачный двор, заснеженные дали – все залито лучами солнца. Ослепительно белеют стволы берез и по-весеннему рыхлый снег. Деревянный дом на пригорке, катающиеся на лыжах ребятишки, копающиеся в снегу куры придают пейзажу «обжитость» и особую теплоту. В простом, привычном пейзажном мотиве много истинной поэзии и здоровой ностальгии. Создается впечатление, что художник не размышлял о композиции, а просто написал то, что было перед его глазами. Но на самом деле это не так. Композиция этого полотна имеет свою логику, отчего картина и производит такое цельное впечатление. В самом деле, забор делит ее почти на равные части по горизонтали, дом слева уравновешивается темными массами елей справа. Это вносит в композицию необходимое равновесие, не дает рассыпаться на части. Продуманность композиционного решения дала возможность Юону сосредоточить внимание зрителя на том главном, что ему хотелось выразить, а именно на ощущении жизненных сил, таящихся в природе, на чувстве радости, праздничности, которое испытывает человек перед лицом торжествующей в своей вечной красоте природы.

С большим мастерством написан в картине снег, прозрачные синие тени от деревьев, дымка, окутывающая лесные дали. Это мастерство дало возможность передать с большой убедительностью состояние природы в преддверии весны, когда солнце начинает уже пригревать, когда тени становятся глубже, когда природа просыпается после зимних дней.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 41 - Советская живопись-1972

Часть 42 - Чепцов. "Заседание сельячейки"

Часть 43 - Юон. "Конец зимы. Полдень"

Часть 44 - Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами"

Часть 45 - Ряжский. "Делегатка"

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Чепцов. "Заседание сельячейки" |

Впервые картина экспонировалась на выставке Ассоциации художников революционной России (АХРР) в 1925 году под названием «Заседание сельской комячейки в театре. Медвенка Курской губ.». В это село, на свою родину, художник вернулся в голодные 1920-е годы. Поставленная в это время партийная задача политического просвещения среди крестьянства требовала постоянной коммунистической агитации и пропаганды в деревне. Одно из таких мероприятий на сцене клуба и изобразил художник. При клубе в Медвенке были многочисленные кружки, проводились хоровые выступления, ставились спектакли. Для спектакля оформлена сцена клуба, изображенная в картине. Своеобразной «зрительской» позицией художника можно объяснить естественность и достоверность происходящего. Картина – своеобразный групповой портрет. Все изображенные участники – реальные исторические фигуры медвенской провинциальной политической жизни. Один из них, изображенный в углу у приоткрытой двери, в 1950-х годах свидетельствовал: «Все персонажи… портретны. Точно изображена сцена, вплоть до того, что справа на занавесе проглядывается фигура мужчины в фуражке… Действительно, на написанном раньше… занавесе Е.М.Чепцов изобразил сеятеля, символически изображавшего сеятеля просвещения…»

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 40 - Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота

Часть 41 - Советская живопись-1972

Часть 42 - Чепцов. "Заседание сельячейки"

Часть 43 - Юон. "Конец зимы. Полдень"

Часть 44 - Касаткин. "3а учёбу. Пионерка с книгами"

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

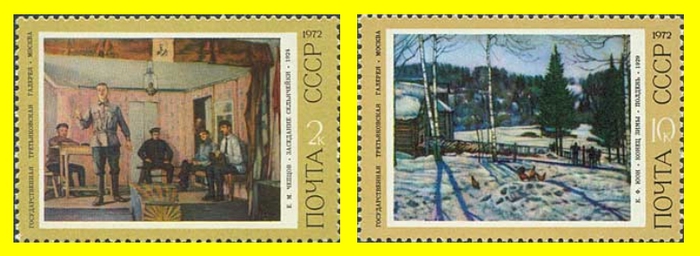

Советская живопись-1972 |

Серия марок "Советская живопись" 1972 года посвящёна картинам русских художников, написанным в советское время. Эти картины определяли последующее направление социалистического реализма в живописи.

1. Е. М. Чепцов (1875-1950). "Заседание сельячейки" (1924).

2. К. Ф. Юон (1875-1958). "Конец зимы. Полдень" (1929).

3. Н. А. Касаткин (1859-1930). "3а учебу. Пионерка с книгами" (1926).

4. Г. Г. Ряжский (1895-1952). "Делегатка" (1927).

5. Н. И. Струнников (1871-1945). "Партизан А. Г. Лунев" (1929.)

6. И. Э. Грабарь (1871-1960). "Автопортрет в шубе" (1947).

7. А. А. Рылов (1870-1939). "В голубом просторе" (1918).

1. Е. М. Чепцов (1875-1950). "Заседание сельячейки" (1924).

2. К. Ф. Юон (1875-1958). "Конец зимы. Полдень" (1929).

3. Н. А. Касаткин (1859-1930). "3а учебу. Пионерка с книгами" (1926).

4. Г. Г. Ряжский (1895-1952). "Делегатка" (1927).

5. Н. И. Струнников (1871-1945). "Партизан А. Г. Лунев" (1929.)

6. И. Э. Грабарь (1871-1960). "Автопортрет в шубе" (1947).

7. А. А. Рылов (1870-1939). "В голубом просторе" (1918).

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 39 - Шибанов. Крестьянский обед

Часть 40 - Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота

Часть 41 - Советская живопись-1972

Часть 42 - Чепцов. "Заседание сельячейки"

Часть 43 - Юон. "Конец зимы. Полдень"

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 2 раз

Учитель жизни Григорий Сковорода |

Григорий Саввич Сковорода (1722-1794) - украинский философ, поэт, педагог.

Выходец из казаков. Сначала учился в Киевской духовной академии, а затем был отправлен в придворную певческую капеллу в Санкт-Петербург, где сблизился с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, также выходцем из казаков. В 1750—53 был за границей (Токай, Будапешт, Братислава и др.); по возвращении преподавал поэтику в Переяславской семинарии, был домашним учителем. С 1759 около десяти лет, с перерывами, преподавал гуманитарные дисциплины в Харьковском коллегиуме. С 70-х гг. вёл образ жизни странствующего нищего философа; сочинения его при жизни распространялись в рукописях. По легенде, когда Сковорода почувствовал приближение смерти, он помылся, оделся в чистую одежду, лёг и умер, а на его могиле сделали надпись: «Мир ловил меня, но не поймал».

Сковороду нередко называют первым философом Российской империи. За свой необычный образ жизни, а также из-за того, что большинство своих философских сочинений Сковорода написал в диалогической форме, он получил также прозвание «русского Сократа».

В исследовании наследия Сковороды есть несколько тенденций. В частности, советскими учёными он интерпретировался обычно как просветитель, антиклерикал и демократ. Между тем, современный исследователь А. В. Малинов приходит к выводу, что у Сковороды вообще не было философской системы или философского учения в строгом смысле слова: «Он мудрец и учитель жизни, в творчестве которого обнаруживается школьный синкретизм философских, богословских, филологических проблем и языков».

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 38 - История российского флота (часть 1)

Часть 39 - История российского флота (часть 2)

Часть 40 - Учитель жизни Григорий Сковорода

Часть 41 - Суриков. "Покорение Сибири Ермаком"

Часть 42 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский. |

Революционное брожение среди рабочих Севастополя, флотских экипажей и армейских частей гарнизона в конце октября — начале ноября 1905 года нарастало с необыкновенной быстротой. Малейшей искры было достаточно для мятежа. Такую искру «высекло» распоряжение командования Черноморского флота, запретившее матросам береговых экипажей покидать казармы и участвовать в совместных с рабочими и солдатами митингах. 11 ноября стихийно вспыхнуло восстание. Уже к ночи на 13 ноября власть в городе фактически перешла в руки матросской комиссии — Совета матросских, солдатских и рабочих депутатов. 13 ноября началось восстание на крейсере «Очаков». Офицеры вместе с кондукторами покинули корабль. Во второй половине дня 14 ноября на «Очаков» прибыл лейтенант Шмидт, подняв на нём сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Легендарный лейтенант Пётр Петрович Шмидт (если не учитывать сочинений революционных баснописцев) в реальности был фигурой жалкой и страшной одновременно.

На "Очакове" и других, примкнувших к мятежу кораблях, были подняты красные флаги. Чтобы привлечь на сторону восставших всю эскадру, Шмидт обошел ее на миноносце «Свирепый». Затем «Свирепый» направился к превращенному в тюрьму транспорту «Прут». Вооруженный отряд матросов во главе со Шмидтом освободил находившихся на судне потемкинцев. К восставшим присоединилась команда «Святого Пантелеймона» (бывший «Потемкин»), но сам броненосец уже не представлял большой военной силы, так как был разоружен еще до начала мятежа. Не получив ответа на ультиматум о сдаче, верные царю войска начали обстрел восставших кораблей. После двухчасового обстрела восставшие сдались. Шмидт вместе с сыном пытался скрыться, но безуспешно.

Личность Шмидта представляет интерес в связи с той ролью, какую он сыграл в мятеже на крейсере «Очаков». Шмидт был превращен большевиками в очередную легенду, хотя он не примыкал ни к одной политической партии ("революционер вне партий").

Пётр Петрович Шмидт (1867-1906) родился в Одессе, в семье потомственного морского офицера. Его отец был героем обороны Севастополя, вице-адмирал и градоначальник Бердянска. Окончив Морской корпус в Петербурге (1886), Шмидт-сын служил на Балтике и на Тихом океане; в 1898 в чине лейтенанта ушёл в запас. Плавал на океанских торговых судах. С началом русско-японской войны Шмидт был мобилизован и назначен старшим офицером на транспорт «Иртыш», но в боевых действиях не участвовал. Перед отправлением русской эскадры на Дальний Восток Шмидт получил 15 суток ареста за неподчинение командиру (по другой версии, за драку). Во время похода после неврастенического припадка вернулся в Россию из Египта. В январе 1905 г. был назначен командиром командиром отряда из двух устаревших миноносцев, базирующихся в Измаиле. Место тихое, должность необременительная, но самостоятельная, так что можно спокойно дожидаться конца войны. Но Шмидту в Измаиле не сидится, он похищает отрядную кассу, в которой всего-то 2,5 тыс. золотых рублей, и отправляется «путешествовать» по югу России. Деньги кончились быстро, и Шмидт сдался властям. На следствии он пытался доказать, что деньги он потерял или их у него украли еще в Измаиле, а в бега подался, опасаясь неприятностей. Дезертирство в военное время - это уже не проступок, а преступление. Дяде пришлось изрядно постараться, чтобы спасти племянника от суда и каторги. Получилось и на этот раз.

Романтичность и авантюризм Шмидта проявились в его личной жизни. Будучи близким к народникам по политическим убеждениям он женится на проститутке. Для него брак с проституткой был своеобразной формой хождения в народ. Одновременно романтичный Шмидт был влюблен в Зинаиду Ризберг, женщину, с которой общался всего 40 минут в поезде.

Шмидт организовал в Севастополе «Союз офицеров - друзей народа». Его манит карьера общественного деятеля. Он увлечённо выступал на многих митингах. 20 октября Шмидт был арестован. Севастопольские рабочие в знак протеста избрали его пожизненным депутатом своего Совета. Через несколько дней Шмидта выпустили, но командование флотом отправило его в отставку.

Когда вспыхнул мятеж, центром которого стал крейсер «Очаков» Шмидт, давно представлявший себя в роли народного лидера, охотно принял предложение возглавить «Очаков», и весь Черноморский флот. Он был настолько уверен в победе, что даже взял с собой на «Очаков» сына. Шмидт полагал, что правительственные войска откажутся стрелять по кораблям, подчиненным такому популярному человеку, как он. Кроме того, он взял в заложники прибывших на "Очаков" офицеров_переговорщиков.

Во время следствия он вёл себя настолько неадекватно, что его психическое здоровье вызвало сомнения. Тем не менее, по решению военно-полевого суда Шмидт был приговорен к расстрелу.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 28 - И на Тихом океане свой закончили поход

Часть 29 - Восстание на броненосце "Потемкин"

Часть 30 - Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский.

Часть 31 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

Часть 32 - Музей революции

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 23 - Коллонтай и Дыбенко

Часть 24 - Камо - легенда революции

Часть 25 - Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский.

Часть 26 - Большевик Иван Бабушкин

Часть 27 - Визиты Брежнева в Германию, США и Францию

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 2 раз

Восстание на броненосце "Потемкин" |

На Черноморском флоте готовилось вооруженное восстание, причем комитет планировал осуществить его осенью 1905 года. Это выступление должно было стать составной частью всеобщего восстания в России. Но получилось так, что на "Потемкине" оно вспыхнуло раньше - 14 июня. Поводом к нему послужила попытка командования броненосца учинить расправу над зачинщиками выступления команды, отказавшейся от обеда из испорченного мяса. В ответ на репрессии матросы захватили винтовки и разоружили офицеров. Были убиты командир корабля, старший офицер и несколько офицеров. Остальных офицеров арестовали.

Организатор социал-демократической группы на "Потемкине" артиллерийский унтер-офицер Г.Н. Вакуленчук был против восстания только на одном корабле. Однако обстановка заставила его принять руководство выступлением матросов на себя. Но случилось так, что в самом начале восстания Вакуленчук был смертельно ранен. Во главе революционных матросов встал другой большевик - А.Н. Матюшенко. К восставшим присоединилась команда миноносца N 267. На обоих кораблях были подняты красные революционные флаги. Оба корабля пришли в Одессу, где происходила всеобщая стачка рабочих. Потемкинцы и одесские рабочие организовали массовую демонстрацию и траурный митинг во время похорон Вакуленчука.

17 июня 1905 года на усмирение восставших была послана правительственная эскадра кораблей Черноморского флота. Царь Николай II счел восстание на "Потемкине" опасным и отдал приказ командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Чухнину немедленно подавить восстание - в крайнем случае потопить броненосец со всей командой. Революционный броненосец тараном прорезал строй эскадры, держа оба адмиральских корабля в прицелах своих орудий. Выстрелов, однако, не потребовалось. Команды кораблей эскадры отказались стрелять в восставших товарищей и вопреки запретам командиров вышли на палубы и приветствовали проходящий "Потемкин" криками "ура!". С "Потемкиным" остался броненосец "Георгий Победоносец": после переговоров с потемкинцами его команда также арестовала офицеров и присоединилась к восставшим. Позднее среди моряков "Победоносца" произошел раскол, он отстал от "Потемкина" и сдался властям. Это произвело тяжелое впечатление на потемкинцев - в команде началось брожение.

В Одессе, куда броненосец вернулся после встречи с эскадрой, не удалось получить ни провизии, ни воды. После долгих совещаний решено было идти в Румынию. 19 июня "Потемкин" в сопровождении миноносца N 267 прибыл в Констанцу. Но и там местные власти отказались выдать морякам необходимые запасы. Корабли вынуждены были идти в Феодосию. В Феодосию броненосец пришел 22 июня 1905 года. Там его уже ждали регулярные части царской армии и жандармы. Группа матросов, высадившаяся на берег, была обстреляна ружейным огнем... Пришлось снова идти в Констанцу. Прибыв туда 24 июня, матросы сдали свой корабль румынским властям, и на следующий день, спустив красный флаг, сошли на берег в качестве политэмигрантов. Румыния вернула броненосец "Потемкин" России.

Судебные процессы над потемкинцами продолжались до 1917 года. Всего из экипажа в 784 матроса к суду было привлечено 173 человека. И только в отношении одного — Афанасия Николаевича Матюшенко — смертная казнь была приведена в исполнение. В 1907 году он нелегально вернулся в Россию, был арестован в Николаеве как анархист и казнен в Севастополе 15 ноября того же года как потемкинец. Большинство потёмкинцев жило в эмиграции в Румынии.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 27 - Парижская комунна

Часть 28 - И на Тихом океане свой закончили поход

Часть 29 - Восстание на броненосце "Потемкин"

Часть 30 - Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский.

Часть 31 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

История российского флота (часть 2) |

1. Эскадренный броненосец "Петр Великий". 1872. Заложен 20 мая 1869 года на Галерном островке, Санкт-Петербург, спущен 15 августа 1872 года, вступил в строй в 1877 году. Первоначально относился к классу мониторов, в 1892 году переклассифицирован в эскадренный броненосец. В 1906 году стал учебным судном. Во время советско-финляндской и Великой Отечественной войны обеспечивал минно-заградительные действия. Исключен из списков ВМФ в 1959 году и сдан на слом.

2. Крейсер "Варяг". 1899. Построен на американском заводе в Филадельфии, в 1899 г. был спущен на воду и в 1901 году вошел в строй русского флота, прибыв в Кронштадт. В 1902 г. "Варяг" вошел в состав Порт-Артурской эскадры. О гибели "Варяга" отдельные посты.

3. Броненосец "Потемкин". 1900. Заложен в 1898 году в городе Николаеве. Должен был войти в строй в 1903 году, но в начале 1902 года в котельном отделении произошел большой пожар. В строй действующего флота броненосец вошел лишь весной 1905 года. После восстания броненосец переименовали в "Пантелеймон" (в 1714 году, в день поминовения этого святого, русский флот одержал победу при Гангуте), а в 1906 году "Пантелеймон", с "обновленной" командой, стал флагманом Отдельного практического отряда. В апреле 1917 года, после Февральской революции, его вновь переименовали, возвратив за революционные заслуги первоначальное имя “Потемкин Таврический” (слово “князь” было из названия исключено). И наконец 11 мая 1917 года броненосец получил последнее имя - “Борец за свободу” - для вечного напоминания о славной революционной судьбе корабля. После гражданской войны восстановление поврежденного и уже устаревшего корабля признали нецелесообразным и в 1925 году его демонтировали.

4. Крейсер "Очаков". 1902. Строился в Севастополе. Заложен в 1901 году, спущен на воду в октябре 1902 года, вступил в строй в 1907 году. С 25 марта 1907 года по 31 марта 1917 года — "Кагул". Крейсер получил известность после участия в Севастопольском восстании 1905 года, одним из руководителей которого был лейтенант Шмидт. 31 марта 1917 г. восстановлено старое название — "Очаков". В мае 1918 захвачен немцами и включён в состав ВМС Германии, а в ноябре 1918 захвачен англо-французскими войсками. Находясь в Одессе, получил название «Генерал Корнилов». В 1933 разобран на металл.

5. Минный заградитель "Амур". 1907. Строился на Балтийском заводе в Петербурге в 1906—1909. 25 октября 1917 года он вошел в Неву и стал на якорь рядом с крейсером “Аврора”. 27 августа 1941 года несамоходный корпус “Амура” был затоплен советскими минерами, чтобы преградить немцам путь в гавани Таллинна.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 37 - Иван Сусанин. Миф и реальность

Часть 38 - История российского флота (часть 1)

Часть 39 - История российского флота (часть 2)

Часть 40 - Учитель жизни Григорий Сковорода

Часть 41 - Суриков. "Покорение Сибири Ермаком"

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

15-летие космической эры |

Эту красочную серию марок оформили по своим картинам художник Андрей Соколов и его соавтор космонавт Алексей Леонов. На марках с левой стороны изображены в цвете реальные события, а с правой стороны серым цветом рисунки из космонавтики будущего.

1. Первый искусственный спутник Земли (запущен 04.10 1957) в полете.

2. Старт космического корабля "Восток".

3. Выход человека из корабля в открытый космос (18.03 1965, космонавт А. Леонов).

4. Спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Марс-3".

5. Советский автоматический самоходный аппарат "Луноход-1".

6. Советская автоматическая межпланетная станция "Венера-7" в момент спуска на планету Венера.

Первое десятилетие космической эры можно назвать спортивно-романтическим. Получение непосредственной практической пользы от космических полетов являлось, как правило, второстепенной задачей. Главное в этот период – проникнуть в неизведанное, увидеть то, чего еще никто не видел. После первого спутника, после полета Юрия Гагарина третий шаг в космическое будущее был сделан в 1969 г.: на поверхность Луны спустился Нил Армстронг, первый человек, ступивший на другую планету. Хотя этот полет и состоялся через 12 лет после старта первого спутника, он по духу целиком принадлежит к спортивно-романтическим достижениям первого космического десятилетия. Наступившие затем десятилетия имеют уже совершенно другой характер. Космонавтика «стала взрослой», и романтика играет в ней все менее заметную роль. Любая космическая программа должна была иметь солидное обоснование. Достаточно вспомнить спутники связи, которые связывают континенты и позволяют передавать телевизионные изображения на огромные расстояния. К ним можно добавить метеорологические спутники, навигационные спутники. Люди уже не замечают этой ежедневной работы, которую выполняют в космосе созданные ими автоматы, и именно это свидетельствует о том, что космическая техника прочно вошла в нашу жизнь.

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

Часть 3 - 15-летие космической эры

Часть 4 - Венера-8, Марс-3

Часть 5 - День космонавтики -1973

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 1 раз

Делакруа на марках разных стран (часть 3) |

13. Марокканец, седлающий коня.1850. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Картина поступила в Эрмитаж из Музея Академии художеств в 1922 году. В своих алжирских и марокканских полотнах Делакруа искал не педантичную точность этнографии, не мелочное правдоподобие типов, одежды, обычаев, пейзажей — подлинной художественной правдой была для него та атмосфера свободолюбия, яркости и полноты жизни, которая поразила его в Африке после тусклой прозаичности буржуазной Франции. Чтобы передать красоту жизни мужественных и гордых людей среди суровой вольной природы, художник не стремился к занимательности повествования — самый простой эпизод он умел наполнить высокой значительностью мысли. Именно таков «Марокканец, седлающий коня». Энергичные созвучия контрастных цветов, сложные ритмы извилистых линий, напряженность движения и пластики, цельность силуэта, строгая простота пейзажного фона создают настроение волевой и романтически приподнятой динамики. Эта сила чувства, свободная и порывистая живопись соединятся с уравновешенной ясностью построения. Дикий пустынный пейзаж, темное небо с грозовыми облаками, меч на переднем плане и чуткая настороженность коня придают сцене тревожное настроение. В эрмитажном полотне прозаический эпизод трактован как нечто необычное, выходящее за рамки бытовой ситуации.

14. Охота на львов в Марокко.1854. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Художник написал эту картину, в которой сумел живо передать свои впечатления от Марокко, через целых двадцать лет после путешествия в Африку. Сцена охоты пронизана динамикой и энергией, буквально чувствуется напряженная атмосфера, царящая перед схваткой со львом. Особенно нравилась Делакруа львиная охота у Рубенса, и он написал несколько собственных версий этого сюжета.

15. Тигр. Гавана. Национальный музей искусств. Делакруа обожал диких животных. В Париже он постоянно посещал зоопарк. В зоопарке художник сделал массу набросков. Потом эти наброски превращались в романтические сцены, где могучие звери схватывались друг с другом или нападали на охотников.

16. Одалиска. Бухарест.Музей Замбакчан.

17. Султан Марокко и его свита.1862. Цюрих. Собрание Бурле. В первой половине XIX века очень популярными в живописи были "восточные" мотивы. Особенно привлекала художников экзотика Ближнего Востока. Повышенный интерес к этому миру во многом спровоцировали походы Наполеона в Египет - это касается не только живописи, но также одежды и мебели. Поездка в Северную Африку оставила глубокий след в творчестве Делакруа. Впервые он получил возможность писать реальных людей и реальные сцены (большинство его современников пользовались для этого историческими описаниями). Вот почему так выгодно отличаются от "выдуманных" "восточных" полотен 1820-х годов его картины.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 30 - Делакруа на марках разных стран (часть1)

Часть 31 - Делакруа на марках разных стран (часть 2)

Часть 32 - Делакруа на марках разных стран (часть 3)

Часть 33 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973

Часть 34 - Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Делакруа на марках разных стран (часть 2) |

7. Женщина с попугаем.1827. Лион (Франция). Музей изобразительных искусств. Эта картина произвела на Бальзака большое впечатление. В «Златоокой девушке» он писал: «Эта совершенная гармония создавала какое-то совсем особое созвучие красок, вызывала в душе сладострастие, неопределенные, неуловимые отклики».

8. Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.) или Свобода на баррикадах. 1830. Париж. Лувр. Все жертвы и победы Великой Французской революции и империи оказались напрасными. В июле 1830 г. парижане вновь восстали и овладели столицей. Режим Реставрации рухнул. Во Франции была установлена так называемая Июльская монархия. К власти пришёл король Луи Филипп. Делакруа глубоко переживал эти события и создал картину «Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах»). Художник не был революционером и сам признавал это: "Я мятежник, но не революционер". Он и хотел изобразить не отдельный исторический факт, а характер всего события. Масштабность, ощущение необъятности и размаха происходящего - вот что сообщает Делакруа своему огромному полотну и чего не дало бы изображение частного эпизода, пусть даже и величественного. Композиция картины очень динамична. В центре картины расположена группа вооруженных людей в простой одежде. И опережая толпу, из облака дыма на вершину взятой баррикады широко шагнула прекрасная женщина с трехцветным республиканским знаменем в правой руке и ружьем со штыком в левой. На ее голове красный фригийский колпак якобинцев, одежда ее развевается, обнажая грудь, профиль ее лица напоминает классические черты Венеры Милосской. Это полная сил и воодушевления Свобода, которая решительным и смелым движением указывает путь бойцам. Ведущая людей через баррикады, Свобода не приказывает и не командует - она ободряет и возглавляет восставших.

9. Автопортрет.1837. Париж. Лувр. В «Автопортрете в зеленом жилете» (под таким названием картина вошла в историю искусств) наиболее полно раскрыто отношение художника к миру, людям, самому себе. Это отношение художника-романтика. «Дневник» Делакруа открывает перед читателем сложный и противоречивый характер. Нервный, ранимый, старательно прячущий эту ранимость под маской невозмутимого спокойствия, страстно ищущий собрата по духу, но не находящий ни полного понимания, ни поддержки, бывающий в светском обществе, но предпочитающий ему одиночество.

10. Портрет Шопена.1838. Париж. Лувр. Делакруа решил увековечить импровизирующего Шопена и слушающую его Жорж Санд. К сожалению, этот романтический парный портрет не существует теперь в своем первозданном виде — он был разрезан его владельцами в конце 1880-х годов; «Жорж Санд» оказалась в Копенгагене, «Шопен» остался в Париже. В этот портрет Делакруа вложил всю искренность своих чувств, всю силу своего сопереживания. Шопен всецело ушел в мир звуков. Он вслушивается в них, слегка наклонив голову. Его болезненное, тонкое лицо одухотворенно и взволнованно. Вылепленное подвижными полупрозрачными мазками, сквозь которые кое-где просвечивает красноватый грунт, это лицо исполнено нервного движения.

11. Гамлет и Горацио на кладбище.1839. Париж. Лувр. Литература для художника всегда существовала где-то рядом с живописью. Именно из литературы он не один раз заимствовал сюжеты для своих картин. Свое место в этом увлечении заняла и поездка самого Делакруа в Англию в 1825 году. Известно, что здесь он посетил лондонский театр, чтобы посмотреть "Гамлета".

12. Охота на кабана. (По картине Рубенса). Мюнхен. Муниципальная галерея. Один из величайших поклонников Рубенса, Эжен Делакруа, писал о Рубенсе: "Его главное качество — это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь; без этого ни один художник не может быть великим".

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 29 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть2)

Часть 30 - Делакруа на марках разных стран (часть1)

Часть 31 - Делакруа на марках разных стран (часть 2)

Часть 32 - Делакруа на марках разных стран (часть 3)

Часть 33 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Делакруа на марках разных стран (часть1) |

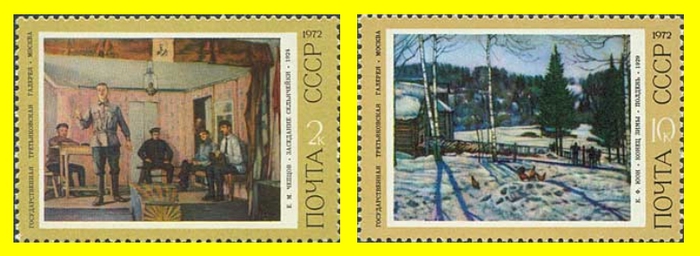

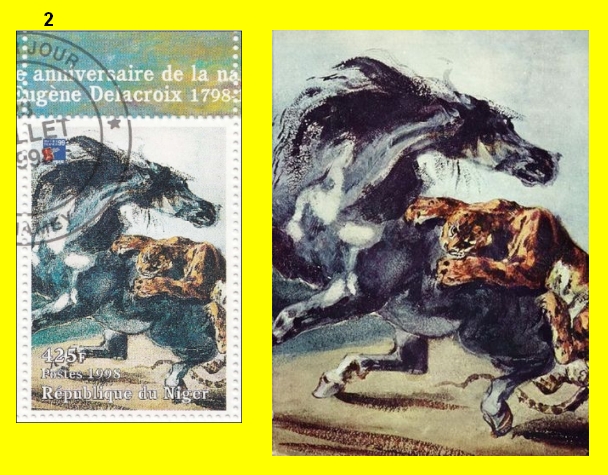

Эжен Делакруа (1798–1863) - французский живописец, глава романтизма во французской живописи.

Официально его отцом считался Шарль Делакруа, политический деятель, бывший министр иностранных дел, однако ходили упорные слухи, что в действительности Эжен был незаконнорожденным сыном всесильного Шарля Талейрана, наполеоновского министра иностранных дел. Иногда отцовство приписывали самому Наполеону. Мальчишка рос сущим сорванцом. Друг детства художника, Александр Дюма, вспоминал, что «к трём годам Эжен уже вешался, горел, тонул и травился». В лицее Людовика Великого мальчик проявил большие способности в словесности и живописи и даже получал призы за рисунок и знание классической литературы. Но настоящая страсть к живописи зародилась в нём, когда он сопровождал дядю, чтобы рисовать с натуры. Его родители умерли, когда он был совсем юным. В 1815 году юноша оказался предоставлен сам себе; ему нужно было решать, как жить дальше. И он сделал выбор, поступив в мастерскую известного классициста Герена. Эти уроки помогли художнику в совершенстве освоить технику рисунка. Но настоящими университетами для Делакруа стали Лувр и общение с молодым живописцем Теодором Жерико.

В 1825 г. посетил Англию, затем Алжир, Марокко, Испанию и Бельгию. Делакруа не чурался общественной жизни, постоянно посещая различные собрания, приемы и знаменитые салоны Парижа. Его появление ждали — художник неизменно блистал острым умом и отличался элегантностью костюма и манер. При этом его частная жизнь оставалась скрытой от посторонних глаз. Долгие годы продолжалась связь с баронессой Жозефиной де Форже, но их роман не увенчался свадьбой.

В 1850-е годы его признание стало неоспоримым. В 1851 году художника избрали в городской совет Парижа, в 1855 году наградили орденом Почетного легиона. Сам художник немало огорчался, видя, что публика знает его по старым работам, и лишь они вызывают её неизменный интерес. Это охлаждение омрачило закат Делакруа, тихо и незаметно скончавшегося от рецидива болезни горла в своем парижском доме в возрасте 65 лет и похороненного на парижском кладбище Пер-Лашез.

1. Девушка на кладбище (Сирота на кладбище).1824. Париж. Лувр. Уже в ранний период творчества ощущается драматический накал произведений Делакруа, что сделало его в дальнейшем ярчайшим выразителем и главой романтизма во французском изобразительном искусстве.

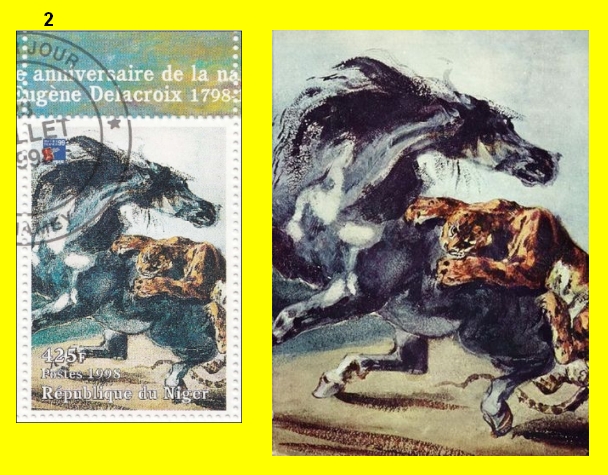

2. Нападение тигра на лошадь.1825-28. Париж. Лувр. Отчаянная борьба животного, ужас обезумевшей лошади, предчувствующую свою близкую смерть - этот чисто романтический накал страстей, характерный для искусства Делакруа, будоражит чувства зрителей.

3. Греция на руинах Миссолонги.1826. Бордо (Франция). Музей изобразительных искусств. В мае 1825 г. войска турецкого султана осадили греческий город Миссолонги. На предложение выслать парламентеров, знающих языки, для обсуждения условий сдачи Миссолонги осажденные ответили: «'Мы люди несведущие, языков иностранных не знаем и умеем только сражаться». Вскоре на помощь туркам прибыли египетские войска. Город оказался в кольце осады. Подошло к концу и продовольствие. Обессилевшие руки воинов еле держали оружие. Но никто не заговаривал о сдаче. Почти год продолжалась героическая оборона. В апрельскую ночь 1826 г., когда силы были на исходе, жители города, включая женщин и детей, направились к турецким траншеям, чтобы прорваться в горы. Однако из 16 тыс. человек удалось спастись немногим более тысячи. Те, кто не пал в боях, были зверски умерщвлены ворвавшимися в город турецкими солдатами. Делакруа откликнулся на эту трагедию экспрессивной драматической картиной.

4. Мильтон с дочерьми (Мильтон диктует дочерям "Потерянный Рай").1826. Уильямстон (США,штат Массачусетс). Художественный институт Кларк. Джон Мильтон (1608-1674) английский поэт, известен прежде всего своим эпическим стихотворением Потерянный рай.

5. Портрет барона Швитера.1826-27. Лондон. Национальная галерея. Кисти Делакруа принадлежит несколько портретов, где персонажи изображены в полный рост на фоне пейзажа или в интерьере. Наиболее примечателен в этой серии портрет барона Швитера. Контуры и цвет фигуры дали друзьям основание прозвать эту работу "футляром для контрабаса". Представлен денди, светский молодой человек, бывший живописцем-пейзажистом, «смотревшим на природу сквозь призму английской школы». Делакруа был увлечён английской культурой. Портрет Швитера говорит о непосредственном влиянии английских портретистов.

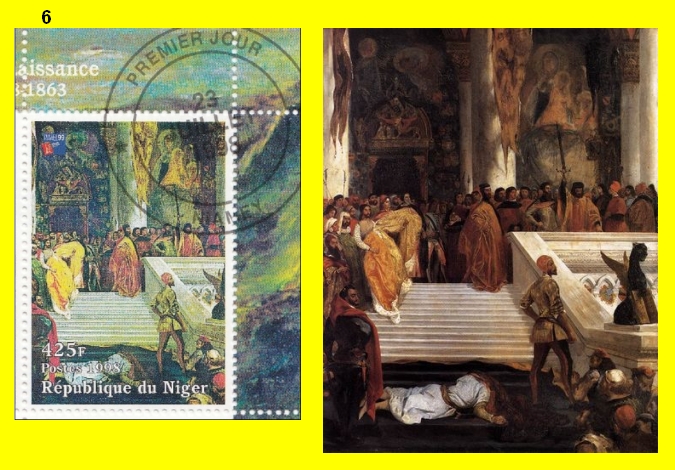

6. Казнь дожа Марино Фальеро.1827. Лондон. Собрание Уоллес. Художник предпочитал сюжеты, исполненные драматизма и внутренней напряженности. Дож Марино Фальеро В 1355 году пытался осуществить государственный переворот, с целью монополизации власти. Переворот не удался, так как члены Совета Десяти были о нём прекрасно осведомлены.

Официально его отцом считался Шарль Делакруа, политический деятель, бывший министр иностранных дел, однако ходили упорные слухи, что в действительности Эжен был незаконнорожденным сыном всесильного Шарля Талейрана, наполеоновского министра иностранных дел. Иногда отцовство приписывали самому Наполеону. Мальчишка рос сущим сорванцом. Друг детства художника, Александр Дюма, вспоминал, что «к трём годам Эжен уже вешался, горел, тонул и травился». В лицее Людовика Великого мальчик проявил большие способности в словесности и живописи и даже получал призы за рисунок и знание классической литературы. Но настоящая страсть к живописи зародилась в нём, когда он сопровождал дядю, чтобы рисовать с натуры. Его родители умерли, когда он был совсем юным. В 1815 году юноша оказался предоставлен сам себе; ему нужно было решать, как жить дальше. И он сделал выбор, поступив в мастерскую известного классициста Герена. Эти уроки помогли художнику в совершенстве освоить технику рисунка. Но настоящими университетами для Делакруа стали Лувр и общение с молодым живописцем Теодором Жерико.

В 1825 г. посетил Англию, затем Алжир, Марокко, Испанию и Бельгию. Делакруа не чурался общественной жизни, постоянно посещая различные собрания, приемы и знаменитые салоны Парижа. Его появление ждали — художник неизменно блистал острым умом и отличался элегантностью костюма и манер. При этом его частная жизнь оставалась скрытой от посторонних глаз. Долгие годы продолжалась связь с баронессой Жозефиной де Форже, но их роман не увенчался свадьбой.

В 1850-е годы его признание стало неоспоримым. В 1851 году художника избрали в городской совет Парижа, в 1855 году наградили орденом Почетного легиона. Сам художник немало огорчался, видя, что публика знает его по старым работам, и лишь они вызывают её неизменный интерес. Это охлаждение омрачило закат Делакруа, тихо и незаметно скончавшегося от рецидива болезни горла в своем парижском доме в возрасте 65 лет и похороненного на парижском кладбище Пер-Лашез.

1. Девушка на кладбище (Сирота на кладбище).1824. Париж. Лувр. Уже в ранний период творчества ощущается драматический накал произведений Делакруа, что сделало его в дальнейшем ярчайшим выразителем и главой романтизма во французском изобразительном искусстве.

2. Нападение тигра на лошадь.1825-28. Париж. Лувр. Отчаянная борьба животного, ужас обезумевшей лошади, предчувствующую свою близкую смерть - этот чисто романтический накал страстей, характерный для искусства Делакруа, будоражит чувства зрителей.

3. Греция на руинах Миссолонги.1826. Бордо (Франция). Музей изобразительных искусств. В мае 1825 г. войска турецкого султана осадили греческий город Миссолонги. На предложение выслать парламентеров, знающих языки, для обсуждения условий сдачи Миссолонги осажденные ответили: «'Мы люди несведущие, языков иностранных не знаем и умеем только сражаться». Вскоре на помощь туркам прибыли египетские войска. Город оказался в кольце осады. Подошло к концу и продовольствие. Обессилевшие руки воинов еле держали оружие. Но никто не заговаривал о сдаче. Почти год продолжалась героическая оборона. В апрельскую ночь 1826 г., когда силы были на исходе, жители города, включая женщин и детей, направились к турецким траншеям, чтобы прорваться в горы. Однако из 16 тыс. человек удалось спастись немногим более тысячи. Те, кто не пал в боях, были зверски умерщвлены ворвавшимися в город турецкими солдатами. Делакруа откликнулся на эту трагедию экспрессивной драматической картиной.

4. Мильтон с дочерьми (Мильтон диктует дочерям "Потерянный Рай").1826. Уильямстон (США,штат Массачусетс). Художественный институт Кларк. Джон Мильтон (1608-1674) английский поэт, известен прежде всего своим эпическим стихотворением Потерянный рай.

5. Портрет барона Швитера.1826-27. Лондон. Национальная галерея. Кисти Делакруа принадлежит несколько портретов, где персонажи изображены в полный рост на фоне пейзажа или в интерьере. Наиболее примечателен в этой серии портрет барона Швитера. Контуры и цвет фигуры дали друзьям основание прозвать эту работу "футляром для контрабаса". Представлен денди, светский молодой человек, бывший живописцем-пейзажистом, «смотревшим на природу сквозь призму английской школы». Делакруа был увлечён английской культурой. Портрет Швитера говорит о непосредственном влиянии английских портретистов.

6. Казнь дожа Марино Фальеро.1827. Лондон. Собрание Уоллес. Художник предпочитал сюжеты, исполненные драматизма и внутренней напряженности. Дож Марино Фальеро В 1355 году пытался осуществить государственный переворот, с целью монополизации власти. Переворот не удался, так как члены Совета Десяти были о нём прекрасно осведомлены.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 28 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть1)

Часть 29 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть2)

Часть 30 - Делакруа на марках разных стран (часть1)

Часть 31 - Делакруа на марках разных стран (часть 2)

Часть 32 - Делакруа на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Антуан Ватто на марках разных стран (часть2) |

5. Венецианский праздник.1719. Эдинбург. Национальная галерея. Так называемые галантные сцены Ватто, в том числе «Венецианский праздник» изображают мир мечты с оттенком грусти. Иконография «галантных празднеств» восходит к «садам любви», известным еще с эпохи средневековья. Однако в отличие от парковых идиллий рококо «сады любви» Ватто олицетворяют не просто праздник прекрасной природы, в красочно утонченных полотнах зыбкая поэзия чувств и размышлений о человеческом бытии на земле окрашена в проникновенно печальные лирические интонации.

6. Меццетен.1719. Нью-Йорк. Метрополитен. Ватто увлекает написание сцен из театральной жизни. В этих картинах Ватто использовал зарисовки понравившихся поз, жестов, мимики актеров, которые делал в театре, ставшем для него пристанищем живых чувств. Меццетен - персонаж итальянской комедии, некогда популярной в Париже, хитрец и шут. Он одет в свой традиционный наряд - берет, полосатый жакет с белым гофрированным воротником и бриджи. Герой поет, аккомпанируя себе на гитаре, серенаду. Но чувство его безответно, на это намекает статуя в виде женской фигуры, повернутая спиной к несчастному влюбленному. Шутливая сценка полна, однако, тонких чувств, которые так ценил галантный век. Меццетен полон любовной поэзии, романтики и меланхолии. Картину, светящуюся счастьем, больной чахоткой художник написал незадолго до своей ранней смерти. Как и многие его образованные современники, он стремился разделять философию эпикурейцев, учивших не думать о страданиях. Но красивая мелодия Меццетена, которая слышится в этом произведении Ватто, все-таки грустная. "Меццетен". Продан из Эрмитажа в мае 1930 года в коллекцию министра финансов США Эндрю Меллона. В 1937 году коллекция была подарена государству.

7. Нимфа и Сатир (Юпитер и Антиопа).1715. Париж. Лувр. Ватто не увлекался написанием картин на мифологические сюжеты. Пожалуй, картина «Юпитер и Антиопа» или «Сатир и спящая нимфа» является одной из лучших работ художника в этом жанре.

8. Полька. Варшава. Национальная галерея. Г-жа Демар, Христина Антуанетта Шарлотта (1682-1733) - одна из виднейших актрис своего времени. С восьмилетнего возраста она играла в знаменитом театре Французской комедии. Обычно считается, что Ватто изобразил г-жу Демар только как паломницу в самой своей капитальной вещи «Отплытие на остров Цитеру». Но её можно узнать и в «Польке», принадлежащей Варшавскому музею. Эта актриса фигурирует в произведениях Ватто всегда в польском костюме. Среди работ художника есть и другие изображения людей в польском платье. Вероятно, интерес художника к польскому костюму вызван господствующей на него в Париже модой, продиктованной определенными политическими событиями.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 27 - Антуан Ленен

Часть 28 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть1)

Часть 29 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть2)

Часть 30 - Делакруа на марках разных стран (часть1)

Часть 31 - Делакруа на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Антуан Ватто на марках разных стран (часть1) |

Антуан Ватто (1684-1721) - французский живописец, крупнейший мастер стиля рококо. Ватто был создателем своеобразного жанра, традиционно называемого «галантными празднествами».

С 1703 по 1708 Ватто работал в мастерской Клода Жилло, копировал и изображал сюжеты итальянской комедии. В 1708—1709 годах Ватто занимался в Академии художеств, но, не получив «Римской премии», так и не побывал в Италии. Известно, что эта поездка была его мечтой. В 1717 году он всё-таки получил звание академика. Сформировавшийся вне жёстко регламентированной академической системы, Ватто спокойно обдумывал и отбирал увлекавшие его сюжеты, не заботясь об иерархии жанров, свободно отдавался на волю чувства и фантазии. Он не любил работать на заказ, предпочитая свободу замысла и игру воображения. Он писал пейзажи, маскарады в духе Жилло, портреты итальянских актеров, праздники в парках, заботясь больше о настроении, эмоциональном и живописном богатстве сцены, чем о скрупулёзном портретном сходстве или торжественном величии. Богатство эмоциональных оттенков в картинах Ватто подчеркивается пейзажем, окрашенным тонким лирическим чувством, изящной выразительностью поз и жестов, изысканностью нежных цветовых сочетаний, трепетной игрой красочных нюансов и как бы вибрирующих мазков.

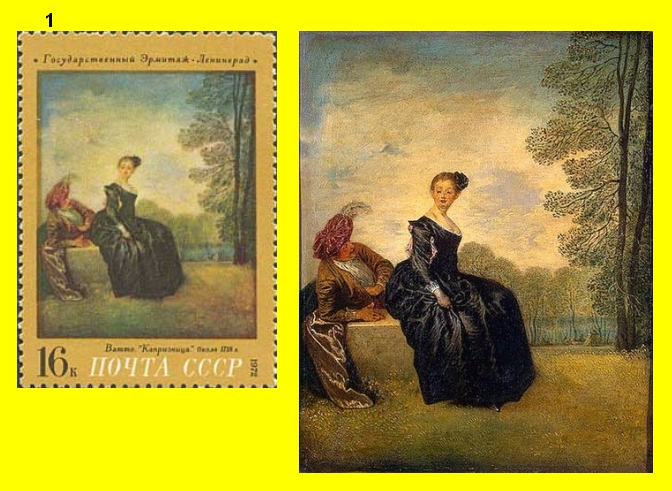

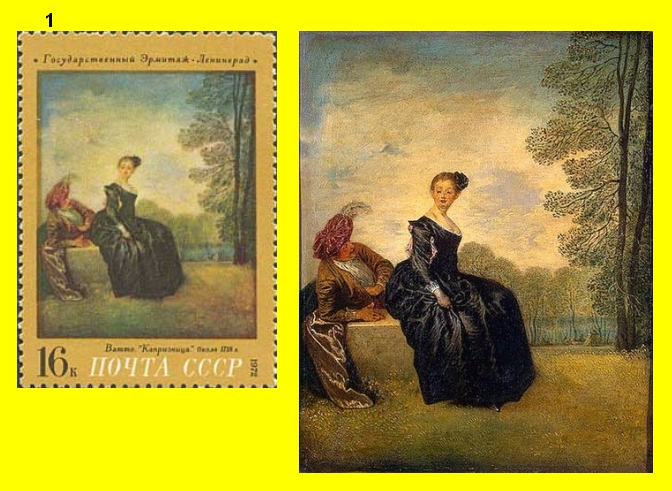

1. Капризница.1718. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Картина «Капризница» поступила в Эрмитаж картина в 1923 году из собрания живописи Строгановского дворца-музея. Ватто изобразил в картине преднамеренно безразличную даму и рядом с ней внимательного и настойчивого спутника. Мастер точно передает сомнения героини, пытающейся решить: уйти ей или все же дослушать речь мужчины. Ватто стремится зафиксировать характер и реакцию дамы - едва заметную тревогу. Картина интересна по колориту, основанному на сочетании нежных розовых, бледно-зеленых и голубых тонов. Насыщенность цвета в фигурах персонажей подчеркивает мягкость цветовых решений, используемых художником для передачи пейзажного фона с его полупрозрачными деревьями и едва различимыми силуэтами гуляющих пар. Ватто с нежной иронией показывает как они флиртуют — кокетливо и вместе с тем невинно — и в результате работы кисти Ватто получилась теплая и очаровательная живопись. Героиня картины - воплощение той пикантности и изящества, которые были действительно характерны для участников этих восхитительных галантных праздников. Внутренний мир персонажей изящных картин Ватто находится полностью во власти лирического настроения, может быть, только с оттенком легкой грусти или элегической меланхолии. Картина «Капризница» относится к последнему периоду творчества Ватто и несомненно является виртуозной работой мастера стиля рококо.

2. Финетта.1717. Париж. Лувр. Финетта — во Франции XVIII в. так называли легкомысленных светских дам, недалеких, но считающих себя очень ловкими и хитрыми. Художник сам создает мизансцены, декорации заменяет пейзажным фоном. Иногда это одинокая фигура музыканта, певца или танцора на фоне пейзажа.

3. Гаммы любви.1715-18. Лондон. Национальная галерея. Свое название эта картина получила уже после смерти Ватто, поэтому оно может не вполне соответствовать изначальному замыслу автора. Однако для зрителя очевидно, что музыка выступает здесь связующим звеном между мужчиной и женщиной. Она - повод для сближения. Любопытно, что в "Гамме любви" мастер пользуется нехарактерным для себя композиционным приемом: выдвигает влюбленную пару на передний план. Впрочем, в остальном эта картина вполне традиционна для Ватто. Как и почти всегда, он одевает своих персонажей в костюмы XVII века, окружает их изящным пейзажем, помещает на заднем плане группы людей, которым, кажется, нет никакого дела до происходящего на переднем плане. Возвращаясь к костюмам "главных действующих лиц" картины, нужно отметить, что они хотя и сшиты по моде XVII столетия, но более напоминают не действительные наряды того времени, а изделия, вышедшие из театральной мастерской. Заметим также, что отношения между персонажами и самое настроение "Гаммы любви" лишены той меланхолической ноты (или, скажем так, ее присутствие "затушевано"), которая явственно слышится во многих работах Ватто и является даже как бы его "фирменным знаком". Пожалуй, некоторую тревожность вносит в общее звучание картины лишь герма (садовая статуя), возвышающаяся над головой мужчины с гитарой.

4. Автопортрет (итальянский карандаш,сангина). США. Частное собрание.

С 1703 по 1708 Ватто работал в мастерской Клода Жилло, копировал и изображал сюжеты итальянской комедии. В 1708—1709 годах Ватто занимался в Академии художеств, но, не получив «Римской премии», так и не побывал в Италии. Известно, что эта поездка была его мечтой. В 1717 году он всё-таки получил звание академика. Сформировавшийся вне жёстко регламентированной академической системы, Ватто спокойно обдумывал и отбирал увлекавшие его сюжеты, не заботясь об иерархии жанров, свободно отдавался на волю чувства и фантазии. Он не любил работать на заказ, предпочитая свободу замысла и игру воображения. Он писал пейзажи, маскарады в духе Жилло, портреты итальянских актеров, праздники в парках, заботясь больше о настроении, эмоциональном и живописном богатстве сцены, чем о скрупулёзном портретном сходстве или торжественном величии. Богатство эмоциональных оттенков в картинах Ватто подчеркивается пейзажем, окрашенным тонким лирическим чувством, изящной выразительностью поз и жестов, изысканностью нежных цветовых сочетаний, трепетной игрой красочных нюансов и как бы вибрирующих мазков.

1. Капризница.1718. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Картина «Капризница» поступила в Эрмитаж картина в 1923 году из собрания живописи Строгановского дворца-музея. Ватто изобразил в картине преднамеренно безразличную даму и рядом с ней внимательного и настойчивого спутника. Мастер точно передает сомнения героини, пытающейся решить: уйти ей или все же дослушать речь мужчины. Ватто стремится зафиксировать характер и реакцию дамы - едва заметную тревогу. Картина интересна по колориту, основанному на сочетании нежных розовых, бледно-зеленых и голубых тонов. Насыщенность цвета в фигурах персонажей подчеркивает мягкость цветовых решений, используемых художником для передачи пейзажного фона с его полупрозрачными деревьями и едва различимыми силуэтами гуляющих пар. Ватто с нежной иронией показывает как они флиртуют — кокетливо и вместе с тем невинно — и в результате работы кисти Ватто получилась теплая и очаровательная живопись. Героиня картины - воплощение той пикантности и изящества, которые были действительно характерны для участников этих восхитительных галантных праздников. Внутренний мир персонажей изящных картин Ватто находится полностью во власти лирического настроения, может быть, только с оттенком легкой грусти или элегической меланхолии. Картина «Капризница» относится к последнему периоду творчества Ватто и несомненно является виртуозной работой мастера стиля рококо.

2. Финетта.1717. Париж. Лувр. Финетта — во Франции XVIII в. так называли легкомысленных светских дам, недалеких, но считающих себя очень ловкими и хитрыми. Художник сам создает мизансцены, декорации заменяет пейзажным фоном. Иногда это одинокая фигура музыканта, певца или танцора на фоне пейзажа.

3. Гаммы любви.1715-18. Лондон. Национальная галерея. Свое название эта картина получила уже после смерти Ватто, поэтому оно может не вполне соответствовать изначальному замыслу автора. Однако для зрителя очевидно, что музыка выступает здесь связующим звеном между мужчиной и женщиной. Она - повод для сближения. Любопытно, что в "Гамме любви" мастер пользуется нехарактерным для себя композиционным приемом: выдвигает влюбленную пару на передний план. Впрочем, в остальном эта картина вполне традиционна для Ватто. Как и почти всегда, он одевает своих персонажей в костюмы XVII века, окружает их изящным пейзажем, помещает на заднем плане группы людей, которым, кажется, нет никакого дела до происходящего на переднем плане. Возвращаясь к костюмам "главных действующих лиц" картины, нужно отметить, что они хотя и сшиты по моде XVII столетия, но более напоминают не действительные наряды того времени, а изделия, вышедшие из театральной мастерской. Заметим также, что отношения между персонажами и самое настроение "Гаммы любви" лишены той меланхолической ноты (или, скажем так, ее присутствие "затушевано"), которая явственно слышится во многих работах Ватто и является даже как бы его "фирменным знаком". Пожалуй, некоторую тревожность вносит в общее звучание картины лишь герма (садовая статуя), возвышающаяся над головой мужчины с гитарой.

4. Автопортрет (итальянский карандаш,сангина). США. Частное собрание.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 26 - Луи Ленен

Часть 27 - Антуан Ленен

Часть 28 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть1)

Часть 29 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть2)

Часть 30 - Делакруа на марках разных стран (часть1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Антуан Ленен |

Антуан Ленен (1588-1648) - французский художник.

Антуан был добросовестным, но менее талантливым художником, чем его брат Луи Ленен. Писал в основном портреты. Его творчество развивали братья. Антуан предположительно учился у бродячего фламандского художника. В его ранних работах прослеживается голландский стиль. Своих младших братьев Луи и Матье он учил сам. Антуан, как художник, сложился в провинции, на севере Франции, в Лане. В Париж переехал в возрасте 36 лет. Семейный портрет стал ведущим жанром его творчества. Умер Антуан скоропостижно, через 2 дня после смерти среднего брата Луи.

На картине изображена большая группа людей, напряженно позирующих перед художником. Каждый член такой семьи обособлен от других. Ограничиваясь в трактовке персонажей выражением «неподвижного вещественного состава», материальной внешности человека, Антуан Ленен не делает лицо человека главным объектов своего художественного внимания. В его портретах трактовка одежды имеет не меньший удельный вес, чем моделировка лица. Вместе с тем каждое лицо выписано очень тщательно и подробно.

Антуан был добросовестным, но менее талантливым художником, чем его брат Луи Ленен. Писал в основном портреты. Его творчество развивали братья. Антуан предположительно учился у бродячего фламандского художника. В его ранних работах прослеживается голландский стиль. Своих младших братьев Луи и Матье он учил сам. Антуан, как художник, сложился в провинции, на севере Франции, в Лане. В Париж переехал в возрасте 36 лет. Семейный портрет стал ведущим жанром его творчества. Умер Антуан скоропостижно, через 2 дня после смерти среднего брата Луи.

На картине изображена большая группа людей, напряженно позирующих перед художником. Каждый член такой семьи обособлен от других. Ограничиваясь в трактовке персонажей выражением «неподвижного вещественного состава», материальной внешности человека, Антуан Ленен не делает лицо человека главным объектов своего художественного внимания. В его портретах трактовка одежды имеет не меньший удельный вес, чем моделировка лица. Вместе с тем каждое лицо выписано очень тщательно и подробно.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 25 - Веласкес на марках разных стран (часть 4)

Часть 26 - Луи Ленен

Часть 27 - Антуан Ленен

Часть 28 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть1)

Часть 29 - Антуан Ватто на марках разных стран (часть2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз