-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Тициан на марках разных стран (часть 2) |

11. Вакханалия.1525. Мадрид.Прадо. Бурное движение характеризует три картины на мифологические темы, которые Тициан написал в 1518–1523 для герцога Альфонсо д'Эсте: "Праздник Венеры", "Вакханалия" (обе в Прадо), "Вакх и Ариадна" (Лондон, Национальная галерея). Тициановская «Вакханалия» служит прекрасной иллюстрацией к вакхической поэзии древних с ее выражением радости бытия. Гармоничная по композиции и совершенная по исполнению аллегории «Вакханалия» или «Праздник на острове Андрос», на которой изображена безудержная оргия пьяных жителей острова, где был силен культ Вакха и вино лилось рекой. Среди пирующих не видно самого бога виноделия, зато на холме лежит его упившийся наставник Силен, который служит напоминанием веселящимся вакханкам и сатирам о неизбежном горьком похмелье. Справа выделяется своей откровенной, язычески дерзкой наготой лежащая на белом покрывале спящая девушка. Заложив руку под голову и выронив недопитую чашу, она продолжает спать, а вокруг нее шумное веселье. Это, пожалуй, одно из самых эротических изображений обнаженной натуры у Тициана. Чтобы придать больше естественности и правдоподобия мифологической сцене, рядом у ног безмятежно спящей обнаженной красавицы художник поместил пухлого карапуза, который, задравши рубашонку, справляет малую нужду. Эта натуралистическая деталь будет позднее подхвачена Рубенсом в его аллегорических картинах.

12. Венера, выходящая из моря (Венера Анадиомена).1523. Эдинбург. Национальная галерея. Согласно древнегреческому поэту Гесиоду богиня любви Афродита была рождена в море полностью сформировавшейся и вынесена на берег в раковине (именно поэтому её называют Афродита Анадиомена, то есть выходящая из моря). Картина Тициана изображает богиню в море, отжимающую волосы, рядом с небольшой раковиной (в отличие от знаменитой картины Боттичелли), лишь символизирующую богиню.

13. Браво ("Il Bravo").1520. Вена. Художественно-Исторический музей. (Наемный убийца). Браво - в Италии называли наемных убийц, выполняющих особые, тайные поручения заказчиков. Долгое время работа приписывалась Джорджоне. Тициан запечатлел на картине сцену пленения Вакха по приказу царя Пенфея, который жестоко поплатился за эту дерзость и был растерзан разъяренными вакханками и сатирами. На темном фоне ярко выделяется прекрасное лицо Вакха. В его взоре и полуоткрытом рте читается не испуг, а изумление тем, что какой-то смертный дерзнул коснуться рукой божества. Профиль наемника остается в тени, высвечены лишь мощная шея и правая рука, ухватившая Вакха за ворот, в то время как левая готова выхватить из-за спины кинжал.

14. Кающаяся Мария Магдалина.1531. Флоренция. Пити. Кающуюся Марию Магдалину «всю в слезах» художника попросил написать герцог Федерико Гонзага. В качестве модели Тициан использовал Джулию Фестину, поразившую его проникновенным взглядом лучистых глаз и огненно-золотистой копной волос, ниспадающих ниже плеч. Отныне дочери булочника, чья лавка находилась по соседству, суждено навечно поселиться во дворцах. «Кающаяся Мария Магдалина» пользовалась таким спросом, что Тициану пришлось написать несколько ее вариантов не без помощи учеников, внося лишь небольшие изменения в положение рук, наклон головы и пейзаж. Эти копии разбрелись по всему свету, и одна из них даже оказалась в Москве в частном собрании. Биограф Ридольфи упоминает шесть картин на сюжет с кающейся Магдалиной.

15. Мадонна с кроликом.1530. Париж. Лувр. (Мадонна с младенцем и Святой Екатериной). Возможно, в виде пастуха представлен Федериго Гонзага, для которого была выполнена эта картина. В 1624 или 1625 г. подарена кардиналу Ришелье; приобретена Людовиком XIV у герцога Ришелье в 1665 г.

16. Портрет молодой женщины.1530-е. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Лицо юной прелестницы дышит свежестью и молодым задором. Кокетливо сдвинута на бок шляпка, живые любопытные глаза и нитка жемчуга на девичьей шее - перед нами еще один женский портрет великого итальянского мастера. Кажется, подует легкий ветерок и пушинки страусиного пера послушно колыхнутся вслед за ним, так легки они, так воздушны. Виртуозной кистью художник делает почти осязаемыми и темный зеленый бархат плаща и невесомый шелк тонкого платья, и теплую кожу нежных женских рук.

17. Портрет дамы (Ла Белла - красавица).1536. Флоренция. Пити. (Изабелла д'Эсте или Элеонора Гонзага). На картине красивая девушка в нарядном одеянии. Все в ней преисполнено благородства и изящества. Голова повернута на три четверти налево, а глаза смотрят вправо. Густые золотистые волосы собраны в косу, обвивающую дивную головку, но один локон выбился, игриво касаясь плеча. Золотая цепочка украшает прекрасно моделированную полуоткрытую грудь. Положение рук создает впечатление легкого движения, а левая, согнутая у талии рука как бы указывает на что-то.

18. Венера Урбинская.1538. Флоренция. Уффици. Картина была написана по заказу герцога Урбинского. Возможно, прототипом Венеры Урбинской послужила юная невеста герцога Джулия Варано. По другой версии моделью для картины послужила возлюбленная Тициана, которую он изобразил по меньшей мере на трёх полотнах. На переднем плане картины в роскошных интерьерах дворца изображена лежащая молодая нагая женщина, которую отождествляют с богиней Венерой. На ней только несколько украшений — кольцо, браслет и серёжки. Открытый взгляд женщины направлен прямо на зрителя. В правой руке Венера держит цветы, её левая рука прикрывает лоно, образуя центр композиции картины. У ног Венеры спит маленькая собачка. На заднем плане картины справа изображены две служанки, занятые сундуком с нарядами.

19. Портрет молодого англичанина.1540-45. Флоренция. Пити. (Портрет неизвестного с серыми глазами). Высказано немало версий относительно личности изображенного мужчины. Немало вопросов вызывает и датировка портрета. Все эти и многие другие вопросы, связанные с картиной, создают вокруг нее атмосферу особой таинственности и загадочности. Бесспорным остается лишь тот факт, что это одно из величайших произведений в истории мировой живописи.

20. Портрет Пьетро Аретино.1545. Флоренция. Пити. Знаменитый писатель был близким другом Тициана. На портрете можно убедиться, сколько силы, какой запас энергии и какая потенциальная ярость скрываются в этом муже с могучим лбом, могучим носом и могучей чёрной бородой. Роскошное просторное облачение его ещё больше подчёркивает размах страстной и беспощадной натуры. Журналистская и издательская деятельность, а также плохо скрытое вымогательство позволяли Аретино, создателю ряда комедий, остроумных, хотя и не всегда безукоризненно пристойных новелл и поэм, вести истинно княжеский образ жизни. Жадный к чувственным радостям, Аретино был вместе с тем тонким и умным ценителем искусств, искренним другом художников.

21. Портрет старика (Кардинал Бембо).1545-46. Будапешт. Музей изобразительных искусств. Погрудный портрет белобородого старца в красном плаще - картина неповторимой, захватывающей красоты. Несомненно, это работа великого мастера. С начала XX века искусствоведы приписывали его Якопо Бассано, однако, как выяснилось на проходившей в 1957 году в Венеции выставке работ Бассано, по методу изображения и колориту он сильно отличается от достоверных портретов Якопо или кого-либо из художников семьи Бассано. В коллекцию Эстерхази портрет попал в 1843 году.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

Часть 3 - Тициан на марках разных стран (часть 4)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

Метки: Тициан |

Процитировано 1 раз

Тициан на марках разных стран (часть 1) |

Ниже представлены остальные марки с картинами (или фрагментами картин) Тициана, которые я приобрёл до 2000 года. К сожалению, ввиду большого объёма материала нет возможности поместить репродукции картин, как это обычно я стараюсь делать.

1. Мужской портрет.1508-10. Лондон. Национальная галерея. (Портрет мужчины в платье с синими рукавами). В 1510-е годы, после внимательного изучения работ Рафаэля и Микеланджело, Тициан. вырабатывает самостоятельный стиль. Его образы в этот период спокойны и радостны, отмечены жизненным полнокровием, яркостью чувств, печатью внутренней просветлённости. К этому же периоду относится и ряд портретов, которым свойственны спокойная строгость композиции, тонкий психологизм.

2. Св.семейство и пастух.1510. Лондон. Национальная галерея. В 1510-е годы Тициан пишет множество богослужебных картин по заказу различных религиозных братств и частных лиц. К этому периоду относится и эта картина.

3. Цыганская мадонна.1511. Вена. Художественно-Исторический музей. Название картины условно. В начале XX века некоторые специалисты приписывали ее Джорджоне. В настоящее время авторство Тициана признается всеми исследователями его творчества.

4. Любовь земная и Любовь небесная. 1514. Рим. Галерея Боргезе. На картине изображена сцена с тремя фигурами: две женщины и ребёнок около саркофага. Вокруг пейзаж, хорошо освещённый солнцем. Женщины похожи друг на друга, вызывают впечатление, что речь идёт о том же человеке. Одна из девушек в сцене роскошно одета и держит в руке наполненный золотом и драгоценными камнями сосуд, который символизирует эфемерное земное счастье. Вторая девушка, нагая, олицетворяет богиню Венеру и держит сосуд с огнём, символизирующим вечное небесное счастье.

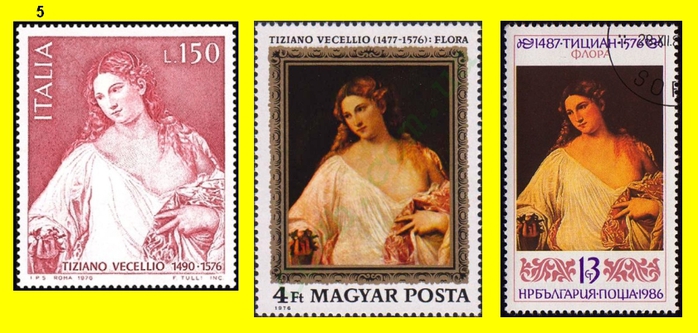

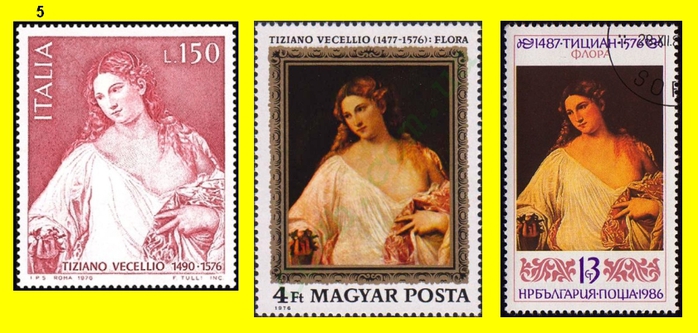

5. Флора.1515. Флоренция. Уффици. Название картины «Флора» условно и впервые появляется у граверов XVII века. В наши дни наряду с традиционным истолкованием изображенной Тицианом женщины как богини цветов и весны Флоры были предложены и другие интерпретации.

6. Земная жизнь.Тщеславие.1514. Мюнхен. Старая Пинакотека.

7. Женщина за туалетом.1515. Париж. Лувр. На картине изображена красивая молодая женщина, расчёсывающая волосы перед маленьким зеркальцем, которое держит для неё мужчина. Её спина отражается в другом, выпуклом, зеркале. Картина характерна для творчества Тициана этого периода и является выражением гармоничного тицианского классицизма, доведённого художником до совершенства. Моделью для картины стала Виоланта, любовница и натурщица Тициана.

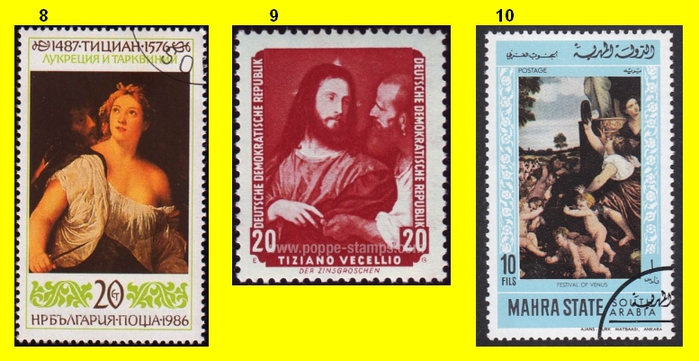

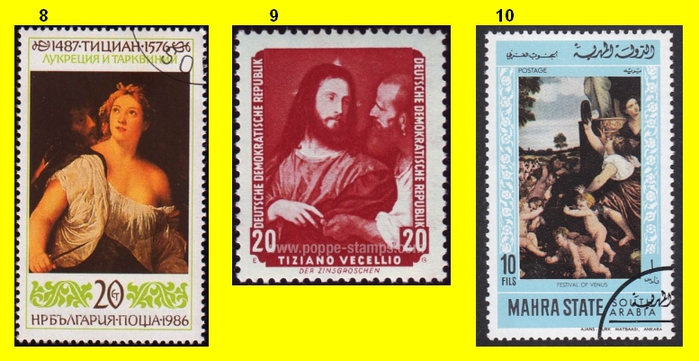

8. Лукреция и Тарквиний.1515. Вена. Художественно-Исторический музей. Имя римлянки Лукреции с древности было синонимом женского целомудрия. История гибели Лукреции наиболее подробно рассказана у Тита Ливия. Во время осады войсками царя Тарквиния Гордого города рутулов Ардеи, сын царя, Секст Тарквиний, устроил пир для воинов своего отряда. Все пирующие восхваляли своих жен и решили проверить, чем занимаются римлянки, пока их мужья воюют. Так как Ардеи недалеко от Рима, то через несколько часов царский сын Секст Тарквиний и другие воины его легиона были уже в городе. Как и предполагалось, многие жены воинов предавались блуду, лишь жена родственника царя Коллатина Лукреция сидела за прялкой. Пораженный ее красотой, Секст Тарквиний через некоторое время вернулся в дом Лукреции и надругался над ней, обесчестив имя семьи Коллатина. Лукреция отправила вестника в военный лагерь к своему мужу. Коллатин вместе со своим другом Брутом приехал в Рим. Лукреция рассказала ему о своей беде и приняла смерть, заколовшись мечом мужа. Коллатин и Брут над телом Лукреции поклялись отомстить Тарквиниям. Тело Лукреции было отнесено в небольшой город недалеко от Рима, жители которого также принесли клятву об отмщении и начали восстание, завершившееся изгнанием из Рима этрусских царей. Коллатин и Брут стали первыми консулами возникшей в результате восстания республики.

9. Динарий кесаря.1516. Дрезден. Картинная галерея. Человеческое благородство и человеческая низость, столкновение светлого и тёмного начал. В «Динарии кесаря» эта тема решается в глубоко психологическом плане и приобретает общечеловеческое звучание. Картина удивительно проста, лишена даже намёка на эффектность. Художник словно размышляя, сопоставляет на плоскости две фигуры. И в этом сопоставлении нет открытого драматизма: фарисей появляется справа из-за рамы картины, протягивает противнику золотую монету; обернувшись к искусителю, Христос смотрит на него и внимательно, и рассеяно. Отказавшись от каких-либо деталей, монументализировав фигуры героев, сосредоточив на них всё внимание, Тициан достиг огромной ёмкости и образной сконцентрированности. Фигура Христа величаво господствует в картине, заполняя картину почти целиком, выделяется на тёмном фоне аккордом розово-красных и синих тонов. Тему встречи двух противоположных миров, мира возвышенных идеалов и реальной действительности, словно скрепляет и завершает, создаёт некую связь, выразительный контраст тонкой руки Христа, которая никогда не коснётся монеты, на которую указывает Христос, и мощной руки фарисея, крепко сжавшей кусочек золота.

10. Праздник Венеры (Вакханалия младенцев).1519. Мадрид. Прадо. Сюжет картины включает два эпизода — сбор фруктов и поклонение Венере.

1. Мужской портрет.1508-10. Лондон. Национальная галерея. (Портрет мужчины в платье с синими рукавами). В 1510-е годы, после внимательного изучения работ Рафаэля и Микеланджело, Тициан. вырабатывает самостоятельный стиль. Его образы в этот период спокойны и радостны, отмечены жизненным полнокровием, яркостью чувств, печатью внутренней просветлённости. К этому же периоду относится и ряд портретов, которым свойственны спокойная строгость композиции, тонкий психологизм.

2. Св.семейство и пастух.1510. Лондон. Национальная галерея. В 1510-е годы Тициан пишет множество богослужебных картин по заказу различных религиозных братств и частных лиц. К этому периоду относится и эта картина.

3. Цыганская мадонна.1511. Вена. Художественно-Исторический музей. Название картины условно. В начале XX века некоторые специалисты приписывали ее Джорджоне. В настоящее время авторство Тициана признается всеми исследователями его творчества.

4. Любовь земная и Любовь небесная. 1514. Рим. Галерея Боргезе. На картине изображена сцена с тремя фигурами: две женщины и ребёнок около саркофага. Вокруг пейзаж, хорошо освещённый солнцем. Женщины похожи друг на друга, вызывают впечатление, что речь идёт о том же человеке. Одна из девушек в сцене роскошно одета и держит в руке наполненный золотом и драгоценными камнями сосуд, который символизирует эфемерное земное счастье. Вторая девушка, нагая, олицетворяет богиню Венеру и держит сосуд с огнём, символизирующим вечное небесное счастье.

5. Флора.1515. Флоренция. Уффици. Название картины «Флора» условно и впервые появляется у граверов XVII века. В наши дни наряду с традиционным истолкованием изображенной Тицианом женщины как богини цветов и весны Флоры были предложены и другие интерпретации.

6. Земная жизнь.Тщеславие.1514. Мюнхен. Старая Пинакотека.

7. Женщина за туалетом.1515. Париж. Лувр. На картине изображена красивая молодая женщина, расчёсывающая волосы перед маленьким зеркальцем, которое держит для неё мужчина. Её спина отражается в другом, выпуклом, зеркале. Картина характерна для творчества Тициана этого периода и является выражением гармоничного тицианского классицизма, доведённого художником до совершенства. Моделью для картины стала Виоланта, любовница и натурщица Тициана.

8. Лукреция и Тарквиний.1515. Вена. Художественно-Исторический музей. Имя римлянки Лукреции с древности было синонимом женского целомудрия. История гибели Лукреции наиболее подробно рассказана у Тита Ливия. Во время осады войсками царя Тарквиния Гордого города рутулов Ардеи, сын царя, Секст Тарквиний, устроил пир для воинов своего отряда. Все пирующие восхваляли своих жен и решили проверить, чем занимаются римлянки, пока их мужья воюют. Так как Ардеи недалеко от Рима, то через несколько часов царский сын Секст Тарквиний и другие воины его легиона были уже в городе. Как и предполагалось, многие жены воинов предавались блуду, лишь жена родственника царя Коллатина Лукреция сидела за прялкой. Пораженный ее красотой, Секст Тарквиний через некоторое время вернулся в дом Лукреции и надругался над ней, обесчестив имя семьи Коллатина. Лукреция отправила вестника в военный лагерь к своему мужу. Коллатин вместе со своим другом Брутом приехал в Рим. Лукреция рассказала ему о своей беде и приняла смерть, заколовшись мечом мужа. Коллатин и Брут над телом Лукреции поклялись отомстить Тарквиниям. Тело Лукреции было отнесено в небольшой город недалеко от Рима, жители которого также принесли клятву об отмщении и начали восстание, завершившееся изгнанием из Рима этрусских царей. Коллатин и Брут стали первыми консулами возникшей в результате восстания республики.

9. Динарий кесаря.1516. Дрезден. Картинная галерея. Человеческое благородство и человеческая низость, столкновение светлого и тёмного начал. В «Динарии кесаря» эта тема решается в глубоко психологическом плане и приобретает общечеловеческое звучание. Картина удивительно проста, лишена даже намёка на эффектность. Художник словно размышляя, сопоставляет на плоскости две фигуры. И в этом сопоставлении нет открытого драматизма: фарисей появляется справа из-за рамы картины, протягивает противнику золотую монету; обернувшись к искусителю, Христос смотрит на него и внимательно, и рассеяно. Отказавшись от каких-либо деталей, монументализировав фигуры героев, сосредоточив на них всё внимание, Тициан достиг огромной ёмкости и образной сконцентрированности. Фигура Христа величаво господствует в картине, заполняя картину почти целиком, выделяется на тёмном фоне аккордом розово-красных и синих тонов. Тему встречи двух противоположных миров, мира возвышенных идеалов и реальной действительности, словно скрепляет и завершает, создаёт некую связь, выразительный контраст тонкой руки Христа, которая никогда не коснётся монеты, на которую указывает Христос, и мощной руки фарисея, крепко сжавшей кусочек золота.

10. Праздник Венеры (Вакханалия младенцев).1519. Мадрид. Прадо. Сюжет картины включает два эпизода — сбор фруктов и поклонение Венере.

Серия сообщений "Художники разных стран-2":

Часть 1 - Эль Греко на марках разных стран (часть 1)

Часть 2 - Эль Греко на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1971

Часть 49 - Тициан на марках СССР

Часть 50 - Тициан на марках разных стран (часть 1)

|

Метки: Тициан |

Процитировано 1 раз

Тициан на марках СССР |

Тициан Вечеллио (около 1488/1490 - 1576) - итальянский живописец эпохи Возрождения. Его имя стоит в одном ряду с такими художниками Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли и римские папы, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.

Тициан родился в семье Грегорио Вечеллио, государственного и военного деятеля. С десятилетнего возраста обучался живописи. Через несколько лет поступил учеником в мастерскую Джованни Беллини. Учился вместе с Лоренцо Лотто, Джорджо да Кастельфранко (Джорджоне) и рядом других художников, ставших впоследствии знаменитыми. Ему не было и тридцати, когда его признали лучшим художником Венеции.

Тициан прожил долгую жизнь. До последних дней он не прекращал работать. Свою последнюю картину, «Оплакивание Христа», Тициан написал для собственного надгробия. Художник скончался от чумы в Венеции, заразившись от своего сына, но, все равно, ухаживая за ним.

Император Карл V вызвал Тициана к себе и окружил почётом и уважением и не раз говорил: «Я могу создать герцога, но где я возьму второго Тициана». Когда однажды художник уронил кисть, Карл V поднял её и сказал: «Услужить Тициану почётно даже императору». И испанский, и французский короли приглашали Тициана к себе, поселиться при дворе, но художник, выполнив заказы, всегда возвращался в родную Венецию.

К образу кающейся Марии Магдалины Тициан обращался неоднократно. Среди всех полотен, созданных им на эту тему, эрмитажное является лучшим. Оно хранилось в мастерской Тициана в его доме и спустя несколько лет после смерти художника стало собственностью патриция Кристофоро Барбариго, которому сын Тициана продал дом вместе с картинами. Непосредственно из собрания Барбариго этот холст и попал в Эрмитаж.

Согласно легенде, Мария Магдалина провела много лет в покаянии в пустыне. В живописи Ренессанса редко можно встретить женский образ, равный по эмоциональной силе созданному Тицианом. Заплаканное лицо, страстно устремленный к небу взгляд, рука, прижатая к груди - все выражает смятенность души. Поразительно богата живописная фактура этого произведения: от плотного, выпуклого мазка до прозрачных лессировок.

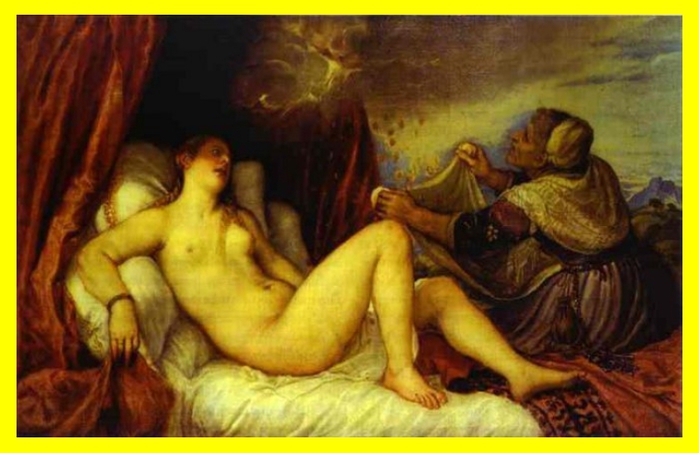

Сюжеты из античных мифов занимают значительное место в творчестве Тициана. К истории Данаи, дочери аргосского царя Акрисия, художник обращался неоднократно. Оракул предсказал Акрисию смерть от руки внука и царь обрек на безбрачие свою единственную дочь. Он приказал запереть ее в башню (по другой версии - в подземелье), но верховный бог Зевс, плененный ее красотой, проник к ней в образе золотого дождя.

В картине Тициана лицо Зевса появляется в просвете облаков, с небес сыплются золотые монеты, изумленная служанка торопится поймать их в подставленный фартук. Но Даная спокойна. Она прекрасна как олимпийская богиня, и как богиня без удивления, без суеты, без подобострастия принимает как должное знак небесной любви. Ее лицо запрокинуто и наполовину погружено в прозрачную полутень. Об охватившем ее сладком томлении "говорит" не лицо, а тело. Прозрачными, "вплавленными" друг в друга мазками Тициан передает его нежную упругость, тепло золотистой кожи, розовеющие колени и ступни. Тускло-красные, ржавые, сиреневатые, песочные тона в изображении пейзажа и занавеса, многообразные оттенки зеленовато-коричневого в одежде служанки рождают ту неповторимую колористическую гармонию, которую поэт и художник М. Волошин называл "осенней и медной".

В период раннего средневековья возникло предание об уроженце римского города Нарбонны Себастьяне. Благодаря мужеству и честности молодой человек привлек к себе внимание римского императора Диоклетиана. Заслужив его благорасположение, Себастьян получил назначение на почетную должность начальника первой когорты императорской гвардии, но не оправдал оказанного доверия. За скрытую приверженность к христианам его дважды приговаривали к смертной казни. В первый раз юношу расстреляли стрелами, но он остался жив благодаря помощи Ирины, матери своего друга. За то, что Себастьян не изменил своим убеждениям, его вторично подвергли казни – забили камнями и бросили в сточную канаву, откуда, по преданию, мертвое тело мученика извлекла святая Лючия и похоронила в катакомбах на Аппиевой дороге.

«Святой Себастьян» из Эрмитажа – одно из последних произведений мастера. Величественная поза Себастьяна, привязанного к стволу дерева, олицетворяет мужество, самообладание и спокойствие, несмотря на все мучения. Как неизбежное он принимает надвигающуюся смерть и с достоинством встречает ее. Неровным, беспокойным светом освещена его фигура и страдальческое лицо, обращенное к небу. Окружающее пространство помогает полнее выявить трагизм происходящего. От горящего костра вздымаются языки пламени, бросая отблески на обнаженное тело святого. У его ног клубится дым, медленно поднимающийся вверх. Темное, облачное небо сливается с землей. Зловещие отсветы падают на пустынную местность, как бы охваченную заревом пожара. Кажется, что с гибелью героя наступает момент трагического крушения мира. Но не безнадежность и отчаяние выражает произведение Тициана, а веру в величие человека и неукротимость его духа. Себастьян – это не фанатик, изнуренный длительными постами и молитвами, а прекрасный юноша, мужественно противостоящий злу.

Биограф венецианских художников Карло Ридольфи свидетельствует, что эта картина оставалась в доме Тициана до самой его смерти в 1576 году. Через девять лет сын художника продал дом вместе с произведениями и имуществом венецианскому патрицию Кристофоро Барбариго. Во владении рода Барбариго «Себастьян» находился почти триста лет, вплоть до 1850 года, когда собрание было распродано, и «Святой Себастьян» вместе с другими работами Тициана попал в Эрмитаж.

Тициан родился в семье Грегорио Вечеллио, государственного и военного деятеля. С десятилетнего возраста обучался живописи. Через несколько лет поступил учеником в мастерскую Джованни Беллини. Учился вместе с Лоренцо Лотто, Джорджо да Кастельфранко (Джорджоне) и рядом других художников, ставших впоследствии знаменитыми. Ему не было и тридцати, когда его признали лучшим художником Венеции.

Тициан прожил долгую жизнь. До последних дней он не прекращал работать. Свою последнюю картину, «Оплакивание Христа», Тициан написал для собственного надгробия. Художник скончался от чумы в Венеции, заразившись от своего сына, но, все равно, ухаживая за ним.

Император Карл V вызвал Тициана к себе и окружил почётом и уважением и не раз говорил: «Я могу создать герцога, но где я возьму второго Тициана». Когда однажды художник уронил кисть, Карл V поднял её и сказал: «Услужить Тициану почётно даже императору». И испанский, и французский короли приглашали Тициана к себе, поселиться при дворе, но художник, выполнив заказы, всегда возвращался в родную Венецию.

К образу кающейся Марии Магдалины Тициан обращался неоднократно. Среди всех полотен, созданных им на эту тему, эрмитажное является лучшим. Оно хранилось в мастерской Тициана в его доме и спустя несколько лет после смерти художника стало собственностью патриция Кристофоро Барбариго, которому сын Тициана продал дом вместе с картинами. Непосредственно из собрания Барбариго этот холст и попал в Эрмитаж.

Согласно легенде, Мария Магдалина провела много лет в покаянии в пустыне. В живописи Ренессанса редко можно встретить женский образ, равный по эмоциональной силе созданному Тицианом. Заплаканное лицо, страстно устремленный к небу взгляд, рука, прижатая к груди - все выражает смятенность души. Поразительно богата живописная фактура этого произведения: от плотного, выпуклого мазка до прозрачных лессировок.

Сюжеты из античных мифов занимают значительное место в творчестве Тициана. К истории Данаи, дочери аргосского царя Акрисия, художник обращался неоднократно. Оракул предсказал Акрисию смерть от руки внука и царь обрек на безбрачие свою единственную дочь. Он приказал запереть ее в башню (по другой версии - в подземелье), но верховный бог Зевс, плененный ее красотой, проник к ней в образе золотого дождя.

В картине Тициана лицо Зевса появляется в просвете облаков, с небес сыплются золотые монеты, изумленная служанка торопится поймать их в подставленный фартук. Но Даная спокойна. Она прекрасна как олимпийская богиня, и как богиня без удивления, без суеты, без подобострастия принимает как должное знак небесной любви. Ее лицо запрокинуто и наполовину погружено в прозрачную полутень. Об охватившем ее сладком томлении "говорит" не лицо, а тело. Прозрачными, "вплавленными" друг в друга мазками Тициан передает его нежную упругость, тепло золотистой кожи, розовеющие колени и ступни. Тускло-красные, ржавые, сиреневатые, песочные тона в изображении пейзажа и занавеса, многообразные оттенки зеленовато-коричневого в одежде служанки рождают ту неповторимую колористическую гармонию, которую поэт и художник М. Волошин называл "осенней и медной".

В период раннего средневековья возникло предание об уроженце римского города Нарбонны Себастьяне. Благодаря мужеству и честности молодой человек привлек к себе внимание римского императора Диоклетиана. Заслужив его благорасположение, Себастьян получил назначение на почетную должность начальника первой когорты императорской гвардии, но не оправдал оказанного доверия. За скрытую приверженность к христианам его дважды приговаривали к смертной казни. В первый раз юношу расстреляли стрелами, но он остался жив благодаря помощи Ирины, матери своего друга. За то, что Себастьян не изменил своим убеждениям, его вторично подвергли казни – забили камнями и бросили в сточную канаву, откуда, по преданию, мертвое тело мученика извлекла святая Лючия и похоронила в катакомбах на Аппиевой дороге.

«Святой Себастьян» из Эрмитажа – одно из последних произведений мастера. Величественная поза Себастьяна, привязанного к стволу дерева, олицетворяет мужество, самообладание и спокойствие, несмотря на все мучения. Как неизбежное он принимает надвигающуюся смерть и с достоинством встречает ее. Неровным, беспокойным светом освещена его фигура и страдальческое лицо, обращенное к небу. Окружающее пространство помогает полнее выявить трагизм происходящего. От горящего костра вздымаются языки пламени, бросая отблески на обнаженное тело святого. У его ног клубится дым, медленно поднимающийся вверх. Темное, облачное небо сливается с землей. Зловещие отсветы падают на пустынную местность, как бы охваченную заревом пожара. Кажется, что с гибелью героя наступает момент трагического крушения мира. Но не безнадежность и отчаяние выражает произведение Тициана, а веру в величие человека и неукротимость его духа. Себастьян – это не фанатик, изнуренный длительными постами и молитвами, а прекрасный юноша, мужественно противостоящий злу.

Биограф венецианских художников Карло Ридольфи свидетельствует, что эта картина оставалась в доме Тициана до самой его смерти в 1576 году. Через девять лет сын художника продал дом вместе с произведениями и имуществом венецианскому патрицию Кристофоро Барбариго. Во владении рода Барбариго «Себастьян» находился почти триста лет, вплоть до 1850 года, когда собрание было распродано, и «Святой Себастьян» вместе с другими работами Тициана попал в Эрмитаж.

Серия сообщений "Художники разных стран-2":

Часть 1 - Эль Греко на марках разных стран (часть 1)

Часть 2 - Эль Греко на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 47 - Леонардо да Винчи на марках разных стран (часть 19)

Часть 48 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1971

Часть 49 - Тициан на марках СССР

Часть 50 - Тициан на марках разных стран (часть 1)

|

Метки: Тициан |

Процитировано 1 раз

Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1971 |

В серии марок выпуска 1971 года представлена подборка шедевров западноевропейской живописи из Эрмитажа в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Это был второй подобный выпуск по теме "Живопись на марках".

Серия сообщений "Художники разных стран-2":

Часть 1 - Эль Греко на марках разных стран (часть 1)

Часть 2 - Эль Греко на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 46 - Леонардо да Винчи на марках разных стран (часть 18)

Часть 47 - Леонардо да Винчи на марках разных стран (часть 19)

Часть 48 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1971

Часть 49 - Тициан на марках СССР

Часть 50 - Тициан на марках разных стран (часть 1)

|

|

Процитировано 1 раз

Оборона города Лиепая |

К началу войны в Лиепае базировалась Либавская военно-морская база. В городе и окрестностях дислоцировалась также стрелковая дивизия. В Лиепае базировались эсминец «Ленин» и бригада подводных лодок (до 15 единиц). В окрестностях базировался истребительный авиационный полк. Всего в обороне города приняло участие около 10—11 тысяч человек личного состава РККА и РККФ.

Вечером 22 июня первые немецкие части достигли внешнего обвода обороны Лиепаи в 17 километрах южнее города. 22 июня также состоялся первый авианалёт Люфтваффе на Лиепаю. В результате падения первых бомб пострадали военно-морская база, которую врагу необходимо было вывести из строя, и аэродром, на котором были уничтожены 8 самолётов истребительного полка. В этот же день штаб Северо-западного фронта издал приказ, по которому части этого полка направлялись в Ригу, что фактически оставляло город без воздушного прикрытия. Город стали спешно готовить к круговой обороне. Возникло первое в истории Великой Отечественной войны народное ополчение. 23 июня город был полностью окружён. Начался его непрерывный артиллерийский обстрел. Воздушные бомбардировки практически не прекращались. Имант Судмалис - секретарь Лиепайского укома, которому посвящена отдельная марка и написан ранее пост, во главе небольшого отряда оборонял город. Упорные бои между стрелковыми подразделениями и немцами разгорелись на южном участке у реки Барты. Положение защитников города продолжало осложняться. В порту были взорваны эсминец «Ленин» и ремонтирующиеся там 5 подводных лодок. День 26 июня можно считать самым тяжёлым днём для защитников Лиепаи. Остро ощущался недостаток снарядов и патронов. Гарнизон быстро таял, не получив поддержки извне, полностью отрезанный от внешнего мира. Ввиду катастрофических для советских войск успехов в Прибалтике группы армий «Север», советское командование убедилось в невозможности дальнейшей длительной обороны Лиепаи. Вечером 26 июня командующий Северо-Западным фронтом отдал приказ об оставлении Лиепаи, поручив оборонявшим город войскам прорываться на восток к Риге. 27 июня морякам военно-морской базы удалось прорвать фронт противника, но затем советская колонна была настигнута немецкой авиацией. На дороге произошло настоящее побоище, сотни автомашин с ранеными и военным имуществом были расстреляны с воздуха. В дальнейшем прорывались разрозненными группами. Часть из них пришли в Ригу. На восточном участке прорыва отходившие защитники почти все погибли или были взяты в плен. Более 2000 раненых, а также семьи военнослужащих эвакуировались на санитарном судне «Виениба» («Единство»). На рассвете 27 июня судно вышло из Лиепаи с конвоем из трех торпедных катеров. Вскоре после выхода оно было атаковано группой немецких самолётов. Судно затонуло от прямых попаданий авиабомб. Спаслось только 15 человек. Отдельные очаги сопротивления ещё оставались, но 29 июня город был захвачен полностью.

Любили советские военные историки и пропагандисты красочно расписывать все, даже неудачные сражения, Великой Отечественной войны. Героическая оборона против несметных гитлеровских полчищ. А ведь на самом деле Северо-Западный фронт (бывший ПрибВО) превосходил наступающие силы вермахта (группу армий Север) по всем показателям (и по численности войск, и по количеству и качеству танков, и по количеству самолётов). Да только немцы захватили Латвию в течение нескольких дней. Вот только Лиепая держалась 6 дней. А где были пресловутые танковые корпуса, даже не пытавшиеся помочь окружённой Лиепае. А куда делись самолёты, в том числе авиаполк, базировавшийся в Лиепае. Не они ли полетели бомбить 25 июня Хельсинки, чем втянули в войну против себя и Финляндию. И в конечном результате непропорционально огромные потери РККА и сдача территорий. Ведь это был полный разгром.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 41 - Экипаж пикирующего бомбардировщика - Губин, Черных, Косинов

Часть 42 - Другой Власов

Часть 43 - Оборона города Лиепая

Часть 44 - Блокада Ленинграда

Часть 45 - Маршал Малиновский, известный и неизвестный

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

Метки: война 1941 |

Процитировано 1 раз

Международные конгрессы 1971 года в Москве |

Традиционно Москва в 1971 году стала организатором ряда международных конгрессов, 3-м из которых был посвящён специальный выпуск марок:

13-й Международный конгресс по истории науки

15-я Генеральная ассамблея международного союза геодезии и геофизики

8-й Мировой нефтяной конгресс

28- Международный конгресс по пчеловодству

13-й Международный конгресс по истории науки

15-я Генеральная ассамблея международного союза геодезии и геофизики

8-й Мировой нефтяной конгресс

28- Международный конгресс по пчеловодству

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 45 - Независимость колониальным странам

Часть 46 - Международный кооперативный альянс

Часть 47 - Международные конгрессы 1971 года в Москве

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

Метки: конгрессы |

Процитировано 1 раз

Академик Богомолец |

Александр Александрович Богомолец (1881-1946) - советский патофизиолог и общественный деятель, академик (1932) и вице-президент АН СССР (1942).

Родился в Киеве, в Лукьяновской тюрьме, где удерживалась во время следствия его мать, обвиняемая в революционной деятельности. Учился в Нежинской, Кишиневской, 1-й Киевской гимназиях, последнюю закончил в 1900 г. с золотой медалью. В том же году поступил на юридический факультет Киевского университета, но позже перевелся с юридического факультета на медицинский. В конце 1901 г., Богомолец перевелся на медицинский факультет Новороссийского университета (Одесса). Уже в 1902 г. студент Богомолец опубликовал первую научную работу. Закончив медицинский факультет, Богомолец продолжил научную деятельность как внештатный лаборант кафедры общей патологии. В начале 1911 г. он несколько месяцев стажировался во Франции, посещая институт Пастера и Сорбонну, а затем получил сообщение об избрании на кафедру Саратовского университета. В годы революции 1917 г. и гражданской войны Богомолец разработал и осуществил серию мероприятий по борьбе с холерой, тифом, малярией, сифилисом и другими болезнями. На протяжении пяти лет своего пребывания в Москве Богомолец читал лекции по патофизиологии на курсах повышения квалификации врачей, был членом нескольких ученых советов, принимал активное участие в работе различных комиссий.

В 1929 г. Богомольца избрали действительным членом Академии наук Украинской ССР, а в 1930 г. — её президентом. На этом посту он работал до конца своих дней. Во время войны ( в эвакуации в Уфе) состояние А. Богомольца серьезно ухудшилось — давал о себе знать перенесенный еще в детстве туберкулез. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 40 - Академик Комаров

Часть 41 - Металлург и химик академик Байков

Часть 42 - Академик Богомолец

Часть 43 - Эрнест Резерфорд - отец ядерной физики

Часть 44 - Полярный викинг Руаль Амундсен

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

Метки: учёные СССР |

Процитировано 1 раз

Автомобили СССР - 1971 |

ГАЗ-66 - наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в Советской Армии и в народном хозяйстве СССР в 1960—1990-е годы. Грузоподъёмность 2,0 т, кабина над двигателем. Первые опытные образцы ГАЗ-66 были созданы в 1962 году. Серийное производство развернуто с 1964 года. В 1967 году удостоен Золотой медали на международной ярмарке сельскохозяйственной техники в Лейпциге.

БелАЗ-540 - базовый самосвал класса грузоподъемности 27-32 тонны . В 1965 г. на международной выставке в Лейпциге отмечен Золотой медалью. Это был первый советский грузовой автомобиль с гидропневматической подвеской колес, объединенными гидросистемами усилителя руля и подъемника кузова. Испытания были развернуты в 1962 году, а серийное производство начато в конце 1965 года. БелАЗ-540 - первая самостоятельная разработка Белорусского автомобильного завода.

Москвич-412 - автомобиль малого класса, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1976 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1967 по 2001 год. Автомобиль широко предлагался на внешнем рынке, в первые годы выпуска большая часть М-412 шла на экспорт. Сборка автомобиля осуществлялась в НРБ (под маркой Rila) и Бельгии (под маркой Scaldia). В продвижении на мировом рынке важную роль играла слава, завоёванная «Москвичами» в международных ралли на рубеже шестидесятых и семидесятых годов. «Москвич», по сравнению с «Жигулями», воспринимался как менее комфортабельный, но более крепкий и проходимый автомобиль, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как «Жигули» пользовались славой комфортабельной и динамичной «шоссейной» машины.

ЗАЗ-968 - советский малолитражный автомобиль, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом. Производился с 1972 по 1994 годы. Характерные особенности модели: заднемоторная компоновка, двигатель с воздушным охлаждением в едином блоке с трансмиссией.

Волга ГАЗ-24 - автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1970 по 1985 год. «Волга» принадлежала к «американской» школе автостроения, в те годы довольно широко представленной в мире. Большая часть «Волг» не была предназначена для продажи в личное пользование и эксплуатировались в таксопарках и иных государственных организациях. Для 1970-х годов ГАЗ-24 был современной машиной, мало уступавшей своим американским аналогам — компактным среднеразмерным моделям, имевшим аналогичную комплектации (европейские же аналоги ГАЗ-24 были дорогими и престижными автомобилями бизнес-класса вроде Mercedes-Benz W108 или Opel Kapitän/Admiral/Diplomat и заведомо превосходили его технически). ГАЗ-24 на протяжении большей части своего выпуска был самой престижной из официально продаваемых населению машин.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 39 - XXIV съезд КПСС

Часть 40 - Госплан СССР

Часть 41 - Автомобили СССР - 1971

Часть 42 - Советский пропагандистский проект Джамбул Джабаев

Часть 43 - Шостакович о Джамбуле

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

Метки: автомобили |

Процитировано 1 раз

Другой Власов |

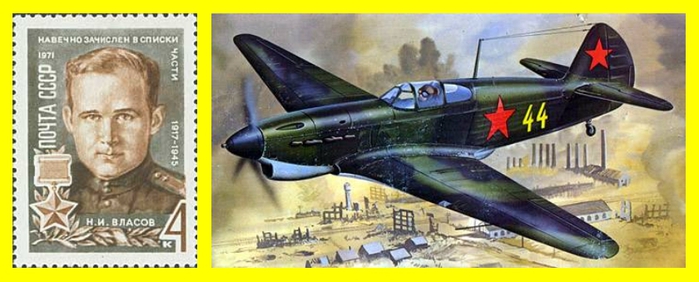

Николай Иванович Власов (1916-1945) - военный лётчик, Герой Советского Союза, казнённый в плену.

Родился в Петрограде. В рядах Красной Армии с 1934 года. В боевых действиях Великой Отечественной войны принял участие с первых дней. Командующий истребительной эскадрильей на Западном фронте. Звание Герой Советского Союза получил 23 ноября 1942. 29 июня 1943 года при перелете в сражающейся Ленинград самолет, пилотируемый Власовым, был подбит, загорелся и упал на территории врага. При падении лётчика выбросило из машины. Власов оказался в плену, попал в концлагерь в районе города Лодзь (Польша), стал одним из руководителей подполья. Весной 1944 года за попытку побега был переведен в крепость-тюрьму Вюрцбург (Германия), где им был разработан новый план побега. Попытка оказалась неудачной. Власов был переведен в тюрьму города Нюрнберга, где стал готовить новый побег, был предан и этапирован в концлагерь Маутхаузен (Австрия), в блок смерти № 20. После вступления Советский войск на территорию Югославии, Власов стал одним из организаторов восстания, незадолго до которого по доносу предателя был схвачен эсесовцами и после пыток 26 января 1945 года заживо сожжён в крематории.

Многие годы ничего не было известно о его судьбе. И только, когда из фашистских концлагерей возвратились на Родину уцелевшие военнопленные, в личном деле подполковника Власова в Главном управлении кадров Министерства обороны СССР, появилась следующая запись: "...По дополнительным данным, был в лагерях Вюрцбург и Дахау ( Германия )".

По свидетельствам людей, встречавшихся с Власовым в заключении, можно установить, что немцы не сразу бросили его в концентрационный лагерь. Они пытались склонить его к предательству. Но непоколебимость, стойкость, верность присяге даже у врага вызывали невольное уважение. Именно так можно объяснить то обстоятельство, что в первые месяцы заключения никто из них не посмел тронуть правительственные награды на груди Героя, и Николай Власов в окружении врагов носил их до того часа, пока сам не решил расстаться с дорогими орденами, чтобы после его смерти они смогли вернуться на Родину. Конечно, это странно, но немцы могли иметь и другие цели. Кроме того, медаль "Золотая Звезда" выполнена из золота 950 пробы, если только Власов не носил медный дубликат. Ордена Ленина тоже содержат драгметаллы и представляют большую ценность не только для коллекционеров.

Командующий 16-й армией генерал - лейтенант М. Ф. Лукин в районе Вязьмы в октябре 1941 года был тяжело ранен и попал в фашистский плен. Он находился в одном лагере с Н. И. Власовым. В беседе с писателем К. М. Симоновым он поделился своими воспоминаниями: "Однажды Власов, решив бежать, тихонько стал разбирать в стене кирпичи. Но тут поднялась тревога, крики: "Пленный бежал !" Началась суматоха. Забегали солдаты. Залаяли собаки... Схватили его. Страшно избили. Когда он поправился, вывели на прогулку. Смотрю: не сводит глаз с моего окна. Я помахал ему платком, мол, вижу, вижу тебя. Тогда он стал притаптывать землю вокруг камня. Я понял - под камнем он что-то оставил для меня. На прогулке я незаметно отодвинул этот камень и поднял его записку. "Товарищ генерал, - писал мне в той записке Герой Советского Союза Власов, - вы оказались правы: кто-то предал меня... В земле здесь лежит моя "Золотая Звезда". Возьмите её ! Прошу вас, если вы останетесь живы, отвезите её на Родину. Покажите моим родителям и потом передайте кому следует. А пока я жив, ещё раз попытаюсь бежать." Я спрятал его "Золотую Звезду" и домой привёз. После войны родители Героя Советского Союза Николая Ивановича Власова приезжали ко мне в Москву, я показал им "Золотую Звезду" их сына, а потом передал её в Министерство обороны СССР."

Справка о генерале Михаиле Фёдоровиче Лукине: При выходе из окружения 14 октября 1941 года командарм Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен. В плену ему ампутировали ногу. В мае 1945 года был освобождён из плена. После возвращения в СССР до декабря 1945 года проходил проверку в органах НКВД, по результатам которой был восстановлен в рядах РККА. С 1946 года — в запасе. В его реабилитации сыграло то, что Сталину была представлена информация об ампутации в немецком госпитале, и это произвело на него впечатление. Скончался генерал в 1970 году. Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 1993 года генерал-лейтенанту Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Но вскоре после этого были опубликованы протоколы допроса генерала Лукина в немецком плену. И выяснилось, что довольно странные для героя разговоры с врагом были у генерала. Он высказывал явно антибольшевистские и антисталинские взгляды, призывал немцев создать новое русское правительство, рассказывал о формировании новых дивизий, о количестве выпускаемых танков и самолетов, давал советы как захватить ракетные установки "Катюша" и прочее и прочее.

Можно ли верить рассказам этого генерала, а заодно и другим публикациям советской прессы? Правду о войне и её героях предстоит ещё долго выяснять.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 40 - 1941 год. Разгром (продолжение)

Часть 41 - Экипаж пикирующего бомбардировщика - Губин, Черных, Косинов

Часть 42 - Другой Власов

Часть 43 - Оборона города Лиепая

Часть 44 - Блокада Ленинграда

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

Метки: война 1941-45 |

Процитировано 1 раз

Немного о пчёлах |

Существует около 20 тысяч видов пчёл. Их можно обнаружить на всех континентах, кроме Антарктиды. Пчёлы приспособились питаться нектаром и пыльцой. Пчёлы играют важную роль в опылении цветущих растений, являясь самой многочисленной группой опылителей в экосистемах, связанных с цветами. Пыльца и нектар смешиваются вместе, образуя вязкую питательную массу, которая складывается в небольшие ячейки (соты). Поверх массы откладываются яйца будущих пчёл, после чего ячейка герметически закрывается так, что впоследствии взрослые пчёлы и их личинки не контактируют.

Пчёлы в качестве опылителей крайне важны в сельском хозяйстве, и это приводит к тому, что фермеры во многих странах договариваются с пчеловодами о взаимовыгодном разведении пчёл вблизи сельскохозяйственных угодий.

Пчёлы — высокоорганизованные насекомые. Они совместно осуществляют поиск пищи, воды, жилья при необходимости, совместно защищаются от врагов. В улье пчёлы совместно строят соты, ухаживают за потомством, маткой. Маткой (либо царицей) называют пчелу-мать , а её дочерей — рабочими пчёлами. Высоко-общественные пчёлы живут в колониях, в каждой из которых имеется одна матка, рабочие пчёлы и на некоторых стадиях развития трутни. Молодые рабочие пчёлы (возраст до 10 дней) составляют свиту матки, кормят её и личинки, так как у молодых пчёл хорошо выделяется маточное молочко. Приблизительно с 7-дневного возраста на нижней части брюшка пчелы начинают работать восковые железы и начинает выделяться воск в виде небольших пластинок. Такие пчёлы постепенно переключаются на строительные работы в гнезде. Пчелы возрастом старше 22-25 дней в основном занимаются медосбором.

В древние времена в Палестине процветало пчеловодство, причём множество пчелиных роёв обитало на скалах: в жаркие дни вытопившийся из сотов мёд стекал по камням вниз, и оттого эти места получили поэтическое название «земля текущая молоком и мёдом». В Древней Греции пчеловоды впервые научились вставлять в ульи перегородки и с их помощью изымать избыточные запасы мёда.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 24 - Беловежская пуща

Часть 25 - Сихотэ-алинский заповедник

Часть 26 - Немного о пчёлах

Часть 27 - Морские млекопитающие. 1971

Часть 28 - Тропические и субтропические растения

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

Метки: пчёлы |

Процитировано 1 раз

День космонавтики - 1971 |

Пилотируемые космические полёты 1971 года:

31 января - Аполлон-14 - Алан Шепард, Стюарт Руса, Эдгар Митчелл - Третья высадка на Луне.

22 апреля - Союз-10 - Владимир Шаталов, Алексей Елисеев, Николай Рукавишников - Неудачная стыковка с орбитальной станцией «Салют-1». Экипаж досрочно возвратился на Землю.

6 июня - Союз-11 - Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев - Первая долговременная экспедиция на орбитальной космической станции «Салют-1». При возвращении на Землю экипаж погиб.

26 июля - Аполлон-15 - Дэвид Скотт, Альфред Уорден, Джеймс Ирвин - Четвёртая экспедиция на Луну.

Из выше приведенной хроники пилотируемых космических полётов 1971 года видно, что этот год для советской космонавтики был крайне неудачным. Особенно в сравнении с успешными и более сложными полётами астронавтов США. Но свернуть эту дорогостоящую космическую программу Советский Союз уже не мог. Слишком серьёзным был бы удар по престижу СССР. И похвальба своими космическими достижениями продолжалась. А уровень жизни советских людей всё более и более отставал от уровня жизни американцев. И Владимир Высоцкий пел песенку Юрия Визбора "Зато мы делаем ракеты И перекрыли Енисей, А также в области балета Мы впереди планеты всей!"

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 47 - Луна-16

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

Метки: космос |

Процитировано 1 раз

Парижская комунна |

Парижская коммуна — революционное правительство Парижа во время событий 1871 года, когда вскоре после заключения перемирия с Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, вылившиеся в революцию и установление самоуправления, длившегося 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской коммуны стояли объединённые в коалицию социалисты и анархисты.

Париж, отрезанный от остальной Франции, поднял знамя коммуны и всякой более-менее значительной городской общине предлагалось по собственному усмотрению устанавливать свой политический и социальный строй, представительство же общенациональных интересов предполагалось возложить на конгресс делегатов отдельных общин. 160 тыс. голосов подано было за коммуну, 60 тыс. — против неё. Соответственно этому в состав совета избраны были 71 коммунар и 21 противник коммуны. Среди членов совета не было ни даровитых военачальников, ни испытанных государственных людей; до тех пор почти все они действовали лишь в качестве агитаторов. Бланкисты — самая крайняя социально-революционная фракция того времени — имели в ратуше около 20 мест. Верные своему учению, они представляли собой элемент, не останавливавшийся ни перед каким насилием. Наряду с ними заседали в совете коммуны и самые ярые ораторы парижских клубов революционно-якобинского направления. В числе их были даровитые, но беспочвенные мечтатели: живописец Курбе, Верморель, Флуранс, Валлес, остроумный хроникер бульварной прессы. Преобладали в этой группе — и это признают сами коммунары, остающиеся верными своим прежним идеалам — уличные болтуны. Некоторые члены совета коммуны принадлежали к подонкам общества.

При таком пестром составе совета коммуны, деятельность его в сфере управления и даже защиты Парижа, по признанию самих коммунаров, представляла картину розни и разброда. В совете образовалось несколько партий, которые всякими правдами и неправдами поддерживали своих, раздавая им высшие должности. Коммуна декретировала отделение церкви от государства, церковные имущества объявила народной собственностью; делала попытки к введению республиканского календаря; приняла красное знамя. Общее руководство военными действиями совершенно отсутствовало; кто хотел — делал вылазки, куда хотел — ставил пушки; одни не умели повелевать, другие не умели повиноваться. Междоусобная война стала неизбежной после удаления президента Франции Тьера в Версаль. Началась восьмидневная уличная резня, беспощадная с обеих сторон, ужасающая по своим подробностям. После победы версальцев начали свою работу военные суды, которые осудили свыше 13000 человек; из них 7500 человек было сослано, а 21 расстреляны. Расстрел коммунаров производился, в частности, у стены кладбища Пер-Лашез. Число федералистов, расстрелянных без суда, в течение братоубийственной недели определяется порядка 1.5-3.0 тысяч. В 1881 году осуждённым коммунарам была дарована полная амнистия.

Революция 1917 года пошла по похожему сценарию, но со значительно большими жертвами. Большевики пришли к власти путем хорошо подготовленного государственного переворота, одним ударом передавшего им всю государственную машину, которую они сейчас же самым энергичным и беспощадным образом использовали для подавления своих противников.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 25 - Посмертная казнь Станислава Косиора

Часть 26 - Грузинский Чапаев Васо Киквидзе

Часть 27 - Парижская комунна

Часть 28 - И на Тихом океане свой закончили поход

Часть 29 - Восстание на броненосце "Потемкин"

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Луна-17. Луноход-1 |

Полету станции "Луна-17" предшествовал аварийный запуск первой станции, состоявшийся в феврале 1969 года. Затем усилия НПО имени С.А. Лавочкина были перенацелены на решение задачи доставки на Землю образцов лунного грунта, которая была успешно выполнена станцией "Луна-16". Только после этого наступила очередь лунохода.

Космический аппарат "Луна-17" был запущен 10 ноября 1970 года. 17 ноября станция "Луна-17" совершила мягкую посадку на Луне. После осмотра места посадки и развертывания трапов была выдана соответствующая команда, и "Луноход-1" съехал по трапу с посадочной платформы на лунный грунт. В течение первого лунного дня проводилось изучение района посадки станции "Луна-17". Одновременно проходили испытания систем лунохода и приобретение опыта вождения экипажем, находящемся на Земле. За это время луноход прошел по лунной поверхности 197 метров. Успешное функционирование космического аппарата продолжалось 10,5 месяцев. В начале 12-го лунного дня (30 сентября 1971 г.) войти в связь с луноходом не удалось. На "Луноходе-1" и посадочной ступени "Луны-17" были установлены флаги и вымпелы с изображением Государственного герба СССР и барельефом В. И. Ленина.

В ходе выполнения программы работы за 116 сеансов движения "Луноход-1" прошел расстояние 10540 метров, что позволило детально обследовать лунную поверхность на площади 80 000 м2. Максимальная скорость движения составляла 2 км/час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения. В течение всего срока активного существования лунохода регулярно проводились измерения физико-механических свойств лунного грунта. Была получена информация о химическом составе лунного грунта - в своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (<4%) и калий (<1%).

Безусловно, это был большой успех, но всё-таки СССР не удалось послать человека на Луну, а США в 1969—1972 годах шесть раз высаживали своих астронавтов на Луне.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 46 - Союз-9. Подготовка к космическим войнам

Часть 47 - Луна-16

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

Метки: космос |

Процитировано 1 раз

Экипаж пикирующего бомбардировщика - Губин, Черных, Косинов |

Иван Черных (мл. лейтенант - командир экипажа), Семён Косинов (штурман), Назар Губин (стрелок-радист) - экипаж пикирующего бомбардировщика, повторившие подвиг Николая Гастелло. Начало войны встретили в Белоруссии, в сентябре их полк был переброшен на аэродром под Ленинград.

16 декабря 1941 года экипаж в составе эскадрильи бомбардировщиков вылетели для бомбардировки колоны вражеской техники в районе станции Чудово. От зенитного снаряда самолёт загорелся. Иван Черных вёл самолёт вдоль трассы со скоплением техники, сбрасывая бомбы и одновременно пытаясь сбить пламя. Не прекращал стрельбу из пулемёта и сержант Назар Губин. Погасить пламя не удавалось, и горящий бомбардировщик резко пошел вниз и на полной скорости врезался в колонну вражеских машин.

Все члены экипажа в прошлом были простые деревенские, а затем рабочие парни. Им было по 23 года.

16 января 1942 года Ивану Сергеевичу Черных, Семену Кирилловичу Косинову и Назару Петровичу Губину было присвоено посмертно звание Героев Советского Союза. В Ленинграде их именами названы улицы, пионерские дружины. При въезде в город Чудово установлен обелиск в память совершенного здесь подвига.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 39 - 1941 год. Разгром.

Часть 40 - 1941 год. Разгром (продолжение)

Часть 41 - Экипаж пикирующего бомбардировщика - Губин, Черных, Косинов

Часть 42 - Другой Власов

Часть 43 - Оборона города Лиепая

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

1941 год. Разгром (продолжение) |

Некоторые выдержки из книги Марка Солонина "23 июня. День М":

На первом этапе (по Указу от 22 июня 1941 г.) были призваны военнообязанные 14 возрастов, общая численность которых составила 10 млн. человек. На втором этапе (по постановлению ГКО № 459 от 11 августа 1941 г.) были призваны военнообязанные старших возрастов (1895 – 1904 гг. рождения). В итоге до конца 1941 г. было мобилизовано в общей сложности 14 млн. человек (3, стр. 110) Располагая таким огромным людским ресурсом, командование Красной Армии могло как восполнять потери личного состава частей действующей армии, так и формировать всё новые, новые и новые соединения. И всё это бесчисленное воинство было разгромлено, окружено и пленено в новых «котлах» – у Смоленска и Рославля, Умани и Киева, Вязьмы и Брянска. К началу зимы немцы захватили Харьков и Одессу, Таганрог и Крым, вышли к Москве и Тихвину.

Таковы факты. Эти факты достоверны, их избыточно много, и они требуют какого-то рационального, логического объяснения. Предложенные ранее объяснения («внезапность нападения», «многократное численное превосходство противника», «безнадёжная устарелость боевой техники Красной Армии») или не соответствуют действительности (проще говоря – лживы), или недостаточны для того, чтобы объяснить военную катастрофу такого масштаба. Огромная работа, проведённая российскими историками в последние два десятилетия, в рамках которой был подробно изучен ход большинства сражений начального периода войны, критически проанализированы принятые командованием Красной Армии стратегические и оперативные решения, лишь подтверждает – на мой взгляд – вывод о том, что ответ на вопрос о причинах катастрофы 41-го года лежит вне сферы проблем оперативного искусства или техники вооружений.

На полях сражений 1941 года встретились не две армии, а организованные и работающие как отлаженный часовой механизм вооружённые силы фашистской Германии с одной стороны, и почти неуправляемая вооружённая толпа – с другой. Именно такое допущение сразу же позволяет рационально и адекватно объяснить «невероятные» пропорции потерь сторон: разумеется, в вооружённом столкновении армии и толпы потери толпы должны быть в десятки раз больше. Разумеется, даже огромное количество наилучших танков – самолётов – пушек – пулемётов не многим повысит реальную боеспособность неуправляемой толпы.

Пропало командование, пропали штабы, пропала всякая дисциплина – и как следствие и составная часть этого распада пропала, кроме всего прочего, и связь.

... – 163 командира дивизии (бригады). – 221 начальник штаба дивизии (бригады). – 1 114 командиров полков. Это перечень командиров Сухопутных войск (т.е. без учёта авиационных командиров, не вернувшихся с боевого вылета), пропавших без вести за все годы войны. До каких же пределов должны были дойти хаос, паника, дезорганизация и потеря всяких следов воинской дисциплины, чтобы без приметы и следа «пропадал» командир корпуса или дивизии?

Суммарные безвозвратные потери 41-го года не могли быть меньше 8 млн. человек. Следовательно, никак не менее 6 – 7 млн. бойцов и командиров «пропали без вести». Немецкое военное командование зафиксировало пленение в 1941 г. 3,8 млн. бывших военнослужащих Красной Армии.

По данным, приведённым всё в том же сборнике «Гриф секретности снят» (т.е. по меньшей мере не завышенным в целях «злобного шельмования Красной Армии»), советское военное командование и органы НКВД обнаружили и осудили за дезертирство 376 тыс. бывших военнослужащих. Ещё 940 тыс. человек было «призвано вторично». Вероятно, мы не сильно ошибёмся, оценивая общее число дезертиров (если только этот термин вообще применим к ситуации массового развала армии) в 1,3 – 1,5 млн. человек.

Картина беспримерного морально-политического разложения страны и армии будет неполной, если мы хотя бы кратко не упомянем и о фактах массового сотрудничества с врагом.

Уже через несколько месяцев после начала войны, осенью 1941 г., немецкое командование смогло приступить к планомерному формированию «национальных» частей вермахта, укомплектованных бывшими советскими гражданами (если только слово «гражданин» вообще применимо к подданным сталинской империи). Так, было создано в общей сложности порядка 90 так называемых «восточных» батальонов; 26 «туркестанских», 13 «азербайджанских», 9 «крымско-татарских», 7 «волго-уральских» и т.д. В следующем, 1942 году, после прорыва немецких войск на Дон и Кубань, началось создание «добровольческих» казачьих формирований. Так, в мае 1942 г. в 17-й полевой армии вермахта был издан приказ о создании при каждом армейском корпусе по одной казачьей сотне и ещё двух сотен – при штабе армии. Своя казачья сотня появилась в сентябре 1942 г. даже в составе 8-й итальянской армии. К весне 1943 г. в составе вермахта воевало более 20 казачьих полков общей численностью порядка 30 тысяч человек.

Самой распространённой и массовой формой сотрудничества бывших военнослужащих Красной Армии с оккупантами стало зачисление их в регулярные части вермахта в качестве так называемых «добровольных помощников» (Hilfswillige, или сокращённо «Хиви»). Первоначально «хиви» служили водителями, кладовщиками, санитарами, сапёрами, грузчиками, высвобождая таким образом «полноценных арийцев» для непосредственного участия в боевых действиях. Затем, по мере роста потерь вермахта, русских «добровольцев» начали вооружать. В апреле 1942 г. в германской армии числилось 200 тысяч «хиви». Так, в окружённой у Сталинграда 6-й армии Паулюса в ноябре 1942 г. было 51 800 «хиви», а в 71-й, 76-й и 297-й пехотных дивизиях этой армии «русские» (как называли всех бывших советских) составляли до 40% личного состава. Летом 1942 г. в 11-й армии Манштейна числилось 47 тысяч «добровольцев» В конце концов масштабы массового сотрудничества с оккупантами стали столь велики, что верховным командованием вермахта был создан специальный пост «генерал-инспектора восточных войск». В феврале 1943 г. под началом генерала Кестринга в рядах вермахта, СС и ПВО служило порядка 750 тыс. человек. С октября 1943 г. «хиви» были включены в стандартный штат немецкой пехотной дивизии в количестве 2 тысячи на дивизию, что составляло 15% от общей численности личного состава.

За добровольную сдачу в плен и сотрудничество с оккупантами после войны было расстреляно или повешено 23 бывших генерала Красной Армии (это не считая гораздо большего числа тех, кто получил за предательство полновесный лагерный срок). (20) Среди изменников были и командиры самого высокого ранга:

Казнённые генералы известны поимённо. О рядовых, как всегда, известны только суммарные числа. Так, за неполные четыре месяца войны (с 22 июня по 10 октября 1941 г.) по приговорам военных трибуналов и Особых отделов НКВД был расстрелян 10 201 военнослужащий Красной Армии. Всего же за годы войны только военными трибуналами (без учёта деятельности НКВД) было осуждено свыше 994 тысяч советских военнослужащих, из них 157 593 человека расстреляно. (98, стр. 139) Десять дивизий расстрелянных…

Массовое дезертирство и массовая сдача в плен были одновременно и причиной, и следствием, и главным содержанием процесса превращения Красной Армии в неуправляемую толпу.

Как историк я могу лишь высказать предположение, что двадцать лет диктатуры «партии Ленина-Сталина» весьма способствовали моральному разложению армии; что раскулачивание, «голодомор» и система колхозного рабства заметно снизили готовность мобилизованных мужиков воевать за такую жизнь и за такую власть. Не вызывает, на мой взгляд, сомнений и тот факт, что массовые репрессии 37 – 38-го годов превратили значительную часть командных кадров Красной Армии в смертельно и пожизненно испуганных людей, что применительно к военному делу означает полную профнепригодность. Дикие «ужимки и прыжки» внешней политики 1939 – 1941 годов, когда правители СССР то объявляли Гитлера людоедом, то публично поздравляли его с военными победами в Европе, также не способствовали повышению готовности бойцов Красной Армии отдать свою единственную жизнь в очередной драке за передел разбойничьей добычи между Гитлером и Сталиным.

На первом этапе (по Указу от 22 июня 1941 г.) были призваны военнообязанные 14 возрастов, общая численность которых составила 10 млн. человек. На втором этапе (по постановлению ГКО № 459 от 11 августа 1941 г.) были призваны военнообязанные старших возрастов (1895 – 1904 гг. рождения). В итоге до конца 1941 г. было мобилизовано в общей сложности 14 млн. человек (3, стр. 110) Располагая таким огромным людским ресурсом, командование Красной Армии могло как восполнять потери личного состава частей действующей армии, так и формировать всё новые, новые и новые соединения. И всё это бесчисленное воинство было разгромлено, окружено и пленено в новых «котлах» – у Смоленска и Рославля, Умани и Киева, Вязьмы и Брянска. К началу зимы немцы захватили Харьков и Одессу, Таганрог и Крым, вышли к Москве и Тихвину.

Таковы факты. Эти факты достоверны, их избыточно много, и они требуют какого-то рационального, логического объяснения. Предложенные ранее объяснения («внезапность нападения», «многократное численное превосходство противника», «безнадёжная устарелость боевой техники Красной Армии») или не соответствуют действительности (проще говоря – лживы), или недостаточны для того, чтобы объяснить военную катастрофу такого масштаба. Огромная работа, проведённая российскими историками в последние два десятилетия, в рамках которой был подробно изучен ход большинства сражений начального периода войны, критически проанализированы принятые командованием Красной Армии стратегические и оперативные решения, лишь подтверждает – на мой взгляд – вывод о том, что ответ на вопрос о причинах катастрофы 41-го года лежит вне сферы проблем оперативного искусства или техники вооружений.

На полях сражений 1941 года встретились не две армии, а организованные и работающие как отлаженный часовой механизм вооружённые силы фашистской Германии с одной стороны, и почти неуправляемая вооружённая толпа – с другой. Именно такое допущение сразу же позволяет рационально и адекватно объяснить «невероятные» пропорции потерь сторон: разумеется, в вооружённом столкновении армии и толпы потери толпы должны быть в десятки раз больше. Разумеется, даже огромное количество наилучших танков – самолётов – пушек – пулемётов не многим повысит реальную боеспособность неуправляемой толпы.

Пропало командование, пропали штабы, пропала всякая дисциплина – и как следствие и составная часть этого распада пропала, кроме всего прочего, и связь.

... – 163 командира дивизии (бригады). – 221 начальник штаба дивизии (бригады). – 1 114 командиров полков. Это перечень командиров Сухопутных войск (т.е. без учёта авиационных командиров, не вернувшихся с боевого вылета), пропавших без вести за все годы войны. До каких же пределов должны были дойти хаос, паника, дезорганизация и потеря всяких следов воинской дисциплины, чтобы без приметы и следа «пропадал» командир корпуса или дивизии?

Суммарные безвозвратные потери 41-го года не могли быть меньше 8 млн. человек. Следовательно, никак не менее 6 – 7 млн. бойцов и командиров «пропали без вести». Немецкое военное командование зафиксировало пленение в 1941 г. 3,8 млн. бывших военнослужащих Красной Армии.

По данным, приведённым всё в том же сборнике «Гриф секретности снят» (т.е. по меньшей мере не завышенным в целях «злобного шельмования Красной Армии»), советское военное командование и органы НКВД обнаружили и осудили за дезертирство 376 тыс. бывших военнослужащих. Ещё 940 тыс. человек было «призвано вторично». Вероятно, мы не сильно ошибёмся, оценивая общее число дезертиров (если только этот термин вообще применим к ситуации массового развала армии) в 1,3 – 1,5 млн. человек.

Картина беспримерного морально-политического разложения страны и армии будет неполной, если мы хотя бы кратко не упомянем и о фактах массового сотрудничества с врагом.

Уже через несколько месяцев после начала войны, осенью 1941 г., немецкое командование смогло приступить к планомерному формированию «национальных» частей вермахта, укомплектованных бывшими советскими гражданами (если только слово «гражданин» вообще применимо к подданным сталинской империи). Так, было создано в общей сложности порядка 90 так называемых «восточных» батальонов; 26 «туркестанских», 13 «азербайджанских», 9 «крымско-татарских», 7 «волго-уральских» и т.д. В следующем, 1942 году, после прорыва немецких войск на Дон и Кубань, началось создание «добровольческих» казачьих формирований. Так, в мае 1942 г. в 17-й полевой армии вермахта был издан приказ о создании при каждом армейском корпусе по одной казачьей сотне и ещё двух сотен – при штабе армии. Своя казачья сотня появилась в сентябре 1942 г. даже в составе 8-й итальянской армии. К весне 1943 г. в составе вермахта воевало более 20 казачьих полков общей численностью порядка 30 тысяч человек.