-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записи с меткой история

(и еще 857272 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

алла пугачёва анастасия волочкова артефакты баня владимир путин воронцовы звёздная жизнь звёздные дети звёздные скандалы звёздный скандал звёздный стиль звёзды звёзды без комплексов звёзды без комплексов звёзды в купальниках звезды история история кино история моды их нравы конкурсы красоты коронавирус ксения собчак купальник курорты курорты мира максим галкин мир живописи мир девушек мир девушки мир женской моды мир женщины мир живописи мир животных мир жмвописи мир фото мир фотографий мифология модельный бизнес пляж полезная информация полезные советы приколы прикольно рпц усадьбы филипп киркоров чп шоу-бизнес это интересно

Пляж прошлого века |

Дневник |

29

9002 подписчика

Винтажные снимки с пляжей 30-х годов прошлого века

50 сек.

Только представьте, что еще каких-то сто лет назад фактически не существовало пляжной культуры как таковой. Мужчины купались отдельно от женщин, и последние могли появляться на пляже исключительно в одеждах с прикрытыми руками и ногами.

Абсурдность этого так и подталкивала общество к модной революции, которая и случилась в 1920-е годы. Тогда стали появляться первые открытые женские купальники, а само посещение пляжа превратилось в светское событие.

И вот уже к 30-ым годам новая мода прочно укрепилась и положила начало всем современным пляжным трендам.

Вообще, 30-е годы справедливо можно назвать расцветом пляжной культуры, причем, по всему миру.

Пляжи стали таким же культурно-развлекательным местом, как и любые другие общественные пространства. Но только здесь была своя культура и свои развлечения.

Например, на пляж «перекочевали» многие виды спорта: бадминтон, теннис, боулинг, волейбол. Судя по фото, это было очень весело и имело невероятную популярность.

Фотография раскрашена при помощи нейросетей, поэтому не обращайте внимания на "косячки"

Возможно, сейчас такие купальники выглядят чересчур целомудренно и скромно. Но тогда, а 30-е годы прошлого столетия, это был настоящий прорыв.

Открытые ноги, руки, плечи и декольте — такое девушкам было позволено, пожалуй, впервые в истории.

А потому такой наряд, на самом-то деле, является гораздо более смелым, чем все современные миниатюрные купальники.

Несмотря на то, что мода на открытые купальники только начинала зарождаться, настоящие модницы уже конкурировали за самый оригинальный дизайн.

Так как выбор тканей был крайне не велик — самые дешевые шерсть, лен или хлопок — девушкам приходилось экспериментировать с цветами, принтами и фурнитурой.

И, надо отметить, у них неплохо получалось — именно их идеи легли в основу нетленной моды 60-70-х.

Важно, что теперь пляжи не разделяли на мужские и женские: отдыхали все со всеми.

Причем считалось вполне нормальным прийти на пляж не для того, чтобы искупаться, а чтобы просто отдохнуть возле моря в приятной обстановке.

К слову, именно в те времена стали популярными многие европейские пляжи, которые пользуются наибольшим спросом и по сей день.

А еще, если задуматься, только в 30-е годы у девушек вошел в моду загар. Раньше у них попросту не было возможности загореть из-за закрытых нарядов.

Теперь же смуглая блестящая кожа стала чертой главных красавиц и модниц. И, вероятно, именно благодаря этому купальники со временем становились все меньше, а загара на телах — все больше.

Очень быстро эдакая пляжно-светская мода распространилась и на провинции.

Девушки по всему миру стали отдавать предпочтение коротким и открытым пляжным костюмам. А те, у кого не было возможности заиметь такой, делали его из подручных средств — старых сорочек и прочего тряпья.

А вскоре такие купальники заполонили все прилавки в прибрежных городах.

Кстати, в те же 30-е появился и такой феномен как пляжные конкурсы красоты. Вы только задумайтесь, насколько революционно это было для той эпохи!

То есть, женщинам не просто дозволялось носить довольно откровенные по тем меркам наряды на глазах у публики, но и соревноваться, выставляя себя на показ.

Разумеется, те конкурсы были такими же целомудренными, как и сами купальники. И, наверное, наблюдать за ними было сплошным удовольствием.

Вообще, очень забавно наблюдать за тем, как зарождалась и развивалась мода.

Например, вот — эталонный пляжный наряд модницы из 30-х годов. Супермодный купальник, стильный головной убор и... туфли поверх носков!

Сейчас это вызывает улыбки, а тогда считалось вполне естественным. Остается лишь радоваться тому, что не все модные тренды былых лет дошли до нас.

https://zen.yandex.ru/media/ingirlswetrust/vintajn...-veka-603b84802d4e6e7971e43c15

|

Метки: история |

Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинам |

Дневник |

1063

242

103 697 подписчиков

Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинам

https://zen.yandex.ru/media/different_angle/kak-mo...hinam-600d5bff41733326eb77692a

Во многих религиях мира существует такое понятие как монашество. Верующие люди, желающие посвятить себя служению Всевышнему, отрекаются от мирской жизни и отправляются жить в монастырь. Подобный образ жизни подразумевает отказ от всех наслаждений и соблазнов, которые могут отвлечь от праведных дел.

Однако, даже несмотря на наличие столь большого религиозного рвения, люди, давшие обет монашества, все же остаются людьми. А потому ничто человеческое им не чуждо. Так как же они справляются с естественным влечением к противоположному полу?

История зарождения монашества

Безусловно, такое явление как монашество было следствием многих причин, которые могли отличаться в зависимости от религиозных вероучений и истоков самой религии. Однако в общем понимании, монашество первоначально имело место быть именно среди буддистов. Основной традицией буддизма на момент его зарождения как раз было самоотречение.

Более того, прародителями буддизма были, как их сейчас можно назвать, монахи или странствующие аскеты. Как раз некоторые из них стали учителями основоположника данного религиозного течения – Гаутамы Будды. Одеждой и едой их обеспечивали простые жители деревень, рядом с которыми селились монахи.

В обмен на такую щедрость, аскеты помогали мирянам встать на путь Дхарма. В IV-V вв. до н.э. некоторые из таких монахов стали последователями Будды. Именно это положило основание ордену монахов.

Однако, буддийских монахов нельзя назвать отшельниками, абсолютно изолированными от внешнего мира. Это отличает их от монахов других вероисповеданий. Например, христианское монашество в большинстве стран предписывает именно отшельнический образ жизни.

Все потому что оно имело несколько иное происхождение. Появление монашества среди исповедующих христианские учения, относят к III-IV векам. Однако первые монахи-христиане возникли немного раньше на территории Египта и Сирии.

Поэтому многие историки считают, что монашество зародилось именно на Востоке, откуда после распространилось на Запад. Таким образом, первым монахом был египтянин Антоний Великий, он же – Святой Антоний. Он стал отшельником, постепенно переселившись в область пустыни.

«Мучения святого Антония» – предположительно, первая работа Микеланджело

В связи с чем, был назван пустынником. В условиях сложных для выживания из-за отсутствия пищи и нормального крова, он боролся со многими искушениями и лишениями. Позже к нему присоединилось немало отшельников, перенявших подобный образ жизни.

Однако и от них он ушел, желая избежать соблазна быть почитаемым. Другие же монахи обитали в пещерах, гробницах, заброшенных постройках. Со временем таких отшельников становилось все больше, монашество завоевывало популярность среди христиан.

В конце концов, это привело к тому, что в 323 году на территории Египта был возведен первый монастырь, в котором стало проживать около 40 монахов-мужчин. Его создателем был римский солдат Пахомий. Позднее монашество было принято Византийской церковью и стало распространяться все шире на Запад.

Стоит отметить, что сам термин берет свое происхождение от греческого слова «μόνος», что означает «один, одиночный». Поэтому христиане, дав обет монашества, обязаны жить в отшельничестве, изолировано от мирян. На что же идут эти люди, чтобы преодолеть естественные человеческие желания?

Методы борьбы с плотью

В целом способы преодоления своих желаний у мужчин и женщин практически не имеют отличий. Если же говорить сугубо о монахинях, то в средние века их не особо жаловали, если вдруг выявлялось, что у одной из послушниц «не хватает веры». Чтобы вытравить все непристойные мысли, наставницы назначали ей самую грязную и трудоемкую работу.

Такая послушница драила помещения, в которых обитали ее сестры, занималась приготовлением пищи, ухаживала за скотом. Усталость отвлекала и не давала сосредоточиться на "порочных" желаниях.

В случае особого непослушания на монахиню надевались вериги. Это кованые цепи, которые причиняли боль при ношении. Такие муки должны были выместить из сердца непослушной монахини любые мысли о противоположном поле.

Вериги – изделие, разного вида железные цепи, полосы, кольца, носившиеся христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти

Некоторые монахи даже прибегали к самоистязаниям в момент, когда желания были наиболее сильными. Они наказывали себя плетью, так как подобные мысли приравнивались к искушениям от Лукавого.

Кроме того, монахини всегда жили обособленно от мирян, что в принципе исключало возможность даже формального общения с мужчинами. Конечно, способы борьбы с собственным телом современных монахинь не столь радикальны. Однако тяжелая работа до сих пор является одним из наиболее действенных методов.

Также монахини не имеют какой-либо связи с внешним миром – будь то Интернет или телефон. Они лишены возможности как-либо украшать себя, что также влияет на их образ мыслей. И конечно же, все это не обходится без многочисленных молитв, помогающих развить полную покорность и отречение от желаний плоти.

|

Метки: история |

Леди, принимавшие решения. Топ-4 женщин древности, вошедших в историю |

Дневник |

0.07.2020 00:02

29956

Леди, принимавшие решения. Топ-4 женщин древности, вошедших в историю

«Леди Годива» (1897), картина Джона Кольера. © / Public Domain

Если верить красивой британской легенде, 10 июля 1040 г. леди Годива, жена графа Леофрика, проехала голой на лошади по городу Ковентри. Напомним эту историю и вспомним других женщин прошлого, слово и дело которых остались в веках.

Леди Годива не состояла в обществе нудистов, которых тогда не было. Сделан сей жест эксгибиционизма был из самых благих побуждений — ради снижения налогового бремени для местных обывателей. Годива происходила из англо-саксов, ставших к тому времени для Англии «местными». Её муж Леофрик, графа Мерсии, был датчанином, завоевателем, короче — «понаехавшим». Население он обложил непосильными налогами, отчего нежная душа его супруги тяжко страдала.

Однажды, когда граф был в сильном подпитии, графиня в очередной раз пристала к нему по поводу фискальной политики. Леофрик, будучи в игривом расположении духа, сказал так: «Вот проедешь голой по городу — снижу налоги». Протрезвев, граф понял, что сморозил глупость, но отступать было некуда.

Графине тоже было некуда отступать, пришлось раздеваться и седлать лошадь. Если верить легенде, проезд был спланирован как войсковая операция. Жителям Ковентри приказали закрыть окна и двери, как при проезде современного кортежа первого лица, и не подсматривать в щели. Единственный ослушник, некто Том, вошедший в историю как «Подглядывающий Том», голую леди увидел, но заплатил за это зрением. Причастны ли к ослеплению Тома графские дружинники, легенда умалчивает. Но налоги для Ковентри были снижены.

Это, конечно, легенда. Но леди Годива — вполне реальная женщина. Ее биография историкам неплохо известна. В частности, то, что в 1040 г. ей было под 60.

«Первая встреча князя Игоря с Ольгой». Картина художника В. К. Сазонова.

Княгиня Ольга была женой киевского князя Игоря Рюриковича. «Рюрикович» в данном случае не указание на династию, а простое отчество. Легендарный Рюрик был папой Игоря, а Ольга — его снохой. Все трое при этом были чистокровными скандинавами, так что звали Ольгу при жизни Хельгой.

Если леди Годиву, которая жила чуть позже, налоговая политика мужа оставила без одежды, то с Хельгой все сложилось куда хуже. Налоговая политика мужа оставила ее вдовой. Осенью 945 г. Игорь, как известно, неудачно съездил за данью к племени древлян. Те взяли его в плен, но в конце концов отпустили, предварительно привязав к двум согнутым березам.

Хельга осталась регентом при малолетнем сыне Святославе и жестоко отомстила древлянам, когда те приехали извиняться. Первое посольство древлян живьем закопали в землю, второе живьем же сожгли. Третьего древляне благоразумно не прислали, тогда Хельга с дружиной явилась к ним сама. Способ, которым эта женщина с фантазией сожгла древлянскую столицу, всем знаком со школьной скамьи. Любопытно, что использование птиц в качестве зажигательных снарядов случалось и в Западной Европе.

Статья по теме

Дело о «краже истории»: какую страну крестил Владимир?

Кроме того, Хельга стала первым государственным деятелем высшего ранга, принявшим христианство. А вот сын Святослав так и остался настоящим викингом и язычником. Над матушкой, которая уверовала в распятого бога, он откровенно смеялся.

Зенобия, царица Пальмиры, тоже рано овдовела. Это случилось в 267 г. после того, как в результате заговора был убит ее муж Оденат II. Ранее он, спасая страну, добровольно вошел в состав Римской империи.

Зенобия, в отличие от Одената, оказалась пальмирской патриоткой и восстала против власти Рима. Обстановка показалась ей благоприятной для бунта: императоры мерли как мухи то от чумы, то от кинжалов наемных убийц. Однако новый властитель Рима именем Аврелиан не оправдал надежд Зенобии. Он оказался не робкого десятка, к тому же неплохим полководцем.

«Прощальный взгляд Зенобии на Пальмиру» (1888). Герберт Густав Шмальц.

Армия Зенобии была разбита в двух сражениях римскими легионами, сама царица пробовала бежать, но была арестована. В 274 г. ее провели по Риму во время триумфа (что-то вроде современного парада с военной техникой) Аврелиана. Зенобия была в кандалах, которые из уважения к ее царскому достоинству были сделаны из чистого золота. Умерла она в плену, дата смерти затерялась в веках.

Клеопатра, царица Египта, Риму не сдалась. В отличие от Зенобии, которая считала ее своей родственницей. Египтянкой Клеопатра не была — ее отец происходил из эллинистической (грубо говоря — греческой) династии Птолемеев, посаженных на египетский престол еще Александром Македонским. Но под египтянку Клеопатра определенно косила: первой из Птолемеев за 300 с лишним лет она попыталась заговорить на языке фараонов. Как писал Плутарх, «ее красота не поражала с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью». Короче, роковая женщина I в. до н.э.

«Клеопатра». Художник Джон Уильям Уотерхаус

Клеопатра пришла к власти в 51 г. до н.э. в качестве регента при девятилетнем брате. По египетскому обычаю (иначе народ не понял бы) она одновременно числилась и его женой. Позднее она вела с братом-мужем гражданскую войну, которая по времени совпала с гражданской войной в Риме. Часть этих войн Клеопатра провела в постели Юлия Цезаря и Марка Антония, от которых имела детей. И зря: ставить надо было на Октавиана Августа, который всех обыграл и вышел победителем. Чтобы не участвовать в его триумфе, Клеопатра покончила с собой. По легенде — при помощи живой змеи, хотя некоторые историки в этом сомневаются.

ttps://aif.ru/society/history/ledi_prinimavshie_resheniya_top-4_zhenshchin_drevnosti_voshedshih_v_istoriyu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: мир женщины история |

Какие советские гигиенические привычки могут навредить здоровью |

Дневник |

10 017 подписчиков

Врачи — герои 2020 года.

Сделайте работу медиков легче своими пожертвованиями.

Какие советские гигиенические привычки могут навредить здоровью

27 июня

Среди людей среднего и старшего поколения до сих пор бытует мнение, что медицина и гигиена в советское время была «правильной», а все современные рекомендации и главное, средства для поддержания чистоты тела, больше приносят вреда, чем пользы. Но так ли это на самом деле?

Мыться с хозяйственным мылом

Долгое время даже в центральных районах СССР было невозможно приобрести не то что шампунь для волос, но даже обычное банное мыло и все граждане использовали в быту исключительно хозяйственное. Во всяком случае, в книге «Домоводство», опубликованной в 1959 году, содержались подробные рекомендации, как, когда и сколько времени советским гражданам стоит уделять водным процедурам. При этом слово «шампунь» в издании не встречается ни разу – волосы ее авторы рекомендуют мыть именно хозяйственным мылом, а если и его нет, то тогда куриными желтками. Но очевидно, яйца, все-таки были более ценны в качестве продуктов питания, и на гигиенические процедуры их старались не тратить. Газета «Известия» в 1964 году констатировала: «...Еще недавно люди пользовались мылом только по большим праздникам, теперь с мылом моются в 87% колхозных дворов, и у 55% колхозников имеются личные полотенца...». В 1980-х годах, когда у многих жителей советских городов появились дачи, хозяйственное мыло оказалось самым доступным средством для борьбы с грязью под ногтями. Те, кто опасались, что после работ на грядках не смогут качественно очистить пальцы, заранее скребли ногтями обмылки подмоченного хозяйственного мыла. Мелкие куски забивались под ногти, но не мешали дальнейшей дачной деятельности, и очистить руки после труда на огороде теперь было очень легко. Однако, в каком состоянии оказывалась кожа у всех этих людей, остается только догадываться. Хозяйственное мыло с аббревиатурой «72» помимо жирных кислот, саломаса и щелочи содержало едкий натрий и канифоль. Благодаря этим веществам мыло отлично пенилось и смывало грязь, а также сильно жгло слизистые, если попадало в глаза, рот и влагалище. Но это — мелочи, смываемые водой. Современные специалисты, например из Института Развития Общественного Здравоохранения уверяют, что постоянное использование хозяйственного мыла в качестве основного средства гигиены провоцирует снижение общего иммунитета и развитие дерматита на наиболее уязвимых участках кожи. Именно поэтому во всем мире для гигиенических целей уже много десятков лет применяются более щадящие очищающие средства.

Использовать в туалете листы газеты

Многие россияне, рожденные в СССР, отлично помнят, что долгое время вместо туалетной бумаги средством интимной гигиены являлись газетные листы. Ежедневных периодических изданий в советской стране было много, а вот туалетной бумаги - нет. В монографии И. В. Венцова и Ю. А. Шиланис, «Социальная гигиена в СССР» упоминается, что до 1968 года ее даже не производили. Старшее поколение советских людей о существовании подобного продукта вовсе представления не имело. Только в середине 1970-х на прилавках больших городов появились рулоны туалетной бумаги, но население ее покупало крайне неохотно — зачем тратить деньги на то, что в итоге выкинешь в туалет? И никто не задумывался, что использование обрывков газет в качестве гигиенического средства может быть опасно для здоровья. Ведь в изготовлении газетных красок, помимо прочего, участвовали такие вещества, как хромат и сульфид свинца. Об этом и раньше было прекрасно известно советским гражданам. Например, в одном из журналов «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» за 1929 год говорится, что случайно возникший синяк можно быстро свести, если к нему прикладывать свернутый лист газетной бумаги, смоченный холодной водой. Свинцовые примочки способствуют быстрейшему рассасыванию сгустков крови под кожей. Но то, что любые соединения свинца накапливаются в организме и являются крайне опасными для здоровья, тогда вряд ли кто понимал. Сегодня специалисты Московского медицинского исследовательского центра онкологи и радиологии утверждают, что свинцовые загрязнения организма неминуемо ведут к развитию доброкачественных или злокачественных опухолей.

Снимать косметику одеколоном

Некоторые варианты декоративной косметики появились у советских женщин еще в конце 1940-х годов, а вот средства для снятия макияжа стали поступать в продажу лишь после 1981. До этого времени помаду, пудру и тушь дамы смывали с лица водой и мылом. Но, как говорилось выше, банное мыло долгое время являлось дефицитом, хозяйственным намыливать ресницы было опасно, попадая в глаза оно часто оставляло ожоги на роговице. Состоятельные советские женщины приспособили для этих целей одеколон, но увы и он тоже наносил больше вреда, чем пользы. При снятии туши с ресниц спиртосодержащая жидкость также травмировала глаза, на коже лица и губах оставляла следы сухости и шелушения. Но все равно одеколон считался одним из самых важных средств гигиены и у мужчин и у женщин. В журнале «Работница» за 1961 год дезинфицировать зубную щетку одеколоном предлагал главный стоматолог знаменитого 4-го управления Минздрава СССР, дантист всей партийно-правительственной элиты того времени, врач Алексей Дойников. Советские граждане не боялись получить ожег кожи или слизистой, тем более полости рта, от высокопроцентного спирта и поэтому активно пользовались, например, «тройным» одеколоном.

ttps://zen.yandex.ru/media/umnaja.ru/kakie-sovetskie-gigienicheskie-privychki-mogut-navredit-zdoroviu-5ef70b2187c190448ae81f55

|

Метки: история |

Хайрманьячество - взгляд в глубину веков |

Дневник |

Хайрманьячество - взгляд в глубину веков

Уход для шикарных волос 18 мая 2020, 11:17

«Кудри девы-чародейки,

Кудри — блеск и аромат,

Кудри — кольца, струйки, змейки,

Кудри — шелковый каскад!»

(Владимир Бенедиктов)

«Дай коснуться, любимая, прядей густых,

Эта явь мне милей сновидений любых…

Твои кудри сравню только с сердцем

влюбленным,

Так нежны и так трепетны локоны их!»

(Омар Хайям)

Здравствуйте, девушки!

Сегодня представлено огромное количество средств, способных справиться практически с любой проблемой, касающейся волос. Но как же люди спасались раньше, когда всем этим изобилием и не пахло?

С незапамятных времён человек полагал, что волосы – это связь с высшими силами. Чем длиннее и гуще волосы, тем связь сильнее и надёжнее. А поскольку преклонение и поклонение этим самым неведомым силам было в древности чуть ли не смыслом существования, то волосы холили и лелеяли.

Какие же средства по уходу за волосами были в распоряжении красавиц древних времен, покуда не было никаких Керастазов, Виесо, Ангелов и даже Каарала?

Вот некоторые из средств и хитроумных хайрманьяческих приемов древности:

— Белая глина. Её разводили в тёплой воде до состояния сметаны, наносили на волосы и затем тщательно смывали.

— Кисломолочные продукты. Это и простокваша, и айран, и сыворотка, и т.д. Секрет успеха этих «простокваш» заключается в том, что они просто изобилуют молочными кислотами, которые расщепляют жиры и удаляют всё, что от них осталось с поверхности волос. Правда, после этих процедур, вероятно, оставался интересный запашок. Но и от него избавлялись, прополоскав волосы всевозможными настоями и отварами благоуханных трав. Так и цвели красавицы.

— в Индии использовали для мытья волос кокосовое молоко, предварительно замешав его на чёрном перце. А после ополаскивали волосы отваром шалфея.

— жители Филиппин использовали для мытья волос вымоченные в холодной воде стебли алоэ.

— арабские женщины для ухода за волосами делали отвар из кожуры айвы.

— а уж там, где испытывался дефицит воды, торжественно посыпали голову пеплом… А уж затем с превеликим рвением вычёсывали его. В Индонезии для изготовления качественного пепла сжигали рисовую солому и шелуху.

— в средние века для ухода за волосами использовали отвар травы мыльнянки (Saponria officinlis), который пенился и хорошо очищал волосы. Корни растения мелко-мелко резали и долго-долго кипятили. А потом уже ополаскиватель № 1 — традиционные крапива и лопух.

Источник:sortseeds.ru

Во все времена, а особенно в период переменчивой моды, девушкам хотелось, чтобы их волосы росли быстрее. О, это мы очень хорошо понимаем)))Римлянки втирали отвар скорлупы грецкого ореха, китаянки смешивали мед с мукой и делали из этого маску, француженки использовали крапивные отвары.

Но в растительных рецептах нет ничего удивительного, тогда как были и такие, которые сегодня способны вызвать у кого – улыбку, а у кого – и недоумение. Представляете, что бы мы на текущем марафоне роста, для того, чтобы волосы быстрее росли, сжигали пчел и смешивали пепел с розовым маслом? Эх, тяжела была доля женщины!

Впрочем, на пчелах не останавливались. Жгли ежей, крыс, кротов, вымачивали шкуру, сброшенную змеей, толкли сушеных лягушек и ящериц. И это не дремучие Средние века. Это XVIII – начало XIX в. В XIX веке, справедливости ради, все ж более популярным средством ухода за волосами были растительные масла (оливковое, миндальное, ромашковое, лавровое), а также животные жиры (медвежий, гусиный, лисий, скунсий).

В рецептах для укрепления волос часто можно встретить вино. Его добавляли в различные масла и использовали в качестве средства от облысения.В качестве шампуня использовали обычное мыло. Это богатые люди. А простые мыли голову квасом или кислым молоком.

Наверное, одни из первых изобретателей кондиционера для волос – это индонезийцы. Дело в том, что для мытья там применялась атомная смесь из пепла рисовой соломы и шелухи с водой. Смесь эта отлично очищала волосы, но и сушила неплохо. Поэтому после мытья приходилось увлажнять их кокосовым маслом.

Сегодня мы, к счастью, можем приобрести подходящее нам средство для ухода за волосами и не обязаны тратить по полдня на одно только мытье. А ведь до изобретения в 1903 году шампуня одно только мытье волос требовало недюжинной сноровки и множества умений. Обладательницам особо пышных шевелюр приходилось нанимать парикмахера, чтобы тот помог ей помыть, подстричь и даже подпалить волосы. Все эти манипуляции совершались обычно не чаще, чем раз в месяц — и это были обеспеченные дамы. Представительницы не слишком богатых слоев населения обычно ограничивались одним разом за сезон.

Источник: М.-К. Озу, Сабин Мельшиор-Бонне, История прически. Москва: Аст-Астрель, 2006, стр. 56-57.

Мыло изначально создавалось на основе щелочи и алкаина, а волосы и шампунь имеют в своей основе кислотную среду. В результате воздействия щелочи волосы становились ломкими сухими и сильно спутывались.

Источник:crazy.casa

Женщины до начала XX века носили длинные волосы, а значит — регулярное мытье головы мылом могло просто уничтожить волосы.Вместо мытья использовались другие альтернативные способы поддержания чистоты волос. Например, крайне распространены были специальный масла-кондиционеры, которые наносились на голову с помощью расчески. За приблизительно 100 расчесываний такие масла не только распутывали волосы, но и снимали несвежий кожный жир вместе с осевшей на него пылью и грязью. Вся эта процедура вычесывания грязи занимала много времени и, что не менее важно, денег. Масла для волос стояли недешево, и только женщины из обеспеченных семей могли позволить себе такой уход за волосами.

Первые жидкие шампуни появились лишь в 20-х годах прошлого столетия. Они действительно прекрасно справлялись со своей задачей и хорошо смывали не только грязь и жир, но и различные средства укладки, такие как лак для волос, гель и другие. Но частое мытье головы пересушивало длинные волосы, поэтому большинство представительниц прекрасного пола все равно мыло голову раз в неделю в парикмахерской, после чего им делали укладку (и, возможно, стрижку) на всю следующую неделю. Вот вам и ответ на вопрос о том, как же женщины обходились без кондиционеров для волос — очень просто — шампунем пользовались не так часто, а потому естественные масла находились на коже и волосах достаточно долго, чтобы оказать питательный и увлажняющий эффект.

И еще немного фактов об уходе за волосами столетия назад.

Перекись водорода стали использовать для осветления волос лишь в 1867 году. До этого момента девушки пользовались лишь солнцем и содой, а хна стала популярной в конце 19 века в качестве средства для закрашивания седины. Завивать волосы женщины тоже научились давно. Изначально укладку делали двумя способами — с помощью небольших тканевых рулонов и горячих щипцов. Щипцы были действительно опасны для волос — ведь температура этих щипцов толком не регулировалась.

Источник: infourok.ru

Источник:www.pinterest

А теперь давайте перенесемся в глубь веков и посмотрим, каково приходилось хайрманиакам тысячелетия назад! Наша первая остановка:

Древний Египет

Первые признаки настоящего парикмахерского искусства встречаются примерно в V тысячелетии до нашей эры у египтян. Важным моментом в жизни древних египтян было изготовление париков. Их делали из папируса, ткани, шерсти животных, окрашивали в разные цвета. Кроме того, современники фараонов делали завивку волос и париков при помощи холодной («мокрой») укладки. Пряди наматывали на деревянные коклюшки и обмазывали грязью, по высыхании грязь благополучно отваливалась. Все туалетные процедуры выполнялись рабынями, причём каждая имела свою специальность. Использовали для ухода за волосами гребни и шпильки, которые изготавливались из дерева, слоновой кости.

Источник 1-2:interesnoznat.com

Интересный факт: Знаете ли Вы, что мода, введенная самой Клеопатрой, до сих пор отражается на списке импортируемого товара этой страны? Вы удивитесь, но в Египте, до сих пор, как косметическое средство для волос, популярен медвежий жир!

В эпоху фараонов прическа и у мужчин, и у женщин была единой: волосы стригли по линии чуть выше подбородка (вполне себе первобытное каре. А каре так-то в моде и по сей день!).

Источник:www.pinterest

Высокопоставленные люди носили парики, которые украшали гребнями, заколками и диадемами.

Позднее, когда парики отошли в прошлое, стало принято обильно смазывать пряди различными маслами и скручивать волосы на затылке. Масла играли не столько роль ухода, сколько стайлинга: прически фиксировались надежно и сохраняли гладкость от мытья до мытья.

Древняя Греция

Жители Эллады намного опередили своих предшественников-древних египтян в сфере парикмахерского искусства. У древних греков уже были выработаны многочисленные правила и методы выполнения причесок, стрижек и бритья. Так, в Древней Греции причесывание, завивка, надевание парика являлись своеобразным ритуалом, который длился иногда по нескольку часов. Эти процедуры выполнялись специально обученными рабынями, которых называли каламистрами. Каждая процедура — мытье, окраска, завивка, стрижка волос — выполнялась раздельно. Рабы-парикмахеры должны были не только умело причесать, но и соблюсти правила эстетики – сделать прическу, исходя из особенностей и пропорций лица конкретного человека. В моде были романтичные локоны.

Источник:www.goodhouse.ru

Для того чтобы добиться курчавости, использовались металлические стержни-щипцы (каламис). Их нагревали на жаровне, после чего на стежнни накручивали пряди волос. Для придания волосам блеска применялось оливковое масло. В готовой прическе для ароматизации прядей прятали конусообразные пакетики с пахучей эссенцией их экстракта жасмина и козьего жира.

Некоторые шедевры мастеров-каламистров оставались в первозданном виде неделями! Но самым важным было придать волосами правильный оттенок. Гречанки красили волосы с помощью трав и природных экстрактов, стараясь добиться золотистого оттенка. Волосы поливали уксусом и кислотами, часами сидели на солнце, чтобы усилить процесс выгорания, словом, быть блондинкой было высшим достижением для древней гречанки.

Источник:interesnoznat.com

Интересный факт: А знали ли Вы, что светлый цвет волос в Древней Греции и в Древнем Риме был изначально чертой девушек легкого поведения? Достоверно известно, что благодаря многочисленным походам Империя и в частности главный город империи были заполнен пленными женщинами. Многие из них были перевезены с территорий Галлии и современной Германии. Они выделялись в основном тем, что были преимущественно светловолосыми, блондинками и рыжими. Был издан закон, обязывающий абсолютно всех римских «жриц любви» перекрасить волосы в светлый цвет (или в рыжий), чтобы таким образом отличать их от «порядочных брюнеток». Впрочем, считается, что закон действовал очень недолго. Так как сами римлянки были неравнодушны к светлым волосами и сами были не прочь осветлить собственные.

Древний Рим.

Еще больший толчок развитию парикмахерского искусства придали жители Древнего Рима. Очень многое они позаимствовали у древних греков, но переосмыслили, переработали и придали свои неповторимые черты. Римские патриции стали уделять внешнему виду еще больше времени и многие часы проводили за прической. Конечно, для этих целей у них имелись специалисты – тонсоресс, которые квалифицированно осуществляли различные работы с волосами: мыли их, ополаскивали в ароматических растворах, настоянных на травах. Они выполняли завивку горячими металлическими стержнями, могли делать «мокрую» холодную укладку с клейкими составами, а стригли волосы особыми серповидными бритвами. Рабыня, которая проводила окончательную укладку волос и оформляла прическу украшениями, посыпала ее золотой пылью, лазоревым порошком, пропитывала ароматическими маслами, называлась кипасис.

Источник:zen.yandex.uz

Источник:4tololo.ru

В пику древним грекам, римлянам удалось изобрести обесцвечивающий состав, и поголовно все состоятельные римлянки становились блондинками за считанные часы. К сожалению, рецепт обесцвечивающего состава утерян, но известно, что лучшим средством для ухода за волосами считался массаж головы. В термах специальные рабы-косметы часами массировали кожу головы своих хозяек, используя растительные масла и ароматические эссенции.

Длина волос была своеобразным культом: если мужчины волосы стригли, то для женщин эта процедура считалась святотатством. Некоторые сохранившиеся записи констатируют, что некоторым римлянкам удавалось отрастить волосы до пола, а на расчесывание этого богатства у служанок уходило несколько часов. Чтобы волосы были крепкими и блестящими, римские красотки готовили отвар из скорлупы грецкого ореха и вымачивали в нем пряди. Волосы при этом темнели, так что приходилось выбирать между любовью к светлому цвету и здоровьем волос.

Средневековье.

В эпоху раннего Средневековья в Европе развитие парикмахерского искусства приостановилось. И тому были весьма серьезные причины – творческие поиски в области моды и прически признавались греховными. За изыски можно было и на костре сгореть. Например, архиепископ Кентерберийский объявил осветление волос нечестивым занятием. А Этьен де Бурбон вспоминал, как один священник учил свой приход гнать из церкви любую «крашенную сучку», бросая в неё отбросами и восклицая: «Изыди, рыжая, с ядовитой шкурой!». Не везло даже тем, у кого рыжий цвет был натуральным — слишком яркая красота сразу вызывала подозрения в ведьмовстве.

Поэтому, во избежание неверных толкований, женщины скрывали свои волосы под накидками и другими головными уборами. А о косметике вообще речь не заводилась — все плотское, в том числе и гигиена, признавалось «происками дьявола» и немедленно изгонялось! Единственной отрадой жителей средневековых городов, желающих хоть каким-то способом сохранить человеческий облик, остались расчески. В то время они делались из дерева или слоновой кости, в некоторых случаях из золота. На них вырезались ангелы и мифологические животные. Примерно в это время появились щетки из свиной щетины и из ежовых игл.

Источник:www.pinterest

И вот парадокс — в XIV веке старый обычай скрывать волосы постепенно сам стал модой. Главным украшением женской головы теперь являются не причёски, а головные уборы — крупные и причудливые. При этом из-под головного убора не должен был выглядывать ни один волос. Всё лишнее тщательно выбривалось или выжигалось негашёной известью. Чем «чище» и выше был лоб женщины, тем красивее казалось её лицо. Именно для этой цели женщины стали начисто сбривать брови. В цене была и грациозная «лебединая» шея, поэтому затылок тоже выбривался (иногда до середины).Есть предположение, что эти каноны красоты возникли не случайно, а потому, что у чахлых средневековых аристократок волосы начинали выпадать слишком рано…

Источник: Антонио дель Поллайоло, портрет молодой женщины.

Источник: Мария Бургундская портрет

Источник: Петрус Кристус

Эпоха Возрождения.

Высокие лбы и безбровость продолжали цениться и после того, как волосы вырвались на свободу. Ренессанс для парикмахеров стал глотком свежего воздуха, и лавочки цирюльников стали появляться в городах как грибы после дождя. Люди стремились наслаждаться жизнью, наполняя ее удовольствиями и красотой. Взоры современников эпохи Возрождения обратились к античности и очень многое там позаимствовали. Вспомните Беатриче Данте или красавиц Ботичелли — все они светловолосы. В Венеции XVI века мода на золотистый цвет была такая, что на улицах нельзя было встретить ни одной брюнетки.

Источник: Боттичелли портрет Симонетты Веспуччи

Источник: Нероччо де Ланди

Для придания модного цвета волосы смазывались специальным составом. После чего на голову надевалась солана — специальная шляпа без тульи, но с широкими полями, на которые женщины раскладывали локоны и подставляли их солнцу. Для этой процедуры на крышах Венеции даже устраивали специальные беседки.

Времена Реннесанса вернули в моду сложные причёски, где косы и локоны причудливо переплетались, закалывались и обильно украшались вуалями, лентами и жемчугом. Чаще всего часть волос поднимались и завязывались в высокий пучок, а часть свободно ниспадала на плечи.

Источник: Симонетта Веспуччи Боттичелли

По мере того, как слабла хватка инквизиции, а религиозные войны теряли свою привлекательность для доблестных рыцарей, начинали складываться цеха ремесленников. Цирюльники и брадобреи боролись за положение в обществе, развивали производство и сбыт парфюмерии и косметики.

XVI-XVIII века

В эпоху Барокко вновь становятся актуальными парики. А ввел их в моду Генрих III Валуа, так как не обладал роскошной шевелюрой. Производство париков было поставлено на широкую ногу, а рабочие, изготавливающие парики стали называться «постижерами». В начале XVII века некий Эрвэй, мастер по изготовлению фальшивых волос, изобрел парик-аллонж — с длинными локонами. И из Франции этот вид парика распространился по всему миру.

Источник: исторический портрет Даниэль Дефо

В женской моде царят сложные прически на каркасе из гибкой проволоки, входит в моду прическа из лент и кружев, которые вплетаются в парики или собственные волосы для придания еще большего объема.

Источник: Мария Антуанетта портрет

Объем причесок увеличивался с каждым годом: в конце семнадцатого века изготовители экипажей научились делать каретам откидной верх, иначе дамы в них попросту не помещались. На головах у дам — корабли, дворцы и прочие скульптурные изваяния.

Источник:www.pinterest

Парикмахерское искусство стало иметь настолько большое значение, что появляются первые парикмахерские академии. Впервые парикмахеры открывают свойства муки и крахмала: �https://www.hairmaniac.ru/hayrmanyachestvo-vzglyad...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: история |

Неудачный обмен принцессами |

Дневник |

4993 подписчика

Неудачный обмен принцессами

3 дня назад

Принцесса. Как только она появляется на свет, то мать сразу понимает, что расстанется в дальнейшем с драгоценной доченькой, а отец уже присматривает ей жениха.

Так, однажды, враждующие Испания и Франция снова решили обменяться принцессами. У них это было явлением частым, и такие взаимовыгодные браки хоть как то, но поддерживали отношения между странами.

Кадр из фильма "обмен принцессами"

На остров Фазанов, разделяющего Францию и Испанию, прибыли две принцессы — Луиза Орлеанская и Мариана де Бурбон.

Во Францию поехала очень маленькая 4-х летняя испанская инфанта Мариана Виктория де Бурбон, на которую сразу возложили огромную ответственность. Своего мужа Людовика XV она боялась, а тот её сторонился, особо не выражая гостеприимности. Хотя, был уже не маленький.

Мариана Виктория де Бурбон и Фарнезио

По случаю её прибытия устроили пышные празднества, а маленькую девочку называли королева-инфанта. Но даже несмотря на популярность этого милого личика при дворе и юный возраст, нашлись те, кому она не понравилась.

Мариана Виктория де Бурбон и Фарнезио

Испугавшись, что ждать детородного возраста Марианы ещё долго, под влиянием горе-советников Луи XV отправил её обратно в Испанию в 7-ми летнем возрасте, чем вызвал гнев испанского короля. В общем-то её судьба сложилась не плохо — она стала королевой, а после и регентом Португалии и жила долго-долго.

А вот Луиза Орлеанская обладала характером своей бабки — Атенаис де Монтеспан: неуступчивым и дерзким. Она прибыла в чопорную Испанию, где её не только встретили весьма сухо, но и сразу стали шпионить за ней, даже несмотря на высокое положение Луизы.

В отместку Луиза интриговала против испанского двора, ходила без одежды, не стеснялась за столом отрыгивать, заставляла исполнять каждую её прихоть и высмеивала испанских компаньонов.

Луиза Елизавета Орлеанская

Популярности при дворе она не завоевала, да и характер не позволил прогнуться под испанский этикет. Вместо тяжёлых платьев она предпочитала лазать по деревьям в чём то полегче, и бегала по коридорам дворца. К радости Луизы, её муж король Луис I заболел оспой, и вскоре она надела ещё более тёмные одеяния.

Луиза Елизавета Орлеанская

Испанский двор не скрывал свою вражду по отношению к Луизе, и по просьбе своей матери она вернулась во Францию. Но блестящую карьеру принцессы она так и не сделала.

Бывшей королеве не стали платить вдовствующие, и она поселилась в Люксембургском дворце, где тихонько жила вдали от дворца, забытая всеми. Обмен принцессами не удался и каждая вернулась обратно в свою страну.

|

Метки: история |

Адамиты в Средневековье: люди, предпочитавшие ходить раздетыми |

Дневник |

Адамиты в Средневековье: люди, предпочитавшие ходить раздетыми

Вчера

Сегодня нагим телом никого не удивишь: люди ходят на пляжи для нудистов, в фильмах мелькают откровенные сцены, организовываются разные представления, участники которых в большей или меньшей степени обнажаются… В средние века это казалось диким, однако исключения все-таки были, например, секта адамитов.

Подражатели Адаму и Еве (адамианы) создали одну из христианских сект, которая проповедует возвращение к образу жизни первых людей.

https://zen.yandex.ru/media/boxmagazine/adamity-v-...etymi-5ecd949d288d534695111a2c

Подражатели первым людям

Согласно Книге Бытия, находясь в раю, первые люди «были голыми и не стеснялись того» (Быт. 2:25). Также сектанты указывали на Евангелие от Фомы, в котором есть слова, якобы принадлежащие Иисусу:

«41. Христос говорил: Не думайте днем и ночью о том, что будет на вас надето.

42. Ученики Христа говорили: Когда ты придешь к нам и когда мы посмотрим на тебя? Он ответил: Когда вы разденетесь, и не застесняетесь, и возьмете свою одежду, сложите ее у своих ног, как малые дети растопчете ее, тогда вы узрите Сына того, Кто жив, и вы не узнаете, что есть страх».

Основываясь на этих цитатах, сектанты пришли к заключению, что одежда мешает общаться со Всевышним. По этой причине молиться, как они считали, необходимо, полностью обнажив тело. Еще сектанты пропагандировали и прочие атрибуты райской жизни: общественную собственность, естественный характер сексуальных отношений.

Основал секту философ гностических взглядов Карпократ, который жил в Александрии во 2 в. н. э. Адамиты считали себя «благочестивыми, любящими Всевышнего» людьми. Они верили, что Адам и Ева были безгрешными, невинными людьми, и подражали им, ходя голыми.

Арест Нео-адамитов на публичной площади в Амстердаме

То, как себя вели сектанты, стало причиной их притеснения со стороны правительства и духовенства. Их называли развратниками за организацию оргий на собраниях. Однако на деле же ничего такого, скорее всего, не было: наоборот, развязность сектанты осуждали, так как в раю первые люди не имели грехов.

В любом случае проповеди сектантов признали ересью. В «Панарионе» - списке из 80 ересей христианства, составленном в 378 г., они были на 52-й позиции.

Учению адамитов следовали и гораздо позднее. В 15 в. в Болгарии образовалась секта «богомилов», которые разделяли воззрения адамитов.

|

Метки: история их нравы это интересно |

Девушки и парни на пляжах СССР: в чем ходили на пляж и какое отличие от современных пляжей, смотрите сами |

Дневник |

Девушки и парни на пляжах СССР: в чем ходили на пляж и какое отличие от современных пляжей, смотрите сами

Вчера

Подпишись на наш канал “ Моя планета - Путешествие ”, у нас еще много всего интересного, что связано с путешествиями, перелетами и отдыхом в целом!

Желаем вам незабываемых путешествий и только ярких эмоций!

Листайте вправо ->>

https://img-s3.onedio.com/id-5981ba9cb10dfeff0e46e...6b1d6086b434881ba0dd0e345.webp

Современные пляжи изобилуют многообразием разновидностей купальных костюмов. Сейчас на пляже можно встретить отдыхающих, с совершенно противоположными взглядами на "пляжную моду".

Пока одни предпочитают закрытые купальники, больше напоминающие костюм водолаза, вторые отдают свои кровные за купальники из двух веревочек, порой, шокируя других отдыхающих, своим внешним видом и открытостью (напишите ниже, смущают ли вас такие люди и в чем привыкли купаться в море вы).

Мода на купальники постоянно меняется, как собственно и любая другая. Это утверждение верно не только для западных стран, но и для разных десятилетий при СССР. С каждым новым десятилетием купальные костюмы становились более разнообразными, позволяя дамам самовыражаться.

Слитные купальники со временем сменились раздельными, что не могло не радовать мужчин, которым было гораздо проще. Купальные плавки и шорты, как и ранее оставались единственным верным решением в вопросе, в чем пойти на пляж.

Ниже мы подобрали для вас цветные фотографии, где вы сможете окунуться в атмосферу Советских пляжей.

Нажмите на «Палец вверх 👍», это очень важно для развития моего канала.

Или «палец вниз», чтобы никогда больше не видеть наших статей!✈️

Листайте вправо ->>

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1781567...2765a56d7d00aec0804a/scale_600

https://zen.yandex.ru/media/myplanet_traveling/dev...rni-na-pliajah-sssr-v-chem-hod

|

Метки: пляжи история |

Пояс верности для прекрасной дамы: выдумка или реальность? |

Дневник |

7154 подписчика

Пояс верности для прекрасной дамы: выдумка или реальность?

27 апреля

…Ясным июньским утром 1200 года, возвращаясь из долгих странствий по Святой земле, рыцарь Готье де Креки столкнулся с нелицеприятной правдой: его супруга Агнесса, которую он оставлял беременной семнадцатилетней хозяйкой замка, давно делит ложе с… другим сеньором. Молодая дама покинула владения мужа и выглядела вполне счастливой в доме соседа. Если бы для Агнессы придумали пояс верности, такого бы, скорее всего, не произошло.

из крестовых походов своих мужей дождались не все дамы

Из средневекового обихода мы знаем немало понятий: вассал, сеньор, трубадур и, конечно, «пояс верности». Приспособление, препятствующее изменам, даже можно увидеть в некоторых исторических музеях. Металлический пояс выглядит непривлекательно, и крайне трудно представить себе, что такое- можно носить.

Впервые о «поясе верности» упоминается вовсе не во времена Крестовых походов (как частенько думают многие), а значительно позже – в 1405 году, в книге Конрада Кизера фон Эйхштетта. Однако автор был известен своими шутками, и, скорее всего, рассказывая о железном поясе, которым «закрываются женщины Флоренции и Рима», допустил художественное преувеличение.

иллюстрация к книге 1405 года

Ведь даже в те времена, когда о медицине имели весьма слабое представление, любой догадался бы: ношение металлической конструкции на теле, да еще длительное время, да там, где кожа нежнее всего, может привести к болезням. Но как быть с реальностью: об этом писали в литературе Эпохи Возрождения!

Да, но в какой литературе? Художественной, развлекательного толка, а вовсе не в серьезных биографиях или исторических хрониках. Скорее, «пояс верности» упоминали как некую желанную реальность – чтобы уходящий на войну супруг не беспокоился о благоразумии своей жены. А желаемое с действительным часто расходится…

рыцарь отправляется на войну, даме полагается скучать

Но как же быть с экспонатами музеев? Точки над «и» поставила экспертиза. Например, пояс, который хранился в Британском музее и датировался пятнадцатым веком, оказался подделкой викторианской эпохи! К слову, именно во времена правления королевы Виктории интерес к средневековью был огромным, и разговоры о «поясах» вели в аристократических гостинных.

карикатура 1890 года

Не удалось установить средневековое происхождение и некоторых других приспособлений. Поэтому в наше время большая часть исследователей убеждена, что пояса были выдумкой, или частью пикантной игры, но никак не повседневной реальностью.

https://zen.yandex.ru/media/id/5db95c79ddfef600b21...ernosti-dlia-prekrasnoi-damy-v

|

Метки: история |

Матери подрастающих сыновей ходили в турецкую баню, чтобы выбрать будущую невестку |

Дневник |

Матери подрастающих сыновей ходили в турецкую баню, чтобы выбрать будущую невестку

18 апреля

Матери подрастающих сыновей ходили в турецкую баню, чтобы выбрать будущую невестку

Турецкие бани всегда являлись одними из самых популярных бань по всему миру. Некоторые путают турецкую баню с мечетью из-за некоторых сходств.

Сейчас буквально в каждой деревне Турции можно найти хаммам. В столице Турции их около сотни.

Хаммам оказывает благотворное влияние на здоровье человека. В 19 веке писали, что турецкие бани являются средством от многих недугов.

Многие медики утверждают, что они помогают при лечении таких заболеваний, как простуда, астма, бронхит, жар и холера.

Турецкая баня имеет название хаммам. Название «хаммам» происходит от арабского حمّام (ḥammām) «баня», буквально «горячая вода».

Раньше турецкие мужья должны были отпускать жену в баню хотя бы один раз в неделю. Иначе они могли быть наказаны.

Но обычно мужья спокойно отпускали жен в баню. Женщины в банях отдыхали от своих мужей.

Турецкие женщины могли посещать отделение бани до двух-трех раз в неделю, некоторые делали это еще чаще. Нередко в бане проводили весь день.

Все были довольны. Жены отдохнули, успокоились, помылись и стали свежими, от них исходил аромат трав.

Турчанки ходили сюда как в клуб для женщин. Здесь они не просто мылись, а сплетничали, отдыхали от повседневных трудностей и своих мужей.

Сюда брали не только принадлежности для мытья, но и сладкое, фрукты. Могли также курить кальян, который могли позволить не только турки, но и турчанки.

Интересен тот факт, что матери подрастающих сыновей ходили в турецкую баню, чтобы выбрать будущую невестку.

Почему именно в бане? Потому что только в бане турчанке находились в естественном виде и не могли скрыть недостатки за одеждой или макияжем.

Богатые турчанки ходили в баню со слугами. Слуги нужны были для того, чтобы нести все необходимое для отдыха.

Также слуги должны были следить, чтобы эта турчанка и не перегрелась, но и не переохладилась.

Турецкие бани были платными, но о плате было не принято говорить, считалось неприличным. У входа в баню просто лежала шкатулка, в которую при выходе нужно положить деньги.

Однако это воспринималось не как плата за банные процедуры, а за полученное удовольствие. Платить сразу было не принято, так как вдруг клиенту не понравится массажист и т.д.

Да, были популярны услуги массажа. А после процедуры мытья и массажа все переходили в комнату отдыха, называемую кейф.

Предположительно, известное нам слово кайф произошло именно отсюда. В этой комнате пили чай или кофе, просто отдыхали.

Перед тем, как уйти из бани, турчанки долго рассматривали себя в зеркале. Они старались понять, как выглядят, и в зависимости от этого решали, посетить эту баню еще раз или поискать другую.

Ассортимент бань в те времена был достаточно высок. Если баня не понравилась, легко можно было найти другую.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5b56b725f1314200a91e1dc0/materi-podrastaiuscih-synovei-hodili-v-tureckuiu-baniu-chtoby-vybrat-buduscuiu-nevestku-5e9abdce6c0a0274c76e5c27

|

Метки: история |

ГУЛАГ. Женский дневник |

Дневник |

ГУЛАГ. Женский дневник

19 апреля

Источник: flytothesky.ru

Выкладываю очередную порцию архивных документов. Обычно это письма узников ГУЛАГа. А сегодня – женский дневник. Рубрика «ГУЛАГ» – без комментариев. Комментировать здесь нечего. Погружаемся в атмосферу тех времен...

Проснулась вдруг с ясным сознанием, что есть такое слово: «нельзя», которое мы оба очень хорошо знаем. «Недостойный не приемлет» – это надо хорошо помнить, ценить настоящее и верить в судьбу.

Вспомнила, что в четверг 22-V была на «Леди Гамильтон», на которую никак не могла попасть, а в этот раз – попала, и фильм произвел на меня глубокое впечатление – точно откровение. Принимая во внимание особое мое состояние в то время – это точно предостережение. Не доводить себя до такой степени трагизма. Не давать волю чувствам, если не велит долг. Сдерживать себя во имя долга, чести – это все не слова! Сразу стало мне легче и чище на душе.

Ходили гулять сегодня на берег моря и в порт: я, Женя, Милочка... Снимались на берегу моря. Смотрели пароходы в бухте, их скопилось много, но больших всего 3 – 4, остальные какая-то мелюзга. Видели причал, подъемные краны. Ту же картину смотрели с высокой горы обрывом ведущей к морю. Море сегодня цветом похоже на голубую эмалевую краску. Обратно идя, зашли в чайную, съели по тарелке лапши по 7р. 50к. Милочка съела всю мою порцию – увы – / а пришла домой – запросила хлеба.

24-VI. Дождь. На море шквал. Тоска, скверное настроение. Слухи самые неутешительные о магаданской жизни. Неужели мы наказаны… За жадность? Быть довольным малым и помнить шагреневую кожу.

Так стремились в Л-д и так скоро с ним расстались снова. Забыли это. Там живут по 10 – 12 лет. Это значит многих не увидеть, так или иначе. Евгений упрямо играет в преферанс ночами и днями как всегда, думает только о себе и своих развлечениях – эгоист! Мне скучно, хотелось бы родной души, а ее – нет! Поделиться не с кем, кругом чужие люди, которые уже надоели друг другу. Невольно мысли возвращаются к последним л-дским событиям и сам муж виноват в этом…

Дети – вот что главное. Все минует, все пройдет...

Но жизнь идет…

Второе утро записывается на рыба-мясо. После скандала в управлении – будут давать селедку. Публика волнуется. Сегодня нет воды ни холодной, ни горячей.

И скучно и грустно,

И некому руку подать

В минуту душевной тревоги….

26 VI. Евгений – играет.

Душные невозможные ночи. Игра в преферанс, шёпот, шелест карт, хождения по бараку вновь прибывших. Все это не дает теперь возможности уснуть. Вчера пришел «Феликс». Мы – говорят – едем на «Волховстрое» 30-го. Сегодня месяц, как в пути.

27-VI. Вчера получили селедки.

Деньги на исходе. Надо продавать свой плащ. Женя решил: нынешнее наше житье это – чистилище перед раем (!) Продолжают пребывать люди, их уже помещать некуда. Днем они под открытым небом, а ночью спят между нарами на грязном полу.

Фото церквей: https://m.vk.com/konechnaiahttps://zen.yandex.ru/media/shkafbuzykina/gulag-je...evnik-5e9c82286766da1f3c9bf36a

|

Метки: история |

Как целовались в нашей стране при царе, генсеках и президенте: 10 снимков |

Дневник |

Russiainphoto.ru – История России в фотографиях

31 612 подписчиков

Как целовались в нашей стране при царе, генсеках и президенте: 10 снимков

14 февраля

Одно из самых нежнейших проявлений любовного чувства или хотя бы безмерного уважения — на старых фотографиях из нашего архива.

«Поцелуй!»

Неизвестный автор, 1910-е, МАММ/МДФ.

Свадьба. Молодожены Маруся и Василь Макаренко

Олег Кнорринг, 1950 год, МАММ/МДФ.

Встреча с мужем

Леонид Бергольцев, 1957 - 1959 год, Московская обл., пос. Внуково, МАММ/МДФ.

Вам нравятся старые фотографии? Тогда открывайте наш сайт «История России в фотографиях», на котором опубликовано более 130 тысяч архивных снимков, сотни тематических фотовыставок и видео. Там вы можете зарегистрироваться, а затем — выкладывать фотографии из личных архивов, составлять собственные тематические выставки и делиться ими с окружающими. Присоединяйтесь.

Свадьба Валентины Терешковой и Андрияна Николаева

Неизвестный автор, 3 ноября 1963 года, г. Москва, МАММ/МДФ.

После бракосочетания

Антанас Суткус, 1959 год, Литовская ССР, г. Вильнюс, МАММ/МДФ.

Поцелуй под зонтом

Всеволод Тарасевич, 1966 год, г. Ленинград, Невский пр-т, МАММ/МДФ.

Выставки: «Советская романтика», «"То, что мы играем, и есть сама жизнь". – Луи Армстронг», «Одной приятной летней ночью...», «Влюбленные» и «Топ-10 фотографий с зонтиком» с этой фотографией.

Проводы в армию

Георгий Розов, 1978 год, г. Саратов, МАММ/МДФ.

Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко

Владимир Мусаэльян, 1980 год, Крымская обл., пгт. Ореанда, МАММ/МДФ, ТАСС.

«История России в фотографиях» — совместный проект Мультимедиа Арт Музей, Москва и Издательства Яндекс. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: facebook, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram, Telegram.

Поцелуй

Владимир Мишуков, 1990-е, г. Москва, МАММ/МДФ.

Москва

Игорь Стомахин, 1996 год, г. Москва, ул. Арбат, МАММ/МДФ.

ttps://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/kak-celovalis-v-nashei-strane-pri-care-gensekah-i-prezidente-10-snimkov-5e464b114ae6635ac273e6ac

|

Метки: история мир фотографий |

Жрицы любви в России. Почему суровый Николай Первый узаконил древнейшую профессию |

Дневник |

848 подписчиков

Жрицы любви в России. Почему суровый Николай Первый узаконил древнейшую профессию

29 февраля

Дорогой читатель! Сегодня будем развенчивать миф о патриархальности русского народа. На примере представителей древнейшей профессии, которая была в России еще со времен царей. И мужчинах, которые активно пользовали их.

Итак, жрицы любви

Появление жриц любви и их распространение в России было напрямую связано с военным фактором. Именно военные были самыми активными потребителями услуг «жриц любви». Причем делали они это часто и с удовольствием. Невзирая ни на последствия, ни на определенные неудобства.

Все было хорошо до определенного момента. Но тут появились венерические болезни, да в масштабах прямо таки огромных.

Любопытно, но это угрожало даже боеспособности русского оружия. И вот это-то, а не забота о здоровье мужчин и женщин озаботила власти.

Поставить под контроль, упорядочить, излечить — вот что двигало ими в данном вопросе.

Особенно ситуация обострилась при Екатерине Великой. А особливо болезнь «франц-венерою», как тогда называли сифилис.

При императрице появились публичные дома, женщин осматривали, лечили в специальных женских палатах. Официально ничего не было узаконено, но Екатерина допускала существование такого зла.

При следующих императорах — Павле Первом и Александре Первом усиливаются гонения на падших женщин. Известны случаи, когда их отлавливали, и отправляли работать на Нерчинских заводах.

Падшие женщины и Николай Солдафон

Лишь Николай Первый добился какого-то порядка в этом вопросе. Он легализовал публичные дома и деятельность женщин в них. Поставил все это под врачебно-полицейский контроль. Данная система просуществовала до 1917г. Сначала действовала только в столице, а потом уже во всей империи.

В целом на общей картине заболевших легализация погоды не делала. Солдаты, заболевшие, возвращались к своим женам, и те заражались уже от мужей. А затем — как отмечали чиновники, благодаря своему не самому образцовому поведению, заражали всех тех, кто ими соблазнился.

Система расквартирования военных и постоя также способствовала массовым заболеваниям, передающихся половым путем. В отместку солдаты мазали дегтем ворота таких дамочек, но как говорится, было уже поздно «пить боржоми».

Как отмечал историк Говорков, одного солдата было достаточно, чтобы заразить всю деревню.

ttps://zen.yandex.ru/media/hroniki_asa/jricy-liubvi-v-rossii-pochemu-surovyi-nikolai-pervyi-uzakonil-drevneishuiu-professiiu-5e5992c423f6716bacbc1497

|

Метки: история |

Кто она, Советская Венера |

Дневник |

Кто она, Советская Венера

11 февраля

У советских людей была не только собственная гордость, но и собственная красота. В 20-30 годы создавался образ советской Венеры. Эта крупная, мускулистая, энергичная женщина далека и от античных Венер, и от Венер Ренессанса. Во главу угла и понимания красоты ставилась не пластика и мягкость, а физическая активность и работоспособность.

Есть несколько замечательных работ Советских художников, где советские Венеры отражены так, чтобы напоминать своих античных предшественниц. У Александра Самохвалова есть целые серии работ, в которых советские девушки, занятые трудом и спортом написаны в античных позах.

Самохвалов А.Н. Перед душем. Из серии "Девушки Метростроя"

Государственный Русский музей

Тоталитарное искусство очень высоко ценит здоровое и энергичное тело. Эти Венеры одновременно и обладают всеми вторичными половыми признаками, но в то же время, акцент сделан не на их эротической привлекательности, а на энергии и красоте движения. Это тела - свидетельство здорового общественного гедонизма, символы торжества здоровой, тренированной, хорошо организованной плоти. Впервые это не данная божественной природой красота, а результат труда.

Самохвалов А.Н. Метательница диска. 1930-е. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

Поэтому каждая из Венер занята делом, причем первые две мужским. Ни строительство метро, ни метание диска нельзя назвать традиционно женскими занятиями. Но и Советские Венеры не неженки, они трудятся, они формируют свое тело, как инструмент борьбы. Самое интересное, на мой взгляд, это то, что Советские Венеры лишены интимности и потаенности. Эта частичная обнаженность для них привычная и логичная социальная ситуация, в ней нет тайны или ущербности, только спокойная уверенность в себе.

Самохвалов А.Н. После кросса. 1934-1935 Государственный Русский музей

Сравнивая пропорции, позы, композицию картин, мы четко видим, что Советские Венеры ближе к античным образцам, чем к Ренессансным. В них море спокойного и привычного уже обаяния осознанной публичной обнаженности, к которой мы уже привыкли. Они полнее современного идеала, но таких Венер мы можем увидеть и на пляже, и в раздевалке фитнес-центра. https://zen.yandex.ru/media/modnoetelo/kto-ona-sov...enera-5e416fc7bf8d3263221b4cc2

|

Метки: история мир живописи |

Как мылись в русской печи |

Дневник |

6165 подписчиков

Как мылись в русской печи

4 февраля

История о разных изобретениях облетают мир со скоростью гоночной машины на заезде. А еще быстрее люди узнают о разных традициях предков, которые нам бы в голову использовать точно не пришли. Одним из подобных пересказов стала история о печках и как в них мылось наше старшее поколение, несмотря на наличие всяких разновидностей бань.

История

https://ic.pics.livejournal.com/p_syutkin/64914398/3666957/3666957_original.jpg

Такая привычка среди населения сформировалась в девятнадцатом веке. Многие историки, которые отмечали интересные детали во время своих путешествий, рассказывали, что действительно печками пользовались и не по прямому назначению.

Очень часто в них просто мылись и парились. Хотя затем, этнографы сделали акцент на том, что строительство бань уже распространилось и посещение могло быть свободным для всех, кроме женщин.

Почему между баней и печкой выбирали последнее?

Дело в том, что все бани строились вдали от дома. Естественно, не за тридевять земель, но пока добежишь зимой, то можно и заболеть, и пожалеть сто раз о том, что вообще высунулся из дома. Строить баню у себя во дворе могли лишь самые обеспеченные жители населенных пунктов, не все могли себе это позволить.

https://pechnoy.guru/wp-content/uploads/2018/01/staraya-russkaya-pech.jpg

А так как печи в то время были очень большие, там легко помещался человек, а может и сразу два, то многие парились там. Помимо этого можно было поправить здоровье. Для начала пропарить себя специальным отваром, затем обмыться и выскочить на улицу на несколько секунд, а потом сразу укутаться в теплое одеяние и выпить горячего напитка.

Как происходило мытье?

Перед самой процедурой печку разогревали. Это длилось очень долго, чтобы она хорошенько прогрелась. Затем наступала очередь уборки. Оттуда веником выметали грязь и золу. Внутри укладывали липовую доску, на которой человек должен быть сидеть, а путь к ней прокладывали влажной соломой.

https://sun9-68.userapi.com/c844320/v844320681/20a98a/bFKv3T9WO6A.jpg

Затем, когда человек был внутри закрывали заслонку и он там находился какое-то время. Также в печи стояло две бочки: в одной была обыкновенная вода, а в другой - специальный отвар из трав и меда. В последней лежал также веник. Чтобы поддать жару, можно было просто брызгать водой на стенки. Чтобы не обжечься тело могли обмазывать тестом, а на голову надевали специальный чепчик.

Кто чаще всего мылся там?

Зачастую это были дети, чтобы они не простудились пока их будут нести в баню. Сначала в печь полезала мать, а затем ей на лопатке для хлеба подносили ребенка. Там она проводила все необходимые процедуры. Затем дитя забирали на той же лопатке, а мамы вылезали из печи по соломе или доскам. Также мылись там и старички. Сначала в "душ" проходил помощник, а затем вносили на досках бабушек или дедушек.

Частыми посетителями такой "баньки" были женщины?

Да, это действительно так. Во-первых, так происходило, потому что многим запрещалось мыться в банях. К примеру, в некоторых губерниях нахождение девушки в бане строго запрещалось. Во-вторых, ходили легенды, что если женщина пойдет в баню, то там к ней может выйти дух и начать бросаться камнями. Естественно, они начали бояться места как огня. Другое дело, когда ты дома, вокруг много крестиков, икон, да и в родных стенах спокойнее.

https://s014.radikal.ru/i327/1101/d0/ea40bbb68ff5.jpg

Печи стали частью жизни людей девятнадцатого века. Это было намного удобнее и в каком-то смысле безопаснее, чем бани. Во-первых, бани находились дальше, что могло спровоцировать болезни, например, у младенцев. Во-вторых, гораздо приятнее "принять душ", выйти из печи и сразу оказаться у себя дома среди родных стен, а в бане еще можно пересечься с незнакомыми людьми, что не очень приятно.

Больше информации про интересные исторические события, важные даты, про людей, которые внесли свой вклад в историю, вы можете посмотреть на нашем сайте: https://history.com.ru/

Так же вам могут быть интересны статьи:

Как на Руси поступали с родителями “нечистой” невесты?

Как Россия упустила шанс завладеть наследством рушащейся Османской империи

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400aced228b/kak-mylis-v-russkoi-pechi-5e38b4247db96606cb16ee13

|

Метки: история |

Когда королеве нужно обнажаться перед своими подданными |

Дневник |

383 подписчика

Когда королеве нужно обнажаться перед своими подданными

3 дня назад

Что принадлежит королеве, кажется, что все, до тех пор пока она безупречно играет по очень сложным правилам. Всё, кроме её тела, тело принадлежит короне. Королева - это прежде всего мать и жена, почти идеальная, домовитая, набожная, разумная, добрая и благонравная. А если не так? Если королева нарушает правила, то судят её строже, чем любую из её подданных.

Особенно сложно быть королевой-матерью, заметим довольно молодой и активной королевой-матерью. В этом случае королева должна быть не просто безупречна, она должна быть совершенством. Иначе, её заподозрят во внебрачной беременности, и она будет вынуждена оправдываться.

Бланка Кастильская. Средневековая миниатюра.

Так оправдывалась перед мятежными феодалами королева Франции Бланка Кастильская. Её муж Людовик Лев умер, оставив её с семью детьми и завещав трон двенадцатилетнему сыну Людовику. Что может быть лучшим поводом для приобретения богатств и привилегий, чем несовершеннолетний король? Только король-безумец. Особенно удачно для феодалов сложилась ситуация, когда регентом стала королева-мать, а не дядя короля. Против женщины, которая самой природой не предрасположена к власти и трону, женщине, которой место за прялкой, поднять мятеж - самое правильное дело. Даже богоугодное.

Французская знать такой мятеж и подняла. Но королева дала отпор, нашла союзников, не дала отобрать трон у сына. Одним из союзников стал бывший противник - граф Тибо Шампанский, бывший моложе королевы на целых тринадцать лет и посвящавший ей стихи. В стихах Прекрасная дама была неприступна. А в реальности? В реальности тоже. Но много ли надо для слухов?

Для слухов достаточно стихов. Родилась сплетня о романе, более того, королеву обвинили в том, что она беременна от Тибо. А вот это была ситуация патовая. Если королева беременна - значит она нарушила святость брака и должна быть наказана, если королева наказана, то она не может быть регентом. Видные феодалы настаивали на том, что королева беременна, ведь доказать обратное сложно, даже если ребенок не родится...

Реконструкция средневековой женской нижней рубашки

Тогда-то и пришлось королеве раздеться. Бланка Кастильская, защищая права сына на французский престол, обнажилась перед Королевским советом, представ в тонкой льняной рубашке. Это был больше чем вызов, это была неимоверная смелость. В XII веке предстать в одной рубашке значило обнажиться полностью, в рубахах купались, рожали, лечились, редко оставаясь без них. У королевы был один шанс доказать, что её тело принадлежит Франции. Королева может ошибаться в законах и правилах, но никогда не может ошибиться телом. Законы прочти всегда простят, а вот тело - никогда.

P.S. Подписывайтесь на мой канал о истории тела! Будет интересно! https://zen.yandex.ru/media/modnoetelo/kogda-korol...annymi-5e5e68efb7065c0840a0e0f

|

Метки: история |

Как из советских девушек делали рабынь |

Дневник |

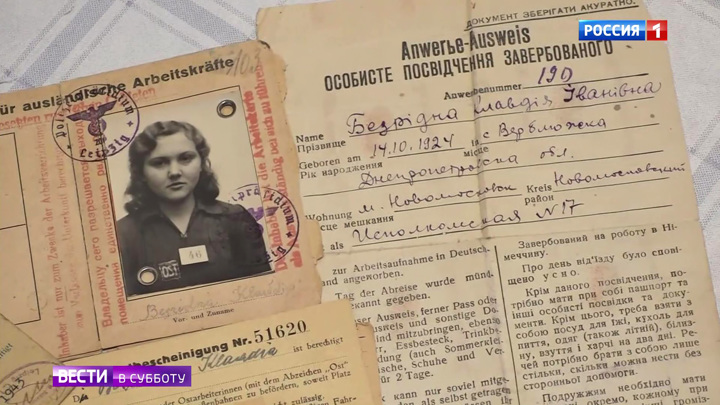

Как из советских девушек делали рабынь

Удивительная новость из Бельгии. Там открыт Мемориальный музей Союза советских граждан. Дело в том, что в эту страну в годы войны в рабство были угнаны тысячи молодых советских девушек.

Им всем было по 15-16 лет. Советские девушки. Одна мечтала о сцене, другая хотела стать врачом, третья — летчицей. Но в 1942-м пришли фашисты. Девчонок хватали сотнями, грузили в вагоны для скота и отправляли на каторжные работы в Германию. По прибытии выдавали документ: имя, фамилия, год рождения, правила поведения.

Прямо на станции раздевали догола, делили на отряды. Жили в бараках, работать приходилось и днем, и ночью даже во время бомбежек. Питались тем, что немцы выбрасывали из столовой.

Они уехали в Бельгию за мужьями, которых встретили в тех же трудовых лагерях. И хотя бельгийское королевство их приняло, оно никогда так и не стало для них родным. Родной была советская культура — она объединяла, вдохновляла и помогала дальше жить. День Победы так и остался главным праздником на всю жизнь.

В 2013-м они дали свой последний концерт. А ведь раньше собирались по два раза в неделю, устраивали чтения, чаепития, пели песни — русские, украинские, народные, военные — рисовали, вязали, проводили выставки. В лучшие времена Союз советских граждан объединял до 5 тысяч человек.

А еще они многое делали для сохранения и продвижения русского языка. Бессменный председатель Вера Кушнарева — скромная и энергичная — сумела привить и двоим сыновьям, и мужу свою любовь к родине. Детей потом отправляла в "Артек" и приезжала погостить с ними пару месяцев у родственников.

Связь с домом не прерывалась никогда, даже в самый разгар холодной войны. На счету Союза советских граждан десятки благотворительных акций — они собирали и отправляли деньги детям Чернобыля, пострадавшим во время землетрясения в Армении, в 2011-м отправили средства в Россию.

В руках Клавдия Безродная бережно держит главный для нее документ — советский паспорт. Все бумаги, в том числе и те, что выданы в немецком лагере, легли в основу постоянной экспозиции, а сам дом, где сейчас по-прежнему преподают русский язык, советские женщины решили принести в дар России.

"Это наш дом, и он должен вернуться домой в Россию. Мы свою родину любим и никогда ее не забудем", — призналась Вера Кушнарева.

С момента основания организации прошло уже 75 лет, но основатели по-прежнему здесь, а зал на открытии экспозиции полный. Вновь звучат песни тех лет в исполнении юных учеников. Их дело продолжает жить, остается не исполненной лишь одна мечта — еще раз приехать домой, чтобы увидеть, какой стала страна, а заодно побывать на юбилейном Параде Победы.https://www.vesti.ru/doc.html?id=3235525&cid=7

|

Метки: история |

Новогодние странички |

Дневник |

71

Новогодние странички

Сегодня Кот отступает (частично) от темы…

«31-го декабря, накануне нового 1810 года… был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь …Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни».

Кто не помнит этих строк? И вот накануне нового, теперь уже 2020 года, я решила вспомнить, как праздновался Новый год в России (и, естественно, в литературе).

Для начала - самый первый Новый год, отмечавшийся 1 января, - 1700-й.

«7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:

Известно ему, великому государю, стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских… все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век[вот тут государь ошибся!]; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве… по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых… и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.

Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком… каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы»…

Итак, и поздравления, и еловые ветки (не ёлки!) на улицах, и фейерверк, и иллюминация… Кое-кто «дополняет» этот указ фразой выразительной, но, видимо, апокрифической - «А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает».

Однако, видимо, не сразу прижился этот праздник. В литературе XVIII века я упоминаний о нём не нашла, у А.С.Пушкина – одну фразу из письма к жене от 16 декабря 1831 года: «К празднику к тебе приеду. Голкондских алмазов дожидаться не намерен, и в новый год вывезу тебя в бусах».

А между тем балы в Новый год проводились. Мы знаем, что в конце того же, 1831 года, юный М.Ю.Лермонтов написал целую серию эпиграмм-мадригалов для новогоднего бала-маскарада в московском Благородном собрании, где он был в костюме астролога и читал их адресатам. В связи с Лермонтовым упоминают и ещё один бал в Благородном собрании, только уже в петербургском, под новый 1840 год. Воспоминания о поэте на этом балу оставил И.С.Тургенев: «На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные глаза». И, уж конечно, не один Тургенев связывает с этим балом стихотворение, помеченное «1-е января»:

Как часто, пестрою толпою окружён,

Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,

При шуме музыки и пляски,

При диком шёпоте затверженных речей,

Мелькают образы бездушные людей,

Приличьем стянутые маски…

Впрочем, большинство людей с удовольствием бывало на этих балах. И это не удивительно: ведь по юлианскому календарю Новый год был уже после Рождества, когда кончался пост и можно было веселиться от души. Кроме того, начиналось и немного таинственное время.

Период от Рождества до Крещения – Святки. А они делились на "святые вечера" (25–31 декабря) и "страшные вечера" (1–6 января) – разгул нечистой силы (вот запись предания: «В эти страшные вечера Бог на радостях, что у Него родился Сын, отомкнул все двери и выпустил чертей погулять. И вот черти, соскучившись в аду, как голодные, набросились на все грешные игрища и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное множество развлечений, которым с таким азартом предаётся легкомысленная молодёжь»). Люди верили, что в это время на землю с того света приходят души умерших и можно получить нужную для себя информацию и помощь предков. Именно поэтому на Святках устраивались гадания. А самыми правдивыми считались гадания на Новый год - Васильев вечер.

… И, конечно, Новый год не мог не быть упомянут в литературе. Самый знаменитый, конечно, - это первый бал Наташи Ростовой и её вальс с князем Андреем: «Едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино её прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив её, остановился и стал глядеть на танцующих».

Иллюстрация В.А.Серова