-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

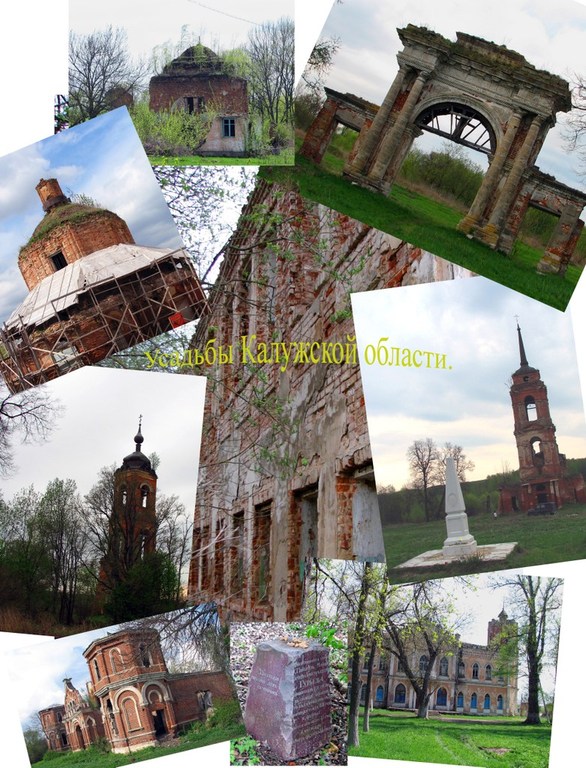

Записи с меткой усадьбы

(и еще 3942 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

алла пугачёва анастасия волочкова артефакты баня владимир путин воронцовы звёздная жизнь звёздные дети звёздные скандалы звёздный скандал звёздный стиль звёзды звёзды без комплексов звёзды без комплексов звёзды в купальниках звезды история история кино история моды их нравы конкурсы красоты коронавирус ксения собчак купальник курорты курорты мира максим галкин мир живописи мир девушек мир девушки мир женской моды мир женщины мир живописи мир животных мир жмвописи мир фото мир фотографий мифология модельный бизнес пляж полезная информация полезные советы приколы прикольно рпц усадьбы филипп киркоров чп шоу-бизнес это интересно

Список землевладений по Мценскому уезду |

Дневник |

Список землевладений по Мценскому уезду

Материал из Проект Дворяне - Вики

Списки землевладений по уездам Орловской губернии

Курсивом выделены варианты названий населенных пунктов и земельных владений, больше известных под другими названиями, внесенными в данный список

Список землевладений по Мценскому уезду

Содержание[убрать] |

А

Абалдуева (Оболдуева), Болховский/Мценский/Орловский у., Орловская губ., деревня

- Агибалова (Огибалово), Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ.

- Азарова, Белевский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Азарово, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Александровка, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Александровское Пристань тож, Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Александровское, Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Алешня Слободка тож, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Алябьево, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня, (см.: Протасов Яков Яковлевич)

- Анахино, Орловский/Мценский у., Орловская губ., село

- Архангельское, Мценский у., Орловская губ., село

- Архангельское Ржаное Поле тож, Новосильский/Мценский у., Орловская губ., село

- Афанасьевское, Мценский у., Орловская губ., село

Б

- Бабенково, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Бастыево, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Беленковская, Мценский у., Орловская губ., пустошь

- Беленьково, Мценский у., Орловская губ., село

- Богодухово, Мценский/Орловский у., Орловская губ., село

- Боголюбское Ползиково тож, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., село

- Богородицкое (Богородское), Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., село

- Болгоры (Болгары), Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Болховец, Мценский/Болховский у., Орловская губ., пустошь

- Большая Жиленкова (Жилинкова), Мценский у., Орловская губ., деревня

- Бородино, Мценский у., Орловская губ., село

- Брагина(Абрагина) Бородина Лука тож, Белевский/Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ, деревня

- Быкова Гора, Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

В

- Вахнина Гамаюнова (Гомаюнова) тож, Мценский у., Орловская губ.

- Вепринцева, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Верховья Неручи Глазунова тож, Мценский/Орловский у., Орловская губ., деревня

- Верховья речки Ядренки, Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

- Ветрова Саладеева (Солодилова) тож, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Вишневая, Белевский/Мценский/Дешкинский/Мценский у.,Орловская губ., поляна

- Вишневец, Орловский/Мценский у., Орловская губ., сельцо (на 1767 - Орловский у., на 1782 г. Мценский у.)

- Воин, Орловский/Мценский у., Орловская губ., село

- Волково Скуриково тож, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Воробьевка, Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

Воробьево Подчерное Чевычелова тож, Орловский/Мценский у., Орловская губ., сельцо/деревня

- Воронова, Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Воскресенское Ломовое тож, Мценский у., Орловская губ., село

- Высокая, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Вышние Прилепы (Верхние Прилепы), Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Вязовна (Везовна), Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

Г

- Глинск, Мценский у., Орловская губ., село

- Глубочинская, Мценский у., Орловская губ.,пустошь

- Гонтерево (Гантюрево, Гонтыревка), Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Городище, Мценский у., Орловская губ.,село

- Горохово, Мценский у., Орловская губ., село

- Гревцева, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Гредуново, Мценский у., Орловская губ., сельцо

Гредунова, Орловский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Гридунова (Гредунова), Орловский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Гриневка, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Грушки, Мценский у., Орловская губ., пустошь

Гуторова Поветкина, Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Гущина Слободка тож, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Гущина на Фомине колодезе, Мценский у., Орловская губ., деревня

Д

- Дернов Колодезь, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Дешкина, Белевский/Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Дешкина (Малая Дешкина), Белевский/Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Домнино, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Дмитриевское, Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Дмитриевское в Нарышкине, Мценский у., Орловская губ., село (с 1767)

- Дороговитая поляна Аниканова тож (Дороговитина поляна, Дороговитая поляна), Мценский у., Орловская губ., деревня

- Дробышево, Мценском у., Орловской губ.

- Дьяконова, Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Дьяконова, Мценский у., Орловская губ., деревня

Е

- Егорнова, Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

- Ерина, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

Ж

- Жердева, Мценский/Болховский у., Орловская губ., деревня

- Жерлова, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Жиленкова Фатнево тож, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Жилинкова (Жиленкова), Мценский у., Орловская губ., сельцо

Жилинкова (Большая Жиленкова), Мценский у., Орловская губ., деревня

Жуглино (Жухино), Мценский/Болховский у., Орловская губ., сельцо

- Журавина Лука, Орловский/Мценский/Орловский у., Орловская губ., деревня

- Журавина Поляна, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Жухино (Жуглино), Мценский/Болховский у., Орловская губ., сельцо

З

- Заварзинские дачи, Мценский у., Орловская губ.

- Зайцево-Селище, Мценский у., Орловская губ., деревня (возможно, она же д.Зайцово Селище Мценско/Чернского у.)

- Зайцово Селище Шеншино тож, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

- Зароща (Зароща верхняя), Мценский у., Орловская губ., сельцо (деревня?)

- Звягина (Круглая Поляна), Мценский у., Орловская губ., сельцо (деревня)

- Знаменское на Куликовке, Орловский/Мценский/Орловский у., Орловская губ., село

- Знаменское (Кривцово), Мценский у., Орловская губ., село

И

- Ивановская Масаловка тож, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Игуменцева, Мценский у., Орловская губ., пустошь

- Илькова (Ильково) Селище тож, Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

К

- Казанское Подберезово Болото тож, Мценский у., Орловская губ., село

- Казначеева, Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Какурина, Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., пустошь

Калиновка, Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

- Калугино, Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., село

- Каменка Введенское тож, Мценский у., Орловская губ., село

- Каменье, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Карандакова, Мценский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Кастамарово (Костомарово), Мценский у., Орловская губ., село

- Катушище (Катушищево), Мценский у., Орловская губ., сельцо

- Кокорева, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Косимова,Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

Костомарово (Кастамарово), Мценский у., Орловская губ., село

- Котлубеева Гора, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Красная, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Красная Лахань (Красная Лохань, Красная Лихань) , Мценский/Болховский у., Орловская губ., деревня

Красная Лихань (Красная Лохань, Красная Лахань) , Мценский/Болховский у., Орловская губ., деревня

Красная Лохань (Красная Лахань, Красная Лихань) , Мценский/Болховский у., Орловская губ., деревня

- Кренина, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Креты, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня

Крицына, Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

Круглая Поляна, Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

- Круглица,Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Крутая, Мценский/Орловский у., Орловская губ., деревня

- Крыцына (Крицына) Харитонова тож, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Кудинова, Мценский у., Орловская губ., деревня

- Кузнецова, Мценский у., Орловская губ., деревня

Кулига Юшково Полуафанасова тож, Болховский/Дешкинский/Мценский у., Орловская губ., деревня/сельцо

Л

Лапашина, Мценский у., Орловская губ., деревня

Лахань Красная (Красная Лохань, Красная Лихань) , Мценский/Болховский у., Орловская губ., деревня

- Легоща (Легощи), Орловский/Мценский у., Орловская губ., деревня

- Лескова Дубрава, Мценский у., Орловская губ., пустошь

- Липицы, Мценский/Чернский у., Орловская/Тульская губ., деревня/в нач. 20-го в. село, владелец на 1767 г. Гурьев Алексей Федорович

|

Метки: усадьбы |

Замок Майендорф |

Дневник |

Замок Майендорф

/ Cкажите спасибо первым Сказать спасибо

22 km от Moscow

Барвиха у многих ассоциируется с дачным поселком членов ЦК КПСС и резиденцией первого президента РФ Бориса Ельцина, но местом загородного отдыха москвичей она стала еще во второй половине XIX века. Царский генерал Александр Казаков практически все заработанные деньги тратил на скупку земель в районе Рублевского шоссе, а когда вышел в отставку, начал продавать их под дачные участки и рекламировать Рублевку (которая тогда называлась Звенигородской дорогой) как русскую Швейцарию. Для себя он оставил только земли соседнего с Барвихой села Подушкино, в котором выстроил фантастического вида усадьбу (1874), напоминающую средневековый замок. Дом предназначался для любимой и единственной дочери Надежды, с детства зачитывавшейся рыцарскими романами и грезившей о принце, который будет карабкаться к ней по стенам замка. После прочтения очередного романа дочь потребовала у отца срочно вырыть подземный ход, который бы вел из замка к пруду, что и было незамедлительно сделано. Для полного счастья ей не хватало только соответствующего титула; чтобы его получить, она даже вышла замуж за Богдана Мейендорфа (нем.Meiendorf), небогатого офицера, но барона. Став баронессой, Надежда тут же переименовала усадьбу в замок Майендорф и счастливо жила там до начала Первой мировой войны.

Как всегда, в 1914 году Майендорфы уезжали из своего замка ненадолго, думая вернуться к лету. Но начавшаяся 1-ая мировая война заставила их воздержаться от быстрого возвращения в Россию. А революция 1917 года привела к тому, что владельцы величественного замка навсегда остались за рубежом.

После Октябрьской революции сюда полюбил приезжать отдыхать В.И.Ленин. В замке в 1920-е годы была организована детская колония. Жизнь поселка изменилась в 1935 году, когда был создан элитный санаторий "Барвиха". Здесь лечились и отдыхали многие знаменитости ( М.А.Булгаков, Ю.А.Гагарин, С.П.Королев, И.В.Курчатов, М.М.Пришвин, Д.Д.Шостакович и другие). Для обслуживания хозяйственных нужд санатория возник поселок (совхоз "Барвиха"), в самом замке разместился низший медицинский персонал санатория

В 90-е годы замок стоял заброшенным, пока в 2002–2004 годах его не отремонтировало Управление делами Президента Российской Федерации. Теперь тут иногда проходят встречи Дмитрия Медведева с главами зарубежных государств, а иногда — роскошные свадьбы, проведение которых стоит сотни тысяч долларов.

В настоящее время замок состоит из соединенных переходом главного здания и флигеля, фасады которых полностью сохранили первоначальный облик. Реставрационные работы восстановили былую роскошь: шпили, окна, белый камень, позолота — все сохранено очень тщательно и без малейших признаков "новодела".

Определенная трудность возникла при подборе кирпича, поскольку такую же фактуру, как была раньше, сейчас просто не найти.

Задача решилась так: с облицовочного кирпича стачивалась наружная грань, внутренняя фактура оказалась идентичной оригинальному кирпичу.

Даже окна и водосточные трубы воссозданы в том виде, в каком изображены на старинных документах. Несмотря на стеклопакеты, к ним добавлена вторая рама, сохраняющая замковый вид.

Внутри же были серьезные изменения, связанные с новой функциональностью замка и современными технологическими требованиями. Кроме этого, в замке появился цокольный этаж, в котором разместились технические помещения и кухня.

В замке имеются современные системы вентиляции и кондиционирования. Создать в старинном здании подобную инженерную инфраструктуру нелегко. Технические элементы полностью скрыты в стене, а например вентиляционные люки стилизованы и вписаны в старинные интерьеры.

Для отделки стен использована трафаретная живопись: в каждом помещении — со своим особенным узором. Реставраторам пришлось снять более 18 слоев краски, чтобы открыть тонкий и изящный живописный узор. Стены коридоров обтянуты английским шелком.

Изначально в замке имелось шесть каминов, однако перед реставраторами не стояла задача восстановить все из них. Оставлены были только три, каждый из которых находится в своем зале с индивидуальным интерьером.

Например третий малый каминный зал содержит позолоченный герб рода Майендорф. Большой зал украшен тем самым историческим отреставрированным гобеленом. Еще два гобелена из замка хранятся в Оружейной палате. Ранее в замке ранее было 16 старинных ковров, однако местонахождение остальных обнаружить не удалось.

Пространство центрального банкетного зала во флигеле во многом обыгрывается за счет расходящейся лучами кверху колонны, выполненной с элементами русского стиля. Балкон, предназначавшийся для оркестра, задействован сейчас как диванная.

Роскошная мебель в дворцовом стиле как нельзя более соответствует деревянной резной отделке стен и художественно выполненным порталам, частично восстановленным в замке, частично сделанным по образцам старых с перенесением декоративных элементов. Здесь для отделки потолка использован массив дуба, в остальных помещениях - тонированная сосна.

Банкетный зал — это уже абсолютно новое помещение, выполненное в стилизации со старыми образцами. Небольшим и светлым помещением выглядит так называемая «тужильная» комната - своего рода комната для раздумий.

Готический разноцветный свод, остроконечные окна придают ей особый шарм. Столь же легко выполнена курительная комната, рядом с большим каминным залом.

Большую часть очарования замка составляют реконструированные элементы. Готические своды и великолепные кованые светильники повторяют гравюры и старые фотографии. Даже бой часов на башне идентичен тому, что был слышен в XIX веке.

Над входными дверями восстановлены памятные доски в честь посещения замка Майендорф последним российским императором и его предшественником. Однако и новые помещения, стилизованные изящно и гармонично, воссоздают дух эпохи в полном его звучании, сохраняя при этом современную функциональность.

Рядом с замком разбит регулярный парк площадью более трех гектаров.

В нем нет музейной атмосферы, он действующий, поскольку реконструировался для государственных целей - здесь регулярно проходят встречи, приемы и другие официальные мероприятия.

На официальном сайте «Мейендорф» в замок приглашают «всех, кто бы хотел подарить себе и своим близким и коллегам красивый и незабываемый праздник». Замок можно посетить как по приглашению президента, так и по «договорным ценам». Простым гражданам остается смотреть на замок со стороны и платонически радоваться высокому качеству реставрации.

Как добраться:

Проехать к замку можно от Москвы - по Рублево-Успенскому шоссе, затем первый крупный поворот налево на Подушкинское шоссе. Через пару километров, довольно крутой спуск в один из оврагов, если посмотреть чуть правее по ходу, вверх. На высоком склоне оврага стоит замок. Затем вверх по шоссе на противоположный склон, сразу после подъема - поворот направо к замку.

Nia, 08 ноября 2010 в 11:25

mesta.ru/places/show/160

|

Метки: усадьбы мейендорф |

Заброшенная усадьба последнего из рода Строгановых |

Дневник |

Заброшенная усадьба последнего из рода Строгановых

Пришла весна, сезон прогулок по заброшенным усадьбам и особнякам открыт. Усадьба Волышово (Псковская область), построенная в 1860-е годы, принадлежала богатой семье Строгановых. Теперь от пышной графской усадьбы остались одни руины, которые привлекают любителей "заброшек". Благодаря старым усадьбам узнаешь историю их обитателей.

Графские развалины

Владелец усадьбы граф Александр Строганов был придворным егермейстером, организатором царской охоты. Усадьба спроектирована как охотничьи угодья. Имение унаследовал сын графа - Сергей Строганов, которому суждено было стать последним из рода Строгановых.

В юности Сергей Строганов редко бывал в родных краях, его манили дальние страны. Он совершил путешествие к берегам Америке на собственной яхте "Заря". Особенно графа интересовали национальные культуры народов.

В 1882 году граф женился на Евгении Васильчиковой. Молодая жена умерла от внезапной болезни спустя два года после свадьбы. После смерти любимой безутешный граф обосновался в фамильном имении Волышово. Говорили, что скорбящий супруг каждое утро срезал розы в приусадебном парке и приносил на могилу жены.

Портрет дамы в белом - Евгении Строгановой (Васильчиковой), за год до смерти. Возможно, ее тень блуждает среди руин.

Мореплаватель и путешественник граф Сергей Строганов проявил себя и как отважный офицер, он принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 года, награжден крестом св. Георгия.

Лесничий Гилев рассказывал о гармоничной семейной жизни супругов. Евгения разделяла многие интеллектуальные интересы мужа. Может показаться странным, что знатная дама также умела готовить, любила порадовать близких своей стряпней:

«Граф представил меня графине, сказав при этом: «Я уже говорил тебе о нем». К вечеру граф послал за мной, так как пожелал побывать у нас на шишкосушилке. Однако ее устройством интересовался не столько граф, сколько графиня. На другой день вызывают меня опять к графу. Оказывается, графиня узнала об искусственном лесоразведении и пожелала осмотреть питомник. Поехали мы с ней в пролетке вдвоем. Трава сырая после дождя, а графиня без калош. Я предупредил, что недолго и простудиться, а она мне ответила, что она умеет закаливаться и простуды не боится.

Тем же вечером граф опять позвал меня к себе. Пригласил сесть и ознакомить его с особенностями лотового сплава. Я рассказал об особенностях сплава на лотах и устройстве такой барки, а за одним описал картину гибели барок, разбившихся на моих глазах у камня Косого. Рассказал и о том, с какой самоотверженностью спасал барку и людей помощник лоцмана В. Черепанов. Граф спросил меня, как наградили Черепанова. Я на это ответил, что представил его к награде в 25 рублей, а заводоуправление дало только 3 рубля. Выслушав, граф сказал: «Хорошо, что Вы рассказали мне об этом, оставлять такой случай без внимания не следует». Во время моего доклада, в кабинет, играя со своей собачкой, несколько раз вбегала графиня, и мне показалось, что мой рассказ интересовал ее больше, чем игра.

Вскоре приглашает меня управляющий и говорит, что графиня желает приготовить какое-то кушанье из свежей рыбы, раков и грибов и, что он, управляющий, отказался доставить все продукты в столь короткий срок. На этот разговор вышла графиня и говорит: «Да, да Федор Васильевич, на Вас вся надежда. Петр Яковлевич отказался, может, Вы все заготовите? Мне, – говорит, – хочется сделать сюрприз Сергею». Я сказал ей, что постараюсь, но обещать не буду.

Командировал одного смотрителя за раками на реку Утку, верст 20 от нашего завода и дал ему свой бредень. Второму смотрителю вручил невод и послал на Билимбаевский пруд за рыбой. Бригаду лесных рабочих из пяти человек послал на Горновой камень за 18 верст за красными грибами. Дал задание и распорядился всем вернуться к 12 часам следующего дня. На мое счастье нашлось все, что требовалось. Раков привезли штук 200 и сразу отправили на кухню. Спустя немного времени смотритель Стряпухин принес 20 фунтов (8 кг) живых окуней, каждый на 6 вершков (25 см.). Еще чуть позже влетают в ограду рабочие верхом на лошадях с полными корзинами грибов. И все это в восторге принимает довольная графиня.

На другой день граф пригласил меня опять и сказал, что хочет показать графине Караульную гору и что отъезд через час. Я отдал распоряжение о подаче лошадей, а лесного смотрителя Дылдина отправил к управляющему за самоваром, посудой, чаем, сахаром, хлебом и за бочонком с водой». Приехали на гору, а там стоит берестяной шалаш и диван, обделанный берестой. Граф удивился и заметил, что раньше его здесь не было. «А я отвечаю, – вспоминал Федор Васильевич, – Ваше Сиятельство в тот раз намекнули, вот я и устроил в надежде, что приедет графиня и посидит. А Евгения Александровна и говорит: «Вот я приехала и посижу».

Граф с Бардманцевым пошли в лес за рябчиками, меня оставили с графиней и старым князем устраивать чаепитие, так как я похвастал, что скоро привезут самовар. Старик Васильчиков пошел гулять по скалам. А графиня стала расспрашивать меня о моей семье. Спросила сколько мне лет? Я сказал – тридцать пять. Тут она и говорит: «У, какой Вы старик». Я говорю, что это я годами стар, а духом бодр. «Да, да – это видно, видно, – вскричала она. Вы почти ровесник моему мужу».

Граф в имении Волышово

Чаем то я похвастался, а его-то как раз и не привезли. Ни камердинер графа, ни управительница ничего не дали, заявив, что никаких поручений от графа они не получали. Услышал это я от Дылдина и иду сконфуженный к шалашу. Графиня видит меня и спрашивает, отчего я такой кручинный? Я объясняю, в чем дело. Она говорит: «Очень плохо». Тут я подаю ей дыню из своего сада, присланную женой и говорю, что не заменит дыня чай. Графиня обрадовалась, разрезала дыню, отделив немного себе и мне. Пришел граф, видит, что самовара нет, и интересуется где чай. Графиня по-французски что-то ему пояснила. Граф улыбнулся, посмотрел на меня, покачал головой и взял дыню. И вот так, не попив чайку, поехали домой».

Руины усадьбы напоминают об этой печальной романтической истории.

Усадьба в конце 19 века

Лесничий Гилев сохранил добрые воспоминания о графе:

«Мне пришлось встречать графа на железнодорожной станции Тарасково, что находилась в 27 верстах от Билимбаевского завода. Здесь я ему представился и сопроводил верхом до Билимбаевского завода, едучи рядом с его экипажем. Граф тогда был холостой, и его сопровождали три спутника. Приезжие живо интересовались подробностями, а я давал объяснения. Среди прочего, предупредил, что недалеко от дороги находится большой Чернореченский рудник. Граф пожелал заехать туда и даже спускался в шахту...

...Сергей Александрович часто ездил верхом, а управляющий и спутники, сопровождали его в экипаже, поэтому мы иногда оставались вдвоем. Он расспрашивал меня о моем семействе, об отце и братьях. Один на один он был совсем другой человек, не тот, что при людях.

На другой день граф со свитой поехал на Караульную гору. На горе все любовались ландшафтом. С вершины как на ладони были видны три завода – Билимбаевский, Шайтанский и Ревдинский. Я угощал Сергея Александровича чаем, заваренным не в чайнике, а в ковше, так как чайник забыли. Чтобы не падали чаинки в стакан я прикрывал ковш салфеткой. Граф заметил это и сказал, что не надо чай пропускать через салфетку, пускай лучше чайная трава попадает в стаканы. Еще он заметил, что на вершине горы нет ни шалаша, ни скамейки, и усталому туристу негде укрыться от дождя и ветра.

Обратно в Билимбай возвращались по Чусовой в большой лодке с четырьмя гребцами. Замечаю, что сидя в лодке, граф то открывает, то сразу закрывает свой портсигар за отсутствием там папирос. Видимо ему захотелось курить, но никто из спутников не обратил на это внимание. Достаю свой портсигар и предлагаю графу папиросу, оговорившись, что табак неважный. Он поблагодарил меня и спросил позволения взять пять штук. Тут все стали предлагать графу папиросы, но он отказался».

Вид из графского окна

Мраморная лестница, заказанная в Италии

Остатки былого великолепия

Граф вернулся к жизни благодаря другу - князю Щербатов, который предложил идею разведения породистых скакунов. Строганов заинтересовался предложением товарища, в усадьбе был создан конный завод со школой верховой езды по европейскому образцу. Предприятие оказалось успешным.

Фамильная церковь

Борис Васильчиков, брат Евгении Строгановой, подробно описал охоту в угодьях Волышево, тоскуя по "старому доброму времени":

"Вернусь к описанию охоты в Волышове. Итак, все охотники в сборе и первый выезд назначен на 8 сентября. Накануне по предложению хозяина все соглашаются идти кормить собак, т.е. присутствовать при их корме, который в отношении гончих совершается с некоторой обрядной торжественностью. К назначенному часу все направляются на псарню, не исключая дам, которым при входе вручается по прутику для того, чтобы отгонять ласкающихся собак, которые могут запачкать платья; эту роль обыкновенно принимал на себя мой Плеснев, всегдашний защитник и покровитель дам во всем, что касалось охоты.

Плеснев здесь гость, но чувствует себя как дома; он уже лет пятьдесят проделывает здесь это осеннее действо, он занимает среднее между псарями и господами положение, пользуется почтением, с ним советуются, и в этих случаях он высказывается не иначе как со ссылками на то, что было при «батюшке» Дмитрии Васильевиче или Ларионе Васильевиче; о поколениях он уже давно потерял ясное представление. Собачья кухня расположена в конце длинного выступа, и тут же, шагах в трехстах от псарни, стоит под навесом длинное корыто, заполненное кормом, который доезжачий, ходя взад и вперед, размешивает веслом. Когда все соберутся, доезжачий уходит и выводит с псарни стаю, состоящую из 40-50 собак, которые, сопровождаемые выжлятником, идут за ним тесной толпой. Не доходя шагов ста до корыта, он останавливает стаю: «Стой! Стой! Гончие, в стаю!».

Гончие уже знают, что от них требуется, и несмотря на терзания голода, возбуждаемого всеми тремя чувствами: вкусом, зрением и обонянием, все же остаются на месте, провожая глазами своего хозяина, который медленным шагом, с видимым спокойствием отходит один к корыту. Но он внутренно волнуется, ибо начинает испытывать не столько стаю, сколько себя самого: насколько он владеет стаей, насколько она ему послушна и дисциплинированна; выжлятники тоже отходят от стаи, но не сводят с нее глаз, дабы если какая-либо из молодых, не выдержав мучений Тантала, выдвинется вперед, тотчас ее окликнуть, иначе она может всех увлечь за собой и будет скандал и позор для доезжачего! Подходя к корыту, доезжачий, еще раз попробовав достаточно ли корм остыл и убедившись, что он готов, спрашивает хозяина: «Прикажете кормить?» и получив ответ: «Корми!», он криком «Сюда, дружки, сюда ою! ю! ю!» подзывает к себе стаю, которая со всех ног ринувшись к нему, останавливается как вкопанная под самым корытом, не дерзая еще прикоснуться к корму.

Тогда доезжачий зовет в рог, т.е. трубит установленный на этот случай «позыв», одинаковый с тем, которым в острову сзывают гончих, но мучительные терзания голодных еще не кончены; они ждут разрешения прикоснуться к корму и знают, что это разрешение может им дать только один человек в мире — это доезжачий, поэтому они не поддаются провокации, когда кто-либо из присутствующих, для испытания их выдержанности произносит этот разрешительный трудно передаваемый буквами звук (вроде: «дбруц!»), который доезжачий произносит наконец по приказу хозяина: «Давай!»; в один миг все 50 гончих жадно накидываются на корм и торопливо его лакают, перебегая с места на место в надежде выискать лучший кусок мяса и перехватить что-либо вкусное у соседа. Но еще не все испытания окончены: когда корм наполовину съеден, опять-таки по приказу хозяина «Отбей!» доезжачий окликом: «Стой! В стаю!» вновь заставляет послушную стаю прервать утоление своего голода; стая отходит от корыта, собирается в тесную кучу и, умиленно глядя в глаза доезжачему, облизываясь и дрожа от нетерпения, ждет дальнейших приказаний. Наконец мучения кончены и им дают спокойно доесть свой корм, после чего они врассыпную медленно возвращаются на свои нары.

Испытание прошло блестяще; стая, показавшая такую выдержку у корма, очевидно, ее проявит и в поле, а без нее нельзя управлять этой оравой, как нельзя без дисциплины управлять толпою людей; доезжачий и хозяин получают несколько комплиментов, а видевшие эту процедуру впервые удивляются умению, проявленному при обучении состоящей из полсотни собак стаи. Следуемый затем корм борзых, на которых требования дисциплины не распространяются, происходит без всяких формальностей и присутствующим дает случай их разглядеть, их сравнивать и т.п., после чего все расходятся в нетерпеливом ожидании следующего дня.

Следующий день приходится на воскресенье, когда в силу неуклонно соблюдаемого порядка на охоту выезжают только после обедни и ускоренного завтрака. К обедне в прилегающей к дому церкви сходятся все; она заполнена жителями Волышова, соседних деревень и охотниками трех съезжих охот; их человек тридцать, они все в новеньких мундирах, подстриженные, подбритые, в полной готовности после годичного перерыва приступить к действиям. После обедни ранний завтрак. Не знаю, как другие, но я за этим завтраком испытывал всегда некоторое волнение; кроме нетерпения, тут действовало всегда сознание, что предстоит некоторый смотр моей охоты, хочется не ударить лицом в грязь, щегольнуть ее составом, похвастаться своими «первоосенниками» (т.е. собаки весной погодовавшие).

Завтрак затягивается, между прочим, потому, что хозяйка ведет длинные разговоры с сидящим рядом с ней батюшкой, почтенным о.Александром. Большинству кажется, что в такой день такие разговоры неуместны и подлежали бы сокращению. Наконец все встают и расходятся по своим комнатам, чтобы переодеться и облечься в охотничьи доспехи. Тем временем перед домом развернулась величественная и живописная картина.

В центре просторного двора, окаймленного домом покоем, в стиле Людовика XVI, с мансардами, перед высоким крыльцом расположились обе стаи, всего около ста собак, с шестью выжлятниками, двумя доезжачими и все тем же Плесневым во главе; налево столько же моих и голицынских; все охотники верхами, у борзятников по две собаки на сворах; в центре образовавшегося таким образом полукруга конюхи водят господских верховых лошадей, тут же стоят пешие мальчики, еще не доросшие до положения настоящих охотников, и держат борзых, предназначенных в господские своры; в некотором отдалении экипажи, запряженные парами и тройками; последними, красиво подобранными, с рысаками в корню и кровными пристяжками, Волышово издавна славится. Сегодня выезд многолюднее обыкновенного; это потому, что день «своры» это как бы парад, когда выезжают все — и стар и млад. Некоторые уже давно на пенсии или исполняют побочные обязанности при охоте, воспитывают щенков и т.п. Но сегодня они выехали и бодрятся на конях.

Понемногу выходят из дома его обитатели. Все стараются казаться спокойными, но настроение вообще приподнятое; не скрывают своего возбуждения только дети Голицыны, их семь штук и все они уже давно бегают среди охотников, гладят собак и засыпают всех вопросами. Не хватает еще кн. Павла Павловича, это, однако, никого не удивляет, т.к. все привыкли к тому, что общий любимец Павлик всегда всюду опаздывает и объясняет это не тем, что он опоздал, а тем, что другие поторопились. Но он в своей комнате не сидит сложа руки: он при содействии своего камердинера занят пригонкой на себя специальной направленной одежды, кинжала, своры и рога; это, как и все, что он делает, делается с чувством, толково, с расстановкой, не спеша, по пословице: «Поспешишь — людей насмешишь».

Наконец вышел и он. Хозяин дает знак, и все охотники, спешившись, берут в руки рога и играют особый «голос». Дирижирует Плеснев, отбивая такт арапельником; голос состоит из серии аккордов на подобранном строе рогов с переливами, именуемыми «талили» и «турутом». Об этих «талили» и «турутах» Плеснев все эти дни поучал молодежь на бывших репетициях на псарне, но, впрочем, безуспешно, т.к., по его словам, с тех пор, что умер тридцать семь лет тому назад какой-то «Констентин, что похоронен в Тишенке», искусство художественного воспроизведения этих виртуозных переливов утрачено.

Музыкальный номер окончен; хозяин скомандовал: «На конь!». Плеснев и доезжачий Платов отходят от остальной группы и становятся по двум сторонам широкой березовой аллеи, ведущей к выезду из усадьбы на большую дорогу; между ними распущена свора, которая и дает название всему происходящему; к этому месту подъезжает первым Строганов, но свора натягивается и Плеснев объясняет, что проехать нельзя, здесь застава, нужно откупиться; Строганов возражает, что никаких застав не признает, откупа платить не желает и т.д., но наконец кладет деньги в протянутую шапку, свора опускается и он проезжает. То же проделывают и все остальные господа, и наконец переезжает через свору и вся охота, но это уже — «на счастье». Вслед затем деньги немедленно кому-либо сдают и прячут в сохранное место до конца осенних охот, т.к., зная нравы людские, было бы безумием их оставить в руках охотников…

Сегодня очередь волышовской стаи, выбитскую отводят домой, и вся охота вытягивается в классическом порядке: впереди стая, за ними длинной вереницей борзятники, сзади экипажи. Направляются к первому «острову» верстах в двух от усадьбы сквозь большой парк-лес Омшарину. Воспользуюсь этим прохождением, чтобы описать еще кое-кого из присутствующих. Здесь, во-первых, два доктора, оба друзья всей семьи, типичные бывшие дерптские студенты времен до русификации, домашний врач Строгановых Вагнер и заведующий строгановской больницей в соседней усадьбе Александрово хирург Рюккер; к счастью для последнего, с тех пор что он сделался ярым псовым охотником, а это уже тому лет двадцать пять назад, Александровская больница ежегодно нуждается в ремонте или во всяком случае проветривании, и это по климатическим и гигиеническим соображениям полезнее всего делать в сентябре…

Охота 19 века

Выехала сегодня в виде исключения и Вера Илларионовна Мейендорф, наша двоюродная сестра, ее соблазнила только чудная погода, т.к. она председательница Общества покровительства животным и ненавистница всяких охот. Она предупреждала, что сделает все от нее зависящее, чтобы помешать нам убивать несчастных зайцев; но против этого приняты меры: с нею в коляске поместилась М.В.Константинова, ей поручено парализовать коварные намерения Веры. Муж Веры Илларионовны Мейендорф, будущий командир Конвоя Е.В.37 едет с гончими; он убежденный гончарник, презирает езду с борзыми, и на нем огромный, в аршин длиной, рог, изображающий в строе рогов контр-бас, которого из-за его тяжести никто, кроме него, никогда на охоту не надевает. Академик Бобби Голицын уже волнуется и соображает, как бы ему попасть на хороший лаз и, главное, не дать мне его занять; на этой почве у нас с ним всегда дружественное соревнование. Он ужасно не любит возвращаться домой «попом», т.е. без зверя в тороках, но это с ним редко случается, т.к. он столь же расторопен на охоте, как умудрен в математике! Среди всадников вдруг появляется пешеход: это недавно приехавший погостить из Англии бывший воспитатель Строганова. В последующие дни он будет выезжать с нами верхом, но сегодня воскресенье и ему как духовному лицу неприлично в такой день охотиться, но ничто ему не мешает во время прогулки случайно встретиться с охотой.

Граф Строганов на охоте

По сговору с хозяином я занимаю самый передовой лаз и, замыкая собою цепь окруживших остров борзятников, подаю в рог сигнал, одну октаву с протяжной верхней нотой, означающий «бросай гончих». Доезжачий, стоявший до этого спиной к острову, имеет перед собой стаю, окидывает, не торопясь, последним взором своих любимцев, которые, впиваясь в него глазами и предвкушая близкие охотничьи наслаждения, усиленно помахивают «гонами» (т.е. хвостами), поворачивается лицом к острову и вместе со всеми присутствующими снимает шапку и набожно крестится; это опять-таки обычай, бережно самими охотниками сохраняемый в своей среде, и с этого начинается всякий день охоты. Наконец «о полес, полес, дружки!», и вся стая мигом врассыпную рассеивается по лесу. Начинается «ровнение», с порсканием на разные лады, прерываемые изредка звуками рога доезжачего, дабы держать в должной к себе близости горячащихся на первых порах гончих. Но вот где-то отозвалась гончая: раз, другой, и гончие и псари останавливаются и прислушиваются. Но через секунду гончие, не обращая на слышанный гон никакого внимания, продолжают заниматься своим. И псари, и гончие определили по голосу, что это отозвалась Вопишка, которая не внушает к себе никакого доверия, все ее считают за особу легкомысленную, не способную разобраться в многочисленных запахах, которыми заполнен лес; ее держат в стае, потому что она красива собой и обладает приятного тембра высоким сопрано, эффектно звучащим с другими голосами; голос она подала просто так, чтобы развлечься и произвести некоторую сенсацию, зато к ней по приказу доезжачего «подбей ее» устремился выжлятник с криком «врешь Вопишка» и старается арапником отбить у нее охоту врать.

Но вот через несколько времени раздается где-то в отдалении басистый голос; это уже другое дело, это отозвался почтенный Добывай; картина быстро меняется: гончие, опознав голос своего «мастера» (т.е. лучшая гончая в стае, которая во время гона идет впереди, «держит переда»), все ринулись к нему, поощряемые возгласами псарей: «Слушай, слушай, ото, то, то к нему, к нему!». Добывай знает свое дело и не любит, чтобы ему мешали; он нарочно отдалился от толпы, в которой масса неопытной суетливой молодежи, большей частью его же детей и внучат, и там, в одиночестве, напал на след, начал его проверять и, когда убедился, что он заслуживает внимания, — дал голос. К нему быстро подвалила стая, дружными усилиями вытравила след и, вытравив, «варом заварила», заливаясь различными голосами от тонких дискантов до густых басов, возбуждая в охотниках ощущения, от которых мурашки по коже бегают, и оглашая лес и поле звуками, которые многим в такие минуты кажутся лучше всякой музыки! Потому как гончие «добирались», т.е. вытравляли след сначала, давая голос с промежутками, и как они теперь гонят, доезжачий догадывается, что гонят по лисице, но и еще никто не «перевидел».

Но вот один из выжлятников, выскочив на лесную дорожку, увидел, как матерая лисица, настигаемая стаей, шмыгнула через прогалину, и он подает в рог голос «по лисице». Среди борзятников в поле тотчас же намечается некоторое движение, и те, которые до сих пор стояли слишком открыто, быстро прячутся, кто за пригорок, кто за куст, кто за забором или за камнем. Тем временем лисица, сделав круг по острову и усмотрев, что везде небезопасно, решилась направиться на свой обычный лаз у камня, где ей представлялось побольше шансов спастись, но на этот раз ее надежды не оправдались и она была быстро затравлена дамами. Как только она была поймана, так в поле по следу вывалила вся стая, кучкой, так что «шапкой накрыть», а за нею и охотники: доезжачий, видя, что дело кончено, остановился на опушке и начал звать в рог, пока выжлятники не остановили ее кликами: «Стой! Стой! Гончие, ого, го! Дошел, дошел, дружки! Стой, вались до ловца!» Гончие остановились, но, несомненно, смышленый Добывай подумал: «Опять та же история, я нашел, мы выставили, а досталась другим…», и с сознанием исполненного долга, посмотрев на висевшую уже в тороках лисицу и последний раз вдохнув в себя ее аромат, вместе с другими направился к доезжачему.

Тем временем на самом переду, между мной и Б.Голицыным, вышла «прибылая» (т.е. молодая) лисица и мы вместе начали ее травить; из-под угонки моей собаки ее подцепила, притом скверно, за «трубу», т.е. за хвост, маленькая сучка Бориса Голицына Дэзи; лисица конечно его; я его с приятной улыбкой поздравляю с «красным полем» (т.е. за успех в затравлении «красного зверя» — волка или лисицы) и, молча подобрав своих собак, возвращаюсь на свое место, но в груди у меня, по выражению Кузьмы Пруткова — «змия»! Дело в том, что лисица, несомненно, шла ближе ко мне и мне подлежало ее травить, а никак не ему, но я не хотел нарушать общего благодушного настроения первого дня охоты и потому сейчас смолчал. Но вечером я без всякой злобы, но из принципа, высказал ему свое мнение, на что он, взяв карандаш и бумагу, начал чертить план местности, упоминая о каких-то катетах и гипотенузах, и из всего этого выходило, что я должен был стоять на месте, а он один травить. Я не математик, и он меня не убедил, но в течение осени Р.П.Балавинский не раз заводил речь об этой лисице и мы всегда оставались каждый при своем мнении, и раз даже, к великому удовольствию Ростислава Петровича, наш спор принял несколько острый характер.

Из острова затравили еще двух-трех русаков и начали выводить гончих. Пока к стае съезжались борзятники, невдалеке послышалось протяжное «А…ту его» (окрик, которым охотник возвещает, что он подозрил русака), и тучный Никита Горшок, труся на своей лошади, приближался к месту сбора.

Никита Горшок был из тех старых пенсионеров, которые уже давно не охотились, но сегодня он выехал; однако же, как совершенно глухой, не для того, чтобы стоять на лазу, а чтобы попробовать свое счастье и подозрить русака и за это получить традиционный серебряный рубль «на чай», но которому он уже заранее, в надежде на удачу, решил дать несколько иное назначение. Поэтому он, когда все борзятники разъехались по своим лазам, сам взял в сторону и, обшарив знакомые места, где русаки любят залегать, теперь спешит доложить хозяину о своей находке; делает он это не просто, а в стихотворной форме. К сожалению, никто в свое время не додумался записать это произведение, должно быть, какого-нибудь былого доморощенного поэта, но я помню, что оно было довольно длинное, что в нем главным образом говорилось о тех чувствах радости, которые русак испытывает от того, что ему суждено потешить господ, и кончалось словами: «…лежит, прижимается, вас, господ, дожидается».

Тут некоторое время происходит то, что по-французски называется «combat de generosite»: Строганов, как гостеприимный хозяин, предлагает травить подозренного гостям, а гости отказываются, и останавливаются на компромиссе: Строганов и я посадим по одному первоосеннику и их померим, а судьей, который решит, которая резвее и выиграет садку, будет П.Голицын. В этих случаях по соображениям, понятным псовым охотникам, выбор обыкновенно останавливался на суках. Положим, что я выбрал дочь моей любимицы Лебедки, мою многообещающую половопегую Отлику, а Строганов — дочь такой же его любимицы Утешки — муругую Невиду («половопегая», «муругая» — различные окраски борзых). Один из борзятников берет их на свору, причем можно быть уверенным, что ежели борзятник волышовский, то он первой на свору возьмет выбитскую собаку, а потом свою, а ежели борзятник выбитский, то наоборот. Эта тонкая хитрость заключается в том, чтобы своей собаке дать ничтожное, но все же преимущество, т.к. собака, которая на своре последняя, соскочит с нее первая и этим получит один-два корпуса преимущества. Подъезжаем мы к русаку, беспечно разговаривая, но, по правде сказать, оба испытываем некоторое волнение: «а ну как Отлика осрамится, и не оправдает возлагаемые на нее надежды».

В это время и особенно в хорошую теплую погоду русак лежит плотно, и иногда, чтобы его поднять, нужно подъехать к нему вплотную и несколько раз хлопнуть арапником. Но наконец он вскочил и травля началась. Резвые суки не дают ему хода и после нескольких угонок, предположим, моя Отлика, справившись после своей же угонки, лихим «броском», унаследованным ею от своей матери, подхватила русака и перекинувшись с ним через голову, пришпилила его к земле. Победа несомненно за нею, и настолько очевидно, что и без решения судьи это признает и Строганов, расхваливая мою Отлику, но… в душе своей он еще не признает ее преимущества, а объясняет происшедшее тем, что Невида на три месяца моложе, а в этом возрасте это сказывается, что она не в порядке, скакала «не своими ногами» и т.п. Такова уж психология псовых охотников: им бывает очень трудно (сужу по себе!) мириться с мыслью, что у других могут быть собаки лучше ихних. Когда мы возвратились к месту, где собралась вся охота и откуда видно было нашу травлю, то и там была заметна некоторая двойственность настроений: выбитские молча торжествуют, а волышовские несколько смущены и разочарованы!

Следующий остров Великуши; это большой остров, состоящий из березовой рощи с прилегающими к ней разбежистыми мелочами, — здесь работы хватит для гончих и борзятников до самих сумерек, когда наконец хозяин, в свой дискантовый рог подает заключительный протяжный сигнал «домой». Все съезжаются к тому месту, где вывели стаю, и когда все гончие в сборе, то охота трогается в том же порядке — т.е. стая впереди и за нею вереницею борзятники и все прочие.

После краткого отдыха все в восьмом часу собираются к обеду, который проходит весело и оживленно, в бесконечных толках об истекшем дне, о травлях и проч. Расходятся не поздно, чтобы завтра с утра сесть на коня и начать уже серьезную, деловую осеннюю охоту, которая прекратится только с осенними заморозками, обыкновенно в половине октября. Этим закончился первый день охоты в Волышове и этим же я закончу свое слишком, может быть, для читателя, пространное повествование о делах и людях, которые в моей памяти связаны с «добрым старым временем».

Подходящая среда обитания для призраков

Аллея, ведущая к судьбе, протяженностью более километра. Можно представить, как граф проезжал в экипаже, взирая на свои владения... или проносился верхом... в сумерках призрак графа-охотника объезжает свои владения.

Ворота усадьбы в 1960 году

В 1906 году граф Строганов отправился в путешествие по Европе, революция застала его в отъезде. На родину последний из рода Строгановых больше не вернулся. Граф женился второй раз на французской аристократке Розе Левьез, которая была моложе его на 22 года. Супруги обосновались на юге Франции близ Ниццы. Граф Сергей Строганов скончался в 1923 году в возрасте 70 лет.

И "много меня" на фоне графских развалин.

И еще - Мои мистико-приключенческие детективы

Метки: Аристократия, Городские легенды, Легендарные личности, Мистика, Мистические истории, Подомам, Псков, Путешествие, Россия - Век XIX

|

Метки: усадьбы строгановы |

Прогулка по Шуваловскому парку: 9 удивительных мест |

Дневник |

Прогулка по Шуваловскому парку: 9 удивительных мест

В северной части Петербурга, в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Парголово, расположен удивительный Шуваловский парк. В свое время эту старинную дачную местность частенько именовали «чухонской Швейцарией», а Шувалов со своей семьей украшал пространства своего парка разнообразными архитектурно-ландшафтными изысками.

Большой дворец в Шуваловском парке

Дворец в стиле неоклассицизма XVIII века (чем-то явно напоминает Павловский дворец) был построен по проекту известного русского архитектора С.С. Кричинского в начале 20-го столетия на месте, где раньше стоял старый усадебный дом, сгинувший в пламени пожара. Последней хозяйкой усадьбы являлась графиня Воронцова-Дашкова. В свое время она намеревалась подарить этот великолепный дворец царевичу Алексею Романову, но так и «не вручила» громадный презент. Помимо внешнего изящества дворец изобиловал интерьерами в духе модерна, работу над которыми закончили только к 1926 году, когда дом перешел в распоряжение отдыхающих пищевиков. Сегодня территория усадьбы обнесена забором, так как здесь с 1947 года базируется ВНИИ токов высокой частоты им В.П. Вологдина. Вспоминая историю, можно наткнуться на еще один любопытный факт: в свое время архитектор Кричинский, работая над усадьбой в Шуваловском парке, задумался над созданием первого в России города-сада: он должен был появиться в Парголове, близ парка, однако по неизвестным причинам проект «зеленого» городка так и не был воплощен в жизнь.

Малый дворец усадьбы Воронцовых-Дашковых

Этот небольшой дворец, вероятнее всего, был построен еще при Шуваловых по проекту архитектора Гарольда Андреевича Боссе в 1850-х годах. Позднее, уже в начале XX века, Малый дворец (или Белый дом) частично перестроил все тот же Кричинский. Он же занимался обновлением внутреннего убранства. Как и Большой дворец, с 1947 года усадебный дом отошел Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты. Под его крышей до сих пор располагается один из его корпусов.

«Наполеоновские» пруды

Необычные водоемы вырыли прямо на склоне паркового холма. Один из них, более известный как «Шапка Наполеона», и правда имеет форму головного убора великого французского полководца. Другой, нижний, принято называть «Рубахой Наполеона». Такое название он получил благодаря силуэту хрестоматийного «серого походного сюртука» с рукавами.

Церковь Святого Петра и Павла

Церковь построена по заказу графини Варвары Петровны Полье в память о ее безвременно умершем втором муже — графе Адольфе Антоновиче Полье. В 1932 году храм был закрыт и долгое время стоял в развалинах. В 1991 году здесь началась реставрация, и возобновились богослужения. Сегодня каждый желающий может побывать внутри церкви и вблизи изучить один из главных городских шедевров псевдоготики.

«Склеп Адольфа»

Буквально в паре шагов от церкви Петра и Павла, на откосе холма можно найти небольшой склеп, где в 1830 году был похоронен граф Адольф Полье. В народе это место прозвали не иначе как «Адольфова могила». Прослеживается некоторая аналогия с «Аскольдовой могилой». Местная романтическая легенда рассказывает о безутешной графине, которая ежедневно украшала гробницу цветами и подолгу беседовала здесь с покойным супругом. Склеп был рассчитан на двоих, но впоследствии планы графини изменились, и она вышла замуж в третий раз. Сегодня гробница открыта настежь. По непроверенным и весьма сомнительным данным, именно отсюда начинается один из многочисленных подземных ходов, якобы имеющихся на территории Шуваловского парка.

«Желтая дача» или сказочный терем Месмахера

Одной из самых завораживающих построек и без того удивительного Шуваловского парка является дача Месмахера. Расположена она неподалеку от входа на территорию усадьбы и окружена буйными зарослями кустарника. Построена в конце 1870-х годов знаменитым петербургским архитектором Максимилианом Месмахером для своего брата Георга, состоятельного петербургского юриста. Этот двухэтажный деревянный особняк со множеством башенок, эркеров, шпилей и балкончиков представляет собой странную смесь швейцарского шале и русского терема. Сегодня здание заброшено и пребывает в достаточно упадочном состоянии, но до сих пор хранит в себе величие аристократических времен.

Гора «Новый Парнас»

Над пейзажным парком высится многометровый холм, получивший название Новый Парнас. Свое газвание этот насыпной холм, поросший травой и кустарником, получил не случайно: дело в том, что в европейских парках Парнасом принято называть все возвышения с обзорной площадкой на вершине, с которой открывается вид на всю зеленую зону и окрестности. Точно сказать, когда появился Новый Парнас, невозможно, однако предполагается, что его созданием занимались в екатерининские времена: именно тогда было принято насыпать подобные возвышения практически во всех российских пейзажных парках. Сейчас по назначению его использует лишь малая часть посетителей парка ― в зимнее время с него катаются на санках или ватрушках, однако в середине XIX — начале XX века одним из главных парковых развлечений являлось наблюдение за закатом с вершины Парнаса, созерцать которое приезжало немало горожан. Сегодня романтическую функцию упразднил вид, открывающийся с высоты горы: достаточно сложно наблюдать за красотами природы, если взгляд режут современные высотки. Стоит отметить, что в прошлом шуваловский Парнас достигал 61 метра в высоту, но в начале 90-х насыпной холм уменьшился вдвое: его вскопали, дабы освободить детей, забравшихся в замаскированный командный пункт связи Ленинградского фронта, который был сооружен в недрах горы во времена Великой Отечественной войны.

Каменный мост

Одной из достопримечательностей парка можно назвать небольшой каменный пешеходный мост на Адольфовой аллее. Никаких излишеств в его устройстве нет: четыре мраморные плиты соединены аккуратной железной решеткой.

Грот «Эхо» или руины Туфовой арки

В 1863 году между Малым и Большим дворцами в качестве декоративного элемента парка была сооружена вполне обыкновенная кирпичная арка. Дабы придать ей особой живописности, арка была облицована туфом, а прямо на ней было высажено целое море сирени, в котором в весенний и летний сезоны арка прямо-таки утопала. Еще одним названием арки было грот «Эхо». Название это вполне естественно было придумано благодаря тому, что сооружение обладало весьма интересной акустикой: каждое слово, произнесенное в «гроте», отдавалось весьма отчетливым и гулким эхом. Сегодня от Туфовой арки остались только руины, которые, к слову, еще не так уж и просто отыскать среди зеленых насаждений и травы.

-

Адрес

посёлок Парголово, м. «Озерки» ― автобус № 109, маршрутки № 259 и 673; от ст. м. Проспект Просвещения» ― автобусы № 104, 167.

Фото: domananeve.ru, wikimapia.org, sana-baz.livejournal.com, allpeterburg.ru, citywalls.ru, st-roll.ru, prosto-foto.ru, 4-e.livejournal.com, panoramio.com, photo.gradpetra.net

|

Метки: усадьбы |

Прогулка по Шуваловскому парку: 9 удивительных мест |

Дневник |

Прогулка по Шуваловскому парку: 9 удивительных мест

В северной части Петербурга, в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Парголово, расположен удивительный Шуваловский парк. В свое время эту старинную дачную местность частенько именовали «чухонской Швейцарией», а Шувалов со своей семьей украшал пространства своего парка разнообразными архитектурно-ландшафтными изысками.

Большой дворец в Шуваловском парке

Дворец в стиле неоклассицизма XVIII века (чем-то явно напоминает Павловский дворец) был построен по проекту известного русского архитектора С.С. Кричинского в начале 20-го столетия на месте, где раньше стоял старый усадебный дом, сгинувший в пламени пожара. Последней хозяйкой усадьбы являлась графиня Воронцова-Дашкова. В свое время она намеревалась подарить этот великолепный дворец царевичу Алексею Романову, но так и «не вручила» громадный презент. Помимо внешнего изящества дворец изобиловал интерьерами в духе модерна, работу над которыми закончили только к 1926 году, когда дом перешел в распоряжение отдыхающих пищевиков. Сегодня территория усадьбы обнесена забором, так как здесь с 1947 года базируется ВНИИ токов высокой частоты им В.П. Вологдина. Вспоминая историю, можно наткнуться на еще один любопытный факт: в свое время архитектор Кричинский, работая над усадьбой в Шуваловском парке, задумался над созданием первого в России города-сада: он должен был появиться в Парголове, близ парка, однако по неизвестным причинам проект «зеленого» городка так и не был воплощен в жизнь.

Малый дворец усадьбы Воронцовых-Дашковых

Этот небольшой дворец, вероятнее всего, был построен еще при Шуваловых по проекту архитектора Гарольда Андреевича Боссе в 1850-х годах. Позднее, уже в начале XX века, Малый дворец (или Белый дом) частично перестроил все тот же Кричинский. Он же занимался обновлением внутреннего убранства. Как и Большой дворец, с 1947 года усадебный дом отошел Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты. Под его крышей до сих пор располагается один из его корпусов.

«Наполеоновские» пруды

Необычные водоемы вырыли прямо на склоне паркового холма. Один из них, более известный как «Шапка Наполеона», и правда имеет форму головного убора великого французского полководца. Другой, нижний, принято называть «Рубахой Наполеона». Такое название он получил благодаря силуэту хрестоматийного «серого походного сюртука» с рукавами.

Церковь Святого Петра и Павла

Церковь построена по заказу графини Варвары Петровны Полье в память о ее безвременно умершем втором муже — графе Адольфе Антоновиче Полье. В 1932 году храм был закрыт и долгое время стоял в развалинах. В 1991 году здесь началась реставрация, и возобновились богослужения. Сегодня каждый желающий может побывать внутри церкви и вблизи изучить один из главных городских шедевров псевдоготики.

«Склеп Адольфа»

Буквально в паре шагов от церкви Петра и Павла, на откосе холма можно найти небольшой склеп, где в 1830 году был похоронен граф Адольф Полье. В народе это место прозвали не иначе как «Адольфова могила». Прослеживается некоторая аналогия с «Аскольдовой могилой». Местная романтическая легенда рассказывает о безутешной графине, которая ежедневно украшала гробницу цветами и подолгу беседовала здесь с покойным супругом. Склеп был рассчитан на двоих, но впоследствии планы графини изменились, и она вышла замуж в третий раз. Сегодня гробница открыта настежь. По непроверенным и весьма сомнительным данным, именно отсюда начинается один из многочисленных подземных ходов, якобы имеющихся на территории Шуваловского парка.

«Желтая дача» или сказочный терем Месмахера

Одной из самых завораживающих построек и без того удивительного Шуваловского парка является дача Месмахера. Расположена она неподалеку от входа на территорию усадьбы и окружена буйными зарослями кустарника. Построена в конце 1870-х годов знаменитым петербургским архитектором Максимилианом Месмахером для своего брата Георга, состоятельного петербургского юриста. Этот двухэтажный деревянный особняк со множеством башенок, эркеров, шпилей и балкончиков представляет собой странную смесь швейцарского шале и русского терема. Сегодня здание заброшено и пребывает в достаточно упадочном состоянии, но до сих пор хранит в себе величие аристократических времен.

Гора «Новый Парнас»

Над пейзажным парком высится многометровый холм, получивший название Новый Парнас. Свое газвание этот насыпной холм, поросший травой и кустарником, получил не случайно: дело в том, что в европейских парках Парнасом принято называть все возвышения с обзорной площадкой на вершине, с которой открывается вид на всю зеленую зону и окрестности. Точно сказать, когда появился Новый Парнас, невозможно, однако предполагается, что его созданием занимались в екатерининские времена: именно тогда было принято насыпать подобные возвышения практически во всех российских пейзажных парках. Сейчас по назначению его использует лишь малая часть посетителей парка ― в зимнее время с него катаются на санках или ватрушках, однако в середине XIX — начале XX века одним из главных парковых развлечений являлось наблюдение за закатом с вершины Парнаса, созерцать которое приезжало немало горожан. Сегодня романтическую функцию упразднил вид, открывающийся с высоты горы: достаточно сложно наблюдать за красотами природы, если взгляд режут современные высотки. Стоит отметить, что в прошлом шуваловский Парнас достигал 61 метра в высоту, но в начале 90-х насыпной холм уменьшился вдвое: его вскопали, дабы освободить детей, забравшихся в замаскированный командный пункт связи Ленинградского фронта, который был сооружен в недрах горы во времена Великой Отечественной войны.

Каменный мост

Одной из достопримечательностей парка можно назвать небольшой каменный пешеходный мост на Адольфовой аллее. Никаких излишеств в его устройстве нет: четыре мраморные плиты соединены аккуратной железной решеткой.

Грот «Эхо» или руины Туфовой арки

В 1863 году между Малым и Большим дворцами в качестве декоративного элемента парка была сооружена вполне обыкновенная кирпичная арка. Дабы придать ей особой живописности, арка была облицована туфом, а прямо на ней было высажено целое море сирени, в котором в весенний и летний сезоны арка прямо-таки утопала. Еще одним названием арки было грот «Эхо». Название это вполне естественно было придумано благодаря тому, что сооружение обладало весьма интересной акустикой: каждое слово, произнесенное в «гроте», отдавалось весьма отчетливым и гулким эхом. Сегодня от Туфовой арки остались только руины, которые, к слову, еще не так уж и просто отыскать среди зеленых насаждений и травы.

-

Адрес

посёлок Парголово, м. «Озерки» ― автобус № 109, маршрутки № 259 и 673; от ст. м. Проспект Просвещения» ― автобусы № 104, 167.

Фото: domananeve.ru, wikimapia.org, sana-baz.livejournal.com, allpeterburg.ru, citywalls.ru, st-roll.ru, prosto-foto.ru, 4-e.livejournal.com, panoramio.com, photo.gradpetra.net

- 10 июня 2016

- 37 410

|

Метки: усадьбы шуваловы воронцовы |

История района Ново-Переделкино |

Дневник |

Moscow.org городской портал Москвы

История района Ново-Переделкино

http://moscow.org/moscow_district/novoperedelkino_...ct/novoperedelkino_history.php

Район Ново-Переделкино получил сове название от поселка Переделкино, который был образован в Московской области в 1947 году. На этом же месте еще в 17 веке существовала деревня Передельцы. Первое упоминание этого населенного пункта встречается в документах 1627 года. Известно, что в конце 16 века эти земли являлись вотчиной Андрея Щекалова, а затем они стали собственностью Троице-Сергиева монастыря.

После того, как была проложена железная дорога и на 18 километре была устроена платформа, рядом с ней вырос дачный поселок Переделкино. С течением времени московские кварталы приблизились к поселку вплотную, и новый район назвали Новопеределкино. В состав города вошли такие старинные села как Лукино, Орлово и Федосьино.

Самые ранние описания села Федосьина относятся к первой половине 17 века, тогда оно было собственностью Вознесенского девичьего монастыря, располагавшегося на территории Кремля. Известно, что в 1627 году в селе стояла деревянная Преображенская церковь, дворы причта, монастырские дворы, а также пять крестьянских дворов с пятью жителями и еще два двора пустовали. Через несколько лет в Федосьине вместо старой церкви построили Благовещенскую церковь. Село разрасталось, и в 1678 году здесь насчитывалось уже 20 дворов и 91 житель. В 1704 году население Федосьина достигло числа 131.

Село Орлово располагалось по соседству. Оно принадлежало московскому Чудову монастырю, который также находился на территории Кремля. Из монастырских документов, сохранившихся с того времени, можно узнать, что Орлово перешло к монастырю в 1568 году, и что рядом с селом располагалось старинное кладбище с Покровской церковью. К сожалению, старинная грамота сохранилась не целиком, и никаких сведений об основателях и первых владельцах Орлова не имеется.

Поскольку Чудов монастырь был тесно связан с опричниками, вносившими богатые пожертвования в его казну, возможно, село Орлово обители подарил один из них. Впоследствии, когда опричнину отменили, монахи могли вырезать из документов имена некоторых дарителей, во избежание всевозможных неприятностей. Может быть, именно поэтому не сохранилось никаких данных о ранней истории села Орлово.

В 1678 году в селе имелся монастырский двор, 3 двора конюхов, 13 крестьянских дворов и 7 бобыльских. В общей сложности здесь проживали 73 человека. Село до этого времени часто называли по местному храму – Покровским. В 1698 году вместо старой Покровской церкви на кладбище перенесли из села Узкого деревянный храм Казанской иконы Божией матери. В 1704 году в селе уже числилось 24 крестьянских двора и 92 жителя. В 1764 году монастырские владения были секуляризированы, и перешли в собственность Коллегии экономии.

В первой четверти 19 века в этой местности стали появляться первые промышленные предприятия. В 1825 году здесь была построена ковровая фабрика. Из рекламы 1850 года можно узнать, что на фабрике производили "бархатные ковры из шпанской и русской шерсти, ковры на булавках из тонкой камвольной пряжи для драпировки, ковры двуличные на манер шетланских из простой русской пряжи, дорожки в роде ковров для постилки на полы и в гостиницах из шпанской и русской шерсти".

В 1930-е годы в рамках разработки плана развития Москвы был разработан проект застройки этой территории как города-спутника Москвы. Эти планы не были воплощены в жизнь, и лишь спустя полвека, когда территория уже вошла в городскую черту, здесь развернулось массовое жилое строительство.

Село Лукино располагалось непосредственно рядом с железнодорожной платформой Переделкино. Первые сведения об этом селе встречаются в источниках конца 16 века, когда здесь находилось имение Сергея Ададурова. Из писцовой книги 1627 года можно узнать, что Лукино в то время принадлежало придворному ловчему Ивану Федоровичу Леонтьеву. Отмечается, что в селе имелся помещичий двор с деловыми людьми, людской двор и двор приказчика, а также один крестьянский и два бобыльских двора, на которых проживало 5 человек.

К 1646 году в селе была построена церковь Преображения Господня, кроме двора помещика имелись двор попа, 3 крестьянских и 3 бобыльских двора, а число жителей равнялось 12.

Более ста лет Лукино принадлежало Леонтьевым. Последний хозяин из этого рода, Василий Федорович, упоминается в документах 1704 года. Тогда в селе насчитывалось 35 душ мужского пола. После смерти Василия Федоровича Леонтьева в 1725 году владелицами села стали его вдова и родной сестре. В 1729 году хозяйки Лукина продали его князю Михаилу Владимировичу Долгорукову, а он, в свою очередь, передал его в 1756 году своей дочери.

В 19 веке владельцами усадьбы стали эмигранты из Франции, представители аристократического рода Боде, породнившиеся со знаменитым русским боярским родом Колычевых. Наталья Федоровна Колычева была последней представительницей этого рода, и ее сыну, Михаилу Львовичу, специальным царским указом было дозволено носить двойную фамилию Боде-Колычев.

Михаил Львович с глубоким уважением и интересом относился к истории материнского рода, и превратил свою усадьбу в настоящий музей. При помощи известного знатока русского искусства, художника Ф.Г. Солнцева он построил вместо сгоревшего старого дома в Лукине новый особняк в псевдорусском стиле. В центре главного двора он установил обелиск с именами самых известных лиц из рода Колычёвых. Усадьбу окружали стены, похожие на кремлевские, по обе стороны украшенных изразцами ворот стояли каменные львы. Рядом с господским домом располагалось хранилище, в котором находился архив боярского рода Колычевых и музей. Известный филолог, академик Ф.И. Буслаев, учитель Михаила Львовича, вспоминал о нем как о человеке, обладавшем тонким вкусом и глубокими знаниями византийско-русской иконописи и старинной орнаментики. Над могилами своих родителей, похороненных в усадьбе, он построил церковь во имя святого Филиппа (канонизированного митрополита Филиппа Колычева).

В советские годы усадьба в Лукино была разорена, в ней размещался совхоз. В 1952 году в главном усадебном доме была устроена загородная резиденция московских патриархов.

В 1984 году территория, на которой располагались населенные пункты Переделкино, Чоботы, Здоровый Отдых, Лазенки, Лукино, Орлово и Федосьино вошли в состав Солнцевского района Москвы. Статус самостоятельного района Ново-Переделкино получило в 1995 году.

Историческая справка:

Конец 16 в. – Передельцы являлись вотчиной Андрея Щекалова, а затем они стали собственностью Троице-Сергиева монастыря

1568 г. – встречаются первые упоминания о селе Орлово

1627 г. – содержится первое упоминание сел Передельцы и Федосьино в документальных источниках

1627 г. - Лукино принадлежало придворному ловчему Ивану Федоровичу Леонтьеву

1646 г. - в селе была построена церковь Преображения Господня, кроме двора помещика имелись двор попа, 3 крестьянских и 3 бобыльских двора, а число жителей равнялось 12

1678 году в селе имелся монастырский двор, 3 двора конюхов, 13 крестьянских дворов и 7 бобыльских

1698 г. – в Орлово вместо старой Покровской церкви на кладбище перенесли из села Узкого деревянный храм Казанской иконы Божией матери

1704 г. - в селе Орлово числилось 24 крестьянских двора и 92 жителя

1729 г. - хозяйки Лукина продали его князю Михаилу Владимировичу Долгорукову, а он, в свою очередь, передал его в 1756 году своей дочери

1764 г. - монастырские владения были секуляризированы, и перешли в собственность Коллегии экономии

1825 г. - вблизи Орлово была построена ковровая фабрика

19 в. - владельцами усадьбы стали эмигранты из Франции, представители аристократического рода Боде, породнившиеся со знаменитым русским боярским родом Колычевых

1952 г. - в главном усадебном доме в Лукине была устроена загородная резиденция московских патриархов

1984 г. - территория, на которой располагались населенные пункты Переделкино, Чоботы, Здоровый Отдых, Лазенки, Лукино, Орлово и Федосьино вошли в состав Солнцевского района Москвы

1995 г. - Ново-Переделкино получило статус самостоятельного района

Мы в соцсетях

© 1999 - 2016

Все права защищены.

|

Метки: усадьбы леонтьевы |

“Ласточкино гнездо” может вернуться в собственность графа Воронцова-Дашкова |

Дневник |

“Ласточкино гнездо” может вернуться в собственность графа Воронцова-Дашкова

ТИА 03.11.2014 13:30

Просмотров: 4747

Одна из главных крымских туристических достопримечательностей – замок “Ласточкино гнездо” может перейти в собственность наследника графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, который являлся последним владельцем данного архитектурного памятника, об этом сообщает издание “Новости Крыма”.

Свои права на замок “Ласточкино гнездо” недавно предъявил Александр Воронцов-Дашков, проживающий в США. Его адвокат Сергей Савенко сообщил, что имущественные претензии возникли в связи с тем, что архитектурный памятник, принадлежавший с 1915 года семье Воронцовых-Дашковых, находится в удручающем состоянии. Замок в течении последних сорока лет серьезно не ремонтировался. В его стенах образовались большие трещины, которые могут привести к обрушению здания. При этом исторический объект, находящийся в государственной собственности, передан в аренду предпринимателям, которые открыли на его территории ресторан.

Александр Воронцов-Дашков после восстановления прав собственности планирует отреставрировать “Ласточкино гнездо” и создать на его базе музей. Необходимые документы для подачи иска в судебные инстанции уже подготовлены. Они будут поданы сразу после приезда наследника в Россию.

Напомним, замок “Ласточкино гнездо” был возведен в 1912 году по заказу барона Иоанна фон Штейнгеля. Последними его владельцами во времена Российской империи были московский купец Павел Шелапутин и граф Илларион Воронцов-Дашков.

Источник: ТИАhttps://www.trn-news.ru/digest/14564

|

Метки: усадьбы ворнцовы |

Дворяне Пузино |

Дневник |

Дворяне Пузино

Орест Поликарпович Пузино

На востоке Бокситогорского района, в пяти километрах к юго-западу от деревни Журавлево, с незапамятных времён находилась деревня Дуброва. Ныне нежилая и заброшенная уже несколько десятков лет, в начале XIX века она имела поблизости барскую усадьбу. Власть местного помещика распространялась не только на крестьян деревни Дуброва, но и на крепостных лесной деревни Раменье, расположенной на речке Тушемельке. Крепостные соседних деревень Зехово и Медведево принадлежали другим дворянским фамилиям.

Владельцем Дубровы был русский дворянин Поликарп Иванович Пузино, у которого от итальянских предков осталась лишь одна фамилия. На военной службе П.И. Пузино находился с 1807 года, с момента зачисления врачом в лейб-гвардии Егерский полк. Этому предшествовала многолетняя учёба в Петербургской Медико-Хирургической Академии.

Начало XIX века в истории России характеризовалось участием в многочисленных войнах, порою одновременных с Францией, Швецией, Турцией и Ираном и в периодических военных конфликтах с Англией. Вместе с Егерским полком П.И. Пузино участвовал в нескольких сражениях с французами, в том числе в тяжелейшей битве при Фридланде, принимал участие в Финляндском походе против шведов и в занятии Аландских островов.

В годы Отечественной войны 1812 года в составе Курляндского драгунского полка он принимал участие во многих сражениях, и в 1814 году по взятии Парижа был назначен окружным начальником русских госпиталей. За отличие в сражениях Поликарп Иванович был награждён орденом св. Владимира 4-й степени, произведён в надворные советники и переведён в лейб-гвардии Конно-Егерский полк.

В отставку П.И. Пузино вышел 1 января 1817 года. К этому периоду относится его женитьба на новгородской дворянке Е.И. Мартьяновой. Для Екатерины Ивановны это был второй брак, а в девичестве она была Аничкова. Возможно, именно она принесла мужу в приданое усадьбу Дуброва. Но поселились первоначально молодые в другой деревенской усадьбе, расположенной в Новгородском уезде близ Великого Новгорода.

П.И. Пузино пользовался авторитетом у местных дворян, и те избирают его уездным судьёй. В 1825 году дворяне Устюженского уезда избирают его уездным предводителем дворянства. Избранию на данную почётную должность способствовало то обстоятельство, что усадьба Дуброва находилась в Суглицком погосте Устюженского уезда.

Уездного предводителя дворянства в те годы часто называли начальником уезда. К нему часто обращались по различным вопросам устюженские дворяне, многих из которых он по обычаям своего времени принимал у себя в усадьбе Дуброве.

Семья предводителя была обязана быть вместе с ним, и в усадьбе Дуброве появляется жена Екатерина Ивановна с детьми, среди которых были два сына Орест и Поликарп. Семилетние мальчишки быстро освоили окрестности барской усадьбы.

Беззаботное детство дворянских детей заканчивалось рано. В 1830 году одиннадцатилетние братья поступили на учёбу в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Двадцать третьего декабря 1836 года братья Пузино были произведены в чин мичмана и получили назначение на суда российского флота.

Дальнейшая судьба братьев сложилась по-разному. Орест Поликарпович Пузино продолжил морскую службу и стал вице-адмиралом российского флота. Поликарп Поликарпович Пузино вышел в отставку, и в последующие годы трудился на гражданском поприще, связав свою жизнь с нашим краем.

Отец братьев Поликарп Иванович Пузино после службы устюженским предводителем дворянства некоторое время находился на службе в государственных учреждениях, а затем находился на выборных дворянских губернских должностях. В 1839 году он был произведён в действительные статские советники. Шестнадцатого августа 1851 года П.И. Пузино окончательно уволился от службы, поселился в своей усадьбе в Новгородском уезде, где и скончался в 1866 году.

Поликарп Иванович был одним из образованнейших людей своего времени. Ему принадлежит несколько медицинских печатных работ. В 1834 году была издана его книга «Взгляд на суеверия и предрассудки», которая была встречена неоднозначно российской общественностью. Против Пузино ополчились защитники религиозных предрассудков. В журнале «Библиотека для чтения» говорилось, что «Пузино ни во что не верит», «ни в чертей, ни в колдунов, ни в гадания, ни в вещие сны, ни в предчувствия», а «мы все явно клонимся к мистицизму», «черт необходим для нашего счастия».

Поликарп Иванович успешно занимался внедрением картофеля в хозяйства новгородских крестьян. В 1843 г. он был награждён императором Николаем I орденом Станислава 2-й степени «…в воздаяние полезной предприимчивости и особенного усердия, оказанных по части сельского хозяйства». Накануне отмены крепостного права в 1861 году он представил свои достаточно либеральные предложения об освобождении крестьян.

Сын П.И. Пузино – Орест Поликарпович военно-морскую карьеру начал службой на кораблях Черноморского флота. В годы Крымской войны (1853-1856 гг.) он участвовал в Синопском сражении и в обороне Днепровского лимана от судов англо-французского флота, действуя на пароходах «Крым» и «Петр Великий», за что получил орден св. Георгия 4-й степени и звание капитан-лейтенанта.

Во время сирийского кризиса 1860 года капитан II ранга О.П. Пузино достойно представил Россию в данном международном конфликте, командуя парусно-винтовым фрегатом «Илья Муромец», волею судьбы оказавшемуся в одиночестве в восточной части Средиземного моря. В 1864-1865 гг. он командовал первым крупным российским броненосным кораблём «Первенец», с которого началось создание русского броненосного флота.

Броненосная батарея «Первенец».

Первого января 1872 года О.И. Пузино был произведён в чин контр-адмирала. В 1875 году он командует отрядом кораблей на Дальнем Востоке. Здесь проявились лучшие качества пока ещё малоизвестного русского адмирала. В 1876 году во время Балканского кризиса и последовавшей позднее русско-турецкой войны 1877-1878 гг. натянутые англо-русские отношения могли вылиться в военное столкновение. Корабли российского Тихоокеанского флота были на грани уничтожения английской эскадрой, находившейся в Японии.

По приказу контр-адмира-ла О.П. Пузино все русские военные суда вышли из китайских и японских портов под носом у англичан, пересекли Тихий океан и к 25 декабря сосредоточились в Сан-Франциско. США не протестовали, что у их берегов собралась русская эскадра в составе корвета «Баян», клиперов «Всадник» и «Абрек», шхун «Восток», «Тунгус» и «Ермак», готовая к проведению крейсерской войны.

План своих действий в случае войны с Англией контр-адмирал Пузино изложил в докладной записке управляющему Морским министерством. Он намеревался «со всеми боевыми судами отряда и одним транспортом с углем при полных запасах идти в Ванкувер [британский порт в Канаде на берегу тихоокеанского побережья] и нанести возможный вред неприятельским учреждениям и уничтожить встреченные там военные и купеческие суда.

После дела при Ванкувере все военные суда отправить соединенно к берегам Австралии, по прибытии к которой разъединиться и послать клипера действовать по восточную, юго-восточную сторону этой колонии, а с корветом «Баян» крейсеровать преимущественно по западную сторону. Воспользовавшись транспортными судами, имеемыми в отряде, учредить склады на северном берегу Новой Гвинеи на Соломоновых и Маршалловых островах».