-Метки

а.абдулов а.маракулин актеры афоризмы балет блог блоги большой театр бродвей видео выставка г.е.гурвич гастроли гр.гурвич дети детские высказывания джаз дизайн дневник друзья дрюныч дягилев живопись интервью искусство история кабаре картинки картины кино класс-центр книги комментарии конкурс костюм культура ленком литература м.барышников м.джексон м.плисецкая мода модерн музыка мультфильмы мюзикл несправедливость новости новый год образование обучение опера полезное политика поэзия премьера рецепты рок-опера русские сезоны семья сказки спектакли ссылки танго танец танцы театр театр-кабаре "летучая мышь" телевидение фестиваль фламенко фото фотографии хип-хоп хореография цирк школа шоу юбилей юмор

-Музыка

- Иван Ребров - немецкий певец, бас. "Мое сердце принадлежит России!"

- Слушали: 4632 Комментарии: 4

- Александр Маракулин - "Мой путь".

- Слушали: 2811 Комментарии: 0

- Боже правый моя вина. А. Маракулин

- Слушали: 1262 Комментарии: 5

- Робертино Лоретти, Аве Мария

- Слушали: 49317 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Рубрики

- хореография, балет, танцы (846)

- Балет (180)

- Танцы (110)

- Contemporary (модерн-балет) (32)

- Балетные фотографии (19)

- М. Плисецкая. Королева русского балета (16)

- историко-бытовые танцы (6)

- театрально-музыкальное (698)

- мюзикл (383)

- новости (366)

- видео (335)

- музыка (331)

- джаз (7)

- Фото,картины, картинки (309)

- разное (262)

- танцы в живописи (194)

- полезности (193)

- кино, телевидение, анимация (173)

- образование, школа (131)

- Личное (131)

- Семейное (124)

- Детские высказывания (57)

- литература (117)

- живопись (89)

- мода, костюм (81)

- друзья (64)

- Политика (55)

- Наблюдения (33)

- кулинария (20)

- спорт (19)

- Баташевы (13)

-Я - фотограф

Евгений Гинзбург

-Постоянные читатели

06Leka Art_Dealer Buvay_Sar Cendrillon EFACHKA Heler Ja_neodin L-OLCHA LEAMA Libertador Margy-Seagull Metodika NadejdaS TanyashA07 Teenaager Ula2585 Utro_vechera Van-Toi-Ra Vsiaco chakalina galkapogonina justvitek kIrena_Snake masyanova milana07 riminamarina tellme timemechanic Александр_Ш_Крылов ВераТМ Владимир_Шильников Дикий_котёнок_В ЖизньВискусстве ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу Ирина_Свечникова Кира_Штамм Любовь_Кочергина Мальцева_Марина Ноэми_из_Марракеша Олеся_Емельянова Пьяная_Кармен РУСиЧКа Света_Морозова Совестилизатор Студия_ТНС Уагадугу Эдуард_Волков Эльпора Энверс улитка_Освальд

Этот дневник - копилочка всего, что связано с танцем, музыкой, театром, искусством.

Многое мне нужно для работы, кое-что просто заинтересовало.

align=left – картинка слева

align=right - картинка справа

отделен пустой строкой и отступ слева в 8 пробелов

текст

бегущая вправо строка

бегущая от края к краю строка

текст с правого края

в две строчки с выравниванием справа

текст с правого краю

в две строчки с выравниванием справа

код для видео: 640,385,

текст с правого краю

в две строчки с выравниванием слева

текст с правого краю

в две строчки с выравниванием слева

ТЕКСТ сноска

ТЕКСТ сноска

- Во-первых - все козлы, один я иван-царевич!

- Во-вторых - как вам нравится это во-первых?

- Один из пунктов несортированого списка

- Другой такой пункт

align=left – картинка слева, текст справа

align=right - картинка справа, текст слева

"закрепитель" текст остается таковым, каким вы его пишете

Я

Пишу

как хочу!!!

Текст со всплывающей подсказкой - наведите мышкой на это предложение, подсказка всплывет

у которого будет

небольшой отступ слева.

Процитированый в отдельном блоке текст

у которого будет

небольшой отступ слева.

Привет! В этом абзаце первое предложение будет с отступом. Прямо как в книгопечати. Правда, в интернете это редкая практика.

получается:

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[more=ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА]/без звездочки/, при нажатии на который, посетитель вашего дневника перейдет в ваш дневник непосредственно на пост целиком

1.Дневник LVN

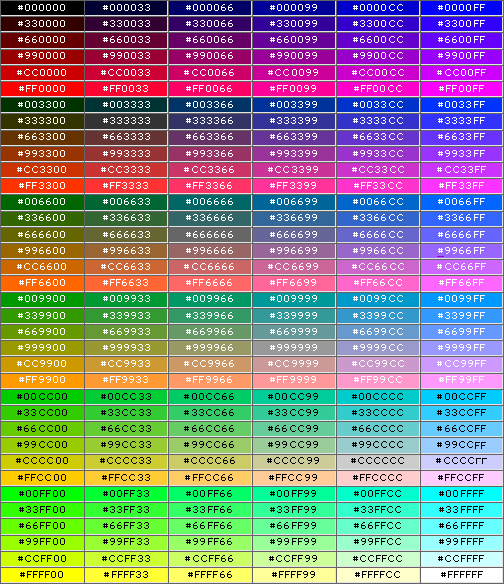

1.Таблица цветов

2.Из Дневника SkaSkin

3.Очень большая

4.Шаг за шагом

5.Создание сайтов

6.Цветной круг

7.Нажми на цвет и получи код

8.Автоматический показ цвета

9.Интересный сайт

10.Таблицы цветов

11.Большая

12.Большая, без названия цвета

13.Выбрать схему

14.Хорошая, полная

15.HTML Color-таблица

16.RGB для цвета в графич.редакторе

17.RGB для цвета в графич.редакторе

18.название цветов+графич.редактор

19.Нормальная таблица

20.Супер большая таблица

21.Очень длинная

22.Сложная

23.Хороший HTML учебник

24.Сложная

25.Нет названия цветов+RGB(цвета в графич.редакторе)

26.Очень большая и полная

Феликс Кривин. Ученые сказки. Рабство. |

Туллий Цицерон был рабом своего красноречия.

Гней Помпей был рабом своего успеха.

Юлий Цезарь был рабом своего величия.

Один был в Риме свободный человек: раб Спартак.

Феликс Кривин. Ученые сказки.

Ужгород: Карпаты, 1967.

Гней Помпей был рабом своего успеха.

Юлий Цезарь был рабом своего величия.

Один был в Риме свободный человек: раб Спартак.

Феликс Кривин. Ученые сказки.

Ужгород: Карпаты, 1967.

Метки: книги литература сказки ф.кривин |

Феликс Кривин. Ученые сказки. Янус. |

Не беда, что Янус был двулик, в общем-то он жизнь

достойно прожил. Пусть он был одним лицом ничтожен,

но зато другим лицом - велик. Пусть в одном лице он

был пройдоха, но в другом был честен и правдив. Пусть

с людьми он был несправедлив, но с богами вел себя

неплохо. Пусть подчас был резок на язык, но подчас

довольно осторожен.

Не беда, что Янус был двулик. В среднем, он

считается хорошим.

Феликс Кривин. Ученые сказки.

Ужгород: Карпаты, 1967.

достойно прожил. Пусть он был одним лицом ничтожен,

но зато другим лицом - велик. Пусть в одном лице он

был пройдоха, но в другом был честен и правдив. Пусть

с людьми он был несправедлив, но с богами вел себя

неплохо. Пусть подчас был резок на язык, но подчас

довольно осторожен.

Не беда, что Янус был двулик. В среднем, он

считается хорошим.

Феликс Кривин. Ученые сказки.

Ужгород: Карпаты, 1967.

Метки: книги литература сказки ф.кривин |

Феликс Кривин. Ученые сказки. |

...С начала на Земле не было жизни. Были горы, реки, океаны. Все было. А жизни — не было. Такое в природе нередко случается: кажется, все есть, а жизни — нет.

Впрочем, Земля уже тогда выделялась среди других планет: на ней происходила борьба между сушей и океаном. Две стихии — земля и вода — не могли поделить между собой планету. То победу одерживал океан, и тогда целый материк погружался в пучину, то верх брала суша, поднимая над океаном новый какой-нибудь материк.

Шли дожди: это океан высаживал на суше десант. Но и на собственное дно он тоже не мог положиться: его нужно было постоянно держать внизу, а стоило дну подняться, и оно становилось сушей...

Миллиарды лет длилась эта борьба. Суша была тверже, океан изнемог, и его когда-то прозрачная гладь покрылась хлопьями пены. И уже, казалось, сдался океан, и уже суша вознесла до небес свои горы, свои голые скалы — в знак победы и торжества. Но в это время — в это самое время! — в пене океана возникла жизнь.

Жизнь — это было ново, и непривычно, и, по тогдашним законам, не принято. Камни не признавали жизни. Скалы не признавали ее. И вся суша долго еще не могла примириться с жизнью. И опять продолжалась борьба.

В своем начале жизнь была еще очень несовершенной. Не было разумных существ. Не было неразумных существ. Вообще не было существ, а были существа-вещества, доклеточные организмы. Те, кого мы сейчас пренебрежительно называем простейшими, имеют хотя бы по одной клетке, а доклеточные не имели даже одной клетки на всех.

Все еще хотелось жить по-старому, то есть вовсе не жить, потому что слишком сильна была природа вещества. Но уже природа существа звала к новой, пусть не очень совершенной, одноклеточной жизни.

Так появилась характерная для всякой жизни борьба: борьба нового со старым — в отличие от существовавшей прежде борьбы старого со старым, чему примером служит борьба стихий. Жизнь по сути была погоней за жизнью, но в процессе этой погони доклеточные преодолевали все новые и новые рубежи.

Впервые на земле научились чувствовать время — не ценить (этого как следует не умеют и сейчас), а просто ощущать его на себе, как ощущает его все живое. Можно сказать, что жизнь началась с ощущения времени. Может быть, поэтому она так быстротечна: она торопится, потому что чувствует время.

Сейчас уже невозможно сказать, сколько длились доклеточные времена, так же, как невозможно установить, кто построил первую клетку. Вероятно, это был такой же доклеточный, только по своей организации превосходивший всех остальных. Должно быть, он понял: чтобы не раствориться в мертвой природе, нужно себя организовать, нужно заключить себя в строгую форму клетки, со своей оболочкой, со своей протоплазмой, а главное — со своим ядром...

Метки: книги литература сказки ф.кривин |

Феликс Кривин. Ученые сказки. |

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ

Диоген получил квартиру.

После тесной и душной бочки стал он барином и жуиром,

перестал скучать в одиночку. Всем доволен, всем

обеспечен, он усваивал новый опыт. Иногда у него под

вечер собирались отцы Синопа. Те, что прежде его корили,

те, что прежде смотрели косо...

И все чаще в своей квартире тосковал Диоген-философ.

И тогда, заперев квартиру, неумытый, в одной сорочке, шел

к соседнему он трактиру.

Диогена тянуло к бочке...

Феликс Кривин. Ученые сказки.

Ужгород: Карпаты, 1967.

Феликс Давидович Кривин — автор философских сказок, лирической и сатирической прозы. Мастер философского афоризма.

Уроженец Мариуполя, почти всю жизнь проживший в провинциальном Ужгороде, Феликс Кривин сделал для литературы не меньше, чем многие столичные литераторы.

Метки: книги литература сказки ф.кривин |

Спектакль Дракон. |

Дракон

Спектакль. Драма

Актер: Леонид Громов (Бургомистр), Екатерина Гусева, Марина Есипенко, Ефим Шифрин

Художник: Алла Коженкова

Режиссер: Владимир Мирзоев

Драматург: Евгений Шварц

Ближайший спектакль 28 февраля четверг 19:00 ДРАКОН

Пресса:

«Вот — новый Переход», Марина Райкина - Московский Комсомолец

Такого зрелища Москва последнего времени не видела. И то, что одни его будут любить, другие ненавидеть — неоспоримый факт.

08.11.2006 "Гламур в котле", Алексей Филиппов - Новые Известия

Медный котел и в самом деле впечатляет: представьте себе огромную кастрюлю в разрезе – на ее дне происходит действие, со стенок стекает пресловутая грязь, по ним же герои карабкаются наверх.

04.10.2006 "Нам казалось – сподручнее вниз", Ольга Фукс - "Вечерняя Москва"

Владимир Мирзоев, кажется, переболел детской болезнью эстетической левизны в театре. Его «Дракон» по пьесе 110-летнего Евгения Шварца (ох, не только юбилей заставит нас вспомнить шварцевские сказки) вышел внятным, добротным и даже не лишенным изящно-тягостных раздумий о судьбах нашей родины.

03.10.2006 «Закипай, варись, стряпня», Александр Соколянский - Время новостей

В «Театриуме на Серпуховке» Владимир Мирзоев поставил «Дракона», самую жестокую из театральных сказок Евгения Шварца. Как только занавес открылся, зал (1010 мест), увидев, что находится за занавесом, дружно сказал: «Ух!»

02.10.2006 «Пролетая над гнездом Дракона», Марина Райкина - Московский Комсомолец

Шварца раздраконили на славу: остроумно, но не без изящества. Изваляли в грязи, начисто отмыли, закатали в тесто, подпалили огнем, погрузили в рок-музыку и украсили разновозрастными звездами.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 30.08.06

Каждому дракону – своё время...

У каждого времени – свой дракон...

Из древнего китайского трактата

о выращивании драконов

30 сентября (19.00) в Театриуме на Серпуховке состоится премьерный показ спектакля, о котором скоро будет говорить и спорить вся театральная и околотеатральная Москва.

Если уж самый интеллигентный из отечественных режиссёров берётся за масштабную провокацию, это что-нибудь да значит. Как написано в древнем китайском трактате – «Каждому дракону своё время, у каждого времени – свой дракон»...На роль Бургомистра Владимир Мирзоев приглашает мэтра сатиры и юмора - Ефима Шифрина, на роль Эльзы - актрису Екатерину Гусеву из Московского Академического театра им. Моссовета, на роль Ланселота - популярного кинозлодея Егора Пазенко. Образ самого Дракона решается трижды – по числу голов. Три актёра, три острохарактерные роли. Одна из голов – принцесса Турандот из Вахтанговского, Марина Есипенко.

«Дракон» Мирзоева – это трёхголовое воплощение гламура, пожирающего собственный хвост под возбуждающее хлюпанье грязевых ванн. Грязь льётся из огромного медного котла и остаётся на сцене. Состав «грязи» держится в секрете. Гидротехнические механизмы – запатентованы. Гигантская чаша на всю сцену – убедительная отсылка к современности. В этом медном котле высотой шесть метров и весом в две с половиной тонны варятся судьбы, плетутся интриги и совершаются подвиги с непредсказуемыми последствиями.

Сценограф и художник по костюмам Алла Коженкова в очередной раз гениально угадывает саму суть современной вакханалии духа. Разве не узнаваемо, разве не гламурненько - героиню Гусевой с большим шиком облачают в тесто от кутюр. Этот кулинарный, без обмана, костюм будет съеден на наших глазах. Интересно только, что станет с моделью?

И что станет с актёрами, которым волей неволей пришлось осваивать азы каскадёрского мастерства. Искусство, как известно, требует жертв, а «Дракон» – жертвоприношений. Трюки – необходимое условие в предлагаемых обстоятельствах. Недаром практически все актёры, работающие в спектакле, застрахованы.

Превратится ли интеллигентный, склонный к изысканным притчам, Мирзоев в enfant terrible русской сцены, мы узнаем 30 сентября в Театриуме на Серпуховке. Пока можно с уверенностью сказать только одно - к 110-й годовщине Евгения Шварца режиссёр Владимир Мирзоев возвращает на театральную сцену изрядно повзрослевшую и по-современному неуступчивую поступь «Дракона». И это уже не прежняя поучительная сказка для детей и взрослых…

сказочки кончились

впереди – битва на выживание

В ролях:

Эльза Екатерина Гусева , Ольга Надуваева

Бургомистр Ефим Шифрин , Леонид Громов

Ланцелот Егор Пазенко , засл.арт. России Борис Рывкин , засл.арт. России Николай Лазарев

Шарлемань Владимир Антипов

Генрих Андрей Ермохин , Лера Горин

1 голова Дракона засл.арт. России Сергей Лобанов

2 голова Дракона Арман Хачатрян

3 голова Дракона засл.арт.России Марина Есипенко , Татьяна Лютаева

Кот засл.арт. России Борис Рывкин , Захар Хунгуреев , Андрей Ермохин

Тюремщик Геннадий Краковский

Горожане: Юлия Юнушева , Кирилл Васильев , Юлия Тарникова , Юлия Сдвижкова , Татьяна Михайлюк , Сергей Дик , засл.арт. России Мария Морозова , Маргарита Белкина , Вероника Ким

ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ. С 1987 по 1989 год — художественный руководитель Театра-студии «Домино» в Творческих мастерских при Союзе театральных деятелей России. С декабря 1990 года – основатель театральной компании «Horisontal Eight» в Торонто (Канада). Преподавал и вел мастер-классы в Мичиганском университете, Университете Торонто, Йоркском университете (Торонто) и др. Избранные спектакли: «Женитьба» Н. Гоголя, «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира в Театре им. К. С. Станиславского, «Амфитрион», «Сирано де Бержерак», «Лир» в Театре им. Евг.Вахтангова, «Две женщины» в театре «Ленком», «Коллекция Пинтера», «Миллионерша», «Тартюф» в Русском драматическом театре в Вильнюсе и др. Лауреат Государственной премии РФ.

К сожалению я не видела этот спектакль. Если кто смотрел, поделитесь пожалуйста своими впечатлениями!

Метки: дракон шварц т-р на серпуховке л.громов е.гусева е.шифрин в.мирзоев е.шварц актеры театр |

Актер Леонид Громов. |

С детства артистов балета приучают молчать на репетициях. Одно слово - и ты можешь оказаться за дверью. Другое дело - актеры. Говорить - это их профессия. Сначала мне было трудно привыкнуть к тому, что актеры время от времени позволяют себе не репетиции комментарии, вопросы, шутки.

В Ленкоме был молодой актер - Леня Громов. Это уникальный человек. Он говорил на всех танцевальных репетициях не замолкая. Старательно выполняя движения, он не переставал ворчать, жаловаться, объяснять, что актеры - не артисты балета, и зачем все это нужно, лучше уже не будет.

К сожалению, за это он и поплатился. После меня в театр пришла хореограф Инна Владимировна Лещинская. Она требовала жесткой дисциплины. Не желая мириться с говорливостью Лёни, Инна Владимировна написала докладную М.А.Захарову. На следующий день висел приказ об увольнении.

Не зная, как сложилась дальнейшая судьба Л.Громова, решила поискать информацию в интернете. Вот то немногое, что удалось найти:

Во-первых, небольшой отрывок из интервью М.А.Захарова, где он упоминает этого актера.

"Театр Марка Захарова: деньги спонсоров, успех -- наш", Коммерсант от 07.09.1992

7 сентября московская публика увидит в "Ленкоме"

премьеру: "Sorry" -- дуэт Инны Чуриковой и Николая Караченцова в постановке Глеба Панфилова. Открытый прогон спектакля уже состоялся в июле, получив, впрочем, сдержанные оценки отдельных критиков. В целом же нынешний сезон Ленкома скорее всего будет связан с новыми именами, которые Захаров называет "вторым поколением Ленкома. Молодежным спектаклем обещает стать "Женитьба Фигаро", в котором заняты ушедший из "Таганки" Дмитрий Певцов и подающий надежды актер Леонид Громов. Репетируемая параллельно с "Фигаро" чеховская "Чайка" предоставит новые возможности Леониду Броневому и Инне Чуриковой.

А спектакль "Юнона и Авось", на восстановление костюмов которого Юрий Лужков дал 5 млн рублей, обещан москвичам 21 сентября с Кончиттой более молодой, чем отыгравшая в "Юноне" около 10 лет Елена Шанина (новую актрису сейчас тщательно подбирают).На вопрос, надеется ли режиссер сохранить в новом сезоне прежнюю славу "Ленкома", Захаров ответил:

"Я человек сомневающийся. Но надеюсь, что и Бомарше, и Чехов в нашей интерпретации будут интересны современному зрителю".

Во-вторых - биография и список кинофильмов, где снимался Л.Н.Громов:

Леонид Громов родился в Курске. Играл в Курском театре-студии Ровесник. В 1984 году Леонид Громов окончил ГИТИС. В 1986 году был признан лучшим молодым актером столицы. Семь лет работал в Театре Ленком. Играл в антрепризе с Татьяной Васильевой. Снялся Леонид Громов более чем в 40 фильмах и телесериалах.

В настоящее время играет роль Бургомистра в сп. "Дракон" по Шварцу режиссера В.Мирзоева. (Об этом спектакле напишу чуть позже)

фильмография:

2007 Пленники луны, 2007 Первый блин , 2007 Груз-200, 2007 1814, 2006 С Дона выдачи нет, 2006 Рельсы счастья, 2006 Поцелуй бабочки, 2006 Патруль, 2006 Меченосец, 2006 Жара, 2006 Девять месяцев, 2005 Своя чужая жизнь, 2005 Принцесса и нищий, 2005 Мужчины не плачут-2, 2005 Мама не горюй 2, 2005 Гибель Империи, 2005 Большая прогулка, 2004 Слушатель, 2004 Прощайте, доктор Фрейд!, 2003 Черный мяч, 2003 Линии судьбы, 2003 Команда, 2003 Баязет, 2003 Антикиллер-2, 2002 В движении, 2000-2001 Черная комната, 2000 Марш Турецкого, 1999 Семейные тайны, 1999 Любить по-русски-3. Губернатор, 1997 Бедная Саша, 1996 Дела смешные - дела семейные, 1995 Прибытие поезда, 1992 На тебя уповаю, 1991 Щен из созвездия Гончих псов, 1991 Уставшие, 1990 Подземелье ведьм, 1988 Убить дракона, 1985 Человек с аккордеоном

И, конечно, отзывы зрителей:

И, конечно, отзывы зрителей:Леонид Громов не только талантливый актёр, но и человек, обладающий неповторимым обаянием, прекрасной улыбкой и добрыми глазами. Леонид очень интересный человек, и на мой взгляд, почаще надо приглашать этого актера в кино. И вообще, ещё больше хочется увидеть Леонида в театре. Я даже не знаю, где он играет и вообще, играет ли он в театрах... Пожалуйста, если кто знает, напишите на электронную почту мне, я буду очень признательна: alice-fwl@yandex.ru

«Линии Судьбы» -самый трогательный фильм, который я когда-либо видела. Его даже трудно назвать сериалом...Всей семьей плакали, когда убили Сергея Руденко. Потрясающая игра Леонида Громова! Даже на съёмочной площадке актёры переживали за него! В общем, СПАСИБО Леониду Громову за ПРЕКРАСНУЮ игру.

Спасибо Вам за роль тележурналиста в сериале "Линии судьбы". До сих пор не могу прийти в себя от эпизода с гибелью Вашего героя. по моему ничего тяжелее(это моё субъективное мнение) в кино я не видела. Вы сами и Ваша роль меня так впечатлили-- на душе очень тяжело после такой нелепой гибели.

Бесподобно сыграл роль тележурналиста в "Линиях судьбы", просто супер, очень естественно и правдоподобно. Жаль только, что все так плохо для него в этом фильме закончилось: контрольным выстрелом в голову. Его гибель была для меня шоком, не ожидал такой развязки.

Вообще "Линии судьбы", пожалуй, один из лучших российских сериалов последнего времени. Смотрится на одном дыхании. Плюс музыкальное сопровождение - аж мурашки по коже.

Метки: кино актеры театр ленком л. громов |

Мои первые репетиции в Ленкоме. |

Когда я начинала работать в Ленкоме, мне еще не было 23-х лет. Это было до "Летучей мыши".

Мою нелюбовь к собственному голосу очень быстро "раскусили" в Ленкоме и немного подшучивали над этой слабостью. Было легче перекричать оркестр, хор, фонограмму, чем спокойно сделать замечание в микрофон и услышать в динамик противный тоненький голосочек.

Николай Петрович Караченцев останавливал репетицию и неподражаемо произносил:

- А теперь скажет Наталья Валерьевна.

С удовольствием "прорыкивая" мое отчество, вручал торжественно микрофон. Все замирали в радостном ожидании шутки. Деваться некуда. От волнения голос становился еще тоньше:

- Нужно двигаться активнее, не делайте под себя...

Тут микрофон у меня забирал Николай Петрович и, растягивая слова, посмеиваясь, поправлял:

- Наталья Валерьевна имела ввиду - "делать шире"...

Я окончательно смущалась, бежала к сцене уже без микрофона показывать, как правильно:

- Раз, два, три, четыре... Шире... Активнее... - снова и снова пытаясь перекричать оркестр, хор, фонограмму.

Конечно, со временем я привыкла и стала дружить с микрофоном. Но первое время... Это было очень смешно.

Метки: актеры театр ленком репетиции н.караченцов |

Первые репетиции в театре "Летучая мышь". |

Артисты балета , как правило, любят петь. Но так, чтобы никто не слышал. Когда привыкаешь на сцене молчать и все чувства и эмоции выражать исключительно движениями, свой собственный голос услышать при зрителях очень страшно.

В спектакле "Чтение новой пьесы" театра "Летучая мышь" у меня была одна единственная фраза: "Семнадцать, их было семнадцать. Ровно...". (Я играла состарившуюся Матильду Кшесинскую, знаменитую русскую балерину) Но сказать эту фразу громко, чтобы слышали зрители на последнем ряду, у меня не получалось. Я никак не могла перебороть себя.

- Громче!.. Еще раз!.. Громче!.. Еще громче!...

В конце концов Григорий Ефимович не выдержал:

- Ну что ты выжимаешь из себя слова, как зубную пасту из тюбика?!..

Дружный смех наконец помог мне раскрепоститься. Со временем эта сцена стала моей любимой.

Вот описание этой сцены:

Игра и мистика - центральные элементы "Чтения новой пьесы". Гурвич как автор пьесы и художественный руководитель ожившего кабаре определил финальной точкой старой "Летучей мыши" последнюю из известных фотографий, на которой распавшаяся труппа собралась гурьбой, возможно, читая сценарий. "Чтение новой пьесы" открывается сценой, имитирующей эту фотографию. Она оживает на сцене, и наступает исторический момент объединения старой и новой "Летучей мыши". Этот маскарад развивает общую тему о пьесе, которой никогда не было, но которая мола бы быть поставлена. Во время спектакля зритель видит нечто, похожее на "двенадцать актеров в поиске пьесы", и пытается угадать, кем в следующее мгновение обратится участник новой труппы: одним из реальных актеров прошлого с фотографии или же персонажем так никогда и не сыгранной пьесы.

В некоторых эпизодах ход пьесы предрешает зритель. Актер Александр Резалин в одной из сцен прохаживается в зрительский зал и спрашивает, знает ли кто-нибудь Матильду Кшесинскую. Он обменивается остротами с публикой до тех пор, пока из зала не заметят, что пора бы продолжить спектакль. Не смотря на то, что большинству Кшесинская известна, как знаменитая балерина, обычно необходимо некоторое время для того, чтобы услышать от зала, что она была последней любовницей Николая II. Как только произносится эта фраза, все внимание вновь устремляется на сцену, где девяностолетняя Кшесинская, полуживая, закутанная в шали, молча сидит, не реагируя на суетливую служанку (Инна Агеева), пытающуюся вовлечь ее в разговор. Но как только старуха остается одна, на глазах у зрителя она превращается в молодую красивую балерину (Наталья Сомонова), танцующую все свои партии без остановки, пока солдаты Красной Армии не выносят ее со сцены.

Новая жизнь старой идеи: возрождение "Летучей мыши".

Джон Фридман,

Советская и Восточно-Европейская сцена, 10-ый том, №2 (1990), стр.35-40.

В спектакле "Чтение новой пьесы" театра "Летучая мышь" у меня была одна единственная фраза: "Семнадцать, их было семнадцать. Ровно...". (Я играла состарившуюся Матильду Кшесинскую, знаменитую русскую балерину) Но сказать эту фразу громко, чтобы слышали зрители на последнем ряду, у меня не получалось. Я никак не могла перебороть себя.

- Громче!.. Еще раз!.. Громче!.. Еще громче!...

В конце концов Григорий Ефимович не выдержал:

- Ну что ты выжимаешь из себя слова, как зубную пасту из тюбика?!..

Дружный смех наконец помог мне раскрепоститься. Со временем эта сцена стала моей любимой.

Вот описание этой сцены:

Игра и мистика - центральные элементы "Чтения новой пьесы". Гурвич как автор пьесы и художественный руководитель ожившего кабаре определил финальной точкой старой "Летучей мыши" последнюю из известных фотографий, на которой распавшаяся труппа собралась гурьбой, возможно, читая сценарий. "Чтение новой пьесы" открывается сценой, имитирующей эту фотографию. Она оживает на сцене, и наступает исторический момент объединения старой и новой "Летучей мыши". Этот маскарад развивает общую тему о пьесе, которой никогда не было, но которая мола бы быть поставлена. Во время спектакля зритель видит нечто, похожее на "двенадцать актеров в поиске пьесы", и пытается угадать, кем в следующее мгновение обратится участник новой труппы: одним из реальных актеров прошлого с фотографии или же персонажем так никогда и не сыгранной пьесы.

В некоторых эпизодах ход пьесы предрешает зритель. Актер Александр Резалин в одной из сцен прохаживается в зрительский зал и спрашивает, знает ли кто-нибудь Матильду Кшесинскую. Он обменивается остротами с публикой до тех пор, пока из зала не заметят, что пора бы продолжить спектакль. Не смотря на то, что большинству Кшесинская известна, как знаменитая балерина, обычно необходимо некоторое время для того, чтобы услышать от зала, что она была последней любовницей Николая II. Как только произносится эта фраза, все внимание вновь устремляется на сцену, где девяностолетняя Кшесинская, полуживая, закутанная в шали, молча сидит, не реагируя на суетливую служанку (Инна Агеева), пытающуюся вовлечь ее в разговор. Но как только старуха остается одна, на глазах у зрителя она превращается в молодую красивую балерину (Наталья Сомонова), танцующую все свои партии без остановки, пока солдаты Красной Армии не выносят ее со сцены.

Новая жизнь старой идеи: возрождение "Летучей мыши".

Джон Фридман,

Советская и Восточно-Европейская сцена, 10-ый том, №2 (1990), стр.35-40.

Метки: г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" заметки. воспоминания м. кшесинская актеры театр |

Гимн Дома Актеров. Автор - Гр.Гурвич |

АЛЕКСАНДРА

Подобно эпидемии,

Все праздники да премии,

Ведь надо в бурном времени

Успеть попасть в струю.

Все племена и нации

Стремятся к номинации.

И мы вот тоже сбацали

Негромкую свою.

Александра Алексанна!

Дездемона и Роксана.

Для России очень странный,

Не типический сюжет.

Не пуглива, не отважна,

Нетруслива, не продажна;

Но зато, что очень важно, —

Прожила почти сто лет.

А вдруг секрет величия

В том, чтоб блюсти приличия

И жить поверх обычая

Мафусаилов век!

Чтоб нынешние отроки

Могли в последнем отклике

Сказать: «Артист, но все-таки

Приличный человек».

Александра Алексанна!

Аппетитна и желанна,

Честь хранила неустанно

От желающих вдали.

Ну а нам свою невинность

Сохранить не получилось,

Но, пожалуй, так случилось,

Честь (как будто) сберегли.

Под своды министерские,

Еще недавно мерзкие,

Идем мы злые, дерзкие,

Чтоб стать слегка детьми.

Мы как-то здесь меняемся,

Смеемся, извиняемся

И всеми ощущаемся

Хорошими людьми.

Дом актера! Дом актера!

Дом смиренья и призора.

В день удачи, в час позора

Нас манит твой ровный свет.

Все же сестры, все же братья,

Мы взаимные проклятья

Поменяем на объятья!

Мы же все же как бы цвет...

Метки: гимн г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" дом актеров |

Вечер памяти Гр.Гурвича 25.10.2007 |

http://www.showbat.ru/ Здесь выложена видеозапись телепередачи по каналу "Культура", посвященной вечеру памяти Григория Гурвича в Доме Актера 25 октября 2007 года.

Надо фантазировать, представлять себе, как красиво может быть — и каким-то образом так и будет. Ты сначала должен придумать жизнь, и, может быть, она такой станет. Как придумаешь, так и будет. Г.Е.Гурвич

“Театр – это легко. Театр – это приятно. Театр – это удовольствие” - любил повторять Гр.Гурвич

"Так в чем возможность моего выбора? В том, как вы встретите неизбежность своего конца". Из спектакля "Вам позволено переиграть" по М.Фришу.

Запись можно скачать.

Надо фантазировать, представлять себе, как красиво может быть — и каким-то образом так и будет. Ты сначала должен придумать жизнь, и, может быть, она такой станет. Как придумаешь, так и будет. Г.Е.Гурвич

“Театр – это легко. Театр – это приятно. Театр – это удовольствие” - любил повторять Гр.Гурвич

"Так в чем возможность моего выбора? В том, как вы встретите неизбежность своего конца". Из спектакля "Вам позволено переиграть" по М.Фришу.

Запись можно скачать.

Метки: г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" |

Грише Гурвичу. В.Шендерович |

Пишу тебе - оттудова видней,

Куда пишу, но край, видать, неблизкий...

Пишу по окончанье наших дней -

И в продолженье нашей переписки.

С какого места рассказать сюжет?

Отмоленный молитвой иудейской,

Где ты теперь? Родных широт привет

Доходит ли до местности летейской?

Тут жизнь - ключом, тут новых звезд парад.

Всё описать - закончится бумага.

В Кремле гарант, у Думы транспарант –

Киркорова. Тут, Гриш, теперь «Чикаго»...

Но в общем, всё в Отечестве твоем

По-прежнему: товар берут в рассрочку,

В постель идут вдвоем, в запой втроем –

И только умирают в одиночку.

Нет Горина (он рядышком с тобой,

Наверное - привет ему от местных).

Вы не войдете в лист переписной,

Но вы узрите ангелов небесных.

Ты отпиши, как выглядят они?

Тебе должны бы выделить толковых.

Они, наверно, музыке сродни –

И хороши, как Бегма с Иншаковым.

А здесь... Кто был с тобою столько лет -

Иной в попсе, а многие далече.

Ты извини - театра больше нет.

Не спрашивай. Подробности при встрече.

Сик транзит, как латынью говорят...

Проходит слава мира, как ни грустно.

Но то грустней, что был ты нам, как брат –

И это свято место нынче пусто.

Когда тебя позвали умирать,

Ты вправе был рассчитывать на милость,

Но не было дано переиграть -

И даже попрощаться не случилось...

Кишками ненавидевший барак,

Железней танка и нежнее бабы,

Как ты влезал в свой безразмерный фрак,

Как преодолевал свои масштабы!

Душа была еще мощней, чем плоть.

Меня не убедил проклятый камень –

И если в вышних вправду есть Господь,

То он сегодня выпьет вместе с нами.

Виктор Шендерович

Метки: г.е.гурвич в. шендерович |

Процитировано 1 раз

Григорию Гурвичу, написавшему когда-то "На слово «Шендерович» рифмы нет." |

На слово «Шендерович» рифмы нет.

На слово «Гурвич» нет ее тем более.

Во всех концах родимой метрополии

Пегасы бьют копытом сорок лет.

Ну, нет ее! Да и к чему страдать?

Чтоб эпиграммой разразиться куцей?

В такую цель досадно попадать,

Поскольку невозможно промахнуться!

Так ярок он и характерен так,

Так вышучен от бабочки до нации,

Что всем остротам впредь цена — пятак

(В базарный день и до деноминации).

Давно зарифмовали «Гриш «и «мышь»,

Но восемь лет, как музыка в шкатулке –

То Сити, то Бродвей, а то Париж

Гнездятся в Гнездниковском переулке.

Как зрителям еще не надоест?

Но толпы их лицом об кассу бьются,

Штурмуя закуток на триста мест

Чтоб влезть туда — и тут же задохнуться.

Держал ли кто такой успех в мозгу,

Когда попал в конце семидесятых

Сомнительный филолог из Баку

В компанию прожженных и завзятых?

Когда круги с вокзала нарезал

И в «Табакерку» шастал тихомолком?

Когда стихи для «Маугли» писал,

А я под эту гадость прыгал волком?

Не думаю. Ищите дурака,

Чтоб верил в предначертанные взлеты.

Но в том, что вышел в люди к сорока,

Есть и следы от зверской той работы.

За это время рухнула стена,

Был стиль хип-хоп, границы изменились,

Ушли кумиры, кончилась страна,

Иных уж нет, а прочие допились.

Но все ж с казенных слезли мы харчей,

И до сих пор не скисла кровь в аорте.

Покуда нам не вставили свечей,

Мы будем задувать их прямо в торте!

Пусть годы в наше сладкое вино

По капельке подмешивают горечь...

Ну, вот и рифма к слову «Шендерович».

И к Гурвичу сгодится заодно.

Метки: г.е.гурвич в. шендерович |

Процитировано 2 раз

Спасибо тем... Г.Е.Гурвич |

Спасибо тем, кто в молодости предал,

За то, что ими некогда сражен

Спасибо вам мечтам, какими бредил

За то, что оказались миражом

Спасибо тем, кого хотел любить

Не видел лжи, что в душах их таилась

За то, что запоздалую наивность

Они не разрешили сохранить

На тех, кто клеветал и лицемерил

Обиды я не затаю ни чуть,

Спасибо тем, кому я слишком верил,

За то, что пожелали обмануть.

Спасибо тем, кто, заставляя ждать,

Заране знал, что бесполезно это.

К ним, как и прежде нет иммунитета,

Но мне их стало легче узнавать

Спасибо всем кто волею причуд

Нас предавал с непостоянством ветра,

Пока жива была смешная вера

Что больше никогда не предадут.

1974

Спасибо тем, кто мог бы, но не предал

Я ошибался: и такие есть.

Вы те, кто мне врагом ни разу не был,

И говорите тосты мне теперь взглянуть.

Спасибо вам, кому я очень верил,

За то, что не желали обмануть.

Спасибо вам, что не сочли за труд

К предательству не подавать примера

И потому жива пока что вера,

Что так же и потом не предадут

1977

За то, что ими некогда сражен

Спасибо вам мечтам, какими бредил

За то, что оказались миражом

Спасибо тем, кого хотел любить

Не видел лжи, что в душах их таилась

За то, что запоздалую наивность

Они не разрешили сохранить

На тех, кто клеветал и лицемерил

Обиды я не затаю ни чуть,

Спасибо тем, кому я слишком верил,

За то, что пожелали обмануть.

Спасибо тем, кто, заставляя ждать,

Заране знал, что бесполезно это.

К ним, как и прежде нет иммунитета,

Но мне их стало легче узнавать

Спасибо всем кто волею причуд

Нас предавал с непостоянством ветра,

Пока жива была смешная вера

Что больше никогда не предадут.

1974

Спасибо тем, кто мог бы, но не предал

Я ошибался: и такие есть.

Вы те, кто мне врагом ни разу не был,

И говорите тосты мне теперь взглянуть.

Спасибо вам, кому я очень верил,

За то, что не желали обмануть.

Спасибо вам, что не сочли за труд

К предательству не подавать примера

И потому жива пока что вера,

Что так же и потом не предадут

1977

Метки: литература друзья поэзия г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" |

Есть в душах наших свои лимиты. Г.Е.Гурвич |

Есть в душах наших

Пока сокрыты

Душевной силы

Свои лимиты.

Не может иней

К вискам пробраться

Нам жизнь терпимей

Когда нам двадцать.

«Она неверной

Была? Пустое!

Она, поверь мне,

Тебя не стоит».

Пусть жизнь на плечи

Кладет хоть тонны

Пока нам легче

И мы не стонем.

Любую рану

Рукой зажми ты,

Покуда рано

Не трать лимиты.

А жизнь

ввсе мчится

В трудах и спорах –

Уже не тридцать,

Уже не сорок,

И стало падать

Нам все

больнее,

И легче –

плакать,

Терпеть – труднее,

Слабей мы сами,

Сильнее стрессы

Все реже –

псалмы,

Все чаще –

мессы,

Тебя любили –

а ты не ведал,

А кто-то умер,

а кто–то предал.

И нервы толстым

канатом свиты –

Ну что ж!

используй

свои лимиты!

Казалось раньше –

убьет такое,

Такую рану

не сжать рукою…

Но ты – не гас,

не резал вены.

То спас

запас

неприкосновенный.

Ты словно мечешься

в темной чаще

Где редки встречи

потери чаще

Назад

когда уж

пути закрыты

Ты щедро тратишь

свои лимиты,

В конце нужней они

чем в начале

И ты их тратишь

не замечая,

Не замечая,

как верных женщин,

Не замечая,

Что их –

все меньше…

Пока сокрыты

Душевной силы

Свои лимиты.

Не может иней

К вискам пробраться

Нам жизнь терпимей

Когда нам двадцать.

«Она неверной

Была? Пустое!

Она, поверь мне,

Тебя не стоит».

Пусть жизнь на плечи

Кладет хоть тонны

Пока нам легче

И мы не стонем.

Любую рану

Рукой зажми ты,

Покуда рано

Не трать лимиты.

А жизнь

ввсе мчится

В трудах и спорах –

Уже не тридцать,

Уже не сорок,

И стало падать

Нам все

больнее,

И легче –

плакать,

Терпеть – труднее,

Слабей мы сами,

Сильнее стрессы

Все реже –

псалмы,

Все чаще –

мессы,

Тебя любили –

а ты не ведал,

А кто-то умер,

а кто–то предал.

И нервы толстым

канатом свиты –

Ну что ж!

используй

свои лимиты!

Казалось раньше –

убьет такое,

Такую рану

не сжать рукою…

Но ты – не гас,

не резал вены.

То спас

запас

неприкосновенный.

Ты словно мечешься

в темной чаще

Где редки встречи

потери чаще

Назад

когда уж

пути закрыты

Ты щедро тратишь

свои лимиты,

В конце нужней они

чем в начале

И ты их тратишь

не замечая,

Не замечая,

как верных женщин,

Не замечая,

Что их –

все меньше…

Метки: литература поэзия г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" |

Песня волчьей стаи. Гр.Гурвич |

Песня волчьей стаи

В час, когда

возвращается

зрение

к сове,

И мерцают,

словно угли,

Светляки

в почерневшей от ночи траве,

Мы проносимся вскачь

по бесшумной тропе,

Почти не касаясь земли!

Даже с тысщей лап

Одинокий - слаб,

Но лишь в стаю

сумел войти,

Враг захлопнет пасть,

Не посмев напасть,

Тот, кто в стае, тому

Не дадут пропасть,

Ведь бегущий сзади

Не даст упасть,

А передний - сбиться с пути!

Ты хитер и скор,

Твой оскал - остер,

Вот раздался хруст,

Толстой лапой – куст,

Уперевшись в грудь,

Преграждает путь,

Но - вперед и вкось -

Ты прорвешься сквозь!:

Наплевать,

что среди ветвей,

Ободравши бок,

Ты оставишь клок -

Станешь злей,

а шкура прочней!

Так, ища удач,

Мы несемся вскачь,

Зорче ястреба, тише змеи…

Животы пусты,

а кусты – густы,

Но со всеми – ты,

И с тобою- все,

По ночной росе

Мчишь во всей красе,

Сквозь тьму прорезаясь,

Едва лишь касаясь,

Почти

не касаясь

земли!

Виктор Шендерович: «Я занимался в табаковской студии, где Костя Райкин тогда ставил «Маугли». Одновременно Костя работал в «Современнике», и когда театр уехал на гастроли в Баку, к Косте за кулисы пришел студент филологического факультета Гриша Гурвич — человек, «ударенный» театром, который хотел каким-то боком к театру «прислониться», но не знал, каким. Насколько я знаю, он просто пришел и сказал, что слышал о табаковской студии и хочет как-то в этом деле поучаствовать. В итоге он «прислонился» к театру с правильной стороны, то есть с литературной, потому что Гриша был блестящий стихотворец. «Поэт», может быть, звучит слишком громко, но стихи его были тонки и точны. Закончилось это знакомство тем, что 20-летний Гриша Гурвич написал зонги к «Маугли».

Я до сих пор помню их все наизусть: «...Будь ты мал иль стар, / Будь ты сер иль сед, / Но закон всех стай - / Быть во всем, как все. / Будь хитер, как все. / Будь матер, как все. /Будь один из ста — / Вот закон всех стай. / Если лжив - как все. /Если тверд - как все. / Если жив - как все. / Если мертв — как все. / Этот свой наказ / Повтори сто раз: / Я один из вас, /я один из вас». Кстати, во всех его спектаклях («Великая иллюзия», «Это — шоу-бизнес») звучат его собственные переводы (блестящие, на мой взгляд) из «Кошек», «Иисуса Христа — суперзвезды» и других мюзиклов.

С тех пор мы приятельствовали, а несколько лет назад сдружились уже по-взрослому. Оказались вместе в жюри конкурса капустников «Веселая коза» в Нижнем Новгороде. И выяснилось, что мы абсолютно совпадаем во взглядах. Я увидел, по какому гамбургскому счету Гришка относится к театру и таланту, как взахлеб радуется чужому успеху (а это такая редкость). И как готов был защищать чужой талант. Однажды он буквально уничтожил (на словах, конечно) одну театроведку. (Надо сказать, он ненавидел эту профессию. Я не помню ни одной положительной рецензии на спектакли «Летучей мыши», которую называли «Бродвеем для бедных», — сплошное театроведческое высокомерие). На «Веселую козу» приехал очень талантливый, брутальный коллектив из Челябинска «Черный театр». Театроведке той он показался грязным, пошлым, нетонким, потому что она не понимала элементарных вещей. И Гришу «пробило» так, что я потом заставил его извиняться перед ней просто как перед женщиной. Посмотрите, вопил он, указывая на себя, меня и Вадю Жука, — мы на троих сделали уже 180 капустников. А вы в жизни смешной строчки не напишете — так, чтобы зал услышал и грохнул. Гриша ведь был штатным пенальтистом по части капустников. Одна из его «капустных» песен — «Алексанна, Алексанна» (Эскина, то есть) — стала гимном Дома актера.

Метки: литература поэзия театр г.е.гурвич дом актера театр-кабаре "летучая мышь" в. шендерович |

100-летие театра-кабаре "Летучая мышь". Г.Е.Гурвич |

Театральный деятель, художественный руководитель и режиссер театра-кабаре «Летучая мышь». Лауреат Государственной премии РФ (2000, посмертно). Родился в Баку в семье известного журналиста, руководителя Азеринформа. Закончил филологический факультет Бакинского государственного университета. Участвовал в бакинской команде КВН. В 1981 поступил в ГИТИС, учился у М.О.Кнебель. Дипломный спектакль Дневник обыкновенной девушки (1986, собственная инсценировка по Дневнику Нины Костериной, комсомолки 1930-х годов) поставил в Театре им. Вл. Маяковского. Спектакль вскоре был закрыт, и диплом об окончании ГИТИСа Гурвич получил через несколько лет. Еще в институте был автором и режиссером популярных студенческих «капустников». По совету Г.И.Горина и М.А.Захарова в 1988 основал театр-кабаре «Летучая мышь» в помещении Учебного театра ГИТИСа, где в начале 20 века под руководством Н.Ф.Балиева в театре-кабаре «Летучая мышь» игрались «капустники» Московского Художественного театра. Первый спектакль, Чтенiе новой пьесы (автор текста и режиссер Гурвич), – история отъезда труппы Балиева за рубеж. Представления дореволюционного театра были цеховыми, рассчитанными на людей, посвященных в театральную кухню. Гурвич же, создавая свой авторский театр (автор, ведущий и режиссер в одном лице), рассчитывал на массового зрителя.

В музыкальном театре Гурвича актеры умели все: пели, танцевали, занимались клоунадой и акробатикой. Красивым, праздничным зрелищем стал спектакль 100 лет кабаре (1993) об искрометном, без тени пошлости и безвкусия искусстве кабаре. В 1996 вышел спектакль Это шоу-бизнес по мотивам известных бродвейских мюзиклов 20 в. В традициях жанра спектакли театра всегда были дорого и стильно оформлены, актеры натренированы, их костюмы красивы и ярки. Обаятельный автор-ведущий блистал остроумием, легко импровизировал, несмотря на грузность, прекрасно двигался со своими артистами, пел и танцевал. В 1997 состоялась премьера спектакля Вам позволено переиграть по пьесе М.Фриша Биография, в котором принимала участие группа «Несчастный случай». Сам режиссер считал этот спектакль главным в своей жизни. Последний его спектакль Великая иллюзия (1998) – попурри из бродвейских мюзиклов. Работа над спектаклем Любимец мужчин по роману С.Жапризо не была завершена. За участие в телевизионной передаче Старая квартира, в которой он был постоянным ведущим (совместно с драматургом В.И.Славкиным), посмертно удостоен Государственной премии РФ. С 1995 года неоднократно был членом жюри фестиваля театральных капустников «Веселая Коза».

По материалам сайта "Веселая коза".

http://veselakoza.narod.ru/photoalbum27.html

Один из первых капустников театра-кабаре "Летучая мышь". М.Газидорская, И.Агеева, Н.Трихлеб, В.Костромин, А.Резалин, И.Угольников

Книга о Г.Е.Гурвиче

Метки: г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" капустник театр актеры |

100-летие театра-кабаре Летучая мышь. Из истории Москвы. |

Удаляясь от Центра, мы приближаемся к наиболее сохранившейся части главной улицы Москвы, зажатой между двумя площадями - Тверской и Триумфальной...

В Большом Гнездниковском переулке, уходящем под арку дома № 17, слева — 10-этажный "небоскреб", возведенный в 1912 году Эраст-Рихардом Нирнзее. Он сыграл заметную роль в истории театра: в его подвал переехал театр-кабаре Никиты Балиева "Летучая мышь". Потом здесь был Учебный театр ГИТИСа, снова замечательная "Летучая мышь", но уже Григория Гурвича, и снова учебный театр — РАТИ, на сцене которого начинали многие выдающиеся актеры.

В марте 1915-го за 2 100 000 рублей дом у Нирнзее купил банкир Рубинштейн — говорили, что для Распутина и его оргий. В 1915-м в доме Нирнзее поселились кинематографисты — "Товарищество Венгеров и Гардин", а на крыше оборудовали съемочный павильон, там даже сравнительно недавно снимали "Служебный роман". После 1917-го это был Четвертый дом Моссовета (Чедомос).

На заре прошлого века квартиры в "доме холостяков", часто без кухни, зато с почти 4-метровыми потолками, стоили копейки — а на заре нынешнего он стал одним из самых дорогих и престижных жилых зданий Москвы.

Небоскребы считаются в современной Москве если не элитным, то по крайней мере дорогим жильем. Но так было не всегда. Первый из московских небоскребов построен почти сто лет назад как доходный дом из совсем маленьких (мы бы сказали сейчас – малогабаритных) квартир. Что, впрочем, не помешало ему остаться в истории.

Большой Гнездниковский – один из наиболее загадочных московских переулков. Прежде всего он очень неудобно называется. Это сочетание согласных букв – "здн" – довольно непривычно для акающего и все смягчающего москвича. Так что обычно этот переулок произносится ошибочно – без "н". И даже пишется с ошибкой – Гнездиковский. Но, к счастью, мало кто заметит эти мелкие неточности. Кстати, это один из немногих московских топонимов, происхождение которых до сих пор неизвестно. Все имеющиеся версии связаны с производными от слова "гнездо", но опять же все карты путает это злополучное "н".

Главное здание в Большом Гнездниковском – так называемый дом Нирнзее.

Больше всего он поражает тех, кто гуляет по Тверской. Если встать рядом с редакцией "Известий" и повернуться лицом к Пушкинской площади, то над кромкой тоскливого серого здания вдруг увидишь кусочек чего-то причудливого: мягкие линии полумансарды и словно какие-то калитки на крыше. А если подойти поближе к памятнику Пушкину, то чудо-крыша сразу же исчезнет.

Это здание называли первым московским небоскребом. Построил его в 1914 году известный архитектор, джентльмен и велосипедист Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее. Построил для себя на собственной земле и собственной персоной поселился.

Дом в Большом Гнездниковском и правда был в то время самым высоким в Москве. До него восемь лет лидировала восьмиэтажка с эркерами, возведенная у площади Красных ворот.

Строительство было задумано в 1912 году. Нирнзее обратился в городскую управу: "Прошу разрешить мне по сломке существующих строений выстроить вновь каменное в 9 этажей жилое строение для маленьких квартир с жилым полуподвалом... с отдельной столовой над частью 9 этажа, центральным водяным отоплением, проездными воротами под сводом".

Ключевой момент здесь, разумеется, маленькие квартиры. Мудрый своей немецкой мудростью, Эрнст-Рихард Карлович смекнул, что делать деньги на бедных выгоднее, чем на богатых. Ну не то чтобы совсем уж бедных, а так – людей более или менее среднего достатка. И ему, как домовладельцу, будет значительно выгоднее сдать в аренду множество маленьких однокомнатных квартирок, чем несколько роскошных апартаментов. И впрямь, квартирки были большей частью однокомнатные и сдавались одиноким москвичам. Комната, маленькая прихожая, санузел – и все. Кухня не предусматривалась, вместо нее упомянутая в обращении столовая. То есть Нирнзее был, можно сказать, первым российским архитектором-конструктивистом – по крайней мере, в идеологическом значении этого слова.

Скромным здание было и внешне. Нирнзее писал: "Пять выступов по фасаду сделаны с исключительной целью, во-первых, разнообразить большую плоскость фасада и, во-вторых, средним уступом сгладить излом границы земли посередине владения. Выступая этими эркерами за тело стены лишь на один аршин, отнюдь не преследуется цель расширения площади 6 верхних этажей".

Вот и вся красота – пять выступов и облицовка плиточкой и мозаичное панно на крыше. Современники, конечно, возмущались: "Трудно назвать зданием систему каменных полос, вертикальных и горизонтальных, образующих на фасадах сетчатую основу, громадные застекленные прямоугольники которой зияют, как мертвые глаза".

Это, однако, было одно из первых зданий, изначально построенных как дом дешевых квартир. Сказывалась непривычка.

Впрочем, Нирнзее владел "небоскребом" недолго. 11 августа 1915 года он продал свою собственность известному банкиру и мошеннику Мите Рубинштейну. Возможно, здесь бывал Распутин и устраивал в какой-то из квартир свои "радения". Но это не более чем легенда. Существует лишь одно документально зафиксированное посещение скандальным Гришкой дома Нирнзее, но оно состоялось 28 марта 1915 года, когда им еще владел Эрнст-Рихард Карлович.

Правда, есть другая версия: дескать, именно тогда и состоялась сделка, настоящим покупателем был сам Распутин, а Дмитрий Рубинштейн – всего лишь подставным лицом. А третья версия еще занятнее: сначала зданием владел все-таки Рубинштейн, но, задолжав Распутину большую сумму, расплатился домом.

Так что не исключено, что это не только дом Нирнзее, но и дом Распутина.

Впрочем, здание было известно в первую очередь не своими владельцами, а так называемой общественной жизнью. В 1916 году крыша здания сделалась общедоступной. Там открылось кафе, и журнал "Сцена и арена" так описывал новое общепитовское место: "Сине-лиловая вечерняя даль Москвы, вышитая бисером огней, силуэты высоких зданий и колоколен на янтарном фоне заката, свежесть ветра, высотой огражденного от пыли, яркие огни кафе и грандиозность крыши, нисколько на понятие "крыша" не похожей, а скорее напоминающей здание курзала в каком-нибудь не из последних курорте". Действительно, высота, для Москвы непривычная, вызывала вовсе не московские ассоциации.

Там позднее открыли дорогой ресторан, и Булгаков писал: "На нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бегали с блестящими блюдами".

А в 1925 году реклама кричала: "Крыша московского небоскреба! Единственное летом место отдыха, где в центре города предоставляется возможность дышать горным воздухом и наслаждаться широким открытым горизонтом". Сам ресторан работал с шести вечера до двух ночи: "ежедневно пиво, вино, дешево, свежо и вкусно".

Внизу же, в подвальчике, располагалось известнейшее кабаре под названием " Летучая мышь".

Началась эта история, можно сказать, с драмы. Дело в том, что к 1906 году Московский художественный театр стал едва-едва сводить концы с концами. Главные режиссеры – Станиславский с Немировичем-Данченко – приняли решение совершить долгие гастроли по Европе. Театр отправился в Германию – и прогорел окончательно. Стало ясно, что необходимо возвращаться в Москву, продавать театральное здание, рассчитываться с пайщиками и больше даже не задумываться о своем театре. Режиссеры были в ужасе.

Но в этот момент к ним явились два незнакомца. Отрекомендовались Никитой Балиевым и Николаем Тарасовым. Поинтересовались, как идут дела. Посочувствовали. Признались в том, что уже много лет являются поклонниками МХТ. После чего спросили, сколько денег нужно для того, чтобы театр продолжал гастрольное турне.

Ответ был краток: тридцать тысяч. И тогда Николай Тарасов безвозмездно предложил им эту кругленькую сумму (честно говоря, не слишком обременительную для богача, которым он являлся). Тарасов и Балиев были сразу же оформлены как пайщики театра – пай, разумеется, составил как раз эти тридцать тысяч. По всей видимости, если бы не эта радостная неожиданность, МХТ просто прекратил бы свое существование.

С этого момента Николай Тарасов сделался одним из главных спонсоров театра. Человек он был незаурядный: представитель безумно богатого армяно-черкесского рода, недавно принявший наследство, и при этом денди, богема, спортсмен и любитель прогресса (у Тарасова был самый мощный в городе автомобиль). Пользовался английскими духами, название которых держал в тайне. Ежедневно прогуливался по Кузнецкому мосту, а по завершении прогулки в одиночестве сидел в кондитерской Трамбле (угол Петровки и Кузнецкого, по диагонали от самого современного тогдашнего универмага "Мюр и Мерелиз", нынешний ЦУМ). Кондитерская славилась своими мармеладами из разных фруктов (по полтине фунт), но, разумеется, не это обстоятельство влекло сюда Тарасова. И даже не шикарная возможность наблюдать из широченных окон за прогуливающимися здесь после репетиции танцовщицами из Большого. Тарасов, как истинный денди, просто сидел тут за чашечкой кофе и тихо грустил.

Немирович-Данченко писал о нем: "Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого денди. Вовсе не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них. Вообще не подделывается ни под какой тип, сам по себе: прост, искренен, мягок, даже нежен, но смел".

А между тем друзья Тарасов и Балиев начали при МХТ новое дело – кабаре под названием "Летучая мышь" с конферансом Балиева. Главным его правилом было шутить остроумно и не обижаться на шутки. Естественно, мхатовцы справились с этой задачей на ура. Расположилось кабаре в подвальчике дома Нирнзее.

Очевидец вспоминал: "Лица, которые мы привыкли видеть важными и деловитыми, стонали от спазм неудержимого хохота. Всех охватило какое-то беззаботное безумие смеха: профессор живописи кричал петухом, художественный критик хрюкал свиньей. Такое можно встретить только на кипучем карнавале в Италии или веселой Франции".

А Иван Бунин был далек от комплиментов. Более того, он описал это кабаре в рассказе "Чистый понедельник": "Она... пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице,– оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан... Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка..."

Но подобных недоброжелателей было не слишком много.

Слава дома Нирнзее, разумеется, не ограничивалась капустниками в кабаре "Летучая мышь". Здесь жил футурист Давид Бурлюк, которого частенько навещал Маяковский. Если же не заставал, писал ему записку, которую прятал за зеркало на лестнице. Историческое зеркало время от времени, конечно, разбивалось. Тогда на его место прикрепляли новое, но почему-то каждый раз чуть-чуть короче прежнего. Зеркало, таким образом, все уменьшалось, и в конце концов от этой достопримечательности остался лишь один рельеф под штукатуркой.

В 1930-х годах на седьмом ("барском") этаже проживал главный прокурор Советского Союза А. Я. Вышинский. Ездил он в собственном лифте, закрытом для всех остальных, а по коридору ходил лишь с охранником.

Дом же после того, как была заново отстроена Тверская, сразу потерял свое величие. Ефим Зозуля так писал о нем: "Высокий дом, бывший Нирнзее, был той европейской шляпкой, которая наивно, косо и нагловато сидела на крупной русой голове. Теперь этот образ ушел. Бывший дом Нирнзее отодвинулся и потускнел. Вокруг выросли громады. Площадь асфальтирована. Огни и исполинские кинорекламы далеко отодвинули нехитрый образ старой Москвы".

Впрочем, этому дому недолго осталось. По прогнозу того же Ефима Зозули, "в 2022 году рухнет бывший дом Нирнзее в Б. Гнездниковском переулке. Руины этого дома будут спрессованы, что образует площадку для спуска и подъема аэропланов. С этого момента начнется настоящее развитие туризма в Москве".

Советский публицист ошибся только адресом: для того чтобы положить начало "настоящему развитию туризма", в Москве сносят совсем другие здания.

Алексей Митрофанов

Метки: г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" дом актера эраст-рихардом нирнзее б. гнездниковский балиев тарасов |

Процитировано 1 раз

100-летие театра-кабаре "Летучая мышь". Воспоминания современников. |

Б.М.Эйхенбаум. Душа Москвы.

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Тверская ярко и нарядно освещена. Круглые белые фонари слепят и застилают от глаз ночное небо. Пространство сократилось, и кажется, что над Москвой опустился низкий потолок, под навесом которого спешит и гудит толпа. На углу — старая церковь, темная и тихая.

Близко от нее, в узеньком переулке — театр-cabare «Летучая мышь».

Спускаюсь в подвальное помещение и выхожу в фойе. По сторонам — расписанные под лубок панно. Тут же — диван строгого стиля. В углу — золоченый бюст — карикатура хозяина подвала, Никиты Федоровича Балиева, которого знает вся веселящаяся Москва. Зал разгорожен длинными прямыми столами — выходите и занимайте любое место. Наверху в ложе — маленький оркестр с пианино, который перед началом спектакля исполняет марш.

Против меня села толстая, малоподвижная дама в мехах и бриллиантах, рядом со мной — ее супруг, с несколько восточным лицом. Они пьют чай, заказывают ужин и от скуки разглядывают друг друга. «Тебя слишком коротко остригли, — лучше, когда волосы пышнее, к тебе больше идет». Супруг смущенно поправляет прическу. Зал постепенно наполняется. Лица вялые, сырые, — преобладают, по-видимому, купцы и коммерсанты. Несколько студентов с проборами и молодых людей актерского типа.

В программе — «Пиковая дама» по Пушкину, «Письма с фронта в разные времена», «Что видно суфлеру из будки», «Экзамен на чин» А.П.Чехова, «Сказка о Кузьме Остолопе и его работнике Балде» по Пушкину.

К публике выходит сам Н.Ф.Балиев и заводит свои шутки. Тут намеки и на политическую современность, и на дороговизну и т. д. Круглое бритое лицо, легко принимающее форму любой гримасы, потом речь заходит о «Пиковой даме». Это — необычная по длине в репертуаре «Летучей мыши» вещь, и поэтому Балиев просит терпения. Из «уважения к автору» он просит не стучать ножами и вилками. Публика, по-видимому, готова на это самопожертвование. Все идет как будто серьезно, и кругом слышен шепот: «Как стильно, как выдержано!» Моя соседка не совсем точно помнит Пушкина и предсказывает вслух, что Германн три раза выиграет, а потом будет еще играть и проиграет все. Но актеры «Летучей мыши» играют точно по Пушкину, и в быстрой смене коротеньких явлений, напоминающих кинематограф, прибегают к остроумным выходкам. Бал у посланника поставлен так, что перед вами — большое венецианское окно с матовыми стеклами: вы точно стоите на улице и видите тени — графини, виды, Германна и танцующих пар. Публика довольна тяжелой драмой, но на аплодисменты ленива. Терпение истощено — начинают думать об осетрине, бифштексах и проч. Балиев объявляет антракт.

В антракте Балиев опять с публикой. Кто-то шумно играет на пианино, потом визгливая певица поет какие-то английские куплеты, а Балиев сзади строит рожи. Вам кажется, что вы не в театре, а в гостях у веселого хозяина, который изобретает все способы, чтобы развеселить посетивших его дом друзей. Если вы — петроградец, то вам становится неловко, потому что вы пришли за чем-то другим. Вы устраиваетесь в углу на диване и наблюдаете издали Москву в гостях у Балиева. Но это скучно — и вы начинаете зевать.

Опять зал со столами, уставленный тарелками, опять быстрая смена более или менее смешных сценок. Неутомимые артисты, шуточки, и Балиев, неотступно следящий за публикой, неутомим оркестр и неутомимы гости Балиева — в своих аппетитах. Инсценировка чеховской миниатюры внедрилась каким-то клином, — это, очевидно, для более серьезных гостей. И все время — шепот: «Как выдержано, сколько работы!» Москвичи, несомненно, любят этот подвал: приятно, на сытый желудок, жевать разные кушанья и смотреть, как работают актеры для пищеварения своих зрителей. Но петроградцу все это — не по душе. Культура подвалов в Петрограде иная. Напряженно-рассудочная жизнь столицы легче и интереснее приобретает формы гротеска. Здесь нет того ядовитого алкоголя, который знаком посетителю петроградских подвалов. Лубочные панно, лубочный юмор и стильные сценки и, наконец, сама фигура хозяина, хлопочущего о гостях, — это все такое московское, что петроградец зевает до конца и уходит разочарованный. Призраком встает в воображении вечерний Петроград, и в памяти возникают строки:

Все мы бражники, здесь, блудницы.

Как невесело вместе нам —

На стенах цветы и птицы

Разлетелись по облакам.

Москва кажется наивной, грубоватой. Церковь на углу Тверской и Страстной монастырь на площади как будто искривились. Ночной потолок еще ниже опустился над Москвой. Надо, очевидно, ложиться спать и пожелать спокойной ночи неутомимому и веселому Н.Ф.Балиеву.

Выдержка из письма художника К.А. Сомова к А.А. Михайловой от 21 марта 1910 г.: "Третьего дня я был приглашен в ночное кабаре "Летучую мышь" — в подвале. Этот кабачок основан артистами Художественного театра. Маленькое помещение с маленькой сценкой. Начало в 12 ч. ночи [...] Программа так себе: комические танцы, пародия на Дункан и на Ландовску [...] Кинематограф из жизни Художественного театра. Много знакомых и знаменитостей Москвы [...] Книппер, Москвин, Качалов, Гордон Крэг [...] Заведение уютное, но скучноватое и слишком, или, лучше сказать, совсем добродетельное, ни капли эротизма ни на сцене, ни в кабачке".

Этот же кабачок, открытый 29 февраля 1908 года, описан в яркой и очень содержательной статье Н. Думовой:

"Для часов досуга и отдыха, для взаимного увеселения и забавы артистов Художественного театра ... сняли и приспособили... подвал в доме Перцова в Курсовом переулке напротив храма Христа-Спасителя.

Станиславский в роли фокусника демонстрировал чудеса белой и черной магии: на глазах у публики снимал "с любого желающего" сорочку, не расстегивая ни жилета, ни пиджака. Книппер покоряла зрителей вызывающе-дерзким шармом парижской шансонетной "этуали". Выходил на сцену Москвин, загримированный под "балаганное чудо" — знаменитую в те годы женщину с бородой Юлию Пастрану...

Гвоздем программы был "цирковой балаган". Изображая сеанс модной тогда борьбы, навстречу друг другу выбегали Качалов — грациозный, щупленький французик в трогательных дамских панталонах и актер МХТ В.Ф. Грибунин — дюжий ямщик в рубахе, с засученными портами... Оба то и дело норовили сплутовать, но их плутни выдавал по глупости слуга при балагане — И.М. Москвин, старательный дурак вроде рыжего в цирке, который то подымал, то опускал занавес, при этом всегда не вовремя.

Сенсацию произвел и хитроумный технический трюк. В середине вмонтированного в пол сцены вращающегося круга укреплена и движется вместе с ним, будто резво скачет, деревянная лошадь. Слуги в униформе, стоя по краям на неподвижном полу, держат обтянутые бумагой обручи, которые лихо прорывает танцующая на спине лошади "юная наездница" в короткой пышной юбочке — почтенный и респектабельный артист МХТ Г.С. Бурджалов.

И еще один "конный" номер. "Униформисты" в красных ливреях выстроились шпалерами, музыка играла торжественный марш. На сцену вышел Станиславский в цилиндре набекрень, с огромным наклеенным носом и широкой бородой. Картинно раскланявшись с публикой, он эффектно щелкнул бичом над головой (этому искусству Константин Сергеевич учился всю предыдущую неделю в свободное от спектаклей время), и на сцену, хрипя и кося горящим глазом, вылетал дрессированный жеребец — А.Л. Вишневский.

Под конец вся труппа во главе с Книппер, Качаловым, Москвиным, Лужским, Грибуниным "выехала" на сцену на игрушечных лошадках, отплясывая веселую кадриль".

Но самое интересное то, что в кабаре был превращен не только зал в доме Перцова, но и зрительный зал самого Художественного театра в Камергерском переулке. Вот что писал, например, К.А. Сомов А.А. Михайловой 9 марта 1910 г. 7:

"Вчера вернулся с "капустника" в 5 ч. утра, вечер начался около 10 часов. Было всего очень много милого и смешного. Сначала первый акт "Прекрасной Елены" с Книппер в роли Елены, со множеством вставок и острот местного театрального, их собственного характера. Этот акт прошел так себе. Потом было отделение дивертисмента: танец апаш, пение русской песни Плевицкой [...] Балет в одном действии, соч. Коли Званцева, нечто вроде Вампуки, с идиотским сюжетом, музыка связана из самого неожиданного: упражнение из Kehlfertigkeit [для беглости голоса] переходит в увертюру "Тангейзера", чтобы тотчас измениться в танец Цыбульки и т.п.

Переодетые в юбки толстые актеры в танцовщиц, например, Грибунин, глупые па и прыжки. Пушка, из которой стреляют засунутым в нее актером со сцены в галерею, очень забавный трюк с бесконечными глупыми объяснениями актера Балиева. Сестры Париссон — Москвин, Лужский и еще два актера в костюмах bebe комическое дефилирование всех пьес их репертуара. Последнее отделение — цирк с декорацией и нарисованной на ней публикой: Берейтор — Станиславский, Лошадь — Вишневский, Клоун — очень остроумный Балиев. Семья акробатов — Уралов, Москвин в зеленом трико с громадными грудями, белой прической и невозможно неприличной улыбкой — проделывала разную чепуху с гирями. Укротительница змей и зверей — частью чучел, частью переодетых в шкуры актеров, — одетая в мужской гусарский костюм и белый парик, — все тот же Москвин. Его в конце концов поедают звери — сваливают, чучела падают на него, из-за решетки в зверей стреляют пистолетами — очень смешно.

Все заканчивается громадной кавалькадой всей труппы — амазоны и амазонки, приделанные к талии картонные лошади с налепленными крошечными ногами — Книппер, Коренева, Качалов и др., человек 20. И в зале происходила чепуха и развлечения (служили в красных смокингах, белых передниках метрдотели: Вишневский, Леонидов и другие актеры труппы). Зало было обращено в кабаре, мы с Гиршманами сидели за отличным столиком и все великолепно видели. Сбор в пользу фонда артистов их театра великолепный, говорят, тысяч 30 чистого дохода".

"Зало было обращено в кабаре"... Другой художник, М.В. Добужинский вспоминает:

"На первой неделе Поста в МХТ устраивался всегда традиционный капустник — "похмелье после масленой", и я получил приглашение посетить это редкое зрелище. Капустники были закрытые, и [прошло] лишь два года, как театр стал пускать на них публику по особым приглашениям: хотя билеты раздавались с большим выбором, но присутствовала "вся Москва" — капустники становились событием сезона.

Душой всевозможных дурачеств, пародий и экспромтов был Никита Балиев (игравший всегда только маленькие роли в театре), который был тогда в своем расцвете как выдумщик и балагур. Из капустников (и актерских вечеринок в доме Перцова), где, кроме Балиева, расточали свое весьма талантливое остроумие артист Н.Н. Званцев, режиссер Суллержицкий и весельчак, друг всей Москвы, скрипач Аверино, — и родилась впоследствии "Летучая мышь".

Исторический анекдот. Балиев и Мейерхольд.

Никита Балиев, основатель московского театра "Летучая мышь" уже давно находился в эмиграции в Париже, когда Мейерхольд привез туда своего "Ревизора". А, надо сказать, пьесу он переделал очень основательно: не только текст, но и архитектуру пьесы.

Балиев, бывший среди публики, которая переполнила зрительный зал, громко кричал:

"Безобразие! Искалеченный Гоголь! Недопустимо! Черт знает что!"

Обернувшись к своим спутникам, он крикнул:

"Айда за кулисы!"

Пройдя за кулисы и увидев Мейерхольда, окруженного на сцене "Почетным Комитетом", журналистами и поздравителями, Балиев ринулся к нему, обнял его и, поцеловав в обе щеки, воскликнул:

"Я с вами не согласен! Не согласен!! Но спектакль - великолепный, здорово! Браво! Вы многим утерли нос!"

Метки: актеры театр капустник г.е.гурвич театр-кабаре "летучая мышь" балиев |

100-летие театра-кабаре "Летучая мышь". |

Тарасов Николай Лазаревич

(1882 - 1910)

Он был из богатой купеческой семьи. В роду Тарасовых были армяне и черкесы. Его отец с братьями переселился в Москву, где и продолжалась торговая деятельность "Товарищества мануфактур братьев Тарасовых".

Николай Лазаревич, получивший после смерти отца большое состояние, отправился со своим другом Никитой Федоровичем Балиевым за границу вслед за МХТ, который выехал на гастроли. Они оба были горячими поклонниками Художественного театра.

В Берлине, когда театр оказался в большом затруднении из-за нехватки средств и не мог дальше продолжать гастроли, Тарасов и Балиев нашли возможность познакомится с Немировичем-Данченко и Тарасов предложил ему тридцать тысяч рублей без всяких условий; деньги были приняты и театр продолжил гастроли. В благодарность Тарасова приняли в число пайщиков и сделали членом дирекции.

С именами Тарасова и Балиева связано создание при МХТ прочно забытого сейчас, а когда-то пользовавшегося огромной популярностью в Москве, артистического кабаре "Летучая мышь". Кабаре выросло из традиционных капустников. Все началось с того, что они вместе с несколькими друзьями - актерами решили подыскать и обустроить уютное местечко для часов досуга и отдыха, для взаимного увеселения и забавы артистов Художественного театра. На средства Тарасова удалось снять и приспособить для этих целей подвал в доме Перцова против Храма Христа спасителя. Помещение было до тех пор совершенно заброшенное. По преданиям, когда Тарасов и Балиев впервые спустились туда, навстречу им выпорхнула летучая мышь, так кабаре и получило свое название. Новый театрик замышлялся как царство шутки, далекое от посторонней публики.

"Летучая мышь" впервые распахнула свои двери 29 февраля 1908 года, когда была показана пародия на спектакль МХТ "Синяя птица". По Москве мгновенно распространился слух о новом кабаре. Среди околотеатральной публики начался ажиотаж, каждому хотелось туда попасть.

Представления в ночном актерском кабачке отличались неповторимым своеобразием. Их программы в первые два года на 90 процентов были продуманы Тарасовым. Он сам изобретал темы отдельных номеров, сочинял тексты, стихи, подбирал музыку, рисовал эскизы. Но во время представлений оставался за сценой, а на сцене блистал его друг Балиев - непревзойденный конферансье.

К кабаре играли: Качалов, Москвин, Книппер, Лужский, Станиславский. В "Летучей мыши" всегда было много театральной молодежи. Среди признанных "примьерш" кабаре была Алиса Коонен.

История последних дней Тарасова загадочна. Существует версия, что он покончил с собой из-за несчастной любви. Произошло это в конце октября 1910 года, Николаю Лазаревичу было тогда 28 лет.

Лишившись своего финансового покровителя "Летучая мышь" перешла в другое качество, превратилась в общедоступный театр под руководством Н. Ф. Балиева. Первый платный спектакль состоялся в конце 1910 года. А в 1912 году " Летучая мышь " официально стала самостоятельным театральным предприятием.

С прекращением финансирования Балиеву пришлось самостоятельно зарабатывать деньги на содержание "Летучей мыши". Это уже был не закрытый клуб, а общедоступный театр с весьма дорогими билетами. Балиевское остроумие пришлось направить на развязанную публику. Однажды, например, в антракте, к нему подошла пара забияк и задала вопрос:

- Скажите, а что - много дураков платят за это удовольствие по пяти рублей?

- С вами будет на два больше, - отвечал Балиев.

В зале пришлось вывесить такое объявление: "Дирекция просит публику не отбивать тактов ногами, руками, ножами и вилками, так как дирижер блестяще музыкально подготовлен, знает все виды тактов и получает за это хорошее жалованье".

После революции Балиев со своим театром эмигрировал в Америку. О Николае Лазаревиче Тарасове никто уже не вспоминал.

Метки: тарасов театр-кабаре "летучая мышь" балиев |

Новейшая история театр-кабаре "Летучая мышь" |

100-летие театра-кабаре "Летучая мышь"

История повторяется.

Гриша родился…

Гриша, как и Балиев, начинал с капустников, хотя, надо сказать, что в отличие от Балиева у него была хорошая русская речь. Актёром он перестал хотеть быть во втором классе, решив, что внешность ему этого не позволяет, хотя актёром Гриша был замечательным, очень колоритным, я думаю, что и Балиев был очень колоритным актёром у себя в театре. Во МХАТе он не реализовывался - жанр не позволял. Там предполагались красивые высокие лоси, а у него были сплошные феллиниевские персонажи. Гриша очень любил Феллини, очень понимал его, очень много брал у него. У него было два учителя, от которых он очень много взял – это Мария Осиповна Кнебель, у которой он учился - ученица Станиславского и Михаила Чехова.

Вообще-то Гриша предполагал заниматься драмой – серьёзной мхатовской драмой. Но характер и жанровость берут своё – в детстве он, например, ел под "Сильву", то есть ему ставили пластинку с опереттой и он ел, и видимо хорошо, дай Бог ему тогда здоровья. И вот постепенно-постепенно он стал заниматься капустниками – ещё в Баку он занимался КВН-ами и очень страдал, что не попал в команду к Юлию Гусману – у них была разница в 14 лет. "Ах, старик, ты опоздал", говорил ему Гусман. "Но что я могу сделать, я поздно родился…"

Великие драматург и режиссёр

Тем ни менее, родился он, как ни странно, в своё время и как это ни грустно сейчас говорить, я думаю, он прожил свою жизнь целиком. Он сделал всё, что он хотел, завоевал всё, что он хотел. В Москву он приехал учиться уже после окончания АГУ – Азербайджанского Государственного Университета, Гриша был филологом по образованию, очень хорошо писал, много переводил потом для "Летучей Мыши". Он поступил в школу-студию МХАТ и с первого же курса наряду с серьёзными отрывками начал делать капустники. И вот однажды его пригласили в Дом Актёра в молодёжную секцию ставить новогодние капустники, которых уже 15 лет после ширвиндтовской команды никто в Доме Актёра не делал. И после первого же капустника к нему подошли Захаров и Горин: "Гриша, кто это писал" – спросили они. - "Я", ответил Гриша. "А кто это ставил?". – "Тоже я…". С Гришей работала тогда сборная команда молодых актёров, среди которых были и Женя Дворжецкий, и Влад Листьев и многие, многие другие… Все участники его капустников слушались его беспрекословно – и взрослые и молодые, и удивительно было наблюдать, как это он на них покрикивал, а они безропотно всё выполняли. В нём существовал некий магнетизм, сплав иронии, таланта, знания, интеллекта, весёлости. И ему сказали – это чистая "Летучая Мышь". Мы тогда ничего не знали о "Летучей Мыши" – её не преподавали в театральных институтах, когда мы учились, существовало табу на слова "кабаре" и "мюзикл". Оперетту они ещё как-то переваривали, а это уже нет. Гриша поначалу обиделся на великих драматурга и режиссёра, дескать, они сами занимаются искусством, а ему предлагают неизвестно что. Но тем ни менее это оказалась счастливой идеей.

Каким был Гриша

Гриша, как и многие люди его склада не терпел вокруг себя сильных людей, он не пускал к себе других режиссёров и придерживался мнения, что сначала нужно создать своё, а потом и режиссировать. И он был достаточно жёсткий человек в этом отношении, но его можно понять.