-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

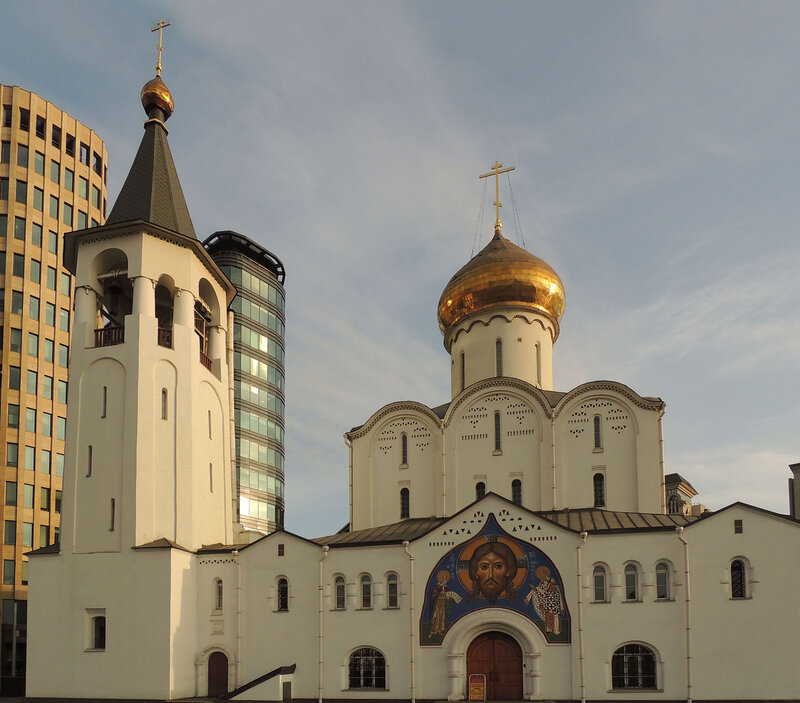

Церковь Татианы в Люблине (новая). |

Проезд:Метро "Люблино"

Год постройки:не ранее 2011.

Церковь.

Престолы:Татианы Римской

Cайт:http://www.hram-tatiany.ru/

Координаты:55.675834, 37.76635

Люблино,Московская епархия (городская) / Патриаршее подворье

(Строительство каменного храма) Год постройки: Между 2011 и 2014 Высота храма до барабана 15 м. Он сможет вместить 300 человек, вход будет осуществляться с трёх сторон, непосредственно с улицы. По периметру центрального зала расположены 2 яруса этажей. Открытые хоры будут располагаться на втором этаже.

Дом причта – одноэтажное здание с крестильней, залом заседаний, административными помещениями, трапезной, учебными классами, помещениями для отдыха. Начало работ – сентябрь 2011 года.освящение начала строительства (первой сваи) - 24 дек. 2011.

Инвестор: ООО «Авилон». Подрядчик: СУ-212. Проектировщик: Моспроект-2

Один из руководителей строительства, архитектор из Сербии Бранислав, сообщил, что у него на родине в монастыре Градец, в церкви Богородицы, что по заказу наших строителей пишется икона святой мученицы Татианы Римской мастерами иконописи высокой квалификации по специальности Византийская иконопись.

http://sobory.ru/article/?object=32632

|

Метки: архитектура город Краснодарская Люблино Москва строительство строительство храма Татианы улица храм церковь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Церковь Жен-Мироносиц. |

Проезд: метро "Люблино" далее автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

метро "Алма-Атинская" автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

Cайт http://hram-mir.ru/

Координаты: 55.662947,37.77177

Год постройки: 2014.

Деревянная церковь.

Престолы: Жен-мироносиц

Марьино,Московская епархия (городская) / Влахернское благочиние

29 марта 2014 года – в субботу 4-ой седмицы Великого поста, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла викарий Святейшего Патриарха, управляющий Юго-восточным викариатством, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва совершил молебный чин на основание храма в честь святых Жен-Мироносиц.

27 марта – закончены работы по возведению фундамента временного храма.

11 марта – молебном о начале всякого доброго дела начались работы по разметке и строительству фундамента храма силами бригады храмостроителей их Дивеево Нижегородской обл.

31 декабря 2013 года – по благословению викария Святейшего Патриарха, Управляющего Юго-восточным викариатством г. Москвы епископа Воскресенского Саввы, настоятель строящегося храма иерей Михаил Сергеев совершил чин освящения временной часовни святых Жен-Мироносиц.

02 февраля - получен ГПЗУ (Градостроительный план застройки участка). Согласно этому документу на выделяемом участке разрешено строительство храма на 300 человек и культурно-просветительных объектов (дома причта)

09 декабря 2012 г. настоятелем строящегося храма назначен священник Михаил Сергеев

http://hram-mir.ru/

6 сентября 2014 года благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов вместе с настоятелем строящегося храма святых Жен-Мироносиц иереем Михаилом Сергеевым совершили чин освящения купола и креста.

При строительстве храма святых Жен-Мироносиц в Марьино планируется возведение дома причта. В нем будут располагаться воскресная школа с актовым залом, крестильня, помещения для священнослужителей и сотрудников храма, трапезная. При храме также планируется создать центр поддержки семьи и материнства.

http://sobory.ru/article/?object=30722

|

Метки: архитектура Белореченская город деревяная Москва строительство строительство храма улица храм церковь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Надглавные кресты православных храмов. |

Это цитата сообщения Буала [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Надглавные кресты — это настоящий кладезь христианских символов

Всякий, видевший православный крест, обращал внимание на его косое подножие. Но не многие знают, что это подножие символически представляет собой перекладину «весов» Страшного суда.

Если вспомнить распятие Иисуса Христа, то не обойтись без рассказа о двух разбойниках, распятых рядом с Ним. Один из разбойников раскаялся в грехах, поверил на кресте в Иисуса и вошел вместе с ним в Царствие Небесное. Другой злодей так и остался нераскаянным. Так и в жизни каждого человека — крест служит мерилом его духовного состояния. Либо под тяжестью грехов перекладина весов опускается вниз, либо, облегченная раскаянием, поднимается вверх.

Шестиконечный православный крест с косой нижней перекладиной — один из древнейших русских крестов.

В народе подножие креста получило название «стояло». Правый конец его нижней косой перекладины всегда поднят вверх, показывая, словно Божий компас, направление пути. В отличие от обычного компаса «стрелка» его закреплена неподвижно: верхний конец указывает на север, а нижний обращен на юг.

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Церковь священномучеников Власия и Харалампия в Братееве |

Адрес:Москва,Братеево, пересечение улиц Борисовские Пруды и Наташинский проезд. Рядом с Борисовским кладбищем.

Проезд: Проезд: От метро «Борисово» 11 мин: после выхода из метро пройти пешком 180 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 764 три остановки до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», или автобусами 740, 280 до остановки «Улица Борисовские Пруды», далее пешком менее 100 м. От метро Алма-Атинская 26 мин: После выхода из метро Алма-Атинская (южная) пройти 740 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 742 проехать 7 остановок до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», далее пешком менее 430 м.

Год постройки:не ранее 2014.

Церковь. Не действует.

Престолы:Власия, Харлампия, епископа Магнезийского

Cайт:http://brateevo.cerkov.ru

Координаты:55.635013, 37.732787

Братеево,Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

7 декабря 2013 года благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев освятил Крест на месте строительства храма.

Храм строится в рамках программы 200 храмов Москвы.

Настоятель — иерей Дмитрий Александрович Кузьмин

Богослужение: Ежедневные молебны в 14.00

http://sobory.ru/article/?object=31949

|

Метки: борисовские пруды братеево москва наташинский проезд строительство строительство храма улица храм церковь Власия и Харалампия в Братееве священномучеников |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Проект храма Церковь Чуда Михаила Архангела |

Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Год постройки:Июль 2014 и приблизительно Сентябрь 2015

Заказчик ООО "ЕвроСтиль" Ген проектировщик ОАО "КТБ_ЖБ"

Начальник участка Хлебников С.М.

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Кординаты:55.638552, 37.744507 Деревянная церковь Церковь преподобной Марии Египетской.

http://sobory.ru/article/?object=29116

Церковь преподобной Марии Египетской.

Церковь Чуда Михаила Архангела на Братеевском холме (Братеево)

Москва, улица Борисовские Пруды, напротив д. 33 Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Проезд: От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Деревянная церковь. Действует.

Год постройки:Между 2013 и 2014.

Престолы: Марии Египетской

Координаты:55.638552, 37.744507

Небольшая деревянная церковь строится на Братеевском холме правого берега реки Москвы, близ места, где до 1940-х гг. стояла каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделом Михаила Архангела.

Небольшой шатровый храм типа "восьмерик на четверике" с алтарным и двумя боковыми прирубами, крытыми бочками, рублен "в обло". На притвор поставлена шатровая звонница. В храм ведёт двухсходное крыльцо, под бочкой. Церковь строится в формах русского деревянного зодчества и станет украшением района Братеева.

http://sobory.ru/article/?object=29116

|

|

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Иоанна Кронштадского при Православном культурно-просветительском центре. |

Адрес:Москва, улица Новороссийская, д. 12 А (отдельно стоящее 2х - этажное здание)

Проезд:метро "Люблино" далее пешком

Год постройки: 2014

Церковь. Действует.

Координаты:55.678947, 37.757006

Cайт:http://www.dp-c.ru

Московский Патриархат

Был основан в 1996 году по благословению Патриарха Всея Руси Алексия II и работает под руководством доктора медицинских наук, профессора игумена Анатолия (Берестова). Размещался на 2-м этаже здания РЭУ-22. Его небольшой домовый храм, приписанный к ховринской церкви, освящён 31 окт. 1996, извне был отмечен только крестом. Центр освободил занимаемую площадь в 1-й пол. 2000-х. Находился по адресу Москва,Кронштадтский бульвар 37В.

Душепопечительский Православный Центр во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского,занимается реабилитацией наркомании, алкоголизма, игромании, компьютерной зависимости а также оказывает помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект.

Прием больных осуществляется на благотворительной основе. Бюджетного финансирования Центр не имеет, существуя на скромные доходы от храмовой деятельности и добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

http://sobory.ru/article/?object=32828

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Петра и Павла в Ясеневе. |

Проезд:метро "Битцевский парк","Новоясеневская"

Год постройки:1751.

Церковь. Действует.

Престолы:Петра и Павла, Варвары, "Знамение" иконы Божией Матери, Сергия Радонежского

Cайт:http://optina.org.ru

Координаты:55.599995, 37.549403

Московский Патриархат / Ставропигиальные монастыри,Ясенево

Подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни

Церковные врата.

Подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни

История:

Первые исторические сведения и документы с описанием церкви датируются началом XVII в., когда Ясенево по - прежнему оставалось дворцовым селом.

Новый (ныне существующий) храм был построен в стиле елизаветинского барокко и освящен во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение Храма состоялось в 1751-53 гг.

В результате реконструкции 1860-х годов храм Петра и Павла приобрёл облик, сохраняющийся до нашего времени. Архитектура храма была приведена к типу трёхчастной осевой симметричной композиции "храм-притвор-колокольня", наиболее распространённому среди храмов, возводившихся в вотчинных владениях России эпохи классицизма.

После смерти С.И. Гагарина имение перешло к его дочери М.С. Бутурлиной (троюродной сестре А.С. Пушкина). Сыновья, наследовавшие ей в 1902г., владели Ясеневым вплоть до революции 1917г.

В 1924г. главный дом имения выгорел, от него сохранилась только лестница в стиле барокко. В 30-е годы закрыли и храм, который использовался под совхозный склад. Роспись храма, относящаяся к первой половине XIX в., не сохранилась.

В 1973-1976гг. церковь была внешне отреставрирована, воздвигнуты кресты на храме и колокольне. Была восстановлена водонапорная башня с флюгером, почти заново воссоздан усадебный дом. Вся территория храма, огороженная забором, принадлежала авторемонтной базе и ее складам.

В 1989г. храм свв. апп. Петра и Павла в Ясенево с домом причта возвращен Православной Церкви и передан приходу. Первым настоятелем храма был протоиерей Александр Торопов. С февраля 1997г. храм стал Московским подворьем Свято - Введенского ставропигиального монастыря Оптиной Пустыни. Настоятель - игумен Мелхиседек (Артюхин).

Святыни:

В храме находятся частицы мощей св. ап. Андрея Первозванного, свт. Николая Чудотворца, св. вмц. Варвары, св. вмц. Татианы, св. вмц. Екатерины, св. прав. Лазаря Четверодневного, прп. Евфимия Великого, свт. Григория Богослова, бессер. Косьмы и Дамиана, первомуч. Стефана, ап. Луки, св. вмч. и целителя Пантелеимона, свт. Иоасафа Белгородского, мч. Трифона, прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары, св. равноап. Марии Магдалины, прп. Александра Свирского, свт. Филарета Московского, свт. Иллариона (Троицкого), прп. Амвросия Оптинского, прп. Оптинских Старцев: Льва, Макария, Моисея, Антония, Илариона, Анатолия "Старшего", Исаакия I, Иосифа, Варсонофия, Анатолия "Младшего", Нектария.

Источник: сайт Андреевского благочиния

http://sobory.ru/article/?object=02931

Ныне существующий храм был построен в стиле елизаветинского барокко и освящен во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение Храма состоялось в 1751-53 гг. Старая деревянная Знаменская церковь была разобрана за ветхостью. Вслед за новой церковью стал возводиться новый усадебный дом в стиле барокко, с великолепно развёрнутой парадной лестницей, ведшей непосредственно на бельэтаж, и широким пандусом со стороны сада. Был разбит регулярный парк с аллеями, прудами, павильонами и беседками, так что всё в целом составило регулярно спланированный дворцово-парковый ансамбль имения. Смерть Ф.А. Лопухина в 1757 году приостановила строительство. Работы продолжались главным образом в регулярном саду с прудами. Вдова Лопухина Вера Борисовна до конца не расставалась с Ясеневым. Село и поместье наследовал после нее ее сын, Василий Феодорович, женатый на А.П. Гагариной.

После векового владения Лопухиных имение перешло к князьям Гагариным. Документы свидетельствуют, что в 1812 г. Ясеневским помещиком был Павел Гавриилович Гагарин, снарядивший на свои средства от Ясенева 23 крестьян-ополченцев, причем он наследовал во владении своему отцу Гавриилу Петровичу в 1808 г.

9 июля 1822 г., в церкви села Ясенева состоялось венчание Марии Николаевны Волконской и подполковника Николая Ильича Толстого - родителей писателя Льва Толстого и его сестры Марии Николаевны, монахини Шамординского монастыря (окончившей там дни своей земной жизни схимонахиней Марией и похороненной на монастырском кладбище). Праздновать свадьбу молодые отправились в соседнюю усадьбу Знаменское-Садки, к матери невесты Екатерине Димитриевне, сестре владельца усадьбы Ивана Димитриевича Трубецкого. На свадьбу приехали из другой соседней с Ясеневым усадьбы Узкое её владельцы Толстые - родственники жениха.

С именем князя С.И. Гагарина связано приобретение Ясеневским храмом своего настоящего вида. Первоначально каменный храм состоял из одного (нынешнего восточного) кубовидного объёма холодного центрального придела. Он представлял собой бесстолпную кубическую церковь центрической композиции с 8-гранным барабаном, прорезанным 8-ю же окнами, и увенчанным куполом. Следующей ступенью в истории возведения храма стала двухэтапная его реконструкция, проведённая в период владения Ясеневым князя Сергея Ивановича Гагарина.

В 1832 г. к храму были пристроены тёплый (сам храм был холодным) боковой, с отдельным входом, придел в честь св. вмц. Варвары - небесной покровительницы супруги князя, и колокольня, непосредственно примыкавшая к собственно храму.

В 1860-61 гг. была осуществлена другая реконструкция, исправлявшая выявившиеся недостатки предыдущей. Так как придельный храм оказался непрочен, и одна стена покосилась, колокольня внутри была сильно сужена и в постройке не пропорциональна с храмом, а также для открытия хода в холодную церковь и большего удобства вместимости прихожан, было подано прошение в Московскую духовную консисторию на имя Святителя Филарета (Дроздова), Митрополита Московского и Коломенского от священнослужителей Петропавловской церкви, её прихожан и владельца усадьбы о разрешении перестроить, вернее, заново построить двухпрестольный тёплый придел, сообщающийся с холодной церковью, и новую колокольню. Престолы в приделе (трапезной) предполагалось освятить в честь св. вмц. Варвары и преп. Сергия Радонежского - небесного покровителя самого владельца князя Сергея Ивановича. Прошение было удовлетворено, утверждён разработанный художником Калугиным проект. Но строительство растянулось во времени, и было завершено лишь в 1865 г., после кончины Сергея Ивановича (последовавшей в 1862 г.).

В результате реконструкции 1860-х годов храм Петра и Павла приобрёл облик, сохраняющийся до сегодняшних дней. Архитектура храма была приведена к типу трёхчастной осевой симметричной композиции "храм-притвор-колокольня", наиболее распространённому среди храмов, возводившихся в вотчинных владениях России эпохи классицизма.

В окончательном виде храм имел 3 престола: центральный во имя святых апостолов Петра и Павла (антиминс освящен 26 февраля 1826 г.), южный в честь преподобного Сергия Радонежского (антиминс освящен святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским 20 октября 1861 г, частица св. мощей которого ныне находится в храме), и северный в честь святой великомученицы Варвары (антиминс освящен епископом Дмитровским Николаем в 1832 г.).

После смерти С.И. Гагарина имение перешло к его дочери М.С. Бутурлиной (троюродной сестре А.С. Пушкина). Сыновья, наследовавшие ей в 1902 г., владели Ясеневым вплоть до революции 1917 г.

В 1924 году главный дом имения выгорел, от него сохранилась только лестница в стиле барокко. В 30-е годы закрыли и храм, который использовался под совхозный склад. Роспись храма, относящаяся к первой половине XIX в., не сохранилась.

В 1973-1976 гг. церковь была внешне отреставрирована, воздвигнуты кресты на храме и колокольне. Была восстановлена водонапорная башня с флюгером, почти заново воссоздан усадебный дом. Вся территория храма, огороженная забором, принадлежала авторемонтной базе и ее складам.

В 1989 г. храм свв. апп. Петра и Павла в Ясенево с домом причта возвращен Православной Церкви и передан приходу. Первым настоятелем храма был протоиерей Александр Торопов. С февраля 1997 г. храм стал Московским подворьем Свято-Введенского ставропигиального монастыря Оптиной Пустыни. Настоятель - игумен Мелхиседек (Артюхин).

В храме находятся частицы мощей св. апостола Андрея Первозванного, свт. Николая Чудотворца, св. вмц. Варвары, св. вмц. Татианы, св. вмц. Екатерины, св. прав. Лазаря Четверодневного, прп. Евфимия Великого, свт. Григория Богослова, бессер. Косьмы и Дамиана, первомуч. Стефана, ап. Луки, св. вмч. и целителя Пантелеимона, свт. Иоасафа Белгородского, мч. Трифона, прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары, св. равноап. Марии Магдалины, прп. Александра Свирского, святителя Филарета Московского, свт. Иллариона (Троицкого), преп. Амвросия Оптинского (память его празднуется 10/ 23 октября), преподобных Оптинских Старцев: Льва (память 11/ 24 октября), Макария (память 7/ 20 сентября), Моисея (память 16/ 29 июня), Антония (память 7/ 20 августа), Илариона (память 18 сентября/ 1 октября), Анатолия "Старшего" (память 25 января/ 7 февраля), Исаакия I (память 22 августа/ 4 сентября), Иосифа (память 9/ 22 мая), Варсонофия (память 1/ 14 апреля), Анатолия "Младшего" (память 30 июля/ 12 августа), Нектария (память 29 апреля /12 мая).

http://usadba-yasenevo.ru/hram_petra_i_pavla/

Усадьба Ясенево XVII - XVIII вв.

Господский дом

Усадьба Ясенево XVII - XVIII вв

Западный флигель

Восточный флигель

Колокольный звон храма Петра и Павла возвещает всех посетителей о приближении к одному из самых древних населенных пунктов Подмосковья – Ясенево. Здесь, на границе столицы расположилась усадьба Ясенево.

Лопухины, Белосельские-Белозерские, Гагарины и Бутурлины – представители этих, известных княжеских родов владели в свое время усадьбой.

Храм Петра и Павла знаменит тем, что 9 июля 1822 года здесь венчались родители Льва Толстого граф Николай Ильич Толстой и княжна Мария Николаевна Волконская.

На всю Москву знаменит Битцевский парк, на территории которого и располагался каскад усадебных прудов, на данный период сохранилось всего лишь два. Освежающая зелень лесного массива сильно чувствуется в задыхающемся мегаполисе, именно поэтому Битцевский парк стал любимых местом отдыха москвичей.

В настоящее время, начиная с 1995 года, ведется реконструкция усадьбы, которая, к сожалению, включила только косметический ремонт. Территория усадьбы обнесена забором, никаких восстановительных работ не видно и в помине. Увы, в скором времени ситуация вряд ли изменится.

История названия усадьбы Ясенево

Название Ясенево возникло вовсе не потому, что здесь якобы была ясеневая роща. Как и названия многих других подмосковных усадеб, оно носит владельческий характер, поэтому в данном случае Ясень (Ясин) это мужское имя, по аналогии с такими именами, как Ива, Осина, Береза. Так звали одного из первых владельцев этой местности, который по легенде он был ключником князя Андрея Боголюбского и одним из его убийц (есть версия, что Ясин был выходцем с Кавказа и его имя является указанием на его национальность). В разное время бывшие владения Ясеня назывались Ясенье, Ясиновское, Ясеневское, Ясиново. Яснево и, наконец, трансформировались в привычное слуху Ясенево, ныне также название и всего района. Как и Черемушки Ясенево ассоциируется с современной застройкой, но более позднего времени - 1970-х гг.

http://usadba-yasenevo.ru

http://usadba-yasenevo.ru/istoriya_nazvaniya/

История

Ясенево - один из самых древних населенных пунктов Подмосковья. Н.М.Карамзин предполагал, что оно упоминается еще в 1206 г. в одной из летописей при описании распрей удельных князей: "сретоша и братья у Ясенева", но первым документально известным владельцем Ясенева является великий князья Московский Иван Данилович Калита (ум. 1341). Оно упоминается около 1339 г. в одной из его духовных грамот, то есть завещании. Вплоть до конца XVI в. Ясенево принадлежало потомкам Калиты, в том числе Ивану Васильевичу Грозному (Ивану IV), в припадке гнева убившему своего старшего сына царевича Ивана Ивановича, которому и было завещано это село, в дальнейшем разделившее судьбу всех многочисленных царских владений.

Судя по тому, что Ясенево издавна значится селом, в нем периодически сооружали деревянные церкви, сменявшие одна другую, однако их посвящения неизвестны. При царе Михаиле Федоровиче в Ясеневе было сооружена деревянная церковь Софии и дочерей её Веры, Надежды и Любови - в 1628-1629 гг. в окладных книгах Патриаршего казенного приказа она значится "новоприбылой", то есть только что построенной. Позже царь подарил это село некоему Ананье - младшему сыну своего духовника, протопопа Благовещенского собора Максима. Этот Ананья был одним из приближенных его жены царицы Евдокии Лукьяновны, неоднократно получал от нее дорогие подарки, возможно, Ясенево было пожаловано ему по ходатайству царицы в связи с женитьбой в 1631 г. Как владелец этого села Ананья упоминается в документе 1635-1636 гг.

Ясенево ненадолго задержалось у Ананьи, вернулось в казну, но вскоре было подарено другому удачливому придворному - боярину и дворецкому князю Алексею Михайловичу Львову (ум. 1655). При нем в переписной книге 1646 г., в селе документально упоминается "двор боярский", т.е. усадьба, конный и скотный дворы. Церковь, видимо та, что была построена при царе Михаиле Федоровиче, называется несколько по-другому, чем раньше: Знамения Богородицы с двумя приделами: Николая Чудотворца и Софии и её дочерей. А.М.Львов выстроил при ней "колокольницу на столбах, на пять колоколов".

У А.М.Львова не оказалось наследников, Ясенево после его смерти в 1655 г., как выморочная вотчина, опять стало дворцовым, т.е. царским селом, принадлежавшем царю Алексею Михайловичу. В 1674 г. в Ясеневе была сооружено новое деревянное культовое здание, заменившее предыдущее. Оно, в свою очередь, состояло из двух церквей: верхней Знамения Богородицы, завершенной шатром и нижней Софии с дочерями. Кроме того, еще один шатер имел придел Николая Чудотворца. В селе крестьянскими избами, "государева воловенника" двор, два двора садовников и "26 дворов крестьянских, людей в них тож, у них же детей и братей и племянников и внучат и зятьев и шурьев и пасынков и захребетников 62 человека", что говорит о том, что Ясенево было одним из самых больших сел Подмосковья.

В 1690 г. Петр I пожаловал богатое Ясенево своему тестю боярину Федору (Иллариону) Авраамовичу (Абрамовичу) Лопухину (ум. 1713 г.). Поскольку тогда еще был жив его брат Иван Алексеевич (Иван V) то и им также была подписана жалованная грамота на Ясенево, полученная Ф.А.Лопухиным: "...та вотчина ему, боярину нашему Федору Авраамовичу, и его детям, и внучатам, и правнучатам, и в роды их неподвижно; и в той вотчине он, боярин наш Федор Авраамович, и дети его, и внучата, и правнучата по сей нашей царской жалованной грамоте вольны продать и заложити и в приданные дать; а в монастыри тое вотчины не отдавать".

Башня, находящаяся на церковном участке севернее церкви, сооружена в 1970-х гг. реставраторами. Документальных оснований для её строительства не имеется. Напротив входа в церковь стоит мало выразительный двухэтажный кирпичное здание, вероятнее всего, относящееся к середине XIX века. В краеведческой литературе и на государственной охране оно значится как дом причта. Однако согласно описи Ясенева, составленной в 1901 году при страховании имения в московском отделении первого Российского страхового общества, в этом здании находились "людские комнаты конного двора", а само оно как часть конного двора соединялось заборами с его другими постройками, стоявшими по периметру, и образовывавшими замкнутое пространство.

В справке Московской духовной консистории 1861 г. отмечено, что "…зданий, принадлежавших к сей церкви […] нет"). Кроме того, документально известно, что местные священнослужители имели в селе собственные дома. Бывший дом дьякона, оставшийся свободным после упразднения дьяконской вакансии в начале 1870-х гг. был куплен членом Московского общества любителей художеств коллежским асессором В.С.Раичем - владельцем "фотографического заведения" в Денежном переулке. Известно, что с 1871 года В.С.Раич работал как фотограф в деревне Мазилово, недалеко от Кунцева, которое тогда было популярной дачной местностью, что обеспечивало поток клиентов. Несмотря на это, фотоработы Раича встречаются не часто. "Людские комнаты" до передачи патриархии занимала музыкальная школа. Ныне они и церковь являются подворьем калужской Оптиной пустыни.

Ограда, окружающая большую территорию, выделенную подворью, возведена только в 1990-х гг. Её строительство в нарушение законодательства об охране памятников уничтожило северную часть подъездной дороги в усадьбу со стороны Новоясеневского проспекта, которая проходила между церковью и домом причта. Поэтому теперь перспектива усадьбы со стороны проспекта перекрыта. Дорога, ведущая к основным усадебным постройкам, делает большой поворот, огибая границы подворья, и только затем начинается её историческая часть. У этого поворота сохранилось одноэтажное здание конюшни, не имеющее точной датировки, однако его материал, белый камень, свидетельствует о древности здания. Конюшня значится на всех планах Ясенева, начиная с самого раннего -1766 г., и, следовательно, является постройкой середины XVIII в. В настоящее время конюшня используется по своему назначению, что встречается крайне редко. Небольшой участок рядом с ней огорожен для верховой езды.

Основные постройки усадьбы, замыкающие перспективу подъездной дороги, выглядят более чем непрезентабельно, по причине продолжающейся много лет и так и не завершенной реставрации. Барочные господский дом и соединенные оградой перпендикулярно поставленные флигеля, составляющие единый ансамбль с домом, но оформленные более сдержано, были сооружены в Ясеневе почти одновременно с церковью в середине XVIII в.

В первой трети XIX в. при Гагариных усадьба была перестроена: флигеля дополнили мезонинами и классицистическими портиками с колоннами, на господском доме появилась вышка бельведера и т.п. Составить подробное представление об основной усадебной постройке можно по той же страховой описи 1901 года. Согласно ей "дом каменный крытый железом в два этажа с мезанином снаружи внутри оштукатурен, нижний этаж со сводами, в нем кладовые и кухня с русской печью и очагом, во втором этаже и мезонине [бельведере - М.К.] печи голландские изразчатые, стены клеены обоями, полы паркетные дубовые и сосоновые и сосновые крашенные оконные рамы, двери и лестница в мезонин сосновые и крашеные, приборы [дверные и оконные - М.К.] медные и железные. К дому примыкает каменное крыльцо с каменной лестницей для входа во второй этаж и при втором этаже два балкона: один деревянный, другой каменный с шестью каменными оштукатуренными колоннами и при нем каменный пандус для схода в сад. Занят [дом] бывает самой хозяйкой [М.С.Бутурлиной - М.К.] в летнее время".

В таком виде без существенных изменений Ясенево просуществовало до пожара 1924 г. "Усадьбы этой больше нет, она ушла за несколько лет до смерти Владимира Васильевича [Згуры]. Здесь помнится старый дом с чертами елисаветинского барокко в кустах цветущей сирени, регулярный французский парк с деревьями-старожилами. Так и не пришлось туда съездить вновь, чтобы снять эту удивительно красивую усадьбу", - вспоминал А.Н.Греч о поездке в Ясенево вместе с первым председателем Общества изучения русской усадьбы В.В.Згурой, погибшим в Феодосии во время Крымского землетрясения 1927 г.

Руины основного здания начали разбирать в начале 1930-х гг. - т.к. тогда на этом месте предполагалось строительство здания дома отдыха. Возможно, здесь сыграло определенную роль наличие по соседству известного санатория, расположенного в Узком. Вскоре эта идея умерла, как впоследствии строительство зоопарка в окрестностях Ясенева, но от бывшего господского дома частично уцелел лишь цокольный этаж и подвал, использовавшийся как овощехранилище. Флигеля вплоть до сноса деревни Ясенево были жилыми. Ограда между ними восстановили только во 2-й половине 1970-х гг.

Одновременно по проекту архитекторов Г.К.Игнатьева и Л.А.Шитовой на месте господского дома был выстроен новодел, имитирующий его внешний вид на момент строительства, то есть на середину XVIII в. (оштукатурен только в 1995 г.). Поскольку барочные усадьбы достаточно редки, реставраторам посчитали заманчивым получить, т.е. фактически построить заново еще одну. В соответствии с этим замыслом были снесены подлинные мезонины и портики флигелей.

Поскольку материалов для достоверного воссоздания второго этажа дома оказалось недостаточно, использовались аналоги: господские дома в Глинках, Лопасне и других местах. Белокаменный декор заменил специальный бетон. Подобные "натяжки" были допущены и при воссоздании других частей здания: вместо сводов в боковых крыльях были устроены плоские железобетонные перекрытия, формы слуховых окон, парапета над центральным ризалитом и печных труб заимствованы с петербургских зданий, зачастую сохранивших аналогичные детали уже в редакции XIX столетия и т.п… Тем не менее, этот характерный для нашего времени пример псевдореставрационной "клюквы" имеет статус памятника архитектуры и находится на государственной охране.

Существовал и второй проект, более достоверный: восстановить здание таким, каким оно было в XIX - начале XX вв., но его отвергли. В итоге безвозвратно оказалась утрачена и историко-культурная среда Ясенева того времени. К сожалению, при принятии решения не было учтено и современное градостроительное положение усадьбы. Ее окрестности застроены с севера, юга и запада новыми панельными домами, а непомерно вверх разросшийся парк почти полностью закрывает вид новодела, тогда как бельведер, поднявшийся над деревьями, хотя бы указывал его место - недаром Ясенево до пожара было видно с достаточного расстояния.

Целью воссоздания господского дома усадьбы Ясенева оказалось всего лишь его использование под склад стройматериалов,ныне принадлежавший государственному реставрационному объединению "РЕСМА".

К сожаланию, реставрационные работы в Ясеневе так и не доведены до конца, поэтому усадьба окружена строительными заборами и временными сооружениями, что сделало этот редкий образец довольно раннего периода усадебного строительства малопривлекательным.С запада, юга и востока основные усадебные постройки Ясенева окружает старый парк, переходящий в лес. Еще в 1920-х гг. он являлся прекрасным примером французских регулярных насаждений, но к настоящему времени сильно зарос и запущен. В парке частично сохранились аллеи, группы и отдельные экземпляры старых деревьев, в т.ч. дуб, про который ходит легенда, что под ним любил сидеть Петр I. Очевидно, этот дуб упоминается в дневнике М.П.Погодина, описавшего прогулку в Ясенево из Знаменского-Садков, устроенную 7 августа 1822 г. Трубецкими и их гостями, где все "знаменское общество" "…отдыхало на "печальной лужайке" между тремя аллеями перед Ясеневским прудом под старым ветвистым дубом".

Еще несколько крупных экземпляров дуба черешчатого растут вдоль забора, окружающего так называемую деревянную "дачу Коллонтай", расположенную юго-восточнее основных построек усадьбы. Длинная липовая аллея ведет от них на восток в сторону леса. Некогда она завершалась беседкой. Аллеи также идут по периметру парка. Из цепи прудов, ограничивающих территорию Ясенева с запада, со стороны бывшей деревни лишь один находится в более-менее приличном виде. К югу от господского дома частично сохранился открытый партер. От него в сторону Знаменского-Садков ведет аллея, современным продолжением которой является улица Инессы Арманд (до 1987 г. часть Соловьиного проезда). Остатки аллеи сохранились на "зеленом островке" по середине её проезжей части. На плане 1766 г. именно она названа дорогой из села Ясенева на мельницу, находившуюся примерно в районе Московской кольцевой автодороги, прокладка которой отрезала от Ясенева его южную часть.

Еще в 1-й половине ХХ в. ныне заросший парк Ясенева оставлял совсем другое впечатление. "Быть может, каждая русская усадьба связывается в памяти с теми или иными цветами. В Ершове это незабудки, в Остафьеве и Белкине - водосборы, в Ясеневе - сирень, - вспоминал А.Н.Греч. - Здесь заросли сирени непроходимой чащей окружают пруды, спадающие террасами, пруды, несущие на зеркальной поверхности своей благоухающие лепестки обсыпающихся цветов. Верно, бесконечное количество лет вырастали побег от побега эти сиреневые заросли, быть может, в основе своей современные древним липам парка. Старые, дуплистые деревья, точно готовые распасться на части под тяжестью своих ветвей и крон, образуют правильные, расходящиеся геометрическим узором аллеи типично французского в своей планировке парка. Но именно в вольном росте этих регулярных насаждений заключатся своеобразная прелесть старинных русских парков, тот непредвиденный их украшателями вид, который столь пленяет по миновании более чем вековой их жизни".

Как характерную черту некогда свойственную Ясеневу, отметим и наличие большого оранжерейного хозяйства, существовавшего еще на рубеже XIX-XX веков и, скорее всего, бывшего убыточным. Рядом с западным флигелем находится фундамент здания оранжереи, которое значится на госохране вместе с домом и флигелями, как якобы существующая постройка.

С сокращениями http://usadba-yasenevo.ru/istoriya/artpage19.html

Фото продолжение будет на

http://fotki.yandex.ru/users/alek-ka4alin2012/album/305740

|

Метки: Восточный флигель Господский дом Западный флигель Москва Петра и Павла Ясенево архитектура барокко в Ясеневе история классицизм усадьба храм церковь |

Понравилось: 2 пользователям

Церковь Троицы Живоначальной в Чертанове. |

Адрес:117570, Москва,Днепропетровская улица, д. 16б

Проезд:метро "Южная","Пражксая" далее пешком.

Проезд: станция метро «Пражская», автобусы №№ 225, 680, 796, 831 до остановки: ул. Красного Маяка, д.11.

Год постройки:2004.

Архитектор:И.К.Чалов, А.С.Щенков

Церковь. Действует.

Строительство храмового комплекса в честь Живоначальной Троицы в Чертанове

Престолы:Троицы Живоначальной, Толгской иконы Божией Матери

Cайт:http://troitza-chertanovo.ru/

Координаты:55.61584, 37.5838

Московская епархия (городская) / Донское благочиние

Чертаново Центральное

Церковь построена в 2004 году мастерами "СеверСтройДом" из круглого леса способом рубки лапа с обработкой под скобель.

Небольшое деревянное здание под восьмигранным шатром возведено в 2004 в подражание образцам зодчества Русского Севера. В трапезной помещается северный Толгский придел.

http://sobory.ru/article/?object=03471

30 сентября 2000г. Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II был утверждён Протокол заседания учредительного Приходского собрания строящегося храма Живоначальной Троицы в Чертанове г. Москвы. Утверждены в должности вновь избранные члены Приходского собрания, Приходского совета и Ревизионной комиссии. Указом Святейшего Патриарха Алексия II от 10 ноября 2003г. первым настоятелем строящегося храма был назначен Преосвященный епископ Аркадий. 26 декабря 2004г. по благословению Святейшего Патриарха епископом Аркадием было совершено малое освящение храма. 23 июня 2005 г. указом Святейшего Патриарха настоятелем храма назначен священник Константин Сопельников. В настоящее время подготовлен Проект Распоряжения Правительства Москвы о продлении сроков строительства храмового комплекса в честь Живоначальной Троицы в Чертанове до 2015 года. Храм вошел в общегородскую программу строительства 200 храмов.

Святые Престолы храма:

Главный Престол освящён в честь Живоначальной Троицы

Приставной Престол освящён в честь иконы Божией Матери «Толгская»

http://troitza-chertanovo.ru/index.php/o-khrame

В июле 2014 года рабочие вышли на площадку, огородили территорию и начали готовить котлован под фундамент.

16 ноября Митрополит Истринский Арсений, Первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Центральным и Южным викариатствами, после торжественной воскресной Литургии совершил чин освящения основания нового храма.

В 2014 году община Троицкого храма отмечает свой юбилей – исполняется 10 лет со дня ее основания. Деятельность прихода поистине поражает воображение. Священники во главе с протоиереем Константином Сопельниковым окормляют психоневрологический интернат №30, Дом ребенка №25, детский сад–лекотеку. Силами общины открыта православная гимназия. А в скором времени в Центре паллиативной помощи детям (который также посещают активисты прихода) планируется освящение нового храма в честь Жен-Мироносиц.

http://www.200hramov.ru/17/temple/46/

|

Метки: Москва город храм церковь Чертаново в Чертанове Троицы Живоначальной Троицкая строительство строительство храма |

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Царственных Страстотерпцев в Коптеве. |

Проезд:метро "Войковская", далее автобус №179,№204

Год постройки:не ранее 2012.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая и Александры, царственных страстотерпцев

Cайт:http://strastoterptsy.prihod.ru

Координаты:55.823867, 37.512548

Московская епархия (городская) / Всехсвятское благочиние

17 июля 2014 года архиепископ Егорьевский Марк, управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами, совершил первую Божественную Литургию в храме Царственных Страстотерпцев на престольный праздник. Святыня возводится в рамках «Программы-200» по адресу 6-й Новоподмосковный пер., вл. 7. Проектировщиком выбран известный московский институт - ГУП «Моспроект-3». Общая площадь храма с притвором составляет 230 кв. м. Над главным входом расположена звонница с выходом на уровне хоров. Высота здания до верха креста — 21,2 м.

200hramov.ru

http://sobory.ru/article/?object=29082

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Храмы Санкт-Петербурга |

-по районам

http://templespiter.ru/view_raion.php?raion=1,

|

Метки: сайт храм церковь собор монастырь Санкт-Петербург Петербург |

Понравилось: 2 пользователям

Церковь Димитрия Донского. |

Проезд:Станция метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Год постройки:2012.

Церковь. Действует.

Воскресная школа

Звоница.

Строительство основного храма-собора во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского.

Престолы:Димитрия Донского

Cайт:http://www.dmdonskoy.ru/

Координаты: 55.560316,37.572438

Московская епархия (городская) / Параскево-Пятницкое благочиние

Северное Бутово

Временный храм во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского был возведён осенью 2012 года на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко. Это место было выбрано для храма неслучайно: именно здесь, согласно историческим сведениям, проходила Ордынская дорога, по которой войска князя Димитрия шли на Куликовскую битву.

Небесное покровительство святого князя-воина и память о его ратных и духовных подвигах определили и основное направление деятельности прихода: это духовное просвещение, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодёжью. Среди прихожан храма много интересных, талантливых людей – представители творческой интеллигенции, учёные, преподаватели, – которые активно включаются в приходскую жизнь. Силами общины регулярно проводятся миссионерские мероприятия для жителей района, детские праздники, фестивали и спортивные соревнования. Наиболее массовыми мероприятиями являются Фестивали воскресных школ Юго-Западного викариатства г. Москвы и духовных школ г. Москвы в Государственном академическом детском музыкальном театре им. Н.И. Сац, а также городские турниры «Кубок Дружбы» и международные турниры «Кубок святого князя Димитрия Донского» по футболу (при поддержке Российского Футбольного Союза).

С октября 2013 года при храме действует воскресная школа, в которой сейчас занимается уже более 400 воспитанников. Помимо основных вероучительных предметов дети посещают военно-патриотический клуб «Щит Родины», школу искусств «Восход», кружки естественно-научного и гуманитарного профиля, студии прикладного мастерства и творчества.

В сентябре 2014 года в здании воскресной школы начал свою работу театрально-концертный зал «Восход», где не только проходят праздники воскресной школы, но и регулярно проводятся различные культурно-просветительские мероприятия, миссионерские беседы и лекции, литературные и музыкальные вечера для жителей района.

В настоящее время рядом со зданием школы ведётся строительство спортивного комплекса для занятий спортивных секций и проведения соревнований.

В будущем на территории Подворья планируется строительство основного храма-собора во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского с двумя боковыми приделами: во имя свт. Николая, Мир Ликийских Чудотворца, и прп. Сергия Радонежского. В настоящее время проект храмового комплекса, в который помимо собора должны также войти здания православной гимназии, детского сада и большого концертного зала на 1000 мест, проходит процедуру согласования с церковными и государственными структурами.

http://www.dmdonskoy.ru/node/50

http://sobory.ru/article/?object=23410

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура бульвар Дмитрия Донского улица Академика Глушко Северное Бутово |

Понравилось: 3 пользователям

«Времена и Эпохи.1914/2014»(ОКОНЧАНИЕ АЛЬБОМА) |

Москва,Коломенское(08.06.2014) Четвертый международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» переносит москвичей и туристов в начало ХХ века, эпоху революций, Первой Мировой Войны и расцвета русской культуры! Мы предоставляем возможность побывать на каждой из шести больших исторических площадок — «Аристократия», «Пролетариат», «Город», «Деревня», «Ярмарка» и «Великая Война».

Фотографии в альбоме «"Времена и эпохи" в Коломенском», автор alek-ka4alin2

В музее-заповеднике «Коломенское» 7 и 8 июня проходят гуляния, на которых развернется небывалая ранее ярмарка, первый русский синематограф, журналистское бюро, подпольная типография, модные ателье и салоны. Можно увидеть старинные автомобили и мотоциклы, сделать фотографию или заказать портрет в стиле начала века, попробовать силы в русской борьбе на «Турнире Ивана Поддубного» или своими руками создать сувенир в виде предмета быта. В рамках проекта проходят запуск воздушных змеев и фестиваль клубники. На военной площадке развернуты военные лагеря европейских армий, и происходят целые серии сражений, реконструирующих баталии разных лет Первой мировой войны.

Наши гости смогут стать полноправными участниками гуляний, купив заранее наряд в интернет-магазине, и преобразиться в городских жителей, рабочих, крестьян и военнослужащих, живших сто лет назад!

|

Метки: времена и эпохи город жанр Москва музей реконструкция репортаж события Коломенское |

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке |

Проезд: метро "Динамо"

Архитектор: Ф.Ф. Рихтер

Год постройки: Между 1844 и 1847.

Архитектурные стили: Эклектика, Псевдорусский стиль

Престолы: Благовещения Пресвятой Богородицы, Симеона и Анны, Боголюбской иконы Божией Матери, Ксенофонта и Марии и чад их Аркадия и Иоанна.

Церковь. Действует.

Координаты:55.7957, 37.5526

Cайт:http://petrovskypark.cerkov.ru

Храм построен в 1844-1847 г. (арх. Ф.Рихтер) на средства и по инициативе А. Д. Нарышкиной.

В 1830-х годах среди москвичей стало модным приобретать дачи в Петровском парке. Среди владельцев дач была и действительная камергерша Анна Дмитриевна Нарышкина, основательница храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Анна Дмитриевна похоронила свою единственную дочь - графиню Марию Булгари, а летом 1841 г. на даче в Петровском парке скончалась и ее тринадцатилетняя внучка Анна Булгари. Это печальное событие побудило жену камергера дать обет выстроить церковь на месте смерти девочки.

Первый проект будущего строения принадлежал известному московскому архитектору Е. Д. Тюрину. Его вариант - храм с галереями, двумя колокольнями и великолепным куполом - представлял собой копию Петровского дворца и был отвергнут императором. Второй проект выполнил академик архитектуры, профессор Ф. Ф. Рихтер.

Директор Московского Дворцового архитектурного училища, член комиссии для строений в Москве, впоследствии старший архитектор Московской Дворцовой конторы, реставратор кремлевских церквей, участник строительства Большого Кремлевского дворца, Федор Федорович оставил значительный след в русской архитектуре. Одним из первых он изучал и обмерял лучшие образцы древних храмов, а за свой знаменитый труд "Памятники древнерусского зодчества..." был награжден бриллиантовым перстнем. В основу замысла церкви Благовещения лег один из обследованных им храмов - церковь Иоанна Предтечи XVI в. в селе Дьякове.

В разработанном Рихтером проекте над крыльцом возвышался столп колокольни с параболическим куполом. Эта необычная деталь на чертеже была перечеркнута (не исключено, что самим императором). В окончательном варианте купол колокольни сделан шатровым, и глава храма изменена на традиционную луковичную.

7 апреля 1844 г. недалеко от Петровского дворца, на стрелке Нарышкинской аллеи и Зыковского проезда, состоялась закладка храма. 24 августа (5 сентября н. ст.) 1847 г. освящен верхний, Благовещенский храм.

В 1899 г. верхний храм был заново расписан, вызолочен иконостас и возобновлены иконы, после чего 4 июля храм вновь освятили. 18 марта 1901 г. на колокольне установили колокола. 29 ноября 1904 г. центральный престол освятили во имя Боголюбской иконы Божией Матери.

Точной даты закрытия Благовещенского храма не известно. Предположительно это произошло в 1934 г. Церковное здание было передано академии им. Жуковского, которая располагалась в бывшем Петровском дворце, и превращено в склад мебели и продуктов. Основным разрушениям храм подвергся в 1950-60-е гг., когда были разобраны его ограда и крыльцо, сняты кресты и главы, в помещении храма надстроены вторые ярусы, заложены арки. Колокольню приспособили для устройства подвесного крана. Все деревянные церковные дома были уничтожены, в кирпичном доме причта разместилась ГАИ районного УВД. На стрелке улиц построили пивной бар.

25 сентября 1991 г., после долгих переговоров, Военно-воздушная академия освободила здание храма и передала его Русской Православной Церкви - приходу Святителя Митрофана Воронежского (настоятель протоиерей Димитрий Смирнов). 29 сентября в нижнем храме впервые за долгие годы состоялась Божественная литургия.

Церковное здание было восстановлено под руководством приходского архитектора С. Я. Кузнецова. Храм, приделы и колокольню венчают золоченые главы. На фасаде помещены мозаики работы В. И. Антипкина - изображения святителей Филарета Московского и патриарха Тихона. Восстановлено крыльцо, заново устроен белокаменный портал. В честь 2000-летия Рождества Христова на колокольне установлен новый колокол. Завершена работа над внутренним убранством храма, устроены новые иконостасы. В нижнем этаже отреставрирована стенная роспись, в куполе верхнего храма сделан мозаичный крест. В верхнем храме и приделах Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы и преподобных Ксенофонта и Марии со чадами выложены гранитные полы. В доме причта проведена реконструкция и надстроен 3-й этаж.

13 сентября 1997 года состоялись торжества в честь 150-летия храма. Перед Божественной литургией Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, архиепископ Истринский Арсений, архиепископ Солнечногорский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии, и епископ Орехово-Зуевский Алексий освятили полным архиерейским чином все четыре престола.

Более подробно об истории храма можно прочитать здесь: www.bpb.orthodoxy.ru/history.htm

Информация взята с официального сайта храма http://www.bpb.orthodoxy.ru

http://sobory.ru/article/?object=01903

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Новомучеников и Исповедников Российских в Петровском парке. |

Адрес:125167, Россия, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 5.

Проезд:метро "Динамо,"Аэропорт" далее пешком.

Архитектор:С.Я Кузнецов

Год постройки:2000-2002

Церковь. Действует.

Престолы:Новомучеников и Исповедников Российских

Координаты:55.79595, 37.5517

Московская епархия (городская) / Всехсвятское благочиние

Церковь эта построена в качестве крестильного храма в 2000-2002г., автор архитектор, скульптор, профессор МАРХИ Кузнецов Сергей Яковлевич.

Церковь посвящена Новомученикам и Исповедникам Российских и в том числе, протоиерею Владимиру Медведюку, который в последние годы жизни служил в Троицком храме села Язвище. Владимир Медведюк, будучи священником, очень ревностно относился к своим пастырским обязанностям, чем довольно быстро привлек к себе верующую молодежь, которой он старался привить любовь к православному богослужению и храму. В храм к нему часто приезжали хоры из разных соборов, что привлекало многих любителей церковного пения и простых молящихся. Бывали даже такие случаи, когда храм не мог вместить всех желающих. В 1933 году Владимир Медведюк был арестован по доносу и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 3 декабря того же года на полигоне в Бутово. В августе 2000 года Владимир Медведюк был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских. На маленький апсиде в стене каменное распятие.

Храм внутри квадратный и по форме и архитектуре очень похож на романские баптистери, более простом современном варианте. С момента постройки церкви с 2002 года и по сей день, то есть 12 лет по решению настоятеля Дмитрия Смирнова ведется мозаичная отделка этой крестильни. Руководит работой художник –монументалист Сергей Дмитриевич Голышев.

http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=7798

http://sobory.ru/article/?object=06558

Посмотреть мозаику в храме

http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=7798

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура улица Красноармейская крестильный Новомучеников Исповедников Российских в Петровском парке |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

«Времена и Эпохи.1914/2014» |

Четвертый международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» переносит москвичей и туристов в начало ХХ века, эпоху революций, Первой Мировой Войны и расцвета русской культуры! Мы предоставляем возможность побывать на каждой из шести больших исторических площадок — «Аристократия», «Пролетариат», «Город», «Деревня», «Ярмарка» и «Великая Война».

В музее-заповеднике «Коломенское» 7 и 8 июня проходят гуляния, на которых развернется небывалая ранее ярмарка, первый русский синематограф, журналистское бюро, подпольная типография, модные ателье и салоны. Можно увидеть старинные автомобили и мотоциклы, сделать фотографию или заказать портрет в стиле начала века, попробовать силы в русской борьбе на «Турнире Ивана Поддубного» или своими руками создать сувенир в виде предмета быта. В рамках проекта проходят запуск воздушных змеев и фестиваль клубники. На военной площадке развернуты военные лагеря европейских армий, и происходят целые серии сражений, реконструирующих баталии разных лет Первой мировой войны.

Гости смогут стать полноправными участниками гуляний, купив заранее наряд в интернет-магазине, и преобразиться в городских жителей, рабочих, крестьян и военнослужащих, живших сто лет назад!

еще фото и видео 2014 и 2013 год

Фотографии в альбоме «"Времена и эпохи" в Коломенском», автор alek-ka4alin2

Времена и Эпохи 2013 концерт в Коломенском (1 часть)

Времена и Эпохи 2013 концерт в Коломенском (2 часть)

Реконструкция XIII-XVI веков

В музее-заповеднике "Коломенское" в третий раз проходит фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящен эпохе Средневековья. В программе фестиваля несколько исторических реконструкций. Количество посетителей уже бьет все рекорды: в парк пришли свыше 200 тысяч человек.

|

Метки: времена и эпохи город жанр коломенское москва музей реконструкция репортаж события фото видео |

Понравилось: 5 пользователям

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы. |

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

Николая Чудотворца у Тверской заставы, храм

Храм святителя Николая Чудотворца у Тверской заставы — старообрядческий храм; построен на месте деревянной часовни на площади Тверской заставы.

Возведение храма начато в 1914 году, освящён — в 1921. Является памятником архитектуры.

Первый проект храма был выполнен И. Г. Кондратенко (1856—1916) в 1908 по заказу купца-старообрядца И. К. Рахманова, владевшего участком на стрелке Бутырского Вала и Лесной улицы в стиле белокаменной владимирской архитектуры. Для Кондратенко, строившего десятки доходных домов, это был первый проект в храмовом строительстве. Проект был тогда же утверждён городской управой, но строительство по неизвестным причинам было отложено. Шесть лет спустя, община призвала другого архитектора — А. М. Гуржиенко (1872 — после 1932), который выполнил совершенно иной проект. Для Гуржиенко, специалиста по дорожным работам и перестройкам старых зданий, это был также первый проект храма.

Вероятно, к моменту призвания Гуржиенко уже был завершен нулевой цикл, так как внешние очертания постройки точно совпадают с проектом Кондратенко. Но сам храм выполнен в стиле раннего новгородского зодчества, приближаясь к историческому храму Спаса на Нередице, при этом внутри он бесстолпный (у Кондратенко — шестистолпный). Шатровая колокольня храма также имитирует новгородские звонницы. Строительство в годы Первой мировой войны финансировали П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. В то время возле Тверской заставы располагались ещё два крупных храма в русском стиле: собор св. Александра Невского (арх. А. Н. Померанцев, 1915) на Миусской площади и Крестовоздвиженский храм при Ямских училищах (1886). Оба уничтожены.

Стараниями общины храм был завершен и освящен в 1921. Жизнь в храме продолжалась всего 20 лет. В 1941 году он был закрыт советскими властями.

В начале Великой отечественной войны в храме находился склад местной противовоздушной обороны.

Позже в нём разместилась мастерская скульптора С. М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому.

Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е. В. Вучетича.

В 1993 году храм был возвращён Русской Православной Старообрядческой церкви. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 года. При храме работает старообрядческая книжная лавка.

http://tver-msk.ru/wiki/n/109/

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура Бутырский вал Модерн Неорусский стиль старообрядческая Белокриницкое согласие Николая Чудотворца белокриничники |

Понравилось: 3 пользователям

НСТ - смотреть онлайн ТВ канал в прямом эфире |

Это цитата сообщения Dolli_Dolli [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Илии Пророка в Качалове |

временный храм

Адрес:Россия, город Москва,улица Куликовская 16

Проезд:метро "Бульвар Дмитрия Донского","Улица Старокачаловская"

Год постройки:2012

Церковь. Действует.

Престолы:Илии Пророка

Координаты:55.569852, 37.562581

Церковь Илии Пророка в Качалове

Храм в честь Пророка Божия Илии, в Северном Бутово

Адрес:Россия, город Москва,улица Куликовская 16

Проезд:метро "Бульвар Дмитрия Донского","Улица Старокачаловская"

Год постройки:2012-???

Московская епархия (городская) / Параскево-Пятницкое благочиние

Северное Бутово

Cайт:http://prorokiliya.cerkov.ru

Строительство:

Подрядчик: ООО ФПК «Сатори»

Проектировщик: ГУП «Моспроект-3»

http://sobory.ru/article/?object=09886

Кирпичный храм на бетонном каркасе, строящийся по типовому проекту по программе "200 храмов". Четверик с полуглавиями, перекрытый восьмидольным сводом с главкой, с притвором. Строится на средства ФПК "Сатори" с 2012, службы идут во временном помещении, пока приписан к Пятницкой церкви в Качалово.

http://www.temples.ru/card.php?ID=19155

|

Метки: строительство строительство храма Москва город Северное Бутово храм церковь Илии Пророка в Качалове улица Куликовская |

Понравилось: 5 пользователям

Без заголовка |

Это цитата сообщения iposlad [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Серия сообщений "=Православие=":

Часть 1 - Интервью профессора МДАиС Алексея Ильича Осипова «Азы Православия»

Часть 2 - Оставить записку в стене плача в Иерусалиме..

...

Часть 38 - Господи, только б не было войны... Молитва - флеш открытка.

Часть 39 - Храмы Нижнего Новгорода.

Часть 40 - Храмы Нижнего Новгорода с фото

Серия сообщений "=НИЖНИЙ НОВГОРОД=":Часть 1 - С днём города! Нижний Новгород!

Часть 2 - Памяти Андрея! Правда напечатана! Имя твое доброе восстановлено!

...

Часть 17 - Туристический Нижний Новгород

Часть 18 - Храмы Нижнего Новгорода.

Часть 19 - Храмы Нижнего Новгорода с фото

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Сколько храмов в Москве |

30.11.2014 года

1016 храмов,часовен,соборов

http://sobory.ru/geo/state/42

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Губами губ твоих коснусь. Константин Дерр. |

Это цитата сообщения мигос [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Церковь Гавриила Архангела на Ходынском Поле. |

Проезд:метро "Динамо,"Аэропорт" далее пешком.

Год постройки:2014.

Деревянная церковь. Действует.

Cайт:http://www.sergiy-hram.ru

Координаты: 55.787459,37.538473

Московская епархия (городская) / Всехсвятское благочиние

Идея строительства церкви-памятника погибшим авиаторам возникла в 1996.В 2005 г. был получен акт резервирования земельного участка под строительство храмового комплекса площадью 1 га. К 2006 г. была изготовлена предпроектная проработка (буклет). В Москве, Центральном аэродроме города Москвы, который в народе называют Ходынским полем, возводен храм как дань любви и благодарности народа деятелям авиационной науки и техники, лётчикам, положившим свои жизни во имя Отечества. Так сложилось, что на Ходынском поле нет каких-либо знаков памяти о погибших летчиах. В связи с этим авиационная общественность в лице инициативной группы решила для увековечивания памяти авиаторов создать на Ходынском поле Мемориальный комплекс и установить храм-часовню как дань любви и благодарности народа деятелям авиационной науки и техники, положившим свои жизни на благо Отечества. В дальнейшем решением Правительства Москвы на сопредельной территории было запланировано строительство часовни в честь Архангела Гавриила, которую ранее предполагалось возвести на противоположной стороне Ходынского поля. Община Храма Архангела Гавриила начала свою деятельность по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в 1998 г. Инициаторами создания этого храма стали генералы-авиаторы — участники Великой Отечественной Войны. Решение построить храм было связано с желанием увековечить имена погибших летчиков-испытателей.

Храм-часовня памяти погибших авиаторов на каменном цоколе - четверик, увенчанный восьмискатным шатром и четырьмя малыми главками, с алтарём и притвором, над которым поставлена звонница.Навесы крылец - крещатые бочки, соединение брёвен "в обло". Деревянная церковь заложена в июле 2014, освящена 5 октября 2014. К 100-летию дальней авиации, в память летчиков погибших на этом историческом месте, создавая славу российской авиации

История

Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском после был построен в 1893 г. для войск Московского гарнизона (летние казармы). Принимать участие в богослужении могли до тысячи человек. По свидетельству современников, храм, располагавшийся на площади 1,29 га и вмещавший до тысячи верующих, был величественным сооружением и служил истинным украшением Ходынского поля. В 1920-х гг. по решению Московского политотдела Красной Армии храм был снесен как якобы «мешающий политработе с красноармейцами».

Ходынка и ее окрестности связаны со многими выдающимися событиями российской истории. Первые упоминания этой местности относятся ко второй половине XIV века. В Смутное время Ходынское поле оказалось в центре борьбы против Лжедмитрия I. Победа русского народа сняла блокаду Москвы, и смутное время закончилось избранием на престол в 1613г. Михаила Романова, родоначальника новой царской династии. Шесть лет спустя, на Ходынском поле, новый царь встречал своего отца – патриарха Филарета, возвратившегося из польского плена.

О Ходынском поле вспомнила и Екатерина I, когда обдумывала, как и где отметить победу русской армии в войне с Турцией. После торжественных мероприятий Ходынка стала постоянным местом летних лагерей войск московского гарнизона.

Важнейшим событием, «определившим» судьбу Ходынского поля, стало создание аэродрома. В 1910 году значительный участок был передан Московскому обществу воздухоплавателей. На средства, собранные частными лицами, был устроен аэродром с ангарами и мастерскими. На этом участке делала свои первые шаги российская авиация. В дальнейшем на аэродроме стали проводиться испытания и приемка самолетов, изготовленных на заводе «Дукс». При аэродроме была создана школа военных летчиков.

В 1920 году здесь создается научно-опытный аэродром Военно-Воздушных Сил. Бурное развитие авиации сопровождалось созданием конструкторских бюро, большая часть которых разместилась на Ходынском поле и территориях, прилегающих к нему.

Но не всегда все проходило хорошо и гладко, достаточно часто происходили катастрофы, при которых погибали люди. Более ста авиаторов-испытателей погибло на Ходынском поле. Среди них всемирно известные летчики Б.К.Веллинг, В.П.Чкалов, Ю.И.Пионтковский и другие. Отсюда поднимались самолеты, защищая небо Москвы во время Великой Отечественной войны.

Источник сайт храма

http://sobory.ru/article/?object=32633

|

Метки: Москва город Россия храм церковь Ходынский бульвар улица Авиаконструктора Микояна деревянная история Гавриила Архангела на Ходынском Поле архитектура |

Понравилось: 4 пользователям

Александра Солженицына улица |

Историческое название Большая Алексеевская было дано по церкви Алексия Митрополита «что за Яузой» (улица Станиславского, 29 / Николоямская улица, 60) и Алексеевской слободе XVII века. Позже, в XIX веке, на Алексеевских улицах обосновалась купеческая династия Алексеевых (см. Алексеев, Николай Александрович, Станиславский, Константин Сергеевич).

Вопрос о переименовании Большой и Малой Коммунистических улиц поднимался неоднократно; в результате, Малой Коммунистической, вместо исторического Малая Алексеевская, в 2005 году было присвоено имя улица Станиславского (это имя в советские годы носил Леонтьевский переулок). Название «Большая Коммунистическая» сохранилось на карте, но не намного дольше. В августе 2008 года вышло постановление о переименовании улицы в честь Александра Солженицына.

Появление улицы имени Солженицына в Москве в 2009 году противоречит закону «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена», по которому это возможно не ранее чем через 10 лет после смерти. Однако 7 августа 2008 года председатель Мосгордумы Владимир Платонов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что в этот закон готовятся поправки. Несмотря на появление в декабре 2008 года табличек с новым названием улицы, многие жители продолжают выражать свой протест в связи с переименованием.

№ 36 стр. 1 — двухэтажный особняк в стиле модерн. метро - Таганская - 12 мин пешком.

№ 38 — жилой дом А. А. Денисова, первая половина XIX века

№ 40с1 - двухэтажный дом XIX века

находится в пешей доступности от станции метро Марксистская

№ 48 - двухэтажный дом XIX века

находится в пешей доступности от станции метро Марксистская

|

Метки: Москва Александра Солженицына улица архитектура особняк жилой дом история |

Понравилось: 5 пользователям

Москва,улица Сретенка, 1 |

площадь Сретинские ворота

Проезд: метро Тургеневская,Сретенский бульвар

Координаты:55.766567,37.630812

№ 1/4, стр. 1А — Доходный дом (в основе — гостиница) (1797-1803 гг В. П. Стасова); 1816, архитектор В. П. Стасов; 1892—1898, архитектор П. А. Ушаков)

№ 1/4, стр. 1Б — Доходный дом (1834; 1874; 1892—1898, архитектор П. А. Ушаков)

Ныне бизнес-центр "Сретенка, 1".

В этом здании со стороны площади находился знаменитый московский комиссионный магазин, в котором снимали фильм «Берегись автомобиля». Там по сюжету работал продавцом герой А. Миронова.

Существует внутренний двор, который на данный момент перекрыт сверху и имеет статус внутреннего помещения. Во двор ведёт арка со стороны северного фасада.

Имеет 2 подземных этажа, со сложной системой перекрытий и воздуховодов, которые к сожалению в неисправном состоянии и вентиляция производится спецоборудованием.

Улица получила название в XVII веке по Сретенскому монастырю, который находился на этой улице (ныне эта часть Сретенки называется Большая Лубянка). Монастырь же получил своё название в честь избавления Москвы от завоевания войсками Тамерлана в 1395 году. Ожидая нашествие, великий князь Василий Дмитриевич распорядился перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божией Матери. 26 августа (8 сентября) 1395 года москвичи вышли сретать (встречать) икону. На месте встречи иконы в 1397 году был заложен монастырь, названный Сретенским. Старые названия улицы — Устретенская (начало XVI века) и Стретинская улица. Сретенка сложилась на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь и носила название Большой Владимирской дороги. В 1395 году была переименована в Сретенку. По улице каждый день проходили православные, совершая паломничество. Православная традиция требовала пройти весь путь (68 вёрст) пешком.

В XVI веке здесь располагались дворы торговцев и ремесленников Сретенской сотни (посадская слобода, сложившаяся на месте монастырской Сретенской слободы). В начале XVI века, когда улица называлась Устретенской, за Сретенскими воротами возникла Новая Сретенская слобода, в которой жили ветошники, плотники, кафтанники, скорняки, сусальники, дегтяри и другие ремесленники; во второй половине XVII века Новая слобода стала называться Панкратьевской «черной» слободой.

Сретенка была главной московской улицей до XVIII века, когда уступила первенство Тверской улице, которая стала частью пути в Санкт-Петербург.

|

Метки: Москва улица Сретенка Доходный дом архитектор Ушаков архитектура история |

Понравилось: 5 пользователям

Доходный дом церкви Троицы на Грязех |

Построен в 1908-1909 гг. по проекту архитектора Л.Л.Кравецкого (разработка плана) и инженера-строителя П.К.Микини (Чистопрудный бульвар, дом 14). Плоскости стен второго — четвертого этажей полностью покрыты терракотовыми барельефами фантастических животных, птиц и деревьев, выполненными художественной артелью «Мурава» по эскизам художника С.И.Вашкова. Образцами послужили барельефы Дмитриевского собора во Владимире.Первоначально дом был четырехэтажным с двумя шатровыми башнями по краям, а 1945 г. его надстроили тремя этажами — до нынешних 7 этажей архитектором Б.Л.Топазом. При этом уничтожили балконы второго этажа и башни.Координаты: 55.759958,37.644446

Церковь Троицы Живоначальной на Грязех.

Троицкая церковь на Грязех

Архитектурный стиль:Неоренессанс

Год постройки:Между 1856 и 1861.

Архитектор:М.Д. Быковский

Cайт:http://triradosti.ru

Адрес:Москва, Покровка, 13

Церковь. Действует.

Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, "Трех радостей" иконы Божией матери.

Построена в 1861 году по проекту известного московского архитектора М. Д. Быковского на средства надворного советника Е. В. Молчанова. Крупное величественное сооружение храма Троицы на Грязех вместе с несохранившейся церковью Успения на Покровке, стоявшей западнее на той же стороне улицы, в значительной степени определяло облик этого участка Покровки.Церковь построена с использованием приёмов и образцов архитектуры Ренессанса. Прямоугольный в плане 4-столпный храм с пониженными угловыми ячейками и колонным портиком был завершен монументальным купольным барабаном и высокой многоярусной колокольней над западным притвором. Сохранились пилястровые портики большого ордера, на повышенных ризалитах в центрах восточного и южного фасадов храма, привлекающие внимание совершенством пропорций и пышной отделкой композитных капителей. По верху стен здание опоясано великолепным фризом с насыщенным лепным растительным орнаментом. Интересно решено крыльцо перед главным входом со стороны улицы, представляющее собой небольшую башенку с фигурным завершением. В объём существующего здания вошли части стен церкви XVIII века и более позднего её северного придела.

В 1929 году храм был захвачен представителями так называемых «григорианцев» (образовавшими Временный Высший Церковный Совет — ВВЦС) во главе с лжемитрополитом Борисом (Рукиным). В январе 1930 года храм Троицы был закрыт по решению Моссовета от 20 декабря 1929 года для занятия церкви под зернохранилище. В середине 1950-х годов здание храма было переоборудовано под дом культуры. Купол и колокольня снесены. Внутренний объём здания был разделен перегородками и перекрытиями на множество помещений, помещавшихся на трех этажах. При этом своды северного придела были разрушены и достроен третий этаж. В центральном приделе был устроен киноконцертный зал со сценой на месте Алтаря. В 1979 году на своде бывшего храмя появилась трещина. Дом культуры решено было закрыть и провести капитальный ремонт. В 1980-1981 годах были проведены ремонтные работы и укреплён фундамент. В начале 1990-х годов в здании размещался Центр досуга и отдыха московского областного комитета профсоюзов.

Храм возвращён Русской православной церкви в 1992 году. В 2009 году закончилась реставрация фасадов, но предстоит восстановление колокольни и центрального купола. Идут регулярные богослужения.

http://sobory.ru/article/?object=03475

|

Метки: архитектура город москва неоренессанс покровка улица храм церковь бульвар доходный дом чистопрудный чистопрудный бульвар Троицы на Грязех |

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Воскресения Христова на быв. Семеновском кладбище. |

Проезд:Метро "Семеновская"

Год постройки:1855. 1901 - реконструкция трапезной и колокольни.

Архитектор:К.А.Тон, А.П.Михайлов и др.

Церковь. Действует.

Престолы:Воскресения Христова, Николая Чудотворца, Владимира равноапостольного, "Всех скорбящих Радость" иконы Божией Матери

Cайт:http://www.nasemenovs.com

Координаты:55.7796, 37.71866

Патриаршее Подворье Храма Воскресения Христова на Семеновской основано в XIX веке. Сам храм построен в 1855 г. иждивением купца М.Н. Мушникова в русско-византийском стиле. Детали его убранства были выполнены по образцам архитектора К.А. Тона. Одноглавый храм имел оригинальную систему трех цилиндрических сводов, опирающихся пятами на подпружные арки. Базы колонн-пилястр точно повторяли конструкцию храма Христа Спасителя. Кроме того, в храме был уникальный, набранный из олонецкого мрамора мозаичный пол. 17 июля 1855 г. храм был освящен выдающимся первоиерархом Русской Православной Церкви Святителем Филаретом Московским (Дроздовым), митрополитом Московским, ныне причисленным к лику святых.

В 1901 г. трапезная и колокольня были реконструированы архитектором А.П. Михайловым.

После революции 1917 г. храм был закрыт и подвергся значительным разрушениям. В 1930-е годы очень сильно перестроен. Купол и колокольня были совершенно разобраны, архитектурная отделка со стороны улицы срублена. Поскольку храм двусветный, это позволяло новым его владельцам устроить там второй этаж. К апсидам, колокольне и южному фасаду сделаны хозяйственные пристройки. После этой "реконструкции" в бывшем храме разместились заводские мастерские и ремонтно-механический комбинат, просуществовавший здесь до 1997 года. Семеновское кладбище, существовавшее на границе Семеновской слободы, сровнено с землей и обустроено под сквер.

В 1996 г. храм был передан РПЦ. Примерно с 2000 г. начаты работы по восстановлению. Сохранилось только 2 фрески, но они не подлежали восстановлению. Новые росписи храма закончены в 2005-2006 гг. По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при нашем храме открыто представительство Ташкентской и Среднеазиатской Епархии.

В настоящее время при храме действует Воскресная школа, Изостудия, читаются лекции по Церковному искусству, проводятся Катехизические беседы, осуществляют свою деятельность Православный Кризисный Центр, а также Молодежный Центр.

Текст с сайта храма с сокращениями.

Храм Воскресения Христова на бывшем Семеновском кладбище

На месте, где сегодня стоит храм Воскресения Христова, некогда было Семеновское кладбище. Выросло оно из обычного сельского погоста, принадлежавшего Введенской церкви, что в Семеновском. Это место упокоения престижным никогда не считалось, хоть здесь и было похоронено немало великих людей. Главным образом, предназначалось оно для захоронения военных, поскольку рядом находился военный госпиталь. После революции Семеновское кладбище было решено уничтожить, а на его месте разбить сквер. Более 30 лет длилась ликвидация кладбища: надгробия шли на государственные нужды, ограды и часовни переплавляли. В результате место захоронений разделили на 2 части: на первой возвели жилые дома, вторая ушла под сквер.

Задолго до уничтожения кладбища, в 1855 году, здесь построили храм Воскресения Христова. Средства предоставил купец Мушников. За основу взяты образцы и эскизы архитектора Тона. Сооружение получилось редкое для того времени. Воскресенский Храм имел одну главу, однако шатровая колокольня, примыкающая с западной стороны, воспринималась больше как вторая глава церкви, нежели самостоятельная постройка.

Из воспоминаний свидетелей известно, что храм был прекрасен: пол в нем был выложен мозаикой из мрамора, в превосходном иконостасе стояли старинные иконы, коих было немало.

В 1917 году храм Воскресения на бывшем Семеновском кладбище закрыли.