-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Создан: 08.09.2014

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Памятник ополченцам Замоскворечья |

Открыт 24 апреля 2015 года.

Проезд метро Павелецкая

Москва, Новокузнецкая улица,сквер ополченцам Замоскворечья

В июле 1941-го года в каждом районе Москвы формировались дивизии народного ополчения. На территории современного района Замоскворечье формировались дивизии двух районов Москвы - Кировского и Москворецкого. В начале октября 1941 года ополченцы встали стеной на подступах к Москве, задержав превосходящие силы Москва. Именно благодаря ополченческим дивизиям враг не смог прорваться к столице. Большинство солдат и командиров дивизий народного ополчения погибли или попали в плен.

Автор памятника "Ополченцам Замоскворечья" - Народный художник России Салават Щербаков.

Фотографии в альбоме «Памятники и скульптуры», автор alek-ka4alin2

Проезд метро Павелецкая

Москва, Новокузнецкая улица,сквер ополченцам Замоскворечья

В июле 1941-го года в каждом районе Москвы формировались дивизии народного ополчения. На территории современного района Замоскворечье формировались дивизии двух районов Москвы - Кировского и Москворецкого. В начале октября 1941 года ополченцы встали стеной на подступах к Москве, задержав превосходящие силы Москва. Именно благодаря ополченческим дивизиям враг не смог прорваться к столице. Большинство солдат и командиров дивизий народного ополчения погибли или попали в плен.

Автор памятника "Ополченцам Замоскворечья" - Народный художник России Салават Щербаков.

Фотографии в альбоме «Памятники и скульптуры», автор alek-ka4alin2

|

Метки: москва памятник Новокузнецкая улица Замоскворечье Павелецкая сквер ополченцам Замоскворечья |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Москва,улица Трофимова, 1/17 |

Восьми-девятиэтажный семиподъездный кирпичный жилой дом.

Построен по индивидуальному проекту в 1953 году.

Количество квартир:189.

Построен по индивидуальному проекту в 1953 году.

Количество квартир:189.

|

Метки: москва улица трофимова |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Памятник Ополченцам Пролетарского района |

Адрес: Автозаводская ул., 9/1

Метро: Автозаводская

Дата постройки: 1980 г.

Архитектор, скульптор, реставратор: Скульпторы: Ф. Д. Фивейский, Н. Г. Скрынникова. Архитекторы: П. П. Зиновьев, И. М. Студеникин

Памятник на Автозаводской улице, неподалеку от наземного вестибюля одноименной станции метро был установлен 6 мая 1980-го года в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На символическом знамени изображена горельефная группа воинов и ополченцев. Надпись на памятнике гласит: "Навсегда сохранится в памяти народной подвиг Пролетарцев, павших за свободу и независимость РОДИНЫ. Вечная слава героям! 1941-1945 ".

Сооружён Объединением Росмонументискусство, 1980 год.

Памятник ополченцам Пролетарского района открыт 6 мая 1980 года на Автозаводской улице, неподалеку от наземного вестибюля одноименной станции метро, в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Надпись на памятнике гласит: "Навсегда сохранится в памяти народной подвиг пролетарцев, павших за свободу и независимость Родины. Вечная Слава героям! 1941-1945 ". Скульпторы: Ф. Д. Фивейский, Н. Г. Скрынникова, архитекторы: П. П. Зиновьев, И. М. Студеникин, инженер Б. М. Дубовой.

Памятник ополченцам, это архитектурно-скульптурная композиция, величественный, своеобразный и

запоминающийся монумент. Сложная скульптурная форма в виде символического знамени высотой до 15 м несет на себе горельефные группы воинов и ополченцев, идущих на фронт. Выполненная из кованой листовой меди, на стальном каркасе, с гранитным полированным ступенчатым основанием, она встала во главе бульвара, в створе высоких жилых домов.

В первые же дни Великой Отечественной войны трудящиеся Пролетарского района столицы, так же как сотни тысяч москвичей, встали на защиту Родины от фашистских захватчиков, вступив в ряды Советской Армии и народного ополчения. Осенью 1941 года на защиту столицы в народное ополчение ушли тысячи пролетарцев, среди них 1855 коммунистов и комсомольцев. В строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы участвовали более 11 тысяч трудящихся Пролетарского района.

Метро: Автозаводская

Дата постройки: 1980 г.

Архитектор, скульптор, реставратор: Скульпторы: Ф. Д. Фивейский, Н. Г. Скрынникова. Архитекторы: П. П. Зиновьев, И. М. Студеникин

Памятник на Автозаводской улице, неподалеку от наземного вестибюля одноименной станции метро был установлен 6 мая 1980-го года в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На символическом знамени изображена горельефная группа воинов и ополченцев. Надпись на памятнике гласит: "Навсегда сохранится в памяти народной подвиг Пролетарцев, павших за свободу и независимость РОДИНЫ. Вечная слава героям! 1941-1945 ".

Сооружён Объединением Росмонументискусство, 1980 год.

Памятник ополченцам Пролетарского района открыт 6 мая 1980 года на Автозаводской улице, неподалеку от наземного вестибюля одноименной станции метро, в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Надпись на памятнике гласит: "Навсегда сохранится в памяти народной подвиг пролетарцев, павших за свободу и независимость Родины. Вечная Слава героям! 1941-1945 ". Скульпторы: Ф. Д. Фивейский, Н. Г. Скрынникова, архитекторы: П. П. Зиновьев, И. М. Студеникин, инженер Б. М. Дубовой.

Памятник ополченцам, это архитектурно-скульптурная композиция, величественный, своеобразный и

запоминающийся монумент. Сложная скульптурная форма в виде символического знамени высотой до 15 м несет на себе горельефные группы воинов и ополченцев, идущих на фронт. Выполненная из кованой листовой меди, на стальном каркасе, с гранитным полированным ступенчатым основанием, она встала во главе бульвара, в створе высоких жилых домов.

В первые же дни Великой Отечественной войны трудящиеся Пролетарского района столицы, так же как сотни тысяч москвичей, встали на защиту Родины от фашистских захватчиков, вступив в ряды Советской Армии и народного ополчения. Осенью 1941 года на защиту столицы в народное ополчение ушли тысячи пролетарцев, среди них 1855 коммунистов и комсомольцев. В строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы участвовали более 11 тысяч трудящихся Пролетарского района.

|

Метки: памятник ополченцам автозаводская вов Пролетарский район москва город |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Станция метро Автозаводская Замоскворецкой линии |

Московского метрополитена, располагающаяся между станциями «Павелецкая» и «Технопарк». Открыта 1 января 1943 года в составе третьей очереди строительства метрополитена. Находится на территории района «Даниловский» Южного административного округа города Москвы. До 1956 года носила название «Завод имени Сталина», по находившемуся вблизи заводу ЗИС (ныне ЗИЛ).

Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения. Сооружена по индивидуальному проекту (архитектор А. Н. Душкин). В 2000 году перронный зал и южный вестибюль станции признаны объектами культурного наследия местного значения (города Москвы.

В соответствии с первоначальными планами строительства Московского метрополитена, так называемый «Тверской радиус» (от района Тверской улицы к аэропорту) планировалось соединить с предполагаемым «Таганским радиусом», который также начинался бы в центре Москвы, проходил через Таганскую площадь, Крестьянскую Заставу и затем поворачивал бы к заводу имени Сталина (ЗИС). Однако британские специалисты, приглашённые в Москву в начале 1930-х годов в качестве консультантов при проектировании метрополитена, предложили состыковать четыре радиуса метро не так, как планировалось. Вместо пересекающихся Замоскворецко-Дзержинского и Таганско-Тверского диаметров они порекомендовали построить Замоскворецко-Тверской и Дзержинско-Таганский диаметры. Решение последовать этому предложению было принято в 1934 году, и Замоскворецкий радиус был спроектирован в своём современном виде, при этом южная конечная станция должна была обслуживать ЗИС[4].

10 июля 1937 года Совет народных комиссаров СССР постановлением № 1090 утвердил состав линий и проект трассы третьей очереди метро. На Замоскворецком радиусе проектировались три станции — «Новокузнецкая», «Павелецкая» и «Завод имени Сталина», которые планировалось открыть в декабре 1939 года.

По данным Н. О. Душкиной, А. Н. Душкин начал работу над проектными вариантами станции в 1939 году[5]. Проект станции выбирался на конкурсной основе. Состоялось два конкурса[6], на которые было представлено 54 проектных предложения[7] — подобное разнообразие вполне объяснимо тем, что в то время всё, связанное с именем вождя, было очень престижно. А. Н. Душкиным было разработано 11 вариантов[8], однако в процессе выработки окончательного варианта было решено остановиться на проекте В. М. Таушканова, рекомендованном президентом Академии архитектуры К. С. Алабяном. Особенностью проекта являлось решение опор перронного зала в виде колонн-«корзин», размещавшихся по оси станции[6]. «Корзины» представляли собой пустотелые тангентные металлические конструкции наподобие шуховских, расширяясь кверху в форме пальм или перевёрнутых граммофонных труб. В верхнем широком раструбе «корзины» несли опорные кольца диаметром около 5 метров, поддерживающие перекрытия станции. Внизу, в пустотах «корзин», должны были монтироваться осветительные установки из прожекторов, бьющих снопами света вверх. Металлические «корзины» богато декорировались вставками литья, а их нижние части в виде «серебряной стопки» предполагалось разработать архитектурными порезками. К слову, аналогичное решение опор перронного зала ранее предлагалось Таушкановым для станции «Стадион имени Сталина» (ныне «Партизанская»), но не было принято к исполнению.

Строительство третьей очереди началось в 1938 году[4] (не совсем ясна в этом свете дата непосредственного начала работ по станции «Завод имени Сталина», по некоторым данным это был 1940-й год[7]). В соответствии с проектом Таушканова, был вырыт котлован и заложены фундаменты под опоры. Однако с дальнейшей реализацией проекта возникли проблемы. Колонны-«корзины» должны были нести не только железобетонные перекрытия, но и железнодорожные пути к складам автозавода, проходившие в ту пору над станцией (вдоль современной Автозаводской улицы). При передаче чертежей в производство изготовителем было заявлено, что «проще выточить и смонтировать большую турбину со всеми дисками, чем эту „корзину“, воспринимавшую огромную нагрузку»[6]. К этому времени перегонные тоннели на участке от станции «Площадь Свердлова» до станции «Завод имени Сталина» уже были пройдены. В итоге проект Таушканова был отклонён, уже заложенные фундаменты опор демонтированы, и было принято решение вернуться к технически значительно более простому проекту станции А. Н. Душкина с «отработанной» схемой двух параллельных рядов железобетонных колонн. Проект фактически единолично утвердил А. В. Щусев[6].

Пробный поезд на станции «Завод имени Сталина», 31 декабря 1942 года.

Помимо Душкина, в проектировании станции принимал участие Н. С. Князев. Инженерами-конструкторами станции являлись Н. А. Кабанов, Г. И. Кибардин и С. Рыбкин[9]. Работы по возведению станции по новому проекту были приостановлены с началом Великой Отечественной войны, но уже в декабре 1941 года возобновлены[10]. Строительство велось быстрыми темпами, и 1 января 1943 года станция «Завод имени Сталина» первой в составе очереди вступила в строй[10]. При этом станция «ЗИС» была открыта раньше «Новокузнецкой» и «Павелецкой», принявших первых пассажиров лишь 20 ноября 1943 года. В течение этих 11 месяцев поезда следовали по 6,3-километровому перегону «Площадь Свердлова» — «Завод имени Сталина» без остановок[11].

В 1946 году А. Н. Душкин получил Сталинскую премию II степени за разработку проекта станции «Завод имени Сталина»[12].

Вестибюль станции в бытность его отдельно стоящим зданием, конец 1940-х годов.

Своё изначальное название станция носила до 5 июля 1956 года. После развенчания культа личности Сталина и переименовании завода ЗИС в честь И. А. Лихачёва, название станции также было изменено — станция стала носить имя «Автозаводская» (при внимательном рассмотрении на стенах станции можно заметить отверстия, оставшиеся от крепления букв первоначального названия станции). В 1961 году южный вестибюль станции был встроен в жилое здание, а в 1968 году был открыт северный выход со станции, совмещённый с подземным переходом[13]. «Автозаводская» оставалась конечной южной станцией Замоскворецкой линии в течение 26 лет, вплоть до продления линии в 1969 году до «Каховской».

В 1992 году Комиссия Моссовета по наименованиям улиц разработала проект переименования большинства станций московского метро с целью, во-первых, освободить его от «политической нагрузки», и, во-вторых, упростить ориентировку, присвоив станциям исконные названия мест, рядом с которыми они находятся. В рамках этого проекта предлагалось переименовать станцию «Автозаводская» в «Симоново». Проект, однако, так и не был осуществлён[1].

Во второй половине 2000-х годов появился план строительства в Москве Третьего пересадочного контура метро[14], призванный оптимизировать пассажирские перевозки в Москве и разгрузить Кольцевую линию метро[15]. Новую линию первоначально планировалось провести через «Автозаводскую», однако в 2011 году было решено объединить проекты Третьего пересадочного контура и Большого кольца Московского метрополитена, включив в состав ТПК единственный построенный участок Большого кольца — Каховскую линию[16].

См ещё фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва)

Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения. Сооружена по индивидуальному проекту (архитектор А. Н. Душкин). В 2000 году перронный зал и южный вестибюль станции признаны объектами культурного наследия местного значения (города Москвы.

В соответствии с первоначальными планами строительства Московского метрополитена, так называемый «Тверской радиус» (от района Тверской улицы к аэропорту) планировалось соединить с предполагаемым «Таганским радиусом», который также начинался бы в центре Москвы, проходил через Таганскую площадь, Крестьянскую Заставу и затем поворачивал бы к заводу имени Сталина (ЗИС). Однако британские специалисты, приглашённые в Москву в начале 1930-х годов в качестве консультантов при проектировании метрополитена, предложили состыковать четыре радиуса метро не так, как планировалось. Вместо пересекающихся Замоскворецко-Дзержинского и Таганско-Тверского диаметров они порекомендовали построить Замоскворецко-Тверской и Дзержинско-Таганский диаметры. Решение последовать этому предложению было принято в 1934 году, и Замоскворецкий радиус был спроектирован в своём современном виде, при этом южная конечная станция должна была обслуживать ЗИС[4].

10 июля 1937 года Совет народных комиссаров СССР постановлением № 1090 утвердил состав линий и проект трассы третьей очереди метро. На Замоскворецком радиусе проектировались три станции — «Новокузнецкая», «Павелецкая» и «Завод имени Сталина», которые планировалось открыть в декабре 1939 года.

По данным Н. О. Душкиной, А. Н. Душкин начал работу над проектными вариантами станции в 1939 году[5]. Проект станции выбирался на конкурсной основе. Состоялось два конкурса[6], на которые было представлено 54 проектных предложения[7] — подобное разнообразие вполне объяснимо тем, что в то время всё, связанное с именем вождя, было очень престижно. А. Н. Душкиным было разработано 11 вариантов[8], однако в процессе выработки окончательного варианта было решено остановиться на проекте В. М. Таушканова, рекомендованном президентом Академии архитектуры К. С. Алабяном. Особенностью проекта являлось решение опор перронного зала в виде колонн-«корзин», размещавшихся по оси станции[6]. «Корзины» представляли собой пустотелые тангентные металлические конструкции наподобие шуховских, расширяясь кверху в форме пальм или перевёрнутых граммофонных труб. В верхнем широком раструбе «корзины» несли опорные кольца диаметром около 5 метров, поддерживающие перекрытия станции. Внизу, в пустотах «корзин», должны были монтироваться осветительные установки из прожекторов, бьющих снопами света вверх. Металлические «корзины» богато декорировались вставками литья, а их нижние части в виде «серебряной стопки» предполагалось разработать архитектурными порезками. К слову, аналогичное решение опор перронного зала ранее предлагалось Таушкановым для станции «Стадион имени Сталина» (ныне «Партизанская»), но не было принято к исполнению.

Строительство третьей очереди началось в 1938 году[4] (не совсем ясна в этом свете дата непосредственного начала работ по станции «Завод имени Сталина», по некоторым данным это был 1940-й год[7]). В соответствии с проектом Таушканова, был вырыт котлован и заложены фундаменты под опоры. Однако с дальнейшей реализацией проекта возникли проблемы. Колонны-«корзины» должны были нести не только железобетонные перекрытия, но и железнодорожные пути к складам автозавода, проходившие в ту пору над станцией (вдоль современной Автозаводской улицы). При передаче чертежей в производство изготовителем было заявлено, что «проще выточить и смонтировать большую турбину со всеми дисками, чем эту „корзину“, воспринимавшую огромную нагрузку»[6]. К этому времени перегонные тоннели на участке от станции «Площадь Свердлова» до станции «Завод имени Сталина» уже были пройдены. В итоге проект Таушканова был отклонён, уже заложенные фундаменты опор демонтированы, и было принято решение вернуться к технически значительно более простому проекту станции А. Н. Душкина с «отработанной» схемой двух параллельных рядов железобетонных колонн. Проект фактически единолично утвердил А. В. Щусев[6].

Пробный поезд на станции «Завод имени Сталина», 31 декабря 1942 года.

Помимо Душкина, в проектировании станции принимал участие Н. С. Князев. Инженерами-конструкторами станции являлись Н. А. Кабанов, Г. И. Кибардин и С. Рыбкин[9]. Работы по возведению станции по новому проекту были приостановлены с началом Великой Отечественной войны, но уже в декабре 1941 года возобновлены[10]. Строительство велось быстрыми темпами, и 1 января 1943 года станция «Завод имени Сталина» первой в составе очереди вступила в строй[10]. При этом станция «ЗИС» была открыта раньше «Новокузнецкой» и «Павелецкой», принявших первых пассажиров лишь 20 ноября 1943 года. В течение этих 11 месяцев поезда следовали по 6,3-километровому перегону «Площадь Свердлова» — «Завод имени Сталина» без остановок[11].

В 1946 году А. Н. Душкин получил Сталинскую премию II степени за разработку проекта станции «Завод имени Сталина»[12].

Вестибюль станции в бытность его отдельно стоящим зданием, конец 1940-х годов.

Своё изначальное название станция носила до 5 июля 1956 года. После развенчания культа личности Сталина и переименовании завода ЗИС в честь И. А. Лихачёва, название станции также было изменено — станция стала носить имя «Автозаводская» (при внимательном рассмотрении на стенах станции можно заметить отверстия, оставшиеся от крепления букв первоначального названия станции). В 1961 году южный вестибюль станции был встроен в жилое здание, а в 1968 году был открыт северный выход со станции, совмещённый с подземным переходом[13]. «Автозаводская» оставалась конечной южной станцией Замоскворецкой линии в течение 26 лет, вплоть до продления линии в 1969 году до «Каховской».

В 1992 году Комиссия Моссовета по наименованиям улиц разработала проект переименования большинства станций московского метро с целью, во-первых, освободить его от «политической нагрузки», и, во-вторых, упростить ориентировку, присвоив станциям исконные названия мест, рядом с которыми они находятся. В рамках этого проекта предлагалось переименовать станцию «Автозаводская» в «Симоново». Проект, однако, так и не был осуществлён[1].

Во второй половине 2000-х годов появился план строительства в Москве Третьего пересадочного контура метро[14], призванный оптимизировать пассажирские перевозки в Москве и разгрузить Кольцевую линию метро[15]. Новую линию первоначально планировалось провести через «Автозаводскую», однако в 2011 году было решено объединить проекты Третьего пересадочного контура и Большого кольца Московского метрополитена, включив в состав ТПК единственный построенный участок Большого кольца — Каховскую линию[16].

См ещё фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва)

|

Метки: автозаводская замоскворецкая линия метро москва подземка станция |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Москва. Часовня Сергия Радонежского при Префектуре ЮАО (бывшая при заводе "Динамо"). |

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Деревянная часовня. Действует.

Освящена в честь: Сергия Радонежского

Год постройки:между приблизительно 2000 и приблизительно 2000.

Cайт:http://starosimonovo.rop.ru

Адрес:Россия, г.Москва, ул. Автозаводская у д.10.

Координаты:55.705526, 37.653346

Проезд:Метро "Автозаводская".

Фотографии в альбоме «Даниловское благочиние», автор alek-ka4alin2

Небольшая деревянная Сергиевская часовня первоначально построена в 2000 году в память 620-й годовщины победы русского народа в Куликовской битве, близ места, где прпп. Сергием Радонежским и Феодором Ростовским в 1370 году был основан Рождественский Старо-Симонов монастырь, в храме которого с 1380 г. находятся захоронения героев Куликовской битвы - монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби. В начале 2010-х гг. часовня была перенесена к зданию Префектуры Южного АО Москвы.

Небольшая клетская часовня рублена "в обло" с клинчатой кровлей. Отдельно стоящая звонница на четырёх столбах, покрыта, как и крыльцо часовни, бочкой. Часовня принадлежит к числу лучших примеров современной постройки в формах русского деревянного зодчества.

Изначально находилась на Восточной улице и числилась при заводе "Динамо" (полпути от метро "Автозаводская" к Симонову монастырю). Завод "Динамо" прекратил своё существование в 2009 году. Около 2011 года часовня переставлена во двор префектуры ЮАО и при этом выстроена отдельно стоящая звонница. Старое место перестроено до неузнаваемости.

http://sobory.ru/article/?object=27824

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Деревянная часовня. Действует.

Освящена в честь: Сергия Радонежского

Год постройки:между приблизительно 2000 и приблизительно 2000.

Cайт:http://starosimonovo.rop.ru

Адрес:Россия, г.Москва, ул. Автозаводская у д.10.

Координаты:55.705526, 37.653346

Проезд:Метро "Автозаводская".

Фотографии в альбоме «Даниловское благочиние», автор alek-ka4alin2

Небольшая деревянная Сергиевская часовня первоначально построена в 2000 году в память 620-й годовщины победы русского народа в Куликовской битве, близ места, где прпп. Сергием Радонежским и Феодором Ростовским в 1370 году был основан Рождественский Старо-Симонов монастырь, в храме которого с 1380 г. находятся захоронения героев Куликовской битвы - монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби. В начале 2010-х гг. часовня была перенесена к зданию Префектуры Южного АО Москвы.

Небольшая клетская часовня рублена "в обло" с клинчатой кровлей. Отдельно стоящая звонница на четырёх столбах, покрыта, как и крыльцо часовни, бочкой. Часовня принадлежит к числу лучших примеров современной постройки в формах русского деревянного зодчества.

Изначально находилась на Восточной улице и числилась при заводе "Динамо" (полпути от метро "Автозаводская" к Симонову монастырю). Завод "Динамо" прекратил своё существование в 2009 году. Около 2011 года часовня переставлена во двор префектуры ЮАО и при этом выстроена отдельно стоящая звонница. Старое место перестроено до неузнаваемости.

http://sobory.ru/article/?object=27824

|

Метки: Москва улица Автозаводская часовня Сергия Радонежского префектура ЮАО Даниловское благочиние |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Москва. Симонов мужской монастырь. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. |

Тихвинская церковь

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Церковь. Действует.

Престолы:Тихвинской иконы Божией Матери, Всех Святых

Архитектурные стили:Барокко, Нарышкинский

Год постройки:1685. 1840-пристроены приделы.

Архитектор:Старцев Осип

Cайт:http://hram.deafnet.ru/

Адрес:г. Москва, Восточная ул., 4

Координаты:55.7139, 37.65739

Проезд:метро Автозаводская

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря расположен при трапезной у южной стены монастыря. Главный престол храма освящен в честь иконы Божией Матери "Тихвинская ". Приделы: во имя прп. Сергия; мчч. Валентина, Параскевы, Василия Блаженного; свт. Афанасия Александрийского; мц. Гликерии; прпп. Ксенофонта и Марии (см. историю монастыря). Сей трапезный храм был построен в 1677 г. (зодчие: Парфен Петров, затем Осип Старцев) царем Феодором Алексеевичем на фундаментах древнего здания 1485 г. и первоначально был освящен во имя прп. Сергия Радонежского. В 1840 г. храм был перестроен и переименован в Тихвинский.

В 1923 г. в части монастыря был устроен музей, занявший Тихвинскую церковь с трапезной. С 1931 г. в трапезной находился киноклуб. Она реставрировалась с 1955 по 1966 гг. и с 1982 г. по 1990 г.

Богослужение: пятница - водосвятный молебен с акаф. Тихвинской иконе Божией Матери в 17 час., по субботам, воскресеньям и праздникам - Литургия в 10 час. (исповедь в 9 час.), в субботу - всенощное бдение в 17 час. По субботам и воскресеньям богослужение совершается с сурдопереводом.

Занятия воскресной школы в воскресенье после службы.

Созданная в настоящее время при церкви община уделяет особое внимание работе с инвалидами по слуху и проводит богослужения с сурдопереводом.

Источник: ortho-rus.ru

http://sobory.ru/article/?object=03318

Казначейские кельи (XVII в.) Казначейский корпус (1620е-1630-е) у Водяных ворот - которые были вместо нынешних железных.Симонов монастырь,Восточная улица,4С7

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

2. Сушило (XVI-XVII вв.)

"Сушило" хозяйственная постройка — «солодежня» или «сушило»

Год постройки: Между 1379 и 1677

(XVI-XVII вв.)

Согласно сохранившимся документам, оно предназначалось для хранения продовольственных запасов и сушки солода и зерна.

Здание сооружено одновременно с трапезной палатой зодчим Парфеном Потаповым (по другим данным Парфеном Петровым) и первоначально было окружено галереей на столбах.

Первый этаж здания занимают две одинаковые палаты,

на втором и третьем этажах располагаются большие бесстолпные зальные помещения.

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

4. Монастырская постройка.

8. Кузнечная башня (1640-е гг.)

5. Старая трапезная палата (XV-XVIII вв.)

5. Старая трапезная палата (XV-XVIII вв.)

8. Кузнечная башня (1640-е гг.)

4. Монастырская постройка

Солевая башня (1640-е гг.)

Москва. Симонов мужской монастырь.

Солевая башня-круглая, с шатровым верхом увенчаным 2-х ярусной дозорной башенкой (с целью дозора за приближением врага) и флюгером. Построена в 1640г., когда перестраивали оборонительные сооружения монастыря, пострадавшие в Смутное время. А утратив своё боевое значение, была превращена в соляной амбар.

Как считают башни возводил Фёдор Конь строитель Смоленского кремля.

Она расположена на юго-восточном углу ограды. Восьмигранный шатер башни с окошечками-слухами, построенный в конце XVII века, опирается на промежуточный восьмерик, прорезанный арками. Шатер завершается двухъярусной смотровой вышкой.

Москва,Восточная улица, 4

Кузнечная башня (1640-е гг.)

Москва. Симонов мужской монастырь.

Москва,улица Восточная 4

Южная стена

.......

Справой и Левой грани башни протянулись широкие трещины

до самого фундамента!!!

...............

Симонов монастырь был одним из монастырей-сторожей, выполнявших защитную функцию на южных границах Москвы. Это был самый укрепленный из всех монастырей. Не один раз стены обители выдерживали натиск вражеских войск, идущих на Москву, а в период Великой Смуты был практически стёрт с лица земли.Из сохранившихся башен особенно выделяется угловая башня «Дуло», увенчанная высоким шатром с двухъярусной дозорной башенкой. Две другие уцелевшие башни — пятигранная «Кузнечная» и круглая «Солевая» — построены в 1640-е годы, когда велась перестройка оборонительных сооружений монастыря, пострадавших в Смутное время.

Южная стена (1640-е гг.)

Некрополь находится с восточной стороны храма.

Башня “Дуло” (XVI в.) Вид с севера.

"Дуло" (угловая, юго-западная башня)

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Церковь. Действует.

Престолы:Тихвинской иконы Божией Матери, Всех Святых

Архитектурные стили:Барокко, Нарышкинский

Год постройки:1685. 1840-пристроены приделы.

Архитектор:Старцев Осип

Cайт:http://hram.deafnet.ru/

Адрес:г. Москва, Восточная ул., 4

Координаты:55.7139, 37.65739

Проезд:метро Автозаводская

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря расположен при трапезной у южной стены монастыря. Главный престол храма освящен в честь иконы Божией Матери "Тихвинская ". Приделы: во имя прп. Сергия; мчч. Валентина, Параскевы, Василия Блаженного; свт. Афанасия Александрийского; мц. Гликерии; прпп. Ксенофонта и Марии (см. историю монастыря). Сей трапезный храм был построен в 1677 г. (зодчие: Парфен Петров, затем Осип Старцев) царем Феодором Алексеевичем на фундаментах древнего здания 1485 г. и первоначально был освящен во имя прп. Сергия Радонежского. В 1840 г. храм был перестроен и переименован в Тихвинский.

В 1923 г. в части монастыря был устроен музей, занявший Тихвинскую церковь с трапезной. С 1931 г. в трапезной находился киноклуб. Она реставрировалась с 1955 по 1966 гг. и с 1982 г. по 1990 г.

Богослужение: пятница - водосвятный молебен с акаф. Тихвинской иконе Божией Матери в 17 час., по субботам, воскресеньям и праздникам - Литургия в 10 час. (исповедь в 9 час.), в субботу - всенощное бдение в 17 час. По субботам и воскресеньям богослужение совершается с сурдопереводом.

Занятия воскресной школы в воскресенье после службы.

Созданная в настоящее время при церкви община уделяет особое внимание работе с инвалидами по слуху и проводит богослужения с сурдопереводом.

Источник: ortho-rus.ru

http://sobory.ru/article/?object=03318

Казначейские кельи (XVII в.) Казначейский корпус (1620е-1630-е) у Водяных ворот - которые были вместо нынешних железных.Симонов монастырь,Восточная улица,4С7

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

2. Сушило (XVI-XVII вв.)

"Сушило" хозяйственная постройка — «солодежня» или «сушило»

Год постройки: Между 1379 и 1677

(XVI-XVII вв.)

Согласно сохранившимся документам, оно предназначалось для хранения продовольственных запасов и сушки солода и зерна.

Здание сооружено одновременно с трапезной палатой зодчим Парфеном Потаповым (по другим данным Парфеном Петровым) и первоначально было окружено галереей на столбах.

Первый этаж здания занимают две одинаковые палаты,

на втором и третьем этажах располагаются большие бесстолпные зальные помещения.

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

4. Монастырская постройка.

8. Кузнечная башня (1640-е гг.)

5. Старая трапезная палата (XV-XVIII вв.)

5. Старая трапезная палата (XV-XVIII вв.)

8. Кузнечная башня (1640-е гг.)

4. Монастырская постройка

Солевая башня (1640-е гг.)

Москва. Симонов мужской монастырь.

Солевая башня-круглая, с шатровым верхом увенчаным 2-х ярусной дозорной башенкой (с целью дозора за приближением врага) и флюгером. Построена в 1640г., когда перестраивали оборонительные сооружения монастыря, пострадавшие в Смутное время. А утратив своё боевое значение, была превращена в соляной амбар.

Как считают башни возводил Фёдор Конь строитель Смоленского кремля.

Она расположена на юго-восточном углу ограды. Восьмигранный шатер башни с окошечками-слухами, построенный в конце XVII века, опирается на промежуточный восьмерик, прорезанный арками. Шатер завершается двухъярусной смотровой вышкой.

Москва,Восточная улица, 4

Кузнечная башня (1640-е гг.)

Москва. Симонов мужской монастырь.

Москва,улица Восточная 4

Южная стена

.......

Справой и Левой грани башни протянулись широкие трещины

до самого фундамента!!!

...............

Симонов монастырь был одним из монастырей-сторожей, выполнявших защитную функцию на южных границах Москвы. Это был самый укрепленный из всех монастырей. Не один раз стены обители выдерживали натиск вражеских войск, идущих на Москву, а в период Великой Смуты был практически стёрт с лица земли.Из сохранившихся башен особенно выделяется угловая башня «Дуло», увенчанная высоким шатром с двухъярусной дозорной башенкой. Две другие уцелевшие башни — пятигранная «Кузнечная» и круглая «Солевая» — построены в 1640-е годы, когда велась перестройка оборонительных сооружений монастыря, пострадавших в Смутное время.

Южная стена (1640-е гг.)

Некрополь находится с восточной стороны храма.

Башня “Дуло” (XVI в.) Вид с севера.

"Дуло" (угловая, юго-западная башня)

|

Метки: автозаводская архитектура восточная улица город симонов монастырь москва храм церковь Тихвинской иконы Даниловское благочиние Барокко |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Деловой квартал Симоновский |

|

Метки: город москва улица ленинская слобода Симоновский |

Понравилось: 1 пользователю

МЦК Угрешская станция метро |

МЦК Угрешская станция метро Угрешская

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Угрешская

Проектное название Волгоградская.

Названа в честь близлежащей Угрешской улицы и Угрешских проездов.

Состоит из одной типовой островной платформы с двумя рядами металлических колонн и навесом. Выход в город на 2-й Угрешский пр. и Третье транспортное кольцо осуществляется через надземный переход в западном конце станции.

Строительство станции началось в марте 2015 года.

Введена в эксплуатацию 10 сентября 2016 года вместе с остальными станциями.

Электропоезд ЭС2Г-008 «Ласточка»

Московское центральное кольцо (МЦК) — вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

Малое кольцо МЖД, на котором организовано движение электропоездов МЦК, имеет длину 54 км, располагается вблизи исторически центральной части города, окружая Садовое кольцо на расстоянии от 2,5 до 9 км, на юго-западе вплотную приближаясь к Третьему транспортному кольцу. На линии устроен 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Метрополитен и департамент транспорта Москвы декларируют, что уровень обслуживания пассажиров «полностью соответствует стандартам метро» с точки зрения регулярности движения поездов, организации оплаты проезда и навигации, что создаёт единое с метрополитеном пространство[11] и позволяет назвать систему линией метро. Маршрут обозначается на схемах метро белой линией с красной окантовкой под названием МЦК и порядковым номером Московское центральное кольцо[13][12][14]. Проектирование и строительство системы ведётся под обозначением Московская кольцевая железная дорога (МКЖД); в июне 2016 года было объявлено о том, что на схемах Московского метрополитена система будет обозначена как Вторая кольцевая линия метрополитена, а в июле 2016 года система получила официальное название Московское центральное кольцо (МЦК).

Как Московская окружная железная дорога магистраль была открыта в 1908 году, до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые и технического характера. После реконструкции два главных пути магистрали используются преимущественно для пассажирского движения. Для грузовых перевозок и технологического движения используется новый, построенный на части линии (37 км) третий главный путь. Вся железнодорожная инфраструктура находится в собственности ОАО «РЖД».

Характер движения на линии фактически представляет собой городскую электричку, частично интегрированную с Московским метрополитеном (пересадки и система оплаты проезда). Логистическая роль МЦК предполагает генерацию нового пассажиропотока и оттягивание его от метрополитена, а также связь и консолидацию радиальных направлений метро и железной дороги. Интервал движения первоначально составляет 6 минут в пиковые часы (7:30-11:30, 17:00-20:30), 12 минут в остальное время, режим работы — с 5:30 до 01:00[18].

Пассажирское движение на линии открыто 10 сентября 2016 года в присутствии президента Российской Федерации В. В. Путина и мэра Москвы С. С. Собянина. Первый месяц МЦК будет работать бесплатно.

Московская окружная железная дорога (МОЖД)[21] была построена вокруг Москвы по проекту архитектора и инженера П. И. Рашевского в 1903—1908 годах. Её протяжённость составила 54 км[22].

Отсчёт вёрст новой железной дороги начинался от точки её пересечения с Николаевской железной дорогой, по часовой стрелке. На дороге были выстроены 14 станций (все они — образцы московского модерна начала ХХ века), выполненных в едином стиле, два остановочных пункта (Потылиха у Николаевского моста, Военное поле близ Ходынских военных лагерей) и один телеграфный пост (Братцево). Все пассажирские здания располагались внутри кольца, со стороны центра города, а товарные платформы, пакгаузы, станционные пути — с внешней стороны[23].

Первоначально по дороге перевозились не только грузы, но и пассажиры, к услугам которых были построены станции-вокзалы (Владыкино, Воробьёвы Горы, Братцево, Серебряный Бор, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково и др.), часть из которых сохранилась по сей день. Дo 1917 года МОЖД развозила по Москве рабочих и служащих прилегающих к ней предприятий, хотя пассажиров всегда не хватало. К концу 1920-х годов районы, по которым проходит трасса МОЖД, получили надёжное трамвайное и автобусное сообщение, и в 1934 году пассажирское движение по кольцу было закрыто[22].

После войны одновременно с продолжением перевода Московского железнодорожного узла на электротягу встал вопрос об электрификации Малого кольца. Первые предложения по этому поводу прозвучали ещё 1946 году, однако без полномасштабных и дорогостоящих работ сделать это было невозможно. Тем не менее, к вопросу необходимости электрификации линии возвращались постоянно — и во время XX съезда КПСС 1956 года, и в генеральной схеме размещения производительных сил 1966-го, и в очередном проекте электрификации 1996-го. С такой же частотой говорили о возвращении пассажирского движения — в 1952-м, 1966-м (когда даже был определён тип подвижного состава электрички, который предполагалось использовать на линии), в конце 1980-х и в 2001 году. Однако старые мосты с низкими порталами не позволяли просто и дёшево электрифицировать трассу, а организация пассажирского сообщения требовала сооружения новых пассажирских платформ в местах, удобных для пересадки на другие виды транспорта, в результате чего эти планы в период XX века так и не были воплощены[24].

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Угрешская

Проектное название Волгоградская.

Названа в честь близлежащей Угрешской улицы и Угрешских проездов.

Состоит из одной типовой островной платформы с двумя рядами металлических колонн и навесом. Выход в город на 2-й Угрешский пр. и Третье транспортное кольцо осуществляется через надземный переход в западном конце станции.

Строительство станции началось в марте 2015 года.

Введена в эксплуатацию 10 сентября 2016 года вместе с остальными станциями.

Электропоезд ЭС2Г-008 «Ласточка»

Московское центральное кольцо (МЦК) — вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

Малое кольцо МЖД, на котором организовано движение электропоездов МЦК, имеет длину 54 км, располагается вблизи исторически центральной части города, окружая Садовое кольцо на расстоянии от 2,5 до 9 км, на юго-западе вплотную приближаясь к Третьему транспортному кольцу. На линии устроен 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Метрополитен и департамент транспорта Москвы декларируют, что уровень обслуживания пассажиров «полностью соответствует стандартам метро» с точки зрения регулярности движения поездов, организации оплаты проезда и навигации, что создаёт единое с метрополитеном пространство[11] и позволяет назвать систему линией метро. Маршрут обозначается на схемах метро белой линией с красной окантовкой под названием МЦК и порядковым номером Московское центральное кольцо[13][12][14]. Проектирование и строительство системы ведётся под обозначением Московская кольцевая железная дорога (МКЖД); в июне 2016 года было объявлено о том, что на схемах Московского метрополитена система будет обозначена как Вторая кольцевая линия метрополитена, а в июле 2016 года система получила официальное название Московское центральное кольцо (МЦК).

Как Московская окружная железная дорога магистраль была открыта в 1908 году, до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые и технического характера. После реконструкции два главных пути магистрали используются преимущественно для пассажирского движения. Для грузовых перевозок и технологического движения используется новый, построенный на части линии (37 км) третий главный путь. Вся железнодорожная инфраструктура находится в собственности ОАО «РЖД».

Характер движения на линии фактически представляет собой городскую электричку, частично интегрированную с Московским метрополитеном (пересадки и система оплаты проезда). Логистическая роль МЦК предполагает генерацию нового пассажиропотока и оттягивание его от метрополитена, а также связь и консолидацию радиальных направлений метро и железной дороги. Интервал движения первоначально составляет 6 минут в пиковые часы (7:30-11:30, 17:00-20:30), 12 минут в остальное время, режим работы — с 5:30 до 01:00[18].

Пассажирское движение на линии открыто 10 сентября 2016 года в присутствии президента Российской Федерации В. В. Путина и мэра Москвы С. С. Собянина. Первый месяц МЦК будет работать бесплатно.

Московская окружная железная дорога (МОЖД)[21] была построена вокруг Москвы по проекту архитектора и инженера П. И. Рашевского в 1903—1908 годах. Её протяжённость составила 54 км[22].

Отсчёт вёрст новой железной дороги начинался от точки её пересечения с Николаевской железной дорогой, по часовой стрелке. На дороге были выстроены 14 станций (все они — образцы московского модерна начала ХХ века), выполненных в едином стиле, два остановочных пункта (Потылиха у Николаевского моста, Военное поле близ Ходынских военных лагерей) и один телеграфный пост (Братцево). Все пассажирские здания располагались внутри кольца, со стороны центра города, а товарные платформы, пакгаузы, станционные пути — с внешней стороны[23].

Первоначально по дороге перевозились не только грузы, но и пассажиры, к услугам которых были построены станции-вокзалы (Владыкино, Воробьёвы Горы, Братцево, Серебряный Бор, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково и др.), часть из которых сохранилась по сей день. Дo 1917 года МОЖД развозила по Москве рабочих и служащих прилегающих к ней предприятий, хотя пассажиров всегда не хватало. К концу 1920-х годов районы, по которым проходит трасса МОЖД, получили надёжное трамвайное и автобусное сообщение, и в 1934 году пассажирское движение по кольцу было закрыто[22].

После войны одновременно с продолжением перевода Московского железнодорожного узла на электротягу встал вопрос об электрификации Малого кольца. Первые предложения по этому поводу прозвучали ещё 1946 году, однако без полномасштабных и дорогостоящих работ сделать это было невозможно. Тем не менее, к вопросу необходимости электрификации линии возвращались постоянно — и во время XX съезда КПСС 1956 года, и в генеральной схеме размещения производительных сил 1966-го, и в очередном проекте электрификации 1996-го. С такой же частотой говорили о возвращении пассажирского движения — в 1952-м, 1966-м (когда даже был определён тип подвижного состава электрички, который предполагалось использовать на линии), в конце 1980-х и в 2001 году. Однако старые мосты с низкими порталами не позволяли просто и дёшево электрифицировать трассу, а организация пассажирского сообщения требовала сооружения новых пассажирских платформ в местах, удобных для пересадки на другие виды транспорта, в результате чего эти планы в период XX века так и не были воплощены[24].

|

Метки: москва мцк автозаводская метро мкжд 14-я линия железная дорога малое кольцо Угрешская |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 11 пользователям

МЦК Автозаводская станция метро |

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Автозаводская

Станция "Автозаводская" Московского центрального кольца расположена недалеко от ст.м. "Автозаводская". Хотя названия одинаковые, но прямой пересадки на метро тут не будет.

Скоростной поезд “Ласточка”, вполне комфортный внутри, оказался неудобным для поездок снаружи. Такое мнение высказали столичные зацеперы, которым удалось оседлать состав во время тестирования Московского центрального кольца (МЦК).

"Зацеперы уже опробовали некоторые высокоскоростные поезда “Ласточка” на МЦК, и сказали - неудобно", - сообщила на родительском собрании в департаменте образования Москвы представитель транспортного управления МВД Елена Коренкова, передает агентство “Москва”.

До метро придется идти порядка 300 метров. Два участка МКЖД идут в параллель с ТТК, это участки от "Сити" до "Площади Гагарина" и от "Автозаводской" до "Новохохловской". Однако "Автозаводская" - это единственная станция, расположенная между полосами ТТК. Станция интересна еще тем, что лестничный сход на платформу и конкорс примыкают к уже существующему пешеходнику. Такое решение будет применено как минимум еще на станции "Соколиная гора"

Интересно, что платформа тянется до следующего пешеходника, к которому тоже можно было сделать лестничный сход - было бы очень удобно. Но нет, второго павильона с вестибюлем решили тут не делать. На мой взгляд не очень разумное решение. Однако в тренде тотальной экономии оно выглядит логично.

Московское центральное кольцо (МКЖД) признали 14-й линией метро. Его обозначат на всех схемах метрополитена в вагонах и переходах, рассказал порталу mos.ru заместитель начальника ГУП “Московский метрополитен” по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов.

Московское центральное кольцо (МЦК) — вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд[10], курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

Малое кольцо МЖД, на котором организовано движение электропоездов МЦК, имеет длину 54 км, располагается вблизи исторически центральной части города, окружая Садовое кольцо на расстоянии от 2,5 до 9 км, на юго-западе вплотную приближаясь к Третьему транспортному кольцу. На линии устроен 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Метрополитен и департамент транспорта Москвы декларируют, что уровень обслуживания пассажиров «полностью соответствует стандартам метро» с точки зрения регулярности движения поездов, организации оплаты проезда и навигации, что создаёт единое с метрополитеном пространство[11] и позволяет назвать систему линией метро. Маршрут обозначается на схемах метро белой линией с красной окантовкой под названием МЦК и порядковым номером Московское центральное кольцо[13][12][14]. Проектирование и строительство системы ведётся под обозначением Московская кольцевая железная дорога (МКЖД); в июне 2016 года было объявлено о том, что на схемах Московского метрополитена система будет обозначена как Вторая кольцевая линия метрополитена, а в июле 2016 года система получила официальное название Московское центральное кольцо (МЦК).

Как Московская окружная железная дорога магистраль была открыта в 1908 году, до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые и технического характера. После реконструкции два главных пути магистрали используются преимущественно для пассажирского движения. Для грузовых перевозок и технологического движения используется новый, построенный на части линии (37 км) третий главный путь. Вся железнодорожная инфраструктура находится в собственности ОАО «РЖД».

Характер движения на линии фактически представляет собой городскую электричку, частично интегрированную с Московским метрополитеном (пересадки и система оплаты проезда). Логистическая роль МЦК предполагает генерацию нового пассажиропотока и оттягивание его от метрополитена, а также связь и консолидацию радиальных направлений метро и железной дороги. Интервал движения первоначально составляет 6 минут в пиковые часы (7:30-11:30, 17:00-20:30), 12 минут в остальное время, режим работы — с 5:30 до 01:00[18].

Пассажирское движение на линии открыто 10 сентября 2016 года в присутствии президента Российской Федерации В. В. Путина и мэра Москвы С. С. Собянина. Первый месяц МЦК будет работать бесплатно.

Московская окружная железная дорога (МОЖД)[21] была построена вокруг Москвы по проекту архитектора и инженера П. И. Рашевского в 1903—1908 годах. Её протяжённость составила 54 км[22].

Отсчёт вёрст новой железной дороги начинался от точки её пересечения с Николаевской железной дорогой, по часовой стрелке. На дороге были выстроены 14 станций (все они — образцы московского модерна начала ХХ века), выполненных в едином стиле, два остановочных пункта (Потылиха у Николаевского моста, Военное поле близ Ходынских военных лагерей) и один телеграфный пост (Братцево). Все пассажирские здания располагались внутри кольца, со стороны центра города, а товарные платформы, пакгаузы, станционные пути — с внешней стороны[23].

Первоначально по дороге перевозились не только грузы, но и пассажиры, к услугам которых были построены станции-вокзалы (Владыкино, Воробьёвы Горы, Братцево, Серебряный Бор, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково и др.), часть из которых сохранилась по сей день. Дo 1917 года МОЖД развозила по Москве рабочих и служащих прилегающих к ней предприятий, хотя пассажиров всегда не хватало. К концу 1920-х годов районы, по которым проходит трасса МОЖД, получили надёжное трамвайное и автобусное сообщение, и в 1934 году пассажирское движение по кольцу было закрыто[22].

После войны одновременно с продолжением перевода Московского железнодорожного узла на электротягу встал вопрос об электрификации Малого кольца. Первые предложения по этому поводу прозвучали ещё 1946 году, однако без полномасштабных и дорогостоящих работ сделать это было невозможно. Тем не менее, к вопросу необходимости электрификации линии возвращались постоянно — и во время XX съезда КПСС 1956 года, и в генеральной схеме размещения производительных сил 1966-го, и в очередном проекте электрификации 1996-го. С такой же частотой говорили о возвращении пассажирского движения — в 1952-м, 1966-м (когда даже был определён тип подвижного состава электрички, который предполагалось использовать на линии), в конце 1980-х и в 2001 году. Однако старые мосты с низкими порталами не позволяли просто и дёшево электрифицировать трассу, а организация пассажирского сообщения требовала сооружения новых пассажирских платформ в местах, удобных для пересадки на другие виды транспорта, в результате чего эти планы в период XX века так и не были воплощены[24].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_центральное_кольцо

Станция "Автозаводская" Московского центрального кольца расположена недалеко от ст.м. "Автозаводская". Хотя названия одинаковые, но прямой пересадки на метро тут не будет.

Скоростной поезд “Ласточка”, вполне комфортный внутри, оказался неудобным для поездок снаружи. Такое мнение высказали столичные зацеперы, которым удалось оседлать состав во время тестирования Московского центрального кольца (МЦК).

"Зацеперы уже опробовали некоторые высокоскоростные поезда “Ласточка” на МЦК, и сказали - неудобно", - сообщила на родительском собрании в департаменте образования Москвы представитель транспортного управления МВД Елена Коренкова, передает агентство “Москва”.

До метро придется идти порядка 300 метров. Два участка МКЖД идут в параллель с ТТК, это участки от "Сити" до "Площади Гагарина" и от "Автозаводской" до "Новохохловской". Однако "Автозаводская" - это единственная станция, расположенная между полосами ТТК. Станция интересна еще тем, что лестничный сход на платформу и конкорс примыкают к уже существующему пешеходнику. Такое решение будет применено как минимум еще на станции "Соколиная гора"

Интересно, что платформа тянется до следующего пешеходника, к которому тоже можно было сделать лестничный сход - было бы очень удобно. Но нет, второго павильона с вестибюлем решили тут не делать. На мой взгляд не очень разумное решение. Однако в тренде тотальной экономии оно выглядит логично.

Московское центральное кольцо (МКЖД) признали 14-й линией метро. Его обозначат на всех схемах метрополитена в вагонах и переходах, рассказал порталу mos.ru заместитель начальника ГУП “Московский метрополитен” по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов.

Московское центральное кольцо (МЦК) — вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд[10], курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги (МК МЖД). РЖД осуществляет перевозки по договору с заказчиком проекта — Московским метрополитеном.

Малое кольцо МЖД, на котором организовано движение электропоездов МЦК, имеет длину 54 км, располагается вблизи исторически центральной части города, окружая Садовое кольцо на расстоянии от 2,5 до 9 км, на юго-западе вплотную приближаясь к Третьему транспортному кольцу. На линии устроен 31 остановочный пункт с пересадками на 10 линий метро и 9 радиальных направлений железной дороги. Метрополитен и департамент транспорта Москвы декларируют, что уровень обслуживания пассажиров «полностью соответствует стандартам метро» с точки зрения регулярности движения поездов, организации оплаты проезда и навигации, что создаёт единое с метрополитеном пространство[11] и позволяет назвать систему линией метро. Маршрут обозначается на схемах метро белой линией с красной окантовкой под названием МЦК и порядковым номером Московское центральное кольцо[13][12][14]. Проектирование и строительство системы ведётся под обозначением Московская кольцевая железная дорога (МКЖД); в июне 2016 года было объявлено о том, что на схемах Московского метрополитена система будет обозначена как Вторая кольцевая линия метрополитена, а в июле 2016 года система получила официальное название Московское центральное кольцо (МЦК).

Как Московская окружная железная дорога магистраль была открыта в 1908 году, до 1934 года по ней осуществлялись пассажирские и грузовые перевозки, затем — только грузовые и технического характера. После реконструкции два главных пути магистрали используются преимущественно для пассажирского движения. Для грузовых перевозок и технологического движения используется новый, построенный на части линии (37 км) третий главный путь. Вся железнодорожная инфраструктура находится в собственности ОАО «РЖД».

Характер движения на линии фактически представляет собой городскую электричку, частично интегрированную с Московским метрополитеном (пересадки и система оплаты проезда). Логистическая роль МЦК предполагает генерацию нового пассажиропотока и оттягивание его от метрополитена, а также связь и консолидацию радиальных направлений метро и железной дороги. Интервал движения первоначально составляет 6 минут в пиковые часы (7:30-11:30, 17:00-20:30), 12 минут в остальное время, режим работы — с 5:30 до 01:00[18].

Пассажирское движение на линии открыто 10 сентября 2016 года в присутствии президента Российской Федерации В. В. Путина и мэра Москвы С. С. Собянина. Первый месяц МЦК будет работать бесплатно.

Московская окружная железная дорога (МОЖД)[21] была построена вокруг Москвы по проекту архитектора и инженера П. И. Рашевского в 1903—1908 годах. Её протяжённость составила 54 км[22].

Отсчёт вёрст новой железной дороги начинался от точки её пересечения с Николаевской железной дорогой, по часовой стрелке. На дороге были выстроены 14 станций (все они — образцы московского модерна начала ХХ века), выполненных в едином стиле, два остановочных пункта (Потылиха у Николаевского моста, Военное поле близ Ходынских военных лагерей) и один телеграфный пост (Братцево). Все пассажирские здания располагались внутри кольца, со стороны центра города, а товарные платформы, пакгаузы, станционные пути — с внешней стороны[23].

Первоначально по дороге перевозились не только грузы, но и пассажиры, к услугам которых были построены станции-вокзалы (Владыкино, Воробьёвы Горы, Братцево, Серебряный Бор, Лихоборы, Лефортово, Канатчиково и др.), часть из которых сохранилась по сей день. Дo 1917 года МОЖД развозила по Москве рабочих и служащих прилегающих к ней предприятий, хотя пассажиров всегда не хватало. К концу 1920-х годов районы, по которым проходит трасса МОЖД, получили надёжное трамвайное и автобусное сообщение, и в 1934 году пассажирское движение по кольцу было закрыто[22].

После войны одновременно с продолжением перевода Московского железнодорожного узла на электротягу встал вопрос об электрификации Малого кольца. Первые предложения по этому поводу прозвучали ещё 1946 году, однако без полномасштабных и дорогостоящих работ сделать это было невозможно. Тем не менее, к вопросу необходимости электрификации линии возвращались постоянно — и во время XX съезда КПСС 1956 года, и в генеральной схеме размещения производительных сил 1966-го, и в очередном проекте электрификации 1996-го. С такой же частотой говорили о возвращении пассажирского движения — в 1952-м, 1966-м (когда даже был определён тип подвижного состава электрички, который предполагалось использовать на линии), в конце 1980-х и в 2001 году. Однако старые мосты с низкими порталами не позволяли просто и дёшево электрифицировать трассу, а организация пассажирского сообщения требовала сооружения новых пассажирских платформ в местах, удобных для пересадки на другие виды транспорта, в результате чего эти планы в период XX века так и не были воплощены[24].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_центральное_кольцо

|

Метки: Москва мцк автозаводская метро мкжд |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Москва. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. |

Церковь. Действует.

Престолы:Рождества Пресвятой Богородицы, Кирилла Белоезерского, Димитрия Донского, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца

Архитектурный стиль:Раннемосковский

Год постройки:1509.

Cайт:http://starosimonovo.ru

Адрес:г. Москва, Восточная, 6

Координаты:55.7111, 37.65403

Проезд:м. Автозаводская

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Задуманный и заложенный храм Успения Богородицы в Ново-Симоновском монастыре по тяжелым обстоятельствам того времени не мог быть сооружен скоро, он строился 26 лет. Заложенный в 1379 году, он был окончен и освящен в 1404 году. Все время, пока он строился, иноки, переселившиеся на жительство в новое место, не могли прервать своего общения с прежним храмом Рождества Богородицы и постоянно должны были ходить к Богослужению в этот храм.

По окончании постройки Успенского храма церковь Рождества Богородицы сделалась скитскою, около нее ютились монастырские службы, да несколько небольших келий тех немногих старцев, которые не пожелали покинуть своего первоначального места уединения.

Построена в 1509 на месте деревянного храма, который был первоначально возведён в 1370 преподобным Сергием Радонежским и его племянником Феодором, епископом Ростовским, как храм небольшого мужского монастыря. В 1380 монахом этого монастыря был преподобный Кирилл Белозерский. На предполагаемом месте его келий до 1917 существовал памятный камень. В 1998 на этом месте восстановлен памятный крест. Около деревянного храма находились захоронения героев Куликовской битвы 1380 - монахов Свято-Троице-Сергиевой Лавры Александра Пересвета и Андрея Осляби, погибших в единоборстве с татарами. Гробницы их были затем устроены в новом храме (описание гробниц известно с 1660).

В XVII в. монастырь упразднен, храм стал приходским. В 1703 на северо - востоке от храма построена отдельно стоявшая деревянная теплая трапезная с храмом святителя Николая Чудотворца (в 1734 перестроена). В 1785-87 coopужена новая, каменная, трапезная и колокольня (перестроена в 1849-55). В 1870 в приделе преподобного Сергия Радонежского установлено чугунное надгробие Пересвета и Осляби. В 1894 расписан главный храм.

Главный престол — Рождества Пресвятой Богородицы, приделы — преподобного Кирилла Белозерского (в правой алтарной части, известен с 1792), благоверного князя Димитрия Донского, в трапезной — преподобного Сергия Радонежского (северный), святителя Николая Чудотворца (южный).

Храм выстроен в русско-византийском стиле. Четырехугольный, бесстолпный, однокупольный с луковичной главой.

В 1927 церковь закрыта. В 1930-х обезглавлена. Надгробие героев Пересвета и Осляби отправлено на лом. В стенах пробиты окна и двери. В здании разместилась компрессорная станция завода «Динамо». В 1932 снесена колокольня. В 1980-х церковь передана Историческому музею. С 1980 реставрировалась добровольцами, к 1988 отгорожена от завода.

В 1989 возвращена РПЦ. В 1991 рядом с храмом построена каменная звонница.

Святыни: особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери (находилась в Историческом музее), резная Влахернская икона Божией Матери, святые мощи преподобного Александра Пересвета и Андрея Осляби (под спудом).

http://sobory.ru/article/?object=03312

Здание, где размещаются службы и воскресная школа церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Старом Симонове, в Москве.

Владимир и Ольга Равноапостольные, образ над входом в здание служб церкви

Дмитрий Донской и Феврония Московская святые, образ над входом в здание служб церкви

Икона Рождества Богородицы на северном фасаде.

Памятник Пересвету и Ослябе, установленный у церкви.

Памятник адмиралу Головину, установленный у церкви

Москва. Часовня Кирилла Белозерского в Старом Симонове.

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Часовня. Действует.

Освящена в честь: Кирилла Белоезерского

Год постройки:2004.

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Cайт:http://starosimonovo.rop.ru

Адрес:город Москва, улица Восточная, 6, стр. 1

Координаты:55.711265, 37.654175

Проезд:Метро "Автозаводская". Часовня находится возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

Построена в 2004 г. В 2009 году на стене часовни появился список иконы начала XVIII в. «Явление Богоматери преподобному Кириллу Белозерскому в Симоновом монастыре».

http://ru.esosedi.org/RU/MOW/1000475739/chasovnya_...lozerskogo_v_starom_simonove_/

http://sobory.ru/article/?object=16931

Престолы:Рождества Пресвятой Богородицы, Кирилла Белоезерского, Димитрия Донского, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца

Архитектурный стиль:Раннемосковский

Год постройки:1509.

Cайт:http://starosimonovo.ru

Адрес:г. Москва, Восточная, 6

Координаты:55.7111, 37.65403

Проезд:м. Автозаводская

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Задуманный и заложенный храм Успения Богородицы в Ново-Симоновском монастыре по тяжелым обстоятельствам того времени не мог быть сооружен скоро, он строился 26 лет. Заложенный в 1379 году, он был окончен и освящен в 1404 году. Все время, пока он строился, иноки, переселившиеся на жительство в новое место, не могли прервать своего общения с прежним храмом Рождества Богородицы и постоянно должны были ходить к Богослужению в этот храм.

По окончании постройки Успенского храма церковь Рождества Богородицы сделалась скитскою, около нее ютились монастырские службы, да несколько небольших келий тех немногих старцев, которые не пожелали покинуть своего первоначального места уединения.

Построена в 1509 на месте деревянного храма, который был первоначально возведён в 1370 преподобным Сергием Радонежским и его племянником Феодором, епископом Ростовским, как храм небольшого мужского монастыря. В 1380 монахом этого монастыря был преподобный Кирилл Белозерский. На предполагаемом месте его келий до 1917 существовал памятный камень. В 1998 на этом месте восстановлен памятный крест. Около деревянного храма находились захоронения героев Куликовской битвы 1380 - монахов Свято-Троице-Сергиевой Лавры Александра Пересвета и Андрея Осляби, погибших в единоборстве с татарами. Гробницы их были затем устроены в новом храме (описание гробниц известно с 1660).

В XVII в. монастырь упразднен, храм стал приходским. В 1703 на северо - востоке от храма построена отдельно стоявшая деревянная теплая трапезная с храмом святителя Николая Чудотворца (в 1734 перестроена). В 1785-87 coopужена новая, каменная, трапезная и колокольня (перестроена в 1849-55). В 1870 в приделе преподобного Сергия Радонежского установлено чугунное надгробие Пересвета и Осляби. В 1894 расписан главный храм.

Главный престол — Рождества Пресвятой Богородицы, приделы — преподобного Кирилла Белозерского (в правой алтарной части, известен с 1792), благоверного князя Димитрия Донского, в трапезной — преподобного Сергия Радонежского (северный), святителя Николая Чудотворца (южный).

Храм выстроен в русско-византийском стиле. Четырехугольный, бесстолпный, однокупольный с луковичной главой.

В 1927 церковь закрыта. В 1930-х обезглавлена. Надгробие героев Пересвета и Осляби отправлено на лом. В стенах пробиты окна и двери. В здании разместилась компрессорная станция завода «Динамо». В 1932 снесена колокольня. В 1980-х церковь передана Историческому музею. С 1980 реставрировалась добровольцами, к 1988 отгорожена от завода.

В 1989 возвращена РПЦ. В 1991 рядом с храмом построена каменная звонница.

Святыни: особо чтимая Тихвинская икона Божией Матери (находилась в Историческом музее), резная Влахернская икона Божией Матери, святые мощи преподобного Александра Пересвета и Андрея Осляби (под спудом).

http://sobory.ru/article/?object=03312

Здание, где размещаются службы и воскресная школа церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Старом Симонове, в Москве.

Владимир и Ольга Равноапостольные, образ над входом в здание служб церкви

Дмитрий Донской и Феврония Московская святые, образ над входом в здание служб церкви

Икона Рождества Богородицы на северном фасаде.

Памятник Пересвету и Ослябе, установленный у церкви.

Памятник адмиралу Головину, установленный у церкви

Москва. Часовня Кирилла Белозерского в Старом Симонове.

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Часовня. Действует.

Освящена в честь: Кирилла Белоезерского

Год постройки:2004.

Фотографии в альбоме «Симонов монастырь», автор alek-ka4alin2

Cайт:http://starosimonovo.rop.ru

Адрес:город Москва, улица Восточная, 6, стр. 1

Координаты:55.711265, 37.654175

Проезд:Метро "Автозаводская". Часовня находится возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

Построена в 2004 г. В 2009 году на стене часовни появился список иконы начала XVIII в. «Явление Богоматери преподобному Кириллу Белозерскому в Симоновом монастыре».

http://ru.esosedi.org/RU/MOW/1000475739/chasovnya_...lozerskogo_v_starom_simonove_/

http://sobory.ru/article/?object=16931

|

Метки: архитектура восточная город монастырь москва улица храм церковь часовня памятник |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Памятник погибшим в годы войны Динамовцам |

Москва,улица Ленинская Слобода, 26с7

Памятник Кирову и работникам Динамо

Мемориал погибшим воинам - динамовцам. Завод «Динамо».Памятник в виде развернутой книги Установлен в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, воинам погибшим в годы ВОВ.

|

Метки: динамо завод москва памятник улица ленинская слобода |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Москва,метро Станция Технопарк |

198-я станция Московского метрополитена наземного типа на открытом участке Замоскворецкой линии, между станциями «Автозаводская» и «Коломенская». Расположена на «полуострове» к западу от Нагатинской поймы в Даниловском районе.

Задел для сооружения станции в виде прямого горизонтального участка пути был оставлен на перегоне при его строительстве для перспективной станции «Парк имени 60-летия Октября», которая так и не была построена в связи с отсутствием в ней необходимости: жилой застройки вокруг не было, организации и предприятия в том месте тоже почти отсутствовали.

Фотографии в альбоме «Метрополитен Московский», автор alek-ka4alin2

Изначально на месте парка планировали построить Дворец молодёжи, но позже отказались (отчасти ввиду неблагоприятной для строительства почвы) и проект был реализован в другом месте. В 1977 году был разбит парк — откуда и неофициальное название.

Необходимость в станции возникла только в середине 2000-х годов, когда в районе Нагатинской поймы, на части бывшей территории завода ЗИЛ, началось возведение технопарка «Nagatino i-Land», который включает в себя жилой квартал, бизнес-центр, гостиницу, торговый центр и ряд развлекательных заведений.

Официальное открытие станции в присутствии мэра Сергея Собянина состоялось днём в понедельник, 28 декабря 2015 года, в этот же день станция введена в пассажирскую эксплуатацию.

Станция «Технопарк» расположена вблизи Нагатинского моста и имеет конструкцию с боковыми платформами, аналогичную станции «Выхино».

В октябре 2013 года мэрией Москвы был представлен доработанный и отвечающий реалиям проект, по которому станция будет построена открытой, наделённой боковыми платформами (на манер «Кунцевской»). Конструкции будут железобетонными, аналогичными использованным на Бутовской линии, но в то же время их отделка будет усовершенствована сайдинговым и полимерным покрытиями. Платформа будет иметь два наземных вестибюля с пешеходными мостиками. На крыше станции для её естественного освещения будет смонтирован стеклянный купол.

В 1960-х гг. при продлении Замоскворецкого радиуса на юг от станции «Автозаводская» был оставлен задел под перспективную станцию «Парк имени 60-летия Октября». В 2004 году был создан проект станции, который являлся частью плана застройки территории ЗИЛа в Нагатинской пойме.

Сроки сдачи станции переносились дважды – с 2009 на 2013 год и с 2013 на 2015 год.

На крыше станции расположен стеклянный купол.

Платформы станции – боковые, как на «Кунцевской», а конструкции выполнены из железобетона – они аналогичны тем, что использовались на Бутовской линии. Однако отделка «Технопарка» усовершенствована сайдинговым и полимерным покрытиями.

По проекту платформа имеет два наземных вестибюля с пешеходными мостиками. Поначалу у станции будет только один наземный вестибюль — северный.

В будущем от станции «Технопарк» построят переход до детского парка развлечений «Остров мечты», который, как планируется, появится в Нагатинской пойме в 2018 году.

Задел для сооружения станции в виде прямого горизонтального участка пути был оставлен на перегоне при его строительстве для перспективной станции «Парк имени 60-летия Октября», которая так и не была построена в связи с отсутствием в ней необходимости: жилой застройки вокруг не было, организации и предприятия в том месте тоже почти отсутствовали.

Фотографии в альбоме «Метрополитен Московский», автор alek-ka4alin2

Изначально на месте парка планировали построить Дворец молодёжи, но позже отказались (отчасти ввиду неблагоприятной для строительства почвы) и проект был реализован в другом месте. В 1977 году был разбит парк — откуда и неофициальное название.

Необходимость в станции возникла только в середине 2000-х годов, когда в районе Нагатинской поймы, на части бывшей территории завода ЗИЛ, началось возведение технопарка «Nagatino i-Land», который включает в себя жилой квартал, бизнес-центр, гостиницу, торговый центр и ряд развлекательных заведений.

Официальное открытие станции в присутствии мэра Сергея Собянина состоялось днём в понедельник, 28 декабря 2015 года, в этот же день станция введена в пассажирскую эксплуатацию.

Станция «Технопарк» расположена вблизи Нагатинского моста и имеет конструкцию с боковыми платформами, аналогичную станции «Выхино».

В октябре 2013 года мэрией Москвы был представлен доработанный и отвечающий реалиям проект, по которому станция будет построена открытой, наделённой боковыми платформами (на манер «Кунцевской»). Конструкции будут железобетонными, аналогичными использованным на Бутовской линии, но в то же время их отделка будет усовершенствована сайдинговым и полимерным покрытиями. Платформа будет иметь два наземных вестибюля с пешеходными мостиками. На крыше станции для её естественного освещения будет смонтирован стеклянный купол.

В 1960-х гг. при продлении Замоскворецкого радиуса на юг от станции «Автозаводская» был оставлен задел под перспективную станцию «Парк имени 60-летия Октября». В 2004 году был создан проект станции, который являлся частью плана застройки территории ЗИЛа в Нагатинской пойме.

Сроки сдачи станции переносились дважды – с 2009 на 2013 год и с 2013 на 2015 год.

На крыше станции расположен стеклянный купол.

Платформы станции – боковые, как на «Кунцевской», а конструкции выполнены из железобетона – они аналогичны тем, что использовались на Бутовской линии. Однако отделка «Технопарка» усовершенствована сайдинговым и полимерным покрытиями.

По проекту платформа имеет два наземных вестибюля с пешеходными мостиками. Поначалу у станции будет только один наземный вестибюль — северный.

В будущем от станции «Технопарк» построят переход до детского парка развлечений «Остров мечты», который, как планируется, появится в Нагатинской пойме в 2018 году.

|

Метки: Москва метро метрополитен Технопарк станция Замоскворецкая линия |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Москва. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. |

Деревянная церковь. Действует.

Престолы:Покрова Пресвятой Богородицы

Год постройки:Между 2009 и 2010.

Cайт:http://pokrov-orehovo.ru/

Адрес:г. Москва, Ясеневая ул., д.38 к.1

Фотографии в альбоме «Даниловское благочиние», автор alek-ka4alin2

Координаты:55.606802, 37.74443

Проезд:Проезд: Метро: "Красногвардейская","Зябликово" Автобус 298, 719, вторая остановка

В 2007 году, было принято решение о постройке небольшой церкви в районе Орехово-Борисово Южное. В сентября 2009 года была освящена площадка будущего строительства. 6 января 2010 года, совершен чин Малого Освящения храма. С этого момента он стал считаться приписным к патриаршьему подворью в честь Тысячелетия Крещения Руси, расположенному на Борисовских прудах. 30 ноября 2010 года храм получил статус подворья Патриарха Московского и всея Руси.

http://pokrov-orehovo.ru/

http://sobory.ru/article/?object=19502

Престолы:Покрова Пресвятой Богородицы

Год постройки:Между 2009 и 2010.

Cайт:http://pokrov-orehovo.ru/

Адрес:г. Москва, Ясеневая ул., д.38 к.1

Фотографии в альбоме «Даниловское благочиние», автор alek-ka4alin2

Координаты:55.606802, 37.74443

Проезд:Проезд: Метро: "Красногвардейская","Зябликово" Автобус 298, 719, вторая остановка

В 2007 году, было принято решение о постройке небольшой церкви в районе Орехово-Борисово Южное. В сентября 2009 года была освящена площадка будущего строительства. 6 января 2010 года, совершен чин Малого Освящения храма. С этого момента он стал считаться приписным к патриаршьему подворью в честь Тысячелетия Крещения Руси, расположенному на Борисовских прудах. 30 ноября 2010 года храм получил статус подворья Патриарха Московского и всея Руси.

http://pokrov-orehovo.ru/

http://sobory.ru/article/?object=19502

|

Метки: архитектура город москва покрова пресвятой богородицы улица храм церковь ясеневая |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

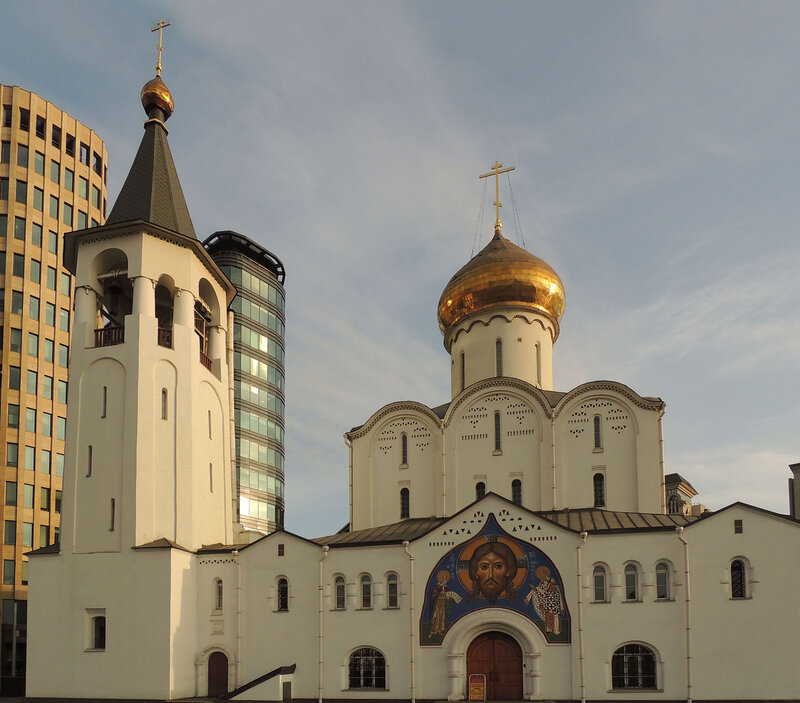

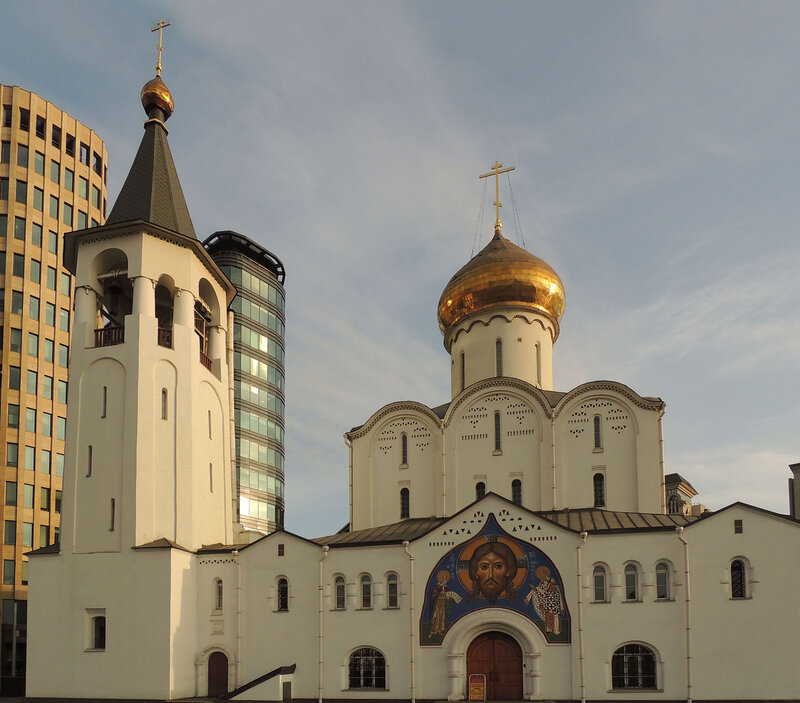

Москва. Симонов мужской монастырь. |

Москва. Симонов мужской монастырь.

Симонов монастырь

Даниловский

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Монастырь. Действует.

Год основания:Между 1379 и 1677.

Адрес:г.Москва, Восточная ул., д.4

Координаты:55.713801, 37.657816

Проезд:метро Автозаводская

Симонов монастырь был основан в 1370 г. племянником (по другим сведениям, учеником) прп. Сергия, Феодором (позже ставшим еп. Ростовским), при вел. кн. Димитрии Ивановиче. Название свое монастырь получил по имени Симона, в миру боярина Ховрина, пожертвовавшего землю монастырю. Монастырь был основан на том месте, где ныне находится церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове, древний одноглавый храм, в котором похоронены иноки-воины Пересвет и Ослябя. В 1379 г. монастырь был перенесен на новое место, находящееся неподалеку от прежнего, тогда же была заложена церковь Успения Божией Матери, одно из древнейших зданий Москвы, доживших до ХХ века. Церковь была освящена в 1405 г. В разные годы в монастыре подвизались прп. Кирилл Белозерский, свт. Иов и сщмч. Ермоген, Патриархи Всероссийские. С Симоновым монастырем связаны многие события Русской истории.