-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Птичий конкурс Audubon Photography Awards 2021... |

Фотографы прислали на ежегодный конкурс Audubon Photography Awards 8700 изображений, изображающих жизнь птиц по всему миру. Только что были объявлены победители.

Потрясающие фотографии птиц. Плохих здесь не бывает...

Обыкновенная гагара. (Фото Sue Dougherty / 2021 Audubon Photography Awards):

Обыкновенная гагара. (Фото Sue Dougherty / 2021 Audubon Photography Awards):

Белоголовый орлан. Хищная птица из семейства ястребиных, обитает в Северной Америке. (Фото Jerry am Ende / 2021 Audubon Photography Awards):

Белоголовый орлан. Хищная птица из семейства ястребиных, обитает в Северной Америке. (Фото Jerry am Ende / 2021 Audubon Photography Awards):

Колибри. Они являются самыми мелкими птицами на Земле. Миниатюрные птахи хлопают крыльями 90 раз в секунду, их сердце сокращается 1200 раз в минуту и они единственные, кто способен летать назад. (Фото Patrick Coughlin / 2021 Audubon Photography Awards):

Колибри. Они являются самыми мелкими птицами на Земле. Миниатюрные птахи хлопают крыльями 90 раз в секунду, их сердце сокращается 1200 раз в минуту и они единственные, кто способен летать назад. (Фото Patrick Coughlin / 2021 Audubon Photography Awards):

Тысячи гусей. (Фото Linda Muth / 2021 Audubon Photography Awards):

Тысячи гусей. (Фото Linda Muth / 2021 Audubon Photography Awards):

Два чёрных водореза, это вид птиц из семейства чайковых, один из трёх в роде водорезов. (Фото Douglas DeFelice / 2021 Audubon Photography Awards):

Два чёрных водореза, это вид птиц из семейства чайковых, один из трёх в роде водорезов. (Фото Douglas DeFelice / 2021 Audubon Photography Awards):

Калифорнийский хохлатый перепел. Один из наиболее известных видов в своём семействе. Размерами хохлатый перепел немногим меньше серой куропатки. (Фото Ti Yung Hwa / 2021 Audubon Photography Awards):

Калифорнийский хохлатый перепел. Один из наиболее известных видов в своём семействе. Размерами хохлатый перепел немногим меньше серой куропатки. (Фото Ti Yung Hwa / 2021 Audubon Photography Awards):

Американская змеешейка. (Фото Eric Schertler / 2021 Audubon Photography Awards):

Американская змеешейка. (Фото Eric Schertler / 2021 Audubon Photography Awards):

Красный кардинал. (Фото Steve Jessmore / 2021 Audubon Photography Awards):

Красный кардинал. (Фото Steve Jessmore / 2021 Audubon Photography Awards):

Африканский ушастый гриф. Один из самых крупных грифов. Длина тела до 115 см, размах крыльев до 3 метров; вес — 10—14 кг. (Фото Staci Winston / 2021 Audubon Photography Awards):

Африканский ушастый гриф. Один из самых крупных грифов. Длина тела до 115 см, размах крыльев до 3 метров; вес — 10—14 кг. (Фото Staci Winston / 2021 Audubon Photography Awards):

Сосновый чиж из тряда воробьинообразных. (Фото Christopher Baker / 2021 Audubon Photography Awards):

Сосновый чиж из тряда воробьинообразных. (Фото Christopher Baker / 2021 Audubon Photography Awards):

Американская шилоклювка — крупный кулик из семейства шилоклювковых. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Американская шилоклювка — крупный кулик из семейства шилоклювковых. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Белый ибис. Образует крупные гнездовые колонии, зачастую смешанные вместе с другими птицами. Гнездо устраивает на ветке дерева или кустарника, очень близко к воде или над ней. (Фото Kelley Luikey / 2021 Audubon Photography Awards):

Белый ибис. Образует крупные гнездовые колонии, зачастую смешанные вместе с другими птицами. Гнездо устраивает на ветке дерева или кустарника, очень близко к воде или над ней. (Фото Kelley Luikey / 2021 Audubon Photography Awards):

Морской песочник. Гнездовой ареал — арктические побережья и горная тундра северной Евразии, Северной Америки и множественных островов Северного Ледовитого океана. (Фото Arav Karighattam / 2021 Audubon Photography Awards):

Морской песочник. Гнездовой ареал — арктические побережья и горная тундра северной Евразии, Северной Америки и множественных островов Северного Ледовитого океана. (Фото Arav Karighattam / 2021 Audubon Photography Awards):

Цапля. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Цапля. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Горная синяя птица. (Фото Eric Peterson / 2021 Audubon Photography Awards):

Горная синяя птица. (Фото Eric Peterson / 2021 Audubon Photography Awards):

Шалфейный тетерев — североамериканская птица семейства фазановых. (Фото Grey Barbier / 2021 Audubon Photography Awards):

Шалфейный тетерев — североамериканская птица семейства фазановых. (Фото Grey Barbier / 2021 Audubon Photography Awards):

Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Голова совы визуально кажется очень крупной, окраска дымчато-серая без рыжих тонов. (Фото Scott Suriano / 2021 Audubon Photography Awards):

Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Голова совы визуально кажется очень крупной, окраска дымчато-серая без рыжих тонов. (Фото Scott Suriano / 2021 Audubon Photography Awards):

Розовая колпица из семейства ибисовых. (Фото Scott Suriano / 2021 Audubon Photography Awards):

Розовая колпица из семейства ибисовых. (Фото Scott Suriano / 2021 Audubon Photography Awards):

Острохвостый тетерев. Самки похожи на самцов, однако, меньше и окрашены в целом более тускло. (Фото David Slikkers / 2021 Audubon Photography Awards):

Острохвостый тетерев. Самки похожи на самцов, однако, меньше и окрашены в целом более тускло. (Фото David Slikkers / 2021 Audubon Photography Awards):

Большая белая цапля. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Большая белая цапля. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Пара желтоногих улит. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Пара желтоногих улит. (Фото Tim Timmis / 2021 Audubon Photography Awards):

Опоясанный пегий зимородок на рыбалке. (Фото Harry Collins / 2021 Audubon Photography Awards):

Опоясанный пегий зимородок на рыбалке. (Фото Harry Collins / 2021 Audubon Photography Awards):

Красноплечий чёрный трупиал, живет на большей части Северной Америки. (Фото Michael Schulte / 2021 Audubon Photography Awards):

Красноплечий чёрный трупиал, живет на большей части Северной Америки. (Фото Michael Schulte / 2021 Audubon Photography Awards):

Большая голубая цапля — крупная птица семейства цаплевых, распространённая в Новом Свете. (Фото Chris Schlaf / 2021 Audubon Photography Awards):

Большая голубая цапля — крупная птица семейства цаплевых, распространённая в Новом Свете. (Фото Chris Schlaf / 2021 Audubon Photography Awards):

Калифорнийская земляная кукушка принимает пылевые ванны. (Фото Carolina Fraser / 2021 Audubon Photography Awards):

Калифорнийская земляная кукушка принимает пылевые ванны. (Фото Carolina Fraser / 2021 Audubon Photography Awards):

|

|

Свиные рёбра из духовки... |

О вкусных свиных ребрышках столько всего сказано, что и добавить нечего.

Поэтому только рецепт нежных ребрышек.

Ребра подобрать не особо жирные, с минимальными прослойками сала.

Посолить, посыпать перцем и пусть они маринуются ночку в холодильнике.

Далее ребра надо проварить в подсоленной воде 20 мин. под крышкой. Воды дать столько, чтобы она покрыла не более половины ребер.

Приготовить смесь для намазывания ребер.

Смеси приготовить из расчета 100г на 1 кг мяса

1 ст. л. меда

1 ст. л. горчица готовая крепкая

0,5 ч. л. паприка

1 ст. л. смеси трав для свинины

3 ст.л. растительного масла

Ребра вынуть и охладить слегка. Обмазать их со всех сторон смесью. 1/3 смеси отложить на после.

Поместить ребра в нагретую до 160° С духовку на 20 мин.

Достать, обмазать ребра еще раз и перевернуть. Дать зарумянится со всех сторон, переворачивая их с боку на бок.

Следить за ребрышками и если они у вас приобрели румянец со всех сторон подавать на стол!

Приятного аппетита!

|

|

«Интересный, умный, с ярким выражением мыслей»: каким был трижды Герой Советского Союза лётчик-ас Иван Кожедуб... |

30 лет назад, 8 августа 1991 года, ушёл из жизни легендарный ас, маршал авиации Иван Кожедуб. А через несколько месяцев после его смерти не стало и страны, за которую он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, где ему три раза было присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас, после ряда реорганизаций и объединений, его имя носит крупнейшее военное учебное заведение Украины по подготовке лётных кадров — Харьковский национальный университет Воздушных сил. Но его память чтят и в России, где он прожил большую часть жизни. RT вспоминает боевой и жизненный путь прославленного героя, который до последнего дня переживал за судьбу страны...

12 июля 2021 года на русском и украинском языках вышла статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где президент РФ высказал мнение, что «русские и украинцы — один народ, единое целое».

В работе, вызвавшей немало откликов как в России, так и на Украине, он отметил, что на Украине «делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине».

«Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину. Более двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный лётчик Иван Никитович Кожедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севастополя Людмила Михайловна Павличенко, отважный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое поколение сражалось, отдавало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге — значит предать своих дедов, матерей и отцов», — подчеркнул Путин.

Иван Никитович Кожедуб родился в 1920 году на Украине, в селе Ображиевка (Сумская область). Его лётная карьера началась в аэроклубе города Шостка. А затем он закончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов.

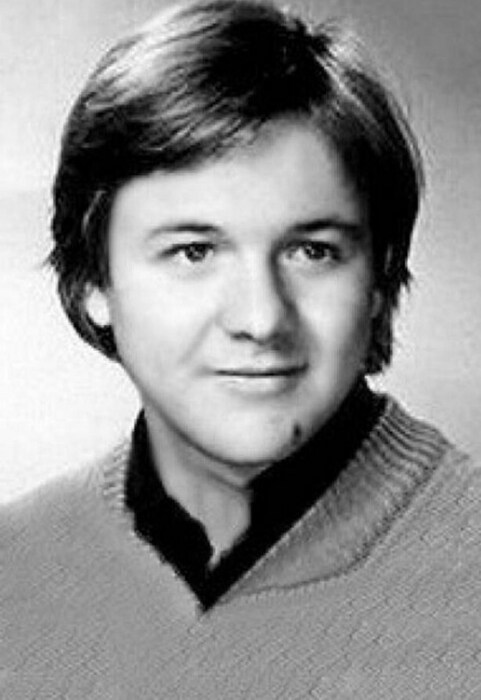

RT побеседовал с писателем Николаем Бодрихиным, автором книги «Кожедуб» для серии книг «Жизнь замечательных людей».

— Как вы стали биографом Ивана Кожедуба, как были связаны с ним лично?

— Моё знакомство с Иваном Кожедубом и его семьёй сложилось во многом случайно. А может быть, и не случайно. Я познакомился с ними ещё в детстве. Знал Ивана Никитовича и его жену Веронику Николаевну долгие годы. Знал его детей. К сожалению, уже никого нет.

Из архива писателя Николая Бодрихина

Иван Никитович был очень интересный человек, очень умный, с ярким и образным выражением мыслей. Я у него как-то спросил: «А вот «Кобра», был такой самолёт американский, хорошая машина?» А он мне отвечает: «А что «Кобра»? В «Кобре» всё удобно. Она как трамвай. А «Лавочкин» — как жеребец». Вот как он выразился!

Очень яркий человек был, рисовал прекрасно. К сожалению, из его картин удалось увидеть только одну — у него на родине в Ображиевке. Но подписи нет, поэтому не могу точно сказать, его ли это работа. А те картины, которые здесь были, мне увидеть так и не удалось, хоть я и предпринимал усилия. Многие помнили, что вроде были у них от него подарки, а куда что делось, неизвестно. А он и маслом писал, и акварелью.

— Могли бы вы рассказать о его украинском детстве?

— Его отец Никита говорил по-русски в основном. А мать — у неё фамилия была Веремес — из соседнего села, её оттуда отец, можно сказать, похитил. Такой он парубок был. Бедная семья очень, трудно им было подняться в царское время. К советскому времени отец подорвал себе здоровье: он был долгие годы батраком, а это и на холоде, и при любом самочувствии надо было работать. Сейчас в этом селе, Ображиевке, отец его и похоронен, там есть его могила в ограде церкви. Его там помнят.

Иван Кожедуб в родной деревне Ображиевка на Украине после войны © Кадр из хроники

Когда я там был, ещё был жив двоюродный брат Ивана Никитовича. И у него была интересная хата — глиняная и украшенная осколочками фарфоровых изделий. Необычный был домик. А во дворе дома стоял камень, где было указано, что здесь стоял дом, где родился и вырос Иван Кожедуб. Он хулиганистый мальчишка был, лазил по деревьям.

— Как мальчик из села, сын батрака, вдруг решил стать лётчиком?

— Не просто так многие решили пойти в лётчики тогда. Ходили по деревням так называемые военлёты. В синей форме, в сапогах блестящих, в заломленных фуражках — красивые молодые парни. Конечно, это производило впечатление, как и их призывы идти в лётчики. А у него ведь даже не было средств пошить себе рубашку, ребята смеялись — рукава из одной материи, а остальное из другой.

И вот он пошёл в аэроклуб в Шостке. Там же работал на производстве отечественной киноплёнки, которую мы так и не научились делать, хотя у нас было всё для этого. Просто не было там своего Кожедуба, Харитона, Челомея.

Иван Кожедуб в родной деревне Ображиевке на Украине после войны © Кадр из хроники

Иван Кожедуб окончил аэроклуб и поступил в лётное училище, в котором он был оставлен инструктором. И это сыграло колоссальную роль в его дальнейшей судьбе, поскольку там он отточил мастерство. Он же там терпел и аварии достаточно тяжёлые, так как летал на очень изношенных самолётах, возил молодых лётчиков, сложно было там. Хотя и у него, и у Покрышкина примерно одинаковый налёт, по нынешним меркам не очень высокий — они налетали около 2 тыс. часов.

— Война, на которую Кожедуб попал в 1943 году, началась для него неудачно — он был сбит.

— Первый бой Кожедуба был неудачным, я считаю, потому что это было упущение всего командования. Слава богу, что остался жив — он был уже опытный лётчик, владел самолётом прекрасно, знал все его нюансы, знал, что и на какой скорости можно делать. Это его во многом и спасло. И ещё я считаю, надо обратить внимание на то, что его становление совпало со становлением другого великого лётчика — дважды Героя Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева, с которым они служили в одном полку и который его всю дорогу немного опережал. Евстигнеев одержал 53 личные победы.

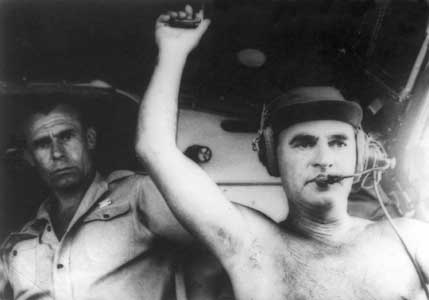

Иван Кожедуб с лётчиками эскадрильи во время Великой отечественной войны © Из архива писателя Николая Бодрихина

Выдающийся был лётчик, и почти всё время к концу 1943 и 1944 годов он обходил Ивана Никитовича по числу сбитых самолётов. Только в конце войны, когда новый полк Кожедуба, куда его перевели, — 176-й гвардейский авиационный полк — был прикреплён к корпусу Савицкого, у Кожедуба стало больше побед.

Как говорил мне один из асов, встретить в 1945 году в небе немца было уже настолько сложно, что полдня летаешь и никого не увидишь.

— Расскажите подробнее, как и за что были присвоены Ивану Кожедубу его три звезды Героя Советского Союза?

— Я держал в руках все три его звезды Героя — Вероника Николаевна мне их клала в руку, я их держал, взвешивал. Они были такие побитые, исцарапанные... Потом ему сделали новоделы на мундир — латунные, покрытые лаком.

Большинству лётчиков давалась первая звезда за 15 побед — был такой приказ с 1944 года. Вторую звезду давали за 40 побед, ну а третья — это уже Сталин подписал указ о присвоении ему третьей звезды как обладателю 62 личных побед. Расписался Кожедуб за 64 победы, но две не были приняты во внимание специальной комиссией, которая вела учёт и проверяла число побед.

Подробнее о боевом пути Ивана Кожедуба во время Великой Отечественной войны читайте в статье RT, посвящённой 75-летию присвоения Ивану Кожедубу первого звания Героя Советского Союза.

Иван Кожедуб во время поездки на Украину © Из архива семьи Кожедуб

— Как сейчас чтят память Ивана Кожедуба на его родине?

— В Шостке есть очень приятный музей, где я был, там трудится очень хорошая женщина из школы, в которой учился Кожедуб в своё время. Очень подробно рассказывала. Наверно, там всё так и осталось. На табличке с названием села Ображиевки были три звезды. На школе была мемориальная доска, и памятник Кожедубу стоял перед церковью. Память его, конечно, почитали.

— Кожедуб, уже трижды Герой, познакомился со своей женой в электричке, когда она была ещё школьницей. Что это, любовь с первого взгляда или закончилась война и пришла пора жениться?

— Думаю, для него она была такая эффектная девчонка, уверенная в себе, и, конечно, это произвело на него впечатление. Причём, когда он сел напротив неё и мялся, она подумала: «Какой трусливый, ну его!» — и вышла на своей станции. А он ходил потом по электричкам, искал её. И нашёл. И пригласил в Монино, в клуб. Они идут с электрички, а ему все козыряют. Она идёт и думает: «Ничего себе, наверно, коменданта подцепила». А потом, когда пришли в клуб и у зеркала она раздевается, сзади за ней Иван Никитович снимает шинель — а у него там три звезды. Ну ничего себе!

Иван и Вероника Кожедуб

И вот они создали семью, всю жизнь прожили. И Корею потом прошли — Ольга мне показывала письма Ивана Никитовича, которые он писал с каждой станции, пока поезд шёл к корейской границе, и каждый день отправлял ей. Всего он написал ей из Кореи (фактически из Китая, они базировались на местном аэродроме) более 100 писем!

— Корейская война. Почему именно Кожедуб был отправлен туда?

— Его лично Василий Сталин туда вызвал. Вероника Николаевна мне рассказывала, что они отдыхали в Кисловодске, когда к ним туда приехали два офицера госбезопасности и позвали Кожедуба с собой. Он, конечно, испугался. Когда привезли его в штаб, там вскочил дежурный, щёлкнул каблуками и протянул трубку. А в трубке сын Сталина: «Ваня, кончай отдыхать, давай в Москву, есть работа!» Кожедуб в тот же вечер вылетел в Москву.

Василий Иосифович был генералом к концу войны, довольно молодым, подвижным, лихим. С Иваном Никитовичем Василий поддерживал отношения. Возможно, и выпивали вместе.

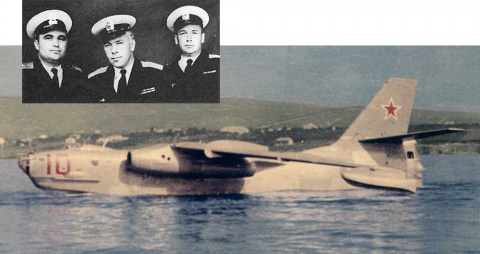

— Сколько Иван Кожедуб воевал в Корее?

— Пробыл он там около года, хотя сначала говорили, что будет недолго. Он очень соскучился по семье — у него дома осталась маленькая дочь, он ещё молодой был. В Корее его дивизия была одной из наиболее успешных в боях против американцев. Советские лётчики сбили, по-моему, 218 самолётов, а потеряли шесть своих. И американские лётчики буквально завыли от наших асов. Иван Никитович одним из первых освоил МиГ-15 в Корее, но полётов на нём не совершал — это было запрещено приказом министра обороны Василевского.

— Один из лётчиков дивизии Кожедуба сбил новейший по тем временам американский истребитель «Сейбр», который потом был отправлен в Союз. Как это произошло?

— Лётчик Пепеляев — лучший ас реактивной авиации в истории — этот самолёт подбил, так как тот нагло сунулся на подконтрольную нашим территорию. Самолёт был вынужден сесть на берегу моря, на полосу прибоя, и Кожедуб с ребятами-технарями смог грамотно этот самолёт подцепить и за одну ночь увезти в горы. Там его переправили через реку и отправили в Союз. Американцы приехали утром, чтобы самолёт уничтожить, и не нашли никаких следов. Блестящее решение. Грамотный был командир Иван Кожедуб.

Трижды Герои Советского Союза маршал авиации Александр Иванович Покрышкин (слева), маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (в центре) и генерал-полковник авиации Иван Никитович Кожедуб РИА Новости © Сергей Лоскутов

— После войны были только три обладателя трёх звёзд Героя, как три богатыря. Между ними были какие-то дружеские отношения?

— Конечно, они встречались. Есть фотография, и не одна, где они вместе и в Кремле, и на улице, и в одном из залов. Вероника Николаевна рассказывала, что Жуков любил говорить: «Эх, Вань, у нас по три звезды, но какие же это разные звёзды!» У Кожедуба это самолёт, это перегрузки, а у Жукова — это голова, анализ постоянный. К счастью, Ивану Никитовичу не пришлось проливать кровь, но такое случалось. Однако некоторые опытные лётчики действительно не получили ни одной царапины, например Архипенко, Евстигнеев.

С Петром Степановичем Дейнекиным, бывшим главкомом ВВС, мы разговаривали, и он рассказывал, что Покрышкин сначала несколько настороженно смотрел на Кожедуба: мол, кто это такой? Он появился в 1943 году, а самые тяжёлые бои были, конечно, в 1941—1942 годах, и далеко не все победы были засчитаны асам, которые их одерживали. А Кожедуб, можно сказать, уже в победное время появился. Но потом они с Кожедубом подружились, и Мария Кузьминична Покрышкина поддерживала отношения с Вероникой Николаевной Кожедуб. Мне рассказывал, как однажды в каком-то мебельном магазине они вдвоём затолкали своих трижды героев мужей к директору магазина, чтобы те попросили оставить для них на день два трюмо. Директор магазина, конечно, чуть в обморок при виде них не упал.

Космонавт Алексей Леонов (крайний слева), Александр Покрышкин (второй слева), Иван Кожедуб (второй справа). На семейном торжестве, с супругами © Из личного архива семьи Кожедуба

Они были очень разные, но обе — замечательные женщины. Мария Кузьминична Покрышкина всегда была идеально одета, всегда себя держала, несмотря на все болезни. А Вероника Николаевна Кожедуб была другая — кулинар заядлый, делала очень вкусные вещи. Иван Никитович и умер ведь, пока она ходила в магазин в Монино, у себя на даче, где сейчас живёт его невестка Ольга.

Вероника потом говорила, что-то у неё по дороге защемило сердце. Вернулась — а Иван Никитович поднимался по лестнице, упал — и всё. Приехавшие врачи только констатировали смерть.

— Иван Кожедуб умер за полгода до развала Союза. Вы видите в этом некую символичность? Связано ли это с тем, что в то время обесценивали службу в армии, подвиги наших военных?

— Конечно. Был ещё трижды Герой Труда Ефим Славский — он тоже ушёл буквально за месяц до распада СССР. Они видели развитие событий. Для них это было тяжёлым ударом. Иван Никитович был очень смущён этим, даже говорил: «Хорошо хоть до монарха не довели».

Иван Кожедуб на III внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 14 марта 1990 года © Кадр из трансляции

Иван Кожедуб неоднократно избирался депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года на III внеочередном Съезде он зачитал «Обращение Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы трёх степеней к Съезду народных депутатов СССР», где критиковал клевету и нападки на советскую армию, говорил об унижении фронтовиков и «афганцев», призывал к защите целостности страны: «Мы с глубокой болью и тревогой видим, как усиливаются попытки экстремистских, антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания...»

Ещё тогда, в 1990-м, Иван Кожедуб обращал внимание на то, как пытаются переписать историю и очернить жизнь и подвиг советского народа: «Очернительная тема всего прошлого сегодня стала самой популярной в литературе. А герои нашей юности бессовестно осмеяны или забыты». Его беспокоило, как в обществе культивировались настроения, направленные на то, чтобы «вбить клин между армией и народом»: «При молчаливом согласии отдельных руководителей страны в средствах массовой информации не прекращаются попытки оклеветать, облить грязью прошлое, настоящее и будущее армии и флота».

Выступление Кожедуба не было поддержано делегатами съезда. Его внучка Анна Кожедуб вспоминает, что именно это выступление и отношение к нему со стороны других делегатов стали последней каплей для Ивана Никитовича, который к тому времени уже перенёс несколько инсультов.

Она рассказала RT, какими были отношения между бабушкой и дедушкой, на каком языке разговаривал Иван Кожедуб до встречи со своей женой и почему в их доме никогда не появлялся колхозник-пчеловод Конев, на чьи средства был построен самолёт Ла-5ФН.

— Иван Никитович умер в августе 1991-го, незадолго до путча и за полгода до развала СССР. Как вы считаете, связана ли как-то его смерть с переживаниями за судьбу страны?

— Тот съезд его, собственно, и подкосил. Он очень переживал по этому поводу. Он уже понимал, что запущена огромная машина и её уже не остановить, изменения уже необратимы. Он был хорошо информирован и сам был очень прозорливым. Все на него ополчились, а посыл-то правильный был: прежде чем ломать что-то, надо подумать. Вы оцените, что есть хорошего, за что воевали, возьмите это хорошее, эти устои и перетащите в новую жизнь. Для него это было очень больно. Мы гостили с мамой в Симферополе, когда пришла телеграмма, что дедушки не стало. И я поняла тогда, что одним дедушкой не ограничится, настолько в воздухе витало, что что-то будет.

© Из личного архива семьи Кожедуб

— Я посмотрела его выступление на Съезде в 1990 году. Он сильно сказал о том, что герои прошлого забыты. Герой Кожедуб не был забыт?

— Да, он и другие герои войны, коммунисты уже были отодвинуты в сторону. И мне кажется, что тогда на съезде это стало последней каплей. К инфаркту его подвели много факторов. Притеснять его начали сразу после войны. В мирное время он по службе толком и не состоялся. Тогда многих оттёрли, в том числе Жукова. С ними очень бесчестно поступили даже на коммунально-бытовом уровне.

Плюс пришли молодые да ранние, которые практически не воевали. Их быстро делали маршалами. Они стартанули и прошлись по голове деду, который до конца жизни был третьим замом слева. Бабушка очень обижалась за него. Такой вояка! И в Корее повоевал. Оттуда приехал с болезнью витилиго, с полностью подорванным здоровьем, на себя не похожим.

И главное, и не знал никто про эту войну. И рассказывать никому ничего нельзя было. Как будто и не было. А сколько там наших полегло! А ты сиди и молчи.

Он не мог конъюнктурить, льстить, дружить за продвижение по службе.

Из личного архива семьи Кожедуб

— Считал ли Кожедуб себя украинцем?

— Да, считал. Не помню, что было в паспорте у деда, но у папы точно в паспорте было написано «украинец». Помню, что у деда дома было много украинских сувениров. Была даже статуэтка с надписью «Пьяный хохол». При этом он всегда говорил: «Я советский человек».

Кстати, до встречи с бабушкой дедушка очень плохо говорил по-русски, только по-украински. Бабушка занималась его образованием. Она сама очень любила учиться, и он за ней тянулся. Но всё равно на украинский переходил легко. И она его натаскала на очень хорошее произношение. Но после инсульта он снова стал сильно гэкать.

Вероника и Иван Кожедуб. Анна Кожедуб и актёр Сергей Ларин в ролях супругов Кожедуб на съёмках документального биографического фильма «Первого канала» с игровыми реконструкциями «Две войны Ивана Кожедуба», посвящённого 90-летию трижды Героя СССР © Фото из личного архива семьи Кожедуба

— В фильме-реконструкции, посвящённом 90-летнему юбилею вашего деда, вы сыграли свою бабушку. Трудно было вжиться в молодость своих близких?

— Я сразу согласилась, когда мне предложили сняться. Но я очень стеснительная (и кстати, это в дедушку). Он тоже был в бою горячий, а когда ему дали поручение сразу после победы выступить на радио, он испугался. Потом, когда его представили на приёме в Кремле Жукову, он тоже стушевался: «Ну куда я пойду, это же Жуков! Он же трижды Герой всё-таки!» Ему говорят: «Иван Никитович, вы тоже». «А, точно», — такой был эпизод.

И папа у меня такой же скромный был. На съёмках я тряслась перед камерой. Хорошо, что у меня не было слов. Но я наслаждалась процессом. Потому что на съёмка я пришла в Дом офицеров, где у бабушки с дедушкой было первое свидание, первые танцы. И там мы воссоздали эту сцену. Это было очень волнительно. Мне очень нравится, как получилось. Я когда смотрю, какая я перепуганная там, как лань, так если вдуматься, они так и жили. Я узнала бабушку намного старше и совершенно с этим образом не совпадающую. Она очень резкая стала с годами. Видимо, она подавляла в себе этот испуг через резкость. И были факты биографии, которые к этому располагали.

Лётчик Иван Кожедуб во время Великой Отечественной войны около самолёта, собранного на средства колхозника-пчеловода Василия Конева © Из архива писателя Николая Бодрихина

Например, когда дедушка был командирован в Корею, бабушка сидела с маленькой дочерью Наташей, моей тётей, и тут на пороге появляется колхозник Конев, который самолёт подарил, вместе с девушкой, то ли с племянницей, то ли с дочерью, привёз сватать её за Кожедуба. Он был не в курсе, что Иван уже женился. Инстаграма ещё не было. Конев видит Веронику Николаевну с младенцем на руках, расстроился и прямо в лицо ей говорит: «О, уже ожеребилась!»

И таких недоброжелателей было много. Жизнь закалила её характер — бабушка была жёсткой. Но трижды Героя мало очаровать, с ним ещё надо ужиться, держать на себе дом, в котором перебывало много знаменитых людей, журналистов, писателей: Гагарин, Пахмутова, с космонавтом Леоновым они дружили. Он встречался с Индирой Ганди, много путешествовал по миру. Я иногда выкладываю дедушкины фото в свой Instagram, народ восхищается.

Встреча премьер-министра Индии Индиры Ганди с трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом © Фото из личного архива семьи Кожедуба

— Каким вы запомнили его?

— Я во втором классе была, когда Иван Никитович умер. Я запомнила его энергетику. Он всегда улыбался. В лыжной шапочке запомнился, в лыжном костюме с полосками по бокам. Он всегда был рад меня видеть. То, что с ним что-то не так, я не понимала. Виделись мы очень редко. Бабушка максимально отгородила всех от них с Иваном Никитовичем, чтобы они были только вдвоём. А так он был человек-праздник. Они с бабушкой не умолкали. Она донская казачка, а он хохол. Они постоянно пикировались. Он ей слово — она ему десять. Она ему слово — он ей десять. Постоянно живая речь была.

Мне, кстати, рассказывали, что эскадрилья, где служил дедушка, стала прототипом для фильма «В бой идут одни старики». Фильм просто про них. Они постоянно пели. Там были замечательные истории дружбы. Они хоронили товарищей. Они были высокого класса пилоты. Многие вернулись и продолжили дружить после войны.

Иван Кожедуб с композитором Александрой Пахмутовой на отдыхе © Из архива семьи Кожедуб

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я закончила юридический факультет МГИМО, но поняла, что выбор этой профессии был ошибкой. Я с раннего детства хорошо пела, играла на всех музыкальных инструментах, которые попадались мне в руки. Поэтому я вернулась к тому, что мне было всегда интересно. Закончила в Москве джазовый колледж и три года назад вернулась на родину в Санкт-Петербург, живу в районе Адмиралтейских верфей. Однажды ко мне пришёл друг папы, который служил с ним на одной подводной лодке, папа был офицером ВМФ, и сказал: «Смотри, вон те краны построили подлодку, на которой мы с твоим папой познакомились. А вот больница, в которой папа лежал после службы на нашей подлодке». Папа умер очень рано, в 50 лет. Подлодка была дизельная, но они возили с собой ракету с ядерной боеголовкой. Там весь экипаж выкосила онкология. Командир в 30 лет умер. Сейчас в живых из экипажа осталось только двое.

Граффити на улице Маршала Кожедуба в Москве RT

В Московской средней школе №2010 располагается музей «Через года... Через века... Помним», где большая экспозиция посвящена Ивану Кожедубу. RT побеседовал с руководителем этого музея, педагогом-организатором Любовью Петровной Поликашиной. Она рассказала, как школьники чтят память героя, как пополняется фонд музея и почему у ребят из России нет пока возможности побывать на родине Кожедуба на Украине.

— Почему именно в вашей школе появилась экспозиция, посвящённая Ивану Кожедубу?

— Так случилось, что наша школа, которая открылась в 2003-м году, находилась рядом с улицей, названной в честь трижды Героя Ивана Кожедуба. Там есть таблички, у школы есть барельеф, цветы возлагаем в праздники.

— Как школьники изучают биографию лётчика-аса Ивана Кожедуба?

— В музее регулярно проходят экскурсии. Наши школьники в рамках проекта «Путь героя» в позапрошлом году прошли по Белгородчине, где Кожедуб совершил свой первый вылет.

— С кем вы поддерживаете связь?

— С родными Ивана Кожедуба. Поддерживаем связь с лётчиками из Центра показа авиационной техники в Кубинке имени И.Н. Кожедуба. Приезжали в школу представители из библиотеки украинской литературы. Мы ездили в Шостку, в Ображиевку, на родину лётчика-аса. В Шостке была школа его имени. Мы там во дворе деревья сажали, когда приезжали с нашими школьниками. Но сейчас, я посмотрела, уже школа не имени Кожедуба, а просто 1—3-й ступени.

В музеях в Ображиевке и в Шостке, где он учился, много материалов про Кожедуба хранится. Когда в 2010 году отмечали 90-летний юбилей лётчика, мы приезжали туда и нам всё показывали, рассказывали. Был грандиозный праздник, много гостей со всех уголков. В Шостке сохранилась вышка, с которой он прыгал с парашютом.

Хорошие контакты поддерживали с Украиной. С праздниками друг друга поздравляли. Хотели поехать на 95-летие. Написали туда, но нам вежливо ответили: извините, мы маленькие люди, живём как все, в своей среде. И так все контакты сошли на нет...

|

|

Чёрная дыра польской геополитики... |

Регулярные плевки в «ближний колодец» уже начинают выходить Польше боком

Для начало несколько красноречивых цитат из текущих лент новостей:

1. «Польский министр юстиции (и одновременно генпрокурор) Збигнев Зёбро в интервью газете Rzeczpospolita поднял вопрос о целесообразности дальнейшего членства республики в ЕС. В частности, он заявил, что Польша не обязана состоять в союзе «любой ценой». Министр обвинил Брюссель в «незаконном шантаже», «осуществляемом Судом ЕС», и подчеркнул: политика уступок союзу больше не эффективна и приведет «к постепенной утрате» польского суверенитета.

Отметим, что это далеко не первый серьезный конфликт между ЕС и Польшей. Например, в 2015 году Варшава отказалась придерживаться квот ЕС по приему мигрантов. Противоречия вызывают и другие вопросы, касающиеся ценностей. Так, в ЕС жестко раскритиковали решение об ограничении права на аборты, принятое Конституционным судом Польши в октябре 2020 года. Постоянное возмущение Брюсселя вызывает и политика польского правительства в отношении сексуальных меньшинств, например, введение «зон, свободных от ЛГБТ», в некоторых польских регионах.»

2. «Польский политолог Ежи Таргальский обеспокоен, что из-за «германо-российского тандема», с которым смирились США и Европа, Польша стремительно теряет суверенитет.

Своей авторской колонке на польском портале Niezalezna.pl эксперт дал заголовок на немецком языке «Endlösung der polnischen Frage» («Окончательное решение польского вопроса»), тем самым создав аллюзию с холокостом.«Польша является последним препятствием на пути к бисмаркскому альянсу между Германией и Россией и совместному управлению Европой, поскольку демократы (США) доверили судьбу Европы Берлину и таким образом согласились с германо-российским тандемом. Зачем полякам суверенитет, если его можно продать даже не за деньги, а за обещание? Деньги, которые поступят от ЕС после полного подчинения, всё равно будут потрачены на разрушение польской экономики под бдительным оком Брюсселя в рамках „зелёной сделки“: ветряки, солнечные батареи и российский газ из Германии вместо угля. Балтийская труба уже заблокирована, и демократы не заинтересованы в поддержке углеводородной или военной промышленности Польши»

Судя по резко участившимся польским недовольствам в адрес Запада по самым разным поводам, у поляков явно начинает подгорать. И, похоже, что речь идет об их «основном блюде», про которое они привычно, но без особой уверенности в голосе, поют, что «Jeszcze Polska nie zginęła“

Для сколько-нибудь длительного и безраздельного (надеюсь, вы понимаете, в каком именно смысле) польского проекта, он должен отвечать двум фундаментальным условиям. Во-первых, опираться на прочную геополитическую основу. И, во-вторых, находиться на такой орбите, которая не угрожает падением в «черную дыру» абсолютно чужеродных для Польши и народа этой страны порядков и правил.

Очень похоже на то, что Польша уже совершила роковые ошибки по обеим этим позициям.

Во-первых, она сделала заведомо авантюрную, но, при этом, главную и единственную геополитическую ставку на такую, как выяснилось, весьма «волатильную» величину, как Соединенные Штаты Америки. Которые своими двумя океанами равноудалены от основной части мира в той степени, которая делает для них сугубо необязательным связывать свою судьбу с этой основной частью. Именно поэтому янки, периодически и без особых проблем, уходят в геополитический офф-лайн. То есть в самоизоляцию, закрываясь, тем самым, от чужих проблем.

Польша как раз такой случай. А её проблемы, особенно после кончины поляка Збигнева Бжезинского, для США объективно чужие. Какое-то время польские интересы ситуационно совпадали с американскими, что вызывало в Варшаве состояние эйфории.

Но мир не стоит на месте. А у англосаксов, как известно, по жизни нет постоянных союзников, а есть только постоянные интересы. И поляки, похоже, уже дождались тех времен, когда эти заокеанские интересы с их собственными всё меньше стыкуются.

А опираться им, в геополитическом смысле, больше не на кого. Зато Польша остается зажатой между двумя сверхдержавами Европы — Россией и Германией, которые, мягко говоря, братских чувств к ней не испытывают. По вине самой Польши, которая уж слишком усердно на них открывала рот в угоду Америке.

К тому же и это, во-вторых, сами поляки начинают понимать, что Запад с его «альтернативными» ценностными безумствами является опасной разрушительной силой для их общества. А его диктат, в этом смысле, намного хуже, чем то мнимое «советское рабство», на которое они привыкли жаловаться.

Русские, по крайней мере, не требовали от них становиться «общечеловеками» в смысле половых извращений. И не заставляли их быть трансгендерами, отказываясь от данного Богом разделения людей на мужчин и женщин. Всё, что Запад сегодня пытается навязывать Польше, по канонам весьма почитаемой в этой стране христианской морали, определяется понятием «смертный грех». Больше того, русские традиционные ценности объективно намного ближе польскому мировосприятию, чем флаг ЛГБТ над американским посольством.

В общем, для Польши возникает ситуация, про которую говорят — куда ни кинь, всюду клин. Но полякам жаловаться некому, ибо они сами, а точнее их лидеры, во всем виноваты. Не надо было плевать в ближний колодец и строить воздушные замки на пустом месте. Но, похоже, что Польша без этого жить не может. До тех пор, пока она в очередной раз «не сгинела» в потемках истории...

|

|

Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина... |

Эксперт РВИО Буранов рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина войсками СССР...

Первая советская бомбардировка Берлина, героически совершенная 80 лет назад советскими летчиками в практически невыполнимых условиях, стала шоком для нацистов, и показала, что безнаказанно атаковать с воздуха Москву и другие советские города гитлеровская Германия не сможет, рассказал РИА Новости военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

В субботу исполнилось 80 лет со дня первой в годы Великой Отечественной войны бомбардировки Берлина советской авиацией.

22 июля 1941 года, спустя ровно месяц после начала германского вторжения в СССР, гитлеровская авиация совершила первый массовый налет на Москву. Тогда рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс самодовольно заявил, что советская авиация полностью уничтожена (хотя с тем налетом советская ПВО во многом справилась). А главнокомандующий люфтваффе (гитлеровскими ВВС) Герман Геринг громогласно заявил, что ни одна бомба никогда не упадет на Берлин.

И очень скоро, 26 июля 1941 года, главком Военно-морского флота СССР адмирал Николай Кузнецов предложил советскому лидеру Иосифу Сталину дерзко, ударом на удар, ответить нацистам, и сделать это силами авиации ВМФ. Сталин эту идею поддержал.

Тщательный расчёт

Герои, сделавшие невозможное

|

|

Этот день в авиации. 8 августа |

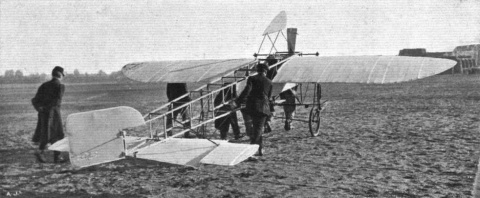

1908 - Американец Уилбур Райт совершил первый в Европе полёт над французским Ле-Маном. Он продолжался только одну минуту 45 секунд, но способность легко совершать повороты и летать по кругу поразили и ошеломили зрителей, в том числе нескольких лётчиков - французских пионеров авиации, таких как Луи Блерио.

К тому времени лучшие европейские самолёты едва лишь отрывались от земли, делая повороты "блинчиком", с помощью одного руля направления, а органы поперечного управления использовались (если они были) лишь для исправления случайных кренов. После нескольких неудачных попыток воспроизвести самолёт Райтов по впечатлениям очевидцев первых полётов, сложилось мнение, что новости об полностью управляемых полётах братьев Райт лишь блеф. Однако Уилбур Райт уверенно держался в воздухе и продемонстрировал управляемость самолёта, описав над полем две "восьмерки" и резкий поворот с креном 25 градусов. Виражи осуществлялись не только с помощью руля направления, как на самолётах европейских конструкторов, а за счёт совместного действия поперечного управления (перекашивание крыльев) и руля поворота.

В последующие дни Уилбер сделал ряд технически сложных полётов, включая полёт по траектории восьмёрки, демонстрируя свои навыки пилота и потенциал машины, превосходящий достижения остальных пионеров авиации того времени. Французская общественность была взволнована подвигами Уилбера, на его полёты собрались тысячи людей. На следующее утро братья Райт проснулись всемирно знаменитыми. Прежние скептики принесли извинения и поздравили Уилбера с успешными полётами.

Редактор «L’Aérophile» Джордж Безансон писал, что полёты «..полностью рассеяли все сомнения. Никто из прежних хулителей братьев Райт не смеет сомневаться сегодня в предыдущих экспериментах этих людей, действительно впервые осуществивших настоящий полёт…» Известный французский энтузиаст авиации Эрнест Арчдикон писал: «В течение длительного времени братья Райт обвинялись в Европе в обмане… Сегодня их чествуют во Франции, и я чувствую огромное удовольствие,.. восстанавливая справедливость.». У. Райт в течение пяти месяцев совершит свыше ста полётов, проведя в воздухе более 25 часов, 60 раз будет брать на борт пассажира и установит рекорд нахождения в воздухе, равный 2 ч 20 м.

1916 - Первый полёт морского истребителя «Энгельс III»:, пилот штабс-капитан Евгений Робертович Энгельс. Это был проект оригинальной летающей лодки-истребителя, выполненной по схеме парасоль. Особенностью самолёта являлись опущенные вниз законцовки крыла, призванные выполнять роль поплавков боковой остойчивости. Ротативный двигатель с толкающим воздушным винтом на продолжении центральных стоек крыла, снабжён обтекателем яйцевидной формы, прикрывающем и топливный бак.

Реализация проекта состоялась благодаря проявленному интересу со стороны компании Ф. Мельцера. Здесь построили первый опытный образец, испытанный в Петрограде в конце июля 1916 года. Второй экземпляр летающей лодки Энгельса изготовили с двигателем "Гном-Моносупап" 100 л.с. на средства Морского ведомства на заводе Ф. Мельцера во второй половине 1916 года. Затем аппарат перевезли в Баку, где в конце ноября конструктор лично выполнил два благополучных полёта. Машина легко выходила на редан и отрывалась от воды, развивала высокую максимальную скорость - 170 км/час.

5 декабря 1916 года, в третьем испытательном полёте произошла катастрофа, в результате которой штабс-капитан Энгельс погиб. К сожалению, деятельность Е. Р. Энгельса, показавшего себя талантливым конструктором, продолжалась так недолго.

Предполагалась диверсия, однако наиболее явной причиной катастрофы явилось разрушение заднего правого лонжерона крыла по причине его недостаточной прочности.

Несмотря на гибель конструктора и его летающей лодки, работы по совершенствованию типа продолжились. По предложению Ф. Мельцера рассматривались планы строительства сначала 300, а позднее 200 летающих лодок Энгельса. В окончательном варианте, согласно решению от 27 апреля 1917 г., было заказано 60 экземпляров.

На практике изготовили два опытных образца с двигателем "Рон" 125 л.с, в отношении которых использовалось обозначение "Энгельс-III".

1918 - Английские пилоты Кэтбари и Леки на бомбардировщике DH.4, сбили новейший цеппелин L70, который всего месяц назад начал боевую службу. Очень болезненной потерей стала гибель на его борту командующего германским воздухоплавательным флотом Петера Штрассера. Именно Штрассер был разработчиком тактики всех налётов дирижаблей на Лондон, и лишь после его гибели эти ночные атаки прекратились.

1924 - Cпециальный трёхместный самолёт Avro 504Q, созданный для Oxford University Arctic Expedition (G-EBJD) достиг широты 80 градусов 15 минут и стал единственным на тот момент самолётом, достигшим такое северной точки. Из-за тяжёлых погодных условий самолёт был брошен на острове.

1927 - Cостоялся первый полёт самолёта Bristol 101. Несмотря на свои явные преимущества самолёт был забракован Авиационным Министерством Великобритании из за большого количества деревянных деталей. Он представлял собой биплан смешанной конструкции, оборудованный двигателем Bristol Jupiter VI мощностью 450 л.с. и вооружённый двумя синхронизированными 7.7-мм пулемётами Vickers и одним подвижным спаренным пулемётом Lewis такого же калибра. Постройка истребителя Bristol Type 101 была частной инициативой фирмы Bristol Aeroplane Co. Ltd.

Не найдя других заказчиков компания Bristol переделала этот двухместный истребитель в одноместный гоночный самолёт, представив его на выставке Copenhagen Aeronautical Exhibition в 1927 году. Уже в следующем году самолёт,пилотируемый капитаном Увинсом,занял второе место в авигонках King's Cup Race.

1929 - Начало первого кругосветного перелёта дирижабля "Граф Цеппелин".

В августе-сентябре 1929 года дирижабль под командованием Xуго Эккенера осуществил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Стартовав в Лейкхерсте, «Граф Цеппелин» за 20 суток преодолел более 34 тыс. км со средней полётной скоростью около 115 км/ч, совершив при этом лишь три промежуточные посадки – во Фридрихсхафене, Токио и Лос-Анджелесе. Основной целью перелёта была пропаганда возможностей жёстких дирижаблей, попутно делались метеорологические наблюдения.

1929 - Экипаж Семёна Александровича Шестакова на ТБ-1 (АНТ-4 "Страна Советов") стартовал с Центрального аэродрома. На подлёте к Уралу "Страну Советов" атаковал орел, в результате на передней кромке правого крыла осталась заметная вмятина. До Красноярска добрались без особых проблем. На взлёте забарахлил мотор, но вскоре обороты пришли в норму. Очередная посадка предполагалась в Верхнеудинске, однако Шестаков при поддержке второго пилота Болотова Филиппа Ефимовича принял решение лететь дальше, в Читу. Штурман Борис Васильевич Стерлигов возражал, поскольку, по расчётам, прибыть туда можно было только ночью. И оказался прав - в темноте экипаж заблудился. Когда сожгли весь бензин, пришлось садиться на склоне сопки. Летчики не пострадали, но машина была искорёжена.

1930 - Первый полёт многоцелевого пассажирского К-4 по маршруту Москва - Ташкент с пассажирами на борту; пилот Михаил Сергеевич Бабушкин.

1933 - В Москве впервые состоялся воздушный парад. В нём приняли участие дирижабли, лёгкие самолёты, автожиры и самолёты-гиганты: пятимоторный АНТ-14 "Правда" и трёхмоторные АНТ-9.

1933 - Лётчик-испытатель Андрей Борисович Юмашев совершил на модифицированном облегчённом ТБ-3 беспосадочный перелёт Щелково-Евпатория-Щелково, сбросив 2500 кг бомб на полигоне в Крыму и покрыв расстояние в 2500 км. На самолёте полностью убрали наружную подвеску бомб. Вместо этого в просторном фюзеляже установили дополнительные кассеты Дер-9. Всего самолёт теперь мог нести внутри 36 бомб по 100кг. За счёт демонтажа бомбодержателей под фюзеляжем и крылом, кое-какого оборудования и облегчения самой конструкции выиграли 518 кг. Еще более 100 кг получили за счёт уменьшения запаса масла в полтора раза (это внедрили и в серии). Но суммарный вес с бомбами дошёл до 20 т. Добавочный бензин и улучшение аэродинамики позволили ещё увеличить и дальность.

1933 - Состоялся первый полёт австрийского лёгкого многоцелевого самолёта Meindl A.VII. Самолёт Meindl A.VII был разработан конструкторами компании Meindl Flugzeugbau Вильгельмом ван Несом и Эрихом Майндлем. Проект самолёта был разработан ещё в начале 1931 года, однако строительство затянулось почти на два года из-за финансовых трудностей. Самолёт серийно выпускали в Австрии с 1934 года. Это были обычные для того времени монопланы с низкорасположенным крылом, неубираемым шасси и открытыми кабинами лётчиков. Основная модификация оснащалась радиальным двигателем (в 1932 году был разработан поплавковый вариант самолёта с рядным мотором).

1934 - Первый полёт гигантской летающей лодки АНТ-22 (МК-1), лётчик-испытатель Рябенко Тимофей Владимирович.

1934 - Самолёт de Havilland DH.84 Dragon стал первым, перелетевшим без посадки из Канады в Великобританию. Экипаж: Дж.Ойлинг и Л.Рейд.

1934 - Начало госиспытаний первого серийного самолёта ХАИ-1ВВ №3211 21 завода, лётчик-испытатель Пётр Михайлович Стефановский.

1935 - Лётчик М. Детройя совершил на прототипе MS.405N-1 французского истребителя Morane-Saulnier MS.405 первый полёт. На самолёте стояло временное неубирающееся шасси (ниши для укладки колес зашили). После нескольких полётов колёса сделали убирающимися, поставили радио и вооружение с крыльевыми наплывами на передней кромке.

1942 - Первая атака японских камикадзе на Гуадалканале. Пара пикировщиков Aichi D3A1 type 99 Model 11 «Val» вывели из строя американский десантный корабль.

1944 - Лейтенант Йоахим Вебер одержал первую официально зарегистрированная победу на реактивном истребителе "Me-262", он перехватил и сбил английский самолёт-разведчик "Москито" PR-XVI из 540-й эскадрильи RAF. Английский разведчик упал в 65 км юго-западнее Мюнхена.

1946 - Экипаж в составе 9 человек во главе с лётчиком-испытателем Б.Эриксоном поднимает ХВ-36 в первый полёт, который продолжался 37 минут. В первом полёте ХВ-36 имел взлётную массу около 90000 кг и заправку топливом порядка 30000 л. С начала разработки проекта до первого полёта экспериментального самолёта прошло 5 лет и 3 месяца. Столь длительный срок в основном объясняется отсутствием реальной острой потребности в подобном самолёте в ходе Второй Мировой войны для ВВС США, а также сложностями, с которыми столкнулась фирма Пратт и Уитни при создании и доводке двигателей. Фирме потребовалось 5 лет, для того чтобы изготовить и довести опытные двигатели по мощности, высотности и надёжности до уровня приемлемого для установки на экспериментальную машину.

1948 - Родился Виктор Георгиевич Пугачёв — советский лётчик-испытатель, заслуженный лётчик-испытатель СССР (18.12.1991), Герой Советского Союза (31.10.1988, медаль № 11587), полковник в отставке. Фигура высшего пилотажа «Кобра Пугачёва» названа его именем, поскольку Пугачёв был первым лётчиком, выполнившим её публично.

1948 - Родилась Светлана Евгеньевна Савицкая — советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог и общественный деятель, кандидат технических наук, полковник военно-воздушных сил СССР. Вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1982, 1984). Лётчик-космонавт СССР (1982). Заслуженный мастер спорта СССР (1970).Единственная женщина — дважды Герой Советского Союза.

Отец — советский лётчик и военачальник, маршал авиации Евгений Яковлевич Савицкий. Мать — Лидия Павловна Савицкая, в годы Великой Отечественной войны служила в том корпусе, где командовал отец; впоследствии работала школьным учителем. Отец, выросший беспризорником, имел неординарные взгляды на воспитание дочери, с детства предоставлял ей полную свободу — школу Светлана посещала факультативно, но при этом училась на «отлично». Небо как профессию тоже выбрала сама.

В 1966 году окончила московскую школу № 637 (ныне ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова»). Поступила в Московский авиационный институт (МАИ), который окончила в 1972 году. Во время учёбы в МАИ также училась в Калужском авиационном лётно-техническом училище, которое окончила в 1971 году, получив квалификацию «лётчик-инструктор».

С 1969 года по 1977 год Светлана Савицкая входила в состав сборной команды СССР по пилотажному спорту. В 1970 году выиграла первенство мира по пилотажному спорту на поршневых самолётах в Великобритании. Установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолётах. В 1970 году удостоена звания заслуженный мастер спорта СССР.

После окончания института работала лётчиком-инструктором, училась в школе лётчиков-испытателей. В 1976 году начала работать лётчиком-испытателем НПО «Взлёт». Выполняла полёты на самолётах «МиГ-21», «МиГ-25», «Су-7», «Ил-18», «Ил-28».В 1975—1978 годах установила на учебно-боевом МиГ-25ПУ 4 женских рекорда высоты и скорости полёта:

мировой рекорд скорости (2683,44 км/ч, 22 июня 1975);

рекорд высоты полёта (21209,9 м, 31 августа 1977);

рекорд скорости на дистанции 500 км (2466,1 км/ч, 21 октября 1977);

рекорд скорости на замкнутом маршруте в 1000 км (2333 км/ч, 12 апреля 1978 года).

С мая 1978 года по июнь 1981 года работала лётчиком-испытателем Московского машиностроительного завода «Скорость» КБ А. С. Яковлева.

В августе 1980 года была командирована в отряд лётчиков-космонавтов. В июне 1981 года назначена космонавтом-исследователем от ММЗ «Скорость».

В 1982 году в качестве космонавта-исследователя совершила полёт на кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7».

В 1984 году в качестве бортинженера совершила полёт на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7». Во время полёта первой из женщин совершила выход в открытый космос.

Готовилась к полёту на станцию «Салют-7» в 1986 году на корабле «Союз Т-15C» в качестве командира первого в мире полностью женского экипажа (три женщины-космонавта), но этот полёт не состоялся.

Из отряда космонавтов Савицкая ушла в звании майора в октябре 1993 года в связи с выходом на пенсию.С 1993 года преподаёт в Московском авиационном институте, доцент, кандидат технических наук.

1949 - Лётчик-испытатель ВВС США майор Френк Эверест (Frank К. Everest) на рекордном самолёте Х-1 установил рекорд высоты полёта -21915,7 м., в ходе программы испытаний МХ-653. Это был 125-й полёт в истории программ МХ-524/653.

1952 - Лётчик-испытатель Григорий Александрович Седов впервые поднял в воздух опытный перехватчик СП-7. Заводские испытания показали, что скороподъёмность, потолок и максимальная скорость перехватчика ниже, чем у серийных истребителей, а установленные в носовой части антенны ухудшили обзор. В мае 1953 года завершились Госиспытания, по итогам, которых был сделан вывод, что характеристики самолёта приемлемы для принятия его на вооружение. Перехватчик решили строить на заводах в Горьком и Тбилиси. Вскоре он получил обозначение МиГ-17П. Самолёт стал первым в СССР лёгким перехватчиком с РЛС, принятым на вооружение. МиГ-17П (СП-7) — серийный лёгкий всепогодный перехватчик с радиолокатором РЛС РП-1 "Изумруд-1".

1954 - Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании ОКБ-52 (ныне в составе ГКНПЦ имени М.В.Хруничева). Базировалось на территории Реутовского механического завода.

1957 - Разработаны винты АВ-68 для ТВД АИ-20 самолётов Ил-18, Ан-10, Ан-12.

1957 - Катастрофа самолёта Е-50.Лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (посмертно), п/п-к Коровин Николай Аркадьевич Коровин погиб при выполнении контрольно-сдаточного полёта самолёта Е-50.

Принимать самолёт назначили лётчика-испытателя ГК НИИ ВВС подполковника Н.А.Коровина. После трёх контрольных полётов для освоения и оценки машины, в том числе и с работающим ЖРД, он в 12 ч 50 мин вылетел 8 августа 1957 г. в приёмочный полёт. По заданию Н.А.Коровин должен был достичь с работающим ЖРД высоты 20000 м. В 13 ч 01 мин лётчик сообщил, что самолёт вошёл в штопор, а через полминуты последовало вторичное сообщение, что попытка вывода из штопора не удалась, и он покидает машину. Истребитель-перехватчик Е-50/3 упал в районе деревни Радовицы, в 100 км юго-восточнее аэродрома Раменское. Лётчик был обнаружен мертвым вместе с пилотским креслом и нераскрывшимся парашютом в 150 м от места падения самолёта. Примечательно, что за день до катастрофы, перед сдачей машины военным, лётчик-испытатель Валентин Петрович Васин выполнил подобный контрольный полёт без замечаний. Всего на самолёте Е-50/3 до катастрофы выполнили 10 полётов, в том числе шесть - с работающим ЖРД. Комиссия установила, что в полёте произошёл взрыв турбонасосного агрегата ЖРД, а начавшийся пожар быстро уничтожил часть конструкции вертикального оперения. Став неуправляемым, самолёт вошёл в штопор, из которого уже не вышел. И хотя лётчик катапультировался, но, к несчастью, нештатно сработал механизм расцепления кресла и фонаря.

1960 - Вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О создании на базе БР "Р-12"/SS-4 Sandal РН космического назначения "63С1"/"Космос-2"/SL-7, и разработке и запуске 10 малых КА". Головным исполнителем назначено ОКБ-586 г.Днепропетровск (Украина) гл. конструктор Михаил Кузьмич Янгель (1911-1971).

1962 - Лётчик-испытатель Евгений Степанович Соловьёв на заводе в Новосибирске совершил первый полёт на первом серийном экземпляре истребителя-перехватчика Су-11 (Т-47).

1962 - На Базе ВВС США “Эдвардс” (шт. Калифорния, США) осуществлён очередной 26-й испытательный полёт ракетного самолёта “Х-15” № 2. Аппарат пилотировал лётчик Роберт Эйткин Расуорт (Robert Aitken Rushworth). Достигнута высота 27700 м при скорости 4735 км/час.

1967 - Первый полёт пассажирского Boeing 737-200. Этот региональный самолёт относится к семейству Original, серийно производился по 1988-й. Всего выпущено 1114 лайнеров.

В 1962 г. фирма "Boeing" приступила исследованиям проекта небольшого самолёта 737 для региональных авиалиний. Первоначально самолёт задумывался как 60-85-местный и как конкурент английскому самолёту БАК 111, который в то время стал активно предлагаться многим авиакомпаниям США. Но в дальнейшем было решено использовать схему самолёта на 100 мест и с двумя двигателями на подкрыльных пилонах.Программа разработки самолёта началась в феврале 1965 г. Многие авиакомпании проявили интерес к самолёту. С целью более полного удовлетворения требований заказчиков фирма сразу начала разработку двух вариантов: 737-100 на 100-103 места и 737-200 на 115 мест.Boeing 737-200 с удлинённым фюзеляжем стал гораздо более популярным и производился до 1988 года. Самолёт 737 Original изначально располагал кабиной для двух пилотов - это значительное изменение по сравнению с Boeing 727, где требовался бортинженер. Модель 200 узнаваема благодаря сигарообразной гондоле двигателя, почти полностью встроенной в крыло от его передней до задней кромки и плавному изгибу верхней кромки киля.

1970 - Катастрофа самолёта Ан-10А. Нелокализованный отказ и пожар двигателя №4 во время полёта по маршруту. Экипаж изменил курс на аэропорт Кишинева, но долететь до него не удалось, совершил вынужденную посадку в поле в сумерках, во время которой самолёт получил значительные повреждения. Многие пассажиры были ранены, 1 из них погиб.

1972 - Завершены госиспытания ТВлД ТВ3-117 "Завода им. Владимира Яковлевича Климова".

1972 - Завершены госиспытания ТРДД Д30КП Пермского МКБ.

1974 - Первый полёт учебного самолёта Як-52, развитие Як-18, лётчик-испытатель Юрий Иванович Митиков.

1974 - Лётчик-испытатель Евгений Иванович Ларюшин впервые поднял в воздух корабельный противолодочный вертолёт Ка-252 (Ка-27ПЛ); . Ка-252 предназначался для поиска, обнаружения, отслеживания и уничтожения современных ПЛ следующих на глубине до 500 м и скоростях хода до 75 км/ч в районах поиска, удалённых от корабля базирования (места взлёта) до 200 км при волнении моря до 5 баллов днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Как следовало из представленных материалов, вертолёт мог обеспечить выполнение основных тактических и вспомогательных задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями флота на всех географических широтах.

1978 - В США с космодрома Cape Canaveral в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция “Pioneer-Venus-2”. Станция несла четыре спускаемых аппарата, которые успешно выполнили свою миссию. Официальное название — Pioneer Venus Multiprobe, в документах НАСА станция фигурировала также в качестве Pioneer Venus 2 и Pioneer 13.

1984 - Катастрофа бомбардировщика 3М 1096-го тбап 201 тбад, КК п/п В.Р.Тухватуллин. В режиме набора высоты загорелся двигатель. В процессе пожара самолёт потерял поперечную устойчивость и возник крен 60–70º. Самолёт потерял высоту и столкнулся с землёй. Из 7 находившихся на борту воздушного корабля советских военных лётчиков погибло пятеро. Спаслись, покинув самолёт, второй штурман (штурман-оператор) капитан А.И.Ефишин и КОУ.

Как, более подробно описал произошедшее один из ветеранов Дальней Авиации: члены экипажа «…на высоте 350 м услышали хлопки. Как выяснилось позже, струя горячего воздуха из разрушившегося соединения противообледенительной системы попала на бензиновый бачок запуска турбостартёра С-300М двигателя РД-ЗМ-500А, что вызвало взрыв паров бензина. Этот бачок располагался в кессоне корневой части крыла левой плоскости, в непосредственной близости к его носовой части, где проходил трубопровод противооблединительной системы. В результате вырвало часть верхней обшивки и механизации левой плоскости крыла, из-за чего возник опасный крен. Командир, доложив о происшествии руководителю полётов, развернул самолёт на посадку, уводя его в сторону от населённого пункта. Но ситуация быстро переросла в катастрофическую, с последующим разрушением левой консоли крыла, приведшим к значительному уменьшению подъёмной силы и к потере поперечной управляемости. Когда крен достиг 54 градусов, штурман-оператор и командир огневых установок, не дожидаясь приказа командира, катапультировались. Затем самолёт задел крылом землю и взорвался, унеся жизни остальных членов экипажа».

«При расследовании было выяснено, - продолжает ветеран, - что причиной лётного происшествия являлся конструктивный недостаток — необоснованное, далеко отнесенное место расположения запорного крана противообледенительной системы от места отбора горячего сжатого воздуха из-за компрессора двигателя. Виновник: предприятие — разработчик самолёта ЗМ. В течение 3 – 4 месяцев доработка была выполнена на всем парке самолётов ЗМ.

1986 - Совершивший первый полёт единственный экземпляр экспериментального самолёта ЕАР. ЕАР используется в исследованиях технологий, связанных с разработкой перспективного истребителя и включающих электродистанционную систему управления, которая прошла испытания на самолёте Jaguar. После многолетних исследований компании British Aerospace по созданию АСА (Agile Combat Aircraft - маневренный боевой самолёт), 26 мая 1983 года правительство подписало с ней контракт на разработку программы по экспериментальному самолёту EAP (Experimental Aircraft Programme).На самолёте активно проводились испытания различных систем для нового истребителя EF.2000 Typhoon.

1987 - На вооружение ВМФ принят корабельный вертолёт Ка-29. Он предназначен для высадки с больших десантных кораблей первой волны морской пехоты и поддержки её действий огнем бортового вооружения.

Полезная нагрузка: 16 солдат или 4 носилок и 6 сидячих раненых или 2000 кг груза в кабине или 4000 кг на подвеске.

Вооружение: 1 х 7.62-мм пулемёт с 1800 патронами, возможна установка 30-мм пушки А242 с 250 патронами. Боевая нагрузка - 2000 кг на 4 узлах подвески: 2 х 4 ПТУР Штурм, до 80 80-мм НУР, или 2 контейнера с 23-мм пушкой и 250 патронами или 2 напалмовых бака ЗБ-500.

1988 - Начало эксплуатации Як-42Д с увеличенной дальностью полёта.

1988 - Первый полёт опытного образца немецкого лёгкого многоцелевого самолёта R 90, разработанного немецкой фирмой Ruschmeyer Aircraft-Production. В Германии самолёт R90 был сертифицирован в июне 1992 года, выпускался серийно в нескольких модификациях, отличавшихся силовой установкой, шасси и составом бортового оборудования. До момента банкротства компании Ruschmeyer в 1996 году было построено около 30 самолётов R 90 всех модификаций. В 2001 году компания Solaris Aviation (Вест Палм Бич, штат Флорида) приобрела лицензию и возобновила производство самолётов R 90 под новым обозначением Sigma. Первые машины были поставлены заказчикам в 2002 году.

1988 - Катастрофа Ан-12 над Азовским морем близ Ейска. Самолёт длительное время не эксплуатировался. Первым рейсом после перерыва стал короткий перелёт для перевозки группы лётчиков-инструкторов с партсобрания. В полёте борттехник переключил подачу топлива от напольных баков, которые были заправлены давно и не использовались. Керосин в них отстоялся и содержал воду. На предпосадочной прямой в 3-4 км от ВПП все четыре мотора поочередно заглохли. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку в лимане Азовского моря на мелководье. Самолёт стойками выпущенных шасси задел воду и клюнул носом. При ударе об воду и дно фюзеляж раскололся и частично погрузился в воду. Грузовой отсек, где находилось большинство пассажиров, заполнило водой, перемешанной с керосином. Это был самолёт-лаборатория, не приспособленный для перевозки пассажиров. Кроме того, в грузовом отсеке находилось оборудование, которое сорвало при ударе. В результате те люди, которые находились в грузовом отсеке, погибли. Всего в катастрофе погибло от удара или утопления 25 человек...

1989 - В США с космодрома Cape Canaveral по программе STS-28 осуществлён запуск космического корабля “Columbia №8” с астронавтами Марком Брауном (Mark Brown), Ричардом Ричардсом (Richard Richards), Джеймсом Адамсоном (James Adamson), Дэвидом Листмой (David Leestma) и Брюстером Шоу (Brewster Shaw) на борту. Полёт осуществлялся по программе Министерства обороны США. В этот же день запущены военные спутники "USA-040" ["SDS B-1"] и "USA-041". Посадка корабля 13 августа 1989 года.

1990 - США потеряли шестой С-5А. Galaxy упал вскоре после взлёта с авиабазы США в Рамштайне (ФРГ).

1991 - Скончался Иван Никитович Кожедуб — советский военачальник, маршал авиации (1985), лётчик-ас. Трижды Герой Советского Союза (1944, 1944, 1945).Лётчик-ас времён Великой Отечественной войны, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 победы). Псевдоним во время боевых действий в составе Группы советских военных специалистов в Корее — «Крылов».Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве...

2001 - В США с космодрома на мысе Канаверал с помощью РН "Дельта-2" (Delta) был осуществлён запуск научного КА "Genesis", основной задачей которого являлось исследование солнечного ветра. Аппарат отправился в точку либрации L1, где в течение 3 лет собирал в специальные ловушки образцы "солнечного ветра" - высокоэнергетичные заряженные частицы, испускаемые Солнцем. В сентябре 2004 года эти ловушки с застывшим в них "солнечным ветром" в специальной капсуле были сброшены на землю в пустыне штата Юта. Посадка капсулы прошла в аварийном режиме, но материалы не погибли. Первая за последние тридцать лет доставка на Землю внеземного материала.

2008 - 5 грузинских штурмовиков Су-25 - сначала 2 самолёта, а затем 3 - нанесли удар по территории Южной Осетии в районе населённого пункта Тквернети... После вооружённого конфликта с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии российское руководство объявило о признании государственной самостоятельности Республики Южная Осетия...

|

|

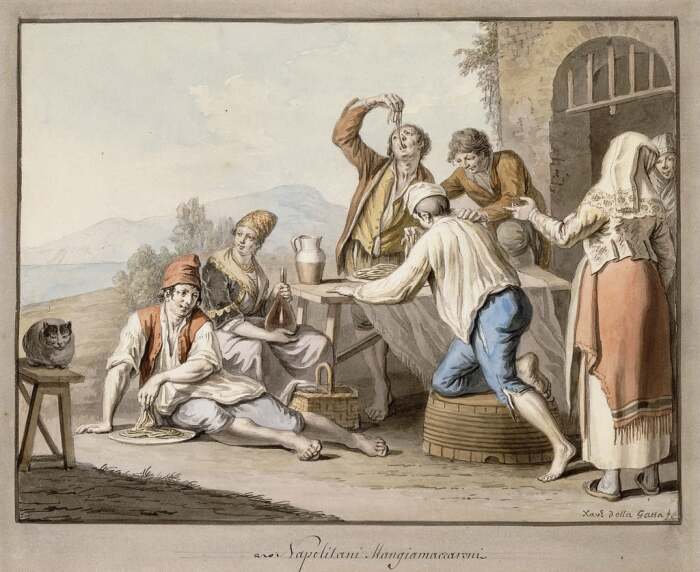

Невероятные секс-традиции древних славян... |

Куда там Камасутре и всяким даосам! В древнерусских избушках ничуть не хуже знали толк в любовных играх!

Древние народы были такими затейниками, что по их сексуальным традициям можно написать не одну диссертацию!

Однако до сих пор мы как-то проходили мимо нашего собственного богатейшего наследия в этой области. Настала пора исправить это упущение, тем более что секс-традиции наших предков были поистине удивительными.

Начнем с того, что сохранилось очень мало письменных источников о том, как протекала интимная жизнь древних славян. Все летописи тех лет вели монахи, а они стеснялись подробно расписывать «всякие непотребства». Да, христианство в свое время сильно пригасило порывы наших прадедушек и прабабушек…

Однако в языческой культуре секс вовсе не считался чем-то непотребным или зазорным, будь он в браке или вне брака. Это был естественный зов природы. Многие праздники и ритуалы включали сексуальный подтекст, так как плодородие было одной из основных славянских ценностей.

Сейчас мы можем лишь догадываться, какой была интимная жизнь древних славян, по обрывкам фольклора, заветным сказкам и сильно смягченным деревенским обычаям, которые записали этнографы в XIX и XX веках. Однако даже эти скудные сведения говорят о том, что была она ого-го!

Какие же секс-традиции бытовали на Руси?

Умычка девиц у воды

Если верить тем немногим свидетельствам, которые все-таки находятся в древних летописях, больше всего наши предки любили резвиться у водоемов.

Ну правильно, лето, жара, купания в одних сорочках, а то и без них — тут и до греха недалеко! Недаром этот инстинкт до сих пор живет в наших с тобой генах, ведь летние водоемы пробуждают в нас… целое половодье чувств! А большинство девушек, как свидетельствует статистика, совсем не против завести курортный роман на морях.

Ночь Ивана Купалы

С водой же был связан один из самых безумных и эротических праздников древних славян — день Ивана Купалы. Наверняка ты слышал, что там происходило: купание в речках, гуляния в летних сумерках по лесу, прыжки через костры и всякие беспутства. А еще любая девушка или женщина (даже замужняя) могла выбрать себе парня по сердцу и провести с ним ночь.

Секс до свадьбы в те времена не только не осуждался, но и поощрялся: так молодые могли определиться, кто им подходит для долгого союза. Поскольку «постыдных болезней» не было, побочные эффекты от такого «тест-драйва» были минимальные. Ну, если только внебрачные дети, которых принимали в семье без проблем. Одним больше, одним меньше…

В некоторых областях считалось, что если жена с любовником в эту ночь смогут скрыться от мужа, то они могут после этого жить вместе, а прежний брак считается расторгнутым.

Хотя, конечно, монахи «купальную ночь» осуждали. Вот что об этом пишет Игумен Памфил:

«Зашумит город и возгремят в нем люди эти, охваченные беспутством, грехами постыдными, низким отступничеством от Бога — стучат бубны, поют сопели, гудят струны. Плескание и плясание, тайные знаки головой, непристойные крики и вопли из уст, самые непристойные песни… выходят жены-чародейки на луга и болота, в степи и дубравы, копают дикие коренья, чтобы приворожить и свести с ума мужчин».

В общем, судя по всему, было весело! Жаль, что отменили.

Луговина, или секс во время посевной

Любопытный ритуал существовал во многих областях Древней Руси во время посевной. Это был один из важнейших моментов года для сельскохозяйственных общин.

Естественно, землю-матушку, родящую зерно, сравнивали с женщиной. С этим и были связаны посевные обычаи. В некоторых областях мужики выходили пахать без порток, чтобы раззадорить землю. Где-то «оплодотворяли» пашню своим собственным семенем. А чаще всего просили помощи в этом священном занятии у своих жен и деревенских девок.

Назывался ритуал «луговина». Девки приходили навестить мужиков, приносили им обед. Слово за слово — и вся компания располагалась совершать ритуал плодородия прямо на пашне! Первый залп, ради которого все и затевалось, отправлялся в землю. Ну а уж остальное — на усмотрение любовников.

Летом, если случалась засуха, девки опять отправлялись на поле, правда уже без мужиков. Они наклонялись и задирали подолы, пытаясь соблазнить небо, чтобы то пролилось дождем.

Банные забавы

Зимой речки и озера, любимые нашими предками, замерзали. Однако это не значит, что славяне впадали в сексуальную спячку. Все забавы переносились в жарко натопленную баню.

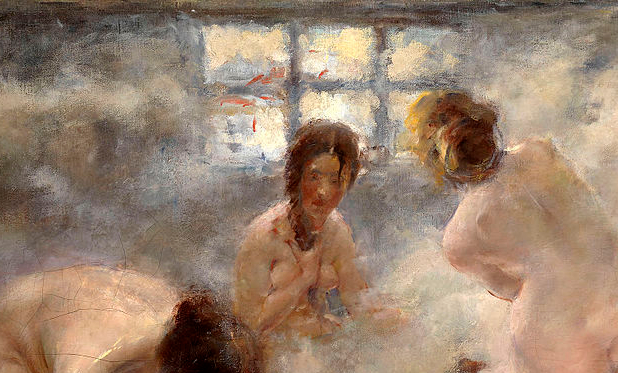

Виталий Тихов «В русской бане» (фрагмент), 1916

Там молодоженам часто стелили их первое ложе, там уединялись муж с женой от многочисленной семьи в избе. Правда, в банях уже не удавалось от всей души визжать и голосить, как на речках, поэтому все происходило «тихонько, незаметно, как трава колышется в ручье».

Кстати, раздельные «мужские» и «женские» дни считались дикостью у славян. Мылись испокон веков вместе, терли друг другу спинку. Но Екатерина Великая повелела прекратить это безобразие и завести отдельные «мыльни для мужчин и женщин».

Скакания

Больше всего вызывали возмущение у монахов всякие неприличные танцы язычников. В частности, «скакания». Молодые девки и парни любили скакать не только через костер на Ивану Купалу, но и во время предсвадебных игрищ.

Бесовская угодия свершахуся, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; туже есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко на женское и девическое шатание блудное им возърение!

Игумен Памфил

В чем же забава? А в том, что никакого белья девицы в те времена не носили, а для «скакания» требовалось задирать подол, да еще и прыгать. Получался своего рода канкан, который приводил молодых парней в самое возбужденное состояние духа.

Подобные увеселения устраивались в доме жениха, причем приглашали молодежь со всей деревни, да и невесту тоже. Неприличные частушки и пляски продолжались до поздней ночи, а потом все спали вповалку. Нетрудно догадаться, что таким образом закладывался фундамент для последующих свадеб!

Первая ночь невесты

В глубокой древности у славян девственность невесты считалась большой обузой. Обычно, если молодые сами сговаривались во время деревенских праздников, невинностью в таком браке и не пахло.

Однако в тех общинах, где браки устраивали по соглашению родителей, решить проблему приглашался волхв (местный жрец и лекарь). Дело происходило, конечно, в бане и было поставлено на поток. Волхв не разменивался на индивидуальные подряды и работал оптом, поскольку свадьбы тоже играли все вместе в одно и то же время.

Однако в 967 году князь Святослав издал указ о том, что лишение невесты девственности является долгом и привилегией жениха.

Хорошо, если парень был не промах. Однако невесте везло не всегда. Поэтому во время свадьбы молодым пели всякие неприличные частушки и песенки, чтобы объяснить, чего от них ждут. Была традиция, согласно которой каждый гость мужского пола должен был прижать невесту к стене, «чтоб привыкала». Тут же на свадьбе, в пиру, пиве и меду, можно было и на живой пример старших родственников посмотреть.

Еще одна любопытная традиция объясняет бездну смыслов в отношениях тещи и зятя. В браках по сговору отец частенько торопился сбыть девку с рук и отдавал ее замуж совсем молодой, 12-14 лет. При этом мать, наоборот, жалела дочь и берегла ее от слишком ранних посягательств нового мужа, заменяя ее на брачном ложе несколько первых лет.

Так и жених становился поопытнее, и невеста созреть успевала. Ну а тещу с зятем на всю оставшуюся жизнь связывала странная полуревность, полуненависть, полулюбовь. «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу…»

Константин Трутовский. На сеновале. 1872

Очищающий женский оргазм

Некоторые антропологи предполагают, что у славян было весьма уважительное отношение к женскому оргазму. Считалось, что во время секса мужчина отдает женщине все, что у него есть, — и плохое, и хорошее. Однако женский оргазм, как огонь, сжигает плохое и оставляет только плодородную силу в чистом виде. Поэтому прямой обязанностью мужчин было разжигать и поддерживать этот священный огонь, чтобы жены у них не «спортились».

Как и во всех древних культурах, женское лоно считалось не только источником сладости, но и местом весьма пугающим, даже мистическим. Ведь именно оттуда появлялись совершенно новые люди. Некоторые даже считали, что внутри женского лона находится вход в потусторонний мир, навь, где пребывают неродившиеся и умершие души. Рекомендовано использовать с осторожностью, как говорится!

|

|

Рулетики из cкумбрии в духовке... |

Рулетики из скумбрии. Попробовав такую рыбку, ваши родные и гости ее обязательно оценят! Это невероятно вкусное и сытное блюдо, им можно украсить любой праздничный стол...

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Скумбрия с/м - 4 шт.;

Соевый соус – 1 ст.л.;

Сок лимона – по вкусу;

Для начинки:

Морковь -200 гр.;

Лук -200 гр.;

Томатный кетчуп - 1,5 ст.л.;

Соль -1/3ч.л.;

Черный перец – по вкусу...

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовить ингредиенты, Скумбрию разморозить, удалить голову, хвост, плавники и начинку. Сделать глубокий надрез вдоль тушки изнутри, не разрезая до конца.

Рыбу посолить, поперчить по вкусу и сбрызнуть соевым соусом и лимонным соком.

Пока рыба маринуется, приготовить начинку.

Лук мелко порезать, морковь натереть на крупной тёрке.

В сковороде с растительным маслом обжарить лук до прозрачности и добавить морковь. Жарить до размягчения овощей. Выложить в миску и добавить томатный кетчуп, соль и перец молотый по вкусу. Перемешать.

Положить тушки скумбрии мякотью вверх, выложить на край скумбрии начинку и завернуть в рулеты. Тушку закрепить шпажкой.

Выложить на противень, засланный пергаментной бумагой и отправить в разогретую духовку при 180С на 20-25 минут.

Готовые рулеты полить соком лимона. Подавать в горячем или холодном виде, как закуску...

Приятного аппетита!

|

|

"Мировые элиты" в методиче Чубайса: "Борьба ведётся профессионально" – Шафран... |

Фото: Siegfried Grassegger / Globallookpress

Анатолий Чубайс заявил о формировании "новых мировых элит", что может стать серьёзным ударом по России. Реальна ли опасность или "отец приватизации" снова ищет "сусликов"? Возможные варианты развития событий разбирают Анна Шафран и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин...

Давненько мы не слышали Анатолия Чубайса, занимающего ныне пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, заметила Анна Шафран.

Накануне Чубайс заявил, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведёт к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков. В связи с этим российскую экономику может ожидать "уникальный" удар, однако это же откроет перед страной и новые возможности.

Ведущая напомнила, что в студии Царьграда неоднократно выступали эксперты, которые предупреждали: так называемая зелёная энергетика, которую активно рекламируют и западному миру, и нам, физически не способна справиться с потребностями человечества, которые к тому же постоянно растут.

Так что новые технологии новыми технологиями, а реальных альтернатив газу, нефти и даже углю в ближайшее время не появится. Поэтому, безусловно, надо исследовать новые технологии, но не надо делать из них фетиш и культ.