-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Геополитическая глупость Киева в вопросе Приднестровья... |

Российские миротворцы входят в Бендеры, 29 июля 1992 г.

«Российские военные на протяжении нескольких веков являются неотъемлемой частью системы безопасности всего данного регионального пространства. Не является исключением и нынешняя миротворческая миссия России на берегах Днестра, которая насчитывает 28 лет эффективного выполнения главной задачи по сохранению мира и стабильности» – на провокационное требование избранного президента Молдавии Майи Санду вывести из региона российских военных (речь идёт, прежде всего, об ОГРВ – Оперативной группе российских войск, однако и миротворцев новая власть собирается заменить на гражданскую миссию ОБСЕ).

В Киеве слова Санду встретили с энтузиазмом, явно не понимая, какие угрозы несёт для Украины прорумынская политика новоизбранного молдавского президента.

Российские военные выполняют в Приднестровье двойную функцию: обеспечивают мир между Тирасполем и Кишинёвом и охраняют склады оставшихся ещё с советских времён боеприпасов в селе Колбасна вблизи с границей Украины.

Пропагандистские заявление киевского режима о том, будто российские миротворцы представляют угрозу для украинского государства, не имеют ничего общего с действительностью. Первоначально миротворческая миссия насчитывала 5000 военнослужащих, сегодня – около 1100. Когда это в военном деле уменьшение группировки войск означало подготовку к нападению?

В составе миротворческого контингента входят не только россияне, но и военнослужащие Молдавии и ПМР, а Украина присутствует в лице военных наблюдателей. Подготовку к вторжению в Украину эти наблюдатели заметили бы сразу.

Собственно, из России на Днестре служат офицеры. Остальные миротворцы-россияне – это российские граждане из числа приднестровцев. Сегодня Киев видит угрозу и в том, что в Приднестровье проживает 220 тысяч обладателей российских паспортов. Но ещё до недавнего времени это совершенно не волновало украинские власти. Ротация миротворческого контингента годами проводилась через Одессу, и Киев это устраивало. В 2014 г. Украина решила искусственно обострить отношения с Москвой и закрыла украинские аэропорты для российских миротворцев. И тогда в миротворцы стали принимать приднестровцев.

Более 20 тысяч тонн боеприпасов в Колбасне находятся на складах. Около 60% – с истекшим сроком годности, их вывоз и ликвидация могут представлять опасность для населения. Частично утилизация проводится, но из Кишинёва постоянно упрекают Москву, что делается это слишком медленно, как будто устаревшие боеприпасы должны утилизироваться со скоростью, которая нравится прозападным молдавским политикам.

Вывоз боеприпасов возможен только либо в Молдавию, либо на Украину, потому что с другими странами ПМР не граничит. Требуя их незамедлительной утилизации, прозападная молдавская камарилья знает, что требует невозможного.

Хотят ли жители Молдавии, чтобы эти боеприпасы уничтожались на территории их республики? Вряд ли. Хотят ли жители Одесской области, с которой граничит ПМР, чтобы боеприпасы везли к ним? Вспоминая действия украинской власти во время пожаров на военных складах в Балаклее, тоже вряд ли.

Готово ли украинское правительство допустить на территорию Украины российские миротворческие подразделения, которым международными договорённостями вменено в обязанность обеспечивать безопасность при утилизации этих боеприпасов? Явно не готово, но кроме россиян доставить старые бомбы и мины к месту утилизации на данный момент никто не сможет.

Если же в Киеве мечтают попользоваться минами, снарядами и гранатами с приднестровского склада на Донбассе, а потому и поддерживают так неистово речи Майи Санду, то это – только мечты. Из той же серии, что и «хорватский» или «эфиопский» сценарии «деоккупации».

Требование срочно утилизировать боеприпасы из Колбасны – это пропагандистский трюк для повышения градуса дипломатического противостояния вокруг уже забытого приднестровского конфликта. На это же направлено предложение Санду заменить российский контингент некими гражданскими наблюдателями ОБСЕ. Коней на переправе не меняют, и если на берегах Днестра благодаря российским миротворцам царит мир, а боеприпасы под надёжной охраной, зачем миротворцев оттуда выдавливать? Явно не ради мира.

Красносельский подчёркивает, что нет никаких юридических оснований для изменения формата действующей миротворческой миссии. Её деятельность определяется соглашением «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 1992 г., и этот документ не предусматривает трансформации миссии во что-то другое.

В совместном заявлении президентов России, Молдавии и Приднестровья от 18 марта 2009 г. подтверждается увязка деятельности миротворческой миссии с переговорным процессом, и столь резкое требование Санду всё поменять сейчас и здесь направлено на разжигание конфликта. В 1992 г. в регионе уже действовала четырёхсторонняя комиссия наблюдателей, но оказалось, что в чрезвычайных ситуациях они не в состоянии повлиять на ситуацию. И никакая ОБСЕ здесь не поможет. Донбасс – тому пример.

Поддерживая Санду, Киев сам провоцирует возникновение вооружённого конфликта у своих границ. Политическая ситуация в Молдавии настолько неблагоприятна для Украины, что украинскому правительству в самую пору пойти на союз с Москвой ради недопущения румынского реванша в регионе.

Бухарест планирует реанимировать Великую Румынию, которая поглотит Молдавию и кусок Украины, но за Бухарестом маячат уши США. Органы государственной власти в Молдавии и армия напичканы зарубежными экспертами и советниками. Советником министра обороны Молдавии назначена гражданка США Карен Бонаби. Она будет подсказывать, как правильно реформировать молдавское воинство.

Интересы Вашингтона в регионе противоречат интересам Украины. Украине нужен мир и срочные меры по нормализации отношений с соседями и спасению экономики. Вашингтону нужен источник перманентной нестабильности у рубежей евразийского пространства, и на роль таких источников назначены Украина и Молдавия.

Присоединившись к информационной войне против Приднестровья, Киев противоречит сам себе. Украинский национализм всегда считал допустимым отрыв от России территорий, населённых малорусами (украинцами) – Малинового Клина (Кубань) и Зелёного Клина (Приморье). В 1930-х ОУН сотрудничала с японскими оккупантами в Китае для совместной реализации плана по учреждению второго украинского государства на Дальнем Востоке.

Украинский национализм признан государственной идеологией в самостийной Украине. Ностальгических статей о Зелёном Клине в украинской прессе тоже хватает. Почему же Украине можно самой отделяться от СССР, а украинским националистам – пытаться отделить регионы других стран, а другим отделяться от Украины нельзя (Крым, Донбасс)?

Почему суверенное Приднестровье, созданное ввиду угрозы румынизации и кровавой расправы над приднестровцами недопустимо? Киев живёт логикой готтентота: если я украл корову, это хорошо, а если украли у меня, это плохо...

ОУН организация запрещена в РФ

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Сочные и пышные котлеты по-домашнему с секретом... |

Очень вкусные и сочные свиные котлеты с болгарским перцем и кабачком...

Выглядят очень оригинально.

Ингредиенты:

- Окорок свиной один килограмм

- Болгарский перец красного цвета 2 штуки

- Кабачок молодой 1 штука

- Лук репка 3 штуки

- Соль, перец, масло для жарки

Этапы приготовления:

1. Окорок свиной промыть и перекрутить на фарш.

2. Овощи помыть. Лук и перец почистить.

Нарезать перец болгарский и кабачок не очень крупным кубиком, а лук помельче.

Добавить овощи к фаршу, посолить поперчить.

Сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон.

После этого отправить их в микроволновку на 10 мин. Или потушить на сковороде с добавлением водички...

Приятного аппетита!

Мясные котлеты с кабачками:

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

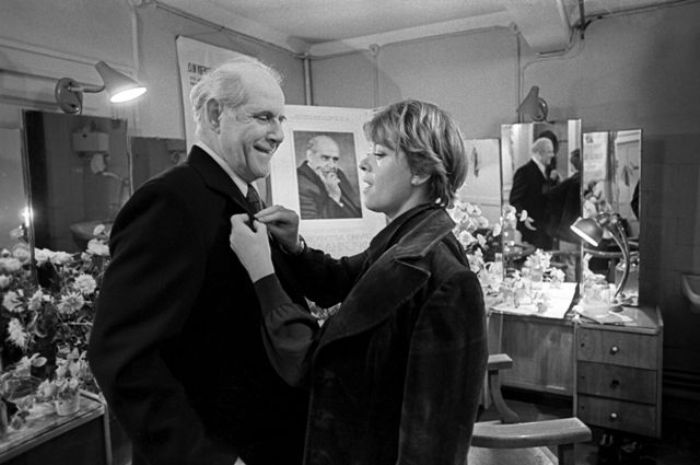

Чубайсу подсластили пилюлю? |

В минувшее воскресенье в Петербурге случилось нечто: из пушки на Петропавловской крепости, которая согласно традиции еще со времен Петра I стреляет ровно в 12 часов, был произведен очередной полуденный выстрел. Произвел его… Анатолий Чубайс. Соответствующую фотографию на этот счет он сам с гордостью опубликовал в Фэйсбук.

У многих в Петербурге это вызвало, по меньшей мере, удивление. Такой выстрел – почетная акция, участие в которой обычно предоставляется людям, чем-то отличившимся, сделавшем что-то полезное для города или для страны, или же по случаю юбилеев выдающихся граждан. Но никакого юбилея у гражданина Чубайса не было, да и никаких достижений, как известно, тоже. Ведь вряд ли можно считать таковым событием тот факт, что его только что уволили с поста главы корпорации Роснано, которую он возглавлял много лет, постоянно подвергаясь острой критике за отсутствие конкретных результатов и бесполезную трату государственных денег, о чем уже не раз писало «Столетие».

Вряд ли право на выстрел ему было предоставлено и в связи с его новым назначением — спецпредставителем президента по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития».

Во-первых, потому что президент даже не вызвал его на беседу, как это обычно бывает при назначении на важные посты и не поблагодарил за проделанную прежде работу. А во-вторых, в связи с уточнением, которым Кремль сопроводил его назначение на эту новую должность, сделав оговорку, что в этом качестве он не является государственным служащим, и не входит в состав Администрации президента.

Но это были еще не все сюрпризы. Также неожиданно, как на равелине Петропавловки в Петербурге, Анатолий Борисович вдруг появился на экране одного из центральных каналов телевидения, где он вдруг стал объяснять россиянам, что считает порученное ему дело особо значимым для страны и интересным. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — поведал Чубайс.

Похоже, он попытался сам себе подсластить пилюлю, изображая, что в результате увольнения с прежнего поста, где он ворочал конкретными миллиардами, с ним ничего особенного не случилось. Хотя и так ясно, что получить должность, даже с не совсем ясными полномочиями, все же лучше, чем просто оказаться не у дел.

Впрочем, произносил все это с экрана Анатолий Борисович с таким кислым видом, что и без слов было понятно, что он действительно пытается сам себе подсластить пилюлю. В чем ему, впрочем, посодействовали некоторые начальники, предоставив эфир центрального телевидения и дав почетное право выстрелить из пушки.

Ну, а для российских СМИ тема неожиданной смены для Чубайса его должности стала главной темой для комментариев. Так, популярный политолог Сергей Михеев в эфире программы «Михеев. Итоги» на телеканале «Царьград», комментируя решение о снятии Анатолия Чубайса с поста главы корпорации Роснано, заявил, что тот ничего не умеет, а может только разрушать. «Не исключено, что если поручить экс-главе Роснано управление Арктикой (о чем раньше говорили), то и этот регион "эффективный топ-менеджер" умудрится приватизировать и продать своим знакомым. Никаких уникальных ноу-хау у Чубайса нет. Чем бы он ни занимался, он всё разрушает, не создаёт», — сказал Михеев.

Идеальным примером, подчеркнул он, являются итоги работы Роснано. Несмотря на громогласные заявления о прорывных свершениях, реального результата от инвестиций в нанотехнологии никто так и не увидел. «Такие маленькие, что их не видно», — пошутил политолог.

Корпорация хвалилась и запуском многочисленных стартапов, но «овеществлённого» результата их работы также никто не увидел. Речь идёт именно о конкретной продукции и технологиях, которые бы вошли в быт граждан или использовались в армии, в науке. На контрасте выхлоп от европейских, американских и китайских инвестиций оказался куда более материальным, и на плоды их работы можно легко указать.

Единственным «достижением» топ-менеджера стал распил советской экономики. Речь идёт о залоговых аукционах и приватизационных ваучерах, которые активно рекламировали либеральные СМИ. Команда Чубайса уже тогда знала, что речь идёт об обмане огромного числа людей.

Так чем же все-таки конкретно будет заниматься наш непотопляемый Анатолий Борисович, которого дружно неприемлет вся Россия? Цели устойчивого развития — это программа ООН, принятая в 2015 году и направленая на улучшение различных аспектов жизнедеятельности населения и преобразование мира. Она предполагает 17 целей, главные из них — борьба с нищетой, равноправие, сохранение климата и т.д. и т.п. Под все эти цели выделяется финансирование, как из ООН, так и из разных фондов, в том числе тех же Сороса, Гейтса, Рокфеллера и т.д. Эксперты английской газеты Economist подсчитали, что ежегодно на борьбу с бедностью выделяется порядка 2 трлн долл.

В сети это прокомментировали так: «Теперь у Путина есть человек, который будет встречаться с представителями этих фондов. Обсуждать и договариваться о суммах и назначениях. Естественно, будет предоставляться отчет о проделанной работе. Таким образом, все денежные потоки будут контролироваться российскими спецслужбами. Ну, разве это не гениально!» Причем содействовать этому, добавим, будет человек, которого и у нас, и на Западе причисляют к активистам российской либеральной оппозиции, сумевшей усидеть у государственных кормушек после 90-х годов.

Ну, а если не будет содействовать? А станет действовать так же, как и раньше, устроив распил бюджета уже не российского, а международных организаций?

Хотя вряд ли, ведь теперь бывший «прихватизатор» будет не только под присмотром российских спецслужб, но и западных разведок, и Анатолий Борисович это хорошо понимает.

Чем и можно объяснить его кислое выражение лица, когда он разъяснял телезрителям свои новые обязанности.

Российские либералы, конечно, прокомментировали новое назначение Чубайса по-своему, продолжая возлагать на него надежды. На «Эхе Москвы» автор блога Meister так оценивает его шансы: «Не являясь госслужащим, и при этом будучи совершенно официально наделен полномочиями лично от первого лица, фактически с формулой из романа Дюма — "то, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства", помните? – Чубайс может (в силу своих давних связей) и должен (в силу обязанности в соответствии с указом главы государства) контактировать со своими коллегами – такими же уполномоченными лицами, совершенно не обязательно занимающими формальные должности. Мало ли, в конце концов, в мире групп и клубов "по интересам", объединяющих влиятельных людей, способных решать вопросы? То, что АБЧ вхож в подобные группы — известно давно. Ну и пусть ходит, все польза будет», — констатирует комментатор «Эха».

Еще более конкретно прокомментировал назначение Чубайса обычно хорошо информированный в столичных интригах «Московский комсомолец».

Официально, считает МК, главный «приватизатор» страны назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Реально — с западными глобальными элитами, прежде всего, глубинным государством, Демпартией США, Мальтийским орденом, Бильдербергским клубом и так далее.

«Предполагается, — пишет газета, — что Чубайс должен разъяснить демократам, что если на Россию давить, то можно получить лишь консолидацию на антиамериканской основе. А если не давить, то тогда, возможно, удастся о чём-то и договориться, и результаты трансфера в чём-то устроят американцев. При этом некоторые аналитики считают Чубайса опытным переговорщиком, правда, не упоминая, какие переговоры, где и когда Чубайс выиграл. А некоторые и вовсе считают, что Чубайс, скорее, будет представлять не интересы России при международных организациях, а интересы этих международных организаций в России».

«Такие трактовки, — считает МК, — представляются наивными — нет таких условий трансфера, которые устроят и американцев, и нас. Навального президентом не сделают, Крым и Курилы им не отдадут, а на меньшее американцы не согласны. С Китаем тоже портить отношения не станут. И из Сирии не уйдут, и от СП-2 и ЕАЭС не откажутся. Тогда о чём же таком говорить, что американцам понравится? О возвращении либералов на ключевые посты в правительстве?»

Вопрос риторический, а потому МК поясняет: «Противоречия между США и Россией объективны, и Чубайсу не в силах их ослабить. Ничего нового он американцам сказать не может, во всяком случае, такого, что они сами бы не знали. По линии российской разведки информация тоже намного более обширная, так что ничего нового Чубайс не скажет. Продавить же американцев на действия против их национальных интересов никакой Чубайс, даже десять Чубайсов не смогут.

Все предложения Чубайса американцам не интересны. Им нужна только полная капитуляция, но Чубайс не может им этого гарантировать. Чубайса в США воспринимают как средство давления на Путина. В ином качестве он им не интересен. В результате миссия Чубайса невыполнима».

«Путин с Чубайсом разыграл свою классическую многоходовку. Он удалил его из внутреннего контура, переведя в иллюзорный внешний. Теперь Чубайс будет передавать Путину сплетни из вашингтонских салонов, а другой информации у него не будет. Через 3 года его отправят на пенсию, потому что в 2024 году он будет уже никому не нужен. После этого о нём забудут. Так проходит земная слава», — такое бесславное завершение скандальной карьеры сулит Чубайсу МК.

Но, а вот как оценят все это те граждане России, которых он нагло надул в 90-е, уже сейчас? То есть все мы, которые в результате ловко и цинично проведенной им и его либеральными подельниками грабительской прихватизации, оказались в 90-е в нищете? Будем терпеливо ждать от него бодрых рапортов о его успехах на международных переговорах, таких же фальшивых, как и в Роснано?

Ведь подавляющее большинство россиян уверено, что Чубайс должен сидеть не на скамье переговорщиков в ООН, а совсем на другой скамье, и совсем в другом месте.

Новое назначение Анатолия Чубайса является показателем того, что в России от кормила отодвигают либералов, считает доктор политических наук Владимир Павленко.

«Почему убрали Чубайса? Потому что время пришло. Назначение — формальное, нет никакого статуса, президент не встретился, не дал оценку. Ничего не вручил, как обычно бывает в таких случаях. Это расставание с властью для "всенародного аллергена" — унизительное. Почему отправили заниматься "устойчивым развитием"? Потому, что оно на самом деле никому не нужно — ясно же, что это подкоп под суверенитет. Вот и командировали его туда, к своим друзьям и хозяевам-глобалистам, чтобы здесь не путался под ногами. Будет в своей компрадорской среде», —написал Павленко на сайте ИА REGNUM...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Сергей Есенин: «Пошел скитаться я…» |

Фильм начинается с дороги. Темно-серой лентой тянется она через поля, уже пустые и готовые к осеннему ненастью. Их неровные желтые полосы с поставленными кое-где соломенными стожками окаймляют зеленые еще рощи. Ярко светит солнце, небо голубое. Красота неописуемая. И среди этого вечного благолепия неспешно катится по дороге автомобиль. Нам показывают эту картину с высоты полета то жаворонка, то голубя. В небе — дрон со съемочной камерой. Он — за кадром. Но именно таким образом и нас вовлекают в эту завораживающую гармонию...

Затем, как говорят киношники, следует перебивка — и мы в салоне машины. Сидящий за рулем человек слегка поворачивается к нам и представляется: «Я — Сергей Дмитриев, поэт и путешественник, издатель по профессии, историк по образованию. Уже многие годы стараюсь странствовать по следам поэтов». На этот раз это путешествие современного поэта по дорогам и местам Есенина-странника, который, открыв для себя весь мир, еще раз убедился в любви и привязанности к своему Отечеству и малой родине, воспел Русь как никто другой.

Да, пожалуй, действительно — как никто другой из великого поэтического сонма воспел он Русь. А что мы, нынешние, в ответ? 3 октября тихо, скромно и почти незаметно прошел для России 125-летний юбилей поэта, хотя накануне и была объявлена Всероссийская есенинская неделя. Можно, конечно, объяснить это странное полу-молчание пандемией. Но вот как-то других российских пиитов столь заметно стороной не обходили… Правда, написано было немало. Но памятные мероприятия состоялись в основном на малой родине Есенина, притом что поэт часто называл себя странником, бродягой, «путником, в лазурь уходящим» и писал: «все мы бездомники», «в этом мире я только прохожий».

Вспомним также строки одного из последних его стихотворений «Мой путь»: «И, заболев писательскою скукой,// Пошёл скитаться я средь разных стран…» Но, удивительное дело, именно скитальческая тема часто оставалась вне внимания его почитателей. А в фильме Сергея Дмитриева она звучит с особой силой.

Пути Есенина начались со станции Дивово железной дороги между Москвой и Рязанью, что неподалеку от родного села поэта Константиново. Теперь здесь небольшой современный вокзал. Перед ним — бронзовый бюст поэта, обращенный лицом к железной дороге. Сергей Дмитриев идет на привокзальную площадь, где совершенно случайно встречает небольшого росточка мужика. И после «здравствуйте» затевает разговор о Есенине. И слышит, что до его деревни Константиново отсюда рукой подать, верст-то всего 12… Там на окраине церковь стояла, а на этой площади было много извозчиков…

А Дмитриев, поблагодарив мужика, поведал, что иногда поезд на станции не останавливался, только притормаживал, и поэту нужно было на ходу выпрыгивать из вагона с вещами. В уголке Есенина (комната с витринами и фотографиями из музея села Константиново) на станции экскурсовод дополнила рассказ некоторыми историческими подробностями, но особое почтение вызвало то, как бережно относятся здесь к памяти поэта: после войны вокзал был построен заново, в начале 2000-х его полностью отреставрировали, однако место для Есенина у земляков находилось всегда.

«Поэты рождаются там…/ где ведёт по полям//Тропа неприметная к Богу», — процитировал Дмитриев из своего, когда позже приехал в Константиново. А видеокамера скользнула вверх и показала широкий плес, обрамленный зеленью лугов и густых деревьев. Само село поражает, прежде всего, своей чистотой, как и вокзал раньше. Собственно, Русь испокон веков была мытой, ухоженной, пропаренной в баньке. Гниды и гнидники, так Александр Суворов называл парики, были к нам завезены из Европы, как и многие прочие «общечеловеческие ценности».

Сергей Дмитриев неторопливо шел по деревне и время от времени снмал окружающее фотоаппаратом. Подумалось: зачем это ему нужно, если есть оператор?

Но вот Сергей Николаевич увидел сидящую на невысоком стульчике пожилую женщину. Щелкнув издали затвором фотокамеры, подошел. Спросил о том же, о чем спрашивал у местного жителя на станции, — о Есенине: помнят ли, любят ли?

Обхватив крепкими пальцами узловатую палку, женщина сказала, что самого Есенина не видала, а вот мать его и сестер хорошо помнит. Здесь Есенина все любят, сказала она и произнесла широко известную в России строфу: «И журавли, печально пролетая,//Уж не жалеют больше ни о ком». И показала рукой: оттуда и вон туда пролетают…

Видеокамера поднялась над селом, поплыла в указанную сторону, и взору предстала блестящая ширь реки, сливающаяся у горизонта с синью неба. Возникли невольные аналогии. Свой первый (1916 г.) сборник стихов Есенин назвал «Радуница», что означает не только день поминовения усопших, но также и — блестящая, просветленная. А вот вторая его книга (1918 г.) получила название «Голубень». Почему книги названы именно так, думаю, побывав в Константиново, вполне можно понять.

Не знаю, когда произведения Есенина включили в СССР в школьную программу, вроде как во времена Брежнева. Мне изучать его творчество не пришлось ни в школе, ни в вузе. Зато мой отец страстно любил его стихи, и были у него есенинские сборники, еще довоенные, многие вещи Есенина он читал наизусть. Да и дед мой, который напрочь игнорировал всю советскую классику, от Есенина не отказывался. В конце 1990-х Сергей Дмитриев стал считать себя «поэтом есенинских кровей с почерком Серебряного века»...

Тонкая операторская работа в сочетании с увлекательными пояснениями Дмитриева создают эффект присутствия у каждого, кто смотрит этот фильм. Дома деревенские, скажем, показываются как издали, так и крупным планом. Видно все — вплоть до трещинок в бревнах.

А сложены дома по большей части из кругляка и в паз — значит, на века и тепло держать будут. У моего деда Федора тоже был дом, похожий на есенинский, на Среднем Урале. Ведь и здесь, и там — та же самая Русь неделимая. Мне подростком пришлось пожить у деда. И сейчас пахнуло на меня далеким детством, потянуло из мегаполиса в глубинку русскую… А все Есенин с его стихами и Дмитриев с его кино — душу разбередили…

Есенин воспитывался в семье бабушки и дедушки — Титовых. Именно бабушка, по словам поэта, предопределила его будущий путь. Она знала много сказок, песен, частушек… «Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки», — вспоминал позже Сергей. Помните, у Пушкина — «Что за прелесть эти сказки, каждая из них поэма!»? Сказки его няни Арины Родионовны он ставил в один ряд с литературными произведениями.

«Низкий дом с голубыми ставнями, / Не забыть мне тебя никогда…» — цитирует Дмитриев поэта. И добавляет: только ставен голубых давно нет… А комнатка у Есенина была крошечная. И стоит в ней сегодня окованный железными полосками сундучок, с ним в руках скитался поэт. Ну, по тем временам иметь такой «чемоданчик» было вовсе не плохо.

А строчка «Ты жива еще, моя старушка», — это совсем не о маме, это — о бабушке.

Как вспоминал сам поэт, «детство прошло среди полей и степей. Рос под призором бабки и деда», которые сильно его любили. Именно в Константинове родилось нежное и трепетное восприятие Руси Есениным. Эти строки русские люди хорошо знают: «Если крикнет рать святая://“Кинь ты Русь, живи в раю!”,//Я скажу: “Не надо рая,//Дайте родину мою”».

Он был крещен в Константиновской церкви иконы Божьей Матери и наречен в честь Сергия Радонежского. И рос в православной среде. При этом сельская церковь стала не только местом, где его крестили, но и местом, где он часто бывал на службах, в том числе в качестве помощника священника отца Иоанна Смирнова, служившего в храме долгие 50 лет.

Дом священника в Константинове (восстановлен) был духовным центром села, здесь собиралось в церковные праздники до 200 человек. Особенно часто к отцу Иоанну приходили ученики земской школы, в том числе Есенин, носивший с детства прозвище «монах», которое перешло к нему от отца, певшего в церковном хоре. Отец Иоанн не только разрешал Сергею звонить в колокола на церковной колокольне, особенно в праздник Пасхи, но и приобщал его к литературе, разрешая пользоваться своей библиотекой. Впоследствии Сергей не прерывал отношений с отцом Иоанном, дарил ему свои книги.

Между тем фильм ведет нас дальше по селу, и подходим мы к той самой церкви с высокой колокольней. Знакомимся с двумя добровольными звонарями — подростками Машей и Арсением, которые тут же показали нам свое умение, устроив перезвон. Но не знали они, что и Есенин тоже иногда звонил здесь. Теперь будете знать, сказал Дмитриев.

Заехал он и в Иоанно-Богословский монастырь в 12-ти километрах от Константиново — место первого паломничества Сергея Есенина. Сюда они шли пешком с бабушкой на богомолье...

Осенью 1904 г., в возрасте девяти лет, Есенин начал учиться в Константиновском земском народном училище, но ему пришлось проучиться в нем с повторным обучением в 3 м классе из-за плохого поведения не четыре года, а пять. Само попадание поэта в школу уже было огромным достижением, ведь в те годы никакого всеобщего образования не было. Тем более, что учиться в школе, где преподавались кроме чтения, письма, арифметики, русская история, география и Закон Божий, было весьма сложно. Достаточно сказать, что из 38 мальчиков, поступивших в школу вместе с Сергеем, полный курс ее окончили только четверо, в том числе Есенин. Он исправился и окончил ее еще и с похвальным листом «за хорошие успехи и отличное поведение».

Дмитриев остановился у группы нынешних сельских школьников. Вот, мол, в прежние времена можно было в школу не ходить. Спросил: а что бы выбрали вы – учиться или нет? За всех ответил один восьмиклассник, правда, после короткого раздумья: все-таки учиться. Мне показалось, он слегка сомневался…

Тем не менее хочется продолжить школьную тему. По ходу фильма Сергей Дмитриев обрушивает на зрителей такой объем интереснейшей информации, что только успевай усвоить услышанное.

Так что здесь почти все истории из есенинской жизни, о которых пишу, взяты из комментариев Дмитриева, и автора, и ведущего фильма «Моя поэма — Русь!». Впрочем, то, о чем он рассказывает, и, главное, как рассказывает Дмитриев, комментариями вряд ли можно назвать, как и его — экскурсоводом. Он, скорее, рассказчик, много повидавший — много знающий, увлеченный и тонко чувствующий даже и незримую свою аудиторию.

Разве не интересно, скажем, узнать, что поворотом в судьбе Есенина стало решение на семейном совете отправить его учиться в Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу? Это было одно из немногих учебных заведений, где требовалось оплачивать только проживание в общежитии, а получать образование можно было бесплатно. Именно отсюда началась скитальческая судьба поэта. Впрочем, три года учебы — с 1909-го по 1912-й гг. — пролетели быстро, да и будущий поэт часто приезжал на каникулы в Константиново.

Учитель словесности Е.М. Хитров вспоминал, что Есенин писал стихи уже в первые месяцы учебы в школе, делал это быстро и легко. Во время занятий по словесности не было такого внимательного слушателя, как Есенин. «Фактически, — сказал Сергей Дмитриев, — Есенин обучался на учителя русского языка». Ему открывалась учительская стезя, но жизнь распорядилась иначе. На его пути замаячила Москва…

Вообще-то, 30 отпущенных ему лет жизни он почти равными долями поделил между родным селом Константиново и другими городами и весями. Только перечень населенных пунктов, где он побывал, составит длинный ряд. Обратимся к беспристрастным, но весьма красноречивым цифрам.

Есенин посетил 16 стран, и это впечатляющий результат не только для того времени. Всего, согласно перечню мест пребывания, указанным в его «Летописи жизни и творчества», Есенин побывал более чем в 172 местах и городах мира. Из них — 90 в России, в том числе не менее 25 крупных городах, и более 80 мест в зарубежных странах.

Дмитриев рассказал также, что только в Москве, где поэт в целом прожил около шести лет, можно насчитать 30 адресов, по которым в то или иное время он жил. «Эх, теперь, вероятно, ничего мне не видать родного. Ну что ж! Я отвоевал свою свободу», — говорил тогда Есенин. А Дмитриев еще и показал карту Москвы с помеченными красным цветом есенинскими местами, и от множества ярких точек запестрело в глазах. И кто может теперь сказать, что поэт не был странником?!

И было в его жизни большое заграничное путешествие, которое с 10 мая 1922 г. продлилось до 3 августа 1923 г. и заняло около 450 дней. А что подарили ему дальние страны? Ни покоя, ни вдохновения, ни счастья он за пределами Родины не нашел.

В своих письмах Есенин оставил весьма нелицеприятные отзывы, в частности, о Европе. Один из них Сергей Дмитриев процитировал: «Пусть мы нищие, пусть у нас голод… зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину».

А вот еще: «Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы в Россию… Здесь такая тоска, такая бездарнейшая “северянинщина” жизни… А теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может».

За границей он написал не более 10 стихотворений, к тому же они были пронизаны тоской поэта по России. Удивительно, что конкретно странам, которые посетил, он вообще не посвящал стихов, хотя ранее, еще не побывав за границей, писал т.н. страноведческие стихи, например: «Бельгия», «Польша», «Греция». А в поэме «Инония» (1918 г.) обращался к Америке с такими словами: «И тебе говорю, Америка,//Отколотая половина земли, –//Страшись по морям безверия//Железные пускать корабли».

После посещения США Есенин в статье «Железный Миргород» (1923 г.), восхищаясь достижениями Америки, вместе с тем подчеркивал явное бескультурье «среднего американца», для которого блага цивилизации затмевали собой духовное содержание жизни: «Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business» и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития… Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение». Согласитесь, все, что Есенин говорил и писал о Западе не утратило актуальности до сих пор, скорее — наоборот. Столь высокой прозорливостью отличаются только гении… В то же время поэт признается: «Вспоминаю сейчас о… Туркестане. Как все это было прекрасно! Боже мой!».

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константиново его сотрудница Антонина Антонова показала Сергею Дмитриеву тюбетейку, которую то ли подарили поэту, то ли он ее откуда-то привез. Но в том, что она принадлежала Есенину, Антонова не сомневается. И Дмитриев с ней согласился. Мелочь? Не думаю. Каждая оригинальная вещь, сохранившаяся до сих пор, добавляет вполне определенный штрих к биографии поэта.

Вот Дмитриев говорит: «Увидев Европу, Есенин стал бредить Востоком. На Кавказе он напишет около ста произведений». (И это, повторим, не идет ни в какое сравнение с тем, что поэту удалось написать, путешествуя по Европе и США.)

Есенин, действительно, рвался на Кавказ, но не ради отдыха и новых впечатлений, он «бежал» туда, как сам признавался, чтобы вступить в поэтическую перекличку с великими русскими поэтами, воспевавшими Кавказ. Кроме «Персидских мотивов» он написал там и такие известные стихи, как «Письмо от матери», «Ответ», Русь уходящая», «Письмо деду», «Батум», «Метель», «Мой путь», а также потрясающую поэму «Анна Снегина». В одном из писем он говорил: «Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все великие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза». Ему, как никому другому в русской поэзии, удалось воспеть и отразить мир Персии (притом что дальше Баку он не доехал) и оставить нам как завещание доброе отношение к иным народам и культурам. После последних стихов персидского цикла, помеченных августом 1925 г., поэт написал не более 25 стихотворений. Почему? «Устав таскаться по чужим пределам,//Вернулся я в родимый дом.//Зеленокосая, в юбчонке белой//Стоит береза над прудом».

В 1924—1925 гг. поэт, словно предчувствуя свой уход, шесть раз приезжал в родное Константиново и провел там более 30 дней. То, что он увидел, его потрясло. В пожаре 1922 г. сгорело почти все село, в том числе и дом родителей, и любимый клен поэта. Ему пришлось жить в амбаре, сохранившемся с той поры в первозданном виде. Поэт посадил тогда тополь, который и сегодня восхищает своим величием. И написал: «Но все ж готов упасть я на колени,//Увидев вас, любимые края…».

А последний раз поэт приезжал в Константиново 23 сентября 1925 г. Опять — через станцию Дивово, и завершил там стихотворение «Синий туман. Снеговое раздолье…», которое как бы подводит итог всем его скитаниям. В нем и соль, и смысл его судьбы: скитальчество, разлука с «отчим кровом», возвращение домой, тревога за судьбу России, любовь к людям, прощание с жизнью…

«Снова вернулся я в край родимый.//Кто меня помнит? Кто позабыл?//Грустно стою я, как странник гонимый,//Старый хозяин своей избы…»

Потом была поездка в Ленинград. Там, в номере отеля «Англетер», обнаружили его тело… Вот так, таинственно и непонятно, ушел из жизни странник неприкаянный — в метаниях, в пути, в дороге, один…

Фильм «Моя поэма — Русь!» имеет созвучный его идее подзаголовок: «Дорогами Сергея Есенина». Эту ленту — поэтическое чудо — помогли создать Сергею Дмитриеву культуролог и продюсер Марина Гусева, руководитель студии «Лавр», режиссер многих исторических фильмов Светлана Резвушкина, режиссер Яна Рубановская, операторы Сергей Хохряков, Александр Горелов. А стихи читает артист Егор Серов. Читает настолько проникновенно, что каждое есенинское слово достает до глубин души.

Остается добавить, что фильм был снят на средства гранта президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

…В конце фильма перед зрителем в режиме стоп-кадра проходят есенинский дом, старуха, читающая стихи, подростки-звонари… «Карточки на память»…

А потом опять — дорога с уходящим в солнечный закат автомобилем. И Сергей Дмитриев, читающий свои стихи: «А поэты, если умирают, / Попадают в мир своих стихов…». И линия горизонта, отделяющая темно-серую полоску земли от синих небес...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

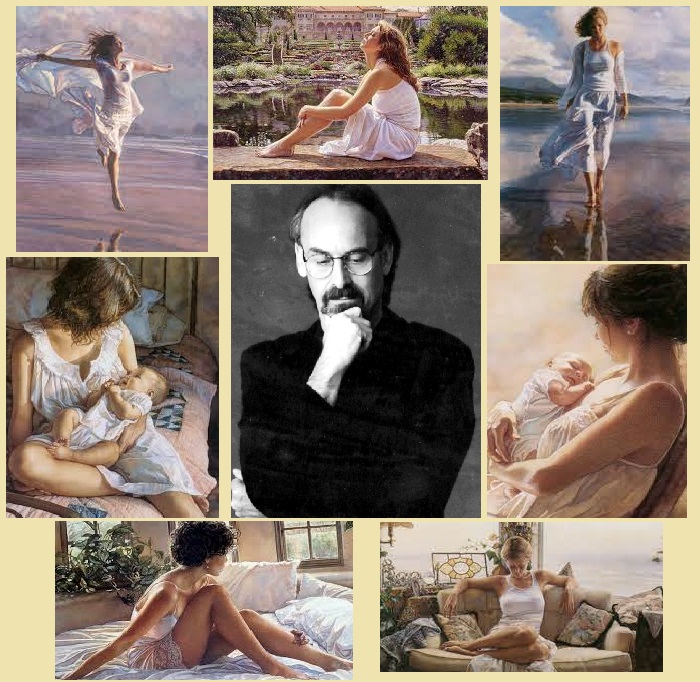

Восхождение Бориса Плотникова... |

2 декабря ушел из жизни народный артист России Борис Плотников. Актер Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова, профессор ГИТИСа свою последнюю неделю провел в клинике, с коронавирусом, подключенный к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Плотников, интеллигент русского театра, был «закрыт» для журналистов и критиков, не давал интервью и не «светился» на актерских тусовках.

У него было много театральных ролей, о чем скажем ниже, но широкую популярность приносит, разумеется, кино. В киношном списке Плотникова — мистическая драма Валерия Рубинчика «Дикая охота короля Стаха», трагикомедия Владимира Мотыля «Лес», двухсерийный мюзикл Светланы Дружининой «Дульсинея Тобосская», исторический биографический мини-сериал Жака Требута и Виктора Сергеева «Жизнь Берлиоза», исторический биографический фильм Александра Прошкина «Михайло Ломоносов», его же криминальный боевик «Холодное лето пятьдесят третьего…», драма Тамары Павлюченко «Графиня Шереметева», драма Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль».

Вспомним также роль Великого князя Сергея Александровича в 12-серийном телефильме 2001 года «Империя под ударом». А еще Плотников был прекрасен — в другом амплуа — в 12-серийном фильме Игоря Волгина «Жизнь и смерть Достоевского», где актер читал тексты писателя, документы и прочее; именно Плотников наполнил фильм своим оживляющим даром, своими интонациями и голосом — картину смотрели с большим интересом.

Так случилось, что новым поколениям отечественных телезрителей Борис Плотников запомнился как доктор Борменталь в экранизации 1988 г. режиссера Владимира Бортко фантастической трагикомедии «Собачье сердце», поставленной по одноименной повести Михаила Булгакова. Эта работа была удостоена нескольких престижных кинематографических премий.

Такой мощный разносторонний актерский темперамент встречается нечасто. Диапазон Бориса Плотникова уникален. Пожалуй, это единственный актер в мире, — подчеркивает пристальный наблюдатель, — игравший (причем в одном сезоне) и князя Мышкина — олицетворение света и добра, и шекспировского Яго — воплощение зла, подлости и коварства. Мышкина, к слову, актер играл на протяжении 12-ти лет, 189 спектаклей! «Это было настоящее актерское счастье», — сказал он однажды.

Первая работа Плотникова в кино стала, пожалуй, самой высокой нотой в его кинематографической биографии, привела, без преувеличений, ко всемирной известности. Поговорим об этой роли и фильме подробней.

1976 год, роль Сотникова в мосфильмовской картине Ларисы Шепитько «Восхождение». Героем стал бывший учитель, белорусский партизан, внезапно попавший в руки полицаев. Режиссер картины изначально искала на эту роль малоизвестного или неизвестного вовсе актера. По этой причине отказ получили Андрей Мягков, Николай Губенко и Владимир Высоцкий. Двадцатипятилетний Плотников был, по мнению Шепитько, идеальным кандидатом. Единственная сложность состояла в утверждении актера в Госкино. В результате, прежде чем получить роль, Борис принял участие в семи пробах, на которые летал из Свердловска в Москву.

Молодой режиссер Лариса Шепитько, которую называли «русская березка Украины», неведомо из каких глубин извлекла из себя потенциал «военной» темы для своего шедевра мирового уровня, снятого ею не «на пределе», а даже за пределом драматизма — по пронзительной и глубокой повести «Сотников» белоруса Василя Быкова.

Фильм оказался грандиозным по воздействию как на отечественного зрителя, так и на зарубежного. Универсальность и смелость художественного языка, наповал разившего тогдашних блюстителей советской безбожной идеологии, все-таки превозмогла цензурные препоны. Черно-белая лента, выглядевшая почти как документальное кино о войне, ставила высочайшую нравственную проблематику, опираясь и сюжетно, и визуально на библейскую первооснову (сцены с зимней, русской Голгофой и шествием на нее Христа, несущего Крест), на евангелическую тему предательства и верности, воплощенную великим актерским треугольником — Борис Плотников (в роли Сотникова, озвучен Александром Демьяненко), Владимир Гостюхин (бывший партизан Рыбак), Анатолий Солоницын (гестаповский следователь Портнов). Тут в актив пошло все: и музыка Альфреда Шнитке, и работа художника Юрия Ракши (памятного также по фильму 1975 года «Дерсу Узала» японца Акиро Куросавы), и операторские находки Владимира Чухнова и его помощника Павла Лебешева.

На фильм «Восхождение» пролился премиальный дождь из престижных международных наград, начиная с «Золотого медведя» в Западном Берлине в 1977 г., создатели фильма проехали с ним по многим странам, а актеры, в нем снявшиеся, сразу оказались широко востребованы в отечественном кино.

Но дело ведь не в этом. Фильм оказался настолько силен и пронзителен, настолько неожидан в своем ракурсе подачи военной, партизанской темы, обильно присутствовавшей в нашем искусстве, что практически, как и сама повесть В. Быкова, перевернул сознание соотечественников.

Это был сильный энергетический, духовный удар. Главный герой, плененный советский офицер Сотников говорит допрашивающему его и склоняющего к сотрудничеству предателю, следователю гестапо Портнову: «Я не предам. Есть вещи поважнее собственной шкуры...».

Показательна ответная реплика Портнова: «Где они? Ну что это? Из чего состоит?.. Это чушь! Мы же конечны. Со смертью для нас заканчивается все. Весь мир. Мы сами. Не стоит… Ради чего? Пример для потомков? Но героической смерти у вас тоже не будет. Вы не умрете, вы сдохнете как предатель. Не выдашь ты — выдаст другой, а спишем все на тебя; ясно?» В условиях безбожной парадигмы предлагаемая перспектива в самом деле безысходна: остаться в памяти людей, при любом исходе, предателем Родины. Однако Портнов не видит Божиего суда, либо сам в себе его прячет, и в той же мере хочет утянуть за собой в бездну Сотникова.

Поэт Марина Кудимова пишет в Фейсбуке в связи с кончиной Бориса Плотникова: «В память об артисте я пересмотрела фильм, заново, как в первый раз, пережив это абсолютно невероятное зрелище. ПСАЛМАМИ ВОСХОЖДЕНИЯ (песнями ступеней) именуются включенные в Псалтирь Пс. 119–133. Евфимий Зигабен в Толковой Псалтири пишет: “Сии псалмы называются восхождениями, потому что пророчествуют о восхождении бывших в плену вавилонском Иудеев в Иерусалим… Сии восхождения начинаются с вопля и моления, какие произносили пленные Иудеи по причине скорби своей к Богу; а оканчиваются полным возвращением их в Иерусалим. Такова причина названия сих псалмов восхождениями в историческом отношении. В высшем значении называются сии псалмы восхождениями потому, что они более других изводят из Вавилона, т. е. смешения настоящей жизни (ибо Вавел значит смешение) и возвышают народ Божии, т. е. христианский над страстями, которым он был порабощен”».

«Проще всего думать, — продолжает М. Кудимова, — что у Шепитько в экранизации повести Василя Быкова “само так получилось”. Но Быков не случайно называл режиссера “Достоевским в юбке”. Некоторые псалмы цитируются в фильме буквально. Например: Не даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлет храняй тя (Пс .120.3). То есть: Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Когда с раненой ногой, измученный пытками Сотников в финале с трудом взбирается на виселицу и отступник Рыбак пытается ему помочь, приговоренный не отталкивает напарника, которого уже простил, твердо произнося: “Я сам!”. И стоит с вервием на шее неколебимо. И в утешение ему посылается мальчик в суконном шлеме-“богатырке”, которая пропагандой приживилась как “буденовка”. И мальчик сквозь слезы выдавливает улыбку, чтобы она озарила последние мгновения мученика.

Заслуги Шепитько, которая сделала роль 25-летнего Плотникова великой, никто не умаляет. Но без его лица, в страдании становящегося ликом, без его глаз, обращенных к небу, эффекта просветления и достижения святости не случилось бы.

…Князь Болконский красноармейско-партизанского разлива, каким играет Плотников Сотникова, не превращается в Христа, как тысячу раз писали невежественные рецензенты, но через подражание Христу следует по стопам Спасителя в страданиях и смерти (1 Пет. 2:21-23). И роль стала эпохальной. Царствия Небесного большому артисту!»

Отметим: если для советского кинозрителя, как ни крути, воспитанного на высоких художественных образцах и традициях, этот фильм был хоть, быть может, и непрост в смысле тематики и средств выразительности, то для нынешних поколений, привыкших жевать телесериальную мякину, развлекательные шоу, пошлость и мерзость современных телеэкранов, этот фильм, пожалуй, практически никакому усвоению уже и не подлежит. Его несколько десятилетий вообще не показывали по телевидению. Покажут ли сейчас, после ухода Бориса Плотникова?

А ведь следует, очень даже следует напоминать про этот шедевр — жемчужину из сокровищницы отечественного кинематографа. Стоящий в ряду с такими заслуженно любимыми всем народом полотнами, как «Судьба человека», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иваново детство», «Отец солдата», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны» и других.

Шепитько четыре года добивалась разрешения на экранизацию повести. Вспоминают, что съемки «Восхождения» проходили в сорокаградусные морозы, во владимирском древнем Муроме и его окрестностях, которые не только для режиссера и актеров, но и для всей съемочной группы превратились в Белоруссию зимы 1942 г. Актер Владимир Гостюхин рассказывал, что после съемок обессилевшую Ларису Шепитько ему приходилось относить в гостиницу на своих плечах.

Эту «религиозную притчу с мистическим оттенком», как окрестило фильм идеологическое руководство, спасло личное вмешательство Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Петра Машерова.

Советские чиновники, пожалуй, не ошиблись в идеологической оценке фильма «Восхождение». Но не предвидели коммерческого успеха фильма на Западе. Картина принесла немалый доход Советскому Союзу: она была закуплена для проката почти в сорока странах мира, показывали ее на всех континентах с ошеломляющим успехом, ей рукоплескали Париж и Нью-Йорк.

На Западе вокруг ленты развернулись философские и научные дискуссии о сущности человека, о законах его поведения, о его предназначении и духовных возможностях, о высшем смысле и истинных ценностях. «Я уходила с просмотров с мокрыми плечами, потому что люди устраивали массовые рыдания», — вспоминала Л. Шепитько.

О неслучайности духовной составляющей судьбы актера говорит его происхождение из старообрядческой среды.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 г. в городе Невьянске Свердловской области. Его мать, Маргарита Ивановна, была инженером-технологом, а отец, Григорий Иванович Плотников, работал слесарем. Фронтовик, имевший награды. Семья оказалась в Невьянске благодаря предкам. Будучи проповедниками старообрядчества, в 1920-х годах они были вынуждены оставить Сибирь и подыскать более тихое и свободное для вероисповедания место. Вскоре после рождения Бориса вся семья переехала в Новоуральск, где было существенно больше возможностей для развития и роста. Именно там мальчик поступил в музыкальную школу, где прошел многолетнее обучение по классу скрипки.

В Свердловскую консерваторию Борису поступить не удалось, но он успешно сдал вступительные экзамены в Свердловское театральное училище в класс Юрия Жигульского. После окончания обучения в 1970 г. актер получил приглашение в труппу Свердловского Театра юного зрителя, где играл в спектаклях «Коварство и любовь» Ф. Шиллера (Фердинанд), «Вечно живые» В. Розова (Володя), «Три мушкетера» А. Дюма (Арамис, Герцог Бэкингемский) и др.

Желая продолжить образование, Плотников поступил на филологический факультет Уральского госуниверситета (закончит в 1983 г.). В 1978 г. Борис присоединился к труппе Московского театра Сатиры, где оказался занятым в спектаклях «Ремонт» (Паша-интеллигент), «Вишневый сад» А.П. Чехова (Петя Трофимов), «Тени» (Бобырев), «Бешеные деньги» А.Н. Островского (Глумов).

Спустя десятилетие перешел на сцену Центрального академического театра Советской Армии, играл в спектаклях «Павел I» Д. Мережковского (Александр I), «Идиот» Ф.М. Достоевского (Князь Мышкин), «Игрок» Ф. М. Достоевского (Алексей Иванович), «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (Неизвестный), «На дне» М. Горького (Барон), «Отелло» У. Шекспира (Яго), «Много шума из ничего» У. Шекспира (Принц). Играл Гарпагона в спектакле «Скупой» Ж.-Б. Мольера.

С 1999 г. — актёр Театра-студии под руководством О.П. Табакова, с 2002 г. — в МХТ им. А.П. Чехова.

В театре “Et Cetera” играл Пимена в спектакле П. Штайна «Борис Годунов».

В 2004 г. Борис Плотников в сотрудничестве с кандидатом искусствоведения Еленой Юсим опубликовал книгу о своих жизни и творчестве «Моя надежда, мука и награда…».

Будем надеяться, что восхождение актера Бориса Сотникова даст духовную и эстетическую подпитку новым поколениям...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

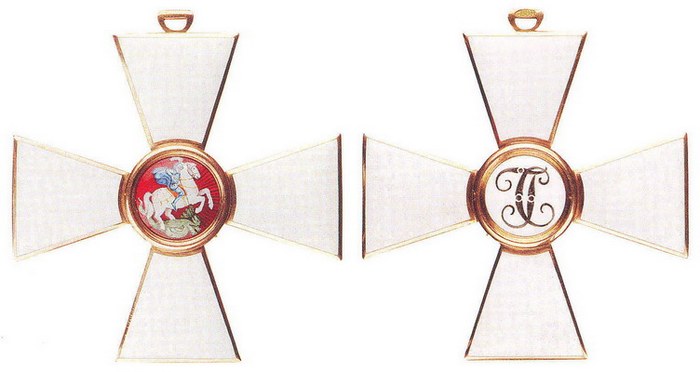

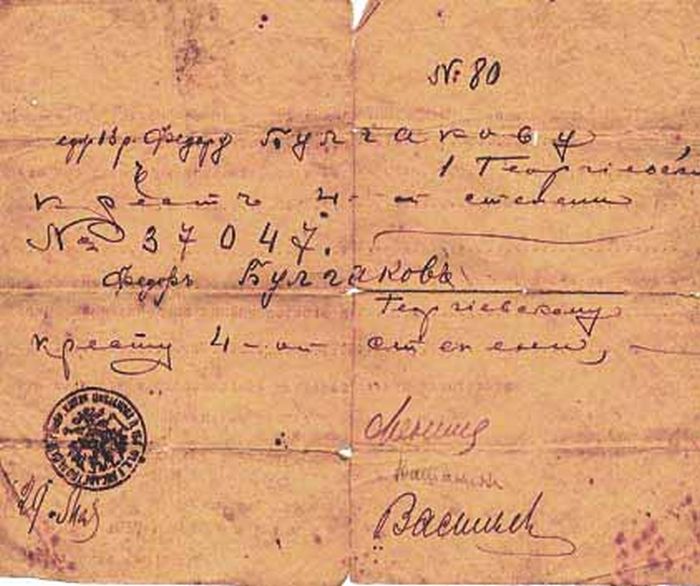

Орден Святого Георгия: интересные факты о самом престижном военном ордене Российский Империи... |

7 декабря 1769 года, через год после начала русско-турецкой войны, императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи - «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия», - и возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия I степени. До революции «Георгий» высшей категории, который упразднили большевики в 1917 году, вручался только 25 раз.

Орден Святого Георгия позволял стать дворянином

Статут ордена определял, что вручается он только за личные заслуги. «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается», - говорится в статуте 1769 года.

Офицеры, которые были выходцами из не дворянской среды, получив орден Святого Георгия, получали возможность приобрести потомственное дворянство. Кроме этого к кавалерам креста запрещалось применять телесные наказания.

В 1807 году учредили «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия, который неофициально называли «солдатским Георгием». Число награждений одного человека этим знаком не ограничивалось. Офицерские чины «солдатским Георгием» не награждались, но могли носить его на мундире, если получили до того, как были произведены в офицерский чин.

Орден Святого Георгия – самый редкий военный орден России

Орден Святого Георгия имел четыре степени. Первая и вторая вручалась по решению Государя Императора только адмиралам и генералам, третья и четвёртая были предназначены для награждения офицерских чинов по представлению Думы георгиевских кавалеров.

Достаточно отметить, что если орденом Святого Андрея Первозванного, высшим орденом России, с 1698 года (времени его учреждения) до 1917 года было награждено более 1000 человек, то ордена Святого Георгия 1-й степени удостоено было только 25 человек, 8 из которых иностранцы. Моряк в этом списке всего один - адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который получил высшую российскую военную награду за победу над шведским флотом в 1790 году.

Первый кавалер ордена - граф П.А.Румянцев-Задунайский, который был награждён за победу над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом (русско-турецкая война). Последний раз Орден Святого Георгия первой степени был вручён в 1877 году. Его последним кавалером стал великий князь Николай Николаевич Старший, который пленил армию Османа-Паши и овладел 28-го ноября 1877 года «твердынями Плевны». Полными кавалерами самого престижного военного ордена России были генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов и генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли.

Для приёмов по случаю награждения орденом Св. Георгия использовали специальный сервиз

Торжественные приёмы в Зимнем дворце по случаю орденского праздника проводились ежегодно 26 ноября. Каждый раз на приёмах использовался фарфоровый сервиз, который был создан в 1778 году мастерами завода Гарднера по заказу Екатерины II. Последний такой приём прошёл 26 ноября 1916 года.

Создатели ордена допустили ошибку

Художники, создавая орден Святого Георгия, допустили явную ошибку. В центральном медальоне, который располагается посередине креста, просматривается изображение всадника, который копьём поражает дракона. Но по легенде Святой Георгий поверг змея, да и дракон в геральдике тех времен символизировал Добро.

Для мусульман был создан особый дизайн ордена св. Георгия

В период с 1844 по 1913 года на Георгиевских крестах, которые жаловались мусульманам, вместо изображения христианского святого изображался герб Российской империи - черный двуглавый орел. Образец ордена для нехристиан утвердил Николай I 29 августа 1844 года во время Кавказской войны. Первым эту награду получил майор Джамов-бек Кайтахский.

В мемуарах тех времён можно найти воспоминания о том, что некоторые выходцы с Кавказа недоумевали, почему им был вручён «крест с птицей, а не с джигитом».

Денежные выплаты кавалеры ордена св.Георгия и георгиевского креста получали и при Ленине

Кавалеры ордена Святого Георгия и Георгиевского креста получали регулярные денежные выплаты. Так офицеры, награждённые орденом первой степени, получали 700 рублей ежегодной пенсии, а награждённые Георгиевским крестом нижние чины - 36 рублей ежегодной пенсии. Вдова кавалера этого ордена ещё год после смерти мужа получала орденские выплаты.

16 декабря 1917, после Октябрьской революции, В.И.Ленин подписал декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах», которым были отменены ордена и прочие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест. Но ещё до апреля 1918 года кавалеры георгиевских медалей и крестов получали так называемое «прибавочное жалованье». Только после ликвидации Капитула выплаты по этим наградам были прекращены.

Кавалерами Георгиевских крестов были и выдающиеся советские полководцы

Многие советские военачальники, которым пришлось служить в армии до революции, были в своё время награждены Георгиевскими крестами.

Младший унтер-офицер Константин Рокоссовский и рядовой царской армии Родион Малиновский имели по два Георгиевских креста.

За отличия в боевых действиях и захват в плен немецкого офицера дважды награжден Георгиевским крестом унтер-офицер царской армии, а впоследствии маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Василий Иванович Чапаев, который был призван на военную службу в 1914 году, за отвагу в битвах Первой войны награждён был тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью.

Четыре Георгиевских крестах в годы Первой мировой получил драгун Иван Тюленев, который стал впоследствии генералом советской армии и в годе Великой Отечественной командовал Южным фронтом. Известно, что в гражданскую войну его кресты были утеряны, но в один из юбилеев Ивану Владимировичу подарили четыре креста с номерами, которые были выбиты на утраченных наградах.

Полным Георгиевским кавалером официально считают трижды Героя Советского Союза Семёна Буденного. Правда, в последнее время многие историки подвергают этот факт сомнению.

Сегодня Георгиевская ленточка стала символом Победы и патриотизма

В 1944 году был подготовлен проект постановления Совнаркома СССР, который приравнивал Георгиевских кавалеров периода Первой мировой к статусу Ордена Славы, но постановление это в силу так и не вступило. Однако георгиевскую ленточку имеет и советский орден Славы, и самая памятная советская медаль - «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Популярная сегодня традиция ношения Георгиевской ленточки родилась до революции в семьях нижних чинов: после кончины георгиевского кавалера ленту мог носить на груди старший сын. Считалось, что человек, который надел на грудь ленту отца или деда преисполняется смыслом подвига и примет на себя особую ответственностью. Самую большую Георгиевскую ленту развернули 9 мая 2010 году в Севастополе.

Стоит отметить, что ювелиры XVIII века создавали ордена как произведения искусства, достойно отражающие заслуги награжденных кавалеров и дам. Такие награды - достойные экземпляры любой музейной коллекции...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Этот день в авиации. 9 декабря |

1869 - При Главном Инженерном Управлении (ГИУ) Военного министерства образована "Комиссия для обсуждения вопросов применения воздухоплавания к военным целям", - председатель Эдуард Иванович Тотлебен.

1909 - Первый американский моноплан, поднявшийся в воздух, аэроплан конструкции доктора Генри У.Уолдена «Уолден III», совершает свой первый полет в Минеоле (Лонг-Айленд, Нью-Йорк). Моноплан оснащен мотором Анзани мощностью 25 л.с. Скорее это были подлеты на длину чуть более 8 метров.

1909 - Первый в Австралии полет на аэроплане выполняет известный автогонщик Колин Дефрис. На биплане «Райт» он пролетает 1 милю – 1,6 километра на высоте 11 метров. Полет состоялся в Сиднее на ипподроме Виктория-Парк. Его полет со скоростью 36 миль в час закончился аварийной посадкой, когда он потерял контроль, хватаясь за свою шляпу, сдутую ветром.

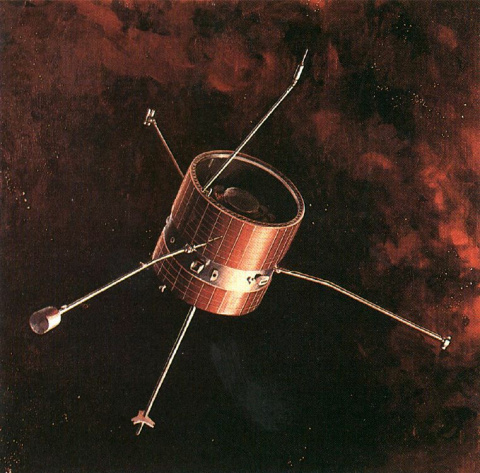

1914 - Родился Георгий Александрович Тюлин — советский учёный в области ракетно-космической техники, доктор технических наук (1958), профессор. Генерал-лейтенант. Герой Социалистического Труда (17 июня 1961 года). Лауреат Ленинской премии (1957).Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1984). Вёл исследования по механике полёта и аэродинамике ракет и искусственных спутников Земли, по теории измерений траекторий и орбит и обработке результатов.

Тюлин Г. А. был председателем государственных комиссий по запуску:автоматической станции «Марс-1» — 1962 год; космических кораблей «Восток-5» (с космонавтом В. Ф. Быковским), «Восток-6» (с космонавтом В. В. Терешковой) — 1963 год; космического корабля «Восход-1» (с космонавтами В. М. Комаровым, К. П. Феоктистовым, Б. Б. Егоровым) — 1964 год; космического корабля «Восход-2» (с космонавтами П. И. Беляевым и А. А. Леоновым) — 1965 год; автоматических лунных станций «Луна-9», «Луна-10» — 1966 год; «Луна-15», «Луна-16» — 1969 год; «Луна-17» («Луноход») — 1970 год; космического аппарата «Зонд» (облет Луны с возвращением на Землю) — 1970 год; космических аппаратов «Марс», «Венера» в 1967—1975 годах.В 1974—1975 годах — руководитель Координационного комитета по программе «Союз-Аполлон» (по совместному советско-американскому эксперименту).

Жил в Москве. Скончался 22 апреля 1990 года. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы...

1915 - В Киеве образована военная школа летчиков-истребителей (открылась 23-го декабря).

1922 - В целях ускоренного развития отечественной гражданской авиации правительством страны 9 декабря 1922 года Л.Д. Троцким подписан документ «Организация Воздушных линий» с резолюцией. Было принято решение о создании акционерного общества, устав которого и был утвержден 17 марта 1923 года как акционерное общество (АО) «Добролет».

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

1930 - В Париже открылся первый всемирный конгресс по безопасности полетов.

1936 - Родился Герой Советского Союза(24 января 1991 года, медаль № 11640), Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1986) Гурген Рубенович Карапетян.Всего за годы работы Карапетян освоил 39 типов вертолётов, планеров и самолётов, а с учетом модификаций — более 100. Провёл в воздухе более 5500 часов, летал на всех типах вертолётов фирмы Миля. Имеет 8 патентов на изобретения, опубликовал ряд научных статей в отечественных и иностранных журналах.

Гурген Карапетян живёт в Москве. Трудился на Московском вертолётном заводе имени М. Л. Миля в должности заместителя генерального директора по стратегическому развитию. Ныне работает в АО «Вертолёты России» в должности начальника службы безопасности полётов.

1940 - Название Ил-2 штурмовик БШ-2 получил согласно приказу от 9 декабря по НКАП №704, который гласил, что все новые боевые самолеты, принятые к серийному производству, отныне получают наименования по фамилиям их Главных конструкторов, в том числе ЦКБ-55П (БШ-2) стал именоваться Ил-2.

1946 - Запущен в серийное производство УТБ-2, первый самолет ОКБ Сухого, поставлявшийся на экспорт (ПНР). Следует отметить, что УТБ пользовался популярностью среди летного состава, и машины вырабатывали свой ресурс до предела. С наступлением эры реактивной авиации функции УТБ прочно и на десятилетия перешли к учебному Ил-28У.

1946 - Первый полёт ракетного самолёта Bell X-1 с работающим двигателем, положивший начало серии широких экспериментальных исследований испытаний в околозвуковой и сверхзвуковой областях. В первых полётах самолёт Х-1 поднимался на специально модифицированном бомбардировщике Б-29 и после отделения от него планировал до земли с выключенным либо отсутствовавшим вовсе двигателем. Запуск с самолёта-носителя обеспечивал возможность подъёма экспериментального самолёта на высоту с полными баками, исключая расход топлива на самостоятельный взлёт и набор высоты, что, разумеется, позволяло достичь большей скорости при полёте. Так как ВПП обычного аэродрома еле хватало для X-1, впоследствии посадка производилась на дно гигантского высохшего озера авиабазы Мюрок штата Калифорния.14 октября 1947 года Чак Йегер на X-1 впервые в мире преодолел звуковой барьер.

1958 - В США начат заключительный этап отбора кандидатов в первую группу астронавтов NASA.

1959 - В США мировой рекорд высоты установили Уолтер Ходжсон и Уильям Дэвис на вертолете Kaman H-43B-KA Huskie, - 9097 метров.

1959 - В США внутри NASA появился специальный комитет, который должен был разработать программу развития транспортных космических средств после завершения проекта "Меркурий". Программа позднее получила название "Аполлон".

1960 - На базе ВВС США "Эдвардс" (штат Калифорния, США) состоялся девятнадцатый очередной испытательный полет ракетного самолета "Х-15" N 1. Аппарат пилотировал испытатель Нейл Армстронг (Neil Armstrong). Достигнута максимальная высота 15269 м при скорости 1911 км/ч.

1960 - Катастрофа Ил-28У, Новосибирская область, близ Новосибирска, Восточно-Сибирского управления ГВФ близ Новосибирска

Самолет был принят у МО и перегонялся в Иркутск экипажем 201 летного отряда для его использования в ГВФ для подготовки летчиков-зондировщиков. На заключительном отрезке маршрута вскоре после взлета самолет внезапно перешел в пикирование и столкнулся с землей.

Погибло: экипаж - 3.

1964 - На базе ВВС США "Эдвардс" (штат Калифорния, США) состоялся очередной тридцать седьмой испытательный полет ракетного самолета "Х-15" N 3. Аппарат пилотировал испытатель Милтон Томпсон (Milton Thompson). Достигнута максимальная высота 28164 м при скорости 5990 км/ч.

1970 - Умер Артём Иванович Микоян, советский авиаконструктор, академик АН СССР (1968; член-корр. 1953), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967), дважды Герой Соц. Труда (1956, 1957),Ленинская премия (1962) и шесть Сталинских премий 1 степени (1941,1947,1948,1949,1952,1953).Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

1977 - Катастрофа Ан-24РВ Тюменского УГА у Тарко-Сале после взлета в а/п Тарко-Сале.

Самолет полностью разрушился и частично сгорел. 10 пассажиров и 4 члена экипажа погибли на месте происшествия. Три пассажира умерли впоследствии в больнице. Обломки были разбросаны по длине 365-388м и по ширине 50-60м. Фактическая погода – верхняя облачность 2/0 баллов, t=-38 градусов по Цельсию, видимость 5 км. Штурман самолета имеет тяжелые ранения. Безлунная ночь. По его сведениям он наблюдал красную светящуюся точку по ходу самолета впереди. По оформлению комиссии прочих воздушных судов в аэропорту не было в момент катастрофы. Светящийся объект ― заградительный огонь ДПРМ или другие неустановленные объекты.

1978 - Катастрофа Ан-26 (CCCP-26547), а/п Черский (Ниж.Кресты), Якутское УГА, Колымо-Индигирский ОАО.

Ночью в ПМУ в 01:43 экипаж 248 летного отряда выполнял с курсом МК=305°. По достижении скорости 185 км/ч при попытке разгрузки переднего колеса незначительным взятием штурвала «на себя» (из положения полностью «от себя») произошло отделение переднего колеса и через 3 секунды на скорости 200 км/ч (на 15 км/ч меньше расчетной для данных условий) самолет отделился от ВПП. После отрыва при полностью отданном «от себя» штурвале начался рост углов атаки и тангажа. Через 6-7 секунд на скорости 200-210 км/ч самолет вышел на режим сваливания при перегрузке 1,5-1,5g. Потеряв управление на высоте 150 м, Ан-26 с правым креном перешел в снижение и упал в 280 м правее оси ВПП в непосредственной близости от здания гостиницы аэропорта. Здание и самолет сгорели. Груз весом 4 500 кг (катаная проволока в мотках – 8 штук) был уложен на направляющие рельсы пола грузовой кабины без поддонов, сетки или других подстилающих средств, что создало условия для его свободного скольжения. Груз был скомплектован в три места: два места по три мотка и одно (впереди) – из двух мотков. Крепление груза в грузовой кабине выполнено тросом погрузо-разгрузочной лебедки за последнее место из трех мотков. Передние два места ничем не крепились, по их верху пропущен трос крепления третьего места. Задние мотки были, кроме того, закреплены настильной сеткой. Подобное крепление груза в процессе руления привело к его свободному перемещению вперед с ослаблением троса и выходом из зацепления бескарабинного крюка троса лебедки с нарушением узла крепления. Затем в процессе разбега груз из-за расцепления троса лебедки начал смещаться назад, порвав при этом закрепленную настильную сетку. В виду отсутствия в экипаже бортоператора за грузом никто не следил. Смещение груза при разбеге и в момент подъема переднего колеса привело к возникновению задней центровки за пределами допустимой (порядка 48% САХ). По этой причине произошел преждевременный отрыв носового колеса и последующее отделение самолета с переходом его на срывной режим. Центровка в момент отрыва составляла примерно 55% САХ, для парирования которой не хватило запаса руля высоты.

Всего погибших - 7, экипаж - 5, пассажиры - 2.

1979 - Катастрофа Ан-12АП, Узбекская ССР, 15 км от Чирчика, Министерство обороны СССР, ВВС, 37 втап (Арциз)

Экипаж Ан-12АП, командир экипажа старший лейтенант Греков Ю.Н., с инструктором старшим летчиком-инспектором 6 гв.втад подполковником Петуховым В.В. ночью в сложных метерологических условиях выполнял перелет с аэродрома Чирчик на аэродром Какайды.

После взлета и набора высоты по давлению 760 (стандартному) около 1800м экипажу поступила команда выполнить посадку на аэродром Ташкент-Восточный. Весь перелет до Ташкента протяженностью от силы 30 км должен был занять считанные минуты, и экипажу не требовалось набирать сколько-нибудь приличную высоту. В гористой местности экипаж ошибочно начал снижение по стандартному давлению и через 4 минуты после взлета на удалении 15 км южнее аэродрома Чирчик на высоте 980м столкнулся с горой. Погибли находящиеся с правой стороны борта четыре члена экипажа, в том числе гвардии подполковник Петухов В.В.,лейтенант Алеко C.Н. - штурман корабля, гвардии подполковник Сдобников В.Д. - штурман 6 гв.втади два пассажира: майор Липовских Н.М. заместитель начальника штаба 37 втап,подполковник Гардаш Борис Фёдорович штатный руководитель полётов аэр. Догинцево. Экипаж Г. выполнял перевозку членов комиссии и ИТС, направлявшихся на а/д Какайды для расследования поломки другого Ан-12БК КК Тихова Г.П., случившейся в тот же день.

Причиной катастрофы явилась плохая подготовка экипажа к полету. Летному происшествию способствовало: 1) неудовлетворительное управление перелётом дежурным по приёму и выпуску самолётов на аэродроме Ташкент- Восточный; 2) нарушение схемы выхода из района а/д Чирчик и неучёт особенностей рельефа местности экипажем самолёта; 3) выполнение перелёта нештатным экипажем;4) отсутствие навыков в применении барометрических и радиовысотомеров при полётах в горной местности.

1987 - Инцидент с двукратным нарушением советским Ту-16 (на перехват которого с авиабазы Наха ВВС Японии бросили свои F-4EJ 302-й тактической истребительной эскадрильи) воздушного пространства Японии в районе Окинавы. Первый из таких инцидентов, когда открыли огонь.

Первый инцидент произошёл у острова Окиноэрабудзима утром в 11:24, второй — у острова Токуносима в 11:41.

Около 11 утра 4 советских самолёта приблизились к японской зоне идентификации ПВО. На перехват им были брошены 2 взлетевших по тревоге F-4. 3 из самолётов сменили курс, но один Ту-16 продолжил его. В 11:20 неизменивший курс самолёт опасно приблизился. К 11:24 было получено разрешение открыть предупредительный огонь, а самолёт пролетел через запретное воздушное пространство, но к 11:41 снова пересёк его, опять нарвавшись на предупредительный огонь.

МИД Японии выразил ноту протеста СССР, советская сторона обвинила в инциденте плохие погодные условия и сбой электроники. Провинившийся экипаж был наказан.

С августа 1967 это стало 20-м подобным случаем, наиболее недавним к тому времени из которых был августовский пролёт у острова Рэбун. Когда Ту-16 был перехвачен, он находился на пути из Владивостока на базу Камрань.

1987 - Первый полет совершил самолет A300-600R (с двигателями CF6-80C2A5). Он представлял собой модификацию исходной модели А300-600 с увеличенной дальностью полета.

1988 - Первый полет шведского истребителя Сааб JAS-39 "Грипен".

1999 - Катастрофа Ан-14А "Пчёлка" (02373 ФЛА РФ), в горах Синего хребта на севере Приморья, 35 км юго-восточнее Кировского, авиакомпания «Арсеньевская авиационная компания Прогресс».Внезапно ухудшившаяся погода (снегопад) вынудила экипаж отклониться от маршрута для вынужденной посадки на ближайшем аэродроме. Выполняя разворот на низкой высоте в условиях плохой видимости, самолет задел крылом дерево и разбился. Самолет долгое время стоял на территории завода как памятник и был восстановлен группой энтузиастов незадолго до катастрофы. Погибли КВС и два пассажира из 4-х (все пассажиры - техники завода).Место катастрофы найдено на следующий день, в 11:10 местного времени. Из 3-х человек экипажа и 3-х пассажиров находившихся на борту погиб 1 КВС и 2 пассажира.

2002 - НПП "Аэросила" получен сертификат типа на воздушный винт АВ-36 для Ан-38-200.

2002 - Первый полет Diamond DA42 Twin Star. Это четырёхместный двух двигательный турбовинтовой самолёт для частного использования. Очень часто используется в качестве авиатакси. Так же используется как самолёт для аэрофото- и видеосъёмки, аэроразведки (модель DA - 42MPP). Корпус самолёта выполнен из углеродных композитных материалов. Diamond DA-42 Twin Star - первый самолёт с дизельными двигателями, совершивший беспосадочный полёт вдоль Северной Атлантики в течение 28 часов со средним расходом топлива 11,2 галлона в час.DA-42 Twin Star, первый сертифицированный аппарат с двумя дизельными установками на борту.

С 2007 – День Героев Отечества. Памятная дата России. По старому стилю эта дата 26 ноября 1769 г. - День учреждения Ордена Святого Георгия.

2008 - Двигатель Tent 700 производства Rolls-Royce совершил свой первый полет на новом самолете A330-200 авиакомпании "Аэрофлот", став первым двигателем Trent введенным в эксплуатацию в России...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

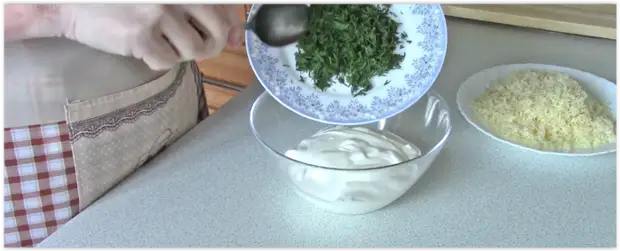

Сочная горбуша в лаваше под соусом в духовке... |

Всем привет! Сегодня я готовлю горбушу в лаваше под соусом в духовке. Блюдо получается ароматное, вкусное, а горбуша остается сочной. В этом рецепте все ингредиенты берутся по вкусу и по желанию. Можно что-то исключить из рецепта, а можно что-то и добавить, например, грибы, какие-либо любимые специи.

А главное, что такую сочную горбушу Легко приготовить!

Для приготовления 8 конвертиков с рыбой:

филе горбуши (без кожи и костей) - 400 гр

соль, перец черный молотый - по вкусу

лаваш - 360 гр (4 листа размером 40см*30см каждый)

лук - 150 гр (1 большая луковица)

морковь - 150 гр (1 шт. среднего размера)

сладкий болгарский перец (очищенный) - 150 гр (1 небольшой)

сметана (у меня жирностью 20%) - 300 гр

укроп - 2 ст.л.

сыр - 100 гр

яйца куриные - 2 шт.

сливочное масло для смазывания формы...

форма размером 29см*22см*5см (д*ш*г)

Приготовление:

Мне понадобится 400 гр филе рыбы. Я буду готовить конвертики с горбушей. Филе я отделяла сама, поэтому у меня есть как отдельные порционные кусочки, так и нестандартные кусочки и обрезки с костей рыбы, которые тоже можно использовать для приготовления.

Рыбное филе я посолю, посыплю чёрным молотым перцем, накрою и пока уберу в холодильник.

В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладу 150 гр натертой на крупной терке моркови, 150 гр порезанного на маленькие кусочки сладкого болгарского перца, 150 гр мелко порезанного лука (сегодня у меня это белая часть молодого лука). Все перемешиваю и обжариваю овощи до мягкости. А затем для удобства перекладываю их в тарелку.

Для приготовления заливки мне понадобится 300 гр сметаны, у меня она жирностью 20%. Добавляю к ней 2 столовые ложки мелко порезанного укропа, 100 гр натертого на мелкой терке сыра. И все тщательно перемешиваю. Так как сыр у меня соленый, то соль в заливку я не добавляю.

Лаваш я разрезаю на 8 прямоугольных частей размером 20 см на 30 см. Обжаренные овощи и рыбу визуально делю на 8 примерно одинаковых порций.

Если лаваш оказывается суховат, то я его предварительно смазываю сметаной, чтобы он стал мягче и не ломался на сгибах.

В центр лаваша выкладываю часть обжаренных овощей, примерно полторы столовые ложки с горкой. На овощи кладу рыбное филе и смазываю его сметанной заливкой, беру примерно 1 чайную ложку с горкой.

Затем подгибаю края лаваша и сворачиваю его конвертиком так, чтобы начинка была им полностью закрыта. Сначала накрываю начинку одним широким краем лаваша, затем одним узким краем, затем опять широким. А оставшийся узкий край лаваша подгибаю в обратную сторону.

При таком способе складывания получается одинаковое количество слоев лаваша с обеих сторон конвертика.

Форма для выпечки у меня размером 29 см на 22 см. Смазываю ее сливочным маслом и укладываю в нее конвертики с рыбой.

В отдельный небольшой мисочке взбалтываю 2 куриных яйца и переливаю их в миску с оставшейся сметанной заливкой. Все тщательно перемешиваю.

А затем эту заливку выливаю на конвертики из лаваша.

Чтобы после запекания лаваш сверху оставался мягким, заливки должно быть столько, чтобы она полностью покрывала его. И, чтобы увеличить количество заливки, сейчас в уже готовую заливку можно добавить немного молока или сливок. Я сейчас буду запекать так, чтобы сверху образовалась мягкая сырная корочка, поэтому в заливку ничего больше не добавляю.

Форму с рыбными конвертиками ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку и буду запекать их примерно 20 - 25 минут до готовности рыбы.

Рыбные конвертики выглядят очень аппетитно. Они получаются ароматные и вкусные, а горбуша в них остается сочной.

Посмотреть подробный видеорецепт можно в ролике ниже:

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Как приготовить курицу в духовке-разнообразие рецептов... |

Рулетики с грибами и сыром, грудки с ананасами, бёдрышки с горчично-медовым соусом, целая курица на соли и другие блюда, в том числе от Джейми Оливера...

Куриные грудки на подушке из лимонов

Ингредиенты:

- 1 столовая ложка коричневого сахара;

- 1 чайная ложка сушёного чеснока;

- 1 чайная ложка молотой паприки;

- 1 чайная ложка соли;

- 1 чайная ложка молотого чёрного перца;

- несколько столовых ложек оливкового масла;

- 4 половинки куриных грудок без кожи и костей;

- 1 лимон;

- несколько веточек тимьяна.

Приготовление:

Соедините сахар, сушёный чеснок, паприку, соль и перец. Полейте маслом грудки и натрите со всех сторон получившейся смесью.

Нарежьте лимон тонкими кружочками и выложите в форму вместе с тимьяном. Сверху поместите курицу. Запекайте около 25 минут при температуре 190 °C. Выньте форму из духовки и накройте фольгой на 5–10 минут.

Целая курица по-индийски с румяной йогуртовой корочкой в духовке

Ингредиенты:

- 2 чайные ложки молотой корицы;

- 2 чайные ложки молотого кумина;

- 1 чайная ложка молотого кориандра;

- ½ чайной ложки молотой куркумы;

- ¼ чайной ложки молотой гвоздики;

- 1 чайная ложка сушёного чеснока;

- 2 чайные ложки соли;

- 1 чайная ложка молотого чёрного перца;

- 30 г измельчённого в блендере миндаля;

- 5 столовых ложек натурального йогурта;

- целая курица весом около 1½ кг.

Приготовление:

Смешайте корицу, кумин, кориандр, куркуму, гвоздику, чеснок, соль, перец, миндаль и йогурт до пастообразной консистенции. Свяжите ножки курицы. Натрите её получившейся пастой со всех сторон, в том числе под шкуркой для ещё большего вкуса и аромата. Часть пасты можно положить внутрь курицы.

Покройте тушку фольгой и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Запекайте замариновавшуюся курицу в течение часа при температуре 200 °C. Уберите фольгу и готовьте мясо ещё 20–30 минут.

Куриные бёдрышки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты:

- соль — по вкусу;

- 5–7 куриных бёдер с кожей;

- 80 г дижонской горчицы;

- 100 г мёда;

- 1 столовая ложка оливкового масла;

- 2 веточки свежего розмарина;

- молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Натрите солью куриные бёдрышки со всех сторон и выложите в форму шкуркой вверх.

Взбейте венчиком горчицу, мёд и масло до однородной консистенции. Приправьте соус солью. По желанию можно добавить в него ещё немного горчицы.