-Метки

-Рубрики

- фильмы (128)

- документальные (51)

- клипы (13)

- мульты (2)

- взаимоотношения (36)

- вселенная (60)

- вязание (0)

- деньги (19)

- животные (176)

- здоровье и красота (310)

- Земля-Матушка (102)

- искусство и архитектура (854)

- история (412)

- кошки (90)

- кулинария (67)

- культура (176)

- ландшафтный дизайн (93)

- магия (187)

- мистика (49)

- мифология (16)

- мода и стиль (31)

- непознанное (71)

- природа (462)

- путешествия (537)

- растения (354)

- цветы (201)

- религии (27)

- Россия (221)

- рукоделие (45)

- вязание (10)

- руны (77)

- Русь ведическая (22)

- сказки (13)

- славянство (864)

- алфавит (7)

- вера (174)

- календарь (13)

- обряды (38)

- одежда (42)

- письменность (3)

- праздники (38)

- руны (31)

- сказки (35)

- язык (83)

- тайны (55)

- эзотерика (32)

- этника (2)

- юмор (41)

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

ПОДПИСИ В ПОЛЬЗУ ЖИВОТНЫХ |

http://www.thepetitionsite.com/animal-welfare/all/5/

Поставьте, пожалуйста, подписи на этом сайте в пользу бедных животных, которых мучают и убивают!!!

Метки: животные |

Понравилось: 1 пользователю

Самые сильные целебные камни |

АГАТ

Камни, которые обладают разными свойствами в зависимости от цвета. Голубой агат нормализует деятельность щитовидной железы, желтый — лечит органы дыхания и пищеварения (особенно печень и желчные пути), красный — «убивает» вирусы и поддерживает сердечно—сосудистую систему. Моховые агаты (камни с узором, напоминающим мох) оказывают целительное действие на кожу и органы дыхания, помогают при затяжном кашле, болезнях горла и играют роль «виагры». Кроме того, если ваша семья проживает в зоне повышенного радиационного фона — вам полезно не толь носить этот камень, а и хранить дома изделия из агата, который эффективно защищает организм от воздействия радиации.

АКВАМАРИН

Хранитель душевного покоя и равновесия. Этот камень укрепляет защитные силы организма, справляется с заболеваниями кожи и легких. Если вы плохо переносите дальнюю дорогу, возьмите с собой аквамарин и морская болезнь вам не страшна.

АЛМАЗ

Своеобразный стимулятор: он активизирует обмен веществ, мозговое кровообращение, снижает высокую температуру, снимает усталость. Поэтому если вы импульсивны или страдаете гипертонией, носить украшения с таким камнем вам не рекомендуется.

ГОЛУБАЯ БИРЮЗА

Один из самых сильных натуральных камней. Она, как никто другой, «чувствует» своего хозяина: если украшение из бирюзы потускнело, это может быть предупреждением о начинающейся болезни. Маленький бирюзовый камешек восстанавливает зрение, избавляет от бессонницы, облегчает головные боли. Для того, чтоб бирюза восстановила свой цвет и целебные свойства, ее достаточно поносить любому здоровому члену вашей семьи.

ГЕМАТИТ

Издавна считается камнем крови. Он быстро останавливает кровотечения, заживляет раны. Этот камень восстанавливает все органы, в которых происходит образование и сохранение клеток крови: печень, селезенку, спинной мозг. Однако перед тем, как одеть гематит нужно помнить, что он повышает кровяное давление, поэтому гипертоникам носить его не стоит.

ГРАНАТ

Камни материнства. Они обеспечивают женщинам легкую беременность и благополучные роды. А камни желтого или коричневого цвета полезны при заболеваниях кожи, аллергии

ДОЛОМИТ

Людям со слабой костной системой, остеопорозом, травмами, переломами костей нужно носить украшения с доломитом. Этот камень является источником ионизированного кальция, который полностью усваивается организмом человека. Именно ионная форма кальция оптимизирует кислотно-щелочной баланс, предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы и уменьшает образование камней в почках.

ЖЕМЧУГ

Жемчугу приписывают свойство облегчать гипертонические кризы, излечивать заболевания почек, печени, желудка и кишечника. Стабилизирует он и деятельность нервной системы. Литотерапевты говорят, что камень можно использовать как индикатор для определения новообразований (различных опухолей), поскольку он реагирует на изменение кислотного баланса организма — тускнеет, теряет блеск.

ИЗУМРУД

Считается глазным лекарем. Его зеленый цвет успокаивает нервную систему и снимает глазное напряжение. Кроме этого, изумрудные украшения эффективны при болезных выделительной системы: помогают при воспалениях и инфекциях мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ

Обладает мощным лечебным свойствам, благодаря способности активизировать клеточный метаболизм и «будить» в организме спящие ресурсы. Камень помогает при бронхиальной астме, анемии, ревматизме, заболеваниях горла (ларингите, трахеите, бронхите).

МАЛАХИТ

Снимает «энергетические блоки» и открывает энергетические каналы. Самые сильные камни — светлых оттенков. Носить малахит нужно на длинной цепочке, чтобы он находился на уровне солнечного сплетения. Таким образом, малахит способен поглощать негативную энергию и создавать для вашего организма защиту. Кроме того, этот камень благотворно воздействует на гормональную систему и на многие железы (поджелудочную, щитовидную, гипофиз и эпифиз).

РУБИН

Охраняет от самых тяжелых заболеваний. Способствует лечению заболеваний крови, хронического тонзиллита, заболеваний позвоночника и суставов, предупреждает приступы эпилепсии и помогает бороться с депрессией.

САПФИР

Его называли камнем монахинь, потому что считается, что для проявления его целебных свойств, владелец должен обладать целомудрием и добротой. Дело в том, что этот камень очень восприимчив к любой энергии и если вы несбалансированная личность – сапфир начнет работать против вас. Он понижает давление, помогает при бессоннице, и простуде. Браслет с сапфиром на левой руке помогает при астме, болезнях сердца и невралгии.

ТОПАЗ

Лучшее средство против отравлений. Благодаря способности быстро восстанавливать клетки, этот камень лечит органы пищеварения, печень, желчный пузырь и селезенку. Однако, вам не стоит одевать украшения из топаза на банкет или вечеринку: этот камень обостряет вкусовые ощущения, и многие блюда вам покажутся невкусными.

ЯНТАРЬ

Подходит всем метеочувствительным людям: он сглаживает все негативные воздействия магнитной бури на организм. Украшения из янтаря обладают противовоспалительным действием, положительно влияют на щитовидную железу, селезенку и сердце. Кроме того, янтарь обладает противораковыми свойствами и эффективно тормозит рост опухолей. Если ваша половинка курит, подарите ему мундштук из янтаря: он уменьшает вероятность возникновения рака у курильщиков.

ЯШМА

Одно из сильнейших средств для очищения внутренних органов. Этот камень нужно носить для предотвращения женских болезней. Яшма красного цвета останавливает кровотечения и снимает зубную боль.

Многие люди верят, что кристаллы обладают силой.

Ювелирные изделия с драгоценными камнями, которые вы носите, притягивают разные виды энергии. Тысячелетиями люди прибегали к помощи кристаллов, чтобы получить здоровье, любовь, защиту и богатство. ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И КРИСТАЛЛЫ – БОГАТСТВО, СОЗДАННОЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ. Кристаллы обладают уникальной энергией. Каждый предназначен для своей цели.

Один из самых хороших кристаллов — РОЗОВЫЙ КВАРЦ, используемый для усиления привлекательности. Он исцеляет разбитые сердца и повышает самооценку.

Его можно носить как украшение или положить в карман. Некоторые поклонники кристаллов кладут их на фотографию любимого человека, чтобы привлечь его внимание или укрепить отношения с ним.

Выбирая камень или кристалл, следует доверять интуиции. Возьмите в руки понравившийся камень. Если он нагревается, значит, что он тебе подходит. Если же остается холодным, это говорит о том, что его энергия не подействует, так что нужно найти другой камень.

Камень, как и любой другой талисман, выполнив свою функцию может уйти из вашей жизни

Купив кристалл, обязательно ОЧИСТИТЕ его. Стоит положить вновь приобретенный камень под струю воды или в соляной раствор на ночь. Это снимет энергетику, тянущуюся за ним из прошлого.

Никогда не одалживайте камни или другие магические предметы даже близким друзьям и родственникам.

Для чего какие камни подойдут

Для чего какие камни подойдут и что от них можно ожидать.

ПРИВЛЕЧЬ ЛЮБОВЬ:

• Розовый кварц

• Рубин

• Розовый кальцит

• Розовый турмалин

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОБЛЕМ В ОТНОШЕНИЯХ:

• Нефрит

УСИЛИТЬ СВОЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА :

• Барит

• Бирюза

ПЕРЕСТАТЬ НЕРВНИЧАТЬ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ:

• Флюорит

Любовные камни также наполняют энергией, открывают сердечные чакры и успокаивают.

НАБРАТЬСЯ СМЕЛОСТИ И ПРИГЛАСИТЬ КОГО-ТО НА СВИДАНИЕ (или сказать: «Привет!»)

• Гелиотроп

• Пирит

СМЯГЧИТЬ БОЛЬ ОТ РАССТАВАНИЯ

• Хризоколла

• Авантюрин

• Дымчатый кварц

ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ ОТ ЗАВИСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

• Черный турмалин

НЕ НЕРВНИЧАТЬ НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ:

• Янтарь

• Голубой кружевной агат

УМЕНЬШИТЬ СТРЕСС ОТ ССОРЫ С ЛЮБИМЫМ:

• Оникс

• Жемчуг

• Голубой топаз Исцелить разбитое сердце

• Изумруд

Советы по использованию драгоценных камней и кристаллов.

Советы по использованию драгоценных камней и кристаллов или что и для чего необходимо использовать.

Авантюрин: Помогает преодолеть застенчивость. Украшения из авантюрина дают ощущение счастья и заряд оптимизма.

Агат: Поможет прекратить ваши отношения с нелюбимым человеком более безболезненно.

Аквамарин: Помогает справиться с волнением в присутствии возлюбленного. Поможет вам раскрепоститься, чувствовать себя непринужденно и свободно.

Александрит: Если не хватает смелости заговорить с объектом симпатий или пригласить его на свидание, носите александрит. Он поможет преодолеть робость.

Алмаз: Обладает целительной силой. Усиливает действие других камней.

Аметист: Его следует носить тем, кто хочет усилить свою чувствительность.

Барит: Устраняет разногласия в любых отношениях.

Бирюза: Камень дружбы.

Гелиотроп: Придает уверенности в любовных делах

Голубой кружевной агат: Камень успокоит боль утраты и расставания с любимым человеком.

Гранат: Усиливает страсть.

Дымчатый кварц: Борется с депрессией от любовных неурядиц.

Жемчуг: Смягчает боль потери или расставания. Приносит владельцу долголетие и красоту.

Изумруд: Помогает во всех сердечных делах. Поможет, если отношения на грани разрыва, или вы недавно расстались.

Кальцит (зеленый): Избавляет от страха. Поможет найти нужные слова в разговоре.

Кальцит (прозрачный): Помогает преодолеть любые страхи и увидеть правду.

Кальцит (розовый): Поможет забыть старые обиды и найти настоящую любовь.

Кварц: «Универсальный» кристалл. Усиливает действие других. Защищает от негативной энергии.

Кианит: Приносит в отношения честность, преданность и доверие.

Кунцит: Многие используют его, чтобы справиться с безответной страстью. Лечит разбитое сердце. Повышает самооценку.

Лазурит: Выводит на поверхность и лечит старые обиды и душевные травмы.

Лунный камень: Камень облегчит сердечную боль

Нефрит: Помогает найти любовь. Излучает положительную энергию. Разряжает мрачную атмосферу.

Оникс: Уменьшает переживания после ссоры с любимым.

Опал: Поглощает отрицательную энергию и приносит мир в отношения.

Пирит: Помогает взглянуть на жизнь, в том числе личную, более оптимистично.

Розовый кварц: Любовный камень.

Рубин: Тоже прекрасный любовный камень. Пробуждает энергию и любовь к жизни.

Сапфир (синий): Приносит в отношения верность

Тигровый глаз: Помогает влюбленным преодолеть упрямство и принять точку зрения партнера.

Топаз (голубой): Приносит мир и стабильность в неустойчивые отношения. Оказывает успокаивающее воздействие на того, кто его носит.

Турмалин (арбузный): Лучший целитель сердечных ран.

Турмалин (розовый): Сердечный/любовный камень.

Турмалин (черный): Дает защиту от злых людей.

Флюорит: Его можно использовать для медитаций, чтобы найти свою настоящую любовь.

Халцедон: Редкий и красивый камень. Девушкам он помогает раскрыть свою женскую сущность, а парням — стать более чувствительными.

Хризоколла: Уравновешивает, уменьшает страх получить отказ, успокаивает нервы перед ответственным свиданием.

Яшма: Хорошее лекарство от сердечных ран.

Статья по материалам: Шау. М. Книга любви.

Метки: камни |

дохристианская русь |

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/h_0SQfaegMs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Метки: русь история |

СВЯЩЕННАЯ РОЩА |

. Явление перевоплощения было тесно связано со Священной Рощей, которая играла у наших предков значительную роль во всех сферах жизни человека. Этот вывод мы можем сделать из анализа самого слова \"роща\". Суффикс ЩА в русском языке означает усиление функции, например: сила - силища, красота - красотища. Роща тесно связана с таким понятием, как вРАЩЕние, которое не тождественно механическому кручению, а означало вРАЩЕние колеса пере-воПЛОЩЕний (в Ведах колесо Сансары), откуда русское слово возвРАЩЕние, т.е. воплощение ушедшего предка в своём потомке обратно в эту жизнь.

Береза

Дуб

Ель

Ива

Липа

Рябина

Сосна

Яблоня

Именно в Роще с человеком происходили все превРАЩЕния, (вспомните русские волшебные сказки), потому что правильно организованная Священная Роща способна была устраивать метаморфозы человека в направлении совершенствования. В Священной Роще происходило выРАЩИвание новых видов растений и животных, наРАЩИвание новых способностей, потому что Священная Роща была божественным инструментом в руках человека, с помощью которого преобразовывался мир. Сегодняшнее отношение к сказкам, как к вымыслу нам специально навязано захватчиками. Сохранившееся русское выражение “вот и весь сказ”, указывает нам, что сказка - это самостоятельное непреложное утверждение, которое никакого отношения к вымыслу не имеет. Поэтому русские сказки, если они не были обработаны христианскими сказочниками, отражают реально происшедшие события, которые, в зависимости от смысла сказа, необходимо совершать или, наоборот, лучше не совершать.

В Священной Роще росли 24 вида священных деревьев, относившихся к конкретным Богам Пантеона. Оставшееся слово “зодиак”, есть испорченное русское “садик” (садиак), поскольку созвездия прежде носили имена Богов, а Богам соответствовали священные деревья, образовавшие на небе садик. Вспомните, что вверху, то и в низу, что снаружи, то и внутри, немного перефразировав Гермеса Трисмегиста, что в космосе, то и на Земле, мы поймём, как надо правильно высаживать Рощу.

В центре Рощи стоял храм, на древнерусском языке - КУД. Названия европейских храмов на различных славянских языках звучат как: КОТ, КУТ, КУД, КОНТ. Последнее слово считается латинским, откуда происходит КОНТИнент, но в действительности в древнерусском языке сохранилось слово “контина”, которое неправильно переводят как храм, потому что это лишь часть храма. Именно от названий древнего храма происходят русские слова: Удалец, Удел, кУДесник. От слова КУД происходит КУЩА, которое сегодня означает просто крытое помещение, а в действительности усиливало действия КУДа, в центре которого произрастало Мировое дерево. Можно утверждать, что выращенная Священная Роща и намоленный к этому времени Куд, назывались вместе Кущей. Вспомните словосочетание \"райские кущи\". Кстати, КУЩА имеет ещё значение \"райское дерево\", и действительно, с таким названием до сих пор существует ягодное дерево, растущее в Индии.

Явление Священной Рощи мы обнаруживаем в русских сказках, когда герою помогает дерево, животное и даже печка. Конечно, такая помощь сегодня нам будет казаться фантастикой, но если деревья расположить относительно друг друга по законам симметрии, то человек получит реальную возможность пользоваться их силой. Не случайно все священные действа в древности и современные камлания шаманов происходят на полянах, вокруг которых по кругу растут деревья. Эффект от этих действ значительно сильнее, если деревья не просто образуют круг, но и высажены относительно друг друга на одинаковом расстоянии, значение которого резонирует с какой-либо способностью человека.

Сегодня энтропийные процессы разрушают наши жилища и строения, в то время как дом, выстроенный по законам божественных симметрий, не только не разрушается, а наоборот, созидается и даже становится разумным существом. Вспомните, как в русских сказках герой обращается к избушке, чтобы она повернулась к нему передом, а к лесу задом. Искусство оживления и превращение оживших предметов в Богов сокрыто в сложных видах симметрии, которые наши предки использовали на практике.

Остатки древних знаний о симметрии, как уже говорилось, мы находим у китайцев, у которых сохранилась целая наука - фэншуй, как правильно строить дом, как правильно расставить вещи, чтобы дом мог переходить из одного мира в другой или становиться невидимым.

Основным назначением Священной Рощи была организация негэнтропийных процессов. Другими словами, если люди к какой-либо цели будут действительно устремлены, а не только её декларировать, то у них все биохимические процессы изменят своё направление. Известный философ Платон в своём диалоге \"Политик\" описывает непонятное явление, когда все процессы в природе поменяли своё направление. Это произошло на памяти нашей цивилизации, когда на Земле были уничтожены все Священные Рощи, и Рай был окончательно разрушен. Можно полагать, что причиной этому были захватчики человечества, именно тогда все процессы в природе приобрели разрушительный характер. Обманом захватчики смогли утвердить убийство на нашей планете, и в человеческом обществе стали возможны войны.

Биологическая индукция действует и переносится не только на отношения между видами и организмами, она действует и на клеточном уровне. Поэтому военные отношения между людьми, ругань, склока, сутяжничество, переносятся на клеточный уровень. Таким образом, война возникает между тканями внутри организма. Впервые обнаружил и описал это явление русский учёный - физиолог Илья Мечников. Он открыл настоящую войну в организме человека между его клетками и тканями, и как следствие этого - быстрое старение и увядание всего человеческого организма. Правда, он не указал, что за эту причину старения ответственны язык человека и его эмоции.

Люди на практике знакомые с проявлениями человеческой энергетики, занимающиеся либо восточными единоборствами, либо эзотерическими практиками знают, что очень важна энергетика первого уровня, получаемая от пищи, приложив усилия и преобразовав её, можно получить энергетику воздействия, энергетику второго уровня, но она может быть использована как с положительным, так и с отрицательным вектором, и совсем не факт что накопленная энергетика воздействия приведет к появлению энергетики творения, энергетики третьего уровня, уровня духа. Поэтому очень важно качество потребляемой пищи и сочетание продуктов.

На сегодня самой мощной энергией считается ядерная. Но если создать у химической энергии (соответствующей эфирному телу) такую же плотность, как и у ядерной, то химическая энергия будет превосходить ядерную на три порядка. Но ещё больше по мощности - биохимическая энергия (астральная) и совершенно фантастические масштабы имеет психическая и духовная энергия, которые способны оказывать влияние на весь космос. Вот откуда идёт космическое могущество наших предков. Они могли копить энергию и через неё управлять Вселенными. Воздействуя на чащу данного Бога, принадлежащим ему слогом из языка Дэванагари, волхвы синхронизировали в ней все ритмы, и эта мощная амплитуда колебательной всёпреобразующей энергии, передавалась человеку, произносившему этот священный слог. Именно потому, что Священная Роща давала возможность людям становиться, как пишут Веды, Повелителями Вселенных, они были, прежде всего, уничтожены завоевателями Земли.

Породнение с Рощей.

Современные ученые считают, что вся живая информация растения ли, животного ли, человека ли, заложена в геноме. Мягко скажем это неверно. И хоть человек самое сложное образование из перечисленного и его информационная структура состоит из четырех тел (что было известно нашим предкам и дошло до нас через ведические источники), но и растения получают информацию для своего роста и развития не только по физическим каналам (ДНК), но и по другим источникам.

Растения тоже имеют свое информационное тело и способны получать через него информацию из внешней среды. В идеальном случае Роща должна резонировать с чувственной сферой человека, для этого ее нужно выращивать по определенным правилам. Одним их которых является \"ПОРОДНЕНИЕ\".

Семечко дерева перед высаживанием нужно подержать некоторое время во рту (разные исследователи называют разное время, кто несколько минут, кто целый день), непосредственно перед высадкой семечко нужно подержать в ладонях и провести \"круг Живы\", затем соединить свою мысленную сферу, будущий росток и Солнце, (искупать семечко в радостных мыслях, представить как оно будет впитывать энергию Солнца и энергию вашей любви).

После этого можно сажать, но сразу поливать не надо. Поливать нужно начинать через три дня. И не забывать про благоприятные для высаживания каждого конкретного семечка дни по лунному календарю. Сорняки около семечка тоже не все нужно убирать, так как и сорняки имеют свое значение в биоценозе, их можно подрезать.

Ну а о том, что в процессе роста с растением нужно общаться, известно уже многим.

Когда Иисус Христос засушил смоковницу (Мк., 11:13-14, 20), то он это сделал не просто от собственной глупости. Это не просто проявление несправедливости. Нет, это был мистический акт. На Востоке (и не только) смоковница - символ жизни. Прокляв её, Иисус показал, что его учение - СМЕРТЬ!

В заключение, в пику христианам, бог которых прописал в библии \"вырубайте священные рощи\", можно сказать: сажайте священные рощи и выращивайте их в Волшебные Рощи известные русичам по их древним сказаниям, находите потерянную связь с Природой, она даст вам Силы.

Метки: славянство вера |

Помощники природы. Духи, следящие за экологией |

Многие европейские средневековые ученые занимались алхимией и магией. Они также верили в некоторых мифологических существ и духов-покровителей природных стихий (вода – русалка, огонь- саламандра, воздух - сильфы, а земля - гномы). Они считали, что за деревьями и цветами в саду ухаживают как раз - таки маленькие гномы-садовники, которые являлись символом земных астрологических знаков зодиака. (Телец, Козерог, Дева). Именно этим знакам присуща тяга к земле, к сельскому хозяйству и выращиванию цветов. И если у вас нет своего огорода, где мог бы поселиться гном, можно вполне обойтись горшком с цветами. Это будет так же полезно, как и огород. Гному же без разницы, какого размера грядки, главное ухаживать за растением и чтобы была земля. Видимо из этих верований вышла современная традиция делать фигурки гномов и ставить их в саду как украшение. (Садовые гномы). Люди бессознательно использовали древние традиции, сами того не подозревая.

|

|

Сила: коммуникативные и репродуктивные аспекты мужской магии |

Т.Б.Щепанская. Мужской сборник. Выпуск 1. Мужчина в традиционной культуре. Социальные и профессиональные роли. Сила и власть. Мужская атрибутика. Мужской фольклор/Сост. И.А. Морозов. Отв.Ред. С.П. Бушкевич. М., 2001. (Сокращенный текст)

Поиск специфически мужских проявлений народной культуры естественным образом ставит в центр внимания область мужского эзотеризма. В русской культуре она не была оформлена в ярко выраженные социальные структуры мужских союзов (хотя их зачатки видят в мужских объединениях, обнаруживавших себя во время праздничных драк).

Тем не менее, существовала обширная сфера мужской магии, которой мы и посвятим настоящую статью. Наше внимание сфокусировано на понятии тайной силы, выражающем основополагающий принцип мужской магии и вводящем ее в контекст таких краеугольных составляющих мужской идентичности, как физическая сила и военная власть (слово сила в древнерусских источниках означает как "силы телесные", так и "могущество", "власть", "войско").

|

|

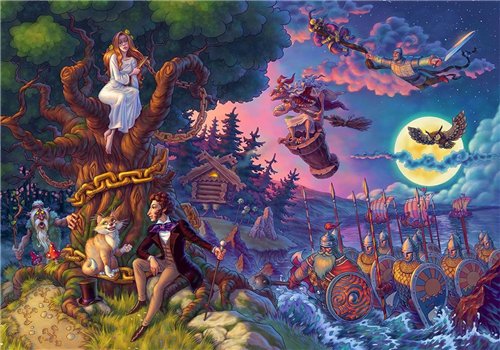

Русские Архетипы Древности |

Метки: славянство сказки культура |

Россия – страна с забытой историей. Битва при Молодях. |

Оригинал взят у ![]() i_sergeev в Россия – страна с забытой историей. Битва при Молодях.

i_sergeev в Россия – страна с забытой историей. Битва при Молодях.

Помните песню на царском пиру в фильме Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? «То не сильная туча затучилась, то не сильные громы грянули. Куда едет собака крымский царь? Собака!»

Помните песню на царском пиру в фильме Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? «То не сильная туча затучилась, то не сильные громы грянули. Куда едет собака крымский царь? Собака!»И последовавшее возмущение Бунши: «Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь! Распустились тут без меня! Что у вас за репертуарчик?»

Вот так же, в шутливо-комедийной манере лет через двести, наверное, будут подавать Великую Отечественную войну. Впрочем, судя по нынешним тенденциям, это произойдет не через двести лет, а намного раньше.

А между тем дело было довольно серьезно. Даже очень серьезно. Вот подлинный текст этой песни:

«А не силная туча затучилася,

а не силнии громы грянули:

куде едет собака крымской царь?

А ко силнему царству Московскому:

«А нынечи мы поедем к каменной Москве,

а назад мы поидем, Резань возмем».

А как будут оне у Оки-реки,

а тут оне станут белы шатры роставливать.

«А думайте вы думу с цела ума:

кому у нас сидеть в каменной Москве,

а кому у нас во Володимере,

а кому у нас сидеть в Суздале,

а кому у нас держать Резань Старая,

а кому у нас в Звенигороде,

а кому у нас сидеть в Новегороде?»

Выходить Диви-Мурза сын Уланович:

«А еси государь наш, крымской царь!

А табе, государь, у нас сидеть в каменной Москве,

А сыну твоему в Володимере,

а племнику твоему в Суздале,

а сродичю в Звенигороде,

а боярину конюшему держать Резань Старая,

а меня, государь, пожалуй Новым городом:

у меня лежатъ там свет-добры-дни батюшко,

Диви-Мурза сын Уланович».

Да неужто все было настолько плохо, что крымский хан уже делил русские города и земли между своими мурзами?!

Да, именно так все и было. Хуже некуда.

Год 1571. Московская Русь ведет кровопролитную, изнурительную фону на два фронта. Последние несколько лет в стране неурожай, голод, вдобавок свирепствует чума. Самый подходящий момент для уничтожения русского государства.

Крымский хан Девлет Гирей, в союзе с Османской империей и заклятым врагом Руси Речью Посполитой, во главе 40-тысячной армии вторгается в Московию. Обойдя (не без помощи предателей) южные заслоны, он доходит до Москвы и сжигает ее дотла.

После этого похода Московская Русь по сути обречена. Оправиться от такого удара в той ситуации, да еще быстро – невозможно. Но для завершающего удара нужна еще большая, и не просто огромная, а подавляющая, гигантская армия, чтобы не просто завоевать страну, а раз и навсегда подавить ее дух. Не просто взять города, а вырезать их полностью, или почти полностью, оставив лишь небольшое количество рабов. Не просто уничтожить Русь, а стереть саму память о ней!

И уже в следующем 1572 году Девлет Гирей собирает такую армию. В ней, помимо всего мужского боеспособного населения Крыма, участвуют 7 тысяч лучших турецких янычар, предоставленных Османской империей. Это по сути спецназ, элитные войска. А к ним более 80 тысяч крымчан и ногайцев, плюс прочая нечисть. По тем временам невиданная военная сила.

И вся эта нечисть двинулась на Москву. Отправляясь в поход, Девлет Гирей заявил, что «едет на Москву на царство». Не воевать, а царствовать он ехал! Ему и в голову не могло прийти, что кто-то осмелится выступить против такой силы.

Существование России и русского государства оказались на волоске. Полная и окончательная гибель казалась неизбежной, как в октябре 1941 года. Это было похлеще т.н. татаро-монгольского нашествия, и куда опаснее.

Но сила нашлась. Царь Иван IV (Грозный) собрал войско из земских стрельцов и опричников. Во главе земцев был поставлен князь Михаил Воротынский (он же был назначен главнокомандующим), во главе опричного войска – молодой воевода Дмитрий Хворостинин. Все силы Русского государства были собраны в один кулак. И все же силы были неравные – 20 тысяч русских против 120 тысяч крымско-турецкой армии.

Но сила нашлась. Царь Иван IV (Грозный) собрал войско из земских стрельцов и опричников. Во главе земцев был поставлен князь Михаил Воротынский (он же был назначен главнокомандующим), во главе опричного войска – молодой воевода Дмитрий Хворостинин. Все силы Русского государства были собраны в один кулак. И все же силы были неравные – 20 тысяч русских против 120 тысяч крымско-турецкой армии.Нужно было побеждать «не числом, а умением».

Замысел Ивана Грозного состоял в том, чтобы использовать огромные размеры крымско-турецкой армии против нее же самой, превратить силу иноземного войска в слабость.

Князю Воротынскому поступил наказ:

Остановить войско крымского хана на марше, перекрыв Муравский шлях, заставить его развернуться и принять сражение.

С этой целью арьергард войска был атакован опричниками Хворостинина. Армия Девлет Гирея была растянута на 15 километров, так что когда передовые части подходили к реке Пахроме (Подольску), арьергард находился вблизи деревни Молоди.

Здесь русскими было дано первое сражение. 29 июля 1572 года опричники Хворостинина внезапно напали на арьергард вражеского войска и полностью уничтожили его.

Опешив от такой наглости, Девлет Гирей развернул свое войско, чтобы как следует огрызнуться.

Первая часть плана таким образом была блестяще исполнена.

Приняв на себя всю мощь крымско-турецкого войска, Хворостинин и его опричники, отходным маневром вывели татар прямо под пушечные залпы Воротынского. «И грянул гром».

«И многих татар побили».

Девлет Гирей не опешил, нет! Есть более точное выражение: он охренел!

В бешенстве он снова и снова бросал свои войска на штурм Гуляй-города. И снова и снова склоны холма покрывалось трупами. Под артиллерийско-пищальным огнем бесславно гибли янычары, цвет турецкого войска, гибла крымская конница, гибли мурзы. Так продолжалось и 31 июля, и 2 августа.

Теребердей-мурза убит, ногайский хан убит, Дивей-мурза (тот самый советник Девлет Гирея, что делил русские города) взят в плен. А гуляй-город продолжал стоять неприступной крепостью. Как заколдованный.

Девлет Гирей просто отказывался верить своим глазам! Все его войско, а это была самая мощная армия в мире, не могло взять какой-то деревянной крепостишки!

И вот, когда все силы крымско-турецкого войска были сосредоточены на штурме гуляй-города, русские предприняли маневр, решивший исход битвы. 3 августа 1572 года незаметно, лощиной, полк Воротынского и опричники Хворостинина прошли в тыл вражеской армии и ударили по наступавшим сзади. Одновременно из гуляй-города на штурмовавших обрушился мощный залп из всех орудий. Татары обратились в паническое бегство.

Бросая оружие, крымчане и турки бежали, а русские преследовали их и рубили, рубили, рубили!

Все семь тысяч турецких янычар порублены без остатка. Большинство мурз, включая сына, внука и зятя самого Девлет Гирея либо убиты, либо взяты в плен. А русские продолжали преследовать и рубить, и рубить, и рубить врага!

Прокличет с небес господен глас:

«Ино еси, собака, крымской царь!

То ли тобе царство не сведомо?

А еще есть на Москве Семьдесят апостолов

опришенно Трех святителей,

еще есть на Москве православной царь!»

Побежал еси, собака, крымской царь,

не путем еси, не дорогою,

не по знамени, не по черному!

110 тысяч крымско-турецких захватчиков нашли свою смерть в Молодях. Такой грандиозной военной катастрофы история того времени не знала. Лучшая армия в мире попросту перестала существовать.

В 1572 году спасена была не только Россия. В Молодях была спасена вся Европа – после такого разгрома о турецком завоевании континента речи быть уже не могло.

Крым потерял практически все боеспособное мужское население поголовно. От этого поражения он так и не смог оправиться, что предопределило его вхождение в Российскую империю.

Именно в битве при Молодях 29 июля – 3 августа 1572 года Русь одержала историческую победу над Крымом.

Османская империя вынуждена была отказаться от планов вернуть Астрахань и Казань, среднее и нижнее Поволжье, и эти земли навсегда закрепились за Русью. Южные границы по Дону и Десне были отодвинуты на юг на 300 километров. На новых землях вскоре был основан город Воронеж и крепость Елец.

Битва при Молодях - не только грандиозная веха Русской истории (более значимая, чем даже Куликовская битва). Битва при Молодях – одно из величайших событий Европейской и Мировой истории.

Именно поэтому она была так тщательно «забыта». С европейцами все понятно – ведь именно они разгромили турок, этих «сотрясателей Вселенной» и остановили Османское вторжение, а не какие-то русские.

Битва при Молодях? Что это вообще такое? Иван Грозный? Ну, да, что-то такое помним, «тиран и деспот», кажется…

Кто же нам так заботливо «подправил память», что мы начисто позабыли историю своей страны?

Вопрос этот отнюдь не риторический. Можно и нужно назвать виновных!

Метки: история россия |

Безотрывное вязание крючком |

Метки: рукоделие |

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН |

Трудно решить какие музыкальные инструменты прежде всего существовали у славян. Можно только догадываться, что прежде всего употребляли деревянные трости и также рога домашних животных. Поэтому можно полагать, что дудка и рожок были у славян самыми первыми инструментами. Потом появились жалейка, рог и свирель, волынка, гудок, балалайка, ложки и гусли.

В старых византийских хрониках, относящихся к VI веку, рассказывается о славянах-гуслярах, жителях далекого севера. Во время сражения греков с хазарами были взяты в плен чужеземцы, непохожие на воинственных обитателей причерноморских степей. Пленники отличались высоким ростом и крепостью. Вместо оружия чужеземцы-великаны носили с собой гусли. Когда греки спросили великанов, кто они и откуда, послы ответили: "С оружием обходиться не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране, нашей, не зная войны и любя музыку, ведем жизнь мирную и спокойную".

Полулегендарная история с гуслярами-славянами открывает первую страницу в музыкальной жизни Руси.

На огромной территории, где селились наши предки, в курганах археологи находят различные по виду и величине колокольчики и бубенчики. Отыскивали их на побережье Черного моря, на Урале, в Сибири. Звон, по древнеславянским и иным поверьям, предохранял человека от действий враждебных магических сил.

Еще много веков после свержения идолов народу грезились языческие сны и, несмотря на запреты и наказания, по городам с веселой музыкой бродили скоморохи, и даже монахам, впадавшим в искушения, чудились звуки гуслей и сопелей. Поэтому все знали: кто привечает скоморохов, тот помогает дьяволу. Но любовь к музыке была неискоренима.

В Софийском храме в Киеве найдены фрески, изображающие играющих и поющих скоморохов. Молодой человек держит в руках инструмент, два, скомороха дудят в трубы, пляшущий музыкант поднес к губам свирель. Скоморохи - странствующие актеры, взявшие на себя в Древней Руси ответственность каликов перехожих, говорящих правду, борющихся за справедливость. Внешняя острота слова действия пугала

глубоковерующих и священников, а это была просто очередная театрализованная, откровенная правда.

Больше всего наши предки любили гусли. Гусельки яровчатые, т.е. сделанные из явора-клена, награждались в сказках, легендах и былинах самыми ласковыми именами и эпитетами.

На шумных пирах князя Владимира бывал богатырь Добрыня, ловкий дипломат, храбрый воин и искусный музыкант. Одна из киевских былин рассказывает, что когда Добрыня пришел на "почестей пир", Владимир-Красное Солнышко тут же его попросил:

"Ай же ты Добрынюшка Никитич млад!

А бери- ка ты гуселешки яровчаты,

Поподерни-ка во струнки золоченые,

По-унылому сыграй нам, по-умильному

Во другой сыграй да по-веселому".

Под гусли Добрыни сначала все призадумаются, закручинятся, а потом веселились от души.

Русь помнит и другого гусляра, героя новгородских былин - Садко.

"Как во славном Новгороде

Был Садко, веселый молодец,

Не имел он золотой казны,

А имел лишь гуселъки яровчаты,

По пирам ходил-играл Садко,

Спотешал купцов, людей посадских".

Садко увеселял торговых да посадских людей. Садко действительно существовал. При раскопках церкви в новгородском Детинце выяснилось, что ее в 1167 г. заложил Сотко Сытинич.

Во многих песнях, играх и обрядах мы видим отзвуки далекой музыкальной старины, связанной с ' обожествлением природы, когда небо, солнце, лес, луга представлялись людям живыми существами. Языческие верования забывались, а песни, сопровождаемые игрой на бесхитростных инструментах, вроде рожка, долго еще оставались в памяти народной.

Под рожок пели:

"А мы просо сеяли, сеяли!

Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли!"

Лада - богиня любви древних славян, а Дид - ее сын, прекрасный, как Аполлон. Многие праздники на деревне сопровождал именно рожок. Игра на рожке непростое занятие. Кроме умения, которое дается не всем и не сразу, требуются и физическая тренировка, хорошие легкие. Пастух с рожком гораздо ценнее, чем не имеющий его. Рожечник был непременным участником свадьбы, крестин, рекрутских сборов. На иконе XVII в. "Собор Богоматери",приве-зенной из Владимира в музей им. Рублева, изображены пастухи с рожками и трубами. В ХУП-ХУШ вв. в помещичьих усадьбах держали рожковые оркестры.

В сентябре 1654г. ударили колокола, призывая всех на шествие. Процессия двинулась вниз к реке Москве. Чернецы сопровождали пять доверху нагруженных подвод. Наконец шествие остановилось, и монахи принялись разгружать подводы. На землю полетели домры, гусли, рожки, свирели, бубны. Потом все это подожгли.

Средневековая Русь не раз ополчалась на народных музыкантов. Крестьянам под угрозой штрафа запрещалось держать у себя народные инструменты.

Патриарх Никон решил разом освободить Москву от скверны. И вот теперь бесовские инструменты отбирали на улицах, в домах, кабаках, и сжигали. Горели совершенствовавшиеся веками уникальные музыкальные инструменты. Русская национальная музыка понесла чувствительный урон.

Влияние искусства скоморохов стало на Руси так велико, что церковники не на шутку встревожились: а не слишком ли музыка отвлекает народ от бога? "Где появятся домры, сурны, гусли, - гласит царский указ XV в. - то всех их велеть вымать и, изломав те бесовские игры, велеть жечь, а которые люди от этого богомерзкого дела не отстанут - велеть бить батогами".

Метки: музыка славянство культура |

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ |

Ростовский Кремль. Переходы и стены

Великими называли только два города – Новгород, северную столицу Руси, и Ростов, город с тысячелетней историей, центр культуры и искусства Древней Руси, родину сказочных богатырей и героев.

Утренний город встретил нас солнцем и отсутствием питания. С наружной стороны стены находятся магазинчики и лавки с сувенирами.

_

Двор перед Успенским собором. Сам собор был закрыт на реставрацию.

989 годъ Великий князь Владимир отдает Ростов сыну Борису, будущему святому страстотерпцу.

991 годъ 15 июля – свв. мучеников Кирика и Iулитты – крещение ростовцев в водах озера Неро. Поставлен первый Успенский собор “от древес дубовых”.

_

Эта фотография олицетворяет ощущения от пребывания в Ростове.

1160 годъ Сгорел деревянный собор; вместо него повелением великого князя Андрея Боголюбского поставлен белокаменный “в меру Великой церкви Печерской”. Во время строительства обретены мощи святителей Леонтия и Исайи, и в честь первых святых Северо-Восточной Руси в новом храме устроен боковой придел, существующий доныне. От того времени сохранились также львиные маски на западных дверях.

_

1204 год Рухнули своды неудачно перестроенного в 1185 году при великом князе Всеволоде собора “по неискусству немчины Куфира”.

1213 год 25 апреля – начато строительство нового собора взамен рухнувшего в 1204 году старого. Собор освящен в 1231 году.

_

1408 год 21 июня – в Ростове был большой пожар, сгорело 15 церквей. “…соборная церковь погоре со всем украшением, и иконы и книги многия старинныя, и сосуды златые и серебряные и каменные драгоценные, и священныя облачения, и жемчуги; и камение от пожара того распадошася и верх церковный провалися”.

1411 год Архиепископ Григорий (1396-1416)”не пощадил имения своего на здание церковное” Успенского собора, владыка подправил стены и своды, намостил церковь “дсками каменными и свинцовыми дсками лоб и комары большие покры”. 1 октября собор был освящен. “Люди дивяхуся, яко вборзе тако сделана была церковь”. (статья А. Мельника “К истории восстановления собора в 1410 г.”)

_

Интересные данные были получены при закладке гидрологического шурфа у северо-западного угла собора. Выяснилось, что глубина залегания фундамента нынешнего собора достигает 5,2 м, основанием он опирается на материковую глину и сооружен в опалубке из двух вертикальных рядов плотно поставленных деревянных свай. Перед устройством опалубки по периметру здания была вырыта глубокая траншея, доходившая до горизонта строительства ХIII в., которая уничтожила отложения ХIV — ХVI вв., в том числе и примыкавшие к стенам остатки белокаменного собора. Нетронутые напластования сохранились, отступя 1,5 м от стены, что позволило выявить горизонт пожара первой деревянной церкви Успения, залегающий на глубине 2,6 м от современной поверхности. Храм действительно был построен из дуба: среди углей была найдена “курица” кровли, несколько обломков обгоревших дубовых досок, кованые гвозди. При строительстве белокаменного собора в 1161 г. пожарище было перекрыто слоем земли мощностью до 1,2 м.

_

1508-1515 годы При Архиепископе Вассиане Санине разобрано старое здание собора и построено новое, существующее доныне.

_

Через узкую темную лестницу поднимаемся на стены. На сколько я понял, через стены можно попасть во все прилегающие здания и церкви.

_

Сейчас ведется большая работа по реставрации, очень масштабные работы по восстановлению фресок.

Студенты-иконописцы Православного Свято-Тихоновского богословского института, летом проходят выездную практику по иконописи, копированию и расчистке росписей (с. Богослово и с. Харинское Ярославской обл., Псков, Ростов Великий), будущие специалисты монументального искусства копируют фрески и помогают в настенных росписях в Пскове и Оптиной пустыни. Студенты-реставраторы проходят выездную практику по консервации и реставрации икон в г. Ярославле, Ростове Великом, Новгороде, Тутаеве (всего за три года студентами спасено от разрушения 62 иконы).

_

Переходы свежеотремонтированы, В некоторых местах даже черезчур.

Не смотря на то, что стены не были изначально рассчитаны на сколько-нибудь серьезные военные действия, у них есть все “взрослые” признаки – бойницы, толщина, тайники, схроны.

_

Площадка в башне с несколькими бойницами, обзор на 120 градусов.

На протяжении 70-80-х гг. XVII в. постепенно, начиная от церкви Воскресения, строятся крепостные стены и башни митрополичьей резиденции. Мастера снабдили их всеми атрибутами крепостного сооружения, в частности, бойницами подошвенного, косого и верхнего боя. Однако богатство декоративного убранства башен, которые, подобно обычным палатам, имеют широкие окна с наличниками, свидетельствуют, что крепость с самого начала не имела военного значения. Несомненно, в первую очередь она призвана была наглядно продемонстрировать величие Ростовской епархии одной из крупнейших в России.

_

Вид на Успенский собор из окна угловой башни.

_

Церковь Григория Богослова (1680-е гг.)

_

Последним самостоятельным сооружением кремля стала церковь Одигитрии, начатая в 1692г. и законченная в 1693 г. Ей приданы черты стиля “московского барокко”, распространенного в конце XVII — начале XVIII вв. Но в отличие от большинства сооружений этого направления церковь Одигитрии выглядит гораздо скромней. Мастера все сделали, чтобы гармонично вписать ее в уже сложившийся ансамбль. Современная пестрая раскраска не первоначальная, а относится к более позднему времени.

_

В XVI Ростов оставался процветающим городом, через него проходил торговый путь на север в Ярославль, Вологду, Кириллов, Архангельск, Великий Устюг. В начале XVII века Ростов был взят польско-литовскими захватчиками /1608/. При этом горожане, предводимые воеводой Третьяком Сеитовым, оказали героическое сопротивление. Последним их оплотом стал Успенский собор (композиционно связаный со стенами и башнями Ростовского кремля), внутри которого осажденные продолжали сражаться, пока не были истреблены. Предание утверждает, что воевали даже женщины, одна из которых, княгиня Мария Лобанова, убила предводителя нападавших пана Заборовского и союзника поляков ярославского князя Ивана Шамина. Город был сожжен и разрушен.

_

В 1612 Ростов освобожден войсками Минина и Пожарского. До 1788 года в городе ведется бурное строительство, он растет и богатеет, являясь центром митрополии. В 1788 году митрополиты переезжают в Ярославль. С этих пор начинается упадок города.

_

Вид на озеро Неро и часть Митрополичьего сада. Стена в плачевном состоянии, видимо, еще не дошли руки.

_

Потайная дверь в стену и окно со ступенями. Дверь около метра в высоту и 30-40 см в ширину.

_

Одновременно со стенами и башнями возводились корпуса, расположенные по периметру Г-образного в плане хозяйственного двора. В них размещались хозяйственные службы, обеспечивавшие жизнедеятельность митрополичьего дома. В корпусах между Водяной и Дровяной башнями находились сушила, пивоварня, многочисленные кладовые палаты. А по другую сторону от Дровяной башни — поварня и приспешня (пирожная), также относящаяся к 70 – 8О-м гг. XVII в, Архитектурная обработка всех этих сооружений очень, скромна. Она практически совпадает с оформлением хозяйственного корпуса, расположенного в восточной части центрального двора. Так было подчеркнуто иерархически подчиненное положение хозяйственных корпусов в общем художественном целом ансамбля.

_

Вид на Митрополичий сад

_

Он же. За стеной набережная и озеро Неро.

_

С той же стены, но в другую сторону.

Сильный урон нанесли городу годы коммунистического правления. Многие церкви были порушены и пришли в запустение. В тридцатых годах Успенский собор был закрыт и превращен в склад кофе-цикорной фабрики. К 1991 году, когда храм возвратили верующим, его интерьер был похож на руины. Хотя регулярные богослужения в соборе уже возобновлены (как в летнем храме – с мая по октябрь), до полного окончания реставрационных работ ещё очень далеко… Однако, можно сказать, что судьба была благосклонна к Ростову. Центр города оказался не тронут, крупная промышленность и комсомольские стройки обошли его стороной.

_

Избитый ракурс. Издалека к нам приближается знакомый цыган, надо все же завезти фотографии.

Метки: россия красота культура |

КРАСОТА ПО-КАЗАХСТАНСКИ |

Этот фотообзор посвящается Алматинской области – самому красивому и завораживающему краю Казахстана. Природа здесь настолько богата, удивительна и полна контрастов, что ландшафт практически не повторяется. За один день пути можно побывать на снежных вершинах гор, побродить по хвойным лесам, а всего через пару часов пути оказаться среди барханов и песков бескрайних степей, замысловатых изгибов древнейших туранговых рощ, ощутить мощь и силу древних каньонов и заблудиться в лабиринтах известняковых гор.

|

1. Уникальное озеро Каинды образовалось в результате землетрясения в 1910 году и прохождения селевого паводка, перекрывшего речку. Вода затопила небольшое ущелье и под ней оказались вековые деревья. На поверхности торчат столбы – стволы деревьев, а под водой деревья сохранились гораздо лучше - ветки остались неповрежденными, и на них появились водоросли, похожие на хвойные иголки - получился подводный сказочный лес. |

. |

|

2. Плато Ассы – это летнее жайляу, расположенное на высоте более 2800 метров над уровнем моря. Зимой климат здесь очень суровый, но летом из-за обильных дождей, поливающих луга практический каждый день и горного палящего солнца, жайляу становится идеальным местом для выпаса домашнего скота. С древних времен этим благом природы умело пользуются чабаны. Их юрты отлично сочетаются с обширными лугами и горными хребтами, навевая атмосферу прошедших времен кочевников. |

|

|

3. По дороге на плато Ассы видна недостроенная обсерватория. Строительство прекратилось в начале 90-ых. Издалека она похожа на гигантский гриб. |

|

4. Если проехать за плато Ассы и уйти в ущелье, подняться на вершину перевала, взору открывается прекрасный вид на цепочку гор Кунгей-Алатау. С южной стороны Кунгей-Алатау мощной зазубренной стеной обрамляет северную котловину озера Иссык-Куль. |

|

5. Вид с перевала Кызыл-Ауз. Иногда, особенно после дождя, прозрачность воздуха поражает - кажется, что до хребта напротив можно дотянуться рукой, хотя в реальности горы расположены более чем в 70 километрах от перевала. |

|

|

6. |

|

7. Вид с Табан-Карагая. Внизу протекает стремительная река Чилик – самая большая горная река Заилийского Алатау, несущая свои воды в реку Или. Две фотографии сняты в разное время года. |

|

8. Табан-Карагай – это летние пастбища жайляу, находящиеся южнее плато Ассы. Природа здесь намного величественнее, а следов пребывания человека гораздо меньше. |

|

|

9. Некоторые юрты стоят у подножия снежных гор, а свет из-за несущихся облаков меняется каждую минуту - фотографу очень трудно оторваться от такого завораживающего вида. |

|

|

10. В 100 километрах севернее Заилийского Алатау расположен Поющий бархан. Это уникальное скопление песка высотой около 90 метров и протяженностью в несколько километров. Во время сильного ветра песчинки, перемещаясь и электризуясь, создают звук, похожий на гул. Отсюда и произошло название «поющий бархан». |

|

11. В утренние или закатные часы бархан приобретает красноватый оттенок, а тени прорисовывают рельеф и создают объем. |

|

|

12. Заповедник Алтын Емель. В октябре листва туранги (реликтовый тополь, переживший ледниковый период) приобретает ярко-желтый, почти оранжевый цвет. На закате кажется, что деревья охвачены пламенем. |

|

13. Заповедник Алтын Емель, Ак-Тау. Белые горы на фоне циклона похожи на другую планету. |

|

14. Вдоль южной границы национального парка Алтын Емель протекает река Или. За заповедником Или впадает в Капчагайское водохранилище. До впадения в Капчагай река имеет грязноватый коричневый цвет. После водохранилища вода отстаивается и становится гораздо чище и прозрачней. |

|

15. Дельта реки Или и ее окрестности. До впадения в озеро Балхаш, это система множества озер и проток. На фотографии - Орловские озера, Тапар. Без экосистемы воды и камыша, которая практический недоступна человеку, река Или давно осталась бы без рыбы. Дельта реки Или до сих пор изобилует рыбой, а также здесь обитают различные виды птиц и животных, многие из которых занесены в Красную книгу. |

|

16. Озера Кульсай называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Они расположены в ущелье, западнее Озера Каинды. Всего озер пять, два больших, одно небольшое и еще два маленьких, расположенных цепочкой друг за другом, практически до ледников. На фото - второе озеро Кульсай в январе. Под коркой льда озеро издает звуки, похожие на стоны исполинского чудовища. |

|

17. Помимо этих известных мест, на просторах Казахстана можно увидеть потрясающие шедевры, сотворенные природой и человеком. |

|

18. Дополняют придорожный ландшафт грациозные лошади, бескрайние поля и, конечно же, высоковольтные линии электропередач. |

|

19. Чарынский каньон – это небольшая проекция Великого Каньона Колорадо, расположенная в 200 километрах от Алматы. Протяженность каньона около 150 километров. |

|

20. Самое популярное место каньона – Долина замков. Сюда можно попасть на туристических автобусах в теплое время года в выходные дни. |

|

21. Очень близко к городу (около 40 километров) находится Уш-Коныр. Зимой климат здесь мягче, чем в соседних горах или степях. На северном краю плато, со стороны долины расположена трехглавая широкая вершина, которую еще со времен Советского Союза заметили и облюбовали для полетов дельтапланеристы. Вот уже боле 20 лет взмывают с этой горы дельтапланы и парапланы. На горе Уш-Коныр регулярно проводятся международные соревнования: кубки СНГ, чемпионаты Казахстана и Азии. |

|

22. |

|

23. Стада верблюдов и лошадей здесь пасутся круглый год. |

|

24. Близ южной столицы находится известное на весь мир Медео – одно из главных достопримечательностей Алматы. Это отличное место для однодневных горных прогулок в зимнее время. Особенно после снегопада. |

Метки: красота земля-матушка |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

ДОРОГИ ПЕРМСКОГО КРАЯ |

-

Картинки к сегодняшнему посту будут немного однообразны. Главным образом это будут пермские дороги или направления. Все дело в том, что при подготовке поездки в Пермский край я нашел крайне скудную информацию о состоянии и наличии дорог. Помогли новообразовавшиеся пермские знакомые, за что им большое спасибо!

Итак, давайте я вам покажу, что же мы видели в течение двух недель в лобовое стекло перцемобиля. И постараюсь немного рассказать. А вы можете открыть к примеру Яндекс-карты и посмотреть, все ли дороги там есть

01.

Из Москвы мы решили ехать через Кострому и Киров. Дорога нормальная, но если хотите сэкономить время и нервы – лучше ехать через Татарстан. Между Кировом и Афанасьево дорога так себе, встречаются и горки и ямы. Основной вопрос на данном участке – перегон Афанасьево – Кудымкар. Чисто теоретически есть какие-то проселки напрямик, но мы поехали по отличной дороге на юг, а потом на восток. Через населенки со всякими забавными названиями типа Лаврушонки, Архипята, Федотята и т.п. в районе Кулиги попадаем в Пермский край. Дальше дело техники, по дороге никуда не сворачивая доезжаем до трассы на Кудымкар и поворачиваем на север. Это фотография в районе города. Дороги асфальтированные, хорошие.

02.

Севернее Кудымкара, направление на Гайны. Район Юрпы.

03.

Все еще на этой дороге не доезжая Юксеево. Тут дорогу уже не чистят, прикатывают. Зимник отличный, сказать, что тут летом затруднительно, скорее всего асфальт, его вроде бы сделали до самих Гайн.

04.

Вот практически сразу после поворота в Юксеево. Этот участок вызывал у меня больше всего вопросов. Дело в том, что наличие сотни километров хоть какой дороги от Юксеево до Соликамска экономило нам как минимум день, но на картах дороги нет. Опасения оказались напрасны: зимняя дорога это прекрасная накатанная трасса шириной с четырехполоску. Летом скорее всего грунтовка.

05.

Маленькие съезды не чистятся, скорее всего там мертвая деревня, потому что даже в полузаброшенные поселки снегоочистительная техника заезжает.

06.

Кусок трассы от Войвыла до Басима – практически идеально прямая (если приглядеться, она продолжается у горизонта немного правее). На эту же дорогу можно попасть из Кудымкара, нам просто надо было заехать в окрестности Юксеево.

07.

Вот как-то так. Вешки показывают границы дороги.

08.

Есть даже крупные развязки Дорога до Соликамска в зимний период трудностей не представляет. Возле Никино можно проехать прямо и попасть в Тюлькино, зимой там работает ледовая переправа. Но в декабре мы не рискнули и поехали через Усолье и мост в Березниках.

Дорога до Соликамска в зимний период трудностей не представляет. Возле Никино можно проехать прямо и попасть в Тюлькино, зимой там работает ледовая переправа. Но в декабре мы не рискнули и поехали через Усолье и мост в Березниках.

09.

Это дорога Усолье – Орел. Как видите довольно хороша и немного чищеная. Снегоходы рулят.

10.

На этой стороне Камы хорошая трасса Красновишерск – Пермь. В принципе ничего особенного, трасса и трасса. К северу машин очень мало, южнее Чусового начинают появляться. На картинке дорога Рябинино – Пянтег. Тоже чистится. Зимой отлично накатана, что там внизу – неизвестно.

11.

Окрестности Чердыни. Чисто теоретически тут асфальт, ибо и в городе и дальше на запад он есть. Но на этом небольшом участке его почему-то не чистят, а прикатывают.

12.

Дорога Чердынь- Бондюг. Именно на ней стоит Ужгинское.

13.

А вот что будет, если попасть за снегоочистителем.

14.

Та же дорога, но уже в сторону Чердыни. Вечереет.

15.

Кажется, Лобаниха, дорога на Ныроб. Очень живописный домик. В таких случаях всегда хочется пообщаться с хозяином, как часто он встречает улетевших с трассы нежданных гостей.

16.

Вильгорт, как гласит табличка. Где-то встречал информацию, что несколько лет назад дальше асфальта не было.

17.

На самом деле сейчас асфальт есть вплоть до Ныроба и даже немного севернее.

18.

Мост в Камгорте. Брата этого монстрика мы позже нашли на территории Мотовилихи.

19.

А вот и самая непонятная часть маршрута. О том есть ли проезд до Верхней Колвы или нет, нам не могли сказать даже в Ныробе. Эта часть экспедиции была под огромным вопросом, доедем ли мы до конечного пункта было не понятно практически до самого конца. Итак, что мы имеем по картам: севернее Ныроба должна быть дорога Адамово – Кикусы – Ракшер – Верхняя Колва (что-то около 60-ти километров). Она есть и на Яндексе, и на генштабе, и даже в некоторых навигаторах. Однако опытные люди еще в Москве сказали, что не все так просто – мостов там нет уже несколько лет и проехать если и можно, то через Вижай. А смотреть это надо только по месту. Значит от Ныроба доезжаем до Адамово и поворачиваем на северо-восток, в сторону Вижая. Примерно через те же 60 километров нормального чищенного зимника проезжаем Валай. Как и Вижай, это поселок-зона. Тут и строго режима и поселенцы. На въезде-выезде стоят сторожки и шлагбаумы. За несколько сигарет дежурный поселенец рассказывает нам, что дорогу в сторону Колвы/Тулпана он не знает, сам не местный (оно и понятно), а дорогу нам смогут показать на другом конце поселка в такой же сторожке. В такой же сторожке оказался такой же не местный. Хорошо, что до этого встретили на дороге лесовозы и смогли расспросить их. Километра через три после выезда из поселка съезжаем с хорошей дороги налево, на очень подозрительную дорожку.

Двадцать метров, самодельный указатель с надписью “Причал Надежда” и мы попадаем на лесовозную тропинку. По ней нам предстоит проехать примерно 50 километров по направлению на север примерно за три с половиной часа. Вот этот скелет как раз на этой тропинке. К сожалению, во время обоих наших проездов по этой дороге было темно. Утром еще, а вечером уже. Поэтому фотографий именно этого участка нет. Зимой это проезжается более менее, а в теплое время это примерно вот так.

20.

Ура! Мы выбрались в цивилизацию! Настоящая дорога! Налево должна быть Верхняя Колва, направо брошенные деревени Талово и Дий.

21.

Еще год назад избушка была целая. внутри даже стоит железная печка. Разборки старых домов на дрова в этих местах в порядке вещей, но этот сруб стоял на перекрестке как раз для обогрева путников. На переднем плане гигантских размеров плуг для чистки дороги. Тут рубят лес, поэтому ее и чистят.

22.

Нам предстоит примерно 50 километров чищенной ровной грунтовки.

23.

Этот кадр не рекомендуется смотреть Сане macos‘у, ибо для эффектной карточки я загнал его на этот мост, а не тот что рядом, с металлическими таврами Хотя тот тоже не подарок.

Хотя тот тоже не подарок.

24.

Дорога однообразна но очень красива.

25.

26.

Тут тоже есть немного скелетов.

27.

А вот нечищенная дорога по направлению на Тулпан и Нюзим. Но это край рек, моcтов там скорее всего уже нет, а пробиваться 50 километров по целине чтобы упереться в реку не хочется. Поэтому мы едем до Верхней Колвы.

28.

Дорога севернее Верхней Колвы, даже выше заброшенной Трактовой. Ничего не изменилось

29.

На подъездах к Петрецово. Мы хотели проехать еще севернее, но дальше дороги нет. И мы возвращаемся обратно.

30.

На дороге в лесу встречаем груженый лесовоз. По итогам, в одну сторону вместо 60 километров Ныроб – Верхняя Колва мы проехали около 150 более чем за пять часов, опять же в одну сторону.

31.

Сразу после лесовоза начался сильный снегопад. Вот перекресток с дорогой Вижай – Валай, полчаса назад тут проехала машина.

32.

До Красновишерска мы добрались уже глубокой ночью, по дикому гололеду. Опять же чисто теоретически есть какая-то дорога Валай – Красновишерск через Щугор, но в поселке нам сказали туда даже не соваться.

33.

Трасса на восток от Красновишерска. Дальше реки, небольшие деревни, Уральский хребет и заповедник.

34.

Реки.

35.

Хребет.

36.

Деревни.

37.

Деревни и хребет.

38.

До заповедника к сожалению не добрались. Сюда мы приехали за драгой, но на нее не попали.

39.

И обратно.

40.

Как уже говорил, трасса интереса не представляет. В районе Губахи есть хорошая новая дорога прямиком до Перми, мы же едем по старой и делаем крюк по “депрессивным” районам с заездом в Кунгур. От Чусового есть трасса в Свердловскую область, мы ей решили воспользоваться и посмотреть на стелу Европа-Азия. Рассвет возле Горнозаводска.

41.

Дорога хорошая, много легковушек и лесовозов. Есть заправки и вполне приличные кафе.

42.

Если съехать с трассы то основным встречаемым транспортом будут грузовики и УАЗики. Ну и Дэфендеры иногда встречаются

43.

Стелла Европа-Азия это место стоянки, отдыха и посещения свадьбами. Следовательно, по традиции все вокруг в мусоре, стела исписана, а знаки расстреляны.

44.

На этом картинки дорог Пермского края кончаются. Можете посмотреть немного Удмуртии.

45.

46.

47.

48.

49.

А это уже любимый мной Татарстан. Оказывается, он совсем рядом!

50.

50.

Район Камского Устья. Тут потрясающие пейзажи в любое время года.

В целом по итогам поездки могу сказать, что южная и центральная часть Пермского края полностью проезжаема. Зимой все дороги чистятся, что нельзя сказать о городах. К примеру трасса около Чусового и полузаброшенный Юбилейный вычищенны, а сам Чусовой стоит в десятисантиметровой каше. Как говорят местные, “незимой” с дорогами намного сложнее, к примеру в ту же Верхнюю Колву по весне вообще не рискуют соваться, а летом ездят на грузовиках, да и то по двое: один другого вытянет или позовет на помощь. Заправки есть везде, в основном Лукойл. Чем севернее, тем раритетнее

Мы лили дизель, на морозе за -20 заводились без проблем.

Мы лили дизель, на морозе за -20 заводились без проблем.

Хорошие и достоверные карты можно найти на сайте gpsmap.perm.ru. Туда же можно написать письмо с вопросом и оперативно получить ответ.

Надеюсь, что этот пост кому-то поможет подготовить маршрут, приветствуются так же комментарии, дополнения и исправления. Ну и у меня можете спрашивать, чего знаю расскажу или подскажу где посмотреть/спросить.

Метки: россия земля-матушка |