|

|

Спасся от огня и оказался в плену: приключения весёлого ДионисаЧетверг, 03 Апреля 2025 г. 09:48 (ссылка)

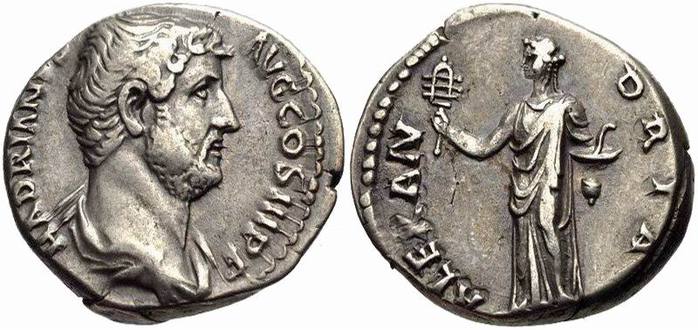

Не секрет, что древние греки любили вино и развлечения. Более того, у подобных увлечений был свой покровитель – бог виноделия Дионис. Румяный и весёлый, он казался людям наиболее родным божеством, поскольку и сам едва ли отличался от смертных. Но пускай видимая простота Диониса вас не вводит в заблуждение – почитали его не меньше, чем Зевса. Диониса и правда можно назвать одним из самых необычных божеств Древней Греции. Всем известно, что у эллинов божества нередко имели вполне человеческие слабости, но этот бог пошёл дальше. Он повелел устраивать празднества, на которых царила полная свобода – от обязательств, общественных принципов и даже морали. Позднее римлян назовут это вакханалиями (Вакх – римский аналог Диониса). Но отчего рождение этого бога сопровождалось трагедией? Как бог оказался в плену у морских разбойников? И почему у "дионисизма" было немало сторонников и противников? Смерть матери и спасение сынаРождению маленького Диониса предшествовала трагическая история. Любвеобильный бог Зевс был очарован красотой юной Семелы, дочери царя Кадма. Девушка ответила взаимностью на чувства Громовержца и вскоре поняла, что ждёт ребёнка. Зевс обещал исполнить любое пожелание возлюбленной, в чём поклялся рекой Стикс – клятву эту не мог нарушить никто, даже верховный бог. Семела же попросила Зевса предстать перед нею в своём истинном облике. Никакие его увещевания не могли переубедить женщину. Громовержец вынужден был покориться. Едва только он принял своё истинное обличье, как дворец Кадма вспыхнул в пламени. Множество молний ударили в стены. Несчастная Семела тоже оказалась в огне. Уже умирая, она родила сына – юного Диониса, которому суждено будет стать почитаемым богом. Гюстав Моро'Юпитер и Семела" Уже в первые мгновения жизни малыша стало ясно, что он обладает необыкновенными способностями. Казалось, Дионис, как и его мать, должен был погибнуть в огне. Но, как гласит легенда, когда пламя уже подбиралось к новорожденному, рядом с малышом выросла виноградная лоза, которая своими листьями закрыла Диониса от огня. В дальнейшем Зевс "выносил" маленького бога в своём бедре. Когда тот окреп, он второй раз появился на свет, теперь уже "рождённый" отцом. Словом, чудеса происходили с Дионисом уже с младенчества. Дионис, сидящий на троне, с Гелиосом, Афродитой и другими богами. Античная фреска из Помпеи Дионис и его свитаСтаршим соратником и помощником Диониса стал бог Гермес. Он передал мальчика на воспитание нимфам. Взрослея рядом с ними в окружении природы, среди лесов и долин, Дионис превратился в великого бога виноделия. Он считался тем божеством, которое способно дарить людям силы и радость. Кроме того, Диониса считали покровителем сил плодородия и урожая. Предания описывают Диониса весьма колоритным персонажем. Вместе со своей свитой из нимф, менад и других полубожеств он отправляется на деревенские праздники и гуляет по лесам. Его спутником считается и бог Пан, в облике которого сочетаются черты человека и козла. Эта весёлая компания танцует и поёт, вызывая улыбки встречных людей, но безобидной её считать не стоит. В легенде об Орфее говорится, что менады прогневались на певца за то, что он воздал почести Аполлону, но не Дионису. Впав в безумие, женщины разорвали Орфея в клочья. Бог-пленникСамому же Дионису довелось побывать не только на празднествах. Одна из легенд о нём рассказывает, что однажды он стал жертвой пиратов. Морские разбойники заметили на берегу красивого юношу и, решив, что такого молодца можно выгодно продать работорговцам, схватили его. Поначалу Дионис, так сказать, "по-хорошему" пытался объяснить разбойникам, что трогать его не надо. Цепи, которыми были скованы его руки и ноги, тут же рассыпались на глазах пиратов. Но те не успокоились. Увидев, что корабль обвивает невесть откуда взявшаяся виноградная лоза, они набросились на Диониса и стали связывать его верёвками. И в этот миг он обратился в огромного медведя (в некоторых мифах говорится, что бог стал львом). Испуганные разбойники начали прыгать за борт. Как гласит предание, в момент прыжка тела их вытягивались и преображались. Когда же они погружались в воду, это были уже не пираты, но прекрасные создания – дельфины. Эти истории – только малая часть легенд о боге виноделия. Культ Диониса постепенно распространился по всей Греции, а спустя время вышел за её пределы. Вот только бог растений, плодородия и вина постепенно превратился в небожителя, поощрявшего безумие и дикие повадки. Сторонники "дионисизма" заявляли, что они открывают людей такими, какие они есть – без прикрас и масок, которые человек носит в обществе. А вот противники этого течения говорили, что культ Диониса порождает лишь необузданность в поведении и желаниях, причиной которым становятся излишества в употреблении вина. Как бы то ни было, но почитали Диониса, действительно, не меньше, чем верховного бога. Может, потому, что это божество по своим интересам и слабостям оказалось наиболее близким к людям.

Спасся от огня и оказался в плену: приключения весёлого ДионисаЧетверг, 03 Апреля 2025 г. 09:48 (ссылка)

"Мифы и легенды Древней Греции" (2016) - 2 сезона, 29 серийСуббота, 26 Января 2025 г. 01:23 (ссылка)

"Мифы и легенды Древней Греции" (2016-2018) - 2 сезона, 29 серий  "Мифы и легенды Древней Греции" (1сезон: 1-10 серии из 20) Жанр: Документальный, история. Выпущено: Франция, ARTE France, Rosebud Productions, Les Monstres. Режиссёр: Сильвен Бержер, Камиль Дельбера, Себастьен Ранкур, Фред Пажес, Александра Вило-Бофилс, Гаетан Шабаноль, Натали Амселлем. Мифы и легенды Древней Греции – величайшее культурное наследие человечества, интерес к которым не ослабевает в современном мире. Греческая мифология складывалась веками, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение и оказала серьёзное влияние на развитие культуры и искусства всего мира, положила начало бесчисленному количеству религиозных представлений о человеке, богах и героях. Она дошла до нас в поэзии Гесиода и Гомера, а также в произведениях греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. В древних преданиях отражено представление древних греков об устройстве мира и всех процессах, происходящих в природе и обществе, их миропонимание и мировоззрение. Содержание: "Мифы Древней Греции" (2016) - 1 сезон, 1-10 серии (4:20:56) Источник: 01. Зевс - Завоевание власти. Победив всех врагов, Зевс забрал себе верховную власть и выбрал своей резиденцией небо. Посейдона, старшего брата, он обещал сделать царём морей. Аиду, другому брату, он вручил ключи от подземного царства и дал ему власть над инфернальными силами. Он изгнал всех бывших обитателей неба, или запер их в Тартаре, или отправил на землю - к смертным. Так родился всемогущий бог. Так Зевс выстроил иерархию и организовал Вселенную. Зевс будет править миром, но перед ним стоит непростая задача: поддерживать порядок, но не стать деспотом.

История и археология: Почему бог вина и наслаждения Дионис занимал самое почётное место в пантеоне язычниковПятница, 12 Января 2024 г. 21:38 (ссылка)

Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)

Этот бог древних вечеринок на самом деле был не так уж весел и простодушен, а наоборот: весьма коварен и непредсказуем. Не верите? Есть среди божественных олимпийцев такие злонамеренные и недобрые личности, которые умело скрывают свою холодную и жестокую натуру под напускной доброжелательностью. Дионис – это бог вина, виноделия, растительности, естественного начала человека и вдохновения. Всем известно, что Дионис – это бог вина, виноделия, растительности, естественного начала человека и вдохновения. Он является одним из самых младших богов на Олимпе, считается одновременно и веселым божеством, и безумным порождением Зевса. Почему так получилось? И почему Дионис – это и весельчак, и безумное порождение Зевса? Откуда взялось такое противоречие? Чем прославился и в чем провинился жизнерадостный Дионис? Рождение Дионис является сыном Зевса и дочери фиванского царя Семелы. Как известно, у громовержца была ревнивая жена Гера, которая, не имея возможности остановить любвеобильность своего супруга, мстила всем своим соперницам. Так получилось и со Семелой. Гера пошла на такую хитрость: она предстала перед царевной в образе смертной женщины и предложила той потребовать доказательств у Зевса, что он действительно бог: "А пусть он предстанет перед тобой во всей своей божественной красе, чтобы ты убедилась, что это настоящий Зевс, а не какой-то там смертный обманщик!" – так уговаривала Гера Семелу. "И чтобы он не вздумал отказаться от исполнения твоей просьбы, пусть поклянется рекой Стикс, что исполнит твое любое ее желание!" – наставляла богиня девушку. Гера так заинтриговала Семелу, что той самой стало интересно, кто ее возлюбленный: Зевс ли или обманщик? На что только не пойдешь ради любви и удовлетворения своего любопытства! Царевна так и сделала при следующем свидании: она потребовала у громовержца, чтобы тот обнял ее так же, как обнимает свою жену Геру. Такие божественные объятия не могло выдержать тело смертной женщины, и Семела умерла у бога на руках. Однако Зевс успел спасти недоношенного младенца и выносил его самостоятельно. После этого он отдал Диониса на воспитание нимфам. Путешествия и приключения Несмотря на то, что ее соперница Семела погибла, мстительная Гера все же не оставляла в покое юного бастарда. Она наслала на него безумие, когда тот отправился путешествовать по миру. Везде, где он проходил, сеялся разврат, массовые умопомешательства, проливались реки крови там, где его не чествовали и не признавали богом. За Дионисом следовала его верная свита, состоявшая из сатиров и менад. Они крушили все на своем пути, вырывали с корнем деревья, пожирали мясо убитых ими животных. Эта процессия была весьма многолюдной, так как к сатирам и вакханкам присоединились толпы людей, поклонявшихся богу виноделия и прославлявших Диониса. Вакханалия. Генрих Ипполитович Семирадский. 1890. И хотя юный бог уже излечился от безумия, греки, восславляя его, устраивали праздники и сумасшедшие оргии, где были как мирные танцы и выпивка, так и поедание сырого мяса и буйства. Тем не менее, заслугой Диониса является изобретение вина. Этот напиток стал почитаемым во многих городах, и без него не обходилось ни одно веселье. Однако нужно отметить, что Диониса признавали и любили далеко не везде. Например, на его родине, в Фивах, случился один интересный случай. Агава, сестра Семелы, распускала неприличные слухи о погибшей, за это он наслал на нее и других женщин безумие, после чего они стали вести образ жизни менад.

Сам Пенфей, который стал царем Фив, тоже не признавал божественного начала в Дионисе. Ой как зря! Когда он отправился истреблять новоиспеченных менад-вакханок, бог внушил им, что перед ними не царь, а дикий зверь. С яростью они бросились на царя и растерзали. А его мать гордо несла голову сына на пике в город, хвастаясь тем, что убила свирепого льва. Однако, когда она осознала, чья голова была при ней вместо львиной, то покинула Фивы и погибла на чужбине. Зато теперь никто не усомнился в том, что Дионис – настоящий бог.

А как вам эта интересная ситуация с царем Мидасом? Однажды Силен, учитель и воспитатель Диониса, пропал. Его долго искали, а нашли его придворные слуги Мидаса. Бог пообещал, что выполнит любое желание царя за возвращение ему старика. Тот, не отличаясь особой сообразительностью, потребовал, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. Мидас понял свою ошибку тогда, когда и люди, и еда стали золотыми, однако Дионис не выполнил его просьбу вернуть все как было раньше: подарок – есть подарок и обратно не возвращается. Но потом все же сжалился и посоветовал Мидасу искупаться в реке Пактол. Так царь освободился от божьего дара, а река стала золотоносной. А как Дионис поступил с Тесеем? Влюбил в себя Ариадну, дочь царя Миноса, уговорил ее бросить Тесея и стать женой Диониса. А потом, как говорит легенда, бог явился во сне Тесею и сказал, что девушка предназначена ему. Тесей послушался и отступил. Наверное, это был хороший поступок Диониса, потому что впоследствии Зевс в подарок сыну сделал Ариадну бессмертной. А какая жизнь ждала девушку, останься она женой Тесея – царька небольшого в те времена городишка Афины? А тут – муж бог, и она бессмертна и вечно молода. Не забыл Дионис и про свою матушку: спас ее из Аида и возвел ее на Олимп. Заключение Дионис был прекрасным, вечно молодым богом, который научил людей расслабляться, отдыхать и отвлекаться от постоянной работы. Этим он сыграл важную роль в жизни и религии древних греков, за что его почитали во всех греческих городах и за их пределами. Однако характер у этого бога был скверный и недобрый: мог наслать беду и не пожалеть никого, даже своих ближайших родственников. А как его за это корить, если он всегда был под хмельком и навеселе?

Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)

Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)

СВЯЩЕННЫЙ БРАК С БЫКОМВоскресенье, 01 Августа 2021 г. 21:15 (ссылка)

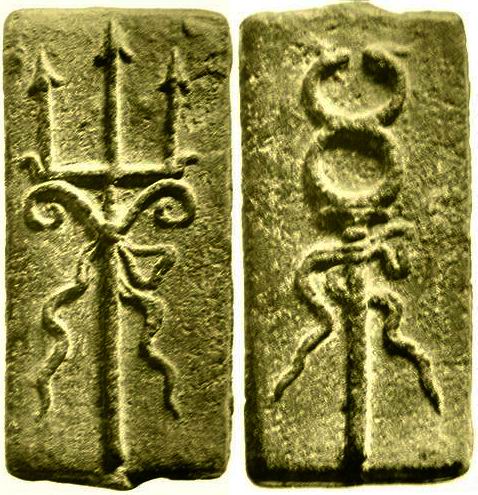

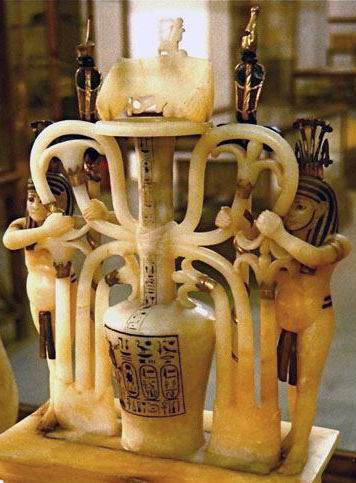

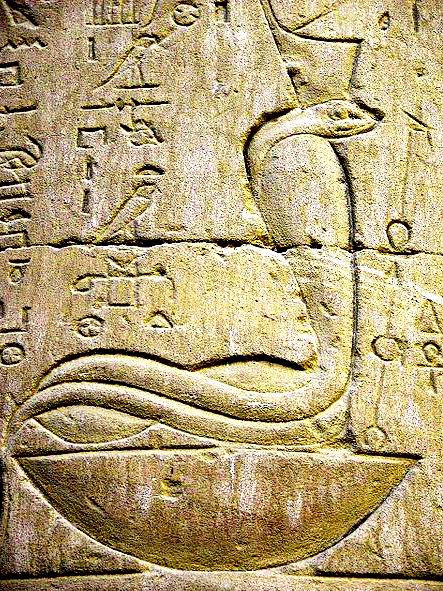

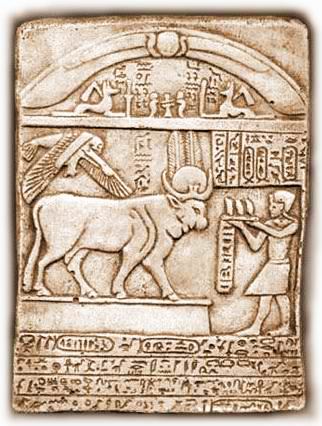

Вячеслав Иванов

Но образ и атрибуты бога-быка суть общие и постоянные черты повсеместно принятой дионисийской символики. В отдельных местах это основное представление порождало своеобразные мифы: в Аргосе Дионис-бог, рожденный коровой (βουγενής), сын Ио. Песнь двуострой секиры — дифирамб, — которой происходило убиение быка в жертву богу секиры, он же вместе и бог-бык, — отожествляется с Дионисом-Дифирамбом быкоубийцей-быком. Энтузиастические жертвоприношения этого рода сохранились, из ранней поры дифирамба, в отдельных поместных обрядах. Сюда относятся критские таврофагии⁹ и тенедосская жертва, сюда же обряд в Кинефе, так описываемый Павсанием: «Самым замечательным в Кинефе является храм Диониса и праздник, совершаемый ими в его честь зимой (т.е. в пору пребывания бога в подземном царстве). Во время этого праздника мужчины, намазавшись маслом, подняв себе на плечи, несут в храм быка (для принесения в жертву), взяв его из стада, а какого — это указывает им сам бог (т.е. выбор быка происходит в состоянии оргиастически-вдохновенном)». Естественно предположить, — в виду признаков более глубокой древности чисто-буколического культа в сравнении с культом орфическим, — что, прежде чем буколы научились от орфиков называть своего бога Загреем, они были просто быкоубийцами (ταυροσφάγος¹⁰): назначение их оргиастических общин состояло в принесении таинственной энтузиастической жертвы, объектом которой был бог-бык, а мистическим субъектом бог-топор, причем оба бога сливались в одно божество, чье изображение мы видим в кносской голове быка с двойной секирой, вырастающей из черепа и опирающейся лезвиями на рога. _______________________________ [8] ταῦρος ὁ (тж. τ. βοῦς Aesch., Soph.) бык Hom. [9] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph. [10] ταυροσφάγος (ταυρο-σφάγος) — закалывающий быка (ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ Soph. — в день заклания быков). 4. Аттические буфонии и их родовая основа Среди афинских исторических родов мы встречаем, по крайней мере, три рода, стоящих в ближайшем отношении к тотему быка: Бутады (Ἐτεοβουτάδαι, т.е. подлинные, исконные Βουτάδαι), Бузиги (Βουζύγοι) и Фавлониды (Θαυλωνίδαι). Имена первых двух совпадают со священными прозвищами Диониса: «волопас» (βουκόλος, βούτης) и «запрягающий быков» (Βουζύγος). Ликург — наследственное имя в роде Бутадов: характерный признак принадлежности рода к дионисийскому культовому кругу, подтвержденный и усиленный еще тем совпадением, что уже у Гомера Ликург — букол; это показывает наименование его оружия, (βουπλήξ),¹¹ — как букол, по самому имени, и Ликургов брат и двойник — Бут (Βούτης), родоначальник Бутадов. О Фавлонидах известно, что они искони совершали афинский обряд Буфоний (Βουφόνια), т.е. быкоубийства.¹² А именно, из их рода выбирались быкобойцы (βουτύποι), и сам быкоубийца (βουφόνος) был всегда Фавлонид, тогда как другие священнодействия при жертвоприношении были предоставлены двум элевсинским родовым коллегиям (γένη) — Кентриадов и Дэтров, принадлежащими к элевсинскому роду Кериков (Κήρυκες). Первые (Κεντριάδαι) загоняли быка на медный помост рожнами (κέντρα);¹³ вторые (Δαιτροί, синонимически — Μάγειροι, «мясники») рассекали быка на части, после того как быкоубийца нанес ему удар священным топором, который предварительно оттачивали и ритуально передавали из рук в руки члены особой коллегии священнослужителей, при участии избранных девиц, на чьей обязанности лежало приносить нужную при оттачивании топора воду. Рожны или бодила (κέντρα), под коими разумеются пастушеские копья, составляют священную утварь буколических мистерий. Заметим мимоходом, что наше «противу рожна прати», заимствованное из рассказа об обращении Савла в Деяниях апостолов, есть, в конечном счете, цитата из Пиндара или трагиков, которые, в свою очередь, заимствовали образ противящегося священнослужителям быка из обрядовой практики и фразеологии буколов; ибо если даже это уподобление было поговоркой уже в VI веке, тем не менее его отношение к сценам жертвоприношений и священного боя быков было тогда совершенно прозрачно. По распространенности подобных речений, почерпнутых из буколической литургики, можно судить о распространении и влиянии этого культа. Кроме названных наследственных священнослужителей, эпиграфически засвидетельствованы, в качестве участников афинских Буфоний, еще βοῦται, т.е. прямо буколы. Обряд Буфоний совпадает в столь характерных чертах, как преследование быкоубийцы и его бегство к морю, с тенедосским действом, о котором имеем следующее свидетельство: «Тенедосцы Человекорастерзателю-Дионису откармливают тельную корову; когда же она отелится, ухаживают за нею, как за роженицей; а новорожденный приплод приносят в жертву, обув в котурны; и в того, кто нанес ему удар топором, бросают камни всенародно, пока он не добежит до моря». Что священный топор Буфоний был двуострой секирой, каковая изображена на монетах Тенедоса, видно уже из того, что он носит имя «быкоубийца» (βουφόνος), почему и подвергается суду, как таковой: имя же это — не только священное прозвание Диониса, но вместе и наименование дифирамба и двойного топора. _______________________________ [11] βουπλήξ (βου-πλήξ), -πλῆγος ὁ и ἡ 1) остроконечная палка (которой погоняли быков), стрекало Hom., Luc. 2) жертвенный топор Anth. [12] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph. [13] κέντρον τό кентр, стрекало (πρὸς κέντρα λακτίζειν погов. Pind., Soph. etc. — лягать стрекала, т.е. идти против рожна). 5. Островные буфонии и их связь с Критом Аналогичные празднества и обряды встречаются, далее, на острове Кос (где прослеживаются древние человеческие жертвы) в честь Зевса Полиея (Πολιεύς) и Маханея (Μαχανεύς); и имя месяца Буфониона (Βουφονιών) на Делосе и Теносе свидетельствует о том же культе на этих островах. Праздник Διός Βοῦς справлялся и в Милете. В Магнесии на Мэандре Буфониям аналогичны обряды в честь Зевса Сосиполия (Σωσίπολις, «охранитель города»). В дни празднования Зевса Полиея на Косе приносятся и жертвы растительному Дионису Скилиту. Итак, то, что в Афинах является культом древнейших буколов есть общее явление островного круга прадионисийской религии Зевса-быка и двойного топора, развившейся в религию морского и растительного Диониса-Быка-Дифирамба. В самом деле, как объясняется тот факт, что столь отличительно выраженный культ буколический и дионисийский связан не с именем Диониса, а с именем Зевса? Ибо афинские Буфонии суть жертва Зевсу Градовладыке на празднике Диполий,¹⁴ и тому же Зевсу приносятся подобные же жертвы на Косе. Ответ на это, в связи всего нашего исследования о происхождении Дионисовой религии, может быть один: начались Буфонии в ту эпоху, когда божество Диониса в его отдельной от Зевса особенности еще не было установлено или повсеместно вéдомо и принято; как обряд, так и весь союз аттических буколов сохранил печать той ступени в развитии Дионисова культа, когда оргиастическое божество было мыслимо монотеистически, когда еще не знали сына Зевсова и чтили пра-Диониса под именем Зевса. _______________________________ [14] Διπόλεια τά {Διϊπόλεια} Диполии, древний праздник в честь Зевса Градохранителя (Ζεὺς Πολιεύς) Arph. Это объяснение подтверждается характером обряда и этиологией обрядового предания. Полевой магизм и здесь, как в упомянутом обычае зимнего жертвоприношения Дионису в Кинефе, составляет доисторическую подоснову позднейшего культа: земледельчески заклинательную силу имеет чучело жертвенного быка, впряженное в плуг. Обряду приданы формы запечатлевающие этиологический миф: согласно этому мифу, сельская жертва вначале была бескровной, случайно убит был впервые бык-кормилец, и это преступление навлекло на страну кару богов: отсюда — суд над убийцей и его изгнание. Перед нами пример приспособления исконного сельского культа к занесенному с Крита культу бога двойного топора, тотем которого — бык — совпал с местным тотемом пастухов и пахарей. Что бык — бог в зверином образе, очевидно из представления о священнодействии, как о вынужденном святотатстве; это представление типически сопровождает жертвенные богоубийства первобытных религий. Прибавим, что особенное значение придается вкушению от рассеченных частей быка: оно предписано оракулом, как причащение плоти бога. Но, рядом с тотемом бога, мы видим и фетиш его: ибо топор мыслится живым и ответственным за убийство, как мыслило средневековье мечи. И тотем, и фетиш мы находим на Крите; и, — что особенно важно, — отожествление того и другого, раздвоение божества на жертвенную и жреческую ипостась его единой сущности — эти представления не могут быть наследием простого сельского магизма, равно как и представление о воскресении быка через год для новой жертвы, определенно намеченное в мифе, — но свидетельствуют о происхождении церемонии из высокоразвитой оргиастической религии. Что божественные бык и топор — одна живая сущность (idem numen), совершители жертвы, по-видимому, знали; во всяком случае, обряд Буфоний причисляется к афинским мистериям. На религию пра-Диониса указывает и погружение топора в море, по приговору суда, — связь представлений быка, топора и моря. Впрочем, само предание помнит (по Теофрасту), что убийца бежал на Крит. Бузиги, один из вышеназванных буколических родов Аттики, называли в числе своих предков-героев некоего Эпименида, которого, по убедительно высказанному Тепффером мнению, нет оснований различать от критского пророка. Афинянам было понятно, почему «волопасы Загрея» у Эврипида — критяне. К изложенной религиозно-исторической характеристике древнейших буколических родов Аттики нам остается прибавить еще следующее соображение. Недоумение исследователей возбудило Страбоново (VIII, 383) обозначение аттической филы Эгикореев (Αἰγικορεῖς) как священнослужителей (ἱεροποιοί). Нам кажется, что это недоумение разрешается допущением, что речь идет и здесь о буколических родах (так, Бутады принадлежали к филе Эгеида (Αἰγηΐς). В самом деле, та же фила означается в другом месте (у Плутарха), как «пастушеская». Что же удивительного, что пастушеская фила — фила священнослужителей, или жрецов? Мы видели, что древнейший пастушеский культ был представлен в исторических Афинах рядом жреческих родов и составил важную часть общегосударственной религии. На связь названной филы с дионисийским мифом указывал Маас; если мы примем, что ее имя в самом деле происходит от волн (qui caerula verrunt), своеобразное сочетание обряда Буфоний с морем, из-за которого впервые пришел быкоубийца — двойной топор, покажется нам еще более многозначительным. 6. Прадионисийские буколы в Фивах По Виламовицу, Буколион в Афинах — религиозный центр аттического культа Диониса-быка, заимствованного из Фив. Брачный чертог (θάλαμος) Семелы в Кадмейском кремле, описанный у Павсания (IX, 12. 4), был буколион; ибо Эврипид говорит о древесном стволе, упомянутом в этом описании, что Дионисов столп чудесно обвился плющом «в чертогах буколов». Отсюда Виламовиц заключает, что культ Диониса-быка был принесен в Аттику из Беотии, как позднее и культ Диониса-Элевтерия. Но мы видели, что аттические буколы восходят к прадионисийской эпохе. Буфонии не были бы жертвой Зевсу Полиею, если бы бог-бык был изначально беотийским Дионисом. С другой стороны, ничто не препятствует предположить прадионисийское почитание быка в Беотии, под влиянием Крита; и только при этом предположении возможно допустить беотийское опосредствование критского влияния по отношению к Аттике. Культ Элевтерия также обнаруживает общение Беотии с Критом в эпоху образования Дионисовой религии. Город Элевтеры и его эпонимного героя Элевтера (Ἐλευθέρος)¹⁵ мы равно встречаем на аттико-беотийской границе и на Крите. Подобно Икарию, беотийский Элевтер, первоначально самостоятельный местный хтонический демон,¹⁶ становится потом гостеприимцем бога Диониса, наводящего на дочерей его безумие. Герой только впоследствии, он искони объект местного оргиастического культа, deus Liber в оргийном значении «разрешителя душ». Ибо он дает своим поклонникам возможность, надев его звериную маску, подменить свою душу его демоническим присутствием; его сила высвобождает души живых и души умерших и позволяет им временно блуждать в чужих обличиях; он снимает для людей, им одержимых, все запреты, и его вселение очищает от всех недугов и немощей душевных и телесных. Тот же круг религиозных представлений лежит в основе фиванского культа Диониса Лисия (Λύσις, «Освободитель»); этиологический миф знает его, как разрешителя от уз, освободителя от плена при помощи волшебных чар виноградного сока; но служения ему, именуемые мистериями, имели катарсический характер, ознаменованный самим именем бога. Критский Элевтер делается одним из Куретов: героизируя местного демона, естественно было ввести его в круг общего мифа под этой оргиастической маской; ему к лицу кружиться, ударяя мечом в щит, перед сводом пещеры, где коза Амалфея вскармливает будущего эгидоносца. Этому образу буйного юноши-воина отвечает облик элевтерийского бога в черной эгиде (μελάναιγις), т.е. козьей шкуре, с убийственным копьем в руке, от вида которого девы впадают в безумие. Культ Диониса Элевтерия сравнительно поздно принимается Афинами и вызывает необходимость второго весеннего празднования бога — Великих Дионисий.¹⁷ Это самое позднее наслоение Дионисовой религии в Аттике. Культ буколов первоначально критский прадионисийский культ; Дионисовым делается он вследствие сочетания с другим аттическим культом, который узнал Диониса раньше буколов. Этот древнейший аттический культ Диониса начался в Эпакрии.¹⁸ _______________________________ [15] ἐλεύθερος 1) свободный, вольный, независимый; 2) подобающий свободному гражданину, благородный (λόγος Soph.; φρονήματα, ἦθος Plat.); 3) необремененный долгами (χρήματα Dem.); 4) освобожденный, оправданный. [16] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ 1) бог, богиня (δαίμονι ἶσος Hom. — богоравный; σὺν δαίμονι Hom. — с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. — против божьей воли); 2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон (δαίμονες ἐπιχθόνιοι Hes.). [17] Из Миконской надписи, предписывающей жертвоприношение козленка Бакхею (чтимому, кроме того, на Наксосе, в Эритрах и Илионе) в месяце Бакхионе и угощение жрецов, Протт, отождествляя названный месяц с аттическим Элафеболионом, заключал, что, как Анфестерии, так и Великие Дионисии были приурочены к общеионийскому второму весеннему празднованию Диониса. [18] Ἐπακρία = Διακρία Διακρία ἡ Диакрия (горная область в сев.-вост. Аттике). 7. Дионис в Аттике Герой Эпакрии Икарий — это местный Дионис того периода, когда имя бога еще не найдено, — страстнόй (πάθος) демон, хтонический податель изобилия и, в частности, покровитель винограда. Почитается он оргиастическим культом, человеческими жертвами, исступлением женщин, фаллическими обрядами и изначала мыслится в некоей связи с Артемидой. Потом, подобно Элевтеру, он обращается в героя, гостеприимца Дионисова. Ибо в царствование Пандиона в Афинах, говорит миф, Дионис пришел к Икарию. Это пришествие означает усвоение имени божества и приведение местного оргиастического культа в соподчиненное отношение с рядом других ему подобных. Имя Диониса было заимствовано: откуда? Пандиона, через дочь его Пандиониду, предание связывает с мифом о Терее. Нам кажется важным в этом мифе не фракийское происхождение Терея, но женский оргиазм и локализация последнего в Давлиде, у предгорий Парнаса. Имя Диониса и его религию в собственном смысле принесли женщины-теориды (Θεωρίδαι, паломницы), аттические «лены» (Λῆναι), вошедшие в сношения, для устройства общих радений, с фиадами (Θυάδαι) Киферона и Парнаса. Они принесли весть не о Семелином сыне, но о боге-младенце, таинственно рождающемся из недр земли, лелеемом в колыбели-сите (λῖκνον) пестуньями-менадами. Женский оргиазм на Кифероне и Парнасе существовал с незапамятных времен, — прежде, чем он был приурочен к божеству Диониса. И, конечно, аттические женщины принимали в нем участие прежде усвоения имени Диониса общиной Икария, — раньше царствования Пандиона. Есть историческая правда в легенде о более раннем, чем посещение Икария, приходе Диониса в гости к Семаху, жившему на границах той же Эпакрии, и о посвящении богом дочери Семаховой в менады через передачу ей оргиастической небриды: случилось это еще при Амфиктионе. Столь стародавние были могли припомнить о своих сонмах и радениях аттические паломницы ко святым местам и горам Дионисовым; но собственной эрой Дионисовой религии в Аттике считалось царствование Пандиона, почему в оракуле о праздновании Анфестерий упоминается именно Пандион. Однако, женское служение, как отчетливо помнил миф началось еще раньше, и потому царствование Амфиктиона является как бы конкурирующей эрой аттического дионисийства. Павсаний (I, 3, 6) описывает, как один из древнейших священных, памятников Афин, глиняное изображение гостин у Амфиктиона, на которых в числе божественных гостей царя-гостеприимца присутствует и Дионис, — научивший, по Филохору (Athen. II, 38 С), Амфиктиона разводить вино водой. Сказание об Эрихтонии, гepoe-змие, и о росных нимфах, дочерях Аглавра, лелеявших на скале Акрополя божественного сына Земли и Огня (Гефеста), переданного им в корзине со змеями, которую они не смеют открыть, — это сказание свидетельствует о раннем усвоении Кекроповым городом представлений, родственных оргиям фиад; и эта быль отнесена мифологическим преданием ко временам Амфиктиона. К тем же временам восходит, наконец, и фаллический культ Диониса, чуждый, по-видимому, буколам и связанный в предании с именами Икария и Семаха: Дионис-Ортий (ὀρθός, «прямо стоящий») со своими нимфами получает от Амфиктиона алтарь в святилище Ор. Нимфы характерно отмечают культовый круг, где господствует женский оргиазм. Сельские Дионисии неразрывно сочетаются с древнейшими формами Дионисова почитания в Эпакрии. Итак, вначале — аграрный оргиазм икарийских виноделов (сюда относится асколиазм)¹⁹ и, в тесном с ним сочетании, — оргиазм женский, наследие пеласгической эпохи; потом — общение оргиастических женщин Аттики (Λῆναι)²⁰ с менадами Парнаса и Киферона — и, в результате, рецепция Дионисовой религии в Эпакрии и по другим местам, между прочим в самом городе (ἄστυ),²¹ — в то время как буколы еще развивают старую, прадионисийскую и критскую форму той же религии. Наконец, происходит слияние буколических культов с чисто дионисийскими. _______________________________ [19] ἀσκολιασμός — сельские соревнования, смысл которых: как можно дольше удержаться на бурдюке (ἀσκός), не свалившись с него. Асколиазм должен быть истолкован как веселое завершение горестного обряда, и недаром виноградари, с лицами, вымазанными красным суслом и гущей виноградных выжимок (τρύξ, τρῠγός), получили прозвище: «мазаных демонов» (τρυγοδαίμων), т.е. демонов растительности, те что и составили коррелят пелопоннесским Сатирам, которые в поминальных действах также были, по-видимому, проекцией в миф празднующих сельчан в козьих шкурах. [20] Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth. [21] ἄστυ, ἄστεως, эп. ἄστεος τό город, преимущ. столичный. 8. Слияние прадионисийского буколического и женского Дионисова культа. Священный брак как символ союза. Союз буколических и вакхических общин отчетливо запечатлелся в обряде Анфестерий, Бракосочетание царицы с Дионисом, как проницательно замечает Курциус, носит характер «соседской свадьбы». Ленеон — святилище виноделов, Буколион — пастухов. Царь принадлежит волопасам, царица — Дионису. С тех пор об Икарии говорят, что убили его виноделы и пастухи вместе, — хотя очевидно, что пастухи вначале вовсе не знали Икария. Буколы не могли сами по себе развить чисто дионисийской религии: мы не находим у них следов исконного женского оргиазма. Попытка доказать существование женских буколических тиасов, будто бы слывших под наименованием «коровьих» (βόες, CIG. 3604,) была неудачна: она основывалась на неверном объяснении простого упоминания о пожертвованных Афине стадах и пастухах в пергамской надписи, удовлетворительно истолкованной Френкелем в смысле, уничтожающем упомянутую конструкцию. Дионис-пастырь (βουκόλος) известен: он пасет диких быков (ποιμήν ἄγραυλον ταῦρον), по словам орфического гимна; по Теокриту, — «в горных долинах сам Вакх загоняет, прекрасный, телицу». Но нигде не встречаем мы коррелята: бог — бык, его служительницы — коровы. Когда Дионис — бык, его служители — пастыри быка; когда он сам пастырь, его паства — «стадо». Невозможным по существу предположенное соотношение между богом и менадами нам не кажется: элейские женщины призывают «достохвального быка», по-видимому, как чаемого супруга. Мималлоны (Μιμαλλόνες) — рогоносицы, как и Ио — корова. На Крите это представление намечено в мифах об оргийном Зевсе-быке. Но у эллинов оно не принялось: женский оргиазм издавна прорыл себе отдельное, широкое русло; его формы настолько сложились, что уже не поддавались чуждым воздействиям, и религия триетерий не знает в своем круге Пасифаи. Показательно, что в трагедии Эврипида, несмотря на культовую связь Семелина чертога в Фивах с буколами, несмотря на богоявление самого Диониса в образе быка, несмотря на растерзание тельцов, вакханки остаются чуждыми буколической символике и неизменно являются охотничьей сворой Артемиды, хтоническими собаками ночных дебрей. Зато все мужское служение Дионису — и дифирамб в частности — всецело покоится на оргиастическом культе быка, древнейшей форме буколической религии. Буколы знали Зевса, как бога-быка энтузиастических жертвоприношений. Менады знали Диониса, как змея и божественного младенца, рождающегося из темных недр земных. Полнота Дионисовой религии — следствие соприкосновения этих двух культов, мужского и женского. Когда буколы Фив, — подобно Кадму и Тиресию в Эврипидовой трагедии, — приняли религию менад, Дионис родился в Фивах от Семелы.²² Наличность трех религиозных фактов обусловила возникновение этого мифа о рождестве Дионисовом: женский оргиазм, осознание Диониса как ипостаси сыновней и оргиастическое представление о боге-отце. Это последнее было отличительно для критской религии волопасов; женские же экстазы и откровение о младенце принесли менады. Неудивительно, что брачный чертог Семелы оказывается в фиванском священном участке буколов. Деревянный столп (στῦλος) бога, упавший в Семелин чертог с молнией, о котором был оракул: «столп фивянам да будет сам бог Дионис многорадный», — быть может, один из критских бетелий (βαίθυλος, сравн. ἔμψυχοι λίθοι),²³ — древнейший фетиш бога, — столп этот чудесно обвивается плющом горных высей. Самый тирс есть как бы вещественный знак союза между буколами и менадами: пастушеское копье, покрытое лесной дикой зеленью. _______________________________ [22] Дельфийский пеан в честь Диониса, написан в последнюю треть IV в. до н.э. неким Филодамом из локрийской Скарфии (О празднике Дионисова рождества в Фивах Stat. Theb. II, 71). [23] βαίθυλος (от семит. bet-el, «дом бога») ὁ священный камень, объект поклонения, символизирующий божество. ἔμψυχος (ἔμ-ψῡχος) {ψυχή} одушевленный, живой Her., Arst., Plut. λίθος (-ου) ὁ камень (ξεστός Hom.; ἐκ λίθων ἐκλάμπει πῦρ Arst.). 9. Брачные чертоги буколов С тех пор, как буколы умножили свои святыни новой и отныне важнейшей — брачным чертогом (θάλαμος), — это были уже поклонники не пра-Диониса, но Диониса. Это событие было общим переломом первобытного буколического культа, от которого остались только разрозненные пережитки, в роде афинских Буфоний. Афинские буколы также получили «брачный чертог»; и, по-видимому, такие чертоги возникли и в других местах. Действительно, в новооткрытых фрагментах (1. 57. 58) Эврипидовой «Гипсипилы», где действие происходит в Немее, мы встречаем то же соединение священных мест: буколиона, названного δώματα μηλοβοσκὰ, — он же царский чертог царя Ликурга — μέλαθρα Λυκούργου — и примыкает к храму Немейского Зевса, чьим жрецом оказывается Ликург (как и афинские Буфонии посвящены Зевсу), — и брачного чертога Дионисова, θάλαμος Βρόμιου,²⁴ где женщины хора, подобно герэрам Афин,²⁵ готовятся вознести Дионису курения и возлиять вино. Ликург, иначе Лик (Λύκος, «волк»), герой Немеи, чей гроб чтим в священной Зевсовой роще, — без сомнения, одна из ипостасей Ликурга-Бута, о котором мы говорили как о родоначальнике Бутадов и герое-архегете буколов: этим объясняется немейский буколион. По Гигину, Гипсипила живет рабыней не у немейского Ликурга, а у фиванского Лика. Как бы то ни было, служительница Диониса попадает к буколам. То же можно утверждать и о Дирке: фиванский миф о погубившей ее Антиопе, неистовой дочери Лика, и об ней, привязанной к рогам быка, разоблачающегося Дионисом, отразил первое общение буколов с менадами в Фивах, борьбу и союз. Антиопа — представительница прадионисийского буколического культа; Дирка — менада Киферона. Отсюда произошел таинственный обряд священного брака. Но его прообраз — брак царицы-менады с Зевсом-Дионисом в Фивах — должен был существенно измениться в Афинах. В Аттике также родился Дионис: это был элевсинский Иакх.²⁶ Отец его был Загрей, Дионис подземного царства, Дионис весенних и навьих Анфестерий. В этой форме священный брак в чертоге Буколиона был поистине национальным аттическим культом, а не беотийским новшеством. Итак, для реформы буколов нужны были орфики; ибо все вышеизложенные особенности аттической рецепции отмечены печатью древнего орфизма. В нижеследующих словах Диодора мы находим как бы формулу этого орфического синкретизма: «Говорят, что от Зевса и Персефоны родился Дионис, некоторыми именуемый Сабазием (орфизм); рождество его справляется в действах, во имя его свершаются ночные и тайные служения (менад). Утверждают, что он первый начал сопрягать волов (βουζύγοι, «бузиги») и тем усовершенствовал земледелие, почему и изображается рогатым (буколический культ)». Неудивительно, что буколический культ отныне пронизан элементами орфическими. Религиозно-исторический процесс, совершившийся в глубокой древности в аттическом деме Флии,²⁷ поскольку он угадывается в своих основных чертах, служит дальнейшим подтверждением добытых результатов. Культ Флии — культ рода Ликомидов, родоначальником которых считался некий Лик (Λύκος), сын Пандиона. Это наводит на мысль, что древнейшие Ликомиды — буколы. С другой стороны, главный культ Флии — культ Земли, именуемой Великой богиней и имеющей при себе, в качестве оргиастического мужского коррелята, некоего дионисоподобного бога низведенного впоследствии в герои под именем Флия (Φλήος, Φλέως, «растительный Дионис»).²⁸ Слияние мужского буколического элемента и женского дионисийского произошло во Флии явно под орфическим влиянием: с тех пор Ликомиды — орфический род, хранящий древнейшие гимны Орфея и правящий орфико-дионисийские действа, а их родоначальник Лик, утративший черты дионисийского антагониста букола-Бута-Ликурга, уже только пророк и основатель религиозной общины. _______________________________ [24] Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph. [25] γεραραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem. [26] По Диодору, Дионис родился в Элевтерах (III, 66; IV, 2). [27] Φλυεῖς (-έων) οἱ Флии (дем в филе Κεκροπίς) Isae. [28] φλέω — быть переполненным, изобиловать, быть обильным. φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst. _______________________________

ДИОНИС ЗАГРЕЙВоскресенье, 03 Сентября 2012 г. 01:47 (ссылка)