Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Пятница-спортивная. |

albinos76 в Пятница-спортивная.

albinos76 в Пятница-спортивная.Вспоминаю,что центральные газеты нам доставляли на следующий после выхода день,за исключением Правды,Труда...ещё каких то,более целенаправленных.

Да и люди как то,в пятницу читали газеты,а не стояли в очереди за свежим пивом в бочках)

Этот человек спустя почти 30 лет,уже позабыл буквы...

Хотя не он здесь главное.

В пику тем,кто пишет и говорит о том,как мы плохо жили то в те времена.

Это меньшая часть кукол моей сестры,их было около 130 штук,но не больше чем моих машинок,которых было около 200,некоторые куклы до сих пор живы,большую часть я раздал детям своих родственников и друзей,а вот куда делись машинки уже и не помню...

|

Метки: детские игрушки счастливое детство 80- е годы книги газеты шкаф |

Командармы. |

aloban75 в Командармы.

aloban75 в Командармы.

|

Метки: открытка |

Знаменитости в кругу семьи. Фото из домашних архивов. Часть 1 |

dubikvit в Знаменитости в кругу семьи. Фото из домашних архивов. Часть 1

dubikvit в Знаменитости в кругу семьи. Фото из домашних архивов. Часть 1

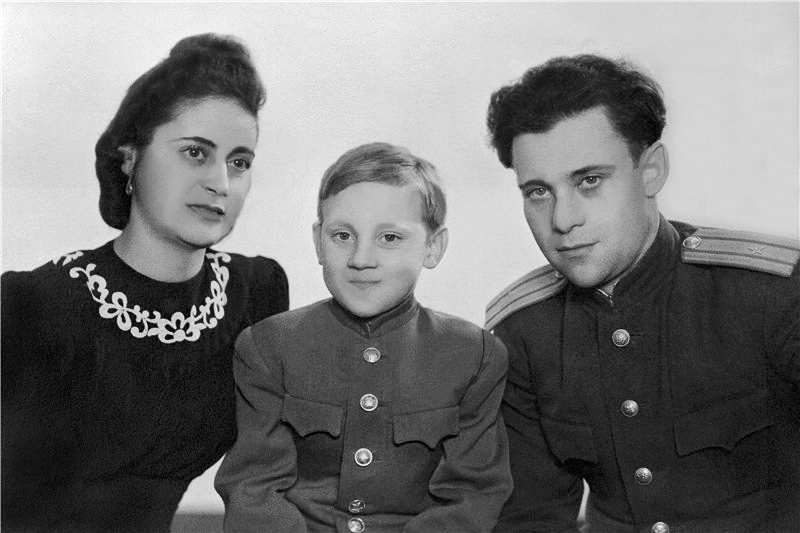

Володя Высоцкий с мамой Женей (мачехой Евгенией Степановной) и папой Семеном Владимировичем (Вольфовичем), 1948 год

2.

Александр Фадеев и Ангелина Степанова с сыновьями Сашей и Мишей

3.

Валентина Талызина с дочерью Ксенией

4.

Галина Вишневская с дочерьми Олей и Леной

5.

Жора Бурков с мамой Марией Сергеевной

6.

Боря Чирков с папой Петром Петровичем

7.

Ия Саввина с мамой Верой Ивановной

8.

Катя Рождественская с папой, Робертом Ивановичем

9.

Лидия Русланова с дочерью Ритой

10.

Миша Жванецкий с папой Эммануилом Моисеевичем и мамой Раисой Яковлевной

11.

Наталья Фатеева с сыном Володей

12.

Отец Евгений Супонев с сыном Сергеем

13.

Роберт Рождественский с мамой Верой Павловной

14.

Таня Васильева с мамой, Марией Алексеевной

15.

Юрий Гагарин с дочерьми Еленой и Галей

16.

Юра Никулин с мамой Лидией Ивановной

17.

Савелий Крамаров с дочерью Басей

18.

Федор Иванович Шаляпин с дочерьми Мариной и Марфой

19.

Чингиз Айтматов с дочерью Ширин

20.

Анна Герман с сыном Збышеком и мамой Ирмой Давыдовно

21.

Игорь Дмитриев с дедом, бывшим кавалеристом царской, а после революции - советской армии, Петром Артамоновичем Дмитриевым

22.

Мария Визбор с сыном Юрой

23.

Слава Шалевич с мамой Еленой Ивановной

24.

Муслим Магомаев с мамой Айшет Ахмедовной

25.

Вероника Изотова с папой Эдуардом Константиновичем

Мои предыдущие посты:

|

Метки: фотография |

Цари и Боги киносказок |

jurashz в Цари и Боги киносказок

jurashz в Цари и Боги киносказок

Об удивительном политико-правовом и мифологическо-религиозном контенте советских киносказок…

Первое, что вспомнилось, так это - образ царя или короля , да и вообще - режим и форма правления.

Надо сказать, что советский агитпроп весьма почтительно относился к царствующим особам и даже с такой ненавистной персоной, как Николай I, обращался вполне корректно, где-то даже с нежностью. Не то - в сказках. Сказочные кино-монархи традиционно делились на два типа:

1. Милые маразматики (назавем их "Пуговкиными" - по фамилии артиста, иной раз изображавшего оных).

2. Неадекватные злыдни.

Но никогда советские кино-цари не были сильными, умными (в государственном смысле) и великими. В советской киносказке невозможно отыскать аналог Петру Великому или, скажем, Людовику XIV - это, вероятно, нарушило бы некую гармонию образов.

· К примеру, глядя на короля из кинофильма "Золушка" , сложно даже себе представить, что этот человек может руководить даже колхозом, не то что страной. Он кидает корону, ребячится и радостно улыбается в пространство.

Его сынок - интеллигентный, "книжный" мальчик, которому всё по фигу и вообще странно, что в этой стране всё ещё монархия, а не какой-нибудь национал-социализм. Хотя... Возможно, монархия эта - чисто декоративная. Кто же там правит? У меня в детстве было стойкое ощущение, что этой страной правит...Мачеха.

Именно она производит впечатление самой сильной личности, способной даже нахамить Королю. Это что-то, вроде герцогини Мальборо при Анне Стюарт. Вариант - Мачеха глава родовитого клана, претендующего на корону. "У меня такие связи, что сам король может позавидовать!" Но у Мачехи нет сыновей - стало быть ей (для легитимности) надо выдать одну из дочек за слабого Принца. Это если попробовать сделать из сказки - историческую драму, вроде сериала "Тюдоры".

Можно пойти ещё дальше. Мир большинства советских киносказок - сугубо языческий по духу , несмотря на то, что постоянно мелькают слова, типа "крёстная" или "ухожу в монастырь!" Вроде как католики должны быть, ан нет.

...Сама Мачеха, овдовев, вышла замуж не за какого-нибудь олигарха, а за Главного Лесничего. Зачем он ей? Думете, Лесничий просто ловит браконьеров и выписывает им штраф? Или бегает с дубинкой за туристами, чтобы за собой мусор убирали? Нет. Лесничий не так уж прост, раз с ним на равных треплется Король.

Не просто так Мачеха выходила за него замуж. Его дочка - Золушка тоже не так уж проста. "Готовы ли наши платья, которые я приказала тебе сшить за одну ночь?" - спрашивает Мачеха. Сразу вспоминается способность Царевны-Лягушки за одну ночь что-то там испечь, выткать и сшить.

Потом, кино-Золушке покровительствует Фея, носящая украшение в виде Луны. Как известно, Луна - один из символов Дианы, богини-охотницы, обитающей в священной роще. Не эту ли рощу контролирует Лесничий?

"Встаньте, дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!"

Очерчивание круга - это часть некоторых обрядов и заклинаний. Впечатляет...

С самой Мачехой - тоже не всё ясно. Две фразы настораживают.

"Моя жена - женщина особенная. Её родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер" и "С удовольствием превратила бы её в лягушку, но у старухи огромные связи"…

В общем, ни людоед, ни Фея (богиня Диана) с Мачехой справиться не в состоянии. И только с воцарением Золушки Мачеха с дочерьми вынуждены уйти. Если вы помните, в сказке Ш.Перро Золушка "...поместила своих обеих сестёр во дворец и в тот же самый день выдала их за двух знатных царедворцев..."

В общем, сказку можно представить, ещё и как продвинутое фэнтази про борьбу жреческих кланов за корону. Ах да, вы спрашиваете, кто такой мальчик-Паж? Ээээ... Это был Амур (Купидон), сбежавший от Венеры к Диане, ибо нефиг.

Или вот сказка "Королевство Кривых Зеркал" . Там король - тоже маразматик, но довольно мерзкий, да ещё и стиляга. Даже если не вдаваться в то, что главные враги в фильме - изначально были животными (попугай, коршун, жаба и гадюка), то и тут можно вытроить интересную картину.

Опять мы видим слабого и глупого монарха, носящего корону не по праву. Реально правят Нушрок и Абаж. Именно они (по большому счёту) создают в подвластном обществе примитивную модель Матрицы (я провожу параллели со знаменитым американским фильмом - кривые зеркала, показывающие мир не таким, как есть, а каким он должен быть).

Мы опять видим теневой кабинет при полудурке-короле. С религией в этой стране тоже сложно. Либо там у них атеизм, либо какое-нибудь тотемное язычество - если судить по количеству "животных", находящихся у власти. Ибо змея, коршун (хищная птица) и лягушка (жаба) весьма часто встречаются в мифах и сказках народов мира.

· Сказка "Город мастеров" тоже весьма занимательна. Перед нами - некий вольный город, неизвестно кем и как управляемый. Вернее, есть тупой Бургомистр (оказавшийся впоследствии предателем) и его сын (которого играет Крамаров, что само по себе доставляет).

В Городе Мастеров, как и в Советском Союзе, почётен самый разный труд, причём в обществе трудятся все и судя по бытовым привычкам девушки Вероники - живут неплохо. Потом этот очаг развито

|

Метки: кино фотографии СССР кинофильмы |

В детстве я думал... |

jurashz в В детстве я думал...

jurashz в В детстве я думал...

Помню в детстве (года в 4) смотрел на карту и с удовлетворением отмечал насколько СССР больше США и всегда при этом смотрел на левый верхний угол карты с надеждой - там был еще один СССР! Думал - ого, сколько СССР-ов - в случае войны ОНИ нам помогут! Все бы ничего, да в правом верхнем еще одни штаты были…

Я когда маленький был, думал что кукушка размером с комнату. А потом, уже в школе, думал что у рака ноги только с одной стороны, потому что в учебнике биологии он так нарисован был.

А я в детстве думал, что водитель крутит руль туда-сюда, чтобы машина ехала. Типа от него передача на привод. Недавно смотрел свои детские рисунки - одно время меня перло рисовать торпедо(?) автомобиля, со всякими там рычажками, кнопочками и пр., так вот неизменным элементом там кроме руля был рычажок с подписью типа "прямо/косо" (ехать). У меня родители тогда занимались швейным делом, в доме всегда была пара швейных машинок, так вот налицо влияние их дизайна на дизайн моих торпедо(?) Кстати, у одной из них и рычажок "прямо/зигзагом" (шить) был.

А по поводу политики и СССРов - первым словом, которое я написал, было "ЛЕНЕН" на борту большого корабля. (Тогда вроде как раз атомный ледокол "Ленин" на воду спустили)

Я думал что “Оптика” это неправильно написанная “Аптека”.

Я думал, что машины ездят за счет реактивной тяги выхлопной трубы - от дымка отталкиваясь. Думал, что в телевизоре дядька сидит и заглядывал вниз - где у него ноги. Думал, что 2000 Ватт - это когда много ваты поджигают.

Я считал, что дублирование фильма = полная пересъемка с "нашими" актерами. (Иначе как объяснить соответствие между открыванием рта и вылетающими оттуда словами.)

В детстве я думал ,что в каждом селе своя Луна. И, когда однажды мы поехали в соседнее село, пытался не уснуть и проверить . Но не смог - уснул ...

Мне мама говорила всегда: " не ешь тесто - кишки слипнутся, придётся операцию делать!" Я верил до... 20 лет Потом, когда подумал, сказал:

- Мама, так ты меня ВСЮ ЖИЗНЬ обманывала ?

- Конечно, зато ты у меня никогда тесто не ел…

А я в детстве думал: как это дядьки столько пива пьют, оно же горькое и невкусное.

Я думал что "Клуб кинопутешествий" - это "клУбкино путешествий". А еще мне было интересно, как же люди живут заграницей, ведь там надо на другом языке разговаривать, И как же они бедные друг друга понимают?

Я думал, что "Программавремя" (на 1 канале была такая в 9 часов) - это одно слово.

У нас на одном высотном доме было написано огромными буквами (выложено кирпичами) "100ЛЕТ" единица была написана как "Г" в обратную сторону, и я думал, что это значит "ТООЛЕТ" то есть туалет. А туалета как раз в этом доме не было.

Индираганди - всегда думал, что это одно слово.

Северный ЯДОВИТЫЙ океан - пугало и настораживало.

Боялся военных блоков - НАТО, СЕАТО и СЕНТО, но думал, что самый опасный СЕАТО.

Чомбе был опасен - чёрный, страшный, в руке бомба с фитилём, которую он совал под Африку, сам висит на ниточках, а сверху им управляет страшенный и огромный дядя Сэм.

Я маленьким умел читать и писать. Но почему-то справа налево. А потом забыл всё. И заново учился как будто ничего и не было никогда. А еще в память засели слова "Эриххонекер" и "Войцехйерузэльски"

Помню в журнале (вроде, "Костёр") была рубрика "За семью печатями". Думал, что это такой ярый стиль борьбы за семейные ценности.

"Баранки гну" - я всегда думал что это какой-то баран по имени "Кигну" - Баран Кигну.

А ещё, я долгое время не очень правильно представлял себе масштабы одного метра. Я прекрасно понимал, что такое метр (в них длину измеряют, всё такое), но у меня в сознании "тот" метр, как выяснилось позже, равнялся где-то 4 "настоящим".

Думал, что гонка вооружений это спортивная машина =))

Я когда в детстве услышал "водородная бомба", думал что это когда всех водой забрызгивает сильно и все потом простужаются и умирают от этого. И еще считал что электростанция - это такие большие батарейки внутри специальных зданиях. А коровы и лошади - это такие большие собаки.

А ещё мама не разрешала брать иголку в руки, говорила, что она вопьётся, дойдёт до самого сердца и тогда ты умрёшь.

А облака в небе - это дым от солнца.

А если какая погода на улице, то такая же и на всей Земле.

А мой брат двоюродный когда ездил к бабушке на электричке и проезжали станцию "Игнатьево", все время спрашивал кого надо гнать :)

Я долго думал, что зеленка, йод и спирт вызывают жжение раны, потому что микробы умирают и напоследок кусаются. Это мне “затирали” родители, опровергнуть смог только с помощью тщательного изучения энциклопедического словаря.

Меня “родоки” на новый год провели: нарисовали мелом на полу следы от двери до елки, типа Дед Мороз приходил, вот я тогда офигел! :)

А я все время в трех мушкетерах в песне слышал "Красавице Икуку" вместо "и кубку".

Еще, помнится, Боярский в "Трех мушкетерах" пел "Pourquoi pas", тоже не могла понять, что он там поет. Кукла Па? Полклопа? Буква Па?

А я помню, в детстве, постоянно слышалось мне из телевизора, там говорили что-то типа "...очередные матчи розыгрыша кубка России...", а мне слышалось очередные матчи Розы Грышекупко из России. Я постоянно думал, что эта за роза, кто она?

А я маленький, пальцем часовые стрелки на 4 переводил. Потому что тогда мама с работы придёт.

В детском возрасте видел, что троллейбусы ездят, цепляясь за пару проводов и думал, что если руками взяться за эти провода, то можно тоже поехать вперёд.

Когда мне рассказывали сказку про Емелю и как он едет на печке - представлял его верхом на газовой плите…

Источник

|

Метки: деТИ фотографии СССР |

Был ли секс в политбюро? |

jurashz в Был ли секс в политбюро?

jurashz в Был ли секс в политбюро?

Секса в СССР не было. Во всяком случае так думала и даже в телевизионном мосте между СССР и Америкой 17 июля 1986 года заявила Людмила Николаевна Иванова. Ее фраза была растиражирована всеми мировыми агентствами! И хотя она говорила совсем не об отсутствии секса как такового, а о том, что у нас в то время не было проблемы с сексуальными образами в рекламе, ее слова стали частью нашей истории…

На самом деле у нас была и своя секс-революция, и радикальные течения (взять хотя бы идеи Клары Цеткин или теорию "стакана воды" - революционная молодежь настаивала на том, что заниматься сексом граждане революционной России должны так же просто, как выпить стакан воды). Но все это очень быстро сгинуло под тяжким железобетонным грузом коммунистической морали.

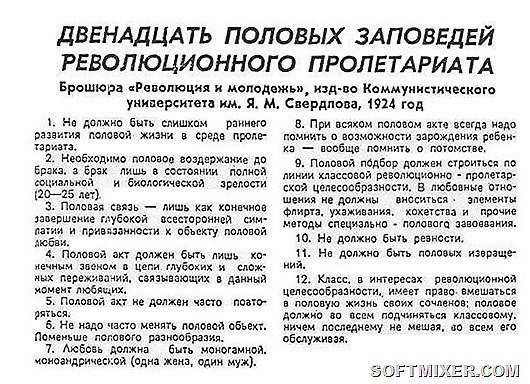

В студенческие годы мне довелось познакомиться с забавной брошюрой Арона Борисовича Залкинда "Революция и молодежь", изданной в 1924 году. В ней этот видный педолог (была в те времена такая наука - педология) выделил "двенадцать половых заповедей революционного пролетариата". Чтиво это чрезвычайно забавное. Приведу пару цитат из вводной части:

"…рабочий класс должен быть чрезвычайно расчетлив в использовании своей энергии, должен быть бережлив, даже скуп, если дело касается сбережения сил во имя увеличения боевого фонда. Поэтому он не будет разрешать себе ту безудержную утечку энергетического богатства, которая характеризует половую жизнь современного буржуазного общества с его ранней возбужденностью и разнузданностью половых проявлений..."

Хотя Залкинда с треском сняли с должности главного редактора журнала "Педология" и с должности директора Института психологии, педологии и психотехники, многие его постулаты были взяты коммунистами на вооружение и стали внедряться в массы.

В результате даже советские и партийные руководители получили основательную деформацию сознания, которая выражалась в неадекватном восприятии, казалось бы, совершенно невинных вещей.

КАК ХРУЩЕВ ИЗОБРАЖАЛ ДЕВУШКУ, ТАНЦУЮЩУЮ КАНКАН

Первым из советских лидеров, кто столкнулся с проявлениями "секса" в капстранах и "дал им решительный отпор", оказался Никита Хрущев. В 1959 году во время визита в США он был приглашен посетить Голливуд. И хозяева решили удивить высокого советского гостя феерическим зрелищем.

Сначала Фрэнк Синатра и Морис Шевалье спели для Хрущева песню "Живи и дай жить другим", а потом ему показали настоящий канкан в исполнении профессиональных актрис, в том числе и кинозвезд во главе с Ширли Маклейн.

Этот в общем-то невинный номер (кому интересно, может посмотреть американский фильм 1959 года "Канкан") вызвал более чем бурную реакцию советского руководства. Сопровождавший Хрущева министр иностранных дел Андрей Громыко в своих воспоминаниях писал: "...Исполняющие канкан были какими-то полураздетыми существами, кривлявшимися и извивавшимися на сцене".

Переводчик Хрущева Виктор Суходрев вспоминал, что поначалу Хрущев еще как-то держался. Во время танца своего отношения не выражал, даже поаплодировал актрисам, а потом пообщался с ними, благодарил за шоу. Но вот когда на выходе к нему прорвались корреспонденты, он просто нахмурился и сказал, что "...с его точки зрения и с точки зрения советских людей, это - просто аморально".

Правда, добавил, что зря хороших девушек заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенной, развращенной публике. "В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами". С тем и покинул Голливуд.

Как вспоминал Суходрев, "в Сан-Франциско Хрущев продолжил тему, сказав, что советские люди никогда не захотят смотреть то, что ему показывали в Голливуде. Хорошие честные девушки вынуждены исполнять похабные танцы, задирать юбки, показывать свои зады на потребу развращенным вкусам богатых потребителей такого товара!" При этом Хрущев отодвинул стул и, повернувшись спиной к присутствовавшим, нагнулся и задрал полы своего пиджака. Так он изображал "честную девушку, танцующую канкан".

Интересно, клеймил ли Никита Хрущев канкан в разговорах с очаровательной Жаклин Кеннеди во время визита в США?

Кстати, зять Хрущева Алексей Аджубей, сопровождавший его в той поездке, в частной беседе с переводчиком посетовал: "Знаешь, я не совсем согласен с Никитой Сергеевичем относительно канкана. Думаю, что у красивой женщины не только лицом можно любоваться…"

Хрущев остывал медленно. И даже, катаясь со спецпредставителем президента США Генри Лоджем по Лос-Анджелесу и увидев множество американок в шортах, пробурчал: "Интересно тут у вас… Женщины в коротких штанишках. У нас такое не разрешили бы".

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ЦК И КАМАСУТРА

В 1960 году в Индию и Непал поехала мощная делегация, в которую входили три члена президиума ЦК КПСС: председатель президиума Верховного Совета СССР "первый маршал" Клим Ворошилов, первый зампредседателя Совмина (позже - секретарь ЦК КПСС) Фрол Козлов и министр культуры Екатерина Фурцева.

Как вспоминал Виктор Суходрев, сопровождавший делегацию, самый забавный казус произошел в Непале. Он выяснил, что в каждом непальском городе есть площадь храмов, один из которых - обязательно храм Любви. И Суходрев решил вместе с другими переводчиками и фотокорреспондентом посетить историческое сооружение. А особенностью храма Любви в Катманду были "резные изображения весьма откровенных эротических сюжетов". Если говорить точнее, Камасутра в 3D. Переводчики посмотрели, впечатлились, фотокорреспондент отснял пару пленок. А основные члены делегации "встречи с прекрасным" поначалу избежали.

По возвращении выяснилось, что у Ворошилова был день рождения. Выпили водки, и Суходрев рассказал Козлову о посещении храма. Тот крайне расстроился, что его не взяли с собой. Пожелала посетить храм и Фурцева. Но в Катманду это сделать не удалось…

В следующем городе, который посещали высокие советские гости, митинг дружбы с их участием проводился прямо на центральной храмовой площади. И тут переводчик увидел, что прямо за трибуной, на которой посадили делегацию, находится такой же храм Любви, как в Катманду. Конечно, по масштабам он был поменьше, но скульптурные изображения эротического (чуть было не написал "порнографического") характера присутствовали во всем разнообразии.

И Суходрев, понятное дело, подошел к Козлову и шепнул ему на ухо: "Фрол Романович, я вам рассказывал сегодня о храме, где мы были утром, так вот, мы сейчас находимся у подножия точно такого же храма Любви. Если вы незаметно оглянетесь, то сможете кое-что увидеть…"

А потом отошел к своему месту и стал наблюдать за Козловым. "Это, как говорится, было бесплатное кино. Через минуту из-за высокой спинки кресла, в котором восседал Козлов, показались поля его соломенной шляпы, потом появились светящиеся любопытством глаза, а затем и все лицо.

Когда Козлов вгляделся в потемневшие от времени деревянные барельефы, у него буквально отвисла челюсть, глаза округлились, и он резко отвернулся. Но через минуту повторилось то же самое. Так он оглядывался в течение всего митинга".

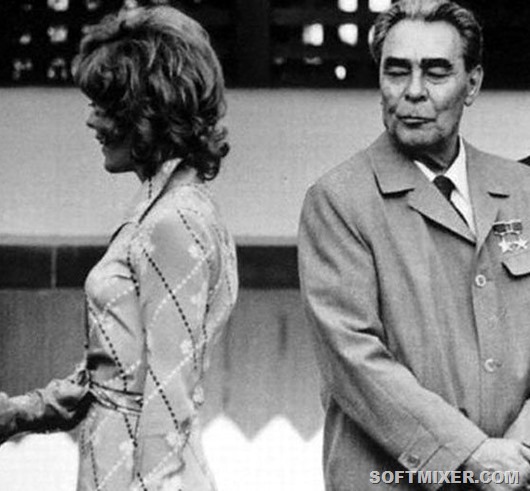

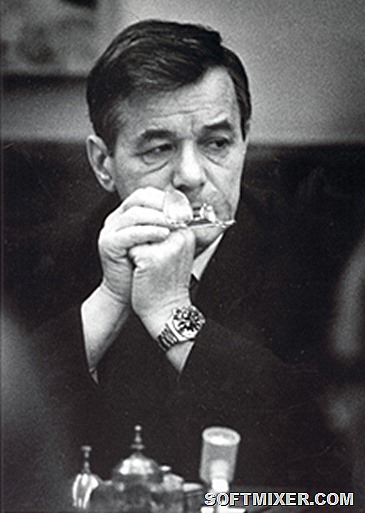

БРЕЖНЕВ НАЗЫВАЛ ПОЦЕЛУИ СЕКСОМ

Владимир Медведев, заместитель начальника охраны Леонида Ильича, вспоминал: "Брежнев больше всего любил фильмы "про разведчиков" и "про войну". Вспоминал свои военные годы... Когда здоровье было уже подорвано, смотрел и плакал... Очень не любил в фильмах поцелуи. "Секс. Распущенность".

Леонид Ильич с удовольствием ухаживал за дамами. Хотя и платонически. Что не помешало многим считать его ловеласом.

Юрий Чурбанов, бывший зять генсека, рассказывал мне в конце девяностых о том, что даже в те дни, когда они с Галиной Брежневой приезжали в Заречье к тестю, он не мог "поступиться принципами".

Если "молодое поколение" смотрело в кинозале какой-нибудь фильм без идеологического подтекста да еще с "сексом" и "распущенностью", то Брежнев старался даже не входить в помещение. Мог постоять у входа, а потом каким-нибудь звуком (кашлем, словом) выразить свое неудовольствие и уходил.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЭРОТИКА

Телохранитель Брежнева Владимир Медведев после его смерти продолжал работать с разными руководителями КПСС. Одним из его подопечных был наследник Михаила Суслова на посту главного идеолога партии Михаил Зимянин.

Правда, этот секретарь ЦК, как Суслов, не ездил со скоростью 40 километров в час, не носил шапку-"пирожок" и антикварное пальто. И вообще был человеком, выражаясь современным языком, более продвинутым.

Медведев вспоминает поездку с Зимяниным в Бразилию в начале восьмидесятых. Был вечер, и бразильская охрана советского гостя ушла отдыхать. И тут Зимянин предложил начальнику охраны вместе посетить "вечерний сеанс" в кино.

"Мы сели в машину, - вспоминает Медведев.

- Фильм эротический, - предупредил я. Он засмеялся.

- Это тоже надо знать.

Мы вошли в зал, когда свет уже был погашен, а в конце я предупредил:

- Через пять минут фильм закончится, идемте.

Так же, в темноте, вышли. Предосторожность не лишняя, назавтра в газетах могли появиться фото: главный идеолог СССР, проповедник социалистического реализма всем видам искусств предпочитает киноэротику".

В статье использованы воспоминания Виктора Суходрева "Язык мой - друг мой. От Хрущева до Горбачева…", Владимира Медведева "Человек за спиной", Алексея Аджубея "Те десять лет", Евгения Чазова "Здоровье и власть", сборник "Лицом к лицу с Америкой".

Фото АП и ИТАР - ТАСС.

Взято тут

|

Метки: фотографии политические деятели СССР Брежнев |

Советские плакаты для водителей |

jurashz в Советские плакаты для водителей

jurashz в Советские плакаты для водителей

|

Метки: плакат СССР |

Магнитофон «Юпитер 202-стерео» |

|

Метки: магнитофон 70- е годы |

Старт |

«Старт» — советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся Красногорским механическим заводом в 1958—1964 годах. Всего выпущено 76503 шт.

«Старт» был фотоаппаратом более высокого класса, чем выпускавшиеся в те же годы модели «Зенитов», и считается одной из попыток создания отечественной профессиональной фотосистемы. Он не получил широкого распространения, в основном из-за относительно высокой цены (125 рублей) и отсутствия в продаже специальных сменных объективов.

Тип применяемого фотоматериала — перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм (плёнка типа 135) в кассетах. Вместо приёмной катушки можно устанавливать вторую кассету. Конструкция замков крышки позволяет применять, кроме стандартных кассет, двухцилиндровые кассеты типа Leica. Такая кассета состоит из двух вставленных друг в друга цилиндров. При запирании замка внутренний цилиндр проворачивается и открывает широкую щель. Плёнка проходит через неё, не касаясь краёв и не царапаясь.

Размер кадра — 24x36 мм.

Тип затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок. Выдержки затвора — от 1 до 1/1000 с (автоматические), «B» (от руки) и длительная (недоступна при использовании штатного объектива). Выдержка синхронизации с лампами-вспышками — 1/25 с.

Тип крепления объектива — оригинальный байонет с накидной гайкой. Фотоаппарат комплектовался адаптером, позволявшим применять объективы с резьбовым креплением М39x1/45,2 мм (от фотоаппаратов «Зенит»).

|

Метки: техника СССР фотоаппараты |

Трижды брошеный Чапаев |

jurashz в Трижды брошеный Чапаев

jurashz в Трижды брошеный Чапаев

Наверное, нет такого человека — по крайней мере на просторах бывшего СССР, — который на вопрос "кто такой Чапаев?" не расплылся бы в улыбке: ну как же, тот самый Василий Иваныч, главная фигура советского фольклора! По количеству анекдотов с ним может конкурировать разве что Штирлиц, но... в жизни — настоящей — комдив был совсем другим. Жестким, талантливым, умным. Любил щегольнуть, произвести, что говорится, впечатление, и, в отличие от своего мифического двойника, боевому коню предпочитал ..."форд". И воевал не только на передовой, но и на любовном фронте, где терпел поражение за поражением…

Паренек из глубинки

Василий Чапаев (сам он всегда писал "Чепаев") родился в 1887 г. в многодетной крестьянской семье — кроме него, было еще восемь детей. Земельный надел родителей едва достигал двух десятин, и большая семья жила впроголодь. Спасаясь от голодной смерти, в 1897 г. Чапаевы переехали из родной Чувашии на Волгу, в город Балаково Самарской губернии. Детям пришлось бросить школу — Вася успел выучить только азбуку.

В роду у Чапаевых были священники. Легенда гласит, что отец отдал Василия дяде-священнослужителю, чтобы сын продолжил семейную традицию. Но когда однажды дядя провинившегося Васю в лютый мороз посадил в деревянный карцер в одной рубашонке, мальчишка сбежал — от дяди и от Бога. Священник из него не получился.

В 12 лет Васю отец пристроил к купцу, мальчиком на побегушках. Мальчишка работал за кусок хлеба. Купец стал обучать его торговому делу, где главной заповедью было "не обманешь — не продашь". Но смышленный мальчик вдруг оказался непонятливым — он не хотел обманывать. "Детство мое было мрачным, тяжелым. Много пришлось унижаться и голодать. С малых лет мыкался по чужим людям", — сетовал позднее комдив на судьбу.

Две Пелагеи

Не сумев приспособиться к торговому делу, парень вернулся к родителям, чтобы вместе с братьями плотничать. И в это время страстно влюбился в мещанку по имени Пелагея. "Если я не женюсь на ней, то себе отсеку голову", — решил Чапаев. Но "жертвоприношение" не понадобилось — молодые люди благополучно поженились, у них родилось трое детей.

Однако насладиться семейным счастьем сполна Василий не успел — его забрали в солдаты. А когда началась Первая мировая война, отправили на фронт. Так что красный комдив сначала послужил царю-батюшке и даже получил то ли три, то ли четыре "Георгия" за личную храбрость. А уже потом пошел воевать "то ли за коммунистов, то ли за большевиков". У большевиков с кадрами были проблемы, поэтому назначили подпрапорщика сразу на полковничью должность — командовать 138-м запасным пехотным полком.

Когда красный командир пришел на побывку домой, выяснилось, что его там никто не ждет. Любимая жена променяла его на другого, и Чапаеву оставалась одна дорога — опять на войну.Был у Василия Ивановича на фронте боевой товарищ, и дали они друг другу слово: если кого-то из них убьют, то оставшийся в живых заберет детей другого. Друг погиб, и когда Чапаев приехал за четырьмя сиротами, их мать смиренно сказала: "Берите уж и меня". Он и взял. И стало у комдива семеро детей — трое своих и четверо приемных. Новая жена, тоже Пелагея, недолго думая, переехала с детьми к родителям Чапаева.

Пелагея-вторая с детьми

Однако не везло красному командиру с женщинами. Пелагея-вторая закрутила любовь с начальником артиллерийского склада Георгием Живоложиновым, который был на десять лет моложе ее. Говорят, Василий Иванович застал любовников на горячем.

Друзья-соперники

В стране было смутное время. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Брат шел на брата, свой — на своего. А Чапаев, который был в самой гуще этой борьбы, безоглядно влюбился. Ная (Анна Стешенко) была женой комиссара Фурманова, который прибыл служить в дивизию Чапаева. И она ответила взаимностью. А что? Чапай — мужчина видный, славу свою заслужил в боях.

Сам Дмитрий Фурманов познакомился с Наей в 1915 г., когда они были сестрой и братом милосердия в санитарном поезде. Вместо венчания в духе времени подписали "Проект любовно-вольно-супружеских отношений". И своих позиций Фурманов сдавать не собирался. Между комдивом и комиссаром лучшей дивизии началось сражение за женщину. Это была война самолюбий и амбиций.

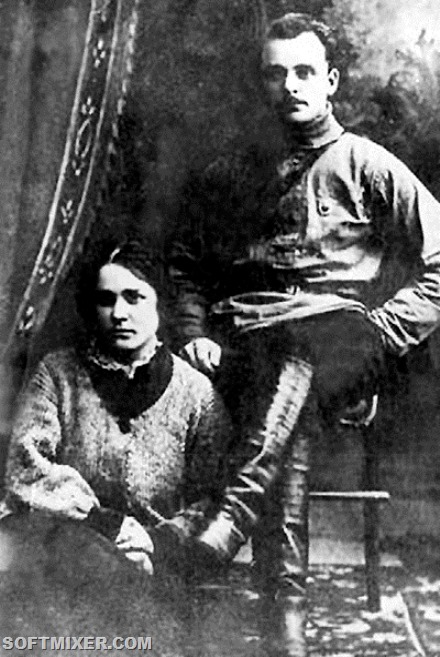

Дмитрий ФУРМАНОВ с женой Анной Стешенко провели медовый месяц в чапаевской дивизии, можно сказать, на глазах бойцов

Фурманов был готов сдать комдива в любой момент. И возможность у него была — могущественный председатель Реввоенсовета Лев Троцкий не любил Чапаева. Оставалось найти лишь повод, но спасли ситуацию Куйбышев и Фрунзе — отправили Фурманова в Туркестан, и Ная уехала с мужем. Вся эта любовная история была стремительной и краткой — Чапаев и Ная были знакомы всего полгода. Она уехала в конце августа 1919 г., а 5 сентября Василия Ивановича не стало. Ему было всего 32 года.

Старший сын Чапаева стал офицером, прошел войну, дослужился до генерал-майора. Младший пошел в авиацию, был другом Чкалова и, так же как он, погиб при испытании нового истребителя. Дочь Клавдия сделала партийную карьеру.

Всему виной ревность

Возлюбленная пережила комдива на 23 года и умерла в безвестности и одиночестве. Незавидна была судьба и Пелагеи — первой жены Чапаева: узнав о его смерти, она пошла забирать детей, по дороге провалилась в прорубь, простудилась и в том же году умерла.

А что касается второй жены... Спустя годы стало известно, что сведения о малочисленности охраны штаба отца белогвардейцы получили от Пелагеи-второй — дочь Чапаева подслушала разговор мачехи с любовником, Георгием Живоложиновым. Девушка написала письмо Крупской, которое попало в ОГПУ. Но чекисты арестовали не мачеху, а начальника артиллерийского склада Живоложинова. Его обвинили в пропаганде против Советов и дали 10 лет лагерей.

Тяжело переживал смерть Чапаева Фурманов. "Как ни отмахивайся, как ни подыскивай серьезные основания, по которым я пытался все время обвинить Чапая, но вижу, что подзадоривала, поджигала меня все время ревность", — вспоминал Дмитрий Андреевич в своих дневниках. А в 1923 г. совершенно неожиданно написал книгу "Чапаев", которая стала скорее вкладом в партийную историю, чем в литературу.

Дмитрий Фурманов и Анна Стешенко

Через три года после создания романа Фурманова не стало. Перед смертью писатель хотел развенчать им же созданный образ, хотел покаяться на страницах нового романа, но ему не позволили этого сделать. Он умер в 1926 г. от менингита, так и не узнав о том, что по его книге сняли фильм, и что Чапаев и он сам стали всенародно известными.

Вторая жизнь комдива

Фильм "Чапаев" появился в 1934 г. Советской власти требовался герой вне времени и пространства. И желательно, чтобы это был не реальный человек, а символ. Чапаев был идеальной кандидатурой на эту роль, и благодаря ленте обычный комдив стал одним из самых почитаемых героев Гражданской войны. Тогда же впервые получил "легализацию" метод социалистического реализма.

"Курировал" фильм сам отец народов — Сталин, который лично вмешался в процесс создания картины. Перекроив сюжет, Иосиф Виссарионович ввел в сценарий четырех героев: командира Чапаева — выходца из народа, комиссара как воплощение руководящей роли партии, рядового бойца и еще одну героиню — для раскрытия роли женщины в Гражданской войне. Так появились Анка и Петька. Кстати, в 30—40-е гг. Анками и Петьками, как сегодня звездами Голливуда, мечтали стать миллионы советских девчонок и мальчишек.

Картина получилась грандиозной — сам Сталин посмотрел ее аж 38 раз! И не важно, что сюжет фильма был далек от реальности, главное, что эпопея о героях-чапаевцах воспитала целое поколение советских людей. Максим Горький искренне восторгался: "Убедительная картина! Я любовался героями… Вот Чапаев и Петька летят на тачанке… Куда? Вперед, в будущее! Все это чертовски талантливо!"

Единственная проблема была в том, что народ не хотел верить в смерть своего кумира. Существовала легенда о мальчике, который каждый день ходил в кинотеатр в надежде, что Чапай выплывет... Появлялись множество слухов и даже версий историков о том, что герою удалось спастись. Многие искали его могилу, в том числе и дочь, Клавдия Васильевна. Увы, безуспешно. Река Урал за это время поменяла русло, где раньше было дно — появились огороды. И не знает никто, что на самом деле произошло.

Чапаев, пожалуй, единственный герой Гражданской войны, которого потомки величают по имени-отчеству: Василь Иваныч. Над ним смеются, но его и любят. Ему приписывают бесшабашную смелость, дерзкую находчивость и остроумие. Он один из немногих, кого не оставили на пыльных архивных полках, а взяли в будущее. 5 сентября исполняется 90 лет со дня смерти комдива, но легендарный Чапай по-прежнему с нами.

ЧЕЛОВЕК ИЗ АНЕКДОТА

Идет Чапаев по селу весь оборванный, в грязи, соломе и каких-то перьях, пьяный в дымину.

Петька испуганно спрашивает:

— Василий Иванович, откуда ты такой?

— Из анекдотов, Петька, из анекдотов...

Как же так получилось, что человек, в биографии которого не было ничего смешного, стал персонажем анекдотов? Он, а не Буденный, Ворошилов, Котовский или Лазо. На этот счет есть несколько версий, главная из которых кроется в фильме, снятом режиссерами братьями Васильевыми по мотивам романа Дмитрия Фурманова.

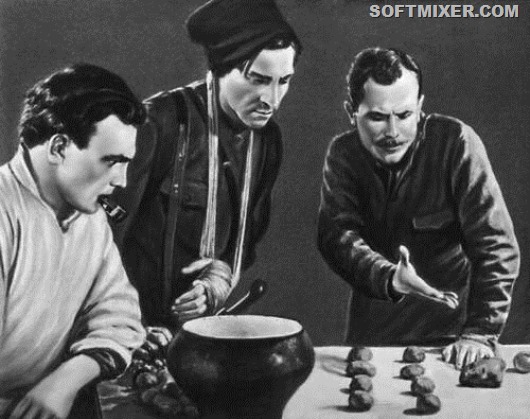

Герой, которого сыграл Борис Бабочкин, обаятелен, но и простоват, он вызывает восхищение и улыбку, смех и слезы — чего стоит одна "картофельная стратегия"! А ведь на самом деле Чапаев не был примитивным необразованным воякой. Учился военному мастерству в Генштабе Красной Армии. Конечно, подлинную личность сегодня вряд ли можно воссоздать. Ему приписывались качества, которыми он не обладал, и победы, которых не одерживал.

Впрочем, миф и анекдот имеют одну основу — прошлое, которое переосмысливается потомками. Было время, когда критиковали все "советское", и в первую очередь это касалось героев, бывших некогда кумирами. Вот и Чапаев из отважного красного командира превратился в тупого пьяницу и гуляку. Понятно, что после фильма реальный Чапаев перестал интересовать буквально всех. А когда интерес к фильму заметно упал, непотопляемый Чапаев "выплыл" в анекдотах. А недавно комдив перешел на новый уровень. Теперь он — герой компьютерных игр.

Елена Рог

link

|

Метки: армия фотографии СССР |

Записки очевидца… |

jurashz в Записки очевидца…

jurashz в Записки очевидца…

Согласитесь, всегда интересно почитать записки очевидца о "прошлой жизни" — особенно если очевидец жил не в тех же местах, что и ты. Вот я и набрёл случайно на такие записки. Охватывают они период 1955-2000, но меня интересовала "золотая эра" — 60-80-е, об этих-то годах выдержки я и выкладываю. Выбирал интересное о повседневной жизни…

Это когда полиэтилена еще не было и хлеб носили в авоськах. А покупали его в “ямке” – полуподвальном магазинчике на улице Карла Маркса, где со двора продавали керосин – для тех, у кого еще оставались керогазы.

Всем жильцам нашего дома ставили газовые плиты (благосостояние росло) – керогазы выбрасывали, и они валялись везде, керогазы, пацаны их подбирали, выковыривали слюду из круглого окошечка сбоку и сдавали железо в металлолом, а именно – разбитному коротко стриженному парню в рубашке-“расписухе”, он объезжал дворы на зеленом фургоне, увешанном глиняными свистульками и воздушными шариками с волнующей надписью “Май”. Пацаны хватали их в обмен на покореженное железо и бежали прочь, радуясь, как туземцы, объегорившие глупого и жадного конкистадора.

В “ямке” продавали всё: чернила, оконную замазку и куриные яйца из ящиков, набитых стружкой. За яйцами надо было стоять. Давали по десятку в одни руки, и мать сдавала меня в аренду соседке, чтобы ей дали два. Я не протестовал, хотя стоять мне было ужасно скучно. Там, в очередях, я и научился созерцать – таращиться на стружки или на муравьев под ногами. Муравьи тогда были близко…

Дома у нас стояла радиола “Даугава”. Она была очень красивая и сложная, и еще очень важная, похожая на квадратную голову фантастического советского божества. Она очаровывала светом зеленого глаза и завораживала неземными голосами, которые, если покрутить ручку справа, то мелодично свистели, то вдруг пугали внезапным рыком. Я был уверен, что слышу космос. Кругом все говорили только о космосе, о спутниках, все мне объясняли, что это такое, и никто ничего не мог объяснить.

1961

Настоящих хулиганов у нас в садике привязывали к шведской стенке скакалкой, укладывали в постель без трусов или ссылали в чужую группу – нарушитель выл белугой, цеплялся за косяки, терял сандали…

На лавочке соседки судачили про новые деньги. С 1 января ходили нового образца и меньшего достоинства. А пучок лука на рынке как был 10 коп, так и остался.

1962

Самолет – реактивный лайнер Ту-104, в нем никого не тошнило, не то что в Ил-14. Море – Черное: Кавказское побережье, Крым. Все – к морю.

Там, конечно, давка. Теснота, духота, горячая манная каша, детские капризы, шлепки, дикие очереди всюду. Зато – море. Волны!

1963

...выстроились очереди за хлебом. По радио объясняли: засуха. В очередях говорили: Лысый доигрался. Сеять на самолетах выдумал. Много чего говорили в очередях. Коммунизм потух в очередях 63-го.

Хлеба не было. Была кукуруза в початках, маринованная в банках (14 коп). Хозяйки пекли кукурузные лепешки, кляня Лысого с его коммунизмом, скупали последнюю вермишель и размачивали ее на оладьи. Стирального порошка не было, мама терла хозяйственное мыло на терке и засыпала в стиральную машину со странным именем "Белка".

Полет Терешковой в этой связи обрадовал не всех. Эйфория прошла, люди уже поняли, что всему народу в космос не улететь...

1964

Секрет прически "тюльпан": для пышности модницы подворачивали внутрь рваные чулки. В таковых недостатка не было, капроновые чулки при малейшей зацепке давали стрелку — длинную прямую прореху. Дамская мечта — капроновые чулки особого плетения — "не рвущиеся".

Младших мальчишек стригли под "полубокс", старших — под "канадку". В школе носили форму военного образца: мышиного цвета китель с желтыми пуговицами, ремень, фуражку с желтой эмблемой — раскрытая книга в дубовых листьях. Обязательны белые подворотнички, их чистоту в классе проверяли "санитары". Обязательна на груди октябрятская звездочка с кудрявым Володей.

Пик строительной моды на крупнопанельные дома. Дома-скороспелки подарили жильцам идеальную слышимость и проблему вбить гвоздь в стену.

1966

Пионерская романтика увлекала детей стопроцентно. Но среди педагогов было столько дураков, а вокруг столько несоответствий – через год-другой звенящие детские души провисали и начинали болтаться. Девочки оставались преданными идеалам дольше мальчишек.

Проблема 1966 года: МОЖНО ЛИ ЖЕНЩИНЕ НОСИТЬ БРЮКИ? Одна девочка в десятом классе пришла в школу в брюках. Был скандал, истерика.

1967

Свои красные галстуки мы в 5-ом классе уже носили в кармане, это точно. Пионерские сборы: проблема дисциплины на уроках.

...к 1967 году в стране заместо неработающей экономической системы сложились неформальные производственные отношения по схеме: “сто грамм и пирожок”. Люди сами решали свои проблемы – частным образом. Работяги разных цехов и итээры договаривались между собой о шабашках для дачи, “для дома, для семьи” – и все за спирт.

На заводах спирт лился рекой, растекался ручейками, выносился за проходную во фляжках самых замысловатых конструкций. Спирт воровали, вымогали у мастеров. За спирт можно было выменять хороший инструмент, сырье, продукцию, 1-е место в соцсоревновании, выбить фонды в главке. Спиртом опаивали комиссии, платили художникам, коммунальщикам, артистам, за спирт можно было построить дачу и, шутили, – коммунизм.

1968

...в Перми, у наших родителей были заботы поважнее: где достать остромодный плащ “болонья”, например, или нейлоновую сорочку. Плащи были польские, сорочки – чешские.

Конфитюры болгарские. Зеленый горошек венгерский “Глобус” в железных банках. Шоколадные конфеты “Ромашка”, “Маска”, “Василек” – 3-50. Изредка попадал на зуб “Мишка косолапый”. Самые дорогие – “Трюфели” – 8 руб за кг. За пределами разума были шоколадные зайцы в цветной фольге – 9 руб штука, никто их не покупал, они годами стояли на самой верхней полке витрины.

Народные конфеты: леденцы в круглой жестяной банке (10 коп.), “подушечки” “дунькина радость” (50 коп – кило), ириски “Золотой ключик”, “Кис-кис” (1-40), твердая карамель “Дюшес”, “Барбарис” (1-80). Не переводились финики вяленые (80 коп. – кило). Косточки фиников мы втыкали в цветочные горшки, рядом с алоэ, – замышляли пальму. Грызли брикеты какао с сахаром (8 коп.; на морозе обалденно вкусно). “Рачки”, “Гусиные лапки”, к Новому году – мандарины, если повезет.

Малышня копила фантики, собирала их под дверями магазина “Белочка”. “Сгущенка” стоила 55 коп. Сгущенный кофе с молоком – 77 коп., никто не брал – пирамиды банок стояли на витринах. Растворимого не видали, кофе молотый был с цикорием – говорили: из него КГБ выпаривает кофеин.

1969

Государство правило нравы своих граждан – в вытрезвителе клиентов стригли наголо. Всех. До тех пор, пока у нас тут в Перми одна женщина не повесилась. По ошибке ментов (или по плану сбора) попала в вытрезвитель – вышла стриженая, и – не вынесла надругательства.

Подростковая мода во все времена была “хулиганской”. Весной 69-го парни носили пальто с устрашающе поднятым воротником и резиновые сапоги с вывернутыми голенищами. Никаких головных уборов: все вокруг должны видеть, какие у тебя замечательно длинные волосы, как дико они лезут на уши и спускаются на нос. Немытость волос прибавляла куражу.

Если надел кепку, не снимай ее нигде: ни в школе, ни в кинотеатре. Уважающий себя семиклассник пионерский галстук носил в кармане и надевал его только в случае крайней опасности со стороны директора школы, не ниже.

Появились магазины самообслуживания. Сперва – булочные. И вот еще – автопоилка в кафе “Спутник”: бросил полтинник – автомат отпускает тебе стакан крепленого вина. Несовершеннолетние радовались, а взрослые мужики ворчали: автомат бессовестно недоливал.

1970

“Солнцедар” с ресторанной наценкой стоил 1-70 – образцовая, кстати, мерзость, им “травили негров”, “красили заборы”, а дурачье, вроде нас, принимало внутрь, да еще в жару. “Солнцедар” давал невероятную отдачу в голову, потрясающие приключения и тяжелейшее похмелье.

В 1971 году мясо, если было, то стоило 1-90 за кг. Но его не было. В магазине “Мясо – рыба”, который располагался на Компросе напротив “Кристалла”, на лотке лежала груда трупов – синие куры с ногами и головами: бледный гребень, смертные бельмы, тощая волосатая шея. Ее надо было, ведьму, опалять на огне, четвертовать и харакирить перед готовкой. Но хозяйки говорят, те страшные куры были наваристее нынешних. Стоила “синяя птица” — 2-20. Водка – 3-62.

Наступила эра Дефицита – могильщика коммунизма. Партия его породила (своими органами распределения) – он и Партию, маму свою, схавал, Дефицит.

Джинсы. В 1972 году это уже не мода и не болезнь – сложилась особая, джинсовая субкультура. У нее был свой язык, фольклор (помню анекдот, как богатый грузин, не зная уже, куда девать деньги, вставил себе зуб не золотой, не платиновый – джинсовый!), у нее была своя иерархия ценностей, свои мифы. Люди посвящали свою жизнь джинсам – добыванию их (или подделке) и сбыту.

Стоили импортные “трузера” до 250 руб – две инженерских зарплаты. Везли их через Болгарию и другие соцстраны, покупали в “Березке” за чеки, продавали на “балке”, вместе с дисками, за рубли – рисковали на каждом этапе. Все это называлось – спекуляция, по фене – фарцовка. Ловили, сажали, общество в целом презирало спекулянтов, а люди по отдельности – охотно пользовалось их услугами.

Таксисты в 1972 году давали сдачу. Неохотно, правда, ну – как официанты, стиснув зубы. Но мы этим не сильно огорчались, мы были привычные, никто нас не любил со стороны государства: ни продавцы, ни приемщицы химчистки, ни закройщицы ателье. Везде было государство, везде были барьеры, объявления, посылающие подальше, хамские окрики с крашеных стен: “НЕ курить! НЕ сорить! НЕ подходить!”.

1973

...священным духом служил Производственный План. Половина пермских семей за ужином рассуждала тревожно: будет в этом месяце План или нет. В конце года мужчины ночевали в цехах во имя Плана, их семьи молча ждали Его, а над их головами летали незримые молоты… Сколько инфарктов, скольких жизней стоил Перми Орден Ленина, пожалованный городу в 71-ом…

По обе стороны красавицы Камы дымили химические гиганты, медленно отравляя все вокруг. Предписывалось молчать, что на часовом заводе собирали гироскопы для ракет, а на заводе Калинина – ракетные двигатели. По ночам на три версты вокруг был слышен вой аэродинамических труб Свердловского завода – там, тссс, испытывали авиадвигатели. Говорили, что стенки тех труб полые и засыпаны самым лучшим звукопоглотителем – семечками. Над Камой грохали пушки завода Ленина, их целомудренно называли — “длинномерные изделия”.

В Пермский госуниверситет шли в расчете на высокую стезю, отнюдь не учительскую. По городу, однако, расклад был такой: “Ума нет – иди в “пед”, стыда нет – иди в “мед”, ни того, ни другого нет – иди в госуниверситет”. Еще было ВКИУ, многим парням тогда нравилась армия. Туда нанимались девчонки на работу, чтобы выйти замуж.

Ездили на природу. Клещей тогда не было, не изобрели еще. “Экологии” не было, СПИДа не было, “нюхачей” не было – девственный мир! Зато были очереди за колбасой.

Сходство с тюремной, лагерной жизнью, кстати, тогда, в 1974 году, было незначительным, неопасным. В 74-м еще жива была идея защиты отечества от мирового империализма, в военной службе был смысл. Бойцы офицеров уважали и боялись, отданным долгом Родине гордились.

1975

...в Перми открыли институт культуры, тоже хорошо. Рядом с ним, в кинотеатре “Комсомолец” по понедельникам на последнем сеансе крутили так называемые “некассовые” фильмы. Скромно, без афиш, но попасть было невозможно, билеты – только с рук.

Полет “Союз” – “Аполлон” по-хорошему взбодрил: у нас, у супер-держав, все о-кей. Правда, кушать было нечего в одной из них...

Нет мяса. Колбаса соевая, кошки ее не едят – только люди. Молоко восстановленное, нормализованное (разбавленное) или вообще белковое, из-под него бутылки мыть не надо. Да что молоко – масло было с водой! – “бутербродным” называлось. “Книга о вкусной и здоровой пище” становится диссидентским чтивом: только так можно узнать, что на свете существует карбонат, сервелат, тамбовский окорок. Слагаются легенды о временах, когда икра лежала и никто не брал.

Фетишизируется красная и белая рыба, мясные копчености, крабы и печень трески в банках. Армянский коньяк, конфеты с ликером, растворимый кофе – советские символы гастрономического разврата. Дефицит конфет. С темной начинкой – только в театральных буфетах.

Символы благосостояния: большой холодильник и стиральная машина “Сибирь” с центрифугой – не надо крутить ручкой валики. Предел мечтаний: цветной телевизор – полированный кубометр с окошком. Большинство довольствовалось черно-белым.

1976

У Брежнева – юбилей, в декабре будет 70! Страна очумела от счастья, ликованье прибывало с каждым днем, мы все умрем от счастья в декабре! По телевизору показывали: простая женщина у себя на грядке вырастила розу и дала ей имя – “Борец за мир Леонид Ильич Брежнев” – розе!

1977

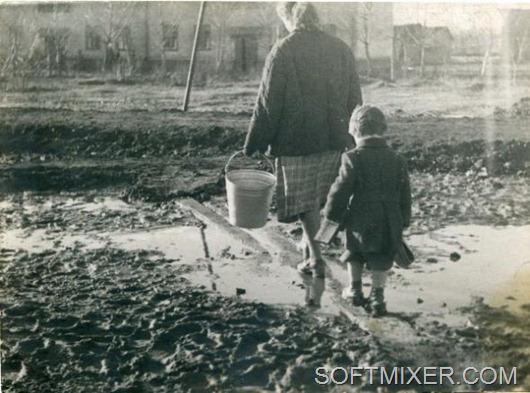

В обычные крупнопанельные 5-этажки расселяют барачный поселок Крохалева – пермские трущобы. Их стоит помянуть: в них выросло целое поколение пермяков. Ряды полуразвалившихся, заросших грязью одноэтажных строений, все удобства – во дворе: на два барака один сортир о тридцати дырках – “мадамам” и “жентельменам” напополам. Это не при царе Горохе, это каких-то 24 года назад.

Воду брали из колонок, носили ведрами издалека по дощатым тротуарам – летом и по обледенелым тропкам — зимой. Печурка была в каждой комнате своя. Дровяники во дворе рядами. Само собой – помойки, вонь, хлорка, мухи — миллионами, на чердаке блохи – туда пойдешь белье вешать, без ног вернешься – обгрызут. В комнатенках клопы, тараканы – кровати стоят ножками в баночках с керосином.

Очень вовремя Крохаля расселили в 77-м. А Владимирский “шанхай” гнил еще года три. Двухэтажные бараки гниют до сих пор. Только называют их не бараки – “ветхое жилье”.

За авиабилеты могут убить. “Аэрофлот” в 77-м дешев, как пара кунгурских туфель, и также невыносим. В кассах убийство – жара, давка, драки, предсмертные крики: “У меня бронь! Бронь!..” – и кассир-убийца, хладнокровно: “Нет у вас брони. Следующий”.

За двенадцать лет, как колхозникам стали выдавать паспорта, все, кто пошустрее, из деревень разбежались, а оставшиеся погрязли в пьянстве.

Атеисты тартанулись: запричитали о святости, возвели каравай на алтарь: “Хлеб всему голова!”. В столовках развесили шедевры казенной словесности: “Хлеб – драгоценность, им не сори! Хлеба к обеду в меру бери!” – ломти стали резать пополам и еще раз пополам. При этом нефтедолларами, гады, даже не сорили – веяли их по ветру миллиардами.

1978

Сосед дядя Гриша, ветеран Великой Отечественной, каждый вечер напивался перед телевизором и матюками комментировал программу “Время”, при этом он смачно харкал на экран.

Фронтовики тоже ведь были разные. Около любой очереди терлись пожилые ловкачи с ветеранскими книжками, они продавали свое место у кормушки. Хотя никакой нужды они не испытывали, пенсии в то время были большие и доставлялись исправно.

Кругом был сплошной дефицит, дефицит всего, а нашему генсеку награды уже некуда было вешать.

Большинство населения находилось в счастливом неведении, в безмятежном спокойствии за свою безопасность. Так только, кое-где некоторые милиционеры допускали рукоприкладство… Слегка калечили задержанных, кто-то обирал пьяных – неизвестно кто… Порой сажали не тех… А в основном все было тихо, факт. Звукоизоляция была идеальной.

Личная жизнь подлежала контролю. Жены жаловались на мужей в парткомы, и парткомы обсуждали интимные подробности “поведения коммуниста в быту”, выносили постановления: “вернуть в семью”, par exemple. То же – в комсомоле, в пионерской организации. “После уроков будем тебя разбирать”. Разбирали. Всех тошнило, довоенные моральные нормы уже сто раз устарели, инструкторам приходилось покрикивать: “Поактивнее, товарищи!”. Всем уже было глубоко “по фиг”.

Осенью Брежнева провезли через Пермь. Знакомая телефонистка рассказывала: на полдня остановили все поезда в округе, выгнали всех со станции “Пермь II” – пассажиров, служащих, вообще всех, кроме дежурного диспетчера, оцепили площадь и пути на километр. Не дай бог, советский народ к вождю приблизится.

Отдел заказов образца 1979 года – очень удобная вещь: кому общего ассортимента не хватает, иди в отдел заказов, прямо тут же в “Гастрономе”, и набирай: венгерский зеленый горошек, болгарские сухие вина, куры в упаковке, соки. Главное – не меньше 10 наименований. Кандидаты наук очень радовались, потому что денег им тогда платили много, а к спецраспределителю не подпускали. Жаль, скоро отделы заказов истощились и стали работать по спискам: ветеранским, многодетным и т.д.

А вот ресторан в 1979 году был доступен даже инженеру – в смысле цен. Поэтому вечером попасть – “Мест нет”, естественно, или “Ресторан на обслуживании”. Столик заказывали за неделю. Ну, или стояли в очереди у входа, а куда деваться?

В 1979 году повысили цены в ресторанах в вечернее время – на треть.

1980

...любой западный акцент имел над нами магическую власть. Ну кто бы стал слушать певца Тыниса Мяги, не будь у него западного акцента?

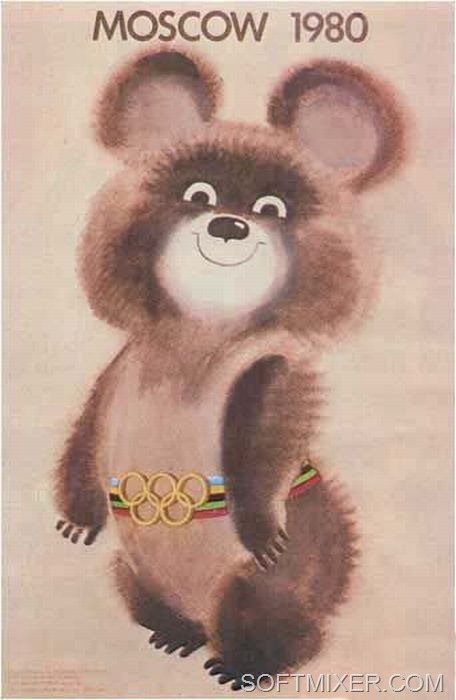

...где-то там, в Москве, был большой праздник с иностранцами – Олимпиада-80. Вся страна ее обслуживала, голодная, разутая страна. Обслужила, а потом села к телевизорам и посмотрела на свое величие, и утешилась.

Мнили себя великим народом. Дряхлого косноязыного правителя считали обидным недоразумением, какой-то необъяснимой досадной случайностью. Объяснение: “Каждый народ заслуживает своего правителя” – нас не устраивало. Мы, по нашему представлению, заслуживали лучшего.

Карате, короче, – это типа бокса, только бить надо ребром ладони или ногой. Недавно рассекретили древнее искусство. Тысячи юношей крутили в воздухе ладошками и ломали себе кисти на кирпичах. Отменялась мышечная сила, – это устраивало девушек, они тоже крутили и пинались, зачастую превосходя юношей агрессивностью.

1981

И пиво мы не купили – его нигде не было. НИГДЕ.

пива не нашли, пришлось водку купить.

1982

Это “у них” был застой. А “у нас” множились театральные студии. Новинка – “комнатные театры”: без сцены, актеры смешаны со зрителями – хэппенинг, по сути.

в 82-ом в Перми уже все можно было найти – и Кортасара, и Филонова, и Юнга – только захоти. И даже игрушечные железные дороги – немецкие, “PIKO”: рельсы, вагончики, пакгаузы, тоннели, стрелки, переезды, домики с цветниками – и все вот такусенькое, невиданной красы, и все работает. У “Детского мира” стояли взрослые дяди коллекционеры, менялись деталями.

В банные номера записывались за месяц, “уважаемые люди” проходили без очереди. “Шишки” строили свои сауны.

Нам зачитали Продовольственную программу в 82-м. И мы в сотый раз поняли, что на наше государство надежды никакой: программы не было. Была отписка – длинная, правильная и бесполезная – таких вокруг море, мы сами их сочиняли каждый день. А что будем кушать?

Придумали “подсобные хозяйства” – везде: на предприятиях, при школах, больницах, воинских частях. Газеты с восторгом рассказывали об овощных грядках в детсадах, о свинских сарайках позади столовых, о дачных обильных урожаях. Завод Орджоникидзе выращивал 2 сотни свиней у себя прямо на территории, под кислотным дождем. Привлечения горожан на сельхозработы приобрели зверский характер. Почитает доцент лекции студентам и – на совхозную борозду.

А потом еще на собственном участке картошку копает. Остряки прозвали свои огородики – “дураково поле”. Юмор горчит. “Куда собрался?” – “К Червякову в гости”. Дача перестала быть символом успеха, теперь она – надежда семьи и ее проклятие.

1983

Осень, все на картошку! Школьники в восторге: не учимся! Выезжали классами, бегали по полю, кидались картошкой друг в друга, набегавшись, садились в кружок с бутербродами и термосами (Калининского завода) – закусывали... У парней в термосах был вермут.

Все предприятия участвовали в ежегодной “битве за урожай”, все учреждения (даже вредный обллит – их ждала морковка в районе Култаево). Городские “Икарусы” по утрам вывозили население на поля, вечером забирали обратно. Потери от тотальной мобилизации никто не считал, казалось, если горожане не помогут колхозникам – зимой наступит окончательный голод.

Рестораны днем кормили нас “комплексами” за 1-1,5 руб. Кафе ничем не отличались от столовых: и там, и там – самообслуживание, вместо столов – “стойла”, окрики уборщиц: “А посуду кто уносить будет?!”. Вонючая тряпка елозит перед носом, попрошайка ждет, когда ты ей оставишь кусок… В 83-м чаще всего попрошаек можно было видеть в кафе “Волга” на Компросе.

С ностальгией вспоминалась старая добрая рыба хек, в 83-м кормили нас минтаем и диковинной простипомой уже не только по четвергам – всю неделю. Куры запахли рыбой! Прошел слух: кур на птицефабрике кормят рыбьими головами! Мясные пельмени еще были кое-где, стоили 36 коп. порция – 8 штук. Молоко продавали в треугольных дырявых пакетах, чаще всего – “восстановленное” из сухого. Кефир в широкогорлых бутылках, запечатанных фольгой.

Пиво бутылочное было в “чебурашках” с наклейкой полумесяцем, 37 коп. с посудой. Розливное пиво таскали бидонами, канистрами, но чаще всего – стеклянными 3-литровыми банками под полиэтиленовой крышкой, 44 коп. за литр мутного суррогата без названия. Его еще надо было найти. По утрам встречные мужики с банками обменивались информацией о пройденных пивных “точках”. Найдя источник, стояли в очереди и час, и два, и три.

Штраф за безбилетный проезд в том году нам увеличили втрое: три рубля стал – стократная стоимость проезда на трамвае. Работа контролеров была вредной – теперь стала опасной.

Из Афганистана “дембеля” возвращаются с травмированной психикой. Ну, для пермяков это – пустяки... Вот “груз 200” – это что-то новое…

1984

В моде словечки: “левак” – шабашник; “шабашка” – левая работа; “халтура” – плохо сделанная работа; “халтурка” – шабашка, которую можно сделать плохо. Все мысли вокруг этого. Летучая фраза: “Где бы ни работать – лишь бы не работать”.

Система прогнила, народ распустился, техника и та работала против советской власти: сокращала расстояния, сближала континенты, выводила людей из-под контроля.

В 1984 году появились в продаже первые отечественные видеомагнитофоны “Электроника ВМ-12” ( а с ними – и первое порно), любители строили самодельные персо-нальные компьютеры (из телевизора “Юность” и магни-тофона “Ритм”), громоздили на балконах самодель-ные спутниковые антенны.

В деревнях появились первые частные трактора! Горбачёв мог быть, мог и не быть, мог объявлять “перестройку”, мог и не объявлять ее – все перемены состоялись явочным порядком, они не могли не состояться.

1985

Никто не работал, все занимались своими личными делами на рабочем месте или вообще покидали его с утра, оставив шляпу для “эффекта присутствия”. Личные дела равнялись личности: одни в рабочее время травили анекдоты и флиртовали; другие вязали или мотались по магазинам, выслеживая дефицит; третьи мастерили “для дома, для семьи” то, чего не сумели купить в магазине, причем, мастерили, естественно, на казенных станках из “сэкономленных” материалов.

Ничтожно малая часть трудящихся тратила рабочее время на изучение полезных книжек и сочинение стихов или прозы.

И все пили. Отмечали на работе все общенародные праздники, все дни рождения, повышения, отцовства, уходы в отпуск и на пенсию, обмывали покупки.

Цену на водку удвоили. Очереди от этого не уменьшились – пропал сахар: люди погнали самогон.

О соках, кстати, дальновидно позаботилась Партия: все лето-85 на прилавках было полно всяких соков, минералки и кваса в самой неожиданной (уж какую раздобыли напуганные циркулярами производители) посуде – здоровая альтернатива пагубному зелью.

К слову – анекдот. В ЦК КПСС приходит телеграмма из Свердловского обкома: “Срочно пришлите эшелон водки. Народ протрезвел, спрашивает, куда царя-батюшку дели”.

1986

“Перестройка” где-то там, а в Перми все “по-брежневу”. Люди покорно терпят пытку очередями: пообедать, постричься, зарплату получить – “Кто крайний?” – и стоят, тупо читая наглядную агитацию, и час, и два… Терпят пытку “дефицитом”: то лампочек нет, то тетрадей, то обоев, как обычно.

Потолок приходится белить зубным порошком, краску “приносят с работы”. Терпят хамство продавцов. Бегают за автобусом с рулонами туалетной бумаги на шее. Стоят за колбасой. Всё как всегда.

У меня приятель работал инструктором райкома партии. Хороший парень, решил меня подкормить и повел в ихнюю столовку на ул.Швецова. Мне так понравилось. Клюква в сахаре, харчо, гуляш с картофельным пюре, какао с плюшкой – и все это копеек на сорок, да так любезно – как родному. Свезло, что называется.

А однажды мне перепал праздничный “обкомовский набор” (через газету “Звезду”, она тогда органом обкома КПСС была). На всю жизнь запомнил: подвывая от голода, семеню это я по улице основоположника научного коммунизма Карла Маркса, зажав в кулаке особый талончик, подхожу к Центральному гастроному, к хитрой дверке со двора, и там, в заднем проходе, получаю картонную коробку, а в ней… Погоди, дух переведу… Шампанское “Советское”, шоколадные конфеты “Ассорти”, икра красная, шпроты, кета, вырезка, колбаса копченая, мандарины, яблоки…

Половины из этого я не видел никогда в жизни. А “им” – к каждому празднику. Вот в такое мы вляпались “равенство” и “братство” в конце концов.

В 1987 году в ежегодном списке закрытых городов не оказалось Перми. Все штатные мероприятия по обеспечению режима секретности, такие привычные строгости наших родных “особых отделов” с нас теперь снимались. Отменялись тысячи запретов сотен надсмотрщиков, отменялись надсмотрщики, отменялся надсмотр вообще как таковой: лишался смысла. Горожанам этого, конечно, не объявили. Просто отцепились органы от замотанных продовольственным кризисом горожан.

Помню я ту девчушку на “телемосту” у Познера, которая в 1987 году оговорилась: “У нас секса нет”. Она имела ввиду: нет этого слова! Нет этого понятия на пристойном уровне, о нем у нас говорят исключительно матом или латынью. Но публика взвыла, не дала договорить и мгновенно сама про себя сочинила анекдот.

В 1988 году люди закупали все впрок, вообще все – съедобное и несъедобное. Ну, это-то как раз можно было понять: глупо, выстояв час, брать помалу. Но ведь что получалось. Разбирали весь товар разом, потом куковали: товар, ты где? Ку-ку. Товар привезут – снова очередь, хвост на улицу, “велели больше не занимать”. Дурацкий круг с умным названием “ажиотажный спрос”.

“Золотом” была колбаса. Колбаса вообще. “Колбасу дают!” – боевой клич 80-х, он действовал помимо сознания: трудящиеся бросали трудиться, служащие – служить, кормящие матери – кормить, – все занимались колбасой. Ездили за ней в Москву. Раздавали талончики на предприятиях, интриговали из-за них, естественно. По этому талончику в специально организованных “отделах заказов”, опять же выстояв очередь, можно было получить такой увесистый, такой упругий и ароматный, такой круглый, толстенький сверток… Счастье нести колбасу домой неизвестно нынешним, избалованным хозяйкам! В нагрузку давали сахар и лавровый лист.

В магазинах было пусто, но наши холодильники “Бирюса” исправно что-то сберегали к каждому празднику. Мало того, в 88-ом году начала наступление на пермские желудки итальянская пицца. Это шаньга такая – с помидорами и сыром сверху. Можно и без сыра. Можно и без помидоров – тогда с луком.

Набирала силу публицистика. То был год идеальной слышимости, народ еще не оглох, публицистика еще не изошла криком. Весь советский народ, как один человек, читал экономистов: Н.Шмелева, А.Аганбегяна, П.Бунича, Г.Попова. Вдруг выяснилось, что мы не умеем “считать деньги”. А раньше казалось, мы только тем и занимаемся – особенно перед получкой…

1989

Как сейчас помню картину: магазин “у танка”, у входа в винный отдел толпа жаждущих бьется о стену, расшатывает “слоновые” перила, сваренные из рельсов нарочно для регулирования покупательского спроса, кого-то выкидывает прочь, кого-то топчет – ни о какой очереди нет и речи. Писатели решили идти “свиньей”. Прошли пять метров до прилавка за полтора часа. Выпали наружу растерзанные, но довольные – с “пузырями” на груди.

В Перми появилось много плохо одетых азербайджанцев. Синие от уральского холода, но бойкие, они начали потихоньку прибирать к рукам местную торговлю. Всю не прибрали, но приоделись – некоторые даже очень…

|

Метки: фотографии СССР |

Прекрасный и фантастический Ту-144 в Монино |

Пополнила свой словарный запас, теперь я знаю как будет по-английски "сверхзвуковой" :)

Обратите внимание, что на первой фотографии нос поднят в рабочее положение для сверхзвукового полета. На этом фото носовой обтекатель опущен. Также можно наблюдать крылышки. Это то, что смогли сделать волонтеры и то, чем они гордятся. Для первых посетителей был устроен такой аттракцион :)

Томительное ожидание в очереди

В салон приглашали порциями по десять человек. Наконец настала моя очередь. Салон класса люкс.

Второй салон. Обычный билет на самолет Москва - Алма-Ата стоил в советское время 48 рублей. Билет на рейс Ту-144 - 68 рублей. Что получал человек за эти двадцать рублей? Во-первых, улучшенное питание, в меню входила даже черная икра, во-вторых, сокращение времени полета примерно в два раза, а в-третьих, космический вид из иллюминатора, ведь на 20000 м земля выглядит шарообразной и небо темное, оно такое, каким его видят космонавты, это уже стратосфера! Как жаль, что такое приключение недоступно в настоящее время...

Когда стоишь в очереди кажется, что время течет очень медленно, внутри 20 минут пролетают, как одно мгновение. Волонтеры - очень увлеченные люди, светловолосый парень, который вел экскурсию, меня просто покорил. Вроде в двух словах, а так интересно!

Вид из кабины

Вылезла в окошко. Очередь уже подросла. Как здорово, что я пришла пораньше.

Все, на выход

Ту-144 является первым в истории пассажирским авиалайнером, преодолевшим звуковой барьер. Самолет мог садиться и взлетать во многих аэропортах, в то время как Конкорду требовался специальный сертификат соответствия ВПП. Всего было построено 16 бортов, некоторые из них сохранились. Три установлены как экспонаты в музеях: в Монино, в Ульяновске и в немецком городе Зинсхайме рядом с Конкордом. Еще два находятся на хранении: в Казанском авиационном институте и на учебном аэродроме Самарского аэрокосмического университета (блин, если бы я знала). Есть несколько экземпляров, которые при желании возможно восстановить до летного состояния: два в Жуковском, один из которых как раз выставляется на МАКСе и тот, который в Ульяновске. Самолет с бортовым номером 77106 снимался в фильме "Мимино". Согласно сценарию он летал в Дели и Сан-Франциско.

Оригинальная версия поста с полноразмерными фотографиями и фрагментом кинофильма "Мимино" - здесь

В завершении несколько ссылок на мои предыдущие посты, в которых упоминается Ту-144:

- Тот самый Ту-144 (катастрофа в Ле-Бурже)

- МАКС 2011

- МАКС 2009

|

Метки: 70- е-годы е годы 80-е годы фотографии 80- е годы СССР авиация |

Самоделка - 2 |

Самодельный автомобиль "Пони" - ещё один участник автопробега самодельных автомобилей "Москва - Киев", организованного редакцией журнала "Техника молодежи" в 1969г. Надо сказать, что в части двигателя особых вариантов у конструкторов не было: использовался либо двигатель от "Запорожца" (как самый доступный), либо вообще двигатели от мотоцикла. Ещё один неплохой вариант - двигатель от тяжёлого мотороллера "Тула-200" - в то время это был, пожалуй, единственный отечественный двигатель (я имею ввиду мотоциклы и мотороллеры), который запускался электрическим стартером.

98-21 КШХ джип "Пони" - автор А.Разгайлов, г.Тольятти.

|

Метки: автомобили СССР |

Лучший иллюстратор детский книжек |

jurashz в Лучший иллюстратор детский книжек

jurashz в Лучший иллюстратор детский книжекОн оформлял книги Маршака и Барто, Чуковского и Волкова, Михалкова и Носова. Тысячи рисунков, знакомых и тем, чьё детство пришлось на пятидесятые — и тем, кто свои первые книжки читал в двухтысячные.

На протяжении полувека его иллюстрации появлялись в журналах "Весёлые картинки", "Мурзилка", "Крокодил". Он создал всемирно известного персонажа — олимпийского медвежонка Мишу.

Быть детским художником Виктора Чижикова никто не учил: он просто всегда хорошо помнил, что ему было интересно в пору, когда деревья еще были высокими.

Еще в школе Чижикову нравилось рисовать иллюстрации к сказкам, просто так, для себя. Краски и карандаши ему подписывали, потому что Виктор — врожденный дальтоник: он не различает оттенки красного, коричневого, зеленого и розового. Но это никогда не мешало ему создавать полные доброго юмора и душевной теплоты рисунки, узнаваемые миллионами читателей.

26 сентября, в честь дня рождения Виктора Чижикова, AdMe.ru собрал иллюстрации и обложки самых известных книг, нарисованные им. А в качестве бонуса — несколько коротких цитат и историй из жизни художника.

Джанни Родари. Приключения Чиполлино.

"Мне нравилось рисовать картины с интригой и мордобоем. Чем больше народу дерется, тем мне интереснее".

Корней Чуковский. Доктор Айболит.

"Бывают книги, в которых совершенно нет юмора. Такие книги тоже

приходилось иллюстрировать. Издатели любили говорить: „Что, слишком

грустно? Дайте Чижикову, он усмешнит“.

Ганс Христиан Андерсен. Огниво

„Детский художник должен быть образованным, не допускать ошибок. Однажды я увидел рисунок осла с раздвоенными копытами. Доводилось видеть иллюстрацию к Некрасову: лошадка, везущая хворосту воз, запряжена в сани самым нелепым образом. Есть дуга, но нет хомута. Как дуга держится на оглоблях, непонятно. Вместо седелки и сбруи какие-то узелки. Это не рисунок для детей, потому что ребенок должен сразу понять конструкцию предмета, понять, как запрягается лошадь.“

Виктор Чижиков. Петя и Потап

-- Ты дурак.

— Сам дурак.

Это была моя первая тема в журнале „Крокодил“, на которую я сделал иллюстрации

Виктор Чижиков. Наше вам с кисточкой

„Вообще я по натуре не лирик, я больше шутник. Но это не значит, что в жизни я не чувствую лирики“.

Витя Малеев в школе и дома

Первая книга, которую я проиллюстрировал, была книга Вити Драгунского „Тайна детской коляски“. Как-то раз я зашел в издательство „Малыш“ и услышал дикий хохот из комнаты главного редактора. Спрашиваю — кто там? Это, говорят, Драгунский. Так я встретил самого юмористичного человека, которого знаю".

Виктор Драгунский. Тайна детской коляски

"Я работал в Крокодиле — юмористическом журнале для взрослых с крокодилом на обложке, курящим трубку. Потом, правда, крокодил курить бросил. По приказу Партии".

Агния Барто. Было у бабушки сорок внучат

Зоя Александрова. Мой Мишка

Александр Волков. Волшебник Изумрудного города

Эдуард Успенский. Меховой интернат

Сергей Михалков. Три Поросенка

Сергей Михалков. Стихотворение "Скворец"

Источник

|

Метки: книжная иллюстрация книги СССР |

Курортный дневник-2. |

albinos76 в Курортный дневник-2.

albinos76 в Курортный дневник-2.Неразлучная троица.

Уже к исходу третьей недели пребывания в санатории,начинались детские "курортные романы",подростки разбивались на "парочки".

Парней на всех не хватало.

Справа Юлька Липатова из Оренбурга,честно признаться,был тайно влюблён в эту блондинку,целых недели две)

Кстати Гуле (слева),тоже парня не досталось,наверное в силу роста))или других национальных особенносетей)

Кто сказал что человек произошёл не от обезьяна),заросли бамбука и они,обезьянки,влетело потом от воспитателя за это.

Сколько бы не говорили,не предупреждали не кормить обитателей,но кого это останавливало)

|

Метки: отдых счастливое детство 80- е годы Дети курорты детская одежда |

Ленинград. Здание ОКБ "Радуга". 1980-1990. |

Далее в моем блоге...

|

|

Аэроклуб имени Чкалова |

Добраться сюда можно на метро. Станция "Тушинская", открывшаяся 30 декабря 1975 года, встречает пассажиров четырьмя панно на тему истории советской авиации.

Тоннель под каналом. 1937-1943 гг.: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/7383

Пока метро не было построено, горожане добирались из центра по Волоколамке. Немалый ажиотаж вызывали авиационные праздники, собиравшие десятки тысяч зрителей, которые направлялись к аэрополю через тоннель под каналом имени Москвы. Через канал на время перебрасывались понтонные мосты, чтобы все желающие могли попасть на праздник, при этом не передавив друг друга.

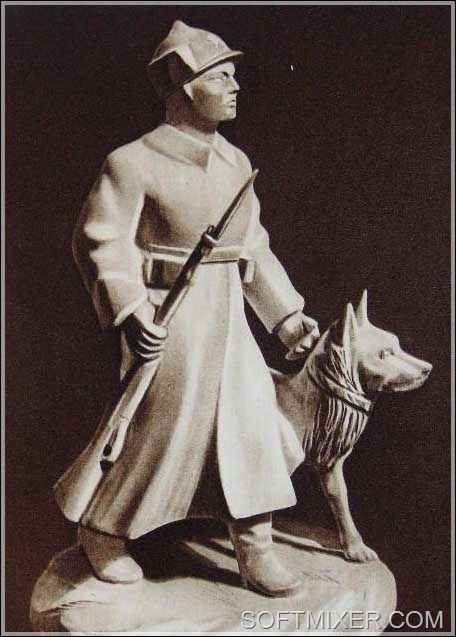

На въезде в тоннель, у центральной опоры, были установлены скульптуры авиатора с одной стороны, а с другой - парашютистка. 6 ноября 1944 года открылось трамвайное движение от Сокола в Тушино.

Тоннель под каналом. 1940-е годы: http://www.oldmos.ru/old/photo/view/82246

От скульптурных композиций остался лишь след пропеллера на стене.

Поначалу аэроклуб назвали именем комсомольского вожака Александра Косарева. Тогда присвоение имён здравствующих людей кораблям, самолетам, заводам и даже городам было обычной практикой. Но зачастую оказывалось, что эти люди вовсе не достойные граждане Страны Советов, а враги народа. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев "проявил нетерпимую политическую беспечность и проглядел особые методы подрывной работы врагов народа", был арестован и вскоре расстрелян. Времена были сколь романтические, столь и кровожадные.

28 декабря 1938 года постановлением Совнаркома СССР тушинскому аэроклубу присвоено имя Валерия Павловича Чкалова, всего через несколько дней после гибели этого выдающегося лётчика. Говорят, что ещё в пятнадцатилетнем возрасте Чкалов впервые увидел самолет и решил стать авиатором. Он добился направления в авиационную школу и стал лётчиком-истребителем. Но воинская дисциплина не сочеталась с лихим характером Чкалова, который за неоправданный риск не раз отстранялся от полетов и даже был осужден военным трибуналом. Он нашел своё призвание как лётчик-испытатель, осваивая новейшие разработки истребителей и тяжёлых бомбардировщиков. Валерий Чкалов стал всенародно известен после рекордных беспосадочных перелётов Москва - Петропавловск-Камчатский и Москва - Ванкувер через Северный полюс. Герой Советского Союза погиб в окрестностях Ходынского поля на испытаниях недоработанного истребителя И-180.

В годы Великой Отечественной войны самолеты, базирующиеся на Тушинском аэродроме, защищали небо над столицей от фашистов. Только в военное время аэроклуб подготовил 2000 парашютистов, 350 лётчиков, 350 планеристов. В мирные годы спортсмены, воспитанники клуба, установили тысячи национальных и мировых рекордов.

В 2000-е годы городские власти сделали выбор в пользу высотной жилой застройки в Щукино и Тушино, что делало невозможным безопасную эксплуатацию Тушинского аэродрома. Сегодня авиационная деятельность аэроклуба сосредоточена в филиале – Авиационном центре «Борки» (Тверская Область), на аэродроме которого по-прежнему идет подготовка спортсменов – летчиков, парашютистов, авиамоделистов.

Адрес клуба:

ФГУП "НАК России имени Чкалова"

Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, стр.1

Официальный сайт: http://www.aero-club.ru/

Аэроклуб имени Чкалова. 1937 год: http://oldmos.ru/old/photo/view/62957

С балкона аэроклуба руководители партии и правительства наблюдали за авиационными парадами. 1948 год: http://oldmos.ru/old/photo/view/78986

Эта правительственная трибуна сохранилась до сих пор, хотя выглядит не так торжественно, как в былые годы. В аэроклубе есть небольшой музей, где выставлены многочисленные кубки и награды спортсменов, портреты авиаторов-рекордсменов. Интерьеры здания обновились, о советском прошлом напоминают фрески на стенах фойе, люстры и бра в кабинете.

В 1930-е годы по соседству было построено ещё одно административное здание - Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) и жилые дома городка лётчиков.

По инициативе ОСОАВИАХИМа в 1931 году был введён Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО), учрежден нагрудный знак "Ворошиловский стрелок", создавалась сеть парашютных и планерных клубов.

Ещё до начала войны в Москве были созданы 1100 постов противовоздушной обороны, а в 1941 году, исполняя Постановление Государственного Комитета Обороны "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР", во всех районах развернуты учебно-стрелковые центры для подготовки снайперов, пулемётчиков, истребителей танков, открыты военно-морская и кавалерийская школы, клуб служебного собаководства, школа связистов, автомотоклуб.

Преемником ОСОАВИАХИМа стало созданное в 1951 году всесоюзное Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Задачи новой организации остались практически те же: обучение авиационному и парашютному спорту, радиоспорту, вождению автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия, проведение патриотической работы среди молодёжи. ДОСААФ существует до сих пор (в 1991 году на всеобщей волне переименований он превратился в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО), но в 2009 году прежнее название вернулось).

Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 километров, называют стратосферой. О полетах в космическое пространство в 1930-е годы только мечтали, но покорение стратосферы уже начали. Это были чрезвычайно опасные испытания, за всю историю в мире стратонавтами стали всего 40 человек, из них многие погибли. В 1933 году в Советском Союзе был произведен успешный полет аэростата "СССР-1", который достиг высоты 19 000 километров, и готовился новый проект - "Осоавиахим-1". Оснащенный лучшим на то время оборудованием стратосферный аэростат 30 января 1934 года поднялся на рекордные 22 километра, но снижение происходило слишком быстро, гондола с экипажем оторвалась от баллона, герои-стратонавты Павел Федосеенко, Андрей Васенко и Илья Усыскин погибли.

В сквере возле административных зданий ДОСААФ установлена учебная техника разных времен: учебно-тренировочный самолет Л-29, многоцелевой вертолёт Ми-2, бортовой грузовик ЗиЛ и плавающий танк ПТ-76.

|

Метки: архитектура Москва авиация |

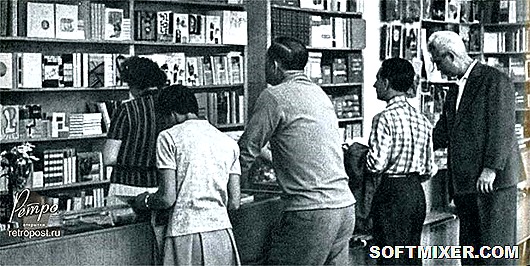

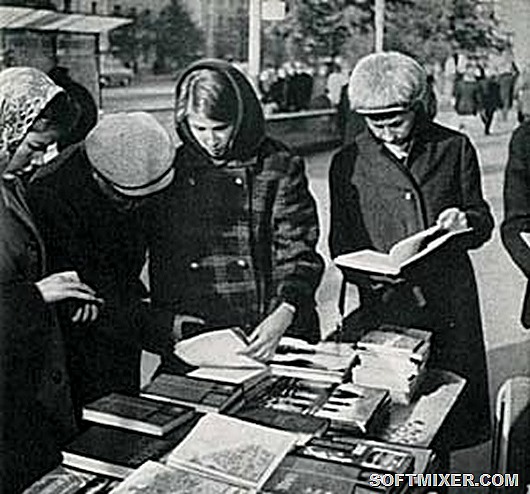

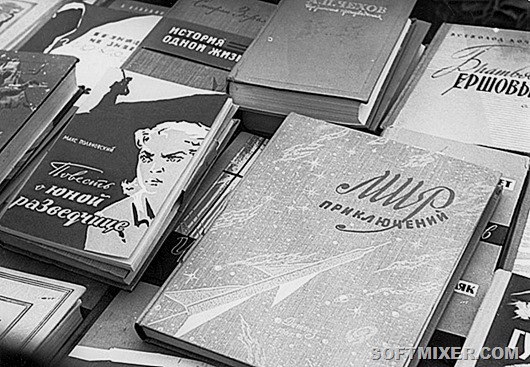

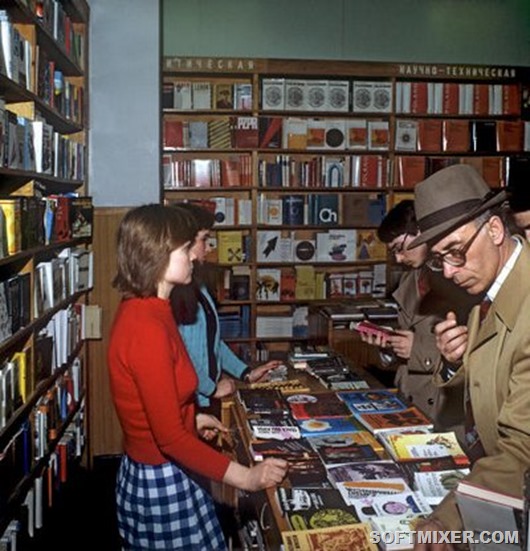

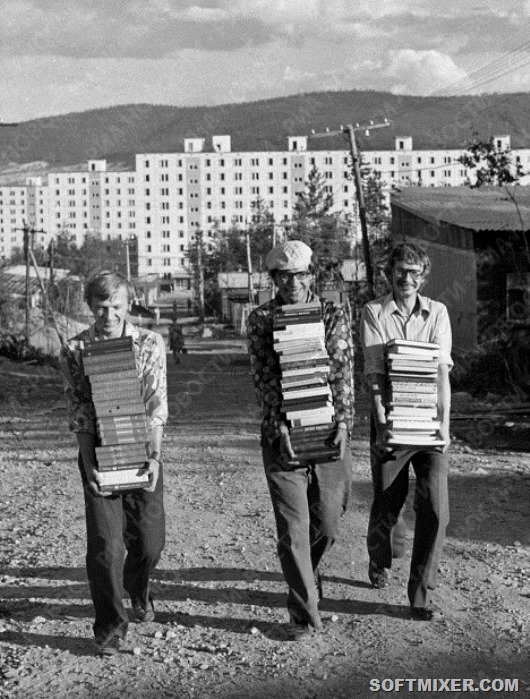

Как добывала книги самая читающая страна |

jurashz в Как добывала книги самая читающая страна

jurashz в Как добывала книги самая читающая страна