Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Города СССР. Курск. |

aloban75 в Города СССР. Курск.

aloban75 в Города СССР. Курск.

Всё кликабельно.

ВСЕ МОИ ФОТОАЛЬБОМЫ ЗДЕСЬ

|

Метки: открытка 70- е годы 80-е годы город |

Курская битва |

jurashz в Курская битва

jurashz в Курская битва

В советской историографии, Курская битва всегда позиционировалась как закрепление перелома в ходе войны, который произошел под Сталинградом…

Несмотря на художественные преувеличения связанные с Прохоровкой, Курская битва действительно была последней попыткой немцев отыграть ситуацию назад. Воспользовавшись небрежностью советского командования и нанеся крупное поражение Красной Армии под Харьковом в начале весны 1943 года, немцы получили еще один "шанс" разыграть карту летнего наступления по образцам 1941 и 1942 годов.

Но к 1943 году, Красная Армия уже была иной, точно так же как и вермахт, был хуже себя самого двухгодичной давности. Два года кровавой мясорубки не прошли для него даром, плюс проволочка с началом наступления на Курск, сделало сам факт наступления очевидным для советского командования, которое вполне резонно решило не повторять ошибок весны-лета 1942 года и добровольно уступило немцем право начать наступательные действия, дабы измотать их в обороне, а потом громить ослабленные ударные группировки.

В целом реализация этого плана в очередной раз показала насколько сильно вырос уровень стратегического планирования советского руководства со времени начала войны. И в тоже время бесславный конец "Цитадели" в очередной раз показал, проседание этого уровня у немцев, которые пытались переломить тяжелое стратегическое положение заведомо недостаточными средствами.

Собственно даже Манштейн, наиболее толковый немецкий стратег, не питал особых иллюзий по поводу этого решающего для Германии сражения, рассуждая в своих мемуарах, что если бы все сложилось по другому, то можно было бы как-нибудь соскочить с СССР на ничью, то есть фактически признавался, что после Сталинграда речь о победе для Германии вообще уже не шла.

В теории, немцы конечно могли бы продавить нашу оборону и выйти к Курску, окружив пару десятков дивизий, но даже в этом чудесном для немцев раскладе, их успех не приводил их к решению проблемы Восточного фронта, а лишь вел к отсрочке перед неизбежным концом, ибо военное производство Германии к 1943 году уже явно уступало советскому, а необходимость заделывать "итальянскую дыру", не давало возможности собрать сколь-нибудь крупных сил для ведения дальнейших наступательных действий на Восточном фронте.

Но наша армия не позволила немцам потешить себя иллюзией даже такой победы. Ударные группировки были обескровлены в ходе недели тяжелых оборонительных боев, а затем уже покатился каток нашего наступления, который начиная с лета 1943 года было практически не остановить, сколько бы немцы в дальнейшем не упирались.

В этом плане Курская битва действительно является одной из знаковых битв Второй мировой войны, причем не только за счет масштабов сражения и задействованных миллионов солдат и десятков тысяч единиц боевой техники. В ней было окончательно продемонстрировано всему миру и прежде всего советскому народу, что Германия обречена.

Вспомните сегодня всех тех, кто погиб в этой эпохальной битве и тех, кто выжил в ней, дойдя от Курска до Берлина.

Ниже — подборка фотографий Курской битвы.

Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский и член Военного совета фронта генерал-майор К.Ф. Телегин на передовых позициях перед началом битвы на Курской дуге. 1943 год.

Советские сапёры устанавливают противотанковые мины ТМ-42 перед передним краем обороны. Центральный фронт, Курская дуга, июль 1943 года

Переброска "Тигров" для операции "Цитадель".

Манштейн и его генералы "за работой".

Немецкий регулировщик. Сзади гусеничный тягач RSO.

Строительство оборонительных сооружений на Курской Дуге. Июнь 1943.

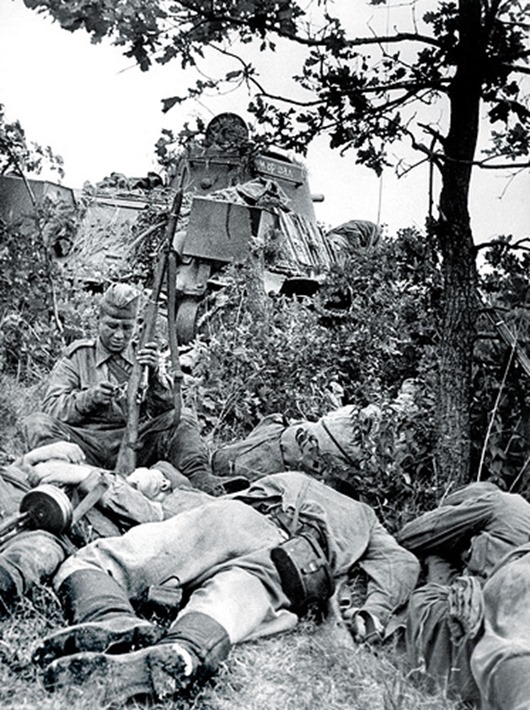

На привале.

Накануне Курской битвы. Обкатка пехоты танками. Красноармейцы в окопе и танк Т-34, который преодолевает окоп, проходя над ними. 1943 год.

Немецкий пулеметчик с MG-42.

Пантеры" готовятся к операции "Цитадель".

Самоходные гаубицы "Веспе" ("Wespe") 2-го батальона артиллерийского полка "Великая Германия" на марше. Операция "Цитадель", июль 1943 года.

Немецкие танки Pz.Kpfw.III перед началом операции "Цитадель" в советском селе.

Экипаж советского танка Т-34-76 "Маршал Чойбалсан" (из танковой колонны "Революционная монголия") и приданный десант на отдыхе. Курская дуга, 1943 год.

Перекур в немецких окопах.

Крестьянка рассказывает советским разведчикам о расположении вражеских частей. К северу от города Орла, 1943 год.

Старшина В. Соколова, санинструктор истребительно-противотанковых артиллерийских частей Красной Армии. Орловское направление. Курская дуга, лето 1943 года.

Немецкая 105-мм САУ "Веспе" (Sd.Kfz.124 Wespe) из 74-го полка самоходной артиллерии 2-й танковой дивизии вермахта, проезжает рядом с брошенным советским 76-мм орудием ЗИС-3 в районе города Орел. Немецкая наступательная операция "Цитадель". Орловская область, июль 1943 года.

"Тигры" идут в атаку.

Фотокорреспондент газеты "Красная Звезда" О. Кнорринг и кинооператор И. Малов ведут съемку допроса пленного обер-ефрейтора А. Баушхофа, добровольно перешедшего на сторону Красной Армии. Допрос ведет капитан С.А. Миронов (справа) и переводчик Ионес (в центре). Орловско-Курское направление, 7 июля 1943 года.

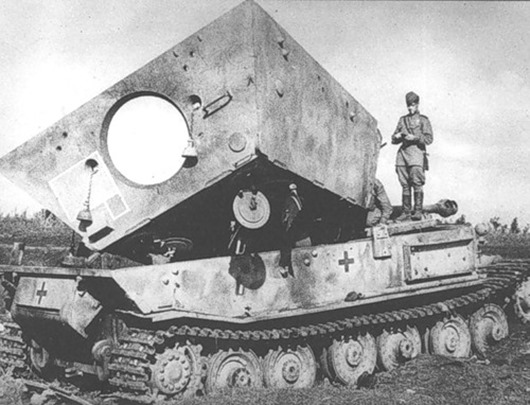

Немецкие солдаты на Курской дуге. Сверху видна часть корпуса радио-управляемого танка B-IV.

Уничтоженные советской артиллерией немецкие танки-роботы B-IV и танки управления Pz.Kpfw. III (один из танков имеет номер F 23). Cеверный фас Курской дуги (у деревни Глазуновка). 5 июля 1943 года

Танковый десант сапёров-подрывников (sturmpionieren) из дивизии СС "Дас Райх" на броне штурмового орудия StuG III Ausf F. Курская дуга, 1943 год.

Подбитый советский танк Т-60.

Горит САУ "Фердинанд". Июль 1943, село Поныри.

Два подбитых "Фердинанда" из штабной роты 654-го батальона. Район станции Поныри, 15-16 июля 1943 года. Слева штабной "Фердинанд" № II-03. Машина была сожжена бутылками с керосиновой смесью после того, как снарядом у нее повредило ходовую часть.

Тяжелое штурмовое орудие "Фердинанд", уничтоженное прямым попаданием авиабомбы с советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Тактический номер неизвестен. Район станции Поныри и совхоза "1 мая".

Тяжелое штурмовое орудие "Фердинанд", бортовой номер "723" из состава 654-го дивизиона (батальона), подбитое в районе совхоза "1-е мая". Снарядными попаданиями разрушена гусеница и заклинено орудие. Машина входила в "ударную группу майора Каль" в составе 505-го тяжелого танкового батальона 654-го дивизиона.

Танк принадлежит 503-му тяжёлому танковому батальону, снят 15 июля 1943 года.

Танковая колонна движется к фронту.

Тигры" из состава 503-го тяжелого танкового батальона.

Катюши ведут огонь.

Танки "Тигр" танковой дивизии СС "Дас Райх".

Рота американских танков М3с "Генерал Ли", поставлявшихся в СССР по ленд-лизу, выдвигается к переднему краю обороны советской 6-й гвардейской армии. Курская дуга, июль 1943 года.

Советские солдаты у подбитой "Пантеры". Июль 1943.

Тяжелое штурмовое орудие "Фердинанд", бортовой номер "731", номер шасси 150090 из состава 653-го дивизиона, подорванная на мине в полосе обороны 70-й армии. Позднее эта машина был отправлена на выставку трофейной техники в Москву.

САУ Су-152 майора Санковского. Его экипаж уничтожил в первом бою во время Курской битвы 10 танков противника.

Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курском направлении.

Советская пехота перед подбитый танком "Тигр".

Колонна немецких танков Pz.Kpfw. III движется к полю боя. Курская дуга, 17 июля 1943 года.

Атака Т-34-76 под Белгородом. Июль 1943.

Брошенные под Прохоровкой неисправные "Пантеры" 10-й "пантербригады" танкового полка фон Лаухерта.

Немецкие наблюдатели следят за ходом боя.

Советские пехотинцы прикрываются корпусом разрушенной "Пантеры".

Советский миномётный расчёт меняет огневую позицию. Брянский фронт, Орловское направление. Июль 1943 года.

Гренадер СС смотрит на только что подбитый Т-34. Вероятно он был уничтожен одной из первых модификаций "Панцерфауста", которые впервые получили широкое применение на Курской дуге.

Подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. V модификации D2, подбитый в ходе операции "Цитадель" (Курская дуга). Эта фотография интересна тем что на ней присутствует подпись — "Ильин" и дата "26/7". Вероятно, это фамилия командира орудия, подбившего танк.

Передовые подразделения 285-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии ведут бой с противником в захваченных немецких окопах. На переднем плане тело убитого немецкого солдата. Курская битва,10 июля 1943 года.

Саперы дивизии СС "Лейб штандарт Адольф Гитлер" у подбитого танка Т-34-76. 7 июля, район деревни Пселец.

Советские танки на рубеже атаки.

Подбитый немецкий средний танк Pz Kmfw. III Ausf J — 12-15 июля, село Поныри.

Подбитые танки Pz IV и Pz VI под Курском.

Пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман".

Отражение танковой атаки. Район деревни Поныри. Июль 1943.

Подбитый "Фердинанд". Рядом валяются трупы его экипажа.

Артиллеристы ведут бой.

Пехота контратакует под прикрытием тяжелого танка КВ-1. Июль 1943.

Подбитая немецкая техника во время боев на Курском направлении.

Немецкий танкист осматривает след от попадания в лобовую проекцию "Тигра". Июль, 1943 год.

Красноармейцы рядом с сбитым пикирующим бомбардировщиком Ю-87.

Подбитая "Пантера". В виде трофея доехала до Курска.

Пулеметчики на Курской дуге. Июль 1943.

САУ Мардер III и панцергренадеры на исходном рубеже перед атакой. Июль 1943.

Разбитая "Пантера". Башню сорвало взрывом боезапаса.

Горящая немецкая САУ "Фердинанд" из состава 656-го полка на Орловском фасе Курской дуги, июль 1943 года. Фото сделано через люк механика-водителя танка-управления Pz.Kpfw. III танками-роботами Б-4.

Советские солдаты у подбитой "Пантеры". В башне видна огромная пробоина от 152-мм "Зверобоя".

Сгоревшие танки колонны "За Советскую Украину". На сорванной взрывом башне просматривается надпись "За Радянську Украину" (За Советскую Украину).

Убитый немецкий танкист. На заднем плане советский танк Т-70.

Советские солдаты осматривают подбитую в ходе Курской битвы немецкую тяжёлую самоходно-артиллерийскую установку класса истребителей танков "Фердинанд" (Ferdinand). Фото также интересно раритетным для 1943 года стальным шлемом СШ-36 на солдате слева.

Советские солдаты у подбитого штурмового орудия Stug III.

Уничтоженный на Курской дуге немецкий танк-робот B-IV и немецкий мотоцикл с коляской BMW R-75. 1943 год.

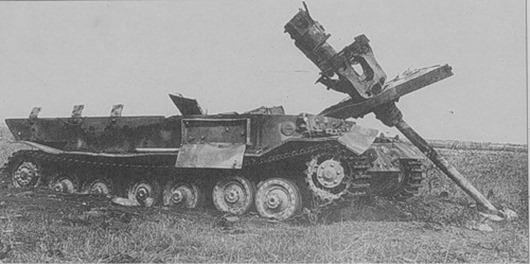

САУ "Фердинанд" после детонации боезапаса.

Расчет противотанкового орудия ведет огонь по вражеским танкам. Июль 1943.

На снимке подбитый немецкий средний танк PzKpfw IV (модификации H или G). Июль 1943.

Командир танка Pz.kpfw VI "Тигр" №323 3-й роты 503-го батальона тяжелых танков унтер-офицер Фютермайстер (Futermeister) показывает след от советского снаряда на броне своего танка штабс-фельдфебелю Хайдену (Heiden). Курская дуга, июль 1943 года.

Постановка боевой задачи. Июль 1943.

Пикирующие фронтовые бомбардировщики Пе-2 на боевом курсе. Орловско-белгородское направление. Июль 1943.

Буксировка неисправного "Тигра". На Курской дуге, немцы несли значительные потери вследствие небоевых поломок своей техники.

Т-34 идет в атаку.

Захваченный полком "Дер Фюрер" дивизии "Дас Райх" британский танк "Черчипль" поставлявшийся под ленд-лизу.

ПТ-САУ Мардер III на марше. Операция "Цитадель", июль 1943.

а переднем плане справа подбитый советский танк Т-34, дальше у левого края фото немецкий Pz.Kpfw. VI "Тигр", вдалеке еще один Т-34.

Советские бойцы осматривают взорванный немецкий танк Pz IV ausf G.

Бойцы подразделения старшего лейтенанта А. Бурака при поддержке артиллерии ведут наступление. Июль 1943 года.

Немецкий военнопленный на Курской дуге у разбитой 150-мм пехотной пушки sIG.33. Справа лежит убитый немецкий солдат. Июль 1943 года.

Советский лейтенант угощает пленных немцев сигаретами. 17 июля 1943.

Орловское направление. Бойцы под прикрытием танков идут в атаку. Июль 1943.

Немецкие части, в составе которых трофейные советские танки Т-34-76, готовятся к атаке во время Курской битвы. 28 июля 1943 года.

Солдаты РОНА (Русская освободительная народная армия) среди пленных красноармейцев. Курская дуга, июль-август 1943 года.

Советский танк Т-34-76 подбитый в деревне на Курской Дуге. Август, 1943.

Под обстрелом противника танкисты вытаскивают подбитый Т-34 с поля боя.

Немецкий танк "Тигр" №211 в районе Белгорода. 1 августа 1943 года.

Советские бойцы поднимаются в атаку.

Офицер дивизии "Великая Германия" в окопе. Конец июля-начало августа.

Солдаты СС снимают с брони раненного коллегу. 1 августа 1943.

Участник боев на Курской дуге разведчик, гвардии старший сержант А.Г. Фролченко (1905 — 1967), награжденный орденом Красной звезды (по другой версии, на фото запечатлен лейтенант Николай Алексеевич Симонов). Белгородское направление, август 1943 года.

Колонна немецких пленных захваченных на Орловском направлении. Август 1943.

Немецкие солдаты из состава войск СС в окопе с пулеметом MG-42 во время операции "Цитадель". Курская дуга, июль-август 1943 года.

Слева зенитная самоходная установка Sd.Kfz. 10/4 на базе полугусеничного тягача с 20-мм зенитной пушкой FlaK 30. Курская дуга, 3 августа 1943 года.

Священник благословляет советских солдат. Орловское направление, 1943 год.

Подбитый в районе Белгорода советский танк Т-34-76 и убитый танкист.

Колонна пленных немцев в районе Курска.

Захваченные на Курской дуге немецкие противотанковые пушки PaK 35/36. На заднем плане советский грузовик ЗиС-5, буксирующий 37-мм зенитное орудие 61-к. Июль 1943 года.

Солдаты 3-й дивизии СС "Тотенкопф" ("Мёртвая голова") обсуждают план оборонительных действий с командиром "Тигра" из состава 503-го батальона тяжёлых танков. Курская дуга, июль-август 1943 года.

Пленные немцы в районе Курска.

Командир танка, лейтенант Б.В. Смелов показывает пробоину в башне немецкого танка "Тигр", подбитого экипажем Смелова, лейтенанту Лихнякевичу (подбившему в последнем бою 2 фашистских танка) . Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 76-миллиметрового танкового орудия.

Старший лейтенант Иван Шевцов рядом с подбитым им немецким танком "Тигр".

Трофеи Курской битвы.

Немецкое тяжёлое штурмовое орудие "Фердинанд" 653-го батальона (дивизиона), захваченное в исправном состоянии вместе с экипажем солдатами советской 129-й Орловской стрелковой дивизии. Август 1943 года.

Жители Белгорода приветствуют советских солдат, сидящих на танке Т-34, август 1943 года.

Орел взят.

89-я стрелковая дивизия вступает в освобожденный Белгород.

Победный салют.

link|

Метки: армия война СССР |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Нина Ветлугина "Музыкальный словарь" (1963) |

|

Метки: книжная иллюстрация музыка 60- е годы счастливое детство Дети |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Хабаровск.Музкомедия1975 |

habarnew в Хабаровск.Музкомедия1975

habarnew в Хабаровск.Музкомедия1975Приятного просмотра!

Спасибо Михаилу Паротникову за наводку!

|

Метки: 70- е-годы танцы архитектура |

По волнам нашей памяти! Напитки нашего детства |

dubikvit в По волнам нашей памяти! Напитки нашего детства

dubikvit в По волнам нашей памяти! Напитки нашего детства

Детство у меня прочно ассоциируется с двумя напитками - лимонадом, когда я был постарше и яблочно-виноградным соком, когда я был совсем маленьким.

Сегодня же мы идем в супермаркет, где перед нашими глазами бесконечные полки со всевозможными соками, напитками - газированными и без газа, холодными чаями и концентратами, колой и спрайтом в банках, десятки видов минерализованной и столовой воды. Толи дело в середине 80-х, которые я вспоминаю с такой ностальгией.

Практически каждая советская семья в середине лета начинала заниматься заготовкой "на зиму". Эпопея консервации традиционно начиналась с варений, джемов, соков и компотов. На дачах, в деревнях или городских квартирах субботне-воскресными днями и вечерами кипели огромные кастрюли с сиропами, компотом или стерилизовался свежевыжатый яблочный или сливовый сок. Двух и трехлитровые банки с вишневыми, абрикосовыми, яблочными и грушевыми компотами до зимы прятались в кладовки. Зимой это будет вкусный напиток, а фрукты из банки - любимым десертом за семейным столом. Особой альтернативы ведь и не было. Кроме своего компота это мог быть сок в такой же трехлитровой банке из гастронома, заваренный краснодарский чай или сваренный хозяйкой компот из сухофруктов. Узвар другими словами.

В гастрономах, магазинах "Соки-воды", а также "Овощи-фрукты" как правило всегда можно было купить соки в трехлитровых банках - томатный, яблочный, сливовый, грушевый, абрикосовый и конечно же березовый.

Но любой человек всегда мог прямо в магазине пропустить стаканчик своего любимого сока - помните, были такие отделы? Там стояли либо просто открытые банки, либо специальный перевернутые конусы с краником, куда сливали сок из банок, а большая тетка в белом халате и в колпаке наливала вам оттуда сок в стакан. И еще там обязательно стоял стакан с солью и чайной ложечкой. Это для томатного сока.. И ведь за различным соком стояла очередь... Небольшая, но стояла..

Альтернативой соку на разлив была конечно же газировка. Уличная торговля прохладительными напитками в СССР не менялась десятилетиями. Собственно, существовало 2 формата - ручной и автоматический. В середине 70-х годов установился примерный паритет между этими двумя формами, и каждый имел свои плюсы и минусы.

Интересно, что стакан "чистой" и у продавца и в автомате стоил одинаково - одну копейку, а вот стаканчик воды с сиропом у продавца был на целую копейку дороже - аж целых четыре копейки. Правда и сиропа наливали немножечко больше. Кроме того за 7 копеек можно было выпить вкуснейший напиток "сдвойнымсиропом". Ещё одним преимуществом ручного режима являлось отсутствие проблемы с разменом и сдачей.

Автомат с газводой имел свои несомненные преимущества.

Наиважнейшим из них была возможность использовать вместо монеты круглую "выштамповку" схожего с "трёшкой" размера и веса.

Можно было обмануть автомат опустив в монетоприёмник "трёшку" на ниточке, продетой с специально просверленное для этого отверстие.

Кроме того, если ударить по автомату в определённом месте, то иногда автомат мог "вернуть" чужие монетки, что было большой удачей...

Впрочем, это не было игрой в одни ворота. Частенько автомат "съедал" деньги, не выдав взамен ни капли живительной влаги.

Иногда в автомате заканчивался сироп, и тогда на три копейки он подло наливал "чистой" воды.

Помимо соков на разлив и автоматов, конечно же все помнят бочки с квасом.

В летние месяцы они стояли в жилых и рабочих районах, под магазинами и гастрономами - желтые бочки-прицепы на больших колесах. С обязательной толстой теткой в грязном халате.

Она сидела на стуле, наливая квас с торца бочки. Тут же был моющий патрон для стаканов и бокалов. А в левой части рабочего пространства непременно лежали мятые влажные рубли и трешки, которыми платили за напиток. И тарелка с мелочью.

Квас можно было купить в стакане или пол-литровом бокале с ручкой. Ну и конечно же многие приходили туда с бидонами, термосами или просто трехлитровыми банками. Сколько же бидонов кваса я перетаскал жаркими летними днями домой...

В школьной или рабочей столовой вам предлагали либо теплый чай из огромной кастрюли, либо один из нескольких видов сока, либо сухофруктовый компот в зимние месяцы. Никаких привычных сейчас пакетиков или бутылочек с соком. Чашка, часто надщербленная, а чаще просто стакан

Кстати, многие советские хозяйки изготавливали свой уникальный напиток - самодельный квас.

Основных способа приготовления было два - с использованием квасных дрожжей и черного хлеба - по той же технологии, как и натуральный квас.

И второй - квас из так называемого чайного гриба. Когда в банку наливалась воды, добавлялось немного сахара и постоянно подливалась некрепкая чайная заварка (как правило остатки из заварного чайника - привет чайным пакетикам), а сверху плавала хрень в виде медузы, постепенно увеличиваясь в размерах. По вкусу напиток и правда напоминал чем-то квас. Гриб, который плавал постепенно разростался, затем часть его отделалась и передавалась знакомым или родственникам со словами - "тааакой шикарный квас получается.." Самое главное было не забыть накрыть банку марлей, потому что если этого не сделать - тут же заводились тысячи неприятных мушек-дрозофил, которых видимо очень привлекал процесс брожения.

Ну и конечно же не могу не написать о любимых напитках детей того времени - лимонаде. Под лимонадом мы понимали любой газированный сладкий напиток в бутылке с металлической пробкой.

Названий их было очень много. Они продавались в стеклянных светлых, светло- или темно-зеленых бутылках. Имели две этикетки - основную прямоугольную в нижней части и лежачий полумесяц-ярлычок на горлышке. И конечно же металлическую пробку. Которую можно было открыть или открывашкой, или о любую выступающую металлическую часть с прямой гранью где угодно. Очень эффективно для этой цели использовалась верхняя гайка крепления руля на велосипеде).

Самым крутым напитком конечно же была пепси-кола.

В крупных городах она не была чем-то удивительным, а вот жители маленьких городов, а особенно деревень видели ее редко. Я всегда очень радовался, когда отец собирался в командировку в Киев или Москву - ведь он обязательно привозил оттуда пять а то и больше бутылочек пепси-колы. Мы открывали на всех одну - 0,33 литровую, разливали по чашкам и смаковали... Приберегая остальные на завтра....

Очень круто было привезти пепси-колу с собой к бабушке в деревню. Это была настоящая валюта. За бутылочку пепси-колы можно было выменять классную пристрелянную рогатку. Или бамбуковую удочку с поплавком из пера и каленным крючком. Или три бутылки обычного лимонада из сельпо. И пол-килограмма конфет "барбарис" в довесок.

Настоящим прорывом, поистине нокаутирующим ударом по лимонаду, явилось появление в 80-м году апельсинового напитка - Фанты!

Пожалуй, уже ради этого стоило проводить в Москве Олимпиаду. Финский сервелат и салями в диковинной вакуумной упаковке, а самое главное - Фанта, явились самыми желанными олимпийскими наградами всем жителям и гостям столицы.

Конечно, тут сыграло свою роль и то, что апельсин всегда был экзотикой в СССР. Не то что бы жутким дефицитом, время от времени можно было купить вкусные оранжевые шарики, но вот сок апельсиновый не был распространён, и прохладительные напитки на основе апельсинового сока тоже. Поэтому, взрывной апельсиновый вкус Фанты мгновенно заставил забыть обо всех напитках, дотоле считавшимися вполне себе вкусными). Даже замечательной Пепси-Коле пришлось уступить Олимп великолепной Фанте!))

А ещё были грузинские лимонады. Араду, Тбилиси, Бахмаро, Исинди

Тут надо вспомнить ещё о самодельных лимонадах, которые мы делали с помощью бытовых сифонов и газовых баллончиков

Выглядело это примерно вот так: Для того, чтобы получалась газировка, внутрь сифона нужно было залить воду (лучше с сиропо или вареньем) и в специальный разъем вкрутить газовый баллончик. При вкручивании у баллончика протыкался капсюль и газ из него выпускался внутрь сифона. А если потом нажать на рычажок, то из сифона под давлением "вылетала" газированная вода.

В то время баллончики для сифонов можно было обменять с доплатой. Приносишь комплект использованных баллончиков (10 штук и обязательно в картонной упаковке), доплачиваешь денежку и получаешь 10 заправленных баллончиков в картонной коробке. После чего можно еще 10 раз побаловать себя газированной водой.

А как не вспомнить про молочные коктейли

Их делали либо в кафе на мощных миксерах

либо дома с помощью бытовых миксеров, правда пены тогда получалось гораздо меньше

Но все же более любимыми были газированные напитки - Лимонад, Ситро, Крем-Сода, Буратино, Саяны, Байкал, Тархун и многие другие...

Текст и фото частично взяты у

Смотрите также другие посты из серии "По волнам нашей памяти!":

|

|

|

|

|

|

|

| Дворы нашего детства | Советские канцтовары | "Архив популярной музыки" от фирмы "Мелодия" | Импортный винил в СССР | Как покупали гаджеты в СССР | Легенды видеосалонов | Велосипеды нашего детства |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: торговля 60- е годы 80- СССР 70- 90- |

Леонид Филатов: О, не лети так, жизнь... |

jurashz в Леонид Филатов: О, не лети так, жизнь...

jurashz в Леонид Филатов: О, не лети так, жизнь...

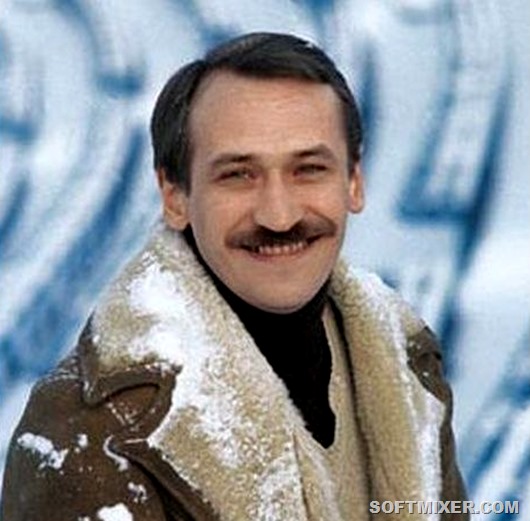

Он многое успел в своей не очень долгой жизни и кому-то запомнился ролями в Театре на Таганке, кому-то — как победительный плейбой в первом отечественном блокбастере "Экипаж" или герой-любовник бюрократического розлива в "Забытой мелодии для флейты"..Леонид Филатов прожил неполных 57 лет. Познал и достаточно ранний актерский успех, и зрелый — литературный — после блистательной сказки "Про Федота-стрельца, удалого молодца". До последнего времени выпускал щемящую телепередачу об ушедших актерах "Чтобы помнили". И мужественно противостоял тяжелой, изнурительной болезни…

Родители Леонида — Алексей Филатов и Клавдия Филатова — познакомились благодаря тому, что были однофамильцами. На заводе, где работала Клавдия, девушкам были розданы списки бойцов, которым нужно было написать письма на фронт, и Клавдия, увидев фамилию Филатов, написала ему письмо, после чего между молодыми людьми завязалась переписка. После окончания войны они поженились в Пензе, но из-за того, что семья часто переезжала, их сын Леонид родился в Казани (24 декабря 1946 года).

А вскоре Филатовы и вовсе переехали в Ашхабад, который впоследствии актер считал своей родиной. Когда Леониду исполнилось семь лет, его родители развелись и Клавдия Филатова решила уехать в Пензу. Но через некоторое время после отъезда мальчик вернулся в Ашхабад, где, когда ему исполнилось 15 лет, была впервые опубликована его басня — в газете "Комсомолец Туркменистана". За нее молодому автору даже был выплачен гонорар, который Филатов потратил на билеты в кино и театр, на подарки, а остаток отдал бабушке...

В Ашхабаде Филатов впервые проявил серьезный интерес к кино. Он смотрел все фильмы подряд, просил киоскерш откладывать редко появлявшиеся в продаже журналы о кино и формировал таким образом свое собственное понимание киноискусства. Хотя нужно отметить, что в Филатове с детства проявилась страсть не только к кино, но и к театру и литературе, и все эти увлечения были для него одинаково дороги.

Окончив среднюю школу в Ашхабаде, Леонид Филатов решил поступить на режиссерский факультет ВГИКа. Но после того как выяснилось, что он опоздал на экзамены и, кроме того, для поступления на факультет режиссуры требуются макет и экспликация, которых у Филатова не было, Леонид по совету своего одноклассника подал документы на актерский факультет Щукинского училища, куда после успешной сдачи экзаменов в 1965 году и был принят — на курс В.К.Львовой и Л.Н.Шихматова. На этом курсе вместе с ним также учились Кайдановский, Русланова и Дыховичный.

Об истории своего поступления сам Филатов рассказывал:

"В детстве не пропускал ни одного фильма, даже документального. Мне больше нравились иностранные фильмы, особенно французские. Они были такими изящными. Честно говоря, когда после школы я поехал из Ашхабада в Москву, то весьма смутно представлял себя в кино, хотя тогда уже знал, что мое место в искусстве. Одним словом, я нацелился на режиссерский факультет ВГИКа.

Но Москва меня подавила в первые же дни. Я был наивным провинциалом. Думал, поступлю с ходу. Однако после Ашхабада Москва мне быстро указала свое место. Словом, во ВГИК я не поступил. Возвращаться назад было позорно, деньги кончились, и мне ничего не оставалось, как определяться в актеры. Вот так я и попал в "Щуку".

Филатов не был примерным студентом, чувство юмора и ощущение быстротечности времени не позволяли ему жить тихо и размеренно. Он мог прогулять занятия в училище, казавшиеся ему неинтересными, и любил ходить в кино на неофициальные просмотры, замаскированные под лекции или диспуты.

После окончания училища в 1969 году Филатов пришел на прослушивание в театр на Таганке, где прочел отрывок роли Актера из пьесы "На дне". Любимов, еще раньше отметивший актерский талант Филатова, принял его в труппу, и позже Леонид никогда не раскаивался в своем выборе театра.

Он был актером так называемого второго призыва. Причем пополнение "Таганки" на рубеже 1960-70-х годов ни по количеству, ни по качеству имен не уступало любимовской команде "первой пятилетки". В театр, кроме Филатова, пришли Виталий Шаповалов, Иван Дыховичный, Наталия Сайко, Борис Галкин и Александр Пороховщиков — такого талантливого набора, как тот, который влился тогда в труппу, в театре больше не было.

Уже находясь в труппе театра на Таганке, Филатов написал пьесу, которая была поставлена в качестве дипломного спектакля курса Щукинского училища, на котором учился Константин Райкин. Посмотреть на сына пришел его отец — знаменитый Аркадий Райкин.

Вечером того же дня Райкин-младший передал Филатову приглашение отца зайти. Когда Филатов пришел к ним в гости, за столом сидели Лиходеев, Кассиль и сам Райкин. Аркадий Исаакович предложил Филатову переехать в Ленинград и начать работу в его театре. К этому предложению прилагалась квартира и прочие социальные блага. Филатов попросил время подумать, и Райкин, удивившись, дал ему два дня на размышление.

Предложение было фантастическое, но Иван Дыховичный прояснил ситуацию: "Ты знаешь, кто от него уходит?! Миша Жванецкий, Рома Карцев и Витя Ильченко. Ты хочешь заменить всех троих?" А на следующий день на Таганке Филатов увидел распределение ролей к спектаклю "Что делать?", где на главную роль – роль Автора – назначили его. И он остался в Москве...

Несмотря на то, что Любимов уважительно относился к молодому актеру, в театре на Таганке Филатов сыграл не так много ролей. Помимо Автора в постановке "Что делать?" им были сыграны роли Горацио в "Гамлете", Кульчицкого в "Павших и живых", Федерциони в "Жизни Галилея", эпизодические роли в "Десяти днях", "Часе пик", и центральные – в постановках "Дом на набережной", "Пристегните ремни", "Пугачев", "Антимиры", "Мастер и Маргарита" и "Товарищ, верь".

Такая начальная творческая биография могла бы показаться успешной для обычного актера. Но Леонид Филатов был явно способен на большее. Рисунок его ролей из года в год становился все четче, оттачивался творческий почерк, а сам актер был образцом интеллигентности, взаимовыручки, добропорядочности и взаимопонимания.

Филатов поддерживал Юрия Любимова во время его мытарств и борьбы с чиновниками, наряду с другим ведущими актерами театра — Высоцким, Золотухиным, Демидовой, Хмельницким и Дыховичным. В этой компании друзей и единомышленников Филатов стал полноправным членом "таганского братства". Умение глубоко проникнуть в материалы пьес, поэтическое мышление актера способствовало тому, что в перечне имен создателей спектакля "Под кожей статуи Свободы" появилась и фамилия Филатова.

В театре на Таганке Филатов также познакомился с Лидией Савченко, которая в начале 70-х годов стала его первой женой. Но вскоре здесь же состоялось его знакомство с актрисой Ниной Шацкой, которая была замужем за Валерием Золотухиным и на тот момент вышла из декретного отпуска, родив Золотухину сына Дениса.

Нина Шацкая позже рассказывала, что, увидев в театре Филатова, она сразу выделила его из всех, "подтянутого, легкого, стремительного, с цепким пронзительным взглядом". Но в течение двух лет в их взаимоотношениях ничего не менялось. Леонид и Нина жили в разных семьях. Лишь однажды Филатов пригласил Нину в кафе и прочитал ей стихи, в которых признался в любви.

Шацкая ему ответила: "Я замужем", после чего они не общались еще год. Но вскоре, как рассказывала Шацкая, она увидела сон о Филатове и пришла в театр, несмотря на то, что у нее был выходной. Она вспоминала:

"Когда я стояла в театре и думала, какая я дура, зачем пришла, вдруг кто-то поцеловал меня в затылок. Обернулась — увидела Леню, и наши руки сплелись… Вот так, как в плохом кино, начался наш роман".

Об этой связи рассказывал и сам Филатов:

"У нас довольно долгое время был тайный роман, афишировать наши отношения было нельзя, тем более что наши мужья и жены несли моральный ущерб, все держалось в тайне, неприлично даже было вместе работать, чтобы не зародилась в их умах отгадка нашей загадки.

Мы с ней долго противились себе… но в конечном итоге это оказалось сильнее нас, и мы стали жить вместе, чего нам это стоило — разговор отдельный. Нашим близким было несладко, когда все выяснилось".

Шацкая развелась с Золотухиным, а через некоторое время Филатов развелся со своей женой. Развод был непростым, и закончился тем, что Филатов ушел из дома, оставив бывшей супруге квартиру и все, что в ней было.

В 1982 году Филатов и Шацкая поженились. Леонид воспитывал сына Шацкой Дениса, как родного. Филатов хотел иметь своих детей, но после операции врачи запретили Шацкой рожать. Несмотря на это, брак Шацкой и Филатова, официально оформленный в 1982 году, был необыкновенно прочным и трогательным.

В 1970 году Филатов начал играть в кино. В течение последующих десяти лет он снялся почти в десятке картин, но большой и по-настоящему интересной роли режиссерами ему предложено не было. Все изменилось после выхода на экраны страны фильма "Экипаж" Александра Митты.

Режиссер пригласил Филатова после того, как от роли в фильме отказался Олег Даль. В результате, сыгранная в этой картине Филатовым роль Игоря Скворцова не только прославила Леонида, но и сделала его одним из самых снимаемых актеров советского кино.

Вскоре последовали роли в фильмах "Грачи", "Забытая мелодия для флейты", "Город Зеро" и "Чичерин".Также им были сыграны роли в картинах "Капитанская дочка", "Иванцов, Петров, Сидоров", "Ярослав Мудрый", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Шаг", "Претендент", "Загон", "Европейская история", "Исповедь его жены", "Женщины шутят всерьез" и "Соучастники".

Не прекращалась все это время и его работа в театре. Но в начале 80-х годов Юрий Любимов дал за границей неосторожное интервью, и его не пустили обратно в СССР, лишив гражданства, а Театр на Таганке возглавил Эфрос, ушедший с Малой Бронной из-за раскола труппы.

Это назначение было воспринято актерами Таганки крайне негативно, и Эфросу были созданы в театре практически невыносимые условия для работы – доходило до того, что актеры сочиняли в адрес режиссера гадкие стихи, топтали пальто и сыпали в карманы булавки. В этой обстановке Филатов, также крайне негативно относившийся к назначению Эфроса, решил уйти из театра, воспользовавшись предложением Галины Волчек перейти в "Современник".

В 1985 году Филатов покинул театр на Таганке и вновь пришел туда лишь в 1987 году, после возвращения Любимова. В 1985 году Филатовым была написана "Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца". Это произведение в стихах было впервые опубликовано в журнале "Юность" в 1987 году, и сразу обрело огромную популярность.

В начале 1990-х годов Филатов увлекся режиссурой. Он рассказывал:

"Я люблю самое разное кино — Бунюэля, Бергмана, Брессона, Тарковского, Малля, Фассбиндера, Херцога, Германа, Михалкова, Соловьева, Формана, Паркера, да мало ли кого еще! Но больше всех люблю Феллини".

В 1991 году Филатов снял по своему сценарию фильм "Сукины дети" и сыграл в нем одну из ролей. Позже эта картина получила первую премию на фестивале "Кинотавр". Сам фильм был снят за 24 дня, а во время съемок Леонид Филатов перенес инсульт. Но актер продолжал играть на сцене.

О том времени в интервью он рассказывал:

"Я живу быстро. Для меня самое большее мучение, когда вижу, как впустую тратятся минуты. Хотя сейчас понимаю, что после этой картины мне следовало отдохнуть и подлечиться, а не сразу браться за "Любовные похождения Толика Парамонова"

Снова проблемы со здоровьем дали о себе знать Филатову в 1994 году. Это случилось во время спектакля "Чайка", в котором Леонид Филатов играл вместе с женой. Нина Шацкая рассказывала:

"Я играла Аркадину, он — Тригорина. Это премьерный спектакль, и вначале было все нормально. А в последних сценах я вдруг стала замечать, что у него стала замедляться речь, как будто каша во рту, и улыбка какая-то беззащитная, как будто он извиняется..."

У актера случился микроинсульт и поднялось высокое давление — 270 на 170, после чего Филатов был госпитализирован в больницу, где ему были выписаны лекарства, повлиявшие на почки, но тогда никто об этом никто из медиков почему-то не подумал. О том, что со здоровьем Филатова возникли новые серьезные проблемы, выяснилось только через два года, когда время было безнадежно упущено.

В 1996 году Филатов пережил тяжелейшую операцию по удалению почек. Пока он приходил в себя, Нина Шацкая постоянно жила с ним в клинике. Вся их жизнь была расписана по минутам — от гемодиализа до гемодиализа. Кроме того, примерно каждые 40-50 минут Леонид Алексеевич должен был принимать лекарства. В таком ритме они прожили три года — до тех пор, пока в 1997 году актеру не пересадили донорскую почку.

В интервью, которое Леонид ФИЛАТОВ дал незадолго до смерти актер рассказал о своем отношении к жизни и смерти:

"Мама считает, что я накликал себе беду" — Говорят, сыгранное на сцене откладывает отпечаток на судьбу. — Мама считает, что ролью Филимонова в "Забытой мелодии для флейты" я накликал себе беду. Говорит, что, когда доходит до последней части, где мой герой переживает клиническую смерть, сразу выключает телевизор. К этому моменту у нее уже слезы на глазах и самочувствие становится плохим. Но я считаю, что ничего не накликал. Это моя судьба.

Я убежден, что жизнь справедлива ко всему. Если Бог дает такие испытания, значит, так надо. А вообще у артистов есть такая байка, что когда много играешь собственную смерть, в особенности в кино, то все беды минуют. Я в кино умирал раз пятнадцать. А снимая фильм "Свобода или смерть", просто расстрелял себя в Париже.

Я боюсь смерти. К сожалению, не могу похвастаться, что я вот так легко и лихо готов уйти. Дело еще в том, что я в своем постижении Бога нахожусь пока на уровне философского допуска, а не той веры, которая уже держит тебя на плаву и окончательно убивает в тебе страх перед смертью. Той веры, когда ты начинаешь уже совершенно четко ощущать, что это не конец, что это, может быть, даже выход и продолжение, что к смерти нужно относиться совершенно нормально.

Мое же отношение к этому — весьма литературное, я еще не дозрел, поэтому страх смерти во мне присутствует в очень сильной степени. Но все равно, он меньше, чем страх за своих близких. Это совершенно точно.

Я иногда думаю — хорошо бы знать день и час ухода, чтобы успеть что-то доделать, потому что я живу достаточно беспечно. Иногда работаю, работаю, работаю, а иногда долго-долго бездельничаю, провожу время в каких-то мечтах, полугрезах... Во всяком случае, как человеку, много думающему о смерти, мне бы хотелось, чтобы она была внезапной и легкой по возможности. Ну и изящной со стороны, как говорил Чехов. Так, чтобы никому не было противно и ни у кого не было бы со мной лишних хлопот”...

Одной из последних книг Филатова стало издание "Театр Леонида Филатова", вышедшее в 1999 году. В него были включены пьесы "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Большая любовь Робина Гуда", "Часы с кукушкой", "Любовь к трем апельсинам", "Лизистрата", "Возмутитель спокойствия", "Опасный, опасный и очень опасный", песни к спектаклям "Театр Клары Газуль", "Мартин Иден", "Когда-то в Калифорнии", "Геркулес и Авгиевы конюшни", а также пародии "Таганка-75".

А в 1996 году вышел диск "Оранжевый кот" с песнями Качана и Филатова. Кроме того, 26 мая 2000 года Леониду Филатову была вручена международная премия "Поэзия" в номинации "Русь поющая". Однако при всех своих успехах на новом поприще Филатов признавался, что "болезнь имеет свойство отсеивать друзей".

Последние годы Филатова были сродни каждодневному подвигу. Несмотря на свое тяжелое состояние, он много писал ("Лизистрата", "Любовь к трем апельсинам" и др.), иногда выступал с творческими вечерами, которые только для него организовывали друзья Михаил Задорнов и Владимир Качан

Одним из самых важных дел, которому посвятил последние десять лет своей жизни Леонид Филатов, стала передача "Чтобы помнили…", которую ему предложили вести в 1994 году на телевидении и где он с необыкновенным тактом и самоотверженностью рассказывал об ушедших и незаслуженно забытых артистах.

Сам Филатов рассказывал в интервью о проекте "Чтобы помнили":

"Началось новое время и появилось огромное количество оголтелых ребят, в основном молодых, которые — кто иносказательно, а кто и прямо — стали провозглашать: до нас в России не было никакой жизни, кроме идеологизированной, искусственной, неправдашной. Естественная на это реакция: нет, даже не обида — скорее недоумение. А как же Платонов? А как же Булгаков, Олеша? А Шостакович? Они откуда? Из воздуха? Из жизни, которой не было?

Да, они дышали идеологизированным воздухом той реальной, той трагической жизни, порой не соглашаясь с ней, порой идя на компромиссы. И нынешние полуграмотные нигилисты им судьи? Пусть сначала ответят на вопрос: а где те имена, те великие люди из их среды, которые как-то могут обозначить их время? Россия всегда была беспамятная страна. Но сегодня беспамятство беспрецедентное. Такого извращения, такой полярной перестановки черного и белого за свою, может быть, не очень большую жизнь я, честно говоря, не помню. И такой потери памяти.

Спроси сегодняшних гимназистов: кто такой Шукшин? Не каждый из знающих всех нынешних поп-звезд, до самых крохотных звездочек, ответит. Да что Шукшин! Гагарина не знают. Говорят, будто первым в космосе был американец. Из всего этого и возникла идея телепередачи "Чтобы помнили". Возникла она на полемической ноте: говорить не о гениях, а о людях "второго эшелона" (впоследствии, правда, появились главы и о великих актерах), которых забывают в первую очередь...”

Создание передачи "Чтобы помнили" было невероятно благим делом. И, учитывая состояние его здоровья, – гражданским подвигом, так как работать с историями чужих жизней и их забвением оказалось для Филатова невероятно тяжело. Он буквально плакал, узнавая подробности судеб успешных когда-то актеров.

В интервью Филатов рассказывал:

"Исповедовать вдов и бродить по кладбищам — не лучший способ собственного бытия. Но что это так аукнется в моей личной судьбе, доведет буквально до грани жизни и смерти, конечно же, предположить не мог. Меня упрекают во многих письмах: зачем вы специально выискиваете и вытаскиваете на экран такие трагические судьбы? Так ведь не специально! Специально хочется, наоборот, вспомнить хорошего, светлого человека, а начинаешь поглубже погружаться в его жизнь, там, как магма под застывшей каменной коркой, — трагедия. Ну что поделаешь, что у нас куда ни ткни пальцем — такая судьба!”

Леонид Филатов успел создавать более ста авторских телевизионных программ, совершенно не типичных для отечественного телевидения, за которые ему была присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства.

Филатов с женой, ее сыном от первого брака Денисом, невесткой Аллой и внучками. 2000 год.

Казалось, в жизни Филатова все могло наладиться. Леонид шел на поправку, был в прекрасном расположении духа, шутил, дурачился и развлекал Нину Шацкую. Но внезапно проявившаяся простуда привела к тому, что Филатов слег. Врачи поставили диагноз: "двухстороннее воспаление легких", что при общем состоянии здоровья Филатова было катастрофой. При пересаженной почке простужаться нельзя ни в коем случае, так как даже легкая инфекция была способна привести к тяжелейшим последствиям.

Медики ЦКБ десять дней боролись за его жизнь. В течение этого срока Леонид был подключен к аппарату искусственного дыхания и находился в состоянии лекарственного и медикаментозного сна. Но, несмотря на усилия врачей, 26 октября 2003 года, на 57-м году жизни, Леонид Филатов скончался.

Без меня не унывай!

Чаще фикус поливай!

Хошь - играй на балалайке,

Хошь - на пяльцах вышивай!

Ну а сунется такой,

Кто нарушит твой покой, -

Мне тебя учить не надо:

Сковородка под рукой!..

link

|

Метки: кино фотографии СССР театр |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Сокол |

Фотоапараты «Сокол» — автоматические фотоаппараты с приоритетом выдержки.

В случае, когда при установленной выдержке освещённость объекта недостаточная или избыточная — автоматически устанавливается бо

|

Метки: техника СССР фотоаппараты |

Советские видеомагнитофоны |

jurashz в Советские видеомагнитофоны

jurashz в Советские видеомагнитофоны

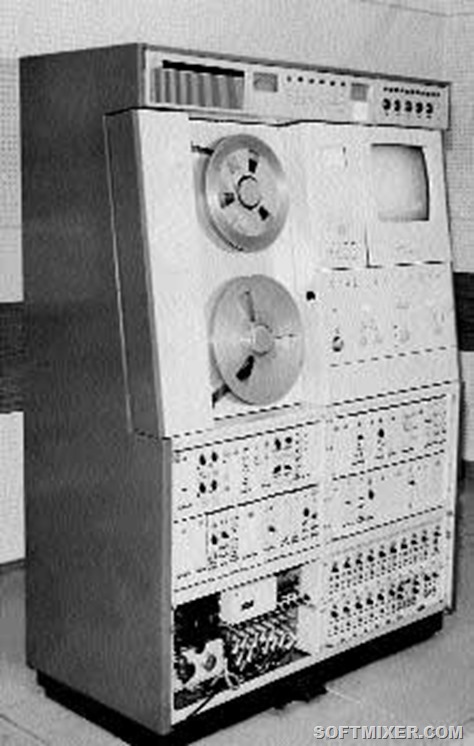

Когда появился первый советский видеомагнитофон? Многие из нас вспомнят легендарную "Электронику" и ответят, что в конце 80-х. И будут глубоко заблуждаться. Первый видеомагнитофон "Кадр-1" производился в 1963—1968 годах на Новосибирском заводе точного машиностроения. Всего было выпущено 160 таких аппаратов…

До появления первых пригодных для записи вещательного видеосигнала видеомагнитофонов, для записи и хранения телепрограмм использовались кинорегистраторы видеосигнала. Низкое качество получаемого изображения и неудобство лабораторной обработки киноплёнки заставляли разработчиков постоянно искать другие способы хранения видео. Таким способом стала магнитная видеозапись, не требующая обработки носителя и обеспечивающая отличное качество изображения.

Первые видеомагнитофоны не использовали вращающихся видеоголовок и поэтому для записи широкополосного телевизионного сигнала магнитная лента или аналогичный носитель перемещались мимо магнитных головок с большой скоростью. Низкая надёжность и неудовлетворительное качество изображения так и остались характерными чертами этой технологии, устаревшей сразу после появления видеомагнитофонов поперечно-строчной записи.

В 1932 году советский изобретатель К. Л. Исупов предложил использовать для записи изображения на магнитную ленту магнитные головки, закреплённые на вращающемся барабане. Первый в мире видеомагнитофон, построенный по такому принципу — "VR-1000" (другое название — "VRX-1000") был представлен фирмой "Ампекс" 14 марта 1956 года. Из-за своей цены в 50 000 долларов "VR-1000" использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы.

Впервые вещание с магнитной ленты при помощи этого аппарата начато 30 ноября 1956 года телекомпанией CBS. Первые видеомагнитофоны были очень громоздкими и тяжёлыми, поэтому их использовали в студиях, или возили к месту событий на специальном автомобиле.

Появление видеомагнитофонов "Ампекс" произвело настоящий переворот в телевидении. Компания, получившая за изобретение приз "Эмми" в 1957 году, в течение нескольких десятилетий оставалась мировым лидером в производстве аппаратуры для видеозаписи, и имя "Ампекс" было настолько тесно связано с самим понятием, что в некоторых странах применялся термин "Ампексирование".

Создатели видеомагнитофона Ampex VTR со своим детищем, 1956 год

В мае 1957 года в библиотеку ленинградского завода "Ленкинап" поступил журнал SMPTE, в котором были опубликованы три статьи инженеров фирмы "Ампекс", посвящённые магнитной видеозаписи. Заместитель главного инженера завода В. Раковский стал инициатором создания лаборатории видеозаписи.

До 1970 года поставки видеомагнитофонов Советскому Союзу были запрещены США в связи с эмбарго и как "технология двойного применения", пригодная для использования в военных целях. Поэтому, в 1958 году было принято постановление ЦК о разработке собственных видеомагнитофонов.

Ещё одной причиной этого решения стала встреча в этом же году вице-президента США Ричарда Никсона с Генеральным секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым на американской выставке в Москве, которая была записана видеомагнитофоном, стоявшим в соседней комнате "типовой американской квартиры".

Запись была подарена Хрущёву, которую тот передал в Институт звукозаписи (ВНАИЗ) для расшифровки. После этого работы по разработке собственных систем видеозаписи начались одновременно в Москве (в институтах ВНАИЗ и НИКФИ) и в Ленинграде (в институте ВНИИТ и на заводе "Ленкинап").

В Ленинграде под руководством заведующего лабораторией М. Г. Шульмана было принято решение использовать отечественную ленту шириной 70-мм, поскольку задача совместимости с американским форматом первоначально не ставилась. Это исключало возможность воспроизведения зарубежных записей, но расширяло полосу записываемых частот. Во ВНАИЗ (ныне ВНИИТР) разработка видеомагнитофона началась в 1958 году под руководством В. И. Пархоменко.

Разработка велась на основе американского формата Q, что позволило воспроизводить зарубежные записи и продавать отечественные за границу. 20 февраля 1960 года газета "Советская Россия" в статье "Это вы увидите сегодня" сообщила о передаче по Центральному телевидению экспериментальной программы в записи на ленте. Она велась из помещений ВНАИЗ: телекамеры установили в концертной студии, где состоялся эстрадный концерт. После прямой трансляции он был показан в записи.

На Новосибирском заводе точного машиностроения было организовано серийное производство видеомагнитофонов "Кадр-1" формата Q.

Всего было выпущено 160 аппаратов. Впоследствии ВНИИТР разработал модель "Кадр-3ПМ", который позволял записывать и монтировать цветные телепередачи.

Эта модель выпускалась заводом почти 20 лет, и вместе с видеомагнитофонами "Электрон-2М" производства ЛОМО стала основой для подготовки цветных телепрограмм в СССР.

Несмотря на очевидные недостатки, видеомагнитофоны такого типа находились в использовании до конца 1970-х годов, благодаря высокому качеству и хорошей сохранности видеозаписей. В СССР двухдюймовые аппараты выпускались практически до конца 1980-х годов из-за сложности освоения промышленностью новых типов видеозаписи.

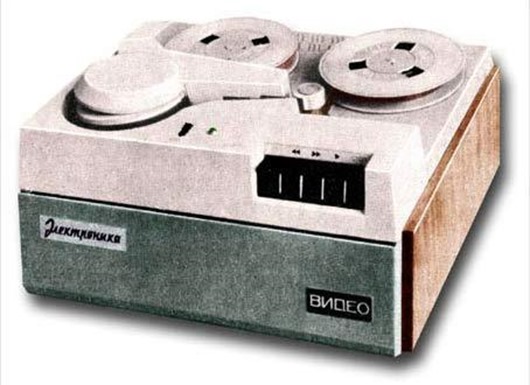

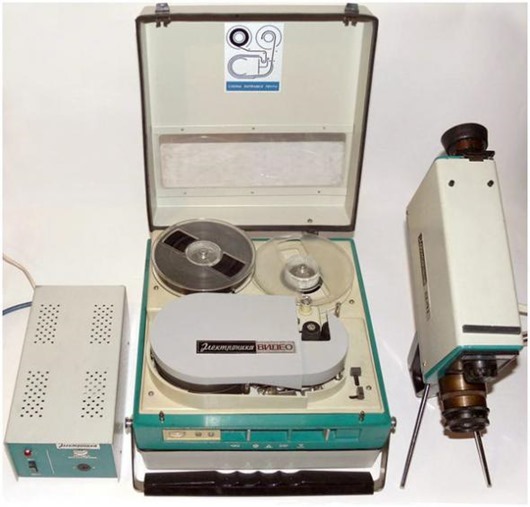

В СССР бытовые видеомагнитофоны стали доступны в широкой продаже только с начала перестройки. До этого небольшими партиями выпускались катушечные видеомагнитофоны наклонно-строчной записи, пригодные для домашнего использования. Первым таким аппаратом в 1967 году стал чёрно-белый "Малахит", выпущенный Рижским радиозаводом.

К категории бытовых его можно отнести условно, но для того времени даже такой видеомагнитофон с магнитной лентой шириной 25,4 мм мог считаться компактным. Этот и большинство последующих аппаратов, использовались, главным образом, не рядовыми покупателями, а организациями для прикладных целей.

На ЛОМО в 1970 году завершилась разработка малогабаритного катушечного видеомагнитофона "ВК-1/2", в дальнейшем выпущенного в количестве 8000 штук. Этот образец также мало подходил для бытового использования: прогресс наметился позднее, когда в 1973 году ленинградским НПО "Позитрон" был начат выпуск чёрно-белого видеомагнитофона "Электроника-Видео".

Вслед за ним — моделей "Электроника-501"

"Электроника-502"

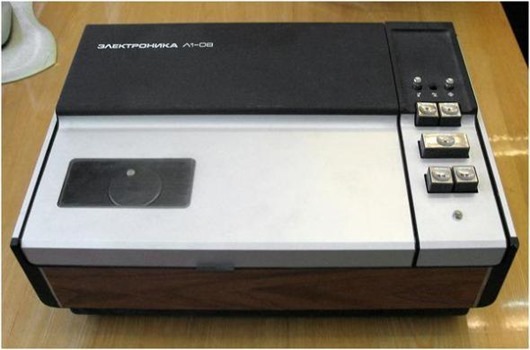

"Электроника Л1-08"

"Юпитер-205"

"Электроника-590"

Цветные "Электроника-508"

"Электроника-509"

"Электроника-591"

"Ломо ВМ-403"

Все они соответствовали катушечному формату EIAJ-1 и были рассчитаны на использование импортной полудюймовой магнитной ленты, главным образом — ORWO. Первый кассетный видеомагнитофон "Спектр-203 Видео" формата VCR сошёл с конвейера Львовского ПТО им. Ленина в 1974 году.

В 1979 году его сменили "Сатурн-505" и "Электроника-505" того же формата.

Чрезвычайно высокая цена всех этих устройств (более 2000 рублей) в сочетании с нестабильностью их работы и отсутствием рынка готовых видеозаписей, препятствовали массовому спросу на бытовую видеотехнику.

Прорыв произошёл в середине 1980-х, когда стали доступны видеокопии иностранных фильмов на кассетах "VHS", главным образом, пиратские. Чтобы удовлетворить растущий спрос на видеоаппаратуру, в 1984 году был начат крупносерийный выпуск кассетного видеомагнитофона "Электроника ВМ-12" формата "VHS".

В апреле 1986 года вышло постановление Совета Министров РСФСР о повсеместном открытии видеозалов, большинство из которых использовали эту модель видеомагнитофона и её последующие модификации.

"Электроника ВМЦ-8220" 1987 г.

"Электроника ВМ-15" 1988 г. (массово не производился).

"Электроника ВМ-18 и ВМ-32" (1989 и 1991гг).

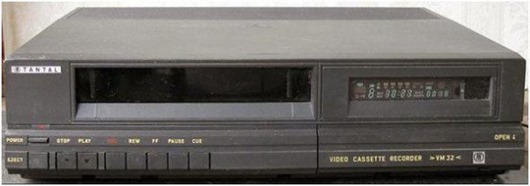

ВМ-18 считалась официальной преемницей ВМ-12, производилась в Воронеже. В 1991-м в Саратове слегка изменили ТТХ и сделали все надписи на английском, после чего модель стала называться ВМ-32, а в народе — просто "Тантал".

"Электроника-ВМ-32-TANTAL" стала последней массовой моделью отечественных видеомагнитофонов. Она интересна ещё и тем, что была полностью выполнена на отечественной элементной базе

Оригинал взят у dubikvit.livejournal

|

Метки: фотографии техника СССР магнитофон |

НОРИЛЬСК ФОТО |

severok1979 в НОРИЛЬСК ФОТО

severok1979 в НОРИЛЬСК ФОТО01. Ленинский.

02. Вытрезвитель.

03. Напротив Медного завода.

04. Мужик с яйцами.

05. Рудник "Октябрьский".

.

|

Метки: СССР старые фотографии 90- е годы |

Ялта в 80-е годы XX века. Часть 1. Ялта приглашает гостей |

dubikvit в Ялта в 80-е годы XX века. Часть 1. Ялта приглашает гостей

dubikvit в Ялта в 80-е годы XX века. Часть 1. Ялта приглашает гостей

Её называют красавицей, жемчужиной Южнопобережья. Она вызывает восторг и восхищение, дарит здоровье и молодость. Она давно обрела славу первоклассного климатического курорта.

Ялта... Благодатный уголок Крыма, уникальный своей природой, обликом, удивительным сочетанием целебных факторов - моря, солнца и воздуха.

Гурзуф и Массандра, Ливадия и Ореанда, Гаспра и Кореиз, Мисхор и Алупка, Симеиз и Форос... Залитые солнцем пляжи, густая зелень парков, светлые здания санаториев, пансионатов, домов отдыха. Всё это - Большая Ялта, нарядная, манящая, исцеляющая.

Необыкновенно живописна панорама красавицы Ялты, расположенной на зелёных склонах гор, у самого моря

Из дальних морских путешествий прибывают в Ялтинский порт корабли. А встречает их окутанная легендами шхуна-бар "Эсьпаньола"

Всегда многолюдно на улицах Ялты

Водопад Учан-Су в окрестностях города

Рестораны "Лесной" на озере Караголь и "Учан-Су по дороге на гору Ай-Петри

Беседка под пинией в Нижнем парке Никитского ботанического сада

На Ялтинской набережной

Песня звонкая звучит. Коллектив художественной самодеятельности работников санатория "Ливадия"

Использованы текст К. И. Кинелова и фото И. М. Радченко из фотоальбома "Ялта". Издательство "Мистецтво, Киев - 1987 г.

Смотрите также:

|

|

|

|

|

| Евпатория в 80-е годы ХХ века. Часть 1 |

Крым в 70-е годы XX века |

Сочи в 80-е годы ХХ века. Часть 1 |

Кисловодск в 80-е годы XX века. Часть 1 | Кисловодск в 60-е годы XX века |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 80- е годы курорты |

Микро... |

Сейчас мало кто помнит, что родиной отечественного картинга был Курск. Именно здесь при Курском Дворце пионеров в конце 50-х годов прошлого века была создана ЭЛМА - экспериментальная лаборатория малолитражных автомобилей. Руководил лабораторией талантливый инженер и энтузиаст автомобилестроения Лев Кононов. Из стен лаборатории выехали оригинальные самодельные автомобили "Курск", "Спутник", "Товарищ", а в 1961 году был собран первый карт. Потом началось бурное развитие картостроения, соревнования по картингу были супер популярны! Картингом увлекались тысячи и тысячи и ребят, и девчонок. Но не только автомобили выезжали из стен лаборатории. Перед вами фото микромотороллера, изготовленного воспитанниками Льва Кононова в 1960г. Двигатель - велосипедный, объемом до 50 куб. см. О японских скутерах тогда ничего не знали...

|

Метки: 60- е годы СССР |

Была когда-то такая мода - сигаретные пачки на стену вешать |

А на самом деле вон их, оказывается, сколько было в Америке этой:

Хорошо, что не курю. Импортные сигареты опять могут, того…

|

|

Жизнь в СССР. Эпоха тотального дефицита |

Черная и красная икра

В 80-е годы дефицитными стали многие продукты питания. Но особенно в это время советские люди гонялись за черной (помните, в таких синеньких баночках?) и красной икрой. Во-первых, баночка с икрой была весьма ценным подарком при походе в гости, или же наоборот, бутерброды с таким ценным и дефицитным продуктом становились хитом собственного праздничного стола. Но самое главное, икру, особенно черную, можно было достаточно легко реализовать в зарубежной поездке, добавить вырученные деньги к той скромной сумме, что обменивалась в банке перед вояжем и вернуться домой с дубленкой или иностранной радиоаппаратурой. А ведь еще в 60-е годы в СССР чёрной икрой были завалены продуктовые магазины. Этот деликатес могли себе позволить многие советские граждане, ведь икра стоила недорого. Но в 80-е ее уже приходилось доставать.

Гречка

Почему гречка попала в дефицит, неизвестно до сих пор. Но за драгоценной крупой советские люди вынуждены были выстаивать очереди, а в руки часто давали только по одному килограмму. Единственное место, где гречка была в свободной продаже, — специальные отделы для диабетиков. Там ее можно было купить, предъявив специальную книжку, куда вносились данные о приобретенной норме крупы.

Индийский чай "со слоном" и бразильский кофе Pele

Колбаса сырокопченая и "Докторская"

Книги

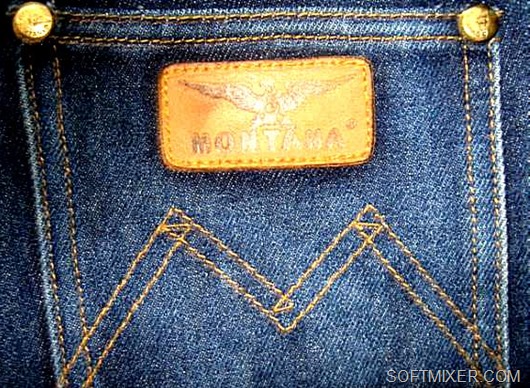

Практически каждый советский молодой человек в 80-е годы мечтал о данном предмете гардероба. Только джинсы должны были быть не абы какие. Например, штаны болгарского производства у тогдашних модников не котировались. Ценились джинсы фирменные и именно западного производства. Если вы становились обладателем штанов с наклейкой Levi’s или, например, Wrangler, то оказывались буквально на седьмом небе от счастья. Никакая другая одежда — рубашечки с накладными карманами и погончиками цвета хаки, замшевые или кожаные пиджаки, зеленые сарафанчики Montana или изделия из модного чуть позже вельвета — не вызывала такого ажиотажа, как джинсы. Даже Евгений Евтушенко в одной из своих повестей описал, как хулиганы напали на припозднившегося прохожего, сняли с него джинсы и были очень разочарованы, что те оказались югославского производства. Интересно, что, когда радостный обладатель фирменной вещи приходил в обновке в свой коллектив, обязательно находился эксперт, который, поплевав на спичечную головку, водил ею по штанам, определяя по меняющейся окраске, настоящие это джинсы или подделка.

Тара в пивбарах

Любой советский человек не задумываясь хватал с магазинной полки товар, на котором было написано: "made in USSR". Даже если ему в данный момент совсем не нужна была бритва или, скажем, утюг. Считалось, что товары с подобной надписью шли на экспорт, но по какой-то причине к заграничному покупателю не попали. А раз на экспорт — значит, качественно сделано. Чаще всего так оно и оказывалось. Советские изделия в экспортном варианте служили надежно и долго не ломались.

|

Метки: дефицит |

Спасем музей индустриальной культуры |

Вчера я получил пренеприятнейшее известие. Мне вчера, как музейному блоггеру, позвонил Лев Наумович, директор музея, и сообщил что музея может не стать и попросил помощи блоггеров. Друзья поможем спасти музей. Что круче музей или очередной торговый центр? Культурное наследие или автостоянка? Краткая предыстория: Раньше это был "Музей экипажей и автомобилей Авторевю", а когда он перестал быть интересен Авторевю, Лев Наумович продолжил вести его самостоятельно на собственном энтузиазме. В итоге он собрал очень крутую коллекцию того что когда-либо производилось, от уличных табличек до военной техники. Музей находится на улице Заречье, вл.3А в ангаре на территории которая как бы никому была не нужна, поэтому и находился в подвешенном состоянии. Сейчас эту территорию выставляют на торги. Видимо она кому-то приглянулась и торги организовывают как обычно это бывает, я не вникал в суть, но по факту из-за предстоящих торгов музей выселяют. Можно только гадать что будет на этом месте, склад или очередной торговый центр. До этого музей существовал и поддерживался силами небольшого коллектива энтузиастов которых собрал Лев Наумович и существовал автономно без какой либо помощи. А надо помнить что у нас есть отдел музеев в департаменте культурного наследия министерства культуры. Не сохранение ли подобного культурного наследия должно ли парить этот самый департамент?

Сейчас Лев Наумович пишет письмо мэру и собирает подписи тех кому важно сохранить музей, если отделу музеев при департаменте культурного наследия министерства культуры, наплевать на культурное наследие, то мэр уж должен обратить внимание на то что людям не наплевать на свою историю и они хотят чтобы уникальная коллекция сохранилась, которую они будут показывать своим детям и внукам.

Друзья, поддержим музей, не дадим ему исчезнуть. Вот тут Лев Наумович собирает виртуальные подписи за сохранение музея: Помогите сохранить уникальный народный музей техники и быта.

А так же вы можете заехать в музей и оставить физическую подпись, что будет даже лучше.

Если у вас есть территория, помещение, ангар и вы напрямую хотите помочь музею, свяжитесь со Львом Наумовичем, я думаю это будет самый шикарный вариант. Потому что если кто-то задумал на месте музея что-то построить, практика показывает что скорее всего так и будет. Поэтому если вы найдете новый дом для музея это будет очень хорошо.

Сайт музея: http://www.museum-ic.ru/

Мой рассказ о музее: http://antonio-j.livejournal.com/528276.html

Голосование за музей:

Ну и растиражируйте эту информацию, расскажите друзьям, сделайте репост. Музей нуждается в поддержке блоггеров.

|

|

Наши первые джинсы |

jurashz в Наши первые джинсы

jurashz в Наши первые джинсы

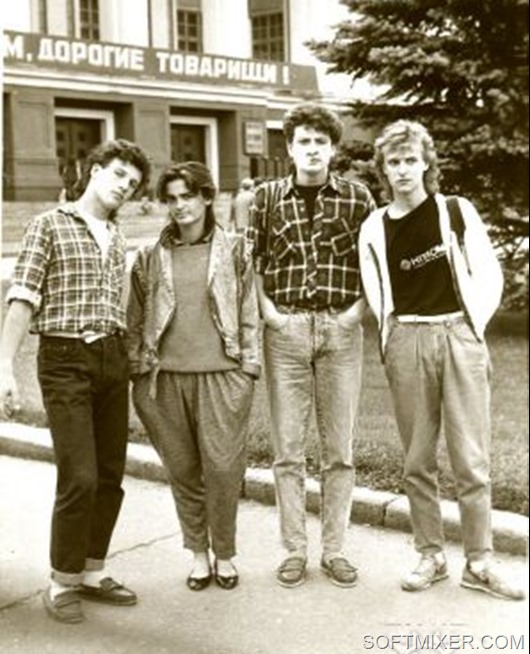

Можно все что угодно говорить про советскую торговлю и могучую, но очень легкую промышленность. Но давайте вспомним историю с джинсами.. Так вот у наших детей не было, и я надеюсь не будет первых джинсов! Вряд ли кто-то из сегодняшнего поколения сможет понять, о чем идёт разговор. А вот каждый из тех, кто родился в 60-70-х, сразу поймет, о чём. Первые джинсы мы помним зачастую лучше первой женщины...

В нашу страну джинсы ворвались в 1957 году – тогда Всемирный фестиваль молодежи и студентов в СССР приоткрыл железный занавес. Именно в то время многочисленные заморские гости оставили в Москве не только младенцев самых разных цветов кожи, но и моду на джинсы.

Впрочем, до настоящего джинсового бума было еще далеко – достать вожделенные брюки могли лишь редкие счастливцы: актеры, дипломаты, спортсмены, а также моряки и стюардессы.

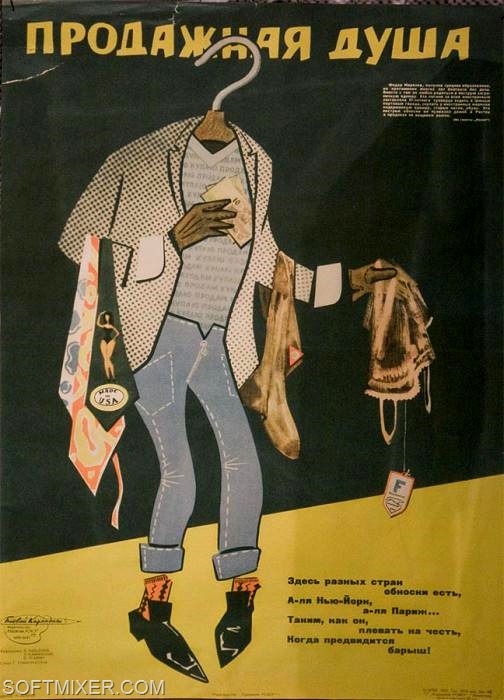

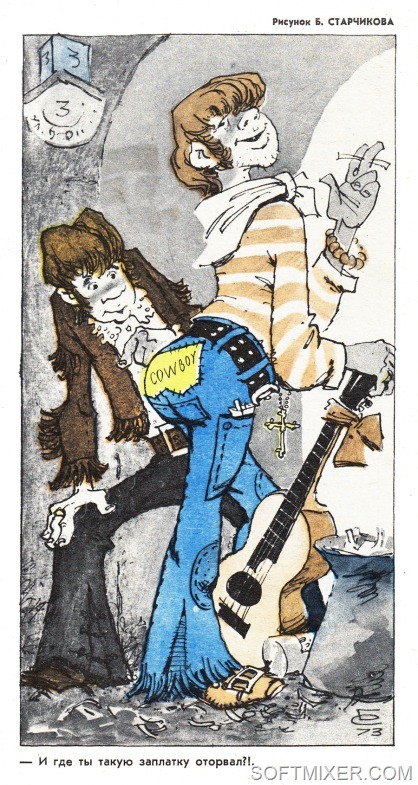

Ко всему прочему, импортный "деним" объявили идеологическим оружием загнивающего капитализма. Наравне с рок-н-роллом и "Голосом Америки"! Поэтому джинсы не продавались в обычных магазинах или на рынках. Купить их можно было только у фарцовщиков, мелких спекулянтов, которые перепродавали их по бешеным ценам. За что иногда получали на полную катушку.

В 1960 году спекулянты Рокотов и Файбышенко получили высшую меру наказания по делу, в котором фигурировала и торговля джинсами. Последние слова, кои народная молва вложила в уста наказанных, звучали символично: "И все-таки джинсы – лучшая одежда".

Дело в том, что джинсы в СССР были не просто модными штанами, они обозначали ВСЁ. То есть всё остальное у тебя как раз вполне могло быть совершенно заурядным, но, если у тебя были джинсы (только обязательно "фирменные"), то ты уже был на пике моды. И девочки засматривались на тебя больше, чем на твоих друзей. Да и сам себя ты чувствовал и красивее, и удачливее, и даже умнее других.

Джинсы были настоящим эталоном моды. Причём нельзя сказать, что мода эта отличалась хоть каким-то разнообразием. Джинсы должны были отвечать нескольким требованиям: они должны были "стоять", влезть в них можно было только с мылом, цвет джинсов – исключительно синий.

Самое главное свойство фирменных джинсов тех лет – "они должны были тереться". Попросту говоря, отличительной чертой качественных джинсов, окрашенных в синий цвет с помощью красителя индиго, граждане СССР считали их способность к вытиранию. То есть, самые модные "ливайсы" и "монтаны" должны были непременно терять первозданный синий цвет и приобретать вид долго и небрежно ношеных штанов.

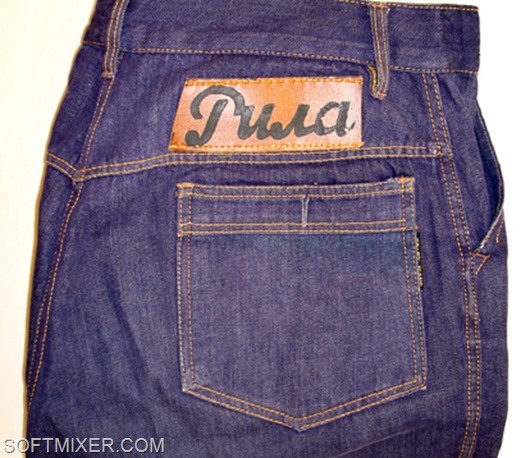

Между прочим, "вытираются" штаны или нет, проверялось при покупке очень просто – послюнявленной спичкой. Ею терли по джинсовой ткани. Посиневшая спичка означала, что со штанами “все о’кей”. Дело в том, что вместо настоящей "фирмы" нам старались подсунуть что-то непонятное: какие-то там болгарские штаны марки "Рила", польские, югославские, индийские…

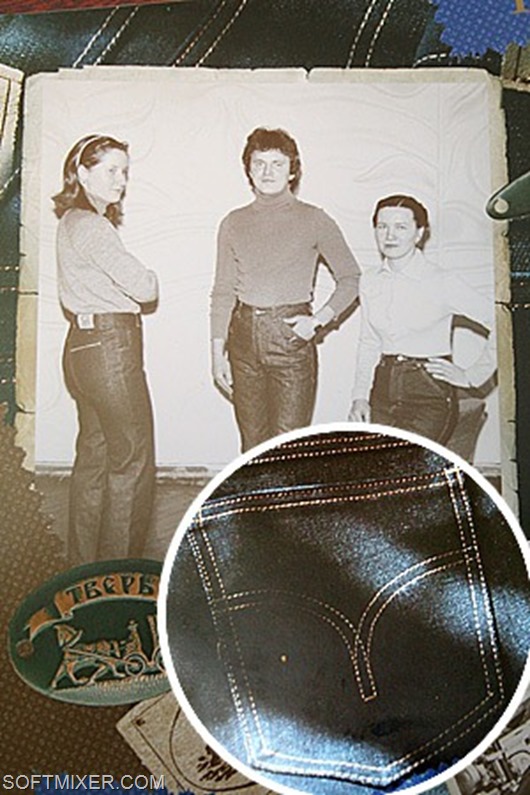

Когда-то даже по специальному постановлению Совета Министров в Москве, на фабрике "рабочая одежда", начали производство собственных джинсов. Но, даже если иногда и покрой, и ткань таких штанов имели что-то общее с джинсами, то всё равно они не могли даже приблизительно подходить под то, что мы вкладывали в это понятие – они не тёрлись!

Краска на ткани замечательно держалась и не желала исчезать ни после опытов с "Белизной", ни даже после того, как некоторые отчаянные смельчаки пытались оттереть её красным (именно красным!) кирпичом.

Ходила байка, что для того чтобы выпускать советские джинсы не хватало только соответствующего ГОСТа. Якобы нельзя было выпускать брюки, которые покрашены сравнительно нестойким красителем, но поверить в это сложно.

А вот настоящим шиком считалось иметь "джины" (бывало, называли их и так) трёх фирм: "Levis", "Wrangler", "Lee". Причём, отличить их друг от друга можно было только если специально внимательно рассмотреть, что же за лейбл на заднем правом кармане счастливого обладателя таких модных штанов?

Но истинные ценители знали и цвет лейблов, и цвет ниток и где у какой марки клёпки. Фирменные штаны старили искусственно. Ждать, пока джинсы состарятся сами, времени не было, посему лишних годков накидывали прямо в домашних условиях. В ход шли кирпичи, пемза и деревянные бруски.

Конечно, были ещё с десяток фирм, которые достать было ещё сложнее, что-то вроде "Montana", "Waild Cat" или ещё чего-то даже более экзотического. Экзотикой они считались как раз из-за того, что были больше украшены, поэтому часто воспринимались больше как женские. А настоящий мужчина должен был достать себе непременно что-то из уже названной троицы.

Кстати, о "достать" — это не так-то просто было сделать. Прежде всего, на джинсы, особенно фирменные, нужны были деньги. А стоимость их доходила до 200 р., что даже побольше среднемесячной зарплаты.

Ради того, чтобы выпросить такие деньги у родителей, троечники обещали закончить год без троек, а отличники – музыкальную школу без четвёрок. Те, кто был посознательнее, или кому дома такие деньги никак не могли перепасть, работали летом на овоще-базах, уборке клубники и прочих несложных работах, к которым допускались школьники.

Конечно, стоимость разнилась в разных городах. Так в портовых городах у моряков можно было купить те же самые "Ли" и за сто двадцать. Но обычно всё перекупалось фарцовщиками-оптовиками на корню. А Дальше сами посчитайте – транспортные, реализация, риск и так далее. Поэтому и приходилось искать рублей 180-200.

Но даже если ты находил деньги, то после этого надо было найти сами джинсы! А это не так и просто. Это только в плохом кино фарцовщики сами чуть ли не толпой обступают потенциального покупателя. В действительности такой толпой могли обступить только для того, чтобы облапошить.

К примеру, после такой покупки дома могло выясниться, что купил ты почему-то только одну штанину, хоть рассматривал точно две (очень популярный был способ обмана). Поэтому, если сделка проходила между незнакомыми людьми, боялись оба.

Их было не только сложно купить, но и найти штаны своего размера. Потому хватали то, что было: если длинные – подшивали, маленькие – растягивали.

Слышал, что для того, чтобы влезть в джинсы на два размера меньше, девчонки творили чудеса. "Вооружившись" мылом и верными подругами, залазили в ванну, намыливались и ценой неимоверных усилий натягивали их на себя. Затем носили, не снимая, а через пару дней многострадальные брюки сидели, как влитые.

Да, дефицитом не перебирали – какие джинсы удавалось достать, в таких и ходили.

Но зато после того, как ты становился обладателем таких штанов, ты начинал себя ощущать самым крутым человеком в мире. Даже несмотря на то, что не было тогда такого понятия как "крутой". И даже если ты натягивал свои джинсы только при помощи двух друзей (бывало и такое), то всё равно и они сами, и ты в них были самыми лучшими на свете! Потому, что это были твои первые джинсы.

Но купить "правильные" джинсы — это ещё не всё. Не знаю, как где, а у нас было принято пришивать по низу каждой штанины половинку медной "молнии". Получалась такая коротенькая медная бахрома снизу. Вот это считалось "завершающим штрихом" — и вроде бы предотвращало "обтрёпывание" штанин.

В 1980-х в моду вошли джинсы-"варенки". В магазинах о таких штанах даже не слышали. А вот советские граждане изобрели тысячу рецептов изготовления новинки.

Чтобы какие-нибудь индийские джинсы стали похожи на модную "варенку", их кипятили с отбеливателем, перетягивая резинками, для создания узора, или связывали узлом, отбивали белыми кирпичами, терли пемзой, варили с содой и хлоркой, после чего стирали в стиральной машине вместе с камнями.

А что же государство? Нельзя сказать, что оно совсем не замечало проблему. Замечало.

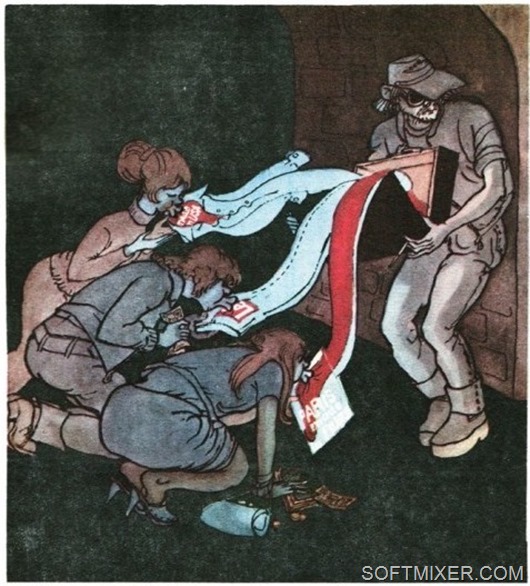

Фрагмент типовой статьи о молодёжном вещизме. Газета 'Неделя'. 1984 г.

Фрагмент типовой статьи о молодёжном вещизме. Газета 'Неделя'. 1984 г.

И даже по-своему реагировало — боролось. Например, в школу не пускали учеников в джинсах. В государственных учреждениях отделы кадров, особенно "первые отделы", косо глядели на местных "ковбоев" — случалось, любовь к буржуазным штанам перечеркивала человеку дальнейшую карьеру.

А по радио каждую субботу известный украинский поэт воевал с джинсами как с проявлением чуждого образа жизни. Правда, злые языки поговаривали, что это вовсе не мешало ему привозить из Штатов своему горячо любимому отпрыску те самые ковбойские брюки, которыми он стращал других.

Нужно сказать, что сами джинсы, как вид удобных штанов, никогда не высмеивались в СССР. Наверное, потому что сами карикатуристы мечтали о них. Высмеивалась персонажи.

Когда борьба с модным и удобным видом одежды потерпела сокрушительное фиаско и стало ясно, что плотные брюки нравятся не только молодежи, но и людям среднего возраста, власть решила легализовать ситуацию, заодно лишив ее ненавистного проамериканского оттенка. Были закуплены большие партии болгарских джинсов "Рила" и индийских — неизвестной марки.

После Олимпиады 80, проходившей в Москве, джинсы стали производить и в СССР. Первые фабричные советские джинсы шились из индийской ткани и назывались “Тверь”. Но на джинсы эти штаны были похожи только цветом ткани. И хотя любители ностальгии вспоминают эти советские джинсы с теплотой, они все таки были жесткие, неудобные и не практичные.

И тем не менее некоторые умудрялись содрать с них этикетку и пуговицу с надписью “Тверь” и заменить их на “фирменный” лейбл. Таким образом можно было купить советские джинсы в магазине за 30 рублей и продать их на на рынке за 100 как фирменные.

В это же время появилось множество подпольных цехов, где партиями шились “фирменные” джинсы, которые внешне почти не отличались от привезенных из-за границы. Даже этикетки, лейблы и заклепки делались здесь же, в этих цехах, при помощи пресса. Цена таким джинсам была от 100 до 150 рублей. И некоторые покупали их сознательно, зная что это подделка, но поделка хорошая.

И не важно, что такие джинсы нельзя было часто стирать, а носить их надо было очень аккуратно. Ради того, чтобы быть модным и стильным, можно было пойти на такие жертвы и самообман.

Меня всегда интересовала история возникновения моды на фетиш моей юности. Как- то в телевизионном интервью киноактрисы Светланы Светличной услышал примерно такую фразу о знакомстве с её будущим мужем, знаменитым киноактёром Владимиром Ивашовым.- он был уже всемирно знаменит по роли русского солдата Алёши в кинофильме "Баллада о солдате". “Это был красавец в первом в Москве, джинсовом костюме...”

Вы представляете, - самая красивая пара в СССР, и он в невиданном джинсовом костюме?! Думаю лучше рекламы у фирм, производящих джинсы, не было никогда. Считаю, что эти фирмы просто обязаны установить, им памятник.

А вот, легендарный снимок, из журнала LIFE о том как Ивашов покупал в США свои первые джинсы: Вот так оно всё и начиналось еще в 1960 году!

Поэма о джинсах

Как пошла на джинсы мода,

Сразу ж я деньжат скопил,

Попостившись четверть года,

И изделие купил.

Ну, конечно ж, всё проверил:

Кнопки, кожаный ярлык —

Приволок домой, примерил:

Высший класс — последний крик!

Долго разными местами

Перед зеркалом вертел —

Под конец решил: Потянет! —

Всё точь-в-точь как я хотел.

И вот так фирмовым малым

Я людей не хуже стал,

А потом в одном журнале

Раз статейку прочитал.

Там спросил какой-то лапоть:

Правду ли я слышал раз,

Что, как будто скоро Запад

Джинсами завалит нас?

Думаю: Вот звери-люди! —

Поднесло ж их как на грех!

Если джинсы всяк добудет —

Чем я буду лучше всех? —

Ну а сам читаю дальше:

Опровергнуть этот слух,

Образумить граждан взялся

Кандидат больших наук.

Завернул сюжет он лихо —

Пишет: Уж который год

Вокруг джинсов вся шумиха

Не к добру для нас идёт:

Не простые брюки эти! —

В них порочная мораль:

Чуть одел — попался в сети

И свободу потерял!

Там у них таким манером

Растлевают молодёжь.

Наш народ же должен верить:

Нас так просто не возьмёшь!

Против джинсов мы всемерно

Боремся в ночи и днём,

Так что, слухи все — не верны:

Мы на сделку не пойдём.

Прочитав статью я сразу

Сделать выводы спешу —

В миг дошло мне, что за фразы

На сиденьи я ношу.

К счастью хоть — открылась правда:

Эти сукины сыны

Буржуазной пропаганды

Наложили мне в штаны!

От нахальства опупеешь! —

Где к умам открыли дверь:

Их поганые идеи

Ниже спин у нас теперь!

В каждый лейбл из-за границы —

Пентагон свой штрих ввернул,

Лапы к нашим поясницам

Приложило ЦРУ!

Догадалися же, волки,

Что за путь к сердцам ведёт! —

Не доходит через мозги —

Через задницу дойдёт.

Ловко вражий блок сработал! —

Ихней вывеской клеймён,

Выше пупа — патриот я,

Ниже пояса — шпион!

Кто придумал подлый план там,

Видно в пакостях толков!

Ну а мне что ж — арестантом

Стать из-за своих портков? —

Заплатить такую цену

Для того, чтоб сесть в тюрьму? —

Нет! Я галифе одену,

Шашку дедову возьму,

Лоб буденовкою скрою,

Алым бантом повяжусь,

А потом таким героем

На народе покажусь.

Пусть теперь не травят басни,

Что не те штаны на мне! —

Пусть все видят: я — за красных!

Я — не враг своей стране!

Некто N.S.

|

Метки: мода фотографии СССР |

Каталог ликёро-водчных изделий 1957 года |

dubikvit в Каталог ликёро-водчных изделий 1957 года

dubikvit в Каталог ликёро-водчных изделий 1957 года

Представляю Вашему вниманию "Каталог ликёро-водчных изделий", выпущенный Министерствмо промышленности продовольственных товаров РСФСР в 1957 году.

Каталог рассказывает о продукции, выпускавшейся к середине 50-хх годов ХХ века в СССР, где ликеро-водочная промышленность СССР вырабатывала разнообразные ликеры, кремы, наливки, настойки и водки по единой рецептуре, составленной на основе научных исследований и химико-аналитических показателей сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Всю продукцию приготовляли на натуральном растительном сырье.

Смотрите также:

|

|

| Каталог консервированных продуктов питания 1956 года | Каталог табачных изделий 1957 года |

Мои предыдущие посты:

|

Метки: 50- е годы торговля |

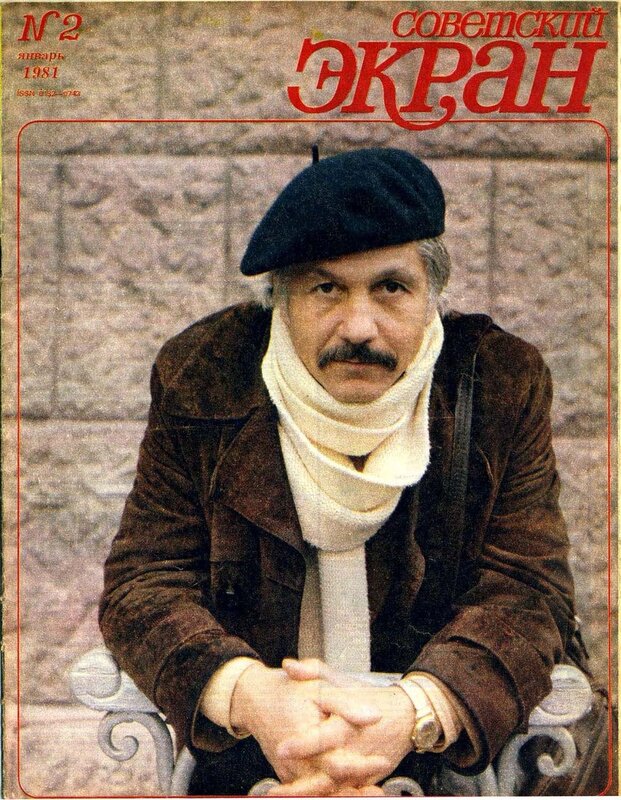

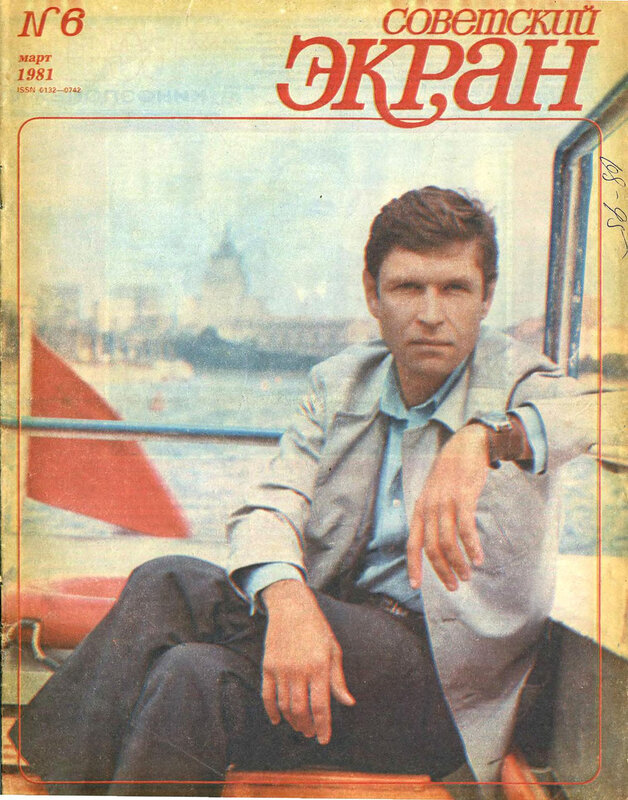

Советские актёры на обложках журнала «Советский экран» за 1981 год |

dubikvit в Советские актёры на обложках журнала "Советский экран" за 1981 год

dubikvit в Советские актёры на обложках журнала "Советский экран" за 1981 год

"Советский экран" — двухнедельный иллюстрированный журнал. Основан в 1925 в Москве как приложение к "Киногазете".

До 1992 года журнал был Органом Союза кинематографистов СССР и Госкино СССР. В журнале публиковались статьи об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, критика, творческие портреты актёров и деятелей киноискусства.

Мария Яковлева. Фото Н. Гнисюка

Михаил Волонтир. Фото Н. Гнисюка

Людмила Гурченко в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова". Фото Н. Гнисюка

Темур Чхеидзе. Фото Н. Гнисюка

Вадим Спиридонов. Фото Н. Гнисюка

Олег Табаков. Фото А. Рубашкина

Мая Аймедова. Фото В. Вознесенского

Вера Алентова. Фото Н. Гнисюка

Андрей Ростоцкий. Фото С. Иванова

Наталья Бондарчук. Фото Н. Гнисюка

Елена Проклова. Фото Н. Гнисюка

Маягозель Аймедова и Тимофей Спивак. Фото Н. Гнисюка

Валентина Теличкина. Фото Н. Гнисюка

Расим Балаев. Фото Ю. Сазонова

София Ротару. Фото В. Манешина

Актёры - лауреаты призов за лучшие роли XII Международного кинофестиваля в Москве: Мерседес Сампьеро, Испания; Тито Хунко, Куба; Маягозель Аймедова, СССР; Роман Вильхельми, ПНР; Карл Меркатц, Австрия. Фото И. Гневашева, Н. Гнисюка

Елена Соловей. Фото Н. Гнисюка

Александр Михайлов. Фото И. Гневашева

Дмитрий Золотухин, Гамида Омарова, Марина Шиманская. Фото Н. Гнисюка, С. Иванова

Александр Фатюшин. Фото И. Гневашева

Жанна Прохоренко. Фото Н. Гнисюка

Василий Лановой. Фото Н. Гнисюка

Мои предыдущие посты:

|