Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Когда пропаганда не в ладах с образованием |

Дзержинский в образе щуки. Рисунок Мина. 1923 год. Журнал «Красный перец». «На то и щука в море, чтобы этот карась не плодился».

Но щука и карась — пресноводные рыбы! )))

|

Метки: большевизм |

Из воспоминаний одного самодержца |

— Когда я был молод, служил ямщиком,

Подался потом на галеры...

|

Метки: юмор |

«Агентов иметь не замухрышек…» Сталин учит вербовать |

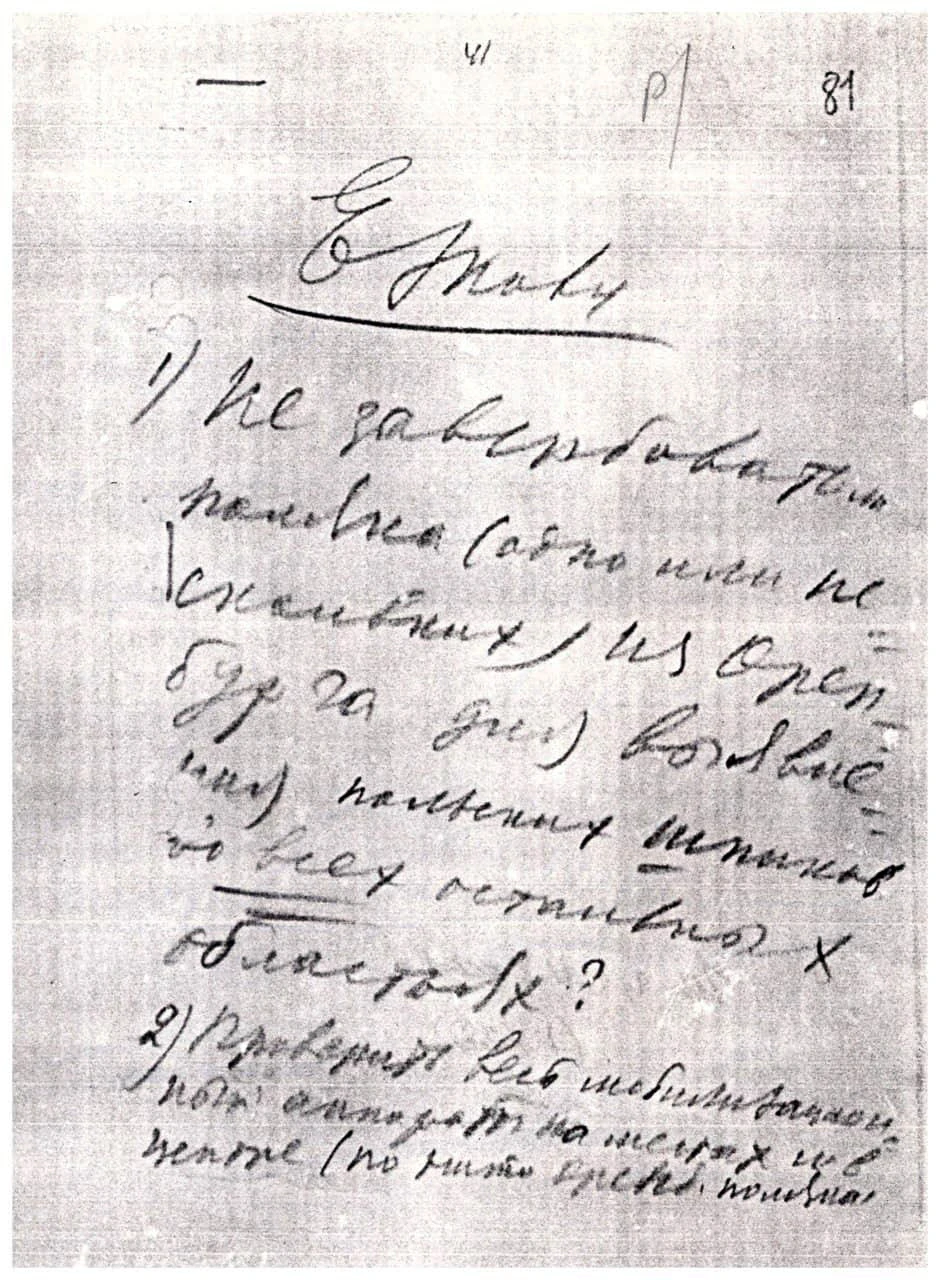

Записка Сталина Ежову о вербовке поляков. Сентябрь 1937 г. (РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 254а. Л. 81).

В сентябре 1937-го Ежов направил Сталину телеграмму из Оренбурга, в которой сообщалось о раскрытом разветвленном «заговоре» и активной работе «польских шпионов» в армейской среде. Центральной фигурой обозначили комиссара курсов усовершенствования командиров запаса Владислава Антоневича. По тексту сообщения, он — польский дворянин, занимавший ранее политические должности в РККА в Полтаве, Харькове и в Москве. А далее роман — где ездил, кого завербовал и десятки фамилий из созданной им польской «резидентуры».

Сталин наложил грозную резолюцию: «Ежову. Санкционируйте арест этих мерзавцев. И.Сталин». Как-никак речь шла о «польских шпионах», проникших в мобилизационный аппарат и учебные центры Приволжского военного округа.

Поразмышляв еще несколько дней, Сталин придумал план и написал короткую записку:

«Ежову. 1) Не завербовать ли поляка (одного или нескольких) из Оренбурга для выявления польских шпионов во всех остальных областях? 2) Проверить весь мобилизационный аппарат на местах и в центре (по пути Оренб. поляка).»

Нарком Ежов тут же отреагировал и 15 сентября 1937-го на места полетела шифровка — циркуляр о тщательной проверке всех мобилизационных органов.

Сталин свято верил в агентурные методы и теоретизировал на сей счет в узком кругу руководящих чекистов. И негласный аппарат органов госбезопасности рос как на дрожжах. Но в какой-то момент пришло осознание чрезмерности и даже вредности этого разрастания.

В июле 1951-го после снятия с должности и ареста министра госбезопасности Абакумова в МГБ собрали совещание руководящего состава. И тут всех удивил заместитель министра Евгений Питовранов, заявивший: «…есть такие районы, где и вербовать некого, так как все взрослое население перевербовано, а работают с этой агентурой плохо, все делают для видимости, чтобы показать, что все идет благополучно». Присутствовавший на совещании Георгий Маленков был так поражен услышанным, что записал фразу на листке блокнота.

Позднее, на всесоюзном совещании руководящих работников КГБ в июне 1954-го, начальник московского управления Крайнов заявил: «В городе Москве и Московской области был завербован почти каждый десятый человек». Было о чем поразмыслить.

24 июля 1951 года Сталин вызвал к себе руководителей МГБ и в присутствии Берии и Маленкова дал указания о серьезной перестройке агентурно-оперативной работы, предложив сократить тайную сеть МГБ на две трети (оставив только часть агентов и сократив всех осведомителей). Впечатлениями от этой встречи по свежим следам поделился Питовранов, выступив 26 июля перед работниками следственной части:

«Нам нужно перестроить и агентурную работу. Два дня тому назад руководящие работники МГБ СССР вызывались в ЦК партии, где нам сказали, что мы должны строить агентурную работу на новой основе, что существующая практика отношения к агентуре становиться политически опасной. Мы очень широко размахивались, без разбора вербовали тысячами людей и тысячами исключали из сети, старались охватить все, портили людей и теряли перспективу выявления антисоветского элемента».

Новый министр госбезопасности Семен Игнатьев взялся за дело. Уже 19 декабря 1951-го он рапортовал: общая численность агентурно-осведомительной сети органов МГБ сокращена с полутора миллионов до миллиона человек. В январе 1952-го был утвержден приказ МГБ СССР о полном сокращении аппарата осведомителей и улучшении работы с агентурой.

Через год, в декабре 1952-го, при подготовке постановления ЦК о создании главного разведывательного управления в МГБ Сталин поделился своими соображениями: где иметь агентуру, как с ней работать и, конечно, изрек несколько афористичных истин: «В разведке иметь агентов с большим культурным кругозором…», «Агентов иметь не замухрышек, а друзей — высший класс разведки» и, наконец,

«Коммунистов, косо смотрящих на разведку, на работу ЧК, боящихся запачкаться, надо бросать головой в колодец»

(Шебаршин Л. В. Рука Москвы: записки начальника советской разведки. М., 1996. С. 150–152).

Эта мысль оказалась созвучной настроениям последователей Сталина. Когда в 1973-м в архиве обнаружился листок с записью «замечаний Сталина», последняя фраза настолько понравилась председателю КГБ Юрию Андропову, что он немедленно отослал экземпляр Брежневу, сопроводив сталинский текст своим замечанием: «Лично мне очень импонирует его высказывание… Мысль по форме маленько азиатская, но по существу — верная даже в пору, далекую от времен культа личности». Замечания Сталина Андропов посчитал «вполне актуальными и сегодня» и «пригодными во все времена».

Был найден оптимум — число агентов, необходимое и достаточное для страны. Все в русле сталинских заветов: не раздувать сеть. Лучше меньше, да лучше. И в 1967-м, согласно годовому отчету, в органах КГБ насчитывалось порядка 170 тысяч агентов.

А Владислава Антоневича расстреляли в самый разгар террора: 5 февраля 1938-го. Минуло время, и он был реабилитирован в июле 1956-го посмертно. Вся его «шпионская работа» была выдумкой НКВД.

|

Метки: террор |

Как викингу стать варягом? |

Скандинавские источники против норманнизма

Мы уже видели, что все средневековые арабские и европейские писатели помещали варягов на южный берег Балтийского моря (за одним исключением — известием Кекавмена, о котором ниже).

Посмотрим теперь, как обстоит дело со скандинавским происхождением варягов в скандинавских же источниках.

Древнерусский термин «варяг» был известен в Скандинавии в форме «вэринг» (vaering). Но слово это пришло в скандинавские языки извне (см.: Гедеонов С. А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Записки Императорской Академии Наук: Приложение. Т. I-III. СПб., 1862, № 3; Томсен В. Начало русского государства. М., 1891). И более того, вэринги в сагах в большинстве случаев четко отличаются от норманнов-викингов.

Так, в «Саге о людях из Лаксдаля», записанной в XIII в. Снорри Стурлусоном, ведется рассказ о Болле Боллесоне, знаменитом у себя на родине, в Исландии, герое. Однажды он решил предпринять далекое путешествие. Сначала он побывал в Норвегии и Дании, где был с почетом принят тамошними конунгами и знатными людьми. «Когда Болле провел одну зиму в Дании, — говорится далее, — он решил отправиться в более отдаленные страны, и не прежде остановился в своем путешествии, чем прибыл в Миклигард [Константинополь]; он провел там короткое время, как вступил в общество вэрингов».

Знаток скандинавской истории Снорри Стурлусон добавляет от себя: «У нас нет предания, чтобы кто-нибудь из норманнов служил у константинопольского императора прежде, чем Болле, сын Болле. Он провел там много зим и во всех опасностях являлся храбрейшим и всегда между первыми; подлинно, вэринги много ценили Болле, когда он жил в Константинополе».

Таким образом, в исландских преданиях Болле числился первым викингом, принятым в константинопольскую дружину вэрингов-варягов, существовавшую, как видно, задолго до его приезда в Константинополь. Болле Боллесон — реальное историческое лицо. Наиболее вероятная дата его прибытия в византийскую столицу — 1026 или 1027 г. (см.: Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков. Труды. СПб., 1908. Т.1).

Но, возможно, назвав Болле Боллесона первым вэрингом, Снорри ошибся. Сага о Вига-Стире повествует о вэрингах Гесте и Торстейне. Последний был сыном знатного исландца Стира, которого убил Гест. Начинается охота мстителя за убийцей: «Гест видел, что он не в состоянии держаться против происков Торстейна в Норвегии, и отправился на юг в Миклигард [Константинополь] и нанялся там служить с вэрингами; он рассчитывал там быть лучше скрытым. До Торстейна дошли о том вести, и он в то же лето отправился в Миклигард. Но такой обычай у вэрингов и норманнов, что день они проводят в играх и борьбе. Торстейн, вступивший в среду вэрингов, застал Геста во время борьбы, выхватил меч и ранил его. Вэринги подбежали и хотели тотчас убить Торстейна, потому что был такой закон, что если кто покусится на жизнь другого во время игры, то должен потерять свою. Но сам Гест освободил Торстейна, заплатив за него выкуп и потом помирившись с ним».

Схватка Торстейна с Гестом произошла, видимо, году в 1011-м. Хронологическое расхождение с рассказом Снорри о Болле Боллесоне в общем-то невелико, речь все равно идет о первой трети XI в. Вместе с тем мы видим, что и здесь норманны решительно отделены от вэрингов.

«Сага о Ньяле», в свою очередь, рассказывает о некоем Кольскегге, который «крестился в Дании, но там ему пришлось не по душе, и он отправился на восток, в Гардарики, и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард и вступил там в варяжскую дружину. Последнее, что о нём слышали, было, что он там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался там до самой смерти». По косвенным признакам поездку Кольскегга в Константинополь можно приурочить к 990-м годам — и это самое раннее известие о пребывании скандинавов в корпусе варангов. Однако «Сага о Ньяле» написана позднее других «саг об исландцах» и невозможно сказать, насколько её сведения в данном случае соответствуют действительности.

Мнение о скандинавском происхождении вэрингов основывается преимущественно на показании византийского писателя Кекавмена (вторая половина XI в.) о том, что служивший в Византии Харальд Суровый был «сыном василевса Варангии». В данном случае Варангия — это Норвегия (хотя Харальд и не был сыном правителя Норвегии).

В качестве подтверждения слов Кекавмена ученые-норманисты приводят сведениях саги о Харальде Суровом. В ней будущий норвежский король и искатель английской короны, сложивший голову в 1066 г. при Стэмфордбридже, выступает предводителем константинопольских вэрингов, совершая со своими земляками чудеса храбрости, завоевывая для императора Василия II Болгаробойцы десятки городов и целые страны, после чего, получив щедрое вознаграждение, возвращается на родину.

Но сага о Харальде записана не ранее XIII в. Между тем Кекавмен пишет о том, что Харальд «привел... с собой и войско, пятьсот отважных воинов». Так что и в данном случае викингский отряд Харальда только влился в ряды вэрингов.

Об этом также свидетельствует виса (поэтическое произведение) скальда Вальгарда, повествующая о том, как Харальд за какой-то проступок был посажен императором в темницу. Однако брат Харальда, Олав, освободил его. Харальд выместил свой гнев на охранявших темницу вэрингах:

...Тотчас ты, потомок шлемоносцев (то есть конунгов. — С. Ц.),

Приказал повесить тех, что держали стражу.

Ты так повернул дело,

Что менее стало вэрингов.

Здесь вэринги опять чужие люди, не соплеменники Харальда, как это явствует из торжествующего тона висы. Кстати сказать, приведенный отрывок — единственный скандинавский источник XI в., где вообще упоминаются вэринги (см.: Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина…). Что вполне согласуется с данными Снорри Стурлусона о появлении скандинавов в Константинополе не ранее первой четверти XI века.

Сравнение скандинавских известий о вэрингах с сообщением Кекавмена о Варангии-Норвегии позволяет установить, что в последнем случае мы имеем дело с искажением исторической реальности. О причинах этой историко-географической погрешности будет сказано в последующих постах, где речь пойдет о конкретно-историческом содержании термина «варанг» в Византии XI—XII вв.

Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.

Данный материал доступен без оформления подписки.

Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.

Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.

Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!

|

Метки: норманнский вопрос Русское тысячелетие |

Правительство Каталонии в тюрьме |

Барселона. Вторая Испанская Республика. 6 октября 1934 года.

|

Метки: историческая фотография |

Подскажите |

Подскажите, «Нужно еще немного потерпеть» — это какая статья Конституции?

|

Метки: юмор |

Советская карикатура на сталинистов |

Единственная — несмотря на то, что Сталина активно критиковали на XX—XXII съездах партии, в печати, тело его было вынесено из Мавзолея, а по всей стране в 1961-м прошёл массовый снос его статуй и иных изображений.

Карикатура на «наследников Сталина» была опубликована в журнале «Крокодил» в 1962 году.

На нижней картинке «наследник» стоит на коленях перед известным портретом И.В. Сталина работы Дмитрия Налбандяна:

|

Метки: СССР |

Где обитали варяги и русы по сведениям арабских и европейских писателей? |

Все средневековые источники так или иначе, каждый на свой лад, помещают варягов и русов примерно в один и тот же географический регион. И это совершенно определенно не Скандинавия.

В «Повести временных лет» русь занимает место между «готами» и «агнянами» — Готландом и Англо-Датским королевством (в иных случаях под "агнянами" разумелись только одни даны). Совершенно очевидно, что летописец имеет в виду южнобалтийский берег — от устья Вислы до датских земель. Здесь и только здесь на Балтике говорили по-славянски, а мы знаем, что, по убеждению летописца, «славянский язык (народ) и русский один есть». Сюда же помещаются варяги (как племя). Во вводной части «Повести» они «приседят» к морю Варяжскому, в соседстве с ляхами, прусью, чудью.

Арабские писатели в своих сведениях о народе «варанков» слово в слово повторяют Нестора, как будто «Повесть временных лет» была их настольной книгой.

У Бируни (в пересказе Абу-ль-Фиды, 1273-1331 гг.) сказано, что «море Варанк (Варяжское/Балтийское море. — С. Ц.) отделяется от Окружающего моря на севере и простирается в южном направлении... Варанки — это народ на его берегу».

Берегу — именно южнобалтийском, так как система ориентации в географических сочинениях средневековья всегда строится «от ближнего — к дальнему»: сначала должен быть упомянут «этот» берег, потом — «тот». Кроме того, на этом же берегу, по сведениям Бируни, живут «келябии» — «кулпинги» византийских хрисовулов и «колбяги» древнерусских памятников, где они постоянно упоминаются рядом с варягами. Между тем еще Татищев указал, что загадочные колбяги вряд ли могут быть кем-то иным, кроме как жителями польского Колобжега, то есть и в этом случае текстовое соседство соответствует географическому.

«Алфавитный перечень стран» Йакута ар-Руми (ум. в 1229 г.) цитирует Бируни более пространно: «Что касается до положения морей в обитаемой части мира, то описание оных, найденное мною у Бируни, есть самое лучшее: море, говорит он, которое на западе обитаемой земли омывает берега Тандши и Андалузии (т. е. Африки и Испании. — С. Ц.) называется Всеокружающим морем... От сих стран это великое море распространяется к северу к стране славян, и выходит из него на севере страны славян большой канал (Балтийское море. — С. Ц.), проходящий к стране мухамеданских болгар (Волжской Булгарии; у Нестора варяги также расселяются на восток «до предела Симова», в полном соответствии с археологическими данными о массовой миграции поморских славян в Новгородскую землю. — С. Ц.). Он-то называется именем моря Варанк. Это есть название народа, живущего у берегов оного, от коего оно распространяется к востоку...»

Под северной частью «страны славян» арабы традиционно и в полном соответствии с исторической действительностью VIII—XII вв. понимали нынешнюю Германию — между Эльбой и Одером, то есть Славянское Поморье.

Комментатор Назир-ад-Дина Шериф Джорджанк (ок. 1409 г.) сообщает то же самое: «Сие море, называемое Варанк, есть рукав (залив) Западного океана, который от северных берегов Испании входит посреди обитаемых стран, простираясь на север Славянской земли, и прошед... мимо страны варанков... обитаемых высокорослым и воинственным народом, простирается среди непроходимых гор и необитаемых земель до пределов Китая».

Этот отрывок также сопоставим с летописным указанием на то, что варяги приседят к Варяжскому морю до предела Симова.

Писатели, независимые от литературной традиции, заложенной Бируни, тем не менее ни в чем ей не противоречат. Персидских ученый XIV в. Казвини говорит: «Шестой морской рукав (залив. — С. Ц.) есть море Галатское, иначе называемое Варяжским. На восток от оного находятся земли Блид (?), Бдрия (?), Буде (?) и часть варягов, на юг равнины Хард (хазар, т. е. Северное Причерноморье. — С. Ц.); на западе земля Франков и народа кастильского и другие, на севере Океан».

Несмотря на некоторые неясности текста, очевидно, что варяги помещаются им на южный берег Балтийского моря, к востоку от Франции.

У ад-Димашки (1256-1327) читаем, что Окружающий океан от Испании «простирается к устью узкого, но длинного пролива... Здесь находится великий залив, который называется морем Варанк... Варанки же есть непонятно говорящий народ и не понимающий ни слова, если им говорят другие... Они суть славяне славян (т. е. важнейшие, знаменитейшие из славян. — С. Ц.)».

Достоверность этому известию придает последний идиоматизм, бытовавший именно в земле поморских славян. Латинская надпись на надгробии поморского герцога Богуслава (ум. 24 февраля 1309 г.) называет его «Slavorum Slavus dux». Следовательно, Димашки или его информатор черпали сведения не из книжной традиции, а пользовались сообщением очевидца, знавшего «варанков» не понаслышке.

Что касается русов, то в арабоязычной литературе, имеется прямое свидетельство очевидца — испанского еврея (сефарда) Ибрагима бен-Йакуба, путешествовавшего в 965—966 гг. по землям прибалтийских славян. Он пишет:

«И граничит с Мшкой (владениями Мешко I, польского князя до 992 г. — С. Ц.) на востоке русы и на севере брусы (прусы. — С. Ц.). Жилища брусов у Окружающего моря... И производят на них набеги русы на кораблях с запада. И на запад от русов племя из славян. Оно живет в болотистых местах страны Мшки к северо-западу».

В его сообщении замечательно то, что он знает киевских русов, живущих восточнее Польши, но отличает от них балтийских славян и неких «западных» русов, помещая их на каком-то отрезке южного берега Балтики, западнее Пруссии и восточнее Дании.

Европейские источники во всем согласны с арабскими.

Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.

Данный материал доступен без оформления подписки.

Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.

Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.

Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!

Мои книги на Литрес

|

Метки: норманнский вопрос Русское тысячелетие |

Теория Четвёртого Рейха |

Три Рейха падоша, Четвёртый (ЕС) стоит, а пятому не быти?

|

Метки: юмор |

Послание потомкам, отправленное 120 лет назад |

|

Метки: это интересно |

Что знали о варягах на Руси? |

Одна из коренных ошибок, навязаннаых русской историографии учеными-норманнистами, состоит в представлении о глубокой древности термина «варяг», который будто бы появился на Руси для обозначения скандинавских пришельцев. В трудах норманнистов можно прочитать, что варяги еще в VIII—IX вв. толпами устремлялись в Константинополь по Волховско-Днепровскому пути, что слово «варяг» уже тогда было знакомо любому славянскому мальчишке...

Что ж, давайте заглянем в древнерусские источники, где по мнению многих и многих, варяги свили себе настоящее скандинавское гнездо.

На страницах «Повести временных лет» варяги в качестве действующих лиц впервые появляются в статье под 859 г., где они, приходя откуда-то из «заморья», берут дань с чюди, ильменских (новгородских) словен, мери, веси и кривичей. Затем в 862 г. их изгоняют и зовут княжить Рюрика с русью. Послы ильменских словен «идоша за море к варягам, к руси: ибо звались те варяги «русь», яко другие зовутся «свеи» [шведы], другие же «урмане» [норвежцы], «агняне» [даны], иные «готы» [жители о. Готланд]; так и эти [варяги назывались русью]». Итак, под варягами здесь как будто подразумеваются «приседящие» к Варяжскому/Балтийскому морю народы.

Попутно заметим, что данный летописный отрывок категорически исключает «русь» из числа скандинавских народов: «русь» — это не «свеи», не «урмане», не «готы» и не «агняне». На этом, собственно, «норманнский вопрос» можно считать закрытым, хотя курьезным образом норманнизм начал свою научную жизнь именно с неправильного истолкования этого летописного фрагмента. Детская логическая ошибка легла в основание научной школы!

Во вводной, недатированной части летописи, где рассказывается о происхождении тех или иных народов от «колен» (сыновей) Ноя, содержание термина «варяги» толкуется еще более широко: «ляхове же и прусы и чюдь приседят к морю Варяжскому; по сему же морю седят варязи: семо — к востоку, до предела Симова [до Урала]; по тому же морю седят к западу до земли Агляньски и до Волошскые. Афетово же колено и те варязи: свеи, урмане, готы, русь, агляне, галичане, волхове, римляне, немцы, корлязи, венедици, фрягове и прочии».

Здесь к варягам отнесены уже чуть ли не все народы Западной Европы. Разумеется, это — довольно поздняя, ученая, книжная классификация, ибо изначально термин «варяги», безусловно, не мог иметь такого всеохватного значения. Действительно, Ипатьевская летопись размещает собственно «Варяжское Поморье» (как некую прародину варягов) на южном побережье Балтики, к западу от Гданьска-Данцига.

Иначе говоря, читая «варяжские» страницы «Повести», мы имеем дело с ретроспективным использованием термина «варяги». Для русских людей времен Нестора (рубеж XI—XII вв.) варяги были не «скандинавами», а, так сказать, суперэтносом, вроде индоевропейцев.

Даже беглый взгляд на летописный текст без труда обнаруживает, что «варяги» попали в древнюю историю Руси не по Волховско-Днепровскому пути, а исключительно стараниями поздних редакторов «Повести временных лет». Причем, несмотря на эти старания, варяги постоянно выпадают из повествования.

Так, Аскольд и Дир говорят киевлянам: «И мы есьмя князи варяжские». Оставшись княжить в Киеве, они «многи варяги скуписта [собрали], и начаста владети польскою [полянскою] землею». Но в поход на Царьград они уходят с одной «русью», с нею же, побитые, и возвращаются.

Олег, отправляясь по их следам под стены византийской столицы, «поя же множество варяг, словен, и чюди, и кривичи, и мерю, и поляны, и северу, и деревляны, и радимичи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы, яже суть толковины [союзники]». Но под Царьградом он оказывается только с русью и словенами.

Игорь в 944 г. «совокупи воя многы: варягы, и русь, и поляны, и словены, и кривичи, и печенеги», из которых до черноморского побережья доходят только русь и печенеги.

Равным образом не знают никаких варягов тексты договоров Олега и Игоря с греками — одну только «русь».

Княжения Ольги и Святослава обходятся совсем без варягов. Затем Владимир опирается на варягов в борьбе с Ярополком, но, овладев Киевом, спроваживает варяжскую дружину в Царьград, чтобы не расплачиваться с ними из своей казны. Кроме того, в 983 г. в Киеве приносят в жертву двух варягов-христиан, которые, в отличие от всех других упоминаемых в «Повести» варягах, пришли на Русь не из «заморья», а из Византии, где на рубеже X—XI вв. образовалась особая «варяжская» дружина наемников.

При Ярославе вновь возникает путаница. Набрав варягов в Новгороде, Ярослав побеждает с ними Святополка при Любече, однако в Киев вступает с новгородцами. Выгнанный затем из стольного града Святополком и Болеславом, он вновь призывает на помощь варягов, но после очередной победы раздает награды «старостам», «смердам» и тем же «новгородцам». В последний раз Ярослав выступает с варягами против печенегов в 1034 г.

Во всех этих эпизодах варяги предстают перед нами не особым этносом с берегов Балтийского моря, а простыми наемниками (иногда купцами, как варяги-мученики). Они лишены каких бы то ни было этнических характеристик, хотя никогда не сливаются с «русью» и «словенами». Прояснить их происхождение редакторы «варяжских» статей считают излишним, как нечто общеизвестное.

Отсутствуют варяги и во всех оригинальных известиях древнейших новгородских летописей о событиях X—XI вв., а имеющиеся упоминания о них восходят к тексту «Повести временных лет» (см.: Никитин А. Л. Основания русской истории. М., 2000. С. 86). И только в статье под 1151 г. пожар уничтожает «варяжский товар», хранившийся в «варяжской церкви на Торгу».

Внелетописные древнерусские источники рисуют не менее выразительную картину. Ни словом не обмолвился о варягах первый русский писатель, митрополит Иларион (середина XI в.). Совершенно не знает их «Правда Ярославичей», созданная в 1072 г. Само существование варягов на Балтике обнаруживается только в договорной грамоте Новгорода с Готским берегом и ганзейскими городами 1189–1199 гг., определившей «емати скот варягу на русине или русину на варяге»; но эти варяги равнозначны древнерусским «немцам», то есть жителям южного берега Балтики между Одером и Эльбой.

Наконец, ни одна средневековая западноевропейская хроника вообще понятия не имеет о «варягах» на Руси.

Все это позволяет установить искусственный, «вводный» характер летописного термина «варяги», который, по всей вероятности, является анахронизмом даже для времени княжения Ярослава и утвердился на русской почве ближе к первой половине XII в. Именно тогда, во время очередной редактуры «Повести временных лет», термин «варяги» и попал в летописный текст, будучи отражением совсем других исторических реалий.

Что все это значит, прояснится в следующей статье на тему варяжского вопроса, которая будет посвящена собственно происхождению и истории термина «варяг».

Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.

Данный материал доступен без оформления подписки.

Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.

Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.

Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!

Мои книги на Литрес

|

|

Не боги горшки обжигают |

Эти хипоботаны 50 лет назад написали рок-оперу "Иисус Христос Суперзвезда".

Слева Эндрю Ллойд Уэббер, справа Тим Райс, 1970г.

|

Метки: музыка |

Были времена |

— Мама, бабушка, а правда, что раньше вы все жили в соцсетях?

— Ну что вы, наши дорогие Фейсбученька, Вконтактик и Жиженька, кто вам такие глупости сказал!?

|

Метки: юмор |

Сделайте мне небольшое одолжение |

Друзья, раз уж вы подписались на меня, то прошу вас об одном одолжении: подпишитесь и на мой Ютуб-канал «Забытые истории».

В накладе не останетесь, там есть, что посмотреть)).

https://www.youtube.com/channel/UCFxgZcKjp1l-Y-x8uyUNz8w/videos

|

Метки: видео |

Геродот и море (новелла) |

Предшественники Геродота всё ещё излагали историю в виде эпических поэм. Немногочисленные прозаические хроники первых логографов представляли собой скучный пересказ мифов, относящихся к генеалогии богов и героев, которые, по преданию, дали жизнь тому или иному полису.

Несомненно, что Геродот не сразу пришёл к той прозаической форме, которая стала фундаментом всей исторической (и, отчасти, литературно-художественной) прозы. Поначалу он должен был потерпеть неудачу в стихосложении. Иначе говоря, осознать свою поэтическую немощь и отказаться от дальнейших опытов в этой области литературного творчества (хотя, по наблюдению Э. Нордена (Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, 1898. С. 45), «ни один из позднейших прозаиков не начинал и не кончал предложений гекзаметрами так часто, как Геродот»).

Мы не знаем, какое поэтическое крушение вынудило Геродота осознать себя как не-поэта. Быть может, всё было так, как изложено на нижеследующих страницах.

I

Артемисия, дочь Лигдамида, правительница Галикарнаса, увела на помощь Великому царю пять кораблей. Обратно вернулось два — чёрная триера самой правительницы и одна из уцелевших пентеконтер, пятидесятивёсельных одноярусных судов, снаряжённых на деньги богатых горожан.

Дозорные на городских башнях, первыми узревшие возвращение эскадры, вначале не поверили своим глазам. Печальная весть быстро разнеслась по городу, словно несомая ветром с моря, который в этот жаркий день приятно овевал тела и лица. Горожане толпами повалили в порт.

Корабли приближались к причалу в полной тишине, нарушаемой лишь плеском весел и скрипом снастей. На их бортах и мачтах не было видимых следов повреждений, однако выглядели они как-то уныло.

Когда Артемисия ступила на берег, раздались приветственные звуки труб — и сразу потонули в поднявшемся человеческом гуле.

— Где остальные корабли, Артемисия? — слышались истошные женские голоса. — Где наши мужья, сыновья и братья?

Ни один мускул не дрогнул на лице правительницы. Она села в поданные носилки и удалилась, не опустив занавеси и не удостоив взглядом никого из подданных.

Только теперь толпа взвыла, словно осознав горечь утраты. Причитания и вопли огласили гавань, смешавшись с пронзительными криками встревоженных чаек.

Златовласая Дрио не голосила вместе с другими женщинами. Хвала всемогущим богам, ей некого оплакивать. Её муж, Ликс, стоял рядом с ней. Он был возбуждён, как и все, хотя тревога уже сошла с его широкого, бородатого лица — в спасшейся пентеконтере он узнал принадлежащий ему корабль. Выглядывая из-за широкого плеча мужа, Дрио крепко прижимала к груди туго спелёнутый комок — новорождённого сына Феодора. Другой её сын, малютка Геродот, сам жался к матери, цепляясь кулачками за складки платья. Он не понимал ничего из того, что происходило вокруг, но почему-то знал, что нужно запомнить этот гвалт, эту людскую толчею.

Команды вернувшихся кораблей разошлись по домам и тавернам. В тот день рассказам не было конца. С изумлением слушали горожане о сокрушительном разгроме флота Великого царя у Саламина и поспешном отступлении неисчислимого персидского войска из Греции. Напрасная гибель трёх великолепных кораблей (галикарнасская эскадра считалась лучшей во всём персидском флоте после сидонской) наполняла сердца стыдом и скорбью; тем большим успехом пользовались истории о бессмертной славе, которой покрыла себя правительница Галикарнаса. Никто не понуждал её — молодую вдову при малолетнем сыне — к выступлению в поход. Однако она отважно возглавила союзную флотилию из Карии [1] (прим. см. в конце текста). Великий царь ценил её мудрые советы и восторгался мужеством Артемисии. Наблюдая за тем, с какой отчаянной храбростью бросалась она при Саламине на эллинские корабли, царь воскликнул: «Воистину, мои мужчины сегодня стали женщинами, а женщины превратились в мужчин!»

Рассказчики не утаили и ту хитрость, на которую ей пришлось пойти ради спасения своей жизни. Афиняне кипели злобой против Артемисии — для них было позором воевать с женщиной. Начальники афинских кораблей получили приказание захватить в плен галикарнасскую царицу; за её поимку была назначена награда в тысячу драхм [2]. В самый разгар сражения, когда флот персов пришёл в расстройство и обратился вспять, афинская триера погналась за кораблём Артемисии. Бежать было некуда — путь к отступлению преграждала стена из тридцати карийских кораблей, которые отходили, сохраняя строй. И тогда она приказала протаранить один из них, принадлежавший царю города Калинды. Повреждённое судно пошло ко дну вместе с царём и всей командой. Обманутый увиденным, начальник корабля афинян прекратил преследование, решив, что правительница Галикарнаса перешла на сторону эллинов. Однако верность Артемисии Великому царю осталась непоколебленной. Недаром именно ей поручил он заботу о своих сыновьях, отправленных морем в Эфес.

Вечером в дом Ликса пришли гости — главы знатных семейств города, с которыми хозяина дома связывали аристократическое происхождение и дружба. Все они перед тем побывали во дворце, где изъявили своё глубочайшее уважение правительнице и готовность к новым жертвам — кровью и деньгами — ради её славы и процветания города. Теперь они обсуждали, во сколько им обойдётся их преданность, и станут ли афиняне мстить Галикарнасу за участие в войне на стороне персов. Разговорам не было конца, разошлись далеко за полночь.

Тревога мужчин передалась гинекею [3]. Дрио то и дело покрикивала на рабынь, те громче обычного возились на кухне и по дому, Феодор беспрестанно орал. Геродот тоже похныкал, но, получив от матери крепкую затрещину, притих.

Вскоре из области педасийцев, простиравшейся к северу от Галикарнаса, поступили успокоительные вести: у тамошней жрицы Афины не отросла борода, как это не раз бывало, когда Карии угрожала какая-нибудь беда. Значит, бояться нечего.

А вскоре царские гонцы зачитали на городской площади официальное известие о том, что Великий царь, наказав гордыню эллинов и разорив их города и святилища, благополучно вернулся в свою столицу.

Мир, однако, не наступил. Напротив, пламя великой битвы Европы и Азии разгоралось всё сильнее, захватывая новые страны и области.

Однажды Артемисия исчезла. Говорили, что она бросилась в море от неразделённой любви к некоему юноше по имени Дардан, после того как оракул возвестил ей о том, что близость между ними невозможна. Правды не знал никто. Несколько дней спустя море вернуло галикарнасцам их правительницу, выбросив её обезображенное, вздувшееся тело на берег, прямо под стены правительственного дворца, который возвышался на скале у входа в бухту. Власть перешла к её сыну Писинделу, а затем к внуку — Лигдамиду II.

II

Окружённый с трёх сторон горной грядой, Галикарнас обращён к югу — к спокойным водам Керамского залива. Впрочем, тот, кто хочет увидеть открытое море, должен подняться в верхнюю часть города. Только при взгляде оттуда суша, как бы сдавившая Керамский залив в своих объятиях, немного ослабляет свой захват, приоткрывая простор Эгеиды. Но и тогда смотрящий может, скорее, почувствовать его, чем созерцать во всей шири, так как морской окоём едва ли не на всём его протяжении загораживает холмистая громада острова Кос.

Место это знаменито в преданиях эллинов. Во времена гигантомахии возле его берегов Посейдон Амфибей расправился с гигантом Полиботом, сыном матери-земли Геи. Лазурнокудрый бог оправдал своё грозное имя — «колебатель земли». Своим острым трезубцем он отколол от Коса огромную скалу и придавил ею Полибота. Так возник соседний остров Нисирос. В дальнейшем жители Коса прогневали Геракла: приняв его корабль за пиратский, они бросали в него камни, не позволяя пристать к берегу. С невероятным трудом Гераклу удалось одержать верх над обидчиками. Он убил косского царя Еврипила и взял в жёны его дочь Халкиопу.

Когда же пришёл черед общегреческого похода на Илион, Кос снарядил свои корабли, упомянутые Гомером в незабвенном перечне эллинской флотилии.

С тех пор утекло много воды, и ко времени рождения Геродота Кос славился двумя вещами: знаменитым на всю Элладу храмом Асклепия [4] и дорогими прозрачными тканями — платья, сшитые из них, обнажали тело, вместо того чтобы скрыть его, и потому были любимым одеянием гетер.

Первые эллины высадились на землю Галикарнаса спустя много лет после Троянской войны. Это были выходцы из Арголиды [5].

До прихода эллинов юго-западную оконечность Азии вместе с близлежащими островами населяли карийцы. Именно их греки впервые назвали «варварами». Название области Кария на их языке означало верхушку, маковку. Когда-то они, в свою очередь, подчинили здешних туземцев — лелегов. В прошлом карийцы были столь воинственны, что, даже покорившись царю Миносу [6], не платили никакой дани, а лишь поставляли гребцов для его кораблей. В пору своего могущества карийцы изобрели три вещи, — султаны на шлемах, эмблемы на щитах и ручки на внутренней стороне щитов, под левую руку (прежде щит крепился на кожаную перевязь, которую надевали через плечо). Впоследствии эллины переняли от них эти нововведения. Особенно пригодилась рукоятка на щите — именно она позволила построить гоплитов [7] в несокрушимую фалангу.

Карийцы пришли на помощь Трое, тем самым связав свою судьбу с судьбой поверженного города. Победа эллинов надломила их могущество. Однако и после того, как карийцы утратили независимость, иноземные правители охотно нанимали их на службу.

Первые колонисты из Трезена высадились на острове Зефирий (позднее его соединили с материком узким перешейком), у входа в удобную бухту, прямо напротив небольшого карийского городка Салмакиса. Прошло немало времени, прежде чем оба поселения слились в один город под названием Галикарнас. Смешалось и его население — греки из Зефирия и карийцы из Салмакиса породнились благодаря многочисленным бракам. Из-за этого соседние эллины из дорийского Шестиградья [8] относились к галикарнасцам с предубеждением и однажды, воспользовавшись случаем, исключили их из своего союза. Впрочем, это не помешало Галикарнасу добиться процветания, которое сделало его столицей властителей Карии. Первым из них был кариец Лигдамид, женатый на гречанке. Их дочь получила имя Артемисия. После кончины своего супруга она взяла верховную власть в свои руки.

Спутники торговли — богатство и довольство — породили в галикарнасцах изнеженность. Причины её молва искала в свойствах воды из местного источника, чья нимфа по имени Салмакида проводила свои дни в праздности и, в конце концов, пленившись нежной красотой Гермафродита, срослась с ним в единое существо. Привыкнув ценить превыше всего житейское благополучие, жители Галикарнаса безропотно подчинились власти сначала лидийских, а затем и персидских царей, тогда как их соседи — ионийские греки — доблестно, хотя и безуспешно сражались за свободу своих городов.

III

Геродот, подобно многим галикарнасцам, происходил из смешанной семьи. Отцом его был кариец, матерью — гречанка. Родители маленького Геродота быстро заметили, что нет лучшего способа завладеть его вниманием, чем завести разговор об Артемисии и её подвигах. Он готов был часами слушать эти истории. Царица Галикарнаса навсегда сохранилась в его памяти такой, какой она предстала перед своими подданными в день возвращения из похода — гордой, величественной, неподсудной молве, — полная противоположность тем женщинам, которых он видел вокруг себя: тихим, покорным, всегда занятым какой-то мышиной вознёй в гинекее. Внимая рассказам взрослых, Геродот замирал; прозрачно-зелёные глаза его светились восторгом, а детское личико время от времени становилось строгим, и по нему пробегала тень напряжённого раздумья.

В детстве Геродот потерял младшего брата, который умер в младенчестве; но зато, повзрослев, обнаружил, что у него есть старший. Звали его Паниасид, и он обгонял Геродота лет на пятнадцать. Их связывало двоюродное родство — отцом Паниасида был Полиарх, приходившийся братом Геродотову родителю Ликсу.

Паниасид был неказист и, кажется, стыдился этого. Однако он весь преображался, когда читал свои стихи. В эти мгновения некрасивое лицо его дышало божественным восторгом, и Геродот страстно влюблялся в каждую его чёрточку — крупный нос, близко посаженные глаза, взлохмаченные жидкие волосы на круглой голове с высоким покатым лбом и развесистыми ушами... Однажды из подслушанного разговора взрослых Геродот узнал, что Паниасид — известный поэт, чтимый во всей Элладе как продолжатель великой эпической традиции Гомера и Гесиода. В доме Ликса Паниасид прочитал свою «Гераклиаду» — все четырнадцать песен, одну за другой, по мере их сочинения. Геродот с нетерпением ждал каждого нового появления двоюродного брата, чтобы с упоением проглотить очередную порцию похождений сына Зевса и Алкмены, изложенную героическим шестистопником.

Паниасид не сразу заметил, что у него нет более благодарного слушателя, чем юный сын Ликса. А, заметив, сблизился с ним так просто и непринуждённо, словно со своим сверстником. Ему первому открыл он свой новый замысел. Вслед за делами божественными Паниасид хотел воспеть деяния человеческие. «Ионика» — так называлась задуманная им поэма. Звучными элегическими двустишиями он собирался поведать историю славного ионийского народа. На долгое время исторические разыскания сделались главным его занятием. Паниасид скупал сочинения логографов [9] и приглашал к себе рапсодов [10] в надежде выудить из их памяти нужные ему сведения. Не довольствуясь их бессвязными россказнями, он совершал длительные путешествия, чтобы своими глазами увидеть места, о которых намеревался писать. В Ахайе [11] он собирал предания о древнейшем союзе двенадцати ионийских племён, впоследствии сбитых нашествием ахейцев [12] с родной земли и нашедших убежище в Аттике; в Афинах записывал сказания о последнем афинском царе Кодре и его сыновьях, которые, не сумев ужиться между собой, увели часть ионян в Азию; в Милете слушал рассказы о том, как ионяне, овладев городом, перебили всех мужчин и женились на их жёнах и дочерях, ибо своих женщин они оставили в Афинах; и как из-за этой резни карийские женщины поклялись никогда не вкушать пищи вместе со своими мужьями и не называть их по имени...

Всякий раз по возвращении Паниасид был нарасхват в домах родственников и знакомых, томимых нетерпеливым желанием узнать из первых уст заморские новости. Но самые подробные отчёты он приберегал для своего юного друга. Обычно они уединялись в библиотеке Паниасида, заставленной статуями богов и героев, бюстами поэтов, а также различными диковинами, привезёнными из поездок, — и там хозяин обрушивал на притихшего гостя лавину имён, названий городов и стран, достоверных фактов и сомнительных баек, мимолётных наблюдений и глубоко продуманных мыслей, зная, что ни одно из его слов не будет сочтено лишним. Сын Ликса был жадный слушатель и неутомимый вопрошатель. Его интересовало всё — старина и современность, создания природы и человеческих рук, обычаи и нравы, религиозные обряды и политические установления, свершения бессмертных и людские поступки, судьбы народов и происшествия из частной жизни. Для него не было большего наслаждения, чем часами рыться в груде привезённых Паниасидом рукописей, зачастую испещрённых незнакомыми буквами.

Втайне от всех Геродот и сам уже пробовал слагать стихи. Не к Эрато и не к Евтерпе [13] обращал он свои поэтические потуги, а вслед за своим знаменитым другом призывал на помощь ту, кто, по слову Гесиода, выдаётся меж музами и шествует за царями, давая поэтам власть над человеческой душой, — матерь Орфея, сладкозвучную Каллиопу [14]. Теперь ежедневная молитва его была такова: «Мудрая Каллиопа, сойди с небес и вдохнови мою песнь! Я знаю, мой дар пред тобою ничтожен, но ревностью я не ниже других».

Героем своей поэмы он избрал Артемисию, бесстрашную воительницу, не сумевшую завоевать для себя самую малую толику любви.

Голова Геродота пухла от образов, мыслей, сюжетов, ждущих своего словесного воплощения, но отделка стихов вызывала у него зубовный скрежет. Метрические и просодические тонкости поэтического ремесла казались ему оковами, налагаемыми на его воображение. Он бился над каждой строкой, выглаживая неровности и подбирая незаезженные эпитеты. И вот, наконец, наступил день, когда он отважился показать свой труд Паниасиду.

— Ты — единственный, чей суд я приму, как приговор самог'o святого дельфийского певца, благого Аполлона, предводителя муз.

Столь высокопарное начало насторожило Паниасида. Однако он с готовностью возлёг на обтянутую кожей кушетку, которая служила ему ложем в библиотеке, и приготовился слушать. Декламация длилась недолго. После дюжины строк Паниасид, не сдержав улыбки, прервал чтеца.

— Постой, постой, пожалей мои уши! Твои гекзаметры вонзаются в них, как острые жала.

Геродот замолчал и помрачнел.

— Не обижайся, — смягчил тон Паниасид. — Ты, как повар, который взялся приготовить мясо, не овладев искусством приправ: переперчил, недосолил, влил уксуса больше, чем надо, положил имбирь вместо кориандра... Разве ты не выплюнешь такой кусок сразу же, как только он попадёт тебе в рот?

Губы Геродота дрогнули в невольной улыбке.

— По правде сказать, я и сам это чувствую. Когда я читаю твои стихи, они кажутся мне совершенными, при взгляде на свои — поражаюсь их жалкой вымученности. Но если б ты знал, каких трудов стоила мне вся эта поэтическая эквилибристика — подсчёт слогов, чередование дактилей и хореев, расстановка спондеев, цезур и диерез, сильных и слабых долей!.. Почему же у меня ничего не выходит?

Паниасид помолчал, потом решительно встал.

— Пойдём!

— Куда?

— К лучшему учителю поэзии.

Они вышли из дома, проследовали до городских ворот и спустились по каменистой дороге к морю. Паниасид подвёл друга к самой воде. Море холмилось мёртвой зыбью. Сверкающие волны с ровным шумом набегали на песок, шелестя мелкими ракушками, устилавшими кромку берега.

— Слышишь? — спросил Паниасид.

— Что?

Недоумённым взглядом Геродот обвёл горизонт, словно пытаясь обнаружить источник шума.

— Образцовый гекзаметр, — сказал Паниасид.

Он подождал, пока схлынет очередная волна, и распевно произнёс:

— С трепетом сердца мы ждали...

За эти несколько мгновений новая волна накатила на берег и, добежав до ног Паниасида, в бессилии замерла.

— ...явленья божественной Эос,

— снова зазвучал голос Паниасида, смешавшись с шорохом волны, которая, пенясь, поползла назад. А Паниасид продолжал:

— Вышла из мрака младая

(Ещё одна волна вздыбилась и растеклась по песку.)

— с перстами пурпурными Эос…

(Волна вернулась в море в один миг с окончанием стиха.)

Геродот вдруг понял. Потрясённый своим открытием, он опустился на песок и, опершись на руку, запрокинул голову. Солнце обожгло глаза. Он зажмурился; под веками вспыхнуло огненное пятно. А в уши мерно вливались волны гекзаметра.

— Встал он, огонь разложил и доить принялся по порядку

Коз и овец; подоив же, под каждую матку её он

Клал сосуна; окончавши с заботливым спехом работу,

Снова из нас он похитил двоих на ужасную пищу...[15]

Паниасид читал и читал, не останавливаясь, пока не довёл дело до вызволения Одиссея и его людей из рук циклопа. К его удовольствию, за всё это время ни разу не случилось такого, чтобы набег и отступление волны не совпали с протяжённостью поэтической строки.

— Теперь ты видишь, — сказал он, присаживаясь на песок рядом с Геродотом, — что гекзаметр — это наречие моря, и поэту, чтобы овладеть им, нужно лишь впустить в своё сердце его мерный напев, порождение игры солёных зыбей. Сделай это, и тогда тебе не придётся больше высчитывать число стоп и длительность слогов, — ты сможешь сложить все правила стихотворства в ларец, а ключ от него выбросить в море!

Паниасид пошарил рукою в песке и, нащупав камушек, с силой швырнул его за прибойную волну.

— Вот так.

Окрылённый Геродот устремился домой, оставив старшего друга на берегу, внезапно разомлевшим и утратившим охоту к дальнейшим поучениям.

Дома, запершись в своей комнате, он занялся правкой поэмы, прислушиваясь к рокоту волн в своём сердце. Однако её вторая, «морская», редакция впечатлила Паниасида ничуть не больше, чем первая. «Никуда не годится», — твёрдо заключил он, на этот раз выслушав Геродота до конца.

— Но ведь я точно следовал твоим наставлениям! — в отчаянии воскликнул Геродот.

— Увы, ты не поэт, вот и всё.

Примечания

[1] Историческая область на юго-западном побережье Малой Азии с городами Миунт, Приене, Милет, Карианда, Минд, Галикарнас, Книд, Кавн и др. — Здесь и далее примечания автора.

[2] В аттической драхме было 4,32 г серебра.

[3] Женская половина дома.

[4] Бог медицины и врачевания.

[5] Историческая область в северо-восточной части Пелопоннеса, заселённая дорийцами.

[6] Легендарный царь Крита, один из трёх сыновей Зевса и Европы.

[7] Древнегреческие тяжеловооружённые пешие воины (по названию тяжёлого круглого щита — гоплона).

[8] Религиозный союз шести городов карийской Дориды (области, заселённой дорийцами), в состав которого входил Галикарнас.

[9] Древнегреческие авторы первых исторических трудов, написанных прозой.

[10] Странствующие исполнители эпических песен.

[11] Историческая область на севере Пелопоннеса.

[12] Древнегреческие племена, обитавшие первоначально в Фессалии (северная Греция).

[13] Музы любовной и лирической поэзии.

[14] Муза эпической поэзии.

[15] Гомер. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского.

Мои книги на Литрес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney (Яндекс) 41001947922532

PayPal s.tsvetkov.history@gmail.com

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи(описание и заказ)

|

Метки: античность новеллы |

Под рукою Творца |

Под рукою Творца

глина податлива, как

дева во вторую

ночь любви.

Под рукою Творца

холст становится небом,

расцвеченным

радугой Его глаз.

Под рукою Творца

звуки, словно пчёлы,

собирают в душе

горький мёд страстей.

Под рукою Творца

с сухим стуком

нанизываются слова

на чётки Вечности.

И даже Смерть, —

злобный пёс,

грызущий кость Забвения, —

лижет руку Творца.

Из моего поэтического сборника «Жизнь со смертью визави».

Читайте на Литрес. За переход по моей ссылке полагается скидка.

|

Метки: стихи |

Инфантилизм веры, или Ад понарошку |

Люди грешат, словно дети проказят, и в глубине души ни минуты не сомневаются в том, что если их, возможно, и поставят в угол, то затем, конечно, простят. Ах, эти милые взрослые детки!..

|

Метки: религия афоризмы |

Возвышенная форма лжи… |

Романист — это человек, на которого жизнь производит такое волнующее впечатление, что он испытывает неодолимую потребность поделиться им с другими и выбирает художественную прозу как наиболее действенную форму для облегчения своих чувств.

Сомерсет Моэм

Романист может быть либо свидетелем, либо соучастником, но никогда — тем и другим одновременно.

Жан-Поль Сартр

Бальзак называл романиста секретарём, который торопится без искажений записать современную историю.

Я считаю в принципе, что романы следует создавать на основе подлинных событий, но таких, которые не могут попасть в мемуары.

Эдмон Гонкур

Романистов часто называют психологами. Но у них разные дела. Романист, изображая чужие души, рисует свою; психолог, наблюдая свою душу, думает, что он изучает чужие.

Василий Ключевский.

Правдоподобный роман не тот, в котором просто мало случайностей в развитии событий. Это роман, в котором случайностей меньше, чем в жизни.

Рюноскэ Акутагава

Роман — это субъективная эпопея, в которой автор испрашивает дозволения на свой лад перетолковывать мир.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Роман — это возвышенная форма лжи. Существует зона неопределённости, где трудно отличить автора от марионетки; невозможно говорить действительную правду, не примешав к ней немного поэтической лжи. События романа должны иметь косвенное отношение к твоей собственной жизни. Не излагай в нём историю твоей жизни без изменений. Поведай о судьбе, близкой твоей, — это позволит тебе выразить свои чувства и одновременно сохранить иллюзию, будто тебя прикрывает маска.

Андре Моруа

Романы требуют какой-то особенной ловкости слов и уменья бесстрашно, нагло лгать.

Максим Горький

Хороший роман рассказывает читателю правду о главном герое, плохой — правду об авторе.

Гилберт Честертон

Мои романы — вовсе не романы, а помесь исповеди с дневником, притчи с классической трагедией.

Франсуа Мориак

…для меня всякий искренний роман — автобиография.

Иван Бунин

Честность в искусстве порой мешает рождению художника.

Станислав Лец

|

Метки: литература |

Становление московского самодержавия |

Власть Ивана III Васильевича, Василия III и Ивана IV Грозного сильно отличалась от власти прежних московских князей. И дело тут не ограничивалось одними только внешними атрибутами: новыми титулами «государя всея Руси», «царя» и «самодержца». Изменилось само отношение общества к своему государю. Именно с Ивана III, Василия III и Ивана IV началось то обожествление царской власти простым народом, которое продолжает сказываться до сих пор. Будем говорить о том, как зарождалась эта наша специфическая национальная особенность.

Подписывайтесь на канал «Забытые истории»!

https://www.youtube.com/channel/UCFxgZcKjp1l-Y-x8uyUNz8w

Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney(Яндекс) 41001947922532

Спасибо всем тем, кто уже оказал поддержку! Приятного просмотра!

|

Метки: видео Московская Русь |