Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Современная страшилка |

Одна девушка так много читала, что совсем разучилась фотографировать себя в зеркале.

Илл.: Патрисия Уотвуд. Музыка и поэзия, 2000 г.

|

Метки: живопись |

Десять выводов профессора П. Ковалевского |

|

Метки: Россия история |

Зарубежные оформления обложек русских классиков |

Турецкий Тарас Бульба.

Аргентинский Бульба издательства Либрос Рэд.

Хаджи Мурат от американского издательства Modern Library.

"Смерть Ивана Ильича". Кронос Классик.

«Братья Карамазовы».

|

Метки: литература юмор |

Евангелие от Морфея |

Вначале были сны. И в снах

Был создан мир. И сном вовеки

Пребудет он, как в зеркалах

Стократно множась в человеке.

И в этом лабиринте некий

Мы ищем смысл. Находим страх.

Мир — сновидений вереница.

Стихии, звёзды, ход времён

Со мной растают — зыбкий сон, —

Чтоб вновь кому-нибудь присниться.

Так, сна не перейдя границу,

Творит миры Архитектон,

И, сном во сне заворожён,

Никак не может пробудиться.

Из моего поэтического сборника «Жизнь со смертью визави».

Читайте на Литрес. За переход по моей ссылке полагается скидка.

|

Метки: стихи |

Проказник Геродот и сладкие воспоминания |

«Публичные женщины в Навкратисе вообще прелестны».

(II, 135)

|

Метки: юмор |

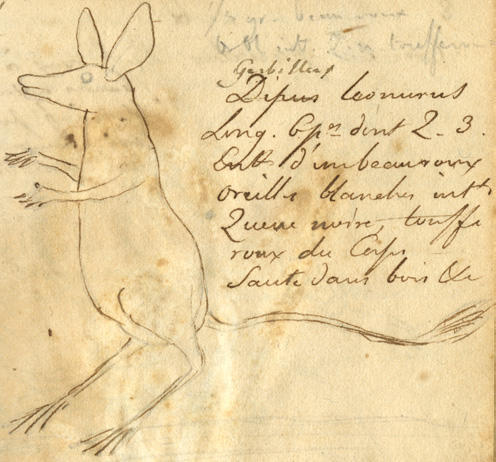

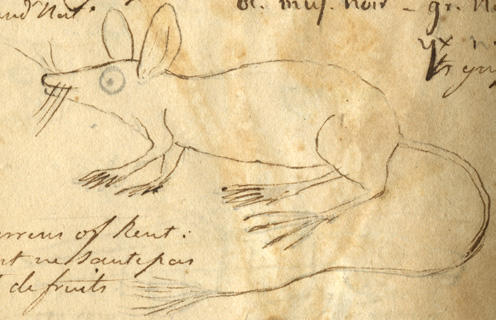

Фантастические мыши Константина Сэмюэла Рафинеска |

Полевая тетрадь американского натуралиста Константина Сэмюэла Рафинеска, которую тот заполнял во время предпринятой в 1818 году экспедиции, принадлежит к артефактам, доставляющим скромные радости любителей книжных редкостей. Сегодня она хранится в Национальном музее исследовательской истории в Вашингтоне.

Несколько слов об авторе этого текста:

«Константин Сэмюэл Рафинеск, которого многие антропологи считают мошенником, пробовал себя едва ли не во всех областях знания — от ботаники, истории и географии до истории, поэзии и философии — и полутора десятка профессий, а умер в такой нищете, что арендодатель пытался продать его труп медицинскому училищу, чтобы хоть как-то погасить долги».

Из рецензии Романа Королева на книгу Майкла Ко «Разгадка кода майя»

В частности, в своей книге Майкл Ко приводит характеристику Рафинеска, которую натуралист дал сам себе. Вот как она звучит:

«Универсальность талантов и профессий не редкость в Америке; но те, которые я проявил... могут показаться превосходящими все разумные границы; и все же положительным фактом является то, что я был и ботаником, и натуралистом, и геологом, и географом, и историком, и поэтом, и философом, и филологом, и экономистом, и филантропом... По профессии я путешественник, торговец, промышленник, коллекционер, изобретатель, профессор, учитель, геодезист, чертежник, архитектор, инженер, пульмонолог, автор, редактор, книготорговец, секретарь библиотеки... и с трудом могу представить, кем я еще смогу стать».

Однако автор «Загадки кода майя» склонен относиться к своему герою с доверием — его эксцентричность Ко оправдывает обычным для той эпохи «наивным энтузиазмом», а говоря о состоятельности Рафинеска как ученого, отсылает читателей к его зоологическим и ботаническим работам, указывая, что именно Сэмюэл Рафинеск открыл и описал множество новых видов живых организмов и додумался до теории эволюции задолго до Дарвина.

Хотя именно деятельность ученого в области зоологии вызывает больше всего вопросов и изобилует множеством парадоксов и курьезов научного плана.

Пожалуй, самый вопиющий случай научного пранка, жертвой которого стал легковерный (и, будем честны, недостаточно компетентный) Константин Сэмюэл Рафинеск, связан с именем Джона Джеймса Одюбона — известного орнитолога, создавшего иллюстрированный справочник «Птицы Америки». Рафинеск гостил у Одюбона во время одной из своих экспедиций по США, предпринятой в 1818 году.

В некоторых публикациях отмечается, что Одюбон не был рад своему гостю, поэтому и решил сыграть с ним не самую добрую с точки зрения профессиональной солидарности шутку. Чем именно Рафинеск успел достать Одюбона, не сообщается. Единственное русскоязычное издание, посвятившее этой истории более одного абзаца, уверяет, что Рафинеск отплатил Одюбону за гостеприимство тем, что разбил его любимую скрипку в попытках убить ею несколько летучих мышей, залетевших в комнату. Якобы эксцентричный натуралист делал это во имя науки (он заподозрил, что мыши принадлежат к новому, еще не исследованному виду). При этом также уточняется, что Рафинеск охотился за мышами совершенно голым — может быть, тоже во имя науки, но тут уж поостережемся что-либо утверждать. Да и вообще достоверность всех этих красочных деталей вызывает сомнение — во всяком случае, в источнике, на который ссылается статья, ни о чем подобном не сказано, как и на сайте Геологической службы США, где впервые была опубликована вся эта история. Сайт, впрочем, отсылает нас к обширному исследованию одного из кураторов Национального музея естественной истории Нила Вудмана, в котором тот детально расписывает ход своих умозаключений, заставивших его усомниться в подлинности набросков Рафинеска. Однако статья Вудмана имеет сугубо научный характер, и нам представляется маловероятным, чтобы именно она оказалась первоисточником истории о голом натуралисте, в исследовательском раже разбивающем скрипку о стены. Проверить это нам не удалось, поскольку доступ к искомой публикации на сайте издательства Эдинбургского университета стоит 25 фунтов, но уважаемые читатели, желающие выложить эту сумму, чтобы докопаться до истины, вполне могут сделать это самостоятельно.

Итак, Одюбон сделал вид, будто делится с Рафинеском своими наблюдениями за животным миром, а на самом деле просто выдумал два десятка животных, детальные описания которых легковерный ученый зафиксировал в своем альбоме, снабдив соответствующими иллюстрациями. Так и появилась на свет эта своеобразная «книга вымышленных существ».

Надо признать, что те, кто ожидает ознакомиться с альбомом Рафинеска и увидеть нечто вроде «Кодекса Серафини», полного удивительных и фантастичных созданий, будут разочарованы. На первый взгляд, животные, зарисованные и описанные им на страницах своей походной книжки, выглядят довольно обычно (с поправкой на авторский стиль, добавляющий к их образам долю комизма), что и понятно: обман слишком легко раскрылся бы, если бы описанные Одюбоном животные были заведомо нереальны. Действительно, оставленные им описания рыб имели мало общего с реальностью, что повлекло за собой их скорое разоблачение (Вудман, например, упоминает о наличии у одной из них «бронированной чешуи»). А вот описания мелких животных не вызывали ни у кого подозрений вплоть до наших дней. Хитрый Одюбон действовал по определенной схеме: он подбирал известные и описанные виды, которые водились в Старом Свете, и несколько модифицировал их так, как если бы они обитали в природных условиях Нового Света. Так, благодаря замешанной на научных данных фантазии Одюбона, появились, например, «Прыгающая большеглазая мышь», «Прыгающая мышь с львиным хвостом», «Полосатая кротовая крыса» и, наконец, «Черноватая крыса», — придумывая ее, Одюбон вообще не стал утруждать свою фантазию и практически полностью скопировал описание вида с обычной домашней мыши, чего восторженный Рафинеск тоже умудрился не заметить.

|

Метки: книги и судьбы животные и люди |

Мы живём в государстве, которое он создал |

Московский государь Иван III Васильевич получил у историков прозвище Великий. Карамзин ставил его даже выше Петра I, ибо Иван III сделал великое государственное дело, не прибегая к насилию над народом. Сегодня мы окинем беглым взглядом его правление, чтобы лучше представить, чем же Иван III заслужил столь высокую оценку своей деятельности.

Подписывайтесь на мой проект Русское тысячелетие X—XX! https://sponsr.ru/1000_let_rossia

Будет много интересного!

Подписывайтесь на мой Ютуб-канал! https://www.youtube.com/channel/UCFxgZcKjp1l-Y-x8uyUNz8w/videos

Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney(Яндекс) 41001947922532

PayPal s.tsvetkov.history@gmail.com

Спасибо всем тем, кто уже оказал поддержку! Приятного просмотра!

|

Метки: видео Московская Русь |

Претит от истин и красот |

В Италии всегда наступает момент, когда вспоминается Ходасевич:

По залам прохожу лениво.

Претит от истин и красот.

Ещё невиданные дива,

Признаться, знаю наперёд.

И как-то тяжко, больно даже

Душою жить - который раз? -

В кому-то снившемся пейзаже,

В когда-то промелькнувший час.

Всё бьётся человечий гений:

То вверх, то вниз. И то сказать:

От восхождений и падений

Уж позволительно устать.

Нет! полно! Тяжелеют веки

Пред вереницею Мадонн, -

И так отрадно, что в аптеке

Есть кисленький пирамидон.

"Хранилище", 1924

|

Метки: разное |

Скромная просьба историка |

Уважаемые политики, прокуроры и члены СК, хватит улучшать наше прошлое! Кругом работы невпроворот.

|

Метки: актуально |

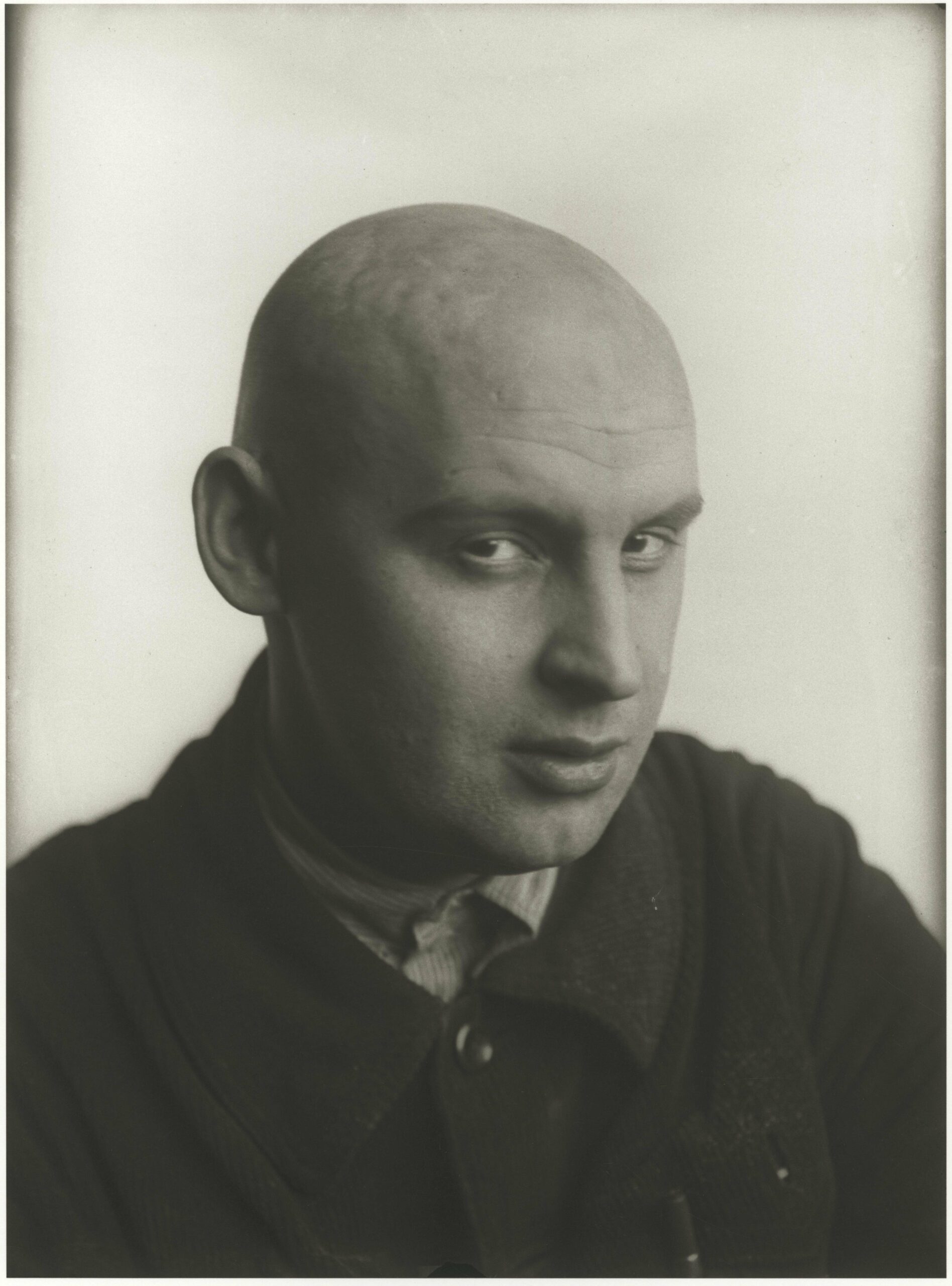

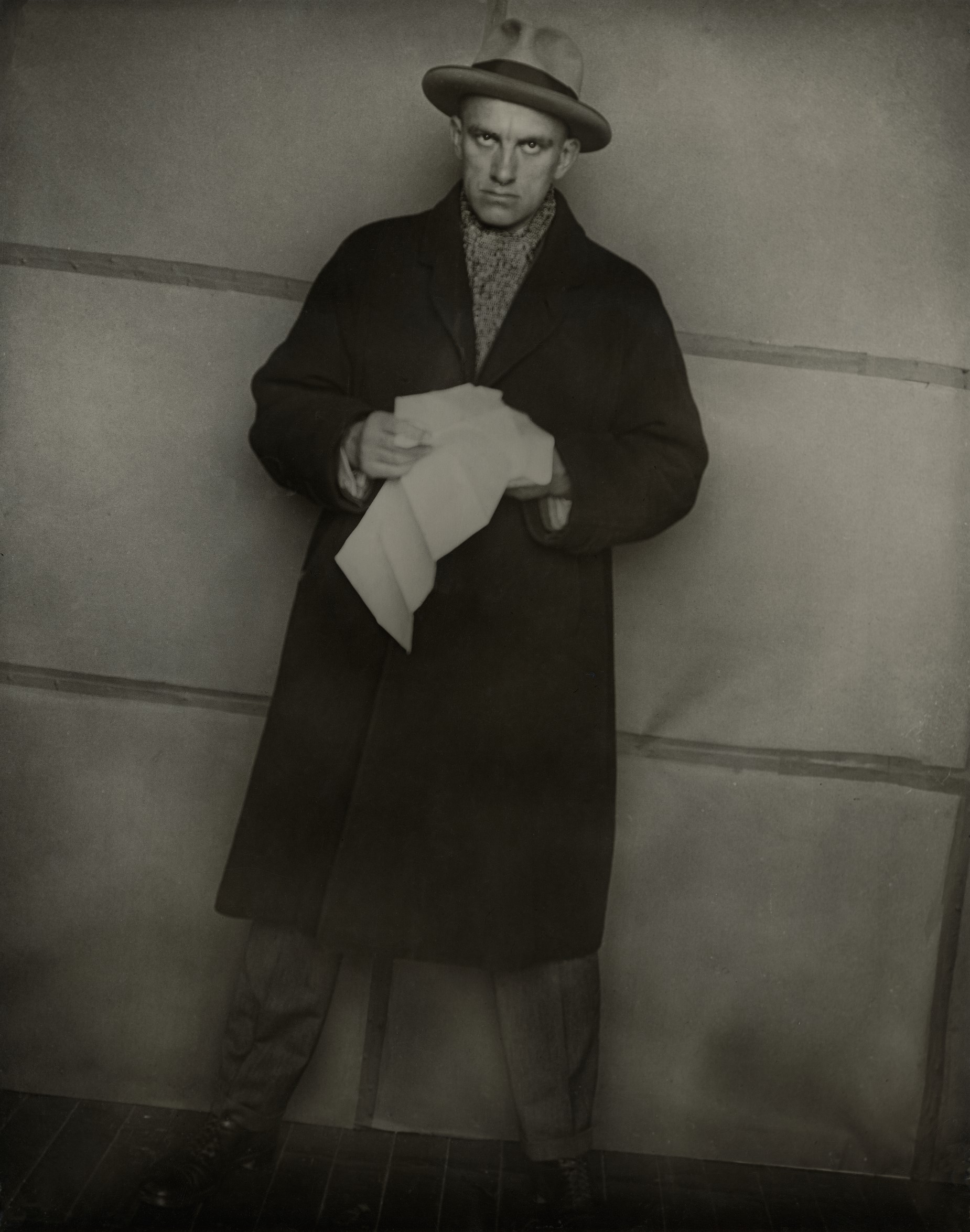

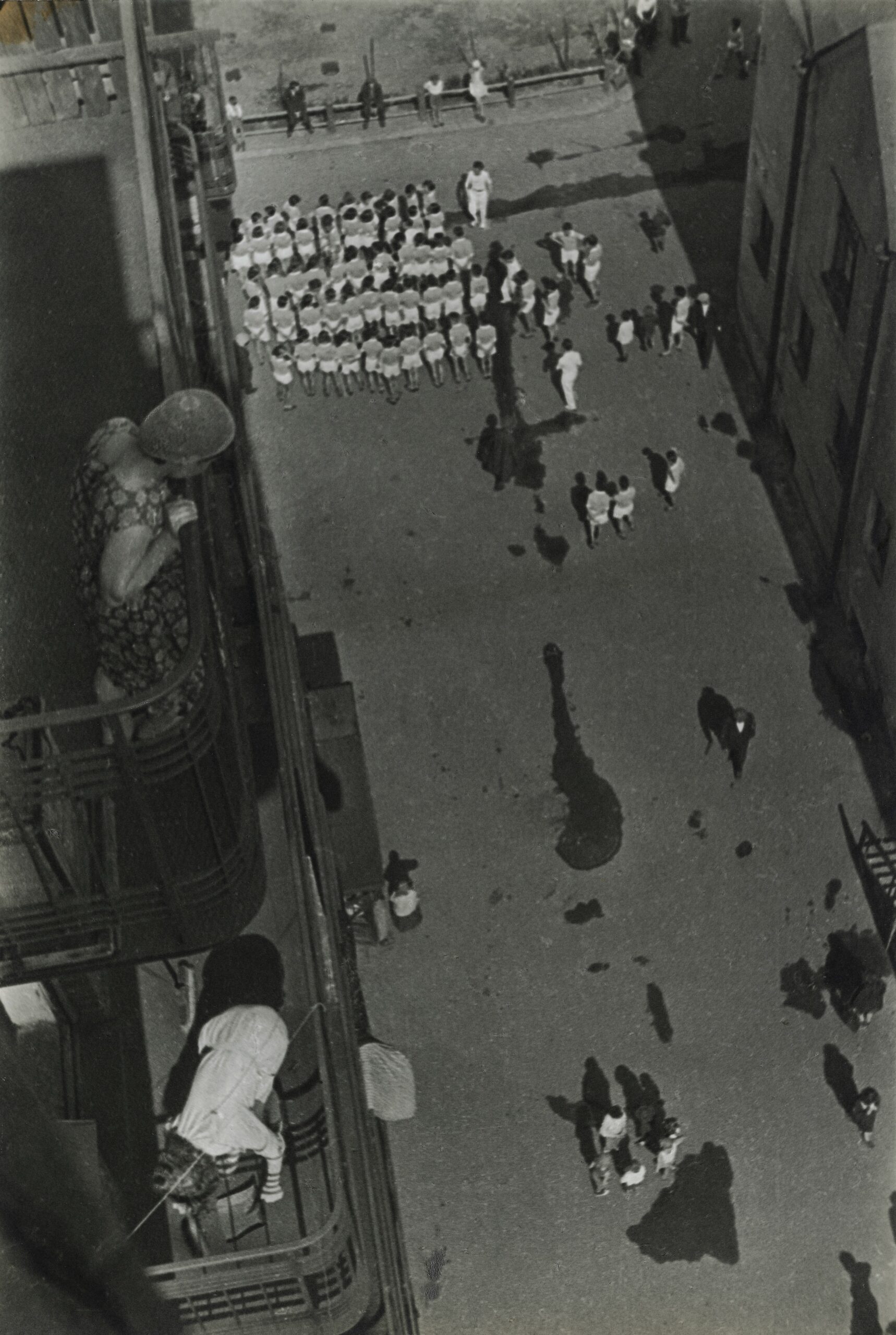

«Ни шагу без фотоаппарата»: самый революционный фотограф СССР Александр Родченко |

Александр Родченко (1891–1956) — фотограф, график и плакатист, один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна в Советском союзе. Преподавал во ВХУТЕМАСе, входил в группу «Левый фронт искусств», в которой также состояли его товарищи Маяковский, Брик и другие представители революционного искусства. В 1925 году оформлял советский раздел Всемирной выставки в Париже. 5 декабря был день 130-летия со дня его рождения. Вспомним, каким он был в глазах современников.

Об облике

В воспоминаниях дочери Варвары Родченко:

«Он любил, чтобы его называли по фамилии, просто „Родченко“ или „Родча“. Ударение всегда на первом слоге. Он был высокого роста по тем временам — 183 см, чуть ниже Маяковского. Голос — негромкий, мягкий, интонация слегка ироничная. Волосы… он брился наголо, начиная с 1920 года. Впоследствии многие представители „левого фронта искусств“, или ЛЕФа, тоже сбривали волосы: Маяковский, Брик, Шкловский, Третьяков».

Из воспоминаний ученицы Родченко Галины Чичаговой:

«В мастерскую вошел человек, по своему внешнему обличью не то летчик, не то автомобилист. Его одежда была такова: бежевая куртка военного покроя, галифе серо-зеленоватого цвета; на ногах черные штиблеты и серые обмотки. На голове черная кепка с огромным глянцевым кожаным козырьком. Лицо очень бледное, с правильными чертами, губы своей яркостью выделялись над бледностью лица. Глаза блестящие, тёмные, с сильно очерченными ресницами. Я сразу увидела, что это человек новый, особенный. Его манера говорить и держаться с нами не была профессорской».

В воспоминаниях студента ВХУТЕМАСа Захара Быкова:

«С виду замкнутый, иногда угрюмый, с нами он на редкость был общительный, относился как к сыновьям. Все свободное время часто проводил с нами. Иногда в перерывах ходил с нами в существовавшие тогда чайные, заказывал большой чайник с кипятком, а заварку на одного (так было дешевле). Покупали ситники и по русскому обычаю засиживались, вели разговор на разные темы бурной молодежной жизни. Родченко до странности не любил носить новую одежду, обувь. Они были как бы не по нему. Надев новый костюм, он звал нас за город, и там начинал кататься по траве и железнодорожным откосам. Так он „обновлял“ новые вещи.»

О методе

Александр Родченко сформулировал заповеди советского фоторепортера:

«Ни шагу без фотоаппарата.

Изучи аппарат, объективы и экспозицию.

Снимай жизнь, как она есть, никаких инсценировок.

Давай точные подписи.

Снимай быстро, по возможности незаметно.

Побольше оригинальности, остроты и неожиданности.

Прежде чем снимать, познакомься с тем, что будешь снимать.

Что должен знать советский фоторепортер?

Экономику, географию и этнографию.

Способы передвижения.

Спорт.

Способы сообщения.

Советский кодекс.

Языки.

Трудовые процессы.

Быть общественником, работать в фотокружке.

Читать газеты каждый день.

Это на ближайшее время».

В 1926 году в Москве Родченко сделал серию экспериментальных снимков. Так, у стены своего дома он повернул камеру в небо, втиснув восьмиэтажное здание в кадр на пределе глубины резкости. Осип Брик, критик и литературовед ЛЕФа, написал об этих снимках: «Знакомая вещь (дом) кажется никогда не виданной конструкцией, пожарная лестница — чудовищным сооружением, балконы башней экзотической архитектуры».

В воспоминаниях дочери, Варвары Родченко:

«Когда он снимал, то постоянно двигался вокруг человека, иногда трудно было уловить момент, когда он нажимал на спуск, настолько незаметно это происходило».

Фотография для Родченко — это возможность творить актуальное искусство, показывать мир «утренними глазами», как сказал однажды его соратник по ЛЕФ писатель Виктор Шкловский.

В каталоге передвижной выставки Родченко (Канада, США, Испания), включавшей фотографию, полиграфию и кино, куратор из музея в Нью-Мехико Стив Йейтс написал:

«Он революционировал традиционные формы искусства, он ввел фотографию в разнообразные средства и виды коммуникации. Его эксперименты между чистым искусством и масс-медиа породили множество новых направлений. Фотография, засверкав всеми своими гранями, влилась в основной поток развития современного искусства начала ХХ века».

Из статьи Осипа Брика в журнале ЛЕФ:

«Родченко был беспредметником. Стал конструктивистом и производственником. Не на словах, а на деле.

Есть художники — они быстро усвоили модный жаргон конструктивизма. Вместо „композиция“ говорят „конструкция“; вместо „писать“ — „оформлять“; вместо „творить“ — „строить“. Но делают все то же: картинки, пейзажики, портретики.

Есть другие — эти не пишут картинок, работают в производстве, тоже толкуют о матерьяле, о фактуре, о конструкции, но выходит опять-таки стародавнее украшательство, прикладничество, петушки и цветочки или кружки и черточки.

И еще есть — они и картинок не пишут, и в производстве не работают, они „творчески познают“ „вечные законы“ цвета и формы. Для них реальный мир вещей не существует, им нет до него никакого дела. С высоты своих мистических прозрений они презрительно глядят на всякого, кто профанирует „святые догмы“ художества работой в производстве или другой области материальной культуры.

Родченко — не таков. Родченко понимает, что не в абстрактном познавании цвета и формы задача художника, а в уменье практически разрешить любое заданье на оформленье конкретной вещи. Родченко знает, что нет раз навсегда данных законов конструирования, а что каждое новое заданье надо решать по-новому, исходя из условий вот этого индивидуального случая.

Родченко знает, что, сидя у себя в мастерской, ничего не сделаешь, что надо идти в реальную работу, нести свой организаторский дар туда, где он нужен, — в производство».

О работе

В конце 1928 — начале 1929 года Маяковский привез из Парижа «Рено» — специально для Лили. В воспоминаниях Лили Брик:

«Родченко несколько раз просил меня сняться с новой машиной, но всё как-то не получалось. А тут Володя уговорил меня сделать несколько фотографий с „Реношкой“, я позвонила Александру Михайловичу и сказала, что собираюсь на машине в Ленинград. В Ленинград он со мной не мог поехать, но обрадовался возможности сделать снимки. Мы фотографировались в Москве, я была в одном платье, потом переоделась, заехали на заправку бензина к Земляному валу, он снимал с заднего сидения, как-то ещё… Мы условились, что отъедем вёрст двадцать, он поснимает, а потом вернётся домой, я же поеду дальше. Но дальше я не поехала, выяснилось, что дорога ужасна, и машина начала чихать, и вообще одной ехать так далеко скучно и опасно. На одной из фотографий я сижу в раздумье на подножке — ехать ли? И решила вернуться. Володе понравились эти отпечатки, и он жалел, что поездка не состоялась, тогда фотографий было бы больше. Потом мы между собой называли эту серию „Несостоявшееся путешествие“».

Из дневника Варвары Степановой от 25 ноября 1928 года:

«Лейка куплена за 350р., при помощи Швецовой. Даже не верится, взволнованное состояние. Нежной любовью прониклась я к М. Швецовой за столь героический поступок. Родченко ходит довольный. Думать о ней („Лейке“) такое удовольствие, когда вспоминаешь, что она есть. Целый день она у него на столе стоит и только к вечеру подошел к ней производственно… зарядил и сделал пробу… Теперь проявляет.»

Владимир Маяковский:

«Родченко. Приходи ко мне сейчас же с инструментом для черчения немедленно».

В 1920-е годы Маяковский и Родченко создавали рекламные плакаты. Тогда они украсили всю Москву, изменив представление о рекламе. Маяковский много и с удовольствием рисовал, но не любил чертить и вымерять. Родченко же говорил: «Линия есть первое и последнее как в живописи, так и во всякой конструкции вообще».

Об отношениях

Из письма Варвары Степановой 16 мая 1925 года:

«Милый, дорогой мой, сердитый, любимый и всякий еще Мулька! Напиши, познакомился ли ты, наконец, с Пикассо и Леже…»

С художником Фернаном Леже Родченко познакомился во время поездки в Париж в 1925 году. Тогда Родченко оформлял советский раздел Всемирной выставки (архитектор советского павильона — Константин Мельников) и осуществлял в натуре свой проект интерьера «Рабочего клуба». Рекламные плакаты Родченко были удостоены на выставке серебряной медали.

Из воспоминаний дочери Варвары:

«Как помню, отец всегда проводил много времени дома. На ногах — мягкие тапочки, одет в мягкую фланелевую блузу, на голове — маленькая зеленая фетровая феска. В комнате было часто прохладно.

Утро. Он идет на кухню и варит в синем кофейнике кофе, греет в духовке хлеб к завтраку для всех. Он часто сушил из старого черного и белого хлеба маленькие гренки, посыпал их солью. Будил всех, подавал кофе на стол: «Я налил кофе, вставайте, идите „чай пить“». Но Варвара, моя мама, спит — допоздна работала, ответа нет… Пауза… «А я уже вылил обратно…» Снова молчание… «А я опять налил…».

О чувстве юмора

В воспоминаниях ученика Захара Быкова:

«Родченко любил цирк, много снимал и сам выполнял некоторые номера: крутил тарелки, делал различные гимнастические трюки. Любил шутки, больше всех от него доставалось Прохору Жигунову. Он постоянно над ним трунил. Прохор очень талантливый парень, одинокий (был в свое время беспризорником), добродушный и живой, он был с Родченко „на ты“, и Александр Михайлович принимал и относился к нему, как к сыну.

Как-то в мастерскую Родченко пришла жена О. М. Брика (между собой мы звали ее „Бричка“), явно щегольнуть нарядами, в необычном платье, вся в блестках, и попросила Александра Михайловича снять ее. Он как-то сразу согласился, долго ставил в разных позах и щелкал фотоаппаратом. Когда Брик ушла, Прохор спросил: „Ну неужели тебе не жаль пленки на такую ерунду?“. Родченко, ничего не говоря, показал ему аппарат, который не был заряжен. Видимо это не первый случай. Запомнился мне день рождения Родченко. В подарок мы решили купить ему гармонь, оцинкованное ведро, а Прохора послали купить на рынке живую курицу. Он купил, но она была странная, на трех ногах, третья нога выросла из грудной клетки. Это был редкостный подарок к именинам. В этот вечер Александр Михайлович был особенно веселый, он пел, играл на гармошке, хотя играть не умел, так же как и петь, больше дурачился, кричал и, до отказа растягивал меха, закидывая голову. В конце концов, гармонь лопнула. Тогда он разорвал ее пополам и начал играть на губах. А когда с гармонью делать было уже нечего, он одел ее себе на шею и с нею танцевал, подражая Чарли Чаплину».

Внук Александра Родченко Александр Лаврентьев вспоминает:

«Он всегда подшучивал над своими друзьями. Ему нравился трюк „рвать палец“. Он никогда не был скучным человеком. Что бы он ни делал, он пытался найти что-то человеческое. У него было очень сильное чувство оптимизма».

Варвара Родченко вспоминает:

«За столом он всегда шутил, пересказывая по-своему то, что слышал по радио или читал в газетах: „Дают медали многоматерным детям. Медаль „Мать-героиня“ носят на правой стороне левой груди“.

Отец, разговаривая по телефону, тоже всегда шутил:

— Какую нужно поставить свечку, чтобы снимать вечером?

В разговоре с фоторепортером Елизаветой Игнатович:

— Потом он был тенор…

— Нет. он так басом и умер…

Еще диалог по телефону:

— Твердые пряники?

— Это мука с сахаром, закаленная в каменной печи…

Про „чуть-чуть“. Когда кто-нибудь говорил, что почти закончил работу или чуть-чуть не доделал, отец отвечал:

— Ну, „чуть-чуть“ не считается, один раз считалось — потом отменили».

Несколько фраз из некролога, который написал Лев Кассиль, не были опубликованы:

«Где бы ни работал Родченко, он всегда оставался верен себе, своему долгу, своим творческим принципам. Таким и останется в нашей памяти этот скромный, вдумчивый, непоколебимо стойкий в своих взглядах человек и художник».

|

Метки: персоны |

Загадка "русских" названий днепровских порогов |

«Русские» и «славянские» названия днепровских порогов — один из «китов», на которых держится учение норманнистов. Хотя на самом деле там всё плохо — и с логикой, и с аргументами, и с фактами.

Итак, по сообщению Константина Багрянородного семь днепровских порогов имели двойную систему названий: «русскую» («росскую») и «славянскую».

Первый порог — Эссупи, «что означает по-росски и по-славянски “Не спи”».

Второй — «по-росски» Улворси, по-славянски Островунипрах, что значит «Островок порога».

Третий — Геландри, «что по-славянски означает “Шум порога”» («русская» версия отсутствует).

Четвертый — «по-русски» Аифор, по-славянски Неасит, «так как в камнях порога гнездятся пеликаны».

Пятый — «по-росски» Варуфорос, по-славянски Вулнипрах, «ибо он образует большую заводь».

Шестой — «по-росски» Леанди, по-славянски Веручи, что означает «Кипение воды».

Седьмой — «по-росски» Струкун, по-славянски Напрези, «что переводится как “Малый порог”».

Днепровские пороги — давняя вотчина норманнистов, где они чувствуют себя как дома. По их уверениям, в «русских» названиях видна «прозрачная скандинавская этимология» их корней, благодаря чему «все они наиболее удовлетворительно этимологизируются из древнескандинавского... или древнешведского... языка» (при изложении точки зрения норманнистов я ориентируюсь на подробные комментарии Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина к книге Константина Багрянородного «Об управлении империей» [см.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 312 и далее]).

Однако быстро выясняется, что, например, скандинавское название первого порога «убедительно восстановить не удаётся». Аналогичное затруднение возникает со скандинавской этимологизацией седьмого порога. Причём, в последнем случае, для того чтобы согласовать скандинавскую версию названия со славянской, приходится опереться на «незасвидетельствованное» (проще говоря, выдуманное) славянское слово.

И на поверку оказывается, что более или менее приемлемая реконструкция скандинавской формы названий порогов возможна только в одном случае — третьем: Геландри («Шум порога») — от древнескандинавского глагола gialla — «громко звучать», «звенеть».

При этом, однако, не принимаются во внимание следующие нюансы. Основа gialla безусловно относится не к специфически скандинавскому, а к общеиндоевропейскому лексическому фонду. Как ни чуждо звучит для славянского уха название третьего порога в передаче Константина, но в славянских языках та же основа дала такие «шумящие» слова, как «глагол», «глас», «голос», «гул», «галдеть».

Далее, как могло случиться, что целая фраза, пусть и короткая («Не спи»), не только звучит одинаково «по-шведски» и по-славянски, но и означает одно и то же?! Норманнисты стыдливо молчат на этот счёт. Мы же не будем стесняться и громко провозгласим очевидное: «русское» «не спи» не может быть шведской фразой, и, стало быть, Константиново «по-росски» не означает «по-шведски».

Наконец, местонахождение нескольких порогов, названных Константином, не установлено, из-за чего нельзя проверить соответствие их наименований тем названиям, которые закрепились за ними впоследствии.

Словом, даже изощрённые филологические конструкции, созданные двухсотлетними усилиями норманнистов, не дают им повода победно опочить на лаврах. Из-за своей крайней запутанности вопрос о названиях днепровских порогов вообще не может быть решён в рамках сугубо филологического подхода. Д. И. Иловайский был полностью прав, когда писал: «Некоторые из норманнистов уже высказали мысль, что вопрос о происхождении Руси есть вопрос не исторический, а филологический, как будто история может расходиться с филологией. Мы думаем, что там, где филологические выводы противоречат историческим обстоятельствам, виновата не наука филология, а те филологи, которые прибегают к натяжкам на заданную тему. Если выходит несогласие с историей, значит филологические приёмы были не научны, исследования произведены не точно, данные осмотрены односторонне, а потому и выводы не верны» [Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. М., 1882. С. 113—114].

Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.

Данный материал доступен без оформления подписки.

Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.

Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.

Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!

Мои книги на Литрес

|

Метки: норманнский вопрос Русское тысячелетие |

Шлем Эрнста Юнгера времен Первой мировой войны |

Новое издание «Сердца искателя приключений» Эрнста Юнгера, дополненное одним эссе выдающегося немецкого писателя, которое прежде не публиковалось на русском, в издательстве «Ад Маргинем».

|

Метки: литература |

"Короли и капуста" — происхождение названия |

Как говорится, есть мнение, что всё дело в деньгах (долларах, или «капусте»). Ведь по сюжету романа Президент Банановой Республики бежит со своей молодой любовницей, прихватив с собой из казны Республики саквояж, в котором находится двести тысяч долларов. А за много тысяч километров от этой банановой республики Президент Страховой компании «Республика» бежит со взрослой дочерью, прихватив из казны двести тысяч долларов (в саквояже).

Но вероятнее, всё же, что оба слова для названия своей повести О. Генри позаимствовал из стихотворения Льюиса Кэрролла «Морж и Плотник». Само стихотворение помещено в книгу «Алиса в Зазеркалье», его Алисе прочитали два смешных человечка — Траляля и Труляля.

И молвил Морж: «Пришла пора

Подумать о делах:

О башмаках и сургуче,

Капусте, королях,

И почему, как суп в котле,

Кипит вода в морях».

Хотя смысл названия романа при этой версии понятнее не становится: сумятица, неразбериха, несуразица?

|

Метки: литература |

Возможно, первая известная женщина-художник |

Её имя — Энде (исп. Ende). На рубеже X—XI веков она была монахиней в королевстве Астурия (Испания).

Сведений о её жизни практически не сохранилось. Она известна прежде всего над работой над рядом миниатюр в Жиронском беатусе (ок. 975 г.), о чём сообщается в заметках в конце рукописи.

На одной из миниатюр, изображающей скрипторий, сохранилось изображение двух монахов. По одной из версий — это автопортрет Энде и её ассистента (другим художником-иллюминатором, работавшим над рукописью, был «Эметерий, монах и пресвитер»).

Случай уникален для Раннего средневековья, ведь обычно переписыванием и иллюстрированием рукописей занимались исключено мужчины.

Другим подобным примером является немецкая монахиня Гуда. Но она жила значительно позднее, в XII веке.

Гуда была переписчицей рукописей в одном из монастырей Вестфалии; иных сведений о её жизни не сохранилось. Известна благодаря автопортрету в сборнике проповедей, который переписала и иллюминировала.

Изображение вплетено в инициал слова Dominus («Господь») и снабжено надписью на латинском языке: «Guda, peccatrix mulier, scripsit et pinxit hunc librum» («Гуда, грешная женщина, написала и украсила рисунками эту книгу»). Правую руку монахиня на портрете держит перед собой, в левой находится лента с текстом. Её взгляд обращён не на читателя, а выше, словно устремляясь в небо. Несмотря на самоуничижительный характер надписи, Гуда явно осознавала всю важность своей работы; её желание оставить своё имя в истории необычно для того времени, поскольку переписчики, как женщины, так и мужчины, оставались, как правило, анонимными.

Автопортрет Гуды считается одним из первых в истории западного искусства. В настоящее время сборник проповедей, в котором он содержится, хранится в государственной библиотеке Франкфурта-на-Майне.

Закончим пост репродукцией из книги Джованни Боккаччо Де Кларис «О знаменитых женщинах», 1440 г.

Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

ЮMoney (Яндекс) 41001947922532

PayPal s.tsvetkov.history@gmail.com

Мои книги на Литрес

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи(описание и заказ)

|

Метки: средние века живопись |

Революция, или Vita Nuova |

Исстари уж в народе было замечено, что при всякой большой перемене жизни старики один за другим начинают убираться на покой.

П. Романов

circa 1918

Вспомнился мерзкий день с дождём, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдаёт грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: — «Ну будет, будет, Бог с тобой!» — спрашиваю: — «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слёзы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... Завидую...

И. Бунин

22 апреля 1919-го года

…трудно очень жить стало, так трудно, что просто иногда завидно — мёртвому завидно: не могу я быть ни палачом, ни мстителем, ни грозным карающим судьёй, и вся эта резкость «революционного» взвива меня ранит и мне больно — моей душе больно.

(с) А. Ремизов

1917

|

Метки: русская революция |

История канонизации князя Владимира |

«Сего бо в память держать русские люди, поминающе святое крещенье», — такими словами заключает летописец свой панегирик Владимиру, свидетельствуя, что личность «нового Костянтина… иже крестився сам и люди своя» неизгладимо врезалась в историческую память «новых людей, просвещенных Святым Духом» — русских христиан XI–XII вв.

------------------------------------------------------------------

Читайте мою книгу "Князь Владимир — создатель единой Руси" на Литресе. По ссылке скидка.

------------------------------------------------------------------

Неудивительно, что у первого же поколения древнерусских книжников, воспитанников Владимировых «школ», отлично сознававших, чем они обязаны предыдущей эпохе («Владимир землю вспахал и умягчил, крещеньем просветив… а мы пожинаем, ученье приемля книжное»), возникло горячее желание канонизировать крестителя Русской земли.

Но добиться согласия на это византийской церковной иерархии оказалось нелегко. Сам тип нового святого смущал греков, придерживавшихся в вопросах канонизации строгих традиций, или, если угодно, предрассудков. Почти безраздельное господство в византийском православии монашеско-аскетического идеала приводило к тому, что преобладающее место в греческих святцах занимали мученики за веру и лица духовного звания – преподобные (аскеты-подвижники) и святители (епископы). Миряне в чине «праведных» встречались только в виде исключения, и в основном это были цари и царицы. Но какой бы естественной ни казалась русским книжникам параллель Владимир — Константин Великий, для греческой Церкви она была совершенно неприемлема, ибо в канонизации василевсов находил выражение специфически византийский теократический идеал царского служения. Их святость нисколько не зависела от личных добродетелей. Византия почитала тех своих царей и цариц, чьи имена были связаны с созывом вселенских соборов, ниспровержением ересей и торжеством православия. Это была канонизация «мирских епископов» — светских хранителей веры, внешних защитников Церкви. Однако «архонт Росии», пускай даже и носивший титул кесаря, не мог равняться с царями ромеев, поскольку он не был главой Русской Церкви, которая через греческого митрополита формально подчинялась Константинопольскому патриарху и в конечном счете – византийскому императору. Поэтому, на взгляд греческого священства, единственным основанием для прославления его в качестве святого могли быть особые личные подвиги, притом непременно аскетического характера, — а таковых за Владимиром не числилось вовсе (Федотов Г.П. Канонизация Святого Владимира // Святой Креститель. Зарубежная Россия и Св. Владимир. М., 2000. С. 265).

Помимо этих идеологических соображений у противников канонизации Владимира имелся аргумент более практического свойства: у гроба князя в Десятинной церкви не совершались чудеса, что не позволяло открыть и прославить его честные мощи. И это в то время, когда рассказывались в народе и записывались духовенством чудеса, совершающиеся при гробе Ольги, Бориса и Глеба. После долгих уговоров со стороны князя Ярослава и Киевского Митрополита Иоанна (грека по происхождению), Константинопольский Патриархат дал согласие на канонизацию святых Бориса и Глеба. Возможно, лишь потому, что были они сыновьями багрянородной Анны. Но в отношении Ольги и Владимира Патриархат держал глухую оборону.

Высокомерному скепсису греческого духовенства русские писатели противопоставили личное убеждение в святости Владимира. Крещение Руси было для них тем подвигом, в свете которого делались ненужными какие бы то ни было еще доказательства права князя на «венец с праведными». Иаков Мних обращается к нему с такими словами: «О блаженный и треблаженный князь Владимир, благоверный, и христолюбивый, и гостеприимный, велика награда твоя от Бога!» — и далее уподобляет его царям Давиду, Езекии, Иосии и Константину, «которые избрали и исполнили Божий закон более всего и послужили Богу всем сердцем и получили милость Божию и наследовали рай и приняли Царство Небесное и почили со всеми святыми угодниками. Там же, на небесах, принимающим вознаграждение за свои благие дела, созерцает князя митрополит Иларион.

Что же до отсутствия чудес при гробе, то «не дивимся, возлюбленные, — внушает своим читателям Иаков Мних, — что чудес не творит по смерти: многие святые праведники не сотворили чудес, но святы есть». Господь не являет зримые знаки святости Владимира по нашим грехам, нашему маловерию, рассуждает летописец: «Удивления достойно, сколько он сотворил добра Русской земле, крестив ее. Мы же, христиане, не воздаем ему почестей, равных его деянию… Если бы имели мы усердие и молились за него Богу в день его смерти, то Бог, видя, как мы чтим его, прославил бы его... Пусть же Господь воздаст тебе по желанию твоему и все просьбы твои исполнит — о Царствии Небесном, которого ты и хотел. Пусть увенчает тебя Господь вместе с праведниками, воздаст услаждение пищей райской и ликование с Авраамом и другими патриархами, по слову Соломона: “Со смертью праведника не погибнет надежда”».

Эта терпеливая вера в конце концов одолела все преграды, и Владимир был причтен к лику святых в чине равноапостольного.

Князь Владимир с сыновьями, Борисом и Глебом. XVI век

Самое ранее упоминание о местном церковном почитании Владимира содержит редакция «Студийского устава» из собрания Курского краеведческого музея (конец XII — начало XIII в.), где после службы Борису и Глебу под 24 июля есть запись: «Чтется Житие князя Владимира». Это дает основание думать, что первоначально, до официального прославления, память Владимира отмечалась не в «в день преставления его» 15 июля, а 24 июля, в день памяти его сыновей-страстотерпцев, которые удостоились канонизации раньше своего отца. Возможно, здесь берет начало древняя и устойчивая иконографическая традиция изображения св. Владимира вместе со свв. Борисом и Глебом (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 435). Включение же имени Владимира в святцы под 15 июля, что можно приравнять к официальной канонизации, состоялось, вероятнее всего, ближе к середине XIII в. (см.: Малышевский И.И. Когда и где впервые установлено празднование памяти Св. Владимира 15 июля? Киев, 1882. С. 49 – 55; Федотов Г.П. Канонизация Святого Владимира. С. 257 – 259). В Новгородской I летописи под 1240 г. упоминается церковь во имя Владимира. Ипатьевская летопись называет Владимира святым под 1254 г., Софийский временник — под 1263 г.

В 1639 г. при расчистке развалин Десятинной церкви были найдены мужские останки, объявленные киевским митрополитом Петром Могилой мощами святого Владимира. Впоследствии отдельные их части сделались достоянием Киево-Печерской лавры (череп), киевского собора Святой Софии (ручная кость) и московского Успенского собора (челюсть).

Почитание князя Владимира, сложившееся при московских государях, было продолжено российскими императорами.

22 сентября 1782 года, в 20-летний юбилей царствования Екатерины II, был учрежден Орден святого Владимира 4-х степеней для награждения как военных чинов, так и гражданских служащих. Первым кавалером ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом стал капитан-лейтенант Д. Н. Сенявин, будущий адмирал, победитель турок. Орденом 3-й степени за сражение при Федониси был награжден выдающийся флотоводец Ф. Ф. Ушаков, прославленный Церковью в лике святых. В 1783 году одним из первых был награжден высшей 1-й степенью ордена великий полководец А. В. Суворов, «за присоединение разных кубанских народов к Российской империи».

Орден Св. Владимира и звезды к ордену Св. Владимира. Вторая слева в английском исполнении. Две звезды справа с мечами как отличие за боевые заслуги.

Конец XVIII века ознаменовался пробуждением интереса россиян к своей древней истории. Изучались летописи и другие памятники ранней литературы. Множество летописных сюжетов вдохновило художников на создание исторических полотен. Излюбленным героем живописцев стал и святой равноапостольный Владимир.

Художники этого времени, выпускники Петербургской Академии художеств, часто изображали в то время уже забытые эпизоды жизни князя. Например, А.П. Лосенко в картине «Владимир перед Рогнедой» изобразил трагический момент пленения княжны в разгромленном Полоцке, а Г.И. Угрюмов в картине «Испытание силы Яна Усмаря» — эпизод из войны Руси с печенегами. Сложный внутренний мир героев полотен и их личные переживания делали образы далекого прошлого реальными и близкими.

А.П. Лосенко. Владимир перед Рогнедой

Г.И. Угрюмов. Испытание силы Яна Усмаря

Вторая половина XIX века стала временем переосмысления исторического пути России. В 1853 году в Киеве, на берегу Днепра, неподалеку от предполагаемого места Крещения русского народа, был установлен памятник святому просветителю русского народа (скульптор М.О. Микешин), а празднование 900–летия крещения Руси вдохновило художников на создание монументальных полотен.

В.М. Васнецов в своих работах изобразил два главных момента в жизни князя. Его полотна «Крещение князя Владимира» и «Крещение Руси» полны величия и торжественности, но святой князь и все участники событий не лишены индивидуальных черт, что придает картинам правдивость и силу. Картина «Крещение Руси» легла в основу знаменитой фрески Васнецова во Владимирском соборе Киева. Художник был приглашен расписывать этот собор в 1885 году, позже к нему присоединились М.В. Нестеров., П.А. Сведомский и В.А. Котарбинский.

В.М. Васнецов. Крещение Руси, 1890.

Идею строительства этого собора в память о крестителе Руси высказал Митрополит Филарет (Амфитеатров) в письме к Императору Николаю I. Государь поддержал святителя, и началась подготовка к строительным работам. Храм строился долго, на протяжении двадцати лет. Под руководством архитектора В.Николаева строительство завершилось в 1882 году. Великолепный собор имел главный престол в честь святого Владимира и два предела — Ольгинский и Борисоглебский. В 1896 году, когда были завершены все внутренние отделочные работы, храм был освящен Митрополитом Иоанникием (Рудневым) в присутствии императорской семьи и с участием Патриарха Антиохийского и всея Востока Григория IV.

Владимирский собор в Киеве. Начало ХХ века

В 1888 году при подготовке церковно-общественных торжеств по случаю 900-летия Крещения Руси Указом Святейшего Синода день памяти святого Владимира было определено отнести к праздникам, имеющим в Уставе знак креста в полукруге — «имже бдение совершается» (до того святому совершалась полиелейная служба).

Грановитая палата Московского Кремля в эти годы украсилась стенной росписью палехских мастеров. Сюжет, посвященный князю Владимиру, изображал святого крестителя Руси со своими двенадцатью сыновьями, которых он поучает, как правильно жить и мудро править государством.

Великий князь Владимир Святославич с сыновьями. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля. 1882

В саму 900-ю годовщину Крещения Руси был освещен еще один Владимирский собор — в Саратове (архитектор А.Салько). Этот храм строился на пожертвования горожан всех сословий и стал одним из самых высоких (77 метров в высоту) и самых красивых в стране. К великому сожалению, до наших дней он не сохранился (снесен в 1930 году).

Во время юбилейных торжеств состоялось освящение Владимирского собора в Севастополе, задуманного еще Императором Александром I в 1825 году в память о крещении равноапостольного князя. Но этому храму суждено было стать памятником всем погибшим в Севастополе во время Крымской войны в 1855–1856 годах.

Владимирский собор, Севастополь

Тогда же было принято решение о строительстве большого Владимирского собора в городе Астрахани. Храм должен был стать не только памятью великому крестителю Руси, не только центром церковной жизни епархии, но и выполнять миссионерскую миссию: через него множество татар-мусульман могли приобщиться к христианству. Из множества представленных на конкурс проектов был выбран проект петербургских архитекторов В.А. Косякова и Н.Э. Икавитца. Большой и величественный храм в греческом стиле строили долго, освящен он был только в июле 1902 года. На освящении присутствовали тысячи горожан, духовенство, епископат и приглашенный по этому случаю святой праведный Иоанн Кронштадский. После революции собор постигла участь многих храмов России: его чуть было не снесли, но за храм вступились татары, принимавшие участие в его строительстве, и решение о сносе отменили. Правда, помещение собора отдали под склад. В 1999 году собор был отдан верующим, и началось его восстановление.

В конце 80-х годов ХХ века наступило время, которые в церковных кругах принято называть «вторым крещением Руси». Это были годы празднования великого юбилея — исполнилась тысяча лет со дня крещения князем Владимиром Русской земли. Празднование этого юбилея стало переломным моментом в духовной и культурной истории нашей страны.

В 1980 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил начать подготовку к этой памятной дате. Неожиданно для Церкви тысячи обычных «советских граждан» и даже представители КПСС присоединились к подготовке торжеств. Верующим был отдан Данилов монастырь, в котором после реставрации разместилась резиденция Патриарха. Более того, в монастыре возродили монашескую общину. Впервые за годы Советской власти доступной стала религиозная литература: Новый Завет напечатали тиражом 100 000 экземпляров.

Церкви передали некоторые реликвии, хранившиеся в музеях, и среди них — частицы мощей святого Владимира.

В 1987 году сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО призвала отметить «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре». Проходили международные научные и богословские конференции, средства массовой информации широко освещали эти события.

29 апреля 1988 года в Екатерининском зале московского Кремля состоялась встреча Святейшего Патриарха Пимена и постоянных членов Синода с главой Советского государства М.С. Горбачевым, посвященная «тысячелетию введения христианства на Руси». Михаил Сергеевич назвал Крещение Руси князем Владимиром «знаменательной вехой на многовековом пути развития отечественной истории, культуры и русской государственности».

Юбилейные торжества открылись летом 1988 года в Троице-Сергиевой Лавре и в Кафедральном Богоявленском соборе в Москве. На них собралось тысячи москвичей, приезжих из других городов, а также зарубежные гости, в том числе Патриархи всех Поместных Православных Церквей. Затем торжества продолжились в Киеве, Владимире, Ленинграде и во всех епархиях Русской Церкви.

С этих пор почитание равноапостольного Владимира не только возобновилось после долгих лет забвения, но и поднялось на новый уровень. По всей России стали возводиться новые храмы в честь святого Владимира: в Москве, Самаре, Новочебоксарске, Сочи и многих других городах. Появились новые памятники святому, в том числе и за границей России.

В 2008 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви постановил: «в память о величайшем событии нашей общей истории — Крещении Руси — в день святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника, воздавая должную честь крестителю Руси».

Моя книга о князе Владимире на Литрес

Мои книги на Литрес весь список

|

Метки: русские государи история Церкви религия |

Московская тройка. Не карта |

С. В. Челноков. У Тверской заставы. Около 1910 года.

|

Метки: быт Москва |

Капсула сладкой смерти |

В Швейцарии правительство страны одобрило капсулу для эвтаназии, которой могут воспользоваться все желающие граждане, достигшие 18 лет.

В определённом возрасте и при соответствующих обстоятельствах я бы воспользовался. Оставлять время своей кончины на усмотрение природы или Бога унизительно для свободного человека.

|

Метки: актуально |

Умом Россию не понять... |

До Петра I русскому человеку не нужно было «понимать» русскую действительность — она была понятна и так. После Петра пришло стремление «понять» — народ, Россию, Бога...

Что же случилось?

А случилось то, что реформы Петра породили русскую интеллигенцию, которая начала применять к русской жизни понятия, термины и даже чувствования, заимствованные из Европы и не имеющие применения к русской действительности.

|

Метки: русские размышления национальный характер |