Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

О метафорах в прозе |

«Госпожа Кунст, спокойная беловолосая девица, отдавалась ласкам супруга, будто большой, вялый, давно сорванный со стебля лист».

П. Далецкий (1898-1963) «Рыцарь и добродетели»

Как справедливо заметил в свое время один литературный критик (Г. Адамович), здесь решительно все непонятно и загадочно. И то, почему госпожа Кунст, имевшая супруга, была девицей. И то, каким образом древесный лист может отдаваться супружеским ласкам.

Относительно последнего предполагаю, что автор в поисках подходящей метафоры сознательно или бессознательно старался уйти от общеупотребительного и грубого «бревна в постели».

|

Метки: литература |

«Статуя Свободы» Древнего мира. Куда подевался бронзовый «Колосс Родосский»? |

Если бы мы жили в 280 году до нашей эры, фантазируют авторы статьи в Sasapost (Египет), то не знали бы статуи больше, чем Гелиос Родосский — древнегреческого бога Солнца. Какова история этого величественного 33-метрового гиганта, не имеющего аналогов? И куда он исчез?

Родос, Гелиос и Александр Македонский — остров, Бог и правитель!

Прежде чем рассказать историю статуи, нам следует узнать об острове, на котором она была возведена. Остров Родос расположен в 18 километрах от побережья Малой Азии. Он является воротами между Средиземным и Эгейским морями. Благодаря своему географическому положению остров Родос на протяжении всей своей истории имел важное значение в качестве связующего звена между островами Греции, Египтом и Азией.

Согласно древнегреческим мифам, этот остров был создан богом солнца Гелиосом, который назвал его в честь своей жены Родос. Поэтому жители острова поклонялись Гелиосу и считали его защитником и покровителем острова.

В 408 году до н. э. была основана столица — город Родос. К концу IV века до нашей эры Родос был крупной торговой и морской державой в регионе, обладающей огромными богатствами. Это помогло ему избегать конфликтов, вспыхивающих вокруг него в регионе.

Родос вышел на политическую арену античного мира после смерти Александра Македонского. Как известно, Александр Македонский не оставил после себя наследника, поэтому его гигантская империя погрузилась в пучину гражданских войн, вошедших в историю как войны диадохов.

По итогам этих войн возникли три великих королевства:

1. Египет, которым правил Птолемей I;

2. Империя Селевкидов в Персии, управляемая Селевком I Никатором;

3. Территория Малой Азии, управляемая Антигоном I Одноглазым.

А также остался автономный остров Родос.

Хотя Родос решил сохранять нейтралитет, не заключая союз с каким-либо из этих трех великих государств, он установил тесные отношения с правителем Египта Птолемеем I, что вызвало недовольство Антигона I Одноглазого. Тот считал, что если Птолемей станет союзником Родоса, то он получит флот и всю мощь острова, с которой он, Антигон, не сможет справиться. Поэтому он решил попытаться захватить остров Родос.

В 305 году до н. э. Антигон отправил своего сына Деметрия I во главе сорокатысячного войска для захвата Родоса. Здесь следует отметить, что жители острова собрали всего 7 тысяч бойцов против армии Деметрия.

Осада столицы длилась долго. Тем не менее Деметрий так и не смог прорвать укрепления и прервать поставки продовольствия, позволяющие городу держать длительную осаду. Тогда он приказал сделать осадное оружие, чтобы разрушить городские стены. По его приказу была построена осадная башня, получившая название гелиополис, подобной которой древний мир еще не видел. Ее высота достигала 40 метров, а сама она была обшита железными листами для защиты от поджога вражескими снарядами. На башне были установлены катапульты, метавшие снаряды разной массы. В движение башня приводилась при помощи кабестана и трех тысяч человек, толкавших ее сзади. Но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу Деметрия и его войска. Продержав главный город острова в осаде целый год, Деметрий был вынужден отступить из-за приближающегося к Родосу флота Птолемея I.

Колосс Родосский — величественный гигант, не имеющий аналогов!

Деметрий отступил, оставив осадные орудия. Повинуясь предпринимательской жилке, жители Родоса продали оружие и осадные орудия, в том числе гелиополис, который они разобрали на металлолом, приумножив свое богатство. Тогда они задумались, как лучше потратить свое богатство? Точно! Надо построить гигантскую статую бога-покровителя острова, который защитил его от солдат Деметрия!

Эта статуя должна быть не похожей ни на что другое, и больше, чем все статуи, которые когда-либо воздвигались, чтобы отблагодарить бога, спасшего их от захватчиков.

Жители острова обратились к местному скульптору по имени Харес с просьбой построить эту гигантскую статую. Харес — ученик знаменитого скульптора Лисиппа, пользовавшегося благосклонностью самого Александра Македонского. Он согласился возвести статую Гелиоса, что оказалось очень непростым делом.

Согласно источникам, строительство статуи длилось 12 лет. Бронзовые листы внешней оболочки были закреплены на железный внутренний каркас. Основание же было выполнено из белого мрамора. Сперва были установлены ноги, а затем и сама статуя.

Статуя возводилась постепенно. Бронзовая форма божества была укреплена железными и каменными конструкциями, а верхняя часть была построена с использованием вышек и строительных лесов. Греческий философ Филон Александрийский писал: «Скульптор постепенно насыпал вокруг еще незаконченного Колосса огромный холм земли, который скрывал уже завершенные ярусы и позволял изготавливать следующие на уровне земли». По окончании работ землю расчистили, а сама статуя достигала высоты около 33 метров.

Точное местонахождение Колосса остается неизвестным по сей день, хотя древние свидетельства помещают его в разные точки вокруг гавани Мандраки.

Сначала считалось, что статуя стояла в воротах порта Мандраки, но в таком случае при разрушении она полностью заблокировала бы вход в порт из-за своего большого размера. Недавние исследования показывают, что статуя была возведена либо на восточном мысе гавани Мандраки, либо где-то дальше на суше.

Основным источником фактических данных о легендарном бронзовом великане стало произведение Плиния Старшего, написанное в I веке нашей эры, то есть примерно через 200 лет после возведения этой статуи. Он объясняет, почему тогда Колосс вызывал такое удивление своими размерами.

«Статуя Гелиоса, ранее стоявшая на Родосе, была работой Хареса Линдского; Лишь немногие люди могут обхватить обеими руками большой палец руки статуи», — пишет он об этом древнем чуде света.

Плиний и другие говорили лишь о размере, но никто не описывал вид самой статуи. Таким образом, все, что мы о ней знаем основано только на поэтических описаниях.

К сожалению, «второму солнцу Хареса» не суждено было продержаться столетия. Колосс, наряду со многими другими сооружениями на Родосе, был разрушен землетрясением в 225 или 226 году до нашей эры, то есть спустя полвека после возведения.

Большинство источников сходятся во мнении, что во время землетрясения статуя переломилась на уровне колен. Правитель Египта Птолемей III выделил огромные средства на ремонт монумента, но оракул запретил жителям Родоса восстанавливать Колосс, поэтому осколки остались там, где они упали.

Интерес Птолемея III к Колоссу показывает тесные связи между Родосом и Египтом, а также страх перед Гелиосом, царивший в этом регионе. Любопытно отметить, что Птолемей III изображал себя Гелиосом в короне из солнечных лучей на монетах.

Кстати говоря, обломки гигантской бронзовой статуи пролежали на земле восемь столетий.

Многие люди посещали это место на протяжении многих лет. Статуя, несмотря на свое положение, продолжала удивлять всех, кто ее видел. Но после завоевания острова мусульманами в 654 году нашей эры, еврейский торговец из города Эдесса (Верхняя Месопотамия) купил бронзовые обломки статуи. Колосс Родосский был расплавлен, а металл использовался повторно для бытовых целей. Согласно источникам, торговцу понадобилось 900 верблюдов, чтобы перевести обломки Колосса на Восток.

Стоит отметить, что в 2015 году появились предложения по восстановлению старой статуи. Молодые европейские археологи, архитекторы и инженеры-строители предложили построить «современный Колосс Родосский» с учетом стандартов XIX века.

Цель этого проекта — не воссоздать копию 33-метровой бронзовой конструкции, а вызвать те же чувства, что испытывали люди, которые видели эту статую более 2200 лет назад. Предлагается возвести статую Гелиоса в пять раз больше высоты оригинала, внутри которой будут размещаться выставочный зал, библиотека, музей культуры и маяк. Увидим ли мы день воскрешения Колосса Родосского?

|

Метки: античность |

Церемония благословения российских самолётов |

|

Метки: Первая мировая война историческая фотография |

О счастливых браках и мудрых жёнах |

Женой Джорджа Оруэлл была красавица Соня Мэри Браунелл. Подруга как-то спросила у нее: «У тебя было столько претендентов, почему ты выбрала Оруэлла?» Соня ответила: «Понимаешь, он единственный из всех моих женихов мог починить табуретку и электропроводку».

|

Метки: исторический анекдот |

О сильных аффектах |

Расправа с врагом — всегда занятие жестокое. И на Руси ему предавались с не меньшим пылом, чем в других странах. Но всё-таки о некоторых сильных аффектах можно прочитать только в зарубежных хрониках.

Вот два примера.

18 августа 1503 года умирает папа Александр VI. Его сын, Чезаре Борджа, в этот день лежит дома, тяжело больной. Враги семейства Борджа (коих в Риме было немало) тотчас воспользовались благоприятными обстоятельствами.

«Герцог Валентинуа, — пишет Макиавелли, — говорил мне… что он обдумал все, что могло случиться, если его отец умрет, и нашел средство от любой случайности, но что он никогда не мог себе представить того, что в этот момент он сам будет находиться при смерти». Поэтому в первый момент после смерти Александра VI он упустил из рук нити событий. Ненависть, вскипевшая в Риме против семьи Борджа, была велика. Тело папы, брошенное в одну из часовен, без свечей и священников, целую ночь подвергалось глумлению и надругательству со стороны римлян. Утром они прикрыли смердящий и изуродованный труп старой циновкой и бросили в гроб, который оказался слишком узок. Тогда они запихали его туда ударами ног, стащили в могилу и плевали в нее.

Одновременно на улицах убивали сторонников Борджа. Фабий Орсини, сын убитого кондотьера, прикончив одного из слуг Чезаре, прополоскал себе рот его кровью.

Пример второй.

«Он [Шейбани-хан] бежал в долину с 500 воинами. Кызылбаши окружили их на этом отступлении. Они убили всех, нашли тело Шейбани-хана, обезглавили его и доставили к шаху. Шах Исмаил давал приказ, чтоб привезли тело Шейбани-хана. Он приказал кызылбашам съесть плоть Шейбани-хана: шах нанес три удара по телу Шейбани-хана, чтобы подавить свой гнев. Распорол ему живот. Зарезал ему руки. Тогда он сказал: „Кто любит мою голову, пусть ест плоть моего врага.“ Кызылбаши соревновались друг с другом в выполнении приказов пира. Они выхватывали мясо Шейбани-хана из рук друг друга, чтобы съесть. Они даже обнажили мечи друг против друга. Как голодные волки съедают, так и кызылбаши съели тело Шейбани-хана».

|

Метки: разное |

Красота не спасёт мир |

Мисс Новая Зеландия упала в обморок во время конкурса «Мисс Вселенная» 1954 года, Лонг-Бич, Калифорния.

|

Метки: разное |

Если бы наш Гитлер не прочитал ваши "Протоколы"!.. |

Ну, вот, и холокост тоже мы.

«Вскоре после Первой мировой войны началась мировая карьера "Протоколов сионских мудрецов"»*. Хотя уже в августе 1921 года было доказано, что абсурдный текст был подделкой, Гитлер, Геббельс и другие верили в этот «всемирный заговор», — пишет немецкое издание Die Welt.

"Подделка, повлекшая за собой, пожалуй, самые масштабные последствия, содержит от 47 до 78 страниц, в зависимости от языка и предложений. В первой русской версии содержится около 18 тыс. слов, в наиболее распространенной немецкой — около 24 тыс. Это довольно короткий текст, но он стоил жизни миллионам людей. Ведь без «Протоколов сионских мудрецов»* не было бы антисемитской идеологии расизма Гитлера, которая привела непосредственно к Холокосту", — отмечает журналист Свен Феликс Келлерхофф.

«О чем же говорилось в этих зловещих »протоколах»*? Они якобы являются секретными записями со сверхсекретных встреч «мирового еврейского правительства», которое обсуждало планы захвата мировой власти на первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897 году. Текст состоит (в основном) из 24 коротких глав и изобилует абсурдами. Так, в нем идет речь о создании искусственного дефицита мировых финансов с целью вызвать экономические кризисы, пока все деньги не окажутся в руках нескольких евреев. Даже антисемитизм — это якобы еврейское изобретение, говорится в «протоколах»* (...)".

«Одно только абсурдное содержание наводит на мысль, что это, как минимум, теория заговора. К тому же в серии статей в лондонской газете The Times от августа 1921 года, переведенных на несколько языков, было доказано, что речь шла о примитивной подделке. Мнимые "протоколы"* не могли быть подлинными, поскольку они в значительной степени основывались на дословной передаче двух текстов, опубликованных в 1864 и 1868 годах, — вымышленном диалоге между Макиавелли и Монтескье и одной из глав бульварного немецкогоязычного романа», — говорится в статье.

«Отрывки, вероятно, впервые появились в виде серии публикаций в российских газетах в 1903 году, а полный текст — в виде брошюры в 1905 году. Но только после Первой мировой войны началась настоящая карьера "протоколов"*: за короткое время они были переведены по меньшей мере на 18 языков и напечатаны по всему миру — и всегда представлялись как мнимое разоблачение».

«Сам Гитлер узнал о "протоколах"* не позднее середины августа 1921 года, поскольку в двух выступлениях в Мюнхене и Розенхайме он привел их в качестве доказательства своего утверждения о том, что целью еврейского заговора является мировое господство».

«Я думаю, что "Протоколы сионских мудрецов"* — фальшивка, — писал в своем дневнике 10 апреля 1924 года пропагандист НСДАП Йозеф Геббельс, затем, однако, добавив: — Не потому, что представленное в них мировоззрение или еврейские притязания кажутся мне слишком утопичными и фантастическими, а потому, что я не считаю евреев настолько безгранично глупыми, чтобы они не знали, как сохранить в тайне столь важные протоколы».

«Но даже Геббельс, чей антисемитизм едва ли уступал гитлеровскому, но который, имея докторскую степень по германистике, должен был владеть техникой критического анализа текста, пришел к абсурдному выводу: "Я верю во внутреннюю, но не в фактическую истину протоколов*". Без таких попросту безумных мыслей, вероятно, не было бы ни Освенцима, ни всех других мест массовых убийств», — констатирует издание.

«Даже в XXI веке все еще есть люди, которые верят в эту плохую подделку. Протоколы* — это что-то вроде библии антисемитизма», — заключает Die Welt.

* - В России "Протоколы сионских мудрецов" внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

|

Метки: книги и судьбы |

"Кто отвечает за побеги? |

В 1950-м министр госбезопасности Абакумов направил Сталину вполне рутинную записку с информацией о состоявшемся 10 февраля очередном заседании ОСО МГБ. Ничего нового по форме он не сообщил, такие записки он регулярно, из месяца в месяц, направлял и ранее. Цифры, люди, сроки. Обычно Сталин просто прочитывал такие сообщения и принимал к сведению, но на этот раз вдруг начертал на бумаге Абакумова резолюцию: «А кто отвечает за побеги?»

Письмо Абакумова Сталину № 6463/А с сообщением о заседании ОСО МГБ СССР. 13 февраля 1950 г. (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 183. Л. 93

Сталинская резолюция имела следствием передачу спецпоселений из ведения МВД в МГБ. Тогда же МВД лишили Особого совещания, т.е. права карать «врагов народа». Теперь «срока огромные в этапы длинные» (В.Высоцкий) отправлял только Абакумов. Правда, недолго...

P.S.

В отчетных бумагах МВД выселенные народы значились как выселенцы, а спецпереселенцами называли выселенных крестьян («кулаков») и участников национального сопротивления в республиках и членов их семей. Самыми значительными группами спецпереселенцев были «власовцы» — 131 тысяча и «Оуновцы» — 95 тысяч человек. Это по состоянию на июль 1949-го.

Всего к 1953-му «выселенцев–спецпереселенцев» насчитывалось свыше 2 миллионов 800 тысяч человек.

По состоянию на 1 октября 1948-го за предыдущие годы из спецпоселков бежало порядка 77 тысяч человек, из них не смогли поймать 20 тысяч, и они числились «в бегах». Меньше 1% от общего количества заключённых.

|

Метки: террор СССР |

Московский дворик в стиле "советские трущобы" |

|

Метки: Москва |

Своевременность — залог счастья |

Женщины, помните: чем дольше мужчина вас добивается, тем более старый мужчина вам достанется!

|

Метки: юмор афоризмы |

Плавучие дворцы императора Калигулы |

Одной из наиболее сенсационных археологических находок ХХ века стало обнаружение кораблей римского императора Калигулы на дне озера Неми в Италии. Корабли имели огромные размеры и были построены как роскошные плавучие дворцы. Благодаря современной технике их удалось извлечь из озёрного ила и внимательно изучить. Хотя сами корабли погибли во время Второй мировой войны, полученная информация даёт ключ к пониманию римского судостроения.

Озеро Неми и его сокровища

Озеро Неми находится в Альбанских горах в 30 км к юго-востоку от Рима. Его площадь составляет 1,67 км^2, максимальная глубина достигает 33 м. Оно образовано кратером старого вулкана, а его название происходит от латинского слова «роща». В древности этот район был связан с богиней Дианой: здесь располагался её храм, жрец которого мог занять должность, лишь убив своего предшественника голыми руками. Озеро тогда называлось Speculum Dianae, то есть «Зеркало Дианы». Стены кратера защищают его от ветра. Римские богачи любили отдыхать в этом месте из-за свежего воздуха и прохлады, смягчавшей летний зной. Когда-то здесь находилась вилла, принадлежавшая Юлию Цезарю, а сумасбродный император Калигула приказал построить на озере два огромных судна, которые использовались как плавучие дворцы. Когда развлечение ему наскучило, он распорядился их затопить.

Легенда о затонувших кораблях, якобы полных сокровищ, ходила среди местных рыбаков на протяжении столетий. В 1446 году ею заинтересовался кардинал Просперо Колонна, владевший окрестностями Неми. Заручившись поддержкой архитектора-гуманиста Леона Баттиста Альберти и помощью опытных генуэзских водолазов, он действительно обнаружил остатки огромного корабля, предположительно 71 м в длину и 21 м в ширину, лежавшего недалеко от берега на дне озера на глубине 18,3 м. Глубина оказалась слишком большой, чтобы можно было организовать спасательные работы. При помощи верёвок с крючьями, которые опускались на дно с плавучей платформы, рабочим удалось поднять наверх несколько досок обшивки. Изучив находки, Альберти выяснил, что дерево, из которого был построен корабль, снаружи было покрыто листами свинца, что уберегло его от разрушения на протяжении почти полутора тысяч лет.

В 1535 году военный архитектор и инженер Франческо Де Марчи из Болоньи совершил несколько погружений к затонувшему судну, используя изобретённый им самим деревянный водолазный колокол со стеклянным иллюминатором. Он смог вполне точно определить размеры корпуса корабля и степень его сохранности. На поверхность были подняты несколько мраморных плит, ряд предметов из бронзы и свинца, а также большое количество деревянных балок и досок. Дальнейшие исследования не проводились. Найденные предметы со временем были утеряны, и их нынешняя судьба остаётся неизвестной.

Следующая попытка добраться до судна была предпринята спустя три столетия, в 1827 году. Аннезио Фускони спустился под воду при помощи снабжённого воздушным насосом водолазного колокола Галлея. Он извлёк из воды множество мелких предметов, которые впоследствии разошлись на сувениры. Чтобы поднять наверх сам корабль, Фускони построил огромную плавучую платформу. Работе помешала плохая погода, вдобавок быстро выяснилось, что заведённые под корпус тросы имели недостаточную прочность. Пока Фускони искал им замену, местные жители разобрали платформу на дрова. От продолжения проекта пришлось отказаться.

Первые исследования

В 1895 году торговец римскими древностями Элисео Борги заручился согласием семьи Орсини, владевшей окрестными землями, и при поддержке Министерства образования начал систематическое изучение дна озера. 18 ноября он обнаружил второе судно, хотя до этого считалось, что речь идёт лишь об одном корабле. Ещё одной удачей стала находка свинцовых труб, на которых хорошо читалось имя императора Калигулы, что позволило точно датировать корабль и увязать его с историческим контекстом. Борги поднял на поверхность множество ценных предметов, в том числе части бронзовых водопроводных труб, фрагменты мозаичных секций, бронзовые протомы (фигуры) хищников с продетыми в их пасти кольцами, фрагменты бронзовой балюстрады и т.д. Все находки были выставлены в музее Орсини, а впоследствии их приобрёл Национальный музей в Риме. Другие предметы были украдены и попали на чёрный рынок антиквариата.

Устаревшие методы охоты за сокровищами и просачивавшаяся в прессу информация о хищениях повлекли за собой вмешательство официальных инстанций. 15 ноября 1895 года Фелис Барнаби, генеральный директор Департамента древностей и изобразительного искусства, направил в Министерство образования отчёт, в котором требовал прекратить поиск сокровищ в водах Неми из-за угрозы разрушения ценнейшего памятника. Отчёт Барнаби возымел действие, и все работы были прекращены. Одновременно Министерство образования обратилось к ВМФ Италии с просьбой провести техническую экспертизу обоих судов и оценить перспективы их спасения. Между 1895 и 1896 годами морской инженер Витторио Малфатти произвёл топографическую съёмку дна озера и определил точное местоположение, размеры и состояние обоих кораблей. Он категорически отверг идею поднять корабли при помощи плавучей платформы и тросов, как предлагали его предшественники. Единственным способом сохранить корабли целыми, по его убеждению, было частичное понижение уровня озера. К сожалению, ни технических возможностей, ни финансов для реализации такого проекта на тот момент не имелось.

Подъём кораблей

Вновь к этой идее вернулись лишь 30 лет спустя. С приходом к власти фашистского правительства великое прошлое Древнего Рима становилось частью государственной идеологии. В 1926 году Муссолини решил устроить из спасения двух кораблей со дна озера гигантский пропагандистский спектакль. Была создана правительственная комиссия под руководством археолога и сенатора Коррадо Риччи, которая согласилась с выводами, ранее сделанными Малфатти, и рекомендовала понизить уровень озера на 22 м. Для этого требовалось откачать 40 млн кубометров воды. В 1927 году Муссолини одобрил проект и привлёк к его реализации все наличные силы армии, флота и промышленности. Была инициирована национальная кампания по сбору финансов. Общее руководство проектом осуществлял Гвидо Учелли, директор миланской компании по производству насосов и гидротурбин. Он восстановил подземный римский водовод, через который при наводнениях сбрасывался излишек воды из озера. Этот канал был соединён с плавучей насосной платформой.

Короткий фильм о раскопках кораблей на озере Неми в 1928–1932 годах

20 октября 1928 года Муссолини в сопровождении нескольких министров лично запустил работу насосов, которые должны были выкачивать воду из озера. 2250 л воды в секунду проходили по четырём трубам и поступали в большой резервуар, располагавшийся у входа в римский канал. Этот канал имел длину 1653 м и градиент 12,63 м. По нему вода поступала в другой рукотворный канал, который соединялся с морем. В конце марта следующего года, когда уровень воды упал на 5,25 м по сравнению с первоначальным уровнем, на берегу ниже первой была построена вторая насосная станция. Попытки укрепить рельеф вокруг её платформы потерпели неудачу, и тогда военные инженеры предложили установить два больших насоса на плавучей платформе, которая соединялась с основной насосной станций на берегу армированными резиновыми шлангами. Этот план был реализован в середине мая 1929 года. Получившаяся конструкция оказалась настолько удачной, что с небольшими нововведениями сохранялась до конца операции.

Извлечённый из ила корпус судна на берегу озера. Снимок 1932 года.

commons.wikimedia.org

Проблема консервации

28 марта 1929 года первый корабль показался из воды, а 7 сентября он уже находился на берегу. Корпус судна очистили от ила и установили вокруг него огромную деревянную раму, при помощи которой должна была осуществляться его дальнейшая транспортировка. Судьба второго корабля долгое время оставалась под вопросом. Его корпус также отлично сохранился, включая поддерживавшие палубу балки и боковые надстройки для размещения гребцов и вёсел. В конце концов после долгих обсуждений его также решили спасти. Остановленные было насосы вновь заработали на полную мощность. В январе 1930 года корпус второго корабля полностью вышел из воды, но из-за ряда неблагоприятных природных обстоятельств и возникших при этом технических проблем извлечь его из ила и транспортировать в безопасное место на берегу удалось лишь в октябре 1932 года.

Помимо двух больших кораблей на дне озера была также найдена 10-метровая лодка с заострённым носом и квадратной кормой. Груз камней на борту свидетельствовал о её сознательном затоплении. Считается, что это произошло в то же самое время, когда были затоплены и оба больших корабля.

Чтобы предохранить древесину от высыхания, на берегу оба корабля обложили мокрой тканью. Это не дало нужного эффекта, поскольку из-за воздействия солнца и воздуха древесина всё равно высыхала слишком быстро и расслаивалась. Тогда комиссия решила использовать метод, который музей Осло применял для сохранения судов викингов. Их консервация осуществлялась путём покрытия корпуса кораблей древесной смолой, разбавленной растворителями. Процедура повторялась до десяти раз. Для успеха операции корабли были частично разобраны на отдельные компоненты и собраны после их обработки. Для защиты от непогоды их поместили в два ангара, построенные из дерева и просмоленного холста. Для постоянного хранения на берегу озера между 1933 и 1939 годами по проекту архитектора Витторио Баллио Морпурго был построен Музей римских кораблей. Оба корабля были отбуксированы туда в конце 1935 года. Для посетителей двери музея открылись 21 апреля 1940 года.

Корабли и их устройство

Первый найденный корабль имел 70 м в длину и 20 м в ширину. Общая форма корпуса кажется более округлой и широкой в кормовой части и более узкой на носу. Размеры второго корабля даже больше: 73 м в длину и 24 м в ширину. Для постройки кораблей использовалась древесина различных пород. Внешняя обшивка была выполнена из сосновых досок, киль и внутренний каркас — из древесины дуба. Обшивались корабли вгладь, то есть вначале из обтёсанных и пригнанных друг к другу досок собирался внешний корпус, в который затем изнутри вставлялся рёбра шпангоутов. Доски наружной обшивки соединялись друг с другом торцами встык при помощи плоских деревянных шипов. Последние удерживались на месте деревянными гвоздями-нагелями. Рёбра каркаса крепились при помощи бронзовых гвоздей, вколачивавшихся с наружной стороны и загибавшихся вовнутрь. Нижняя часть корпуса для защиты от влаги была покрыта шерстяной тканью, пропитанной смесью битума и смолы, а затем обита снаружи свинцовыми листами толщиной 1 мм. Такая обшивка хорошо защищала корпус от обрастания моллюсками, однако в пресной воде озера Неми столь дорогостоящая технология была избыточной.

Такая технология постройки была типовой для многорядных гребных судов того времени. Светоний, описывавший увеселительные корабли Калигулы, называл их «либурнскими галерами» и сообщал, что они приводились в движение десятью рядами вёсел. Гребцы должны были размещаться частично внутри корпуса, частично в боковых к нему пристройках. На корабле №1 эти пристройки были сильно разрушены, и их реконструкция остаётся гипотетичной. Второй корабль в той модификации, в которой он был найден, вовсе не имел двигательной системы. Вероятно, его приводили в движение протянутым с берега тросом или буксировали за гребными лодками. Корабли управлялись при помощи крепившихся на корме 11-метровых рулевых вёсел. Корабль №1 имел пару таких вёсел, корабль №2 — даже две пары. Важной деталью руля был румпель — деревянная поперечина, крепившаяся у верхнего конца руля, что облегчало его поворот вокруг своей оси. На месте корабли удерживались при помощи нескольких найденных здесь же 5-метровых якорей адмиралтейского типа.

Предназначение кораблей

Светоний упоминал, что построенные Калигулой корабли имели огромные пиршественные покои, купальни, портики и даже сады, то есть представляли собой настоящие плавучие дворцы. Все эти постройки превратились в груды кирпичей и другого строительного мусора, найденного внутри корпусов обеих судов. Хотя при затоплении все постройки оказались разрушены, мы можем судить об их расположении по поддерживающим конструкцию добавочным поперечным балкам и распределению балласта внутри корпуса. Можно предположить, что на первом из кораблей надстройки, по-видимому, состояли из двух основных блоков по два здания в каждом, воздвигнутых на обеих оконечностях судна. На втором корабле надстройка, похоже, была сделана с основной секцией в середине судна, массивным зданием на корме и меньшим в носовой части. Внутренние помещения были роскошно украшены, черепичную крышу поддерживали мраморные колонны, пол покрывала мозаика. Находка труб и насосов говорит о наличии водопровода, который обслуживал бассейн или фонтан. Кирпичи особой конструкции указывают на систему подогрева полов и, возможно, на имевшуюся здесь же баню. Согласно наиболее распространённой интерпретации, одно из судов являлось плавучим дворцом, а другое являлось храмом.

Историки спорят, зачем Калигуле понадобились два таких больших корабля на столь маленьком озере. Наиболее убедительная гипотеза гласит, что так он стремился превзойти правителей древности, строивших для себя гигантские корабли. Одним из плавучих чудес света была «Сиракузия», которую тиран Гиерон II (275–215 годы до н.э.) построил для демонстрации своего богатства и технических возможностей. Размеры судна, возможно, составляли 110 м в длину и 14 м в ширину, а его грузоподъёмность оценивается в пределах 1600–1800 т. Корабль был оборудован роскошными каютами и другими помещениями, обильно украшенными картинами, статуями и мозаиками из мрамора. Из-за огромных размеров принять такое судно в гавань могли лишь несколько крупнейших портов Средиземноморья, поэтому «Сиракузия» в основном стояла пришвартованной к берегу. Когда дорогостоящая игрушка ему надоела, Гиерон II подарил корабль египетскому царю Птолемею III Эвергету.

Судьба кораблей

Судьба кораблей из озера Неми сложилась трагично. Во время Второй мировой войны, в ночь на 1 июня 1944 года, их уничтожил пожар. Обстоятельства этого дела до сих пор покрыты тайной. По одной из версий, причиной возгорания стали бомбардировки США и их союзников. По другой, музей подожгли отступавшие немецкие солдаты. Экспозиция выгорела полностью. Уцелели только отдельные предметы из бронзы, обуглившиеся фрагменты дерева и некоторые материалы, хранившиеся в Национальном музее в Риме. Бетонный корпус пострадал незначительно. К счастью, сохранившиеся многочисленные документы, фотографии и рисунки позволили достаточно полно восстановить внешний облик находок. Две модели, выполненные в масштабе 1:5, были построены на военно-морской верфи Неаполя для современной экспозиции, которая открылась в старом здании в 1953 году. После обширной реструктуризации музей был открыт 15 декабря 1988 года. Последний раз реконструкция выставки проводилась в 2000-2001 годах.

В 1995 году инженер Марко Бонино и местная ассоциация Dianae Lacus инициировали проект строительства полноразмерной копии римского корабля № 1. Проект поддержал фонд Naves Nemorenses Foundation. Большую часть средств предоставил инженер Умберто Учелли, сын Гвидо Учелли, который руководил спасением двух кораблей в 1927–1932 годах. В 2001 году на верфи Торре-дель-Греко была изготовлена копия корабельного киля. Её перевезли в Неми, где планировалось построить остальную часть судна. Предполагаемая окончательная стоимость проекта должна была составить 7,2 млн евро. Несмотря на ряд громких заявлений, в 2004 году работа была заморожена и продолжения в настоящий момент не имеет.

Литература:

- Де Капм, Л.С. Корабли из озера Неми // Наука и жизнь. — 1971. — №. 4. — С. 130–132.

- Ханке, Х. Люди, корабли, океаны. — Л.: Судостроение, 1976.

- Carlson, D.N. Caligula's Floating Palaces // Archaeology. — 2002. — Vol. 55.

- Bockius, R. Schifffahrt und Schiffbau in der Antike. — Stuttgart, 2007.

- Casson, L. Ships and seamanship in the Ancient World. — Princeton, 1971.

- Wolfmayr-Dobrowsky, S. Die Schiffe vom Lago di Nemi. Diplomarbeit. — Graz, 2009.

|

Метки: античность |

Баллада Ярославского вокзала |

Для молодых читателей уточню, что описанные в стихотворении бытовые реалии столицы характерны для 90-х годов прошлого столетия.

Их ниточкой одной судьба связала

у кассы Ярославского вокзала,

где он смотрел в её затылок русый,

играя мелочью в кармане и сутулясь,

но лишь она случайно обернулась,

подумал, что девчонка в его вкусе.

Подумал и забыл. На воздух вышел,

поёжился от капли, норовившей

попасть за ворот, прикурил от спички

и двинулся к ближайшей электричке.

Стоял ноябрь. Поблёскивали лужи.

Природа к людям делалася строже.

Просветы в небе становились уже.

Просветы в душах суживались тоже.

Наяривал из Дюка джаз-оркестр,

студент пивком перемогал семестр,

сновали люди, бойко шла торговля

водярой, чтивом, телом, пирожками,

а сверху старый Бог, бессильно горбясь,

смотрел на это всё за облаками.

Он делал ближе тех, кто были порознь,

гораздо ближе, чем могло казаться

в ненастной тьме, в ноябрьскую морозь,

под выкрики гортанные кавказцев.

и этот смысл понятен был не сразу,

как звуки распадавшиеся джаза.

У тамбура моторного вагона

он загасил с шипением окурок

и зашагал по тусклому салону

между рядами пассажиров хмурых,

как вдруг в соседстве с ветхою бабусей,

как будто слепленной из высохшего теста,

он снова увидал затылок русый

и у окна незанятое место,

куда он и присел, как по наитью.

Тут машинист провозгласил отбытье.

Все вздрогнули, приветствуя движенье,

как будто отряхали наважденье

привычной неподвижности пространства,

вагонной скуки – худшего из трансов.

Он стал глядеть в окно на подъездные

пути, глядеть чуть-чуть встревоженно, как если

бы меж собой схлестнувшиеся рельсы

его воспоминанием дразнили.

Но мозг его устал и отказался

разгадывать узор внезапный жизни,

и мир, тонувший в чёрной, вязкой жиже,

привычною бессмыслицей казался.

Он скоро изнемог совсем, пытаясь

распутать мысли, что, переплетаясь,

вели куда-то в глубь, в тьму подсознанья,

куда не простирается познанье,

и перевёл свой взгляд на пассажиров —

внимательно, как будто сторожил их.

Дремала баба с вислыми грудями

(прости, Создатель, чересчур большими

для женщины одной). Придавлен ими

ребёнок шевелил во сне губами.

Пенсионер дочитывал бестселлер,

блестя обложкой с сальною картинкой,

и, по природе будучи рассеян,

читая, пальцем теребил ширинку.

Его сосед, допив бутылку пива,

немедленно ушёл мочиться в тамбур

и вопреки мыслительному штампу

ничуть не мучился, что это некрасиво.

Седой интеллигент, блестя очками,

беседовал с детьми, как с дурачками.

И, с волосами, чёрными до глянца,

одеты, как всегда, не по погоде,

четыре малахольные вьетнамца

болтали меж собой, слегка на взводе.

Но что перечислять! Всё это лица,

которыми запружена столица.

Под стук колёс его чуть укачало.

Он стал, кем был – куском усталой плоти.

Но девушка, сидящая напротив,

казалось, ничего не замечала.

Она смотрела вдаль, не отрываясь,

где в ночь текли огни, переливаясь

из капли в каплю на стекле вагонном.

И он заметил взглядом полусонным

В её глазах тысячелетний сон

Офелии, зелёный отблеск гнева

вакханок и – хрустальный звон напева

грустящих Рафаэлевых Мадонн…

Тут он заснул, успев ещё отметить,

что женские глаза – локатор смерти.

Когда он пробудился, было утро.

Вагон стоял в депо. Из перламутра

был соткан свет. И на него смотрели

её глаза – предвестники апреля.

…Он был с ней в городах и был в пустынях,

бродил в лесах и травах медоносных.

Он плыл под парусами и на вёслах

наперекор теченью дней постылых.

Он с ней изведал радость обладанья,

он с нею знал блаженство растворенья

и каково – держать в своих ладонях

чужую руку в день шестой Творенья.

Ошеломлённый полнотою чувства,

мечтал поверить их любовь искусством,

Но тщетно. Убедившись не однажды

в бессилье звуков, мрамора, бумаги,

он припадал к ней жаркими губами

и пил слюну, терзаем вечной жаждой,

не замечая, пока был с ней рядом,

что их любовь горчит бессмертья ядом.

1990-е – 3 сент. 2021

Из моего поэтического сборника "Жизнь со смертью визави".

Читайте на Литрес. За переход по моей ссылке полагается скидка.

|

Метки: стихи |

На кону невеста! |

Очередь в ЗАГС. 1960 г.

Как девушек-то сморило...

|

Метки: быт СССР |

«Святая литература»: что говорили зарубежные классики о русских писателях |

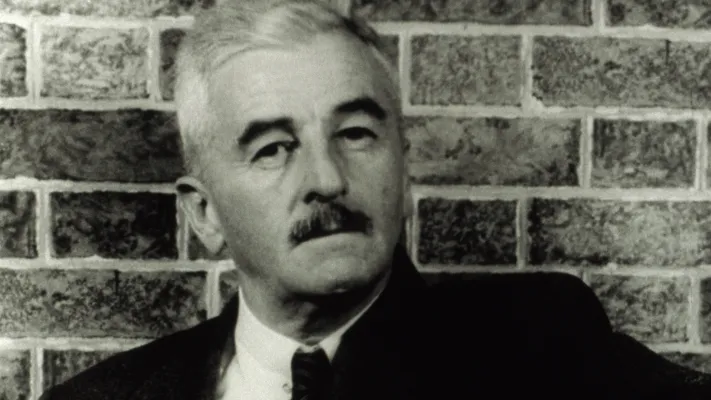

Уильям Фолкнер

Фолкнер — один из самых именитых американских писателей. За вклад в развитие литературы в 1949 году он был удостоен Нобелевской премии, а его роман «Шум и ярость» входит в список 100 лучших книг сразу нескольких журналов, издательств и книжных клубов мира.

Работая над своими первыми романами, он штудировал Достоевского, Толстого и Тургенева. Он не знал русского языка и читал классиков в переводе: у писателя были разные англоязычные издания «Войны и мира», «Анны Карениной», несколько книг Достоевского: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Бедные люди», «Идиот». Некоторые романы Фолкнер читал сразу в разных переводах, а во многих сохранились его авторские пометки на полях.

За близость философско-эстетических взглядов с автором «Братьев Карамазовых» Фолкнера называли «американским Достоевским», а сам писатель так говорил о русском классике: «Он не только сильно повлиял на меня — я получаю огромное удовольствие, постоянно перечитывая его, я перечитываю его примерно каждый год. Его мастерство, проникновение в человеческую душу, способность к состраданию делает его писателем, к которому хотели бы приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кто оставил неизгладимый след».

Джеймс Джойс

Ирландский писатель Джеймс Джойс стал одним из основоположников модернизма, мировую популярность ему принес монументальный роман «Улисс» об одном дне из жизни Леопольда Блума.

Джойс высоко ценил русскую литературу. Во время работы над своими произведениями, он много читал и искал вдохновение в том числе и в русской классике. Литературоведы находят в прозе Джойса гоголевские, чеховские, лермонтовские мотивы. Писатель общался с русскими эмигрантами: Набоковым, Стравинским, Кандинским.

Из числа русских классиков Джойс выделял Льва Толстого, а в беседе с критиком Артуром Пауэром он сказал, что мечтал бы встретиться с Пушкиным, Тургеневым и Чеховым. Чехова он вообще называл наиболее выдающимся из всех русских писателей — человеком, изменившим мировой театр. «Он внес в литературу нечто новое, придал иной смысл театральному искусству, противоположный тому, который создала классическая эпоха. Театр Чехова — это театр самой жизни, и в этом его сокровенный смысл», — писал Джойс. Ирландец с большим восхищением отзывался и о Толстом, подчеркивая, что он «выше других на две головы». Модернист считал, что «Толстой — изумительный, великолепный писатель».

Но Джойс не был безоговорочным поклонником русской литературы. Он, например, не всегда понимал Достоевского, считая его слишком нереалистичным. Но все же признавал, что Достоевский — талантливый писатель и реформатор литературы, «человек, который более, чем другие, создал современную прозу», и «взрывчатой силой сокрушил викторианский роман».

Бернард Шоу

Бернард Шоу — признанный европейский драматург, автор знаменитых пьес «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». За свое творчество писатель в 1925 году был удостоен Нобелевской премии.

В письме своему коллеге Герберту Уэллсу Шоу писал: «Все, что мы пишем в Англии, кажется после Чехова и остальных русских трухой». Антона Чехова ирландский автор выделял особенно. Он полюбил русского драматурга в зрелом возрасте, когда уже получил профессиональное признание и создал более десятка пьес. Ирландец писал: «Чехов сияет, как звезда первой величины, даже рядом с Толстым и Тургеневым».

Отдавая дань русскому классику и его новаторским приемам, Шоу написал свою пьесу «Дом, где разбиваются сердца». Влияние русской литературы на свое творчество Шоу не скрывал, а, наоборот, подчеркивал, и жанр пьесы он обозначил так: «фантазия в русской манере на английские темы». Он указывал, что его текст — «знак безусловного искреннего преклонения перед одним из величайших среди их великих поэтов-драматургов».

Шоу до самой старости симпатизировал не только литературе, но и всей России, ее культуре и искусству. В 75 лет он даже отправился в СССР и лично познакомился с жизнью страны, которая так восхищала его, и Иосифом Сталиным. Шоу говорил: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны — страны отчаяния…», а русских называл «вне всякого сомнения, самыми очаровательными людьми на свете».

Томас Манн

Классик немецкой литературы Томас Манн прославился благодаря своим произведениям «Будденброки», «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус». А в 1929 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Манн с детства любил и был хорошо знаком с писателями золотого века русской литературы: с творчеством Пушкина, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Чехова, Лескова, Достоевского и Толстого. Писатель не знал русского языка и читал классиков в переводе. В письме к своему другу Манн рассказывал:

Я ни слова не знаю по-русски, а немецкие переводы, в которых я читал в молодые годы великих русских авторов XIX века, были очень слабы. И все же я причисляю это чтение — к тем важнейшим переживаниям, которые формировали мою личность.

Русская литература очаровывала немецкого автора. В одной из первых своих новелл «Тонио Крёгер» он назвал российскую классику «святой русской литературой», а позже признавался, что не справился бы с работой над «Будденброками», если бы «не черпал силу и мужество в постоянном чтении Толстого».

В отличие от других зарубежных писателей, Манн не ограничивался прозой: он стремился познать и поэзию, которая все-таки осталась для него почти недоступной. Он сожалел, что у него не хватило времени и энергии, чтобы выучить русский язык и прочесть поэзию Пушкина в оригинале.

Эрнест Хемингуэй

Знаковый представитель американской литературы, лауреат Нобелевской премии, кумир советских читателей нескольких поколений, Хемингуэй сам был ярым поклонником русской литературы. У него был обширный круг чтения: он с удовольствием читал Гоголя, Тургенева, Чехова. В письме к Борису Пастернаку Хемингуэй писал: «Всю свою сознательную жизнь я преклонялся перед русскими писателями, они научили меня многому, тому невыразимому, что и составляет суть любой талантливой прозы. Если бы я хотел родиться кем-либо еще, то только русским, и читать книги на русском языке».

На особое понимание природы Хемингуэя вдохновлял Тургенев — литературоведы находят много общего между тем, как писатели проводили параллели между природой и внутренним миром персонажа. А о Достоевском американский классик писал: «У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, — слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью».

Но особенно Хемингуэй восхищался Львом Толстым, который, по его словам, был мастером военной прозы. «Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого, — отмечал Хемингуэй. — Я люблю «Войну и мир», люблю за изумительные, проникновенные и правдивые описания войны и людей». Он говорил, что американская литература не может сравнится с его мастерством, а описание баталий в книгах его современников казалось писателю «блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны». «Анну Каренину» и «Войну и мир» Хемингуэй включил в свой список обязательных книг для «начинающих писателей»: туда же вошли и «Братья Карамазовы» Достоевского.

|

Метки: литература |

Взгляд на Дюка со второго люка |

В замечательной песне Игоря Ганькевича «Прогулка по Одессе» , больше известной в исполнении Сергея Чигракова (Чиж & Co), есть припев со словами:

«Улыбаясь Дюку,

по бульвару хожу;

со второго люка

на него не гляжу…»

Возможно, не все знают, что они означают. Что за люк? И правильно ли делает лирический герой, что не смотрит с него на «бронзового Дюка» или, может быть, по-хорошему следует поступать наоборот?

Я тоже не сразу въехал, хотя в Одессе бывал. Но — без поводыря из местных, а здесь именно нужен рядом кто-то знающий, кто бы, так сказать, заострил внимание...

Итак, вот он, вид со второго люка (первый люк, если не ошибаюсь, за спиной памятника).

И, собственно, подробности незабываемого ракурса...

Вот почему певец в порыве патриотических чувств не хочет оскорбить легендарного генерал-губернатора нескромным взглядом со второго люка:

Улыбаясь Дюку,

по бульвару хожу,

со второго люка

на него не гляжу.

Он протянет руку —

и ему я скажу:

«Я горжусь, что здесь родился —

здесь и живу!»

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи(описание и заказ)

|

Метки: это интересно |

Дореволюционный домашний тренажёр |

Гимнастический тренажер на даче. Российская империя. Начало ХХ в.

Гимнастика завоевывала популярность среди русской молодежи, в т.ч. среди девушек.

«..Но я не все еще сказала про сад. Стояла в нем "гимнастика", сооруженная для нас на средства папы, - и она была источником многих наслаждений. Физические упражнения процветали в ревельской гимназии (в московских гимназиях они не были введены как предмет преподавания), и Миша, и особенно Алеша были хорошими гимнастами. Они стали нашими учителями. Мама, всегда полная беспокойства за детей, тревожно относилась к "гимнастике"; но убежденная доводами папы в пользе физических упражнений, терпеливо молчала. Я думаю, облегчением ей было, что, по край не мере, Лена не принимала в них участия. Лена предпочитала сидеть за книгой и работой. Я же росла с мальчиками и с увлечением занималась лазаньем вверх по столбу, качанием на трапеции или на узле каната».

(В. Н. Харузина «Прошлое»)

|

Метки: Российская империя быт |

Умные книги — бесплатно для всех |

Новый проект «Умные книги — бесплатно для всех» уже дал впечатляющие результаты. Книги Ричарда Докинза, Роберта Сапольски, Митио Каку, Стивена Хокинга и других мировых звезд научно-популярной литературы читатели бесплатно скачали на портале vsenauka.ru более 5 миллионов раз.

Обычно считается, что чтение умных книг делает человека умнее.

На самом же деле, умные люди выбирают для чтения умные книги.

|

Метки: актуально |

Норманнизм становится "наукой" |

В одном месте своего «Нестора» Шлёцер пишет, что после его отъезда из России «русская история начала терять ту истину, до которой довели её было Байер и его последователи, и до 1800 г. падение это делалось час от часа приметнее». Иначе говоря, в варяжском вопросе русская историческая наука двинулась своим путём, миновав выставленные норманнистами дорожные указатели на Скандинавию.

И вдруг в течение каких-нибудь тридцати лет взгляды российских историков резко меняются. Байер, Миллер и Шлёцер из скандалистов превращаются в научные авторитеты. Норманнизм торжественно воцаряется в русском университете и в русской школе, он оформляется в догматы и становится частью национального самосознания. И что поразительно, двери в русскую историографию распахнули перед ним сами же русские учёные, причём именно те, чьи имена составляют славу отечественной науки. Я говорю, разумеется, о Н. М. Карамзине, Н. А. Полевом и С. М. Соловьёве, которые сформировали исторические представления русского общества первой половины XIX в. Их «Истории» России, такие разные по стилю, духу, пониманию самобытных основ русской жизни, сходятся в одном: во всех них варяжский вопрос окутан густым туманом норманнского Севера. Причину этого объяснить нелегко, но я попробую.

Если несколько историков повторяют по очереди одну и ту же ошибку (например, говорят: русы — это шведы), то это значит, что они либо следуют в своих умозаключениях одному, общему для них методу, либо проявляют одну, общую для всех тенденцию. Метод преследует результат, тенденция добивается цели. Метод освещает стороны изучаемого предмета, тенденция выбирает одну из них. Историк не может обойтись ни без того, ни без другого. Метод необходим ему, чтобы исследовать и понимать, тенденция - чтобы убеждать. Но плохо, если метод не знает о других сторонах предмета, а тенденция не желает о них знать.

Исторический метод Шлёцера (оказавший большое влияние на Карамзина) и в самом деле был последним словом тогдашней науки. Как учёный Шлёцер сформировался в школе И. Д. Михаэлиса, основателя нового направления исторической критики. Оно требовало от исследователя чрезвычайно кропотливой работы над памятниками. Следовало изучить современное тексту значение каждого слова на языке памятника, привлечь к этому анализу данные сравнительного языкознания и, наконец, прояснить содержание памятника историческими сведениями о политическом, гражданском и культурном состоянии того общества или народа, о которых в нем шла речь. Поэтому Шлёцер и сопроводил своего «Нестора» пространными рассуждениями о русской истории.

Этот метод мог давать неплохие результаты, но только на хорошо изученном историческом материале. Перенеся его в область запутанного варяжского вопроса, Шлёцер и его последователи совершили сразу два крупных методологических промаха. Во-первых, они стали доказывать достоверность исторических свидетельств «Повести временных лет» ссылками на славянскую и норманнскую историю, между тем как нужно было исследовать саму эту историю, опираясь на предварительно удостоверенные сведения летописи. Ведь историк изучает источники, чтобы понимать исторические явления; если он поступает наоборот, то превращает средство в самоцель.

Во-вторых, историки того времени не понимали, что «Повесть временных лет» — это не скрижали Клио, что, изучая летописный текст, они имеют дело не с «живой» историей, а с учёным трактатом своего коллеги, средневекового русского книжника. Не выяснив, почему летописец, живший в конце XI — начале XII в. представлял себе события IX-го так, а не иначе, норманнисты изложение истории подменили комментированием летописного текста. Конечно, при такой постановке вопроса ни о какой «объективности» речи быть не могло; напротив, метод Шлёцера открывал широкий простор различного рода субъективизмам и произвольным догадкам.

Таким образом, норманнизм сформировался в качестве пангерманской тенденции, покоящейся на методологических заблуждениях. Русские историки первой половины XIX в. ясно различали у Байера, Миллера и Шлёцера их метод и их тенденцию. Первый вызывал с их стороны уважение и согласие, тогда как вторая — осуждение и неприятие. Но хотя с унижающей русскую историю норманнистской тенденцией боролись всеми силами, за «началом» Русской земли по указке норманнистского метода покорно отправлялись в Скандинавию.

Успехам норманнской теории в немалой степени способствовало ещё одно обстоятельство. Под влиянием идей Просвещения русские историки и мыслители стремились включить отечественную историю в историю «человечества», под которой тогда понималась преимущественно история западноевропейских стран. Стремление это в той или иной степени присуще и Карамзину, и Соловьёву, а Полевой заявил о нём прямо-таки с полемическим задором. Только во всемирной истории, писал он в своём «Телеграфе», «мы видим истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего». Отсюда у него вытекала «необходимость рассматривать события русские в связи с событиями других государств... Рассказывая их, историк как будто поднимает завесы, которыми отделяется позорище (зрелище. — С. Ц.) действий в России, и читатель видит перед собой перспективы всеобщей истории народов, видит, как действия на Руси, по-видимому, отдельные, были следствиями или причинами событий, совершившихся в других странах». Обозревая средневековый Запад, русские историки замечали, что там повсюду — во Франции, Англии, Италии — возникают норманнские княжества. Почему же не думать, что вездесущие викинги точно так же обосновались и у нас, в Новгороде и Киеве?

Но ведь всемирная история — не более, чем фикция, она мыслима как научная дисциплина только при одинаково безупречном знании всех без исключения частных народных историй, а это, безусловно, выходит за пределы человеческих способностей. Попытка же объяснить частную народную историю (в данном случае, русскую) через посредство истории всемирной является грубой методологической ошибкой, ибо тогда незнаемое объясняется при помощи того, что ещё только должно быть познано. А изучение истории появления норманнских княжеств, кроме того, убеждает в том, что никогда и нигде норманны не «создавали» государств, а всегда и всюду включались в уже существовавшие государственные структуры, правда, зачастую видоизменяя и перекраивая их. Тем более, нет ни одного примера, когда бы они отрекомендовались на Западе «русью».

Изучая отечественную историю с полнейшим национальным самоотречением, русские учёные наивно предполагали и в своих европейских собратьях такое же национальное бескорыстие, они думали, что в их книгах царствует объективная истина, между тем как имели дело с национальным субъективизмом немецких профессоров.

Это часть моей статьи в цикле исторических материалов Русское тысячелетие Х—ХХ.

Полностью статья доступна подписчикам всех уровней. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.

Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.

Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!

|

Метки: sponsr норманнский вопрос |