Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Наши розы и прочие красоты |

Конечно, возни с розами больше всего, зато как красиво!

Гортензии обожает папа.

|

Метки: цветы дача |

«Трое из Простоквашино» - жуткая изнанка советской классики |

roberlee в «Трое из Простоквашино» - жуткая изнанка советской классики

roberlee в «Трое из Простоквашино» - жуткая изнанка советской классикиНаш мир полон тайн, которые кажутся неразрешимыми. Загадка Розуэлла, тайна убийства Кеннеди, гигантские надписи в пустыне Наска, что на самом деле случилось с группой Дятлова, куда делся экипаж "Марии Селесты" в Бермудском треугольнике и многие другие вопросы остаются без окончательного ответа и расшифровки. Часто это происходит по той причине, что люди боятся напрячь свою логику и проанализировать факты, которых полно в открытом доступе. Нечто подсознательное внутри нас, некие ментальные блоки, не позволяют нам увидеть очевидное, а заставляет видеть только то, что является общепринятым.

Но человеку свойственно стремиться к тому, чтобы узнать правду, порой горькую – не к этому ли стремятся девушки, читающие электронную почту и "смски" своих бойфрендов?

А иногда правда является не просто горькой, она ужасающа.

Об этом я подумал недавно, когда вместе с сыном смотрел мультфильм, по праву занимающий место в "Золотой коллекции советской мультипликации", который посмотрело не одно поколение советских детей. Удивительно, но никто из них, включая меня, не видел в нем ничего, кроме общепринятой трактовки событий. До этого самого момента.

Полагаю, что стоит забыть о стереотипах и постараться разобраться в том, о чем хотел нам рассказать автор, руководствуясь исключительно логикой и здравым смыслом. И принять ту правду, которая долгие годы оставалась скрыта от нашего сознания, получить ответы на загадку, которую никто почему-то не видел.

Итак, неувядающая советская классика - "Трое из Простоквашино".

О чем же этот мультфильм на самом деле?

Начинается история незатейливо – некий мальчик, спускается по лестнице и жует бутерброд с колбасой. Прямо на лестнице мальчик знакомится с котом, "живущим на чердаке", "который ремонтируют". Запомним эти ключевые слова, они очень важны для понимания сути происходящего, мы вернемся к ним позже.

Разговор мальчика с котом сам по себе не является чем-то необычным для мультфильмов, хотя как правило звери разговаривают в них друг с другом, а не с людьми. Но исключений полно – например русские народные сказки, в которых орудуют говорящие лягушки, зайцы и медведи. Но этот мультфильм совсем не сказка, в чем мы скоро убедимся.

Из диалога с котом выясняется забавная вещь – мальчика зовут "дядя Федор", что заставляет зрителя задуматься над вопросом – почему маленького с виду мальчика зовут так по-взрослому –"дядя"? И если он дядя, то где его племянник? Что такого яркого произошло в прошлом, что за Федором крепко закрепилась приставка "дядя"? Раньше я тоже задумывался над этим вопросом, но не был готов узнать ответ. А ведь он тут – перед глазами. Но не будем забегать вперед.

Дядя Федор живет с мамой и с папой, никаких упоминаний о других родственниках, в особенности о племяннике. Похоже, эта тема болезненна для этой семьи и ее просто обходят молчанием.

Дядя Федор приводит нового друга –кота с "ремонтирующегося чердака" домой. Родители не одобряют поведения сына, и дядя Федор немедленно пускается в бега. Таких мальчиков-беспризорников в Советском Союзе умело разыскивали правоохранительные органы и немедленно ставили на учет, иногда психиатрический. Странно, но родители дяди Федора не торопятся обращаться в милицию, что ставит перед нами новую загадку, почему они этого не делают?

Тем временем дядя Федор с новым другом котом Матроскиным прибывают в деревню "Простоквашино". Почему мальчик выбрал именно этот населенный пункт? Случайность ли это или осознанный шаг? Мы скоро получим ответ на этот вопрос, но сначала разберемся, что представляет из себя эта деревня.

"Простоквашино" является странным и я бы сказал пугающим местом. В деревне никто не живет – не слышно рева коров, кукарекания петухов и прочих присущих советским деревням звуков. Все ее жители внезапно покинули деревню, перебравшись "за реку". Взглянем на этот кадр – вот куда перебрались жители Простоквашино. Оставив теплые дома с печками "в пол-кухни", огороды, хозяйство, они собрались и в спешке покинули деревню, предпочтя частным домам сомнительное удовольствие проживания в типовых многоэтажках на островке на самой середине реки.

Видно, что кроме многоэтажек на острове нет ни магазинов, ни дорог, ни намека на развитую инфраструктуру. Нет даже моста или паромной переправы, соединяющей их новое жилье с материком. Но жители "Простоквашино" похоже пошли на этот шаг не задумываясь. Что могло согнать их с привычной земли?

Ответ очевиден – страх. Только страх мог вынудить людей, бросив все, перебраться в панельное жилье, уповая на то, что река сможет спасти их от того, от чего они бегут. Пребывая в шоке и ужасе от того, что вынудило их бросить дома, люди оставили их годными для проживания. Дома в отличном состоянии и их можно попробовать сдать в аренду дачникам из Москвы, но эта мысль почему-то не приходит простоквашинцам в голову.

Более того, один дом снабжен приветливой надписью "живите кто хотите". Люди, сделавшие эту надпись, отлично знают, от чего они спасаются. И что хуже всего, они знают, что это "Нечто", столь напугавшее их, может вернуться. Эта надпись – робкая и наивная попытка не разозлить то, что обязательно вернется назад, задобрить его, постараться сделать так, чтобы оно не пожелало перебраться через реку, которая едва ли представляется бывшим жителям "Простоквашино" надежной защитой. Сдать жилье в аренду ничего не знающим о зловещих тайнах "Простоквашино" – значит поставить их жизни под угрозу. На это простоквашинцы не могут пойти. Может быть рынок сдачи жилья в аренду не развит в этом регионе? Ответ на этот вопрос мы получим позже.

Такие деревни и городки широко описаны в литературе, особенно в произведениях Стивена Кинга и Лавкрафта. Почему "Простоквашино" никогда не ставили в один ряд с жуткими американскими городками, в которых вершилось зло? Я полагаю, что речь идет о советской цензуре, из-за которой пришлось рассказывать эту историю так, как она рассказана.

В деревне Дядя Федор обретает нового друга – пса Шарика, вот теперь их "Трое из Простоквашино". Шарик тоже разговаривает на русском языке и дядя Федор отлично его понимает. По-прежнему зритель не получает ответа – так сказка это или нет? Нормально ли животным разговаривать с людьми?

В этот момент зритель узнает, что деревня не совсем пуста. Один человек в ней все-таки живет. Это – сотрудник "Почты России", организации, которую и сейчас многие наши сограждане считают сосредоточием зла, во многом я думаю подсознательно именно из-за просмотра в детстве этого мультфильма - почтальон Печкин. Стивен Кинг может быть и удивился бы, но советский и впоследствии российский зритель видит в этом глубокий скрытый смысл. В полностью безлюдной деревне, в которой свершилось какое-то большое зло, напугавшее жителей, полностью отсутствуют органы советской власти. Нет сельсовета, нет участкового. Есть только Печкин, работающий на Почте в деревне, где почту разносить просто некому. В деревне нет подписчиков журналов и получателей писем, не осталось в ней и пенсионеров, которые могли бы прийти за пенсией.

Возникает резонный вопрос - на самом ли деле Печкин почтальон. Может быть, это скрывающийся от возмездия военный преступник или беглый уголовник, выбравший своим местом жительства этот забытый богом угол, в который и не вздумает сунуться сотрудник милиции, не говоря уж об агентах Симона Визенталя. А может быть Печкин – сексуальный извращенец? Не об этом ли говорит автор фильма, одевая на Печкина характерный плащ? Или же именно то Зло, которое многие ассоциируют с "Почтой России" выгнало жителей из деревни? Дальнейший анализ покажет, что все намного сложнее.

Печкин здоровается с дядей Федором. Вся "троица" здоровается с ним – но артикуляция губ в этом моменте показывает, что говорят все трое разные вещи, а уж никак не "спасибо". Что именно они говорят, любой интересующийся может легко узнать сам, пересмотрев этот момент несколько раз.

Но Печкин похоже не видит никого, кроме дяди Федора, не правда ли странно? Это еще один маленький штришок, приближающий нас к пониманию происходящего.

Первый вопрос от вновь прибывших в адрес Печкина очень характерен:

- Вы не из милиции случайно?

Вновь прибывшая компания взволнована исключительно этим, очевидно интерес со стороны правоохранительных органов им совсем ни к чему, хотя казалось бы – чего опасаться коту или псу. Это очень многозначительный факт, дополняющий нежелание родителей дяди Федора обращаться в милицию с заявлением о пропаже ребенка.

Успокоившийся фактом принадлежности Печкина к "Почте", дядя Федор сообщает о своем желании выписывать журнал "Мурзилка", очевидно пренебрегая перспективой получить свежий номер через несколько лет или не получить его никогда, что еще более вероятно. Дядя Федор делает то, что сделал бы любой маленький мальчик его возраста, но искренен ли он? Не пытается ли он запутать Печкина?

И тут мы возвращаемся к волнующему нас вопросу – почему дядя Федор, пустившись в бега, направился именно в "Простоквашино". Доводилось ли ему тут бывать раньше? Конечно же ответ - да. Именно его деятельность в "Простоквашино" в прошлый приезд возможно и послужила причиной того, что жители деревни предпочли покинуть привычную среду обитания. Но всем ли удалось спастись?

Несмотря на то, что кроме Печкина в деревне никто не живет, дядя Федор дожидается ночи. Вот его истинная цель и зритель конечно же не остается разочарован.

Безошибочно ориентируясь в полной темноте, дядя Федор отправляется в чащу леса и там, руководствуясь только ему приметными ориентирами и звериным чутьем, в считанные минуты откапывает здоровенный сундук. Дядя Федор придумывает этому нелепые объяснения – коту и псу он говорит, что это "клад", попавшемуся на обратном пути Печкину он заявляет, что в сундуке грибы. Даже школьнику младших классов, читавшему Тома Сойера и "Остров сокровищ" Стивенсона, известно, что клады ищут совсем не так, как это сделал дядя Федор. Дядя Федор знал, что делал и руководствовался четким и ясным расчетом.

Что же в сундуке на самом деле? Ценности, отнятые у жителей "Простоквашино" под угрозой оружия в его прошлый приезд в деревню? Или же там труп его незадачливого племянника, пошедшего с Федором в ночной лес и там встретившего свою судьбу? Уж не поэтому ли Федора стали называть "дядей"? Возможно, но это только лишь одна часть отгадки.

Как оказался Печкин ночью в лесу? Он гоняется за маленьким галчонком. Судя по разговору, галчонок серьезно болен, и Печкин предполагает его "сдать в поликлинику, для опытов". Эта фраза ничего кроме улыбки вызвать не может. Никакой поликлиники рядом нет и быть не может, хорошо, если заброшенный морг для тех, чьи тела нашли, а не оказались закопанными в сундуках.

Дядя Федор при слове "поликлиника" не удивляется и заявляет, что "вылечит галчонка и научит разговаривать". Никаких сомнений в болезни галчонка у дяди Федора нет. И в этот самый момент мы получаем неожиданный ответ на вопрос – сказка ли то, что разворачивается перед нашими глазами или нет? Конечно же, нет. Будучи в сказке, галчонок бы уже умел разговаривать, как Тотошка и ворона Кагги-Карр в Волшебной стране. Но галчонок не умеет.

Неважно, что сам Печкин делал в лесу ночью. Важно, что он после беседы с дядей Федором крутит пальцем у виска. Печкин понимает, что мальчик психически нездоров.

И мы понимаем, что подобно галчонку не умеют разговаривать и кот Матроскин и пес Шарик. Их голоса просто звучат в голове у дяди Федора, с ними он общается как с реальными друзьями. И вот тут становится по-настоящему страшно. Дядя Федор серьезно и возможно неизлечимо болен. Период ремиссии его психического заболевания завершился в самом начале фильма, когда появился кот, живущий на "чердаке". "С чердаком не в порядке", и появляется вторая личность – кот Матроскин. То ли в тот день дядя Федор забыл принять таблетки, то ли сделать укол, но он пошел в разнос. "Чердаку" требуется серьезный "ремонт", но дядя Федор в тот момент не понимает этого и бежит, бежит подальше от дома. Дядя Федор хочет обезопасить тем самым маму и папу и избавить их от судьбы племянника, а возможно и тети с дядей, которым тоже скорее всего не выпал шанс спастись на острове в панельной многоэтажке.

Дядя Федор написал в прощальной записке "я вас очень люблю". "Но и животных я очень люблю", - впрочем приписал он тогда, давая понять, что он уже не один. Писать прямо дядя Федор не хочет, хотя прекрасно знает, что в милицию родители обращаться не станут.

А родители дяди Федора не скрываясь обсуждают его наклонности и паззл понемногу обретает законченность. Папа говорит, что дядя Федор хотел бы, чтобы "приятелей дома целый мешок". Вот в чем истинные наклонности дяди Федора – прятать детей в мешок или скажем в сундук. Догадки о судьбе "племянника" уже не просто догадки. Мама Федора не считает, что надо махнуть рукой на психическое заболевание сына. Она опасается за свою жизнь и горько говорит "тогда родители пропадать начнут". И мы понимаем, что "дядя и тетя" Федора – уроженцы "Простоквашино", не добрались до нового панельного жилья, а пропали без вести, подобно "племяннику".

Мама Федора в истерике, он убеждает мужа, что мальчика надо найти, пока он не натворил дел.

Папа соглашается. Естественно, обращение в милицию не вариант - в этом случае можно сесть надолго, поэтому родители Федора решают опубликовать "заметку в газете". И ее текст рассказывает нам о многом. В заметке мы видим фотографию и рост –метр двадцать. Возраст не указан, и тут мы понимаем, что это неслучайно. Дядя Федор просто выглядит как маленький мальчик и, выписывая журнал "Мурзилка", просто маскирует свой истинный возраст. Ему минимум 18 и он вполне может нести ответственность за свои поступки, если конечно психиатрическая экспертиза не признает его невменяемым.

Обратите внимание – папа, публикуя заметку, сделал все, чтобы мальчика не нашли – ни имени с фамилией, ни возраста, ни веса. Нет и контактного телефона. Тут же мы видим ответ на уже поднимавшийся вопрос – могли ли простоквашинцы сдать свои дома дачникам? Конечно да, рубрика "Сниму" показана в газете не случайно. Предложений о съеме немало, а вот желающих сдать жилье нет.

Маленький рост и карликовость Федора – симптом целого букета неприятных заболеваний. Тут и генетические нарушения (взгляните на подбородок дяди Федора в профиль), и гормональные, из которых недостаток гормона роста –меньшая из проблем. Его сложно винить за совершенные им преступления. Осознав всю боль заточения взрослого мужика в стодвадцатисантиметровом тельце, начинаешь сопереживать дяде Федору, понимая какой груз он несет на своих плечах.

Заметка о розыске не проходит незамеченной и попадается на глаза Печкину, который естественно, просматривает во всех газетах криминальные разделы и милицейские ориентировки, поскольку сам очевидно в розыске. Увидев в газете фото, Печкин понимает, что надо "сдать" пацана. Прекрасно понимая, что в сундуке дяди Федора были не грибы, а ценности, а возможно и ужасный компромат, Печкин здраво рассуждает, что Федор слишком опасен, чтобы его шантажировать. И лучше взять велосипед, чем оказаться в мешке, а затем в сундуке.

А болезнь дяди Федора тем временем прогрессирует. Чего стоит письмо, которое он пишет своим родителям от имени всех персонажей своей тройственной личности. Начинает он трогательное письмо сам, но довольно быстро его рукой овладевает вторая личность – кот, затем пес. Начав письмо с позитива, Федор вдруг подсознательно пишет правду – "а здоровье мое…не очень". С этого момента звериное начало его мозга уже не отпускает Федора, все, что ему удается написать это "ваш сын" и все-таки концовка смазана - "дядя Шарик".

Родители Федора в шоке.

Они прекрасно понимают, чем грозит им обострение сына. Поочередно они теряют сознание от ужаса, а затем мама с надеждой спрашивает: "Может быть мы с ума сошли?". Папа не поддерживает ее, сухо отвечая, что "с ума поодиночке сходят". И в этот момент оба прекрасно знают, о ком идет речь. Теперь знаете и вы.

А Федор уже в кровати с градусником подмышкой.

Визуально кажется, что у него что-то простенькое –типа менингита , осложненного полученным от больного галчонка птичьим гриппом, но конечно же вопрос серьезней. Еще немного и жизнь мирных жителей центральной полосы Советского Союза оказалась бы под угрозой, и их пришлось бы массово вывозить на остров Русский, если бы то немногое человеческое, что осталось в мозгу дяди Федора полностью уступило бы звериному. Но угроза миновала – родители все-таки решают забрать дядю Федора домой, хотя изначально не собирались этого делать – какие еще объяснения дать тому факту, что они не указали в заметке свой домашний телефон?

Печкин получает свой велосипед, а две звериные личности сознания дяди Федора остаются в деревне и не едут с ним, отчего зритель пребывает в робкой надежде, что болезнь отступила под натиском мощных медикаментов. Вопрос надолго ли?

Мультфильм, по праву занявший место в "Золотом фонде мультипликации", к сожалению открыл пока не все тайны. Но для этого безусловно требуется специальное психиатрическое образование и глубокие медицинские познания. И кто знает, какие правки внесла в сценарий советская цензура, а о чем просто запретили рассказать создателям фильма. Возможно, мы не узнаем об этом никогда.

А личность почтальона Печкина с анализом его темной стороны еще ждет своего исследователя.

|

Метки: забавно мульт |

Совершенно сумасшедшая, но чудесная лампа |

|

Метки: интерьер |

Надеюсь, утро было для вас хорошим? |

Несмотря на коротенький дождь, на даче прекрасно. Цветут розы, последняя роскошная белая лилия сверкает на солнце, воздух, увешанные плодами яблони и сливы. Завтра ( может , даже сегодня, если не поленюсь) выложу фотографии наших роз и лилий.

|

Метки: цветы красота утро |

Ку-ку, где ты? |

Тест для немецких пожарных на ориентирование и умение находить источник звука в темноте. 1940

|

Метки: пожар 1940- |

Прекрасное на ночь |

The Field Hospital at Arc-en-Barrois, ca 1916, Wilfred Gabriel de Glehn. English (1870 - 1951)

|

Метки: картины |

Захара Джоли-Питт хочет жить с биологической матерью |

Внеплановая поездка в Эфиопию грозит Анджелине Джоли, откуда актриса в 2005 году вывезла истощенную и обезвоженную из-за отсутствия должного ухода Захару Марли Джоли-Питт. Тогда во всех документах девочка проходила как сирота: ее мать умерла от СПИДа. Однако несколько лет назад выяснилось, что Ментеваб Давит Лебизо жива-здорова и жаждет видеть свою подросшую дочь, которую у нее якобы «обманом отобрали чиновники».

Ответ из агентства по усыновлению последовал незамедлительно: все было законно — от Захары официально отказались все родственники, включая родную бабушку, которая, к слову, и подтвердила смерть матери малышки. Вопрос был закрыт.

Но от зова крови никуда не деться: недавно Захара объявила приемным родителям, что тоже хочет встречи с биологической матерью и даже готова пожить с ней у себя на родине.

«Эти слова разбили Анджелине сердце», — поведали прессе инсайдеры. Правда, большинство из них объясняют поведение Захары ее сложным характером: по слухам, девочка очень ранима, довольно капризна и, ко всему прочему, очень ревнует Анджелину и Брэда к их родным детям.

http://www.tatler.ru/

Девочку купить не удалось. Can't buy me love. как пели когда-то Битлы

|

Метки: знаменитости рыдать |

Все чернокожие. |

Уже намекают, что и Иисус был...не вполне белым, да что уж скрывать, негром он был.

Но это оставили на потом. Пока разбирались с происхождением Марии Магдалины. Так вот, вы не знали, а оказывается, Мария присходила из рода царя Соломона и царицы Савской. Её предком был Менелик, сын Соломона и царицы Савской, основатель древнейшей династии царей Абиссинии. Поэтому говорить о белой Магдалине несерьезно: Мария была черна, но прекрасна

|

Метки: религия |

Остров Эллис |

Осмотр женщин-иммигранток на острове Эллис

Пароходы с иммигрантами становились на якорь у входа в нью-йоркскую гавань. Документы пассажиров 1-го и 2-го классов оформлялись на борту, и тех, кто прошел осмотр и инспекцию, перевозили на пароме на пристань Манхэттена. Пассажиров третьего класса вместе с забракованными по здоровью высаживали на остров Эллис.

В среднем иммигрант проводил на острове от 3 до 5 часов. В главном здании новоприбывшие поднимались на второй этаж в зал регистрации, известный также как «большой зал», по лестнице, игравшей главную роль во всем этом эпосе. Этот подъем еще называли «шестисекундным осмотром». Врачи и медсестры, наблюдая сверху за иммигрантами, отсеивали для дальнейшего осмотра хромавших и запыхавшихся (как возможных сердечных или туберкулезных больных). Судьба решалась в зале регистрации. Инспектор поднимал иммигрантам веки (пальцем, шпилькой, чем попало), чтобы установить, нет ли у них трахомы. Осматривая голову, искали паршу.

Впрочем, осматривали всех

ммигрантов, забракованных по состоянию здоровья, метили мелом прямо на одежде. Большое «Е» означало глазную болезнь, «Л» — хромоту, «Х» — слабоумие, а «Х» в кружке — идиотию. Один тест был на определение умственных способностей: иммигрант должен был из нескольких деревянных кусочков сложить кораблик. В самый разгар иммиграции каждый день до 5000 усталых и встревоженных людей проходили через регистрационный зал.

После осмотра иммигранты спускались по разделенной на три марша лестнице, называвшейся «лестницей разлуки», потому что здесь у многих расходились пути. Правый марш вел к железнодорожной кассе, где иммигранты покупали билеты до любой точки США, кроме Нью-Йорка. Левый — вел к парому, который курсировал между островом и Манхэттеном. На этот паром садились иммигранты, желавшие осесть в Нью-Йорке в районе Нижнего Ист-сайда или другом районе, уже заселенном их соотечественниками. Средний марш вел к залу временно задержанных. В годы массовой иммиграции 20 процентов новоприбывших задерживали как нездоровых, «политически нежелательных» или «потенциально обременительных» для общества. Одиноких женщин, которых не встречали родственники или представители общества помощи иммигрантам, задерживали из опасения, что они могут стать жертвами эксплуатации или проститутками. Многие женщины, списавшись заранее, прибывали в Америку, чтобы выйти замуж. В сентябре 1907 года на борту парохода «Балтик» оказалось свыше 1000 невест. Не удивительно, что многие браки заключались тут же, на острове Эллис.

Люди приезжали, чтобы начать новую жизнь

|

Метки: история США |

Темирканов: оперу спасет цензура |

Юрий Темирканов, дирижер и худрук Петербургской филармонии, рассказал “ДП” о необходимости справедливой цензуры и о том, когда Чайковский становится неизбежным злом.

– Юрий Хатуевич, в последнее время в связи с новосибирским “Тангейзером” обострилась дискуссия об оперной режиссуре. Как отличить новое прочтение произведения от насилия над ним в результате режиссерского самовыражения?

— Мне кажется, роль режиссера в нынешнем музыкальном театре незаслуженно преувеличена. Сравнительно не так давно — еще при Чайковском — первый акт мог ставить один режиссер, второй — другой, и художники тоже для каждого акта были разные. И ничего в этом не было страшного. На самом деле функция режиссера — помочь артисту понять, что хотел сказать автор. Донести намерения автора как можно лучше — вот вся задача режиссера. Если в современном театре режиссер думает, что Чайковский писал музыкальное сопровождение к его фантазиям, он глубоко ошибается.

Такой режиссер превращает оперу в киномузыку — вот в кино музыка действительно служит сопровождением к изображению. А в опере из всех составляющих спектакля музыка — самый главный компонент. Я должен видеть то, что я слышу, — все движения души композитора, его печаль и радость. А что по этому поводу думает какой бы то ни было режиссер, меня вообще не интересует.

Таковы законы этого жанра. Если зрительный ряд не имеет никакого отношения к тому, что звучит, — надо писать другую музыку. Иначе это будет вообще другой жанр. Не знаю, как он называется, но в таком случае мне очень жалко великих композиторов, которых превращают в аккомпанемент.

Станиславский говорил: если вы на спектакле замечаете, какая хорошая режиссура, — значит, она плохая. Во время спектакля ты не должен ее видеть вообще и только после сказать: ах, как хорошо, как здорово сделано! — потому что спектакль тебя тронул. Режиссеру в спектакле следует быть как сердце — вы обращаете внимание на сердце, только когда оно больное, а когда оно здоровое, вы даже не знаете, с какой стороны оно находится. Это все не такая большая хитрость, я говорю самые банальные вещи.

– “Евгений Онегин” (1982) и “Пиковая дама” (1984) в Мариинском театре, где вы были не только дирижером, но и режиссером–постановщиком, стали репертуарными долгожителями. В чем секрет?

— Секрет и той, и другой постановки заключается только в том, что зритель видит то, что написано в музыке. То есть режиссура, как я думаю, помогает зрителю понять то, что звучит, и сопереживать ему.

– А имеет значение то, что эти спектакли отвечают достаточно традиционным вкусам публики: реалистические мизансцены, жизнеподобное оформление, действие никуда не переносится?

— Зависит от произведения и от таланта режиссера! Когда в опере выходят, допустим, в кожанках и с наганами, как во времена Дзержинского и ВЧК, и обращаются друг к другу: “Бояре!” — мне по меньшей мере смешно. Это нарушение всех законов логики и здравого смысла. Понимаю, что молодые режиссеры хотят заявить: мы такие передовые, модернистские и у нас новое прочтение. Но это означает, что у Чайковского прочтения не было — так, что ли?

Помню, когда я работал в Кировском театре, ко мне пришел один режиссер, которого я давно знаю, мы параллельно учились, и говорит: “Хатуевич, знаешь, а у меня есть решение “Кармен”!” Я: “Правда? Тебе что — Бизе позвонил и его сообщил?” У него есть решение! А у Бизе, значит, не было решения?

Панибратское обращение с великой музыкой, великой литературой происходит от недостатка культуры. Это не сегодня случилось — так всегда было: всегда настоящее искусство, в отличие от подделок, требовало от слушателя, зрителя знания и интереса. А упрощать, идти на поводу у низменного вкуса очень опасно.

И, кстати, знаете, в чем главный аргумент, главное самооправдание этих “новаторов” от искусства? Они говорят: такого–то и такого–то тоже современники не признавали, а потом обнаружилось, что он гений. Ну нет — если он гений, это еще не доказывает, что и ты тоже гений.

– Как вы относитесь к распространенной сейчас среди чиновников точке зрения, что если государство финансирует произведение — оно вправе его цензурировать?

— В какой–то степени я за то, чтобы была какая–то справедливая цензура. Пушкин, кстати, утверждал, что цензура — благо для литературы.

– У Пушкина был личный цензор — Николай I.

— Который, между прочим, больше ему запрещал, чем обычная цензура. ( моё примечание, простите за наглость: это неправда. Мало запрещал ) Может быть, не стоит этого говорить, но я все равно скажу: сейчас в театрах — казалось бы, учреждениях культуры! — зачастую делается черт знает что. И те, кто это делает, не несут ответственности перед обществом. Вот чтобы они не забывали об ответственности — нужна какая–то власть. Но не бюрократическая, а духовная! Не министр и не директор должны решать, что показывать на сцене Новосибирской оперы, а какая–то коллегия очень знающих и понимающих людей. И пусть их решение будет в каком–то смысле цензурой.

– Выдающийся художник Эдуард Кочергин сказал: “Если бы я был государем императором, я бы при каждом губернаторе создал комиссию из людей со вкусом. И чтобы ее рекомендации были обязательными”.

— Правильно. Правильно! Потому что сейчас публика часто сбита с толку — как было с “Евгением Онегиным” в Михайловском театре. Человек видит эту вульгарность и не понимает: вроде он пришел в серьезный театр, и раз тут такое показывают, да еще “Золотую маску” за это дают — значит, это я дурак, а не они? Лишь людям, которым общество бесконечно доверяет, позволено говорить: это искусство, а это — жульничество. Я за такие и только такие ограничения.

– Во времена Евгения Мравинского музыканты его оркестра — Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, который вы возглавляете с 1988–го, — были элитой, они гастролировали в Европе и Америке, когда вся страна была невыездной, и на них смотрели как на небожителей. Сейчас эта аура рассеялась, музыкант — просто профессия…

— Это плохо. Когда я был совсем молодым человеком — участвовал в турне Большого симфонического оркестра радио и телевидения, который тогда возглавлял Геннадий Рождественский. Мы плыли на пароходе по Волге и давали концерты в разных городах, если останавливались на несколько дней — жили в гостинице. У нас был импресарио старой закалки, он еще с Рахманиновым работал. И он говорит: “Маэстро (мне, мальчишке), машина будет вас ждать в 6 часов”. Я подумал, что он смеется, ведь вот она, филармония, через площадь от гостиницы. А он сказал: “Запомните, молодой человек, публика никогда не должна вас видеть идущим на концерт по улице и с фраком в руках. Иначе она ваш концерт уже не будет слушать как следует”. И я действительно запомнил это на всю жизнь.

Отношение общества к тем, кто занимается служением высокому, духовному, тоже должно быть возвышенным. Знаете, как в дворянских семьях готовились, собираясь на концерт в Дворянское собрание? Девочки за неделю начинали подбирать платье, прическу. А когда человек бежит с работы, покупает перед концертом билет и заходит со своими сумками — ему трудно получить от музыки много. А если я не заставил слушателя работать душой — значит, я провел плохой концерт.

– В вашем оркестре за соседними пультами сидят люди очень разного возраста, сформировавшиеся в принципиально разные времена. Существует проблема совместимости поколений — или общий профессиональный труд нивелирует эти различия?

— Конечно, музыканты — живые люди, так что время — и прошлое, и настоящее, которое сейчас так быстро меняется, — на них влияет. Но в нашей профессии есть вещи труднообъяснимые, хоть и очевидные. Скажем, если из разных стран собрать первоклассных, самых лучших музыкантов, посадить вместе — каждый из них будет играть хорошо, но оркестра не получится. Чувство оркестра возникает из истории, из традиций.

Пушкин писал: “Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости”. Молодые, только пришедшие в оркестр, поначалу прибегают на работу в последний момент. Но рано или поздно они замечают, что пожилые музыканты приходят за часик, разыгрываются, настраиваются на концерт, — и постепенно это отношение передается молодежи.

Атмосфера складывается из памяти о великих, которые стояли перед этим оркестром, включая Чайковского, из понимания, какой путь прошел оркестр. А тот, кто этого не понимает, оказывается чужеродным, и постепенно оркестр его выдавливает.

– Вы можете расстаться с музыкантом не по профессиональным, а по человеческим причинам?

— Если он не вписывается в эту… идеологию — конечно. И я очень люблю седые головы в оркестре. Может быть, они не так оснащены технологически, как только что выпустившийся из консерватории, который бегло играет концерт Паганини, но старый человек больше пользы приносит оркестровому делу. Потому что он служит, а кое–кто из молодежи отрабатывает за зарплату. Это совсем другое.

Если человек приходит в филармонию зарабатывать на жизнь — он не музыкант. Точно так же, как в театре настоящий артист служит своему делу, он жаждет ролей, хотя там платят совсем мало. Очень важно отношение к профессии.

– Во время недавнего Конкурса Чайковского его Первый фортепианный концерт не звучал разве что из утюга. Вам не кажется, что некоторые произведения устают — и им хорошо бы дать отдых? Или великая музыка всегда свежа?

— Дело в том, что не мы, исполнители, решаем, какому произведению сейчас звучать. Это решает время. Может показаться, что в прежние века жили только Бах, или только Гайдн, или только Моцарт. На самом деле рядом с ними существовало множество композиторов, наверное, не меньше, чем их живет сейчас. Но время как метлой проходит по культуре и то, что не работает сегодня, выметает из истории. А концерт Чайковского, который играют на конкурсе по 50 раз, — неизбежное зло. Конкурс–то имени Чайковского, и, конечно, надо исполнять музыку Чайковского. Но потом — да, наверное, стоит отложить, какое–то время не играть.

Вообще же есть композиторы, не буду называть имена, — хорошие, даже гениальные, но 3 дня подряд их дирижировать трудно.

– Почему, в чем причина?

— Не знаю. А есть композиторы, которых можно играть каждый день, и они никогда не приедаются. Вот Бах такой композитор. Шостакович с утра всегда играл какую–нибудь вещь Баха: как мы моемся каждое утро — так Бах очищал его душу от мерзости суетности. Бах никогда не может надоесть. Для нас, музыкантов, он — как для верующих Библия. Наизусть известно, что сказано в Библии, но верующий всякий раз воспринимает это как написанное сейчас. Так и мы — Баха.

– Последнее сочинение ныне живущего композитора, которое вы исполняли, — al Niente… Гии Канчели, посвященное вам. Кто еще из композиторов–современников вам интересен?

— Я считаю, что Родион Щедрин — один из величайших композиторов нашего времени.

Дмитрий Циликин, “Деловой Петербург”

|

Метки: опера |

Вот и сказочке конец... |

gwinplane в Вот и сказочке конец...

gwinplane в Вот и сказочке конец...|

|

Кому она нужна, эта Васильева? |

Министерство юстиции РФ не занималось поисками экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Коновалов, отвечая на вопрос журналистов.

13.08.2015, 15:25

«Да, вроде нашли её, ФСИН говорил. Министерство юстиции не занималось», – цитирует Коновалова РИА Новости.

Ранее противоречивая информация о местонахождении Евгении Васильевой вызвала большой общественный резонанс.

Оригинал новости RT на русском:

https://russian.rt.com/article/108994

ТО есть, живет дамочка дома, молодец, что я могу сказать. Пусть было за украденнденное масло сидит. А кто недоволен - утиресь

|

|

Безопасный онлайн шоппинг |

Честно стырил с Geektimes инфографику "Безопасный онлайн шоппинг". Реально полезная штука в наши дни. Просвещайтесь и совершайте покупки в интернете безопасно.

|

Метки: полезное |

Молодежь 50-х vs. молодежь 2010-х |

В общем , всегда хорошо быть молодым :)

Мальчишник

Девичник

Школьные потанцульки

"Многое изменилось", - скажете вы? Не-а. Многое не меняется :)

|

Метки: 2000- 1950- |

Осторожно, ловушки! |

Внимательно прочитайте этот пост, он поможет сохранить вам деньги и время. Когда я тестировал приложение для отправки жалоб на неправильную парковку, столкнулся с большим количеством противоречий между знаками и разметкой на Садовом кольце. Ситуация только усугубилась в последнее время. Такое впечатление, что кто-то специально делает ловушки для водителей. Зазевался – в лучшем случае получишь штраф, а возможно, твою машину эвакуируют.

01. Типичный пример. Всегда здесь была разрешена парковка. На тротуаре есть разметка, но недавно повесили запрещающий знак. Те, кто привык ставить здесь машину, очень удивлялись, когда я обращал их внимание на знак. Еще больше они удивлялись, когда их машину эвакуировали с привычного места. Многие водители вообще думают, что этот знак относится к обочине. Якобы нельзя парковаться на обочине, а на тротуаре можно, раз есть разметка...

Запомните, разметка ничего не значит! Эвакуаторщику на неё плевать!

02. Вот еще один пример: есть знак, но, судя по желтой линии и стертой разметке, парковаться здесь нельзя.

03. Еще пример, когда знак противоречит разметке. Жёлтая линия обозначает места, где запрещена остановка, это аналог знака "Остановка запрещена". При этом она может применяться одновременно с этим знаком и обозначать зону его действия. В ПДД говорится, что её можно наносить и по верху бордюра, но в Москве такие примеры почти не встречаются.

04. Знаки и разметка противоречат друг другу. Что говорят нам ПДД? Что знак приоритетнее разметки:

"В случаях когда значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками".

По идее, парковаться здесь можно... НО!!! Есть много случаев, когда водители получали за это штраф! Я бы не рисковал и объезжал бы такую ловушку стороной.

05. Очень много мест, где раньше была парковка, но теперь ее запретили. Водители еще не привыкли.

06. Опять знак и разметка противоречат друг другу.

07. И здесь я бы не ставил машину...

08. Получите штраф

09.

10. Все Садовое кольцо в таких ловушках!

11. Вот еще пример. Знак есть, запрещающей разметки нет, но в 50 метрах есть небольшая желтая линия...

12. Одно парковочное место с запретом на парковку, если обочина грязная, водители могут попасть в ловушку. Осторожнее!

Ещё пример, когда посередине парковки вдруг запрет на несколько метров. Он ничем не объясним, просто кто-то решил ловушку сделать...

15. Здесь явное нарушение. За знаком машину ставить нельзя.

16. Таких мест много, где кажется, что еще чуть-чуть – и ничего страшного.

17. Здесь водитель понимает, что нарушает, так что скрывает свой номер.

18. Перед знаком тоже нельзя ставить. Это штраф.

19. На минуточку останавливаться нельзя... Штраф.

20. Будьте очень внимательны и осторожны.

Важно понимать, что парковка на тротуарах вообще недопустима. Тротуары -- это территория пешеходов. Все парковки с тротуаров на Садовом кольце надо убрать.

Расскажите о ловушках своим друзьям, особенно тем, кто нечасто ездит по Москве. Не попадайтесь.

|

Метки: машиночки запирайте этажи |

Богиня без головы Чиннамаста и другие безголовые истории из Индии и Тибета. 18+ |

gorbutovich в Богиня без головы Чиннамаста и другие безголовые истории из Индии и Тибета. 18+

gorbutovich в Богиня без головы Чиннамаста и другие безголовые истории из Индии и Тибета. 18+

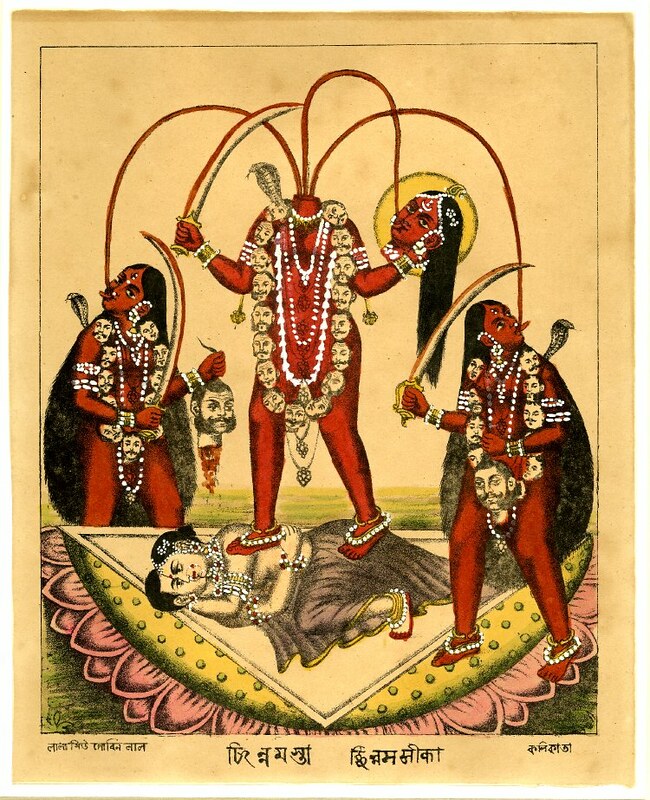

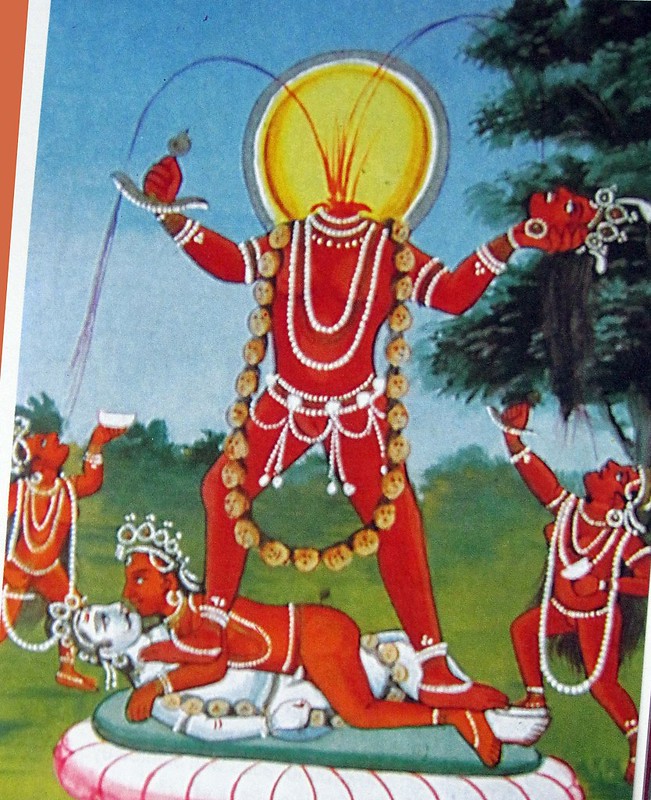

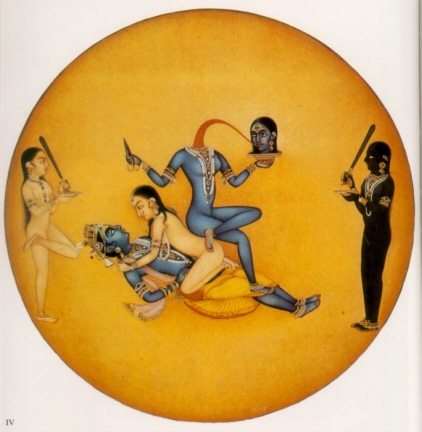

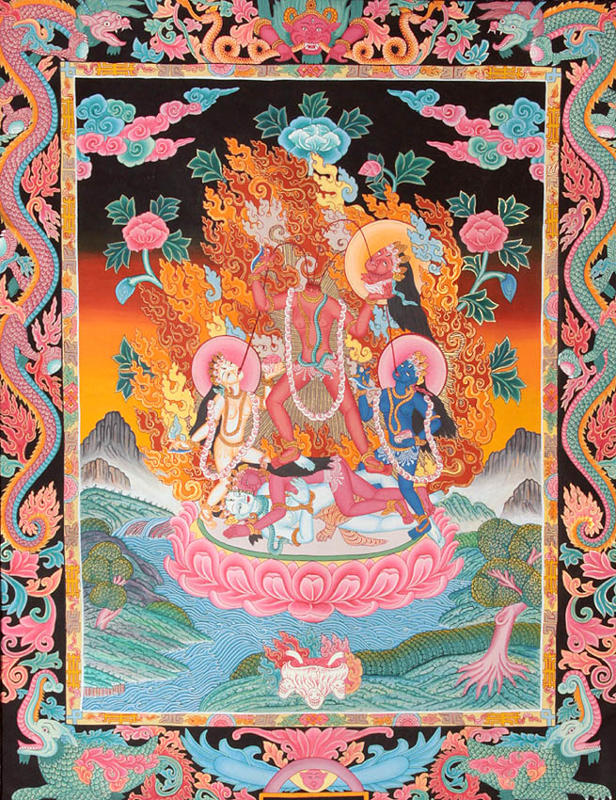

19 век, раскрашенный ксилографический отпечаток, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия / 19th C. Hand-coloured woodblock print. Printed in: Calcutta, India, West Bengal. Material paper. Technique woodblock. British Museum. Source. Вариант в другой раскраске от Om from India

Недоумение, шок, ужас, отвращение – говорят, именно такая первая реакция возникает обычно у европейцев, столкнувшихся с изображением Чиннамасты. Об этом свидетельствуют "полевые" наблюдения за изнеженными западными людьми.

2.

The Fouquet Missal. Bourges, c.1470-1475. Yale University, Beinecke MS 425. Source

Правда, тех кто видел христианских святых главоносцев, подобными картинками не удивишь – и по родной Европе люди с собственными головами в руках ходили когда-то, что уж говорить про сказочную Индию. Но, в отличие от восточной богини, европейские святые пугающий вид не по своей воле приобретали – головы им срубали враги веры. В Индии всё совершенно не так.

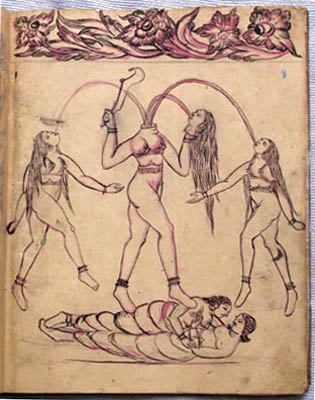

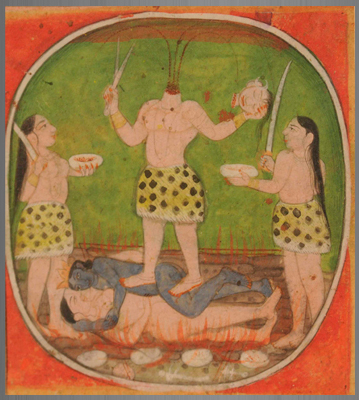

| 3. | 4. |

|

|

| Чиннамаста, Калькутта, 19 век. Gurusaday Museum, Калькутта /Chinnamasta from scketch book catalogue, Kalighat, Kolkata, 19th Century A.D. Extremely rare & unique collection by Shri Gurusaday Dutt. A collection of the Gurusaday Museum, Joka, Kolkata. Source | Чиннамаста, Пахари, последняя четверть 19 века. Сцена из "Деви-махатмья" Arpana Fine Arts Museums, Нью-Дели /Chinnamasta, Pahari – Last quarter of the 19th century. Size: 7x6.9 cm. A scene from the Devi Mahatmaya. Natural pigment on Paper. Pahari – Last quarter of the 19th century. Arpana Fine Arts Museums, New Delhi. Source |

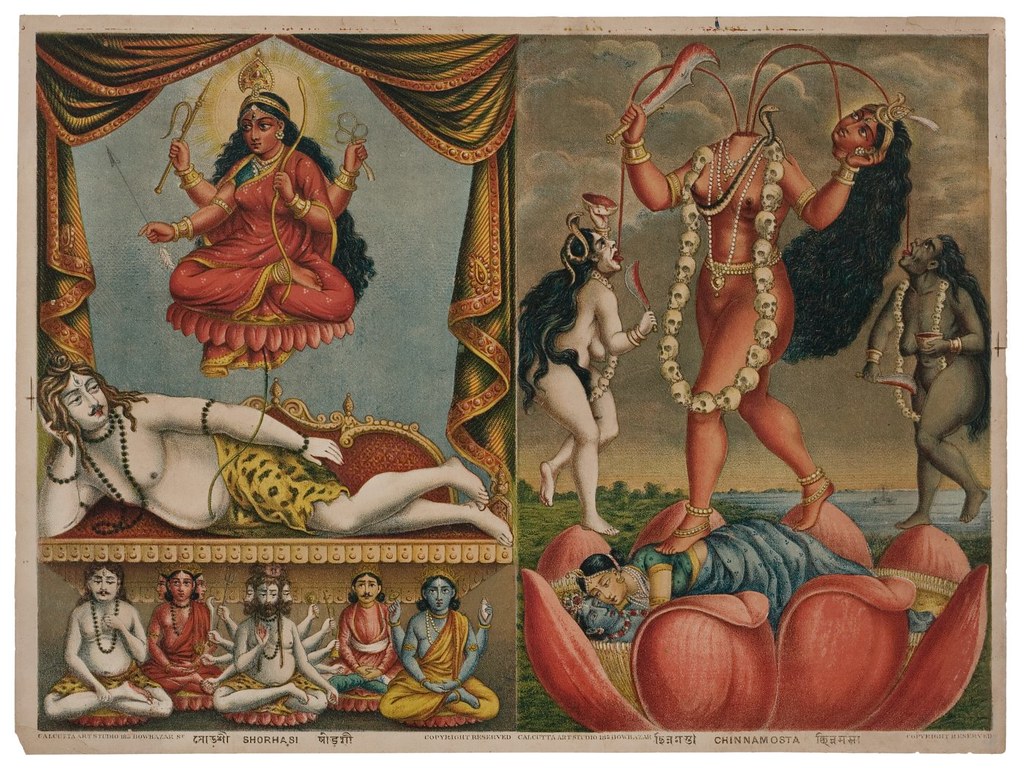

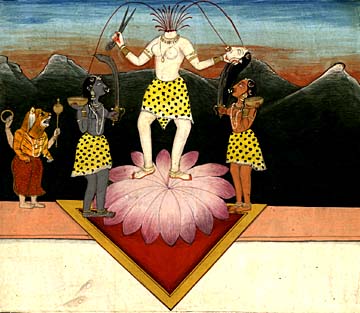

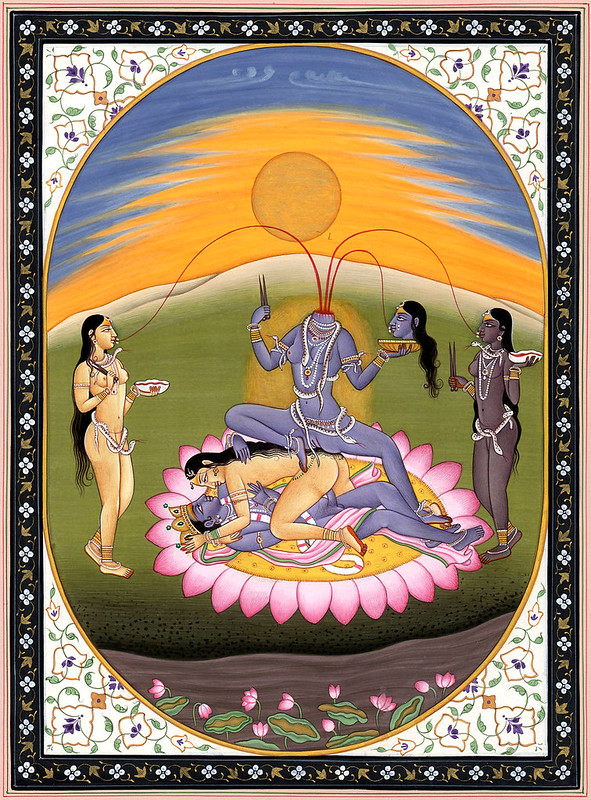

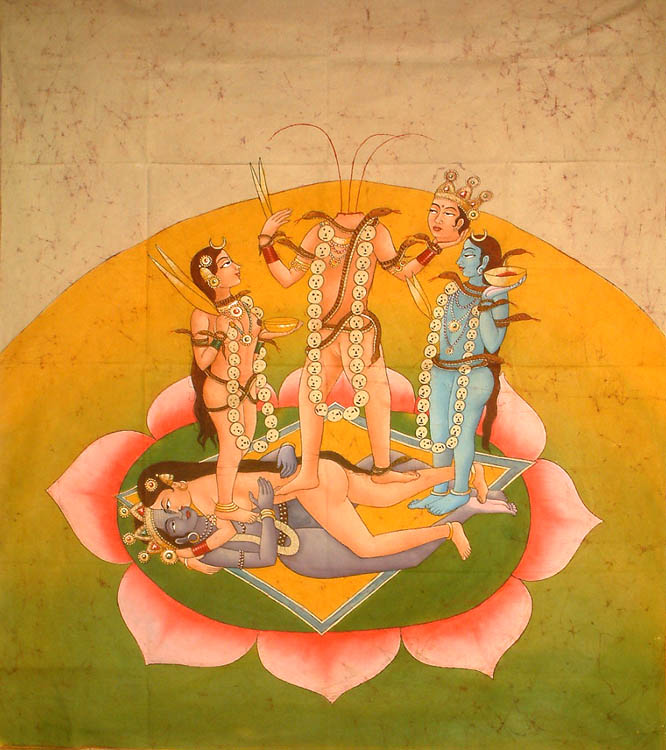

Традиционная иконография Чиннамасты примерно такая: в левой руке она держит собственную отрубленную голову с раскрытым ртом; волосы ее растрепаны, и она пьет кровь, струей бьющую из ее собственной шеи. Она стоит или восседает на паре, занимающейся любовью. Справа и слева от нее две спутницы, которые радостно пьют кровь, струящуюся из шеи богини.

Божество Чиннамаста присутствует как в индуизме, так и в буддизме. Имя Чиннамасты /Chinnamastâ в некоторых текстах может звучать как "Чиннамастака" /Chinnamastakâ, "Чиннамунда" /Chinnamundâ или сокращенно "Чинна" /Chinnâ, является санскритским сложным словом и в переводе означает "та, у которой отсечена голова".

5.

Чиннамаста. Раджастан, Джайпур, конец 19 века / Chinnamasta, sixth painting in the series Das Mahavidya Rajasthan, Jaipur, late 19th century. Source

Чиннамаста божество не сильно известное и ее культ не является распространенным. Основные тексты и ритуальная практика, посвященные ей сосредоточены в закрытой тантрической традиции.

Об индуистском тантризме европейцам стало известно в начале 19 века. Тогда христианский миссионер аббат Дюбуа в своей книге "Hindu Manners, Customs and Ceremonies", глубоко потрясенный увиденным, поведал миру об "отвратительном обряде шакти". Шакти /šakti переводится как "энергия", "сила" – это женское начало, женская творческая сила, женская манифестация бога. Можно представить каково было благочестивому аббату наблюдать тантрические действа. Научное изучение тантризма развивается с конца 19 века, но до сих пор "целая вселенная лежит перед нами, которую предстоит освоить". [1]

Поэтому, как во всем в индуизме и буддизме, с Чиннамастой всё запутанно, существует в разных вариантах, многозначно и многослойно. Но, несомненно, что образ Чиннамасты, заключенный в такое странное на современный западный взгляд обличие, содержит глубокий философский смысл.

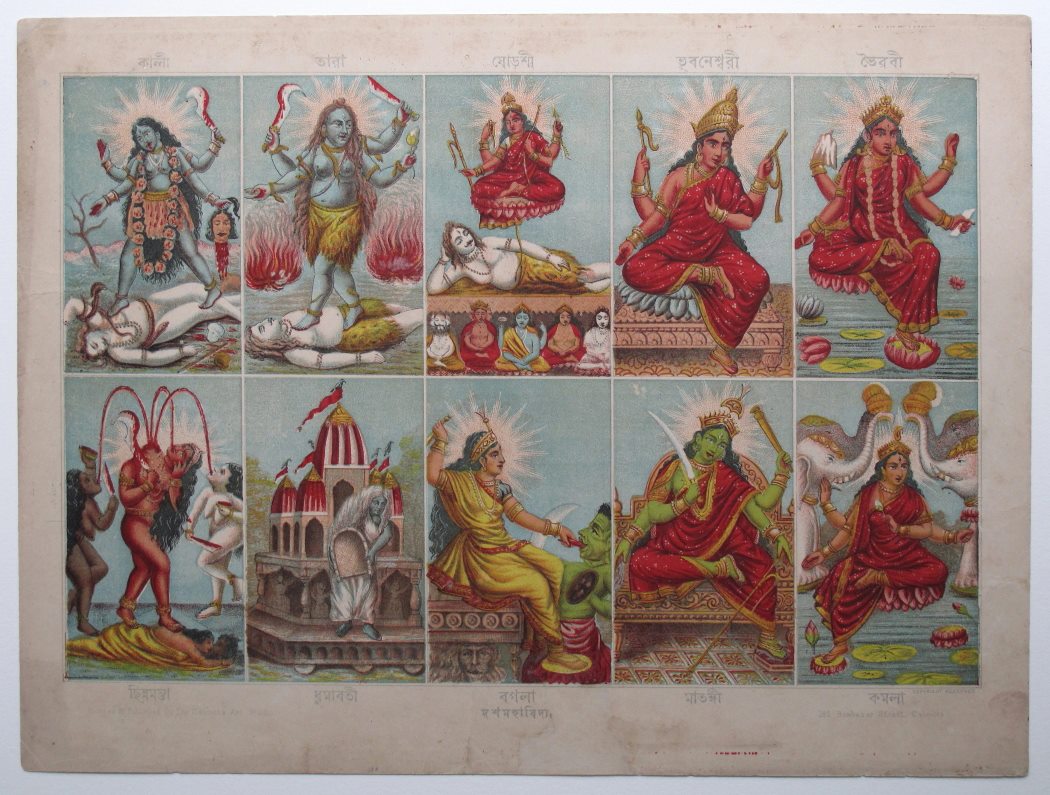

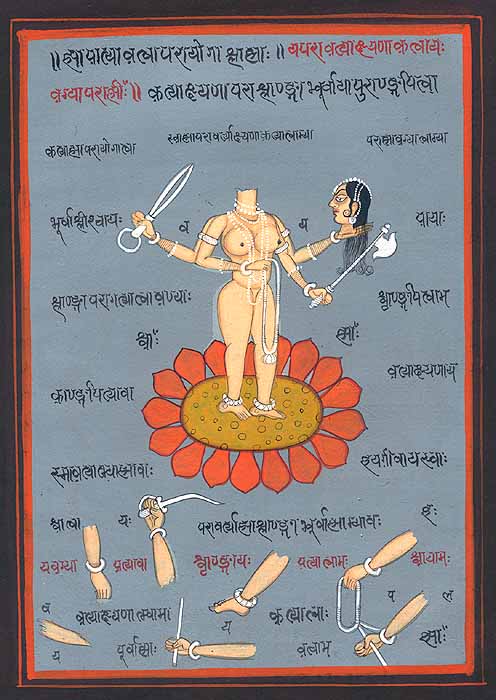

6.

Десять Великих Махавидьей: Кали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста, Дхумавати, Багаламукхи, Матанги и Камала / 10 Greatest Mahavidyas. Album of popular prints mounted on cloth pages. Colour lithograph, lettered, inscribed and numbered 37. Kali, Tara, Shodashi, Bhuvaneshvari, Bhairavi, Chhinnamasta, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi, and Kamala. Source: Om from India; по клику и описание: British Museum

Чиннамаста – одна из бесчисленных форм Деви – богини-Матери, одна из Десяти Махавидья(ий) – Daša Mahâvidyâ. В переводе с санскрита "Махавидья" означает "Великое знание", оно персонифицируется как десять богинь. Daša Mahâvidyâ /Дашамахавидья – десять ипостасей богини Сати, супруги Шивы, воплощающих Высшее Знание. Состав этих десяти эманаций Деви варьируется в разных текстах. Миф о том как Чиннамаста стала одной из Махавидий, я приведу в следующем выпуске индийского сериала.

7.

Около 1800 / Icon of Chinnamasta, the Mahavidya arising from the joined bodies of the Originating Couple, Kangra, c.1800, gouache on paper, Indian School. Private Collection. The Bridgeman Art Library Source. По клику - современный рисунок, повторяющий старинный: Water Color Painting on Paper. Artist Kailash Raj

Что же происходит в сцене с Чиннамастой?

Одна из версий мифа такая:

"Однажды [жена Шивы] Парвати с двумя спутницами Джайей и Виджайей пошла совершить омовение в реке Мандакини (что близ Хардвара в Уттар Прадеш). После купания кожа великой богини почернела, потому что она была возбуждена. Через некоторое время спутницы попросили ее: "Дай нам какой-нибудь еды. Мы голодны". Она ответила: "Я накормлю вас, но пожалуйста подождите". Прошло еще немного времени, и они вновь подступили к ней с просьбой. На этот раз она отвечала: "Подождите еще, я размышляю сейчас". Подождав недолго, они взмолились к ней: "Ты Мать Вселенной. Ребенок просит чего угодно у своей матери. Мать дает своим чадам не только еду, но и одежду для тела. Поэтому мы просим у тебя пищи. О, прославленная за свою милость, накорми нас!" Услышав это, супруга Шивы обещала дать им что угодно, когда они доберутся до дома. Но вновь ее спутницы Дакини и Варнини [Нет никаких объяснений, почему имена спутниц в тексте изменились] стали умолять ее: "Мы умираем от голода, о Мать вселенной! Дай нам еды, чтобы мы насытились, о Милостивая, Подательница благ и Исполнительница желаний!" [2]

8.

Source: NTB Book

Выслушав эти увещевания, милостивая богиня улыбнулась и ногтями отрезала собственную голову. Голова упала на ладонь ее левой руки. Три кровавых потока хлынули из ее горла, левый и правый текли в уста спутниц, стоящих по обе стороны от богини, центральный – в ее собственные. Когда все насытились, они вернулись домой. После этого Парвати стала известна как "Чиннамаста".

Из Пранатошини-тантры (Pranatosini - "радость дыхания"), позднейшей компиляции тантрических текстов, составленной в 1820 году. Данный текст восходит к Narada Pañcaratra, ранней тантре.

9.

Шодаши и Чиннамаста / Shorhasi. Chinnamosta. Lithograph, c. 1885. Calcutta Art Studio, Calcutta. Source: Om from India / 1880–90 / About 1890, Nabokumar Biswas, Calcutta Art Studio, Calcutta. Есть в музеях: The Metropolitan Museum of Art, Museum of Fine Arts, Boston

Другой вариант истории имеет некоторые отличия. Здесь этот рассказ излагается от лица Шивы.

Шива – один из верховной троицы индуистских богов вместе с Брахмой и Вишну. Он исполнитель разрушительной функции. А его имя переводится как "благой", "приносящий счастье". Шива – бог-отшельник, аскет, однако, он и великий любовник, любящий супруг, отец семейства.

Шива: "Я поведаю вам о появлении Чиннамасты, Тары и Калики <...> Однажды Чанданайика ["Гневная повелительница"] со своими спутницами пошла на берег реки Пушпабхадры [Бенгалия?]. В полдень проголодавшиеся спутницы попросили Чандику ["Гневная"]: "Пожалуйста, дай нам еды". Услышав это, улыбаясь и обещая выполнить просьбу, Чандика поглядела во все стороны света и отсекла собственную голову. Левым потоком крови она напоила Дакини, правым насытила Варнини, а из центрального сама напилась собственной крови. Позабавившись таким образом, она вернула голову на место и приняла прежний облик. В сумерках они вернулись домой. Когда я увидел ее бледное лицо, то подумал, что ее кто-то оскорбил". [3]

Из той же Пранатошини-тантры, текст восходит к Сватантратантре /Svatantratantra.

Во второй версии упоминается, что богиня посмотрела во все направления и не переставала улыбаться, когда отрезала свою голову. Это указывает на превосходство богини над пространственной и над временной сферами бытия. В этот момент акт разрушения происходит одновременно с творением, потому что она лишает себя головы, но при этом насыщает себя и своих спутниц. Чиннамаста проявляет свою божественную природу и показывает, что это была всего лишь "игра", для нее это действие не имело никаких последствий, кроме временной бледности.

10.

Чиннамаста и Шива. Конец 18 века / Chinnamasta and Shiva. Date late 18th century. Kinsley, David R. (1997). Tantric visions of the divine feminine: the ten mahavidyas. University of California Press. p.158. Source

В одном из индуистских текстов [4] говорится, что Чиннамасте всегда 16 лет, она остается вечно юной. Несмотря на свою отсеченную голову, она неподвластна смерти. В группе Махавидий она находится на востоке, где каждый день всходит солнце, символизируя тем самым обновление мира.

У богини многочисленные имена, они приводятся в специальных сборниках намастотрах, что значит "восхваление имен". В Chinnamastâ Sahasranâma Stotram у нее сто восемь и тысяча имен.

Исследовательница Э.А.Бенард считает, что образ Чиннамасты, равно как и остальных богинь Махавидья, следует рассматривать как маску, театральную роль, в которой высшее божество по своей прихоти желает явиться перед своим адептом. Воплощение богини во множестве форм можно трактовать как божественную игру, lila, во время которой божество предстает как актер-nata, а почитатель – как зритель.

11.

Божественное семейство: Шива, Парвати и младенец Ганеша – самый знаменитый герой мифов о смене головы / Detail from Shri Shri Panchayatana (Assembly of Shiva) lithograph, 1885. Chitrapriyaprakash Press, Bombay. Source: Om from India

О безголовости. Если взять мифологический мотив обезглавливания или замены человеческой головы на голову животоного, то тут можно утонуть в море индийской мифологии. Посмотрим на одного персонажа, в котором ряд авторов-тантристов видит источник образа Чиннамасты.

Ведический мудрец Дадхьянч знал секреты меда – напитка бессмертия и мог вернуть к жизни жертвенное животное, голова которого была отсечена. Ашвины просят его сообщить им эти знания. Но, поскольку Дадхьянч дал клятву богу Индре, что своими устами не поведает никому известные ему тайны, Дадхьянч на время лишается своей головы, приращивает голову коня и таким образом раскрывает секрет Ашвинам. Затем его собственная голова возвращается на место. Так же, как и у Чиннамасты, у него отсечение головы не имеет никаких последствий и с помощью этого акта он передает спасительное знание.

[RV I. 34:10, I.47, I.116. I.121, I.117:22, Šatap. Br. 14.1.1.18-25, и др.]

12.

Парашурама с детства обнаруживал воинственность и никогда не расставался со своим боевым топором / Para'surama. Gouache painting on paper from a portfolio of sixty-three paintings of deities and daily life. 1820 (circa). Painted in: Tamil Nadu (?), Andhra Pradesh (?) (Deccan). British Museum. Source

Еще одна история.

Парашурама – шестая аватара Вишну в облике "Рамы с топором", впоследствии славный многими подвигами, был младшим из пяти сыновей брахмана-подвижника Джамадагни и царевны Ренуки. Однажды мать Парашурамы Ренука подглядела в лесу игры царя небесных музыкантов Читраратхи с его нимфами-апсарами. После увиденного женщина впала в греховные помыслы, вследствие этого лишилась своей божественной красоты и прогневала супруга-аскета. Он приказал сыновьям казнить мать. Все братья отказались, а Парашурама выполнил приказ отца – обезглавил мать. После того, как казнь была приведена в исполнение, Ренука, "chinnamasta" – "та, чья голова отсечена", вернулась к жизни, очищенная от дурных стремлений и сияющая красотой, как и прежде. Правда, в процессе восстановления Ренуке по ошибке приставили голову женщины-шудры.

[Махабхарата (3.117.5-19)] [5]

13.

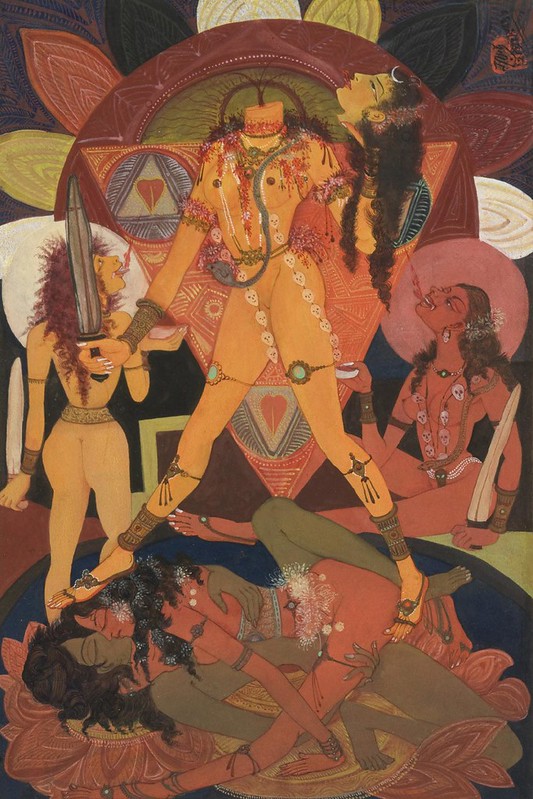

Как правило, под Чиннамастой любят друг друга Кама и Рати, но здесь это делают Кришна и Радха / Detail from a Calcutta Art Studio print, c. 1890. Source: Om from India

Лес, в котором проходили игры Читраратхи и его нимф, символизирует сознание как пристанище вожделения. Сознание, охваченное желаниями, препятствует достижению йогом самоконтроля. Единственный способ достичь господства над собой – избавиться от желания.

Одна из важных деталей иконографии Чиннамасты, то, что она попирает ногами находящуюся в любовном союзе пару, также развивает тему преодоления богиней вожделения и любовных аффектов, как и миф о юном Парашураме и его матери. Об этом же говорит деталь, что после купания кожа богини почернела, потому что она была возбуждена. В пересказах обычно уточняется, что сексуально возбуждена.

Под ногами у Чиннамасты Рати и Кама. Кама - бог любви, его имя kama означает "желание", "чувственное влечение", "любовь". Рати – богиня любовной страсти, жена Камы, значение ее имени rati – "удовольствие", "наслаждение" .

14.

Чиннамаста. Современная акварель / Goddess Chinnamasta. Watercolor on Paper. Source

Существует также южноиндийский миф о Йелламме – матери всего, которая вышла замуж за аскета против родительской воли, и затем страдала от невнимания к ней супргуа. Муж-тапасвин в негодовании наслал не нее проказу. Когда же она излечилась, он приказал своим сыновьям отрубить ей голову. Три старших сына отказались, за что были прокляты отцом и потеряли мужскую силу. Четвертый сын подчинился и отец, в качестве вознаграждения, оживил Йелламму и смирил свой гнев. [Roscoe W. Priests of the Goddess...//History of religions, vol.35, no3. 83 Benard. Оp.cit., р.XII.]

15.

via

Еще один пласт толкования облика Чиннамасты, выдвинутый исследовательницей Э.А.Бенард, связан с йогическим описанием системы трех каналов. Чиннамаста – антропоморфное изображение центрального канала, а двое ее спутниц – двух боковых.

В тантрической системе йоги прана циркулирует в теле человека по каналам-nadi. Центральный – susumna, левый – ida и правый - pi’ngala.[6] У большинства людей прана остается в боковых, второстепенных каналах и не может попасть в центральный. Пока прана не войдет в центральный канал, человек не может освободиться от представления о дуальности окружающего мира и осознать свою тождественность с Абсолютом. Достижение этого, как учат тантрики, в прежние времена было возможно с помощью выполнения обрядов, принесения жертв, но теперь, в Кали-югу, когда срок человеческой жизни стал таким коротким, а боги уже не слышат обращенных к ним молитв, требуются эффективные и быстродействующие методы – как раз такие, которые предлагает тантрическая йога.

| 16. | 17. |

|

|

| Богиня Чиннамаста, Раджастан, 18 в. | via |

Спутницы Чиннамасты пьют из левого и правого потоков крови. Поэтому можно сказать, что они не знакомы с йогической практикой направления праны в центральный канал и, следовательно, не свободны от иллюзии внешнего мира. В противоположность им Чиннамаста, великая йогиня, пьет собственную кровь из центрального канала, тем самым достигая разрушения иллюзий и получая освобождение-мокшу. Чиннамаста, таким образом, как тантрическое божество нового "железного века", эпохи Кали, персонифицирует инструмент и метод достижения освобождения посредством тантрическо-йогической практики манипулирования праной.

18.

Храмовая скульптура. via

Возможно, что фигура богини, обезглавливающей саму себя, явилась причиной создания некоторых локальных культов и практик, включающих ритуальное самоубийство с помощью обезглавливания.

В Древней и средневековой Индии хорошо была известна практика ритуального самоубийства. Самое известное – самосожжение вдов – sati, sahamarana. В среде наиболее ревностных поклонников божеств существовал и обычай принесения в жертву собственной головы. Сохранились уникальные памятники – рельефные изображения со сценами подобного жертвоприношения, благодаря которым мы можем представить себе, как оно происходило.

19.

via

Картинки рельефа найти не удалось, только описание.

На одном рельефе из Виджаянагара, Андхра-Прадеш изображено хитроумное устройство, специальная машина, предназначенная для совершения этого акта: она представляет собой нечто вроде гильотины, но рычаг, с помощью которого она приводится в действие, находится в руках человека, приносимого в жертву. Когда жертва нажимает на рычаг, лезвие ножа опускается на шею и голова скатывается прямо к ногам божества, перед которым происходит акт жертвоприношения. По обеим сторонам от главной фигуры показаны две женщины, вероятно – жены человека, совершающего atmayajña [7]. Они стоят по обеим сторонам точь-в-точь, как спутницы Чиннамасты. Также там присутствует мужская фигура, статус которой не ясен – вероятно, это раб, помогающий в осуществлении ритуала. Существенно то, что, несмотря на присутствие других людей, адепт именно сам, собственной рукой должен совершить решающее движение.

Смысл жертвы может состоять в выполнении возложенного на себя обета, в благодарении божества за оказанные благодеяния, в выражении своей бесконечной любви и преданности - бхакти /bhakti. Ну и вообще ритуальное самоубийство в Индии до сравнительно недавнего времени – высшее благо, высшая добродетель. Так говорят знающие люди.

20.

Chinnamasta, sculpture by Maria Strutz Source

Марко Поло упоминает существовавший на территории Малабарского побережья обычай, согласно которому осужденный на смерть преступник мог избрать вместо казни такую форму жертвоприношения, при которой он сам себя убивает "из любви к таким-то идолам" – и тогда ему до выполнения atmayajña выделялось несколько дней, в которые он мог предаваться любым удовольствиям жизни и почитался при этом как святой. Эта форма жертвоприношения осмыслялась в народе как более всего угодная божеству и, следовательно, могла служить процветанию и благу всей общины. [Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Пер. И.П.Минаева. СПб., 1999, с.275 (глава CLXXIV).]

21.

Чиннамаста. Source

В тамильской поэме "Шилападикарам" (5-6 в.в.) описывается, как воины, благодарят за дарованную победу богиню войны Коттравей тем, что "во исполнение сурового обета, отрубив себе голову, бросают ее в предсмертное мгновение на жертвенник" (XII.17)

["Повесть о браслете" (Шилаппадикарам), перевод с тамильского Ю.Глазова. М., 1966, сс.49-50]

22.

Чиннамаста в интерпретации неизвестного индийского(?) художника около 1939 года / Untitled (The Goddess as Chinnamasta). Made in India or Bangladesh. 1939?. Artist/maker unknown, India or Bangladesh. Opaque watercolor and bronze metallic paint on paper, 29.2 x 19 cm. Philadelphia Museum of Art Source

В истории из "Двадцати пяти рассказов Веталы", которую впоследствии пересказал Томас Манн, повествуется о жертвоприношении богине Гаури – жене Шивы.

Царский сын Дхавала, пораженный любовью к царевне Маданасундари, начал всячески ублажать великую богиню Гаури, чтобы она устроила желанный им брак. Богиня дала согласие. "И вот после этого царевич Дхавала обручился с Маданасундари, и стали они жить да наслаждаться всяческими любовными радостями."

Однажды, когда супруги и брат жены ехали по дороге, Дхавала увидел храм Гаури и говорит брату жены: ""Шветапата, ты побудь здесь вместе с Маданасундари, а я пойду помолюсь Гаури". Так сказал он, пошел в храм, поклонился богине и, отсекши по желанию богини мечом себе голову, принес ее в дар Гаури.

Шветапата видит, что время идет, а Дхавала не возвращается, пошел в храм и, увидев там мужа сестры, сотворившего над собой такое дело, сам тоже голову себе отсек и принес в жертву богине. Ждет Маданасундари мужа и брата, а они все не идут. Пошла она тоже в храм, видит: оба лежат обезглавленные — и уж хотела от тяжкого горя себе голову отсечь." Но в это время вмешалась богиня и велела Дхавале соединить отделенные тела и головы, что она, конечно, сделала неправильно, так что голова ее мужа срослась с туловищем ее брата "и оба они по божьей милости ожили. Когда же Маданасундари увидела их живыми, то опечалилась." Кто тут брат, кто муж? Путаница с головой, как помним, произошла и с Ренукой.

[Двадцать пять рассказов Веталы, Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1958. Рассказ восьмой. Стр.65-68]

23.

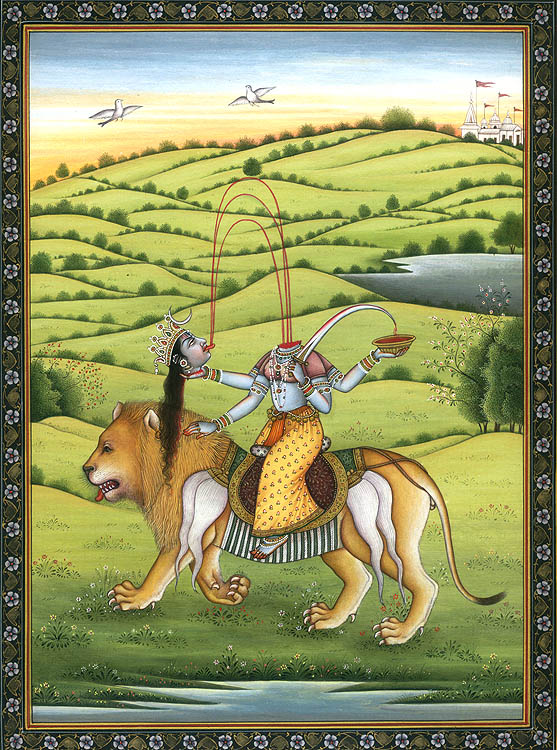

Лев, служащий здесь ваханой Чиннамасты, в индуистской иконографии традиционно считается ездовым животным Дурги. Это позволяет рассматривать Чиннамасту как одно из воплощений Деви, Великой Богини. Современная акварель по старинным образцам / Mahavidya Chinnamasta Riding Lion. Water Color on Paper. Artist: Kailash Raj. Source

Божеством, принимающим подобные жертвоприношения, является чаще всего Деви или ее многочисленные ипостаси. В Виндхьячале (Уттар Прадеш) местное население чтит богиню Виндхьявасини ("живущая в Виндхья") и памятует местного почитателя Деви – Дхьяну Бхагата, который принес ей в жертву собственную голову, но всесильная богиня возвратила ее на место и вернула к жизни своего бхакта.

Другая легенда повествует о северо-индийской богине Вайшно Деви, которая после самообезглавливания своего адепта оживила его и отменила кровавые жертвоприношения (bali), довольствуясь впредь растительными жертвами (puja) и благосклонно принимая кокосовый орех вместо человеческой головы.

24.

Современное творчество / Mahavidya Chinnamasta. Madhubani. Painting on Hand Made Paper. Treated with Cow Dung Folk. Painting from the Village of Madhubani (Bihar). Artist Dhirendra Jha and Vidya Devi Source

Образ Чиннамасты, скорее всего имеющий непосредственную связь с подобными культами, мог быть либо инспирирован ими, либо, напротив, сам провоцировал появление таких практик. Что из них первичное, а что – вторичное? Вряд ли это может быть выяснено. Вопрос о том, что было раньше – миф или ритуал – так и оставшийся нерешенным, уже снят с повестки дня в религиоведении.

25.

Чиннамаста, в Кали Пуджа Пандале (так перевдится?), Южная Калькутта / Chhinnamasta, at a Kali Puja Pandal, Chetla, South Kolkata. Source

Индуистская Чиннамаста имела больше всего почитателей на Севере Индии. Основные храмы находятся в штатах Химачал Прадеш, Уттара Прадеш, Бенгалия, Ассам и др. Ее буддийская форма – Чиннамунда Ваджраварахи /Ваджрайогини – в Тибете.

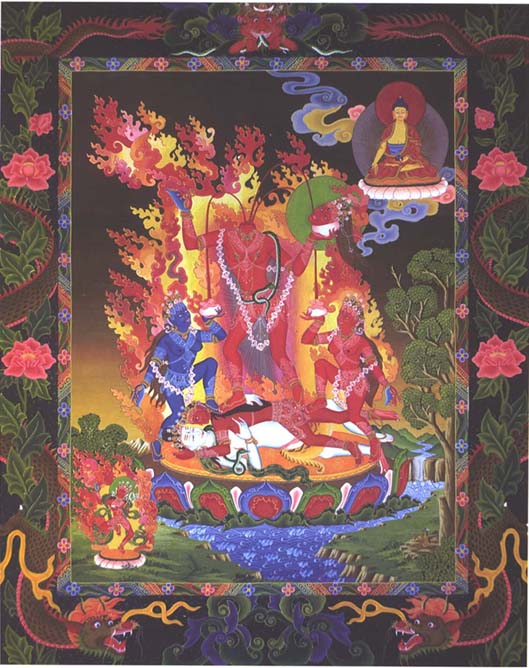

26.

Буддийская танка

В буддийской традиции имя "Чиннамаста", или "Чиннамунда" упоминается как эпитет великих буддийских йогинь, входящих в список 84 махасиддх – "достигших великого совершенства".

Вот эпизод из жизни двух сестер махасиддх Мекхалы и Канакхалы – учениц махасиддхи Кришначарьи. Девушки были сестрами, жили на юге Махараштры. Они не желали выходить замуж и, когда в их места пришел Кришначарья, они последовали за ним.

"В другой раз в Бенгалии, во время правления царя Лалитачандры [конец 7 в.-начало 8 в.], когда Махачарья решил, что пришло время обратить царя, две девушки появились из толпы, окружавшей учителя, и, поклонившись ему, сказали: "Благодаря милости Гуру мы обе достигли высочайшей и величайшей из целей и теперь мы хотим воспарить в небеса. Но прежде нам бы хотелось выполнить любую просьбу ачарьи". Тогда ачарья сказал: "Хорошо, отрубите ваши головы и дайте их мне". Тогда они обе достали изо рта по мечу и, без промедления отрубив свои головы, вручили их учителю. Затем, танцуя, они стали подниматься выше и выше по небесной лестнице, пока окончательно не пропали из виду в радужном сиянии. Богиня Шриджняна и раньше совершала подобное чудо, и даже ракшасы и дакини, будучи в своей телесной форме, иногда его демонстрировали. Сама Ваджраварахи, доказывая несостоятельность этой реальности, явилась в такой форме, и говорят, что такое впоследствии часто случалось среди ее сиддх"."

[Из жизнеописания махасиддхи Кришначарьи, приведенного в "Исторических работах" Таранатхи. Таранатха (Дараната) жил с 1575 по 1643 гг. и был автором тибетских летописей. Taranatha, Kahna pa’I rnam thar (биография Кришначарьи). Tibetan Nyingmapa Monastery in Arunachal Pradesh, 1974, pp.319-320. Trans. from the Tibet. by D.Templeton. Цит. по: Benard, E.A., op.cit., р.10.]

27.

Современная буддийская танка/тханка. via. Тибетская живопись на один сюжет весьма похожа одна на другую

И вот история.

"Прежде на западе в царстве Оргьян жил правитель по имени Индрабхути. У него было пять сестер, старшая из которых, известная как принцесса Лакшминкара, стала его супругой. Ее отец-царь приговорил ее за это к суровому наказанию. Она же заявила: "Отец, тебе нет нужды карать меня, я сама себя накажу". Тогда она взяла золотое лезвие и перерезала себе горло. Белая кровь потекла из ее шеи. Она обошла вокруг города семь раз, поражая всех жителей своим видом, за что те прозвали ее великой Чиннамундой Варахи"

[Из собрании мифов о богах-защитниках веры внутри рассказа о защитнице Конгпо, Конг бцун де мо, восходящем к одному из "сокрытых текстов" тибетского буддизма, обнаруженных Оргьяном (1585-1656). Цит. по: Benard, E.A., op.cit., р.10.]

Оба мифа посвящены описанию йогических способностей.

В первом рассказе сестры оказались способными достичь такого состояния в результате неустанных занятий йогой.

Во втором тексте Лакшминакара должна была быть наказанной за то, что ее отношения с братом сочли преступными. Зная, что отец ошибочно трактует ее поведение, Лакшминкара проявляет свои йогические способности, чтобы царь осознал свое неведение. Очевидно, имел место брак типа "кармамудра", когда партнеры вместе практикуют только йогу, и, следовательно не совершают инцеста. Лакшминкара желает искоренить негативное отношение к ней со стороны отца и горожан и заставить их пожалеть о напрасном порицании ее поведения. И вот она обходит город, держа в руке свою отрубленную голову и открывая свою природу сиддхи. При этом она истекает белой кровью, проявляя сострадание к горожанам и своему отцу. В тантрическом буддизме жидкость белого цвета символизирует сострадание.

28.

Chinnamasta. Source

Может быть, отсеченная голова – это "эго", ложное представление о "я". Возможно толкование индуистской Чиннамасты в свете жертвоприношения: Чиннамаста приносит жертву, она сама жертва и она же принимает жертву. Богиня воплощает полный круг жертвоприношения, которое в свою очередь символизирует весь мир в его создании, разрушении и воссоздании. Образ Чиннамасты является невербальным выражением главнейшей идеи адвайта-веданты о единой реальности, восходящей к "великому речению" Упанишад "ты то еси", постулирующему единство Атмана и Брахмана.

В буддизме же образ Чиннамасты, действуя так же, разрушая иллюзию видимой реальности, призван утвердить совершенно противоположную идею: в действительности не существует ничего, не только этот мир оказывается фантомом, но даже и Атман и Брахман, не являются реальностью. Не просто жертвы бесполезны, потому что нет богов, которые бы их принимали, - нет также и самих жертв, и тех, кто их совершает.

29.

Современная акварель / Goddess Chinnamasta. Water Color Painting on Paper. Artist Kailash Raj

Чиннамаста выражает идею, что "жизнь, любовь и смерть суть три взаимосвязанные части единой системы" [8]

В каноническом изображении Чиннамасты присутствуют эти три элемента, выраженных символически: о смерти напоминает šmašаna - площадка для кремации, о любви – maithuna, предающаяся любовной страсти пара, поверх которой стоит Чиннамаста, а сама она являет воплощение непрекращающейся жизни, вскармливаемой смертью и рождением. Чиннамаста также наделяет жизнью своих адептов – эту идею передает акт кормления богиней ее спутниц, находящихся по обеим сторонам.

Итак, Чиннамаста не страшный и кровожадный демон, как кажется вначале, а эзотерический образ, напрямую связанный с высшими идеалами индуизма и буддизма.

30.

via

Закончу фрагментом текста индуистской садханы, посвященный технике визуализации обезглавленной богини.

Описание Чиннамасты начинается с указаний, согласно которым садхаку нужно прежде всего представить на своем пупке полураскрывшийся белый лотос, в его центре – красный солнечный диск, который украшен указывающим вниз равносторонним треугольником, каждая сторона которого представляет одну из трех гун – начиная слева и далее против часовой стрелки: раджас, саттва и тамас. [9]

"В центре [треугольника] стоит Великая Богиня Чиннамаста, которая сияет как десять миллионов солнц. В левой руке она держит собственную голову, пьющую кровавый поток, текущий из ее собственной шеи; в правой руке она сжимает меч. Она украшена гирляндой из черепов, обнажена, выражает великий гнев, стоит в позе pratyalidha [Это поза лучника, готовящегося выстрелить]. У этой богини костяное ожерелье, а в качестве священного жертвенного шнура - змея. Она стоит на Рати и Каме, - так ее созерцают, произнося мантры. Ее окружают Дакини и Варнини, слева и справа надлежащим образом [стоящие]. Пусть представит он справа Варнини, Дакини – слева. Варнини с кожей цвета меди, благообразная, нагая с растрепанными волосами. Чашу из черепа и меч держит она в левой и правой руке соответственно. Она пьет из красного потока, бьющего из шеи богини. Слева Дакини, сравнимая с сиянием десяти миллионов солнц, у которой во рту ужасные клыки, а грудь ее высока и полна. Эта великая богиня страшна, ее волосы распущены; она обнажена, с большим [высунутым] языком, похожим на змею, и гирляндой из черепов. В ее левой руке – чаша из черепа, а в правой – меч. Она пьет [амброзию] кровавого потока, текущего из шеи богини" [10].

Далее, в версии текста, приведенного у Э.А. Бенард [11], указывается, что мудрый садхак, совершая эту практику, должен непременно визуализировать саму богиню Чиннамасту, а не то она придет, отрубит его голову и выпьет его кровь.

Примечания:

[1] Слова французского исследователя Андре Паду /André Padoux.

[2] Pranatosinitantra. Calcutta, 1928. p.378. Перевод с санскр. Э.А.Бенард. Цит. по: Benard, op.cit., р.7.

[3] Pranatosinitantra. Calcutta, 1928. p.379. Перевод с санскр. Э.А.Бенард. Цит. по: Benard, op.cit., рр.7-8.

[4] Компендиум тантрических текстов "Tantrasara", составленный в 16 в. Кришнанандой Агамавагишей.

[5] Легенда о Парашураме в пересказе "Словаря "Индуизм. Джайнизм. Сикхизм" М., 1996", выглядит так:

"Одним из величайших подвигов Парашурамы индуисты считают то, что он, по приказу своего отца и наставника Джамадагни, заподозрившего Ренуку в греховных помыслах, без колебаний обезглавил собственную мать, продемонстрировав тем самым, что преданность наставнику – выше любви к матери". (с.325)

[6] В буддизме есть аналогичные представления о каналах, вероятно, заимствованные из индуистской йоги. Здесь иные обозначения для каналов: avadhuti, lalana и rasana соответственно.

[7] atmayajña — "жертва собой", "принесение себя в жертву"

[8] Выражение американского исследователя Дэвида Кинсли.

[9] Benard, E.A., op.cit., р.87.

[10] Санскритский текст: Bhattacharyya, B., Introduction, p.cxlii-cxliii// Sadhanamala, Vol. II, Baroda, 1928.

[11] Benard, E.A., op.cit., р.87.

Источники и литература:

Главный источник: исследование "Чиннамаста. Индуистско-буддийское божество". Автор и происхождение неизвестны, хотелось бы выяснить.

Остальное - в комментариях.

|

Метки: Индия |

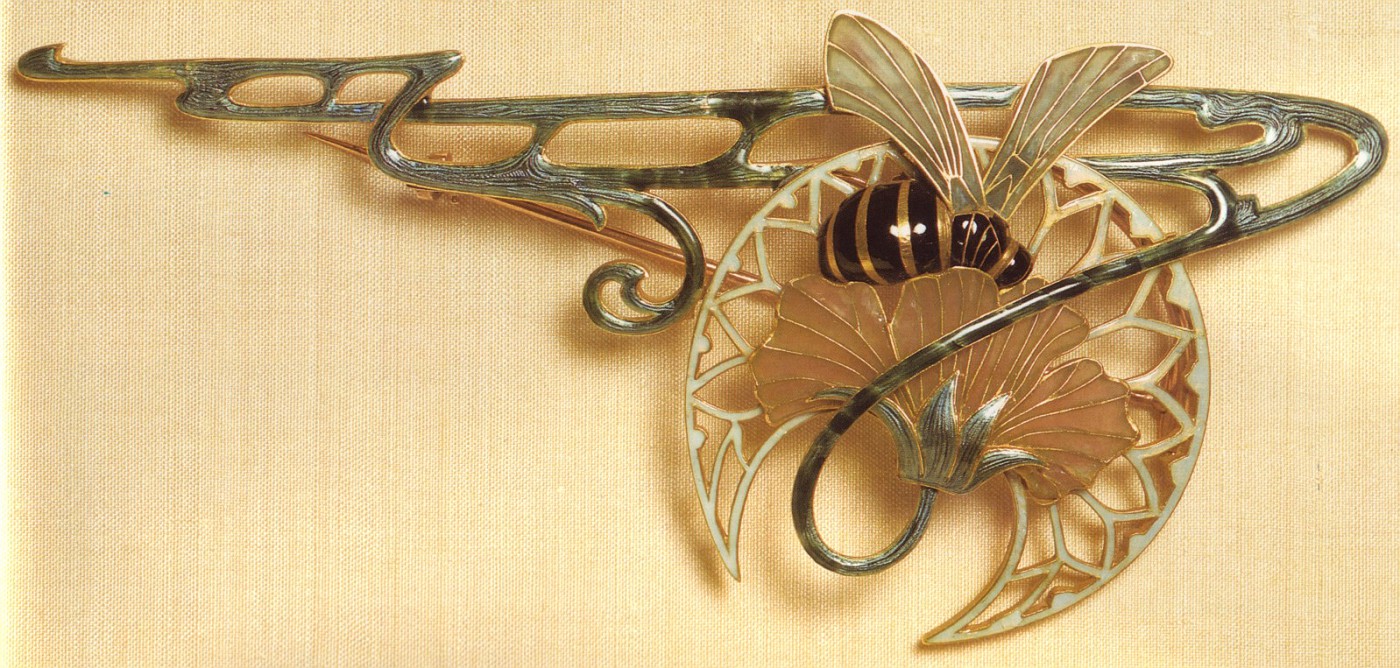

Ювелирное искусство эпохи модерн. Жорж Фуке (1862 -1957) |

vakin в Ювелирное искусство эпохи модерн. Жорж Фуке (1862 -1957)

vakin в Ювелирное искусство эпохи модерн. Жорж Фуке (1862 -1957)

К оформлению фасада и интерьера знаменитой парижской ювелирной лавки Фуке приложил руку сам Альфонс Муха. Во всех элементах декора прослеживается авторский подход. Бутик открылся в 1901 году на рю Руаяль, в самом сердце города и весь светский Париж собрался любоваться им. Но в 1923 году вкусы изменились, магазин решили переделать в более модном стиле. Жорж Фуке понимал, что время требует нового, но прежний интерьер бутика, видимо, так ему нравился, что его не уничтожили, а демонтировали и хранили на мебельном складе. В 1941 году он подарил его Музею Карнавале. А в 1989 году Музей Карнавале открыл новый зал, где можно любоваться одним из лучших образцов декора прекрасной эпохи, созданным Альфонсом Мухой для Парижа.

Источники - Excalibur Club и www.facebook.com

Полностью fotki.com

|

Метки: драгоценности модерн |