-Рубрики

- (0)

- аудиокниги (2)

- биографии (3)

- видео (7)

- Духовная история (1)

- живопись (2)

- здоровье (2)

- Классика (5)

- Зарубежная классика (3)

- русская классика (1)

- культура (1)

- Музыка (2)

- мультфильмы (0)

- полезности (19)

- праздники (0)

- природа (12)

- притчи (1)

- психология (36)

- психодрама (1)

- психология детства (11)

- Психология изменений (4)

- Сказки (1)

- путешествия (1)

- увлечения (16)

- История (3)

- фильмы (1)

-Метки

-Музыка

- Я - потомственный пчеловод

- Слушали: 8 Комментарии: 0

- Поет Инна Кухтина Посвящается женщинам

- Слушали: 32 Комментарии: 0

- Путь к мечте

- Слушали: 19 Комментарии: 2

- соловей

- Слушали: 4138 Комментарии: 2

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записи с меткой портрет

(и еще 96710 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

ЖЗЛ аудио афоризмы братья меньшие времена года живопись законы жизни здоровье интересные сайты искусство история кино культура любимые фильмы мудрые мысли музыка настроение песни поздравления полезная информация полезное полезности портрет практическая психология природа притча психодрама психология психология детства психология изменений психология отношений путешествия путешествия по городам и странам родители русская классическая литература саморазвитие семья и дети спортивный туризм стихи творчество туризм увлечения фото фото природа целебные продукты цитаты цитаты великих людей это интересно юмор явления природы

Марина Цветаева и её адресаты |

Это цитата сообщения Наталия_Кравченко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Марина Цветаева и её адресаты

Начало здесь.

26 сентября (8 октября) 1892 года родилась Марина Цветаева.

Из записной книжки в год смерти: «Сегодня, 26 сентября, мне 48 лет. Поздравляю себя — тьфу, тьфу — с 1) уцелением; 2) с 48 годами непрерывной души».

В письме A.Тесковой Цветаева с горечью признавалась: «Меня не любили. Так мало! Так — вяло! По-мужски не любили...» А в поэме «Тезей» она пишет:

Любят — думаете? Нет, рубят

Так! нет — губят! нет — жилы рвут!

О, как мало и плохо любят!

Любят, рубят — единый звук

Мертвенный! И сие любовью

Величаете? Мышц игра —

И не боле! Бревна дубовей

И топорнее топора.

Она понимала любовь по-другому. Из письма Петру Юркевичу: «Мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь. Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтёт мне — берёзу. Это моя формула».

И не спасут ни стансы, ни созвездья.

А это называется — возмездье

за то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,

Искала я над лбом своим просторным

Звезд только, а не глаз.

Из записной книжки: «Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть», что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Мне всегда хочется крикнуть: «Господи Боже мой! Да я ничего от вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться — мне всё равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!.. вся моя жизнь — это роман с собственной душой, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, с воздухом. И я бесконечно счастлива».

Из письма Волошину: «Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки».

Из письма Пастернаку: «Мой любимый вид общения — потусторонний — сон, видеть во сне. А второе — переписка».

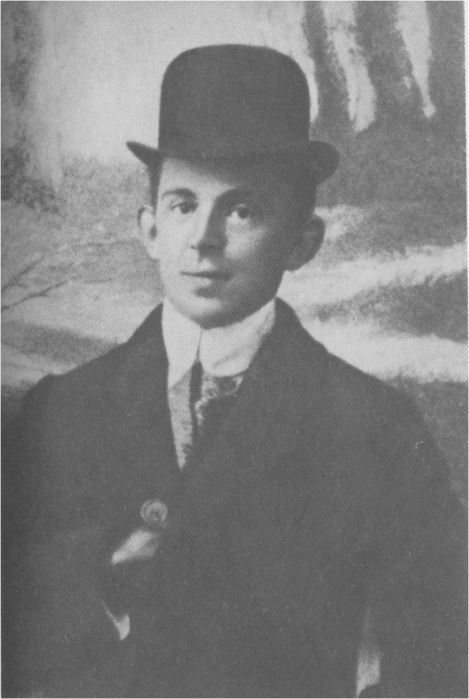

Пётр Эфрон

Бурной, шквальной натуре Цветаевой было всегда тесно в рамках мирного семейного счастья. Огонь, бушевавший в её груди, требовал всё новой пищи. Роковая «незнакомка с челом Бетховена» - как она называла в стихах Софию Парнок, нанесла сокрушительный удар по их «семейной лодке» с Сергеем Эфроном. Но этот удар был не первым. Ещё до появления Парнок в жизни Марины — в первый год их семейной жизни — она полюбила брата Сергея — Петра Эфрона, внешне напоминающего мужа и в то же время так непохожего на него.

Тонкие черты лица, большие глаза, производившие впечатление полузакрытых, высокий лоб, впалые щёки и чрезмерная худоба придавали его внешности романтическую завершённость.

Впервые увидев его в Коктебеле, Цветаева была очарована.

И было сразу обаянье.

Склонился, королевски-прост. --

И было страшное сиянье

Двух темных звезд.

И их, огромные, прищуря,

Вы не узнали, нежный лик,

Какая здесь играла буря-

Еще за миг.

Я героически боролась.

-- Мы с Вами даже ели суп! --

Я помню заглушенный голос

И очерк губ.

И волосы, пушистей меха,

И -- самое родное в Вас! --

Прелестные морщинки смеха

У длинных глаз.

Цветаева посвятит Петру Эфрону 10 стихотворений. Она мифологизирует его образ, превратив в романтического героя. Но в жизни всё оказалось иначе. Приехав в Москву в 1914 году, Марина увидела Петра тяжело больным, умирающим от чахотки. Он лежал в лечебнице, сёстры дежурили около него. Дни его были сочтены. И в душе Марины вспыхнули горячее сострадание и жалость, желание уберечь, защитить.

Из письма от 10 июля 1914 года: «Я ушла в 7 часов вечера, а сейчас 11 утра, — и всё думаю о Вас, всё повторяю Ваше нежное имя. (Пусть «Пётр» - камень, для меня Вы — Петенька!) Откуда эта нежность — не знаю, но знаю, куда — в вечность!

Слушайте, моя любовь легка. Вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всём, что люблю. Люблю одной любовью — всей собой — и берёзку, и вечер, и музыку, и Серёжу, и Вас. Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлёбывающемуся «ах!»

Вы — первый, кого я поцеловала после Серёжи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался необходимым. Но что-то говорило: «Нет!» Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Всё говорило: «Да!»

Была такая тишина,

Как только в полдень и в июле.

Я помню: Вы лежали на

Плетёном стуле.

Ах, не оценят — мир так груб! —

Пленительную Вашу позу.

Я помню: Вы у самых губ

Держали розу.

Не подымая головы,

И тем подчёркивая скуку —

О, этот жест, которым Вы

Мне дали руку.

Великолепные глаза

Кто скажет — отчего — прищуря,

Вы знали — кто сейчас гроза

В моей лазури.

Цветаева, как всегда, не делала тайны из своих влюблённостей. Именно тогда Сергей Эфрон и решает уйти на фронт — чтобы самоустраниться в этих драматических обстоятельствах, приносивших ему глубокие страдания.

Но назревавшая драма скоро разрешилась: 28 июля 1914 года Пётр Эфрон скончался. Марина не может смириться с этой смертью. Она продолжает писать ему стихи, как будет потом писать на тот свет Рильке.

Осыпались листья над Вашей могилой,

И пахнет зимой.

Послушайте, мертвый, послушайте, милый:

Вы всe-таки мой.

Смеетесь! -- В блаженной крылатке дорожной!

Луна высока.

Мой -- так несомненно и так непреложно,

Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано

К больничным дверям.

Вы просто уехали в жаркие страны,

К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!

Смеюсь над загробною тьмой!

Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала --

Домой.

Пусть листья осыпались, смыты и стерты

На траурных лентах слова.

И, если для целого мира Вы мертвый,

Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую,-чую Вас всюду!

-- Что ленты от Ваших венков! --

Я Вас не забыла и Вас не забуду

Во веки веков!

Таких обещаний я знаю бесцельность,

Я знаю тщету.

-- Письмо в бесконечность. -- Письмо в беспредельность-

Письмо в пустоту.

В июне следующего года Марина вновь вспомнит своего друга. Последнее стихотворение, посвящённое ему — необычное и сложное по ритмике, отвечающее той скорби, с которой она провожает человека в последний путь, как бы напевая про себя слышную только ей одной мелодию: не торжественного траурного марша, но печальной прощальной песни:

Милый друг, ушедший дальше, чем за море!

Вот Вам розы -- протянитесь на них.

Милый друг, унесший самое, самое

Дорогое из сокровищ земных.

Я обманута и я обокрадена, --

Нет на память ни письма, ни кольца!

Как мне памятна малейшая впадина

Удивленного -- навеки -- лица.

Как мне памятен просящий и пристальный

Взгляд -- поближе приглашающий сесть,

И улыбка из великого Издали, --

Умирающего светская лесть...

Милый друг, ушедший в вечное плаванье,

-- Свежий холмик меж других бугорков! --

Помолитесь обо мне в райской гавани,

Чтобы не было других моряков.

Однако «моряков» ещё будет множество. Такой уж она была. С этой «безмерностью в мире мер».

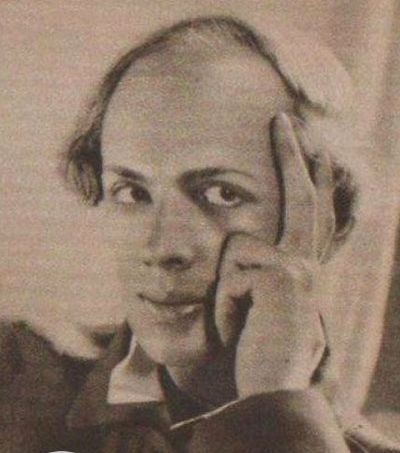

Осип Мандельштам

В конце января 1916 года в Москву приезжает Осип Мандельштам. Цветаева дарит ему Москву. 5 февраля он уезжает. Она пишет стихи ему вслед:

Никто ничего не отнял!

Мне сладостно, что мы врозь.

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих вёрст.

Я знаю, наш дар — неравен,

Мой голос впервые — тих.

Что Вам, молодой Державин,

Мой невоспитанный стих!

На страшный полёт крещу Вас:

Лети, молодой орёл!

Ты солнце стерпел, не щурясь,

Юный ли взгляд мой тяжёл?

Нежней и бесповоротней

Никто не глядел Вам вслед…

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих лет.

Мандельштам пишет стихотворение «В разноголосице девического хора...», обращённое к Цветаевой, где подаренная ему Москва сливается в его сознании с дарительницей:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,

И в дугах каменных Успенского собора

Мне брови чудятся, высокие, дугой.

... И пятиглавные московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне - явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой.

К ней же обращено и его стихотворение «Не веря воскресенья чуду, на кладбище гуляли мы...» Строгие, изящные, «воспитанные» строфы Мандельштама, по-видимому, в глазах Марины не очень гармонировали с их творцом, с его человеческой сущностью. Капризный, инфантильный нрав и облик нежного, красивого, заносчивого юноши, - таким запечатлён Мандельштам в цветаевских стихах:

Ты запрокидываешь голову —

Затем, что ты гордец и враль.

Какого спутника веселого

Привел мне нынешний февраль!

Мальчишескую боль высвистывай

И сердце зажимай в горсти…

— Мой хладнокровный, мой неистовый

Вольноотпущенник — прости!

«Вольноотпущенник» - ибо она не берёт его — отпускает.

Откуда такая нежность,

и что с нею делать — отрок

лукавый, певец захожий,

с ресницами — нет длинней!

Откуда такая нежность?

Не первые — эти кудри

разглаживаю, и губы

знавала темней твоих...

Рядом с такой нежностью — нет места ревности.

Чьи руки бережные трогали

Твои ресницы, красота,

Когда, и как, и кем, и много ли

Целованы твои уста —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий

Переборол сию мечту.

В тебе божественного мальчика, —

Десятилетнего я чту.

Так в поэзии Цветаевой появляется лирический герой, который пройдёт сквозь годы и годы её творчества, изменяясь во второстепенном и оставаясь неизменным в главном: в своей слабости, нежности, ненадёжности в чувствах. Не муж — защита и сила, а сын — забота и боль.

Александр Блок.

15 апреля 1916 года Цветаева пишет своё первое стихотворение к Блоку.

Имя твоё — птица в руке.

Имя твоё — льдинка на языке.

Одно-единственное движение губ.

Имя твоё — пять букв...

С 1-го по 18 мая она пишет ещё 7 стихотворений Блоку. Трудно однозначно определить их жанр: прославления? песни? молитвы? Восторг, восхищение, прославление — постоянное явление лирики Цветаевой. Но обожествление, с которым она обращается к Блоку — уникально. Блок был для неё современным Орфеем, воплощением идеи Певца и Поэта. Ведь Орфей не был человеком, а существом из мифа, сыном Бога и Музы, хотя и смертным.

С романтической пристрастностью Марина рисует своего Блока. Это нездешний, бесплотный «нежный призрак», «рыцарь без укоризны», «снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель души». Ангел, случайно залетевший к людям. Дух, принявший образ человека, призванный помочь им жить, нести им свет, но... трагически не узнанный людьми и погибший.

Думали — человек!

И умереть заставили.

Умер теперь. Навек.

— Плачьте о мертвом ангеле!

О поглядите — как

Веки ввалились темные!

О поглядите — как

Крылья его поломаны!

Это попытка иконописи в стихах, изображение «Лика» Поэта. «В руку, бледную от лобзаний, не вобью своего гвоздя», «восковому святому лику только издали поклонюсь». Торжественно звучит стихотворение «Ты проходишь на запад солнца», где Цветаева перелагает в стихи православную молитву:

Ты проходишь на Запад Солнца,

Ты увидишь вечерний свет,

Ты проходишь на Запад Солнца,

И метель заметает след.

Мимо окон моих - бесстрастный -

Ты пройдешь в снеговой тиши,

Божий праведник мой прекрасный,

Свете тихий моей души.

И, под медленным снегом стоя,

Опущусь на колени в снег,

И во имя твое святое,

Поцелую вечерний снег. -

Там, где поступью величавой

Ты прошел в гробовой тиши,

Свете тихий - святыя славы -

Вседержитель моей души.

В августе 21-го года пришла весть о смерти Блока. Марина пишет ещё 4 стихотворения на его кончину, которые могли бы быть озаглавлены: «Вознесение». Это вознесение души поэта, не просто много страдавшей, но и божественной, чья жизнь на земле была случайностью.

Было так ясно на Лике его -

царство моё не от мира сего.

Цветаева дважды слышала Блока на его вечерах в Москве за год до смерти — 9 мая в Политехническом и 14-го — во Дворце искусств. Но не осмелилась тогда подойти, лишь передала ему через Алю посвящённые ему стихи. Блок прочёл их про себя и улыбнулся.

В 1935 году Цветаева будет читать доклад о Блоке, который назовёт «Моя встреча с Блоком», хотя в земном, житейском смысле никакой встречи не было. Их встреча — в ином измерении. Марина знала, что её любовь несбыточна:

Но моя река — да с твоей рекой,

но моя рука — да с твоей рукой

не сойдутся, радость моя, доколь

не догонит заря — зари.

Но о своей невстрече с Блоком она говорила: «Встретились бы — не умер».

Никодим Плуцер-Сарна

Весной 1915 года в жизни Цветаевой появляется человек по имени Никодим Плуцер-Сарна. Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях рисует его портрет: «Лицо узкое, смуглое, чёрные волосы и глаза. И была в нём сдержанность гордеца, и было в нём одиночество, и что-то было тигриное во всём этом... был он на наш вкус романтичен до мозга костей — воплощение мужественности того, что мы звали авантюризмом, то есть свободой, жаждой и ненасытностью».

Он старше Марины на несколько лет, европейски образован, доктор экономики. В конце 16-го года Плуцер-Сарна становится вдохновителем совершенно новых страниц цветаевской лирики, в которой никто не узнавал прежнюю Цветаеву. Эти стихи можно причислить к жанру под условным названием «Романтика». Новое увлечение Марины завершится в 1919 году циклом, названным этим словом.

Искательница приключений,

искатель подвигов — опять

нам волей роковых стечений

друг друга суждено узнать...

Цикл «Даниил», пьесы «Приключение», «Фортуна», «Конец Казановы» - все они были навеяны этим человеком. Так же как и стихи «Дон-Жуан», «Кармен», «Любви старинные туманы», «Запах, запах твоей сигары...», «В огромном городе моём — ночь...», «Вот опять окно...», «Бог согнулся от заботы.... Главное, чем полны эти стихи — своего рода модуляция не пережитых, а воображаемых переживаний. Игра в любовь, представление о ней в её разных аспектах, любовь не как состояние души, а как настраивание на неё: ещё не свершившуюся, но ожидаемую, призываемую и неотвратимую:

И взглянул, как в первые раза

не глядят.

Чёрные глаза — глотнули взгляд.

Всё до капли поглотил зрачок.

И стою.

И течёт твоя душа

в мою.

Позже Цветаева скажет, что Плуцером-Сарна вдохновлены все стихи из книги «Вёрсты», вышедшей в 1922 году: «Все стихи отсюда написаны Никодиму Плуцер-Сарна, о котором — жизнь спустя — могу сказать, что — сумел меня любить, что сумел любить эту трудную вещь — меня».

Юрий Завадский

Конец 1917-го года принёс Цветаевой новую дружбу. Павел Антокольский — тогда «Павлик», поэт и актёр, ученик Вахтангова. Ему 21 год, он маленького роста, с горящими чёрными глазами, с чёрными крупными кудрями, с громким голосом, которым вдохновенно читал стихи. В глазах Марины «Павлик» предстал поэтом поистине пушкинского жара души.

Весной 19-го года в стихах, обращённых к нему, она напишет:

Дарю тебе железное кольцо:

бессонницу - восторг - и безнадежность.

чтоб не глядел ты девушкам в лицо,

чтоб позабыл ты даже слово: нежность.

Чтобы опять божественный арап

нам души метил раскалённым углем,

носи, носи, Господень верный раб,

железное кольцо на пальце смуглом.

Антокольский познакомил Цветаеву со своим другом и полнейшим антиподом Юрием Завадским — актёром, тоже учеником Вахтангова — высоким худым красавцем с карими глазами и вьющимися каштановыми волосами, мягким овалом лица и красивым рисунком губ, с чарующим вкрадчивым голосом, с неторопливыми плавными движениями...

Таким увидела Марина молодого Завадского, и сразу в её стихах возник поэтический образ неотразимого, избалованного вниманием любимца женщин.

Короткий смешок,

Открывающий зубы,

И легкая наглость прищуренных глаз.

- Люблю Вас! - Люблю Ваши зубы и губы,

(Все это Вам сказано - тысячу раз!)

Еще полюбить я успела - постойте! -

Мне помнится: руки у Вас хороши!

В долгу не останусь, за все - успокойтесь -

Воздам неразменной деньгою души.

С ноября 18-го по март 19-го Цветаева напишет цикл из 25 стихотворений под названием «Комедьянт». Комедьянт — это их вдохновитель Юрий Завадский. Толчком к рождению стихов послужила постановка Вахтанговым в 1918 году драмы Метерлинка «Чудо Святого Антония». Антония сыграл Завадский. Роль героя Метерлинка и облик актёра слились в воображении поэта воедино. Антоний — это ангел, святой, сошедший с небес, чтобы воскрешать людей из мёртвых. Но эта добрая миссия, однако, не подтверждена ни силой чувства, ни силой слова. Ибо святой Антоний пассивен, малословен и равнодушно покорен обращённому на него злу. Характер его не выявлен, облик же — благодаря внешности актёра — неотразим. Итог: красота, требующая наполнения, оказалась пустопорожней: ангельская внешность «не работала». Так выкристаллизовывался образ «комедьянта» - обаятельного бесплотного ангела. Человек-призрак, человек-мираж.

Я помню ночь на склоне ноября.

Туман и дождь. При свете фонаря

Ваш нежный лик - сомнительный и странный,

По-диккенсовски - тусклый и туманный,

Знобящий грудь, как зимние моря...

Ваш нежный лик при свете фонаря.

"Диккенсова ночь". Пленительнейшая песня на эти стихи, посвящённые Завадскому, Эльмиры Галеевой.

Поёт Эльмира Галеева: http://www.youtube.com/watch?v=4TlTn9lSSUM

Портрет героя почти бесплотен:

Волосы я - или воздух целую?

Веки - иль веянье ветра над ними?

Губы - иль вздох под губами моими?

Не распознаю и не расколдую.

...Не поцеловали — приложились.

Не проговорили — продохнули.

Может быть, Вы на земле не жили?

Может быть, висел лишь плащ на стуле?

Манящая, обольстительная пустота. Призрак. Можно ли его полюбить? Влюбиться — да. Полюбить — нет.

Не любовь, а лихорадка!

Легкий бой лукав и лжив.

Нынче тошно, завтра сладко,

Нынче помер, завтра жив.

Рот как мед, в очах доверье,

Но уже взлетает бровь.

Не любовь, а лицемерье,

Лицедейство - не любовь!

Юрий Завадский на сцене

«Лёгкий бой». «флирт», кокетство, игра — категории, чуждые героине Цветаевой. И, однако, она попала в их стихию, других измерений здесь нет. В зыбком неустойчивом мире комедьянта она тоже становится непостоянной:

Шампанское вероломно,

А все ж наливай и пей!

Без розовых без цепей

Наспишься в могиле темной!

Ты мне не жених, не муж,

Твоя голова в тумане...

А вечно одну и ту ж -

Пусть любит герой в романе!

***

Скучают после кутежа.

А я как веселюсь - не чаешь!

Ты - господин, я - госпожа,

А главное - как ты, такая ж!

Не обманись! Ты знаешь сам

По злому холодку в гортани,

Что я была твоим устам -

Лишь пеною с холмов Шампани!

Есть золотые кутежи.

И этот мой кутеж оправдан:

Шампанское любовной лжи -

Без патоки любовной правды!

Ей трудно принять эти правила игры. Ведь она — иная. Слова нестерпимой нежности и — сомнения в своём чувстве: «Любовь ли это — или любованье? Пера причуда иль первопричина?» Нарочито откровенное: «Ваш нежный рот — сплошное целованье!» И внезапный отказ: «Нет, дружочек, мне тебя уже не надо». И — пылкое восклицание: «Солнце моё! Я тебя никому не отдам!» И — отчаянное:

Да здравствует черный туз!

Да здравствует сей союз

Тщеславья и вероломства!

На темных мостах знакомства,

Вдоль всех фонарей - любовь!

Я лживую кровь свою

Пою - в вероломных жилах.

За всех вероломных милых

Грядущих своих - я пью!

Да здравствует комедьянт!

Да здравствует красный бант

В моих волосах веселых!

Да здравствуют дети в школах,

Что вырастут - пуще нас!

И, юности на краю,

Под тенью сухих смоковниц -

За всех роковых любовниц

Грядущих твоих - я пью!

Временами героиня прозревает, вспоминая свою вечную суть:

Бренные губы и бренные руки

Слепо разрушили вечность мою.

С вечной Душою своею в разлуке -

Бренные губы и руки пою.

Рокот божественной вечности - глуше.

Только порою, в предутренний час -

С темного неба - таинственный глас:

Женщина! - Вспомни бессмертную душу!

Духовное начало всё же побеждает. В последнем стихотворении героиня Цветаевой кается:

О нет, не узнает никто из вас

- Не сможет и не захочет! --

Как страстная совесть в бессонный час

Мне жизнь молодую точит!

Как душит подушкой, как бьет в набат,

Как шепчет все то же слово...

- В какой обратился треклятый ад

Мой глупый грешок грошовый!

Обаяние личности — красоты — пустоты. Этот мотив выльется в выстраданную многообъемлющую цветаевскую тему. Слабый, неотразимый «он» и сильная, страдающая «она» - это конфликт поэм «Царь-девица», «Молодец», отчасти «Поэмы Конца», трагедии «Ариадна», лирики 22-23 годов. Образ Завадского оживёт и в прозе Цветаевой — в её знаменитой «Повести о Сонечке»:

«Юрочка у нас никого не любит, - говорит его старая нянечка. - Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки. - («И себя в зеркале» - зло добавляет Марина.) - Прохладный он у нас. - ласково говорит нянечка».

Э. Радзинский в своих «Загадках любви» опишет потом всю эту историю — как в 70-х годах в «Новом мире» впервые появилась «Повесть о Сонечке», как все говорили тогда о Завадском, саркастически описанным в ней, как Радзинский пришёл к нему якобы по поводу своей пьесы — но на самом деле пьеса была лишь предлогом, главное, что его интересовало — была история с Цветаевой.

Он пишет, как Завадский достал из стола пачку цветаевских писем и читал ему вслух — как в них были те же интонации, то же отчаянье и проклятия обманутой женщины, что и в её «Попытке ревности». И - как он навсегда запомнил последнюю фразу Завадского: «Никаким скандалом и оскорблением вы не сможете так обидеть женщину, как благородным равнодушием. Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда! За равнодушие мстят!»

Радзинский так и назвал эту свою очередную «Загадку любви»: «Месть (Марина и Юрочка)».

Николай Вышеславцев

В конце апреля 1920 года Цветаева создаёт цикл стихотворений, обращённых к «Н.Н.В.» - 30-летнему художнику-графику Николаю Николаевичу Вышеславцеву, работавшему библиотекарем во Дворце искусств. Это был человек высокой культуры, много повидавший и переживший. Он учился живописи в Москве, потом в Париже, в Италии. Потом — фронт, ранение и контузия. Вышеславцев расписывал панно и плакаты, делал обложки книг для разных изданий. Он был талантливым портретистом, рисовал портреты поэтов, людей искусства, исторических лиц прошлого. Обладал энциклопедическими знаниями, свободно владел французским, был интереснейшим собеседником.

Цветаева увлеклась. В её тетради одно за другим рождались стихотворения (всего 27 — некоторые не завершены), - целая поэма неразделённой любви.

Как пьют глубокими глотками -

непереносим перерыв! -

так в памяти, глаза закрыв -

без памяти любуюсь Вами.

Это был высокий человек с безукоризненными манерами, приятными чертами лица и мягким взглядом каре-зелёных глаз под красиво изогнутыми бровями.

Времени у нас часок.

Дальше - вечность друг без друга!

А в песочнице - песок -

Утечет!

Что меня к тебе влечет -

Вовсе не твоя заслуга!

Просто страх, что роза щек -

Отцветет.

Ты на солнечных часах

Монастырских - вызнал время?

На небесных на весах -

Взвесил - час?

Для созвездий и для нас -

Тот же час - один - над всеми.

Не хочу, чтобы зачах -

Этот час!

Только маленький часок

Я у Вечности украла.

Только час - на

Всю любовь.

Мой весь грех, моя - вся кара.

И обоих нас - укроет -

Песок.

Встреча (невстреча!) двоих. Не «лёгкий бой», как в «Комедьянте», а игра совсем нешуточная, притом односторонняя: действует только она. О «нём» известно немного: от него веет «Англией и морем», он «суров и статен». В его глазах она читает свой приговор: «Дурная страсть!» Он почти бессловесен и недвижим:

На бренность бедную мою

взираешь, слов не расточая.

Ты каменный, а я пою.

Ты памятник, а я летаю! -

говорит она, обращаясь всё к тому же «Каменному ангелу», «Комедьянту», чья душа недосягаема, подобно камню, брошенному в глубокие и тёмные воды. А именно до его души, что «на все века — схоронена в груди», ей страстно и безнадёжно хочется добраться: «И так достать её оттуда надо мне. И так сказать я ей хочу: в мою иди!»

Вышеславцеву посвящены «Кто создан из камня...», «Вчера ещё в глаза глядел...», «Проста моя осанка...»

Из письма Цветаевой:

«И ещё моё горе, что Вы, нежный руками — к рукам моим! - не нежны душою — к душе моей! Это было и у многих (вся моя встреча с Завадским — с его стороны!), но с тех я души не спрашивала. Конечно — руками проще! Но я за руками всегда вижу душу, рвусь — через руки — к душе, даже когда её нет. А у Вас она есть (для себя!) - и ласковость только рук — от Вас! - для меня — оскорбление».

В мешок и в воду - подвиг доблестный!

Любить немножко - грех большой.

Ты, ласковый с малейшим волосом,

Неласковый с моей душой.

Грех над церковкой златоглавою

Кружить - и не молиться в ней.

Под этой шапкою кудрявою

Не хочешь ты души моей!

Вникая в прядки золотистые,

Не слышишь жалобы смешной:

О, если б ты - вот так же истово

Клонился над моей душой!

Он не ласков с её душой. Она чувствует, что он мысленно осуждает её — за вольность её порывов, презирает как женщину. Она видит себя его глазами:

Так ясно мне -

до тьмы в очах!

Что не было в твоих стадах

черней овцы.

Однако осудить и унизить её невозможно. Ибо она знает нечто большее и важнейшее:

Суда поспешно не чини:

непрочен суд земной!

И голубиной не черни

галчонка белизной.

Есть иной мир, недоступный ему, но ведомый ей, мир, где всё переосмыслится: чёрное будет белым, а то, что принято считать белым — чёрным. Есть высший суд, который только и может судить её, и тогда она восторжествует: «Быть может в самый чёрный день очнусь — белей тебя!»

И, удивленно подымая брови,

Увидишь ты, что зря меня чернил:

Что я писала - чернотою крови,

Не пурпуром чернил.

(Цветаева писала в то время красными чернилами).

Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что - невинна.

Я утверждаю, что во мне покой

Причастницы перед причастьем.

Что не моя вина, что я с рукой

По площадям стою - за счастьем.

Пересмотрите всe мое добро,

Скажите - или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей руке - лишь горстка пепла!

И это всe, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это всe, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

Она пишет о «великой низости любви» во всей её беспощадности:

Всё сызнова: коленопреклоненья,

оттолкновенья сталь.

Я думаю о Вашей зверской лени, -

и мне Вас зверски жаль!

И в другом стиховорении:

Когда отталкивают в грудь,

ты на ноги надейся — встанут!

Стучись опять к кому-нибудь,

чтоб снова вечер был обманут.

Примерно к осени 1920-го пришло время истаять и этому мифу. Его герой, как и все предыдущие, как все последующие, обернулся для поэта всего лишь временным равнодушным спутником. Именно под этим названием Цветаева 13 лет спустя напечатает 3 стихотворения, обращённых к «Н.Н.В.» А несколько стихотворений в 1923-м перепосвятит другому человеку. Перепосвящения тоже были одной из форм развенчания...

Дарила ли Цветаева стихи адресату, писала ли ему? Мы никогда не узнаем об этом: архив Вышеславцева (бумаги, книги) во время войны погиб. Но остались рисунки, в том числе портрет Цветаевой 1921 года. Он даёт нам совсем неизвестную Цветаеву.

В портрете мало реального сходства, это портрет человеческой сути. Художник наделил его жёсткостью, резкостью, может быть, излишней. За обострёнными чертами лица угадывается вулкан страстей. Отсюда — сознательное нарушение пропорций глаз — они слишком велики, рта — он чересчур мал, точнее, плотно сжат: дабы не выпустить наружу клокочущие бури. Но главное — отрешённый, «сны видящий средь бела дня» близорукий цветаевский взгляд, который не в силах передать ни одна фотография. Взгляд поэта, всматривающегося, вслушивающегося в себя. Это портрет-озарение, единственный в своём роде.

Абрам Вишняк

Аля Эфрон писала: «Мама за всю свою жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть, понимая, любила и уважала, всю свою жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих (мужских) она разочаровывалась».

Но и Сергей Эфрон был тем единственным человеком, встретившимся на пути Марины, который действительно её любил: и чтил в ней Поэта, и любил её самою, чего ей в жизни так всегда не доставало. Он был единственным, кто её понял, а поняв, любил, кого не устрашила её безмерность.

«Мой Серёженька! - пишет она ему. - Если от счастья не умирают, то во всяком случае каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Не знаю, с чего начинать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...»

И это совсем не важно, что за годы его отсутствия у неё было столько увлечений! Она рвётся к Сергею, она живёт мечтой о встрече с ним... И вот наконец она в Берлине. Он не сумел приехать встретить её, он задерживается в Праге, опаздывает на несколько дней, и... она уже увлечена! И оставляет нам в наследство берлинский цикл стихов.

Позже Сергей Эфрон с горечью напишет Волошину, что когда он в июне 1922-го приехал в Берлин, он уже тогда почувствовал, что «печь была растоплена не мной». «На недолгое время», - добавляет он. И с обречённостью произносит слова, которые мог бы сказать едва ли не 10 лет назад: «В личной жизни Марина — это сплошное разрушительное начало».

Всё, всё он знал и... остался. Ибо есть узы, которые тысячекратно сильнее страстей.

Кто же был новый герой Цветаевой, герой романа с её душой? Это был издатель журнала «Геликон» Абрам Григорьевич Вишняк, с которым её познакомил И.Эренбург в первые дни приезда. Его так и называли: «Геликон». Сухопарый, черноволосый, он смутно напомнил Марине Плуцера-Сарна и сильно затронул её сердце и воображение. В её тетради появляются стихи, как сказал некогда Брюсов о её первой книге, «жуткой интимности». В них — сладостная, мучительная, обречённая «юдоль любви»: бренной, преходящей, жестокой, земной и грешной.

Ночные шепота, шелка

разглаживающая рука.

Ночные шепота: шелка,

разглаживающие уста.

Ничто. Тщета. Конец. Как нет.

И в эту суету сует

сей меч: рассвет.

Так началось новое мифотворчество, новое обольщение, новое (в который раз!) обаяние слабости, против которого Марина была бессильна... Цветаева признается адресату в том, что он покоряет и умиляет её своими «земными приметами» (именно так назовёт она цикл стихов, к нему обращённых).

С 17 июня по 9 июля Марина написала Вишняку 9 писем. Писала по ночам, едва расставшись после ежедневной вечерней встречи, дорисовывая её в своём воображении. С нетерпением и тщетно ждала ответа на каждое письмо. Наконец ответ пришёл, вежливый, «плавный». А как могло быть иначе, если Геликон целиком был поглощён своим горем: изменой жены, о чём Цветаева знала, но не желала замечать. Его письмо разочаровало её: теперь она пишет Геликону чуть иронически. Её увлечение начало остывать, хотя прошло всего 2 недели. Последнее, десятое письмо Марина Ивановна напишет в последний день своего пребывания в Берлине.

Из этих писем 10 лет спустя, в 30-е годы Цветаева, переведя их на французский, сделает эпистолярный роман под названием «Флорентийские ночи»: 9 писем героини, единственный ответ «его» и — убийственный финал, в котором герой окажется начисто забыт: описано, как «она» не узнала его на каком-то балу.

И в жизни это увлечение, как только воплотилось в стихи и письма, остыло. Вскоре Цветаева отозвалась о недавнем своём вдохновителе достаточно презрительно. Великолепная забывчивость, царственная неблагодарность поэта отслужившему материалу...

Александр Бахрах

В деревне под Прагой Цветаева прочтёт рецензию молодого критика Александра Бахраха на свою книгу «Ремесло». Эта рецензия показалась ей глубокой и понимающей, почудилась в авторе родная душа, и она окликает его благодарным письмом. Потом — письмо вслед за письмом. С этой заочной дружбой (встреча их так и не состоялась) связаны стихи, написанные Цветаевой с июня до середины сентября 1923 года. Её душе нужно было новое горючее, новый «повод к самой себе». Марина пишет незнакомому 20-летнему критику (ей — 31): «Ваш голос молод, это я расслышала сразу... Ваш голос молод. Это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, - какое-то каменное материнство, материнство скалы...»

Материнское - сквозь сон - ухо.

У меня к тебе наклон слуха,

Духа - к страждущему: жжет? да?

У меня к тебе наклон лба,

Дозирающего вер - ховья.

У меня к тебе наклон крови

К сердцу, неба - к островам нег.

У меня к тебе наклон рек,

Век...

Александр Васильевич Бахрах за свою долгую жизнь знал очень многих из русского литературного зарубежья: Бунина, Зайцева, Ремизова, Белого, Тэффи, Сирина-Набокова... Во время войны жил у Бунина в Грассе, где тот прятал его, как еврея, от фашистов. Прелестная лёгкая книга Бахраха «Бунин в халате» явилась своего рода данью посмертной благодарности последнему русскому классику. А тогда, в 23-м, он, начинающий критик, неравнодушный и вдумчивый, доброжелательный и тонкий, привлёк живой интерес Цветаевой. И хлынул поток её писем, написанных с той же поэтической мощью, с какой она будет писать потом Пастернаку и Рильке. В них было всё, что мог дать поэт своему адресату, - вся цветаевская безмерность.

«Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом... Я хочу от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и — одновременно — семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счёта, борьбы, барьеров... Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств...»

Идёт волшебная игра. Марина творит заочный миф о Бахрахе. Она с нетерпением ждёт ответа на свои письма.

Так писем не ждут,

Так ждут — письма́.

Тряпичный лоскут,

Вокруг тесьма

Из клея. Внутри — словцо.

И счастье. И это — всё.

Так счастья не ждут,

Так ждут — конца:

Солдатский салют

И в грудь — свинца

Три дольки. В глазах красно́.

И только. И это — всё.

Не счастья — стара!

Цвет — ветер сдул!

Квадрата двора

И чёрных дул.

(Квадрата письма:

Чернил и чар!)

Для смертного сна

Никто не стар!

Квадрата письма.

Мы не знаем, отвечал ли ей Бахрах, как он вообще отнёсся к этой обрушившейся на него «органной буре». Но до конца жизни он сохранил чрезвычайную скромность, ни словом не намекнув на свою личную заслугу в том, что вызвал к жизни эту лавину писем. В 1960 году А. Бахрах напечатает все письма Цветаевой к нему, но — из скромности — с большими сокращениями.

Марина творила героев своих романов. Не то чтобы она не считалась с их природой — она её не знала, всё затмевали несколько слов, показавшихся созвучными её душе. По ним создавался образ человека: брата по духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру. Эти сотворённые ею образы часто оказывались весьма далеки от оригинала, но любила она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому готова была отдать всю себя — только так могли возникнуть стихи. И потому герои её любовных циклов так непохожи один на другого — в основу своих фантазий она брала нечто присущее именно этому адресату. Так, стихи, обращённые к Бахраху, строились на его молодости и чистоте.

Сквозь девственные письмена

Мне чудишься побегом рдяным,

Чья девственность оплетена

Воспитанностью, как лианой.

Дли свою святость! Уст и глаз

Блюди священные сосуды!

Марина даёт волю фантазии, своей неутолённой мечте о сыне, и в стихах Бахраху создаёт образ сына своей души, «выкормыша», которого она выпустит в мир, досоздав:

«Я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный и, забыв меня, никогда не расставались с тем — иным — моим миром!»

А.Бахраху посвящён цикл стихов «Час души».

В глубокий час души и ночи,

Нечислящийся на часах,

Я отроку взглянула в очи,

Нечислящиеся в ночах...

В них — ощущение, что стихи и письма — лишь прелюдия к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы продолжить жаждущий выхода накал страсти... И оно началось — с другим.

Константин Родзевич

«Час души» с Бахрахом оборвался на самой высокой ноте. И виновником этого обрыва стал Константин Родзевич, студент пражского университета, товарищ и однокашник Сергея Эфрона. Он был невысокого роста, с тонкими чертами лица, фотографии донесли выражение мужества и лукавства.

Он пользовался большим успехом у женщин, и Эфрон называл его «маленьким Казановой». Но, хотя, судя по воспоминаниям современников, особым интеллектом и эмоциями новый избранник Марины не обладал, но был смелым и решительным человеком, не раз смотревшим смерти в лицо.

В 1936 году он будет сражаться в Испании, станет участником французского сопротивления, испытает ужасы фашистских лагерей. А в годы гражданской войны в России он был приговорён белыми к расстрелу, как красный командир. Но от расстрела его спас генерал, знавший его отца, военного врача царской армии, и с остатками разбитой белой армии Родзевич попадает в Галлиполи, где и встретится с Эфроном. Они жили в одном общежитии-казарме для студентов-эмигрантов.

Из письма Цветаевой Бахраху: «Как это случилось? О, друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь»? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От рук — до губ — и где же предел?...Знаю: большая боль. Иду на страдание».

Так в жизнь Цветаевой входил Константин Родзевич. Час души уступил место часу эроса.

Жжет.. Как будто бы душу сдернули

С кожей! Паром в дыру ушла

Пресловутая ересь вздорная,

Именуемая душа.

Христианская немочь бледная!

Пар! Припарками обложить!

Да ее никогда и не было!

Было тело, хотело жить...

Из бури страстей разгорается пламя бессмертной лирики. Счастье оказалось очень коротким, налетело расставание, принёсшее горе и — две замечательные поэмы.

«Поэма Горы» - поэма любви, в момент наивысшего счастья знающей о своей обречённости, предчувствующей неизбежный конец. Гора у Цветаевой — символ высоты духа, высоты чувства, бытия над бытом, высота отношений героев над уровнем обыденности.

Но семьи тихие милости,

но птенцов лепет — увы!

Оттого, что в сей мир явились мы

небожителями любви.

«Поэма Конца» - воплощение этой неизбежности разрыва, гора — рухнувшая, и горе, обрушившееся на героиню.

Прости меня! Не хотела!

Вопль вспоротого нутра!

Так смертники ждут расстрела

В четвертом часу утра...

Любовь, это плоть и кровь.

Цвет, собственной кровью полит.

Вы думаете - любовь -

Беседовать через столик?

«Всё врозь у нас — рты и жизни». «Я — не более, чем животное, кем-то раненное в живот», - говорит она о себе. Да, Цветаева, как и её героиня, была счастлива, - это видно по той боли, с которой она расставалась — отрывала от себя любимого. И по той жестокости, с которой она посвящала в свою новую любовь Бахраха. Она многого ждала от этой любви.

Письмо от 22 сентября 1923 года — откровеннейший, интимнейший документ — и одновременно непреходящее литературное произведение. «Песнь песней» на цветаевский лад:

«...Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня.

Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди ...

Друг я вся твоя. М.»

Это письмо — сама жизнь, сама любовь, её торжество, её сияние, её счастье. В первый — и, вероятно, в последний раз в её любви соединились доселе несоединимые земля и небо. То, к чему устремлялись, но так редко — так почти никогда! - не достигали, в сущности, поэты. Мираж, на миг обернувшийся явью...

Родзевич был ошеломлён и испуган нахлынувшей на него лавиной цветаевской безудержности и малодушно бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного брака.

Он устал от её постоянных требований и от накала чувств, от непомерной высоты этих отношений. Оба знали, что роман окончен. Цветаева пишет эпитафию их страсти:

Ты, меня любивший фальшью

Истины — и правдой лжи,

Ты, меня любивший — дальше

Некуда! — За рубежи!

Ты, меня любивший дольше

Времени. — Десницы взмах!

Ты меня не любишь больше:

Истина в пяти словах.

Версию о том, что Цветаева подарила подвенечное платье невесте Родзевича, решительно опровергала сама Мария Булгакова. Марина сделала ей другой свадебный подарок — гораздо более цветаевский. Этот подарок трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. Цветаева подарила Булгаковой маленькую, переписанную от руки книжечку. Это была «Поэма Горы». Поэма, написанная на самом пике любви к Родзевичу, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в 20 веке.

Из записной книжки Цветаевой: «А жить — нужно. (Серёжа, Аля). А жить — нечем. Вся жизнь на до и после. До — всё моё будущее. Моё будущее — это вчера, ясно? Я — без завтра. Остаётся одно: стихи. Стихии: моря, снега, ветра. Но всё это — опять в любовь. А любовь — опять в него!»

Замкнутый круг одиночества поэта, обречённого в конце концов только на самого себя: на своё творчество.

Продолжение здесь

|

Метки: портрет |

Ника |

Дневник |

<...>

Зачем люди живут? Чтобы любить друг друга. Это жизнь, это природа! Это — как растение, как цветок…

<...>

— Ника, ты такая серьезная вдруг стала…

— Ты хочешь, чтобы я смеялась? Считай, что серьезность — обратная сторона смеха.

<...>

1978 год. Четырехлетняя Ника не спала по ночам. У нее была астма. Мама и бабушка поочередно дежурили у постели девочки, а она пугала их тем, что просила: "Запишите строчки!" И диктовала стихи — совсем не детские, трагические. Скептики говорили, что эти стихи принадлежат другому, взрослому поэту. Мистики — что это умерший гений диктует ей свои строки. Ника говорила: "Это не я пишу. Бог водит моей рукой".

(Взято отсюда

http://lib.rus.ec/b/181681/read#t316

... Зимняя веточка, слово случайное, капля морская,

ночной, слабокрылый

Птенец, вздрагивающий на вершине музыкальной фразы

И распевающий рифмы свои глагольные

так, будто это

Евангелие от Иоанна.

(О, я ведь тоже

Грешен,я тоже касаюсь

этой святыни

грубыми пальцами -

и тоже не каюсь!)

Служка церковный

с легким и слегка виноватым взглядом, -

со взглядом

которым отмечены те, кто ворует у вечности ...

О как же нам сладко и просто

нанизывать бусины слов

На нить своего бытия, будто и в этом опора,

или будто опора

совсем уже и не нужна, когда -

как по голой земле -

по канату шагаешь

на головокружительной высоте,

и -

первому встречному,

по детски просто -

ниточку бус отдаешь ...

Мне кажется, будто я тебя понимаю,

Мне кажется, будто я тебя обнимаю,

Когда говорю:

- Самое трудное - это радостно улыбаться,

По канату шагая

на головокружительной высоте ...

Только - знаешь? - самое мудрое -

это все-таки улыбаться,

По канату шагая

на головокружительной высоте!

И я, переполненный страхами, сомнениями, печалями,

Я улыбаюсь тебе -

слову случайному, капле морской, -

И - улыбаясь - эту ниточку бус,

эту веточку слез

Отдаю!

По-детски наивно и просто

(Геннадий Маслов)

|

Метки: портрет |

| Страницы: | [1] |