-ћетки

sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида атаргатис афина афродита ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ виктори€ гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герма гермес герои гигие€ гор горгона греци€ гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы мор€ немесида никола нумерологи€ нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика птах п€тница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер €рило

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-—татистика

«аписи с меткой нумизматика

(и еще 2664 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ƒеметра «одиак агатодемон анубис апис аполлон артемида афина бес бык геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера керы лабранды лабрис маахес мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос нумизматика орфики осирис персей посох поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ титаны упуаут фивы хапи хатхор хеб-сед эгида эридан этимологи€ этруски юпитер

ј“ј–√ј“»— |

ƒневник |

—офь€ «инченко

»’“»ќћќ–‘Ќџ≈ »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я ј“ј–√ј“»—: ћ»‘ »Ћ» –≈јЋ№Ќќ—“№?

јЌЌќ“ј÷»я

ќбраз јтаргатис (ƒеркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируетс€ с ихтиоморфом. јнализ сохранившихс€ на сегодн€шний день изображений показал, что јтаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. »зображение јтаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй јртемиды Ёфесской или јфины ћагарсии. Ќекачественна€ чеканка не передает исходный образец и как результат Ч исследователи вид€т в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. Ќа сегодн€шний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений јтаргатис.

* * *

јнализиру€ материал, посв€щенный вы€влению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором насто€щей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повли€ть на выработку иконографии ихтиоморфных существ. ¬ изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Ќо тем важнее письменные подтверждени€, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. ѕавсаний указывает на поклонение в ‘игалии Ёвриноме, дочери ќкеана, оставл€€ интересные свидетельства:

ѕодобное описание, встречающеес€ у Ћукиана из —амосаты в его трактате Ђќ сирийской богинеї, прин€то св€зывать с богиней јтаргатис.

јтаpгатис (ƒеркето) Ч богин€ плодороди€,¹ баалат (Ђгоспожаї) своего города и народа Ч почиталась в —еверной —ирии, важными культовыми центрами были »ерополис (ћанбидж), √елиополь (Ѕаальбек) и ƒамаск.

________________________________

[1] ¬еро€тно, пон€тие Ђплодороди€ї, которому покровительствовала јтаргатис, было св€зано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. ћ.». –остовцев полагал, что јтаргатис в ѕальмире, по€вивша€с€ там благодар€ купцам из ƒамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Ќесмотр€ на то что наиболее распространенны антропоморфные изображени€ јтаргатис с попул€рными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенна€ корона Ч πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобили€, скипетра и пр€лки, Ч обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. — одной стороны, јтаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут посто€нно упоминатьс€ ихтиоморфные составл€ющие; с другой, необходимо попытатьс€ разобратьс€ с р€дом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом јтаргатис определенных изобразительных схем. —реди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие пам€тники можно рассматривать как примеры репрезентации јтаргатис в искусстве ƒревнего мира и каковы их возможные иконографические составл€ющие.

______________________________________________________________

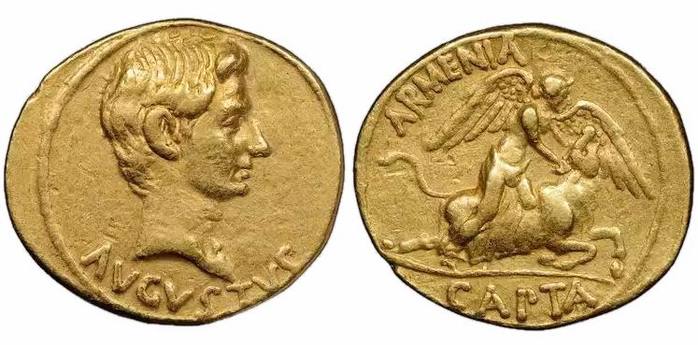

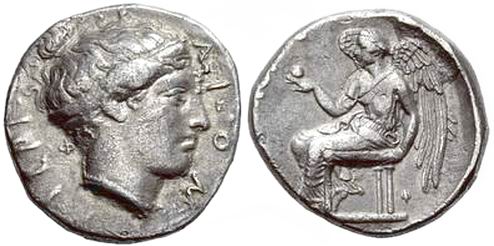

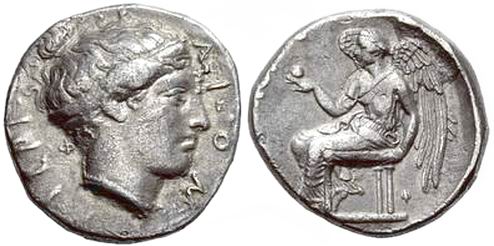

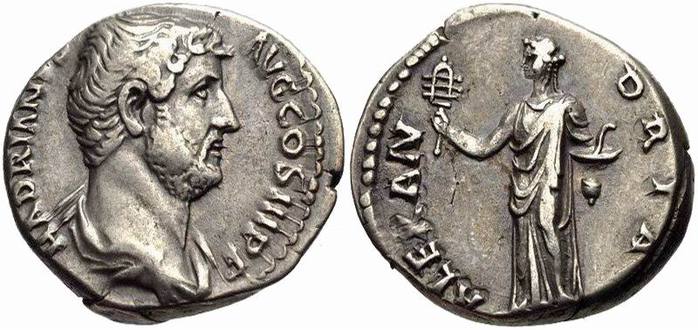

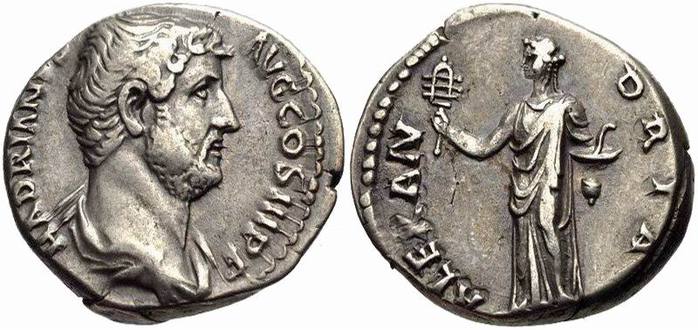

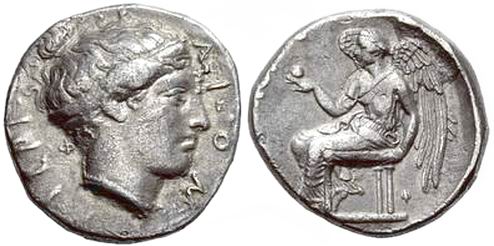

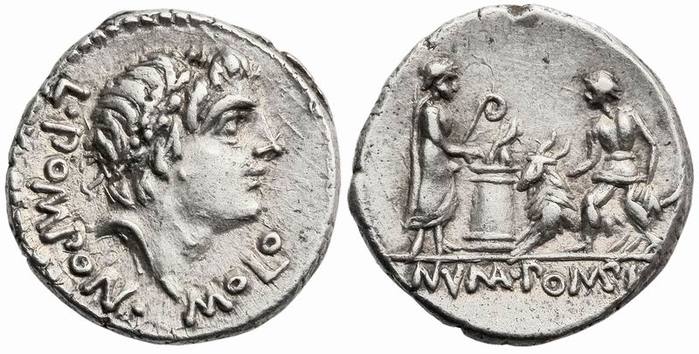

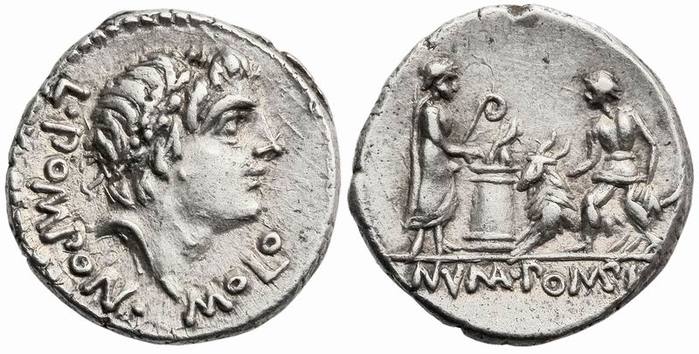

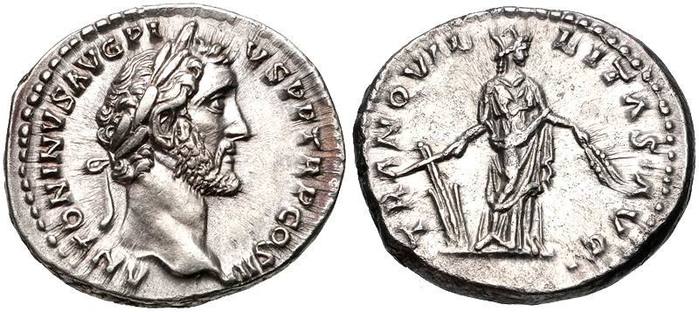

ƒеметрий III (95-88 до н.э.). √осударство —елевкидов.

ƒеметрий III (95-88 до н.э.). √осударство —елевкидов.

“етрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. ƒамаскский чекан.

Av: бюст ƒеметри€ III в тении;

Rv: культова€ стату€ јртемиды-јтаргатис в лучевой короне, за плечами Ч колось€ €чмен€; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ‘IΛOѕATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

ќбратимс€ к античным письменным источникам, св€занным с јтаргатис. “ак, ќвидий за€вл€ет:

” ƒиодора —ицилийского встречаем следующее описание ƒеркето:

Ћукиан упоминает о статуе ƒеркето в виде ихтиоморфа:

Ќар€ду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Ћукиан тут же свидетельствует, что Ђизображение ƒеркето, наход€щеес€ в √елиополе, выполнено целиком в виде женщиныї.

ѕо мнению ћ.Ћиндера и ё.«ангенберга, основанному на фактах, приводимых в античных письменных источниках: Ђјтаргатис, как полагали, присутствовала в пруду возле ее храма со св€щенными рыбамиї.

»так, антична€ письменна€ традици€ в I в н.э. фиксирует усто€вшиес€ представлени€ об јтаргатис в виде ихтиоморфа на уровне вербальной презентации,³ но при этом отсутствует отсылка на конкретные изобразительные пам€тники. ѕозднее в исследовани€х, посв€щенных ихтиоморфным существам в искусстве ƒревнего мира, эти представлени€ будут расцениватьс€ как свидетельства того, что: 1) образ јтаргатис мог быть подобен тому, с которым европейска€ традици€ св€зывает изображени€ русалок; 2) возможна коррел€ци€ между письменными и изобразительными способами презентации јтаргатис, привод€ща€ к соотнесению отдельных изображений данного божества с ихтиоморфами. “ак Ќ.√люк, пишет о том, что Ђјтаргатис из јскалона, по-видимому, была представлена частично в виде рыбыї. ¬ статье ј.ћастрочинкве со ссылкой на ƒиодора —ицилийского и Ћукиана из —амосаты можно прочитать встречаемое в научной и научно-попул€рной литературе мнение о том, что Ђтипичной богиней јскалона была ƒеркето (Е), а ее идолом была больша€ рыба с головой женщины. “а же богин€ изображена на селевкидских монетах из ƒамаскаї.⁴ ѕодобное мнение достаточно распространено, в том числе и в энциклопедической литературе, прежде всего размещаемой в »нтернете. сожалению, это не тенденци€ последнего времени: так, в статье Ђƒеркетої Ё.’ирша и Ё. Єнинга, опубликованной в The Jewish Encyclopedia, упоминаетс€ календарь (без указани€ на конкретный пам€тник) из собрани€ Ћувра с изображением нижней части тела ƒеркето в форме рыбы.

________________________________

[2] Δερκετώ (-οῦς) ἥ ƒеркето, сирийска€ богин€ (одно из имен јтаргатис) Luc.

[3] ќ св€зи ƒеркето с рыбой, спасающей богиню, писал ѕсевдо-Ёратосфен в Ђ атастеризмахї (описание созвезди€ ¬еликой рыбы) [5, с. 83].

[4] √овор€ о возможном ихтиоморфном изображении јтаргатис на селевкидских примерах, ј.ћастрочинкве имеет в виду изображени€ на монетах ƒеметри€ III Ёвкера.

»сследователи, опира€сь на свидетельства Ћукиана из —амосаты как на неоспоримые доказательства возможности существовани€ ихтиоморфного образа јтаргатис, не обращают внимание на отмеченные “. айзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождени€ с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Ќе менее важно вспомнить о том, что јмвросий ‘еодосий ћакробий, описыва€ значимость почитани€ јтаргатис жител€ми √елиопол€, говорит о ее могуществе, Ђотличаемом посредством вс€ких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаютс€їЕ (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображени€ львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говор€ ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. —видетельства античных авторов, которые описывают представлени€ об јтаргатис (ƒеркето), св€занные как с устной традицией, так и с ее изображени€ми, крайне противоречивы, а сведени€ об ее изображени€х в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую нос€т не вполне достоверный характер.

“. айзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождени€ с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Ќе менее важно вспомнить о том, что јмвросий ‘еодосий ћакробий, описыва€ значимость почитани€ јтаргатис жител€ми √елиопол€, говорит о ее могуществе, Ђотличаемом посредством вс€ких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаютс€їЕ (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображени€ львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говор€ ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. —видетельства античных авторов, которые описывают представлени€ об јтаргатис (ƒеркето), св€занные как с устной традицией, так и с ее изображени€ми, крайне противоречивы, а сведени€ об ее изображени€х в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую нос€т не вполне достоверный характер.

¬ представлени€х об јтаргатис и в св€занной с этой богиней ритуально-культовой практике, обнаруживаетс€ некоторое родство с финикийской јстартой и анатолийской ибелой, а в последствии с јфродитой, c “ихе и с јртемидой.⁵ ќпределенна€ сложность представлений об јтаргатис, вызванна€ спецификой их генезиса и дальнейшего функционировани€, приводит как к заимствованию из различных художественных культур способов ее презентации, так и рождению на их базе синкретических вариантов ее изображений. Ќо, важно напомнить о том, что синкретические женские божества в эллинистической и римской культурах все же обладали тем набором индивидуальных слагаемых, которые позвол€ли отличить их друг от друга и, по-видимому, предполагать по€вление иконографий, св€занных с типом конкретного женского божества. ј. ропп, анализиру€ образы ¬енеры из √елиопол€ (Ѕаальбека) и јтаргатис, отмечал, что Ђдву€зычна€ греческа€ и латинска€ надпись из Ѕейрута €сно излагает различные символы ¬енеры и јтаргатисї, и Ђдаже беглый взгл€д на иконографии —ирийской Ѕогини и гелиопольской ¬енеры показывает огромное количество сходства. (Е) “ем не менее, (Е) кажда€ из них была наделена своей особой индивидуальностьюї. –ассмотрим известные нам немногочисленные варианты изображений јтаргатис в искусстве ƒревнего мира дл€ вы€влени€ наличи€ возможных иконографических схем и слагаемых ее компонентов.

________________________________

[5] ак возможное свидетельство смешени€ в представлени€х об јтаргатис разных близких ей по функци€м женских божеств можно рассматривать размышлени€ Ћукиана из —амосаты о функции храма, который прин€то св€зывать с поклонением јгатартис (Luc.Syr. D., 10-16), либо описани€ мифов, св€занных с образованием созвезди€ ƒевы у ѕсевдо-Ёратосфена. Ќ.√люк отмечал: ЕЂсуществует значительное количество свидетельств того, что в —ирии существовала тесна€ св€зь между јтаргатис, јртемидой и “ихе, и что они часто отождествл€лисьї.

¬ св€зи с близостью представлений об јтаргатис и јртемиде вспоминаетс€ информаци€, излагаема€ ѕавсанием об Ёвриноме, стату€ которой описана им как изображение женщины-ихтиоморфа: ЕЂфигалейский народ убежден, что Ёвринома Ч это эпитет јртемидыї (Pausan. VIII. 41, 4.5).

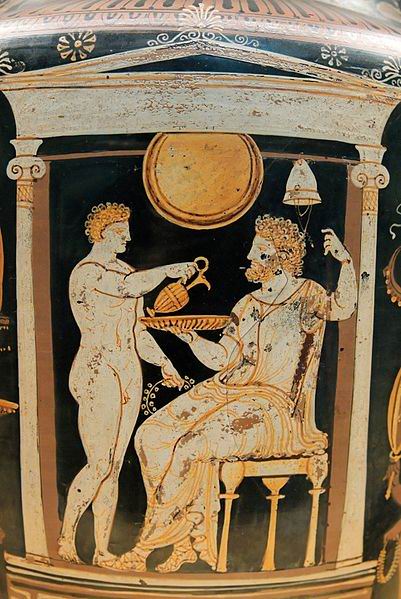

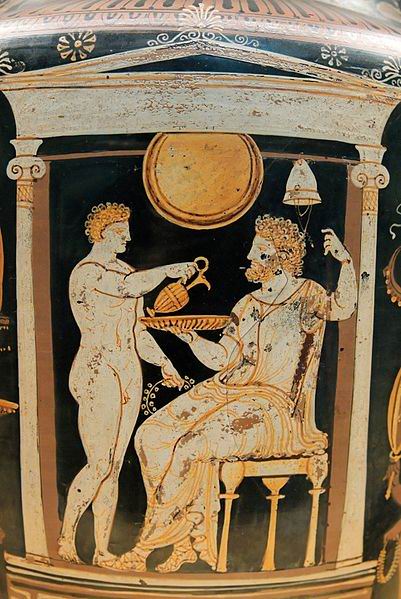

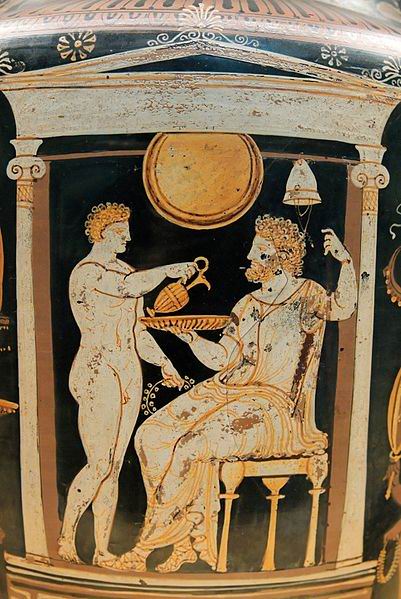

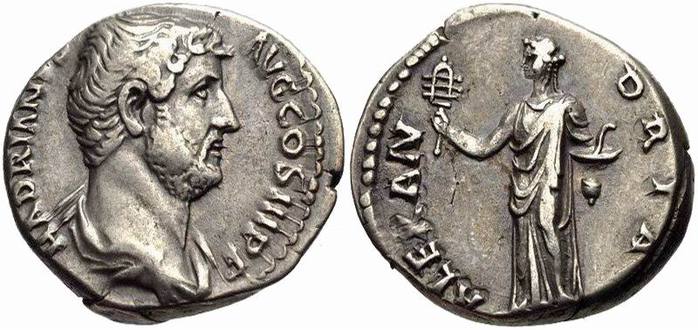

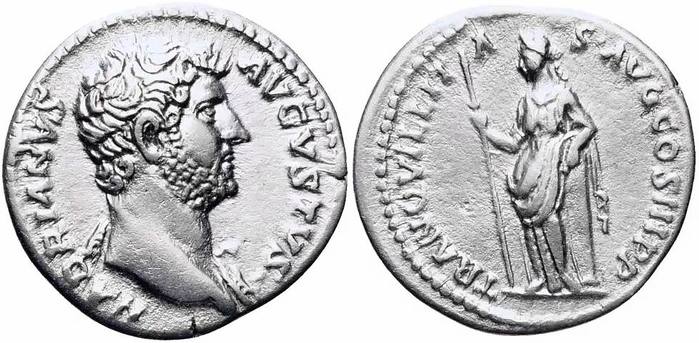

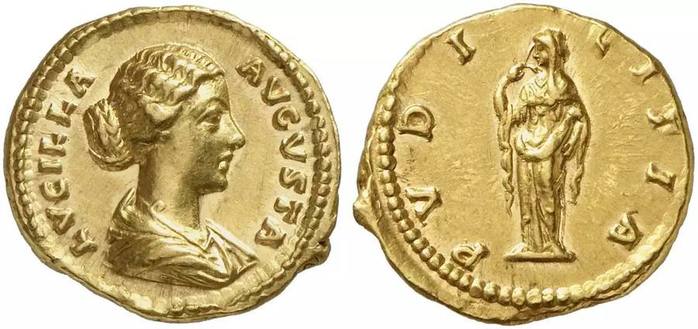

¬еро€тно, по€вление первых известных нам изображений јтаргатис св€зано со временем правлени€ јнтиоха IV Ёпифана (175-164 до н.э.),⁶ предоставившего населению р€да сирийских городов возможность почитани€ местных божеств. Ќ.–айт, анализиру€ образы ’адада и јтаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, св€занные с первыми попытками презентации сирийских божеств: ЕЂместное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконографи€ была эллинизирована до такой степени, что ’адад был неотличим от «евсаї. јтаргатис на тетрадрахме времени ƒеметри€ I (162-150 до н.э.) изображена в виде сид€щей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой Ч рог изобили€, что напоминает образы “ихе. Ќо отдельные элементы этого изображени€, например, частична€ обнаженность, тритонесса, поддерживающа€ трон, и специфический набор атрибутов Ђисключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богиньї. Ќа серебр€ной тетрадрахме ƒеметри€ III Ёвкера јтаргатис представлена в виде фронтально сто€щей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. ¬ левой руке јтаргатис держит цветок, за ее плечами Ч колось€. “ело статуи покрыто маленькими круглыми элементами не€сной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Ќ.–айта, напоминает декор культовых статуи јртемиды Ёфесской либо јфины ћагарсии.

местных божеств. Ќ.–айт, анализиру€ образы ’адада и јтаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, св€занные с первыми попытками презентации сирийских божеств: ЕЂместное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконографи€ была эллинизирована до такой степени, что ’адад был неотличим от «евсаї. јтаргатис на тетрадрахме времени ƒеметри€ I (162-150 до н.э.) изображена в виде сид€щей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой Ч рог изобили€, что напоминает образы “ихе. Ќо отдельные элементы этого изображени€, например, частична€ обнаженность, тритонесса, поддерживающа€ трон, и специфический набор атрибутов Ђисключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богиньї. Ќа серебр€ной тетрадрахме ƒеметри€ III Ёвкера јтаргатис представлена в виде фронтально сто€щей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. ¬ левой руке јтаргатис держит цветок, за ее плечами Ч колось€. “ело статуи покрыто маленькими круглыми элементами не€сной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Ќ.–айта, напоминает декор культовых статуи јртемиды Ёфесской либо јфины ћагарсии.

»зображени€ јтаргатис встречаютс€ на монетах и тессерах ѕальмиры.⁷ ¬ тессерах репрезентируютс€ разные варианты образов јтаргатис: одиночные сто€щие или сид€щие в ракурсе на троне, окруженном львами, в греческих одеждах с украшени€ми и увенчанной калафом головой, держащие в одной руке скипетр, в другой Ч цветок и иногда сопровождаемые изображени€ми р€дом большой рыбы, сто€щей на хвосте, или тимиатериев,⁸ а также звезд и полумес€ца. »нтересно отметить, что подобна€ схема презентации јтаргатис будет использована и в групповых сценах вместе с Ѕаал-’ададом.

________________________________

[6] ќ значении культа јтаргатис при јнтиохе IV Ёпифане свидетельствует факт заключени€ сакрального брака между ƒианой/јтаргатис в »ерополисе, а также Ђподобное событие зафиксировано во врем€ походов Ёпифана в ѕерсию, где он (Е) пыталс€ женитьс€ на богине Ќанеа, котора€, по-видимому, была местной формой јртемиды јтаргатисї [20, р. 78]. “акже Ќ.–айт предполагает: ЕЂвозможно, хот€ и не доказуемо имеющимис€ фактами, что цари, изображенные на монетах с лучами, обрамл€вшими их голову, заключали сакральный брак с јтаргатисїЕ [Wright N.L. Seleucid Royal Cult, Indigenous Religious Traditions, and Radiate Crowns: the Numismatic Evidence, р. 79].

[7] ћ.». –остовцев обращает внимание на р€д важных свидетельств, которые Ђуказывают на то, что после Ѕела, ярхибола и јглибола, (Е) ћалакбела и Ѕаалшамина, јтаргатис со своим супругом ’ададом занимала, веро€тно, третье место в сложной и разнородной религиозной жизни ѕальмирыї.

[8] θυμιατήριον, ион. θυμιατήριον τό курительница дл€ благовоний, кадильница Her., Thuc.

Ќа рельефе из ƒура-≈вропос (ил. 2) јтаргатис предстает в образе, напоминающем иконографию “ихе. Ѕогин€ восседает на троне с неизменными атрибутами в виде украшающих ее лучей, сопровождающего ее льва, со скипетром или пр€лкой в левой руке.

Ќ.√люк в качестве примера презентации јтаргатис также предлагает считать изображени€ богини из набатейского храма, посв€щенного јтаргатис и ’ададу в ’ирбет эт-“аннур. ѕогрудные, достаточно условные фронтальные изображени€ богини дополн€ютс€ присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Ќо среди Ђклассическихї знаков јтаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамл€ющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет не€сной формы, который можно прин€ть как за скипетр, так и за трезубец.

фронтальные изображени€ богини дополн€ютс€ присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Ќо среди Ђклассическихї знаков јтаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамл€ющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет не€сной формы, который можно прин€ть как за скипетр, так и за трезубец.

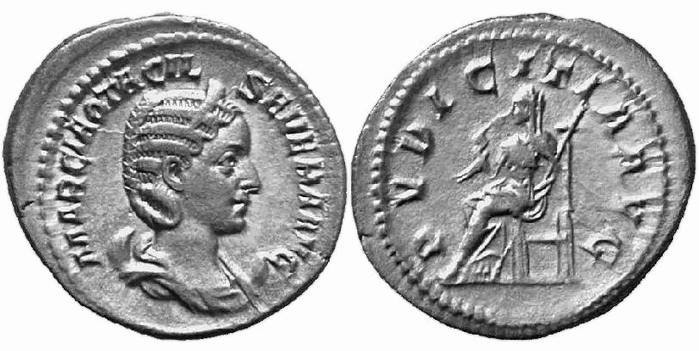

ƒошедшие до нас немногочисленные и достаточно трудно атрибутируемые по причине специфики своего генезиса образы јтаргатис представл€ют богиню исключительно в антропоморфном виде без четко оформленной иконографиии. ѕрисуща€ ей атрибутика Ч специфический головной убор, скипетр, лучи вокруг головы, а также львы в качестве сопровождающих Ч св€заны с акцентированием таких важных функций богини, как баалат (Ђгоспожиї) своего города и народа, супруги Ѕаал-’адада, а также ее возможной св€зи с властью и процедурой сакрального брака, необходимого дл€ осв€щени€ власти некоторых селевкидских правителей.

„асто в качестве атрибутов использовались колось€, цветы, молодые побеги винограда, заимствованный у “ихе рог изобили€, указывающие на не менее важный аспект богини Ч покровительство плодородию.

Ќаличие в изображени€х јтаргатис таких атрибутов, как рыбы и дельфины, веро€тно также не может трактоватьс€ как символические эквиваленты, указывающие на ее ихтиоморфную природу. “ак, рыба, возможно, стала символом богини јтаргатис из-за плодовитости этого животного. ак отмечают ћ.Ћиндер и ё.«ангенберг, рыбы символизировали животвор€щую силу јтаргатис и плодородие. ƒельфины также, веро€тно, указывают на ее роль как богини плодороди€; по мнению ƒ. ампена, Ђхот€ сам дельфин не был символом плодороди€, вода была признана необходимой дл€ жизни, и дельфин был неразрывно св€зан с нейї.⁹

________________________________

[9] ампен полагает, что јтаргатис Ђкак богин€ дельфинов <Е> была покровительницей путешественниковї [Kampen J. The Cult of Artemis and the Essenes in Syro-Palestine, р. 217].

≈ще одним атрибутом јтаргатис, св€занным с ее ихтиоморфным представлением, мог быть тритон. ќднако его изображени€ р€дом с богиней крайне малочисленны, чтобы делать какие-либо выводы.

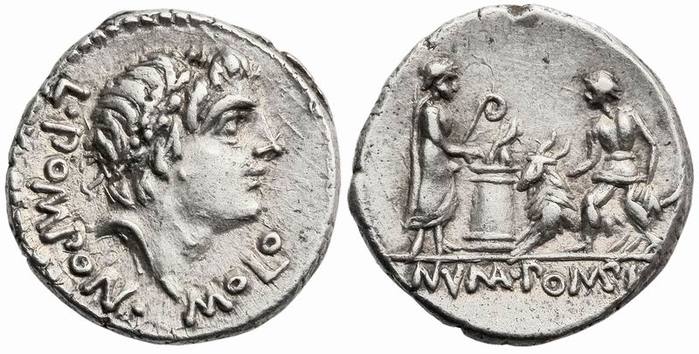

¬опрос о наличии ихтиоморфных изображений јтаргатис не €вл€етс€ новым дл€ исследователей. Ќесмотр€ на то что на сегодн€шний день таковые пам€тники отсутствуют (либо пока не обнаружены), в литературе в качестве доказательства существовани€ јтаргатис в том виде, в котором описал ее статую Ћукиан из —амосаты (полуженщина-полурыба), используютс€ изображени€ богини на монетах ƒеметри€ III Ёвкера. Ќевнимательный исследователь, допуска€ возможность пр€мой коррел€ции между письменным и изобразительным текстами и игнориру€ тот факт, что некачественна€ чеканка плохо передает исходный образец, Ч статую јфины ћагарсии или јртемиды Ёфесской, Ч слива€ важные детали в нечетко читаемые формы, видит в сильно редуцированных элементах чешую или раздвоенный рыбий хвост, хот€ перед нами Ч типичное дл€ таких статуй (как богинь, так и богов) решение одежды, специфичной по форме и декору (ил. 4-6).

Ќа сегодн€шний день, исход€ из имеющихс€ в научном обороте пам€тников, можно прийти к выводу, что ихтиоморфные изображени€ јтаргатис отсутствуют.

_______________________________

»’“»ќћќ–‘Ќџ≈ »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я ј“ј–√ј“»—: ћ»‘ »Ћ» –≈јЋ№Ќќ—“№?

јЌЌќ“ј÷»я

ќбраз јтаргатис (ƒеркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируетс€ с ихтиоморфом. јнализ сохранившихс€ на сегодн€шний день изображений показал, что јтаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. »зображение јтаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй јртемиды Ёфесской или јфины ћагарсии. Ќекачественна€ чеканка не передает исходный образец и как результат Ч исследователи вид€т в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. Ќа сегодн€шний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений јтаргатис.

јнализиру€ материал, посв€щенный вы€влению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором насто€щей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повли€ть на выработку иконографии ихтиоморфных существ. ¬ изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Ќо тем важнее письменные подтверждени€, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. ѕавсаний указывает на поклонение в ‘игалии Ёвриноме, дочери ќкеана, оставл€€ интересные свидетельства:

ћне не удалось быть на этом празднике, и € не видал статуи Ёвриномы; а от фигалейцев € слыхал, что ее дерев€нна€ стату€ вс€ опутана золотыми цеп€ми и что сверху до самых бедер она представл€ет из себ€ женщину, а нижн€€ часть как у рыбы.

(ѕавсаний Ђќписание Ёлладыї VIII. 41, 4.6)

ѕодобное описание, встречающеес€ у Ћукиана из —амосаты в его трактате Ђќ сирийской богинеї, прин€то св€зывать с богиней јтаргатис.

јтаpгатис (ƒеркето) Ч богин€ плодороди€,¹ баалат (Ђгоспожаї) своего города и народа Ч почиталась в —еверной —ирии, важными культовыми центрами были »ерополис (ћанбидж), √елиополь (Ѕаальбек) и ƒамаск.

________________________________

[1] ¬еро€тно, пон€тие Ђплодороди€ї, которому покровительствовала јтаргатис, было св€зано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. ћ.». –остовцев полагал, что јтаргатис в ѕальмире, по€вивша€с€ там благодар€ купцам из ƒамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Ќесмотр€ на то что наиболее распространенны антропоморфные изображени€ јтаргатис с попул€рными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенна€ корона Ч πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобили€, скипетра и пр€лки, Ч обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. — одной стороны, јтаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут посто€нно упоминатьс€ ихтиоморфные составл€ющие; с другой, необходимо попытатьс€ разобратьс€ с р€дом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом јтаргатис определенных изобразительных схем. —реди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие пам€тники можно рассматривать как примеры репрезентации јтаргатис в искусстве ƒревнего мира и каковы их возможные иконографические составл€ющие.

______________________________________________________________

ƒеметрий III (95-88 до н.э.). √осударство —елевкидов.

ƒеметрий III (95-88 до н.э.). √осударство —елевкидов.“етрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. ƒамаскский чекан.

Av: бюст ƒеметри€ III в тении;

Rv: культова€ стату€ јртемиды-јтаргатис в лучевой короне, за плечами Ч колось€ €чмен€; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ‘IΛOѕATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

ќбратимс€ к античным письменным источникам, св€занным с јтаргатис. “ак, ќвидий за€вл€ет:

“о ль о тебе, ƒеркети€,² дочь ¬авилона,

»м рассказать, как теб€, чешуей заменив тебе кожу,

¬ вид превратили другой палестинские Ч будто бы Ч водыїЕ

(ќвидий. Ђћетаморфозыї IV. 44-46).

” ƒиодора —ицилийского встречаем следующее описание ƒеркето:

Ќа берегу озера находитс€ храм богини, которую сирийцы называют ƒеркето, и котора€ имеет женское лицо и тело в форме рыбыЕ

(ƒиодор —ицилийский. »сторическа€ библиотека II. 4.2)

Ћукиан упоминает о статуе ƒеркето в виде ихтиоморфа:

я видел в ‘иникии изображение этой ƒеркето́ Ч странное зрелище: верхн€€ часть представл€ет собою женское туловище, тогда как нижн€€, от бедер до ног, сделана в виде рыбьего хвоста.

(Ћукиан —амосатский. Ђќ сирийской богинеї, 14).

Ќар€ду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Ћукиан тут же свидетельствует, что Ђизображение ƒеркето, наход€щеес€ в √елиополе, выполнено целиком в виде женщиныї.

ѕо мнению ћ.Ћиндера и ё.«ангенберга, основанному на фактах, приводимых в античных письменных источниках: Ђјтаргатис, как полагали, присутствовала в пруду возле ее храма со св€щенными рыбамиї.

»так, антична€ письменна€ традици€ в I в н.э. фиксирует усто€вшиес€ представлени€ об јтаргатис в виде ихтиоморфа на уровне вербальной презентации,³ но при этом отсутствует отсылка на конкретные изобразительные пам€тники. ѕозднее в исследовани€х, посв€щенных ихтиоморфным существам в искусстве ƒревнего мира, эти представлени€ будут расцениватьс€ как свидетельства того, что: 1) образ јтаргатис мог быть подобен тому, с которым европейска€ традици€ св€зывает изображени€ русалок; 2) возможна коррел€ци€ между письменными и изобразительными способами презентации јтаргатис, привод€ща€ к соотнесению отдельных изображений данного божества с ихтиоморфами. “ак Ќ.√люк, пишет о том, что Ђјтаргатис из јскалона, по-видимому, была представлена частично в виде рыбыї. ¬ статье ј.ћастрочинкве со ссылкой на ƒиодора —ицилийского и Ћукиана из —амосаты можно прочитать встречаемое в научной и научно-попул€рной литературе мнение о том, что Ђтипичной богиней јскалона была ƒеркето (Е), а ее идолом была больша€ рыба с головой женщины. “а же богин€ изображена на селевкидских монетах из ƒамаскаї.⁴ ѕодобное мнение достаточно распространено, в том числе и в энциклопедической литературе, прежде всего размещаемой в »нтернете. сожалению, это не тенденци€ последнего времени: так, в статье Ђƒеркетої Ё.’ирша и Ё. Єнинга, опубликованной в The Jewish Encyclopedia, упоминаетс€ календарь (без указани€ на конкретный пам€тник) из собрани€ Ћувра с изображением нижней части тела ƒеркето в форме рыбы.

________________________________

[2] Δερκετώ (-οῦς) ἥ ƒеркето, сирийска€ богин€ (одно из имен јтаргатис) Luc.

[3] ќ св€зи ƒеркето с рыбой, спасающей богиню, писал ѕсевдо-Ёратосфен в Ђ атастеризмахї (описание созвезди€ ¬еликой рыбы) [5, с. 83].

[4] √овор€ о возможном ихтиоморфном изображении јтаргатис на селевкидских примерах, ј.ћастрочинкве имеет в виду изображени€ на монетах ƒеметри€ III Ёвкера.

»сследователи, опира€сь на свидетельства Ћукиана из —амосаты как на неоспоримые доказательства возможности существовани€ ихтиоморфного образа јтаргатис, не обращают внимание на отмеченные

“. айзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождени€ с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Ќе менее важно вспомнить о том, что јмвросий ‘еодосий ћакробий, описыва€ значимость почитани€ јтаргатис жител€ми √елиопол€, говорит о ее могуществе, Ђотличаемом посредством вс€ких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаютс€їЕ (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображени€ львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говор€ ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. —видетельства античных авторов, которые описывают представлени€ об јтаргатис (ƒеркето), св€занные как с устной традицией, так и с ее изображени€ми, крайне противоречивы, а сведени€ об ее изображени€х в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую нос€т не вполне достоверный характер.

“. айзером непоследовательность в изложении фактов, а также, по-видимому, расхождени€ с документальными свидетельствами, присущие античному автору. Ќе менее важно вспомнить о том, что јмвросий ‘еодосий ћакробий, описыва€ значимость почитани€ јтаргатис жител€ми √елиопол€, говорит о ее могуществе, Ђотличаемом посредством вс€ких изображений, не с помощью множества имен, но с помощью знаков, которыми они снабжаютс€їЕ (Macr.Sat. I. 23.18), в числе которых античный автор упоминает изображени€ львов и солнечных лучей (Macr. Sat. I. 23.19-20), не говор€ ни слова о наличии ихтиоморфных элементов. —видетельства античных авторов, которые описывают представлени€ об јтаргатис (ƒеркето), св€занные как с устной традицией, так и с ее изображени€ми, крайне противоречивы, а сведени€ об ее изображени€х в виде ихтиоморфов минимально информативны и зачастую нос€т не вполне достоверный характер.¬ представлени€х об јтаргатис и в св€занной с этой богиней ритуально-культовой практике, обнаруживаетс€ некоторое родство с финикийской јстартой и анатолийской ибелой, а в последствии с јфродитой, c “ихе и с јртемидой.⁵ ќпределенна€ сложность представлений об јтаргатис, вызванна€ спецификой их генезиса и дальнейшего функционировани€, приводит как к заимствованию из различных художественных культур способов ее презентации, так и рождению на их базе синкретических вариантов ее изображений. Ќо, важно напомнить о том, что синкретические женские божества в эллинистической и римской культурах все же обладали тем набором индивидуальных слагаемых, которые позвол€ли отличить их друг от друга и, по-видимому, предполагать по€вление иконографий, св€занных с типом конкретного женского божества. ј. ропп, анализиру€ образы ¬енеры из √елиопол€ (Ѕаальбека) и јтаргатис, отмечал, что Ђдву€зычна€ греческа€ и латинска€ надпись из Ѕейрута €сно излагает различные символы ¬енеры и јтаргатисї, и Ђдаже беглый взгл€д на иконографии —ирийской Ѕогини и гелиопольской ¬енеры показывает огромное количество сходства. (Е) “ем не менее, (Е) кажда€ из них была наделена своей особой индивидуальностьюї. –ассмотрим известные нам немногочисленные варианты изображений јтаргатис в искусстве ƒревнего мира дл€ вы€влени€ наличи€ возможных иконографических схем и слагаемых ее компонентов.

________________________________

[5] ак возможное свидетельство смешени€ в представлени€х об јтаргатис разных близких ей по функци€м женских божеств можно рассматривать размышлени€ Ћукиана из —амосаты о функции храма, который прин€то св€зывать с поклонением јгатартис (Luc.Syr. D., 10-16), либо описани€ мифов, св€занных с образованием созвезди€ ƒевы у ѕсевдо-Ёратосфена. Ќ.√люк отмечал: ЕЂсуществует значительное количество свидетельств того, что в —ирии существовала тесна€ св€зь между јтаргатис, јртемидой и “ихе, и что они часто отождествл€лисьї.

¬ св€зи с близостью представлений об јтаргатис и јртемиде вспоминаетс€ информаци€, излагаема€ ѕавсанием об Ёвриноме, стату€ которой описана им как изображение женщины-ихтиоморфа: ЕЂфигалейский народ убежден, что Ёвринома Ч это эпитет јртемидыї (Pausan. VIII. 41, 4.5).

¬еро€тно, по€вление первых известных нам изображений јтаргатис св€зано со временем правлени€ јнтиоха IV Ёпифана (175-164 до н.э.),⁶ предоставившего населению р€да сирийских городов возможность почитани€

местных божеств. Ќ.–айт, анализиру€ образы ’адада и јтаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, св€занные с первыми попытками презентации сирийских божеств: ЕЂместное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконографи€ была эллинизирована до такой степени, что ’адад был неотличим от «евсаї. јтаргатис на тетрадрахме времени ƒеметри€ I (162-150 до н.э.) изображена в виде сид€щей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой Ч рог изобили€, что напоминает образы “ихе. Ќо отдельные элементы этого изображени€, например, частична€ обнаженность, тритонесса, поддерживающа€ трон, и специфический набор атрибутов Ђисключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богиньї. Ќа серебр€ной тетрадрахме ƒеметри€ III Ёвкера јтаргатис представлена в виде фронтально сто€щей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. ¬ левой руке јтаргатис держит цветок, за ее плечами Ч колось€. “ело статуи покрыто маленькими круглыми элементами не€сной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Ќ.–айта, напоминает декор культовых статуи јртемиды Ёфесской либо јфины ћагарсии.

местных божеств. Ќ.–айт, анализиру€ образы ’адада и јтаргатис на монетах этого времени, отмечает важные моменты, св€занные с первыми попытками презентации сирийских божеств: ЕЂместное религиозное значение [образов] было очевидным, но иконографи€ была эллинизирована до такой степени, что ’адад был неотличим от «евсаї. јтаргатис на тетрадрахме времени ƒеметри€ I (162-150 до н.э.) изображена в виде сид€щей на троне женской фигуры в головном уборе (обычно это калаф), в правой руке которой скипетр, в левой Ч рог изобили€, что напоминает образы “ихе. Ќо отдельные элементы этого изображени€, например, частична€ обнаженность, тритонесса, поддерживающа€ трон, и специфический набор атрибутов Ђисключают ее [представленной на монете богини] отождествление с какой-либо из олимпийских богиньї. Ќа серебр€ной тетрадрахме ƒеметри€ III Ёвкера јтаргатис представлена в виде фронтально сто€щей статуи, ее руки отведены в разные стороны, а голова обрамлена лучами. ¬ левой руке јтаргатис держит цветок, за ее плечами Ч колось€. “ело статуи покрыто маленькими круглыми элементами не€сной формы (ил. 1); подобное оформление тела, по мнению Ќ.–айта, напоминает декор культовых статуи јртемиды Ёфесской либо јфины ћагарсии.»зображени€ јтаргатис встречаютс€ на монетах и тессерах ѕальмиры.⁷ ¬ тессерах репрезентируютс€ разные варианты образов јтаргатис: одиночные сто€щие или сид€щие в ракурсе на троне, окруженном львами, в греческих одеждах с украшени€ми и увенчанной калафом головой, держащие в одной руке скипетр, в другой Ч цветок и иногда сопровождаемые изображени€ми р€дом большой рыбы, сто€щей на хвосте, или тимиатериев,⁸ а также звезд и полумес€ца. »нтересно отметить, что подобна€ схема презентации јтаргатис будет использована и в групповых сценах вместе с Ѕаал-’ададом.

________________________________

[6] ќ значении культа јтаргатис при јнтиохе IV Ёпифане свидетельствует факт заключени€ сакрального брака между ƒианой/јтаргатис в »ерополисе, а также Ђподобное событие зафиксировано во врем€ походов Ёпифана в ѕерсию, где он (Е) пыталс€ женитьс€ на богине Ќанеа, котора€, по-видимому, была местной формой јртемиды јтаргатисї [20, р. 78]. “акже Ќ.–айт предполагает: ЕЂвозможно, хот€ и не доказуемо имеющимис€ фактами, что цари, изображенные на монетах с лучами, обрамл€вшими их голову, заключали сакральный брак с јтаргатисїЕ [Wright N.L. Seleucid Royal Cult, Indigenous Religious Traditions, and Radiate Crowns: the Numismatic Evidence, р. 79].

[7] ћ.». –остовцев обращает внимание на р€д важных свидетельств, которые Ђуказывают на то, что после Ѕела, ярхибола и јглибола, (Е) ћалакбела и Ѕаалшамина, јтаргатис со своим супругом ’ададом занимала, веро€тно, третье место в сложной и разнородной религиозной жизни ѕальмирыї.

[8] θυμιατήριον, ион. θυμιατήριον τό курительница дл€ благовоний, кадильница Her., Thuc.

Ќа рельефе из ƒура-≈вропос (ил. 2) јтаргатис предстает в образе, напоминающем иконографию “ихе. Ѕогин€ восседает на троне с неизменными атрибутами в виде украшающих ее лучей, сопровождающего ее льва, со скипетром или пр€лкой в левой руке.

Ќ.√люк в качестве примера презентации јтаргатис также предлагает считать изображени€ богини из набатейского храма, посв€щенного јтаргатис и ’ададу в ’ирбет эт-“аннур. ѕогрудные, достаточно условные

фронтальные изображени€ богини дополн€ютс€ присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Ќо среди Ђклассическихї знаков јтаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамл€ющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет не€сной формы, который можно прин€ть как за скипетр, так и за трезубец.

фронтальные изображени€ богини дополн€ютс€ присущими ей атрибутами: колос, цветочные элементы. Ќо среди Ђклассическихї знаков јтаргатис есть и особенные: пара рыб, обрамл€ющих голову (ил. 3) и расположенный за правым плечом предмет не€сной формы, который можно прин€ть как за скипетр, так и за трезубец.ƒошедшие до нас немногочисленные и достаточно трудно атрибутируемые по причине специфики своего генезиса образы јтаргатис представл€ют богиню исключительно в антропоморфном виде без четко оформленной иконографиии. ѕрисуща€ ей атрибутика Ч специфический головной убор, скипетр, лучи вокруг головы, а также львы в качестве сопровождающих Ч св€заны с акцентированием таких важных функций богини, как баалат (Ђгоспожиї) своего города и народа, супруги Ѕаал-’адада, а также ее возможной св€зи с властью и процедурой сакрального брака, необходимого дл€ осв€щени€ власти некоторых селевкидских правителей.

„асто в качестве атрибутов использовались колось€, цветы, молодые побеги винограда, заимствованный у “ихе рог изобили€, указывающие на не менее важный аспект богини Ч покровительство плодородию.

Ќаличие в изображени€х јтаргатис таких атрибутов, как рыбы и дельфины, веро€тно также не может трактоватьс€ как символические эквиваленты, указывающие на ее ихтиоморфную природу. “ак, рыба, возможно, стала символом богини јтаргатис из-за плодовитости этого животного. ак отмечают ћ.Ћиндер и ё.«ангенберг, рыбы символизировали животвор€щую силу јтаргатис и плодородие. ƒельфины также, веро€тно, указывают на ее роль как богини плодороди€; по мнению ƒ. ампена, Ђхот€ сам дельфин не был символом плодороди€, вода была признана необходимой дл€ жизни, и дельфин был неразрывно св€зан с нейї.⁹

________________________________

[9] ампен полагает, что јтаргатис Ђкак богин€ дельфинов <Е> была покровительницей путешественниковї [Kampen J. The Cult of Artemis and the Essenes in Syro-Palestine, р. 217].

≈ще одним атрибутом јтаргатис, св€занным с ее ихтиоморфным представлением, мог быть тритон. ќднако его изображени€ р€дом с богиней крайне малочисленны, чтобы делать какие-либо выводы.

¬опрос о наличии ихтиоморфных изображений јтаргатис не €вл€етс€ новым дл€ исследователей. Ќесмотр€ на то что на сегодн€шний день таковые пам€тники отсутствуют (либо пока не обнаружены), в литературе в качестве доказательства существовани€ јтаргатис в том виде, в котором описал ее статую Ћукиан из —амосаты (полуженщина-полурыба), используютс€ изображени€ богини на монетах ƒеметри€ III Ёвкера. Ќевнимательный исследователь, допуска€ возможность пр€мой коррел€ции между письменным и изобразительным текстами и игнориру€ тот факт, что некачественна€ чеканка плохо передает исходный образец, Ч статую јфины ћагарсии или јртемиды Ёфесской, Ч слива€ важные детали в нечетко читаемые формы, видит в сильно редуцированных элементах чешую или раздвоенный рыбий хвост, хот€ перед нами Ч типичное дл€ таких статуй (как богинь, так и богов) решение одежды, специфичной по форме и декору (ил. 4-6).

Ќа сегодн€шний день, исход€ из имеющихс€ в научном обороте пам€тников, можно прийти к выводу, что ихтиоморфные изображени€ јтаргатис отсутствуют.

_______________________________

|

ћетки: јтаргатис Ќумизматика |

«≈– јЋќ, ”¬»“ќ≈ «ћ≈≈… |

ƒневник |

¬ эпоху ¬озрождени€ становитс€ попул€рным медицинский символ: изображение зеркала, руко€ть которого обвивает зме€. ѕо расхожему мнению, зеркало €вл€етс€ классическим символом осторожности Ч качества, необходимого врачу, но так как зеркало также €вл€лось и символом

роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей Ч самым осторожным из животных.

роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей Ч самым осторожным из животных.»значально зеркало и зме€ были символьными знаками, отличающими персонификацию Ђосторожности, благоразуми€ и предусмотрительностиї Ч ѕруденцию (Prudentia). ’от€ на латыни слово prudentia,¹ в первую очередь, имеет коннотации св€занные с глубокими знани€ми (профессиональными или научными) и жизненным опытом, об осторожности же речь может идти вообще лишь опосредовано. Ќо, уже словарь италь€нского €зыка дает нам искомое значение Ђосторожностиї,² откуда оно, видимо, перекочевало и во французский €зык.³

¬ XVIII-XIX вв. зеркало стало символизировать честное исполнение долга, чистоту помыслов врача, его искреннее стремление помочь ближнему.

_______________________________

[1] prudentia, -ae f 1) основательное знание; 2) рассудительность, светлый ум, практический ум, благоразумие; 3) опытность в жизни, практичность.

[2] prudent agg осторожный, осмотрительный; благоразумный.

[3] prudent adj (fém - prudente) осторожный, осмотрительный, благоразумный.

¬о ‘ранции в архиве ћузе€ ¬аль де √рас был обнаружен оригинальный набросок ѕроекта декрета времен ¬еликой французской революции, врученного комитетом общественного спасени€ —овету здоровь€ в жерминале 3 года (март 1795). ¬ этом документе впервые описана эмблема, прин€та€ революционным правительством как знак отличи€ медицинских работников. Ќа

эмблеме изображена зме€ јсклепи€, обвивающа€ три прута, увенчанные зеркалом. “ака€ эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). стати, за полгода до этого (17 феврал€ 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была прин€та зме€, обвивающа€ €корь.

эмблеме изображена зме€ јсклепи€, обвивающа€ три прута, увенчанные зеркалом. “ака€ эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). стати, за полгода до этого (17 феврал€ 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была прин€та зме€, обвивающа€ €корь.—ложно сказать по какой причине, но изображение ѕруденции с зеркалом и змеей часто использовалось в чеканке жетонов дл€ брокеров ѕарижской фондовой биржи. Ѕезусловно в финансовых операци€х осторожность и взвешенность в прин€тии решений также более чем необходимы. Ќо это может быть также и отсыл к тем временам, когда зеркало стоило целое состо€ние, и €вл€лось символом богатства.

¬о ‘ранции, после ¬еликой французской революции, зеркало увитое змеей, стало использоватьс€ еще и как символ революционной власти революционным сенатом. —енат, основанный 22 фримера 8 года (13 декабр€ 1799), отчеканил пам€тную медаль работы –амбера ƒюмареста. Ќа ее оборотной стороне изображено зеркало с руко€тью, обвитой змеей, в качестве эмблемы —ената. ћедаль служила одновременно пропуском в здание —ената. ¬ период империи во ‘ранции (1807) этот символ был снова использован как отличительный знак на сенаторских гербах.

¬ XIX веке во ‘ранции зеркало, обвитое змеей, часто использовалось на нотариальных жетонах, вместе с другими юридическими символами (весы правосуди€, скипетр Ђ–ука правосуди€ї, одекс нотариусов и др.). ¬идимо, значение слова Ђюриспруденци€ї (jurisprudence, правоведение),⁴ пришедшее из –имского права, помогло вспомнить изначальный смысл слова prudentia (знание, рассудительность, практичность), и зеркало, в руках ѕруденции, заиграло новыми красками.

_______________________________

[4] jurisprudence (лат. juris prudentia) f 1) юриспруденци€; 2) судебна€ практика.

juris prudentia, -ae f. (ius u. prudentia) правоведение, наука о праве.

¬ насто€щее врем€ изображение зеркала с руко€ткой, обвитой змеей, не используетс€ как символ общественной власти, но как эмблема медицины все еще существует в различных модификаци€х. Ќар€ду с посохом и чашей, увитыми змеей, зеркало используетс€ в качестве эмблемы медицины во многих странах ≈вропы (Ѕельгии, √реции, –умынии и др.). ћеждународные конгрессы по истории медицины в Ѕухаресте (1970), Ѕудапеште (1974), Ѕарселоне (1980) выбрали в качестве эмблемы зеркало, руко€ть которого обвивает зме€. Ёто изображение стало эмблемой и ћеждународного общества по истории медицины.

_______________________________

»тали€, ѕаду€. ƒоменико Ћаццарини (1668-1734), профессор греческого €зыка и латинской литературы в ѕадуанском университете. ѕам€тна€ бронзова€ медаль (Æ 90mm, 189.30g).

Av: бюст ƒоменико Ћаццарини; DOMINICVS LAZZARINVS DE MVRRO PATRICIVS MACERATENSIS

Rv: ѕруденци€ с зеркалом опирающа€с€ на герму с головой ћеркури€, стоит, поставив ногу на книги, которые обвивает зме€, и держит венок над храмом; надпись над входом в храм: HONOS (честь) / VRIT EN FVLG SVO QVI PRAEGRAVAT ART INFR SE POSIT

_______________________________

—карамучча “ривульцио (Scaramuccia Trivulzio). »тали€, ћилан.

ѕам€тна€ бронзова€ медаль (Æ 56mm, 56.84g), 1517г.

Av: бюст —карамуччи “ривульцио; SCARAMVTIA TRIVVL[tius] CAR[dinalis] COMEN[sis] IO[annis] FIRMI PRIMI F[ilius]

Rv: ѕруденци€ с зеркалом в левой руке и циркулем в правой, у ног Ч крылатый змей на двух лапах; HAEC SOLA DOMINATVR

_______________________________

‘ранци€. “реть€ республика (1870-1940). ѕремиальна€ медаль ѕарижской фондовой биржи (AV 37mm, 26.68g), 1898г. ¬ручена √иймо (Guillemot). ћедальер Ћуи ќскар –оти (Louis Oscar Roty).

Av: ѕруденци€ со свитком в правой руке сидит на циппусе, в левой руке держит кассу с деньгами, в которую, сто€щий перед ней гений, высыпает монеты из –ога изобили€; на заднем плане здание ѕарижской биржи; AGENTS DE CHANGE DE PARIS / [сигнатура: O. Roty].

Rv: вид на ѕариж, над ним Ч лаврова€ ветвь с зеркалом, которое обвивает зме€; ET SERVAT ET AVGET / [гравировка: 1572 - 1898 / Mr GUILLEMOT].

Х Et servat et avget Ч —берегаем и преумножаем.

_______________________________

ѕий XII (1939-1958). ¬атикан. 10 лир (Al 23mm, 1.59g), 1952г.

ћедальер ƒжампаоли (Pietro Valentino Giampaoli).

Av: бюст ѕи€ XII; Pivs XII P M AN XIV / [сигнатура: GIAMPAOLI].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом; CITTA DEL VATICANO / PRVDENTIA / L 10 / 1952

_______________________________

ѕавел VI (1963-1978). ¬атикан. 10 лир (Al 23mm, 1.61g), 1963г.

ћедальер ƒжампаоли (Pietro Valentino Giampaoli).

Av: бюст ѕавла VI; PAVLVS VI PONT MAX AN I / [сигнатура: J. P.].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом и змеей; CITTA DEL VATICANO / PRVDENTIA / L 10 / 1963

_______________________________

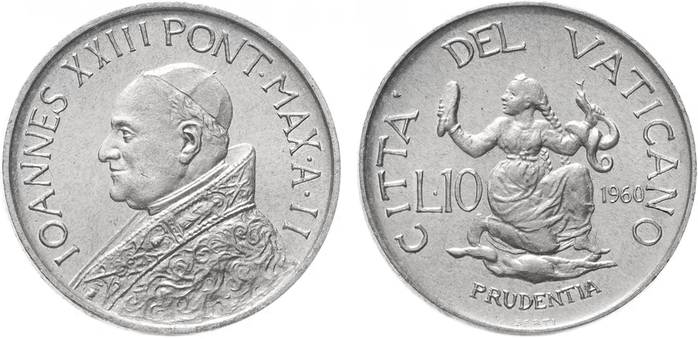

»оанн XXIII (1958-1963). ¬атикан. 10 лир (Al 23mm, 1.60g), 1960г.

√равер јнтонио Ѕерти (Antonio Berti).

Av: бюст »оанна XXIII; IOANNES XXIII PONT MAX A II

Rv: ѕруденци€, сто€ща€ на колене, с зеркалом и змеей; CITTA DEL VATICANO / PRUDENTIA / L 10 / 1960 / [сигнатура: BERTI].

_______________________________

ёлий III (ѕапа –имский 1550-1555). ѕапска€ область. ѕосеребренна€ медаль (Æ 34mm, 16.32g), 1553г.

ћедальер јлессандро „езати (Alessandro Cesati).

Av: бюст в тиаре ёли€ III; IVLIVS III PONT MAX A III

Rv: ѕруденци€ удерживает за волосы ‘ортуну, сто€щую на дельфинах, справа Ч зеркало обвитое змеей; KRATOYMAI (κρατούμαι Ч держу, удерживаю).

Х јлегори€ противосто€щей ‘ортуне ѕруденции подразумевает превосходство благоразуми€ над предопределенностью.

_______________________________

Ћюдовик XVI (король ‘ранции и Ќаварры, 1774-1791). ∆етон ЂЅиржевые агенты Ч советники корол€ї (AR 29mm, 9.60g), 1777г.

√равер Ѕенжамен ƒювивье (Pierre-Simon-Benjamin Duvivier).

Av: бюст Ћюдовика XVI; LUDOV. XVI. REX. CHRISTIANISS / [сигнатура: DUVIV].

Rv: ѕруденци€ правой рукой, которую обвивает зме€, держит –ог изобили€, в левой руке Ч зеркало; AD REI PUBLICÆ UTILITATEM / CONSEILLERS DU ROI AGENS DE CHANGE 1777

Х Ad rei publicæ utilitatem Е прибыль Ч в интересах народа.

_______________________________

арл X (Charles X, 1824-1830). ‘ранци€. ∆етон (AR 30mm, 12.97g).

√раверы ƒе ѕюйморен (De Puymaurin), ƒюбуа (Joseph Eugène Dubois).

Av: голова арла X; CHARLES X ROI DE FRANCE ET DE NAV[AR]RE / [сигнатура: DUBOIS F. DE PUYMAURIN DI.].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом и змеей; LA PRUDENCE DOIT ME GUIDER

Х La prudence doit me guider Ч благоразумие да прибудет со мной.

_______________________________

‘ранци€, ¬тора€ импери€ (1852-1870). ∆етон (AR 30mm, 11.89g). √равер √айрар (Raymond Gayrard).

Av: двуликий образ ‘ортуны (Fortuna bifrons), слева Ч улыбающа€с€ ”дача с венком из цветов, справа Ч хмура€ Ѕеда со зме€ми в волосах; HEUR ET MALHEUR / [сигнатура: GAYRARD F.].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом и змеей; LA PRUDENCE DOIT ME GUIDER

Х ƒвуликий образ ‘ортуныЕ ѕруденци€ так же изображалась двуликой, гл€д€щей одновременно и в прошлое, и в будущее. ¬озможно гравер предполагал подобную аллюзию. ќднако легенда, сопровождающа€ изображение, однозначно отождествл€ет два лика со Ђсчастливым случаемї (heur) и Ђнеудачейї (malheur), т.е. с ‘ортуной.

_______________________________

Ћюдовик XV ( ороль ‘ранции и Ќаварры, 1715-1774). ∆етон брокеров ѕарижской фондовой биржи (AR 24mm, 9.67g), 1758г.

√раверы: Ѕенжамен ƒювивье (Pierre-Simon-Benjamin Duvivier), –Єтье (Charles Norbert Röettiers filius).

Av: голова Ћюдовика XV в лавровом венке; LUD. XV. REX CHRISTIANISS / [сигнатура: B. DUVIV F.].

Rv: ѕруденци€ р€дом с сундуком, наполненным монетами, в левой руке держит зеркало, правую обвивает зме€; ET SERVAT ET AUGET / AGENS DE CHANGE 1758 / [сигнатура: R. FIL.].

Х Et servat et auget Ч сберегаем и преумножаем.

_______________________________

Ќаполеон III (1852-1870). ‘ранци€. ћедаль ЂЁдвард ƒженнерї (AR 42 mm, 37.00g).

√раверы Ѕоррель (Alfred Borrel) и √амель (Adolphe Émile Hamel).

Av: бюст Ќаполеона III; NAPOLEON III EMPEREUR / [сигнатура: A. BORREL].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом и √игие€ с чашей и змеей, держат венок над портретом Ёдварда ƒженнера; ниже Ч изображение коровы; EDWARD JENNER / COMITE DE VACCINE DE LA SIENE - INF. / [сигнатура: HAMEL / A ROUEN].

Х Ёдвард ƒженнер (Edward Anthony Jenner, 1749-1823) Ч английский врач, разработал способ вакцинации против натуральной оспы, заключающийс€ в прививке неопасным дл€ человека вирусом коровьей оспы.

_______________________________

јвгуст —ильный (курфюрст —аксонии 1694-1733; король ѕольши 1697-1706 и 1709-1733). ѕам€тна€ серебр€на€ медаль в честь возвращени€ на польский престол (AR 56mm, 56.84g), 1709г. √равер √росскурт (Heinrich Peter Großkurt). ћонетный двор: ƒрезден, —аксони€.

Av: бюст јвгуста —ильного; D[ei] G[ratia] AVGVSTVS II REX POLON[iae] ELECT[or] SAXON[iae] / [сигнатура: H.P. GROSKVRT].

Rv: колонна, увенчанна€ короной и обвита€ змеей, выше Ч лента с надписью: FVLCITVR PRVDENTIA

Х ѕосле того, как в кампании 1706 года войска јвгуста были разбиты шведами, он был принужден заключить с ними јльтранштедтский мир, по которому отрекалс€ от польского престола в пользу —танислава Ћещинского. огда разгром русскими войсками шведов под ѕолтавой привел к резкому повороту в ходе войны, јвгуст возобновил союз с ѕетром I, и при его содействии, в 1709г. возвратилс€ на польский престол как јвгуст II ѕольский Ч король польский и великий кн€зь литовский.

Х Fulcitur prudentia Ч поддерживаемый благоразумием.

_______________________________

јнтуан де Ѕурбон (Antoine de Bourbon, 1555-1562). Ќаварра. ћедаль (Æ 40mm, 31.16g ), 1560г.

Av: бюст јнтуана Ќаваррского; ANTONIVS. DEI. G. REX. NAVARRÆ

Rv: ѕруденци€ сидит с зеркалом и змеей; ADVERSIS NESCIA VINCI / COMITIA. A-VR / 1560

Х Adversis nescia vinci Ч невзгоды не смогут его сломить.

_______________________________

‘ранци€. “реть€ республика (1870-1940). √равер Ѕоррель (Alfred Borrel).

∆етон брокеров ѕарижской фондовой биржи (AR 33mm, 14.97g), 1875г.

Av: ѕруденци€ с зеркалом и змеей, р€дом плуг, пчелиный улей, кадуцей, –ог изобили€; ET SERVAT ET AVGET / [сигнатура: BORREL 1875].

Rv: 1572 / 1816 / 1862 / C[ompagn]ie DES AGENTS DE CHANGE PRÈS LA BOURSE DE PARIS

_______________________________

‘ранцузска€ республика. ћедаль Ђ—енат надзирающийї (Æ 50mm, 56.24g), 1799г. ћедальер –амбер ƒюмарест (Rambert Dumarest).

Av: ћинерва сидит с мечем и щитом [CONSTITUTION FRANCAISE AN VIII], р€дом Ч петух; REPUBLIQUE FRANCAISE / [сигнатура: R. DUMAREST].

Rv: зеркало, увитое змеей, Ч символ власти —ената; SENAT CONSERVATEUR

Х Sénat conservateur Ч —енат надзирающий, парламентский орган во ‘ранции в период ѕервой республики и ѕервой империи, учрежденный согласно онституции VIII года онсулата (но€брь 1799). ¬месте с “рибунатом и «аконодательным корпусом составл€л одно из трех законодательных собраний онсулата.

_______________________________

‘ранци€, Ёндр (Indre). ∆етон Ђ—трахование от пожараї (AR 31mm, 15.09g), 1854-1880г. √равер аке (Armand Auguste Caqué).

Av: ћинерва сидит, смотр€сь в зеркало, увитое змеей; EX PRUDENTIA SECURITAS / [сигнатура: CAQUÉ F.].

Rv: дубовый венок; INDRE / ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE

Х Ex prudentia securitas Е ќсторожность Ч гаранти€ безопасности.

_______________________________

‘ранци€, ”аза (Oise). ∆етон судебных приставов в лермоне (AR 31mm, 11.57g), 1845-1860г.

√равер јльфонс ƒесаид –океле (Alphonse Desaide Roquelay).

Av: скрижали в лучах славы, р€дом Ч кодексы, свиток, весы ѕравосуди€ и зеркало, обвитое змеей; CHAMBRE DES HUISSIERS DE CLERMONT / OISE / [сигнатура: ROQUELAY].

Rv: венок из дубовой и лавровой ветвей; HUISSIERS

Х Chambre des huissiers de Clermont (Oise) Ч ѕалата судебных приставов в лермоне (департамент ”аза).

_______________________________

Ћюдовик XVIII (король ‘ранции 1814-1824). ‘ранци€. ∆етон нотариуса Ѕордо и округа ∆иронда (AR 30mm, 17.98g), 1814г.

√равер Ќикола-ѕьер “иолье (Nicolas-Pierre Tiolier).

Av: голова Ћюдовика XVIII; LOUIS XVIII ROI DE FRANCE / 1814 / [сигнатура: N. TIOLIER].

Rv: ёстици€ сидит за нотариальным столом, на котором стоит чернильница с пером и масл€на€ лампа, в руке держит зеркало обвитое змеей; LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS / NOTAIRES, ARROND[ISSEMENT] DE BORDEAUX GIRONDE / [сигнатура: TIOLIER].

Х Lex est quodcumque notamus Ч законно все, что заверено нами.

_______________________________

‘ранци€. ∆етон нотариуса лермон-‘еррана и департамента ѕюи-де-ƒом (AR 33mm, 15.47g). √равер ∆ак-∆ан Ѕарре (Jacques-Jean Barre).

Av: голова ћарианны, перет€нута€ лентой с надписью SUFFRAGE UNIVERSEL / REPUBLIQUE FRANCAISE / [сигнатура: BARRE].

Rv: стол с чернильницей и пером, масл€ной лампой и свитком бумаги, на котором рука свыше пишет законы (аллегори€ св€тости «акона), на полу лежат весы правосуди€ и зеркало, обвитое змеей; LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS / NOTAIRES / ARROND[ISSEMENT] CLERMONT-FERRAND PUY-DE-DÔME

_______________________________

Ћюдовик XVIII (король ‘ранции 1815-1824). ‘ранци€. ∆етон нотариуса округа ќрлеан (AR 32mm, 14.00g).

√раверы ƒе ѕюйморен (De Puymaurin), аке (Armand Auguste Caqué).

Av: голова Ћюдовика XVIII; LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE / [сигнатура: CAQUÉ F. / DE PUYMAURIN D].

Rv: √арпократ, с жестом молчани€, опираетс€ о колонну с изображением зеркала, увитого змеей, и надписью NOTAIRES / ARROND[ISSEMENT] D'ORLEANS / LEX EST UBI NOTAMUS / [сигнатура: CAQUÉ F. / DE PUYMAURIN D].

Х Lex est ubi notamus Ч законно то, что нами заверено.

_______________________________

‘ранци€, Ћион. ∆етон судебных приставов Ћиона (AR 32mm, 12.65g), 1880-1907гг. ћедальер јндре √алль (André Galle).

Av: ёстици€ на троне, в правой руке Ч зеркало, увитое змеей, р€дом Ч крылатый лев; PRVDENTIA JVSTITIÆ COMES / MDCCXXIII (1823); [сигнатура: GALLE F].

Rv: весы правосуди€; LVGDVNENSEM AD CVRIAM CAVSARVM DOMINI / LEX IN ILLA EQVITAS

_______________________________

Ћюдовик XV ( ороль ‘ранции и Ќаварры, 1715-1774). ѕам€тна€ серебр€на€ медаль в честь второго (морганатического) брака с ћаркизой де ѕомпадур (AR 37mm, 23.99g), 1747г. ћедальер ‘рансуа ћарто (François Joseph Marteau).

Av: голова Ћюдовика XV; LUD XV REX CHRISTIANISS / [сигнатура курсивом: FM].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом, увитым змеей, перед алтарем; справа Ч √именей зажигает свой факел от алтар€, выше Ч лет€щий јмур держит герб —аксонии; COMMUNE PERENNITATIS VOTUM / SECUNDAE DELPHINI NUPTIAE / M.DCC.XLVII

_______________________________

Ќаполеон Ѕонапарт (как консул, 1799-1804). ‘ранцузска€ республика. ∆етон брокеров товарной биржи Ћиона (AR 31mm, 19.57g), 1803г.

√равер лод јнтуан ћерсье (Claude Antoine Mercié).

Av: бюст Ќаполеона; EO FAVENTE RESTITUTI. I. FLOR. ANNO XI. R. G. / [сигнатура: Mercié LUG].

Rv: перо дл€ письма, кадуцей, зеркало, обвитое змеей, лежащие на конторских книгах; QUIDICTA FERANT ET FÆDERA FIRMENT / AGENTS DE CHANGE DE LYON. I803

_______________________________

‘ранци€, —ент-Ётьен Ћуар (Saint-Étienne Loire).

∆етон нотариуса —ент-Ётьен Ћуара (AR 29mm, 11.75g), после 1880г.

Av: на фоне одекса нотариусов (code of Notaries) Ч весы, жезл с навершием в виде двуперсти€ и зеркало, увитое змеей;

Rv: S[AIN]T ÉTIENNE LOIRE / COMP[AGN]IE DES AVOUÉS

_______________________________

‘ранци€, ћант, департамент —ена и ”аза (Seine-et-Oise). ∆етон Ђ оллеги€ адвокатов города ћантї (AR 30mm, 12.90g).

√равер ∆озеф јрну ѕингре (Joseph Arnold Pingret).

Av: скрижали в си€нии славы; по кра€м Ч жезл –ука правосуди€ и зеркало с руко€тью, обвитой змеей; LOIS FRANCAISES / IN LEGIBUS SALUS / [сигнатура: PINGRET F.].

Rv: лавровый венок; CHAMBRE DES AVOUES TRIB[UN]AL DE MANTES / SEINE-ET-OISE

Х Lois Francaises in legibus salus Е «аконы ‘ранции Ч гаранти€ общественной безопасности.

_______________________________

‘ранци€, ¬ерсаль. ∆етон Ђ оллеги€ адвокатов ¬ерсал€ї (AR 32mm, 19.67g).

√равер аке (Armand Auguste Caqué).

Av: скрижали в си€нии славы; по кра€м Ч жезл –ука правосуди€ и зеркало, обвитое змеей; LOIS FRANCAISES / IN LEGIBUS SALUS / [сигнатура: CAQUÉ F.].

Rv: венок из дубовой и лавровой ветвей; QUOD NON LEX PUDOR VETAT / CHAMBRE DES AVOUES / VERSAILLES

Х Quod non lex pudor vetat Е „есть не позвол€ет делать то, что запрещает закон.

_______________________________

Ћюдовик XVIII (1815-1824). ‘ранци€. ∆етон нотариусов города јмьен (AR 30mm, 8.60g), 1816г.

√равер ∆ак-Ёдуард √атто (Jacques-Édouard Gatteaux).

Av: ёстици€ сидит, опира€сь о скрижали, держа в левой руке весы, в правой Ч зеркало, обвитое змеей; LEGES ET MORES / 1816 / [сигнатура: E. GATTEAUX].

Rv: герб ‘ранции; COMPAGNIE DES NOTAIRES D'AMIENS

Х Leges et mores Е «акон и мораль.

_______________________________

‘ранци€, ѕитивье (департамент Ћуаре). ∆етон нотариусов города ѕитивье (AR 31mm, 16.30g), 1832-1841г.

Av: скрижали, весы ѕравосуди€ и зеркало Ѕлагоразуми€; LEX NEC NON ÆQUITAS

Rv: венок из дубовой и лавровой ветвей; NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS (LOIRET).

Х Lex nec non æquitas Е «акон Ч справедлив (сложна€ форма с двойным отрицанием [закон Ч не несправедлив], в утешение столкнувшимс€ с законом и понесшим наказание).

_______________________________

‘ранци€, Ћион. ∆етон нотариусов округа города Ћион (AR 33mm, 16.08g). √равер Ўаррасс (Charrasse).

Av: герб города Ћион; LES NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON

Rv: кодекс, весы, жезл –ука правосуди€ и зеркало, длинную руко€ть которого обвивает зме€; LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS

Х Lex est quodcumque notamus Ч законно все, что заверено нами.

_______________________________

‘ранци€, “реву (Trévoux). ∆етон нотариусов округа города “реву (AR 32mm, 17.47g), 1832г. √равер ∆ак-∆ан Ѕарре (Jacques-Jean Barre).

Av: зме€, как символ мудрости и осторожности; HINC NOBIS CLARES CERE FAS EST / AEQVIT ET PRVD / [сигнатура: GAY INV / BARRE F.].

Rv: перекрещенные писчие перь€ на нотариальной книге, украшенной лентой с девизом FIDES IN PACTIS / NOTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE TREVOUX / M. DCCC. XXXII

Х Aequitas et prudentia Ч справедливость и благоразумие.

_______________________________

‘ранци€, ¬ервен (Vervins). ∆етон ЂЌотариальна€ палата округа ¬ервенї (AR 30mm, 13.99g). √раверы Ѕарре (Jacques-Jean Barre), аке (A.A. Caqué).

Av: голова ћарианны, перет€нута€ лентой с надписью SUFFRAGE UNIVERSEL / REPUBLIQUE FRANCAISE / [сигнатура: BARRE].

Rv: скрижали опираютс€ о невысокую колонну, выше Ч всевид€щее ќко в си€нии славы; р€дом Ч стол, на нем масл€на€ лампа и весы; на полу лежит зеркало, которое обвивает зме€; CHAMBRE DES NOTAIRES / ARROND[ISSEMEN]T DE VERVINS / [сигнатура: CAQUÉ F.].

_______________________________

‘ранци€, ѕариж. ∆етон Ђѕарижска€ школа фармацевтикиї (AR 32mm, 17.04g).

Av: голова √иппократа; SCHOLA PHARMACEUTICA PARISIENSIS

Rv: петух и зме€ обращены друг к другу; ET VIGIL ET PRUDENS

Х Et vigil et prudens Ч столь же бдительный, сколь и осторожный.

_______________________________

Ћюдовик XVIII (Louis XVIII, 1814-1824). ‘ранци€. ∆етон нотариусов округа города Ѕове (AR 32mm, 15.01g).

ћедальер ануа (François Augustin Caunois).

Av: голова Ћюдовика XVIII; LOUIS XVIII ROI DE FRANCE

Rv: в дубовом венке кадуцей и зеркало, ниже Ч рукопожатие; AEQUO ET VERO VITAM IMPENDERE / CHAMBRE DES NOTAIRES ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS

_______________________________

Ћуи-‘илипп I (Louis-Philippe I, 1830-1848). ‘ранци€. ∆етон служащих военного госпитал€ (AR 30mm, 14.60g).

√равер јрман ќгюст акé (Armand Auguste Caqué).

Av: голова Ћуи-‘илиппа в дубовом венке; LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS / [сигнатура: CAQUE F].

Rv: зеркало внутри фасций, увитое змеей, обрамленное лавровыми ветв€ми; HOPITAL MILITAIRE DE PERFECTIONNEMENT / CONCOURS

_______________________________

‘ранци€. ∆етон служащих военного госпитал€ (AR 32mm, 15.00g).

Av: бюст √иппократа с посохом јсклепи€, увитого змеей;

Rv: зеркало внутри фасций, увитое змеей, обрамленное лавровыми ветв€ми; HOPITAL MILITAIRE DE PERFECTIONNEMENT / CONCOURS

_______________________________

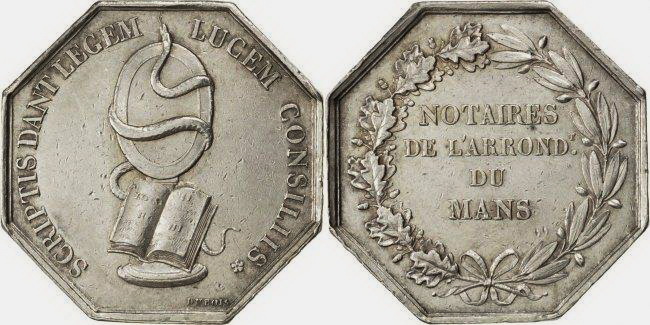

‘ранци€, Ће-ћан (Le Mans). ∆етон нотариусов города Ће-ћан (AR 29mm, 11.40g), 1845-1860г. √равер Ёжен ƒюбуа (Joseph Eugène Dubois).

Av: зеркало, увитое змеей, ниже Ч раскрытый одекс нотариусов (code of Notaries); SCRIPTIS DANT LEGEM LUCEM CONSILIIS / [сигнатура: DUBOIS].

Rv: венок из дубовой и лавровой ветвей; NOTAIRES DE L'ARROND[ISSEMENT] DU MANS

_______________________________

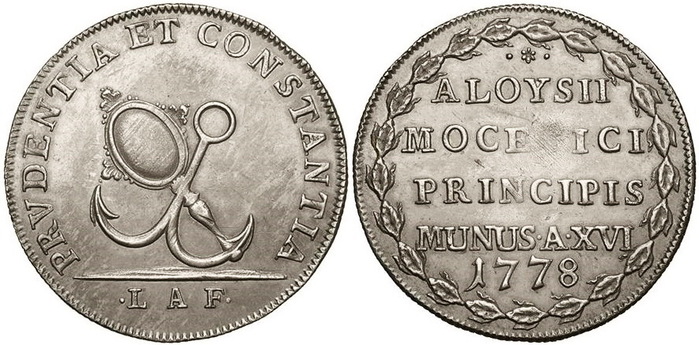

јльвизе ƒжованни ћочениго (ƒож ¬енецианской республики 1763-1778). ¬енеци€.

ќзелла (AR 32mm, 9.73g), 1778г.

Av: зеркало и €корь; PRVDENTIA ET CONSTANTIA / L A F

Rv: ALOYSII MOCENICI PRINCIPIS MUNUS A XVI / 1778

Х Prudentia еt constantia Ч благоразумие и посто€нство.

_______________________________

Ћюдовико ћанин (ƒож ¬енецианской республики 1789-1797). ¬енеци€. ќзелла (AR 32mm, 9.90g), 1794г.

Av: персонификаци€ ¬енеции держит крест над Ѕиблией, котора€ лежит на одном алтаре, в другой руке держит зеркало над алтарем, который обвивает зме€; IN UTRAQUE SALUS (¬ обоих спасение).

Rv: LUDOVICI MANIN PRINCIPIS MUNUS AN VI / 1794 / D R

Х In utraque salus Ч спасение и в том, и в другом (и в вере, и в мудрости).

_______________________________

Ќаполеон I (1804-1815). ‘ранци€, ѕариж. ћедаль Ђ—ообщество практикующих медиков ѕарижаї (Æ 29mm, 11.85g), 1808г.

Av: алтарь, украшенный зеркалом со змеей; на алтаре стоит кратер; слева Ч скелет лошади, кандел€бр с гор€щей лампой; справа Ч петух, сто€щий на медицинских книгах; VITA BREVIS ARS LONGA

Rv: SOCIÉTÉ MÉDICO PRATIQUE / 1808

Х Vita brevis, ars longa Е ќбычно это выражение перевод€т как Ђ∆изнь коротка, искусство вечноїЕ ќднако этот афоризм €вл€етс€ лишь частью высказывани€ знаменитого греческого мыслител€, врача и естествоиспытател€ √иппократа, которое в полном виде выгл€дит следующим образом:

∆изнь коротка, наука безгранична, случай непредсказуем, опыт обманчив, суждение затруднительно.√иппократ хотел сказать, что всей жизни не хватит дл€ того, чтобы успеть постичь великую науку. »бо нет пределов совершенству. »скажение значени€ этого афоризма возникло благодар€ тому, что греческое слово τέχνη (как и латинское ars) имеет неоднозначный перевод Ч Ђнаукаї, Ђискусствої, Ђмастерствої.

________________________________

Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experientia fallax, iudicium difficile.

_______________________________

ѕольша. ѕам€тна€ медаль 3-го съезда польских врачей и естествоиспытателей в ракове (Æ 36mm, 21.00g), 1883г.

ћедальер ћ. уриватовски (M. Kurivatowski).

Av: на фоне восход€щего солнца, медицинские символы: зеркало, зме€, обвивающа€ жезл √иппократа, склонивша€с€ над чашей √игиеи; по кра€м Ч лавровые ветви; POLSCY PRZYRODNICY I LEKARZE / [сигнатура: M. KURIVATOWSKI].

Rv: ZIAZD III KRAKOW / 21Ј22Ј23-LIPCA 1881

_______________________________

¬енгри€. ѕам€тна€ медаль ЂXXIV ћеждународный конгресс по истории медициныї (Æ 60mm). онгресс в 1974 году проходил в Ѕудапеште.

Av: стату€ матери с ребенком в арке, увитой вьюнком; SEMMELWEIS IGNAC 1818-1865.

Rv: медицинска€ эмблема в виде щита с изображением зеркала, руко€ть которого обвивает зме€; на щите, обрамленном лавровыми листь€ми, надпись: S.I.H.M. (Societas Internationalis Historiae Medicinae) Ч ћеждународное общество истории медицины; надпись на ленте: BUDAPEST 1974 / CONGRESSUS INTERNATIONALIS XXIV HISTORIAE ARTIS MEDICINAE

Х Semmelweis Ignác Ч »гнац ‘илипп «еммельвейс, венгерский врач-акушер, профессор Ѕудапештского университета, получивший прозвище Ђспаситель матерейї за обнаружение причин родильной гор€чки. ќдин из основоположников асептики, внедрил в медицине практику стерилизации рук и инструментов в растворе хлорной извести.

Х ¬ьюнок, изображенный на аверсе медали, €вл€етс€ лечебным растением с антиоксидантными, антибактериальными, иммуностимулирующими, противоопухолевыми свойствами.

_______________________________

√олландска€ –еспублика (1581-1795). ѕам€тна€ медаль на смерть ∆ерара ван дер Ћиндена в 1677 году (AR 73mm, 135.29g), 1677г.

Av: ѕруденци€, смотр€ща€ в зеркало, с помощью поводьев, ведет многогрудую ‘ортуну, глаза которой зав€заны, в ее руках Ч пальмова€ ветвь и –ог изобили€; PROSPICE DVM PROSPERA

Rv: герб ван дер Ћинденов, над ним урна с надписью P. M. GERARDI VAN DER LYNDEN / ƆIC IƆCLXXVII; урну обвивает уроборос; р€дом два ангела, один плачет, другой удерживает накренившуюс€ колонну; на земле: масл€на€ лампа, погасшие факелы, кадуцей, череп и кости, лента с надписью Ætat LXXIX; справа Ч высока€ ваза.

Х Gerard van der Linden Ч ∆ерар ван дер Ћинден (1598-1677), голландский патриций из известной семьи города Ќеймеген (Nijmegen).

Х Prospice dum prospera Ч пока процветаешь, будь благоразумен.

_______________________________

√раф де Ћотрек (Daniel François de Gélas de Lautrec). ‘ранци€.

Ѕронзова€ медаль (Æ 54mm, 77.00g), 1738г. ћедальер ∆ак-јнтуан ƒасье (Jacques-Antoine Dassier).

Av: бюст графа де Ћотрек в кирасе; D. F. COMES A LAUTREC LEGAT. REG. AD PAC. GENEV

Rv: ѕруденци€ в окружении ћарса и Ёквитас; FORTITUDO PRUDENTIA AEQUITAS / CONSPICUAE IN VNO

Х Fortitudo prudentia aequitas Ч доблесть, благоразумие, справедливость.

_______________________________

Ќаполеон Ѕонапарт (как командующий »таль€нской армии). ‘ранци€. —винцова€ медаль Ђ ампо-‘ормийский договорї (Pb 56mm, 86.00g), 1797г. √равер ƒювивье (Pierre Simon Benjamin Duvivier).

Av: бюст Ќаполеона в мундире; BONAPARTE GEN[ERAL] EN CHEF DE L'ARMÉE FRANC[AISE] EN ITALIE / OFFERT A L'INSTITUT NATION / PAR B. DUVIVIER / A PARIS / [сигнатура: DUVIVIER F].

Rv: генерал Ќаполеон Ѕонапарт на коне с оливковой ветвью в руке; над ним ¬иктори€ держит лавровый венок; р€дом идут ѕруденци€ (с зеркалом, обвитым змеей) и ћинерва (в шлеме и с мечем), которые персонифицируют собой, соответственно, осторожность и решительность; LES SCIENCES ET LES ARTS RECONNAISSANTS / PAIX SIGNÉE / L'AN 6 REP FR.

Х ампо-‘ормийский мир Ч мирный договор между ‘ранцией и јвстрией, завершивший первый этап –еволюционных войн. Ѕыл подписан 18 окт€бр€ 1797 года в ѕассериано, близ деревни ампо-‘ормио (»тали€), со стороны ‘ранцузской республики Ч генералом Ќаполеоном Ѕонапартом, со стороны эрцгерцогства јвстри€ Ч графом обенцлем. ƒоговор завершил успешную дл€ ‘ранцузской республики войну против јвстрии и оформил выход ее из 1-й антифранцузской коалиции.

_______________________________

_

Ќаполеон Ѕонапарт, первый консул ‘ранцузской республики. ѕам€тна€ бронзова€ медаль в честь восстановлени€ –имско-католической церкви во ‘ранции (Æ 51mm, 68.52g), 1802г. ћедальер Ѕертран јндриЄ (Jean-Bertrand Andrieu).

Av: бюст Ќаполеона; NAPOLEON BONAPARTE PREMIER CONSUL / [сигнатура: ANDRIEU FECIT].

Rv: ѕруденци€ с зеркалом, увитым змеей, держит за руку персонификацию атолической церкви; RÉTABLISSEMENT DU CULTE / LE XVIII GERMINAL AN X / [сигнатура: ANDRIEU FECIT].

_______________________________

|

ћетки: ѕруденци€ Ќумизматика |

—¬я“»Ћ»ў≈ ¬ ЋјЅ–јЌƒј’ |

ƒневник |

ишбали “амаш

—¬я“»Ћ»ў≈ ¬ ЋјЅ–јЌƒј’ » ƒ»Ќј—“»я √≈ ј“ќћЌ»ƒќ¬

1. —в€тилище в Ћабрандах

“опоним Λάβρανδα, засвидетельствованный в греческих и латинский текстах в нескольких вариантах написани€,¹ имеет лувийское происхождение.² ќн обозначает Ђместность, богатую лаброй (labra)ї, определенным видом растений (Ќеrdа 2013: 433, p. 39). Ёта св€зь была утер€на, и античные авторы, описыва€ св€тилище «евса Ћабрандского, соотносили название места с лабрисом, двусторонним топором, одним из атрибутов чтимого здесь бога (Plut. Quaest. Gr. 45), или с присылаемой им Ђсвирепойї (λάβρος) грозой. ¬прочем, именно возможна€ св€зь с лабрисом, с лабиринтом, а также сообщение √еродота о том, что карийцы пришли в јнатолию с эгейских островов (Hdt. 1.172), привели к началу раскопок на территории св€тилища в 1948 году. оличество находок с карийскими текстами оказалось достаточно скромным, а самыми ранними находками долгое врем€, вплоть до сезона 2012 года, были фрагменты керамики VII века до н.э. ѕоиски эгейских св€зей постепенно уступили место поискам анатолийских корней, но вопрос о начале культовой де€тельности в Ћабрандах до сих пор остаетс€ открытым.

___________________________

[1] Ћабранды (Λάβρανδα, Λάβραυνδα, Λάμβραυνδα) Ч античный город в арии, исторической области в ћалой јзии.

[2] Ћувийцы Ч древн€€ этнолингвистическа€ общность 3Ц2-го тыс. до н. э., носители лувийского €зыка и лувийского иероглифического письма. “ермины ЂЋуви€ї, Ђлувийскийї принадлежат хеттскому €зыку (хеттское Luwia, Ћуви€ Ч ареал расселени€ лувийцев), у самих лувийцев им соответствовала форма Lukka- (откуда позднейшее античное Ћики€).

—в€тилище находитс€ на верхней центральной точке большой долины, на высоте 650 метров над уровнем мор€. Ќа первых этапах оно было св€зано с природными €влени€ми Ч карийцы (или их предки), можно сказать, Ђслужили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под вс€ким ветвистым деревомї (¬тор. 12.2). √еродот упоминает св€щенную платановую рощу (Hdt. 5.119). ÷ентральной точкой св€тилища могла быть т.н. Ђ–асколота€ скалаї (Split Rock) Ч огромный валун местного гнейса округлой формы, рассеченный на две части. –€дом возвышаетс€ еще одна скала (часть коренной породы). ¬ обеих скалах были высечены ступени дл€ подъема и прорублены квадратные ниши дл€ даров.

ѕриспособление природных форм и применение скальной архитектуры дл€ культовых целей €вл€етс€ общей чертой древних народов, насел€ющих гористые регионы. Ёто встречаетс€ у хеттов, урартов, фригийцев (Berndt-Ersoz 2006: 143). »з-за сходства лабрандского комплекса с фригийскими св€тилищами, также располагавшимис€ под открытым небом, возникло предположение, что Ђ–асколота€ скалаї и ее окружение могли служить местом почитани€ ибелы: близость источника, культовые ниши и находка небольшой терракотовой статуэтки ибелы на троне (V в. до н.э.) подтверждают эту идею. ѕо мнению Ћ. арлссона, основным мотивом древнейшего лабрандского культа был св€щенный брак (ἱερός γάμος) между ибелой, отождествл€емой с Ђ–асколотой скалойї, и богом √розы (Karlsson 2013). —амые ранние находки датируютс€ серединой 5 тыс. до н.э., разумеетс€, это еще не говорит о наличии здесь св€тилища.

— большой веро€тностью можно говорить о том, что во второй половине VII в. до н.э. в Ћабрандах св€тилище уже существует, но оно занимает сравнительно небольшую территорию. –€дом с Ђприроднымиї элементами по€вл€ютс€ новые, рукотворные: укрепл€етс€ терраса и в конце VI в. до н.э. строитс€ первый храм. ѕо€вление храма не означает, что зона Ђ–асколотой скалыї тер€ет свою значимость, но определенные сдвиги акцентов можно предположить. ќформление террасы, более четкое выделение теменоса (τέμενος, св€щенное место), по€вление построек указывают на стремление организовать движение по св€тилищу.

¬ IV в. до н.э. на территории Ћабранд проводились строительные работы. «а сравнительно короткий период времени в св€тилище был воздвигнут р€д новых зданий, большинство из которых можно напр€мую (благодар€ вотивным надпис€м) св€зать с ћавсолом и »дриеем. “ерритори€ была расширена на юг за счет двух новых террас, сообщение между которыми осуществл€лось посредством монументальных лестниц. ќчевидно, движение участников религиозных праздников играло важную роль в лабрандском ритуале Ч св€тилище было кульминационной точкой шестви€ от города ћиласы по Ђ—в€щенной дорогеї длиною в 60 стадиев.³ ƒорога имела каменное покрытие, и на всем ее прот€жении были источники, оформленные небольшими постройками. Ќа территории самого св€тилища постройки (пропилеи, стои, андроны и прочие здани€) задавали зигзагообразную траекторию движени€ к храму, с постепенным подъемом. ѕ.’ельстрем сравнивает эту схему с планировкой св€тилища в ƒельфах и допускает, что √екатомниды⁴ могли сознательно ориентироватьс€ на нее.

«аслуживают внимани€ пиршественные залы, андроны,⁵ построенные ћавсолом (андрон Ѕ) и »дриеем (андрон ј). ќба здани€ созданы по схожей схеме. ќни представл€ют собой пр€моугольные постройки, сочетающие в себе черты разных ордеров: на фасаде две ионические колонны в антах поддерживают дорический антаблемент. ¬нутри зданий располагалс€ большой зал с 20 ложами. ¬отивные надписи высечены по архитраву. ¬ынесение личных имен и посв€тительных формул на такую центральную позицию считалось про€влением Ђварварского высокомери€ї √екатомнидов, но в статье ”мхольц (G. Umholtz) было убедительно доказано, что лабрандские андроны вписываютс€ в традицию личных посв€щений.

ѕовышенное внимание √екатомнидов к Ћабрандскому св€тилищу позвол€ет предположить, что в IV веке до н.э. в ритуалах по€вл€етс€ новый элемент, акцентирующий роль цар€, или цар€-жреца. Ќеизвестно, €вл€етс€ ли это нововведением, или усилением/возобновлением старых традиций.

___________________________

[3] στάδιον τό (pl. тж. οἱ στάδιοι) стадий (мера длины) = 184.97m

[4] √екатомниды Ч династи€ наследников √екатомна (сатрапа арии 395-377 до н.э.) Ч ћавсол, »дрей, ѕиксодар, јртемиси€, јда. ¬ 395 году до н.э., после того, как ари€ вернулась под контроль »мперии јхеменидов, покинув јфинский (ƒелосский) союз, персидский царь јртаксеркс II назначил √екатомна сатрапом (наместником цар€) арии. —толицей арии √екатомн сделал свой родной город ћиласу (позднее столица была перенесена в √аликарнас). √екатомниды наследовали власть в арии до прихода јлександра ћакедонского в 334 году до н.э.

[5] ἀνδρών (-ῶνος) ὁ специальное помещение древнегреческого или древнеримского жилого дома, предназначенное дл€ празднований и пиров, куда допускались только мужчины (ἄνδρες).

2. Ћабранды как религиозный центр в IV веке до н.э.

ћужское божество, почитаемое в Ћабрандах, в античных источниках известно только как «евс. — ним св€зны два эпитета. ќдин из них относитс€ к топониму Ћабранды. ¬торой Ч —тратий (известный в эллинистических культах) определ€ет воинственный характер бога. ќднако античные авторы примен€ют эти определени€ непоследовательно. √еродот сообщает (Hdt. 5.119), что карийцы, после поражени€ в битве с персами (497 до н.э.), искали убежище на территории св€тилища «евса —трати€ (ἐς Διὸς στρατίου ἱρόν) в Ћабрандах. —трабон сначала называет бога по имени местности Ч «евс Ћабрандский, но потом пишет, что в лабрандском храме стоит древн€€ дерев€нна€ стату€ «евса —трати€ (ξόανον Διὸς Στρατίου). ƒалее автор упоминает почитание в ћиласах «евса ќсого и «евса арийского (Strab. 14.2.23). Ќеудивительно, что в более позднем тексте Ёлиана возникает путаница Ч он отождествл€ет «евса —трати€ с «евсом арийским, но упоминает и «евса Ћабрандского (Ael. NA 12.30).

—праведливо предполагать, что за греческим названием Ђскрываетс€ї местный вариант общеанатолийского бога √розы (не €вл€етс€ ли Ђнародна€ этимологи€ї лавди€ Ёлиана отголоском этой традиции?). ≈го карийское им€, возможно, засвидетельствовано на обломке горловины аттического чернофигурного кратера, найденного в »асосе (C.Ia 3; фотографи€ пам€тника Ч Karlsson 2013: Fig. 11). Ѕуквы нацарапаны поверх фриза с бегущими кабанами и собаками. ѕо мнению јдиего надпись имеет прочтение (Adiego 2007. 147):

?] areš | šanne mλne | siykloś | šann | trquδe | kλmuδ [?

—лово trquδe интерпретируетс€ как им€ бога, соответствующее “архунту и, суд€ по посв€тительному характеру надписи, стоит в дательном падеже (Adiego 2007. 286).

ѕравомерно возникает вопрос Ч сколько и каких богов почитали карийцы, как они понимали эту многоименность? ќчевидно, что «евс ќсого отличалс€ от местных богов в Ћабрандах и в ћиласе: по функци€м и атрибутам он св€зан с морем. Ќе €сно, чем отличаютс€ друг от друга «евс Ћабрандский и «евс арийский; €вл€ютс€ ли они разными божествами и как соотнос€тс€ с «евсом —тратием.

√лавной характеристикой можно считать Ђпринадлежностьї божества к св€тилищу и общине. »сследователи отмечают важную роль общин (κοινά) в социальной жизни арии, что способствовало длительному размежеванию местных культов, ведь именно св€тилища выступали одним из организующих факторов. ¬ монографии о карийской религии Ћомонье утверждает, что мы имеем дело с божествами разных уровней Ч «евс арийский был Ђобщекарийскимї божеством и отождествл€лс€ с верховным божеством лидийцев и мисийцев, имеющих Ђдолю как брать€ї в миласском св€тилище (Strab. 14.2.23); «евс Ћабрандский был богом общины ћилас, или одной из общин города (Laumonier 1958. 39-40). Ѕожество (с эпитетами —тратий и Ћабрандский) номинально могло быть одним и тем же, ибо в IV веке речь однозначно идет о Ђ«евсе —тратии лабрандского св€тилищаї и Ђ«евсе —тратии миласского св€тилищаї.

3. ќ новом и старом культовых образах «евса в Ћабрандах

Ќовый храм, выстроенный »дриеем на месте старого сохран€л древнюю статую (ξόανον) «евса —трати€, упоминаемую —трабоном. ћожно предположить, что √екатомниды (а конкретно Ч ћавсол), помимо построек, посв€тили и новую статую. јрхитравна€ надпись андрона Ѕ гласит:

“.е. ћавсол, сын √екатомна, посв€щает этот андрон и имеющеес€ [внутри] «евсу Ћабрандскому. ”точнение τὰ ἐνεόντα, возможно, указывает именно на статую. ћестом же дл€ образа служила пр€моугольна€ Ђапсидаї в восточной части здани€.