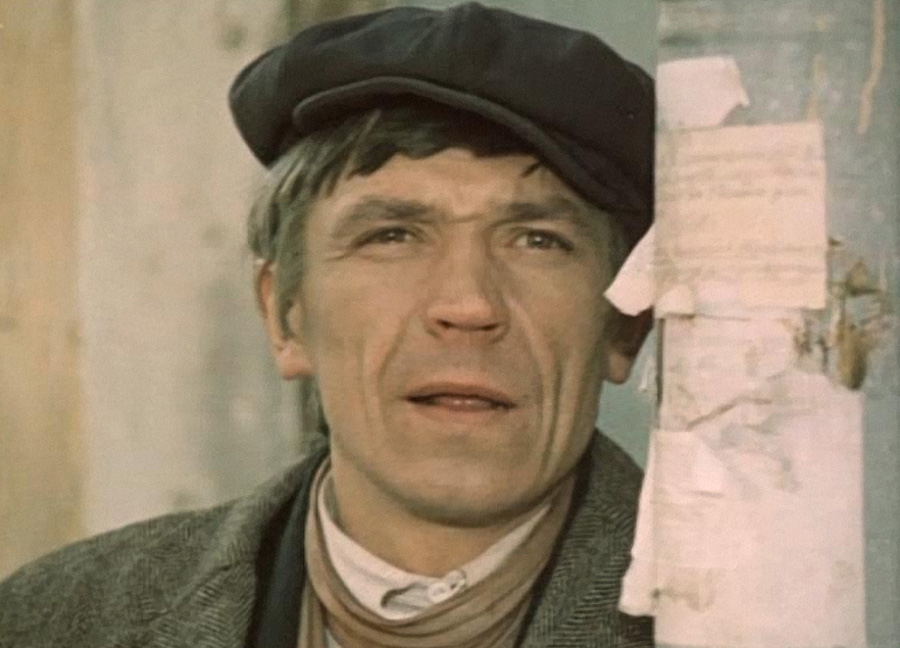

который был ему как отец. Изображение: Питер Брейгель (Младший) , 1626 год

xommep о реальных и виртуальных профессиях, эгоцентризме и отсутствии моды на нужные «ремёсла».

xommep о реальных и виртуальных профессиях, эгоцентризме и отсутствии моды на нужные «ремёсла».Современное общество, как многократно писал, искажено в своих базовых смыслах; перечислять их рука устанет, а сегодня поговорим о профессиях и отношению к ним. В описанном выше стишке тов. Д. Родари, даром что итальянец, описывал равнозначность различных видов деятельности, в противовес тунеядству. Тем не менее, в современном мире — точнее, в современной культуре — существуют явно выраженные престижные и не-престижные профессии. Причём престижность эта определяется, как и положено современной культуре и идеологии, в основном зарплатами, сиречь способности зарабатывать бабло. А о пользе для общества, государства и тд речи не было — в итоге значительная часть «престижных» профессий по сути является тунеядческими, как бы это не выглядело странным в отношении целых профессий. В статье про спорт приводил пример — современные спортсмены в основном по сути являются тунеядцами на обществе, не принося ему никакой пользы (кроме самых известных «звёзд», которые и престиж страны поднимают, и бабло заработать сами могут), и прожирают государственное (читай — общее) добро. Подобных примеров можно придумать ещё немало.

Основной причиной нынешнего перекоса общественно сознания в отношении профессий считаю — как обычно — культурный провал, потакание бескультурью и честолюбию. Пока Земля вертится, всегда будут более «рыбные» места и менее «рыбные» — но это вовсе не повод объявлять «рыбные места» нормой жизни, а безрыбье — отстоем для лохов, в условиях, когда рыба водится в подавляющем меньшинстве мест.

В стародавней статье про дедский эгоцентризм уже показывал, что многие проблемы современного общества произрастают от плохого воспитания — в традиционном смысле этого слова. Изначально любой ребёнок является образцовым эгоцентристом — для него существуют только его интересы, а всё остальное лишь помехи или корм. По мере развития сознания его Я начинает растворяться в куда большем МЫ — семье, обществе, мире в целом. Полное растворение Я в МЫ, в общем-то, тоже вредно — да и по сути невозможно, до переселения целых сообществ людей в единое целое, например, общий компутер (в обозримом будущем это уже вполне реально), поэтому, как всегда, нужна золотая середина. А с этим всё плохо.

В современной культуре стрелка Эго-метра плотно прижата к детско-подростковому уровню эгоцентризма — то, что выгодно лично каждому индивидууму, подразумевается выгодным и обществу — в итоге традиционное общество, крепко связанное различными меж-личностными взаимодействиями, оказалось разорвано на атомы — отдельных граждан. А так как мы все так или иначе живём во взаимосвязанном обществе, просаживание уровня общества в целом отражается на каждом из нас; постоянно привожу в пример уровень общества позднего СССР, когда в условиях отсутствия колбасы можно было спокойно выпускать малолетних детей гулять в одиночку; поменяли колбасу на свободу детей — стало ли от этого лучше? Лично я не уверен. Хотя кто как ранжирует ценности, конечно.

При чём тут эгоцентризм? — спросите вы. Налетевшая через западную культуру мода на престижные профессии по сути диктует каждому из нас — добейся всего сам, проложи себе дорогу к успеху, заработай кучу бабла! А сделать это можно практически исключительно в престижных профессиях (если исключить криминальные схемы). В итоге не-престижные профессии фактически на уровне определений объявляются не-успешными и чуть ли не позорными. Хотя зачастую представители престижных профессий (например, бизнесмены) вылетают в трубу с космической скоростью, а отдельные — высококлассные — представители не-престижных профессий — слесари, крановщики и тд — могу зарабатывать как несколько дизайнеров или музыкантов. Проблема тут имхо в отношении общества к своим составляющим.

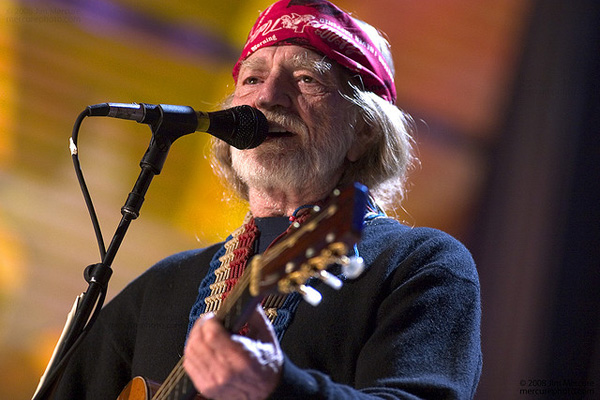

Престижные профессии, как правило, подразумевают честолюбие и публичность; мало того, что они подразумевают (хотя и не гарантируют) высокий доход, но также и приводят владельцев к известности, что само по себе также является успехом в современной культуре. Список престижных профессий подозрительно совпадает со списком публичных профессий — музыканты-спорстмены-адвокаты-бизнесмены.

Среди престижных профессий вы не найдете практически ни одной, занятой физическим трудом — это давно считается отстойным. Работать руками в целом не то чтобы позорно — и спортстмены и музыканты в общем-то достаточно активно машут лапами — но результат должен быть не-материален; только тогда это тру и профит. Подскажите, может, я чего-то упускаю, но имхо как раз по степени виртуализации непосредственных результатов труда определяется креативность профессии. Руководить или описывать — это можно, а вот выполнять и осуществлять собственноручно — это фу, лоховство.

По большому счёту, в отдалённом светлом будущем, скорее всего, так и будет — когда весь мир

А теперь прикинем эту картину к нонешнему

Современное общество стало гораздо более взаимосвязанным в том же профессиональном плане — это в Средние века 90% населения было крестьянами, жившими на те же 90% натуральным хозяйством, и не нуждающихся в чьих-либо услугах (съесть-то он съест, да кто ж ему даст ©); теперь же любой гражданин пользуется услугами медиков-энергетиков-связистов, и даже не замечает этого — так и надо. И самое время в подобных условиях объявлять «креативный» (сиречь виртуальный) труд престижным, а реальный — помойным.

Итоговая конструкция де-мотивирует население на свершения. Хотя в общем-то «реальные» профессии вполне позволяют зарабатывать большие деньги (важна квалификация и хорошее место), но с точки зрения общественной морали ты всё равно будешь быдлом и ватником — в среде поэтов и художников места слесарям нет. А ведь это — интеллектуальная и культурная «илито» общества, которую цитируют газеты и опрашивают журналисты... Всем интересно, что по тому или иному поводу сказал какой-нибудь

Для того, чтобы «виртуальные» профессии рекламировать и противопоставлять «реальным» профессиям (как это делается сейчас), необходимы несколько условий:

1) Повышенная потребность в этих самых профессиях

2) Отсутствие необходимости в «реальных» профессиях

3) Отсутствие безработицы

Даже если предположить большую сложность «виртуальных» профессий по сравнению с «реальными» (что далеко не всегда так), сама по себе возможность освоить сложную профессию не означает автоматически безусловную пользу для общества и экономики в целом. Если в очередь за профессией «космонавт» стоят миллиарды людей, а, например, шофёров не хватает — не лучше ли пойти в шофёры, а не биться головой об приёмные комиссии на Байконуре? Эту ситуацию мы видим не только в расейской, но и в европейской экономике — спецов-гуманитариев там пруд пруди, и безработица страшенная, а инженерные специальности с руками отрывают — однако всё равно все ломятся в гуманитарные ВУЗы, ведь там всё куда стильнее! В условиях безработицы направлять население лучше туда, где они реально нужнее, а не где престижнее — и лучше использовать людей даже на не особо продвинутых профессиях типа продавцов, чем оставлять их безработными на дне общества — даже если робот будет дешевле; тут речь идёт не в терминах «дороже/дешевле», это монетаристская обманка, а в терминах «лучше-хуже для общества».

Понимаю, что нас последние лет 30 приучили к мысли, что чем выгоднее в баксах, тем лучше — но достойно ли такое упрощение Человека Разумного? Пора бы уже начинать измерять окружающее в каких-то других величинах, кроме фальшивой зелёной бумаги. В том числе изменять отношение к тому, что сейчас кажется очевидным — если не задумываться, чем и почему, конечно.

Рыбой и морем

Пахнет рыбак.

Только безделье

Не пахнет никак.

Сколько ни душится

Лодырь богатый,

Очень неважно

Он пахнет, ребята!

Казарка.

Казарка.