-Метки

-Рубрики

- Цитаты (620)

- Чтения из Книги Согласия (104)

- Статьи (101)

- Картинки (67)

- Oremus (50)

- Laudamus (49)

- Проповеди (48)

- NB (37)

- Практика (37)

- Библеистика (10)

- Изучение Библии (10)

- История (5)

- Видео (0)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Чарльз Краут о бессилии человека... |

В самом человеке — ни в его рассудке и воле, ни в его образовании, ни во всем том, что образует его видимый, интеллектуальный или нравственный мир, — нет силы, которая способна исправить этот фатальный изъян [отсутствие истинной любви, веры и страха Божьего] и превратить его в почтительного, любящего и доверчивого Божьего ребенка.

— Rev. Krauth. The Conservative Reformation, p. 390

|

Simul Justus Et Peccator |

Simul Justus Et Peccator

Пастор Шарль Сент-Онж,

Лютеранская церковь св. Марка (LCMS)

г. Ридли-Парк, штат Пенсильвания

Вопреки мнению многих лютеран, Реформация не завершилась ни в 1517, ни в 1530, ни в 1580 году. Уже один тот факт, что римско-католическая церковь до сих пор не приняла наше вероучение, свидетельствует об этом вполне убедительно. Огромное количество сект, которые отвергли наше учение за последние 500 лет, также свидетельствует о том, что Реформация еще далеко не закончилась.

Лишь немногие понимают, что именно было поставлено на кон в спорах между лютеранами и католиками с одной стороны и швейцарскими и радикальными протестантами с другой. В результате, различия между христианскими конфессиями в последнее время все чаще преуменьшаются и игнорируются. Стоит ли удивляться тому, что это брожение всех христианских конфессий в едином большом экуменическом котле в наши приводит к стремительному росту популярности идеи о том, что все религии проповедуют «единую истинную веру». В таком случае, на всех лютеранах лежит обязанность вновь научиться ясно исповедовать ту истину, ради которой наши духовные предшественники были готовы пожертвовать своей жизнью и жизнью своей церкви.

Краеугольным камнем лютеранского вероучения является, конечно же, учение об оправдании. Именно в вопросе оправдания лютеране расходятся с Римом, да и со всеми другими так называемыми христианскими сектами. Стержнем учения об оправдании является вопрос «прощения грехов». Для того, чтобы понять суть этого прощения, мы сначала должны разобраться в том, как лютеране понимают грех. Потом мы можем перейти к изучению того, как понимают грех римская и другие церкви. Наконец, разобравшись в их позиции, мы можем с полным правом изучить, чем грозит нам принятие или отрицание веры в том, что «мы принимаем прощение грехов и становисся праведными перед Богом по благодати, ради Христа, через веру, когда веруем, что Христос пострадал за нас, и что ради Него нам прощен грех и дарованы праведность и жизнь вечная» [1].

2. Каково состояние христианина после обращения?

На латыни лютеранское представление о состоянии христианина после обращения кратко выражается фразой simul justus et peccator. Иными словами, после обращения человек являемся и святым, и грешным — не либо святым, либо грешником, а всегда святым и грешным одновременно. Библейским основанием этого учения в наибольшей степени является Послание к римлянам:

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (7:15-20).

Лютер и все последующие лютеранские толкователи были убеждены, что «я» в этом отрывке однозначно относится к Павлу, и апостол говорит о своем собственном состоянии. Более того, начиная с 14-го стиха, Павел говорит о своем состоянии после обращения, о себе как о возрожденном человеке. Павел утверждает, что даже после того, как Дух Святой породил в нем покаяние и веру, битва христианина с до невозможности реальной греховной природой продолжается. Христианина можно с полным правом назвать «святым», потому что он уже более не находится под осуждением Бога (о чем свидетельствует великое «итак» в Рим. 8:1). Тем не менее, грех по-прежнему живет и действует — хотя уже не царствует — в христианине, а потому его с полным правом можно назвать «грешником». Христианин оправдан юридически, по закону, за счет праведности, которая в действительности принадлежит не ему, а только Христу. Когда Дух Святой приводит человека к вере в то, что Христос искупил именно его, Христова праведность становится его праведностью, и он объявляется «невиновным» в грехе.

То, что Лютер, придерживался именно такой точки зрения, явствует из многих его сочинений. В своем толковании на Иоанна 17:19 Лютер писал:

Настоящие святые Христовы должны быть хорошими, отважными грешниками и оставаться святыми, которые не стыдятся молиться Господней молитвой, «прости нам грехи наши»… Они называются святыми не потому, что они без греха… Напротив, сами по себе, со всеми своими делами, они всего лишь осужденные грешники. Они становятся святыми не своей святостью — а именно, святостью Господа Иисуса Христа [2].

В своем толковании на Послание к галатам Лютер вновь исповедует веру в то, что он по природе остается жалким грешником и одновременно является святым Божьим:

Пусть ораторы объясняют и истолковывают эту тему о неоценимой благодати и славе, которую мы имеем во Христе Иисусе, а именно — что мы, несчастные, жалкие грешники, являющиеся по природе своей чадами гнева (Ефес.2:3), можем быть удостоены чести верою во Христа стать детьми и наследниками Божиими и сонаследниками со Христом (Рим.8:17), обладателями неба и земли [3].

Проповедуя о крещении, Лютер непосредственно затрагивает вопрос о статусе христианина после возрождения. Для этого он прибегает к риторическому вопросу:

Раз первородный грех был снят в крещении, почему же ты говоришь, что он все еще существует, и человек должен постоянно бороться с ним? На этот вопрос Августин отвечает следующим образом: первородный грех, несомненно, прощается в крещении — однако не таким образом, что его больше не существует, а таким образом, что Бог больше не вменяет его… Когда мы умрем, мы будем исцелены во всей полноте [4].

Если проделать поиск по американскому изданию сочинений Лютера, мы обнаружим, что Лютер 16 раз называет христиан «жалкими грешниками», 82 раза — «бедными грешниками» и не менее 10 раз «бедными и жалкими грешниками». Вдобавок, Лютер использовал такие прилагательные, как «осужденные», «презренные», «глупые», «слабые» и «недостойные».

Меланхтон, автор текста «Аугсбургского исповедания», «Апологии Аугсбургского исповедания» и трактата «О власти и первенстве папы», всем сердце соглашался с Лютером в убеждении, что христиан после обращения можно с полным основанием называть грешниками. В своем сочинении Loci Communes, первом в истории систематическом изложении лютеранской догматики, Меланхтон пишет следующее:

В крещении грех снимается в той мере, в какой речь идет о вине или вменении, однако сама болезнь остается, и она представляет собой зло, воинствующее против закона Божия, и была бы достойна вечной смерти, если бы не прощение, как сказано: «Блажен, чьи грехи покрыты» (Пс. 31:1)… Свидетельства Павла ясны и понятны. В 7-й и 8-й главах Послания к римлянам Павел ясно говорит: «Закон, действующий в наших членах, противоборствует закону нашего ума и закону Божию». Никакие фокусы не помогут нам убежать от этих свидетельств [5].

Меланхтон любил использовать в качестве иллюстрации этой мысли притчу о добром самарянине, которую он либо позаимствовал у Лютера, либо сам подсказал ему, потому что Лютер тоже ее использует. Саамрянин…

…вовсе не исцелил раненого мгновенно, но сначала промыл его раны вином, чтобы смыть кровь… а потом, когда раны были перевязаны, положил искалеченного на своего осла и нашел ему гостиницу — так и Христос возлагает нас на Свое тело, поскольку Он понес наказание за наши грехи, изливает Евангелие на их раны, а затем перевязывает их, покрывая и прощая наши грехи. Однако Он по-прежнему желает, чтобы болезни Церкви излечивались постоянным упражнением креста и молитвы. Эти образы показывают, что в отпущении первородного греха снимается вина, но раны мгновенное не излечиваются... развращенность ума, воли и сердца… которая поистине прискорбна и дика… отклоняется от закона Божьего [6].

Мартин Хемниц, один из двух авторов текста «Формулы Согласия», развивает тезисы Меланхтона в своих собственных Loci Theologici («Ключевых вопросах богословия»). В главе, посвященной первородному греху, Хемниц поднимает вопрос об остатках первородного греха в верующем. Вопрос не в том, позволено ли христианину грешить после обращения, а в том, можно ли христианина по праву назвать «грешником». Если первородный грех отпускается в крещении, может ли грех по-прежнему оставаться в христианине? Хемниц не оставляет места для разногласий:

Ибо это не является определенным качеством, которое изливается на нас раз и навсегда и только в Крещении, или когда мы обращаемся из состояния смертного греха, но, поскольку в этой жизни мы постоянно имеем греховные тела свои, отпущение грехов заключается в том, что Сын Божий повседневно защищает нас и покрывает Собой нашу плоть, в которой не обитает ничего доброго, если наш грех не вменяется Ему [7].

Более того, он добавляет, что эта вера — в то, что христианин остается грешником, — является абсолютно необходимой частью христианства, чтобы…

…мы могли учиться сожалеть о порочных последствиях греха, все еще обитающих в нас, и чтобы мы были еще более усердны в очищении от старой закваски, в распятии ветхого человека и в умерщвлении греховного тела. Ибо если кто-либо думает, будто похотливость, сохраняющаяся в нем, не является грехом, то надо ли ему распинать и умерщвлять либо являющееся благим, либо, по меньшей мере, не имеющее значения? Зачем же ему тогда стенать: "Бедный я человек!" (Рим.7:24)? Итак, простительному греху присуще следующее: (1) признание того факта, что ничто доброе не обитает в нашей плоти; (2) сожаление о наших прегрешениях; (3) борьба с этими прегрешениями; (4) молитва о том, чтобы эти прегрешения могли быть покрыты ради нашего Посредника.

Сочинения Лютера, Меланхтона и Хемница не являются для лютеран абсолютным авторитетом в вероучительных вопросах — это действительно так. Но, как уже было отмечено выше, эти люди написали «Книгу Согласия», и мы должны исходить из того, что взгляды, изложенные в этой книге, соответствовали их личным убеждениям. Любое толкование любой части «Книги Согласия», которое радикально расходится с другими сочинениями ее авторов, сразу вызывает подозрения. Нельзя толковать Послание к галатам таким образом, что это толкование противоречит, к примеру, Посланию к римлянам или Посланию к ефесянам, и при этом настаивать на своей вере в непогрешимость Писания. Так что же, с учетом этого принципа, «Книга Согласия» говорит по вопросу об антропологическом состоянии возрожденных верующих?

В длинном артикуле об оправдании из «Апологии Аугсбургского исповедания» Меланхтон подчеркивает, что даже благочестивые люди остаются грешниками и должны постоянно искать прощения через Христа Иисуса:

Все Писания и Церковь провозглашают, что закон не может быть исполнен. Исполнение закона угодно Богу не само по себе, но ради веры во Христа. Без нее закон всегда обвиняет нас. Ибо кто любит или боится Бога в достаточной мере? Кто достаточно терпеливо переносит скорби, посылаемые Богом? Кто не спрашивает себе постоянно, чем направляется течение истории — замыслом Божьим или случайностью? Кто не испытывает частых сомнений в том, слышит ли его Бог? Кто не сетует постоянно на то, что грешники удачливее верных, потому что грешники гонят верных? Кто живет согласно требованиям своего призвания? Кто любит ближнего как самого себя? Кто не искушается похотью? Поэтому Павел говорит в Рим. 7:19: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И вновь, в Рим. 7:25: «Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха». Здесь он открыто говорит, что служит закону греха. И Давид говорит в Пс. 142:2: «Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». Даже этот раб Божий молит Бога отвратить от него суд. И опять в Пс. 32:2: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Таким образом, в нашей нынешней слабости всегда присутствует грех, который может быть нам вменен; и о этом он говорит немного выше: «За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное» (Пс. 31:6). Этим он показывает, что даже благочестивый человек должен молиться о прощении грехов [8].

Лютер в своих «Шмалькальденских артикулах» говорит о подлинной потребности в ключах священства, данных ученикам (Ин. 20:23). Грехи нашей плоти настолько многочисленны и неуловимы, что перечислить их невозможно. И все же мы, взывающие к Богу по вере во Христа, будем всегда очищены даже от наших тайных грехов:

Ключи — это служение и власть, данные Христом Церкви для связывания греха и разрешения от него — не только грубых и явных грехов, но также утонченных, скрытых, которые известны только Богу, как сказано в Пс. 18:13: «Кто усмотрит погрешности свои?» И в Рим. 7:25 сам Св. Павел сетует, что плотью он служит закону греха. Ибо это не в нашей власти, но относится лишь к одному Богу — судить о том, сколь велики и сколь многочисленны грехи, о чем написано также в Пс. 142:2: «И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». И Павел говорит в 1 Кор. 4:4: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь...» [9].

В артикуле о покаянии Лютер пишет о «ложном покаянии папистов», которые верят, что способны «справиться» со своими грехами:

И в христианах это покаяние продолжается до смерти, потому что на протяжении всей жизни оно борется с грехом, остающимся во плоти; Павел (в Рим. 7:14-25) свидетельствует, что он борется с Законом в своих членах, и т.д., и что оставление грехов достигается не собственными силами, но обретается как дар Святого Духа. Этот дар день за днем очищает и выметает остающиеся грехи, изменяет человека, делая его воистину чистым и святым [10].

Следует отметить, что обе приведенные цитаты взяты из того раздела «Шмалькальденских артикулов», к которому Лютер написал следующее предисловие: «Что касается следующих артикулов, мы могли бы обсудить их с просвещенными и разумными людьми или промеж себя. Папа и его правление не особенно-то печется об этом. Ибо для них совесть — ничто, а деньги, почести, власть — все» [11].

В «Формуле Согласия» вопрос о греховности возрожденных самым ясным образом рассмотрен в Артикуле III, «О праведности христианина перед Богом». Суть проблемы заключалась в том, становится ли христианин праведным перед Богом за счет того, что Христос вселяется в него Святым Духом, или провозглашается праведным с точки зрения закона по вере во Христа. «Формула Согласия» утверждает:

Когда мы учим, что посредством действия Духа Святого мы рождены заново и оправданы, смысл этого заключается не в том, что после возрождения в оправданных и возрожденных, в их существе и жизни не остается более никакой неправедности, а в том, что Христос Своей полной покорностью покрывает все их грехи, которые, тем не менее, в этой жизни по-прежнему остаются неотъемлемым свойством естества человека. Но, невзирая на это, они провозглашаются и считаются благочестивыми и праведными по вере и ради покорности Христовой (которую Христос воздавал Отцу за нас — от момента Своего рождения, вплоть до самой Своей уничиженной [полной незаслуженного унижения и горечи] смерти на кресте), хотя — по своей развращенной природе — они все же являются и остаются грешниками до самой могилы [12].

3. Что говорят противники?

Каковы же были позиции римско-католической церкви и других протестантских сект по данному вопросу? Мысль о юридическом оправдании, о том, что мы провозглашены праведными ради Христа, хотя и остаемся грешниками до самой смерти, столкнулась с категорическим неприятием со стороны римской церкви. Они твердо стоят на точке зрения, что «вливание благодати [в момент обращения] преображает грешника настолько полно, что он превращается из неправедного человека в праведного» [13]. Рим утверждает, что «освящающая благодать — это „великолепие и свет, которые изглаживают с души все пятна» [14]. Обосновывая свою точку зрения, папистские богословы опираются не столько на предание, сколько на собственное понимание некоторых библейских отрывков — например, 1 Коринфянам 9:24-27 и 1 Петра 1:10. 21-й и 25-й каноны Тридентского собора указывают на то, что римская церковь категорически не соглашалась с лютеранским пониманием юридического оправдания:bc

КАНОН XXI: Если кто скажет, что человек оправдывается либо только посредством вменения праведности Христа, либо только посредством отпущения грехов, отрицая, что благодать и любовь изливаются в его сердце Святым Духом и пребывают в нем; или даже что благодать, которой мы оправдываемся, является только милосердием Божьим, да будет анафема.

КАНОН XXV: Если кто скажет, что во всяком благом деле праведник грешит хотя бы простительным образом, или — что еще более нетерпимо — непростительным образом и, следовательно, заслуживает вечного наказания, и что он избегает проклятия лишь потому, что Бог не вменяет ему эти дела в осуждение, да будет анафема [15].

Иными словами, всякий, кто верит, что греховная природа по-прежнему существует после обращения, и что, несмотря на сохранение этой греховной природы, христианин имеет прощение только по вере и только ради Христа, не имеет спасения. В недавней статье, посвященной «Совместной декларации относительно учения об оправдании», подписанной Всемирной лютеранской федерацией и католиками 31 октября 1999 года в Аугсбурге:

Для католиков формула «одновременно праведник и грешник» (широко известное лютеранское выражение, подтвержденное подписавшими Совместную декларацию) неприемлема. И хотя Совместная декларация утверждает, что взаимные анафемы, наложенные на учение об оправдании, отныне сняты, [кардинал] Кэссиди говорит: «По-прежнему трудно понять, как может быть, что анафемы Тридентского собора по вопросам первородного греха и оправдания не касаются этого учения о simul justus et peccator («одновременно праведниках и грешниках») [16].

К несчастью, не только католики спорили с лютеранами по поводу этого утверждения. Многие протестанты формально соглашаются с лютеранским учением, но в большинстве своем они вернулись к пониманию, которое на практике, а то и по сути, гораздо ближе к католицизму. Методисты и баптисты, которые следуют учениям Джона Уэсли, т. е. большинство американских евангелических христиан, верят, что…

…христианин настолько совершенен, что не грешит. [Уэсли] полагал, что совершенство христианина предполагает состояние такой распятости со Христом, что верующий любит Бога всем сердцем, что дурных страстей и ничего противного любви в нем не остается, но им движет чистая любовь… [Хотя] Лютер никогда не переставал подчеркивать, что, пока христианин живет в мире, он является одновременное праведником и грешником (simul justus et peccator)… [Уэсли] ожидал, что верующие станут совершенными на небесах… Неясно, верил ли Уэсли, что грех просто подавляется, или что он полностью уничтожается [17].

Уэсли верил, что подлинно христианская жизнь приведет к тому, что у христианина будет «ум Христов, он будет жить так, как жил Христос, у него будет сердце настолько охваченное любовью Божьей, что он непрестанно будет возносить каждую мысль, каждое слово и каждый поступок как духовную жертву» [18]. «В противоположность лютеранской… точке зрения, уэслианское представление об освящении подчеркивает способность Бога преобразовывать верующих в настоящем. Обетование, которое Бог дал верующим, что они могут жить победоносной жизнью, — это не… эсхатологическое [будущее] обетование» [19]. Прекрасным примером такой точки зрения являются сочинения выдающегося евангелического философа Далласа Уилларда:

Духовный рост во Христе, в таком случае, в идеале превратит верующего в человека, чья осознанная воля к добру, полностью просвещенная и подвластная Христу, укрепилась в его теле в его социальном окружении до такой степени, что его естественной реакцией всегда является думать и чувствовать так, как бы думал и чувствовал Сам Христос… В таком человеке общеизвестное высказывание апостола, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», изменяется на противоположное: «доброе, которое хочу, делаю, а злого, которого не хочу, не делаю». Римлянам 7:19 упраздняется [20].

Лютеране верят, что оправдание носит юридический характер, оно является внешним по отношению к человеку, и рассматривают христианскую жизнь как повседневный процесс распятия греховной природы, которая постоянно пытается разрушить в нас веру. Большинство же американских евангелических христиан, напротив, верят в возможность «полного очищения от скверны врожденного греха» [21]. Как и Даллас Уиллард, они отрицают, что во второй половине 7-й главы Послания к римлянам Павел говорил о себе как возрожденном христианине, несмотря на факты, свидетельствующие против такого толкования. Но поскольку те же самые христиане верят, что слово «есть» в словах «это есть мое тело» означает «изображает» или «символизирует», это вовсе не удивительно.

4. Почему этот спор так важен?

Вероятно, никто не указал на важность этого вопроса лучше, чем Хемниц в своих Loci Theologici: «Очевидна исключительная необходимость этого учения. Ибо заявляющие, будто похотливость — не грех, а лишь нечто, не имеющее значения, не признают своего греха, не сожалеют о нем и потому не молятся, чтобы он был покрыт» [22]. Те, кто отрицает, что мы, говоря словами Лютера, даже после возрождения являемся «бедными, слабыми, ничтожными грешниками» [23], утратили потребность во Христе и с течением времени перестают искать Его ежедневного и полного прощения и постепенно отвращаются от Него в своих поисках «более духовной» жизни.

По иронии судьбы, как свидетельствует история христианства, окончательным результатом влияния этого учения на ум христианина, является возврат к чудовищу неуверенности, порожденному Римом, к которому американское евангелическое движение медленно, но верно возвращается. Уверенность в спасении исчезнет и сменится необходимостью духовного назидания, стремлением к совершенству и погоней за большей мерой Святого Духа ради уверенности в том, что тебе уготовано место в царстве Христовом. Подобно католику, евангелический христианин ближайшего будущего будет искать уверенности в спасении не во Христе, а в собственных делах и чувствах. В церкви проповедь необходимости полагаться для спасения (и оправдания, и освящения) на одного лишь Христа сменится проповедью законов и методов, которым верующий должен следовать, чтобы стать «более хорошим» христианином. В дальнейшем этот путь приведет к созданию мест, где христиане будут повышать свою святость путем «духовного строительства». Поначалу эти места, наверное, будут называться «лагерями» или «центрами», но в конечном итоге их с полным основанием можно будет назвать «монастырями» или «пустынями».

Когда монастыри впервые появились в начале средневекового периода истории Церкви, это были места высокой духовности и святости. Но когда эти институты упустили из виду Христа и Его спасение одной лишь благодатью через одну лишь веру и увлеклись духовным совершенствованием христианина посредством телесных упражнений, таких как посты, молитвы и наставления, они быстро превратились в места, где спасения пытаются достичь делами. Христианину, который «усердно совершает свое спасение», потребуется совсем немного времени, чтобы начать смотреть свысока на своего ближнего, который этого не делает, — в особенности если тому, кто усердствует, внушили, что он святой, а его ближний — все еще во грехах своих. Дорога в ад вымощена благими, даже духовными намерениями. Аугсбургское исповедание адресует всем, кто хотел бы вновь ступить на этот путь, следующее предостережение:

Прежде, в былые времена, они были школами богословия и подобными структурами, полезными для Церкви. Оттуда выходили пасторы и епископы. Теперь же дело обстоит совершенно иначе. Нет нужды повторять то, о чем знают все. Раньше уход в монастырь был связан с изучением Писания, теперь же все это делается под видом того, что монашеская жизнь якобы заповедана, чтобы заслужить благодать и праведность. Да, утверждают, будто монашеская жизнь — некое совершенное состояние, и это ставится намного выше всех других установленных Богом образов жизни [24].

5. Заключение

В предисловии к рассуждениям о том, остается ли грех в возрожденном человеке, Хемниц пишет слова, которые нам всем хорошо бы запомнить:

Многие утверждают, будто здесь имеет место лишь спор о словах… Посему… мы должны рассмотреть вопрос, почему паписты столь активно противятся тому, что похотливость, сохраняющаяся после Крещения, является по существу грехом, хотя Павел неоднократно называет ее грехом. Это не просто терминологический вопрос, но в данной дискуссии паписты вероломно стремятся утвердить мнение… что возрожденный человек в этой жизни способен исполнить Закон Божий путем совершенного послушания… Ибо тогда они могут говорить, что сохраняющаяся в человеке после Крещения похотливость не является грехом, но представляет собою некий изъян, который не противоречит Закону Божию, а лишь «находится рядом с ним». Но таким образом переворачивается вверх дном и искажается все учение об оправдании и о добрых делах. Следовательно, это противоречие не является лишь терминологическим вопросом, но касается важного и существенного учения, правильное понимание которого необходимо Церкви во всех отношениях.

Лютер выразил ту же мысль еще короче и сильнее, как это мог сделать только он:

Отсутствие осознания греха по необходимости влечет за собой отсутствие знание Бога, Христа, Святого Духа и всего остального. Да не думает никто, что он станет богословом или добрым читателем и слушателем Священного Писания, если он преуменьшает зло первородного греха или неправильно понимает его. Суть в том, что ни один человек не способен в должной мере осознать и понять его силу. Ибо нас не следует считать мелкой проблему, ради которой Бог послал Сына Своего в жертву для нашего искупления [25].

Не станем же недооценивать врага, с которым мы продолжаем сражаться, и который хочет лишь одного — господствовать и царствовать над нами. Давайте же и впредь подвизаться против греховной природы, чтобы она ежедневно тонула и умирала, и чтобы новый человек восставал, чтобы вечно жить пред Богом в праведности и чистоте.

…не только [тварь], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Римлянам 8:23-26).

Христос, будь милостив ко мне, грешному

Soli Deo Gloria

ENDNOTES

1. Tappert, T.G. "Augsburg Confession Article IV: Justification, German Translation." The Book of Concord. (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

2.What Luther Says. Edwald Plass, ed. (St.Louis, Concordia Publishing House, 1959) p.1247

3. Luther, M. "Lectures on Galatians, 1535" Vol. 26: Luther's works, Lectures on Galatians, J. J. Pelikan, H. C. Oswald & H. T. Lehmann (eds.). (St.Louis: Concordia Publishing House, 1963) Galatians 3:26

4. What Luther Says, ibid, p.1299

5. Melanchthon, P. "Original Sin" as quoted by Martin Chemnitz in his Loci Theologici, J.A.O. Preus (trans.) (St.Louis, Concordia Publishing House, 1989) p.275

6. Melanchthon. ibid, p.273

7. Chemnitz, M. "Original Sin" Loci Theologici, J.A.O. Preus (trans.) (St.Louis, Concordia Publishing House, 1989) p.308

8. Tappert, T.G."Apology to the Augsburg Confession, Article IV:166" The Book of Concord. (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

9. Tappert, T.G. "Smalcald Articles 3:VII" The Book of Concord. (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

10.Tappert, T.G. "Smalcald Articles 3:III" The Book of Concord. (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

11.Tappert, T.G. "Smalcald Articles 3:Introduction" The Book of Concord. (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

12.Tappert, T.G. "Formula of Concord: Solid Declaration, Article III:22" The Book of Concord (Philadelphia: Fortress Press, 1959)

13. Mayer, F.E. Religious Bodies in . (St.Louis, Concordia Publishing House, 1961) p.57

14. Mayer, ibid, p.57

15. The Councils of Trent: Canons on Justification. http://ic.net/~erasmus/RAZ195.HTM, last accessed January 9, 2004

16. "Clarifications" on the Catholic - Lutheran Joint Declaration on Justification. http://www.crossings. org/thursday/thur0723.htm, last accessed January 9, 2004

17. Mayer, ibid, p.293

18. Boyd, A. Gregory, Paul R. Eddy. Across the Spectrum. (Grand Rapids: Baker Academic, 2002) p.161

19. Boyd, ibid, p.162.

20. Willard, Dallas. "Spiritual Formation: What It Is, and How It Is Done." http://www.dwillard.org/ articles/chrislist.asp, last accessed January 9, 2004

21. Boyd, ibid, p.160

22. Chemnitz, M. "Original Sin" Loci Theologici, J.A.O. Preus (trans.) (St.Louis, Concordia Publishing House, 1989) p.309

23. Luther, M. "Lecture on the Psalm 23" Vol. 12: Luther's works, Lectures on the Psalms, J. J. Pelikan, H. C. Oswald & H. T. Lehmann (eds.). (St.Louis, Concordia Publishing House, 1963) Psalm 23:2

24. Книга Согласия. Аугсбургское исповедание. XVII:15-16.

25. What Luther Says, ibid, p.1301.

|

Понравилось: 1 пользователю

Лютер об исповедании греха перед Богом |

Всякий, кто верит, что он родился от женщины, должен почтить Бога, сказав, как Давид поет в Псалме 50:7: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», — как если бы он сказал: должно быть, я действительно грешник, грех родился вместе со мной; в тот же миг, когда я был образован во чреве, я был грешником. Ибо плоть и кровь, из которых я был сделан, были грехом. Как верно говорится: «Если шерсть и кожа плохи, хорошей шкуры из них не выйдет». Таким образом, в прахе, из которого мы сделаны, нет ничего доброго. То, что передали нам отец и мать, уже было грехом.

Всякий, кто отказывается исповедаться в этом и не хочет признать, что он грешник, но утверждает, что он обладает свободной волей, так что в нем якобы еще есть нечто доброе, хулит Бога и лжет о Нем и по праву заслуживает вечного осуждения. Ибо он хочет быть правым и не понести Божьего осуждения. И потому пророк вновь говорит [Пс. 50:6]: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем», — как если бы он вновь сказал Богу: я не стану спорить с тобой, но признаю правоту Твоего Слова и исповедую, что я неправ, а Ты прав. Те же, кто обвиняет вас, хотят иметь свет разума и что-то, посредством чего они могут принять благодать, — без сомнения, вы имеете больше надежды остаться невиновными, чем они.

И мы должны исповедовать это снова и снова до тех пор, пока мы живы, и всегда говорить: «Господи, перед Тобой я ничто». Однако следует видеть разницу, ибо даже грешник и нехристианин может сказать это, но он, несомненно, лжет. Никто, кроме настоящего христианина, не может сказать это от всего сердца, как сказано в Пс. 31:5-6: «Я сказал: „исповедаю Господу преступления мои“, и Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное». Все благочестивые люди, сколько их ни есть, имеют эту добродетель — они исповедуют Богу свои грехи, и потому молятся. И потому никто, кроме христиан и благочестивых людей, не может исповедать это. Разве не удивительно, то тот, кто праведен перед Богом и имеет Святого Духа, называет себя грешником? Однако это правильно — он называет себя тем, кем он был, и кем он по-прежнему является. У него есть Святой Дух, но он по-прежнему остается грешником по плоти. Поэтому все благочестивые люди вопиют об избавлении от плоти. И сатана тоже недалеко — он продолжает возбуждать плоть, чтобы склонить ее к греху. А потому это великое и благородное исповедание.

Другие тоже называют себя грешниками, но когда кто-то еще отзывается о них так, они не желают слушать. Но если кто-то скажет это благочестивым людям, или если Бог накажет их за грехи, они говорят: «Да, все правильно». Эти лицемеры действительно могут смириться, но отбрасывают смирение, когда им заблагорассудится. Они не хотят, чтобы их обвиняли другие, но хотят быть в почете у людей. Точно так же дело обстоит со священниками и монахами. Они тоже называют себя грешниками, но не желают слышать того же от нас. Вот почему Бога не трогает такая исповедь. Подлинная исповедь заповедана и является необходимой и обязательной для каждого. Но никто, кроме христиан, не способен на нее.

— Мартин Лютер. Таинство Тела и Крови Христа — против фанатиков (1526)

Метки: лютер |

Мартин Лютер о вере и добрых делах... |

Но ты скажешь: как я могу быть абсолютно уверенным, что мои дела угодны Богу, если временами я падаю, слишком много говорю, ем, пью и сплю или совершаю иные поступки, которых не могу избежать? Ответ: Этот вопрос показывает, что ты по-прежнему считаешь веру таким же делом, как многие другие, и не превозносишь ее над всеми делами. Это высочайшее дело, потому что оно изглаживает эти повседневные грехи и остается непоколебимым, никогда не сомневаясь в том, что Бог настолько благосклонен к тебе, что закрывает глаза на такие повседневные ошибки и проступки. Да, даже если будет совершен смертный грех (что, впрочем, никогда или почти никогда не случается с теми, кто живет в вере и уповании на Бога), вера, тем не менее, всегда поднимается вновь и не сомневается в том, что греха уже нет. Как написано в 1 Иоанна 2:1–2: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши». И в Премудрости Соломоновой 15:2: «Если мы и согрешаем, мы — Твои, признающие власть Твою». И в Притчах 24:16: «Семь раз упадет праведник и встанет». Да, эта уверенность и вера должна быть так высока и сильна, чтобы человек знал, что вся его жизнь и все его дела — не более чем грехи, достойные осуждения, в глазах Бога, как сказано в Псалме 142:2: «Не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Он должен совершенно отчаяться в своих делах и верить, что они не могут быть добрыми иначе, как через эту веру, которая ожидает не осуждения, но только чистой благодати, благосклонности, благости и милости. Как сказал Давид в Псалме 25:3: «Милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей»…

Итак, дела не влекут за собой вины и прощаются не сами собой, но по милости и благодати Бога. Они добры благодаря вере, которая склоняется перед той же самой милостью. Таким образом, мы должны испытывать страх по причине дел, но утешаться благодатью Божьей. Как написано в Псалме 146:11: «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». И потому мы молимся с совершенной уверенностью: «Отче наш…», но при этом просим Его «простить нам грехи наши». Мы — Его дети, но при этом грешники; Он принял нас, и все же наших дел недостаточно — все это плод веры, твердо уповающей на благодать Божью.

— Мартин Лютер. Трактат о добрых делах (1520), § 16

Метки: лютер |

Чтение из Книги Согласия на Первое воскресенье Великого Поста (Invocavit) |

Следовательно, чувствовать искушение — совершенно не то же самое, что поддаться искушению. Мы все должны чувствовать его, однако не все одинаково, но некоторые — в большей мере и сильнее, чем остальные. Например, молодые особенно страдают от искушений плоти. Потом, когда они достигают среднего возраста и преклонных лет, — от искушений мира. А те, кто больше других озабочен духовными вопросами, то есть убежденные христиане — от искушений сатаны.

Но это чувство никому не может повредить до тех пор, пока оно противно нашей воле, и мы предпочли бы избавиться от него. Ибо если бы мы не чувствовали его, оно не могло бы и называться искушением. Только поддаваясь искушению мы отдаем ему бразды правления, не противимся ему и не молимся об избавлении от него.

Следовательно, мы, христиане, должны быть во всеоружии и всегда готовы к непрестанным атакам, дабы никто не пребывал в самоуверенности и беспечности, словно сатана далеко от нас, но во всякое время ожидать его ударов и быть готовыми отразить их. Ибо хотя я в данный момент целомудрен, долготерпелив, добр и тверд в вере, сатана в этот самый миг может послать в мое сердце такую стрелу, что мне едва удастся устоять. Ибо сатана — враг, который никогда отступает и не устает, так что когда одно искушение исчезает, всегда приходят другие, новые искушения.

Соответственно, нет иной помощи и иного утешения, как только прибежать сюда и ухватиться за Молитву Господню и сказать Богу от всего сердца: «Дорогой Отец Небесный, Ты обязал меня молиться; не дай мне вновь впасть в грех, поддавшись искушениям». И тогда ты увидишь, что искушениям придется отступить и, наконец, признать себя побежденными.

— Большой катехизис. О молитве. §§107-110

|

Чтение из Книги Согласия на Пепельную среду... |

А об умерщвлении плоти и усмирении тела мы, таким образом, учим — в точности как утверждает [Аугсбургское] исповедание, — что истинное и непритворное умерщвление происходит посредством креста и скорбей, которыми Бог упражняет нас (когда Бог ломает нашу волю, посылает нам крест и страдания). Во всем этом мы должны повиноваться воле Божьей, как Павел говорит в Рим. 12:1: «...Представьте тела ваши в жертву живую...». И все это — духовные упражнения страха и веры.

А об умерщвлении плоти и усмирении тела мы, таким образом, учим — в точности как утверждает [Аугсбургское] исповедание, — что истинное и непритворное умерщвление происходит посредством креста и скорбей, которыми Бог упражняет нас (когда Бог ломает нашу волю, посылает нам крест и страдания). Во всем этом мы должны повиноваться воле Божьей, как Павел говорит в Рим. 12:1: «...Представьте тела ваши в жертву живую...». И все это — духовные упражнения страха и веры.

Однако помимо этого умерщвления, которое происходит посредством креста [и не зависит от нашей воли], существует еще и необходимое добровольное упражнение, о котором Христос говорит в Лк. 21:34: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались... заботами житейскими...» И Павел в 1 Кор. 9:27 также говорит: «... усмиряю и порабощаю тело мое...».

И этими упражнениями следует заниматься не потому, что они являются оправдывающими деяниями, но для того, чтобы обуздывать плоть, дабы пресыщенность не овладела нами и не породила в нас ощущение безопасности и безразличие, в результате которых люди увлекаются и порабощаются велениям плоти. Это усердие должно быть беспрестанным, потому что этого требует неизменная заповедь Божья.

Предписания же относительно определенных видов пищи и периодов времени ничем не способствуют [как показывает опыт] обузданию плоти. Ибо они сопровождаются еще большей роскошью и пышностью, чем иные празднества [ибо они тратили больше денег и больше обжирались рыбой и различными «постными» блюдами, чем когда посты не соблюдались], и даже наши противники не соблюдают порядок, установленный в канонах.

— Апология Аугсбургского исповедания. Артикул XV: О человеческих традициях в Церкви, §§ 45-48

|

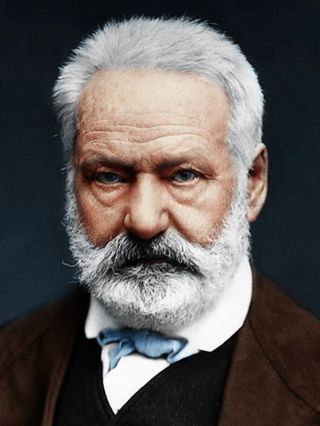

Виктор Гюго о материализме |

Какая великолепная штука этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь, он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет Божий специальными исследователями. Но вы — добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в Бога оставалась философией народа, — так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

Какая великолепная штука этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь, он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет Божий специальными исследователями. Но вы — добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в Бога оставалась философией народа, — так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

|

Д-р Вальтер о дешевой благодати... |

Мы также видим здесь, как глупо со стороны людей думать, что они могут надеяться на Божью благодать, продолжая при этом жить в явном или тайном грехе. Такие люди превращают Бога в сатану. Потому что это сатана, а не святой Бог, не обращает внимания на грех.

— C. F. W. Walther, God Grant It! (p. 231)

|

Ленски о Евангелии как разделяющей силе... |

Евангелие всегда производит разделения, которые подчас приобретают очень острую форму. Христианам это иногда не нравится, а сыны неверия постоянно упрекают нас за то, что мы становимся причиной дисгармонии, или как там они это предпочитают называть. Но в этом и заключается сама природа Христа и Евангелия; Он пришел принести не мир, но меч. Иногда эта разделяющая сила рвет на части семьи и узы дружбы, однако иначе и быть не может. Когда приходит свет, тьма ему противится; когда приходит праведность, неправедность яростно нападает на нее; когда приходит жизнь, силы смерти восстают, чтобы уничтожить ее.

Евангелие всегда производит разделения, которые подчас приобретают очень острую форму. Христианам это иногда не нравится, а сыны неверия постоянно упрекают нас за то, что мы становимся причиной дисгармонии, или как там они это предпочитают называть. Но в этом и заключается сама природа Христа и Евангелия; Он пришел принести не мир, но меч. Иногда эта разделяющая сила рвет на части семьи и узы дружбы, однако иначе и быть не может. Когда приходит свет, тьма ему противится; когда приходит праведность, неправедность яростно нападает на нее; когда приходит жизнь, силы смерти восстают, чтобы уничтожить ее.

|

Карл Герок о тех, кто не желает слышать Евангелие... |

Подобно тому, как злая цепная собака набрасывается на человека, который пытается отвязать ее от цепи, неверные не могут стерпеть прикосновения тех, кто пытается освободить их, — они почитают это бесчестием и пытаются разорвать избавителя. Возлюбленные, даже до сего дня одним из самых печальных результатов проповеди божественного Слова является ситуация, когда для жестокосердного мира оно становится «запахом смертоносным на смерть»; когда исполненное гордыни сердце не позволяет Духу изменить себя; когда ослепленная душа более не способна понимать любовь — ищущую и спасительную любовь, которая таится за внешней суровостью божественного Слова; когда тот, кого ранит проповедь Слова, вместо того, чтобы направить свой гнев на себя самого и на собственный грех, наоборот, обрушивает его на Слово Божье, словно оно ему непонятно, и на проповедника, слово тот произнес нечто оскорбительное, и даже на самого Духа Божья, так что сердце человека еще более ожесточается против Его увещеваний. Таковы души, которые навлекают на себя проклятие ожесточения и собирают себе гнев на день гнева.

— Карл фон Герок (1815-1890)

|

Из блаженного Августина |

Народы пагубно стремились к богатству, этому спутнику удовольствий: Он благоволил быть бедным. Они жаждали почестей и власти: Он не захотел быть царем. Они детей плотских считали великим благом: он пренебрег супружеством и потомством. Они с крайним высокомерием гнушались бесчестия: Он перенес всяческие унижения. Они считали несправедливость нестепимою, но что больше той несправедливости, как быть осужденным праведному и невинному? Они гнушались телесных страданий: Он претерпел биение и был распят. Они боялись смерти: Он подвергся смерти. Они считали крест позорнейшим родом смерти: Он был пригвожден к кресту. Он и сам не пользовался, и цены никакой не придавал всему тому, во имя чего мы часто живем неправедно. Он претерпел все то, что мы всячески стремимся избежать, часто из-за этого блуждая вдали от истины. Ибо какой бы то ни было грех мы можем совершить только в том случае, если или желаем того, чем Он пренебрег, или избегаем того, что Он претерпел.

Народы пагубно стремились к богатству, этому спутнику удовольствий: Он благоволил быть бедным. Они жаждали почестей и власти: Он не захотел быть царем. Они детей плотских считали великим благом: он пренебрег супружеством и потомством. Они с крайним высокомерием гнушались бесчестия: Он перенес всяческие унижения. Они считали несправедливость нестепимою, но что больше той несправедливости, как быть осужденным праведному и невинному? Они гнушались телесных страданий: Он претерпел биение и был распят. Они боялись смерти: Он подвергся смерти. Они считали крест позорнейшим родом смерти: Он был пригвожден к кресту. Он и сам не пользовался, и цены никакой не придавал всему тому, во имя чего мы часто живем неправедно. Он претерпел все то, что мы всячески стремимся избежать, часто из-за этого блуждая вдали от истины. Ибо какой бы то ни было грех мы можем совершить только в том случае, если или желаем того, чем Он пренебрег, или избегаем того, что Он претерпел....не вступайте в броьбу ни с чем, кроме телесных привычек: одержите над ними победу, и все тогда будет побеждено. Мы ищем Того единого, проще Кого нет ничего. Будем же искать его в простоте сердца.

Когда мне приходится слышать, как кто-либо из братий, будучи несведущим в науках, судит о научных предметах вкривь и вкось, я отношусь к тому снисходительно, ибо вижу, что подобные суждения ему не во вред, если он притом благоговеет пред Тобою, Господи, Творец всего, и неверно судит лишь о положениях и свойствах телесной природы. Вредным оно станет только в том случае, если он решит на основании этих заблуждений судить о сущности вероучения, осмеливаясь утверждать то, чего не знает.

|

Из неподражаемого и великого Экзюпери: |

Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. "Можно ли притеснять подобное совершенство?" —-- твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Пока сердце помнит запреты, человек жив. Но мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, погибает.

Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. "Можно ли притеснять подобное совершенство?" —-- твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Пока сердце помнит запреты, человек жив. Но мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, погибает.Поэтому я ненавижу издевку -- достояние бездельника. Кто, как не бездельник, говорит: "Были у вас и другие обычаи. Почему не переменить и эти?" И еще слова бездельника: "Кто неволит вас держать хлеб в амбаре, овец в хлеву? Можно ведь и наоборот..." Он меняет местами слова, он не знает, что слова это не все, что существует на свете. Ему не понять, что человек живет, а чтобы жить, ему нужен дом. Заслушавшись бездельников, люди теряют из виду дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ -- смысл существующего. В праздник гордятся тем, что свободны от обычая, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остается святотатством. Люди попирают то, что пока еще весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг. Тень закона еще так крепко держит их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади, исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирать былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячью окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнатке, которая придает вкус тайны всему жилищу... Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, -- замке, который они успели позабыть.

|

Из Вильяма нашего Шекспира... |

But then I sigh; and, with a piece of scripture,

Tell them that God bids us do good for evil:

And thus I clothe my naked villany

With old odd ends stolen out of holy writ;

And seem a saint, when most I play the devil.

А я, вздохнув, цитирую писанье:

Сам Бог велит за зло платить добром.

Так низость голую я прикрываю

Лохмотьями священных ветхих текстов

И, сердцем дьявол, выгляжу святым.

Из "Венецианского купца":

ANTONIO: Mark you this, Bassanio,

The devil can cite Scripture for his purpose.

An evil soul, producing holy witness,

Is like a villain with a smiling cheek,

A goodly apple rotten at the heart

O, what a goodly outside falsehood hath!

АНТОНИО: Заметь, Бассанио:

В нужде и черт священный текст приводит.

Порочная душа, коль на святыню

Ссылается, похожа на злодея

С улыбкой на устах иль на красивый,

Румяный плод с гнилою сердцевиной.

О, как на вид красива ложь бывает!

|

Лютер о благословениях общения святых |

Ибо всякому, кто уверует посредством апостольского слова, ради Христа и по силе этой молитвы даруется обетование, что он будет одним телом и одним хлебом со всеми христианами; что все плохое и хорошее, что случается с ним как с членом тела, случится и со всем телом, и не только один-два святых, но все пророки, мученики, апостолы и все христиане как на земле, так и с Богом на небесах будут страдать и побеждать с ним, сражаться за него, помогать ему, защищать и спасать его и окажут ему милость, разделив с ним страдания, нужду и скорби, а он разделит с ними все их благословения, утешение и радость.

Как может человек желать большего блаженства, нежели войти в это общение или братство и сделаться членом этого тела, которое именуется христианством? Ибо кто может повредить или причинить вред человеку, который имеет такую уверенность, который знает, что небеса и земля, и все ангелы и святые будут взывать к Богу, когда даже малейшие страдания приключатся с ним?

— Мартин Лютер. Проповедь на Ин. XVII (1528)

Метки: лютер |

Чтение из Книги Согласия на Воскресенье перед Великим Постом |

Вот что означает начать истинное покаяние; и здесь человек должен выслушать приговор, подобный следующему: Все вы — ничтожества, будь вы явными грешниками или святыми [в собственных глазах]; все вы должны стать другими и поступать иначе, нежели то, что вы есть сейчас, и как вы поступаете [какими бы людьми вы ни были], будь вы даже великими, мудрыми, могущественными и святыми. Здесь никто не [праведен, не свят, не] благочестив и т. п.… Однако теперь мы должны противопоставить друг другу ложное покаяние софистов и истинное покаяние, чтобы лучше понять их оба.

Они не могли правильно учить о покаянии, поскольку они не знают [как должно] настоящие грехи [настоящий грех]. Ибо, как было показано выше, они не веруют о первородном грехе правильно, но говорят, будто естественные способности человека остались [абсолютно] неповрежденными и неразвращенными; будто разум может учить правильно, а воля в соответствии с ним может поступать праведно [исполнять то, чему учит разум]; будто Бог несомненно дарует Свою благодать, когда человек делает все, на что способен, по своей доброй воле. Отсюда [из этого догмата] неизбежно следует, что они выполняют [должны выполнять] епитимьи лишь за фактические грехи, такие как порочные мысли, которым поддается человек (поскольку порочные эмоции [похотливость, грязные чувства и наклонности], похоть и неприличные манеры [по их словам] грехами не являются), а также за порочные слова и порочные поступки, от которых свободная воля вполне могла бы отказаться. И в таком покаянии они усматривают три части — сокрушение, исповедь и сатисфакцию, — дополняя их следующим [великолепным] утешением и обетованием: Если человек по-настоящему раскается [почувствует сожаление], исповедуется и совершит сатисфакцию, тем самым он уже заслужил прощение и заплатил за свои грехи перед Богом [искупил свои грехи и обрел безоговорочное искупление]. Таким образом, они учили людей в покаянии возлагать упование на собственные дела. Отсюда и пошло выражение, которое произносили с кафедры, возвещая людям публичное отпущение грехов: «Продли, о Боже, мою жизнь, покуда я ни совершу сатисфакцию за грехи мои и не исправлю свою жизнь».

— Шмалькальденские артикулы. Часть III. О покаянии. §§ 3, 9-13

|

О свободе... |

|

|

Ежедневная молитва |

Воззри милостиво, Господи, на Твою святую вселенскую христианскую и апостольскую Церковь; утверди и укрепи ее, умножь ее и подай ей мир, и сохрани ее вовеки неколебимой.

Воззри милостиво, Господи, на епископа нашей церкви [имя] и настоятеля нашего прихода [имя], и на всех служителей Церкви, которую Ты основал, чтобы питать паству Твоим словом; и по молитвам их будь милостив ко мне и спаси меня, грешного.

Воззри милостиво, Господи, на всех мирских правителей, на военачальников, на место, в котором мы живем, и на каждый город и каждую деревню; даруй им времена мирные, чтобы мы, пользуясь спокойствием их, могли проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.

Воззри милостиво, Господи, на родителей моих [имена], на братьев и сестер [имена], на родных [имена] и друзей [имена]; даруй им милость, жизнь, мир, здоровье, спасение и свет лица Твоего, прощение и отпущение грехов, чтобы они могли всегда восхвалять и славить Твое святое имя.

Воззри милостиво, Господи, на странствующих сушей, морем или по воздуху; на старых и молодых, на больных, на страждущих, на опечаленных, на обремененных, на узников, на бедных и нуждающихся, и на всех них излей Твою милость, ибо Ты, Боже, есть Податель всех благ.

Воззри милостиво, Господи, на меня, смиренного раба Твоего; даруй мне, по благодати Твоей, быть усердным и верным, избегать дурных компаний и влияний, противостоять искушениям, чтобы мне проводить жизнь благочестивую и праведную, мирную и непорочную, всегда служа Тебе; и в конце жизни моей даруй мне благодать войти в Царство Небесное. Аминь.

|

Дон Матцат о Церкви и Служении |

Наше нынешнее понимание публичного служения начинается с общины, которая живет и руководствуется Евангелием Иисуса Христа и желает призвать на служение пастора, который, от их имени, будет публично проповедовать это Евангелие и должным образом совершать Таинства. Хотя пастора ставит на служение Бог через призвание, исходящее от прихода, задача пастора — делать публично то, что прихожане уже делают в частном порядке. Служение пастора — это естественное продолжение священства всех верующих.

Но что же, в таком случае, происходит с публичным служением, если прихожанами, в том числе и входящими в руководство общины, движет вовсе не Евангелие, если они, более того, откровенно невежественны в Евангелии, а потому не имеют ни малейшего понятия о том, кто они такие, что у них есть, и что они должны делать. Если люди, призывающие пастора на служение, не имеют ни представления об основанном на Евангелии служении, ни видения относительно будущего, чего они могут ждать от пастора? На каком основании они могут оценивать его служение? Правильно ли, что отсутствие видения у членов общины подрезает крылья пастору, у которого видение есть?

Прошлый приход, в котором я служил, умирал. Руководство прихода заботилось, главным образом, о здании церкви, о бюджете и о размере пожертвований. После меня пастором в этой общине стал молодой человек, только что окончивший семинарию. Он сделал то, на что мне не хватило духу. Он в буквальном смысле взял церковь в свои руки. Тем членам прихода, которые не были согласны с его принципами и действиями, было предложено уйти. Так называемые «столпы церкви» перешли в другие общины. Приходские собрания стали делом прошлого. Теперь, семь лет спустя, насколько я понимаю, эта церковь живет и активно служит жителям своего города.

Должен ли пастор подчиняться авторитету приходского собрания, которое почти не понимает Евангелия, не умеет и не желает служить людям и не имеет никакого видения относительно будущего? Это не просто закономерный вопрос. Я убежден, что это самый главный вопрос!

Возможно, мой собственный опыт уникален (в чем я сильно сомневаюсь), но еще не разу меня не призывал на служение приход, который был бы в значительной мере движим Евангелием. По большей части, от меня хотели, чтобы я заботился о нуждах членов церкви. Никого не волновало, проповедую ли я по утрам в воскресенье Евангелие во всей полноте и чистоте. Почему? Потому что большинство сидевших на скамейках во время богослужения не сумело бы распознать истинное Евангелие, даже услышав его. Лютер говорил, что каждый христианин должен выучить Послание к римлянам наизусть, большинство же моих прихожан не могли даже найти его в Библии.

Несколько лет назад, во время приходского собрания староста церкви посетовал на недостаточные суммы пожертвований. Он посмотрел на меня и сказал: «Мы бы хотели, чтобы Вы прочитали несколько хороших проповедей о деньгах». Я сказал: «Джо, я этим не занимаюсь, я проповедую Евангелие». Он возразил: «Но это не действует». Тогда я ответил: «Если это так, то мы не церковь, а значит, и деньги нам не нужны».

Если вы думаете, что я слишком строг к прихожанам, предлагаю вам сделать следующее. Попросите каждого члена приходского совета написать ответ на вопрос: «Зачем мы призвали на служение пастора?» Посмотрите сами, сколькие из них дадут лютеровский ответ или хотя бы свяжут призвание пастора с публичным служением проповеди Евангелия и совершения Таинств.

Два решения

Сегодня лютеранские пасторы чаще всего предлагают два решения этой проблемы.

Первое решение заключается в том, чтобы применить в церкви современную модель церковного управления, совершенно новую, не имеющую исторических прецедентов, а потому не подпадающую под упреки в неортодоксальности. Такое решение предлагает «движение церковного роста». По сути, это не библейское богословие, а прагматичная методология. Ос Гиннес справедливо заметил, что это движение представляет собой «методологию, которая изредка ищет для себя подходящее богословие».

Сторонников этой точки зрения не заботит богословие. В конце концов, как справедливо замечают они, лишь немногие прихожане (в лучшем случае) беспокоятся насчет богословия. Людей волнуют личные, семейные, общественные проблемы. Об Иисусе они слышать хотят — но лишь потому, что Он не только умер за них, но еще и учит их, как нужно жить, укреплять брак, воспитывать детей и жить в мире и радости. Иисус отвечает осознанным потребностям слушателей. Иисус — обыкновенный товар!

И чтобы церковь росла, этот товар нужно продавать. А для этого церковь реорганизуется по образцу коммерческого предприятия — ведь это уже готовая корпорация со своим товаром, который можно предложить потенциальным покупателям. Пастор становится директором и координирует деятельность Совета Директоров, который, в свою очередь, ведет все дела. Осознанные потребности потенциальных «потребителей» определяют стиль поклонения и содержание проповедей. Такая церковь ориентирована не на учение, а на нужды «ищущих».

Общины, зараженные «движением церковного роста» зачастую убирают из названия слово «лютеранская». И это правильно, потому что ничего лютеранского в них не остается. На словах они могут с уважением отзываться о пыльных догмах прошлого, но чаще всего проповедь, обучение, управление, поклонение и литургия в таких церквях утратили все лютеранские черты. Кроме того, корпоративная модель церкви по определению вынуждает пастора уделять все меньше внимания вопросам греха и благодати. В этой культуре разговоры о грехе считаются «непривлекательными». И хотя проповедь о кресте вроде бы остается частью культуры, главный акцент делается на жизненных ценностях, нравственных качествах, принципах достижения успеха и образе жизни. Ведь именно этого хотят люди.

Помимо чисто лютеранских проблем, серьезный изъян этой церковной модели связан с преемственностью поколений. Когда лютеранские пасторы внедряют в своих общинах принципы «церковного роста», задаются ли они вопросом, сможет ли их община прожить по этим принципам следующие 100 лет? По всей видимости, они строят церкви для своего поколения, но, вопреки распространенному мнению, это поколение не вечно. Что случится с Хрустальным Храмом после смерти Роберта Шуллера? В какой мере церковь Уиллоу-Крик основана на личных качествах Билла Хайбелса?

Пастор принимает служение, которое существует уже 2000 лет и будет существовать до тех пор, пока не вернется Иисус. Если пастор хочет построить церковь лишь для своего поколения и не думает о ее будущем, он близорук и довольно глуп.

Второе решение заключается в том, чтобы вообще не обращать внимания на прихожан и основать публичное служение на так называемом «высоком основании». Община больше не призывает мужчин на служение — они наделяются служением посредством внешнего таинства рукоположения, в ходе которого мужчины, составляющие «орден священнослужителей», возлагают свои святые руки на кандидата.

Помимо того, что эта разновидность экклесиологии представляет собой возврат к католицизму, она порождает и другие проблемы. Так, включение пастора в «орден» или касту священнослужителей, прирастающую новыми членами через Таинство Рукоположения, ставит под вопрос учение об оправдании верой. Тот факт, что праведность Иисуса Христа вменяется каждому верующему ставит каждого верующего на высочайшее возможное место перед Богом. Никакой кастовой системы существовать не может.

Кроме того, наша теперешняя экклесиология не без причины разделяет служение миссионера и служение пастора. Если человек приезжает куда-то, занимается там миссионерским трудом и собирает группу верующих, он не может автоматически претендовать на звание их пастора. Это не ЕГО люди, даже если он принес им Евангелие. Чтобы он стал пастором, люди должны его призвать.

Эта ошибка — главная причина возникновения культов. Евангелие призывает людей не к «святому отцу», а к Господу Иисусу Христу.

Путь превосходнейший

Два вышеупомянутых решения проблемы, которые сегодня часто предлагаются в нашем Синоде, просты. Но те, кто настаивает на этих альтернативах, не хотят видеть подлинную суть проблемы — невежество прихожан. Если прибегнуть к одному из двух описанных решений, прихожане так и останутся невеждами.

Позвольте мне провести аналогию. Давайте предположим, что члены футбольных команд Высшей Лиги утратили физическую форму и больше не в состоянии играть. Что делать? Поменять правила игры и выдумать, по сути, новую игру, которая бы подходила под возможности игроков? Или все же лучше поработать над физической формой игроков, чтобы они могли играть по правилам?

Один из преподавателей нашей семинарии как-то написал статью, в которой предположил, что Синод Миссури постепенно будет разделяться на две группы. Одна группа, сторонники «принципов церковного роста», будет сближаться с евангелическим движением. Вторая группа, вероятно, двинется в сторону либо Рима, либо Православия. Вероятно, останется небольшая кучка консерваторов, которых будут назвать «лютеранами бронзового века».

Поистине жалкий конец. Так зачем же изобретать новую игру?

Давайте помечтаем. Представим себе лютеранскую общину из ста взрослых. Девяносто из них (нужно оставить какой-то процент на плевелы посреди пшеницы), знают, что такое грех и благодать. Они разбираются в трех применениях Закона. Они осознают разницу между Законом и Евангелием и могут заметить эту разницу в проповеди. Они прониклись пониманием чудесной истины объективного оправдания и связывают надежду на спасение с дарованной им праведностью Господа Иисуса. Они способны отличить оправдание от освящения. Они понимают роль средств благодати и то, каким образом рождается в человеке вера во Христа. Кроме того, благодаря своей вере в Господа Иисуса, они хотят частным образом делиться Его спасительным Евангелием со своими ближними. В результате, Господь прибавляет к их общине новых членов. Поскольку Дух Святой изменил их сердца, большинство прихожан щедро жертвуют на дело служения. Но, увы, у них нет никого, достаточно опытного и знающего, чтобы проповедовать Евангелие публично, перед церковью, хотя многие готовы попробовать. Кроме того, из стремления к благопристойности чинности, они считают, что преподавать Таинства должен один человек. И тогда, ведомые Духом Святым, они принимают решение призвать на служение пастора.

Позвольте мне спросить вас — разве у большинства лютеранских пасторов не загорятся глаза при мысли о таком призвании? Разве не воодушевятся наши семинарские преподаватели, зная, что они готовят пасторов для такого призвания? И разве это описание не подчеркивает наилучшим образом самую суть нашего учения о Церкви и Служении?

Наша проблема не в правилах игры. Наша проблема в духовном состоянии игроков.

Учить людей!

Когда несколько лет назад мы решили, что программа Issues, Etc. будет посвящена не проблемам культуры, а богословским вопросам, реакция некоторых священников оказалась весьма интересной. Одни сказали: «Вы не можете учить рядовых прихожан богословию». Они имели в виду, что средний прихожанин церкви слишком недалек, чтобы понять суть богословских проблем. Другие, в особенности из числа сторонников «движения церковного роста», воспылали гневом. Они и подавно не хотели, чтобы их прихожане знали лютеранское богословие. И их можно понять. Если ты по утрам в воскресенье «делишься» с людьми некими принципами жизни, тебе меньше всего хочется, чтобы кто-то из прихожан судил о качестве этих принципов на основании различия между Законом и Евангелием. Вердикт может оказаться не в твою пользу.

Несмотря на это сопротивление, мы были поражены плодами, которое принесло наше решение. Аудитория нашей программы, которая транслировалась на всю страну вечером в воскресенье, начала расти. Руководство некоторых радиостанций хотело, чтобы на их волне звучало что-то серьезное. В своем непосредственном окружении мы увидели, что многих искренне волнуют богословские вопросы. Они хотели понять. Более того, многие люди в результате присоединились к общинам Синода Миссури, потому что прониклись уважением к нашему богословию.

Прошлым летом я вел группу по изучению Библии на национальной конференции канадской Лютеранской лиги женщин-миссионерок (LWML). Во время одного из выступлений я посетовал на чудовищное невежество среди прихожан и призвал пасторов учить свою паству тому, во что они верят, и почему они верят в это. Я был потрясен, когда 300 с лишним женщин, слушавших меня, разразились единодушными аплодисментами. Я верю в то, что это поколение в целом тянется к знаниям. Мы больше не можем исходить в своем служении из существовавшей в 30-е и 40-е годы ситуации, когда пастор был единственным образованным человеком в церкви. Наши прихожане знают, что такое ангиография и энцефалограмма. И вы хотите сказать, что они не способны понять суть учения об объективном оправдании? Что они не поймут нашего учения о Церкви и Служении?

Без сомнения, во времена д-ра Вальтера прихожане гораздо лучше разбирались в богословии, чем сегодня. Более того, история показывает, что именно прихожане, вооруженные знанием Писания и сочинений Лютера, отстаивали принцип автономности общин.

Я искренне сомневаюсь в том, что большинство прихожан Синода Миссури сегодня задумываются о том, какое именно понимание учения о Церкви и Служении господствует в умах, хотя это учение напрямую их касается. Я сомневаюсь, что в штате Висконсин зрители обсуждают этот вопрос в перерывах между иннингами на матче по бейсболу. Члены мужских клубов в штате Айова, вероятно, не пытаются вникнуть в суть разногласий между Вальтером и Лоэ. Меня действительно интересует, какая часть конфирмированных членов наших приходов понимает суть нашего учения о Церкви и Служении. Готов поспорить, что меньше одного процента.

Если люди, сидящие на скамейках, невежественны в богословских вопросах, чья это вина? Во время 150-й юбилейной богословской конференции по вопросам Церкви и Служения Пол Кофи Финн, президент Лютеранской церкви Ганы, говорил о пробелах в нашем понимании этих вопросов. И он справедливо заметил: «Проблема начинается прямо здесь, на конференции. Мы говорим о священниках и прихожанах. Но сколько прихожан присутствует здесь сегодня?» Предлагая свой вариант резолюции, он предложил пасторам включить вопрос о Церкви и Служении как в конфирмационное обучение, так и в программу изучения Библии для взрослых.

Как люди могут узнать об этих богословских моментах и разобраться в них, если никто их не учит? Бывшие и нынешние руководители Синода, преподаватели наших семинарий, региональные президенты, окружные советники и мы, пасторы, — все мы несем ответственность за нынешнее положение вещей. Наше учение о Церкви и Служении требует, чтобы мы самым тщательным образом учили прихожан. Мы должны учить людей. Другого пути нет.

|