-Метки

-Музыка

- Снег кружится

- Слушали: 2332 Комментарии: 0

- Alain Delon & Dalida. Paroles Paroles

- Слушали: 169710 Комментарии: 0

- Виа Офицеры Запаса (Саратов) - Девочки В Погонах [с сайта www.ololo.fm].mp3

- Слушали: 75 Комментарии: 0

- Неизвестен-Славянка---офицерам-запаса(mp3-sait.info).mp3

- Слушали: 199 Комментарии: 0

- Валерий Ободзинский - Колдовство (1973)

- Слушали: 4101 Комментарии: 0

-Новости

-Цитатник

Сергей Боев Родился 6 сентября 1973 года в г.Курске. 1. Старый город 2. Арбатский ...

Вот мой дом родной... - (0)Введите адрес и наслаждайтесь обзором. Посмотрите чего нашла интересного. Просто вписываете ад...

Халява... - (0)Внимание акция: Movavi Photo Editor 2.1.0 - бесплатная лицензия Movavi Photo Editor - отличная...

Без заголовка - (0)Парад Ансамблей Военно-Морских Флотов России Приглашаю в мой музыкальный мир!Красивая музыка напо...

Рапорт о бое... - (0)«Русские умеют умирать...» (Рапорт капитана Руднева о бое крейсера Варяг) Я не собирался писат...

-Видео

- Женя и зайцы!

- Смотрели: 80 (0)

- последний поход К - 159

- Смотрели: 505 (4)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Выкладываю в дневник все то, что мне интересно... Материалы, размещаемые в дневнике, взяты из открытых источников. Все права на изображения и тексты принадлежат их авторам. Тексты и изображения бывают и такие

Письмо демобилизованного офицера. |

|

Метки: офицеры |

Розничные цены в СССР. |

|

Метки: розничные цены |

Евреи не хотели служить. |

|

|

|

О некоторых мерах к обеспечению правильного исполнения евреями воинской повинности

125 ЛЕТ НАЗАД

|

|

|

Чтобы обеспечить явку еврейских призывников на военную службу, Александр III пошел на явное ущемление и без того урезанных прав этой части своих подданных

|

|

Метки: воинская повинность |

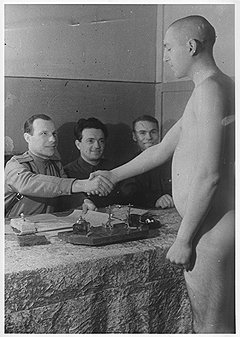

Иноземцы в русской армии. |

|

|

"Различия в оплате вызывают у русских весьма справедливую неудовлетворенность" |

|

|

Первые иноземцы в русской армии XVII века хорошо оплачивались, но в бою многие из них переходили на сторону противника

|

|

Послы Петра I приезжали на Запад людей присмотреть и на Русь их зазвать

|

|

Для Петра I квалифицированные иностранцы являлись локомотивом модернизации, а для его подданных — погаными иноверцами

|

|

Посетив с Великим посольством Европу, Петр I понял, что для прорубания окна в нее потребуется помощь огромного числа европейских специалистов

|

|

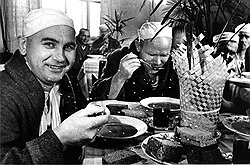

Только оказавшись в СССР, зарубежные пролетарии поняли, каким беспросветным может быть светлое коммунистическое будущее

|

|

Зарубежные инженеры участвовали в ударных стройках первых пятилеток, пока их зарплаты одним ударом не урезали в разы

|

|

Навербовав избыточное количество рабочих-иностранцев, руководители советской промышленности решили объявить лишних лжеспециа- листами и авантюристами

|

|

Чтобы избежать ненужного шума на Западе, наиболее крупных иноспециалистов выпроваживали из СССР с соблюдением всех необходимых формальностей

|

|

Иностранцам, лишенным в СССР права на прилично оплачиваемый труд, предлагалось осуществить право на коллективный укороченный отдых

|

А ведь без найма иностранцев и сопровождавшей его шумихи могли бы обойтись и в сталинские, и в петровские времена. Питер Генри Брюс, описывая ужасавшее его обращение начальства с русскими офицерами, замечал, что, не будь подобного гадкого отношения к соотечественникам, они бы не бегали от службы. И тогда не пришлось бы прибегать к найму иностранцев.

http://www.kommersant.ru/vlast

|

Метки: инострацы в русской армии |

Штрафные роты России. |

|

|

|

"Порочных людей столь много, что они развращают добрых и молодых солдат"

|

|

|

На Руси попытки побегов ратников обычно заканчивались пыткой и возвращением к прежнему месту службы

|

|

Устои полковой жизни плохо укладывались в тесные рамки Уложения царя Алексея Михайловича

|

|

За невосприимчивость к учению у петровских вольноопределяющихся полагалось изымать все воспринятое ими из казны жалование

|

|

После проигранной битвы при Аустерлице Александр I утратил часть своего престижа, но приобрел способ делать из трусов штрафников

|

|

Приговоренных к работам в крепостных ротах нижних чинов ни на минуту не оставляло чувство, что они живут как за каменной стеной

|

|

Для самых неисправимых солдат-преступников последней инстанцией были самые суровые условия на Нерчинских рудниках

|

|

Социалистическая власть эксплуатировала красноармейцев в дисбатах в точном соответствии с империалистическими канонами

|

Потом дисбаты, штрафбаты и стройбаты появлялись и исчезали сообразно политическим, военным и хозяйственным потребностям. Ведь они неотъемлемая часть армии, служба в которой всегда была наказанием если не за преступления, то за низкий социальный статус.

http://www.kommersant.ru/vlast

|

Метки: штрафные роты |

Реформа МВД в 1956 году! |

|

|

|

"Имеет место засоренность кадров милиции морально неустойчивыми людьми"

|

|

Метки: мвд |

Дезертиры второй мировой. На дереве, в гнезде... в женском платье под паранджой... |

|

Метки: дезертиры |

Козленок который любил считать до... |

|

|

Распоряжение администрации Александра Карлина пересчитать в Алтайском крае оппозиционеров по головам коммунисты считают грубейшим нарушением избирательного и партийного законодательства

|

|

Метки: "единая россия" |

Интересно, есть ли учет стоимости сигарет в странах в процентном отношении к заработной плате! |

|

Метки: сигареты |

Модернизация налоговой системы России. Будут вводить новые штаты бездельников? |

Аузан: Россияне могут получить право выбирать, куда направлять налоги

23 апреля 2011, 18:20

Россияне могут получить право выбирать, на какую статью государственного расхода направится часть их подоходного налога, сообщил в пятницу глава консультативной рабочей группы Комиссии при президенте России по модернизации и экономическому развитию Александр Аузан, которая провела выездное заседание во время 7-го Пермского экономического форума.

По его словам, инициатива предусматривает, что человек сможет сам выбирать, на какие конкретные цели будет потрачена часть собранных налогов, например, на поддержку общественных организаций, развитие культуры или научные исследования. Предложения об этом, направленные на стимулирование собираемости и эффективного использования налогов, могут быть представлены президенту РФ во второй половине года, отметил Аузан. При этом, естественно, подразумевается, что размер подоходного налога останется прежним, передает ИТАР-ТАСС.

«Вероятно, мы попробуем разработать и внесем президенту предложение, чтобы человек имел право адресно потратить часть своего налога по своему усмотрению, - сказал руководитель рабочей группы. - Тогда бы доля подоходного налога, который человек и так платит, пошла на общественно- полезные цели, но по выбору и воле людей».

Аузан пояснил, что такая практика уже существует в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Венгрии, Исландии, где получила неофициальное название «налогов на церковь или науку». «Те же 13% нашего подоходного налога мы платим, не очень интересуясь, на что потом пошли деньги, - сказал он. - При этом в садоводческих или гаражных кооперативах у нас кипят жаркие споры о гораздо меньших суммах, люди бьются за каждый рубль и считают потом, на что его израсходовали. Нам нужно что-то менять в налоговой системе, чтобы люди знали, на что они платят».

«Полагаю, эта часть мирового опыта может у нас прижиться», - заявил глава рабочей группы президентской комиссии.

http://vz.ru/

|

Метки: налоги |

Арбидол против... |

На Западе оценили конфликт Рошаля с Минздравом: Путин обманул и подставил уважаемого врача

|

|

|

время публикации: 21 апреля 2011 г., 12:12 последнее обновление: 21 апреля 2011 г., 16:13 |

|

|

|

Конфликт чиновников Минздравсоцразвития с критикующим их детским хирургом Леонидом Рошалем, ставший одной из главных тем обсуждения в рунете, обратил на себя внимание западных наблюдателей. По их мнению, в сомнительной роли выступил премьер Владимир Путин.

С одной стороны, именно он, по его собственным словам, попросил уважаемого врача и человека выступить с острой полемической речью и вроде как его выступление в целом одобрил и даже похвалил за критику. На некоторые пожелания Рошаля, например, по повышению стипендий интернам и ординаторам, Путин уже успел отреагировать - отчитываясь о работе правительства перед Госдумой в среду, он пообещал повысить их более чем вдвое.

С другой стороны, в том, что касается финансирования системы здравоохранения в целом, в словах Путина есть явные противоречия. Газета The Washington Post пишет в четверг: "Несмотря на свое видимое сочувствие, Путин на прошлой неделе ответил Рошалю, что главная проблема - изыскать дополнительные средства. Однако в среду Путин заявил в Госдуме, что в ближайшие пять лет Россия потратит на демографическую политику около 50 миллиардов долларов" (1,5 триллиона рублей).

- Медики в блогах клеймят Минздрав позором, а Рошаля называют "примером гражданской мужественности"

- СМИ догадались о причинах истерики Минздрава во главе с "графиней де Арбидол"

Издание, на которое ссылается InoPressa, также обращает внимание, что на официальном сайте премьера опубликовано все, кроме стенограммы выступления Леонида Рошаля. Там можно ознакомиться с содержанием речи Путина на форуме медработников, с его реакцией на выступление Рошаля и с двумя письмами-доносами на врача.

Первый донос - это уже известная анонимная коллективная жалоба чиновников Минздрава. Второй - обращение некоего врача-гастроэнтеролога Андрея Петровича (без фамилии), в котором директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, председатель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назван "идиотом". Весьма показательно, что на сайте главы правительства конфликт обрисован столь односторонне.

Сказанное Рошалем отражает главные жалобы врачей в интернете

При этом, судя по интервью самих медиков, а также по их высказываниям на форумах и в блогах, коллеги в основном поддерживают Рошаля, но их отзывы сайты официальных ведомств не публикуют. Как отмечает РИА "Новости", самый доступный способ узнать, что волнует медицинское сообщество - ознакомиться с перепиской врачей на специализированных интернет-ресурсах. Наиболее острая тема таких обсуждений - низкая фактическая заработная плата при очень высокой нагрузке.

С ноября 2010 года в блоге врача, который пишет под псевдонимом dok_zlo, медработники публикуют отсканированные личные зарплатные расчетные листы. Цифры говорят сами за себя: "врач детский невропатолог высшей категории - сумма к перечислению: 4331.58", "анестезиолог-реаниматолог, первая категория, полставки - 3260,42"... Всего около 30 фотографий, присланных с разных концов страны.

В комментариях к этому блогу можно подробнее узнать о доходах врачей и младшего медперсонала в провинции. "Меня зовут Сергей, живу и учусь в Иваново. Как ординатор второго года обучения я получаю около 2200 р., минус общага - на руки выходит 1600-1700 р. Как медбрат я получаю 4500-5000 р. в месяц. Премий нет. Безусловно, это не основной источник дохода моей семьи, подрабатываю переводами медицинских текстов на сайт... Моя супруга, студентка 5 курса педфака, имеет стипендию в 1100 р. Она работает в том же отделении медсестрой, имеет 5000 р", - пишет один из участников обсуждения.

"Зарплата хирурга - 5350 р. в месяц, зарплата уборщицы в офисе через дорогу от больницы - 6000 р. Зарплата санитарки - 1600 р. Кто же идет работать на такую зарплату? Сумасшедшие? Святые?" - пишет в блоге заведующий районной больницей п. Зарубино Александр Криницкий.

Кадровый голод, по его словам, чудовищный, основная организационная работа у заведующего - сэкономить бюджетные средства, заставив персонал выполнять работу бесплатно, что приводит к фактически рабскому труду врачей, медсестер и санитарок.

"Получаются "забавные" курьезы - так, заведующий неврологическим отделением одной из больниц Владивостока месяц вел больных в одиночку. В отделении положено 3 врача, план соответствующий, реально есть только 2, включая заведующего, и когда один доктор ушел в отпуск, план оказался недовыполненным. Выполнить его в одиночку нереально - это 55 пациентов в отделении. Заведующего оштрафовали. То есть врач работал в 2 раза больше, а денег получил меньше. И это - норма", - пишет Криницкий.

Марина Собе-Панек, писатель-сценарист из Москвы, рассказывает в блоге о жизни медработника в Липецке: "Моя младшая сестра работает медсестрой, имеет стаж 20 лет и первую категорию, раньше получала 5 тысяч с копейками, а теперь - 3 тысячи 380 рублей. При квартплате в 4 тысячи 200 рублей ей все равно, сколько получать. Даже от пяти тысяч остатка хватит разве что на прокорм кошки".

Медики в блогах клеймят Минздрав позором, а Рошаля называют "примером гражданской мужественности"

А вот что пишут медики по поводу конфликта Минздрава с Леонидом Рошалем. "Мне позиция Рошаля по многим вопросам не близка, но в данном выступлении я согласен очень со многим. А реакция министерства, да еще анонимная, это просто позор. Мне кажется, что если точка невозврата еще не пройдена, то мы проходим ее сейчас, когда спокойно наблюдаем, что игнорируется позиция врачебного сообщества (а она в целом отражена в выступлении Рошаля)", - пишет участник дискуссионного клуба Русского медицинского сервера под псевдонимом Tim Hunter.

Другой участник обсуждения, Tourunov, также не одобряет действий "коллектива Минздравсоцразвития": "Опубликовали на своем сайте анонимку, да еще открыли обсуждение с переходом на личности, явно "подставными" комментариями... По-человечески, мне Леонида Михайловича в этой ситуации очень жаль".

"Фонд оплаты труда у нас сокращают, для 6,5% прибавки не выделили ничего. Говорят, сокращайте всех, кого можете. Персонал озлоблен донельзя, и правильно. Сколько врать-то можно? Что в районах творится, я молчу, у нас областное учреждение. Все развалено, - пишет участница дискуссии под ником Начмедка. - Хоть один честный человек (Рошаль) нашелся... Реакция Минздрава позорна, партсобрание какое-то колхозное, а не министерство".

"Так ли уж оскорбителен был Рошаль? - задает вопрос Конвай. - А может, как хороший хирург воспользовался древнейшим правилом врачевателей "Ubi pus - ibi incisio" ("Где гной - там разрез")?"

Поддерживает Леонида Рошаля и врач, пишущий под псевдонимом ВВС: "Почтенного возраста человек, наверное, имеющий в жизни все - от статуса до денег, не побоялся высказать честно то, что вся медицинская страна говорит по курилкам… Пример гражданской мужественности нам дан. Я просмотрел выступление дважды - там нет ни одного утверждения, которое я бы назвал неверным. Увы".

СМИ гадают о причинах истерики Минздрава во главе с "графиней де Арбидол"

Сам Леонид Рошаль со дня публикации жалобы Минздрава категорически отказывается ее комментировать. В интервью "Русской службе новостей" он заявил только, что "читал письмо с улыбкой" и абсолютно не расстроен. По его словам, он никак не намерен реагировать на него: "Я как продолжал делать свое дело, вне зависимости от этого письма, так и буду продолжать".

СМИ тем временем строят предположения, почему выступление Рошаля, в котором по сути не было ничего сверхнового и сенсационного, вызвало такую истерику со стороны Минздравсоцразвития во главе с Татьяной Голиковой, которой в блогах кто-то дал прозвище "графиня де Арбидол". (Нуждается в некотором пояснении: дело в том, что СМИ давно уже прочно связывают министерскую супружескую пару Голикова-Христенко с производителем этого лекарства, компанией "Фармстандарт". Министерство Голиковой отводит Арбидолу главную роль в борьбе с вирусными инфекциями, его повсеместно назначают в поликлиниках, его в аптеке публично покупает Владимир Путин. Недавно выяснилось, что Арбидол, лидер российского фармацевтического рынка, входит в список препаратов, чья эффективность попросту не доказана.)

А вот что пишет по поводу теперешнего скандала обозреватель "Фонтанки.ru".

"Есть два ответа на поставленный выше вопрос. Первый. Внутри системы здравоохранения России идет борьба за методы управления этой системой. Условно говоря, либеральный метод - с сокращением бесплатной медицины, и, условно говоря, советский метод - с сохранением всех ныне существующих возможностей населения на получение медицинских услуг. В начале 1990-х именно Рошаль со товарищи отстояли советскую систему здравоохранения, и кому как не ему - или Путину устами Рошаля - противостоять либерал-медикам".

"Есть и еще одна возможная причина поединка Рошаль - Минздравсоцразвития. По мнению некоторых компетентных наблюдателей, повышенная обидчивость госпожи Голиковой заключается в том, что господин Рошаль может быть в ближайшее время назначен главой Министерства здравоохранения и социального развития, то есть на должность самой Голиковой. Сам господин Рошаль на вопрос корреспондента "Фонтанки", насколько реален такой разворот событий, впрочем, ответил лаконично: "Я думаю, нет".

http://www.newsru.com/

|

Метки: леонид рошаль |

Ебнутый пастор из Америки. |

|

23.04.2011, 11:05:03

|

|

Терри Джонс. Фото ©AFP |

Пастору Джонсу запретили приближаться к крупнейшей мечети США

Пастору-евангелисту Терри Джонсу, получившему широкую известность благодаря публичному сожжению Корана, помешали провести акцию около крупнейшей американской мечети в городе Дирборн (пригород Детройта). Как сообщает Voice of America, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на запрете демонстрации.

Прокурор заявил на судебных слушаниях, что акция у мечети создаст угрозу безопасности в городе, поскольку спровоцирует ответные выступления мусульман. Вероятное число участников этих выступлений оценили в 10 тысяч человек. Суду также было заявлено, что пастор и его сторонники придут на демонстрацию с оружием. Такие условия прокурор назвал "верным путем к катастрофе".

Суд запретил Джонсу, а также его последователю, пастору Уэйну Саппу, приближаться к мечети в ближайшие три года. Обоих пасторов обязали внести залог в размере 1 доллара - символическую плату, которая призвана подтвердить, что они вполне понимают смысл наложенных ограничений. Как отмечает Detroit Free Press, Джонс и Сапп сначала отказались внести залог и были ненадолго помещены под стражу, однако затем согласились выплатить по 1 доллару и вышли на свободу.

Джонс обвинил власти в нарушении свободы слова. Он заявил на суде, что не собирался подстрекать своих сторонников к беспорядкам и создавать угрозу безопасности.

Судебные слушания с участием Джонса состоялись 22 апреля - в день, когда он планировал устроить акцию около мечети. Поздно вечером пастор дал интервью местному телевидению. Когда он садился в машину на парковке около телестудии, у него случайно выстрелил пистолет. Полицейские проверили машину, удостоверились, что никто не пострадал, и обнаружили еще один пистолет у водителя пастора. Разрешения на оружие у Джонса и водителя оказались действительными.

http://lenta.ru/

|

Метки: пастор |

Немец пришел с топором за деньгами... |

|

22.04.2011, 17:40:09

|

|

|

Фото ©AP |

В Германии безработный разгромил топором центр занятости

Берлинский безработный разгромил топором центр занятости, расположенный на улице Вольфрамштрассе в районе Темпельхоф, после того как ему было отказано в денежных выплатах, сообщает BZ-Berlin.

Получив отказ, 34-летний мужчина ушел и вернулся спустя час, но уже вооруженный топором. Запугав 48-летнюю сотрудницу агентства, он порубил мебель, и разбил вдребезги три стеклянные двери.

На выходе из здания его схватила полиция. Мужчина не сопротивлялся, его доставили в полицейский участок и спустя некоторое время отпустили. После этого он сразу же направился в разгромленный центр занятости и уведомил его работников, что в следующий раз придет уже не с топором, а с автоматом.

Сотрудники центра вновь уведомили об инциденте полицию. Полицейские обыскали квартиру злоумышленника, но оружия в ней не обнаружили. Сам мужчина для медицинского освидетельствования был доставлен в одну из клиник. Отмечается, что, по всей видимости, он страдает психическим расстройством.

Ссылки по теме

- Mann randaliert mit Axt im Jobcenter - BZ-Berlin, 22.04.2011

http://lenta.ru/

|

Метки: топор |

Снова горят леса. Прошлогодние пожары ничему не научили наших руководителей. Болтать с трибун, это не пожары тушить! |

|

24.04.2011, 10:21:19

|

|

|

Архивное фотог с сайта МЧС РФ

|

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла в пять раз

|

|

24 апреля на территории Сибири зафиксированы 62 лесных пожара на территории 4531 гектара, сообщается на сайте сибирского центра МЧС РФ. Таким образом, площадь пожаров за сутки возросла в 4,7 раза: 23 апреля МЧС сообщало о 968 горящих гектарах леса.

При этом более трех тысяч гектаров леса горят в Туве. В тушении тувинских пожаров в общей сложности задействованы 35 человек и пять единиц техники. Основной причиной пожаров МЧС назвало "деятельность местного населения".

Всего в тушении сибирских пожаров задействованы 1187 человек и 208 единиц техники. В течение суток МЧС ожидает 4-й класс пожарной опасности в Забайкальском, Красноярском, Алтайском краях, Бурятии, Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областях.

Сайты по теме

- МЧС РФ

http://lenta.ru/

|

Метки: площадь лесных пожаров |

Подстава для доктора Рошаля |

|

23.04.2011, 19:48:29

|

|

|

Внутренний двор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Фото с сайта doctor-roshal.ru

|

Рошаль пожалуется в милицию на провокацию у стен больницы

|

|

Директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль пообещал обратиться в милицию в связи с провокацией, устроенной у стен больницы 22 апреля. Об этом сообщает РСН.

В пятницу, как говорится в сообщении на сайте НИИ, к больнице подъехала машина, пассажиры которой сообщили охране, что привезли женщину без сознания, с подозрением на инсульт. В клинике подготовили противошоковую палату, срочно вызвали нейрохирурга и реаниматолога. Машину пропустили к приемному отделению, куда вышел заместитель главного врача. Однако выяснилось, что находившейся в машине женщине помощь не требуется.

"Больная" оказалась не больной, а актрисой. А весь этот спектакль был "журналистской проверкой", как сказали спутники актрисы", - говорится в сообщении НИИ.

По словам Рошаля, существует видеозапись случившегося. "Видно, как машина въехала в ворота, есть номер этой машины, зафиксирована женщина-журналист, которая достала на территории больницы камеру и начала фотографировать", - рассказал врач. Он пообещал подать заявление в правоохранительные органы в понедельник.

В последние дни большой резонанс получила скандальная история вокруг смерти члена партии "Справедливая Россия" Максима Головизнина. Его знакомые утверждают, что привезли Головизнина, потерявшего сознание на улице, в НИИ хирургии имени Вишневского, однако охрана на входе в клинику якобы отказалась пропустить их. В НИИ заверили, что к больному вышел дежурный врач, но Головизнин к тому времени уже был мертв.

Сам Рошаль в последнее время часто упоминался в СМИ в связи с его выступлением на Всероссийском форуме медработников. Рошаль жестко раскритиковал реформы в области здравоохранения, которые проводит Минздравсоцразвития. В ответ министерство опубликовало открытое письмо премьеру Владимиру Путину с жалобой на Рошаля.

Ссылки по теме

- Неизвестные требовали срочной медпомощи для симулянтки в клинике Рошаля - Медновости, 22.04.2011

http://lenta.ru/

|

Метки: леонид рошаль |

Поляк дрочила. |

Поляк выбрал в жены нарисованную девушку

Житель Польши 37-летний Томаш Уринович влюбился в девушку, правда, изображенную на картине. Отчаявшись встретить натурщицу, которая позировала художнику, мужчина решил жениться на ее портрете.

Житель Польши 37-летний Томаш Уринович влюбился в девушку, правда, изображенную на картине. Отчаявшись встретить натурщицу, которая позировала художнику, мужчина решил жениться на ее портрете.

На картине, которая вскоре может стать законной женой поляка, изображена молодая брюнетка, развешивающая белье. Томаш Уринович впервые увидел это полотно в 2001 году в галерее, пишет "Комсомольская Правда". Он настолько был поражен красотой девушки, что купил это произведение.

Следующие десять лет любитель живописи посвятил поискам художника Антони Марии Квика и натурщицы, пишет "Фонтанка.Ру". Он рассчитывал на помощь соседей, которые могли бы знать, где сейчас живет художник, написавший портрет девушки в 1955 году.

"Я просто хотел бы встретиться с ней, сесть рядом, выпить кофе и поболтать - узнать кто она, как она прожила свою жизнь", - объяснил Уринович. Однако, не сумев найти девушку "с каштановыми волосами, что сверкают на солнце", поляк решил отыскать священника, который согласится обвенчать его хотя бы с изображением таинственной незнакомки, сообщает Topnews24.Ru.

"Я не знаю, что на этот счет говорится в польском законодательстве, - заявил он. - Но если не получится здесь, я сделаю это в другой стране". Был ли поляк когда-либо женат на реальной женщине, не уточняется.

Виктория Лапко

http://www.yoki.ru/

|

Метки: поляк |

Когда-то Верхняя Вольта, потом Буркино Фасо (страна честных людей) опять страдает хуйней! |

Глава Буркина Фасо назначил себя министром

Президент решил продолжить череду начатых на прошлой неделе преобразований провозглашением себя главой Министерства обороны.

06:15, Пятница Апрель 22, 2011

Президент решил продолжить череду начатых на прошлой неделе преобразований провозглашением себя главой Министерства обороны.

Столь решительный шаг был спровоцирован мятежами и восстаниями, охватившими страну в апреле.

Президент Буркина Фасо Блэйз Компаоре на прошлой неделе уже попытался смягчить воинственный настрой мятежников, проведя ряд преобразований.

Сначала он распустил правительство, затем уволил верховного главнокомандующего армией, а в понедельник и вовсе назначил журналиста Люка Адольфа Тиао, не имевшего ранее никакого политического опыта, премьер-министром страны.

В пятницу государственное телевидение Буркина Фасо сообщило гражданам еще одну интересную новость: отныне их президент является одновременно и министром обороны.

Новый главнокомандующий армией Оноре Набер уже выступил с комментариями на тему назначения Компаоре, выразив свою убежденность в том, что все изменения в госструктурах приведут к улучшению ситуации в стране.

- Кризис в стране вот-вот разрешится, - заявил Набер, - повстанцы уже готовы приступить к переговорам с президентом.

Главнокомандующий также заявил, что правительством были найдены «адекватные ответы» на требования граждан.

Кризис в Буркина Фасо начался 14 апреля, когда солдаты и президентские охранники вышли на митинги с требованиями выплатить им обещанные жилищные пособия.

Сам президент Компаоре - бывший солдат, пришедший к власти в результате военного переворота в 1987 году.

http://www.lifenews.ru/

|

Метки: страна честных людей |

Россия - вперед, а Вы блядь Россияне куда прёте? |

«Россия, вперед!» принесет голоса «ЕР»

С помощью нового общественного движения партия власти надеется привлечь в свои ряды еще больше сторонников.

18:37, Вторник Апрель 19, 2011

С помощью нового общественного движения партия власти надеется привлечь в свои ряды еще больше сторонников.

Министерство юстиции официально зарегистрировало общественное движение «Россия, вперед!«. Инициатором его создания стала партия власти, а председателем избран спикер Госдумы Борис Грызлов.

- Задача движения - объединить людей, которые реально участвуют в работе по модернизации страны, а не просто являются «зрителями», - заявил он. - Это научно-техническая интеллигенция, представители промышленных предприятий, инновационный бизнес, представители учебных заведений.

Отделения нового движения, по словам Грызлова, уже открыты практически в каждом регионе страны. А в состав руководства организации вошел также глава РСПП Александр Шохин.

Депутат Госдумы от «Единой России» политолог Сергей Марков заявил, что для нормального развития партии таких движений должно быть несколько.

- Партия - это скелет, а вокруг нее, как мыщцы, должны наращиваться различные движения, - отмечает он. - И эти общественные структуры должны формироваться по интересам входящих в них людей.

По мнению Маркова, участники «России, вперед!» необязательно должны иметь партийный билет.

- Но партия все равно будет им прислуживать, защищать их интересы, - резюмирует депутат. - А они за это помогут ей своей позицией и поддержкой, например, во время выборов в декабре.

http://www.lifenews.ru/

|

Метки: «единая россия» |

Труселя для Спрведливой России. Обнищала партия... |

Главу отдела эсэров взяли за кражу трусов

Партийный лидер пытался вынести без оплаты четверо семейников на 1500 рублей. Чиновника взяли с поличным.

17:25, Пятница Апрель 22, 2011

Партийный лидер пытался вынести без оплаты четверо семейников на 1500 рублей. Чиновника взяли с поличным.

Константин Попов

Воришка, пойманный в магазине при попытке умыкнуть нижнее белье, оказался руководителем челябинского молодежного отделения партии «Справедливая Россия».

Константин Попов попался на интимной краже в супермаркете на площади Революции.

Войдя в магазин, 43-летний мужчина взял со стойки шесть трусов и направился в примерочную кабинку. Там он выбрал четверо самых гламурных, завернул их в фольгу и спрятал в пакет.

- Покупатель был уверен, что через металлическую бумагу трусы не зазвенят в рамке на выходе, - говорит помощник прокурора Центрального района Челябинска Ирина Чиркова, - но устройство запищало, и воришку задержали охранники.

Самое интересное открылось после того, как была установлена личность похитителя труселей.

Политик так и не смог внятно объяснить свой поступок.

Сейчас против справедливоросса возбуждено уголовное дело. Любителю дармового нижнего белья грозит до двух лет колонии.

http://www.lifenews.ru/

|

Метки: справедливая россия |