-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Клод Моне на марках разных стран (часть 4) |

1. Терраса Сент-Адресс. 1867. Музей Метрополитен. Нью-Йорк.

Один из ранних шедевров Моне, эта картина представляет собой не только художественную, но и биографическую ценность. Она написана в тот период, когда страдающий от нужды художник был вынужден оставить Париж (и свою беременную возлюбленную Камиллу) и вернуться в отцовский дом в Сент-Адресс, пригороде Гавра. Две фигуры, сидящие в креслах, - это отец Моне и, вероятно, тетка. Перед ними стоит кузина художника с неизвестным. В этот период Моне еще стремился к строгому построению картины: она четко прописана, тщательно выверена по композиции и мало напоминает мягкие, размытые тона работ художника более позднего периода.

Композиция картины оригинальна — верхний ракурс и отсутствие центра. Фигуры, терраса и море производят впечатление странной застылости и схематизма. Широкое пространство моря усеяно парусниками всевозможных размеров. Вместе с полосой неба, разделенной на облачную и безоблачную части, половину композиции занимает сама терраса, на которой видим массу ярких гладиолусов и настурций, причем разнообразие красок усиливается двумя слегка асимметрично расставленными флагами по обе стороны террасы.

2. Руанский собор в полдень.1894. Москва. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

На картине изображен западный портал собора с башней. Между 1892 и 1895 годами была создана известная серия Клода Моне, посвященная Руанскому собору. Наиболее интересные работы этой серии возникли в 1894 году, когда были написаны две картины ГМИИ. Моне писал их из окна дома, расположенного напротив знаменитого собора.

Цикл «Соборы» не был для Моне первым циклом полотен одной темы, но он был самым исчерпывающим. В предыдущих своих экспериментах со светом художник изображал пейзажи. Собор позволил ему выделить парадокс между на вид постоянной, твердой, структурой и изменяющимся легко играющим с нашим восприятием светом. Его интересует исключительно игра света на камне, небо и земля почти перестают существовать.

Живопись собора была многообещающей задачей, даже для Моне. Он понял, что изображение ускользающего света, из-за его изменяющейся природы и чрезвычайной тонкости, почти невозможная вещь. Моне наносил на полотно с каждым разом все более толстый слой краски. Благодаря этому складывается впечатление, как будто свет живет в картине.

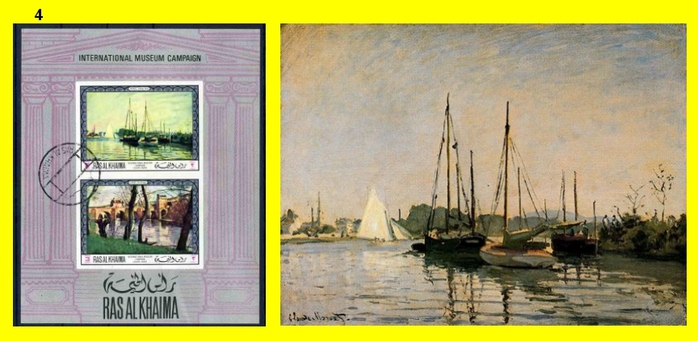

3. Регата в Аржантее. 1874. Париж. Музей д'Орсэ.

На картине «Регата в Аржантее» Моне демонстрирует блестящую живописную технику: его раздельные точные мазки передают вибрацию цветовых рефлексов на зыбкой водной поверхности.

4. Трувиль.Камилла на берегу. 1870. Париж. Музей Марматтон.

Судьба еще раз улыбнулась художнику в 1865 году. Клод познакомился с семнадцатилетней Камиллой Донсье, дочерью состоятельного буржуа. История их любви была положена в основу сюжета романа Золя «Творчество».

В романе Золя прообраз Клода Моне - Клод Лантье, художник, повесился в своей мастерской перед неоконченной картиной. Его жена Кристина (прообраз Камиллы), позировавшая для этой картины и мучительно ревновавшая к ней, потеряла рассудок от горя. Клод жил в полной нищете. От него не осталось ничего, кроме нескольких набросков: последнюю и главную картину, неудавшийся шедевр, он сорвал со стены и сжег в припадке ярости. Судьба Клода Моне сложилась иначе: он, спустя годы, обрёл заслуженную славу. Но судьба Камиллы была трагичной. Она умерла в возрасте 32 лет из-за неудачной операции. Камилла оставила двух маленьких сыновей и мужа, полного сомнений, постоянно враждующего с собой и миром.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 39 - Клод Моне на марках разных стран (часть 2)

Часть 40 - Клод Моне на марках разных стран (часть 3)

Часть 41 - Клод Моне на марках разных стран (часть 4)

Часть 42 - Западноевропейская живопись на марках СССР 1974

Часть 43 - Йоахим Бейкелар. На рынке

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Клод Моне на марках разных стран (часть 3) |

1. Зима в Лавакуре (Лавакур, солнечный свет и снег).1880. Лондон. Национальная галерея.

Для отображения постоянных изменений жизни художник работает под открытым небом. Ему важно не просто запечатлеть пейзаж или бытовую сценку, а еще и передать непрерывность изменений окраски предметов.

2. Лягушатник (Островок на Сене Ла Гренольер). 1869. Нью-Йорк. Метрополитен.

“Цветочный горшок”, или “Камамбер”, как называли островок с деревом посередине, стал для Моне и его друга Ренуара притягательным местом для создания первых “импрессионистических” картин. Мольберт к мольберту писали они оба тот же мотив. При всей близости обе картины свидетельствуют, однако, о существенных различиях в искусстве двух живописцев.

Моне писал картину четкими вертикальными мазками, накладывая редкие отчетливые и сильные световые блики. Он энергично работал кистью. Моне использовал относительно мало цветов, пользуясь главным образом холодными тонами. Моне не интересовался более современной модой, его фигуры в картине всего лишь рассыпанные по плоскости, подвижные мазки. Художник посредством равномерно распределенных теней и заметно сдвинутых по краям высветлений построил композицию на движении от центра в стороны и создал, таким образом, некую динамичную ткань, протянутую по всей поверхности полотна и объединяющую плоскость и пространственную глубину. Это напряженное движение от центра к краям становится отныне типичным для композиций Моне. В “Лягушатнике” Моне удалось, с одной стороны, передать материальность водной поверхности, с другой – свободно трактовать ее как живописное средство, образующее плоскость картины.

3. Камилла с маленькой собачкой. 1866. Частное собрание.

Камилла со своей утонченной красотой стала моделью для многих картин Моне: «Женщины в саду», «Камилла Моне с сыном Жаном» (Женщина с зонтиком), «Камилла с маленькой собачкой», «Камилла Моне у окна», «Камилла Моне на садовой лавочке», «Камилла на пляже в Трувиле», «Камилла Моне в саду с Жаном и его няней», «Женщина за вышиванием».

Дочь мелких лионских буржуа, Камилла получила небольшое приданое, которое вскоре после свадьбы, во время кризиса 1874 года, было растрачено ее мужем. Красивая девушка с мягким характером, она одинаково ровно принимала взлеты и падения в карьере своего супруга, в тяжелые времена не сетуя на холод в нетопленной квартире и скудный рацион, состоявший лишь из черствого хлеба с молоком; не жаловалась она, и когда была брошена беспечным мужем без денег накануне родов на произвол судьбы.

4. Отель "Чёрные скалы" в Трувиле (Отель "Чёрный камень" в Трувиле). 1870. Париж. Музей д'Орсэ.

Трувиль — морской курорт в Нормандии. Город, названный “королем пляжей”, привлекал своим очарованием не только парижских аристократов, но и людей искусства.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 38 - Клод Моне на марках разных стран (часть 1)

Часть 39 - Клод Моне на марках разных стран (часть 2)

Часть 40 - Клод Моне на марках разных стран (часть 3)

Часть 41 - Клод Моне на марках разных стран (часть 4)

Часть 42 - Западноевропейская живопись на марках СССР 1974

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 2 раз

Клод Моне на марках разных стран (часть 2) |

1. Рыбацкие лодки в Онфлёре. 1866. Бухарест. Музей изобразительных искусств.

Онфлёр и сегодня прекрасно сохранившийся старый порт Нормандии в устье реки Сены, напротив Гавра. Чудесная закрытая бухта прямоугольной формы, окруженная с трех сторон старинными домами, везде цветы, лодки, яхты, покачивающие мачтами, зеркальная гладь воды – в солнечный день создает почти нереальную по красоте картину. Старый порт все еще чувствует себя не столь уж отличающимся от рыбацкой деревни, которую так любили художники во второй половине девятнадцатого века. Среди поддавшихся очарованию невероятного света и пейзажа, были такие знаменитые художники, как Боден, Моне, Ренуар и Сезанн.

2. Бульвар Капуцинок в Париже. 1873. Москва. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

"Бульвар Капуцинок в Париже" - одно из лучших произведений Клода Моне. Художник пишет два известных парижских вида из окон ателье фотографа Надара, расположенного на бульваре Капуцинок (один находится в Москве в Пушкинском музее изобразительных искусств, Другой - в Художественном музее Канзас-Сити). Моне избирает высокую точку зрения: сверху, из окна (или с балкона, вместе с теми персонажами, которых он изобразил справа), зритель видит уходящую по диагонали, по направлению к парижской Опере, перспективу бульвара, поток экипажей и пестрой толпы в неразличимом мелькании лиц. Фигурки прохожих едва намечены белыми мазками, фасады домов на противоположной стороне бульвара наполовину скрыты ветвями платанов.

В этом произведении передано мгновенное, чисто зрительское впечатление от едва заметно вибрирующего воздуха, от уходящих в глубь улицы людей и уезжающих экипажей. Разрушено представление о плоскости холста и создана иллюзия пространства, наполненная светом, воздухом и движением. Человеческий глаз устремляется в бесконечность, и нет предельной точки, где бы он мог остановиться.

3. Букет подсолнухов.1861. Нью-Йорк. Метрополитен.

Натюрморт с подсолнухами Клода Моне среди других опытов импрессионистов поражает своей материальностью, правда, его материя как всегда особого рода, она изнутри пронизана воздухом, светом. И его натюрморт с подсолнухами имеет поэтому внутреннее напряжение, что предвосхищает натюрморты Винсента Ван Гога, кстати, любившего писать именно подсолнухи, уподоблявшиеся под его кистью солнцу, рассылающему свои жаркие лучи. Естественно предположить, что Ван Гог при своем весьма кратком пребывании в Париже видел натюрморт Клода Моне.

4. Вокзал Сен-Лазар.1887. Частное собрание.

Эпизод из истории написания нескольких картин с видами вокзала Сен-Лазар и фрагмент диалога между Моне и Ренуаром:

– Я нашёл, что им нужно! Вокзал Сен-Лазар! Когда отправляется поезд, дым паровоза застилает всё так, что кругом ничего не видно! Это волшебная картина! Надо только задержать руанский поезд: освещение куда лучше через полчаса после его отправления!

– Ты спятил, – сказал Ренуар. – Кто тебе позволит такое?

Моне, облачившись в свой лучший костюм, выпустив кружевные манжеты и поигрывая тростью с золотым набалдашником, приказал подать свою визитную карточку директору вокзала. Тот принял его немедленно.

– Я художник Клод Моне. Я решил писать ваш вокзал. Долго колебался, какой выбрать – Северный или ваш, и решил остановиться на вашем. Мне только хотелось бы... Ошеломлённый директор приказал сделать всё, что потребует художник: поезда задерживали, останавливали, они густо дымили – Моне писал, окружённый почтительным вниманием.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 37 - "Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа

Часть 38 - Клод Моне на марках разных стран (часть 1)

Часть 39 - Клод Моне на марках разных стран (часть 2)

Часть 40 - Клод Моне на марках разных стран (часть 3)

Часть 41 - Клод Моне на марках разных стран (часть 4)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Клод Моне на марках разных стран (часть 1) |

Клод Моне (1840-1926) - французский живописец, один из основателей импрессионизма.

С детства увлекался изобразительным искусством, в частности с удовольствием рисовал карикатуры, которые успешно продавались в лавке его отца.

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.

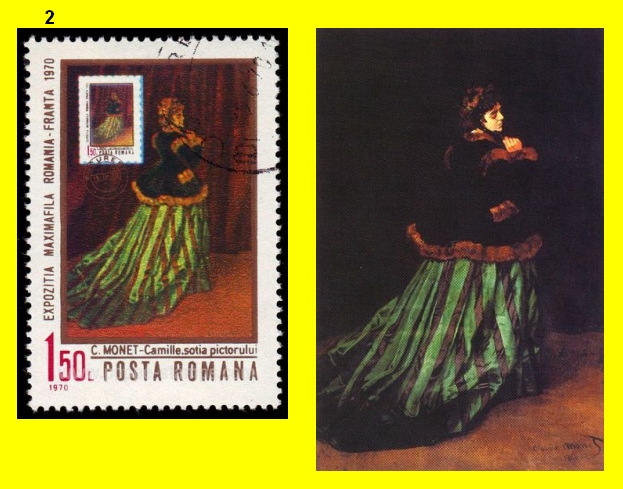

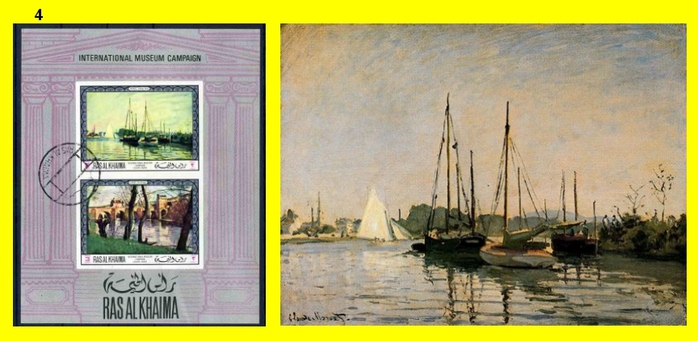

Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла В 1870 году стала женой художника. У них родилось два сына.

После начала франко-прусской войны в 1870 г., спасаясь от призыва на военную службу, Моне уезжает в Англию. В мае 1871 года он покинул Лондон, чтобы переехать жить в Зандам, в Нидерландах, где он написал двадцать пять картин (и где полиция подозревала его в революционной деятельности).

После возвращения во Францию в конце 1872 года Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце». Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению. Картина была показана на первой импрессионистской выставке в 1874 году. Знаменитый критик Леруа так писал об этой выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества.»

С декабря 1871 по 1878 год Моне жил в Аржантей, селе на правом берегу реки Сены близ Парижа, популярном для воскресных прогулок парижан, где он написал некоторые из наиболее известных его работ.

В сентябре 1879 года Камилла Моне умерла от туберкулёза в возрасте тридцати двух лет, оставив Клоду двух малолетних детей.

В 1892 году Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде́. Ещё до этого Алиса помогает художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1883 году Моне вместе с Алисой уезжает в местечко Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. Алиса умерла в 1911 году. Художник пережил и своего старшего сына, Жана, умершего в 1914 году.

В 1912 году Клоду Моне врачи поставили диагноз двойной катаракты, из-за чего ему пришлось перенести две операции, но он не оставил занятий рисованием. Художник скончался в одиночестве в декабре 1926 года в Живерни и был похоронен на местном церковном кладбище.

1. Дама в саду. 1867. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Когда Клод Моне писал картину, известную теперь под названием «Дама в саду», он уже заявил о себе как о новаторе в пейзажной живописи, восставшем против правил и рецептов старого искусства. Художник считал недостаточным писать на природе этюды, а затем в мастерской создавать по ним картину (как это обычно делали пейзажисты старшего поколения). Стремясь запечатлеть видимую им природу более точно и непосредственно, Моне решился на смелый шаг: начал писать картину прямо с натуры или, как тогда стали говорить, на пленере. Изображение природы приобрело особую свежесть и конкретность. Однако новый метод привел к несколько неожиданным результатам и заставил художника сделать далеко идущие выводы. Моне понял, что при изображении постоянно меняющейся натуры главной задачей становится передача солнечного освещения.

На картине изображена Жанна Маргарита Лекард, родственница Моне. Ее полупрозрачная женская фигура в светском платье на фоне летнего, но почти зловещего парка, внушает чувство одиночества. В эти годы Моне переживает тяжелое душевное состояние. Его денежные дела переживают упадок, он по настоянию отца надолго вынужден расстаться с Камиллой, ожидавшую ребенка.

Дама в саду» относится к числу ранних произведений Моне. На этом этапе своего творчества художник очень интересовался изображением человеческих фигур в пейзажной среде. Его задача состояла в том, чтобы сделать человеческую фигуру составной частью пейзажа, окружить ее светом и воздухом, добиться предельной естественности всего изображения в целом.

2. Камилла (Женщина в зелёном).1866. Бремен (Германия). Кюнстхалле.

Золя давно заметил, что к их разговорам внимательно прислушивается девушка – совсем юная, лет 17-ти, с удивительным, не по возрасту грустным лицом – и смотрит при этом только на Клода Моне. Уже несколько вечеров подряд она приходит в "Гербуа", садится за соседний столик, пьёт оранжад маленькими глотками и не сводит глаз с молчаливого художника. Потом все заметили это, а когда заметил и Моне, он поднялся, подошёл к девушке, молча протянул ей руку, помог подняться. И они ушли.

Девушка больше не появлялась в "Гербуа", но когда друзья узнали её в "Даме в зелёном", поняли, что Камилла Донсьё – так звали девушку – никуда не исчезла.

Вначале над "Дамой в зелёном" дружно потешались критики и зрители; газетные остроумцы не уставали печатать шаржи, где длинный шлейф вываливался за край картины, а шея женщины была перекручена, как штопор.

Но спустя некоторое время был полный успех. Критика хвалила ровно струящийся, как у старых мастеров, шелк платья и сравнивала его с прославленными тканями венецианского живописца Веронезе. “Посмотрите на платье. Оно гибкое и в то же время плотное, оно мягко волочится, оно живет, оно ясно говорит, кто эта женщина. Это не платье куклы, один из кусков муслина, в которой обволакивают мечту; это добротный шелк, который действительно носят”. Восхищались живостью фигуры, тем, как она, уходя, обернулась. Мимолетность момента, кажется, схвачена здесь и в позе, и в манере письма.

3. Дамы в саду.1867. Париж.Музей д'Орсэ.

После того, как картина «Камилла, или портрет дамы в зелёном платье» была выставлена на Парижском салоне, получила одобрение критиков и признание ценителей живописи, художник решил приступить к более крупному проекту. Он давно мечтал изобразить группу людей на свежем воздухе. Сняв дом с садом, он в апреле 1866 года, приступил к работе над сюжетом.

Работая над столь крупномасштабным полотном, Моне столкнулся с двойной задачей: во-первых, чтобы писать верхнюю часть полотна, пришлось выкопать траншею и, с помощью шкивов, опускать в нее нижнюю часть будущей картины, чтобы не менять свой угол зрения, а во-вторых работы столь крупного формата обычно используют для создания исторических произведений. Задача же живописца заключалась в другом: как можно расположить фигуры людей так, чтобы создалось впечатление, что воздух и свет перемещается вокруг них. Моне нашел решение, рисуя тени, цветной свет, пятна солнца, пробивающиеся сквозь листву, и бледные отражения, светящиеся в темноте. Чтобы точнее отобразить игру света и тени, автор писал листву при ярком солнечном свете.

Моделью для всех женщин, изображенных на картине, стала Камилла Донсье, на тот момент бывшая уже женой художника. Все фигуры изображены в натуральную величину. Эмиль Золя писал: “Солнце упало прямо на ослепительно белые юбки”. Лица остаются расплывчатыми и не могут считаться портретами. Моне умело изобразил белые платья, привязывая их строго к структуре композиции. Женские фигуры выглядят немного стилизованными, но это только сильнее подчеркивает нюансы освещения. До крайности доведен контраст между затененными и освещенными частями. Лицо сидящей женщины освещено лишь голубым отражением от ее платья.

Готовая картина была отклонена жюри Салона 1867 года. Были высказаны замечания по поводу видимых мазков, которые посчитали признаком беспечности. Неповторимым полотно художника делает солнце, вернее свет, покрывающий своим сиянием все: цветы, дорогу, листву, платья, лица. Картина производит впечатление моментального снимка.

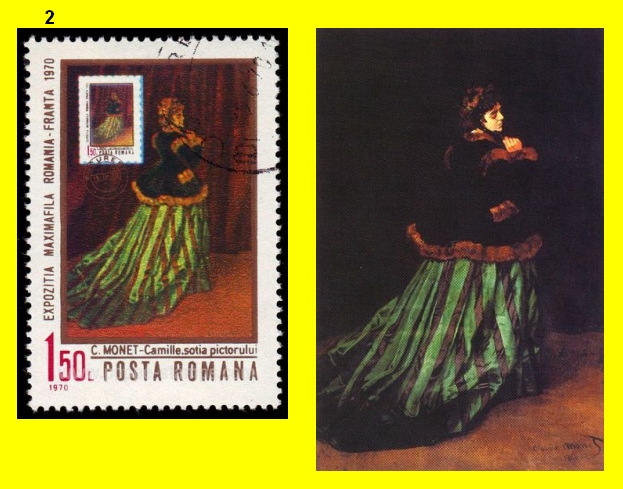

4. Яхты у причала.1872. (На марке вверху). Париж. Музей д'Орсэ.

С детства увлекался изобразительным искусством, в частности с удовольствием рисовал карикатуры, которые успешно продавались в лавке его отца.

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1862 году. Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.

Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсьё, написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла В 1870 году стала женой художника. У них родилось два сына.

После начала франко-прусской войны в 1870 г., спасаясь от призыва на военную службу, Моне уезжает в Англию. В мае 1871 года он покинул Лондон, чтобы переехать жить в Зандам, в Нидерландах, где он написал двадцать пять картин (и где полиция подозревала его в революционной деятельности).

После возвращения во Францию в конце 1872 года Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце». Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению. Картина была показана на первой импрессионистской выставке в 1874 году. Знаменитый критик Леруа так писал об этой выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества.»

С декабря 1871 по 1878 год Моне жил в Аржантей, селе на правом берегу реки Сены близ Парижа, популярном для воскресных прогулок парижан, где он написал некоторые из наиболее известных его работ.

В сентябре 1879 года Камилла Моне умерла от туберкулёза в возрасте тридцати двух лет, оставив Клоду двух малолетних детей.

В 1892 году Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде́. Ещё до этого Алиса помогает художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1883 году Моне вместе с Алисой уезжает в местечко Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. Алиса умерла в 1911 году. Художник пережил и своего старшего сына, Жана, умершего в 1914 году.

В 1912 году Клоду Моне врачи поставили диагноз двойной катаракты, из-за чего ему пришлось перенести две операции, но он не оставил занятий рисованием. Художник скончался в одиночестве в декабре 1926 года в Живерни и был похоронен на местном церковном кладбище.

1. Дама в саду. 1867. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Когда Клод Моне писал картину, известную теперь под названием «Дама в саду», он уже заявил о себе как о новаторе в пейзажной живописи, восставшем против правил и рецептов старого искусства. Художник считал недостаточным писать на природе этюды, а затем в мастерской создавать по ним картину (как это обычно делали пейзажисты старшего поколения). Стремясь запечатлеть видимую им природу более точно и непосредственно, Моне решился на смелый шаг: начал писать картину прямо с натуры или, как тогда стали говорить, на пленере. Изображение природы приобрело особую свежесть и конкретность. Однако новый метод привел к несколько неожиданным результатам и заставил художника сделать далеко идущие выводы. Моне понял, что при изображении постоянно меняющейся натуры главной задачей становится передача солнечного освещения.

На картине изображена Жанна Маргарита Лекард, родственница Моне. Ее полупрозрачная женская фигура в светском платье на фоне летнего, но почти зловещего парка, внушает чувство одиночества. В эти годы Моне переживает тяжелое душевное состояние. Его денежные дела переживают упадок, он по настоянию отца надолго вынужден расстаться с Камиллой, ожидавшую ребенка.

Дама в саду» относится к числу ранних произведений Моне. На этом этапе своего творчества художник очень интересовался изображением человеческих фигур в пейзажной среде. Его задача состояла в том, чтобы сделать человеческую фигуру составной частью пейзажа, окружить ее светом и воздухом, добиться предельной естественности всего изображения в целом.

2. Камилла (Женщина в зелёном).1866. Бремен (Германия). Кюнстхалле.

Золя давно заметил, что к их разговорам внимательно прислушивается девушка – совсем юная, лет 17-ти, с удивительным, не по возрасту грустным лицом – и смотрит при этом только на Клода Моне. Уже несколько вечеров подряд она приходит в "Гербуа", садится за соседний столик, пьёт оранжад маленькими глотками и не сводит глаз с молчаливого художника. Потом все заметили это, а когда заметил и Моне, он поднялся, подошёл к девушке, молча протянул ей руку, помог подняться. И они ушли.

Девушка больше не появлялась в "Гербуа", но когда друзья узнали её в "Даме в зелёном", поняли, что Камилла Донсьё – так звали девушку – никуда не исчезла.

Вначале над "Дамой в зелёном" дружно потешались критики и зрители; газетные остроумцы не уставали печатать шаржи, где длинный шлейф вываливался за край картины, а шея женщины была перекручена, как штопор.

Но спустя некоторое время был полный успех. Критика хвалила ровно струящийся, как у старых мастеров, шелк платья и сравнивала его с прославленными тканями венецианского живописца Веронезе. “Посмотрите на платье. Оно гибкое и в то же время плотное, оно мягко волочится, оно живет, оно ясно говорит, кто эта женщина. Это не платье куклы, один из кусков муслина, в которой обволакивают мечту; это добротный шелк, который действительно носят”. Восхищались живостью фигуры, тем, как она, уходя, обернулась. Мимолетность момента, кажется, схвачена здесь и в позе, и в манере письма.

3. Дамы в саду.1867. Париж.Музей д'Орсэ.

После того, как картина «Камилла, или портрет дамы в зелёном платье» была выставлена на Парижском салоне, получила одобрение критиков и признание ценителей живописи, художник решил приступить к более крупному проекту. Он давно мечтал изобразить группу людей на свежем воздухе. Сняв дом с садом, он в апреле 1866 года, приступил к работе над сюжетом.

Работая над столь крупномасштабным полотном, Моне столкнулся с двойной задачей: во-первых, чтобы писать верхнюю часть полотна, пришлось выкопать траншею и, с помощью шкивов, опускать в нее нижнюю часть будущей картины, чтобы не менять свой угол зрения, а во-вторых работы столь крупного формата обычно используют для создания исторических произведений. Задача же живописца заключалась в другом: как можно расположить фигуры людей так, чтобы создалось впечатление, что воздух и свет перемещается вокруг них. Моне нашел решение, рисуя тени, цветной свет, пятна солнца, пробивающиеся сквозь листву, и бледные отражения, светящиеся в темноте. Чтобы точнее отобразить игру света и тени, автор писал листву при ярком солнечном свете.

Моделью для всех женщин, изображенных на картине, стала Камилла Донсье, на тот момент бывшая уже женой художника. Все фигуры изображены в натуральную величину. Эмиль Золя писал: “Солнце упало прямо на ослепительно белые юбки”. Лица остаются расплывчатыми и не могут считаться портретами. Моне умело изобразил белые платья, привязывая их строго к структуре композиции. Женские фигуры выглядят немного стилизованными, но это только сильнее подчеркивает нюансы освещения. До крайности доведен контраст между затененными и освещенными частями. Лицо сидящей женщины освещено лишь голубым отражением от ее платья.

Готовая картина была отклонена жюри Салона 1867 года. Были высказаны замечания по поводу видимых мазков, которые посчитали признаком беспечности. Неповторимым полотно художника делает солнце, вернее свет, покрывающий своим сиянием все: цветы, дорогу, листву, платья, лица. Картина производит впечатление моментального снимка.

4. Яхты у причала.1872. (На марке вверху). Париж. Музей д'Орсэ.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 36 - Ян Стен на марках разных стран (часть 2)

Часть 37 - "Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа

Часть 38 - Клод Моне на марках разных стран (часть 1)

Часть 39 - Клод Моне на марках разных стран (часть 2)

Часть 40 - Клод Моне на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

"Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа |

Жюль Бастьен-Лепаж (1848-1884) - французский художник, представитель натурализма в живописи как составной части реализма.

Учился в школе изящных искусств в Париже у Александра Кабанеля. После тяжёлого ранения во время немецко-французской войны 1870 г. вернулся в родную деревню. Стал вторым в конкурсе на Римскую премию. С 1879 по 1882 гг. путешествовал по Англии. Будучи уже тяжело больным раком (по другим источникам чахоткой), он предпринял путешествие по Алжиру. Умер в возрасте 36 лет в своей мастерской в Париже.

Картина "Деревенская любовь" - одно из лучших произведений Бастьен-Лепажа. У старого забора, разделяющего две крестьянские усадьбы, стоят парень и девушка. Застенчивые, смущенные встречей. Парень высокий, темноволосый. Худощавое с тонкими, выразительными чертами лицо, мало похожее на загрубелое крестьянское. Пальцы тонкие скорее музыканта, чем крестьянина. На нём светлая рубашка, тёмные штаны, которые защищает от брызг навоза кожаный фартук с разрезом для завязывания вокруг брючин. На ногах грубые башмаки. Девушка по ту сторону забора ему по плечо. Она стоит к нам спиной: две девчачьи тонкие косички. У неё высокая талия, гладкая спина. На ней длинная юбка, аккуратные маленькие башмачки. В руке маленький цветок. Парень смущён. Он склонился к девушке, скрадывая свой рост, и теребит свои пальцы. Очень поэтично и тонко передано зарождение чувства.

Объединив пейзаж и портрет, художник лишил бытовой жанр многоречивой сюжетной повествовательности, придал ему черты созерцательности. В целом полотно покоряет искренностью чувств и правдивостью.

Учился в школе изящных искусств в Париже у Александра Кабанеля. После тяжёлого ранения во время немецко-французской войны 1870 г. вернулся в родную деревню. Стал вторым в конкурсе на Римскую премию. С 1879 по 1882 гг. путешествовал по Англии. Будучи уже тяжело больным раком (по другим источникам чахоткой), он предпринял путешествие по Алжиру. Умер в возрасте 36 лет в своей мастерской в Париже.

Картина "Деревенская любовь" - одно из лучших произведений Бастьен-Лепажа. У старого забора, разделяющего две крестьянские усадьбы, стоят парень и девушка. Застенчивые, смущенные встречей. Парень высокий, темноволосый. Худощавое с тонкими, выразительными чертами лицо, мало похожее на загрубелое крестьянское. Пальцы тонкие скорее музыканта, чем крестьянина. На нём светлая рубашка, тёмные штаны, которые защищает от брызг навоза кожаный фартук с разрезом для завязывания вокруг брючин. На ногах грубые башмаки. Девушка по ту сторону забора ему по плечо. Она стоит к нам спиной: две девчачьи тонкие косички. У неё высокая талия, гладкая спина. На ней длинная юбка, аккуратные маленькие башмачки. В руке маленький цветок. Парень смущён. Он склонился к девушке, скрадывая свой рост, и теребит свои пальцы. Очень поэтично и тонко передано зарождение чувства.

Объединив пейзаж и портрет, художник лишил бытовой жанр многоречивой сюжетной повествовательности, придал ему черты созерцательности. В целом полотно покоряет искренностью чувств и правдивостью.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 35 - Ян Стен на марках разных стран (часть 1)

Часть 36 - Ян Стен на марках разных стран (часть 2)

Часть 37 - "Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа

Часть 38 - Клод Моне на марках разных стран (часть 1)

Часть 39 - Клод Моне на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Ян Стен на марках разных стран (часть 2) |

1. Музыканты.1660. "Кошачья семья". Будапешт. Музей изобразительных искусств.

2. Семья художника.1663-65. Гаага. Маурицхейс.

3. Автопортрет с флейтой.1655. Гавана. Национальный музей искусств.

4. Автопортрет с лютней.1661-63. Мадрид. Собрание Тиссен-Барнемиса.

В жанровых сценах художника Яна Стена острая ироническая, а зачастую и едкая сатирическая характеристика персонажей и живая занимательность художественного рассказа сочетаются с тонким живописным мастерством, проявляющимся в тщательном исполнении мимики лиц героев, характерных жестов фигур, деталей обстановки помещений, ковров, одежды и т.д.

На многих из его картин представлены сцены в тавернах и праздничные застолья, но они часто лишь изображают морализирующие намеки и тонкую иронию художника.

Стен – мастер многофигурной композиции и детальной обрисовки, острой характеристики персонажей и передачи настроения. Незначительные на первый взгляд детали играют у Стена едва ли не главную роль. Их совокупность и точное соположение живописец использует для воссоздания атмосферы события на полотне, подчеркивания индивидуальных черт своих героев. Детали объединяются, между ними устанавливаются связи, они начинают взаимодействовать, и в результате складывается целостная картина, в реальности которой невозможно усомниться.

Помимо жанровых сцен, Ян Стен написал также довольно много автопортретов, в которых он отнюдь не выказал тенденции к тщеславию.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 34 - Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1)

Часть 35 - Ян Стен на марках разных стран (часть 1)

Часть 36 - Ян Стен на марках разных стран (часть 2)

Часть 37 - "Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа

Часть 38 - Клод Моне на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Ян Стен на марках разных стран (часть 1) |

Стен Ян (1626-1679) - голландский живописец, мастер бытового жанра.

Родился в Лейдене в семье пивовара. Учился живописи в Харлеме у Адриана ван Остаде и возможно у Дирка Халса. В 1648 году он вступил в лейденскую гильдию художников, в 1649 г. женился на дочери ван Гойена и переехал в Гаагу, где работал до 1653 г. С 1654 по 1658 г. он проживал в Лейдене, потом до 1669 г. в Харлеме. После смерти своего отца, в 1669 году, Стен окончательно поселился в Лейдене, где в 1672 открыл корчму с гостиничными номерами.

Ян Стен считается одним из самых остроумных мастеров голландской жанровой живописи. Большей частью он писал картины, изображавшие представителей среднего и нижнего слоёв бюргерства, в которых изящество и разнообразие стиля сочетаются с грубоватым, фривольным юмором с элементами гротеска. Ему нравилось вкладывать в свои отличавшиеся обилием персонажей работы морализаторские идеи или своеобразно иллюстрировать своими картинами общеизвестные пословицы и аллегории.

Разносторонне образованный, любознательный и весёлый человек, Стен постоянно жил в нужде. Он писал семейные портреты и сцены на постоялых дворах. Его творческое наследие составляют почти 400 картин, среди которых много написано на библейские сюжеты. Очень много работ Стен хранится в Рийксмузее в Амстердаме.

1. Больная и врач. Ок. 1660. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Эта работа художника приобретена императорским музеем по распоряжению Екатерины II из парижского собрания барона Л.А Кроза де Тьера в 1772 году.

В кресле полулежит молодая женщина. Она только что оправилась после легкого обморока. Старая служанка привела ее в чувство испытанным народным средством — запахом сжигаемого шерстяного шнура, полуобгоревший конец которого еще торчит из стоящей на полу грелки. Врач, забыв о выслушивании пульса, с увлечением слушает служанку. Ехидное выражение лица старухи и ухмыляющаяся физиономия врача красноречиво говорят о причинах болезни. Настроению этих персонажей противопоставлены художником чувства молодой женщины, мечтающей о своем возлюбленном. Хитрая рожица мальчика, подглядывающего из-за дверей, сразу же дает нам понять, что перед нами не настоящая, а мнимая больная.

2. Больная и врач. 1670. Амстердам. Рийксмузей.

3. Визит врача.1662. Мюнхен. Старая Пинакотека.

4. Визит врача.1665. Гаага. Маурицхейс.

Один из любимых сюжетов Стена - визит доктора к молодой даме, страдающей "сердечной слабостью". До нас дошла около 20 стеновских картин на эту тему. На них всегда присутствует бледная молодая женщина, изнемогающая от любовной болезни, лекарь-весельчак и - очень часто - служанка. Время от времени Стен находил нужным пояснить полотно надписью - например, такого рода: "Ни один доктор не излечит от любви". Отметим, что слабость к "сердечной слабости" питал не только Стен, но и многие современные ему живописцы и писатели, а также медики, всерьез обсуждавшие возможность такой болезни и пути ее лечения. Наш герой был настроен не столь серьезно, как эскулапы. Достаточно взглянуть на его полотна, чтобы понять, что он откровенно насмехается и над "сердечной слабостью", и над врачами-шарлатанами. Эти картины иллюстрируют пословицу: "Там лекарство не поможет, где замешана любовь".

Родился в Лейдене в семье пивовара. Учился живописи в Харлеме у Адриана ван Остаде и возможно у Дирка Халса. В 1648 году он вступил в лейденскую гильдию художников, в 1649 г. женился на дочери ван Гойена и переехал в Гаагу, где работал до 1653 г. С 1654 по 1658 г. он проживал в Лейдене, потом до 1669 г. в Харлеме. После смерти своего отца, в 1669 году, Стен окончательно поселился в Лейдене, где в 1672 открыл корчму с гостиничными номерами.

Ян Стен считается одним из самых остроумных мастеров голландской жанровой живописи. Большей частью он писал картины, изображавшие представителей среднего и нижнего слоёв бюргерства, в которых изящество и разнообразие стиля сочетаются с грубоватым, фривольным юмором с элементами гротеска. Ему нравилось вкладывать в свои отличавшиеся обилием персонажей работы морализаторские идеи или своеобразно иллюстрировать своими картинами общеизвестные пословицы и аллегории.

Разносторонне образованный, любознательный и весёлый человек, Стен постоянно жил в нужде. Он писал семейные портреты и сцены на постоялых дворах. Его творческое наследие составляют почти 400 картин, среди которых много написано на библейские сюжеты. Очень много работ Стен хранится в Рийксмузее в Амстердаме.

1. Больная и врач. Ок. 1660. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Эта работа художника приобретена императорским музеем по распоряжению Екатерины II из парижского собрания барона Л.А Кроза де Тьера в 1772 году.

В кресле полулежит молодая женщина. Она только что оправилась после легкого обморока. Старая служанка привела ее в чувство испытанным народным средством — запахом сжигаемого шерстяного шнура, полуобгоревший конец которого еще торчит из стоящей на полу грелки. Врач, забыв о выслушивании пульса, с увлечением слушает служанку. Ехидное выражение лица старухи и ухмыляющаяся физиономия врача красноречиво говорят о причинах болезни. Настроению этих персонажей противопоставлены художником чувства молодой женщины, мечтающей о своем возлюбленном. Хитрая рожица мальчика, подглядывающего из-за дверей, сразу же дает нам понять, что перед нами не настоящая, а мнимая больная.

2. Больная и врач. 1670. Амстердам. Рийксмузей.

3. Визит врача.1662. Мюнхен. Старая Пинакотека.

4. Визит врача.1665. Гаага. Маурицхейс.

Один из любимых сюжетов Стена - визит доктора к молодой даме, страдающей "сердечной слабостью". До нас дошла около 20 стеновских картин на эту тему. На них всегда присутствует бледная молодая женщина, изнемогающая от любовной болезни, лекарь-весельчак и - очень часто - служанка. Время от времени Стен находил нужным пояснить полотно надписью - например, такого рода: "Ни один доктор не излечит от любви". Отметим, что слабость к "сердечной слабости" питал не только Стен, но и многие современные ему живописцы и писатели, а также медики, всерьез обсуждавшие возможность такой болезни и пути ее лечения. Наш герой был настроен не столь серьезно, как эскулапы. Достаточно взглянуть на его полотна, чтобы понять, что он откровенно насмехается и над "сердечной слабостью", и над врачами-шарлатанами. Эти картины иллюстрируют пословицу: "Там лекарство не поможет, где замешана любовь".

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 33 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973

Часть 34 - Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1)

Часть 35 - Ян Стен на марках разных стран (часть 1)

Часть 36 - Ян Стен на марках разных стран (часть 2)

Часть 37 - "Деревенская любовь" Бастьен-Лепажа

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1) |

Франс Снейдерс (1579-1657) - фламандский живописец, мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко.

В молодости учился у Питера Брейгеля Младшего и Хендрика ван Балена. Был женат на сестре братьев-художников Корнелиса и Пауля де Вос. В 1602 г. 22-летний Снейдерс был принят в гильдию Св. Луки - цеховую организацию, объединявшую художников. Мастерство Снейдерса высоко оценил Рубенс, с 1613 г. приглашавший его к сотрудничеству. В отличие от большинства фламандских мастеров, Франс Снейдерс предпочитал писать картины определенной тематики, по существу, ограничившись в своем творчестве изображением охот и натюрмортами Эти сюжеты, пользующиеся в те годы наибольшим успехом у фламандской знати и зажиточных бюргеров, были ему особенно близки. У Снейдерса никогда не было недостатка в заказчиках, стремившихся украсить свои городские дома и родовые замки его «аппетитными» полотнами.

1. Натюрморт с битой дичью и омаром. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

К этому произведению, как впрочем и к другим, не подходит французское название «натюрморт», что значит мертвая природа. Оно полно жизненной силы, движения. Изображенная снедь как бы распирает рамки картины, не умещаясь на плоскости огромного стола, свешивается с него или, скатившись, грудой лежит на полу. Художник стремится усилить впечатление динамики и тем, что вводит в полотно изображение живых существ: из-под стола выглядывает собака, готовая броситься на ощетинившуюся кошку. Динамичны и красочные сочетания в картине — ослепительно-белая скатерть положена на ярко-красную, на синем блюде выделяется красный омар, блещет сине-зелено-золотистое оперение павлина. Но безудержная вакханалия красок и форм всегда подчинена у Снейдерса единому композиционному замыслу. В картине «Битая дичь и омар» яркое красочное пятно скатерти и омар заключены в овал, очерченный раскинувшимся павлином, овощами на полу и лесенкой с поставленной на нее снедью.

Картина поступила в Эрмитаж в конце XVIII века, во время правления Екатерины Великой.

2. Охота на кабана. 1630-е. Антверпен. Дом Рококса.

Снейдерс прославляет охоту, показывая то неистовую скачку и преследование зверей, то их яростную схватку. Эти стремительно-динамичные полотна художника пользовались большим успехом при европейских дворах.

3. Натюрморт с лебедем. 1640-е. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва. Поступила в музей в 1930 году из Государственного Эрмитажа.

Заполняя все живописное пространство — предметы расположены ярусами, но не умещаются на столах и словно готовы обрушиться в сторону зрителя. Кажется, что только рама картины удерживает их. Яркие контрастные краски, разнообразие фактуры выделяют их на нейтральном фоне, выявляют их декоративные качества. Из общего оливкового фона выступают излюбленные мастером и наделенные особой выразительностью крупные цветовые пятна — красного и синего разных оттенков и сияющего белого. Но главный солист в многоголосом хоре — белоснежный убитый лебедь с раскинутыми крыльями. Его изображение придает неожиданный поэтический оттенок натюрморту и, несомненно, связано с многозначной символикой этого образа. Преувеличенные в масштабах предметы кажутся наделенными необычайной жизненной силой, беспокойные линии, их очерчивающие, порождают динамичный бурный ритм. Однако равновесие цветовых масс, четкие горизонтали стола организуют композиции, создают впечатление целостности, монументальности. Человеческие фигуры для картин Снейдерса писали другие художники.

4. Лавка дичи. Картина из румынского музея. Снейдеровские «лавки живности» поражают шумной жизнерадостностью и праздничной декоративностью. На этой картине, кроме живописного натюрморта, изображена сценка торговли лавочника с покупательницей. И если, как принято считать, что фигуры людей для картин Снейдерса писали другие художники, то в атрибутах к данной картине было бы уместно упомянуть имя и этого второго художника.

5. Диана, возвращающаяся с охоты. 1615. Дрезденская галерея. Это одна из известных картин Рубенса, в которой животные и плоды написаны Франcом Снейдерсом.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 32 - Делакруа на марках разных стран (часть 3)

Часть 33 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973

Часть 34 - Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1)

Часть 35 - Ян Стен на марках разных стран (часть 1)

Часть 36 - Ян Стен на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973 |

В серии марок выпуска 1973 года представлена подборка шедевров западноевропейской живописи из Эрмитажа в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и ГМИИ им. Пушкина в Москве. Это был третий подобный выпуск по теме "Западноевропейская живопись в музеях СССР". На марках представлены полотна Снейдерса, Рембрандта, Стена, Шардена, Бастьена-Лепажа, Ренуара и Моне.

1. Франс Снейдерс (1579-1657). Фландрия. "Натюрморт с битой дичью и омаром".

2. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Голландия. "Молодая женщина, примеряющая серьги". 1654.

3. Ян Стен (1626-1679). Голландия. "Больная и врач". Ок. 1660.

4. Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Франция. "Натюрморт с атрибутами искусств". 1766

5. Жюль Бастьен-Лепаж (1848-1884). Франция. "Деревенская любовь". 1882.

6. Огюст Ренуар (1841-1919). Франция. "Девушка с веером". 1881.

7. Клод Моне (1840-1926). Франция. "Дама в саду". 1867

8. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Голландия. "Флора". 1634.

1. Франс Снейдерс (1579-1657). Фландрия. "Натюрморт с битой дичью и омаром".

2. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Голландия. "Молодая женщина, примеряющая серьги". 1654.

3. Ян Стен (1626-1679). Голландия. "Больная и врач". Ок. 1660.

4. Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Франция. "Натюрморт с атрибутами искусств". 1766

5. Жюль Бастьен-Лепаж (1848-1884). Франция. "Деревенская любовь". 1882.

6. Огюст Ренуар (1841-1919). Франция. "Девушка с веером". 1881.

7. Клод Моне (1840-1926). Франция. "Дама в саду". 1867

8. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Голландия. "Флора". 1634.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 31 - Делакруа на марках разных стран (часть 2)

Часть 32 - Делакруа на марках разных стран (часть 3)

Часть 33 - Западноевропейская живопись в музеях СССР. 1973

Часть 34 - Франс Снейдерс на марках разных стран (Часть 1)

Часть 35 - Ян Стен на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Первые русские и советские автомобили |

Первая модель автомобильного отдела Русско-Балтийского вагонного завода выпущена 26 мая 1909 г. Несмотря на большой интерес к Руссо-Балт на Третьей международной петербургской выставке 1910 года, продано было намного меньше автомобилей чем ожидалось. Этому могли способствовать цены. Руссо-Балт модели К стоил 5500 рублей, модель С — 7500 рублей. Для сравнения автомобили Рено и Опель стоили 5000 рублей. Есть сведения, что Великий князь Константин Константинович Романов приобрел три Руссо-балта, великая княжна Мария Павловна Романова — один экземпляр. В 1910 два автомобиля были приобретены для царского двора. Всего автопарк царской семьи насчитывал 58 автомобилей различных марок из которых лишь 10 обслуживали царскую семью. Однако лично царь предпочитал Руссо-Балту другие марки.

АМО-Ф-15 — первый советский грузовой автомобиль, выпускавшийся серийно московским заводом АМО. Отличался простотой конструкции, был удобен в эксплуатации, что обеспечило ему хорошую репутацию среди водителей.

Автомобиль АМО-Ф-15 был разработан на базе итальянского грузовика FIAT 15 Ter, сборку которого завод АМО вёл с 1917 по 1919 год. При этом в конструкцию машины были внесены существенные изменения.

К подготовке собственного производства этого грузовика на АМО приступили в январе 1924 года. К этому времени на заводе имелось 163 полученных из Италии чертежа, а также 513, изготовленных уже на АМО в прежние годы. Кроме того, имелись 2 эталонных экземпляра FIAT 15 Ter, хранившихся в особом помещении.

Первую машину собрали в ночь на 1 ноября 1924 года, а днём 6 ноября закончили сборку десятой, последней машины предсерийной партии. 7 ноября 1924 года эти 10 машин, выкрашенных в красный цвет, приняли участие в пролетарской демонстрации на Красной площади в Москве, а 25 ноября, в полдень, три машины из первой десятки отправились с Красной площади в первый для советских машин испытательный пробег по маршруту: Москва – Тверь – Вышний Волочек – Новгород – Ленинград – Луга – Витебск – Смоленск – Рославль – Москва. Успех автопробега подтвердил достаточный уровень качества продукции АМО и с марта 1925 года началось серийное производство автомобилей АМО-Ф-15 – в 1925 году изготовили 113 машин, а в следующем, 1926 году – уже 342 экземпляра.

С 1930 года АМО-Ф-15 выпускался параллельно со сборкой из американских комплектующих 2,5-тонных грузовиков АМО-2 и был снят с производства только в 1931 году, когда ему на смену пришёл, полностью состоящий из советских комплектующих, АМО-3.

НАМИ-1 — первый легковой автомобиль, созданный в СССР. Был разработан в 1925 году Научным автомоторным институтом (НАМИ) на базе дипломного проекта молодого инженера Константина Андреевича Шарапова.

Проект НАМИ-1 представлял собой попытку соединить простоту конструкции, дешевизну и иные положительные качества мотоцикла с коляской с комфортабельностью малолитражного легкового автомобиля. К 1 мая 1927 года на заводе «Спартак» были изготовлены опытные образцы шасси автомобиля НАМИ-1, сделанные целиком из отечественных материалов.

Три опытных экземпляра машины успешно прошли стендовые и дорожные испытания, после чего было принято решение о производстве этих автомобилей на том же заводе, с планом выпуска 30 машин в месяц.

Впоследствии документация на автомобиль была передана Ижорскому заводу в Ленинграде, но и там попытки развёртывания выпуска автомобиля успехом не увенчались.

C 1929 по 1932 года Ярославский государственный автомобильный завод (ЯГАЗ) изготавливал автобусные шасси Я-6. В Ярославле делали только шасси, поскольку завод не имел ни помещений, ни оборудования, ни специалистов для изготовления довольно трудоёмкого по тем временам автобусного кузова. 27-35-местные кузова автобусов строили авторемонтные мастерские в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Харькове, Тифлисе.

ГАЗ-А — легковой автомобиль среднего класса с открытым 5-местным 4-дверным кузовом типа фаэтон. Лицензионная копия автомобиля Ford-A, оборудование и документация на производство которого были куплены советским правительством в США в 1929 году.

Это был первый советский легковой автомобиль массовой конвейерной сборки. Выпускался с 1932 по 1936 год на Горьковском автомобильном заводе и с 1933 по 1935 год на московском заводе КИМ.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 43 - Пугачёвский бунт

Часть 44 - Дмитрий Кантемир - молдавский господарь и российский князь

Часть 45 - Первые русские и советские автомобили

Часть 46 - Первый русский букварь

Часть 47 - Русские ледоколы на марках 1976 года

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

Часть 3 - Нефть и газ Тюмени

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 3 раз

Нариман Нариманов - националист или интернационалист? |

Нариман Нариманов (1870-1925) - революционер, советский партийный деятель, азербайджанский писатель.

Окончил Горийскую учительскую семинарию (1890) и медицинский факультет Новороссийского университета (Одесса, 1908). Работал учителем, затем врачом (Баку, Тбилиси). Перевёл на азербайджанский язык Программу РСДРП. В 1909 арестован, выслан в Астрахань. В 1919 заместитель наркома РСФСР. В 1920 председатель Азербайджанского ревкома, председатель СНК Азербайджанской ССР. Член советской делегации на Генуэзской конференции (1922). Автор учебников азербайджанского и русского языка, переводчик «Ревизора» Гоголя. Автор ряда произведений на азербайджанский языке.

19 марта 1925 года в половине девятого вечера 55-летний Нариман Нариманов был обнаружен у ограды Александровского сада задыхавшимся в кашле. Узнав сотрудницу кремлевской амбулатории, председатель ВЦИК сказал: "Быстро отвезите меня в больницу, я умираю". Он скончался, не доехав до больницы в результате сердечного приступа, хотя была версия, что его отравили. Похоронен на Красной площади в Москве.

Именем Нариманова названы многие населённые пункты СССР. Нариманабад город в Азербайджане. Нариманов - город в Астраханской области (до 1984 Нижневолжск). Нариманово - посёлок в Оренбургской области, посёлок в Республике Башкортостан, посёлок в Саратовской области, посёлок в Тульской области, деревня в Тюменской области. Нариманов - хутор в Ростовской области. В Ульяновске в день его смерти Казанский тракт был переименован в Наримановское шоссе (ныне Проспект Нариманова). Улицы в Москве, Баку, Харькове и других городах, район в Баку, управление «Нариманов-нефть», колхозы, медицинский институт, памятники во многих городах и т.д. В этом можно отметить даже некоторый перебор, тем более, что деятельность партфункционеров того периода подвергается сегодня резкой критике.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 28 - Революционерка Елена Стасова

Часть 29 - Неудавшийся социализм Сальвадора Альенде

Часть 30 - Нариман Нариманов - националист или интернационалист?

Часть 31 - Брежнев, Индия и кот

Часть 32 - Брежнев на Кубе

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Неудавшийся социализм Сальвадора Альенде |

Сальвадор Альенде (1908-1973) на президентских выборах 1970 года опередил по количеству голосов двух других кандидатов, но не набрал абсолютного большинства голосов, и поэтому его кандидатура была отправлена на утверждение конгресса, где он был поддержан христианскими демократами, после того как обязался не нарушать принципы демократии.

В своей экономической программе Альенде заявил о проведении аграрной реформы и национализации крупнейших частных компаний и банков. Новая система предусматривала самоуправление компаний под контролем государства.

Политика Альенде встретила острое противодействие со стороны латифундистов. Как только стали известны результаты выборов 1970 года, крупные скотоводы начали забивать скот. Аграрная реформа сопровождалась самочинными захватами крестьянами земли бежавших из поместий латифундистов. Национализация бумажной промышленности, наряду с недовольством рабочих этой промышленности, вызвала обвинения Альенде в стремлении установить монополию на печать. В ходе национализации возникла напряженность в отношениях с США, когда североамериканские фирмы, вложившие большие капиталы в медеплавильную промышленность, отказались принять компенсацию.

Недовольство значительной части населения правлением Альенде вылилось в массовые демонстрации и забастовки в 1972 и 1973 годах. В октябре 1972 года страну охватила так называемая «национальная забастовка». К лету 1973 года страна разделилась на два враждующих лагеря — сторонников Альенде и его противников.

1 сентября 1973 года в столице был совершен военный переворот. Во время штурма президентского дворца Альенде погиб. По версии советского автора В. Волкова, он был расстрелян нападавшими. По версии правительства А. Пиночета, получившей подтверждение по результатам экспертизы останков в 2011 году, Альенде покончил жизнь самоубийством. Ворвавшиеся во дворец путчисты расстреляли уже мёртвое тело, в котором позже было обнаружено тринадцать пуль.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 27 - Визиты Брежнева в Германию, США и Францию

Часть 28 - Революционерка Елена Стасова

Часть 29 - Неудавшийся социализм Сальвадора Альенде

Часть 30 - Нариман Нариманов - националист или интернационалист?

Часть 31 - Брежнев, Индия и кот

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Дмитрий Кантемир - молдавский господарь и российский князь |

Кантемир Дмитрий Константинович (1673-1723) - молдавский и российский государственный деятель, учёный и писатель. Господарь Молдавского княжества.

Пробыв в качестве заложника в Константинополе с 1687 по 1691 год, Кантемир изучил турецкий и персидский языки, благодаря чему занимал впоследствии в Порте высокие должности. Занимался также историей, архитектурой, философией, математикой, составлял описания Молдавии и Турции.

В 1710 году, во время войны Турции с Россией, Дмитрий Кантемир был назначен молдавским князем и должен был принять участие в военных действиях против России, но он связался с русскими дипломатами и оказывал содействие послу Толстому. желая избавить свою страну от турецкого ига, Кантемир 13 апреля 1711 года в Луцке заключил с Петром Великим трактат (Луцкий договор). Молдавское княжество должно было вступить в русское подданство, сохраняя статус независимого, суверенного государства и прежних обычаев внутри страны. Но безуспешный поход армии, которую возглавлял фельдмаршал Шереметев, вынудили Россию заключить невыгодный для России мир с Турцией, и Молдавия осталась под турецким владычеством. Дмитрий Кантемир с 1000 молдавских бояр эмигрировал в Россию и получил княжеский титул Российской империи, значительную пенсию и обширные имения в нынешней орловской области. Кантемир стал советником Петра I по делам Востока, вошел в число ближайших сподвижников императора.

Одна из дочерей Кантемира Мария , сделалась любовницей Петра I и вынашивала его сына, так что шли разговоры о замене ею Екатерины, но мальчик не выжил.

Кантемир автор ряда исторических и философских работ, а также литературных произведений. Почти все труды Кантемира написаны в России. Он был избран членом Берлинской академии наук.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 42 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

Часть 43 - Пугачёвский бунт

Часть 44 - Дмитрий Кантемир - молдавский господарь и российский князь

Часть 45 - Первые русские и советские автомобили

Часть 46 - Первый русский букварь

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Маршал Малиновский, известный и неизвестный |

Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967) прошел путь от солдата Русского корпуса, сражавшегося в годы Первой мировой войны во Франции, до министра обороны СССР. Он спланировал и провел одни из самых решающих операций Красной Армии в Великой Отечественной войне (Одесская и Яссо-Кишиневская). Во время Великой Отечественной он командовал армиями и фронтами. Его войска взяли Будапешт. На протяжении десяти лет Малиновский определял судьбу огромной Советской Армии.

У Малиновского необычная биография. Он родился в Одессе, рос без отца. Мать - Варвара Николаевна Малиновская-украинка, отец - крымский караим. Но по этому поводу существует несколько версий. Дочь Малиновского Надежда в телевизионном интервью в 2006 году сообщила, что ее отец - внебрачный сын российского князя и его служанки и родился в княжеском имении на Украине. Военный корреспондент лондонской «Санди Таймс» Александр Верт, встречавшийся в 1943 году с командармом Малиновским, писал со слов маршала: «Красивая девушка Варя влюбилась в караима - землемера Якова, на много лет старше ее. Он хотел на ней жениться, но его убили в Одессе еще до рождения ее сына». По другим данным, отцом был не землемер, а караим сапожник Янкель (Яков), не пожелавший узаконить свои отношения с Варей. В официальной автобиографии Малиновский сообщает: «...Моя мать, Варвара Николаевна Малиновская, родила меня в девушках; в метрической записи помечено «незаконнорожденный». Есть также данные о том, что мать Родиона тоже была караимкой, и назвали его при рождении Рувимом.

Шестнадцатилетним подростком он начал военную службу пулеметчиком на германском фронте в 1914 году и стал после ранения кавалером Георгиевского креста.

Воевал почти два года в Иностранном легионе.

Гражданскую войну начал рядовым и закончил командиром стрелкового батальона.

В 1930 году окончил военную академию имени Фрунзе.

В 1937-38 годах был военным советником в Испании.

Великую отечественную встретил в должности командира стрелкового корпуса в Бессарабии.

В августе 1941 года - командарм. В декабре 1941 года - командующий Южным фронтом. Но за неудачи, поражение в ходе Харьковской операции и отступление вопреки сталинскому приказу был понижен в должности до командарма. Реабилитировал себя в Котельниковской операции и, как следствие, в Сталинградской битве. В результате Сталин в феврале 1943 года вновь вернул Малиновского на должность командующего войсками Южного фронта. В дальнейшем командовал войсками Юго-Западного фронта, переименованного в 3-й Украинский фронт. Провёл Донбасскую, Нижне-Днепровскую, Запорожскую, Никопольско-Криворожскую, Березнеговато-Снигиревскую, Одесскую наступательные операции. В мае 1944 года Малиновский был переведён командующим на 2-й Украинский фронт, который вместе с 3-м Украинским фронтом (под командованием Фёдора Толбухина) продолжил наступление на южном направлении, разгромив войска германской группы армий «Южная Украина» в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической операции. После этого Румыния вышла из союза с Германией и объявила последней войну.

10 сентября 1944 года Малиновскому было присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза».

В октябре 1944 года Малиновский нанес противнику жестокое поражение в восточной Венгрии в ходе Дебреценской операции и вышел на ближние подступы к Будапешту. Однако крайне ожесточённая битва за Будапешт затянулась почти на пять месяцев. В её ходе удалось сначала окружить, а потом уничтожить почти 200-тысячную группировку врага.

Весной 1945 года за полный разгром войск противника в Венской операции Малиновский удостоен высшего советского полководческого ордена «Победа».

Закончив Великую Отечественную войну в Австрии и Чехословакии, Малиновский был переведён на Дальний Восток, где в ходе советско-японской войны вступил в командование Забайкальским фронтом, который прорвался через пустыню Гоби в центральную часть Маньчжурии, довершив окружение и полный разгром японских войск.

После войны Малиновский 11 лет продолжал оставаться на Дальнем Востоке.

В марте 1956 года он стал заместителем Министра обороны СССР Георгия Жукова — Главнокомандующим Сухопутными войсками СССР. На октябрьском (1957) пленуме ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о снятии Г. К. Жукова с поста министра обороны СССР, выступил с критикой Жукова. Был назначен министром обороны СССР и оставался на этой должности до своей смерти.

В должности Министра обороны выполнял директивы партийного руководства. На его долю пришлись инициированные Никитой Хрущевым кардинальные реформы Советской Армии и ряд затеянных этим экстравагантным лидером закордонных авантюр.

В совершенстве владел тремя иностранными языками: испанским, французским и немецким.

Малиновский всеми силами стремился сохранить людей, сократить потери, и этот принцип выделял его, пожалуй, из всех командармов и командующих фронтами. Выделялся он среди них также уважением к подчинённым, вежливостью. Никогда не повышал голоса, не крыл матом, не бил палкой, не стрелял в подчинённых. Вот уж чем никто из крупных военачальников похвастаться не мог.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 43 - Оборона города Лиепая

Часть 44 - Блокада Ленинграда

Часть 45 - Маршал Малиновский, известный и неизвестный

Часть 46 - Маршал Толбухин

Часть 47 - Операция Багратион

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Орден Дружбы народов |

Орден Дружбы народов учреждён 17 декабря 1972 года в ознаменование 50-летия образования СССР для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных республик.

Первые награждения орденом были произведены 29 декабря 1972 года. В этот день были награждены пятнадцать союзных республик ССР, все автономные республики ССР, все автономные области и национальные округа. Всего за период с 17 декабря 1972 года по 27 июня 1993 года было произведено 72 761 награждение орденом Дружбы народов СССР. Награды производились в связи с юбилеями, за производственные, научные, спортивные и другие достижения, и, как правило, без всякой связи с дружбой народов.

Награждены двумя орденами Дружбы народов литературовед Г. П. Бердников, прозаик В. Н. Игнатенко, генеральный директор ТАСС С. А. Лосев, хоккеист С. А. Капустин. Ряд обладателей ордена Дружбы народов СССР впоследствии были награждены также орденом Дружбы Российской Федерации: хоккеист В. В. Жлуктов, лётчик-космонавт СССР В. В. Терешкова и другие.

А была ли действительно дружба народов в СССР? Ответы из Рунета:

...Если ведёшь себя по-человечески, то и к тебе такое же отношение от простых людей. А дружба между народами СССР - это широко пелось в песнях. Наверное это было нужно пропагандировать.

...Была...да сплыла.

...Считайте как хотите но люди были добрее намного.

...В основной массе была. Но и анекдоты про чукчей и других тоже были.

...Тогда политика другая была.,если не дружишь- по шее получишь.

...Вся "дружба" опиралась на репрессивный аппарат, рухнул аппарат, рухнула и "дружба".

...Была дружба людей разных национальностей. А дружба народов - официальная показуха.

...Особой дружбы не было, но и вражды тоже.

...В СССР очень много усилий прилагалось для пропаганды дружбы народов. И довольно эффективно, надо сказать. Причём начиналось всё со школы - дети выступали в разных национальных костюмах, например.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Революционерка Елена Стасова |

Елена Дмитриевна Стасова (1873-1966) - российская революционерка, деятель международного коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения.

Родилась и выросла в семье, оставившей заметный след в истории русской культуры. Ее дед, Василий Петрович, был выдающимся зодчим, отец, Дмитрий Васильевич, – известным в Петербурге адвокатом, дядя, Владимир Васильевич, – знаменитым художественным и музыкальным критиком.

Окончив гимназию, работала вместе с H. К. Крупской в воскресных школах для рабочих, вела марксистскую пропаганду. С 1898 работала в Петербургском "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса". С 1901 агент "Искры"·.

С февраля 1917 до марта 1920 секретарь ЦК партии. В 1927-1937 председатель ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР) СССР и зам. председателя исполкома МОПР.

Старая большевичка Елена Дмитриевна Стасова дожила до 93 лет. Она едва ли не последняя из "ленинской гвардии", разгромленной в годы репрессий. Почему Сталин пощадил Стасову, знал только он сам.

На посту секретаря ЦК партии она предшествовала как раз Сталину. Только в годы Гражданской войны эта должность была не столько политической, сколько технической: следить за повесткой дня, вести протоколы, хранить архивы, наводить справки. Это Стасова умела, как никто другой. Одно из прозвищ у неё в партии было – "товарищ Абсолют".

Елена Дмитриевна – дама твёрдая, независимая – позволяла себе иной раз такое, что другим и в страшных снах привидеться не могло. В 1937 году она служила председателем ЦК Международной организации помощи революционерам (МОПР). Эта довольно затхлая контора обкладывала советских людей маленькой податью: деньги, тёплые вещи, лекарства для узников капитала, сидящих в тюрьмах буржуазных государств. Сотрудник МОПРа, впоследствии писатель, Павел Подляшук рассказывал, как однажды Стасова явилась в своё заведение – мрачная и решительная. Собрала сослуживцев и жёстко сказала: – Значит, так. Истинные революционеры томятся не только в буржуазных тюрьмах, но и в наших, советских. Мы обязаны им помогать. Чтоб завтра же каждый из вас принёс деньги и тёплые вещи – кто сколько может. А уж доставить их по назначению берусь я сама. Но год-то стоял не какой-нибудь, а 1937-й. Сотрудники, понятно, пришли в ужас: помогать-то велено "врагам народа". Большинство саботировало распоряжение строгой начальницы. В том же 1937 году Стасову с поста председателя МОПРа сняли.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 26 - Большевик Иван Бабушкин

Часть 27 - Визиты Брежнева в Германию, США и Францию

Часть 28 - Революционерка Елена Стасова

Часть 29 - Неудавшийся социализм Сальвадора Альенде

Часть 30 - Нариман Нариманов - националист или интернационалист?

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Пугачёвский бунт |

He приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный /А. С. Пушкин/