-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

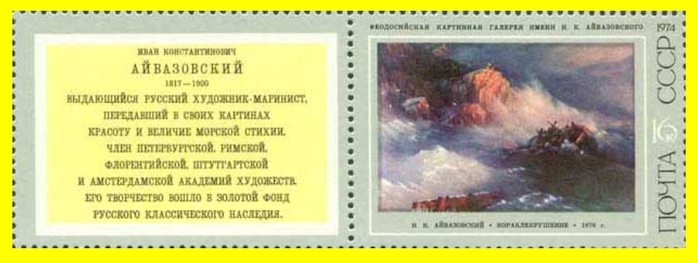

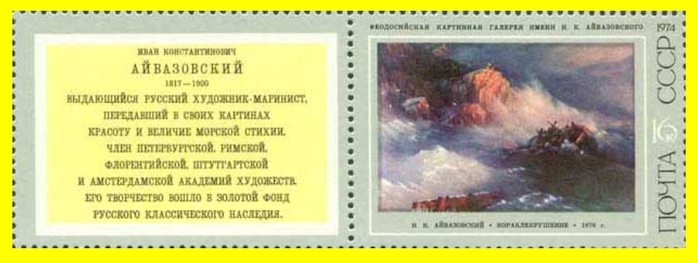

Айвазовский. Кораблекрушение |

Стремясь создать определенное настроение, художник прибегает к сгущенному мрачному колориту, используя при этом широкую шкалу тонов: от самого светлого в небе до густого темного — на скалах. Такая гамма передает состояние беспокойства, взволнованности, определяет весь строй композиции.

К теме кораблекрушения Айвазовский обращался не раз. Главный посыл, который несет в себе тематика этих картин - беспомощность человека перед могуществом природы. Подобные мысли, Айвазовский находит, конечно, в творчестве немецких романтиков, которые также в своих литературных исканиях уделяли много места морской стихии, месту человека в природе. Здесь человек напрямую зависим от природы, он не царь, как принято было считать до этого, а всего лишь песчинка в море. Но вместе с тем, как бы жестоко природа не обращалась с человеком, всегда есть надежда на спасение, всякие трудности преодолимы, именно поэтому на вершину скалы Айвазовский помещает спасшихся людей. И людям среди обломков мачт тоже есть надежда на спасение.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 20 - Айвазовский . Радуга

Часть 21 - Айвазовский . Чесменский бой

Часть 22 - Айвазовский. Кораблекрушение

Часть 23 - Крамской. Портрет И. К. Айвазовского

Часть 24 - Грабарь. Ленин у прямого провода

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

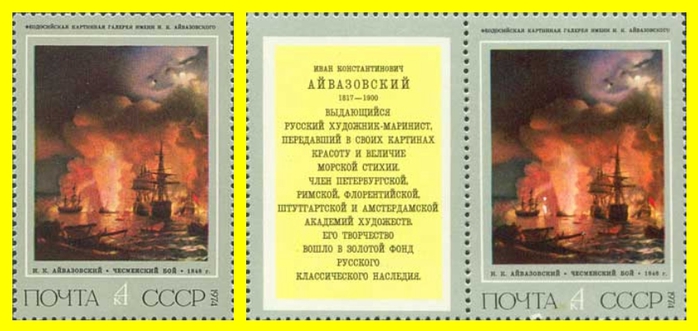

Айвазовский . Чесменский бой |

Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года.

Чесменское сражение - морское сражение 5—7 июля 1770 года возле и в Чесменской бухте между российским и турецким флотами.

После сражения в Хиосском проливе турки отступили в Чесменскую бухту под прикрытие своих береговых батарей. В Чесменской бухте турецкие корабли образовали две линии из 8 и 7 линейных кораблей соответственно, остальные суда заняли позицию между этими линиями и берегом. В течение дня 6 июля российские суда обстреливали турецкий флот и береговые укрепления с большого расстояния. Из четырёх вспомогательных судов были сделаны брандеры. Брандер под командованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с 84-пушечным линейным кораблем. Ильин поджег брандер, а сам вместе с командой покинул его на шлюпке. Корабль взорвался и поджег большинство оставшихся турецких кораблей.

Айвазовский изобразил на картине момент, когда один из брандеров поджигает неприятельское судно. Русские моряки в Чесменском сражении продемонстрировали всему миру, что Россия вновь стала могучей морской державой. «Чесменский бой» - батальное полотно, пронизанное страстной патетикой и драматизмом. На переднем плане – силуэт флагмана русской флотилии. В глубине Чесменской бухты – погибающие от взрывов турецкие корабли. Мы видим, как они горят и тонут – разлетаются обломки мачт, бушует пламя огня, озаряя темную ночь трагическим светом. Турецкие моряки, уцелевшие после взрыва, хватаются за обломки деревянного корабля, пытаясь удержаться на воде, и взывают о помощи. Поднимаясь вверх, сизый дым пожара смешивается с облаками. Смешение стихии огня, воды и воздуха напоминает какой-то адский фейерверк. Сверху несколько отрешенно смотрит на все, что происходит, луна.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 19 - Айвазовский . Бурное море

Часть 20 - Айвазовский . Радуга

Часть 21 - Айвазовский . Чесменский бой

Часть 22 - Айвазовский. Кораблекрушение

Часть 23 - Крамской. Портрет И. К. Айвазовского

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

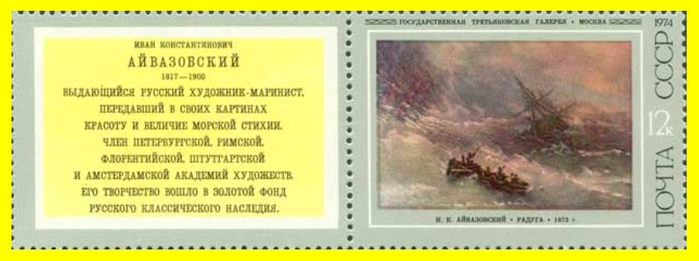

Айвазовский . Радуга |

В сюжете этой картины — буря на море и корабль, гибнущий у скалистого берега, — нет ничего необычного для творчества Айвазовского. Но ее красочная гамма, живописное выполнение были явлением совершенно новым в русской живописи семидесятых годов. Изображая эту бурю, Айвазовский показал ее так, будто он сам находится среди бушующих волн. Сквозь мчащийся вихрь едва заметны силуэт тонущего корабля и неясные очертания скалистого берега. Ураганный ветер срывает водяную пыль с гребней волн. Тучи на небе растворились в прозрачной влажной пелене. Сквозь этот хаос пробился поток солнечного света, лег радугой на воду, сообщив колориту картины многокрасочную расцветку. Вся картина написана тончайшими оттенками голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. Этими же тонами, чуть усиленными в цвете, передана и сама радуга. Она мерцает едва уловимым миражем. От этого радуга приобрела прозрачность, мягкость и чистоту цвета. Картина “Радуга” была новой, более высокой ступенью в творчестве Айвазовского.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 18 - Айвазовский . Георгиевский монастырь

Часть 19 - Айвазовский . Бурное море

Часть 20 - Айвазовский . Радуга

Часть 21 - Айвазовский . Чесменский бой

Часть 22 - Айвазовский. Кораблекрушение

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

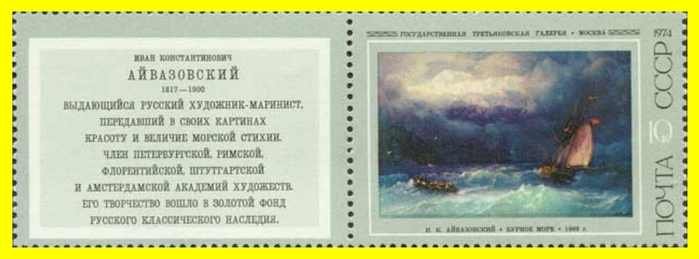

Айвазовский . Бурное море |

Чисто романтическое мировосприятие, восхищение необъятной, вечно изменчивой стихией моря находит зрелое выражение в работах 1860-х гг.

Большинство созданных Айвазовским образов моря - это "грезы", рожденные воображением художника. Лишь во второй половине жизни он попытался привести свою эстетическую систему в соответствие с требованиями реализма.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 17 - Айвазовский . Вид Одессы в лунную ночь

Часть 18 - Айвазовский . Георгиевский монастырь

Часть 19 - Айвазовский . Бурное море

Часть 20 - Айвазовский . Радуга

Часть 21 - Айвазовский . Чесменский бой

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

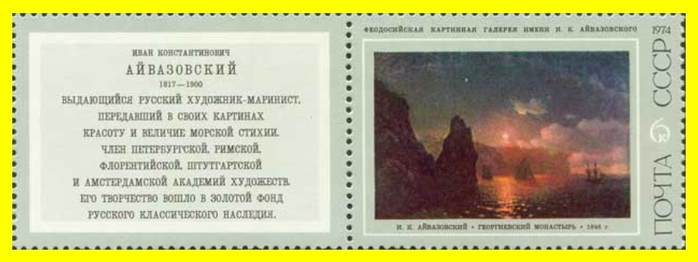

Айвазовский . Георгиевский монастырь |

Георгиевский монастырь, основанный в 891 году, был объектом внимание всех путешественников. Монастырь привлекал необыкновенным месторасположением близ живописного мыса Фиолент и тем, что в этих святых местах, по преданию, побывали Андрей Первозванный, Св Климентий, Кирилл и Мефодий. В 1820 году монастырь посетил А. С. Пушкин. Айвазовский провел в районе Севастополя всю осень 1845 года, где, по его словам «наслаждался природой, видя одно из лучших мест в Европе». Художник любил украшать свои пейзажи эффектами лунного света. С этой целью он разработал новый прием передачи бликов на воде. Отдельные рельефные мазки на первом плане, как правило, соединялись у горизонта в сплошную золотистую поверхность, и море оживало. Автор выделил светом луны постройки монастыря. Крымская природа, некогда пленившая И. К. Айвазовского, запечатлена в одном из самых лирических его произведений.

Лунная дорожка пробегает по морю, подернутому рябью волн. На фоне темного неба, серебрящегося в свете луны, толпятся прибрежные скалы. Картина покоряет живописной естественностью и жизненностью.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 16 - Айвазовский - 1974

Часть 17 - Айвазовский . Вид Одессы в лунную ночь

Часть 18 - Айвазовский . Георгиевский монастырь

Часть 19 - Айвазовский . Бурное море

Часть 20 - Айвазовский . Радуга

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Айвазовский . Вид Одессы в лунную ночь |

Картина исполнена в начале 1846 года и 18 мая показана в Феодосии на выставке, посвященной 10-летию творческой деятельности художника. В июле 1846 года была приобретена Николаем I для Императорского Эрмитажа. С 25 февраля по 8 марта 1847 демонстрировалась на выставке в Императорской Академии художеств. Картина «Вид Одессы» была в числе тех произведений, за которые в марте 1847 года Айвазовский получил звание профессора.

Залитая сиянием лунного света, уходящая вдаль вереница домов теряется в дымке на горизонте. Поверхность моря, на которой застыл парусный бриг, серебрит лунная дорожка света, придающая всему пейзажу волшебство и очарование. По легкой волне к нему направляется шлюпка с матросами. Очертания стоящих на рейде военных кораблей навевают мысли о дальних странствиях и боевых походах, придают композиции романтическое настроение. Изображая ночное время суток, живописец блестяще решил труднейшую колористическую задачу. Умело используя световую особенность ночи, которая поглощает цвета предметов, художник сумел передать едва заметные тональные отношения. Обладая незаурядными способностями, Айвазовский передал обаяние южной ночи, создал один из поэтичнейших ее образов.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 15 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 16 - Айвазовский - 1974

Часть 17 - Айвазовский . Вид Одессы в лунную ночь

Часть 18 - Айвазовский . Георгиевский монастырь

Часть 19 - Айвазовский . Бурное море

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Айвазовский - 1974 |

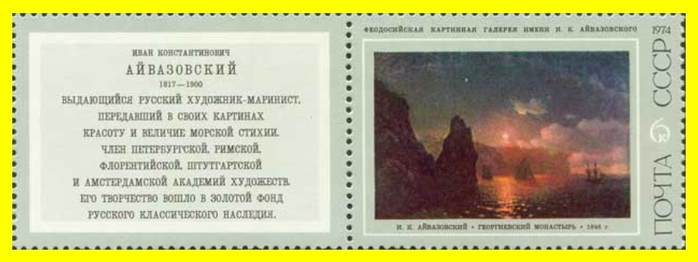

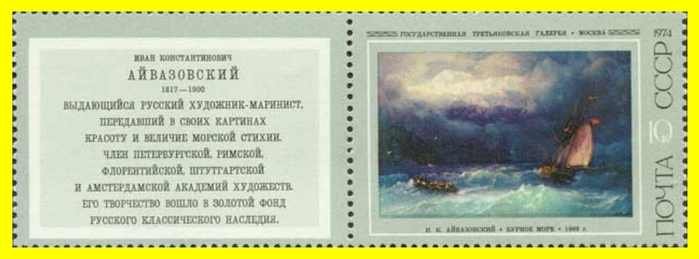

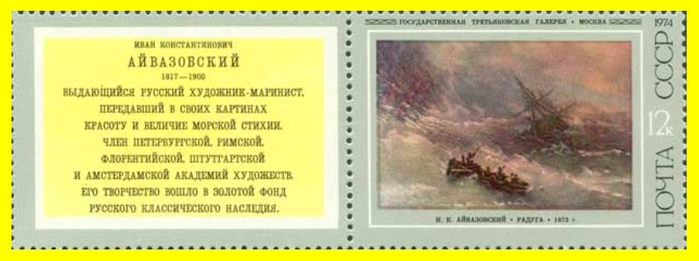

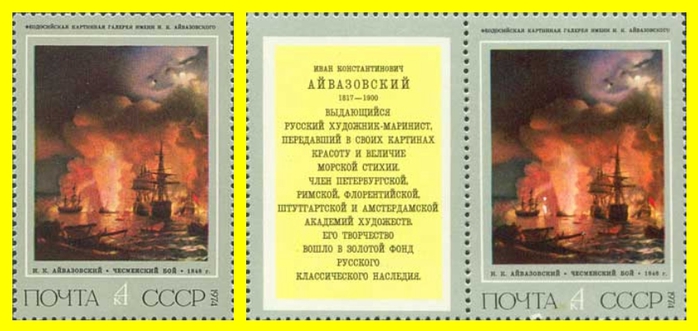

В 1974 году вышла серия из 6 марок с купонами и блока, посвящённого выдающемуся русскому художнику армянского происхождения Ивану Константиновичу Айвазовскому.

1. Вид Одессы в лунную ночь.1846. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

2. Георгиевский монастырь.1846. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

3. Бурное море.1868. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

4. Радуга.1873. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

5. Чесменский бой.1848. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

6. Кораблекрушение.1876. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

7. Портрет И. К. Айвазовского.1881. Художник И.Н.Крамской (1837-1887). Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

1. Вид Одессы в лунную ночь.1846. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

2. Георгиевский монастырь.1846. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

3. Бурное море.1868. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

4. Радуга.1873. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

5. Чесменский бой.1848. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

6. Кораблекрушение.1876. Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

7. Портрет И. К. Айвазовского.1881. Художник И.Н.Крамской (1837-1887). Феодосийская картинная галерея им.И.К.Айвазовского.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 14 - Дейнека. Мозаика "Хоккеисты"

Часть 15 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 16 - Айвазовский - 1974

Часть 17 - Айвазовский . Вид Одессы в лунную ночь

Часть 18 - Айвазовский . Георгиевский монастырь

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

День космонавтики 1974 |

На марках: Космическая метеорологическая система "Метеор", пилотируемые космические корабли "Союз-12" и "Союз-13".

Для составления прогнозов Гидрометеослужбы СССР широко использовались спутники “Метеор”, на основе которых в 1967 г. была создана метеорологическая космическая система. Метеорологическая система “Метеор” состоит из метеорологических спутников, находящихся на орбитах, наземного комплекса приема, обработки и распространения информации, а также службы контроля состояния бортовых систем спутников и управления ими.

"Союз-12". Экипаж: командир - Василий Григорьевич Лазарев, бортинженер - Олег Григорьевич Макаров. Запуск 27 сентября 1973. Посадка 29 сентября 1973. После трагедии "Союз-11" экипаж "Союз-12" был сокращён с трёх до двух космонавтов. Целью полета была проверка системы спасения экипажа в случае аварийной разгерметизации космического корабля. Космонавты использовали скафандры во время операции подъёма-спуска и потенциально опасных манёвров, таких, как стыковка.

"Союз-13". Экипаж: командир - Петр Ильич Климук, бортинженер Валентин Витальевич Лебедев. Запуск 18 декабря 1973. Посадка 26 декабря 1973. В задачу этого полета входило исследование звезд. Для этого на "Союзе-13" установлена астрофизическая система телескопов "Орион-2", спроектированная армянскими учеными и инженерами.

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 4 - Венера-8, Марс-3

Часть 5 - День космонавтики -1973

Часть 6 - День космонавтики 1974

Часть 7 - Космос-1974

Часть 8 - Космос 1975. Союз-16. Союз-17. Салют-4

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 1 раз

нттм |

НТТМ (научно-техническое творчество молодёжи) – это массовое движение молодежи за овладение научными знаниями, новейшей техникой и технологиями, повышение профессионального и культурного уровня. НТТМ было создано по инициативе ВЛКСМ в 1966 году. В 1967 году на ВДНХ СССР состоялась первая выставка НТТМ, которая впоследствии стала проводиться в чётные годы.

Экспозиция Центральной выставки НТТМ-74 разместилась в самом большом павильоне ВДНХ СССР – павильоне межотраслевых тематических выставок. Были представлены 12 тысяч лучших работ молодых рабочих, колхозников, специалистов и ученых. К этому событию был приурочен выпуск специальной марки.

Последняя выставка научно-технического творчества молодежи «Изобретатели и рационализаторы ИР-88» прошла в 1988 году.

Впоследствии НТТМ было возрождено и с 2001 года выставки НТТМ проводятся на регулярной основе.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

Часть 3 - Нефть и газ Тюмени

Часть 4 - нттм

Часть 5 - Советские автомобили 1930-х

Часть 6 - Комсомольская правда

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Брежнев на Кубе |

Торжественный приём во время визита Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Кубу.Кульминация встречи - прикрепление к пиджаку Леонида Ильича ордена Хосе Марти, а также душевные объятия Фиделя. Затем последовали более размеренная и степенная ответная речь советского лидера, на левой руке которого поблескивал массивный перстень из неизвестного металла, и новые объятья с кубинскими единомышленниками.

Миллионный митинга на площади Революции в Гаване. Воодушевлённо, с пафосом говорил Фидель Кастро о советско-кубинских отношениях, которые войдут в историю человечества как блестящий пример бескорыстия, братской дружбы и солидарности народов, созидающих коммунизм. В отличие от Фиделя стареющий Леонид Ильич говорил по бумаге, подготовленной и тысячу раз выверенной в недрах аппарата ЦК КПСС, а потому правильной, но лишенной человеческих эмоций. Митинг слушал Брежнева вежливо и внимательно. Никто не заплакал и не засмеялся. Аплодировали по подсказке Фиделя. Брежнев, почувствовав, что безнадежно проигрывает Фиделю как оратор, в одном месте раздраженно бросил своему переводчику Олегу Дарусенко: «Читай!». Но в целом митинг, как и весь визит Брежнева на Кубу, прошёл без эксцессов.

Советские средства массовой информации изображали Кубу малой страной, "освобожденной народной революцией", страной, народ и руководство которой стремятся создать новое "справедливое общество", свободное от нищеты, угнетения, коррупции и зависимости извне – "первую свободную страну в Западном полушарии". Молодое кубинское государство, которое имеет целью воплотить в жизнь социалистическую модель, как писала газета "Правда", достойно "братской и бескорыстной помощи" Советского Союза.

В то же время средства массовой информации СССР не сообщали ни о модели кубинского социализма, ни о политическом терроре, царившем на острове, ни о той подрывной деятельности, которой занимались поддерживаемые кубинским правительством революционные группы в ряде стран Латинской Америки (о чем было достаточно хорошо информировано советское руководство).

Результатом подобной пропагандистской политики стало создание весьма привлекательного и в определенной степени даже романтического образа Кубы, ее народа и руководства в массовом сознании советских людей.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 24 - Брежнев, Индия и кот

Часть 25 - СЭВ

Часть 26 - Брежнев на Кубе

Часть 27 - Освобождение Варшавы

Часть 28 - Освобождение Венгрии 1944-45

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 30 - Нариман Нариманов - националист или интернационалист?

Часть 31 - Брежнев, Индия и кот

Часть 32 - Брежнев на Кубе

Часть 33 - Брат Ленина Дмитрий Ульянов

Часть 34 - Организатор новой системы репрессий Вячеслав Менжинский

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Писатель и учитель учителей Константин Ушинский |

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) - русский педагог и писатель, основоположник научной педагогики в России.

Всем знакомы с детства сказки про гусей-лебедей, которые унесли у девочки ее братца, про курочку-рябу, про колобок, многие читали рассказ «Четыре желания», слышали и повторяли прибаутку про лентяя Тита: «Тит, иди молотить». — «Брюхо болит». — «Тит, иди кашу есть». — «А где моя большая ложка?» Все эти и многие другие сказки, рассказы и прибаутки одни сочинил, другие пересказал Константин Дмитриевич Ушинский. Но это лишь малая часть того, что он оставил нам в наследство. Ушинский — основоположник русской народной школы, смелый новатор и мыслитель. Он много сделал для того, чтобы приблизить школу к жизни, чтобы знания были более доступными для усвоения, а обучение — интересным и полезным. Он считал просвещение главным рычагом подъема и преображения России.

Закончив Московский университет, Ушинский пошел работать учителем. Он преподавал в Ярославле, в Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благородных девиц.

Занимаясь с детьми, он убедился, что учебники, по которым они учились, были скучные и непонятные и ребятам, чтобы не получить плохой отметки, приходилось зубрить их наизусть. Талантливый педагог, конечно, не мог смириться с этим. Два учебника, которые он написал для начальной школы, — «Детский мир» и «Родное слово» — были совсем не похожи на прежние. В них было все понятно и интересно. В свои книги Ушинский поместил сказки — некоторые из них он слышал в детстве и теперь пересказал, а некоторые придумал сам. Обучение родному языку, литературе и истории Константин Дмитриевич выдвинул на первый план.

В своих педагогических трудах Ушинский обосновывал необходимость формирования цельной личности, считая главной задачей воспитания подготовку человека к самостоятельной жизни. Стремился учить так, чтобы развить желание и способность самостоятельно приобретать новые знания.

Ушинский за свою короткую жизнь сделал очень много. Он осуществил свою юношескую мечту, записанную в дневнике: «Сделать как можно более пользы моему отечеству - вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности».

Серия сообщений "Писатели-2":

Часть 1 - Английский поэт, художник Уильям Блейк

Часть 2 - Карло Гольдони

...

Часть 39 - Раздвоение личности писателя Фадеева

Часть 40 - Мыслитель и певец русской природы Михаил Пришвин

Часть 41 - Писатель и учитель учителей Константин Ушинский

Часть 42 - Драматург Тренёв

Часть 43 - Владимир Даль - самородок русской культуры

...

Часть 48 - Лорд Байрон. Душа моя мрачна

Часть 49 - Гранд-дама советской эпохи Мариэтта Шагинян

Часть 50 - Андрей Болотов - разносторонний талант России 18-19 веков

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Миллионщиков |

Михаил Дмитриевич Миллионщиков (1913-1973) - советский учёный и общественный деятель, специалист в области механики и прикладной физики. Вице-президент Академии наук СССР. Лауреат 2-х Сталинских и Ленинской, Герой Социалистического Труда.

Окончил железнодорожную школу в Грозном и Грозненский нефтяной институт по специальности «инженер-бурильщик» (1932). Доцент кафедры аэродинамики летательных аппаратов Московского авиационного института (1934—1943). Заместитель директора по научной части Института механики АН СССР (1944—1949). Заведующий кафедрой молекулярной физики Московского инженерно-физического института (1949—1960, 1967—1973). С 1964 года член Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и председатель Советского Пагуошского комитета.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Арцимович |

Лев Андреевич Арцимович (1909-1973) - советский физик, был непосредственным участником советского атомного проекта. Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда.

Семья Арцимовичей происходила из старинного польского (белорусского) рода (по данным Википедии его отец происходил из бедной еврейской семьи).Отец работал статистиком в Управлении железных дорог Московского узла. Мать — Ольга Львовна Леви — была родом из французской Швейцарии, из еврейской семьи. Во время гражданской войны семья очень бедствовала и в 1919 году из-за тяжёлого продовольственного положения покинула Москву и переехала в Белоруссию (Могилёв, Гомель). Однако и здесь материальное положение стало настолько невыносимым, что родители были вынуждены отдать сына в детский дом: там хоть как-то кормили. Однако будущий академик предпочёл сбежать из детдома и стать беспризорником.

В 1922 году отец был приглашён на должность заведующего кафедрой статистики в Белорусский государственный университет. В 1924 году Арцимович поступил на физико-математический факультет Белорусского университета, который окончил в 1928 году.

После защиты диплома переехал в Ленинград и в 1930 году поступил на работу в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ).

Во время Великой Отечественной войны вместе с ЛФТИ был эвакуирован в Казань, где занимался оборонной тематикой.

В 1950 году Арцимович возглавил экспериментальные исследования в стране по управляемому термоядерному синтезу. В 1952 году он открыл нейтронное излучение высокотемпературной плазмы (работа получила Ленинскую премию в 1958 году).

В 1953—1973 годах — профессор, основатель кафедры атомной физики МГУ. В 1960-е годы под руководством Арцимовича в Институте ядерной энергии им. И.В.Курчатова был создан первый токамак. Токамак (сокращённое от "тороидальная камера с магнитным полем"), замкнутая магнитная ловушка, имеющая форму тора и предназначенная для создания и удержания высокотемпературной плазмы. В 1971 за цикл работ по получению и исследованию высокотемпературной плазмы на установках «Токамак» Арцимовичу была присуждена Государственная премия СССР.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 47 - Абу Рейхан Бируни

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 2 раз

Конькобежцы на Медео |

Каток с искусственным льдом "Медео" расположен в 15 км от «южной столицы» Казахстана — Алма-Аты на высоте около 1 700 метров. Объект сооружен в 1972 году. Площадь ледового поля — более 10 500 кв. метров — позволяет проводить крупные соревнования по скоростному бегу на коньках, хоккею с мячом, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. Лучшие конькобежцы мира прозвали алма-атинский каток «фабрикой рекордов», здесь выступали прославленные олимпийские чемпионы фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев, проходил Чемпионат мира по спидвею. Всего на "Медео" было поставлено свыше 120 мировых рекордов.

Уникальное место в горах, где зима устойчива, солнца много, а вода самой природой очищена от солей, в конце 40-х отыскал знаменитый конькобежец и тренер Константин Кудрявцев. В 1951 году на этом месте был построен спортивный комплекс. А в 1972 году Медео пережило второе рождение - был выстроен новый уникальный комплекс и каток с искусственным льдом. Толщина ледового покрытия на катке составляет 2,3 метра и состоит из более 20 наименований строительных материалов. В структуре льда находятся железобетонные пластины, в которых распределено 170 км охлаждающих труб. Система искусственного замораживания льда не имеет аналогов во всем мире и позволяет поддерживать ледовую поверхность катка в течение 8 месяцев в году.

В сезоне 1974/75 г. советские конькобежцы показали высокие спортивные результаты. На чемпионате мира по спринтерскому многоборью у мужчин первые три места заняли советские конькобежцы: А. Сафронов, Е. Куликов и В. Муратов. На чемпионате мира среди женщин серебряную медаль завоевала Т. Аверина. Сборные команды СССР одержали уверенные победы и в матчах с командой Норвегии, Швеции. В заключительных стартах сезона 1975 г. на катке Медео советские скороходы установили 20 рекордов мира, которые были утверждены XXXVI конгрессом ИСУ.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 6 - ГТО - Готов к труду и обороне

Часть 7 - Универсиада - 1973

Часть 8 - Конькобежцы на Медео

Часть 9 - Современное пятиборье на марках СССР и России

Часть 10 - Преддверие Олимпиады-80

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

СЭВ |

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) - межправительственная экономическая организация социалистических государств, действовавшая с 1949 по 1991 годы. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве на Калининском проспекте (Новом Арбате). Органы СЭВ принимали решения и рекомендации по различным экономическим и научно-техническим вопросам; однако эти решения не имели обязательной юридической силы и принимались только с согласия заинтересованных стран-членов СЭВ и не распространялись на страны, заявившие о своей незаинтересованности в данном вопросе. Между тем масштабы и формы производственной кооперации внутри СЭВ существенно отставали от западных стандартов. Этот разрыв увеличивался вследствие невосприимчивости нерыночного хозяйства к НТР (Научно-технической революции).

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 23 - Индия - СССР

Часть 24 - Брежнев, Индия и кот

Часть 25 - СЭВ

Часть 26 - Брежнев на Кубе

Часть 27 - Освобождение Варшавы

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

Часть 3 - Всемирный фестиваль молодёжи 1973 года в Берлине

Часть 4 - СЭВ

Часть 5 - ЭКСПО-74

Часть 6 - Конгресс по луговодству - 1974

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Нефть и газ Тюмени |

И нефть пошла! Мы, по болотам рыская, Не на пол-литра выиграли спор - Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская Сквозила нефтью из открытых пор.

И бил фонтан и рассыпался искрами, При свете их я Бога увидал: По пояс голый, он с двумя канистрами Холодный душ из нефти принимал.

И ожила земля, и помню ночью я На той земле танцующих людей... Я счастлив, что, превысив полномочия, Мы взяли риск - и вскрыли вены ей! /В. Высоцкий. 1972./

Но этим внезапно свалившимся богатством нужно было умело распорядиться. В связи с повышением с началом 1970-х гг. на мировом рынке цен на нефть и энергоносители (из-за энергетического кризиса на Западе 1973-1974 гг.), советское руководство предпочло пойти по легкому пути, дававшему скорейший результат - по пути экспорта сырьевых и энергетических ресурсов. В СССР потекли тюменские «нефтедоллары» (сверхдоходы, получаемые СССР от продажи западным странам энергоресурсов). Только за 1970-е гг. СССР получил около 170 млрд. «нефтедолларов», структура экспорта приобрела т.н. «колониальный характер»: в 1985 г. почти 55 % приходилось на топливно-сырьевой экспорт. Приток «нефтедолларов» позволил временно компенсировать падающую эффективность экономики, низкое качество продукции и сокращение сельскохозяйственного производства путём массированного импорта зарубежной техники, товаров народного потребления и продовольствия. Впоследствии это время было названо "эпохой застоя".

Тюмень - первый русский город в Сибири. В современном языке тюменских татар слово «Тюмень» означает «низина», «низкое место». Строительство русского Тюменского острога было начато в 1586 году по указу царя Фёдора Ивановича. В первые годы город подвергался нападениям татар и калмыков. В 1640—1642 годах центральная часть города была укреплена, образовавшиеся к этому времени слободы обнесены стенами.

Основой экономики города является нефтегазовая промышленность.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

Часть 3 - Нефть и газ Тюмени

Часть 4 - нттм

Часть 5 - Советские автомобили 1930-х

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Газета "Красная звезда" |

"Красная звезда" - ежедневная профессиональная военная и общественно политическая газета. Создана как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в последующем – Министерства обороны СССР). Начала издаваться с 1 января 1924 года под редакцией В. А. Антонова-Овсеенко, С. С. Каменева, В. П. Полонского и А. Я. Яковлева. Ответственный редактор — А. С. Бубнов - почти все впоследствии репрессированы. «Грядущая неизбежная борьба СССР с мировым капиталом, — разъяснялось в газете, — потребует величайшего напряжения всех сил страны и к этой борьбе необходимо готовиться».

В период Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной ведущих общенациональных газет. В редакции трудились такие писатели и публицисты, как М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, В.В. Вишневский, К.М. Симонов, А.П. Платонов. В номере от 26 июня 1941 г. помещена первая статья И. Эренбурга «Гитлеровская орда», положившая начало его четырехлетнему сотрудничеству в газете. С 11 декабря 1941 г. в течение всей войны газета выходила под девизом «Смерть немецким оккупантам!». С 24 мая 1945 г. "Красная звезда" выходит под девизом «За нашу Советскую Родину!».

К сожалению, не все публикации в газете военного времени были проверены с точки зрения достоверности событий. Характерный пример - история подвига 28 панфиловцев. Поверхностно собранный и опубликованный в газете материал, подвергаемый сегодня резкой критике, служит поводом недоверия к достоверности и других подвигов. В то время важно было любой ценой поднять патриотический дух сражающегося народа, и ни кому в голову не могло прийти, что эти материалы подвергнутся проверке.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

Часть 3 - Нефть и газ Тюмени

Часть 4 - нттм

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Брежнев, Индия и кот |

Индия всегда играла ключевую роль в построениях российских геополитиков. "Хинди-руси - бхаи-бхаи" (индусы и русские - братья) стала символом той эпохи. Кульминацией российско-индийской дружбы считается брежневский период, когда между советским генсеком и премьером Индии Индирой Ганди сложились настолько доверительные отношения, что они стали даже темой для анекдотов. В своих речах Брежнев заменил официальную формулу "госпожа Ганди" на произносимое с выразительным нажимом уникальное обращение "дорогая Индира Ганди". Именно тогда был заключен договор о сотрудничестве, который, по словам индийского премьера, должен был "охладить авантюризм стран, проявляющих по отношению к Дели патологическую враждебность".

На одном из приемов Леониду Ильичу был представлен первосвященник ламаистской церкви в Тибете – далай-лама. Далай-лама, сославшись на рисунок линии ладони Брежнева, предупредил о предстоящих на жизненном пути смертельных опасностях. Он подарил Брежневу большого пушистого кота, пообещав, что этот кот, наделенный даром предвидения, будет защитой от опасностей. Кота следовало лично кормить сырым мясом. Далай-лама предупредил, что после смерти кота хозяину останется жить не долго. В семье Брежневых коту дали имя Лама. Кот действительно не раз спасал от опасностей, предупреждая о них своим тревожным поведением. В таких случаях он жалобно мяукал, цеплялся за брюки. Благодаря таким предупреждениям Брежнев избежал двух покушений и одной автокатастрофы.

В 1982 году Брежнев отправился в Ташкент без кота. Во время посещения авиазавода деревянные настилы, выстроенные вдоль фюзеляжа авиалайнера, не выдержав массы собравшихся на встречу рабочих, рухнули на Брежнева и сопровождавших его высоких руководителей. В это время в Москве бесновавшийся от беспокойства кот вырвался от охранников и бросился под колёса проезжавшей машины. Кот погиб. Между тем Брежнев в ташкентском инциденте остался невредим. После гибели Ламы здоровье Леонида Ильича ухудшилось. Он скончался осенью того же года, в ноябре.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 22 - Лейпцигская ярмарка

Часть 23 - Индия - СССР

Часть 24 - Брежнев, Индия и кот

Часть 25 - СЭВ

Часть 26 - Брежнев на Кубе

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 29 - Неудавшийся социализм Сальвадора Альенде

Часть 30 - Нариман Нариманов - националист или интернационалист?

Часть 31 - Брежнев, Индия и кот

Часть 32 - Брежнев на Кубе

Часть 33 - Брат Ленина Дмитрий Ульянов

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Петровский |

Иван Георгиевич Петровский (1901-1973) – советский математик, академик, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952), Герой Социалистического Труда (1969).

Родился в купеческой семье. Городское реальное училище окончил в 1917 году с отличными отметками по всем дисциплинам, кроме математики и рисования. Но рисовать он любил, любовь к искусству, живописи (Рембрандт, Серов, Нестеров) станет в дальнейшем неотъемлемой частью его натуры. Сначала Иван Петровский поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, но вскоре оставляет его и возвращается в семью, переехавшую к этому времени в Елизаветград. Здесь он учится в Механико-машиностроительном институте, где проявился его интерес к математике под влиянием книги Н. Е. Жуковского по теоретической механике. Вернувшись в университет в 1922 году, он определяется на математическое отделение физико-математического факультета.

В 1930-е годы годы им получены фундаментальные результаты в различных областях математики: в алгебраической геометрии, теории вероятностей, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, математической физике, теории уравнений с частными производными.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 46 - Советский полярник Эрнст Кренкель

Часть 47 - Абу Рейхан Бируни

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Историко-архитектурные памятники Прибалтики |

1. Таллин. Большие морские ворота.

Северные (Морские) ворота построены в 1265 году для соединения города с портом. Товары из порта доставлялись напрямую в город.

В 1529 году одна из башен была разобрана, а на ее месте возведена толстостенная артиллерийская башня Толстая Маргарита. Дальше находился проход и большая четырёхугольная башня с опускающейся решёткой. С внешней стороны ворота украшены доломитовой плитой с резным малым гербом города. Герб представляет собой, увенчанный рыцарским шлемом, фигурный щит с крестом, который держат два геральдических грифона.

2. Рига. Домский концертный зал.

Домский собор по праву можно назвать патриархом средневекового зодчества в Прибалтике. Этот выдающийся памятник в наши дни используется как музей и как концертный зал. Строительство собора было начато в 1211 г. Постройкой руководили опытные голландские и немецкие мастера. Строительство затянулось до середины XIII в. В архитектуре Домского собора отразился так называемый переходный стиль - от романского к готике. Домский орган - впечатляющая конструкция высотой в три этажа.

3. Литовская ССР. Тракайский замок.

Тракайский ( Трокский) замок.- самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков. Находится в древней резиденции литовских князей — в городе Тракай. Трокский Островной замок был окончен в 1409 году. Он был мощнейшим и наиболее величественным во всем Великом Княжестве Литовском. Это была одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу за всю историю врагам не удалось его завоевать. Островной замок сразу стал основной резиденцией великого князя Витовта. К концу XVI века Троки постепенно отступают на задний план в политической жизни страны. Расположенность вдали от главных торговых путей привела город к экономическому упадку. Вскоре Троки становятся местом ссылок неугодной знати, а замок использовался как тюрьма. После войны с Москвой 1655—1660 годов развалины заброшенного замка постепенно разрушались. Реставрация замка проводилась с перерывами с 1926 по 1987 годы. Островному замку — был возвращён вид XV века.

4. Таллин. Ратуша.

Таллинская ратуша — здание городского управление средневекового Ревеля (c 1919 года Таллин), расположена на Ратушной площади в центре Старого города, наиболее сохранившееся здание средневековой ратуши в Северной Европе. В 2004 году таллинской ратуше исполнилось 600 лет. В 1530 году на башне ратуши установили флюгер, который горожане стали называть Старым Томасом. Городской страж Томас сторожит город уже почти 500 лет.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 37 - Тува

Часть 38 - Архитектурные памятники Украины

Часть 39 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 40 - Освобождение Эстонии в 1944

Часть 41 - Архитектура Армении

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 6 - Вильнюс

Часть 7 - Музей Ленина в Ташкенте (бывший)

Часть 8 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 9 - Ленинградский вагоностроительный

Часть 10 - Полтава. Её история и люди

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз