-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1) |

1. Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 г. (Ученики Давида по его эскизу).1790-е. Париж. Музей Карнавале. Оригинальный эскиз находится в дворцовом музее Версаля.

Наиболее радикальная группа депутатов, представляющая третье сословие, 17 июня 1789 года стала именовать себя Учредительным собранием. Через три дня, явившись в зал заседаний, депутаты обнаружили его дверь запертой, с приставленным к ней караулом, — по королевскому приказу (не связанному, впрочем, с политикой: у короля был траур по сыну, умершему 4 июня в возрасте семи с половиной лет от туберкулёза). Не зная причин запрета и опасаясь начала репрессий, 577 депутатов во главе с Бальи собрались в близлежащем зале для игры в мяч. Там они принесли торжественную присягу не расходиться до тех пор, пока не будет создана и утверждена конституция королевства. В следующем году «художнику Революции» Давиду предложили заказать монументальное полотно с изображением этого знаменательного события. Намереваясь изобразить на холсте размерами 10 на 6 метров сотни депутатов, Давид выполнил множество подготовительных портретных эскизов. Картина во дворе Версаля должна была стать наиболее грандиозным проектом молодой республики в области искусства. Финансирование, однако, быстро иссякло. По мере радикализации революции многие из запечатлённых на полотне депутатов были казнены и из героев превратились в предателей. По этим причинам Давид в 1794 году прекратил работать над полотном. Оно так и осталось незавершённым.

2. Смерть Марата. 1783. Брюссель. Королевские музеи изящных искусств.

Картина повествует о судьбе Жана Поля Марата, журналиста радикальной газеты «Друг народа», лидера якобинцев. Марат был одним из наиболее ярых сторонников якобинского террора. Заболев кожной болезнью, Марат не выходил из дома и, чтобы облегчить свои страдания, принимал ванны. 13 июля 1793 года он был заколот ножом в своей квартире дворянкой Шарлоттой Корде. Надпись на деревянной тумбе – не более чем авторское посвящение: «МАРАТУ, Давид».

3. Клятва Горациев.1784. Париж. Лувр.

Картина написана художником в Риме. В следующем году картина была выставлена в Париже и принесла ему небывалый успех. «Клятва Горациев» стала образцом формировавшейся в то время школы французского неоклассицизма. В основе картины лежит рассказ римского историка Тита Ливия, согласно которому трое братьев из рода Горациев были выбраны, чтобы сразиться с тремя лучшими воинами враждебного Риму города Альба-Лонга — братьями Куриациями. Давид запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в римском приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи. Справа изображена группа скорбящих женщин: вдали мать Горациев склонилась над двумя внуками, ближе сестра Камилла, невеста одного из Куриациев, и Сабина, сестра Куриациев и жена одного из Горациев. Давид тщательно продумал композицию картины, «хореографию» персонажей и игру света, что концентрирует внимание зрителя в центре картины, раскрывая моральную атмосферу такой необычайной силы, что страдание отступает перед ней.

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

Часть 3 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 2)

Часть 4 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Жак Луи Давид. Автопортрет -? |

Жак Луи Давид (1748-1825) - французский живописец

Его отцом был состоятельный парижский коммерсант. Отец вскоре погиб на дуэли, и его воспитывала мать. Стремясь получить хорошее профессиональное образование, в 1766 году Давид поступает учеником в Королевскую Академию живописи и скульптуры. В мае 1782 года женился на Шарлотте Пекуль. Она родила ему четверых детей. В 1783 избран членом Академии живописи. Активно участвовал в революционном движении, в 1792 избран депутатом Национального Конвента. После нового переворота в июле 1794 Давид, как видный якобинец, был арестован и помещен в тюрьму. Однако он сумел доказать свою непричастность к массовым казням 1793—1794 и был освобождён в августе 1795. С 1797 он становится пылким сторонником Наполеона. После поражения Бонапарта при Ватерлоо (1815) бежал в Швейцарию, затем переехал в Брюссель, где прожил до конца жизни.

Художник жил в эпоху перемен и был их непосредственным участником. Жак-Луи Давид стал крупнейшим представителем французского классицизма, главной целью которого было выразить идеалы свободы через образы античности.

В настоящее время эта картина в ГМИИ им А. С. Пушкина определена как "Портрет художника Жак-Луи Давида" работы Антуана Гро.

Его отцом был состоятельный парижский коммерсант. Отец вскоре погиб на дуэли, и его воспитывала мать. Стремясь получить хорошее профессиональное образование, в 1766 году Давид поступает учеником в Королевскую Академию живописи и скульптуры. В мае 1782 года женился на Шарлотте Пекуль. Она родила ему четверых детей. В 1783 избран членом Академии живописи. Активно участвовал в революционном движении, в 1792 избран депутатом Национального Конвента. После нового переворота в июле 1794 Давид, как видный якобинец, был арестован и помещен в тюрьму. Однако он сумел доказать свою непричастность к массовым казням 1793—1794 и был освобождён в августе 1795. С 1797 он становится пылким сторонником Наполеона. После поражения Бонапарта при Ватерлоо (1815) бежал в Швейцарию, затем переехал в Брюссель, где прожил до конца жизни.

Художник жил в эпоху перемен и был их непосредственным участником. Жак-Луи Давид стал крупнейшим представителем французского классицизма, главной целью которого было выразить идеалы свободы через образы античности.

В настоящее время эта картина в ГМИИ им А. С. Пушкина определена как "Портрет художника Жак-Луи Давида" работы Антуана Гро.

Серия сообщений "Художники разных стран-4":

Часть 1 - Жак Луи Давид. Автопортрет -?

Часть 2 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 1)

Часть 3 - Жак Луи Давид на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 3

Часть 49 - Живопись Италии XV-XVI в. на марках разных стран. Часть 4

Часть 50 - Итальянская живопись в Эрмитаже. 1982

|

|

Процитировано 1 раз

Грёз на марках разных стран (часть 3) |

1. Портрет Мадлен Софи Арну. 1773. Лондон. Собрание Уоллес.

Мадлен Софи Арну (1740-1802) - французская актриса и певица, считавшаяся лучшим сопрано своего времени.

2. Прислушивающаяся девушка. 1780. Лондон. Собрание Уоллес.

3. Разбитое зеркало. 1763. Лондон. Собрание Уоллес.

Увы и ах! - не в нашей власти... Платок подаренный - к слезам. Разбито зеркало - к несчастью... /Элла Султанова/

4. Портрет Мадлен Софи Арну. 1786. Лондон. Собрание Уоллес.

Софи Арну любила, и была любима. Ее необыкновенные романы не обсуждал только ленивый, а дуэль ради ее красивых глаз или роскошные подарки стало обычным делом. Но наиболее драгоценным подарком для Арну стало появление на свет дочери, унаследовавшей у матери не только красоту и обаяние, но и чувство юмора. Когда у нее спросили, сколько же лет ее матушке, девочка отвечала: " На каждый день рождения она сбавляет себе по одному году, так что скоро я стану старше своей мамы"!

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Грёз на марках разных стран (часть 2) |

1. Гитарист.1757. Варшава. Национальный музей.

Картина зрелого периода творчества живописца Жана Батиста Грёза "Гитарист" 1757. Молодой человек, одетый в театрализованный костюм, настраивает гитару, внимательно прислушиваясь к звукам. Его усталые широко раскрытые глаза и мутный взгляд намекают на беспорядочный образ жизни. Сочно написанная картина изобилует деталями, характерными для фламандских жанристов XVII века, манеру которых Грез стремился превзойти.

2. Девочка у стола. 1760-е. Петродворец. Дворцово-парковый музей-заповедник.

В детских портретах Грёза живописная техника становится особенно разнообразной и тонкой, а колорит — богатым и выразительным. Изображение детей на портретах 1760-х годов естественны и привлекательны.

3. Портрет девушки. Гавана. Национальный музей изящных искусств.

Поздние портреты Грёза столь же великолепны, как и работы 1760-х годов и свидетельствуют о том, что мастерство Грёза-портретиста с годами все возрастало.

4. Ребёнок с яблоком. 1776. (на марке справа). Лондон. Национальная галерея.

Грёз одним из первых начал писать детей так, как они выглядели в действительности, не пытаясь (в отличие от художников рококо) превратить их в «маленьких взрослых». Возможно, дети были для живописца неким идеалом так называемого естественного человека, внутренне гармоничного и просветлённого, о котором так много писал выдающийся философ XVIII в. Жан Жак Руссо.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 47 - Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Грёз на марках разных стран (часть 1) |

Жан Батист Грез (1725-1805) - французский живописец.

Популярность Грёза основывалась на вкусах, распространенных во второй половине 18 в. Морализаторство и сентиментальность Грёза связаны с идеями Руссо и Дидро. Обычно он изображал драматический сюжет в виде компактного фриза фигур на почти нейтральном фоне, заботливо разнообразя позы, чтобы выразить чувства и реакции персонажей.

Став в 1769 году академиком, Грёз задумал посвятить себя исторической живописи и с этой целью отправился в Рим. По возвращении в Париж выставил картину «Север и Каракалла», которая не имела никакого успеха. Возвратившись к бытовому жанру, Грёз вскоре завоевал себе одно из первых мест. Во время французской революции Грёз жил уединённо и не вмешивался в политику. К концу жизни он имел довольно значительное состояние, но утратил его в рискованных предприятиях. Когда конвент решил предоставить заслуженным писателям и художникам даровые квартиры, Грёз получил помещение в Лувре; там он и умер почти в нищете, забытый своими современниками, вкусом которых овладел в ту пору Давид.

1.Балованное дитя. 1765. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Под влиянием культа чувствительности, свойственного сентиментализму, Грёз наделяет своих героев трогательными побуждениями, проявляющимися с преувеличенным пафосом. Идеализация натуры в произведениях Грёза приводит к слащавости образа. Его картины часто наивно сентиментальны.

2. Белокурый ребёнок. Монпелье (Франция). Музей Фабра.

Работам Грёза свойственны сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация натуры, порой довольно известная слащавость. особенно в многочисленных изображениях детских и женских головок.

3. Молочница.1780-84. Париж. Лувр.

То не молочница, о нет – Лукавой дамочки портрет, По всем приметам горожанки, А не обыденной крестьянки. /Эрнст Саприцкий, автор многих стихов о картинах/

Картина поступила в Лувр по завещанию баронессы Натаниелы Ротшильд в 1899 году. Картина отражает типичные противоречия эпохи Просвещения: поиски добродетели и результаты этих поисков. Действительно, когда видишь на портрете молочницы ее вызывающую позу, подмигивающие глаза и чувственный вырез ее платья, кажется, что она пытается соблазнить наивного зрителя.

Популярность Грёза основывалась на вкусах, распространенных во второй половине 18 в. Морализаторство и сентиментальность Грёза связаны с идеями Руссо и Дидро. Обычно он изображал драматический сюжет в виде компактного фриза фигур на почти нейтральном фоне, заботливо разнообразя позы, чтобы выразить чувства и реакции персонажей.

Став в 1769 году академиком, Грёз задумал посвятить себя исторической живописи и с этой целью отправился в Рим. По возвращении в Париж выставил картину «Север и Каракалла», которая не имела никакого успеха. Возвратившись к бытовому жанру, Грёз вскоре завоевал себе одно из первых мест. Во время французской революции Грёз жил уединённо и не вмешивался в политику. К концу жизни он имел довольно значительное состояние, но утратил его в рискованных предприятиях. Когда конвент решил предоставить заслуженным писателям и художникам даровые квартиры, Грёз получил помещение в Лувре; там он и умер почти в нищете, забытый своими современниками, вкусом которых овладел в ту пору Давид.

1.Балованное дитя. 1765. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Под влиянием культа чувствительности, свойственного сентиментализму, Грёз наделяет своих героев трогательными побуждениями, проявляющимися с преувеличенным пафосом. Идеализация натуры в произведениях Грёза приводит к слащавости образа. Его картины часто наивно сентиментальны.

2. Белокурый ребёнок. Монпелье (Франция). Музей Фабра.

Работам Грёза свойственны сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация натуры, порой довольно известная слащавость. особенно в многочисленных изображениях детских и женских головок.

3. Молочница.1780-84. Париж. Лувр.

То не молочница, о нет – Лукавой дамочки портрет, По всем приметам горожанки, А не обыденной крестьянки. /Эрнст Саприцкий, автор многих стихов о картинах/

Картина поступила в Лувр по завещанию баронессы Натаниелы Ротшильд в 1899 году. Картина отражает типичные противоречия эпохи Просвещения: поиски добродетели и результаты этих поисков. Действительно, когда видишь на портрете молочницы ее вызывающую позу, подмигивающие глаза и чувственный вырез ее платья, кажется, что она пытается соблазнить наивного зрителя.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 46 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 2)

Часть 47 - Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1 |

Габриель Метсю (1629-1667) - голландский художник, мастер жанровой, портретной и исторической живописи.

Первые уроки рисования получил от родителей, которые были художниками. До 1657 г. почти без перерыва проживает в Лейдене, где становится в 1648 г. одним из основателей гильдии святого Луки, затем переезжает в Амстердам. В его ранних работах на исторические темы отражены в основном мифологические, аллегорические и библейские сюжеты и чувствуется влияние школы Рембрандта. В работах после 1650 г. Метсю обращается к городским и жанровым сценам из повседневной жизни голландских обывателей. Большое значение придаёт мастерству деталировки, особенно в изображении роскошных тканей, которые при этом должны были выглядеть гладкими и блестящими.

Метсю умирает очень молодым, но его искусство последних лет уже обнаруживает черты если не увядания, то, во всяком случае, усталости.

1. Девушка за работой. 1647. Государственный музей им. А.С. Пушкина.

Метсю в своих жанровых картинах избегал многолюдных сцен и ограничивался одной – двумя фигурами. Его персонажи всегда заняты делом: музицируют, рукодельничают. При этом картины Метсю не лишены нравоучительного подтекста: девушка, плетущая кружева олицетворяет женскую добродетель, в то время как клетка с вылетевшим оттуда попугаем намекает на неумеренную болтливость и «сладостный плен любви».

В ГМИИ с 1924 г. из Эрмитажа. Ранее – до 1776 г. в собрании Хейберт Керелар, Амстердам; до 1794 г. собрание Детуш, Париж; до 1862 г. в собрании графа Н.А. Кушелева-Безбородко, с 1862 г. музей Академии художеств в Петербурге, с 1922 г. – Эрмитаж.

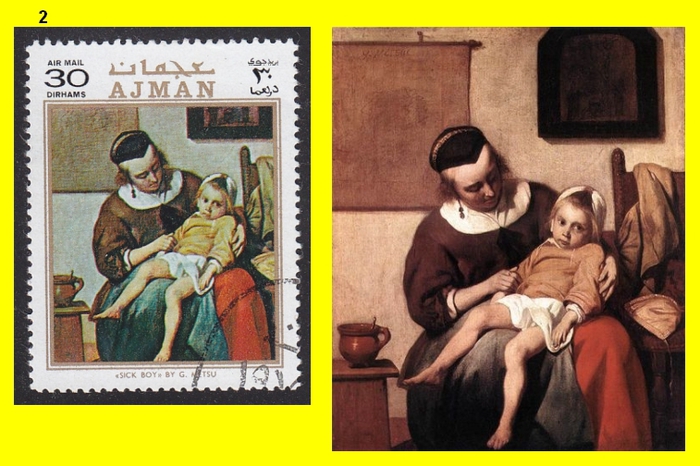

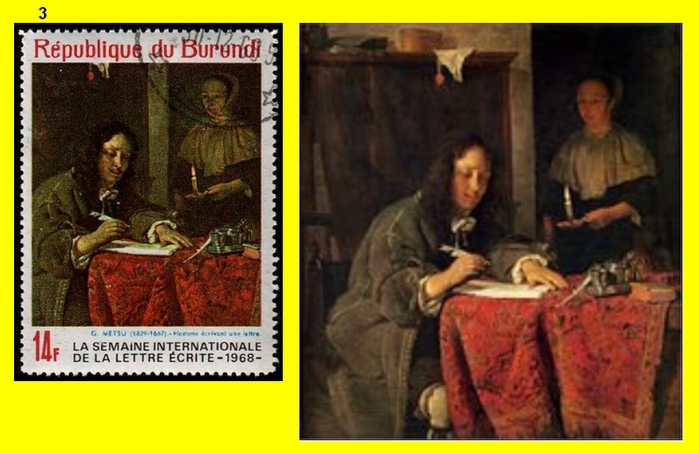

2. Больной ребёнок. 1660. Амстердам. Рийксмузей.

Жанровые картины художника Габриеля Метсю отмечены естественностью композиции, живой непосредственностью и интимной человечностью образов. Повседневная жизнь голландских бюргеров любовно воссоздается в них с помощью тёплой тональной гаммы с изысканными контрастами световых пятен, тонко разработанных светотеневых эффектов, виртуозной передачи фактуры предметов и тканей. В картине "Больной ребенок" свойственный Метсю повествовательный психологизм достиг особой глубины и проникновенности.

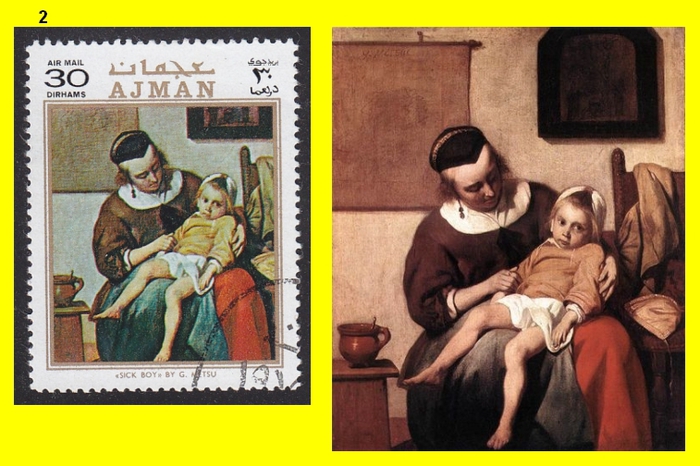

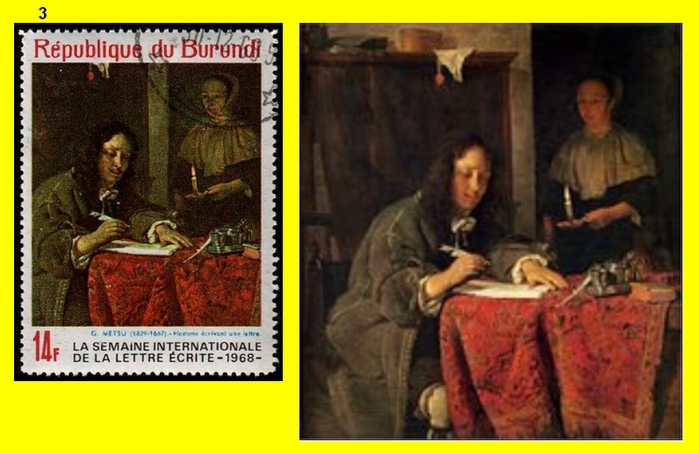

3. Офицер, пишущий письмо. 1660-е. Монпелье (Франция). Музей Фабра.

В этом шедевре Габриеля Метсю «Офицер, пишущий письмо» (Монпелье, музей Фабра) особо можно отметить замечательный эффект света свечи.

4. Кружевница (Дама за рукоделием). Дрезден. Картинная галерея.

Для произведений художника характерны затененный интерьер, на фоне которого мягко выступают освещенные равномерным, неярким светом фигуры, плавные, неторопливые движения, спокойные, полные достоинства жесты и насыщенные, но сдерживаемые рамками тонального колорита цвета. Эти особенности выявляют ту гармонию внутреннего мира героев Метсю и окружающей их среды, выражения которой художник добивался в своих произведениях.

Первые уроки рисования получил от родителей, которые были художниками. До 1657 г. почти без перерыва проживает в Лейдене, где становится в 1648 г. одним из основателей гильдии святого Луки, затем переезжает в Амстердам. В его ранних работах на исторические темы отражены в основном мифологические, аллегорические и библейские сюжеты и чувствуется влияние школы Рембрандта. В работах после 1650 г. Метсю обращается к городским и жанровым сценам из повседневной жизни голландских обывателей. Большое значение придаёт мастерству деталировки, особенно в изображении роскошных тканей, которые при этом должны были выглядеть гладкими и блестящими.

Метсю умирает очень молодым, но его искусство последних лет уже обнаруживает черты если не увядания, то, во всяком случае, усталости.

1. Девушка за работой. 1647. Государственный музей им. А.С. Пушкина.

Метсю в своих жанровых картинах избегал многолюдных сцен и ограничивался одной – двумя фигурами. Его персонажи всегда заняты делом: музицируют, рукодельничают. При этом картины Метсю не лишены нравоучительного подтекста: девушка, плетущая кружева олицетворяет женскую добродетель, в то время как клетка с вылетевшим оттуда попугаем намекает на неумеренную болтливость и «сладостный плен любви».

В ГМИИ с 1924 г. из Эрмитажа. Ранее – до 1776 г. в собрании Хейберт Керелар, Амстердам; до 1794 г. собрание Детуш, Париж; до 1862 г. в собрании графа Н.А. Кушелева-Безбородко, с 1862 г. музей Академии художеств в Петербурге, с 1922 г. – Эрмитаж.

2. Больной ребёнок. 1660. Амстердам. Рийксмузей.

Жанровые картины художника Габриеля Метсю отмечены естественностью композиции, живой непосредственностью и интимной человечностью образов. Повседневная жизнь голландских бюргеров любовно воссоздается в них с помощью тёплой тональной гаммы с изысканными контрастами световых пятен, тонко разработанных светотеневых эффектов, виртуозной передачи фактуры предметов и тканей. В картине "Больной ребенок" свойственный Метсю повествовательный психологизм достиг особой глубины и проникновенности.

3. Офицер, пишущий письмо. 1660-е. Монпелье (Франция). Музей Фабра.

В этом шедевре Габриеля Метсю «Офицер, пишущий письмо» (Монпелье, музей Фабра) особо можно отметить замечательный эффект света свечи.

4. Кружевница (Дама за рукоделием). Дрезден. Картинная галерея.

Для произведений художника характерны затененный интерьер, на фоне которого мягко выступают освещенные равномерным, неярким светом фигуры, плавные, неторопливые движения, спокойные, полные достоинства жесты и насыщенные, но сдерживаемые рамками тонального колорита цвета. Эти особенности выявляют ту гармонию внутреннего мира героев Метсю и окружающей их среды, выражения которой художник добивался в своих произведениях.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 45 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 1)

Часть 46 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 2)

Часть 47 - Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

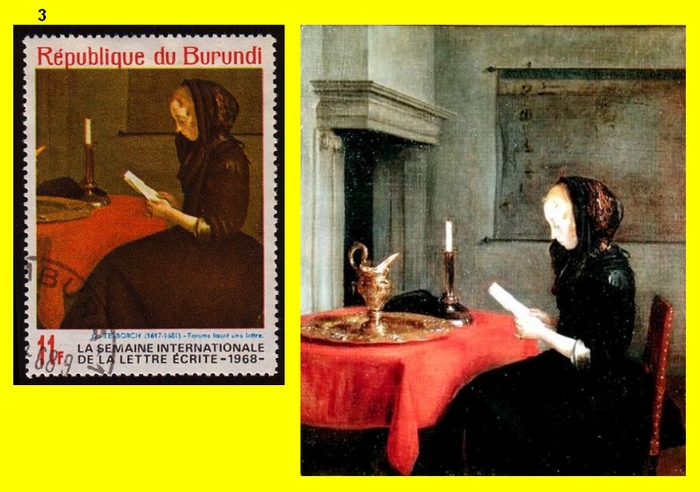

Герард Терборх на марках разных стран (часть 2) |

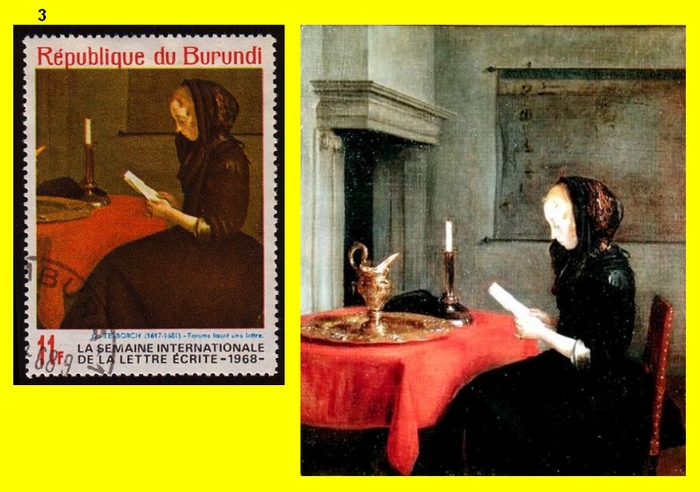

1. Офицер, читающий письмо. 1657. Дрезден. Картинная галерея.

Терборх особенно охотно писал сцены из жизни военных — так называемые "Караульни". "Караульни" писали и предшественники Терборха. Однако произведения Терборха на эту тему отмечены привлекательными и составляющими его персональную творческую особенность чертами: мастерским построением композиции, тонкостью живописной фактуры и, наконец, мечтательным, созерцательным отношением к изображаемому миру.

2. Женщина, чистящая яблоко. 1650. Вена. Художественно-Исторический музей.

Терборх изображал людей из низов в скромной будничной обстановке, занятых самыми прозаическими делами. Однако мягкая кисть живописца, его плавный, гибкий рисунок неизменно сообщают сцене особый поэтический оттенок, а нередко и придают налет легкой меланхолии.

В подобных произведениях у Терборха несколько постоянных любимых героев. Особенно часто он изображает немолодую, довольно некрасивую, но, несомненно, очень хозяйственную женщину. С замечательным мастерством Терборх передает естественность ее жестов, когда она чистит яблоко или шьет. Возле нее нередко находится мальчик. Сохранилось даже его имя — Ян Фобус.

Художник обладал безошибочным художественным вкусом, позволяющем ему представить незамысловатую жизненную сцену как событие, исполненное тайной прелести и утонченной красоты. В его картинах мы видим особый мир человеческих отношений, чуждый грубых страстей. Венская картина «Женщина, чистящая яблоко» — одна из лучших работ голландского мастера. Своим очарованием она обязана той серьезности, с которой все действующие лица, в том числе и сам художник, относятся к занятию молодой женщины. Ее лицо трогает выражением нежной озабоченности. Но более всего в картине привлекает к себе внимание лицо ее маленького сына. Благодаря ему раскрываются глубокие внутренние нежные связи любви матери и сына, беспомощность ребенка и вечная готовность матери помочь своему сокровищу. Оттого-то очистка яблока и приобретает для нее, и это поймет каждая мать, такой важный смысл, как и все, что она для него делала и сделает. Нежные цвета желтого, серого, синего в своих отношениях образуют гармоническую живописную гамму, объединенную общим серебристым тоном.

3. Мальчик с собакой (Мальчик ищущий блох у собаки). 1656. Мюнхен. Старая Пинакотека.

В Голландии XVII века жанровая живопись всегда имела потаённый смысл, скрытый за видимостью интерьера буржуазного дома, народной сцены или обычного портрета, как на этом полотне. Мальчик полностью поглощен своим занятием. Находящиеся рядом с ним на грубом деревянном столе тетрадь и перо говорят о прилежании, порядке и аккуратности, которые его отец хотел бы ему преподать. Терборх проявляет себя замечательным портретистом, ему удается изобразить, как из бедного и простого фона возникают нежные фигуры мальчика и собаки, очень сосредоточенной и покорно послушной. Свет распространяется по всей комнате, обрисовывая мягкие постепенные переходы теней на курточке мальчика и на деталях, составляющих сцену (большая шляпа на первом плане, маленький стул или угол стены), а затем, как бы но привычке, концентрируется на проборе в волосах мальчика. Терборх был мастером описаний этих молчаливых домашних сцен, в которых обнаруживается уникальная тонкость исполнения и легкие, деликатные и почти незаметные психологические наблюдения. Тетрадь и чернильница изображены для композиционного равновесия и призывают к благородному делу, в противовес никчемному занятию ухода за собакой, которым увлечен юноша. Эти предметы становятся также символами моральной строгости кальвинистской Голландии XVII века."

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 44 - Питер Питерс. Продавщица рыбы

Часть 45 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 1)

Часть 46 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 2)

Часть 47 - Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

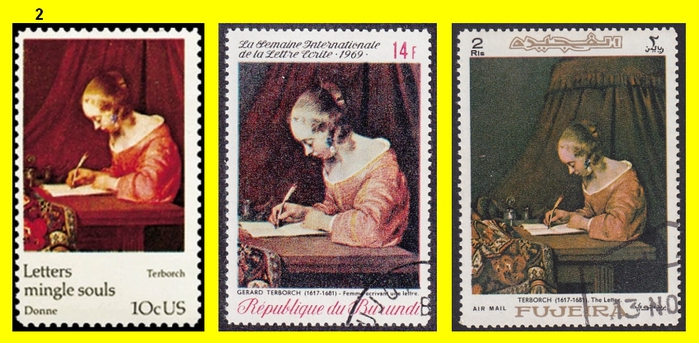

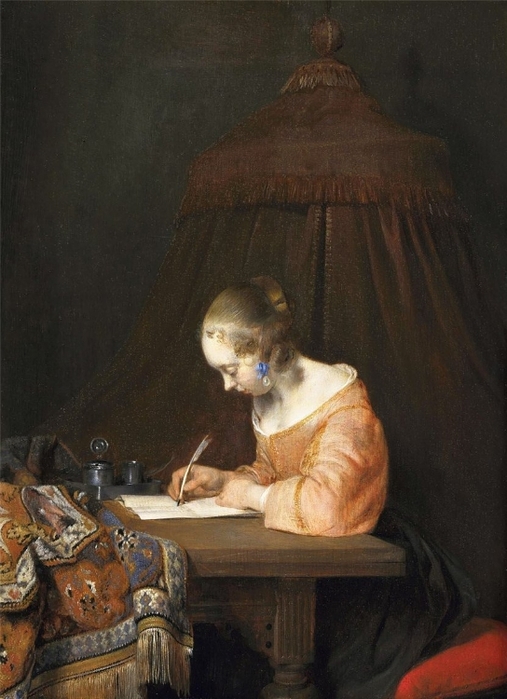

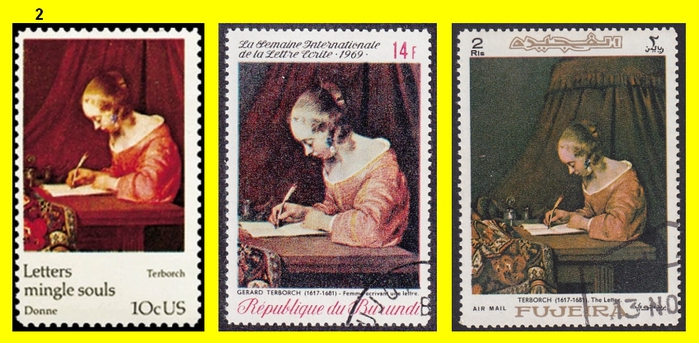

Герард Терборх на марках разных стран (часть 1) |

Герард Терборх (1617-1681) - нидерландский живописец. Считается одним из главных мастеров голландской жанровой живописи. Свои первые шаги в искусстве он сделал под руководством своего отца, Герарда Терборха Старшего. К 1632 году относятся упоминания о пребывании Герарда Терборха в Амстердаме. В 1633 году Герард Терборх отправился учиться в Харлем к пейзажисту Питеру де Молину. Двумя годами позже он получил должность мастера и соответственно право подписи собственных работ. Жил в Англии, Италии, Испании. С 1640 по 1645 год он проживал в Голландии, преимущественно в Амстердаме. В Амстердаме проснулся его интерес к жанровой живописи и стал наиболее значительным представителем жанра. Он был также популярным портретистом. С 1660 года он всё больше тяготел к портретной живописи, в это время Терборхом было создано лишь несколько жанровых картин.

1. Бокал лимонада. 1664. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Это небольшая картина могла бы носить название «У сводни». Однако автор не акцентирует внимание на этой теме. На переднем плане сидят нарядно одетая девушка и придвинувшийся к ней молодой человек. Оба они заняты приготовлением лимонада: девушка держит бокал в руке, юноша, придерживая его, размешивает содержимое ложечкой, но приготовление напитка является лишь предлогом для их близости. Придерживая бокал, юноша не столько заботится о его целости, сколько о возможности коснуться рукой пухлых пальчиков девушки. Его очень красноречивые и настойчивые взгляды, так же как и ее легкое смущение, говорят о переживаниях, еще, может быть, не получивших своего словесного выражения. Третье лицо, изображенное на картине, - старуха, положившая руку на плечо молодой девушки, как будто молчаливо советует ей решиться на что-то определенное.

Художник не стремится идеализировать своих персонажей: девушка имеет очень обыкновенное лицо с несколько заплывшими глазками и вздернутым носиком, рыжеватый же юноша в нахлобученной набок шляпе даже несколько комичен в роли ухаживающего кавалера. Большое внимание Терборх уделил костюмам и обстановке. Прекрасно выписаны столик с посудой, стоящий справа от юноши, интерьер с кроватью под пологом, богатая, шуршащая белым атласом юбка девушки, золотистый шелк кофточки, пушистая меховая оторочка.

Александр Бенуа иначе трактует сюжет этой картины. Молодой даме, нехорошо себя чувствующей, поклонник ее готовит лимонад под участливым взором почтенной маменьки. Изображение действительно можно принять за галантную сцену в благородном семействе. В этом почти окончательно убеждаешься, когда узнаешь в героях ближайших родственников Терборха: в молодой даме — сестру художника, Гезину, в поклоннике — младшего брата, Мозеса. К узкому семейному кругу Терборхов принадлежит, по-видимому, и «почтенная маменька».

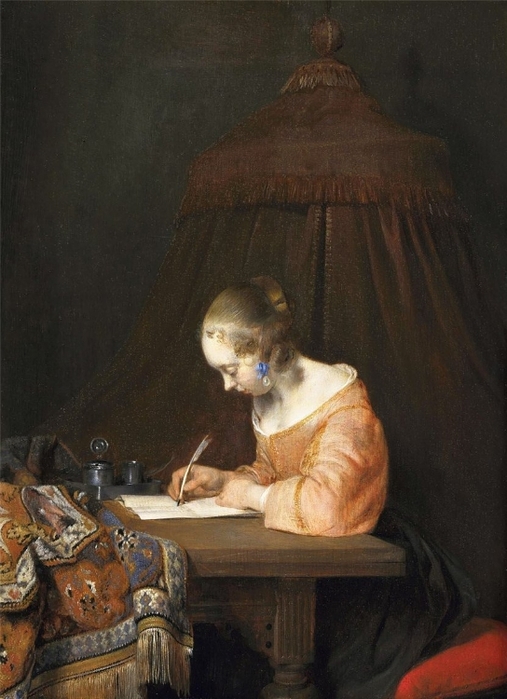

2. Женщина, пишущая письмо. 1665. Гаага. Маурицхейс.

Письма были важной частью жизни в Нидерландах. И жанровые сюжеты на эту тему были очень популярны. В подобных картинах голландские бюргеры видели и себя, и свою жизнь, и все предметы, их окружающие. Не мудрено, что подобные этому живописные произведения были понятны и пользовались большой любовью и спросом в Голландии середины XVII столетия. Жанровые картины Терборха отличаются строгим изяществом образов, сдержанной, холодной красочной гаммой, тонкостью светотеневой моделировки, виртуозной передачей фактуры шелковистых одежд.

3. Женщина,читающая письмо.1662. Частное собрание.

1. Бокал лимонада. 1664. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Это небольшая картина могла бы носить название «У сводни». Однако автор не акцентирует внимание на этой теме. На переднем плане сидят нарядно одетая девушка и придвинувшийся к ней молодой человек. Оба они заняты приготовлением лимонада: девушка держит бокал в руке, юноша, придерживая его, размешивает содержимое ложечкой, но приготовление напитка является лишь предлогом для их близости. Придерживая бокал, юноша не столько заботится о его целости, сколько о возможности коснуться рукой пухлых пальчиков девушки. Его очень красноречивые и настойчивые взгляды, так же как и ее легкое смущение, говорят о переживаниях, еще, может быть, не получивших своего словесного выражения. Третье лицо, изображенное на картине, - старуха, положившая руку на плечо молодой девушки, как будто молчаливо советует ей решиться на что-то определенное.

Художник не стремится идеализировать своих персонажей: девушка имеет очень обыкновенное лицо с несколько заплывшими глазками и вздернутым носиком, рыжеватый же юноша в нахлобученной набок шляпе даже несколько комичен в роли ухаживающего кавалера. Большое внимание Терборх уделил костюмам и обстановке. Прекрасно выписаны столик с посудой, стоящий справа от юноши, интерьер с кроватью под пологом, богатая, шуршащая белым атласом юбка девушки, золотистый шелк кофточки, пушистая меховая оторочка.

Александр Бенуа иначе трактует сюжет этой картины. Молодой даме, нехорошо себя чувствующей, поклонник ее готовит лимонад под участливым взором почтенной маменьки. Изображение действительно можно принять за галантную сцену в благородном семействе. В этом почти окончательно убеждаешься, когда узнаешь в героях ближайших родственников Терборха: в молодой даме — сестру художника, Гезину, в поклоннике — младшего брата, Мозеса. К узкому семейному кругу Терборхов принадлежит, по-видимому, и «почтенная маменька».

2. Женщина, пишущая письмо. 1665. Гаага. Маурицхейс.

Письма были важной частью жизни в Нидерландах. И жанровые сюжеты на эту тему были очень популярны. В подобных картинах голландские бюргеры видели и себя, и свою жизнь, и все предметы, их окружающие. Не мудрено, что подобные этому живописные произведения были понятны и пользовались большой любовью и спросом в Голландии середины XVII столетия. Жанровые картины Терборха отличаются строгим изяществом образов, сдержанной, холодной красочной гаммой, тонкостью светотеневой моделировки, виртуозной передачей фактуры шелковистых одежд.

3. Женщина,читающая письмо.1662. Частное собрание.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 43 - Йоахим Бейкелар. На рынке

Часть 44 - Питер Питерс. Продавщица рыбы

Часть 45 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 1)

Часть 46 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 2)

Часть 47 - Габриель Метсю на марках разных стран. Часть 1

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Питер Питерс. Продавщица рыбы |

Питер Питерс (1540-1603) - нидерландский художник, сын, ученик и продолжатель художника Питера Артсена.

В экономическом и культурном отношении Нидерланды XV-XVI веков - одно из наиболее развитых европейских государств. В эту эпоху нидерландские мастера выдвигают и разрабатывают новые принципы жизненно достоверного изображения. Во второй половине XVI века в Нидерландах произошла первая в истории буржуазная революция, во многом определившая дальнейшее развитие искусства. Демократизм устремлений нидерландского искусства этого времени отразился в формировании крестьянского жанра и натюрморта. Так называемый рыночный или кухонный натюрморт занял важное место в творчестве Питера Питерса. Его картина "Торговка рыбой" ("Продавщица рыбы") изображает часть лавки или кухни, где на столе разложена рыба, а хозяйка греет руки о теплый горшок.

Картина, сохраняющая элементы бытового жанра, являет образец «кухонного» натюрморта. Изображение имеет аллегорический подтекст: содержит намек на одно из пяти чувств – осязание (торговка касается горшка), а также олицетворяет зиму и символизирует стихии – огонь и воду (женщина греет руки, прикасаясь к теплому горшку, рыбы живут в воде).

Художник любуется красотой простых людей и окружающими их простыми предметами. Обыденная действительность приобретает самостоятельную эстетическую ценность.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 42 - Западноевропейская живопись на марках СССР 1974

Часть 43 - Йоахим Бейкелар. На рынке

Часть 44 - Питер Питерс. Продавщица рыбы

Часть 45 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 1)

Часть 46 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 2)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

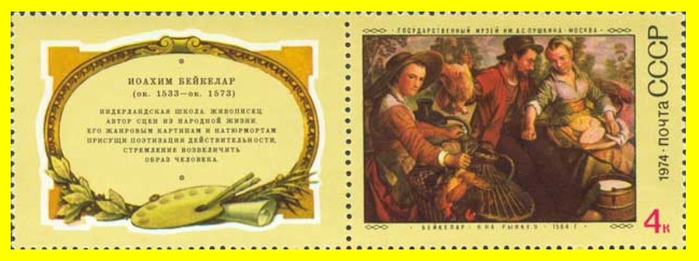

Йоахим Бейкелар. На рынке |

Иоахим Бейкелар (ок. 1530. Антверпен - 1573/1574. Антверпен) — нидерландский художник эпохи позднего Возрождения.

Иоахим Бейкелар изучал живопись в мастерской своего дяди, Питера Артсена. Здесь он начинает свой творческий путь, в котором пишет преимущественно жанровые сценки на кухне и на рынке, горы снеди, имеющие, как правило, особый подтекст и аллегорическое значение. И. Бейкелар был также автором картин на религиозные сюжеты.Племянник Артсена – Иоахим Бекелар был не только одним из его учеников, но и верным последователем. Искусствоведы отмечают, что Бейкелар, при этом, не был пассивным имитатором стиля учителя, он доказал свою способность к новаторству и продемонстрировал высокий уровень мастерства. В 1560 году Иоахим Бейкелар становится членом антверпенской гильдии художников св. Луки.

Биограф многих голландских художников Карел ван Мандер утверждал, что Иоахиму Бейкелару приходилось продавать свои картины по низким ценам, и что творчество художника стало популярным только после его смерти. Но современные исследователи утверждают обратное, поскольку большие размеры поздних работ художника и варианты копий некоторых картин выступают, как раз, свидетельством успешности и востребованности Бейкелара хотя бы к концу жизни.

Картина "На рынке" находится в ГМИИ с 1924 года. Поступила из Румянцевского музея. Ранее была в собрании Н.П. Колюпанова.

Демократизм устремлений нидерландского искусства второй половины XVI века способствовал формированию крестьянского жанра, в выборе национальных пейзажных мотивов. Иоахим Бейкелар, принадлежавший к художникам-романистам, обратился в своей картине «На рынке» к изображению бытовой сцены и сделал героями крестьян. Художник стремится придать их облику значительность, пишет крупные, полные достоинства медлительные фигуры, выдвигает их на передний план, типизирует лица. Интерес, который Бейкелар проявил к изображению нехитрой снеди, привезенной крестьянами на рынок, свидетельствует о рождении так называемого «рыночного» или «кухонного» натюрморта.

Иоахим Бейкелар изучал живопись в мастерской своего дяди, Питера Артсена. Здесь он начинает свой творческий путь, в котором пишет преимущественно жанровые сценки на кухне и на рынке, горы снеди, имеющие, как правило, особый подтекст и аллегорическое значение. И. Бейкелар был также автором картин на религиозные сюжеты.Племянник Артсена – Иоахим Бекелар был не только одним из его учеников, но и верным последователем. Искусствоведы отмечают, что Бейкелар, при этом, не был пассивным имитатором стиля учителя, он доказал свою способность к новаторству и продемонстрировал высокий уровень мастерства. В 1560 году Иоахим Бейкелар становится членом антверпенской гильдии художников св. Луки.

Биограф многих голландских художников Карел ван Мандер утверждал, что Иоахиму Бейкелару приходилось продавать свои картины по низким ценам, и что творчество художника стало популярным только после его смерти. Но современные исследователи утверждают обратное, поскольку большие размеры поздних работ художника и варианты копий некоторых картин выступают, как раз, свидетельством успешности и востребованности Бейкелара хотя бы к концу жизни.

Картина "На рынке" находится в ГМИИ с 1924 года. Поступила из Румянцевского музея. Ранее была в собрании Н.П. Колюпанова.

Демократизм устремлений нидерландского искусства второй половины XVI века способствовал формированию крестьянского жанра, в выборе национальных пейзажных мотивов. Иоахим Бейкелар, принадлежавший к художникам-романистам, обратился в своей картине «На рынке» к изображению бытовой сцены и сделал героями крестьян. Художник стремится придать их облику значительность, пишет крупные, полные достоинства медлительные фигуры, выдвигает их на передний план, типизирует лица. Интерес, который Бейкелар проявил к изображению нехитрой снеди, привезенной крестьянами на рынок, свидетельствует о рождении так называемого «рыночного» или «кухонного» натюрморта.

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 41 - Клод Моне на марках разных стран (часть 4)

Часть 42 - Западноевропейская живопись на марках СССР 1974

Часть 43 - Йоахим Бейкелар. На рынке

Часть 44 - Питер Питерс. Продавщица рыбы

Часть 45 - Герард Терборх на марках разных стран (часть 1)

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Западноевропейская живопись на марках СССР 1974 |

Серия марок "Зарубежная живопись в музеях СССР". 1974, третий выпуск:

1. Йоахим Бейкелар (Joachim Beuckelaer, ок. 1533 - ок. 1573) ”На рынке” (1564, Государственный музей им. А.С. Пушкина.)

2. Питер Питерс (Pieters Pieter, 1540 - 1603) ”Продавщица рыбы” (конец XVI в., Государственный музей им. А.С. Пушкина.)

3. Герард Терборх (Gerard ter Borch, 1617 - 1681) ”Бокал лимонада” (ок. 1664, Государственный Эрмитаж).

4. Габриель Метсю (Gabriel Metsu, 1629 - 1667) ”Девушка за работой” (ок. 1647, Государственный музей им. А.С. Пушкина).

5. Жан Батист Шарден (Jean-Baptiste-Simeon Chardin, 1699—1779) ”Молитва перед обедом” (1744, Государственный Эрмитаж).

6. Жан Батист Грез (Jean-Baptiste Greuze, 1725—1805) ”Балованное дитя” (1765, Государственный Эрмитаж).

7. Жак Луи Давид (Jacques Louis David, 1748—1825) ”Автопортрет” (1794, Государственный музей им. А.С. Пушкина),

Серия сообщений "Художники разных стран-3":

Часть 1 - Тициан на марках разных стран (часть 2)

Часть 2 - Тициан на марках разных стран (часть 3)

...

Часть 40 - Клод Моне на марках разных стран (часть 3)

Часть 41 - Клод Моне на марках разных стран (часть 4)

Часть 42 - Западноевропейская живопись на марках СССР 1974

Часть 43 - Йоахим Бейкелар. На рынке

Часть 44 - Питер Питерс. Продавщица рыбы

...

Часть 48 - Грёз на марках разных стран (часть 1)

Часть 49 - Грёз на марках разных стран (часть 2)

Часть 50 - Грёз на марках разных стран (часть 3)

|

|

Процитировано 1 раз

Освобождение Эстонии в 1944 |

Освобождение Эстонии началось с Нарвской операции, при участии эстонских национальных воинских частей, в результате которой 24 июля 1944 года немцы были изгнаны из Нарвы. В ходе Тартуской операции в августе 1944 года была освобождена юго-восточная часть Эстонии с городами Выру и Тарту. 22 сентября советские войска освободили Таллин. На одной из башен древнего города, Длинный Герман, лейтенант эстонского стрелкового корпуса Лумисте водрузил знамя Освобождения. Москва салютовала войскам Ленинградского фронта, овладевшим Таллином. Немцы были изгнаны с материковой части Эстонии, продолжая удерживать лишь острова, освобождение которых было завершено 24 ноября в результате Моонзундской десантной операции.

Далеко не однозначно оцениваются эти события в сегодняшней Эстонии.

Серия сообщений "Республики и автономии СССР и России":

Часть 1 - Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к CССР

Часть 2 - Казахстан

...

Часть 38 - Архитектурные памятники Украины

Часть 39 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 40 - Освобождение Эстонии в 1944

Часть 41 - Архитектура Армении

Часть 42 - Реликвии Армении на марках СССР 1988 года и Спитакское землетрясение

...

Часть 47 - Республика Хакасия

Часть 48 - 450-летие вхождения Башкирии в состав России. 2007

Часть 49 - Республика Ингушетия. Гербы. 2016

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Космос-1974 |

Советские автоматические межпланетные станции программы «Марс». Впервые в практике отечественной космонавтики в одной межпланетной экспедиции одновременно участвовали четыре автоматических космических аппарата: Марс-4, Марс-5, Марс-6 и Марс-7. Выполнение этой программы вряд ли можно считать успешной, но для пропаганды важен был лишь сам факт запуска и некоторые полученные результаты.

«Марс-4» запущена 21 июля 1973 года. Вследствие нарушения в работе одной из бортовых систем тормозная двигательная установка не включалась, и АМС «Марс-4» прошла около планеты Марс на расстоянии 1844 км от ее поверхности. КА «Марс-4» провел фотографирование Марса с пролетной траектории. На фотоснимках поверхности планеты, отличающихся весьма высоким качеством, можно различить детали размером до 100 м. Программа полета КА «Марс-4» не выполнена.

«Марс-5» запущена 25 июля 1973 года. «Марс-5», в отличие от «Марс-4», успешно вышла на орбиту вокруг планеты, однако из-за разгерметизации приборного отсека проработала около двух недель. В связи со значительным уменьшением срока работы станции на орбите, было начато спешное выполнение научной программы. Всего с АМС «Марс-5» было получено 43 снимка нормального качества. Программа полета КА «Марс-5» выполнена не в полном объёме.

«Марс-6» запущена 5 августа 1973 года. Непосредственно перед посадкой связь с СА потеряна. Большая часть данных оказалась нечитаема из-за ошибок в электронике, появившихся в ходе полета к Марсу. Новое появление сигнала ожидалось через 143 секунды после пропадания, однако этого не произошло. Программа полета КА «Марс-6» выполнена частично.

«Марс-7» запущена 9 августа 1973 года. СА по пролетной траектории прошел в 1400 км от поверхности Марса и ушел в просторы космоса. Программа полета станции «Марс-7» не выполнена.

«Союз-14» — советский пилотируемый космический корабль - первая экспедиция на станцию «Салют-3», ставшую первой военной пилотируемой орбитальной станцией программы «Алмаз». (Планировавшиеся с июня 1973 года полёты на первую станцию программы не состоялись ввиду неудачного начала полёта с разгерметизацией станции «Салют-2»). Стыковка 5 июля 1974 года, отстыковка 19 июля 1974 года. Полётное задание выполнено успешно. Командир корабля — Попович Павел Романович. Бортинженер — Артюхин Юрий Петрович. Запуск 3 июля 1974. Посадка 19 июля 1974.

«Союз-15» — советский пилотируемый космический корабль. Командир корабля — Сарафанов Геннадий Васильевич. Бортинженер — Дёмин Лев Степанович. Запуск 26 августа 1974. Посадка 28 августа 1974. Корабль «Союз-15» должен был доставить второй экипаж на орбитальную станцию «Салют-3» (Алмаз-2), планировалось, что он проработает на станции в течение месяца. Однако 27 августа 1974 года из-за сбоя в системе стыковки «Игла», корабль не смог осуществить стыковку. Экипаж предпринял три попытки состыковаться, но не смог справиться с нештатной ситуацией и полёт был досрочно прекращен.

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 5 - День космонавтики -1973

Часть 6 - День космонавтики 1974

Часть 7 - Космос-1974

Часть 8 - Космос 1975. Союз-16. Союз-17. Салют-4

Часть 9 - Союз-Аполлон

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 1 раз

Рерих. Заморские гости |

Киевская Русь, набеги викингов, легенды Древнего Востока привлекали Рериха в самом начале его творческой деятельности. Выступая в 1898-1899 годы в Петербургском археологическом институте с циклом лекций "Художественная техника в применении к археологии", он говорил: "Для того чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху. Для этого художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь".

Душа художника была полна образами Древней Руси, и он создает цикл картин под названием "Начало Руси. Славяне". "Заморские гости" - одна из картин этого цикла, написанная в 1901 году. Она сразу же получила всеобщее признание, и художник сделал с нее несколько повторений. Картина имеет и свой литературный вариант в новелле, написанной Н. Рерихом в 1900 году. Меткими, художественно точными словами описывает он плывущие ладьи, носы которых завершены раскрашенными резными драконами. На их бортах пестрые щиты, сверкающие на солнце, наполненные ветром паруса наводят страх на врагов. Плывут ладьи по Неве и Волхову, Днепру и Ильмень-озеру - в самый Царьград. Идут варяги на торг или на службу...

Также и на картине по синей глади безмятежного моря медленно движутся на зрителя расписные варяжские ладьи. Гордо вздымаются узорчатые головы грифонов-драконов, крутые борта кораблей украшены разноцветными щитами, алые паруса пылают на фоне небесной лазури. С любопытством вглядываются столпившиеся на корме викинги в открывающиеся перед ними дали.

Привлекает картина и своей красочной праздничностью. Открытые, напряженные тона создают ощущение радостного перезвона ярких цветов. Красные и синие, голубые и золотисто-коричневые краски в украшении кораблей, в природе и одежде людей особо звучат рядом с белизной легких облаков и крыльями летящих над морем чаек. Живописность этой картины открывает перед зрителем (как и перед варягами) новую, дотоле неведомую страну.

На другой марке портрет Николая Рериха, выполненный его сыном художником Святославом Рерихом в 1938 году и находящийся в Новосибирском городском музее.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 30 - Нисский. Порт на севере

Часть 31 - Чуйков. Дочь Советской Киргизии

Часть 32 - Рерих. Заморские гости

Часть 33 - Цыплаков. Ленин в Смольном

Часть 34 - Советские живописцы - 1975

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Древнейший город Витебск |

Витебск - второй древнейший город Беларуси после Полоцка, третий по численности населения. Своё название город берёт от реки Витьба, около устья которой Витебск был основан киевской княгиней Ольгой в 974. К концу XII века Витебск превращается в центр ремесла и торговли на пути «из варяг в греки», становится центром удельного княжества, подчиняющегося полоцким, а временами, смоленским или киевским князьям. С 1221 года Витебским князем был Брячислав Василькович, на дочери которого был женат князь Александр Невский. Уже в XII веке в городе был построен первый каменный храм — Свято-Благовещенская церковь, где хранились эталоны мер веса и длины, используемые при торговых операциях, переписывались книги и летописи, обучались дети. Последним удельным князем был Ярослав Васильевич, который в 1318 году выдал свою дочь за Ольгерда, сына великого князя литовского Гедимина. С этого времени Витебск входит в состав Великого княжества Литовского, а затем, до 1772, Речи Посполитой.

18 сентября 1708 во время Северной войны между Швецией и Россией (в союзе с Речью Посполитой) город по приказу Петра I был сожжен за финансовую поддержку, оказанную витебской знатью шведам.

В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 Витебск вошёл в состав Российской империи и стал центром Витебской провинции в составе Псковской губернии.

Важным этапом истории Витебска была и война 1812 года. С 16 июля по 26 октября 1812 город был занят французскими войсками.

Согласно переписи населения 1897 года, по национальному составу население Витебска было следующим: евреи — 52,4 %, русские и белорусы — 39,9 %, поляки — 5 %, немцы — 1,4 %, другие национальности — 1,3 % .

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 9 - Ленинградский вагоностроительный

Часть 10 - Полтава. Её история и люди

Часть 11 - Древнейший город Витебск

Часть 12 - Санкт-Петербургский монетный двор

Часть 13 - Дубна. Институт ядерных исследований

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Первый русский букварь |

На марке изображена страница из Азбуки Ивана Федорова, которая вышла в свет в 1574 году во Львове.

Книга эта ( в литературе ее иногда называют "Букварем", "Грамматикой") - самая настоящая библиографическая и историческая редкость. Пока известен один-единственный экземпляр федоровской "Азбуки". В печати о ней заговорили совсем недавно - в середине прошлого столетия. И сама история внезапного появления книги - это целая цепь случайностей и неожиданностей. Когда-то она принадлежала графу Г.С. Строганову, страстному любителю и собирателю разных предметов "старины глубокой". Кроме всех прочих бесценных коллекций, он обладал еще и богатейшей библиотекой. Но какие сокровища хранились на ее полках - об этом никто не знал. Скорее всего, не знал об этом и сам владелец библиотеки. Во всяком случае книга, о которой идет сейчас речь - львовская "Азбука" Ивана Федорова, - не упомянута ни в одном библиографическом описании, составленном и изданном при жизни Строганова. Граф предпочитал жить за границей. В Италии он и умер в 1910 году. Наследники быстро распорядились доставшимися им сокровищами, в том числе и библиотекой.

В 1927 году русский театральный деятель и искусствовед С.П. Дягилев приобрел в Риме у букиниста изрядно потрепанную старинную книжку небольшого формата, некогда принадлежавшую графу Строганову. Это была "Азбука" Ивана Федорова. Первые сведения об удивительной находке появились в печати перед Второй Мировой войной: в книге воспоминаний балетмейстера и литератора С.М. Лифаря "Дягилев и с Дягилевым", вышедшей в Париже в 1939 году, вскользь упоминалось об уникальном издании. Но информацию эту историки-книговеды оставили без внимания. И лишь спустя полтора десятилетия специалисты всерьез заинтересовались книгой. И тут произошло поистине второе рождение федоровской "Азбуки". К этому времени книга-путешественница перекочевала за океан и оказалась в библиотеке Гарвардского университета. В 1955 году на страницах Harvard Library Bulletin "Азбука" была воспроизведена факсимильно. И с этого времени интерес к федоровскому изданию стал приобретать все большие и большие масштабы. В печати появилось великое множество небольших информаций и обстоятельных исследовательских статей. А тут подошли федоровские юбилеи (1964 и 1974 гг.) и эти торжества были отмечены в нашей стране выпуском нескольких факсимильных изданий львовской "Азбуки" Ивана Федорова. Книга небольшого формата - в восьмую долю листа, объем ее - 40 листов (80 страниц), печать - однокрасочная, черная. В конце книги - две гравюры: герб города Львова и издательско-типографский знак Ивана Федорова. Титульного листа нет (в отечественном книгоиздании титульные листы стали "внедряться" в XVII веке).

"Азбука" Ивана Федорова замечательна во многих отношениях. Это не только выдающийся памятник славянского книгопечатного искусства. Это и первая в истории отечественной культуры учебная книга для детей ("ради скорого младенческого научения" - подчеркивает составитель "Азбуки" в кратком послесловии). Работая над книгой, Иван Федоров проявил и незаурядные педагогические способности. Методически учебник составлен вполне образцово. Впоследствии именно такая структура преимущественно использовалась составителями и издателями подобных учебных руководств.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 44 - Дмитрий Кантемир - молдавский господарь и российский князь

Часть 45 - Первые русские и советские автомобили

Часть 46 - Первый русский букварь

Часть 47 - Русские ледоколы на марках 1976 года

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

"Пройденный путь" маршала Будённого |

Семён Михайлович Будённый (1883-1973) - командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, полный Георгиевский кавалер.

Семён Михайлович Будённый (1883-1973) - командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, полный Георгиевский кавалер.Родился на хуторе в Ростовской области в крестьянской семье. В 1903 году призван в армию. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов в составе 26-го Донского казачьего полка. В 1907 году отправлен в Петербург в Офицерскую кавалерийскую школу. Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-офицером. Награждён «полным георгиевским бантом» — Георгиевскими крестами (солдатскими «Егориями») четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней.

Летом 1917 года вместе с Кавказской кавалерийской дивизией прибыл в город Минск, где был избран председателем полкового комитета. В августе 1917 года вместе с М. В. Фрунзе руководил разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. После Октябрьской революции вернулся на Дон, в станицу Платовскую.

В феврале 1918 года Будённый создал революционный конный отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону, который влился в 1-й кавалерийский крестьянский социалистический полк под командованием Б. М. Думенко. Во второй половине июня 1919 года в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус под командованием Будённого. 19 ноября 1919 года Конный корпус был переименован в Первую Конную армию.

В 1932 году он оканчивает Военную академию им. М. В. Фрунзе. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и Будённый.

С 1937 по 1939 годы Будённый командовал войсками Московского военного округа, с 1939 — член Главного военного совета НКО СССР, заместитель наркома, с августа 1940 — первый заместитель наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования.

Несмотря на его головокружительную карьеру и рекордное количество наград, большим почётом у современников Будённый не пользуется. Три звезды Героя Советского Союза он получил в послевоенное время и оставил весьма лживые мемуары "Пройденный путь". Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 31 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

Часть 32 - Музей революции

Часть 33 - "Пройденный путь" маршала Будённого

Часть 34 - Клим Ворошилов - человек-легенда

Часть 35 - Иваново. Революционное прошлое

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Чуйков. Дочь Советской Киргизии |

Вся жизнь и творческая судьба художника Чуйкова была связана с Киргизией. Десятки картин и эскизов, сотни этюдов. Кульминацией в "Киргизской сюите" Чуйкова стало небольшое, на первый взгляд скромное полотно - "Дочь Советской Киргизии". Эта картина была закончена в 1948 году. Она стала в советском искусстве своего рода символом свободного Востока, пробудившегося к активной, самостоятельной жизни.

Казалось бы, изображенное на полотне можно исчерпать несколькими словами: по широкому пастбищу идет девочка-киргизка, прижимая к груди стопку книг. В сущности, в картине больше ничего и не происходит. Одержимый высокой идеей - показать молодого человека наших дней, создать образ обновленной, молодой, свободной страны, художник избирает сложный путь. Наверное, куда легче и проще было бы рассказать о преобразованной киргизской земле в сюжетном полотне, где само событие раскрывало бы тему, где можно было бы выразить задуманное в столкновении разных характеров, во взаимоотношениях людей. Художник же избирает однофигурную композицию. Единственный герой и природа - вот та основа, на которой строит свое произведение Чуйков. Однофигурная композиция всегда требует особенной ответственности художника: ведь здесь приобретают громадное значение малейшие нюансы движения, постановки фигуры в полотне. Чуйкову удалось найти то единственно верное положение фигуры в плоскости холста, когда малейший сдвиг влево или вправо, изменение среза картины внизу или вверху привели бы к нарушению внутренней логики композиции, ее закономерной связи с основой идеи. Далеко не случайно, что художник оставляет перед девочкой чуть большее расстояние от края холста, чем позади нее. Это соотношение пространства тотчас рождает в полотне ощущение движения. Очень точно найдено и направление движения героини: если бы Чуйков показал ее идущей прямо на зрителя, изобразил бы строго в фас, это привнесло бы ненужную плакатность, в какой-то мере лишило бы картину того ощущения широких просторов, которое играет столь важную роль в эмоциональном строе этого произведения.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 29 - Зардарян. Весна

Часть 30 - Нисский. Порт на севере

Часть 31 - Чуйков. Дочь Советской Киргизии

Часть 32 - Рерих. Заморские гости

Часть 33 - Цыплаков. Ленин в Смольном

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Нисский. Порт на севере |

Страстный яхтсмен, Нисский бесконечно влюблен в воду. Гладь озер и водохранилищ, широкое волжское раздолье, таинственные воды северных рек, бурные морские волны — ко всему этому художник постоянно возвращается в своем творчестве.

Он осваивает новую динамику, новый «тип» природы, преображенной энергией, трудом современного человека. Главные мотивы его картин — железнодорожные пути, линии автострад и высоковольтных передач, самолеты, вид земли с неба, морские порты, яхты, водохранилища. В большинстве его пейзажей основой композиции является движение, быстрое и активное, развивающееся в решительных монументальных ритмах; применяются неожиданные острые ракурсы, причудливые развороты пространства, сопоставления больших цветовых плоскостей (обычно по принципу контраста). Цветовая гамма — сдержанная, холодноватая, серо-стальная с яркими цветовыми акцентами.

Такова картина из триптиха «Порт на Севере». Тяжелая масса плотной, глубокосиней воды заполняет весь передний план. Ее цвет, интенсивный, густой,— цветовая доминанта всей картины. Согласовывая с этим тоном весь цветовой строй, художник щедро насыщает теплыми оттенками лиловато-коричневые громоздящиеся по берегу скалы. С этой плотностью, живой материальностью цвета моря и земли контрастируют легкие, прозрачные тона синеющих на заднем плане гор, светло-розового неба со стремительными облаками. Несколько тут и там положенных пятен открытого красного — изящный, даже изысканный в очертаниях самолет, ватерлинии кораблей, флаги на мачтах — усиливают, делают еще острее, контрастнее сопоставления основных тонов полотна. Деятельная жизнь порта — пароходы, бороздящие его воду, погруженные в свои будничные дела люди на причале — не нарушает мерного величия северной природы, а, напротив, удивительно естественно вписывается в пейзаж, знаменуя единение человеческого труда и жизни природы. Художника увлекают стройные, гармонически изящные линии современных кораблей, он открывает присущую им красоту, совершенство соразмерных форм современного катера или самолета. «Пластика не только у Аполлона Тенейского, а ее много и у самолета, и у глиссера. Увидеть ее можно и нужно, можно найти ее и у отдыхающего тракториста не меньше, чем у «Боргезского борца»,— говорит художник. И это не декларация, а живая программа действий.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 28 - Калныньш. Круто к ветру

Часть 29 - Зардарян. Весна

Часть 30 - Нисский. Порт на севере

Часть 31 - Чуйков. Дочь Советской Киргизии

Часть 32 - Рерих. Заморские гости

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Зардарян. Весна |

Полотно наполнено светом, солнцем, свежим горным воздухом. Это гимн весне, молодости, Армении. За эту картину художник удостоен серебряной медали на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе.

Для произведений Зардаряна характерно празднично-декоративное сочетание звучных, светоносных цветовых плоскостей.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 27 - Кончаловский. Сирень

Часть 28 - Калныньш. Круто к ветру

Часть 29 - Зардарян. Весна

Часть 30 - Нисский. Порт на севере

Часть 31 - Чуйков. Дочь Советской Киргизии

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз