-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Калныньш. Круто к ветру |

Калныньш часто писал море — и картины о моряках, о гонках и виды моря, жизнь морских просторов, переменчивые и манящие дали. В этих произведениях художника властвует романтическое начало. Это эффектное и красивое по живописи зрелище, торжественное, праздничное.

Духом романтики пронизано изображение бескрайних морских просторов, зовущих зрителя к дальним странствиям. Таково полотно «Круто к ветру». Парусники отважно идут навстречу волнам, и, несмотря на сильный ветер, команды яхтсменов не дают легким судам свернуть с курса. Пространство картины пронизано светом и воздухом, наполнено бурным движением: быстро летят накрененные парусники, несутся по небу облака, вздымаются белые гребни волн.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 26 - Советская живопись-1974

Часть 27 - Кончаловский. Сирень

Часть 28 - Калныньш. Круто к ветру

Часть 29 - Зардарян. Весна

Часть 30 - Нисский. Порт на севере

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Кончаловский. Сирень |

Внешняя простота картины обманчива. Огромное количество цветов, вид их свежести, необыкновенная реалистичность – это лишь малая часть того, что можно сказать о работе. На картине есть и белый, и розовый, и темно-красный, и другие цвета. Такое ощущение, будто художник, рисуя каждый цвет, пытался придать ему какое-либо чувство. При помощи цвета художник стал передавать то, что называется «радостью, счастьем жизни». Вся картина - это буйство цвета.

Сам Кончаловский так сказал о своей картине: “В этом букете все живет, цветет и радуется”.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 25 - Кипренский. Портрет Пушкина

Часть 26 - Советская живопись-1974

Часть 27 - Кончаловский. Сирень

Часть 28 - Калныньш. Круто к ветру

Часть 29 - Зардарян. Весна

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Советская живопись-1974 |

1. П. Кончаловский. "Сирень". 1933 г.

2. Э. Калнынь. "Круто к ветру". 1962 г.

3. О. Зардарян. "Весна". 1956 г.

4. Г. Нисский. "Порт на севере". 1957 г.

5. С. Чуйков. "Дочь Советской Киргизии". 1948 г.

6. И. Грабарь. "В. И. Ленин у прямого провода". 1933 г.

Официальное советское искусство охватывает период 1917—1991 годов и характеризуется огромной ролью идеологии в своем развитии. Для этого периода характерна смена главной магистральной линии по сравнению с предыдущей стадией развития русского искусства. Идеологическое содержание начинает выдвигаться на первый план. Основные «задачи» советского искусства: «служить народу, отстаивать общее дело борьбы за социализм и коммунизм, нести людям правду, рождать в них творческое начало». Кроме того, важными понятиями были народность и многонациональность. Картины, изображённые на марках полностью соответствуют этой концепции.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 24 - Грабарь. Ленин у прямого провода

Часть 25 - Кипренский. Портрет Пушкина

Часть 26 - Советская живопись-1974

Часть 27 - Кончаловский. Сирень

Часть 28 - Калныньш. Круто к ветру

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Организатор новой системы репрессий Вячеслав Менжинский |

Вячеслав Рудольфович Менжинский (1874-1934) - советский партийный деятель, чекист, преемник Дзержинского во главе ОГПУ.

Семья Менжинских принадлежала к старинному польскому дворянскому роду. Образование получил на юридическом факультете Петербургского университета (1898). В 1902 вступил в РСДРП, большевик. В 1906 арестован, бежал и эмигрировал за границу. Жил в Бельгии, Швейцарии, Франции и США. В июле 1917 вернулся в Россию. Участник "штурма" Зимнего дворца. С 25.10.1917 комиссар Петроградского военно-революционного комитета при Государственном банке. В 1917 - 1918 - зам. наркома, нарком финансов РСФСР, генеральный консул РСФСР в Берлине (выслан за большевистскую пропаганду), член коллегии Наркомата иностранных дел. В 1919 особоуполномоченный Особого отдела ВЧК и член Президиума ВЧК. В 1920 - 1922 начальник Особого и Секретно-политического отделов ВЧК, член Коллегии ВЧК. Считался "интеллектуалом" и наименее одиозной фигурой в ВЧК. Тем не менее он был одним из главных организаторов массовых расстрелов и внесудебных репрессий в стране. После смерти Дзержинского 30.7.1926 стал председателем ОГПУ при СНК СССР. В 1927-28 из Москвы под надзор ОГПУ выслали всех крупных членов оппозиции. В эти годы ОГПУ занималось преследованием и арестами не "пламенных большевиков", а тысяч и тысяч "классовых врагов", и поэтому в советской историографии Менжинскому отведено более чем почетное место. ОГПУ были подготовлены первые от начала и до конца фальсифицированные политические процессы - "Шахтинское дело" ("вредительская организация буржуазных специалистов в Шахтинском районе Донбасса"; 1928), дело "Промпартии" (1930), дело "Трудовой крестьянской партии" (1930), дело "Союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков" (1931). Действия Менжинского позволили Сталину возложить вину за свои провалы в экономике на "вредителей" и "врагов трудового народа".

В последние годы жизни глава ОГПУ тяжело болел и долгое время был прикован к постели, проводя коллегии на дому.

Из всех руководителей госбезопасности Менжинский кажется самой незаметной фигурой, хотя он руководил ОГПУ восемь лет — дольше, чем Ягода и Ежов, вместе взятые, и разработал те методы, которыми в полной мере воспользуются его преемники. Он был гораздо умнее их и придумал то, на что сами они, лишь следовавшие предначертанным им путём, были бы не способны.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 32 - Брежнев на Кубе

Часть 33 - Брат Ленина Дмитрий Ульянов

Часть 34 - Организатор новой системы репрессий Вячеслав Менжинский

Часть 35 - Во что верил Жак Дюкло

Часть 36 - Борец за "пролетарскую культуру" Луначарский

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

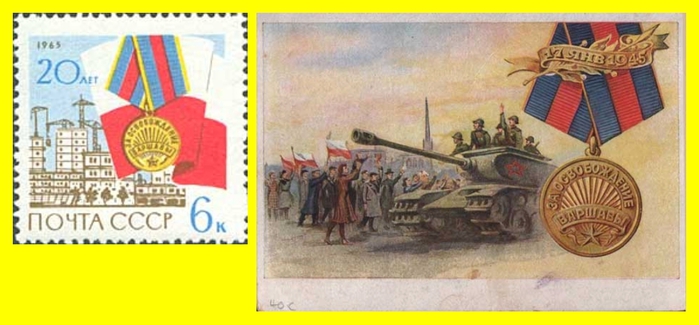

Освобождение Варшавы |

Освобождение Варшавы один из самых неоднозначных эпизодов Второй мировой. Летом 1944 г. советские войска в ходе операции «Багратион» освободили Белоруссию. К концу июля части Красной армии форсировали Вислу южнее Варшавы. На северо-востоке наши соединения уже вели бои на ближних подступах к польской столице. Казалось бы её освобождение дело нескольких дней, но тут события приняли весьма необычный оборот.

В Польше с момента её захвата в 1939 г. немцами в подполье действовала так называемая «Армия Крайова». Она подчинялась базировавшемуся в Лондоне польскому правительству в изгнании во главе со Станиславом Миколайчиком. Почувствовав, что не сегодня - завтра советские войска войдут в Варшаву, британское правительство и правительство Польши в изгнании решили силами «Армии Крайовы» поднять в крупных городах страны антигерманское восстание.

Однако задачей этих выступлений было отнюдь не желание оказать помощь частям Красной армии, а создать до их прихода в Варшаве проанглийские органы государственной власти, объявить о независимости и тем самым не допустить попадание Польши в сферу влияния СССР. Кстати, рассматривался даже вариант об оказании силами «Армии Крайовы» противодействия просоветской администрации, которая могла быть создана после освобождения Польши Красной армией.

Приказ о начале восстания в Варшаве отдал командующий «Армией Крайовой» генерал Тадеуш Коморовский по прозвищу «Бур» 31 июля 1944 г. Сначала действия повстанцев были удачны - сказался эффект неожиданности. Но потом немцы опомнились и стали громить отряды восставших. Этому способствовало ещё и то, что 4 августа советские войска остановили своё наступление на польскую столицу. Восставшие остались один на один с немецким гарнизоном.

Английский премьер Черчилль и Президент США Рузвельт попытались уговорить Советского Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина продолжить операцию по освобождению Варшавы, но получили ответ, что части Красной армии после 500-километрового броска по территории Белоруссии выдохлись и продолжать наступление не могут.

Советское правительство также отказалось принимать на свои аэродромы самолёты союзников, которые должны были снабжать варшавян оружием и боеприпасами. В итоге восставшие сумели продержаться до 2 октября и капитулировали.

Советское наступление на Варшаву вновь началось только 12 января 1945 г., а уже 17-го без особых проблем город был полностью освобождён. Войдя в Варшаву без особо тяжёлых боев, наши солдаты увидели почти полностью разрушенный город.

Западные историки, как правило, в неудаче Варшавского восстания обвиняют Сталина, который, по их мнению, специально остановил движение наших армий, отговорившись их неспособностью к наступлению, и дал немцам возможность утопить повстанцев в крови. С одной стороны, это, наверное, так, а с другой, Сталин поступил хотя и жестоко, но в точном соответствии с Ялтинскими соглашениями, по которым новое правительство в Варшаве с лондонским вообще никаких контактов не должно иметь. Британский план по недопущению попадания Польши в сферу советского влияния, как и многие действия наших союзников, был в высшей степени циничен в отношении СССР.

Англо-польский замысел окончательно стал понятен Сталину 3 августа 1944 г., когда он встретился в Москве с лидером польского правительства в изгнании Миколайчиком, который просил поддержать повстанцев, но отклонил предложение советской стороны учесть и её интересы при формировании органов власти в Польше. Сталин предлагал создать коалиционное правительство из представителей как проанглийских, так и просоветских польских политиков. Но Миколайчик в резкой форме отверг это предложение. Иными словами, он отказал СССР в праве участвовать в определении послевоенной судьбы Польши.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 25 - СЭВ

Часть 26 - Брежнев на Кубе

Часть 27 - Освобождение Варшавы

Часть 28 - Освобождение Венгрии 1944-45

Часть 29 - Освобождение Чехословакии. 1945 год

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 47 - Операция Багратион

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Брат Ленина Дмитрий Ульянов |

Дмитрий Ильич Ульянов (1874-1943) - революционер и партийный деятель, младший брат Ленина.

Став студентом медицинского факультета Московского университета, начал заниматься революционной деятельностью. До 1917 года он неоднократно арестовывался. В 1900 году стал корреспондентом «Искры». Из Московского университета Ульянов был исключен, но в 1901 году окончил медицинский факультет Юрьевского (Тартуского) университета. В Первую мировую войну был мобилизован в армию, служил военным врачом.

С 1921 года Дмитрий Ульянов стал жить в Москве. Работал в Наркомздраве, Коммунистическом университете, в поликлинике Сануправления Кремля, в Центральном музее В. И. Ленина.

Был дважды женат. Имел внебрачного сына.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 31 - Брежнев, Индия и кот

Часть 32 - Брежнев на Кубе

Часть 33 - Брат Ленина Дмитрий Ульянов

Часть 34 - Организатор новой системы репрессий Вячеслав Менжинский

Часть 35 - Во что верил Жак Дюкло

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Современное пятиборье на марках СССР и России |

В современном пятиборье участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Впервые соревнования по современному пятиборью начали проводиться во 2-й половине XIX века в Швеции. Затем и в других странах стали проводиться соревнования по офицерскому пятиборью — спортивному комплексу, отражавшему сущность боевой подготовки офицера того времени (верховая езда, фехтование, стрельба, плавание, бег). С 1912 по инициативе П. де Кубертена разработанный им комплекс офицерского пятиборья включен в программу Олимпийских игр. До 1948 года к соревнованиям допускались только спортсмены-офицеры. Свое современное название комплекс получил в 1948 году.

На XX Чемпионате Мира 1974 года по современному пятиборью в Москве советскую сборную представляли победители предыдущего чемпионата Павел Леднёв, Владимир Шмелев и Борис Онищенко. В командном зачете лидерство советской сборной было неоспоримым. Второе место заняла сборная Венгрии, уступив победителю 485 очков. Спор за бронзовый приз между командами Румынии и ФРГ закончился в пользу румынской сборной. На 5-е место вышли спортсмены Болгарии, на 6-е—Франции. В личном первенстве победил Павел Леднёв.

Леднёв Павел Серафимович (1943-2010) - знаменитый советский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР. Обладатель самого большого числа олимпийских наград в истории современного пятиборья (2 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Самый возрастной чемпион и призёр Олимпийских игр среди пятиборцев (37 лет и 4 месяца во время Олимпиады-1980 в Москве).

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 7 - Универсиада - 1973

Часть 8 - Конькобежцы на Медео

Часть 9 - Современное пятиборье на марках СССР и России

Часть 10 - Преддверие Олимпиады-80

Часть 11 - Спартакиады дружественных армий - 1975, 1985

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Адмирал Исаков |

Иван Степанович Исаков (Ованес Исаакян) (1894-1967) - Адмирал флота СССР.

Учился математике и инженерному делу в Тифлисе. С 1917 года — на Балтийском флоте, участвовал в Первой мировой войне. В 1917 окончил Отдельные Гардемаринские классы. В дальнейшем командовал кораблями на Балтийском и Чёрном морях, занимал штабные должности, преподавал в военной академии. В 1937—1938 командующий Балтийским флотом. В 1939—1950 Первый заместитель наркома ВМФ. С 1945 года — адмирал флота.

В октябре 1942 года тяжело ранен во время Новороссийской операции под Туапсе, после ампутации ноги остался инвалидом, однако после лечения продолжил службу во флоте.

Автор исторических и беллетристических сочинений, редактор Морского атласа, лауреат Сталинской премии (1951), член-корреспондент АН СССР (1958), член Союза писателей СССР (1964). В 1965 получил звание Героя Советского Союза.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 46 - Маршал Толбухин

Часть 47 - Операция Багратион

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Полтава. Её история и люди |

Полтава впервые упоминается как укрепление на реке Лтаве в 1174 году в Ипатьевской летописи. До 1569 года Полтава находилась в составе Великого княжества Литовского, с 1569 года в составе Польши, с 1667 — России. Во время войны с Польшей, Полтава была одним из главных регионов Левобережья, ставшим надёжным тылом, откуда пополнялись людские резервы и шло снабжение армии Богдана Хмельницкого. Важным историческим моментом для города стала Северная война 1700—1721 годов между Россией и Швецией. Ключевой битвой этой войны стала Полтавская битва, ставшая переломным моментом всего конфликта. Решающая битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года, когда к городу подошла шестидесятитысячная российская армия во главе с Петром I. В составе обеих армий были казацкие полки, в русской армии — во главе с Семеном Палием, в шведской — во главе с Иваном Мазепой. Результатом боя стало полное поражение Карла XII, после которого тот вместе с гетманом Мазепой сбежал в Турцию.

Полтава дала миру многих талантливых и выдающихся людей. В разное время в Полтаве бывали: Тарас Шевченко и Василий Жуковский, Лев Толстой и Максим Горький, Павло Тычина и Остап Вишня, граф Потемкин и фельдмаршал Суворов; российские государи: Екатерина II, Николай II, Александр II. В городе много исторических и культурных памятников, мест отдыха, тихих уютных бульваров и скверов. О полтавской битве написал поэму Пушкин.

В Полтаве родились или жили многие известные люди: Паскевич Иван Фёдорович — российский полководец, Гоголь Николай Васильевич — писатель, Мясоедов Григорий Григорьевич — живописец, Склифосовский Николай Васильевич — хирург, Котляревский Иван Петрович — писатель, Ярошенко Николай Александрович — живописец, Панас Мирный — писатель, Короленко Владимир Галактионович — писатель, Остроградский Михаил Васильевич — математик, Гапон Георгий Аполлонович — священник, Бунин Иван Алексеевич — писатель, Луначарский Анатолий Васильевич — политический деятель, Петлюра Симон Васильевич — украинский политический и военный деятель, Макаренко Антон Семенович — писатель и педагог, Холодная Вера Васильевна — актриса, Леваневский Сигизмунд Александрович — лётчик, Сухомлинский Василий Александрович —педагог, Тимошенко Юрий Трофимович (Тарапунька) — артист, Лучко Клара Степановна — киноактриса, Тополь Эдуард Владимирович — писатель, кинодраматург, Дудаев Джохар Мусаевич — чеченский военный и политический деятель, Данилко Андрей Михайлович (Верка Сердючка) — артист.

В 1974 году была выпущена почтовая марка в честь 800-летия Полтавы. Но через 25 лет, в 1999 году, Украина выпускает марку уже в честь 1100-летия Полтавы. Объяснение такое, что археологические раскопки показали существование поселения на этом месте ещё почти на 300 лет раньше. С таким объяснением трудно согласиться. Ведь принято считать, что датой рождения города считается его первое упоминание в летописи. А поселения везде были задолго до этого.

На марке выпуска 1971 года изображён русский 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», спущенный на воду в июне 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Пётр I. Корабль получил своё название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве, и стал первым линейным кораблём, заложенным и построенным в Санкт-Петербургском адмиралтействе

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 8 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 9 - Ленинградский вагоностроительный

Часть 10 - Полтава. Её история и люди

Часть 11 - Древнейший город Витебск

Часть 12 - Санкт-Петербургский монетный двор

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Советские автомобили 1930-х |

ГАЗ-АА - грузовой автомобиль Нижегородского (в 1932 году), позже Горьковского автозавода, грузоподъёмностью 1,5 т, известный как полуторка. Изначально представлял собой лицензионную копию американского грузовика Форд модели АА образца 1929 года, но впоследствии неоднократно был модернизирован. Полностью из советских комплектующих ГАЗ-АА собирали с 1933 года. До 1934 года кабина была выполнена из дерева и прессованного картона, а потом заменена на металлическую кабину с дерматиновой крышей. Благодаря массовому конвейерному производству ГАЗ-АА (и его модификация ГАЗ-ММ) был самым массовым грузовиком, да и, вообще, автомобилем в предвоенном СССР и в Красной Армии.

ГАЗ-03-30 - советский автобус малого класса на шасси грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Выпускался на автобусном филиале Горьковского автозавода. Годы производства: 1933—1941 и 1945—1950. ГАЗ-03-30 был самым массовым отечественным автобусом довоенного периода и первых послевоенных лет, широко применялся не только как служебный и экскурсионный, но и как городской на регулярных маршрутах.

ЗИС-5 («трёхтонка») - советский грузовой автомобиль грузоподъёмностью 3 т; второй по массовости (после ГАЗ-АА) грузовик 1930-40-х, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Выпускался с 1933 по 1948 на Автомобильном заводе имени И. В. Сталина. ЗИС-5 стал дальнейшим развитием 2,5-тонного грузовика АМО-3 (1931—1933 гг.), фактически представлявшей собой скомпонованный из агрегатов различных известных американских производителей для продажи на рынках Южной Америки. В отличие от АМО-2, все детали ЗИС-5 были отечественного производства. ЗИС-5 как памятник установлен во многих городах СССР.

ЗИС-8 - советский автобус, выпускавшийся на базе ЗИС-5 в 1934—1936 годах. Количество мест — 22. Именно на автобусе ЗИС-8, по прозвищу «Фердинанд», ездит группа оперативников МУРа в телесериале «Место встречи изменить нельзя».

ЗИС-101- советский семиместный представительский автомобиль с кузовом «лимузин», выпускавшийся на Заводе им. Сталина (Москва) в 1936—1941 годах. Разработан на основе конструктивных решений американского автомобиля «Бьюик». Американское кузовное ателье «Бадд» спроектировало элегантный и внешне современный для тех лет кузов, а также поставило всю необходимую для серийного производства оснастку. 29 апреля 1936 года в Кремле опытные образцы были показаны Сталину. Конвейерная сборка началась с января 1937 года. Автомобили ЗИС-101 обслуживали не только высших партийных и государственных чиновников, но и обычных граждан. Разумеется, о продаже в личное пользование речи в те годы идти не могло (хотя ЗИС-101 можно было выиграть в лотерею). Но в крупных городах СССР представительские модели ЗИС достаточно широко использовались в качестве такси на длинных маршрутах. ЗИСы отличались относительно плохой проходимостью, поэтому в войне практически не участвовали и до 1945 года простояли на консервации.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

Часть 3 - Нефть и газ Тюмени

Часть 4 - нттм

Часть 5 - Советские автомобили 1930-х

Часть 6 - Комсомольская правда

Часть 7 - Пионерская правда

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Операция Багратион |

Белорусская наступательная операция («Операция Багратион») - крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня - 29 августа 1944 года. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие потери, отчасти из-за того, что Гитлер запрещал любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии Германия была уже не в состоянии.

Германская военная машина к тому времени выдохлась, и советские вооружённые силы превосходили вермахт по людским ресурсам в 2 раза, в артиллерии в 4 раза, в танках в 5 раз, в боевых самолётах в 4 раза.

Советскими фронтами командовали: Иван Баграмян (1-й Прибалтийский фронт), Иван Черняховский (3-й Белорусский фронт), Георгий Захаров (2-й Белорусский фронт), Константин Рокоссовский (1-й Белорусский фронт). Координаторы действий фронтов Георгий Жуков и Александр Василевский. Ведущий разработчик плана операции заместитель начальника Генерального штаба РККА Алексей Антонов.

Подготовка операции «Багратион» велась чрезвычайно тщательно, при этом противника удалось оставить в неведении относительно грядущего наступления. Гитлер и его главнокомандующие полагали, что крупного наступления следует ожидать на Украине. Но поскольку фронт в Белоруссии длительное время стоял на месте, немцы успели создать развитую систему обороны.

Как и в Отечественную войну 1812 года, одним из наиболее значимых мест сражений оказалась река Березина. Советские войска при поддержке партизан прорвали на многих участках оборону немецкой группы армий «Центр», окружили и ликвидировали крупные группировки противника в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освободили территорию Белоруссии и её столицу Минск (3 июля), значительную часть Литвы и её столицу Вильнюс (13 июля), восточные районы Польши и вышли на рубежи рек Нарев и Висла и к границам Восточной Пруссии.

Наступление предваряла беспрецедентная по масштабу акция партизан. Советское командование успешно увязывало действия партизанских отрядов с войсковыми операциями. Целью партизан в операции «Багратион» было, поначалу, выведение из строя неприятельских коммуникаций, позже — воспрещение отхода разбитых подразделений вермахта. Основным объектом приложения сил партизан стали железные дороги и мосты. Помимо них, были выведены из строя линии связи. Все эти действия серьёзно облегчили наступление войск на фронте.

Успех операции «Багратион» заметно превзошёл ожидания советского командования. В целом на фронте в 1100 км было достигнуто продвижение на глубину до 600 км. С военной точки зрения сражение в Белоруссии привело к масштабному поражению немецких вооруженных сил. Распространена точка зрения, согласно которой битва в Белоруссии является крупнейшим поражением немецких вооруженных сил во Второй мировой войне.

Людские потери Красной армии достаточно точно известны. Они составили 178 507 погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также 587 308 ранеными. Это высокие даже по меркам Второй мировой войны потери. Так, для сравнения, Берлинская операция стоила РККА 81 тысячи безвозвратных потерь, поражение под Харьковом ранней весной 1943 года — чуть более 45 тысяч безвозвратно.

Вопрос о людских потерях вермахта является дискуссионным. Наиболее распространенными среди западных ученых являются следующие данные: 26 397 погибших, 109 776 раненых, 262 929 пропавших без вести и попавших в плен, а всего — 399 102 человек.

Для того, чтобы продемонстрировать другим странам значимость успеха, 57 600 немецких военнопленных, захваченных под Минском, были проведены по Москве маршем — около трёх часов колонна военнопленных шла по улицам Москвы, а после марша улицы были вымыты и очищены.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 45 - Маршал Малиновский, известный и неизвестный

Часть 46 - Маршал Толбухин

Часть 47 - Операция Багратион

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Ленинградский вагоностроительный |

Ленинградский вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова был основан в 1874 году выходцем из Шотландии Ф. К. Рештке. Изначально специализировался на металлообработке. С 1897 года переориентировался на выпуск вагонов и был переименован в Петербургский вагоностроительный завод. После революции 1917 года завод перешёл в собственность Советского государства, а в 1922 получил имя участника революционного движения И. Е. Егорова. В 20-е — 30-е годы XX столетия на завод выпускал пассажирские вагоны для пригородных поездов и составов дальнего следования. В 1939 году здесь построен первый советский цельнометаллический вагон.

В начале 1990-х годов ЛВЗ имени И. Е. Егорова был приватизирован и трансформирован в ЗАО «Вагонмаш». На данный момент вагоны, произведённые заводом, используются большинством метрополитенов России и стран СНГ, а также в ряде других стран.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 7 - Музей Ленина в Ташкенте (бывший)

Часть 8 - Историко-архитектурные памятники Прибалтики

Часть 9 - Ленинградский вагоностроительный

Часть 10 - Полтава. Её история и люди

Часть 11 - Древнейший город Витебск

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Маршал Толбухин |

Фёдор Иванович Толбухин (1894-1949) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (посмертно), Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии (посмертно), кавалер ордена «Победа».

Родился в крестьянской семье в Ярославской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и земскую школу. В 1912 году закончил Петербургское коммерческое училище и работал бухгалтером в Санкт-Петербурге.

С началом Первой мировой войны призван в армию, служил солдатом-мотоциклистом, затем направлен на учёбу в школу прапорщиков. В 1915 году — направлен на фронт. Командовал ротой, батальоном на Юго-Западном фронте и за боевые отличия был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. После Февральской революции был избран председателем полкового комитета. Закончил войну в чине штабс-капитана, в 1918 году был демобилизован.

С августа 1918 года — военрук военного комиссариата РККА. Участвовал в гражданской войне, будучи младшим помощником начальника штаба стрелковой дивизии на Северном и Западном фронтах. В 1921 участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, а затем в военных действиях против белофиннов в Карелии.

Окончил в 1934 Военную академию имени Фрунзе. С сентября 1937 года — командир стрелковой дивизии на Украине. В июле 1938— августе 1941 годов Ф. И. Толбухин — начальник штаба Закавказского военного округа. В декабре 1941 - январе 1942 начальник штаба Кавказского фронта, в январе - марте 1942 начальник штаба Крымского фронта. В марте 1942 отстранен от должности начальника штаба фронта из-за конфликта с представителем Ставки ВГК Л.З. Мехлисом. В мае 1942 Толбухин был назначен заместителем командующего войсками Сталинградского военного округа, а войска Крымского фронта потерпели катастрофическое поражение. С июля 1942 года по март 1943 Толбухин командующий войсками 57-й армии на Сталинградском фронте и 68-й армии на Северо-Западном фронте. С марта 1943 года Толбухин командовал войсками 4-го Украинского фронта и с мая 1944 года — 3-го Украинского фронтов. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. В сентябре 1944 года получил звание Маршала Советского Союза.

После войны маршал Ф. И. Толбухин — главнокомандующий Южной группой войск на территории Румынии и Болгарии.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 44 - Блокада Ленинграда

Часть 45 - Маршал Малиновский, известный и неизвестный

Часть 46 - Маршал Толбухин

Часть 47 - Операция Багратион

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Кипренский. Портрет Пушкина |

Портрет Александра Пушкина был выполнен в 1827 году Орестом Кипренским по заказу друга поэта Антона Дельвига.

Портрет Александра Пушкина был выполнен в 1827 году Орестом Кипренским по заказу друга поэта Антона Дельвига. Пушкин, написанный Кипренским, как будто спокоен и задумчив. Но эти непослушные волосы, большой светлый лоб, устремленный вдаль взгляд ясных голубых глаз, легкий поворот головы - все говорит о внутренней взволнованности, которая никогда не оставляет поэта. Сложенные на груди руки, переброшенный через плечо клетчатый плащ, бронзовая фигура Музы, богини - покровительницы поэзии, с лирой в руке стоящая за его плечом, делают образ Пушкина еще более возвышенным.

Портрет работы Кипренского очень понравился Пушкину. "Себя как в зеркале я вижу",- написал он в стихах, обращенных к художнику.

После смерти Дельвига Пушкин купил у его вдовы портрет и всю жизнь держал при себе. В 1916 году внук поэта передал портрет в Третьяковскую галерею.

Сегодня мы можем составить впечатление о внешности Александра Сергеевича Пушкина только по существующим портретам поэта. Орест Кипренский ближе других художников подошел к решению этой сложной задачи - представить следующим поколениям великого русского поэта.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 23 - Крамской. Портрет И. К. Айвазовского

Часть 24 - Грабарь. Ленин у прямого провода

Часть 25 - Кипренский. Портрет Пушкина

Часть 26 - Советская живопись-1974

Часть 27 - Кончаловский. Сирень

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Териологический конгресс - 1974 |

I Международный териологический конгресс в Москве

Cайгак - некрупная антилопа, высоконогая, легкая и подвижная. Ни с кем не спутаешь сайгака благодаря крупной голове с вздутой горбатой мордой… Сайгаки обитают на юго-востоке европейской части России, в Нижнем Поволжье, на большей части Казахстана и в ряде других районов.

Сайгак в 60-70-х годах ХХ века был одним из наиболее многочисленных (не менее 2 млн. особей) охотничьих видов животных на территории бывшего Советского Союза. Успехи советских биологов и охотоведов в восстановлении и управлении его численностью были признаны во всем мире, и именно поэтому сайгак послужил эмблемой Первого международного териологического конгресса (Москва, 1974 г.).

После распада СССР численность сайгака стала катастрофически падать. Причины этого - браконьерство с целью добычи рогов (используемых в восточной медицине) и мяса, незаконная международная торговля, строительство оросительных каналов, автомобильных и железных дорог без учета необходимости сохранения путей естественной миграции, неконтролируемое использование пастбищных угодий.

Кулан внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего кулана нередко называют полуослом. Считается, что кулан никогда не поддавался приручению. В прошлом кулан населял огромную территорию от Восточного Забайкалья до Тибета, пустыни Западной Индии и Аравии. В Казахстане истреблен совершенно в 30-х годах XX в. По опросным данным, небольшими группами будто бы встречался до 50-х годов. С 1953 г. акклиматизирован в заповеднике на о. Барсакельмес в Аральском море. Успешно размножается в неволе, в зоопарках бывшего СССР в 80-х гг. содержалось более 120 куланов, в том числе на Украине в Аскания-Нова около 80.

Русская выхухоль – это млекопитающее, которое относят к отряду насекомоядных. Данных животных причисляют к кротовым. В нынешнее время естественным ареалом обитания русских выхухолей считается территория ограниченная такими реками как Дон, Днепр, Урал, Волги. Самыми любимыми местами обитания выхухолей являются спокойные пойменные воды, в которых в достаточном количестве произрастает болотная растительность. Практически все время выхухоль живет в своей норе, выход которой обязательно находится под водой.

Северный морской котик, или морской кот - млекопитающее из группы ластоногих, принадлежит семейству ушастых тюленей. Лежбища северных морских котиков были впервые описаны в 1741 году на Командорских островах экспедицией Витуса Беринга, чья численность в то время была огромна. С тех пор туда устремились охотники за «пушным золотом» и лежбища многократно приходили в упадок в результате бесконтрольного промысла и восстанавливались заново.

Гренландский кит - морское млекопитающее подотряда усатых китов. Максимальная длина: 22 м (самки), 18 м (самцы); вес взрослого животного от 75 до 100 т и редко 150 т. Длительность жизни — около 40 лет. Ныряет на глубину до 200 м и может оставаться под водой до 40 минут. Обитает в холодных водах Северного полушария. К концу XIX века китобойный промысел поставил этот вид на грань уничтожения.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

...

Часть 5 - ЭКСПО-74

Часть 6 - Конгресс по луговодству - 1974

Часть 7 - Териологический конгресс - 1974

Часть 8 - Метрическая конвенция

Часть 9 - Выставка в Сокольниках Связь-75

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Конгресс по луговодству - 1974 |

В 1974 в СССР прошёл XII Международный конгресс по луговодству.

Луговодство – составная часть кормопроизводства – неразрывно связано с вопросами создания кормовой базы, обеспечивающей успешное развитие животноводства.

Луг - это содружество травянистых растений. Самые ценные луга расположены в поймах рек. … Цветущий луг - это яркая, чарующая, великолепная картина! Когда говоришь о луге невольно напрашиваются душевные слова известной песни: Травы травы травы не успели От росы серебряной согнуться И такие нежные напевы ах Почему-то прямо в сердце льются...

Но марка посвящена не лирике, а науке.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

...

Часть 4 - СЭВ

Часть 5 - ЭКСПО-74

Часть 6 - Конгресс по луговодству - 1974

Часть 7 - Териологический конгресс - 1974

Часть 8 - Метрическая конвенция

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Музей революции |

Первый в стране историко-революционный музей. Его преемником стал Государственный музей современной истории России.

С 1831 по 1917 годы в этом здании размещался московский Английский клуб. В 1917 году здание было передано Музею.

Первые шаги к организации Музея были сделаны после свержения монархии 21 марта (8 марта по старому стилю) 1917 года. Были определены основные направления деятельности будущего музея: собирать разноплановые источники и всесторонне изучать историю русского освободительного движения.

В 1922 году открылась выставка «Красная Москва». Вскоре эту выставку преобразовали в Историко-революционный музей Москвы. С 1924 года он стал называться Музеем революции СССР.

Одна за другой начали открываться разнообразные экспозиции. Поначалу это была выставка, посвященная войнам крестьян под руководством Пугачева и Разина, затем перешли к декабристам и последующим события советской жизни. Уже к 1927 году, музею были поставлены более широкие задачи. В частности в их ведомство теперь относилось и донесение до широких масс историческое становление нового общества.

Вещевой фонд включал личные вещи Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, М. И. Калинина, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышева, В. И. Чапаева, С. Лазо, М. Залки, Г. И. Котовского, И. Д. Черняховского, З. А. Космодемьянской и др. В музее была собрана коллекция картин русских и советских художников.

Сегодня его экспозиция рассказывает об истории советского и постсоветского периода и является крупнейшим музеем страны по новейшей отечественной истории.

Символ и визитная карточка Музея революции - скульптура "Булыжник - оружие пролетариата". Эта знаменитая скульптура, выполнена советским скульптором И. Д. Шадром в 1927 году из гипса и в 1947 году отлита в бронзе. Герой скульптуры представляет собой обобщённый образ пролетария начала XX века, борца за революционные идеалы и свободу. В основе композиции лежит виток раскручивающейся спирали. Рельефная пластика тела пролетария передана скульптором очень выразительно и точно показывает состояние душевного подъёма, создавая героический образ, символизирующий эпоху Первой русской революции 1905 года. Напряжённость борца-пролетария роднит его с «Дискоболом» Мирона, а волевая устремлённость, читающаяся в чертах лица, — с «Давидом» Микеланджело.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 30 - Восстание на крейсере "Очаков". Лейтенант Шмидт-Очаковский.

Часть 31 - Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

Часть 32 - Музей революции

Часть 33 - "Пройденный путь" маршала Будённого

Часть 34 - Клим Ворошилов - человек-легенда

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

ЭКСПО-74 |

Серия марок "Всемирная выставка "Экспо-74", посвященная защите окружающей среды от загрязнения". Атмосфера. Гидросфера. Недра. Флора. Фауна. Человек. Девиз: Всё для человека, ради его будущего.

Небольшой американский городок Спокан с населением всего лишь в 150 тыс. чел. в штате Вашингтон стал отправной точкой для начала празднования Соединенными Штатами 200-летия независимости страны и, одновременно, для открытия всему миру такой малопонятной тогда темы, как экология. В 1974 г. здесь была организована Всемирная выставка EXPO.

Организаторы хотели продемонстрировать, как человек может жить, работать и развлекаться в гармонии с окружающей средой. Это контрастировало с темами предыдущих ЕХРО, в которых доминировали в основном технократические и промышленные идеи.

Из 58 стран, получивших приглашение принять участие в EXPO, положительно ответили только 10 – США, СССР, Австралия, Иран, Канада, Тайвань, Филиппины, ФРГ, Южная Корея и Япония.

Церемония открытия экспозиции состоялась 4 мая 1974 г. и проходила на плавучей платформе, стоявшей на якоре на реке. В ней участвовал Президент США Ричард Никсон, который и объявил об открытии EXPO.

По понятным причинам наибольший интерес у посетителей вызвал американский павильон белоснежного цвета в форме индейского вигвама. В нем рассказывалось о жизни коренного народа Америки через его художественные промыслы. На большой стене в центре павильона было начертано высказывание одного из индейских вождей: «Не земля принадлежит человеку, а человек принадлежит земле», которое служило как бы девизом экспозиции. Значительная ее часть была посвящена экологическим проблемам. В кинозале павильона вместимостью 850 мест на огромном вогнутом экране размером 30х20 м демонстрировался широкоформатный фильм о разрушительном воздействии деятельности человека на природу. Одним из впечатляющих экспонатов была скульптура «Свалка» высотой в полтора десятка метров, выполненная в стиле поп-арта из отходов современной цивилизации. Элементами скульптуры были мятые кузова автомашин, ржавые холодильники, пишущие машинки, куски пластмассы и многие другие отходы, которые громоздились в стихийном беспорядке, напоминая о пагубном воздействии деятельности человека на окружающую среду.

На этом фоне Советский Союз представил обширную и эффектную экспозицию в павильоне площадью 5,5 тыс. кв. м. Основой ее концепции было учение академика В.И.Вернадского о биосфере, от которой человек, по его выражению, «стихийно неотделим». По всему фасаду павильона размещалась скульптурно-рельефная карта СССР, напоминавшая крону огромного дерева. Интерьер павильона являлся как бы грандиозным макетом биосферы, показывавшим бесчисленные связи человека и окружающей его среды. Основными разделами экспозиции были наука, защита атмосферы, урбанизация, водные ресурсы, система землепользования. По всей плоскости потолка были расположены причудливые контуры цветных светящихся витражей-галактик. В центре его полыхал яркими вспышками 12-метровый диск Солнца. Среди экспонатов эффектно смотрелись образцы геологических пород, кристаллов, уникальные драгоценные камни, чучела животных и деревянные скульптуры.

Значительное место в павильоне занимали девять диорам, по 10 м шириной каждая, показывавшие разнообразие климатических условий в стране – от сурового Заполярья до субтропиков. Одна из диорам была посвящена теме охраны природы на примере Воронежского заповедника, восстановившего практически исчезнувшую популяцию бобров.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

Часть 3 - Всемирный фестиваль молодёжи 1973 года в Берлине

Часть 4 - СЭВ

Часть 5 - ЭКСПО-74

Часть 6 - Конгресс по луговодству - 1974

Часть 7 - Териологический конгресс - 1974

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Грабарь. Ленин у прямого провода |

Весною 1927 года при распределении тем Реввоенсовета на картины к десятилетию Красной Армии художник остановился на теме, оставшейся свободной и никого не заинтересовавшей: "В.И.Ленин у прямого провода".

Грабарь ответственно отнёсся к поставленной ему задаче. Вот строки его воспоминаний: Я отдавал себе отчет в том, что моя тема не просто жанр, не случайный эпизод, а историческая картина. Не о пустяках же говорил Ленин с фронтами во время всяких интервенций...

Верность художника натуре сказалась и в том, что в своей мастерской он воссоздал всю обстановку переговоров по прямому проводу — от большого дивана красного дерева и стола с картой военных действий и стаканом чая на ней до аппарата Бодо, взятого «напрокат» из Политехнического музея: «Писал всё с натуры, используя часы раннего утра между четырьмя и пятью в апреле и вечера при заходе солнца, чтобы получить нужный эффект двойного света — свет загорающегося дня и электрического освещения в комнате...». Даже розовый цвет стен соответствовал реальному помещению телеграфной, что особенно удовлетворило художника для решения колористических задач.

В комнате с красными стенами горит электричество. Свет лампы бросает резкие тени. Слева на диване спит телеграфист, работавший ночью. Над диваном календарь на 1918 год. Стынет недопитый стакан чая. Ленин диктует телеграмму. Строго, спокойно. Жест его руки тверд. Застыл в ожидании телеграфист. Ленин на мгновение задумался… Шелестит лента в руках личного секретаря Ленина Николая Петровича Горбунова. Художник чрезвычайно деликатно и умно решил композицию.

Во время написания картины уже были установлены принципы соцреализма: 1) описывать реальность точно, в соответствии с конкретным историческим революционным развитием; 2) согласовывать свое художественное выражение с темами идеологических реформ и воспитанием трудящихся в социалистическом духе. Картина полностью соответствует этим принципам.

В начале 1900-х Грабарь испытал большое влияние импрессионизма и постимпрессионизма. Для его творчества наиболее характерны неброские по мотиву, но чрезвычайно звучные, эмоционально-насыщенные по цвету пейзажи. Тогда же обнаружился и его талант портретиста. В послереволюционный период путь художника отмечен тяжелыми компромиссами. Он пишет все больше автопортретов и портретов, особенно его привлекают «старинные русские люди», стойко сохранившие свое творческое достоинство: таковы академики на картинах, заказанных в 1935 для конференц-зала Академии наук. Из этого фона выпадают заказные официозные большие полотна «В. И. Ленин у прямого провода» и «Крестьяне-ходоки на приеме у В. И. Ленина и И. В. Сталина». Но и к ним с художественной точки зрения нет претензий. Во все времена художники писали портреты власть предержащих и выполняли их заказы. И вряд ли можно от всех советских художников ожидать, чтобы они были диссидентами и борцами с режимом.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 22 - Айвазовский. Кораблекрушение

Часть 23 - Крамской. Портрет И. К. Айвазовского

Часть 24 - Грабарь. Ленин у прямого провода

Часть 25 - Кипренский. Портрет Пушкина

Часть 26 - Советская живопись-1974

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз

Крамской. Портрет И. К. Айвазовского |

Иван Константинович Айвазовский писал в основном морские пейзажи; создал серии портретов крымских побережных городов. Его карьера была очень успешной. Он был награждён многими орденами и получил звание контр-адмирала. В общей сложности художник написал больше 6 тысяч работ. В это трудно поверить, но получается, что на каждое полотно, а они у него были не маленькие, уходило в среднем три дня.

С 1845 жил в Феодосии, где на свои средства построил больницу, водопровод, ряд церквей, Археологический музей (разрушен), открыл школу искусств, ставшую впоследствии одним из художественных центров Новороссии, и галерею, в которой и хранится этот уникальный портрет художника, исполненный выдающимся портретистом И. Н. Крамским. Айвазовскому на этом портрете 64 года. Он на вершине своей прижизненной славы и ещё полон сил и энергии. Лёгкая улыбка, ироничный взгляд, хорошее настроение. Именно с таким настроением он и писал свои шедевры.

Высокую оценку творчеству художника давали многие его современники, а художник И.Н. Крамской писал: "...Айвазовский, кто бы и что ни говорил, есть звезда первой величины во всяком случае и не только у нас, а в истории искусства вообще..."

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-2":

Часть 1 - Тропинин. Гитарист

Часть 2 - Федотов. Вдовушка

...

Часть 21 - Айвазовский . Чесменский бой

Часть 22 - Айвазовский. Кораблекрушение

Часть 23 - Крамской. Портрет И. К. Айвазовского

Часть 24 - Грабарь. Ленин у прямого провода

Часть 25 - Кипренский. Портрет Пушкина

...

Часть 48 - Кончаловский. Возвращение с ярмарки

Часть 49 - Кончаловский. Зеленая рюмка

Часть 50 - Кончаловский. Персики

|

|

Процитировано 1 раз