-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Независимость колониальным странам |

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам принята по инициативе СССР 14 декабря 1960 на 15-й сессии ГА ООН. Это на этом самом заседании, стуча ботинком, Хрущев с азартом поносил колонизаторов.

Из речи министра иностранных дел Англии У. Ормсби-Гора:

Мы только что прослушали речь Председателя Совета Министров СССР, которая, по моему мнению, была оскорблением для аудитории, поскольку она исходила из того, что слушатели совершенно незнакомы с вопросом, о котором он говорил. Это неподходящий случай для того, чтобы я попытался исправить неправдоподобную картину, нарисованную сегодня, поскольку в настоящее время мы занимаемся чисто процедурным, вопросом. Цель нашей сегодняшней дискуссии заключается в том, чтобы определить, на каком форуме Ассамблея должна обсуждать этот пункт, который уже включен в нашу повестку дня. Я хотел бы думать, что, внося этот пункт для включения в нашу повестку дня, Советский Союз воодушевлялся искренним желанием добиться ответственного обсуждения этих вопросов. К сожалению, боюсь, что изучение декларации, внесенной советской делегацией, и речь, которую мы только что слышали сегодня днем, должны рассеять эту надежду. Из тона речи, которую мы прослушали, и из советского меморандума явствует, что Советский Союз отнюдь не заинтересован в изучении истинной сути этой проблемы. Я с сожалением должен сказать, что меморандум составлен в выражениях, которые - и это ясно всем - преследуют чисто пропагандистские цели. В свете этих соображений моя делегация не считает, что дебаты на пленарном заседании того рода, который был предложен Советским Союзом, с рядом речей с трибуны, подобных тем, какие мы слышали сегодня и вчера, являются лучшим путем, которому нужно следовать. Мы согласны, давайте проведем дебаты по этому вопросу, но давайте проведем их в первую очередь в комитете, где могут быть серьезно изучены различные аспекты этой проблемы. По этим соображениям делегация Соединенного Королевства полагает, что Ассамблея поступит разумно, если отвергнет проект резолюции, внесенный Советским Союзом, и одобрит рекомендацию Генерального комитета о том, что этот пункт должен быть передан в Первый комитет.

В 60-х годах ускорился распад колониальной системы. Появились новые независимые государства, но в большинстве это были одиозные диктаторские режимы. СССР стремился направить страны, освободившиеся от колониальной зависимости по некапиталистическому пути развития, придать им социалистическую ориентацию. Для этого развивающимся странам (странам "третьего" мира) оказывалась масштабная экономическая помощь, а также поставлялось советское оружие. Социалистической ориентации в 60-х придерживались Индия, Индонезия, Бирма, Сирия, Ирак, Египет, Алжир, Конго и некоторые др.страны.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 43 - ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА"

Часть 44 - Международный конгресс исторических наук - 1970

Часть 45 - Независимость колониальным странам

Часть 46 - Международный кооперативный альянс

Часть 47 - Международные конгрессы 1971 года в Москве

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Иностранный туризм в СССР |

Эта серия марок называется "Иностранный туризм в СССР". Марки представляют собой рекламу для привлечения иностранных туристов. На создание отвечающих европейским стандартам требований для приема иностранных туристов ушло десять послевоенных лет. Необходимо было построить сеть гостиниц и ресторанов, накопить опыт перевозок большого количества иностранцев авиационным и железнодорожным транспортом, развернуть рекламу и, наконец, наладить производство сувенирной продукции. К 1970 году в СССР уже была создана сравнительно неплохая база для иностранного туризма, была построена сеть специальных гостиниц системы Интурист. Отделения Интуриста были открыты почти в 80 пунктах СССР. Они функционировали во всех столицах союзных республик, а также в крупных туристских центрах — Ленинграде, Сочи, Ялте, Иркутске и др. Интурист занимался организацией не только групповых туров, но и индивидуальных морских и речных круизов, поездок иностранцев на курорты СССР. Устраивались и эксклюзивные туры, например для охоты. С 1964 г. Интурист стал принимать туристов для лечения на наиболее известных курортах страны. В их число вошли санатории, известные минеральными источниками, например, Мацеста в Сочи, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, лечебные грязи Цхалтубо и др. Более 60% интуристов были представителями соцстран. Из капиталистических стран лидировала Финляндия, ее туристы составляли более половины всех туристов этих государств. Иностранцам предлагалось более 500 маршрутов по Советскому Союзу. «Открытыми» для их посещения были 150 городов. Общение с иностранными туристами было ограничено и находилось под контролем соответствующих органов.

Парадокс состоял в том, что то, что было предназначено для иностранных туристов, было недоступно для советских людей. Если сравнить советскую систему иностранного туризма с зарубежной, то принципиальное отличие состояло в том, что там не было специальных гостиниц для иностранцев. Заказывай номер и живи столько, сколько будешь платить. То же самое с ресторанами, транспортом и пр.

Из методических рекомендаций лаборатории Интуриста гидам и переводчикам:

Популярной идеологией в западной советологии являлась теория русско-советского авторитаризма. На уровне обыденного восприятия иностранных туристов это представление преломлялось через визуальный ряд фетишизации советскими людьми образа Ленина. От пресыщенных, по-видимому, ленинской тематикой во время поездки по СССР туристов из Федеративной Республики Германии последовал вопрос: "Почему почти во всех ваших городах есть памятники Ленину, есть столько названий, связанных с его именем? Не есть ли это своего рода религиозное поклонение?" "Нет, - должен был ответить проинструктированный переводчик, - наше уважение к Ленину дальше всего от религии и ближе всего к жизни, ибо Ленин для нас - это и есть та жизнь, которую мы строим по его заветам, которая утверждается вот уже больше полувека". Следующим этапом сценария шел подробный рассказ о жизни и деятельности вождя мирового пролетариата.

Другим традиционным тезисом критики иностранцами СССР являлось утверждение о насильственной "уравниловке умов" советских граждан. "Почему у вас в стране существует одна партия, а вот в Англии, например, более 4-х? Неужели у всех советских людей одинаковые взгляды?" Этим рассуждениям предлагалось противопоставить следующую сентенцию: "Наличие одной или нескольких партий еще не есть свидетельство наличия или отсутствия свобод; не есть специфика или необходимое условие для стран социализма. В некоторых социалистических странах, например в ПНР, ГДР тоже несколько партий. Но все эти партии выражают интересы народа. В нашей же стране одна партия сложилась исторически в результате завоевания власти пролетариатом. У нас нет антагонистических классов и нет антагонистических партий, в отличие от множества партий в капиталистических странах, которые выражают интересы различных слоев населения, различных классов.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 36 - Войска связи СССР

Часть 37 - Новая аграрная политика КПСС. Июльский 1970 года пленум ЦК

Часть 38 - Иностранный туризм в СССР

Часть 39 - XXIV съезд КПСС

Часть 40 - Госплан СССР

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Александр Цюрупа - идеолог продовольственной диктатуры |

Александр Дмитриевич Цурюпа (1870-1928) - советский партийный и государственный деятель. Инициатор «продовольственной диктатуры» в 1918 году.

Родился в городке Алешки Таврической губернии (ныне Цюрупинск Херсонской области) в семье секретаря городской управы. С 1887 он учился в Херсонском сельскохозяйственном училище. В 1898 вступил в РСДРП, познакомился с Лениным и стал агентом «Искры». В 1917 член Уфимского комитета РСДРП(б), председатель губернского продовольственного комитета и городской думы. В октябре 1917 организовывал отправку эшелонов с хлебов в Петроград. С ноября 1917 зам. наркома, а с февраля 1918 нарком продовольствия РСФСР. Цюрупа был инициатором создания продотрядов и комбедов, проводивших продразверстку и политику ограбления деревни. Позже советская пропаганда широкого распространила историю о том, что Цюрупа, сопровождая поезда с отнятым у крестьян хлебом, падал в обморок от голода. Цюрупа являлся создателем и руководителем Продовольственно-реквизиционной армии Наркомпрода РСФСР (Продармии), которая занималась исключительно тем, что силой оружия заставляла крестьян сдавать хлеб. подавляла местные продовольственные мятежи, проводила расстрелы.

С декабря 1921 он - заместитель председателя Совнаркома и Совета труда и обороны РСФСР (с 1923 г. - СССР) и одновременно нарком Рабоче-крестьянской инспекции. В 1923-1925 - председатель Госплана СССР, с 1925 нарком внешней и внутренней торговли СССР. С 1923 член ЦК партии, в 1922-1928 - член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.

Цюрупа умер в Крыму накануне 10-летия своей инициативы о введении проддиктатуры. Похоронен у Кремлёвской стены.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 15 - К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Часть 16 - 100 лет со дня рождения Ленина (продолжение)

Часть 17 - Александр Цюрупа - идеолог продовольственной диктатуры

Часть 18 - Гарри Поллит - несостоявшийся английский Ленин

Часть 19 - Когда умер Уильям Фостер?

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Металлург и химик академик Байков |

Александр Александрович Байков (1970-1946) - русский, советский металлург и химик, действительный член и вице-президент АН СССР. Основные труды по металловедению и металлургии, работы по теории и производству огнеупоров и цементов. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии.

Родился в семье адвоката. В 1893 окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Уже первые исследовательские работы Байкова были высоко оценены Д. И. Менделеевым. В 1895—1902 работал в Институте путей сообщения. С 1903 — профессор Петербургского политехнического института, с 1921 — декан химического факультета, с 1925 — ректор. С 1938 был первым руководителем отдела металловедения вновь созданного Института металлургии АН СССР в Москве. Впоследствии этому институту было присвоено имя А. А. Байкова. Был избран членом-корреспондентом, затем — действительным членом, членом президиума и, наконец, первым вице-президентом АН СССР.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 39 - Советский физик и радиотехник Лебединский

Часть 40 - Академик Комаров

Часть 41 - Металлург и химик академик Байков

Часть 42 - Академик Богомолец

Часть 43 - Эрнест Резерфорд - отец ядерной физики

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Новая аграрная политика КПСС. Июльский 1970 года пленум ЦК |

Аграрная политика в 1960—1970-х гг. оказалась малоэффективной и не могла выполнить главную задачу — обеспечить промышленность сельскохозяйственным сырьем, а население — продовольствием. Кризисные явления в аграрной сфере, как и в экономике в целом, приобрели перманентный характер. Но пропаганда представляла всё в радужном виде: заметный рост по всем показателям, несмотря на отдельные недостатки, призывы, лозунги, обещания... Но частично рассекреченные архивы ЦК КПСС открывают более реальную картину того времени.

Из рассекреченных архивных материалов:

По признанию Брежнева на июльском (1970) пленуме ЦК в годы восьмой пятилетки сельское хозяйство недополучило около 10 млрд руб. (23 % от намечаемого плана финансирования). В результате в годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.) в колхозы и совхозы не было поставлено около 1 млн единиц сельскохозяйственной техники. Если добавить, что в 1968—1970 гг. поголовье скота в стране сократилось более чем на 100 млн голов, то станет понятным, что кризис в сельском хозяйстве приобретал необратимый характер. По уровню потребления продовольствия на душу населения в 1969 г. страна откатилась до уровня 1960 г. Но эта информация была убрана из «рабочего» варианта доклада Брежнева на июльском (1970) пленуме ЦК КПСС. Стала очевидной неэффективность аграрного производства СССР в сравнении с другими странами. Так, в США в 1953—1968 гг. урожайность зерновых (без кукурузы) повысилась с 12 до 20,6 ц/га. В то время как в СССР в середине 1960-х гг. урожайность зерновых составляла около 10—12 ц/га, а на целине — 5—6 ц/га. На пленуме председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков говорил о нарастании проблем в экономике страны, включая сельское хозяйство, о неэффективном использовании бюджетных средств, о неизбежных трудностях в продовольственном обеспечении населения, возрастающих закупках продовольствия за рубежом. По сути, он подвергал критике как экономическую, так и аграрную политику ЦК. Он стремился «отстранить» некомпетентное Политбюро от руководства экономикой, сельским хозяйством. Такая позиция Байбакова вызывала раздражение партийного руководства, которое первоначально ограничивалось критикой Госплана и его руководителя а на пленуме ЦК в 1970 г. пыталось снять его с этой должности. Только твердая поддержка А. Н. Косыгина не позволила устранить Байбакова в ходе кампании, которую организовывал при подготовке и после окончания июльского (1970) пленума ЦК КПСС заведующий Организационно-партийным отделом ЦК К. У. Черненко. Это нашло отражение в острой критике Госплана и непосредственно Байбакова в большинстве выступлений, в том числе в докладе Брежнева. Хотя его критика, в отличие от других выступавших, была более умеренной, но она придавала смелость выступающим после Брежнева.

Падение уровня сельскохозяйственного производства происходило в условиях нарастания кризисных явлений в экономике страны. Это выразилось в снижении производства промышленной продукции, невыполнении планов роста национального дохода и реальных доходов на душу населения. И именно в этот период Политбюро ЦК КПСС заботится о поднятии авторитета Л. И. Брежнева, который после ухудшения состояния здоровья, возможно, высказывался об уходе с занимаемого поста, что беспокоило его окружение, которое убеждало больного Брежнева в его незаменимости. Это и стало одной из важнейших причин появления термина «новая аграрная политика», а Брежнев был объявлен ее основателем. Нет сомнения в том, что идея и сам этот термин и родились в аппарате ЦК КПСС. Термин был быстро подхвачен и доведен до научной концепции учеными, стал аксиомой на десятилетия.

Как известно, «свита делает короля». Когда потребовалось выделить «выдающуюся» роль Л. И. Брежнева в формировании аграрной политики, по настоянию ЦК КПСС это стала делать партийная элита всех уровней. Свою посильную «лепту» в поднятии авторитета Брежнева, выделении его «исключительной» роли в формировании «новой» аграрной политики внесли первый секретарь Свердловского обкома Б. Н. Ельцин и первый секретарь Ставропольского крайкома М. С. Горбачев. Оба впервые выступили на декабрьском (1977) пленуме ЦК КПСС. Свое выступление Ельцин начал со слов: «ЦК, Политбюро и лично Л. И. Брежнев показывают нам замечательный пример конкретного, делового, последовательного подхода к достижению намеченных рубежей. Для каждого из нас, для всей нашей партии это огромная школа, вдохновляющий образец ленинского стиля… Опираясь на последовательное выполнение аграрной политики нашей партии… мысли и положения, высказанные Л. И. Брежневым…» и далее в таком же роде. Кстати, сам Брежнев по состоянию здоровья на пленуме в декабре 1977 г. не присутствовал, а его доклад был роздан участникам пленума в перерыве, который был увеличен до 40 минут, чтобы можно было с ним ознакомиться. Однако секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, являвшийся одним из идеологов, который заботился о поднятии авторитета Брежнева, предложил пленуму принять беспрецедентное решение. Он заявил: « Мы только что единогласно приняли постановление пленума. Тогда позвольте считать, что в работе нашего пленума принимал участие товарищ Брежнев Леонид Ильич, и сообщить об этом в печати». Далее в рассекреченной стенограмме пленума: «Голоса. Правильно (Бурные продолжительные аплодисменты)».

Перед июльским (1978) пленумом ЦК из Организационно-партийного отдела ЦК, который персонально определял выступавших, поступила рекомендация об обязательном включении в тексты докладов фрагментов, определяющих Л. И. Брежнева как автора «новой» аграрной политики. И большинство выступавших на пленуме подошло достаточно ответственно к выбору хвалебных речей, в которых были употреблены высокопарные термины: «мудрая и дальновидная аграрная политика» (министр сельского хозяйства СССР В. К. Месяц); М. С. Горбачев заявил: «Разделяем вывод, что нынешняя аграрная политика КПСС прошла успешную проверку временем, показала жизненную силу и полностью отвечает этапу развитого социализма». Он также отметил «выдающийся вклад Леонида Ильича в разработку и осуществление современной аграрной политики». В этих обстоятельствах очень критично оценил итоги аграрной политики страны руководитель ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машеров. На примере республики он особо отметил низкую отдачу капиталовложений в сельское хозяйство — за период 1965—1977 гг. Огромные средства «уходили» или в песок, или на возведение стен. Иначе говоря, Машеров выделил то слабое место в аграрной политике, о котором на протяжении всего десятилетия говорил Н. К. Байбаков. Из выступления Машерова складывается впечатление, что он просто проигнорировал рекомендацию ЦК — дать «высокую» оценку деятельности Брежнева. Более того, он оказался единственным из докладчиков, кто не только не славословил в адрес Брежнева, но даже ни разу не употребил выражение «аграрная политика».

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 35 - Изобретательство в СССР

Часть 36 - Войска связи СССР

Часть 37 - Новая аграрная политика КПСС. Июльский 1970 года пленум ЦК

Часть 38 - Иностранный туризм в СССР

Часть 39 - XXIV съезд КПСС

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 2 раз

Грузинский Чапаев Васо Киквидзе |

Василий Исидорович Киквидзе (1895-1919) - Герой Гражданской войны, по определению Сталина - «грузинский Чапаев» - был другом подобной «легендарной» фигуры - «матроса Железняка».

Родился в семье чиновника. Был исключён из Кутаисской гимназии за политическую неблагонадёжность. Во время Первой мировой войны с 1915 года некоторое время служил в кавалерии вольноопределяющимся. Был членом партии левых эсеров. Арестовывался за революционную пропаганду, но был амнистирован после Февральской революции и возглавил солдатский комитет своей дивизии. Работа этого и ему подобных комитетов привела к тому, что командование полностью утратило власть над армией; солдаты открыто издевались над словами о долге перед Отечеством и безнаказанно убивали офицеров.

После октябрьской революции 1917 года был избран товарищем председателя Военно-Революционного комитета Юго-Западного фронта. Когда Комитет разогнали украинские самостийники, Киквидзе бежал в Ровно. В конце 1917 года сформировал Ровенский красногвардейский отряд в 1500 человек, который вёл бои в районе Ровно и Дубно, принял участие в захвате Житомира. Его воинство, сражаясь с гайдамаками (войсками украинской Центральной Рады), не отставало от них в грабежах местного населения и еврейских погромах. Весной 1918 года, командуя 4-й Красной армией, Киквидзе применял на Украине тактику «выжженной земли»: взрывал при отступлении водокачки, уничтожал запасы продовольствия, разрушал железнодорожное полотно.

В мае 1918 года Киквидзе сформировал в Тамбове дивизию. Эта дивизия проводила карательные акции против донских казаков. В июне 1918 года дивизия подавила вооружённое восстание в Тамбове. Восставшие (около 300 человек) были расстреляны. Далее дивизия провела карательные акции в Козлове, Кирсанове, Борисоглебске. Киквидзе получил от своего командования три бронепоезда, интернациональный батальон и роту китайцев. На обычных красноармейцев он опереться не мог, так как они отказывались участвовать в карательных операциях против казачества.

Киквидзе, внесший немалый вклад в победу большевиков, принадлежал, тем не менее, к тому же распространенному тогда типу предводителей бандитской вольницы (которую в зависимости от обстоятельств большевикам приходилось именовать то «дивизией» или «армией», то «бандами такого-то»), что и Махно. На их безусловную преданность трудно было рассчитывать. Таких людей тянуло друг к другу, и неслучайно «матрос Железняков» стал ближайшим сподвижником Киквидзе, который сделал его командиром полка своей дивизии и фактически укрывал от преследований со стороны Подвойского, не подчинившись требованию о выдаче анархиствующего матроса.

Согласно официальной историографии гражданской войны Киквидзе погиб в ночном бою. В документальной повести писателя Т. К. Гладкова, написанной им в том числе и на основе литературной записи воспоминаний соратника Киквидзе — К. Еремина, говорится о «сухо треснувшем одиночном выстреле со стороны противника», то есть в этом случае картина уже несколько отличается от официальной историографической точки зрения о «ночном бое». Существует и третья версия. У Киквидзе произошёл достаточно принципиальный конфликт с одним из командиров отряда его дивизии Михаилом Цапенко, георгиевским кавалером, пользующийся огромным авторитетом среди бойцов своего отряда. По приказу Киквидзе Цапенко был вызван в штаб для «разрешения конфликта» и расстрелян. Узнав об этом, соратники Михаила Цапенко намеренно спровоцировали нападение на караул в месте дислокации своего отряда, и прибывший для разбирательства обстоятельств происходящего Киквидзе был намеренно убит друзьями своего расстрелянного командира.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 24 - Рыцарь революции Павел Дыбенко

Часть 25 - Посмертная казнь Станислава Косиора

Часть 26 - Грузинский Чапаев Васо Киквидзе

Часть 27 - Парижская комунна

Часть 28 - И на Тихом океане свой закончили поход

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Сихотэ-алинский заповедник |

Сихотэ-алинский заповедник - биосферный природный заповедник в Приморском крае организован в 1935 году. Первоначальная цель его создания — сохранение и восстановление почти истреблённого в то время соболя. В настоящее время заповедник представляет собой наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром. Наиболее крупные реки в пределах заповедника: Таежная, Серебрянка, Джигитовка, впадающие в Японское море. Это горные и предгорные реки. Они быстрые, с частыми перекатами, а иногда и с водопадами. Озера лагунного типа Голубичное и Благодатное являются особыми объектами охраны. Практически вся территория заповедника занята лесами естественного происхождения. Особый интерес представляют многовидовые кедровые леса, пихтово-еловые и кедровые леса с рододендроном Фори, дубово-березовые леса и небольшие тисовые рощи. Из животных на территории заповедника встречаются бурый и гималайский медведи, соболь, харза, колонок, американская норка, кабан, кабарга, косуля и дальневосточный лесной кот. А также такие виды, занесенные в Красную Книгу, как амурский тигр, амурский горал и уссурийский пятнистый олень. В заповеднике много и краснокнижных птиц. Это чешуйчатый крохаль, мандаринка, скопа, дикуша, рыбный филин, хохлатый орел, белохвостый и белоплечий орланы, черный аист и многие другие редкие птицы.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 23 - Московский ботанический сад

Часть 24 - Беловежская пуща

Часть 25 - Сихотэ-алинский заповедник

Часть 26 - Немного о пчёлах

Часть 27 - Морские млекопитающие. 1971

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 1 раз

Международный конгресс исторических наук - 1970 |

13-й конгресс проходил 16—23 августа 1970 в Москве. Он был самым представительным (3307 чел. из 50 стран, в том числе 1283 из СССР, 859 из социалистических стран). Советские историки и историки социалистических стран активно выступали во всех секциях и комиссиях, отстаивая основные положения марксистской исторической науки и подвергая критике буржуазные концепции исторического процесса. Позиции буржуазной историографии выражались на конгрессе преимущественно в умеренно-либеральных, объективистских формах. Острые дискуссии проходили на заседаниях по методологии, истории континентов и современной истории, по истории 2-й мировой войны. На симпозиуме «В. И. Ленин и историческая наука» были раскрыты различные стороны ленинского учения. Итоги научных дискуссий на конгрессе продемонстрировали достижения советских историков в разработке многих проблем отечественной и всеобщей истории.

Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому термину, означавшему «расследование, узнавание, установление». История отождествлялась с установлением подлинности, истинности событий и фактов. На самом деле где настоящая история, а где её фальсификация и мифотворчество, - разобраться не так просто.

Один из первых в России документально подтверждённых случаев фальсификации истории по политическим мотивам относится к царствованию Ивана Грозного. По указанию царя был написан «Лицевой свод» — целостная запись истории с древних времён до текущего момента, где рассказывалось уже о царствовании самого Грозного, и воеводы и бояре, попавшие в немилость к царю, обвинялись в различных неблаговидных деяниях, которых не было.

С приходом Гитлера к власти вся история человечества была приведена нацистскими учёными в соответствие с расовой теорией. В 1939 году Гитлер собрал группу теологов-протестантов и основал теологический институт по вопросам «деевреизации». Теологи толковали религиозные тексты, стремясь изменить данные о евреях. В частности, в 1940 году было официально провозглашено, что Иисус Христос не был евреем. Утверждалось также, что он прибыл в Вифлеем с Кавказа.

В сталинские времена вместе с физическим уничтожением деятелей партии, армии и культуры их имена также стирались в исторических источниках (книгах, учебниках, энциклопедиях, фотографиях). Одновременно фальсифицировалась роль Сталина в исторических событиях, в частности, в 1917 году, пропагандировался тезис о том, что Сталин был одним из руководителей всего революционного движения в России до 1917 года и т. д. Основополагающую роль в создании мифологической картины советской истории сыграл созданный, частью лично Сталиным, частью под его редакцией «Краткий курс истории ВКП(б))». Среди мифов, созданных «Кратким курсом», особенно живучим оказался абсолютно ни на чём не основанный миф о «решительном отпоре» под Псковом и Нарвой, якобы данном немецким оккупантам «молодой Красной Армией» 23 февраля 1918 года. Этот миф пытаются поддерживать до сих пор. К концу сталинской эпохи из истории революции и Гражданской войны исчезли практически все деятели, реально игравшие видные роли (кроме Ленина); их действия были приписаны Сталину, узкому кругу его соратников (как правило, игравших в реальности второстепенные и третьестепенные роли) и нескольким видным большевикам, умершим до начала Большого Террора: Свердлову, Дзержинскому, Фрунзе, Кирову и другим. Партия большевиков представлялась единственной революционной силой; революционная роль остальных партий отрицалась; реальным лидерам революции приписывались «предательские» и «контрреволюционные» действия, и так далее. В целом созданная таким образом картина носила даже не искажённый, а просто мифологический характер. Также при Сталине, особенно в последнее десятилетие его правления, активно переписывалась и более далёкая история, например, история правления Ивана Грозного и Петра Первого.

Несмотря на наличие множества свидетельств документальных и научных подтверждений, иногда ставятся под сомнение такие исторические факты, как Холокост, геноцид армян.

Широко известна и многократно описана так называемая «Борьба с космополитизмом», имевшая место в советские времена в СССР и включавшая, в частности, попытки закрепить за многими иностранными открытиями и изобретениями российский приоритет. Например, пионерами воздухоплавания, вместо братьев Монгольфье и братьев Райт, долгое время считались подьячий Крякутный, якобы построивший воздушный шар ещё в 1731 году, и А. Ф. Можайский, о паровом самолёте которого, принципиально не способном к полёту, утверждалось, что он якобы «поднялся в воздух». Другим известным образцом фальсификации истории было якобы изобретение велосипеда около 1800 года мифическим уральским крестьянином Артамоновым (легенда о котором возникла ещё в конце XIX века).

В истории периода существования СССР до сих пор скрываются многие факты периода Гражданской войны, коллективизации, индустриализации, большого террора, Великой Отечественной войны, освоения космоса и т. д. Словом, вся история СССР - это сплошное мифотворчество.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 42 - Симпозиум ЮНЕСКО 100 лет со дня рождения Ленина

Часть 43 - ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА"

Часть 44 - Международный конгресс исторических наук - 1970

Часть 45 - Независимость колониальным странам

Часть 46 - Международный кооперативный альянс

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Военно-морской флот России и СССР |

Царствование Петра Первого (1689-1725) самым существенным образом отразилось на русском мореплавании и на морской политике России. Петр Первый отчетливо понимал, что ни одно могущественное государство не может существовать и развиваться без свободного выхода к берегам Мирового океана и что эта задача может быть осуществлена только при наличии военно-морского флота. В 1720 г. Петр писал: “Потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которой и флот имеет. обе руки имеет”. Когда Петра поздравляли с завоеванием новых земель на западном берегу Каспийского моря, он отвечал. что не земли ему нужны, земель у него и так много, а вот “воды” ему не хватает. В борьбе за свободные выходы к Мировому океану Петр не останавливался ни перед какими препятствиями. Он заказывал военные корабли за границей и одновременно развивал отечественное судостроение. Он сам учился кораблестроению за границей и приглашал на службу в Россию иностранных корабельных мастеров. Однако, приглашая из-за границы моряков и инженеров, он в 1701 г. открыл в Москве Навигацкую школу. В 1722 г. Петр приказал Адмиралтейству открыть морские школы. Но он позволил принимать е эти школы только русских подданных. Петр торопился избавиться от иностранцев во флоте и рассматривал их приглашение на русскую службу, также как и посылку русских моряков для обучения на иностранных флотах, лишь как временную меру. Петр Первый говаривал, что, “... восприняв плоды западноевропейской цивилизации, Россия может повернуться к Европе задом”.

При ближайших преемниках Петра Первого флот пришел в упадок. К началу царствования Екатерины Второй (1762 год) военный флот состоял из 31 линейного корабля, 11 других кораблей и 99 галер. Однако состояние флота было плохое. Были приняты меры по восстановлению флота в виде подготовки личного состава и строительстве новых кораблей. С объявлением войны Турции в 1769 году была составлена и отправлена в Средиземное море эскадра адмирала Спиридова в составе 7 линейных и 8 других судов. Этот переход был очень тяжелым- корабли страдали от бурь, а экипажи от болезней. Только через пять месяцев эскадра в составе 4 линейных, 1 фрегата и 4 небольших кораблей собралась у острова Минорка. На помощь вышла вторая эскадра адмирала Эльфингстона- 3 линейных корабля, 2 фрегата и пришедший самостоятельно лучший русский боевой корабль того времени- 100-пушечный линейный корабль Ростислав. Соединенная эскадра подошла к острову Хиос, где вблизи Чесменской бухты стоял турецкий флот из 16 линейных кораблей и 6 фрегатов. Во время последовавшего боя русский флагманский корабль Евстафий сцепился с турецким флагманом Реал Мустафа; последний загорелся и оба корабля взорвались. Турецкий флот отступил в Чесменскую бухту, где был блокирован русскими кораблями и сожжен при помощи брандеров. В честь победы все участники боя были награждены памятной медалью.

К войне со Швецией 1788 года, флот был достаточно подготовлен. В бою при острове Гогланд со шведской эскадрой, направлявшейся к Кронштадту, русская эскадра адмирала Грейга в составе 17 линейных кораблей и 8 фрегатов, хотя и не одержала решительной победы, но заставила шведов отступить. Последующие сражения так же были неудачны для шведов, и в 1790 году был заключен мир. Этим заканчивается долголетнее соперничество Швеции и России на Балтике в пользу последней.

В 1853 году Турция объявила войну России. Турецкому флоту удалось пройти Босфор и укрыться в Синопе, где он был уничтожен эскадрой вице-адмирала Нахимова 18 ноября 1853 года. 23 декабря англо-французский флот вошел в Черное море и 16 марта Англия и Франция объявили России войну. При неравенстве русских морских сил с силами союзников, располагавших винтовыми линейными кораблями, действия русского флота ограничились обороной побережья.

После Крымской войны русский флот оказался в неутешительном положении. Предстояло создание винтовых кораблей. Хотя промышленность страны не была подготовлена к такой работе, задача была решена. Россия первая осуществила идею броненосных крейсеров. В 1869 году был заложен первый в России броненосец Петр Великий.

В ходе русско-японской войны (1904 - 1905) Россия потеряла почти весь броненосный флот на Тихом океане и на Балтике. При сравнении русских и японских боевых кораблей участвовавших в войне, видно, что ни броненосцы, ни крейсера, ни миноносцы не уступали по своим тактико-техническим характеристикам японским кораблям. Чем же тогда объяснить многочисленные потери, понесенные Российским флотом в этой войне? Прежде всего, несовершенство крупнокалиберной артиллерии и способов ее применения. В ходе Цусимского сражения выявились недостатки в защите корпуса.

В 1918 году 18 июня в виду угрозы захвата германскими интервентами, появившимися на Тамани, 1 линкор, 9 эсминцев и другие суда Черноморского флота по приказу Ленина были затоплены в районе Новороссийска и Туапсе. В 1929—1937 Черноморский флот получил свыше 500 новых боевых кораблей. Были созданы ВВС флота, береговая оборона, система ПВО. К началу Великой Отечественной войны на Чёрном море был создан хорошо оснащенный по тому времени флот в составе 1 линкора, 5 крейсеров, 3 лидеров и 14 эсминцев, 47 подводных лодок, 2 бригад торпедных катеров, нескольких дивизионов тральщиков, сторожевых и противолодочных катеров, ВВС флота (св. 600 самолётов) и сильной береговой обороны. Период с 1965 года до конца 80-х годов характеризовался развертыванием военного кораблестроения в невиданных доселе в истории ВМФ СССР масштабах. К 1970 году, в основном, завершился период становления новых типов и классов боевых кораблей.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 34 - Огнеборцы. История пожарного транспорта

Часть 35 - Русское географическое общество

Часть 36 - Военно-морской флот России и СССР

Часть 37 - Иван Сусанин. Миф и реальность

Часть 38 - История российского флота (часть 1)

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

Союз-9. Подготовка к космическим войнам |

Союз-9 - пилотируемый космический корабль, запуск которого был осуществлён 1 июня 1970 года . Командир - Андриян Григорьевич Николаев, бортинженер - Виталий Иванович Севастьянов На космическом корабле Союз-9 совершён полёт длительностью в 17,8 суток — на то время абсолютный рекорд продолжительности полёта в космос. В ходе полёта, среди других экспериментов, выполнялась программа по имитации перехвата космического аппарата вероятного противника.

После возвращения на Землю оба космонавта испытали значительные трудности с привыканием к земной гравитации и нуждались в медицинской помощи. Около шести суток после возвращения оба члена экипажа не могли самостоятельно ходить и находились в госпитале под наблюдением врачей. Здоровье космонавтов восстановилось, однако негативные с точки зрения медицины результаты первого долгосрочного полёта заставили учёных пересмотреть многие взгляды на продолжительность безопасного для здоровья пребывания человека в космосе.

Из интервью Виталия Ивановича Севастьянова: "Остался даже кинокадр: Андриян сидит и утирает лицо землей, а по пыльным щекам стекают ручейки слез. Встать мы не могли. Нас занесли в вертолет. Его положили на тахту, а меня на пол около керосинового бака… Летим. И вдруг врачи к Андрияну кинулись и что-то суетятся. Я на карачках подполз, растолкал всех – Андриян без сознания. Еле откачали…После полета у нас периметр бедра уменьшился на 7.5 см, периметр голени – на 3.5 см, тонус мышц ног упал на 78%, т.е. была полностью растренирована мышечная часть ног. Как сказал нам главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский: «У вас ноги превратились в два хвоста!» Сердце уменьшилось на 12.5% по площади, а по объему – на 20%. Минутный обмен крови сократился в 2 раза, т.е. сердце прокачивало в 2 раза меньше крови. По сути дела у нас было предынфарктное состояние. Поэтому и восстановление шло медленно. Я через некоторое время вроде полностью восстановился, а Андриян в течение года схватил-таки пару инфарктов и больше в космос не полетел."

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 44 - Зонд-6, Зонд-7

Часть 45 - День космонавтики - 1970

Часть 46 - Союз-9. Подготовка к космическим войнам

Часть 47 - Луна-16

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА" |

Организация Объединённых Наций (ООН) создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название Объединенные Нации, предложенное президентом Соединенных Штатов Франклином Д. Рузвельтом, было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран оси. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 51 государства. Дата вступления Устава в силу (24 октября) отмечается как День Организации Объединённых Наций.

Несмотря на свою уникальность, ООН дискредитировала себя недоработками и скандалами. Организация показала, что она не всегда способна своевременно адаптироваться в соответствии с быстро меняющимися мировыми политическими реалиями. В связи с этим ООН часто критикуют за неэффективность, недемократичность, бюрократизм, раздутость штатов и непомерный бюджет. Принцип: одна страна - один голос - часто позволяет лоббировать групповые интересы стран вопреки понятиям справедливости, демократичности и интересам других стран.

ООН и Израиль. Израиль основан как независимое еврейское государство на части подмандатной территории Палестины. 14 мая 1948 года была провозглашена независимость Израиля, а 15 мая на его территорию вторглись войска соседних арабских стран с целью ликвидации еврейского государства. Однако Израиль выиграл войну и отстоял свою независимость. При помощи ООН было достигнуто перемирие. 11 мая 1949 Израиль вступил в ООН. Столицей Израиля ООН считает Тель-Авив, а Израиль провозгласил своей столицей Иерусалим. Арабские страны, не признававшие раздел Палестины, отказались признать еврейское государство. На текущий момент 21 страна не признаёт Израиль, большинство из них арабские страны, члены Организации Исламская конференция. 36 стран не имеют дипломатических отношений с Израилем. Некоторые из этих стран открыто призывают к уничтожению Израиля. ООН, хотя и провозгласила государство Израиль, ничего не смогла сделать, чтобы эти страны выполняли принятую ООН резолюцию. Во всех последующих войнах и конфликтах Израиля с соседними государствами ООН отмалчивалась от осуждения арабских стран и принимала резолюции, в одностороннем порядке осуждающие Израиль. В ноябре 1975 году арабское влияние в ООН достигло высшей точки, когда Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, поддержанную Советским Союзом и странами Восточной Европы, квалифицировавшую сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации», что вызвало возмущение в западных странах. Следующим антиизраильским шагом ООН, стало признание Организации освобождения Палестины в качестве легитимного представителя арабов Палестины, несмотря на то, что Израиль постоянно напоминал мировому сообществу о террористическом характере данной организации. На протяжении всего периода существования Израиля его отношения с ООН носили сложный характер, и в Израиле время от времени выдвигаются предложения о выбытии из ООН. Глава израильского МИДа недавно заявил, что данная организация превратилась в самый настоящий театр абсурда, в котором властвует лицемерие и двойные стандарты. Посол США в ООН Сюзан Райс заявила, что и ООН и Совет Безопасности должны прекратить проводить политику изоляции Израиля. "Нужен не политический театр, а обмен мнениями в настоящей дискуссии".

На 2-х марках изображена скульптура Е. В. Вучетича "Перекуём мечи на орала", подаренная Организации Объединенных Наций. Кузнец (натурщиком был известный борец Борис Гуревич) ударами молота превращает меч в плуг. Тема взята из библии: Ветхий Завет, Книга пророка Исайи: "И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать".

Но применительно к ООН больше подходит жаргонный смысл слова "орало". То-есть кто кого переорёт. А переорёт тот у кого больше голосов.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 41 - Экспо-70

Часть 42 - Симпозиум ЮНЕСКО 100 лет со дня рождения Ленина

Часть 43 - ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА"

Часть 44 - Международный конгресс исторических наук - 1970

Часть 45 - Независимость колониальным странам

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Чемпионат мира по футболу - 1970 |

9-й Чемпионат Мира по футболу прошёл в Мексике с 31 мая по 21 июня 1970 года. На этом чемпионате были впервые разрешены замены, впервые введена система жёлтых и красных карточек.

На групповом этапе соперники сборной СССР не относились к грандам. В матче открытия сборная СССР сыграла вничью с хозяевами чемпионата. Далее последовали относительно лёгкие победы над Бельгией и Сальвадором. Успешно завершив его, советская сборная по уже сложившейся традиции уступила в четвертьфинальном матче. На сей раз уругвайцам. Сборная СССР пропустила в Мексике всего два мяча, причем один из них, в четвертьфинальном матче с уругвайцами. Он был забит незадолго до окончания дополнительного времени с явным нарушением правил при попустительстве голландского судьи Ван Равенса. Уругвайский нападающий Кубилла, за несколько минут до конца игры, пытаясь с фланга пробиться к воротам соперника, упустил мяч за лицевую линию. Футболисты сборной СССР выключились из игры. Пока советские защитники ждали реакции судьи, Кубилла быстренько переправил мяч верхом партнеру. Свистка не последовало, и Эспарагго, не встречая никакого сопротивления, головой послал мяч в ворота Анзора Кавазашвили. Протест игроков и тренеров ничего не дал. Именно этот гол выбил сборную Советского Союза из турнира.

В полуфинал вышли две южноамериканские команды: Бразилия и Уругвай и две европейские: Италия и ФРГ. В матче представителей Нового Света сильнее были бразильцы - 3:1. В поединке европейцев победитель определился только в дополнительное время. Итальянцы выиграли со счетом 4:3.

В финале встретились команды, по два раза владевшие "Золотой богиней". После игры кто-то должен был овладеть ею навсегда. Сильнейшими в решающем поединке, вне всякого сомнения, были бразильцы. Как всегда, великолепен Пеле, открывший счет прекрасным ударом головой. Единственное, что позволили бразильцы соперникам, так это сравнять счет. Во втором тайме итальянская команда была раздавлена - 1:4. Кубок «Золотой богини» в третий раз и окончательно отправлялся в Бразилию как свидетельство триумфа футбола этой страны на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годов.

За советскую сборную выступали: Кавазашвили, Логофет, Шестернев (к), Капличный, Ловчев, Серебряников, Пузач, Асатиани, Мунтян, Нодия, Хмельницкий, Бышовец, Еврюжихин, Дзодзуашвили, Киселев, Хурцилава, Афонин. Тренер - Гавриил Качалин.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

Часть 3 - Олимпиада Мюнхен -1972

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970 |

На чемпионате мира 1970 года по спортивной гимнастике в Любляне (Югославия) в мужском командном первенстве победили японские спортсмены, советские гимнасты – на 2-м месте. М. Воронин занял четвертое место в многоборье, завоевал бронзовые медали в упражнениях на кольцах и брусьях; В. Клименко выиграл серебряную медаль в опорном прыжке и бронзовую – в упражнениях на коне, занял пятое место в многоборье.

В командном первенстве среди женщин победили советские гимнастки. Л. Турищева стала абсолютной чемпионкой и завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. В отдельных видах многоборья серебряные награды получили О. Карасева (вольные упражнения) и Л. Турищева (брусья); бронзовые – З. Воронина (многоборье, вольные упражнения, брусья), Л. Турищева и Л. Бурда (опорный прыжок), Л. Петрик (бревно).

Людмила Ивановна Турищева (1952) - трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике.

Людмилу Турищеву, которая родилась и жила в Грозном, привел в гимнастику тренер Ким Вассерман в 1962 году. Трижды он приходил к её родителям домой, уговаривая их и саму Людмилу, чтобы способная девочка занималась спортивной гимнастикой. И уговорил. В 1964 году Вассерман передал свою группу девочек, в которой тренировалась и Людмила Турищева, Владиславу Растороцкому (Растороцкий тренировал только девочек, а Вассерман оставил себе мальчиков). Первую свою золотую Олимпийскую награду Людмила выиграла в 16-летнем возрасте, это произошло на Олимпийских играх в Мехико 1968 года. В составе сборной СССР вместе с Зинаидой Ворониной, Натальей Кучинской, Ларисой Петрик, Ольгой Карасёвой и Любовью Бурдой, Турищева добилась победы в командном первенстве. Впервые абсолютной чемпионкой мира Людмила стала в 1970 году в Любляне, в 1971 году прибавился титул абсолютной чемпионки Европы. Вскоре спортсменка переезжает из Грозного в Ростов-на-Дону, поступает в Ростовский педагогический институт, продолжая выступать на самом высоком уровне. На XX Олимпийские игры в Мюнхене спортсменка приезжает лидером советской сборной, и завоевывает 2 золотые награды в командном и абсолютном личном первенстве. На третьей своей Олимпиаде в Монреале Людмила Турищева завоёвывает золото в командном первенстве, две серебряные награды за выполнение вольных упражнений и опорного прыжка, и бронзовую награду в абсолютном первенстве. Сразу после завершения Олимпийских игр спортсменка уходит из большого спорта, переквалифицировавшись в тренера. Людмила Турищева замужем с 1977 года за выдающимся в прошлом спортсменом-легкоатлетом Валерием Борзовым. Сегодня Людмила Турищева - полковник внутренних войск МВД Украины. Вот уже 15 лет как она главный тренер "Динамо" по гимнастике. Кроме того, она возглавляет украинскую гимнастическую федерацию.

Серия сообщений "Спорт-1":

Часть 1 - Всемирная спартакиада Красного спортинтерна

Часть 2 - Авиационный спорт в СССР. 1938 год

...

Часть 48 - Олимпийские игры 1968 года в Мехико

Часть 49 - Международные спортивные соревнования-1969

Часть 50 - Чемпионат мира по спортивной гимнастике - 1970

|

|

День Победы -1970 |

25-летие со дня Победы торжественно праздновала вся страна. Почти все выжившие ветераны были ещё полны сил и энергии. Правительство издало указ: Предоставить бесплатный проезд родственникам, друзьям погибших к местам захоронения (дальность не имела никакого значения)! Был выпущен памятный знак ветерана войны, которым были награждены все бывшие воины. С этого времени знак стал наиболее популярным у ветеранов войны, превратившись в непременный атрибут повседневной жизни вплоть до момента массового награждения орденом "Отечественная война" в 1985 г. В 1970 году в 25-ю годовщину Победы все светофоры Москвы одновременно вспыхнули красным светом, который горел одну минуту в память павших на войне. И вышло еще одно постановление — «О дальнейшем улучшении материально-бытовых условий инвалидов Отечественной войны». Оно, в частности, устанавливало, что теперь, наряду с бесплатным зубным протезированием, для инвалидов I и II групп устраиваются закрытые распродажи дефицитных продуктов и промтоваров.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 36 - Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев

Часть 37 - Белорусский герой Кирилл Орловский

Часть 38 - День Победы -1970

Часть 39 - 1941 год. Разгром.

Часть 40 - 1941 год. Разгром (продолжение)

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

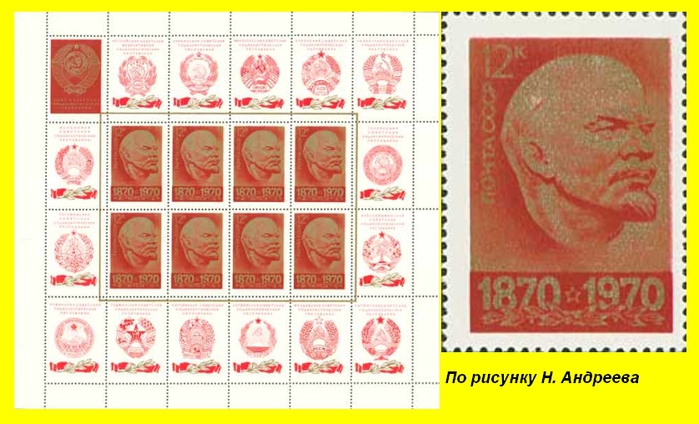

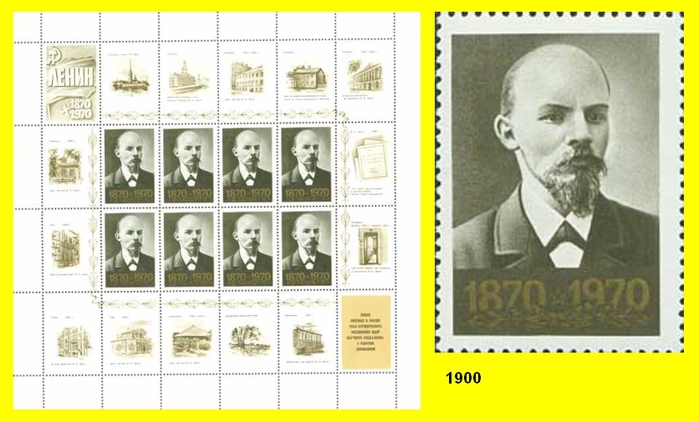

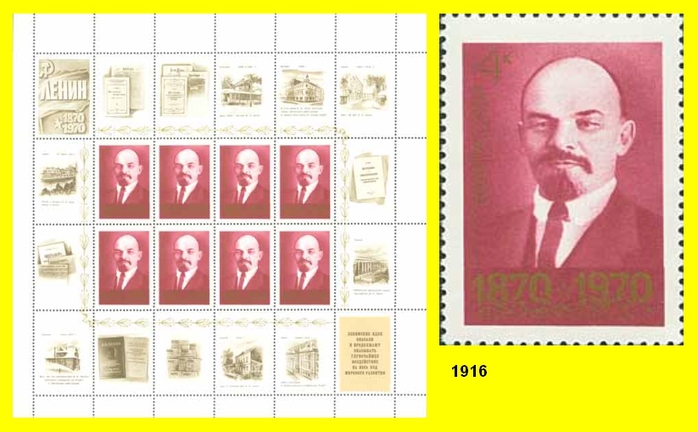

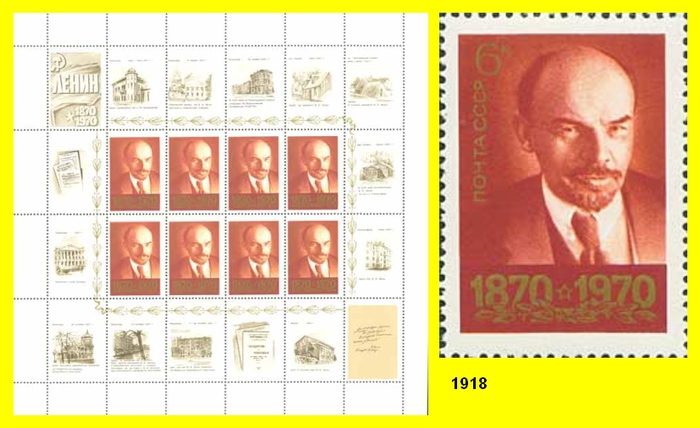

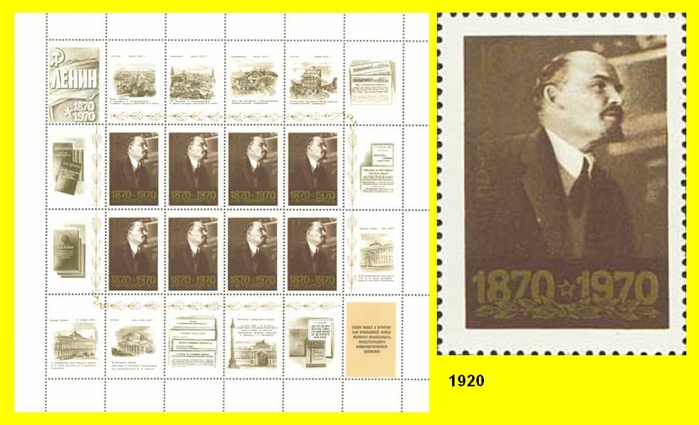

100 лет со дня рождения Ленина (продолжение) |

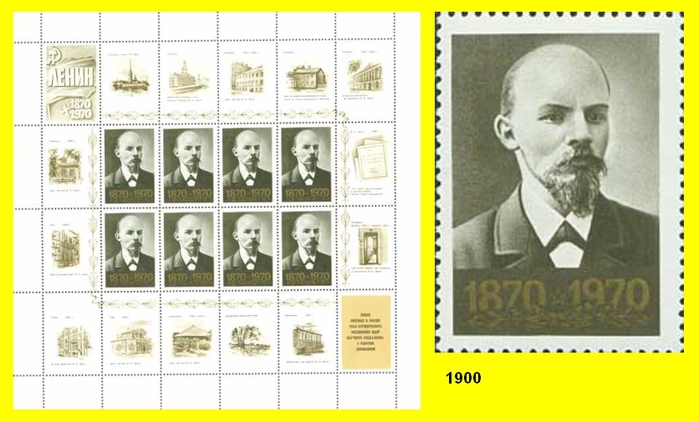

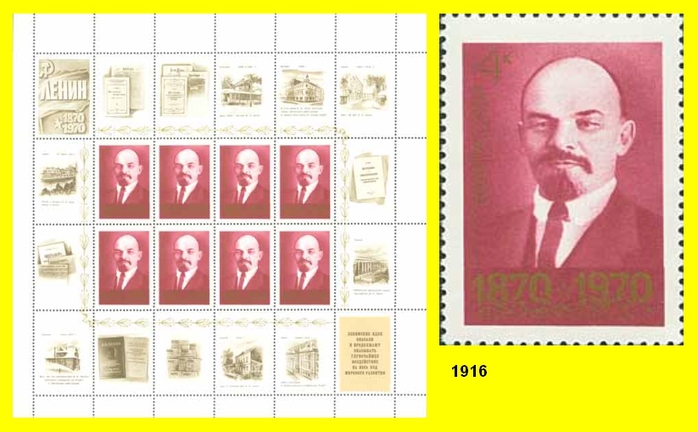

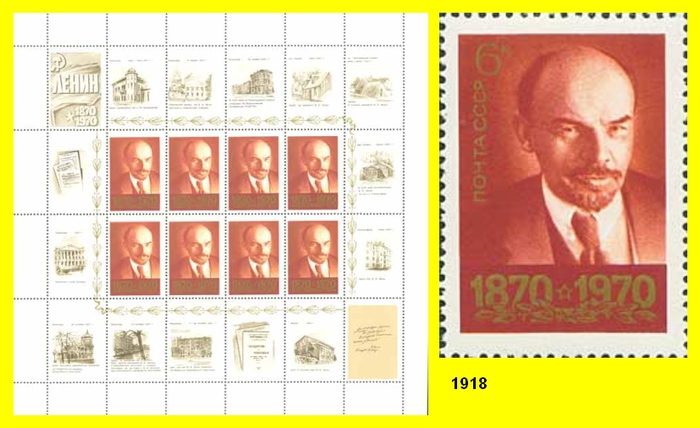

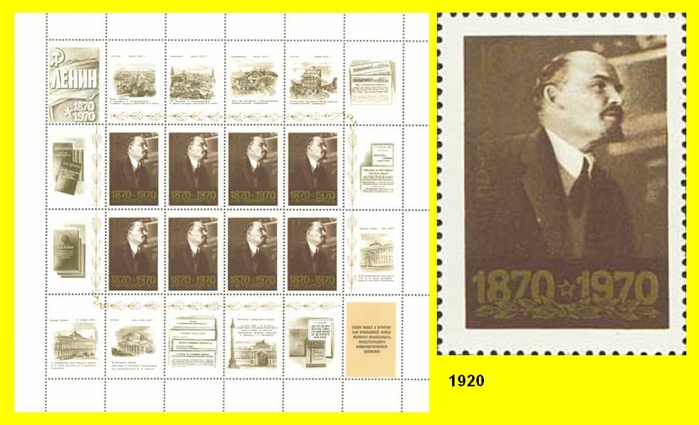

В продолжение первой серии марок к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, на которых были изображены картины советских художников, вышли блок и 10 буклетов с фотографиями вождя, скульптурами и с купонами, иллюстрирующими его деятельность. Причём в филателистических магазинах марки продавались только листами, что было совсем не дёшево. В почтовом обращении марки встречались сравнительно редко, так-как разошлись по коллекциям. Да видно посчитали, что шлёпать жирными печатями на физиономию Ильича не желательно. Фотографий Ленина на протяжении его биографии оказалось на редкость много, что несколько странно, учитывая, что большая часть жизни вождя прошла в подполье. Фотографии для публикации отобраны и отретушированы. Так что Ильич выглядит соответственно своей роли. А биография его была изучена самым тщательным образом, также отретуширована и опубликована с сокрытием того, что народу знать не полагалось. Пиар прошёл вполне успешно, и многие поверили в то, что Ленин был гений, святой и самый человечный человек, а ИМЯ И ДЕЛО ЛЕНИНА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО !

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 14 - Махатма Ганди

Часть 15 - К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Часть 16 - 100 лет со дня рождения Ленина (продолжение)

Часть 17 - Александр Цюрупа - идеолог продовольственной диктатуры

Часть 18 - Гарри Поллит - несостоявшийся английский Ленин

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

День космонавтики - 1970 |

На марке изображен нагрудный знак "Летчик-космонавт СССР". Лётчик-космонавт СССР — почётное звание СССР, учреждённое 14 апреля 1961 года. Первым звание в тот же день было присвоено первому в мире космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, а в дальнейшем присваивалось всем 72-м советским космонавтам, осуществившим полет в космическое пространство на советских кораблях. Никто из иностранных граждан, совершивших полеты на советских космических кораблях, не был удостоен этого звания, хотя статут этого не запрещает. Звание присваивалось по представлению Министра Обороны СССР. Тем не менее его получили и гражданские лица.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 43 - Венера-5, Венера-6

Часть 44 - Зонд-6, Зонд-7

Часть 45 - День космонавтики - 1970

Часть 46 - Союз-9. Подготовка к космическим войнам

Часть 47 - Луна-16

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Белорусский герой Кирилл Орловский |

Кирилл Прокофьевич Орловский (1895-1968) - командир партизанского отряда в Белоруссии, Герой Советского Союза (1943), Герой Социалистического Труда (1958).

Родился в крестьянской семье. Участвовал в Первой мировой войне в звании унтер-офицера. В июне 1918 по заданию подпольного Бобруйского уездного комитета партии большевиков создал партизанский отряд, действовавший против немецких войск. С декабря 1918 по апрель 1919 работал в Бобруйской ЧК, затем окончил курсы комсостава. В 1920—1925 гг. руководил партизанскими отрядами во входившей в состав Польши Западной Белоруссии по линии «активной разведки». В 1925—1937 работал в органах ГПУ (затем НКВД) Белоруссии, начальником участка ГУЛАГ на строительстве канала «Москва—Волга» начальником участка. В 1937—1938 выполнял боевые задания во время гражданской войны в Испании. В 1939—1940 учился в сельхозинституте. С октября 1942 по август 1943 успешно руководил крупным партизанским отрядом «Соколы», действовавшим на территории Барановичской области. Был ранен и в результате лишился кистей обеих рук и на 3/4 утратил слух. Утратив способность лично активно участвовать в работе органов госбезопасности в связи с инвалидностью, Орловский обратился с личным письмом к Сталину, в котором просил разрешить ему возглавить один из наиболее разрушенных колхозов в Могилевской области Белорусской ССР и давал обещание возродить его и сделать колхозом-миллионером. Просьба Орловского была удовлетворена. С января 1945 он был избран председателем колхоза «Рассвет» Кировского района Могилёвской области и под его руководством колхоз «Рассвет» стал первым в послевоенном СССР колхозом-миллионером. А начинал колхоз с того, что почти все крестьяне жили в землянках. Отстроил деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои сбережения – 200 тысяч – и вложил в школу. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров.

Орловский был прототипом главного героя фильма «Председатель» и повести Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 35 - "Матросовец" Василий Пешехонов

Часть 36 - Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев

Часть 37 - Белорусский герой Кирилл Орловский

Часть 38 - День Победы -1970

Часть 39 - 1941 год. Разгром.

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

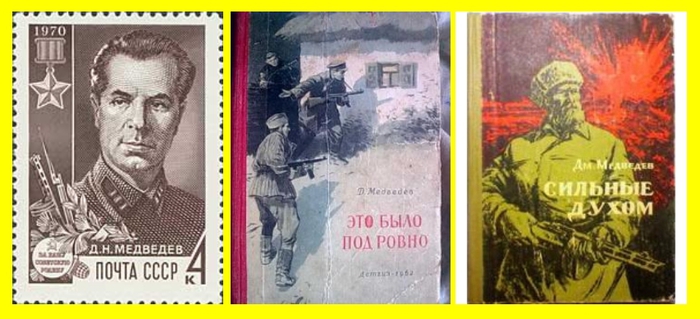

Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев |

Дмитрий Николаевич Медведев (1898-1954) - командир партизанского отряда, писатель, Герой Советского Союза.

Родился в семье рабочего-сталелитейщика. Отец - русский, мать - еврейка. Окончил гимназию. Участник революционных событий 1917 года в Брянске, работал секретарём отдела в Брянском уездном Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Член ВКП(б) с 1920 года. С 1918 года в Красной Армии, вступил добровольцем. Воевал в 4-й Орловской стрелковой дивизии, участник обороны Петрограда от белых войск генерала Н. Н. Юденича. С мая 1920 года — в органах ВЧК. Участник ликвидации многочисленных повстанческих отрядов и обычных уголовных банд. В 1937 году уволен из органов НКВД «за сокрытие связи с старшим братом, арестованным как враг народа» и исключён из партии. В 1938 году после неоднократных письменных жалоб на имя Н. И. Ежова и И. В. Сталина вновь принят на работу в НКВД, направлен в систему ГУЛАГа начальником отдела на строительство Беломоро-Балтийского комбината, затем в Норильлаг. В конце 1939 года Д. Н. Медведев в возрасте 41 года вторично уволен из органов «за необоснованное прекращение уголовных дел» и поселился в Подмосковье. В июне 1941 года вновь восстановлен в органах госбезопасности и направлен в особую группу П. Судоплатова. С 1941 года возглавлял отряд специального назначения. Отряд под командованием Медведева стал первым подразделением, заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. С июня 1942 по февраль 1944 года командир партизанского отряда специального назначения «Победители», действовавшего на центральной и западной Украине. В его отряде действовали выдающийся боксёр Н. Ф. Королёв и разведчик Н. И. Кузнецов. Отряд провёл свыше 120 крупных операций. Был дважды ранен и один раз контужен. С февраля 1944 года находился на лечении в Москве, после выздоровления назначен заместителем начальника 4-го Управления НКВД. В отставке с 1946 года, в звании полковника. Занялся литературной деятельностью. В своих книгах он рассказал о борьбе советских партизан и подпольщиков в тылу немецких войск. "Это было под Ровно", издана в 1948 году, переиздана в оригинале в 1970 году, также переиздана как "Сильные духом" в 1951 году. "Отряд идёт на Запад" (1948). "На берегах Южного Буга" (1957).

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 34 - Герой из Бурятии полковник Борсоев

Часть 35 - "Матросовец" Василий Пешехонов

Часть 36 - Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев

Часть 37 - Белорусский герой Кирилл Орловский

Часть 38 - День Победы -1970

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

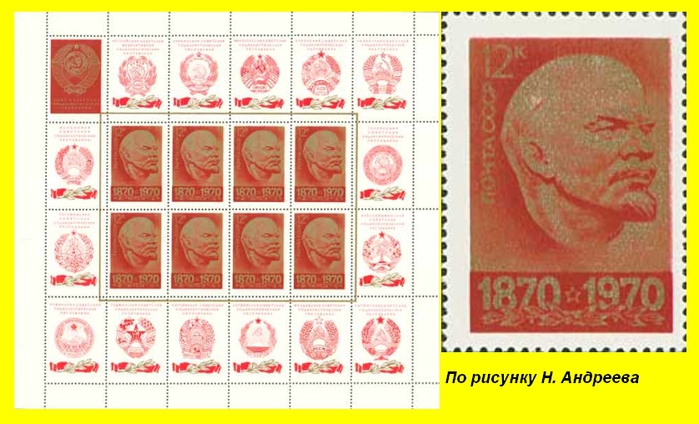

Симпозиум ЮНЕСКО 100 лет со дня рождения Ленина |

Под давлением СССР даже такая организация как ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) приняла решение о международном праздновании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Состоялся международный симпозиум, на котором выступали с докладами о величайшем вкладе вождя мирового пролетариата в дело мира и прогресса. Международный научный симпозиум ЮНЕСКО проходил по теме: "В. И. Ленин и проблемы развития науки, культуры и образования" (Тампере - Ленинград).

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 40 - III Международный конгресс протозоологов. 1969

Часть 41 - Экспо-70

Часть 42 - Симпозиум ЮНЕСКО 100 лет со дня рождения Ленина

Часть 43 - ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА"

Часть 44 - Международный конгресс исторических наук - 1970

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз

Экспо-70 |

Экспо-'70 служила символом чрезвычайно быстрого развития Японии в 1960-ых. Тема выставки была: "Прогресс и Гармония для Человечества".

Павильон СССР как всегда оказался самым помпезным и доминирующим над всеми. Время проведения выставки совпадало с юбилейными торжествами - страна широко отмечала столетие со дня рождения В. И. Ленина. Это событие во многом определило характер экспозиции советского павильона. Воплощение ленинских идей в жизнь стало идейной основой всей экспозиции. Грандиозный советский павильон (главный архитектор М. Посохин), по своим формам задуманный и осуществленный как развернутое красное знамя, был хорошо виден со всех концов огромной выставочной территории и даже за ее пределами. Первая часть павильона - одно из самых впечатляющих выставочных помещений - Ленинский зал, одновременно и вводный, и центральный, с огромной, необычно построенной экспозицией, со свободно висящим центральным стендом, на котором непрерывно демонстрировался документальный фильм "Живой В. И. Ленин". Этот зал активно пропагандировал мощь социалистического государства, его социальной практики, конечно, умалчивая об отставании во многих областях и уровне жизни.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-1":

Часть 1 - Эсперанто

Часть 2 - Всемирная выставка в Париже 1937 года

...

Часть 39 - Международная организация труда (МОТ)

Часть 40 - III Международный конгресс протозоологов. 1969

Часть 41 - Экспо-70

Часть 42 - Симпозиум ЮНЕСКО 100 лет со дня рождения Ленина

Часть 43 - ООН. Перекуём мечи на "ОРАЛА"

...

Часть 48 - Международный год книги -1972

Часть 49 - Безопасность и сотрудничество в Европе

Часть 50 - Международный геронтологический конгресс-1972

|

|

Процитировано 1 раз