-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Русское географическое общество |

Основной целью Русского географического общества (РГО), созданного повелением императора Николая I 6 (18) августа 1845 года было: изучение «родной земли и людей её обитающих», то есть к собиранию и распространению географических, статистических и этнографических сведений о России. Среди учредителей Русского Географического Общества были многие значительные исследователи и учёные России того времени: адмиралы И. Ф. Крузенштерн и П. И. Рикорд, вице-адмирал Ф. П. Литке, контр-адмирал Ф. П. Врангель, академики К. И. Арсеньев, К. М. Бэр, П. И. Кёппен, В. Я. Струве, военный географ, геодезист и литератор М. П. Вронченко и др. Сын Николая I, Великий князь Константин Николаевич, согласился стать его первым председателем. К этому времени Россия уже имела немалый опыт географических исследований. Были организованы экспедиции для изучения Сибири, Закаспийского края, отдаленных восточных и северных окраин страны. Мировую славу России и ее науке принесли Камчатская экспедиция 1733—1742 гг и кругосветные плавания в начале XIX века, во время одного из которых, под началом Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.К. Лазарева в 1820—1821 гг., был достигнут выдающийся успех — открытие Антарктиды. Экспедиционная деятельность Географического общества в прошлом была основной. В мировую сокровищницу имён путешественников и исследователей вошли деятели РГО Н. А. Северцов, И. В. Мушкетов, П. А. Кропоткин, И. Д. Черский, Н. М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, М. В. Певцов, М. Е. и Г. Е. Грум-Гржимайло, В. А. Обручев, П. К. Козлов, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, Ю. М. Шокальский и многие другие исследователи.

Первым фактическим руководителем РГО был его вице-председатель Ф.П. Литке — с 1845 по 1850 год. Затем его на 7 лет сменил сенатор М.Н.Муравьев, а с 1857 по 1873 год Обществом снова управлял Ф.П. Литке. После смерти знаменитого адмирала Общество возглавил П.П. Семенов, получивший впоследствии к своей фамилии прибавление Тян-Шанский и руководивший обществом в течение 41 года до своей кончины в 1914 году. После его смерти Великого князя Константина Николаевича Общество возглавил Великий князь Николай Михайлович, а, начиная с 1917 года, председатели (позднее — президенты) стали избираться. В 1918 году на должность председателя Общества был переизбран Ю.М.Шокальский. С 1931 года президентом Общества стал Н.И.Вавилов. Репрессии 30—40-х годов не обошли и РГО. Жертвами стали многолетний президент Географического общества, академик Н.И. Вавилов, Я.С. Эдельштейн, знаменитый евразиец, Л.Н.Гумилев и многие другие ученые. Непонятно, какие силы «просвещали» репрессивные органы относительно того, что назвать «контрреволюционной деятельностью геттнерианцев и центрографов», что «замаскированной геополитикой» и что «фашистским влиянием». Блестящие слова Л.Н.Гумилева — «ученые сажали ученых» — точнее всего характеризуют тот период.

Время великих географических открытий прошло, но деятельность РГО не прекращается. Теперь это не громкие экспедиции, а повседневный кропотливый труд.

Серия сообщений "История России-1":

Часть 1 - Декабристы

Часть 2 - Первопечатники Иван Фёдоров и Франциск Скорина

...

Часть 33 - Афанасий Никитин. Хождение за три моря

Часть 34 - Огнеборцы. История пожарного транспорта

Часть 35 - Русское географическое общество

Часть 36 - Военно-морской флот России и СССР

Часть 37 - Иван Сусанин. Миф и реальность

...

Часть 48 - Непокорённый Северный полюс Георгия Седова

Часть 49 - Военно-Морская академия

Часть 50 - Первые русские паровозы

|

|

Процитировано 1 раз

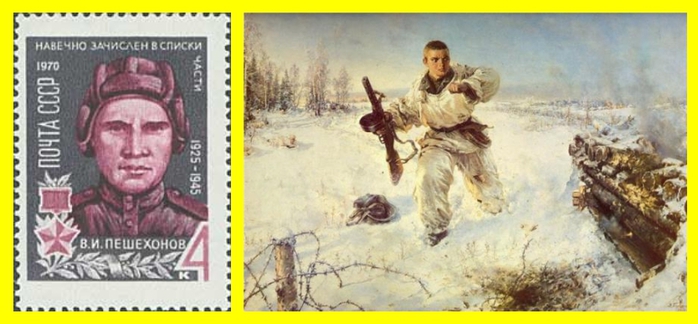

"Матросовец" Василий Пешехонов |

Василий Иванович Пешехонов (1925-1945) - младший сержант, повторивший подвиг Александра Матросова, Герой Советского Союза (1945).

Окончил 6 классов. Работал в колхозе, затем лесником. В действующей армии с апреля 1944 года. 20 января 1945 года в критический момент боя своим телом закрыл амбразуру дзота. Ценой своей жизни гвардии младший сержант Пешехонов В.И. способствовал выполнению боевой задачи подразделением. Похоронен в селе Баланцы (Польша), где сооружён памятник герою.

"Матросовцев" было в 1941 году 6 человек, в 1942 – 31, в 1943 до Матросова – 8.» Таким образом, у Матросова было 45 предшественников, с 1941 по 1945 годы было совершено 284 таких подвигов. 134-м из них присвоено звание Героя Советского Союза. В советской пропаганде подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Приказ Народного Комиссара Обороны И. Сталина от 8 сентября 1943 год гласил, «великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии». На языке того времени это означало, что в каждой части должен был найтись свой «матросов». Приказ Сталина считался выполненным, только если солдат действовал исключительно своим телом, причем фраза «грудью на амбразуру» прочно вошла в современный русский язык.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 33 - Комсомольцы-подпольщики Каунаса

Часть 34 - Герой из Бурятии полковник Борсоев

Часть 35 - "Матросовец" Василий Пешехонов

Часть 36 - Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев

Часть 37 - Белорусский герой Кирилл Орловский

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Герой из Бурятии полковник Борсоев |

Владимир Бузинаевич Борсоев (1906-1945) - Герой Советского Союза (1965), командир истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, гвардии полковник.

Родился в семье скотовода. Бурят. В шесть лет он остался сиротой и вынужден был батрачить у зажиточных крестьян. В 1930 году вступил в партию. В 1932 году по партийному специальному набору направлен в Ленинградское артиллерийское училище. В 1941 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воронежский и 1-й Украинский фронт, Курская дуга, тяжелые бои по освобождению Правобережной Украины и Прикарпатья, захват Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы, освобождение Кракова и ряда польских городов, форсирование Одера и штурм Ратибора — таковы этапы боевого пути Борсоева. Трижды он был ранен. 8 марта 1945 года погиб в боях на одерском плацдарме. Похоронен в городе Львове на холме Славы.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 32 - Партизанка Лиза Чайкина

Часть 33 - Комсомольцы-подпольщики Каунаса

Часть 34 - Герой из Бурятии полковник Борсоев

Часть 35 - "Матросовец" Василий Пешехонов

Часть 36 - Чекист, партизан, писатель Дмитрий Медведев

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

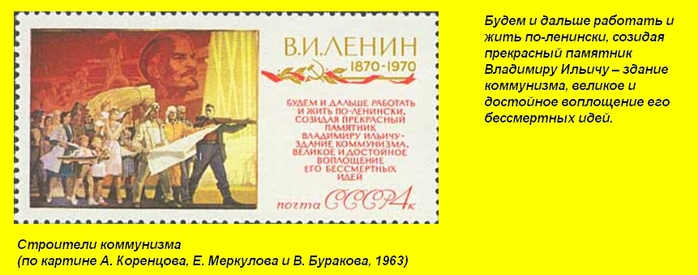

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина |

В 1970 году в СССР бурно отмечали 100-летие со дня рождения Ленина. Трудно перечислить все грандиозные мероприятия, посвящённые этому юбилею. Были выпущены юбилейная медаль, юбилейные монеты, значки и, конечно, почтовые марки. Первый выпуск марок 1970 года назывался "К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина". В серии из 10 марок изображены картины советских художников, главным образом, с образом вождя. Судя по количеству картин, запечатлевших Ленина, видно это была любимая тема советских художников. На полях марок мудрые изречения вождя и клятвы верности его идеям. "Будем и дальше работать и жить по-ленински, созидая прекрасный памятник Владимиру Ильичу – здание коммунизма, великое и достойное воплощение его бессмертных идей." Но как-то не получилось. Видно не всё хорошо рассчитал Ильич. И сейчас странно осознавать, что народ воспринимал весь этот пропагандистский бред спокойно как нечто само собой разумеющееся. безальтернативное и безысходное. А протест выражался только в анекдотах.

В канун 100-летия со дня рождения Ленина оказались в тюрьме 12 директоров:

Директор винного завода, выпустил портвейн "Ленин в Разливе".

Директор кондитерской фабрики, выпустил конфеты "Ленин в шоколаде".

Директор бумажной фабрики, выпустил туалетную бумагу "По ленинским местам".

Директор парфюмерной фабрики, выпустил одеколон "Запах Ильича".

Директор текстильной фабрики, выпустил бюстгальтер "Ленинские Горки".

Директор мебельной фабрики, выпустил трехспальную кровать "Ленин с нами".

Главный редактор газеты, напечатал заголовок "Ленин и теперь жалеет всех живых".

Директор консервного завода, выпустил гороховый концентрат "Залп Авроры".

Директор завода резиновых изделий, выпустил презерватив "Надень-ка, Наденька".

Архитектор построил фонтан "Ленинская струя".

Директор мясокомбината, выпустил колбасу "Член партии".

Директор часового завода, выпустил часы-ходики, из которых вместо кукушки выезжает Ленин на броневике: "Това'ищи, п'олета'ская 'еволюция ку-ку! ку-ку!"

В канун 100-летия со дня рождения Ленина оказались в тюрьме 12 директоров:

Директор винного завода, выпустил портвейн "Ленин в Разливе".

Директор кондитерской фабрики, выпустил конфеты "Ленин в шоколаде".

Директор бумажной фабрики, выпустил туалетную бумагу "По ленинским местам".

Директор парфюмерной фабрики, выпустил одеколон "Запах Ильича".

Директор текстильной фабрики, выпустил бюстгальтер "Ленинские Горки".

Директор мебельной фабрики, выпустил трехспальную кровать "Ленин с нами".

Главный редактор газеты, напечатал заголовок "Ленин и теперь жалеет всех живых".

Директор консервного завода, выпустил гороховый концентрат "Залп Авроры".

Директор завода резиновых изделий, выпустил презерватив "Надень-ка, Наденька".

Архитектор построил фонтан "Ленинская струя".

Директор мясокомбината, выпустил колбасу "Член партии".

Директор часового завода, выпустил часы-ходики, из которых вместо кукушки выезжает Ленин на броневике: "Това'ищи, п'олета'ская 'еволюция ку-ку! ку-ку!"

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 13 - Посмертная казнь Станислава Косиора

Часть 14 - Махатма Ганди

Часть 15 - К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Часть 16 - 100 лет со дня рождения Ленина (продолжение)

Часть 17 - Александр Цюрупа - идеолог продовольственной диктатуры

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Зонд-6, Зонд-7 |

Целью запусков Зонд-6 (10.11.1968) и Зонд-7 (08.08.1969) был беспилотный облёт и фотографирование Луны, возвращение спускаемого аппарат на Землю с приземлением в заданный район. Это была проба запуска в таком же корабле и по такой же программе космонавта. В ходе пролёта были успешно сделаны панорамные чёрно-белые и цветные фотографии видимой и обратной сторон поверхности Луны. Важным моментом было возвращение космического корабля на Землю. Спускаемый аппарат Зонда-6 упал и разбился в 16 километрах от стартовой позиции, с которой он ушёл к Луне. Корпус аппарата при падении был смят и разорван, все биологические объекты на борту погибли. Из кассет фотоаппарата удалось извлечь плёнку и впервые получить высококачественные цветные снимки Земли и Луны из космоса. Зонд-7 успешно выполнил всю намеченную программу, включая приземление вблизи Кустаная. Это был единственный полностью успешный полет по программе и первый аппарат лунной серии «Зонд», который безопасно доставил бы космонавтов на Землю. Тем не менее лунная гонка окончательно проиграна. 20 июня 1969 года Нил Армстронг (США) из экипажа Аполлон-11 сделал первый шаг по лунной поверхности.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 42 - Американцы на луне

Часть 43 - Венера-5, Венера-6

Часть 44 - Зонд-6, Зонд-7

Часть 45 - День космонавтики - 1970

Часть 46 - Союз-9. Подготовка к космическим войнам

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

История авиастроения СССР |

В серии марок 1969 года отображены этапные летательные аппараты, выпущенные в СССР. Изображения сопровождены персонажами легенд и знаков Зодиака:

1. Самолет АНТ-2 (1924). Икар. Первый советский металлический самолет КБ Туполева. Проектировался в гражданском варианте для перевозки 2-3 пассажиров и почты и в военном - пилот и наблюдатель.

2. Самолет По-2 (У-2). 1927. Центавр. «Учебный-второй» - У-2 (так называли По-2 до 1944 года). Создан конструкторским бюро Н.Н.Поликарпова для массового обучения лётчиков. Эксплуатировался в Гражданском воздушном флоте до 1962 года.

3. Самолет АНТ-9.1929. Меркурий. Пассажирский девятиместный самолет КБ Туполева.

4. Вертолёт ЦАГИ-1-ЭА (1930). Аврора. Первый советский вертолёт. Построен под руководством Алексея Михайловича Черемухина (1895-1958). Он же был бессменным летчиком-испытателем своего вертолета, и в 1932 установил на нём неофициальный мировой рекорд высоты полета – 605 м.

5. Самолет АНТ-20 "Максим Горький"(1934). Атлант. Агитационный, пассажирский многоместный, 8-моторный самолёт, самый большой самолёт своего времени. КБ Туполева. В 1935 году потерпел страшную катастрофу на демонстрационном полете по вине сопровождающего истребителя. Погибло 46 человек, в том 3 пилота, 10 членов экипажа и 33 пассажира — сотрудники ЦАГИ и их родственники, в том числе 7 детей.

6. Самолет Ту-104 (1955). Пегас. КБ Туполева. Первый советский и один из первых в мире реактивный пассажирский самолёт. Ту-104 проектировался на основе ранее производимого дальнего бомбардировщика Ту-16.

7. Вертолёт Ми-10 (1960). Астрономический знак созвездия Льва. ОКБ Миля. Военный транспортный вертолёт (летающий кран). Грузоподъёмность 12-15 т.

8. Турбореактивный трансконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 (1962). Астрономический знак созвездия Стрельца. ОКБ Ильюшина. На самолёте Ил-62 было установлено несколько мировых рекордов по скорости и дальности полёта. В течение нескольких десятилетий Ил-62 служил и служит в качестве правительственного.

9. Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 (1968). КБ Туполева. Первый в мире сверхзвуковой авиалайнер. В 1973 году Ту-144 (1 из произведенных 16) разбился во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой, его эксплуатация оказалась нерентабельна, из-за вынужденно высокой цены на билеты.

10. Истребитель МИГ и одна из первых его моделей. Эмблема конструкторского бюро Микояна и Гуревича ОКБ «МиГ». Истребители активно поставлялись на экспорт во множество стран.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 27 - Вертолёты СССР и России

Часть 28 - Первый дважды Герой Советского Союза лётчик Сергей Грицевец

Часть 29 - История авиастроения СССР

Часть 30 - Первые русские самолёты

Часть 31 - Первые боевые самолёты России

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 1 раз

СССР - Афганистан. Предыстория советско-афганской войны |

Афганистан расположен в самом центре Евразии, что позволяет ему играть важную роль в отношениях между соседними регионами. С начала XIX века между Российской и Британской империями начинается борьба за контроль над Афганистаном, получившая название «Большая игра». В 1880—1890-х годах складываются современные границы Афганистана, определённые совместными договорами России и Британии. В 1919 году Аманулла-хан провозгласил независимость Афганистана от Великобритании. Началась третья англо-афганская война. Первым государством, признавшим независимость Афганистана. стала Советская Россия, оказывавшая Афганистану значительную экономическую и военную помощь. В начале XX века Афганистан был отсталой аграрной страной с полным отсутствием промышленности, крайне нищим населением, свыше половины которого было неграмотно.

В 1964 г. король Афганистана Захир-Шах, правивший с 1933 по 1973 год, издал новую конституцию. Старался способствовать развитию демократии и прав женщин, чем вызвал недовольство со стороны консервативного духовенства. Также пытался вести антиперсидскую кампанию с целью популяризации родного пуштунского языка, которая закончилась неудачей. Многие афганцы вспоминают годы правления падишаха как «золотой век» Афганистана, отличавшийся относительной стабильностью и спокойствием. За время своего правления Захир-Шах пригласил в правительство иностранных советников, основал первый современный университет, выступал за отмену ношения афганскими женщинами чадры. При нём женщины получили доступ к образованию и возможность голосовать, а члены королевской семьи были лишены права занимать должности в правительстве. В этот же период в стране появились свободная пресса и избираемый парламент. Его считают выдающимся дипломатом. Считается, что шах умело балансировал, поддерживая отношения с Москвой и Вашингтоном, стремившимися доминировать в Афганистане во время его правления. Захир-Шах также продвигал культурные и торговые отношения Афганистана с Европой. Захир-Шах дружил и с советскими лидерами — Хрущевым и Брежневым, часто бывал в Москве. Всякий раз для него организовывали «мужскую охоту» в Завидове, где король — отличный рассказчик и душа компании — неизменно был в центре внимания. Свой последний официальный визит Захир-Шах тоже совершил в СССР.

Предлогом к выступлению духовенства явился 99-й номер газеты «Парчам» от 22 апреля 1970 года, вышедший на 12 полосах большого формата и целиком посвящённый В. И. Ленину и ленинизму, а также сообщениям о праздновании ленинского юбилея в Афганистане. В этом номере газеты, как уже говорилось выше, было опубликовано и стихотворение «Горн революции», заканчивавшееся словами: «Слава этому великому вождю, великому Ленину!» Клерикалы, придравшись к слову «доруд» (буквально: поклон, приветствие, хвала), которое, по их мнению, может быть употреблено только по отношению к пророку Мухаммеду, обвинили издателей газеты в «нарушении исламской традиции», в «кощунстве против религии». В течение первых дней шабаша духовенство выработало более десятка требований к правительству. Последнему в ультимативной форме предлагалось их выполнить. Главными из них были: запретить газету «Парчам» и наказать её издателей; не допускать проникновения в страну коммунистических идей; запретить ношение мини-юбок и брюк-клеш молодыми людьми и ввести обязательное ношение национальной одежды; запретить демонстрацию иностранных фильмов, показывающих оголенных женщин; уволить женщин из государственных учреждений и дать работу всем мужчинам-кормильцам семей. Необходимо подчеркнуть, что духовные деятели, выдвигая эти и другие подобные требования, постоянно апеллировали к народным массам, широко спекулируя при этом и на их религиозных чувствах, и на их тяжёлом материальном положении. Кредо крайне правых духовных лидеров Афганистана было отчетливо изложено в листовке. Листовка заканчивалась призывом к «обездоленным мусульманам» подниматься на «священную войну против всех антиисламских элементов», «против всех течений…, в поддержку священных положений религии». Заключительные призывы-лозунги листовки были: «Долой сторонников ленинизма!, Долой эксплуатацию Востока и западный империализм!, Смерть шпионам социал-империализма!, Смерть шпионам США и русского ГПУ!».

Борьба клерикалов с режимом всё нарастала и в 1973 году, двоюродный брат короля и премьер-министр Мохаммад Дауд, организовал государственный переворот, в то время как Захир-Шах находился в Италии, где он и остался, отказавшись от вооружённой борьбы в попытке вернуть себе престол. Захир-Шах остался в Италии, Афганистан же на долгие годы стал ареной борьбы Советского Союза и США, в результате которой победили мусульманские фундаменталисты в лице талибов.

Серия сообщений "СССР (Россия) и другие страны-1":

Часть 1 - Албания - СССР

Часть 2 - Хороша страна Болгария...

...

Часть 19 - Гражданская война в Испании

Часть 20 - Переворот "черных полковников" в Греции

Часть 21 - СССР - Афганистан. Предыстория советско-афганской войны

Часть 22 - Лейпцигская ярмарка

Часть 23 - Индия - СССР

...

Часть 48 - Мир против терроризма. 2002

Часть 49 - Российско-германские молодежные встречи в ХХI веке. 2004

Часть 50 - Год Республики Армения в Российской Федерации. 2006

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Венера-5, Венера-6 |

Это был одновременный полёт двух одинаковых по конструкции автоматических станций: «Венера-5» и «Венера-6». «Венера-5» стартовала на пять суток раньше «Венеры-6». Окрестностей планеты Венера станция «Венера-5» достигла на одни сутки раньше станции «Венера-6». На станции «Венера-6» был памятный знак, на одной стороне которого было изображение герба Советского Союза, а на другой — барельеф В. И. Ленина. Целью запуска автоматических станций было — доставка спускаемого аппарата в атмосферу планеты Венера и изучение физических параметров и химического состава атмосферы.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 41 - Союз-6, Союз-7, Союз-8 - неудавшийся полёт

Часть 42 - Американцы на луне

Часть 43 - Венера-5, Венера-6

Часть 44 - Зонд-6, Зонд-7

Часть 45 - День космонавтики - 1970

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Войска связи СССР |

В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания Вооруженных Сил. Первые подразделения и части связи в Красной Армии сформированы в 1918 году. 20 октября 1919 Войска связи созданы как самостоятельные специальные войска. В 1941 введена должность начальника Войск связи и созданы подразделения правительственной связи в подчинении НКВД. За годы войны войсками правительственной связи во взаимодействии со связистами Красной Армии и Наркомата связи, зачастую в боевой обстановке, было построено и восстановлено 66 500 км воздушных линий, успешно решены задачи по обеспечению ВЧ-связью советских делегаций на Тегеранской и Ялтинской конференциях. Бессменным командующим войск связи в годы войны был Иван Терентьевич Пересыпкин (1904-1978). Он же Нарком связи в 1939-1944 годах. В 1944 году Пересыпкину было присвоено звание Маршала войск связи. В 1954 году отдел войск правительственной ВЧ-связи с подчиненными ему частями передан в ведение КГБ СССР. Военные связисты внесли свой весомый вклад в общее дело Победы. 304 из них стали Героями Советского Союза, 133 - полными кавалерами ордена Славы.

День военного связиста отмечается ежегодно 20 октября. В этот день в 1919 году был подписан Указ о создании Войск связи.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 34 - Советские железные дороги

Часть 35 - Изобретательство в СССР

Часть 36 - Войска связи СССР

Часть 37 - Новая аграрная политика КПСС. Июльский 1970 года пленум ЦК

Часть 38 - Иностранный туризм в СССР

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Американцы на луне |

Аполлон-11 - пилотируемый космический корабль США, в ходе полёта которого 16—24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, в 02:56:15. Держась рукой за лестницу, Армстронг шагнул на грунт и правой ногой и доложил о своих первых впечатлениях. По его словам, мелкие частицы грунта походили на порошок, который можно легко подбросить вверх мыском. Они прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок, как измельчённый древесный уголь. Ноги утопали в нём совсем немного, не более чем на 0,3 см. Но Армстронг мог видеть свои следы на поверхности. Астронавт сообщил, что двигаться на Луне совсем несложно, в действительности это даже проще, чем во время имитаций 1/6 земного притяжения на Земле. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. Кроме флага, на Луне осталась памятная металлическая пластина. На ней были изображены оба полушария Земли, океаны и континенты без государственных границ. Ниже был помещён текст: Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества.

Успешное выполнение программы полёта «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной Президентом США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.

В СССР накануне старта ничто не напоминало гражданам о том, что на следующий день США попытаются отправить людей на Луну.

А в США запуск астронавтов на Луну не только не содержался в тайне, но напротив широко освещался. Порядка 1 миллиона туристов прибыли накануне в район старта. Все магазины ломились от сувениров и игрушек на тему «Аполлона-11».

Событие напрямую транслировалось по телевидению в 33 странах мира на 6 континентах. Советское телевидение и радио сообщили о старте «Аполлона-11», но не в прямом эфире (короткий сюжет был показан в основной вечерней информационной программе). Советское правительство не скрывало своего разочарования и зависти к происходящему. Конечно, и речи быть не могло, чтобы посвятить этому событию хотя бы одну марку. Коллекционеры космической филателии вынуждены были на филателистических выставках тоже обходить эту тему молчанием. 18 июля советская газета «Известия» сообщила о заявлении Ричарда Никсона о том, что астронавты «Аполлона-11» оставят на Луне памятные медали в честь советских космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова. Заметка о полёте не содержала никаких комментариев. В тот же день в ответ на телефонный запрос Фрэнка Бормана Президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш прислал телеграмму, в которой заверил американскую сторону, что «Луна-15», обращающаяся по орбите вокруг Луны, никак не помешает полёту «Аполлона-11». (21.07.69 Советская автоматическая станция "Луна-15" достигла поверхности Луны. Запланированная мягкая посадка не удалась и станция разбилась. Планировалась доставка на Землю образцов лунного грунта.)

Вскоре после завершения американской лунной программы, в середине 70-х годов, появилась теория лунного заговора, приверженцы которой утверждают, что американские астронавты никогда не были на Луне, а НАСА фальсифицировало всё, что связано с лунными посадками. Совершение столь масштабного подлога было бы связано с непомерными рисками, на которые НАСА не могло пойти. В случае разоблачения фальсификации это могло бы иметь разрушительные последствия для репутации США, во много раз более серьёзные, чем неудача лунной миссии. Кроме того, в случае фальсификации, совсем не обязательно было инсценировать шесть лунных посадок. Вполне достаточно было бы фальсифицировать посадку одного только «Аполлона-11». Тем не менее, Соединённые Штаты продолжали запускать к Луне всё новые «Аполлоны», несмотря на то, что всеобщий интерес к ним очень быстро угас. Советский Союз, пристально следивший за своими конкурентами с помощью всех имевшихся в его распоряжении средств, всегда признавал, что посадки на Луну были реальностью.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 40 - День космонавтики-1969

Часть 41 - Союз-6, Союз-7, Союз-8 - неудавшийся полёт

Часть 42 - Американцы на луне

Часть 43 - Венера-5, Венера-6

Часть 44 - Зонд-6, Зонд-7

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Союз-6, Союз-7, Союз-8 - неудавшийся полёт |

В октябре 1969 года в групповой полет были запущены последовательно три корабля: Союз-6 (экипаж: Георгий Степанович Шонин, командир корабля, Валерий Николаевич Кубасов, бортинженер), Союз-7 (экипаж: Анатолий Васильевич Филипченко, командир корабля, Владислав Николаевич Волков, бортинженер, Виктор Васильевич Горбатко, космонавт-исследователь) и Союз-8 (экипаж: Владимир Александрович ШАТАЛОВ, командир корабля, Алексей Станиславович Елисеев, бортинженер).

Официально было объявлено, что целью полёта является испытание систем космического корабля, проведение маневров на орбите во время группового полёта, а также, проведение научных, технических и медико-биологических экспериментов. Фактически целью полёта была стыковка кораблей «Союз-7» и «Союз-8» и переход одного космонавта из корабля «Союз-7» в «Союз-8» и одного в обратном направлении. Космонавты «Союза-6» должны были находиться поблизости (приблизительно в 50 метрах) и производить киносъёмку стыковки. Однако, из-за отказа электронной системы автоматической стыковки «Игла», стыковка не состоялась. Корабли были оборудованы только для автоматической стыковки, ручная стыковка, под управлением космонавтов, оказалась невозможна, так как у космонавтов не было средств измерения относительной дальности и скорости, не завязанных на систему «Игла». Предпринятая попытка ручной стыковки завершилась неудачно - относительная скорость кораблей была слишком большой, и пришлось экстренно расходиться.

На фоне ошеломляющего успеха США в июле того же года с высадкой космонавтов на Луну эта неудача выглядела как провал СССР в космической гонке.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 39 - Союз-4 и Союз-5. Первая советская космическая станция

Часть 40 - День космонавтики-1969

Часть 41 - Союз-6, Союз-7, Союз-8 - неудавшийся полёт

Часть 42 - Американцы на луне

Часть 43 - Венера-5, Венера-6

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Комсомольцы-подпольщики Каунаса |

На марке: члены Каунасского подпольного комитета ВЛКСМ Герои Советского Союза Альфонсас Чепонис (1924-1944), Юозас Алексонис (1913-1944), Губертас Бориса (1920-1944).

Перед началом войны Компартия Литвы насчитывала 4 625 коммунистов. Почти половина из них (две с лишним тысячи) и около 12 тысяч комсомольцев остались на территории республики, оккупированной врагом. Многие коммунисты и комсомольцы в первые же дни фашистской оккупации погибли от рук буржуазных националистов и гестаповцев. Но многим удалось уйти в подполье. Они встали во главе партизанского движения, были организаторами первых подпольных групп :и партизанских отрядов.

Комсомольцы-подпольщики Каунаса издавали газету "Комъяунолис" ("Комсомолец"), регулярно сообщали командованию Красной Армии о сосредоточении на железнодорожной станции воинских эшелонов врага и т. д.

Гитлеровцы потеряли самообладание, когда однажды, в 1943 году, в передачу фашистского радио на литовском языке вдруг ворвались слова: "Смерть немецким оккупантам!" Это начала работать коротковолновая радиостанция каунасских подпольщиков. Ее оборудовал по заданию Каунасского горкома партии комсомолец Ю. А. Алексонис. Подстраиваясь на каунасскую волну, подпольная радиостанция регулярно передавала сводки Совинформбюро, фельетоны, высмеивавшие гитлеровцев и их сообщников, рассказывала о зверствах захватчиков. Оккупанты не могли даже запретить населению слушать эти передачи: они велись на волнах передач фашистского радио. Жители Каунаса называли подпольную радиостанцию "Голосом правды".

Убедившись в провале своих планов "добровольного" набора литовцев в эсэсовские легионы, оккупанты распространили на Литву пресловутую "тотальную мобилизацию". В феврале - марте 1943 года была объявлена регистрация молодежи 1919-1924 годов рождения. В вывешенных повсеместно объявлениях говорилось: "Кто уклонится от явки на комиссию по мобилизации, семья того будет расстреляна, а имущество сожжено". Захватчики пытались уничтожить литовскую интеллигенцию, не без оснований полагая, что лучшая ее часть активно участвует в борьбе против "нового порядка". Только в марте 1943 года в концлагеря было заключено более 60 литовских деятелей науки и искусства.

Сейчас весь мир знает о подвиге узников IX форта Каунасской крепости. Страшную славу стяжал себе этот форт. Здесь было расстреляно гитлеровцами около 80 тысяч советских людей. Сжигать трупы фашисты заставляли советских военнопленных и арестованных подпольщиков Каунаса. Все они со временем тоже подлежали расстрелу. Эта команда смертников, закованная днем в кандалы, охранялась 35 автоматчиками-эсэсовцами. Казалось, что о побеге бессмысленно думать. Даже если бы удалось обмануть охрану, то на пути беглецов оказался бы огромный ров и шестиметровая каменная стена. И все же побег состоялся.

В ночь на 25 декабря 1943 года, когда перепившаяся по случаю рождества охрана ослабила бдительность, смертники вскрыли все камеры форта. Опасным был путь от каземата до туннеля. Ночью выпал снег, и на его фоне часовые сразу же могли обнаружить людей. Но и эта возможность была предусмотрена комитетом освобождения. Заранее из отдельных клочков было сшито большое белое покрывало. Двое беглецов держали покрывало за концы, а под ним проползали все остальные. Пробежав по туннелю, смельчаки по снегу скатились в ров. И здесь последнее, но самое тяжелое препятствие - шестиметровая стена. Узники сделали лестницу из нарезанных кусков одеял и досок, принесенных с собой. 64 человека избавились в эту ночь от фашистского ада и неминуемой смерти.

Герои подпольщики погибли, каждый в одиночку отстреливаясь от окружавших их гитлеровцев. Подробности об их деятельности и гибели стали известны лишь в 50-х годах.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 31 - Герой Советского Союза Отакар Ярош

Часть 32 - Партизанка Лиза Чайкина

Часть 33 - Комсомольцы-подпольщики Каунаса

Часть 34 - Герой из Бурятии полковник Борсоев

Часть 35 - "Матросовец" Василий Пешехонов

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Партизанка Лиза Чайкина |

Елизавета Ивановна Чайкина (1918-1941) - секретарь Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области, Герой Советского Союза.

Родилась в деревне Руно Пеновского района Тверской области. Русская. Образование среднее. В 1939 году избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской областей. 22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, где её заметили бывший конюх с сыном и донесли немцам. Немцы ворвались в дом Купровых, расстреляли семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна перед собранными жителями поселка. Последними словами партизанки были: «Наши придут. Победа будет за нами!» Похоронена в сквере в посёлке Пено. Подвигу Чайкиной посвящён роман Николая Бирюкова "Чайка", который вышел в свет в 1945 году, издавался множество раз и стал одной из популярных книг юношества. Имя Лизы Чайкиной было таким же известным, как и других первых героев Великой Отечественной войны: Зои Космодемьянской, Николая Гастелло и панфиловцев.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 30 - Ст. лейтенант Александр Космодемьянский

Часть 31 - Герой Советского Союза Отакар Ярош

Часть 32 - Партизанка Лиза Чайкина

Часть 33 - Комсомольцы-подпольщики Каунаса

Часть 34 - Герой из Бурятии полковник Борсоев

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Первый дважды Герой Советского Союза лётчик Сергей Грицевец |

Сергей Иванович Грицевец (1909-1939) - лётчик-истребитель 1930-х годов, участник боёв в Испании и на Халхин-Голе, первый дважды Герой Советского Союза.

Родился в Беларуси в крестьянской семье. В годы Первой мировой войны семья Грицевца перебралась на Урал, где прошли его детство и юношеские годы. С апреля 1931 года — курсант Оренбургской школы лётчиков, которую он и закончил в 1932 году. Командовал звеном, отрядом, полком, был инструктором-лётчиком в военном училище.

В 1937 году Грицевец вызвался добровольцем для участия в Гражданской войне в Испании, где воевал до 1938 года, именно в этот год были отозваны все советские пилоты. Летал на истребителе И-16. В советской исторической и пропагандистской литературе широко озвучено число побед Грицевца в Испании — 30 личных побед и 7 — в группе с другими лётчиками. В 2005 году на основании сохранившихся документов всех воюющих сторон восстановлены все воздушные бои Гражданской войны в Испании, а также впервые опубликованы многие архивные документы. Согласно этим сведениям, в Испании С. И. Грицевец совершил 88 боевых вылетов, провёл 42 воздушных боя, сбил 7 вражеских самолётов лично. Это очень высокие боевые результаты, за которые ему совершенно справедливо присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1939 году группа из 48 опытных пилотов под командованием Героя Советского Союза Якова Смушкевича, среди которых был и Грицевец, была откомандирована в Монголию в район боевых действий на реке Халхин-Гол. Здесь Грицевец совершил 138 боевых вылетов, участвовал в около 30 воздушных боях против японских самолётов. В воздушных боях на Халхин-Голе Грицевец сбил лично 11 самолётов (все победы являются подтверждёнными). Во время одного из боёв, Грицевец посадил свой И-16 недалеко от самолёта своего командира части, майора В. Забалуева, сбитого в глубоком тылу японцев. Грицевец вывез Забалуева, и тем самым спас его от плена. Грицевцу было присвоено звание Дважды Героя Советского Союза.

В сентябре 1939 года Грицевец был отозван для подготовки к Польскому походу РККА, который начался 17 сентября 1939 года. А 16 сентября 1939 года Грицевец трагически погиб во время военных учений РККА на аэродроме Болбасово, рядом с Оршей, когда его самолёт был протаранен самолётом другого лётчика во время посадки. Похоронен в городском посёлке Болбасово.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-1":

Часть 1 - Дирижабль Граф Цеппелин

Часть 2 - Покорители стратосферы

...

Часть 26 - Нестеров - легенда русской авиации

Часть 27 - Вертолёты СССР и России

Часть 28 - Первый дважды Герой Советского Союза лётчик Сергей Грицевец

Часть 29 - История авиастроения СССР

Часть 30 - Первые русские самолёты

...

Часть 48 - Легендарный лётчик Анатолий Серов

Часть 49 - 100 лет Качинскому училищу летчиков. 2010

Часть 50 - 100 лет Военно-воздушным силам России. 2012

|

|

Процитировано 1 раз

Беловежская пуща |

Заповедный напев, заповедная даль,

Свет хрустальной зари,

Свет над миром встающий,

Мне понятна твоя вековая печаль,

Беловежская пуща, Беловежская пуща.

/песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. 1975 год/

В доисторические времена реликтовый первобытный равнинный лес произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Беларуси и Польши.

Вопреки распространенному мнению, название происходит не от сторожевой башни в Каменце - «Белой вежи», а от названия населенного пункта — Беловежа, находящегося на территории Польши, по аналогии с названиями других пущ: Кобринская, Гродненская, Шерешевская, Налибокская и т. д. Как охраняемая природная территория Беловежская пуща известна еще с 1409 года — польский король Ягайло, в частных владениях которого находилась тогда Беловежская пуща, издал указ, согласно которому охота на крупного зверя в пуще запрещалась. В в 1795 году Беловежская пуща вошла в состав России. В 1802 году Александр I своим указом запретил охоту на зубра на территории пущи, в этом же году пуща включается в состав Гродненской губернии, гербом которой был зубр. В 1888 году пуща была включена в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. В 1889—1897 годах в пуще был построен дворец в Беловеже. Во время Первой мировой войны территория пущи была оккупирована германскими войсками. Оккупанты активно вырубали леса (за 3 года оккупации в пуще было вырублено столько же леса, сколько за предыдущие 300 лет), вывозили в Германию зубров. С 1919 года пуща перешла к Польше. В 1939 году Беловежская пуща вошла в состав БССР, и на её территории был организован Белорусский государственный заповедник «Беловежская пуща». На территории национального парка находится правительственная резиденция Вискули. В 1991 году в этой резиденции было подписано Беловежское соглашение, оформившее распад СССР.

Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. В списке фауны Беловежской пущи насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Из крупных травоядных животных здесь встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось, из хищников обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и другие.

Свет хрустальной зари,

Свет над миром встающий,

Мне понятна твоя вековая печаль,

Беловежская пуща, Беловежская пуща.

/песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. 1975 год/

В доисторические времена реликтовый первобытный равнинный лес произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Беларуси и Польши.

Вопреки распространенному мнению, название происходит не от сторожевой башни в Каменце - «Белой вежи», а от названия населенного пункта — Беловежа, находящегося на территории Польши, по аналогии с названиями других пущ: Кобринская, Гродненская, Шерешевская, Налибокская и т. д. Как охраняемая природная территория Беловежская пуща известна еще с 1409 года — польский король Ягайло, в частных владениях которого находилась тогда Беловежская пуща, издал указ, согласно которому охота на крупного зверя в пуще запрещалась. В в 1795 году Беловежская пуща вошла в состав России. В 1802 году Александр I своим указом запретил охоту на зубра на территории пущи, в этом же году пуща включается в состав Гродненской губернии, гербом которой был зубр. В 1888 году пуща была включена в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. В 1889—1897 годах в пуще был построен дворец в Беловеже. Во время Первой мировой войны территория пущи была оккупирована германскими войсками. Оккупанты активно вырубали леса (за 3 года оккупации в пуще было вырублено столько же леса, сколько за предыдущие 300 лет), вывозили в Германию зубров. С 1919 года пуща перешла к Польше. В 1939 году Беловежская пуща вошла в состав БССР, и на её территории был организован Белорусский государственный заповедник «Беловежская пуща». На территории национального парка находится правительственная резиденция Вискули. В 1991 году в этой резиденции было подписано Беловежское соглашение, оформившее распад СССР.

Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. В списке фауны Беловежской пущи насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Из крупных травоядных животных здесь встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось, из хищников обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и другие.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 22 - Астраханский заповедник

Часть 23 - Московский ботанический сад

Часть 24 - Беловежская пуща

Часть 25 - Сихотэ-алинский заповедник

Часть 26 - Немного о пчёлах

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 1 раз

Махатма Ганди |

Махатма Ганди (1869-1948) - Духовный лидер нации, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.

В семье Ганди строго соблюдались все религиозные обряды. Богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, беседы на религиозные темы — все это составляло духовную жизнь семьи юного Ганди. В 13 лет он вступил в брак со своей ровесницей Кастурбай. У супругов было четверо сыновей. Представители современной индийской семьи политиков Ганди к числу их потомков не принадлежат.

В 19 лет Ганди отправился в Лондон, где получил юридическое образование. В 1891 году, по завершении обучения, он вернулся в Индию. В 1893 году отправился работать в Южную Африку, где вступил в борьбу за права индийцев. Он состоял в переписке с Львом Толстым, идеи которого оказали большое влияние на формирование мировоззрения Ганди. В 1915 году Ганди возвратился в Индию, и через четыре года активно включился в движение за достижение независимости страны от британского колониального владычества. В этот период знаменитый индийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Рабиндранат Тагор впервые применил по отношению к Ганди титул «Махатма» - «великая душа» (причём сам Ганди этого титула не принял, считая себя недостойным его). В 1921 году Ганди возглавил Индийский национальный конгресс, который покинул в 1934 году в силу расхождения своих взглядов на национально-освободительное движение с позицией других руководителей партии. Широко известна также его непримиримая борьба с кастовым неравенством. Махатма Ганди пользовался огромным влиянием как среди индусов, так и среди мусульман Индии и старался примирить эти враждующие группировки. Он крайне отрицательно отнёсся к разделению бывшей колонии Британская Индия в 1947 году на светскую республику Индия с преобладанием индуистского населения и мусульманский Пакистан. После раздела вспыхнула жестокая борьба между индуистами и мусульманами. 1947 год для Ганди закончился горьким разочарованием. Он продолжал доказывать бессмысленность насилия, но, казалось, никто его не слышал. В январе 1948 года в отчаянной попытке остановить межнациональные распри Махатма Ганди прибегнул к голодовке. Он объяснил свое решение так: «Смерть станет для меня чудесным избавлением. Уж лучше умереть, чем быть беспомощным свидетелем самоуничтожения Индии». Жертвенная акция Ганди оказала необходимое воздействие на общество. Лидеры религиозных групп согласились пойти на компромисс. Но индуистские экстремисты были в принципе против сотрудничества с мусульманами и стали готовить покушение на Ганди. Ганди был объявлен ими «коварным врагом» индусов, а абсолютизируемую гандизмом идею ненасилия назвали безнравственной. При первом покушении на жизнь Махатмы Ганди ни он, ни его окружение не пострадали от брошенной террористом бомбы. При вторичном покушение Махатма Ганди был застрелен в упор во время его проповеди перед собравшейся толпой.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 12 - По ленинским местам России

Часть 13 - Посмертная казнь Станислава Косиора

Часть 14 - Махатма Ганди

Часть 15 - К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Часть 16 - 100 лет со дня рождения Ленина (продолжение)

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Музей искусства народов Востока |

Государственный музей искусства народов Востока в Москве (основан в 1918). В фондах музея — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Монголии и многих других стран. Широко представлено искусство Кавказа и Закавказья (Грузия, Азербайджан, Армения), Казахстана и Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

На марках представлены:

1. Культовый кубок ритон (Туркмения, II в. до н. э.). Слоновая кость. Найден при раскопках Нисы в Парфянском государстве

2. Симург - сосуд в форме птицы с женским лицом (Иран, XIII в.). Керамика, глазурь

3. Каным - богиня добра и милосердия (Корея, VIII в.). Камень

4. Бодисатва - богиня счастья, добра и милосердия (Тибет, VII в.). Бронза

5. Эбизу - бог счастья и богатства (Япония, XVII в.). Слоновая кость

6. Старое здание музея "Дом Гиршмана" у Красных Ворот

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 29 - Русский музей

Часть 30 - 125-летие со дня рождения И. Е. Репина

Часть 31 - Музей искусства народов Востока

Часть 32 - Алмазный фонд СССР

Часть 33 - За здоровое сердце

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Академик Комаров |

Владимир Леонтьевич Комаров (1869-1945) - советский ботаник и географ, общественный деятель, академик (1920; член-корреспондент 1914), вице-президент (1930-36) и президент (1936-45) АН СССР. Герой Социалистического Труда (1943). Президент Всесоюзного ботанического общества (с 1930), почётный президент Географического общества СССР (с 1940).

Из семьи русского офицера. В 13 лет остался без родителей, воспитывался родственниками. Окончил Петербургский университет (1894), с 1898 преподавал там же (с 1918 профессор). Одновременно (с 1899) работал в Петербургском ботаническом саду (с 1931 - Ботанический институт АН СССР). Совершил ряд ботанических экспедиций: в Среднюю Азию (1892-93), на Дальний Восток, в Маньчжурию и Корею (1895-97), Восточные Саяны (1902), на Камчатку (1908-1909), в Южно-Уссурийский край (1913), собрав обширные коллекции.

Безоговорочно поддерживал политику партии. Поэтому с карьерой проблем не было. Дошёл до высшего ранга в карьере учёного - президента Академии наук СССР, получил две Сталинских премии. В январе 1937 года подписал воззвание с требованием беспощадной расправы с подлыми предателями великой Родины. В 1948 году поселок Келомякки в Карелии был переименован в Комарово в память этого ученого, на здании вокзала поселка установлена мемориальная доска. Это об этом посёлке популярная песенка: "На недельку до второго я уеду в Комарово..."

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 38 - Отто Юльевич Шмидт - символ советской науки

Часть 39 - Советский физик и радиотехник Лебединский

Часть 40 - Академик Комаров

Часть 41 - Металлург и химик академик Байков

Часть 42 - Академик Богомолец

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Репин. "Запорожцы" |

«Запорожцы» (также известна под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану») - огромное панно (2,03×3,58 м) было начато в 1880 и закончено в 1891 году.

Сюжетом картины послужил легендарный эпизод из жизни Запорожской Сечи: в 1675 году в ответ на предложение султана Махмуда IV перейти к нему в подчинение запорожцы направили в ответ пересыпанное крепкими словечками письмо с отказом: "Ты - шайтан турецький, проклятого чорта брат и товарыщ и самого люциперя секретарь!" и т. д. По легенде, письмо было написано кошевым атаманом Иваном Сирко «со всем кошем Запорожским». Известный историк Д. И. Яворницкий однажды зачитал копию письма, как курьёз, своим гостям, среди которых был, в частности, И. Е. Репин. Художник заинтересовался сюжетом и в 1880 году начал первую серию этюдов. Среди моделей, позировавших Репину для картины, были многие известные личности. В частности, для центральных персонажей художник выбрал историка Дмитрия Яворницкого — писарем, а атаманом Сирко — самого киевского генерал-губернатора Михаила Драгомирова. Для смеющегося казака в белой папахе позировал журналист и писатель Владимир Гиляровский. Репину блестяще удалось то, что вообще чрезвычайно редко удается в живописи - передать смеющиеся лица. Исторический эпизод взят Репиным как повод для изображения безудержного хохота.

После первого публичного обозрения художника критиковали за то, что по мнению многих картина была «исторически недостоверной». Тем не менее, судьба полотна сложилась удачно. После шумного успеха на нескольких выставках в России и за рубежом (Чикаго, Будапешт, Мюнхен, Стокгольм) картину в 1892 году купил император Александр III. Картина оставалась в царском собрании до 1917 года, а после революции оказалась в собрании Русского музея.

Прославление запорожцев далеко не однозначно воспринималось в России. Картина не понравилась Льву Николаевичу Толстому. Художник Н.Н.Ге также недооценил репинское полотно, и к тому же он приуменьшал заслуги самих запорожцев, как защитников родины от посягательств турок и польского панства. Не понял Репина и знаменитый русский писатель Н.С.Лесков, написавший художнику, что в «Запорожцах» нет идеи. Зверства известных своей свирепостью запорожцев в художественной форме описаны в повести Гоголя "Тарас Бульба". Профессиональным историкам хорошо известна «Баркулабовская летопись», составленная священником белорусского местечка Баркулабово Федором Филипповичем. Она описывает события с 1563 по 1608 год. Запорожцы предстают в ней как банды мародеров. Боевая ценность этих «рыцарей удачи» была ничтожна. Зато, проходя через Белоруссию, они вытаптывали все на своем пути, как выражается автор, «горше злых неприятелей, албо злых татар». В 1601 году четыре тысячи запорожцев во главе с Самуилом Кошкой «взяли штурмом» Полоцк и Витебск – то есть, свои собственные города (в это время Белоруссия, как и Украина, входили в состав Речи Посполитой). Полоцку, пишет «Баркулабовская летопись», запорожцы «великую шкоду чинили, а место славное Витебск звоевали, злата-сребра множество побрали, мещан учтивых порубали». Именно за этот «подвиг» священник Филиппович и сравнил казаков с татарами, поставив их на почетное первое место среди известных ему разновидностей изуверов. Можно было бы сказать, что описанный случай выпадает из привычного ряда казачьих свершений. Но это не так. Через два года бравые запорожцы во главе с новым гетманом Куцковичем, избранным вместо отдавшего концы Кошки, появились в Белоруссии снова. В Баркулабовской и Шупенской волостях они ограбили все, что смогли. Но особенно поразили несчастного попа сексуальные предпочтения пришельцев. Казаки умудрились изнасиловать даже шестилетнюю девочку, которую один мещанин едва живую вынес на руках королевскому посланнику, приехавшему усмирять запорожцев. Глядя на это, «вси люди плакали», пишет летописец. И такое творилось постоянно! За несколько лет до походов Куцковича и Кошки те же места посетил знаменитый украинский герой Северин Наливайко всего с двумя тысячами единомышленников. В 1595 году он захватил Могилев, сжег там, по сообщению Филипповича, крепость, все дома, которых насчитывалось 500, а «мещан, бояр, людей учтивых так мужей, яко и жен, детей малых побили, порубали, попоганили, скарбов теж незличоных побрали с крамов и с домов». «Попоганили», кто не догадался, означает – изнасиловали. А уж о зверствах запорожцев по отношению к евреям и полякам и говорить не приходится. Знал ли об этом Илья Ефимович Репин, когда писал эту картину?

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 22 - Картина Репина "Не ждали"

Часть 23 - Репин. "Отказ от исповеди"

Часть 24 - Репин. "Запорожцы"

Часть 25 - Русская живопись на марках СССР - 1971

Часть 26 - В. Е. Маковский. Свидание

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Репин. "Отказ от исповеди" |

Сюжет картины был задуман художником под впечатлением от поэмы Н. М. Минского «Последняя исповедь»:

Прости, господь, что бедных и голодных

Я горячо, как братьев, полюбил

Что я, рабом родившись меж рабами,

Среди рабов – свободным умираю!

Свою картину «Отказ от исповеди» он подарил поэту Н. Минскому. Но картина Репина — не живописная иллюстрация к поэме. Сейчас «Последняя исповедь» известна лишь немногим, полузабыт и Минский, а картина Репина осталась жить как одно из самых волнующих произведений художника. На протяжении всей своей истории русское реалистическое искусство искало возвышенный и прекрасный образ положительного героя. Репин нашел его в лице узника, наделив свое создание замечательной достоверностью и жизненной конкретностью, психологической глубиной характера и переживания, приметами очень индивидуальными и в то же время типичными для революционной молодежи той поры. Поэма Минского была не причиной, но лишь поводом к созданию «Отказа от исповеди». В конечном итоге Репин должен был написать ее, как написал «Арест пропагандиста», «Не ждали», «Сходку» и другие свои картины, посвященные революционно-освободительному движению 1870—1880-х годов. Художник не был революционером в жизни. Он не принадлежал к какой-либо одной партии, его значение как крупнейшего русского художника было иным. Борьба революционеров явилась выражением свободолюбия, патриотизма, мужества, готовности к смерти и мукам во имя правды, добра и справедливости,— и потому Репин не мог пройти мимо нее, потому он написал свои картины на эту тему.

Репин показывает служителя церкви добродушно-спокойным человеком, несколько равнодушно исполняющим свой служебный долг. Революционер же преисполнен страстной убежденности, решительности, благородства и мужества. Его образ, несмотря на внешнюю неприглядность, – изнуренный вид, грязную одежду - исполнен внутренней веры и действительно прекрасен. И взгляд, и выражение лица, и решительная поза – все в облике арестанта передает его внутреннюю решимость, благородство и глубину мысли. Жизненная сцена, показанная Репиным, отражает взаимоотношение между людьми, спор между которыми оказывается бессмысленным.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 21 - Репин. Бурлаки на Волге

Часть 22 - Картина Репина "Не ждали"

Часть 23 - Репин. "Отказ от исповеди"

Часть 24 - Репин. "Запорожцы"

Часть 25 - Русская живопись на марках СССР - 1971

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз