-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Ст. лейтенант Александр Космодемьянский |

Александр Анатольевич Космодемьянский (1925-1945) - Герой Советского Союза, младший брат Зои Космодемьянской.

Родился в Тамбовской области в религиозной семье. Дед по отцу был священником. Отец учился в Духовной семинарии. В 1930 году семья переехала в Москву, где Александр окончил 10 классов. Александру было 16 лет, когда в деревне Петрищево Московской области немцы казнили его сестру. В детстве он был очень дружен с сестрой, поэтому гибель ее оказалась для него тяжелым ударом. Он просил послать его на фронт, но в военкомате отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 года его просьба была удовлетворена: его призвали в армию.. В 1943 году он окончил Ульяновское военное танковое училище. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Боевое крещение получил 21 октября 1943 года под Оршей в составе экипажа танка «КВ» с надписью на борту «За Зою». После капитуляции немцев в Кёнигсберге гвардии старший лейтенант А. Космодемьянский был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка ((Белорусский фронт). 13 апреля 1945 года в бою у населенного пункта Фирбруденкруг (северо-западнее Кенигсберга) батарея Космодемьянского уничтожила 4 вражеские противотанковые пушки, до роты солдат. Но противнику удалось поджечь самоходку Космодемьянского. Выбравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами ворвался в населенный пункт и выбил из него противника. В это время вражеская артиллерия открыла огонь. Осколок вражеского снаряда сразил Александра Космодемьянского. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с могилой сестры.

Хотя считается, что о судьбе семьи Космодемьянских все известно, новые документы и свидетельства, появившиеся уже в последние годы, помогают взглянуть на нее по-новому. В знаменитой книге "Повесть о Зое и Шуре" автор повести - мать героев Любовь Тимофеевна Космодемьянская со всей откровенностью рассказывает о тяготах, которые пришлось ее семье пережить, но и она не могла рассказать обо всем. Ну как, например, можно было написать, что и дедом, и прадедом, да, наверное, и прапрадедом героев-комсомольцев были священники, а их нескончаемые переезды с места на место перед войной были вызваны прежде всего боязнью репрессий? Только однажды вроде бы можно углядеть намек на существовавшую в семье легенду – это когда Любовь Тимофеевна вспоминает, что ее малолетнюю дочурку в Осино-Гае односельчане сравнивали с ангелом. Пожалуй, нигде так не чувствовалось разделения на "красных" и "белых", как на Тамбовщине. Недаром подавление крестьянского мятежа именно в этой губернии выделялось в советских учебниках наравне с основными сражениями Гражданской войны. Уже к середине 1918 года Тамбовская губерния из числа снабжавших хлебом перешла в число особо нуждающихся. Беспощадное изъятие зерна и репрессии против тех, кто пытался его укрыть, коснулись почти каждой деревенской семьи. А Новогайский комитет бедноты отличался чуть ли не особыми зверствами. И естественно, что дед Зои и Шуры Петр Космодемьянский не мог остаться в стороне от проблем ставшего для него родным села. По воспоминаниям старожилов, записанным уже в 1980-е годы, на День Святой Троицы батюшка недвусмысленно заявил, что так называемые комбеды не бедных и сирых представляют, а голытьбу, не желающую работать и под видом "борьбы с эксплуататорами" занимающуюся обыкновенными грабежами. Конечно, ему этого не простили. В ночь с 26 на 27 августа 1918 года подогретые алкоголем бандиты выволокли священника из дома, на глазах жены и трех младших детей избили до полусмерти и, привязав за руки к седлу, проволокли Петра Ивановича по всему селу и сбросили в Сосулинские пруды. Вроде бы той же ночью и состоялся разговор Лидии Федоровны Космодемьянской с одним из палачей ее мужа, в котором тот припомнил, что перед смертью батюшка поминал двух ангелов, что придут и уйдут, так и не сумев помочь остающимся на земле грешникам. И сельчане не сомневаются, что, умирая, священник предвидел мученическую смерть своих собственных внуков.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 28 - Партизанский батька Попудренко

Часть 29 - Политрук Николай Фильченков

Часть 30 - Ст. лейтенант Александр Космодемьянский

Часть 31 - Герой Советского Союза Отакар Ярош

Часть 32 - Партизанка Лиза Чайкина

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Политрук Николай Фильченков |

Николай Дмитриевич Фильченков (1907-1941) — Герой Советского Союза, начальник клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты Береговой обороны Черноморского флота, политрук.

Родился в Нижегородской области в семье рабочего. Русский. С восьми лет батрачил у кулаков. В одиннадцать лет остался сиротой. Работал плотником, грузчиком. Переехав в Нижний Новгород, устраивается масленщиком на мельницу. Окончил вечерний коммунистический вуз. Работал председателем культполитсовета артели. Член ВКП(б) с 1930 года. В Военно-Морском Флоте в 1929—1934 годах и с июня 1941 года.

Политрук Николай Фильченков во главе группы из пяти моряков 7 ноября 1941 года в районе села Дуванкой (ныне село Верхнесадовое администрации города Севастополя) отражал атаки противника, пытавшегося пробиться к городу Севастополю. Группа вступила в единоборство с двадцатью двумя фашистскими танками и десять из них уничтожила, враг был остановлен. В критический момент боя политрук Фильченков с последними гранатами бросился под вражеский танк. Его примеру последовали комсомольцы Ю. Паршин и Д. Одинцов. Всего черноморцы уничтожили 10 вражеских машин. Когда к насыпи подошли моряки, удержавшие в лютом бою высоту, они увидели тех, кто телами своими заслонил фашистам путь на Севастополь. Только Василий Цибулько был еще жив. Он лежал, прислонившись спиной к бугорку, и смотрел, как его братья-друзья сражались с немецкими танками. Василий Цибулько, умирая на руках товарищей, рассказал им подробности этой схватки. Николаю Дмитриевичу Фильченкову, Василию Федосеевичу Цибулько, Юрию Константиновичу Паршину, Ивану Михайловичу Красносельскому и Даниилу Сидоровичу Одинцову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. близ того места, где они совершили подвиг, сооружен памятник из белого камня.

Серия сообщений "Война 1941-45(2)":

Часть 1 - Рихард Зорге - человек-легенда

Часть 2 - Освобождение Вены

...

Часть 27 - Партизанский генерал, писатель Пётр Вершигора

Часть 28 - Партизанский батька Попудренко

Часть 29 - Политрук Николай Фильченков

Часть 30 - Ст. лейтенант Александр Космодемьянский

Часть 31 - Герой Советского Союза Отакар Ярош

...

Часть 48 - Адмирал Исаков

Часть 49 - Освобождение Варшавы

Часть 50 - Освобождение Эстонии в 1944

|

|

Процитировано 1 раз

Союз-4 и Союз-5. Первая советская космическая станция |

Корабль «Союз-4», управляемый космонавтом Владимиром Шаталовым, стартовал 14 января 1969 года. На следующий день с космодрома Байконур стартовал «Союз-5», на борту которого находились трое космонавтов Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов. 16 января корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались. Это была первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей. На 35-м витке космонавты Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в корабль «Союз-4». Этот переход был элементом подготовки к предполагаемому полёту на Луну. После стыковки агентство ТАСС объявило, что впервые на орбите создана экспериментальная космическая станция с четырьмя космонавтами на борту. Советское телевидение транслировало переход космонавтов Хрунова и Елисеева вживую. Корабли «Союз» не имели переходного люка в стыковочном агрегате. Корабли «Союз-4» и «Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.

«Союз-4» приземлился в штатном режиме уже в составе 3-х членов экипажа 17 января. «Союз-5» с Борисом Волыновым на борту приземлился 18 января. Приземление произошло в нештатном режиме, в результате чего Волынов получил инерционные травмы. После этого его на несколько лет отстранили от полётов. Но он снова смог добиться допуска к полётам. Мать Волынова была еврейкой. Он считается первым евреем (по галахическому определению), побывавшим в космосе. Хотя в его документах было записано: «Национальность — русский», еврейское происхождение мешало его карьере и участию в полетах, что отражено в дневниках Н. П. Каманина.

Американцы тем временем вплотную подошли к осуществлению своего космического проекта века - высадке космонавтов на Луне, которая произошла в июле 1969 года.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 37 - День космонавтики-1968

Часть 38 - Союз-3. Ошибка космонавта Георгия Берегового

Часть 39 - Союз-4 и Союз-5. Первая советская космическая станция

Часть 40 - День космонавтики-1969

Часть 41 - Союз-6, Союз-7, Союз-8 - неудавшийся полёт

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 2 раз

Герой Гражданской войны Николай Маркин |

Николай Григорьевич Маркин (1893—1918) - революционный матрос (ст. унтер-офицер)-балтиец, с апреля 1917 служил в отряде, охранявшем В.И. Ленина. Участник Октябрьской революции. В Октябрьские дни с отрядом моряков захватил здание Министерства иностранных дел. Во время контрреволюционного восстания юнкеров Маркин руководил подавлением мятежников и освобождал особняк Кшесинской, захваченный контрреволюционными казаками. Участник Гражданской войны, главный помощник наркома Л.Троцкого, по заданию которого организовал публикацию секретных документов царского и Временного правительств, советский дипломат, комиссар Волжской флотилии, Отряды моряков флотилии под его руководством участвовали в подавлении антисоветских выступлений в Поволжье, несли охрану заводов, складов, учреждений. В операции но освобождению Казани в сентябре 1918 Маркин возглавил десант моряков. Погиб геройской смертью на канонерской лодке "Ваня" в бою на реке Каме, у поселка Пьяный Бор (ныне Красный Бор). Канонерская лодка (буксирный колесный пароходик с полевой шестидюймовкой на передней палубе) попала в артиллерийскую засаду. Судно было потоплено, сам Маркин до последнего прикрывал членов экипажа огнём из пулемёта и погиб вместе с судном. Спасательным командам удалось спасти 48 человек. Канонерскую лодку «Ваня» предполагалось переименовать в «Ваня-коммунист». Официально это имя присвоить не удалось. Спустя несколько лет был построен мощный буксир, который был назван «Ваня-коммунист». В экипаже канонерской лодки «Ваня» служил пулемётчиком будущий советский писатель и драматург Всеволод Вишневский.

Поэтесса Ольга Берггольц в 1953 году написала поэму Песня о «Ване-коммунисте», заключительные строки которой: ...Друг, не предавайся грустной думе! Ты вздохни над песней и скажи: «Ничего, что «Ваня» дважды умер. Очень хорошо, что дважды жил!».

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 21 - Киевский завод "Арсенал"

Часть 22 - Орден Октябрьской Революции

Часть 23 - Герой Гражданской войны Николай Маркин

Часть 24 - Рыцарь революции Павел Дыбенко

Часть 25 - Посмертная казнь Станислава Косиора

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 1 раз

Архитектурные памятники России |

На марках:

1. Заонежье. Жилой дом (1876 г.) - часть архитектурного ансамбля Кижи.

2. Горьковская область. Резная калитка. 1848 г.

3. Кижи. Двадцатидвухглавая Преображенская церковь, 1714 г., и шатровая колокольня, 1874 г. (ныне Государственный историко-архитектурный музей)

4. Ростов-Ярославский. Кремль, XVI - XVII в.

5. Царицыно (садово-парковый ансамбль). Ворота, 1785 г. (арх. В. Баженов)

6. Ленинград. Театральная улица (ныне ул. зодчего Росси), 1828-1832 (арх. К. Росси (1775-1849)).

Кижи - остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов. 1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии. По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.

Ростов - жемчужина Золотого Кольца, объединяющего старейшие города России. Ансамбль Ростовского кремля по своему первоначальному назначению представлял собой резиденцию архиереев Ростово-Ярославской епархии. Главной доминантой ансамбля является Успенский собор -- старейшее здание города. Храм построен на месте своих белокаменных предшественников ХII-ХIII вв.

Царицынский парк — один из замечательных памятников русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Царицынский дворец — архитектурный ансамбль XVIII века, строился в стиле псевдоготики по проекту архитектора В. И. Баженова, который задумал для Царицыно совсем особый псевдоготический стиль, и вместе с тем напоминающий нарышкинское барокко. Строительство дворца было прервано по распоряжению императрицы Екатерины II. Посетив строительство лишь спустя десять лет, царица в новый дворец даже не стала входить — постройка пришлась ей не по вкусу. Архитектор Баженов от строительства был отстранён и попал в опалу, а заказ на строительство дворца был передан архитектору М. Ф. Казакову.

Улица Зодчего Росси - улица в Центральном районе Санкт-Петербурга, ведёт от Александринского театра к площади Ломоносова и состоит из пяти зданий, построенных по единому проекту с единым фасадом, так что создаётся впечатление, что на каждой стороне улицы — по одному зданию. Является одной из достопримечательностей города. Эта улица уникальна своим точным следованием античным канонам — её ширина равна высоте зданий её образующих (22 метра), а длина ровно в десять раз больше — 220 метров. Современный ансамбль улицы Зодчего Росси формировался в 1828—1834 годах по проекту Карла Ивановича Росси (за что и получила своё современное название в 1923 году).

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

Часть 3 - Архитектор Воронихин

Часть 4 - Архитектор Захаров

Часть 5 - Архитектурные памятники России

Часть 6 - Храм Василия Блаженного

Часть 7 - Соборы мира на марках России 1994 года

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Процитировано 1 раз

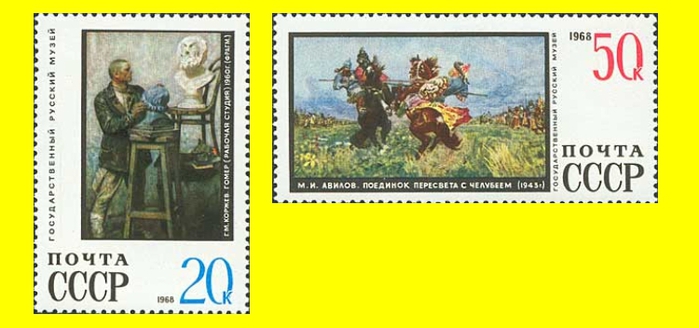

Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем |

В 1943 году, в год побед под Сталинградом и на Курской дуге, появилось на свет яркое динамичное полотно «Поединок Пересвета с Челубеем». Его автор, Михаил Иванович Авилов, казалось, собрал здесь всю ярость столкновения извечных врагов. Два богатыря — Пересвет и Челубей «сшиблись» с такой силой, что оба пали мертвыми. Готовящиеся к бою полки отодвинуты на задний план. Весь пафос картины сосредоточен в фигурах сражающихся воинов, написанных крупным планом, ростом и силой своей превосходящих обычных людей. Ярость коней и мощь богатырских фигур, все здесь преувеличено, доведено до былинного, эпического звучания. Вздыбленные кони подымаются, как пирамида, над равниной. Им наперекрест расталкиваются в стороны фигуры воинов, заставляя еще более ощутить ожесточенную враждебность поединка. Яркость живописи достигает наибольшего напряжения в фигурах центральной группы, ясно отделяя их от более легко написанных масс противостоящих друг другу армий. Конечно, не обошлось и без образных сравнений. Многие «рассмотрели» в образе Пересвета самого Иосифа Виссарионовича, а в предводителе темных сил, естественно, фюрера. Но полотно Авилова, без всякого преувеличения, стала одним из символов Великой Отечественной.

Александр Пересвет - легендарный монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. Участвовал в Куликовской битве и пал в единоборстве с татарским богатырём Челубеем. В Русской православной церкви причислен к лику святых. Александр Пересвет пошёл вопреки логике поединка — сняв с себя доспехи, он остался лишь в одной Великой Схиме (монашеская накидка с изображением креста, надевается поверх монашеской одежды). Сделал он это для того, чтобы копьё противника, пройдя сквозь мягкие ткани тела на большой скорости, не успело вышибить его из седла и тогда он смог бы нанести удар сам, что и произошло в бою. Получив смертельную рану, он продолжал оставаться в седле, смог сам доехать до строя и только там умер.

На этот же сюжет в 1914 году, и тоже в тяжёлый для России период, была написана картина Виктором Васнецовым.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 17 - Коржев. Гомер (Рабочая студия)

Часть 18 - Кустодиев. Праздник на площади Урицкого

Часть 19 - Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем

Часть 20 - Репин. Автопортрет-1878

Часть 21 - Репин. Бурлаки на Волге

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Кустодиев. Праздник на площади Урицкого |

"Праздник на площади Урицкого в честь открытия II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года" Кустодиев написал по заказу Петроградского Совета. (С октября 1918 года Дворцовая площадь официально называлась площадью Урицкого в честь М. С. Урицкого, убитого в здании Главного штаба). Мотивы радостного обновления доминируют в этой картине с новой, революционной тематикой. Что реально увидел Кустодиев и что из увиденного на улицах и площадях он перенёс на холст, который писал более года, сказать невозможно. Тем более, что тяжелая болезнь приковала Кустодиева с 1916 к инвалидному креслу.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 16 - Дейнека. Оборона Севастополя

Часть 17 - Коржев. Гомер (Рабочая студия)

Часть 18 - Кустодиев. Праздник на площади Урицкого

Часть 19 - Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем

Часть 20 - Репин. Автопортрет-1878

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

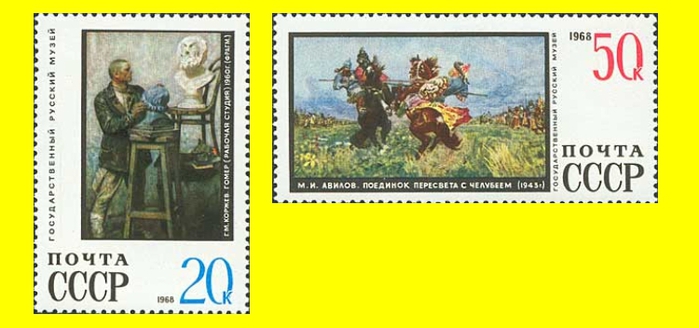

Коржев. Гомер (Рабочая студия) |

В картине «Гомер. (Рабочая студия)» (1958-1960) Коржев осмысливает позицию начинающего художника. Сюжет этого произведения: рабочий в кожанке лепит голову античного поэта. И между ними словно идет диалог сквозь толщу веков. Это выразительное полотно, как и «Поднимающий знамя» (1959-1960) и «Интернационал» (1957-1958), входит в триптих «Коммунисты». Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой автором явления социальной действительности, но нет оснований отрицать напряженное эмоциональное звучание полотен Коржева, емкость каждого образа в его триптихе, этапном произведении в живописи 60-х гг. Триптих Коржева "Коммунисты" стал этапным явлением в истории советской живописи.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 15 - Петров-Водкин. 1919 год. Тревога

Часть 16 - Дейнека. Оборона Севастополя

Часть 17 - Коржев. Гомер (Рабочая студия)

Часть 18 - Кустодиев. Праздник на площади Урицкого

Часть 19 - Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Дейнека. Оборона Севастополя |

Работу над картиной Дейнека начал в конце февраля 1942 года, а закончил к выставке «Великая Отечественная война», которая открылась осенью того же года. Позднее художник вспоминал: Шла тяжёлая война. Была жестокая зима, начало наступления с переменным местным успехом, тяжёлыми боями, когда бойцы на снегу оставляли красные следы от ран и снег от взрывов становился чёрным. Но писать всё же решил… «Оборону Севастополя», потому что я этот город любил за весёлых людей, море и самолёты. И вот воочию представил, как всё взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, как даже дети почувствовали, что такое блокада.

Дейнека отошел от документального воспроизведения батальных сцен и изобразил на полотне символическую схватку двух непримиримых сил - жизни и смерти, светлых сынов народа и темно-серых вражеских полчищ. ...На городской набережной идет ожесточенный бой. Советские моряки преграждают путь врагу, и битва достигла уже своей кульминационной точки. Правое дело, за которое сражаются севастопольцы, особенно ярко символизирует фигура матроса на первом плане картины. Эта крупная фигура раненого бойца, бросающего связку гранат, - "нерв" всей картины - была найдена художником уже в первом беглом карандашном наброске. Для позирования Дейнеке нужен был крепкий молодой парень, но ему никак не удавалось найти подходящую мужскую натуру. "Тогда мне пришла в голову мысль прибегнуть к женской натуре, - рассказывал художник. - Одна из моих знакомых спортсменок с подходящими физическими данными согласилась позировать". Так появились наброски для фигуры моряка с гранатами и ряда других персонажей картины.

Сюжетную динамику и напряженность картины дополняет и расширяет пейзажный фон. Сумрачная синева моря, освещенные призрачным светом руины домов, плиты набережной, красно-черное от зловещего пламени и дыма небо - все оттеняет накал смертельной рукопашной схватки.

В адрес художника не раз раздавались упреки в схематизме образов, в чрезмерной "жесткости" пластических форм. Может быть, действительно, простота образов "Обороны Севастополя" граничит с плакатной публицистикой и многое в картине кажется излишне прямолинейным. Однако простота эта - не упрощение, а отточенный до формулы, до предельной лаконичности художественный прием мастера. Эта особенность произведения А. Дейнеки продиктована его поэтикой, сдвиг пространственных планов, резкое выделение главных героев и второстепенных - все укрупнено и подчинено логике монументального обобщения.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 14 - Левитан. Озеро

Часть 15 - Петров-Водкин. 1919 год. Тревога

Часть 16 - Дейнека. Оборона Севастополя

Часть 17 - Коржев. Гомер (Рабочая студия)

Часть 18 - Кустодиев. Праздник на площади Урицкого

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Петров-Водкин. 1919 год. Тревога |

"1919 год. Тревога" - одно из последних значительных произведений Петрова-Водкина. Хотя своим названием картина адресует к конкретным историческим событиям, она сочетает в себе контрастные смыслы и вырастает до символа целой эпохи. Тревога за отечество, за человеческие судьбы, за будущее детей в 1934 г. приобрела иной смысл, нежели в 1919-м.

Из монографии В.Леняшина: "Тревога" (1934) – воспоминание о поре, когда мир представлялся не только яростным, но и прекрасным, – о ней напоминает октябрьский номер "Красной газеты" за 1919 год. О поре написания картины напоминают часы, показывающие девять часов тридцать четыре минуты – 1934 год. Художник видел: "Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня", – но стоически принимал это как неизбежное испытание. Ничего не разглядеть в окне, которое у Петрова-Водкина всегда было окном в мир, способом объединения внешнего и внутреннего пространства: "вселенная – место глухое". Большое время остановилось. Пространство замкнулось.

Из монографии В.Костина: Светло-розовые и голубые цвета в комнате создают ощущение уюта и скромного человеческого счастья. Но в эту атмосферу покоя, как набат, врывается напряженный темно-синий цвет ночи в окне, и именно такой разительный контраст вызывает ощущение тревоги. Это же ощущение, конечно, вызывают и настороженная поза мужчины, вглядывающегося в окно, и испуганный жест женщины, прижимающей к себе девочку. Если в некоторых прежних картинах система трехцветия выполняла в значительной мере задачи гармонизации колорита, то в композиции "1919 год. Тревога" трехцветие уже полностью служит смыслу произведения.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 13 - Суриков. Взятие снежного городка

Часть 14 - Левитан. Озеро

Часть 15 - Петров-Водкин. 1919 год. Тревога

Часть 16 - Дейнека. Оборона Севастополя

Часть 17 - Коржев. Гомер (Рабочая студия)

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Левитан. Озеро |

Картина «Озеро» - последнее крупное произведение Левитана, оставшееся неоконченным. Оно принадлежит к числу значительнейших его полотен и интересно во многих отношениях. Левитан «полагал назвать свое произведение «Русью», ибо ему хотелось дать в нем как бы некоторый синтез своих многочисленных исканий. Картина производит удивительное впечатление - почти импрессионистическая непосредственность в передаче свежести и яркости солнечного дня, золотые облака, плывущие по бездонному небу и отражающиеся в голубой воде озера, белые колокольни на высоком берегу, зеленые луга, желтые поля, яркие осенние деревья - все это вызывает сильные эмоции у зрителя.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 12 - Васнецов. Витязь на распутье

Часть 13 - Суриков. Взятие снежного городка

Часть 14 - Левитан. Озеро

Часть 15 - Петров-Водкин. 1919 год. Тревога

Часть 16 - Дейнека. Оборона Севастополя

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Суриков. Взятие снежного городка |

Суриков написал картину "Взятие снежного городка" вскоре после окончания "Боярыни Морозовой", когда художника постигло большое горе. Умерла его жена. Суриков очень тяжело переживал утрату: тосковал, не мог работать. Родные уговорили его на время покинуть Москву и пожить в родном Красноярске. Сибирь утешила ярое сердце Сурикова. Мрачные мысли рассеялись. Горе начало отступать. Снова потянуло к кисти, к краскам. И, как нередко случается, после долгих дней печали захотелось сказать людям светлое, радостное. "Встряхнулся и тогда от драм к большой жизнерадостности перешел",- признавался художник. Он написал веселую, праздничную картину "Взятие снежного городка". "Мне хотелось передать в картине впечатление своеобразной сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казачьей молодежи",- сказал Суриков. Когда Суриков задумал писать картину, красноярские жители соорудили для него снежный городок и потешили художника лихой игрой.

Сюжет картины – старинная сибирская игра, в которую играли в последний день масленицы. Из снега и льда сооружалась большая крепость, которую в шуточном бою необходимо было «взять». Играющие делились на «всадников», стремящихся разрушить городок, и «защитников». Всадника, сумевшего преодолеть преграду, угощали вином, а неудачника - купали в снегу. На полотне мы видим момент, когда смельчак прорывается сквозь снежную стену.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 11 - Брюллов. Последний день Помпеи

Часть 12 - Васнецов. Витязь на распутье

Часть 13 - Суриков. Взятие снежного городка

Часть 14 - Левитан. Озеро

Часть 15 - Петров-Водкин. 1919 год. Тревога

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Васнецов. Витязь на распутье |

В 1877 году Васнецов заканчивает работу над первым вариантом картины "Витязь на распутье" и выставляет её на VI Передвижной выставке. Окончательный вариант картины был написан в 1882 году для Саввы Ивановича Мамонтова. В начальных эскизах витязь был повёрнут лицом к зрителю. В последней версии был увеличен размер холста, упрощена композиция, стала монументальней фигура витязя. В начальных версиях картины была дорога, но Васнецов убрал её в версии 1882 года для большей эмоциональности, чтобы не было другого выхода, кроме указанного на камне. Перед персонажем расположен мрачный камень с надписью «Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному», текст полностью повторяет былинный. Идущие за этой фразой слова, и так известные любому жителю России, автором в процессе переработки были спрятаны и частично стёрты. Общее настроение картины подчеркивает мрачный задний фон. Болотистая местность, неприветливая тощая растительность, разбросанные по округе камни мрачных серых, зелёных и бурых тонов, а также разбросанные по земле кости и летающий над полем ворон делают понятным, что нелегко славному воину принять верное решение.

Сюжет «Витязя на распутье» воспроизведён на надгробии художника на Введенском кладбище.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 10 - Венецианов. Жнецы

Часть 11 - Брюллов. Последний день Помпеи

Часть 12 - Васнецов. Витязь на распутье

Часть 13 - Суриков. Взятие снежного городка

Часть 14 - Левитан. Озеро

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Брюллов. Последний день Помпеи |

Брюллов посетил Помпеи в 1828 году, сделав много набросков для будущей картины про известное извержение вулкана Везувий в 79 году н. э. и разрушения города Помпеи близ Неаполя. Полотно выставлялось в Риме, где получило восторженные отклики критиков и переправлено в парижский Лувр. Эта работа стала первой картиной художника. «Последний день Помпеи» отлично характеризует романтизм в русской живописи. В 1834 г. картина «Последний день Помпеи» была отправлена в Петербург. Александр Иванович Тургенев говорил, что эта картина составила славу России и Италии. Е. А. Баратынский сочинил по этому случаю знаменитый афоризм: «Последний день Помпеи стал для русской кисти первым днем!». Стихотворением откликнулся и А. С. Пушкин: «Кумиры падают! Народ, гонимый страхом…» (Эту строку запретила цензура.) В России полотно Брюллова воспринималось не компромиссным, а исключительно новаторским произведением. Анатолий Демидов подарил картину Николаю I, который выставил картину в Академии художеств как руководство для начинающих живописцев. После открытия Русского музея в 1895 году полотно переехало туда и к нему получила доступ широкая публика.

Изображение художника в левом углу картины является автопортретом автора. На полотне также трижды изображена графиня Юлия Павловна Самойлова - женщина с кувшином на голове, стоящая на возвышении в левой части полотна, разбившаяся насмерть женщина, распростертая на мостовой и рядом с ней живой ребенок - обоих, предположительно, выбросило из сломавшейся колесницы - в центре полотна, и мать, привлекающая к себе дочерей, в левом углу картины. При одновременном и цельном восприятии картины ясно выступает органическая связь составляющих ее эпизодов. Выраженные в них оттенки чувств и разнообразных душевных состояний, акты доблести и самопожертвования рядом с проявлениями отчаяния и страха приведены в "Последнем дне Помпеи" к стройному, гармоническому и художественно цельному единству.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 9 - Нисский. Подмосковье.Февраль

Часть 10 - Венецианов. Жнецы

Часть 11 - Брюллов. Последний день Помпеи

Часть 12 - Васнецов. Витязь на распутье

Часть 13 - Суриков. Взятие снежного городка

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Венецианов. Жнецы |

Художник написал несколько работ, где мы можем увидеть «жатвенный» мотив. Такую сцену из жизни художник подсмотрел в жизни своих крестьян, которые привыкли видеть на полях бродящего хозяина с этюдником. Они не стеснялись, а вели себя просто и естественно. Но невозможно не заметить элемент неестественности в картине Венецианова. Она имеет элемент приглаженности, причиной этого стало долгое и постоянное позирование крестьян. Алексей Гаврилович заметил, как мать и сын любуются бабочками, которые присели на руку жницы, после он попросил их позировать ему. Но ничего не мешает автору – великому художнику показать основную идею картины – мир прекрасен. Именно крестьяне могут чувствовать мир краше всех. В ту эпоху такое суждение было нетривиальным.

Лицо мальчика, который смотрит на бабочек, говорит о его восторге. Мальчик в своем юном возрасте воспринимает мир как бесконечный праздник. На лице матери можно заметить и легкую улыбку, и усталость. И это усталость не только после проделанной работы. В этой картине мы видим мальчишку Захарку, героя нескольких полотен Алексея Венецианова, и его мать Анну Степанову. Естественно, бабочки улетели, как только автор картины приблизился: они писались с засушенных материалов. Он изображает бабочек столь иллюзорно, что с первого взгляда и не разобрать, нарисованы ли они или, быть может, сидят на поверхности холста.

Композиция картины лаконична, крупные полуфигуры героев приближены к самой раме; задний фон – условная сплошная стена из колосьев. Мастер играет на цветовом контрасте и точности изображения, но легкая неестественность все равно заметна.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-1":

Часть 1 - Иогансон. Допрос коммунистов

Часть 2 - Яблонская. Хлеб

...

Часть 8 - Репин. Арест пропагандиста

Часть 9 - Нисский. Подмосковье.Февраль

Часть 10 - Венецианов. Жнецы

Часть 11 - Брюллов. Последний день Помпеи

Часть 12 - Васнецов. Витязь на распутье

...

Часть 48 - Рылов. В голубом просторе

Часть 49 - Перов. Портрет А. Н. Островского

Часть 50 - Русская живопись начала XIX века

|

|

Процитировано 1 раз

Русский музей |

Государственный Русский музей (до 1917 года «Русский Музей Императора Александра III») — самый обширный музей русского искусства в мире. Находится в Санкт-Петербурге, в здании Михайловского дворца. Основан российским императором Николаем II в память о своём родителе — императоре Александре III. Решение о создании Русского Музея было принято в связи с тем, что Эрмитаж к тому времени уже был наполнен произведениями иностранных мастеров, а для отечественного искусства отводился только один зал. Для произведений русских мастеров было решено организовать отдельное заведение. Управляющим музеем по указу непременно должен был быть член Императорского Дома. Первым управляющим стал великий князь Георгий Михайлович. 7 марта 1898 года Императорский музей русского искусства Александра III был открыт для посетителей. Основу коллекции составили 80 картин из собраний Эрмитажа, 120 - из Академии художеств и 200 - из загородных царских резиденций. Местом для размещения коллекции был выбран Михайловский дворец, купленный Николаем II. Фонды Русского музея постоянно пополнялись как за счет частных собраний, так и за счет аукционов. К 1914 году стало ясно, что одного Михайловского дворца не хватает для размещения всей коллекции. В связи с этим было принято решение возвести для нужд музея новое здание. В 1914-1917 годах был построен корпус, названный в честь спроектировавшего его архитектора Л. Н. Бенуа. В 1917 году коллекция Русского музея значительно пополнилась за счет национализированных художественных ценностей. В годы Великой Отечественной войны удалось сохранить практически всю коллекцию музея. Из-за артобстрелов дворец и корпус Бенуа значительно пострадали, но уже 9 мая 1946 года отреставрированный Русский музей вновь был открыт для посетителей. Русский музей размещается в четырех зданиях в историческом центре Санкт-Петербурга. Это - Строгановский и Мраморный дворцы, Михайловский замок и - главное здание музея - Михайловский дворец с корпусом Бенуа.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-1":

Часть 1 - Древняя культура Ирана

Часть 2 - Музеи Москвы

...

Часть 27 - 50 героических лет

Часть 28 - Третьяковка на марках СССР 1967 года

Часть 29 - Русский музей

Часть 30 - 125-летие со дня рождения И. Е. Репина

Часть 31 - Музей искусства народов Востока

...

Часть 48 - Билибин. Иллюстрации к русским сказкам. 1984.

Часть 49 - Народный эпос на марках СССР 1988 года

Часть 50 - Народный эпос на марках СССР 1989 года

|

|

Процитировано 1 раз

Союз-3. Ошибка космонавта Георгия Берегового |

Из сообщений ТАСС:

26 октября 1968 года на орбиту искусственного спутника Земли выведен космический корабль «Союз-3». Космический корабль пилотирует летчик-космонавт, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник Береговой Георгий Тимофеевич. В процессе вывода и в полете по орбите космонавт выполнил все операции по заданной программе, обстоятельно докладывал о работе систем корабля. Самочувствие летчика-космонавта товарища Берегового Георгия Тимофеевича хорошее. В соответствии с программой полета на первом витке корабль «Союз-3» производил сближение с беспилотным кораблем «Союз-2». На первом этапе сближение до расстояния 200 метров осуществлялось автоматической системой. Последующие операции по сближению проводил летчик-космонавт товарищ Береговой с использованием системы ручного управления. /«Правда», 27 октября 1968 г./

Докладываю Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза и Советскому правительству – полет проходит нормально. Успешно выполнил маневрирование и сближение с космическим кораблем «Союз-2». Настроение бодрое. Горячо благодарю Центральный Комитет родной партии и Советское правительство за оказанное мне доверие. Полет проходит по программе. Выполняю научные эксперименты. Системы работают отлично. Состояние отличное. /Летчик-космонавт Г. Береговой «Правда», 27 октября 1968 г./

30 октября 1968 года космический корабль «Союз-3», пилотируемый летчиком-космонавтом товарищем Береговым Георгием Тимофеевичем, совершил посадку в заданном районе территории Советского Союза. Полет космического корабля «Союз-3» продолжался четверо суток. Программа научных и технических исследований, проводимых летчиком-космонавтом Георгием Тимофеевичем Береговым, успешно завершена. /«Правда», 31 октября 1968 г./

На самом деле основная часть программы: стыковка с беспилотным кораблём «Союз-2» - не была выполнена. Попытка стыковки не удалась из-за ошибки космонавта в ориентации «Союза-3» по крену (ошибка составила примерно 180 градусов, то есть «Союз-3» как бы перевернулся вверх ногами). Наблюдаемая космонавтом картина взаимного расположения кораблей визуально отличалась от той, которую он наблюдал на наземном тренажёре, но космонавт не распознал неправильную ориентацию по крену. Антенна ориентации на «Союз-3» была справа от космонавта, а антенна ориентации «Союз-2» оказалась слева. При правильной ориентации обе антенны должны были оказаться справа. В темноте Береговой несколько раз отходил и вновь предпринимал попытку стыковки и всякий раз «Союз-2» отворачивался от «Союза-3». Космонавт не вёл контроль запаса топлива, расходуемого двигателями. Ошибку в ориентации по крену Береговой распознал только после выхода кораблей из тени Земли, но на манёвры по сближению и ориентации уже было израсходовано всё топливо, предназначенное для стыковки, остатки топлива нельзя было более расходовать, так как они были нужны для ориентации корабля при выдаче тормозного импульса для возвращения на Землю. Такого сообщения в подробнейших многословных текстах ТАСС конечно не было. В освоении Космоса в СССР ошибок и неудач быть не могло.

Из статьи космонавта, конструктора космических кораблей Константина Петровича Феоктистова "О полёте «Союз-3»":

Эта очередная неудача с «Союзом» очень, конечно, расстраивала. Обидно было, что она произошла по такой глупой причине, как неспособность летчика-испытателя различить обозначенные огнями «верх» и «низ» у встречного корабля. Еще более обидно было, что такая ситуация произошла из-за амбиций ВВС: они настаивали на том, чтобы управление сближением было у пилота. Как они ни были неграмотны, все же понимали, что на больших расстояниях пилоты не смогут заменить счетно-решающие устройства, но тем не менее порулить хотелось, и мы имели глупость разрешить космонавту ручное управление процессом причаливания с расстояния двухсот метров до стыковки. Ручное управление причаливанием для нас было резервным вариантом на случай выхода из строя какого-нибудь звена в цепочке управления.

Через некоторое время после этого полета тогдашний начальник ЦПК Кузнецов был уволен, а на его место назначен Береговой. Сначала это вызвало некоторое недоумение, но потом стало понятно - обычный алгоритм: назначая человека на влиятельную командную должность, его начальство заботилось о том, чтобы он оставался таким же послушным в будущем, как и в первый день работы на новой должности. В этом смысле назначение начальником скомпрометированного в профессиональном деле человека очень удобно для его начальства. Этот алгоритм использовался и в ВВС. Бедный Береговой: всю дальнейшую жизнь его держали «на крючке».

Георгий Тимофеевич Береговой (1921-1995) - лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (единственный удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос). Заслуженный лётчик-испытатель СССР. Генерал-лейтенант авиации. Кандидат психологических наук. В 1948—1964 годах работал лётчиком-испытателем. Освоил десятки типов самолётов. В 1956 году окончил Военно-воздушную академию. В 1963 году зачислен в отряд советских космонавтов. В 1972—1987 годах — начальник Центра подготовки космонавтов. В 1987 году в звании генерал-лейтенант ушёл в отставку.

22 января 1969 года в Кремле во время торжественной встречи космонавтов офицер Виктор Ильин обстрелял автомашину, в которой ехал Береговой, приняв её за автомобиль Брежнева (ошибке способствовало и лёгкое внешнее сходство Берегового с Брежневым). Сидевший рядом с Береговым шофёр был смертельно ранен; сам Береговой был легко ранен осколками лобового стекла.

Серия сообщений "Освоение космоса-1":

Часть 1 - Циолковский - учёный или городской сумасшедший ?

Часть 2 - Первый искусственный спутник Земли

...

Часть 36 - Первая стыковка спутников

Часть 37 - День космонавтики-1968

Часть 38 - Союз-3. Ошибка космонавта Георгия Берегового

Часть 39 - Союз-4 и Союз-5. Первая советская космическая станция

Часть 40 - День космонавтики-1969

...

Часть 48 - Луна-17. Луноход-1

Часть 49 - День космонавтики - 1971

Часть 50 - Добровольский, Волков, Пацаев. Гибельный полёт.

|

|

Процитировано 1 раз

Советские железные дороги |

Железнодорожный транспорт в СССР имел для страны значение несравнимое с другими странами. Железнодорожное хозяйство имело такое развитие, что его называли государством в государстве. Протяженность железных дорог СССР составляла около 12% протяженности железнодорожных линий мира. Они выполняли более половины грузооборота всех железных дорог. Внутри страны они перевозили более 70% грузов. Грузонапряженность железных дорог СССР не имела себе равных в мире. В порядке комментария к этим статистическим данным можно отметить, что сравнение объёмов перевозок и протяжённости советских железных дорог с железными дорогами США и Европы не совсем корректно. Там нет большой потребности в строительстве новых железных дорог. Напротив, они в огромных количествах разбираются, так как заменяются автотранспортом. Автотранспорт может доставлять грузы непосредственно потребителю с одной погрузкой и разгрузкой. В то время как на железной дороге их может быть несколько. Иногда при этом требуются ещё и промежуточные склады.Что касается грузонапряжённости, то и этот показатель не говорит о большом прогрессе. Тонно-километры были плановым показателем в СССР, к чему это привело неоднократно писали и советские газеты и говорили советские же руководители. И нередко можно было наблюдать как шли встречные составы с одинаковым грузом.

День железнодорожника впервые был установлен в Российской империи в 1896 году. Дата ежегодного празднования Дня железнодорожника в России была неотъемлемо связана с днём рождения императора Николая I, 25 июня (6 июля по новому стилю). Российский император Николай I считается основателем железнодорожного дела в России. После Октябрьской революции были отменены все царские праздники, в том числе и День железнодорожника. Традиция празднования Дня железнодорожника возобновилась лишь в 1936 году, в связи с выдвижением железнодорожниками предложения «…о Дне железнодорожника как о дне максимальных трудовых усилий во славу Родины…» во время совещания работников железнодорожного транспорта в Москве 25-30 июля 1935 года. После совещания во время приёма железнодорожников в Кремле Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин лично поблагодарил товарищей за достижения: Разрешите провозгласить тост за ваши успехи, которые несомненны и за которые вы заслужили настоящую товарищескую похвалу. Разрешите провозгласить тост за те достижения, которых еще нет у вас, но которые обязательно должны быть, за то, чтобы все вы, от стрелочника до наркома, сделали всё необходимое и подняли транспорт, который идёт уже в гору, но идёт ещё покачиваясь, за то, чтобы транспорт был чётко работающим, исправно действующим, точным, как хороший часовой механизм, конвейером! За всех вас и за вашего наркома, товарищи! Наркомом путей сообщения в то время был Каганович Лазарь Моисеевич.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 32 - Орден Октябрьской Революции

Часть 33 - Геологи - работяги, копатели, ходоки

Часть 34 - Советские железные дороги

Часть 35 - Изобретательство в СССР

Часть 36 - Войска связи СССР

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз

Советский физик и радиотехник Лебединский |

Владимир Константинович Лебединский (1868-1937) - советский физик и радиотехник.

Окончил Петербургский университет. Работал в Петербургском электротехническом институте, в Петербургском политехническом институте, в Рижском политехническом институте. В 1919-1925 — принимал деятельное участие в организации и работе Нижегородской радиолаборатории, созданной по указанию Ленина. Работы Лебединского посвящены изучению свойств электрической искры, теории высокочастотного трансформатора и явления ступенчатого намагничения.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-2":

Часть 1 - Чарльз Дарвин

Часть 2 - Академик Николай Гамалея

...

Часть 37 - Русский электротехник Михаил Шателен

Часть 38 - Отто Юльевич Шмидт - символ советской науки

Часть 39 - Советский физик и радиотехник Лебединский

Часть 40 - Академик Комаров

Часть 41 - Металлург и химик академик Байков

...

Часть 48 - Академик Петровский

Часть 49 - Академик Арцимович

Часть 50 - Академик Миллионщиков

|

|

Процитировано 1 раз

Геологи - работяги, копатели, ходоки |

Геолог - одна из самых романтических профессий советской молодёжи. В 1966 году был учреждён профессиональный праздник геологов - День геолога, отмечаемый в первое воскресенье апреля. Поводом для учреждения праздника стало открытие в 1966 г. первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Песни про геологов:

Ты уехала в знойные степи, Я ушел на разведку в тайгу, Над тобою лишь солнце палящее светит, Надо мною лишь кедры в снегу...

А путь и далек и долог, И нельзя повернуть назад... Держись, геолог! Крепись, геолог! Ты ветру и солнцу брат!

Слова С. Гребенникова и Н .Добронравова, Музыка А. Пахмутовой.

Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак: Я гоняюсь за туманом, за туманом, И с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, Люди едут за деньгами, Убегают от обиды, от тоски... А я еду, а я еду за мечтами, За туманом и за запахом тайги.

Юрий Кукин

Главное, ребята, сердцем не стареть, Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный Только самолетом можно долететь. Там веками ветры да снега мели, Там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы, пока-что небогатом, Чтобы все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги... Под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море тайги.

Слова С. Гребенникова и Н .Добронравова, Музыка А. Пахмутовой.

Один чудак из партии геологов Сказал мне, вылив грязь из сапога: "Послал же бог на головы нам олухов, Откуда нефть, когда кругом тайга?" А деньги вам отпущены, на тыщи те Построить ресторан на берегу. Вы ничего в Тюмени не отыщите, В болото вы вгоняете деньгу!" И шлю депеши в центр из Тюмени я: "Дела идут, все более-менее". Мне отвечают, что у них сложилось мнение, Что меньше "более" у нас, а больше "менее". А мой рюкзак пустой на треть... А с нефтью как? Да будет нефть!

Владимир Высоцкий

Мы отыщем друг друга на карте Каждый день перед тем, как уснуть, И кострами разведочных партий Будет в жизни отмечен наш путь.

Александр Городницкий

Говорят, геологи - романтики, Только это, право, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, Догадайтесь, где она, руда... Не просто себе бродяги, Таежные чудаки, Геологи - работяги, Копатели, ходоки.

Владимир Макаров

Шутки и анекдоты про геологов:

Говорят, что геологи много пьют. Возможно. Но хорошие геологи на дороге не валяются!...

Идёт геолог по тайге и видит: сидит чукча на толстой ветке и эту ветку от дерева отпиливает. Геолог ему говорит: "балда, ты же скоро грохнешься!". А сам дальше идет. А минут через пять слышит за спиной: "шлёп-c" и вопль "ай-ай!!!", а затем ругань: "вот подлый русский шаман!"

Геолог обращается к сидящему у юрты чукче: - Любезный, не подскажете ли, как мне побыстрее попасть вон на ту гору? Чукча задумчиво посмотрел на геолога, затем на гору и отвечает: - Хотите, однако, я собак отвяжу?

Однажды Чукча повязал геолога, привёл в погранчасть и говорит: - Однако, шпиона поймал. Его спрашивают: - А с чего Вы взяли, что этот человек - шпион? - Так, однако, иду и вижу: стоит он, злодей, и по скале молотком стучит. Я спрашиваю: - "Ты кто?" А он: - "Руководитель партии". Но Чукча не дурак, Чукча знает, кто у нас Партией руководит!

Сидят около яранги отец-чукча и его сынок. Над ними низко пролетает вертолет. Сын: - Папа, что это однако? Отец: - Сейчас эта железная птица сядет, - геолога выйдет. Мне морду набьют, мамку изнасилуют, оленей постреляют, тебе по башке дадут. - "Кспидиция" называется.

Украинские геологи обнаружили на территории Украины крупное месторождение нефти, но разработка месторождения очень затруднительна, так как оно передвигается по территории на большой скорости в железных цистернах.

Серия сообщений "СССР-3":

Часть 1 - В СССР малярия побеждена

Часть 2 - Третья программа КПСС

...

Часть 31 - Граница на замке

Часть 32 - Орден Октябрьской Революции

Часть 33 - Геологи - работяги, копатели, ходоки

Часть 34 - Советские железные дороги

Часть 35 - Изобретательство в СССР

...

Часть 48 - Иогансон. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола

Часть 49 - Военно-Морской Флот СССР

Часть 50 - Орден Дружбы народов

|

|

Процитировано 1 раз