-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Лоренцо Лотто (1480-1556). Италия. Часть 2 |

Начало темы "Лоренцо Лотто (1480-1556). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

4

5

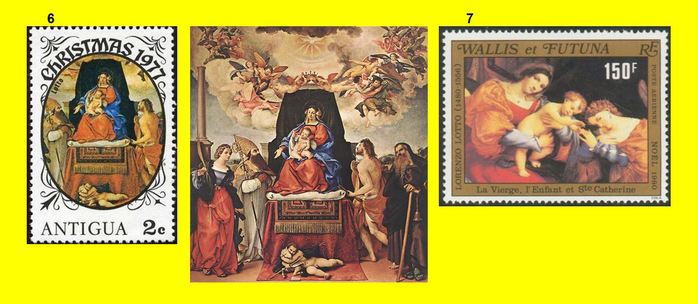

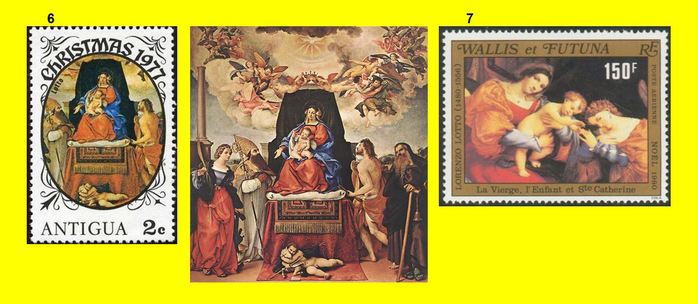

На марках:

4. Мадонна с младенцем, со святыми и Ангелом. 1527-28. Вена. Музей истории искусства.

5. Мадонна с младенцем и святыми Рохом и Себастьяном. 1552. Флоренция. Собрание Контини Боначосси.

6. Мадонна с младенцем и святыми. 1521. Бергамо. Церковь Санто Спирито.

7. Мистический брак святой Екатерины. 1523. Бергамо. Академия Каррара.

8. Мадонна с младенцем и св. Петром мучеником. 1503. Неаполь. Национальный музей Каподимонте.

9. Мадонна с младенцем и святыми. 1506. Эдинбург. Национальная галерея Шотландии.

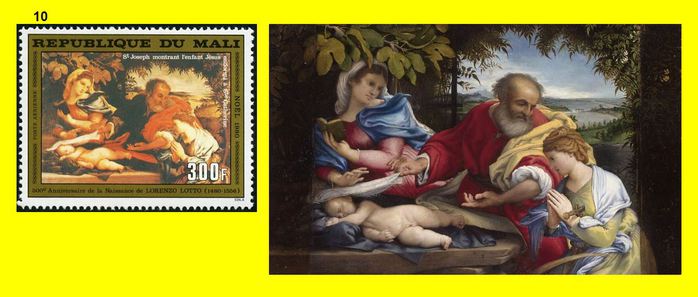

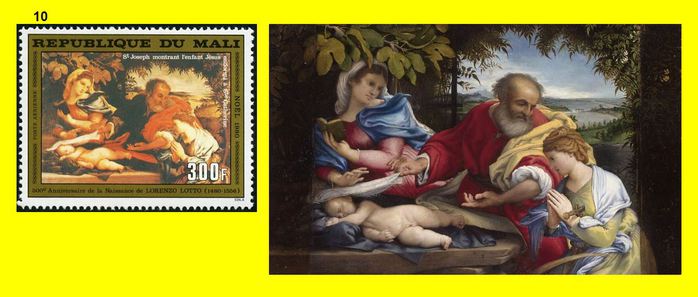

10. Отдых на пути в Египет. 1529-30. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Вариант: Святое семейство со св. Екатериной Александрийской. 1533. Бергамо. Академия Каррара.

4

5

На марках:

4. Мадонна с младенцем, со святыми и Ангелом. 1527-28. Вена. Музей истории искусства.

5. Мадонна с младенцем и святыми Рохом и Себастьяном. 1552. Флоренция. Собрание Контини Боначосси.

6. Мадонна с младенцем и святыми. 1521. Бергамо. Церковь Санто Спирито.

7. Мистический брак святой Екатерины. 1523. Бергамо. Академия Каррара.

8. Мадонна с младенцем и св. Петром мучеником. 1503. Неаполь. Национальный музей Каподимонте.

9. Мадонна с младенцем и святыми. 1506. Эдинбург. Национальная галерея Шотландии.

10. Отдых на пути в Египет. 1529-30. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Вариант: Святое семейство со св. Екатериной Александрийской. 1533. Бергамо. Академия Каррара.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

Часть 3 - Лоренцо Лотто (1480-1556). Италия. Часть 2

Часть 4 - Лоренцо Лотто (1480-1556). Италия. Часть 3

Часть 5 - Андреа дель Сарто (1486-1530). Италия. Часть 2

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Иосиф Бродский, поэт |

Иосиф Александрович Бродский (1940-1996) - крупнейший русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

Бродский - самый молодой из лауреатов Нобелевской премии по литературе, первый иностранец, ставший поэтом-лауреатом в США. Он не только семантически, но и биографически воплотил в себе образ «поэта-изгнанника» и «гражданина мира».

Родился в Ленинграде 24 мая 1940 г. в еврейской семье. Мать поэта Мария Моисеевна была бухгалтером. Отец Александр Иванович - фотожурналист, во время войны работал корреспондентом на флоте.

В 1955 г. Иосиф окончил восьмилетнюю школу и пошёл работать на завод. Первые стихотворные опыты Бродского относятся к 1957 г. В начале 60-х годов он обратился к переводческой деятельности. Его внимание привлекли славянские и англоязычные поэты. К концу 60-х годов его имя хорошо известно среди творческой молодежи Ленинграда и в неофициальных литературных кругах.

В феврале 1964 г. Бродского арестовали. Он был обвинен в тунеядстве, что в те времена было уголовно наказуемым проступком. В результате Иосиф Бродский был сослан на пять лет в деревню Норенская Коношского района Архангельской области. За него вступились Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович и многие другие. В 1965 г. решением Верховного суда срок высылки был сокращён. Поэт вернулся в Ленинград. Однако, само по себе это возвращение не означало окончание конфликта с властью. Жизнь Бродского на родине с каждым днём становилась всё невыносимее. И 4 июня 1972 г. он был изгнан из СССР и приземлился в Нью-Йорке. Тем не менее Бродский противился навязываемому ему — особенно западными средствами массовой информации — образу борца с советской властью. А. Волгина писала, что Бродский «не любил рассказывать в интервью о лишениях, перенесённых им в советских психушках и тюрьмах, настойчиво уходя от имиджа „жертвы режима“.

Приезд поэта был отчасти подготовлен выходом в 1970 году в нью-йоркском издательстве им. Чехова сборника «Остановка в пустыне». За выходом сборника последовало избрание поэта членом Баварской академии изящных искусств. В июне-июле 1972 года Бродский выступил в Лондоне и Оксфорде. Далее он принял предложение К. Проффера поработать в Мичиганском университете и поселился у Великих озер, в Анн-Арборе. С этого времени и буквально до последних дней жизни Бродский почти двадцать четыре года преподавал в различных американских университетах: Мичиганском, Колумбийском, Нью-йоркском, в Квинс-колледже (Нью-Йорк). В 1980 году он принял постоянную профессорскую должность в престижных «Пяти колледжах» Массачусетса.

Стихи он писал по-русски. Примерно с 1973 г. начинает писать некоторые статьи и эссе на английском языке.

Внушителен список наград и почетных титулов Бродского. Он стал членом Американской Академии, доктором Йельского университета (1978). В 1979 году книга его итальянских переводов, выполненных Джованни Буттафавой, удостоилась сразу двух литературных премий. В 1981 году он получает на пять лет стипендию «гениев» фонда Макартура.

В 1987 году его ждала самая большая награда - поэту присуждается Нобелевская премия по литературе. На церемонии присуждения он прочитывает свою блистательную нобелевскую лекцию, в которой, в частности, оттачивает концепцию приоритета языка: «Быть может, самое святое, что у нас есть - это наш язык…».

И.А. Бродский стал пятым российским лауреатом после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына.

Серия сообщений "Писатели-4":

Часть 1 - Русский учёный и поэт Василий Тредиаковский

Часть 2 - Поэт Николай Заболоцкий

...

Часть 24 - Писатель Анатолий Рыбаков

Часть 25 - Король поэтов Игорь Северянин

Часть 26 - Иосиф Бродский, поэт

|

|

Евразийский экономический союз |

На почтовой марке изображены: логотип Евразийского экономического союза и границы государств, входящих в ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия (29 мая 2015 г. планируется присоединение).

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это международная организация региональной экономической интеграции, учреждённая договором, который был подписан Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстана и Российской Федерации 29 мая 2014 г. Евразийский экономический союз функционирует с 1 января 2015 г.

ЕАЭС образован для эффективного и стабильного развития экономик и повышения благосостояния граждан стран-участниц. Союз предусматривает реализацию свободы передвижений товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Также планируется осуществление согласованной работы в ключевых отраслях экономики: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-3":

Часть 1 - 16 сентября - Всемирный день охраны озонового слоя. 1997

Часть 2 - Россия - 39-й член Совета Европы. Саммит Совета Европы. 1997

...

Часть 39 - 150 лет Международному союзу электросвязи

Часть 40 - Международная выставка "Связь-Экспокомм"

Часть 41 - Евразийский экономический союз

Часть 42 - БРИКС и ШОС - 2015

Часть 43 - ООН на марке России 2015 года

Часть 44 - Уменьшение опасности бедствий. 2015

Часть 45 - 20 лет Россия в Совете Европы. 2016

Часть 46 - Петербургский международный экономический форум. 2016

|

|

Международная выставка "Связь-Экспокомм" |

На почтовой марке: изображён логотип выставки «Связь-Экспокомм» на фоне выставочного комплекса «Экспоцентр».

«Связь-Экспокомм» - крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи. Международная выставка «Связь» впервые прошла в апреле 1975 г. в Сокольниках. Со временем она получила название «Связь-Экспокомм» и стала ежегодной. Среди участников выставки - признанные лидеры международного и отечественного рынка, крупнейшие отраслевые компании из более чем 25 стран мира. «Связь-Экспокомм» предполагает обширную деловую программу, освещающую наиболее важные вопросы в сфере информационных технологий, законодательные, политические и экономические тренды, оказывающие влияние на бизнес-модели по всему миру.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-3":

Часть 1 - 16 сентября - Всемирный день охраны озонового слоя. 1997

Часть 2 - Россия - 39-й член Совета Европы. Саммит Совета Европы. 1997

...

Часть 38 - 175 лет первой почтовой марке

Часть 39 - 150 лет Международному союзу электросвязи

Часть 40 - Международная выставка "Связь-Экспокомм"

Часть 41 - Евразийский экономический союз

Часть 42 - БРИКС и ШОС - 2015

...

Часть 44 - Уменьшение опасности бедствий. 2015

Часть 45 - 20 лет Россия в Совете Европы. 2016

Часть 46 - Петербургский международный экономический форум. 2016

|

|

150 лет Международному союзу электросвязи |

Международный союз электросвязи (МСЭ) - специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий. Первая Международная телеграфная конвенция была подписана в Париже 20 государствами, в том числе и Россией, 17 мая 1865 г., что послужило основанием Международного телеграфного союза (первое воплощение МСЭ). Сегодня в МСЭ входят 193 государства, а также ведущие академические учреждения, крупнейшие мировые производители и порядка 700 частных компаний.

Россия была одной из стран - основательниц МСЭ в 1865 году. СССР стала участником МСЭ с 1925 года. Российская Федерация ратифицировала основополагающие документы Союза: Устав (1994) и Конвенцию Международного Союза Электросвязи (1995). Минсвязи России участвует в МСЭ в качестве российской Администрации связи. В МСЭ также участвуют Ростелеком и Комикон. На сессии Совета МСЭ в Женеве в июне 2001 года, было принято решение по созданию в Москве зонального бюро МСЭ по развитию электросвязи для стран СНГ.

Международный союз электросвязи занимается распределением радиочастотного спектра и спутниковых орбит в глобальном масштабе, разработкой технических стандартов, обеспечивающих возможность эффективного присоединения сетей и технологий, улучшением доступа к ИКТ для недостаточно обслуживаемых сообществ всего мира.

МСЭ обеспечивает всех людей эффективным, безопасным, простым и приемлемым доступом к возможностям, предоставляемым современными коммуникационными технологиями.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-3":

Часть 1 - 16 сентября - Всемирный день охраны озонового слоя. 1997

Часть 2 - Россия - 39-й член Совета Европы. Саммит Совета Европы. 1997

...

Часть 37 - Посткроссинг-2015/2016

Часть 38 - 175 лет первой почтовой марке

Часть 39 - 150 лет Международному союзу электросвязи

Часть 40 - Международная выставка "Связь-Экспокомм"

Часть 41 - Евразийский экономический союз

...

Часть 44 - Уменьшение опасности бедствий. 2015

Часть 45 - 20 лет Россия в Совете Европы. 2016

Часть 46 - Петербургский международный экономический форум. 2016

|

|

Генеральный прокурор СССР Роман Руденко |

Руденко Роман Андреевич (1907-1981) - советский государственный деятель, Действительный государственный советник юстиции (1953), Генеральный прокурор СССР (1953-1981), Герой Социалистического Труда (1972). Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе.

Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия), располагавшемся в «Зале 600» здания суда присяжных в Нюрнберге.

Требование о создании Международного военного трибунала содержалось в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы». Что важно отметить - уже в этом заявлении речь шла не только об СССР, но обо всех странах.

1 ноября 1943 был подписан Секретный протокол Московской конференции Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого была «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». 2 ноября «Декларация…» была опубликована в газете «Правда» за подписями Рузвельта, Сталина и Черчилля. Вопрос о суде над фашистскими преступниками, прежде всего гитлеровской верхушкой, обсуждался и на Крымской конференции (1945).

Соглашение о создании Международного военного трибунала и его устава были выработаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно разработанный документ отразил согласованную позицию всех 23 стран-участниц конференции, принципы устава утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа ещё до суда опубликован первый список главных военных преступников, состоящий из 24 нацистских политиков, военных, идеологов фашизма.

Развязывание Германией агрессивной войны, применяемый как государственная идеология геноцид, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным и их убийство, стали широко известными мировой общественности и требовали соответствующей юридической квалификации и осуждения.

Всё это определило беспрецедентный по масштабам и процедуре характер суда. Этим же могут быть объяснены специфические особенности, неизвестные ранее практике судопроизводства.

Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера. Нюрнбергский процесс иногда называют "Судом истории", поскольку он оказал существенное влияние на окончательный разгром нацизма.

В Советском Союзе и России фашистские преступники и их пособники разыскивались и предавались суду, независимо от срока давности совершённого преступления.

Руденко родился в селе Носовка ныне Черниговской области Украины в бедной крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1926 года. В 1929 году по решению Черниговского окружного комитета партии был направлен на следственную работу в окружную прокуратуру, где в том же году становится старшим следователем. В 1937—1938 гг. — прокурор Донецкой области, в 1938—1940 гг. — прокурор Сталинской области. Во время Большого террора был членом тройки УНКВД по Донецкой области. С 1942 — заместитель прокурора УССР, в 1944—1953 — прокурор УССР. В 1953 году вёл следствие по делу Л. П. Берия. В 1970-е годы готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов.

Занимая прокурорские должности, принимал активное участие в массовых репрессиях. После назначения на должность Генерального прокурора СССР прибыл 1 августа 1953 года на шахту № 29 (Воркута), где происходила забастовка политических заключённых. Перед строем заключённых он застрелил организатора забастовки — поляка Игнатовича. После чего охрана из пулемётов расстреляла безоружных. Погибло несколько сот человек. Ответственность за преступление не понёс.

Одним из камней преткновения для советской делегации на Нюрнбергском процессе стало обсуждение катынского преступления. Не посчитавшись с предостережением Р. Джексона, Р. А. Руденко настоял на включении в Обвинительное заключение заведомо ложный тезис об ответственности гитлеровцев за расстрел польских офицеров в Катынском лесу в сентябре 1941 г.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-3":

Часть 1 - Индира Ганди

Часть 2 - Мать Ленина Мария Ульянова

...

Часть 38 - Председатель Госплана СССР Николай Байбаков

Часть 39 - Друг России Уго Чавес

Часть 40 - Генеральный прокурор СССР Роман Руденко

|

|

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награды Победы. Медали |

Медаль "За взятие Кёнигсберга". Кёнигсбергская операция (6 - 9 апреля 1945) - военная операция вооружённых сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 года. Операция известна также под названием «Штурм Кёнигсберга».

Кёнигсберг - название, которое носил Калининград (до 1255 года - Твангсте) в период до 1946 года. В период с 1773 по 1945 годы город являлся центром немецкой провинции Восточная Пруссия. Ядром города явился замок, который при основании в 1255 году получил название «Королевская гора». По наиболее распространённой версии, назван так в честь короля Чехии Пржемысла Оттокара II (при решающей помощи которого и был основан). У города богатая и очень интересная история. Одна из самых больших загадок Кёнигсберга - Калининграда - судьба знаменитой Янтарной комнаты, которая во время войны находилась в Королевском замке.

По решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей - Кёнигсбергом - временно была передана Советскому Союзу. Позднее при подписании договоров о границах Кёнигсбергская область была полностью признана владением Советского Союза. 4 июля 1946 года после смерти Михаила Ивановича Калинина Кёнигсберг и Кёнигсбергская область были переименованы в Калининград и Калининградскую область в его честь.

До штурма с зимы 1944—1945 годов город и гарнизон Кёнигсберга находился в окружении. Штурм начался 5 апреля, особой ожесточённостью отличался бой за пятый форт. В ходе этого штурма советскими войсками под командованием маршала Василевского была впервые применена тактика начала пехотной атаки до окончания артиллерийской подготовки, что позволило избежать огня противника на подходе к укреплениям и застать гарнизон укреплений врасплох. Однако это привело к значительным потерям штурмующих от огня собственных войск (продолжающейся артподготовки); в числе прочих большие потери понесли отборные гвардейские части, память о них впоследствии была увековечена в монументе «1200 гвардейцам», расположенном в центре города на Гвардейском проспекте. А 10 апреля над башней «Дер Дона», где ныне расположен музей янтаря, было поднято красное знамя, обозначающее конец немецкой истории города.

Это тоже надо знать:

В одном письме, посланным советским солдатом на Родину, говорилось: "Стоим в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом. У нас все хорошо, очень много трофеев. Еда очень хорошая, еды много, а в Кенигсберге нас ждёт ещё больше сокровищ. Я выслал маме и своей девушке восемь метров шёлка, туфли и пальто, сапоги и чулки, материю на костюмы и платья. Когда возьмём Кёнигсберг, и все успокоится, вышлю ещё. Едим, что душа пожелает. Иногда так прямо ходим по хорошим вещам".

Вечером 9 апреля в Кенигсберге смолкли орудия. Красная Армия овладела городом. В первые же дни после капитуляции красноармейцы выгнали женщин, мужчин и детей Кёнигсберга из их убежищ и укрытий, из подвалов и квартир, на улицы. Никто не имел права оставаться в доме. Люди вышли на улицы без багажа, с собой брали только сумку с небольшим запасом продуктов. Советские солдаты вели жителей по разбитым улицам, через тлеющие руины, мимо разбитых автомашин, танков, из которых еще шел дым, мимо трупов солдат и гражданских. Трупы лежали по обочинам улиц, некоторые были раздавлены танковыми гусеницами или колесами – впечатанные в грязь силуэты... На протяжении многих часов водили людей по городу, часто возвращаясь к исходному пункту. Затем солдаты отделили мужчин от женщин и детей и приказали идти дальше. Ходили так целый день вроде бы без всякой цели. Вдруг раздался приказ охранников: "Встать к стене!" Из стволов пулеметов полыхнуло пламя. Где-то кто-то закричал, заплакал. Но ничего не случилось. Красноармейцы заперли немцев в домах и подвалах, а через несколько часов погнали их дальше. Они ни словом не обмолвились ни о цели, ни о смысле всех этих хождений. На следующий день утром людей снова подняли, и они снова целый день бродили по полям Земланда, севернее столицы Восточной Пруссии, – десятки тысяч женщин, мужчин и детей. Кёнигсбергцам не выдавали ни еды, ни питья, так что и на следующий день они вынуждены были обходиться тем, что взяли с собой. С утра советские солдаты вновь подняли бедных людей и погнали по дорогам. Потом, опять никак не предупредив заранее, приказали женщинам вмиг собраться и идти обратно в Кёнигсберг. Многие люди были так изнурены этим походом, побоями и голодом, что уже не могли идти самостоятельно. Вернувшись домой, в Кёнигсберг, люди поняли, почему их заставили покинуть город. Из квартир и домов всё подчистую было вынесено, мебель разбита, кровати вспороты, обивка кресел и диванов разрезана; электрические приборы, швейные машинки, радиоприемники, фарфор – исчезло всё. Большинству не разрешили оставаться в домах и квартирах. Люди обитали в руинах, подвалах, в садовых беседках, нередко в одном помещении ютилось по десять и больше человек, часто не имея возможности даже умыться.

По заключению комиссии, в 1945-1947 годах ни в одном немецком городе не было столько жертв голода, как в Кёнигсберге. За эти два года из 70 тысяч немцев, зарегистрированных в Кенигсберге летом 1945 года, умерли по меньшей мере 50 процентов. По всем данным, летом 1947 года в городе оставалось всего лишь 20-25 тысяч немцев". Немцы в Кенигсберге бедствовали вплоть до 1948 года. Только после этой даты большинство из тех, кто выжил, смогли покинуть родной город, который к этому времени уже был переименован в Калининград.

Медаль "За взятие Вены". Освобождение Вены - столицы Австрии - одна из наступательных операций, завершающих Великую Отечественную войну. Являлась частью Венской наступательной операции 1945 года, в ходе которой советские войска овладели столицей Австрии, очистив её от гитлеровских войск. Операция продолжалась с 5 по 13 апреля 1945 года.

Штурм столицы Австрии был финальной частью Венской наступательной операции, которая шла силами 2-го (командующий маршал Советского Союза Родион Малиновский) и 3-го Украинских фронтов (командующий маршал Советского Союза Федор Толбухин) при помощи 1-й болгарской армии (генерал-лейтенант В. Стойчев). Специально учреждённой медалью «За взятие Вены» было награждено приблизительно 277 380 человек - участников этой операции.

Медаль "За взятие Берлина". Штурм Берлина - завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года, в ходе которой Красная Армия завладела столицей нацистской Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая. Ранним утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой за рейхстаг продолжался ещё весь день и только в ночь на 2 мая гарнизон рейхстага капитулировал. Это знамя вошло в историю как Знамя Победы.

Командование советских войск считало рейхстаг символом Германии, поэтому этот объект был принят главенствующим для штурма и окончательной Победы. Рейхстаг не был последним оплотом империи и Гитлера. Центром обороны были здания имперской канцелярии и бункер Гитлера в саду Рейхсканцелярии, именно оттуда управлялся гарнизон Берлина. Штурм Рейхстага оброс мифами также, как и штурм Зимнего дворца. Непосредственно Рейхстаг оборонял сводный батальон курсантов военно-морского училища из г. Ростока, а руководство обороной осуществляли эсэсовцы (а не отборные части СС, как об этом говорит официальная советская историография). А то, что Знамя Победы водрузили до того, как овладели зданием (а по некоторым источникам до начала штурма), тоже о многом говорит.

Медаль "За взятие Будапешта". Штурм и взятие столицы Венгрии - Будапешта 29 декабря 1944 - 13 февраля 1945 г. проводились в рамках Будапештской операции. Город оборонял германо-венгерский гарнизон под командованием генерала Пфеффер-Вильденбруха (188 тыс. чел.). 26 декабря 1944 г. войска 2-го (маршал Р.Я. Малиновский) и 3-го (маршал Ф.И. Толбухин) Украинских фронтов окружили венгерскую столицу. Ее гарнизону был направлен ультиматум о сдаче, но немцы отвергли его, а вручившие ультиматум парламентеры были убиты. После этого началось упорное и длительное сражение за Будапешт.

Длительность боёв за Будапешт объяснялась тяжёлой оперативной обстановкой на внешнем кольце окружения, связанной с неоднократными попытками германского командования деблокировать окруженный гарнизон. Лишь после провала третьей, наиболее активной попытки прорыва (18 января - 7 февраля) окружённая в Буде группировка, потеряв надежды на помощь извне, 13 февраля прекратила сопротивление. В плен сдалось свыше 138 тыс. солдат и офицеров. Из взятых советскими войсками европейских столиц Будапешт занял первое место по длительности уличных боев. Ликвидация будапештской группировки создала благоприятные условия для наступления Красной Армии на Вену.

Серия сообщений "Война 1941-45(4)":

Часть 1 - Маршал Кошевой

Часть 2 - Маршал Бабаджанян

...

Часть 21 - Оружие Победы. Бронепоезда. 2015

Часть 22 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Часть 23 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награды Победы. Медали

Часть 24 - 70 лет окончанию Второй мировой войны на марке России 2015 года

Часть 25 - Собибор. 2015

...

Часть 27 - Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001)

Часть 28 - Оборона Брестской крепости. Продолжение.

Часть 29 - Ельнинская операция и оборона Ханко. 2016

|

|

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. |

На марке почтового блока: Знамя Победы и эмблема «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

На полях почтового блока: главный маршал авиации Великобритании сэр А. Теддер, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал-полковник американской армии К. Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи в ходе подписания акта о безоговорочной капитуляции вооружённых сил Германии. Антигитлеровская коалиция: СССР, Великобритания, США.

Предварительный Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил - юридический документ, фактически обозначавший выход Германии из войны. Он был подписан представителями Верховного командования вермахта и представителями верховного командования стран антигитлеровской коалиции: Советского Союза, Великобритании, США 7 мая в 02:41 по среднеевропейскому времени.

Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 (по среднеевропейскому времени). Документ был составлен на английском языке, и только английский текст признан официальным. Однако, по требованию И.В. Сталина, чтобы капитуляция состоялась в столице государства-агрессора, 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорст состоялась церемония подписания Окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил, который со стороны СССР подписал Г.К. Жуков.

Дата официального объявления о подписании капитуляции 8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР.

Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». Также Знамя Победы является официальным символом Победы в Белоруссии (с 1996), в Приднестровье (с 2009) и на Украине (с 2011 до 2015).

Традиция водружения штурмовых флагов зародилась в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны в ходе наступательных действий при освобождении и взятии населённых пунктов.

6 октября 1944 года председатель Государственного комитета обороны СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталин выступил на торжественном заседании Моссовета, посвящённом 27-й годовщине Октябрьской революции, на котором высказал идею водружения Знамени Победы: «...Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти, и теперь перед Красной Армией остаётся её последняя, заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».

Празднование 70-летия Победы над фашистской Германией прошло в острых дискуссиях политиков России и Западных стран. Прежде всего, мировое сообщество отмечает Победу над фашистской Германией во Второй мировой войне, а Россия - в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. И в этом есть существенная разница. Вторая мировая война началась после подписания Пакта Молотова-Риббентропа в сентябре 1939 года нападением гитреровской Германии на Польшу. А Советский Союз, будучи на тот момент союзником Германии, начал захват территорий той же Польши и других соседних стран, прикрываясь своими геополитическими интересами. В состав СССР на так называемой добровольной основе вошли страны Прибалтики. Была развязана война с Финляндией, за что Советский Союз был исключён из Лиги Наций. Президент Путин на встрече с Ангелой Меркель в своём выступлении реабилитировал Пакт Молотова-Риббентропа, как необходимую на тот момент меру, на что получил жёсткий отпор от канцлера Германии. Идею реабилитации Пакта Молотова-Риббентропа подхватил внук Молотова Вячеслав Никонов и выступает с ней на всех политических ток-шоу.

Советский Союз вынес на себе основную тяжесть войны и понёс самые большие потери. Об этом никто и не спорит. Но странно замалчивается или искажается роль союзников по коалиции США и Великобритании. Мол победили бы и без них. В советской историографии обычно утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно мал — всего около 4% средств, затраченных страной на войну, а танки и авиация поставлялись в основном устаревших моделей (Вспомним, что советский лётчик-ас трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин летал на американском самолёте "Кобра"). Этот ничем не подкреплённый тезис опять приводится в ходе полемики. Из записки Председателя КГБ В. Е. Семичастного в ЦК КПСС, (№ 1447-с от 27 мая 1963 г.): "Нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии." Нет смысла приводить все цифры поставок. Они во многих статьях интернета. Только доля ленд-лизовской техники в советском автопарке составила 64%.

Открытие второго фронта представляется только как желание предотвратить приход советских войск в Европу. Известно, что союзники открыли второй фронт во Франции летом 1944 года — за 20 дней до начала операции «Багратион». То есть в тот момент, когда вся территория Белоруссии ещё была оккупирована немцами. Высадившись в Нормандии, союзники в кратчайшие сроки развернули там группировку свыше 2 млн. человек. С этого момента все немецкие резервы уходили во Францию. В этот период, особенно с началом Белорусской наступательной операции "Багратион", когда силы вермахта были истощены, а Сталин вводил всё новые и новые резервы и СССР получал существенную помощь вооружением, машинами, материалами и продуктами от США, когда Гитлер снял все резервы с восточного фронта и направил их на сдерживание наступления открытого союзниками западного фронта, - вот тогда и начались победоносные наступательные операции советских войск.

Много обвинений выставляется историкам, развенчивающим мифы советской историографии о войне. Но вот в канун празднования 70-летия Победы был показан новый сериал "Молодая гвардия" с многообещающими анонсами: «подлинная история „Молодой гвардии“ и «по вновь открывшимся архивам». В фильме фигурируют подлинные герои краснодонского подполья, но поверить в подлинность их образов и событий очень сомнительно. Получается, что это ничто иное, как переписывание исторических событий военных лет, против которого сейчас активно возражает большая часть российской общественности. Но с другой стороны, неужели надо оставить в неприкосновенности все мифы прошлых лет и не искать истины? Странно, конечно, что некоторые участники краснодонского подполья дожили до 2000-х годов и не дали ответы на многие простейшие вопросы. Например, кто же был подлинным комиссаром „Молодой гвардии“? И таких примеров бесчисленное множество.

Серия сообщений "Война 1941-45(4)":

Часть 1 - Маршал Кошевой

Часть 2 - Маршал Бабаджанян

...

Часть 20 - Медали Великой Отечественной войны. 2015

Часть 21 - Оружие Победы. Бронепоезда. 2015

Часть 22 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Часть 23 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награды Победы. Медали

Часть 24 - 70 лет окончанию Второй мировой войны на марке России 2015 года

...

Часть 27 - Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001)

Часть 28 - Оборона Брестской крепости. Продолжение.

Часть 29 - Ельнинская операция и оборона Ханко. 2016

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Оружие Победы. Бронепоезда. 2015 |

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. Бронепоезда. Оружие Победы.

К осени 1940 года, автобронетанковые войска РККА, согласно приказу НКО СССР № 0283 от 24 октября 1940 года, в результате всех организационно-штатных преобразований в вооружённых силах СССР, имели в своём составе отдельный батальон броневых дрезин и отдельный дивизион броневых поездов.

К началу Великой Отечественной войны в СССР имелось около 80 бронепоездов, 23 из которых входили в состав войск НКВД, а остальные состояли на вооружении Красной армии.

Во время Великой Отечественной войны бронепоезда и железнодорожная артиллерия (к бронепоездам не относилась) оставались на вооружении. После начала войны был построен ряд новых бронепоездов, развёрнуты железнодорожные батареи противовоздушной обороны. Бронепоездные части сыграли определённую роль в Великой Отечественной войне, в первую очередь, в охране железнодорожных коммуникаций оперативного тыла.

На советско-германском фронте бронепоезда использовали обе воюющие стороны. С советской стороны в годы войны действовало около 200 бронепоездов. В период Великой Отечественной войны дивизионами бронепоездов было уничтожено 2 вражеских бронепоезда, 370 танков, 115 самолетов, свыше 1000 орудий, миномётов и пулемётов противника, 712 автомобилей и 160 мотоциклов.

Как-то трудно представить себе эффективность бронепоездов на передовой линии фронта. За 41-й год немцам удалось уничтожить 21 бронепоезд РККА. В следующем году погибло в два раза больше бронированных составов – 42. В то же время, за 1943 немцы смогли разделаться только с двумя бронепоездами, и с тех пор подобная отечественная техника фатальных повреждений не получала. За 1944-45 годы не было потеряно ни одного бронепоезда. Главными причинами больших потерь в начале войны видятся особенности боев того времени. Зачастую бойцы-железнодорожники оставались прикрывать отход красноармейцев и фактически были смертниками. К тому же, немецкие танки и самолеты в первые два года войны представляли собой слишком большую силу, чтобы предвоенные бронепоезда могли с ней бороться на равных. Соответственно, когда появилась возможность строить достаточное количество танков и усиливать вооружение бронепоездов, потери последних значительно сократились. И даже привязанность поездов к железной дороге к этому времени перестала нести опосредованную угрозу для подвижного состава и экипажа.

Бронепоезд "Московский метрополитен". В конце 1942 года на деньги, собранные работниками метрополитена, был построен бронированный подвижной железнодорожный состав «Московский метрополитен». В составе 60-го отдельного дивизиона бронепоезд был тут же направлен на главный участок фронта - на Курскую дугу. В его состав входили: бронепаровоз «Ов», две артиллерийские бронеплощадки с башнями от танков Т-34 и пулеметами для кругового обстрела, две площадки ПВО и платформы прикрытия с аварийным комплектом конструкций пути.

Бронепоезд «Истребитель немецких захватчиков» был построен в начале 1942 года и в мае направлен на Сталинградский фронт в составе 33-го отдельного дивизиона. В его состав входили: бронепаровоз «Ов», четыре артиллерийские бронеплощадки, каждая из которых была вооружена 76-мм танковой пушкой Л-10, установленной в башне и 5 пулемётами ДТ, а также платформы прикрытия.

Бронепоезд «Москвич» был построен в марте 1942 года и входил в состав 32-го отдельного дивизиона бронепоездов, участвовавшего в битве за Ленинград. В его состав входили: бронепаровоз «Ов», четыре артиллерийские бронеплощадки с башнями для 76-мм танковых орудий и пулеметами для кругового обстрела, одна площадка ПВО с 25-мм автоматической зенитной пушкой обр. 1940 г. (72-К) и платформы прикрытия.

Бронепоезд «Козьма Минин» был построен в феврале 1942 года и входил в состав 31-го отдельного дивизиона бронепоездов, экипаж которого в дни Курской битвы обеспечивал огневую поддержку наступающим войскам 61-й армии. В его состав входили: бронепаровоз «Ок», две артиллерийские бронеплощадки с двумя 76-мм орудиями, установленными в башнях от танка Т-34, на каждой, две зенитно-миномётные бронеплощадки, с двумя автоматическими зенитными пушками и реактивной установкой 8-М-24 на каждой, и платформы прикрытия. В настоящее время бронепоезд «Козьма Минин» - в музее железнодорожного транспорта в Нижнем Новгороде.

Серия сообщений "Война 1941-45(4)":

Часть 1 - Маршал Кошевой

Часть 2 - Маршал Бабаджанян

...

Часть 19 - Герои-подводники. 2015

Часть 20 - Медали Великой Отечественной войны. 2015

Часть 21 - Оружие Победы. Бронепоезда. 2015

Часть 22 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Часть 23 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награды Победы. Медали

...

Часть 27 - Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001)

Часть 28 - Оборона Брестской крепости. Продолжение.

Часть 29 - Ельнинская операция и оборона Ханко. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

175 лет первой почтовой марке |

На почтовой марке: изображена марка «Чёрный пенни», наклеенная на конверт и погашенная штемпелем в виде мальтийского креста, на фоне панорам Лондона и Москвы.

Первая в истории почтовая марка «Чёрный пенни» была выпущена в Великобритании в мае 1840 г. Своим названием миниатюра обязана номиналу - 1 пенни и чёрному цвету, в котором она отпечатана/

Появление первой марки тесно связано с именем англичанина Роулэнда Хилла. Он предложил ввести единый и удобный для всех способ оплаты почтовой корреспонденции - знак с указанием цены почтовой услуги, наклеивающийся на конверт. В 1839 г. объявили конкурс на лучший эскиз марки, на который было представлено почти 2700 проектов. Победителем стал рисунок Генри Коула с изображением профиля королевы Виктории, который, был сделан на основе медальона работы Уильяма Вайона (1795-1851). Рисунок для «Чёрного пенни» с изображением профиля королевы Виктории (1819-1901) был выгравирован Чарлзом и Фредериком Хитами по эскизу Генри Коула, «Чёрный пенни» напечатан способом металлографии. По верхнему краю надпись «Почтовый сбор» («Postage»), по нижнему «Один пенни». Особенностью является наличие в нижних углах букв, по которым можно определить положение марки на марочном листе (ряд и место в этом ряду).

Роуленд Хилл (3.12.1795 - 27.08.1879) - английский учитель, изобретатель, реформатор почтового дела. Известен тем, что внёс коренную реформу в дело установления почтовых такс. При этом выступал за полное преобразование почты на основе концепции единого почтового тарифа в один пенни и предложенного им решения проблемы предварительной оплаты, способствующей безопасной, быстрой и недорогой пересылке писем. Впоследствии Хилл был государственным почтовым чиновником - генеральный почмейстер. Считается, что ему принадлежит разработка основных концепций современной почтовой связи, в том числе изобретение почтовой марки. Член Королевского общества, кавалер ордена Бани.

В архиве сэра Роуленда Хилла совершенно случайно был обнаружен почти полный лист "Черного пенни" - часть листа из 216 марок. Сейчас этот уникальный блок хранится в британской королевской коллекции. Лишь изредка он демонстрируется на крупнейших международных и всемирных филателистических выставках.

Генри Коул (15.07.1808 - 18.04.1882) - художник, изобретатель, коммерсант. Его карьера началась в 15 лет с должности помощника смотрителя в Британском национальном архиве. Он сыграл важную роль в реформировании архива и его сохранении. В период с 1837-го по 1840-й Коул работал в качестве помощника изобретателя Роуленда Хилла, внедрившего почтовую систему (пенни-почту), для которой использовался единый тариф в размере одного пенни за письмо. Разработал рисунок первой в мире почтовой марки.

В 1843-м Генри представил первую в мире коммерческую открытку на Рождество, разработанную вместе с художником Джоном Хорсли Коллкоттом. В должности главного руководителя Департамента практического искусства, Коул сыграл важную роль в развитии основанного в 1852-м Музея Виктории и Альберта, который изначально назывался Музеем декоративного искусства. Сейчас это один из крупнейших музеев мира.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-3":

Часть 1 - 16 сентября - Всемирный день охраны озонового слоя. 1997

Часть 2 - Россия - 39-й член Совета Европы. Саммит Совета Европы. 1997

...

Часть 36 - Европейский год языков 2001

Часть 37 - Посткроссинг-2015/2016

Часть 38 - 175 лет первой почтовой марке

Часть 39 - 150 лет Международному союзу электросвязи

Часть 40 - Международная выставка "Связь-Экспокомм"

...

Часть 44 - Уменьшение опасности бедствий. 2015

Часть 45 - 20 лет Россия в Совете Европы. 2016

Часть 46 - Петербургский международный экономический форум. 2016

|

|

Служба крови-2015 |

Государственная программа развития добровольного донорства «Служба крови».

На почтовой марке изображена процедура сдачи крови и логотип Государственной программы развития добровольного донорства «Служба крови».

История донорства в России берёт начало в XIX веке. 20 апреля 1832 года в нашей стране было проведено первое переливание крови петербургским акушером Андреем Вольфом.

Затем идея донорства получила развитие во время Первой мировой войны, когда военные врачи стали успешно и широко применять цитратный метод переливания.

В 1926 году в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови (ныне Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук). В 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного метода переливания крови. В ней излагались требования к донору, определялся максимально допустимый объём забираемый крови. Тогда же было принято решение о выдаче донорам денежной компенсации на усиленное питание. Традиции добровольного донорства продолжаются до сих пор.

Начиная с 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) и ФГБУЗ Центр крови ФМБА России реализуется масштабная государственная программа развития добровольного донорства для обеспечения лечебных учреждений необходимым объёмом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови.

Традиции донорства в России теснейшим образом связаны с развитием деятельности Общества Красного Креста в России. В 1957 году по инициативе комитетов обществ Красного Креста Москвы и Ленинграда началось движение безвозмездных доноров крови. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Именно в этот день в России в 1832 году осуществлено первое переливание крови. В 1944 году в СССР был учреждено звание "Почетный донор СССР", в современной России это звание "Почётный донор Российской Федерации".

Всемирный День донора отмечается 14 июня. В этот день в 1868 году был рожден австрийский иммунолог и врач Карл Ландштейнер. В 1930 году он получил Нобелевскую премию за такое важное открытие, как определение групп крови человека.

Серия сообщений "Россия-2":

Часть 1 - Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Олег Кутафин

Часть 2 - Патриарх Алексий II

...

Часть 11 - Выпуск по программе "Европа-2015". Игрушки.

Часть 12 - Государственные награды Российской Федерации. 2015

Часть 13 - Служба крови-2015

Часть 14 - Федеральная антимонопольная служба на марке России 2015 года.

Часть 15 - Морской флот России на марках 2015 года

...

Часть 21 - Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 2016

Часть 22 - Ордена России. 2016

Часть 23 - Герои России. 2016

|

|

Счётная палата Российской Федерации. 2015 |

На марке: Здание Счётной палаты Российской Федерации. Эмблема Счётной палаты РФ.

Счётная палата Российской Федерации - парламентский орган финансового контроля в Российской Федерации.

История государственного финансового контроля в России берёт свое начало в XVII в., когда по велению царя Алексея Михайловича Романова был создан Счётный приказ, в чьи задачи входила проверка раздачи полкового жалованья солдатам Русской армии.

В годы правления Петра I при Правительствующем Сенате функционировала Ближняя Канцелярия, обеспечивающая финансовый контроль, и Ревизион-контора, заведовавшая государственными счетами доходов и расходов и производившая суд над лицами, изобличёнными в злоупотреблениях.

В XX в. государственный финансовый контроль осуществляла Рабоче-крестьянская инспекция РСФСР.

14 января 1995 г. вступил в силу федеральный закон «О Счётной палате Российской Федерации».

Серия сообщений "История России-5":

Часть 1 - История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи.

Часть 2 - Преподобный Сергий Радонежский

Часть 3 - Выдающиеся юристы России на марках 2014 года

Часть 4 - 150 лет земской почте

Часть 5 - Счётная палата Российской Федерации. 2015

Часть 6 - Багратион

Часть 7 - Герои первой мировой войны на марках России 2015 года

...

Часть 16 - Российское историческое общество. 2016

Часть 17 - Генерал-Фельдмаршал Д.И. Милютин. 2016

Часть 18 - Первая мировая война. Российская боевая техника. 2016

|

|

Флора России. Всероссийская эколого-патриотическая акция "Аллеи России". 2015 |

В 2014 году в рамках акции «Аллея России» завершилось общероссийское голосование по выбору зелёных символов России. В течение четырёх месяцев каждый житель Российской Федерации имел возможность высказать своё мнение о том, какие растения достойны стать символами его региона. Всего в голосовании приняли участие около 3,5 млн человек. Растения будут использоваться в экологических проектах и для создания парковых площадок. Местом размещения первой Аллеи России выбран Парк Победы в Севастополе.

На марках изображены растения-символы Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Севастополя. Эти растения будут посажены в первой Аллее России в Парке Победы города Севастополь.

Сосна Станкевича - вечнозелёное хвойное дерево высотой до 25 м. Редкий эндемичный вид сосны, растущей в горном Крыму. Растет быстро, плодоносить начинает в 15-20 лет. Хвоя светло-зеленая, желобчатые, длиной 10-17 см. Шишки желто-бурые, яйцевидные, единичные или расположены по 2-3, длиной 6-10 см. Цветет в апреле - мае. Плодоносит в сентябре. Размножается семенами. Светолюбивое растение. В настоящее время сосна Станкевича рассматривается не как самостоятельный вид, а как разновидность Сосны пицундской (подвида сосны калабрийской). Другое название - сосна Судакская. Занесена в Красную книгу России. Впервые эта сосна описана в 1906 г. В. Н. Сукачевым и названа именем ее первооткрывателя — лесовода В. И. Станкевича. Сосна Станкевича - одно из древнейших лекарственных растений, упоминания о котором находятся в самых старинных рецептах, дошедших до наших дней.

Растение реликтовое. А это значит, что сохранилось оно еще с эпохи динозавров. Это хвойное дерево потрясает воображение благодаря одной маленькой особенности — оно привыкло расти во все стороны и не обращает внимание на такие вещи как сила тяжести или освещение. Эта особенность рождает просто удивительно хаотичное переплетение ветвей. Во время освоения Крыма растения безжалостно вырубали для распахивания огородов и строительства Черноморского флота.

Согласно греческой мифологии, своим происхождением сосна обязана нимфе Питис, которую ревнивый бог ветра Борей обратил в прекрасное дерево, которое почитали многие народы. Для финнов она служила символом жизни, для народов Малой Азии - плодородия и бессмертия, для жителей Вьетнама и Японии - долголетия. Древние славяне вырезали из сосны маленьких избяных божков и огромных богов для языческих капищ.

Можжевельник высокий - вечнозелёное хвойное дерево семейства кипарисовых. Произрастает на Балканах, в Крыму, Малой Азии, Кавказе, Средней Азии. Засухоустойчив, светолюбив. Живёт до 200 лет. Произрастает на сухих солнечных склонах, особенно на кальцитных почвах, в нижнем горном поясе. Занесен в Красную книгу растений России.

Клён остролистный, или Клён платановидный, или Клён платанолистный - вид клёна, широко распространённый в Европе и Юго-Западной Азии. Обыкновенное растение во всех областях Средней России. Часто культивируется в качестве декоративных насаждений в садах и вдоль дорог. Ботаники и фенологи считают начало сокодвижения у клёна остролистного наступлением весны в растительном мире.

Клён остролистный широко высаживается в садах, парках и вдоль дорог городов. Декоративен всё время вегетации. Даёт обильную поросль от пня. Хорошо выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив. В пределах ареала - одна из главных пород для садово-паркового строительства в России. Ценится за большие размеры, густую крону, стройный ствол, орнаментальную листву. Применяется для одиночных и аллейных посадок, красочных групп. Особенно эффектен осенний наряд на фоне хвойных деревьев. В садовой культуре с давних времён.

Представляет большое значение для пчеловодства как раннее медоносное и пыльценосное растение. Кленовый мёд относится к светлым сортам с прекрасными вкусовыми качествами. Древесина используется для поделок и в мебельном производстве. Листья использовали как красители для шерсти.

Дуб черешчатый, или Дуб летний, или Дуб английский - типовой вид рода Дуб, семейства Буковые. Крупное дерево достигающее в высоту 30-40 метров, образующее широколиственные леса (дубравы) на юге лесной и в лесостепной зонах. Видовой эпитет «черешчатый» этот вид получил за длинные плодоножки, отличающие его от других видов. Среди дубов, являющихся одними из самых долгоживущих деревьев, имеется немало знаменитых деревьев.

Древесинное, лекарственное, фитонцидное, пищевое, медоносное, красильное, кормовое, декоративное и фитомелиоративное растение. Кора и древесина дуба являются источником для получения одного из лучших дубителей. Особенно ценится «морёный дуб» - стволы деревьев, пролежавшие на дне озёр или рек много лет. Такая древесина приобретает необыкновенную прочность и почти чёрный цвет.

Серия сообщений "Природа-4":

Часть 1 - Птицы 2014

Часть 2 - Фауна России. Дикие кошки. 2014

Часть 3 - Керженский заповедник

Часть 4 - Всемирное природное наследие России. Природный парк "Ленские Столбы". 2015

Часть 5 - Флора России. Всероссийская эколого-патриотическая акция "Аллеи России". 2015

Часть 6 - Служебные породы собак на марках России 2015 года

Часть 7 - 150 лет Ленинградскому зоопарку на марках России 2015 года

Часть 8 - Служебные породы собак на марках России 2016 года

Часть 9 - Национальный парк "Русская Арктика". 2016

|

|

50 лет первому выходу человека в открытый космос |

18 марта 1965 года советская ракета-носитель «Союз» с пилотируемым двухместным космическим кораблём «Восход-2» с Павлом Ивановичем Беляевым и Алексеем Архиповичем Леоновым на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. Сразу же после подъёма на орбиту экипаж стал готовиться к выходу в открытый космос. Беляев помог надеть Алексею Леонову ранец индивидуальной системы жизнеобеспечения с запасом кислорода, затем наполнил шлюзовую камеру воздухом, нажал кнопку, и люк, соединяющий кабину корабля со шлюзовой камерой, открылся. Леонов «вплыл» в шлюзовую камеру. Оставалось сделать последний шаг…Беляев передал на Землю: «Человек вышел в космическое пространство!»

Леонов Алексей Архипович (род. 30 мая 1934 года, село Листвянка, Тисульский район, Западно-Сибирский край) - советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Лауреат Государственной премии СССР (1981). 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. Во время выхода проявил исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал возвращению космонавта в космический корабль. Войти в шлюз Леонову удалось только стравив из скафандра излишнее давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а головой вперед, что запрещалось инструкцией.

В 1965-1969 годах Леонов входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта ЛуныЛ1/«Зонд» и посадке на неё.

В 1975 году, 15-21 июля, совместно с В.Н. Кубасовым, совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» (программа «Союз - Аполлон»). Продолжительность полёта - 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда. Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.

А.А. Леонов получил признание как художник, его работы широко выставляются и публикуются. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.

Беляев Павел Иванович (1925-1970) - лётчик-космонавт СССР № 10. Заслуженный мастер спорта СССР. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., полковник.

Лётчиком-истребителем участвовал в боевых действиях против японской армии в составе 38 гвардейского истребительного авиаполка 12 штурмовой авиадивизии ТОФ (август-сентябрь 1945 года), затем проходил службу в частях авиации ВМФ СССР. В 1959 году окончил Военно-воздушную академию (ныне имени Ю. А. Гагарина).

В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Проходил подготовку к полётам на кораблях типа «Восток» и «Восход». 18-19 марта 1965 года Беляев совершил космический полёт в качестве командира корабля «Восход-2». Второй пилот корабля А. А. Леонов. При посадке корабля «Восход-2», из-за отклонений в работе системы ориентации корабля на Солнце, П.И. Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. Эти операции были выполнены впервые в мире. Космонавтов нашли в 70 км западнее г. Соликамск Пермской области. Полёт продолжался 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд. В последующие годы проходил подготовку к полётам на кораблях типа «Союз». Скоропостижно скончался 10 января 1970 г.

Серия сообщений "Освоение космоса-3 ":

Часть 1 - Советско-индийский космический полет 1984 года

Часть 2 - День космонавтики-1984

...

Часть 38 - Маршал Неделин - первая жертва космической эры

Часть 39 - Конструктор космических комплексов Георгий Бабакин

Часть 40 - 50 лет первому выходу человека в открытый космос

Часть 41 - Российская космическая навигационная система ГЛОНАСС. 2016

|

|

Медали Великой Отечественной войны. 2015 |

На марках представлены медали за освобождение европейских столиц от фашистской оккупации.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда немецкие войска были изгнаны с территории Советского Союза, Красная Армия продолжила наступление за пределами СССР. Тяжёлые и кровопролитные бои проходили на всех фронтах. Руководством страны было принято решение о разработке и установлении новых наград, как за оборону советских городов и районов, так и за освобождение и взятие европейских городов, где проходили наиболее ожесточённые бои. Медали данной серии были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года и разделены на две группы: «За взятие» и «За освобождение». Награды вручались военнослужащим Красной Армии, Военно-морского флота и войск НКВД, которые принимали непосредственное участие в штурме и освобождении данных городов, а также организаторам и руководителям боевых операций.

Медаль "За освобождение Варшавы". Награждены более 690 тыс. человек.

История освобождения Варшавы состоит из двух этапов.

1 этап - 1944 год.

В ходе Белорусской наступательной операции 31 июля 1944 года войска правого крыла 1-го Белорусского фронта (генерал армии К.К. Рокоссовский) подошли к предместьям Варшавы. 1 августа в городе под руководством Армии Крайовой (генерал Т. Бур-Коморовский), подконтрольной польскому эмигрантскому правительству, вспыхнуло восстание, направленное на захват политической власти в стране и недопущение к руководству государством народного правительства, Польской рабочей партии и Армии Людовой. Патриотический порыв охватил горожан не зависимо от политической принадлежности. В городе между повстанцами и немецкими войсками разгорелись жестокие бои (в ходе восстания погибло около 200 тыс. человек). Чтобы оказать помощь восставшим находящиеся в составе 1-го Белорусского фронта подразделения Войска Польского при поддержке советских войск 15 сентября форсировали Вислу в пределах города и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу. Однако удержать их не удалось - генерал Бур-Коморовский отказался сотрудничать со своими соотечественниками, а 2 октября повстанцы капитулировали. Восстание было жестоко подавлено.

Курт Типпельскирх отмечал, что в момент начала восстания «сила русского удара уже иссякла и русские отказались от намерения овладеть польской столицей с хода». Однако, по его мнению, если бы сразу же после начала восстания русские войска «продолжали атаковать предмостное укрепление, положение немецких войск в городе стало бы безнадёжным». Остановка советских атак позволило немцам сосредоточить силы, необходимые для подавления восстания. В августе, как отмечал Курт Типпельскирх, Красная Армия перенесла свою активность на юг от Варшавы — на плацдармы у Пулава и Варки, за расширение которых она вела длительные, но достаточно малоуспешные для неё бои. Эти малые успехи он объясняет упорством немецких войск, так и «тем обстоятельством, что свои основные усилия русские сосредоточили на других участках фронта».

5 августа 1944 года, когда 2-я танковая армия вела тяжёлые бои на дальних подступах к Праге с танковыми частями вермахта, в Лондон из восставшего города прибыла телеграмма Делегатуры, в которой политическое руководство Армии Крайовой обвиняло Красную Армию в том, что она якобы специально не предпринимает ничего для того, чтобы занять столицу, сознательно отвела войска в то время как «немцы уже второй день усиленно бомбардируют город с самолётов». Текст телеграммы попал на страницы польских эмигрантских, а затем английских газет и в прессу нейтральных стран.

2-й этап - 1945 год.

В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фронта (Маршал Г.К. Жуков), 1-я армия Войска Польского получила задачу начать наступление на 4-й день операции и во взаимодействии с войсками 47, 61 и 2-й гвардейской танковой армиями фронта овладеть Варшавой. Советская 47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила немецко-фашистские войска за Вислу, с ходу форсировала её севернее Варшавы. В этот же день в полосе 5-й ударной армии была введена в сражение 2-я гвардейская танковая армия. Она, совершив за день стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской группировке противника. 17 января войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву.

17 января 1-й Белорусский фронт оказался на одной линии с 1-м Украинским фронтом. В тот день в Варшаву вступили войска 1-й армии Войска Польского. Вслед за ними вошли фланговые части 47-й и 61-й армий советских войск. В ознаменование этого события Советским правительством была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», а несколько позже такая медаль была учреждена и польским правительством.

Участники этих событий вспоминали, что на улицах польской столицы они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были истощены и одеты почти в лохмотья. Из миллиона трёхсот десяти тысяч человек довоенного населения теперь в Варшаве осталось только сто шестьдесят две тысячи. После неимоверно жестокого подавления Варшавского восстания в октябре 1944 г. немцы систематически уничтожали все исторические здания города.

Медаль "За освобождение Праги". По состоянию на 1962 год медалью «За освобождение Праги» было награждено свыше 395 000 человек. Среди награждённых - 40 тыс. граждан Чехословакии.

Пражская наступательная операция - последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой был освобождён город Прага.

Группа армий «Центр» численностью до миллиона человек под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шёрнера, исполняя приказ Гитлера, намеревалась обороняться в районе Праги и в самом городе, превратив его во «второй Берлин». План немецко-фашистского командования состоял в том, чтобы оказать упорное сопротивление Советской Армии и открыть фронт англо-американским войскам. Для этого фашисты вступили в прямые переговоры с западными державами. Однако эти планы были сорваны стремительным наступлением советских войск. В период с 1 по 5 мая в различных районах Чехословакии началось народное восстание.

Утром 5 мая восстание вспыхнуло в Праге, столице Чехословакии. Для его подавления немцы бросили крупные силы войск группы армий «Центр». Положение повстанцев усложнилось. Они обратились к командованию Советской Армии и союзников с просьбой о помощи. Обстановка требовала в кратчайший срок разгромить сопротивлявшуюся вражескую группировку войск, с тем чтобы оказать помощь восстанию пражских трудящихся. Подготовка операции была проведена в чрезвычайно короткие сроки. Боевые действия советских войск не прекращались ни днём ни ночью. Необходимость увеличения темпов наступления вызывалась двумя обстоятельствами: во-первых, нужно было помешать фашисткой группировке уйти на 3апад; во-вторых, положение пражан становилось всё более критическим. Возросла опасность расправы с ними и разрушения Праги отступавшими фашистскими войсками.

7 мая начали наступление войска левого крыла и центра 1-го Украинского фронта, которое успешно развивалось. При активной поддержке боевых дружин восставшей Праги Советская Армия 9 мая полностью освободила столицу Чехословакии.

Пражское восстание — восстание, организованное подпольной комендатурой Праги «Бартош» и поддержанное 1-й пехотной дивизией ВС КОНР (Власовской армии), которой командовал генерал-майор Сергей Буняченко. Первые стычки начались 5 мая на Вацлавской площади. К концу 5 мая дивизия ВС КОНР, развернувшись в боевые порядки, вошла в окрестности города. Чины дивизии получили специальные бело-сине-красные повязки для того, чтобы восставшие избежали путаницы между солдатами немецкого гарнизона и солдатами дивизии ВС КОНР. 1-й пехотный полк подполковника Архипова, захватив мосты через реку Влтаву, вошел в город и с боями двигался к центру Праги. Артиллерия дивизии Буняченко подвергла обстрелу места скопления эсэсовцев и штаб немецкого командования. 2-й пехотный полк подполковника Артемьева преградил подход войск СС с юга. Большая часть города была полностью очищена от немецкого гарнизона. 8-го мая дивизия покинула Прагу до капитуляции немецкого гарнизона, из-за нежелания чешского политического руководства дискредитировать себя перед руководством Советского Союза. В 16:00 капитулировал немецкий гарнизон города. Ранним утром 9 мая в город вступили советские войска под командованием генерал-майора танковых войск Ивана Зиберова. Восстание привело к большим людским жертвам. Погибло 1694 человека, в это число входят потери повстанцев и горожан. Было убито около тысячи солдат немецкого гарнизона и около 300 военнослужащих 1-й дивизии ВС КОНР. 187 человек из чинов дивизии было похоронено на Ольшанском кладбище. Потери советских войск, прибывших в ночь 9 мая, составили 30 человек.

Медаль "За освобождение Белграда". Награждено около 70 000 человек.

Белградская стратегическая наступательная операция (28 сентября - 20 октября 1944). Наступление советских войск началось 28 сентября. На следующий день, то есть 29 сентября, в Москве было опубликовано сообщение советского командования, в котором указывалось, что с согласия Национального комитета освобождения Югославии войска Красной Армии временно вступают на территорию этой страны и по выполнении своих задач будут выведены оттуда. Советское командование уведомляло этим сообщением также о том, что на территории Югославии, в районах расположения частей Красной Армии, будет действовать гражданская администрация Национального комитета освобождения Югославии. В ходе операции были уничтожены основные силы группы армий «Сербия». После того как была перерезана магистраль Салоники-Белград, группа армий «F», расположенная в Греции, оказалась в критическом положении. Немецким войскам пришлось отходить на север в обход через труднодоступные, контролируемые партизанами районы Боснии. Отход сопровождался большими потерями в живой силе. Большую часть техники, боеприпасов, продовольствия немецким войскам пришлось бросить. Всё это не позволило отступавшим немецким частям принять своевременное участие в битве за Венгрию. Разгром немецких войск в Белградской операция создал предпосылки для освобождения Народно-освободительной армией Югославии остальной части Сербии, Черногории и Македонии в ноябре-декабре 1944 года.

В столице Югославии с советской стороны в боях принимали участие 4-й гвардейский механизированный корпус, 73-я гвардейская и 236-я стрелковые дивизии, 3 артиллерийские бригады и 16 артиллерийских минометных и самоходно-артиллерийских полков, 1 зенитно-артиллерийская дивизия и 3 отдельных зенитно-артиллерийских полка, а с югославской — 1, 5, 6 и 11-я дивизии, а также части 16, 28 и 36-й дивизий. Приречный фланг войск обеспечивала Дунайская военная флотилия. Действия советских и югославских воинов поддерживала 17-я воздушная армия. Бои за Белград, начавшиеся 14 октября, завершились лишь 20 октября.

Миф о том, что Югославию освободили от оккупантов партизаны Иосипа Броз-Тито, до сих пор является общим местом в историографии. Однако широко разрекламированное югославскими историками партизанское движение на деле боевых действий против немцев практически не вело до осени 1944 года, то есть вплоть до прихода на территорию Югославии Красной армии. Немцы были разбиты в считанные недели и советские войска ушли на Будапештское направление. А остатки разбитых войск противника добивали вооруженные тяжелым советским вооружением части НОАЮ.

Как освобождали Белград. В расположение 4-го мехкорпуса генерала Жданова подъехали разболтанные грузовики с открытыми бортами, на которых сидело несколько десятков облаченных в потрепанное обмундирование, вооруженных винтовками партизан. Подстать им был и их командир, генерал Пеко Дапчевич, не худощавый, а просто худой, с немецким пистолетом в кобуре на поясе. Жданов был потрясен: и это ожидаемое подкрепление"! Югославский генерал доложил командиру корпуса, что он по приказу Верховного главнокомандующего НОАЮ прибыл, чтобы совместно с русскими участвовать в боях за освобождение Белграда. Жданов связался с Толбухиным и объяснил ситуацию. Маршал помолчал, а потом промолвил в трубку: - Владимир Иванович, партизаны должны войти в город вместе с твоими орлами. Не возражай: "Хозяин" приказал сделать так.

Серия сообщений "Война 1941-45(4)":

Часть 1 - Маршал Кошевой

Часть 2 - Маршал Бабаджанян

...

Часть 18 - Военные контрразведчики. 2015

Часть 19 - Герои-подводники. 2015

Часть 20 - Медали Великой Отечественной войны. 2015

Часть 21 - Оружие Победы. Бронепоезда. 2015

Часть 22 - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

...

Часть 27 - Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001)

Часть 28 - Оборона Брестской крепости. Продолжение.

Часть 29 - Ельнинская операция и оборона Ханко. 2016

|

|

150 лет земской почте |

На марке: на фоне городского пейзажа 19 века письма с сургучной печатью, грамота, перо, образцы земских марок.

Земская почта - специальная служба, созданная для пересылки корреспонденции в местностях, не имевших государственных почт. Первая земская почта образована в Ветлужском уезде Костромской губернии весной 1865 г.

Каждое земское почтовое учреждение действовало лишь в пределах своего административного округа. Для оплаты расходов уездным почтам разрешалось иметь собственные марки, но с обязательным условием: ни по рисунку, ни по цвету они не должны быть похожи на официальные марки, а также в их оформлении не могла использоваться эмблема государственной почтовой службы. Наиболее активно корреспонденция пересылалась в земствах восточных губерний - Пермской, Самарской, Вятской, Казанской, Уфимской, а также Харьковской, Полтавской, Курской, Тамбовской и Екатеринославской.

Серия сообщений "История России-5":

Часть 1 - История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи.

Часть 2 - Преподобный Сергий Радонежский

Часть 3 - Выдающиеся юристы России на марках 2014 года

Часть 4 - 150 лет земской почте

Часть 5 - Счётная палата Российской Федерации. 2015

Часть 6 - Багратион

...

Часть 16 - Российское историческое общество. 2016

Часть 17 - Генерал-Фельдмаршал Д.И. Милютин. 2016

Часть 18 - Первая мировая война. Российская боевая техника. 2016

|

|

Дивизия им. Дзержинского. 2015 |

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России (ОМСДОН).

На почтовой марке: эмблема ОДОН ВВ МВД России. Изображение орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции и Красного Знамени, которыми награждена дивизия. Талисман - белая пантера.

Свою историю Дивизия Дзержинского ведёт от Отряда особого назначения (ОСНАЗ) при Президиуме ВЧК. 17 июня 1924 года на базе отряда ОСНАЗ была создана Дивизия особого назначения (ДОН) при Коллегии ОГПУ СССР. Её военнослужащие участвовали в Советско-финской войне (1939-1940). Во время Великой Отечественной войны сражались с немецко-фашистскими захватчиками на Западном и Волховском фронтах. В Действующей армии с 15.10.1941 по 25.01.1942. Одновременно с участием в военных действиях части дивизии в Москве задержали 485 агентов разведки противника, 69753 дезертира, более 320000 нарушителей установленного режима.

Части дивизии располагались в городах Москва, Реутов, Балашиха, Ногинск Московской области. Дивизия имела широкую известность, как в народе, так и в вооружённых силах страны, отличалась высокой дисциплиной личного состава, имеет богатую историю.

В послевоенные годы военнослужащие дивизии выполняли специальные задания по урегулированию межнациональных конфликтов.

За заслуги перед Отечеством дивизия награждена орденами Ленина (1939 г.), Красного Знамени (1944 г.), Октябрьской Революции (1985 г.), Жукова (2014 г.). За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, тысячи бойцов и офицеров дивизии награждены боевыми орденами и медалями, 12 удостоены звания Героя Советского Союза, 19 - звания Героя Российской Федерации.

В настоящее время в задачи дивизии входит охрана общественного порядка в Москве и Московской области, борьба с терроризмом и экстремизмом, в военное время - охрана важных государственных объектов.

Из истории дивизии: