-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

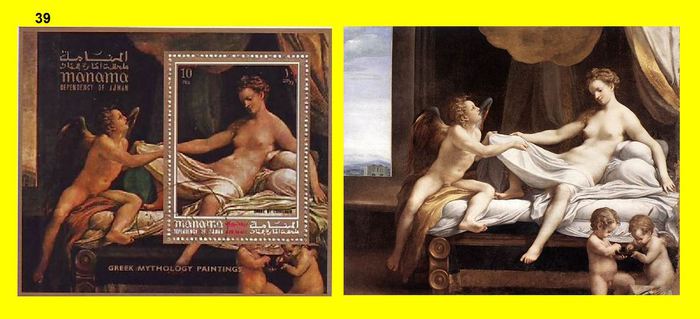

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 8. |

Начало темы "Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

На марках:

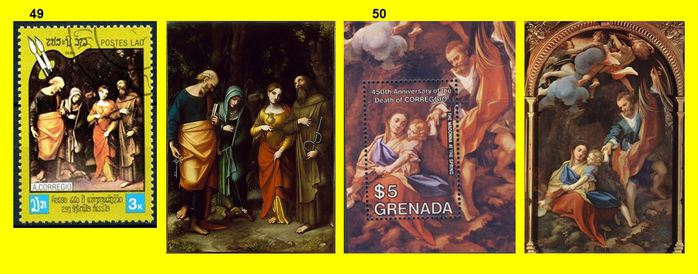

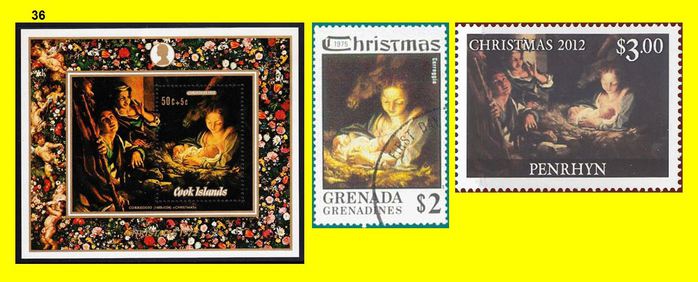

39. Федерико Бароччи (1526/1535-1612)

Итальянский художник и график эпохи позднего маньеризма и раннего барокко. В 1548 году в Риме изучал живопись Рафаэля и Корреджо. В 1560 художник в Риме работает в мастерской братьев Таддео и Федерико Цуккаро, бывшими во второй половине XVI века главными представителями искусства маньеризма в Риме. Пишет, вместе с Федерико Цуккари по заказу папы Пия IV фрески в Бельведере Ватиканских садов. Эти его «Четыре добродетели» показывают огромный талант молодого художника. Во время выполнения этой работы Бароччи тяжело заболевает, по всей видимости вследствие отравления, которым был «обязан» завистникам своего таланта. В связи со слабостью после болезни последующие несколько лет Бароччи мало рисует. В 1563—1564 году он возвращается в Урбино. Все попытки короля Испании, великого герцога Тосканского и императора Рудольфа II сделать из Ф. Бароччи своего придворного художника успехом не увенчались — мастер до конца своих дней оставался в родном городе Урбино.

39-1. Рождество. 1597. Мадрид. Прадо. (См. № 13)

39-2. Мадонна с младенцем, св. Симоном и св. Иудой (Фаддеем). (Мадонна Симона). 1567. Урбино. Национальная галерея Марке.

39-3. Отдых на пути в Египет. 1570. Ватикан. Пинакотека.

39-4. Благовещение. 1582-84. Ватикан. Пинакотека.

39-5. Мадонна с кошкой (Святое семейство). 1575. Лондон. Национальная галерея.

На марках:

39. Федерико Бароччи (1526/1535-1612)

Итальянский художник и график эпохи позднего маньеризма и раннего барокко. В 1548 году в Риме изучал живопись Рафаэля и Корреджо. В 1560 художник в Риме работает в мастерской братьев Таддео и Федерико Цуккаро, бывшими во второй половине XVI века главными представителями искусства маньеризма в Риме. Пишет, вместе с Федерико Цуккари по заказу папы Пия IV фрески в Бельведере Ватиканских садов. Эти его «Четыре добродетели» показывают огромный талант молодого художника. Во время выполнения этой работы Бароччи тяжело заболевает, по всей видимости вследствие отравления, которым был «обязан» завистникам своего таланта. В связи со слабостью после болезни последующие несколько лет Бароччи мало рисует. В 1563—1564 году он возвращается в Урбино. Все попытки короля Испании, великого герцога Тосканского и императора Рудольфа II сделать из Ф. Бароччи своего придворного художника успехом не увенчались — мастер до конца своих дней оставался в родном городе Урбино.

39-1. Рождество. 1597. Мадрид. Прадо. (См. № 13)

39-2. Мадонна с младенцем, св. Симоном и св. Иудой (Фаддеем). (Мадонна Симона). 1567. Урбино. Национальная галерея Марке.

39-3. Отдых на пути в Египет. 1570. Ватикан. Пинакотека.

39-4. Благовещение. 1582-84. Ватикан. Пинакотека.

39-5. Мадонна с кошкой (Святое семейство). 1575. Лондон. Национальная галерея.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 19 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6.

Часть 20 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 7.

Часть 21 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 8.

Часть 22 - Аньоло Бронзино (1503-1572). Италия. Часть 2

Часть 23 - Аньоло Бронзино (1503-1572). Италия. Часть 3

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 7. |

Начало темы "Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

33-1

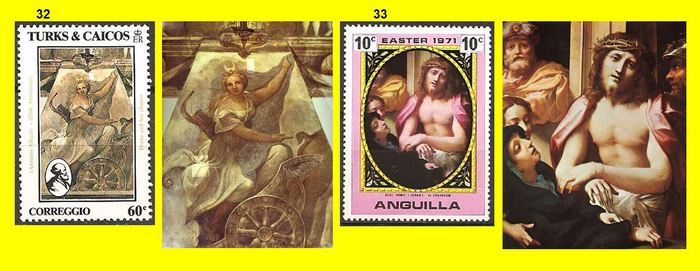

На марках:

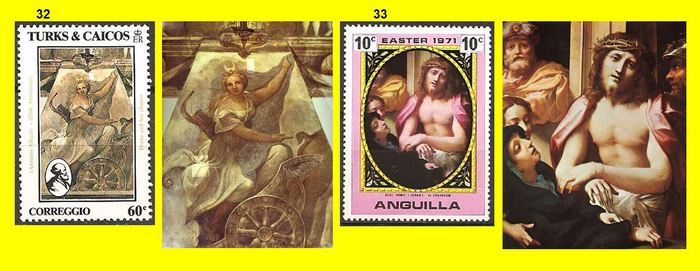

32. Перино дель Вага (1501-1547).

Итальянский художник-маньерист. Учился у Ридольфо Гирландайо. Около 1517 приехал в Рим, делал мелкие работы, помогая Рафаэлю в росписях лоджий Ватикана. Также писал по рисункам Рафаэля изображения планет в апартаментах Борджиа. Фактически Перино стал вторым, после Джулио Романо, помощником Рафаэля. После смерти Рафаэля (1520) и эпидемии чумы (1523) Перино вернулся во Флоренцию, сблизился с Россо Фьорентино. В 1538 вернулся в Рим. Писал в церкви Тринита-деи-Монти, в Замке Сант-Анджело, Ватикане, Сикстинской капелле.

32-1. Святое семейство. Мельбурн. Австралийская национальная галерея Виктории.

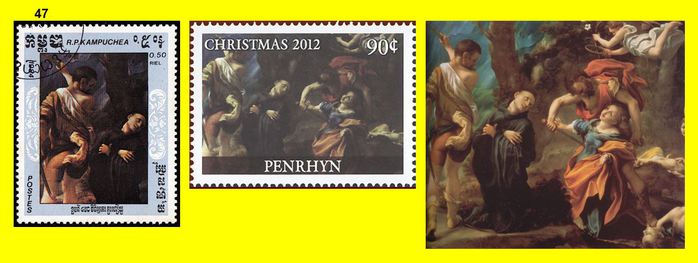

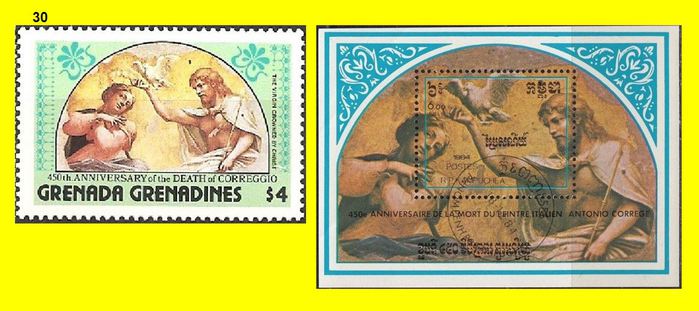

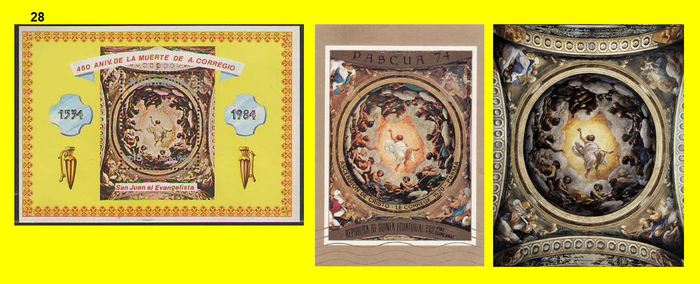

33. Франческо Бассано Младший (1549-1592).

Старший сын Якопо Бассано и внук Франческо-да-Понте-старшего. Работал в мастерской своего отца вместе со своими братьями Джамбатиста, Леандро и Джироламо. Затем он переехал в Венецию, где основал «ветвь» семейного художественного дела и где был нанят, чтобы написать серию исторических картин во Дворце Дожей. Но ввиду того, что он был склонен к ипохондрии и другим заболеваниям, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна вскоре после смерти своего отца в 1592 году.

33-1. Добрый самаритянин. 1575-80. Вена. Музей истории искусств.

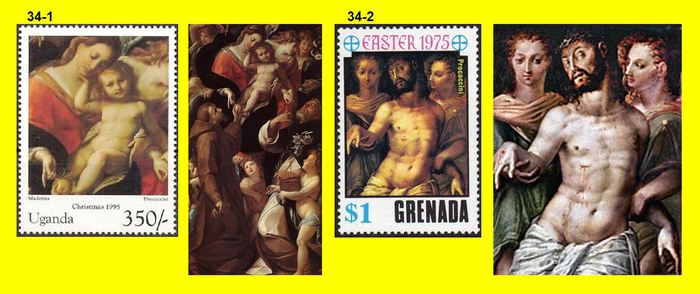

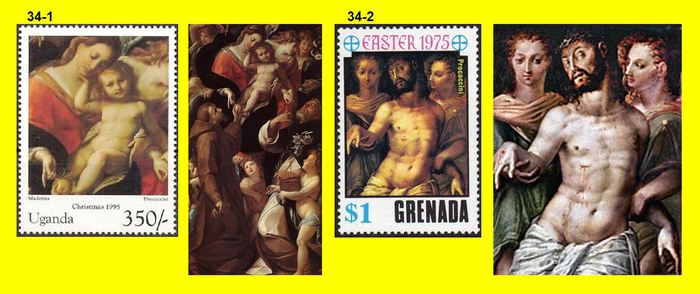

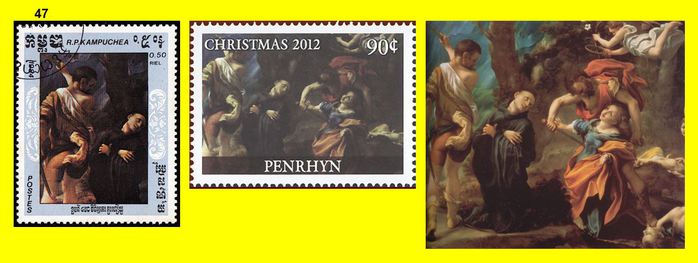

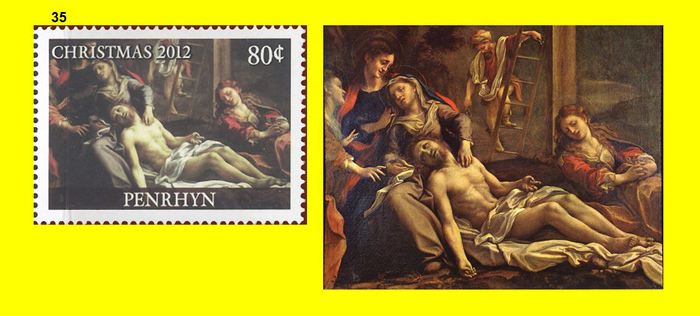

34. Джулио Чезаре Прокаччини (1570-1625).

Джулио Чезаре оказался самым талантливым членом династии Прокаччини. Первоначально он был скульптором и в своих первых картинах сохранил контрастное освещение и сильную моделировку фигур. Вскоре эти черты сменились мягким рисунком, разнообразным и блестящим колоритом и серебристыми бликами, вдохновленными Бароччи, встречающимися в генуэзских произведениях Рубенса и предвосхищающими чисто барочное видение явилось отзвуком искусства Пармиджанино. В своих поздних произведениях проявляет тягу к строгим вкусам Контрреформации. Прокаччини был одним из первых художников, считавших наброски самостоятельными живописными произведениями.

34-1. Мадонна с младенцем, святыми Франциском и Домиником и ангелами. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

34-2. Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелами. Лондон. Национальная галерея.

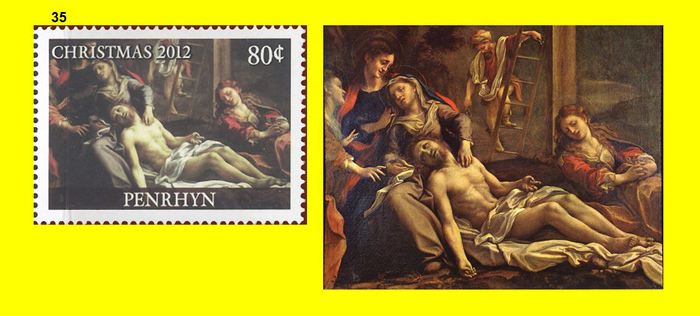

35. Таддео Цуккаро (Цуккари) (1529-1566)

Итальянский художник, один из ярких представителей итальянской школы маньеризма. В возрасте 14 лет отправился в Рим изучать живопись. Начиная с 17 лет, начинает работать подмастерьем у Корреджо в Парме. В 1548 году возвращается в Рим и начинает работать самостоятельно. Работал главным образом в Италии. Наиболее известны его фрески на вилле Фарнезе близ Витербо. Умер в возрасте 37 лет в Риме, был похоронен в Пантеоне, могила располагается рядом с могилой Рафаэля.

35-1. Победа Пьетро Фарнезе в битве пр древнеримском городе Коза (Орбетелло) в 1110 году против врагов Святой Римской Церкви. Фреска. Палаццо Фарнезе в Капрароле. Зал Фарнезе Великолепного.

Марка символизирует "Войны".

35-2. Аллегорическая фигура добродетелей. Фреска. Палаццо Фарнезе в Капрароле. Зал Фарнезе Великолепного.

Марка символизирует "Мир".

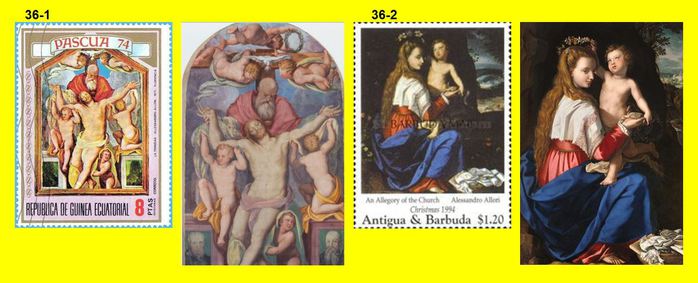

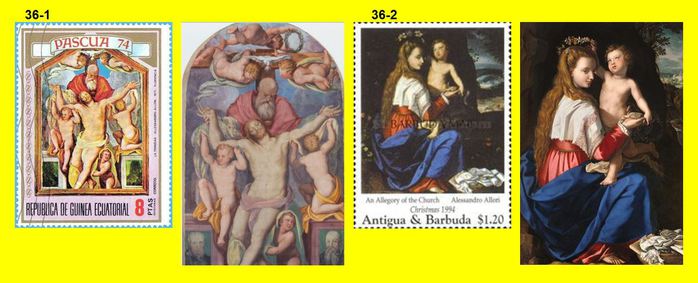

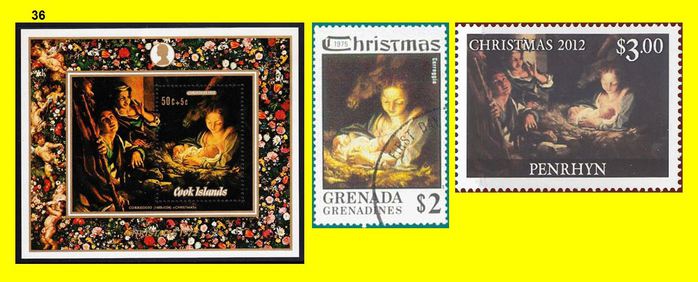

36. Алессандро Аллори (1535-1607)

Итальянский (флорентийский) живописец, представитель маньеризма. Ученик своего дяди, Аньоло Бронзино, и потому нередко называвшийся Алессандро Бронзино, художник весьма даровитый, но подвергшийся сильному влиянию Микеланджело. Влияние маньеризма особенно заметно в его религиозных картинах, условных и жестких по рисунку и резких по колориту. Талант Аллори ярче выказывается в его прекрасных, старательно исполненных портретах. Его сын Кристофано Аллори также стал художником.

36-1. Троица (фреска). 1571. Флоренция. Церковь Аннунциата. Часовня Святого Луки. (Место захоронения многих знаменитых художников).

36-2. Аллегория христианской церкви. 1600-10. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

37. Джованни Баттиста Морони (1522-1578) — итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в.

Итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в. Сын архитектора, учился у Алессандро Бонвичино (Моретто) в Брешии. Работал в Тренто, Бергамо, Альбино, Вероне, Милане. Испытал влияние Лоренцо Лотто и Джироламо Савольдо. Был в Бергамо весьма востребованным портретистом. В портретах стремился запечатлеть движение жизни в удачном повороте головы, живом взгляде, жесте своих моделей, что будет впоследствии использовано в европейском портретном искусстве XVII в.

37-1. Донатор, молящийся Богоматери. 1560. Вашингтон. Национальная галерея искусства.

38. Шипионе Пульцоне (1544-1598)

Итальянский живописец, представитель маньеризма. Создавал религиозные композиции. Но более известен как прославленный портретист. Знал и изучал произведения Себастьяно дель Пьомбо и ряда мастеров, которые обслуживали папский двор или работали в Риме в эпоху Контрреформации. Стал членом Папской конгрегации искусств и членом римской Гильдии Святого Луки.

38-1. Святое семейство со Св. Иоанном Крестителем и Св. Елизаветой. 1589. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 16)

33-1

На марках:

32. Перино дель Вага (1501-1547).

Итальянский художник-маньерист. Учился у Ридольфо Гирландайо. Около 1517 приехал в Рим, делал мелкие работы, помогая Рафаэлю в росписях лоджий Ватикана. Также писал по рисункам Рафаэля изображения планет в апартаментах Борджиа. Фактически Перино стал вторым, после Джулио Романо, помощником Рафаэля. После смерти Рафаэля (1520) и эпидемии чумы (1523) Перино вернулся во Флоренцию, сблизился с Россо Фьорентино. В 1538 вернулся в Рим. Писал в церкви Тринита-деи-Монти, в Замке Сант-Анджело, Ватикане, Сикстинской капелле.

32-1. Святое семейство. Мельбурн. Австралийская национальная галерея Виктории.

33. Франческо Бассано Младший (1549-1592).

Старший сын Якопо Бассано и внук Франческо-да-Понте-старшего. Работал в мастерской своего отца вместе со своими братьями Джамбатиста, Леандро и Джироламо. Затем он переехал в Венецию, где основал «ветвь» семейного художественного дела и где был нанят, чтобы написать серию исторических картин во Дворце Дожей. Но ввиду того, что он был склонен к ипохондрии и другим заболеваниям, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна вскоре после смерти своего отца в 1592 году.

33-1. Добрый самаритянин. 1575-80. Вена. Музей истории искусств.

34. Джулио Чезаре Прокаччини (1570-1625).

Джулио Чезаре оказался самым талантливым членом династии Прокаччини. Первоначально он был скульптором и в своих первых картинах сохранил контрастное освещение и сильную моделировку фигур. Вскоре эти черты сменились мягким рисунком, разнообразным и блестящим колоритом и серебристыми бликами, вдохновленными Бароччи, встречающимися в генуэзских произведениях Рубенса и предвосхищающими чисто барочное видение явилось отзвуком искусства Пармиджанино. В своих поздних произведениях проявляет тягу к строгим вкусам Контрреформации. Прокаччини был одним из первых художников, считавших наброски самостоятельными живописными произведениями.

34-1. Мадонна с младенцем, святыми Франциском и Домиником и ангелами. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

34-2. Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелами. Лондон. Национальная галерея.

35. Таддео Цуккаро (Цуккари) (1529-1566)

Итальянский художник, один из ярких представителей итальянской школы маньеризма. В возрасте 14 лет отправился в Рим изучать живопись. Начиная с 17 лет, начинает работать подмастерьем у Корреджо в Парме. В 1548 году возвращается в Рим и начинает работать самостоятельно. Работал главным образом в Италии. Наиболее известны его фрески на вилле Фарнезе близ Витербо. Умер в возрасте 37 лет в Риме, был похоронен в Пантеоне, могила располагается рядом с могилой Рафаэля.

35-1. Победа Пьетро Фарнезе в битве пр древнеримском городе Коза (Орбетелло) в 1110 году против врагов Святой Римской Церкви. Фреска. Палаццо Фарнезе в Капрароле. Зал Фарнезе Великолепного.

Марка символизирует "Войны".

35-2. Аллегорическая фигура добродетелей. Фреска. Палаццо Фарнезе в Капрароле. Зал Фарнезе Великолепного.

Марка символизирует "Мир".

36. Алессандро Аллори (1535-1607)

Итальянский (флорентийский) живописец, представитель маньеризма. Ученик своего дяди, Аньоло Бронзино, и потому нередко называвшийся Алессандро Бронзино, художник весьма даровитый, но подвергшийся сильному влиянию Микеланджело. Влияние маньеризма особенно заметно в его религиозных картинах, условных и жестких по рисунку и резких по колориту. Талант Аллори ярче выказывается в его прекрасных, старательно исполненных портретах. Его сын Кристофано Аллори также стал художником.

36-1. Троица (фреска). 1571. Флоренция. Церковь Аннунциата. Часовня Святого Луки. (Место захоронения многих знаменитых художников).

36-2. Аллегория христианской церкви. 1600-10. Санкт-Петербург. Эрмитаж.

37. Джованни Баттиста Морони (1522-1578) — итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в.

Итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в. Сын архитектора, учился у Алессандро Бонвичино (Моретто) в Брешии. Работал в Тренто, Бергамо, Альбино, Вероне, Милане. Испытал влияние Лоренцо Лотто и Джироламо Савольдо. Был в Бергамо весьма востребованным портретистом. В портретах стремился запечатлеть движение жизни в удачном повороте головы, живом взгляде, жесте своих моделей, что будет впоследствии использовано в европейском портретном искусстве XVII в.

37-1. Донатор, молящийся Богоматери. 1560. Вашингтон. Национальная галерея искусства.

38. Шипионе Пульцоне (1544-1598)

Итальянский живописец, представитель маньеризма. Создавал религиозные композиции. Но более известен как прославленный портретист. Знал и изучал произведения Себастьяно дель Пьомбо и ряда мастеров, которые обслуживали папский двор или работали в Риме в эпоху Контрреформации. Стал членом Папской конгрегации искусств и членом римской Гильдии Святого Луки.

38-1. Святое семейство со Св. Иоанном Крестителем и Св. Елизаветой. 1589. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 16)

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 18 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5.

Часть 19 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6.

Часть 20 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 7.

Часть 21 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 8.

Часть 22 - Аньоло Бронзино (1503-1572). Италия. Часть 2

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6. |

Начало темы "Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

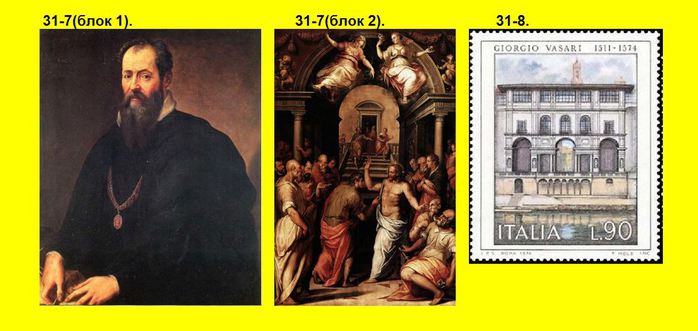

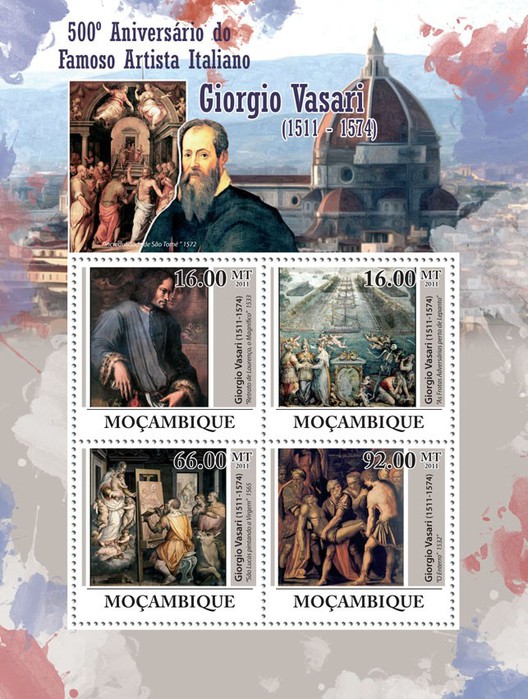

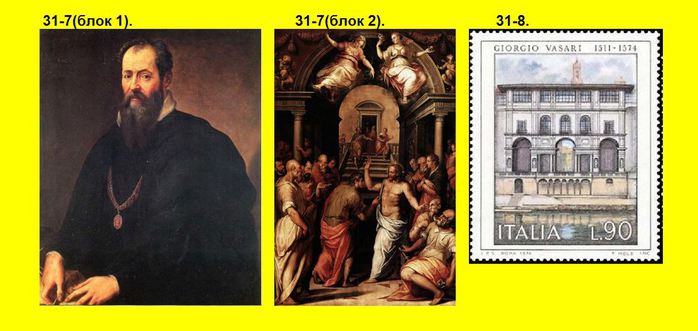

31-7.

31-8.

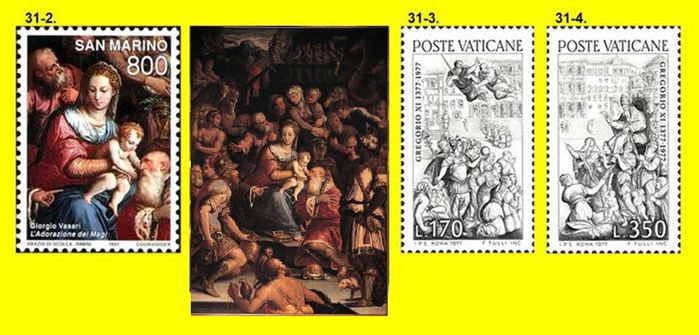

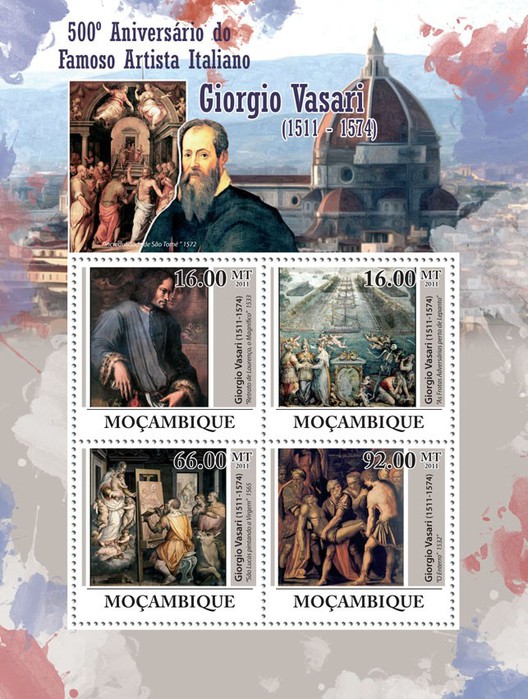

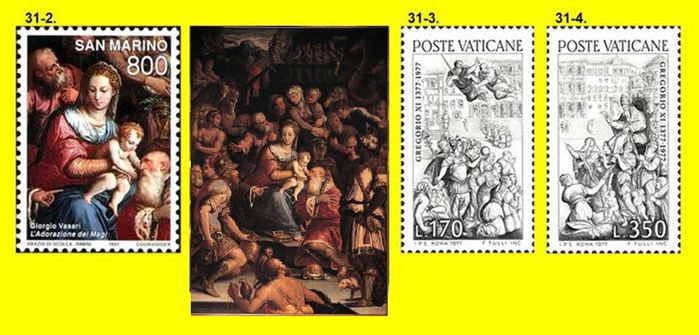

На марках:

31. Джорджо Вазари (1511-1574)

Итальянский живописец, прозванный Аретино, архитектор и писатель. Автор знаменитых «Жизнеописаний», основоположник современного искусствознания. В 1524 году он жил во Флоренции, учился у Андреа дель Сарто, Микеланджело и Баччо Бандинелли. Молодому Вазари покровительствовали Александр и Ипполито Медичи, которые вскоре были вынуждены покинуть Флоренцию. Вазари вернулся в Ареццо, где получил несколько заказов и даже писал фрески. Его отец умер, и он заботился о своих трёх сестрах и двух братьях. Некоторое время Вазари обучался золотому и серебряному ремеслу, которое в то время считалось искусством. Тогда начался ряд его путешествий по Италии и поисков работы; при этом он счастливо встретился с одним из первых своих покровителей, Ипполито Медичи, который взял его с собой в Рим. Живопись Вазари представляет собой яркий образец тосканского маньеризма. Вазари работал чрезвычайно быстро, хотя и пользовался помощью многих молодых художников, имена которых тоже сохранились. В собственном жизнеописании он описывал все свои работы в самых мелких подробностях. Несмотря на то, что Вазари был хорошим художником, в его фигурах встречаются неправильности. Его картины написаны в холодной цветовой гамме.

31-1. Козимо Медичи в окружении своих художников, архитекторов, инженеров. 1555. Флоренция. Палаццо Веккио.

31-2. Поклонение волхвов. Римини. Церковь Св. Фортунадо.

31-3. Святые Пётр и Павел и толпы верующих. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

Марка посвящена столетию возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим.

31-4. Папа Григорий XI и св. Екатерина Сиенская. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

Марка посвящена столетию возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим.

31-5. Святой Лука рисующий Мадонну. Фреска. 1565. Флоренция. Церковь Сантиссима-Аннунциата.

31-6. Проповедь св. Иоанна Крестителя. 1549. Ареццо. Епархиальный Музей.

31-7-1. Портрет Лоренцо Великолепного (Лоренцо Медичи). 1533-34. Флоренция. Галерея Уффици.

Вазари писал этот портрет по заказу Алессандро Медичи спустя много лет после смерти изображённого на неём человека. Лоренцо Великолепный был внуком Козимо Старшего Медичи и сосредоточил в своих руках всю власть над Флоренцией, но в то же время покровительствовал художникам и поэтам и сам писал стихи. Время его правления было «золотым веком» флорентийского искусства. Но на этом портрете изображён выглядящий усталым, погруженный в свои думы человек, равнодушный и к славе, и к богатству, на которое намекает красный кошелек, и даже к тому, что его объявили «сосудом всех добродетелей», о чем свидетельствует надпись позади.

31-7-2. Битва при Лепанто. 1572. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

31-7-3. Святой Лука рисующий Мадонну. Фреска. 1565. Флоренция. Церковь Сантиссима-Аннунциата. (См. № 31-5)

31-7-4. Погребение Христа (фреска). 1532. Ареццо. Каса Вазари.

31-7(блок-1). Автопортрет. 1555-67. Флоренция. Галерея Уффици.

31-7(блок-2). Неверие Святого Фомы. 1572. Флоренция. Базилика Санта-Кроче.

31-8. Лоджия Палаццо Уффици во Флоренции (вид со стороны реки Арно). 1560. Проект Джорджо Вазари.

31-7.

31-8.

На марках:

31. Джорджо Вазари (1511-1574)

Итальянский живописец, прозванный Аретино, архитектор и писатель. Автор знаменитых «Жизнеописаний», основоположник современного искусствознания. В 1524 году он жил во Флоренции, учился у Андреа дель Сарто, Микеланджело и Баччо Бандинелли. Молодому Вазари покровительствовали Александр и Ипполито Медичи, которые вскоре были вынуждены покинуть Флоренцию. Вазари вернулся в Ареццо, где получил несколько заказов и даже писал фрески. Его отец умер, и он заботился о своих трёх сестрах и двух братьях. Некоторое время Вазари обучался золотому и серебряному ремеслу, которое в то время считалось искусством. Тогда начался ряд его путешествий по Италии и поисков работы; при этом он счастливо встретился с одним из первых своих покровителей, Ипполито Медичи, который взял его с собой в Рим. Живопись Вазари представляет собой яркий образец тосканского маньеризма. Вазари работал чрезвычайно быстро, хотя и пользовался помощью многих молодых художников, имена которых тоже сохранились. В собственном жизнеописании он описывал все свои работы в самых мелких подробностях. Несмотря на то, что Вазари был хорошим художником, в его фигурах встречаются неправильности. Его картины написаны в холодной цветовой гамме.

31-1. Козимо Медичи в окружении своих художников, архитекторов, инженеров. 1555. Флоренция. Палаццо Веккио.

31-2. Поклонение волхвов. Римини. Церковь Св. Фортунадо.

31-3. Святые Пётр и Павел и толпы верующих. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

Марка посвящена столетию возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим.

31-4. Папа Григорий XI и св. Екатерина Сиенская. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

Марка посвящена столетию возвращения папы Григория XI из Авиньона в Рим.

31-5. Святой Лука рисующий Мадонну. Фреска. 1565. Флоренция. Церковь Сантиссима-Аннунциата.

31-6. Проповедь св. Иоанна Крестителя. 1549. Ареццо. Епархиальный Музей.

31-7-1. Портрет Лоренцо Великолепного (Лоренцо Медичи). 1533-34. Флоренция. Галерея Уффици.

Вазари писал этот портрет по заказу Алессандро Медичи спустя много лет после смерти изображённого на неём человека. Лоренцо Великолепный был внуком Козимо Старшего Медичи и сосредоточил в своих руках всю власть над Флоренцией, но в то же время покровительствовал художникам и поэтам и сам писал стихи. Время его правления было «золотым веком» флорентийского искусства. Но на этом портрете изображён выглядящий усталым, погруженный в свои думы человек, равнодушный и к славе, и к богатству, на которое намекает красный кошелек, и даже к тому, что его объявили «сосудом всех добродетелей», о чем свидетельствует надпись позади.

31-7-2. Битва при Лепанто. 1572. Ватикан. Фреска в Апостольском Дворце.

31-7-3. Святой Лука рисующий Мадонну. Фреска. 1565. Флоренция. Церковь Сантиссима-Аннунциата. (См. № 31-5)

31-7-4. Погребение Христа (фреска). 1532. Ареццо. Каса Вазари.

31-7(блок-1). Автопортрет. 1555-67. Флоренция. Галерея Уффици.

31-7(блок-2). Неверие Святого Фомы. 1572. Флоренция. Базилика Санта-Кроче.

31-8. Лоджия Палаццо Уффици во Флоренции (вид со стороны реки Арно). 1560. Проект Джорджо Вазари.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 17 - Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2

Часть 18 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5.

Часть 19 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6.

Часть 20 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 7.

Часть 21 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 8.

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5. |

Начало темы "Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

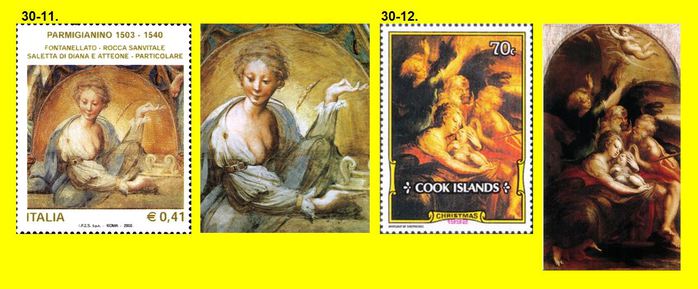

30-11.

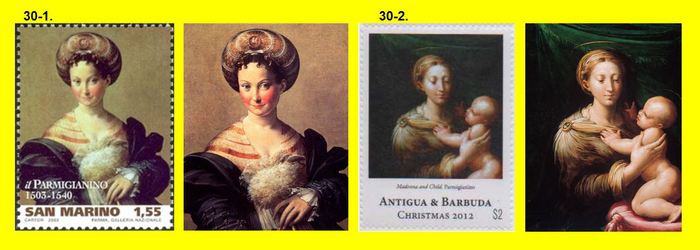

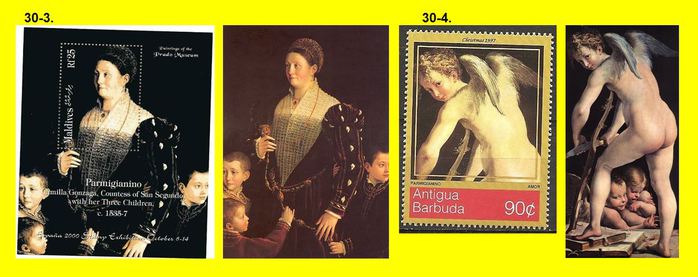

На марках:

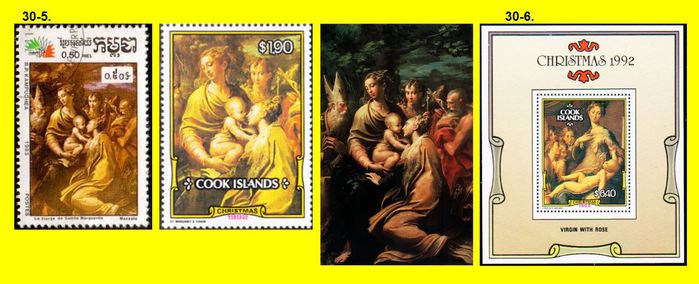

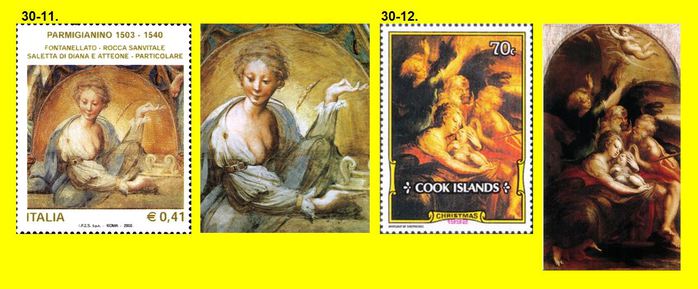

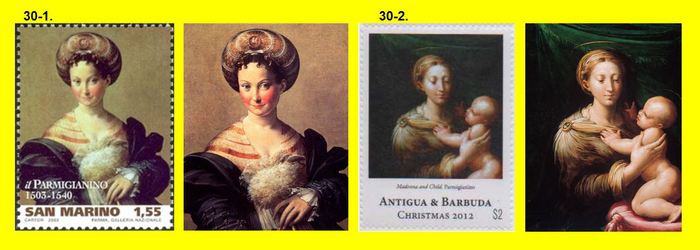

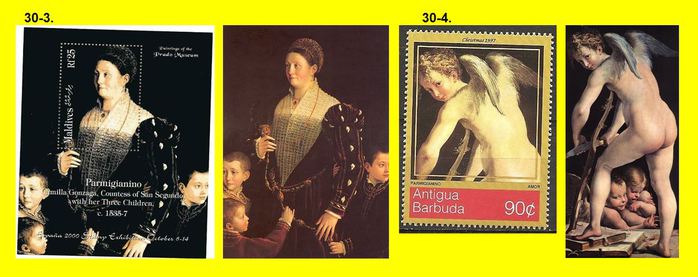

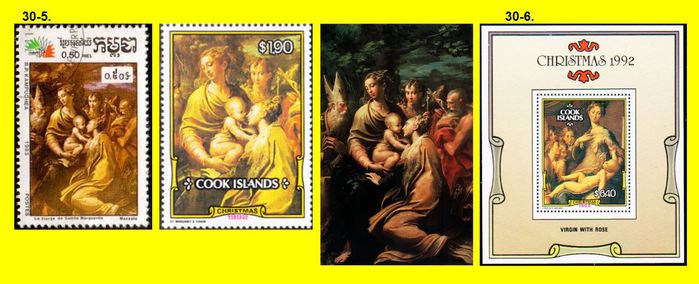

30. Пармиджанино (1503-1540).

Джироламо Франческо Мария Маццола, более известный под прозвищем Пармиджанино — итальянский художник и гравёр эпохи Возрождения, представитель маньеризма. Сын художника Филиппо Маццолы. Франческо осиротел в два года, его воспитывали братья отца — художники Микеле и Пьер Иларио. Первую картину — «Крещение Иисуса» — написал в шестнадцатилетнем возрасте. В семнадцать лет Пармиджанино получил заказ на цикл фресок для украшения покоев Паолы Гонзага. Темой фресок Рокка Санвитале был миф о Диане. На первый взгляд Пармиджанино дословно цитирует фрески Камеры ди Сан Паоло, написанные Корреджо. Но Корреджо стремится достичь гармоничного равновесия между творением человеческих рук и природой. Пармиджанино же, стилизируя, разрушает правдоподобие, создавая произведение, герметическое пространство которого заполнено предметами, выписанными с величайшей точностью, а освещение и цветовое решение находятся за гранью реальности. По некоторым сведениям, Пармиджанино увлекался магией, что сказалось в мотивах и символах не только одной из наиболее известных работ художника — фресках в Фонтанеллато на темы «Метаморфоз» Овидия, но и во многих произведениях станковой живописи. В Рим Пармиджанино прибыл летом 1524 года. В Риме он сблизился с маньеристами Себастьяно дель Пьомбо и Россо Фьорентино. В 1527 году Пармиджанино прибыл в Болонью, где провёл четыре года. Вернувшись на родину, в Парму, Пармиджанино выполнил — в числе других произведений — самую знаменитую свою картину — «Мадонна с длинной шеей». За неисполнение в срок заказа на росписи в Санта-Мария-делла-Стекката был приговорён к тюремному заключению (1539), выпущен под залог, бежал из Пармы в городок Казальмаджоре. Умер там же.

30-1. Портрет молодой женщины. 1527-30. Парма. Национальная галерея.

30-2. Мадонна с младенцем. Форт-Уэрт (шт. Техас). Художественный музей Кимбелл.

30-3. Портрет графини Камиллы Гонзага с сыновьями. 1540. Мадрид. Прадо.

30-4. Купидон, строгающий лук. 1533-34. Вена. Музей истории искусства.

В этой картине художник обыгрывает ставшую популярной в эпоху Возрождения тему о превратностях и опасностях, сопутствующих чувственной любви. Амур, с лукавым вызовом глядящий на зрителя, уже почти окончил свою работу. Скоро лук будет готов, и тогда - берегитесь, сердца людские. У ног Купидона Пармиджанино поместил двух путти. Один из них, забавляясь, подстрекает другого дотронуться до Амура. Второй плачет, боясь обжечься о любовное пламя. При всей своей поверхностной игривости» эта картина не так бесхитростна, как можно подумать. В ней Пармиджанино остается все тем же задумчивым меланхоликом, что и в прочих своих полотнах. Улыбка его печальна, а кистью его водит не избыток весёлости, но тоска об этом простом, но недоступном ему даре - даре искренне и чистосердечно веселиться.

30-5. Мадонна со святой Маргаритой и другими святыми. 1527-29. Болонья. Национальная галерея. (См. № 7)

Главный акцент Пармиджанино делает здесь на фигуре святой Маргариты, причудливо решая ее образ. Художник одевает святую во власяницу, но в то же время увенчивает ее самой изысканной причёской, вплетая в ее волосы чудесно сверкающие (как бы предвосхищающие нимб) жемчужины.

30-6. Мадонна с длинной шеей (или Мадонна с младенцем, ангелами и Святым Иеронимом). 1535-40. Флоренция. Галерея Уффици.

По словам Вазари, «работа эта не вполне удовлетворяла» Пармиджанино и потому осталась незаконченной — за спиной Мадонны видны колонны без капителей, уходящие в пустоту, едва намечена голова шестого ангела. Но, согласно предположению современных исследователей, это обстоятельство могло объясняться тем, что художник, увлечённый алхимией, выразил таким образом бесконечность стремления к совершенству и его недостижимость.

Взгляд Мадонны устремлён на спящего на её коленях младенца Христа. Его глубокий сон может быть истолкован как намёк на смерть. Один из ангелов держит сосуд, так называемую вазу Гермеса (Меркурия), в алхимии символизирующий начальную стадию, зачатие. Крест на сосуде, ранее красный (теперь он еле виден), означает будущий жизненный путь Христа. Таким образом художник воплощает идею о неразрывной связи жизни и смерти. На дальнем плане видна фигура Святого Иеронима, поющего хвалу Непорочному зачатию. Рядом с Иеронимом вначале был изображён Святой Франциск. Включение этого святого в картину имело определённую смысловую нагрузку: орден францисканцев был одним из активных участников религиозного спора о Непорочном зачатии Марии. Пространство картины построено с искажением перспективы: фигура Иеронима неправдоподобно мала, ряд колонн, тесно прижатых друг к другу, поддерживает пустоту: всё усиливает впечатление нереальности, иррациональности. Длинная шея Мадонны, так же, как и колонна — атрибут Марии со времён средневековья, символизируют её чистоту.

30-7. Мадонна с розой. 1527-31. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 6)

Картина является одним из наиболее ярких и характерных произведений маньеризма. Образы этой эффектной, виртуозно построенной композиции носят изысканный, нарочито светский характер и в то же время лишены не только значительности, но и человеческой теплоты, отмечены внутренней ущербностью. В мадонне Пармиджанино подчеркивает холодную отчужденность, аристократическую неприступность, придавая ее прекрасному лицу надменное, почти жесткое выражение, а жесту тонких холеных рук — манерность, нарочитую бесцельность. Двусмысленность взглядов, кокетливый изгиб тела, подчеркивающий округлость бедер, придают отпечаток холодной чувственности образу маленького Христа.

30-8. Мадонна со Святым Захарией. 1530-33. Флоренция. Галерея Уффици.

В этой картине присущая художнику холодная, несколько рассудочная парадоксальность сочетается с драматическим подтекстом. Персонажи художника предстают в ней на фоне величественной пейзажной панорамы с горными массивами, водным потоком, античными руинами, освещённой вспышками холодного серебристого света и изборождённой тенями. На этом фоне величественная фигура пророка Захарии на первом плане, обратившего свой взор куда-то влево, за пределы композиции, приобретает грандиозные масштабы. Мадонна с сидящим на ее коленях Младенцем и целующим его маленьким Иоанном Крестителем, стоящая рядом с ними Магдалина, судя по масштабам их фигур, отделены от первого плана некой пространственной дистанцией, но в то же время рука Захарии почти касается края одежд Марии. Мадонна в этой картине являет нам совершенное воплощение того утонченного идеала красоты, который сложился уже в более ранних работах Пармиджанино. Её лицо, промоделированное лёгкой дымкой светотени, спокойно и ясно, плавны очертания ее стройной фигуры, и в то же время глубокие тени в змеящихся складках ее одежд, вспышки света на их гребнях подчеркивают общую атмосферу напряжённости, преобладающую в этой картине.

30-9. Автопортрет в розовом берете. 1540. Парма. Национальная галерея.

30-10. Портрет молодой женщины (Антея). 1535. Неаполь. Национальная галерея Каподимонте.

Портрет неизвестной юной женщины, скорее всего, куртизанки, полон загадочного обаяния. Взгляд молодой женщины, как это довольно часто бывает в портретах Пармиджанино, пристально, почти гипнотически направлен прямо на зрителя. Художник вносит в портрет элементы стилизации, преувеличивает хрупкость, изящество юной красавицы, вытягивая пропорции ее фигуры, оставив вокруг нее слишком много пустого пространства, сделав нарочито маленькой головку. И в то же время, добиваясь строгой торжественности композиции, идеальной обобщенности лепки лица, безупречной чистоты его очертаний, он сумел передать и жизненное обаяние своей прелестной модели, которая смотрит на зрителя огромными вопрошающими чёрными глазами.

30-11. Купание Дианы. Фреска. Парма. Палаццо Фонтанеллато.

Работая над оформлением роскошного пармского дворца Фонтанеллато, Пармиджанино ориентировался, по всей видимости, на фрески Корреджо в пармском же монастыре Сан-Паоло, созданные в 1519-20 годах. Молодой мастер следует за своим учителем даже в выборе сюжета - как и Корреджо, он иллюстрирует миф о богине-охотнице Диане. Само художественное решение декоративной части росписей также напоминает о росписях Корреджо, создающих иллюзию зелёной беседки с окошками в небо. Подобные заимствования нельзя назвать плагиатом. Во-первых, такого понятия в XVI веке не существовало. Во-вторых, Пармиджанино, заимствуя у своего наставника те или иные художественные находки, не столько повторяет, сколько развивает их, истолковывая предложенные учителем образы в уже совершенно маньеристском ключе.

30-12. Рождество с ангелами. 1525. Рим. Галерея Дориа Памфили.

30-11.

На марках:

30. Пармиджанино (1503-1540).

Джироламо Франческо Мария Маццола, более известный под прозвищем Пармиджанино — итальянский художник и гравёр эпохи Возрождения, представитель маньеризма. Сын художника Филиппо Маццолы. Франческо осиротел в два года, его воспитывали братья отца — художники Микеле и Пьер Иларио. Первую картину — «Крещение Иисуса» — написал в шестнадцатилетнем возрасте. В семнадцать лет Пармиджанино получил заказ на цикл фресок для украшения покоев Паолы Гонзага. Темой фресок Рокка Санвитале был миф о Диане. На первый взгляд Пармиджанино дословно цитирует фрески Камеры ди Сан Паоло, написанные Корреджо. Но Корреджо стремится достичь гармоничного равновесия между творением человеческих рук и природой. Пармиджанино же, стилизируя, разрушает правдоподобие, создавая произведение, герметическое пространство которого заполнено предметами, выписанными с величайшей точностью, а освещение и цветовое решение находятся за гранью реальности. По некоторым сведениям, Пармиджанино увлекался магией, что сказалось в мотивах и символах не только одной из наиболее известных работ художника — фресках в Фонтанеллато на темы «Метаморфоз» Овидия, но и во многих произведениях станковой живописи. В Рим Пармиджанино прибыл летом 1524 года. В Риме он сблизился с маньеристами Себастьяно дель Пьомбо и Россо Фьорентино. В 1527 году Пармиджанино прибыл в Болонью, где провёл четыре года. Вернувшись на родину, в Парму, Пармиджанино выполнил — в числе других произведений — самую знаменитую свою картину — «Мадонна с длинной шеей». За неисполнение в срок заказа на росписи в Санта-Мария-делла-Стекката был приговорён к тюремному заключению (1539), выпущен под залог, бежал из Пармы в городок Казальмаджоре. Умер там же.

30-1. Портрет молодой женщины. 1527-30. Парма. Национальная галерея.

30-2. Мадонна с младенцем. Форт-Уэрт (шт. Техас). Художественный музей Кимбелл.

30-3. Портрет графини Камиллы Гонзага с сыновьями. 1540. Мадрид. Прадо.

30-4. Купидон, строгающий лук. 1533-34. Вена. Музей истории искусства.

В этой картине художник обыгрывает ставшую популярной в эпоху Возрождения тему о превратностях и опасностях, сопутствующих чувственной любви. Амур, с лукавым вызовом глядящий на зрителя, уже почти окончил свою работу. Скоро лук будет готов, и тогда - берегитесь, сердца людские. У ног Купидона Пармиджанино поместил двух путти. Один из них, забавляясь, подстрекает другого дотронуться до Амура. Второй плачет, боясь обжечься о любовное пламя. При всей своей поверхностной игривости» эта картина не так бесхитростна, как можно подумать. В ней Пармиджанино остается все тем же задумчивым меланхоликом, что и в прочих своих полотнах. Улыбка его печальна, а кистью его водит не избыток весёлости, но тоска об этом простом, но недоступном ему даре - даре искренне и чистосердечно веселиться.

30-5. Мадонна со святой Маргаритой и другими святыми. 1527-29. Болонья. Национальная галерея. (См. № 7)

Главный акцент Пармиджанино делает здесь на фигуре святой Маргариты, причудливо решая ее образ. Художник одевает святую во власяницу, но в то же время увенчивает ее самой изысканной причёской, вплетая в ее волосы чудесно сверкающие (как бы предвосхищающие нимб) жемчужины.

30-6. Мадонна с длинной шеей (или Мадонна с младенцем, ангелами и Святым Иеронимом). 1535-40. Флоренция. Галерея Уффици.

По словам Вазари, «работа эта не вполне удовлетворяла» Пармиджанино и потому осталась незаконченной — за спиной Мадонны видны колонны без капителей, уходящие в пустоту, едва намечена голова шестого ангела. Но, согласно предположению современных исследователей, это обстоятельство могло объясняться тем, что художник, увлечённый алхимией, выразил таким образом бесконечность стремления к совершенству и его недостижимость.

Взгляд Мадонны устремлён на спящего на её коленях младенца Христа. Его глубокий сон может быть истолкован как намёк на смерть. Один из ангелов держит сосуд, так называемую вазу Гермеса (Меркурия), в алхимии символизирующий начальную стадию, зачатие. Крест на сосуде, ранее красный (теперь он еле виден), означает будущий жизненный путь Христа. Таким образом художник воплощает идею о неразрывной связи жизни и смерти. На дальнем плане видна фигура Святого Иеронима, поющего хвалу Непорочному зачатию. Рядом с Иеронимом вначале был изображён Святой Франциск. Включение этого святого в картину имело определённую смысловую нагрузку: орден францисканцев был одним из активных участников религиозного спора о Непорочном зачатии Марии. Пространство картины построено с искажением перспективы: фигура Иеронима неправдоподобно мала, ряд колонн, тесно прижатых друг к другу, поддерживает пустоту: всё усиливает впечатление нереальности, иррациональности. Длинная шея Мадонны, так же, как и колонна — атрибут Марии со времён средневековья, символизируют её чистоту.

30-7. Мадонна с розой. 1527-31. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 6)

Картина является одним из наиболее ярких и характерных произведений маньеризма. Образы этой эффектной, виртуозно построенной композиции носят изысканный, нарочито светский характер и в то же время лишены не только значительности, но и человеческой теплоты, отмечены внутренней ущербностью. В мадонне Пармиджанино подчеркивает холодную отчужденность, аристократическую неприступность, придавая ее прекрасному лицу надменное, почти жесткое выражение, а жесту тонких холеных рук — манерность, нарочитую бесцельность. Двусмысленность взглядов, кокетливый изгиб тела, подчеркивающий округлость бедер, придают отпечаток холодной чувственности образу маленького Христа.

30-8. Мадонна со Святым Захарией. 1530-33. Флоренция. Галерея Уффици.

В этой картине присущая художнику холодная, несколько рассудочная парадоксальность сочетается с драматическим подтекстом. Персонажи художника предстают в ней на фоне величественной пейзажной панорамы с горными массивами, водным потоком, античными руинами, освещённой вспышками холодного серебристого света и изборождённой тенями. На этом фоне величественная фигура пророка Захарии на первом плане, обратившего свой взор куда-то влево, за пределы композиции, приобретает грандиозные масштабы. Мадонна с сидящим на ее коленях Младенцем и целующим его маленьким Иоанном Крестителем, стоящая рядом с ними Магдалина, судя по масштабам их фигур, отделены от первого плана некой пространственной дистанцией, но в то же время рука Захарии почти касается края одежд Марии. Мадонна в этой картине являет нам совершенное воплощение того утонченного идеала красоты, который сложился уже в более ранних работах Пармиджанино. Её лицо, промоделированное лёгкой дымкой светотени, спокойно и ясно, плавны очертания ее стройной фигуры, и в то же время глубокие тени в змеящихся складках ее одежд, вспышки света на их гребнях подчеркивают общую атмосферу напряжённости, преобладающую в этой картине.

30-9. Автопортрет в розовом берете. 1540. Парма. Национальная галерея.

30-10. Портрет молодой женщины (Антея). 1535. Неаполь. Национальная галерея Каподимонте.

Портрет неизвестной юной женщины, скорее всего, куртизанки, полон загадочного обаяния. Взгляд молодой женщины, как это довольно часто бывает в портретах Пармиджанино, пристально, почти гипнотически направлен прямо на зрителя. Художник вносит в портрет элементы стилизации, преувеличивает хрупкость, изящество юной красавицы, вытягивая пропорции ее фигуры, оставив вокруг нее слишком много пустого пространства, сделав нарочито маленькой головку. И в то же время, добиваясь строгой торжественности композиции, идеальной обобщенности лепки лица, безупречной чистоты его очертаний, он сумел передать и жизненное обаяние своей прелестной модели, которая смотрит на зрителя огромными вопрошающими чёрными глазами.

30-11. Купание Дианы. Фреска. Парма. Палаццо Фонтанеллато.

Работая над оформлением роскошного пармского дворца Фонтанеллато, Пармиджанино ориентировался, по всей видимости, на фрески Корреджо в пармском же монастыре Сан-Паоло, созданные в 1519-20 годах. Молодой мастер следует за своим учителем даже в выборе сюжета - как и Корреджо, он иллюстрирует миф о богине-охотнице Диане. Само художественное решение декоративной части росписей также напоминает о росписях Корреджо, создающих иллюзию зелёной беседки с окошками в небо. Подобные заимствования нельзя назвать плагиатом. Во-первых, такого понятия в XVI веке не существовало. Во-вторых, Пармиджанино, заимствуя у своего наставника те или иные художественные находки, не столько повторяет, сколько развивает их, истолковывая предложенные учителем образы в уже совершенно маньеристском ключе.

30-12. Рождество с ангелами. 1525. Рим. Галерея Дориа Памфили.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 16 - Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2

Часть 17 - Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2

Часть 18 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5.

Часть 19 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6.

Часть 20 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 7.

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

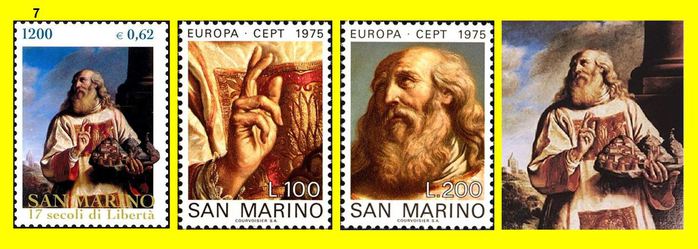

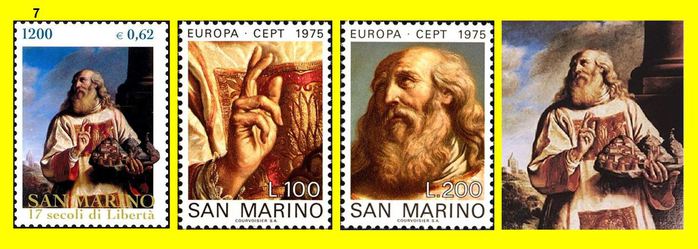

Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2 |

Начало темы "Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

На марках:

5. Ангелы, оплакивающие Христа. 1618. Лондон. Национальная галерея. (См. № 4)

6. Мадонна с младенцем. 1615. Дублин. Национальная галерея Ирландии.

Эскиз для алтаря с Мадонной дель Кармине. Сегодня картина находится в Пинакотеке города Ченто, родном городе Гверчино.

7. Св. Маринус (Сан Марино). Сан-Марино. Палаццо публико. (См. № 1)

8. Возвращение блудного сына. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 3)

9. Мадонна с ласточкой. 1620. Флоренция. Галерея Палатина (Палаццо Питти).

На марках:

5. Ангелы, оплакивающие Христа. 1618. Лондон. Национальная галерея. (См. № 4)

6. Мадонна с младенцем. 1615. Дублин. Национальная галерея Ирландии.

Эскиз для алтаря с Мадонной дель Кармине. Сегодня картина находится в Пинакотеке города Ченто, родном городе Гверчино.

7. Св. Маринус (Сан Марино). Сан-Марино. Палаццо публико. (См. № 1)

8. Возвращение блудного сына. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 3)

9. Мадонна с ласточкой. 1620. Флоренция. Галерея Палатина (Палаццо Питти).

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 15 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11

Часть 16 - Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2

Часть 17 - Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2

Часть 18 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5.

Часть 19 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 6.

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

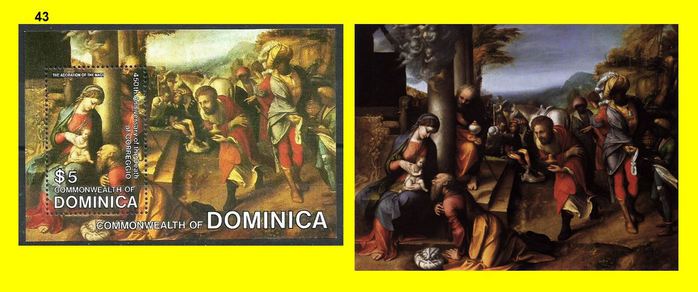

Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2 |

Начало темы "Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

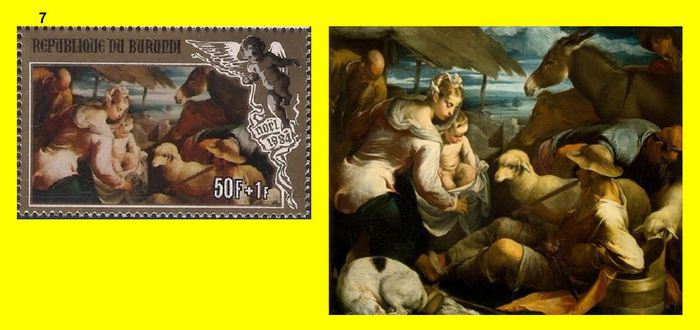

На марках:

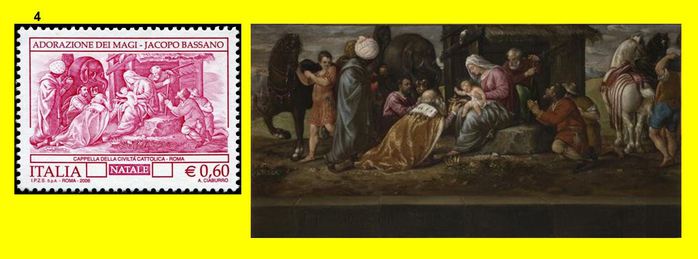

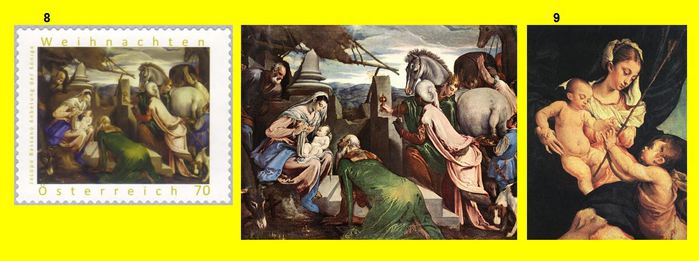

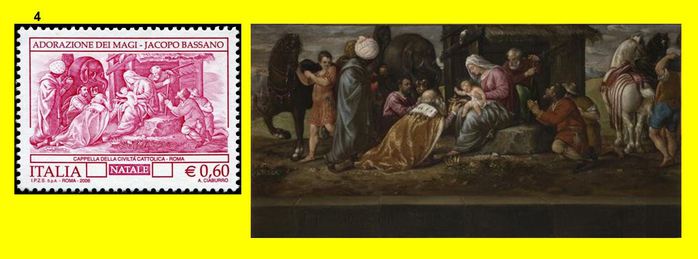

4. Поклонение волхвов. 1576-80. Рим. Галерея Боргезе. (Совместно с сыном Леандро)

5. Поклонение волхвов. 1542. Эдинбург. Национальная галерея Шотландии.

6. Распятие. 1562. Тревизо (регион Венето). Музей Луиджи Байло.

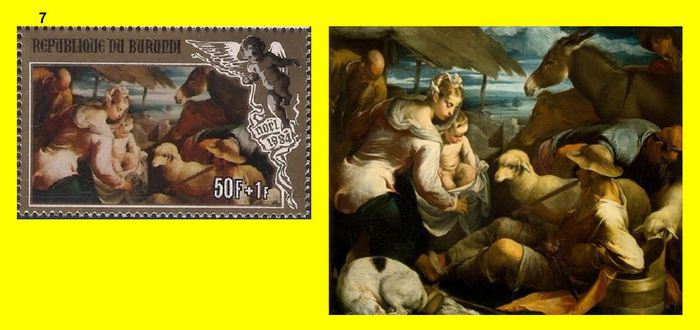

7. Поклонение пастухов. 1553. Париж. Лувр.

8. Три волхва. 1562. Вена. Музей истории искусства.

9. Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. 1570. Флоренция. Галерея Уффици.

10. На полях блока: Путь на Голгофу. 1540. Лондон. Национальная галерея. На марке: Картина Рафаэля "Распятие".

На марках:

4. Поклонение волхвов. 1576-80. Рим. Галерея Боргезе. (Совместно с сыном Леандро)

5. Поклонение волхвов. 1542. Эдинбург. Национальная галерея Шотландии.

6. Распятие. 1562. Тревизо (регион Венето). Музей Луиджи Байло.

7. Поклонение пастухов. 1553. Париж. Лувр.

8. Три волхва. 1562. Вена. Музей истории искусства.

9. Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. 1570. Флоренция. Галерея Уффици.

10. На полях блока: Путь на Голгофу. 1540. Лондон. Национальная галерея. На марке: Картина Рафаэля "Распятие".

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 14 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10

Часть 15 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11

Часть 16 - Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2

Часть 17 - Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2

Часть 18 - Художники Италии XVI-XVII в.в. Часть 5.

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

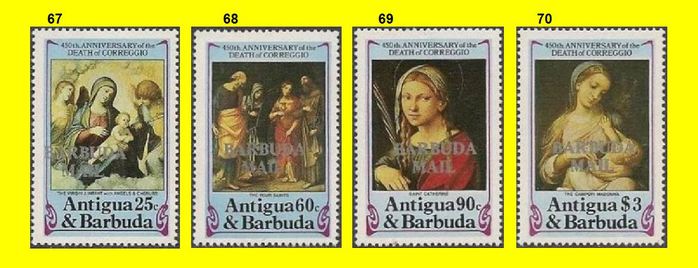

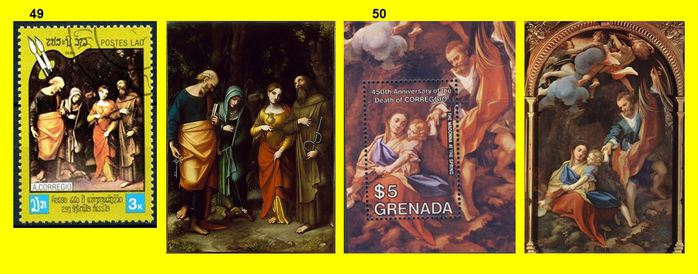

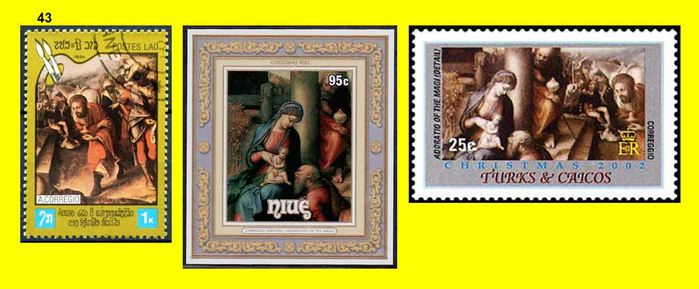

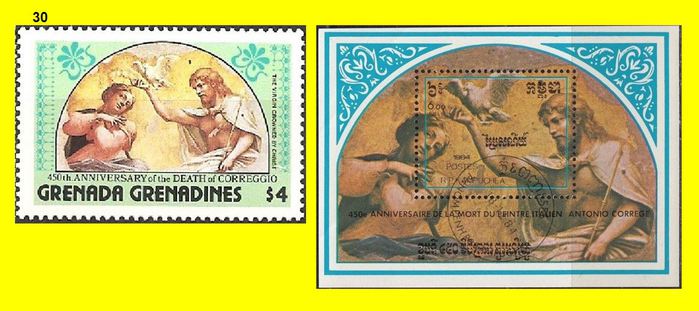

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

60

61

62

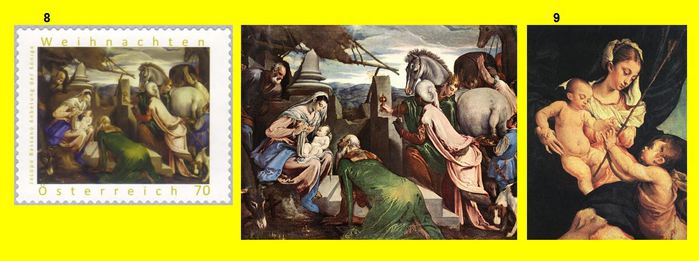

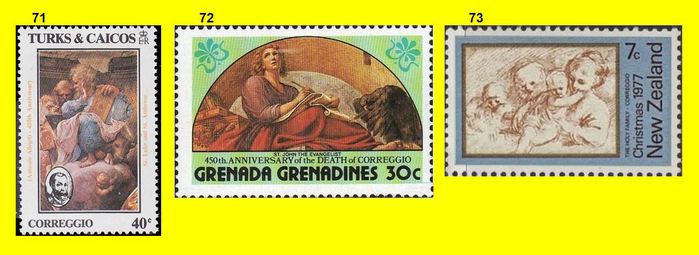

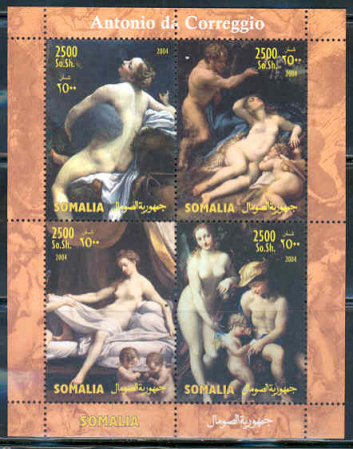

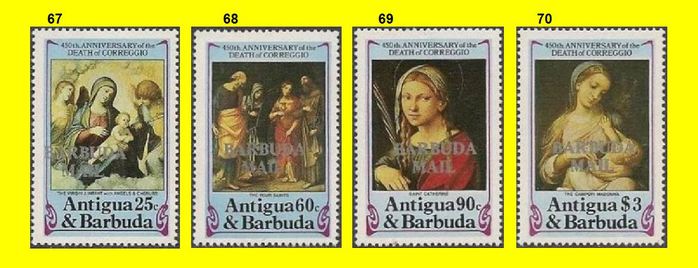

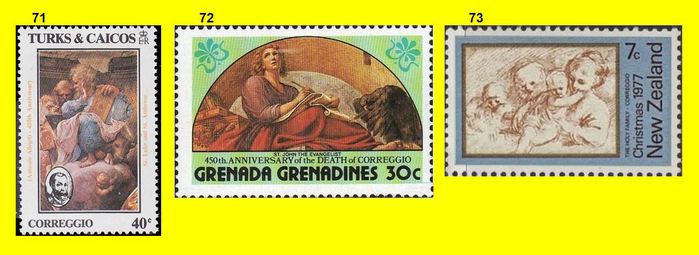

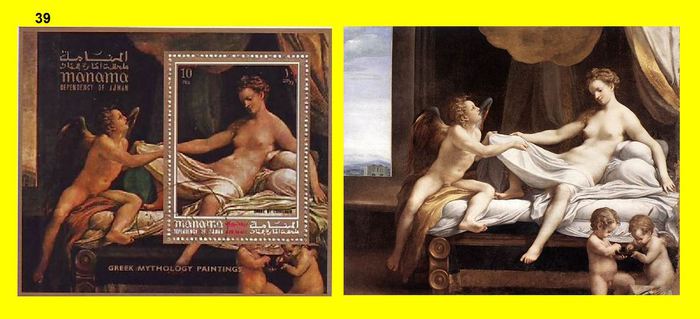

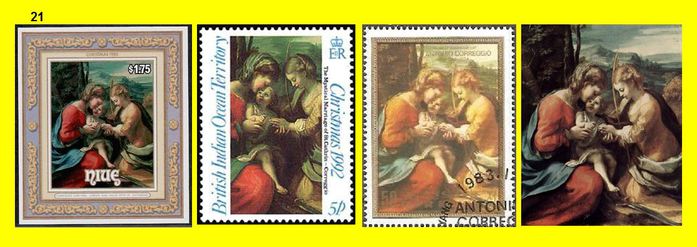

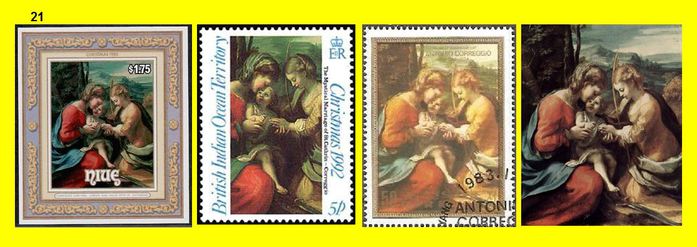

На марках:

60-1, 60-2. Мадонна с младенцем и святыми Иеронимом и Магдалиной. 1525-28. Парма. Национальная галерея. (См. № 25)

60-3. Мистическое обручение св. Екатерины. 1517-18. Неаполь. Музей Каподимонте (Коллекция Фарнезе). (См. № 21)

60-4. Мадонна с младенцем и Св. Иоанном Крестителем. 1512-14. Милан. Замок Сфорца. (См. №№ 6 и 52)

60(блок). Поклонение младенцу. 1518-20. Флоренция. Галерея Уффици. (См. №№ 9 и 23)

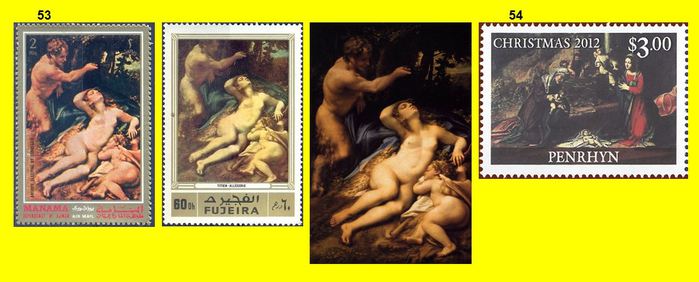

61-1. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства. (См. №№ 37 и 58)

61-2. Венера, Купидон и Сатир. 1524-25. Париж. Лувр. (См. № 53)

61-3. Даная. 1530. Рим. Галерея Боргезе. (См. №№ 17 и 39)

61-4. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 14, 38 и 59)

62-1. Леда с лебедем. 1531-32. Берлин. Галерея старых мастеров. (См. №№ 18 и 40)

62-2. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея. (См. № 48)

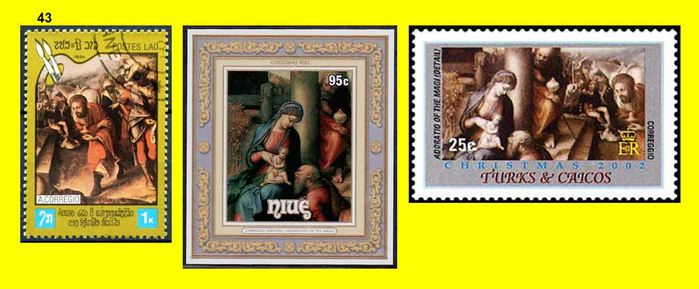

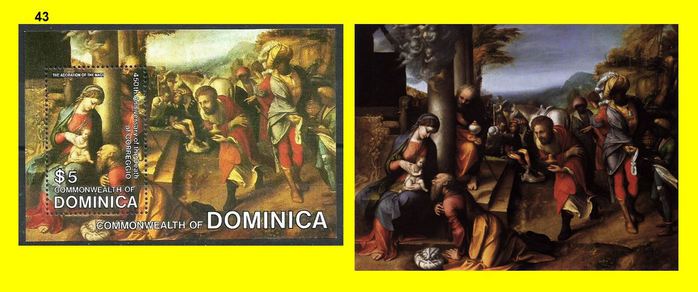

63. Мадонна с корзиной. 1524. Лондон. Национальная галерея. (См. № 34)

64. Поклонение волхвов. 1516-18. Милан. Пинакотека Брера. (См. №№ 4 и 43)

65. Мистическое обручение св. Екатерины. 1517-18. Неаполь. Музей Каподимонте (Коллекция Фарнезе). (См. №№ 21 и 60-3)

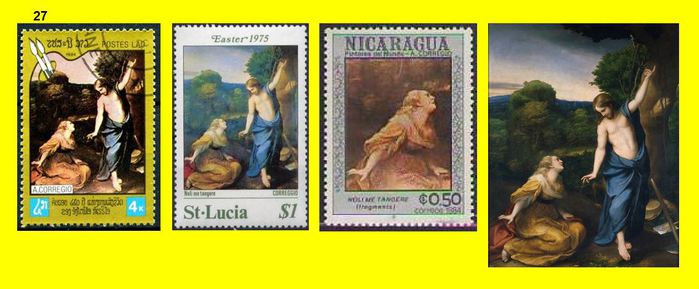

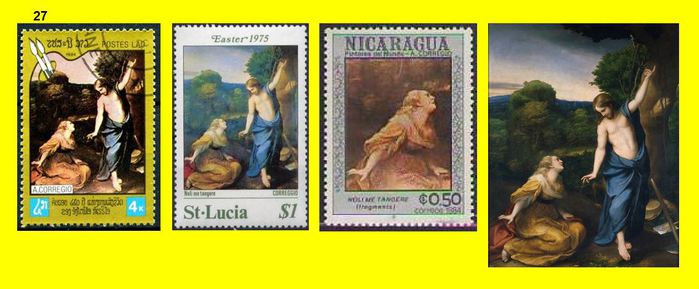

66. "Noli me Tangere" (Не касайся меня). 1525. Мадрид. Прадо. (См. №№ 10 и 27)

67. Мадонна с музицирующим ангелом (Мадонна с младенцем во славе). 1510. Флоренция. Галерея Уффици. (См. №№ 1 и 19)

68. Святые Пётр, Марфа, Мария Магдалина и Леонард. Нью-Йорк. Музей Метрополитен. (См. № 49)

69. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 48 и 62-2)

70. Мадонна Кампори. 1517-18. Модена (регион Эмилия-Романья). Галерея Эстенсе. (См. №№ 5 и 24)

71. Св. Лука и Св. Амвросий. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

72. Видение Святого Иоанна. Фреска в люнете. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

73. Святое семейство. Эскиз.

60

61

62

На марках:

60-1, 60-2. Мадонна с младенцем и святыми Иеронимом и Магдалиной. 1525-28. Парма. Национальная галерея. (См. № 25)

60-3. Мистическое обручение св. Екатерины. 1517-18. Неаполь. Музей Каподимонте (Коллекция Фарнезе). (См. № 21)

60-4. Мадонна с младенцем и Св. Иоанном Крестителем. 1512-14. Милан. Замок Сфорца. (См. №№ 6 и 52)

60(блок). Поклонение младенцу. 1518-20. Флоренция. Галерея Уффици. (См. №№ 9 и 23)

61-1. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства. (См. №№ 37 и 58)

61-2. Венера, Купидон и Сатир. 1524-25. Париж. Лувр. (См. № 53)

61-3. Даная. 1530. Рим. Галерея Боргезе. (См. №№ 17 и 39)

61-4. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 14, 38 и 59)

62-1. Леда с лебедем. 1531-32. Берлин. Галерея старых мастеров. (См. №№ 18 и 40)

62-2. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея. (См. № 48)

63. Мадонна с корзиной. 1524. Лондон. Национальная галерея. (См. № 34)

64. Поклонение волхвов. 1516-18. Милан. Пинакотека Брера. (См. №№ 4 и 43)

65. Мистическое обручение св. Екатерины. 1517-18. Неаполь. Музей Каподимонте (Коллекция Фарнезе). (См. №№ 21 и 60-3)

66. "Noli me Tangere" (Не касайся меня). 1525. Мадрид. Прадо. (См. №№ 10 и 27)

67. Мадонна с музицирующим ангелом (Мадонна с младенцем во славе). 1510. Флоренция. Галерея Уффици. (См. №№ 1 и 19)

68. Святые Пётр, Марфа, Мария Магдалина и Леонард. Нью-Йорк. Музей Метрополитен. (См. № 49)

69. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 48 и 62-2)

70. Мадонна Кампори. 1517-18. Модена (регион Эмилия-Романья). Галерея Эстенсе. (См. №№ 5 и 24)

71. Св. Лука и Св. Амвросий. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

72. Видение Святого Иоанна. Фреска в люнете. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

73. Святое семейство. Эскиз.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 13 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9

Часть 14 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10

Часть 15 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11

Часть 16 - Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2

Часть 17 - Гверчино (1591-1666). Италия. Часть 2

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

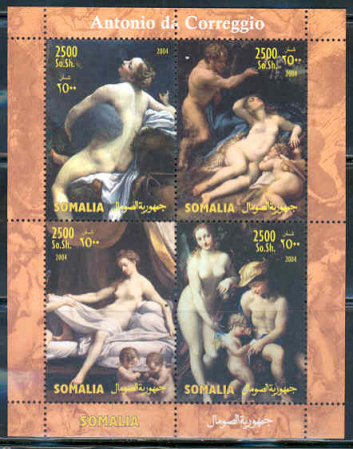

На марках:

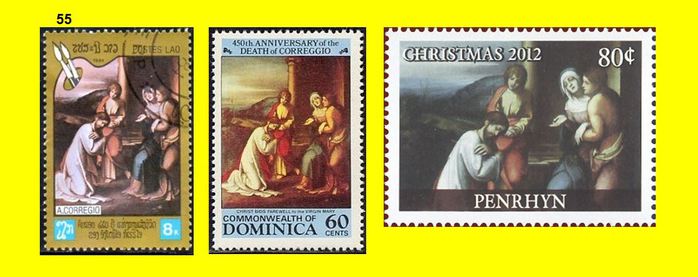

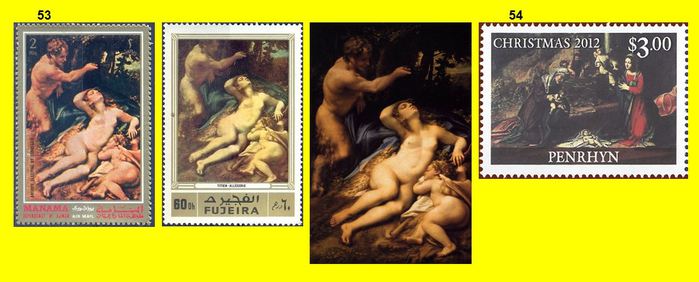

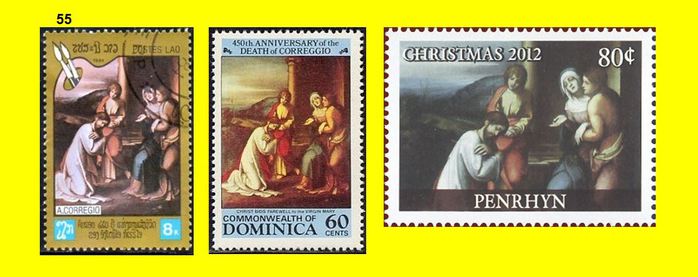

52. Мадонна с младенцем и Св. Иоанном Крестителем. 1512-14. Милан. Замок Сфорца. (См. № 6)

53. Венера, Купидон и Сатир. 1524-25. Париж. Лувр.

54. Рождество. 1510-е. Милан. Пинакотека Брера.

55. Христос прощающийся со своей матерью. 1514. Лондон. Национальная галерея.

56. Магдалина. 1518-19. Лондон. Национальная галерея. (См. № 8)

57. Молящаяся Мадонна в короне из звезд. Репродукция и атрибуты картины не найдены.

58. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства. (См. № 37)

59. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 14 и 38)

На марках:

52. Мадонна с младенцем и Св. Иоанном Крестителем. 1512-14. Милан. Замок Сфорца. (См. № 6)

53. Венера, Купидон и Сатир. 1524-25. Париж. Лувр.

54. Рождество. 1510-е. Милан. Пинакотека Брера.

55. Христос прощающийся со своей матерью. 1514. Лондон. Национальная галерея.

56. Магдалина. 1518-19. Лондон. Национальная галерея. (См. № 8)

57. Молящаяся Мадонна в короне из звезд. Репродукция и атрибуты картины не найдены.

58. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства. (См. № 37)

59. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. №№ 14 и 38)

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 12 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 8

Часть 13 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9

Часть 14 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10

Часть 15 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11

Часть 16 - Якопо Бассано (1517-1592). Италия. Часть 2

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

На марках:

44. Мадонна со святыми Георгием, Петром и Иоанном. 1530. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 16)

45. Мистическое обручение Св. Екатерины. 1511-15. Вашингтон. Национальная галерея искусства. (См. № 2)

46. Портрет читающего мужчины. 1525. Милан. Замок Сфорца.

Авторство портрета долгое время обсуждалось критиками, предлагались кандидатуры Пармиджанино и Корреджо, мастеров позднего Возрождения школы Эмильи-Романьи. Картина последнего, с виду простая в отношении техники живописи, в действительности является результатом комплексного исследования римского классицизма Рафаэля, работ Мантеньи, Леонардо и натуралистической матрицы Падуи. На полотне изображён бюст мужчины в темном костюме, с густой бородой и длинными волосами, погруженного в чтение небольшой книги (возможно, сборник «Сонетов» Петрарки). Уникальность перспективного решения, поза мужчины и его рука, в дополнение к легкой тени от шляпы на лбу, помогают зрителю проникнуться задумчивой атмосферой произведения. Взгляд читающего, направление которого нельзя уловить, подчеркивает психологическую напряженность ситуации. Деревья и лужайка на заднем плане создаются размытыми цветами, которые, перемещаясь в одном направлении, создают впечатление висящего в воздухе сада. Подобные приёмы демонстрируют определенную отрешенность манеры Пармиджанино, аристократической и формальной, что подтверждает принадлежность картины кисти Корреджо. Отождествление небольшой книги со сборником Петрарки (карманным изданием «Сонетов», которые были очень популярны в то время) объясняется наличием изображения на заднем плане молодого оленя на поляне, упоминаемого в сонетах.

47. Мученичество четырёх святых. 1523. Парма. Национальная Галерея.

Мученичество святых Пласидо, Флавии, Евтихия и Викторина.

Необычный сюжет, вероятно, выбранный самим заказчиком, но имеющий вполне определенное символическое значение. Пласидо был одним из первых учеников св. Бенедикта, отправившийся на Сицилию, чтобы проповедовать бенедиктинские правила, где был убит вместе с братьями во время вторжения неверных. Насилие все еще продолжается: Евтихий и Викторин уже были обезглавлены, а Пласидо и Флавия, в центре сцены, ожидают со спокойным смирением последнего удара. Экстатический взгляд обоих святых уже обращен к видению Рая, вечное спасение подтверждается присутствием летящего Ангела, приближающегося к ним с венцом, пальмовой ветвью и лилией. Асимметричная диагональная композиция картины заостряет контраст между духовным спокойствием двух святых и грубостью жестов палачей, усиливая драматизм сцены и нарастание изображенной жестокости, чему соответствует также яркий интенсивный синий цвет на заднем плане. Эмоциональное напряжение убийцы, который готовится нанести последний удар, подчеркнуто жестами, одеянием: обнаженное плечо, чтобы лучше управляться с мечом, поднятая для удара рука, сильный поворот верхней половины тела и головы к жертве. Тема жертвенности и мученичества как пути к спасению была особенно важна для Церкви во времена Контрреформации.

48. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея.

49. Святые Пётр, Марфа, Мария Магдалина и Леонард. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

50. Мадонна делла Скоделла (Отдых на пути из Египта). 1525-30. Парма. Национальная галерея. (См. № 12)

Чаша в руке у Богородицы, куда ангел наливает воду из чудесного источника в пустыне, дала картине её общеизвестное название. Младенец здесь постарше, это ясно указывает, что эпизод происходит во время возвращения Святого Семейства из Египта. Святой Иосиф только что сорвал с пальмы финики и протягивает их сыну. Именно он - главное действующее лицо картины, написанной по заказу братства Святого Иосифа. В глубине виден ангел, привязывающий к дереву усталого осла. Выше - ликующие ангелы в облаках, облитые теплым золотистым божественным светом, пронизывающим всю картину. В выверенной и умело оркестрованной композиции, полностью построенной на диагонали, где располагаются главные действующие лица священной истории, больше всего поражает, как всегда у Корреджо, невероятная естественность и глубоко гуманное чувство, порождаемое божественными образами, а также подчеркнутые «переживания», что будет одной из ключевых составляющих успеха художника в эпоху барокко.

51. Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем в гроте. 1516. Мадрид. Прадо. (См. № 3)

На марках:

44. Мадонна со святыми Георгием, Петром и Иоанном. 1530. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 16)

45. Мистическое обручение Св. Екатерины. 1511-15. Вашингтон. Национальная галерея искусства. (См. № 2)

46. Портрет читающего мужчины. 1525. Милан. Замок Сфорца.

Авторство портрета долгое время обсуждалось критиками, предлагались кандидатуры Пармиджанино и Корреджо, мастеров позднего Возрождения школы Эмильи-Романьи. Картина последнего, с виду простая в отношении техники живописи, в действительности является результатом комплексного исследования римского классицизма Рафаэля, работ Мантеньи, Леонардо и натуралистической матрицы Падуи. На полотне изображён бюст мужчины в темном костюме, с густой бородой и длинными волосами, погруженного в чтение небольшой книги (возможно, сборник «Сонетов» Петрарки). Уникальность перспективного решения, поза мужчины и его рука, в дополнение к легкой тени от шляпы на лбу, помогают зрителю проникнуться задумчивой атмосферой произведения. Взгляд читающего, направление которого нельзя уловить, подчеркивает психологическую напряженность ситуации. Деревья и лужайка на заднем плане создаются размытыми цветами, которые, перемещаясь в одном направлении, создают впечатление висящего в воздухе сада. Подобные приёмы демонстрируют определенную отрешенность манеры Пармиджанино, аристократической и формальной, что подтверждает принадлежность картины кисти Корреджо. Отождествление небольшой книги со сборником Петрарки (карманным изданием «Сонетов», которые были очень популярны в то время) объясняется наличием изображения на заднем плане молодого оленя на поляне, упоминаемого в сонетах.

47. Мученичество четырёх святых. 1523. Парма. Национальная Галерея.

Мученичество святых Пласидо, Флавии, Евтихия и Викторина.

Необычный сюжет, вероятно, выбранный самим заказчиком, но имеющий вполне определенное символическое значение. Пласидо был одним из первых учеников св. Бенедикта, отправившийся на Сицилию, чтобы проповедовать бенедиктинские правила, где был убит вместе с братьями во время вторжения неверных. Насилие все еще продолжается: Евтихий и Викторин уже были обезглавлены, а Пласидо и Флавия, в центре сцены, ожидают со спокойным смирением последнего удара. Экстатический взгляд обоих святых уже обращен к видению Рая, вечное спасение подтверждается присутствием летящего Ангела, приближающегося к ним с венцом, пальмовой ветвью и лилией. Асимметричная диагональная композиция картины заостряет контраст между духовным спокойствием двух святых и грубостью жестов палачей, усиливая драматизм сцены и нарастание изображенной жестокости, чему соответствует также яркий интенсивный синий цвет на заднем плане. Эмоциональное напряжение убийцы, который готовится нанести последний удар, подчеркнуто жестами, одеянием: обнаженное плечо, чтобы лучше управляться с мечом, поднятая для удара рука, сильный поворот верхней половины тела и головы к жертве. Тема жертвенности и мученичества как пути к спасению была особенно важна для Церкви во времена Контрреформации.

48. Екатерина Александрийская. 1508-10. Лондон. Национальная галерея.

49. Святые Пётр, Марфа, Мария Магдалина и Леонард. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

50. Мадонна делла Скоделла (Отдых на пути из Египта). 1525-30. Парма. Национальная галерея. (См. № 12)

Чаша в руке у Богородицы, куда ангел наливает воду из чудесного источника в пустыне, дала картине её общеизвестное название. Младенец здесь постарше, это ясно указывает, что эпизод происходит во время возвращения Святого Семейства из Египта. Святой Иосиф только что сорвал с пальмы финики и протягивает их сыну. Именно он - главное действующее лицо картины, написанной по заказу братства Святого Иосифа. В глубине виден ангел, привязывающий к дереву усталого осла. Выше - ликующие ангелы в облаках, облитые теплым золотистым божественным светом, пронизывающим всю картину. В выверенной и умело оркестрованной композиции, полностью построенной на диагонали, где располагаются главные действующие лица священной истории, больше всего поражает, как всегда у Корреджо, невероятная естественность и глубоко гуманное чувство, порождаемое божественными образами, а также подчеркнутые «переживания», что будет одной из ключевых составляющих успеха художника в эпоху барокко.

51. Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем в гроте. 1516. Мадрид. Прадо. (См. № 3)

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 11 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 7

Часть 12 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 8

Часть 13 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9

Часть 14 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10

Часть 15 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 11

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 8 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

На марках:

38. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. № 14)

39. Даная. 1530. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 17)

Сюжет для картины художник заимствовал из греческой мифологии. У аргосского царя Акрисия была дочь Даная, славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было предсказано оракулом, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, Акрисий построил глубоко под землей из бронзы и камня обширные покои и там заключил свою дочь. Но громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса...

Корреджо заменил традиционный золотой дождь светящимся облаком, опускающимся на ложе Данаи. На фоне простынь и темных драпировок выделяется прекрасное, "грациозное", осязательно живое тело юной красавицы. Крылатый Амур подготавливает Данаю к прибытию Зевса. Здесь же восхитительные маленькие путти, которые с детской непосредственностью пишут на дощечке наконечниками своих золотых стрел имя возлюбленной Зевса. Залиты золотистым светом заката комната и виднеющийся в окно гористый пейзаж с развалинами замка и далеким горизонтом под высоким спокойным небом. Море света, равномерно рассеянного по всему полотну, объединяет оттенки цветов в единую гамму золотисто-коричневого тона.

40. Леда с лебедем. 1531-32. Берлин. Галерея старых мастеров. (См. № 18)

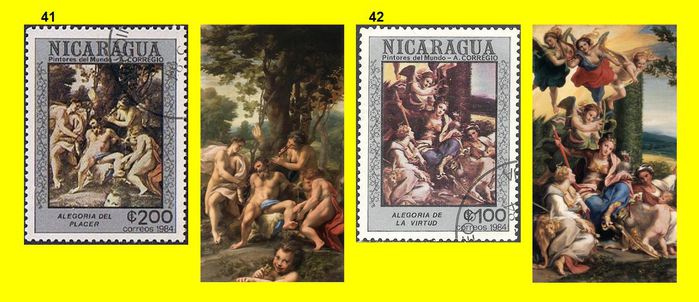

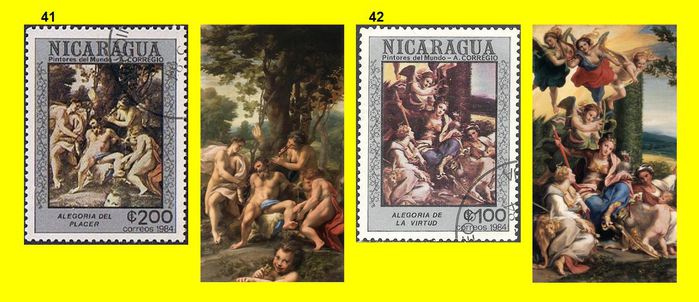

41. Аллегория пороков. 1525-30. Париж. Лувр.

42. Аллегория добродетелей. 1525-30. Париж. Лувр.

43. Поклонение волхвов. 1516-18. Милан. Пинакотека Брера. (См. № 4)

На марках:

38. Венера и Меркурий, наставляющий Купидона. 1528. Лондон. Национальная галерея. (См. № 14)

39. Даная. 1530. Рим. Галерея Боргезе. (См. № 17)

Сюжет для картины художник заимствовал из греческой мифологии. У аргосского царя Акрисия была дочь Даная, славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было предсказано оракулом, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, Акрисий построил глубоко под землей из бронзы и камня обширные покои и там заключил свою дочь. Но громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса...

Корреджо заменил традиционный золотой дождь светящимся облаком, опускающимся на ложе Данаи. На фоне простынь и темных драпировок выделяется прекрасное, "грациозное", осязательно живое тело юной красавицы. Крылатый Амур подготавливает Данаю к прибытию Зевса. Здесь же восхитительные маленькие путти, которые с детской непосредственностью пишут на дощечке наконечниками своих золотых стрел имя возлюбленной Зевса. Залиты золотистым светом заката комната и виднеющийся в окно гористый пейзаж с развалинами замка и далеким горизонтом под высоким спокойным небом. Море света, равномерно рассеянного по всему полотну, объединяет оттенки цветов в единую гамму золотисто-коричневого тона.

40. Леда с лебедем. 1531-32. Берлин. Галерея старых мастеров. (См. № 18)

41. Аллегория пороков. 1525-30. Париж. Лувр.

42. Аллегория добродетелей. 1525-30. Париж. Лувр.

43. Поклонение волхвов. 1516-18. Милан. Пинакотека Брера. (См. № 4)

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 10 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 6

Часть 11 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 7

Часть 12 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 8

Часть 13 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9

Часть 14 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 10

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 7 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

На марках:

34. Мадонна с корзиной. 1524. Лондон. Национальная галерея.

35. Оплакивание Христа. 1525. Парма. Национальная галерея.

В «Оплакивании Христа» Корреджо применил совершенно новые иконографические решения. Христос, только что снятый с креста, лежит на земле, с запрокинутой на колени матери головой, его тело в синяках, ноги и руки - со следами от гвоздей. Дева, не выдержав вида физических мучений, находится в обмороке, её поддерживает Иоанн, а Мария Магдалина у ног Иисуса, не осознавая происходящего вокруг неё, погружена в мучительную тоску. Трагедия совершилась: жертва Христа является главным содержанием картины во всей полноте ужасных человеческих страданий и вызывает у зрителя сильные эмоции, чувство сострадания, сочувствие мукам. Асимметричная композиционная схема и горизонтальное членение живописи (совершенно новое решение для пармского искусства) делают сцену очень патетичной, что предваряет живописный язык барокко. В стиле кинематографического приближения художник фокусирует всё внимание на центральной группе, отсекая незначительные для драматической кульминации детали рассказа.

36. Рождество. (Святая ночь). 1528-30. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 11)

Согласно Евангелию от Луки к пастухам является ангел и сообщает о рождении Мессии. На картине ангелы изображены с переплетёнными телами, пронизанными лучами света. Пастух уже в хлеву. Он собственными глазами видит новорожденного Христа. Его собака недоверчиво обнюхивает ясли, в которых лежит младенец Иисус и, кажется, сам источает волшебный свет, озаряющий лицо счастливой молодой матери. Одна из служанок ослеплена светом, другая же радуется вместе с пастухом. Иосиф не участвует во всеобщем действии, он изображён вдали, где занят ослом.

37. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства.

Ио - дочь царя Аргоса Инаха, жрица Геры, любимая Зевсом. Ревнивая Гера превратила ее в корову и приставила Аргуса стеречь ее. Когда Гермес убил Аргуса, то Гера наслала на корову слепня, который преследовал ее; она переплыла через Босфор и наконец снова обрела человеческий образ в Египте, где ее отождествляли с богиней Изидой.

Корреджо изображает здесь прекрасную нимфу Ио в чувственных объятиях целующего ее Юпитера, который превратился в тучу, чтобы скрыть от Юноны свою неверность.

На марках:

34. Мадонна с корзиной. 1524. Лондон. Национальная галерея.

35. Оплакивание Христа. 1525. Парма. Национальная галерея.

В «Оплакивании Христа» Корреджо применил совершенно новые иконографические решения. Христос, только что снятый с креста, лежит на земле, с запрокинутой на колени матери головой, его тело в синяках, ноги и руки - со следами от гвоздей. Дева, не выдержав вида физических мучений, находится в обмороке, её поддерживает Иоанн, а Мария Магдалина у ног Иисуса, не осознавая происходящего вокруг неё, погружена в мучительную тоску. Трагедия совершилась: жертва Христа является главным содержанием картины во всей полноте ужасных человеческих страданий и вызывает у зрителя сильные эмоции, чувство сострадания, сочувствие мукам. Асимметричная композиционная схема и горизонтальное членение живописи (совершенно новое решение для пармского искусства) делают сцену очень патетичной, что предваряет живописный язык барокко. В стиле кинематографического приближения художник фокусирует всё внимание на центральной группе, отсекая незначительные для драматической кульминации детали рассказа.

36. Рождество. (Святая ночь). 1528-30. Дрезден. Галерея старых мастеров. (См. № 11)

Согласно Евангелию от Луки к пастухам является ангел и сообщает о рождении Мессии. На картине ангелы изображены с переплетёнными телами, пронизанными лучами света. Пастух уже в хлеву. Он собственными глазами видит новорожденного Христа. Его собака недоверчиво обнюхивает ясли, в которых лежит младенец Иисус и, кажется, сам источает волшебный свет, озаряющий лицо счастливой молодой матери. Одна из служанок ослеплена светом, другая же радуется вместе с пастухом. Иосиф не участвует во всеобщем действии, он изображён вдали, где занят ослом.

37. Юпитер и Ио. 1531-32. Вена. Музей истории искусства.

Ио - дочь царя Аргоса Инаха, жрица Геры, любимая Зевсом. Ревнивая Гера превратила ее в корову и приставила Аргуса стеречь ее. Когда Гермес убил Аргуса, то Гера наслала на корову слепня, который преследовал ее; она переплыла через Босфор и наконец снова обрела человеческий образ в Египте, где ее отождествляли с богиней Изидой.

Корреджо изображает здесь прекрасную нимфу Ио в чувственных объятиях целующего ее Юпитера, который превратился в тучу, чтобы скрыть от Юноны свою неверность.

Серия сообщений "Художники разных стран_16":

Часть 1 - Живопись Италии XV-XVI в.в. на марках разных стран. Часть 27

Часть 2 - Пальма Веккио (1480-1528). Италия. Часть 2

...

Часть 9 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 5

Часть 10 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 6

Часть 11 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 7

Часть 12 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 8

Часть 13 - Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 9

...

Часть 48 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 8

Часть 49 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 9

Часть 50 - Живопись Италии XVII-XVIII в.в. на марках разных стран. Часть 10

|

|

Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 6 |

Начало темы "Антонио да Корреджо (1489-1534). Италия. Часть 1" - Рубрика: "Художники разных стран - 5".

30

На марках:

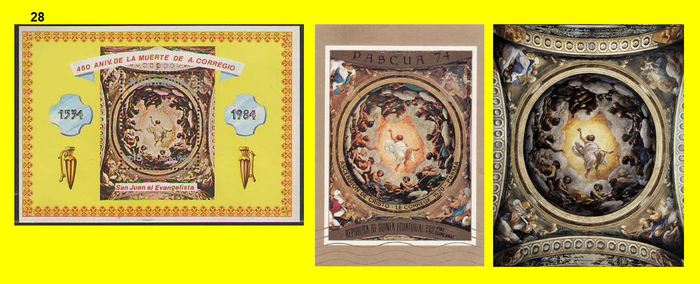

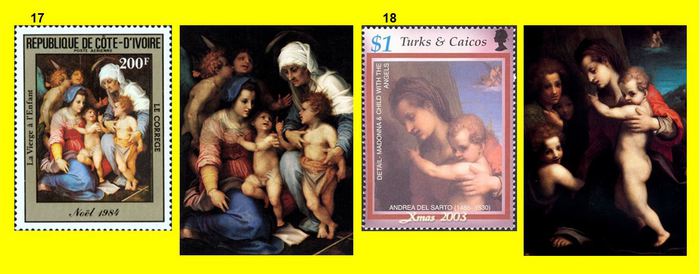

28. Видение Святого Иоанна на Патмосе. Фреска купола. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

Главный акцент росписи составляет украшающая купол композиция «Видение Иоанна Евангелиста на Патмосе», в которой взволнованным апостолам, образующим кольцо по периметру купола, предстает парящий в небе Христос (сам Иоанн, созерцающий это видение, изображен в одном из люнетов).

29. Св. Иоанн Креститель с Агнецом. Фреска купола. 1529. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

30. Коронование Богоматери. 1520-21. Парма. Национальная галерея. (Ранее в апсиде базилики Св. Иоанна Евангелиста).

31. Путти. Фреска купола в женском монастыре Сан Паоло в Парме. 1519.

Корреджо, переселившийся в 1519 году в Парму, выполнил одну из самых своих изысканных работ — росписи свода комнаты аббатисы в монастыре Сан Паоло. Программа этих росписей полностью не расшифрована, а сама роспись показалась монахиням столь светской, что после смерти в 1524 году заказчицы, ее апартаменты были переведены на положение in clansura, т. е. закрыты для непосвященных вплоть до второй половины XVIII века, когда по инициативе известного немецкого художника Антона Рафаэля Менгса запрет был снят. Между тем в росписях комнаты аббатисы — одного из самых утонченных светских живописных ансамблей Высокого Возрождения — нет ни малейшего оттенка фривольности. Зонтичный свод почти квадратного зала превращен Корреджо в подобие перголы — густого переплетения зеленых ветвей, украшенного связками фруктов. Этот свод прорезан овальными окнами, в которых на фоне голубого неба предстают шаловливые младенцы-путти; один из них обнимает белую охотничью собаку, другие держат в руках различные атрибуты охоты. В центральной, увенчивающей камин, композиции изображена богиня охоты Диана-охотница; в нижней части свода Корреджо написал гризайлью иллюзорные люнеты, украшенные композициями и отдельными фигурами, имитирующими небольшие, с ювелирной тонкостью выполненные скульптуры.

32. Диана в колеснице. Фреска купола в женском монастыре Сан Паоло в Парме. 1519.

33. Ecce Homo. Лондон. Национальная галерея.

30

На марках:

28. Видение Святого Иоанна на Патмосе. Фреска купола. 1520-24. Парма. Базилика Св. Иоанна Евангелиста.

Главный акцент росписи составляет украшающая купол композиция «Видение Иоанна Евангелиста на Патмосе», в которой взволнованным апостолам, образующим кольцо по периметру купола, предстает парящий в небе Христос (сам Иоанн, созерцающий это видение, изображен в одном из люнетов).