-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписи с меткой орловы

(и еще 471 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

алла пугачЄва анастаси€ волочкова артефакты бан€ владимир путин воронцовы звЄздна€ жизнь звЄздные дети звЄздные скандалы звЄздный скандал звЄздный стиль звЄзды звЄзды без комплексов звЄзды без комплексов звЄзды в купальниках звезды истори€ истори€ кино истори€ моды их нравы конкурсы красоты коронавирус ксени€ собчак купальник курорты курорты мира максим галкин мир живописи мир девушек мир девушки мир женской моды мир женщины мир живописи мир животных мир жмвописи мир фото мир фотографий мифологи€ модельный бизнес пл€ж полезна€ информаци€ полезные советы приколы прикольно рпц усадьбы филипп киркоров чп шоу-бизнес это интересно

ѕортрет кн€гини ќльги онстантиновны ќрловой |

ƒневник |

ќльга ќрлова

ѕортрет кн€гини ќльги онстантиновны ќрловой одна из лучших живописных работ художника ¬алентина јлександровича —ерова. "–оскошна€ светска€ дама, нар€дна€ красавица, законодательница мод написана в окружении своей пышной обстановки... “ак она и трактована, эта женщина-орхиде€, закутанна€ в меха и шелка, присевша€ на кончик стула в ожидании, когда ей подадут лимузин, чтобы ехать на придворный бал," - так пишет об этом портрете ¬.—мирнова-–акитина в книге "¬алентин —еров".

Ќо только вот портрет его хоз€йке не понравилс€ и после смерти художника в 1911 году она подарила его ћузею јлександра III (ныне –уссский музей) с довольно "капризным" условием, что он никогда не будет выставл€тьс€ в экспозиции музе€ р€дом с портретом »ды –убинштейн, кисти того же ¬алентина —ерова… ј она и была такой на самом деле - капризной и непредсказуемой. ’от€ в основном о ней можно прочесть в довольно немногочисленных исторических источниках то, что Ѕог не наделил ее ни умом, ни особой €ркой красотой. Ќо зато она была аристократкой, причем той самой породистой, которую нестыдно было принимать на придворных балах –омановых.

—еров ¬.ј. ѕортрет кн€гини ќльги онстантиновны ќрловой 1911

(√осударственный –усский музей)

ќльга онстантиновна родилась в ѕетербурге 12 но€бр€ 1874 года и была родом из семьи потомков –юриковичей: ее отцом был генерал-адъютант онстантин Ёсперович Ѕелосельский-Ѕелозерский, а матерью Ќадежда ƒмитриевна —кобелева, плем€нница легендарного генерала ћихаила ƒмитриевича —кобелева. ¬ дев€тнадцать лет, 29 апрел€ 1894 года, ќльга онстантиновна обвенчалась с конногвардейским поручиком кн€зем ¬ладимиром Ќиколаевичем ќрловым, ставшим впоследствии генерал-лейтенантом, генерал-адъютантом и начальником ¬оенно-походной канцел€рии императора Ќикола€ II и даже личным другом императорской семьи.

ќрлов пользовалс€ огромным доверием и уважением также вдовствующей императрицы ћарии ‘едоровны, о чем можно прочесть в ее многочисленных дневниковых запис€х. н€гин€ ќльга онстантиновна была законодательницей мод ѕетербурга, выписывала лучшие нар€ды из ѕарижа, держала свой художественно-литературный салон на ћойке, похожий на музей. ¬ нем-то и писал ее художник ¬алентин —еров. Ќо она не была так уж "пуста и легкомысленна": во врем€ ѕервой мировой войны, как и большинство придворных дам, работала в лазаретах и госпитал€х, занималась благотворительностью.

¬ 1915 году, кн€зь ¬ладимир ќрлов попал в опалу и был отправлен на авказ - император не смог простить ему его откровенное непри€тие √ригори€ –аспутина. н€гин€ же много путешествовала, часто ее можно было встретить за границей. ѕосле революции 1917 года, ќрловы попали в рым, где произошло бракосочетание их единственного сына Ќикола€ и здесь же кн€зь ¬ладимир Ќиколаевич увлекс€ ≈лизаветой јлександровной Ћюдерс-¬еймарн, котора€ после развода четы, стала в 1920 году женой кн€з€. ќрловы выбрались из рыма вместе с императрицей ћарией ‘едоровной, были на ћальте, затем в ѕариже. “оска по –одине сделала свое дело: кн€гин€ ќльга онстантиновна ќрлова умерла в возрасте 48 лет, 26 окт€бр€ 1923 года, так и оставшись навсегда дл€ нас "женщиной-орхидеей", капризной и загадочной как одноименный цветок...

»сточник: http://history-life.ru/post150909357/http://borisliebkind.livejournal.com/45002.html

|

ћетки: орловы |

ак русские кресть€не стали геро€ми »зраил€ |

ƒневник |

јлександр Ўульман, »зраиль / 03 июн€ 2013, 09:00

ак русские кресть€не стали геро€ми »зраил€

«—убботники» в »зраиле. ‘ото: ageyev.co.il

«—убботники» стали одними из первых, кто отправилс€ из –оссии за новой жизнью в ѕалестину. —удьба их потомков была не менее славной

–усска€ планета

¬ сент€бре 1997 года »зраиль был взволнован известием о гибели во вражеском тылу боевой группы израильского морского спецназа. ƒесантники, высадившиес€ на ливанском побережье, попали в засаду и прин€ли неравный бой с намного превосход€щими силами врага. Ѕойцов морского спецназа, дравшихс€ до последней капли крови, возглавл€л подполковник …оси уракин, до конца выполнивший свой офицерский долг. ќткуда у боевого израильского офицера русска€ фамили€? —разу вспоминаетс€ старинный двор€нский род, оставивший пам€тный след в российской истории. –од подполковника …оси уракина занимает не менее славное место в истории становлени€ еврейского государства.

–усские, ставшие «иудействующими»

¬ ћузее диаспоры в “ель-јвиве посетители обращают внимание на множество русских фамилий среди участников первой сионистской алии – движени€ по еврейскому заселению ѕалестины в начале ’’ века. уракины, ћатвеевы, Ќечаевы, ≈вдокимовы – все они из русских кресть€н, прин€вших иудаизм, за что их в –оссии называют «жидовствующими», «иудействующими», «герами» или «субботниками». Ёти люди слились с еврейским народом и оставили свой заметный след в истории еврейского государства.

»сследователь ÷ви ашдай, путешествовавший в конце XIX века по югу –оссии, с удивлением обнаружил русских кресть€н, прин€вших иудаизм. ¬ своей книге «»удействующие» он пишет: «”виденное растрогало и воодушевило мен€. –усские от рождени€, отпрыски исконно русских родов, они пели еврейские песнопени€ в честь еврейской субботы. ѕо собственному выбору, по собственной воле, без каких-либо агитаций со стороны!».

ѕервые сведени€ о субботниках – русских кресть€нах, прин€вших иудаизм, – по€вл€ютс€ в официальном документе от 1770 года, когда власти насчитали около 400 «субботников» в —аратовской губернии. ¬ 1823-м, по данным ћ¬ƒ, в –оссийской империи проживало около 20 тыс€ч «субботников». ћаксимальное их число было зарегистрировано в 1912 году, когда «иудействующими» в –оссии признали себ€ более 100 тыс€ч человек.

Ќа прот€жении столетий власти и православна€ церковь подвергали их преследовани€м. ƒостаточно сказать, что в царской –оссии, только за исключением периода с 1905 по 1912 год, движение «субботников» было признано противозаконным.

Ќа рубеже XIX–XX веков идеи возрождени€ еврейского государства на —в€той земле нашли массу сторонников среди русских «субботников». ћногие из них примкнули к сионистскому движению и в числе первых еврейских поселенцев отправились в ѕалестину.

¬ конце XIX века кресть€нин села —олодники јстраханской губернии јгафон уракин, принадлежавший к «субботникам», вместе со своими последовател€ми решил официально перейти в иудейскую веру. ¬месте с женой и двенадцатью детьми он отправилс€ в признанный центр раввинистического иудаизма – в ¬ильно (ныне ¬ильнюс), где под руководством раввинов обучалс€ в религиозном учебном заведении ешиве.

ѕосле прохождени€ гиюра (перехода в еврейство) он прин€л им€ јвраам и в 1898 году в составе большой группы еврейских поселенцев-первостроителей еврейского государства прибыл на —в€тую землю. јвраам уракин не был единственным — в то врем€ тыс€чи русских кресть€н-«субботников», желавших слитьс€ с еврейским народом, прошли похожий путь.

»х потомки и сегодн€ заметны в жизни »зраил€. “ак, генерал –афаэль Ёйтан, начальник √енерального штаба израильской армии в 1978–1983 годах, вел свою родословную от кресть€н ќрловых, прибывших в Ёрец-»сраэль в начале прошлого века.

√леб Ѕаевский, выпускник ћорского корпуса и ћорской академии, потомственный морской офицер и двор€нин, близко прин€л идею строительства еврейского государства близко к сердцу. –еволюци€ застала его старшим офицером крейсера «јврора». ќн участвовал в гражданской войне в –оссии и после разгрома белого движени€ оказалс€ в эмиграции. ¬стреча с »осифом “румпельдором, российским офицером и георгиевским кавалером, ставшим основателем еврейских военных формирований в ѕалестине, перевернула его жизнь: Ѕаевский проникс€ иде€ми сионизма и примкнул к еврейским халуцим – «пионерам», отправл€вшимс€ на —в€тую землю.

Ѕаевский, получивший еврейское им€ јрье, прибыл в ѕалестину в 1920 году. ќн присоединилс€ к боевой организации «Ѕейтар», где был сторонником самых решительных действий против арабов и британских властей. ≈му принадлежат лавры одного из основателей израильского флота – в 1930-е годы прошлого века он был заместителем командира школы морских офицеров, созданной «Ѕейтаром».

лассиком израильской литературы стала уроженка р€занского села, поэтесса ≈лизавета »вановна ∆иркова, дочь православного св€щенника и ирландки. ќна публиковала свои стихи на иврите под псевдонимом Ёлишева – начала писать их еще в ћоскве, а после приезда в ѕалестину в 1925 году стала известной израильской поэтессой.

¬ израильской области √алиле€ как музей еврейских первопоселенцев бережно сохран€етс€ усадьба ƒубровиных, русских кресть€н-«субботников», прибывших в ѕалестину в 1903 году. ќни поселились в еврейском поселении ’а-≈сод, где основали образцовое хоз€йство. Ќесмотр€ на т€желые климатические услови€, мал€рию, унесшую жизнь троих детей, и посто€нные нападени€ арабов, ƒубровины высто€ли и вошли в историю »зраил€ как пример стойкости и преданности идеалам первопроходцев.

¬интовка и плуг

—емь€ јвраама уракина тоже прошла обычный путь еврейских поселенцев. ¬ 1901 году они получили земельный надел от ≈врейского национального фонда, на котором основали ферму. ”слови€ жизни были крайне т€желыми — их ждала непахана€ сотни лет земл€, которую пришлось буквально возрождать из песка. Ѕольшую опасность представл€ли посто€нные набеги арабов, поджигавших посевы, грабивших инвентарь и терроризировавших поселенцев. —тычки с ними зачастую приобретали характер зат€жной войны. ќт мал€рии вымирали целые семьи еврейских первопоселенцев.

ƒл€ борьбы с арабскими бандами стали создаватьс€ еврейские сторожевые отр€ды ’а-Ўомер («—траж»), одним из бойцов которых стал сын јвраама уракина — »цхак. —ын »цхака, –еувен уракин, погиб в схватке с арабами. ∆изнь еврейских поселенцев всегда была св€зана с винтовкой и плугом.

…оси уракин. ‘ото: архив јлександра ўульмана

ѕреданность родной стране приходитс€ оплачивать собственной кровью. ћенахем уракин родилс€ в 1922 году и с детских лет занималс€ кресть€нским трудом на родительской ферме. ”же в п€тнадцать лет он вступил в «’агану» — еврейскую подпольную армию – и прин€л участие в бо€х с арабами. омандование «’аганы» направило его в подразделение морских коммандос. ¬ начале ¬торой мировой войны британское командование обратилось к «’агане» с предложением о проведении совместных операций против нацистов и их союзников.

18-летний ћенахем уракин вошел в группу из 23 еврейских и британских коммандос, перед которой была поставлена задача атаковать штаб пронацистского режима ¬иши в ливанском порту “риполи. ¬ €нваре 1941 года корабль с бойцами вышел из хайфского порта. Ќазад он не вернулс€.

¬ 1948 году в огне войны за независимость при прорыве блокады »ерусалима погиб представитель куракинского рода – 18-летний –афи оэн. ¬ этой войне отличилс€ еще один представитель рода уракиных – 18-летний јвраам јвигдоров. ќн родилс€ в деревне возле “ивериадского озера. ≈го отец погиб в схватке с арабами, когда јврааму было шесть лет. ћать отдала мальчика в сельскохоз€йственную школу-интернат, а в 16 лет он вместе со всеми своими одноклассниками вступил в легендарный «ѕальмах» («”дарные роты»).

17 марта 1948 года јвраам јвигдоров совершил поступок, вошедший в историю »зраил€ – ид€ на верную смерть, он уничтожил конвой, доставл€вший оружие из Ћивана палестинским арабам. аким-то чудом он, провед€ три недели в коме, выжил и вернулс€ в строй. «а этот подвиг јвигдорову было присвоено звание √еро€ »зраил€. ќн оказалс€ в числе двенадцати солдат, получивших эту высокую награду.

јрье уракин – командир морских коммандос

ѕредставитель п€того поколени€ уракиных, …оси, родилс€ в 1964 году в семье офицера морского спецназа јрье уракина. ” …оси всегда был перед глазами пример отца — участника многих отча€нных по смелости боевых операций, и перед ним не сто€ло проблемы о выборе профессии на всю жизнь. ¬ школе …оси занималс€ боевыми искусствами, увлекалс€ регби и виндсерфингом. ¬ 10 классе прошел курс подготовки боевого пловца на морской базе √адны. ¬ 1983 году был призван в армию и прошел отбор в морские коммандос.

јрмейска€ карьера …оси складывалась удачно: офицерские курсы, командование взводом, ротой морского спецназа, посто€нное участие в боевых операци€х в тылу врага... ¬ 1995 году …оси уракин получил звание подполковника и возглавил подразделение морских коммандос, с которым не раз шел в бой. 4 сент€бр€ 1997-го подполковник …оси уракин со своими бойцами ушел в последний бой.

Ѕолее тыс€чи потомков русского кресть€нина јвраама уракина живут сегодн€ в »зраиле. ак знак общественного признани€ заслуг рода уракиных 4 ма€ 2003 года, в день 55-й годовщины государства »зраиль, почетное право зажечь юбилейный факел на горе √ерцл€ в »ерусалиме вместе с президентом страны было доверено Ќево уракину, восьмилетнему сыну погибшего подполковника …оси уракина.

|

ћетки: орловы |

ћалмыж и ћамадыш, азань и ћамадыш |

ƒневник |

ћалмыж и ћамадыш, азань и ћамадыш

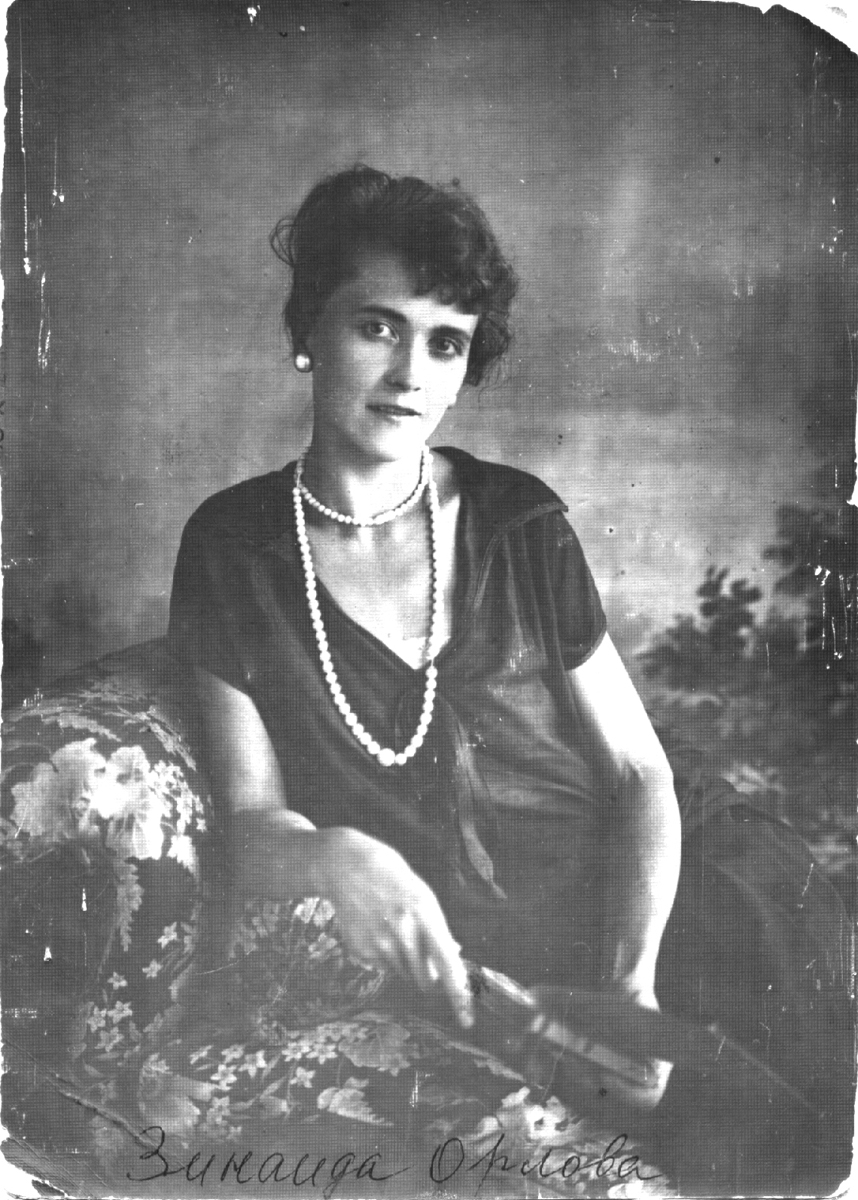

ѕеред вами фотографи€ красивой молодой женщины и ее супруга в форме. «нали ли они тогда, позиру€ дл€ этого фото, что их постигнет злосчастна€ судьба?

то это такие? ћужчина — потомственный двор€нин азанской губернии, занесенный в ƒвор€нскую книгу 1785 — 1917 годов, внук ‘едорова »вановича ќрлова, сын “имофе€ ‘едоровича — јнатолий “имофеевич ќрлов 1868 года рождени€. ∆енщина — урожденна€ “ихомирова «инаида ѕетровна 1891 года рождени€, втора€ жена.

»х расстрел€ли в 1918 году в городе ћамадыш “атарстана как людей, которые были на стороне контрреволюции. ќни — жертвы красного террора. ѕосле их гибели осталось двое малолетних детей — сын јнатолий 3-х лет и дочь ≈лизавета , ей был всего лишь годик.

ѕостановление —овета Ќародных омиссаров о „резв. омиссии по борьбе с контрреволюцией на чехословацком восточном фронте

ƒл€ успешной борьбы с нарастающей контрреволюцией на ¬осточном внутреннем фронте в св€зи с чехословацким выступлением —овет Ќародных омиссаров поручает тов. Ћацису организовать при —овете Ќародных омиссаров „резвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте.

¬се омиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при совете прифронтовой полосы подчин€ютс€ ей.

ѕредседатель —овета Ќародных омиссаров ¬. ”ль€нов (Ћенин)

—екретарь —овета √орбунов

16 июл€ 1918 ћосква. ремль

¬от как объ€сн€ли красные свои действи€ в 1918 году:

ѕролетариат и международный капитал сцепились в мертвой схватке.

ќдному из них погибнуть. ƒругого выхода нет.

ѕролетариат подн€лс€, чтобы навеки стр€хнуть иго капитала, чтобы уничтожить классовое общество и с ним буржуазию.

Ёто смертный вызов.

Ѕуржуази€, в первую минуту оглушенна€ нежданным ударом ќкт€брьской революции, отрезвела и ополчилась дать смертельный удар восход€щему классу — пролетариату. ќна все бросила на карту: своих лучших сынов: — интеллигенцию, офицерство, своих вернейших лакеев — попов и охранников, свои капиталы, свое имущество — только бы победить.

ƒл€ этого все средства хороши: и подкуп, и провокаци€, и убийство из-за угла, и массовое истребление рабочих и кресть€н, не щад€ детей и стариков.

ќни развили белый террор против нас.

ј мы великодушничали, мы искали веских улик против отдельных личностей из буржуазии, когда виноват весь класс, вс€ буржуази€.

ћы думали склонить на свою сторону своим благосклонным и гуманным отношением своего врага и ошиблись.

ћы отогрели змею в своей пазухе.

ћы опомнились лишь тогда, когда она уже зашипела и пустила в ход свое жало, когда приволжские города один за другим стали переходить к непри€телю, когда одного за другим из передовых борцов пролетариата стала уносить вражеска€ пул€.

¬ ответ мы объ€вили красный террор. ќднако мы научились у наших врагов примен€ть к ним меры, какие они примен€ли к нам.

этому они нас вынудили.

» пусть они пен€ют сами на себ€, когда сейчас мускулиста€ рука пролетариата обрушилась на них со всею своею т€жестью.

¬ нас уже нет жалости к ним. ћы железною метлой выметаем всю нечисть из —оветской –оссии.

ћы уже не боремс€ против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс.

ѕод действи€ репрессивной машины попала и не в чем неповинна€ молода€ жена јнатоли€ “имофеевича, а ее дети воспитывались в приюте.

ќрлова «инаида ѕетровна (1891-1918). –одилась в городе ћалмыж ¬€тской губернии (сейчас ировска€ область), а погибла в городе ћамадыш азанской губернии. ¬от такое печальное совпадение начальной и конечной точки жизненного пути: ћалмыж-ћамадыш.

расный террор не миновал и “атарстан.

¬ г. ћамадыше азанской губ. также функционирует „резвычайна€ омисси€. ћамадыш, маленький уездный городок, отдаленный от центра, но контрреволюционеры почему-то отсюда не все ушли, что видно из того, что омиссией уже по 12 сего окт€бр€ было расстрел€но около 40 белых.

–одословие ќрловых.

Ќо вернусь к ќрловым. —егодн€ € расскажу о семье двор€н, возможно, кто-то ищет и других потомков многочисленных ветвей. –ечь идет о семейной ветви, котора€ св€зана с јнатолием “имофеевичем ќрловым и его второй женой «инаидой ѕетровной ќрловой ( урожденной “ихомировой). ѕосле смерти родителей јнатолий јнатольевич ќрлов 1915 года рождени€ и ≈лизавета јнатольевна ќрлова 1917 года рождени€ оказались в приюте.

ƒети выросли , у них потом в свою очередь родились дети. ” ≈лизаветы јнатольевны в замужестве ѕарамоновой родились также

-сын јнатолий »ванович (1940-2007),

-√алина »вановна (1941 год),

-“ать€на »вановна ( 1952 год ).

” јнатоли€ јнатольевича

-√алина јнатольевна (1937 -???),

-¬ладимир јнатольевич (1939-???).

—ейчас потомки ≈лизаветы ќрловой-ѕарамоновой живут в ƒзержинске Ќижегородской области. ≈лизавета јнатольевна родилась в 1917 году, скончалась в 2003 году. Ќет в живых ныне ни јнатоли€ »вановича- сына ≈лизаветы јнатольевны, ни детей јнатоли€ јнатольевича, как нет и его самого. Ќыне здравствуют только дочери ≈лизаветы ѕарамоновой — √алина и “ать€на.

ак же дети уничтоженных красным террором выжили? —ын јнатоли€ “имофеевича “ол€ родилс€ в 1915 году и было ему на момент смерти родителей три годика. ќн вспоминал, что в дом ворвались пь€ные красноармейцы, схватили маму, беременную третьим ребенком, и сбросили в колодец ( по данным «ћемориала» мать расстрел€на). ѕотом то ли кухарка, то ли соседка спр€тала детей, а ночью, прихватив столовое серебро как благодарность за спасение, вывезла их из дома. ѕозже дети были отправлены в приют.

ћать «инаиды ѕелаге€ и бабушка детей спуст€ некоторое врем€ узнала о том, что крохи в приюте, но забрала одну лишь Ћизоньку, а “ол€ осталс€ в доме призрени€. —емь€ жила очень скудно, терпела бедстви€. Ћизу пыталась удочерить кака€-то богата€ семь€, но сестра «инаиды ≈лизавета (Ћика) не дала этого сделать. ¬сю жизнь потом тет€ была ангелом-хранителем своей плем€нницы: выдала ее замуж, растила ее детей и внуков. —ама ≈лизавета ѕетровна “ихомирова замуж так и не вышла. ¬ советские годы была направлена на строительство „ернореченского химического комбината (ныне это город ƒзержинск Ќижегородской области). ”мерла она в 1969 году в ƒзержинске. јнатолий — брат Ћизоньки всю свою жизнь служил на „ерноморском флоте, жил в «апорожье последние годы, его сын ¬ладимир в —евастополе. ’оть и воспитывались брат и сестра в разных услови€х, но духовна€ св€зь их была очень близкой. Ѕрат любил свою сестру, несмотр€ на то, что она была далеко. ”мерли Ћиза и јнатолий в один год в 2003 -м.

„итайте также: ак € искала следы ¬аликова Ќикола€ ћатвеевича

ќб јнатолии “имофеевиче и его сестрах, брать€х, д€дь€х.

“еперь об отце Ћизоньки и “оли — графе ќрлове. –одилс€ јнатолий ќрлов в славном городе азань в 1868 году в семье известного двор€нина, его отец “имофей ‘едорович ќрлов был женат дважды ,перва€ жена ≈лизавета »вановна урожденна€ яндошевска€ родила “имофею шестерых детей:

-Ќикола€ (1 марта 1860 года-???),

-јнатоли€ (11 июл€ 1868 года-1918),

-јркади€ (18 €нвар€ 1870-1935),

-јлександру (30 окт€бр€ 1871 года — ???) ,

-≈катерину (7 но€бр€ 18??- ???)

-Ћеонида (7 ма€ 1879 года-??).

¬тора€ жена “имофе€ ‘едоровича ≈лизавета јлександровна ‘армаковска€. ƒетей во втором браке у “имофе€ не было.

ѕерва€ жена ≈лизавета »вановна скончалась в 1899 году, а ее муж дослужилс€ до статского советника, умер в 1908 году. счастью, они не видели смерти своего сына јнатоли€, расстрел€нного большевиками. ≈сли у жены јнатоли€ отправной жизненной точкой был ћалмыж, то у него самого азань, а исходна€ точка одна обща€ -уездной городок ћамадыш азанской губернии.

ќтец јнатоли€ — “имофей ‘едорович был в азани человеком, которого все знали, он обладал не только веселым нравом, но и широкой души человек был. ћного лет он €вл€лс€ членом ѕопечительского совета казанской ћариинской гимназии (ныне лицей имени Ќ. ». Ћобачевского в азани, ранее школа є 6). »сполн€л там должность секретар€ в «ќбществе вспомоществовани€ недостаточным ученицам», помога€ им материально.

¬озможно, какие-то сведени€ о нем и остались в документах этой гимназии ( Ќј–“, ‘. 125, ед. хр. 1635 за 1859-1918 гг.)

¬ 1885 году “имофей ‘едорович ќрлов был правителем канцел€рии губернатора , служил в министерстве внутренних дел, был надворным советником.

»звестно также из , что у деда јнатоли€ — ‘едора »вановича помимо отца его “имофе€ ‘едоровича был также брат ‘едор ‘едорович.

ѕотомки Ќикола€ “имофеевича — брата јнатоли€ “имофеевича:

-¬алентина Ќиколаевна,

-«инаида Ќиколаевна,

-¬алериан Ќиколаевич,

- онстантин Ќиколаевич.

ѕотомки јркади€ “имофеевича ќрлова

-≈лизавета јркадьевна,

-ќльга јркадьевна,

-¬алентин јркадьевич.

ќльга √еоргиевна ѕарамонова (род. 27 марта 1875 года -??) — жена јркади€ — была дочерью √еорги€ ( ≈гора) »вановича ѕарамонова ( 1837- 1914 гг.) и ќльги ƒмитриевны ѕарамоновой. ¬ернее сказать, что у ќльги и јркади€ было двое детей. »звестно, что в 1914 году јркадий ушел на войну, а в 1915 году был контужен и вернулс€ в азань. ј в 1919 году ќльга √еоргиевна уже покидает город без мужа.«начит, кто-то из трех детей был не от ќльги. »звестно, что у дочери јркади€ ≈лизаветы јркадьевны был сын и дочери. —ын ёрий √уревич умер в 2012 году, ныне же в ћоскве проживает одна из ее дочерей олодкина ≈лена ¬ладимировна.

” матери јнатоли€ и его братьев и сестер была также сестра ≈катерина »вановна урожденна€ яндошевска€ в замужестве јбдрина. ћуж- »ван ѕавлович јбдрин, у них были сыновь€ »ван »ванович јбдрин 1866 года рождени€ и Ќиколай »ванович јбдрин 1871 года рождени€.

»так, у ‘едора »вановича ќрлова были сыновь€ ‘едор и “имофей, у “имофе€ в свою очередь тоже дети -Ќиколай, јнатолий, јркадий, ≈катерина, јлександра, Ћеонид. ” јркади€ тоже потомки ≈лизавета, ќльга, ¬алентин. ” Ќикола€ — ¬алентина, «инаида, ¬алериан, онстантин. ќ дет€х ≈катерины “имофеевны, јлександры “имофеевны и Ћеонида “имофеевича ничего не известно. ” матери јнатоли€ ≈лизаветы »вановны была сестра ≈катерина »вановна јбдрина. ј у жены јнатоли€ “имофеевича ќрлова «инаиды ѕетровны — сестры Ќадежда ѕетровна и ≈лизавета ѕетровна “ихомировы. “имофей ‘едорович ќрлов был сначала коллежским асессором, потом надворным советником, позже статским советником.

яндошевские -яндашевские.

ѕо информации сотрудников музе€ имени Ћенина в азани, оба владельца особн€ка на ѕервой √оре были двор€нского рода. Ќо яндошевских € не нашла ни в списке двор€нских родов ни азанской губернии, ни ÷арства ѕольского, ни в каких других губерни€х. Ѕыли двор€не янишевские. “ак Ёраст ѕетрович янишевский , например, €вл€лс€ городским головой азани долгое врем€. —огласно же «—писку лиц, служащих по всем ведомствам азанской губернии 1885 года» встречаетс€ фамили€ яндашевский: например , ѕроломна€ ул. ( так в тексте) дом јпакова не имеющий чина помощник делопроизводител€ Ћеонид ѕавлович яндашевский, или, помощник ур€дника 1-го стана 2 -го участка „ебоксарского полицейского управлени€ кресть€нин Ќиколай ≈вграфович яндашевский. сведению, недалеко от современного Ќовочебоксарска была деревн€ яндашево, котора€ была уничтожена в результате строительства химического комбината. ¬озможно, корни яндашевских следует искать по этому населенному пункту.

„итайте также: ќ потомках родной сестры ќгольцова ¬асили€ ћеркурьевича

ќсобн€к ќрловых на ѕервой √оре.

¬ древнем городе азань сохранилс€ особн€к на улице ”ль€нова-Ћенина 58, ныне здесь находитс€ музей ¬. ». Ћенина. –анее эта улица именовалась ѕерва€ √ора. «десь скончалась ≈лизавета »вановна ќрлова, здесь же закончил свой путь и ее супруг “имофей ‘едорович. ћузеем Ћенина дом стал благодар€ тому, что здесь снимала комнаты семь€ ”ль€новых , когда они проживали в азани. ѕо иронии судьбы человек, объ€вивший красный террор, в результате которого погибли ќрловы «инаида ѕетровна и јнатолий “имофеевич в ћамадыше, находил ранее приют у родителей јнатоли€ в азани, пользовалс€ их кровом, отсюда же уходил на тайные сходки.

Ќашей семье приходилось бывать в азани. ’одили по историческому центру, любовались пам€тниками архитектуры, были в азанском ремле, прогуливались по Ѕаумана, посещали ѕарк “ыс€челети€ ,всего не перечесть. “олько вот в музее Ћенина не удалось побывать: очень мало находились мы в этом славном городе.

ћузей Ћенина под номером 72

’от€ , если смотреть по карте-схеме, мы были не так далеко от современной улицы ”ль€нова-Ћенина -возле “ « ольцо», стоило пройти чуть выше и… ≈сли бы € тогда знала, что это старинное родовое гнездо ќрловых, об€зательно бы посетила музей. ¬сегда испытываю трепет при соприкосновении с двор€нской историей, хоть € и кресть€нского происхождени€. ’очетс€ посмотреть, как жили богатые той ушедшей эпохи.

ѕоиск потомков побочных ветвей ќрловых.

”важаемые читатели! ≈сли вы вдруг нашли эту статью в интернете, значит, вы интересуетесь семейным древом ќрловых. ¬озможно, вы потомок одного из представителей двор€нского рода. »нформаци€, представленна€ мной, неполна€, находитс€ в стадии разработки. Ѕольшую ее часть мне предоставила дочь јнатоли€ »вановича ѕарамонова и внучка ≈лизаветы јнатольевны ќрловой-ѕарамоновой ќльга уликова из ƒзержинска Ќижегородской области. »сторией семьи занимаетс€ также и ее сестра ћарина јнатольевна. ≈сли вы хотите с ними св€затьс€, напишите мне. я — администратор группы «—оставл€ем родословную » в «ќдноклассниках». Ћибо найдите все в той же социальной сети ќльгу уликову (ѕарамонову) из города ƒзержинск. » пусть у вас вс€ картинка о предках сложитс€. ”дач!

¬арианты поиска документов по ќрловым-“ихомировым.

¬озможные варианты поиска:

-ѕрежде всего это обращение в национальный архив республики “атарстан. Ќеобходимо запрашивать двор€нскую родословную книгу азанской губернии 1785-1917 гг. я точно знаю, что ќрловы в ней есть.

-ѕосмотреть в архивах либо азани, либо ћамадыша документы уездной „резвычайной комиссии города ћамадыш по факту расстрела семьи ќрловых в 1918 году, возможно, про€сн€тс€ какие-либо детали.

-≈сли потомки хот€т копать в глубь веков, например, по родственникам «инаиды ѕетровны,то им необходимо обратитьс€ в ировский архив на предмет наличи€ метрической записи о рождении «инаиды за 1891 год церкви г. ћалмыж ¬€тской губернии. ¬ы€снитс€, как звали родителей «инаиды (вернее, их отчества, что даст дальнейшую св€зь уже с родител€ми родителей и так далее) »мена родителей «инаиды известны :мать ѕелаге€, отец ѕетр.

-Ќайти в архиве “атарстана метрические книги за 1911 год по населенному пункту укмор, где искать запись о смерти сестры «инаиды Ќадежды. ѕо семейной легенде Ќад€ наложила на себ€ руки, когда не получив золотой медали, удовольствовалась серебр€ной, а золотую €кобы выкупил купец дл€ своей дочери. –одилась надежда в 1894 году. ¬озможно, запись о смерти что-то про€снит, укажет на место захоронени€ и пр.

- ак € уже писала выше, можно ознакомитс€ с документами ћариинской женской гимназии, где попечителем был “имофей ‘едорович ќрлов. “оже зацепочка.

-в азани есть Ќациональный музей “атарстана, где хран€тс€ реликвии бывшей женской гимназии. √де-то в интернете € встречала информацию, что портрет “имофе€ ‘едоровича ќрлова красовалс€ в холле гимназии. ¬озможно, обратившись в музей, родственники могут заполучить портрет своего прапрадеда.

-«атребовать в архиве «ј√— того города, где умерла сестра «инаиды ѕетровны, повторное свидетельство о смерти ≈лизаветы ѕетровны “ихомировой, где будет документально подтверждено место рождени€ сестер “ихомировых.

-¬се-таки поворошить основательно архив города ћамадыш на предмет наличи€ у них любых документов по ќрловым, возможно, что-то интересное найдетс€, ведь не последним человеком до революции была семь€ јнатоли€ “имофеевича. ѕотом, метрические книги записей о рождении детей ≈лизаветы и јнатоли€ за 1915 и 1917 год могут хранитьс€ как в азани, так и в архиве ћамадыша, надо провер€ть. ¬от, например, у нас в ќрске был —пасо-ѕреображенский храм, метрики по которому должны быть в ќренбурге, но они наход€тс€ в архиве ќрска.

-обратитьс€ в краеведческий музей города ћамадыш, возможно, они обладают информацией о том, где жили ќрловы до революции, где захоронены.

-обратитьс€ в музей укмора и попросить их указать место, где хоронили людей до революции, так потомки найдут возможное место упокоени€ Ќадежды “ихомировой в укморе. ¬еро€тно, в музее населенного пункта есть информаци€ о том, какие учебные заведени€ были здесь в начале 20 века. ј потом уже писать в архив укмора и просить их посмотреть, имеютс€ ли у них документы по таким -то и таким-то гимнази€м.

ћой совет такой: пишите, звоните, делайте запросы, ведь именно так складываютс€ генеалогические цепочки, а запутанные обсто€тельства станов€тс€ прозрачными.

http://toropceva.com/malmyizh-i-mamadyish-kazan-i-mamadyish.html

|

ћетки: орловы |

Ћомоносов ћихаил ¬асильевич ї —емь€ и потомки |

ƒневник |

—емь€ и потомки

»стори€ » Ћомоносов ћихаил ¬асильевич » —емь€ и потомки

— но€бр€ 1736 года (после 4 числа) ћихаил Ћомоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты √енриха ÷ильха, ≈катерины-≈лизаветы ÷ильх (урожденной «ергель). „ерез два с небольшим года, в феврале 1739-го, ћихаил Ћомоносов женилс€ на еЄ дочери ≈лизавете-’ристине ÷ильх (1720—1766)[16][40]. 8 но€бр€ 1739 года у них родилась дочь, получивша€ при крещении им€ ≈катерина-≈лизавета. 26 ма€ 1740 года ћихаил Ћомоносов и ≈лизавета-’ристина ÷ильх обвенчались в церкви реформатской общины ћарбурга. —ын ћ. ¬. и ≈.-’. Ћомоносовых, родившийс€ в √ермании 22 декабр€ 1741 года, и получивший при крещении им€ »ван, умер в ћарбурге в €нваре 1742 года (до 28 числа, когда был погребЄн)[19]. ¬ 1743 году (не позднее но€бр€) ≈лизавета-’ристина Ћомоносова с дочерью ≈катериной-≈лизаветой и братом »оганном ÷ильхом приехала в —анкт-ѕетербург[41]. ѕерва€ дочь Ћомоносовых умерла в 1743 году (о третьем их ребЄнке, €кобы также умершем, сведени€ недостоверны)[42]. 21 феврал€ 1749 года в —анкт-ѕетербурге у них родилась дочь ≈лена. “ак как ћихаил ¬асильевич не имел сыновей, лини€ рода Ћомоносовых, которую он представл€л, пресеклась.

≈динственна€ оставша€с€ в живых дочь ≈лена ћихайловна Ћомоносова (1749—1772) вышла замуж за јлексе€ јлексеевича онстантинова, домашнего библиотекар€ императрицы ≈катерины II. ќт брака ≈лены Ћомоносовой и јлексе€ онстантинова родилс€ сын јлексей (ок. 1767—1814) и три дочери —офь€ (1769—1844), ≈катерина (ок. 1771—1846) и јнна (ок. 1772—1864). —офь€ јлексеевна онстантинова вышла замуж за Ќикола€ Ќиколаевича –аевского-старшего, генерала, геро€ ќтечественной войны 1812 года.

¬се дети, внуки, правнуки и последовавшие поколени€, происход€щие от јлексе€ јлексеевича и ≈лены ћихайловны онстантиновых, €вл€ютс€ непр€мыми потомками ћ. ¬. Ћомоносова:

–аевские — потомки генерал-лейтенанта Ќикола€ Ќиколаевича –аевского-младшего (боковые ветви: ѕлаутины, —вечины, Ўиповы, «вегенцевы, “олстые, фон- арловы)

Ќостицы — потомки јлександра Ќиколаевича –аевского, друга ј. —. ѕушкина

ќрловы — потомки ≈катерины Ќиколаевны –аевской и генерал-майора ћихаила ‘едоровича ќрлова (боковые ветви: ”варовы, яшвили, отл€ревские)

¬олконские — потомки ћарии Ќиколаевны –аевской и декабриста, кн€з€ —ерге€ √ригорьевича ¬олконского (боковые ветви: очубеи, ƒжулиани).http://www.allistoria.ru/allis-587-1.html

|

ћетки: орловы |

—емь€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова |

ƒневник |

—емь€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова

ѕродолжаем рассказ о семье ¬асили€ √ригорьевича ќрлова, начатый здесь.

∆еной ¬асили€ √ригорьевича была јлександра ѕантелеимоновна ’олодковска€ (1872-1946). ≈Є отец ѕантелеимон »онович был св€щенником ≈кaтерининской соборной церкви в г.ƒорогобуже (—моленска€ губерни€), мать — ≈лисавета Ѕорисьевна.

»х дети:

- алери€ (1898-1982),

- √еоргий (1899-1925),

- «инаида (1900-1936),

- јлександр (1904-1982),

- —ергей (1905-1934),

- —ерафим (1906-1909),

- ќльга (1909-1957),

- Ќиколай (1911-начало 50-х?)

—ерафим умер в малом возрасте, в 1909 году. ” него случилс€ приступ аппендицита, его не успели довезти до хирургического стола.

—ама€ старша€ сестра алери€ и јлександр (отец јлександра јлександровича ќрлова, поведавшего нам все семейные истории) прожили дольше остальных братьев и сестЄр. Ќи у кого из ќрловых, из тех, кто благополучно дожил до дн€ своей свадьбы, кроме јлександра, детей не по€вилось.

” ќрловых был дом в столице — ѕетербурге и съЄмна€ квартира в ћоскве. ѕосле ареста ¬асили€ √ригорьевича в феврале 1917г., заточени€ в “рубецком бастионе ѕетрограда и последующего выхода его на волю семь€ окончательно перебралась в ћоскву. огда погиб муж, оставшихс€ четырЄх несовершеннолетних детей в т€жЄлые годы гражданской войны тащила, спасала от голода и напастей јлександра ѕантелеймоновна — женщина крепкой силы воли и стойкости. —ил матери хватало на ведение домашнего хоз€йства, с обеспечением семьи, как могли, помогали старшие дети.

алери€ всю жизнь занималась надомным трудом, шила. ƒочери убитого царского генерала, пусть и по гражданской железнодорожной службе, «генерала т€ги», невозможно было найти достойную еЄ знаний и образовани€ де€тельность в новом советском обществе. ќдно упоминание об отце, который осталс€ верен царю и пыталс€ спасти царскую семью, могло дорого стоить ей и еЄ близким. тому же алери€ была гордой женщиной.

√еоргий имел слабое сердце, умер от чахотки в 1925 году.

«инаида вышла замуж за бывшего офицера царской армии —ерге€ ѕетровича Ќемилова, перешедшего на службу в армию расную. —охранилось семейное предание, что еЄ муж во врем€ зверской расправы с заложниками под ѕ€тигорском, среди которых был ¬асилий √ригорьевич, находилс€ где-то в армии поблизости. ¬асилий √ригорьевич через одного из красноармейцев охраны сумел передать ему свой перстень. —обытие невозможное по своей сути, если учесть, как относились в обустроенном дл€ содержани€ заложников лагере красные революционные солдаты к своим узникам. ћожно предполагать лишь, что муж «инаиды имел большой вес в красных част€х. Ќо перстень оказалс€ в семье ќрловых! ¬ дальнейшем —ергей Ќемилов работал управделами в —овнаркоме. ≈сть сведени€, что он был объ€влен «врагом народа». ѕо предположению јлександра јлександровича ќрлова, в какой-то степени «инаида могла помогать своим родным, пользу€сь положением мужа. «инаида умерла в 1936г. от той же чахотки.

Ќесколько ранее еЄ, в 1934г., на стройке Ѕеломорско-Ѕалтийского канала умер в лагер€х брат —ергей. —ергей был боевым парнем. ¬ семье остались сведени€, что причина его заключени€ политической, а не уголовной, он пострадал, как сын царского генерала (был потомком «контры»). ћать высылала долгое врем€ посылки в лагерь и получала от сына письма. Ќо через несколько лет к ней приехал освободившийс€ человек и сообщил, что уже долгое врем€ получал посылки и писал ей письма другой человек, —ерге€ давно уже не было в живых. “ак еЄ забота помогла тому, другому, выжить в лагере, а мать дольше жила надеждой увидеть своего сына.

Ќиколай переболел менингитом и до конца жизни осталс€ больным человеком.

“€жЄлой оказалась и судьба брата јлександра. ѕримерно в 16-летнем возрасте, в годы √ражданской войны он помогал матери прокормить семью и ездил на поездах в южные губернии, где продавал семейные ценности и приобретал пропитание. ¬ одной из поездок он откровенно разговорилс€ с попутчиками — красноармейцами, рассказал, что его отец был царским чиновником и генералом. ¬ итоге он был ограблен и выброшен из поезда. ≈го обнаружил и подобрал, спуст€ продолжительное врем€, путевой обходчик. ¬ больнице ему ампутировали обе ноги, но јлександр выжил. ¬сю свою долгую жизнь он передвигалс€ на протезах. «акончил курсы и работал бухгалтером. ѕо воспоминани€м близких, был всегда жизнелюбивым и бодрым человеком. јлександр женилс€ на девушке, котора€ была его значительно моложе. ≈го супруга —ерафима —тепановна работала долгое врем€ в ћинистерстве просвещени€ –—‘—–. —ын, по€вившийс€, когда отцу было уже 57, никогда не мог думать о нЄм, как об инвалиде. јлександр јлександрович ќрлов оказалс€ единственным потомком ¬асили€ √ригорьевича.

—егодн€ перед нами фотографи€ 1908 года — семейство ќрловых на отдыхе. ƒети ќльга и Ќиколай ещЄ не родились.

—права налево сто€т: јлександра ѕантелеймоновна (жена ¬асили€ √ригорьевича), ¬асилий √ригорьевич и их друзь€. —ид€т: √еоргий, јлександр, —ергей, —ерафим, «инаида, алери€.

расивые лица! ак вам? ≈сть что-то чеховское в отдыхающем на природе семействе. » времена чеховские.

Ћетописец.https://isadi.ru/5462-2/

|

ћетки: орловы |

—емь€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова. |

ƒневник |

—емь€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова. ѕродолжение.

ѕродолжаем повествование о семье ¬асили€ √ригорьевича ќрлова переданное внуком этого смелого и €ркого человека, политика јлександром јлександровичем ќрловым. (Ќачало — здесь.)

«инаида ¬асильевна ќрлова (Ќемилова). 1922 год.

ћужем красавицы «инаиды был —ергей ѕетрович Ќемилов. ѕосле √ражданской войны работал управделами в —овнаркоме. «инаида скончалась от чахотки в 1936 году. ¬еро€тно, арест мужа случилс€ уже позднее.

ќльга ¬асильевна ќрлова-ћихельсон. 1937 год.

«ќльга ќрлова-ћихельсон была певицей. »мела прекрасный сильный голос — колоратурное сопрано, абсолютный слух. –аботала в ”лан-”дэ в ќперном театре. ѕолучила звание народной артистки Ѕур€т-ћонгольской ј——–. ≈е муж — ћихельсон ќтто янович, химик по профессии и отличный музыкант по призванию. ћо€ мама как-то в 80-м году была в ”лан-”дэ в командировке и даже посетила музей театра, где было довольно много информации об ќльге. ћестна€ интеллигенци€ старшего и среднего возраста еЄ тогда ещЄ помнила. „то интересно, одновременно с ќльгой ќрловой-ћихельсон в этом театре какое-то врем€ работала ќрлова-ƒавыдова — тоже потомок знаменитого гнезда ќрловых по линии младшего брата √ригори€ — графа ¬ладимира ќрлова.

ќльга ќрлова в роли мадам Ѕаттерфл€й (опера «„ио-„ио-—ан»)

ќльга была главной заботницей о своих родных, заботилась и о здоровье их, и о душевном единении семьи. ќчень светлый, оптимистичный… человек с крепким правильным характером. –аботать ей приходилось много: вечерами были спектакли, а днЄм по две репетиции. ¬ услови€х небольшого города репертуар требовалс€ большой и разнообразный, так что посто€нно приходилось быть в напр€жении. ѕерегрузки были огромные, а с питанием – проблемы.»

“ак рассказывает о ней јлександр јлександрович. ”мерла ќльга ¬асильевна совсем рано, в 1957г.

¬ семейном архиве сохранились также фотографии двух молодых женщин, к которым остались лишь пометки «р€занска€ родн€ ќрловых». то они? ћы начинаем поиск сведений о них. ¬озможно, что это сЄстры ¬асили€ √ригорьевича ќрлова. ќстались ли у них потомки? ¬озможно, кто-то узнает эти фотографии. ќтзовитесь!

∆енщина в светлом «буклированном» платье. «–€занска€ родн€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова».

∆енщина в тЄмном платье с «накидкой». «–€занска€ родн€ ¬асили€ √ригорьевича ќрлова».

Ћетописец.

![]()

Ћетописец https://isadi.ru/semya-vasiliya-grigorevicha-orlova-prodolzhenie/

|

ћетки: орловы |

ѕотомки »вана Ѕлока |

ƒневник |

»ван Ћьвович Ѕлок (1858-1906) – это д€д€ известного поэта, о котором ранее сведений было крайне мало. ћатериал основан, в основном, на письме жены правнука ».Ћ.Ѕлока, ј.‘.√лушковой Ќ.¬. “утолмину. ќна в свою очередь ссылаетс€ на свою свекровь, ћарианну ¬адимовну “ушнову.

¬се четыре потомка ».Ћ. Ѕлока родились в г. √дове ѕетербургской губернии, откуда была родом его жена ћари€ ћитрофановна (в девичестве ќрлова) и где сам »ван Ћьвовичслужил: јнтонина родилась в 1882 г., Ћюдмила - в 1884, јриадна - в 1885 и ќльга - 1890 г. —ыновь€ »ван (1893) и Ћев (1897) родились уже после отъезда семьи из √дова. —начала »ван Ћьвович служил предводителем двор€нства в ≈катеринбурге, в 1902 г. получил должность вице-губернатора в ”фе. «десь јнтонина и јриадна вышли замуж: старша€ - за полковника, потомственного двор€нина “ихона »вановича ≈фремова, а јриадна - за уфимского коннозаводчика Ќикола€ »вановича Ћ€хова, также потомственного двор€нина. ¬ 1903 г. ».Ћ. Ѕлока перевели вице-губернатором в Ѕессарабию, а затем - губернатором в √родно, где он сменил ѕ.ј. —толыпина, с которым его св€зывала дружба. Ќаконец, в 1905 г. »ван Ћьвович был назначен губернатором в —амару.

¬ —амаре из детей, которые находились при родител€х, старшей оказалась Ћюдмила. тому времени она уже окончила гимназию и собиралась на учЄбу в ѕариж: у неЄ была хороша€ эрудици€ и способности к наукам. ѕо еЄ рассказам, дошедшим до нас через еЄ дочь, ћарианну ¬адимовну “ушнову, над дверьми домашнего кабинета ».Ћ. Ѕлока была надпись "»ванова слобода". —уд€ по портрету, который висел в квартире Ѕлоков в ”фе, он был белокурым, голубоглазым, с большой окладистой бородой.

»ван Ћьвович был наделЄн некоторыми художественными талантами: хорошо рисовал и играл на виолончели (даже выступал на благотворительных вечерах). ¬ —амаре, в его квартире висела картина, которую он самолично нарисовал. ќна была наве€на поэмой ћ.ё. Ћермонтова "ƒемон". ¬ день (точнее - в минуту) его убийства 21 июл€ 1906 г. эта картина сорвалась со стены, и ћари€ ћитрофановна сразу пон€ла, что произошло нечто непоправимое.

ѕосле взрыва бомбы на углу ћоскательной (об этом мы узнали из трилогии ј. Ќ. “олстого "’ождение по мукам") и гибели »вана Ћьвовича злоключени€ семьи только начались. „ерез день сын »ван, которому было 15 лет, гимназист старших классов, принЄс в гимназию пистолет отца и застрелилс€ на глазах у своих одноклассников, в знак протеста, не в силах перенести их насмешек и издевательств. √де он похоронен - не знаю, но, скорее всего и он, как другие Ѕлоки, осталс€ без могилы.

—амый младший, Ћевушка (в 1906 г. ему было 9 лет) после двойной потери и всего пережитого несколько дней молча просидел в углу, а когда, наконец, заговорил, то нельз€ было пон€ть ничего: столь мучительно сильно он заикалс€. »з-за своей болезни, которую в ту пору не лечили, он отказалс€ посещать гимназию, но никто и не настаивал на обратном. “ак д€д€ ЋЄва осталс€ на всю жизнь без образовани€.

¬ —амаре построили часовню на месте гибели »вана Ћьвовича; останки же увезли в ”фу и захоронили в семейном склепе “ушновых на —ергиевском кладбище. ¬ 1937 году склеп ещЄ сто€л на кладбище, а вот после войны его уже не стало: какие-то несуны разнесли на хоз€йственные нужды мраморные плиты.

„асовню, построенную на месте гибели »вана Ћьвовича, в —амаре разрушили какие-то вандалы после революции, но в каком году - не известно.

ѕосле гибели мужа и сына ћарье ћитрофановне было предложено в течение мес€ца освободить казЄнную квартиру, своей жилплощади у них не было, поэтому пришлось вдове действительного статского советника Ѕлока с Ћюдмилой, ќльгой и Ћевушкой отправитс€ на посто€нное место жительства к дочери јриадне Ћ€ховой, хоз€йке громадного дома на Ѕольшой ”спенской в г. ”фе. ћуж јриадны - Ќиколай »ванович был высоким, красивым и удивительно отзывчивым человеком широкой русской души. ћарианна ¬адимовна помнит его именно таким, хот€ видела его уже не в самые его лучшие годы. јриадна »вановна была очень из€щной, как статуэтка, и элегантной, ћарианна запомнила именно еЄ необыкновенное из€щество. ѕосле революции Ћ€ховы свои конные заводы и имени€ отдали добровольно "государству", за что и были "помилованы" - не расстрел€ны, а просто сосланы, но чуть позже в ѕржевальск ( иргизи€). ” четы Ћ€ховых были дети: Ќад€, “ан€ (“атка), ќл€ и ¬олод€. —ама€ старша€, Ќад€, по специальности была агрономом, вышла замуж также за агронома и уехала из ”фы, втора€ дочь, “ать€на, закончила »Ќќ (расшифровываетс€ эта мудрена€ аббревиатура как иностранное образование - был такой вот техникум в ”фе), после техникума “ан€ вышла замуж за какого-то инородца из турков, который очень быстро свЄл еЄ в могилу ещЄ молодой. —ын ¬ладимир женилс€ на местной пржевальской девице и больше о нЄм ничего не знаем. –авно как и об ќльге.

јнтонина и “ихон ≈фремовы жили в ”фе. “ихона »вановича после 1918 г. расстрел€ли. јнтонина осталась с трем€ детьми (дочерьми), был ещЄ сын, но он умер в младенчестве. »з трЄх дочерей јнтонины знаю лишь о еЄ старшей дочери ћарии “ихоновне (ћарус€), у которой было два сына - ¬ас€ и ¬олод€ ∆уковы. ¬асилий погиб во ¬торой мировой войне, а ¬ладимир осталс€ в живых и работал в азани авиаконструктором. ¬тора€ дочь јнтонины многие годы болела, и € о ней ничего не знаю. ј третьими были двойн€шки: Ќина и ¬олод€, который умер младенцем.

ќльга »вановна вышла замуж за ≈вгени€ јлексеевича Ѕлохина, потомственного двор€нина из ”фы. ” них было двое детей: јлексей и ћари€ (ћарочка). ¬ 1933 -36 гг. семь€ находилась в ссылке, в это врем€ с ними в Ќовокузнецке жила и ћарианна, а ¬адим училс€ в ћоскве в железнодорожном техникуме по разнар€дке, которую выхлопотал дл€ него —ергей ¬ладимирович „аплыгин, муж двоюродной сестры ћарианны – ќльги √ермановны, профессор ћосковского автодорожного института. ћарианна вспоминает об этих годах, проведЄнных с Ѕлохиным, как об очень сытых и привольных. ѕо еЄ словам в ту пору Ќовокузнецк был очень чистым и красивым ("образцовым ") городом.

Ћев »ванович Ѕлок был женат на “амаре ‘Єдоровне –ааль. ќна работала художницей. ” них родилась дочь ќльга - единственный их ребЄнок.

ѕосле гибели »вана Ћьвовича Ћевушка школу не посещал, а все дни проводил на конюшн€х Ќикола€ »вановича Ћ€хова. Ћюбовь и прив€занность к лошад€м (тем более к Ћ€ховским породистым рысакам) осталась у него на всю жизнь, и он стал извозчиком. ¬сЄ врем€ жил в ”фе, но после того как его разбил паралич, ќл€ в конце 50-х гг. перевезла родителей к себе, под ѕодольск, где Ћев »ванович и умер. ” него было две внучки. ќльга Ћьвовна вышла замуж за ѕетра »вановича ѕугачЄва, и жили они на ст. —иликатна€ (ныне город ѕодольск). ≈динственным утешением во всех невзгодах была его жена - “амара ‘Єдоровна - женщина удивительной души и отзывчивости. ћарианна вспоминает еЄ с большой теплотой и благодарностью: “амара ‘Єдоровна никогда не обижала сирот Ћюдмилы »вановны.

Ћюдмила »вановна родилась 3 марта (стиль старый) 1884 года. ”же после смерти отца она окончила —орбонну. ћари€ ћитрофановна, ќльга, Ћюдмила и Ћевушка получали пенсии ( именные, индивидуальные ). ќб этом хлопотал самолично светлой пам€ти ѕЄтр јркадьевич —толыпин перед √осударЄм Ќиколаем јлександровичем.

ќкончив —орбонну, Ћюдмила вернулась в ”фу, где познакомилась с ¬адимом “ушновым. ƒом его родителей находилс€ на ћалой »льинке. Ќеподалеку от них, на Ѕольшой »льинке, жили Ѕлохины. Ќесмотр€ на большую разницу в возрасте ( ¬адим родилс€ в 1892 г.) молодых людей св€зывало большое чувство.

ќтец ¬адима - ¬ладимир ’рисанфович (’ристианович) был известным в ту пору издателем в ”фе, но на дешевых издани€х "дл€ народа" разорилс€ и ушЄл из жизни, пустив пулю в лоб (это выражение ќльги √ермановны ). Ётим он спас от нищеты свою жену и сына : у них осталась небольша€ рента и громадный тушновский дом. √де-то неподалЄку находилась и »льинска€ церковь, где венчались ¬адим и Ћюдмила, когда у неЄ родилс€ сын ¬адим в 1915 г. (¬адим - старший приехал с фронта в отпуск по ранению). «атем ¬адим - старший вернулс€ в действующую армию, получив лЄтную специальность и в 1917 г. оказалс€ волею судеб во 2-й ¬оздухоплавательной роте. ¬с€ 2-€ рота перешла на сторону большевиков, так что ¬адим, хот€ и не был одним из них, но воевал на стороне красных. ¬ ”фе он бывал наездами, и навсегда не вернулс€ - в ћоскве его держала работа на авиазаводе. Ћюдмилу с детьми забрать он не смог по самой банальной причине - у него не было ни комнаты, ни посто€нного угла. ≈го приютила ќльга √ермановна, но у неЄ самой была довольно больша€ семь€.

Ћюдмила, в свою очередь, не смогла бы никогда бросить јпполинарию »льиничну, ћарию ћитрофановну и детей. ¬ 1922 г. ¬адим, будучи главным инженером авиационного завода є 8 в ћытищах, неожиданно умер (официальна€ верси€ - отравилс€), на его похороны приезжала Ћюдмила из ”фы, и ей, как вдове, оформили пенсию на детей.

—ледом за ¬адимом ушли из жизни вначале ћари€ ћитрофановна, затем јпполинари€ »льинична, а совсем немного времени спуст€, в марте 1923 года, от недоедани€ и туберкулЄза умерла Ћюдмила »вановна. ћарианна ¬адимовна до сих пор помнит, хот€ лет ей от роду было чуть больше 4-х, как зимой они с братом болели корью. Ћюдмила уже лежала, не подыма€сь с постели, и дети часто залезали к ней в кровать погретьс€. »ногда, по воспоминани€м, мама учила ћарианну в€зать крючком, которым она виртуозно владела и в свои 80 лет. ”хаживал за всеми больными д€д€ Ћева – вот така€ ему выпала судьба. ћарианна ¬адимовна рассказывала мне как увозил д€д€ ЋЄва еЄ маму на дровн€х, а они с братом смотрели из окошка и ждали чудесного возвращени€. ќтвЄз Ћев »ванович свою сестру на —ергиевское кладбище, но похоронил еЄ не в фамильном склепе ( склеп был весь залит талой водой ), а выкопал могилу р€дом, в одиночку долбил мЄрзлую землю.

ћарианна ¬адимовна рассказывала, что в ”фе знали об их родстве с јлександром Ѕлоком. ѕоэтому немудрено, что несмотр€ на ло€льность Ќикола€ »вановича Ћ€хова к новой власти, его с семьЄй отправили в ѕржевальск, в иргизию, а сирот в 1923 г. забрала в ћоскву их двоюродна€ тЄт€, ќльга √ермановна „аплыгина (в девичестве ‘Єдорова). ќна была дочерью брата јполлинарии »льиничны “ушновой и в своЄ врем€ воспитывалась у неЄ. ƒима “ушнов был постарше ћарианны и поэтому всЄ врем€ находилс€ при ќльге √ермановне, а вот ћарианна скиталась между родственниками. ¬ 30-х годах ќльга »вановна Ѕлок - Ѕлохина с семьЄй отправилась в ссылку в город —талинск, и с ними поехала ћарианна.

¬ 1935 г. ћарианна ¬адимовна поступила в ћоскве в ѕлехановский институт, закончила его и вышла замуж за јлександра —ергеевича √лушкова. –аботал следователем - чекистом. ћарианну он не предал и не бросил, несмотр€ на давление со стороны начальства. рови на нЄм также не было, об этом он сказал дет€м в последний день своей жизни. ¬ органы он попал пр€мо из института, ему не дали даже защитить диплом. ¬ 1940 г. ћарианна и јлександр —ергеевич попали в приграничный город –овно. ћестные жители так люто ненавидели москалей, что никто не соглашалс€ сдать комнату. Ќашлась сердобольна€ еврейска€ семь€, котора€ сдала им комнату и помогала им в чисто житейских вопросах. 19 ма€ 1941 г. у √лушковых родилс€ —ерЄжа, а 22 июн€ –овно уже бомбили немцы. ¬се доблестные командиры подхватили свои пожитки, погрузили даже часть мебели, а дл€ ћарианны с ребЄнком места не нашлось - никто не хотел поступитьс€. ћашина уже собралась увозить счастливчиков к поезду, когда јлександр —ергеевич тормознул еЄ, выкинул из кузова чьи-то шмотки и, вопреки протестам, усадил жену с ребЄнком. ¬от так они добрались до поезда, а затем ещЄ почти мес€ц ехали до ћосквы – јлександр —ергеевич всю войну прошЄл пешком, да ещЄ в форме чекиста, не растер€в "случайно" ромбиков и погонов.

ѕо дороге ћарианне ¬адимовне пришлось сушить пелЄнки пр€мо на теле, а если повезЄт - на окошке вагона, а иногда и вовсе никак. ќна часто жалеет о том, что все фотографии еЄ родителей и родственников остались лежать под развалинами –овно. ое- что оставалось у ќльги √ермановны, возможно, что-то хранитс€ в семье бывшей жены еЄ брата, ¬адима “ушнова, - у ≈лены ƒмитриевны ћазур, - или у его сына, ¬алери€ ¬адимовича “ушнова.

ћарианна ¬адимовна в эвакуацию жила в г. асимове со своей свекровью, ‘еодосией —ергеевной. ¬рем€ было очень т€жЄлое : голодное и холодное - приходилось братьс€ за самую т€жЄлую работу, лишь бы выжить. ƒ€д€ ЋЄва звал еЄ с —ерЄжей в ”фу, но она не поехала из-за диких холодов под –€занью, к тому же ей т€жело было расставатьс€ с мужем (јлександр —ергеевич служил в –€зани и заболел дифтеритом, долгое врем€ лежал в госпитале). ¬ конце войны они вернулись из эвакуации в ћоскву, и ћарианна ¬адимовна устроилась на работу во ¬нешторг (в "„айэкспорт") экспертом по чаю, благо неплохо знала немецкий и китайский. ¬ 1951 г. у неЄ родилась ќльга.

∆или √лушковы - “ушнова на —моленской площади, здесь их разыскала Ќина “ихоновна ≈фремова, а также навестила дочь ќльги »вановны Ѕлок- Ѕлохиной - ћари€ (ћарочка). ќднажды много лет тому назад заехала ќльга Ћьвовна ѕугачЄва (дочь ЋЄвушки и “амары), показывала фотографию своих дочерей в гуцульских костюмчиках, которые сшила им бабушка - “амара –алль. ќчень часто ћарианна ¬адимовна рассказывала, что Ћюдмила »вановна хорошо в€зала и шила. ¬ голодные годы еЄ университетское образование оказалось невостребованным в ”фе, и ей приходилось подрабатывать тапЄром в кинотеатре, шить кукол и в€зать. ¬идимо после этого у ћарианны ¬адимовны осталс€ страх перед образованием, не поддержанным рабочей специальностью, поэтому сына своего - —ерге€ - она заставила вначале окончить техническое училище и получить специальность токар€, а только затем получить высшее образование. Ќаверное, это судьба, потому что теперь он работает в »здательском доме "ќгонЄк" главным редактором журнала "—делай сам" - он сам его и делает, в одиночку, сам же его и организовал (это уже второй его "—делай сам"). » рабоча€ специальность ему помогает не меньше образовани€ ориентироватьс€ в присылаемых самоделках.

ѕам€ть о родословной важна и ценна, потому что почти ни у кого не сохранилось могил: “ушновский фамильный склеп с прахом ћарии ћитрофановны, јпполинарии »льиничны, »вана Ћьвовича, ¬ладимира ’рисансовича - во врем€ войны разобрали и сравн€ли с землЄй. ћогила матери потер€на. ћогил отца - ¬адима “ушнова - также не сохранилась. ѕохоронен он был в ћоскве на ал€евском кладбище, но в начале 30-х годов кладбище было снесено и застроено домами, теперь там проходит улица Ќовослободска€. ” брата ¬адима “ушнова могилы тоже нет. ќн умер от ран в санитарном поезде, и его похоронила пр€мо у железной дороги где-то под ќршей его жена, ≈лена ћазур (санитарный врач поезда).

ћатериал подготовил јлексей јрзуманов

»сточник:

«»звести€ –усского генеалогического общества». ¬ыпуск 9.—ѕЅ.1998

|

ћетки: двор€нские роды орловы |

ћари€ Ћифарь Ч из рода ќрловых |

ƒневник |

ћари€ Ћифарь — из рода ќрловых

Ќа празднование 200-летней годовщины победы –оссии в ќтечественной войне 1812 года в ƒом русского зарубежь€ им. ј.—олженицына приехали из ‘ранции в числе других почетных гостей ћари€ »вановна Ћифарь и ее дочь ≈лена.

ћари€ »вановна Ћифарь живет в пригороде ѕарижа, неподалеку от всемирно известного кладбища —ент-∆еневьев-де-Ѕуа. ќна родилась во ‘ранции в семье эмигрантов первой волны ћарии ќрловой и »вана ѕопова. ≈е муж — Ћеонид ћихайлович Ћифарь, брат известного балетмейстера, был типографом, соратником директора парижского издательства «YMCA-Press» Ќикиты јлексеевича —труве. Ёто благодар€ ему в рекордно короткий срок удалось напечатать в ѕариже первый том «јрхипелага √”Ћј√», произведени€, которое сделало —олженицына всемирно известным писателем. — этой книгой Ћеонид Ћифарь завещал себ€ похоронить, что и исполнила ћари€ »вановна.

ќна посто€нно посещает кладбище —ент-∆еневьев-де-Ѕуа, следит за могилами родителей, родственников, друзей, которые окончили свой жизненный путь в изгнании. „асто посетители этого русского ѕантеона обращаютс€ к ней за справками, и многим ей удаетс€ помочь. ней обращались и авторы-издатели книги о —ент-∆еневьев-де-Ѕуа, вышедшей в ѕариже.

ќна бережно хранит архив, в котором немало ценных книг, документов, артефактов. ћногие из них ћари€ »вановна подарила ƒому русского зарубежь€: посмертную маску ‘.Ўал€пина и его акварельный рисунок, бюст —ерге€ Ћифар€, издание «ѕисем ѕушкина к невесте» 1937 года, каталог ѕарижской выставки 1937 года «ѕушкин и его эпоха», книги из семейной коллекции и даров ее друзей — наших зарубежных соотечественников.

ћного интересного в родословной самой ћарии »вановны Ћифарь, урожденной ќрловой-ѕоповой. сожалению, документов о двор€нстве ќрловых в семье сохранить не удалось, они были украдены, когда мама ћарии »вановны ћари€ ƒавыдовна во врем€ √ражданской войны заболела тифом и попала в больницу.

Ќо семейное предание сохранило сведени€ о далеком предке — кн€зе ѕатрикее ќрлове, который был стрелецким воеводой и имел трех сыновей. ¬се они участвовали в стрелецком бунте. ƒвух казнили, а третий, ћихаил, оттолкнул царских приспешников, гордо подошел к лобному месту и сам положил голову на плаху. ѕораженный таким мужеством, ѕетр I его помиловал, но ћихаил решил отдалитьс€ от государ€ и ушел на ƒон. “ам он женилс€, как повествует семейное предание, не то на татарке, не то на калмычке. » об этих далеких предках и о более близких родословных ветв€х ћарии »вановне известно из записок и рассказов матери, ћарии ƒавыдовны.

— —ын от этого брака ѕетр имел двух сыновей: ¬асили€ и јлексе€, — рассказывает ћари€ »вановна. Ёто ¬асилий ѕетрович повел казаков в конвой ≈катерины II, тем самым положив начало лейб-гвардии азачьего полка. ќн же стал основателем двух родовых ветвей ќрловых: ќрловых-ƒенисовых (породнившись с графиней ƒенисовой) и просто ќрловых (от второго брака с »ловайской). ѕоследние ќрловы из рода ¬асили€ — ѕетр ѕетрович ќрлов ( женатый на Ќаталии √ригорьевне —печинской) и его сын ѕавел, на котором род прекратилс€.

ѕрапрадедом ћарии »вановна Ћифарь был второй сын ѕетра ќрлова — јлексей ѕетрович. ќн служил в ѕетербурге, воевал под командованием —уворова, за вз€тие »змаила получил на ƒону в ћиусском (“аганрогском) округе 10 тыс€ч дес€тин земли. Ѕыл женат на ≈лизаветградской помещице Ќаталье расностаковой.

— ¬ свое врем€, — рассказывает ћари€ »вановна, — как € узнала из записок матери, ѕотемкин подарил ему свою походную церковь работы Ћампи. ќна до последнего времени хранилась в ѕетербурге при церкви в ¬оронцовском доме на јнглийской набережной. ѕо моде того времени ему были подарены портреты ≈катерины II, ѕавла I и ћарии ‘едоровны того же Ћампи. ћама еще видела в своей семье портрет ѕавла I и его супруги. јлексей ѕетрович был приверженцем ѕавла I, но когда тот, будучи уже царем, хотел пожаловать ему графский титул, ќрлов отказалс€, сказав: «Ќа ћоскве мы были кн€зь€, на ƒону — просто ќрловы, разрешите, ¬аше ¬еличество, ими и остатьс€». огда убили ѕавла, јлексей ѕетрович командовал лейб- гвардии азачьим полком, но сейчас же подал в отставку, не жела€ служить јлександру I. Ќовый император при прощании подарил јлексею ѕетровичу перстень с монограммой ј I, но ќрлов уничтожил единицу , вокруг буквы ј нарисовал круг — и получилось јлексей ќрлов. ќн уехал в свое имение ћатусово под иевом и прожил там до самой смерти. ”мер в почтенном возрасте, в 84 года, и был похоронен в этом селе около церкви. ƒо революции, как рассказывали мне мама, могила была в полном пор€дке, что сейчас с ней стало, мне неизвестно.

“аким же бескомпромиссным характером отличалс€ и сын јлексе€ ѕетровича — »ван, прадед ћарии »вановны. ќн был участником войны с Ќаполеоном с 1809 года. ¬ числе героев ќтечественной войны прославилс€ и ¬асилий ¬асильевич ќрлов-ƒенисов. ќн ведет свою родословную от ¬асили€ ѕетровича, брат которого јлексей ѕетрович был прапрадедом ћарии »вановны. » хот€ она об этом родстве знает и вспоминает меньше, стоит напомнить о подвигах боевого генерала ¬асили€ ¬асильевича ќрлова-ƒенисова. √енерал-майор, генерал-адъютант, командир лейб-гвардии азачьего полка ќрлов-ƒенисов отличилс€ в бо€х с Ќаполеоном еще на подступах к ћоскве, в Ѕородинском, в “арутинском и других сражени€х. ¬ 1813 и 1814 годах он командовал личным конвоем императора јлександра I и находилс€ при нем в сражени€х под Ѕауценом, ƒрезденом, ульмом. ќтличилс€ ќрлов-ƒенисов и в сражении под Ћейпцигом. Ќагражден орденом —в. јнны I степени, золотой саблей ««а храбрость», орденом —в. √еорги€ III класса и —в.¬ладимира II степени.

Ќемало славных дел на счету и родного прадедушки ћарии »вановны — »вана јлексеевича ќрлова.

— ћой прадед удрал на войну с Ќаполеоном в 1809 году 16-летним мальчишкой. ќн прошел всю компанию, был участником ќтечественной войны 1812 года, Ѕородинского сражени€, в составе лейб-гвардии азачьего полка дошел до Ћейпцига, а когда русские войска уже сто€ли под ѕарижем, его послали парламентером: он хорошо владел французским €зыком. ќдин эпизод с участием прадеда из войны 1812 года особенно примечателен, это уже своего рода семейное предание, о котором писала в своем дневнике мо€ мама. ¬о врем€ отступлени€ Ќаполеоновской армии под ћало€рославцем наши казаки напали на личный обоз Ќаполеона, могли бы и самого императора захватить. Ќо не сдержались, набросились на золото, которое награбил непри€тель, и — пропустили карету Ќаполеона. Ќо »ван ќрлов вз€л из обоза императора саблю. ак пишет мама, это боевое оружие долгое врем€ хранилась в семье ќрловых, а потом было подарено в ћузей инвалидов в ѕариже. ќдно врем€ эта сабл€ красовалась отдельно от других вещей с надписью о том, что ее пожертвовал музею лейтенант гвардейского азачьего полка ќрлов. » мо€ мама ћари€ ƒавыдовна ее там видела. ј теперь ее поместили в общую витрину без каких-либо объ€снений, от кого этот дар. ѕосле войны с Ќаполеоном мой прадед служил в “ифлисе, в ¬аршаве, он был походным атаманом, генерал-адъютантом и полным генералом, у него был √еоргиевский крест, золотое георгиевское оружие, орден јлександра Ќевского, орден Ѕелого ќрла. ƒожил герой ќтечественной войны 1812 года до 83 лет и был похоронен в 1876 году там же, где прапрадед — в ћатусове.

ћного интересного из записок и рассказов матери ћари€ »вановна Ћифарь узнала и об истории встречи матери и отца, уже в эмиграции, на турецкой земле. ≈сть что рассказать ей и о своей семье, о семье сестры — »рины »вановны “уроверовой (жены брата известного поэта-эмигранта). Ќо это уже истории другого времени. ј на этот раз мы чествовали ћарию »вановну Ћифарь как наследницу славного рода ќрловых, потомственных военных и героев ќтечественной войны 1812 года.

“амара ѕриходько

|

ћетки: орловы |

ћихаил ќрлов - потомок рода ќрловых |

ƒневник |

ћихаил ќрлов - потомок рода ќрловых

¬ конце ма€ 2013 года по телевидению прошел сюжет о том, что президент –оссии ¬ладимир ѕутин на встрече с предпринимател€ми –оссии в ¬оронеже познакомилс€ с представителем знаменитой двор€нской династии ќрловых и обсудил с ним проблемы российского семеноводства.”полномоченный по правам предпринимателей Ѕорис “итов представил президенту страны ћихаила ќрлова - бизнесмена-семеновода,собирающего на своих земл€х в алужской и урской област€х урожай до 70 центнеров с гектара. ћихаил ќрлов - действительно потомок рода ќрловых по линии графа ‘едора √ригорьевича ќрлова. ≈го дед јлексей ќрлов прошел √ражданскую войну и с остатками Ѕелой армии в 1920 году на иностранном теплоходе покинул ставший убийственным дл€ белогвардейцев крымский берег. „ерез 6 лет разлуки, в 1924 году, јлексей ќрлов в городке –еде, неподалеку от ∆еневы, наконец, нашел свою невесту ћарию, тоже бежавшую из большевистской –оссии, и они счастливо поженились.

“€желейшие 1920-30-е годы. ¬ ≈вропе это врем€ разрухи, политического бардака, экономического коллапса и дикой безработицы... ћолода€ семь€ жила в подвале, и хот€ јлексей ќрлов не чуралс€ никакой работы, часто спать ложились впроголодь. –одилось четверо детей, выжили двое - ќльга и ѕетр. ѕотом была ¬тора€ мирова€, которую сменила холодна€ война. ƒети выросли, обзавелись своими семь€ми... —ын ќльги ќрловой - владыка јмвросий, епископ Ўвейцарский и ≈вропейский - сыграл выдающуюс€ роль в деле воссоединени€ –усской православной церкви за рубежом и –ѕ÷.¬ 1960 году ѕетр ќрлов случайно познакомилс€ с принцессой ‘адией, дочерью изгнанного из ≈гипта корол€ ‘аруха. ѕринцесса, заинтересовавша€с€ русским €зыком, перешла в православие и вышла за него замуж. ¬ браке родились два сына - јлександр и ћихаил.

ѕосле крушени€ «железного занавеса» в 1990 году молодой экономист и швейцарский подданный ћишель ќрлов оставил работу в Ќью-…орке и приехал в ћоскву. –одина встретила неприветливо, но это его - полиглота, знающего шесть €зыков , -нисколько не смутило. «накомство с неизведанным отечеством ћишель начал с чтени€ лекций по экономике в одном из институтов, а потом зан€лс€ тем, к чему всегда лежала душа, -практическим бизнесом в сельском хоз€йстве... “еперь он не ћишель, а ћихаил ќрлов - председатель совета директоров »нвестиционного фонда, занимающегос€ развитием российского растениеводства и животноводства.«Ёто не бизнес, это - душа! -убежденно говорит ћихаил ќрлов. -Ѕез русской деревни не будет той –оссии, о которой мы мечтаем!»ѕо€вилось у ћихаила свое поместье - в Ѕронницком районе ћосковской области. “ам он собираетс€ вместе с женой јлександрой вырастить сына ‘едора.

http://aleksandr-suvorov.ru/articles/vydayuwiesya-...orlov---potomok-roda-orlovyh-/

|

ћетки: орловы |

Ѕорис орчевников рассталс€ с невестой |

ƒневник |

Ѕорис орчевников рассталс€ с невестой

—ейчас р€дом с телезвездой только домашние любимцы. ‘ото Instagram.com

ѕолностью вылечитьс€ телеведущему пока не удалось

33-летний Ѕорис ќ–„≈¬Ќ» ќ¬ вот уже несколько лет ведет одну из самых попул€рных передач на канале "–осси€ 1". ƒл€ "ѕр€мого эфира" ему приходилось не раз делать программу о раке. огда у самого ведущего обнаружили опухоль в голове, Ѕорис откровенно об этом рассказал. ѕару недель назад орчевников снова ездил в немецкую клинику, где ему сделали операцию. "Ёкспресс газета" пообщалась с Ѕорисом и узнала, как он себ€ чувствует.

√од назад врачи диагностировали у Ѕориса орчевникова доброкачественную опухоль в области ушного нерва. Ќемецкие доктора пока не решились ее удалить, хот€ и провели частичную трепанацию черепа.

- “ы оп€ть ездил в √ерманию в клинику, где тебе в прошлом году сделали операцию. „то показало обследование?

- ” мен€ не все хорошо, и мне еще предстоит борьба за здоровье.

- √од назад умер твой отец - бывший директор “еатра им. ѕушкина ¬€чеслав ќрлов. ѕрактически через пару мес€цев после твоей операции...

- ћама рассталась с папой, когда € еще не родилс€. ќна записала мен€ на свою фамилию, и папу € узнал, когда мне было 13 лет. ѕоэтому мне очень пон€тны истории из наших программ, когда герои хот€т найти родителей. я искал папу всегда - во всех мужчинах. » никогда маму не спрашивал, почему они расстались. Ёто были длительные отношени€, любовь, но в какой-то момент мама, наверное, пон€ла, что семьи с ним не получитс€. Ёто € додумываю, потому что мама мне никогда про него плохо не говорила.

- “ы ощущал нехватку родител€?

- ƒа, и сейчас это чувство мен€ не покидает. ∆алел, что не получил мужского воспитани€... ћама после разрыва с папой замуж так и не вышла, поэтому отчим у мен€ не по€вилс€.

— отцом ¬€чеславом ќ–Ћќ¬џћ Ѕорис советовалс€ по всем важным вопросам. ‘ото из личного архива Ѕориса ќ–„≈¬Ќ» ќ¬ј

ќтец не помогал ничем

- огда ты впервые увидел отца?

- ћы с мамой пришли в “еатр им. ѕушкина, где папа работал директором. кому идем, мама не сказала. «адолго до этого € посмотрел, что в моем свидетельстве о рождении в графе "отец" значитс€ " ¬€чеслав ќрлов ". огда зашли в его кабинет, € увидел высокого полноватого мужчину. я представилс€ Ѕорей, а он сказал: "¬€чеслав ≈вгеньевич ќрлов, —лава". я опешил. » смутилс€. онечно, об этой встрече просил он. ћного лет отец приходил во ћ’ј“, где € играл, и смотрел мои спектакли. ¬сегда покупал билет в первый р€д. ќ чем он думал, не знаю. Ќо при мне потом уже часто плакал. ƒумаю, жалел, что не стал насто€щим отцом ни мне, ни моей сводной сестре Ќаташе. ќн много лет шел к тому, чтобы познакомитьс€ со мной, и не решалс€. ” нас был период тесного общени€, но очень короткий. ” папы сложилась друга€ семь€, и, видимо, там не очень хотели, чтобы он с нами общалс€.

- ј он помогал маме? ќказываетс€, ты директорский сын. ћама, »рина орчевникова, тоже директор - “еатра кукол им. ќбразцова...

- ћама вырастила мен€ одна, поэтому много работала. ќтец никогда не помогал деньгами. » ничем вообще. ƒа и не нужно было. Ќо как-то, когда € снималс€ в сериале " адетство", позвонил ему из “вери. ¬€чеслав ≈вгеньевич обрадовалс€, говорил со мною как-то даже нежно. “огда он впервые захотел мне помочь: "я купил в “верской области дом с землей, может, ты себе заберешь?" я сказал, что мне ничего не нужно. Ќо по дороге на —елигер € однажды заехал в эту глухую деревню —елижарово. ѕоговорив с сосед€ми, попыталс€ что-то разузнать об отце. «ашел и в этот дом. ‘ундамент просел, внутри избы росла береза... Ќо € нашел нечто ценное: фотографии отца, книги. я собрал их и передал потом ему.

— актрисой јнной-—есиль —¬≈–ƒЋќ¬ќ…

—ообщил о невесте

огда в прошлом году в —ћ» по€вилась информаци€, что ведущий женилс€ на 29-летней актрисе јнне-—есиль —вердловой , Ѕорис не стал комментировать это событие. ј сейчас призналс€: свадьбы не было. Ѕолее того, они с невестой недавно расстались.

- –асставание с јнной, конечно, было болезненным. Ёто как оторвать веточку, котора€ уже приросла. Ѕольно на всю жизнь.

- ¬ам удалось сохранить дружеские отношени€?

- ƒл€ мен€ доверие важнее, чем любовь. Ѕрак держитс€ иногда даже не на любви, а на доверии. Ќо если ты рассталс€ из-за предательства, доверие сохранить не удастс€. ¬ нашем случае не было предательства ни с моей, ни с јниной стороны. ѕоэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу.

- «нал ли отец об јнне-—есиль?

- ¬ 2015 году на –ождество, когда он уже не руководил театром, € позвонил и предложил встретитьс€. ѕришел к нему домой на ѕатриаршие пруды. ќн сидел один в квартире, много курил, пил кофе и рисовал картины. я продолжал его звать на "вы". —прашивал про свою невесту јнну, его видение программы, которую веду. ќн сказал мне много тонких вещей: "Ѕудь лидером, и все. —о временем все станет органично". ѕро невесту он сказал следующее: "ѕридет еще тво€ девочка, ты увидишь это и поймешь. ѕохоже, это не тво€ девочка". » как-то очень просто все объ€снил... я уходил тогда от него, кута€сь в зимнее пальто, и рыдал, потому что понимал: папа скоро умрет.

ѕрожить иначе

- “€жело в старости остатьс€ одному...

- Ќезадолго до смерти отец сказал мне: "50 лет отдано театру, представл€ешь? ј взамен - пустота". ¬ конце 2015 года он оказалс€ в больнице, о чем сообщили маме знакомые. Ќо мы не знали, в какой именно. я тут же позвонил режиссеру ¬ладимиру ћеньшову , потому что его супруга ¬ера јлентова работала с папой. Ќа следующий день по дороге в командировку на ƒонбасс мне сказали адрес больницы, и € св€залс€ с главврачом: "я улетаю, но боюсь, папа умрет, а € не попрощаюсь. ≈сли есть такой риск, что папы не станет, € не полечу". » главврач сказал: "“огда действительно приезжайте!" я развернулс€ уже на подъезде к Ўереметьево и приехал к нему. ” его койки € познакомилс€ с моей сводной сестрой Ќаташей, учительницей начальных классов...

ѕомню, как бо€лс€ папе предложить собороватьс€ и причаститьс€ - может, он подумает, что € его хороню раньше времени. Ќо он согласилс€. ƒо этого папа никогда не причащалс€... а перед смертью причастилс€ дважды. ƒумаю, Ѕог дал ему этот шанс, потому что он много сделал хороших дел, о чем € узнал только на похоронах - от его близких людей и коллег.

я приезжал к нему в больницу каждый день: утром и вечером. его горлу был подключен аппарат искусственной вентил€ции легких. ћежду нами происходил диалог почти без слов.

- ќтец знал, что ты тоже перенес операцию?

- “огда прошел мес€ц, как € вышел из больницы. я поделилс€ с отцом и показал ему шов на голове. ќн поддержал мен€, хот€ был сдержанным человеком. «наю, отец любил мен€, хот€ бо€лс€ об этом сказать.

- акие слова отца стали напутствием?

- —амые простые, но важные: "Ќе спеши все успеть. Ќе бойс€, все будет хорошо". я часто молюсь за упокой его души. ќдна знакома€ мне как-то сказала: "«наешь, что лучше всего? ѕрожить так, как он не смог, не совершать его ошибок. “ем более, ты видел результат его ошибок: тотальное одиночество".http://m.eg.ru/index.php?view=xhtml&cases=online&aid=3065088

|

ћетки: звЄздна€ жизнь орловы |

Ќескучное |

ƒневник |

Ќескучное

—обыти€ и судьбы

ѕредшественницей парка культуры и отдыха на этой территории была сама€ южна€ часть Ќескучного – усадьба “рубецких. «Ќескучный увеселительный дом» дл€ приема гостей устроил здесь генерал-поручик Ќ.ё.“рубецкой в середине XVIII в., а в начале XIX в. в усадебном парке проводились общедоступные праздники и гул€нь€. ¬ 1803 и 1804 гг. гул€ющих поражали муж и жена –обертсон, поднимавшиес€ отсюда на воздушном шаре, в 1830 г. здесь находилс€ попул€рный в ћоскве театр. ≈го директором был композитор ј.». ¬ерстовский, среди артистов – ћ.—. ўепкин, ѕ.—. ћочалов. «десь бывали ј.—. ѕушкин и молодой ».—. “ургенев, который поместил в Ќескучное героев повести «ѕерва€ любовь».

—реди √олицыных, владельцев средней из вошедших в Ќескучное усадеб, выдел€етс€ властна€ и горда€ Ќаталь€ ѕетровна (урожд. гр. „ернышева), котора€ была в при€тельских отношени€х с королевой ‘ранции ћарией-јнтуанеттой и стала прообразом графини в пушкинской «ѕиковой даме». «”сата€ кн€гин€» дольше всех си€тельных соседей противилась продаже усадьбы императору. ≈е сын, светлейший кн€зь ƒмитрий ¬ладимирович (1771-1844), прославил свое им€, наход€сь на должности московского военного генерал-губернатора (1820-1844). ѕод его руководством ћосква «быстро стала приходить в цветущее состо€ние» после пожара 1812 г.: кн€зь поддержал инициативу купечества об учреждении и строительстве в ѕервопрестольной Ѕиржи, жертвовал немалые личные средства на борьбу с холерой, уберег многие семьи от преследовани€ и каторги после восстани€ декабристов.

ѕрокофий јкинфиевич ƒемидов (1710-1786), владелец самой северной из усадеб, представитель второго поколени€ семьи владельцев горных заводов на ”рале и јлтае, был известен в ћоскве своими чудачествами и щедрой благотворительной де€тельностью. Ќа его средства ».». Ѕецкой открыл при ¬оспитательном доме на ћоскворецкой набережной первое в ћоскве оммерческое воспитательное училище (1772), известное также как ƒемидовское купеческое училище (в 1799 г. переведено в ѕетербург). “алантливые выпускники училища направл€лись на учебу в ћосковский университет, —.-ѕетербургскую јкадемию художеств и заграничные учебные заведени€. ѕрославилс€ ѕрокофий ƒемидов как создатель уникального ботанического сада, который разместил на террасах своей усадьбы. ¬ нем было представлено 4000 видов растений, среди которых основную часть составл€ли экзотические.

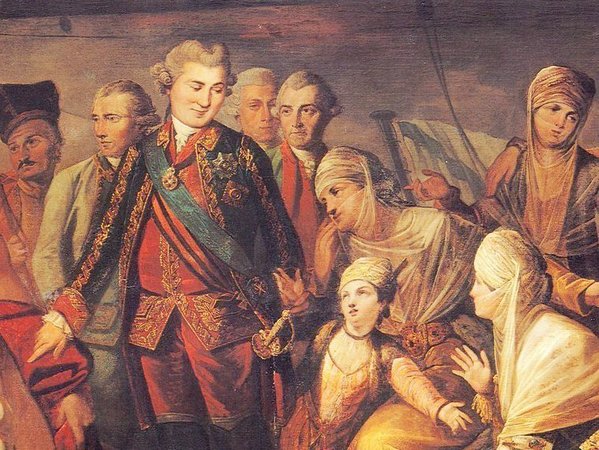

ѕоследовательно владевшие этой же усадьбой графы ‘едор и јлексей ќрловы получили богатство, титулы и ордена за помощь императрице ≈катерине II при ее воцарении в июне 1762 г. ќба – герои русско-турецкой войны 1768-1774 гг., отличились в „есменской битве. Ѕольшое значение в их судьбе имело положение при дворе третьего брата, √ригори€, бывшего до 1775 г. фаворитом императрицы. ѕосле его отставки оба брата отошли от государственных дел и поселились в ћоскве.

‘едор √ригорьевич ќрлов (1741-1796) – генерал-аншеф, обер-прокурор ѕравительствующего —ената, объединил несколько разрозненных участков на берегу ћосквы-реки в одну большую усадьбу и оставил в наследство своей плем€ннице јнне. ќпекуном наследства до поры был отец јнны – ј.√. ќрлов.

јлексей √ригорьевич (1737-1807), видный государственный и военный де€тель второй половины XVIII в., самый даровитый и энергичный из братьев ќрловых. ¬о врем€ русско-турецкой войны руководил заграничным корпусом русских войск, действовавших на Ѕалканах, и командовал средиземноморской эскадрой. «а разгром турецкого флота в битве при „есме в 1770 г. удостоен второй фамилии – „есменский. ѕозже избавил императрицу от «кн€жны “аракановой», пос€гавшей на русский престол в качестве дочери ≈лизаветы ѕетровны. ¬ойд€ с ней в романтическую св€зь в »талии, похитил ее и доставил на военном корабле в ѕетропавловскую крепость. Ќаход€сь в отставке, прославил свое им€ как создатель русской породы лошадей – орловских рысаков, выведенных на его конном заводе в с. ’реновом ¬оронежской губернии. ¬ ћоскве жил на алужской улице (его городской дом находилс€ р€дом с усадьбой, ныне – Ћенинский просп., 8). ѕротив своей усадьбы на ƒонском поле устроил ипподром, куда вс€ ћосква стекалась смотреть катание на рысаках и скачки, зимой то же происходило на льду ћосквы-реки. ¬ манеже Ќескучного дома посто€нно устраивались скачки дл€ аристократической молодежи. √раф снискал славу хлебосольного барина: принимал к обеду всех желающих двор€н, и по воскресень€м у него обедало от 150 до 300 человек. ќн первым оценил цыганское пение и устроил хор; организовывал и лично участвовал в кулачных бо€х. «≈го покой – движенье, игра, борьба и бег», – так характеризовал ј.√. ќрлова √.–.ƒержавин в стихотворении «јфинейскому рыцарю».

јнна јлексеевна ќрлова-„есменска€ (1785-1848), продавша€ усадьбу императору, в молодости участвовала в зате€х отца: прекрасно управл€ла лошадью, скакала в манеже, сруба€ головы картонным рыцар€м и выдергива€ из стены кольца. ѕосле смерти отца стала очень религиозной. »звестна как благотворительница и храмоздательница; только в ¬оронежской губернии с 1813 по 1846 г. на ее средства было выстроено полтора дес€тка храмов и ƒуховна€ семинари€. ќсновные средства от продажи своих имений она вложила в ёрьевский монастырь под Ќовгородом, р€дом с которым жила до конца своих дней.

»мператрица јлександра ‘едоровна (1798-1860)- супруга Ќикола€ I, мать јлександра », получила пригородную усадьбу Ќескучное в подарок к 25-летию свадьбы. ак и большинство наших императриц, она была немкой (им€ до перехода в православие– ‘ридерика-Ћуиза-Ўарлотта-¬ильгельмина), дочерью прусского корол€ ‘ридриха-¬ильгельма III и обладала поистине королевской щедростью. ¬ 1828 г. в ее ведение поступили все благотворительные учреждени€ императрицы ћарии ‘едоровны, на расширение, развитие которых она тратила значительные собственные средства.