-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

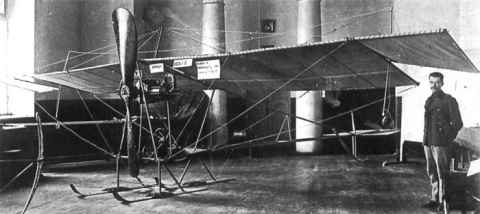

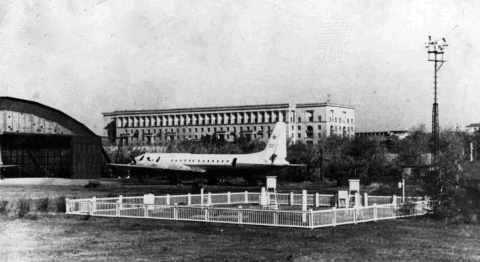

Этот день в авиации. 1 января |

1881 - Русское техническое общество (РТО) открыло в своем составе VII (Воздухоплавательный) отдел, председатель - Михаил Александрович Рыкачёв.

1896 - Родился Василий Афанасьевич Глазунов — советский военачальник, первый командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенант (19 марта 1944). Дважды Герой Советского Союза (19.03.1944, 6.04.1945). Умер 26 июня 1967 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен памятник. Ежегодно, в день рождения Глазунова 1 января, делегации Совета ветеранов и Командования ВДВ России возлагают цветы на место его захоронения...

1904 - Гленн Хаммонд Кёртисс предложил использовать для управления двигателем ручку (РУД), ставшую позднее стандартной.

1911 - Первая посадка на воду без внешнего освещения произведена на самолёте Кертисса "Curtiss Model AH-1". Самолёт вошёл в историю также следующими событиями: на нём также был установлен рекорд высоты для гидросамолётов - 900 футов; произведён перелёт на расстояние 122 мили за 122 минуты, а также первый в мире катапультный запуск (закончившийся неудачно).

1912 - Первый полёт вертолёта с циклическим управлением шага винта. Радиальный двигатель на вертолёте конструкции датского инженера Якоба Эллехаммера мощностью 36 л.с. приводил в действие вращающиеся в противоположных направлениях винты. Винты были представляли собой два кольца, вращавшихся в противоположных направлениях. На кольцах были укреплены шесть лопастей длиной 1.5 метра, которые могли поворачиваться в горизонтальной плоскости. Винты приводились в движение с помощью редуктора, разработанного самим Эллехаммером.

1914 - Первый в мире запланированный коммерческий рейс с пассажиром. Лётчик Antony H. Jannus (1889-1916) пилотировал летающую лодку Benoist Type XIV из Санкт-Петербурга (США) в Тампу, штат Флорида. Пассажир был мэром Санкт-Петербурга, Abraham C. Pheil.

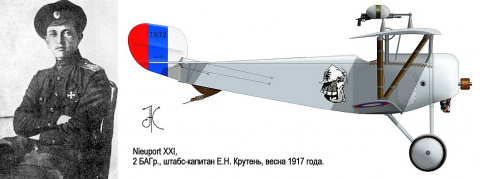

1931 - Родился Евгений Степанович Соловьёв — Заслуженный лётчик-испытатель СССР(16.11.1973 г.), Герой Советского Союза (дата указа 22.07.1966). 7 июля 1978 года погиб при испытании опытного самолёта Су-27 (Т-10-2).

1931 - При ЦАГИ организовано Бюро особых конструкций (БОК).

1935 - Дата создания ГНИИИ МО (авиационно-космической медицины), ныне Научно-исследовательский испытательный центр ГНИИ военной медицины МО РФ.

1938 - Морская авиация стала самостоятельным родом сил ВМФ. В наркомате ВМФ создано Управление морской авиации Фёдор Григорьевич Коробков.

1942 - Родился Геннадий Васильевич Сарафанов — лётчик-космонавт СССР, кандидат технических наук, полковник (2 сентября 1974), Герой Советского Союза (1974). С 26 по 28 августа 1974 года совершил полёт в космос в качестве командира космического корабля «Союз-15» (вместе с Львом Степановичем Дёминым). В результате нештатной ситуации в работе системы сближения предусмотренная программой полёта стыковка с орбитальной станцией «Салют-3» не состоялась, и экипаж «Союза-15» досрочно вернулся на Землю, совершив первую в мире ночную посадку. Продолжительность пребывания в космосе составила 2 дня 12 минут 11 секунд. В июле 1986 года по болезни покинул отряд космонавтов и уволился в запас из Вооружённых сил СССР. Работал заместителем председателя Правления общества «Знание», а затем старшим научным сотрудником промышленного объединения «Автоматика, наука и технология». В начале 1990-х годов работал помощником главы администрации города Щёлково Московской области. Скончался на 64-м году жизни 29 сентября 2005 года из-за послеоперационных осложнений по поводу рака предстательной железы. Похоронен на кладбище села Леониха (вблизи Звёздного городка).

1947 - Родился Владимир Георгиевич Титов — советский, российский космонавт. Титов удостоен звания Герой Советского Союза (1988), награждён двумя орденами Ленина (1983 и 1988). Заслуженный мастер спорта СССР (1989). В отряде космонавтов с августа 1976 года. Прошёл полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полётам на КК типа «Союз», «Союз Т» и на орбитальных станциях типа «Салют» и «Мир». Совершил четыре полёта в космос, суммарный налёт 387 суток 00 часов 43 минуты.

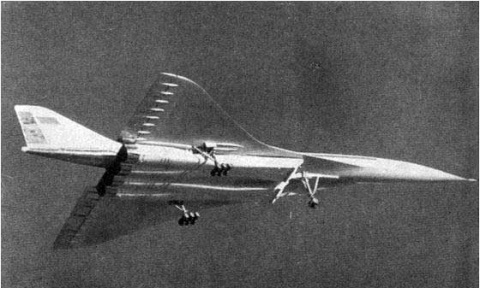

1956 - Поднялся в воздух первый опытный Ту-95К. Он нёс КР X-20 (Комета-20).

1956 - Родился Сергей Васильевич Авдеев — советский космонавт, Герой России(5 февраля 1993) . Выполнил три космических полёта, суммрная длительность полёта — 747 суток 14 часов 11 минут. Позывные — Альтаир-2 и Дербент-2. Совершил 10 выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа 1 минута. 14 февраля 2003 года приказом генерального директора Росавиакосмоса уволен с должности инструктора-космонавта-испытателя РКК «Энергия» в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.

1965 - На авиабазе Бил в Калифорнии организовано 4200 стратегическое разведывательное авиакрыло ВВС США, на вооружении которого состояли трёхмаховые разведчики SR-71.

1966 - Катастрофа Ил-14 (СССР-61618), Камчатская область, г. Юрчик, 60 км северо-западнее Петропавловска-Камчатского, Магаданское УГА, 1-й Магаданский ОАО.

Экипаж 185 лётного отряда выполнил взлёт днём в 01:45 мск и занял эшелон 3 600 м. Через 2 часа 02 минуты полёта на участке маршрута Усть-Хайрюзово- Соболево экипаж доложил об отказе правого двигателя и зафлюгировал его винт. Через 15 минут с борта поступил доклад, что самолёт следует на высоте 3 300 м, т.к. без снижения полёт на одном двигателе невозможен. Командиру экипажа было предложено совершить вынужденную посадку в Соболево. Связавшись с аэропортом Соболево, КВС узнал, что ВПП засыпана неукатанным снегом и посадка возможна только на фюзеляж.

Он тогда принял решение продолжить полёт до Елизово. После пролёта Соболево и потери высоты до 2 900 м (минимально безопасная высота 3 100 м) РП дал команду на посадку в аэропорту Усть-Большерецк с убранными шасси (ВПП там также была покрыта неукатанным снегом). КВС ответил отказом и продолжил полёт до Елизово. Следуя левее маршрута на 25-30 км, самолёт оказался на высоте 2 700 м. Неточно оценив условия полета, КВС решил, что превышения по прибору 600 м над г. Юрчик (2 059 м) достаточно. Затем самолет попал в СМУ (снегопад) и турбулентность. В этих условиях уже не представлялось возможным изменить решение и сделать разворот при одномоторном полёте. Самолёт продолжил терять высоту в условиях усиливающейся турбулентности и столкнулся с горой Юрчик в 10 м от вершины примерно в 05:30 в 60 км от Петропавловска-Камчатского. Место катастрофы обнаружено 4 января, поскольку поисковая операция началась со значительной задержкой из-за погодных условий.Всего погибших: 23, экипаж - 5, пассажиры - 18.Установленные причины АП: ошибка экипажа, отказ техники.

1969 - Вступил в силу новый Воздушный кодекс СССР.

1978 - Слияние четырёх английских авиафирм и образование Бритиш Аэроспейс (ВАе).

1983 - Началась эксплуатация авиалайнера Boeing 757 в США. В этот день он вышел на линии американской авиакомпании Eastern Airlines. Первая модификация Боинг-757-200 был представлен миру летом 1978 года, а уже в августе появились первые заказы на него. 23 марта 1979 года было принято решение о начале серийного производства самолёта. В декабре 1979 года началась сборка первого прототипа, которая завершилась 13 января 1982 года. 19 февраля прототип впервые поднялся в небо с заводского аэродрома в Рентоне, а уже 29 марта взлетел первый серийный Боинг-757-200. В декабре 1982 года самолёт сертифицирован в США, в середине января 1983 года - в Великобритании.

1984 - Катастрофа Ми-8 (СССР-25346), Магаданская область, близ Северо-Эвенска, Магаданское УГА, 2-й Магаданский ОАО.

Согласно полётному заданию, экипаж должен был вылететь днём в ПМУ на поиски невернувшегося охотника. Зная о предстоящем полёте, КВС и бортмеханик накануне и в день полёта употребляли спиртные напитки. Дежурный врач медицинский контроль экипажа сознательно провёл формально, допуск к полётам в журнал не записал, и затем сам поднялся на борт в качестве пассажира. В дальнейшем, вместо предполётной подготовки, КВС распивал спиртные напитки вместе с диспетчером КДП.

В полёте экипаж произвёл незаконный отстрел лося. Преднамеренно снизившись до недопустимо малой высоты, КВС допустил столкновение с землей. Вертолет потерял хвостовой винт. Лишившись продольного управления, Ми-8 вновь поднялся в воздух, пролетел 190м, упал на правый бок и загорелся. 2 члена экипажа и 5 пассажиров скончались на месте, КВС умер в больнице.

Причиной ЛП явилась личная недисциплинированность экипажа, связанная с пьянством, использованием вертолёта с целью браконьерства, а также крайне низкая дисциплина и безответственность со стороны руководства авиапредприятия.

2011 - В аэропорту Сургута во время буксировки к взлётной полосе загорелся Ту-154Б-2 "Когалымавиа". Началась эвакуация, в ходе которой самолёт полностью сгорел, разломившись на две части. Из находившихся на его борту 124 человек (8 членов экипажа и 116 пассажиров) погибло 3, ещё 43 получили ранения...

|

|

Введение в 2022 год с присказкой из Корнея Чуковского... |

Практически ровно за сутки до наступления Нового года по МСК состоялся очередной (по факту) телефонный разговор президента САСШ Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Комментариев и разнообразных трактовок уже масса. Но мы-то, как люди, ёпытом умудренные, давайте начнем, как и раньше, с тайминга.

1. Итак, разговор (почему тех, кто называет это общение переговорами, необходимо дисквалифицировать, — станет ясно чуть ниже) начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 МСК) в четверг 30 декабря и закончился в 16.25 (00.25 31 декабря по МСК) соответственно. Чистый хронометраж, таким образом, 50 (пятьдесят) минут.

2. Комментаторы отмечают, тем не менее, что «Путин и Байден затронули все основные темы». Вы по-прежнему считаете, что в этом заголовке главное — «все основные темы»? А не «затронули»? Еще раз — 50 минут разговора с переводом, это 25 минут максимум прямого общения на двоих. И совсем не в режиме возмущенной перепалки или скороговорок — всё же серьёзные дяди беседуют.

3. То есть, на изложение своей позиции, некоторое оппонирование собеседнику и последующее уточнение своей позиции у каждого из президентов суммарно было примерно минут по десять. «Затронули все основные темы»? Допускаю, но на уровне примерно такого диалога:

- вы услышали наши предложения?

- да, мы услышали, но во многом кардинально не согласны

- конкретно в чем?

- это мы обсудим при очной встрече наших представителей; вы вторгаться вна б.у. наконец-то будете, а то тут у нас санкции протухают

- а зачем нам вна б.у. вторгаться? У нас и так все хорошо

- ну и ладненько, с Новым Годом, старый друг Влад

- взаимно, но не симметрично (хотя бы из-за разницы во времени), Джо!

Попробуйте не спеша этот текст вслух прочитать, он займет примерно минут пять, минимум.

4. Теперь смотрим формальную конкретику: помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры с САСШ начнутся 9-10 января в Женеве, чуть позже — в Вене с САСШ и ОБСЕ, ориентировочно 13-го стартуют и переговоры России с НАТО. Про 13-е — хорошо; толстый намек, что: или — никакого «саммита Россия-НАТО» 12-го, или на день позже, но на наших условиях.

5. Но это еще не вся видимая наспех геополитическая чупакабра. Поясню: разговор в таком формате, но на такой скорости означает лишь то, что он нужен был только одной конкретной стороне — в данном случае Байдену, который теперь может гордо рапортовать как внутренней (в САСШ), так и внешней «широкой общественности», что сумел удержать злого Путина от вторжения хоть куда-нибудь. Ведь не напал же Темнейший на б.у. на католическое Рождество — очешуительная победа САСШ и всего «Западного мира»!

6. Теперь чуть-чуть про онтологию, ономастику, лексику и фразеологию в совокупности их неотъемлемой, гы. Комментаторы иногда любят ссылаться. В данном случае на Ушакова, дескать, тот сказал, что стороны «субстантивно поговорили», и да, были затронуты (затронуты, Карл!!!) основные темы (про то, какие и как, чуть позже). А вы курсе, что такое «субстантивно»?

7. Впервые словечко в российской дипломатической практике выплыло в феврале 2015 года, когда в Москву в срочном порядке перед заключением «Минска-2» прилетали фрау Меркель и месье Олланд. И вот тут-то и возникает русский троллинг уровня много выше, чем 80. Поясню — трактовать слово «субстантивность» точнее всего по словарю авторства Дмитрия Николаевича Ушакова. А как зовут ответственного за текущий процесс помощника президента России? Правильно, Юрий Викторович Ушаков. Красивая закольцовочка, так?

8. Но к термину. «Субстантивный» (в минимально вольной трактовке термина) — «действующий без помощи других», «независимый». В тех московских переговорах с Меркель и Олландом — понятно, что независимо от САСШ. А вот это только что состоявшееся общение Путина с Байденом «субстантивно»… Что же ж получается? Независимо от НАТО, ЕС и ОБСЕ? Ежели так, то браво русской дипломатии!

9. Есть по отзвукам состоявшегося разговора и менее зашибись в части результата для не вполне приятной для моей страны (что внутри её, что за границами — и в отношении: как государств, так и отдельных персоналий) аудитории. Практически прямая цитата (чуть-чуть совсем из контекста вырываю, почему — чуть ниже понятно будет): «Мы будем действовать так же, как действовали бы США».

10. Кажется, военная операция САСШ с «союзниками» в Ираке после обнародования пробирки с «белым порошком» называлась «Шок и трепет». Похоже, что теперь именно названное состояние стремительно распространяется в умах самых разных персонажей. А что случится, когда Путин решит соответствовать самым волшебным хотелкам т.н. Запада? Ушаков уже передал его слова "Россия будет дествовать так же, как действовали бы США, обеспечивая свою безопасность!" - это для Запада реализация самых злобных кошмаров постапокалипсиса.

11. В нынешней ситуации не хватает пока только одного (даже с учетом нового представленного законодательно понимания о российском гражданстве) — прямого обращения Путина к адекватным людям всего мира, желающим и дальше жить в системе именно традиционных, а не навязываемых непонятными меньшинствами ценностей. По смыслу: приезжайте в Россию. Навсегда. Жить и работать, а не убегать от налогов на время, пусть и в Мордовии. В моей стране сейчас масса проектов, где требуются квалифицированные рабочие руки, равно как и лучшие научные кадры.

12. Почему-то мне кажется, что примерно такие слова от Путина прозвучат уже в ближайшем послании Федеральному Собранию. С раскладом позиций, кого и куда нам нужно. Такой своеобразный «путинский призыв» специалистов. Можете иронизировать, но обещал же вам «злого Путина», и не ошибся, надеюсь, что и в этот раз пойдет хоть что-то в соответствии с моим счетом. И почему-то уверен, что на такое обращение откликнутся и поедут. Причем некоторые поедут вместе с предприятиями, которым в нынешних условиях в той же Западной Европе выжить невозможно по определению. А опыт массового перемещения заводов и фабрик из Европы за Урал у нас еще с Великой Отечественной (что характерно) вполне освоен.

13. И да, вам для вишенки. 29 декабря уже минувшего года в лоно Русской Православной церкви приняты представляющие восемь стран Африки 102 клирика, которые вышли из Александрийского патриархата в связи с тем, что тот признал секту Думенко. Соответственно, Синодом РПЦ образованы Патриарший экзархат Африки и две новых православных епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. РПЦ приходит на те канонические территории, которые теряют еретики из Константинопольского и Александрийского «патриархатов». А Африка получит богослужение по истинно православному обряду на десятках местных языков. И это на самом деле далеко не мелочь. Борьба за Африку только начинается.

Про необходимость подготовки в России кадров для грядущей мусульманской Европы расскажу как-нть отдельно, а пока…

Представьте себе пошаговую реализацию тайных хотелок Запада: Темнейший таки приходит и овладевает ими.

Все последние действия партнеров с той стороны, куда закатывается солнце (к произведению К. Чуковского «Краденое солнце», где рассказывается, какой зверь и насколько кардинально решает проблему, мы обратимся ниже), похоже, только на это и направлены. Главная ошибка России в том, что мы пытаемся играть в логику в прежнем её понимании, а именно это уже не работает так же эффективно, как раньше; и как вообще-то должно бы работать, исходя из самого определения понятия «логика».

Виртуализация реальности зашла настолько далеко, что сценарий из «Хвост виляет собакой» оказался воплощен в жизнь буквально. Нет больше необходимости не просто даже в участии некоей оппонирующей обвинителю стороны. Нет больше необходимости в самом физическом, материальном существовании этой самой оппонирующей стороны.

Я потрясен жутким, просто нечеловеческим долготерпением Темнейшего. 99.9% западных руководителей давно бы на его месте на все плюнули и сказали: вы хотите Россию видеть эдаким пугалом? Ну так вот вам такая Россия! И действительно подняли бы медведя на дыбы (хотя на самом деле наш медведь совсем не такой – он полеживает себе в уютной берлоге и трогательно посасывает лапу – из-за санкций, конечно же).

Имхо, Западу следует молиться, чтобы Темнейший как можно дольше не соответствовал тщательно выстроенному образу зарубежного (для России) «партнера» - по сути, изворотливого лживого подлеца, за свои слова отвечать отвыкшего. Поскольку, как начнет соответствовать, так вот тогда и настанет подлинный АдЪ и Израэль (©). Недаром во вполне понятном контексте совсем недавно были четко обозначены места, куда кто попадет, ежели что. То есть Россия все еще пытается сохранить свой путь – путь, которым становится путем последнего праведника (в существовавшем с окончания Второй мировой миропорядке).

А теперь чуть о материализации фрустрированных мечтаний «коллективного Запада».

Представьте совсем не фантастическую (зато достаточно сюрреалистичную) картину: Темнейший однажды утром просыпается, не с той ноги встает (до того, прикиньте, 18 лет всегда с той вставал – ежедневно!), и начинается. Сперва младенцев к завтраку потребует (недавние слова про руководство Украины – это ж прямая проекция, разве не понятно?). Посмотрит на них грозно, покормит с ложечки и напрямую обратится к Западу с речью, в которой конкретно провозгласит, что:

1. Вы хотели, чтобы мы признали, что Скрипалей потравила Россия? Хорошо, признаем. Более того, сообщаем о наличии резидентуры ГРУ, оснащенной соответствующим оборудованием и снаряжением, во всех странах мира. Более того, оставляем за собой право травить любого человека в любом государстве И даже не важно – новичком там или банальным мышьяком (или вообще дустом). По принципу: мы вас душили-душили, так и впредь душить будем.

2. Вы хотели, чтобы мы признали, что Асад и Россия применяли в Сирии химоружие? Хорошо, признаем. Более того, поскольку ни у России, ни у Асада химоружия не было (1. в России ликвидировано; 2. в Сирии вывезено из страны), сообщаем, что сначала пришлось захватить его у боевиков ИГ и прочих союзников США. Более того, буде кто дернется, оставляем за собой право применить его в любой точке планеты Земля. Предварительно захватив это химоружие в недоуничтоженных из-за нехватки денег американских арсеналах и прочих близких к Солсбери Портон Даунах, нах.

3. Вы несколько лет рассказывали нам, что Россия активно вмешивается в любые проходящие на Западе выборы? Хорошо, признаем и это. Более того, потребуем, чтобы в качестве прямого следствия такого признания президентом США был утвержден Дмитрий Медведев, и.о. королевы Великобритании – Валентина Матвиенко, президентом Франции – Владимир Познер, et cetera. На Украину возвращается в качестве соблюдения тогдашнего статус-кво Янукович с одномоментным объявлением сразу и президентских, и парламентских выборов максимум через три месяца.

4. Вы хотели, чтобы мы признали, что крымский референдум о возвращении в Россию «проходил под дулами автоматов»? Хорошо, признаем. Равно как признаем такую практику исключительно успешной и единственно верной при проведении любых выборов и голосований. Что позволит реально обеспечить выполнение п.3. Равно как и возвращение (после следующих выборов) в орбиту российского влияния всех бывших советских (включая восточно-европейские) республик.

5. Вы хотели, чтобы мы признали, что санкционная политика в отношении России дает свои результаты? Хорошо, признаем. Более того, потребуем, что раз результаты были, то и ответственность за них нести придется. Что позволит – под угрозой непосредственного и немедленного российского ядерного удара по любому несогласному – получить достойную компенсацию, размер, содержание и порядок выплаты которой будет определять только и исключительно Россия.

6. Как следствие: военно-морские базы России появляются в странах на буквы Б, И, К и С из БРИКС, во Вьетнаме, на Кубе, Филиппинах, Шри Ланке, Мадагаскаре, Майорке, Кипре, в Катаре, Йемене, Эфиопии, Судане, Конго (Киншаса), Никарагуа, Венесуэле, Тунисе, Ливии, а также в сепаратистских (ну любим мы их!) Каталонии, Шотландии и Северной Ирландии. Ну и в Новой Зеландии – для вишенки.

7. В общем и целом – как только Россия лишь слабенько попытается соответствовать тому образу, который для нее на Западе лепится, этот самый Запад вздрогнет по самое не балуй. Что в этом случае произойдет, в аллегорической форме еще в 1964 году (ровесница моя эта книжка!) описал выдающийся советский мыслитель и футуролог Корней Чуковский.

В этой аллегории Солнце символизирует мировое право в частности и миропорядок в целом, крокодил и медведь – сами понимаете, кого. Читаем исходное:

А сороки-

Белобоки

Поскакали по полям,

Закричали журавлям:

«Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил!»

Дальше ситуация развивается так: без солнышка плохо всем, кроме «раков пучеглазых» и «волков бешеных» (прототипы очевидны). Звери, к которым за подмогой обратились «два барана» (боюсь предположить, кого имел в виду Чуковский), биться с крокодилом отказываются:

«Где нам с этаким сражаться!

Он и грозен и зубаст,

Он нам солнца не отдаст!»

И бегут они к Медведю в берлогу:

«Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу.

Полно лапу тебе, лодырю, сосать.

Надо солнышко идти выручать!»

Что характерно – тут же реакция Медведя (к слову, единственный персонаж всей этой притчи, поименованный с прописной буквы*, обратим также внимание на крайнюю эмоциональность текста, переданную, в частности, и обилием восклицательных знаков!):

Но Медведю воевать неохота:

Ходит-ходит он, Медведь, круг болота,

Болото – очевидно, образ Западной Европы или ЕС, как удобнее. Наконец, некая зайчиха (кого/что имел здесь в виду Чуковский – мнения расходятся) убеждает-таки Медведя «вырвать солнышко из пасти» крокодила, дабы, помимо прочего, домой вернулись заплутавшие медвежата. И – понеслась:

И встал

Медведь,

Зарычал

Медведь,

И к Большой Реке

Побежал

Медведь.

Вопреки ожиданиям –на крокодила с наскоку не кинулся, наоборот, начал уговаривать (классический сегодняшний сценарий):

Подошел Медведь тихонько

Толканул его легонько:

«Говорю тебе, злодей,

Выплюнь солнышко скорей!»

Крокодил отказался в оскорбительной форме, после чего был бит, солнце вернулось на небо, медвежата – к Медведю. Happy end.

8. Есть, однако, альтернативная версия разбора произведения К. Чуковского. Согласно ей, мир как раз и сталкивается с виртуальной реальностью и наведенным поведением. Внимательно читаем первую строфу

Солнце по небу гуляло

И за тучу забежало.

Глянул заинька в окно,

Стало заиньке темно.

Т.е. солнце на самом деле никто не глотал, оно просто скрылось за тучку (явление обыденное и – более того – ординарное). Но недобросовестный заявитель-паникер – заинька – и прожженные журналюги/пиарщицы сороки-белобоки начинают строить вокруг малозначимого события вполне себе виртуальный мир:

А сороки-

Белобоки

Поскакали по полям,

Закричали журавлям:

«Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил!»

На следующее (заметим, небо по-прежнему в тучах) утро к делу построения новой виртуальной реальности помимо уже отработанных (заинька, сороки-белобоки, журавли, серый воробей, зайки на лужайке) персонажей включаются новые, острохарактерные:

Рано-рано

Два барана (sic!!! – А. С.)

Застучали в ворота:

Тра-та-та и тра-та-та!

«Эй вы, звери, выходите,

Крокодила победите,

Чтобы жадный Крокодил

Солнце в небо воротил!»

Звери отказываются, зато в дело вступает Медведь, который, прибежав к реке, видит замечательную картину:

А в Большой Реке

Крокодил

Лежит,

И в зубах его

Не огонь горит,-

Солнце красное,

Солнце краденое.

На самом деле мы имеем дело с очевидным фантомом, мороком, миражом. В зубах крокодила в реальности – лишь отражение солнца в речной воде (тем более, ежели крокодил солнце и впрямь "проглотил" бы, оно всяко у него в зубах оставаться не могло), но сознание Медведя уже изменено созданной ранее виртуальностью.

Не стерпел

Медведь,

Заревел

Медведь,

И на злого врага

Налетел

Медведь.

Уж он мял его

И ломал его:

«Подавай сюда

Наше солнышко!»

В процессе этого побоища окончательно рассвело, скрывавшееся за тучей (и лишь отражавшееся в реке) солнце поднялось повыше:

А из пасти

Из зубастой

Солнце вывалилось,

В небо выкатилось!

Побежало по кустам,

По берёзовым листам.

В результате победы над виртуальностью нужный психологический эффект достигнут – «веселится и ликует весь народ»:

Рады зайчики и белочки,

Рады мальчики и девочки,

Обнимают и целуют косолапого:

«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»

*) Объективности ради – есть, конечно, Медведица. Но в тексте это имя встречается лишь раз, что не позволяет достоверно определить, а не описка ли это авторская, и изначально следовало писать «медведица» со строчной буквы? «Крокодил» написан с прописной дважды.

Вместо резюме: первую виртуальную реальность на заре развития человечества начал строить неизвестный нам Первый Сказитель, силой своей фантазии попытавшийся создать несуществующий в видимом и осязаемом окружающем пространстве мир. И цель, которая стояла перед ним, была банальна – просто развлечь соплеменников.

Сейчас игры с виртуальностью куда продуманнее и взрослее. Определенные результаты уже отчетливо видны на поколениях, которым сейчас меньше 35-38 лет. Но это тема отдельного и очень долгого разговора. Главное – зафиксируем факт: создание и достаточно устойчивое существование произвольно определенной виртуальной реальности – это на настоящий момент рутина, обыденность. Наибольший интерес представляют наведенные посредством нее сложные психофизические состояния.

Которые (что принципиально важно!) уже не строго индивидуальны (поначалу эффект достигался только в версии «один компьютер/один экран/один пользователь» со всеми вытекающими).

Доклад закончил...

Собрано из разных постов Андрея Смирнова.

|

|

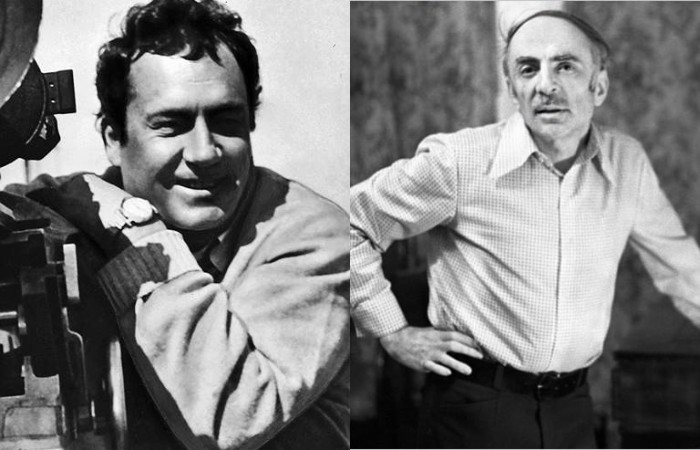

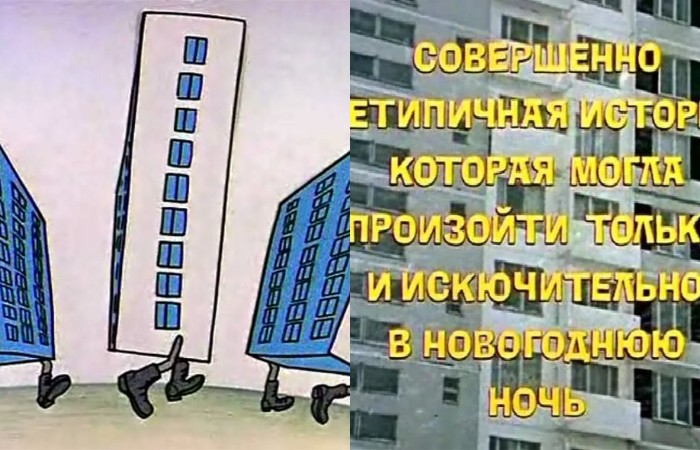

Как появился самый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и почему в истории его создания немало своей иронии... |

Базируется на реальных событиях

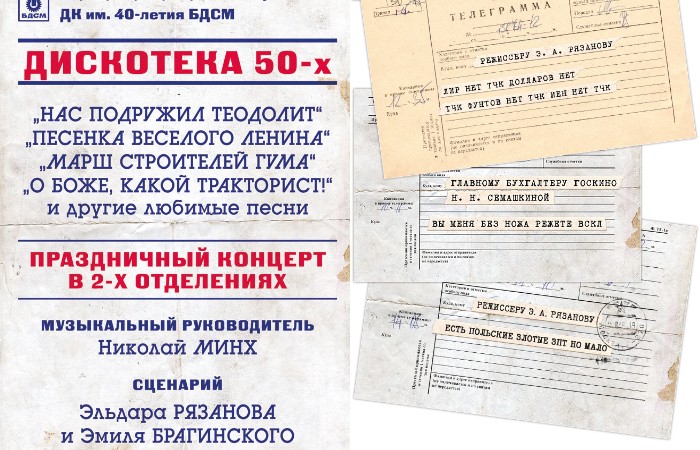

История фильма началась задолго до его появления. Ещё в 1969 году Эльдар Рязанов и его товарищ и коллега Эмиль Брагинский получили заказ от Москонцерта написать сценарий для новогодней вечеринки «Дискотека 50-х».

Одна из реприз, написанных для этой музыкальной программы, была основана на реальном происшествии. Композитор Никита Богословский однажды напоил своего товарища по дороге из Москвы во Владивосток, а проводницу подкупил, чтобы та не давала бедолаге выйти из кондиции. Когда поезд прибыл в пункт назначения, Богословский, прилетевший во Владивосток на самолёте, уже встречал своего друга на вокзале. Не дав ошарашенному мужчине опомниться, композитор снова напоил его, а когда тот уснул, засунул ему между пальцами ног лист бумаги и поджёг его.

Хотя сценка о затяжном пьянстве в поезде не вошла в сценарий концерта, Рязанов и Брагинский увидели в ней потенциал. После дальнейшей обработки они превратили репризу в сатирическую пьесу «Пассажир, который всё время падал с полки». Комедийная постановка безжалостно высмеивала проблемы отечественной железнодорожной системы, осуждала алчных проводниц, которые пользовались слабостью любителей хмельного, а также неровные полки, трясучку и холод советских поездов.

В итоге железнодорожное приключение из столицы во Владивосток, на которое приходится почти всё действие пьесы, было сжато до короткого перелёта из Москвы в Ленинград. От оригинальной истории мало что осталось. Эмиль Брагинский даже попросил убрать свою фамилию из титров.

Проблемы запуска съёмочного процесса: почему мы могли не увидеть «Иронию судьбы»

Несмотря на успешные театральные показы в 1970-1973 годах, комедия была запрещена после анонимной жалобы в Минкульт. Истинная причина бойкота пьесы до сих пор неизвестна, но официально сообщалось о «сложностях с должным соблюдением техники безопасности». В самом деле, из-за сцены, где персонаж композитор Хасловский поджигает бумагу, за четыре года сгорело восемь театров, а двадцать два актёра получили ожоги лёгкой и средней степени тяжести.

После переосмысления постановки комичный персонаж Женя Алкашин превратился в лирического Женю Лукашина. Черты композитора Хасловского вобрали три верных друга. Образ начальника поезда воплотился в Ипполите, а жадная проводница трансформировалась в добродушную Галю.

Несмотря на то что на тот момент Рязанов уже завоевал признание публики и звание всенародного любимца, с выходом этой картины возникло много проблем. Ни Мосфильм, ни Госкино не соглашались спонсировать очередной комедийный фильм. На этом бы всё закончилось, но Рязанов предложил сотрудничество телевидению. Для председателя Комитета по радио и телевещанию Сергея Лапина тот факт, что сценарий режиссёра отвергли в Госкино, был лучшим сигналом к тому, что проект нужно реализовать.

Звёздный состав в кадре и за кадром

От малобюджетного телевизионного фильма вряд ли можно было ожидать чего-то большого. Если бы его режиссёром не был Эльдар Рязанов. Ему посчастливилось собрать такую съёмочную группу, которой не могли похвастаться даже всемирно известные режиссёры.

Новаторский метод трехкамерной системы воплотил в жизнь оператор Владимир Нахабцев. Синхронная съёмка тремя камерами с разных ракурсов намного облегчала работу монтажёра, позволяла писать длинные эпизоды одним кадром со сменой планов, а также давала возможность актёрам проявлять навыки импровизации.

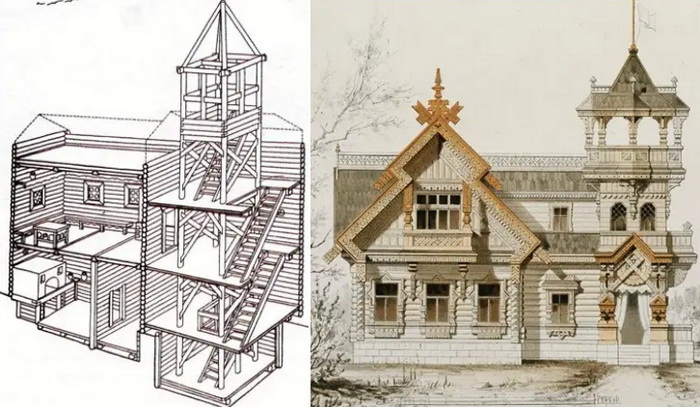

Над декорациями работал художник Александр Борисов. Позже он признавался, что декорирование «Иронии...» было одновременно наиболее лёгкой, но в то же время невероятной трудной задачей. Дизайнерам предстояло не просто передать антураж квартир, соответствующих духу времени, но и воссоздать быт советского жителя в деталях.

Рязанов скрупулёзно работал над подбором актёров. На роль Жени Лукашина претендовал Андрей Миронов, но режиссёр видел его только в образе Ипполита. Кроме Миронова пробы проходили Пётр Вельяминов и Станислав Любшин. А вот Андрея Мягкова на съёмочную площадку привела воля случая. Когда в работе возник простой, а телевизионщики потребовали от Рязанова утверждённый список актёров, его ассистентка пригласила малоизвестного Мягкова. Он должен был временно заполнить застопоренный съёмочный процесс, а в итоге с первого дубля дал понять, что он именно тот, кого искал режиссёр.

В утверждённом списке роль Ипполита должен был исполнить Олег Басилашвили. Он успел сняться в нескольких эпизодах, но из-за смерти отца был вынужден отказаться от роли. Рязанов искал на его место не просто талантливого актёра, но и мужчину похожей фактуры. Его выбор пал на Юрия Яковлева.

При утверждении актрисы на роль Гали, несостоявшейся невесты главного героя, тоже возникали трудности. Наряду с молодой Ольгой Науменко рассматривались кандидатуры Натальи Гвоздиковой и других именитых актрис.

Блондинка поневоле

Надю Шевелёву в своё время могли сыграть Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, но каждый раз это было не то, что нужно. Эльдар Рязанов искал миловидную блондинку с тонким чувством юмора, истощающую интеллигентность. Ни одна из вышеперечисленных актрис не удовлетворяли видение режиссёра.

Но как-то он увидел польский фильм «Анатомия любви» и решил: его Надю должна сыграть Барбара Брыльска. Жгучей брюнетке пришлось перекраситься в тёплый блонд, который остался с ней на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, польская красавица говорила с сильным акцентом, а её голос оказался прокуренным, низким и хриплым. Но и это не остановило Рязанова, который был очарован Барбарой. В итоге в фильме Надя говорит чарующими интонациями Валентины Талызиной, а поёт голосом Аллы Пугачёвой.

Фильм Рязанова без импровизаций — не фильм Рязанова

Любовь Эльдара Рязанова к импровизациям была известна всем. Актёры, которые могли идти против сценария, тем самым делая образ более живым и настоящим, вызывали у режиссёра неподдельное восхищение. Поэтому он всегда позволял своим актёрам импровизировать, и многие моменты фильма родились непосредственно на съёмочной площадке.

Например, фраза Лукашина: «Но это же моя мебель! Румынский гарнитур за восемьсот тридцать рублей» — блестящая импровизационная находка Мягкова.

Легендарные «Какая гадость, эта ваша заливная рыба» и «О, тёпленькая пошла» также появились благодаря харизме и таланту Юрия Яковлева. Рыба и вправду была никудышная, а тёплая вода в павильоне — неожиданное явление.

В эпизоде в самолёте внимательный зритель может узнать в сидящем рядом с Лукашиным пассажире Эльдара Рязанова.

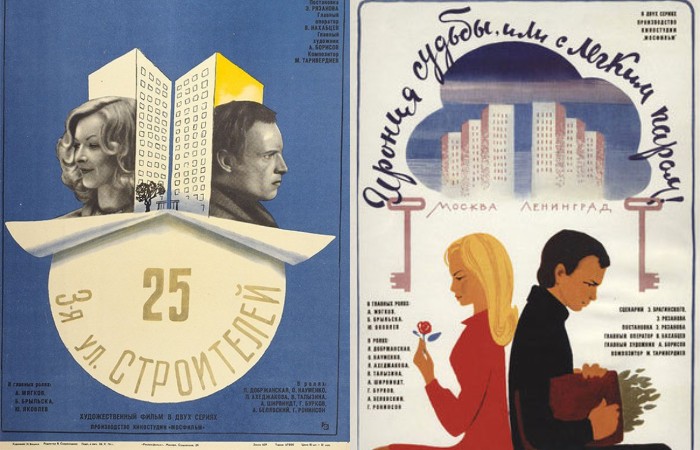

Почему Эльдар Рязанов снял две «Иронии судьбы»

Мало кто знает, но самый известный новогодний фильм существует в двух версиях. По большому счёту они не отличаются ключевыми моментами, но некоторые внутренние моменты разнились.Трансформируя пьесу в сценарий, Рязанов не хотел жертвовать сюжетом в угоду киношникам. Он понимал, что фильм возымеет успех у публики только в том случае, если зритель сможет проникнуться историей и персонажами. Таким образом, в телеверсии «Ирония» предстаёт в двухсерийном варианте.

Монтаж двух картин занял несколько месяцев. Ещё шесть месяцев ушло на ожидание премьеры — фильм должен был быть показан в новогоднюю ночь. Эти полгода стали для Рязанова периодом отстаивания своего имени режиссёра и права картины на существование. Критики разносили фильм в пух и прах, назвав его аморальным и порочащим советский народ. Но 1 января 1976 года детище Рязанова увидела вся страна. Эффект был невероятным.

После огромного успеха Филипп Ермаш был в ярости. Очередной шедевр Рязанова был телевизионным продуктом. Госкино не могло позволить себе такой оплошности, поэтому вскоре Рязанову пришло предложение создать киновариант ленты. Две серии были сокращены почти на 45 минут.

Было вырезано множество сцен с матерью Жени, дополнительные песни, сцена в лифте, с собакой и многие другие. Но самое главное — диалоги главных героев. Несмотря на большое упущение со стороны Комитета, который лишил фильм в прокате множества моментов, в 1977 году «Ирония судьбы» получила Государственную Премию СССР.

Впрочем, не премии и награды сделали этот фильм культовым, а история новогоднего чуда, которого порой все так ждут. Он и сейчас доходит до нас в других интерпретациях, но такой узнаваемый даже с другими актёрами. Однако за что же Андрей Мягков и киноведы раскритиковали продолжение «Иронии судьбы», как говорится, совершенно другая история...

|

|

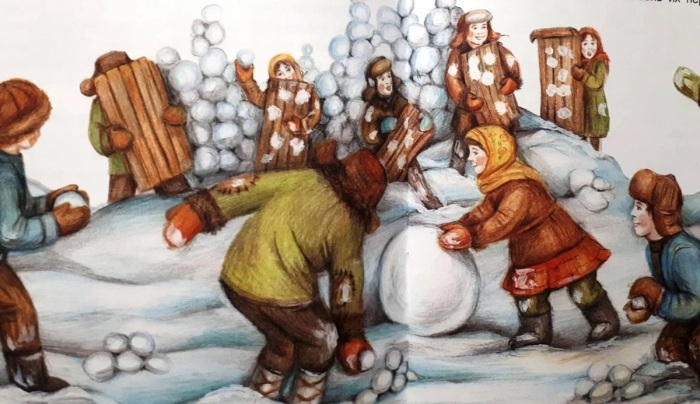

Почему снеговики на Руси были бабами, и Как крестьяне зимой развлекались... |

Лепка снеговиков, которые были «бабами»

Снеговиков лепят во всех странах мира. Но историки утверждают, что впервые эти снежные изваяния появились именно на Руси. Считается, что снежная баба — это своеобразный языческий идол, впервые сделанный во время старинных ритуалов. Бабами их называли именно потому, что снежные чудища имели все признаки, соответствующие женскому полу. К древности славяне были уверены, что, слепив бабу из снега, можно добиться повышения температуры воздуха и теплых летних дождей, что благотворно воздействует на хороший урожай.

Способ лепки не изменился с древних времен. Для изготовления снежной бабы делается три шара, большой, средний и маленький. Самый маленький шар — это голова, на которой с помощью угля рисовали рот и глаза. Нос делали из шишки или камня, подходящего по форме. Шар среднего размера изображал туловище. Он оснащался руками из прутьев, причём иногда снежная баба держала в руках метлу. Скорее всего, это намёк на то, что она может летать по воздуху и следить за происходящим на земле. Ну а самый большой шар служил основанием для снежной фигуры.

Снежная крепость, поцелуи для проигравших и ярмарочные шесты

Во время зимних праздников очень часто сооружали крепости из снега. Могли построить настоящий город с крепостной стеной и домами. Участники делились на нападающих и на тех, кто должен был защищать снежную крепость. Во время боя можно было применять различное «оружие». Это были вёдра со снегом, метлы, веники, иногда даже делали специальные пушки, которые стреляли холостыми зарядами. Бывало, что для деления участников использовался половой признак. К примеру, в качестве защитников крепости выступали девушки, а парни нападали, пытаясь отбить объект у красавиц. Цель была корыстной, так как если женщинам не удавалось защитить сооружение, нападавшие «агрессоры» могли с полным правом их расцеловать.

Очень популярны были игры с шестом. Для этого в снег вкапывали шест или столб, устанавливая его строго вертикально. На самом верху прикрепляли заманчивый подарок. Это могли быть новые сапожки, шапка, отрез ткани. Игроки должны были достать приз. Однако, чтобы получить подарок, следовало влезть на самый верх. Сделать это было невероятно сложно, потому что столб как следует поливали водой, которая на морозе тут же застывала. Попробуйте залезть по ледяному шесту и не соскользнуть —тут требовала сноровка и большое желание.

Универсальный снег

Чего только не делали на Руси со снегом. Благо это вещество доставала совершенно бесплатно. Во-первых, им натирались, причём с совершенно разными целями. После горячей баньки люди любили кинуться в пушистый снежный сугроб, чтобы охладить разгоряченные тела. Натирались снежком для того чтобы закаливать организм. Это было гораздо приятнее, чем поливаться ледяной водой. После купания в проруби также тёрли тела снегом. Если кто-то обмораживал руки или ноги, их также растирали. Правда, сегодня медики считают, что эти процедуры неэффективны и даже вредны.

Во-вторых, снег растапливали. Это делали с практической точки зрения, когда в доме не было воды. Всё очень просто: достаточно набрать в ведро чистого белого снежка, занести его в дом, и в тепле он очень быстро станет обычной водой. Жидкость можно использовать как для мытья, так и для употребления внутрь. Ну и в-третьих, снег ели. Кажется удивительным, но вспомните детей. Вряд ли есть ребёнок, который хоть раз не тянул в рот город пригоршню чистого снега, которой аппетитно пахнет арбузом или огурцом. А сосульки? В детстве их с удовольствием грызли, представляя, что это такой леденец.

Снежки, катание с горок на скамейках, лыжи-снегоходы и коньки из костей

Зимой повсюду можно было встретить сани. Сегодня саночки используются для развлечения маленьких детей, а раньше они считались важнейшим транспортным средством. Сани могли дать фору повозке на колёсах. Зимой люди с удовольствием катались на коньках. Историки пишут, что древнейшие коньки, которым не менее четырех тысяч лет, были обнаружены во время раскопок на территории Псковской области. В старину для их изготовления использовали кости животных. Берцовая лошадиная кость просто приматывалась к ногам при помощи верёвок. Только во времена правления Петра I коньки получили железные полозья. Кстати, в те же времена возникла игра, из которой появился современный хоккей. Участники надевали коньки и гоняли по замерзшему озеру или полю шар из дерева. Для этого использовали деревянные же клюшки. Кстати, коньки на Руси применяли не только для того чтобы развлечься, но и для передвижения. Когда на улице гололедица, на коньках очень удобно передвигаться.

Ну и лыжи. Они тоже прекрасно подходили для ходьбы по глубокому снегу. Речи о скоростном катании тут не было, поскольку древние лыжи сильно отличались вот современных моделей. По сути это были снегоступы. Люди с удовольствием играли зимой в снежки. Эта забава привлекала людей любого возраста. И еще, конечно, катались с горок. Это была весёлая, любимая забава. Использовали не только санки, но и шкуры, рогожу, ледянки. Делали катульки — это специально выдолбленные доски. Были ещё корежки, то есть деревянные корыта, напоминающие лодки. Также очень популярно было было катание на небольших скамейках, которые переворачивали вверх ножками...

|

|

Что скрывала от публики королева оперетты из «Гусарской баллады», из-за которой дрались мужчины: Татьяна Шмыга... |

Девочка с «театральной фамилией»

Ее отец носил фамилию Мицкевич. Он родился в семье поляков, которые в 1915 г. сбежали в Россию от наступавших немцев. Когда ему было 6 лет, его отца не стало. Мать во второй раз вышла замуж, и они взяли фамилию Шмыга. В России у него изменилось и имя – Яна стали называть Иваном. Татьяна в школьном возрасте стеснялась этой фамилии, она казалась ей смешной и неблагозвучной.

Позже, когда Татьяна стала артисткой, она подумывала о том, чтобы взять псевдоним или фамилию мужа. Но артист Григорий Ярон сказал ей, что у нее «такая театральная фамилия», ведь Шмыга – одна, и зрители ее ни с кем не спутают: «Замечательная фамилия, звонкая, короткая. Вы только должны постараться из фамилии сделать имя!». Он оказался прав.

Ее родители не были связаны с миром искусства, но как заядлые театралы с детства приучили ее к волшебной атмосфере праздника, сопровождавшей каждое их посещение спектакля. Татьяна часто слушала оперы в Большом театре – отец ее подружки работал там в буфете и по воскресеньям проводил их на утренние спектакли. Девочка так увлекалась и забывалась, что иногда начинала подпевать солистам, и на нее шикали зрители в зале. За несколько лет Татьяна выучила наизусть весь репертуар Большого театра.

Она начала заниматься в музыкальной школе, где у нее обнаружили незаурядные вокальные данные. А после этого поступила в Музыкально-театральное училище им. А. Глазунова. Начала учиться она в одном заведении, а окончила уже другое. Спустя 4 года весь их курс перевели в ГИТИС, на факультет артистов театра музыкальной комедии.

В 25 лет Татьяна Шмыга начала выступать на сцене Московского театра оперетты и отдала ему всю свою жизнь. Она всегда очень серьезно относилась к репетициям, исполняла некоторые арии по 5-6 раз. Однажды, когда автор оперетты «Белая акация» Исаак Дунаевский заболел и не смог присутствовать на репетициях, артистка звонила ему, советовалась и пела свои арии по телефону. И даже потом, когда ее имя уже знала вся страна, она все так же волновалась перед каждым своим выходом на сцену.

Самая известная кинороль и самое большое разочарование

В 34 года Татьяна Шмыга снялась в своем первом художественном фильме – музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». До этого она появлялась на телеэкранах только в фильме-спектакле «Композитор Имре Кальман» и широкой публике еще не была известна. На этот раз ей предстояло перевоплотиться во французскую актрису и певицу Луизу Жермон, приехавшую в Россию на гастроли и застрявшую «в снегах» в разгар войны. Фактически, она сыграла саму себя – красивую и царственную королеву сцены, которой поклоняются все мужчины вокруг.

Правда, поначалу, получив предложение от Эльдара Рязанова, певица ответила категорическим отказом: «Зачем мне кино? У меня есть театр!» В фильме артистка исполнила романс «Меня позови, избранник мой милый…». Она была в своей стихии, а потому выглядела в кадре очень органично. Но сама певица осталась очень недовольна своей работой. Ей казалось, что у нее неудачный грим и некрасивая прическа, она считала, что плохо спела.

Позже певица не раз исполняла куплеты Луизы на своих концертах, но «Гусарскую балладу» пересматривать не любила. Она говорила: «Мне очень нравится фильм и не нравлюсь в нем я, хотя понимаю, что нельзя требовать многого от совсем неопытной киноактрисы». Тем не менее после этой роли о ней заговорила вся страна.

Мужчины дрались за нее не только на экране, но и в реальной жизни. Актриса трижды была замужем, у нее всегда было множество поклонников. Татьяна признавалась: «Я не очень любила, чтобы меня носили на руках. Любовь поклонников придает актрисе уверенности, но и курьезов с этим связано немало. Из-за меня ссорились, даже драки бывали».

Впоследствии она продолжала сниматься в кино, участвовала в «Голубых огоньках», выступала с концертами, исполняя песни из оперетт и русские романсы, пела в мюзиклах, гастролировала по всему Союзу. В 31 год она получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 40 стала народной артисткой РСФСР, а еще через 9 лет ей присвоили звание народной артистки СССР – первой и единственной из всех артисток оперетты.

Она стала живой легендой, ее слава была всесоюзной, но актриса этим тяготилась. Татьяна смущалась, когда ее узнавали на улице, и не любила давать интервью. «У меня всегда был сдержанный характер, и раньше я была очень застенчивой, трусливой, даже сцены боялась», – признавалась Шмыга. Она поначалу стеснялась даже приходить на репетиции в театре, тряслась от страха и мечтала о том, чтобы о ней забыли и не вызвали на сцену.

Последняя тайна

Татьяна Шмыга всегда была настоящей иконой стиля, ее элегантностью все восхищались. Советские модницы снимали фасоны с ее платьев и костюмов. Свои концертные наряды актриса шила у Вячеслава Зайцева в Московском доме моделей на Кузнецком Мосту. У нее была прекрасная фигура, даже после 60 лет. Артистка всю жизнь ходила на каблуках, даже в зрелые годы. Никто не догадывался о том, что у нее были серьезные проблемы с ногами – она страдала тромбозом, закупоркой вен.

С годами боли в ногах беспокоили ее все больше и больше. Об этом артистка не говорила никому – не хотела, чтобы ее видели и считали больной и немощной. В 80 лет она выходила на сцену и плясала – уже тогда, когда с трудом выходила из дома на улицу. Но проблемы с сосудами были очень серьезными. Ее положили в больницу, а потом поставили перед ужасным фактом: ногу нужно ампутировать выше колена. Последние месяцы жизни актриса провела в больнице.

Артистка просила родных, чтобы они скрыли этот факт от широкой публики. Ее коллеги по театру говорили: «Когда она смотрела свои выступления, где танцевала и была молодой, сразу же начинала плакать. Было понятно, что с окончанием карьеры на сцене для нее заканчивается и жизнь…». Тем не менее, кто-то из ее знакомых проговорился, информация о том, что с ней случилось, каким-то образом все же просочилась в прессу.

Татьяна Шмыга так из-за этого переживала, что на фоне стресса у нее начались проблемы с сердцем. Врачи диагностировали тахикардию на фоне ишемической болезни. А потом она узнала о том, что медики не исключают вероятности того, что потребуется лишить ее и второй ноги. После этого сил бороться у нее не осталось. Королева оперетты ушла из жизни через месяц после своего 82-хлетия, 3 февраля 2011 г.

|

|

Пусть за окном России вьюга, но ведь другой России нет... |

Одним из самых ярких впечатлений уходящего года стал для меня спектакль «Посадская история. Продолжение…», который довелось увидеть в селе Верховажье в двухстах с лишним километрах к северу от Вологды. Побывал я в Верховажье с делегацией Клуба деловых людей Вологодского землячества в Москве (председатель – В.В. Золотов), который старается поддержать все созидательное и доброе на родной Вологодской земле.

В Верховажье, большом селе (ранее купеческом посаде) с богатой историей знаменит сегодня православный камерный театр во главе с Сергеем Николаевичем Истоминым. Театр знают по всей округе, приезжают на его спектакли из многих окрестных городов и сел. По силе художественного впечатления, по мнению многих, он не уступает лучшим профессиональным коллективам. С.Н. Истомин – автор сценариев с глубоким осмыслением событий переломной для России эпохи, значительными образами-символами, мастерски закрученным сюжетом.Самодеятельные актеры играют с полной самоотдачей и искренностью. Спектакль о трагедии революции завораживает, заставляет думать, сопереживать, выжимает у зрителей слезы…

Сергей Николаевич в тот день в своей легкой артистичной манере рассказал нам о любимом посаде, показал храм, когда-то самый величественный на Русском Севере, который сейчас восстанавливается, живописные улицы, дали и реку Вагу.

Как сказал он в одном из интервью: «Я очень счастливый человек. Живу в самом лучшем, самом красивом, спокойном и любимом месте на Земле. Меня окружают только хорошие люди. Работа и жизнь для меня уже давно слились в одно целое – живое, и увлекательное дело!».

В 2017 году Сергей Истомин выпустил сборник стихов «Я за родину молюсь», который мы представляем читателям «Столетия».

Алексей Тимофеев

***

Я на самой вершине весны!

Средь лесов без конца и без края!

Всей душой я песням внимаю

Несравненной родной стороны.

Всюду жизнь! И примет увяданья

Ты не сыщешь в природе весной.

Но недолог мой пусть до свиданья

С кем-то сметанной первой копной,

С первым желтым листком на дороге

И с последним увядшим цветком,

С той прощальною песнею строгой

Над горящим в ночи костерком.

Попутчик

Помню, зашли мы в ночной вагон,

Путь наш лежал домой.

Был я такой же, как все, а он –

Он был глухонемой.

Вижу его совсем молодым,

С чистой и нежной кожей.

Он написал на листке мне: «Дима»,

Я написал: «Сережа».

Мы говорили под стук колес

Жестом, движеньем глаз.

Был я пред ним виноват до слез –

Чувствую, как сейчас.

Понял тогда я впервые и вновь:

Если душа жива,

Можно совсем обойтись без слов,

Что они, эти слова?

После ночной у нас ужин был,

Сильно хотелось пить.

Часто вставал он и выходил

В тамбуре покурить.

Утром с улыбкой расстались мы,

Руку пожав друг другу.

Я оставался, он средь зимы

Дальше летел сквозь вьюгу.

Помню вагонов уплывший звук

По белоснежной шири.

Где же ты, как ты живаешь, мой друг,

В столь неуютном мире?

Дочки повторяют матерей

Дочки повторяют матерей:

Кто в любви, кто в счастье, кто в печали,

Выпорхнув, как птички, из дверей,

Улетев в свои края и дали.

И в себе неведомо хранят

Своих мам духовное наследство.

Кто-то – добрый и лучистый взгляд,

Кто-то – всепрощающее сердце.

О, любовь! Лишь ты опора нам.

Только ты сквозь годы и волненья

Связываешь дочерей и мам

И соединяешь поколенья.

2016 г.

В Рождественскую ночь 2012 года

Мерцают свечи, смолкой пахнет снова,

Звон колокольный льется над селом!

Мы вновь встречаем Рождество Христово

В Успенской храме, светлом и родном!

И радость наполняет наши души!

Христос родился – все печали прочь.

Как певчие поют! Молись и слушай.

Христос родился. О, святая ночь!

И верится, что лучшее случится

И что Россия-матушка жива!

К нам в эту ночь в сердца Господь стучится!

Услышь его, родимая Москва!

Услышь его, забытая деревня,

И за грехи прощения проси.

Как много этой ночью храмов древних

Еще стоят пустыми по Руси...

Без Бога не поднять с колен Россию.

Молитесь. Веруйте! Пути другого нет!

Ведь будет президент любой бессилен,

Пока в сердцах не загорится свет.

Свет искренней любви и покаянья.

Начнем с себя! И Божья благодать,

Как той звезды Рождественской сиянье,

Сойдет с Небес, чтоб каждого обнять!

Храму Покрова Пресвятой Богородицы

200 лет ты плывешь над Морозовом,

Дорогой Богородичный храм!

Жарким летом, зимой морозною

Путь спасительный даруешь нам.

Сколько сил, и любви, и старания

Наши предки вложили в тебя,

Чтоб стоял ты столпом назидания,

О России ушедшей скорбя.

Чтобы мы вспоминали о совести.

Чтоб в нелегком земном житие

Не забыли в веселье и горести,

Что не вечно живем на земле.

Драгоценною белой жемчужиной,

В обрамленьи зеленых лесов,

Светишь ты нам, грехами остуженным,

И в сердцах воскресаешь Любовь!

30 июня 2016 г.

Пожелание

Давайте каждый день ценить,

В иные дали не стремиться.

Нам ход веков не изменить,

В другое время не родиться.

Пускай теплей в чужих краях,

Но сердца русского не может

Чужая песня растревожить,

Чужой костер в чужих полях.

И даже в самый грустный день

Пусть вас надежда не покинет,

Душа пусть Бога не отринет,

Не променяет свет на тень.

Я вам желаю долгих лет.

Живите, радуя друг друга,

Пусть за окном России вьюга,

Но ведь другой России нет.

Пусть за окном России вьюга,

Но ведь другой России нет...

|

|

Почему асы люфтваффе не смогли разрушить столицу СССР... |

Прошло вроде бы время, когда множество историков, политологов и прочих «экспертов» навязывали нам точку зрения, что только благодаря огромным потерям Советскому Союзу удалось победить нацистскую Германию. «Завалили трупами» – расхожая формулировка девяностых.

И хотя сейчас в СМИ её редко услышишь, однако стереотипы, привитые в то время, живут в сознании многих россиян среднего поколения. А «работа» с молодёжью продолжается посредством более изощрённых интернет-технологий. В этой связи хотелось бы вспомнить о том, как была организована противовоздушная оборона Москвы в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы празднуем 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. И в немалой степени, победа в этом важнейшем сражении всей Второй мировой войны была обусловлена тем, что ПВО столицы была подготовлена на высшем уровне.

Как считает научный сотрудник Музея войск ПВО в подмосковной Балашихе Евгений Кордупов, из всех европейских столиц Москва оказалась самой неприступной для асов люфтваффе.

Готовиться к защите неба над Москвой начали ещё перед войной. Но только когда Германия напала на СССР, разрозненные элементы ПВО были объединены в единую Московскую зону ПВО. Диаметр условного защитного круга вокруг столицы составлял 250 километров. Оборона была поделена на 6 секторов, в каждом из которых располагался зенитно-артиллерийский полк (около 100 зениток). На удалении 100–110 километров от центра города находились наши аэродромы с истребительной авиацией. Радиолокационные станции действовали на всю глубину обороны, на ближних подступах к Москве были выставлены посты оповещения, наблюдения и связи. Ночью противника встречало сплошное поле прожекторов. На крышах многих московских домов стояли счетверённые пулемётные установки «Максим». На наиболее угрожаемых участках выставляли аэростаты.

Советские аэростаты поднимались на высоту до 4 километров, в то время как англичане, к примеру, могли подобные аппараты максимально поднять лишь на вдвое меньшую высоту.

И это был принципиальный момент: если с высоты 2 тысяч метров в то время было возможно провести прицельное бомбометание, то с 4 тысяч – уже нет. Аэростаты располагались на разных высотах по определённой схеме. Если немецкий самолёт летел между ними, то был велик риск задеть крылом трос, что практически наверняка приводило к гибели машины. Неслучайно немцы так боялись именно советских аэростатов.

Первый массированный налёт на Москву состоялся в ночь на 22 июля 1941 года. Как раз накануне силы московского ПВО провели масштабные учения. Поскольку у вермахта на Восточном фронте не было дальней авиации, в первый месяц войны немцы не могли совершать налётов на столицу СССР. И только когда фронт продвинулся на 400 и более километров, гитлеровские бомбардировщики смогли дотянуться до советской столицы с захваченных аэродромов. В первом налёте участвовало порядка 220 машин, которые подошли к Москве с разных направлений и на разной высоте.

По словам Евгения Кордупова, немецких лётчиков инструктировали, что в небе над Москвой им будет проще, чем над Лондоном, поэтому нет необходимости в выполнении некоторых предосторожностей. Расчёт был сделан на внезапность. Но вражеские эскадрильи обнаружили вовремя, на дальних подступах к столице. И когда они подошли к Москве, их встретила сплошная стена из зенитного огня и света прожекторов. Причём прожектора освещали небо высотой до 12 километров. Выше в то время не мог подняться ни один самолёт. Одновременно немцев атаковали советские истребители. Убедившись, что прорваться к намеченным целям невозможно, большинство немецких пилотов сбросили бомбы, не долетев до Москвы. К центру столицы прорвались единицы.

Хорошо налаженная оборона умножалась на самоотверженность защитников неба над столицей. Первый таран в московском небе в ночь на 29 июля совершил старший лейтенант Пётр Еремеев. Это был и первый таран во время Великой Отечественной войны, произведённый ночью. В ночь на 7 августа совершил подобный подвиг младший лейтенант Виктор Талалихин.

В налётах на Москву участвовала элита люфтваффе. В частности, асы легиона «Кондор», бомбившие Англию, Испанию, Польшу, Францию, Грецию.Но и они не могли выполнить поставленные боевые задачи. Однако, несмотря на серьёзную советскую оборону и большие потери, немцы продолжали регулярные налёты на Москву вплоть до апреля 1942 года. И ночью, и днём, и большими группами, и малыми. В общей сложности в бомбардировках участвовало 9 тысяч самолётов люфтваффе. За всё время к Москве из них прорвалось 243.«Самыми заветными целями для гитлеровцев были, конечно, Кремль, Главпочтамт, склады с продовольствием, – рассказывает Евгений Кордупов. – И ещё им хотелось уничтожить фабрику имени Клары Цеткин, где в годы войны было налажено производство пороха. На картах немецких лётчиков это место было обведено жирным красным кружочком. Но на территорию фабрики не упало ни одной вражеской бомбы». А вот на Кремль бомбы падали. Погибло порядка 90 военнослужащих Кремлёвского полка охраны. Было повреждено здание театра имени Вахтангова, библиотека Академии наук СССР на Волхонке, многие жилые дома.

Свою положительную роль в том, что разрушений было всё-таки не так много, сыграла и маскировка, которая, по мнению многих специалистов, была тоже на очень высоком уровне. Маскировали даже Москву-реку, потому что любая река – отличный ориентир для лётчиков.

Реку закрывали маскировочными сетями, используя при этом плоты и баржи. Кремль закрыли полотнищем, нарисовали на нем парк. Звёзды на Кремле закрыли деревянными ящиками. Ночью строго следили за тем, чтобы соблюдалась светомаскировка.

В ходе боевых действий войска ПВО приобретали опыт, с каждым вражеским налётом всё сильнее отлаживалось взаимодействие между различными подразделениями: зенитные батареи, прожектора, истребители – всё это вступало в бой в своё положенное время, что способствовало наибольшей эффективности отражения налётов. Кроме прочего, важно было выстроить действия так, чтобы от огня зениток не страдали свои лётчики. И это было достигнуто. В частности, о слаженности работы всех частей Московской зоны ПВО говорит, что за время обороны Москвы не было ни одного случая, когда сбивали своих. А, например, в небе над Лондоном не раз случалось, что от «дружественного огня» погибали английские пилоты.

За всё время боевых действий в Москве и Подмосковье было уничтожено более 1300 самолётов люфтваффе. Это по численности примерно один воздушный флот нацистской Германии.

«Сейчас расшифровывается много документов, которые открывают совсем иную картину потерь немцев в ходе Великой Отечественной войны, – рассказывает Евгений Кордупов. –Только 22 июня 1941 года было сбито около 200 немецких самолётов. За первые три месяца войны немцы потеряли 1384 самолёта. Всего за годы войны немцы потеряли 56 тысяч только на Восточном фронте. А советских самолётов было уничтожено гитлеровцами на 10 тысяч меньше».

О том, что система противовоздушной обороны Москвы была выстроена на высоком уровне, говорит и такой, например,факт.

За всё время немецких налётов, по данным специалистов Музея ПВО, число погибших от вражеских бомб москвичей составило около 2 тысяч человек. А вот в Лондоне, который подвергался массированным бомбардировкам 9 месяцев – с сентября 1940 года по май 1941-го – погибло в 10 раз больше мирных жителей.

Так почему же столь успешными были действия Московской зоны ПВО? Видимо, сыграл свою роль тот фактор, что к организации ПВО Москвы было пристальное внимание со стороны руководства страны и лично Сталина. Уже после первого налёта немцев на столицу в июле 1941 года был издан приказ,в котором Верховный главнокомандующий отметил войска ПВО за успешные, грамотные действия. Это говорило о многом. И в дальнейшем в ходе войны не раз были салюты в честь зенитчиков.

Несмотря на то, что летом 1943 года налёты на Москву прекратились, вся система Московской зоны ПВО сохранялась до конца войны. Её не ослабляли, держали в полной боевой готовности, и это тоже говорит о том, какое значение руководство страны придавало обороне неба над столицей...

|

|

Сказ про былинного богатыря... |

Российские воины почитают Илию Муромца как своего небесного заступника (покровитель Ракетных войск стратегического назначения РФ).

Святому Илье Муромцу не было составлено канонического жития. Однако имеется его эпическая биография от рождения и исцеления до кончины. Илья Муромец –один из самых популярных героев русского эпоса, при этом не сказочный персонаж, а реальная историческая личность, воин, служивший киевскому князю. АкадемикД.С. Лихачёв оценивал древнерусский эпос, народные песни, былины как очень ценные исторические документы. «Древнерусская литература, — был уверен он, — не знала вымышленных героев или сюжетов. В древних повестях всегда действовали исторические лица, описывались исторические события. Даже если автор вносил в свое повествование чудесное, это не был сознательный вымысел, потому что сам писатель и его читатели верили в правдивость написанного».

Как утверждает журнал Московской патриархии: «Его монашеские подвиги скрыты от нас, но, несомненно, были они великие, если мощи его через много лет обнаружились нетленными».

Православная церковь причислила народного героя к лику святых в 1643 году, в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры.

«…Преданья старины глубокой»

В 1188 году в Киево-Печерской обители почил преподобный старец Илия, память которого Русская православная церковь празднует 1 января. В народе этот святой более известен как великий русский богатырь Илья Муромец. Для него был специально воздвигнут особый богатырский придел в киевском храме. После канонизации останки Ильи перенесли в Антониеву пещеру Киево-Печерского монастыря. В 1638 году эти мощи были описаны иноком Афанасием Кальнофойским, который и определил, что Илья Муромец преставился в 1188-м.В церковно-исторической литературе также зафиксировано свидетельство московского священника-старообрядца Иоанна Лукьянова, записанное в 1701 году: «Тут же видехом храбраго воина Илию Муромца в нетлении под покровом златым, ростом яко нынешних крупных людей. Рука у него левая пробита копием, язва вся знать на руке».

Научные исследования, проведенные в 1989–1992 годах в Киево-Печерской лавре, полностью подтвердили историческую подлинность личности былинного богатыря.

Группа учёных исследовала покоящиеся в Ближних пещерах лавры мощи «Ильи из града Мурома» и официально признала, что они принадлежат тому самому Илье Муромцу – из героического народного эпоса.

«Исследования проводились три года, и они были комплексными. В них принимали участие ученые разных специальностей. Были сотрудники Киевского медицинского института с кафедр судебной медицины, анатомии, рентгенологии, биохимии, гигиены.Разумеется, участвовали и сотрудники Института геологии Академии наук, и именно в этом институте проводилось исследование по датированию останков», — свидетельствует профессор Борис Валентинович Михайличенко, активный участник научного исследования мощей лаврских святых, работавший в то время заведующим кафедрой судебной медицины Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

По мнению Михайличенко, причина смерти Ильи Муромца – тяжёлое ранение. «У него рана в области проекции сердца, проникающая в грудную полость. Скорее всего, он умер от этой раны. Кроме того, у него была переломана правая ключица. Сломаны также были второе и третье ребро, рентгенологи нашли костные мозоли. То есть эти переломы были получены еще при жизни в каких-то боях, а потом зажили. Именно в таких случаях образовываются костные мозоли. Хорошо видно рану на ладони, судя по всему, тоже от какого-то холодного оружия –плоско-колющего предмета.

Давайте вспомним былины. Там он описывается как человек богатырского телосложения. Проверяем. Длина тела, то есть рост — 177 см. Для того периода времени это был человек высокого роста, ведь основная масса населения была ниже. Например, рост других святых из лавры 160–165 см.

Далее — на костях у мумии очень хорошо развиты так называемые бугристости. А мы знаем, что чем лучше у человека при жизни развиты мышцы, тем больше у него будут эти бугристости. То есть у него была хорошо развита мышечная система. Кроме того, при рентгенологическом исследовании в черепе были обнаружены изменения в отделе мозга, называемом «турецкое седло».Эти изменения характерны для акромегалии, акромегалоидного акцента. Люди в состоянии акромегалии имеют непропорционально большие части тела. Во все времена есть люди с такой симптоматикой, про них говорят — «косая сажень в плечах», по-украински их называют «кремезні». У них большие конечности, большая голова, то есть богатырский вид.Совпадает внешний вид с описанием из былин? Конечно!Смотрим дальше. Согласно былинам, он 33 года лежал на печи, потом его исцелили, и он пошел защищать землю Русскую. Согласно рентгенологическим исследованиям, у него было специфическое заболевание — спондилоартроз. По симптоматике эта болезнь похожа на радикулит, и в таком состоянии люди имеют ограниченную подвижность. В течение какого-то промежутка времени человек не двигается или частично не двигается. 33 года, о которых говорится в былинах, — скорее всего, гипербола. Но то, что какое-то время он не двигался, — это точно.И еще один аргумент — это возраст захоронения, датирующийся XI или XII веком. С учетом всех этих параметров мы вполне можем считать, что эти мощи действительно принадлежат Илье Муромцу».

Точная дата рождения Ильи Муромца неизвестна. Однако доподлинно установлено, что на момент физической смерти возраст старца был всего лишь… 40 – 45 лет!

Самым главным итогом проведённых научных исследований историки считают развенчание мира о том, что Церковь якобы необоснованно использует авторитет народного любимца.«Долго считалось, что эти мощи – результат сознательной или несознательной ошибки, а тут именно наука доказывает правдивость древней традиции», –пишет историк Владислав Дятлов, автор нескольких книг о православных святынях.

«Бывает, что о святом подвижнике до нас доходят скупые сведения. Но вместе с ними мы наследуем из прошлого традицию почитания данного угодника Божия, отраженную в памятниках письменности. При этом мы осознаем, что современники рождения традиции располагали более подробными данными о подвижнике и не сомневались в обоснованности почитания, – поясняет Дятлов. – Так и произошло с Ильей Муромцем –традиция появилась раньше научного объяснения. Но наука в итоге лишь доказала традицию».

Это мнение разделяет и архимандрит Нестор (Соменок): «В древности была традиция почитания святого Ильи Муромца. А житий не было у многих древних святых, в частности, и у митрополита Илариона,автора «Слова о законе и благодати». Кроме того, серьезным аргументом в пользу святости является и сам факт того, что мощи Ильи покоились в лаврских пещерах, где обычно не хоронили воинов, какими бы выдающимися ни были их заслуги перед Отечеством».

«То, что он ушел в монастырь, говорит о том, что Илью уже не связывало его героическое прошлое. Его душа оказалась сильнее его богатырского тела», – уверен архимандрит Нестор.

Илья Муромец по прозвищу Гущин

В газете «Муромский край» (№ 102, 8 мая 1914 г.) была опубликована «Повесть о сильном и славном витязе Илье Муромце», где ему приписывается истребление драконов — доисторических животных, чьи кости находят в окрестностях города. Здесь же рассказывается, что Илья Муромец, по прозвищу Гущин, проживал неподалеку от села Карачарова в лесу, бывшем в то время непроходимым. Прозвище «Гущины» стало родовым, а затем фамильным для части крестьян этого села, которые до сих пор называют себя потомками былинного богатыря.

Также есть предположение, что и карачаровские крестьяне по фамилии Ильюшины тоже являются его потомками. Из старинных былин известно, что все свое детство и отрочество Илья Муромец просидел на печи. Сообщается, что до 33 лет «не имел Илья во ногах хождения». За долгие годы болезни приобрёл он великое терпение, смирение, кротость и крепкий, как кремень, характер.Чудесным образом избавившись от болезни, Илья посвятил свою жизнь служению Отчизне. Он много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха.

Известно, что богатырь Муромец не знал поражений, но никогда не проявлял гордыни и был милостив к поверженным врагам.Тяжкое ранение, полученное по ходу одного из многочисленных сражений, стало причиной завершения его славных ратных дел в составе княжеской дружины.

Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре и посвятил последние дни своей земной жизни отстаиванию духовных ценностей.

Ученые, исследовавшие мощи святого, обнаружили в поясничном отделе искривление позвоночника вправо и явно выраженные дополнительные отростки на позвонках. Это значит, что в юности Илья действительно мог страдать параличом. «Калики перехожие», которые явились в былине к нему, могли быть, предположительно, народными целителями, вправившими позвонки и отпоившими его целебным отваром. А по другой версии, исцеление и сила – чудо, дарованное Илие Богом.

Местные предания рассказывают о том, как Илья Муромец после чудесного выздоровления изменил русло реки Оки, покидав в нее дубы. У жителей этого села в особом почёте родники, которые, по преданию, возникли от ударов копыт коня Ильи Муромца. Особо почиталась часовня при церкви Ильи Пророка, так как ее заложил сам Илья. Троицкая церковь в селе Карачарове, по преданию, также была заложена богатырем. В ее основание он положил несколько дубов, которые вырвал у реки и внес на крутую гору. Один из самых известных подвигов – победа над Соловьем-разбойником. Исследователи уверены, что это был не сказочный персонаж, а реальная личность – разбойник, который занимался грабежом в киевских лесах. О нападении он оповещал жертву свистом.

Сюжет о битве Ильи Муромца с Соловьем-разбойником имеет более 100 вариантов. В былинах Соловей-разбойник олицетворяет собой языческую силу, от которой по своему христианскому назначению призван богатырь очищать Русскую землю.

«Спокойное величие древнего эпоса дышит во всех рассказах, и лицо Ильи Муромца выражается, может быть, полнее, чем во всех других, уже известных сказках», — писал А.С. Хомяков в предисловии к первой публикации былин из собрания П.В. Киреевского (Московский сборник, 1852).В то время былины еще считались сказками. А в 1860 году в первом выпуске Песен, собранных П.В. Киреевским, была опубликована «Заметка о значении Ильи Муромца» К.С. Аксакова, с которой, по сути, и начинаются попытки осмысления этого образа.

Константин Аксаков первым обратил внимание, что образ Ильи Муромца является своеобразным рубежом, отделяющим две эпохи в развитии русского эпоса. «Илья Муромец, — заострял внимание он, — не принадлежит к титанической, но к богатырской эпохе; он есть величайшая, первая человеческая сила».

В 1869 году вышло первое фундаментальное исследование «Илья Муромец и богатырство киевское» Ореста Миллера, ставшее стартом научного изучения образа центрального героя русского эпоса. Об Илье Муромце писали Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, А.И. Соболевский, А.В. Марков и многие другие видные дореволюционные исследователи. В советское время издана книга В.Я. Проппа «Русский героический эпос» (1958), несколько глав которой полностью посвящены Илье Муромцу, а также уместно отметить статью и комментарии А.М. Астаховой к изданному ею основательному труду «Илья Муромец» в серии «Литературные памятники» (1958).

«Илья Муромец, — пишет Астахова, — это образ огромной, осознающей себя разумной, целесообразно направленной силы. Многочисленные подвиги Ильи Муромца, описанные в былинах, всегда связаны исключительно с задачей служения народу, он изображен в русском эпосе, прежде всего, как сберегатель родины. Илья Муромец борется с иноземными захватчиками, спасает родную землю от вражеских полчищ, побеждает чужеземных богатырей, приезжающих на Русь с враждебными намерениями. Ему также приписываются подвиги в борьбе с насильниками внутри страны, с разбойниками, от которых он очищает прямоезжие дороги, охраняя мирный труд и благосостояние народа».

Русское воинство считает святого богатыря своим небесным заступником (покровитель РВСН). В 1998 году на территории воинской части в Подмосковье был воздвигнут и освящен замечательный храм во имя святого Ильи Муромца.

Гущины – славные потомки легендарного богатыря

В Карачарове был восстановлен храм, где 1 января 1993 года установили икону святого с частицей его мощей. Образ исполнил муромский художник- иконописец И. Сухов по заказу потомков богатыря, многочисленных Гущиных. Частицу мощей преподобного передал местный музей. В 1994 году на городском кладбище была заложена часовня во имя святого богатыря. Илья Муромец вошел в собор местных муромских святых, и изображается на иконах для монастырей и храмов.

***

Село Карачарово в настоящее время входит в состав города Мурома. А на месте, где стояла изба Муромца, недалеко от Троицкой церкви, куда герой таскал с Оки на гору мореный дуб, который не в силах была тащить лошадь, стоит дом сестер Гущиных. Улица Приокская, 279. Сестры Гущины считают себя потомками Ильи Муромца в 28 колене.

Прапрадеду сестер Гущиных Ивану Афанасьевичу передалась богатырская сила Ильи Муромца. Он был способен тянуть на себе воз, если лошадь не справлялась. А местные власти в свое время запретили ему участвовать в кулачных боях из-за смертельной силы удара.

***

Во время Великой Отечественной войны, по ходу Ельнинско- Дорогобужской операции, в бою у деревни Плотки Глинковского района Смоленской области командир взвода второй миномётной роты 253-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Константин Иванович Гущин, заменив выбывшего из строя командира роты, организовал отпор наступающим гитлеровцам.

После того, как закончились боеприпасы и погибли почти все бойцы подразделения, он вооружился оглоблей от повозки и пошёл с ней в контратаку, используя оглоблю как дубину. 37 фашистов, со следами характерных ударов, погибло в той жаркой схватке. Могучий потомок былинного богатыря лейтенант Гущин был награждён за этот бой орденом Красной Звезды.

Как не вспомнить второе прозвище его знаменитого предка: «Чоботок» (Сапожок). Прозвали так Илью после того, как ему пришлось обороняться от неприятелей сапогом, который он надевал на ногу в момент, когда на него напали. Вот как написано об этом в документе Киево-Печерского монастыря:

«Есть также один великан или богатырь, называемый Чоботка, говорят, что на него напало однажды много неприятелей в то время, когда он надевал сапог, и так как второпях он не смог захватить никакого другого оружия, то начал защищаться другим сапогом, который еще не надел и им одолел всех, отчего и получил такое прозвище».

И это был не единственный случай, когда Илья сподобился обороняться не традиционным оружием. В одной из былин одолеть многочисленных разбойников богатырю помог шлем:

И он начал тут

шеламом помахивать,

Как в сторону махнет —

так тут и улица,

Ай в другу отмахнет —

дак переулочек.

Предок бил супостатов сапогом и шлемом, потомок – оглоблей, родственная связь геройских воинов очевидна!

***

В XXI веке я регулярно общаюсь, в соцсетях, с Гущиным Николаем Васильевичем. 13 августа поздравил его с 75-летием. Родился будущий лётчик-снайпер в 1946 году в деревне Приозёрке Тюкалинского района Омской области. Был восьмым ребёнком в семье. Отец – Гущин Василий Павлович (1905–1985). Мать – Гущина (Дорохина) Агафья Георгиевна (1906–1976). В 1964 году он успешно окончил 11 классов Старосолдатской средней школы и поступил в Оренбургское Высшее военное авиационное училище лётчиков (ОВВАУЛ), выпускником которого был Ю.А. Гагарин. Боевую службу начинал лейтенантом в авиации Северного флота.Потом были Египет, Балтика, Южный Йемен, Ливия, Мозамбик, Венгрия и Пакистан.

Потомок легендарного богатыря Ильи Муромца, пилотируя самолёт Ил-38, видел с высоты гораздо выше птичьего полёта волны Баренцева, Норвежского, Северного, Гренландского, Средиземного, Балтийского, Чёрного, Аравийского морей, Персидского залива, Северного Ледовитого и Индийского океанов. Былинный предок мог бы позавидовать!

«В 1984 году был представлен к званию Героя Советского Союза, но завистники написали анонимку в ЦК КПСС. Проверка не подтвердила содержание подмётного письма, однако, чёрное дело было сделано: злой навет оказался результативнее американского палубного истребителя-перехватчика, пытавшегося в 1980 году утопить мой экипаж в Индийском океане. Там, в открытом противодействии, сибирский характер оказался сильнее, а на Родине удар в спину из-за угла стал неотразимым» – рассказал полковник в отставке Николай Гущин в своей автобиографии, опубликованной им намоём интернет-портале «Наша Московия».

Увы, подлость так же живуча, как и храбрость. В стародавние времена далеко не все современники Ильи Муромца были Божьими угодниками. И спустя века ангельская святость пока не стала нормой жизни.

Послесловие

В XIX веке художник В.М.Васнецов написал ставшую широко известной картину «Богатыри» (Три богатыря). Этот шедевр приобрёл Павел Михайлович Третьяков, и уже более столетия он украшает Третьяковскую галерею. Сам Васнецов (в письме к П.П. Чистякову) описывал картину так: «Богатыри Добрыня, Илья и Алёшка Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?».