-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Праздничные мясные блюда на Новый год: рецепты от «Едим Дома». |

В новогоднюю ночь все должно быть идеально: атмосфера, убранство дома, сервировка и, конечно же, угощения для гостей. Ни одно застолье не обойдется без основного блюда из мяса или птицы. Это самая главная составляющая праздничного меню, поэтому его желательно продумать заранее.

Мы подобрали рецепты вкусных горячих блюд, которые станут украшением вашего стола на Новый год — 2022. Выбирайте и готовьте с «Едим Дома»!

Буженина, шпигованная вяленой клюквой

Новый, 2022 год пройдет под знаком Тигра, и, если следовать традициям, основу праздничных блюд для торжественной встречи должны составлять мясные угощения. Свинина, запеченная с вяленой клюквой, медом и горчицей, подойдет для этой цели идеально! Нежное мясо понравится вашим гостям и точно придется по вкусу полосатому покровителю грядущего года.

Кстати, вместо ягод свинину можно нашпиговать каперсами, оливками и морковью. Не бойтесь фантазировать с наполнителями!

Мясо по-французски

Если экспериментов не хочется, можно предаться ностальгии и приготовить на новогодний стол блюдо, хорошо знакомое с детства. Мясо по-французски долгое время было праздничной классикой практически в каждой семье. Секрет его популярности очевиден — блюдо состоит из доступных ингредиентов и делается очень быстро: свинину режут на порционные кусочки, отбивают и запекают в духовке под сырно-овощной шапочкой.

На самом деле мясо по-французски — это советская вариация известной во всем мире телятины по-орловски. Изначально в рецепт входили шампиньоны и лук, а вместо майонеза отбивные смазывали домашним соусом бешамель. Чтобы узнать больше об этом блюде, читайте наш мастер-класс.

Цыпленок, фаршированный овощами

Вторые блюда на Новый год — 2022 необязательно готовить только из красного мяса. Традиционная птица тоже будет уместна на празднике Тигра.

Для разнообразия предлагаем сделать курицу, фаршированную овощами. Блюдо будет смотреться лучше, если для начинки взять контрастные по цвету овощи: зеленый горошек, оранжевую морковь, красный болгарский перец. По желанию можно также добавить черные, зеленые оливки и предварительно обжаренные с луком грибы.

Тушку нужно будет приготовить специальным образом: сначала снять кожу, не повредив ее, затем срезать с костей мясо и измельчить его в мясорубке. Далее получившийся фарш соединяют с овощами и наполняют этой начинкой кожу. Снаружи блюдо выглядит как обычная курица, а внутри — нежное рубленое мясо.

Праздничная свинина под апельсиновой глазурью

Запах апельсинов и мандаринов прочно ассоциируется у нас с зимними праздниками, а цитрусовые, как известно, гармонично сочетаются с мясом. Поэтому вопрос, какое горячее блюдо приготовить на новогодний стол для встречи 2022 года, решается легко! Предлагаем рецепт нежной свинины под ароматной фруктовой глазурью. Мясо будет буквально таять во рту!

Рождественский гусь

Еще одна кулинарная фантазия с цитрусовыми, но на этот раз в качестве основного ингредиента используется гусь. Для маринада потребуются апельсины, бальзамический уксус и оливковое масло. Затем главная хитрость рецепта: тушку птицы нужно наполнить апельсиновым маринадом с помощью шприца. После таких манипуляций мясо получается невероятно мягким, сочным и ароматным.

Ветчина из индейки с оливками

При составлении меню на новогодний стол — 2022 нельзя обойти вниманием мясные деликатесы. Домашняя ветчина из индейки будет во много раз лучше магазинной! К тому же несомненный плюс самостоятельного приготовления — возможность экспериментировать с добавками. Например, вместо зеленых оливок можно взять черные, а еще положить орехи — хорошо подойдут фисташки или грецкие.

В этом рецепте среди ингредиентов присутствует жирная свинина, она делает вкус ветчины более насыщенным. Но если вы хотите получить диетический вариант, то без нее вполне можно обойтись.

Праздничная курица, запеченная в беконе

Такая красивая и аппетитная курочка станет фаворитом на вашем праздничном столе! Бекон не только придает мясу приятный вкус и аромат, но также служит оригинальным украшением блюда. Начинка из квашеной капусты с яблоками и клюквой делает птицу сочной, а также служит приятным легким гарниром. Порадуйте своих родных и близких!

Эскалопы из телятины с шалфеем и марсалой

В кулинарном репертуаре Юлии Высоцкой есть много горячих мясных блюд, поэтому подобрать подходящее на Новый год — 2022 не составит труда. Если хочется чего-то изысканного, но не слишком трудного в приготовлении, пожарьте эскалопы из телятины с ароматным шалфеем и марсалой. Вы не будете утомлены длительным пребыванием у плиты, а гости будут довольны!

Фаршированная голень индейки

Отличный пример того, как из обычных продуктов приготовить эффектное блюдо. Для начинки понадобятся черный хлеб, зелень, бекон и обжаренный лук. В рецепте также подробно описано, как аккуратно удалить кость из голени. С такой пошаговой инструкцией все получится с первого раза даже у начинающего кулинара!

Фаршированная индейка будет очень сочной и вкусной как в горячем, так и охлажденном виде.

Баранья нога, запеченная в слоеном тесте

При выборе мясных блюд для встречи Нового года — 2022 не стоит ограничиваться только свининой или говядиной.

Кулинар с нашего сайта удачно повторила рецепт знаменитого французского шеф-повара Поля Бокюза. Баранина с тапенадой из оливок, маслин, зелени, чеснока и вяленых томатов запекается в слоеном тесте. По мере готовности мясо приобретает невероятный аромат!

Чесночно-имбирная курица с курагой и черносливом

Курица, благодаря своему универсальному вкусу, хорошо сочетается с самыми разными ингредиентами. Птица, приготовленная одним и тем же способом, но с другой начинкой, всегда выглядит как совершенно новое угощение. Хороший пример — курица, фаршированная черносливом, курагой, луком и лимоном. Отличная вариация горячего блюда на праздничный новогодний стол — 2022.

Пирог со свининой

Этот традиционный английский пирог может стать интересной альтернативой привычным мясным блюдам на Новый год — 2022.

Праздничный вариант блюда предполагает наличие клюквы на верхушке — именно так блюдо украшают к Рождеству. Пирог без ягод для британцев — это повседневная закуска и очень удобное блюдо для пикника. Несмотря на официальное название “pork pie”, в начинку часто добавляют курицу. Для наполнения используют как перекрученный в мясорубке фарш, так и рубленое мясо. Желе из куриного бульона заполняет все пустоты и придает пирогу необходимую сочность.

Указанных в рецепте ингредиентов хватает на два высоких пирога диаметром 20 см.

«Лакированная» утка

Особенность рецепта заключается в двух основных моментах: птицу следует сначала слегка обварить кипятком и только потом смазать цитрусовой карамельной глазурью. Именно благодаря этому утка приобретает лакированный вид. Запекается блюдо при 150–160°C около 3 часов.

В глазурь можно добавить клементины, кумкваты и апельсиновый ликер «Куантро».

Говядина по-бургундски

Если вы смотрели замечательный фильм «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип в главной роли, то наверняка помните, что беф бургиньон, или говядина по-бургундски, — это тушенное в вине мясо с овощами, грибами и специями. Родина этого блюда — Франция, поэтому и для приготовления лучше выбирать вино французских сортов, например пино-нуар или божоле.

Весь кулинарный процесс довольно прост: мясо надо сначала обжарить, а затем тушить на медленном огне около 2–2,5 часов. Как и все блюда из говядины, беф бургиньон готовится небыстро, но определенно стоит того, чтобы оказаться на вашем столе для празднования нового, 2022 года.

Оссобуко (тушеная говяжья голяшка)

Оссобуко — еще одно национальное блюдо из мяса, которое подойдет для праздничного стола на Новый год — 2022. Это главное кулинарное достояние Ломбардии. В переводе с итальянского “osso buco” значит «полая кость».

Блюдо представляет собой томленную в винном соусе телячью голень. Костный мозг, который вытекает в соус в процессе длительного томления, считается главной составляющей деликатеса. По ссылке читайте, как приготовить это изысканное кушанье.

Пьяная утка

Предлагаем еще один рецепт горячего блюда на Новый год — 2022 от Юлии Высоцкой.

Для приготовления пьяной утки потребуется красное сладкое вино. Лучше всего для этого подойдет кагор. Вместо утиной печени можно использовать куриную. Пряные травы меняйте и дополняйте по своему вкусу.

Ягнятина, запеченная с красными апельсинами

Новый год — 2022 — отличный повод приготовить в качестве основного блюда ягнятину. Она редко встречается в магазинах, поэтому мало подходит для обычного ужина, а вот найти и купить ее для большого праздника — совсем другое дело!

С ягненком хорошо работают чеснок и розмарин, но в маринад можно добавлять любые пряности по своему вкусу. Перед приготовлением достаньте мясо из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Мариноваться лучше оставьте на ночь. Запекайте с красными апельсинами и веточкой розмарина. Подавайте ягнятину с овощами.

Если не нашли красных апельсинов, берите обычные.

Говяжий рулет в винном соусе

Аппетитный мясной рулет состоит из говяжьей вырезки, фаршированной белыми грибами, стручковой фасолью романо, черносливом в красном вине, морковью и кедровыми орешками.

Для красоты начинку на отбитое мясо лучше выкладывать полосами, чередуя ингредиенты. Скрученную в ролл вырезку натрите сверху солью и перцем и обмотайте кулинарной нитью, сверху посыпьте кедровыми орешками. В духовке рулет будет томиться в винном соусе около 1,5 часов.

Такое сытное блюдо запомнится вашим гостям надолго. Будьте готовы делиться рецептом!

Курица по Блюменталю

Хестон Блюменталь — современный английский повар, который прославился своими простыми, но очень интересными рецептами. Все его блюда отличаются лаконичностью и отсутствием лишних ингредиентов. Если вы не любите еду с большим количеством специй и пряностей или придерживаетесь диетического питания, обратите внимание на кулинарные идеи этого знаменитого повара.

Например, чтобы сделать ароматную курицу с хрустящей корочкой по его рецепту, вам понадобятся только сливочное масло, соль, перец, розмарин и лимон. Птица запекается при 75°C около 3 часов. Благодаря низкой температуре и длительному времени приготовления мясо получается не только вкусным, но и полезным. Так что горячие блюда на Новый год — 2022 тоже могут быть простыми и диетическими!

Рецепт базовый, поэтому травы и приправы подбирайте на свой вкус.

Мясо «Розенталь»

Если вы ищете на новогодний стол для встречи 2022 года простое, но оригинальное блюдо из говядины, обратите внимание на этот рецепт! Мясо нужно нашпиговать чесноком, морковью и оставить на 2 часа в маринаде с горчицей, черным перцем, тмином, сахаром и бренди. Маринованная говядина будет запекаться в духовке 1–1,5 часа.

Еще больше рецептов для празднования 2022 года смотрите в нашей статье «Горячие блюда на новогодний стол».

|

|

Салаты на новогодний стол: рецепты от «Едим Дома». |

Как бы мы ни любили пробовать новые интересные блюда, изобретать оригинальные сочетания и вкусы, каждый год в декабре с удовольствием готовим всем известные, проверенные временем и не одним поколением традиционные праздничные салаты. В этом ведь тоже есть своя изюминка! Наверняка и у вас есть рецепты сельди под шубой и оливье с идеально выверенными пропорциями и самым удачным сочетанием ингредиентов. Предлагаем вместе вспомнить любимые салаты, запастись новыми рецептами и немного поэкспериментировать. Как всегда, будет очень вкусно!

Салат с курицей, ананасами и орехами

Сочетание нежного куриного мяса, сочных консервированных ананасов и орехов давно полюбилось многим кулинарам. Вкус у такого салата получается сбалансированным: с легкой кислинкой, сладостью и солеными нотками одновременно.

Для приготовления понадобится куриная грудка, яйца, грецкие орехи, ананасы, сыр и майонез. Можно смешать все ингредиенты или же выложить слоями с помощью специального сервировочного кольца.

Несомненно, на новогоднем столе — 2022 этот салат будет в числе самых популярных.

Оливье с грибами

Каждый год появляется все больше вариаций самого востребованного новогоднего салата — оливье. Его готовят не только с разными видами мяса и птицы, но также с рыбой и морепродуктами. Существует и постная версия, где мясную продукцию заменяют грибами, а яйца вовсе не используют.

Если вы соблюдаете пост, то такой вариант праздничного угощения будет очень кстати. Но даже если в новогоднюю ночь вы можете питаться без каких-либо ограничений, попробуйте оливье с грибами, получается очень вкусно!

Салат «Новогодний»

Праздничный новогодний стол — 2022 не обойдется и без современных салатов. Если базовым продуктом снова будет курица, то в дополнение к ней возьмем сочные листья пекинской капусты, сладкий болгарский перец, хрустящий салатный лук, пряные сухарики и пикантные творожные шарики с зеленью. Звучит очень аппетитно, на деле получится не менее вкусно.

Куриное филе нужно будет замариновать на 40 минут, так оно останется еще более нежным внутри в процессе приготовления. Заправка также будет состоять из нескольких компонентов, что добавит вкусовых оттенков блюду.

Салат «Мимоза» с семгой

Как и оливье, салат «Мимоза» сейчас тоже может быть разным. Классический рецепт этого блюда включает рыбные консервы, но кулинары «Едим Дома» вспоминают более праздничные варианты, например с красной рыбой.

«Когда я была маленькой, такой салат мы готовили на Новый год вместе с мамой и бабушкой. Бабушка с дедушкой приезжали к нам на праздник и привозили с Севера красную икру и крупные рыбки лососевых. Бабушка была главная по засолке рыбы, мама занималась овощами, а я — зеленым луком, который всегда рос у нас на подоконнике, и яичками. Это одно из самых теплых воспоминаний моего детства».

«Мимозу» с семгой и красной икрой трудно назвать бюджетным салатом, но и новогодняя ночь бывает только раз в году.

Салат «Соблазн»

В праздничный вечер позаботьтесь о том, чтобы салаты и закуски на новогоднем столе были не только вкусными, но и аппетитно сервированными, — встречаем 2022 год красиво!

В рецепте вы найдете подробную инструкцию с фото и сможете поэкспериментировать с декором блюд. Вкус угощения тоже порадует: нежные кальмары, ароматные жареные грибы, буженина и сочные овощи — идеальное сочетание.

Постный салат «Шуба с морской капустой»

Еще один постный вариант селедки под шубой. Конечно, рыбу для приготовления не используем, заменим ее морской капустой. Из привычных ингредиентов также остаются овощи, а прослаивать салат лучше постным майонезом, который в предновогодний период легко найти практически в любом супермаркете.

Классическую сельдь под шубой постный вариант будет напоминать отдаленно, но на вкус блюдо получится не менее удачным.

Салат из пекинской капусты и крабовых палочек

На новогоднем столе — 2022 могут соседствовать классические и новые праздничные салаты, рецепты таких блюд найдутся в нашей подборке.

Из новых сочетаний предлагаем попробовать пекинскую капусту с креветками, крабовыми палочками и ананасами. Заправьте салат легким майонезом и наслаждайтесь оригинальным вкусом.

Сельдь под шубой

Как оригинально сервировать всем известные салаты? Используйте для этого разную посуду. К примеру, селедку под шубой подавайте не в одном большом салатнике, а небольшими порциями в специальных баночках. К тому же сами баночки можно дополнительно украсить в едином стиле с оформлением стола. Посмотрите, как с этой задачей справилась автор рецепта.

О декоре салата позаботьтесь, после того как он настоится в холодильнике. Не пропускайте этот момент, так все слои пропитаются майонезом и гармонично объединятся.

Заварные кольца с креветочным салатом и икрой

Заварное тесто прекрасно не только для эклеров и профитролей. Можно, например, испечь кольца, нафаршировать их салатом и подать на праздничный новогодний стол. Это будет не только оригинально и красиво, но и очень вкусно.

Кстати, о том, как готовить домашнее заварное тесто, вы можете подробнее прочитать в статье.

Острый салат с мясом и овощами

Кто сказал, что все салаты на новогоднем столе должны быть с майонезом? Предлагаем приготовить что-нибудь новенькое и обязательно вкусное.

Такой салат придется по вкусу любителям азиатской кухни. Очень часто остается отварное куриное филе или мясо после бульона. В составе блюда они пропитываются пикантным соусом и отлично сочетаются со свежими хрустящими овощами и зеленью.

Заливной салат с креветками и авокадо

Когда в меню не хватает оригинальных блюд, пригодится подборка рецептов от «Едим Дома». Вы узнаете, что, например, заливными бывают не только рыба и язык, но и новогодние салаты.

Основу блюда составят отварные овощи, авокадо, креветки и куриные яйца. А заливку приготовим из майонеза и сметаны 15% жирности. Чтобы салат держал форму, используем желатин.

Салат «Колокольчики»

Делимся еще одной идеей по-настоящему праздничного салата, который украсит ваш новогодний стол в преддверии 2022 года. Когда мы впервые опубликовали эти «колокольчики» в соцсетях, они произвели настоящий фурор — уж очень приглянулся кулинарам рецепт закуски.

Из основных продуктов понадобятся куриные яйца, огурцы, семга, красная икра, крабовые палочки, сыр, консервированная кукуруза и майонез. Успех блюда зависит, конечно, от формовки, но, если задаться целью и следовать пошаговому рецепту, все получится.

Салат «Веселый Санта»

Как известно, все салаты, которые остаются в праздничную ночь, успешно перемещаются в холодильник и доедаются в течение первых дней нового года. Но если прошлогодний оливье будет не по душе, приготовьте на обед 1 января сытный салат с кускусом, крабовыми палочками, помидорами и огурцами. Набор продуктов очень демократичный, и наверняка все найдется в холодильнике.

Выкладывать салат удобнее с помощью сервировочного кольца. Дайте блюду настояться 30 минут и угощайте домашних.

Салат с индейкой, грибами и фасолью

Тарталетки, о которых шла речь в подборке закусок на новогодний стол — 2022, уместны и для подачи салатов.

Такой вариант порционных угощений отлично подходит для фуршетов и удобен для гостей. Но если вам больше нравится сервировка в салатнике, вкус блюда от этого не пострадает.

Стоит также оценить и состав салата. Сочетание нежной фасоли, филе индейки, грибов и сочных овощей кажется очень интересным.

Салат с копченой курицей, черносливом и шампиньонами

«Сочетание курицы и чернослива, по-моему, всегда беспроигрышно. Ну какой же Новый год без слоеных салатов?! Можно взять не только шампиньоны, а смесь грибов. Здесь я использую сметанный соус, но подойдет и привычный майонез», — пишет автор рецепта. Добавить нечего, только готовить!

Салат «Рождественский венок»

Салат в виде рождественского веночка станет ярким акцентом на новогоднем праздничном столе. Еще одно подтверждение того, что оформление играет немаловажную роль.

В составе блюда — говяжий язык, пряная рукола, сочные помидоры черри, перепелиные яйца и грецкие орехи. Заправлять такой салат будем не майонезом, а пикантным соусом.

Легкий салат с крабовыми палочками

Интересный салат с крабовыми палочками, в который вместо привычного огурца нужно добавить зеленые яблоки. Кроме того, понадобятся куриные яйца, морковь, твердый сыр и майонезный соус.

Автор рецепта рекомендует оставить салат в холодильнике на 3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

Салат «Цезарь»

Когда хочется разнообразить новогоднее меню, вспоминается любимая классика. Почему бы не подать на стол в числе остальных и салат «Цезарь»?

Сочные зеленые листья салата, красные помидоры и золотистые сухарики создадут уютную и очень аппетитную композицию.

Оливье с куриным филе

Удивите своих гостей и подайте на стол необычный оливье. Ценители этого салата точно заметят отличие, ведь куриную грудку предварительно замаринуем в соевом соусе с добавлением оливкового масла и меда. Пряное мясо придаст блюду новую нотку во вкусе, но не нарушит легко узнаваемый мотив.

Салат «Мимоза»

Завершаем подборку рецептом традиционной «Мимозы», но также с небольшими авторскими корректировками — вместо сайры возьмем шпроты в масле.

Воздушные слои пропитаются майонезом, станут сочными и немного пикантными за счет другой рыбки в составе.

Как много разных вкусных салатов можно приготовить к празднику! Имея под рукой такой сборник проверенных авторских рецептов, легко спланировать идеальный стол для встречи Нового года — 2022...

|

|

Закуски на новогодний стол: лучшие рецепты... |

Праздничных закусок много не бывает! Они должны быть разными и в достаточном количестве, ведь это самое популярное угощение, и не только на Новый год. Гости то и дело возвращаются к столу за бокалом шампанского и чтобы перекусить чем-нибудь аппетитным. И тут их встречают они — красивые, легкие, вкусные, ароматные закуски. Мы собрали для вас лучшие угощения от кулинаров «Едим Дома». Сохраняйте идеи, они точно пригодятся в преддверии главного праздника в году!

Гравлакс со свеклой

Первыми начали делать гравлакс жители скандинавских стран. В давние времена, ввиду отсутствия холодильников, они натирали пойманную рыбу специями, солью и закапывали в песок у моря. Там рыба просаливалась и хранилась некоторое время. Отсюда и название «гравлакс», что значит «закопанный, похороненный». Рыба получалась нежной, сочной и буквально таяла во рту.

В России маринованная специальным способом рыба давно уже стала популярной закуской, предлагаем подать ее на новогодний стол — 2022. Для приготовления понадобятся всего несколько основных ингредиентов: красная рыба, свекла, хрен, укроп, водка и специи. Время рассчитывайте так, чтобы успеть к празднику: на засолку уйдут 1–2 дня в зависимости от толщины рыбного филе.

Закусочные трубочки с кремом из копченого лосося

Для экономии времени хрустящие трубочки можно сделать из магазинного слоеного теста. Но для тех, кто хочет приготовить такое тесто самостоятельно, у нас есть проверенный рецепт. Обратите внимание, что в начинку идут красная рыба холодного копчения, сыр маскарпоне и сливки жирностью 33–35%.

Трубочки и крем для них можно подготовить заранее, а ближе к приходу гостей просто наполнить основы, используя кондитерский мешок с насадкой «звездочка» большого размера.

Уверены, эта закуска займет особое место в вашем меню благодаря своей простоте и изысканному вкусу.

Печеночный торт

Печеночный торт — одна из самых популярных и любимых многими холодных закусок на новогодний стол, и 2022 год не станет исключением. Проверенный классический рецепт этого блюда пригодится в процессе подготовки к главной праздничной ночи.

Самые простые и доступные продукты — куриную печень, яйца, морковь, майонез, репчатый лук, пшеничную муку, специи — легко превратить в очень вкусное угощение. В приготовлении печеночных блинов соблюдайте важную тонкость — не пересушите блины, чтобы они не стали твердыми. Соберите торт и обязательно оставьте его на пару часов пропитаться в холодильнике.

Луковый мармелад

Праздничный стол редко обходится без всевозможных нарезок, овощных закусок, сыров. В дополнение к ним будет здорово подать луковый мармелад (конфитюр). Этот необычный по вкусу соус гармонично сочетается с паштетами, сырами и мясом.

На сайте «Едим Дома» можно найти разные варианты приготовления конфитюра из лука. Предлагаем попробовать соус на красном вине. Большое значение имеет качество алкоголя, берите вино, которое вам нравится по вкусу, тогда результат будет отменным.

Эту закуску рекомендуем приготовить заранее. Мармелад можно разложить по баночкам и хранить в холодильнике до подачи на стол.

Нежное суфле из куриной печени

Что еще можно приготовить из куриной печени, кроме закусочного торта? Не менее вкусным получится нежное печеночное суфле. Нужно измельчить все ингредиенты, смешать и запечь в духовке в течение 40 минут.

Суфле можно подавать как самостоятельную закуску или дополнить, например, луковым мармеладом, о котором мы писали ранее.

Тарталетки «Праздничные»

Если вы хотите встретить 2022 год налегке, без жирных тяжелых блюд, подайте в качестве закуски на новогодний стол разные порционные блюда: канапе, брускетты, тарталетки. Последние можно сделать не только из специальных хрустящих чашечек, а взяв просто кружочки ржаного хлеба, подсушив их на сковороде и сверху поместив начинку.

Сочетание нежного творожного сыра, зелени и пряных вяленых помидоров понравится гостям. Получится очень нарядная и вкусная закуска. Подготовьте сырные шарики и перед началом вечеринки соедините их с хрустящими основами.

Фаршированные шампиньоны

Еще одно беспроигрышное классическое блюдо, без которого вряд ли обходятся новогодние посиделки в кругу родных и друзей. Главный плюс этой горячей закуски — в ее простоте и доступности. Рядом с домом легко найти все необходимые продукты: шампиньоны, куриное филе, сыр. Далее дело за малым: начинку обжарить на сковороде, нафаршировать шляпки грибов, посыпать тертым сыром и запечь в течение 25 минут.

Сразу подавайте закуску к столу, чтобы сыр еще тянулся, а начинка была приятно-теплой.

Паштет из лосося и куриного филе

Вкусный паштет можно приготовить не только из печени, но также из филе птицы и рыбы. Попробуйте сочетание курицы и лосося и дополните все небольшим количеством творожного сыра.

Куриное и рыбное филе предварительно необходимо отварить, а дальше все просто и быстро: измельчите ингредиенты до пюреобразного состояния, переложите в формочки, залейте растопленным сливочным маслом и поставьте в холодильник застывать.

Радужный рулет

Такая яркая праздничная закуска займет почетное место на новогоднем столе — 2022. Для приготовления разноцветного рулета понадобится некоторая сноровка, но если следовать подробному рецепту, все получится.

Обязательно учтите время для охлаждения рулета, приготовить его лучше заранее.

Куриный паштет с клюквой по-новогоднему

Паштет из куриной печени с пряным клюквенным соусом в таком исполнении украсит новогодний стол и добавит праздничного настроения.

Этот рецепт будет под силу более опытным кулинарам, которые любят гастрономические эксперименты и восхищенные взгляды гостей.

Блюдо получается очень оригинальным, вряд ли присутствующие с первого раза угадают, что находится внутри таких елочек.

Сырные шарики

На новогоднем столе должно быть несколько разных закусок, при этом не забывайте о порционных, которые удобно взять к бокалу шампанского и вернуться к шумной компании. Сырные шарики с поджаренным беконом и орехами — именно такой удачный вариант. Вместо пластиковых шпажек используйте соленую соломку, так закуска будет полностью съедобной.

Правильно оформленные тарелки с закусками даже выглядят аппетитнее. Об этом мы рассказывали в статье.

Тарталетки с авокадо и рыбой

Переходим от тарталеток импровизированных к тем самым хрустящим, которые можно купить уже в готовом виде по несколько штук. А дальше не ограничивайте свою кулинарную фантазию, ведь начинить основы можно абсолютно разными продуктами.

Для начала попробуйте сочетание воздушного крема из авокадо и творожного сыра и ломтиков копченой красной рыбы. Также можно дополнить мусс поджаренными креветками или икрой.

Чтобы блюдо получилось вкусным, обязательно выбирайте спелое авокадо!

Жюльен с кальмарами

Среди горячих закусок к новогоднему столу почетное место занимает жюльен. Предлагаем приготовить его с добавлением нежных кальмаров. Разморозьте их предварительно, опустите в кипяток на 1 минуту, нарежьте и смешайте с поджаренными грибами.

В остальном рецепт не отходит от классики: сливочный соус, сырная шапочка, 20 минут в духовке — и теплые кокотницы отправляются прямиком на стол.

Праздничное заливное с судаком и красной икрой

Заливное — это облегченный вариант холодца, делают его из нежирных видов мяса и рыбы. Чтобы блюдо получилось более праздничным, к основным ингредиентам добавляют разноцветные овощи. Если ровно выложить все слои, получится не просто холодная закуска, а настоящее произведение кулинарного искусства.

Не забудьте, что для полного застывания блюда понадобится несколько часов. Его можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

Рулет из отварной печени со сливочной начинкой

Кажется, без угощений с куриной печенью новогодний стол точно не обойдется. А все потому, что этот продукт идеален для закусок и прост в приготовлении.

Для разнообразия можно сделать печеночный рулет со сливочной прослойкой. С этой закуской справится и начинающий кулинар. Главное, все аккуратно свернуть и охладить до полного застывания.

Нарежьте рулет и подавайте с теплыми гренками.

Закуска «Новогодняя веточка»

Сырных шариков много не бывает! Такие закуски обычно разлетаются на ура, поэтому можно подготовить несколько вариантов. Шарики формируем всего из трех ингредиентов: куриных яиц, брынзы и майонеза. А для панировки подойдут разные специи, семена и орехи.

Закусочные эклеры с сельдью и свекольным кремом

Оригинальное угощение для праздничного застолья. Не каждый гость сможет догадаться, какая начинка спрятана внутри этих ярких эклеров.

Если вы уверенно чувствуете себя в готовке, следуйте подробному рецепту, и сюрприз точно получится.

Закуска из селедки по-таллински

Встречать 2022 год без закусок с селедкой на праздничном столе не придется. Если сельдь под шубой надоела, а приготовление эклеров из предыдущего рецепта кажется сложным, попробуйте сделать закуску по-таллински.

Согласно рецепту, рыбу режут кубиком и смешивают со сметанной заливкой, в которой уже есть желатин. Для приготовления лучше использовать небольшие формочки или бокалы, так подача получится более эффектной.

Куриный террин с ветчиной и фисташками

Террин — это своего рода мясной хлеб, который напоминает запеканку или плотный паштет. Готовят блюдо из разных видов мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Также используют грибы, всевозможные овощи, зелень. Основной ингредиент обычно измельчается в фарш, а сверху террин покрывается слоем бекона или желе.

Нет сомнений, что на новогоднем столе такая закуска будет очень уместна. А утром подавайте террин на бутербродах на завтрак.

Салат-закуска «Мандаринки»

Завершает подборку очень яркая новогодняя закуска. Начинку вы можете сделать из других продуктов, которые больше любите. Например, можно взять сыр, грибы и яйца или добавить консервированного тунца.

Подготовка к новогодней ночи может быть не такой и хлопотной, если грамотно спланировать меню и часть блюд сделать заранее. Некоторые угощения успешно постоят в холодильнике до прихода гостей и станут только вкуснее. А если хочется и горячих закусок, их приготовление не отнимет много времени, когда под рукой уже будут заготовки, например отварная курица или жареные грибы...

|

|

«Карманная артиллерия»: какие преимущества есть у российского комплекса «Корнет» перед зарубежными аналогами... |

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки противотанкового ракетного комплекса «Корнет», назвав его лучшим в мире. Об этом сообщила пресс-служба главы Сербии. Ранее Вучич отмечал, что этот ПТРК превосходит американский аналог — Javelin. Эксперты, в свою очередь, подчёркивают, что современная экспортная версия «Корнета» способна вести огонь не только по наземным, но и по воздушным целям. По мнению аналитиков, «Корнет» стал одним из самых популярных ПТРК в мире благодаря большой дальности, точности, надёжности, простоте в эксплуатации и невысокой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами...

ПТРК «Корнет» © Минобороны России

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщила пресс-служба сербского президента.

«Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет», отметив, что эти российские ракеты — лучшие в мире и станут серьёзным усилением для сербской армии», — говорится в сообщении.

Ранее в интервью телеканалу Prva Александр Вучич также назвал поставленные Россией ПТРК «Корнет» лучшими в мире. По его словам, это оружие превосходит американский аналог — Javelin — и усилит армию страны.

«Я очень рад этой поставке, «Корнеты» очень важны. Посмотрите, как они работали в Сирии, их второе имя — «убийца танков»... Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin, которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии», — приводит слова Вучича ТАСС.

О сделке с Москвой по «Корнету» Вучич сообщил после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в конце ноября. Как пояснил сербский лидер, на Балканах изменился баланс сил, и армии страны потребовалось оружие для противодействия бронетехнике.

Позднее на совещании с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием ВС Вучич заявил, что российский ПТРК значительно усилит сухопутные войска Сербии.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что на современном театре военных действий противотанковые комплексы превратились в очень грозное оружие, которое может решить исход как наступательной, так и оборонительной операции.

«В целом спрос на ПТРК в мире остаётся стабильно высоким. Это вызвано тем, что разработчики бронетехники создают более защищённые машины, а разработчики противотанковых средств повышают дальность, точность и другие качества своих изделий. Например, у ракет «Корнета» сейчас настолько мощная боевая часть, что пока нет машин, которые могли бы устоять против неё», — говорит Суворов.

По его мнению, слова Вучича о превосходстве «Корнета» над Javelin вполне обоснованны, ведь основное преимущество российского ПТРК заключается в его помехозащищённости.

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отмечает, что у современной модификации «Корнета» больше дальность и бронепробиваемость, чем у Javelin.

«Американский комплекс — хорошее и эффективное оружие, но по ряду показателей и особенностей «Корнет» всё же лучше. К тому же он более дешёвый. Вообще такие комплексы за их компактность и мощь называют карманной артиллерией. Их обладатель получает серьёзные ударные возможности при невысоких затратах и относительной простоте эксплуатации», — пояснил Литовкин.

«Универсальный ПТРК»

Разработчиком «Корнета» является АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

Эксперты называют «Корнет» одним из наиболее популярных в мире изделий в классе возимо-переносных противотанковых комплексов. Российский ПТРК поставляется за рубеж с 1990-х годов, то есть с того момента, как был принят на вооружение ВС РФ.

Носимая модификация ПТРК «Корнет» © Ростех

Крупным зарубежным эксплуатантом этого оружия планирует стать Иордания. В 2022 году местная компания Jadara Equipment and Defense Systems собирается развернуть на своих мощностях лицензионное производство управляемых ракет 9М133-1 и 9М133Ф-1 и самого комплекса. Также известно, что обладателями российского ПТРК являются Армения, Азербайджан, Алжир, Индия, Сирия, Греция, ОАЭ и Южная Корея.

Высокий спрос на «Корнеты» Сергей Суворов объясняет превосходным соотношением цены и боевой эффективности.

Базовая экспортная версия «Корнет-Э» способна уничтожать танки, оснащённые динамической защитой, фортификационные сооружения (доты, дзоты, железобетонные бункеры), легкобронированные цели и зависающие вертолёты.

По информации Минобороны РФ, дальность стрельбы из этой модификации ПТРК составляет 100—5500 м, бронепробиваемость кумулятивной боевой частью — 1000—1200 мм, время перезаряжания пусковой установки — 30 с. В комплекс интегрирована полуавтоматическая система управления, наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу.

В последние годы Россия предлагает своим партнёрам по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) усовершенствованную модель под наименованием «Корнет-ЭМ». Из информации на сайте «Рособоронэкспорта» следует, что модернизированный ПТРК оснащается автоматической системой управления, защищённой от всех видов помех, и получил возможность пробивать до 1300 мм брони.

Существенно возросла и дальность действия комплекса. Например, управляемая ракета с фугасной боевой частью способна поражать противника на дистанции до 10 км, с тандемной боевой частью — до 8 км. ПТРК может вести огонь двумя ракетами по одной цели и обстреливать сразу два объекта.

Боекомплект «Корнет-ЭМ» составляет 16 ракет, гарантированная вероятность попадания на максимальную дальность — не ниже 97—99%, время перевода комплекса из походного положения в боевое — 7 с.

Бронеавтомобиль «Тигр» с установкой ПТРК «Корнет» РИА Новости © Евгений Биятов

Этот вариант ПТРК имеет автоматизированную пусковую установку, в которую входят прицельно-пусковой модуль, оснащённый тепловизором и автоматом сопровождения целей. Такое оборудование позволило реализовать принцип «выстрелил и забыл», позволяющий носителю поменять местоположение после старта ракеты.

Помимо этого, тульские специалисты адаптировали своё детище под перехват беспилотников, значительно повысили его точность, скорострельность и огневую производительность.

Своим партнёрам по ВТС Россия предлагает поставлять «Корнет-ЭМ» на армейских автомобилях «Тигр-М», «Тайфун-К» и «КамАЗ». Однако монтаж этого оружия может в принципе осуществляться на любые носители, которые имеют необходимую грузоподъёмность. Об этом 1 декабря в интервью ТАСС заявил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов на полях международной выставки EDEX 2021, проходившей в Египте с 29 ноября по 2 декабря.

«Можно говорить о том, что «Корнет-ЭМ» стал универсальным ПТРК — он адаптирован к любому гусеничному или колёсному шасси с соответствующей грузоподъёмностью», — пояснил Михайлов.

При этом, как поясняется на сайте «Ростеха», «Корнет-ЭМ» де-факто вышел за рамки представлений о предназначении ПТРК из-за значительно возросшего боевого потенциала. В частности, благодаря способности перехватывать БПЛА, вертолёты и штурмовики, комплекс может выполнять функции средства ПВО.

«И если учесть, что «Корнет-ЭМ» может «работать» и по надводным целям, то в итоге мы получаем уникальный многоцелевой комплекс, который уже не вписывается в рамки термина «ПТРК», — отмечают в госкорпорации.

Удары по летательным аппаратам «Корнет-ЭМ» осуществляет ракетой с неконтактным датчиком цели (НДЦ). Перехват происходит не прямым попаданием, а посредством разброса поражающих элементов фугасной боевой части на расстоянии до 3 м от вражеской авиатехники.

Также, как сообщается в материалах «Ростеха», «Корнет-ЭМ» способен бороться с комплексами активной защиты (КАЗ), которые сейчас часто устанавливаются на современные танки и бронетехнику.

Пуск ракеты из возимой установки ПТРК «Корнет-Д» РИА Новости © Владимир Астапкович

«В ответ на это (применение КАЗ. — RT) конструкторы «Корнета-ЭМ» предлагают использовать тандемный режим стрельбы. Автоматизированная пусковая установка российского ПТРК способна запускать две ракеты в одном лазерном луче по одной цели практически одновременно. Ракеты отправляются с разницей в доли секунды, и если первую ракету активная защита выводит из строя, то вторая успешно поражает цель», — поясняется на сайте «Ростеха».

Дмитрий Литовкин назвал крайне важным качеством способность модернизированного «Корнета» преодолевать КАЗ. По его словам, реализованный в российском ПТРК тип стрельбы, когда с минимальным временным промежутком запускаются две ракеты в одном канале управления, в армии называют дуплетом.

«Показал себя с лучшей стороны»

В августе в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва получила несколько заявок на возможную поставку иностранным партнёрам «Корнет-ЭМ» в самоходном варианте.

Эксперты считают, что популярность семейства «Корнет» в немалой степени объясняется опытом применения этого оружия в сирийской операции. Как рассказали журналистам в 2017 годы бойцы Сил специальных операций РФ, ПТРК позволял им гарантировано уничтожать бронированный транспорт боевиков. По словам военнослужащих, ракета комплекса настолько мощная, что однажды обрушила треть пятиэтажного дома, где находилась позиция террористов.

«Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему «Корнету», который в очередной раз показал себя с лучшей стороны. Зачастую мы на это оружие просто молимся, если можно так выразиться», — сообщил один из военных.

Новейшей модификацией российского ПТРК стало изделие под наименованием «Корнет–Д1», которое отличает ещё большая боевая эффективность. Предполагается, что в возимом варианте он будет монтироваться на «Тигр-М» и гусеничную боевую машину десанта БМД-4М.

По словам Сергея Суворова, на сегодняшний день «Корнет–Д1» является непревзойдённым оружием в классе компактных пехотных противотактовых средств.

«Корнет–Д1» получил более широкий арсенал и помехозащищённую систему управления. Важно, что, несмотря на ряд новых технических решений, он сохранил лучшие качества предшественников, а это прежде всего надёжность, конструктивная простота, которая облегчает обучение стрелка и применение комплекса в реальных боевых условиях», — резюмировал Суворов...

Алексей Заквасин, Елизавета Комарова

|

|

Снеговикиня и «отмена» Санта-Клауса: как ролик RT про толерантное Рождество собрал тысячи комментариев в соцсетях... |

24 декабря RT выпустил шуточный ролик с инструкцией о толерантном праздновании Нового года и Рождества — с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео RT запустило волну комментариев и активное обсуждение в соцсетях — ролик отметили как сторонники консервативного лагеря, так и представители либеральной общественности. Видеозапись RT опубликовал и официальный аккаунт МИД России — пост собрал более 1,5 тыс. комментариев. «RT красавчики», «Красиво и со вкусом», «Ролик прекрасен!» — реагировали пользователи...

24 декабря RT выпустил шуточный ролик, посвящённый толерантному празднованию Нового года и Рождества. В нём была представлена инструкция, рассказывающая, как можно отметить традиционные семейные праздники с учётом «прогрессивных» западных трендов. Видео привлекло активное внимание пользователей интернета и за короткий срок широко разошлось по социальным сетям.

В ролике семья, состоящая из родителя номер один, родителя номер два и родителя номер три, а также двоих детей, отмечает зимние праздники по «толерантной методичке».

«Больше никаких мам и пап! Встречайте этот семейный праздник только с корректно пронумерованными родителями», — приводятся в ролике RT новые «толерантные» рекомендации.

RT

Чтобы подготовить детей к жизни в мире новой этики, на праздник нужно обязательно слепить не снеговика, а снеговикиню или снеговикессу. А детям рекомендуется дарить не обычные куклы и машинки, а нестереотипные подарки: «Подготовьте детей к дивному новому миру. Помните, гендер — это вам не игрушки!»

Инструкция также напоминает: Санта-Клаус — это «белый цисгендерный токсично позитивный мужчина, который дискриминирует детей по поведению, заманивает их к себе на колени, эксплуатирует животных и угнетает эльфов».

«Следуйте каждой букве этого руководства. Или следуйте духу Рождества. Выбор за вами», — говорится в ролике RT.

Видеозапись RT выложил в свой официальный аккаунт МИД России. «RT напоминает, что в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Толерантная методичка прилагается», — подписали пост в министерстве.

Только под постом МИД о ролике RT про толерантное Рождество на момент написания материала пользователи оставили более 1,5 тыс. комментариев. Пост ведомства с роликом RT ретвитнули более 1,6 тыс. человек.

В комментариях к видео RT отметились как сторонники консервативного лагеря, так и представители либерального.

«RT красавчики», «Красиво и со вкусом», «Ролик прекрасен! Но куколдам этого не понять, конечно», «Молодцы! За традиции и крепкие семьи! С праздником», «Одобряю, хоть что-то хорошее» — написали в комментариях к ролику некоторые пользователи.

В активный спор с ними вступили те, кто не согласился с такой точкой зрения. Пользователи обратили внимание на резко негативные ответы, пошутив, что тех, кто придерживается либеральных взглядов, от ролика «корёжит». Некоторые отметили, что ролик просто вобрал в себя самые яркие примеры того, что на самом деле сейчас происходит на Западе.

Помимо этого, видео RT репостнули и те российские деятели, которые всегда негативно высказывались о вещании RT и призывали отказаться от просмотра контента телеканала.

В своих каналах разместили ролик или отметились репостами называющие себя представителями оппозиционной общественности Любовь Соболь, Леонид Волков, Роман Доброхотов, Михаил Светов и некоторые другие.

«Какая крутая реклама! Ролик топ», — констатировал один из комментаторов под публикацией с видео RT.

Журналистка Ксения Собчак, которая также разместила видео в своём Telegram-канале, обратила внимание, что ролик вызвал бурные споры в комментариях.

«МИД России в своём официальном Twitter рекламирует ролик RT с руководством «по толерантному празднованию Рождества». В клипе авторы затрагивают новую этику, гендерный вопрос, культуру отмены и прочее. Мама — это мама», — написала Собчак.

Интерес к ролику прокомментировала и главред RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала у себя в Telegram, отвечая на один из негативных комментариев, где ролик был назван «унылой бездарной субстанцией».

«Эту «унылую бездарную субстанцию» вся ваша шобла обсуждает целый день», — заметила она.

Спор в отношении записи возник и под видео на YouTube-канале RT.

«Самый шедевр — это читать комментарии», — написал один из пользователей.

«Отличный ролик. Скажу детям, что Санта-Клаус — угнетатель эльфов. Поэтому будем ждать Деда Мороза», — написал другой...

|

|

Как сын армянских эмигрантов стал самым копируемым в мире ювелиром-новатором: Жан Вандом... |

От изгнания к славе

«Отец современного ювелирного дизайна» родился в 1930 году в Лионе, в большой и дружной семье, чудом выжившей во время геноцида армян в Османской империи. Тогда их спасло… творчество. Айкануш, бабушка Вандома, была прославленной ткачихой, а ее младший брат оказался единственным фотографом в районе. Таких уважаемых людей трогать не стали – до поры. Пользуясь своим положением, впрочем, довольно шатким, Айкануш укрывала в своем доме десятерых соотечественников. В 1922 году, через Грецию, окольными путями, семья под предводительством бабушки сумела выбраться во Францию – и началась совсем другая история.

Ту часть жизни, в которой он был любопытным мальчиком, помогающим своему дяде в ювелирной мастерской, Жана Вандома звали иначе – Оган Тударян. Ранний старт (рисовал он едва ли не с рождения, в мастерской буквально жил с тринадцати) и горячая любовь к искусству сыграли свою роль: в семнадцатилетнем возрасте Тударян открыл собственный ювелирный бизнес на Монмартре. Правда, неофициальный – он был слишком юн, чтобы получить разрешение на занятие предпринимательством, к тому же пока ему приходилось создавать украшения по чужим эскизам. Однако, дождавшись совершеннолетия, юноша постепенно начал воплощать в жизнь собственные идеи. Главным героем его работ стал камень.

Воображение вместо денег

Тударян – впрочем, теперь уже Жан Вандом, в честь знаменитой площади, - не особенно ценил кристальную чистоту и прозрачность, его интересовали неожиданные вкрапления, сложные переходы, необычные оттенки… А еще эти фантастические камни, похожие в срезе на пейзажи сказочных земель или далеких планет, были попросту дешевле.

«Я использовал все свое воображение, чтобы компенсировать недостаток средств», - говорил впоследствии Вандом. Белый кварц, «арбузный» турмалин, агат – крупные камни с необычными текстурами были обработаны минимально, чтобы сохранилась их природная красота. Тогда, в преддверии пятидесятых, еще никто так не работал.

Это потом, когда имя Жана Вандома перестанет греметь по всему миру, молодые ювелиры семидесятых годов «переоткроют» его любимые приемы и назовут себя революционерами, бунтарями, не зная или не помня, что никто не любил естественность камня так, как он. Но Вандому это нравилось. «Все идеи созданы для того, чтобы развиваться у других», - говорил он, отказываясь оформлять патенты и бороться с копированием своих работ. Так Жан Вандом стал самым копируемым ювелиром в истории… и это делало его счастливым.

Революция Жана Вандома

Разумеется, творческий бунт Вандома не ограничивался открытым пренебрежением качеством камней – вернее, теми их свойствами, которые были показателями качества в ювелирном искусстве тех лет. Помимо использования поделочных камней в сочетании с золотом, Вандом ввел в дизайн украшений принципиально новые материалы - ветви кораллов, раковины моллюсков, клешни краба и даже кости динозавра (их он использовал для запонок генерала де Голля по заказу его супруги).

Своим композициям из камней и металла он пытался придать определенную архитектурность, схожую с очертаниями современных построек. Но вдохновлялся всем подряд. Стоило ему побеседовать с исследователем Арктики Полем-Эмилем Виктором, и на свет появились две коллекции украшений, которые ювелир посвятил Северному и Южному полюсам.

Среди друзей и горячих поклонников таланта Вандома числились люди эксцентричные, смелые и не менее одаренные – Жан Кокто, Виктор Вазарелли, Василий Кандинский. Кокто, и сам успешный во многих областях, часто вдохновлял своих приятелей на новые открытия. Так случилось и с Вандомом, который вместе с ним придумал технику работы с «необработанным» (а на самом деле просто обработанным особым способом, позволяющим создать аморфную, будто случайную форму) золотом.

Одно из самых интересных решений, предложенное именно Вандомом – «вертикализация» колец, использование крупных, возвышающихся над кистью руки кристаллов.

Кроме того, Вандом первым начал создавать украшения-трансформеры, количество вариаций в которых могло достигать двадцати. В девяностые годы ювелир предпочитал использовать еще более редкие и странные камни с насыщенными оттенками – глубокий синий и мерцающий фиолетовый он называл «цветами свободы».

Он работал шесть дней в неделю, выполняя каждое украшение от и до, причем очень быстро. Ювелир считал, что красота рождается спонтанно – чем меньше тратишь времени, тем лучше результат. А вот рисовал и что-то придумывал непрерывно, в его голове постоянно блуждали все новые и новые идеи. Даже в последние дни жизни, прикованный к постели, он потребовал, чтобы ему установили в палате стол, немедленно дали альбом и карандаш… Жан Вандом был из тех людей, кто творит до последнего вдоха. Буквально – до последнего.

Послесловие

Жан Вандом скончался в 2017 году, но оставил миру не только тридцать тысяч фантастических украшений, но и продолжателя своего дела – сына, Тьерри Вандома. Тьерри с детства наблюдал за работой отца и более двадцати лет был его подмастерьем – прежде, чем нашел в себе смелость выйти из тени и творить собственную историю. Их работы в достаточной степени похожи – в первую очередь, трепетным отношением к материалу и смелым геометризмом, но в том, что делает Тьерри, меньше футуризма и больше лирики. Многие свои работы он посвящает Армении, стране, которую впервые посетил уже взрослым и теперь возвращается к подножию Арарата все чаще. Тьерри – один из главных пропагандистов армянской культуры во Франции, а к фамилии «Вандом» прибавлена еще одна, как признание в любви исторической родине – Тударян...

Многие дизайнеры предпочитают экспериментировать с необычными материалами, а вот китайский ювелир Мишель Онг, напротив, относится к чистоте камней с большим трепетом - и ее сказочные броши-тыквы и цветочные композиции покоряют с первого взгляда.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Беспроигрышный вариант... |

Идея Евросоюза о том, что Россия должна выплатить Брюсселю штраф за успехи в импортозамещении в размере 290 млрд. евро, с которой ЕС обратился в ВТО, абсолютно чётко характеризует состояние отношений нашей страны с "коллективным Западом", ЕС как таковым и, кстати, всеми теми международными структурами, типа ВТО, которые созданы и существуют ровно для того, чтобы американцы и их ближайшие союзники могли придушивать конкурентов, подчинять их себе, закабаляя и лишая даже иллюзорной свободы, и не давать им поднять голову во веки веков. Что нужно иметь в виду в отношении всей той отечественной сволочи и слепо следующих за ней идиотов, которые со времён Горбачёва играют в эти игры и втащили в них страну.

В принципе, неплохо, что импортозамещение работает, хотя и в гораздо меньшей степени, чем докладывают наверх те, кто за него отвечает. Очень хорошо, что маски сброшены и можно не считаться больше с нежными чувствами искренних отечественных противников российских контрсанкций, которые год за годом требуют перетерпеть, принять условия Запада и, тем более, ни в коем случае ничем ему не отвечать - вдруг хуже будет. Не будет. По величине требований Евросоюза видно. Отморозились европейцы знатно. На всю голову отморозились. Напоминают стаю волков, решивших по зимнику зубра загнать. Кровушки хочется и голодные очень. Тем более, с их точки зрения, они ничем не рискуют. Большинство голосов в ВТО у них? У них. Ну, так и понятно, что там решат. Безо всяких вопросов.

Войны с нами они не боятся - именно потому, что на самом деле ничуть не боятся Россию, понимая, что нынешняя генерация отечественной "элиты" давным давно продала первородство и страну за чечевичную похлёбку. Да и Путин им сто раз сказал, что воевать ни с кем не хочет, в том числе на Украине. Ну, требует он гарантий безопасности страны, так и пускай требует. Попытаются заболтать и обвести вокруг пальца. До сих пор же это им удавалось? Международные суды в пользу России никаких решений принимать не будут просто потому, что не будут. Заметно по искам к "Газпрому", процессу по золоту скифов из музеев Крыма и претензиям акционеров ЮКОСа. Беспроигрышный вариант. Хотя сумма иска сама по себе вполне достаточна для большой войны, в итоге которой ни ВТО, ни Евросоюза просто не останется. Эта игра уж точно будет стоить свеч...

|

|

Лишь бы России не досталась... |

Поговорил в очередной раз в прямом эфире Володя Соловьёв с бывшим послом США на Украине Джоном Хёрбстом. Тот вообще охотно в его передачах участвует. Пенсионер. Неплохо говорит по-русски, исповедует православие, помог Ющенко стать президентом Украины (желающие могут найти материалы об Оранжевой революции в интернете), много сделал для того, чтобы Украина не вошла вместе с Белоруссией и Казахстаном в единое экономическое пространство с Россией, потом работал послом в Узбекистане и много чем ещё в Госдепартаменте занимался... В теории должен был бы быть интересным собеседником. Де-факто же единственное, что в нём интересного - неплохой русский язык и откровенность, не оставляющая камня на камне от аргументов тех, кто у нас искренне считает, что с Америкой о чём-то можно договориться.

Когда Хёрбст говорит об Украине, говорит он примерно то же самое, что излагают на передаче Соловьёва украинские политологи из самых упыристых. Тот же Слава Ковтун, к примеру, который до того, как раствориться в тумане на просторах вселенной, многим в России запомнился непробиваемой тупостью и полным отсутствием логики. Таки теперь понятно, откуда это у них всех взялось: посла американского копировали. Ему задают вопрос, он на него не отвечает, а говорит о своём. Его опровергают, он не по существу спорит, а отлаивается. Ему предметно факт за фактом укладывают перед глазами, а в ответ слышится что-то типа "сами вы козлы". Причём этот мужик, в отличие от Ковтуна, явно не дурак. Но когда с бычьим упорством гнёт своё, до того талантливо придуривается...

В принципе, говорить бесполезно не только с ним, но и со всеми, кто в Соединённых Штатах занимается странами бывшего СССР, в том числе нами. Никаких аргументов они ни слышать, ни слушать не собираются, стоят на своём насмерть и все проволочки во времени используют только для того, чтобы укрепить свои позиции и побольше нагадить. Адекватного ответа они не боятся. Украину им не жалко и вообще никого не жалко. До какого бы состояния они её не довели, с их точки зрения - это им на пользу. Желательно, чтобы она разорилась, обезлюдела и до предела оскотинилась. Лишь бы России не досталась, которая, по их глубокому убеждению, агрессор, на Украине воюет и их святая миссия состоит в том, чтобы Москву там остановить. Страшную ненависть к Америке вызывают они одним только своим появлением в эфире. Может, для того их туда и зовут?

|

|

Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада... |

Фото: Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС

России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом?

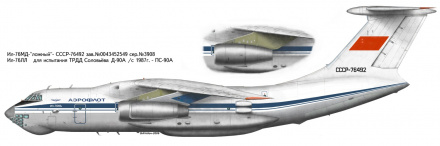

На аэродроме Иркутского авиационного завода (филиал компании «Иркут») совершен первый полет гражданского самолета МС-21-300 с отечественным композитным крылом. Как уточнили в Ростехе, все прошло в штатном режиме. За штурвалом находились летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко.

МС-21-300/310 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров («Магистральный самолет XXI века 310»). Это ответ России европейскому Airbus A320 и американскому Boeing 737. Он стал самым просторным в мире среди узкофюзеляжных самолетов – ширина салона более четырех метров, что по уровню комфорта для пассажиров сравнимо с широкофюзеляжными лайнерами.

Крыло из композиционных материалов стало ключевой особенностью самолета. За счет высокой жесткости и легкости материала повышаются летно-технические и экономические характеристики самолета. Фюзеляж МС-21 на 35% состоит из композитных материалов. Для производства агрегатов хвостового оперения (киль, стабилизатор) также используются композиты на основе углеродной нити.

Изначально планировалось, что композитное крыло будет делаться в России из компонентов, поставляемых из-за рубежа. Однако разработка и производство собственных подобных материалов начались в России после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании «АэроКомпозит». К решению проблемы подключились ученые МГУ и специалисты Росатома. Теперь крыло и его консоли производят на предприятии «Аэрокомпозит-Ульяновск» с применением запатентованной технологии вакуумной инфузии.

Кроме того, самолет МС-21 может оснащаться новейшими российскими турбовентиляторными двигателями пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных лайнеров (опытные образцы МС-21 летали с американскими двигателями PW1000G). Это первый с 1990-х годов полностью российский гражданский двигатель, разработка которого осуществлялась пермским «Авиадвигателем» в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Только Россия, США, Великобритания и Франция обладают возможностями производить авиадвигатели от и до. Китай по-прежнему зависит от комплектующих из других стран.

В крейсерском режиме полета ПД-14 расходует до 15% меньше топлива, чем двигатели предыдущего поколения, эксплуатационные расходы – на 14-17% ниже, а стоимость жизненного цикла почти на 20% меньше, чем у зарубежных «одноклассников».

Первый полет с этим двигателем был совершен в декабре 2020 года. Тогда лайнер находился в воздухе 85 минут. В октябре сообщалось о беспрецедентных для России испытаниях двигателя на стенде Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова с использованием пепла из камчатского вулкана Шивелуч. После воздействия пепла в течение часа характеристики газогенератора двигателя почти не изменились.

В середине декабря в рамках контрольных испытаний МС-21 с российскими двигателями впервые приземлился в гражданском аэропорту в Иркутске. Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера, который преодолел более четырех тысяч километров, вылетев из подмосковного Жуковского. Перелет прошел без замечаний.

Ранее на этой неделе завершилась летная сертификационная программа по МС-21. В ближайшее время, о чем сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, самолет получит сертификат, а в следующем году начнутся коммерческие поставки авиалайнера. А уже к 2026 году ожидается постепенный выход на темп производства в 70 таких воздушных судов в год.

Как сообщал гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов, при выходе на серийное производство двигателями ПД-14 будет оснащена треть от планируемых к выпуску МС-21. В начале месяца премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Мантурову подготовить «дорожную карту» поставок на ближайшие десятилетия самолетов МС-21 с российскими двигателями, а также разработать программу послепродажного гарантийного обслуживания этих силовых агрегатов.

Первый полет с этим двигателем был совершен в декабре 2020 года. Тогда лайнер находился в воздухе 85 минут. В октябре сообщалось о беспрецедентных для России испытаниях двигателя на стенде Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова с использованием пепла из камчатского вулкана Шивелуч. После воздействия пепла в течение часа характеристики газогенератора двигателя почти не изменились.

В середине декабря в рамках контрольных испытаний МС-21 с российскими двигателями впервые приземлился в гражданском аэропорту в Иркутске. Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера, который преодолел более четырех тысяч километров, вылетев из подмосковного Жуковского. Перелет прошел без замечаний.

Ранее на этой неделе завершилась летная сертификационная программа по МС-21. В ближайшее время, о чем сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, самолет получит сертификат, а в следующем году начнутся коммерческие поставки авиалайнера. А уже к 2026 году ожидается постепенный выход на темп производства в 70 таких воздушных судов в год.

Как сообщал гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов, при выходе на серийное производство двигателями ПД-14 будет оснащена треть от планируемых к выпуску МС-21. В начале месяца премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Мантурову подготовить «дорожную карту» поставок на ближайшие десятилетия самолетов МС-21 с российскими двигателями, а также разработать программу послепродажного гарантийного обслуживания этих силовых агрегатов.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров назвал полет МС-21 с новым крылом грандиозным событием, потому что создание собственных композитных материалов задержало проект на два года. «Самолет был практически готов к началу серийного производства в 2019 году, но тогда мы получили санкции в отношении «АэроКомпозита», который делает крыло исключительно для МС-21», – напомнил Гусаров.

Целью притянутых за уши санкций была задержка выхода МС-21 на рынок, «особенно на фоне проблем с самолетом Boeing 737 MAX» (в течение нескольких лет произошла целая череда авиакатастроф этого лайнера), подчеркнул собеседник. «Нет худа без добра, мы эффективно использовали это время. Были созданы, испытаны и сертифицированы собственные материалы, разработаны технологии серийного производства, построен завод в Елабуге (первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна – ПАН-прекурсора – открылся на территории особой экономической зоны «Алабуга» в ноябре этого года). Теперь мы имеем производство собственных композитных авиационных материалов необходимых свойств и качества. В дальнейшем эти материалы будут использоваться для любых других отечественных летательных аппаратов, а не только проекта по МС-21. Нам удалось сделать задел на десятилетия вперед», – уверен Гусаров.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов согласен, что санкции США были направлены на срыв проекта по созданию МС-21. Он напомнил, что американцы были сильно удивлены возможностям «АэроКомпозита» выпускать детали больших габаритов и почти сразу отливать половину крыла.

«Американцы говорили, что у них самих нет возможностей осваивать в полной мере производство таких больших деталей. И вдруг через год-полтора политики принимают решение о санкционном воздействии на Россию и бьют прямо в точку, именно на композиты, которые мы брали у Европы и США. В то время для нас эти санкции были ударом под дых, потому что самим было жалко тратить время на производство таких материалов. Но полет с полностью композитным отечественным крылом еще раз показывает, что наши возможности эффективны и мы вышли из положения, хоть и с трудом, с потерей времени. Но мы еще что-то можем, даже без помощи наших партнеров с Запада», – сказал Попов.

Главная проблема заключалась в том, чтобы создать материалы, отвечающие самым современным требованиям, потому что крыло впервые полностью было сделано из композита, напомнил Гусаров. Особенно важны такие качества, как прочность, гибкость и долговечность. «Это крыло должно летать 20-40 лет под постоянными нагрузками и изломами. Это не одноразовое изделие, как, например, ракета с носовым обтекателем из композитных материалов. Самолет будет эксплуатироваться в жестких условиях десятилетиями», – пояснил эксперт.

Не менее сложной задачей была организация серийного производства композитных материалов с точки зрения стабильности и качества. Углеволоконные ленты толщиной несколько мкм должны быть идеальны по всей своей длине без каких-либо отклонений.

«За два года мы не только разработали материалы, но успели построить завод и сделать крыло. Это прекрасный результат», – подчеркнул главный редактор портала Avia.ru.

Попов убежден, что максимальную эффективность показал Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов в комплексе с другими НИИ. «Удалось быстро восстановить технологический процесс создания полимерных материалов и доработать технологии. Даже хорошо, что мы полностью освоили все производство. Теперь будем работать без оглядки на Запад и на санкции любого характера. Наш авиапром встает на ноги, несмотря на то, что произошло после развала СССР. Мы справились. Все это говорит о том, что сохранилась российская производственная база, а наши технологии – одни из лучших в мире», – считает Попов.

Что касается судьбы двигателя ПД-14, то его создание стартовало примерно одновременно с началом разработки самолета МС-21. Такое решение было принято с целью избежать зависимости от американского поставщика и в будущем предлагать самолет на рынке с двумя двигателями.

Цикл создания авиадвигателя занимает 6-10 лет, поэтому в случае санкций на поставку PW1000G проект мог бы задержаться на годы. «МС-21 впервые взлетел на американских двигателях, но уже сейчас летает и на отечественных. ПД-14 не уступает американскому. Кстати, о нем очень хорошие отзывы пилотов. Наш двигатель более приемистый. Что касается надежности, то процесс эксплуатации покажет, какой из двигателей предпочтительнее. Но отечественный двигатель дешевле, так что какие-то преимущества уже очевидны. К тому же это независимость. В любой момент могут ввести санкции на поставку американских двигателей», – указал Гусаров.

Попов добавляет, что Россия идет по пути восстановления всей линейки авиационной техники, как было в Советском Союзе. «Производство от самых маленьких самолетов до стратегической боевой авиации и огромных авиалайнеров было налажено на нашей территории без чьей-либо помощи. И сейчас мы показываем всему миру, что у нас эти возможности все-таки есть. Только несколько стран обладают такими же ресурсами, это прежде всего США, объединенная Европа и Китай. Но Россия находится не на последнем месте в этом списке», – подытожил эксперт...

|

|

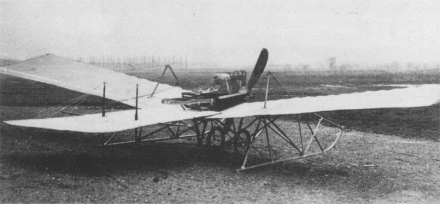

Этот день в авиации. 26 декабря |

1783 - Первую в Европе демонстрацию псевдопарашюта осуществил француз Себастьян Ленорман. Воспользовавшись парашютом собственной конструкции с жёстким конусообразным куполом диаметром 0,76 метра, он прыгнул с крыши одноэтажного дома, а спустя несколько дней повторил прыжок с крыши высокой башни обсерватории в Монпелье.

1909 - Доклад князя Бориса Борисовича Голицына о необходимости развития воздушного флота в России в собрании членов Совета министров, Государственной Думы и Государственного Совета под председательством Петра Аркадьевича Столыпина (13 декабря ст. ст.).

1912 - Родился Алексей Николаевич Гринчик - лётчик-испытатель 1 класса, подполковник. Жил в городе Жуковский Московской области. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище...

1916 - Родился Николай Фёдорович Кузнецов — лётчик-ас, военачальник, учёный, писатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза(1 мая 1943 года), Заслуженный военный лётчик СССР (8 июля 1967 года), доктор военных наук (1974).Участник трёх войн: советско-финской войны (1939—1940), Великой Отечественной войны (1941—1945), войны в Корее (1952—1953). Участник парадов Победы в 1945 и 1995 годах.

На фронтах Великой Отечественной войны совершил 252 боевых вылета, в 150 воздушных боях сбил лично 25 и в группе 12 самолётов противника. После войны до 1978 г. продолжал служить в ВВС. Участник войны в Корее. В 1963-1972 гг. был начальником Центра подготовки космонавтов. Автор книги «Фронт над землёй». Жил в Звёздном городке Щёлковского района Московской области. Умер 5 марта 2000 года. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве...

1920 - Приказ Реввоенсовета Республики о реорганизации морской авиации Балтийского и Черного морей. На этих морях в целях объединения частей морской авиации для совместных действий с флотами и флотилиями были введены должности начальников Воздушных флотов Балтийского, Черного и Азовского морей. Штабы воздушных бригад преобразовали в штабы начальников воздушного флота морей. На Балтийском и Черном морях предусматривалось по два гидродивизиона, состоящих каждый из двух гидроотрядов и морского истребительного отряда. Начальником Воздушного флота Черного и Азовского морей стал морской летчик Михаил Михайлович Сергеев.

1922 - Введён в строй первый японский авианосец Хосё.

1928 - Родился Михаил Владимирович Петляков — Заслуженный лётчик-испытатель CCCР(16.11.1973), полковник.

1941 - В Казани в результате объединения двух заводов, (эвакуированного из Москвы №22 и №124) создан авиазавод им. С. П. Горбунова №22 (ныне Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев"). В годы Великой Отечественной войны здесь производились самолёты Пе-2 и Пе-8. После войны Ту-4, Ту-16, Ту-104, Ил-62, Ту-22, Ту-22М2(М3), Ту-160, Ту-214.

1942 - Состоялся первый полёт истребителя И-220 (МиГ-11) конструкции ОКБ Артёма Ивановича Микояна, лётчик-испытатель Александр Иванович Жуков. 26 сентября испытания И-220 No.01 были прекращены по просьбе главного конструктора А.И.Микояна. К моменту прекращения государственных испытаний И-220 No.01 уже полным ходом шли испытания истребителя И-225 с мотором АМ-42Б и турбокомпрессором ТК-ЗООБ, который должен был иметь более высокие лётные характеристики. Первый экземпляр И-225 построили на базе самолета И-220 №.02 путём замены силовой установки.

1942 - Первый полёт экспериментального скоростного самолёта Kawasaki Ki-78.

1948 - Впервые в СССР на экспериментальном самолёте Ла-176 в полёте со снижением достигнута скорость звука — 1105 км/ч, лётчик-испытатель Олег Викторович Соколовский.

1950 - В небо над Приморьем вторгся американский разведчик RB-29. Пара МиГ-15 сбила нарушителя. Американский самолёт упал в море. Экипаж пропал без вести.

1955 - Постановление Совета Министров СССР 1952-1047 «Разработка поисково-спасательного комплекса "Архангельск" на базе самолёта Ту-16», которое обязывало МАП в III квартале 1956 г. оборудовать Ту-16 самоходной спасательной лодкой и предъявить его на государственные испытания в I квартале 1957 года. (Ту-16С).

1955 - Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР создано СКБ-172 (артиллерийского вооружения) Пермского машиностроительного завода имени Ленина. На него были возложены работы по созданию образцов ракетной техники. В 1975 году на базе КБ машиностроения и Пермского завода химического оборудования было образовано производственное объединение "Искра", ставшее впоследствии ОАО "НПО "Искра".

1956 - Состоялся первый полёт истребителя-перехватчика F-106A Delta Dart фирмы Convair.

1960 - Катастрофа Ил-18А (СССР-75651), Ульяновская область, близ Ульяновска, ШВЛП ГВФ.

Целью полёта была лётная тренировка командиров экипажей – слушателей ШВЛП. В 12:17 мск экипаж произвел взлёт в а/п Баратаевка для перелёта в а/п Курумоч, где самолёт произвел посадку в 12:53. В период с 12:53 по 18:00 было выполнено 10 учебных полётов. После их завершения на борт были взяты служебные пассажиры – бригада рабочих Воронежского авиазавода по ремонту самолётов и инженер по эксплуатации. В 18:00 самолёт произвел взлёт. Совершив один тренировочный заход по кругу, экипаж набрал эшелон 3 300 м и начал перелёт на Баратаевку. В 18:22 экипаж доложил СКП о подходе к аэродрому на высоте 3 300 м и получил разрешение на снижение до 1 000 м с докладом о пролёте ДПРС с МКпос=204°. Левое кресло занимал командир эскадрильи Моткин, правое – зам. ком. отряда Тарасов. После пролёта ДПРС экипаж получил разрешение на снижение до 400 м к началу второго разворота и дальнейший заход на посадку правой коробочкой. После четвёртого разворота экипаж вышел на визуальный полёт на высоте 350 м. Затем экипаж доложил пролёт ДПРС на высоте 200 м, передал, что видит ВПП, и запросил разрешение на посадку. РП разрешил посадку правее основной ВПП. Экипаж дал подтверждение и включил фары. Через несколько секунд полёта по глиссаде самолёт резко изменил траекторию движения, перешёл в пикирование, столкнулся с землей под углом 50-60° и загорелся. Резкое изменение траектории началось на высоте 120-150 м. Прогнозом погоды предусматривалось в облаках и осадках интенсивное обледенение. Фактическая погода на 18:10 – облачность 10 баллов, слоисто-кучевая высотой 373 м, видимость 10 км. В соответствии с анализом метеообстановки, прогноза погоды, данных о погоде с бортов самолётов и непосредственным докладом экипажа погибшего самолёта установлено, что в облаках в районе Ульяновск-Курумоч имело место обледенение от слабого до интенсивного. Заход на посадку проходил с высоты 350-370 м визуально, при видимости старта, в обычных ночных условиях и обеспечивался включёнными системами ОСП и курсоглиссадной системой, а также светотехнической системой ночного старта. Место столкновения находится точно на линии захода на посадку с МК=204° на расстоянии 1 240 м с недолётом до БПРС на вспаханном поле. Самолёт полностью разрушился и частично сгорел. Катастрофа произошла в 18:42 мск (19:42 м. вр.). Разброс обломков – 70х60 м. Все системы самолёта до столкновения с землей отказов не имели. В декабре 1960 г на самолёте двигатели НК-4 заменены на АИ-20 3-ей серии. Самолёт передан в ШВЛП 19.12.60.Всего погибших - 17, экипаж - 13, пассажиры - 4. Единственной причиной катастрофы является потеря управляемости после довыпуска закрылков на 40° в результате преждевременного срыва обтекания с нижней поверхности горизонтального оперения при нормальном пилотировании вследствие обледенения передней кромки стабилизатора. В сложившейся обстановке экипаж был лишён всякой возможности восстановить управляемость и предотвратить катастрофу.

1964 - Первый полк с МБР Р-9А/SS-8/“Sasin” комплекса “Десна-В” шахтного базирования заступил на боевое дежурство под городом Козельск.

1969 - В ночь с 26 на 27-е декабря подразделение израильского спецназа высадилось с вертолётов в районе расположения египетской радиолокационной станции в Рас Араб. Ликвидировав охрану, спецназовцы демонтировали, находившуюся там радарную установку П-12 советского производства, прикрепили её к двум вертолётам CH-53, которые доставили её на территорию Израиля.

1970 - Первый полёт многоцелевого лёгкого истребителя с КВПв J-12. ОКБ авиазавода в Наньчане под руководством главного конструктора Лю Хианпенга в 1969 году начало проектирование самолёта J-12 со взлётной массой 4500 кг. Окончательный облик машины определился в августе 1969 г. после завершения серии продувок моделей в аэродинамических трубах. Предельно простой и технологичный самолёт, рассчитанный на трансзвуковую скорость, был оснащён одним китайским бесфорсажным двигателем WР-6В тягой 4050 кгс с носовым нерегулируемым воздухозаборником. При взлёте и посадке с целью защиты двигателя от попадания посторонних предметов воздух к нему поступал через вспомогательные воздухозаборники, расположенные по бокам верхней части фюзеляжа. В конструкции планера широко использовались титановые сплавы, сотовые и многослойные панели, а также крупногабаритные панели, выполненные методом химического фрезерования. Стреловидное крыло малого удлинения было снабжено двухсекционными закрылками. В центроплане размещался интегральный топливный бак. Вооружение истребителя состояло из двух встроенных пушек НР-30 калибром 30 мм. На внешних узлах подвески могли размещаться ракеты с тепловой головкой самонаведения, НАР или авиабомбы небольшого калибра. РЛС отсутствовала, а применение оружия осуществлялось только с использованием оптического прицела и радиодальномера в носовом конусе.

1972 - Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты МР-УР-100. 15А15 (РС-16А) разработки КБ «Южное» под руководством Владимира Фёдоровича Уткина.

1972 - 117 бомбардировщиков Б-52 "Stratofortress" совершили налёт на Ханой (операция Linebacker II), крупнейшей воздушной бомбардировки с времени войны во Вьетнаме по настоящее время.

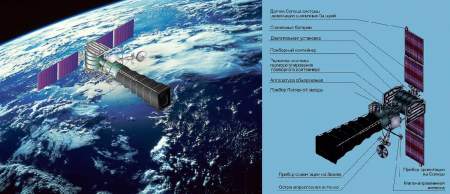

1974 - Ракетой-носителем «Протон-К» выведена на орбиту станция «Салют-4», проработавшей на орбите 774 дня.

Орбитальная станция «Салют-4» (КБ Королёва) представляла собой модифицированную станцию «Салют-1». Вместо четырёх солнечных батарей, установленных попарно на переходном и агрегатном отсеке, были установлены три поворотные на цилиндрической части малого диаметра рабочего отсека. Площадь солнечных батарей была увеличена с 28 м2 (на «Салюте-1») до 60 м2, генерируемая электрическая мощность — до 4 кВт. После гибели экипажа «Союза-11» (Георгий Тимофеевич Добровольский, Владислав Николаевич Волков, Виктор Иванович Пацаев) космические корабли серии «Союз» стали двухместными, соответственно станция была рассчитана на полёт двух космонавтов. Также были другие изменения.