-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Россия виновата в том, что медленно строит «Северный поток–2». США хотели как лучше, а получилось… |

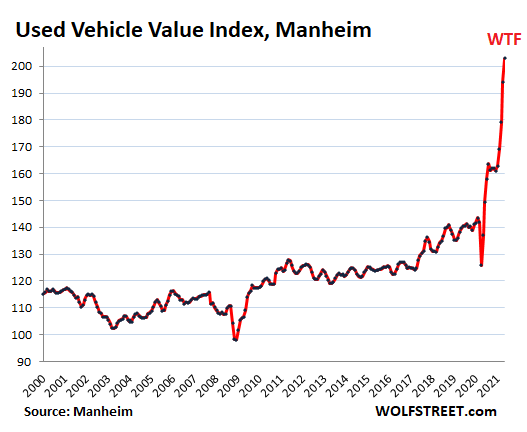

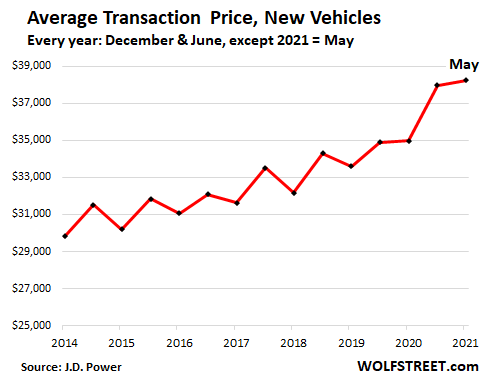

Теперь западные журналисты обвиняют Россию в том, что она умышленно не торопится с достройкой «Северного потока – 2». Как теперь выясняется, это был хитрый, далеко идущий план Путина (а так же Миллера и Новака). Вместо того, чтобы достроить СП-2 к моменту, когда газ в Европе стоил 70 долл. за тысячу кубов, и наполнять им подземные хранилища, они тянули с окончанием строительства и дождались цены в 300 долл. за ту же тысячу кубов, и цена продолжает расти. Жулики эти русские! Вот почему «Академик Черский» так долго шел в Балтийское море! А когда пришел, не стал торопиться с достройкой трубы, а то стоял на якоре возле Балтийска, то чего-то ждал в порту Мукран, ходил вокруг да около. Да и «Фортуна» никуда не торопилась…

В 2021 г в подземных хранилищах Европы объем газа снизился до самого низкого за всю историю уровня: около 30% (по данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe – GIE). Коварные русские, прикрываясь американскими санкциями, тянули резину и дожидались, когда подземные хранилища в Европе опустеют, а наполнить их попросту нечем: контракт на транзит через Украину всего-навсего 40 млрд. кубов, и европейцам нужно примерно 200.

"Алексей, не торопись!"

Украина, кстати, раз за разом выставляет на аукцион дополнительные объемы прокачки, но Газпром раз за разом не приходит на аукцион: 40 и точка, строго по контракту! Что касается США, то они просто физически не смогут добыть столько «молекул свободы», сколько нужно европейцам, а если бы и смогли – у них просто не хватит танкеров, чтобы его привезти. Зрада! Прямо как на Украине. Куды бедному европейцу податься? Американцы приходят – грабют, русские приходят… точнее, русские не спешат приходить.

Газ в Европе, конечно, будет, но не по тем ценам, на которые они рассчитывали, а по ценам, выгодным Газпрому. Кто во всем этом виноват? Ясен пень: коварный Путин, который коварно воспользовался американскими санкциями в свою пользу, наплевав на интересы европейских партнеров! Ну вот и кто он после этого? Одно слово: диктатор! Вместо того, чтобы думать о Европе, он думает о России! По нему уже давно Гаагский трибунал плачет.

Продам газ. Дорого.

Я помню, как пару лет назад многие наши российские «эксперты» обвиняли Газпром недальновидности: мол, заранее же было известно, что введут санкции, почему «Черского» сразу не перегнали с Дальнего востока на Балтику, а целый год тянули резину? Позор, непрофессионализм и все такое…

Вот так, товарищи. Эксперт это не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто спокойно и молча делает свое дело. Результат налицо: Европа сидит без газа, Украина практически без транзита, а про СП-2 уже даже Байден сказал, что остановить его не удастся: поздно. Да что Байден? Даже Псаки это поняла и публично призналась в невозможности повлиять на злую, тоталитарную Россию.

США озабочены тем, что Европа озабочена отсутствием газа

В общем, европейцы уже не знают, на кого им злиться: то ли на Россию, то ли на Украину, то ли на самих себя (на США им злиться нельзя: запрещено американским законом).

|

|

Раскол ЕС и консолидация Японии... |

© РИА Новости, Алексей Витвицкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС назвал «Северный поток—2» «вредным и опасным проектом, подрывающим европейскую солидарность». Сам факт раскола ЕС по вопросу об «СП-2» отрицать невозможно...

Но что интересно: Евросоюз потому и раскололся, что многие страны, включая Германию, считают «СП-2» не вредным и опасным, а полезным и выгодным проектом. Таким образом, европейское единство подрывает не Россия, убедившая ведущие газовые компании ЕС принять участие в проекте «СП-2» и, несмотря на всё противодействие, доводящая его до конца, а сами европейские противники газопровода, до предела политизировавшие проект.

Действительно, Польше «СП-2» невыгоден, поскольку он снижает её собственный вес как транзитного государства, через которое проходит газопровод «Ямал—Европа», а также нивелирует значение в европейской политике Украины, фактически ставшей польско-американским протекторатом. США (хозяин) осуществляют общий надзор, а Польша (надсмотрщик) — повседневный контроль. В результате постройки газопровода вес Польши в европейской политике падает многократно, а вес Германии, которую поляки боятся и не любят не меньше, чем они боятся и не любят Россию, значительно возрастает. Заодно укрепляется и российско-германское экономическое партнёрство, которое неизбежно ведёт в перспективе к политическому сближению.

Но надо напомнить, что в начале нулевых, задолго до какого бы то ни было «СП-2», Россия предлагала построить вторую ветку газопровода «Ямал—Европа» («Ямал—Европа – 2»). Пройти она должна была (как и первая) через Польшу и Белоруссию. Но если Минск сразу согласился, то Польша, некоторое время подумав, отказалась от данного предложения, «чтобы не нанести ущерб интересам Украины». Подчеркну, что польские политики тогда официально заявили, что руководствуются интересами не своей страны, а украинскими.

На самом деле интересы были американскими. Именно Вашингтону было выгодно иметь между ЕС (получателем газа) и Россией (поставщиком) не входящую в Евросоюз прокладку в виде Украины, которая могла в любой момент развязать газовую войну, поставив под вопрос возможность осуществить поставки вовремя и в полном объёме. Широко известных и практически неизвестных газовых войн Украина (с подачи США) развязала более десятка. Из-за чего и возникла необходимость уйти от её положения монопольного транзитёра.

В интересах США поляки отказались от прямой финансовой выгоды в 3 (и более) миллиарда долларов в год платы за транзит, с тем чтобы 80% российских поставок газа в ЕС безальтернативно продолжали идти через Украину. Теперь США и Польша кусают локти. Если бы тогда Варшава согласилась на «Ямал—Европа – 2», проамериканские лимитрофы сохраняли бы контроль над большей частью российского газа, поставляемого на европейский рынок. В сегодняшних условиях это означает, что в любой момент под любым надуманным предлогом эти поставки могли бы быть перекрыты общим решением Киева и Варшавы, поддержанным Вашингтоном.

Но тогда ситуация виделась по-другому. Ещё не развеялись иллюзии возможности вступления Украины в ЕС и НАТО за счёт России. То есть российский газовый транзит (не только он, но он в первую очередь) должен был профинансировать украинскую «евроатлантическую» интеграцию. Польша и другие восточноевропейские лимитрофы ещё не были членами ЕС и, соответственно, не могли эффективно противостоять «Старой Европе». Украинцы, поляки и американцы не верили в способность России обеспечить (финансово и технологически) прокладку морских трубопроводов. Блефом называли они любые упоминания как о Северном, так и о Южном потоках.

В общем, ошибка вышла. Чтобы её «исправить» (в американских интересах), и была развёрнута кампания по политизации проекта «Северного потока», а затем и «СП-2». То есть поляки, прибалты и украинцы под общим руководством США приняли чисто политическое решение остановить строительство «СП-2».

С этого момента общеевропейский компромисс стал невозможен, а раскол ЕС — неизбежен. Если бы речь шла об экономических противоречиях, то в рамках ЕС можно было бы договориться об определённых компенсациях Польше за «упущенную выгоду». «Старая Европа» предпочитает не упираться, а делиться прибылями, снимая, таким образом, внутренние противоречия. Но чисто политическое решение невозможно «согласовать» на экономическом уровне. Теперь уже вопрос заключался не в том, кто сколько заработает, а в том, прогнётся ли «Старая Европа» под американо-лимитрофное политическое давление или займёт не менее жёсткую политическую позицию. Германия Ангелы Меркель выбрала второй вариант. ЕС политически разделился на сторонников и противников проекта «СП-2». С тех пор пропасть между ними только углублялась.

В результате, когда сегодня поляки говорят об угрозе европейскому единству, они не лукавят. Эту угрозу трудно не заметить, и не факт, что ещё можно нивелировать. По сути, принципиальный раскол ЕС уже состоялся, независимо от окончательной судьбы «СП-2». Но виноваты в этом сами поляки, в угоду американским интересами двадцать лет политизировавшие чисто экономическую проблему.

Некоторые российские политики, эксперты и журналисты уверены, что жёсткое, бескомпромиссное, упрямое следование раз сделанному политическому выбору, постоянная игра на повышение ставок в конечном итоге приводят к успеху. Это может быть справедливо только в случае с многократно слабейшим противником, которому просто не хватает ресурсов поддерживать дальнейшее повышение ставок, и он вынужден пасовать, даже имея прекрасные шансы на успех.

В случае же хотя бы относительной сопоставимости сил сторон упрямая игра на повышение приводит к тому, что затраты на противостояние начинают превышать возможную выгоду от победы. То есть вы проигрываете, независимо от исхода борьбы. С этим сейчас столкнулись США и Польша в Европе.

Но это не единственный случай подобного рода, опровергающий любимую американскую стратегию повышения ставок. На другом конце мира, на Дальнем Востоке, после Второй мировой войны США спровоцировали территориальный спор между СССР/Россией и Японией.

Пункт «с» статьи 2 второй главы Сан-Францисского договора чётко фиксирует отказ Японии от «прав, правооснований и претензий на Курильские острова и часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Тем не менее США поддержали претензию Японии на острова Малой Курильской гряды на том основании, что, во-первых, японцы якобы не считают их Курильскими, а во-вторых, потому, что они владели южной частью Курил до того, как в 1875 году, по Санкт-Петербургскому договору, состоялся обмен территориями (Россия передала Японии Северные Курилы в обмен на Южный Сахалин).

Как видим, оба японских возражения не имеют никаких оснований в Сан-Францисском договоре. Там не указано, что Курилами является только то, что Курилами считает Япония, и никак не отделены друг от друга Северные и Южные Курилы. Тем не менее с подачи и при поддержке американцев японское правительство политизировало вопрос о Курилах: сделало его фактором внутренней политики, поддержав реваншистское движение переселенцев с «Северных территорий», которые настаивали на своём праве вернуться на историческую родину. Реализовать же это право, по их мнению, можно было, только вернув контроль над «Северными территориями» японскому государству.

Несмотря на то что «Северными территориями» являлись все Курилы и южная часть Сахалина, японское правительство согласилось ограничить свои претензии южной частью Курил (островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелагом Хабомаи). В рамках Московской декларации 1956 года было зафиксировано согласие СССР на передачу Японии Малой Курильской гряды (архипелага Хабомаи и острова Шикотан), но только после подписания мирного договора. Однако после подписания в 1960 году Договора о взаимодействии и безопасности между Японией и США, который фиксировал бессрочное базирование американских войск на японской территории, СССР от передачи островов отказался, а мирный договор так и не был заключён.

Итак, если политизацией проблемы «СП-2» США разделили ЕС, то политизацией проблемы Южных Курил США консолидировали Японию — общественное мнение этой страны практически едино по курильскому вопросу. Но и здесь есть подводные камни.

Для начала Япония была вынуждена принести в жертву желанию США разместить свои базы на Японских островах возможность полностью урегулировать послевоенные отношения с СССР. Таким образом, ситуация в регионе в любой момент могла сорваться в кризис, причём регулировка уровня стабильности контролировалась США. Созданное в поддержку претензий Японии на острова движение за возвращение «Северных территорий» в перспективе угрожает внутриполитической стабильности Японии. Любой компромисс, невозможный без отказа Японии от претензий на Южный Сахалин и большую часть Южных Курил, не удовлетворит потомков переселенцев с Сахалина и с Большой Курильской гряды, которые выступят против такого соглашения. Нахождение в Японии американских баз сегодня создаёт проблемы не столько в российско-японских и российско-американских отношениях, сколько в отношениях США и Японии с Китаем и КНДР, которые активно используют уязвимость этих баз перед ракетным (с возможным ядерным снаряжением) ударом для давления на Вашингтон и Токио при обострении региональных проблем.

Вопрос, решение которого яйца выеденного не стоило в 1945 году (побеждённая Япония должна была принять любые условия союзников), который был вполне решаем в 1950-е (СССР был готов к компромиссу за счёт Малой Курильской гряды), на сегодня настолько политизирован, что стал для японского правительства вопросом внутренней стабильности, а для США — вопросом международного престижа (его разблокирование будет воспринято в мире как крупнейшее поражение США). За прошедшие десятилетия и в России сформировалось соответствующее общественное мнение, делающее передачу даже Малой Курильской гряды (не говоря уже обо всех Южных Курилах) Японии практически нереальным.

Проблема заблокирована надолго. Но самое главное, что Россия, так же, как в своё время СССР, может в принципе не обращать на неё внимания. Годы ельцинской слабости прошли, российский суверенитет на Дальнем Востоке неоспорим, Япония уступила Китаю место самого привлекательного экономического партнёра в регионе. Да и Южная Корея уже обошла Токио по экономической привлекательности. Американский военный зонтик перестал гарантировать Токио безопасность и начал генерировать опасность, стал обременением, ограничивающим возможность внешнеполитического манёвра Японии.

Пришла же Страна восходящего солнца к такому результату за счёт навязанной американцами игры в беспрерывное повышение ставок.

Сейчас в эту же игру пытаются сыграть некоторые наши партнёры по СНГ, ОДКБ и прочим интеграционным объединениям. Данная игра вообще популярна на постсоветском пространстве. Из всех республик бывшего СССР только Россия в неё не играет. Потому что опыт США и их союзников свидетельствует, что даже кажущийся неограниченным ресурс не гарантирует победу в этой игре. В конечном итоге путь соглашений, учитывающих интересы всех сторон, обеспечивает куда более устойчивый и стабильный мир при значительно меньших итоговых ресурсных затратах...

|

|

Чулпан Хаматова рассказала о сложной России и виде на жительстве в Латвии... |

ФОТО: ALEXANDER WELSCHER/GLOBALLOOKPRESS

Чулпан Хаматова подтвердила, что получила вид на жительство в Латвии, и рассказала, почему предпочла Ригу Москве.

Актриса театра и кино, ведущая актриса и замхудрука "Современника" Чулпан Хаматова призналась, что вместе с семейством получила вид на жительство в Латвии. Кроме того, она купила землю под Цесисом и собирается построить там небольшой, но уютный дом. Об этом Чулпан Хаматова рассказала корреспонденту Freecity.lv.

По словам артистки, вид на жительство в Латвии она получила автоматически с покупкой земельного участка. Чулпан Хаматова пояснила, что с удачной покупкой ей помогла подруга-журналистка. Актриса отметила, что у неё много знакомых в Риге. Теперь к ним добавились друзья из Юрмалы и Цесиса.

Многие талантливые люди вынуждены были туда выехать, не имея возможности здесь (в России) элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться,

- заявила Чулпан Хаматова в интервью латышскому изданию.

Она добавила, что приезжает в Ригу с искренней любовью и теплотой...

"Чулпан открывает глаза". Рунет о латвийском ВНЖ известной актрисы...

|

|

Этот день в авиации. 29 мая |

1891 - Родился Константин Константинович Арцеулов — русский и советский лётчик, планерист, художник-иллюстратор, внук художника Айвазовского. Первым в Российской империи в 1916 году разработал и применил приемы и технику вывода самолёта из штопора, ставшие революционным достижением в практической авиации. Пионер русского и советского планеризма.

Родился в семье потомственного моряка Константина Арцеулова (сына Николая Арцеулова) и Жанны Арцеуловой, дочери Ивана Айвазовского. Учился в Морском кадетском корпусе (1906—1908), затем работал на авиационном заводе С. Щетинина в Петербурге, одновременно учился в лётной школе и занимался планеризмом. На планёрах собственной конструкции поднимался в воздух.

В 1911 году получил диплом пилота-авиатора. В 1912 году — инструктор в Севастопольском аэроклубе.

Участник 1-й мировой войны, в начале её служил в кавалерии, командовал взводом, прапорщик. В 1915 году сдал экзамен на военного лётчика. Затем служил в 18-м корпусном авиационном отряде, совершил около 200 разведывательных полётов. С 1916 года лётчик 8-го истребительного авиационного отряда, успешно провёл 18 воздушных боёв. В том же году был назначен начальником отделения по подготовке лётчиков-истребителей в Севастопольской школе авиации.

Здесь осенью 1916 года Арцеулов впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из штопора.

В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-истребителей, что расширило манёвренные возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации.

Награждён орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами, Святой Анны 4-й степени и тремя другими орденами.

Февральскую и Октябрьскую революции встретил в Крыму. В 1918 году, выполняя поручение солдатского комитета истребительного отделения, формировал на базе школы 1-й Красный социалистический авиационный отряд. При занятии Крыма Врангелем, как бывший офицер, не явившийся добровольно, был формально мобилизован Врангелем, фактически оставаясь на должности инструктора Качинской авиашколы, числившейся в резерве армии и фактически не действовавшей. Поддерживал отношения с большевистским подпольем. Когда в ноябре 1920 года Красная Армия подошла к Перекопу и начались бои на перешейке, общим собранием солдат был избран начальником лётной части школы, летал для связи с наступающими частями Красной Армии. С приездом командования был официально зачислен в ряды в РККА, оставшись на той же должности.

В декабре 1920 года получил назначение в 1-ю Московскую высшую школу красвоенлётов (на Ходынке). Одним из его учеников был Валерий Чкалов. В 1923 году испытывал первый советский истребитель И-1 конструкции Н. Н. Поликарпова. Был пионером советского планеризма, в 1923 году получил диплом пилота-парителя № 1. Разработал и построил 5 планёров собственной конструкции, среди них А-5. В составе советской команды участвовал в соревнованиях планеристов в Германии в 1925 году. В 1927 году переведён в гражданскую авиацию (Добролёт) для работ в области аэрофотосъёмки и ледовой разведки. Собственноручно провёл аэрофотосъёмку многих удалённых районов страны, участвовал в определении трассы будущего Турксиба.

В 1933 году был осуждён к высылке в Архангельск. Работал мотористом на катере. Реабилитирован в 1937 году.

По причине большого перерыва в лётном стаже на военную службу не вернулся. Занялся художественным творчеством. Был членом Союза художников СССР. Оформил более 50 книг, 240 номеров журнала «Техника — молодёжи», где он был ведущим художником, также иллюстрировал журналы «За оборону», «Крылья Родины», «Юный техник», «Моделист-конструктор». Автор панно в главном зале Центрального дома авиации и космонавтики имени М. В. Фрунзе.Умер 18 марта 1980 года в Москве.Похоронен в Москве, на Кунцевском кладбище...

1894 - В мае опубликована работа К.Э.Циолковского "Аэроплан или птицеподобная (авиационная) лететельная машина"

1895 - Родился Алексей Михайлович Черемухин — советский авиационный конструктор, создатель первого советского вертолёта. Лауреат Ленинской премии(1957) — за создание скоростного реактивного пассажирского самолёта Ту-104 и двух Сталинских премий первой степени (1951,1952),Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (8.8.1947).

В 1914 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, на механический факультет.

Когда началась Первая мировая война, Алексей Черёмухин оставил учёбу в институте и поступил вольноопределяющимся в 13-й корпусной авиационный отряд в действующей армии. В июне 1915 года он был направлен в школу авиации Императорского Московского общества воздухоплавания, где попал на четырёхмесячные «Теоретические курсы» Н. Е. Жуковского. Лекции читали ученики профессора, там же Черёмухин познакомился и с А. Н. Туполевым. В это же время он познакомился и с будущей женой, Ниной Фёдоровной Рерберг, дочерью Ф. И. Рерберга. По окончании курсов, в начале февраля 1915 года, выдержал экзамен на лётчика и был направлен на юго-западный фронт в 4-й Сибирский корпусной авиационный отряд. 24 марта 1916 года произведён в чин прапорщика. В апреле 1916 года прапорщик Черёмухин совершил свой первый боевой полёт, а 12 декабря 1916 года был удостоен звания «военного лётчика». Всего до конца войны им было выполнено 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным прикрытием.

За мужество и отвагу был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орденами Св. Анны 2-й степени с мечами, 3-й степени с мечами и бантом, 4-й степени с надписью «За храбрость», орденами Св. Станислава 2-й степени с мечами и бантом и 3-й степени, а также высшим боевым орденом Франции — «Военным крестом».

20 декабря 1917 года Управлением Военного Воздушного Флота А. М. Черёмухин был назначен инструктором в Качинскую военную авиационную школу в Севастополе, после расформирования которой в марте 1918 года вернулся в Москву.

После возвращения в Москву, с первых дней организации Центрального аэрогидродинамического института Черёмухин вместе с другими учениками профессора Н. Е. Жуковского участвовал в создании первого авиационного научного учреждения в СССР: в проектировании тяжёлого самолёта, двухмоторного триплана КОМТА (1922—1923) и пассажирского самолёта АК-1 (1922—1924).

Поступил в МВТУ (закончил его в 1923 году). С 1920 года работал лётчиком-экспериментатором. Кроме этого, начал исследования в области методов расчёта продольной устойчивости самолёта.

С 1924 года занимался проектированием и строительством самой большой в мире, в то время, аэродинамической трубы Т-1 и Т-2.

В 1927 году ему было поручено руководство работами ЦАГИ по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам): он стал руководителем «геликоптерной группы». Результатом работы этой группы стал аппарат ЦАГИ-1ЭА, совершивший свой первый полёт в сентябре 1930 года. А. М. Черёмухин не только проектировал и строил первый советский геликоптёр, но и испытывал его; 14 августа 1932 года А. М. Черёмухин он установил на нём неофициальный мировой рекорд высоты полёта — 605 м.

В ночь на 4 января 1938 года был арестован; 1938—1941 годы он «провёл» в ЦКБ-29.

С 1938 года — в опытном КБ А. Н. Туполева; с 1953 года — заместитель генерального конструктора. В 1955 году реабилитирован.

А. М. Черёмухин умер 19 августа 1958 года в Паланге (ныне Литва). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

1910 - Состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Хаммонд Кёртисс, и получивший приз в 10 000 долларов. Странно, но победил самолёт. И кто бы мог подумать! Кёртисс пролетел 220 км за 153 минут со средней скоростью около 89 км/ч, затем облетел Манхэттен и Статую Свободы. Кёртисс получил первую (!) в США лицензию пилота в 1911-м (братья Райт получили 4-ю и 5-ю).

1918 - Состоялся первый полёт самолёта, получившего обозначение Schutte-Lanz D.VI.

Имел оригинальную конструкцию - это был практически моноплан с крылом типа "парасоль", но с дополнительным крылом,установленном на распорках основного крыла. На самолёт установили шестицилиндровый двигатель водяного охлаждения Mercedes D III мощностью 160 л.с. и спаренный 7.9-мм пулемёт LMG 08/15 Spandau.Уже в ходе первого же полёта он разбился и его решено было не восстанавливать.

1935 - (по 5 июня) начался перелёт на норвежском гидросамолёте-разведчике MF.11 из Хортена на Шпицберген и обратно, дальность которого составила 4600 км.

1939 - Образовано Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика".

1940 - Первый полёт экспериментального "складного истребителя" ИС Владимира Васильевича Шевченко и Василия Васильевича Никитина, лётчик-испытатель Кулешов Василий Фёдорович. ИС-1 являлся экспериментальным самолётом, построенным для изучения небывалой до этого схемы и проверки механизма уборки крыла и шасси в полёте.

1940 - Лётчик Лаймен Бьюльярд выполнил первый полёт на прототипе Vought XF4U-1, на основе которого был создан один из лучших палубных истребителей Второй мировой F4U Corsair.

1940 - Первый полёт экспериментального "складного истребителя" ИС Владимира Васильевича Шевченко и Василия Васильевича Никитина, лётчик-испытатель Кулешов Василий Фёдорович. ИС-1 являлся экспериментальным самолётом, построенным для изучения небывалой до этого схемы и проверки механизма уборки крыла и шасси в полёте.

1942 - Первый буксируемый полёт (за едущим джипом) полноразмерной модели автожира-змея «Роташют II». Первым автожиром-змеем, предназначенным для использования в военных целях, был английский летательный аппарат «Роташют», созданный австрийцем Раулем Хафнером, работавшим в экспериментальном центре воздушно-десантных войск в Манчестере. Предполагалось, что автожир-змей будет буксироваться самолётом, а затем отцепляться, давая десантнику возможность бесшумно приземлиться позади вражеских позиций (заменяя, тем самым, парашют).

1942 - Постановления Государственного Комитета Обороны

№ 1825 « О комиссии. для проведения государственных испытаний мотора М-71, производства завода № 19».

№ 1826 « О выпуске самолетов Як-1 с моторами М-105ПФ».

№ 1827 «О ремонте моторов на самолетах Пе-2 в 223-й авиадивизии и наказании виновных в поставке дефектных моторов».

1944 - Первый полёт датского лёгкого санитарного самолёта KZ.IV.

1946 - (с 6 мая) завершились заводские испытания первого опытного Як-18-1, снабженного двигателем М-11ФМ и винтом ВИШ-АВ-22.

1951 - Капитан ВВС США Чарльз Блэр совершил перелёт через Северный полюс на истребителе Р-51 "Мустанг" из Бардуфосса в Норвегии в Фэрбенкс на Аляске, пролетев 5246,5 км за 10 часов 29 минут.

1952 - Воздушная дозаправка впервые используется в боевом полёте. Во время Корейской войны двенадцать F-84 Thunderjets 159-й эскадрильи истребителей-бомбардировщиков дозаправились танкером KB-29 по пути в Саривон (Южная Корея).

1953 - На аэродроме НИИ ВВС (г. Жуковский Московской области) столкнулись взлетавший самолёт Ил-12 и проходивший государственные испытания вертолёт Ми-4. Причина — невнимательность руководства полётами и лётчиков. Погибли 5 членов экипажа Ил-12 и 3 на Ми-4.

1958 - Мировой рекорд скорости на замкнутом маршруте 100 км - 162,7 км/ч,лётчик-испытатель 1-го класса Всеволод Владимирович Виницкий на Ка-15.

1958 - Перехват тактического самолёта-разведчика RF-84F Thunderflash FR-13 52-7237 42-й эскадрильи ВВС Бельгии. Истребитель лейтенанта Мартина Паулюса, совершавший полёт над нейтральной зоной, нарушил границу и был принужден к посадке на аэродроме Рибниц парой истребителей МиГ-17 773-го ИАП. На посадке лётчик пытался уйти, но предупредительная очередь прижала его к полосе. При осмотре выяснилось, что самолёт был вооружен и оснащён фоторазведывательным оборудованием. Лётчик освобожден 21 июня, а самолёт доставлен в ФРГ железнодорожным транспортом.

1963 - На Базе ВВС "Эдвардс" (штат Калифорния, США) состоялся очередной восемнадцатый полёт ракетного самолёта "Х-15". Аппарат пилотировал лётчик-испытатель Джозеф Уолкер (Joseph Walker). В ходе полёта была достигнута максимальная скорость 6208 км/ч и максимальная высота 28040 м.

1969 - Совершил полёт французский экспериментальный истребитель "Мираж Милан", во время которого впервые была предпринята попытка уборки и выпуска "усов" (moustache). Мираж Милан" является модификацией самолёта "Мираж" 5. В целях приспособления самолёта к эксплуатации на швейцарских горных аэродромах с коротким и узкими взлётно-посадочными полосами швейцарское государственное авиапредприятие ЕФВ (EFW) в Эммене предприняло попытку использования в самолёте убираемой несущей поверхности, которая разрабатывалась швейцарскими инженерами ещё в 50-х годах для собственного боевого самолёта.

1969 - Катастрофа вертолёта Ми-2 в районе Олекминска. Вертолёт Ми-2 выполнял транспортные рейсы по эвакуации жителей острова Кыллах из-за ледовых заторов на реке Лена. Пилотировал его экипаж, состоящий из командира (КВС) Б. Т. Ипполитова и штурмана А. Я. Нечаева. Первый рейс был выполнен успешно. Однако во втором на борт сели 26 пассажиров: 7 взрослых, 8 школьников и 11 дошкольников. При этом взлётный вес оказался превышен на 475 килограммов.Пилот завис на небольшой высоте над землёй и начал разгоняться в сторону реки. Но когда Ми-2 вышел на край обрыва, «воздушная подушка» под ним пропала, что резко снизило подъёмную силу. Снизившись над рекой, вертолёт ударился рулевым винтом о берег. Потеряв управление, машина закружилась влево, упала на лёд и перевернулась, а через 10—15 минут затонула. В происшествии выжили оба члена экипажа и одна взрослая пассажирка. Все остальные 25 пассажиров (6 взрослых и 19 детей) погибли.

1974 - В Советском Союзе в сторону Луны с космодрома Байконур с помощью РН "Протон-К"/SL-12 запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-22" (Е8ЛС 2 №220). Программа полёта включала выход на орбиту ИСЛ и проведения научных исследований,включая фотографирование поверхности Луны.

1984 - Катастрофа самолёта Ту-22 ЦБП И ПЛС, КК л-т Ахмед Али Альбани.

Метеоусловия: ДПМУ, безоблачно, видимость 10км. Экипаж выполнял полет в зону. После взлёта в наборе высоты на крейсерском форсаже командир корабля, контролируя работу топливной автоматики, упустил контроль за режимом набора. Самолёт начал увеличивать угол тангажа и вертикальную скорость. Оператор и штурман возникшую ситуацию не поняли. Оператор сбросил крышку люка и катапультировался. Заметив значительный набор высоты, командир корабля резко отдал штурвал от себя до отрицательной перегрузки –1,0.

Штурман корабля, услышав гул в кабине и, почувствовав завихрение воздуха, под действием отрицательной перегрузки, очутившись в непонятном положении, также катапультировался. Оператор после срабатывания автоматики кресла от него не отделился (держался мертвой хваткой за поручни кресла) и летел вместе с креслом до земли. При ударе о землю погиб. Штурман при приземлении получил перелом бедра, остался жив. КК доложил о катапультировании членов экипажа РП, выполнил два захода и произвёл нормальную посадку на своём аэродроме.

Из рапорта л-та Ахмеда Али Альбани: «После взлёта убрал шасси, закрылки, фары. Взлёт осуществлял на УПРТ-84. Я поставил автопилот в рабочее положение, включил выключатель «Крен», выключатель «Включение АП», но на кнопку не нажимал. Угол набора высоты был нормальным. Штурман дал команду на первый разворот для взятия курса 305°. В это мгновение я обнаружил, что угол атаки значительно увеличился (даже оператор Альмари заметил это). В это же время я смотрел на указатель топливомера и на желтые лампочки, чтобы убедиться, что центровка самолёта находится в необходимых пределах. Убедившись, что все нормально, начал отдавать штурвал от себя и тут же услышал звук, похожий на взрыв. Когда я отдавал штурвал от себя с небольшим креном вправо, то обнаружил, что красная лампа сигнализации о покидании самолёта оператором горит. Самолёт в это время вертикально снижался. При постановке РУД на МГ катапультировался штурман Ашур. Я доложил РП, что катапультировались штурман и оператор. Сделав два прохода согласно указаниям РП, с третьего совершил нормальную посадку на своем аэродроме».

Причины:

1. Грубая ошибка в технике пилотирования командира корабля при создании перегрузки от –1ед до +4,5ед, что создало впечатление у членов экипажа о неуправляемости самолёта.

2. Слабая морально-психологическая подготовка членов экипажа.

1985 - Катастрофа пассажирского самолёта Ан-2Р 2-го Ленинградского (Ржевского) объединённого авиаотряда, произошедшая в Ленинградской области близ аэропорта Ржевка, в которой погибли 4 человека.

Ан-2Р (СССР-70218) должен был совершать учебный полёт по маршруту Ржевка — Любань — Извара — Остроговицы — Вохоново — Ржевка, а пилотировал его экипаж из Ржевского же авиаотряда в составе двух пилотов. В нарушение наставления по производству полётов (НПП ГА-78), данный полёт был совмещён с облётом самолёта после установки аппаратуры для опрыскивания, для чего в бак для химикатов была залита вода (530 литров). Также на борту находились три пассажира, при этом инженер Яшник сидел в кабине, а командир авиаэскадрильи Суворин и его заместитель Павлов сидели в передней части салона. Центровка самолёта не выходила за пределы, однако взлётная масса была превышена на 217 килограмм.

Погодные условия были хорошими, когда в 10:20 Ан-2 после разбега в 300—400 метров на скорости 110 км/ч взлетел со взлётно-посадочной полосы по магнитному курсу 237°, при этом экипаж о взлёте не докладывал. Высоту самолёт набирал медленно и примерно через километр (к торцу ВПП) поднялся на 15—20 метров, а его скорость в этот момент составляла около 112 км/ч. Ближний приводной радиомаяк Ан-2 прошёл на высоте 30—35 метров при скорости 125 км/ч, когда пилоты начали сливать воду, при этом делая медленный разворот к площадке для экстренной посадки, которая располагалась в 3 километрах юго-западней (азимут 220°) КТА. Но в процессе поворота самолёт начал терять высоту и в 10:23:14 в 20—25 метрах над землёй стойками шасси зацепил верхушки сосен, а ещё через 4 секунды, пролетев 260 метров по курсу 50°, врезался левой частью крыла в деревья, развернулся в воздухе, рухнул на землю и загорелся.

Согласно выводам комиссии, предположительной причиной катастрофы стало падение мощности двигателя в процессе разгона по ВПП, а также при наборе высоты. В результате довольно быстро возникла ситуация, когда избыток мощности стал равен нулю и самолёт начал снижаться, чего уже не мог предотвратить даже слив воды. Причиной падения мощности двигателя по мнению комиссии мог послужить либо отказ двигателя, либо отход РУДа от взлётного положения, который мог быть не зафиксирован. Что же до превышения взлётного веса, то, согласно выводам, он не был причиной катастрофы.

1993 - Состоялся первый полёт прототипа ударного тактического истребителя Tornado GR.Mk.4. Поставка первых самолётов началась в октябре 1997 года.

1995 - Погиб заслуженный лётчик-испытатель СССР капитан Эдуард Николаевич Чельцов. Поднял в небо и провёл лётные испытания второго экземпляра М-17, М-55. В его лётной книжке значатся 39 типов воздушных судов от Як-18 и вертолётов Ми-1 и Ми-4 до ВМ-Т «Атланта», М-17 и М-55. Более 4500 часов в небе. Погиб при выполнении испытательного полёта на высотном разведчике М-55 «Геофизика».Истинная причина катастрофы так и осталась невыясненной.Похоронен в Москве на Митинском кладбище (уч. № 149), в родственном захоронении, рядом с могилой матери.

2002 - Первый полет Aceair AERIKS 200.

Швейцарская компания Aceair SA была создана в городе Манно в 1999 году. Её первым проектом стал лёгкий двухместный самолёт A-200 Aerkis. Предполагалось что его будут распространять желающим в виде китового набора для самостоятельной сборки.

Впервые A-200 (регистрационный номер HB-YKS) поднялся в воздух 29 мая 2002 года. В 2003 году он засветился на нескольких авиационных шоу, вызвав определенный интерес. Но так же быстро самолет пропал из виду. Причиной этому стал отказ австрийской фирмы Diamond Engines от дальнейшего производства двигателей GIAE-110R, ставших "сердцем" Aeriks. Замены двигателю не нашли и уже в 2004 году компания Aceair прекратило свою деятельность.

2003 - Первый полёт четырехместного самолёта Van's Aircraft RV-10. Производство RV-10 осуществлялось в качестве наборов для самостоятельной сборки будущими владельцами, что минимизировало цену. Построено около 1000 экземпляров.

2004 - Первый полёт NAL Saras. Это лёгкий гражданский многоцелевой самолёт выпускаемый индийской авиастроительной компанией «National Aerospace Laboratories». Проект начался в 1991 году как сотрудничество с Россией (у ОКБ им. Мясищева был аналогичный проект под названием М-102 "Дуэт"). Организация работ по совместной разработке единого проекта предусматривала разделение работ, в частности ЭМЗ им. Мясищева разрабатывал фюзеляж, шасси, самолётные системы и оборудование (российское), БРЭО (российское), устанавливал силовую установку (российскую). NAL отвечала за разработку крыла, оперения, БРЭО (импортное), силовую установку (P&W РТ6А-66). Однако финансовые трудности привели к тому, что россияне вышли из проекта на начальной стадии. В январе 2016 года сообщалось об отмене проекта. Но в феврале 2017 года проект индийцами был возрождён.

2007 - Состоялись первые успешные испытания новой крылатой с на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

2007 - Проведены испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с разделяющейся головной частью. Прототип ракеты был запущен с мобильной пусковой установки космодрома "Плесецк". Спустя 28 минут учебные боевые блоки успешно поразили условные цели на полигоне "Кура" на Камчатке.

2008 - В Китае из акватории Желтого моря проведен из под воды испытательный пуск новейшей баллистической межконтинентальной ракеты "Цзюйлан-2"/"Большая волна"/ с борта специально переоборудованной для этих целей субмарины класса "Гольф" для новейшей атомной субмарины проекта 094. Первая из подлодок этого типа была спущена на воду в 2004 году и сейчас проходит испытания перед своим базовым размещением на острове Хайнань.

2013 - с ПУ № 5 площадки № 1 российского космодрома Байконур (Казахстан) осуществлён пуск ракеты-носителя “Союз-ФГ” (11А511У-ФГ) № И15000-045 с космическим кораблём “Союз ТМА-09М” (Союз-ТМА М, сер. № 709). Корабль пилотирует экипаж в составе:

– Юрчихин Фёдор Николаевич(4-й космический полёт) - командир корабля,Россия;

– Пармитано Лука (PARMITANO Luca)(1-й космический полёт) - бортинженер корабля, Италия;

– Найберг Карен (NYBERG Karen)(2-й космический полёт) - бортинженер корабля.

29 мая 2013 года космический корабль состыковался с МКС к малому исследовательскому модулю РС МКС “Рассвет” (МИМ1). Сближение и стыковка проходили по “короткой” схеме – между стартом и стыковкой прошли 5 час. 39 мин.

2018 - Система ПВО Израиля «Железный купол» 29 мая перехватила не менее 35 ракет из 90, выпущенных из сектора Газа.

2018 - Американская компания Virgin Galactic успешно провела 13-й испытательный полёт своего туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. В ходе испытаний корабль был поднят в воздух на специальном самолёте-носителе. После отделения SpaceShipTwo пилоты на некоторое время включили ракетные двигатели. После этого аппарат спланировал на Землю, совершил мягкую посадку. За полётом со стартовой площадки наблюдал основатель и председатель совета директоров Virgin Galactic Ричард Брэнсон...

|

|

Салат из мексиканской смеси овощей с колбасой и картофелем... |

Ингредиенты:

• Мексиканская смесь замороженных овощей - 1 упаковка (400 гр);

• Колбаса полукопченая - 300 гр.;

• Помидоры - 2 шт.;

• Свежий огурец - 1 шт.;

• Картофель среднего размера - 3 шт.;

• Пучок зелени укропа;

• Пучок зеленого лука;

• Соль по вкусу;

• Майонез для заправки салата...

1. Мексиканскую смесь отвариваем по инструкции на упаковке, я овощи варила 7 минут в подсоленной воде. Выложим вареную смесь в дуршлаг и даем ее полностью остыть.

2. Картофель варим до готовности и остудив чистим его. Режем вареный картофель небольшим кубиком.

3. Свежие огурцы,помидоры и полукопченую колбасу я также нарезаю мелким кубиком.

4. Всю свежую зелень мелко шинкуем.

5. В миске подходящего размера смешиваем все подготовленные продукты.

6. Солим по своему вкусу и заправив майонезом перемешиваем наш салат из мексиканской смеси овощей...

|

|

В чём заключается секрет скорости "Черного дрозда". |

«Черный дрозд» является одним из самых известных разведывательных самолётов в истории человечества не только благодаря причудливой форме фюзеляжа, но также благодаря невероятной скорости, которую способна набирать данная машина во время полётов. Хотя сегодня SR-71 больше не используется ЦРУ, самолёт всё ещё остается одним из самых быстрых на планете Земля.

В чем же заключается секрет его скорости?

Разработка «Черного дрозда» завершилась в 1964 году. Тогда же машина совершила свой первый полёт. В эксплуатацию самолёт был введён после серии испытаний в 1966 году, поступив на службу ЦРУ США. В общей сложности американцы сделали 32 таких самолёта-разведчика с футуристическим дизайном. Последний был продиктован отнюдь не эстетическими пристрастиями конструкторов, а практической необходимостью – снижению заметности самолёта для средств обнаружения.

Самолёт активно использовался американцами в годы холодной войны между блоками в качестве эффективного разведывательного средства. Часть SR-71 базировалась в Европе, часть в Японии. Советское ПВО нередко регистрировало факт нарушения государственной границы данным самолётом-разведчиком. Правда каждый раз, когда «Черный дрозд» был обнаружен, самолёт сразу же разворачивался и на всей скорости уходил обратно в свое воздушное пространство. Особенно активно SR-71 применялся в годы арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

Сбить «Черного дрозда» ни разу не получилось, так как самолёт активно пользовался весьма действенным противоракетным трюком – уходом на сверхвысоту за кратчайшее время. В этом ему помогала просто чудовищная скорость по меркам 1960-х годов в 3.2 Маха. Секрет такой проворности конечно же крылся в используемой силовой установке.

Список достижений этого самолета выглядит так :

- первый в мире серийный самолёт, выполненный по технологии малой заметности для радаров Стелс;

- первое серийное применение статически неустойчивой аэродинамической схемы - это когда пилот вручную не мог управлять таким самолётом (это приводило к "раскачке" и разрушению самолёта уже через несколько секунд), только автоматическая система управления справлялась с этой задачей;

- самый быстрый серийный самолёт в мире, максимальная скорость 3500 км/час (и абсолютный рекорд 3600 км/час) и высота почти 26 км, на которой самолёты уже не летают;

- уникальная система спасения экипажа на любых скоростях, вплоть до максимальных;

- более 90% деталей - из титановых сплавов, потому что аэродинамический нагрев достигал 450 градусов! Прикольно, что в США не было титана под эту программу, и его закупали в СССР! То есть, с помощью СССР делали разведчик для слежения за СССР!

- система жизнеобеспечения экипажа, включая скафандры, которая впоследствии была использована почти без изменений в космической программе Спейс Шаттл;

- система кондиционирования и охлаждения кабины и агрегатов, с топливом в качестве хладоагента;

- система астронавигации по звездам (в том числе, и в дневное время) не имела на тот момент вообще никаких аналогов в авиации - не забываем, что никакого GPS тогда еще не было и в помине;

- уникальная силовая установка - комбинированный двигатель с воздухозаборником, была вообще-то совсем за гранью возможного...

Про двигатель отдельно. Это был совершенно уникальный комбинированный турбо-прямоточный двигатель Pratt & Whitney J58-P4 - на малых скоростях он работает как обычный двухконтурный ТРД (как на всем знакомых боингах с эрбасами). А вот на больших скоростях внутренний турбокомпрессорный контур переводится на пониженный режим работы 20% - для этого открываются створки перепуска воздуха за 4-й ступенью компрессора, и воздух подается непосредственно к форсажной камере. Т.е. внешний контур с форсажной камерой дает 80% тяги - это уже почти прямоточный ВРД. Таких комбинированных двигателей никто не сделал ни до, ни после - даже немцы.

Интересно, что в 70-х на лекциях по теории и конструкции ТРД в МАИ говорилось о комбинированных турбо-прямоточных двигателях, что такие схемы рассматриваются, но то, что они уже выпускаются серийно, никто и знать не знал... Да и как знать, если в СССР все американское было засекречено.

Ещё одна изюминка - воздухозаборник с автоматически управляемым конусом. Нужно было "запустить" воздухозаборник, на скорости 1,5 Маха вначале вдвинув, а затем выдвинув конус на строго определённую величину и со строго определенной скоростью - иначе на конус "не сядут" сверхзвуковые скачки уплотнения, что приведёт к неустойчивости (помпажу) и остановке двигателя. Причём всё это надо было проделать синхронно сразу на 2-х двигателях! Это сейчас можно поручить такое дело электронике, но в середине 60-х годов такую задачу могла выполнить только гидромеханическая система автоматического управления.

Командованию ВВС пришлось наладить специальную программу обучения не только для пилотов, но и для всего обслуживающего технического персонала (чтобы получить допуск к работам на самолёте, нужно было дополнительно, после всех учебных заведений и многолетней работы, ещё проучиться не менее года). Подготовка самолёта и экипажа к полётам начиналась задолго до полётов и была сравнима по трудоёмкости с подготовкой космических полётов. Сложнейшей оказалась и эксплуатация самолёта - он имел баки хитрой конструкции, которые текли на земле, но становились герметичными только при разогреве в полёте, поэтому самолёт мог взлететь только с небольшим количеством топлива, далее дозаправиться в воздухе и только затем приступить к выполнению задания. Что потребовало производства целых 30 специальных самолётов-дозаправщиков...

Производство SR-71 на заводе Lokheed Skunk Works в городе Бербанк, штат Калифорния. Всего сделали 50 фюзеляжей, но самолётов в эксплуатации было меньше.

Первые самолёты SR-71 из-за чрезвычайной сложности конструкции болели детскими болезнями, и на скорости за 3000 км/час это нередко заканчивалось разрушением самолёта, в результате было потеряно в общей сложности почти треть от всех выпущенных машин (12 из 32). Но в подавляющем большинстве случаев система спасения отрабатывала на отлично даже на таких бешенных скоростях, что спасло не одного пилота (за всю историю полётов погиб 1 оператор). Поэтому пилоты и технический состав относились к самолёту и его конструкторам, которые разработали такой выдающийся самолёт, с очень большим уважением и рисовали на килях самолетов эмблему лаборатории Skunk Works Келли Джонсона - веселого скунсика.

И до сих пор, по прошествии 25 лет, в США действует община SR-71 - сообщество всех тех, кто когда-то работал в программе SR-71.

Ни один SR-71 не был ни разу сбит, хотя во время войны во Вьетнаме было конкретное задание достать его зенитной ракетой (а ничем другим достать было невозможно) - на это вьетнамско-советскими ПВО было потрачено около 800 ракет, но безуспешно. Также не удалось этого сделать и далее ни в одной из последующих локальных войн, хотя SR-71 утюжил все театры военных действий вдоль и поперёк. Не доставал SR-71 и знаменитый МиГ-25, не хватало совсем немного - 5 километров высоты! Да и как достать, если МиГ-25 был сделан для доставания совсем другого самолета - Nord Ameriken XB-70 Valkyrie, которая благополучно почила в бозе с выходом SR-71.

Фактически самолёт взлетал с минимальным количеством топлива, далее полная заправка в воздухе, после чего ускорялся с набором высоты и становился совершенно неуязвимым ни для каких ракет или самолётов. И в этом была совершенная гениальность Великого Конструктора...

Однако, несмотря на то, что программа SR-71 была развёрнута и продолжалась добрых 20 лет, её стоимость оказалась на грани неподъёмности даже для США при их почти неограниченных ресурсах. Так, расходы на содержание только одной эскадрильи SR-71 равнялись затратам на поддержание в лётном состоянии двух авиакрыльев тактических истребителей (в котором примерно в 6 раз больше самолётов), а, к примеру, затраты на один разведывательный полёт SR-71, с учётом предполётного технического обслуживания и привлечения к выполнению задания самолётов-заправщиков, зашкаливали и составляли 8 млн. долларов. Естественно, с потеплением международной обстановки в конце 80-х годов, при первой же возможности программу закрыли. Причем на заводе уничтожили полностью всю оснастку - под предлогом того, чтобы не дать кому-либо когда-либо повторить этот самолёт.

Однако ВВС, лишившись разведовательных "глаз", фактически воспрепятствовали полному закрытию, и несколько самолётов остались в эксплуатации до 1998 года, когда программа была уже закрыта окончательно...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Скумбрия с зелёным луком по-корейски... |

Вариант маринования рыбы любимый многими. По этому рецепту можно приготовить любую рыбу. Но скумбрия -вне конкуренции. В ней мало костей, она нежная и просто тает во рту. Попробуйте и вы будете возвращатся к этому рецепту снова и снова...

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.;

Лук зеленый — 40 г.;

Скумбрия — 1 шт.;

Уксус — 2 ст. л.;

Огурец — 1 шт.;

Чеснок — 5 зуб.;

Паприка сладкая — 1 ч. л.;

Имбирь — 0,5 ч. л.;

Перец черный — 0,5 ч. л.;

Кориандр — 1 ч. л.;

Перец красный жгучий — 0.5 ч. л.;

Кунжут — 2 ст. л.;

Соль — 1,5 ст. л.;

Масло растительное — 50 мл...

Рецепт:

Чистим и нарезаем скумбрию. Удаляем кости. Снимаем кожу. Оставляем кусочки филе.

Всыпаем в рыбу чайную ложку соли и вливаем уксус 9%. Она должна постоять полчаса.

За это время трём морковь на тёрке для моркови по- корейски.

Лук нарезаем длинными полосками, примерно по пять см.

Огурец нарезаем длинными брусками. Овощи складываем вместе, добавляем соль, приправы, и хорошенько мнём руками.

Как только овощи дадут сок, заливаем их кипящим растительным маслом, которое заранее нагреваем.

Соединяем рыбу и овощи. Перемешиваем.

Даём постоять и замариноваться в течении суток...

Приятного аппетита!

|

|

Тушёная капуста с мясом... |

Тушёная капуста с мясом – простой и незатейливый рецепт, который подойдет для любого приема пищи. Капуста и свинина очень хорошо сочетаются, блюдо получается вкусным и сытным...

Ингредиенты:

капуста – 800 гр.;

свинина – 600 гр.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 70 гр.;

вода – 100 мл.;

лавровый лист – 2 шт.;

приправа для свинины – 1 ч.л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

масло растительное – 100 мл...

Приготовление:

Свинину порежем мелким кубиком и обжарим на растительном масле до золотистой корочки. Делать это нужно при открытой крышке примерно 15 минут. Лук порежем мелким кубиком, морковь потрем на крупной терке. Добавим овощи к мясу и обжарим все вместе 5-7 минут. Капусту нашинкуем и добавим к мясу с овощами. Когда капуста пустит сок, делаем минимальный нагрев и тушим капусту в собственном соку. Если капуста старая, осталась у вас с прошлого года, тушим 40 минут, если молодая – достаточно 15 минут. Томатную пасту разводим в воде, добавляем в капусту, также добавляем соль, черный молотый перец, приправу для мяса, можете добавить любые специи, которые любите, и тушим еще 10 минут. Капусту отключаем, добавляем лавровый лист, даем ей постоять 10 минут и подаем к столу.Вкусное и простое второе блюдо тушёная капуста со мясом готово! Более подробный процесс приготовления смотрите на видео.

Приятного аппетита!

|

|

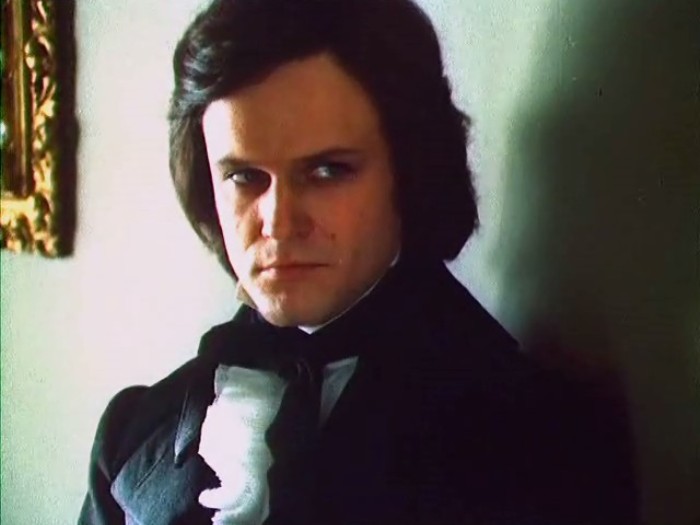

Любопытные факты о полководце Наполеона - гасконце, который ненавидел монархию, а сам стал королём... |

Как Париж узнал гасконца Жан-Батиста

Судьбе Жан-Батиста, который родился в городе По в 1763 году предопределено было сделать несколько крутых виражей. Почтенный отец прочил ему продолжение семейного дела и карьеру провинциального юриста. Бернадоту была уготована совершенно иная доля. Когда будущий маршал был совсем юным, отец умер. Горячая гасконская кровь не могла позволить молодому человеку сидеть на месте. В 1780 году он поступил на службу в королевскую пехоту.

Юный Бернадот оказался отличным солдатом, искусным фехтовальщиком, был смел и заслужил безусловное уважение товарищей. Несмотря на всё это, шансов дослужиться до звания выше сержантского у простолюдина не было. Никакого. В то время офицерами могли быть только дворяне. Тут Жану-Батисту сказочно повезло. Французская революция дала ему прекрасный шанс проявить себя. Бернадот воспользовался им на полную катушку.

После взятия Бастилии сержант получил чин младшего лейтенанта. Ещё через четыре года, которые он храбро сражался в рядах Рейнской армии с интервентами, Жан-Батист стал бригадным генералом. Подчинённые души не чаяли в Бернадоте. Он был строг, требователен, совершенно нетерпим к мародёрству, но справедлив и честен до мозга костей. Как вчерашний простой солдат он прекрасно понимал своих товарищей по оружию. За всё это они его безмерно уважали и любили. Приказы Жана-Батиста исполнялись всегда беспрекословно.

Бернадот женится на невете Наполеона

В 1797 году Жан-Батист познакомился с другим генералом революционной армии, Наполеоном Бонапартом. Вначале между столь похожими по духу молодыми людьми завязалась дружба. Но со временем отношения расстроились. Соперничество двух честолюбивых талантливых полководцев вылилось в настоящую вражду. Усугубило создавшуюся ситуацию то, что Бернадот влюбился в невесту Наполеона.

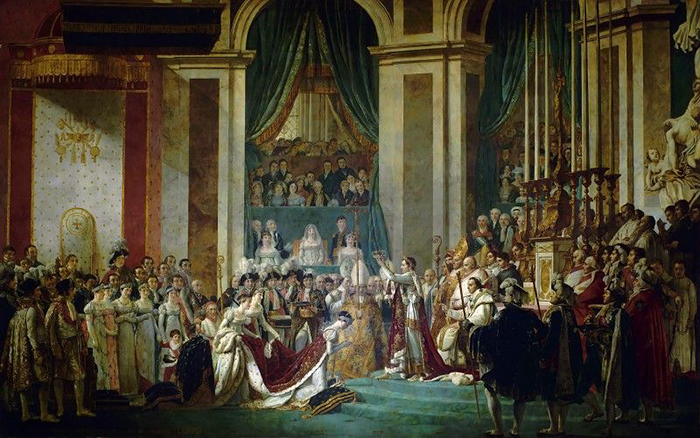

Дезире Клари была младшей сестрой жены Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона. Она была по уши влюблена в него и готовилась выйти за него замуж. Этому не суждено было статься. В Париже Наполеон познакомился с Жозефиной де Богарне, у них завязался бурный роман. На ней он в итоге и женился в 1796 году. Брошенная Дезире была просто в отчаянии. Тут на её горизонте и появился молодой и красивый генерал Бернадот. Он искренне полюбил девушку и в 1798 году состоялась их свадьба.

После этого события натянутые отношения между Бонапартом и Бернадотом были окончательно испорчены. Жан-Батист стал благодаря жтому браку дальним родственником Бонапартам. Наполеон считал, что его соперник женился на Дезире лишь из честолюбивых карьерных соображений. Это совсем не соответствовало истине. Бывшая невеста Наполеона и Бернадот прожили вместе долгую и счастливую жизнь.

Ровно через год после свадьбы у пары родился первенец. Жан-Батист был поклонником скандинавских баллад и назвал наследника необычным для Франции именем Оскар. Бернадот являлся на то время военным министром. Он знал, что готовится военный переворот, который возглавляет Наполеон. Жан-Батист был против монархии, он был убеждённым республиканцем. Бонапарта он не поддержал. Но и мешать ему не стал тоже. Некоторые историки считают, что мужа уговорила любимая Дезире.

Честолюбивый, но благородный

Когда Наполеон стал первым консулом, он назначил своего нелюбимого родственника на высшие государственные и военные посты. Несмотря на личную неприязнь Бонапарт не мог не отметить гениального полководца, которым был Бернадот. Тот же считал Наполеона наглым узурпатором и оставался верен идеалам революции. Когда в 1802 году был разоблачён заговор против Бонапарта генерала заподозрили первым в его организации. Бернадота спасло то, что полиция не могла допустить даже мысли о том, что родственник первого консула может всерьёз желать его низложения.

Весной 1804 года Наполеон стал императором Франции. Бернадот, скрепя сердце, присягнул ему на верность. Вскоре Жан-Батист получил звание маршала. Бонапарт не мог более терпеть рядом нелюбимого родственника и отослал его от себя подальше, назначив наместником Ганновера.

Звезда полководческого таланта Бернадота сияла всё ярче и ярче. За блестящие заслуги в боях при Аустерлице, Ауэрштедте, Ульме и Йене маршалу был пожалован титул князя Понтекорво. Он был формальным, но сыграл некоторую роль в его дальнейшей судьбе.

В 1806 году Бернадот взял в плен несколько сотен шведов, которые воевали на стороне Пруссии. Жан-Батист проявил благородство по отношению к ним. Солдаты были накормлены, получили необходимую медицинскую помощь и отправлены на родину. Слух о справедливом, благородном и добром французском военачальнике разнёсся по Швеции со скоростью лесного пожара. Его имя приобрело по всей стране ни с чем не сравнимую популярность.

Когда война была окончена, Бернадот стал управлять оккупированными германскими землями. Император Бонапарт стал относиться к своему маршалу со всё возрастающей холодностью. Этот лёд не в силах был растопить даже тот невероятный героизм, который проявил Жан-Батист в боях при Ваграме. Приближённые Наполеона постоянно убеждали его, что столь пламенному якобинцу рядом с троном не место. Более того, убеждённому противнику монархии не должно быть позволено занимать столь высокий руководящий военный пост. Всё изменилось во мгновение ока по воле капризной судьбы.

Пламенный революционер становится королём

Управлял Швецией тогда король Карл XIII. В 1809 году он повредился в уме. Так как детей у монарха не было, страна оказалась в сложной ситуации. Нужно было избрать наследника. Претендент был лишь один — внучатый племянник Карла. Дело было даже не в том, что мальчику было всего десять. Просто его отец, король Густав IV, был настолько плохим правителем, что шведский риксдаг лишил его и всех его потомков права наследования престола.

В 1810 году риксдагом было принято единогласное решение пригласить популярного в народе Бернадота стать регентом. Французскому маршалу поставили только одно условие. Он должен был стать лютеранином. Жан-Батист не был религиозен, поэтому это не стало для него препятствием. Будущий король уволился со службы и приехал в Стокгольм. Там он был официально провозглашён кронпринцем Швеции. Полоумный король «усыновил» Бернадота. Он получил новое имя Карл Юхан, стал регентом и торжественно приступил к правлению.

Любимая жена Жана-Батиста была на седьмом небе от счастья. Она всегда немного завидовала Жюли, которая успела за столь короткое время побывать королевой даже дважды. Теперь же корона могла украсить голову Дезире. Она примчалась в Швецию на крыльях, её переполяняли самые трепетные надежды. Климат и сам город настолько разочаровали её! Всё было столь тусклым, серым и унылым, что принцесса сбежала из Стокгольма обратно во Францию всего несколько месяцев спустя.

Наполеон считал, что его бывший военачальник будет верным вассалом. У Жана-Батиста, теперь уже ставшего Карлом Юханом были совсем другие планы. Он стал проводить совершенно независимую от Бонапарта политику. Когда Наполеон в 1812 году пошёл войной на Россию, Бернадот полностью разорвал с Францией отношения. Напротив, он заключил союз с царём Александром I. Тот даже предложил блестящему полководцу возглавить его армию, но кронпринц ответил вежливым отказом на это заманчивое предложение.

Во время военной кампании 1813−1814 годов Карл Юхан был руководителем шведского корпуса. Он выступал на стороне антифранцузской коалиции. Таким образом, кронпринц Швеции стал одним из тех, кто решил судьбу постнаполеоновской Франции. Когда Карл XIII скончался, Жан-Батист стал королём. Он взошёл на шведский престол под именем Карла XIV Юхана. Голову бывшего французского маршала украсила не только шведская корона, но и норвежская. Дело в том, что за несколько лет до этого Бернадот отвоевал Норвегию у Дании и присоединил к Швеции.

Король дипломатии и любитель поспать, который ненавидел шведскую кухню

Несмотря на своё славное военное прошлое, Карл Юхан стал удивительно миролюбивым королём. Он принципиально не участвовал ни в каких конфликтах. Бернадот старался поддерживать дружеские отношения со всеми странами. За годы его правления шведский нейтралитет стал правилом, неукоснительно соблюдавшимся более двух сотен последующих лет. Эту практичную политику нейтралитета Швеция проводит и сегодня. Подданные любили и безмерно уважали Карла Юхана. Он провёл множество полезных реформ, которые улучшили жизнь народа.

Шведы любили добродушно посмеиваться над любовью Бернадота поспать до полудня. Поговаривали, что он отдаёт судьбоносные приказы даже не отрывая голову от подушки. В Европе его прозвали за это «постельным монархом». Он на старости лет стал таким. До этого неторопливого важного монарха называли «буйным маршалом».

Дезире переехала в Швецию к мужу лишь в 1823 году. В это время в центре Стокгольма было завершено строительство нового королевского дворца Русендаль. Его возвели в лучших традициях французского ампира. Сын Бернадота Оскар был провозглашён наследником престола. Странное для Франции имя пришлось в Швеции весьма ко двору.

Горячий гасконец так и не смог привыкнуть к шведским блюдам. Из всего многообразия национальной кухни Швеции он ел только печёные яблоки и бульон. Всё остальное готовил для короля специально приглашённый парижский повар. Карл Юхан мог съесть за обедом целый багет. Для любимого монарха в Стокгольме наладили их выпечку.

Шведский язык Бернадот так и не освоил. Это никоим образом не мешало ему, так как все придворные прекрасно владели французским. Один раз в год Карл Юхан выступал с речью в риксдаге. Для этого ему писали шведский текст французскими буквами.

Родственник д’Артаньяна?

Жан-Батист Бернадот был гасконцем по происхождению. О подвигах бравого военачальника столь похожего на известного героя Дюма не шутил лишь ленивый. Между этими выходцами из Гаскони как оказалось существует весьма сложная и витиеватая связь.

Во времена написания своего прославленного шедевра, на создание образа д’Артаньяна писателя вдохновил именно Жан-Батист. У романа и неугомонного гасконца, ставшего королём в судьбе много совпадений. Первая часть «Трёх мушкетеров» вышла в свет 14 марта 1844 года, через неделю после смерти Карла XIV Юхана.

Когда король был уже в преклонных летах он иногда признавался доверенным собеседникам, что является единственным республиканцем среди европейских монархов. Поговаривают, что когда он умер у него обнаружили татуировку «Смерть королям», которую он якобы сделал ещё в бурные революционные годы. Другие говорят, что надпись была более скромной и гласила: «Да здравствует республика». Правда никаких подтверждений этому нет. По иронии судьбы именно этот ярый ненавистник монархии стал основателем шведской королевской династии, представители которой правят страной по сей день.

Подробнее о любви всей жизни этого необычайного человека прочтите в нашей статье как первая любовь Наполеона стала королевой Швеции: великолепная Дезире Клари.

|

|

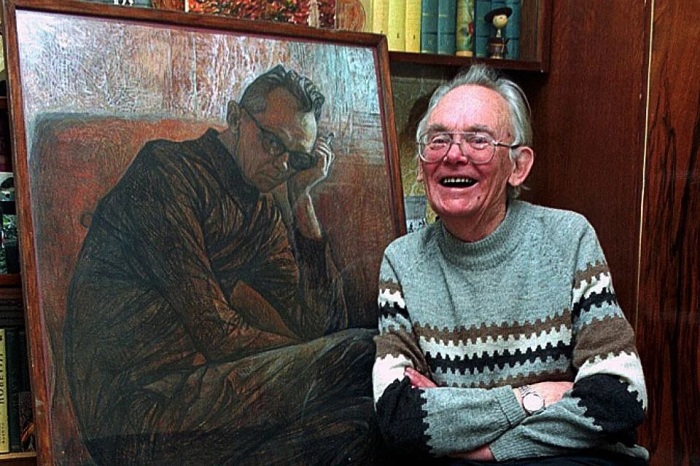

Почему в России упразднили маршальскую звезду - бриллиантовый знак отличия высших офицеров... |

Маршальский жезл и генералиссимусы Российской империи

В эпоху Российской империи высшее воинское звание звучало, как «генералиссимус». За всю дореволюционную историю его удостаивались пять человек. Куда больше полководцев дослужились до генерал-фельдмаршалов. Первые фельдмаршалы Тевтонского ордена известны с 13 века. В России это звание прижилось с легкой руки Петра Первого. Впервые российским фельдмаршалом стал приближенный царя боярин Головин. Всего первый русский император сделал генерал-фельдмаршалами пятерых сподвижников. На исходе XVIII века Российская империя знала уже 37 подобных высоких чинов. Особенно усердствовала в этом деле Екатерина II, раздававшая звания видным полководцам. За недолгое правление Павла появились еще 8 фельдмаршалов.

С закатом дворцовых переворотов прекратилось и беспорядочное присвоение званий. Последующие правители оказались менее щедры к военным. При последнем императоре Россия узнала лишь пару новых фельдмаршалов – Гурко и Милютина. Последний завершил фельдмаршальскую историю России, и с наступлением большевистского торжества звание кануло в Лету.

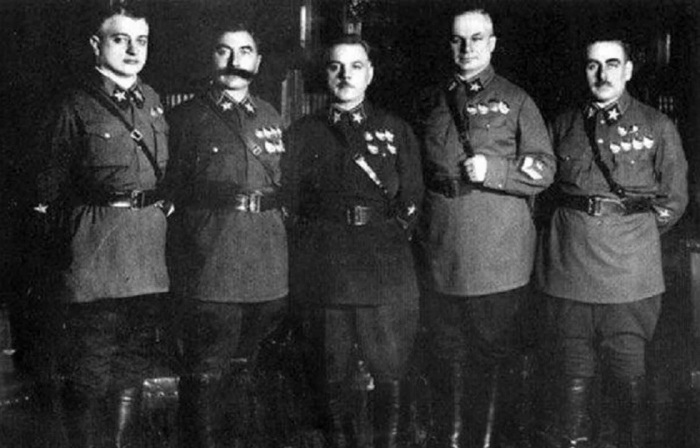

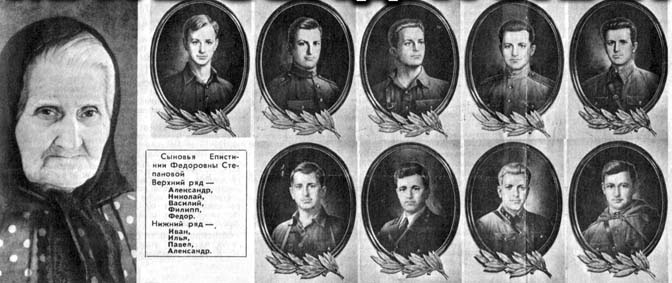

Судьбы первых советских маршалов

Два десятка лет гремевшая на весь мир страна рабочих и крестьян умудрялась обходиться без персональных воинских званий в армейской системе. Но к 1935 году неудобства стали очевидными, и традиционные звания вернулись в Красную Армию. Одновременно восстановили высшее воинское звание, теперь звучавшее как Маршал Советского Союза. Первых советских маршалов было пятеро: Блюхер, Буденный, Ворошилов, Егоров, Тухачевский. На тот момент из всех знаков отличия они довольствовались лишь вышитыми звездами на рукавах и петлицах мундиров. Правда Тухачевский вскоре был приговорен за заговор к расстрелу и лишен оказанного доверия. Впоследствии восстановлен в маршальском звании посмертно после реабилитации. Под репрессии попали и маршалы Блюхер с Егоровым. Первый умер в тюрьме, в отношении второго приведена в исполнение высшая мера наказания. При этом официально званий их никто не лишал.

8 вариантов знака отличия и выбор Сталина

2 сентября 1940-го появился верховный указ об учреждении знака отличия под названием «Маршальская звезда». Главное участие в создании спецнаграды принимал сам Иосиф Сталин. Ему не только принадлежала идея, он лично контролировал и разработку эскизов. На утверждение главнокомандующему предложили восемь вариантов Маршальской Звезды, которые планировалось изготавливать из драгоценных металлов, украшать бриллиантами и драгоценными камнями. «Отец народов» чрезмерной роскоши не признавал, поэтому утвердил самую скромную модель знака. Остальные не прошедшие пробу образцы поместили в качестве экспонатов в Алмазный Фонд. Выбранный вождем вариант прекрасно сочетался с маршальскими советскими мундирами.

Существовало два типа звезд – «большая» и «малая». Почетный спецзнак выполнялся из чистейших золота и платины с последующей инкрустацией бриллиантами. Вес звезд равнялся 37 и 35 граммов соответственно. Диаметр уменьшенного знака уступал на 2 мм, «малая звезда» украшалась меньшим количеством бриллиантов. «Большая» звезда предназначалась для награждения маршала и адмирала флота. «Малую» получали маршалы от войсковых родов: артиллерия, авиация, бронетанковые, инженерные войска и т.д.

Сначала Маршальскую звезду полагалось носить под воротником мундира на шее, а с 1955 знак перекочевал на галстук. Вручалась особая награда всегда торжественно. В большинстве случаев Маршальскую звезду прикреплял лично верховный Председатель Президиума СССР.

К самому знаку прилагалась особая грамота. В момент учреждения планировалось, что Маршальские Звезды не будут соотноситься с орденами или медалями. Тем не менее, их обладатели имели абсолютное право считаться кавалерами и получали столь высокую награду лишь за выдающиеся заслуги. Все владельцы Маршальских звезд имели лишь один подобный знак. Интересно, что ни один маршал не являлся полноценным хозяином драгоценной награды. После смерти военачальника или в случае его разжалования родственники возвращали Звезду государству.

Новое время и погасшие маршальские звезды

С момента учреждения награды и до Победы в Великой Отечественной девять военных получили звание «Маршал Советского Союза». И каждому из них была вручена Маршальская звезда «большого» типа. Немного больше полководцы заслужили «малых» аналогов. Пятнадцать выдающихся военачальников удостоены маршальского звания согласно родам войск и еще трое стали главными маршалами. Куда больше «малых» звезд нашли своих героев в послевоенное время. Маршалами Страны Советов и главными маршалами по родам войск стали больше полусотни человек. Параллельно вручены 27 «больших» знаков отличия. Причем 3 таких Звезды получили дослужившиеся до нововведенного в 1955-м адмиральского звания флотоводцы. С ноября 1974-го «Маршальские звезды» могли заслужить и генералы армии. Известен и ряд так называемых «политических маршалов», удостоенных драгоценной Звезды.

После развала Союза сначала упразднили само маршальское звание, а вскоре отменили и высший бриллиантовый знак отличия. Всего в Советском Союзе выпущено порядка шестисот маршальских звезд. Но «черный рынок» предлагал и подпольные копии руки предприимчивых ювелиров. Маршальскую звезду приобрести можно и сегодня, ее стоимость исчисляется десятками тысяч долларов...

|

|

Знаменитые актёры, которых воспитал не менее знаменитый отчим... |

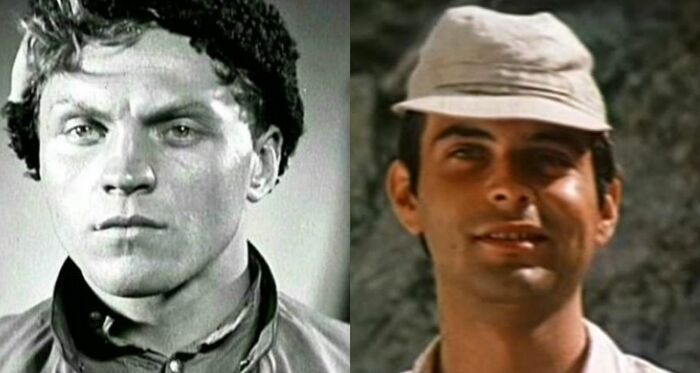

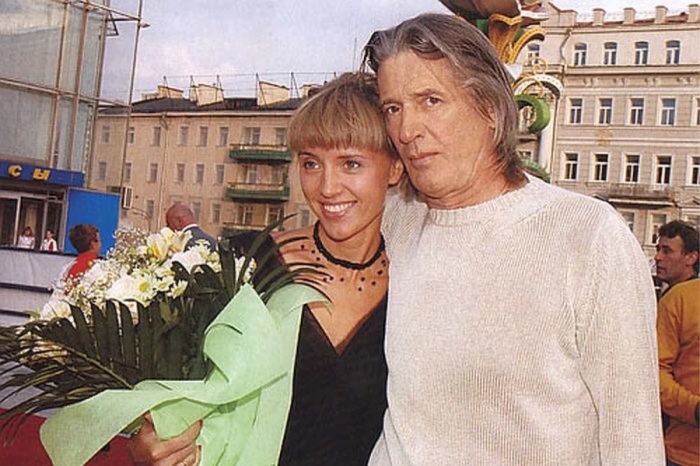

Денис Кмит и Леонид Кмит

Леонид Кмит прославился на всю огромную страну ролью Петьки из ставшего культовым фильма «Чапаев». Он снимался еще во многих картинах, получил звание Народного артиста РСФСР. Был дважды женат, и во второй раз по настоящей любви. Его избранницей стала красавица Галина Радыш, которая работала фотокорреспондентом. По работе ей приходилось часто вращаться в кругу популярных людей. Уже будучи замужней дамой, Галина не смогла устоять перед обаянием известного артиста Николая Гриценко. Женщина забеременела и вскоре родила в декабре 1959 года сына, которого назвала Денисом.

Настоящий отец не то что появиться в роддом – он и слышать не хотел об отцовстве, всячески отрекаясь от этой порочащей его репутацию связи. Зато Леонид Кмит, простив измену жены, всячески о ней и малыше заботился. Он менял пеленки, приносил свежее молоко. Однажды Галина пожаловалась патронажной сестре, что ребенок растет без отца - еще ни на чью фамилию не зарегистрирован. И тогда услышавший разговор Леонид отправился в ЗАГС.

Денис проникся актерской профессией отца и тоже стал сниматься в фильмах. Его самая известная киноработа – это роль Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Однако трагедия помешала ему продвинуться в актерстве дальше. Почти сразу после съемок Леонид свалился с огромной высоты и травмировал позвоночник. Он 30 лет провел в инвалидном кресле. Летом 2019 года его не стало.

Владислав Галкин и Борис Галкин

Думаем, представлять Бориса Сергеевича – не стоит. Все знают этого замечательного артиста, который снялся более чем в семидесяти фильмах. Его третья жена киновед и сценарист Елена Демидова на момент брака уже имела двоих детей. Не раздумывая, Борис их усыновил. Он много времени посвящал старшему Владиславу, брал его с собой на съемки и помог ему в профессиональном становлении в качестве артиста. Впрочем, на момент знакомства Владислав уже был известен – тайком от родителей на кинопробы к фильму Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» привела его бабушка. Следующей яркой работой маленького актера стала роль в фильме «Этот негодяй Сидоров».

Борис Галкин впоследствии вспоминал, что на премьеру картины они отправились вместе. Его поразила зрелая игра приемного сына, он похвалил его. Владислав серьезно посмотрел и сказал «Спасибо, папа». Это было первое признание – одного как талантливого актера, другого – как настоящего отца. Впоследствии отношения между ними переросли в крепкую дружбу. К сожалению, Владислав умер в 38 лет. Именно отчим первым забил тревогу и настоял на том, чтобы друзья вскрыли квартиру. И именно он не побоялся выступить в эфире передачи «Человек и закон» с версией о преднамеренном убийстве приемного сына.

Ксения Алферова и Александр Абдулов

Казалось бы счастливый брак Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова спустя год расстроился. Как воспоминание осталась дочь Ксения, которая родилась в столице Болгарии. Молодая же мама и начинающая актриса вместе с ребенком вернулась обратно в Россию. Ирина Алферова продолжила строить карьеру актрисы и вскоре повстречалась с Александром Абдуловым. А 2-летняя малышка не стала препятствием браку, и актер стал воспитывать ее как собственного ребенка.

Ксения росла в полной семье и никогда бы и не подумала, что ее родной отец находится за тысячи километров от нее. Лишь в подростковом возрасте девушка узнала правду. Здесь не обошлось без «добрых людей» - росла бы Ксения в обычной семье, то никому бы и не было дела, а вот дочери знаменитой советской пары сообщили доброжелатели. Однако это никак не изменило отношений Александра и Ксении – они как были лучшими друзьями, так и остались. Даже развод родителей не отразился на них. Ксения любила отчима и продолжала с ним общаться вплоть до его смерти.

Мария Голубкина и Андрей Миронов

Мать Марии – популярная актриса Лариса Голубкина, которая полюбилась зрителям своим невероятным задором и обаянием в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». А вот биологическим отцом стал потомок знатного дворянского рода Николай Щербинский-Арсеньев, который также известен как режиссер, сценарист, поэт и писатель. Долгое время местом его работы был государственный Комитет по внешнеэкономическим связям. Помимо этого, Щербинский-Арсеньев успешно снимал документальные фильмы, а три его работы были удостоены международных премии. Однако сам Николай отрицал свое отцовство, предполагая, что Голубкина уже была беременна от связи с режиссером Владимиром Досталем.

Когда девочке был год, Лариса стала жить в гражданском браке с Андреем Мироновым. Постепенно отношения становились крепче, да и спустя два года был оформлен развод с предыдущей женой Андрея – Екатериной Градовой. И пара поженилась. Маленькая Маша не стала помехой. У актера самого росла дочь тоже по имени Маша, поэтому он с отеческой любовью относился к малышке Ларисы Голубкиной. Может, именно это стало причиной того, что сейчас многие поклонники таланта Андрея Миронова считают Марию Миронову и Марию Голубкину сестрами по крови. О том, что воспитавший ее известный актер не является родным отцом, Маша узнала лишь будучи старшеклассницей. Под натиском дочери Ларисе Голубкиной пришлось сознаться.

Мария Порошина и Дмитрий Назаров

Очаровательная Мария Порошина родилась среди творческих людей. Ее мать Наталья Красноярская ставила спектакли в Большом театре, а отец Михаил Порошин солировал в знаменитом танцевальном ансамбле «Березка». Родители прожили вместе 11 лет, а затем развелись. Спустя год Наталья вновь вышла замуж. Ее избранником стал актер Дмитрий Назаров, известный многим зрителям по главной роли в сериале «Кухня» и телепередаче «Кулинарный поединок». Этот союз продлился всего несколько лет. Однако Мария Порошина об отчиме вспоминает с уважением.

По ее словам, этот человек появился в ее жизни в самый трудный подростковый период. Гормоны бурлили, хотелось бросить вызов всему миру и даже сбежать из дома. И именно Дмитрий и мама помогли ей достойно справиться и сейчас вспоминать эти годы как одни из самых лучших в жизни...

|

|

Понравилось: 2 пользователям

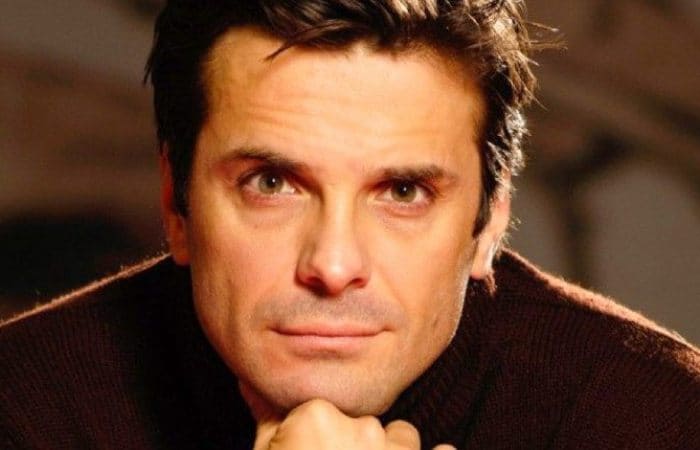

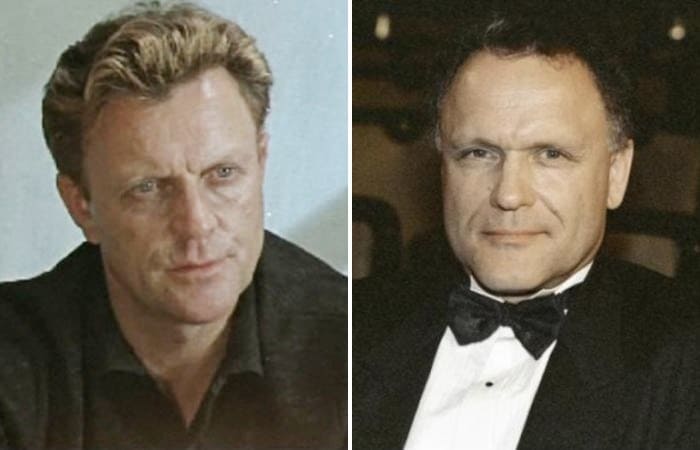

Что скрывает под маской сердцееда Сергей Астахов: Роман с Кориковой, долгие поиски счастья, брак с учительницей... |

До 35 лет работал бесплатно

Сергей Астахов (настоящая фамилия – Козлов) родился в семье военнослужащих, которая постоянно переезжала с места на место, и в детстве исколесил полстраны. Он сменил несколько школ и особого рвения к занятиям не проявлял, а вот в спортивных мероприятиях и в художественной самодеятельности был в первых рядах: выступал в школьном музыкальном ансамбле, участвовал во всех праздничных мероприятиях. Но при этом об актерской профессии всерьез не задумывался – поначалу он планировал стать военным, как отец. После школы Сергей поступил в Политехнический институт, но через год его бросил и ушел в армию.

Через 2 года, после демобилизации, он все-таки решил попытать счастья в актерской профессии и поступил на актерское отделение Воронежского государственного института искусств и на протяжении 3-х лет выступал в местном театре. В конце 1990-х гг. Сергей переехал из Воронежа в Москву и первое время ночевал в машине, занимался частным извозом и ходил на кастинги, пока Александр Калягин не взял его в свой театр «Et Cetera». В этот период он решил сменить фамилию Козлов на более благозвучную и стал Астаховым. Позже актер был задействован в спектакле «Современника», за который получил престижную театральную премию «Чайка» в номинации «Роковой мужчина».

В кино Астахов пришел достаточно поздно – только в 33 года, но сразу же стал востребованным актером. В основном, ему предлагали роли в сериалах, но его это не смущало – он брался за любую работу. Успех пришел далеко не сразу, и позже актер шутил, что до 35 лет работал бесплатно. Широкую популярность ему принесли роли в сериалах «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Гибель Империи», «Есенин», «Охота на изюбря», «Туристы», «Хиромант» и «Гаишники». Актерской удачей Астахов считал главную роль в фильме Юрия Кары «Королев» – о судьбе легендарного авиаконструктора Сергея Королева. На кастинг он пришел за 3 дня до начала съемок и рассчитывал на эпизодическую роль, но режиссер доверил ему образ главного героя.

Избранницы рокового красавца

Еще во время учебы в институте искусств 20-летний Астахов женился на студентке 4 курса Наталье Комардиной. Их брак продержался недолго – оба были слишком молоды, к тому же актер, по его признанию, тогда старался компенсировать свой комплекс провинциала в отношениях с женой: диктовал ей свои условия, пытался ее изменить, не шел на компромиссы, и через год они расстались. Второй раз актер женился на своей однокурснице Виктории Адельфиной, в браке с которой у него родилась дочь Мария. Супруги прожили вместе 17 лет.

Именно Виктория первой поверила в творческий потенциал мужа и не возражала, когда он уехал покорять Москву. Пока он там не обустроился, она на протяжении 5 лет воспитывала дочь одна, но ни в чем не упрекала мужа. Когда к Астахову пришел первый успех, он перевез семью к себе. Но актер постоянно пропадал на съемках и репетициях, и постепенно супруги начали отдаляться друг от друга. В том, что его второй брак распался, Астахов винил только себя – позже он говорил, что семью можно было сохранить, если бы он приложил к этому усилия.

С актрисой Еленой Кориковой они встретились еще в 2003 г. на съемках сериала «Бедная Настя», но их роман начался намного позже, уже после того, как актер расстался с женой. Их роман был скоротечным и продлился всего год. Позже Астахов отзывался о Кориковой с большой теплотой и говорил, что в отношениях она была готова отдавать все для любимого человека. Но, к сожалению, обстоятельства складывались против них. Позже актер признался: «Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались...».

Семейная идиллия

В 2013 г. актер познакомился с учительницей младших классов Викторией Савкеевой, которая была моложе него на 16 лет. Она не была его поклонницей и не узнала в нем героя популярных сериалов. Когда начался их роман, Виктория не верила в серьезность намерений актера и только спустя полтора года поняла, что их чувства по-настоящему глубоки и взаимны. Они были из разных миров и, возможно, благодаря этому их отношения были крепкими и совсем не похожими на романы с актрисами.