-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Ленивая пицца на сковороде... |

Пожалуй самая ленивая и простая пицца, которую можно приготовить за 10 минут не имея даже теста. А выглядит и на вкус не хуже настоящей пиццы. Не все даже понимают, что основа из хлеба и яиц.

Для начинки можно использовать все, что любите, что хочется и есть в холодильнике. Прекрасно подойдет для завтрака тем, кому надоели яичницы и омлеты.

На сковороду 28 см понадобится 5 яиц и 6 ломтиков хлеба.

Попробуйте и эта пицца еще не раз выручит, когда нет времени или срочно хочется чего-нибудь вкусненького...

|

|

Овощи,запечённые в духовке... |

Овощи запеченные в духовке - мой любимый гарнир! Такой красочный и ароматный, он скрасит любой обед или ужин. Я часто готовлю такие овощи в духовке, ведь это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых навыков. Зато сколько пользы в одном этом гарнире...

Ингредиенты:

Основа:

Баклажан (крупный) — 1 шт.;

Кабачок (средний) — 1 шт.;

Перец болгарский (крупный) — 1 шт.;

Маринад:

Яйцо куриное — 2 шт.;

Масло растительное — 2 ст. л.;

Соевый соус — 1 ст. л.;

Сок лимонный — 1 ч. л.;

Мёд — 1 ст. л.;

Порошок чесночный — 0.5 ч. л.;

Паприка сладкая — 1 ч. л.;

Соль (0,5 ч.л.или по вкусу);

Перец чёрный (0,5 ч.л. или по вкусу);

Приправа (для овощей или итальянские травы) — 1 ч. л...

Панировка:

Сухари панировочные / Панировка — 100 г.;

Пармезан (тертый) — 3 ст. л.;

Соус для овощей:

Масло растительное — 3 ст. л.;

Чеснок (2-3 зубчика);

Зелень...

Рецепт:

1. Кабачок и баклажан разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую часть ещё пополам и нарезаем небольшими брусочками. У сладкого перца удаляем плодоножку и семена. Крупно нарезаем на сегменты.

2. Приготовим маринад. Берём 2 тарелки. В одной смешиваем яйца, соевый соус, растительное масло, мёд, лимонный сок, сухой чеснок, паприку, приправу для овощей (или итальянские травы), соль, перец. В другой смешиваем панировочные сухари с натёртый пармезаном.

3. Овощи сначала обмакиваем со всех сторон в маринаде, затем в панировочной смеси. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху овощи слегка сбрызгиваем маслом и немного солим. Далее ставим овощи в нагретую до 200 градусов духовку и запекаем 20-25 минут. P.S. Время и температура зависят от особенностей Вашей духовки.

4. Пока запекаются овощи, приготовим соус. Для этого чеснок пропускаем через пресс и добавляем растительное масло, перемешиваем.

Готовые овощи перекладываем на блюдо, поливаем соусом и посыпаем зеленью...

|

|

Удон с курицей и овощами... |

Если вы любите Азию, то обязательно пробовали лапшу "в коробочках", очень сытное и вкусное блюдо, скорее Street Food, чем домашнее, то есть то, что перехватывают набегу и готовят очень быстро. Оно кажется сложным, на самом деле очень просто и очень быстро, притом бюджетно и в этом году я планирую угощать друзей на даче не только шашлыками и пловом, но и такой лапшой, приготовленной в ВокЕ на углях! Уверена, понравится многим, трудозатрат на 15 минут с нарезкой ингредиентов, блюдо шикарное, сытное, красивое...

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 шт.;

Перец болгарский — 1 шт.;

Шампиньоны — 100 г.;

Кабачок Филе куриное — 500 г.;

Имбирь — 1 ст. л.;

Чеснок — 4 зуб.;

Масло растительное — 2 ст. л.;

Морковь — 1 шт.;

Специи;

Соус (терияки) — 4 ст. л.;

Соевый соус — 2 ст. л. ;

Удон — 100 г...

Рецепт:

Овощи режем как нравится, у меня примерно 1,5*1,5см.

Куриное филе нарежем и подготовим имбирь (натереть на терке) и зубчики молодого чеснока.

Ни максимальном огне обжариваем до белого цвета куриное филе (5-6мин), добавляем овощи и, помешивая, грибы.

Параллельно отвариваем лапшу по инструкции на упаковке, она не должна быть разваренной, достаточно 4-5мин, добавляем к овощам и курице, добавляем специи (в том числе имбирь и раздавить чеснок/мелко нарезать) и соусы, еще 2 минуты на сильном огне при постоянном помешивании. Все!

Можно посыпать кунжутом и зеленью по желанию, кушать палочками или обычной вилкой. Я добавляю жгучий перчик - люблю по-острее. Блюдо самодостаточно, ни хлеба, ни салата не требует. Выходит 3 очень внушительные порции, мужчина точно голодным не останется. Рестораны отдыхают, ведь это блюдо сделано с любовью!

|

|

Рецепт приготовления необычных голубцов... |

Для меня голубцы — это очень ностальгическое и родное сердцу блюдо. Бабушка всегда готовит их, когда вся семья собирается вместе. Ведь голубцов немного не приготовить, их всегда много, чтобы всем хватило. Вспоминаю, как на праздники приезжаешь к бабушке, а у нее уже тушатся голубцы. Потом за столом вся семья, разговоры чуть ли не до утра… Такие вот ассоциации.

Кстати говоря, моя бабуля всегда экспериментирует с начинкой для голубцов. И сегодня спешим поделиться с тобой одним из любимых рецептов.Рассказываем, как приготовить голубцы на сковороде, но не простые, а с необычной начинкой...

КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ ГОЛУБЦЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 1 кочан пекинской капусты;

- 1 куриная грудинка;

- 1 сладкий перец;

- 1 соленый огурец;

- 12 перепелиных яиц;

- 250 г сметаны;

- 1 ст. л. оливкового масла;

- 1 ст. л. тертого сыра;

- лимонный сок;

- соль и специи...

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

-

Для начала подготовь капустные листья для голубцов. Отвари листья капусты до мягкости.

-

Отдельно отвари перепелиные яйца и куриное филе. Яйца поставь остывать, а мясо разбери на волокна.

-

Перец почисти и нарежь соломкой. Так же нарежь соленый огурец.

-

Теперь делаем голубцы. Берем капустный лист, на него вдоль листка выкладываем куриное мясо, затем перчик, огурчик и два яйца. Заверни, как обычные голубцы, и уложи в глубокую сковородку.

-

Теперь приготовь соус. Сметану смешай с оливковым маслом, солью и специями. Туда же добавь тертый твердый сыр, хорошенько перемешай. Залей соусом голубцы и туши на медленном огне около получаса. Затем подавай к столу!

Голубчики по этому простому рецепту получаются совершенными. Густой и ароматный соус, а уж про начинку просто нечего сказать. Готовим и вкушаем, дорогие хозяюшки! А с какой необычной начинкой тебе приходилось делать голубцы?

|

|

Запекаю картошку в духовке... |

Вкусный обед из простых продуктов...

Ингредиенты:

картофель 4шт.;

лук 1шт.;

чеснок 2 зубчика;

Тимьян;

Соль;

Черный перец;

Бульон ( у меня куриный )

1. Картофель, лук и чеснок нарезать тонкими ломтиками. Картофель заливаем водой для освобождения крахмала.

2. Посуду для запекания смазываем чесноком. Выкладываем слоями картофель, немного лука и чеснок. Соль, перец и тимьян. Снова картофель и так выкладываем все слои.

3. Заливаем горячим бульоном. Бульон должен быть вкусным и наваристым! Выпекать под фольгой при 200 гр 1 час. После достать из духовки и убрать ложкой весь бульон из формы, наклоняя форму. Убираем снова в духовку до румяного цвета...

|

|

Свиная грудинка по-домашнему... |

Свиная грудинка по-домашнему – самый простой и вкусный рецепт. Хоть на праздничный стол, хоть на каждый день...

Ингредиенты:

свиная грудинка – 600 гр.;

соль – 1 ст.л.;

перец черный горошком – 10 шт.;

перец душистый – 3 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

лук репчатый – 1 шт.;

вода – 1 л.;

приправа для сала – 1 ч.л.;

копченая паприка – 1 ч.л.

Приготовление:

Берем глубокую кастрюлю, помещаем туда все специи, грудинку, чеснок, лук, соль, заливаем литром воды и ставим на плиту. После того, как вода закипит, делаем минимальный нагрев и томим грудинку 1,5 часа. Даем грудинке полностью остыть в бульоне. Остывшую грудку обсушим, смешаем приправу для сала и копченую паприку и обваляем в ней грудинку со всех сторон. Свиная грудинка по-домашнему готова, ее можно сразу подавать к столу. Отлично хранится в холодильнике неделю...

Приятного аппетита!

|

|

Этот день в авиации. 23 мая |

1844 - Родился барон Александр Васильевич Каульбарс — русский военный деятель и учёный-географ, генерал от кавалерии (1901), член Военного совета (1909), один из организаторов русской военной авиации. Министр обороны и председатель совета министров княжества Болгарского в 1882—1883 гг.Скончался в эмиграции во Франции, в Париже, 25 января 1925 г. (согласно ряду источников — в 1929 г.). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа...

1848 - Родился Отто Лилиенталь, немецкий инженер, один из пионеров авиации, объяснивший причины парения птиц. Создал науку о планеризме. Эксперименты с летающим крылом Отто Лилиенталь начал после многочасовых наблюдений за полётами птиц. Исследуя аэродинамику птичьих крыльев, он пришел к выводу, что и у планера крылья в поперечном сечении должны иметь вогнутость, обращенную вниз. Скелет крыла изготавливался из ивовых прутьев, которые затем обтягивались полотном. Совершил на своих планерах более 2 тыс. полётов. В 1896 году смелый испытатель разбился.

1914 - Родился Бушуев Константин Давыдович — советский учёный в области ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда(1957 г.), лауреат Ленинской(1960) и двух Государственных премий СССР(1950, 1976), член-корреспондент Академии наук СССР. Заместитель Главного конструктора Центрального Конструкторского бюро экспериментального машиностроения, заведующий кафедрой Московского физико-технического института.

В 1936 году Бушуев поступил в Московский авиационный институт на самолётостроительный факультет, который оканчивает в 1941 году. С 1948 работал начальником проектного бюро, с 1954 года заместитель главного конструктора, с 1973 года главный конструктор. С 1970 заведующий кафедрой Московского физико-технического института (профессор с 1962).

Бушуев — один из создателей ряда КА для исследования околоземного космического пространства, Луны, Венеры, Марса, Космического Корабля «Восток», Космического Корабля «Восход», Космического Корабля «Союз». Он был техническим директором проекта ЭПАС с советской стороны (1973—1975). Основные труды - по вопросам прикладной динамики, прочности ЛА.

Скончался 26 октября 1978 года,похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище...

1915 - Первый полёт Fokker Eindecker. Пилотировал Энтони Фоккер на военном аэродроме под Берлином.

Разработанный в апреле 1915 года первый Эйндеккер ("моноплан") был первым специально построенным немецким истребителем и первым самолетом, оснащенным механизмом синхронизации. С июля 1915 года и до начала 1916 года Эйндеккер обеспечивал ВВС германской армии (тогда Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches) превосходство в воздухе над самолётами Антанты. Этот прототип передан асу лейтенанту Отто Паршау.

1917 - Гарри Хокер облетал прототип истребителя Dolphin (Разработчик: Sopwith, Великобритания)

Плохой обзор из кабины биплана пытались улучшить разными способами. Одна из таких попыток привела к появлению в первой половине 1917 года этого самолёта.

Идея состояла в том, что у верхнего крыла убрали центроплан, а раздельное верхнее крыло крепилось к фюзеляжу на стойках. Пилот сидел в кабине под рамой из стальных труб, которая заменяла собой центроплан. Чтобы улучшить обзор в еще большей степени, носовую часть фюзеляжа заузили, отказавшись от предусмотренного проектом лобового радиатора. По этим же соображениям машина получила узкий рядный двигатель "Испано-Сюиза". "Долфин" был первым самолётом фирмы "Сопвич" с рядным двигателем. Нижнее крыло сдвинули вперёд относительно верхнего. Все перечисленное придало "Долфину" необычный внешний вид. Никакой защиты для пилота при капотаже не предусматривалось, считалось, что достаточное пространство для головы обеспечит небольшое возвышение крыла. Позднее добавили дуги из трубки на верхней стороне верхнего крыла. Отдельные машины все же получили противокапотажную дугу. Несмотря на этот недостаток, самолёт получился удачным, начался его серийный выпуск..

1923 - Ла Сиерва был выдан патент за № 84685 "Усовершенствование в аэропланах с вращающимися крыльями" он охватывал получение сцентрированной подъемной силы не за счет циклического изменения шага лопастей, а за счет их махового движения.

1928 - Старт экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли. Экипаж под руководством итальянца Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек вылетел из Ню-Олесунна на Шпицбергене. Пролетел над Северным полюсом. Но на обратном пути потерпел катастрофу. Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал советский ледокол «Красин».

1929 - Проведены испытания динамореактивной пушки Леонида Васильевича Курчевского.

1929 - Установлен мировой рекорд высоты полёта среди сухопутных самолётов, истребитель LGL-324 (Разработчик: Loire-Gourdou-Lesseurre, Франция ) поднялся с полезной нагрузкой в 500 кг на высоту 9600 м.

LGL-324 представлял собой стандартный истребитель LGL-32 который был изменен для установки звездообразного двигателя Jupiter VII мощностью 500 л.с. с турбонагнетателем для полётов на больших высотах.

1931 - Родился генеральный конструктор АНТК им. О.К.Антонова (с 1984 г.) Пётр Васильевич Балабуев - Герой Социалистического Труда (1975),Доктор технических наук (1988), профессор.

Закончил Харьковский авиационный институт (1954), инженер-механик самолетостроения.

С апреля 1954 года начал работу на Харьковском авиастроительном предприятии:

сначала инженер-конструктор,

с 1956 — начальник мастерской,

с 1959 — начальник сборочного цеха,

с 1960 — ведущий конструктор, исполняющий обязанности начальника производства,

с 1961 — заместитель главного конструктора, начальник представительства АНТК на ТАПОиЧ,

с 1965 — директор исследовательского завода КБ,

с 1968 — заместитель главного конструктора,

с 1971 — главный конструктор, первый заместитель генерального конструктора,

с 1984 — генеральный конструктор АНТК имени О. Антонова.

С его участием и под его руководством разрабатывались самолеты: Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», наибольший в мире самолет Ан-225 «Мрия». Среди последних разработок пассажирский Ан-140 и Ан-148, многоцелевой Ан-38, Ан-70.

Автор свыше 100 научных работ. Разработал научные основы проектирования и практического воплощения в конструкцию тяжёлых транспортных самолетов суперкритических профилей крыла.

Петр Балабуев подал заявление об увольнении с АНТК имени О. Антонова по собственному желанию 27 мая 2005 года, объяснив свой уход "невыполнением условий контракта министерством промышленной политики Украины."Умер 17 мая 2007 года в Киеве.Похоронен на Городском некрополе «Берковцах» (участок № 86).

1933 - Первый полёт "многоместного истребителя" МИ-3 (АНТ-21). В его задачу входило как сопровождение бомбардировщиков на большие расстояния, так и стратегическая разведка, бомбардировка противника мелкими бомбами. МИ-3 стал первой советской машиной с убирающимся шасси.

1934 - Первый полёт экспериментальной крылатой ракеты 06/1, спроектированной под руководством С.П.Королева и оснащенной гибридным реактивным двигателем и автоматом устойчивости. На ракете был установлен кислородный двигатель с максимальной тягой ~50 кг. Вес ракеты составлял 30 кг. Взлёт ракеты осуществлялся по-самолётному, т. е. с горизонтальных направляющих. Предполагалось, что потом ракета будет подниматься по наклонной траектории (примерно под углом 60 к горизонту), а после окончания работы двигателя перейдёт на планирующий полёт. Однако первые же полёты показали неудовлетворительную устойчивость ракет 06/1. Ракеты делали мертвые петли, бочки и другие фигуры высшего пилотажа, но расчётной траектории не получалось.

1937 - Мировой рекорд дальности по прямой на лёгком гидросамолёте АИР-6гидро А.С.Яковлева на маршруте Киев-Батуми установил Я. Письменский - 1297,1 км (1-я категория).

1938 - В Валентине Куз под Турином состоялся первый полёт прототипа истребителя Фиат CR.42 Falco, оснащенного 14-цилиндровым двухрядным двигателем воздушного охлаждения Фиат А 74R1 С38 (мощность 840 л.с.) в тесно пригнанном кольцевом обтекателе.

1940 - Приказ НКАП №228: "Начальнику Первого Главного Управления тов. Шиц и директорам самолетных заводов с 25 мая с.г. отменить существующую окраску самолетов (красный, стальной, белый, серый и др.) как демаскирующую и перейти на нижеследующие цвета покрытий: а) верхняя поверхность крыльев и оперений, боковые поверхности фюзеляжей - зеленоватый цвет (под цвет травы); б) нижняя поверхность крыльев, оперений и фюзеляжа - бледно-голубоватый цвет (под цвет облаков). Вся продукция, окрашенная на 25 мая с.г. по существующим расцветкам в самолётах и агрегатах, перекраске не подлежит".

1944 - Первый полет ночного бомбардировщика ОКБ Поликарпова НБ состоялся на Центральном аэродроме в Москве. Заводские испытания вёл лётчик-испытатель Гаврилов Николай Васильевич. К сожалению, полёты бомбовоза были прерваны смертью Николая Николаевича Поликарпова, последовавшей 30 июля 1944 года. Насколько известно, какое-то время спустя НБ раздавили бульдозером.

1944 - Впервые поднялся в воздух первый прототип английского истребителя МВ.5 (R2496). Пройдя все стадии усовершенствований истребитель МВ.5 внешне стал сильно напоминать американский Р-51 "Mustang" с двигателем "Merlin". Он собирался из стальных труб и имел много съёмных панелей, значительно облегчавших доступ к узлам и агрегатам самолёта. Вооружение состояло из четырёх стандартных 20-мм пушек Hispano-Suisa Mk.II. Кроме того, вместо ненадежного двигателя Napier "Sabre" был установлен более перспективный, но также крайне "сырой" Rolls-Royce "Griffon" 83. Этот V-образный 12-цилиндровый двигатель развивал мощность 2340 л.с. и вращал два соосных пропеллера - передний типа De Havilland Hydromatic SKP 74489/15A диаметром 3.58 метра и задний - SKP 74490/18A диаметром 3.54 метра. Серийно не строился.

1944 - По приказу НКАП №351 разработка самолёта "особого назначения" была поручена конструкторскому бюро, возглавляемому Владимиром Григорьевичем Ермолаевым. Было решено - для быстрейшего выполнения задания - самолёт делать на базе бомбардировщика Ер-2. Машина получила обозначение - Ер-2ОН.

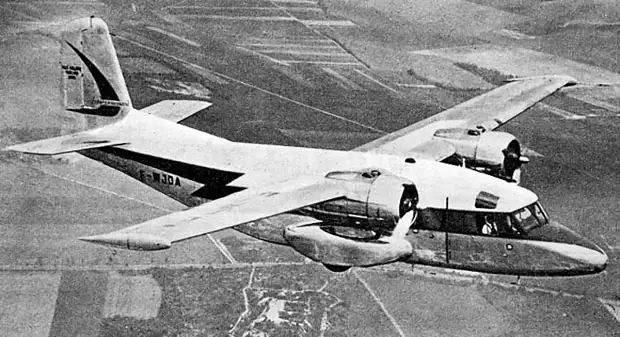

1947 - Состоялся первый полёт самолёта NC 1070. NC 1070 - лёгкий ударный самолёт, разработанный французской фирмой Societe Nationale de Construction Aeronautiques du Centre (SNCAC). Самолёт разрабатывался по заказу ВВС Франции и являлся соперником самолёта Nord 1500 Noreclair. NC1070 планировалось использовать в роли штурмовика, фронтового разведчика и торпедоносца. На самолёте были установлены два поршневых двигателя Gnôme Rhône 14R-24 мощностью 1600 л.с. Вооружение самолёта включало четыре 20-мм пушки, лёгкие бомбы или одну торпеду подвешиваемую под фюзеляжем. Был так же проект создания на его базе палубного противолодочного самолёта. Лётные испытания прошли вполне успешно, однако ВВС вскоре утратило интерес к поршневым самолётам и проект был остановлен.

1948 - Начала работу первая аэродинамическая труба с испытательной секцией, скорость воздушного потока в которой достигала 4828 км/ч (США).

1949 - Первый полёт опытного И-312 (учебно-тренировочного УТИ МиГ-15);лётчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов.

Опытный экземпляр самолёта УТИ МиГ-15, получивший заводское обозначение И-312 и шифр "СТ", был переделан из серийного истребителя МиГ-15 №104015 производства завода №1 в течение марта-мая 1949 года.

1953 - Первый полёт самолёта Норт-Америкен F-100А (YF-100A) "Супер Сэйбр". Этот одноместный истребитель являлся первым боевым самолётом, способным в течение длительного времени совершать полёт на сверхзвуковых скоростях. 29 октября 1953 года самолёт установил новый мировой рекорд скорости полёта, развив среднюю скорость 1208,24 км/ч. На самолёте устанавливался турбореактивный двигатель PW J-57-P-7 с тягой 4300 кг. Взлётный вес самолёта 10 400 кг, практический потолок 15 200 м. Стрелковое вооружение состояло из четырех 20-мм пушек М-39. Имелись точки крепления для подвески бомб.

1954 - Впервые поднялась в воздух усовершенствованная модель итальянского УТС G.82, имеющая более мощный двигатель Rolls-Royce Nene. G.82 - учебно-боевой самолёт, разработанный итальянским конструктором Джузеппе Габриэлли на фирме Fiat. G-82 является модернизированной версией самолёта G-80. Первые опытные экземпляры G-80 были оснащены турбореактивным двигателем de Havilland Goblin. Вариант G.82 внешне отличался от G.80 тем, что имел удлиненный фюзеляж, большую стреловидность крыла, а также дополнительные концевые топливные баки. В 1955 году самолёт был представлен на конкурс NATO, однако не добился там никакого успеха. Были построены только пять экземпляров G.82 для лётной школы, три из них использовались до 1959 года в испытательном центре Reparto Sperimentale di Volo.

1955 - Вышло Постановление Правительства об организации ОКБ-256 и о постройке экспериментального самолёта Цыбина PC (НМ-1, РСР). Документ подписали первые 13 членов Политбюро и правительства СССР: Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, М. А. Суслов, Г. К. Жуков, П. Н. Поспелов, К. Е. Ворошилов и др. Тогда же определили и смету в 224 млн. 115 тыс. руб. Срок выпуска первой лётной машины был установлен к 1 февраля 1957 года, дублер должен был быть закончен к 1 апреля 1957 года.

1964 - Постановлением Совета Министров СССР система ДБР-1 была принята на вооружение ВВС Советской Армии. Серийный выпуск ДБР-1 был освоен на Воронежском авиационном заводе (завод N 64) и продолжался с 1964 по 1972 годы, всего было выпущено 52 экземпляра "самолёта 123". Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 года. в 1964 году принят на вооружение беспилотный разведывательный самолёт "Ту-123" ("Ястреб").

1966 - Приказом № 43 по ЦКБЭМ, ныне РКК "Энергия", в группу космонавтов - испытателей лётно-методического отдела № 731 для участия в испытаниях нового корабля "Союз" и лунных кораблей Л1 и Л3 были включены инженеры:

1. Сергей Николаевич Анохин

2. Владимир Евграфович Бугров

3. Владислав Николаевич Волков

4. Георгий Михайлович Гречко

5.Геннадий Александрович Долгополов

6. Алексей Станиславович Елисеев

7. Валерий Николаевич Кубасов

8. Олег Григорьевич Макаров

1967 - Главный лётчик-испытатель хэтфилдского подразделения "Хаукер Сидли" Джон Каннингхем впервые поднял в воздух первый прототип английского патрульного противолодочного самолёта H.S.801 (Nimrod MR1) и перелетел из Честера в Вудфорд для проведения начальной стадии лётных испытаний.

1967 - Полет первого прототипа лёгкого многоцелевого самолёта Kittiwake (G-ATXN). Лёгкий многоцелевой самолёт Kittiwake был разработан Roy и Anne Proctor, при содействии инженера Kit Mitchell. Второй экземпляр предназначенный для конкурсных испытаний в ВМС США был построен компанией Registered Homebuilt Aircraft. При постройке он получил гражданский регистрационный номер G-BBRN. После первого полёта, состоявшегося 21 октября 1971 года, его передали в Учебный центр ВМС Великобритании. Там ему присвоили военный регистрационный номер XW784. В середине 70-х фирмой Robinson Aircraft из Blackbushe был построен двухместный вариант самолёта - Kittiwake II (G-AWGN).

1971 - Экипаж самолёта Ту-134А югославской авиакомпании Aviogenex (YU-AHZ) выполнял рейс по маршруту Лондон/Гатвик (Великобритания) – Риека (Югославия). На борту находилось 76 пассажиров и 7 членов экипажа.

Заход на посадку выполнялся в неблагоприятных погодных условиях. На удалении 4 км до ВПП самолёт попал в сильную кучево-дождевую облачность, сильный ливневой дождь и сильную турбулентность. Восходящий поток воздуха поднял самолёт и накренил его на правый борт. Самолёт оказался выше глиссады. На удалении 800 м до ВПП и на высоте 60 метров экипаж принял решение продолжать заход и выполнить посадку.

Самолёт коснулся ВПП правой стойкой шасси с воздушной скоростью 160 км/час и перегрузкой 4 g. Правое крыло отсоединилось от фюзеляжа, самолёт перевернулся. Оставшаяся часть крыла изогнулась и заблокировала аварийный выход. Самолёт прошёл юзом еще 700 метров и загорелся. Погибли 75 пассажиров и 3 члена экипажа.

1974 - Катастрофа самолёта Як-40 Украинского УГА (CCCP-87579).

Столкнулся с землёй при заходе на посадку в аэропорт Киева. Погибли 29 человек.

Вероятные причины: неправильная установка давления аэродрома или потеря работоспособности экипажем вследствие отравления угарным газом. Погибают 29 человек.

1978 - Катастрофа Ту-144Д в Воскресенском районе Московской области в окрестностях города Егорьевск.

Во время испытательного полёта модернизированного варианта самолёта, Ту-144Д (№ 77111), произошло возгорание.

Авиалайнеру предстояло совершить второй контрольно-приёмный полёт, в ходе которого сперва предстояло вывести самолёт на сверхзвуковую скорость (2 Маха), а затем, уменьшив скорость, выполнить на высоте 3000 метров запуск вспомогательной силовой установки (ВСУ).

Комиссия установила, что на самолёте в процессе снижения с высоты крейсерского полета до 3 000 м возникла течь топлива (керосина Т-8), приведшая к утечке из топливной системы около 8 тонн за время возникновения течи до приземления (около 37 минут). Топливо при утечке попадало в межканальные пространства задних частей воздухозаборников. При запуске ВСУ топливо воспламенилось. Из зоны ВСУ пожар, в момент его возникновения, перебросился в зоны двигателя №3, ЗЧВЗ-1 и ЗЧВЗ-2, а также в центральное тело фюзеляжа.

Экипаж: Эдуард Ваганович Елян (КВС, но сидел в правом кресле — летчик-испытатель ЖЛИиДБ, был командиром в первом полёте первого Ту-144 (31 декабря 1968 года, борт CCCP-68001);Попов Владислав Дмитриевич (второй пилот, но сидел в левом кресле — лётчик-испытатель ГосНИИГА;Вязигин Виктор Владимирович — штурман-испытатель ГосНИИГА;Николаев Олег Алексеевич — бортинженер-испытатель ЖЛИиДБ;Венедиктов Вячеслав Леонидович — бортинженер-испытатель ГосНИИГА; В. М. Кулеш — ведущий инженер по испытаниям ЖЛИиДБ; В. А. Исаев — ведущий инженер по испытаниям ГосНИИГА; В. Н. Столповский — ведущий инженер по силовой установке (ГосНИИГА).

Экипаж совершил вынужденную посадку неподалеку от города Егорьевска. После приземления спаслась только часть экипажа. Бортинженеры О. А. Николаев и В. Л. Венедиктов оказались зажатыми на рабочем месте и погибли...

1991 - При заходе на посадку в ленинградском аэропорту Пулково потерпел крушение пассажирский авиалайнер Ту-154Б-1 СССР-85097, следовавший рейсом Сухуми-Ленинград. Пилот слишком резко опустил лайнер, и тот коснулся земли за 13 м до начала ВВП и разломился пополам. Из 181 человека погибли 13. Кроме того, погибли двое находящихся на земле техников.

2005 - Впервые на тепловом аэростате достигнут Северный полюс, аэростат "Святая Русь", В.Ефремов, В.Газарян, Э.Мазур, 980 км от мыса Арктический (арх. Северная Земля).

2006 - Прекращено производство ближнемагистрального пассажирского самолёта Boeing 717. Boeing передал два последних лайнера 717-200 клиентам на своем заводе в Лонг-Бич, Калифорния. Всего построено 156 самолётов. Боинг 717 — самый маленький реактивный самолёт, произведённый концерном Boeing. Самолёт McDonnell Douglas MD-95, переименованный в Boeing 717 после приобретения Боингом авиастроительных заводов Дуглас в августе 1997 года, стал последней моделью выпускавшейся с 1960-х годов серии среднемагистральных самолётов Дуглас DC-9 и MD-80/90. Первый полёт Боинг 717 совершил 2 сентября 1998 года.

2006 - Под управлением лётчика-испытателя Кирамова Ильдуса Хасановича самолёт F-1 "Фаворит" совершил первый полёт. F-1 "Фаворит" предназначен для участия в соревнованиях по высшему пилотажу, подготовки лётчиков - спортсменов, участия в аэрошоу, а также для развлекательных и туристических полётов. Самолёт Ф-1 "Фаворит" является модернизированным вариантом самолёта Б2М "Москит". Самолёт создан группой "Авион" совместно с Московским авиационным институтом. По сравнению с прототипом "Фаворит" имеет прямое верхнее крыло, облегченную ферму фюзеляжа, переработанное шасси, увеличенный диапазон эксплуатационных перегрузок. В октябре 2006 года на самолёте лётчик О. Фёдоров выполнил фигуры высшего пилотажа.

2012 - Прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты (наземный аналог морского комплекса Р-30 "Булава") запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный блок прибыл в заданный район на полуострове Камчатка. Ракета способна преодолевать создаваемые системы противоракетной обороны...

|

|

Соглашение ни о чём... |

Под давлением президента Байдена, в Израиле премьер Нетаньяху пошёл при посредничестве Египта на прекращение огня с ХАМАСом. Что, впрочем, не означает ничего хорошего, и последовавшие немедленно вслед за объявлением о перемирии столкновения арабов с полицией в Иерусалиме это подтвердили. Ракеты из Газы по Иерусалиму они не запускали? Не запускали. А всё прочее в формат перемирия не входит. Так что погромы и теракты ещё будут, причём по нарастающей.

"Международная общественность" в восторге - израильтян дожали. Исламисты тем более: они добились всего, чего хотели, разве что очередную интифаду развязать не смогли. Хотя в этом заслуга не израильских силовиков, а палестинских, из ПНА. Израильские левые рукоплещут, обвиняют во всём "поселенцев" и наперегонки бегут в Гаагу, пинать собственную страну за все её грехи. На редкость тошнотворные персонажи, но это в чистом виде издержки местной демократии.

Впервые ХАМАС официально вышел на международную арену в своём собственном качестве. Израиль с ним вёл переговоры и с ним заключил соглашение. Никакого прикрытия в виде ПНА не понадобилось. Так что старинный израильский принцип "не вести переговоры с террористами" приказал долго жить. И это ничем хорошим для еврейского государства не окончится. Тем более, что его политическое руководство ни на что толковое не способно в принципе и это понимают все противники Израиля.

Оно парализовано мелкими интригами и борьбой за власть, ничем больше не занимается и в принципе неспособно руководить страной. Так, имитирует активность, по инерции. Врёт избирателям и выкручивается перед ними. Делает вид, что на что-то годится, но на самом деле не может даже поставить чёткие цели и определить задачи армии, полиции и спецслужбам. Да и если попытается реализовать на практике хоть какие-то из своих популистских лозунгов, на сколько его хватит?

Как следствие, ХАМАС сравнительно малыми силами и средствами и, главное, недорого, парализовал Израиль, в то время, как израильская армия за бешеные деньги отражала его атаки, а израильская полиция завязла в неудачных попытках противостоять погромам в тылу. И это отдельная тема, куда более серьёзная, чем противостояние ЦАХАЛа с ХАМАСом. Толпы арабской молодёжи на улицах израильских городов, избивающих евреев и поджигающих их дома - куда большая опасность для Израиля, чем ракеты ХАМАСа.

Все эти люди - граждане Израиля. Это есть факт. Как и то, что всё, что было когда-то сделано отцами-основателями государства для формирования единой нации из израильских арабов и евреев, пошло на свалку истории. Впрочем, похоже, что Израиль и с одними евреями не справился. Не страна, а скопище разных, не слишком хорошо относящихся друг к другу общин. Так что дальше противникам Израиля остаётся только вбивать поглубже клинья в местное общество, усугубляя его раскол.

Этим они, кстати, и занимаются, притом, что Турция и Иран - вечные соперники за доминирование на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, соперничают за влияние на палестинских, а теперь и израильских арабов в борьбе их лидеров против Израиля. И тут между Эрдоганом и Хаменеи разницы мало. Что до израильского руководства, речи оно говорит напыщенные, но противопоставить Анкаре и Тегерану ничего не может. Да и с Западом у него проблемы, и большие. В том числе с Америкой.

К тому, что в ООН, Евросоюзе и Канаде Иерусалиму ловить нечего и там местная элита при любом раскладе будет на стороне палестинцев, в Израиле уже привыкли. А вот к практически поголовному безмолвию американских еврейских организаций, нет. Ну, пора привыкать. Времена Трампа закончились, а Америка Обамы, Байдена и Камалы Харрис - антиизраильская и пропалестинская. И Байден по этой части ещё лучше прочих. В новом американском истеблишменте и откровенных антисемитов полным полно.

При этом, повторим ещё раз, уровень собственно нынешнего израильского руководства, его мотивация и умение управлять страной, способность к действиям в критических условиях и каким угодно самостоятельным действиям, вообще, ниже плинтуса. Так что впереди у Израиля не просто трудный, но труднейший период. Можно поздравить тамошних исламистов: они удачно разыгрывают свои карты. Благо их-то количество жертв с палестинской стороны совершенно не волнует. Они на их крови только и живут...

|

|

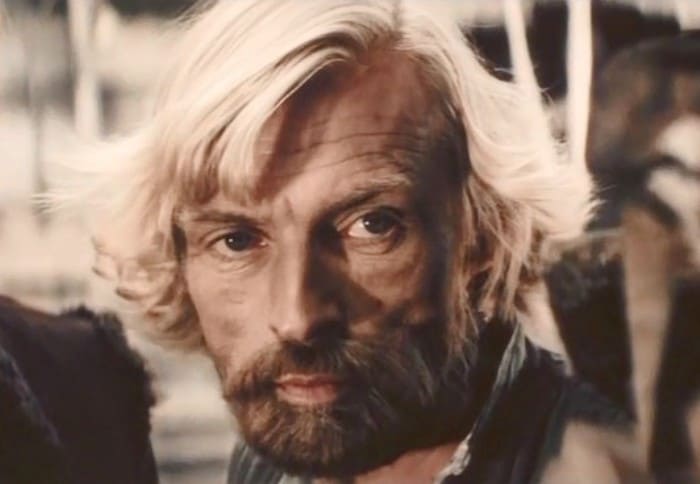

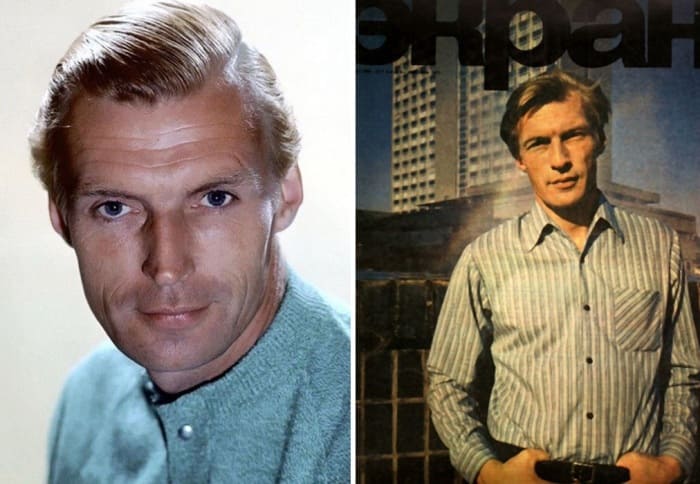

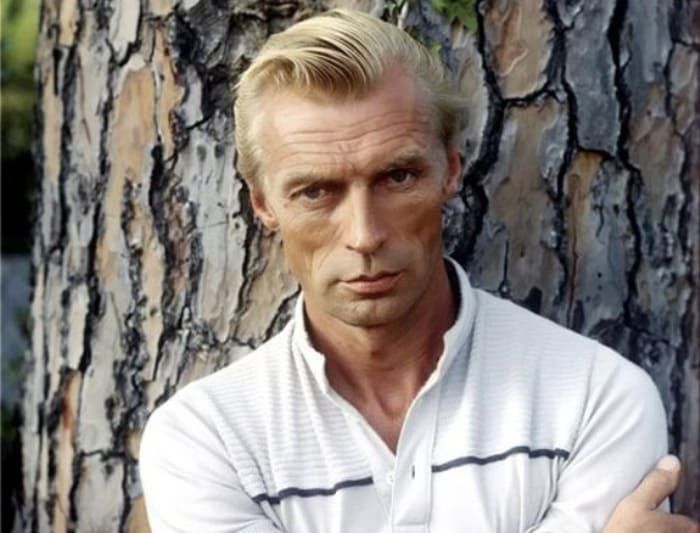

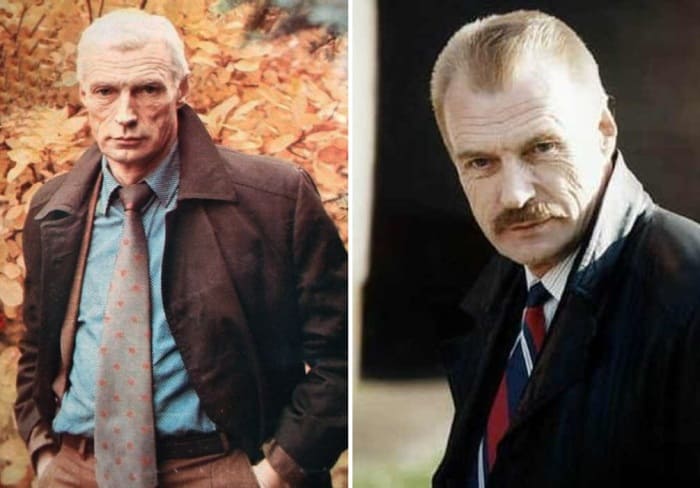

Почему один из самых красивых и мужественных актеров 1970-х разочаровался в кинематографе: Николай Олялин... |

22 мая могло бы исполниться 80 лет известному киноактеру, сценаристу и режиссеру, народному артисту Украинской ССР Николаю Олялину, но уже 12 лет его нет среди живых. В 1970-х гг. его имя было знакомо миллионам зрителей, ведь фильмы с его участием – «Освобождение», «Бег», «Обратной дороги нет», «Джентльмены удачи», «Пропавшая экспедиция» – гремели на всю страну. Его прославили роли военных, но сам он никогда не служил. Его называли эталоном мужской красоты и одним из самых талантливых артистов, но вскоре любимец публики, которому отдавали честь даже в Кремле, надолго потерял интерес к кино и пропал с экранов…

Всесоюзную славу Николаю Олялину принесли фильмы о войне, которые называли самыми честными картинами на эту тему. Казалось, актер не просто играет – он живет жизнью своих героев и действительно все знает о войне. А ведь когда началась ВОВ, ему был всего месяц. О событиях тех лет он только слышал в детстве от фронтовиков, возвращавшихся домой через Вологду, и эти истории запомнил на всю жизнь. Николай родился и вырос в деревне под Вологдой, и спустя годы он вспоминал: «Все шли через наш дом. Без ног, без рук, изуродованные войной люди. Я помню, у меня все время лезли глаза на лоб, когда вдруг они, выпив водки, начинали, вспоминая, плакать. Для меня это было непонятно, как это такие взрослые дяди, тети, и вдруг плачут. А потом, когда с годами пришел ко мне смысл этих слез, я сам уже начал плакать».

Начало кинопути

Старший брат Николая занимался в драмкружке Дома офицеров, однажды они пошли туда вместе, и с тех пор это увлечение захватило их целиком. Отец не приветствовал этих занятий, ведь он видел Николая военным. Через несколько лет сын воплотит его мечту, но только на экранах. А после школы он намеренно провалил экзамены в военно-топографическое училище в Ленинграде и подал документы в театральный вуз.

После окончания ЛГИТМиКа Олялина отправили по распределению в Красноярск, где создавался Театр юного зрителя. Там у него не сложились отношения с главным режиссером из-за того, что актер однажды написал на него обидную эпиграмму, а тот в отместку скрывал от него приглашения на кинопробы и доверял только эпизодические роли. Но даже в небольших ролях Олялину удалось завоевать зрительские симпатии, и вскоре его уже называли лучшим комиком Красноярского края.

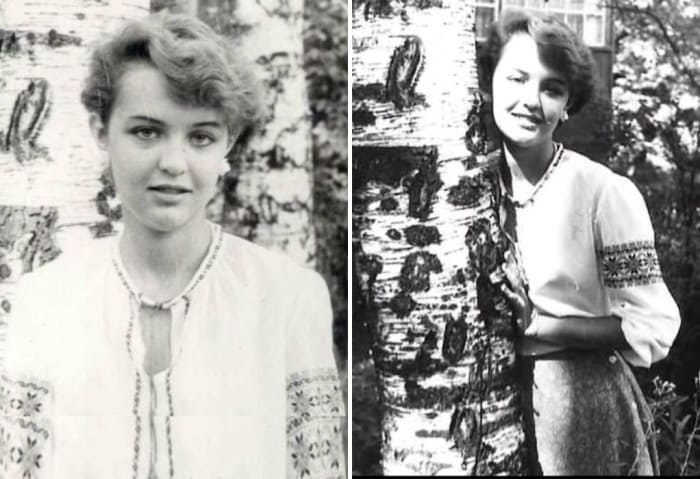

В те годы Николай встретил девушку по имени Нелли, которая стала его единственной женой и оставалась с ним до последних дней. Когда в 24 года Олялин отправился на съемки своего первого фильма, жена провожала его в аэропорту и сказала: «Коля, ты только верь, что чудо свершится – ты будешь знаменитым!» Но в первый день съемок дебютант растерялся и был очень зажат. И тогда он вспомнил слова своей жены и понял, что не может ее подвести. Актер собрался и следующий дубль отыграл так, что этот эпизод прямо из проб вошел в фильм.

Военный, который никогда не был на войне

Многие кинохиты 1960-х гг. могли бы оказаться в фильмографии актера, ведь его приглашали на пробы картин «Щит и меч» и «Майор Вихрь», которые пользовались огромной любовью у зрителей. Но дело в том, что эти приглашения актеру руководство театра попросту не передавало. Так могло случиться и со знаковым для Олялина фильмом «Освобождение», но одна девушка из его театра тайком сообщила ему о приглашении. Он взял больничный, сказал, что собирается в санаторий, а сам отправился на пробы.

Главная роль в 6-серийной эпопее «Освобождение» стала визитной карточкой Николая Олялина. Эту картину называли «первым честным фильмом о Великой Отечественной войне». Конечно, режиссер Юрий Озеров рисковал, доверив главную роль молодому неопытному актеру, однако в нем он разглядел не только яркую мужественную внешность, но и неординарный талант и способность создать нешаблонный образ солдата. Позже сын актера говорил: «Главное, что удалось сделать отцу, – это создать собирательный образ солдата Великой Отечественной, под которым подразумеваются и солдаты, и офицеры, и генералы. Недаром все ветераны считали актера Олялина своим».

Главный герой «Освобождения» – капитан-артиллерист Сергей Цветаев – в исполнении Николая Олялина получился настолько убедительным, что в его реальность поверили даже настоящие фронтовики – они говорили, что узнавали в нем себя. Один из них подошел к актеру после премьеры и сказал: «Милый, родной мой, ведь я там, на Курской, вместе с тобой был!». Эти слова для Олялина были выше всех похвал и растрогали его до слез. Фильм показали в 115 странах мира, его создателей удостоили Ленинской премии.

Звездные 1970-е

После первого успеха актера пригласили работать на киностудию им. А. Довженко, и он переехал в Киев. Созданный им в «Освобождении» образ был настолько ярким, что многие режиссеры видели Николая Олялина исключительно в ролях военных, и в таком амплуа он появился в фильмах «Обратной дороги нет» и «Дерзость». Никто из зрителей не догадывался о том, что на самом деле актер не только не бывал на войне, но даже не служил в армии – сначала ему давали отсрочку из-за учебы в институте, а потом – из-за маленьких детей.

1970-е гг. стали пиком популярности Николая Олялина и периодом его творческого подъема и расцвета. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Бег» и «Джентльмены удачи», сыграл главные роли в картинах «Обратной дороги нет», «Секундомер», «Дерзость», «Иду к тебе…», «Длинная дорога в короткий день», «Океан», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка» и др. О том, какой широкой и громкой была в те годы его популярность, свидетельствует один эпизод, навсегда запомнившийся актеру: «…вот мы заходим в Кремль, все достают документы. Я подхожу, тоже достаю. А милиционеры почему-то отдают честь и пропускают меня».

Разочарование в профессии

У этой громкой славы была и обратная сторона. Олялина часто приглашали на банкеты, желающих выпить с ним было слишком много, и актер начал злоупотреблять спиртным. Из-за этого его даже собирались уволить с киностудии им. А. Довженко. Все могло бы закончиться очень печально, но в дело вовремя вмешался первый секретарь ЦК компартии Украины, который был поклонником артиста. По его распоряжению Олялина отправили на лечение к наркологу, и благодаря его помощи актер забыл о выпивке раз и навсегда.

В 1980-х гг. он продолжал сниматься в кино, а после распада Союза Олялин, как и многие его коллеги, вдруг остался без работы. И даже когда после затяжного кризиса кино снова начали снимать, это был уже совсем не тот уровень профессионализма, к которому он привык. В новом кино актер места для себя не видел. Он говорил: «Пришло уничтожение, то есть наше поколение взяли и выкинули из жизни. Наступил такой мрак, что все, даже ехать некуда, предел. Кино сейчас не творческое, а материальное. Погоду заказывают малопонимающие в искусстве господа, именующие себя продюсерами, для них главное – получить деньги. А кино им любить или хотя бы знать совсем не обязательно. Идти на поводу у такой «методы» я не могу».

Олялин попробовал свои силы в качестве режиссера, но в начале 1990-х гг. его фильмы о любви ни у кого не вызвали интереса, зрители их попросту не заметили. Пауза в его кинокарьере затянулась на несколько лет. Актер испытывал полное разочарование в своей профессии и уже не надеялся вернуться на экраны. К тому же его начало подводить здоровье, он перенес серьезную операцию на сердце.

К счастью, в 2000-х гг. актер, который оставался все таким же мужественным, оказался снова востребованным в кино. Он снялся в «Ночном дозоре», «Дневном дозоре», «Есенине», «Охоте на изюбря». Олялин продолжал появляться на экранах до 2007 г., но из-за усилившихся болей в сердце вынужден был оставить работу. В 2009 г. он ушел из жизни в возрасте 68 лет.

В этом фильме Николай Олялин создал яркий образ полковника милиции, но зрителям наверняка больше запомнились другие актеры: Как за кадром «Джентльменов удачи» искали верблюдов.

|

|

Святой барон... |

22 мая – день Святителя Николая Чудотворца, как в народе говорят, Николы Вешнего. И день памяти Николая Карловича фон Мекка: 22 мая 1929 года его расстреляли по необоснованному обвинению коллегии ОГПУ в контрреволюционном вредительстве на железной дороге, потомственным созидателем которой он был всегда – и в царское время, и при советской власти.

Вердикт академика В.И. Вернадского, который сам пострадал от репрессий: фон Мекк, добровольно отдавший после Октябрьской революции все свои праведно нажитые капиталы, честно работавший при новой власти на благо государства,был убит «совершенно невинно в общественном мнении».

За две недели до расстрела Николай Карлович сказал навестившей его в тюрьме дочери: «Доченька, только не надо за всё это ненавидеть свою страну».

Мечта в наследство

Я живу в подмосковном Жуковском –городе, официальная дата рождения которого –1947 год. Однако Николай Карлович, убитый невинно почти за два десятилетия до появления города, имеет к этому событию самое непосредственное отношение. Более того – барон фон Мекки в XXI веке – один из значимых символов современного наукограда, как модно стало говорить, – один из его брендов.

Как такое может быть?

Николай Карлович фон Мекк оставил нам, жуковчанам, мечту в наследство. На заре XX века он стал инициатором строительства города-сада для работников своей мощной железнодорожной структуры, из числа крупнейших частных компаний Российской империи.

В то время барон фон Мекк возглавлял Общество Московско-Казанской железной дороги. Задумка была грандиозная: построить новый населённый пункт, сочетающий в себе лучшие качества города и деревни, между железной дорогой и Москвой-рекой, к юго-востоку от столицы.

У князя Голицына-Прозоровского было выкуплено 680 гектаров земли – участок от полотна железной дороги до Москвы-реки – под строительство жилья для железнодорожных работников и служащих.

Заказ на разработку плана города-сада получил инженер Владимир Семенов, за основу был взят аналогичный английский проект. Главными улицами города-сада стали классические три луча, расходящиеся от железнодорожной станции. Центральный луч соединял привокзальную и центральную площади, где предполагалось разместить административные здания. Боковые улицы-лучи связывали церковь, больницы, школы, бани, театр, а также подходы к пруду и Москве-реке.

Жилые дома проектировали авторитетные архитекторы – Алексей Щусев, Александр Таманян (автор генплана Еревана), Александр Иваницкий, Николай Буниатов. При строительстве предполагалось учитывать потребности и возможности разных категорий будущих горожан. Дома сразу снабжали водопроводом и канализацией, рядом с ними высаживали деревья.

Масштабная реализация этого замечательного проекта стартовала в 1914 году, но Первая мировая война внесла досадные коррективы: продолжилось только строительство больничного комплекса будущего города, по понятной причине–в военное время особую актуальность приобретали госпитали. Потом произошла революция, новая власть идеи царского барона надолго тормознула.

На месте задуманного фон Мекком города возник посёлок Стаханово. Построили его без претензий на градостроительные изыски – многие дома были барачного типа.Их заселили авиастроителями – работниками знаменитого ЦАГИ. В год столетия Николая Егоровича Жуковского посёлок Стаханово получил статус города и имя отца русской авиации.

В наше время здания больничного городка, возникшего по инициативе Николая Карловича, перепрофилированы. Одно из них занимает популярный в городе Драматический театр «Стрела». В другом помещении располагается Жуковский авиационный техникум.

Как утверждают знатоки, это единственный российский неоклассический ансамбль вне пределов Санкт-Петербурга.

Вернуться к идее Николая Карловича призывают местную власть жуковские общественные активисты, создавшие инициативную группу «Город – сад». При этом ссылаются на барона фон Мекка как безусловный моральный авторитет.

И это всё о нём

Личность Николая Карловича фон Мекка сопоставима с самыми значимыми историческими персонами.Его биография, насыщенная богоугодными делами, не может не впечатлять.

Сын известного в Российской империи инженера-путейца Карла Федоровича фон Мекка,крупного собственника, начал карьеру не под отцовским патронажем, а на государственной Николаевской железной дороге, с познания азов.Восемь лет – с 1883-го по 1891 год– изучал железнодорожное дело не по учебникам, а в депо кочегаром, помощником машиниста, машинистом, конторщиком службы движения, затем таксировщиком, дежурным по станции.

Пик карьеры пришёлся на конец XIX – начало XX веков. 1 мая 1892 г. Н.К. фон Мекка избрали председателем Общества Московско-Казанской железной дороги и более четверти века, вплоть до национализации в 1918 году, Николай Карлович им успешно руководил.

Также он являлся членом правления Российского общества морского, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей и товарных складов с выдачею ссуд.

В 1903 году Николай Карлович, как председатель Правления Московско-Казанской железной дороги, отвечал за организацию паломнической поездки Николая II в один из монастырей. Н.К. фон Мекк в самом начале Русско-японской войны возглавил отдел отправки благотворительных грузов на Дальний Восток при Комитете великой княгини по сбору средств в помощь армии под сенью Российского общества Красного Креста. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна характеризовала его как «честнейшего слугу царя и Отечества».

Заботясь о подготовке специалистов, он открывал технические училища (в Москве, на Нижней Красносельской, 39 и Рязани), участвовал в деятельности Общества распространения полезных книг. Поддержал организацию потребительской кооперации для снабжения железнодорожников продуктами.

Был почетным мировым судьей Киевского судебно-мирового округа.

Проявлял интерес к искусству, с детства играл на скрипке. В его доме на Новинском бульваре по средам дважды в месяц собирались профессиональные музыканты и любители музыки. Неоднократно играл у него С.И.Танеев.

Коллекционировал живописные полотна, был знаком с крупными художниками. Много лет помогал Михаилу Врубелю, оплачивал его лечение. После смерти художника назначил пожизненную пенсию его вдове, известной певице Надежде Ивановне Забеле-Врубель. Помогал материально и художнику А.Е. Архипову.

Художник С.Щербатов, работавший по заказу Правления Московско-Казанской железной дороги над проектом росписей нового здания Казанского вокзала, писал, что Николай Карлович «был человеком весьма незаурядным. С огромной энергией, огромной работоспособностью, организаторским даром сочеталась в нём талантливая инициатива, свежее дерзновение и несомненный интерес к искусству».

Ещё в 1899 году Николай Карлович увлекся автомобильным спортом, в 1903 г. стал одним из учредителей и первым главой Московского клуба автомобилистов, организатором и участником первых в России автопробегов в 1910–1911 гг. Член Российского автомобильного общества (РАО), Киевского клуба автомобилистов (ККА), пожизненный член образованного в 1910 году Императорского Российского автомобильного общества (ИРАО), член комитета, вице-президент, член технической комиссии.

Активный член многих других обществ:

— член Совета Российского общества морского, речного и сухопутного транспортирования и страхования кладей и товарных складов с выдачей ссуд;

— почетный попечитель, почетный член Фоминской вольной пожарной дружины;

— сотрудник попечителя Троицкой больницы для неизлечимо-больных женщин Общества поощрения трудолюбия в Москве;

— член Императорского человеколюбимого общества;

— казначей склада кустарных изделий, состоявшим под августейшим покровительством Ея Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Фёдоровны;

— действительный член Московского отделения Императорского Русского музыкального общества;

— постоянный член наблюдательного совета (1894 – 1898гг.) Управления московского Синодального училища церковного пения и синодального хора (при Московской Синодальной конторе в Кремле, управляющий – А.А Ширинский-Шихматов);

— член финансовой комиссии Московского губернского земского собрания 1913–1915 гг.;

— председатель Губернского экономического совета (1913 г.);

— товарищ председателя Московского общества воздухоплавания П.А. фон Плеве (1910 г);

— член Московского организационного комитета по сбору пожертвований на воздушный флот, жертвователь средств на строительство одного аэроплана 1913 г.;

— член Русско-Американской торговой палаты;

— член Историко-родословного общества в Москве;

— попечитель Совета женской гимназии Бесс;

— казначей Совета Московского художественного общества;

— действительный член Общества распространения полезных книг.

Николай Карлович вместе с братом Александром и племянником Владимиром сделал крупное пожертвование Московскому институту благородных девиц. В институте были учреждены три стипендии имени семейства фон Мекк.

Имя Н.К. фон Мекка — в списке награждённых департаментом торговли и мануфактур Министерства финансов Российской империи за благотворительную и общеполезную деятельность за 1895 год.

Жертвователь на строительство Лагерного храма во имя св. преподобного Сергия Радонежского, с приделами во имя свв. Александра Невского, Марии Магдалины и святителя Николая, сооруженный на Ходынском поле, для войск Московского военного округа, в память чудесного избавления наследника цесаревича от злодейского покушения на его жизнь в Японии, 29-го апреля 1891 г.

Еще до революции разрабатывал план Московского метрополитена, причем не только пассажирского, но и грузового.

Имел самое непосредственное отношение к созданию вагонов- рефрижераторов и внедрению их в эксплуатацию.

Будучи юристом по образованию, сам проектировал паровозы, а в военные годы бронеавтомобили для железных дорог.

В Первую мировую войну был назначен уполномоченным Министерства земледелия по снабжению армии продовольствием. Неоднократно благодарственно упоминался в письмах Александры Федоровны к императору Николаю Александровичу Романову.

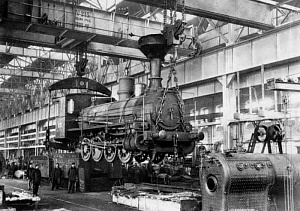

После революции 1917 года добровольно отдал свои капиталы новой власти. А были они весьма солидные:барон Николай Карлович фон Мекк в начале прошлого века являлся крупнейшим железнодорожным магнатом. В его активах находилось 517 паровозов, 685 пассажирских и 14 858 товарных вагонов. Численность работников его частной «железнодорожной империи» достигала 30 тысяч человек. МКзЖД под его руководством была супердоходной частной дорогой с дивидендами до 32% годовых, с увеличением длины путей в 13 раз, со строительством своих заводов, элеваторов, жилья, больниц, школ для работников. В 1913 году её оборот достиг 215 млн рублей.

«Вредитель», который мог и хотел быть полезным

Однако после изменения государственного строя фон Мекк, ввиду «буржуазного происхождения», оказался узником Лубянской тюрьмы. Он обратился с запиской к Дзержинскому: «Уважаемый Феликс Эдмундович, я не хочу зря тратить время, я могу быть полезным!». Толковые спецы позарез нужны были стране, выпустили… Но из-под контроля карательной системы бывший царский барон не выпадал, свободы его лишали неоднократно. Освобождали из-под ареста «при условии невыезда из Москвы» и вновь допускали к службе.

Знания и опыт бывшего железнодорожного магната были полезнырабоче-крестьянской власти. Он продолжал эффективно заниматься развитием железнодорожной транспортной системы уже наёмным работником.

Трудился заведующим отделением эксплуатационного отдела Экспериментального института путей сообщения, экспертом по вопросам эксплуатации Северных железных дорог, начальником финансово-экономического отдела Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). Дослужился даже до консультанта наркома (министра) путей сообщения, представлял комиссариат в Госплане. В 1920 году Николай Карлович–консультант Высшего совета по перевозкам. В 1921–1922 годах работал в Высшем техническом комитете, Главном комитете государственных сооружений, одновременно преподавал в московских вузах. В 1922–1925 годах он –профессор Московского института инженеров путей сообщения, в 1923–1927 годах– Высших технических курсов НКПС, объединившихся в Московский институт инженеров транспорта. В 1922–1924 годах – член технической секции Трансплана. С августа 1924 года фон Мекк – старший консультант при НКПС. По совместительству с августа 1925 года – член Экономического бюро, а с июля 1926 года – в Резинотресте. В 1927–1928 годах председатель экономической секции Центрального планового управления НКПС. С июля 1928 года – в тепловозной секции НКПС.

В одной из служебных анкет НКПС о нем сказано: «Незаменимый специалист по обще-административным и финансово-экономическим вопросам, а также по холодильному делу».

Свои идеи в области экономики и перспектив отечественного железнодорожного транспорта фон Мекк изложил в ряде книг, опубликованных в 1921–1927 годах.

Последний раз был арестован в 1928 году, а в мае 1929 года Коллегия ОГПУ приговорила к расстрелу участников «контрреволюционной вредительской организации в НКПС и на железных дорогах СССР» Н.К. фон Мекка и А. Ф. Величко и в золотоплатиновой промышленности вредителя П.А. Пальчинского. Никто из них своей вины не признал.

Сообщение о расстреле было опубликовано 24 мая 1929 года.

Послесловие

В подмосковном Жуковском я живу на улице,ранее имевшей название Малая Железнодорожная, совсем рядом с территориейбольничного городка задуманного фон Мекком города-сада. Под окнами нашего многоэтажного дома проходит ветка Малой Детской железной дороги – это осколочек грандиозной железнодорожной империи Николая Карловича. Официально она была открыта в 30-х годах прошлого века, но проектировалась значительно раньше. На площади имени М.М. Громова (это тоже наш район) есть современный отель «Фон Мекк». Это я к тому, что бывший царский барон не забыт в XXI веке, жуковчане помнят и почитают фон Мекка: студенты обучаются в техникуме, первые его выпускники уже заслуженные ветераны авиационной отрасли. В Драматическом театре «Стрела» регулярно проходят интересные премьеры. По Малой Детской железной дороге снуют поезда «Пчёлка» (даже во время Великой Отечественной войны её работа не прекращалась). У гостей города популярен отель, названный в честь фон Мекка.

Прав был академик Вернадский – Николая Карловича убили «совершенно невинно». Это признано на государственном уровне: в 1991 году его полностью реабилитировали. На восьмом десятке лет после казни…

В моём понимании – личность таких нравственных качеств, с такими крупными заслугами перед людьми, Отечеством и столь трагическим жизненным финалом вполне достойна канонизации.

22 мая 2029 года исполнится ровно сто лет мученической гибели барона фон Мекка. Вполне подходящая дата для этого значимого решения...

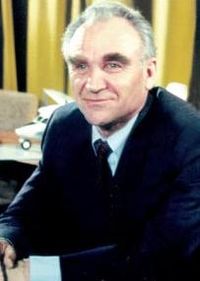

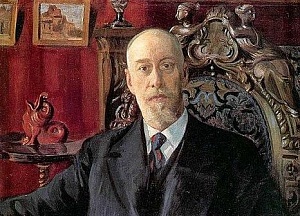

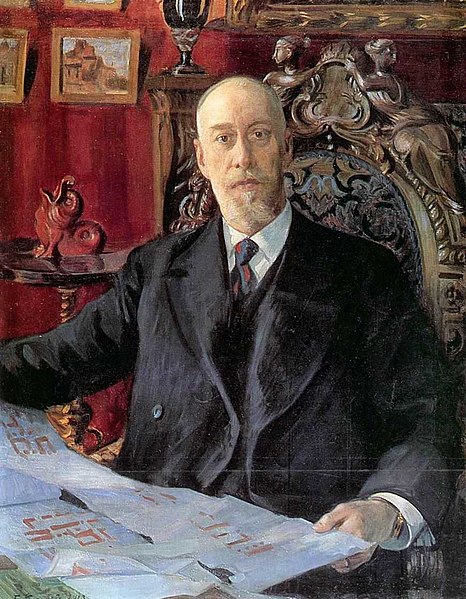

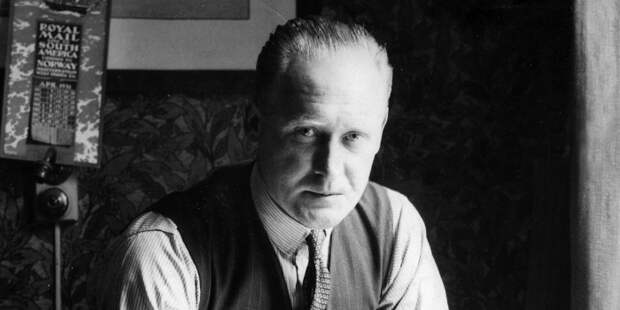

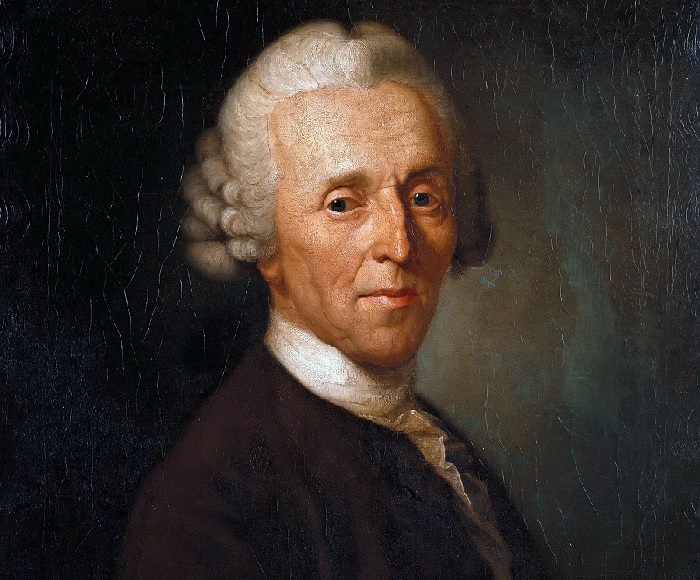

На фото Б.М. Кустодиев. Портрет Н.К. фон Мекка .

|

|

Этот день в авиации. 22 мая |

1908 - Братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

1916 - Родился Николай Александрович Замятин — заслуженный лётчик-испытатель СССР (21 августа 1964), капитан (1958).

В 1941 году окончил Тамбовскую военную авиационную школу лётчиков, в 1942 году – Липецкий учебный центр ВВС.

Участник Великой Отечественной войны: в январе-ноябре 1942 – лётчик 608-го бомбардировочного авиационного полка, в ноябре 1942-декабре 1944 – лётчик, старший лётчик и командир звена 137-го (с августа 1943 года – 114-го гвардейского) бомбардировочного авиационного полка. Воевал на Карельском фронте.

Участвовал в обороне Заполярья. Совершил 30 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2.

Участник советско-японской войны 1945 года в должности заместителя командира авиаэскадрильи 114-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Воевал на Забайкальском фронте. Участвовал в Маньчжурской операции. Совершил несколько разведывательных вылетов на бомбардировщике Пе-2.

С февраля 1946 года старший лейтенант Н.А.Замятин – в запасе. С августа 1946 года работал инженером в Лётно-исследовательском институте.

С 1947 года по 1971 год – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института. Провёл испытания системы дозаправки на самолёте Ту-2 (в 1949 году), испытания турбореактивных двигателей: ВК-7 на Ту-4ЛЛ (в 1953 году), АЛ-7 на Ту-4ЛЛ (в 1955 году), ВК-3 на Ту-4ЛЛ (в 1955 году), АМ-3М на Ту-16ЛЛ (в 1955 году), ВД-7 на М-4ЛЛ (в 1956 году).

Участвовал в испытаниях дальнего бомбардировщика Ту-4 (в 1948 году); в исследованиях баллистических характеристик корпуса будущей атомной бомбы (на Ту-4) (в 1948 году); в испытаниях опытного бустерного управления на самолёте Ju-388 (в 1950 году) и двигателя для опытного самолёта «152» (в 1958 году); в испытаниях автоматической системы захода на посадку и новой командно-пилотажной индикации.В 1971-1989 годах работал в Лётно-исследовательском институте ведущим инженером.Жил в городе Жуковский Московской области. Умер 12 июня 1994 года. Похоронен в деревне Островцы Раменского района Московской области...

1916 - Впервые в мире применение ракет с самолёта. Зажигательные ракеты И. Ле-Приера с пяти Nieuport-16 (Франция). Сбиты пять немецких привязных аэростатов. Nieuport 16С.1 был способен нести восемь ракет с электрическим запалом, установленных на подкосах крыла и наклоненных вверх.

1931 - Первый полёт Berliner-Joyce XFJ. 16 января 1928 года флот США объявил конкурс на создание дирижабля жесткой конструкции с возможностью базирования самолётов на борту. Бюро Аэронавтики (BuAer), в свою очередь, выпустило спецификацию на лёгкий авианосный истребитель (small carrier fighter). В конкурсе приняло участие три фирмы: Berliner-Joyce, Curtiss и General Aviation.

Оснащенный девятицилиндровым звездообразным двигателем Pratt & Whitney R-1340-C Wasp мощностью 500 л.с., самолёт оказался сложным в управлении и потерпел аварию в первом же полёте. После модернизации его название было изменено на XFJ-2. Самолёт прибавил в скорости, но остался сложным в управлении, а потому проиграл в конкурсе.

1933 - (с 8 мая ) 1933 года, завершились Государственные испытания истребителя ДИ-4 на аэродроме НИИ ВВС. Для самолёта выбрали новый двигатель - американский Кертисс "Конкверор" мощностью 625/700 л.с. ДИ-4 был выполнен по схеме подкосного высокоплана, в котором подкосы опирались на элементы шасси. Конструкция - цельнометаллическая, в основном дюралевая. Обшивка гладкая, тонкая, с редкими подкреплениями, что при недостатке опыта изготовления приводило к появлению хлопунов и неровностей. Крыло спроектировано в виде "чайки" для улучшения обзора из кабины пилота; ребра нервюр снаружи. Топливо размещалось в двух фюзеляжных баках общей ёмкостью 230 кг. Вооружение состояло из 4-х синхронных пулемётов ПВ-1 и одного кормового пулемёта ДА на шкворневой установке. В противоположность обычной практике изготовление ДИ-4 длилось достаточно долго: сказывалась новизна конструкции и необходимость освоения технологии гладких металлических обшивок.

1937 - Начало серии из четырех женских мировых рекордов дальности и высоты полёта без груза и с грузом 0,5 - 1 т экипажа Полины Денисовна Осипенко на гидросамолете МП-1 с АМ-34.

1939 - ГНПП "Базальт" разработаны и сданы на вооружение первые образцы авиабомб.

1941 - Состоялся первый полёт учебно-тренировочного Г-28 "Кречет";лётчик-испытатель Гаврилов Николай Васильевич.

1941 - Взлетел первый "Хаук" 87, это был английский "Киттихаук" I ("Хаук" 87А-2), а через неделю появился и первый P-40D. Это был P-40 c усовершенствованным мотором фирмы Аллисон серии "А" (военное обозначение - V-1710-39) с новым, более компактным редуктором. Для двигателя предусматривался так называемый "чрезвычайный" форсированный режим - в течение 5 минут сколько улучшились и высотные характеристики двигателя - взлётную мощность 1150 л. с. теперь можно было поддерживать (с 30-минутным ограничением) до высоты 3500 м.

Для этой модификации был создан новый фюзеляж - более низкий и узкий. Сохранилась лишь его общая компоновка. Ось винта за счёт нового редуктора оказалась приподнятой, кабина глубже "ушла" в фюзеляж. Заметно увеличилась площадь боковых окон за местом пилота, что улучшило задний обзор. Из-за того, что винт немного сместился вверх, появилась возможность укоротить стойки. Мотор мог развивать мощность 1470 л. с. Иная компоновка мотора позволила сдвинуть вперед радиатор, в результате чего образовалась характерная массивная "борода". Но новый мотор вытеснил из-под капота пулемёты. Теперь вооружение - четыре крупнокалиберных пулемёта - расположилось в крыле за пределами диска винта.

Вооружение из четырёх пулемётов просуществовало недолго. Еще в феврале 1941 г. была внесена поправка в техническое задание, требовавшее установки не четырех, а шести пулемётов калибра 12,7 мм.

1944 - Постановление ГКО № 5946 о развитии реактивной авиации в стране. Ввиду отсутствия в нашей стране турбореактивных двигателей (ТРД) его результатом стало появление самолёта И-250 с комбинированной силовой установкой (ВК-107А плюс ВРДК), взлетевшего в марте 1945 года.

1944 - Постановления Государственного Комитета Обороны

№ 5942 « Об установке на самолет Як-3 второго пулемета системы Березина калибра 12,7 мм».

№ 5943 « О принятии на вооружение и организации производства бомбардировочных прицелов системы Деренковского».

№ 5945 « О создании авиационных реактивных двигателей».

Один из пунктов предписывал начальнику НИИ-1 П.И.Федорову и конструктору А.М.Люльке построить экспериментальный газотурбинный ВРД со статической тягой 1250кгс и предъявить его на заводские испытаний к 1 марта 1945 года. Так как в НИИ-1 производственной базы для создания ТРД не было, решением правительства на небольшом московском механическом заводе штампов и приспособлений № 165 развернули опытно-конструкторскую базу по изготовлению реактивных двигателей. В начале 1945 года на этом предприятии был изготовлен первый экземпляр экспериментального ТРД С-18, спроектированного группой А.М.Люльки. К сентябрю предполагалось построить и предъявить на летные испытания модификации истребителей Як-9, Ла-5 и Су-6 2ТК-3 с дополнительными ЖРД РД-1, разработанными В. П. Глушко в ОКБ НКВД при заводе № 16. При работе ускорителей на самолетах Як-9 и Ла-5 время набора высоты 5000 м должно было уменьшиться до трех минут, а максимальная горизонтальная скорость полета - возрасти до 780 км/ч на отрезке времени до трех минут.

№ 5947 « О создании дневных скоростных бомбардировщиков».

1945 - Родился Таликов Николай Дмитриевич - Генеральный конструктор ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина».

1946 - В городе Даунсвью, впервые поднялся в воздух двухместный моноплан с тандемным расположением кресел и крылом с работающей обшивкой de Havilland Canada DHС-1 Сhipmunk, он был первым самостоятельным проектом компании de Havilland Aircraft of Canada Ltd. Опытный экземпляр был оснащен двигателем de Havilland Gipsy Major 1С мощностью 145 л.с. Опытные самолёты Сhipmunk получили обозначение DHC-1B-1. Такие же самолёты, но с двигателем Gipsy Major 10-3, стали называться DHC-1B-2. Большинство построенных в Канаде самолётов Сhipmunk имели выступающий обтекатель кабины. Для ВВС Великобритании строился самолёт Сhipmunk , способный выполнять все фигуры высшего пилотажа. ВВС получили из Канады 735 самолетов, помимо 1014 машин, изготовленных в Великобритании. По соглашению, заключенному между компаниями de Havilland и OGMA, в 1955 г. для португальских ВВС было изготовлено по лицензии шестьдесят самолётов Сhipmunk .

1955 - Патрульный самолёт P2V «Нептун» (рег. номер 131515, 9-я патрульная эскадрилья ВМС США) был атакован советскими истребителями МиГ-15 над Беринговым проливом, после чего разбился на острове Святого Лаврентия, Аляска. Среди членов экипажа не было погибших, но все (или почти все) они пострадали. Инцидент произошёл в сложных метеорологических условиях, что затрудняет восстановление картины произошедшего. Видимо, с этим связано согласие СССР выплатить 50 % от затребованной американской стороной компенсации в 725 тыс. долларов.

1957 - (по 10 июня) 1957 года, второй опытный самолёт Як-18А прошел заводские испытания, контрольные испытания в ГК НИИ ВВС - с 6 июля по 2 августа. Вторым опытным Як-18А стал переоборудованный серийный Як-18У № 1161003 (именно он проходил в документах как Як-20), на котором дополнительно установили гироиндукционный компас ГИК-1 и маркерный приемник МРП-48П. Это дало возможность летать в сложных метеоусловиях и производить слепую посадку. Выполненные на втором экземпляре доработки способствовали повышению эксплуатационной надёжности самолёта и упрощению его технического обслуживания. Самолёты Як-18А служили до начала 1980-х годов. 16 июля 1980 года вышел приказ по ДОСААФ о переобучении инструкторов на Як-52.

1957 - В пустыне недалеко от военно-воздушной базы Киртланд (в окресностях Альбукерки, штат Нью-Мексико) бомбардировщик Convair B-36 по ошибке сбросил мощную 10-ти мегатонная водородную бомбу (Марк-17). B-36 перевозил термоядерную бомбу с авиабазы Биггс на базу Киртлэнд в Нью-Мехико. При подлёте к конечной точке маршрута огромная бомба первого поколения... выпала из самолёта. Боеприпас упал в семи километрах от контрольно-диспетчерского пункта авиабазы Киртлэнд и всего в 500 метрах от склада ядерного оружия «Сандия» (На фото Марк-17 на выставке в музее Castle Air). При падении сдетонировало обычное взрывчатое вещество бомбы, которое в нормальных условиях инициирует детонацию плутониевого ядра. Однако ядерного взрыва не произошло. Но всё же произошёл неядерный взрыв. На месте падения бомбы образовалась воронка глубиной 3,7 метра и диаметром 7,6 метра с большим уровнем радиации.

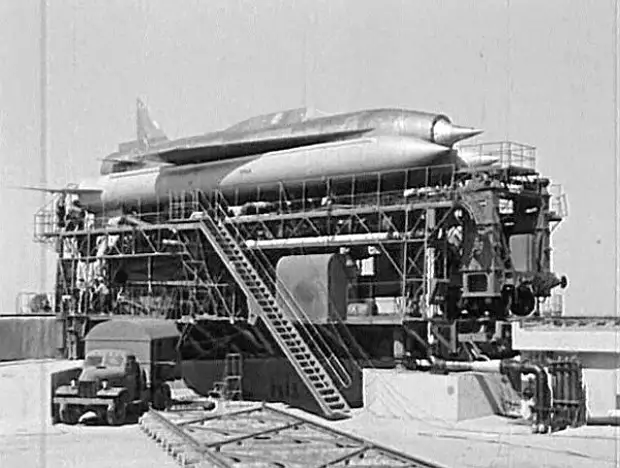

1958 - Первый удачный полёт двухступенчатой крылатой ракеты "БУРЯ" ОКБ-301 под руководством Семёна Алексеевича Лавочкина состоялся 22 мая 1958 года (пятый пуск ракеты).

1958 - Поднялся в воздух опытный образец вертолёта-амфибии S-62, за ним последовал 11-местный серийный вариант S-62A, оснащённый турбовальным двигателем General Electric CT58-110-1. Вертолёт-амфибия Sikorsky S-62 был разработан на базе поршневого варианта S-55 и использовал систему несущего и рулевого винтов и другие агрегаты этого вертолёта, установленные в новом герметичном корпусе. Вертолёт S-62B был построен с несущим винтом аппарата S-58. Вертолет S-62C был выбран Береговой охраной США в качестве замены спасательного вертолёта НН-34. Первые поставки вертолётов, названных HH-52 Seaguard, были сделаны в январе 1963г. Этот вариант, оснащенный двигателем CT58-GE-8 мощностью 932 кВт , заменил аппарат НН-3 Pelican. Вертолеты S-62 также экспортировались в Японию.

1959 - Вышло специальное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О подготовке человека к космическим полётам». По предложению С.П.Королёва, «для такого дела лучше всего подготовлены лётчики и, в первую очередь, лётчики реактивной истребительной авиации. Лётчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолёте. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер...». В процессе первого отбора кандидатов в космонавты были рассмотрены документы на 3461 летчика истребительной авиации в возрасте до 35 лет. Из них для первичной беседы было отобрано 347 человек. В процессе бесед и амбулаторного медицинского обследования к дальнейшему медицинскому отбору было допущено 206 лётчиков, которые проходили стационарное обследование в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ) в октябре 1959 - апреле 1960 годов. В дальнейшем из 206 лётчиков, направленных в ЦВНИАГ, отказались от прохождения обследования 72 человека, отчислены по состоянию здоровья 105 человек. Из 29 лётчиков, прошедших все этапы медицинского обследования с хорошими результатами, 20 человек были отобраны и зачислены первыми слушателями-космонавтами. 11 января 1960 года было принято решение о создании Центра подготовки космонавтов. Разместился он в 30 километрах от Москвы, в стороне от крупных промышленных объектов и оживленных транспортных магистралей, в Щёлковском районе Московской области. В начале 1960 года были возведены первые здания ЦПК: профилакторий, учебный корпус, спортивный зал, плавательный бассейн. В марте 1960 года в Центр прибыли первые двадцать будущих космонавтов из числа военных лётчиков, а через год состоялся первый в мире полёт в космос Юрия Гагарина.

1959 - Принят на вооружение ЗРК C-75 "Десна" с ракетой В-750ВН

1962 - На Базе ВВС США "Эдвардс" (штат Калифорния, США) состоялся очередной двадцать восьмой испытательный полёт ракетного самолета X-15, № 1. Аппарат пилотировал лётчик-испытатель Роберт Расуорт (Robert Rushworth). В ходе полёта достигнута максимальная скорость 5551 км/ч и максимальная высота 30600 м.

1962 - Катастрофа Бе-10, пилотируемого ст. л-том Ю.Беловым, в качестве её причины в документах значится ошибка в эксплуатации самолёта.

1964 - Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о начале работ в ОКБ-52 (Челомей) по созданию космоплана и ракетоплана.

1965 - Женский мировой рекорд высоты (динамический потолок) - 24336 м,Наталья Абрамовна Проханова на Е-33 (МиГ-21У) ОКБ МиГ.

1967 - Совершил полёт опытный экземпляр итальянского лёгкого многоцелевого самолёта S.208, разработанный итальянской фирмой SIAI-Marchetti. Он имел убирающееся шасси, более мощный двигатель Lycoming O-540-E4A5 мощностью 260 л.с. и возможность установки в кабине пятого сиденья. Производство всех вариантов составило около 400 экземпляров за четыре года, в том числе 44 самолёта S.208M. Этот военный вариант отличается от гражданского S.208 тем, что расположенная по правому борту дверь кабины может быть при аварии сброшена, и наличием второй двери, находящейся по левому борту фюзеляжа. Как гражданский, так и военный варианты S.208 имеют два запасных топливных бака, расположенных на концах крыла, и развивают максимальную скорость 320 км/час.

1973 - Катастрофа самолета Ту-22К, КК командир отряда м-р Пирожков.

Метеоусловия: облачность 4 балла, высота нижней границы облаков 1500 м, видимость 10 км. Экипаж выполнял тренировочный полёт днём в ПМУ по маршруту в боевом порядке полка на малых и предельно малых высотах в колонне отрядов с дистанцией 1000 м и превышением 20 м, отряды выполняли полёт в строю «клин самолетов» с интервалом 50м и дистанцией 60 м. Экипаж Пирожкова выполнял полет левым ведомым в седьмом отряде.

Через 1 час 15 минут на конечном этапе полёта на высоте 900 м и скорости 650 км/ч, находясь левым ведомым в строю отряда, КК обнаружил разницу в выработке топлива, равную 2 т, между передними и задними фюзеляжными группами баков. На левый двигатель остаток составлял 5 т, на правый – 7 т. Через 1 час 16 мин 40 с полёта командир корабля доложил ведущему отряда: «Отказала топливная автоматика, лампочки желтые, иду на втором баке». За 77 с до происшествия экипаж по команде ведущего перешел на ручное управление выработкой топлива и продолжал полёт с набором высоты, при этом скорость уменьшилась до 620 – 600 км/ч.

На указанной скорости на высоте 900 м самолёт непроизвольно и неожиданно для экипажа перешел в резкое кабрирование с покачиванием с крыла на крыло. Командир корабля полностью до упора отдал штурвал от себя, но самолёт не управлялся. Продолжая кабрировать, самолёт сделал полулетлю, и сваливаясь на левое крыло, перешёл в беспорядочное падение. Через 30 с самолёт упал на лес на удалении 59км юго-западнее г.Барановичи, взорвался и сгорел. Два члена экипажа катапультировались и благополучно приземлились, штурман корабля погиб.

По заявлению очевидцев, характеру разброса самолета при ударе о землю и срезу деревьев установлено, что самолёт, вращаясь вокруг вертикальной оси, практически без поступательной скорости падал по траектории с углом наклона 75 – 80° и столкнулся с землей с небольшим левым креном и опережением на хвост.

Причины: потеря устойчивости и управляемости самолета и неуправляемый выход его на кабрирование с перегрузкой более 4 с последующим сваливанием самолёта. Потеря устойчивости произошла из-за смещения центровки назад до значения 51% САХ (при допустимой 40% САХ) вследствие нарушения последовательности выработки топлива, вызванного отказом топливной автоматики.

1973 - Основано ФГУП "Организация "Агат", город Москва. Днем основания организации «Агат», ныне - ФГУП "Организация "Агат" считается 22 мая 1973 г. (в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 22 мая 1973 г. № 955рс, приказом Министерства общего машиностроения от 14 июня 1973 г. № 174с), когда оно выделилось из состава Центрального научно-исследовательского института машиностроения - головного предприятия по разработке жидкостных баллистических ракет дальнего действия и зенитных управляемых ракет. Основные направления деятельности: системные исследования экономических проблем, связанных с разработкой и производством ракетно-космической техники; технико-экономическое обоснование федеральных космических программ; проведение независимой экономической экспертизы проектов по ракетно-космической технике; анализ финансового и экономического состояния предприятий; научное и методическое обеспечение вопросов реструктуризации и конверсии ракетно-космической промышленности, инновационной деятельности организаций в условиях рыночной экономики.

1974 - Постановлением Правительства Мишин Василий Павлович был освобожден от обязанностей начальника и главного конструктора ЦКБЭМ. На базе Центрального КБ энергетического машиностроения образовано НПО "Энергия". Директором и главным конструктором назначен Глушко Валентин Петрович. Ныне - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва.

1977 - Умер лётчик-испытатель Букреев Виктор Иванович (после аварии на МиГ-25ПУ 17 мая). На разбеге у МиГ-25ПУ сложилось носовая стойка шасси. В результате трения о бетон возник пожар. Сидевший в первой кабине В.И.Букреев получил сильные ожоги и вскоре умер, а командир экипажа Лебединский Эдуард Аркадьевич остался жив и невредим.Букреев Виктор Иванович жил в городе Жуковский Московской области. Похоронен в Жуковском, на Быковском кладбище...

1981 - Начались Государственные совместные испытания самолёта Су-17МЗ (С-52).

1983 - Во второй половине дня неподалеку от "Новороссийска" упал в воду "Интрудер" - американский палубный штурмовик A-6 Intruder. Его экипаж состоит из двух человек. Лётчики погибли. Полёты Интрудеров велись постоянно.

Самолёты прилетели парой и, как обычно, вытворяли пируэты над нашим кораблём. Первый вышел из пике, второй, следующий за ним, врезался в воду. Наши сразу же прекратили полёты, то ли в знак солидарности с несчастьем американцев, то ли, чтобы не травмировать душевно наших лётчиков.

1991 - После почти 30 лет службы в Западной Германии, F-104 Starfighter совершил свой последний полёт перед снятием с вооружения. Самолёт получил прозвище "Widow-Maker" из-за своей жуткой аварийности. За все время эксплуатации F-104G в ФРГ разбилось 292 самолёта, погибло 120 немецких и 8 американских лётчиков.

1991 - В Арсеньеве заводской лётчик-испытатель Довгань Анатолий Иванович выполнил первый полёт на головной машине многоцелевого вертолёта Ка-50 Черная Акула (№001, борт 018).

1999 - Совершил первый полёт самолёт ДРЛО EMB-145. EMB-145 ERIEYE - самолёт ДРЛО, разработанный бразильской фирмой Embraer на базе гражданского транспортного самолёта ERJ-145 с использованием активной фазовой импульсно-доплеровской РЛС ERIEYE шведской фирмы Ericsson Microwave Systems.

2001 - Первый в России лизинг авиатехники, авиакомпания "Дальавиа" получила в лизинг Ту-214 Казанского АПО от Финансовой лизинговой компании (ФЛК).

2001 - Катастрофа Ан-12 Министерства обороны РФ (RA-12135) в районе Ржева.

Экипаж выполнял полёт по маршруту Ржев - Моршанск. На борту находился груз - авиационный двигатель. Через 5 минут после взлёта экипаж получил команду о наборе высоты 3900 м и подтвердил её. На 7-й минуте полёта самолёт потерял управляемость на высоте около 2600 м и в штопорном положении упал в заболоченный лес в 3 км от деревни Мякотино Зубцовского р-на (около 42 км юго-восточнее а/д Ржев). Самолёт полностью разрушился и погрузился в болотистый грунт, оставив воронку.

Рассматривалась версия об отказе двигателя с отсутствием перевода лопастей воздушного винта во флюгерное положение, что привело к увеличению крена, потере скорости и сваливанию.

2002 - Первый полёт беспилотного ударного ЛА Боинг X-45А, США.

2007 - Скончался Борис Васильевич Бункин — российский советский учёный, конструктор и организатор производства зенитных ракетных комплексов для ПВО. Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1982).Лауреат Ленинской и двух Государственных премий. С 1968 по 1998 год — генеральный конструктор предприятия НПО «Алмаз», осуществляющего разработку и серийное производство зенитных ракетных комплексов, составляющих основу вооружения отечественных войск ПВО: С-75, С-125, С-300, С-400.Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве...

2008 - США произвели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен-3», чтобы проверить надёжность её систем. МБР стартовала из шахты Базы ВВС США "Ванденберг" (Vandenberg, шт. Калифорния, США). Учебная боеголовка, преодолев 8,4 тыс. км (на 1,6 тыс. км дальше, чем обычно при подобных испытаниях), поразила цель близ острова Гуам в южной части Тихого океана.

2012 - C площадки SLC-40 Базы ВВС США на мысе Канаверал компанией SpaceX осуществлен пуск ракеты-носителя "Falcon-9" v1.0 003 с кораблем "Dragon COTS 2 DEMO" (полетное задание С2+). Это первый полет в истории коммерческого космического аппарата к МКС. Стыковка с МКС запланирована на 25 мая. Помимо корабля Dragon на орбиту были доставлены капсулы с прахом трехсот человек из 19 стран, родственники которых решили таким образом сохранить память о своих родных и близких спутником "Celestis-11" (New Frontier). Космические похороны организовала компания Celestis Inc. Стоимость одного захоронения составляет около 1 тысячи долларов.

Грузовая версия способна доставлять на орбиту до 4,2 тонны груза и возвращать до 3 тонн, а пилотируемая рассчитана на 7 астронавтов. Первый раз Dragon слетал 8 декабря 2010 года...

|

|

Котлеты в кляре... |