-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Дорога Сталинградской победы... |

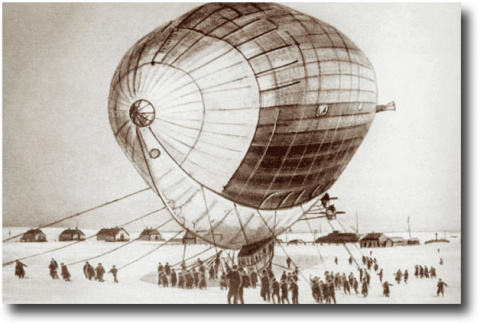

В День Победы каждый год в столице Калмыкии Элисте возлагаются венки к памятнику, открытому в 2015 году строителям «Прикаспийского Транссиба» – железнодорожной магистрали Нижнее Поволжье-Калмыкия – Прикаспийское Ставрополье-Дагестан (Астрахань – Трусово – Артезиан – Кизляр), 340 км. Сооруженную в 1942 году вдоль Каспийского побережья, её и поныне называют не только «Прикаспийским Транссибом», но и «Дорогой Сталинградской Победы». А её значимость после распада СССР стала столь же весома, как и в годы Великой Отечественной.

Эта артерия обеспечивала доставку из российского Дагестана, Азербайджанской, Туркменской ССР топлива и военно-технических грузов, поступаших по ленд-лизу через Иран – Азербайджан, войскам Сталинградского фронта. Практически всем, оставшимся в живых строителям этой дороги уже за девяносто. А тогда они, дети, многими часами беспрерывно возили на тачках песок, щебень, грунт, укладывали рельсы и шпалы. Руками женщин, детей и стариков всего за считанные месяцы на юге страны была возведена железная дорога Кизляр – Астрахань. Ожесточенные бои под Сталинградом требовали беспрерывного подвоза топлива и вооружения. Это была одна из крупнейших строек военных лет: ее завершение сыграло огромную роль в исходе Сталинградской битвы.

Решение о строительстве этой магистрали Совнарком СССР принял 16 августа 1941 года: к тому времени агрессор захватил не меньше трети территории Украины, нацеливаясь на Крым, Приазовье и, в конечном итоге, на Северный Кавказ.

Но первая масштабная победа советских войск в этой войне – под Ростовом-на-Дону (ноябрь-декабрь 1941 г.) – предотвратила прорыв оккупантов на Кавказ, к Каспийскому побрежью и Нижней Волге. Поэтому сооружение магистрали временно приостановили. Но с весны 1942-го ситуация на фронте срочно потребовала её создания: враг вскоре прорвался на Северный Кавказ, шел к Сталинграду, Закавказью, Каспийскому морю. Тогда же ожидалось вторжение турецких войск в Закавказье. В такой ситуации, из-за отсутствия железной дороги между Нижним Поволжьем и Кавказским регионом, возникала реальная угроза изоляции Кавказа и Поволжья друг от друга. И, соответственно, угроза закупорки в снабжении Сталинградского фронта и советских войск западнее Астрахани. Потому уже в феврале 1942 г. строительство железной дороги Кизляр-Астрахань возобновилось. Рельсы, шпалы, другую профильную продукцию завозили из Астрахани, Дагестанской АССР, Азербайджанской ССР. Ввели дорогу в действие 4 августа 1942 г. — как раз в период максимального продвижения вермахта на Северном Кавказе, в том числе на Кизлярском (северо-дагестанском), Каспийском и Сталинградском направлениях.

То был величественный подвиг более чем 8 тыс. человек, строивших «Дорогу Сталинградской Победы» под постоянными бомбёжками люфтваффе, почти круглосуточными с мая 1942 г. обстрелами немецкой артиллерии, да еще в сложнейших климатических условиях. К тому же и попытки диверсий по всей трассе были не редкими.

По словам супругов Бадма и Убуш Сангаджи-Горяевых (Калмыкия), строивших дорогу, — им было в 1942-м не более 15 лет — круглые сутки они со сверстниками, наравне со взрослыми, возили песок, щебень, шпалы камни, выполняли тяжелую работу от рассвета до поздней ночи. Несмотря на голод, холод, сменявшийся сильной жарой (температура на трассе была от минус 35 до плюс 40 градусов С), несмотря на бомбёжки и обстрелы, эту дорогу построили в короткие сроки. «Мы искренне рады, — говорят они — что об этом подвиге советских граждан вспомнили. Пусть даже через многие десятилетия после войны».

Для ускорения строительства артерии, согласно исследованиям эксперта по экономической истории СССР Василия Зимина, всё возводилось по облегчённым нормам, но с должным качеством: главным было поскорее открыть движение. «На трассе не строились вагонные и локомотивные депо; состояние пути обеспечивало скорость до 35 км/час. На промежуточных станциях дежурные располагались в землянках. Действовало привозное водоснабжение (из Дагестана и Астрахани – А.Ч.): с "водяным" поездом, курсировавшим дважды в неделю, привозили также продукты строителям, железнодорожникам». — отмечает он.

Зато составы с топливом и военной техникой по «Прикаспийскому Трассибу» следовали от Кизляра бесперебойно: только с августа по октябрь 1942 г. включительно к Сталинграду было доставлено по этой дороге 16 тысяч цистерн с нефтепродуктами. А весной 1943-го некоторые участки магистрали были реконструированы.

По имеющимся данным, до 70% объема нефтепродуктов и свыше трети объема военно-технических грузов, требуемых Сталинградскому фронту, было доставлено именно по «Прикаспийскому Транссибу». Что подтверждает выдающуюся роль этой артерии в обеспечении Сталинградской Победы.

..К настоящему времени осталось в живых только 113 человек, участвовавших в сооружении той магистрали. Все они награждены юбилейной медалью «Строителю фронтовой железной дороги Астрахань – Кизляр», учрежденной президентом Калмыкии А. Орловым 22 июня 2016 года.

После распада СССР эта магистраль — единственная железнодорожная линия, соединяющая Россию с Закавказьем и далее с Ираном. Поскольку транскавказская стальная магистраль через Абхазию в Закавказье бездействует с 1992 г., ввиду абхазо-грузинского конфликта. Так что стратегическая значимость «Прикаспийского Транссиба», сооруженного в самый сложный год Великой Отечественной войны, остаётся бессрочной.

Равно, как и остаётся бессрочной память о трудовом подвиге тех, кто в неимоверно тяжелых условиях построили дорогу Сталинградской Победы.

P.S. 7 мая 2021 г., в районе станции Трусово (припортовая станция вблизи Астрахани) состоялось торжественное открытие Мемориала, посвящённого строителям железнодорожной линии Кизляр – Астрахань. В торжественном мероприятии участвовали руководители Приволжской железной дороги, муниципалитета, ветераны и сотрудники магистрали.

На одной из плит выгравирован эпизод строительства магистрали, на другой — воинский эшелон в момент налёта вражеской авиации, а также обозначены фамилии местных жителей – участников строительства...

|

|

Ан-12 в Афганистане... |

Автор с признательностью благодарит за помощь, оказанную при подготовке публикации, информационную поддержку и предоставленные материалы И. Приходченко, майоров А. Артюха, В. Максименко, полковников С. Резниченко, А. Медведя, а также службу безопасности полетов ВТА и, особо, подполковника С. Пазынича за его деятельное участие в работе...

В богатой разнообразными событиями истории Ан-12 афганской войне суждено было занять особое место. Афганистан стал обширной главой в биографии транспортника, насыщенной боевыми эпизодами, нелегкой работой и неизбежными потерями. Практически всякому участнику афганской войны так или иначе приходилось иметь дело с военно-транспортной авиацией и результатами работы транспортников. В итоге Ан-12 и афганская кампания оказались трудно представимы друг без друга: участие самолета в тамошних событиях началось еще до ввода советских войск и, затянувшись более чем на десятилетие, продолжалось и после ухода Советской Армии.

Самым широким образом самолеты ВТА стали привлекаться к работе по Афганистану после произошедшей в стране Апрельской революции, имевшей место 11 апреля 1978 года (или 7 числа месяца саура 1357 года по местному лунному календарю - в стране, по здешнему летоисчислению, на дворе был 14-й век). Афганская революция носила свой особенный характер: при отсутствии в полуфеодальной стране революционных слоев (по марксистскому определению, к таковым может принадлежать только свободный от частной собственности пролетариат) совершать ее пришлось силами армии, причем одним из главных действующих лиц стал бывший главком ВВС Абдул Кадыр, отстраненный от должности прежней властью наследного принца Мохаммеда Дауда. Обладавший немалой личной отвагой и упрямством офицер, оказавшись не у дел, возглавил тайное общество Объединенный фронт коммунистов Афганистана, однако, будучи человеком до мозга костей военным, после «свержения деспотии» передал всю полноту власти более искушенным в политических делах местным партийцам из Народно-Демократической Партии Афганистана' (НДПА), а сам предпочел вернуться к привычному делу, заняв буквально завоеванный пост министра обороны в новом правительстве. Командующим ВВС и ПВО стал полковник Гулям Сахи, бывший начальником Баграмской авиабазы и немало поспособствовавший свержению прежнего режима, организуя удары своих авиаторов по «оплоту тирании» в столице.

Пришедшие к власти в стране деятели НДПА, увлеченные идеями переустройства общества, занялись радикальными преобразованиями с целью скорейшего построения социализма, которого мыслилось достичь уже лет через пять. На деле оказалось, что совершить военный переворот было проще, чем управлять страной с ворохом экономических, национальных и социальных проблем. Столкнувшись с противостоянием приверженного традициям, укладу и религиозным устоям населения, планы революционеров стали приобретать насильственные формы.

С давних времен известно, что благими намерениями выложена дорога в ад: насаждаемые реформы натыкались на неприятие народа, а директивная отмена многих заповедей и устоев становились для афганцев уже личным вмешательством, испокон веков здесь нетерпимым. Отчуждение народа от власти подавлялось новыми насильственными мерами: спустя считанные месяцы после Саурской революции начались публичные казни "реакционеров" и духовенства, репрессии и чистки приобрели массовый характер, захватив и многих вчерашних сторонников. Когда власти в сентябре 1978 года начали публиковать в газетах списки казненных, уже в первом числилось 12 тысяч имен, все больше видных в обществе людей из числа партийцев, купечества, интеллигенции и военных. Уже в августе 1978 года в числе других арестованных оказался и министр обороны Абдул Кадыр, тут же приговоренный к смертной казни (от этой участи его удалось избавить только после неоднократных обращений советского правительства, обеспокоенного чересчур разгулявшимся революционным процессом).

Недовольство на местах быстро переросло в вооруженные выступления; вряд ли могло произойти иначе в неизбалованной благами стране, где честь считалась основным достоинством, преданность традициям была в крови и так же традиционно изрядная часть населения имела оружие, ценимое превыше достатка. Вооруженные стычки и мятежи в провинциях начались уже в июне 1978 года, к зиме приобрели уже системный характер, охватывая и центральные районы. Однако правительство, столь же привычно полагаясь на силу, старалось подавить их с помощью армии, широко используя авиацию и артиллерию для ударов по непокорным селениям. Некоторое отступление от демократических целей революции считалось тем более несущественным, что сопротивление недовольных носило очаговый характер, было разобщенным и, до поры до времени, немногочисленным, а сами мятежники виделись уничижительно-отсталыми со своими дедовскими ружьями и саблями.

Истинный масштаб сопротивления и накал событий проявился уже спустя несколько месяцев. В марте 1979 года в Герате, третьем по величине городе страны и центре одноименной крупной провинции, вспыхнул антиправительственный мятеж, к которому самым активным образом примкнули части местного военного гарнизона вместе с командирами. На стороне властей остались всего несколько сот человек из 17-й пехотной дивизии, включая и 24 советских военных советника. Им удалось отойти к гератскому аэродрому и закрепиться, удерживая его в руках. Поскольку все склады и припасы оказались в руках восставших, снабжать остатки гарнизона пришлось по воздуху, доставляя на транспортных самолетах продукты питания, боеприпасы и подкрепления с аэродромов Кабула и Шинданда.

Вместе с тем не исключалась опасность развития мятежа и охвата им новых провинций, ожидалось даже выступление бунтующей пехотной дивизии, насчитывавшей до 5000 штыков, на Кабул. Тамошние правители, ошарашенные происходящим, буквально бомбардировали советское правительство просьбами о срочной помощи как оружием, так и войсками. Не очень доверяя собственной армии, на поверку оказавшейся не столь надежной и приверженной делу революции, в Кабуле видели выход только в срочном привлечении частей Советской Армии, которые бы оказали помощь в подавлении гератского мятежа и защитили столицу. Чтобы помощь пришла побыстрее, советских солдат, опять-таки, следовало доставить транспортными самолетами.

Зимой 1979 года аэропорт Кандагара выглядел мирным местом, откуда летали самолеты внутренних и международных рейсов. Пройдет совсем немного времени, и здание аэропорта будет испещрено следами от пуль и осколков.

Для советского правительства такой поворот событий имел вполне определенный резонанс: с одной стороны, антиправительственное вооруженное восстание происходило у самых южных границ, менее чем в сотне километров от приграничной Кушки, с другой – только что приобретенный союзник, столь громогласно декларировавший приверженность делу социализма, расписывался в полной своей беспомощности, несмотря на весьма солидную оказываемую ему помощь. В телефонном разговоре с афганским лидером Тараки 18 марта председатель Совмина СССР А.Н. Косыгин в ответ на жалобы того об отсутствии оружия, специалистов и офицерских кадров допытывался: «Можно понять так, что в Афганистане хорошо подготовленных военных кадров нет или их очень мало. В Советском Союзе прошли подготовку сотни афганских офицеров. Куда же они все делись?»

Ввод советских войск тогда определили совершенно неприемлемым решением, в чем сошлось и руководство вооруженных сил, и партийное руководство страны. Л.И. Брежнев на заседании Политбюро ЦК КПСС рассудительно указал: «Нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну». Однако афганским властям была оказана помощь всеми доступными мерами и способами, в первую очередь, – срочными поставками вооружения и военной техники, а также посылкой советников вплоть до самого высокого ранга, занимавшихся не только подготовкой тамошних военных, но и непосредственной разработкой оперативных планов и руководством в борьбе с оппозицией (об их уровне и внимании к проблеме можно судить по тому, что для помощи афганскому военному руководству неоднократно лично направлялся заместитель Министра Обороны Главком сухопутных войск генерал-полковник И.Г. Павловский).

Для обеспечения срочности военных поставок была задействована ВТА, тем более что на этот счет имелось прямое правительственное указание, на Политбюро ЦК КПСС озвученное словами А.Н. Косыгина: «Дать всё сейчас и немедленно». Начался многолетний марафон транспортной авиации, без перерыва длившийся более десяти с лишним последующих лет. В большинстве своем при плановых поставках техника, боеприпасы и прочее поставлялись со складов и баз хранения, нередко ее приходилось брать непосредственно из частей, а при особой необходимости – прямо с заводов. Вышло так, что транспортная авиация играла важнейшую роль не только при поставках и снабжении – её присутствие так или иначе проецировалось практически на все события афганской компании, что делает уместным не только перечисление рейсов, груза и мест назначения, но и рассказ о сопутствовавших событиях политического и частного характера.

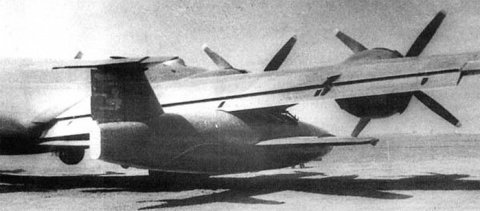

Особую роль Ан-12 в полетах на афганском направлении диктовало само их преобладание в строю ВТА: к концу 1979 года самолеты этого типа составляли две трети общего авиапарка – Ан-12 насчитывалось 376 штук в десяти авиаполках, тогда как новейших Ил-76 было более чем вдвое меньше – 152, а Ан-22 – всего 57 единиц. В первую очередь к этим задачам привлекались экипажи местных авиатранспортных частей, располагавшихся на территории Туркестанского военного округа, – 194-го военно-транспортного авиаполка (втап) в Фергане и 111-го отдельного смешанного авиаполка (осап) в Ташкенте при штабе округа, где Ан-12 являлись самой мощной техникой. Аэродромы их базирования являлись ближайшими к «месту назначения», и доставляемые афганцам грузы через пару часов уже оказывались у получателя. Так, 18 марта были выполнены рейсы Ан- 12 из Ташкента на аэродромы Кабула, Ваграма и Шинданда, в последующие дни работали преимущественно Ил-76 и Ан-22, перевозившие тяжелую технику и бронемашины, однако 21 марта рейсами из Ташкента в Баграм прибыли четыре Ан-12, а из Карши – еще 19 Ан- 12 с грузами.

Проблема с Гератом при оказанной военной помощи в конце концов разрешилась силами переброшенного к городу батальона афганских «коммандос» и танкистов. Город оставался в руках восставших пять дней, после серии авиационных ударов мятежники рассеялись и к полудню 20 марта Герат вновь был в руках властей. Однако полностью проблем это не решило – гератская история явилась лишь «тревожным звонком», свидетельствовавшим о росте сил оппозиции. Весной и летом 1979 года вооруженные выступления охватили весь Афганистан – не проходило нескольких дней, чтобы не появлялись сообщения об очередных очагах мятежей, захвате селений и городов, восстаниях в гарнизонах и воинских частях и их переходе на сторону контрреволюции. Набрав силу, отряды оппозиции перерезали коммуникации к Хосту, блокировав центр провинции и тамошний гарнизон. При общей сложной ситуации на дорогах, крайне уязвимых при вылазках противника, единственным средством снабжения гарнизонов оставалась авиация, гарантировавшая также оперативность решения проблем снабжения.

Однако при обилии задач собственные силы афганской транспортной авиации были довольно скромными: к лету 1979 года правительственные ВВС располагали девятью самолетами Ан-26 и пятью поршневыми Ил-14, а также восемью Ан-2. Подготовленных экипажей для них было и того меньше – шесть для Ан-26, четыре для Ил-14 и девять для Ан-2. Все транспортные машины были собраны в кабульском 373-м транспортном авиаполку (тап), где имелся также один аэрофотосъемщик Ан-30; афганцы как- то получили его для воздушного фотографирования местности в картографических целях, однако по первоначальному назначению он никогда не использовался, в основном стоял без дела и поднимался в воздух исключительно для пассажирских и транспортных перевозок.

К воинским перевозкам привлекались также самолеты гражданских авиакомпаний «Ариана», работавшие на заграничных рейсах, и «Бахтар», обслуживавшие местные маршруты, однако и они не решали проблемы из-за ограниченности авиапарка и того же не очень ответственного отношения к делу.

На этот счет прибывший в 373-й тап на должность советника при командире полка подполковник Валерий Петров оставил в своем дневнике колоритные замечания: «Летная подготовка слабая. Личный состав готовится к полетам неудовлетворительно. Любят только парадную сторону – я летчик! Самокритики – ноль, самомнение – большое. Летно-методическую работу надо начинать с ноля. Несобранные они, в глаза говорят одно, за глаза делают другое. Работать идут крайне неохотно. Состояние вверенной техники я оцениваю на два с плюсом».

В отношении матчасти хроническими были толком не выполняемые подготовки техники, нарушения регламента и откровенно наплевательское отношение к обслуживанию машин. Работы выполнялись в большинстве своем спустя рукава, сплошь и рядом оказывались брошенными, недоделанными и все это при полной безответственности. Обычным делом являлись кое-как выпускаемые в полет самолеты с неисправностями, забытые тут и там инструменты и агрегаты, а также частое воровство с бортов аккумуляторов и прочих нужных в хозяйстве вещей, из-за чего сдача машин под охрану караулу имела целью не столько защиту от вылазок противника, сколько от хищений своими же. Одной из причин этого было быстро развившееся иждивенчество: при все более масштабных и практически дармовых поставках техники и имущества из Советского Союза о сколько-нибудь бережливом отношении к матчасти можно было не заботиться. Свидетельством тому была масса без сожаления списываемых по неисправности и бросаемых при малейшем повреждении машин (в 373-м тап в течение года одним лишь нерадивым летчиком Мирадином подряд были разбиты четыре самолета).

Работа на технике, а то и выполнение боевых задач, все больше «передоверялись» советским специалистам и советникам, число которых в Вооруженных Силах Афганистана к середине 1979 года пришлось увеличить в четыре с лишним раза, до 1000 человек.

Вопрос с транспортной авиацией оставался весьма насущным, поскольку авиаперевозки вместе с автомобильным транспортом были основными средствами сообщения в стране. Афганистан являлся довольно обширной страной, размерами побольше Франции, и расстояния, по здешним меркам, были немаленькими. В качестве отступления можно заметить, что расхожее мнение о ;том, будто в Афганистане отсутствовал железнодорожный транспорт, не вполне верно: формальным образом таковой в стране имелся, правда, вся длина железнодорожного пути составляла пять с небольшим километров и он являлся продолжением линии Среднеазиатской железной дороги, тянувшимся от приграничной Кушки к складам в Турагунди, служившим перевалочной базой для поставляемых советской стороной грузов (правда, «афганских железнодорожников» и здесь не водилось, и местные были заняты разве что в качестве грузчиков).

Главенствующую роль в перевозках занимал автотранспорт, который на 80 % находился в частном владении. При общем дефиците казенной автотехники обычной практикой было привлечение владельцев «бурбухаек», которых государство нанимало для транспортировки грузов, в том числе и военных, благо за хороший бакшиш те были готовы преодолеть любые горы и перевалы и пробиться к самым удаленным точкам. Снабжение воинских частей и гарнизонов час тным образом, как и наличие при правительстве департамента частного транспорта, занимавшегося решением казенных проблем, для наших советников было не совсем привычным.

Установившийся порядок решения транспортных вопросов был вполне удовлетворительным в мирное время, однако с обострением ситуации в стране оказался весьма уязвимым. Не было никакой уверенности, что грузы дойдут по назначению и не будут разграблены душманскими отрядами. Орудуя на дорогах, те препятствовали перевозкам, отбирали и уничтожали посылаемые провиант, топливо и прочие припасы, жгли машины непокорных, из-за чего запуганные водители отказывались брать госзаказы и военные грузы. Иные гарнизоны месяцами сидели без снабжения, а оголодавшие и обносившиеся солдаты разбегались или переходили к противнику и селения доставались тому без боя. Показательные цифры приводились советскими советниками при афганском военном ведомстве: при штатной численности афганской армии в 110 тыс. человек в строю к июню 1978 года насчитывалось только 70 тыс. военнослужащих, а к концу 1979 года их ряды и вовсе сократились до 40 тыс. человек, из них кадрового состава – 9 тыс. человек.

При слаборазвитой дорожной сети в Афганистане роль воздушных перевозок становилась весьма значимой. В стране насчитывалось 35 аэродромов, пусть даже в большинстве своем не лучшего качества, однако полтора десятка из них вполне годились для полетов транспортных самолетов. Аэродромы Кабула, Баграма, Кандагара и Шинданда имели весьма приличные цельнолитые бетонные ВПП и должным образом оборудованные стоянки. Джелалабад и Кундуз располагали асфальтированными полосами, на прочих же «точках» приходилось работать с глинистого грунта и гравийных площадок. Обходясь без привлечения специальной строительной и дорожной техники, гравий кое-как укатывали танком, иногда скрепляя поливкой жидкого битума, и ВПП считалась готовой к приему самолетов. Несколько защищая от пыли, такое покрытие расплывалось в жару и покрывалось глубокими колеями от рулящих и взлетающих самолетов. Проблем добавляли высокогорье и сложные схемы захода, иногда односторонние, с возможностью подхода с единственного направления. Так, в Файзабаде заход на посадку приходилось строить по тянущемуся к аэродрому горному распадку, ориентируясь по излучине реки и выполняя на снижении крутой правый поворот, чтобы обогнуть перекрывавшую створ полосы гору. Садиться надо было с первого захода – прямо за торцом ВПП возвышалась следующая гора, не оставлявшая никакой возможности уйти на второй круг при неточном расчете.

Растущая потребность в авиаперевозках диктовалась также тем, что воздушный транспорт обеспечивал более-менее надежную доставку грузов и людей непосредственно в удаленные точки, избавляя от риска перехвата противником на дорогах. Кое-где авиатранспорт и вовсе становился практически единственным средством снабжения блокированных гарнизонов, отрезанных душманскими кордонами. С расширением боевых действий неоценимой становилась оперативность решения задач транспортной авиацией, способной без задержки перебросить воюющим частям требуемое, будь то боеприпасы, провиант, горючее или пополнение людьми – на войне, как нигде, применимо присловье «яичко дорого к христову дню» (хотя в восточной стране более уместно звучало замечание одного из героев «Белого солнца пустыни»: «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту»).

Заданий для правительственной транспортной авиации хватало с избытком: согласно записям подполковника В. Петрова о работе 373- го тап, в один только день 1 июля 1980 года силами полка, по плану, требовалось доставить в различные пункты назначения 453 человека и 46750 кг груза, обратными рейсами забирая раненых и встречных пассажиров. Одним из рейсов на Ан-30 прилетели сразу 64 человека из местных партийцев и военных, направлявшихся в столицу на пленум НДПА и набившихся в грузовую кабину под завязку, даром что самолет вообще не имел пассажирских мест. Доставка армейских грузов и военнослужащих перемежалась с коммерческими и пассажирскими перевозками, благо местный торговый люд, невзирая на революцию и войну, имел свои интересы и умел ладить с военными летчиками. Тот же В. Петров констатировал: «Сплошная анархия: кто хочет, тот и летит, кого хотят, того и везут».

Провинциальный центр Лашкаргах на юге страны располагал вполне приличным по здешним меркам собственным аэродромом с грунтовой полосой.

Долина реки Аргандаб вблизи Кандагара. Речные русла, при ограниченности других ориентиров, служили весьма надежным подспорьем при решении штурманских задач.

В полетах над протянувшимся на сотни километров однообразием гор полагаться приходилось прежде всего на приборы и другие средства инструментальной навигации.

Вертолетчик А. Бондарев, служивший в Газни, описывал такие перевозки «в интересах населения» самым живописным образом: «Летать они любили, потому что автобусы и машины регулярно грабили душманы. По воздуху добираться безопаснее, вот у аэродромного шлагбаума и собиралась толпа желающих улететь. Работая кулаками и локтями, используя всю свою хитрость, афганцы ломились поближе к самолету. Тогда солдат из охраны аэродрома давал над головами очередь. Толпа откатывалась, давя друг друга. Порядок восстанавливался. Афганский летчик набирал себе пассажиров и вел их на посадку, предварительно проверив вещи на предмет боеприпасов, оружия и прочего запретного. Чего обнаруживал – конфисковал, имевшееся у многих оружие полагалось сдавать и его складывали в кабине пилотов. Самых назойливых и тех, кто норовил не заплатить, лишали права лететь и те, получив пинка, удалялись с аэродрома. Прочие ломились на борт, будто бешеные. Я такое видел только в кино про двадцатые годы, как люди штурмуют поезд: лезут по головам, отталкивают и лупят друг друга, выпихивают из кабины. Пассажиров они брали, сколько влезет. Если набивалось слишком уж много, то летчики на глаз доводили число до нормы, выкидывая лишних вместе с их огромными чемоданами. Про чемоданы разговор особый, их надо видеть. Афганские чемоданы сделаны из оцинкованного железа и закрываются на навесные замки. А размеры имеют такие, что самому афганцу жить в нем можно или использовать как сарай»

Генерал-лейтенанту И. Вертелко, прибывшему в Афганистан по делам Управления погранвойск, где он был заместителем начальника, однажды пришлось воспользоваться попутным афганским Ан-26, чтобы добраться из Кабула в Мазари- Шариф. Полет генерал описывал весьма колоритно: «Едва я зашел на борт самолета, как люк за моей спиной захлопнулся и я ощутил себя маленькой букашкой, оказавшейся в брюхе акулы. По характерным «ароматам» и скользкому полу понял, что до меня здесь перевозили животину. Когда самолет лег на курс, дверь пилотской кабины распахнулась, на пороге показался молоденький афганский летчик и стал что-то говорить, размахивая руками. Мне показалось, что афганец требует «магарыч» за оказанную услугу. Запустив руку во внутренний карман куртки, я извлек оттуда пару новеньких, хрустящих, еще хранящих запах краски «червонцев». Мои «красненькие» исчезли в руках афганца, как по мановению волшебной палочки, а он, приложив руки к груди в благодарственном жесте, произнес единственное слово: «Бакшиш?» – «Нет, – говорю, – сувенир». Хотя ему, наверное, был один черт, что бакшиш, что сувенир, главное – деньги в кармане. Едва закрылась дверь за спиной этого «гобсека», как на пороге появился другой летчик. Получив «свои» два червонца, он на ломаном русском языке пригласил меня пройти в кабину, переступив порог которой я оказался под прицелом пяти пар карих внимательных глаз. Чтобы как-то разрядить затянувшуюся паузу, раскрываю свой маленький походный чемоданчик и начинаю передавать в руки левому пилоту (правый держится за штурвал) содержимое: несколько банок консервов, палку сервелата, бутылку «Столичной». Из бумажника я выгреб все имеющиеся там наличные. Случайное совпадение, но и тем, кого не одарил раньше, досталось по два червонца. Летчики повеселели, разом заговорили, путая русские и афганские слова. Выяснилось, что тот, кто хорошо говорит по-русски, закончил училище в Союзе».

Уместен вопрос, почему афганская транспортная авиация при таком спросе на перевозки ограничивалась эксплуатацией авиатехники легкого класса и не использовала Ан-12 – машины, распространенные и популярные не только в Советском Союзе, но и в полутора десятках других стран? До поры до времени в самолетах такого типа особой необходимости не ощущалось, да и местные условия не способствовали использованию достаточно крупной четырехмоторной машины. Основная номенклатура грузов для воздушных перевозок при будничном обеспечении армии не требовала самолета большой грузоподъемности: самыми габаритными и тяжелыми являлись двигатели к авиатехнике, представлявшие собой агрегаты весом до 1,5 – 2 т, прочие потребности также ограничивались уровнем не свыше 2 – 3 т. С такими задачами вполне справлялись Ан- 26 (подобно тому, как у нас при городских перевозках самым востребованным грузовиком является «Газель»), К тому же двухмоторная машина была крайне неприхотлива к условиям местных аэродромов, благодаря небольшому весу и обладая возможностями короткого взлета и посадки, что было особенно ощутимо при работе в высокогорье и с коротких полос (20-тонный взлетный вес Ан-26 – это все же не 50 тонн у Ан-12!). Благодаря таким преимуществам Ан-26 мог летать практически со всех здешних аэродромов, не подходивших для более тяжелых самолетов.

Невыгодным являлся Ан-12 и по дальности, здесь избыточной, поскольку большая часть рейсов выполнялась на «коротком плече». Афганистан при всей сложности местных условий и труднодоступности многих районов являлся «компактной» страной, где удаленность большинства населенных пунктов была понятием, скорее связанным с расположением, нежели с расстоянием, из-за чего жители многих селений, лежащих в горах у самого Кабула, не имели никаких сообщений с городом и в столице никогда не бывали. Находившийся на востоке страны Джелалабад отделяла от Кабула всего сотня километров, а самые дальние маршруты измерялись расстояниями в 450 – 550 км, покрываемыми самолетом за час полета. Когда для подавления гератского мятежа понадобились танки, то для совершения марша танковой части из Кандагара, лежавшего на другом конце страны, потребовалось немногим более суток. В таких условиях Ан-12, способный доставить десятитонный груз за три тысячи километров, постоянно приходилось бы гонять полупустым и для афганцев он представлялся на самой подходящей машиной.

Положение стало меняться после апрельских событий. Чем глубже правительство и армия ввязывались в борьбу с оппозицией, стараясь погасить множившиеся вооруженные выступления, тем больше сил и средств для этого требовалось. Подавление мятежей, организация борьбы с душманскими отрядами, чистка провинций и снабжение провинциальных центров и гарнизонов нуждались в средствах обеспечения и доставки. Между тем именно этим задачам, по определению, и отвечала военно-транспортная авиация, основным назначением которой, помимо прочего, являлись перевозки по воздуху войск, вооружения, боеприпасов и материальных средств, обеспечение маневра частей и соединений, а также эвакуация раненых и больных. В специфичной афганской обстановке круг задач транспортников существенно расширялся еще и необходимостью доставки народнохозяйственных грузов, поскольку малочисленная гражданская авиация занималась преимущественно пассажирскими перевозками.

Столкнувшись с проблемами, афганские власти буквально завалили советскую сторону призывами о помощи. Нужды Кабула были обильны и многочисленны, от поддержки продовольствием и топливом до все более масштабных поставок оружия и боеприпасов, являвшихся истинными предметами первой необходимости в революционном процессе.

С завидной настойчивостью афганские власти требовали и присылки советских войск для борьбы с мятежниками, однако до поры до времени им в этом отказывалось. Таких просьб в адрес советского правительства было около 20, но и государственные деятели, и военные демонстрировали здравомыслие, указывая на неразумность ввязывания в чужую смуту. Объясняя нецелесообразность подобного решения, политики перечисляли всю пагубность последствий, руководство Минобороны указывало на «отсутствие оснований для ввода войск», начальник Генштаба Н.В. Огарков высказывался по-военному прямолинейно: «Никогда мы туда наши войска не пошлем. Бомбами и снарядами мы там порядок не установим». Но спустя считанные месяцы ситуация радикально и непоправимо изменится…

Пока что для удовлетворения насущных транспортных потребностей афганским союзникам в самом срочном порядке были выделены 1500 грузовых автомобилей; соответствующее поручение Госплану СССР и Внешторгу было дано на заседании Политбюро ЦК КПСС 24 мая 1979 года вместе с решением о безвозмездных поставках «специмущества» – оружия и боеприпасов, которых хватило бы для оснащения целой армии. Однако в просьбе афганцев о «направлении в ДРА вертолетов и транспортных самолетов с советскими экипажами» вновь было отказано. Как оказалось, ненадолго: осложнявшаяся обстановка в стране подстегнула кабульских правителей, настаивавших на прямой угрозе «делу апрельской революции» и открыто спекулировавших на том, что «Советский Союз может потерять Афганистан» (понятно, что в этом случае Афганистан тут же оказался бы в лапах империалистов и их наёмников). Под таким нажимом позиция советского правительства стала меняться. Ввиду очевидной слабости афганской армии дело склонялось к тому, что одними только поставками оружия и припасов дело не обойдется. Поводом стали события вокруг блокированного Хоста, для снабжения которого в конце мая 1979 года главный военный советник Л.Н. Горелов запросил поддержку силами советской ВТА, на время перебросив в Афганистан эскадрилью Ан-12.

Коль скоро к просьбам афганцев присоединился и голос представителя Минобороны, запрос постановили удовлетворить. Одновременно для охраны эскадрильи в неспокойной обстановке решили направить десантный батальон.

Поскольку афганцы испытывали также острый недостаток вертолетов и, особенно, подготовленных экипажей для них, в распоряжение Кабула решили направить также транспортную вертолетную эскадрилью. Согласие удовлетворить просьбы афганских союзников носило очевидный характер уступки: настойчивость Кабула не оставалось без ответа, вместе с тем советская сторона «сохраняла лицо», дистанцируясь от ввязывания в афганские междоусобицы и участия непосредственно в боевых действиях; посылаемые транспортники – это все же не боевые самолеты, да и десантному батальону ставились задачи исключительно охранного толка (к тому же бойцы должны были безотлучно находится на территории базы).

Выполнение правительственного распоряжения задержалось на целых два месяца по причинам совершенно субъективного характера. Техника имелась тут же под рукой: самолеты и вертолеты предоставлялись из состава находившихся на территории Туркестанского военного округа авиационных частей, Ан-12 – из ферганского 194-го втап, а Ми-8 – из дислоцированного в Кагане под Бухарой 280-го отдельного вертолетного полка. Части эти находились недалеко от границы и техника вместе с экипажами могла оказаться на месте назначения буквально в тот же день. Затруднения возникли с личным составом: поскольку требовалось сохранять в тайне появление в Афганистане советских воинских частей, пусть даже ограниченного состава, во избежание международных осложнений и обвинений в интервенции (многоопытный А.Н. Косыгин на этот счет замечал «Минусы у нас будут огромные, целый букет стран немедленно выступят против нас, а плюсов никаких для нас тут нет»). Из этих соображений самолеты должны были выглядеть гражданскими, а транспортно-боевые вертолеты при их защитной «военной» окраске следовало оснастить афганскими опознавательными знаками. Летный и технический состав решили задействовать из числа лиц восточного типа, уроженцев республик Средней Азии, дабы они внешне походили на афганских авиаторов, благо у тех летно-техническая форма была полностью советского образца и по «одежке» наши выглядели совершенно своими. Эту затею предлагали и сами афганцы – лидер страны Тараки просил «послать узбеков, таджиков в гражданской одежде и никто их не узнает, так как все эти народности имеются в Афганистане».

Такие меры предосторожности могли бы показаться избыточной перестраховкой – не так давно в ходе чехословацкий событий в «в братскую страну» направили целую армию, не очень-то заботясь о впечатлении, производимом в мире. Однако с тех пор многое изменилось, Советский Союз гордился достижениями в области разрядки и значимостью в международных делах, претендуя на роль лидера прогрессивных сил, а страны третьего мира приобрели определенный вес в мире и с их мнением приходилось считаться.

Правда, с личным составом авиационных профессий дела были совершенно неудовлетворительными. Таковых нашлись буквально единицы. Летчиков собирали через ДОСААФ, а в Сызранском летном училище уже в марте 1979 года устроили специальный набор ускоренной подготовки для выходцев из Таджикистана. Также провели оргнабор в местных управлениях гражданской авиации, Душанбинском, Ташкентском и прочих, привлекая желающих небывало высокой зарплатой за тысячу рублей и повышением в должности до командиров экипажа после возвращения в ГВФ.

На этом снимке, к сожалению, не лучшего качества, запёчатлён санитарный Ан-26, прибывший в Баграм за ранеными. Самолет несет на борту эмблему Красного креста на белом поле для лучшей заметности.

В результате этих мер в 280-м вертолетном полку удалось сформировать нештатную 5-ю эскадрилью, так и прозванную «таджикской». Полностью укомплектовать ее «национальными» экипажами все равно не удалось, шестеро летчиков так и остались «белыми», из славян, как и комэска подполковник Владимир Бухарин, на должность которого ни одного туркмена или таджика найти не сумели. Штурманом эскадрильи стал старший лейтенант Зафар Уразов, прежде летавший на Ту-1 6. Добрая половина личного состава и вовсе не имела отношения к авиации, будучи набранной на переучивание из танкистов, связистов и саперов, имелся даже бывший подводник, щеголявший флотской черной формой.

В конце концов, ввиду задержек с подготовкой «национальной» группы, вместо нее в Афганистан ушла штатная третья эскадрилья полка под началом подполковника А. А. Белова. Вертолетная эскадрилья, насчитывавшая 12 Ми-8, прибыла к месту дислокации в Баграм 21 августа 1979 года. Для ее переброски вместе с техсоставом и многочисленным авиационно-техническим имуществом понадобилось выполнить 24 рейса Ан-12 и 4 – Ил-76.

С военно-транспортной эскадрильей таких проблем не возникло – Ан-12 с их «аэрофлотовской» маркировкой выглядели вполне пристойно и отбыли к месту командировки раньше остальных. У транспортников 194-го втап удалось соблюсти даже «национальный ценз», подыскав на должность командира эскадрильи подполковника Маматова, которого затем сменил подполковник Шамиль Хазиевич Ишмуратов. Его заместителем был назначен майор Рафаэль Гирфанов. Отдельная военно-транспортная эскадрилья, получившая наименование 200-я отдельная транспортная эскадрилья (отаэ), прибыла в Афганистан уже 14 июня 1979 года. Она включала восемь самолетов Ан-12 с экипажами гв. майоров Р. Гирфанова, О. Кожевникова, Ю. Заикина, гв. капитанов А. Безлепкина, Н. Антамонова, Н. Бредихина, В. Горячева и Н. Кондрушина. Вся авиагруппа подчинялась главному военному советнику в ДРА и имела целью выполнение задач по заявкам советнического аппарата в интересах афганских государственных и военных органов.

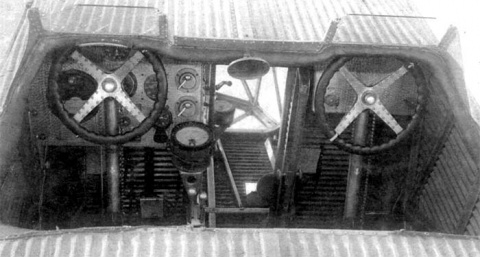

Вот как описывал ту командировку один из ее участников В. Горячев, в ту пору – капитан, командир экипажа Ан-12: «14 июня наша группа (по легенде, это был отряд ГВФ из Внуковского аэропорта), перелетела в Афганистан, на аэродром Баграм. В группу были отобраны самолёты с гражданскими регистрационными номерами (в полку большая часть самолётов имела именно такие номера). На этих машинах сняли пушки. Все они были оборудованы подпольными баками. Отсюда, с аэродрома Баграм, мы выполняли перевозки личного состава, вооружения и других грузов в интересах афганской армии. Летом летали в основном в окружённый Хост (2 раза в неделю). Обычно перевозили солдат (и туда, и обратно), боеприпасы, муку, сахар, др.

продукты. Эти полёты для блокированного мятежниками Хоста были очень важны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Ан-12 рассчитан максимум на 90 десантников. Реально же тогда там в самолёты "набивалось" иногда до 150 афганцев. И лететь им зачастую приходилось стоя. И, тем не менее, командир гарнизона Хост был очень благодарен за подобные рейсы. Возможность смены личного состава благоприятно влияла как на физическое состояние, так и на моральный дух его подчиненных.

Предполагалось, что пребывание экипажей «группы Ишмуратова» в Афганистане продлится три месяца. Но потом срок нашей командировки увеличили до шести месяцев. А затем начался ввод войск и какое-то время менять нас не было смысла, да и возможности. Часто приходилось летать в Мазари-Шариф, куда из Хайратона на грузовиках доставляли боеприпасы. Мы их затем развозили по всему Афганистану. Летали также и в Кабул, и в Шинданд, и в Кандагар. Реже приходилось бывать в Герате, и еще реже – в Кундузе. Потерь в обеих командировках отряд не понёс».

Размещение транспортников на военной базе Баграм вместо столичного аэродрома имело свои доводы. Прежде всего, преследовались все те же цели маскировки присутствия советских военных, прибывших достаточно многочисленным составом – две эскадрильи и батальон десантников из ферганского 345-го отдельного парашютно-десантного полка для их охраны насчитывали под тысячу человек, появление которых в международном аэропорту Кабула неминуемо привлекло бы внимание и вызвало нежелательную огласку. «За забором» военно-воздушной базы они находились подальше от чужих глаз, не говоря уже об иностранных наблюдателях и вездесущих журналистах (в Кабуле тогда работали больше 2000 западных репортеров, не без оснований подозревавшихся и в разведывательной деятельности). Похоже, что те и в самом деле ни сном, ни духом не ведали о появлении в Афганистане советских авиаторов и десантников, поскольку ни пресса, ни западные аналитики их присутствия все эти месяцы не отмечали.

Имели место и другие соображения: в начале августа кабульская зона стала неспокойным местом – в столичном гарнизоне произошли вооруженные выступления армейцев, а неподалеку в Пактике оппозиция настолько окрепла, что нанесла поражение находившимся там правительственным частям; поговаривали и' о готовящемся походе мятежников на Кабул. Советский посол А.М. Пузанов в эти дни докладывал даже о «возникшей опасности захвата аэродрома под Кабулом». Хорошо защищенная военная база Баграм с многочисленным гарнизоном в этом отношении представлялась более надежным местом. Со временем для самолетов военно-транспортной эскадрильи была оборудована своя индивидуальная стоянка, расположенная в самом центре аэродрома, в непосредственной близости от ВПП.

Вид на авиабазу Ваграма, снятый с борта самолета-разведчика. В самом центре аэродрома хорошо видна отдельная стоянка транспортников.

В итоге сложилось так, что первыми из состава советских вооруженных сил в Афганистане оказались именно транспортники и прибывшие для их охраны десантники. Хотя в патриотически настроенной отечественной прессе давно уже муссируется мнение о неправомерности сравнения афганской кампании с вьетнамской войной с привлечением многочисленных доводов относительно того, что выполнение интернационального долга не имело ничего общего с агрессивной политикой империализма, определенные параллели в их истории, что называется, напрашиваются сами.

Американцы еще за несколько лет до посылки во Вьетнам армии столкнулись с необходимостью поддержки своих военных советников и специальных сил вертолетными подразделениями и транспортными самолетами, необходимыми для обеспечения их деятельности, выполнения снабженческих и прочих задач. Неумолимая логика войны с расширением масштабов конфликта вскоре потребовала привлечения ударной авиации, а затем и стратегических бомбардировщиков.

В Афганистане события развивались еще динамичнее, и вместе с вводом советских войск через считанные месяцы были задействована фронтовая авиация с привлечением всех ее родов, от истребителей и разведчиков до ударных сил истребителей-бомбардировщиков и фронтовых бомбардировщиков, тут же вовлеченных в боевую работу.

Транспортную эскадрилью буквально с первых дней привлекли к работе. Все задания поступали по линии Главного военного советника, аппарат которого все увеличивался, и советские офицеры присутствовали уже практически во всех частях и соединения афганской армии. Воздушный транспорт обеспечивал более-менее надежное снабжение удаленных районов и гарнизонов, поскольку к этому времени, как информировало советское посольство, «под контролем отрядов и других формирований оппозиции (или вне контроля правительства) находится около 70 % афганской территории, то есть практически вся сельская местность». Называлась и другая цифра: в-результате отсутствия безопасности на дорогах, которые «контрреволюция избрала одной из главных своих мишеней», среднесуточный вывоз поставляемых советской стороной грузов из приграничных пунктов к концу 1979 года сократился в 10 раз.

Задач у транспортников было более чем достаточно: за одну только неделю работы в период обострения обстановки с 24 по 30 августа 1979 года были выполнены 53 рейса Ан-12 – вдвое больше, чем сделали афганские Ил-14. По налету Ан-12 уступали в эти месяцы только вездесущим Ан-26, универсальность которых позволяла использовать их при сообщениях практически со всеми аэродромами, тогда как для полетов тяжелых Ан- 1 2 подходили только десять из них.

Набирала силу и другая тенденция – стремление афганцев переложить решение задач на вовремя появившегося более сильного партнера, подтверждением чему были не прекращавшиеся и все множившиеся просьбы о посылке советских войск или хотя бы милицейских формирований, которые взяли бы на себя тяготы борьбы с оппозицией. Эти же черты характера отмечались при работе с афганскими военными со стороны советских инструкторов, обращавших внимание на такие особенности поведения местного контингента (такие «портреты» составлялись по рекомендации военно-авиационной медицины для оптимизации отношений с национальным личным составом): «Неисполнительны, отношение к службе снижается при столкновении с трудностями. В сложных ситуациях пассивны и скованы, суетливы, ухудшается логичность мышления, несамостоятельны и ищут помощи. К старшим и тем, от кого зависят, могут проявлять угодливость и предлагать подарки. Любят подчеркивать свое положение, но не самокритичны и не самостоятельны. Склонны к спекуляции вещами». Нетрудно заметить, что эта характеристика, относившаяся к обучаемому военному персоналу, в полной мере описывала и деятельность «группы руководства», пришедшей к власти в стране.

Между тем «революционный Афганистан» все больше превращался в обычную деспотию. Расправы с недовольными и вчерашними сподвижниками, растущее число беженцев в соседние Иран и Пакистан, непрекращающиеся мятежи в провинциях стали обыденностью. Несправедливость и репрессии привели к бунтам пуштунских племен, воинственной и независимой народности, выходцы из которой традиционно являлись основной госаппарата и армии, а теперь на долгие годы становились опорой вооруженного сопротивления, массовости которому прибавляю и то, что пуштуны составляли большую часть населения страны (в тех же традициях пуштуны никогда не платили налогов, сохраняли права на владение оружием, а добрая треть мужчин постоянно состояла в племенных вооруженных формированиях). В ответ власти прибегли к бомбардировкам непокорных селений и карательным действиям войск на независимых ранее пуштунских территориях.

«Революционный процесс» в Афганистане шел своим ходом (читатели наверняка помнят популярную тогда на нашем радио песню «Есть у революции начало, нет у революции конца»), В результате обострения розни между недавними соратниками в октябре 1979 года были устранен недавний вождь революции Нур Мухаммед Тараки. Генерального секретаря НДПА, считавшего себя фигурой мирового масштаба, никак не ниже Ленина или хотя бы Мао Цзе-дуна, не спасли заслуги и самомнение – вчерашние сподвижники задушили его подушками, не пощадив и семью, брошенную в тюрьму.

Боинг-727, купленный в США для афганского лидера Амина, сыграл в судьбе президента неблаговидную роль, дав советскому руководству повод подозревать того в заигрывании с американцами.

После смены власти президентский Боинг-727 служил в афганской авиакомпании «Ариана», работавшей на зарубежных линиях.

Накануне для охраны Тараки в кабул собирались перебросить «мусульманский батальон» майора Халбоева. Спецназовцы уже сидели в самолетах, когда поступила команда об отбое. Начальство все еще надеялось уладить афганский кризис местными средствами, полагаясь на «здоровые силы» в НДПА. Однако буквально через пару дней Тараки был лишен всех постов, обвинен во всех смертных грехах и заключен в тюрьму с подачи ближайшего товарища по партии – главы правительства и военного министра Амина. Десантникам вновь была поставлена задача вылететь для спасения главы дружественной страны, однако Амин предусмотрительно велел с 15 сентября полностью закрыть кабульский аэродром. В ответ на обращение к начальнику афганского генштаба генералу Якубу о приемке спецборта с десантной группой тот ответил, что Амином дана команда сбивать всякий самолет, прибывший без согласования с ним.

Взявший власть в свои руки Хафизулла Амин, деятель жестокий и ушлый, продолжал славословия о советско-афганской дружбе и, не очень-то доверяя собственному окружению, вновь выражал пожелания о направлении в Афганистан частей Советской Армии (как показали последующие события, в этом он преуспел – на свою же голову…). Настаивая на посылке советских войск, все чаще приводились доводы о том, что непорядки в стране инспирированы зарубежным вмешательством реакционных сил. Тем самым конфликт приобретал идеологическую окраску, и уступка в нем выглядела проигрышем Западу, тем более непростимым, что речь шла о потере дружественной страны из ближайшего окружения СССР, с пугающей перспективой появления там вездесущих американцев с их войсками, ракетами и военными базами. Такая картина полностью укладывалась в господствующую схему о противоборстве социализма и агрессивного империализма, экспансия которого по всему земному шару была популярной темой отечественной пропаганды, политических плакатов и карикатур.

Масла в огонь подлили сообщения о замеченных контактах Амина с американцами. Свидетельством тому сочли даже внезапный отказ Амина от пользования личным самолетом советского производства, взамен которого в США купили «Боинг-727» с нанятым американским экипажем. Само появление американских летчиков и технической группы на столичном аэродроме вызвало тревогу – не было сомнений, что под их видом скрываются агенты спецслужб. Амин поспешил объяснить, что самолет этот получен в счет ранее замороженных вкладов в американских банках, дело это временное, «Боинг» вскоре сдадут в аренду Индии, а афганское руководство, как и прежде, будет пользоваться советскими самолетами. Так или иначе, но подозрения в адрес Амина усилились и принятые на его счет решения самым непосредственным образом затронули как его самого, так и деятельность советской транспортной эскадрильи.

Перемены в верхушке Афганистана вскоре сказались и на отношении к афганской проблеме. В позиции советского руководства недавнее почти единогласное нежелание ввязываться в тамошние распри сменилось на потребность предпринять силовые действия, посодействовав «народной власти» и избавившись от одиозных фигур в Кабуле. Люди из окружения Л. И. Брежнева указывали, что на чувствительного генсека произвела тягостное впечатление смерть Тараки. Узнав о расправе с Тараки, которому он благоволил, Брежнев был крайне расстроен, потребовав решительных мер в отношении водившего его за нос Амина. В течение последующей пары месяцев была приведена в действие вся военная машина и подготовлен план мер по разрешению афганского вопроса.

База транспортников в Баграме неожиданным образом оказалась вовлеченной в события большой политики. Именно она была использована при начавшейся реализации плана переброски отдельных советских подразделений и спецгрупп в Афганистан, предусмотренного на случай того самого «резкого обострения обстановки».

Формальным образом они направлялись по согласованию с просьбами самих афганцев, имея целью усиление охраны особо важных объектов, включая саму авиабазу, советское посольство и резиденцию главы государства, другие прибывали без особой огласки и с задачами менее явного характера.

Именно база транспортников стала местом размещения спецназовского отряда, которому предстояло сыграть главенствующую роль в последовавших вскоре событиях (к слову, сам Амин успел еще предложить, чтобы советская сторона «могла иметь воинские гарнизоны в тех местах, в которых сама пожелает»), В последующих событиях транспортная авиация сыграла роль не менее важную, чем получившие известность действия десантников и спецназа. Перебазирование «мусульманского батальона» спецназа ГРУ под командованием майора Хабиба Халбаева осуществили 10- 12 ноября 1979 года, перебросив его с аэродромов Чирчик и Ташкент самолетами ВТА. Вся тяжелая техника, БТР и БМП, были перевезены на Ан-22 из состава 12-й военно-транспортной авиадивизии; личный состав, а также имущество и средства обеспечения, включая жилые палатки, сухие пайки и даже дрова, доставили на Ан-12. Все офицеры и солдаты были одеты в афганскую форму и внешне не отличались от афганских военных. Единообразие нарушал разве что командир роты зенитных «Шилок» капитан Паутов, украинец по национальности, правда, он был темноволос и, как удовлетворенно заметил руководивший операцией полковник В. Колесник, «терялся в общей массе, когда молчал». С помощью тех же Ан-12 следующие недели осуществлялось все обеспечение батальона и связь с остававшимся в Союзе командованием, не раз прилетавшим в Баграм.

Обосновавшись на месте, батальон занялся тренировками в ожидании команды на выполнение «главной задачи», до поры до времени не конкретизировавшейся. Еще два подразделения были переброшены в Баграм 3 и 14 декабря 1979 года. Вместе с ними 14 декабря в Афганистан нелегально прибыл Бабрак Кармаль и несколько других будущих руководителей страны. Кармаль, которому предстояло стать новым главой страны, был доставлен на борту Ан-12 и скрытно размещен на Баграмской авиабазе под охраной советских военных. Новоиспеченный афганский лидер обещал привлечь не менее 500 своих сторонников в помощь спецназу, для чего транспортной авиацией на базу организовали доставку оружия и боеприпасов. Пришел по его зову только один…

Приведенный исторический экскурс в прелюдию афганской войны представляется тем более обоснованным, что во всех этих событиях самым непосредственным образом оказывалось задействованной транспортная авиация, выступавшая на первых ролях. С принятием решения на проведение спецоперации, ответственный за нее полковник В. Колесник утром 18 декабря вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. Маршрут пролетал через Баку и Термез; приграничный Термез, вместо обычного перевалочного аэродрома Ташкента, где располагался штаб ТуркВО, возник на маршруте в связи с тем, что в этом городе с 14 декабря обосновалась оперативная группа МО СССР, образованная для координации всех действий по вводу войск в Афганистан и возглавляемая первым заместителем начальника Генштаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым.

В полете возникли неполадки в оборудовании, из-за чего пришлось искать другой самолет и последнюю часть пути преодолеть уже на местном Ан-12, который поздно вечером прибыл в Баграм. За два дня до этого распоряжением ГШ ВС СССР было образовано и приведено в полную боевую готовность полевое управление сформированной для ввода в Афганистан 40-й армии. Основу ее составили соединения и части, дислоцированные в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, преимущественно скадрированные, т.е. располагавшие штатным вооружением и техникой, но минимально укомплектованные личным составом (по существу, это был резерв материально- технического обеспечения мирного времени, при необходимости доукомплектовывавшийся до штатной численности призывом солдат и офицеров запаса). Естественным образом вошедшие в состав армии части и соединения имели здешнюю «прописку» из ТуркВО и САВО, и личный состав для их развертывания привлекался из числа местных жителей путем предусмотренного мобилизационными планами призыва через военкоматы. С этой целью из запаса были призваны более 50 тысяч солдат и офицеров...

Виктор Марковский

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Загадка супа «Багратион»: в честь кого назван и какой рецепт считать правильным — неизвестно... |

Недавно меня накормили довольно знаменитым и именитым блюдом — супом Багратион по рецепту из книги Огюста Эскофье.

Рецепт супа для тех, кто желает его попробовать, дам в конце, а вот сначала хочу поговорить об его истории.

С коллегой, суп этот готовившим, у нас случился маленький спор — он утверждал, что суп, как и салат, был и создан в честь Петра Ивановича Багратиона, и назван, при этом его точный рецепт дает Огюст Эскофье.

А в некоторых интернет — источниках авторы и вовсе пишут, что суп этот подавался, а Аглицком клубе на обеде, данном в честь героя Шенграбенского сражения

Обед этот упоминается в литературных источниках (кто в школе не прошел стороной «Войну и мир», тот, несомненно, помнит сцену, описанную Толстым), но вот то ли память мне изменяет, то ли что — не мелькало там названия супа.

Литератор С. П. Жихарев так его описал:

Стол накрыт был кувертов на 300, то есть на все число наличных членов клуба и 50 человек гостей, убранство великолепное, о провизии нечего и говорить: все, что только можно было отыскать лучшего и редчайшего из мяс, рыб, зелени, вин и плодов, — все было отыскано и куплено за дорогую цену, а те предметы, которых, по раннему времени года, у торговцев в продаже не было, доставлены богатыми владельцами из подмосковных оранжерей бесплатно: все наперерыв старались оказать чем-нибудь свое усердие и участие в угощении».

Но меню этого обеда я так и не нашел, и весьма сомневаюсь, что там суп Багратион присутствовал.

Интриги добавляет то, что опубликован рецепт был Огюстом Эскофье в книге «Кулинарный путеводитель», а родился Эскофье в 1846 году, много лет спустя после гибели князя Багратиона.

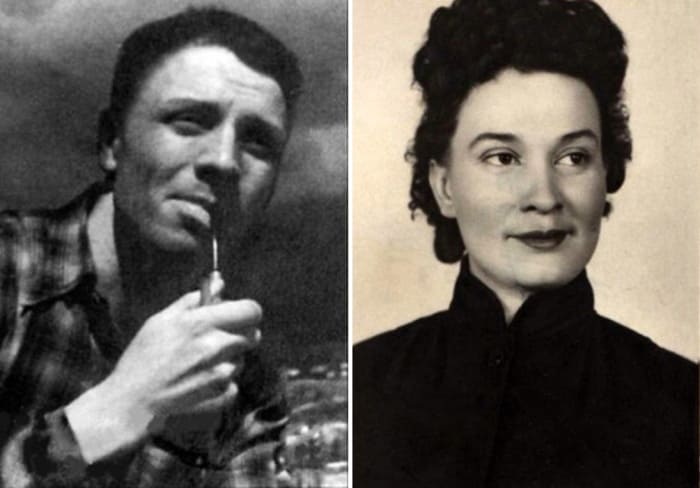

Единственная связь, которую историки кулинарии прослеживают между супом Багратион и самими Багратионами — это повар Мари Антуан Карем, который служил у княгини Багратион. Но, учитывая то, что княгиня была весьма далека от мужа, то назван суп был, скорее, в честь нее, а не его.

Есть в истории блюда и другие нестыковки.

Кое-где говорится, что суп в версии для мужчин в составе имел ром, а в дамской версии — мадеру. Но у Эскофье ничего подобного в составе нет. У Эскофье это сливочно-мясной, жирный суп, в который гарниром идут макароны и отдельно подается натертый сыр.

Но существует и другие варианты.

Исключительно из телятины (благодаря примечанию Эскофье его можно считать изначальным.

По фунту телятины и телячьих костей (примерно по 400 граммов), треть фунта моркови и треть фунта лука-порея (по сто граммов с небольшим), 4 лота корня сельдерея (примерно 50 граммов), 1 яйцо, мадеры или рома — золотника 4 или 5 (около 60 мл), немного твердого сыра и макаронов.

Из костей сварить бульон. Телятину и кости отварить вместе с овощами, кости достать, а мясо затем размять и протереть сквозь сито в бульон — чтобы получить нежную кремовую массу. Кастрюлю с ней установить на паровую баню, и вмешать в массу один яичный желток.

В конце влить мадеру, а при подаче в суп добавить макароны.

И уже более современная версия — с курицей (куриное мясо так же варилось с овощами, но отдельно от телятины, перетиралось, а потом оба вида пюре смешивались и кипятились).

И какой из этих вариантов правильный — непонятно…

|

|

Понравилось: 1 пользователю

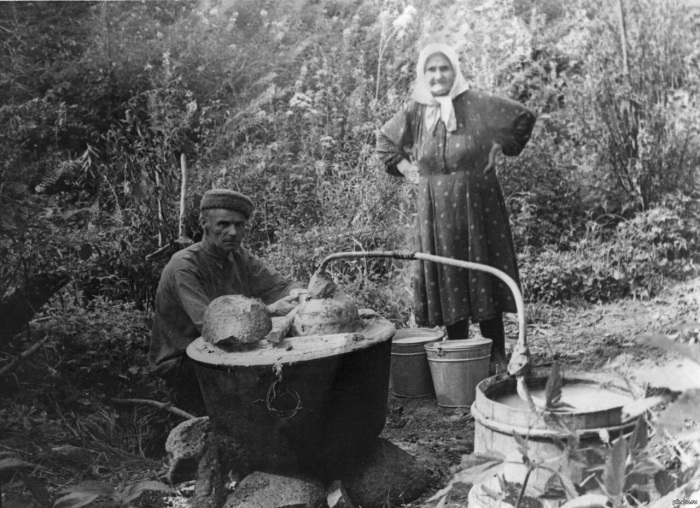

Малосольные огурцы в пакете... |

Экспресс-рецепт малосольных огурцов в пакете в вакууме за 2 часа...

Ингредиенты:

Огурцы – 0,5 кг.;

Чеснок – 3 зубчика;

Зелень укропа – пучок;

Черный перец горошком – 5-6 шт.;

Соль – 1 чайная ложка;

Сахар – 1 чайная ложка...

Приготовление:

Огурчики моем. Пучок укропа, зубчики чеснока (у меня 3) мелко нарезаем. Берем пакет для вакуумирования (у меня с ZIP застежкой), отворачиваем немного бортики наружу, чтобы не испачкать при закладывании ингредиентов. Помещаем внутрь пакета огурчики, нарезанные укроп и чеснок, черный перец ГОРОШКОМ, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Закрываем пакет, хорошенько трясем, откачиваем воздух. Ждем примерно 2 часа и приятного аппетита! Эти огурчики желательно употребить в этот же день, иначе потом они теряют хрусткость, это экспресс-вариант...

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

|

|

Этот день в авиации. 14 мая |

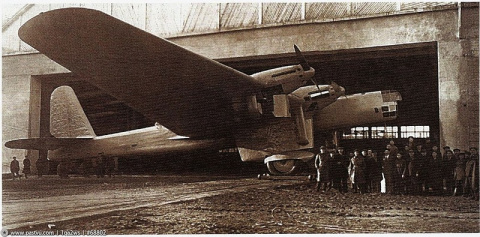

1884 - Родился Клод (Клаудиус) Дорнье — немецкий авиаконструктор и основатель авиастроительной компании Dornier GmbH.

После окончания Высшей технической школы в Мюнхене работал инженером на строительстве мостов. В 1910-м Дорнье начал работать в авиации - на заводе знаменитого дирижаблестроителя Фердинанда Цеппелина, а с 1913-го - в его КБ. С 1915-го он работал самостоятельно в филиале фирмы Цеппелина и в 1922-м основал собственное предприятие. Дорнье быстро добился успеха. Один из его самых знаменитых самолётов "Валь" ("Кит") - поднялся в воздух в 1922-м. Хорошо известный в СССР "Кит" стал основной машиной знаменитого полярного исследователя Амундсена. Дорнье построил два самых больших для своего времени гидросамолёта Do X (1929 г.) и Do 214 (1945 г.), которые одновременно были самыми крупными летательными аппаратами в мире. Во время Второй мировой войны он строил бомбардировщики и истребители.

Через несколько лет после окончания войны Дорнье снова стал строить самолёты. Он и его фирма, расположенная в Испании (1953 г.) заново шаг за шагом прошли путь с самого начала. Первым стал двухместный учебный Do 25 с поршневым двигателем мощностью 270 л.с., построенный на заводе фирмы CASA и поднявшийся в воздух в июне 1954-го. За ним последовал его пятиместный вариант - Do 27, совершивший первый полёт год спустя. В серию пошел модифицированный Do 27A, облётанный в октябре 1956-го. За 10 лет построено более 620 таких машин, поставленных в Европу, Африку и на Ближний Восток.

В 1955-м Дорнье переехал в ФРГ и опять организовал фирму. Здесь он построил несколько гражданских самолётов и создал экспериментальные и "бумажные" Do 29, Do 30, Do 31. Фирма участвовала в создании и модернизации многих летательных аппаратов и среди них - СН-53G, Alpha Jet, F-4 Phantom II, Е-ЗА (AWACS). Пассажирские самолёты 8-местный Do 28, 13-местный Do 28D и турбовинтовой Do 128 имели успех на рынке . В 1962-м Клод Дорнье ушёл на пенсию и умер 5 декабря 1969-го.

1897 - Родился авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини в Фиуме (сейчас Риека, Югославия, тогда в составе Австро-Венгерской империи), видный советский авиаконструктор, создавший ряд передовых для своего времени машин,установивших рекорды скорости, дальности полёта, реализовавших оригинальные технические решения. Главный конструктор советских космических ракет С.П. Королев некоторое время работал под руководством Роберта Бартини. Авиаконструктор О.К. Антонов называл Бартини «самым выдающимся человеком в истории авиации». Многие технологические идеи Бартини, опередившие своё время, воплотились в 1970–80 годах, а некоторые ещё ждут своей практической проверки и реализации.Скончался 6 декабря 1974 года,похоронен в Москве на Введенском кладбище (29 участок).

1905 - Родился Ари Абрамович Штернфельд (в старинном польском городе Серадз, недалеко от Лодзи, в купеческой семье) — учёный, один из пионеров современной космонавтики.Лауреат международных премий по астронавтике (1934, 1962). Почетный член Академии и Общества наук Лотарингии (Франция,1961), доктор Honoris сausa Нансийского университета (Франция,1961) и Национального Политехнического института Лотарингии (1978), а также Академии наук СССР (1965), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965), почетный гражданин города, где он родился (1963).

Рассчитал и теоретически исследовал множество траекторий космических полётов, определив энергетически оптимальные. Эти траектории, с предварительным удалением от цели, позволяющие значительно экономить топливо, называют «штернфельдовскими». Он ввёл понятие космических скоростей и рассчитал их стартовые значения. Сформулировал проблему существования «сезонов космической навигации». Термины «космонавтика», «первая космическая скорость», «космодром» введены им впервые в его книге «Введение в космонавтику» (1934; на русском языке - Москва, 1937). Впервые он применил теорию относительности для анализа межзвёздных полётов, для повышения точности траекторных расчётов и доказал, что достижение звезд, в принципе, возможно в течение человеческой жизни.

Автор многочисленных книг и статей. Его научные и научно-популярные труды были опубликованы на 40 языках в 39 странах всех пяти континентов. По орбитам, рассчитанным им во Франции задолго до начала космической эры, полетели первые искусственные спутники Земли. Будущие космонавты учились по его книгам.

1908 - Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана – своего механика Чарльза У. Фэрнаса и совершил полёт на 600 метров, длившийся 28,6 секунды, на Wright A.

1911 - В Петербурге состоялась Вторая международная авиационная неделя. Она носила преимущественно "спортивный" характер. Были полёты на меткость попадания в цель снарядом с высоты не менее 100 м и на точность посадки. Посадку требовалось произвести в очерчённый на поле аэродрома контур корабля. В него же требовалось попасть и при метании снарядов. Победителем в меткости бомбометания оказался М.Н. Ефимов, показавший и наилучшую точность посадки. Во втором ряду третий слева стоит всемирно известный шпион и авантюрист Сидней Рейли.

1914 - Первый пробный 12-минутный полёт поплавкового варианта самолёта "Илья Муромец" И.И. Сикорского в Либаве. Пилотировал гидроплан И.И.Сикорский вместе с лейтенантом Г.И.Лавровым (командиром корабля).

1914 - Английский разведчик-бомбардировщик R.E.5 (переделанный в одноместный) достиг рекордной высоты в 18 900 футов (5760 метров).

1926 - Завершился первый трансарктический перелёт на дирижабле «Норвегия» со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс (командир корабля У.Нобиле). Перелёт стартовал 11 мая.

1929 - В Париже открылся Первый международный конгресс по санитарной авиации.

1931 - Начало трансконтинентального перелёта автожира из Филадельфии в Сан-Диего. Пилот Джон Макдональд Миллер.

1936 - Совершил первый полёт единственный экземпляр бельгийског бомбардировщика-торпедоносца GR.8 Doryphore. Поскольку компания-производитель к этому времени обанкротилась, то серийного производства не последовало.

1936 - На Центральном аэродроме высоким гостям был продемонстрирован второй экземпляр учебно-тренировочного самолёта АИР-14 (УТ-1), ОКБ Яковлева. Два наркома: обороны - К.Е. Ворошилов и тяжелой промышленности - ПК. Орджоникидзе (которому тогда подчинялось и самолётостроение), посмотрели показательный полёт Юлиана Ивановича Пионтковского и ознакомились с машиной на земле. Самолёт понравился. В первую очередь привлекала высокая экономичность: дешёвый планер, дешёвый мотор, «питающийся» низкокачественным бензином (нижний предел октанового числа для первых серий М-11 был равен 45). Кроме того, АИР-14 мог выполнять весь комплекс высшего пилотажа, доступный И-16.

1937 - Мировой рекорд скорости по замкнутому маршруту 2000 км с грузом 5 т - 280,246 км/час лётчик-испытатель Байдуков Георгий Филиппович на самолёте ДБ-А.

1939 - Начались заводские испытания МДР-5 в морском варианте и продлились 171 день. Было выявлено, что самолёт устойчиво летел на одном моторе, допускал развороты как в сторону остановленного мотора, так и в сторону работающего двигателя. Усилия, прилагаемые к штурвалу и на педали, при этом были нормальными. Вибрации крыла и хвостового оперения наблюдались в перегрузочном варианте, при выходе на редан, на левую часть фонаря кабины лётчика попадали сильные брызги. Техника пилотирования самолёта требовала от лётчика квалификации не ниже средней.

1939 - Первый полёт четырехмоторного бомбардировщика Short Stirling, Рочестер, Англия. Экипаж: главный летчик-испытатель Джон Ланкестер Паркер, второй пилот Эсмонд Дж.Мортон и два бортинженера.

В первом же полёте английский тяжелый бомбардировщик Short Stirling потерпел аварию. После короткого успешного полёта на пробеге лопнула арка в стойке шасси, выполненная из алюминиевого сплава, что привело к блокировке тормозов. Скорость еще не была погашена, и самолёт просто снес обе стойки шасси, причем удар был такой силы, что оторвало левый внутренний двигатель. Восстанавливать машину не стали. Эту аварию можно объяснить отсутствием опыта в создании колесных шасси, ибо все предыдущие самолёты фирмы Шорт были летающими лодками.

1939 - Взлетел первый прототип двухмоторного высотного бомбардировщика NC.150. NС.150 - высотный бомбардировщик, разработанный французской фирмой SNCAC (Societe Nationale de Constructions Aeronautiques du Centre). Вслед за ним был построен еще один прототип - NC.151 с такой же бомбовой загрузкой, но усиленным пушечным вооружением - двумя 20-мм пушками спаренными с пулемётами. Планировалось так же выпустить третий прототип самолёта - NC.152 с увеличенной бомбовой загрузкой и герметизированной кабиной.

1940 - Первый полёт дальнего бомбардировщика ДБ-240 ( прототип Ер-2),лётчик-испытатель Николай Петрович Шебанов.

1940 - авианалёт, осуществленный люфтваффе 14 мая 1940 года во время голландской операции, которая, в свою очередь, являлась частью французской кампании 1940 г.

Бомбардировщики сбросили около 97 тонн бомб, в основном на центр города, уничтожая всё на площади в приблизительно 2,5 км², что привело к многочисленным пожарам и вызвало гибель около тысячи жителей. Эта бомбардировка стала последним этапом голландской операции вермахта: Голландия не имела возможности защититься от атак с воздуха и после оценки ситуации и получения немецкого ультиматума о возможной бомбардировке других городов капитулировала в тот же день.

Бомбардировка Роттердама привела к изменению британской политики и стратегии. До того времени Великобритания избегала бомбардировок Германии, хотя и признавала, что в случае продолжения немецких атак на гражданские цели британская политика поменяется. На следующий день после бомбардировки Роттердама, в ночь с 15 на 16 мая, британские королевские ВВС совершили первый (ночной) налёт на Рурскую область.

1940 - Первый полёт самолёта французского лёгкого истребителя VG-36. VG-36 - лёгкий истребитель, разработанный французской фирмой l'Arsenal. Самолет является дальнейшим развитием семейства VG-30. На нём был установлен двенадцатицилиндровый поршневой двигатель Hispano-Suiza 12Y-51 мощностью 1000 л.с. Лётные испытания прошли успешно и было принято решение строить самолёт в серии. Однако военные действия 1940 года помешали этим планам.

1943 - Состоялся первый полёт аргентинского УТС FMA.21. В начале 1943 года фирма Fabrica Militar de Aviones (FMA) представила учебно-тренировочный самолёт начального обучения, созданный на базе американского самолёта North American NA-16-IP. Самолёт, получивший обозначение FMA.21, представлял собой двухместный низкоплан смешанной конструкции, оснащенный двигателем Wright Whirlwind 975-E-3 мощностью 450 л.с. От своего предшественника самолёт получил фюзеляж, а крылья (профиль NACA 23015 в корневой части и NACA 23015 в конце) были спроектированы полностью специалистами FMA. FMA.21 стал первым аргентинский самолётом с убирающимся шасси. FMA.21 прошел весь комплекс испытаний, однако в серийное производство не пошёл, из-за проблемы импортирования необходимых запчастей.

1944 - Со стадиона Калифорнийского Университета впервые поднялся в воздух прототип вертолёта ХН-44. ХН-44 стал одной из наиболее удачных винтокрылых машин созданных в США на заре вертолётостроения. Это был первый американский вертолёт коаксиальной схемы с цельнометаллическими лопастями несущих винтов. Работа на ним началось в декабре 1942 года когда его создателю Стенли Хиллеру было всего 17 (!) лет. Конструкция вертолёта оказалась настолько удачной, что сам Хиллер часто демонстрировал его устойчивость, отпуская рычаги управления и высовывая руки из окон. Вертолёт имел настолько небольшой и компактный корпус, особенно в сравнении с неуклюжими конструкциями того времени, что некоторые шутники окрестили его "летающей ванной". В декабре 1945 года Хиллер модифицировал ХН-44 установив более мощный двигатель Lycoming O-290СР (125 л.с.) вместо старого Franklin (90 л.с.), после чего название сменилось на Х2-235. В том же году был построен ещё один фюзеляж для испытаний в аэродинамической трубе NACA в интересах US Navy.

К серийной постройке ХН-44 не приняли, так как Хиллер разработал на его основе более удачную модель, позднее названную UH-44.

1944 - Майор люфтваффе Шпёте совершил первый боевой вылет на ракетном истребителе (Messerschmitt) "Ме-163BV41" W.Nr310050. Первое в мире боевое применение самолёта использовавшего в качестве силовой установки ЖРД.

1945 - В ходе первого же полёта взорвался ракетный ускоритель РД-1 на самолете Як-3РД.

Одним из поршневых самолётов, оснащенных ракетным ускорителем, стал Як-3. Работы над самолётом начались в декабре 1944 года, а к заводским испытаниям приступили 22 декабря 1944 года. Самолёт совершил 21 полёт, в том числе 8 с использованием ускорителя РД-1 с тягой 300 кгсВ крыльях располагалось не два, а четыре топливных бака. В двух дополнительных баках помещались керосин и азотная кислота. Чтобы разместить ускоритель в хвостовой части фюзеляжа, пришлось переработать оперение. В ходе испытаний ускоритель проявил себя как ненадежный и небезопасный агрегат. После того, как электрическое зажигание наладить не удалось (двигатель РД-1 проработал 18 минут 50 секунд, имел 40 зажиганий, в том числе 3 в воздухе), его заменили на зажигание химического типа. Ускоритель с химическим зажиганием назывался РД-1ХЗ. Химическое зажигание сработало, но не так как надо. Испытания показали, что с реактивным ускорителем самолёт развивает скорость 732 км/ч на высоте 2700 м, 765 км/ч на высоте 6500 м и 782 км/ч на высоте 7800 м. Подсчёты показали, что на высоте 10000 метров ускоритель способен дать прирост к скорости до 840 км/ч. Постоянные проблемы с ускорителем привели к тому, что Як-3РД отправили в конструкторское бюро для доработки. Полёты возобновили 14 августа 1945 года, когда самолёт участвовал в параде, посвященном дню советских ВВС. Спустя два дня произошла катастрофа. Набрав высоту 2500 метров машина вдруг перешла в пикирование, угол которого постоянно рос. В момент удара о землю самолёт пикировал уже под углом 50 градусов. Лётчик-испытатель Виктор Леонидович Расторгуев погиб, дальнейших работ над машиной не проводили.

1949 - Постановление Совета Министров СССР No.1887-697 о запуске в серию двигателя ВК-1 со 100-часовым ресурсом.

Постановлением Совета Министров No.1839-699 было принято решение о серийном производстве только МиГ-15. Заводы, строившие Ла-15 и Як-23, должны были свернуть их производство и с июня 1950 года полностью перейти на выпуск МиГов с двигателем ВК-1.

Принято решение Совета Министров № 1890-700 о серийном производстве бомбардировщика Ил-28. Одновременно было принято решение об увеличении скорости полёта Ил-28 до 900 км/ч за счет установки более мощных двигателей ВК-1 со взлетной тягой по 2700 кгс. ОКБ А.Н.Туполева предлагалось создать двухдвигательный вариант Ту-14 с кормовой оборонительной установкой и двумя ВК-1, который предполагалось использовать в авиации ВМФ.

1949 - На базе серийного истребителя МиГ-9 выпущена из производства летающая лаборатория для отработки систем самолёта-снаряда КС - МиГ-9Л (ФК). Предназначалась для отработки систем самолёта-снаряда КС. Экипаж состоял из двух человек: лётчик и оператор. Полёты летающей лаборатории начались в 1949 г. и продолжались в течение 4 лет.

1951 - Первое в стране катапультирование в скафандре,лётчик-испытатель Юрий Александрович Гарнаев с Ту-12.

1952 - Выполняется первый составной полёт системы от взлёта до посадки самолёта-носителя. Составной GRB-36F/F-84E передается для дальнейших испытаний ВВС на авиабазу Эглин, где до 20 февраля 1953 г выполняется 170 выпусков и приёмок в воздухе F-84E. Затем начались испытания с более скоростным стреловидным истребителем F-84F (под "паразитный" истребитель был переоборудован опытный YF-84F). До мая 1953 г все испытания и отработки были успешно завершены.

1953 - Вышел приказ МОП СССР о назначении Павла Осиповича Сухого Главным конструктором ОКБ-1.

1954 - Выкатка прототипа Boeing Model 367-80 N70700 на заводе Boeing в Рентон Филд, к югу от Сиэтла, штат Вашингтон. При этом присутствовал основатель компании Уильям Боинг (1881-1956).

1956 - На испытательном ракетном полигоне Капустин Яр, по программе АН СССР, был проведен успешный высотный пуск ракеты "Р-1Е" (модификация "Р-1"/SS-1/Scunner) с собаками на борту. В результате полета получены различные физиологические данные, собаки благополучно вернулись на Землю.

1957 - Совершил первый полёт "без привязи" второй вариант C-400 P-2 кольцеплана Atar Volant C-400 P-1 с лирическим именем «Летающая звезда», фирмы SNECMA, к началу 1958 года - еще 123 свободных полёта. Вариант C-400 P-2 имел катапультируемое кресло, расположенное над воздухозаборником.