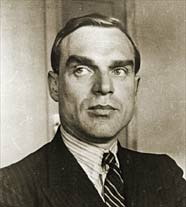

1902 - Родился Сигизмунд Александрович Леваневский — советский лётчик, совершивший несколько сверхдлинных авиаперелётов в 1930-х годах, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин», второй Герой Советского Союза (1934 год).

С 1933 года — лётчик в Главсевморпути, совершил несколько сверхдальних перелётов. 20 июля 1933 года он отвёз на Аляску из Анадыря американского лётчика Джеймса Маттерна, который совершил аварийную посадку в районе Анадыря во время своей попытки кругосветного перелёта, и был впоследствии доставлен в Анадырь нашедшими его местными жителями — чукчами.В апреле 1934 года принял участие в эвакуации экипажа и пассажиров затонувшего парохода «Челюскин», за что получил звание Героя Советского Союза.

По причине аварии самолёта у мыса Онман в сам ледовый лагерь Шмидта Леваневский не летал, но позже, рискуя жизнью, он доставил из Уэлена в бухту Лаврентия хирурга Леонтьева, который сделал там неотложную операцию по поводу острого аппендицита заместителю начальника экспедиции «Челюскина» Боброву.

В 1934 году вступил в ВКП(б). В августе 1935 года планировался перелёт С. А. Леваневского, Г. Ф. Байдукова и В. И. Левченко на самолёте АНТ-25 по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско, но был прерван из-за неисправности. К этому перелёту была выпущена марка (см. Леваневский с надпечаткой).

В августе 1936 года Леваневский с Левченко совершили полёт из Лос-Анджелеса в Москву на самолёте-амфибии «Волти» американского авиаконструктора Жерара Волти.

Старт состоялся 5 августа. Маршрут проходил с посадками в Сиэтле, несколькими посадками на Аляске, затем уже с несколькими посадками в СССР; в сентябре лётчики прибыли в Москву. За этот перелёт Леваневский был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а Левченко — ордена Ленина.

12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с бортовым номером Н-209 с экипажем из шести человек:

Сигизмунд Леваневский (первый пилот), Николай Кастанаев (второй пилот), Виктор Левченко (штурман), Николай Галковский (радист), Николай Годовиков (бортмеханик), Григорий Побежимов (бортмеханик)под командованием Леваневского начал полёт из Москвы через Северный полюс в Фэрбенкс, штат Аляска, США. Это была одна из первых машин этого проекта, фактически экспериментальная.

Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа, в 17:58 по московскому времени, после того, как они пролетели над Северным полюсом. Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях.

Больше о судьбе самолёта и экипажа ничего не известно, кроме одной неподтверждённой радиограммы, принятой одним радиолюбителем на советском Крайнем Севере. После пропажи самолёта были организованы поиски, как в СССР, так и в США, но результатов они не дали.

1908 - Родился Андрей Григорьевич Кочетков — советский военный деятель, лётчик-испытатель, полковник ВС СССР, Герой Советского Союза(26 июня 1958 года), заслуженный лётчик-испытатель СССР(17.02.1959 г.).

В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, а в 1929 году — Качинскую военную авиационную школу лётчиков. До 1933 года служил в регулярных войсках ВВС СССР (Белорусский военный округ). В 1938 году окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

С 1938 года — лётчик-испытатель НИИ ВВС. Участвовал в испытаниях многих боевых машин авиации.

С марта 1944 года — в командировке в США, где провёл испытания истребителя P-63 Кингкобра, поставлявшегося в СССР по ленд-лизу. 29 апреля 1944 года был вынужден покинуть штопорящий самолёт на парашюте. 15 августа 1945 года Кочетков первым в стране выполнил полёт на реактивном самолёте Ме-262 и провёл его испытания.

Во время Великой Отечественной войны выезжал на фронт для переучивания лётного состава на новые истребители, побывал на многих фронтах, добился хороших результатов.

С декабря 1950 года находился в командировке в КНР. Помогал лётчикам, защищающим небо Китая, осваивать истребители Ла-9 и Ла-11.

С 1953 года — лётчик-испытатель ОКБ Лавочкина. Поднял в небо ряд самолётов: Ла-190, Ла-200Б, Ла-250 и Ла-250А. В 1955 году выполнил первый полёт на реактивном истребителе С-1.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1958 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику-инженеру Кочеткову было присвоено звание Героя Советского Союза. Скончался 1 мая 1990 года в Москве.Похоронен на Кунцевском кладбище...

1926 - Родился Виталий Михайлович Иевлев — советский учёный, теплофизик и механик, член-корреспондент Академии наук СССР (1964). Один из разработчиков жидкостных ракетных двигателей, инициатор программы создания ядерных ракетных двигателей и энергетических ядерных установок.Скончался 1 января 1990 года. Похоронен он в Москве, на Головинском кладбище (уч. № 7).

1929 - В ГДЛ создано подразделение ракетных двигателей - дата основания НПО Энергомаш им. В.П. Глушко.

1929 - Пилот Паулин Пэрис на CAMS 53-2 побил свой собственный рекорд высоты для тяжелых летающих лодок достигнув отметки 4827 метра.

1930 - На самолёте появилась первая стюардесса. Бывшая медсестра Эллен Чёрч (Ellen Church) первой приступила к обслуживанию пассажиров лайнера Boeing 80 авиакомпании Boeing Air Transport.

1930 - Родился Борис Егорович Панюков — советский государственный деятель, министр гражданской авиации СССР (1990—1991), заслуженный работник транспорта РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР.Скончался 14 апреля 2012 года,похоронен в Москве на Троекуровском кладбище...

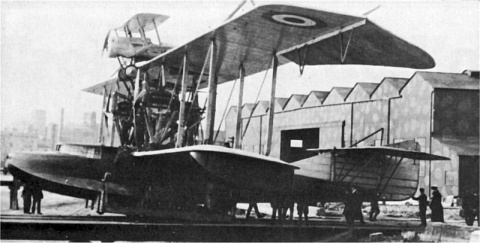

1931 - Второй экземпляр Short S.17 Kent (G-ABFB "Sylvanus"), а 26 мая третий (G-AFBC "Satyrus"), вышел на трассу Бриндизи - Афины - Александрия. По пути из Афин в Александрию выполнялась техническая посадка на Крите для дозаправки. С 16 апреля 1932 полёты также выполнялись по маршруту Бриндизи - Лимассол - Хайфа - Александрия. В том же 1932 году Short S.17 полностью заменили Short S.8 Calcutta на средиземноморской линии.

1935 - Открыта линии Хабаровск - Оха на итальянских летающих лодках Savoia-Marchetti S.55. Только один прибывавший из Италии самолёт имел радио Впоследствии все "Савойи" были оснащены отечественными радиостанциями. Все S.55 Дальневосточного управления ГВФ списали к концу 30-х годов - деревянная конструкция требовала ангарного хранения, не всегда возможного в тогдашних условиях.

1936 - Состоялся первый полёт самолёта ANF Mureaux 200. ANF Mureaux 200 - фронтовой разведчик, разработанный французской фирмой ANF Les Mureaux. Самолёт является дальнейшим развитием разведчика-истребителя ANF Mureaux 115. ANF Mureaux 200 - подкосный цельнометаллический моноплан с крылом типа "парасоль", неубирающимися стойками шасси. По сравнению с предшественником самолёт облегчили за счёт снятия вооружения, что дало возможность улучшить скорость полёта. На испытаниях самолёт показал неплохие характеристики, но в серию не пошёл.

1938 - Предъявлен на испытания в НИИ ВВС двухмоторный учебно-тренировочный С-17 (Я-17, УТ-3), а 16 мая уже начались полёты. В бомбоотсеке имелись кассетные бомбодержатели Дер-21. Там можно было подвесить шесть практических бомб П-40 или шесть ФАБ-50 или три ФАБ-100 на верхние замки. Штатная нагрузка составляла 300 кг. Створки бомбо-лкжа открывались тросовым механизмом. Бомбосбрасывателей было два -основной ЭСБР-3 (электрический) и запасной механический АСБР-3. Прицеливание при бомбометании осуществлялось через укороченный прицел ОПБ-1.

1939 - в Советском Союзе состоялся первый полёт шестимоторного пассажирского самолёта АНТ-20 бис. Это был улучшенный дублёр АНТ-20, погибшего в авиакатастрофе 18 мая 1935 года. Была убрана тандемная установка и восемь М-34ФРН заменены на шесть М-34ФРНВ мощностью 1000/1200 л.с. Постройка нового самолёта завершилась в 1938 году на авиазаводе №124, испытывал его также Михаил Михайлович Громов.

В 1940—1941 этот самолёт под маркой ПС-124 (Л-760) использовался как пассажирский на линии Москва—Минеральные Воды. После начала войны его использовали для перевозки грузов в тылу. 14 декабря 1942 он разбился при посадке в 60 км от Ташкента, налетав 272 часа. (По официальной версии, причиной катастрофы стала ошибка пилота. Однако по неофициальной — самолёт был сильно перегружен и давно требовал ремонта. В частности, считается, что у самолёта были неисправны рули).

1939 - Взлетел первый серийный французский штурмовик Вг.691-01. В конце августа эскадрилья 1/54, выделенная из 54-й эскадры, прибыла в Орлеан, где в октябре получила первую партию из пяти Вг.691.

1939 - Первый полёт учебного американского двухместного моноплана Fairchild М62 (РТ-19). Построено более 7700 экземпляров.

1940 - На совещании в Райт Филд, комиссия определила победителей в конкурсе сверхсовременного истребителя-перехватчика с высокими лётными характеристиками. Ими оказались фирмы Vultee - с самолётом V-84 (в будущем - ХР-54), Curtiss-Wrighte - CW-24B (ХР-55) и Northrop - N-2B (ХР-56). В конце 1930-х годов в недрах ВВС США зародилась идея создания сверхсовременного истребителя-перехватчика с высокими лётными характеристиками. 27 ноября 1939-го была выпущена спецификация (технические требования), которая и послужила базой для объявления конкурса на лучший проект. Заинтересованные фирмы были ознакомлены с его условиями 18 декабря 1939-го. Вряд ли инициаторы конкурса могли предполагать, что его итогом станет появление на свет нескольких самых необычных поршневых истребителей в США. По сути эти самолёты стали "лебединой песней" американской винтовой истребительной авиации. Высокие требования, предъявленные к новому самолёту, заставили конструкторов использовать самые нестандартные компоновочные и конструктивные решения. Всего в конкурсе приняли участие тринадцать фирм, в адрес технической комиссии ВВС поступило 25 аванпроектов.

1941 - Начались испытания прототипа истребителя Mosquito F (W4052), Дж.Де Хевилленд мл.

1941 - Первый полёт первого английского реактивного самолёта Глостер Е.28/39 (G.40), П.Сейер, ТРД Ф.Уиттла.

Самолёт G.40 имел цельнометаллическую конструкцию с воздухозаборником двигателя, расположенным в носовой части фюзеляжа. Весовые и лётные характеристики самолёта G.40 различаются в зависимости от типа установленного турбореактивного двигателя. С двигателем W.1A на самолёте была достигнута скорость 540 км/час, а взлётный вес самолёта составлял 1680 кг. Взлётный вес самолёта с двигателем W.2B был 1770 кг, а с установкой двигателя 2В/500 увеличился до 1900 кг. G.40 имел следующие размеры: размах крыла 8,8 м, длина 7,6 м, высота 2,74 м.

1941 - Германский Ju 52 вторгся в советское воздушное пространство и, незамеченный, пролетев по маршруту Белосток - Минск - Смоленск, благополучно приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона "Динамо"... По данным Павла Судоплатова, на нём доставили личное письмо Гитлера Сталину.

1942 - Первый полёт самолёта БИ-1 с ЖРД.

Его пилотировал лётчик-испытатель, капитан Бахчиванджи Григорий Яковлевич. Это не был вообще первый в мире полёт реактивного самолёта (первыми в 1939 году были немцы, а в 1941 подобного успеха добились англичане), но для отечественной авиации и зарождавшейся космонавтики первый полёт БИ-1 стал началом новой эры. Самолёт был создан в ОКБ В.Ф.Болховитинова. Разработка самолётной планерной части была поручена Александру Яковлевичу Березняку, а силовой установки - Алексею Михайловичу Исаеву. Двигатель Д-1-А-1100 разрабатывали Леонид Степанович Душкин и Владимир Аркадьевич Штоколов. Самолёту было дано название «БИ», что на этапе проектирования означало «ближний истребитель», а в перспективе имелось в виду, что «БИ» будет означать «Болховитинова истребитель». В дальнейшем, когда перспектива внедрения самолёта не реализовалась, тогда «по выдумке некоторых журналистов название «БИ» стало связываться по сходности букв с именами Березняка и Исаева». Это произошло спустя 20 лет после окончания работ по самолёту. В действительности А.Я.Березняк и А.М.Исаев были активными участниками создания самолёта БИ, но не творцами его. Самолёт имел необычайно малые размеры: размах крыла — 6,48 м, длина — 6,4 м и площадь крыла всего 7,0 кв.м. Вооружение: две пушки ШВАК с 90 снарядами и 38 кг бомб. Подача компонентов в двигатель Д-1-А-1100 (первый азотнокислый с номинальной тягой 1100 кг) осуществлялась из находящихся на борту баллонов сжатого воздуха под давлением 150 атм. Проектируемая продолжительность его полёта при скорости 800 км/ч составляла 2 минуты, при со скорости 550-360 км/ч - около 4-5 минут. После успешного завершения полёта в отчёте и акте комиссии была дана высокая положительная оценка самолёта и двигателя, новизна и перспективность применения в авиации реактивных двигателей. «Взлёт и полёт самолёта «БИ-1» с реактивным двигателем, впервые примененным в качестве основного двигателя, доказал возможность практического осуществления полётов на новом принципе, что открывает новое направление в развитии авиации». В целях развития работ была выпущена малая серия самолёта и двигателя для определения тактико-технических данных ракетных самолётов. Лётчик Г.Я.Бахчиванджи 17 октября 1942 года за испытания первого в мире боевого истребителя с ЖРД был награжден орденом Ленина, а звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно, спустя 40 лет, только 28 апреля 1973 года. Создатель самолёта «БИ» В.Ф.Болховитинов будет считать до конца своих дней 1941-1942 годы главными в своей жизни, когда его талант конструктора открыл эру отечественной реактивной авиации. Первый полёт на БИ-1 открыл эру ракетных полётов и показал возможность практического осуществления полётов на принципиально новом летательном аппарате. Создание и испытания БИ-1 дали толчок исследованиям в области реактивной авиации, баллистических ракет и освоения космоса.

1943 - Состоялся первый полёт японского палубного разведчика C6N1. Новый разведчик показал хорошую управляемость, но двигатель "Хомаре" оказался ненадёжным. К тому же мощность двигателя с высотой резко падала. В результате C6N1 так и не смог достигнуть заданной скорости, развив около 638 км/ч.

1944 - Первое включение в полёте дополнительных ПВРД на самолёте Як-7Б,лётчик-испытатель Сергей Николаевич Анохин.

1946 - Первый полёт английского экспериментального D.H.108 Swallow. Самолёт был спроектирован и построен главным образом для исследования проблемы устойчивости и управляемости машин со стреловидным крылом. Первый из трёх экспериментальных DH.108 имел фюзеляж серийного истребителя "Вампир" и силовую установку, состоящую из одного турбореактивного двигателя Де Хэвилленд "Гоблин" 2 с тягой 1360 кг. DH. 108 имел длину 7,5 м, размах крыла 11,9 м. Стреловидность крыла составляла 43°. На передней кромке крыла были расположены нерегулируемые щелевые предкрылки, что ограничивало максимальную скорость полёта 560 км/час.

1948 - Поднялся в воздух первый из заказанных ВВС США 13 предсерийных YB-35 (заводской номер 42-102366). В конструкцию самолёта внесли все изменения, сделанные на ХВ-35, и оборудовали его всеми боевыми системами. На нём стояли четырехлопастные воздушные винты изменяемого шага. В кабину поставили кресла и оборудовали рабочие места для бомбардира и стрелков. В конусном обтекателе опытных ХВ-35 не было оборудования для отдыха экипажа, но на YB-35 оно уже было установлено.

1952 - Погиб лётчик-испытатель, инженер-подполковник Зюскевич Евгений Васильевич – при выполнении испытательного полёта на МиГ-15. Он потерял навыки полётов по приборам, перерывы не восстановил, завалился в облаках, и погиб.Зюскевич жил на станции Чкаловская (в черте города Щёлково) Московской области. Похоронен на Чкаловской.

1952 - Был заложен первый опытный самолёт "М" (зав. №4300001) и при работе в три смены закончен уже осенью. В Филях полоса заводского аэродрома была небольшой, поэтому его разобрали на агрегаты, перевезли на аэродром ЛИИ в Жуковском, где снова собрали. На машине не были установлены тормозной парашют, большая часть вооружения, отсутствовал механизм "вздыбливания". После цикла наземных испытаний самолёт подготовили к первому полёту, который состоялся 20 января 1953 года.

1953 - Соглашение СССР и КНР, по которому в Китае с помощью СССР было построено 12 авиазаводов.

1957 - Начало лётных испытаний МБР Р-7 С.П. Королева.

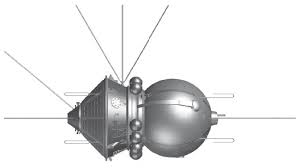

Первый запуск, состоявшийся в 19 часов с площадки N1 оказался неудачным: один из боковых блоков отстыковался за десять секунд до срока, вследствие чего возник пожар в хвостовом отсеке. Хроника событий этого старта вкратце такова. В пусковом бункере, у трёх перископов, Королев, Воскресенский и Носов - главный конструктор, его заместитель по испытаниям и стреляющий. На «красную кнопку» пультового устройства нажимал лейтенант Чекунов. Темнело. В 19:01 (по Москве) прошла команда «Контакт подъёма». Начался отсчёт полётного времени. Голос подполковника Носова тонул в гуле огненного смерча, вырывающегося из сопел двигателей. Дрожала земля, дрожал бетонный пол, звенело в ушах. Ракета быстро набирала высоту. «Шестьдесят секунд, полёт нормальный... Восемьдесят секунд... Сто...» Хронометры зафиксировали 103,6 секунды, когда сработала система аварийного выключения и ракета упала в районе 300-500 километров от места старта. Госкомиссия, которую возглавлял В.М.Рябиков, обсуждала предварительные результаты расследования уже на третий день. «После долгих и жарких споров о причинах случившегося в акте было записано: «Авария произошла из-за неполадок в работе блока «Д»; пожар и разрушение трубопроводов привели к тому, что ракета потеряла устойчивость». До разделения ступеней не хватило каких-то 10 секунд. А на полигоне в тот вечер, когда пускали «семёрку», был большой «гудёж». Ликовали часов до трех ночи. И разработчики, и испытатели, и военные стартовики. Что бы там ни случилось, но ракета поднялась, пролетела сотни километров, устойчиво управлялась в полёте, сработали все системы сложнейшего пускового комплекса. Словом, надежды не отменялись. "Со старта ушла отлично, - подытожил Королев. - Летать будет!". И действительно полетела. После еще двух неудач 21 августа 1957 года «Семерка», наконец, ушла со стартового комплекса, устойчиво отработала на всех этапах полёта. Пятый пуск был произведен 7 сентября и тоже прошёл успешно. Ну а 4 октября 1957 года вообще стало началом новой эры в истории человечества - "космической". На базе ракеты Р-7 была создана первая космическая ракета-носитель «Спутник» (см. иллюстрацию на поле блока), которой было суждено вывести на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Затем последовали носители «Восток», «Молния», «Союз»... Современная новая ракета «Русь», которой предстоит заменить «Союзы», тоже по сути имеет прародительницей знаменитую долгожительницу - «семёрку». Перебирая летопись времён, можно сказать, что 1957 год, его весна и осень, стали прорывом в завтрашний день. Некогда совершенно секретное боевое «изделие 8К71», предназначенное для сдерживания агрессивных помыслов против СССР, открыло человечеству дорогу в космос. Первый успешный пуск состоялся 21 августа 1957 года.

1957 - Первый полет истребителя Як-27В с дополнительным ЖРД,лётчик-испытатель Валентин Григорьевич Мухин.

1958 - Начались заводские лётные испытания комплекса Т-3-51.

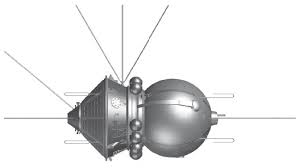

1960 - Боевым расчетом 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона (ныне космодром «Байконур») была запущена ракета-носитель «Восток» с космическим кораблем «Восток-1П» (1КП). Это был первый беспилотный вариант корабля-спутника «Восток», созданный с целью летной отработки конструкции и систем корабля для полета человека. Вместо запланированного торможения и схода с орбиты, из-за неправильной ориентации, корабль получил разгонный импульс и перешел на более высокую орбиту.

1960 - На объекте "Ангара" (ныне космодром Плесецк) приступила к несению боевого дежурства 48 Боевая Стартовая Станция. С 1981 года эксплуатируется, как пусковая установка №2 на 16-й площадке космодрома Плесецк для РН на базе МБР "Р-7"/SS-6/Sapwood.

1963 - Принят на вооружение комплекс с БРПЛ Р-21 на ПЛ.

Кроме ракет Р-21 в ракетный комплекс Д-4 входили пусковые установки СМ-87, система корабельных счётно-решающих приборов управления стрельбой, аппаратура и системы подводной лодки, обеспечивающие подготовку и проведение пуска, в разработке которых кроме СКБ-385 участвовали ОКБ-2, ЦКБ-34, НИИ-137, ПО «Арсенал».Помимо двух опытных лодок — «С-229» проекта 613-Д4 и «К-142» построенной по проекту 629Б, под ракетный комплекс Д-4 переоборудовались лодки проектов 629 и 658 по проектам соответственно 629А и 658М.

1963 - В США с космодрома Cape Canaveral ракетой-носителем "Атлас-D" осуществлен запуск космического корабля "Меркурий-Атлас-9" ("Mercury-9", Меркурий SC20) с астронавтом Гордоном Купером (Gordon Cooper, 1-й полёт) на борту. Посадка 16 мая 1963 года.

1963 - Тридцать пятый полёт американского ракетного самолёта "X-15", № 1. Самолёт пилотировал пилот John McKAY. В полете достигнута максимальная скорость 6204 километра в час при максимальной высоте полёта 37860 метров.

1964 - Принят на вооружение комплекс С-75М1 "Волхов-М1". ЗРК средней дальности С-75М1 «Волхов» (модернизированный ЗРК С-75М «Волхов»; дальность поражения целей: 7–43 км, высота поражения целей: 0,1–30 км).

1965 - Приказами МАП No. 075 и МО No. 041 принят на вооружение войск ПВО страны (после большого объёма испытаний и доводок) комплекс ДРЛО Ту-126.

1969 - Катастрофа самолёта Ту-22, КК м-р Доронин А.И.

Метеоусловия: облачность 10 баллов, видимость 10км. Экипаж выполнял тренировочный полёт по маршруту ночью. Взлёт произвел через 4 мин за впереди взлетевшим самолётом. Взлётная масса 76,6 т. Расчетная длина разбега 2000 м, время разбега 36,5 с. Расчётная скорость отрыва 375 км/ч. На линии исполнительного старта самолёт находился около 3мин. Произведя розжиг форсажа до максимального режима, экипаж начал взлёт. На расстоянии 1600 м от начала ВПП и скорости 312 км/ч через 28 с после начала разбега начался подъем переднего колеса. На расстоянии 1800 м от начала ВПП при угле тангажа 2—3°, через 3 с после начала подъема переднего колеса, на скорости 335 км/ч произошло одновременное и мгновенное погасание форсажа обоих двигателей. После погасания форсажа обоих двигателей угол тангажа увеличился до 4—5°. В последующем произошло энергичное опускание носа примерно на расстоянии 2150 м и скорости 350км/ч (через 35с после начала разбега).

КК убрал РУД на «малый газ», выпустил тормозные парашюты, наполнение которых произошло на расстоянии 350 м до конца ВПП и скорости 320 км/ч. На скорости 250 км/ч самолёт выкатился на концевую грунтовую полосу безопасности.

Пробег самолёта по концевой грунтовой полосе безопасности происходил в 6м левее оси ВПП с незначительным уклонением влево до 1°. На пробеге по грунту возникла продольная раскачка самолёта. На удалении 397 м от конца ВПП произошло разрушение передней стойки шасси (отделились колеса). При дальнейшем движении самолёта произошло опускание носа с зарыванием стойки в грунт с последующим отрывом её от самолёта.

При движении самолёта по грунту с опущенным носом разрушилась кабина самолёта и возник пожар. На расстоянии 600м от торца ВПП и в 35 м левее её оси горящий самолёт остановился. При выкатывании самолёта на грунт оператор открыл аварийный люк, через который покинул самолёт после его остановки. Он пытался оказать помощь командиру корабля в покидании горящего самолёта через левую форточку кабины, но вследствие полученных травм командир корабля покинуть самолёт не смог и погиб. Штурман корабля погиб в результате полученных травм при разрушении кабины и наполнении её землей.

Причина: разрушение передней стойки шасси в конце пробега самолёта по грунту и зарывание носовой части фюзеляжа в грунт после прекращения взлёта на скорости 350 км/ч, в 850 м от конца ВПП.

Единственной причиной, которая могла привести к одновременному выключению форсажа обоих двигателей, является отказ системы блокировки отключения форсажа по максимальной скорости, которая установлена на самолётах с двигателями ВД-7М. Объективно отказ системы установить не удалось, так как большая её часть сгорела при пожаре.

1969 - Завершились войсковые испытания Су-15 в 611-й ИАП, в котором выделили 10 самолётов, преимущественно 3-й серии. Испытания длились более полутора лет: с 29 сентября 1967 года.

1970 - Катастрофа самолета Ан-10(СССР-11149) Молдавского Управления Гражданской авиации.

Самолёт потерял управление и разбился во время ухода на второй круг на двух двигателях (с имитацией отказа) в аэропорту Кишинёва, Молдавская ССР. На борту самолёта находились курсанты из Ульяновской ШВЛП, совершавшие тренировочный полёт,11 человек погибло. Это был тренировочный полёт курсантов Ульяновской школы высшей лётной подготовки. По воспоминаниям очевидчев один курсант опоздал к полёту и гибель 11 товарищей произошла на его глазах.

1970 - Взлетел первый F-111D (68-0085). Он был оборудован новыми двигателями TF30-P-9, но ещё не имел системы Mark II. Система Mark II включает в себя семь основных элементов - прицельно-навигационнаую РЛС фирмы Autonetics Division of North American Rockwell, бортовой компьютер IBM , приборные панели компании Kearfott Division of Singer-General Precision, интегрированный дисплей AN/AVA-9 фирмы Norden Division of United Aircraft Corporation, доплеровский радар компании Canadian Marconi, дисплей отображения горизонтальной ситуации фирмы Astronautics Corporation of America и комлект управления подвеской вооружения от Fairchild Hiller. На F-111D используется БРЛС AN/APQ-130. Кроме того на самолёт установили новые воздухозаборники с изменяемой геометрией Triple Plow 2.

1976 - Катастрофа Ан-24РВ (СССР-46534) под Черниговом.

Самолёт с курсом 245° в полётной конфигурации под углом 50° и практически без поступательной скорости врезался в землю в 500 метрах юго-восточнее села Викторовка и в 14,5 километрах юго-восточнее Черниговского аэропорта. Все 52 человека на борту авиалайнера (6 членов экипажа и 46 пассажиров) погибли...

1987 - Первый запуск РН"Энергия" с космическим аппаратом "Скиф-ДМ" с комплекса "стенд-старт" НИИХИММАШ, Байконур.

1987 - Совершил полёт первый самолёт de Havilland Canada Series 300. Самолёт с увеличенной полезной нагрузкой Series 300A , производство которого началось в марте 1986 года, был удлинен на 3,43 м для размещения от 50 до 56 пассажиров. Размах крыла был увеличен удлинением его отъемной части. Он мог перевозить 6272 кг.

1989 - Начались ГСИ Ан-225 . До момента распада СССР машине было зачтено всего 113 испытательных полётов общей продолжительностью 253 часа 06 мин, в том числе 14 полётов с Бураном (28 часов 27 мин). Зато они были выполнены с аэродромов, расположенных в различных климатических зонах СССР: в Гостомеле, Ахтубинске, Байконуре, Борисполе, Внуково, Елизово, Раменском, Чкаловской, Хабаровске. После того, как независимость Украины от России и России от Украины стала реальностью и у людей появилось время подумать о чем-то еще, испытания Ан-225 были возобновлены, но уже в значительно сокращенном виде.

1993 - Катастрофа Ми-8 СССР-22912, Чукотский АО, 20 км от села Нутэпэльмен, Иультинский район, а/к Магадан-авиа в Чукотском АО

Вертолёт был одним из двух бортов, перевозивших членов российско-французской этнографической и экологической экспедиции. Во время полёта в условиях плохой видимости (снежный заряд) на низкой высоте из-за потери пространственной ориентировки экипажем вертолёт снизился и столкнулся со скалой. Вертолёт разрушился. Пожара не возникло. Погибли 2 члена экипажа и 6 пассажиров, в том числе двое граждан Франции (корреспонденты телевизионного канала и географического журнала) и гражданин Швейцарии. Остальные находившиеся на борту получили различные травмы.Погибло: экипаж-2(3), пассажиры-6(19).

1997 - Запуск МКК "Атлантис" (STS-84), в составе экипажа - Е.В.Кондакова, командир Чарлз Прекорт. В программу полёта входило проведение шестой стыковки шаттла с российской орбитальной станцией «Мир», доставка и возвращение грузов, ротация экипажа станции, выполнение различных экспериментов. Астронавты провели в космосе около 9 дней и благополучно приземлились на аэродроме КЦ Кеннеди 24 мая 1997 года.

1997 - Катастрофа Як-40 4K-87504 АзАл близ Гянджи, Azerbaijan Airlines

Экипаж выполнял учебно-тренировочный полёт по кругу днем в ПМУ с целью получения допуска к полетам пилотов, закончивших обучение в национальной академии авиации. Было выполнено 4 полета (три с посадкой, один с уходом на второй круг). После доклада о выполнении 4-го разворота самолет резко перешел на пикирование, столкнулся с землей в 176 м от ДПРМ (5 160 м от торца ВПП) и в 93 м левее предпосадочной прямой, полностью разрушился и сгорел. Находившиеся на борту 6 членов экипажа (проверяющий-командир АО, КВС, бортмеханик и 3 вторых пилота) погибли. В момент столкновения с землей на пустыре в жилом районе города самолет имел угол тангажа на пикирование 70 град. и находился в посадочной конфигурации (шасси выпущены, закрылки на 35 град, стабилизатор в положении +1,2-1,5 град. При осмотре стационарных кислородных баллонов, расположенных в техотсеке слева в районе шпангоутов 31-33, были обнаружены два пулевых отверстия. Попадание пуль в баллоны с кислородом, находившимся в них под давлением, привели к возникновению пожара. Развитие пожара носило стремительный характер с распространением в пассажирский салон и хвостовую часть фюзеляжа. Самолет потерял продольную управляемость. Было установлено, что в районе 4-го разворота расположен полигон для стрельб, на котором этим днем проводила стрельбы группа азербайджанских военнослужащих. Возвращавшиеся по шоссе с полигона в казарму солдаты развлекались стрельбой из автоматов по дорожным знакам. Кто-то из них произвел выстрелы в сторону появившегося самолета Як-40, который в это момент выполнял 4-ый разворот с правым креном на высоте круга.

2012 - C российского космодрома Байконур (Казахстан) осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" (11А511У-ФГ) № Л15000-041 с космическим кораблем "Союз ТМА-04М" (зав. № 705, ISS-30S). Экипаж в составе:Геннадий Иванович Падалка (4-й космический полёт) — командир экипажа,Сергей Николаевич Ревин (1) — бортинженер,Джозеф Майкл Акаба (2) — бортинженер. Стыковка «Союза» с МКС произошла 17 мая. Посадка спускаемого аппарата состоялась 17 сентября.

2014 - Умер Генеральный директор ОКБ им. С.В.Ильюшина Виктор Владимирович Ливанов...

Авиаторы и их друзья