-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Свиная корейка запечённая с луком и чесноком... |

Коротенький и вкусный рецепт.

Возьмите корейку молодого поросёнка или не очень молодой свинки, как получится.

Не обрезая жирок, и не снимая с кости (нам эти части дадут сохранить сочность), посолите и поперчите мясо.

Приготовьте намазку из мёда, растительного масла, горчицы.

Сделайте смесь из специй(перец жгучий, кориандр, тимьян, перец сладкий, чабер)

Натрите корейку смесью из специй. Намажьте мясо медово – горчичной намазкой, обверните пищевой плёнкой и поместите в холодильник на ночь или ещё лучше на сутки.

За час - полтора до запекания, мясо вынуть из холодильника и пусть отойдёт от холода немного при комнатной температуре. Убрать плёнку.

Почистить несколько луковиц и чеснок. В жаропрочную посуду на дно капнуть растительного жира и разложить нарезанный сегментами лук и зубки чеснока, пару веточек тимьяна.

Сверху лука разместить корейку.

Духовку разогреть до 230 оС, мясо накрыть фольгой и выпекать 20 минут, затем понизить температуру в духовке до 170 оС и продолжить печь под прикрытием ещё около часа.

Достать мясо, снять фольгу, смазать соками со дна и вернуть его в духовку для получения румяной корочки.

Корейки разные, поэтому и время запекания оринтировочное. Температура внутри мяса должно быть 65-70 оС.

Накройте готовое мясо и дайте ему постоять под фольгой минут десять после духовки.

Вот теперь время нарезать и подать.

Гарнировать луком и чесноком.

Если всё не съели, на следующий день нарежьте его тонко не нагревая к завтраку!

Приятного аппетита!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Долгий путь «Ангары» |

Двадцать шесть лет назад, 6 января 1995 года, президент России Борис Ельцин подписал указ о создании ракетно-космического комплекса «Ангара» как задаче особой государственной важности. Новая ракета должна была полететь через десять лет и стать главной «рабочей лошадкой» российской космонавтики. Однако амбициозные планы не удалось реализовать в указанные сроки, ведь долгое время не было ясности, нужна ли стране независимая космическая программа.

«Фаэтон» вместо «Протона»

В первой половине 90-х годов российская космонавтика переживала не лучшие времена. Из-за недостатка финансирования замораживались дорогостоящие программы (например, «Энергия-Буран»), и закрывались перспективные проекты (например, ракеты-носителя «Вулкан» и Лунного экспедиционного корабля). Ракетно-космическая отрасль со всей её мощной и разветвлённой инфраструктурой оказалась в унизительной зависимости от пожеланий иностранных заказчиков.

Не всё было гладко и в сотрудничестве с бывшими советскими республиками. Эксплуатация космодрома Байконур, принадлежащего Казахстану, шла с большими трудностями. Одним из «камней преткновения» стала тяжёлая ракета-носитель «Протон» (УР-500К, 8К82К), в которой используются токсичные компоненты топлива.

25 мая 1992 года президенты Борис Николаевич Ельцин и Нурсултан Абишевич Назарбаев на встрече в Москве подписали среди прочих документов «Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке использования космодрома “Байконур”». Хотя Россия получала юридические основания для дальнейшей деятельности на космодроме, условия для неё были явно невыгодными. Казахстан обещал взять на себя часть финансирования, но в объёмах не более 6% от общих затрат. При этом на развитие местной социальной инфраструктуры, включая город Ленинск, необходимо было отдавать не менее 15% от любой прибыли. Более того, отдельной статьёй оговаривалась прямая финансовая ответственность за «нарушение экологических нормативов в результате эксплуатации объектов космодрома» и обязанность «принять меры по ликвидации экологических последствий, связанных с предыдущим периодом эксплуатации». Понятно, что под статью подпадали и полёты ракет «Протон», в том числе неудачные. При этом Казахстан оставлял за собой право «по своему усмотрению вносить уточнения и изменения в представленные планы запусков (пусков) до их утверждения». Получалось, что Россия навсегда становится зависимой от доброй воли владельцев Байконура, которые могут отменить или задержать старт ракеты по любому поводу, невзирая на требования ранее заключённых контрактов.

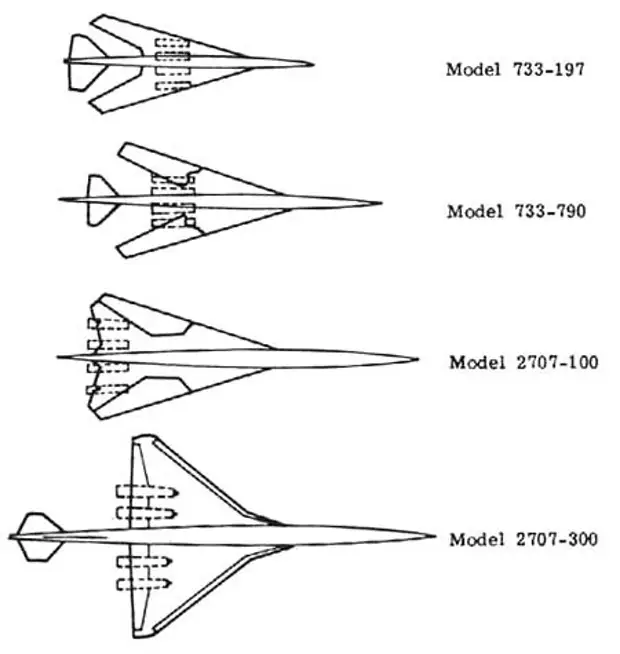

Получив такое количество разнообразных технических предложений, экспертная комиссия во главе с генерал-майором Валерием Александровичем Меньшиковым постановила продолжить поисковые работы в рамках эскизного проектирования, сосредоточившись на конкретном направлении. В сентябре 1993 года было выпущено «Тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса тяжёлого класса». Участникам конкурса предписывалось сравнить собственные предложения и выбрать наиболее оптимальный вариант. Согласно заданию, энергетические возможности будущей ракеты-носителя (или ракеты с разгонным блоком) должны были обеспечить выведение с полигона Плесецк (53-й НИИП, с ноября 1994 года — 1-й Государственный испытательный космодром МО РФ) грузов массой до 24 т на «опорную» орбиту высотой 200 км, массой до 20 т на солнечно-синхронную орбиту высотой 350 км и массой до 3,5 т на геостационарную орбиту высотой от 35 000 до 36 000 км. При этом нужно было предусмотреть варианты модернизации ракеты с тем, чтобы в перспективе она была способна выводить на геостационар грузы до 5 т.

РКК «Энергия» предложила в качестве основного проект ГК-6 — двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты стартовой массой 905 т: первая ступень состояла из центрального и двух боковых блоков, вторая была моноблочной, но зато с возможностью многократного включения. Варианты ГК-7 и ГК-7А предусматривали использование водородных двигателей.

Базовый проект ГРЦ «КБ имени В. П. Макеева» был похож на ГК-6, но с использованием двигателей НК-33 (11Д111) и НК-43 (11Д112), созданных для советской «лунной» ракеты Н-1 (11А52). Стартовая масса носителя при этом составила 850 т. В другом варианте боковые блоки предлагалось заменить твердотопливными ускорителями.

Статус третьего претендента на победу в конкурсе к тому времени изменился. 7 июня 1993 года президент Ельцин подписал распоряжение «Об образовании на базе завода имени М.В. Хруничева и КБ “Салют” Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева». Генеральным директором объединённого предприятия со штаб-квартирой в Филях президент назначил опытного ракетчика Анатолия Ивановича Киселёва, ранее возглавлявшего завод. Генеральным конструктором в сентябре того же года стал Анатолий Константинович Недайвода. Поскольку времени на разработку полноценного эскизного проекта, соответствующего техническому заданию, не хватало, Киселёв распорядился готовить материалы «как есть», догадываясь, что конкурс продлится ещё долго.

3dnews.ru

14 июля принятое решение было утверждено на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по научно-техническим вопросам оборонной промышленности, а 6 января 1995 года президент Ельцин подписал указ №14 «О разработке космического ракетного комплекса “Ангара”», в котором реализация проекта ГКНПЦ была определена «задачей особой государственной важности». Позднее, в августе, вышло постановление правительства №829 «О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса “Ангара”», определявшее генеральный план-график дальнейших работ. РКК «Энергия» тоже получила свою долю — проектирование второй кислородно-водородной ступени.

Универсальный модуль

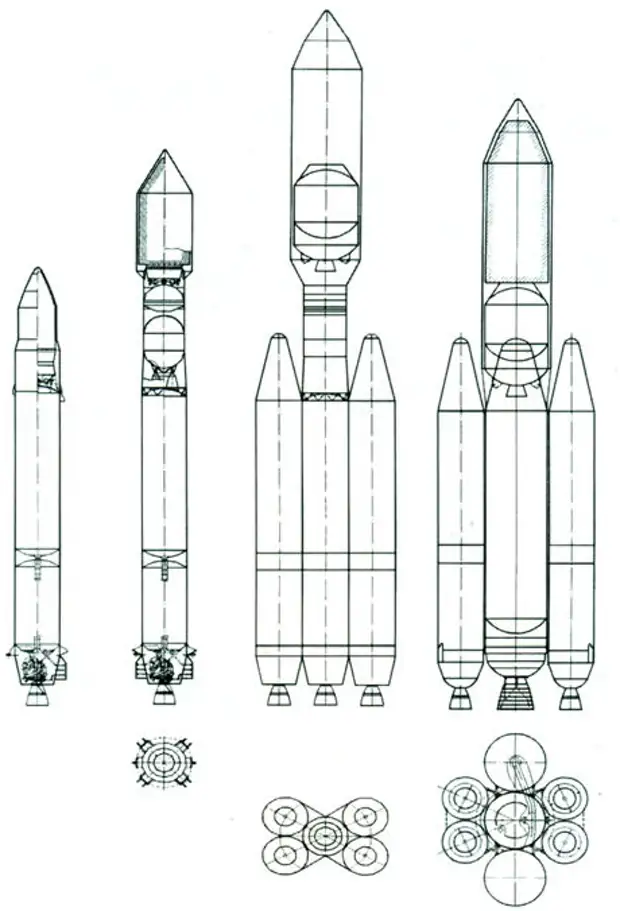

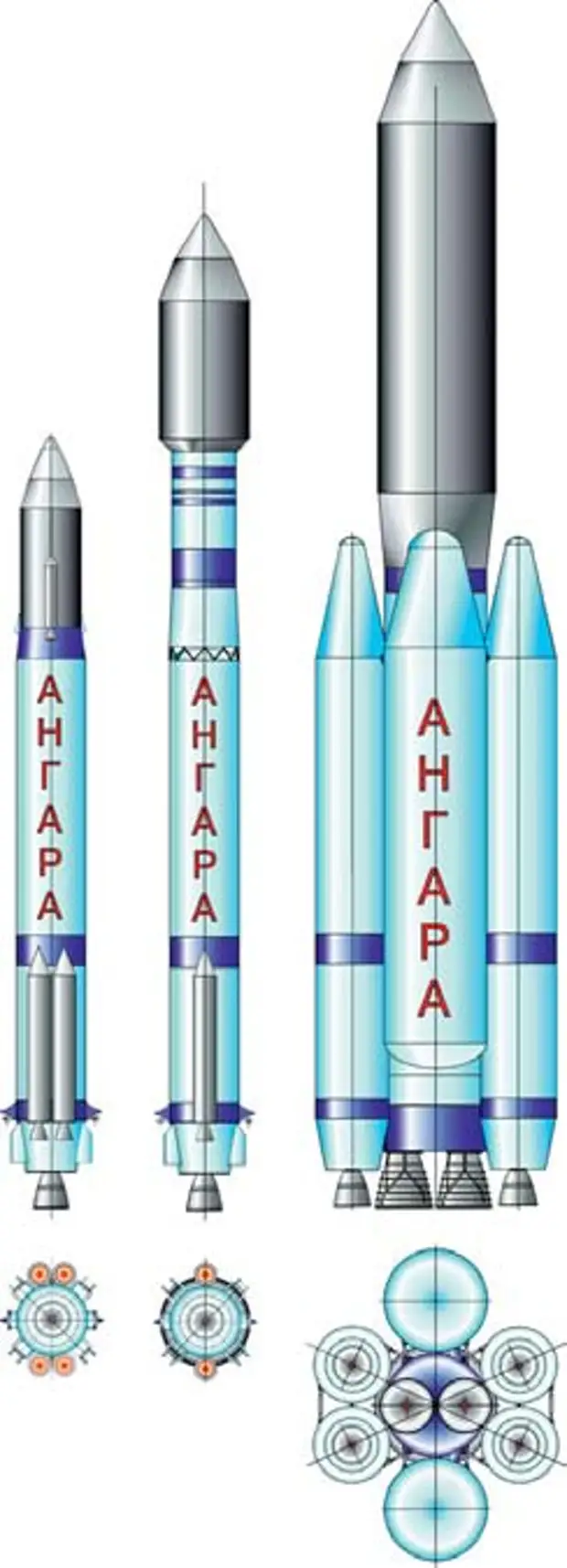

Победа в конкурсе досталась коллективу ГКНПЦ имени М.В. Хруничева нелегко; при этом ему пришлось взять на себя обязательства по созданию не одной тяжёлой ракеты, а целой линейки носителей, включая лёгкие и средние, что 25 декабря 1995 года было зафиксировано в решении Научно-технического совета Военно-космических сил.

Технический проект «Ангары» объёмом 174 тома был разработан специалистами бюро «Салют» в течение 1996 года. Тогда же стало ясно, что принципы компоновки «ушастой» ракеты не позволяют выпустить полноценный ряд носителей, способных решать любые задачи космонавтики. Проектанты под руководством Геннадия Дмитриевича Дермичева предложили применить к «Ангаре» идею универсальных ракетных модулей (УРМ), которые можно было бы соединять друг с другом, повышая класс носителя от лёгкого до сверхтяжёлого. Наверное, в другое время и при других обстоятельствах столь радикальный пересмотр проекта, одобренного правительством, был бы невозможен, но в условиях, когда государство по факту самоустранилось от развития отрасли, ведущим предприятиям приходилось брать функции управления на себя. В марте 1997 года технический проект был рассмотрен на совместном Научно-техническом совете Министерства обороны и Российского космического агентства; там же специалисты представили дополнительный том «Комплексные исследования по вариантам развития и этапности создания КРК “Ангара”», где обосновывались преимущества использования УРМ.

8 июля состоялось заседание Научно-технического совета ГКНПЦ под председательством Анатолия Киселёва, на котором была одобрена новая «идеология» семейства ракет «Ангара». Её разработчики справедливо указывали, что поскольку финансирование проекта за прошедшее время в семь раз (!!!) ниже уровня, утверждённого правительственным постановлением, то не следует ждать начала лётно-конструкторский испытаний в 2005 году, как предписывал указ президента. Для исправления ситуации предлагалось принять поэтапную программу создания ракеты (от лёгкого варианта к тяжёлому) за счёт введения универсальных модулей и использования стартового комплекса «Зенит» на космодроме Плесецк, готовность которого на тот момент составляла 80%.

В начале сентября радикальные изменения в концепции «Ангары» поддержали и заказчики, а в декабре был утверждён обновлённый генеральный план-график. Он предусматривал пуск лёгкой ракеты «Ангара-1.1» в третьем квартале 2000 года, варианта лёгкой ракеты «Ангара-1.2» — в первом квартале 2002 года, ракеты среднего класса «Ангара-3» — в первом квартале 2003 года, ракеты тяжёлого класса — во втором квартале 2005 года.

Универсальный ракетный модуль, из которого предлагалось собрать носители разного класса, представлял собой моноблок с несущими баками и передним расположением бака окислителя. Параметры УРМ согласно проекту: длина — 23 м, диаметр — 2,9 м, сухая масса — 8 т, масса заправки топливными компонентами — от 120 до 127 т. В качестве двигателя выбрали однокамерный кислородно-керосиновый РД-191, создаваемый в Научно-производственном объединении «Энергомаш»; его тяга на уровне моря — до 196 тс, в пустоте — 201,6 тс. Для обеспечения управления ракетой в полёте двигатель закреплялся в карданном подвесе.

Один УРМ служил первой ступенью двух лёгких носителей, именуемых «Ангара-1.1» (грузоподъёмность 2 т) и «Ангара-1.2» (грузоподъёмность 3,7 т). Они отличались друг от друга второй ступенью, в качестве которой использовались соответственно центральная часть разгонного блока «Бриз-М» и модифицированный ракетный блок «И», создаваемый для ракеты «Союз-2» («Русь»).

Носитель среднего класса под названием «Ангара-5И» (грузоподъёмность 21 т) предполагали собирать на основе «Ангары-1.2» путём добавления четырёх УРМ. Строго говоря, в результате получалась четырёхступенчатая ракета: первая ступень — боковые ракетные модули, вторая — центральный модуль, третья — блок типа «И», четвёртая — малоразмерный разгонный блок, предназначенный для формирования рабочей орбиты. При пуске носителя включаются все пять двигателей РД-191 боковых и центрального модулей; при этом боковые завершают работу раньше центрального, у которого запас топлива больше.

Носитель тяжёлого класса, получивший обозначение «Ангара-4Э» (грузоподъёмность до 30 т), образовывался четырьмя УРМ первой ступени и одним ракетным блоком второй ступени с водородно-кислородным двигателем РД-0120 или трёхкомпонентным двигателем, работающим сначала на топливе водород-керосин-кислород, а затем на водороде-кислороде. Рассматривался также вариант «Ангара-4И» (грузоподъёмность 18,3 т) без применения водорода.

В зависимости от конкретной задачи пуска было предусмотрено использование на носителях дополнительных ступеней — разгонных блоков типа «Бриз», «Бриз-М» или кислородно-водородного разгонного блока (КВРБ).

Обновлённую концепцию семейства ракет «Ангара» представили широкой общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-1997, проходившем в подмосковном городе Жуковский с 19 по 24 августа 1997 года. Модели трёх носителей появились на 3-й Международной выставке космических технологий, проходившей с 18 по 22 марта 1998 года в Пекине. Стендовое «изделие Ф» ракеты «Ангара-1.1» было доставлено на 43-й Международный авиационно-космический салон в Ле-Бурже, состоявшийся в июне 1999 года.

В дальнейшем появились варианты ракет «Ангара-А3СПГ» (грузоподъёмность 13,5 т), «Ангара-А4СПГ» (18,3 т) и «Ангара-А5СПГ» (23 т), в которых разгонный блок «И» заменялся новой второй ступенью, работающей на сжиженном природном газе и жидком кислороде, однако они были, скорее, «данью моде» и не получили развития.

Зато большое внимание заказчиков привлекли варианты «Ангара-А5» и «Ангара-А7». Первая грузоподъёмностью 17 т составлялась из четырёх УРМ и одного модифицированного УРМ-М с увеличенным запасом топлива в качестве центральной ступени. Вторую грузоподъёмностью 24,1 т предполагали собирать из шести УРМ, симметрично расположенных вокруг седьмого центрального модуля УРМ-2, кислородно-керосиновый двигатель которого РД-0124А планировали оснастить «высотным» соплом, что позволяло бы запускать его после выработки топлива боковых модулей. Оба варианта появились из опасения, что не удастся в обозримые сроки создать серийный двигатель, работающий на трёхкомпонентном или водородно-кислородном топливе.

Помимо проработки одноразовых носителей разного класса, сотрудники ГКНПЦ изучали концепции лёгкой всеазимутальной «Ангары-А1В» (грузоподъёмность 2,7 т) с возвращаемой первой ступенью «Байкал» и пилотируемого космического комплекса «Орёл», состоящего из носителя «Ангара-А3И» (грузоподъёмность 13,5 т) и многоразового крылатого корабля, рассчитанного на экипаж из двух пилотов и семи пассажиров. Предполагалось, что корабль сможет совершать полёты на орбитах высотой от 200 до 500 км, стартуя в Плесецке или на Байконуре. Интересно, что в тот период в качестве стартовых площадок рассматривались не только традиционные для России космодромы, но и остров Рождества (10°30´ ю.ш., 105°40´ в.д., территория Австралии в Индийском океане; не путать с островом Рождества в Тихом океане).

В ГКНПЦ полагали, что лётные испытания «Ангары-1.1» начнутся в 2000 году, однако финансирование проекта оставляло желать лучшего. Кроме того, внезапно выяснилось, что стартовый комплекс на 35-й площадке космодрома Плесецк далёк от готовности: если ранее она оценивалась в 80%, то летом 1999 года речь шла о 40%. Оказывается, часть оборудования была демонтирована для оснащения платформы «Одиссей» (Odyssey) международного плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch). Чтобы остановить хищения, военные заварили броневые двери в подстартовые сооружения пусковой установки. Для оценки нанесённого ущерба была создана специальная комиссия.

В сентябре 2000 года Анатолий Киселёв обратился к президенту Путину с письмом, в котором описал критическую ситуацию, сложившуюся вокруг комплекса. Тот поручил премьер-министру Михаилу Михайловичу Касьянову заняться вопросом, но реальная работа по обустройству комплекса «Ангары» в Плесецке началась только осенью 2002 года, причём строителям пришлось заняться кардинальной переделкой всего, что там было возведено ранее, когда речь ещё шла о старте ракет типа «Зенит».

Проблемы с финансированием продолжали преследовать проект: в период с 1998 по 2002 год государство выделило меньше половины от обещанных средств. Остановились опытно-конструкторские и лабораторно-стендовые работы, осуществляемые в кооперации с другими «фирмами». Из-за пауз в закупках расходных материалов бюро «Салют» было вынуждено «заморозить» испытания готовых сборок и агрегатов. Периодическая смена приоритетов в идеологии «Ангары» тоже не способствовала нормальной работе: в обороте находилось несколько комплектов конструкторской документации по вариантам ракет, которые вступали в противоречие друг с другом.

Третий пуск готовился в нервной обстановке. После двух провалов ни одна из сторон, участвовавших в проекте, не захотела взять вину на себя, и согласованное официальное заявление о причинах аварий так и не было опубликовано. Тем не менее, в соответствии с условиями российско-корейского соглашения, сразу началось изготовление третьего ракетного модуля для KSLV-1.

К работе подключилось Производственное объединение «Полёт» в Омске, которое в 2007 году было преобразовано в филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Если для предшествующих двух модулей там изготавливались кабели, и осуществлялась сборка сухих отсеков, то теперь были заказаны ещё и аэродинамический руль, и датчики уровней расхода топлива. Расширение ассортимента изделий было связано с тем, что постепенно в ПО «Полёт» переводились ресурсы и кадры для обеспечения серийного производства ракетных модулей и комплектующих двигателей для семейства «Ангара».

Новый пуск KSLV-1 состоялся 30 января 2013 года. Перед тем ракету дважды снимали со старта из-за выявленных при подготовке технических проблем. Зато на этот раз всё прошло гладко, и модифицированный спутник STSat-2С был выведен на околоземную орбиту высотой 296,5 х 1517,1 км. Республика Корея стала космической державой, а создатели «Ангары» получили ещё один весомый аргумент в пользу дальнейшего развития своего проекта.

К сожалению, сотрудничество по этому направлению завершилось. Корейцы рассчитывали, что вместе с ракетными модулями получат технологический задел по первой ступени носителя и смогут когда-нибудь изготавливать аналоги, но политическое давление со стороны третьих стран (прежде всего, США и Японии), усмотревших в KSLV-1 угрозу для сложившегося в регионе военного равновесия, не позволили России расширить совместную работу. Вся программа подготовки и запуска трёх спутников обошлась в 688 млн долларов.

В то время деятельность по проекту сосредоточилась на создании специальной ракеты «первого пуска» — «Ангары-1.2ПП» стартовой массой 171 т. Её первая ступень создавалась на основе УРМ в варианте центрального блока «Ангары-А5» с дооснащением аэродинамическими рулями, а вторая — на основе УРМ-2, полностью соответствующего тому, который будет использован при дальнейших пусках. В качестве полезной нагрузки взяли неотделяемый весовой макет массой 1,5 т, который ракета должна была доставить из Плесецка до полигона Кура на Камчатке. Согласно обновлённому плану, после пуска «Ангары-1.2ПП» должны были последовать два испытательных полёта «Ангары-А5».

В апреле 2013 года строительство универсального стартового комплекса (УСК 14П211) на 35-й площадке космодрома Плесецк было в целом завершено, а технический комплекс на 41-й площадке подготовили к приёму ракет. Предполагалось, что первый пуск будет осуществлён ещё до зимы, однако в ходе наземных проверок возникли замечания по поводу ракеты и самого комплекса, в результате чего старт «Ангары-1.2ПП» перенесли сначала на весну, а затем — на лето 2014 года.

27 июня началась подготовка экспериментальной ракеты к пуску, причём Владимир Путин как Верховный главнокомандующий наблюдал её по телемосту. Однако за 79 секунд до «зажигания» процесс был остановлен. Расследование установило, что система управления и контроля получила сигнал «ненорма ДУ первой ступени», который был выдан из-за падения давления в шар-баллоне наддува демпфера окислителя. После выявления и устранения причин нештатной ситуации Госкомиссия назначила новую дату.

Старт ракеты «Ангары-1.2ПП» успешно состоялся 9 июля 2014 года. На четвёртой минуте полёта в заданном районе над южной частью Баренцева моря произошли отделение первой ступени и сброс головного обтекателя; ещё через семнадцать минут вторая ступень с макетом полезной нагрузки упала на территории полигона Кура; наибольшая высота при движении по суборбитальной баллистической траектории составила 189 км.

Словно в подтверждение серьёзности намерений 14 декабря 2020 года на космодроме Плесецк состоялся пуск «Ангары-А5.2Л», который в точности и столь же успешно повторил испытания шестилетней давности. Тем самым было подтверждено, что пауза не оказала сколько-нибудь значимого влияния на готовность ракеты к дальнейшим полётам. Кстати говоря, себестоимость недавнего пуска оценили в 5 млрд рублей, однако следующие четыре ракеты, заказанные Министерством обороны, обойдутся в 4,5 млрд каждая, а к 2024 году цена будет снижена до 4 млрд.

Если получится реализовать обозначенные планы, связанные с семейством «Ангара» и пилотируемым кораблём «Орёл», то вполне можно будет сказать, что российская ракетно-космическая отрасль наконец-то избавилась от унизительного статуса нерадивой наследницы великих советских достижений...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Этот день в авиации. 6 января |

1745 - Родился французский пионер воздухоплавания Ж.Э.Монгольфье. Вместе со старшим братом Жозефом создал воздушный шар, на котором 21 ноября 1783 года в Париже состоялся первый полет с людьми.

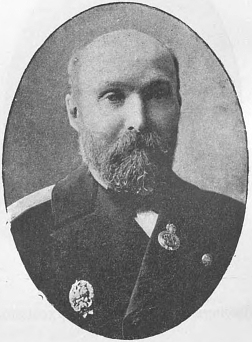

1841 - Родился Михаил Александрович Рыкачёв — русский гидрометеоролог, директор Главной физической обсерватории (с 1899 — Николаевской Главной физической обсерватории; Петербург, 1896—1913), ординарный академик Императорской Академии наук (1900), известный целым рядом трудов по метеорологии, океанографии, земному магнетизму и физической географии вообще. Генерал флота (1909).

Скончался 14 апреля 1919 года, похоронен в Санкт-Петербурге, на Смоленском православном кладбище...

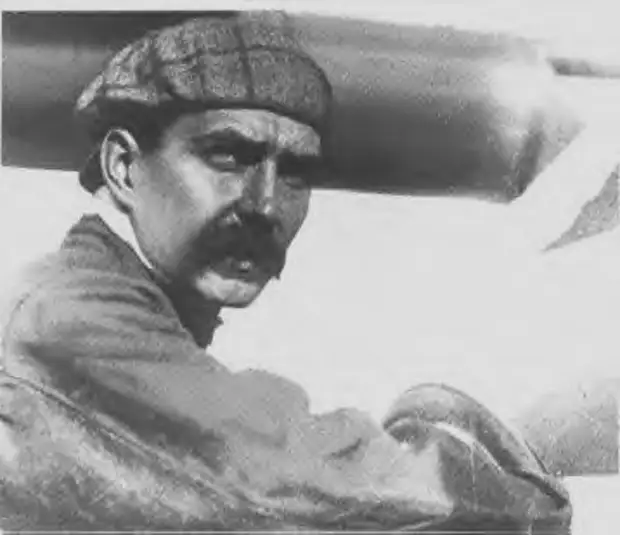

1895 - Родился выдающийся русский летчик Иван Александрович Орлов, командир одного из первых в России истребительных авиаотрядов.

Воспитывался в Александровском лицее, а после его окончания поступил в Санкт-Петербургский университет. Увлекался авиацией, сконструировал собственный моноплан «Орлов-1». 13 июня 1914 сдал экзамен на пилота, обучившись на «Фармане-4», и стал членом Императорского Всероссийского аэроклуба. Чтобы освоить высший пилотаж, приобрел «Моран-Ж» и под руководством Александра Раевского обучился мертвым петлям.

С объявлением мобилизации 18 июля 1914 года вступил в службу «охотником» на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. С 21 июля 1914 служил в 5-м корпусном авиационном отряде, куда был зачислен рядовым.

За воздушные разведки был награждён тремя Георгиевскими крестами. 22 января 1915 за боевые отличия произведен в прапорщики, а в феврале того же года — переведен в 1-й армейский авиационный отряд.

Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.

За то, что находясь в составе 1-го армейского авиационного отряда 15-го августа 1915 г. у Фридрихштадта при исключительно трудных условиях, под дождем и при высоте облаков не выше 175-ти сажен, презрев опасность от сильнейшего ружейного и пулеметного огня, от которого в самом начале уже было несколько пробоин в аппарате, произвел согласно заданию два полета над расположением противника, открыв при этом скрытый в лесу значительный резерв противника. Благодаря смелости летчика и своевременному донесению, командиру 37-го армейского корпуса удалось вовремя принять меры против прорыва противника, который одновременно с форсированием р. Двины мог иметь характер стратегической важности. 16-го октября 1915 г. подпоручик Орлов произвел съемку немецких позиций между оз. Свентен и Ильзен, причем конец съемки был произведен уже на поврежденном аппарате. Указанная съемка во многом способствовала успеху 21-го корпуса при наступлении на указанный участок. 17-го ноября при морозе в 23 градуса и при особо трудных условиях полета, будучи все время под сильным артиллерийским огнём, прорвался сквозь завесу чрезвычайно близких артиллерийских разрывов к Ново-Александровску, где бросил 5 бомб и взорвал там один из артиллерийских складов.

17 ноября 1915, совершая воздушную разведку, был контужен «разорвавшимся вблизи аппарата тяжелым неприятельским снарядом». Через неделю был переведен военным летчиком в 7-й авиационный дивизион, а 25 марта 1916 — назначен командиром 7-го авиационного отряда истребителей. Был награждён Георгиевским оружием

За то, что, 26-го мая 1916 г., на высоте 2500 метров атаковал немецкий "Альбатрос". Продолжая атаку от г. Черткова до занятой противником д. Петликовце-Старе, снизился до высоты 500 метров под огнём противника, убил наблюдателя, ранил летчика и заставил неприятельский аппарат упасть у леса Петликовце-Старе.

22 сентября 1916 вместе с прапорщиком Василием Янченко сбил вражеский самолет. В ноябре 1916 был командирован во Францию для изучения авиационного дела, встречался с французским асом Гинемером. 5 марта 1917 вернулся в Петроград.

17 июня 1917, на высоте около 3000 метров, вступил в бой с двумя самолетами противника и после короткой перестрелки был смертельно ранен. Самолет Орлова упал недалеко от местечка Козов. Посмертно был произведен в поручики.

Всего одержал по разным данным 7 или 10 воздушных побед, из них 2 — во Франции.Погребён на Царскосельском Братском кладбище...

1915 - Впервые гидpоплан «Friedrichshafen FF 29а» был спущен с палубы немецкой субмаpины U-12 и запущен в небо. Несмотря на нестабильность конструкции в целом, эксперимент удался. Летающая лодка была спущена в море, поднялась в воздух, и достигла побережья, вернувшись на базу. Эксперимент показал и очевидные ограничения: гидросамолет, размещенный на палубе, создавал проблемы остойчивости подводной лодки, так же, разумеется, лодки с гидросамолетом не могут погружаться и могут их запускать только в тихую погоду. Это и привело к отказу от первоначальной программы.

1921 - Винсент Бурнелли (Vincent Justus Burnelli) подал в патентное ведомство США заявку на самолёт с фюзеляжем, создающим подъемную силу, то есть, имеющий форму толстого крыла. В заявке указывалось, что такая схема не только улучшит взлетно-посадочные характеристики машины, но и увеличит полезный объем фюзеляжа, а также безопасность экипажа и пассажиров, так как фюзеляж можно сделать весьма жестким. Как ни странно, оформление заявки растянулось почти на 10 лет и только 13 мая 1930 года изобретателю был выдан патент США № 1758498. Самолеты Бурнелли представляли собой нечто среднее между "классическими" аппаратами и "летающими крыльями". Фюзеляж действительно получался шире и вместительнее, а размах крыльев можно было слегка уменьшить, но из-за резкого перепада между фюзеляжем и крылом аэродинамическое качество аппаратов Бурнелли было намного ниже, чем у "настоящих" летающих крыльев.

1921 - Родился Заслуженный лётчик-испытатель CCCР(16.08.1968) Борис Михайлович Адрианов, полковник. Окончил Борисоглебскую авиационную школу пилотов им. В.П.Чкалова (1943), Военно-воздушную инженерную академии имени профессора Н.Е.Жуковского (1953). Участник Великой Отечественной войны. Выполнил 62 боевых вылета. В 1943—1945 лётчик-инструктор. В 1953-1977 гг. на испытательной работе в ГК НИИ ВВС и авиазаводе №30. Участвовал в испытаниях Як-27Р (1958), Як-28П (1963), Су-9, Су-11 (1959-60) и др. конструкции А.И.Микояна, О.К.Антонова, С.В.Ильюшина, а также средств высотного жизнеобеспечения. Освоил 55 типов самолётов. 28 мая 1960 г. на самолёте Т-405 (Т-43-5 заводской №0415305, Су-9) установил абсолютный мировой рекорд скорости по замкнутому 100 км маршруту - 2092 км/ч, за что Международной авиационной федерацией награжден медалью де Лаво. Награждён 2 орденами Отечественной войны 1 й степени, орденом Отечественной войны 2 й степени, 3 орденами Красной Звезды, медалями.В запасе с мая 1977 года. В последние годы жил в Москве. Умер там же 10 октября 1993 года. Похоронен на Хованском кладбище...

1926 - Путем слияния крупнейших немецких авиакомпаний «Junkers Luftverkehrs AG» и «Deutscher Aero-Lloyd» была создана «Deutsche Luft Hansa AG». От «Deutscher Aero-Lloyd» ей досталась в наследство знаменитая эмблема в виде летящего аиста.

1929 - Родился Герой России(1995), Заслуженный летчик-испытатель CCCР(14.08.1975) Владимир Чемгуевич Мезох.

В тринадцатилетнем возрасте ушел в партизанский отряд. В феврале 1943 года его вернули домой с соответствующей благодарностью. Окончил 7 классов средней школы, затем был направлен на учёбу в Краснодарскую спецшколу ВВС. Через два года был переведён в Ереванскую спецшколу ВВС, но затем из-за болезни возвращён в Краснодар. В 1948 году окончил Краснодарскую спецшколу ВВС.

В армии с 1948 года. Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков в 1950 году. С 1950 года был откомандирован в Гражданский воздушный флот СССР, служил в аэропорту Быково (Московская область): второй пилот, командир экипажа транспортного самолёта Ли-2. С 1953 года служил в частях Дальней авиации. С июня 1954 года - в запасе.

С 1954 года ‒ в Гражданском воздушном флоте СССР, командир корабля Московского управления ГВФ, трудился в том же аэропорту Быково, с 1958 года ‒ во Внуково. Командир экипажа Ил-12, Ил-14, Ту-104.

В 1960 году окончил Школу лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР.

С 1960 года - летчик-испытатель Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, впоследствии - командир специальной авиационной эскадрильи института, ведущий летчик-испытатель института. В 1975 году окончил Академию Гражданской авиации СССР.

За период летно-испытательной работы освоил и испытал десятки типов и модификаций самолетов, в том числе Бе-32, Л-410, Як-40, Ан-10, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-86. Имеет испытательный налёт свыше 11 000 часов. На его счету всесторонние испытания всех самолетов, входивших в парк гражданской авиации. Провёл большое число испытаний систем по автоматическим и директорным заходам на посадку тяжелых самолетов, по понижению минимумов в сложных метеорологических условиях. Был ведущим летчиком-испытателем при проведении государственных испытаний Ту-154А, Ту-154Б (1978), Ту-154М(1985), Ил-86 (1979). Является автором многих методических пособий и инструкций. Много лет работал членом Методического совета ГосНИИ ГА, членом Совета испытателей и общественным инспектором по безопасности полётов.

В июле 1972 года в испытательном полете на Ту-154Б имело место сваливание в плоский штопор. Вывести самолет из штопора удалось только применением противоштопорного парашюта.

В 1989-91 работал в Госавианадзоре СССР, затем - ведущим инженером в Государственном Центре безопасности полетов воздушных судов, на преподавательской работе в ГосНИИ ГА. За мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники, Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 1995 года В.Ч.Мезоху присвоено звание Героя Российской Федерации. Жил в Москве. Умер 8 декабря 2015 года.Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище...

1933 - Совершил свой первый полет биплан Bleriot-SPAD S.510.01 (компания Bleriot-SPAD, Франция), сконструированный в 1930 г. на основе экспериментальной модели SPAD S.91 как одноместный истребитель для ВВС Франции. Прототип имел фюзеляж с овальным поперечным сечением, изготовленный из стали и дюраля, хвостовой отсек которого типа монокок был изготовлен из дюраля. Крылья одинакового размаха были цельнометаллическими, с полотняной обшивкой и имели с каждой стороны стандартные одиночные обтекаемые вертикальные стойки I-типа, характерные для Эрбемона. Стреловидность имелась только у верхнего крыла, а элероны были установлены на верхнем и нижнем крыльях. V-образный двигатель Hispano-Suiza 12Xbrs получил передний радиатор. Главные стойки шасси имели обтекаемую форму, а колеса были закрыты обтекателями. Открытая кабина пилота располагалась как раз под вырезом в задней кромке верхнего крыла.

1933 - Родился Радий Евгеньевич Шалин — советский учёный-материаловед, авиастроитель, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации, Советник Генерального директора ФГУП ГНЦ «Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов» (ВИАМ). Имеет почетное звание «Заслуженный авиастроитель Российской Федерации». Под руководством Р.Е.Шалина создавались новые материалы и технологии для производства самолетов и двигателей Ил-86, Ил-114, Ту-204, Ту-160, МиГ-29, Су-27, «Руслан», «Мрия», «Буран», и других. В настоящее время является научным руководителем направления по созданию опережающего научного задела в области новых конструкционных и функциональных материалов, обеспечивающих более высокие параметры эффективности летательных аппаратов.Доктор технических наук (1981), профессор (1987). Член-корреспондент РАН (1994). Скоропостижно умер 11 июля 2006 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище...

1933 - Родился лётчик-космонавт Олег Григорьевич Макаров — дважды Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР. Кандидат технических наук...

В 1957 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, работал в легендарном «Конструкторском бюро Королёва» — ОКБ-1, участвуя в разработке первых пилотируемых космических кораблей.

С 1966 года — в Отряде космонавтов, где прошёл полный курс общекосмической подготовки, подготовки к полётам на космических кораблях типа «Союз».

В 1965—1969 годах Макаров входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/«Зонд» и посадки на неё Л3.

Полёт пилотируемого корабля «Зонд-7» по лунно-облётной программе был предварительно назначен на 8 декабря 1968 года. По предварительным назначениям, Макаров входил в состав второго экипажа. Но полёт был отменён, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы планировали аналогичный пилотируемый полёт на 21—27 декабря 1968 года). Дело в том, что предыдущие беспилотные полёты кораблей «Зонд» (Л1) были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и ракеты-носителя «Протон». Приоритет остался за США — «Аполлон-8» в запланированные сроки совершил пилотируемый облёт Луны.

Макаров также был вторым членом главного экипажа, который, по предварительным назначениям, должен был выполнить (в сентябре 1968 г. — согласно графику советской программы от 1967 г.) первую экспедицию на Луну с высадкой на неё командира экипажа Леонова (Макаров должен был оставаться на окололунной орбите) по параллельной лунно-посадочной программе, которая также была отменена ввиду начавшегося отставания СССР в «лунной гонке» после успешной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11» в июле 1969 года.

Член КПСС с 1961 года. Был делегатом XXVI съезда КПСС.

27-й космонавт СССР. Первый свой полёт в космос совершил на космическом корабле «Союз-12» (27-29.9.1973). Командиром экипажа был В. Г. Лазарев.

5 апреля 1975 года — «Союз-18-1», авария ракеты-носителя «Союз» на старте, суборбитальный полёт продолжительностью 21 минута 27 секунд. Максимальная высота полёта составила 192 км от поверхности Земли. При спуске космонавты испытали значительную перегрузку — около двух десятков g. Капсула с космонавтами совершила посадку в горах Алтая на склоне горы Теремок-3 на правом берегу реки Уба (в настоящее время — территория Казахстана).

Второй полёт в космос совершил на космическом корабле «Союз-27» и орбитальной станции «Салют-6» (10-16.1.1978). Командир экипажа — Владимир Александрович Джанибеков.

Третий полёт в космос совершил на космическом корабле «Союз Т-3» (27.11-10.12.1980). Командовал экипажем Леонид Денисович Кизим. Вместе с ними третьим членом экипажа был космонавт-исследователь Геннадий Михайлович Стрекалов.

Умер 28 мая 2003 года от сердечного приступа (инфаркт). Похоронен в Москве на Останкинском кладбище...

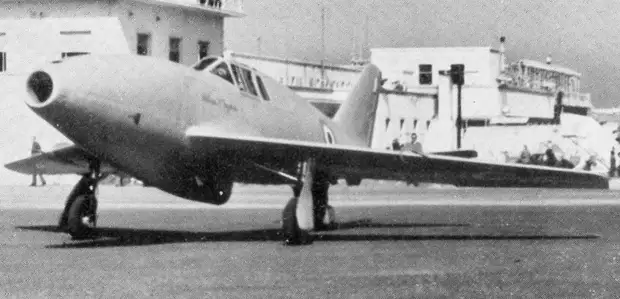

1936 - Первый полет самолета D.513 - истребителя, разработанного французской фирмой Dewoitine. Самолет стал дальнейшим развитием истребителей Dewoitine D.500/501, получил новый мотор Испано-Сюиза 12Ycrs, мощностью 860 л.с., крыло сделали меньше и ввели свободнонесущие стойки шасси вместо трехгранных пирамид. После прохождения испытаний дальнейшие работы по самолету закрыли.

1941 - Состоялся первый полет истребителя МиГ-1 с двигателем АМ-37 конструкции ОКБ Артёма Ивановича Микояна, лётчик-испытатель Александр Иванович Жуков.

В ходе заводских испытаний выявилась грубая работа мотора на высотах выше 4000 м и тряска "при уборке" газа на средних режимах. В связи с этим на основании распоряжения зам. наркома П.В.Дементьева самолет 26 апреля 1941 г. передали на завод No.24 для отработки мотора. Однако завершить испытания и доводку двигателя АМ-37 на И-200 No.02 не удалось, так как 7 мая летчик-испытатель И.Т.Иващенко после выполнения полетного задания на посадке потерпел аварию из-за отказа мотора АМ-37 No.313. Самолет был разбит так, что восстановлению не подлежал. Как показало расследование, авария произошла вследствие полной выработки топлива из центропланных баков и несвоевременного переключения летчиком питания на фюзеляжный бак. Дальнейшая отработка винтомоторной группы с двигателем АМ-37 проходила на истребителе МиГ-3.

1942 - Завершается первый коммерческий полет вокруг Земли самолета компании Pan American. Общее время нахождения в воздухе составило более 200 часов, а самолет назывался Boeing 314 Pacific Clipper. Борт вылетел 2 декабря 1941 года из Сан-Франциско в Окленд, Новая Зеландия, с промежуточной посадкой в Перл-Харборе, Гавайи, и оказался отрезан от США зоной боевых действий после атаки Японии на Перл-Харбор. В связи с тем, что Boeing 314 представлял существенную ценность для армии, было принято решение вернуть самолет в США облетев вокруг земного шара, и достигнув Нью-Йорка. 6 января 1942 года Pacific Clipper успешно завершил маршрут, преодолев в общей сложности более 50000 километров, и совершив десять промежуточных посадок для дозаправки.

Капитан Роберт Форд.

1943 - В Красной Армии введены погоны.

1944 - США и Англия объявляют о плане создания ими совместного реактивного самолета.

1944 - Впервые поднялся в воздух (на год позже запланированного) опытный экземпляр самолёта, спроектированного как истребитель бомбардировщиков ХP-67 Bat (компания McDonnell, США). Это был самый первый самоле, спроектированный Джеймсом Макдоннеллом.

1945 - В ходе атаки японских камикадзе эскадры адмирала Олдендорфа 11 кораблей было повреждено и 1 (тральщик «Лонг») потоплен. В результате атак авиации противника силы адмирала Олдендорфа после выхода из залива Лейте (Филиппины) потеряли 325 человек убитыми и около 800 ранеными.

1949 - Впервые поднялась в воздух морская разведывательная и спасательная летающая лодка-амфибия N.1400-01 Noroit (компания Nord, Франция).

1957 - Родился Колин Майкл Фоул (Колин Майкл Фули; Colin Michael Foale) американский астронавт.

За 6 космических полётов налетал 373 дня 18 часов 22 минуты 51 секунды.

1960 - Ил-18 вышел на линию Москва - Красноярск – Якутск.

1961 - Подписан приказ главнокомандующего ВВС о назначении комиссии по приему выпускных экзаменов у первых шести слушателей-космонавтов (Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов, Валерий Быковский).

1967 - В январе создана ВСУ ТА-8 для Ту-134.

1968 - Катастрофа Ан-24Б (б/н 47733) под Олёкминском. В 12:10 МСК Ан-24 вылетел из аэропорта. На его борту находились 39 пассажиров: 36 взрослых и 3 ребёнка.

В 18:20 (12:20 МСК) экипаж связался с диспетчером и доложил о занятии эшелона 4500 метров. Через четыре минуты с борта 47733 запросили своё местонахождение, на что диспетчер доложил, что они в 75 километрах от аэропорта Олёкминск по азимуту 271° (запад). Погодные условия в это время были вполне благоприятными, и экипаж также был вполне спокоен. В 18:26, согласно магнитофонным записям, с диспетчерской услышали звук включения передатчика. В 18:28 диспетчер глянул на экран радиолокатора туда, где был борт 47733 и увидел, что его засветка пропала. Попытки связаться с экипажем самолёта были безуспешны.

Согласно результатам расследования, спустя 15—16 минут с момента вылета самолёт перешёл в крутое падение, из-за колоссальных аэродинамических перегрузок разрушаясь в воздухе. Левая и правая части крыла и хвостовая часть фюзеляжа отделились ещё в воздухе. Около 18:27 падающий по курсу 270° Ан-24 под углом 80° и с левым креном врезался в тайгу в 92 километрах западнее Олёкминска. Зацепив обломком левого крыла за деревья, самолёт перевернулся вокруг него, врезался в землю, полностью разрушился и сгорел. Общий разброс обломков составил 715 метров. В 21:50 (15:50 МСК) место падения обнаружили с вертолёта, а к 10 утра следующего дня к обломкам пробралась поисковая группа. Все 45 человек на борту авиалайнера погибли. Эта крупнейшая авиационная катастрофа в Якутии.

Причина катастрофы не установлена.

Предположительными причинами катастрофы являются: выход самолёта вследствие невыясненных обстоятельств на режимы, значительно превышающие предельные ограничения по скорости и перегрузке; отделение от самолёта какой-либо части или детали, удар которой вызвал разрушение элементов конструкции, предположительно, в хвостовой части; сложный отказ в системе винт—регулятор—двигатель, который привёл к выходу на нерасчётный режим с последующим разрушением конструкции самолёта.

1971 - Корпус морской пехоты США получает первые AV-8 Harrier. Первой самолеты AV-8A (английское обозначение - Harrier Мк.50) получила эскадрилья VMA-513 (десять машин), базировавшаяся на авиабазе Юма в Аризоне. За ней последовали еще две - VMA-231 и VMA-542. Американские AV-8A отличались от своих английских собратьев в основном другим катапультным креслом Stencil S.I НС и иным составом оборудования пилотской кабины.

1974 - Катастрофа пассажирского самолёта Ан-24Б (CCCP-46357) Киевского объединённого авиаотряда (Аэрофлот), произошедшая в воскресенье 6 января 1974 года близ Мукачева, при этом погибли 24 человека.

Самолёт должен был выполнять рейс Н-75 по маршруту Киев—Ивано-Франковск—Ужгород, антиобледенительные системы были выключены (слишком рано). Во время прохода облаков в условиях обледенения, выпустив закрылки полностью до 38 градусов при обледенелом стабилизаторе самолет потерял продольную устойчивость, вышел из-под контроля и с углом тангажа 70° в 100 метрах за ДПРМ оборвал провода на деревянных столбах, после чего врезался в грунтовую дорогу на поле, полностью разрушился и сгорел. Все 6 членов экипажа и 18 пассажиров, погибли.

1976 - Начало работ над летающей операционно-реанимационной лабораторией «Скальпель-МТ» на базе Ил-76МД.

1977 - Первый полет индийского учебно-тренировочного самолета HAL HPT-32 Deepak. В ходе летных испытаний оказалось, что он не соответствует требованиям. Пришлось долго совершенствовать аэродинамику и облегчать планер. Наконец в июле 1981 года взлетела модернизированная машина, и проект удалось спасти. ВВС и ВМФ Индии заказали первые 88 самолетов, с 1993 года были поставлены еще 32. По имеющимся данным, всего построили 142 экземпляра.

1979 - Начало поступления F-16А на вооружение.

1980 - Катастрофа Ан-12 ВВС СССР Улан-Удэ Из-за ошибки в расчётах самолёт вышел на посадочный курс на удалении 12 км вместо положенных 20. Игнорируя доклады членов экипажа о необходимости ухода на второй круг, КВС принял решение о посадке. В дальнейшем, упомнивший в её безопасность, растерялся и произвёл посадку с перелётом в 2300 м. Рабочее место штурману покинуть не разрешил, аварийное торможение не использовал. Самолёт выкатился на 650 м за ВПП и столкнулся с препятствиями. Штурман погиб. Причины: ОТП КВС, слабая его психологическая подготовка.

1982 - Первый испытательный полет транспортного самолета-носителя ВМ-Т «Атлант» ОКБ им. Мясищева с водородным баком от РН «Энергия», экипаж А.П.Кучеренко.

1995 - Директива Президента РФ No.14 на разработку ракетной системы «Ангара».

2001 - Самолет 00-0001 Boeing YAL-1A Attack laser совершил первый полет с аэродрома Paine Field в г.Эверетт.

2001 - Первое боевое применение соосного вертолета Ка-50 «Черная акула» в Чечне, в составе БУГ (боевой ударной группы, состоящей из двух Ка-50 и одного Ка-29ВПНЦУ). В этот день состоялся первый боевой полет вертолета соосной схемы Ка-50 «Черная акула», созданного в ОКБ им. Н.И.Камова. Этот вертолет первенец КБ в боевой сухопутной тематике, до этого здесь создавались в основном морские вертолеты. Первый опытный полет вертолета состоялся 17 июня 1982 года. Начало серийного производства — 1991 год. Указом президента РФ вертолет Ка-50 был принят на вооружение в 1995 году. Всего выпущено 15 шт. Серийное производство прекращено с января 2009 года в пользу двухместной версии Ка-52...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

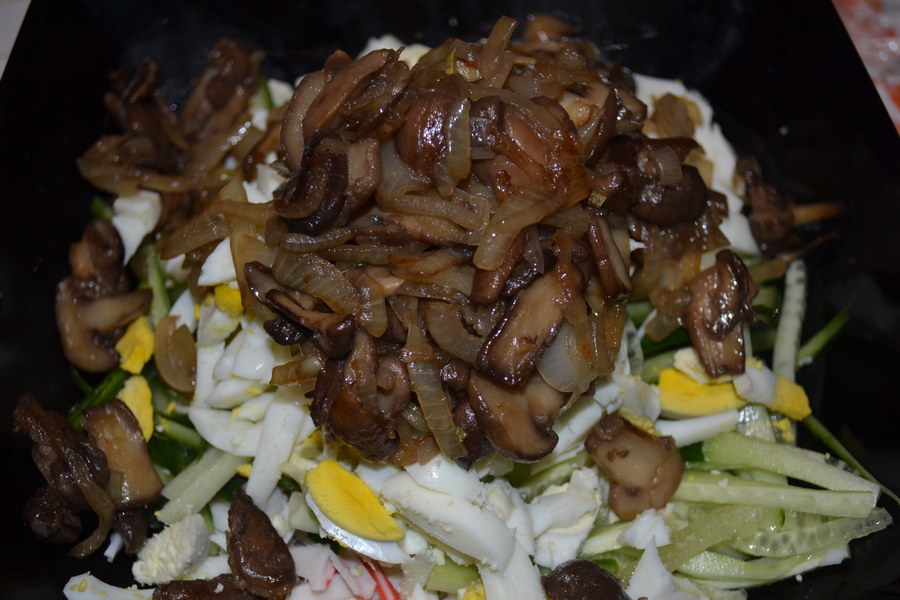

Свежесть вкуса и простота приготовления — салат «Аленка». |

С давних времен стало традицией на каждый праздник или торжество готовить салаты на любой вкус. Салаты могут быть различны по степени сложности, количеству ингредиентов и виду заправки. Но есть такие салаты, которые не отнимают много свободного времени, а для их приготовления не требуются обладать особыми кулинарными навыками. Именно такие я готовлю в обычные дни, в качестве холодной закуски или в дополнение к основному блюду. Проще всего сделать салат с майонезным соусом. Одним из моих любимых могу назвать салат «Аленка». Изначально салат приглянулся таким озорным названием, а затем полюбился и обосновался в моей книге рецептов за счет свежего вкуса и легкости. Ингредиенты для приготовления можно найти в любой сезон.

Чтобы сделать салат необходимо иметь под рукой следующие продукты:

- шампиньоны – 400 гр.

- крабовые палочки – 200 гр.;

- лук репчатый – 2 шт.;

- яйцо куриное – 4 шт.;

- огурец – 1-2 шт.;

- майонез – 100гр.

- растительное масло – для жарки.

Приготовление:

Если крабовые палочки или крабовое мясо находится в заморозке, нужно их разморозить. Затем порезать соломкой и поместить в глубокий салатник.

Следующим шагом надо помыть свежий огурец и порезать так же, длинной соломкой. При желании можно очистит огурец от кожуры.

Далее яйца необходимо отварить, почистить и постараться нарезать аналогичным способом. Добавить их в чашу к крабовым палочкам и огурцу.

Шампиньоны можно использовать как свежие, так и замороженные. В этом рецепте я взяла грибы в заморозке. Нужно их оттаять и нарезать достаточно крупно. Репчатый лук должен быть полукольцами. Соединить эти 2 компонента и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.

Обжаренные с луком грибы надо немного остудить и выложить в салатник к остальным ингредиентам.

Заправить получившийся салат можно майонезом или сметаной. После этого тщательно все перемещать.

Салат «Аленка» готов. При подаче можно украсить его зеленью или выложить на лист салата.

Приятного аппетита!

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

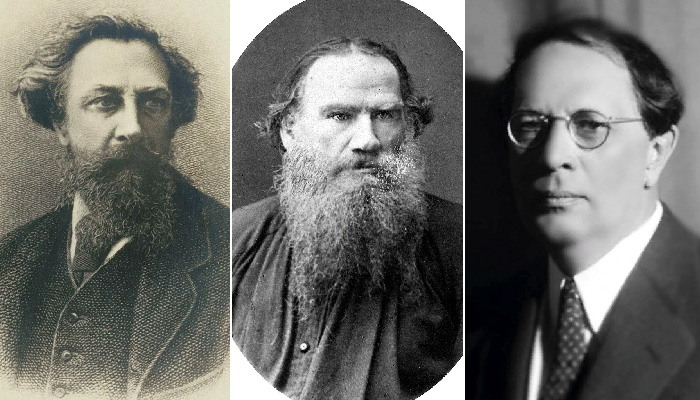

Писатели по фамилии Толстой: Сколько их было, и родственники ли они Льву Николаевичу... |

До Льва Николаевича

Марья Фёдоровна Каменская (в девичестве Толстая, 1817–1898 гг.), троюродная сестра будущего классика нашей литературы, была на 10 лет старше его и осталась в истории как автор множества хороших стихотворений, пьес и прозаических сочинений. Она принимала живое участие в работе детских и народных журналов, а также ценится сегодня как талантливый и правдивый мемуарист.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875 гг.) – еще один писатель из рода Толстых не был признан по заслугам при жизни, так как некоторые из его хлестких сатирических произведений были направлены против власти. Еще в детстве маленький Алеша Толстой подавал огромные надежды. Его воспитывал дядя, известный литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антония Погорельского. Для любимого племянника он сочинил замечательную сказку «Черная курица или Подземные жители», и считается, что главный герой фантастической истории соединил в себе черты двух Алексеев – автора и его маленького воспитанника.

Писать Алексей Константинович начал примерно на 10 лет раньше своего знаменитого в будущем троюродного брата, причем первыми его сочинениями стали фантастические рассказы на французском языке. В дальнейшем из-под его пера вышли такие знаменитые произведения как «Князь Серебряный» и целый ряд исторических приключенческих романов. Кроме того, именно Алексей Толстой является автором знаменитого романса «Средь шумного бала, случайно...».

Близкие родственники Льва Николаевича

Все-таки эта семья была очень богата на таланты! Старший брат Льва Николаевича Николай Николаевич Толстой окончил философский факультет Казанского университета, заслужил боевую славу на Кавказе и в 1857 году в журнале Н. А. Некрасова «Современник» выступил с дебютным циклом рассказов. Критика относилась к его творчеству весьма благосклонно, а младший брат писал позднее, что Николаю, как писателю, присущи: «тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, весёлый юмор… высоконравственное мировоззрение — и все это без малейшего самоудовольствия…». Самым известным произведением его считается повесть «Пластун», - о человеке, украденном в детстве и всю жизнь проведшим в плену.

Из десяти детей Льва Николаевича только два его сына, Илья и Лев, занимались литературной деятельностью. «По мнению отца, из всех детей Илья Львович Толстой был литературно наиболее одаренным. Кроме мемуаров, его главной и самой талантливой книги, он автор многочисленных статей и рассказов, один из которых — «Одним подлецом меньше» — Толстой находил превосходным», — отмечал внук знаменитого писателя.

Творчество Льва Львовича Толстого было интересно тем, что сын знаменитого отца пытался в своих произведениях проводить параллели с творчеством Льва Николаевича. Так, например, в рассказе «Прелюдия Шопена» он полемизировал с «Крейцеровой сонатой» в части отрицания семьи и брака. Молодой писатель вызвал подобными попытками волну критики и получил обидное прозвище «Тигр Тигрович».

Дальние родственники

Алексей Николаевич Толстой - русский и советский писатель, общественный деятель и Лауреат трех Сталинских премий первой степени издавался в Советском Союзе гораздо большими тиражами, чем его знаменитый дальний родственник (Алексей Николаевич Толстой приходится в четвертом поколении внучатым племянником Льву Николаевичу). Обсуждаются слухи о том, что биологическим отцом писателя был его отчим, и тогда он вовсе не «третий Толстой» в русской литературе, но подтверждения этим спорным фактам пока нет. Алексей Николаевич является автором очень разноплановых произведений: романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» стали классикой советской научной фантастики, «Пётр Первый» - эталоном исторического романа, а эпопея «Хождение по мукам» - переосмыслением целой эпохи. Ну, и, конечно, нельзя забывать о Буратино, который для всех советских людей затмил своего гораздо более нравоучительного предшественника Пиноккио.

«Четвертым Толстым» русской литературы называли писателя Сергея Николаевича, принадлежащего к нетитулованной тверской ветви рода Толстых. Вероятно, этот советский поэт, драматург, переводчик, эссеист, философ и литературовед мог бы достичь больших успехов на литературном поприще, если бы не Великая Отечественная война и материальные трудности, из-за которых талантливый автор не смог окончить литературный институт и работал инженером, часто отдавая творчеству лишь ночные часы.

Татьяна Никитична Толстая является внучкой Алексея Николаевича. Российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик заслужила несколько литературных премий и в 2011 году вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России». Успех пришел к ней после первого же рассказа «На золотом крыльце сидели…». Одним из самых известных ее произведений является роман «Кысь», опубликованный в 2000-м году...

Интересно, что самый знаменитый из всех писателей-Толстых, Лев Николаевич, в своё время мечтал написать героический роман про Петра I, но затем передумал.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Как журналистка "Медузы" описывала "ужасные последствия вакцинации Спутником". |

Журналистка «Медузы» Светлана Рейтер приняла участие в испытании российской вакцины. Всю дорогу вела онлайн-дневник, слёзно описывая, как её либеральный организм тяжко колотит, колбасит и плющит от сомнительной путинской фармации. Спустя 3 месяца выяснилось, что ввели ей плацебо...

Но тут больше интересно то, с какой скоростью люди, участвующие в испытаниях вакцины разрушают исследование, выходят из исследования и идут на платную вакцинацию. А потом же будут говорить, что "...а Спутник то не прошел еще третью фазу испытаний!!!". Мы обсуждали с вами уже тему: Добровольцам, испытывающим «Спутник V», не будут больше вводить плацебо. Это провал?

Ну, а что же дальше делала журналистка "Медузы"?

Первую прививку женщине сделали 21 сентября. Неприятные ощущения появились уже на следующий день. В дневнике Светлана писала:

«22 сентября. Кружится голова, слабость. Немного болит место укола.

24 сентября. Насморк, абсолютно простудное состояние, ломит мышцы. Опять начала болеть голова. Слабость. Вечером звонит врач, говорит, что побочные эффекты могут продолжаться несколько дней — если это вакцина: “Я по телефону слышу, у вас насморк и голос какой-то очень усталый”.

25 сентября. Я чувствую слабость, озноб, боль в мышцах. Встать с кровати невозможно. Болит голова. Может, это ковид? Мне звонит врач. Говорит, что такое, к сожалению, возможно».

Светлана даже сделала тест ПЦР, давший отрицательный результат.

«Ломит мышцы, ужасно болит шея».

Следующая порция мучений пришлась на долю журналистки после второй прививки, полученной, как и положено, через три недели — 12 октября. Их Светлана описала во второй части дневника. Перед второй инъекцией женщина рассказала о своих ощущениях врачу:

«— Доктор, вот вдруг вам интересно. Знаете, у меня до сих пор болит рука, в которую первый укол сделали, а уже три недели прошло.

— Допустимо.

— И вот знаете, слабость такая, то ли осень, то ли вакцина ваша.

— Допустимо».

Уже через несколько часов после второй прививки Светлана начала чувствовать себя плохо:

«16:36 Резко заложило нос, появилась ломота в мышцах и ощущение жара.

18:06 Начала болеть голова.

23:44 По-прежнему ломит мышцы, ужасно болит шея».

На следующий день у автора дневника продолжила болеть голова, заболело горло. Потом. правда, о неприятных ощущениях уже не говорилось.

«Слово “плацебо” звучало как приговор»

Выждав 42 дня после первой инъекции (срок формирования иммунитета при вакцинации), Светлана сдала анализ на антитела. Журналистка, не уточнила, какой именно анализ это был — ведь после вакцинации формируются специфические антитела, не определяемые обычным тестом.

Впрочем, по словам Светланы, она получила «устный комментарий знакомого, который хорошо разбирался в тестах. Слово “плацебо” звучало как приговор. Это было по-настоящему страшно».

В итоге корреспондент «Медузы» написала, что попала в очень неприятную ситуацию:

«К концу декабря ситуация выглядела так: фактически в Москве мог привиться каждый, кому уже исполнилось 18 лет. Не прививали только добровольных участников клинического исследования — в количестве 32 тысяч человек. Четверть из них получила плацебо — примерно 7,5 тысячи неудачников. Лузеров, которые хотели получить вакцину первыми, а получат — последними.

Покинуть группу плацебо не так-то просто — ты можешь выйти из клинического исследования, но клиническое исследование не выйдет из тебя. Через неделю после выхода из исследования я пришла на вакцинацию в ближайшую к дому поликлинику.

“Нет, даже не пытайтесь”, сказала мне врач. На ее компьютере была открыта первая страница ЕМИАС. Рядом с моей фамилией была надпись большими красными буквами — “Участник клинических исследований”.

— Я вышла из исследования, посмотрите, внутри должна быть отметка. Исследования нет по факту, все выходят. Мне сказали, можно выйти, привиться уже вместе со всеми.

— Нет, вы не вышли.

— Нет, я вышла.

— Надпись красненьким рядом с фамилией видите? Пока она есть, вы не вышли».

Выход — платная клиника

Тем не менее, привиться Светлане все же удалось:

«Когда добровольца из группы плацебо выгоняют из поликлиники, у него остается два варианта: ехать в Подмосковье в клиники, у которых нет доступа к системе ЕМИАС и никакие красные надписи никому не видны, или пойти в частную клинику, в которой тоже есть вакцина «Спутник V».

Я выбрала второй вариант, и он сработал на сто процентов. В регистратуре одной из частных клиник Москвы мне задали только один вопрос: есть ли у меня московская прописка и полис ОМС. Цена укола первой дозой — 1850 рублей».

Отдельно Светлана отметила, что, к ее удивлению, людей на платную вакцину оказалось даже больше, чем на бесплатную:

«Запись плотная, желающих очень много. “Может, просто не все доверяют бесплатной медицине”, — предположили в регистратуре.

Дальше — быстрый осмотр у терапевта, который задает стандартные вопросы: возраст, рост, вес, есть ли аллергия (нет), есть ли хронические болезни (тоже нет). Я жду вопроса об участии в клиническом исследования (да, черт бы его побрал), но его мне так и не задают.

Кроме меня, на прививку идет женщина лет семидесяти (говорит, не доверяет бесплатной медицине), мужчина слегка за сорок (о причинах выбора клиники не рассказывает), девушка двадцати лет (делает вид, что не услышала мой вопрос), и женщина среднего возраста (домохозяйка, по телевизору слышала, что пока только группам риска можно привиться бесплатно)».

|

|

Рис с курицей в одной сковородке... |

Простой рецепт для быстрого ужина за 30 минут в одной сковородке. Ни один из ингредиентов резать не нужно, поэтому получаем минимум грязной посуды после готовки! Что касается блюда: очень насыщенный и яркий вкус риса в томатном соусе, курица невероятно мягкая, нежная и сочная, просто тает во рту. Рекомендую взять рецепт на заметку. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

- куриные бедра — 4 шт

- рис — 250 г

- лечо — 300 г

- перетертые томаты — 300 г

- куриный бульон — 250 мл

- чеснок — 4 зубчика

- базилик — 5-6 листочков

- паприка — 1 ст.л.

- растительное масло

- соль

- черный перец

Приготовление:

Сковороду поставить на средний огонь. Добавить растительное масло.

Выложить куриные бедра. Поперчить и посолить.

Жарить около 4 минут с каждой стороны. Убрать на тарелку.

В сковороду выдавить чеснок. Добавить паприку, рис.

Все хорошо перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.

Добавить лечо, перетертые томаты и куриный бульон.

Перемешать. Когда начнет закипать, поставить огонь на минимум.

Накрыть крышкой и готовить 10 минут.

Перемешать. Выложить куриные бедра.

Накрыть крышкой. Тушить еще 10 минут.

Рис с курицей в одной сковороде готов!

Подробный видеорецепт:

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Салат "Новогодние шишки". |

Вкусный салат из простых продуктов станет украшением Вашего стола в Новогоднюю ночь. Сколько на елочке Шариков цветных, Розовых пряников, ШИШЕК золотых...

Ингредиенты для «Салат "Новогодние шишки"»:

Грудка куриная (отварная или гриль) — 1 шт.;

Яйцо куриное (отварное) — 3 шт.;

Картофель — 3 шт.;

Сырок плавленый — 2 шт.;

Горошек зеленый — 50 г.;

Кукуруза — 50 г.;

Огурец (Маринованный) — 2 шт.;

Зелень Майонез;

Миндаль — 200 г...

Рецепт «Салат "Новогодние шишки"»:

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Пушкин и Интернет... |

Как хорошо, что Пушкин писал во времена, когда Интернета не было. Представляю, какое говнобурление вызывал бы каждый его стих.

Заходит Александр Сергеевич в Фейсбук, выкладывает стихотворение "Зимнее утро" – и понеслось:

Баратынский: Саня, завязывай ты это "вечор ты помнишь, вьюга злилась", давай про сиськи!

Князь ББ: Опять Бонифаций свой высер запостил. Задрали стихи.

Анна Керн: Сашенька, вы гениальны. Но вот это "под голубыми небесами..." Вы серьезно? Голубыми? Жаль, вы мне так нравились...

Князь ББ: Да среди этих поэтов и так все под голубыми небесами...Тьфу, б...ь.

Княгиня Ольга: Вы, Александр, неплохой поэт, но не Державин, корону-то снимите с головы...

Николай I: Я пока не разобрался, в чем подвох, но сдается мне, что этот на первый взгляд безобидный стишок попахивает вольнодумством. Что значит речка подо льдом блестит? Не намек ли это на то, что блестящие умы России закованы льдом самодержавия?

Инкогнито: Кстати не еврей ли он часом?

Чаадаев: Он таджик! Понаехали тут...

Инкогнито: Чо, серьезно?

Чаадаев: Да шучу я, шучу. Саня, не обижайся, поехали сегодня к Пущину бухать!

Наташа Гончарова: Интересно мне, что за друг прелестный дремлет там рядом с тобой? Это так ты в Болдино по делам поехал?! А ещё меня упрекал в том, что я мучу с этим лягушатником!

Дантес: Чо, прямо так и сказал? Лягушатник?

Наташа Гончарова: Oui, mon cher...

Дантес: Oh, merde! Слышь, ты, рожа с бакенбардами, а слабо мне в лицо это сказать? В Интернете все смелые!

Пушкин: Как же вы меня все засношали!

Цукерберг: Александр Сергеевич, вы забанены за нарушение внутренней политики нашей социальной сети.

И все. И не было бы никакого Онегина...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Рождество 2021! Традиции Сочельника и идеи для праздничного меню... |

Сразу после продолжительных новогодних гуляний всех православных ждет, пожалуй, самый главный праздник – Рождество Христово.

В Сочельник, 6 января, на стол принято ставить двенадцать постных блюд (чтобы почтить 12 Апостолов). До ужина взрослые не принимают пищу, а вечером садятся за стол в кругу близких и родных. Чаще всего готовят:

- Кутью;

- Узвар;

- Вареники с капустой;

- Винегрет;

- Блюда из гороха и фасоли;

- Борщ или капустняк;

- Запеченную рыбу;

- Пирожки жареные;

- Запеченные пирожки с фруктами;

- Голубцы;

- Грибы;

- Блинчики.

Многие блюда, приготовленные на Святой Вечер, имеют свое символическое значение. И очень важно провести Сочельник в мире и любви, в окружении семьи.

А вот утро 7 января – день Рождества и окончания Поста. Меню в этот день разнообразное и богатое, особенно мясными деликатесами собственного производства.

Если вы как раз планируете праздничное меню, но еще не до конца определились с блюдами, изучите нашу подборку!

Кутья

Сложно представить рождественский стол без сладкой и ароматной кутьи. Обязательно приготовьте, хотя бы немного.

Ингредиенты:

- Пшеница – 150 грамм;

- Орехи – 50 грамм;

- Мак – 1 ст. л.;

- Изюм – 30 грамм;

- Мед – 30 грамм;

- Вода – 300 грамм.

Пшеницу лучше замочить заранее, на ночь.

Залейте ее водой и оставьте до утра. Затем излишки воды слейте, влейте чистую воду и поставьте на огонь. После закипания варите на среднем огне около получаса, пока крупа не станет мягкой. Параллельно займитесь добавками – залейте кипятком на пару изюм и просушите, мак проварите и разотрите, орехи немного порубите и подсушите на сковороде. В готовую пшеницу добавьте по вкусу мед, всыпьте орехи, выложите изюм и мак. Все перемешайте и кутья готова.

Салат из консервированной горбуши в слоеных тарталетках

На закуску можно приготовить вкуснейший и сытный салатик, а подать его в домашних корзиночках из слоеного теста.

Ингредиенты:

- Консервированная форель – 1 баночка;

- Рис – 50 грамм;

- Яблоко – 1 шт.;

- Лук-порей – 1 шт.;

- Помидор – 1 шт.;

- Майонез или сметана – 1-2 ст. л.;

- Соль и зелень – по вкусу;

- Слоеное тесто – 250 грамм;

- Яйцо (желток) – 1 шт.

Рис промойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Рыбу разомните вилкой. Соедините рыбу с рисом, добавьте нарезанный мелко помидор и лук-порей. Яблоко вымойте, обсушите и натрите на крупной терке. Добавьте в салат майонез или сметану, измельченную зелень и по вкусу соль. Перемешайте. Теперь можно заняться тарталетками. Раскатайте немного слоеное тесто и нарежьте кружочками. Используйте формочки для кексов, только переверните их дном вверх. Выложите кружки теста на формы и сформируйте тарталетки, защипнув края. Взбитым желтком смажьте тесто и отправьте формочки в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте корзинки до румяности минут 10-12. Перед подачей разложите салат в тарталетки.

Рулетики из салями с черносливом

Быстрая и вкусная закуска, которая прекрасно разнообразит привычные блюда на праздничном столе.

Ингредиенты:

- Салями – 100 грамм;

- Сыр – 100 грамм;

- Чернослив – 70 грамм;

- Чеснок – 1-3 зубчика;

- Майонез и зелень – по вкусу.

Чернослив ошпарьте кипятком и обсушите. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс или измельчите. Нарежьте мелко зелень. Соедините в глубокой миске сыр, чернослив, чеснок и зелень. Заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на рабочий стол ломтики салями. В центр поместите начинку и аккуратно сверните рулетом. Готовые рулетики выложите на тарелку для подачи, по желанию дополните листьями салата.

Киш с индейкой и сладким перцем

Пирог – прекрасный вариант блюда для рождественского меню. Заливной пирог с мясом и овощами понравится и взрослым, и деткам. С начинкой вы всегда можете экспериментировать, добавляя другие любимые ингредиенты.

Понадобится:

Для теста:

- Мука – 1 стакан;

- Сливочное масло – 90 грамм;

- Ледяная вода – 1-2 ст. л.;

- Соль – 1 щепотка.

- Для заливки:

- Сметана – 150 грамм;

- Яйцо – 3 шт.;

- Соль и специи – по вкусу.

Для начинки:

- Филе индейки – 300 грамм;

- Луковица – 1 шт.;

- Сладкий перец – 1 шт.;

- Растительное масло – 1 ст. л.;

- Чеснок – 1 зубчик;

- Соль и специи – по вкусу.

Для приготовления теста соедините просеянную муку с солью и сливочным маслом. Быстро разотрите до однородной крошки. Влейте немного воды и перемешайте. Готовое тесто выложите в жаропрочную форму, сформируйте дно и борта основы. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10. Тем временем можно заняться начинкой. Филе индейки вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Очистите и измельчите лук и чеснок. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите индейку, обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, посолите и приправьте специями по вкусу. Жарьте еще около 5 минут на среднем огне. В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сметану, соль и специи. Взбейте все до однородности, – заливка готова. Очистите сладкий перец и нарежьте тонкими ломтиками. Достаньте корж из духовки, выложите ровным слоем начинку и распределите ломтики перца. Влейте заливку и отправьте обратно в духовку. Выпекайте киш около получаса до готовности.

Подавать такой пирог можно как теплым, так и холодным.

Запеченная курица

На основное можно приготовить утку или индейку, но и курица может быть прекрасным праздничным горячим блюдом.

Ингредиенты:

- Курица – 1 шт.;

- Творожный сыр – 200 грамм;

- Соль и специи – по вкусу;

- Соевый соус – 2 ст. л.;

- Горчица – 1-2 ст. л.

Курицу вымойте и обсушите, аккуратно разрежьте по грудке. Соедините соевый соус с горчицей, соль и специями. Натрите курицу со всех сторон и оставьте примерно на часик. Выложите курицу на противень или в жаропрочную форму. Смажьте верх творожным сыром (можно использовать сыр с добавками, с зеленью, например). Отправьте птицу в разогретую до 190 градусов духовку. Запекайте около 1.5 часов до готовности и румяной корочки.

Рождественский кекс

Даже если вы не очень любите выпечку, на праздники обязательно испеките такой кекс. Он не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом ароматами Рождества.

Потребуется:

- Яйцо – 2 шт.;

- Сахар – 120-150 грамм;

- Сливочное масло – 100 грамм;

- Мука – 130 грамм;

- Сода или разрыхлитель – 1 ч. л.

- Ванилин и соль – 1 щепотка;

- Мед – 30 грамм;

- Орехи – 50 грамм;

- Цукаты – 50 грамм;

- Сушеные ягоды – 50 грамм.

Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром до однородности. Добавьте мед и вбейте яйца, перемешайте. Всыпьте ванилин, соль, соду или разрыхлитель, просеянную муку. Когда тесто станет однородным, добавьте орехи, цукаты и ягоды и снова перемешайте. Подготовьте жаропрочную форму для кекса – смажьте ее маслом, присыпьте мукой или манной крупой. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте кекс около 35-45 минут до румяности. Перед подачей рождественский кекс можно дополнить сахарной пудрой, глазурью или шоколадом.

Узвар

Если хотите приготовить к праздничному столу напиток, тогда обязательно сварите узвар из сухофруктов.

Потребуется:

- Сухофрукты – 300 грамм;

- Вода – 3 литра;

- Мед (или сахар) – по вкусу.

Сухофрукты промойте как следует под проточной водой и выложите в кастрюлю. Влейте воду и оставьте на пару часов. После поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите буквально 5 минут, снимите с огня. Если добавляете сахар, всыпьте его за 1 минуту до готовности. Мед добавьте через 5-7 минут после готовности узвара. Накройте его крышкой и оставьте на часик настояться. После процедите, остудите и можно подавать к столу.

Счастливого Рождества!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Фаршированная голень индейки... |

Предлагаю вам приготовить очень вкусное, интересное и доступное блюдо — фаршированную голень индейки. Мясо получается сочным и нежным, хорошо как в горячем, так и охлажденном виде. Вас непременно порадует, что из обычных продуктов вы получили такой прекрасный результат! Берите рецепт на вооружение!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ:

Основные

|

|

1100 г.; |

|

|

1 шт.; |

|

|

2 куска; |

|

|

3 ст. л.; |

|

|

50 г.; |

|

|

1 шт.; |

|

|

1 ст. л.; |

|

|

по вкусу; |

|

|

по вкусу... |

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО:

ШАГ 1

Нам понадобится достаточно крупная, мясистая голень индейки.

ШАГ 2

Мелко нарежьте репчатый лук и пассеруйте на растительном масле до золотистого цвета.

ШАГ 3

Зелень (зеленый лук, петрушку, укроп) мелко порубите. Черный хлеб (у меня бородинский) нарежьте на небольшие кубики, предварительно срезав корки. Бекон я использовала сырокопченый, но вполне подойдет и варено-копченый. Бекон тоже мелко нарежьте.

ШАГ 4

Смешайте лук, зелень, хлеб и бекон. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте.

ШАГ 5

Теперь самая ответственная часть — удаление кости из голени.

Для этого разрежьте голень вдоль. С помощью ножа аккуратно отделите кость от мяса, а также постарайтесь вынуть все мелкие косточки и жилки. В крайнем случае после запекания их можно будет удалить.

ШАГ 6

С двух сторон слегка отбейте мясо, немного посолите и поперчите.

ШАГ 7

Сверните мясо «в кулек», придавая исходную форму голени, скрепите зубочистками или зашейте нитками. Наполните голень начинкой и скрепите отверстие зубочисткой.

ШАГ 8

Сбрызните голень индейки со всех сторон растительным маслом, уложите в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте мясо в течение 1 часа в разогретой до 180°C духовке.

ШАГ 9

Затем снимите фольгу и выпекайте еще 30 минут, периодически поливая голень выделившимся соком, чтобы мясо не пересохло и получилась красивая румяная корочка. После приготовления дайте мясу немного остыть и не забудьте перед подачей вынуть нити и зубочистки.

ШАГ 10

Подавайте голень индейки, нарезав на порционные куски. Приятного вам аппетита!

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Котлеты "Бомбочки" |

По этому рецепту котлеты понравятся всем! Котлетки в репчатом луке, обёрнутые беконом.

Ингредиенты:

На выходе - 12 штук.;

Фарш мясной - 500 гр.;

Лук репчатый - 4 шт.;

Хлеб - 2 ломтика;

Вода - 50 мл.;

Яйцо - 1 шт.;

Бекон сырокопченый - 200 гр.;

Соль по вкусу;

Черный перец по вкусу...

Приготовление:

1. Налить воду на ломтики хлеба и дать размякнуть. Добавить в мясной фарш.

2. В фарш добавляем 1 яйцо, солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем.

3. Лук почистить, разрезать на две части и отделить открытые сочные чешуи.

4. Заполнить половинки лука фаршем, затем соединить две половинки, обмотать полоской сырокопчёного бекона. Можно закрепить бекон зубочисткой.

5. Поместить котлетки в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Как приготовить обычные котлеты из печёнки... |

Представляю вашему вниманию нежные, вкусные котлетки из печени. Они не сложно готовятся, поэтому с рецептом справится даже начинающая хозяйка.

Для приготовления понадобится:

- 800 г свежей куриной печени;

- средняя луковица;

- 1 стакан манки;

- 4 куриных яйца;

- 2 чайн. л. соли;

- 1 чайн. л. Молотого перца.

Приготовление котлет идет следующим образом:

Луковицу режем небольшими кубиками (размер не особенно важен, так как она будет в итоге измельчаться в блендере) и обжариваем до мягкости в масле. По желанию можно немного посолить.

Печень тщательно прополаскиваем и небольшими порциями вместе с обжаренным луком измельчаем в блендере. Все сливаем в болью миску, в которой после будет удобно перемешивать все составляющие.

Отдельно взбиваем яйца со специями и солью в однородную яичную массу.

В яичную массу вводим манку и снова взбиваем венчиком, чтобы не было комков.

Соединяем печеночно-луковую и яичную массу вместе. Хорошенько перемешиваем ложкой, чтобы продукты перемешались между собой.

Оставляем заготовку в холодильнике на 20-30 минут, чтобы манка хорошенько набухла. Можно оставлять и на более продолжительный срок. Максимальное время хранения — сутки.

Разогреваем в сковороде масло и выкладываем в него печеночную заготовку столовой ложкой, или маленьким половником. Прикрываем крышкой. Когда верх схватится — переворачиваем на вторую сторону. Обжаривать нужно на среднем огне — котлеты очень быстро готовятся, поэтому на сильном огне они могут пересушиться или подгореть.

Обжариваем все котлетки. Подавать можно с картофельным пюре, рисом или салатом из свежих овощей...

Приятного аппетита!

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

ПУГАЛИ РУССКОГО ЕЖА... |

Страшно интересно: как намерена новая американская администрация совмещать попытки договориться с Россией по тем же стратегическим вооружениям, с попытками нас наказать за придуманные ими же глупости, вроде хакерских атак или вмешательства в их выборы, в которое верят только они сами? Ну, есть, понятно, ещё сирийское химоружие, допинг у спортсменов, Скрипали и Навальный... Да! И однополых браков, прав трансгендеров, ювенальной юстиции и гей-парадов у нас нет. А в принципе, придумать, за что наехать, они могут по любому поводу и без него.

Что там дедушка Крылов про голодного волка и вину ягнёнка писал? С той маленькой разницей, что на ягнёнка мы никак не похожи. Скорее уж действительно, на медведя. Вот, представим себе эту картину в привычных для американского глаза красках, с тамошними персонажами. Значит, идёт по прерии койот. Злой, голодный, звёздно-полосатый. И видит, что кто-то в кустах шурудит. После чего немедленно кидается на потенциальную добычу с воплем: "Ты виноват уж тем...", имея в виду, что там мышь, сурок или, если очень повезло, в самом деле ягнёнок. А там сидит занятый собственными делами, раздражённый до крайности тем, что его обеспокоили, и несколько шокированный атакой койота здоровенный гризли. Что после этого койот делать будет?!

Вот и с американцами так. Байдена там люди у власти, или Трампа, Обамы или ещё какого местного снусмумрика - какая разница?! Сто раз говорено было: не надо было на нас санкции накладывать. Нас вообще обижать не стоит. Нет, ну, понятно, что те, кто привык общаться с бывшими имперскими провинциями, они же ещё более бывшие союзные советские социалистические республики, ставшие постсоветскими несоциалистическими странами, или с теми нашими, у которых заветная мечта, перестать ими быть и примкнуть к благотворному источнику демократии, либерализма, глобализма и прав человека (вовсе не обязательно именно имени Барака Хусейна Обамы, можно и жены его, Мишель), ждут, что перед ними будут стоять на полусогнутых и делать "ку" любое положенное количество раз. Но остальные-то наши этого точно делать не будут.

Нет у нас никаких шансов стать их партнёрами ни в чём и ни при каких обстоятельствах. Ни в борьбе с терроризмом - они с ним не борются, только вид делают, прикармливают, а при случае и натравить пытаются, в том числе на нас. Ни с изменениями климата. Поскольку если убрать всё враньё, которым они эту тему обвешали, выяснится, что бороться тут не с чем - само собой всё идёт, как миллионы лет шло, а все придумки, насчёт двуокиси углерода - это их хитровымудренные приколы, чтоб дураки, вроде нас, сами себе промышленность и транспорт отрубили и на их технологический крючок подсели. Ну и, тем более, чистой воды самоубийство, вся их толерантность, политкорректность и прочие красиво звучащие сволочизмы. Обычный либеральный фашизм, в который и в 90-е верилось с трудом и немногим, а уж теперь, когда все маски сброшены и карты раскрыты...

И вот, когда они наконец обнаружат, что на фиг никому здесь ни сдались, кроме ничего не решающих и не стоящих ломаного гроша прекраснодушных болтунов и идиотов, которые ни на кого не влияют и опереться не могут, а сочетание кнута и пряника тут не работает просто потому, что с нашими оно изначально не прокатывает, что люди Байдена делать будут? Искать новые заманухи, на тему купить? Придумывать новые пугалки - наказать? Или очередного Навального невесть из чего лепить, делая вид, что это и есть кто-то и что-то, способное решать дела в России? Странные люди. Путин им не нравится? Так он лучшее, что они у нас могут иметь, с точки зрения отношений с Западом и отношения к Западу. Все остальные много хуже будут. Впрочем, неровён час ещё доэкспериментируются - увидят на практике, как это бывает. А ещё при Байдене это будет, или уже после него, всё равно. И им. И нам. И всем остальным. Пугали американцы русского ежа своей голой задницей...

|

|

Этот день в авиации. 5 января |

1914 - Учреждён образец формы одежды и знаков различия русских военных лётчиков.