-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Готовим популярные соусы для пасты... |

Для любого итальянца есть пасту без соуса — преступление, которому нет оправдания. Приготовленный по всем правилам соус превращает самые обычные макароны в произведение кулинарного искусства. К тому же с его помощью можно выгодно подчеркнуть вкус остальных ингредиентов, будь то мясо, рыба или овощи. Предлагаем освоить семь самых популярных рецептов соусов, которые сделают вкус вашей пасты совершенным.

Карбонара: панчетта в сырной неге

В приготовлении пасты с соусом есть один важный момент. Они готовятся синхронно, чтобы в нужный момент соединиться в одном блюде. При этом сама паста варится на 2–3 минуты меньше того времени, что указано на упаковке. Посмотрим, как это работает на примере с пастой карбонара.

Разогреваем в сковороде 2 ст. л. оливкового масла с кусочком сливочного. Режем небольшим кубиком 150 г панчетты или бекона, обжариваем до золотистого цвета. В самом конце добавляем слегка раздавленный зубчик чеснока. Отдельно взбиваем венчиком 3 яйца с щепоткой соли и черного перца, вмешиваем 50–60 г тертого пармезана. Убираем чеснок из сковороды, выкладываем только что сваренные спагетти аль денте и хорошо перемешиваем. Далее понемногу вводим взбитые желтки с сыром. Постоянно помешивая, выдерживаем пасту с соусом на слабом огне пару минут. Этого времени как раз хватит, чтобы соус приобрел густую тягучую консистенцию.

Болоньезе: сочный фарш и томаты

Паста болоньезе традиционно готовится из мясного фарша с добавлением свежих мясистых томатов и букета специй. Использовать томатную пасту здесь нежелательно. Обжариваем в оливковом масле 250 г говяжьего фарша, постоянно разбивая деревянной лопаткой комочки. Когда фарш посветлеет, вливаем 100 мл сухого красного вина и, продолжая помешивать, полностью выпариваем лишнюю жидкость.

Пока готовится фарш, обдаем кипятком 8 помидоров, снимаем кожицу, мякоть нарезаем кубиками и отправляем в сковороду. Как следует перемешав фарш, накрываем его крышкой и тушим примерно 25–30 минут на слабом огне. Затем добавляем измельченный чеснок, молотые базилик и орегано, соль и черный перец — все по вкусу. Томим соус еще 10 минут, после чего можно закладывать пасту. Посыпаем ее тертым пармезаном, перемешиваем и ненадолго оставляем под крышкой.

Сырный соус: сливочная нежность во плоти

Изысканная паста в сливочно-сырном соусе обволакивает рецепторы и просто тает во рту. Растапливаем в сковороде 50 г сливочного масла, распускаем 2 ст. л. просеянной муки. Начинаем понемногу вливать 250 мл слегка подогретых сливок, постоянно помешивая деревянной лопаткой, чтобы не образовывались комочки.

В отдельной емкости взбиваем венчиком желток комнатной температуры с щепоткой соли и прованскими травами по вкусу. Энергично помешивая лопаткой, вводим полученную смесь в сливочную массу на сковороде. В последнюю очередь высыпаем 60 г тертого пармезана и полностью его растворяем. Выкладываем готовую пасту, перемешиваем, выдерживаем на медленном огне 2–3 минуты, снимаем с плиты. Обязательно подавайте блюдо в горячем виде, чтобы сыр не успел застыть.

Грибной соус: шампиньоны в пряных сливках

Еще один бесспорный хит — паста в сливочно-грибном соусе с чесноком. Мелко рубим 2 крупных зубчика чеснока и обжариваем в оливковом масле не дольше минуты. Высыпаем нарезанную кубиком небольшую луковицу, пассеруем до прозрачности. Следом отправляем в сковороду 300 г шампиньонов тонкими пластинками и жарим, пока не испарится лишняя жидкость.

Теперь высыпаем 30 г тертого пармезана, вливаем 150 мл сливок жирностью не менее 20 %, плавно доводим соус до кипения. В этот момент закладываем готовую пасту, высыпаем еще 30 г тертого пармезана и мелко нашинкованные листья базилика, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем соус «созревать» на несколько минут. Некоторые итальянские хозяйки добавляют в рецепт пасты с грибами в сливочно-чесночном соусе кусочки ветчины или бекона — домашние мясоеды будут за это весьма признательны.

Дары моря на красном бархате

Если больше по душе морские вариации, паста с морепродуктами в томатном соусе доставит вам особое удовольствие. Заранее размораживаем и очищаем 500 г ассорти из креветок, кальмаров, мидий, осьминогов и любых других моллюсков на ваш вкус. Даем стечь лишней жидкости и просушиваем морепродукты бумажными полотенцами.

С помощью блендера пюрируем 2 крупных томата без кожицы. В сковороде с оливковым маслом делаем золотистую зажарку из 2 зубчиков чеснока и луковицы средних размеров. Выкладываем к ним томатное пюре, солим и перчим по вкусу, при желании добавляем сушеные итальянские травы. Томим соус на слабом огне под крышкой 15 минут.

В отдельной сковороде слегка подрумяниваем морской коктейль, после чего соединяем с томатным соусом. В конце выкладываем готовую пасту, тщательно перемешиваем и выдерживаем на огне еще пару минут.

Купание тунца в сливках

В продолжение морской тематики предлагаем приготовить пасту с тунцом в сливочном соусе. Измельчаем зубчик чеснока и головку репчатого лука, обжариваем в оливковом масле до светло-золотистого цвета. Вливаем 250 мл густых сливок, солим по вкусу, кидаем щепотку мускатного ореха. С тунцом органично сочетается сладкая паприка, так что можно добавить и ее.

Сливаем из банки с консервированным тунцом жидкость, филе разминаем вилкой в паштет, выкладываем в сковороду со сливками. Хорошо перемешиваем и выдерживаем на медленном огне до момента закипания. Готовую пасту, как обычно, выкладываем в последнюю очередь, перемешиваем и накрываем крышкой. Подавайте блюдо с брокколи или нарезанными оливками.

Песто: зелень правит бал

В сочетании с соусом песто паста приобретает восхитительный аромат и утонченные ореховые нюансы. Крупно режем 2 небольших пучка свежего базилика. Рубим пластинками 3 зубчика чеснока. Натираем на крупной терке 50 г пармезана. Все эти ингредиенты соединяем в чаше блендера, высыпаем 2–3 ст. л. кедровых орешков и тщательно пюрируем, чтобы получилась однородная масса. Далее небольшими порциями вливаем 50–60 мл оливкового масла до желаемой густоты, после чего пробиваем блендером соус песто еще раз и солим по вкусу. Вместо или вместе с базиликом можно взять любые другие свежие травы — руколу, петрушку, черемшу, кинзу или даже целый микс. Соус песто обычно добавляют прямо в тарелку со свежеприготовленной пастой.

Каждый из этих соусов хорош по-своему и органично сочетается с любыми видами пасты, придавая им неповторимую гармонию вкуса. Разумеется, в нашем обзоре мы упомянули лишь некоторые соусы, пользующиеся особой любовью гурманов во всем мире...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

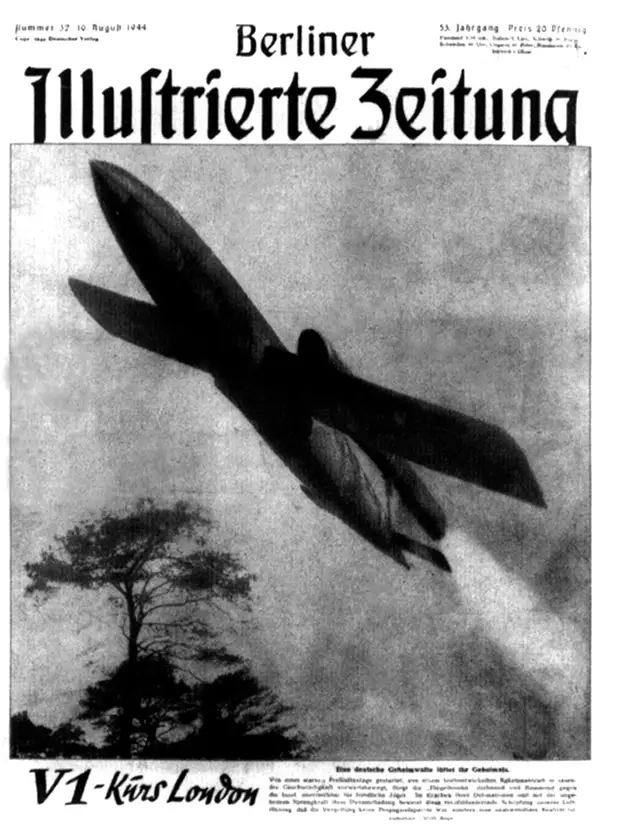

Почему немецкий ас-истребитель в 1943 пощадил и спас 9 американских летчиков... |

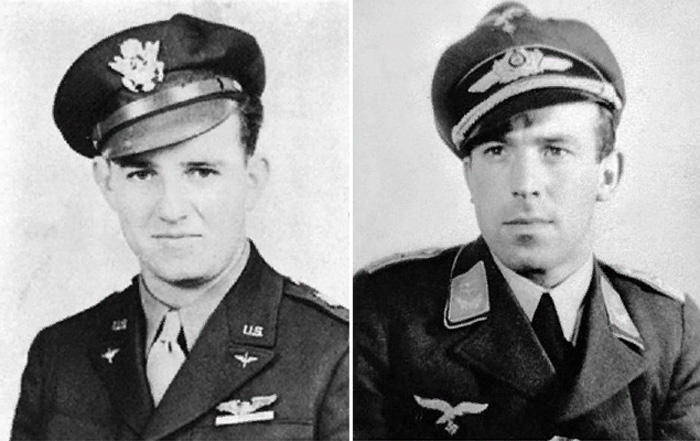

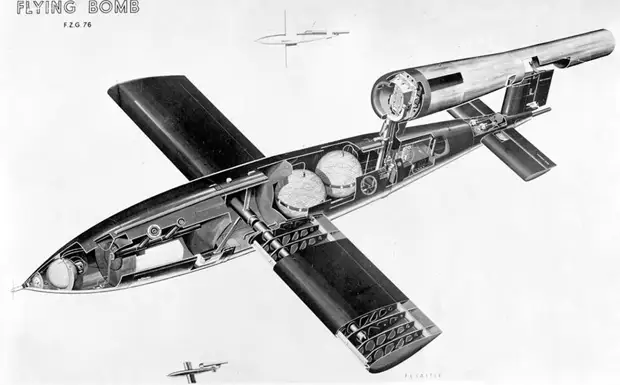

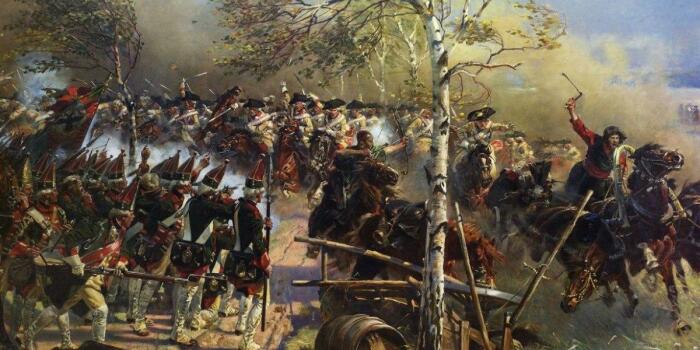

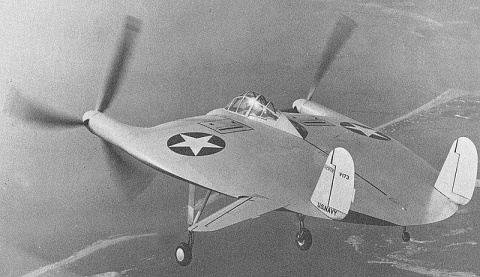

20 декабря 1943 года бомбардировочная группа 8-й воздушной армии ВВС США вылетела с английского аэродрома на Бремен. Целью был военный авиазавод. Задание считалось чрезвычайно опасным, так как кроме мощного сопротивления в воздухе ожидались и проблемы с земли: артиллерия ПВО Бремена насчитывала 250 зенитных орудий. Для экипажа B-17, который сами летчики называли ласково «Старый паб», этот вылет был особенным – у воздушного корабля был только что назначен новый командир, Чарли Браун.

B-17 в этом боевом вылете не повезло. Бомбардировщик успел сбросить бомбы на цель, но тут же попал под огонь зениток и получил множество повреждений. Отбившийся от основного строя, самолет стал легкой добычей для десятка вражеских истребителей. Очень скоро оказалось, что два двигателя выведены из строя, сильно повреждено хвостовое оперение, кормовой стрелок погиб, а оставшиеся в живых девять членов экипажа ранены. Положение осложнялось тем, что самолет продолжал находиться на огромной высоте, и от полученных повреждений забортная температура в - 60 градусов превратилась в настоящую проблему: у одного пилоты были отморожены ноги, а когда летчики попытались сделать раненым уколы морфия, то обнаружили, что препарат замерз в шприц-тюбиках.

Единственной удачей можно было посчитать то, что основная эскадрилья немецких истребителей почему-то не стала преследовать бомбардировщик. Может быть посчитали, что он и так не дотянет до границы. Однако американцы упорно продолжали вытягивать покалеченную машину «на честном слове и на одном крыле» и двигались в сторону Ла-Манша.

Американский самолет заметили на одном из военных полевых аэродромов в окрестностях Бремена. Немецкий летчик-ас Франц Штиглер специально поднялся с земли на Messerschmitt Bf-109 и погнался за недобитым противником. Охота, которая принесла бы ему высший орден Третьего рейха, ожидалась быстрой, B-17 и так держался в воздухе каким-то чудом.

Штиглер приблизился к американскому самолету, ожидая сопротивления, но его не последовало – отстреливаться было просто некому. У бомбардировщика была повреждена кислородная, гидравлическая система, а также радиостанция, весь фюзеляж представлял собой решето. Немецкий летчик позднее вспоминал, что он был несказанно удивлен, что машина в таком состоянии все еще держалась в воздухе. Через прорехи в корпусе ас Люфтваффе разглядел убитого стрелка, летчика без ноги и израненный экипаж, который пытался оказывать ему помощь.

Штиглер подлетел так близко, что разглядел капитана судна и впервые в жизни посмотрел в глаза своему врагу. Ему вспомнились слова его учителя и бывшего командира Густава Рёделя: «Если я когда-нибудь увижу или услышу о том, что ты стреляешь в человека на парашюте, я сам тебя застрелю». Как Штиглер позже пояснял, «Для меня это равносильно, если они были бы на парашюте. Я видел их, и я не мог их расстрелять».

Вот так фраза, сказанная летчиком, на чьем счету была почти тысяча боевых вылетов и почти сто сбитых самолетов, через несколько лет спасла жизни девятерым американцам. Франц Штиглер не стал атаковать неисправный самолет, а, приблизившись, начал знаками показывать командиру B-17 сесть на немецком аэродроме и сдаться. Раненый экипаж, который каждую секунду ожидал одного-единственного рокового выстрела, сначала не понял немецкого аса, ведь его поведение не укладывалось ни в одну из возможных схем.

Тогда Штиглер попробовал заставить самолет направиться в нейтральную Швецию, но «Старый Паб» продолжал упрямо тянуть в сторону своей базы. Впереди сумасшедших американцев ожидали не только сотни километров над водой, но и Атлантический вал - мощнейшая береговая система немецких укреплений. Немецкий ас, решив помогать противнику, не остановился в этом деле на полпути. Он не только пощадил полуразбитый самолет, но и начал его эскортировать – занял позицию вблизи левого крыла бомбардировщика, прикрывая его таким образом от немецких зенитных подразделений. Он сопровождал поврежденный B-17 над побережьем, пока они не достигли открытого моря. Когда опасная зона была преодолена, немец отсалютовал мужеству противников, качнув крыльями, и полетел назад.

«Старой паб» сумел преодолеть 400 километров и приземлиться базе Ситинг в Великобритании. Этот случай является одним из удивительнейших в истории примеров «живучести» поврежденного самолета. После подробного доклада начальству сверху пришел строгий приказ: о случившемся никому не сообщать, чтобы не вызывать положительных чувств по отношению к фашистам. Франц Штиглер, разумеется, не стал отчитываться своему начальству о рыцарском поведении в небе, прекрасно понимая, чем это чревато. В мае 1945-го Штиглер перелетел на своем истребителе к американцам и сдался.

Однако у этой истории было еще и продолжение. Через много десятков лет после великой победы, когда американец Чарли Браун уже завершил удачную карьеру чиновника по иностранным вопросам, а бывший немецкий ас, эмигрировавший в Канаду стал крупным бизнесменом, бывшие враги нашли друг друга. Инициатором встречи был Браун. Рассказывая на одном из мероприятий о давних боевых подвигах, он припомнил случай своего удивительного спасения и задался целью найти летчика, пощадившего его когда-то. После четырех лет поисков ему повезло, Штиглер написал из Канады: «Я был тем самым».

Мужчины встретились в начале 1990-х и дружили затем еще двадцать лет, до самой смерти. Оба ушли из жизни в 2008 году с разницей в несколько месяцев. Несколько лет спустя эта удивительная история увидела свет в виде книги «Высший призыв: невероятная истинная история битвы и рыцарства в раздираемом войной небе Второй мировой войны».

|

|

Понравилось: 1 пользователю

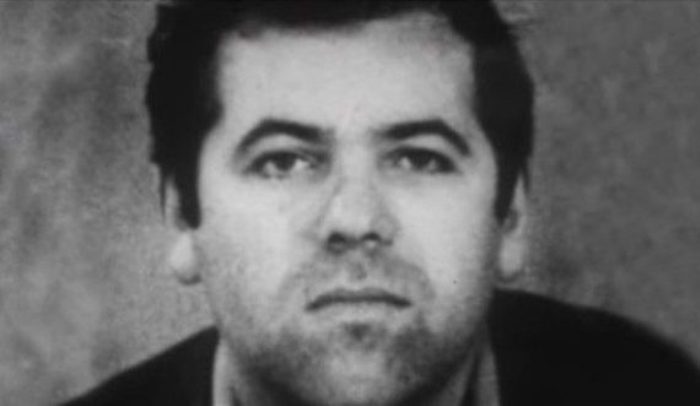

Швейцария обнулила «закон Магнитского». Дело закончено. Забудьте... |

Ну вот и всё. «Дела Магнитского» больше не существует. И, соответственно, антироссийский «Закон Магнитского», так срочно принятый Обамой и поддержанный Канадой, Великобританией, ЕС и преданными им отечественными оппозиционерами, окончательно превратился в безосновательную и бездоказательную пустышку. Впрочем, как и вся история с «убийством юриста» Сергея Магнитского в СИЗО, который оказался вовсе не юристом, а личным бухгалтером-схематозником международного финансового авантюриста Билла Браудера и никаких «расследований» никогда в жизни не проводил. Да и смерть Магнитского выгодна была только одному человеку – самому Браудеру, скорее всего и заказавшего отправку своего бухгалтера в мир иной. Такую же версию разрабатывают и следователи СКР, проводящие расследование очередных преступлений Браудера. Говорю об этом со всей ответственностью, так как являюсь одним из свидетелей – единственным журналистом, дважды общавшимся с Магнитским незадолго до его смерти.

Но вернемся к самому «делу Магнитского». Швейцарская прокуратура прекратила уголовное дело SV.11.0049-LAM, возбужденное в марте 2011 года по заявлению адвокатов Браудера в отношении неустановленных лиц, «причастных к мошенническому завладению денежными средствами из российской казны, путем фальсифицированного возврата налогов на счета российских компаний Рилэнд, Махаон, Парфенион, якобы за несколько месяцев «украденные» у Фонда Эрмитаж, руководителем которого являлся Браудер».

Именно это давнее швейцарское уголовное дело № SV.11.0049-LAM и стало первым звонком, так называемого, «Закона Магнитского», предусматривающего персональные санкции в отношении россиян, «причастных к хищениям, раскрытым юристом Магнитским, и к его последующему убийству». Формулировочка-то официальная теперь звучит, как сплошной поток лжи – никаких хищений Магнитский раскрыть не мог в принципе, так как сам являлся организатором и создателем отмывочных нелегальных схем Браудера, никаким юристом он никогда не был, а мертвым Магнитский нужен был одному лишь Браудеру. В самом же швейцарском деле № SV.11.0049-LAM, возбужденном на основании заявлений и документов «потерпевшего» Уильяма Браудера, обвиняемыми в «отмывании тех самых денег, раскрытых Магнитским» стали российский бизнесмен Денис Кацыв и его компании «Марташ Инфестмент Холдингс ЛТД», «Превезон Холдингс ЛТД», «Колевинск ЛТД» и «Фаренкой Инвестмент ЛТД».

И вот печальный швейцарский итог для Браудера, его соратников в Конгрессе США и в ЕС, отечественной оппозиции, раскручивавшей эту историю в негативных для России тонах, а также для всех участников международной мистификации под названием «Закон Магнитского». В моем распоряжении имеется официальный документ от 6 ноября 2020 года под названием «Уведомление о намерении завершить следствие», подписанный ни много ни мало Федеральным прокурором Прокуратуры Швейцарской Конфедерации Дианой Колер.

В этом документе черным по белому сообщается о том, что производство по уголовному делу, возбужденному на основании заявлений «Эрмитаж Кэпитал» (читай Билл Браудер) в отношении Дениса Кацыва, компании «Марташ Инфестмент Холдингс ЛТД», «Превезон Холдингс ЛТД», «Колевинск ЛТД» и «Фаренкой Инвестмент ЛТД», благополучно прекращается. С арестованных ранее по, так называемому, «делу Магнитского» восьми миллионов долларов, принадлежащих Денису Кацыву и вышеназванным компаниям, снимается арест и деньги возвращаются их законным владельцам. За исключением 78 тысяч долларов (менее одного процента!) для неких «компенсационных расходов».

Расследование закрывается на основании статьи 319 УПК Швейцарии, предусматривающей следующие основания: «недостаток улик, отсутствие состава или события преступления и отсутствие законных оснований для уголовного преследования данного лица».

Также Федеральный прокурор Швейцарии сообщает о готовности Швейцарской прокуратуры принять к рассмотрению «любые требования о компенсации вместе с любыми имеющимися у них подтверждающими документами». То есть, за все нагромождение лжи и фальсификаций под названием «Закон Магнитского» возмещать ущерб пострадавшим от него придется налогоплательщикам Швейцарии. На очереди США и Великобритания.

Адвокат Дениса Кацыва Наталия Весельницкая прокомментировала закрытие швейцарского уголовного дела: «Завершение этого самого первого дела, давшее единственный мотивационный толчок для принятия в США Закона Магнитского, получило то, что заслуживало – полное фиаско Браудера и его команды. Паника, в которой сейчас находится г-н Браудер и его коллеги – наглядное тому подтверждение».

На мой взгляд, Наталия весьма деликатно назвала то, что сейчас происходит в команде Браудера «паникой». То, о чем я скажу ниже больше похоже на истерику, причем, перешедшую в хроническую стадию с 6 ноября, то есть с того самого момента, когда был подписан документ о предстоящем прекращении производства швейцарского дела и возвращении активов их хозяевам.

Во-первых, надо понимать, что «Швейцарское дело» – самое первое дело, с которого началось юридическое закрепление легенды Браудера. Началось оно с элементарной подставы Александра Перепеличного, так неожиданно, но очень кстати для его инициаторов, скончавшегося после его допроса в Швейцарии. Потом факт возбуждения этого дела был использован в Конгрессе США для окончания лоббирования Закона Магнитского и толчком для инициирования схожего дела в США. Когда дело «без лица» с 2013 года получило адвокатов, представлявших Кацыва, то оно начало раскачиваться. С теми, кто был несогласен с легендой Браудера, но оказался менее защищенным от виртуозности интриг лондонских сидельцев, начали происходить самые неожиданные и неприятные истории: от увольнений до обвинений с одиозным смакованием пулом мотивированных Браудером СМИ.

Как стало известно, сейчас теми же «коллегами по цеху» вырабатывается тактика защита своего «подзащитного» Браудера, с готовящимися единовременными публикациями о коррумпированности швейцарских властей.

Дело в том, что в течение последних нескольких дней в некоторые редакции, как в иностранные, так и в российские (точнее, оппозиционные – «Новая газета», «Медуза», «Эхо Москвы» и тд. Полный список имеется) поступила удивительная методичка на 60 (шестидесяти!!!) страницах с иллюстрациями и схемами, обязательными для публикации. Название документа простое: «Как швейцарские правоохранительные органы капитулировали перед русскими в деле Магнитского» и в нем подробно и наглядно разъясняется то, что «все неправда», а на самом деле «Магнитского убили в СИЗО за то, что он раскрыл схему отмывания миллиардов», а потом «спрятали украденные деньги в Швейцарии». Основной смысл указанной методички заключается в том, что «плохие русские» оказывается «коррумпировали швейцарское правосудие» и теперь ему, швейцарскому правосудию, нельзя верить ни в коем случае, а можно верить только международному мошеннику Браудеру и преданным адептам «дела Магнитского». Истерика? Однозначно.

Я не публикую полностью данный шестидесятистраничный иллюстрированный документ, имеющийся в моем распоряжении, в связи с его гигантским размером. Привожу лишь некоторые наиболее наглядные страницы персонально для тех, кто на днях получил этот же «документ» в виде ценных указаний. Сравнивайте и уясняйте, что явка провалена. А те, кто в дальнейшем будет читать грядущие публикации с уже знакомыми картинками и одинаковыми, откровенно фальшивыми «фактами», сразу же поймут откуда растут ноги.

Да, и еще имеет смысл обратить внимание на фразу, указанную на титульном листе и других страницах: «Embargo until midnight 12 am CET. Wednesday 25.11.2020». Что это значит? А значит это то, что заказные публикации по «методичке Браудера» в российских и иностранных СМИ и блогосфере начнут появляться только с полуночи на среду 25 ноября 2020 года. Ждем-с.

А вчера случилось еще одно событие, подтверждающее то, что после закрытия швейцарского расследования вся пирамида «Дела Магнитского» и одноименного закона потеряла базовое основание и начала активно разваливаться, так как швейцарское досье, на которое так уповали создатели и лоббисты «Акта Магнитского», оказалось пшиком, пустышкой. О чем официально и заявила Прокуратура Швейцарии.

Так вот, вчера уже начались провокации. Мне позвонила некая Ирина, представившаяся журналистом русской редакции радио «Свобода», и предложила прокомментировать швейцарскую историю. Но не просто так прокомментировать, а нейтрально и с сожалением. Со слезой в голосе я должен был рассказать о том, что я, лично знавший Магнитского, считаю неправильным и преждевременным закрытие дела в Берне, где могли бы докопаться до истины и наказать виновных. Бред? Конечно. Но дама, особо не напрягаясь, сообщила о том, что мне полагается официальный гонорар за «выступление в качестве эксперта» и этот самый гонорар составляет эквивалент… пяти тысяч долларов США (!!!) и будет мне перечислен на карту. Представляете, пять тысяч долларов (375 тысяч рублей по курсу) за пятиминутный «нужный» комментарий! Похоже, Браудера и компанию очень припекает. Запись разговора имеется в моем распоряжении. А пять тысяч долларов Билл Браудер и те, кто стоит за ним, пусть оставят себе. Им они могут скоро понадобиться. На передачи в СИЗО, на теплые вещи. В Мордовии нынче климат холодный.

Кстати сказать, схожая история с попыткой подкупа меня, уже была в 2014 году, тогда мне предлагали аж 100 тыс. фунтов стерлингов.

PS. Разумеется, ни одно издание, публиковавшее ложь по «делу Магнитского» и призывавшее к принятию «Закона Магнитского», не принесет свои извинения огульно обвинённым в преступлениях, которых не было. Гораздо легче безосновательно заявить о «коррумпированности» швейцарской прокуратуры и продолжить получать большие деньги, топчась на пустынном поле «дела Магнитского».

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Чубайс уходит. Мишустин переподчинил Роснано... |

Свершилось то, чего граждане России ждали многие годы. Роснано, которую более 10 лет возглавляет Анатолий Чубайс, переходит в прямое подчинение правительству. Теперь это будет не просто очередная корпорация развития, а подразделение ВЭБ.РФ. Сам же Анатолий Чубайс покинет занимаемую должность.

Но для начала я позволю себе немного похвастаться. Примерно с мая этого года я пишу об изменении экономической политики России. Мой главный тезис заключается в том, что бразды правления экономикой перехватили государственники, вырвав их из рук либералов. Изначально мои материалы встречали критику аудитории. Многие читатели не верили, что Россия отказалась от либерального монетаризма и перешла к строительству государственного капитализма. Однако раз за разом я подтверждал данный тезис конкретными примерами. Сегодняшняя новость, связанная с уходом Чубайса и переподчинением ВЭБа, является, на мой взгляд, самым ярким примером за эти месяцы. В общем, все мои прогнозы оправдываются.

Но вернемся к Мишустину и Чубайсу

Итак, Роснано становится структурным подразделением института развития ВЭБ.РФ. О том, что Мишустин установил контроль над ВЭБом, я писал еще в сентябре. Теперь Наблюдательный совет госкорпорации возглавляет Дмитрий Григоренко, человек, с которым Мишустин работал много лет еще в ФНС.

В период либерального капитализма предыдущие составы правительства создали множество так называемых институтов развития (корпораций, агентств и т.д.). Зачастую они дублировали функции, показывая, при этом, абсолютно неэффективный результат. Разумеется, были и исключения. К таковым я бы отнес Фонд развития промышленности, который выцеплял действительно перспективные проекты реального сектора экономики, оказывая им финансовую поддержку.

Теперь восемь институтов развития переходят в подчинение ВЭБ.РФ. Назову некоторые наиболее известные: Роснано, Сколково, Фонд развития промышленности, российский экспортный центр.

Обратим внимание на первые два: Роснано и Сколково. Эти организации до настоящего момента возглавляли системные либералы: Анатолий Чубайс и Аркадий Дворкович. Сейчас известно, что Чубайс точно покинет занимаемую должность. По Дворковичу вопрос остается открытый.

Скорее всего, Роснано возглавит неизвестный широкой общественности специалист. Однако он будет профессионалом своего дело, глубоко погруженным в материал и соответствующим занимаемой должности.

Как видим, правительству Мишустина-Белоусова потребовалось менее года для того, чтобы запустить структурное реформирование всей системы государственного управления, повысив ее эффективность. Даже такие мощные либеральные фигуры, как Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, судя по последним действиям, приняли правила игры государственников.

Но самое главный момент заключается в том, что политика государственного капитализма уже дает ощутимый результат. Так, Россия имеет лучшие показатели среди европейских стран по преодолению кризиса 2020 года. Благодаря применению инструментов государственного капитализма, мы просели в текущем году всего лишь на 3.9-4.8% ВВП, в то время как Европа имеет минус 7-15% в зависимости от страны. Российский опыт напоминает Китай, где также реализуется курс на строительство государственного капитализма. Пекин выходит из кризиса также уверенно, как и мы. Надеюсь, с уходом системных либералов с государственных постов, экономика России сможет развиваться темпами, превышающими среднемировые...

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Ростову приготовиться... |

Совершенно неожиданные варианты пополнения населения может ожидать этот, а также другие города РФ, - подумалось мне во время прочтения приключений одной известной в России американской журналистки, получившей свою долю славы в ходе интервью с Путиным.

Мегин Келли - одна из тех, кто убежден, что Россия - это Мордор, а "Свободный Запад" - сверкающий град на холме... Считала до начала Великой Демократической Революции, начавшейся с вознесения на небеса святого Флойда и продолжающей свою победную поступь по головам белого населения Америки...

WASP (White Anglo-Saxon Protestant) - англо-саксонские белые протестанты испытывают сейчас все те прелести, которые испытали русские на территории бывшего СССР, неожиданно для себя узнавшие от вчерашних соседей, что они "оккупанты, агрессоры, угнетатели, колонизаторы" и поэтому должны с пониманием относиться к необходимости "платить и каяться". Эту идею горячо поддержала и сама Мегин, и все её коллеги и друзья, родственники и знакомые. Забегая вперед, скажу, что такую уверенность полностью разделяют и активисты BLM, но это не мешает им с энтузиазмом нагибать собственных белых сограждан. Хотя, какие они сограждане? Ни один уважающий себя BLM-щик не считает белых не только субъектами гражданских прав, но и вообще Homo sapiens. Сопротивляются такому накату единицы, и журналистка оказалась одной из них.

Задолго до нынешнего апофеоза феерии, еще в октябре 2018 ее уволили с телеканала NBS за «расистские высказывания»: в эфире своей передачи Келли заявила, что считает допустимым использование театрального грима «блэкфейс», когда речь идет об известных персонажах (если, например, Отелло играет белый актер). Однако, Мегин не успокоилась и на канале Fox News осмелилась выразить недоумение и несогласие с идеей сделать темнокожим Санта-Клауса. Глупенькая! Чёрный Санта ей не понравился! Она бы лучше посмотрела, кто в его упряжке - олени...

И вот сейчас последняя капля - Мегин забрала из элитной школы своих детей, схватила в охапку мужа и ломанулась прочь из Нью-Йорка, всё больше превращающегося в филиал одного заведения, где происходит действие художественного произведения "Полёт над гнездом кукушки".

Телеведущая опубликовала в сетях и прокомментировала в эфире официальный документ, распространяемый в американских школах. Речь идет об обращении известной активистки движения BLM — исполнительного директора орлеанской сети общественного образования Налии Веббер. Письмо зачитывают детям на уроках и дают копии для домашнего изучения.

«В каждой группе белых учеников спит полицейский-убийца. Как мы можем считать белых нормальными, когда черные мрут как мухи от их агрессивных преступных рук? Необходимо собирать национальные конференции и писать книги о «белой патологии» в школах. Белых детей нужно перевоспитывать с пеленок, потому что они пропитаны расизмом, их учат насиловать черные тела без сожалений и последующих наказаний за содеянное».

Дальше идет живое перечисление способов борьбы с "белой патологией" и методов перевоспитания белых детей, и тому подобная хрень, оставленная за скобками, чтобы не попасть в категорию 18+.

Ничего не напоминает? Мне лично кажется, что писалось в том же офисе, где создавались вирши про русских угнетателей-колонизаторов-оккупантов. И Келли обиделась: «Они зашли слишком далеко. Они сошли с ума» Так и хочется ответить ей: "Вы первые начали..."

Куда же теперь деться Келли? Логика революционных событий в США не оставляет надежд, что на североамериканском континенте останется уголок, свободный от покаяния ВАСПов. Нью-Йорк и другие крупные города - это только начало. Оселок, на котором оттачиваются революционные технологии. Брызнувших из него "неправильных белых" будут отлавливать по селам и фермам, когда основные ресурсы будут проедены, магазины - разграблены, а количество революционеров, смекнувших, что отнимать и делить гораздо выгоднее, чем складывать и преумножать, возрастет в геометрической прогрессии...

Все нормальные, умеющие считать люди прекрасно понимают, что глубинная проблема США кроется вовсе не в бытовом или системном расизме, а в дисбалансе между производимым и потребляемым. И этот дисбаланс рано или поздно будет исправлен, и Мегин с ее многомиллионным контрактом в NBC - просто одна из молекул, уже попавших под выравнивание.

И вот когда этот процесс охватит все города и веси "Гегемона", тогда и произойдёт ожидаемое переселение народов туда, где не требуется трижды в сутки целовать ботинки рэперов, а по ночам банды, простите, - возмущенные революционные массы не громят магазины и дома "белых угнетателей". Когда веселье захватит, как пандемия, весь "Свободный мир", тогда и Мегин, и ее друзья поймут, что "Мордор" - это вообще не Россия, а Ростов - вполне себе уютный и приличный город. Главное - чтобы ростовчане к такому вниманию оказались готовы...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Заработает ли «Транссиб Закавказья»? |

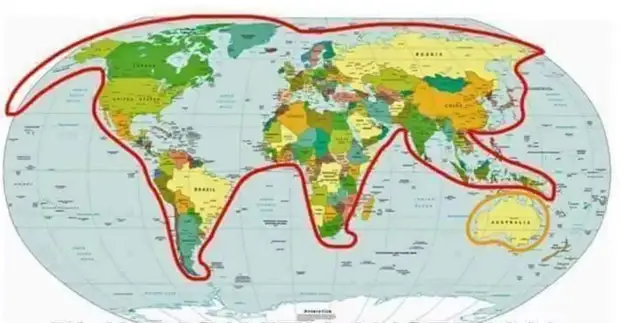

Соглашение по урегулированию вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном предусматривает возобновление работы всех магистралей Закавказья, в том числе международных. Следовательно, предстоит восстановить и трансрегиональную железную дорогу, соединяющую Россию, Азербайджан, Армению и Иран, идущую также (через Армению) в Турцию и к черноморским портам Грузии. Почти 30 последних лет из-за армяно-азербайджанского конфликта магистраль бездействовала, хотя еще в 1910-х получила название «Транссиба Закавказья».

Закавказская железная дорога строилась поэтапно с 1865 по 1949 г. Ответвление в Иран (от азербайджанской станции Джульфа) было создано к 1911 году, а в Турцию от станции Ахурян в Армении — в 1899 году. Таким образом, «Транссиб Закавказья» изначально планировался как для дополнительного сквозного маршрута через Закавказье, так и для соединения железнодорожной сети этого региона и Российской империи с Турцией и Ираном. В 1930-х — начале 1940-х гг. параллельно границе с Ираном был построен участок из Нахичеванской автономной республики Азербайджана через Южную Армению (район Мегри) на Баку.

В результате артерия была состыкована и с Прикаспийской железной дорогой РСФСР — Азербайджан. В целом была сформирована международная железнодорожная сеть советское Закавказье — Турция — Иран.

Это позволило, во-первых, активно развивать экономические связи республик региона и всего СССР с Турцией и Ираном. А во-вторых — осваивать международный евроазиатский грузопоток: этот транзит через Южное Закавказье за 1950-е — 1980-е возрос более чем в шесть раз. При этом суммарные транзитные доходы к 1987 году превысили (в текущих ценах) 17 млрд долл. Неудивительно, что Экономический и Социальный Совет ООН и Постоянная конференция ООН по торговле и развитию еще в 1960 году включили «Транссиб Закавказья» в реестр 30 стальных магистралей международного значения.

Значимость этого транспортного коридора особенно проявилась в годы Великой Отечественной войны: за 1942 — 1945 годы было перевезено свыше 70% всего объема грузов, поступивших через Иран в СССР из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Южнофриканского союза и Британской Индии. А первый пассажирский поезд Тбилиси — Ереван — Нахичевань — Джульфа — Мегри — Баку (и в обратном направлении) прошел еще в 1943 году. Более того: в 1950-х — середине 1980-х через Джульфу ходил еще пассажирский поезд Москва — Тегеран — Москва.

Сегодня, по предварительным экспертным оценкам, благодаря этой магистрали объем российско-иранской и российско-турецкой торговли может увеличиться, соответственно, минимум на 30% и на 20 — 25%.

Рост объемов армяно-иранской и турецко-азербайджанской торговли прогнозируется на 40 — 50% и на 25 — 30% при возобновлении работы этой артерии. Плюс ко всему в Скандинавии, Восточной Европе, с одной стороны, и в странах бассейна Персидского залива, с другой, растет спрос на взаимный грузовой транзит в треугольнике Черноморско-Каспийский регион РФ (Северный Кавказ) — страны Закавказья — Иран.

Освоение крупных запасов руд цветных металлов в Нахичеванском регионе, увеличение мощностей медно-кобальтового комбината на базе местного сырья в южноармянском районе Капан-Горис (северо-восточнее Мегри) тоже станут возможными при деблокировке «околоиранского» армяно-азербайджанского железнодорожного участка (Нахичевань — Мегри — Минджевань). Как и развитие хлопководства, субтропического земледелия, освоение крупных запасов целебных минвод в сопредельных районах Армении и Азербайджана, что примыкают к тому же участку.

Кстати, еще в 1980-х такие планы были сориентированы на развитие пропускной способности большей части «Транссиба Закавказья». Таким образом, становятся вполне очевидными экономические и геополитические выгоды для России, Ирана, Турции и закавказских стран при возобновлении работы «Транссиба Закавказья».

Однако для полноценного использования маршрута нужно реконструировать не меньше трети его протяженности, так как почти 30 лет простоя привели в негодность немало участков магистрали. В ее использовании заинтересованы также Иран, Турция, Армения и Азербайджан, судя по тому, что положение о разблокировании транспортной сети включено в трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку об урегулировании конфликта.

Очевидно, что «Транссиб Закавказья» можно вернуть к полноценной работе только совместными усилиями Армении, Азербайджана, Турции, Ирана и, конечно, России.

Главное, чтобы договоренности о прекращении войны в регионе выполнялось в полном объеме. А также — была отменена Турцией транспортная блокада Армении, введенная еще в 1993-м...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

«Цифровой рубль» вместо доллара... |

Похоже, не за горами то время, когда доллар США, считавшийся символом безопасности и экономического процветания как надежная международная валюта, уйдет в прошлое.

Американская валюта может обесцениться на треть уже в следующем году из-за сокращения сбережений населения, роста государственного долга США и усиления влияния Китая. Из-за пандемии COVID-19 американская экономика столкнулась с рецессией и риском дефляции, резко сократились национальные сбережения.

Мрачные прогнозы

Ослаблением доллара обеспокоено все больше экономистов. Аналитики указывают на то, что этим летом доллар США значительно просел по отношению к фунту стерлингов, евро, швейцарскому франку и австралийскому доллару. Один из мрачных прогнозов озвучил профессор Йельского университета Стивен Роуч, заявив, что очень скоро доллар США может упасть на 30-35%.

Согласно официальному заключению двухпартийного Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета США в 2020 году побьет все рекорды и составит 17,9% ВВП. На самом же деле спад может быть еще более глубоким. По итогам второго квартала ВВП США уже упал на 32,9%. Американская экономика не знала такого после преодоления последствий Великой депрессии тридцатых годов.

Чтобы поддержать бизнес и население, администрация Дональда Трампа вынуждена тратить триллионы долларов, а налоговых поступлений из-за пандемии все меньше.

Угрозы американской валюте не могут не беспокоить и Россию. До сих пор экономика нашей страны была крепко завязана на долларе. И отказаться от «зеленых», избежать влияния доллара в ближайшее время вряд ли возможно.

Хотя план дедолларизации, принятый в 2018 году, уже работает. Отворачиваться от доллара в России начали даже раньше, в 2014 году, после обвала цен на жилье. Цену на квартиры перестали выставлять в «условных единицах».

Быть может, доллар и сегодня господствовал бы на российском рынке, если бы не стал разменной монетой политического шантажа. Когда России пригрозили «отключением SWIFT», на которой были завязаны банковские карточки VISA и запретом долларовых расчетов, нам пришлось заняться созданием своей межбанковской системы расчетов.

Золото вместо купюр

Первые уверенные шаги на пути отказа от американских денег уже сделаны. Еще два года назад наша страна была одним из самых крупных держателей облигаций США ($100 млрд из России было инвестировано в госдолг США).

Теперь объем инвестиций в заграничные ценные бумаги сократился до нескольких миллиардов. На оставшиеся деньги государство закупило золото. Кстати, летом этого года наша страна заняла пятое место в мире по золотым запасам. Несколько лет подряд, начиная с 2014 года, Центробанк закупал в свои резервы рекордные объемы золота, практически весь добываемый в стране ценный металл. За несколько лет мы накопили рекордные 2299 тонн золотых слитков.

Пример России заставил задуматься об отношении к доллару руководства других стран. Все большее предпочтение они стали отдавать золотым слиткам. Цены на драгоценные металлы поползли вверх. В течение 2020 года доля вкладов в американские облигации, акции и иные платежные средства сократилась до 61,3%. Но в самый кульминационный момент Центробанк остановил закупку золота, хотя она могла бы компенсировать недополученную валютную выручку: несколько месяцев экспорт золота превышал экспорт газа.

Не будем забывать, что Россия – один из мировых лидеров по добыче золота, и в 2019 году уступила только Китаю.

Но, как ни парадоксально, несмотря на колоссальные объемы добычи желтого металла, у нас нет нормального рынка, который позволил бы людям бизнеса, и простым гражданам как можно быстрее и активнее отказаться от доллара.

Наш рынок золота задавили НДС при финансовых операциях с драгметаллами в то время, как во многих странах от этого налога давно уже отказались.

Вместо этого в текущем году был снят запрет на экспорт золота, чем и воспользовались добытчики. В результате ежемесячно из России вывозятся десятки тонн золота. Ситуация пока некритичная, но если вывоз драгметаллов не остановить, то Россия может потерять национальное достояние, и рублю от этого не поздоровится.

Китайский ход конем

Что сегодня только ни сулят рублю! Эксперты Сбербанка выдают прогноз: из-за удорожания рискованных активов доллар глобально подешевеет, что поддержит рубль, к концу ноября цена доллара снизится до 74 рублей, а вскоре и до 70 рублей. Другие аналитики опасаются, что санкции против российского госдолга могут вызвать падение рубля до 83-86 за доллар, а если с Ирана снимут нефтяные санкции, то нефть подешевеет до 20-25 долларов за баррель, и за один доллар будут давать уже 100 рублей. А когда банкам с госучастием запретят проведение долларовых операций, то из страны убежит 100-150 миллиардов долларов. Но какое бы будущее нашей экономике ни сулили, а противостоять доллару вполне возможно.

В ближайшее десятилетие мир будет внимательно приглядываться к юаню, получившему номинальный статус международной валюты МВФ в 2016 году. Китай расширяет свои финансовые рынки и довольно стремительно уходит от влияния доллара США.

Юаню уже пророчат будущее глобальной валюты после американского доллара и евро из-за быстрого восстановления китайской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Однако пока расчеты юанем на международных рынках ограничены.

Впрочем, в ближайшее время юань может укрепиться еще больше с помощью криптовалюты. Пока это только эксперимент, в котором участвуют три китайские провинции, которым цифровые деньги перечисляют в качестве части зарплат и премий бюджетникам.

Криптовалютой наполняются бюджеты муниципальных учреждений, оплачиваются социальные пособия. Расходовать криптовалютные деньги разрешено в магазинах, кино, при проезде в общественном транспорте. Для этого надо только завести «цифровой кошелек», с помощью которого все покупки можно совершать с телефона.

При помощи криптовалюты Китай готовится торговать с обиженными США странами, Ираном, Венесуэлой и КНДР. Возможно, что в недалеком будущем и с нашей страной предложат по контрактам в области обороны расплачиваться криптовалютой.

Укрепить новый вид денег – «цифровую валюту» – китайцы хотят сначала долларом, а потом золотом (его Китай активно скупает), из госдолга США выводятся 200 млрд долларов.

Криптоденьги придумал Сталин?

Современные криптоденьги очень похожи на безналичные рубли, которыми рассчитывались предприятия в Советском Союзе в 30-60-е годы. Снять такие деньги было невозможно, каждый безналичный рубль учитывался и выделялся строго под определенные цели.

Ничто теперь не мешает вернуться к таким деньгам, чтобы меньше зависеть от традиционной иностранной валюты. Центробанк уже разрабатывает несколько вариантов цифрового рубля, которым можно будет расплачиваться за товары и услуги без привязки к классическим пластиковым картам. Храниться такие деньги будут не на счетах коммерческих банков, а в специальных электронных кошельках Центробанка.

Каждой виртуальной купюре (десятке, сотне, тысяче) присвоят определенный код, по которому можно будет отслеживать движение средств. Финансовые операции с цифровой валютой можно будет проводить без посредничества коммерческих банков, а напрямую через Центральный Банк России. Это обеспечит прозрачность любой сделке. Невозможно будет фальсифицировать данные, исправлять бухгалтерские проводки.

Крипторубль может послужить наднациональной валютой в союзном государстве. Все цифровые деньги будут под контролем, и наши заокеанские противники не смогут нарушить финансовое равновесие внутри страны. И самое главное: расчеты цифровым рублем не увеличат денежную массу, не приведут к дополнительной эмиссии.

Пока не совсем ясно, замечает председатель правления ВТБ Андрей Костин, «как коммерческие банки будут встраиваться в систему цифрового рубля и каким образом смогут сохранять бизнес». Еще одна существенная помеха для массового перехода на безнал – низкий уровень финансовой грамотности.

В Минфине признают, что криптовалюта оживит внешнюю торговлю, собьет цену за транзакции, окажет противодействие санкциям и снизит влияние курса доллара на экономику, однако советуют подождать. Чиновники опасаются, что новый рубль будет ненадежен и подвержен сильной волатильности (изменчивости цены), и к тому же может быть использован в противоправных целях.

При этом Минфин не учитывает, что новая валюта так же, как и обычный рубль, может обеспечиваться равновесием спроса и предложения. И для этого вовсе не требуется подкреплять цифровой рубль золотом или евро. Под него можно выпустить товары или услуги. Цифровые деньги могут помочь в борьбе с бедностью, так как будет проще оказывать адресную помощь действительно нуждающимся.

Впрочем, о полном упразднении наличных денег в России речь не идет. Сейчас безналом пользуются в основном жители городов-миллионников, а в регионах по-прежнему расплачиваются за покупки живыми деньгами, потому что там во многих населенных пунктах нет нужной инфраструктуры.

Решить эту проблему призван национальный проект «Цифровая экономика», под который до 2024 года предусмотрено 1,8 триллиона рублей.

Не упустить бы шанс

Сегодня мы вполне можем позволить себе быть независимыми от дядюшки Сэма. В нашем государстве есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Для возведения коровника, например, не нужны деньги от сбора налогов или нефтедоллары, потому что стройматериалы производятся у нас в стране.

Возникающие у либеральных экономистов сомнения насчет цифровой валюты вполне может развеять экономический эксперимент. Стоило, например, применить налог на самозанятость в нескольких областях, как стало понятно: игра стоит свеч.

Сегодня самое время проверить надежность цифровой валюты. Во время пандемии люди все чаще стали пользоваться электронными способами оплаты. Мы удивили мир «русским чудом»: за восемь лет (с 2010 по 2018 год) число безналичных транзакций в год на человека выросло в 30 раз. Аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG) занесла Россию в список стран-лидеров по отказу от бумажных денег.

Массовый отказ от наличных дал толчок развитию цифровой экономике и заставил ведущие страны мира, в том числе и Россию, задуматься о создании цифровой валюты.

Летом 2020 года был принят закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), регулирующий обращение в нашей стране криптовалют. Он запрещает использование виртуальных денег в качестве платежного средства, но при этом разрешает владение ими и совершение сделок по обмену одного цифрового актива на другой.

Если заняться разработкой цифрового рубля, не откладывая, прямо сейчас, то, как предположил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, система заработает через 3-7 лет. Первые тесты системы готовы провести уже в следующем году, но окончательное решение о целесообразности выпуска цифрового рубля пока не принято.

А между тем криптоюань уже заявил о себе в крупных городах Китая. Его хотят использовать во время Олимпиады 2022 года. Об электронных аналогах обычных денег задумались в Европе, США и Японии. Финансовый прогресс заставляет менять представление об обычных финансовых сделках, заменив их на более прозрачные и надежные – цифровые. Встраиваться в новую систему придется и нам.

Все попытки оттянуть время ничего хорошего не сулят. Догонять придется долго, и наверняка найдутся желающие откатить назад цифровой прогресс, чтобы открыть дорогу доллару. Ведь у богатых (чиновников и бизнесменов), привыкших играть на курсах валют, доллар по-прежнему в чести, и избавляться от него они вряд ли захотят...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Байден и Россия... |

Джозеф Байден, который является наиболее вероятным следующим президентом США, готовится в ближайшее время объявить о кандидате на пост главы Госдепартамента США. В этой связи встаёт вопрос о характере политики США в отношении России, которая будет формироваться при непосредственном участии нового госсекретаря.

По сообщению издания The Hill со ссылкой на собственный источник, этот пост может занять Тони Блинкен, давний друг и идейный сторонник Байдена. Некоторыеамериканские СМИ другими кандидатами называют сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, а также бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бёрнса и бывшего советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Интересную информацию для размышлений о «российской политике» новой администрации дал бывший помощник президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI. Он прогнозирует, что администрация демократа Байдена сосредоточится на продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Действующая администрация Трампа, напротив, отказалась продлевать договор и готовит США к выходу из него.

На данный момент имеется немало признаков того, что внешняя политика США при администрации Байдена, скорее всего, претерпит определённые изменения. В некоторых вопросах они могут быть достаточно серьёзными, но в целом, конечно, демократы продолжат добиваться общих с республиканцами целей.

У республиканцев – сторонников Трампа и демократической партии США разные подходы к обеспечению американской гегемонии в мире. При этом разность подходов не препятствует им поддерживать идею мирового экономического и военно-политического превосходства США и их вмешательство в дела других стран, частично расходясь в методах. Также администрация Байдена не сможет полностью игнорировать внешнеполитическое наследие Трампа.

Администрация Трампа отодвинула продвижение в мире либеральных ценностей на второй план. В это время главной целью США стало сохранение своего экономического и военного превосходства, что достигалось ценой отказа Вашингтона от международных обязательств в рамках многосторонних отношений. Такой курс дополнялся непредсказуемостью, импульсивностью и провокационным характером поведения США при Трампе.

Демократическая партия и Джо Байден, как будущий президент, ориентированы на активное лидерство США в международных организациях, которые они используют, как инструменты насаждения западных (либеральных) ценностей. Отсюда призывы в программных документах демократов усилить роль дипломатии во внешней политике США, восстановить доверительные отношения с союзниками по НАТО и с Евросоюзом.

Отказ президента Трампа от лидерства США в распространении либеральных ценностей лишь усилил стремление демократов, особенно их левой части (прогрессистов), восстановить такое лидерство. Именно прогрессисты – наиболее активные сторонники радикальных методов распространения в мире западных ценностей.

Олицетворением возросшего влияния прогрессистов в демократической партии США стала Камала Харрис – кандидат в вице-президенты, победившая в связке с Байденом. Особенности программных подходов демократической партии, видимо, будут как-то влиять на «российскую» политику США при администрации Байдена. Как?

На первый взгляд кажется, что ужесточение антироссийской политики при администрации Байдена неизбежно. Например, CNN уже опубликовала прогноз, что Байден восстановит отношения с союзниками по НАТО, и, как он сказал, «вселит страх в Кремль». В пользу будущей жёсткой антироссийской политики свидетельствует «российское расследование» демократической партии против президента США Трампа, а также обвинения России во вмешательстве в президентские выборы 2016 г.

Действительно, госпереворот на Украине в феврале 2014 года и последовавшие после этого события в Крыму и Донбассе предельно ухудшили отношения между администрацией Обамы и Россией. Именно Джо Байден в администрации Обамы отвечал за украинское направление. Он организовывал грубое и непосредственное вмешательство во внутренние украинские политические процессы, выступил фактически руководителем антиконституционного переворота в Киеве, подталкивал новое украинское руководство к силовому подавлению мирных (вначале) протестов на юго-востоке Украины. Это даёт основание прогнозировать, что новая американская администрация, восстановив нарушенные Трампом отношения с союзниками США, начнёт атаку на Россию по всем направлениям, включая украинское.

В то же время сигналы от экспертов, близких к Байдену и демократам, которые шли ещё до президентских выборов, дают несколько иное представление о возможной политике США в отношении России. В августе издание Politico опубликовало материал с предложениями группы экспертов и политиков смягчить антироссийскую риторику и отказаться от курса на жёсткое сдерживание России.

Письмо подписали 103 внешнеполитических эксперта, среди которых есть видные функционеры и бывшие чиновники из демократического лагеря, влиятельные эксперты по России и постсоветскому пространству, бывшие дипломаты США. Вполне вероятно, многие из них будут иметь влияние и на политику США при президентстве Байдена. Среди подписавших письмо Роуз Гетемюллер – бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и эксперт московского Центра Карнеги; Фиона Хилл – бывшая советница в администрации Трампа и политолог со знанием русского языка, специализирующаяся на истории и культуре России; Томас Грэм – старший директор по России в Совете национальной безопасности США (2004 – 2007 гг.); Джон Хантсман –бывший посол США в России; Томас Пикеринг – бывший заместитель госсекретаря; Стивен Пайфер – бывший посол США на Украине.

Главная мысль письма: в первую очередь необходимо ослабить конфронтацию, снять угрозу войны с Россией и вернуться к двустороннему диалогу.

Самостоятельная внешняя политика России и её действия по поддержанию безопасности вблизи своих границ традиционно трактуются в письме, как вызов американской «роли глобального лидера» и американскому «мировому порядку».

Авторы признают, что отношения между США и Россией останутся, «в лучшем случае смесью конкуренции и сотрудничества». В этой ситуации задача Вашингтона «будет заключаться в том, чтобы найти наиболее выгодное и безопасное равновесие между ними».

С этой целью авторы обращения предлагают:

– не разрывать военных соглашений с Россией, из которых США выводит Трамп; вернуть практику времён «холодной войны», когда США и СССР обсуждали вместе все глобальные вопросы безопасности и совместно устраняли наиболее серьёзные угрозы;

– в целях укрепления ядерной стабильности продлить действующий договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, сохранить договор по открытому небу;

– восстановить нормальные дипломатические контакты между странами, что должно стать главным приоритетом для Белого дома и Конгресса. Ибо «нет никакого смысла для двух стран, обладающих властью уничтожить друг друга и в течение 30 минут покончить с цивилизацией из-за отсутствия полностью функционирующих дипломатических отношений. ... Мы нуждаемся в них как в вопросе безопасности, чтобы свести к минимуму ошибочные представления и просчёты, которые могут привести к нежелательной войне».

Подписанты предостерегают от того, чтобы проблемы в отношениях России и Украины ещё больше ухудшали отношения США с Россией. Для этого властям США предлагается способствовать снижению накала противостояния между Киевом и Москвой.

Также авторов доклада беспокоит сближение России и Китая в наиболее опасных для США аспектах, и на это сближение, по мнению авторов доклада, влияет антироссийская политика США. В письме указывается, что нейтрализовать такое сближение будет очень трудно, но Вашингтон должен ставить такую цель.

В письме утверждается, что нарастающие антироссийские санкции только усиливают внутреннее объединение российского общества вокруг своего руководства. Поэтому бесконечно усиливать давление на РФ бессмысленно и для США невыгодно.

Властям США предлагается сосредоточить внимание на адресных санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, приближающие к приемлемому для Вашингтона разрешению конфликтов. Вместо открытого давления на Россию в письме предлагается вполне в духе демократов – сторонников «мягкой силы» – усиливать работу с российскими правящими кругами и внутренней оппозицией. Это, по мнению подписантов, должно обеспечить изменение позиции России по конкретным вопросам в выгодном для США направлении.

В конце следует необычный для политических кругов США, тем более, близких к демократам, вывод: «Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели её видеть. Мы должны полностью использовать наши сильные стороны, но быть открытыми для дипломатии». Авторы уверены, что так можно вывести отношения между США и Россией «на более конструктивный путь».

Есть все основания предполагать, что реальная политика новой администрации на российском направлении и в связанных с ним вопросах (прежде всего, украинском), будет перестраиваться в духе этих предложений. Следует учесть, что «российское расследование» было инструментом внутриполитической борьбы демократов против республиканской администрации Трампа. В этом качестве оно исполнило свою роль, и вряд ли будет использовано при решении конкретных проблем в американо-российских отношениях и на восточно-европейском направлении в целом.

У демократической администрации Байдена на российском направлении не будет таких ограничений, какие были у Трампа в результате «российского расследования» демократов. Это создаёт предпосылки для решения целого ряда мировых проблем и проблем двусторонних отношений, которые не могли решиться при Трампе. Воспользуется ли ими Байден – отдельный вопрос.

Отсутствие связей демпартии с нефтегазовым бизнесом и иные, чем у Трампа, финансово-экономические интересы могут ослабить противодействие США российско-европейскому проекту «Северный поток-2», что также выгодно России.

Вероятная политика новой администрации в конфликтных точках вроде Донбасса, которые потенциально могут перерасти в большую войну, также может формироваться в духе упомянутого выше письма. Тем более что при администрации Обамы, где Байден отвечал за украинское направление, политика была достаточно гибкой.

С одной стороны, действуя в духе либерального интервенционизма, администрация Обамы-Байдена проигнорировала российские интересы, добилась смены власти в феврале 2014 года на Украине и подталкивала Киев к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины.

С другой – Джо Байден и госдепартамент усиленно убеждали Киев не применять силу в Крыму, отчитывали Порошенко за самоуправство с диверсантами на крымском участке российско-украинской границы, а затем активно содействовали подписанию Минских соглашений, прекративших активную фазу вооружённого конфликта. Джо Байден и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии в администрации Обамы Виктория Нуланд добивались от украинских властей закрепления в конституции особого статуса за неподконтрольной территорией Донбасского региона и выполнения Минских соглашений. С этой целью поддерживался регулярный диалог в формате Нуланд – Сурков. В конце 2015 года Байден, выступая в Раде, убеждал депутатов пойти на глубокую децентрализацию, приводя в пример федеративное устройство самих США.

Для объективной оценки следует видеть реальную причину стремления США прекратить в это время вооружённый конфликт в Донбассе. При продолжении военного сценария практически неизбежное поражение киевского режима повлекло бы, с высокой вероятностью, распад Украины. В этом случае большая часть фрагментов украинской территории вошла бы в орбиту влияния России, чего США допустить не могли.

Видимо, поэтому администрация Обамы отказывалась поставлять Киеву летальное оружие. Эти и иные подробности стали известны из обнародованных на Украине и в США записей телефонных переговоров Байдена – тогда вице-президента США – с главой киевского режима Порошенко.

Во время нынешней предвыборной кампании Байден обещал, что Украина получит «необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие». Однако пока непонятно, насколько реальны эти намерения. Вполне вероятно, что это была громкая риторика в рамках избирательной кампании.

Поэтому нельзя исключать, что будущая демократическая администрация может вернуться к вопросу компромиссного завершения конфликта в Донбассе, чтобы снять угрозу военного сценария.

В этом контексте не исключено возвращение администрации Байдена к давлению на Киев с целью реальной децентрализации Украины, что сдвинуло бы с места предоставление ДНР/ЛНР особого статуса.

Вполне вероятной является также попытка приглушить откровенно враждебные выпады со стороны Украины в адрес России. Сейчас пока маловероятно, что украинские власти согласятся на внесение особого статуса в Конституцию и прочие шаги, которые определены Минскими соглашениями, но ситуация в дальнейшем может измениться.

Есть основания предполагать, что попытки США каким-то образом испортить российско-китайские отношения будут продолжены и при администрации Байдена. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости» 3 ноября подтвердил, что СВР фиксирует попытки различных представителей американской власти и государственного департамента в беседах со своими партнёрами обсуждать провокационные тезисы, «чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество».

Для этого США при Трампе пытались воздействовать только на одну сторону – на Россию, потому, что отношения с Китаем были подорваны торговым конфликтом. При вероятном президенте Байдене США, видимо, попытаются сгладить наиболее конфликтные вопросы в отношениях с КНР и нормализовать отношения хотя бы на дипломатическом уровне.

Поэтому администрация Байдена, чтобы расколоть российско-китайское сотрудничество, возможно, будет оказывать воздействие на обе стороны – на Китай и Россию, используя методы информационно-психологических операций («стратегических коммуникаций», как сейчас модно это называть на Западе).

В итоге сейчас нет оснований для однозначного вывода об ужесточении антироссийского курса США в случае избрания Байдена президентом. Но иллюзий быть не должно. Независимо от партийной принадлежности понимание властями США собственной безопасности исключает существование в мире по-настоящему суверенных и независимых государств. Игнорирование сложившегося международного порядка, как показывает пример администрации Трампа, обернулось ростом напряжённости в мире. Но и насаждение США либерального порядка в других странах при администрации Обамы, в которой Байден был вице-президентом, также сопровождалось конфликтами и войнами.

С тех пор никаких принципиальных изменений в идейных установках демократов не произошло. Скорее всего, администрация Байдена будет проводить более предсказуемую внешнюю политику, частично вернётся в многосторонние соглашения, особенно связанные со стратегической стабильностью. Но США при Байдене будут активнее вмешиваться во внутренние дела суверенных государств с целью смены или дестабилизации политических режимов. В каком соотношении и в каких случаях будут при этом использоваться жёсткие методы (военная агрессия и угрозы) и методы «мягкой силы» (культурного и политического влияния), пока сказать трудно.

Таким образом, при администрации Байдена исчезают одни вызовы для России, но появляются другие.

К новым вызовам можно отнести, более чем вероятное возобновление США активной работы с прозападной оппозицией в России. Также администрация Байдена будет изо всех сил пробовать расколоть внутри себя российские правящие круги. На угрозы с этой стороны следует обратить самое пристальное внимание.

Можно уверенно прогнозировать настойчивые попытки продвигать в России весь пакет антигосударственных и «толерантных» человеконенавистнических идей. Это будет делаться традиционными для демократов «тонкими» средствами культурной политики, изощрёнными идеологическими и информационно-психологическими провокациями через вбрасывание идейных, политических, ценностных и культурных смыслов, раскалывающих российское общество и власть...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Царь-миротворец... |

В Государственном Историческом музее открылась выставка, посвященная одному из самых знаковых правителей России.

«Александру III судьба отвела чуть более 13 лет правления. За это время он старался вывести Россию из бедственного политического и экономического положения, поставив при этом задачу сохранения и укрепления самодержавной власти. Император всячески поощрял интерес к истории собственной страны, старался поддерживать дух национального самосознания, патриотические чувства, гордость за свое Отечество. Задача нашей выставки – раскрыть образ Александра III и как государя, и как человека», – сказал на открытии Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

Одной из центральных тем выставки стала, конечно, государственная деятельность Александра III. Основным приоритетом внешней политики император считал сохранение мира для России – на протяжении всего его правления страна ни разу не участвовала в вооруженных конфликтах. Демонстрируемые впервые архивные документы отражают сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке.

Несмотря на ведение мирной политики, Александр III с большим вниманием относился к вопросу укрепления мощи армии и флота – по его знаменитым словам, «единственных союзников России». На выставке представлены образцы огнестрельного оружия и до недавнего времени секретные свидетельства стратегических намерений императора на Черноморском флоте.

При Александре III перевооружила армию и флот, в первую очередь, Черноморский. В армии появилась новая форма, пошитая в русском стиле. Многим офицерам такие мундиры пришлись не по вкусу. По их мнению, в них они мало чем отличались от простых мужиков. Но Александр любил именно русский стиль.

Важными результатами его внутренней политики стали экономический рост, процветание культуры и науки. Император стоял у истоков создания Исторического музея – первого музея национальной истории России, в котором и проходит сегодняшняя выставка.

В царствование Александра III было начато строительство Транссибирской магистрали – крупнейшего транспортного проекта в мировой истории. В экспозиции представлены акварельная панорама художника П.Я. Пясецкого, на которой можно видеть этапы появления Сибирской железной дороги, а также мемориальные предметы, имеющие отношение к этому событию.

Отдельное место в экспозиции занимают предметы, раскрывающие личность императора, его мировоззрение, человеческие качества и отношения в семейном кругу.

«Милый папа, поздравляю тебя с "имининнами"», – пишет с ошибками своему отцу императору Александру II будущий император Александр III. А пока он ученик. Вот его учебные тетради. В экспозиции много таких не парадных деталей придворной жизни.

Среди экспонатов и табели оценок, и детское оружие, и рабочее кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а также живописные полотна кисти выдающихся русских художников В.А. Серова, В.Е. Маковского и Н.Д. Дмитриева-Оренбургского.

В Херсонесе Таврическом проводятся археологические раскопки. Александр III был почетным председателем Императорского русского исторического общества. Известны случаи, когда он буквально из своего письменного стола доставал документы и передавал обществу для публикации.

«Цесаревич Александр глубоко интересовался историей российской государственности, отчасти благодаря твердым знаниям отечественной истории, отечественной культуры, он смог лучше понять и подлинные интересы Российского государства и сделать все от него зависящее для процветания России», подчеркнул директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, побывавший на открытии.

Несмотря на мирное царствование и важные для развития России проекты, такие, как строительство Транссибирской магистрали, Александр III писал в дневниках том, что его много ругают и, вероятно, только потомки оценят его царствование. И то правда: до конца этого года в Гатчине, где император проводил много времени, планируется открыть памятник Александру III. Он создан на основе сохранившихся эскизов скульптора Паоло Трубецкого...

Выставка продлится до 28 февраля 2021 года.

P.S. Несмотря на то, что Музейный комплекс закрыт для посещения до 15 января 2021 г., общение продолжается на ресурсах ГИМ-онлайн. Так, к выставке «Александр III. Царь-миротворец» подготовлен специальный онлайн-проект.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Нежная говядина... |

Простой, не хлопотный рецепт вкуснейшей говядины тушеной с овощами и сметаной. Нежное, сочное мясо не оставит равнодушным никого. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Нежная говядина»:

Говядина — 800 г.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Помидор (Крупный) — 1 шт.;

Огурец маринованный (Крупные) — 2 шт.;

Чеснок — 1 зуб.;

Сметана (С горкой) — 2 ст. л.;

Специи (По вкусу соль, молотый перец).;

Масло растительное — 4 ст. л.;

Кинза (Сушеная) — 1 ст. л.;

Сельдерей черешковый (Сушеный) — 1 ч. л.;

Паприка сладкая — 0.5 ч. л...

Рецепт «Нежная говядина»:

Гуляш из говядины с солеными огурцами:

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Как умирали шальные императрицы России... |

Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы I. В представлении Николая Ге, художника XIX века.

Век XVIII в России стал веком шальных императриц, эпохой галантности. В этот век в играх престолов побеждали ловкие дамы, но образ жизни "шальной императрицы" становился причиной их смерти.

Екатерина I (1684-1727)

Правление вдовы Петра Великого было недолгим, она царствовала всего два года. Ее правление стало началом эпохи дамского века в России.

Парадный портрет Екатерины I, императрице 33 года.

Рис. Ж.-М. Натье (1717)

Причиной смерти Екатерины I называют ее страсть к балам, кутежам и алкоголю, которые подорвали ее здоровье. Она была царицей «из народа» и любила простые развлечения. Этой простотой служанка польского происхождения (как указывает ее фамилия Сковронска, Skowrońska) привлекла внимание императора.

Она не была обучена грамоте, но обладала природным живым умом. Екатерина стала верным соратником Петра, поддерживая его прогрессивные замыслы. Царица следовала за мужем даже в военные походы:

«Наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…» - восхищался император смелостью супруги.

Конный портрет Екатерины I с арапчонком. Императрица сопровождала мужа и в военных походах.

Рис. Георгий Грот.

Понимая величие своего статуса императрицы, Екатерина относилась с равнодушием к фавориткам супруга. Как писал в мемуарах Генрих Фридрих Бассевич: «Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интрижками Августа; но зато и он, рассказывая ей об них, всегда оканчивал словами: ничто не может сравниться с тобою».

После смерти супруга Екатерина взошла на престол благодаря интригам Меньшикова в 1725 году. Она пыталась продолжить замыслы Петра, которые он не успел осуществить, но придворные соблазны оказались слишком велики. Царица ложилась спать в пять утра, проводя вечера и ночи в увеселениях. Придворный день и ночь поменялись местами.

«Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствиям до такой степени, что это отзывается на её здоровье… Так как она чрезвычайно полна и ведёт жизнь очень неправильную, то думают, что какой-нибудь непредвиденный случай сократит её дни» - говорили современники.

Как писал французский дипломат о здоровье Екатерины 12 апреля 1727 года: «Императрица до того ослабела, так изменилась, что её почти нельзя узнать».

По одной из версий причиной смерти императрицы стало воспаление легких, по другой – туберкулез.

Портрет Екатерины работы Карела де Моора (1717 год), выглядит реалистичнее портрета Натье.

«Днём 5 мая 1727 г., на пике одного из приступов кашля, возникло обильное кровохарканье с примесью гноя — видимо, произошло опорожнение полости, образовавшейся в лёгком. Положение государыни стало быстро ухудшаться.

Наступила суббота, 6 мая 1727 г. Екатерина Алексеевна тихо угасала. Днём начался бред. Кончина последовала около девяти часов вечера. Императрица Екатерина Алексеевна умерла в возрасте 43 лет» - как пишет историк Н.И. Павленко.

Екатерина желала передать престол по наследству своей дочери Елизавете, но дворцовые интриги князя Меньшикова не позволили ей осуществить задуманное. После смерти матери Елизавета оказалась на долгие годы отстранена от престола.

В. Рихтер в «Врачебных замечаниях о последней болезни и кончине императрицы Екатерины I» пишет: «Существует мнение, что душевное беспокойство было причиной её последней болезни, а также то, что она скончалась от яда, данного рукой врача».

Луи Каравак изобразил царицу Екатерину в ночной рубашке

Анна Иоановна (1693-1740)

Императрица Анна Иоановна была племянницей Петра Великого, дочерью его брата.

Она взошла на престол после смерти малолетнего императора Петра II, внука Петра Великого. Ее правление продолжалось 10 лет.

Портрет-гравюра молодой императрицы Анны Иоановны

Любимыми развлечениями царицы были шутовские дурачества.

«Все три сиятельные шута каждое воскресенье забавляли ее величество: когда государыня в одиннадцать часов шла из церкви, они представляли перед нею из себя кур-наседок и кудахтали. Иногда государыня приказывала им барахтаться между собою, садиться один на другого верхом и бить кулаками друг друга до крови, а сама со своим любимцем Бироном потешалась таким зрелищем. Обыкновенно стрельбищные и шутоломные забавы происходили перед обедом» - пишет историк Н.И. Костомаров.

Шуты в спальне Анны Иоановны в представлении Якоби (художник XIX века)

Фрейлин Анна Иоановна подбирала из болтушек, которые развлекали ее шутками и разговорами. Поиск шутниц-забавниц осуществлялся приближенными императрицы:

«Авдотья Ивановна! Поищи в Переяславе у бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Новокщенову; хотя, как мы чаем, уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сороку и так же говорливы, как та Новокщенова, или как были княгини Настасия и Анисья, и буде сыщешь хоть девки четыре, то прежде о них отпиши к нам и опиши, в чем они на них походить будут» - из письма императрицы.

Правление Анны Иоановны проходило под влиянием ее фаворита Бирона, который решал судьбы подданных.

Как отмечали современники, императрица внимательно следила за своим здоровьем.

Как писал в своих «Записках о России» К. Манштейн, «обыденная жизнь императрицы (Анны Иоанновны) была очень правильная. Она всегда была на ногах ещё до 8 часов. В 9 она начинала заниматься со своим секретарём и с министрами; обедала она в полдень у себя в комнатах. Летом императрица любила гулять пешком; зимой же играла в биллиард. Слегка поужинав, она постоянно ложилась спать в 12-м часу».

Парадный портрет императрицы Анны Иоановны.

Рис. Луи Каравак

Внезапный недуг поразил Анну Иоановну в сентябре 1740 года.

В начале октября 1740 года царица слегла в постель, жалуясь на острые боли в животе.

Перепуганный Бирон не отходил от постели императрицы: «увидев, что императрица лекарство с великой противностью принимает, а часто и вовсе принимать не изволит, припадал к ногам Е.и.в., слёзно и неусыпно просил, чтобы теми определёнными от докторов лекарствами изволили пользоваться. А больше всего принуждён был Е.в. в том докучать, чтоб она клистер себе ставить допустила… к чему напоследок и склонил» - пишет историк Е.В. Анисимов.

По воспоминаниям современников, императрица Анна Иоанновна (племянница Петра I) видела фигуру своего двойника.

Этот двойник дважды являлся царице. Первый раз за год до смерти. Анна Иоанновна увидела сама себя на троне и, приняв двойник за ряженую самозванку, закричала:

«Колите её!»

Фантом исчез, превратившись в дым, перепуганная царица потеряла сознание.

Второй раз двойник Анны Иоанновны первыми увидели гвардейцы-стражники в тронном зале дворца. Зная, что императрица только что удалилась в свои покои, солдаты сообщили Бирону о странной гостье, похожей на государыню.

Фаворит предложил царице пройти в тронный зал, дабы разоблачить самозванку, которая с дурными намерениями решила заморочить людям головы.

Войдя в зал, Анна Иоанновна спросила двойника:

«Кто ты? Зачем ты пришла?»

Двойник молча отступила назад и поднялась на ступеньки трона.

«Это дерзкая обманщица! Вот Императрица! Она приказывает вам, стреляйте в эту женщину!» - велел Бирон солдатам.

Молчаливый фантом исчез.

«Это моя смерть!» - произнесла Анна Иоанновна и удалилась к себе.

Через несколько дней царица умерла.

17 (28) октября 1740 года императрица Анна Иоановна скончалась в возрасте 46 лет. По свидетельству медиков: «Вскрытие показало, что врачи ошиблись в диагнозе: на самом деле в почках образовались камни, один из которых запер мочевой пузырь, что вызвало воспаление».

Портрет работы неизвестного художника

Анна Леопольдовна (1718-1746)

Анна Иоановна завещала престол своей родственнице Анне Леопольдовне и ее малолетнему сыну Иоанну.

Анна Леопольдовна

Правление Анны Леопольдовны длилось год, в 1741 году ее свергла Елизавета – дочь Петра Великого.

Анна Леопольдовна с мужем принцем Брауншвейгским содержалась под стражей. У них за пять лет заключения родилось трое детей.

Бывшая государыня умерла 8 (19) марта 1746 года в возрасте 27 лет во время пятых родов от родильной горячки, которую в народе называли «огневица».

Елизавета I Петровна (1709-1761)

Продолжила традиции своих предшественниц, проводя свободное от государственных дел время в балах и кутежах с молодыми фаворитами.

Парадный портрет императрицы Елизаветы Петровны

При царице Елизавете считалось дурным тоном появляться при дворе дважды в одном и том же наряде (это относилось и к дамам и к кавалерам). На выходе слуги ставили клеймо на наряды гостей, чтоб лишить возможности явиться с этой одежде второй раз. В гардеробе самой царицы было 15 тысяч платьев.

Однако, Елизавета Петровна оставила о себе хорошую память, ее царствование было спокойным для подданных. Как отмечал историк Ключевский «С правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания».

Современники писали, что она «озарила век своей блистательной улыбкой».

Елизавета I в Царском селе в представлении художника Е. Лансере (1905 год)

Биограф Казимир Валишевский писал о противоречивой натуре царицы: «Беспорядочная, причудливая, не имеющая определённого времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьёзное занятие, чрезвычайно фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и широко гостеприимная».

Подобный образ жизни сказался на здоровье царицы. К указаниям медиков Елизавета относилась также противоречиво, иногда строго следовала указаниям, иногда – отказывалась исполнять.

Парадный портрет Елизаветы Петровны (1750 год)

Рис. Луи Каравак