-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Лето - сезон рагу... |

Рагу может быть как и основным блюдом там и прекрасным дополнением к гарниру © / Татьяна Руденко / АиФ

Овощное рагу – лёгкое в приготовлении, полезное всем независимо от возраста и состояния здоровья блюдо. Вариаций его множество, сочетаний продуктов масса. Рецепты для семейного обеда и вкусного ужина.

Рагу без мяса

Рагу бывает вегетарианское и мясное. Этот рецепт для тех, кто предпочитает овощи мясу или приверженец раздельного питания.

- Кабачок - 1 шт.,

- Лук репчатый - 1 шт.,

- Картофель - 6-7 шт.,

- Помидоры - 3-4 шт.,

- Чеснок - 4-5 зубчиков,

- Растительное масло - 4 ст. л.,

- Соль и специи по вкусу

Овощи помыть. Морковь натереть на крупной тёрке, лук мелко порезать. Кабачок и картофель порезать кубиками. Перец измельчить соломкой.

Разогреть казан с растительным маслом. Обжарить лук до прозрачности. К луку добавить морковь. Тушить 7 минут на слабом огне. В казан добавить кабачок, картофель и перец одновременно. Тушить около получаса, помешивая, на слабом огне до готовности картофеля. После чего следует добавить измельченный помидор и мелко порезанный чеснок, а также специи и соль. Тушить еще 7 минут. Для полной готовности рагу должно еще настояться около часа. Подавать на стол, предварительно украсив зеленью...

Французское рагу

Предприимчивые французы придумали для овощного рагу несколько схожих названий.

Если вы собираетесь приготовить французский рататуй – то это будет рагу с кабачками, а если рататоли - то с баклажаном.

- Лук – 2 шт,

- Перец сладкий - 2шт.,

- Баклажан -2 шт.,

- Бульон или вода - 150 мл.,

- Растительное масло – 3ст. л.,

- Помидоры - 4 шт.,

- Базилик, укроп, соль и специи по вкусу

Овощи помыть, почистить. Баклажан порезать кубиками и положить вымачиваться в солёную воду на 15 минут. После чего воду нужно слить. Лук мелко порезать и пассировать на растительном масле, добавить баклажан и тушить 10 минут. Порезать помидоры и добавить их в казан. Добавить бульон или воду и тушить под закрытой крышкой 20 минут. Посолить, добавить измельченный чеснок и специи.

Перед подачей рекомендуется украсить блюдо зеленью и сыром. Такое рагу отлично сочетается с гарнирами из риса или макарон...

Запеченное рагу с курицей

- Куриные бедрышки - 4 шт. (или одна куриная грудка),

- Баклажан - 1 шт.,

- Кабачок - 1 шт.,

- Перец болгарский - 2 шт.,

- Картофель - 3 шт.,

- Помидоры - 2 шт.,

- Лук репчатый- 1 шт.,

- Чеснок - 3 зубчика,

- Масло растительное - 4 ст. л.,

- Петрушка, базилик, укроп, соль и специи - по вкусу

Овощи помыть и почистить. Баклажан и картофель нарезать кубиками, вымочить в соленой воде 15 минут. Кабачок и перец порезать крупно. Морковь нарезать кружочками. Измельчить лук, чеснок и зелень. Все порезанные овощи и зелень перемешать в отдельной посуде. Добавить соль и специи. На противень равномерно выложить порезанную куриную грудку или цельные куриные бедрышки. Мясо укрыть ровным слоем овощей. Запекать в духовке 30 минут. За несколько минут до готовности сверху на противень выложить кусочки крупно порезанных помидоров. Запекать еще 10 минут. Готовые овощи должны быть мягкими, но не разваливаться...

Рагу в горшочках

- Свинина - 700 г,

- Картофель - 5 шт.,

- Лук - 1 шт.,

- Морковь - 1 шт.,

- Перец болгарский - 1-2 шт.,

- Помидоры - 2-3 шт.,

- Сметана - 200 г,

- Сыр - 200 г,

- Перец черный, соль, зелень - по вкусу.

Мясо порезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, оставить мариноваться минут на 30.

Подготовить овощи: картофель очистить и нарезать небольшими кубиками, лук измельчить, морковь натереть на крупной терке, перец нарезать небольшими кубиками или брусочками, а помидоры нарезать полукольцами.

Выложить всё в горшочки слоями: на самое дно положить картофель, чуть посолить и смазать немного сметаной или майонезом. Далее слой моркови и болгарского перца. Потом помидоры. Посолить и уложить слой лука. Сверху выложить маринованное мясо и хорошо смазать сметаной. Добавить немного воды и запекать при температуре 220 градусов 30-35 минут с закрытыми крышками. Затем снять крышки и присыпать тертым сыром, отправить горшочки без крышек обратно в духовку на 30 минут...

Рагу с капустой в рукаве

- Картофель – 500 гр.,

- Капуста – 100 гр.,

- Куриные окорочка – 2-3 шт.,

- Томатная паста – 2 ст. л.,

- Морковь – 1 шт.,

- Лук – 1 шт.,

- Петрушка, растительное масло, соль и специи.

Картофель помыть и почистить, крупно порезать. Капусту нашинковать, лук и морковь порезать кружочками. Мясо порезать на кусочки средних размеров 3-5 см, смешать с овощами и зеленью. Соединить все ингредиенты в одной миске и хорошо вымешать. Выложить массу в рукав для запекания. Рукав плотно закрыть клипсами и отправить в духовку на 30-35 минут.

Кстати:

- Овощи для рагу лучше предварительно обжарить, это не позволит им превратиться в жидкую массу.

- Овощи, которые не требуют длительной термической обработки, а также свежую зелень, лучше добавлять в конце приготовления.

- Для придания рагу красивого золотистого цвета можно использовать томатную пасту или помидоры

- Чтобы постное овощное рагу стало более питательным, можно добавить в него обжаренную на сковороде муку...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Бумеранг майданных прожектов... |

С давних пор между нашими странами установились стабильные, взаимозависимые экономические связи. Достаточно сказать, что, например, в технологической и сбытовой кооперации ныне участвуют свыше половины белорусских производственных мощностей и около 25% — российских, что имеет также очевидную социальную значимость. Потому бесспорно, что перебои в этой кооперации, и тем более её срыв, абсолютно не в интересах обеих сторон.

Именно российский рынок остаётся главным импортером-потребителем продовольственного сырья и готового продовольствия Белоруссии. Так, в РФ издавна поступает до 70% объема белорусского экспорта свинины, говядины и продукции птицеводства; до 85% — мясопродуктов; минимум 90% — поставок молочной продукции, 80% — сливочного масла, до 75% — овощей, фруктов, ягод и продуктов их переработки. При этом фактическая белорусская доля в обеспечении внутрироссийского спроса на эти товары вовсе не «символическая»: она варьируется, по ряду профильных оценок, от 8 до 15%.

Рынки же стран Запада фактически закрыты для белорусов — в основном, по понятным политическим причинам. И, несмотря на политические «авансы», расточаемые западными политиками белорусской оппозиции о, якобы, свободном доступе любой белорусской продукции на их рынки, теми же политиками ничего конкретного не предлагается.

Впрочем, и другие страны бывшего СССР, где пришли к власти, скажем так — непророссийские политические силы, и поныне «отстранены» от поставок своей готовой продукции на Запад. Разумеется, кроме сырья. К тому же, в объеме белорусского экспорта сырьевая продукция занимает мизерную долю, не более 20%. Это минимальный показатель по сравнению со всеми другими странами экс-СССР. Так что, Минску явно не повезёт в случае попыток переориентации белорусского экспорта на Запад.

Характерная особенность белорусского продовольственного экспорта в Россию состоит в том, что, с учетом всех расходов по поставкам, хранению и аренде торговых объектов в РФ, товары белорусского агропрома на 15-25% дешевле российских аналогов и минимум на треть дешевле — аналогов из дальнего зарубежья.

Что обусловлено, прежде всего, существенным государственным субсидированием белорусского АПК (как и большинства других отраслей страны). Поэтому белорусские продукты, во-первых, пользуются высоким спросом в РФ: сегодня они в крупных объемах реализуются в 70 субъектах нашей страны — против 55-ти в середине 2010-х. А во-вторых, упомянутые ценовые пропорции способствуют тому, что российские производители вынуждены земедлять рост цен на свою продукцию, аналогичную белорусской.

В то же время, если предположить, что «Белоруссия разорвет отношения с Россией, то продадут ли белорусы свои товары в Европе? В этом большие сомнения, — отмечает российский экономист Ольга Самофалова. — Показателен «опыт» Украины, для которой Евросоюз установил (и ужесточил в последние годы. — А.Б.) жесткое квотирование по многим товарам». Эксперт подчеркивает, что «Европа пустит к себе только те товары и только в тех объемах, которых ей самой не хватает, чтобы конкуренты — в лице или украинской, или белорусской продукции — не навредили их собственным фермерам. Тот же подход и к продукции промышленной группы».

Схожее мнение и у Галины Баландиной, эксперта Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС: «Доля России в совокупном объеме экспорта белорусских товаров — более 40%: это весьма существенный объем. Потому Белоруссия не сможет с легкостью заменить российский рынок в случае сокращения и, тем более, внезапного прекращения экспорта в Россию». В этой связи, по оценке Г. Баландиной, «в условиях COVID-карантина сбои во взаимопоставках показали, как сокращение обоюдного товарооборота может негативно повлиять на отдельные отрасли».

Между тем сбои в белорусских поставках — не только в РФ — уже наблюдаются; под вопросом оказался график реализации многих проектов в сфере инвестиционно-технологической кооперации Белоруссии с РФ и рядом других стран, в том числе с другими странами ЕАЭС-СНГ.

Эксперт также отмечает, что «с точки зрения макроэкономики «белорусская экономика, конечно, в большей степени зависит от России, чем экономика России от Белоруссии. Но оценивать экономическую взаимозависимость государств, только сопоставляя масштабы экономик, было бы неправильно».

В то же время многие эксперты — российские, белорусские, зарубежные — акцентируют внимание также на традиционной роли Белоруссии как кратчайшего, притом наименее затратного транзитного коридора в Европу практически для всех российских товаров. И его России сложно будет заместить, если этот маршрут вдруг подорожает, а то и вовсе станет временно недоступным.

По последним имеющимся оценкам, доля транзита через Белоруссию в объеме внешнеторговых перевозок РФ в Европу превышает 25%. Причем железнодорожное и автомобильное сообщение между Калининградской областью и другими регионами РФ по кратчайшему маршруту и с наименьшими расходами возможно только по белорусско-литовскому коридору.

Заметим, в этой связи, что именно в Белоруссии с середины 90-х — минимальные грузотранзитные тарифы для России и других стран СНГ по всем видам транспорта/перевозок и по всем грузам.

В том числе, по перевозкам с Калининградским эксклавом. Нелишне напомнить, что Минск уже не первый год косвенно сдерживает взвинчивание Литвой «калининградских» транзитных тарифов: взамен увеличивается белорусский внешнеторговый транзит через Литву (особенно через литовские порты), периодически снижаются тарифные расценки для её внешнеторгового транзита через Белоруссию. Всё это пока сохраняется.

Имеется много и других примеров схожей взаимозависимости, точнее — взаимной сопричастности экономик обеих стран. Бесспорно, выгодной обеим сторонам. Поэтому очень хочется надеяться, что столь стратегические факторы белорусско-российских отношений не будут опрокинуты политиканской конъюнктурой...

|

|

Лучше Лукашенко, чем Сорос... |

Мятеж против законного президента Белоруссии вызвал огромный резонанс по всему миру, а особенно – в соседних государствах. Закономерно, что его активно поддержали украинские националисты, финансируемые глобальными структурами.

Известный украинский нацист, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук открыто заявил в социальных сетях: «Наши люди, украинцы в Минске. Добирались почти сутки, и с третьей попытки удалось заехать, но не из Украины. Интернет лежит, мобильный работает через раз. Сейчас уже связались с группами сопротивления кровавому режиму Лукашенко». Из многих других источников известно, что украинские боевики задействованы в самых жестоких нападениях на правоохранителей и других беззакониях. Тем не менее немалая часть белорусских участников «мирных протестов» продолжает вполне искренне заявлять, что в Минске – «не майдан», отрицая всякое сходство и связь с киевскими беспорядками…

Сам Мосийчук – известный коррупционер и жулик, и обычно не участвует в политических разборках бесплатно. Однако часть украинских националистов вполне искренне поддерживает мятежных «соросят» Минска и примкнувших к ним местных «полезных идиотов».

Я не выдержал, и прокомментировал в сети «Фейсбук» метания этих несчастных следующим образом: «Если “кровавого промосковского диктатора” скинут, то белорусскую землю и заводы возьмет себе прогрессивный человек Сорос, который уволит большую часть их сотрудников. Победивших нерабов станут периодически сажать под карантинный арест без права выхода, будут их колоть неизвестно какими вакцинами и чипировать, но демократично. А белорусскую землю и заводы возьмет себе прогрессивный человек Сорос.

Так что демократия может победить, и тогда Белоруссия вступит в гордую семью “отъевропеенных” народов.

РБ, безусловно, ждет такое же экономическое процветание, как Украину и Грузию с их европейскими зарплатами... А еще по Минску колоннами пойдут воины света с красивыми радужными флажками и изображениями “лечебной” конопли.

Сорос прийдэ, порядок наведэ! Радуйтесь и веселитесь по этому поводу…».

Разумеется, этот ироничный комментарий не вразумил одержимых сторонников «эуропэйского выбора», ответивших мне обычной для них нецензурной бранью. Самые заядлые майданщики будут всегда скакать на тех же революционных граблях, а потом, после провала своих иллюзий, станут вопить о том, что они «не за это стояли на Майдане»…

Как всегда, на стороне госпереворота выступили и слуги Ватикана. При этом католические епископы обычно открыто выступают на стороне цветной революции только тогда, когда ее победный исход уже предрешен (хотя их рядовой клир и миряне участвуют в ней всегда с самого начала). Можно вспомнить, например, о том, как в феврале 2014 года на Украине униатский митрополит Шевчук публично стал обличать «диктатора» Януковича, а его партнер – анафема Денисенко демонстративно отказался от президентской награды.

И вот – недавнее сообщение: католический митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и представителям власти на разных уровнях с призывом «прекратить насилие в стране». Обращение архиепископа опубликовано на портале Сatholic.by.

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы и творит насилие», — пишет митрополит.

Кстати, о мирных демонстрациях, за коих столь трогательно заступился христианнейший поляк митрополит Тадеуш. В интернете появилось видео, где видно, как мирные митингующие, пользуясь численным преимуществом, мирно забивают омоновцев дубинками и арматурой. При этом в этой записи слышно, что сторонники «эуропэйского» выбора, как обычно, используют высокий штиль зэков и вопят в адрес правоохранителей: «Мочи их на ...». Кстати, эти, как их обзывают, «псы кровавАго рЫжима» ведут себя, как овцы, просто стоят, закрывшись щитами, хотя по европейским и американским нормам имеют полное право применить оружие при такой явной угрозе их жизням. Замечу, что данное видео было размещено в назидание людям, как надо поступать с правоохранителями на Telegram-канале Nexta Live, который стал одним из рупоров организаторов беспорядков.

Да и по всей Белоруссии происходило то же самое: «злые омоновцы» обычно просили «мирных митингарей» разойтись с незаконных митингов, перестать блокировать улицы и дать проезд простым людям. За это добрые митингари начинали бить злодеев арматурой и дубинками.

А «злодеи»-правоохранители оказывали сопротивление, порой закономерно «перегибая палку», ведь их жизни и здоровье находились под большой угрозой… И если мечты «протестантов» о свержении Лукашенко сбудутся, то спустя всего каких-нибудь несколько лет минские омоновцы будут бить только «плохих»: противников массовой «прихватизации» земли и «гей-парадов».

Одобрительная реакция на белорусский мятеж со стороны украинских националистов и католиков закономерна: им главное – «скакать» против Русского мира, а последствия они предвидеть просто не способны в силу своих скромных умственных способностей. Хуже то, что минский майдан, как в свое время – киевский, стали активно поддерживать и некоторые лица, считающие себя русскими националистами. Некоторые, например, говорят о том, что смена Лукашенко на Тихановскую – это все равно, что смена Порошенко на Зеленского, которые все русофобы. Но на самом деле смену Лукашенко на Тихановскую можно сравнить только со сменой Януковича на Порошенко, при котором Украина стала радикально русофобским и милитаристским государством.

Конечно, и при Лукашенко в Белоруссии, увы, порой делались шаги, недружественные России. Однако те, кто пытаются его свергнуть, неизмеримо хуже. И это хорошо понимают трезвые русские патриоты, живущие в Белоруссии.

Интересно, что даже пострадавший от гонений Андрей Евгеньевич Геращенко – русский писатель-патриот, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников, публично объявил о том, что снова голосует за Лукашенко.

Он четко объяснил, почему так: «27 июля 2020 года Светлана Тихановская заявила о том, что Белоруссии не нужно Союзное государство с Россией. Такую же позицию, как я понимаю, занимают и сторонники Бабарико и Цепкало, так как “объединённый штаб” не выступил с опровержением. Мы стали свидетелями единой кампании, развязанной под руководством кураторов из США и ЕС, при поддержке контролируемых ими антироссийских либерально-прозападных сил в России, которым всем вместе не даёт покоя угроза укрепления Союзного государства России и Белоруссии с перспективой освобождения Украины от власти правящей там хунты и её присоединения к нашему союзу. А супруги Тихановские, Бабарико, Цепкало, Черечень, Канопацкая, Дмитриев – это не более чем “кукольный театр”.

Впервые за многие годы, послушав всё это “бродячее шапито”, я решил твёрдо вновь голосовать за Лукашенко, к чему призываю и всех остальных.

Но и власти нужно сделать выводы, повернуться к народу, пересмотреть непопулярные решения – этот бродячий “кукольный театр” через некоторое время вернётся и будет петь ещё красивее, сделав выводы из своих провалов 2020 года».

Не могу не согласиться с уважаемым Андреем Геращенко.

Можно долго говорить о негативных поступках Лукашенко, о провалах дипломатов РФ в Белоруссии, которые не способствовали созданию там сильных прорусских движений. Но сейчас надо хотя бы удержать ситуацию от прихода радикально антирусских сил.

И в этой связи вспоминается известный военный теоретик, офицер Белой армии с немецкими корнями Е.Э. Месснер, который стал автором известного термина «мятежевойна». Он справедливо утверждал, что весь мир в XX веке был захлестнут своего рода всемирной революцией, войной бунтарей против всего традиционного: от привычных человечеству государственных институтов до религии и семьи.

Причем война эта часто происходит не в виде прямых боестолкновений, а в виде борьбы за контроль над сознанием людей, над экономикой и культурой.

Без сомнения, будь Месснер жив сейчас, он назвал бы попытку госпереворота в Белоруссии частным случаем такой мятежевойны:

«Оператика мятежевойны шагает по таким фазам: деморализация, беспорядки, террор, постепенная вербовка в революционность, перестройка душ… Стратегия мятежевойны имеет конечной целью разрушение структуры, а “разрушенное государство не может быть восстановлено, мертвый не может быть пробужден к жизни” (Сунь-цзы)… Надо отказаться от веками установившихся понятий о войне. Надо перестать думать, что война – это когда воюют, а мир – когда не воюют. Можно быть в войне, не воюя явно… Много происходит в мире непонятного, если смотреть через призму устаревших понятий о войне; но взгляд через новую призму – мятежевойны – прояснит многое… надо перестать называть беспорядками то, что является оперативными и тактическими эпизодами мятежевойны».

Заметим, что беспорядки в Белоруссии сопровождаются как бы мирной пропагандой против всего русского, христианского, консервативного, и ее рупорами часто выступают не только нацисты-«змагары», но и местные сектанты, радикальные феминистки и содомиты, борцы за легализацию проституции и наркотиков.

Все эти движения финансируются из бюджетных денег США и ряда стран Евросоюза, а также из средств Сороса. Цель кукловодов проста: стравить Белоруссию с РФ, сделать первую орудием НАТО, искоренить в ней православную веру и традиционную мораль.

При этом Месснер говорил, что мятежевойна в мире зашла настолько далеко, что можно только стараться удерживать ситуацию от скатывания в хаос, а обратить назад очень сложно. В случае с Белоруссией очевидно, что стратегически там надо взращивать реально прорусские силы, однако сейчас нужно решить горящие тактические вопросы – спасти то, что есть. В противном случае данная территория в недалеком будущем станет протекторатом НАТО, как Украина...

|

|

Есть линия, которую переступать нельзя... |

Решение о бомбардировке было принято президентом Трумэном, который немногим ранее сменил на посту умершего от болезни Рузвельта. Это был первый в истории сброс атомной бомбы, за которым спустя несколько дней, 9 августа, последовал второй — на город Нагасаки, что страшным образом положило конец Второй мировой войне.

Хиросима — город на юге Японии, важный промышленный и портовый центр. В ту пору там также располагался важный военный штаб, ответственный за оборону южной части острова. Город Хиросима насчитывал 340 тыс. жителей, из которых 250 тыс. умрут в результате этой трагедии: 75 тыс. мгновенно — утром 6 августа 1945 года, остальные — через недели, месяцы и даже годы. Сегодня в Хиросиме проживает 1,2 млн человек, город восстановлен, однако память об этом трагическом дне в нём по-прежнему жива.

Напомним исторический контекст. Зачем нужна была эта атомная бомба, продемонстрированная самым неожиданным образом (до тех пор она хранилась в строжайшем секрете)? Две бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели, якобы, целью приближение капитуляции Японии, союзницы нацистской Германии, которая всё ещё оказывала сопротивление.

Немногим ранее Япония отказалась подчиниться ультиматуму союзников, поставленному по итогам Потсдамской конференции. Ультиматуму, требовавшему от нее безоговорочной капитуляции. Важно упомянуть об этом, поскольку японские власти действительно несут часть ответственности за эту трагедию.

Тем не менее именно американский президент, если можно так сказать, «нажал на кнопку», посылая бомбардировщик B-29 сбрасывать бомбу под названием «Little Boy» — американцы сами дали ей такое название — мощностью 15 килотонн (тротила), которая стерла Хиросиму.

Цель Трумэна, разумеется, заключалась в том, чтобы положить конец мировой войне, но ещё и в том, чтобы со всей очевидностью продемонстрировать свою мощь, в том числе и собственным союзникам, и СССР.

Однако посланный таким образом сигнал был страшен. Можно сказать, что речь шла о вступительном аккорде новой войны. Именно с этого момента между союзниками она и начнётся — холодная война, которая продлится до 1980-х годов.

2 сентября 1945 года безоговорочной капитуляцией Империи Восходящего Солнца официально закончилась Вторая мировая война. Постепенно будет строиться новый миропорядок, и его строительство начнется уже с момента Ялтинской конференции. В частности, появится ООН. Однако Хиросима и Нагасаки, разумеется, оставят свой след в истории.

На самом деле, речь здесь идёт о военном преступлении — именно так можно квалифицировать эту бомбардировку — за которое, нужно подчеркнуть, американцы никогда не извинятся. Разумеется, нацистская Германия и Японская империя в ходе этой мировой войны сами совершали страшные военные преступления, но с нравственной точки зрения победитель стал победителем, применив атомное оружие. Конечно, причиной послужила несговорчивость японцев, однако решение президента Трумэна, тем не менее, заставляет задаться вопросом: оправдывает ли цель средства? Сам я из тех, кто считает, что цель порой оправдывает средства, однако существует некая грань, линия, переступать которую нельзя. В Хиросиме и Нагасаки эта линия была пересечена.

С политической точки зрения стоит вспомнить, что применение атомной бомбы определённо вписывалось в намерение США — которое они никогда не отрицали и которого, как мы видим, они будут и дальше придерживаться. То есть — навязать миру однополярность во главе Америкой, в ущерб многополярности, которая является залогом мира и соответствует духу Ялтинской конференции.

Необходимо также подчеркнуть, что применение этой атомной бомбы создает условия для разработки доктрины, которую возьмёт на вооружение Франция, в частности, генерал де Голль. Этой доктриной, разработанной французским генералом, была доктрина сдерживания.

Она остается фундаментом национальной оборонной стратегии и современной Франции, являясь основополагающим элементом национального суверенитета.

К этой доктрине, как мы сегодня видим, горит желанием приобщиться и Германия, надеющаяся воспользоваться членством в ЕС и союзом с Францией, чтобы в какой-то степени разделить с ней стратегию ядерного сдерживания. Однако это попросту невозможно, поскольку стратегия ядерного сдерживания являясь основополагающим элементом национального суверенитета.

Вот что можно вкратце рассказать с французской точки зрения, что лично я могу сказать, об этой ужасной трагедии — атомной бомбардировке Хиросимы, а затем и Нагасаки. Мы должны помнить об этом, поскольку живём в опасном и сложном мире, баланс сил в котором, как мы видим ежедневно, может снова быть поставлен под угрозу.

6 августа 1945 года, 75 лет назад, произошло первое боевое применение ядерного оружия. По сию пору не умолкают споры – что это было – грозное возмездие коварному врагу, суровая военная необходимость или акт глобального устрашения, рождающейся сверхдержавы? Ответ на этот вопрос не утратил своей актуальности и по сей день, спустя три четверти века. В ходе конференции, проведенной Фондом изучения исторической перспективы и Российским историческим обществом, на него попытались ответить ученые из России, США, Великобритании, Японии, Китая, Франции и других стран.

Мероприятие привлекло к себе внимание СМИ и общества. В связи с этим «Столетие» публикует некоторые из докладов иностранных участников конференции...

Жак Огар — глава консалтинговой компании в области стратегической разведки EPEE в Париже, старший офицер французских вооружённых сил в отставке (Франция).

|

|

Рожденный в одесских катакомбах... |

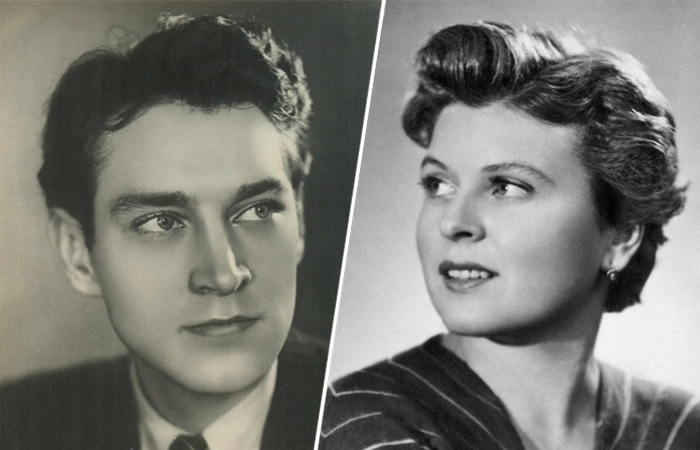

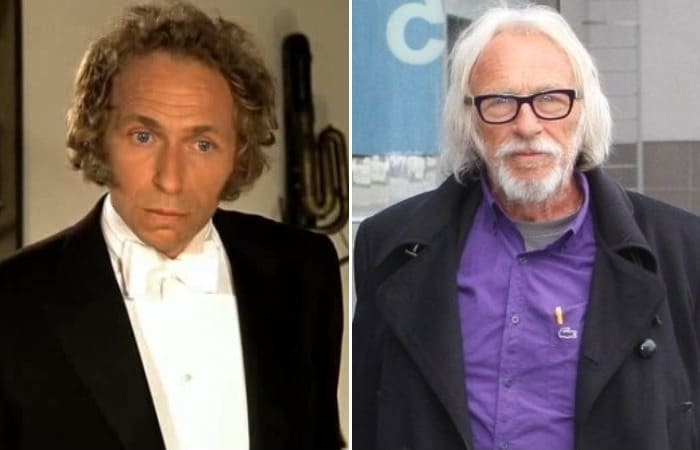

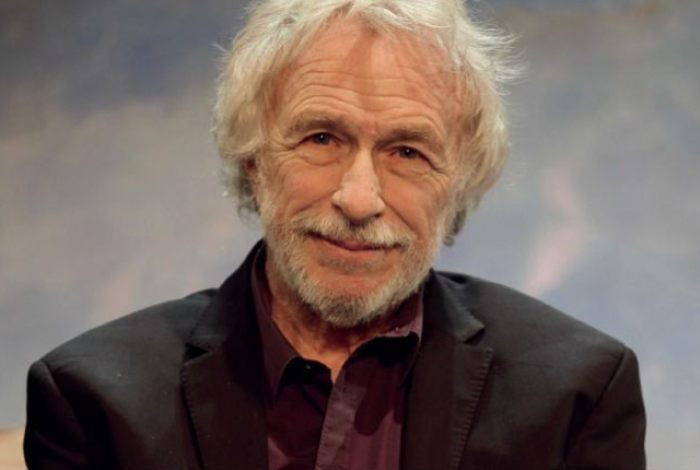

16 августа ушел из жизни Николай Николаевич Губенко, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», последний министр культуры Советского Союза, режиссер и сценарист, замечательный российский и советский актер театра и кино, яркий общественный деятель. Русский патриот, «уникальный по верности, чести, совести и любви к России человек», говоривший «мы исповедуем консервативные ценности», ушел, не дожив одного дня до своего 79-летия.

Он запомнился широкому зрителю сначала своими ролями в кино, но более всего пронзил сердца советских кинозрителей щемящим фильмом «Подранки» — поколенческой болью послевоенной безотцовщины.

Николай Губенко родился в начале Великой Отечественной войны, 17 августа 1941-го, во время бомбежки. Отец его был военным летчиком, бортмехаником бомбардировщика ТБ-3; погиб в бою под Ворошиловградом (Луганском) в 1942 г. До Великой Отечественной войны мать работала главным конструктором Одесского крекинг-завода, была повешена в 1942 г. за отказ сотрудничать с немецкими оккупантами, есть также сведения, что она укрывала евреев от фашистов.

Губенко говорил: «Я — не историк, не философ, а человек, рожденный в 1941 году, в катакомбах Одессы.

Война лишила меня родителей, и государство под названием СССР взяло на себя обязательства по отношению к 19 миллионам осиротевших детей, включая меня. Ничего иного, кроме благодарности стране, разумеется, с осознанием ошибок, которые неизбежны для каждого строя, я не испытываю.

Я — не оголтелый поклонник идеологии коммунизма, как думают некоторые мои коллеги, но оголтелый поклонник справедливости».

У Николая было три сестры и брат. Из пяти детей семейства Губенко только Коле удалось сохранить фамилию — братьев и сестер забрали соседи. Сам же Николай остался с дедушкой и бабушкой по материнской линии.

В 1947 г. его дед, нацепив Георгиевский крест, пошел с Николаем в военкомат. Попав в кабинет военкома, дед уведомил, что его внук — сын погибшего в бою советского офицера и попросил взять в военную специальную школу. В доказательство способностей шестилетний внук был поставлен на стул и отчеканил отрывок из стихотворения «Бородино» Лермонтова. Колю определили в 5-й Одесский детдом, где он впервые попробовал, по его словам, потрясающе вкусный борщ со сметаной, а позже перевели в Суворовское училище с углубленным изучением английского языка.

Николай с детства был артистичен — в шестом классе посреди урока в шутку пропел: «Смейся, паяц!», за что получил прозвище Артист. Вскоре записался в школьный театральный кружок.

В Суворовском училище готовили офицеров-переводчиков, но у Николая судьба сложилась иначе. По окончании училища он поступил в театральную студию при Доме актера. Самой запоминающейся ролью, сыгранной на этой сцене, был Бельведонский в пьесе «Баня» по Маяковскому.

Губенко недолго пробыл в студии. В 1958 г. был зачислен в труппу вспомогательного состава Одесского театра юного зрителя (основная труппа составляла 32 человека, а во вспомогательном составе был один Губенко). На сцене Одесского ТЮЗа он исполнял эпизодические роли и в массовке. В одном из спектаклей сыграл сразу девять (!) ролей.

В 1964 г. Губенко окончил актерский факультет ВГИКа, занимаясь также в Государственном цирковом училище.

Дебютом молодого Н. Губенко в кино стала убедительная роль Николая Фокина в ленте Марлена Хуциева «Застава Ильича».

В фильме, рассказавшем о молодежи 1960-х, использовались документальные кадры вечеров поэзии в Политехническом музее, где участвовали известные поэты-«шестидесятники» Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, а также фронтовики Борис Слуцкий, Григорий Поженян и Булат Окуджава. В эпизодических ролях фильма зрители увидели будущих звезд отечественной режиссуры: Андрея Тарковского, Александра Митту, Андрея Кончаловского.

В связи с резкой критикой этого фильма Хрущевым картина была подвержена изрядной цензуре — сокращению эпизодов, изменению ключевых сцен, правке сценария и диалогов. Хуциев вспоминал: «Поправок в фильме было много. Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены». Изменению было подвержено даже название: фильм вышел на экраны в 1965 г. (хотя начинали снимать в 1962 г.) под названием «Мне двадцать лет». В год премьеры его увидели 8,8 млн советских зрителей.

Губенко успешно продолжил свою актерскую деятельность в кинематографе: в 1964 г. снялся в фильмах «Пока фронт в обороне» и «Пядь земли», в 1965 г. сыграл одну из главных ролей в фильме «Когда улетают аисты», в 1966 г. — главную в фантастической комедии «Последний жулик», в 1967 г. блестяще отыграл военного министра Блюхера в ленте «Пароль не нужен», в 1969 г. сыграл в фильме А. Кончаловского по мотивам романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо».

После 1970 г. Губенко стал пробовать себя как режиссер — в короткометражной драме «Настасья и Фомка» и ленте «Братья Макаровы».

В 1971 г. Губенко снял фильм «Пришел солдат с фронта» с Михаилом Глузским в главной роли. Кинолента о трудных послевоенных судьбах наших соотечественников имела большой успех не только у простого зрителя — за этот фильм в 1972 г. Н. Губенко удостоился премии Ленинского комсомола, а в 1973-м — Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Однако самым ярким, главным в судьбе стал фильм Н. Губенко «Подранки» (1976). В этой киноленте Губенко выступил не только актером и режиссером, но и сценаристом. Фильм во многом автобиографичен, вторит судьбе самого создателя картины: герой сюжета, писатель Алексей Бартенев, нелегкой судьбы — его родители погибли в войну, когда ему не было еще и года.

Алексей возвращается в город, где проходило его детство и хочет найти своих родных братьев, которых он не помнит… В качестве эпиграфа к сценарию Губенко взял слова Александра Твардовского: «Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете». А в качестве эпилога сам Губенко читает за кадром грустные стихи Геннадия Шпаликова:

По несчастью или к счастью,

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищешь,

Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно

Я бы запретил

И прошу тебя, как брата,

Душу не мути.

А не то рвану по следу

Кто меня вернет?

И на валенках уеду

В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю

Там, где — боже мой,

Будет мама молодая

И отец живой...

О фильме «Подранки», о теме личностного разлома Губенко однажды сказал в интервью: «Да, наполовину этот фильм – автобиография. Мы отсмотрели тринадцать тысяч мальчишек из детдомов и из интернатов. На их лицах видно, что это дети брошенные, несчастные, часто — озлобленные на всю жизнь (…) Три сестры и брат, о существовании которых я узнал шестнадцати лет от роду, так и не стали для меня близкими. Мы потеряли друг друга в годы войны, мне тогда было всего одиннадцать месяцев, поэтому я, конечно, ничего не помнил и долго даже не догадывался о родне. Их усыновили чужие люди, дали им свои фамилии, а я всю войну провел с дедом, маминым отцом. Позже, когда все выяснилось, мы встретились. Потом виделись еще несколько раз, но очень непродолжительно. Сестры, кажется, периодически общаются, они все-таки были постарше во время войны, а мы с братом так и остались отрезанными ломтями. Одна сестра живет в Одессе, другая — на Колыме, третья — в Донецке…».

Позже Губенко снял проблемные фильмы «Из жизни отдыхающих», а также «И жизнь, и слезы, и любовь…», которые вместе с «Подранками» считают своеобразной трилогией.

В этих трех фильмах в главных ролях была задействована супруга Н. Губенко, замечательная актриса Жанна Болотова (народная артистка РСФСР, 1985 г.; лауреат Государственной премии СССР, 1977 г.), с которой он познакомился еще во время учебы во ВГИКе. Она стала ярким и своеобразным кинематографическим талисманом режиссера.

В постсоветские времена Губенко скажет: «Жанна полностью разделяет мои взгляды, воспринимает близко к сердцу все, что происходит с друзьями и со страной. Для нас сейчас несчастные годы. Чувствуешь, что Родина ушла. Иногда кажется, будто ты в эмиграции. И главное — твои аргументы никто не хочет слышать. Нельзя так поступать с людьми: я имею в виду ветеранов, пенсионеров, которые обеспечили потенциал страны. Раньше русская культура утверждала, что “человек человеку брат”, а сейчас все больше художников внушают нам, что “человек человеку волк”. Таков сегодня заказ денежного мешка. Талант, служащий злу, — страшная сила, и в массовом сознании нашего народа царит хаос. Многие поверили, что не в правде Бог, а в силе, и пошли на конфликт со своей совестью. Это национальная трагедия. Похоже, власть не отдает себе отчета в том, что вопросы морали, социального благоразумия, совести, этики — производные от культуры…». И продолжит:

«Знаете, о чем я думаю? Опыт последних десятилетий заставляет сделать тяжелый вывод: разрушение русской культуры стало системным. Оно не сводится к частным утратам и повреждениям. Смысл его — развал мировоззренческой основы русского народа. Наша культура — объект войны…».

С 1980 г. Губенко вернулся в Театр драмы и комедии на Таганке. Там он, в звездном актерском таганском ансамбле, отыграл немало крупных ролей: Печорин в «Герое нашего времени», Пугачев в постановке «Пугачев», Летчик в «Добром человеке из Сезуана», Годунов в «Борисе Годунове» и др.

С января 1987 г., после кончины режиссера Анатолия Эфроса, Губенко стал главным режиссером и художественным руководителем Театра на Таганке, фактически оставив кинематограф ради театра. В 1988 г. он снял свой последний фильм «Запретная зона», после чего ушел из кино.

С 1989 по 1992 гг. Николай Николаевич был министром культуры СССР.

В 1992 г. — был избран президентом Международной ассоциации содействия культуре.

В начале 1990-х в Театре на Таганке разгорелся творчески-организационный конфликт, обернувшийся расколом труппы. Как сообщали в апреле 1992 г. СМИ, «скандал в Театре на Таганке перешел в новую фазу: 28 марта Юрий Любимов уволил Николая Губенко. Губенко не согласился и 29 и 30 марта сыграл спектакль “Владимир Высоцкий”. 2 апреля Губенко не пустили на работу, а спектакль отменили…».

Губенко нелицеприятно прокомментировал инцидент: «Причиной конфликта является, прежде всего, контракт, который Любимов хотел утаить от труппы и с помощью которого собирался приватизировать театр. Но театр муниципальный, и Юрий Петрович — не единоличный хозяин. Первый раз он продал труппу в 1983-м, когда остался в Англии, сейчас он продает ее за валюту. Но наш коллектив — это не ансамбль НКВД, в котором Любимов плясал восемь лет, и методы Берии здесь не годятся».

Это происходило на наших глазах. Из-за неразрешимого конфликта Губенко основал театр «Содружество актеров Таганки», куда вслед за ним ушла часть труппы. Однако, к счастью, в ноябре 2011 г. руководители обеих «Таганок» «выпили мировую». «Я очень рад, что мы с Николаем Николаевичем встретились, нашли общий язык и заключили мировую. Нам делить нечего, мы будем обмениваться площадками и артистами. И, возможно, в будущем возникнет идея совместной постановки», — отметил после встречи Валерий Золотухин.

В новом российском кинематографе Губенко себе места не нашел, оставшись на патриотических позициях:

«Наши киногерои променяли российское подданство на американское, приняв их невежественную, отвратительную, порочную, насильственную цивилизацию диктатуры денег за эталон. Эту-то цивилизацию нам и хотят привить вместо диктатуры совести».

С 1995 г. Николай Николаевич ушел в политику, где начал активную деятельность — в декабре был избран депутатом Госдумы второго созыва как кандидат от Компартии России. Поработал заместителем председателя Комитета по культуре, в 1996 г. возглавил Комитет по культуре и туризму, в 1997 г. вошел в Президиум ЦК КПРФ. С 2004 по 2006 гг. состоял в Совете при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

В 2005 г. Н. Губенко избрали в Московскую городскую думу. 21 октября 2009 г. он занял пост заместителя председателя Московской городской Думы.

Николай Николаевич Губенко многого добился в общественной и политической деятельности, оставаясь верным своим убеждениям. Одесский протоиерей Владимир Корецкий написал в Фейсбуке: «Заметит ли Одесса, что 16 августа в “путь всея земли” ушел ее сын?».

Фото сайтов Интернета и автора

|

|

Страна восходящей угрозы... |

Япония больше никогда не примет участие в войнах, объявил в прошлую субботу премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции. Именно 15 августа 1945 г. император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. (Процедура подписания акта о полной и безоговорочной капитуляции состоялась позже, 2 сентября). Хотелось бы поверить в искренность заявления японского премьера, да мешает ряд обстоятельств, длиной в несколько десятилетий, свидетельствующих о намерениях обратного толка.

В тот же день, например, 15 августа, четыре министра совершили паломничество в токийский храм Ясукуни. Там хранятся списки японских солдат, павших во время войн, начиная с середины XIX века, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946 — 1948), подобного Нюрнбергскому. Среди паломников был также министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. Премьер-министр воздержался от посещения храма, однако направил ему ритуальное подношение.

Храм Ясукуни считается символом японского милитаризма. Посещение его официальными лицами и даже подношения вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея, других азиатских государствах, пострадавших от японской агрессии в годы Второй мировой войны, как личное оскорбление. Для России это тоже своего рода знаковое событие, тем более в сочетании с визитом в храм министра по делам «северных территорий», как в Японии называют российские южные Курилы. На днях на одном из таких «спорных», по определению японцев, островов Кунашире произошло событие, которое вызвало очередной всплеск русофобских настроений в Японии.

Общественность Страны восходящего солнца возбудилось оттого, что в г. Южно-Курильске, расположенном на этом, самом южном в Большой Курильской гряде и самом близком к Японии острове, открыли памятную доску. И что же так сильно ранило японские души? Высеченное на изготовленной из бетона доске высказывание императора Николая I: «Где русский флаг раз поднят — там он спущен быть не может».

Судя по всему, это событие не получило бы столь широкого резонанса, если бы месяцем ранее в том же Южно-Курильске на центральной площади не появился памятный знак. Тоже из бетона, что означает — на века. С символикой РФ и строками из ст 67 Конституции о нерушимости российских границ.

Знак был установлен молодежью островов Кунашир и Шикотан при содействии местных властей уже на второй день после голосования по поправкам к Основному закону РФ. Учитывая притязания Японии на южнокурильские острова, отмечал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, именно поправка о запрете на отчуждение российских территорий стала сильным мотивационным фактором во время голосования. Общее настроение жителей города выразил Сергей Киселев, когда, проголосовав, сказал: «Мы все пришли на участки, чтобы поставить точку в территориальном вопросе. Поправки помогут больше никогда не поднимать спор о том, кому принадлежат Курилы».

В Японии явно очень расстроились из-за того, что теперь Россия не будет даже обсуждать территориальные вопросы. Для России, подчеркнем, никаких «территориальных вопросов» к Японии нет, как нет и проблемы «мирного договора», которую японцы тоже постоянно будируют. Да он нам и не нужен. Живем же без мирного договора с Германией.

Тем не менее нельзя не обращать внимания на тот факт, что лозунги вроде таких как «Курилы и южный Сахалин — это территория Японии! Отступать нельзя ни на шаг!» давно прижились в японском обществе.

Теперь СМИ стали публиковать материалы о том, что «Россия дала пощечину Японии», «Русские ставят на «северных территориях» знаки с цитатами из Конституции» и т.д. в том же духе. Для поддержания интереса местного населения к надуманной проблеме «возвращения» принадлежащих России южных Курил власти северного острова Японии Хоккайдо предложили организовать в октябре — ноябре сего года «воздушные поминальные туры вокруг “северных территорий”».

Изречение российского императора тоже не осталось без ответа. Японцы еще раз «всем миром» вспомнили разгром Красной армией Квантунской армии в 1945-м, когда СССР «вероломно напал» на них, разорвав пакт о ненападении. Многие обыватели, если не большинство, искренне верят этой фальшивке, как с годами многие поверили и в то, что атомные бомбы в августе 1945-го на Хиросиму и Нагасаки сбросили самолеты не США, а Советского Союза. В массе своей японцы считают, что в ответ на «российскую агрессию» страна должна обзавестись ядерным оружием.

Правда, пока политики и японская пресса не обсуждают возможность возврата «северных территорий» военным путем. Когда они могут перевести эту тему в плоскость реализации — а ведь могут, если посмотреть на их исторический опыт, — трудно сказать. В настоящее время японская военная доктрина рассчитана на оборону своей территории, прежде всего от России и Китая, желательно с помощью США.

Однако премьер-министр страны Синдзо Абэ намерен кардинальным образом изменить военный статус страны, в том числе и через полное реформирование военной сферы. В марте он сделал заявление о том, Япония готова внести в свою конституцию соответствующий пункт о вооруженных силах.

Как известно, после подписания акта о полной и безоговорочной капитуляции Япония взяла на себя ряд обязательств в области вооружений и военной инфраструктуры. Так, в 9-й статье конституции страны, принятой в 1947 г., указывается, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся». Тем не менее Япония с помощью и при поддержке США сформировала «силы самообороны». И хотя они носят такое название, фактически это полноценные вооруженные силы страны. Очевидно, что Страна восходящего солнца не собирается оставаться пассивным наблюдателем возможных изменений в геополитике и как минимум в своем регионе готовится играть роль влиятельной военной силы.

Японская газета «Асахи симбун» указывала, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) обернется появлением новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Сейчас Вашингтон рассматривает такую возможность. При этом прогнозируется, что американцы будут готовы за три — семь лет развернуть на своих базах новейшие ракеты средней дальности. Также сообщалось: «Новые ракеты планируется разместить на острове Гуам, на территории Японии и Филиппин. То есть в радиусе действия американских ракет окажется не только Китай, но и Дальний Восток с частью Сибири. Этот фактор также может сказаться на отношениях Токио и Москвы». Добавлю: не просто скажется, а окажет мощное воздействие на безопасность японского государства, так как на него в качестве предупредительной меры обязательно будут направлены ракеты и другое соответствующее ситуации оружие стран-соседей, и Россия здесь не будет исключением.

В плане реализации «ракетной» темы правительство Японии в декабре прошлого года приняло решение поставить на вооружение «сил самообороны» два американских комплекса «Иджис Эшор». Делается это под прикрытием разговоров о необходимости «защититься от баллистических ракет Северной Кореи».

Потому, дескать, эти системы будут развернуты в префектурах Акита и Ямагути. Но реально эти системы представляют открытую угрозу и нашей стране, о чем не раз предупреждало японцев руководство РФ. Дальность полета этой ракеты составляет более 2 тыс. км, а до Владивостока от Ямагути, между прочим, около тысячи.

Но основным противником для Токио представляется все же не Россия, а Китай, к отражению «возможной агрессии» которого Япония активно готовится и наращивает дальность поражения своими вооружениями. Заметим, что до ближайшей китайской территории расстояние гораздо больше, чем до российских островов.

Япония, естественно, предполагает ведение основных боевых действий на море и в воздухе. Да и для того, чтобы «сапог» японского солдата ступил на вражескую территорию, нужны соответствующие плавсредства. Отсюда и перераспределение ресурсов от сухопутных войск «самообороны» к флоту и военно-воздушным силам. Лучше всего обстоят дела у японцев с флотом. Собственно, так и должно быть у островного государства. У него имеется 20 неатомных подлодок, 2 легких авианосца под F-35В с коротким взлетом, 2 вертолетоносца и 44 эсминца и фрегата. Но эсминцев только 8, остальное — малые и большие фрегаты. Много противолодочных самолетов, как американских, так и своих. У Японии вторая в мире по численности и, возможно, даже первая по качеству противолодочная авиация. Сегодня безоговорочно справиться с Японией на море способны только США. И только с большими потерями. Китай, возможно, тоже смог бы, но встает вопрос о качестве его техники. Флот вроде британского или любого иного морского государства японцы просто пустят на дно. У России иная стратегия — она не делает ставку на флот.

При этом ряд военных аналитиков предполагает, что Япония в кратчайшие сроки, от нескольких месяцев до года, способна многократно увеличить свою военную мощь. Нынешние «разрешенные» вертолетоносцы достаточно легко превращаются в авианосцы за счет возведения взлетного трамплина. Не отказываясь от американской программы постройки истребителей пятого поколения F-35 (а это армада числом в 190 самолетов), японцы сейчас совершенствуют и свой истребитель MitsubishiF-3. Таким образом, оборонительная доктрина Японии, в которой предусмотрено, что безопасность Стране восходящего солнца обеспечивают войска США, чьи многочисленные базы официально находятся здесь с 1957 г., заметно трансформировалась. Уже сейчас Токио хочет обзавестись собственными крылатыми ракетами, способными достигать Северной Кореи и Китая. По дальности поражения они вполне могут представлять опасность не только для так называемых спорных островов, в число которых Япония включает российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, но и материковой части России.

Прежде всего, речь идет о перспективной крылатой ракете с дальностью действия в 400 км и сверхзвуковой скоростью в 3 Маха, которую активно разрабатывает министерство обороны Японии. Предполагается, что такими ракетами, способными уничтожать как надводные корабли, так и наземные цели, будут оснащены истребители собственного производства F-3 и американские F-35, которые уже имеются на вооружении ВВС Японии. Утверждается, что подобная разработка будет первой в стране, а план по созданию собственных крылатых ракет с клеймом «Made in Japan» включен в новый план обороны и начнет финансироваться с этого года. При этом уже в 2023 г. ракеты начнут массово поставляться в японские ВВС и ВМФ.

Но с кем, собственно говоря, готовится воевать Страна восходящего солнца? С КНДР и КНР — здесь все понятно: исторические враги. Но изменения в военной политике Японии предполагают нанесение ответных ударов (Япония безъядерная страна). Более того, она предусматривает «ответные» удары еще при подготовке северокорейцев к нападению, скажем, на стадии заправки ракет топливом. Без сомнения, это превентивный удар, но никак не оборонительный (ответный).

Между тем газета Yomiuri, которая и сообщила о разработке новых ракет, открыто заявила, что основная задача этих ракет — вернуть «оккупированные» острова. И это не просто из разряда многолетней риторики японцев о «северных территориях». Можно вспомнить хотя бы слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который не так давно заявлял, что «возвращение южных Курил произойдет на глазах нынешнего поколения».

Впрочем, ключевым признаком по-настоящему сильной военной машины является ядерное оружие. У Японии его нет. Но специалисты едины во мнении, что на создание ядерной бомбы этой стране нужно не более одного года. Количество делящихся материалов, которыми располагает Япония, исчисляется десятками тонн. Это позволяет ей в короткие сроки произвести до 6000 тысяч ядерных боезарядов. А высокий научно-технический потенциал Японии дает возможность скрытно их производить, обслуживать, хранить, моделировать испытания на суперкомпьютерах и при наступлении политической необходимости произвести испытательный взрыв. В экспертном сообществе говорят, что японское ядерное оружие находится на «отверточной» стадии: осталось скрутить отверткой комплектующие, и бомба готова.

Явно не без намерений легитимировать реалии, правительство Японии заявляет, что конституция страны ни в коей мере не запрещает ни обладание ядерным оружием, ни его применение. О чем было сказано в официальном письменном ответе кабинета министров на запрос одного из депутатов японского парламента. В то же время правительство указывает на действующие в Японии три неядерных принципа, которые запрещают: иметь, производить или ввозить ядерное оружие на свою территорию. Однако эти принципы не имеют силы закона, носят характер декларации правительства и, следовательно, могут быть отменены или пересмотрены кабинетом министров, отмечается в том же ответе депутату. Очень похожим путем вел когда-то Германию ко Второй мировой войне Гитлер, обходя и отменяя различные международные запреты, наложенные на страну после ее поражения в Первой мировой. Японцы тоже хотят реванша?

Так, еще в 1970-х гг. японцы испытали малогабаритную ракету-носитель «Лямбда-4» и на ней вывели в космос небольшой спутник. В отличие от ракет СССР и США, «Лямбда» была очень маленькой твердотопливной ракетой. Уже тогда стало понятно, что японский потенциал позволяет не просто произвести баллистическую ракету, но еще и твердотопливную. С тех пор японцы произвели тысячи таких «гражданских» ракет, в основном метеорологических. А, например, ракеты SS-520 могут подниматься до 1000 км с грузом в пару сотен килограммов. Это не нужно ни для чего, кроме как для отработки твердотопливных двигателей для будущих баллистических ракет. Японцы потом, видимо, поняли, что заигрались, и стали позиционировать эту ракету как сверхмалую ракету-носитель, но такие носители невыгодны экономически и для реального освоения космоса не нужны. А вот доставить некий «груз» до Хабаровска по баллистической траектории — это, что называется, без проблем…

Но для будущей супердержавы этого мало. Надо как минимум достать до Москвы и Пекина. И эту проблему японцы тоже де-факто решили. Япония стала одной из ведущих космических держав.

Ее космический аппарат садился на астероид и доставил вещество оттуда на землю, а ракеты-носители отличаются исключительной надежностью. Таким образом, к переходу в «ядерный клуб» японцы готовы и технологически, и ресурсно, нужно только политическое решение и несколько лет работы.

Пока Токио вряд ли отважится решать с Москвой проблемные вопросы с помощью военной силы. У России на ее дальневосточных рубежах есть ряд преимуществ перед любым агрессором или даже коалицией агрессоров, одно из которых — атомные подводные лодки. Тем не менее с японскими субмаринами проблемы будут: их немало, и они очень неплохи, но ни крылатых ракет, ни сверхзвуковых противокорабельных (ПКР) на них нет. При этом японский флот крайне уязвим перед нашими тяжелыми сверхзвуковыми ПКР типа «Вулкан», «Гранит» и «Оникс». А ведь уже появились гиперзвуковые Х-32, «Кинжал», «ГЗУР», «Циркон», в сравнении с которыми американский даже ЗРК «Иджис» выглядит как рогатка против винтовки. Российские острова сегодня прикрываются дивизионами береговых комплексов «Бастион-П» с ПКР «Оникс» и дивизионами комплексов «Бал» с ПКР «Уран-У». Только они делают наши берега неприступными. Это не считая сотни тяжелых ракет в залпе у кораблей и атомных подводных ракетоносцев флота, авиации, в том числе дальней. И самое главное — Россия в случае реальной угрозы может приенить тактическое ядерное оружие.

Американцам выгодно держать Токио на коротком поводке. Территориальные споры Японии с Китаем и Россией служат поводом напоминать японской элите, что именно Соединенные Штаты являются главным гарантом и защитником японского суверенитета.

О том, что этот суверенитет на самом деле ограничен военными базами США и искусственным, навязанным американцами территориальным спором с Россией, в Токио не позволяют себе публично говорить, хотя, конечно, прекрасно понимают, насколько унизительно положение Японии, и мечтают о самостоятельности.

Но для того чтобы снять проблему «северных территорий», Японии нужно просто честно разобраться со своим прошлым и перестать называть оккупантов союзниками, а соседей — врагами.

Однако в обозримом будущем столь радикальные метаморфозы даже не просматриваются. И нам надо, наконец, начать говорить правду, а не убаюкивать себя россказнями о «совместной хозяйственной деятельности» на Курильских остовах и «щедрых японских инвестициях в российскую экономику». Их нет и не будет.

Традиционно улыбаясь и кланяясь, японцы все послевоенное время со свойственной им скрытностью укрепляли свою мощь. И пока мы с тревогой смотрели на приготовления НАТО к войне с нами в Европе, на наших восточных рубежах поднялся военный гигант.

Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что по военной мощи Япония входит в пятерку самых сильных стран мира. Нам стоит об этом постоянно беспокоиться. И не забывать, что в прошлом веке мы воевали с Японией пять раз. Это — Русско-японская война (1904 — 1905), интервенция японцев на наш Дальний Восток (1918 — 1922), отражение японской агрессии в районах озера Хасан (1938) и реки Халхин-Гол (1939), наконец, — Вторая мировая война.

И нам нужно хорошо думать над тем, где и чем могут закончиться японские приготовления. Характерная деталь к размышлению: с апреля 2019 г. японские подлодки начали обнаруживать у Камчатки, чего раньше никогда не было...

|

|

Особенно вкусная капуста с луком и мукой на сковороде... |

Это замечательное, простое, очень быстрое, бюджетное блюдо из обычной капусты. Ну прям очень бюджетно получается!

Этот рецепт очень выручает, когда нет времени готовить что-то серьезное, да и когда с финансами не очень. Кстати, такое капустное блюдо едят с огромным удовольствием даже те, кто капусту не любит. Проверено не один раз.

Итак, для блюда из капусты нам понадобится:

300 гр. капусты (половина небольшого кочана).

100 гр. муки.

240 гр. лука (1 крупная луковица).

1 ч.л. разрыхлителя (можно заменить на соду)

Специи и соль - по вкусу.

2 ст.л. растительного масла в тесто + для жарки.

Приготовление.

В первую очередь нужно измельчить капусту. Я уже давненько нашла быстрый способ, просто натираю капусту на обычной тёрке. Получается великолепный результат, а главное БЫСТРО. Можно конечно и блендером воспользоваться, если имеется.

капуста белокочанная

Лук нужно мелко нарезать, либо потереть на терке, либо измельчить в блендере. Выбирайте любой способ.

лук

Добавляю к капусте и луку муку, разрыхлитель, черный перец, соль, и ещё я возьму из специй "Итальянские травы". Перемешиваю.

*Вместо разрыхлителя можно взять 0,5 ч.л. соды (погасите её лимонным соком или уксусом).

Добавляю теперь растительное масло и снова перемешиваю.

тесто готово

На разогретую с маслом сковородку выкладываю по одной столовой ложки теста, форму можно придать любую. Готовлю под закрытой крышкой 5 минут на маленьком огне. Затем переворачиваю и готовлю ещё 2 минуты под крышкой. Крышку открываю, ещё 2 минуты и готово. Приятного аппетита. Вот такие, если можно их так назвать, капустные драники получаются.

Прекрасно держат форму. Если есть дома сметана, то очень вкусно подать драники именно с ней...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Этот день в авиации. 18 августа |

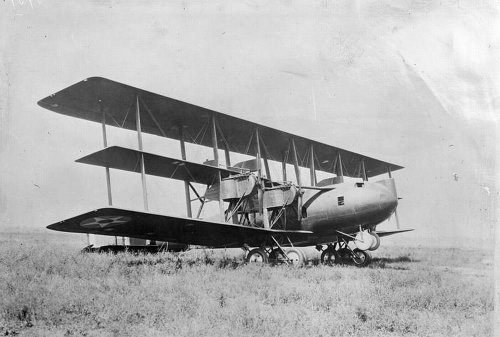

1910 - Первый полет первого самолета завода "Дукс" - "Фарман IV",один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей Сергей Исаевич Уточкин.

1911 - Игорь Иванович Сикорский получил пилотское свидетельство N 64. На своем самолёте С-5 он пробыл в воздухе 36 мин 38 с, набрал высоту более 200 м, сделал пять "восьмерок". Российский императорский аэроклуб от имени ФАИ выдал Сикорскому пилотское свидетельство.

Впервые имя Сикорского стало известно широкой публике. А успех пришёл, после того как весной 1911-го был построен пятый самолёт Сикорского - С-5, который превосходил предшествующие по размерам, мощности и надёжности силовой установки. На этом биплане Игорь Иванович сдал экзамен на звание пилота, установил четыре всероссийских рекорда, совершил показательные полёты и даже устроил покатушки.

1913 - Родился Заслуженный лётчик-испытатель Хапов Валентин Фёдорович.

1916 - Экипаж немецкого бомбардировщика VGO.I впервые "познакомился" с российскими зенитчиками. При налете на военный лагерь в Кемери самолет получил три шрапнельных попадания в крылья, но пилоты сумели привести поврежденную машину на аэродром. Так, впервые проявилась высокая боевая живучесть "ризенов". Через полгода к первым двум добавились еще несколько более совершенных бомбардировщиков "Цеппелин-Штаакен" R.IV и R.V. Они действовали с Вильнюсского аэродрома, совершая налеты на военные объекты, железнодорожные узлы и базы российского флота в Рижском заливе.

1917 - С борта английского легкого бомбардировщика Converted Seaplane была затоплена первая вражеская подлодка. В 1918 году Converted Seaplane стали заменяться гидропланами Short 184, и к концу войны в боевых частях их осталось всего 7 штук.

1920 - Родился Глеб Борисович Вахмистров — подполковник Советской Армии, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1976).

Сын Б.С.Вахмистрова (инженера НИИ ВВС по вооружениям). Детство и юность провёл в Москве. В 1938 окончил 10 классов школы, в 1941 - 3 курса Московского торфяного института. В армии с декабря 1941. В 1944 окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского, в 1945 - 3-ю ВАШПОЛ (г.Сасово), в 1947 - Сталинградское ВАУЛ (г.Новосибирск). С апреля 1947 по март 1950- лётчик-испытатель ГК НИИ ВВС (Управление испытаний авиавооружения). Провёл ряд испытаний авиационного вооружения на МиГ-9, Ла-15, МиГ-15. С марта 1950 по октябрь 1953 - лётчик-испытатель военной приёмки Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Испытывал серийные МиГ-15бис. С октября 1953 по июль 1958 - лётчик-испытатель военной приёмки Горьковского авиазавода. Испытывал серийные МиГ-17 (1953-1955), МиГ-19 (1955-1958) и их модификации. С июля 1958 - в запасе.

В 1958 испытывал серийные Су-7 на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе. С июля 1958 по октябрь 1978 - лётчик-испытатель Горьковского авиазавода. Провёл испытания СМ-12. Испытывал серийные МиГ-19 (1958-1960), МиГ-21 (1960-1968), МиГ-25 (1967-1978) и их модификации. 9 июля 1967 г. принимал участие в воздушном параде в Домодедово (на Е-155П5). За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года лётчику-испытателю Вахмистрову Глебу Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№11413). Жил в городе Нижний Новгород. До 1991 работал инженером в ОКБ Горьковского авиазавода.Скончался 19 июля 1994 года, похоронен на Красном кладбище Нижнего Новгорода...

1920 - Родился Сергей Георгиевич Бровцев — Герой Советского Союза (1958), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1963), полковник (1958), Военный лётчик 1-го класса.

В 1937 окончил Вышневолоцкий аэроклуб, был в нём лётчиком-инструктором. В армии с апреля 1938. В 1939 окончил Одесскую ВАШЛ. Служил в строевых частях ВВС (Дальневосточный ВО). Участник советско-японской войны 1945 в должности командира авиаэскадрильи 534-го (по другим данным – 3-го) истребительного авиационного полка (2-й Дальневосточный фронт). В 1946 окончил Военно-воздушную академию (Монино). С января 1947 – на лётно-испытательной работе в ГК НИИ ВВС (3-й отдел, с 1961 – 4-е Управление). Поднял в небо и провёл испытания Як-24 (3.07.1952). Провёл госиспытания вертолётов Як-100 (1950), Як-100У (1950), Ми-6 (1959-1961). Провёл испытания противоштопорных ракет на Як-9, Ла-11, МиГ-15; испытания по сбросу фонаря на Ла-15 (февраль-март 1950); испытания Ми-4 на авторотации (1954), противообледенительной системы на Ан-8 (1960), Ми-6 в сложных метеоусловиях (1963). Участвовал в испытаниях Ми-1, Ми-1У, Ка-15, L-60 и других самолётов (Ил-10, Ла-7, Ла-9, МиГ-9, Як-15, Як-17) и вертолётов (Г-3, Г-4). В 1959 установил мировой авиационный рекорд высоты на вертолёте Ми-6.

Погиб 16 июля 1964 года в испытательном полёте на винтокрыле Ка-22 (2-й пилот – Ю.А.Гарнаев). По Программе совместных испытаний винтокрыла от 12.01.62 г. оставалось выполнить последний пункт: Качественная оценка машины экипажами ВВС и ГВФ - так называемый "облет". Первым винтокрыл должен был облетать Герой Советского Союза полковник С.Г.Бровцев. Сначала он слетал на правом сидении вместе с Ю.А.Гарнаевым. В экипаж входили ведущий инженер Владимир С.Дордан, бортмеханик Андрей Бахров и экспериментатор Александр Ф. Рогов. Они взлетели около 7 часов утра и, сделав короткий полет над аэродромом, сели. Замечаний у экипажа не было, и в половине восьмого винтокрыл взлетел снова. На этот раз первым пилотом был Бровцев, а Гарнаев находился на правом сидении. Два задних места в кабине пилотов занимали Бахров и Дордан, в фюзеляже находился Рогов… Взлет "по самолетному", спокойный полет на высоте 1000 метров в продолжении 15 минут. Скорость до 310 км/час. При планировании и уменьшении скорости до 220-230 км/час внезапно начался самопроизвольный правый разворот, который не удалось парировать левой педалью и штурвалом. Машина развернулась почти на 180°, когда Гарнаев вмешался в управление и, думая, что разворот является следствием разношагицы тянущих винтов, разгрузил их, резко увеличив углы общего шага несущих винтов на 7-8°. Винтокрыл замедлил правый разворот, перевалился на нос и начал круто пикировать. Потеряв 300-400 м высоты, машина уменьшила угол пикирования до 10-12°, но в это время бортмеханик сбросил створку фонаря, она попала в лопасть правого винта, которая обломилась, и несбалансированные центробежные силы оторвали всю правую мотогондолу. Гарнаев дал команду экипажу покинуть винтокрыл. Три парашюта повисли в воздухе, но Бровцев, стремясь отвести Ка-22 от железной дороги, по которой шла электричка, опоздал с прыжком. Винтокрыл упал недалеко от железнодорожного полотна. Пассажиры электропоезда не пострадали. Бровцев и сотрудник КБ Рогов погибли. Комиссия не смогла установить причину катастрофы. И во время ее работы, и позже, и даже теперь существуют разные версии ужасного происшествия. Можно только воспользоваться рекомендациями аварийной комиссии, на основании которых был составлен перечень работ. Прежде всего необходимо было разработать новую схему управления шагом тянущих винтов с жесткой проводкой и новые тянущие винты с жесткой системой управления шагом. Скорее всего, наибольшее подозрение вызывала система тянущих винтов, которая была устроена так, что в случае самопроизвольного уменьшения шага одного винта регулятор оборотов, стремясь сохранить режим работы двигателей, увеличивал шаг другому тянущему винту. Однако в перечне записаны и другие мероприятия: исследование аэродинамических особенностей винтокрыла в ЦАГИ, проектирование усиленной подвески руля поворота и мотогондолы с улучшенными частотными и прочностными характеристиками. Было намечено проведение динамических испытаний рукавов втулки и усиленных подкосов моторамы. В перечне оказалась записана разработка лопасти типа А-6. Это не было следствием катастрофы - скорее, являлось свидетельством серьезных надежд на продолжение работ по созданию винтокрыла. Однако точка в судьбе Ка-22 уже была поставлена. Предпочтение отдали тяжелому вертолету Ми-6, который с конца 1959 г. запущен в серийное производство.

Похоронен на станции Чкаловская (ныне — в черте города Щёлково Московской области).

1922 - Родилась летчица-истребитель Лидия Владимировна Литвяк.

С 14 лет занималась в аэроклубе. В 15 лет она уже совершила свой первый самостоятельный полет. После окончания Херсонской авиационной школы лётчиков-инструкторов работала в Калининском аэроклубе. Подготовила 45 лётчиков.

В 1942 году была зачислена в 586 ИАП, «женский авиаполк», приписав недостающие 100 часов налёта. Освоила истребитель Як-1. Первый боевой вылет совершила в небе над Саратовом. В августе 1942 года в группе сбила немецкий бомбардировщик Ю-88. В сентябре была переведена в 437-й истребительный авиационный полк (287-я истребительная авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Юго-Восточный фронт).

13 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом сбила бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109. Лётчиком Me-109 оказался ас, одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста. 27 сентября в воздушном бою с дистанции 30 метров поразила Ю-88. Затем в паре с Раисой Беляевой сбила Me-109.

В это время на капоте самолёта Лидии по её просьбе была нарисована белая лилия, и Литвяк получила прозвище «Белая лилия Сталинграда», и «Лилия» стала её радиопозывным.

Вскоре её перевели в 9-й гвардейский истребительный авиационный полк — своеобразную сборную лучших летчиков, созданную для завоевания превосходства в воздухе. Во время службы в полку в конце декабря 1942 года Литвяк уничтожила неподалёку от своего аэродрома бомбардировщик Do-217. В конце 1942 года она была переведена в 296-й ИАП.

11 февраля 1943 года в воздушном бою сбила 2 самолёта противника — лично Ю-88 и в группе FW 190. Вскоре в одном из боёв самолёт Литвяк был подбит, и она вынуждена была приземлиться на территории, занятой противником. Когда немецкие солдаты попытались взять её в плен, один из лётчиков-штурмовиков пришёл к ней на помощь: огнём из пулемётов заставил немцев залечь, а сам приземлился и взял Литвяк на борт.

23 февраля 1943 года Лидия Литвяк получила свою первую боевую награду — орден Красной Звезды.

22 марта в районе Ростова-на-Дону участвовала в перехвате группы немецких бомбардировщиков. В ходе боя ей удалось сбить один самолёт. Заметив шестёрку Me-109, вступила с ними в неравный бой, давая своим боевым товарищам выполнить боевую задачу. В ходе боя была тяжело ранена, но сумела привести повреждённый самолёт на аэродром.После лечения была отправлена долечиваться домой, но через неделю снова была в полку.5 мая 1943 года вылетела на сопровождение бомбардировщиков, в ходе боя сбила вражеский истребитель, ещё один сбила через 2 дня.

В конце мая Лидия Литвяк сбила вражеский аэростат — корректировщик артиллерийского огня, который не могли сбить из-за сильного зенитного прикрытия. Она углубилась в тыл противника, а потом из глубины, зайдя против солнца, сбила аэростат. За эту победу она получила орден Красного Знамени.21 мая 1943 года в бою погиб муж Лидии Литвяк Герой Советского Союза А. Ф. Соломатин.15 июня Лидия Литвяк сбила Ю-88, а затем, отбиваясь от шестёрки немецких истребителей, сбила один из них. В этом бою она получила лёгкое ранение и в госпиталь ехать отказалась.18 июля в схватке с немецкими истребителями Литвяк и её лучшая подруга Катя Буданова были сбиты. Литвяк удалось выпрыгнуть с парашютом, а Буданова погибла.В конце июля — начале августа 1943 шли тяжёлые бои по прорыву немецкой обороны на рубеже реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. Бои на земле сопровождались упорной борьбой за превосходство в воздухе. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила 4 боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолёта противника и один — в группе. Из четвёртого вылета она не вернулась.Командование дивизии подготовило представление Лидии Литвяк к званию Героя Советского Союза, но прошли слухи, что летчица попала в немецкий плен, и представление было отложено (по другой версии, к званию Героя Советского Союза не могли быть представлены лица, пропавшие без вести).

В послевоенные годы однополчане продолжали вести поиски пропавшей лётчицы. Найти удалось случайно в братской могиле в селе Дмитровка Шахтерского района Донецкой области. 5 мая 1990 Президент СССР Горбачёв подписал указ о присвоении Лидии Владимировне Литвяк звания Героя Советского Союза посмертно. Орден Ленина № 460056 и Медаль «Золотая Звезда» были переданы на хранение родственникам погибшей героини...

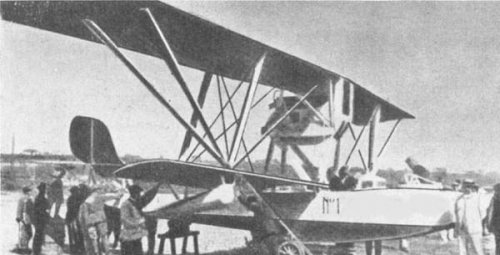

1927 - Пилот Паулин Пэрис на CAMS 51 С (регистрационный номер F-AIMZ) установил новый мировой рекорд высоты для тяжелых летающих лодок поднявшись на 4634 метра. CAMS 51 С (002) после установки двигателей Gnôme & Rhône Jupiter (480 л.с.) и дополнительных баков был переделан в летающую лодку для дальних перелетов.

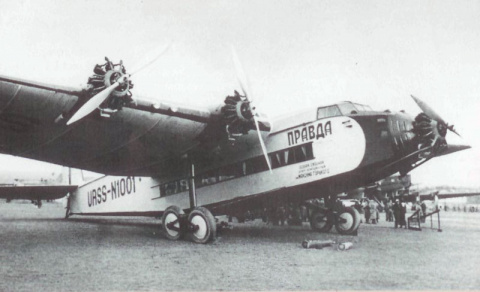

1933 - Первый авиационный праздник, посвященный Дню Воздушного флота СССР, Центральный аэродром им. М.В.Фрунзе.

1933 - Первый полёт английского легкого транспортного самолета S.16 "Scion". Конструкция "Scion" была вполне традиционна. Фюзеляж собирался из спаянных стальных труб, высокорасположенное крыло также выполнялось из дюраля и имело закрылки типа Frise. Все поверхности покрывались полотном. В носовой части фюзеляжа разместили баллон со сжатым воздухом для работы системы торможения. Стойки шасси крепились к нижней поверхности крыла. Первый опытный образец оснащался двумя двигателями Pobjoy "R" мощностью 80 л.с. с двухлопастными винтами. S.16 "Scion" был задуман инженерами фирма Short Brothers как высокоэкономичный самолёт, способный доставлять большие грузы на короткое расстояние.Несмотря на несколько неказистый вид машина получилась отличная, что подтвердили испытания, проведенные в Мартлшем Хит в январе 1934 года. Производство "Scion" началось в следующем месяце.

1934 - (с 5 августа) завершился перелет Москва - Иркутск - Москва на машинах АИР-6 завода №39.

1935 - Совершил первый вылет опытный образец английского легкого многоцелевого самолета Heston Type 1 Phoenix II с серебристым крылом и светло-зеленым фюзеляжем с серебристыми буквами G-ADAD, пилот Э.Хордерн. Для своего времени этот моноплан, спроектированный Джорджем Корнуоллом, с убирающимся шасси был достаточно революционной конструкции.

1936 - Сформирована авиация Северного флота. Подписан приказ НК ВМФ о перебазировании на Север первого авиационного подразделения — 7-го отдельного морского разведывательного авиационного звена, из 105-й авиабригады ВВС БФ отдельное авиационное звено в составе 3 гидросамолетов МБР-2 (командир — старший лейтенант В. П. Степанов, комиссар — В. П. Соловьев).

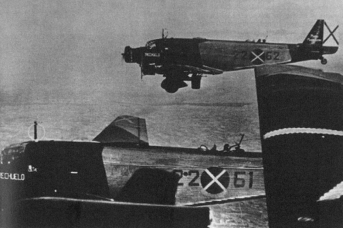

1940 - Во время бомбежки радара около Поилинг (Англия) истребители 43-го и 152-го "скуадрона" RAF сбили при выходе из пикирования 12 и повредили шесть Ju-87B. Всего в тот день были сбито и повреждено тридцать "Штук". Слишком высокой ценой показались эти потери руководству Люфтваффе и по приказу Геринга пикировщики были выведены в резерв. В вылете 14 ноября 1940 г. III/StG1 потеряла четвертую часть своих "Штук". После этого Ju-87B был окончательно отстранен от участия в боях над Англией.

В этот же день Do 17Z из III/KG 76 участвовали в налетах на Биггин Хилл, Кройдон и Кенли. Над Кройдоном было потеряно четыре Do 17, Еще три бомбардировщика получили сильные повреждения, но дотянули до Франции. В одном из них был убит летчик, и самолет привел обратно и посадил на "брюхо" штурман - оберфельдфебель Илльг. За этот мужественный поступок он был награжден рыцарским крестом.

К концу августа стало ясно что подавить военно-воздушные силы Великобритании не удалось. Если с 13 по 23 августа немцы бомбили английские аэродромы и авиазаводы, то с 25 августа 1940 года Люфтваффе пытаются наносить удары по столице Великобритании - Лондону. 4 сентября 1940 года Гитлер окончательно определил новую задачу для воздушных сил Германии. Теперь целью немецких бомбардировщиков становится Лондон и другие города Англии. Это решение возникло как ответ на начавшиеся бомбардировки немецких городов английской авиацией.

1943 - Первый полёт вертолёта конструкции И.И. Сикорского S-48/XR-5, развития конструкции R-4.

1945 - В ходе разведывательного полета над Токио В-32 № 42-108532 и № 42-108578 были атакованы японскими истребителями. Американские стрелки доложили о двух точно сбитых японских истребителях и еще об одном, сбитом вероятно. Но В-32 № 42-108578 получил в ходе боя тяжелые повреждения, один член экипажа был убит и еще двое получили ранения. Как впоследствии выяснилось это был последний воздушный бой в ходе Второй Мировой войны.

1946 - Первая публичная демонстрация на параде в Тушино самолетов с ТРД ( МиГ-9 и Як-15) и ЖРД ( Ла-120Р с РД-1ХЗ В.П.Глушко).

1951 - Под Куйбышевом при испытаниях самолета Ту-4 произошло разрушение самолета (отрыв хвостового оперения), весь экипаж КК Буренкова Василия Тимофеевича погиб - 15 чел.

1956 - Состоялась первая публичная демонстрация самолета Ан-8, опытный Ан-8 принял участие в воздушном параде над Тушино совместно с другой новинкой советской авиатехники Ту-104. Ведущими летчиками на этом этапе были:Яков Ильич Верников,Лысенко Георгий Иванович и Юрий Владимирович Курлин.

1958 - Родился Сергей Евгеньевич Трещёв — российский космонавт, Герой Российской Федерации (2004).

Первый и единственный космический полет Сергей Трещев совершил с 5 июня по 7 декабря 2002 года в качестве бортинженера транспортного корабля «Союз ТМ» и 5-й основной экспедиции Международной космической станции вместе с Валерием Корзуном и Пегги Уитсон. Во время полета выполнил один выход в открытый космос: продолжительностью 5 часов 21 минута. Продолжительность полета составила: 184 суток 22 часа 15 минут 36 секунд.

1964 - Боевым расчётом 5 НИИП Минобороны" (ныне космодром «Байконур») впервые в мире осуществлён запуск трёх космических аппаратов «Стрела» одной ракетой-носителем типа «Космос».

1964 - В День Воздушного Флота СССР, в торжественной обстановке состоялась передача машины Ан-22 №01-01 (СССР-46191) на летные испытания. Из сборочного цеха ее выкатывали без ОЧК, так как размах крыла почти на 20 м превышал проем ворот, а под переднюю опору шасси установили деревянные подкладки, чтобы опустить хвост - кили также не проходили в ворота. С этого момента новый ВТС получил обозначение Ан-22 "Антей". Так как винты АВ-90 были еще недостаточно испытаны, первый самолет оснастили двигателями НК-12МВ с винтами АВ-60.

1965 - Состоялся первый полёт многоцелевого Ка-26, созданного в ОКБ Камова;лётчик-испытатель Громов Владислав Владимирович и ведущий инженер Владимир Дордан

При проектировании Ка-26 была решена задача создания простого и лёгкого в управлении и пилотировании вертолёта, обладающего высокой экономичность.

1973 - Катастрофа Ан-24Б Азербайджанского УГА близ Баку.