-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

АРМИЯ 23 августа 2020, 00:01 Истребительский спрос: ВКС получат новейшие ракеты по рекордному контракту... |

Высокоточные Р-77-1 для воздушного боя на средней дистанции обойдутся в 65 млрд рублей...

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin

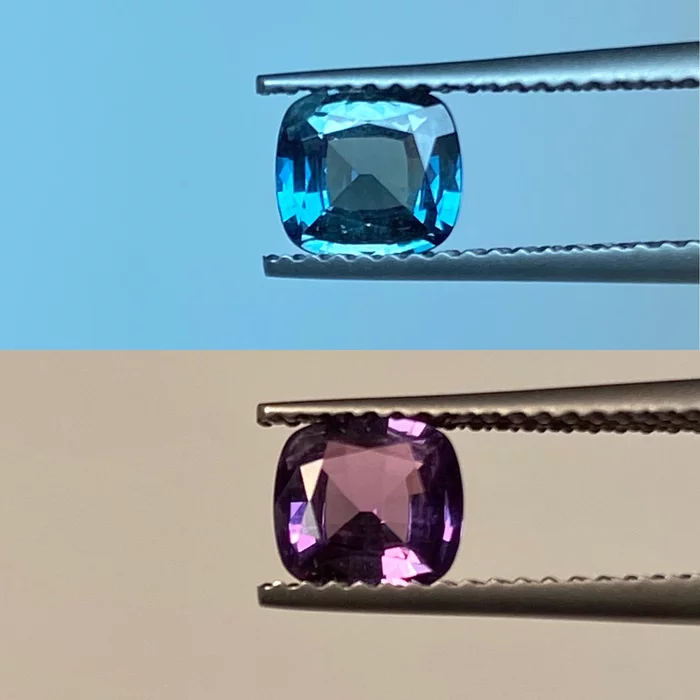

Министерство обороны заказало для российских истребителей новейшие ракеты воздушного боя Р-77-1 на 65 млрд рублей, рассказали «Известиям» источники в ВПК. Рекордный контракт позволит оснастить новинками все типы истребителей ВКС, ликвидировав дефицит современных боеприпасов класса «воздух–воздух». Активная головка самонаведения дает Р-77-1 большое преимущество перед предшествующими моделями и по характеристикам она не уступает современным зарубежным разработкам, считают эксперты.

Крупнейшая поставка

Контракт уже находится на стадии исполнения и поставки ракет по нему ведутся, добавили источники. Ракеты «воздух–воздух» средней дальности Р-77-1 закуплены в модернизированном варианте, прошедшем через импортозамещение. Теперь они смогут максимально использовать возможности мощных бортовых радиолокаторов Су-35 и Су-57. Ракета получила обновленную головку самонаведения с дополнительными режимами работы, универсальную цифровую шину связи и переработанное программное обеспечение. Это позволит ей надежнее определять цель даже в условиях использования помех.

Этот контракт — самая крупная из известных закупок высокоточных боеприпасов для отечественной авиации.

Ранее пальму первенства удерживала закупка в 2015 году партии той же модели ракет на сумму 13 млрд рублей.

Военное ведомство не называло количество заказанных боеприпасов. Но, исходя из параметров экспортных контрактов на ракеты этого семейства, речь в новом контракте идет о нескольких тысячах единиц. Их можно использовать не только на новейших истребителях, но и на машинах поколения 4++, прошедших модернизацию тяжелых перехватчиках МиГ-31БМ, а также истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По современным зарубежным доктринам воздушного боя именно схватки на средней дистанции будут решать исход противостояний истребителей. Поэтому важны характеристики ракет такой дальности.

Ракеты «воздух–воздух» средней дальности семейства Р-27, которыми вооружены российские истребители, давно пора менять, полагает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Они хорошие, я много их пускал, но сейчас самолеты оснащаются современным цифровым оборудованием, а ракеты Р-27 аналоговые. Новые боеприпасы спроектированы по принципу «выстрелил–забыл». Я обнаружил цель, пустил ракету и могу переключить внимание на другие. А раньше нужно было долго «подсвечивать» цель своим локатором. Обычная Р-27 летит на «пятнышко», которое отражается от объекта, — пояснил он.

У новой ракеты координаты цели передаются в программное обеспечение. После пуска она самостоятельно выходит в запрограммированную точку и примерно за 30 км до цели включает собственную радиолокационную станцию, сама определяет, с какого направления атаковать, рассказал Игорь Маликов.

— Такие боеприпасы значительно увеличивают эффективность наших истребителей. По своим возможностям Р-77-1 соответствует аналогичным американским разработкам, — заключил эксперт.

СПРАВКА

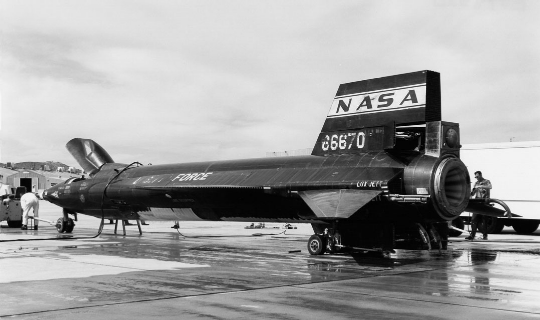

Ракета Р-77-1, известная также под экспортным наименованием РВВ-СД, предназначена для воздушных боев на средней дальности, когда противники даже не видят друг друга. С ее помощью можно уничтожить цель на расстоянии до 110 км. Она пригодна для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, в том числе выполненных с использованием технологий малозаметности stealth.

Ракетная недостаточность

Исходная версия Р-77 была разработана еще в конце 1980-х как ответ на американскую ракету «воздух–воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Серийно производить ее планировалось на украинском предприятии «Артем». Но после распада СССР наладить выпуск так и не удалось.

Ограниченные партии Р-77 собирали в РФ на опытном производстве их разработчика — госМКБ «Вымпел» — в кооперации с украинскими предприятиями. Новинку под экспортным обозначением РВВ-СД охотно приобретали традиционные покупатели российского оружия. Больше всего их получили Китай и Индия. При этом для отечественных ВВС эти ракеты не поставлялись. Лишь в 2009 году их небольшое количество закупили для истребителей Су-35С, проходивших тогда испытания.

Управляемые ракеты малой дальности Р-73 и Р-60, средней дальности Р-27Т и Р-27Р Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin

Разрыв связей с украинскими заводами после 2014 года заставил искать российские альтернативы компонентам ракеты. По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, пришлось провести масштабные работы по импортозамещению и локализации ее производства. В варианте с использованием только российских комплектующих боеприпас получил обозначение Р-77-1.

Выпуск головок самонаведения — самого сложного элемента ракеты — был налажен на подмосковном предприятии «Агат». Параллельно ее усовершенствовали, добавив новые режимы работы и изменив программное обеспечение.

Полный перевод производства в Россию позволил в 2015 году заказать первую массовую партию. Новый, еще более масштабный договор на поставку усовершенствованных ракет превосходит предыдущий по стоимости в несколько раз...

|

|

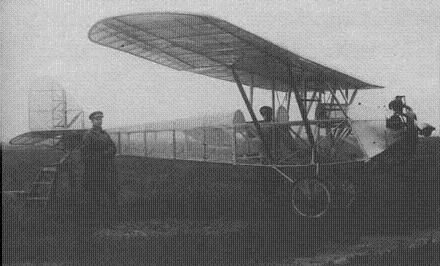

Этот день в авиации. 23 августа |

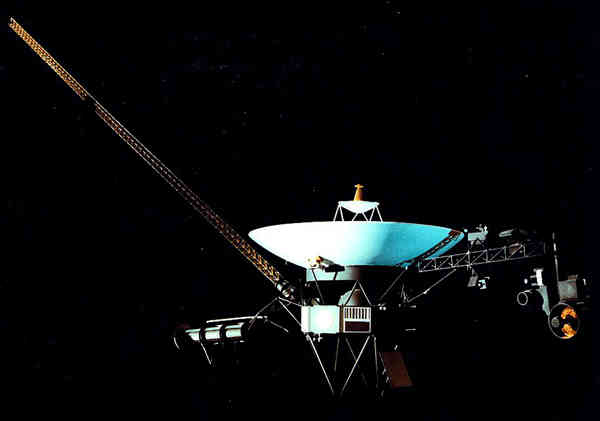

1887 - Родился Фридрих Артурович Цандер — советский учёный и изобретатель, один из пионеров ракетной техники. Цандер был одним из создателей первой советской ракеты на жидком топливе — «ГИРД-X».

В 1908 году Цандер опубликовал свою первую работу, посвящённую межпланетным путешествиям, рассмотрев в ней вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полёте. Цандером впервые была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля.

В 1911 году им была предложена идея использования части конструкции корабля как дополнительного запаса высокоэффективного топлива. По мысли Цандера, космический корабль мог взлетать как обыкновенный аэроплан, а при достижении границ земной атмосферы использовать ненужные элементы конструкции, такие как крылья, пропеллеры и двигатель, в качестве горючего. В 1921 году доклад об этом проекте был представлен Цандером на конференции изобретателей, а в 1924 году — переработан и опубликован в 13-м номере журнала «Техника и жизнь» под названием «Перелёты на другие планеты». В той же статье Цандер высказал идеи о выгоде применения прямоточных реактивных двигателей, о возможности использования и конструкции солнечного паруса и передаче энергии к движущейся ракете.

Вместе с Юрием Кондратюком и своим учителем К.Э. Циолковским Цандер организует «Общество изучения межпланетных сообщений». В ранних работах которого была впервые рассмотрена возможность использования атмосферы для торможения и возвращения космических кораблей. В том же 1924 году Цандер запатентовал идею крылатой ракеты, которая должна была по его мнению стать основным средством для выполнения межпланетных перелётов.

В 1931 году познакомился с Сергеем Королёвым, 24-летним конструктором планера, на котором Василий Степанчёнок совершил трёхкратную мёртвую петлю.

в 1929-1932 годах построил и испытал реактивный двигатель на сжатом воздухе с бензином (ОР-1). В 1930-1931 годах преподавал в Московском авиационном институте. В 1931-1932 годах - председатель Группы изучения реактивного движения (ГИРД), которая создала и запустила в 1933 году первую советскую ракету конструкции М. К. Тихонравова, а затем вторую — по его проекту. В составе рабочей группы занимался разработкой космопланов, идеи которых воплотились в жизнь лишь в 1980-х годах (Спейс шаттл, БОР-4, БОР-5, Буран).1933 — построил и испытал реактивный двигатель на жидком кислороде с бензином (ОР-2).Ф. А. Цандер не увидел старта своей ракеты: он заболел и умер от тифа в Кисловодске за несколько месяцев до этого события. Похоронен в Кисловодске на Старом Военном кладбище...

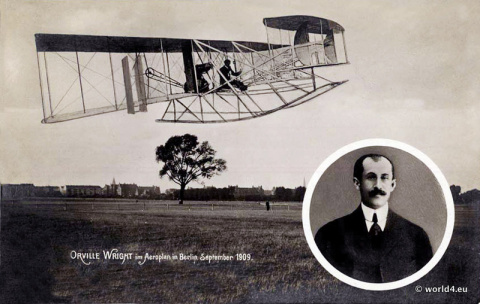

1909 - Абсолютный мировой рекорд скорости полёта - 69,75 км/ч; Г. Кёртисс (США) на биплане Херринг-Кёртисс.

1916 - Групповой налёт бомбардировщиков в составе 4 самолётов «Илья Муромец» на базу гидросамолётов противника на озере Ангерн.

Во время Великой Отечественной войны совершил 359 боевых вылетов, участвовал в 35 воздушных боях, в которых сбил лично 8 самолётов противника. Ещё 16 самолётов сжег на земле при штурмовках вражеских аэродромов.

После войны окончил Военно-воздушную академию в 1950 году, Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова в 1957 году. Командовал авиационными частями, служил в Главном штабе ВВС и в Генеральном штабе. С октября 1969 года — начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего ВВС. Воинское звание маршал авиации присвоено 19 февраля 1976 года. С июня 1978 года — заместитель Главнокомандующего ВВС.

С 1980 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С мая 1992 года — в отставке. Жил в Москве. Народный депутат СССР (1989-1991). С 1988 по 1992 годы был председателем Советского Комитета ветеранов войны. Умер 10 марта 1996 года.Похоронен на Новодевичьем кладбище...

1926 - Польские пилоты Казимир Калина и Збигнев Бабинский подняли в воздух новый польский истребитель WZ-X.

1927 - Поднялся в воздух первый прототип S.91 Leger, оснащенный двигателем Hispano-Suiza 12НЬ мощностью 500 л.с. (373 кВт). В середине 1920-х годов французское Министерство авиации было обеспокоено увеличением стоимости новых военных самолетов и возрастающей угрозой со стороны бомбардировщиков. Решением этой дилеммы стала концепция легкого истребителя, получившего название "Jockey", который мог выпускаться в количествах больших, чем обычные истребители, с более высокими характеристиками, и предназначался для обеспечения ПВО отдельных объектов.

В 1951 году поступил на в МГУ имени М.В. Ломоносова на механико-математический факультет, который окончил в 1956 году. Одновременно с учёбой в Университете занимался в Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова. В 1956—1959 годах работал в Филиале НИИ-1, инженер. Принимал участие в создании и испытаниях крылатой ракеты «Буря».

В 1960 году окончил Школу лётчиков-испытателей (ШЛИ), с июня 1961 года по март 1989 года лётчик-испытатель ОКБ имени С. В. Ильюшина.

Участвовал в испытаниях новой (в том числе, военной) авиационной техники. Самолёты: Ил-62/3 (28.07.1965; 2-й пилот), Ил-76 (25.03.1971; 2-й пилот), Ил-76/2 (25.02. 1973; 2-й пилот), Ил-86 (22.12.1976; 2-й пилот), Ил-86-450 (1.06.1982; 2-й пилот).

В 1965—1966 годах испытывал самолёты: Ил-38 с максимальным весом, Ил-76 на больших углах и на грунте, Ил-62 и Ил-76МД на критических режимах, Ил-18 «Полоса» (опытный с комплексом навигационно-пилотажного оборудования, позволявшего выполнять автоматический полёт по всей траектории).

В сентябре 1981 года экипаж Волохова установил 18 мировых авиационных рекордов скорости на Ил-86 (развил среднюю скорость 970 км/ч на замкнутом 2000-км маршруте с коммерческим грузом 35, 40, 50, 60 и 65 т и 956 км/ч по 1000-км замкнутому маршруту с коммерческим грузом от 35 до 80 т).

1937 - Впервые была осуществлена посадка самолета автопилотом. Произошло это на аэродроме Райт-Филд в Дейтоне, штат Огайо. Экипаж Fokker C-14B - два военных летчика, капитаны Карл Крейн, Джордж Холломан и инженер Раймонд Стаут. Рядом с Паттерсон-Филдом (в 8 км от Райт-Филд) установили пять радиомаяков, и когда приборы и радиоприемники, разработанные самим Крейном на борту Фоккера были включены, самолёт начал спуск и сел без управления экипажем.

1942 - Произошла первая попытка применения итальянцами радиоуправляемого бомбардировщика. Одиночный SM.79 без экипажа был послан на бомбардировку кораблей союзников у берегов Алжира. Положительный результат этого вылета свелся к тому, что руководство ВВС отказалось от дальнейших попыток приспособить под эти цели тяжелые многомоторные самолёты, поскольку это дорого и неэкономично с любой точки зрения.

1942 - Массовый налет Люфтваффе на Сталинград.

Копирование двигателя под обозначением РД-16-75 велось в Казани, в ОКБ-16 под руководством П. Зубца.

1985 - Катастрофа вертолёта Ми-8 Таджикского УГА (борт СССР-25640), близ Тутека, Узбекская ССР.

Экипаж выполнял полет на аэрофотосъёмку днем в ПМУ над горным районом. Во время полета экипаж перестал выходить на связь. Организованными поисками вертолет был обнаружен разрушенным и частично сгоревшим. 7 человек погибло.

Выводы комиссии, расследовавшей АП: отказ двигателей по причине всасывания в газовоздушный тракт посторонних предметов - камней, падавших со склона горы.

Первые серийные Су-27 стали поступать в войска в 1984 году. Официально на вооружение Су-27 принят постановлением правительства от 23 августа 1990 года, когда были устранены все основные недостатки, выявленные в испытаниях. К этому времени Су-27 уже более 5 лет находились в эксплуатации. При принятии на вооружение в ВВС самолёт получил обозначение Су-27С (серийный), а в авиации ПВО — Су-27П (перехватчик).

Предназначена для перехвата и уничтожения самолетов и вертолетов всех типов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в воздушном бою на средних и больших дистанциях, при автономных и групповых действиях самолетов-носителей, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, с любых направлений, на фоне земли и моря, при активном информационном, огневом и маневренном противодействии противника.

Экипаж выполнял перелет по маршруту Энгельс – Приволжский. Через 40 минут после взлета, при полете по трассе, в результате ненормальной работы системы электроснабжения самолета, экипаж перешел на аварийный режим ее работы. После чего на самолете произошел последовательный отказ второго и третьего двигателей (на высоте 4800 м и скорости 540 км/ч) и четвертого (на высоте 4000 м и скорости 500 км/ч).

При заходе на посадку на ближайший аэродром Гумрак (Волгоград) остановился первый двигатель (на высоте 1700 м и скорости 370 км/ч). По оценке экипажа посадка на аэродром в этом случае не обеспечивалась и им было принято решение на посадку вне аэродрома. При выполнении вынужденной посадки на пересеченную местность самолет столкнулся с препятствиями, разрушился и сгорел вблизи Краснослободска, шесть членов экипажа погибли.

Причиной катастрофы явилось возникновение короткого замыкания силовой распределительной сети постоянного тока, приведшего к разрушению изоляции проводов управления автоматическим флюгированием и подачей на них, вследствие этого, ложных сигналов на флюгирование воздушных винтов и остановку двигателей. Короткое замыкание произошло из-за перетирания изоляции силовых электропроводов по месту установки отбортовочных хомутов или возможного касания им об элементы конструкции фюзеляжа.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет... |

В ОАК сообщили, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний...

Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ © Татьяна Белякова/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Первый образец глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ совершил первый полет. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"23 августа перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020" в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергей Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ", - говорится в сообщении.

В ОАК напомнили, что работы по созданию Ту-95МСМ ведутся совместно ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" (входят в корпорацию).

"Первый полет Ту-95МСМ совершил накануне на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы - филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева. Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 м, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний", - сообщили в корпорации.

Как уточнил Слюсарь, слова которого приводят в ОАК, самолет оснащен новым комплексом вооружения, новым бортовым комплексом электронного оборудования, новыми доработанными двигателями, новыми винтами. "Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути", - отметил он.

В результате у машины существенно возросла точность навигации и показатели надежности, продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики. На ней установлены новые системы управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля...

|

|

Ничего личного – просто бизнес... |

На фоне истории с гибелью при задержании полицией в США неоднократно судимого Джорджа Флойда и конфликтов с расовым подтекстом в западном обществе стало считаться признаком хорошего тона демонстрировать подчеркнутую деликатность в отношении расовых меньшинств. Однако хватило толерантности, как выясняется, не надолго.

Как мы помним, так называемым активистам даже дали возможность погромить застрахованные магазины в американских мегаполисах, а также – предоставили им возможность снести памятники ряду «неугодных» исторических деятелей в Соединенных Штатах и Европе. Под снос, в частности, пошли монументы Джорджу Вашингтону и Христофору Колумбу. Не обошлось и без курьезов – так под горячую руку борцам с расизмом попал памятник бойцам 54-го Массачусетского добровольческого пехотного полка, укомплектованного темнокожими солдатами.

Белые политики и бизнесмены тем временем всеми силами изображали сочувствие Джорджу Флойду и раскаяние за грехи предков – становились на колени, поддерживали акции по целованию ног темнокожим и писали проникновенные посты в фейсбуке.

Но, как оказалось, когда речь идет о больших деньгах, права меньшинств оказываются забыты, а тяжелое историческое наследие не имеет никакого значения...

В Австралии вот уже несколько месяцев обсуждается проблема уничтожения могущественными транснациональными горнодобывающими корпорациями уникальных археологических памятников, сакральных для местных аборигенов.

В мае англо-австралийская Rio Tinto (третья по величине горнодобывающая транснациональная корпорация в мире) с целью расширения рудника по добыче железной руды уничтожила остатки древнего поселения аборигенов в ущелье Джуукан (западноавстралийский регион Пилбара). И речь шла вовсе не о самоуправстве. Бизнесмены действовали, формально следуя букве австралийского закона, а именно – акта Западной Австралии о наследии аборигенов. Нормативная база, прописывающая процедуру снятия с учета археологических памятников, была принята еще в 1972 году, и с тех пор ее никто не менял. Она позволяет промышленникам после переговоров с местным населениям и проведения раскопок уничтожать памятники и использовать «освободившуюся» землю по своему собственному усмотрению. В данном случае пещеры, в которых жили и совершали ритуалы предки современных аборигенов, попросту взорвали, чтобы получить доступ к заветной руде. Причем в этой истории просматриваются сразу несколько очень некрасивых аспектов.

Во-первых, еще в 2014 году бизнесмены получили отчеты археологов, свидетельствующие о том, что памятники в Джуукане – уникальны для своего региона, и весьма редки в национальных масштабах. Люди в этих пещерах появились около 46 тыс. лет назад. С тех пор накопился богатый археологический материал. Например, там был обнаружен сделанный 4 тыс. лет назад ремень, сплетенный из человеческих волос. Анализ ДНК позволил подтвердить, что древние обитатели Джуукана были прямыми предками современных жителей региона. Один из памятников, по мнению археологов, вообще мог перевернуть представления о раннем этапе присутствия человека в Австралии. Однако отчеты так и не были опубликованы.

Во-вторых, у Rio Tinto существовало как минимум четыре плана проведения разрушительных работ в ущелье. Три из них могли позволить хотя бы частично сохранить культурное наследие аборигенов, однако именно четвертый вариант давал возможность компании добраться до дополнительного месторождения руды с запасами на 135 млн долларов. Поэтому руководство компании даже не потрудилось уведомить аборигенов о том, что у проекта есть альтернативные варианты.

Более того, всего через четыре дня после разрушения пещер в Джуукане компания BHP также получила разрешение на снос археологических памятников в Пилбаре. Ради расширения железного рудника стоимостью 4,5 млрд долларов под снос должны пойти около 40 культурных объектов.

По информации СМИ, возраст одного из них составляет не менее 60 тыс. лет.

Всего же с 2010 по 2020 год Комитет по культурному наследию аборигенов рассмотрел 463 заявки от горнодобывающих компаний, и ни по одной из них не дал отказа, рекомендовав профильному министру согласовать все. А с 2008 по 2015 года порядка 3200 австралийских памятников археологии были сняты с учета.

При этом в значительной части случаев речь идет именно о промышленном регионе Пилбар.

Только после того, как началась шумиха в прессе, руководство Rio Tinto заявило, что сожалеет о случившемся и пообещало разобраться в ситуации, а в BHP гарантировали проведение дополнительных консультаций с аборигенами.

Был поднят вопрос о парламентском расследовании, по итогам которого законодатели смогли бы ужесточить законодательство о защите культурного наследия страны. Однако данная идея совершенно не понравились менеджменту горнодобывающих компаний. Как пишет Guardian, представители BHP и Rio Tinto заявили, что федеральное правительство не должно вмешиваться в процесс управления объектами культурного наследия коренных народов. Произошедшее в Джуукане они попытались представить случайностью, которая больше не повторится.

«Горнодобывающая промышленность очень эффективно лоббирует свои коммерческие интересы и признает, что временами ей нужно пойти на незначительные уступки перед лицом общественного беспокойства, если она хочет сохранить свое привилегированное положение в получении лицензий независимо от земельных интересов коренных народов», – цитирует издание слова почетного профессора Австралийского национального университета Джона Альтмана.

По мнению адвоката Грега Макинтайра, «какие бы соглашения у вас ни были, любое правительство будет считать, что миллиарды долларов или железная руда для них дороже, чем наследие аборигенов».

В последние несколько дней горнодобывающие компании подверглись критике со стороны общественников, от них поспешили публично откреститься несколько инвесторов, кого-то из менеджеров даже, возможно, уволят. И, что дальше? Судя по тому, как спокойно чувствовали себя компании все это время, их владельцы полагают, что им ничего не грозит.

И здесь мы приходим к сути BLM и всех других подобных западных «движений». Вся их активность сконцентрирована в тех сегментах человеческой деятельности, где она не принесет никакого существенного ущерба крупным игрокам мировой экономики.

Теневым воротилам, скорее всего «ни холодно, ни жарко» от сноса памятника Колумбу и уличных перестрелок в Чикаго. Зато туда, где «делаются деньги», «профессиональные активисты» остерегаются даже оборачиваться. Поэтому стоит индейцам в США или Канаде возмутиться прокладкой нефтепроводов по их священным землям, как в дело идет спецназ, жестоко разгоняющий «смутьянов». Ничего личного – просто бизнес...

|

|

Как начать работать с Windows и macOS подобно гуру или основные сочетания горячих клавиш и не только... |

Наверняка вы много раз видели, как кто-нибудь, часто работающий за компьютером или занимающийся его настройкой (быть может системные администраторы или толковые люди), использующие его не просто как инструмент для работы, а общающиеся с ним на «ты», быстро на нем что-то нажимают. Иногда, даже для матерых офисных работников это может показаться некоей магией – настолько быстро и не глядя на них, такие люди открывают какие-то окна, вызывают дополнительные меню и очень быстро находят решение большинства проблем.

Сегодня мы хотим собрать воедино все основные «фокусы», которые вы могли видеть у самых матерых «компьютерщиков» и описать разоблачение этих самых трюков, чтобы для всех все стало понятно. Более того мы надеемся, что это будет для многих даже интересно и вы сможете подметить для себя удобные варианты использования компьютера и ноутбука.

Зачем это нужно

Залогом любого мастерства является постоянное совершенствование. Даже если вы каждый день работаете за компьютером, лишь используя мышь и стандартные сочетания Ctrl + C и Ctrl + V, то вы уже обладаете минимальными навыками совершенной работы. Но это лишь часть айсберга возможностей, скрытого в океане функций. Только представьте, если бы когда-то кто-то не показал или не подсказал вам о тех же «скопировать» и «вставить» на клавиатуре, и вы до сих пор бы делали это через нажатие правой кнопки мыши и так сотни раз каждый день? Насколько бы уменьшилась ваша продуктивность в глазах работодателя и ваше же настроение от рутинных, занимающих массу времени, манипуляций?

Все те, кто быстро работает за компьютером, магическим образом и вслепую нажимая кучу сочетаний клавиш не делают ничего сверхъестественного – такая легкость результат каждодневного повторения и, главное, использования всех возможностей операционной системы. Вам достаточно лишь запомнить 3-5 сочетаний клавиш, чтобы уже прослыть «знатоком» в компьютерах, а если еще вы запомните 10-20 сочетаний… То помимо желания обращаться к вам в любой ситуации у всех окружающих вас появится необычайная легкость при работе с вашим ноутбуком или ПК. Кроме того, вы сэкономите себе массу времени, которого в авральных ситуациях, чаще всего, не хватает.

Основные «каждодневные» сочетания клавиш для Windows

Сочетаний клавиш для каждой операционной системы очень много – даже среди версий Windows бывают отличия и дополнения по ним. Но чтобы не вываливать этот огромный ворох сразу, мы подготовили для вас на 100% полезные сочетания клавиш, которые пригодятся практически всем.

Для повседневной «офисной» работы и для многих других ситуаций, даже когда вы просто дома пользуетесь компьютером, вам будут полезны такие сочетания клавиш (подразумевается последовательное или одновременное нажатие клавиш – главное, чтобы по одной или вместе две клавиши на мгновение были нажаты одновременно):

- Ctrl + C – если хотите скопировать выделенный текст или файл.

- Ctrl + X – если нужно вырезать текст или файл, для перемещения куда-либо.

- Ctrl + V – вставить вырезанный или скопированный ранее текст или файл.

- Ctrl + Z – отменяет последнее совершенное действие (невероятно полезная функция, когда вы ошибочно что-то стерли, удалили файл или сделали другую операцию – скорее всего данное сочетание клавиш сохранит вам часы работы)

- Ctrl + A – выделяет все элементы (удобно выбирать все файлы в папке, весь текст в Word или данные в Excel)

Аналогичный набор функций для пользователей операционной системы macOS:

- Command + C – скопировать файл или текст в буфер.

- Command + X – вырезать файл или текст в буфер, с удалением из текущего места.

- Command + V – вставить скопированный или вырезанный текст из буфера.

- Command + Z – отменить практически любое последнее действие.

- Command + A – выделить все, в текущем окне/документе.

Вооружившись данным набором скрытых возможностей и взяв его в работу, вы удивитесь, насколько легче и быстрее вам станет использовать свой ПК или ноутбук.

Ну а для тех, кому понравилось, и он готов дальше вникать в скрытые возможности вашей операционной системы, мы приготовили более расширенный набор.

Расширенный набор сочетаний клавиш для Windows

Вооружившись данным набором скрытых возможностей и взяв его в работу, вы удивитесь, насколько легче и быстрее вам станет использовать свой ПК или ноутбук. Вы уже узнали основные сочетания клавиш, которые должны помогать вам, так как они нужны чуть ли ни ежеминутно, и вот настало время для второго списка полезных подсказок:

- Alt + Tab – это сочетание клавиш позволит вам переключаться между открытыми окнами различных программ. Это могут быть разные таблицы или документы, а также любые другие программы.

- Alt + F4 – закрыть активное окно программы. Учитывайте, что если вы закрываете браузер, документы Word в одном окне или Excel, то закроются все вкладки и документы. Иными словами, закрываются все окна.

- Ctrl + W – а вот это сочетание клавиш позволит вам закрывать исключительно активные вкладки/документы, не закрывая при этом соседние, в том же окне. Используйте его для закрытия вкладок в браузерах, документов и таблиц, которые не нужны сейчас, когда вы все еще работаете с другими документами и таблицами.

- Esc – остановить запущенное действие, выполнение какой-то программы. Эта клавиша является неким стоп-краном для большинства процессов.

- Windows + D – невероятно полезное сочетание клавиш. Вы удивитесь, как часто вы хотели бы свернуть что-то и выйти на рабочий стол, но не имели такой возможности или же долго искали кнопку «свернуть» или «закрыть». Данное сочетание клавиш сворачивает все открытые окна и отображает рабочий стол. Повторное нажатие возвращает все в исходное состояние.

- Windows + L – для всех тех, кто имеет пароль для своей учетной записи и работает, например, в офисе или другой форме открытого пространства, где мимо вашего компьютера могут ходить посторонние, это сочетание очень поможет. Даже отходя на 5 минут, и перед уходом нажимая его, вы переводите ваш компьютер в заблокированное состояние, выйти из которого можно лишь введя ваш пароль учетной записи, который запрашивается у вас при запуске Windows.

- Windows + Пробел – очень удобно, если вы вдруг сели временно за чужой компьютер и не знаете как переключается раскладка клавиатуры или язык. Данное сочетание клавиш по умолчанию практически всегда сработает и переключит язык.

- Ctrl + колесико мыши – это нехитрое сочетание клавиши и колеса прокрутки мыши позволит вам увеличивать и уменьшать размеры значков в папках и рабочем столе, масштаб страниц в интернет-браузерах, а также других программах. Вращая колесо мыши вверх и удерживая клавишу Ctrl, вы увеличиваете масштаб, а вращая вниз – уменьшаете его.

- F11 – интересная возможность, о которой не все знают. Она раскрывает окно интернет-браузера или проводника на весь экран, скрывая панель задач внизу и лишние панели вверху окна. В результате, в зависимости от приложения, которое вы открыли, у вас получается максимально открытое содержимое окна без лишней информации. Это особенно удобно при использовании в браузерах, когда на маленьком мониторе практически не отображается большой и красивый сайт целиком. Повторное нажатие возвращает исходный вид.

Похожий набор клавиш для macOS:

- Shift + Command + ( ~ ) тильда – позволяет переключаться на недавно используемую программу, следующую по счету, если ее окно еще открыто.

- Command + Tab – переключение на предыдущую программу, недавно использованную и еще открытую.

- Command + W – закрывает окно/вкладку активной программы.

- Command + Option + W – это сочетание позволяет закрыть все окна и вкладки у активного приложения.

- Shift + Command + Q – выходит из активной учетной записи пользователя macOS.

- Command + Q – выход из приложения.

Набор сочетаний клавиш для Windows почти для профи

Мы специально сделали акцент на том, что данный набор «почти для профи» и не хотели никого обидеть этим – просто профи наверняка уже знают эти комбинации (не исключено что и нас могли бы чему-то подучить J ), поэтому узнав их вы максимально приближаетесь к виртуозам работы с компьютером.

- Windows + R – наиболее важная функция для всех активных пользователей Windows. Вызов меню «Выполнить», через которое вы можете получить доступ к практически всем опциям вашей операционной системы. Ни один уважающий себя «компьютерщик» не пренебрегает этим сочетанием и использует очень часто. Через меню «Выполнить» вы можете прописать сетевой путь к общей папке или диску, запустить любое системное приложение, зная, как оно называется (командная строка, редактор реестра, а также многое и многое другое).

- Alt + Enter – заменяет вам нажатие мышью правой кнопки и выбора меню «Свойства». Очень полезно, когда вы хотите точно знать сколько занимает места файл (например, для отправки по почте) или папка (стоит ли ее удалять/чистить) и так далее. Доступ к свойствам файла/папки открывает много возможностей и для сетевого доступа.

- F5 – обновить содержимое текущего окна. Полезно при работе с интернет-браузерами, в сетевых папках и многих других ситуациях.

- Сtrl + F5 – при работе в интернет-браузерах, если вы знаете, что содержимое должно обновиться, но оно все равно не отображается полезно нажимать это сочетание клавиш. Оно позволяет не только обновить содержимое страницы, а и кэш на вашем компьютере, который, если этого не сделать, может подгружать старые данные.

- Shift + Delete – если вы точно уверенны в необходимости удаления файла или папки, то данное сочетание клавиш позволит вам удалить его минуя корзину.

- Windows + E – если случилось так, что вы не можете найти «Мой компьютер» или другой способ перейти к содержимому дисков и папок, то данное сочетание запускает приложение «Проводник», с помощью которого вы попадете куда вам нужно (конечно, если доступ к файлам не закрыт специально, тогда данное сочетание может не работать должным образом).

- Windows + Pause – полезное сочетание клавиш, с помощью которого вы зайдете в меню свойств системы. Аналогично нажатию правой кнопки мыши на «Мой компьютер» и выбора меню «Свойства».

- Ctrl + Shift + Esc – наиболее популярное сочетание клавиш, которое открывает Диспетчер задач. Через него вы можете видеть все запущенные процессы, завершать их или производить мониторинг активности.

- Alt + D – выделить адресную строку в папке или браузере. Очень удобно не целится мышью в нее, а просто нажать данное сочетание и начать набирать адрес необходимой страницы.

- F2 – позволяет переименовать файл или папку и это быстрее, чем нажимать медленно два раза мышкой.

Бонус

Наверняка случалось так, что у вас не оказалось под рукой мыши и вы работаете за обычным ПК, ваш TouchPad в ноутбуке еще/уже не работает или по другим причинам вы не можете использовать аналогичный мыши манипулятор. Не беда – есть возможность управлять всеми функциями лишь с помощью клавиатуры – достаточно знать только сочетания клавиш и все будет в порядке. Так как такая ситуация обычно не продолжается долго, и мы или идем за новой мышью в магазин/коллеге/другу или исправляем работоспособность нашего TouchPad, то рассмотрим вариант сохранения, закрытия всех программ и документов и выключения компьютера:

- Alt + Tab – так вы сможете переключаться с программы на программу. Выбирайте каждую по очереди и выходите из нее.

- Tab – нажимайте данную кнопку если требуется переключиться между клавишами «да/нет» и других вопросах системы, а также в других меню программ.

- Alt – для доступа к меню папок и документов – там вы сможете и сохранить файл и сделать другие операции. Сочетайте со стрелками указателями на клавиатуре для перемещения по нужным пунктам.

- Пробел – использует для выбора какой-то опции. Если вам в меню нужно выбрать несколько пунктов и потом нажать ОК, то с помощью клавиши Tab переключайтесь на нужный пункт/кнопку, наживайте ее с помощью Пробела, а в конце нажимайте Enter.

- Windows – с помощью этой кнопки, еще известной как «Пуск» вы сможете перезагрузиться, выключить компьютер или сменить учетную запись. Используйте вышеперечисленные несколько клавиш, и вы сделаете любое это действие без проблем.

Мы надеемся, что данный экспресс-курс будет полезен как начинающим пользователям, так и уже опытным. Мы специально не делали весь-весь список возможных сочетаний клавиш, так как их очень много, и они уже более специфичны, а вместо этого тщательно проработали для вас наиболее полезные и популярные, чтобы в дальнейшем ваша работа с компьютером всегда была легкой, удобной и завидно быстрой...

|

|

Процитировано 1 раз

Тушеная картошка — простое и вкусное блюдо... |

Картофель – доступный недорогой продукт, из которого готовятся любимые всеми гарниры. Картошку можно тушить, причём разнообразными способами. Из статьи вы узнаете несколько рецептов, с которыми справятся все.

Как можно тушить картофель?

Как вкусно и не очень сложно приготовить тушёную картошку? Вариантов масса, и некоторые подробно рассматриваются ниже.

1-й способ

Всем нравится сочетание картошки с грибами, поэтому данное блюдо наверняка придётся кстати.

Для приготовления нужно:

- 500 граммов картофеля (желательно молодого);

- 300 граммов грибов, например, вешенок или лисичек;

- пять ст. л. соевого соуса;

- около пяти ст. л. растительного масла;

- чайная ложка кунжута (по желанию);

- ароматные травы, такие как кориандр, розмарин, базилик;

- соль.

Описание приготовления:

- Картошку очищайте, нарезайте соломкой и заливайте соусом, дав немного помариноваться.

- В сковородке хорошо прогревайте масло и на сильном огне пару минут жарьте картошку, чтобы на ней появилась тонкая корочка. Далее закрывайте ёмкость крышкой, тушите продукт примерно пятнадцать минут.

- Во время тушения занимайтесь подготовкой грибов. Прежде всего, очень тщательно их мойте. Если грибочки некрупные, можно оставить их целыми, а большие желательно резать.

- Подготовленные грибы добавляйте в сковородку к уже успевшей немного размягчиться картошке. Сразу можно добавлять и все ароматные травы.

- Спустя около 20 минут тушения оценивайте готовность, перемешивайте компоненты, добавляйте по вкусу соль и по желанию кунжут и через минуту-две выключайте огонь, не снимая со сковородки крышку.

2-й способ

Картофель получится сочным, ароматным и аппетитным, если при тушении добавить сметану.

И потребуются такие ингредиенты:

- семь-восемь крупных картофелин;

- большая головка лука (репчатого);

- три зубца чеснока;

- стакан сметаны (оптимальная жирность – средняя);

- любая зелень, например, кинза, укроп, петрушка;

- смесь молотых перцев;

- три-пять столовых ложек растительного или сливочного масла;

- соль.

Инструкция:

- Лук очищайте и режьте любимым и удобным способом: тонкими полукольцами, кубиками или шинкуйте.

- Картошку нужно почистить и тоже порезать кусочками любых форм средних размеров.

- В сковороде прогревайте сливочное или растительное масло, и когда оно начнёт бурлить, выкладывайте лук и жарьте его буквально минуту.

- Теперь пришло время добавлять и картофель. Два компонента на среднем огне обжариваются до лёгкой золотистости.

- Закрывайте крышку и на уменьшенном огне тушите продукты, помешивая их периодически. Если картошка недостаточно сочная, можно по необходимости добавлять воду.

- Когда картофель станет мягким, добавляйте сметану, а также предварительно вымытую и порубленную зелень с молотым перцем и солью.

- Тушите блюдо до окончательной готовности и выключайте огонь...

3-й способ

Если вы любите овощи, то наверняка вам понравится такой рецепт.

Для приготовления данного блюда нужно:

- около 800 граммов картофеля;

- одна морковка;

- головка лука-репки;

- один крупный сладкий красный болгарский перец;

- 300 граммов цветной капусты (можно заменить привычной белокочанной);

- три зубца чеснока;

- один сочный крупный помидор;

- свежая ароматная зелень (например, тимьян или розмарин);

- масло для обжаривания и тушения;

- по вкусу соль.

Процесс приготовления будет таким:

- Сначала подготавливайте все овощи. Картошка после очистки режется соломкой или кубиками. Белокочанная капуста шинкуется, а цветная – делится на соцветия. Перец освобождается от плодоножки и семян, тоже нарезается. Лук чистится, режется маленькими кубиками или полукольцами. Морковь очищается щёткой или моется, затем натирается на тёрке. Чеснок освобождайте от шкурки и пропускайте через пресс. Зелень рубите. А помидоры сначала ошпаривайте кипятком и снимайте кожуру (этот шаг необязательный), потом нарезайте.

- В сковороде хорошо разогрейте и доведите до кипения масло, приступайте к обжариванию всех ингредиентов. Сначала пассеруйте лук с морковью, потом добавляйте картофель, а спустя минут пять кладите и остальные овощи, кроме помидоров и чеснока.

- После 7-10 минут обжаривания сковороду закрывайте крышкой и продолжайте тушить продукты практически до готовности – примерно полчаса. Во время термической обработки помешивайте ингредиенты периодически, чтобы они не пригорали.

- В конце выкладывайте и помидоры с чесноком, а через пять минут тушения добавляйте рубленую зелень и солите блюдо.

- Остаётся потушить всё ещё буквально пару минут и выключать плиту.

4-й способ

Картошка с мясом – это два в одном: и основное блюдо, и гарнир. А ещё это очень вкусно и сытно. Для приготовления нужно:

- 700 граммов свинины (например, шейки, если вы хотите, чтобы картошка получилась сочнее);

- килограмм картофеля;

- большая морковь;

- две головки лука;

- три крупных зубца чеснока;

- лавровый лист;

- пять ст. л. томатной пасты;

- ст. л. сахара;

- молотая паприка;

- свежий укроп;

- соль;

- вода;

- растительное масло (можно использовать рафинированное оливковое или подсолнечное).

Инструкция:

- Морковка очищается и либо очень мелко нарезается, либо на средней тёрке натирается. Лук после чистки шинкуется. Картошку почистите, после чего режьте кубиками. Мясо хорошо промойте в проточной воде под краном, просушите и нарезайте кусочками небольшого размера. Укроп мойте, рубите.

- В сковороду лейте масло, доводите его до бульканья (огонь – средний). Выкладывайте морковку с луком, обжаривайте до появления золотистости. Далее добавляйте мясо и сразу же выкладывайте картошку, чтобы во время жарки все компоненты пропитались соками друг друга. Готовьте продукты, помешивая, пока они слегка не зарумянятся.

- Накрывайте сковородку крышкой, продолжайте готовить блюдо методом тушения на несильном огне. По необходимости доливайте воду, чтобы ингредиенты не получились сухими.

- Готовьте подливу: томатную пасту разбавляйте водой до консистенции жидкой сметаны, добавляйте сахар и паприку.

- Спустя 20 или 25 минут тушения в сковородку вливайте подливку, кладите рубленый укроп и лавровый лист, добавляйте соль.

- Продолжайте тушение ещё пять или семь минут, выключайте огонь.

Тушёная картошка – отличный гарнир на все случаи. И теперь вы сможете готовить его разными способами...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Рисовая каша к завтраку рецепт 1901 года... |

Рисовая молочная каша - идеальный вариант очень вкусного и невероятно полезного завтрака. Рис содержит много калия. Этот минерал нейтрализует действие на организм соли, попадающей в организм с другими продуктами питания. В рисе также находится небольшое количество фосфора, цинка, железа, кальция и йода. Многие диетологи советуют устраивать разгрузочные рисовые дни. Японцы уверяют, что употребление риса укрепляет не только здоровье, но и повышает интеллект. Сегодня я покажу как приготовить воздушную и очень вкусную рисовую кашу. Этот рецепт я взял из поваренной книги "Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве" (дополненное издание) 1901 года, автора Елены Ивановны Молоховец...

Ингредиенты:

- Рис круглозерный – 220 г.;

- Вода – 1 л.;

- Молоко – 1 л.;

- Соль – 6 г.;

- Сливочное масло для подачи;

- Сахар для подачи...

Как приготовить рисовую кашу :

Рисовую кашу варят в постные дни на воде, в скоромные – на бульоне и по большей части на молоке. Но на чем бы рис ни варили, надо его прежде хорошенько промыть, затем всыпать в большое количество холодной воды. Помешивая, дать один раз вскипеть, откинуть на дуршлаг, обдать холодной водой, дать воде стечь и тогда всыпать в горячую, но еще не кипящую воду или молоко. Добавить соль. Варить, помешивая, чтобы рис не пригорел, и следить, чтобы он не разварился (15-20 минут). Как готово, сразу подавать.

Подать к рисовой каше отдельно сливочное масло и сахар...

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Закуска из обычных продуктов... |

Хочу вам рассказать рецепт одной закуски, о которой я почему-то забыла, хотя она всегда готовилась раньше на каждый праздник и застолье. Гости ее всегда кушали с огромным наслаждением.

Вспомнила я об этой закуске накануне своего ДР, который был неделю назад. Вот решила ее приготовить. В результате все были в восторге.

С такой начинкой я привыкла готовить рулетики из лаваша, однако сладкий перец определенно сделает закуску более вкусной и сочной.

Для приготовления закуски я приобрела в магазине перец сорта Дольче Итальяно, он длинный и не сильно круглый. Но подойдет и болгарский перчик, только из него получится большая порция.

Если мне предстоит готовить большое количество различных закусок, то покупаю в магазине тертый сыр, так получается сэкономить время, просто высыпав его в глубокую посуду.

Тертый сыр стоит столько же, как и целый кусок. Можно взять любой, у меня в этот раз был сливочный.

Варю яйцо, остужаю его и очищаю от скорлупы. После мелко тру. С чесноком поступаю также, смешиваю его с яйцом.

Туда же отправляю мелко рубленную зелень и майонез. Хорошо перемешиваю.

Если у вас сыр соленый, то не нужно еще солить.

Перчик мою, отрезаю плодоножку и очищаю от семян.

Наполняю перчик сырной начинкой, плотно утрамбовывая с помощью палочки.

Перец должен быть очень плотно набитый начинкой, чтобы не было пустот, иначе при нарезке все вывалится из него.

Складываю все перчики в пакет для пищи и помещаю в холодильную камеру не менее, чем на два часа. Начинка должна затвердеть, тогда будет проще нарезать.

После режу на кружки и выкладываю на красивую тарелочку. Смотрится очень красиво...

|

|

Рулет из кабачков... |

Рулет из кабачков – на первый взгляд простое и ничем не примечательное блюдо, которое невозможно сделать вкусным и праздничным. Однако сегодня я докажу вам обратное и поделюсь своим любимым рецептом.

Описание приготовления:

Рулет из кабачков можно готовить по-разному. Некоторые отдельно выпекают корж из кабачкового теста, а затем заворачивают в него готовую начинку. Мне больше нравится запекать кабачки вместе с начинкой в форме рулета, так блюдо получается единым целым. Кстати, начинку можно использовать самую разную. Многие кладут в рулет из кабачков грибы, сыр, яйца и овощи. Мне нравится вариант с мясным фаршем, тогда такой кабачковый рулет прекрасно подойдет в качестве основного блюда для ужина и все будут сыты. Предлагаю вам свой рецепт, как приготовить рулет из кабачков с фаршем.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 Штуки;

Яйца — 2 Штуки;

Мука — 3 Ст. ложки;

Фарш свиной — 200 Грамм;

Лук репчатый — 1 Штука;

Морковь — 1 Штука;

Соль — 2/3 Ст. ложки;

Масло подсолнечное — 1 Ст. ложка.

Как приготовить "Рулет из кабачков"

1. Для приготовления рулета возьмите молодые кабачки с зеленой или белой кожицей. Если кожица зеленая, то ее можно не снимать, если же белая, то лучше ее очистить, чтобы рулет получился более нежным.

2. Кабачки натрите на крупной терке и сложите в глубокую миску. Оставьте их на 30 минут. Чтобы кабачки пустили сок, его нужно хорошенько отжать.

3. Добавьте к кабачкам яйца, муку и 1/3 ст. ложки соли. Хорошенько все перемешайте. Масса должна получиться достаточно густой.

4. Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Очищенную морковь натрите на терке. Обжарьте их в растительном масле до мягкости. Затем перемешайте с подготовленным свиным фаршем, добавьте соль.

5. Противень застелите сначала фольгой, а затем пергаментом. На пергаментную бумагу выложите ровным слоем кабачковое тесто.

6. Сверху разложите начинку из фарша.

7. Затем сверните все в рулет.

8. Рулет заверните в фольгу и отправьте в духовку на 1 час. За 10 минут до готовности фольгу разверните, чтобы рулет немного подрумянился сверху.

9. Рулет из кабачков с фаршем готов! Приятного аппетита!

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Всемирная история отравлений... |

Есть такой российский оппозиционер, Владимир Кара-Мурза, так вот поговаривают, что Владимир Путин травил его целых два раза. И как вы догадываетесь – оба раза безрезультатно...

Объяснений этому может быть несколько. Возможно, кто-то ворует яд из подвалов Лубянки, используя дома, или на даче для травли насекомых и мелких грызунов, а Кара-Мурзе давали разбодяженную дозу, которая ожидаемо не сработала. А может, врачи такие замечательные в США, что даже при адском, страшном отравлении смогли откачать видного российского оппозиционера.

Есть и ещё одна версия – наименее вероятная. В неё реально сложно поверить. Владимира Кара-Мурзу никто не травил. Возможно, товарищ плотно сидит на каких-то препаратах, прописанных врачом, которые очень легко передозировать, может случайно, а может и специально, для «расширения сознания». Эта версия конечно невероятна, но в её пользу говорит и то, что ФБР провела расследование и упорно не хочет говорить об «отравлении Владимира Кара-Мурзы». Молчат как рыбы. Глазами только хлопают. Разгневанный Кара-Мурза даже в суд на них подал – а ну быстро говорите, что меня Путин отравил! Но нет. Молчат. Но мы-то знаем…

Или Пётр Верзилов. Пуська Райот. Очень видный оппонент Путина.

Устраивает всякие перфомансы, от которых в Кремле шатаются башни и режим вот-вот падёт. Правда, помимо всего известно, что Петя тоже не брезгует различными веществами, что «расширяют сознание», но разве можно поверить в то, что он мог ими отравиться? Нет конечно. И когда ему стало очень плохо, ну вот буквально умирал Петя, сразу стало ясно отчего и кто виноват. Моментальное расследование. Шерлок Холмс нервно курит в сторонке и нюхает то, что и Петя Верзилов любит нюхать. А вся оппозиционная пресса и различные блогеры пишут – Верзилова отравили и сделал это Путин.

Спасали Петю в Германии. Откачивали, выхаживали. А потом, когда Петя выздоровел, германские доктора написали: «Состояние Петра Верзилова вполне могло быть вызвано разными лекарственными средствами и веществами природного происхождения». Не, ну не гады??? Мы же знаем…

Ещё одна громкая история – с Дмитрием Быковым. Летел себе этот прекрасный человек в самолёте и вдруг ему стало плохо. Сознание потерял. Самолёт экстренно сел, привезли Быкова в больничку, начали над ним колдовать местные врачи. Но режим коварен! Ему ведь мало отравить, ему ещё и спасти надо! И посему, туда, где выхаживают Диму Быкова, отправляют целый спецборт с лучшими военврачами госпиталя Бурденко. Оцените цинизм властей – Дмитрий ведь весь такой против «аннексии Крыма» и «оккупации Сирии», а лечить его посылают военных! Это, само по себе, хуже всякого яда. Благо, Дмитрий этого всего не видел, так как сознание его было отключено. Ну, в общем спасли. И снова кошмар – в диагнозе совершенно ничего нет ни про какие страшные яды. Я не буду предполагать, что там Дмитрий ел, или пил, или может вообще ничего не потреблял, но причина была явно не в отравлении. Но мы-то с вами всё прекрасно знаем…

И вот – Алексей Навальный. Практически народный лидер, за которого грудью готовы встать два процента населения страны. Безжалостный разоблачитель, правдоруб и скромняга, живущий на считанные биткоины. Это уже вторая попытка его отравления. Первая была очень циничная и конечно же неудачная. Алексей тогда отбывал очередной срок в ГУЛАГе, пятнадцать суток, или сколько там – неважно. И стало ему плохо. Пятнами весь пошёл, опух. Срочно в лазарет. Сам собой врачи всякие крутятся, бегают вокруг него, а вот личного врача Алексея госпожу Васильеву – не пускают. Потому что она сразу же поставит Алексею верный диагноз. Собственно, она это и делает. Как только дверь чуть-чуть приоткрылась, госпожа Васильева бросает свой пристальный взгляд на Навального и всё! Диагноз готов! За доли секунды и через дверную щель!

Сатрапы в белых халатах потом написали смешное – крапивница. Ну и пусть. Мы с вами всё точно знаем..

И вот у Алексея снова проблемы. И снова диагноз поставлен сразу. Безошибочно и хлёстко. Отравление. И виновник есть – Путин. А кто, если не он? Алексей оказывается на больничной койке в Омске, даже на аппарате ИВЛ. Наверняка российском, но он этого не видел, иначе закатил бы скандал. Омские врачи (наверняка переодетые сотрудники спецслужб) делают вид, что спасают Алексея. А на самом деле вредят ему, как только могут. Но у Алексея настолько сильный организм, что он стабилизируется сам и переходит на замедленный метаболизм, пока общественность и лидеры цивилизованного мира давят на Путина, чтобы он разрешил вывоз Алексея в Германию. И Путин сдаётся! Да забирайте нахер, говорит, только подпишите бумажку, что берёте на себя всю ответственность. Типичная практика КГБ!

И вот, Алексей в Германии. Прибывает в клинику «Шарите» с целым конвоем почти из десятка автомобилей. Ну что, поняли, кто здесь власть? Конечно, Алексея откачают, если у его кураторов нет других планов. Ведь вполне может оказаться, что Алексей, в состоянии отличном от живого, может им быть гораздо более выгоден. Но тут и от врачей многое зависит. Может они честные, неподкупные и спасут Алексея. И даже поставят ему правильный диагноз, в котором будет отсутствовать слово «отравление». Ха-ха. Ну и пусть. Ведь мы-то знаем…

|

|

Простой томатный суп с курицей и рисом... |

Польский томатный суп (Zupa pomidorowa) готовится на мясном бульоне, с большим количеством помидоров и других овощей. Вкус насыщенный и яркий. А продукты найдутся на любой кухне.

В Польше помидорову зупу готовят с рисом или с макаронными изделиями. В каждой семье есть свой фирменный рецепт.

Одни хозяйки готовят его в виде супа-пюре, другие — как жидкое первое блюдо с рисом, а третьи предпочитают добавлять мелкие макаронные изделия. Подают томатный суп со сметаной. Кстати, ее можно добавлять в сам суп под конец варки или раскладывать по тарелкам — кому как больше нравится.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- куриный суповой набор – 300 г

- вода – 2 л

- репчатый лук – 2 шт.

- морковь – 2 шт.

- растительное масло – 1 ст. л.

- помидоры – 500 г

- рис – 100 г (или 150 г для густого супа)

- петрушка – 1/4 пуч.

- соль – по вкусу

- черный перец горошек – 3 шт.

- лавровый лист – 1 шт.

- яйца куриные и сметана – для подачи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварить бульон. Подойдет суповой набор, можно взять бедрышки или голени, а для диетического варианта — куриную грудку на косточке. Курицу, одну луковицу и одну морковку залить водой в кастрюле, добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца. Варить на слабом огне, снимая пенку, 20-30 минут (для домашней птицы время варки увеличить).

Когда бульон будет готов, выбросить овощи и специи.

Сделать овощную зажарку. На сковороде с небольшим количеством растительного масла пассеровать лук, нарезанный кубиками. Когда он размягчится, добавить морковь, тертую на крупной терке. Продолжить обжарку, пока овощи не станут золотистого цвета. И отправить зажарку в кастрюлю с бульоном.

Всыпать рис. Промыть рис (100 г для жидкого супа или 150 г, если любите погуще) и отправить его в кастрюлю. Посолить по вкусу.

Приготовить помидоры. Нарезать плоды на 4 части. Насыпать их в сковороду, влить примерно 50 мл воды. Накрыть крышкой и тушить минут 10.

Томаты должны стать мягкими.

Перетереть помидоры через сито. Мякоть вместе с соком влить в кастрюлю, а жмых (шкурки с косточками) выбросить.

Варить суп, пока рис не станет мягким — в общей сложности это займет минут 20-25 с момента закладки крупы. Когда будет готов, нарубить петрушку и дать еще раз прокипеть. Снять с огня и дать настояться под крышкой минут 15 (тем временем можно сварить яйца вкрутую для подачи).

Подавать помидоровый зуп со сметаной и вареными яйцами.

Кстати, многие хозяйки кладут сметану сразу в кастрюлю с супом — на указанное количество ингредиентов нужно добавить 100 г сметаны, дать прокипеть и убрать с огня. Тогда он получится таким, как на фото, с мелкими вкраплениями сметанки. Приятного аппетита!

![]()

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Необычные гарниры из круп и овощей... |

Мне уже давно надоели банальные гарниры: напоминают столовую. Но и выготавливать каждый день изысканные блюда нет ни сил, ни времени. Поэтому я решила разнообразить привычные гречку, рис и макароны. Я добавила другие ингредиенты и поэкспериментировала со способами приготовления. Представляю вам мои простые, но вкусные гарниры из круп и овощей!

Каждый рецепт гарнира — поле для импровизации. Можете добавлять разные овощи и специи, менять соотношение ингредиентов. Любой гарнир может быть полноценным самостоятельным блюдом. Как же вкусно получается, если проявить немного фантазии!

Как приготовить гарниры из круп и овощей

Гарнир из трех круп с овощами

Ингредиенты:

- 70 г пшеничной крупы

- 50 мл сливочного масла

- 1 болгарский перец

- 70 г ячменной крупы

- 1 луковица

- 70 г риса

- 1 морковь

- 0,5 ч. л. орегано

- соль по вкусу

Приготовление:

- Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Отправьте туда лук, нарезанный тонкими четвертинками. Пассеруйте до мягкости.

- Нарежьте болгарский перец небольшими кубиками, а морковь натрите на мелкой терке. Отправьте овощи в кастрюлю и тушите на небольшом огне несколько минут, постоянно помешивая. Добавьте орегано и перемешайте.

- Оставьте в кастрюле треть овощей, распределите их равномерно. Выложите слоями смесь заранее промытых круп и овощи.

- Посолите блюдо и залейте воду, чтобы уровень доходил до верхнего слоя овощей. Варите под крышкой до закипания, а после — без крышки на маленьком огне в течение 15 минут. Настаивайте под крышкой еще 5 минут.

Гарнир из гречки, риса и овощей

Ингредиенты:

- 100 г риса

- 20 г топленого масла

- 100 г гречки

- 1 луковица

- 0,5 капусты

- 1 морковь

- соль по вкусу

Приготовление:

- Промойте крупы и варите их до готовности с добавлением соли.

- Разогрейте на сковороде топленое масло и пассеруйте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте натертую на мелкой терке морковь и нарезанную капусту. Посолите, добавьте пару столовых ложек воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 10–15 минут.

- Перемешайте овощи и добавьте к ним сваренные крупы. Перемешайте и настаивайте под крышкой на небольшом огне еще пару минут. После выключите плиту и оставьте еще на 10 минут.

Горячий винегрет

Ингредиенты:

- 1 луковица

- 20 мл растительного масла

- 1 свекла

- 0,5 тыквы

- 1 морковь

- 3 соленых огурца

- соль по вкусу

- смесь перцев по вкусу

- укроп по вкусу

Приготовление:

- Нарежьте лук тонкими кольцами и выложите его на дно жаропрочной формы. Свеклу нарежьте соломкой и выложите равномерно поверх лука, посолите, присыпьте смесью перцев и полейте растительным маслом.

- Нарежьте морковь соломкой и выложите следующим слоем. Дальше — очищенная и нарезанная небольшими брусочками тыква.

- Посолите и накройте посуду крышкой или фольгой. Выпекайте 35–40 минут в разогретой до 180 °С духовке.

- Готовый «винегрет» аккуратно переверните на большое блюдо и выложите нарезанные колечками соленые огурцы. Сверху посыпьте рубленым укропом.

Макароны в морковном соусе

Ингредиенты:

- 50 мл оливкового масла

- 2 моркови

- 100 г макарон

- итальянские травы по вкусу

- соль по вкусу

- куркума по вкусу

Приготовление:

- Разогрейте в кастрюле оливковое масло и пассеруйте натертую на мелкой терке морковь до мягкости на небольшом огне.

- Добавьте воду и доведите до кипения. После этого варите под крышкой 10 минут. Добавьте итальянские травы, соль и куркуму, перемешайте.

- Всыпьте макароны в морковный соус и варите 10 минут под крышкой.

Рис с овощами

Ингредиенты:

- 1 луковица

- 4 зубчика чеснока

- 2 моркови

- 50 мл растительного масла

- 150 г красного риса

- соль по вкусу

Приготовление:

- В сотейнике пассеруйте нарезанный лук и измельченный чеснок в разогретом растительном масле.

- Равномерно выложите в сотейник рис и посолите. Добавьте слой натертой моркови и залейте горячей водой.

- Готовьте рис 20 минут под крышкой на небольшом огне. Перемешайте все ингредиенты и оставьте настаиваться под крышкой еще 10 минут.

Гарниры из овощей и круп отлично сочетаются почти с любым основным блюдом. Подавайте их с курицей, мясом или рыбой, выбирайте подходящий соус и наслаждайтесь.

Еще одно преимущество такого способа приготовления заключается в том, что крупы впитывают в себя вкус и аромат овощей. Получается великолепный, наваристый и насыщенный гарнир...

|

|

Прямые указания Владимира Путина Европе... |

Что, собственно, и требовалось доказать. Утром изложил свою версию происходящего, вечером ее подтвердили в новостях...

“Любые попытки вмешательства в дела республики извне – неприемлемы. Так же неприемлемо давление на руководство республики”.

Добавить, собственно, нечего. Если только перевести с дипломатического на понятный русский. Мол, вы, партнеры, у себя там разбирайтесь как хотите, и с кем хотите. А на нашу поляну лезть не надо. Не признали выборы в Белоруссии – ваше право. Я признал, Китай признал – этого вполне достаточно, паритет имеется. Поэтому то, что происходит сейчас, и будет происходить в будущем на этой территории, вас больше не касается, сидите на жопе ровно, и не ёрзайте.

Про Белоруссию можно забыть. В смысле, никакого майдана там уже не будет. Со своими скакуасами Лукашенко разберется сам, внешние помощники получили ценные указания, и туда не сунутся, потому что знают, что получат по зубам, Лукашенко “в домике”, а точнее, под зонтиком, российским, военным. Самоубийц там нет, чтобы ввязываться в реальный военный конфликт с Россией. Погундят еще немного, выразят возмущение – и заткнутся.

Теперь надо наблюдать за Украиной. Раз пошёл такой серьезный замес, Украина вряд ли останется в стороне.

Как ни крути, а все равно наша земля, надо забирать. Что там думают по этому поводу упоротые – давно неинтересно не только нам, но и западным “партнерам”.

Вообще, можно заметить активизацию в этой сфере – сразу после принятия поправок в Конституцию началась движуха в Белоруссии, которая не оставила другого выбора, кроме скорейшей интеграции с Россией.

По логике вещей должна начаться движуха и на украинском направлении, потому что по сути это один вопрос, который нельзя решить наполовину и остановиться.

И время для этого выбрано очень удачно, главный “демократ” за океаном слишком занят собственными проблемами, которые будут только нарастать по мере приближения тамошних президентских выборов. Уж кому, а пиндосам сейчас точно не до Украины с Белоруссией, им самим бы удержаться от развала.

Ну а вообще, приятно слышать такое) Думал, не доживу до этого момента, когда не нам будут диктовать, что нам делать, а мы будем указывать, чего не стоит делать западным “партнерам”, если хотят жить. Если бы еще реально по зубам кому-то дали, какой-нибудь самолетик заблудившийся сбили, или кораблик утопили, который плавает где не надо – тогда совсем песня была бы. Чтоб не летали где попало, кончилась вольница...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Звуки флейты,звучащие отовсюду... |

— В Благовещенский?

Морозов вздрогнул и открыл глаза. Когда он успел задремать?

— Туда... — он привычно посмотрел на часы, — а чего так долго выходили-то? Дороже будет на сто рублей за ожидание.

Один из пассажиров, что сел рядом, светло-русый и голубоглазый, внимательно посмотрел на него, пожал плечами и кивнул. Ещё и улыбнулся как старому знакомому, Морозов даже покосился - может "постоянщик"? Да, нет, вроде...

Зато второй, чернявый и смуглый, сходу начал возмущаться с заднего сиденья.

— А если мы не согласны доплачивать? Да, и за что? Эсэмэска пришла, мы сразу и вышли. Вам положено ждать клиентов...

— Пять минут! — грубо оборвал его Морозов. — А я вас почти пятнадцать прождал! За это время можно в лес выехать и могилу там себе выкопать, — он тронулся с места и прибавил громкости радио.

Смуглолицый опасливо взглянул на него сзади и, видимо решив, что ругаться выйдет дороже, замолчал, обиженно выпятив губы.

Пассажиров Морозов не любил и часто хамил им намеренно, отбивая охоту с ним спорить, да и вообще вести какие-либо разговоры. Они платят, он везёт, всё просто. Ради чего с ними болтать, коронки стёсывать?

Когда он уже высадил их в Благовещенском и повернул в парк, позвонила жена:

— Миш, мы с Анькой к маме в деревню поехали, не теряй. Морс на подоконнике, а рис я в холодильник поставила, сам разогреешь.

— Ладно, а когда приедете?

— Завтра вечером. Ты на машине ещё? Можешь в «Музторге» Аньке флейту купить? И самоучитель для неё…

— Флейту?

— Ну, да, флейту, ей сегодня после медосмотра в школе посоветовали. Дыхательную гимнастику прописали делать и флейту сказали купить, лёгкие развивать.

— Хорошо... — он отключился и, не сдержавшись, матюкнулся. На прошлой неделе дочку водили к стоматологу и там назначали носить брекеты, насчитав за курс больше тридцати тысяч. А теперь, вот, ещё и флейту купи. Придётся сменщика просить туда докинуть...

Сменщика Морозов тоже не любил. Молодой, вечно опаздывает, в башке ветер гуляет, наработает обычно минималку, а дальше девок всю ночь катает. А чтоб за машиной смотреть, так не дождёшься.

Давеча оставил ему авто, записку написал, чтоб масло проверил. Через день приехал, на панели тоже записка: "Проверил, надо долить!" Тьфу!

А, главное, говори, не говори, только зубы сушит, да моргает как аварийка. Напарничек, мля...

Спустя полчаса Морозов, чертыхаясь про себя, купил блок-флейту и шедший с ней в комплекте самоучитель с нотным приложением. Денег вышло как за полторы смены.

Дома он выложил покупки на диван и, поужинав в одиночестве на кухне, достал из холодильника початую бутылку "Журавлей". Морозову нравилось после смены выпить пару рюмок, "для циркуляции", как объяснял он жене. Но сегодня, едва он опрокинул первую стопку, водка попала не в то горло и он, подавившись, долго кашлял и отпивался морсом.

Поставив бутылку обратно, он прошёл в зал, решив просто посмотреть какой-нибудь сериал.

Тут на глаза ему и попалась флейта.

Морозов осторожно достал её из узкого замшевого чехла и внимательно рассмотрел. Флейта ему неожиданно понравилась. Деревянная, гладкая на ощупь, с множеством аккуратных дырочек на поверхности, она походила на огромный старинный ключ от какой-то таинственной двери.

Он вдохнул, поднёс флейту к губам и несмело дунул в мундштук. Флейта отозвалась коротким, но приятным звуком, и Морозов из любопытства принялся листать самоучитель.

Прочитав историю инструмента, он дошёл до первого урока, где наглядно было показано, как именно нужно зажать определённые дырочки, чтобы получилась песенка «Жили у бабуси». Это оказалось совсем нетрудно – даже в его неумелых руках флейта лежала удобно и вскоре, при несложном переборе пальцами, он вполне внятно прогудел эту нехитрую мелодию.

Удивлённо покрутив головой, Морозов перешёл ко второму уроку и после небольшой тренировки довольно лихо сыграл "Я с комариком плясала".

Невольно увлёкшись этим необычным для себя занятием, он пролистнул страницу и принялся осваивать знакомый ещё по школьным дискотекам битловский «Yesterday».

И эта мелодия покорилась ему легко. Его пальцы будто ожили после долгой спячки и с поразительной для него самого ловкостью двигались по инструменту. А какое-то внутреннее, доселе незнакомое, чувство ритма ему подсказывало, когда и как нужно правильно дуть, словно он повторял то, что когда-то уже репетировал.

Не прошло и четверти часа, как он сносно исполнил "На поле танки грохотали", причём на повторе припева он ещё сымпровизировал и выдал задорный проигрыш, сам не понимая, как это произошло.

Потрясённый своими нечаянно открывшимися способностями он даже вскочил и начал ходить по комнате. Решил было пойти покурить, но передумал и снова сел штудировать самоучитель, закончив лишь, когда соседи снизу забарабанили по батарее. К этому моменту он уже осваивал довольно сложные произведения из классики и, только взглянув на часы, обнаружил, что прозанимался до поздней ночи.

Проснувшись, Морозов какое-то время лежал в кровати, обдумывая планы на выходные. Обычно, оставаясь в субботу один, он любил устраивать себе, как он сам это называл, "свинодень". С утра делал себе бутерброды с колбасой и сыром, доставал из холодильника спиртное и весь день до вечера валялся на диване, переключая каналы и потихоньку опустошая бутылку.

Но сегодня пить Морозову абсолютно не хотелось. От одной только мысли о водке у него засаднило горло, и он невольно прокашлялся. Немного поразмышляв, он решил собрать полочку из "Икеи", что уже месяц просила сделать жена, и съездить в гости к Нинке. Нинка, его постоянная пассия из привокзальной «пельмешки», сегодня как раз была дома.

Наскоро приняв душ и побрившись, он позавтракал остатками риса и присев на диван написал Нинке многообещающее сообщение.

Флейта лежала рядом, там, где он её ночью и оставил. Чуть поколебавшись, он достал её из чехла, решив проверить, не приснилось ли ему его вчерашнее развлечение.

И тут всё повторилось.

Сам не понимая почему, Морозов снова и снова проигрывал по очереди все уроки, уже почти не заглядывая в ноты. Пальцы его всё быстрее бегали по флейте пока, спустя пару часов непрерывного музицирования, он вдруг не осознал, что играет практически без самоучителя.

Тогда он закрыл книгу и попробовал по памяти подобрать различные произведения. Невероятно, но и это далось ему без труда! Абсолютно все мелодии лились так же уверенно и свободно, словно он разговаривал со старыми знакомыми.

Морозов отложил флейту. Чертовщина какая-то... а может надо просто крикнуть изо всех сил, чтобы всё стало как прежде?

Он встал, подошёл к висящему на стене зеркалу и тщательно вгляделся в отражение, словно старался отыскать в нём какие-то новые черты. Нет, ничего нового он там не увидел. Из зеркала на него смотрела давно знакомая физиономия. Свежевыбритая, даже шрам на подбородке стал заметен. Остался ещё с девяностых, когда они делили площадь у вокзала с «частниками».

Какое-то время он бродил по квартире, обдумывая происходящее.

Ещё вчера вечером его жизнь была понятной, предсказуемой и, как следствие, комфортной. С какого вдруг сегодня он сидит и пиликает на дудке? Да ещё так словно всю жизнь этим занимался?

Ему даже в голову пришла безусловно дикая и шальная мысль, что с таким умением он может вполне выступать на улице, как это делают уличные музыканты. Или, например, в подземном переходе.

Сперва он даже улыбнулся, представив себе эту картину. Бред, конечно... Или не бред?

Мысль, несмотря на всю свою нелепость, совершенно не давала ему покоя.

Полочка оставалась лежать на балконе в так и не распакованной коробке, Нинкины сообщения гневно пикали в мобильнике, но он ничего не замечал. Его всё неудержимей тянуло из дома.

А, действительно, почему нет, подумалось ему, что тут такого-то? Ну, опозорюсь и что с того? Кому я нужен-то?

Он ещё с полчаса боролся с этой абсурдной идеей, гоня её прочь и призывая себя к здравому смыслу, потом плюнул и начал одеваться.

Переход он специально выбрал в пешеходной зоне, подальше от стоянок с такси, понимая какого рода шутки посыплются на него, если кто-то из знакомых увидит его с флейтой.

Спустившись вниз, он отошёл от лестницы, встав в небольшую гранитную нишу, одну из тех, что шли по всей стене. Сердце его прыгало в груди от волнения, но, немного постояв и попривыкнув, он взял себя в руки. Мимо шли по своим делам какие-то люди, никто не обращал на него внимания. Подняв воротник и натянув кепку поглубже, он достал флейту и, дождавшись, когда в переходе будет поменьше прохожих, поднёс её ко рту. Пальцы чётко встали над своими отверстиями…

— Клён ты мой опавший, клён заледенелый... — Звук флейты громко разнёсся по всему длинному переходу.

Самое интересное, что с того момента, как он начал играть, Морозов полностью успокоился. Он будто растворился в музыке, что заполнила весь мир вокруг него, и, полузакрыв глаза, вдохновенно выводил трели, словно и не было никакого перехода, а он сидел дома на своём диване.

— Деньги-то куда?

Морозов очнулся.

— Деньги-то куда тебе? — напротив стоял пожилой мужик с авоськой и благожелательно улыбаясь протягивал ему мелочь на ладони. — Держи, растрогал ты меня, молодец…

Мужик ушёл, а Морозов, чуть поколебавшись, достал из кармана пакет, поставил его перед собой и заиграл снова. Вскоре в пакете звякнуло.

Примерно через час, когда Морозов дошёл до «Лунной сонаты», возле него возникли две потрёпанные личности, от которых доносился дружный запах перегара. На поклонников Бетховена они явно не походили. Одна из личностей была небритая и худая, а вторая держала в руках потёртую дамскую сумочку. Судя по сумочке, это была женщина.

Они с удивлением смотрели на Морозова и тот, что худой подошёл к нему поближе.

— Чеши отсюдова, пудель, — процедил он сквозь жёлтые зубы, — это наше место, щас Танька тут петь будет.

Морозов в ответ прищурился, аккуратно вложил флейту в чехол и, оглядевшись по сторонам, молча и сильно заехал гостю с правой под рёбра. От удара тот всхлипнул и, согнувшись пополам, отступил обратно к Таньке. Затем они оба отошли в сторону и после краткого совещания побрели наверх по лестнице.

Больше Морозова никто не беспокоил, и он спокойно продолжил свой концерт, перейдя на более подходящий моменту «Турецкий марш».

К концу дня переход наводнился людьми, и Морозов с удовлетворением заметил, что деньги в пакете прибавляются прямо на глазах. Пару раз он перекладывал их в карман куртки, раскладывая отдельно монеты и мелкие купюры. А когда он уже хотел уходить, к нему подошла компания из подвыпивших немцев и они, дружно хлопая в ладоши под "Комарика", положили ему в пакет сразу тысячу.

Вернувшись домой, он выложил из карманов все деньги и пересчитал. С тысячей вышло примерно столько же, сколько у него обычно получалось за смену.

— Ого! — подивилась вечером жена, увидев лежащую на трюмо кучу мелочи, — ты по церквям кого-то возил что ли?

— Типа того, — ушёл он от ответа, — давай ужинать что ли...

Поев, он покурил на балконе и прилёг на диван перед телевизором. Водки ему по-прежнему не хотелось.

Перебирая каналы, он неожиданно для себя остановился на канале "Культура", который до этого никогда не смотрел. Там, как по заказу, шёл какой-то концерт классической музыки, где солировала флейта. Мелодия, чарующая и тонкая, ему понравилась, и он отложил пульт в сторону.

Жена, посмотрев на него, хмыкнула и ушла смотреть своё шоу на кухню, а он дослушал концерт до конца и отправился спать уже под полночь.

Назавтра, выйдя на смену, и привычно лавируя в потоке машин Морозов долго размышлял о своём вчерашнем выступлении. И чем дольше он об этом думал, тем больше убеждался, что ничего удивительного с ним не происходит. По всей видимости, у него оказался скрытый музыкальный слух. Такое бывает, он сам слышал. Просто раньше не было подходящего момента это выяснить. А теперь, вот, что-то его разбудило, и Морозов стал гораздо глубже понимать музыку.

Он даже выключил своё любимое "Дорожное радио", ему стало казаться, что все его любимые исполнители жутко фальшивят. А, кроме того, ему снова безудержно хотелось музицировать. Властно, словно моряка море, его влекла к флейте какая-то неведомая сила, полностью завладев его сознанием. В голове крутились фрагменты полузнакомых мелодий, неясные, мутные, звучали обрывки песенных фраз, которые он дополнял своими собственными, непонятно откуда взявшимися, вариациями.

Дотерпев так до полудня и, убедив себя, что клин клином вышибают, он заехал домой за флейтой и вскоре стоял в уже знакомом переходе. Начал он в этот раз сразу с классики, и проиграв примерно полчаса, заметил, что за ним, открыв рот, наблюдает какой-то «ботанического» вида субъект с футляром для скрипки в руках. Послушав несколько произведений, субъект подошёл поближе, сунул в пакет Морозову мелочь и вдруг обратился с неожиданным вопросом:

— Вы, простите, у кого учились, коллега? У Купермана? Или у Самойлова?

— Чего? — не понял его Морозов, но на всякий случай добавил, — иди, давай…

Скрипач безропотно отошёл на несколько шагов и, постояв так ещё некоторое время, исчез.

Спустя час он появился снова, ведя с собою высокого, похожего на иностранца старика, в длинном чёрном пальто и шляпе с широкими полями.

Встав за колонну, подальше от Морозова, они, переглядываясь, слушали, как он по памяти проигрывал вчерашний концерт, необъяснимым образом отлично уложившийся у него в голове.

Музыка и вправду была трогательная и красивая. Несколько прохожих остановились послушать, а одна женщина даже всплакнула и, достав из кошелька сторублёвку, сунула её прямо в карман его куртки. Морозов уже решил, что на сегодня ему хватит и пошёл к выходу, как услышал сзади какой-то шум.

— Извините! — старик в шляпе не успевал за Морозовым, семеня ногами по скользкому гранитному полу.

— Ну, — повернулся он к незнакомцу, — что хотел-то?

— Понимаете, нам через день выступать на фестивале в Рахманиновском, а у нас Кохман, наш первый флейтист заболел. А вы... вы, — он остановился и, задыхаясь умоляюще тронул Морозова за плечо пытаясь договорить, — прошу вас, выслушайте меня!

Морозов остановился, дав ему возможность отдышаться.

— Вы… вы же просто гений! Я думал, Славин шутит! — Старик всплеснул руками. — У вас… у вашей флейты просто неземное, небесное звучание! Какой чистый тембр! Вы же сейчас играли «Потерянный концерт»? Знаменитую партиту для флейты соло ля-минор?

Морозов молча пожал плечами.