-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

NEXTA как координатор протеста... |

Те, кто в ночь, когда после президентских выборов в Минске была предпринята попытка белорусского «майдана», а точнее, государственного переворота, следили в интернете за событиями в этой стране, конечно, обратили внимание на Telegram-канал NEXTA. Именно на этом канале были и самые актуальные видео протестов с самых лучших ракурсов, и самая свежая информация. С него же запускались в эфир и самые скандальные информационные «утки».

О том, что Лукашенко будто бы уже сбежал в Турцию, о якобы первом убитом участнике протестов, который потом объявился живым и здоровым, о мнимом братании милиционеров с протестантами в одном из белорусских городов, о «зеленых человечках» якобы российского спецназа в Минске и т.п. В результате за эту ночь канал вырос на 148 тысяч подписчиков — рекорд для «Телеграма».

NEXTA — слово, похожее на английское, но на самом деле имеет белорусский корень и происходит от «Нехта», что в переводе на русский значит «кто-то» или «некто». Название с намеком на анонимность канала, каким его и воспринимают многие. Однако руководит каналом отнюдь не «некто», а вполне конкретный человек. Его основатель — Степан Путило (в передачах он называет себя Светловым), молодой человек 1998 года рождения. Как свидетельствует Википедия, он — белорусский журналист, блогер, режиссёр, телеведущий, музыкант, автор и создатель популярных каналов на общественно-политическую тематику.

Учился Степан в Сеницкой средней школе имени Янки Купалы, после чего окончил Белорусский гуманитарный лицей им. Якуба Коласа. В настоящее время уже перебрался в Польшу, где обучается в Силезском университете по специальности организация кино- и телепроизводства. Публичную деятельность начал в октябре 2015 года, создав канал NEXTA на YouTube.

Изначально это был музыкальный проект, однако позже добавился «развлекательный и информационный контент». Общее количество его подписчиков во всех соцсетях — более полутора миллиона, из которых более 450 тысяч на YouTube и более 1,5 миллиона в Telegram-каналах с общим названием «NEXTA».

Сегодня вещающий из Польши Telegram-канал NEXTA является наиболее популярным в Белоруссии, а после последних событий число его подписчиков в социальных сетях резко возросло.

Появился Степан со своим каналом не на пустом месте. Его папа —белорусский журналист Александра Чепушило, который ранее работал спортивным комментатором Белтелерадиокомпании, а теперь является автором и ведущим спортивных программ на телеканале «Белсат» в той же Польше, вещающем на Белоруссию.

От правоохранителей скрылся

Правоохранительные органы Белоруссии заинтересовались Степаном давно. Сразу же после первого видео на канале — песни «Выбора нет», которая была приурочена к очередным президентским выборам в Белоруссии и призывала к их бойкоту ввиду возможных фальсификаций результатов. Сотрудники из органов приходили, в школу, где учился Степан, выясняли, кто он такой и откуда взялся. В 2017 году Путило участвовал в нескольких акциях протеста, в том числе, в «Марше рассерженных белорусов». Впоследствии на своём YouTube-канале выпустил несколько видеороликов, посвященных теме протестов в Белоруссии.

В феврале 2018 года против Степана попытались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ «Оскорбление президента» за ролики на YouTube. Однако молодой блогер уже был далеко — в Польше.

Главным редактором NEXTA сегодня является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем. Еще в 2012 году его задерживали как администратора оппозиционных групп в соцсетях. Протасевич тогда состоял в «Молодом фронте» — правоцентристской проевропейской организации, которая организовывала уличные протесты против Лукашенко. Был журналистом финансируемого Польшей и Литвой «Еврорадио», а также «Радио Свобода». Выступает за декоммунизацию и легализацию каннабиса. Как и Путило, он тоже сейчас находится на территории Польши.

Откуда деньги?

На Telegram-канале NEXTA практически отсутствует какая-либо реклама, а потому официальные источники его финансирования неизвестны. 25 октября 2019 года на YouTube-канале NEXTA появился документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Спустя сутки он вышел на первое место в трендах белорусского YouTube. За первые два дня видео набрало почти 700 000 просмотров, а за месяц — около 1 800 000 просмотров. Понятно, что молодой человек, сидящий в Польше, сам никак не мог получить «разоблачительные» материалы эксклюзивного характера, которые он использует на своем канале. Откуда они поступают, догадаться нетрудно, учитывая, что в партнерах «Белсат», где трудится его родной папа, и где работал он сам, значится американская радиостанция «Свобода», курируемое ЦРУ.

«Основная площадка для коммуникации между противниками Лукашенко — мессенджер Телеграм, — пишет украинский сайт Strana.ua. — На оппозиционных публичных каналах озвучиваются планы действий митингующих. Там же даются советы, что делать в конкретный момент массовых беспорядков, куда бежать, где собираться. Кроме того, каналы выполняют пропагандистскую функцию — постоянно говорят о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото… На этом поле в Беларуси сегодня лидирует Телеграм-площадка Nexta».

По мнению сайта, главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Беларуси стал канал Nexta Live. Сегодня он перешагнул планку в миллион подписчиков, хотя широко цитировать его начали только сутки назад — когда на улицах столицы начались столкновения. У него есть родственный канал Nexta — с полумиллионом подписчиков. Обе площадки, в основном, пересылают сообщения друг друга. Но базовым является канал с приставкой Live в названии.

Там появляются самые оперативные видео с мест событий. А главное, именно там публикуются планы на протест — в котором часу и где собираться на митинг, когда начинать забастовку и так далее.

Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, этот паблик обновляется со скоростью несколько сообщений в минуту. Большая часть из которых — эксклюзивные видео и фото прямо из очагов протестов.

Помимо видео на канале идет постоянная координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов. Еще одна функция канала — постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции. Лексика в отношении милиции возбуждает максимальную ненависть — «фашисты», «сволочи», «лукашистские подонки», «бандиты в черном», «каратели». При этом авторы сообщений параллельно призывают правоохранителей «быть с народом», а участников акций — сжигать представителей милиции и омоновцев.

Почему же упомянутые выше каналы, вещающие из Польши, стали на территории Белоруссии фактически основными средствами массовой информации?

Это — прямое следствие «многовекторной» политики Александра Лукашенко: с одной стороны — создания совместно с Россией Союзного государства, а с другой – заигрывания с Западом. Но, как показывают события в Белоруссии, такая «многовекторность» до добра «батьку» не доведет.

Польша, которая на официальном уровне тоже с ним последнее время заигрывала, на самом деле создала на своей территории информационные центры, которые сейчас фактически превратились в координаторов протестов и враждебной для властей Белоруссии пропаганды.

В свое время Наполеон говорил, что две враждебные газеты опаснее стотысячного войска. В наше время роль таких газет, а по сути настоящего пропагандистского «войска» играют информационные каналы вроде NEXTA. И нет никакого сомнения, что за их спиной стоят не только официальные власти Польши, а и американские спецслужбы, которые являются организаторами всех «цветных революций» на постсоветском пространстве. В Белоруссии при помощи NEXTA была опробирована новая технология «цветной революции», когда «майданом» руководили не оппозиционные партии, а информационный ресурс из-за границы.

Но история с NEXTA — предостережение и для России. На нашей территории уже есть такой готовый рупор и координатор для «цветной революции» — радиостанция либеральной оппозиции «Эхо Москвы», ее филиалы по всей России, ее каналы в интернете и социальных сетях.

Именно это СМИ занимается сейчас самой яростной пропагандой, направленной на подрыв нашего государства, с ликованием описывая попытку госпереворота в Минске. А потому поразительно, что его до сих пор продолжает финансировать государственная компания – «Газпром».

|

|

Майдан по отработанной схеме... |

Попытка белорусской оппозиции, не признавшей победу Александра Лукашенко на выборах, устроить в Минске «майдан», обернулась хаосом и столкновениями с полицией, что стало для их единомышленников у нас сигналом к действию.

К революции в России открыто призвал на сайте «Эха Москвы» один из кумиров либералов литератор Дмитрий Быков.

«Не бывает у империй мирного развития, – заявил он, – а революция, как ни крути, оздоровляет его, насыщая озоном». «Так что когда ничего больше нельзя сделать – надо делать вот это. Вот это самое. Пробовать, даже если ничего не получится. И пусть соседские паралитики обзывают это «цветной революцией» и «проектом Запада» – кто их слушает? У них-то вообще нет шансов оправдать свою зловонную, даром никому не нужную жизнь», – обращается к своим единомышленникам Быков.

Под словом «это» он имеет в виду действия радикальной оппозиции в Минске, которая ведет на улицах бои с полицией, забрасывает полицейских камнями, нападает на них с палками и прутьями арматуры. Ну, а нас с вами называет «соседскими паралитиками», ведущими, как он считает, «зловонную, даром никому не нужную жизнь».

В своей крикливой суете вокруг событий в Белоруссии, нагнетая ажиотаж, а отнюдь не «насыщая озоном»атмосферу, и сочиняя фейки, лидеры либералов доходят до комических нелепостей.

Так, Леонид Гозман, услышав последнее заявление лидера белорусской оппозиции – Светланы Тихоновской, которая призвала людей прекратить протесты и не выходить больше на площади, разразился гневной филиппикой, объявив, что власти ее будто бы… пытали!

«Чтобы женщина говорила такое и так, ее надо пытать – пытать физически, грозить смертью детей… Те, кто пытали ее, преступники. Те, кто отдавали приказ пытать – тоже преступники», – став в позу разоблачителя, заявил Гозман.

Однако его пафос оказался напрасным. Из Вильнюса сообщили, что Тихановская, изображавшая из себя лидера оппозиции, на самом деле тайком сбежала из Белоруссии и уже находится в Литве, что подтвердил МИД этой страны. Откуда, как видно, она и сделала заявление, так возбудившее господина Гозмана, который посчитал, что оно-де сделано «под пыткой».

Засветился очередным фейком «про Белоруссию» и Игорь Чубайс – родной брат прихватизатора Анатолия Чубайса. Если Гозман выдумал «пытки», то Чубайс обвинил белорусских силовиков якобы «в стрельбе в протестующих боевыми патронами».

«Необходимо признать, что, после стрельбы силовиков боевыми патронами в спины мирных граждан, у граждан, противостоящих тирании, не остается никаких ограничений и никаких рамок в отстаивании своих конституционных прав», – провозгласил Чубайс. Другими словами, призвавший протестантов действовать «без ограничений». Понятно, что стрельба силовиков «боевыми патронами» – по меньшей мере выглядит нелепо, ибо ни одного раненого не замечено. Но его фактический призыв к протестантам взять в руки оружие – уже тянет на статью в Уголовном кодексе РФ.

Снова обозначился и скандальный шоумен Сергей Шнуров, которого российские власти наивно думали «приручить», включив в состав общественного совета при Комитете по культуре Госдумы. Однако, как говорят в народе, «черного кобеля не отмоешь добела».

Так и Шнуров насчет событий в Минске тут же выдал в эфир очередной скабрезный стишок на злобу дня в привычном для него стиле хулигана из подворотни:

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше — батька,

А теперь, наверно, — отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!

Зря засуетились…

Однако суетится либеральная оппозиция и примкнувшие к ней рифмоплеты напрасно. Майдан в Минске явно провалился. Политолог Сергей Марков так объясняет причины того, что готовившаяся западными кураторами «цветная революция» в Белоруссии не удалась:

«1. Моральные качества Лукашенко, он харизматик, из типа Альенде. Будет сражаться до конца, а не сбежит как Янукович.

2. Белорусы уже знают результат украинского Майдана, — катастрофа. Если бы украинцы в 2014 году знали результаты Майдана, они своими руками разорвали бы всех майданщиков.

3. Нет олигархов, — некому спонсировать Майдан.

4. Нет олигархов — некому спонсировать оппозиционное ТВ в стране.

5. Нет свободы финансирования западными фондами НКО — нет армии активистов, которые получают зарплату и могут на постоянной основе бороться с режимом профессионально.

6. Нет сильного раскола. На Украине на Запад и Юго-Восток. И на русскоязычных и украиноязычных. В Белоруссии все Восток. Кроме, может быть, Гродно. И все русскоязычные. Кроме сотни политических «литвинов».

7. В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов и сильное уважение к памяти Великой Отечественной войны.

8. Белоруссия член ОДКБ, и Россия имеет право оказать ей военную помощь. Это делает осторожными внешних игроков.

9. Силовики в Белоруссии под полным контролем Лукашенко, сформированы им и вскормлены им, и воспитаны им. А на Украине они не были под полным контролем Януковича».

Протесты в американском стиле

А о том, что технология белорусского протеста сконструирована Западом в интервью Lenta.ru рассказал Евгений Минченко, председатель Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Отвечая на вопрос, почему во главе протестантов в Минске оказались три женщины – Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова (на фото), он заявил следующее: «Есть формальное лидерство из трех женщин и, думаю, реальные руководители кампании, которых мы просто не видим. Это политическое моделирование. На мой взгляд, очень грамотное. Не исключаю, что там работают неплохие консультанты, возможно, американские, судя по стилю. Мы видим очень хорошо отработанную методику и визуализации, и жестов».

«Обратите внимание на их общее фото, – продолжал он, – одна показывает сердечко — дескать, голосуй сердцем и чувствуй эмоции. Вторая показывает кулак, символизируя активное действие. И третья – жест «виктория», символизирующий победу. То есть, если ты будешь следовать своим чувствам, действовать активно, то ты победишь. И они постоянно четко занимают соответствующую позицию втроем, показывая эти знаки. Это прослеживается в линейке визуальных продуктов.

Из того, что я вижу, наблюдая извне за происходящим в Белоруссии, они не только работают агитационно в соцсетях, но используют чат-боты в Telegram для организации своих сторонников, для координации их деятельности.

Насколько я понимаю, там уже используются программы, которые в свое время применялись во время протестов в Гонконге в 2019-м, созданные специально для них. Они позволяют поддерживать обмен данными через Bluetooth в ситуации, когда власти отключают сотовую связь. Это дает возможность находящимся поблизости участникам протеста координировать свою деятельность. В объединенном штабе оппозиции работают очень хорошие технологи. Организация протестов – в американском стиле. И технологии мобилизации через соцсети и мессенджеры тоже американские. Видна хорошая технологическая подготовка. Если и есть там какие-то технологи, то они не из России, а с Запада. Прямо скажем, с другой стороны…», – делает вывод Е. Минченко.

Пора и нам делать выводы

А потому из происходящего сегодня в Белоруссии России надо срочно делать выводы. События, которые разыгрались в Минск в ночь после объявления результатов голосования, когда возбужденная толпа пыталась захватить в столице власть, еще раз показали, как опасно пассионарное и агрессивное меньшинство, которое подготовлено профессиональными западными политтехнологами. Впрочем, это было ясно еще в 1917 году, когда находившиеся в явном меньшинстве в Государственной думе большевики сумели захватить власть. У них тоже был пассионарный актив, хорошо обученный и подготовленный, были боевики Троцкого, прибывшие из США, были деньги, переданные Ленину германским Генштабом.

Великий русский философ Иван Ильин, анализируя случившееся в те дни, писал: «Россия сокрушилась в революции потому, что русские люди были в большинстве своем добродушны, но слабы в добре. Сильных же в добре было немного. И вот, когда появились люди сильные во зле и стали звать массы не бояться падения, падать, скользя вниз по линии наименьшего сопротивления, – то множество слабых поколебалось и отдалось этому зову. Тогда сильные в добре повели неравную борьбу с сильными во зле при бесхарактерном нейтралитете или слабохарактерном разложении массы. И победило зло».

И вот сегодня история победы зла, описанная Ильиным, повторяется. Она повторилась на Украине, где пассионарное меньшинство из западной части страны сумело через Майдан совершить государственный переворот, захватило власть в Киеве.

И сейчас в Белоруссии проголосовавшие за Лукашенко пассивно сидят по домам, а на улицы вышло агрессивное меньшинство, в том числе заранее подготовленные боевики, которые точно так же, как и на Украине, пытаются захватить власть. И тоже при поддержке извне.

Уже есть сведения, что в рядах устроивших погром в Минске были радикалы с Украины, из Польши, а также либеральные активисты из России.

«Столкновения манипулировались из некоторых западных стран, это доказывают перехваты телефонных переговоров между оппозицией и заграницей, а также попытки незаконных посягательств, которые совершали ночью агитаторы, прибывшие из Польши, России и Украины», – пишет о событиях в Минске итальянская газета «Джорнале».

Что же делать теперь для того, чтобы подобное не произошло в России, чтобы и в Москве не вспыхнула «революция», к которой открыто призывает сегодня либеральная оппозиция на «Эхе Москвы»? Для этого власть должна учесть трагические уроки не только далекого прошлого, но и те ошибки, которые совершались в последние годы на Украине и в Белоруссии. А они показали, что заигрывание с подкармливаемой Западом либеральной оппозицией, нацеленной на захват власти, – смертельно опасно.

Глупо говорить о свободе печати и демократии с теми, кто жаждет «революции», активно готовится к ней, и уже открыто об этом заявляет. В такой обстановке нет другого пути, кроме как эту подрывную антиконституционную агитацию в корне пресекать.

Если сегодня власть этого не сделает и провокации, открытые призывы к бунту на «Эхе Москвы» и в других оппозиционных СМИ не будут решительно остановлены в рамках действующего законодательства, – быть беде.

А к новому Майдану в России уже готовятся открыто, Запад выделяет на это огромные деньги, враждебной атаке на нашу страну необходимо немедленно дать решительный отпор. Готовящийся пожар надо тушить, пока он еще тлеет, а не разгорелся. Украина и Белоруссия, да и события в нашем Хабаровске, должны стать для нас, наконец, уроком...

|

|

Осень: доллар, рубль… |

Август рубль начал уверенным ростом под аккомпанемент прогнозов оппозиционных экспертов по поводу возможной то ли деноминации, то ли девальвации. Банковские ставки – минимальные. Для кредитов это хорошо, для вкладов, правда, – не очень. Бюджет не слишком сбалансирован, но и он уже не кризисный, а скорее – посткризисный.

Курс нашей национальной валюты к евро, впервые с апреля превысивший отметку 87 рублей, быстро снизился до 85,5 рубля. Курс к доллару, который в конце июля едва не достиг 75 рублей, вернулся к уровню между 72 и 73 рублями. И, похоже, надолго.

Напомним, рубль сильно падал весной, как бы в ответ на срыв нефтяной сделки ОПЕК+, и даже обновлял антирекорды к доллару и евро ещё февраля 2016 года – 81 и 88 рублей соответственно. Но это только для справки, так как при стабильном внутреннем рынке курс иностранных валют вообще должен волновать граждан только в случае загранпоездок. Для начала же отметим, что рассчитывать на то, что слабый рубль сейчас мог бы помочь разогреву экономики, было бы серьёзной ошибкой. Уже потому хотя бы, что это не прибавит ни оборотных средств предпринимателям, ни денег в кошельках обывателям.

Что же сейчас поддерживает рубль? Первое – в пользу рубля сработал даже «Северный поток-2», который вполне может быть достроен уже в этом году. Руководство «Газпрома» своевременно внесло необходимые для возобновления работы изменения в структуру собственности компаний, занятых укладкой труб по дну Балтики. Это решение и перевело все американские санкции и польские штрафы из разряда «проблем» в список «непредвиденных расходов». Но газ для рубля – это ещё не всё. Дело временное, а из стратегических факторов на первом месте – трудности доллара и евро.

Иностранные эксперты, к примеру из Bloomberg, не зря напоминают, что в России рубли, в отличие от евро и доллара, в кризисные месяцы почти не печатали. Российские власти не пошли дальше того, чтобы распечатать часть накопленных резервов, причём часть очень незначительную.

Народу в очередной раз приходится расплачиваться за кризис, теперь – коронавирусный, потерей в доходах. Причём потерей весьма существенной, но если это, как после дефолта в 1998 году приведёт впоследствии к разогреву и возрождению экономики, – нашим финансовым властям можно будет аплодировать.

Только бы цена не оказалась чрезмерно высокой.

Сейчас почти у половины населения доходы вдвое, а то и втрое ниже официально объявленной средней зарплаты по стране. Тенденция, прямо скажем, очень неприятная, и с этим надо что-то делать. Бороться за то, чтобы не было богатых бессмысленно, лучше всё-таки, чтобы было как можно меньше бедных.

В такой борьбе стабильный рубль и минимальная инфляция– лучшее подспорье, и не воспользоваться ради собственного благосостояния проблемами конкурентов было бы очень серьёзной ошибкой. А у конкурентов – и у доллара, и у евро, сейчас проблем хватает.

Долларов по миру ходит так много, что для настоящего падения «зелёных» должно сработать слишком уж много факторов сразу. Но подвинуть его на ограниченном рублёвом пространстве не так сложно, как кажется. И российские финансисты, как бы мы их ни критиковали, проделывали это уже не раз. Впервые это удалось сразу после дефолта правительству Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, когда Банк России возглавлял Виктор Геращенко. Курс рубля, упавший тогда за считанные дни чуть ли не вчетверо, затем повышался в течение семи лет. Но так же ведь было и после девальваций 2008-го и 2014 годов – во главе ЦБ стояли.

Укреплению рубля отчасти способствует и оптимизм на торговых площадках мира. Настроение глобальным инвесторам подняли новости о новых успехах в разработке вакцины от коронавируса и ожидания очередного пакета стимулирующих мер в Европе и США.

Что касается нефти, то можно не сомневаться в её долгосрочной стабилизации. Этому не сможет помешать даже вторая волна пандемии Covid-19. Нынешние цены на нефть снова обеспечили нашей нацвалюте серьёзный запас прочности, и поэтому никакого «чёрного августа» или «осеннего краха» ждать не приходится.

У рубля же вообще очень неплохие шансы на повышение. Оно, впрочем, может быть отложено на осень, когда все предрекают всеобщий кризис, и помочь нивелировать его негативный эффект. Ведь доллар из-за коронавирусного кризиса, падения американской экономики и многомиллиардной эмиссии явно переоценен. Но сейчас переоценен и евро, что бы нам ни твердили про его укрепление. Евро – это не «тихая гавань» для инвесторов. Это громадные риски из-за абсолютно неясных перспектив европейской экономики. Если же евро и укрепился, то только по отношению к доллару.

Но дорогая валюта не выгодна ФРС США и в ЕЦБ, и они, быть может, и хотели бы воспользоваться кризисом, но не могут. России же слишком дорогой рубль тоже ни к чему, но резко подешевевший нам и вовсе не нужен.

Оптимистические прогнозы аналитиков обещают нам по итогам августа курс рубля к доллару не больше 73 рублей, а к евро – от 84 до 87. И к концу осени такие курсы вряд ли сильно изменятся.

В августе надо ждать некоего равновесия с точки зрения того, как на рубль будут влиять негативные и позитивные факторы. Перевес позитива должен начаться осенью, если, конечно, не помешает вторая волна коронавирусной пандемии. Именно этим и можно объяснить тот разброс мнений, который сегодня характерен в оценках аналитиков по поводу рублёвого курса.

По части же негатива, главная проблема – это отложенные последствия пандемии и жёсткого карантина. Хотя кого-то куда больше смущает отмена офшорных соглашений с Кипром. А ведь здравый смысл подсказывает, что это должно сработать как раз в пользу рубля, благодаря активному переводу валюты в Россию.

Впрочем, в случае с Кипром пессимисты могут оказаться, отчасти, и правы. Выход из офшора для многих может стать поводом не для сброса валюты, а для массового бегства именно из рублёвых активов. Однако вряд ли влияние «кипрского прецедента» настолько велико, чтобы реально влиять на курс рубля сколько-нибудь долго. Две-три торговые сессии – это максимум.

Те, кто любят год за годом повторять «всё пропало», убеждены, что против рубля сыграло и снижение ключевой ставки Центробанка. Да, это вынудило спекулянтов выйти из рублёвых активов – прибыли маловаты, но стратеги-то с рынка никуда не уходят. Кто-то сегодня паникует: «у глобальных инвесторов пропал интерес к российским облигациям федерального займа». Но это временно, так как падение прибылей на те же 0,25 процента, на которые снизилась ставка Банка России, рынок переварит за считанные дни. Хотя против рубля в последнюю декаду июля могла сыграть также конвертация дивидендов по акциям российских компаний. Но это, опять же, фактор временный. И локальный.

Другое дело, что как только были сняты почти все ограничительные меры из-за коронавируса, тут же стал расти спрос на импорт. А это – стимул к росту покупок валюты на бирже, и к росту курсов евро и доллара. Но тут всё зависит лишь от того, насколько позволит им повышаться российский Центробанк.

Пессимисты уже записали в число факторов, способных сработать не в пользу рубля, даже «открытие Турции», но и это – не больше, чем повод для подорожания валюты в обменниках. Даже «открытие всех стран» вряд ли серьёзно отразится на валютных курсах. Масштабы турпотока, и как следствие – покупок валюты слишком малы и несопоставимы даже с оборотами на бирже. Впрочем, некоторые готовы напомнить, что до пандемии россияне оставляли за границей до 55-60 млрд долларов. И если бы такие суммы действительно достались российской туриндустрии, это могло дать дополнительные 2-3% к ВВП.

Однако, как говорил классик, этого не может быть, потому, что не может быть никогда. Ведь даже при переполненных пляжах Крыма и Кавказа, говорить о возрождении внутреннего туризма пока не приходится. И вообще, все заявления о массовой скупке валюты россиянами, выезжающими на отдых, не выдерживают никакой критики. Турпоток за границу упал почти до нуля, за исключением публики особого рода, для которой границы не закрывались и при самом жёстком карантине.

У рубля есть ещё проблема – сезонный фактор. Но и он по определению не должен работать против рубля. Россия входит в уборочную кампанию, под которую уже идут масштабные закупки топлива, а оно с учётом роста валютных курсов может для кого-то, например, для крупных агрохолдингов, даже подешеветь. Если, конечно, таким покупателям потребуется воспользоваться валютными счетами...

|

|

Вскрыть «красный пакет»! |

Военно-исторический роман Николая Черкашина «Бог не играет в кости» посвящен воинам сорок первого года, встретившим войну в так называемом «Белостокском выступе». Одна из глав рассказывает о Герое Советского Союза полковнике Михаиле Арсентьевиче Зашибалове, командире дивизии, который на свой страх и риск привел в полную боевую готовность вверенные ему полки за несколько часов до немецкого вторжения.

…В конце субботнего дня 21 июня командир 86-й стрелковой Краснознаменной дивизии имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР полковник Зашибалов закончил проверку строительных работ на участке своего 330-го полка. Красноармейцы второй месяц строили ДОТы Замбрувского укрепрайона. День был жаркий, суматошный; Зашибалов поторапливал бойцов:

– Не халтурьте, ребята. Сами же для себя делаете. Вам же здесь укрываться. Вам отсюда стрелять. А кому-то и жизнь тут придется положить… Все эти ДОТы очень скоро могут понадобиться. Перекуры потом устроим, – наставлял он землекопов, бетонщиков, каменщиков в просоленных от пота гимнастерках.

В его голосе было столько тревоги и души, что бойцы пошевеливались без лишних понуканий. Пахло сырой землей, незастывшим раствором, сосновыми досками…

Под вечер на обратном пути домой в Цехановец Михаил Арсентьевич завернул в деревню Мяново к коменданту пограничного участка Шестакову. Хмурый капитан с зелеными петлицами сам был зелен лицом от хронического недосыпа. Он искренне обрадовался гостю.

– Товарищ полковник, хорошо, что вы заехали. На душе легче стало!

– А чего там у тебя на душе-то?

– На душе то же, что и на границе: тучи ходят хмуро. Докладываю официально: в ночь с 20 на 21 июня 1941 года западнее станции Малкина-Гурна сосредоточилось до одного пехотного корпуса, а в районе Острув-Мозовецки – до двух пехотных дивизий с танками. Наблюдением установлено: в трех-пяти километрах от госграницы, немцы располагают артиллерию. Самолеты то и дело вдоль границы летают, смотрят, что у нас деется…

– Главное не дрейфить, капитан. Мы тут рядом, на подхвате.

– На вас вся и надежда!

***

Вернувшись в штаб, Зашибалов по кодовой переговорной таблице доложил командиру корпусу генерал-майору Гарнову о ходе строительных работ, а главное, о разговоре с комендантом погранучастка Шестаковым.

– Вы меня, Михаил Арсентьевич, ничем не удивили, – ответил Гарнов, – у вас всё, как и везде, как у всех. Немцы везде кучкуются. Но не будем терять голову.

– У меня в эту ночь запланировано учение с боевой тревогой для стрелковых полков и с выходом из района дислокации на участки обороны...

– Понимаю, к чему клонишь… Но пока преждевременно! Перенеси это учение на конец июня. Можешь поднять по боевой тревоге свой штаб и штабы полков. Но войска не трогай. Запрещаю!

– Есть.

– И не обижайся на меня. Мне запрещают, и я запрещаю. Ты меня понял? Я бы и сам весь корпус поднял… В общем так: полки до особого указания не поднимать! Поднимай штабистов.

Зашибалов положил трубку и после этого выдохнул:

– Мать твою еры!.. Или как говорят местные раввины: «Браха на шхиту!».

Этими словами цехановцкие реббе благословляли резников на убой кошерного скота.

– Браха на шхиту! – повторил он и сломал указку, с которой проводил командирские занятия по тактике. Зашибалов квартировал в большом двухэтажном доме местного раввина, и теперь кое-что смыслил в иудейских обрядах.

Через десять минут штаб дивизии был в сборе, и все ждали, что скажет им комдив. Но Зашибалов молчал, прохаживаясь по кабинету. Потом пересказал то, что сообщил ему комендант участка, и снова замолчал.

Миновала полночь, и наступило воскресенье 22 июня. В начале второго часа ночи телефон стал настырно звонить: звонки следовали один за другим; Зашибалов отделывался лишь одним словом: «Есть!».

Это звонили командиры полков его дивизии и докладывали, что их штабы, а также штабы батальонов в полном сборе и ждут дальнейших распоряжений. Но распоряжений не было. Зашибалов и сам ждал хоть каких-то приказаний из штаба корпуса, но телефон уныло молчал. Тогда он поднял трубку и стал названивать командирам полков по очереди, отдавая один и тот же приказ:

– Немедленно отправьте кого-нибудь из офицеров штаба на машине в батальон, который работает на границе. Пусть поднимет его по боевой – да, я сказал по боевой тревоге! – и пусть занимают подготовленные позиции.

Комиссар дивизии Давыдов хотел что-то сказать, но махнул рукой.

– Все батальоны, которые находятся сейчас на госгранице, должны занять свои позиции. Не полки, Владимир Николаевич, – упредил он возражение комиссара, – а батальоны. Хотя бы батальоны. Они там рядом с противником стоят… Имеют право! Начальник штаба!

– Я за него, – поднялся с места полковник Молев, зам комдива по строевой.

– А где начальник штаба?

– Вы же его сами в Белосток отпустили. По личным делам.

– Немедленно разыскать его и вызвать сюда! А пока я попрошу вас, Андрей Григорьевич, связаться с пограничными комендатурами и заставами. Уточните, что у них происходит и как немцы себя ведут.

Молев столкнулся в дверях с начальником штаба полковником Киринским, который только что вернулся из Белостока.

– Вот и хорошо! – обрадовался Зашибалов. – Обзванивайте вместе. Быстрее будет.

Он еще раз окинул взглядом притихших за столом командиров: комиссар, начарт, интендант, особист, начмед, связист… Такие знакомые и почти родные в этот предгрозовой час лица. Он не сомневался: каждый исполнит то, что ему предназначено. Неужели – сегодня начнется?

– Скорее всего, сегодня все и начнется, – объявил он собравшимся, чтобы нарушить зловещую тишину, – поэтому мы должны принять все, что должны…

Он искал какие-то особые слова, но не находил их. Произносить казенные замыленные фразы о бдительности и готовности не хотел. Но тут все решилось само собой. Вбежал взволнованный начальник штаба. Лицо Киринского было бледным:

– Только что получил информацию от начальника Нурской пограничной заставы: немецкие войска подходят к реке Западный Буг и подвозят переправочные средства.

Зашибалов посмотрел на часы: было ровно два часа ночи. Теперь он твердо знал, что делать. Он открыл свой сейф и достал пакет особой секретности – «красный пакет». Вскрывать его он имел право только по специальному сигналу от командира корпуса или командующего армии. Но никакие спецсигналы не поступали.

– Товарищ комиссар, товарищ начальник Третьего отдела, я вскрываю красный пакет в силу складывающейся обстановки. Прошу это зафиксировать в ваших документах.

Начальник особого отдела встал из-за стола и одернул гимнастерку:

– Я обязан вас предупредить, что за самовольное вскрытие этого пакета предусмотрена уголовная ответственность!

Зашибалов тут же парировал, покачивая пакет на ладони:

– За бездействие и неприятие мер тоже предусмотрена уголовная ответственность!

– Михаил Арсентьевич, – воззвал к нему комиссар дивизии, – подумай, что ты делаешь! Под трибунал пойдешь, как пить дать, несмотря на геройскую звезду.

Зашибалов знал, что комиссар наделен правом не просто его предупредить, но и арестовать именем партии. Особист бы его непременно поддержал, и тогда бы пришлось сдать им пистолет и партбилет. Они могли это сделать. Но не сделали. И пока они не передумали, Зашибалов решительно разорвал секретный пакет и извлек план действия по сигналу «Буря», сигналу, который так и не поступил.

– Объявляю сигнал «Буря»! Всем исполнять мои приказания!

И завертелось!

– Поднять стрелковые полки по тревоге и выступить форсированным маршем в районы обороны! Товарищ Бойков!

– Я! – полковник Бойков, начальник артиллерии, не поднялся, а взметнулся по-лейтенантски.

– Вам немедленно выехать в Червонный бор, поднять артиллерийские полки по тревоге и вывести их к шести утра в район огневых позиций полковых и дивизионных групп. Возьмите весь нужный транспорт и как можно быстрее катите на позиции. В первую очередь тащите противотанковые орудия.

– Есть. Понял. Разрешите исполнять?

– Исполняйте.

Зашибалов отдавал приказания лавинообразно, одно за другим, как будто опасался, что комиссар с особистом передумают и скажут «отставить!».

– Начальнику штаба – немедленно вывести все средства связи на командные пункты полков и к приходу личного состава организовать связь для управления оборонительным боем!

– Есть!

– Разведывательному батальону дивизии в полном составе выступить из Домброва и сосредоточиться в четыре тридцать в назначенном месте!

– Начальнику службы снабжения свернуть лагерные участки полков, а все палатки и другое имущество использовать для батальонных, полковых и дивизионных медицинских пунктов. В последнюю очередь для оборудования штабов батальонов, полков и дивизии.

– Инструктору политотдела старшему политруку Гореликову взять грузовой автомобиль, и с охраной отправить в Минск, в штаб округа, партийные и мобилизационные документы!

– Есть!

…В 2 часа 40 минут командиры стрелковых полков и начальник штаба дивизии доложили комдиву, что полки и штабы заняли отведенные им по плану «Буря» участки обороны. Зашибалов вытер холодный пот со лба и позвонил командиру корпуса.

– Товарищ генерал, вверенная мне дивизия заняла оборонительный район, согласно плану «Буря».

Гарнов только крякнул и бросил в трубку:

– Черт с тобой! Действуй дальше…

Если бы через час немцы не ринулись в наступление, если бы они перенесли это на понедельник или вторник, то в воскресенье полковник Зашибалов был бы арестован и отдан под трибунал – за самовольное вскрытие красного пакета. Но война началась через час, и бойцы 86-й стрелковой дивизии встретили врага на боевых позициях, а не в койках, как это случилось в Брестской крепости и других гарнизонах.

***

В 2 часа 50 минут полковник Зашибалов выехал на полевой командный и наблюдательный пункт в район Домброва. Через пятнадцать минут после его прибытия началась война. Он встретил ее, как и полагается полководцу – с биноклем и картой.

Через два с половиной часа на КП дивизии примчался запыхавший начарт полковник Бойков. Доложил, что оба артиллерийских полка дивизии – пушечный и гаубичный – поддерживают пехоту огнем со своих боевых позиций.

– А где противотанковый дивизион?

– Выходит на огневые рубежи.

В 13 часов 22 июня, когда появилась проводная связь со штабом корпуса, Зашибалов доложил Гарнову:

– Приказал командиру 330-го стрелкового полка и командиру 284-го полка контратаковать противника во фланг.

– Результат есть?

– Есть. Пехотная дивизия разгромлена, и враг отброшен за пределы государственной границы СССР.

Последнюю фразу он повторил медленно и торжественно, как диктор Левитан.

Итак, на участке 86-й стрелковой дивизии имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР было не только приостановлено наступление противника, но он был отброшен за пределы госграницы СССР. Больше таких сообщений на Западном фронте ни от кого не поступало.

***

При выходе из Белостокского выступа полковник Зашибалов был тяжело ранен, и его, совершенно безнадежного, оставили в попутном селе, дабы не умер в дороге и упокоился без лишних мучений…

Полковник пришел в себя после дикой горячки и леденящего озноба, он едва приоткрыл глаза и сквозь ресницы увидел деревянное оконце в деревенской хате, а на оконце горшки с цветами. В бреду ему показалось, что его уже хоронят, вот и цветы принесли… Ледяные женские пальцы легли на раскаленный лоб.

«А это уже смерть пришла за мной», – бесстрастно отмечал он. Но то была хозяйка белорусской хаты, в которой оставили Зашибалова.

– Вось и вочы адкрыу, милок, – обрадовалась женщина. – А то ужо совсем памирал.

И она стала читать какой-то местный заговор:

– Лихоманка, лихоманка, перейди на Янка… Заря-заряница, красная девица избавь раба Божьего…

– Як тебя кличуть?

– Михаил, – прошептал Зашибалов.

– …Избавь раба Божьего Михаила от матухи, от знобухи, от летучки, от Марьи Прудовик и от всех двенадцати девиц-трясовиц.

Этот заговор она прочитала над водой, крестообразно смахивая хворь со лба, подбородка и щёк. Затем этой водой умыла раненого. А потом дала попить горячего молока с тмином. Выхаживала печеным луком с овсяным киселем. И выходила!

Ответ в конце задачника

Михаил Арсентьевич Зашибалов оклемался, встал на ноги и через две недели вышел к своим. С июля по декабрь 1941 года командовал 134-й стрелковой дивизией, затем до ноября 1942 года возглавлял 60-ю стрелковую дивизию Первого стрелкового корпуса 13-й армии, был заместителем командующего армией. После войны Герой Советского Союза Зашибалов – начальник Курсов усовершенствования офицерского состава при Военной академии тыла и транспорта.

Он много сделал для того, чтобы его заместитель полковник Молев, вернувшийся из лагеря в СССР, не попал в другой лагерь – советский. Дал ему блестящую аттестацию и тем самым спас его. Хотел съездить в Белоруссию, найти ту женщину, которая его выходила, но не знал ни ее имени, ни адреса: деревня Мосты – то ли Левые Мосты, то ли Правые…

В 1959 году генерал-майор 3ашибалов вышел в отставку. Жил в Ленинграде. Скончался 20 августа 1986 года. Похоронен на кладбище Памяти жертв 9 января...

|

|

Может, нам следует вести себя пожестче? |

Августовские президентские выборы в Белоруссии очень напоминают бесконечный захватывающий сериал с невероятными, на первый взгляд, интригами и самыми неожиданными поворотами сюжета. В том числе и в отношениях Минска и Москвы.

Победу на выборах руководящего страной уже 26 лет Александра Лукашенко оспорить трудно. Ну не было у него серьезных соперников! Пусть говорят, что он не набрал своих 80 «с копейками» процентов голосов, объявленных Избиркомом. Пусть даже говорят, что он «зачистил все предвыборное поле в стране», убрав с него все возможные серьезные фигуры. Все это разговоры. С таким или иным, пусть даже меньшим, результатом, пусть и в «зачищенном пространстве», но белорусский Батька победил.

Кстати, победу эту Лукашенко предсказывали заранее почти все эксперты, как внутри родной его Белоруссии, так и за границей. В том числе и в России. И поэтому сейчас, наблюдая призывы другого кандидата в президенты на выборах Светланы Тихановской не признавать результатов голосования, поскольку «все нечестно», мне так и хочется привести известное выражение Станиславского – «не верю». На выборах всякое бывает. Но в целом Александр Лукашенко очередные, шестые по счету за свою президентскую жизнь, выборы выиграл. Пусть довольно напряженно и нервно.

С этой победой Лукашенко сразу же поздравил президент России Владимир Путин. Тем самым, по многим оценкам, показав, что Москва признает результаты выборов в Белоруссии. Также поступили лидеры Китая, Турции и ряда государств-членов СНГ. Руководство ряда западных стран от такого поздравления, равно как и от признания результатов, воздержались. В МИД Литвы выборы назвали нечестными, в Германии – недемократическими, а в Польше потребовали созвать саммит ЕС по Белоруссии. Указывалось на необходимость введения санкций против Минска за подавление протестных выступлений. Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то он ограничился реакцией на массовые протесты в Минске, призвав власти Белоруссии к «максимально открытому, пусть и сложному, диалогу».

Согласно информации, жалобу в Центризбирком с требованием о проведении повторного подсчета голосов или даже повторного голосования на ряде участков подала Тихановская.

Согласно официальным данным, Тихановская на выборах получила более 10 процентов голосов. И, опять же на мой взгляд, это очень неплохой результат для никому не известной еще несколько недель назад домохозяйки.

Даже, если допустить, что она набрала больше голосов, все равно перевес будет на стороне Лукашенко. Ну уж никак не мог Батька с его огромным политическим опытом и мощнейшим административным ресурсом набрать меньше 50 процентов. Ну «не верю».

Представить себе, что Тихановская смогла бы обойти на выборах Лукашенко, на мой взгляд, все равно, что искренне поверить в реальность сказки о царевне-лягушке. А все-таки, мне кажется, негоже во взрослом возрасте в сказки верить. Как бы, возможно, и хотелось воочию узреть мечту.

Тем не менее, сразу же после окончания выборов под окнами президентского дворца в Минске начал разворачиваться «майдан», а, говоря обычным человеческим языком, беспорядки. Начались столкновения протестующих с бойцами ОМОН. Правоохранители применили против недовольных слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Нет, я далек от того, чтобы утверждать, что у людей в Белоруссии совсем уж нет никаких поводов быть недовольными властью. Напротив, их, этих поводов, на мой взгляд, за 26 лет нахождения у власти президента Александра Лукашенко скорее всего хватает. Но все же размах протестов против нового срока Батьки у власти оказался очень уж серьезным. Напряжение «зашкаливало».

Судя по ряду оценок со стороны представителей белорусской власти, все происходящее для них было предсказуемо. Ведь, как указывается,

массовые выступления в Минске и других белорусских городах «с проявлением народного гнева» против режима Лукашенко готовились серьезно. И давно.

Как указывает сейчас сам Лукашенко, он об этом знал. И, судя по всему, всех подозревал и очень нервничал.

К проявлению такой повышенной нервозности можно отнести и арест в Минске целой группы из 33 российских граждан, намеревавшихся, как все же выяснилось, находиться в столице Белоруссии лишь транзитом. Но, кажется, Батька в тот момент уже подозревал в «заговоре против него» всех. Без разбора. И при этом часто повторял, что его страна «окружена врагами со всех сторон». Получалось, что и со стороны России.

Только за сутки до дня выборов выяснилось, что речь идет о серьезной провокации, которую задумали и пытались провести спецслужбы также соседней страны – Украины. То есть Киев, не моргнув глазом, решил «подставить» белорусского президента, дабы добиться двух главных целей – поссорить Минск и Москву, а также добиться выдачи в Киев нескольких участников боевых действий на Донбассе на стороне ополченцев, которые входили в группу.

Надо сказать, что определенных успехов украинские спецслужбы все же добились. Само предположение, что Минск может выдать Киеву ополченцев с Донбасса, тем более уже получивших российское гражданство, вызвало серьезное возмущение у широкого круга россиян. Тем более, что сам Лукашенко такое предположение не исключил, что называется, «с порога», а начал в интервью украинскому журналисту рассуждать о каком-то приезде в связи с происходящим в Минск прокуроров – из Москвы и Киева. Они, дескать, и должны определить степень вины задержанных и решить вопрос о возможной выдаче.

Подобный подход руководителя братской Белоруссии действительно возмутил многих россиян. И, надо сказать, прежде всего тех, кто положительно рассматривал до сих пор внутриполитический курс президента Белоруссии, строящийся, по многим оценкам, на некоторых еще памятных старшему поколению социальных ценностях в СССР. Там, как и в «первой в мире стране социализма», нет ни олигархов, ни «птенцов» фонда Сороса. Как, впрочем, нет и знаковых фигур оппозиции.

Да, граждане нашей страны знают, что Минск до сих пор не признал Крым российским и занимает «нейтральную позицию» в отношении конфликта на Донбассе. Но все же сама допустимость того, что Лукашенко может передать Киеву оказавшихся в Минске донецких ополченцев стала шоком для многих в России. Равно, как и сам факт их задержания.

И даже сейчас, когда этот кризис вроде бы благополучно завершился и конфликт, опять же вроде бы, завершен, как говорится «осадок остался».

Тем более, что довольно многие наблюдатели расценили поведение президента Белоруссии в дни кризиса как стремление несколько «прогнуться» перед Западом, подчеркнуть свою независимость от Москвы и ее интересов. Таким образом, как иной раз указывается, вполне возможно Лукашенко рассчитывал, что коллективный Запад примет результаты выборов в Белоруссии и вслед за ними не последует новых санкций. То есть нельзя исключить, что вся история с задержанием россиян — это часть политической игры Лукашенко с целью привлечения западных элит и прозападного электората в самой Белоруссии на свою сторону.

А такой электорат в Белоруссии, по многим данным, все более растет численно. Здесь сказывается работа различного рода западных НКО, по ряду оценок, в том числе, а возможно, что и прежде всего, из соседней Польши. Людям, как это было в свое время на Украине, откровенно морочат головы, что их страну с распростертыми объятиями ждут в Европейском союзе, причем как равноправного партнера.

Помнится, шесть лет назад украинцы также были уверены, что производимые в их стране товары смогут свободно конкурировать в Европе, а сами они получат достойные рабочие места на европейских рынках труда. Станут, как они были до этого на родине, инженерами, врачами, учеными и так далее.

Чем все это обернулось в жизни, все мы знаем. Все, что готова купить сегодня у украинцев Европа и Запад в целом – это дешевая рабочая сила. И то только взамен на воинствующую русофобию.

Но, кажется, что в Белоруссии сегодня многие снова «ведутся» на щедрые обещания жизни дома, «как на Западе». Все, дескать, будет, но только опять же при условии ухода «из-под влияния Москвы». И вообще, если хотите, чтобы к вам относились как к «цивилизованному государству», покажите свою независимость.

Докажите, что не боитесь «гнева Кремля».

Вот белорусские власти с арестом 33 россиян, дескать, и решили показать «финт ушами». Картину такой самостоятельности от Москвы, по ряду оценок, подчеркивали и последующие задержания нескольких российских журналистов, прибывших в Минск освещать выборы. У некоторых из них действительно не было необходимой для работы журналистской аккредитации. Но, как уверяли журналисты, за такой аккредитацией их редакции обращались заранее, то есть в реальные сроки, в соответствующие белорусские структуры.

Российские журналисты в Минске в ряде случаев были задержаны в очень жесткой форме, против них была применена сила, что вызвало возмущение у их коллег по московским изданиям. Ряд СМИ даже выступили с гневным обращением к властям Белоруссии, указывая на то, что задержанные в Минске российские журналисты находились там с редакционными заданиями и действовали в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

Так или иначе, но неприятный осадок от всего происходившего в августе в Минске у довольно многих россиян действительно остался. И в этой связи в очередной раз в СМИ и просто в разговорах людей на бытовом уровне всплыла тема, что же все-таки происходит сегодня и вообще в последние годы с так называемым «постсоветским пространством»? Почему ряд бывших республик некогда общей нашей Родины СССР все чаще допускают явно недружеские действия в отношении Москвы, а, например, в случае в Украиной вообще встают на позиции русофобии?

По некоторым жестким оценкам, у России по сути дела вообще почти не остается союзников на этом самом «постсоветском пространстве». Вот, дескать, и Белоруссия ведет себя явно не как такой союзник. Получается, что «и не друг, и не враг, а так…».

В этой связи ряд наблюдателей также отмечает, что нынешние президентские выборы в Белоруссии стали первыми, когда Москва не направила в Минск своих наблюдателей от Государственной Думы и Совета Федерации. О чем это говорит? Возможно, как опять же полагает ряд экспертов, о том, что в России не хотят делить с Лукашенко ответственность за все происходящее в стране? В том числе и за его легитимность?

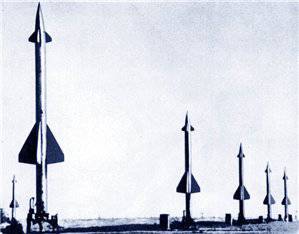

Нет, я, естественно, далек от мысли, что в Кремле кто-то готов отказаться от союзнических отношений с Минском. Ведь, кроме всего прочего, Белоруссия – это наш естественный буфер на западных границах. Что может произойти, если вдруг в этой стране придет к власти антироссийское руководство? Или она действительно вступит в НАТО, как этого явно желают некоторые все активизирующиеся Белоруссии прозападные силы? В таком случае следует ожидать, что на территории соседней с Россией страны появятся новые военные базы. В том числе ракетные. А город Калининград, например, станет своеобразным «островом» в окружении недружественных государств.

Кроме всего прочего, разрушатся действительно прочные связи между двумя не только дружественными, но даже действительно братскими, родственными народами. Раздел, как это уже произошло в случае с Украиной, пройдет внутри многих семей. Брат перестанет понимать брата.

Очень много можно привести доводов в пользу того, что необходимо дорожить хорошими и даже братскими отношениями между нашими народами. Ведь наши две страны еще и объединены в Союзное государство. А поэтому отношения между нами должны только развиваться и крепнуть.

Но все же, на мой взгляд, последние события в Минске – задержание группы россиян, силовые действия против наших журналистов должны прозвучать очередным набатом для Москвы. Что-то, дескать, не в порядке в российско-белорусских отношениях! А возможно, что и вообще на постсоветском пространстве. Здесь необходимо работать. Надо что-то менять.

Наши бывшие друзья по СССР должны понять, например, что далеко не все действия в отношении Москвы допустимы. Что, например, попытка взять россиян в заложники просто должна исключаться. Что надо вежливо относиться к представителям российской прессы.

Ведь, если говорить честно, то, на мой взгляд, вся та дружеская помощь и бесконечные скидки на цены на нефть и газ, таможенные послабления и так далее, которые Россия дает все последние годы той же Белоруссии, часто уходят «в песок». Как также часто в никуда уходят и огромные денежные вложения в помощь и ряду других теперь независимых стран, а некогда бывших республик СССР. Часто взамен – только устные заверения в вечной дружбе и совершенно недружеское поведение «на крутых виражах».

Может, все же нам следует вести себя пожестче? Менее осторожно? Не поощрять, например, безнаказанность и нахлебничество, до которых порой доходит дело?

|

|

Атомный шантаж... |

6 августа 1945 года, 75 лет назад, произошло первое боевое применение ядерного оружия. По сию пору не умолкают споры – что это было – грозное возмездие коварному врагу, суровая военная необходимость или акт глобального устрашения рождающейся сверхдержавы? Ответ на этот вопрос не утратил своей актуальности и по сей день, спустя три четверти века. В ходе конференции, проведенной Фондом изучения исторической перспективы и Российским историческим обществом, на него попытались ответить ученые из России, США, Великобритании, Японии, Китая, Франции и других стран. Мероприятие привлекло к себе внимание СМИ и общества. В связи с этим «Столетие» публикует некоторые из докладов иностранных участников конференции.

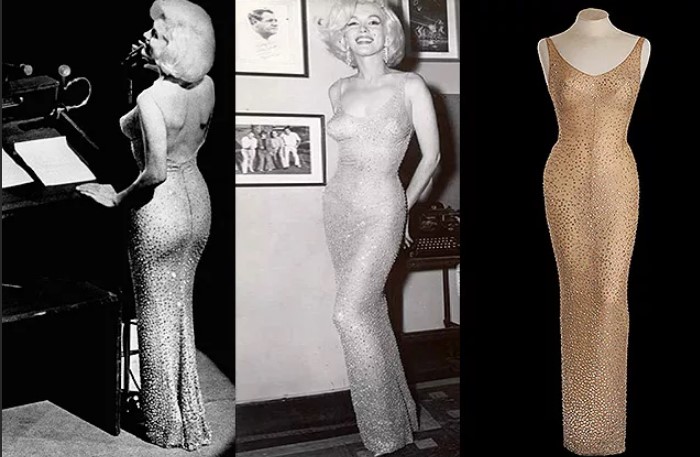

В 2019 году в разделе мнений газеты New York Times бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс писала: «После высадки в Нормандии моего отца послали на Западное побережье для подготовки к высадке на Тихоокеанском театре военных действий. Избежать битвы ему удалось благодаря решению президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, вынудившие японцев сдаться»…

Заявляя это, Сьюзан Райс сознательно или бессознательно поддерживает ложь, вот уже 75 лет лежащую в основе идеи американской исключительности, — идею о том, что сброс атомных бомб был единственным способом добиться капитуляции Японии без ввода американских войск, который слишком дорого обошёлся бы и США, и Японии с точки зрения человеческих потерь. Логика в том, что в этом случае атомная бомбардировка не только была оправдана — она была, по сути, самым гуманным способом закончить войну с точки зрения спасения человеческих жизней.

Горькая правда состоит в том, что для завершения войны на Тихом океане сброс атомных бомб был необязателен даже без ввода войск, как и в том, что американское руководство, начиная с Гарри Трумэна, было хорошо об этом осведомлено.

В действительности японская верхушка уже в течение нескольких месяцев понимала, что не сможет победить военным путём.

Это понимание появилось после поражения в битве за Сайпан в июле 1944 года и оставалось до конца войны. В феврале 1945 года принц Коноэ, трижды занимавший должность премьер-министра Японии, писал императору: «Сожалею, что приходится говорить это, но поражение Японии неизбежно».

В мае 1945 года японское руководство приняло официальное решение обратиться к Советскому Союзу в надежде, что тот поможет им добиться от США более выгодных условий капитуляции. В частности, японцы противились требованию США о безоговорочной капитуляции, за которой последовал бы суд и казнь императора, почитавшегося многими в Японии как божество. Как писал в информационной сводке в июле 1945 года генерал Южно-Тихоокеанского командования Дуглас Макартур, «казнь императора для них будет выглядеть так же, как для нас распятие Христа. Все они будут драться до смерти».

Понимая важность этого момента, большинство советников Трумэна настоятельно рекомендовали ему изменить условия капитуляции и гарантировать японцам сохранность их императора, что соответствовало интересам США после войны. Однако Трумэн положился на единственного человека — высокопоставленного чиновника, выступавшего против этой идеи, Джеймса Бирнса, занявшего пост госсекретаря 3 июля 1945 года. Бирнс без конца предупреждал Трумэна, что если тот позволит японцам сохранить императора, его самого ждёт политическое распятие.

Американцы знали об отчаянном желании Японии закончить войну за несколько недель, если не месяцев, до сброса атомных бомб. США взламывали японские шифры и перехватывали телеграммы японцев, в которых раз за разом говорилось о таком желании, если удастся договориться о более выгодных условиях капитуляции. Сам Трумэн 13 июля ссылался на перехваченное сообщение от 18 июня, телеграмму от японского императора с просьбой о заключении мира. Все его ближайшие советники разделяли этот взгляд.

Американское руководство знало, что существует и другой способ закончить войну, без применения атомных бомб. А именно: дождаться вступления в войну с Японией Советского Союза.

В феврале 1945 года в Ялте Сталин, наконец, уступил США и Великобритании в их просьбе к СССР вступить в войну с Японией через три месяца после окончания войны в Европе — по плану это должно было случиться 8-9 августа.

Разведывательные службы союзников уже несколько месяцев утверждали, что вступление Советского Союза в войну станет «похоронным звоном» для Японии и японской военной экономики. 11 апреля 1945 года Объединённый разведывательный центр Объединённого комитета начальников штабов прогнозировал: «Если в какой-либо момент в войну вступит СССР, японцы осознают, что окончательная капитуляция неизбежна».

Этот вывод повторялся не раз и позднее. К аналогичному заключению месяц спустя пришёл Высший военный совет Японии: «В настоящий момент, когда Япония ведёт войну не на жизнь, а на смерть против США и Великобритании, вступление Советского Союза в войну станет смертельным ударом для Японской империи».

17 июля за обедом в Потсдаме Сталин заверил Трумэна, что советские войска войдут в Японию согласно договорённости. Трумэн записал в своём дневнике: «Сталин вступит в войну с Японией к 15 августа. Когда это случится — японцам конец». На следующей день в письме к своей супруге Бесс он писал, что русские вступают в войну, и это значит, что «мы закончим войну на год раньше. Подумай только о всех этих детях, которых не убьют!»

Для японского руководства атомные бомбардировки, несмотря на весь их ужас, не изменили стратегического уравнения. Изменило это уравнение вторжение советских войск, начатое в полночь 8 августа — спустя два дня после бомбардировки Хиросимы.

Красная Армия, как и ожидалось, уничтожила когда-то мощную Квантунскую армию в Манчжурии. Когда 13 августа премьер-министра Судзуки Кантаро спросили, зачем Японии понадобилась столь стремительная капитуляция, он ответил, что Япония должна сдаться, иначе «Советский Союз возьмёт не только Манчжурию, Корею и Карафуто, но и Хоккайдо. Это разрушило бы основу, на которой стоит Япония. Мы должны закончить войну, пока можем иметь дело с США». К этому моменту США разбомбили 100 японских городов. В городе Тояма разрушено было 99,5% зданий. Японцы понимали, что американцы сотрут с лица земли их города.

Хиросима и Нагасаки были ещё двумя городами, которыми японское руководство было готово пожертвовать ради нужд войны. Однако вторжение советских войск было тем кошмарным сценарием, которого они отчаянно стремились избежать, и теперь оно привело к капитуляции.

Послевоенные американские мифотворцы придерживались идеи о том, что атомная бомбардировка позволила, якобы, избежать ввода войск. Число предполагаемых спасённых жизней с годами неуклонно росло — от тысяч до сотни тысяч, затем до четверти миллиона и полумиллиона. Позднее в речах Трумэна и Джорджа Буша-старшего звучали и цифры ещё более высокого порядка: миллион и больше. Немногие до выхода в 1965 году новаторской книги Гала Алпровица «Атомная дипломатия» осмеливались признать, что истиной целью атомных бомбардировок была не Япония, а Советский Союз.

23 апреля 1945 года, спустя 11 дней после вступления в должность, Трумэн на встрече с Молотовым обвинил советского министра иностранных дел в нарушении Советским Союзом всех ялтинских договорённостей. Это было неправдой.

Однако за эти 10-11 дней дружеские отношения Рузвельта с Советским Союзом и послевоенные планы были полностью перечёркнуты. Как признавал генерал-майор Лесли Гровс, руководивший Манхеттенским проектом, «спустя две недели после того, как я начал руководить проектом, у меня уже не оставалось ни малейших иллюзий. Я понимал, что Россия — наш враг, и что проект строится на этой основе».

В конце мая Бирнс сообщил американским учёным, что бомбы нужны были не для того, чтобы сокрушить Японию, а для того, чтобы вытеснить СССР из Восточной Европы. Тот же посыл транслировали и другие.

Вскоре после этого началась гонка ядерных вооружений. И сегодня периодически правда проглядывает сквозь плотное облако фальсификаций, существующих вокруг атомных бомб и японской капитуляции.

Так, Национальный музей военно-морского флота США в Вашингтоне открыто пишет под представленным в экспозиции экспонатом атомной бомбы, что «масштабные разрушения городов Хиросима и Нагасаки атомными бомбардировками оказали мало влияния на настроения японских военных. Однако вторжение советских войск в Манчжурию 9 августа заставило их передумать».

Немногие знают, что существуют документированные свидетельства заявлений семи из восьми американских генералов и адмиралов Армии в 1945 году о том, что атомные бомбардировки необязательны в военном отношении, предосудительны с нравственной точки зрения — или и то, и другое. Настойчивее всех заявлял об этом адмирал Уильям Лихи, бывший личным начальником штаба Трумэна и учувствовавший в заседаниях Объединённого комитета начальников штабов. Лихи утверждал: «Японцы уже были повержены и готовы сдаться. Применение этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не оказало нам никакой существенной помощи в войне с Японией. И применив его первыми, мы переняли стандарты этики у средневековых варваров».

Генерал Эйзенхауэр, докладывая о своих беседах на Потсдамской конференции с военным министром Стимсоном, писал: «Я сказал ему, что против этого по двум причинам. Во-первых, японцы уже готовы сдаться, и нет необходимости наносить по ним столь страшный удар. Во-вторых, мне очень не хотелось, чтобы наша страна использовала подобное оружие первой».

Генерал Дуглас Макартур заметил в разговоре с бывшим президентом Гербертом Гувером, что если бы Трумэн принял предложение, сделанное Гувером в мае 1945 года, об изменении условий капитуляции, «японцы приняли бы их с радостью. У меня нет в этом сомнений». Вероятно, это помогло бы закончить войну на месяц-другой раньше, чем это произошло в действительности, и спасти множество жизней.

Советский Союз интерпретировал атомные бомбардировки как беззастенчивый акт агрессии в свой адрес. Он лучше других знал об отчаянном желании Японии сдаться. Он знал о бесполезности применения атомных бомб с военной точки зрения.

Эта необоснованность бомбардировок продолжала мучить маршала Жукова и 26 лет спустя, когда в своих воспоминаниях он написал: «Тогда уже было ясно, что правительство США намерено использовать атомное оружие для достижения своих империалистических целей с позиции силы. 6 и 9 августа 1945 года это подтвердилось на практике: американцы без всякой к тому военной необходимости сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселённые японские города Хиросиму и Нагасаки». Как вспоминал физик Юлий Харитон, «советское правительство истолковало (Хиросиму) как атомный шантаж против СССР, как угрозу развязывания новой, ещё более страшной и опустошительной войны».

Трумэн понимал это, как понимал и то, что проблема намного глубже. Ведь он сознавал, что положил начало процессу, несущему угрозу будущей жизни на нашей планете. И он неоднократно говорил об этом. Когда 25 июля в Потсдаме он получил полную информацию о мощи ядерных испытаний в Аламогордо, Трумэн записал в своём дневнике: «Может, это и есть разрушение огнём, предсказанное ещё в Долине Евфрата после Ноя и его знаменитого ковчега». Он говорил не о более мощном или смертоносном оружии, а о разрушении огнём. И это он заявлял не раз.

Убийство сотен тысяч невинных японцев — это военное преступление. Развязывание холодной войны и гонки ядерных вооружений — это чудовищное преступление против человечества.

Но угроза всей жизни на Земле, полного её истребления, выходит далеко за рамки всех остальных совершённых Трумэном преступлений. С тех пор мы как вид жили под нависшим над нашими головами дамокловым мечом. И продолжаем жить в этой реальности сегодня.

Вот почему так важно снова взглянуть на историю атомных бомбардировок и устранить эту угрозу, нависающую над американцами, русскими, китайцами и всеми остальными народами нашей планеты, отныне и навсегда...

Питер Кузник — историк, писатель, сценарист («Нерассказанная история Соединенных Штатов»), профессор кафедры истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона (США).

|

|

Они спасли миллионы... |

«Когда год назад мы задумались над тем, чтобы создать выставку о военных медиках, мы не думали, что она станет такой актуальной в этом году. Медики в эти тяжелые дни борьбы с пандемией повторили подвиг своих отцов и дедов и продолжают повторять, отдавая свои жизни на благо людей», – сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин открывая экспозицию, отметив, что вход для медицинских работников на неё будет бесплатным.

«Ранее выставок, столь масштабно рассказывающих о военных медиках в годы Великой Отечественно войны, в истории нашей страны не было, – подчеркнул специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея, председатель Попечительского Совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. – 70% раненых советских солдат и офицеров были возвращены в строй – вот квинтэссенция подвига военных врачей».

«…Вытаскивая раненых с поля боя, они рисковали своими жизнями, подвергались обстрелам, бомбежкам, ежечасному риску наравне со всеми бойцами Красной Армии. По подсчетам историков, в годы войны погибло свыше 85 тысяч врачей, санинструкторов и санитаров»,– говорится в тексте приветствия участникам церемонии председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Главный хирург Красной армии Николай Бурденко, вернувшись с фронта в 1941 году, сказал московским медикам: «От меня требуют назвать имена героев. Но их много. Мое слово будет о массовом мужестве. Им проникнуто всё». Эти слова вполне могут служить эпиграфом к выставке. Удивительные истории, уникальные артефакты, редкие кадры, редкие архивные документы и фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом «секретно».

«Не секрет, что в начале войны, когда наши части отступали или их окружали, врачи нередко попадали в плен. Они не могли бросить раненых, оставались верными своему долгу. Нам хотелось вспомнить о таких людях, тех, кто и в плену продолжал оказывать помощь товарищам по несчастью», – рассказывает куратор выставки Мария Кречетова. Один из разделов экспозиции посвящен медицине в нацистских застенках.

…Федору Чумакову, врачу, ученому, педагогу повезло: хоть и попал к неприятелю в 1942 году, но выжил, вернулся, написал мемуары и сохранил много артефактов, связанных с его пребыванием в плену.

В немецких лагерях вчерашнему студенту-пятикурснику Чумакову пришлось самому совершенствоваться в профессии, без присмотра опытных наставников. Он вел истории болезней, делал медицинские конспекты, записывал стихи (свои в том числе), даже учил языки (татарский, грузинский, итальянский – у тех, с кем общался). А вот бумаги не было, пришлось искать ей замену, писать на обрывках бумажных мешков.

«Из этой бумаги я делал сначала тетради маленького формата, а потом и обычного. В дальнейшем я их собственными силами переплетал. Писал самодельными фиолетовыми чернилами очень мелкими буквами», – цитируют в Историческом музее воспоминания Чумакова.

Кроме документов, на выставке представлены медицинские инструменты, которые использовал врач, его лагерный номер, армейский котелок, ложка с нацарапанной надписью «1943 плен», тюбики с мазью.

Вернувшись, Федор Иванович стал доктором наук, работал врачом-отоларингологом в Москве.

Главная идея проекта – показать подвиг, самопожертвование всего народа, от простых девочек, вчерашних школьниц, до академиков и святых.

Выставка открывается витриной в виде школьного подъезда-крыльца, откуда на войну уходили медсестры.

«У нас есть фотографии июня-июля 1941 года. На них – молоденькие девушки, выпускницы 57-й московской школы, изъявившие желание поехать в качестве медицинских сестер на фронт. И стоят они еще в платьях обычных, с медицинскими сумками через плечо», – рассказывает Мария Кречетова.

В витрине – изящные платья и туфельки, которые носили в те годы. А рядом – военная форма и кирзовые сапоги огромного размера.

«Ведь по воспоминаниям многих медсестер мы знаем, что девочкам выдавали сапоги, из которых они буквально вываливались. Нужно было десять пар портянок, чтобы не натирать ноги», – поясняет куратор.

В фондах ГИМ – многотысячная коллекция авторских пленочных негативов военных фотокорреспондентов. Для выставки выбрали кадры, посвященные медикам на фронте. Получилась настоящая галерея, все работы демонстрируют впервые.

…Медсестру Марию Неугасимову призвали в сентябре 1942 года, она была санинструктором, получила награду «за форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу». Целые сутки, сама раненая, под шквальным минометным огнем, она оказывала помощь 61 искалеченному бойцу.

А вот фотосюжеты: медсестры готовят бинты, санитарные собачьи упряжки «едут на передний край», инструктор выносит раненого с поля боя, проходит осмотр солдат… Раздел с фото разместили в специально выстроенном блиндаже, обитом досками, а еще соорудили фрагмент ворот лагеря для военнопленных.

Художник Фатали Талыбов воссоздал в экспозиционном пространстве полевой госпиталь. Операционная с хирургическими инструментами, стенд с цветными склянками и бинтами. Витрины, выполненные в виде носилок, красный свет, освещающий разделы выставки, и даже импровизированный кинотеатр в вагоне санитарного поезда. Здесь показывают единственный фильм 1942 года «Военная медицина на Западном фронте». На экране – все этапы проведения эвакуации госпиталя «СЭГ 290» во время обороны Москвы. Это кино медики смотрели как учебное пособие.

Дополняют кинохронику портреты врачей и их пациентов из коллекции Елены Афанасьевой. По заданию Московского Союза художников она вместе с коллегами посещала госпиталь и зарисовывала происходящее для истории. А потом и сама начала работать санитаркой.

«Боевые потери военных медиков в годы Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов, – рассказал на открытии генеральный директор музея Алексей Левыкин. – Врачи погибали, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их от осколков снарядов своими телами, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Нередко доктора оказывались в лагерях военнопленных, потому что своих не бросали».

Пули, осколки врачи, как правило, отдавали пациентам. Тем ценнее коллекция, собранная хирургом Николаем Митропольским. Он прошел четыре войны – Первую мировую, гражданскую, Финскую и Великую Отечественную. Извлекая из раненых куски снарядов, мин, врач систематизировал свои «находки». У него был список всех пациентов с описанием ранений и мешочками с металлом. Это уникальное собрание передал на выставку поисковый отряд «Суворов» из Коломны.

А Тамбовский областной краеведческий музей предоставил мемориальные экспонаты, рассказывающие о великом русском враче, лауреате Сталинской премии архиепископе Луке (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий). Специалиста по гнойной хирургии после смерти причислили к лику святых. Московская духовная академия предоставила бюст святителя Луки, выполненный в 1946 году.

…70% раненых бойцов возвращались в строй. И это не только признак квалификации врачей, но еще и показатель уровня организации всего лечебного процесса. Все выполняли поставленную задачу – от медсестер до академиков, от фармацевтов до ученых-микробиологов, от водителей полуторок до железнодорожников. Война требовала масштабного подхода, мобилизации всех ресурсов.

«Вообще система здравоохранения в особый период – это целая наука, она не была придумана с началом войны, – отметил на открытии летчик-космонавт, Герой России, заместитель главы Института медико-биологических проблем РАН по науке Олег Котов. – В нужный момент она была реализована. Организовывались медсанбаты на передовой, лазареты, эвакуационные медицинские поезда, эшелонами перевозившие раненых в тыл. И сегодня врачи – тоже на передовой». Олег Котов знает об этом не понаслышке.

На выставке трогательно показана преемственность поколений: многие экспонаты предоставлены нынешними врачами, продолжателями славных династий врачей-фронтовиков.

Выставка получилась познавательной и очень актуальной, в то время как сегодня российские медики борются с эпидемией коронавируса. Ее гармонично дополняют истории, фото- и видеомозаика онлайн-акции «Пожалуйста, дышите!», которую запустило МИА «Россия сегодня».Проект собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал.

Рассказ о подвиге врачей, выполнявших свой долг на фронтах Великой Отечественной, подготовленный к 75-летию Победы, оказался удивительно созвучен сегодняшнему дню...

Материалы по теме:

|

|

Долма - голубцы в виноградных листьях... |

Долма - голубцы в виноградных листьях. Со стола улетают вмиг! Я готовлю в большим количеством мяса, меньше риса и размером в мизинец. Потрясающее блюдо Среднего Востока, которое я рекомендую попробовать всем! Прекрасно подавать на праздничный стол и накормить всю семью на обед или ужин...

Ингредиенты (на 80 шт.):

- Рис жасмин (или басмати) - 100 г.

- Лук репчатый - 2 шт.

- Растительное масло (для жарки лука) - 30 мл

- Сливочное масло - 20 г.

- Баранина - 300 г.

- Говядина - 700 г.

- Болгарский перец красный - 1 шт.

- Соль - 1 ч.л

- Перец черный молотый - 1 щепотка

- Чеснок - 3 зубчика

- Специя уцхо сунели и хмели сунели - по вкусу

- Кинза свежая - 1/2 пучка Вода (в фарш) - 200 мл

- Маринованные виноградные листья - 80 шт.

- Соль (для варки) - 1 ч.л

Рецепт приготовления:

Подготовить все ингредиенты.

Рис залить горячей водой.

Сделать фарш.

Обжарить лук.

Смешать все ингредиенты и замешать фарш.

Завернуть правильно в виноградные листья.

Поместить в кастрюльку долму по кругу, накрыть тарелкой, залить водой, сделать пресс и варить на медленном огне до полной готовности.

Подробное приготовление смотрите в видео-рецепте:

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Случайностей не бывает... |

Приходили и уходили поезда. Вокзал пустел и снова наполнялся. И только в одном его месте не происходило никаких движений.

В конце зала ожидания пригрелась старушка в черном пальто. Маленькая, сухонькая, сгорбленная. Рядом – трость и узелок. По форме узелка можно было предположить, что там лежала икона, да виднелся кончик запасного платка, очевидно, «на смерть». В нем не было еды, - иначе старушка, в течение суток, коснулась его хотя бы раз.

Вечерело. Люди располагались на ночлег, суетились, расставляя чемоданы так, чтобы обезопасить себя от недобрых прохожих.

Старушка не двигалась. Нет, она не спала. Глаза ее были открыты, но безучастны ко всему, что происходило вокруг. Маленькие плечики неровно вздрагивали, выдавая какой-то внутренний плач. Она слегка шевелила пальцами, что-то шептала губами, словно крестила кого-то в тайной своей молитве.

Странным было то, что эта пожилая женщина не искала к себе участия и внимания, ни к кому не обращалась и не сходила с места. Иногда она поворачивала голову в сторону входной двери, долго смотрела туда, будто ждала кого-то…, но через некоторое время с тяжким смирением опускала голову вниз. Безнадежно покачивалась из стороны в сторону, словно готовила себя к какому-то окончательному ответу.

Прошла нудная вокзальная ночь. Утром она сидела в той же позе, по-прежнему молчаливая, изможденная. Терпеливая в своем ожидании, старушка даже не прилегла на спинку дивана.

В полдень недалеко от нее расположилась молодая мать с двумя детьми: двух и трех лет. Дети возились, играли, ели картошку и смотрели на бабушку, пытаясь вовлечь ее в игру. Один из малышей подошел к ней и дотронулся пальчиком до ее руки, приглашая поиграть. Она повернула голову и посмотрела на него так удивленно, будто впервые увидела этот мир. Это прикосновение вернуло ее к жизни, глаза ее затеплились, а рука нежно коснулась льняных волосенок.

Мать потянулась к ребенку вытереть носик и, заметив ожидающий взгляд старушки, обращенный к дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы ждете? Во скильки ваш поезд?».

Старушку вопрос застал врасплох. Она вздрогнула, растерялась, согнулась, пытаясь скрыть свое внутренне состояние. Доброжелательный голос незнакомой женщины почему-то вызвал у нее желание рассказать о своем горе, и она вытолкнула из себя страшный ответ: «Доченька, нет у меня поезда!». После признания голова ее опустилась еще ниже.

Соседка с детьми поняла, что здесь что-то неладно. Она подвинулась, участливо наклонилась к бабушке, обняла ее, просила умоляюще: «Мамо, скажите, что с вами?! Ну, скажите! Скажите мне, мамо, – снова и снова обращалась она к старушке. – Мамо, вы кушать хотите? Возьмите!»

Она протянула несчастной вареную картофелину, и, не спрашивая ее согласия, завернула ее с любовью в свою пушистую шаль. Малыш, следом за матерью, тоже подал свой кусочек и пролепетал: «Кушай, баба».

Старушка обняла ребенка и прижала его кусочек к губам. «Спасибо, деточка», – прошептала она, почти без сил.