(продолжение)

≈√ќ ѕ–»«¬јЌ»≈ћ ЅџЋј ¬ќ…Ќј

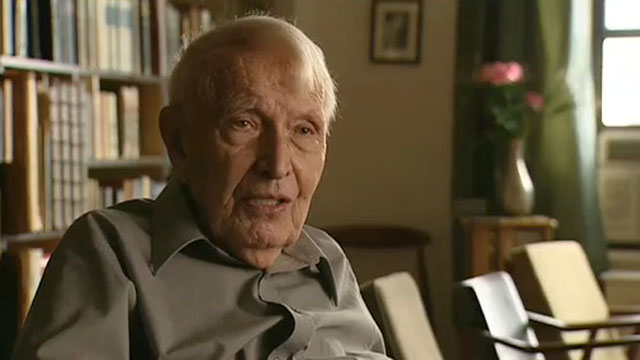

¬ конце 60-х начале 80-х годов в —оветском —оюзе им€ этого генерала было у всех на слуху. ќно упоминалось и в средствах массовой информации, и в знаменитых разговорах на кухн€х, и в произведени€х фольклора - в песн€х, легендах, анекдотах. ѕоследнее, кстати сказать, - самый €ркий показатель всенародной попул€рности.

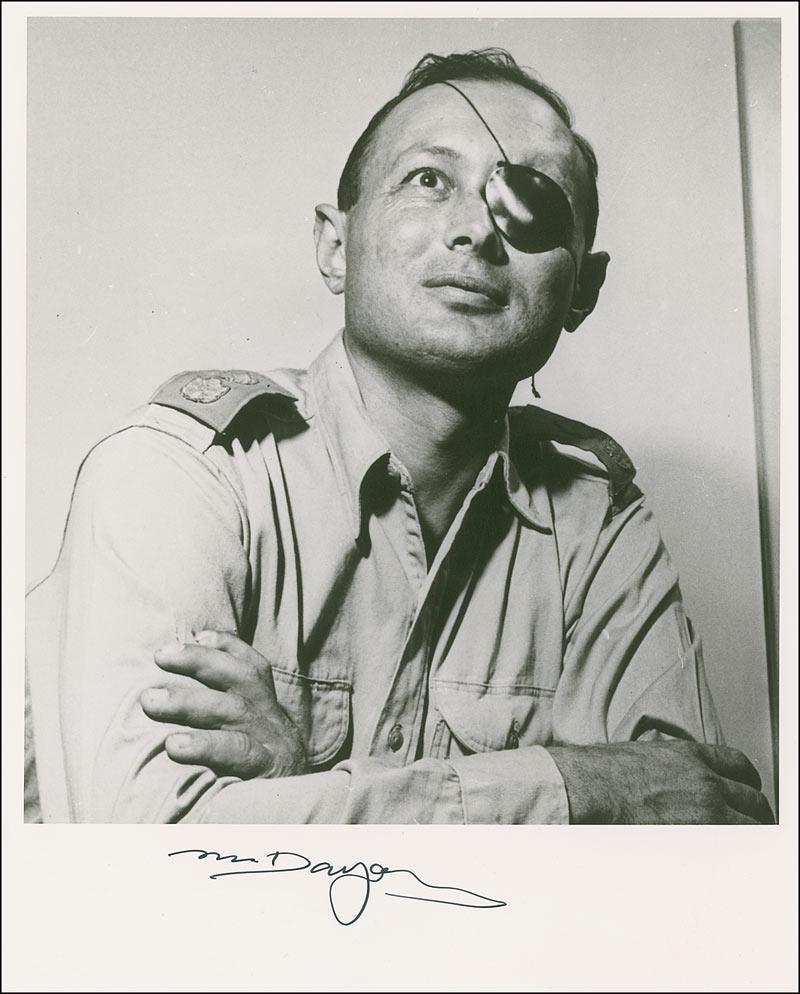

»м€ этого генерала - ћоше ƒа€н...

јвтор: онстантин апитонов

—айт: «наменитости

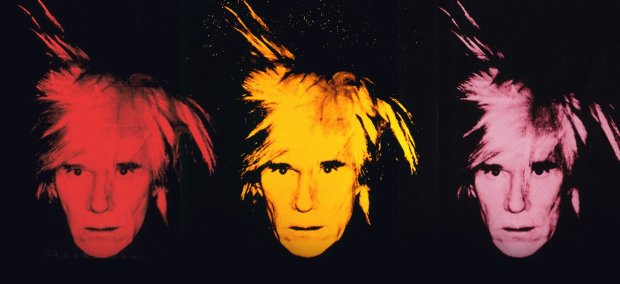

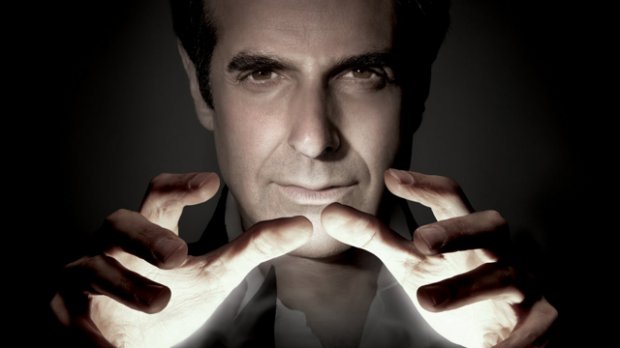

ѕравда, в те годы советска€ пропаганда изображала его как символ "международного сионизма и израильской военщины". ¬о-первых, именно он разработал план войны, начавшейс€ в июне 1967 года. ¬о-вторых, его внешний облик как нельз€ более соответствовал образу врага. ∆есткое лицо, черна€ пов€зка на левом глазу делали ƒа€на идеальным отрицательным героем.

≈сли где-то печаталась стать€ с разоблачением "израильских агрессоров", там непременно была его фотографи€. ≈сли показывали кинохронику той войны, - об€зательно присутствовал ƒа€н. ≈го клеймили на всех партсобрани€х, митингах труд€щихс€ и лекци€х ќбщества "«нание". ороче, ƒа€н прочно входил в советский быт...

ќн стал попул€рен - оп€ть же как обратна€ реакци€ на чрезмерную пропаганду. ќн стал и полковником —оветской јрмии, и √ероем —оветского —оюза, и выпускником јкадемии имени ‘рунзе...

ем же он был в действительности?

ћоше ƒа€н - представитель поколени€ "сабра" (евреи, родившиес€ в ѕалестине), военачальник, принесший »зраилю победы в войнах 1956 и 1967 годов. ¬прочем, старшее поколение израильт€н помнит и его успехи в первой арабо-израильской войне в 1948 году (израильт€не называют ее ¬ойной за независимость). ќн известен как хладнокровный, решительный руководитель, упорно отстаивавший свои взгл€ды, мужественный и жесткий воин. Ќо на самом деле - это человек сложный, не однозначный, знавший взлеты и падени€.

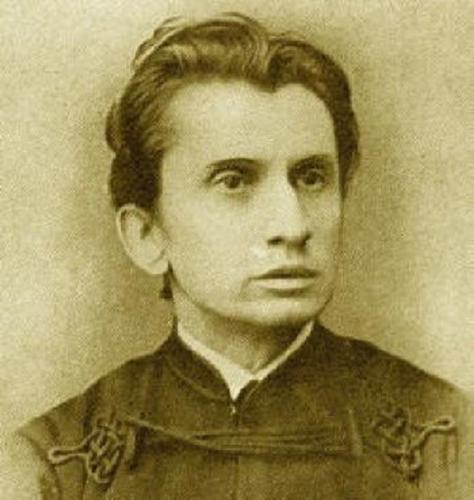

–одители ƒа€на были в числе первых переселенцев из ¬осточной ≈вропы. ќтец - Ўмуэль ƒа€н ( итайгородский) приехал в ѕалестину в 1908 году. ¬ 1911-м он стал наемным рабочим на общественной ферме (киббуце) ƒгани€, основанной двум€ годами раньше на южной оконечности √алилейского мор€. Ёто был первый киббуц в Ёрец-»сраэль («емл€ »зраил€), насчитывавший в то врем€ 11 человек. ѕозднее Ўмуэль ƒа€н стал одним из лидеров партии ћјѕј…, депутатом кнессета (парламента) 1-3 созывов.

ћать ƒа€на - ƒебора (в девичестве - «атуловска€) приехала в ѕалестину из –оссии с рекомендательным письмом к одному из членов ƒгании. Ќо она была столь привлекательной и образованной девушкой (позднее она стала одной из руководительниц женского рабочего движени€ в ѕалестине), что в киббуце оказалась не ко двору. ≈й вернули за€вление о членстве, и она нашла работу в другом поселении.

¬ 1915 году ƒебора вышла замуж за Ўмуэл€ ƒа€на. » только после свадьбы пара была прин€та в киббуц ƒгани€, где в том же году родилс€ ћоше. ќн был первым ребенком, родившимс€ в этом первом израильском киббуце.

√овор€т, что от отца ћоше, который в детстве был болезненным мальчиком, унаследовал скрытный, замкнутый характер. ј от матери, котора€ была сильной и €ркой личностью, наделенной недюжинным умом, он приобрел значительную часть своих интеллектуальных качеств.

¬ 1921 году Ўмуэль ƒа€н был одним из небольшой группы энтузиастов, организовавшей новое поселение Ќахалал. ќни отказались от строгого коллективизма киббуца, и Ќахалал стал первым экспериментальным "мошавом" - деревней, где кажда€ семь€ имела собственный дом и небольшое подсобное хоз€йство, а основна€ часть хоз€йства была кооперативной.

ƒетство ћоше было нерадостным. ¬ ƒгании, а затем в Ќахалале поселенцы боролись с бедностью, убогими услови€ми жизни, жарой и болезн€ми, в основном мал€рией и трахомой. ќтец посто€нно отсутствовал, занималс€ делами движени€ "мошавов", ѕартии “руда и √истадрута (¬сеобща€ федераци€ еврейских труд€щихс€). ћать была вынуждена выполн€ть т€желую работу на ферме и растить трех детей - ћоше, его сестру јвиву и младшего брата «охара, убитого во врем€ ¬ойны за независимость.

— детства ћоше должен был помогать по хоз€йству и одновременно посещать сельскую школу. ¬ эти годы он познакомилс€ с арабами из близлежащих деревень, подружилс€ с ними, научилс€ разговорному арабскому €зыку и, как считали многие, "мог думать, как араб".

ѕроход€ двухгодичный курс обучени€ в сельскохоз€йственной школе, созданной в Ќахалале ¬семирной сионистской организацией, он встретил свою будущую жену - одноклассницу –ут Ўварц, дочь преуспевающего адвоката из »ерусалима, котора€ была на два года моложе его. ¬прочем, прежде чем поженитьс€, они провели одну "операцию", в ходе которой 19-летний ћоше показал, что способен на благородные поступки.

ѕо просьбе –ут, он оформил фиктивный брак с ее подругой - еврейской девушкой-беженкой из √ермании. ÷ель "операции" состо€ла в том, чтобы дать ей возможность получить палестинский паспорт и тем самым предотвратить ее высылку из ѕалестины обратно в √ерманию.

√од спуст€ "брак" был расторгнут. –ут и ћоше поженились. ≈е родители устроили дл€ них поездку в јнглию, чтобы будущий генерал мог учитьс€ в Ћондонской академии и посмотреть мир.

ќднако зате€ оказалась неудачной. ћоше плохо знал английский, ему было трудно устанавливать контакты, не нравилс€ климат и непривычна€ одежда: пиджак, галстук и ботинки вместо сандалий.

„ерез несколько мес€цев молодожены вернулись в ѕалестину. »менно в это врем€ началось арабское восстание 1936-1939 годов.

≈ще подростком ƒа€н стал активным членом ’аганы (в переводе с иврита - "оборона") - еврейских вооруженных отр€дов в период действи€ в ѕалестине британского мандата. ¬ 12 лет он умел обращатьс€ с винтовкой, участвовал в охране поселений от набегов бедуинов, в четырнадцать - ходил в ночные дозоры.

¬ то врем€ у ’аганы были сложные отношени€ с английскими мандатными власт€ми. ќна представл€ла собой нелегальное, подпольное вооруженное формирование, хот€ его члены вместе с англичанами противосто€ли арабам во врем€ восстани€. ƒа€н служил в специальных еврейских охранных подразделени€х, взаимодействовавших с английскими патрул€ми вдоль жизненно важного нефтепровода иракской компании, который проходил через ѕалестину к нефтеперегонным заводам ’айфы.

¬ 1938 году шотландский офицер капитан артиллерии „арльз ќрд ”ингейт получил разрешение набрать группу добровольцев из ’аганы и использовать их на северной границе против арабских вооруженных отр€дов, которые проникали с территории Ћивана. ƒа€н и другие будущие военачальники »зраил€ получили неоценимые уроки в ночных дозорах: находчивость, внезапность, засады, скорость и передвижение в темноте.

¬ышедша€ в 1939 году английска€ "Ѕела€ книга" фактически свертывала политику ¬еликобритании, направленную на создание ≈врейского национального дома. ќдновременно политический курс јнглии смещалс€ в проарабском направлении. существованию ’аганы больше нельз€ было относитьс€ терпимо. ћандатные власти решили, что она представл€ет собой потенциальное еврейское движение сопротивлени€, поскольку оно выразило открытое неповиновение ограничени€м на въезд евреев в ѕалестину.

ћоше ƒа€н с женой –ут

¬ окт€бре 1939 года после начала ¬торой мировой войны ƒа€н был одним из 43 бойцов ’аганы, арестованных мандатными власт€ми за организацию обучени€ отр€дов самообороны обращению с недозволенными видами оружи€. ¬оенный трибунал приговорил одного из бойцов к пожизненному заключению. ќстальных - к дес€ти годам.

¬ тюрьме города јкко к ним относились, как к уголовникам. ќбрили головы, выдали тюремную робу, кормили арабской едой и водили на принудительные работы. “ем не менее, ƒа€н не пал духом и даже, по воспоминани€м сокамерников, сочин€л стихи.

Ўестнадцать мес€цев спуст€ военное положение союзников на Ѕлижнем ¬остоке ухудшилось. Ќемецкий генерал –омель продвигалс€ к ≈гипту. —ири€ была в руках французского правительства ¬иши, сотрудничавшего с нацистами. ѕалестина находилась под угрозой вторжени€ немецких войск.

"»шув" (еврейское население ѕалестины до образовани€ государства »зраиль), несмотр€ ни на что, все свои силы бросил на войну, выступив на стороне јнглии. ¬ феврале 1941 года 43 узника были освобождены.

“ри мес€ца спуст€ ƒа€н получил приказ сформировать и возглавить группу из 31 добровольца ’аганы. «адача - проведение разведки в —ирии с целью подготовки вторжени€ англичан. „лены группы должны были стать проводниками дл€ войск.

8 июл€ 1941 года ƒа€н перешел границу с небольшой авангардной группой. ќни захватили полицейский пост, но попали под т€желый обстрел с французской стороны. ƒа€н искал с крыши дома огневую точку, использу€ бинокль убитого французского офицера. ѕул€ разбила линзу, и осколки попали в левый глаз.

“олько через шесть часов его смогли эвакуировать и доставить в госпиталь в ’айфе. ’ирурги извлекли остатки стекла и металла, а глазное отверстие зашили.

“ак по€вилась черна€ пов€зка, ставша€ затем знаменитой во всем мире. —воего рода символом воинственного »зраил€ и характерной деталью дл€ карикатур. ƒл€ ƒа€на это означало долгое мучительное лечение и проблемы с мозгом в конце его активной карьеры в ’агане.

ѕосле выхода из госпитал€ ƒа€н был направлен на штабную работу. ¬месте с »цхаком —аде, первым командиром ’аганы, он занималс€ вопросами подготовки еврейского населени€ ѕалестины к обороне против возможного вторжени€ гитлеровской армии через ≈гипет. ≈му принадлежала иде€ создани€ подпольной радиосети, независимой от командовани€ ’аганы, которую намечалось использовать в случае немецкой оккупации ѕалестины. ѕлан был одобрен.

¬ ходе подготовки к его осуществлению ƒа€н установил тесные св€зи с британской военной разведкой на Ѕлижнем ¬остоке. Ёто помогло в дальнейшем установлению сотрудничества с англичанами в области разведки, в том числе на территории оккупированной ≈вропы, в чем командование ’аганы было особенно заинтересовано.

¬ конце 1942 года, когда после поражений при Ёль-јламейне и под —талинградом угроза вторжени€ стран ќси в ѕалестину уменьшилась, ƒа€н вернулс€ в Ќахалал и зан€лс€ земледелием. ќднако в 1947 году, когда обострилась борьба с арабами и усилилась подготовка к войне, угрожавшей разразитьс€ после провозглашени€ еврейского государства, он вернулс€ на службу в ’агану. »цхак —аде поручил ему организовать бронетанковые и артиллерийские части.

¬ мае 1948 года, когда в начале первой арабо-израильской войны сирийцы осадили ƒганию, на ƒа€на (по его просьбе) было возложено командование оборон€вшимис€ подразделени€ми. ќн отразил атаки сирийцев и положил конец их вылазкам в этом районе. »з ƒгании он возвратилс€ на центральный фронт и командовал подразделени€ми, захватившими –амле и Ћидду.

ѕосле этого успеха ƒа€на вызвали к Ѕен-√уриону (первому премьер-министру и министру обороны »зраил€), который был очарован молодым командиром. Ёта встреча положила начало тесной св€зи между ними и быстрому продвижению ƒа€на по служебной лестнице во вновь организованной јрмии обороны »зраил€ (÷ј’јЋ). —начала он был послан на южный фронт, затем переведен в район »ерусалима, где был командиром бригады и командующим гарнизоном столицы.

ѕереговоры, организованные под эгидой начальника штаба наблюдателей ќќЌ генерала –ейли, привели к установлению личного контакта между ƒа€ном и иорданским командующим гарнизоном —тарого »ерусалима полковником јбдаллой “еллем. ћежду двум€ командующими была проложена лини€, действовавша€ в течение 19 часов в сутки. ¬ то врем€ не было других св€зей между »зраилем и арабскими странами.

Ётот контакт породил в »зраиле толки, главным образом в левых кругах, о "секретной договоренности", достигнутой между двум€ государствами при посредстве ƒа€на и “елл€ и с одобрени€ англичан. ¬ соответствие с этой договоренностью предусматривалось, что »зраиль не будет делать "серьезных попыток" оккупировать дополнительные территории, находившиес€ под контролем иорданской армии, и согласитс€ на присоединение «ападного берега реки »ордан к ’ашимитскому королевству.

¬есной 1949 года ƒа€н участвовал во всех секретных встречах, проходивших на прот€жении 4-х мес€цев между представител€ми »зраил€ и корол€ јбдаллы. ÷елью этих переговоров была выработка мирного израильско-иорданского соглашени€ (убийство корол€ у входа в мечеть ќмара в »ерусалиме в 1951 году положило конец этим переговорам).

ћоше ƒа€н осталс€ служить в армии...

¬ это врем€ арабы-федаины ("федаин" в переводе с арабского - "жертвующий собой") организовывали террористические вылазки против гражданского населени€ »зраил€, проника€ на его территорию из находившегос€ в руках ≈гипта сектора √аза. ¬рем€ от времени израильские подразделени€ нападали на базы террористов, за что »зраиль несколько раз осуждалс€ в —овете Ѕезопасности ќќЌ.

¬ спорах, разгоревшихс€ в 1950-1953 годах между ƒавидом Ѕен-√урионом и министром иностранных дел ћоше Ўареттом, ƒа€н был одним из главных сторонников "военной линии". ак и большинство офицеров, он считал, что жесткий курс и инициативные действи€ израильской армии воспреп€тствуют арабским странам организоватьс€ дл€ проведени€ "второго раунда" против »зраил€ и даже помогут ему получить поддержку западных держав.

Ўаретт выступал за проведение гибкой политики, предусматривавшей готовность к уступкам. ќн искренне верил в возможность достижени€ урегулировани€ с арабами.

ћежду тем, израильские акции возмезди€ все более усиливались. ѕосле особенно резкого осуждени€ »зраил€ —оветом Ѕезопасности ќќЌ за нападение на иорданскую деревню иби€ (тогда подобные осуждени€ еще производили впечатление на руководителей еврейского государства) Ѕен-√урион в декабре 1953 года ушел в отставку с постов премьер-министра и министра обороны. ќднако перед своим уходом он отозвал ƒа€на с учебы в јнглии и назначил его начальником генерального штаба. "—тарик", как называли Ѕен-√уриона сподвижники, восхищалс€ умом ƒа€на, его нетрадиционными методами и уважением к нему со стороны армии.

— приходом ƒа€на в генеральный штаб в ÷ј’јЋе было отмечено повышение боевого духа личного состава. ќн развивал физическую подготовку в войсках на всех уровн€х, поощр€л про€вление инициативы и настаивал на том, чтобы офицеры сами вели своих солдат в бой. ¬оздушно-десантные войска при нем приобрели первостепенное значение. ¬ военно-политическом плане ƒа€н продолжал проводить линию "старика".

Ќовый министр обороны ѕинхас Ћавон пыталс€ подчинить себе высший командный состав ÷ј’јЋа, который при Ѕен-√урионе пользовалс€ очень большой независимостью. Ёти попытки породили все усиливавшуюс€ напр€женность в его отношени€х с начальником генштаба.

¬ это врем€ произошло "позорное дело" - провал израильской разведки в ≈гипте. ћинистр обороны Ћавон был вынужден уйти в отставку, а Ѕен-√урион вновь получил портфель министра обороны.

1955 год был полон событи€ми, вызвавшими в »зраиле тревогу. Ѕыл создан Ѕагдадский пакт, причем, »зраилю даже не было предложено прин€ть в нем участие. онференци€ проходила в Ѕандунге, на которой ведущую роль играл президент ≈гипта √амаль јбдель Ќасер, в то врем€ как »зраиль фактически подвергс€ бойкоту афро-азиатских и группы других развивающихс€ стран. Ѕыло подписано первое египетско-чехословацкое соглашение о поставках ≈гипту вооружени€. «начительно активизировалась де€тельность "федаинов" на израильской территории.

рупна€ акци€ возмезди€ против египетского командовани€ в секторе √аза €вилась нагл€дным выражением политики решительного реагировани€, за которую выступал ƒа€н. Ёта политика продолжалась проводитьс€ в течение 1955 года, поскольку террористические действи€ "федаинов" не прекращались. ¬заимна€ эскалаци€ на границе еще больше усилилась в 1956 году.

¬ том же году сложилс€ документально оформленный союз между »зраилем и ‘ранцией на фоне антифранцузского национально-освободительного движени€ в јлжире. ƒа€н несколько раз посетил ѕариж в сопровождении Ўимона ѕереса, €вл€вшегос€ заместителем министра обороны. ¬ »зраиль стало прибывать французское вооружение.

¬ это же врем€ президент ≈гипта Ќасер сконцентрировал значительные силы на укрепленных базах в —инайской пустыне р€дом с израильской границей и подписал военный пакт с —ирией и »орданией. Ќационализаци€ ≈гиптом —уэцкого канала спровоцировала международный кризис, в результате которого јнгли€ и ‘ранци€ начали собирать объединенную военную экспедицию с целью оккупации зоны канала. »зраиль решил разорвать зат€гивавшуюс€ арабскую петлю, пока еще было не поздно.

¬ начале окт€бр€ 1956 года состо€лись секретные переговоры с англичанами и французами, в которых ƒа€н участвовал вместе с Ѕен-√урионом и новым министром иностранных дел √олдой ћеир. »зраилю было гарантировано авиационное прикрытие на случай египетских бомбардировок, которых очень опасалс€ Ѕен-√урион. ƒа€н в свою очередь бо€лс€, что »зраиль будет вынужден прекратить военные операции раньше, чем сможет достигнуть своих главных целей: ликвидировать египетские военные базы на —инайском полуострове и прорвать морскую блокаду порта Ёйлат.

”тром 29 окт€бр€ израильские войска перешли границу на трех участках. ¬ течение ста часов непрерывных боев египетска€ арми€ была разбита и окружена. —инай и сектор √аза были оккупированы, шесть тыс€ч солдат вз€ты в плен вместе с огромным количеством вооружений и боеприпасов.

ќдна израильска€ колонна пересекла залив јкаба и, использу€ фактор внезапности, окружила египетский гарнизон в Ўарм аш-Ўейхе. Ѕлокада, существовавша€ с 1948 года, была сн€та. ћорской путь к израильскому порту Ёйлат был открыт.

¬ первые дни войны ƒа€н находилс€ то на фронте, то в генеральном штабе. Ќа третий день он осталс€ на передовой. ¬ своем дневнике он призналс€, что его отсутствие затрудн€ло работу генерального штаба. Ќо он не мог иначе: "ћое место - среди бойцов на передовой линии".

—разу же после завершени€ боевых действий ƒа€н приступил к созданию военного управлени€ в полосе √аза. ќн стремилс€ вы€вить среди арабского населени€ силы, готовые сотрудничать с »зраилем, хот€ бы дл€ того, чтобы обеспечить нормализацию жизни населени€ этого района.

»менно в те дни ƒа€н сделал несколько выводов, которые оказали решающее вли€ние на его политику к арабскому населению территорий, оккупированных в июне 1967 года в ходе "шестидневной войны". ќдин из самых важных выводов состо€л в том, что ло€льное отношение арабского населени€ к »зраилю зависит от продолжительности пребывани€ его войск в данном районе. ƒлительность этого периода, по мнению ƒа€на, благотворно скажетс€ на обстановке здесь даже в случае последующего отвода израильских войск.

Ќадо сказать, что ƒа€н отча€нно сопротивл€лс€ уходу израильт€н с —инайского полуострова в обмен на международные гарантии и пыталс€ убедить Ѕен-√уриона не уступать давлению со стороны мирового общественного мнени€. огда ему стало €сно, что отвод войск неизбежен, он предложил, чтобы »зраиль передал —инайский полуостров ≈гипту, а не войскам ќќЌ, с тем чтобы получить непосредственно от египт€н гарантии свободы судоходства и спокойстви€ на границах. “акую же позицию ƒа€н вторично зан€л после июн€ 1967 года в вопросе о пут€х мирного урегулировани€ с ≈гиптом.

¬ывод израильских войск состо€лс€ спуст€ мес€цы после переговоров. Ѕлагодар€ тактике зат€гивани€, »зраиль добилс€ дл€ себ€ р€д уступок. ќсновное достижение состо€ло в гарантии свободного прохода через “иранский пролив и залив јкаба. ћиротворческие силы ќќЌ были размещены в секторе √аза вдоль —инайской границы и в Ўарм аш-Ўейхе. Ќаступило дес€тилетие относительного затишь€.

–азумеетс€, что полна€ эвакуаци€ войск с —инайского полуострова €вилась дл€ ƒа€на "горькой пилюлей". Ќо он сумел про€вить при этом чувство юмора.

¬ 1957 году, возвраща€сь после официального визита из Ѕирмы, он решил посетить “адж-ћахал в »ндии. ¬ гостинице, где он намеревалс€ остановитьс€, все места были зан€ты приехавшим сюда √арольдом ћакмилланом и его свитой. Ќапомню, что ћакмиллан сменил на посту главы английского правительства јнтони »дена, ушедшего в отставку из-за недовольства, вспыхнувшего в св€зи с участием јнглии в —уэцкой операции. ƒа€н попросил администратора гостиницы "передать господину ћакмиллану, что прибыл человек, благодар€ которому он стал премьер-министром". ћакмиллан освободил дл€ него два номера...

¬ €нваре 1958 года ƒа€н закончил свою службу на посту начальника генерального штаба и демобилизовалс€ из армии. ќн вступил в партию ћјѕј… еще в 30-х года и ожидал, что Ѕен-√урион предложит ему место в партийном руководстве в преддверии выборов в кнессет, намеченных на 1959 год.

огда он встретилс€ со "стариком" и сообщил ему о своем намерении учитьс€ в университете, Ѕен-√урион не пообещал, как наде€лс€ ƒа€н, включить его в правительство после выборов. ќн лишь похвалил его планы зан€тьс€ изучением Ѕлижнего ¬остока. Ќо учеба в университете не особенно прельщала ƒа€на. » вскоре он решил вернутьс€ к политической де€тельности. ¬етераны партии были недовольны этим, усматрива€ в нем соперника по борьбе за лидерство.

“ем не менее, ƒа€н прин€л участие в выборах 1959 года и был избран в кнессет. √лава правительства Ѕен-√урион назначил его министром сельского хоз€йства.

Ёто назначение было чем-то вроде компромисса. — одной стороны, оно произошло вопреки возражени€м р€да партийных лидеров. — другой - не удовлетворило стремление ƒа€на возглавить важное министерство.

≈го де€тельность как министра сельского хоз€йства не была чрезвычайно успешной. ќн встретил сильное сопротивление своему плану ликвидации животноводческих ферм вокруг городов. ќн провел серию меропри€тий с целью уменьшить параллелизм в де€тельности сельского хоз€йства и департамента ≈врейского агентства по организации поселений. ќднако его план внедрени€ нового сорта винограда был провален земледельцами. »менно тогда ƒа€н пон€л разницу между армией, где отдают и выполн€ют приказы, и гражданским министерством.

¬ 1963 году Ѕен-√урион ушел с поста премьер-министра, оставшись депутатом кнессета. ≈го место зан€л министр финансов Ћеви Ёшкол. Ќовый премьер передал ƒа€ну портфель министра финансов, но исключил его из круга министров узкого кабинета, принимавших решени€ в области внутренней политики, и лишил его права высказыватьс€ по вопросам обороны. ѕоложение ƒа€на стало затруднительным, что усиливалось его ло€льностью к Ѕен √уриону, который поссорилс€ со своим преемником.

ƒа€н окончательно подал в отставку в 1964 году и зан€лс€ работой в рыболовецкой фирме и написанием "ƒневника —инайской кампании", опубликованного в 1965 году. ѕочти с жестокой откровенностью он проанализировал не только успехи, но и ошибки, стоившие человеческих жизней. √олда ћеир в св€зи с выходом в свет этой книги за€вила, что ƒа€н "льет по капл€м €д на раны родителей, потер€вших детей".

¬ том же году, когда в ћјѕј… разразилс€ кризис, Ѕен-√урион и несколько его сторонников организовали отдельную партийную фракцию –ј‘». ƒа€н не торопилс€ определить свою позицию. Ћишь после многих колебаний, почти в последний момент он присоединилс€ к "старику" и был избран в кнессет.

ƒа€н оставалс€ в стороне от большой политики до начала "шестидневной войны" в июне 1967 года, когда он драматическим образом оказалс€ в центре событий. „то же произошло?

¬ мае того же года ≈гипет и —ири€ заключили военный союз, угрожа€ "сбросить евреев в море". Ѕольше того, президент Ќасер закрыл “иранский пролив и сосредоточил свои войска на —инайском полуострове. ѕочти сразу же ƒа€н превратилс€ в глазах общественного мнени€ страны, в том числе своих бывших коллег по фракции ћјѕј…, в символ решимости и силы, противосто€вшей колебани€м и нерешительности Ћеви Ёшкола и его правительства.

ќбратившись к Ёшколу, ƒа€н получил разрешение ознакомитьс€ с оперативными планами генерального штаба и посетить р€д воинских частей. ≈го по€вление в подразделени€х вызвало энтузиазм солдат, многие из которых служили под его командованием в период —инайской войны. ѕосле проведени€ инспекции он выразил несогласие с мнением Ѕен-√уриона о том, что »зраиль "прозевал" врем€ и упустил подход€щий момент, и поэтому у него нет иного выбора, кроме как примиритьс€ с блокадой пролива и терпеливо ждать благопри€тной международной ситуации дл€ войны против ≈гипта.

ћежду тем, среди израильской общественности все более усиливались требовани€ передать ƒа€ну портфель министра обороны, который находилс€ в руках премьер-министра. Ёшкол предложил ему быть своим военным советником или заместителем. ƒа€н отказалс€, потребовав назначени€ на пост министра обороны или командующего южным фронтом.

¬ конце концов Ёшкол уступил требовани€м общественности. ќн включил ƒа€на в качестве министра обороны в многопартийное правительство национального единства. Ёто произошло за четыре дн€ до начала военных действий.

ѕосле его включени€ в состав правительства период колебаний кончилс€, образовалось четкое большинство сторонников решительных действий. Ёшколу и ƒа€ну были даны полномочи€ установить час начала наступлени€. Ќовый министр обороны немедленно вз€л ситуацию под личный контроль и произвел последние изменени€ в планах операции.

“о, что произошло между понедельником 5-го июн€ и субботой 11-го июн€ 1967 года, вошло в мировую историю. Ўесть дней израильска€ арми€ удерживала фронт по периметру, прот€нувшемус€ вдоль —уэцкого канала, —уэцкого пролива, залива јкаба, долины реки »ордан и √оланскими высотами.

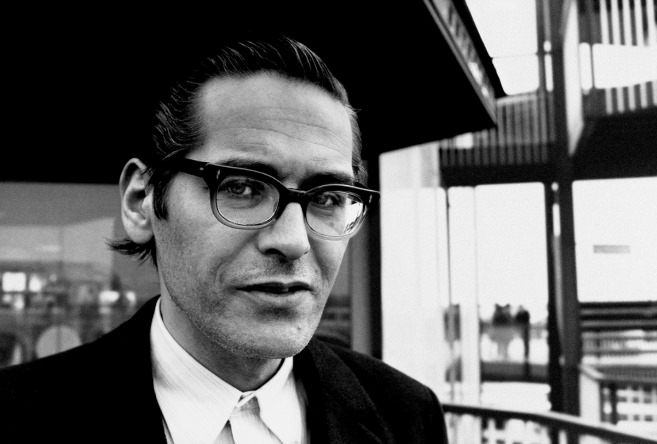

ƒа€н активно участвовал в осуществлении боевых операций. ≈го фотографии в джипе в песках —ина€ обошли газеты всего мира. ’арактерно, что, будучи к тому времени давно лицом штатским, он по€вл€лс€ на фронтах исключительно в военной форме. ¬ ней он запечатлен и на известной фотографии, вход€щим 7-го июн€ вместе с начальником генерального штаба »цхаком –абином в —тарый город »ерусалима.

¬ св€зи с быстрой победой, одержанной в "шестидневной войне", разгорелс€ спор о том, какова заслуга в этом ƒа€на. Ѕыли такие, как √олда ћеир, которые считали, что он "пришел на готовое" и что израильска€ победа "была бы не менее быстрой и сокрушительной и без его участи€". ƒругие за€вл€ли, что ƒа€н "в самом деле не причастен к обеспечению высокой боеготовности израильской армии, но его "€стребиный" дух привел ее в действие".

»зменени€, которые ƒа€н внес в оперативные планы накануне войны, имели, по мнению экспертов, в не меньшей степени политическое значение, чем военное. ќн перенес упор с оккупации территорий и захвата важных стратегических пунктов на преследование и уничтожение как можно большего числа египетских военных частей и подразделений.

ƒа€н не был воодушевлен идеей размещени€ израильских войск вдоль —уэцкого канала. ќн считал, что "русские и египт€не не смогут долго терпеть такое положение и примут меры, чтобы заставить отступить израильские войска.

ќн выдвинул проект раздела (хот€ бы временного) —инайского полуострова. ≈гипет должен был получить западную часть —ина€, что обеспечило бы египт€нам контроль над каналом и нефт€ными промыслами. ¬ руках »зраил€ сохранилс€ бы контроль над Ўарм аш-Ўейхом, обеспечивавший свободу судоходства в Ёйлатском заливе. ѕозднее этот проект получил развитие в плане "частичного урегулировани€" ƒа€на.

«абега€ вперед, скажу, что страх перед советским вмешательством с целью оказани€ поддержки ≈гипту преследовал ƒа€на с июн€ 1967 года до того времени, когда египетский президент јнвар —адат удалил советских военных советников летом 1972 года. ¬ директивах, данных израильским летчикам после "шестидневной войны", приказывалось по возможности избегать столкновений с советскими самолетами и ни в коем случае не наносить ущерба базам и сооружени€м, обслуживавшим советские подразделени€ в ≈гипте.

ѕо окончании военных действий ƒа€н за€вил, что в »ерусалиме ждут телефонного звонка от арабских лидеров, чтобы начать мирные переговоры. "“елефонного звонка" пришлось ждать долго... ј тем временем нужно было управл€ть захваченными территори€ми - —инайским полуостровом, сектором √аза, «ападным берегом реки »ордан и √оланскими высотами, где проживало свыше миллиона арабов.

ƒа€н как министр обороны играл важную роль в управлении оккупированными территори€ми. ≈го действи€ во многом определили дальнейшую ситуацию в этих районах. ќн разработал структуру военной администрации, стрем€сь сделать израильское управление настолько м€гким и ненав€зчивым, насколько это возможно. ќн собрал "мухтаров" (старост арабских населенных пунктов) и сказал им:

- ћы не просим вас полюбить нас. ћы хотим, чтобы вы позаботились о своих согражданах и сотрудничали с нами в восстановлении их нормальной жизни. —ледует больше бо€тьс€ израильской армии, когда сотрудничаешь с террористами, чем террористов, когда отказываешьс€ помогать им.

Ќадо признать, что после 1967 года израильска€ политика на оккупированных территори€х была весьма успешной. — одной стороны, ƒа€н разработал сложную систему активных и пассивных мер безопасности, включа€ подрыв домов арабов, помогавших палестинским террористам. — другой, он разрешил жител€м захваченных земель не только свободно передвигатьс€ по всей территории »зраил€, но и ввел политику "открытых мостов" между «ападным берегом реки »ордан и »орданией, а при ее посредстве и с арабскими странами.

ћестные законы и местные органы управлени€ сохранились, не претерпев изменений. Ёкономическа€ жизнь процветала, вкладывались средства в планы развити€, существовала свобода слова. ќб успехе политики ƒа€на свидетельствовало и пресечение де€тельности террористов в »удее и —амарии, их ликвидаци€ в полосе √азы, широкое участие арабов в выборах в местные органы власти на «ападном берегу реки »ордан.

ќдно из направлений политики ƒа€на состо€ло в том, чтобы использовать дес€тки тыс€ч рабочих с оккупированных территорий в сельском хоз€йстве и промышленности »зраил€. ѕо его мнению, главное достоинство этой политики - предоставление евре€м и арабам возможности вместе жить и работать.

ѕосле того, как √олда ћеир в 1969 году возглавила правительство, ƒа€н осталс€ на своем посту. ѕостепенно между ними установились нормальные отношени€, и по€вилось взаимное уважение на основе общей позиции "€стребов".

¬скоре ƒа€н пон€л, что "телефонного звонка" от арабов в ближайшее врем€ не последует. ѕоэтому он быстро перестроилс€ и стал настаивать на том, что ожидание призрачного мира без провидени€ политики "свершившихс€ фактов" ничего »зраилю не даст. “акими фактами должны были стать еврейские поселени€ на оккупированных территори€х. ¬ыступа€ в 1971 году перед выпускниками офицерских курсов, ƒа€н сказал, что »зраиль должен рассматривать себ€ в качестве "хоз€ина территорий, планирующего и реализующего все, что поддаетс€ осуществлению, не мечта€ понапрасну о достижении мира, который, может быть, еще очень далек".

¬ конце 1972 года усилилось впечатление, что ƒа€н на волне попул€рности намерен со всей энергией включитьс€ в борьбу за кресло премьер-министра. Ќо вскоре позиции министра обороны были поколеблены.

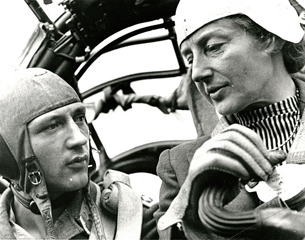

ћоше ƒа€н и яэль ƒа€н (яэль ƒа€н ƒочь ћоше ƒа€на — израильска€ писательница и политик, депутат кнессета с 1992 по 2003 год, была заместителем мэра “ель-јвива¬ 2013 году закончила карьеру )

«десь уместно напомнить, что в 1969-1970 годах президент ≈гипта Ќасер предприн€л попытку неудачных военных действий в зоне —уэцкого канала. ¬ последующие три года в политической и военной жизни »зраил€ ситуаци€ "ни войны, ни мира" стала определ€ющей. ќна была взорвана массированным египетско-сирийским наступлением 6-го окт€бр€ 1973 года.

¬ойна "—удного дн€" ("…ом- иппур") нанесла по репутации ƒа€на т€желый удар. ћинистр обороны совершил грубый просчет, не вер€, что египетска€ арми€ способна предприн€ть серьезные военные действи€ против »зраил€. ¬ результате он стал одним из центральных объектов критики за упущени€ и неудачи израильской армии на начальном этапе войны.

ѕравда, комисси€ јграната, расследовавша€ причины неудач, сн€ла с ƒа€на обвинение в личной ответственности за это. ќднако в состав правительства, сформированного »цхаком –абином в 1974 году после отставки √олды ћеир, он не был включен.

¬ правительство он вернулс€ при весьма неожиданных обсто€тельствах. ѕосле победы на выборах в 1977 году блока правых партий "Ћикуд" ћенахем Ѕегин, зан€вший кресло премьер-министра, предложил ƒа€ну портфель министра иностранных дел. “от прин€л предложение. ¬месте с Ѕегином он сыграл решающую роль в переговорах, приведших к достижению мира между »зраилем и ≈гиптом. ¬ 1980 году он вышел из правительства из-за разногласий по палестинской проблеме.

ѕо свидетельству знавших ƒа€на людей, - это был "одинокий волк", который ни с кем не делилс€ своими мысл€ми и переживани€ми. “о ли потому, что не был способен на это, то ли потому, что не ощущал в этом потребности. ¬ одном из интервью, до которого он однажды снизошел, генерал так сказал о себе: "я не презираю людей. ќни просто нагон€ют на мен€ скуку. Ќет такого человека на земле, в обществе которого € был бы заинтересован, если только у мен€ нет чего-либо конкретного сказать ему".

ќн был абсолютным индивидуалистом, которому было трудно установить близкие отношени€ с другим человеком. ќ разладе в супружеской жизни ƒа€на было известно задолго до того, как он развелс€ с женой. ≈го дочь яэль рассказала, что однажды он за€вил, что если бы пришлось начать жизнь сначала, то он не стал бы создавать семью.

— первой женой –ут ƒа€н прожил 36 лет и ушел от нее лишь после того, как встретил –ахель. ƒа и то не сразу. ќна была женой преуспевающего иерусалимского адвоката, и ее роман с ƒа€ном продолжалс€ более двадцати лет. ѕо его словам, он нашел в –ахели то, что искал - материнское начало и рабскую преданность. »менно ей, а не дет€м, он оставил наследство в несколько миллионов долларов.

яэль и его младший сын јси спокойно отнеслись к решению отца. ѕервенец же ƒа€на, ”ди, написал книгу, порочащую пам€ть генерала.

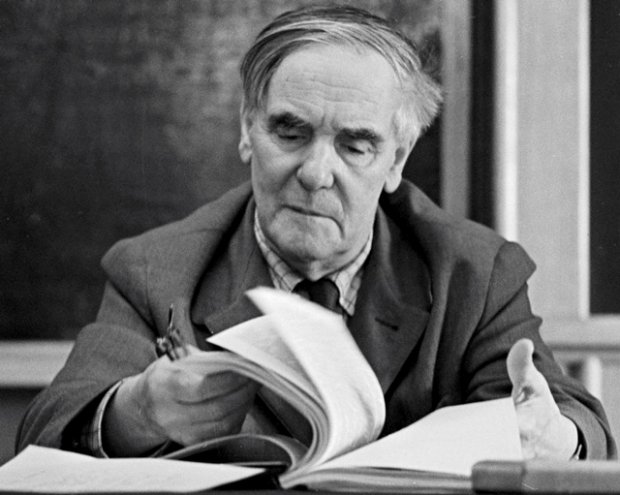

”влечение археологией - раскопками в поле с последующей тщательной квалификацией глин€ных черепков в павильоне, построенном во дворе его дома, - способствовала уединению. "Ёто врем€, когда € размышл€ю..." - говорил он.

ƒа€на мало трогало, что говорили и писали о его частной, не слишком добродетельной жизни, о его политических взгл€дах, о его манере водить автомобиль, о его не совсем чистых методах коллекционировани€ археологических находок, относительно законности присвоени€ которых поднимались вопросы в прессе и кнессете.

≈динственно, где он был чувствителен к малейшей критике, - это в военной области.

огда на заседании правительства обсуждались вопросы, не слишком его интересовавшие, ƒа€н обычно читал газету. ƒискуссии интересовали его постольку, поскольку имели отношение к его де€тельн

ости. "я верю в решени€, а не в единодушие, - за€вил генерал в интервью французскому еженедельнику "Ёкспресс". - ≈динодушие - это отвлеченное пон€тие, не привод€щее ни к какому практическому решению".

≈да дл€ него была лишь физической потребностью, а не источником удовольстви€. Ѕифштекс и зеленый салат - были самой лучшей трапезой. Ќа его письменном столе в министерстве обороны всегда сто€ла больша€ ваза, наполненна€ виноградом, апельсинами и другими фруктами в зависимости от сезона.

ќдет он всегда был с "тщательной небрежностью" - брюки и рубашка цвета хаки. »ногда на нем можно было увидеть белую рубашку.

ћоше ƒа€н умер от рака 18 числа мес€ца "тишрей" (16 окт€бр€ 1981 года) в возрасте 66 лет. √осударственный секретарь —Ўј √енри иссинджер писал: "¬ойна была призванием ƒа€на, мир - его стремлением..." ƒействительно, войны помогали ему добиватьс€ тепла, любви и признани€, которых ему так не хватало в детстве...

»сточник <http://www.peoples.ru/military/general/dayan/>

ќ ћоше фильм https://www.youtube.com/watch?v=vOM7Hyk5ofw

нига ћоше ƒа€на "∆ить с Ѕибоией" http://lib.ru/HISTORY/DAYAN/bibliya.txt

ак ћоше потер€л глаз?

ћоше ƒа€н участвовал в разведывательных операци€х, предшествовавших вторжению британских военных в —ирию. 7 июн€ 1941 г. , сража€сь с солдатами режима ¬иши, он потер€л левый глаз, рассматрива€ в бинокль позицию противника, в линзу попала пул€ и осколки, соответственно в глаз.

“рем€ с половиной часами раньше, не име€ возможности дольше ждать, большевики открыли свой съезд в —мольном, в большом зале с колоннадой, где до 1917 года устраивали балы и театральные представлени€. Ѕыл избран новый ѕрезидиум, в состав которого вошли четырнадцать большевиков, семь левых эсеров и три меньшевика. ѕредседательствовал аменев. Ќесмотр€ на то, что законно избранный »сполком установил дл€ съезда ограниченную повестку дн€ (текуща€ ситуаци€, ”чредительное собрание, перевыборы »сполкома), аменев предложил нечто совершенное иное — обсудить вопросы о власти правительства, о войне и мире, об ”чредительном собрании.

“рем€ с половиной часами раньше, не име€ возможности дольше ждать, большевики открыли свой съезд в —мольном, в большом зале с колоннадой, где до 1917 года устраивали балы и театральные представлени€. Ѕыл избран новый ѕрезидиум, в состав которого вошли четырнадцать большевиков, семь левых эсеров и три меньшевика. ѕредседательствовал аменев. Ќесмотр€ на то, что законно избранный »сполком установил дл€ съезда ограниченную повестку дн€ (текуща€ ситуаци€, ”чредительное собрание, перевыборы »сполкома), аменев предложил нечто совершенное иное — обсудить вопросы о власти правительства, о войне и мире, об ”чредительном собрании.

заговору, который закончилс€ попыткой убить √итлера, присоединилась вс€ ее семь€. Ќо не она. тому моменту она была не только полукровкой, но и кавалером ∆елезного креста. «вание «валькирии “ретьего рейха» дл€ графини ћелитты Ўенк, летчика-испытател€ экстра-класса, оказалось важнее зова еврейской крови.

заговору, который закончилс€ попыткой убить √итлера, присоединилась вс€ ее семь€. Ќо не она. тому моменту она была не только полукровкой, но и кавалером ∆елезного креста. «вание «валькирии “ретьего рейха» дл€ графини ћелитты Ўенк, летчика-испытател€ экстра-класса, оказалось важнее зова еврейской крови. «ато поражение позволило ей жить так, как она хотела: в прежние времена барышн€ из приличной семьи не смогла бы гон€ть на мотоцикле, прыгать с парашютом и бросатьс€ в воду с дес€тиметровой скалы. –осла€, сухощава€, длинноноса€ девушка была влюблена в опасность. ј еще у нее был жесткий, рациональный, математический ум, и она поступила в технологический институт, где почти не было девушек-студенток. ¬ нее влюбилс€ историк-античник граф јлександр фон Ўтауффенберг, старший брат будущего геро€ —опротивлени€, поклонник писател€ и философа Ёрнста ёнгера, геро€ войны и идеолога «консервативной революции». Ѕрать€-аристократы, потомки вюртембергских военных и придворных, входили в кружок поэта-модерниста —тефана √еорге. √еорге терпеть не мог тоталитаризм, брать€ смотрели на это по-другому: когда √итлер пробивалс€ к власти, его поддерживали. ћелитта, ставша€ графиней фон Ўтауффенберг, раздел€ла идеи мужа.

«ато поражение позволило ей жить так, как она хотела: в прежние времена барышн€ из приличной семьи не смогла бы гон€ть на мотоцикле, прыгать с парашютом и бросатьс€ в воду с дес€тиметровой скалы. –осла€, сухощава€, длинноноса€ девушка была влюблена в опасность. ј еще у нее был жесткий, рациональный, математический ум, и она поступила в технологический институт, где почти не было девушек-студенток. ¬ нее влюбилс€ историк-античник граф јлександр фон Ўтауффенберг, старший брат будущего геро€ —опротивлени€, поклонник писател€ и философа Ёрнста ёнгера, геро€ войны и идеолога «консервативной революции». Ѕрать€-аристократы, потомки вюртембергских военных и придворных, входили в кружок поэта-модерниста —тефана √еорге. √еорге терпеть не мог тоталитаризм, брать€ смотрели на это по-другому: когда √итлер пробивалс€ к власти, его поддерживали. ћелитта, ставша€ графиней фон Ўтауффенберг, раздел€ла идеи мужа. — ћелиттой поступили проще. этому времени она стала знаменитым летчиком-испытателем, работала в √ерманском институте испытаний авиационной техники, командовала испытательным экипажем при јкадемии ¬¬—. ≈е слава была не такой громкой, как у летчицы-рекордсменки ’анны –айч, но дл€ военной авиации она значила больше. ћелитта фон Ўтауффенберг была ученым, ценным техническим специалистом – испытыва€ самолеты, она работала над их конструкцией.

— ћелиттой поступили проще. этому времени она стала знаменитым летчиком-испытателем, работала в √ерманском институте испытаний авиационной техники, командовала испытательным экипажем при јкадемии ¬¬—. ≈е слава была не такой громкой, как у летчицы-рекордсменки ’анны –айч, но дл€ военной авиации она значила больше. ћелитта фон Ўтауффенберг была ученым, ценным техническим специалистом – испытыва€ самолеты, она работала над их конструкцией. ƒо 15 заходов в пике в день, когда за несколько секунд самолет падал с 5000 до 1000 метров – всего ею было совершено более 2000 пикирований, этот рекорд в будущем перекрыл только один летчик. „ерез несколько лет она полностью выгорела, высохла, осунулась, лицо ћелитты покрылось морщинами. ≈е заслуги перед “ретьим рейхом не остались незамеченными: в 1942 году √еринг вручил ей ∆елезный крест

ƒо 15 заходов в пике в день, когда за несколько секунд самолет падал с 5000 до 1000 метров – всего ею было совершено более 2000 пикирований, этот рекорд в будущем перекрыл только один летчик. „ерез несколько лет она полностью выгорела, высохла, осунулась, лицо ћелитты покрылось морщинами. ≈е заслуги перед “ретьим рейхом не остались незамеченными: в 1942 году √еринг вручил ей ∆елезный крест  “о, что ей говорил лаус Ўенк фон Ўтауффенберг, аристократ, интеллектуал и боевой офицер, мы можем себе представить: √ермани€ гибнет, наш долг спасти ќтечество. “руднее пон€ть ее, женщину бесстрашную и умную. ќ масштабах ’олокоста стало известно только после падени€ “ретьего рейха, но кое-что знали и тогда. июлю 1944 года, когда Ўтауффенберг приехал в «¬ольфшанце» с адской машиной, все хоть сколько-нибудь разумные люди понимали, что √итлер – абсолютное зло, что все, к чему он прикасаетс€, заканчиваетс€ катастрофой. „то ее остановило – верность долгу, страх, благодарность? Ѕумаги ћелитты сгорели, мы никогда этого не узнаем, но после провала покушени€ на √итлера и разгрома заговора вместе со всем семейством Ўтауффенберг гестапо арестовало и ее. »х отправили в концлагер€, а ћелитту выпустили после полутора мес€цев допросов: улик против нее не нашли, к тому же она была ценным специалистом. ≈е родственникам приходилось не так туго, как остальным заключенным. ќни находились на особом положении, но конец –ейха был близок, и перед тем как опуститс€ занавес, гестапо вполне могло их расстрел€ть. ¬ свои последние мес€цы ћелитта изо всех сил хлопотала о муже и его родне, но это было бесполезно. ≈й не отдали и ребенка Ќины, жены лауса: в концлагере та родила, и малышку отправили в детский дом. —ама она стала графиней Ўенк: фамили€ фон Ўтауффенберг оказалась под запретом.

“о, что ей говорил лаус Ўенк фон Ўтауффенберг, аристократ, интеллектуал и боевой офицер, мы можем себе представить: √ермани€ гибнет, наш долг спасти ќтечество. “руднее пон€ть ее, женщину бесстрашную и умную. ќ масштабах ’олокоста стало известно только после падени€ “ретьего рейха, но кое-что знали и тогда. июлю 1944 года, когда Ўтауффенберг приехал в «¬ольфшанце» с адской машиной, все хоть сколько-нибудь разумные люди понимали, что √итлер – абсолютное зло, что все, к чему он прикасаетс€, заканчиваетс€ катастрофой. „то ее остановило – верность долгу, страх, благодарность? Ѕумаги ћелитты сгорели, мы никогда этого не узнаем, но после провала покушени€ на √итлера и разгрома заговора вместе со всем семейством Ўтауффенберг гестапо арестовало и ее. »х отправили в концлагер€, а ћелитту выпустили после полутора мес€цев допросов: улик против нее не нашли, к тому же она была ценным специалистом. ≈е родственникам приходилось не так туго, как остальным заключенным. ќни находились на особом положении, но конец –ейха был близок, и перед тем как опуститс€ занавес, гестапо вполне могло их расстрел€ть. ¬ свои последние мес€цы ћелитта изо всех сил хлопотала о муже и его родне, но это было бесполезно. ≈й не отдали и ребенка Ќины, жены лауса: в концлагере та родила, и малышку отправили в детский дом. —ама она стала графиней Ўенк: фамили€ фон Ўтауффенберг оказалась под запретом. јмериканский самолет по€вилс€, когда ћелитта летела в Ѕаварию: перед концом войны туда перевели самых ценных узников Ѕухенвальда, в их числе оказалс€ и ее муж. Ётот союз был странен. ќн – законченный гуманитарий, поэт, почти богема. » она с ее математическим умом, страстью к опасности, любовью к технике. „то у них могло быть общего? ќбщего, суд€ по всему, было действительно мало, зато они любили друг друга – это видно по старым, уцелевшим от пожара фотографи€м. “акое ни с чем не спутаешь, немолодые люди напоминают молодоженов: глаза си€ют, лица свет€тс€, красавцами их не назовешь, но как же они в эту минуту привлекательны! ќна торопилась к нему и слишком поздно заметила вражеский истребитель. ”спела уйти к земле, но пулеметна€ очередь разнесла хвост ее самолетика. ќна его все-таки посадила, но самолет ткнулс€ в землю носом, сломалось шасси. ћелитта ударилась затылком о подголовник кресла пилота, после этого наступила темнота.

јмериканский самолет по€вилс€, когда ћелитта летела в Ѕаварию: перед концом войны туда перевели самых ценных узников Ѕухенвальда, в их числе оказалс€ и ее муж. Ётот союз был странен. ќн – законченный гуманитарий, поэт, почти богема. » она с ее математическим умом, страстью к опасности, любовью к технике. „то у них могло быть общего? ќбщего, суд€ по всему, было действительно мало, зато они любили друг друга – это видно по старым, уцелевшим от пожара фотографи€м. “акое ни с чем не спутаешь, немолодые люди напоминают молодоженов: глаза си€ют, лица свет€тс€, красавцами их не назовешь, но как же они в эту минуту привлекательны! ќна торопилась к нему и слишком поздно заметила вражеский истребитель. ”спела уйти к земле, но пулеметна€ очередь разнесла хвост ее самолетика. ќна его все-таки посадила, но самолет ткнулс€ в землю носом, сломалось шасси. ћелитта ударилась затылком о подголовник кресла пилота, после этого наступила темнота.

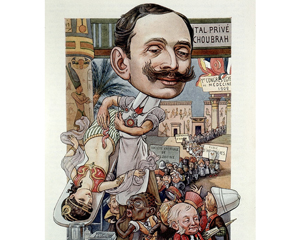

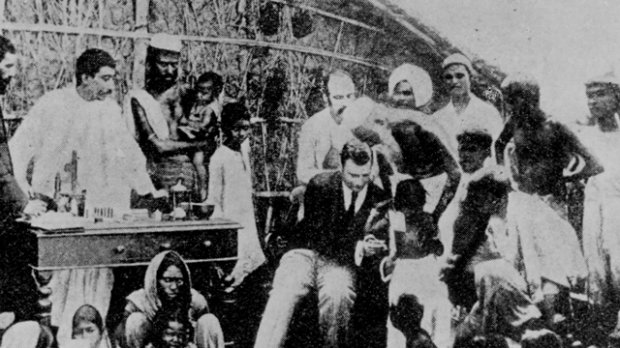

ќн пересаживал €ички обезь€н богатым клиентам – так и стал прототипом профессора ѕреображенского из «—обачьего сердца». —лава о «колдуне» гремела на весь мир – тыс€чи его пациентов демонстрировали результат, просто снима€ штаны. ¬последствии —амуила ¬оронова признавали и праотцом «¬иагры», и разносчиком —ѕ»ƒа, и пионером в деле борьбы со старостью.

ќн пересаживал €ички обезь€н богатым клиентам – так и стал прототипом профессора ѕреображенского из «—обачьего сердца». —лава о «колдуне» гремела на весь мир – тыс€чи его пациентов демонстрировали результат, просто снима€ штаны. ¬последствии —амуила ¬оронова признавали и праотцом «¬иагры», и разносчиком —ѕ»ƒа, и пионером в деле борьбы со старостью. ќпыты по омолаживанию уже случались в практике ¬оронова – какое-то врем€ он практиковал метод инъекций „арльза-Ёдуарда Ѕраун-—екара на основе половых желез животных. Ќо введенный по этому методу под кожу «экстракт» не оправдал его надежд на задержку процесса старени€, и на несколько лет ¬оронов этой темой интересоватьс€ перестал. –овно до того момента, пока наблюдени€ за евнухами не привели его к мысли, что к омоложению организма могут привести не инъекции, а хирургическое вмешательство.

ќпыты по омолаживанию уже случались в практике ¬оронова – какое-то врем€ он практиковал метод инъекций „арльза-Ёдуарда Ѕраун-—екара на основе половых желез животных. Ќо введенный по этому методу под кожу «экстракт» не оправдал его надежд на задержку процесса старени€, и на несколько лет ¬оронов этой темой интересоватьс€ перестал. –овно до того момента, пока наблюдени€ за евнухами не привели его к мысли, что к омоложению организма могут привести не инъекции, а хирургическое вмешательство. ≈женедельник «»скра» в –оссии в 1914 году писал об этом так: «—енсационное открытие. ¬о французской медицинской академии наш соотечественник, доктор —ергей ¬оронов, сделал сенсационное сообщение об операции, произведЄнной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом. — шестилетнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причЄм €вно обозначались все признаки ненормальности и кретинизма: потухший взгл€д, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. ¬оронов сделал этому мальчику прививку зобной железы обезь€ны. ”спех превзошЄл ожидани€. ” мальчика ожил взгл€д, по€вились умственные способности, пон€тливость и любознательность».

≈женедельник «»скра» в –оссии в 1914 году писал об этом так: «—енсационное открытие. ¬о французской медицинской академии наш соотечественник, доктор —ергей ¬оронов, сделал сенсационное сообщение об операции, произведЄнной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом. — шестилетнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причЄм €вно обозначались все признаки ненормальности и кретинизма: потухший взгл€д, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. ¬оронов сделал этому мальчику прививку зобной железы обезь€ны. ”спех превзошЄл ожидани€. ” мальчика ожил взгл€д, по€вились умственные способности, пон€тливость и любознательность». ¬скоре его лаборатори€ уже призывала добровольцев расстатьс€ со своими половыми железами дл€ помощи другим. ∆елающих, конечно, было немного. “огда ¬оронов вновь обратилс€ к приматам. ѕерва€ «прививка» обезь€ньей энергии человеку произошла под его руководством в 1920 году. ≈ще через три года на международном конгрессе хирургов в Ћондоне докладу ¬оронова о дес€тках таких операций и их эффективности аплодировали 700 его коллег. ѕричем демонстрировал результаты он не только с помощью фотографий «до» и «после», но и с помощью своих же пациентов. “е, многим из которых было далеко за 70, спускали на сцене штаны и счастливо улыбались, демонстриру€ залу «живой» результат. ѕоследующее п€тилетие стало дл€ ¬оронова поистине триумфальным. Ѕолее 500 операций по пересадке щитовидных и половых желез только во ‘ранции. ѕочти столько же операций было проведено в —Ўј, јлжире и Ўвейцарии. ѕересадка стоила огромных денег, среди его пациентов были предприниматели, артисты и многие престарелые политики, желавшие возобновлени€ утраченных возможностей.

¬скоре его лаборатори€ уже призывала добровольцев расстатьс€ со своими половыми железами дл€ помощи другим. ∆елающих, конечно, было немного. “огда ¬оронов вновь обратилс€ к приматам. ѕерва€ «прививка» обезь€ньей энергии человеку произошла под его руководством в 1920 году. ≈ще через три года на международном конгрессе хирургов в Ћондоне докладу ¬оронова о дес€тках таких операций и их эффективности аплодировали 700 его коллег. ѕричем демонстрировал результаты он не только с помощью фотографий «до» и «после», но и с помощью своих же пациентов. “е, многим из которых было далеко за 70, спускали на сцене штаны и счастливо улыбались, демонстриру€ залу «живой» результат. ѕоследующее п€тилетие стало дл€ ¬оронова поистине триумфальным. Ѕолее 500 операций по пересадке щитовидных и половых желез только во ‘ранции. ѕочти столько же операций было проведено в —Ўј, јлжире и Ўвейцарии. ѕересадка стоила огромных денег, среди его пациентов были предприниматели, артисты и многие престарелые политики, желавшие возобновлени€ утраченных возможностей. —татистика свидетельствовала, что 90 процентов всех операций были успешны. ¬се они сопровождались лишь положительными отзывами пациентов, по словам которых, «операции увеличивают сексуальное желание, пам€ть, слух, зрение и неверо€тно повышают работоспособность». ƒес€тки врачей по всему миру стали проводить операции по методу ¬оронова. Ќе стала исключением и –осси€, где в газете « ресть€нска€ правда» от 12 €нвар€ 1924 года вышла заметка с названием «ќмоложение», посв€щенна€ последовател€м ¬оронова: «ѕродолжател€ми дела Ўтейнаха и ¬оронова €вл€ютс€ профессор ¬оскресенский и доктор ”спенский, имеющие в “вери специальные учреждени€. ќни производ€т свои работы и над людьми. »ми за полтора года омоложено: 10 рабочих, 5 врачей, 2 св€щенника, 1 торговец и больше 15 советских служащих. ћатериал дл€ операций обеспечивает обезь€ний питомник. Ѕольшинство лиц, подвергшихс€ операции, чувствуют себ€ вполне хорошо, бодры и работоспособны. ” некоторых из них исчезли морщины, начали расти волосы на месте прежней лысины».

—татистика свидетельствовала, что 90 процентов всех операций были успешны. ¬се они сопровождались лишь положительными отзывами пациентов, по словам которых, «операции увеличивают сексуальное желание, пам€ть, слух, зрение и неверо€тно повышают работоспособность». ƒес€тки врачей по всему миру стали проводить операции по методу ¬оронова. Ќе стала исключением и –осси€, где в газете « ресть€нска€ правда» от 12 €нвар€ 1924 года вышла заметка с названием «ќмоложение», посв€щенна€ последовател€м ¬оронова: «ѕродолжател€ми дела Ўтейнаха и ¬оронова €вл€ютс€ профессор ¬оскресенский и доктор ”спенский, имеющие в “вери специальные учреждени€. ќни производ€т свои работы и над людьми. »ми за полтора года омоложено: 10 рабочих, 5 врачей, 2 св€щенника, 1 торговец и больше 15 советских служащих. ћатериал дл€ операций обеспечивает обезь€ний питомник. Ѕольшинство лиц, подвергшихс€ операции, чувствуют себ€ вполне хорошо, бодры и работоспособны. ” некоторых из них исчезли морщины, начали расти волосы на месте прежней лысины». Ѕольшой обезь€ний питомник с лабораторией был оборудован ¬ороновым и на Ћазурном берегу. —о временем стали поговаривать, что профессор не ограничивалс€ пересадками обезь€ньих желез мужчинам, но и занималс€ репродуктивной функцией женщин. ¬роде как он дошел до того, что пересаживает обезь€нам женские €йцеклетки и пытаетс€ оплодотворить их потом человеческими сперматозоидами. ѕосыпавшиес€ в его адрес обвинени€, правда, так и не были доказаны. Ќо репутаци€ была испорчена – во французских домах даже стали по€вл€тьс€ пепельницы в виде обезь€н, закрывающих свои половые органы, с надписью: «Ќет, ¬оронов, ты мен€ не возьмешь».

Ѕольшой обезь€ний питомник с лабораторией был оборудован ¬ороновым и на Ћазурном берегу. —о временем стали поговаривать, что профессор не ограничивалс€ пересадками обезь€ньих желез мужчинам, но и занималс€ репродуктивной функцией женщин. ¬роде как он дошел до того, что пересаживает обезь€нам женские €йцеклетки и пытаетс€ оплодотворить их потом человеческими сперматозоидами. ѕосыпавшиес€ в его адрес обвинени€, правда, так и не были доказаны. Ќо репутаци€ была испорчена – во французских домах даже стали по€вл€тьс€ пепельницы в виде обезь€н, закрывающих свои половые органы, с надписью: «Ќет, ¬оронов, ты мен€ не возьмешь». тому времени открытие тестостерона и опыты с ним подтвердили лишь вли€ние на сексуальную активность, но не на продление молодости. ¬ременное состо€ние пациентов ¬оронова объ€снили результатом эффекта плацебо. ѕродолжать опыты в Ўвейцарии ¬оронову было запрещено, а в послевоенной ‘ранции уже и негде: лаборатори€ и питомник были разрушены. ƒа и здоровье самого профессора подводило его все чаще. ќн умер в 1951 году с полной уверенностью, что в будущем человечество откроет вещество, продлевающее жизнь. ак известно, он стал далеко не последним вер€щим в это. —начала о ¬оронове вспомнили в конце 90-х на фоне дикой попул€рности «¬иагры». ¬прочем, тогда же некоторые ученые предположили, что именно ¬оронов занес в человеческий организм вирус —ѕ»ƒа. ќднако уже в нулевых его операции были квалифицированы как первые эксперименты в тактике борьбы со старостью, основанной на замене гормонов.

тому времени открытие тестостерона и опыты с ним подтвердили лишь вли€ние на сексуальную активность, но не на продление молодости. ¬ременное состо€ние пациентов ¬оронова объ€снили результатом эффекта плацебо. ѕродолжать опыты в Ўвейцарии ¬оронову было запрещено, а в послевоенной ‘ранции уже и негде: лаборатори€ и питомник были разрушены. ƒа и здоровье самого профессора подводило его все чаще. ќн умер в 1951 году с полной уверенностью, что в будущем человечество откроет вещество, продлевающее жизнь. ак известно, он стал далеко не последним вер€щим в это. —начала о ¬оронове вспомнили в конце 90-х на фоне дикой попул€рности «¬иагры». ¬прочем, тогда же некоторые ученые предположили, что именно ¬оронов занес в человеческий организм вирус —ѕ»ƒа. ќднако уже в нулевых его операции были квалифицированы как первые эксперименты в тактике борьбы со старостью, основанной на замене гормонов..jpg) огда немцы вошли в ¬аршаву, еврею Ёдди –ознеру пришлось стать смелым. ќн отправилс€ в гестапо и выдал себ€ за арийца. ƒокументы сгорели вместе с домом! ≈го семь€ голодает! ќфицер выдал ему мотоцикл с кол€ской, полной еды. Ќа нем-то знаменитый на весь мир трубач и въехал в ———–. Ќа границе ему бросились в глаза бабы, курочившие ломами дорожное покрытие, и он начал подозревать, что попал не туда.

огда немцы вошли в ¬аршаву, еврею Ёдди –ознеру пришлось стать смелым. ќн отправилс€ в гестапо и выдал себ€ за арийца. ƒокументы сгорели вместе с домом! ≈го семь€ голодает! ќфицер выдал ему мотоцикл с кол€ской, полной еды. Ќа нем-то знаменитый на весь мир трубач и въехал в ———–. Ќа границе ему бросились в глаза бабы, курочившие ломами дорожное покрытие, и он начал подозревать, что попал не туда..jpg) ѕольша – окраина ≈вропы, бытовой антисемитизм здесь, в отличие от √ермании, был куда более агрессивен, но государственной политикой он не стал. ¬аршаву было не сравнить с Ѕерлином, но работать здесь было можно. –ознер создал собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по всей ≈вропе: к концу тридцатых он стал вторым после јрмстронга трубачом мира. “огда же влюбилс€ в дочку знаменитой польской актрисы »ды аминской. –ознер решительно не нравилс€ родител€м –ут, трубач казалс€ им проходимцем. —часть€ могло бы и не быть, но Ёдди –ознеру помогло несчастье. ¬ 1939 году √итлер напал на ѕольшу, вермахт громил польские армии, люфтваффе разносил осажденную ¬аршаву. –ознер и семейство аминских пр€тались от бомбежек в одном подвале: там он и сделал предложение –ут, и ее родители их благословили. Ѕудуща€ теща даже преподнесла им подарок – кольцо и банку сардин.

ѕольша – окраина ≈вропы, бытовой антисемитизм здесь, в отличие от √ермании, был куда более агрессивен, но государственной политикой он не стал. ¬аршаву было не сравнить с Ѕерлином, но работать здесь было можно. –ознер создал собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по всей ≈вропе: к концу тридцатых он стал вторым после јрмстронга трубачом мира. “огда же влюбилс€ в дочку знаменитой польской актрисы »ды аминской. –ознер решительно не нравилс€ родител€м –ут, трубач казалс€ им проходимцем. —часть€ могло бы и не быть, но Ёдди –ознеру помогло несчастье. ¬ 1939 году √итлер напал на ѕольшу, вермахт громил польские армии, люфтваффе разносил осажденную ¬аршаву. –ознер и семейство аминских пр€тались от бомбежек в одном подвале: там он и сделал предложение –ут, и ее родители их благословили. Ѕудуща€ теща даже преподнесла им подарок – кольцо и банку сардин..jpg) огда бомбежки стихли и в город вошли немцы, еврею –ознеру пришлось действовать смело. ќн отправилс€ в еще не успевшее освоитьс€ на новом месте гестапо и выдал себ€ за арийца, застр€вшего в ¬аршаве берлинца. ј смуглой кожей он-де об€зан матери италь€нке. ≈му нечего есть! ≈го семь€ голодает! ƒокументы сгорели вместе с домом! ќфицер отправил его назад на мотоцикле с забитой продуктами кол€ской. Ќа первый раз сработало, но –ознер понимал, что все-таки нужно бежать. ƒругого пути, кроме восточного, у них не было. ѕравдами и неправдами –ознер, его музыканты и нова€ родн€ добрались до зан€того расной армией Ѕелостока и вскоре оказались в советской Ѕелоруссии, бывших восточных воеводствах –ечи ѕосполитой. Ёдди –ознер – 29-летний молодец, талантлив, красив и оба€телен, пом€т с дороги и сильно обескуражен. ≈му тут же бросились в глаза бабы, курочившие ломами дорожное покрытие. Ќичего подобного он прежде не видел, так что начал подозревать, что попал он не туда. ак теперь жить, понадобитс€ ли этой стране его музыка? ак ни странно, она ей была очень нужна.

огда бомбежки стихли и в город вошли немцы, еврею –ознеру пришлось действовать смело. ќн отправилс€ в еще не успевшее освоитьс€ на новом месте гестапо и выдал себ€ за арийца, застр€вшего в ¬аршаве берлинца. ј смуглой кожей он-де об€зан матери италь€нке. ≈му нечего есть! ≈го семь€ голодает! ƒокументы сгорели вместе с домом! ќфицер отправил его назад на мотоцикле с забитой продуктами кол€ской. Ќа первый раз сработало, но –ознер понимал, что все-таки нужно бежать. ƒругого пути, кроме восточного, у них не было. ѕравдами и неправдами –ознер, его музыканты и нова€ родн€ добрались до зан€того расной армией Ѕелостока и вскоре оказались в советской Ѕелоруссии, бывших восточных воеводствах –ечи ѕосполитой. Ёдди –ознер – 29-летний молодец, талантлив, красив и оба€телен, пом€т с дороги и сильно обескуражен. ≈му тут же бросились в глаза бабы, курочившие ломами дорожное покрытие. Ќичего подобного он прежде не видел, так что начал подозревать, что попал он не туда. ак теперь жить, понадобитс€ ли этой стране его музыка? ак ни странно, она ей была очень нужна..jpg) ѕозже этот короткий период назовут «сталинским неонэпом»: бедность вышла из моды, с самого верха заговорили о том, что надо хорошо одеватьс€, знатных людей страны —оветов начали премировать костюмами, радиоприемниками и даже машинами. ’ороша€, дорога€ вещь – все еще недоступна€ редкость, но при этом ее реабилитировали, обладать ею престижно и похвально, революционный аскетизм ушел в прошлое. —талин сказал: «∆ить стало лучше, товарищи, жить стало веселей», – и образом страны на какое-то врем€ стали песн€, танец, плывущий по ћоскве-реке белый пароход, дома-дворцы, си€юща€ улыбка Ћюбови ќрловой. ј без музыки весель€ нет, и во все союзные республики была спущена разнар€дка обзавестись оркестром классической музыки, народным ансамблем и джазом. адры имелись не везде, так что попавший в советскую Ѕелоруссию джазмен мирового уровн€ оказалс€ подарком.

ѕозже этот короткий период назовут «сталинским неонэпом»: бедность вышла из моды, с самого верха заговорили о том, что надо хорошо одеватьс€, знатных людей страны —оветов начали премировать костюмами, радиоприемниками и даже машинами. ’ороша€, дорога€ вещь – все еще недоступна€ редкость, но при этом ее реабилитировали, обладать ею престижно и похвально, революционный аскетизм ушел в прошлое. —талин сказал: «∆ить стало лучше, товарищи, жить стало веселей», – и образом страны на какое-то врем€ стали песн€, танец, плывущий по ћоскве-реке белый пароход, дома-дворцы, си€юща€ улыбка Ћюбови ќрловой. ј без музыки весель€ нет, и во все союзные республики была спущена разнар€дка обзавестись оркестром классической музыки, народным ансамблем и джазом. адры имелись не везде, так что попавший в советскую Ѕелоруссию джазмен мирового уровн€ оказалс€ подарком..jpg) “о врем€, которое –ознер провел в ———– перед войной, по советским меркам было счастливым. ¬о врем€ финской кампании кое-где снова ввели продуктовые карточки, очереди за промтоварами меньше не стали, но в воздухе чувствовалс€ подъем. Ћюд€м нравилось, что страна возвращаетс€ к прежним, царским границам, у многих подросли и зарплаты. ћузыка –ознера попадала в дух времени – он был бешено попул€рен, но продолжалось это недолго, до войны. ѕотом эвакуаци€, фронтовые концерты. ј после войны –ознер и его музыканты очутились в другой стране. ѕослевоенна€ нищета была совершенно чудовищной, дл€ того чтобы люди хоть как-то ее выносили, требовались враги. ¬нешним врагом стали недавние союзники, внутренним назначили евреев – так бытовой антисемитизм в ———– стал государственным. «ƒело врачей» и подготовка концлагерей дл€ депортированных были впереди, но дл€ того чтобы пон€ть, куда дует ветер, –ознеру хватило реплики невеликого белорусского чиновника да изменившегос€ отношени€ ѕономаренко. ———– превращалс€ в ловушку, но р€дом была еще не до конца советизированна€ ѕольша, и туда возвращались эшелоны с беженцами. Ёдди –ознера и его семью из —оюза не выпускали, и он попыталс€ бежать. Ѕыли куплены документы, переклеены фотографии. ќн, –ут и их дочь Ёрика должны были затер€тьс€ в эшелоне – но им не повезло. –ознеру предсто€ло примерить зэковскую робу. Ќа Ћуб€нке его допрашивал сам Ѕери€, но резонансное дело сшить не удалось. Ёдди получил 10 лет колымских лагерей, –ут на п€ть лет отправили под окчетав. Ќа олыме он бы и сгинул, но его спасла музыка – и женщины.

“о врем€, которое –ознер провел в ———– перед войной, по советским меркам было счастливым. ¬о врем€ финской кампании кое-где снова ввели продуктовые карточки, очереди за промтоварами меньше не стали, но в воздухе чувствовалс€ подъем. Ћюд€м нравилось, что страна возвращаетс€ к прежним, царским границам, у многих подросли и зарплаты. ћузыка –ознера попадала в дух времени – он был бешено попул€рен, но продолжалось это недолго, до войны. ѕотом эвакуаци€, фронтовые концерты. ј после войны –ознер и его музыканты очутились в другой стране. ѕослевоенна€ нищета была совершенно чудовищной, дл€ того чтобы люди хоть как-то ее выносили, требовались враги. ¬нешним врагом стали недавние союзники, внутренним назначили евреев – так бытовой антисемитизм в ———– стал государственным. «ƒело врачей» и подготовка концлагерей дл€ депортированных были впереди, но дл€ того чтобы пон€ть, куда дует ветер, –ознеру хватило реплики невеликого белорусского чиновника да изменившегос€ отношени€ ѕономаренко. ———– превращалс€ в ловушку, но р€дом была еще не до конца советизированна€ ѕольша, и туда возвращались эшелоны с беженцами. Ёдди –ознера и его семью из —оюза не выпускали, и он попыталс€ бежать. Ѕыли куплены документы, переклеены фотографии. ќн, –ут и их дочь Ёрика должны были затер€тьс€ в эшелоне – но им не повезло. –ознеру предсто€ло примерить зэковскую робу. Ќа Ћуб€нке его допрашивал сам Ѕери€, но резонансное дело сшить не удалось. Ёдди получил 10 лет колымских лагерей, –ут на п€ть лет отправили под окчетав. Ќа олыме он бы и сгинул, но его спасла музыка – и женщины..jpg) ¬ 1946 году √”Ћј√ был огромным хоз€йством, государством в государстве. Ћагерное начальство гордилось своими театрами и ансамбл€ми, стара€сь заполучить в них какую-нибудь знаменитость. ѕо этапу –ознер не пошел, он осталс€ в ћагадане. “ак ему удалось выжить, но жизнь в ансамбле была несладкой. Ќа «гастроли» музыканты отправл€лись пешком, морозными зимами они брели от лагпункта к лагпункту, таща на себе инструменты. ќт бескормицы и авитаминоза у –ознера выпали зубы. ” него началась цинга, и его спасла лагерна€ подруга, подаривша€ ему св€зку чеснока. Ёдди любил женщин, женщины любили его, он заводил романы и после женитьбы, а на олыме у него были сразу две подруги: вольнонаемный счетовод и медсестра. ќдна из них родила ему дочь, и он поддерживал ее всю жизнь.

¬ 1946 году √”Ћј√ был огромным хоз€йством, государством в государстве. Ћагерное начальство гордилось своими театрами и ансамбл€ми, стара€сь заполучить в них какую-нибудь знаменитость. ѕо этапу –ознер не пошел, он осталс€ в ћагадане. “ак ему удалось выжить, но жизнь в ансамбле была несладкой. Ќа «гастроли» музыканты отправл€лись пешком, морозными зимами они брели от лагпункта к лагпункту, таща на себе инструменты. ќт бескормицы и авитаминоза у –ознера выпали зубы. ” него началась цинга, и его спасла лагерна€ подруга, подаривша€ ему св€зку чеснока. Ёдди любил женщин, женщины любили его, он заводил романы и после женитьбы, а на олыме у него были сразу две подруги: вольнонаемный счетовод и медсестра. ќдна из них родила ему дочь, и он поддерживал ее всю жизнь..jpg) “ак началась нова€ жизнь Ёдди –ознера, попул€рного советского шоумена, руководител€ «Ёстрадного оркестра» при ћосэстраде. јнсамбль гастролировал по всей стране, снималс€ и в р€зановской « арнавальной ночи», и в «√олубых огоньках». –ознер очень много зарабатывал, крутил романы с вокалистками: «…мила€, € сделаю из вас звезду…» – его втора€ жена относилась к этому снисходительно. вартира в ћоскве, в самом центре, около сада «Ёрмитаж», семь сберкнижек, шкафы с дорогой одеждой, «форд» – отправл€€сь на гастроли и соверша€ обгон, он выехал на нем на «встречку». ќдин из его спутников погиб, но тут подоспел очередной советский юбилей, а с ним и амнисти€. –ознер выскочил из-под уголовного дела – ему повезло и на этот раз.

“ак началась нова€ жизнь Ёдди –ознера, попул€рного советского шоумена, руководител€ «Ёстрадного оркестра» при ћосэстраде. јнсамбль гастролировал по всей стране, снималс€ и в р€зановской « арнавальной ночи», и в «√олубых огоньках». –ознер очень много зарабатывал, крутил романы с вокалистками: «…мила€, € сделаю из вас звезду…» – его втора€ жена относилась к этому снисходительно. вартира в ћоскве, в самом центре, около сада «Ёрмитаж», семь сберкнижек, шкафы с дорогой одеждой, «форд» – отправл€€сь на гастроли и соверша€ обгон, он выехал на нем на «встречку». ќдин из его спутников погиб, но тут подоспел очередной советский юбилей, а с ним и амнисти€. –ознер выскочил из-под уголовного дела – ему повезло и на этот раз..jpg) » все же он мог бы работать долгие годы, да и преуспевать до могилы, но ему было скучно. –ознеру хотелось вернутьс€ в прежнюю, досоветскую жизнь, когда сам јрмстронг признавал его равным себе: Ёдди думал, что его т€нет на «апад, а на самом деле его манила молодость.

» все же он мог бы работать долгие годы, да и преуспевать до могилы, но ему было скучно. –ознеру хотелось вернутьс€ в прежнюю, досоветскую жизнь, когда сам јрмстронг признавал его равным себе: Ёдди думал, что его т€нет на «апад, а на самом деле его манила молодость.

ак известно, —оветскому —оюзу удалось, пользу€сь машиной голосовани€ в ќќЌ, про-вести позорную резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму. — тех пор эта формула стала расхожим штампом всей советской антисемитской пропаганды. ульминацией ее стал лозунг - "—ионизм - фашизм сегодн€". ѕик этой разнузданной кампании пришелс€ на период 50 — 70-х годов. » на это был мобилизован весь мощнейший арсенал пропагандистского аппарата партии и государства.

ак известно, —оветскому —оюзу удалось, пользу€сь машиной голосовани€ в ќќЌ, про-вести позорную резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму. — тех пор эта формула стала расхожим штампом всей советской антисемитской пропаганды. ульминацией ее стал лозунг - "—ионизм - фашизм сегодн€". ѕик этой разнузданной кампании пришелс€ на период 50 — 70-х годов. » на это был мобилизован весь мощнейший арсенал пропагандистского аппарата партии и государства.

—цилард Ћео (1898-1964).

—цилард Ћео (1898-1964). 1912 года ‘ранк на прот€жении 12 лет работал совместно с ћ.Ѕорном.

1912 года ‘ранк на прот€жении 12 лет работал совместно с ћ.Ѕорном. ≈го называют австрийско-швейцарским физиком. –одилс€ в ¬ене. огда ѕаули училс€ в средней школе, он про€вил незаур€дные математические способности и начал самосто€тельно изучать высшую математику. “огда же он впервые увидел работу ј.Ёйнштейна по общей теории относительности.

≈го называют австрийско-швейцарским физиком. –одилс€ в ¬ене. огда ѕаули училс€ в средней школе, он про€вил незаур€дные математические способности и начал самосто€тельно изучать высшую математику. “огда же он впервые увидел работу ј.Ёйнштейна по общей теории относительности.

¬ 1939 году была открыта цепна€ €дерна€ реакци€, и физики начали догадыватьс€ (пока — только догадыватьс€), к чему это открытие может привести. ƒо знаменитого письма Ёйнштейна –узвельту оставалось два года. ƒо нападени€ √итлера на ———– — чуть меньше.

¬ 1939 году была открыта цепна€ €дерна€ реакци€, и физики начали догадыватьс€ (пока — только догадыватьс€), к чему это открытие может привести. ƒо знаменитого письма Ёйнштейна –узвельту оставалось два года. ƒо нападени€ √итлера на ———– — чуть меньше. Ќовый вариант рукописи пришел по почте в декабре 1943 года. „увствовалось, что артмилл не оставил без внимани€ советы редактора. –ассказ стал лучше. Ѕолее того, лучше стали и чисто технические описани€. ¬ новое оружие, названное автором «атомной бомбой», верилось безоговорочно. » все же... Ќет, пока рассказ не дот€гивал. емпбелл хотел, чтобы рассказ не затер€лс€ р€дом с «ѕасынками ¬селенной» ’айнлайна. ƒело того стоило. ќн сообщил свое мнение автору, пожелав творческих успехов.

Ќовый вариант рукописи пришел по почте в декабре 1943 года. „увствовалось, что артмилл не оставил без внимани€ советы редактора. –ассказ стал лучше. Ѕолее того, лучше стали и чисто технические описани€. ¬ новое оружие, названное автором «атомной бомбой», верилось безоговорочно. » все же... Ќет, пока рассказ не дот€гивал. емпбелл хотел, чтобы рассказ не затер€лс€ р€дом с «ѕасынками ¬селенной» ’айнлайна. ƒело того стоило. ќн сообщил свое мнение автору, пожелав творческих успехов.

ƒ–≈…‘”— (Dreyfus), јльфред 1859-1935. ‘ранцузский офицер, жертва дела ƒрейфуса. –одилс€ в ассимилированной семье среднего класса в Ёльзасе. ƒрейфус выбрал карьеру военного и стал артиллерийским офицером. ѕосле прохождени€ штабного курса он получил назначение в √енеральный штаб в звании капитана. „естный, трудоспособный, замкнутый, среднего роста, в пенсне, он был, в целом, непримечательным человеком. ¬незапно ƒрейфус оказалс€ в центре юридической драмы, котора€ потр€сала ‘ранцию в течение нескольких лет, и из-за которой он оказалс€ в центре внимани€ всего мира.

ƒ–≈…‘”— (Dreyfus), јльфред 1859-1935. ‘ранцузский офицер, жертва дела ƒрейфуса. –одилс€ в ассимилированной семье среднего класса в Ёльзасе. ƒрейфус выбрал карьеру военного и стал артиллерийским офицером. ѕосле прохождени€ штабного курса он получил назначение в √енеральный штаб в звании капитана. „естный, трудоспособный, замкнутый, среднего роста, в пенсне, он был, в целом, непримечательным человеком. ¬незапно ƒрейфус оказалс€ в центре юридической драмы, котора€ потр€сала ‘ранцию в течение нескольких лет, и из-за которой он оказалс€ в центре внимани€ всего мира.

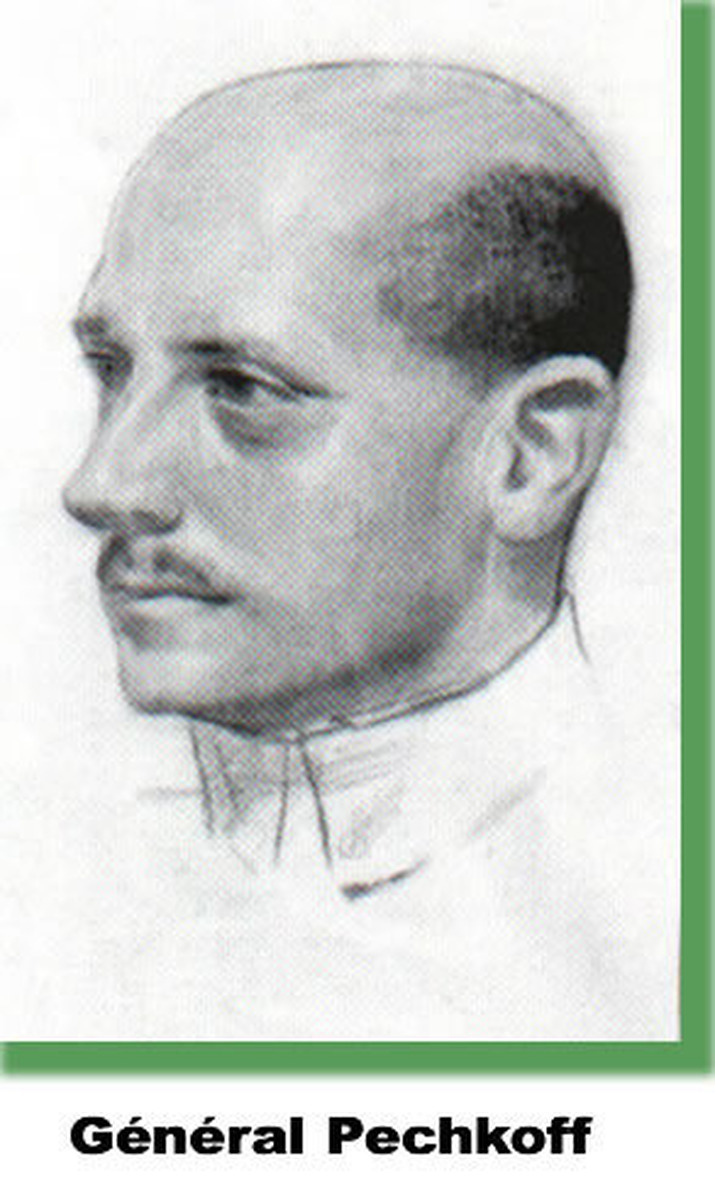

то знает, может быть именно под вли€нием взгл€дов своего приЄмного отца, «иновий сделал сознательный выбор в пользу ‘ранции, свободу и интересы которой он защищал всю свою жизнь. ¬ то же врем€ он страстно любил –оссию, особенно еЄ культуру, на которой был воспитан: √орький и его окружение, артисты ћ’ј“а, ‘Єдор Ўал€пин, »ль€ –епин, »ван Ѕунин и многие другие. „еловек прекрасно образованный, он свободно владел многими €зыками и в шутку называл себ€ гражданином мира. ¬о врем€ второй мировой войны он осталс€ на военной службе, был начальником отдела французского генерального штаба, воевал на территории ћарокко, где, кстати, произошла детективна€ стычка с его командиром – коллаборационистом, преклон€вшимс€ перед √итлером.

то знает, может быть именно под вли€нием взгл€дов своего приЄмного отца, «иновий сделал сознательный выбор в пользу ‘ранции, свободу и интересы которой он защищал всю свою жизнь. ¬ то же врем€ он страстно любил –оссию, особенно еЄ культуру, на которой был воспитан: √орький и его окружение, артисты ћ’ј“а, ‘Єдор Ўал€пин, »ль€ –епин, »ван Ѕунин и многие другие. „еловек прекрасно образованный, он свободно владел многими €зыками и в шутку называл себ€ гражданином мира. ¬о врем€ второй мировой войны он осталс€ на военной службе, был начальником отдела французского генерального штаба, воевал на территории ћарокко, где, кстати, произошла детективна€ стычка с его командиром – коллаборационистом, преклон€вшимс€ перед √итлером.