-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"Пусть душа останется чиста..." |

Начало здесь

19 января 1971 года оборвалась жизнь русского поэта Николая Рубцова.

Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи...

Мать моя здесь похоронена

В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?

Сам я найти не могу. -

Тихо ответили жители:

- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,

Тихо проехал обоз.

Купол церковной обители

Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,

Сено гребут в сеновал:

Между речными изгибами

Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина

Там, где купаться любил...

Тихая моя родина,

Я ничего не забыл.

Глеб Горбовский назвал Николая Рубцова «долгожданным поэтом». Это удивительно точно было сказано. Читатели уже устали от громких деклараций шестидесятников, формалистических экспериментов и словесных изысков, и подсознательно ждали именно таких стихов: искренних, естественных, импульсивных. Такие стихи не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе, возникают из неба и земли — как ветер, дождь, первый снег...

Выпал снег - и все забылось,

Чем душа была полна!

Сердце проще вдруг забилось,

Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой

Чистый мчится ветерок

Красотою древнерусской

Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,

На детей, а их не счесть.

Снег летит по всей России,

Словно радостная весть.

Снег летит - гляди и слушай!

Так вот, просто и хитро,

Жизнь порой врачует душу...

Ну и ладно! И добро.

Рубцов привнёс в русскую поэзию своё состояние духа, не имевшее ничего общего с бодрячеством и казённым оптимизмом, выросшее и настоянное на военном сиротстве, бездомье, одиночестве, чуткое к чужой боли, отзывчивое на добро. Он и жил так, как писал. Взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни настолько тесна, что по его стихам точнее, чем по документам и автобиографиям, можно проследить его жизненный путь.

«Люблю я деревню Николу!..»

Родился Николай Михайлович Рубцов 3 января 1936 года в посёлке Емецк на Северной Двине, недалеко от Архангельска.

Емецк

Он был пятым ребёнком в семье. Когда ему было шесть лет, умерла мать. Это первое детское потрясение нашло отражение в его стихотворении «Аленький цветок».

Домик моих родителей

Часто лишал я сна. -

Где он опять, не видели?

Мать без того больна.--

В зарослях сада нашего

Прятался я, как мог.

Там я тайком выращивал

Аленький свой цветок.

Этот цветочек маленький

Как я любил и прятал!

Нежил его,- вот маменька

Будет подарку рада!

Кстати его, некстати ли,

Вырастить все же смог...

Нес я за гробом матери

Аленький свой цветок.

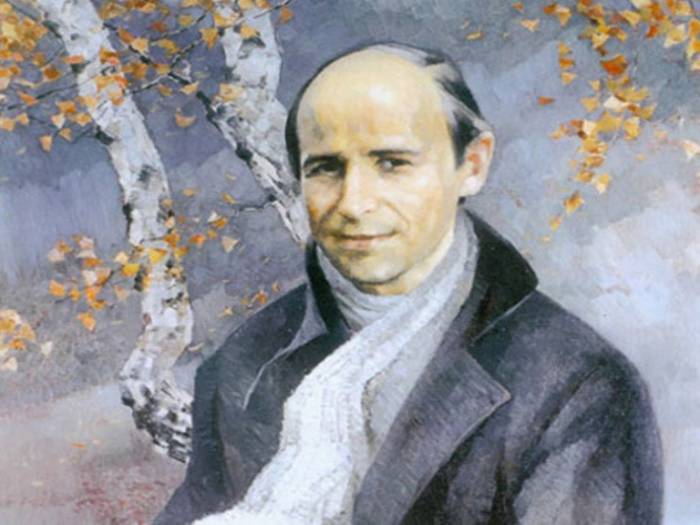

родители Николая Рубцова

Началась война, отец ушёл на фронт. Его сестра взяла к себе старших детей, а Николая отправили в детдом, разлучив с братьями и сёстрами.

Мать умерла.

Отец ушел на фронт.

Соседка злая

Не дает проходу.

Я смутно помню

Утро похорон

И за окошком

Скудную природу.

Откуда только -

Как из-под земли! -

Взялись в жилье

И сумерки, и сырость...

Но вот однажды

Все переменилось,

За мной пришли,

Куда-то повезли.

Я смутно помню

Позднюю реку,

Огни на ней,

И скрип, и плеск парома,

И крик "Скорей!",

Потом раскаты грома

И дождь... Потом

Детдом на берегу.

Детдом вспоминал с теплом и нежностью. «В детском доме Колю любили все, - рассказывает одна из воспитательниц. - У него кличка такая была: «любимчик». Он был ласков сам и любил ласку, был легко раним и при малейшей обиде плакал...»

Воспитанники детдома. Коля Рубцов — второй справа в первом ряду.

Коля Рубцов с воспитательницами детдома

Мальчик мечтал, как отец вернётся с фронта и заберёт его домой. Но отец, демобилизовавшись, переехал в Вологду, устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги — на очень хлебное по тем временам место, женился на молодой. Про сына, отданного в детдом, он даже не вспомнил. Это предательство самого близкого человека так больно ранило Колю, что он в своих стихах «похоронит» отца:

На войне отца убила пуля.

А у нас в деревне у оград

с ветром и с дождём шумел, как улей,

вот такой же жёлтый листопад.

С третьего класса он начал писать стихи. Может, стихи и спасли его, помогая переносить горечь сиротства, тоску холодных детдомовских ночей. Здесь, в селе Никольском Вологодской области, стоящем на берегу реки Толшмы, среди диких лесов и болот прошло детство и отрочество будущего поэта. Это село стало его малой родиной.

С той поры здесь мало что изменилось.

Потом Рубцов уедет из этих мест, но часто будет возвращаться сюда душой и памятью: в своих снах и грёзах. Многие приметы родной земли войдут в его стихи.

Хотя проклинает проезжий

Дороги моих побережий,

Люблю я деревню Николу,

Где кончил начальную школу!..

Может быть, в эти минуты и зарождались в нём строки этого стихотворения...

Лето, моё лето! Край тепла и света,

Чёрная смородина да рожь за бугром.

Погоди немного, не спеши в дорогу,

Дай налюбоваться мне твоим теплом.

Дай налюбоваться, волей надышаться!

Промотал я молодость, когда? - не видал.

Ой, цвети, ромашка, белая рубашка,

Всё б ходил да прутиком зелёным махал!

Завтра уж не спросят - рожь мою покосят.

В чистом - чистом поле я останусь один...

Ой, цвети калина, горькая рябина,

В небе журавлиный поднимайся клин.

Послушайте прекрасную песню на эти стихи в исполнении несравненного А. Подболотова: http://www.youtube.com/watch?v=blhqaAfnFmQ

(В одних публикациях автором стихотворения «Лето, моё лето» называют Рубцова, в других - Николая Тряпкина, хотя в текстах обоих поэтов я этого стихотворения не нашла. Обратилась с вопросом к Людмиле Дербиной и вот что она мне ответила:

"Здравствуйте, дорогая Наталия Максимовна! На Ваш вопрос отвечаю: прослушала Подболотова, такого стихотворения я у Рубцова не знаю и никогда от него не слышала. И ещё, он бы никогда не сказал: "Дай налюбоваться мне твоим теплом..." Теплом не любуются, тепло чувствуют. Не сомневаюсь, что это не Рубцов.Там сообщается, что слова Есенина. Ничего не могу сказать, так ли это".

Так что вопрос об авторстве пока остаётся открытым. Но уже ясно, что это не Рубцов. Если кто-то определит автора наверняка - пишите, исправлю).

Русь Рубцова

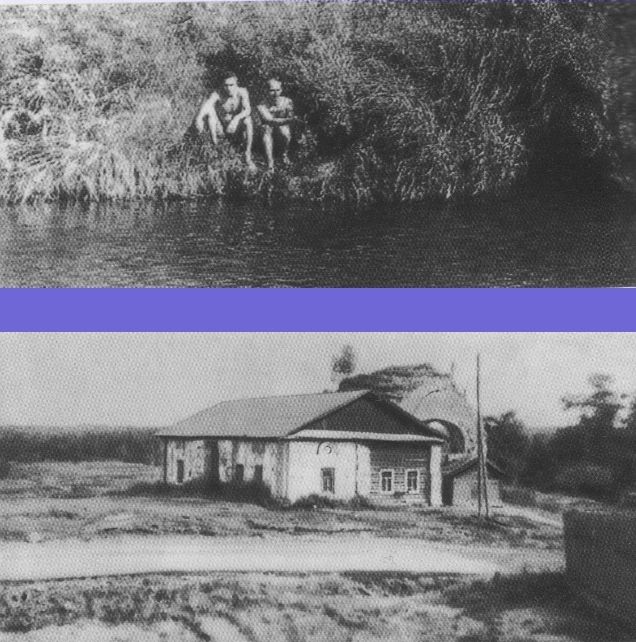

Безусловно, Николай Рубцов — наиболее яркий продолжатель традиционной русской поэзии. Его пейзаж родствен картинам природы Кольцова, Никитина. Но эту интонацию не спутаешь ни с какой другой. И так же безошибочно, как мы узнавали тютчевскую, блоковскую, есенинскую Русь, мы узнаём Русь Рубцова.

О вид смиренный и родной!

Берёзы, избы по буграм

и, отражённый глубиной,

как сон столетий, Божий храм.

В его стихах разбросаны её «дремотные леса» и усыпаные клюквой безбрежные болота, деревни на холмах и молчаливые церкви «на крутизне береговой», «ромашковый запах ночлега» и «грустные, грустные» сентябрьские птицы.

Не кричи так жалобно, кукушка,

над водой, над стужею дорог!

Мать России целой — деревушка,

может быть, вот этот уголок...

В этой любви много сострадания, жалости, желания защитить «покой и святость» отчих мест.

Не порвать мне мучительной связи

с долгой осенью нашей земли,

с деревцом у сырой коновязи,

с журавлями в холодной дали...

Чувство кровного родства озаряет всю лирику Рубцова, вспыхивая то в одном, то в другом стихотворении пленительными частностями, драгоценными сердцу подробностями, интонацией благодарения.

Школа моя деревянная!..

Время придет уезжать -

Речка за мною туманная

Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

Интонация этих слов — выстрадана. Так мог писать только Рубцов, это его кровные слова, его естественное состояние души. Стихи этого поэта отмечены печатью подлинной народности и человечности. Именно подлинной, ибо пишется масса стихов, которые лишь претендуют на народность и человечность, в них рисуются картины русской природы, говорится о русском народе, но всё это остаётся лишь внешней темой, демонстрацией патетической любви к родине, не задевая души читателя. Между тем человечность поэзии Рубцова неподдельна и органична.

За старинный плеск её паромный,

за её пустыные стога

я готов безропотно и скромно

умереть от выстрела врага.

И этим строчкам веришь, веришь, что не пустая риторика, а глубокое чувство. У Льва Толстого есть такое выражение: «скрытая теплота патриотизма». Его вспоминаешь, когда читаешь стихотворение Рубцова «Жар-птица», где он рисует образ старого крестьянина, пастуха:

- Старик! А давно ли ты ходишь за стадом?

- Давно,- говорит.- Колокольня вдали

Деревни еще оглашала набатом,

И ночью светились в домах фитили.

- А ты не заметил, как годы прошли?

- Заметил, заметил! Попало как надо.

- Так что же нам делать, узнать интересно...

- А ты, - говорит, - полюби и жалей

И помни хотя бы родную окрестность,

Вот этот десяток холмов и полей...

«Полюби и жалей» - такая вот формула интимного, сокровенного патриотизма. Это то, что меня привлекает в Рубцове — негромкость, целомудренность его любви к родине. В так называемой «патриотической» поэзии это редкость. Критика хотела видеть в Рубцове «певца России» и втиснула его по этому принципу в славянофильскую модель. А он в неё не вмещался. Увидели в нём типовое лицо, а он был непредсказуемо индивидуален.

Однокашник Рубцова Борис Тайгин пишет в своих воспоминаниях: «Печатать его начали всплошную только посмертно. А то живой он мог бы как-нибудь признаться, что его лучший друг — Эдик Шнейдерман, а любимый поэт — Бродский. Славянофилам это было бы не по нутру».

«Жизнь моя! До чего ж ты моя!»

Рубцов не вмещался и в модель «тихого лирика», его поэзия для этого достаточно многослойна и драматична. Чаще всего цитируют его элегическое:

Тихая моя родина!

Ивы, река, соловьи...

Но стоит перевернуть страницу, вырваться из цитатной инерции — и потянется совсем иная нить.

Вот он и кончился, покой!

Взметая снег, завыла вьюга.

Завыли волки за рекой

во мраке луга.

У Левитана картина «Над вечным покоем» тоже, как известно, в двух вариантах: ночном и вечернем, зловеще тревожном и элегически просветлённом. И у Рубцова читаем:

И так легки былые годы,

как будто лебеди вдали

на наши пастбища и воды

летят со всех сторон земли!

Казалось бы, идиллия, лубок. Но тут же — совсем иное настроение и видение:

Молчал, задумавшись, и я,

привычным взглядом созерцая

зловещий праздник бытия,

смятенный вид родного края.

Любя родную деревню, её природу, Рубцов не впадает в умилительную сусальность. И «тихий» пейзаж неизменно соседствует с образом бури, мглы, душевного смятения.

Высокий дуб. Глубокая вода.

Спокойные кругом ложатся тени.

И тихо так, как будто никогда

природа здесь не знала потрясений.

И тут же следом:

По мокрым скверам проходит осень,

лицо нахмуря!

На громких скрипках дремучих сосен

играет буря!

Пейзажная лирика Рубцова тоже не так проста, как кажется. Подобно Бунину, он мог бы сказать: «Нет, не пейзаж влечёт меня...» Пейзаж для него — не самоцель. Главное — обнаружить и запечатлеть многообразные связи человека и природы. Вот стихотворение «Цветы»:

По утрам умываясь росой,

Как цвели они! Как красовались!

Но упали они под косой,

И спросил я: - А как назывались? -

И мерещилось многие дни

Что-то тайное в этой развязке:

Слишком грустно и нежно они

Назывались - "анютины глазки".

О чём думаешь, читая эти строки? Конечно же, не только о цветах.

Рубцов очень любил Есенина, но когда ему говорили: «Ты, Коля, как Есенин», - резко возражал. У него было чувство своей единственности, непохожести на других, он часто восклицал: «Жизнь моя! До чего ж ты моя!» Не смотря на страстное, самозабвенное чувство любви к родине, которое объединяло его с Есениным, это были совершенно разные поэты.

У Рубцова нет есенинского парадоксального метафорического зрения, его гипертрофированной образности. Это можно считать бедностью, недостатком рубцовской музы. Но излишняя метафоричность — тоже не всегда хорошо. Это видно по многим имажинистским стихам Есенина, когда с помощью метафоры передаётся не состояние самой природы, а впечатление от увиденного:

Изба-старуха челюстью порога

жуёт пахучий мякиш тишины.

У Рубцова:

С каждой избою и тучею,

с громом, готовым упасть,

чувствую самую жгучую,

самую смертную связь.

Безыскусность избы Рубцова берёт за сердце, образная изба Есенина (в данном конкретном случае) лишь удивляет техническим мастерством.

Осень - рыжая кобыла,

чешет гриву. -

Это по-есенински. Но «рыжая кобыла» как бы вытеснила, перевесила саму осень. У Рубцова не найдёшь равноценной по броскости картинки, для него главное — подлинность переживания.

Я так люблю осенний лес,

Над ним — сияние небес,

Что я хотел бы превратиться

Или в багряный тихий лист,

Иль в дождевой веселый свист,

Но, превратившись, возродиться

И возвратиться в отчий дом,

Чтобы однажды в доме том

Перед дорогою большою

Сказать: — Я был в лесу листом!

Сказать: — Я был в лесу дождем!

Поверьте мне: я чист душою...

Разве можно расстаться шутя,

Если так одиноко у дома,

Где лишь плачущий ветер-дитя

Да поленница дров и солома.

Если так потемнели холмы,

И скрипят, не смолкая, ворота,

И дыхание близкой зимы

Все слышней с ледяного болота...

Вылепить второго Есенина из Рубцова не удалось. Глина была иная — иного состава, прочности, обжигаемости. Рязанский крой поэтического дыхания не был приспособлен к воздуху русского Севера. Рубцов был слишком Рубцовым.

Целый день осыпаются с клёнов

силуэты багровых сердец, -

пишет Заболоцкий, насыщая природную стихию человеческими страстями, то есть собою, тогда как у Рубцова природа самоценна и полна жизни и значения сама по себе.

И с дерева с лёгким свистом

слетает прохладный лист, -

пишет он, и в этих простых безыскусных строках ощущение осени острее, пронзительнее. В предельной искренности Рубцов не боялся быть банальным. Есть у него и такие стихи, что напоминают пробу пера в ученической тетради. Но простота рубцовской лирики обманчива. То, что кажется языковой небрежностью, образной недостаточностью, на самом деле есть поиск подлинного смысла, освобождение живой души слова из грамматическо-лексического плена. Поэт не придавал решающего значения внешней стороне дела, ибо у него было нечто большее... У него было, что сказать миру.

Размытый путь

В 1950 году Николай Рубцов закончил 7 классов и уехал в Ригу поступать в мореходное училище. В детдоме ему выдали самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком, девочки подарили ему 12 носовых платков, обвязанных, вышитых ими. Три дня подросток добирался до Риги, а когда добрался — в мореходке документы у него не приняли — ему не исполнилось ещё и 15-ти. Один, в чужом городе, усталый, голодный, без жилья, без денег... Потом Рубцов напишет стихотворение «Фиалки», где запечатлел опыт, приобретённый им в Риге, опыт первой попытки самостоятельного устройства в жизни, во взрослом мире.

Я в фуфаечке грязной

шёл по насыпи мола.

Вдруг откуда-то страстно

стала звать радиола:

"Купите фиалки,

вот фиалки лесные.

Купите фиалки,

они словно живые..."

..Как я рвался на море!

Бросил дом безрассудно.

И в моряцкой конторе

всё просился на судно —

на буксир, на баржу ли...

Но нетрезвые, с кренцем,

моряки хохотнули

и назвали младенцем!..

И вот он, 14-летний мальчишка, одинокий, голодный в грязной фуфайке, бредёт по насыпи мола, глядит на корабли, стоящие на рейде — такие близкие теперь, но по-прежнему недоступные. «Купите фиалки!» - плывёт над волнами залива игривая мелодия. А ему слышится другое: «Купите фуфайку!» Ведь это единственное, что он может продать, чтобы разжиться хотя бы кусочком хлеба.

Так зачем мою душу

так волна волновала,

посылая на сушу

брызги быстрого шквала?

Кроме моря и неба,

кроме мокрого мола

надо хлеба мне, хлеба!

Замолчи, радиола...

...Вот хожу я, где ругань,

где торговля по кругу,

где толкают друг друга,

и "толкают" друг другу.

Рвут за каждую гайку —

русский, немец, эстонец!..

О! Купите фуфайку.

Я отдам — за червонец...

Неизвестно как, может быть, и в самом деле продав фуфайку, раздобыл он денег на обратный билет до Вологды. А ведь от Вологды пароходом надо было добраться ещё до Тотьмы — своего райцентра, в котором, он знал, есть лесотехнический техникум.

Казалось бы, что общего между ним и заветной мореходкой? Но куда денешься. Сдал экзамены, начал учиться. Учился Рубцов в нескольких техникумах, но ни одного не закончил.

Тотьма. Древний город в обрамлении полуразрушенных церквей. Здесь спустя 35 лет Рубцову поставят памятник.

Но мечта о море не отпускала. И едва достигнув 16-летия, Рубцов, получив паспорт, уезжает в Архангельск. Он хорошо запомнил этот день. Был сентябрь 1952-го. Дул холодный ветер, густая темнота висела над рекой.

Всё — как в стихах, в которых он описал потом этот свой отъезд. Композитор А. Дулов написал на эти стихи песню «Размытый путь». Послушайте её в исполнении Максима Кривошеева (в Интернете этого — лучшего её исполнения - нет):

http://rutube.ru/video/289055e01d8d30dbf9b65df9f97dbc98/?bmstart=0

Волны и скалы

На этот раз встреча с морем, о котором так мечтал Рубцов в детдоме на берегу Тошмы, состоялась.

Никем по свету не гонимый,

я в этот порт явился сам,

в своей любви необъяснимой

к полночным северным судам.

Его взяли кочегаром на рыболовецкое судно.

Я весь в мазуте, весь в тавоте,

зато работаю в тралфлоте!

Эти стихи были впервые опубликованы в Москве Евтушенко. В них была юношеская резкость и свобода, строки — крепкие, рубленые, энергичные:

Забрызгана крупно и рубка, и рында,

но румб отправления дан, —

и тральщик тралфлота треста "Севрыба"

пошел промышлять в океан.

А волны, как мускулы, взмыленно, рьяно,

буграми в багровых тонах

ходили по чёрной груди океана,

и нерпы ныряли в волнах.

Поразительно несовпадение образа лирического героя «морских» стихотворений с самим Рубцовым. Он был самым низкорослым и щуплым в команде, когда боцман выдал ему робу, буквально утонул в ней. Но в стихах видел себя большим, гордым, отважным, которому покоряется суровое море...

...Я юный сын морских факторий -

хочу, чтоб вечно шторм звучал,

чтоб для отважных вечно - море,

а для уставших - свой причал...

Свой первый сборник он назвал «Волны и скалы» и с ним поступал в Литинститут.

«Волны, - объяснял он, - это волны жизни, а скалы — это различные препятствия, на которые он натыкается во время своего жизненного пути».

Валерий Таиров. Волны и скалы.

И всё-таки работа на тральщике оказалась для Рубцова непосильной. Проработав два года, он взял расчёт и уехал в Кировск и поступил в техникум, который скоро бросил. А потом началось бродяжничество.

Жизнь меня по Северу носила

и по рынкам знойного Чор-Су.

Как занесло его в этот среднеазиатский край — неизвестно. Ясно лишь, что в этом путешествии ему было несладко. И в солнечно-знойных краях не сумел отогреться поэт. В 1954 году он писал в Ташкенте:

Да, умру я!

И что ж такого?

Хоть сейчас из нагана в лоб!

...Может быть,

Гробовщик толковый

Смастерит мне хороший гроб.

А на что мне хороший гроб-то?

Зарывайте меня хоть как!

Жалкий след мой

Будет затоптан

Башмаками других бродяг.

И останется всё,

Как было,

На Земле, не для всех родной...

Будет так же

Светить Светило

На заплёванный шар земной!

С этим стихотворением перекликается и другое, написанное в последний год жизни: «Неизвестный»:

Он шёл против снега во мраке,

Бездомный, голодный, больной.

Он после стучался в бараки

В какой-то деревне лесной.

Его не пустили. Тупая

Какая-то бабка в упор

Сказала, к нему подступая:

— Бродяга. Наверное, вор…

Он шёл. Но угрюмо и грозно

Белели снега́ впереди!

Он вышел на берег морозной,

Безжизненной, страшной реки!

Он вздрогнул, очнулся и снова

Забылся, качнулся вперед…

Он умер без крика, без слова,

Он знал, что в дороге умрёт.

Он умер, снегами отпетый…

А люди вели разговор

Всё тот же, узнавши об этом:

— Бродяга. Наверное, вор.

В Ташкенте он почувствовал, что сам превращается в никому не нужного бродягу.

Как будто ветер гнал меня по ней,

по всей земле — по сёлам и столицам!

Я сильный был, но ветер был сильней,

и я нигде не мог остановиться!

***

Лесная сорока

одна мне подруга.

Дорога, дорога,

разлука, разлука...

Рубцов чувствовал, что это не тот Путь, который назначено пройти ему. В письме другу он пишет: «Всё чаще задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ведь только дохлая рыба плывёт по течению!»

Раздумья прервал призыв в армию. Четыре года прослужил он на эсминце на Северном флоте.

Это время было для него самым счастливым. Служба была суровая, края суровые, но — странно! - весёлое лицо у Рубцова только на флотских фотографиях.

Может быть, потому, что там он был — как все, на равных основаниях и не чувствовал так остро свою неустроенность и бездомность, как на гражданке.

Я полюбил чужой полярный город

И вновь к нему из странствия вернусь

За то, что он испытывает холод,

За то, что он испытывает грусть.

За то, что он наполнен голосами,

За то, что там к печали и добру

С улыбкой на лице и со слезами

Ты с кораблем прощалась на ветру...

Демобилизовавшись, Рубцов узнал, что его любимая девушка из села Приютино под Ленинградом, Тая Смирнова, которая провожала, писала и обещала ждать — не дождалась, вышла замуж. Это было второе предательство близкого человека, которое больно ранило его.

И всё же в холодные ночи

печальней видений других -

глаза её, близкие очень,

и море, отнявшее их.

Рубцов ощущал себя «человеком, которого смыло за борт». Стал пить, ломился к бывшей возлюбленной в дом, скандалил.

В окнах зелёный свет,

странный, болотный свет..

Я не повешусь, нет,

не помешаюсь, нет...

Буду я жить сто лет,

и без тебя — сто лет.

Сердце не стонет, нет,

Нет, сто «нет»!

В ноябре 59-го возвращается в Ленинград, поступает на Кировский (бывший Путиловский) завод. Работает там грузчиком, слесарем, шихтовщиком, учится в вечерней школе.

Живу я в Ленинграде

На сумрачной Неве.

Давно меня не гладил

Никто по голове.

И на рабочем месте,

И в собственном углу

Все гладят против шерсти

А я так не могу!

Лето 1954-го Рубцов гостит у своей возлюбленной Татьяны Агафоновой (в замужестве Решетовой) в селе Космово Вологодской области. Это была его первая любовь. Они познакомились в Тотьме, когда он, 16-летний, учился в лесотехническом техникуме.

Но у Тани был уже другой поклонник, который всюду ходил за ней по пятам. Об этом вспоминает Рубцов в стихотворении «У церковных берез»:

У церковных берез, почерневших от древности,

Мы прощались, и пусть, опьяняясь чинариком,

Кто-то в сумраке, злой от обиды и ревности,

Все мешал нам тогда одиноким фонариком.

***

Сколько лет пронеслось!

Сколько вьюг отсвистело и гроз!

Как ты, милая, там за березами?

Это прощание отразится в рубцовских стихах «Отплытие», «Тот город зеленый» и других.

Глаза моей девочки нежной

Во мгле, когда гаснут огни...

На бывшем в Космове доме Агафоновых (ныне у него другие хозяева) в честь Рубцова установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь был четыре раза Николай Рубцов, встречаясь со своей первой любовью». Татьяна Решетова позже напишет воспоминания о нём.

Татьяна Решетова с внуком поэта, недавно трагически погибшим Николаем Рубцовым (Москва, музей Рубцова, октябрь 2004 года).

Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post202213016/

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 4 пользователям

"Я трамвайная вишенка страшной поры"(продолжение) |

27 декабря 1938 года погиб Осип Мандельштам.

Начало здесь

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,

И Гете, свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,

Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шопот

И в бездревесности кружилися листы,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты.

Нэ трэба

Осип Мандельштам был человеком культуры, её порождением. Это была его стихия. Когда стали строить каналы и осушать водоёмы, он был — как рыба, лишённая своей стихии. Эпоха культуры кончилась. Круг близких людей, для которых она была единственным кислородом, становился всё уже. Потом выкачали воздух. Пришли новые, те, что загадили Челлиниевские чаши Эрмитажа, сожгли библиотеку Блока, вознамерились разрушить старый мир до основанья. Им Мандельштам был чужд и враждебен.

Из нашей культуры десятилетиями вытравляли всё нестандартное, неординарное. Ещё Ленин некогда приравнял непонятность к антихудожественности. «Искусство принадлежит народу, - указал он. - Оно должно быть понятно массам». И простота становится для искусства обязательным требованием.

В то время, когда всё мировое искусство развивалось под знаком нарастающей сложности, когда в живопись приходили Пикассо, Дали, в поэзию — Рильке, Том Элиот, у нас усердно насаждалась простота, та, что хуже воровства. Результаты подобной политики не замедлили сказаться. Выросли поколения людей не просто не умеющих, а, что главное, не желающих понимать сложное искусство, сделав это своё непонимание предметом некой гордости. Помните, как на суде над Бродским так называемые «простые рабочие» вставали и говорили: «Я ничего не понял». Раз рабочий не понимает, значит, стихи плохие. Это был неотразимый аргумент.

Уже после гражданской войны молодые строители коммунизма стали энергично ставить культуру на место: в надстройку над базисом. Как-то, читая газеты, Мандельштам удивлённо сообщил жене: «Мы, оказывается, живём в надстройке». Его стали реже печатать: ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи Мандельштама для этого не годились. Формула «народу это не нужно» однажды смешно прозвучала на украинском. В 1923 году Мандельштам пришёл в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой рубахе отказал. А на вопрос «почему?» ответил равнодушно: «Нэ трэба». Это изречение стало потом в семье Мандельштамов поговоркой.

Полный порядок в надстройке был наведён в 1930 году, когда в газете «Большевик» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы не отвечало госзаказу. Мандельштам прочёл и сказал: «Опять «не треба», на этот раз окончательное». В стихотворении «1 января 1924 года» он пишет:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,

Еще немного — оборвут

Простую песенку о глиняных обидах

И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!

Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

На лестнице Ламарка

Но ещё сильнее его протест против бездуховного детерминизма выражен в стихотворении, посвящённом знаменитому французскому натуралисту Жану Батисту Ламарку, развивавшему идеи об эволюции живой природы под воздействием внешней среды.

Жан Батист Ламарк

Ламарк располагал всё сущее по принципу лестничной иерархии: от Бога — к человеку, от человека — к четвероногим, птицам, рыбам, змеям, до самых низших организмов. Мандельштам рисует в этом стихотворении фантастическую картину нисхождения человека по ступеням эволюции живого мира.

Если всё живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,

Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,—

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в тёмные ножны.

И подъёмный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зелёная могила,

Красное дыханье, гибкий смех…

Эта мрачная фантастическая картина по-своему сигнализировала об опасности, о зияющем под ногами человека провале в средневековье. Ю.Тынянов считал «Ламарка» гениальным пророчеством того, как человек перестаёт быть человеком. Это стихи о страшном падении живых существ, которые забыли Моцарта, отказались от мозга, зрения, слуха в этом царстве «паучьей глухоты». Это страшно, как обратный биологический процесс. «Человек-насекомое» - вот удел, который был определён нам хозяевами жизни. Да и нынешнее время заставляет не раз вспомнить «Ламарка».

«И меня срезает время...»

Мандельштам ощущал себя пленником умирающего 19 века, его «больным сыном», чувствовал себя потерянным в современности.

Холодок щекочет темя,

И нельзя признаться вдруг,-

И меня срезает время,

Как скосило твой каблук.

Видно, даром не проходит

Шевеленье этих губ,

И вершина колобродит,

Обреченная на сруб.

Поэт пытается оторваться от власти прошлого мира, называет ушедший век волчьим веком, а новый — веком-волкодавом, расчищающим дорогу для будущих светлых веков. Он подчёркивает свою непричастность к волчьему миру, волчьей породе.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

В этом стихотворении Мандельштам предсказал и грядущую ссылку в Сибирь, и свою физическую смерть, и своё поэтическое бессмертие.

В конце 1930 года поэт приезжает в Ленинград — город его детства и юности.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез... -

это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году, а в 1945-м Илья Эренбург писал, что слышал, как его повторяла пожилая ленинградка, вернувшаяся после блокады. Как зловеще двусмыслен конец этого стиха:

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Они, эти гости, явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он уже их ждал, он ясно видел свою судьбу. И не раз писал об этом:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

я за жизнь боюсь — за твою рабу...

В Петербурге жить — словно спать в гробу.

«В смешном бесстрашье, петушино диком...»

По возвращении в Москву в 1933 году Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной.

Пастернак, приглашённый на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи». Мандельштам был в ярости. Никто не умел раздражать его так, как Борис Леонидович. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства, якобы мешающие писать стихи. Едва гость ушёл, Мандельштам в порыве негодования разделался с щедрым даром, полученным от властей, который молчаливо требовал от него ответного полона. В знак «благодарности» он написал:

Квартира тиха как бумага —

Пустая, без всяких затей, —

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей.

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

И я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки

И вузовской песни бойчей,

Присевших на школьной скамейке

Учить щебетать палачей...

Это проклятие квартире — выражение ужаса перед той платой, которую за неё требовали. Даром у нас ничего не давали. Ему чуждо всё, что несёт гибель душе.

Какой-нибудь изобразитель,

Чесатель колхозного льна,

Чернила и крови смеситель,

Достоин такого рожна.

Пайковые книги читаю,

Пеньковые речи ловлю

И грозное баюшки-баю

Колхозному баю пою.

И вместо ключа Ипокрены

Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья...

Уже одного этого стихотворения было достаточно, чтобы тогда, в начале 30-х, расправиться с ним. О Мандельштаме говорили, что он «не от мира сего». Но он, как выяснилось, был именно от этого, «сего мира», в котором жил и погиб. Поэт салонный, элитарный, он оказался отзывчивее к народной судьбе, чем те, кто официально говорил от имени народа. В 1934 году он пишет стихотворение, которое стоило ему жизни, знаменитое стихотворение о Сталине, первым осмелившись выступить против вождя и начинающегося культа личности. До такой высоты из живущих тогда поэтов не поднимался никто.

Сколько сильных, смелых, прошедших царские ссылки и тюрьмы, воевавших на всех фронтах — не могли и подумать о таком поступке. Сколько поэтов, гордившихся своим романтическим прошлым, гражданским пафосом — не могли и заикнуться о чём-либо подобном. Как писал Е. Евтушенко в своей «Балладе о Мандельштаме»:

Не Маяковский с пароходным рыком,

не Пастернак в кокетливо-великом

камланье соловья из Соловков,

а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,

в смешном бесстрашье, петушино диком,

узнав рябого урку по уликам,

на морду, притворившуюся ликом,

клеймо поставил на века веков.

Эти невероятные стихи — не о себе — о нас, то есть обо всех и за всех:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца...

Образ тирана, запечатлённого в этих 16 строчках, словно вырублен из цельного куска и по-своему монументален:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него - то малина

И широкая грудь осетина.

Эти стихи можно было бы поставить рядом с пушкинскими строчками:

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

И лермонтовским: «страна рабов, страна господ...» Факт создания этого стихотворения был и несомненным политическим актом, и актом самоубийства.

Ворованный воздух

Но было бы упрощением считать, что именно оно навлекло погибель на Мандельштама. Этой темы он касался и раньше. Ещё в 1933 году он пишет стихотворение «Ариост», где были такие убийственные строки: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». А ещё раньше — в 1930-м — была «Четвёртая проза», в которой он ставит диагноз нравственной деградации эпохе:

« Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые -- это мразь, вторые -- ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю... Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей -- ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать -- в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Это писалось в 1930 году. Он должен был погибнуть ещё раньше.

Цветаева, ещё не знавшая тогда, что стихи сбываются, в феврале 1916 года предсказала трагическую судьбу Мандельштаму:

Ах, запрокинута твоя голова,

Полузакрыты глаза — что?— пряча.

Ах, запрокинется твоя голова —

Иначе.

Голыми руками возьмут — ретив! упрям!

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!

Серафим!— Орленок!

Мандельштам погиб не потому, что оставался в Москве, не убежав в медвежий угол, но потому, что был обречён на гибель, и никакие оды вождю уже не могли спасти его. Как поэт, внутренний диссидент, при всей своей инфантильности он подсознательно понимал свою обречённость. Не случайно ещё в 1922 году, в статье о Блоке Мандельштам заметит, что «душевный строй поэта располагает к катастрофе».

Судьба Мандельштама — едва ли не самая драматическая в русской литературе советского периода. Не потому, что ему выпал жребий более ужасный, чем многим другим его собратьям. Трагическая развязка его судьбы была такой же, как у Бабеля, Пильняка, Артёма Весёлого, Ивана Катаева — всех не перечислишь. Отличался от них Мандельштам тем, что был он, пожалуй, из них самым независимым, самым нетерпимым.

«Нетерпимости у О.М. Хватило бы на десяток писателей», - замечает в своих воспоминаниях вдова поэта. В тот самый год, когда Пастернак «мерился пятилеткой» и пытался идти в ногу с веком («но разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней»), Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец: «запихай меня лучше, как шапку, в рукав // Жаркой шубы сибирских степей».

Пётр Белов. Пастернак.

В отличие от Пастернака, Мандельштама ощущение своего социального отщепенчества не пугало. Наоборот, оно давало ему силу, помогало утвердиться в столь необходимом ему сознании своей правоты. Он называл себя «непризнанным братом, отщепенцем в народной семье». В категорию ненаших, пасынков России неизменно попадали лучшие её сыны. Мандельштам был ненашим в квадрате: поэтом и евреем.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

и ни одна звезда не говорит. -

таков диагноз, поставленный поэтом постреволюционной России. Г. Струве писал: «В поэзии Мандельштама зазвучал голос отщепенца, знающего, почему он отщепенец, и дорожащего этой своей позицией».

Политических вождей 20 века влекла поэзия. Бухарин был поклонником Пастернака, полемизировал печатно с Троцким, который был поклонником Есенина. Сталин взял себе Маяковского. И только Мандельштаму не нашлось мецената. Он был чужд властям.

В период кровавых чисток, когда газеты пестрели заголовками: «Смерть врагам народа», под которыми стояли подписи уважаемых писателей — ни в одной карательной резолюции нет подписи Мандельштама. Мы не найдём его имени среди авторов известной позорной книжки, славящей рабский труд заключённых на Беломорканале. Мандельштам был одним из немногих, кто не дал себя задурить. И когда его друг Зенкевич съездил на этот канал и написал похвальные стихи во славу, Мандельштам стал называть его "Зенкевичем-канальским"

«Поэзию у нас уважают. За неё убивают»

Пугливый от природы, как заяц, в свои часы он — смелый до отчаяния, смелый из благородства. Когда чекист Блюмкин стал хвалиться перед ним списком людей, подлежащих расстрелу — мол, все они в его власти — Мандельштам вырвал у него из рук этот список и бросил в камин, а когда разъярённый Блюмкин выхватил пистолет — с криком бросился бежать: «Он меня убьёт!» Пересказывая эту историю, почему-то упор делали на бегстве Мандельштама, якобы доказывавшем его трусость.

Яков Блюмкин

Пил Блюмкин, оттирая водкой краги

от крови трупов, сброшенных в овраги,

а рядом — с рюмкой плохонькой малаги

стихи царапал, словно на колу,

поэт в припадке страха и отваги

и доверял подследственной бумаге

то, что нельзя доверить никому.

Все умники, набив пайками сумки,

прикинулись тогда, что недоумки,

а он ушёл в опасные задумки,

не думать отказавшись наотрез.

Трусливо на столах дрожали рюмки,

когда хвастливо тряс убийца Блюмкин

пустыми ордерами на арест.

Не те, кто красовался в портупеях,

надеясь на бессмертье в эпопеях, -

а Мандельштам, витавший в эмпиреях,

всегда ходивший чудиках-евреях

и вообще ходивший налегке,

спасая совесть — глупую гордячку,

почти впадая в белую горячку,

вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,

зажатую в чекистском кулаке.

(Из «Баллады о Мандельштаме» Е.Евтушенко)

В 1918 году он схватился с Блюмкиным, вырывая у того список на расстрел. Позже вместе с Ларисой Рейснер отправился к Дзержинскому, спасая от расправы незнакомого ему искусствоведа. В 1928-м, случайно узнав о предстоящем расстреле пяти стариков - банковских служащих, метался по Москве, требуя отмены приговора. Явился к Бухарину. Приговор в конце концов отменили, и Николай Иванович счел долгом известить об этом поэта телеграммой в Ялту. Хороша трусость.

Мандельштам не раз говорил жене: «Чего ты жалуешься? Поэзию уважают у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде».

Первый раз поэт был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. При аресте присутствовала Ахматова, которая опишет потом эту страшную ночь в стихотворении «Воронеж»:

А в комнате опального поэта

дежурят страх и Муза в свой черёд.

И ночь идёт,

которая не ведает рассвета...

Опишет эту ночь ареста и Александр Галич в своей песне «Возвращение на Итаку»:

В наш век на Итаку везут по этапу.

Везут Одиссея в телячьем вагоне...

http://www.youtube.com/watch?v=lO5tkeutB9Q (видеоклип в исполнении А.Галича)

«Губ шевелящихся отнять вы не смогли»

Мандельштама не расстреляли тогда сразу. Причиной этого «чуда» была фраза Сталина: «изолировать, но сохранить». Сталин понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Стихи уже распространялись в списках, передавались изустно. Убить поэта — это самое простое. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина. Вождь хотел, чтобы перед судом далёких потомков поэт выступил бы свидетелем его, Сталина, исторической правоты. Поэтому и пытал Пастернака по телефону: «Он мастер? Мастер?» Ему важно было в этом убедиться.

Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Началась травля поэта, разносы в газетах. Называли троцкистом, «участником банды», писали, что его поэзия «вносит дух маразма и аполитичности». Местный воронежский поэт напечатал памфлет на Мандельштама:

...Буржуазен, он не признан,

нелюдимый, он чужак.

И побед социализма

не воспеть ему никак.

Жизнь в Воронеже была тяжёлой. Заработки кончились. Знакомые на улицах отворачивались или глядели, не узнавая. С 33-го года он был лишён возможности печататься.

Наташа Штемпель — воронежская знакомая Мандельштамов— запомнила случай, когда поэт пытался прочесть по телефону-автомату свои новые стихи следователю НКВД: «Нет, Вы слушайте, слушайте! Мне больше некому читать!» Слушателей было мало, к читателю его не допускали. В «Четвёртой прозе» Мандельштам назовёт это «литературным убийством». В это время он пишет стихотворение:

Куда мне деться в этом январе?

Открытый город сумасбродно цепок...

От замкнутых я что ли пьян дверей? –

И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,

И улиц перекошенных чуланы,

И прячутся поспешно в уголки

И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь

Скольжу к обледенелой водокачке,

И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,

И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, крича

В какой-то мерзлый деревянный короб:

– Читателя! советчика! врача!

На лестнице колючей – разговора б!

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова -

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...

А вот эта самая улица-яма, о которой писал поэт:

В 1937-м в воронежской ссылке у него был шанс ухватиться за соломинку. Его заставили прочесть доклад об акмеизме, организаторы надеялись, что он отступится от Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Но Мадельштам сказал:

- Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых.

Самым загадочным, многозначительным произведением, написанным в Воронеже, многие исследователи считают «Стихи о неизвестном солдате», - произведение, соединившее в себе реальное и фантастическое, антивоенный пафос — с метафорическим осовоением теории Энштейна, связанное с идеями Ломоносова, Державина, Хлебникова, Джойса, европейской поэзией 20 века. «Стихи о неизвестном...» - это и оратория, и своеобразный реквием, плач по мёртвым и по себе, настоящая симфоническая поэма, из которой можно вычитать и грядущую мировую бойню, и создание атомного оружия, и даже атомную войну. С потрясающей силой поэт выразил сознание своего родства с миллионами безвестных жертв века-волкодава, сознание кровной связи своей судьбы с их судьбою:

Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в пустоте, —

Доброй ночи! всего им хорошего

От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное —

Небо крупных оптовых смертей, —

За тобой, от тебя, целокупное,

Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,

По которым он медлил и мглил:

Развороченных — пасмурный, оспенный

И приниженный — гений могил.

...Наливаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

— Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором... —

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья — с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

Марк Шагал. Война

В этих стихах — непреложная уверенность в том, что и его — раньше ли, позже — не минет чаша сия. При всей сложности и загадочности этой мандельштамовской вещи, главный её эмоциональный настрой сводится к его знаменитой реплике, которую приводит Ахматова: «Я к смерти готов». Миллионы убитых задёшево протоптали тропу, по которой и ему предстоит пройти свой последний крестный путь.

«То был не я, то был другой»

Когда в 1937 году Мандельштамы вернулись в Москву, их квартира оказалась занята человеком, писавшим на них доносы. Разрешения остаться в столице поэт не получил. Работы не было. Он был на грани самоубийства.

Он поседел, его мучила астма. В 46 лет он производил впечатление глубокого старика.

Сталин ломал и более сильных людей. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных. Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попытаться спасти свою жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него «Оду Сталину». Надежда Мандельштам вспоминала: «Каждый день он садился за стол и брал в руки карандаш... Просто Федин какой-то...» Не проходило и часа, как тот вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства. Он не был «мастером». Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов.

В конце концов долгожданная ода появилась на свет. Но чтобы написать такие стихи — не нужно было быть Мандельштамом.

И шестикратно я в сознаньи берегу,

Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,

Его огромный путь — через тайгу

И ленинский октябрь — до выполненной клятвы...

Это был не он. Эта ода сломала его. Он утратил сознание своей правоты, которое всегда у него было абсолютным («Поэзия есть сознание своей правоты», - утверждал Мандельштам).

Он пишет примиренческие стихи, оправдывающие действительность: «я должен жить, дыша и большевея», «и, как в колхоз идёт единоличник, я в мир вхожу, и люди хороши». Это он пишет в 37 году! И это пишет человек, который первым позволил себе открытый бунт, кто проклял сияющие голенища «кремлёвского горца»!

Надежда Яковлевна считала эти настроения последствием травматического психоза, который перенёс поэт после ареста. Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придётся признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена. Очень трудно жить человеку с сознанием, что вся рота шагает не в ногу, и только он один знает истину. Особенно, если эта «рота» - весь многомиллионный народ. Очень мучительно ощущать своё социальное одиночество, даже если в основе его лежит знание истины.

Но это был уже не Мандельштам. Он и сам сознавал это. «Нет, никогда ничей я не был современник, То был не я, то был другой». Это было как помрачение рассудка. После написания злополучной оды он скажет:

Скучно мне, моё прямое

дело тараторит вкось -

по нему прошлось другое,

надсмеялось, сбило ось.

Он потерял себя, свой внутренний стержень.

Нет, не спрятаться мне от великой муры

За извозчичью спину — Москву,

Я трамвайная вишенка страшной поры

И не знаю, зачем я живу.

В марте 1938-го Литературный фонд даёт Мандельштаму путёвку в подмосковный дом отдыха Саматиху. Там 2 мая его ждёт арест, затем — лагерь и смерть.

Это письмо я не могу читать без слёз:

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет.

Осюша - наша детская с тобой жизнь - какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь.

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? Наша счастливая нищета и стихи. Эти дни, эти беды - это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка - тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь...

Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье, как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному - одной. Для нас ли — неразлучных - эта участь? Мы ли - щенята, дети, ты ли, ангел - ее заслужил? Я не знаю ничего. Но я знаю всё, и каждый день твой и час, как в бреду, мне очевиден и ясен.

Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я - дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, - я плачу, плачу, плачу.

Это я - Надя. Где ты?

Прощай. Надя».

Когда писалось это письмо, Мандельштам был ещё жив. Но вскоре вернулась её посылка с тёплыми вещами - «за смертью адресата».

«О небо, небо, ты мне будешь сниться»

Всю жизнь искала Надежда Мандельштам ответ на вопрос, где и как погиб её муж, кто написал на него донос. Она, к сожалению, так этого и не узнала. Разгадка пришла полвека спустя. Автором доноса на поэта, а значит, его опосредованным убийцей был генеральный секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский.

Владимир Ставский

Это он в ответ на просьбу поэта дать ему какую-нибудь работу вместо помощи написал на него донос Ежову, где обвинял в том, что друзья литераторы поддерживают поэта, собирают для него деньги, делают из него «страдальца», что сам Мандельштам «лично обходит квартиры и взывает о помощи». Но этого было мало, чтобы казнить. Он добавляет: «по имеющимся сведениям Мандельштам сохранил антисоветские взгляды». Уже теплее. И вот наконец та фраза, которая стоила поэту жизни: «В силу своей психологической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия. Считаю необходимым подвергнуть аресту и изоляции». К доносу Ставский приложил отзыв на стихи поэта Петра Павленко, автора хрестоматийного романа «Счастье», который прятался в шкафу во время допроса Мандельштама и злорадно описывал потом, как с него спадали брюки, как он смешно их подхватывал и как был жалок в своём страхе. В отзыве тот напишет, что стихи Мандельштама не представляют никакой ценности, что «язык стихов сложен, тёмен и пахнет Пастернаком».

Пётр Павленко

Мандельштамам были даны путёвки в дом отдыха, как выяснилось, для того, чтобы там удобнее было арестовать, не утруждая агентов поисками кочевого бездомного поэта. Это была западня. А наивный Мандельштам так радовался этим путёвкам. Говорил: «Значит, мне поверили», строил планы, кипел новыми замыслами... В ту ночь его увели. Им с женой не дали даже проститься — им, не разлучавшимся ни на минуту.

Следствие было формальным. Мандельштам был чист, вины не признал. Впрочем, никаких конкретных обвинений ему и не предъявили, в этом не было нужды. В ту пору он подлежал расправе за одну только «анкету», чуть ли не по каждому пункту: родился в Варшаве, еврей, беспартийный. Сын купца. Судим.

.

Последняя тюремная фотография поэта из его личного дела.

Мандельштам в кожаном пальто с чужого плеча — подарок Эренбурга. Обречённый взгляд усталого, испуганного человека, у которого отобрали всё — книги, жену, работу, свободу, а скоро отнимут и последнее — жизнь.

Мандельштам умер в далёком пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком 27 декабря 1938 года.

Лагерь «Вторая речка». В 30-е и в 60-е годы

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,

И день сгорел, как белая страница:

Немного дыма и немного пепла.

Мандельштам читает свои стихи: http://www.youtube.com/watch?v=KT8MIOrdlCc

Смерть Мандельштама

Надежда Мандельштам после смерти мужа вела жизнь затравленного зверя — скиталась по городам, скрывалась у друзей, вечно в нужде, в страхе ареста. Она хотела выжить, чтобы сохранить наследие поэта, донести его до нас. И это ей мы обязаны, что сейчас читаем его стихи и прозу. Умерла она в декабре 1980-го.

А инициатор и организатор ареста В. Ставский был награждён орденом «Знак почёта». Его содоносчик и тайный соглядатай на допросе П. Павленко — орденом Ленина.

Ставский в 43-м погиб на фронте. Благодаря этому факту его пытались оградить от нападок прессы. Но это ничего не меняет по сути. Остался бы жив — продолжал бы доносить на своих. Чем кончил бы — неизвестно.

Раньше, рассказывая о последних минутах жизни Мандельштама, приводили рассказ В. Шаламова «Шерри-бренди», в котором писатель на основе своего лагерного опыта художественно домысливал смерть поэта. Много было легенд, мифов. Говорили, что якобы Мандельштам читал стихи уголовникам, и те за это бросали ему огрызки еды. Даже был приписан куплет к знаменитой «Песне о Сталине» на стихи Юза Алешковского:

Для Вас открыт в Москве музей подарков,

сам Исаковский пишет песни Вам.

А нам читает у костра Петрарку

фартовый парень Ося Мандельштам.

Теперь, наконец, появилась возможность рассказать, как это было на самом деле.

Спустя полвека объявился нечаянный свидетель последних дней поэта — Юрий Илларионович Моисеенко.

После 12 лет лагерей он так был напуган пережитым, что никогда и нигде, даже в семье, не говорил об этом. Но вот прочёл в газетах о 100-летнем юбилее Мандельштама, и всплыл в его памяти блаженный жалкий старик, который «жил внутри себя» и которого называли «поэт». Не сразу, но всё же решился написать Моисеенко в «Известия». Так появилась там в 1993 году статья Э. Поляновского «Смерть Осипа Мандельштама», благодаря которой мы всё теперь знаем.

Моисеенко был соседом Мандельштама по нарам. Вот что он вспоминал о его смерти:

«Был сыпной тиф, нас заедали вши. Больных уводили, и больше мы их не видели. За несколько дней до Нового года нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было ещё холоднее. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: "Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58, срок 10 лет..."

Последним, кто видел поэта, - был ленинградец Дмитрий Михайлович Маторин.

- Прежде чем за носилки взяться, я у напарника спросил: "А кого несем-то?" Он приоткрыл, и я узнал - Мандельштам!.. Руки были вытянуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки мягкие оказались, теплые и очень легко сложились. Я напарнику сказал еще: "Живой вроде..." Несли мы его к моргу, в зону уголовников. Там нас уже ждали два уркача, здоровые, веселые. У одного что-то было в руках, плоскогубцы или клещи, не помню. Они вырывали у мертвецов золотые коронки».

Эта смерть потрясла всех. На неё откликнулись многие поэты. Борис Чичибабин, сам 20 лет просидевший в сталинских лагерях, писал:

Жизнь — кому сито, кому — решето,

всех не помилуешь.

В осыпь всеобщую вас-то за что,

Осип Эмильевич?

Михаил Дудин:

Он был рождён не для тюрьмы,

а умер около параши,

там, на краю полярной тьмы,

где даже страх уже не страшен.

В тюрьме холодной, как сугроб,

душа от тела отлетела.

И вши к нему на гордый лоб

сползли с измученного тела.

Изгой и пасынок судьбы

унёс с собой свои печали.

И телеграфные столбы

об этой смерти промолчали.

Он был высокой правде рад

и прожил жизнь свою поэтом.

И перед жизнью виноват

был только в этом, только в этом.

«Народу нужен стих таинственно-родной»

Из воспоминаний Моисеенко мы узнали об Иване Никитиче Ковалёве, благовещенском пчеловоде, добром, смиренном, малограмотном человеке, который не прочёл ни одной строчки своего соседа по нарам, но, как верная русская няня, до последнего дня кормил больного поэта с рук. Мы узнали о приморском краеведе, историке Валерии Маркове, который нашёл могилу Мандельштама, вернее, место, где она была. А потом прошёл все склоны Второй речки, отмерил расстояние от бывшего пересыльного лагеря (там сейчас флотская часть) до каменного карьера, где заключённые сами копали могилы.

До весны поэт вместе с другими усопшими лежал непогребённый. Затем был похоронен в братской могиле. Сейчас на этом месте пролегает улица Вострецова, здесь разбит бульвар, построены жилые дома. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо да Винчи, Моцарта. Вспоминаются его строки:

Не мучнистой бабочкою белой

в землю я заёмный прах верну.

Я хочу, чтоб мыслящее тело

превратилось в улицу, страну.

В управлении культуры Воронежа в этом году в очередной раз рассматривался вопрос «о переименовании одной из улиц города в честь поэта О. Мандельштама». (Ещё в начале перестройки, помню, кто-то из их руководства выступал по ТВ, клятвенно обещая это сделать). Прошло почти четверть века, и вот - новое заседание и очередная резолюция: «После бурного обсуждения было принято решение: «С учетом мнения жителей... вопрос о присвоении одной из улиц Воронежа имени О. Э. Мандельштама отложить. Комиссия по культурному наследию намерена вернуться к рассмотрению этого вопроса...» А воз и ныне там... А вот улица имени П. Павленко, писавшего на поэта донос, в Москве есть. Кстати, та, на которой сейчас находится музей Пастернака.

Когда-то Мандельштам писал:

Народу нужен стих таинственно-родной,

Чтоб от него он вечно просыпался

И льнянокудрою, каштановой волной —

Его звучаньем — умывался.

Именно такими, «таинственно-родными» стали для нас стихи Осипа Мандельштама. Как ни уверяли народ, что такие стихи ему «не треба», народ, - вернее, лучшая его часть, со временем разобрался, что к чему. Ахматова в дневнике писала: «И дети не оказались запроданными рябому чёрту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперёд. И вот настало время, когда эти дети пришли, нашли стихи О. Мандельштама и сказали: «Это наш поэт».

Памятник О.Мандельштаму в Воронеже

Полностью мою лекцию об Осипе Мандельштаме можно послушать здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=3a1h1Sua_5s&list=PLrgDSzTXDpvMzteeGKd0XzKXMrpqS2X-f&index=2&t=0s

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 4 пользователям

"Играй же на разрыв аорты..." |

«Я рождён в ночь с второго на третье»

Нам союзно лишь то, что избыточно,

Впереди не провал, а промер,

И бороться за воздух прожиточный —

Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая

Полуобморочным бытием,

Я ль без выбора пью это варево,

Свою голову ем под огнем?

Слышишь, мачеха звездного табора,

Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

— Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором... —

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья — с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

Он родился в ночь со 2-го на 3-е (14 на 15) января 1891 года в Варшаве.

Предки были выходцами из Испании. Немецко-еврейская фамилия Мандельштам переводится с идиш как «ствол миндаля».

Позже семья Мандельштамов переберётся в Петербург. Будущего поэта родители определили в коммерческое училище. Но к этой стезе душа его не лежала. Тогда из него решили сделать раввина и послали в Берлин в высшую Талмудическую школу. Но вместо Талмуда Осип читал Шиллера и философов 18 века. Ни коммерсанта, ни раввина из Мандельштама, к счастью для нас, не получилось. Получился Поэт.

«Почему это не я написал?»

Стихи Мандельштам начал писать с 16-ти лет. Наиболее часто повторяющиеся мотивы его первых стихов 1909-10-х годов — это мотивы робости, хрупкости, тишины. Вслед за Верленом и Анненским он стремился писать «о милом и ничтожном».

Сусальным золотом горят

В лесах рождественские елки;

В кустах игрушечные волки

Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,

О, тихая моя свобода

И неживого небосвода

Всегда смеющийся хрусталь!

***

Как кони медленно ступают,

Как мало в фонарях огня!

Чужие люди, верно, знают,

Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе,

Мне холодно, я спать хочу;

Подбросило на повороте,

Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье,

И нежный лед руки чужой,

И темных елей очертанья,

Еще невиданные мной.

* * *

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,

Ничего от нее не приемлю,

Но люблю мою бедную землю

Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду

На простой деревянной качели,

И высокие темные ели

Вспоминаю в туманном бреду.

Поэт осваивается в мире осторожно, наощупь. Вместе с тем он декларирует собственную уникальность как человека и поэта. Развивая андерсеновский образ прекрасной вечности, отогреваемой теплом человеческого дыхания, Мандельштам писал:

Дано мне тело - что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло

Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,

Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть -

Узора милого не зачеркнуть.

Об этом стихотворении восторженно отзывался в мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов:

«Я прочёл это и ещё несколько таких же «качающихся», туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: «Почему это не я написал?» Стихи Мандельштама, которые так поразили Г. Иванова, вошли в дебютную подборку поэта, напечатанную в журнале «Аполлон» за 1910 год. Вот некоторые из них:

Ни о чем не нужно говорить,

Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша

Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,

Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым

По седым пучинам мировым.

Из омута злого и вязкого

Я вырос, тростинкой шурша,-

И страстно, и томно, и ласково

Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,

В холодный и топкий приют,

Приветственным шелестом встреченный

Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,

И в жизни, похожей на сон,

Я каждому тайно завидую

И в каждого тайно влюблен.

...Я так же беден, как природа,

И так же прост, как небеса,

И призрачна моя свобода,

Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный

И небо мертвенней холста;

Твой мир, болезненный и странный,

Я принимаю, пустота!

Невыразимая печаль

Открыла два огромных глаза,

Цветочная проснулась ваза

И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена

Истомой - сладкое лекарство!

Такое маленькое царство

Так много поглотило сна.

Немного красного вина,

Немного солнечного мая -

И, тоненький бисквит ломая,

Тончайших пальцев белизна.

И, конечно, знаменитое гениальное «Silentium», где даётся образ «первоначальной немоты», нерождённой чистой ноты, хранящей докосмическое единство бытия. Поражает способность проникнуть в толщу времён, в праисторию, ухватить неуловимый миг начала начал:

Она еще не родилась,

Она и музыка и слово,

И потому всего живого

Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день,

И пены бледная сирень

В мутно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,

И слово, в музыку вернись,

И сердце сердца устыдись,

С первоосновой жизни слито!

«Не говорите мне о вечности...»

Каждый большой поэт не похож на других поэтов, единственен, особенн и неповторим, но когда речь идёт о Мандельштаме, хочется в нарушение всякой логики сказать, что он ещё более неповторим и особенн, чем все другие русские поэты, что он единственнее и неповторимее всех остальных. Его стихи воспринимаются как что-то изначальное, как само естество, голос природы. Ахматова писала:

«У Мандельштама нет учителя. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!»

Воздух пасмурный влажен и гулок,

Хорошо и не страшно в лесу.

Легкий крест одиноких прогулок

Я покорно опять понесу...

Ещё цитата Ахматовой — из её рассказа Г. Адамовичу: «Сидит человек 10-12, читают вслух, то хорошо, то заурядно, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!»

Это волшебство не всегда разгадывается, но оно обладает гипнотическими свойствами. Слова у Мандельштама часто не совпадают с их прямым смыслом, а как бы «намагничены» изнутри:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся...

И море, и Гомер - всё движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Такой музыки не было ни у кого едва ли не со времён Тютчева, и что ни вспомнишь — всё рядом кажется жидковатым.

В 1908 году Мандельштам отправляется за границу: во Францию, Италию, Германию. Он слушает там лекции в Сорбонне и Гейдельбергском университете, изучает старославянский язык. Западная культура стала неотъемлемой частью его души.

Но чем внимательней, твердыня Нотр-Дам,

я изучал твои чудовищные рёбра, -

тем чаще думал я: из тяжести недоброй

и я когда-нибудь прекрасное создам.

Вернувшись в Россию в 1911 году, Мандельштам продолжает учёбу в Петербургском университете на историко-филологическом факультете. Он посещает вечера поэтов, знакомится с Гумилёвым, Ахматовой и примыкает к новому направлению в поэзии — акмеизму.

Акмеисты в противовес символистам утверждали реальные жизненные ценности, изображая жизнь с конкретными бытовыми подробностями, в реальном времени и пространстве, а не в вечности, как это было у их предшественников. Мандельштам выразил кредо акмеистов в таких стихах:

Нет, не луна, а светлый циферблат

Сияет мне, и чем я виноват,

Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:

"Который час?" - его спросили здесь,

А он ответил любопытным: "Вечность".

Абстрактной холодной вечности Мандельштам противопоставляет могущество и тепло вещного мира:

Не говорите мне о вечности -

Я не могу ее вместить.

Но как же вечность не простить

Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет

И полуночным валом катится.

Но - слишком дорого поплатится,

Кто слишком близко подойдет.

И, тихим отголоскам шума я

Издалека бываю рад, -

Ее пенящихся громад, -

О милом и ничтожном думая.

Акмеисты — Анненский, Ахматова, Гумилёв, Кузмин, Мандельштам, - можно сказать, совершили революцию в поэзии. Они внесли в неё струю жизни, правды, вернули слову его предметное значение, вернули поэзии красочность, объёмность мира, его живое тепло.

Испуганный орёл

Мандельштам на рисунке П. Митурича. Очень точно схвачена характерная поза: гордо выпяченная грудь, вздёрнутая голова, надменность и беззащитность всего его облика. Этот рисунок может служить иллюстрацией к стихотворению А. Тарковского «Поэт»:

Говорили, что в обличье

У поэта нечто птичье

И египетское есть;

Было нищее величье

И задерганная честь.

Гнутым словом забавлялся,

Птичьим клювом улыбался,

Встречных с лету брал в зажим,

Одиночества боялся

И стихи читал чужим.

Шарж на О. Мандельштама, читающего стихи

О внешности Мандельштама писали как о комичной, «карикатуре на поэта»: маленький, щуплый, с петушиным хохолком на затылке, с оттопыренными ушами, нелепой походкой.

Но за внешней невзрачностью просвечивала очаровательность, необыкновенное обаяние, которое было подмечено и Ахматовой, и Цветаевой. А вот какой «автопортрет» оставил нам сам поэт:

В поднятье головы крылатый

Намек - но мешковат сюртук;

В закрытье глаз, в покое рук -

Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь

И слова пламенная ковкость, -

Чтоб прирожденную неловкость

Врожденным ритмом одолеть!

В жизни он был беззащитен, непрактичен, наивен. Доверчивый, беспомощный, как ребёнок, лишённый всяких признаков здравого смысла, фантазёр и чудак, бедный, вечно полуголодный, он не жил, а ежедневно погибал. С. Маковский писал о Мандельштаме: «Вообще всё сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывающий насмешки, неприспособленный и обойдённый на жизненном пиру. Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его житейских катастроф. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющийся. Смешлив был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задыхается от неудержимого хохота. Смеялся и просто так - «от иррационального комизма, переполняющего мир».

Авторы почти всех воспоминаний о Мандельштаме отмечают, что это был человек неистребимой весёлости: шутки, остроты, эпиграммы от него можно было ожидать в любую минуту, вне всякой зависимости от тягот внешних обстоятельств. Он был язычески жизнерадостным человеком. Не искал счастья — для него не существовало таких категорий, но всё ценное в жизни называл весельем, игрой. «Слово — чистое веселье, исцеленье от тоски». Надежда Мандельштам вспоминала:

«В нём было нечто, чего я не замечала ни в ком, и пора сказать, что не легкомыслие отличало его от приличных людей вроде Фадеева и Федина, а бесконечная радость. Она совершенно бескорыстна, эта радость, она не нуждается ни в чём, потому что всегда была с ним. Все к чему-то стремились, а он — ни к чему. Он жил и радовался».

О. Мандельштам на рисунке В. Милашевского из собрания Воронежского худ. Музея.

Не очень похож, но жизнелюбивая суть схвачена верно. Недаром его любимым героем был Чарли Чаплин — маленький комичный человечек с трагичным мироощущением, старающийся скрыть его за внешним легкомыслием и весёлостью, чтобы не было так страшно жить.

За Мандельштамом закрепилась репутация ходячего анекдота. С ним постоянно случались всякие казусы, злоключения. Его то и дело арестовывали — он всем казался подозрительным, не вписываясь в привычную систему координат. В 1919 году, когда он был в Крыму, его арестовали врангелевцы, приняв за агента большевиков. Мандельштама посадили в одиночку, где он колотил в дверь и кричал: «Выпустите меня! Я не создан для тюрьмы!» Эти слова в контрразведке звучали настолько фантастически, что его приняли за сумасшедшего.

Только с помощью М. Волошина выбрался он из Крыма — как его вновь арестовывают, на этот раз меньшевики, приняв за двойного агента Врангеля и большевиков. Освободили грузинские поэты, засвидетельствовав его непричастность к миру политики. И Мандельштам, совершенно ошалевший от этих арестов, говорил: "Теперь я и сам не понимаю, кто я — белый или красный, или ещё какого цвета. А я вообще никакого цвета, я поэт, пишу стихи, и больше всех цветов меня занимают Тибул, Катулл и Римский декаданс".

Прорицательная сила гения проявилась у Мандельштама ещё в ранней молодости. Я имею в виду его стихотворение об испуганном орле, где он с огромной интуитивной силой постиг свою сущность и грядущую судьбу:

В самом себе, как змей, таясь,

Вокруг себя, как плющ, виясь,

Я подымаюсь над собою, -

Себя хочу, к себе лечу,

Крылами темными плещу,

Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,

Вернувшись, больше не нашел

Гнезда, сорвавшегося в бездну, -

Омоюсь молнии огнем

И, заклиная тяжкий гром,

В холодном облаке исчезну.

«Откуда такая нежность?»

В конце января 1916 года Осип Мандельштам приезжает в Москву, где происходит его встреча с Цветаевой. Марина дарит ему Москву. 5-го февраля он уезжает. Она пишет стихи ему вслед:

Никто ничего не отнял!

Мне сладостно, что мы врозь.

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих вёрст.

Я знаю, наш дар — неравен,

Мой голос впервые — тих.

Что Вам, молодой Державин,

Мой невоспитанный стих!

На страшный полёт крещу Вас:

Лети, молодой орёл!

Ты солнце стерпел, не щурясь,

Юный ли взгляд мой тяжёл?

Нежней и бесповоротней

Никто не глядел Вам вслед…

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих лет.

Мандельштам пишет стихотворение «В разноголосице девического хора...», обращённое к Цветаевой, где подаренная ему Москва сливается в его сознании с дарительницей:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,

И в дугах каменных Успенского собора

Мне брови чудятся, высокие, дугой.

... И пятиглавные московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне - явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой.

К ней же обращено и его стихотворение «Не веря воскресенья чуду, на кладбище гуляли мы...» Строгие, изящные, «воспитанные» строфы Мандельштама, по-видимому, в глазах Марины не очень гармонировали с их творцом, с его человеческой сущностью. Капризный, инфантильный нрав и облик нежного, красивого, заносчивого юноши, - таким запечатлён Мандельштам в цветаевских стихах:

Ты запрокидываешь голову —

Затем, что ты гордец и враль.

Какого спутника веселого

Привел мне нынешний февраль!

Мальчишескую боль высвистывай

И сердце зажимай в горсти…

— Мой хладнокровный, мой неистовый

Вольноотпущенник — прости!

«Вольноотпущенник» - ибо она не берёт его — отпускает.

Откуда такая нежность,

и что с нею делать — отрок

лукавый, певец захожий,

с ресницами — нет длинней!

Откуда такая нежность?

Не первые — эти кудри

разглаживаю, и губы

знавала темней твоих...

Рядом с такой нежностью — нет места ревности.

Чьи руки бережные трогали

Твои ресницы, красота,

Когда, и как, и кем, и много ли

Целованы твои уста —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий

Переборол сию мечту.

В тебе божественного мальчика, —

Десятилетнего я чту.

Идёт весна 1916 года с наездами и отъездами Мандельштама в Москву, общение поэтов продолжается. Цветаева ворожит своему петербургскому собрату и предрекает его трагический конец:

Ах, запрокинута твоя голова,

полузакрыты глаза — что? - пряча.

Ах, запрокинется твоя голова

иначе.

И в другом: «На страшный полёт крещу Вас: лети, молодой орёл!» В стихах — неосознанная тревога Цветаевой о будущем её нового друга. Она ещё не знает, что стихи сбываются — это знание впереди. В стихах Мандельштаму она предсказала все его беды. Она не видит путей спасения:

Не спасёт ни песен небесный дар,

ни надменнейший вырез губ.

Теперь, когда мы знаем, что случится с Мандельштамом в мае 1938-го — пророчество Цветаевой в 1916-м вызывает священный трепет, почти ужас:

Голыми руками возьмут — ретив! упрям!

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!

Серафим!— Орленок!