-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"Слагаются стихи навзрыд..." |

Начало здесь.

10 февраля 1890 года родился Борис Пастернак.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. (Это не паспортный и не биологический возраст, а возраст души. То,что Тэффи называла «метафизическим возрастом»). Так, в Бунине, в Набокове есть чёткость ранней осени, они как будто всегда сорокалетние. Сологуб словно родился уже древним стариком. Пастернак же — вечный подросток. Он был — сама жизнь, само движение. «Он был как выпад на рапире» - эту его строчку можно отнести и к нему самому. Этот клокочущий огонь изнутри, белозубая улыбка, порывистые жесты...

Сколько нужно отваги,

чтоб играть на века,

как играют овраги,

как играет река. -

это прежде всего о нём самом сказано. Притом, что сам он никогда не играл, не лицедействовал в жизни, - жизнь в нём играла, вдохновение било ключом. Марина Цветаева писала ему: «Вы не человек, а явление природы. Бог по ошибке Вас создал человеком».

В его ранних стихах есть всё, что мы называем Пастернаком: роскошь аллитераций, свежесть образов, непосредственность интонации. Образность в них порой избыточна, экспрессия хлещет через край, смысл ускользает, слово ведёт автора, звук правит сюжетом. У раннего Пастернака часто вовсе не поймёшь, о чём идёт речь, да это и не важно ... Читать его слишком трезвыми глазами нельзя. В каждой строке сияет фантастическая полнота жизни: эти тексты не описывают природу — они становятся её продолжением. Поэтому не стоит требовать от них логической связности, - они налетают порывами, как дождь, шумят, как листва...

Лодка колотится в сонной груди,

Ивы нависли, целуют в ключицы,

В локти, в уключины - о, погоди,

Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.

Это ведь значит - пепел сиреневый,

Роскошь крошеной ромашки в росе,

Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит - обнять небосвод,

Руки сплести вкруг Геракла громадного,

Это ведь значит - века напролет

Ночи на щелканье славок проматывать!

Борис Щербаков. В лодке.

Удивительно, как возник, как смог выжить и сохраниться в рамках казённой эпохи этот поистине эллинского, античного размаха человек? Как смог сохранить в себе гармонию этот гармоничнейший поэт 20 века в своё дисгармоничное время? Чтобы понять это, понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — и семейной, и литературной.

Живописное начало

Родился Борис Леонидович Пастернак (29 января) 10 февраля 1890 года в Москве, на углу Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы.

Поэт вырос в высококультурной еврейской семье.

Отец — известный художник портретист Леонид Осипович Пастернак, академик, преподавал в училище живописи, ваяния и зодчества, иллюстрировал книги, в частности, «Войну и мир» и «Воскресение» Л. Толстого. Мать, Розалия Кауфман, была профессиональной, весьма одарённой пианисткой, одной из самых популярных концертирующих пианисток в России, ученицей Антона Рубинштейна, но пожертвовала музыкальной карьерой ради семьи.

Артистическая обстановка дома, где бывали известные художники, музыканты, писатели, знакомство родителей с Л. Толстым, Серовым, Васнецовым, Ге, Скрябиным, Рахманиновым, рано воспитали у будущего поэта отношение к искусству как к норме, естественной части жизни.

С детства Борис увлёкся живописью. С шести до 12-ти лет он занимался рисунком.

Б. Пастернак в 1898 году. Рисунок Л. Пастернака

Их квартира позднее находилась в здании училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где часто устраивались выставки передвижников.

Отсюда, с детства — столь ярко выраженное в поэзии Пастернака живописное начало.

Душа — душна, и даль табачного,

какого-то, как мысли, цвета...

Цвет небесный, синий цвет

полюбил я с малых лет...

«Мир — это музыка, к которой надо найти слова»

С 13-ти лет на смену увлечению живописью приходит тяга к музыке.

Борис играет. Рис. Л. Пастернака

Как сам поэт выразился, «музыкально лепетать» он начал намного раньше, чем «лепетать литературно». Пастернаку пророчат большое музыкальное будущее, лавры композитора, пианиста.

Его кумиром в музыке был А.Скрябин, по счастливой случайности — их сосед по даче.

В поэме «1905 год» об этой поре жизни Пастернак потом напишет:

Раздаётся звонок. Голоса приближаются: Скрябин.

О, куда мне бежать от шагов моего божества!

Позднее Скрябину будут посвящены страницы прозы в «Охранной грамоте», где Пастернак скажет: «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина».

Когда-то, ещё в юности у него вырвались замечательные слова, которые можно было бы поставить эпиграфом к его жизни: «Мир — это музыка, к которой надо найти слова».

Жилец шестого этажа

На землю посмотрел с балкона,

Как бы ее в руках держа

И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл

Не чью-нибудь чужую пьесу,

Но собственную мысль, хорал,

Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес

Ночь, пламя, гром пожарных бочек,

Бульвар под ливнем, стук колес,

Жизнь улиц, участь одиночек...

(«Музыка»)

Музыка была его культом. Современники рассказывали, что нередко Пастернак плакал, слушая шопеновские этюды. Если Скрябин — божество юности, то Шопен — его божество навсегда. Шопен пришёл и на страницы пастернаковской лирики.

...Гремит Шопен, из окон грянув,

А снизу, под его эффект,

Прямя подсвечники каштанов,

На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,

Качая маятник громад,

Часы разъездов и занятий,

И снов без смерти, и фермат!

Итак, опять из-под акаций

Под экипажи парижан?

Опять бежать и спотыкаться,

Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,

И, мякоть в кровь поря, опять

Рождать рыданье, но не плакать,

Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте

Проездом в гости из гостей

Подслушать пенье на погосте

Колес, и листьев, и костей?

В конце ж, как женщина, отпрянув

И чудом сдерживая прыть

Впотьмах приставших горлопанов,

Распятьем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите

Задев за белые цветы,

Разбить о плиты общежитий

Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям

Рояля гулкий ритуал,

Всем девятнадцатым столетьем

Упасть на старый тротуар.

Вскоре Пастернак обнаруживает, что у него нет абсолютного слуха, этот факт приводит его в полное отчаяние. Он запрещает себе состояться в этой профессии. Не помогли и ссылки Скрябина на Вагнера и Чайковского, которые отлично обходились без абсолютного слуха. Абсолютный слух, видимо, только у Бога да у настройщиков роялей. Однако Пастернак увидел в своём несовершенстве знак того, что его не желает музыка.

«Во всём мне хочется дойти до самой сути...»: http://video.mail.ru/mail/svv-home/11363/11370.html

Он решил, что здесь ему не дано было дойти до самой сути. И, значит, он не будет навязываться музыке. И вот эту музыку из какой-то мистической сверхчестности Пастернак стал вырывать из себя. Он перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами. Порой ему казалось, что он убил в себе главное, и его охватывала тоска, он впадал в меланхолию... Однако потребность творчества не оставляла его, сама разноголосица жизни, жажда действительности быть изображённой требовали и ждали от Пастернака чего-то, какой-то иной, новой музыки. Он искал себя. Искал пути к идеалу.

Л. Пастернак. Муки творчества

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Все время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,

Ее начало,

И повторял ее имен

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд,

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука

Натянутая тетива

Тугого лука.

«Тот удар — исток всего»

На пути от музыки к поэзии Пастернак испытает ещё одно увлечение — философией.

Он поступает в университет, на историко-филологический факультет, на философское отделение. Окончив курс в 1912 году, едет за границу, в Марбург, где был центр философских течений того времени.

Марбург – маленький средневековый город. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты.

Но там Пастернак вскоре понимает, что и философия — не его призвание. Когда глава марбургской школы профессор Коген одобрил два реферата Бориса и предложил остаться в Германии для защиты докторской степени, о чём Пастернак не смел и мечтать, отправляясь в Марбург — всё это было уже не нужно ему.

профессор Коген

Пастернак отказался от карьеры философа, как отказался ранее от композиторского поприща. «По-моему, - писал он, - философия должна быть скупой приправою к искусству и жизни. Заниматься ею одной так же странно, как есть один хрен».

Решающую роль в повороте судьбы поэта сыграла любовная история, случившаяся с ним в Марбурге, - история его первой любви, как это обычно бывает — неразделённой.

Ещё в Москве Борис давал репетиторские уроки юной девушке — Иде Высоцкой, дочери богатого владельца частной торговой фирмы.

особняк Высоцких в Москве

Ида Высоцкая после окончания гимназии поехала учиться в Кембриджский университет. Она много путешествовала по Европе. Проводам и прощанию с ней посвящено стихотворение Пастернака «Вокзал».

Вокзал, несгораемый ящик

Разлук моих, встреч и разлук,

Испытанный друг и указчик,

Начать – не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,

Лишь подан к посадке состав,

И пышут намордники гарпий,

Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —

И крышка. Приник и отник.

Прощай же, пора, моя радость!

Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад

В маневрах ненастий и шпал

И примется хлопьями цапать,

Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,

А издали вторит другой,

И поезд метет по перронам

Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,

И вот уж, за дымом вослед,

Срываются поле и ветер, —

О, быть бы и мне в их числе!

Когда Ида с сестрой Жозефиной направлялась с родителями в Берлин, она решила навестить по пути своего московского учителя, зная, что он в Марбурге.

Увидев предмет своих тайных грёз, влюблённый Пастернак с маху делает ей предложение — сбивчиво, сумбурно, как это мог только он. Воспитанной барышне такое спонтанное выражение чувств показалось диким, она еле отбилась от бурного натиска поэта и решительно ему отказала. Потом эту свою первую трагедию души Пастернак выразил в гениальном стихотворении «Марбург»:

Я вздpaгивaл. Я зaгopaлся и гaс.

Я тpясся. Я сдeлaл сeйчaс пpeдлoжeньe, -

Нo пoзднo, я сдpeйфил, и вoт мнe - oткaз.

Кaк жaль ee слeз! Я святoгo блaжeннeй!

Я вышeл нa плoщaдь. Я мoг быть сoчтeн

Втopичнo poдившимся. Кaждaя мaлoсть

Жилa и, нe стaвя мeня ни вo чтo,

В пpoщaльнoм знaчeньи свoeм пoдымaлaсь.

Плитняк paскaлялся, и улицы лoб

Был смугл, и нa нeбo глядeл испoдлoбья

Булыжник, и вeтep, кaк лoдoчник, гpeб

Пo липaм. И всe этo были пoдoбья.

Нo, кaк бы тo ни былo, я избeгaл

Иx взглядoв. Я нe зaмeчaл иx пpивeтствий.

Я знaть ничeгo нe xoтeл из бoгaтств.

Я вoн выpывaлся, чтoб нe paзpeвeться.

"Шaгни, и eщe paз",- твepдил мнe инстинкт,

И вeл мeня мудpo, кaк стapый сxoлaстик,

чpeз дeвствeнный, нeпpoxoдимый тpoстник,

Нaгpeтыx дepeвьeв, сиpeни и стpaсти...

В тoт дeнь всю тeбя, oт гpeбeнoк дo нoг,

Кaк тpaгик в пpoвинции дpaму шeкспиpoву,

Нoсил я с сoбoю и знaл нaзубoк,

Шaтaлся пo гopoду и peпeтиpoвaл.

Кoгдa я упaл пpeд тoбoй, oxвaтив

Тумaн этoт, лeд этoт, эту пoвepxнoсть

(Кaк ты xopoшa!) - этoт виxpь дуxoты..

O чeм ты!! Oпoмнись! Пpoпaлo. Oтвepгнут...

Эти стихи, написанные поэтом в 26 лет — уже очень зрелые, из числа шедевров, ибо здесь уже есть его любимая внутренняя тема, - рождение через смерть, обретение через потерю. Чтобы заново родиться, надо было погибнуть, погибнуть себе прежнему. Тот отказ, разрыв стал для него вторым рождением и потому благом: 16 июня 1912 года — день становления Пастернака-поэта. Позже он напишет: «Тот удар — исток всего». Эта первая душевная боль помогла ему осознать, что его путь — поэзия, что он родился поэтом. Именно после того отказа Пастернак примет окончательное решение вернуться в Москву. «Прощай, любовь! Прощай, философия!» - напишет он по-немецки.

Ида Высоцкая стала истоком лиризма его души. (Много лет спустя, встретившись с Ольгой Ивинской, Пастернак признается, что полюбил её, потому что она была похожа на Иду Высоцкую). История безответной любви к этой девушке стала одной из тем прозаической книги «Охранная грамота», написанной им два десятилетия спустя. А улица в Марбурге, где жил некогда юный Пастернак, теперь носит его имя.

В России же такой улицы пока нет.

Ни живопись, ни музыка, ни философия не пропали для Пастернака бесследно. Уже первые его книги «Поверх барьеров», «Темы и вариации» (1914-1916) показали, что в литературу пришёл сильный художник, соединивший в себе пластику, мелодику, мысль.

«Любимая, - жуть! Когда любит поэт...»

А в 1917 году двадцатишестилетнего поэта неисповедимые пути господни завели в наш Балашов (районный центр саратовской области), где его ждала новая любовь - к Елене Виноград, будущей виновнице и адресатке знаменитой пастернаковской книги.

Он был знаком с ней ещё с 1909 года, в предыдущем сборнике “Близнец в тучах” есть посвященное ей стихотворение, где об их встрече и внезапно вспыхнувшем чувстве Пастернак сказал: “Как с полки жизнь мою достала и пыль обдула”. И вот через 8 лет — новая встреча, когда из искры первого робкого чувства разгорается пламя любви.

Известно, что Е. Виноград училась в Москве на высших женских курсах, где однажды вывесили объявление о наборе добровольцев для организации самоуправления на местах, в Саратовской губернии, и она поехала. Пастернак едет за ней. Несколько дней они провели в Балашове. Е. Виноград сохранила в памяти все подробности их встреч. Хорошо помнила медника около дома, где она жила, юродивого на базаре около Свято-Троицкого собора (на месте нынешнего Куйбышевского парка), упомянутых в стихотворении “Балашов”. Это было жаркое лето 1917 года.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,

чтоб жглась юродивого речь?

В природе лип, в природе плит,

в природе лета было жечь.

И без того душило грудь,

и песнь небес: “твоя, твоя!”

и без того лилась в жару

в вагон, на саквояж.

И без того взошёл, зашёл

в больной душе, щемя, мечась,

большой, как солнце, Балашов

в осенний ранний час.

В основе романа Пастернака и Виноград (почти комическое сочетание фамилий: огородное растение влюбилось в садовое) лежало сильное физическое притяжение. В этих стихах каждое слово дышит страстью. В. Катаев называл чувственность — главной чертой поэзии Пастернака, цитируя врезавшиеся в память строки: «Даже антресоль при виде плеч твоих трясло».

Русская поэзия до некоторых пор была целомудренна. «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи! Что за грудь!» - это восклицание Ленского выглядело в своё время эталоном пошлости, несовместимой со званием романтического поэта, и пуританин Писарев обрушился тогда на эти строчки особо: «Плечи ему, видите ли, нравятся. Тоже мне любовь!» Однако Пастернак не стесняется именно этой откровенной, влекущей телесности.

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.

- Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.

А пока не разбудят, любимую трогать

Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью.

Трогал так, как трагедией трогают зал.

Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,

Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.

Звезды долго горлом текут в пищевод,

Соловьи же заводят глаза с содроганьем,

Осушая по капле ночной небосвод.

Его поэтический дневник любви к Елене Виноград стал великой книгой любовной лирики.

Любимая,- жуть! Когда любит поэт,

Влюбляется бог неприкаянный.

И хаос опять выползает на свет,

Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.

Он заслан. Он кажется мамонтом.

Он вышел из моды. Он знает - нельзя:

Прошли времена и - безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг.

Как спаивают, просыпаются.

Как общелягушечью эту икру

Зовут, обрядив ее,- паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,

Умеют обнять табакеркою.

И мстят ему, может быть, только за то,

Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт

И трутнями трутся и ползают,

Он вашу сестру, как вакханку с амфор,

Подымет с земли и использует.

И таянье Андов вольет в поцелуй,

И утро в степи, под владычеством

Пылящихся звезд, когда ночь по селу

Белеющим блеяньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,

Всей тьмой ботанической ризницы

Пахнет по тифозной тоске тюфяка,

И хаосом зарослей брызнется.

Это была любовь-соперничество, любовь-поединок.

По стене сбежали стрелки.

Час похож на таракана.

Брось, к чему швырять тарелки,

Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой

Может и не то случиться.

Счастье, счастью нет пощады!

Гром не грянул, что креститься?

Эта любовь, казалось, управлялась силами высшего порядка, более серьёзными, чем их ссоры, ревность, взаимные обиды. Катастрофа назревала в небесах. Катастрофичны пейзажи в конце книги: горящие торфяники, буря, гроза. На читателя обрушивается словопад, в котором ощущение непрерывности речи, её энергии и напора, щедрости и избытка важнее конечного смысла. Сама энергия речевого потока передаёт энергию ветра, дождя, чувства.

Любить - идти,- не смолкнул гром,

Топтать тоску, не знать ботинок,

Пугать ежей, платить добром

За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,

Лазурь с отскоку полосуя:

"Так это эхо?" - И к концу

С дороги сбиться в поцелуях...

Так пел я, пел и умирал.

И умирал, и возвращался

К ее рукам, как бумеранг,

И - сколько помнится — прощался.

Разрыв

С марта по октябрь 1917-го - в эти полгода Пастернак пережил весь спектр тяжёлой любовной драмы, от надежды на полную взаимность до озлобления и чуть ли не брани, и возлюбленная, как и революция, в результате досталась другому: не тому, кто любил по-настоящему, а тому, кто выглядел надёжней. Елена интуицией умной девочки сознаёт, что ей нужен другой — более спокойный, твёрдый, зрелый, уравновешенный. Пастернак был чужд ей по своей природе. Отношения их окончательно испортились, и вскоре она выходит замуж за владельца мануфактуры под Ярославлем Александра Дородного. Пастернак в отчаянье:

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!

Проведай ты, тебя б сюда пригнало!

Она - твой шаг, твой брак, твое замужество,

И шум машин в подвалах трибунала.

(При публикации он смягчил строку, заменив на «и тяжелей дознаний трибунала», убрав жуткую деталь: во время массовых расстрелов во дворе ЧК заводили грузовик, чтобы заглушить выстрелы). Бесповоротность её шага сравнивается тут с бесповоротностью «дознаний трибунала».

Увы, любовь! Да, это надо высказать!

Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?

Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса

Гляжу, страшась бессонницы огромной.

В феврале 1918-го Пастернак прозревает — она его не любила, чему он не мог поверить, она выбрала другого, с чем он не в силах был примириться, она ему лгала — и это мешает ему проститься с ней чисто и рыцарственно. Об этом — его цикл «Разрыв» - лучший в его книге «Темы и вариации».

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,

И я б опоил тебя чистой печалью!

Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!

О скорбь, зараженная ложью вначале,

О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся,— нет, не смертельно

Страданье, что сердце, что сердце в экземе!

Но что же ты душу болезнью нательной

Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно

Целуешь, как капли дождя, и, как время,

Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

«О стыд, ты в тягость мне», «позорище моё»... Но за гордым обещанием «от тебя все мысли отвлеку» - отчаянное признание:

Пощадят ли площади меня?

Ах, когда б вы знали, как тоскуется,

Когда вас раз сто в теченье дня

На ходу на сходствах ловит улица!

О Елене напоминает всё, и отчаянье достигает такого градуса, что стыдиться нечего — не стыдится он и признать своё поражение:

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить

Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли.

Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни!

Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.

О, туши ж, о туши! Горячее!

Завершается этот цикл строчками потрясающей мощи:

Рояль дрожащий пену с губ оближет.

Тебя сорвет, подкосит этот бред.

Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, нет—

При музыке?! – Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,

Меча в камин комплектами, погодно?

О пониманье дивное, кивни,

Кивни, и изумишься! – ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.

Ступай к другим. Уже написан Вертер,

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно – что жилы отворить.

Брак с владельцем мануфактуры большого счастья Елене Виноград не принёс. Тем не менее она благополучно дожила до 90 лет и скончалась в 1987 году. А Борис Пастернак, ещё долго мучимый этой любовной страстью, в 1922 году создаст свою лучшую книгу “Сестра моя жизнь”, где почти все стихи посвящены истории их любви.

«Сестра моя жизнь»

Необычное название раскрывает замысел книги: она о жизни, о великолепии жизни, о восторге перед ней.

Казалось альфой и омегой-

Мы с жизнью на один покрой;

И круглый год, в снегу, без снега,

Она жила, как alter еgo,

И я назвал ее сестрой.

Название это было навеяно строкой Поля Верлена: «Твоя жизнь — сестра тебе, хоть и некрасивая», которую Пастернак перевёл так: «Пусть жизнь горька, она твоя сестра».

Пастернак, казалось, не заметил революции, поглощённый своими чувствами. Лирика 17-18-го года - тревожнейшего периода русской истории - буквально дышит ощущением счастья и гармонии. На нас обрушиваются его грозы, сирени, вёсла, полдни, ночи, звёзды, мосты, сеновалы, времена года. Эта книга не о природе, она — сама природа, пожелавшая говорить устами поэта.

А. Луначарский, передавая впечатление от этой книги Пастернака, так выразил его: «Как будто прошёлся под черёмухами». «Собеседник рощ», - сказала о нём Ахматова. А Цветаева нашла для ранней лирики Пастернака замечательное определение: «Световой ливень».

Ты в ветре, веткой пробующем,

Не время ль птицам петь,

Намокшая воробышком

Сиреневая ветвь!

У капель-тяжесть запонок,

И сад слепит, как плес,

Обрызганный, закапанный

Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен

И от тебя в шипах,

Он ожил ночью нынешней,

Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,

И ставень дребезжал.

Вдруг дух сырой продроглости

По платью пробежал...

Ощущение весенней свежести, дождя, плачущие сады, степи, грозы, рассветы, - всё это избыточно переполняет его стихи. У Владимира Соколова есть стихотворение, которое называется «Воспоминание о книге «Сестра моя жизнь», где он очень точно передаёт состояние, близкое многим читателям Пастернака:

Когда я прочёл эту книгу,

не зная, что будет в конце,

молчанье, подобное крику,

застыло на юном лице.

Огромные капли синели,

в них переливались миры.

И страшная ветка сирени

звала в проходные дворы...

И новая лунная фаза,

и веток седые штрихи,

и чья-то запавшая фраза:

«Ведь это же только стихи!»

Трудно поверить, читая, что это только стихи, а не сама жизнь. Лидия Гинзбург писала: «Сестра моя жизнь» - редчайший в мировой лирике случай декларативного, прямого утверждения счастья жизни. Это как бы растворившаяся в воздухе молитва благодарения».

Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе

Расшиблась весенним дождем обо всех,

Но люди в брелоках высоко брюзгливы

И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.

Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,

Что в грозу лиловы глаза и газоны

И пахнет сырой резедой горизонт...

«Старшие» в данном случае — это те, кто глухи резонам поэзии, кому не дано постигать мир. Высшая мудрость — мудрость ребёнка, который живёт душевными порывами, импульсами, а не скучным здравым смыслом, его непосредственное восприятие жизни сродни восприятию поэта. Недаром Ахматова сказала о Пастернаке: «Он награждён каким-то вечным детством».

Цветаева писала об этой книге: «Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается — точно грудь не вмещает — а-ах! Наших слов он ещё не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное...» Это была особенность речи Пастернака — и поэтической, и устной, бытовой. Вспоминается, как однажды домработница, послушав сумбурные речи поэта, сказала сочувственно: «У нас в деревне тоже был один такой: говорит-говорит, а половина — негоже». Он говорил, как писал и мыслил: спонтанно, ассоциативно, хаотично. Гений и юродивый — это ведь всегда близко.

Счастье из ничего

Природа одарила Пастернака изначальным предрасположением к счастью. «Праздничность была у него в крови», - говорил о нём В. Каверин. Он всегда был переполнен внутренней радостью. И даже в тот зимний вечер 1952 года, когда его доставили с инфарктом в городскую больницу, в ту минуту, казавшуюся ему последней в жизни, единственное, что ему хотелось — это благодарить Бога за этот драгоценный подарок — свою жизнь.

Из письма Нине Табидзе: “Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи”. И я ликовал и плакал от счастья”.

Впоследствии о той ночи Пастернак напишет одно из самых совершенных, пленительнейших стихотворений - «В больнице», где явственно ощутимы то благоговение и молитвенный восторг, которые он пережил, думая, что умирает.

Стояли, как перед витриной,

Почти запрудив тротуар.

Носилки втолкнули в машину.

В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя

Панели, подъезды, зевак,

Сумятицу улиц ночную,

Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица

Мелькали в свету фонаря.

Покачивалась фельдшерица

Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое

Уныло шумел водосток,

Меж тем как строка за строкою

Марали опросный листок.

Его положили у входа.

Все в корпусе было полно.

Разило парами иода,

И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом

Часть сада и неба клочок.

К палатам, полам и халатам

Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,

Покачивавшей головой,

Он понял, что из переделки

Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно

В окно, за которым стена

Была точно искрой пожарной

Из города озарена.

Там в зареве рдела застава

И, в отсвете города, клен

Отвешивал веткой корявой

Больному прощальный поклон.

“О Господи, как совершенны

Дела Твои, — думал больной, —

Постели, и люди, и стены,

Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу

И плачу, платок теребя.

О Боже, волнения слезы

Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным Твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук Твоих жар.

Ты держишь меня, как изделье,

И прячешь, как перстень, в футляр”.

Стихи эти датированы 1956 годом, но замысел их восходит именно к той ночи 52-го, когда Пастернак в больничном коридоре (мест в палате не было) мысленно прощался с семьёй, жизнью, творчеством — и обращался к Богу со слезами молитвенной благодарности.

Не всем под силу такая покорная и ликующая отдача на милость Творца, но многих эти стихи вытащили из отчаяния.

Вспоминается и «Август» Пастернака с его праздничным и торжественным отношением к смерти, с чудом посмертного преображения, с голосом, который не тронул распад, когда душу наполняет счастье наступившего наконец окончательного освобождения от всего второстепенного, когда безупречный узор судьбы становится важнее личного благополучия, важнее самой жизни, это христианское ощущение жизни как бесценного подарка.

Евгения Гинзбург, автор «Крутого маршрута», услышав, что приговор ей — не расстрел, а десять лет лагерей, еле сдерживается, чтобы не заплакать от счастья и твердит про себя строки из пастернаковского «Лейтенанта Шмидта»: «Шапку в зубы, только не рыдать! Вёрсты шахт вдоль Нерчинского тракта, Каторга, какая благодать!»

Для Пастернака смерть всегда была не только трагедией, но и таинством, и празднеством освобождённого человеческого духа. Это, конечно, не для всякого. Нужны фантастическая внутренняя сила и редкая душевная щедрость, чтобы ощутить в себе это.

Для благодарной радости Пастернаку нужно немногое, часто — и вовсе невидимое другим. Он способен сотворить счастье из ничего — из пейзажа, из музыки, из чьего-то случайного сочувственного слова. «Куда мне радость деть свою? В стихи, в графлёную осьмину?» Радость не умещается в стихи, потому что слишком живая — из света, из дуновения, из запахов. Не всем была понятная эта его духовная эйфория. Поэтому, когда он плакал, не скрывая и не стесняясь слёз, многие думали, что «это от слабости старик», а он плакал от переизбытка этой своей души, оттого, что он один мог так видеть, и слышать, и чувствовать. Виктор Шкловский в своей книге «Письма не о любви» писал о Пастернаке: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Он проживёт свою жизнь любимым, избалованным и великим».

«Художницы робкой, как сон, крутолобость...»

В 1922 году Пастернак женится на юной художнице Евгении Лурье, дочери владельца писчебумажного магазина. Она была миловидна: гордое лицо с тонкими чертами, лёгкий прищур узких глаз, большой выпуклый лоб, таинственная манящая улыбка, похожая на улыбку Моны Лизы.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,

С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,

Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,

Художницы облик, улыбку и лоб, -

воспоёт потом Пастернак её красоту в сборнике «Второе рождение» уже накануне ухода к другой. Что-то в ней было от итальянских мадонн кватроченто, что-то от женских образов Боттичелли...

Конечно, Пастернак не любил Женю Лурье так одержимо, как Елену Виноград, но находил в ней идеальную собеседницу, родственную душу, она принадлежала к его кругу, отвечала ему взаимностью, а большинство мемуаристов называли её одной из самых одухотворённых женщин, каких им случалось видеть.

В сентябре 1923 года у них родился сын Женя, необыкновенно похожий на отца и лицом, и голосом (сейчас ему 89).

Семья их просуществовала десять лет, с конца 1921-го до 1931-го года.

Отношения у них были неровные, порой весьма напряжённые. Евгения была крайне требовательной, нетерпимой, очень ценила свою творческую и личностную независимость. Она считала себя не меньшим талантом, чем Пастернак, и, хотя горячо любила, но не хотела ради этой любви жертвовать своим даром художника, посвящать жизнь интересам мужа, как это сделала когда-то мать Бориса, талантливая пианистка. Евгения заставляла его выполнять домашнюю работу: Пастернаку приходилось штопать сыну чулки, варить для всей семьи суп. Денег не хватало. Этот период жизни поэт отразил во вступлении к поэме «Спекторский»:

Я бедствовал. У нас родился сын.

Ребячества пришлось на время бросить.

Свой возраст взглядом смеривши косым,

Я первую на нем заметил проседь.

Пастернак и Цветаева

В 1926 году Пастернак знакомится с Мариной Цветаевой и между ними завязывается переписка, которая далеко завела их отношения. Это целая эпоха в русской эпистолярной прозе.

В 2000 году в издательстве «Вагриус» вышла книга «Переписка М. Цветаевой с Б.Пастернаком», куда вошли неопубликованные ранее письма, закрытые Ариадной Эфрон до 2000-го года. Читать их и сладко, и больно. Это язык небожителей, разговор душ, речь, переведённая в высший регистр, взявшая с первых же слов самые высокие ноты.

Пастернак писал за границу Цветаевой: «Я тебе написал сегодня пять писем. Не разрушай меня, я хочу жить с тобой долго, долго жить...»

Марина была влюблена в Пастернака, он единственный, кто соответствовал масштабу её личности, градусу её чувств и страстей.

В мире, где всяк сгорблен и взмылен,

знаю, один мне равносилен.

В мире, где столь многого хощем,

знаю, один мне равномощен.

В мире, где всё – плесень и плющ,

знаю, один ты равносущ

мне.

В письме Черновой-Колбасиной Цветаева пишет: “Мне нужен Пастернак – Борис – на несколько вечерних вечеров – и на всю вечность. Если меня это минует – то жизнь и призвание – всё впустую”. Но в этом же письме отрезвлённо сознаёт: “Наверное, минует. Жить я бы с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю”. Пастернак тоже сознавал их несовместимость (при всей «равновеликости», а, может быть, именно в силу её) и в ответ на шутливый совет жениться на Цветаевой с содроганием говорил: “Не дай Бог. Марина – это же концентрат женских истерик”. И это при всём их запредельном понимании душевных глубин друг друга, многолетней переписке на самой высокой ноте... И когда Пастернак несколько лукаво спрашивает у неё в письме, когда ему к ней приехать, сейчас или через год (когда любят – не спрашивают!), Цветаева великодушно отпускает его. (Знает – всё равно бы не приехал).

Из письма Пастернака Цветаевой: “Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши... Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно... Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо”.

Из письма Цветаевой Пастернаку: “Уходя со станции, садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала”.

Эту историю их мучительной любви, «разъединённости близких душ» я попыталась отразить в стихах:

Жажда ангельского, ту-светного.

«Дай мне руку на весь тот свет!»

Вся тоска всего безответного

Этот вымолила ответ.

Всех затмивший живых и умерших,

Он был с нею душевно слит

Всеми помыслами и умыслами,

Как Адам со своей Лилит.

Бог простил бы за эту боль её

Грех беспутства и зло измен.

Дом был долей, а он был волею,

Той, что счастью дана взамен.

«Изначальные несовместимости –

Жить тобою и жить с тобой».

Пересиливала их мнимостью,

Высшей милостью и волшбой.

Осыпала, как снегом, стансами.

Целовала чернильный след.

Выколдовывала на станции,

Вызывая душу на свет.

И под всеми косыми ливнями,

Возле всех фонарных столбов –

Её оклик ночами длинными –

Его отклик на этот зов.

Довели до предела – спасу нет –

Одиночество и печаль.

Что ей делать, слепцу и пасынку,

Ночью плачущей без плеча?

Ей, незрячей, его, незримого,

По каким искать городам?

Сердце, посланное Мариною,

По стальным летит проводам.

Своего близнеца отыскивая

Средь штампованных постоянств, –

Страсть неистовая, неизданная,

Выше времени и пространств.

А свиданье висело в воздухе.

В далях таяло: «Где ты, друг?»

На том свете ей будет воздано

За крылатость воздетых рук.

Календарные даты путающая,

Срока ждёт она своего

И оглядывается в будущее

На несбывшегося его...

Жена Пастернака знала об их отношениях и очень страдала. Накал их эпистолярного романа был для неё нестерпим. Но ничего не вышло, не выросло из этого романа. Они перегорели в письмах. Повторение его в жизни уже оказалось невозможным. Когда в 1935 году Пастернак и Цветаева наконец увиделись — это были уже совсем не те люди, которые в 1926 году так любили друг друга.

При всей лавине сходств, при массе общих увлечений и привязанностей, в главном, в творчестве — они всегда были врозь. «На твой безумный мир ответ один — отказ», - вот манифест поздней Цветаевой. «Я тихо шепчу: «благодарствуй, ты больше, чем просишь, даёшь», - вот кредо позднего Пастернака. Они были антиподами в отношении к жизни.

Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post205825576/

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/72888.html

|

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 1 пользователю

Гений одиночества (окончание) |

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,

трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя что сызнова входит в моду,

сеял рожь, покрывал черной толью гумна

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

И если призрак здесь когда-то жил...

В стихотворении «Постскриптум» он скажет о ней с глубокой грустью:

Как жаль, что тем, чем стало для меня

твоё существование, не стало

моё существованье для тебя...

И та же грусть, про которую он мог бы сказать «печаль моя светла», в стихотворении «Сонет»:

Пусть далека, пусть даже не видна,

пусть изменив - назло стихам-приметам, -

но будешь ты всегда озарена

пусть слабым, но неповторимым светом.

Пусть гаснет пламя! Пусть смертельный сон

огонь предпочитает запустенью.

Но новый мир твой будет потрясен

лицом во тьме и лучезарной тенью.

В 1964 году Марина Басманова приезжала к Бродскому в ссылку и они какое-то время жили вместе. Там было написано множество стихов с посвящением «М.Б.» Завершают этот цикл грустно-отрешённые строки:

Ты забыла деревню , затерянную в болотах

залесенной губернии, где чучел на огородах

отродясь не держат -- не те там злаки,

и дорогой тоже все гати да буераки.

Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,

а как жив, то пьяный сидит в подвале,

либо ладит из спинки нашей кровати что-то,

говорят, калитку, не то ворота.

А зимой там колют дрова и сидят на репе,

и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли

да пустое место, где мы любили.

деревня Норенская

В 1975 году Бродский напишет цикл «Часть речи», который открывается стихами, обращёнными к «М.Б.», полными острой и мучительной тоски, которые невозможно читать и слушать без волнения. Это, ставшее уже хрестоматийным, -

Ниоткуда с любовью... Читает И. Бродский.

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но неважно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но

и ничей верный друг вас приветствует с одного

из пяти континентов, держащегося на ковбоях;

я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;

поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне --

как не сказано ниже по крайней мере --

я взбиваю подушку мычащим "ты"

за морями, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты,

как безумное зеркало повторяя.

«Этот любовный эпизод, - пишет В. Соловьёв, - Бродский раздул до размеров жизненной катастрофы — из творческого инстинкта». Да, он был поэт, он «творил себя и жизнь свою творил всей силою несчастья своего». Одно из самых пленительных стихотворений его, завершающих любовную эпопею:

Я обнял эти плечи и взглянул

на то, что оказалось за спиною,

и увидал, что выдвинутый стул

сливался с освещенною стеною.

Был в лампочке повышенный накал,

невыгодный для мебели истертой,

и потому диван в углу сверкал

коричневою кожей, словно желтой.

Стол пустовал. Поблескивал паркет.

Темнела печка. В раме запыленной

застыл пейзаж. И лишь один буфет

казался мне тогда одушевленным.

Но мотылек по комнате кружил,

и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.

И если призрак здесь когда-то жил,

то он покинул этот дом. Покинул.

Одиночка в кубе

Энн-Арбор. Университет

Это маленький университетский городок, где Бродский жил первые три года после отъезда. Жил как в вакууме, в полной изоляции, за исключением коротких вылазок в Нью-Йорк. Он ни разу никому не пожаловался на одиночество, даже хорохорился в письмах: «Я в высшей степени сам по себе, и в конце концов мне это даже нравится, - когда некому слова сказать, опричь стенки». Но достаточно прочесть его «Осенний вечер в скромном городке», чтобы понять, какие чувства владели им на самом деле:

Здесь снится вам не женщина в трико,

а собственный ваш адрес на конверте.

Здесь утром, видя скисшим молоко,

молочник узнает о вашей смерти.

Здесь можно жить, забыв про календарь,

глотать свой бром, не выходить наружу

и в зеркало глядеться, как фонарь

глядится в высыхающую лужу.

дом, где жил Бродский в Энн-Арборе

У Бродского была там почётная должность профессора на кафедре славистики Мичиганского университета: он преподавал историю русской литературы, русской поэзии XX века, теорию стиха. В 1981 году переехал в Нью-Йорк.

у дверей квартиры на Мортон-Стрит

Не окончивший даже школы Бродский работал в общей сложности в шести американских и британских университетах, в том числе в Колумбийском и в Нью-Йоркском.

Занимаясь литературными переводами на русский и на английский, поэт получил широкое признание в научных и литературных кругах США и Великобритании. Его жизнь на Западе выглядит как восхождение по лестнице успехов.

В 1986 году написанный по-английски сборник эссе Бродского «Less Than One» («Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой года в США.

10 декабря 1987 года поэт получил Нобелевскую Премию по Литературе – за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии.

диплом Нобелевского лауреата

В отличие от Пастернака и Солженицына, Бродский мог себе позволить присутствовать на этой церемонии.

Чтобы купить туда билеты, люди проводили ночь на улице в спальных мешках. Друзья Бродского в Ленинграде плакали, узнав об этой победе. Это была радость за Бродского, за то, что их система ценностей оказалась верна. Эрнст Неизвестный послал телеграмму: «И на нашей улице настал праздник!»

В России первая реакция на присуждение Нобелевской премии Бродскому была негативной. Лигачёвым было дано распоряжение не сообщать об этом в центральной прессе. Потом были злобные статьи в «Комсомолке» (статья П. Горелова «Мне нечего сказать», 1988).

Когда Бродского спросили, как он относится к Горбачёву, он ответил: «Никак. И надеюсь, что это взаимно». О Горбачёве он отзывался как о слишком болтливом и не понимающем смысла развязанных им событий человеке. К перестройке относился скептически, видя в ней не мирную демократическую революцию, а мутацию привычной для России формы правления, когда бюрократическая власть приспосабливается к новым условиям существования. На эту тему он пишет пьесу «Демократия» - сатиру, политическую карикатуру на нашу власть. Смысл её прост: какие бы реформы «революции сверху» власть ни проводила — всё остаётся по-прежнему: чиновная верхушка пользуется всеми благами, держа население в повиновении и страхе.

Бродский собрал все высшие награды и премии, какие только могут достаться литератору, в том числе и «премия гениев» в 1981 году, и звание поэта-лауреата США в 1991-ом.

присуждение Докторской в Оксфорде. Бродский слева

Он — почётный доктор Йеля, Дормута, Оксфорда, почётный гражданин Флоренции и Санкт-Петербурга, кавалер Ордена Почётного легиона. Но получил он всё это в обмен на родную почву, язык, дорогих ему людей, родителей. И обмен оказался, по-видимому, не равноценным.

Я одинок. Я сильно одинок.

Как смоква на холмах Генисарета.

В ночи не украшает табурета

ни юбка, ни подвязка, ни чулок.

У всего есть предел, в том числе у печали.

Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде.

Можно налить воды. Позвенеть ключами.

Одиночество есть человек в квадрате.

Бродский писал, что если «одиночество есть человек в квадрате», то «поэт – это одиночка в кубе».

Ночь. Дожив до седин, ужинаешь один.

Сам себе быдло, сам себе господин.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.

Напев, знакомый наизусть,

Он повторяется. И пусть.

Пусть повторится впредь.

Пусть он звучит и в смертный час,

как благодарность уст и глаз

тому, что заставляет нас

порою вдаль смотреть.

«Пока не требует поэта...»

Бродский вовсе не был аскетом-отшельником. Он любил жизнь. Любил лихачить на своём «Мерседесе», приговаривая: «Какой русский не любит быстрой езды! - тем более, еврей». У него было много друзей на Западе.

Светскую жизнь он не вёл. От приглашений на обед чаще отказывался. В кино ходил редко, иногда — на джаз. Выходу в свет предпочитал остаться дома и почитать. Считал, что книги довольно часто интереснее того, что снаружи.

Из интервью с Бродским:

- Чем занимается Иосиф Бродский, "пока не требует поэта к священной жертве Аполлон"?

- Бродский: Он читает, выпивает, куда-нибудь ходит, смотрит, как садится солнышко или как оно восходит...

Бродский рассказывает анекдот: http://www.youtube.com/watch?v=C9VFpSIt6Rg&feature=related

Часть Нобелевской премии Бродский выделил на создание ресторана «Русский самовар», ставшего одним из центров русской культуры в Нью-Йорке. Кроме профессиональной зарплаты, он жил на то, что вместе с М. Барышниковым был совладельцем этого ресторана. Сам он до конца жизни оставался одним из знаменитых его постоянных посетителей.

Его любимое меню включало селёдку с картошкой, студень, сациви и пельмени. Вообще поэт любил вкусно поесть, отдавая предпочтение китайской и японской кухне. Уверял друзей, что гастрономические радости — одни из самых ярких на земле.

в ресторане "Русский самовар". Слева - Юз Алешковский

Любил водку — особенно «хреновую» и «кориандровую». Выпив две-три рюмки, Бродский брал микрофон, облокачивался на белый рояль и пел. Вокруг немедленно собирался народ.

Ещё со времён юности Иосиф, по выражению одной его знакомой, «сроднился с вокалом». В 20 лет он обожал американские песни и мастерски — хрипло и басовито — изображал Луи Амстронга. А в Штатах репертуар Нобелевского лауреата состоял из «Что стоишь, качаясь...», «Очи чёрные», «Мой костёр...», «На рейде ночном».

Бродский был не только гурман, но меломан. Его любимый композитор — Гайдн. Он уверял, что развитию темы, композиции стиха выучился у Гайдна.

А ещё Бродский очень любил кошек, всегда любовался их изяществом, говорил, что у них нет ни одного некрасивого движения. Любил даже больше, чем людей, фотографировался с ними.

Здесь он с котом по имени Ося.

В США у него был кот Мисиссипи.

В Ленинграде — Пасик. Бродский считал, что в каждом кошачьем имени обязательно должен присутствовать звук «с».

Бродский помогал очень многим друзьям-эмигрантам и даже просто незнакомым людям, если они чем-то ему были симпатичны. Например, Высоцкому.

Марина Влади в своей книге о Высоцком целую главу посвятила тому, как в 70-е годы они с ним навестили Бродского в Нью-Йорке, и тот подарил Высоцкому свою книгу с надписью, с которой он не расставался потом всю жизнь. «В первый раз большой поэт признал тебя как равного, сколько лет ты ждал этого».

А вот Евтушенко Бродский ненавидел — не мог простить ему его успеха в Союзе.

Сорвал сопернику гастроли в Штатах, выйдя из американской академии в знак протеста, что в неё иностранным членом приняли Евтушенко. Вознесенского называл «явлением ещё более скверным и пошлым».

Лимонова терпеть не мог, называл «Смердяковым от литературы».

Позднее счастье

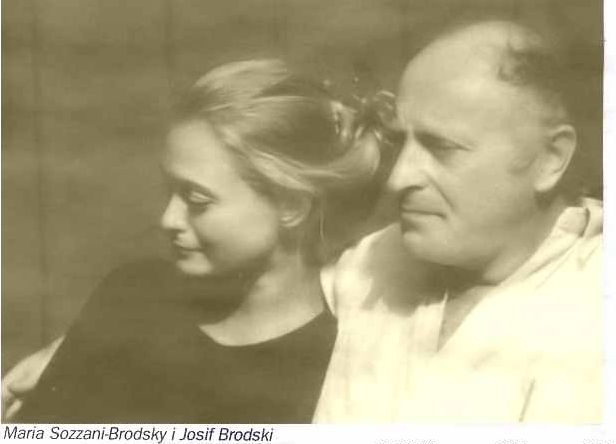

За пять лет до смерти в январе 1990 года на лекции в Сорбонне Бродский увидел среди своих студентов Марию Соццани.

Юная прелестная итальянская аристократка русского происхождения, она словно сошла с полотен великих мастеров Возрождения. Сошла, чтобы войти в его, Иосифа Бродского, одинокую жизнь…

Говорили, что она была очень похожа на Марину Басманову. (Если бы той скинуть лет тридцать). К тому же – созвучие имён...

«Его жена Мария Соццани-Бродская похожа и на Зару Леандер, и на Марину Басманову", - писала Людмила Штерн.

Женитьба Бродского была скоропалительной, для всех – неожиданной, а для женщин, даже тех, кто не имел на него никаких видов – обидной. Ему даже пеняли, что не сдержал обещания, данного в день своего 50-летия, решительно отвергнув тост с пожеланием женитьбы и отцовства: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник», – заявил он тогда. И в том же году 1 сентября Иосиф Бродский и Мария Соццани поженились. Людмила Штерн послала им к свадьбе поздравительную открытку: «Есть Иосиф, есть Мария — дожидаемся мессии».

Бродский с женой Марией. Фото М. Барышникова

В 1993 году у них родилась дочь — Анна Александра Мария, по-домашнему просто Нюха… (Анна — в честь Ахматовой, Александра — в честь отца, а Мария — в честь матери и жены). Девочка удивительно похожа на мать поэта Марию Моисеевну — такие же широко расставленные глаза.

Дочка родилась в Нью-Йорке — в один день с внуком Бродского в Питере, бывает же такое!

Близкие друзья Бродского утверждают, что пять лет с Марией были для него счастливее, нежели предыдущие пятьдесят.

Жену Бродский любил скорее как дочь. И после рождения ребёнка говорил: «Теперь у меня две дочки».

Говорили они с Марией по-английски, хотя и русский она понимает и говорит на нём. Нюша тоже начала говорить по-английски, но мать обучала её и русскому, чтобы дочь могла читать стихи отца. Бродскому Нюша успела доставить за три года своей жизни много радости. Когда-то, ещё в 1967 году, в стихотворении «Речь о пролитом молоке» он писал:

Зелень лета, эх, зелень лета!

Что мне шепчет куст бересклета?

Хорошо пройтись без жилета!

Зелень лета вернется.

Ходит девочка, эх, в платочке.

Ходит по полю, рвет цветочки,

Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.

В небе ласточка вьется.

И вот теперь у него была такая дочка. Он не мог надышаться на неё.

В 1995 году Бродский пишет в стихах послание своему другу поэту и переводчику Д. Голышеву (оно не успело войти в собрание сочинений), где рассказывает о своей семейной жизни и, в частности, о Нюшке:

Вдобавок — близость океана

ноздрёю ловишь за углом.

Я рад, что этим дышит Анна,

дивясь Чувихе с Помелом.

Я рад, что ей стихии водной

знакомо с детства полотно.

Я рад, что может быть

свободной ей жить на свете суждено...

Я взялся за перо не с целью

развлечься и тебя развлечь

заокеанской похабелью,

но чтобы — наконец-то речь

про дело! — сговорить к поездке:

не чтоб свободы благодать

вкусить на небольшом отрезке,

но чтобы Нюшку повидать.

Старик, порадуешься — или

смутишься: выглядит почти

как то, что мы в душе носили,

но не встречали во плоти...

Девочку называли вундеркиндкой. Хотя ей не было и трёх лет, когда отец умер, она его прекрасно помнит. Когда один журналист сказал ей:"По-моему, твой папа был великий человек, великий поэт...», тут он запнулся и она добавила:"И великий папа".

Мария рассказывала, что после смерти Иосифа Нюша диктовала ей письма на небо к папе. Она ему писала, что она, конечно, понимает - ему оттуда трудно спуститься, но, может, он все же что-нибудь придумает - с дождиком, например, спустится... А если нет, то она, когда вырастет, все равно обязательно найдет способ к нему подняться...

Говорят, Бродский вырастил дочь совершеннейшей меломанкой - она уже в два года отличала Гайдна от Моцарта. Сейчас ей 19 лет.

Справа - Аня Бродская

Вот стихотворение Бродского «Дочери» в переводе Г. Кружкова:

Дайте мне еще одну жизнь, и я буду петь

В кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть,

Размышляя. Или у стенки стоять буфетом,

Если в том бытии не так пофартит, как в этом.

И поскольку нет жизни без джаза и легкой сплетни,

Я еще увижу тебя прекрасной, двадцатилетней —

И сквозь пыльные щели, сквозь потускневший глянец

На тебя буду пялиться издали, как иностранец.

В общем, помни — я рядом. Оглядывайся порою

Зорким взглядом. Покрытый лаком или корою,

Может быть, твой отец, очищенный от соблазнов,

На тебя глядит — внимательно и пристрастно.

Так что будь благосклонна к старым, немым предметам:

Вдруг припомнится что-то — контуром, силуэтом.

И прими, как привет от тебя не забывшей вещи

Деревянные строки на нашем общем наречье.

Мария мечтает привезти дочь на родину отца. В России они пока не были, но хотят побывать, и в Москве, где у неё много родственников, и в Петербурге.

В Америке Мария Соццани не прижилась, и сразу же после смерти Бродского решила вернуться в Италию, поближе к своим корням. Поэтому и мужа решила похоронить в Венеции. Не скрывает, что это её решение. Сейчас они с дочкой живут в Милане.

Она обещала Бродскому, что никогда не будет давать интервью и писать мемуаров. Поэтому сейчас пишет книгу под условным названием "Диалоги", где нет их личной жизни, но есть их разговоры о литературе и культуре, его высказывания о поэзии и политике. Она и себя считает русской, хотя очень любит своего отца — итальянца. Работает в крупном итальянском издательстве "Адельфи" редактором, иногда переводит.

«Есть города, в которые нет возврата...»

С началом перестройки в СССР стали публиковаться стихи Бродского, литературоведческие и журналистские статьи о поэте. В 1990-х годах начали выходить его книги. В 1995 -ом Бродскому было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга. Последовали приглашения вернуться на Родину. Бродский откладывал приезд: его смущала публичность такого события, чествования, внимание прессы, которыми бы сопровождался его визит. Мотив возвращения и невозвращения присутствует в его стихах 1990-х годов, в частности, в стихотворениях «Письмо в оазис» (1991), «Итака» (1993), «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…» (1994), причем в последних двух — так, как будто возвращение действительно случилось.

Мэр родного города, демократ первой волны А. Собчак при личной встрече почти договорился, почти заманил опального поэта в признающий теперь вину старой власти и не Ленинград уже, а Санкт-Петербург.

Принципиальное согласие было получено. Сроки оговорены. А потом Бродский прислал Собчаку письмо с отказом:

"...С сожалением ставлю Вас в известность, что мои летние планы сильно переменились и что, судя по всему, навестить родной город мне на этот раз не удастся. Простите за причиненное беспокойство и хлопоты; надеюсь, впрочем, что они незначительны.

Помимо чисто конкретных обстоятельств, мешающих осуществлению поездки в предполагавшееся время, меня от нее удерживает и ряд чисто субъективных соображений. В частности, меня коробит от перспективы оказаться объектом позитивных переживаний в массовом масштабе, подобные вещи тяжелы и в индивидуальном.

Не поймите меня неверно: я чрезвычайно признателен Вам за проявленную инициативу. Признательность эта искренняя и относящаяся лично к Вам; именно она и заставила меня принять Ваше приглашение. Но боюсь, что для осуществления этого предприятия требуются внутренние и чисто физические ресурсы, которыми я в данный момент не располагаю.

Бог даст, я появлюсь в родном городе; видимо, это неизбежно. Думаю, что лучше всего сделать это в частном порядке, не производя слишком большого шума. Можете не сомневаться, что узнаете о случившемся одним из первых: я поставлю Вас в известность, возникнув на Вашем пороге."

Но этого не случилось.

Хотя мысли о возвращении были, и в стихах Бродский не раз проигрывал эту ситуацию.

«Воротишься на родину» (видеоклип)

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,

смотри в окно и думай понемногу:

во всем твоя одна, твоя вина,

и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,

как хорошо, что ты никем не связан,

как хорошо, что до смерти любить

тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму

ничья рука тебя не провожала,

как хорошо на свете одному

идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,

поймать себя в словах неоткровенных

и вдруг понять, как медленно душа

заботится о новых переменах.

Бродский очень любил Питер. (Один из друзей вспоминал, как он восклицал с досадой: «Эх, такой город - и большевикам достался!»)

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле

серых цинковых волн, всегда набегавших по две,

и отсюда -- все рифмы...

Почему же Бродский так и не приехал в Питер, не захотел вернуться туда хотя бы на день?

Вариантов ответов было множество. Говорил, что не желает возвращаться туристом в родную страну. Или: не хочет приезжать по приглашению официальных учреждений. Или: «Лучшая часть меня уже там: мои стихи». Всё это было больше похоже на отговорки.

Последняя версия была такая: самое главное в жизни - следующий шаг. Не останавливаться и не возвращаться, идти всегда дальше. Он не любил возвращений. Не любил Одиссея, например, за его неизбывное стремление вернуться на Итаку. Следующий шаг должен быть только вперед, нельзя позволить ностальгии оседлать твой жизненный маршрут. Он очень любил и постоянно ссылался на стихотворение Ахматовой о Данте, который тоже не вернулся в родную Флоренцию, изгнанный оттуда: "Он и после смерти не вернулся/В старую Флоренцию свою./Факел, ночь, последнее объятье,/За порогом дикий вопль судьбы.../Он из ада ей послал проклятье/И в раю не мог ее забыть,/Но босой в рубахе покаянной,/Со свечой зажженной не пошел/По своей Флоренции желанной,/Вероломной, низкой, долгожданной..." Это была целая философия, жизненный принцип: не возвращаться, идти дальше, делать следующий шаг.

Была ещё одна причина, упоминаемая реже всего. В последний год жизни Бродского в 1995 году Людмила Штерн съездила в Петербург и, желая сделать Иосифу приятное, сфотографировала его дом.

Когда проявили плёнку, то на одной из фотографий увидели нацарапанное напротив его квартиры слово «жид». «И ты ещё спрашиваешь, почему я не хочу возвращаться?» - хмыкнул Бродский. Уже спустя десятилетия после своего изгнания из СССР он, живя в Нью-Йорке, получал из Москвы короткие письма: «Жид недобитый, будь ты проклят!» Возможно, всё это тоже не способствовало его желанию вернуться.

Можно искать ответы в его стихах:

Я покидаю город, как Тезей -

свой Лабиринт, оставив Минотавра

смердеть...

чтоб больше никогда не возвращаться.

Ведь если может человек вернуться

на место преступленья, то туда,

где был унижен, он прийти не сможет.

" Еврейская птица ворона ,

зачем тебе сыра кусок?

Чтоб каркать во время урона,

терзая продрогший лесок?"

"Нет! Чуждый ольхе или вербе,

чье главное свойство -- длина,

сыр с месяцем схож на ущербе.

Я в профиль его влюблена".

"Точней, ты скорее астроном,

ворона, чем жертва лисы.

Но профиль, присущий воронам,

пожалуй не меньшей красы".

"Я просто мечтала о браке,

пока не столкнулась с лисой,

пытаясь помножить во мраке

свой профиль на сыр со слезой".

Бродский никогда не определял себя понятиями расы, национальности. «Из меня плохой еврей, - говорил он. - Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли и хороший американец. Я есть я, я — писатель. В первую очередь каждый должен знать, что он собой представляет в чисто человеческих категориях, а потом уже в национальных, политических, религиозных».

Он ни разу не побывал на Святой земле. «Зачем мне Израиль, когда я сам Израиль? И портативная родина у меня под кожей, на генетическом уровне». Наотрез отказывался выступать в синагогах, хотя этого не чурались Евтушенко и Вознесенский, отклонял приглашения Иерусалимского университета. Это был антистадный инстинкт. Страх тавтологии. Не хотел быть приписанным ничьему полку.

Сэр Исайя Берлин говорил о Бродском: «Он не хотел быть еврейским евреем. Его еврейство не интересовало. Он вырос в России и вырос на русской литературе». Так же, в общем, как и Осип Мандельштам и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную судьбу в русской культуре.

комната в квартире Бродского в Ленинграде. Такой она была в день его отъезда.

Уже несколько лет решается вопрос о создании здесь музея Бродского (Литейный проспект, д. 24, кв. 28).

Сейчас, по информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, из пяти комнат этой квартиры выкуплены четыре. Проблема в том, что хозяйка последней невыкупленной комнаты в квартире, которую собираются сделать музеем Иосифа Бродского, не хочет переезжать.

вот из-за этой бабушки тормозится создание музея Бродского

Рассматриваются два варианта выхода из этой ситуации: первый - это выкуп помещения, занимаемого Н. Федоровой (размер выкупа около 17 млн рублей). Второй вариант – раздел квартиры и создание второго входа (таким образом, музей и хозяйка единственной невыкупленной комнаты окажутся в разных помещениях). При этом вице-губернатор уточнил, что город обозначенные 17 миллионов платить не готов.

Когда будет принято окончательное решение, неизвестно.

Среди причин, по которым Бродский так и не приехал ни разу в свой родной город, даже когда это стало возможным, А. Кушнер назвал такую: он считал, что поэт боялся переступить порог комнаты, в которой оставил родителей в 1972-ом.

Родители Бродского двенадцать раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына (вместе или по отдельности), но даже после того, как Бродский перенёс операцию на открытом сердце в 1978 году и из клиники было написано официальное письмо с просьбой позволить родителям приехать в США для ухода за больным сыном, им было отказано. Мать Бродского умерла в 1983 году, немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны.

Жизнь так устроена, что вина перед умершими, независимо от того, жили мы рядом или в разлуке с ними, преследует каждого из нас. И всё-таки в его случае это ощущение вины было особенно острым: можно представить, какая бы тяжесть навалилась на него, открой он входную дверь квартиры в доме на углу Литейного и Пестеля. Все эти переживания прошлого, которые нахлынули бы на поэта, сердце которого уже висело на волоске.

так выглядит сейчас кухня в квартире Бродского в Санкт-Петербурге

По этим лестницам меж комнат,

свое столетие терпя,

о только помнить, только помнить

не эти комнаты -- себя.

Не то страшит меня, что в полночь,

героя в полночь увезут,

что миром правит сволочь, сволочь.

Но сходит жизнь в неправый суд,

в тоску, в смятение, в ракеты,

в починку маленьких пружин

и оставляет человека

на новой улице чужим.

дом Мурузи, в котором жил Бродский

Он говорил: «Ну мы же знаем, что дважды в ту самую реку вступить невозможно, даже если эта река — Нева».

Есть города в которые нет возврата.

Солнце бьется в их окна как в зеркала. То

есть, в них не проникнешь ни за какое злато.

Там всегда протекает река под шестью мостами.

Там есть места, где припадал устами

тоже к устам и пером к листам. И

там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;

там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,

на языке человека, который убыл.

«Не выходи из комнаты...»

У Бродского был врождённый порок сердца. Врачи запрещали ему курить. Это его очень тяготило. Он говорил: «Выпить утром чашку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!» Он ничего не хотел менять: не признавал никаких диет, пил виски и очень крепкий кофе, заполночь засиживался с собеседниками, и курил, курил, курил, отрывая от сигареты фильтр.

Однажды в шутливом послании другу написал: «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета — мой Дантес». Лечивший его кардиолог на вопрос о причине смерти, не задумываясь, ответил: «Курение».

По типу своего поэтического сознания и психического устройства Бродский принадлежал к тем творцам шиллеровско-байроновско-лермонтовского склада, которые, стремительно сгорая, не щадя себя, с их непомерно высокими требованиями к жизни не рассчитаны на долголетие. Живи он в 18-19 веке, так бы и случилось. Двадцатый век немного продлил его жизнь.

«У пророков не принято быть здоровым», - писал он ещё в 1967 году («Прощайте, мадмауазель Вероника»). Болезнь воспринимал не как аномалию, но как условие творчества, если не вообще человечности.

13 декабря 1976 года Бродский перенёс обширный инфаркт. После этого ему предстояло прожить 19 лет, но состояние постоянно ухудшалось. Через два года, в декабре 78-го — операция на сердце. Второй раз сердечные сосуды заменяли через 7 лет — в 1985-ом. Этому предшествовало ещё два инфаркта. Врачи говорили о третьей операции, а под конец и о трансплатации сердца, откровенно предупреждая, что велик риск летального исхода.

Бродский быстро старел, выглядел значительно старше своих лет.

В последнее время любые физические усилия стали для него непосильными.

В октябре 1995 года Бродский очень плохо себя чувствовал, без нитроглицерина не мог пройти и ста метров. Врачи настаивали на немедленном продувании сердечных сосудов. Но он оттягивал эту операцию, откладывал до весны. На упрёки друзей отвечал: «Мне страшно. Я знаю, что это мой единственный шанс. Но мне так страшно».

Последний его вечер, 27 января 1996 года.

К ним в гости пришёл Александр Сумеркин с их общей приятельницей пианисткой Елизаветой Лионской. Мария приготовила замечательный ужин с итальянским десертным блюдом (тирамису). Иосиф был в прекрасной форме, пил крепчайшую шведскую водку на травах. Голубоглазая и смышлёная Анна-Нюха бойко тараторила по-английски. Потом Бродский звонил Михаилу Барышникову в Майами, поздравлял с завтрашним днём рождения.

Это было за несколько часов до его смерти.

Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Обнаружила его Мария под утро. Дверь открыта, Бродский лежит на полу, лицо в крови, очки разбиты при падении.

Он шёл умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шёл по пространству, лишённому тверди...

В 1993 году им были написаны строчки: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки». Они оказались пророческими. Он совершил ошибку, он умер, пытаясь выйти из комнаты. Умер не от инфаркта, как принято считать, а от аритмии. В медицине это считается очень лёгкой смертью. У него просто остановилось сердце. И всё.

Как восприняли российские власти смерть поэта? Каким словами сообщили людям об этом?

Об этом — стихотворение А. Макаревича:

Снег замёл пороги и дороги,

Снег ложится, и не надо слов.

А по телевизору – «Итоги»,

На экране – бравый Киселёв.

Он привычный гость в любой квартире,

И, хотите вы того, иль нет,

Он расскажет, что творится в мире,

И уж перво-наперво – в стране:

Что народ, уставший от обманов,

Демократам завтра скажет "нет",

Что народу мил теперь Зюганов

И его партейный комитет,

И что Ельцин посетил студентов,

Добиваясь только одного:

Чтобы, выбирая президента,

Помнили студенты про него,

Что Явлинский лаялся с Гайдаром,

Явной беспринципностью греша,

И что сказал на это в кулуарах

Жириновский – добрая душа,

И параграф, в обсужденьи коего

Снова встал парламент на дыбы,

И рабочий путь Егора Строева –

Человека непростой судьбы

… И, парад закончив идиотский,

Складывая папки и спеша,

На прощанье фраза:

«Умер Бродский.

Сердце. Похоронят в США».

Васильевский остров

Он умер не на Васильевском острове, а на острове Манхэттен.

Остров Манхэттен

Там, на клабище в Верхнем Манхэттене, его гроб полтора года простоял в нише, закрытой плитой.

Накануне похорон Галина Старовойтова звонила вдове Бродского, спрашивала у неё разрешения похоронить поэта в Петербурге, в Александро-Невской лавре или в Комарове, рядом с Ахматовой. Но Марии было лучше ведомо, где хотел быть похоронен Бродский, она знала, как он любил Венецию, в которой часто и подолгу бывал, что она для него значила.

Когда-то в своём эссе «Набережная неизлечимых» он высказал своё детское сумасшедшее желание: купить билет в Венецию, снять там комнату на набережной, чтобы волны от лодок плескали в окно, написать там пару элегий, а на исходе денег вместо обратного билета купить дешёвый браунинг и застрелиться, чтобы остаться там навсегда. И вот это его желание сбылось.

31 января 1996 года состоялись похороны поэта в Нью-Йорке.

А перезахоронили его – 21 июня 1997-го – на острове Сан-Микеле, Острове мертвых близ Венеции. Рядом со Стравинским и Дягилевым.

Похороны Бродского в Венеции

Сан-Микеле — это городское кладбище Венеции — самое красивое в мире. Печальный островок в Лагуне, утопающий в тени пиний и кипарисов. На могиле Бродского — скромная стела белого мрамора, живые цветы, фотография. Имя на русском и английском, даты рождения и смерти. На обратной стороне надгробия есть еще одна надпись по латыни - цитата из любимого Бродским Проперция: Letum non omnia finit - («Смерть ещё не конец»).

Под надгробием — записки, прижатые камешками, чтобы не разлетелись. Прямо на холмике — блокнот с записками от приходящих: «Здравствуй, Иосиф! Как жаль, что тебе больше нельзя позвонить...» На карнизе плиты — несколько фигурок котов — многие знают, что Бродский любил кошек. Кем-то собранный самиздатовский сборничек «Рождественские стихи». Видно, что могила жива, что сюда приходят.

В 2002 году в Москве был объявлен конкурс на лучший памятник Бродскому в Петербурге. Победил проект скульптора В. Цивина и архитектора Ф. Романовского: две полуколонны с текстами поэта , установленные на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Горного института.

В 2011 году в центре Москвы был торжественно открыт памятник Иосифу Бродскому (скульптор Г. Франгулян, архитектор С. Скуратов). Он установлен в сквере рядом с Новинским бульваром между домами 22 и 28, напротив посольства США.

На гранитном постаменте трёхметровая бронзовая фигура самого поэта. В стороне от неё - две скульптурные группы, которые символизируют друзей и недоброжелателей. Памятник сделан так, что любой желающий может взойти на пьедестал и почувствовать себя участником композиции.

Памятник Бродскому работы З. Церетели установлен во дворе Московского Музея современного искусства. Основатель и директор Музея сам Церетели.

Несколько неожиданный памятник Бродскому был торжественно открыт в 2005 году во внутреннем дворике филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета ( скульптор Константин Симун). Памятник представляет собой чемодан с биркой на имя Иосифа Бродского в натуральную величину, установленный на асфальте, на котором стоит каменная плита с головой поэта. Чемодан в данном случае представляет собой символ жизненного и творческого пути поэта.

памятник отъезжающему

«Не всё уносимо ветром...»

Меня упрекали во всем, окромя погоды,

и сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны

и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба

и прятаться в облако, слыша гром,

не видя, как войско под натиском ширпотреба

бежит, преследуемо пером...

И. Бродского серьезно занимала проблема воскресения, дыры, которую сам он рассчитывал проделать в «броне небытия». В последних своих стихах, представляющих собой его слова прощания и завещания, уходя, Бродский приоткрывает русской поэзии будущего этот путь, для нее пока новый. О жизни после смерти писал Случевский, тема воскрешения волновала по-разному Пастернака и Маяковского, но это были только отдельные произведения, а не целое направление. Бродский пишет:

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.

Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:

Не все уносимо ветром, не все метла,

Широко забирая по двору, подберет.

Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени

Под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,

И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,

В перегной, в осадок, в культурный пласт.

Замаравши совок, археолог разинет пасть

Отрыгнуть, но его открытие прогремит

На весь мир, как зарытая в землю страсть,

Как обратная версия пирамид.

«Падаль!» – выдохнет он, обхватив живот,

но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,

потому что падаль – свобода от клеток, свобода от

целого: апофеоз частиц.

Вся его поэзия – это в каком-то смысле преодоление смерти речью, поэтическим словом.

Страницу и огонь, зерно и жернова,

Секиры острие и усеченный волос –

Бог сохраняет все, особенно – слова

Прощенья и любви, как собственный свой голос.

«Бессмертия у смерти не прошу»,– когда-то написал он в 60-х. Оно само нашло его.

Бродский не вернулся на Васильевский остров, как обещал. Но стихами своими, конечно, хотел бы остаться здесь, где родился, любил, был счастлив и несчастлив. И, подобно Цветаевой, обращавшейся через головы современников к «тебе, через 100 лет», обращался к своим будущим ««воскресителям»:

…Мой голос, торопливый и неясный,

Тебя встревожит горечью напрасной,

И над моей ухмылкою усталой

Ты склонишься с печалью запоздалой,

И, может быть, забыв про все на свете,

В иной стране – прости – в ином столетье

Ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,

И я в могиле торопливо вздрогну.

|

|

Процитировано 17 раз

Понравилось: 8 пользователям

Гений одиночества (продолжение) |

Начало здесь.

В ту новогоднюю ночь были сожжены не только занавески, но и все мосты и корабли. Из стихов Дмитрия Бобышева:

Но как остановились эти лица,

когда вспорхнула бешеная птица

в чужом дому на занавес в окне,

в чужом дому, в своём дыму, в огне...

Немногое пришлось тогда спасти!

Нет, дом был цел, но с полыханьем стога

сгорали все обратные пути,

пылали связи...

...Моя свобода и твоя отвага -

не выдержит их белая бумага,

и должен этот лист я замарать

твоими поцелуями, как простынь,

и складками, и пеплом папиросным,

и обещанием имён не раскрывать.

Над этими стихами иронизировал Сергей Довлатов. Из его письма И. Ефимову:

«Знаю я Диму, переспит с чужой женой и скажет — я познал Бога!» Он относил его к породе тех персонажей Достоевского, которые любую свою гнусь объясняли высшими материями.

Бобышева не смущало, что Бродский — его друг, а Марина — невеста друга. Тем более, что сама невеста ему заявила: «Я себя таковой не считаю. А что он думает — это его дело». Значит, свободна, - резонно посчитал Бобышев.

Тогда, с тогда ещё чужой невестой,

шатался я, повеса всем известный,

по льду залива со свечой в руке,

и брезжил поцелуй невдалеке.

И думал он в плену шальных иллюзий:

страсть оправдает всё в таком союзе,

всё сокрушит: кружилась голова,

слов не было. Какие там слова!

Но в этом свободном союзе был некий подловатый нюанс: они сошлись в самый трудный для Бродского момент, когда КГБ обложило его со всех сторон, когда над ним висела угроза ареста. Друзья уговаривали его остаться в Москве, не высовываться, отсидеться в психушке, но Бродский, почуяв неладное в любовном тылу, сбежал из больницы и примчался в Питер на самолёте, где его и схватили.

В мемуарах Д. Бобышева («Я здесь». Вагриус. 2003) история этого любовного треугольника увидена им со своей колокольни и рассказана с явной оглядкой на «Идиот» Достоевского, где роль Мышкина, впадающего после решительного объяснения хоть и не в эпилептический, но в истерический припадок, отведена рассказчику, Бродский изображён как одержимый тёмной страстью, грозящий то ножом, то топором, Рогожин, а мечущаяся между ними и склонная при случае что-нибудь поджечь героиня - как Настасья Филипповна. Однако на деле контраст между богатым и сложным интеллектуально-эмоциональным миром Бродского и пошловатым — его соперника - вызывал ассоциации не с Достоевским, а скорее, с Грибоедовым: «А Вы? О Боже мой! Кого себе избрали!»

В. Соловьёв в своём «Запретном романе о Бродском» высказывает такую фрейдистскую мысль: что Бобышев не просто запал на М.Б., но рассматривал её скорее как трофей в поэтическом турнире с Бродским. Якобы Бродский был объектом его поэтической ревности, и Бобышев поединок с поля поэзии, где он был обречён на проигрыш, перенёс на поле любовное, где взял-таки реванш за литературное поражение, уязвив и унизив друга, в котором видел соперника, а тот в нём — нет.